Бесплатный фрагмент - АЛТЫШАР. Караван ведёт Железная Доска

Чокан Валиханов, путешественник, этнограф, переводчик поэзии, вложил в свою недлинную жизнь, 29 лет, такое количество опасных приключений, исследований, открытий, что иному ученому хватило бы их на 150 лет.

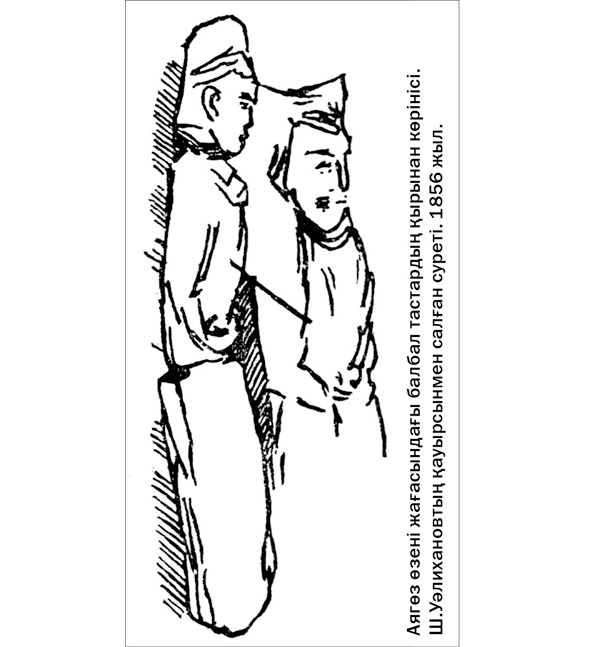

Памятник. Глава первая

Когда над собаками лев голова,

Любая собака похожа на льва.

(Юсуф Баласагунский.

«Кутадгу билиг — Знание, дарующее счастье». бейт 2047)

Ура, приехали. Место уместно. Ни ровно, ни гористо; ни ново, ни ветхо; ни тревожно, ни скучно. Солнце есть, но за тучей. Вылезаем из машины и складываем вещи под большим кряжистым деревом, похожим на дуб. Кто-то из-под дуба бежит вверх по холму. На его вершине — чугунный знакомый силуэт.

Валиханов-памятник с берегов метро Лермонтовская томится здесь на вершине, недоумевая, вглядывается в окружающее.

Погода устойчиво безопасная, и только едва заметные токи воздуха предупреждают: разгерметизация возможна. После тесноты машины радость, есть куда распространиться, чем подышать. Полдня мы ехали, втиснутые в узкое, душное пространство автобуса. Мы заскорузли и окуклились, и, врастая внутрь своей души, загромоздились, поминутно натыкаясь на себя. При этом мы не стали коллективом, ведь общих разговоров у нас не было.

Мы — это прежде всего архитектор Бек. Он автор мемориала Валиханова, вот мы к нему и приехали. Но только ли этот памятник он создал? Его работы известны и в далекой степи, и в не близкой Европе. И там и тут оригинальность, задор и беспечная радость успеха обеспечат признанье, награды и премии в конкурсах трудных. Посмотри на него. Он как будто замкнулся в себе. Бесстрастно-отрешен и от нас, глупеньких, и от себя. Просто Конфуций. В самом деле, нельзя же представить себе философа бегущим, кричащим. Человек суетливый и нервный вряд ли станет лидером. Да, да, Бек молод, но велик. А великие люди должны ведь на чем-то стоять. На чем же? — На учениках.

Есть такой образ в китайской мифологии «мясо с глазами». Мяса много, а глаза маленькие, отрезай сколько надо, его от этого делается еще больше. Найти мясо с глазами — залог того, что с голоду не умрешь, что будешь жив.

Много чудесного создали древние китайцы для этой чудесной жизни. Вот и мясо с глазами. Пусть великий человек ничего о нем не читал, но как он может стать великим без той безликой, но с маленькими глазами толпы, верящей в то, что он велик. Чем больше он использует таких людей, тем больше их становится, и вот уже великий человек стал великаном.

Так и есть. Бек — великан. С нами двое его учеников, аспирантов — Сережа и Шолпон.

Кто приехал еще? Я, да Майя. Мы из милости взяты. Я когда-то в журнале работал, а Майя психолог. Может, сгодимся, реклама великим нужнее, чем нам.

Сережа, светловолосый и тихий, не оживлен, но деятелен, как молодой послушник. И он действительно служит, только не Богу, а Беку. Сегодня приехал, чтоб поснимать последнее творение Учителя. Для конкурса ли, просто ли как пособие для студентов, мы не знаем. Заговаривает с нами только с одной целью, выяснить для себя, насколько мы готовы принять новую веру. Впрочем, если и хочет обратить нас, то исключительно для нашей пользы. Так ангел-хранитель, желая нам блага, в случае нашего сопротивления не только не применяет террора, но даже не повышает голоса. Одним словом, Сережа кроток, а кротость, как объяснил писатель, признак страстности натуры.

В отсутствие Бека Сережа рассказывает нам, что тысячи студентов, русских, казахских, а также уйгурских, корейских, немецких, косяками, как перелетные птицы, ходят за своим кумиром.

Они ловят слова и на лекциях тесно сидят всей толпою. Завороженно слушают гул шесть веков как промчавшихся конниц. Ловят блики костра, где травы несгорающий запах — наркотик. И светлеют их лица, когда глина, вращаясь, от еле заметных касаний, встает словно лебедь. И на стенах, как лебедь летящий, синие символы жизни трепещут. Берегущая сила штриха охраняет того, кто увидит. Разве это возможно без Бека?

Восхищает он всех широтой, бескорыстной любовью к студенту. Он на равных со всеми, но всех опекает, как бек. И картоны и тушь без него не достанешь. — Кумир.

Нет, Бек действительно умница. Не только архитектура, но фольклор, но эпос, преданья, приметы, — культура казахов, вот Беков конек.

Шолпон, как и Сережа, из Бековой рати, но характер другой. Если Бек, аристократ в своем деле, прост в обращении, ближе богеме, чем нам, то к Шолпон на кривой козе не подъедешь. Под слоем румян на юном лице, как в броне неприступности детской, гордо и молча шагает, будто не видя вокруг. Шолпон, Санчо Пансо для Бека, не отходит от рыцаря, втайне надеясь, что все ж Дульсинея она.

Но как только строитель, рабочий, смотритель завидели Бека, — бегут, окружают, ведут. Нрав у начальника мягкий, и никто, ни художник, ни сторож не откажутся что-то серьезное Беку навесить.

И, Венера по-русски, Шолпон сиротеет: какие мы рыцари — так.

Итак, мемориал. Это — холм с чугунным Валихановым на вершине, система каналов вокруг, и музей, поражающий неизбежностью странного. Здание-создание не только странно, но и естественно.

Первоначальная программа проста. Это с треугольными отворотами киргизская шляпа из твердого фетра. Потом шляпа вышла в открытый космос Бековой фантазии. Получилась рифовая колония острых углов. Высота стены равна высоте каждого из треугольников над ней. В некоторых точках срастания отворотов, но всегда в неожиданном месте, прямо на вас нацелена дубина с обломанным концом. Из-за полости внутри можно предположить, что это берцовая кость мамонта с отломанным суставом. Мамонта, бродившего в обледенелой степи много тысяч лет назад. И вот Бек увидел в остатках скелета прообраз водостока.

Оказалось не так. Мамонт мимо прошел. Водосток — лишь фаллический символ. Не спорим, но Валиханов причем, артефакт этот, кажется, Собакевича дому служил.

Мы ходим по зданию внутри, обходим его снаружи. Мы — уже не мы, потому что все порознь. Шолпон гордится, Бек работает, Сережа изредка поглядывает на нас, то и дело исчезая. То взлетит на островерхое завершение, как золотой петушок, то убежит вдаль, чтобы поймать нужный ракурс. В самом деле, здание-создание меняется с каждым шагом. Закон срастания отворотов не дается в руки, хотя лезет в глаза. Хочется осознания. Отходим от музея.

Шолпон неприступна. Ни с кем, ни полслова. Деревянной походкой идет, с нами, а как будто одна. Что-то с девочкой не то.

Сережа вызывает уважение, но вместе странное чувство. Истово служит, но вдруг замирает. О чем? Что-то не так? Самый юный из нас, но на этой земле погостить ему год остается. Об этом потом.

Почему это в степи, пока еще не слишком жарко, чувствуешь себя так легко, как будто здесь ускорение свободного падения ощутимо меньше. Интересно, а как в этом месте чувствовал себя Валиханов? Пользуясь временным освобождением от избытка мыслей, оглядимся.

Вот Бек выходит из дверей, а кто это за его спиной? Какие-то непонятные знаки делает руками. Кто это? Человек так мал и тонок по сравнению со своим спутником, что кажется бесплотным. Оба скрываются за стеной музея.

Ну, что ж, допустим, что этот, небольшого роста, худенький человек и есть наш герой.

Юрта. Глава вторая

Посмотришь, все люди идут караваном,

И негде им стать

долговременным станом.

(бейт 1386)

Нет, это не Валиханов, посмотри получше, это инженер-строитель, видишь, они с Беком прошли в мастерскую..

А мы поднимаемся вверх к памятнику, чтобы увидеть все сразу, понять замысел архитектора. Жара, и чугунный Чокан притулился к холму, как казанская сирота. Стихийный солнечный террор. Даже истукан, кажется, трепещет.

Здание слышится мелодией, по казахской традиции, идущей от пяток, но не такой уж сложной. Мы, по русской традиции, слушаем мелодию, как недоступную в принципе.

Когда спускаемся, жара оглушает, и мы входим в музей пустые. Лишь на Шолпон и погода, кажется, никак не влияет. Гордое, напряженное лицо девочки, попавшей в переделку. Когда еще и попадать в переделку, как не в детстве. В зрелом возрасте переделать тебя кто захочет, вернее, кто сможет?

Сразу за нами двери музея Бек открывает, за ним его свита. Бек окликнул: «Шолпон». Что с лицом ее стало. Взгляни, красота. Другие глаза, рот. Нос, кажется, тоже на глазах хорошеет. Вмиг оказалась девушка рядом с кумиром. И тотчас, два слова услышав, к нам возвратился усталый боец после боя. Погашены чувства, уснули стремленья, воля в кулак, чтоб хотя бы себя не утратить. Что-то тихо сказала Сереже, он не расслышал, пришлось еще раз.

Любопытство мучило меня. Улучив минуту, когда Сережа оказался рядом, а Шолпон отошла рассматривать костюм XIX века, спросил у юноши, что такое Бек сообщил своей поклоннице. Сережа очень твердо, хотя и вежливо, ответил: «Она не поклонница, она ученица. Бек велел уезжать ей со всеми сегодня. Шолпон мечтала поработать рядом с учителем». «Что ж так?» спросил я. Сережа пожал плечами, улыбнулся: «Нет посадочных мест».

И тут подходит к нам Бек. Я почувствовал себя неловко. Хотя музей, определенно, нравился, но говорить комплименты мне не по вкусу.

Бек и не требовал никаких восхищенных восклицаний. Сначала несколько слов Сереже, что-то про ракурсы и углы наклона. Потом приблизился к Шолпон, что-то ей сказал, отошел. Шолпон горела ярким, багровым пламенем. Мы, невольные свидетели сцены, старались не смотреть в их сторону. Но в этот момент Бек исчез, кажется, надолго, если не до конца дня.

Итак, мы внутри музея, и нам нет дела до отношений современников.

Помещение устроено как винтовая лестница вокруг центра.

Все колючее, ежистое, современное, временное, сверкнув белой полосой, остается за порогом. Полумрак, прохлада, ничего яркого, раздражающего. Мы вошли в убежище, имя которому юрта. В центре узел нарядных веревок с массивными кистями, как на знаменах. Потолок, вылетев из центра, то падает на вас, то взмывает к небу. В местах низкого потолка можно ложиться спать, тем более, что под ногами мягкий ковер, — вы уже чувствуете потолок, как покрывало. Там, где потолок поднят, ощущение воздуха и неба. Кажется, юрте не будет конца, мы взбираемся все выше и выше, и самое интересное впереди, хотя, может быть, не на прямом пути, а как-нибудь в сторону. И шаги, и звуки голоса пропадают в момент появления, потому что все затянуто коврами и полотнами. В этом неотражающем, сноподобном мире бессмысленны условности, ибо вы внутри одной из них, и собственная непредсказуемость вставлена в правила игры. Музей настраивает на восприятие самого себя. Слушай, как отзывается твоя душа на этот полусумрак, на эти, проверенные традицией, порции воздуха, на символы в орнаментах и культовые предметы. Ведь ты не знаешь их значения, тем легче тебе. Ты увидишь просто линии рисунка, просто веревки и кисти, просто копья и конские черные волосы на них, и неразгаданность чужой жизни будет шевелиться в тебе и расти от эмбриона заинтересованности, что в тот день зародилась, до самостоятельной черты твоего характера, черты уважения и восхищения другими народами, другой жизнью.

Возвращаемся. Сойдя с ковра и обувшись, выходим. Сразу приходится закрыть глаза, потому что солнце, хотя и прикрытое легким облаком, до такой степени обелило пространство, что зрение его больше не воспринимает. Тот самый дуб оказался единственным деревом в округе. Валиханов на холме упирается затылком в знойное марево и, кажется, не приходит в себя. Белый песок крошится в белую пыль, и пылью накрахмаленный воздух топорщится и царапает кожу. Жарко не той ослепительной, ясной, трезвой жарой, обыкновенной в этом климате, но толчками и прилипаниями жара идет по жилам, по коже, по волосам.

Перед музеем работает бульдозер, то и дело скрываясь в клубах пыли под оглушительный грохот. Мы, и с нами Шолпон, ныряем в пыль и выныриваем из нее. Шолпон превратилась в девочку в ситцевом платье. Жара не позволяет людям надолго задерживаться в выдуманном, будь то чувство превосходства или холодное презрение. Впрочем, очевидно, любовь размягчила сердце юной одалиски.

Любовь неразделенная или разделенная формально, может, если она переживается долго, переделать характер. Любовь, вообще-то, может все. Может замкнуть человека на себя, может, наоборот, открыть его миру. Может ожесточить, может размягчить. Может, наконец, разбудить в человеке гения, может зверя. Шолпон сделалась человеком.

Ее простые мысли, просто выраженные, производят больше впечатления, чем напускная серьезность. Правда, излишняя целеустремленность осталась, и в этом есть опасность, что, перерастая собственные эмоции, человек начисто отвергнет себя прежнего или усомнится в своем ближнем. Скажет, да, это была не я, или да, теперь это не он. Он это, он. Да и ты тоже все ты.

Снаружи становится невыносимо, и мы ищем спасения внутри музея. Теперь, входя в музей, ощущаешь духоту на клеевой подкладке. Исчезли люди, а в начале было их много. Что-то прибивали, сновали с разными предметами. В низкой части пространства лежит на спине рабочий, он клеил покрытие пола, да на ковром устланной приступке неподвижно сидит второй.

Мы же, не ощущая себя в привычной обстановке, не живем, а мыкаемся, не думаем, а квасимся.

Бесцельно брожу по музею.

Вот на копье висит длинный пучок жгуче-черных волос. Подхожу ближе, протягиваю руку. На ощупь волосы как жесткая щетина. Нюхаю. Слышу запах пыли, но вместе с пылью, через нее пробивается что-то дикое, кровавое.

Показалось? Нет.

Приближается топот, стук, лязганье, крики людей. Надвигается пыльное облако. В носу щекочет. Чихаю. Облако оседает, конница промчалась. Вокруг меня только запах полыни, стрекот кузнечиков. Падает, как надвинутая шапка, небо.

Тенгри. Глава третья

Мне плоть моя шлет много

трудных задач,

То смех от нее мне дается, то плач.

(бейт 3595)

Нет, оно не падает. Где бы ты ни был, что бы ни сделал, небо на тебя не падает.

Интересно, чем выше поднимаешься в горы, тем выше делается небо. Там оно высокое, недостижимое. А здесь? Здесь небо очень близко. Оно как платок, накинутый на людей. Защита от злых духов, от злого глаза.

Степь — это высшее достижение Создателя. Разве сравнится с ней лес? В лесу твое сознание все время обо что-то ушибается, прерывается. То на болото наткнется, то на пень. Или горы. Горы — это постоянная борьба. Жизнь свою держишь сжатыми зубами, отпустил — и нет жизни.

Зато степь — просто свобода. Раскаленное сухое пространство. Нет ему конца-края. Нет ему ни смерти, ни рожденья. Сама вечность дышит то благоуханием трав, то черным смертельным жаром. Если ты рожден в степи, то, кем бы ты ни был, счастье твое в необъяснимой радости скачки. Лошадь и ты — вы единой энергии трепет. Мощь отцов и нетленная тайна вселенной вас несет над землей. Только так вместе с духом бессмертным Аблая узнаешь ты себя и народ и священную волю светил. Все мужчины и женщины знают про это с рожденья. Отчего же султану Аллах повелел все про это забыть? Чем он хуже других?

«Чем я хуже? Почему мне нельзя так же, как братьям, как любому простому человеку в степи скакать, скакать до изнеможения, до засыпания в седле? Вот и скачи себе. Только внутри каравана. Только внутри всех этих условий, условий, условий. Нельзя — странное слово. Для казаха вдвойне. У русских много бессмысленных нельзя.

Почему нельзя? Может быть, это правда — звезды? Звезды ведут судьбу мою. Я должен доказать, что достоин своего великого прадеда, кровь Аблая не даром течет в моих жилах. Я должен преодолеть все, и тогда судьба выведет меня наверх. Наверх, в гору.

Идешь. Воздух прозрачен, ни тумана, ни испарений. Легкие, почти бесплотные травы, легкие перья облаков. Легкость преодоления. Ты все туманное, мутное, вонючее превзошел, оставил внизу. Оставил овцам, пастухам, женщинам. Здесь другое. Другая радость, другая печаль. Ты приблизился к Богу, Небу, Тенгри.

Тенгри не шутит, и если у тебя мало сил, — ты погиб.

Есть выход, — можешь спуститься. Но если ты покинул выси, жизнь такая рутинная, бренная, бледная. Все, все бессмысленно, безмысленно; бежит, не двигаясь, густеет, а пустота. Но в этой пустоте, внизу твоя мать, ее добрые пальцы, коснувшиеся лица. Отец, братья. Все, все твои. Ты их. Ты — они. Рассыпанные всадники, летящие в разные стороны, у каждого свой путь, но все пути в твоем. Ты — трава, сухая, мертвая, но в дождь живая. Ты — трава, шелестящая, летящая, бьющая, бьющая, пьющая ночной туман, холод. Исчезающая, выжженная трава.

Брось, ты такой маленький, и так страшно все вокруг. Китай. Убьют ведь. Сам хотел. Опасность. Неизвестность. Это все для меня. Это написано в моей судьбе. Я знаю, что справлюсь со всем. Я утру нос этим тухлым гасфортам. Обо мне будут знать в Европе. Елена сойдет с ума, когда я уеду в Париж. Папаша ничего не поймет, ему надо быть старшим султаном, Европа ему безразлична. Федор Михайлович обрадуется. Вот кто теплый человек. Может быть, как он задумал, книгу напишу. Настоящую, как у него».

Так думал Валиханов, теперь купец Алимбай, сидя под большим вроде бы дубом, на всю окрестность единственным деревом, пока его люди распрягали лошадей, отгоняли подальше овец, ставили юрты.

Только начали готовиться на дневную стоянку, а Алимбай уже ускакал. Еще не успело солнце коснуться раскаленным краем остывающей земли, как он появился. Перед ним сидит девушка, почти ребенок, худой и перемазанный грязью, в нечистом халате. Первыми увидели всадницу погонщики овец. Они остановились и зацокали языками. Караван-баши Мусабай улыбался. Алимбай так ничего и не объяснил. Купил ли он девушку, украл ли, или она сама убежала из дома, спутники так и не узнали.

Уже на следующий день она оказалась другой. Не красавица в смысле канонов казахской культуры, но русский глаз был бы поражен скульптурной тонкостью лица, наивным и отстраненным взглядом широко поставленных узких глаз. Девушка прижилась. Пастухи, то ли в шутку, то ли из уважения к Алимбаю, звали ее «апа» — мать.

А в первую ночь он был счастлив. Они отошли от лагеря и наткнулись на огромное дерево перед небольшим холмом. Он говорил девушке забытые, родные слова. Шолпон едва исполнилось тринадцать, но в степи это уже девушка. Девушка с родным запахом, родным голосом.

Постепенно Шолпон сделалась тенью Алимбая. Она боялась остаться без него даже на минуту.

Из всего запаса добра в караване для Шолпон подошла только одежда мальчика-погонщика, сына пастуха. Всадница ничем не отличалась от пастушка, кроме головного убора, платка, под ним она прятала густые длинные волосы. Как все казахи, родившиеся, кажется, на коне, а к семи годам уже настоящие мастера верховой езды, она держалась в седле так, будто ее хрупкое тело вырастало из лошади и в любой ситуации было с нею единым целым. Зато горные тропы и изнурительно долгие переходы она переносила тяжело. Ни одной жалобы от нее никто не слышал, но лицо ее каменело от напряжения и делалось землистым.

Чем выше они поднимались, тем больше росло ощущение, что они уходят под землю. Если внизу было нарядно, радостно, свободно, весело, занятно, любопытно, то здесь просто мрачно. Многоцветье сменилось одним серым: от белого до черного. Долина раздвинулась и стала огромной преисподней: гигантские куски черного крошились в серый бесхозный мусор.

Вода тоже была неприкаянной. Она не знала, куда течь, и перетекала из пустого в порожний. Снег желтоватыми ватными ошметками валялся в узких щелях.

Но стоило остановиться на день в каком-нибудь месте, где ни кусты, ни деревья уже не росли, а разреженный воздух и высота заставляли сердце бешено биться от небольшого даже движения, и Шолпон снова делалась беззаботной девочкой, так, как будто, чем больше были преодоленные трудности, тем больше опьяняла радость от того, что они позади.

Лиловое небо высоты, недосягаемо прекрасные белые вершины, стоящие вокруг, все было Алимбаем, потому что все было божеством. Это божество любило Шолпон, и она удивлялась этому.

А для него унылые, однообразные, многочасовые морены, чередование грязного снега и черных сыпучих камней, — все, благодаря присутствию Шолпон, приобретало пятое измерение, измерение, может быть, не счастья, но предвкушения счастья. У него было непонятное ему самому чувство возвращения в детство и одновременно наступления будущего.

Кочевье Бурсука

Караван-баши решил заняться торговлей. Нужно было продать чугунные тяжелые котлы, они портили спины вьючным животным. Расплачивались киргизы привычными «деньгами» — овцами. В восставшем Кашгаре, по слухам, овцы были в цене.

Начальники кошей разошлись по разным аулам. Алимбаю досталось кочевье Бурсука.

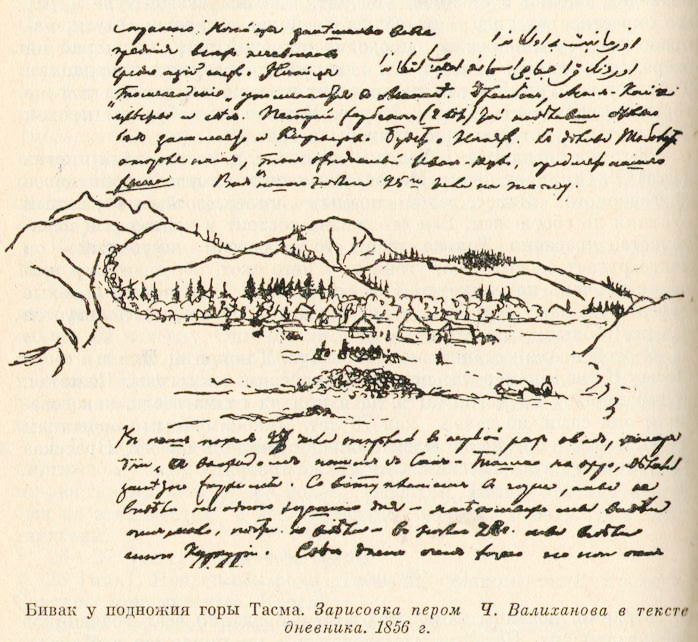

Дальше мы будем цитировать дневник Валиханова. Часть его он отправит домой вместе с казаками. Казачий отряд провожал караван до границы.

Вот отрывок из дневника:

7 августа 1858 г.

Мы с Шолпон вошли в юрту. Бурсук сидел к нам лицом на почетном месте, под ним стеганый войлок за неимением ковра. Справа от хозяина на телячьей коже сидела его жена. Она благосклонно кивала нам, ничего не говоря, потому что рот ее был набит табаком. Слева от входа в юрту сидели дочери Бурсука. Там же села Шолпон, наряженная по этому поводу женщиной.

В честь гостей Бурсук приказал зарезать барана. Барашек, хоть и плакал, был зарезан прямо в юрте, освежеван и скоро над очагом закипел котел с мясом.

Народу набилось много, ведь по обычаю гость обязан положить первый кусок в рот каждого присутствующего. Голодные собаки собрались на том месте, где резали барашка, и с лютым аппетитом обнюхивали пол. Неподвижные до того лица людей оживились, глаза заблестели, киргизский артист заиграл на балалайке и запел «доит, доит».

Вечером в нашу юрту набилась молодежь. Парни и девушки затеяли игру. Девушка выбирала парня, и он должен был или исполнить какой-нибудь трюк, или спеть песню. Предпочиталось второе. Юноша, как правило, с нескольких попыток взять нужный тон, наконец, исполнял песню, идущую от пяток. Если удачно, получал от девушки поцелуй, в противном случае, тумаки.

Шолпон плохо понимает по-киргизски. Киргиз-кайсаки, т.е. казахи, и дикокаменные киргизы, т. е. собственно киргизы, говорят на татарском, как у нас принято называть все тюркские наречия, но есть разница в произношении. То же можно сказать о бухарцах, причем как западных, так и восточных, проживающих в Алтышаре, куда мы направляемся. Я несколько раз жил среди дикокаменных киргизов и даже добирался до столицы Западной провинции Китая Кульджи, где много жителей Алтышара, поэтому языковые трудности для меня почти не существуют. Для Шолпон, слышавшей речь только своего аула, уловить смысл тяжело.

Но она, сидя в сторонке, светилась счастьем, на лице разгорелся румянец, руки она то прижимала ко рту, то ладонями стучала по земле. Я радовался больше за нее, чем сам по себе.

Исчезновение

Как-то ночью Алимбай проснулся и обнаружил, что в юрте нет Шолпон. Он вышел. Шолпон сидела рядом с юртой, спиной к нему. Голова её была запрокинута, но услышав шорох, она вздрогнула и быстро обернулась. Тихо прошептала одно только слово «Тенгри».

Алимбай устроился рядом на камне и обнял девушку.

Звезды там, где их много, казалось, прятались а тумане, а там, где между тяжелыми, кособокими светилами виднелось синее нечеловеческое пространство, и было то место, где жили теперь предки.

Если не молиться, трудно долго смотреть на безлунное, звездное небо в горах, тем более трудно говорить. Но Шолпон сказала: «Странные звезды. Я вижу, они не любят меня». Алимбай крепче прижал к себе девушку, но она отодвинулась и заплакала. Ему никак не удавалось остановить поток слез и, плачущую, пришлось увести ее в юрту. В эту ночь он чувствовал себя скорее отцом девочки, заблудившейся в бездне неизведанных чувств и мыслей.

Через три недели путешествие продолжилось. Вот подошел караван к Иссык-Кулю. Разбили лагерь недалеко от воды. Небо чистое, а на том невидимом берегу могучие кучевые облака. Пастухи объяснили, что это не облака, а горы. Белые, белые вершины над облаками так высоко, что если не знаешь — не поймешь, что это горы.

Совершили намаз. Наступила тишина. Вот и стемнело. Вода еле плещется. Костер пахнет совсем не так, как в степи. Вплелись какие-то мелкие травки. Наркотики? Уходить от костра не хочется. Что-то черное, дышащее враждебно, окружает людей. Пробирается между сидящими поближе к огню, слушает речи. Дерево, не дерево чернеет-исчезает туда, в сторону гор. Туда за перевал, в степь. Чокан не хочет в Китай, не хочет в высокие изнурительные горы. Он хочет домой. Хочет скакать на коне. Скакать на коне. Под звездами, под знакомыми созвездиями, они все пристальней вглядываются в него.

Он смотрит на Шолпон, смотрит на Шолпон. Последнее время близость с Шолпон не дает успокоения. Скорее наоборот, чувства обостряются: выходишь из юрты и видишь, что вся природа сделалась живой. Ветки-руки дерева тянутся, тянутся, не к тебе, но сквозь тебя, насквозь, навылет. Тебя-то нет, а они есть, они будут, они будут всегда, они встанут вместо тебя. Разум в них древесный, могучий, тянущий, тянущий. От того, что он видит, а вернее, от того, что творится с растениями, он сжимается, раненый своим несовершенством, своею беззащитностью, своим несоответствием травам, листьям, скалам. Своей нелепой отчужденностью от самого себя. Как будто меняется зрение. Он видит другое. Это другое пугает.

Из архива третьего отделения.

…За прошедшую неделю хозяин никаких особых действий не предпринимал. Достаточно активен, хотя часто не вникает в бытовые проблемы экспедиции. Его кош предоставлен самому себе…

Кош — это часть каравана, принадлежавшая купцу Алимбаю. Караван составлялся из нескольких кошей, у каждого был свой хозяин. Над всеми кошами стоял караван-баши Мусабай. Осведомителем был Махмуд — маленький морщинистый уйгур. Он ведал провиантом, в разговоры с Алимбаем не вступал и, вообще, не был на виду. Донесения поступали, пока караван продвигался к китайской границе, после ее пересечения связь прекратилась.

Когда до китайских пикетов оставалось несколько дней хода, Шолпон исчезла. Как и в какой момент это произошло, никто не мог сказать.

Две недели караван не уходил из становища дикокаменных киргизов по просьбе Алимбая. За это время он пережил, кажется, больше, чем за всю предыдущую жизнь. С большим трудом он узнал, что девушку выкрали по приказанию бека, кокандского чиновника, приехавшего в кочевье для сбора налога. Когда Алимбай пытался объясниться с беком и даже соблазнить большим подарком, тот сделал вид, что не понимает, о чем идет речь. Он натолкнулся на стену. Последние пять дней он почти не выходил из юрты.

Из докладной записки Махмуда:

…воля его парализована. В некоторые моменты он не понимает обращенных к нему слов. Однажды, когда хозяин вышел на охоту, пастухи, оказавшиеся недалеко, услышали жуткий, звериный крик. Подбежав, они увидели, что хозяин неподвижно сидит на камне. Рядом никого не было…

Две недели прошли, и караван снова пустился в путь.

Рано утром, когда сумерки в юрте мало отличались от ночной темноты, Чокан вышел наружу. Сделав несколько шагов, он остановился. Вся долина, вся земля вокруг вместе с восемью маленькими юртами, казалось, находится в большой яме. Камни и глиняные наносы, — все было холодного синего цвета. Он поднял глаза к прозрачному небу с двумя неподвижными лучистыми звездами. На лимонно-желтом горизонте светились лиловые горы.

Постепенно глина вслед за небом стала лиловой, потом темно-кирпичной. Он вроде бы перестал видеть и ощущать, превратившись в кусок глины, такой же, как кругом. Вышел из этого состояния легко, с чувством собственной бесконечности, но дрожа от холода. Вернулся к себе в юрту.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.