Альманах «На Святой Земле» издается на общественных началах группой творческой интеллигенции Израиля и Палестины.

Публикуемые материалы не обязательно отражают точку зрения редакции.

Редакционный совет:

Исраэль Адам Шамир, Ирис Зимбицка, Влад Ривлин, Слава Ильяев, Артём Кирпичёнок, Йоэль Матвеев

Оглавление

Предисловие 3

Беседы

Интервью с Исраэлем Адамом Шамиром (Влад Ривлин) 5

Проза

И были они смуглы и рыжеволосы (Артём Кирпичёнок) 16

Брат мой Иуда (Игорь Масленков) 19

Литературная критика

Суровая правда войны Иона Дегена (Владимир Бондаренко) 28

Публицистика

Израильские мифы (Михаил Ошеров) 41

История и жизнь

Имя Розы (Йоэль Матвеев) 59

Этот мир придуман не нами (Йоэль Матвеев) 62

Почти по Шолом-Алейхему (Влад Ривлин) 69

Песни Палестины: о палестинском фольклоре (Влад Ривлин) 74

Записки иностранки, часть 3. Карак (Ирис Зимбицка) 81

Газетные статьи и книги об Израиле (Борис Дубсон) 87

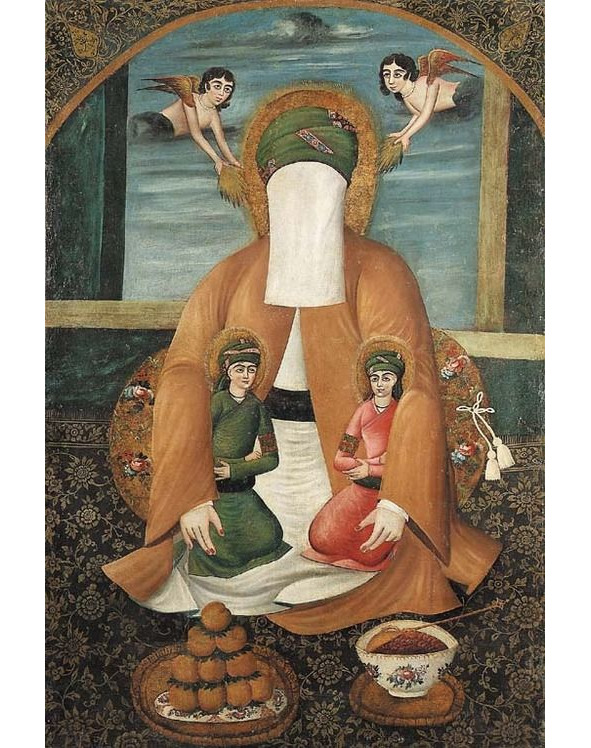

Художники Палестины и Израиля

Мазен Дюфиш 100

Навахель Машарка 106

Александра Ильяева 124

Вячеслав Ильяев 133

Предисловие

Выход в свет третьего выпуска нашего альманаха позволяет подвести определённые итоги

Во-первых, наш творческий проект успешно развивается. Во-вторых, нам удалось объединить не только творческих людей разных конфессий и национальностей, но и, что не менее важно, собрать наиболее талантливых поэтов, писателей, художников и публицистов Израиля и Палестины. Читатели легко смогут в этом убедиться, читая произведения Исраэля Адама Шамира, Артёма Кирпичёнка, Йоэля Матвеева, Ирис Зимбицкой, Михаила Ошерова, израильских и палестинских художников.

Впереди, как всегда, очень много работы и это не может не радовать. Нам предстоит развивать творческое сотрудничество с палестинцами и, надеюсь, что в следующих выпусках нам удастся представить гораздо полнее творчество именно деятелей культуры из Палестины.

С гордостью можно констатировать, что по содержанию, по качеству, наш альманах — это лучшее из литературно-публицистических изданий, выходивших в Израиле или на израильскую тему на русском языке. Главным критерием при отборе материалов для нашего альманаха всегда является прежде всего художественная ценность произведений. При этом наша цель — сблизить людей разных национальностей и конфессий через творчество во всём его многообразии. Насколько удалось нам достичь или хотя бы приблизиться к поставленной цели — судить, конечно, читателям.

В следующем выпуске альманаха, в дополнение к картинам, красноречивым не меньше слов, мы планируем опубликовать интервью с нашими художниками.

Беседы

Исраэль Адам Шамир

Этот выпуск мы открываем интервью с выдающимся израильско-российским писателем, публицистом и переводчиком Исраэлем Адамом Шамиром, человеком, опередившим наше с вами время.

От редакции альманаха вопросы писателю задавал Влад Ривлин.

Редакция

― Вы уехали в Израиль по сионистским убеждениям, служили в элитных частях израильской армии. Как и когда начался перелом, если можно так выразиться, в Вашем мировоззрении? Что послужило толчком?

Шамир

― Перелома, может быть, и не было. Моя любовь к палестинцам началась еще до моего приезда в Израиль. Если искать начало, возможно, это была встреча с палестинскими студентами на борту лайнера Сочи-Ялта в 1968 году. (все даты, цифры и места тут и далее — примерные).

Мне было 20 лет, я был молодым студентом, диссидентом, революционером, я дружил с Даниэлем и Якиром, размножал самиздат и увлекался сионизмом заодно. Лето я проводил в приятных путешествиях — из Ялты потом поплыл в Одессу, где собирался сионистский летний лагерь на Лимане.

А до этого, на борту корабля я разговорился с несколькими симпатичными палестинскими ребятами, они учились в Москве, хорошо говорили по-русски, светловолосые и светлолицые ребята, что нередко для палестинцев и сирийцев. Я им сказал, что я собираюсь в Израиль. Они мне сказали (по-моему, одного из них звали Таха), что они тоже хотели бы, но их не пускают, им не разрешают вернуться.

Я, правда, не знал, что палестинские беженцы хотят вернуться. Не отвоевать, а просто вернуться домой. Для меня это был большой шок. И я помню, что я ответил — это неправильно! Я буду требовать, чтобы вас пустили обратно! Для меня, юного борца за права человека, поклонника Сахарова и антисоветчика, такое положение дел казалось неприемлемым — как это можно не пускать человека обратно на Родину?

Потом, уже в Израиле, я попал в ульпан в Назарете, то есть оказался среди палестинцев. На вторую неделю в стране моя хайфская кузина пригласила меня на палестинскую свадьбу — было очень интересно.

Потом я пошел в армию, а по выходным — когда отпускали, обычно раз в две недели — я ехал в Иерусалим.

Западный Иерусалим закрыт по субботам, поэтому я и субботы проводил в восточном городе. По вечерам сидел в «American Colony», в те времена — самое чудесное место в сонном Иерусалиме. Когда я женился, мы жили сначала в арабском доме в Иерусалиме, потом — в арабском доме в Яффе, в палестинском окружении.

В свободное время я бродил по Западному берегу, иногда — пешком, иногда — верхом на ослике, бывал во многих дальних палестинских селах. Мне палестинцы нравились, да и нравятся по сей день. Очень приятный, гостеприимный, умный народ. Мне и ландшафт их нравится, и дома, и кухня.

Особой радикальности у меня не было, да и сейчас нет — как в юности, так и сейчас я верю в равенство граждан перед законом. Идея «титульной нации» мне не близка, и уж точно не в израильском случае.

До 1991 года не было границ между Западным берегом и старым Израилем, и так уж я привык воспринимать нашу страну — от реки до моря. И палестинцы были мне ничуть не более чужими, чем марокканские евреи, которые в те времена нас, выходцев из России, терпеть не могли.

Я писал об этом: «Я родился, как и ты, мой читатель, в холодной стране ржи, картошки и молока, и нет у меня удела в стране маслин, смоквы и винограда. Молодым парашютистом я бегал по закрытой со всех сторон долине Мардж-Саннур, где белый туман лежит по утрам на земле новогодней оконной ватой, и за колючей проволокой военного лагеря видел крестьянина, боронившего сохой землю круг масличных деревьев.

Ах, как я завидовал ему, Дауду из Бет-Лахма, Элиасу из Хизмы, Ибрагиму из Абуда! Почему мне не было дано родиться в доме у источника, на склоне холма, но которому разбегаются козы, рядом с виноградником! Почему мне было суждено оказаться в городских гетто? Если б можно было перебежать — от поселений и городов, застывших в круговой обороне, к этим селам, славным маслинами и виноградом, — клянусь, я стал бы перебежчиком.»

Очень повлияла на меня и жизнь в Японии. До Японии я, как и многие еврейские дети и юноши, чуждался природы и ей не интересовался. Всё книги да книги да разговоры. Япония открыла передо мной новый мир — природа, источники, традиции.

И в Палестине я нашел природу, источники, традиции. Так что перемены в моем мироощущении были очень медленными, очень постепенными, а основные параметры остались неизменными.

Я как тогда, так и сейчас стою за равенство евреев и неевреев, за всеобщее избирательное право, за право на возвращение палестинских беженцев. Короче — за то, чтобы палестинцы и израильтяне жили мирно и дружно в одном едином государстве. В пересчете на русские реалии, я — как дворянин за отмену крепостного права в первой половине 19-го века.

Редакция:

― Если позволите, такой вопрос: как Вы пришли к Православию и почему именно Православие?

Шамир:

― Мой путь ко Христу тоже начался издалека. Я переводил Агнона, известного израильского писателя, и обнаружил у него мотивы, которые иначе как крипто-христианскими не назовешь. Я написал об этом пространный комментарий — его можно прочесть на моем сайте:

www.israelshamir.net/ru/agnon.htm

Издавался он и книгой несколько раз, последнее издание было довольно давно, в московском издательстве «Республика». Потом я часто думал о судьбе палестинского народа, страдавшего, как страдал Христос. Я писал об этом по-английски:

TAKE TWO

Easter greetings to you from Israel Shamir

Today is a beautiful day, a day of new hope and new promise. Two thousand years ago, the first joust of two spirits, the spirit of brotherhood of Man and the spirit of Master-Slave domination, was over. Jesus taught, love your neighbour as yourself, even if he is a traditional enemy of Jews, a Samaritan. That is why he was hated by the Jewish supremacists of his time. He said: you can not worship God and Mammon, the god of greed, you have to choose. That is why he was hated by supply-side economists and bankers of his day. They sentenced him to death and the Empire obliged and carried out the execution, in order to keep peace with these all-important forces. Our fathers did not dare to speak against their leaders. The spirit of domination scored a victory, but the spirit of brotherhood did not vanish.

I received the Easter message of Naim Ateek, a priest from Jerusalem. He writes, «Here in Palestine, Jesus is again walking the Via Dolorosa. It only takes people of insight to see the hundreds of thousands of crosses throughout the land, Palestinian men, women, and children being crucified. Palestine has become one huge Golgotha, the place of the skull’.

The Jewish supremacy forces and the greed worshippers united again to crucify Christ. The US, this New Rome, again gives hand and agrees to become the executioner. Now it is our turn to decide.

History gave us an incredible luxury, Take Two, as they say in the movie production. We can now repeat the mistake of our fathers and silently connive with the plans of our self-appointed leaders. We can correct this mistake now, and stop the crucifixion.

In the Jewish Passover narration we say, each one of us has to see oneself as if he personally was liberated from bondage. I say to you, each one of us has to see oneself as is he personally stands on Via Dolorosa, and decides, whether the execution will be carried out. If we keep our mouth shut, we deserve to be called «Christ killers’. If we stop it, we shall change history. The scarlet as blood sins of past will become white as snow.

Two thousand years ago, the spirit of brotherhood rose again, to give hope for the second joust. If he is defeated again, we all shall become forever slaves to our faceless masters. They will destroy the Mother Earth herself, turn her into waste lands of Mordor. They need this victory to bind us together by the dark forces of domination. Let us deny them, this time.

Share with me wine and bread of Palestine, my brothers and sisters, as the sign of new covenant of Brotherhood of Man, as an oath of our decision: this time, Christ will not die on the cross.

Русский перевод: ДУБЛЬ ДВА

Пасхальные поздравления от Израиля Шамира

Сегодня прекрасный день, день новых надежд и новых обещаний.

Две тысячи лет назад начался первый бой двух духов, духа братства людей и духа господства — хозяина и раба. Иисус учил, любите своего ближнего, как самого себя, даже если он традиционный враг евреев, самаритянин.

Вот почему его ненавидели еврейские супрематисты того времени.

Он сказал: «Вы не можете поклоняться Богу и Маммоне, богу жадности, вы должны выбирать. Вот почему Он был ненавидим дельцами и банкирами своего времени. Они приговорили его к смертной казни, и Империя была вынуждена выполнить этот приговор, чтобы сохранить мир с этими всемогущими силами.

Наши отцы не смели противоречить своим лидерам. Дух господства одержал победу, но дух братства не исчез.

Я получил послание от Наима Атека, священника из Иерусалима.

Он пишет: «Здесь, в Палестине, Иисус снова идет по Виа Долороза. Это касается людей по всей стране, распятых палестинских мужчин, женщин и детей. Палестина стала одной великой Голгофой, местом жертвоприношения.

Еврейские силы верховенства и поклонники жадности снова объединились, чтобы распять Христа.

США, этот Новый Рим, снова дают руку и соглашаются стать палачом. Теперь настала наша очередь решать.

История дала нам невероятную роскошь, вторую попытку, как говорится в кинопроизводстве. Теперь мы можем повторить ошибку наших отцов и тихо потворствовать нашим самозваным лидерам. Но мы можем исправить эту ошибку и прекратить распятие.

В повествовании еврейской Пасхи мы говорим, что каждый из нас должен увидеть себя как лично освобождённого от пут рабства. Я говорю вам, что каждый из нас должен как будто снова встать на пути Виа Долороза и решить, будет ли осуществлена казнь. Если мы будем держать язык за зубами, мы заслуживаем того, чтобы нас называли «убийцами Христа». Если мы остановим казнь, мы изменим историю. Алая, как кровь грехов, она станет белой, как снег.

Две тысячи лет назад дух братства поднялся, чтобы дать надежду на второй поединок. Если он снова будет побежден, мы станем вечными рабами наших безликих хозяев. Они сами разрушат Мать-Землю, превратят ее в пустынные земли Мордора. Им нужна эта победа, чтобы связать нас вместе под властью темных сил.

Давайте отринем эти тёмные силы. Разделите со мной вино и хлеб Палестины и, как знак Нового Завета Братства людей, как клятву нашего решения: на этот раз Христос не умрет на кресте.

За эти слова меня самого только что не распяли — но наехали так, что мало не показалось. Вот после этого меня и назвали антисемитом.

Затем я много водил христианских паломников по Иерусалиму и Святой Земле — а когда тысячу раз пройдешь по Крестному Пути, что-то запомнится.

Так шел этот процесс у меня понемногу — а ведь в самом начале я и в церковь-то войти опасался.

А потом в Великую Субботу было мне видение. Откровение, Эпифания. И тут я стал христианином, приобщился к Христу. И стал я думать — к Христу я пришел, надо придти в Церковь. В какую? Это было не очевидно, потому что в тот год совпали Пасха православных и Пасха латинян. И не мог я решить, в чью честь мне было дано это чудо.

Рассудил я так: местная церковь Палестины это православная Церковь Иерусалимская, с византийских времен. А католическая — она все же не местная. И я решил принять православие.

Обратился я к отцу Феодосию Аталле Ханне — тогда он еще был священником, а с тех пор стал архиепископом Севастийским, он меня выслушал и крестил в церкви св. Иакова брата Господа, она же церковь Сорока Мучеников Севастийских что дверь в дверь рядом с Храмом Воскресения, то есть Храмом Гроба Господня в Иерусалиме.

Большая была для меня радость!

Я писал об этом тогда:

I would like to share with you my elation: today, on Tuesday, 8 October 2002, 2 Heshvan, the day twice blessed by Lord, I was received into the Mother Church of the Holy Land, and became a Palestinian Christian.

The baptism was a happy, joyous and festive occasion, and it took place in the wonderful ancient cathedral of Mar Yakoub, the old see of St James, the brother of Lord and the first Bishop of Jerusalem. It is adjacent to the Golgotha and to the great Church of Resurrection, and it is the home church of local Arab-speaking Palestinian community.

I was baptized in the old deep octagonal Byzantine font so many saints and bishops of the Holy City were baptized in. My skin still feels the touch of olive oil and myrrh, soft, supple, fragrant. I was anointed before the full immersion, and the water in the font also felt like precious olive oil, this main substance of the Holy Land.

I was brought into the church by the Archimandrite Attalla Hanna, Father Theodosius, the highest-ranking native Palestinian priest of the Mother Church, who was released from his captivity. Instead of Israel, the father of Jews, I was given the name of Adam, the father of all men. It was midday when I stepped out into the atrium, feeling like a groom in his wedding day, and was met by the bells of the Holy Redeemer. It reminded me of this dream of Theodore Herzl, to bring the Jews into Church on midday with all bells a-ringing. The monks and parish folk blessed me «mabruk’ and indeed I feel myself much blessed to join my Palestinian brothers and sisters in their church.

I share my witness with you, and make it known to my brothers the Jews: there is no joy greater than to be in communion with God and with the people of the land. Now, I can repeat after John, «for the Law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ’.

Русский перевод

Я хочу разделить с вами свою радость: сегодня, во вторник, 8 октября 2002 года 2 Хешвана я был крещён в Церкви Богородицы на Святой Земле и стал палестинским христианином.

Крещение было счастливым, радостным и праздничным событием, и это произошло в прекрасном старом кафедральном соборе Мар-Якуба, брата Господня Иакова и первого епископа Иерусалима. Собор соседствует с Голгофой и Церковью Воскресения, и является родиной арабоязычной палестинской общины.

Я был крещен в просторном восьмиугольном византийском храме, в котором крестилось много святых и епископов Священного города. Моя кожа все еще ощущает прикосновение оливкового масла и мирры, мягкой, эластичной, ароматной.

Я был помазан до полного погружения и вода ощущалась как оливковое масло, это главная субстанция Святой Земли. Меня крестил архимандрит Аттала Ханна, отец Феодосий, ставший самым высокопоставленным священником из числа уроженцев Палестины, который впоследствии покинул свой поста.

Вместо Израиля, отца евреев, мне дали имя Адама, отца всех людей.

Был полдень, когда я вышел в атриум, чувствуя себя женихом в день свадьбы и был встречен колоколами Святого Искупителя. Это напомнило мне мечту Теодора Герцля привести евреев в церковь в полдень под звон колоколов.

Монахи и прихожане благословили меня «мабрук» (благословен), и я действительно чувствовал, что благословен, присоединившись к моим палестинским братьям и сестрам в их церкви.

Я свидетельствую вам и сделаю это известным для моих братьев-евреев: нет большего наслаждения, чем быть в согласии с Господом и людьми на земле. Теперь я могу повторить за Иоанном Богословом: «Ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа»).

Со временем, когда я стал чаще бывать в России, оказалось, что я убил двух зайцев — оказался единоверцем не только палестинцам, но и русским. Но правду говоря, раньше я об этом не думал.

Редакция:

― Ваш выбор повлиял на отношения с близкими и друзьями?

Шамир:

― Да, конечно. Родная мать от меня отреклась, видеть не хочет. Мало кто остался со мной из старых друзей и знакомых. Но появились новые друзья-знакомые. И вера становится лучшей опорой со временем. Есть и палестинские друзья — так что я провожу немало времени в Вифлееме и других городах и весях за зеленой чертой. Да и с израильской стороны есть друзья — но заметно меньше.

Редакция:

― Самый простой вопрос: Вы не боитесь открыто высказывать свои взгляды в стране «единственной демократии»?

Шамир:

― Нет. Одно время побаивался, а потом подумал — двум смертям не бывать, одной не миновать, надо говорить и писать то, что думаю. Пока это угодно Богу, Он меня хранит, а когда решит, что мне пора — попрощаюсь и спокойно уйду.

Редакция:

― Как Вы расцениваете перспективы мира между Израилем и палестинцами в обозримом будущем?

Шамир:

― Я оптимист. Верю, что это произойдет, и быстрее, чем думают. Мнение народное переменчиво, я помню, как быстро изменилось положение в ЮАР. Они были сильнее всей Африки, но в какой-то момент решили — хватит апартеида, давайте жить вместе. Это же произойдет и в Израиле/Палестине.

Редакция:

― Расскажите, пожалуйста, о Вашем видении пути или бесконечного кровопролития в Палестине?

Шамир:

― Я сторонник One State, одного государства для всех жителей бывшей подмандатной Палестины. Я писал об этом:

Like many of my Israeli contemporaries, I did my time in the army. I remember the smell of cordite, jeep’s flight in the desert, the green sky of night vision, shrieks of shrapnel, Suez crossing, twin tents, fellowship of arms. As a young soldier in a crack unit, I was proud of my red boots and paratroops wings, I listened with a wistful heart to the stories of the brave deeds of Arik Sharon and Meir Har Zion. (Yes, it was before Sabra and Shatila). I am not ashamed to admit I cherish them together with the courage of Karame fighters and that daredevil Leila Khaled. Soldiers can understand other soldiers. Together we form Palestine.

The majority of Israelis disagree with the notion of separation, call it Hafrada in Hebrew or Apartheid in Afrikaans. The majority does not want the country to be partitioned again, and this idea failed. Nobody below the age of 40 in the country remembers the separate existence of «small Israel’. We have to go forward, not back. That is the way of normalization, not separation.

Whenever the beautiful green Palestine would be united, all her communities will bring their best achievements into the common cause of making this special land the best place on earth, as it should be. The Palestinians will contribute their art of growing olives and tending the springs, their peasant love of the land and unbroken spirit of Intifada. Our Israeli contribution won’t include Einstein’s theory or Wall street wizardry, as we do not understand it, but the military exploits worthy of Crusaders’ glory. In Palestine, we don’t need peace. We do not need separation, even on the best of terms. We need love and compassion, and life together. This solution ended Maori wars in New Zealand, it would work here as well. On the position of the prime minister, we do not need a de Gaulle. We need a de Klerk.

Русский перевод

Как и многие мои израильские современники, я служил в армии. Я помню запах кордита, полет джипа в пустыне, осколки шрапнели, форсирование Суэца, палатки, братьев по оружию. Будучи молодым солдатом в десантном подразделении, я гордился своими красными ботинками и формой десантника, с замиранием сердца слушал рассказы о смелых делах Арика Шарона и Меира Хар Сиона. Да, это было до Сабры и Шатилы.

Мне не стыдно признаться, что я лелею эти рассказы и воспоминания вместе с мужеством бойцов Карамэ и этой сорвиголовой Лейлой Халед. Солдаты могут понять других солдат. Вместе мы формируем Палестину. Большинство израильтян не согласны с идеей разделения, будь она названа Хафрадой на иврите или апартеидом на языке африкаанс. Большинство не хочет, чтобы страна была разделена, эта идея провалилась. Никто младше 40 лет в стране не помнит существование «маленького Израиля». Мы должны идти вперед, а не назад. Это путь нормализации, а не разделения.

Когда прекрасная зеленая Палестина будет объединена, все общины привнесут свои лучшие достижения в лучшее место на земле, как и должно быть. Палестинцы привнесут свою крестьянскую любовь и нерушимый дух Интифады, искусство выращивания маслин и уход за родниками.

Наш израильский вклад не будет включать теорию Эйнштейна или волшебство Уолл-стрит, поскольку мы этого не понимаем, но военные подвиги, достойные славы крестоносцев.

В Палестине нам не нужен так называемый «мир». Нам не нужно разделение, даже на лучших условиях. Нам нужна любовь, сострадание и жизнь вместе. Решение жить вместе привело к окончанию войн маори в Новой Зеландии, оно сработало бы и здесь. На позиции премьер-министра нам не нужен де Голль. Нам нужен де Клерк.

Редакция:

― И в заключение, Ваши творческие планы в обозримом будущем?

Шамир:

― Я продолжаю наблюдать за событиями, каждый месяц пишу по несколько статей и надеюсь на лучшее для Палестины и Мира.

Проза

Артём Кирпичёнок

Артем Кирпиченок (р.1975) В 1993—2003 годах учился в Иерусалимском университете, где защитил докторскую диссертацию. Автор монографии и ряда статей.

Историк и известный публицист. Постоянный автор альманаха «На Святой Земле». Член редакционного совета.

И были они смуглы и рыжеволосы

«И были они смуглые и золотоглазые»

Рей Бредбери

— Я поведу тебя в музей, — сказала Халилу сестра. — Сегодня день Накбы и Героизма.

В этот нежаркий майский день Халилу не хотелись идти ни в какой музей. В его планах значился гироскутер, море и возможно, если очень повезет, вечерняя прогулка с Захирой вдоль пардеса. Но отсутствие в музее в такой день, конечно, будет заметно. Учитель скажет об этом директору, директор — родителем, вообщем, надо было идти…

Музей Накбы в Маджале располагался в самом центре города, на проспекте Ясера Арафата, между театром и больницей, там, где магистраль устремлялась с холма к синеющему внизу Средиземному морю. Музей был невелик, и внешне напоминал типичную палестинскую деревню, устроенную на склоне холма. Постройки окружали оливы, а каждый дом был посвящен десятилетию борьбы палестинцев с израильским владычеством.

Вместе с одноклассниками Халил шел из дома в дом, от десятилетия к десятилетию, и слушал рассказ про историю своего народа, о приплывших из-за моря жестоких колонистах, которые больше века огнем и мечем пытались покорить и изгнать палестинцев. Голограммы транслировали портреты героев — Жоржа Хабаша, Лейлы Халед, Ахед Тамими, видеокадры с разгонами демонстраций и ковровыми бомбардировками. Но сегодня Халила интересовали не они. Его взгляд привлекали образы врага.

Израильтяне, кто они? Закованные с головы до ног в доспехи фигуры волокут арестованных подростков. На их головах шлемы с забралами, в которых отражаются лица жертв. Агенты спецслужб в балаклавах. Темные, зловещие силуэты на заднем плане. «Лица, где их лица?» — думал Халид. Не первый раз его интересовал этот вопрос. Когда-то он даже задал его наставнику, и тот улыбнувшись ответил, что задача музея показать, что палестинцы вели борьбу прежде всего против людоедских идей колониализма, расизма и империализма, в которых нет ничего человеческого. Конечно, когда он будет старше, он легко сможет найти в книгах и в Интернете все изображения, которые сочтет нужным увидеть. «Даже израильтян?» — Спросил Халид — «Даже израильтян» — улыбнулся наставник.

Мысль посмотреть на врагов не оставляла Халида и по возвращению домой. Он уже собирался развернуть планшет и войти в сеть, как снизу раздался призывный свист и мальчик вспомнил о своих обязательствах перед Захирой. «Картинки никуда не убегут. Я посмотрю их завтра. Или послезавтра. Или зимой, когда пойдут дожди, и я буду сидеть дома. Иншалла». Захлопнув планшет Халид выскочил за дверь, и кубарем скатившись по лестнице, побежал на улицу к подружке.

…Несколько лет назад, забравшись в шкаф в спальне родителей, Халид нашел коробку с бумагами на незнакомом языке. Наверное, если бы Халид знал русский, он бы смог прочитать приглашение семье Поляковых приехать на постоянное место жительства в Государство Израиль, удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и переписку Сары Соломоновны Цинклер из Ленинграда с уехавшими в Ашкелон внуками. Но Халид не знал этого языка и просто сложил бумаги обратно в коробку, закрыл ее и убрал подальше в шкаф.

Игорь Витальевич Масленков

О себе. Выпускник исторического факультета Харьковского Государственного университета. Работаю на стыке жанров — истории, мистики, фантастики, фэнтези. Автор четырех фантастических романов, десятка рассказов и нескольких научных работ по археологии.

Брат мой, Иуда

Последняя беседа Иуды Симонова с Иисусом из Назарета. Альтернативно-исторические измышлизмы.

Жизнь прожита, дорога пройдена.

Одинокого странника охватило дурное предчувствие. Сердце трепетало, ноги ослабли, страх объял душу. «Господи, Господи…», — шептал он, едва шевеля обветренными губами.

Босоногий мальчишка скрылся во тьме дома.

Старик остановился.

Скрюченные хворями пальцы коснулись рваной каменной кладки. Стены дышали полуденным зноем. Город погрузился в липкую дремоту. Люди прятались от гнева небесного светила по дальним углам. Южный ветер — вестник смерти, витал всюду, властвовал над миром.

Пришелец огляделся. Ничто не радовало утомленный взор. Все вокруг, включая изувеченную временем смоковницу, сиротливо ютившуюся в тесном дворике, источало усталость и печаль. Рябая колченогая собачонка несколько раз хрипло тявкнула, но тут же успокоилась, лениво подошла к гостю, обнюхала его, завиляла облезлым хвостом.

— Отче, отче…, — любопытные детские глазенки блеснули в дверном проеме.

Путник колебался, мучаясь сомнениями. Много дней он провел на дорогах иудейских, самарянских и галилейских. Стерлись подошвы сандалий, сума опустела. Настал час, которого он ждал и боялся. Что-то нашло на Иуду, предательски кольнуло в груди. Захотелось бросить посох в пыль, схорониться в пещере, пропасть в объятиях каменного утеса. В полдень солнце зашло в утомленной душе. Свет дня обратился в ночь. Силы ушли прочь, оставили его, как воды речные древнее русло в летнее время.

Старик застонал, сделал шаг, другой и, превозмогая себя, переступил порог, погрузился в душную тьму.

— Мир дому сему, — прокряхтел сын Симонов.

— Мир тебе, отче.

Усталые глаза не сразу разглядели хозяйку ветхой лачуги. Бесплотным призраком парил ее силуэт в полумраке. Старцу иерихонскому на мгновение показалось, что выцветшая латаная накидка женщины излучает ангельский свет. Неведомая сила едва не вырвала вопль из груди Иуды. Но он сдержал себя, не вскрикнул, не упал ниц.

Мальчик обнял мать и внимательно, с опаской разглядывал старца. Нечесаная борода, грязный хитон, длинные растрепанные волосы испугали маленького Луку.

— Не ты ли Анна, вдова каменщика Елеазара? — уже спокойно произнес гость.

— Я, отче.

— Не ты ли посылала за мной в Иерихон Иакова, сына Закхея?

— Да, отче.

— Так веди меня скорее к тому, ради которого я пренебрег покоем и уединением.

— Он здесь, в соседней комнате, — Анна взяла гостя за руку и подвела к проему, занавешенному куском шерстяной ткани.

Сердце старика яростно забилось, разгоняя по жилам стылую кровь. Тошнотворный запах человеческого пота мешался с благоуханием лавра и мирта. Сквозь решетку единственного окна едва пробивался дневной свет, тускло освещая тесную комнатушку. Всюду на стенах висели пучки сушеных трав. В дальнем углу на соломе под козьей шкурой лежал человек. Рыжая с проседью борода его топорщилась, словно царский обелиск земли египетской. Уста иссохли, как дальний колодец в месяц Ав. Волосы слиплись. Лицо избороздили глубокие морщины, щеки впали. Полуоткрытый рот чернел бездонным провалом.

— Раввуни! Ты ли это? — старик бросился к больному, упал на колени, обнял изможденное недугами тело. Заливаясь слезами, он целовал лицо и бороду немощного и радостно твердил: «Учитель, Учитель».

— Ты…, — простонал умирающий и улыбка, полная добра и света, прочь отогнала смерть.

— Успел, успел! Долго я шел каменистой дорогой, претерпел невзгоды и лишения. Но мысль о тебе согревала меня в ночи, усмиряла отчаяние, дарила надежду. Ужели вижу тебя, Учитель? Ведь столько лет прошло…

— Призвал я двенадцать, а пришел лишь ты, брат мой, Иуда. Где же они?

— Разве ты не знаешь? — сын Симонов отпрянул, вытирая глаза рукою.

— Помнишь, как мы бежали из Иерусалима? Многие тогда отпали от меня. Иные позабыли, иных я позабыл. После долгих странствий осел здесь, в Назарете. Пребывал в доме матери и братьев, пока те были живы. Мастерил детям свирели и флейты, исцелял больных. И ждал… Нынче я состарился, кожа моя лопается и гноится. Тело покрыто струпьями. Пожирают его черви, — грусть и разочарование застыли на старческих устах.

— Учитель! Но я не вижу струпьев, я не вижу червей!

— Эх, Иуда! Ты всегда был маловерным. Впрочем, как и те. Я так хотел их увидеть…

— Сколько лет-то миновало. По всему, видать, ничего ты не знаешь. Симон, прозванный Петром, и брат его, Андрей, утонули в бурю на море Галилейском. Иоанн от избыточного рвения повредился рассудком. Матфей, мытарь, вновь взялся за старое. Собирает кесарю подати. Одет он теперь в виссон и пурпур. Остальные разбежались кто куда. Как ты и говорил, стали они изгнанниками и скитальцами. Спасаются средь чужих земель и хоронятся в пещерах от злобы фарисейской.

— Не познали они начало, не узрели и конца, — произнес Иисус.- Бодрствуй перед миром. Богатство заключено в бедности, великое в малом. Ищи сокровенное внутри себя и в людях.

— В людях? — рассмеялся Иуда. — Как можешь ты говорить такое, когда ныне восстал народ на народ, царство пошло войною на царство. Приключились глады и моры и землетрясения. Облака излили воды, тучи породили гром и стрелы грозовые. Круг небесный раскололся. Огонь божьего гнева озарил мир, твердь содрогнулась. Грешники, сидящие во тьме, не увидели свет. Огрубели сердца. Множатся беззакония, во многих охладела любовь. На святых местах царит мерзость запустения. Скорбь всюду! Солнце померкло над землей Иудейской. Луна исчезла, не озаряет путь страннику. Звезды сошли с мест своих. Силы истины поколеблены. Поражен пастырь, овцы его рассеяны. Творятся злые умыслы, прелюбодеяния, убийства, лихоимство, разбой, коварство. Реки полнятся кровью. Завистливое око породило богохульство и безумие. Ненавистный Тит разграбил Иерусалим. Храм Господень лежит в руинах. Устроили там себе норы лисицы. Средь камней живут скорпионы. Промышляет нечистое воронье. Гиены воют по ночам, пугая редких путников. Некому подать нищим. Плачущие не утешились. Кроткие лишились наследства. Алчущие и жаждущие правды не насытились. Милостивые сокрылись, растеряли чистоту. Миротворцы перебиты. Изгнанные разуверились. Всюду слышны злословия и поношения. Сын судит отца, а отец судит сына. И всякое чрево, не познавшее зачатия, в это время блаженно, как и груди, не давшие молока.

— Ты любишь дерево, но ненавидишь плод, — возразил ему Иисус. — Хочешь ты собрать смокв с терновника. Ты опустошен. Душу твою охватила тьма. Ты подобен человеку, у которого на поле зарыто сокровище. Стенаешь и жалуешься на судьбу, но ничего не знаешь о том, что богаче иного вельможи. Говорю тебе, не жди Царствие, не спрашивай где оно. Оно всюду, но ты не узрел его.

— Да, я слепец! — Иуда попытался заглянуть в глаза Учителю, но отвернулся, не выдержав взгляда Иисуса. — Слепец и глупец! Но видел я страшный сон, будто на холмах иерусалимских стоят шатры южных кочевников, а на развалинах города Давида и Соломона пируют дикари, покорители Рима. Готовы они сойтись в великой битве. Не будет пощады невинному и слабому. Ужели такая судьба уготована славной земле израильской? Сердце переполняется печалью. Оттого слова мои резки. Прости, Раввуни.

Иисус, превозмогая боль в суставах, приподнялся на локтях, прислонился к стене. Улыбка света исчезла с его уст.

— Не я ли говорил, что только претерпевший до конца спасется!

— О, если бы я знал, что послужит к миру! Но то сокрыто от меня. Ведь и ты говорил, чтоб не давали святыни псам и не бросали жемчуга перед свиньями. Но не послушались тебя! А ныне свиньи попрали истину, и псы растерзали нас!

— Сказано было, что темны врата и узок путь. Немногие находят их.

— Они ничего не слышат и не разумеют, — Иуда распалялся все более. — Жаждал я северного ветра, хотел узреть восход солнца над пустынею, чтоб потоки небесные напитали ручьи и реки возвысили. Мечтал стать свидетелем весны мира, где взор ублажает цветущий миндаль, персик, абрикос и слива. Там, при тихом ветре, средь ясного неба, услышу я раскаты грома, увижу молнию и град. Поздние дожди очистят землю от скверны. Поля наполнятся всяким цветением. И ты, Учитель, воссияешь росою Израиля, пустишь корни и расцветешь лилией, уподобишься могучему кедру, розе саронской, зеленеющей маслине в долине иорданской. Миртовый венок увенчает твою голову, голову героя и победителя. Ученики твои умножатся куропатками. Проклятия врагов обернутся в гной и червей. Изгонят злодеев через Навозные ворота, как изгнали Иосифа Каиафу, вслед за Понтием Пилатом. От недругов твоих не останется и следа как от ветра. Будут рыскать они по пустыне шакалами, пожирая падаль. И нигде не найдут успокоения, отовсюду гонимые. А ты засияешь карбункулом, даруя свет незрячим. Священным аметистом заблистает слово твое, сапфиром — истина твоя, потому как сильнее она мудрости халдейской и вавилонской. Смарагдом засверкают деяния твои.

— Умерло семя твое до времени, не принесло плода. Не горело в тебе сердце! — серо-голубые глаза Учителя вспыхнули гневом.

— Но коль так, то помоги моему неверию. Ведь люди…

— О, люди! — перебил его Учитель. — Сколько раз хотел я собрать их, да они не пожелали. Род неверный! Доколе будут терзать меня? Бесы нашли себе приют в их телах и душах. Царствие отдам малым. Вот, Лука подрастает. Он унаследует слово и дело мое. Я обучил его грамоте. Он запишет сказанное и понесет свет во мрак.

— Лука слишком молод…, — пытался возразить Иуда, но смутился духом и замолчал.

— Не веришь! — голос Учителя вновь окреп, словно и не знал он старости и болезней.

— Боюсь я. Боюсь, что и его постигнет судьба двенадцати. Разве не дал ты нам силу исцелять больных и изгонять демонов? Но где былая сила? А что может поделать малолетний Лука? Вот и ты…, — Иуда запнулся.

— Говори! — потребовал Учитель.

— Люди слабы в вере. А веру укрепит только чудо.

— Чудо? Но разве я не творил чудес? Не я ли исцелял калек, расслабленных, немощных, слепых и прокаженных? Не я ли воскрешал мертвых? Не я ли накормил несколькими хлебами и рыбами девять тысяч мужей? Не я ли ходил по воде и превращал ее в вино? Каких еще чудес им надобно? О, род лукавый! Вечно он ищет знамения и чудеса!

— Истину, истину говоришь! Но ведь не о себе пекусь. Все сбылось по слову твоему, лишь…, — Иуда замолчал. Глаза его полнились грустью и тихой печалью.

— Ты осуждаешь меня?

— Как я могу? Я червь у ног твоих… Да! — выкрикнул сын Симонов. Он вцепился костлявыми пальцами в ветхие одежды Учителя, осыпая того упреками. — Всю жизнь я следовал твоим заветам, соблюдал благочестие, шел по пути праведному. Раздал имение нищим, остался без золота, серебра и меди. Нет у меня второй одежды и пристанища. Хожу по пыльным дорогам бездомной собакой и негде голову преклонить. Разве я возвысился? О, нет! Те, одиннадцать, вечно спорили о том, кто из них более достоин возлежать близ тебя. Но я молчал. Молчал, ибо любил тебя. Слышишь? Любил! Но, думаешь, не знаю, что ты говорил обо мне? Знаю! И вот, смерть на пороге. Она равняет всех, знатного и простолюдина, глупца и пророка. Ее призываю в свидетели! Не ты ли говорил, что в Иуду, сына Симонова, из Кариота, вселился Вельзевул? Говорил, что я, Иуда, предам тебя фарисеям. Каюсь, мысли тяжкие посещали меня, но был я темен и не разумел что творю. Дух зла искушал меня! Хотел отсечь руку себе, чтоб не совершить богопротивного. Глаза выколоть, чтоб не видеть тебя и тем победить соблазны! И я победил! Но ты… Ты не ушел, как обещал, не спас народ израилев, не взял на себя грехи человеческие, не смыл их невинной кровью. Ты променял первородство на чечевичную похлебку. А теперь утешь меня. Скажи, что я лжец.

Учитель плакал. В скорби он обнял Иуду и благословил:

— Брат мой, Иуда. Ропщут многие, но правду говорят избранные. Ты призван ранить в самое сердце. Сколько раз в молитве обращался я к Отцу моему, выпрашивая великой милости. В страхе просил его, чтоб избавил от жертвенной участи, чтоб чаша та миновала меня. И в бесконечной любви своей, сжалился он над несчастным, внял мольбам. Таково было его благоволение. В том лишь моя вина. Как могу осуждать пославшего меня? Разве о том писано в Законе?

— Но ведь пророчества…, — удивлялся Иуда.

— Все сбылось до последнего слова. А то, что не сбылось, сбудется в свое время, — учитель улыбнулся и отер рукавом лицо сыну Симонову.

— Разве ты не… Мессия? — недоумевал тот. — Кто же из нас лжец? — Иуду трясло. Страшная догадка едва не лишила разума. Жизнь подошла к концу. Веру он растерял, пребывая во тьме и обмане. И виновник тому он сам! «Змея, змея! Истинная змея! — взвыл он раненым зверем. Внезапная резкая боль едва не убила старика. — Уж лучше бы я отсек себе руку и выколол глаза! Горе отцу моему и матери моей! Горе миру, ибо лучше не родиться мне вовсе! Злая судьба одолела меня! А я — слепец, поводырь слепцов, ведущий народ к погибели! Но кого или что в том винить? Маловерие, трусость, собственную слабость, диавола — искусителя или…»

В глазах потемнело. Безумное желание овладело Иудой. Он хотел зарезать Учителя, но не нашел у пояса ножа. Хотел задушить, но силы покинули старика. Что стоит теперь его жизнь? А жизнь Учителя? Или жизнь племен израильских?

— Пророчества сбываются, брат мой, Иуда, — тихая и светлая улыбка застыла на устах Иисуса из Назарета. — Где твой поцелуй? На кресте… Ты погубил…

— Скажи, кого я погубил? Говори, говори! — разъярялся Иуда. Он тряс уже мертвое тело. Руки и голова Учителя безвольно болтались, глаза стекленели, и улыбка уносилась в вечность.

Иуда ослеп на мгновенье. Свет веры угас, тьма пожрала сердце. В одночасье лишился он последнего утешения, единственной надежды. Жизнь потеряла для него всякий смысл, обратилась в холодную пустоту и бесконечную муку. Лачуга Анны стала ему ненавистна и противна, как поруганная могила, где среди зловонного праха устроили пир гиены и воронье.

Не разбирая дороги, он бросился вон из дома. В тесном дворе и на улице его поджидала пестрая толпа городских бездельников и попрошаек. Зеваки собрались из любопытства, посудачить да поглазеть на странника иерихонского.

— Подите вон, дети скверны! — в исступлении кричал сын Симонов, расталкивая горожан, прокладывая себе посохом путь. — Прочь, племя бесовское!

Народ гудел, ничего не понимая. Иные принялись поносить и злословить Иуду. Иным показалось, что глаза его сверкают огнем, а облик осквернен кровью. В страхе отшатнулись они.

— Он испустил дух! — брызжа слюной, в гневе вопил старик. — Тот, которого вы ждали, о котором вы пророчествовали, которого вы прокляли, покинул вас!

Не помня себя от ярости, Иуда выбрался на узкую улочку. Близился вечер. Ветер гнал по земле пыль, клочья сухой травы, развевал нечесаные волосы. Черные тучи неслись со стороны далекого моря, спеша накрыть Назарет погребальным саваном. Блеснули первые молнии, тяжелые капли окропили твердь, мир содрогнулся как при землетрясении.

— Безумцы! Безумцы! — кричал Иуда вослед редким прохожим. Он заглядывал в окна, стучал посохом в двери, призывал горожан к покаянию.

— Да ты сам безумец! Голосишь, словно одержимый. Всех покупателей распугал, — какой-то лавочник пытался урезонить старца.

— Нечестивцы! Что даст ваше семя? Оно породит смерть! Лучший страны сей покинул вас, недостойные! — Иуда обессилел. Он упал на мокрые камни и зарыдал. Тяжелые от влаги одежды сковали костлявое тело. Водяные потоки несли уличную грязь и городские нечистоты, подхватывая старческие слезы. И показалось Иуде, будто мир уподобился лунному отражению на глади моря галилейского. Стоит коснуться его, и все вокруг исчезнет. Останется лишь темная бездна, в которой властвуют демоны ночи. В исступлении он колотил кулаками мостовую, да только руки изодрал в кровь. Город не исчезал, стоял перед глазами навязчивым ночным кошмаром.

— Никчемный, ничтожный я человек, — бился в судорогах Иуда. — Не дано мне предать или зарезать. Скажи, Раввуни, кого я погубил? Тебя? О, нет! Так может, я сам себя обесчестил? Каково мое прегрешение? Нет, я знаю, я понял, что ты хотел сказать! Иуда, сын Симонов, из Кариота, ты погубил всех нас! Проклят пред Богом повешенный на дереве. Но трижды проклят тот, кто отверг волю Господа! Ничего у меня не осталось. Но я все еще жив! Нет у меня пояса, но есть веревка, которой увиты чресла мои.

Бог! Слышишь ли ты меня? Не принес я на алтарь тебе сына человеческого! Принесу тебе другую жертву, лучшую, нежели Каин, большую, нежели Авраам!

Учитель! Пусть дела мои были злы, а дела твои праведны! Но я не умру лжецом! Я иду вслед за тобою!

Попирая камни и грязь, превозмогая боль и стариковскую немочь, Иуда поднялся. Опираясь на посох, сбивая ноги, он медленно поплелся к городским воротам, горячо желая скорее покинуть ненавистный Назарет и найти крепкую смоковницу у подножия соседнего холма. Она выдержит его и примет на себя грех.

Литературная Критика

Владимир Григорьевич Бондаренко

Владимир Григорьевич Бондаренко — выдающийся российский литературный критик, публицист, журналист. Заместитель главного редактора газеты «Завтра». Главный редактор газеты «День литературы».

ГЕРОИЧЕСКИЙ ОДИНОЧКА

Суровая правда войны Иона Дегена

Это стихотворение поначалу ошеломляет всех без исключения, возникают самые разные эмоции от гнева за кощунство до чувства трагичного понимания войны. Стихи и писались явно для себя, без всякой надежды на публикацию.

Да и автор не считал себя поэтом. К тому же стихи явно написаны не в русской милосердной поэтической традиции. Иное, чисто советское отношение к жизни и смерти, чуждое христианской традиции. Но пробирает до глубины души.

В 1988 году в своей «огоньковской» рубрике «Русская муза ХХ века», из которой позже и выросла великолепная антология русской поэзии «Строфы века», Евгений Евтушенко впервые не только опубликовал стихотворение совсем неизвестного автора, правда, перепутав его имя и обозвав Иосифом, но и более того — назвал это стихотворение гениальным и лучшим из фронтовой поэзии ХХ века.

Поначалу утвердилась версия, что это стихотворение из планшета убитого русского лейтенанта, найденного под Сталинградом. Лишь позже, после евтушенковской публикации, с Украины пришло письмо, подтвердившее авторство Иона Лазаревича Дегена. Поэт дал зарок себе забыть о литературе после первого скандального чтения своих стихов в Доме литераторов в 1945 году.

Позже Иона Деген вспоминал об этом выступлении: «Летом 1945 года я, двадцатилетний лейтенантик на костылях, был в резерве бронетанковых механизированных войск Красной Армии.

Как-то раз я отправился в Комитет по защите авторских прав. В ту пору была очень популярна одна песня. Сочинивший её командир танка из моего взвода погиб, и мне хотелось, чтобы безымянная песня, исполняемая джазом Эдди Рознера, приобрела автора.

В Комитете ко мне отнеслись снисходительно, но вполне доброжелательно; авторство песни обещали восстановить, а выяснив, что я сам сочиняю стихи, попросили что-нибудь прочесть. Я начал читать — и через несколько минут в комнате уже было не протолкнуться… Вернулся я к себе в полк, на другой день вызывает меня начальник политотдела: «Так что, лейтенант, ты там стишки какие-то пишешь? Вот тебе „виллис“ — поезжай в Центральный Дом литераторов. Обратно на метро приедешь: мне известно, что ты даже танцевать на костылях умудряешься». Отправился я в ЦДЛ. Слушать меня собрались человек сорок, узнал я только Константина Симонова, да ещё обратил внимание на долговязого человека, непрерывно что-то помечавшего в блокноте. Это был литературный критик Тарасенков, который, как оказалось, и записал то самое стихотворение; прочёл его Семёну Липкину, а тот, в свою очередь, — Гроссману. Так через много лет я узнал от самого Липкина, каким образом стихи попали в «Жизнь и судьбу». А совсем недавно мне прислали из Лос-Анджелеса русскую газету «Курьер». В ней опубликован материал, автор которого — якобы со слов Михаила Дудина — пересказывает, как я читал военные стихи при поступлении в Литературный институт. По-видимому, речь шла о том моем единственном выступлении в ЦДЛ: во всяком случае, в Литинститут я никогда в жизни не поступал. И еще, вроде бы, Дудин рассказал, что, когда при «поступлении» меня разругали, я ответил: «Вы — тыловые шлюхи!». Конечно, ничего подобного я тогда произнести не мог. А вот клеймили меня на самом деле.

…Мне тогда это казалось странным: я, ярый коммунист, пылкий патриот, был убежден, что мои стихи абсолютно не нарушают канонов, установленных советской властью и родной Коммунистической партией… Однако же меня обвинили в том, что я порочу Красную Армию, приписываю ей мародерство; что проповедую трусость… И, вместо заключительного слова, я там же, в ЦДЛ, сочинил и прочёл стихотворение «Товарищам „фронтовым“ поэтам». Там были такие строки:

Мой гонорар — только слава в полку

И благодарность солдата.

Вам же платил за любую строку

Щедрый главбух Литиздата.

Как видите, это мало напоминает выражение «тыловые шлюхи». Но, после того, как меня разругали в ЦДЛ, я дал зарок: с литературным истеблишментом никогда ничего общего иметь не буду…»

Интересно, что симоновский разгром стихов Дегена почти дословно совпал с более поздними разгромами в эмигрантской русскоязычной антисоветской прессе. Одна статья так и называлась «Мародёр в законе». Её автор Ян Торчинский пишет: «Зверь, гад — сидит в каждом из нас. Иной раз и высунется из подсознанья. Главный труд человека как раз и состоит в том, чтобы держать зверя в узде. Повторим эту веселенькую истину: человек умеет радоваться смерти дальнего, а то и ближнего. И не всякий раз вовремя опомнится, а слово — не воробей. Но опомниться и повиниться полезно и с опозданием. Иногда целому народу приходится опоминаться и виниться.

Перечитаем этот знаменитый шедевр.

Мой товарищ, в смертельной агонии

Не зови понапрасну друзей,

Дай-ка лучше погрею ладони я

Над дымящейся кровью твоей.

Ты не плачь, не стони, ты не маленький,

Ты не ранен, ты просто убит.

Дай на память сниму с тебя валенки,

Мне ещё наступать предстоит.

Говорят: вот она, суровая правда! Наконец-то, шестьдесят лет спустя, мы её дождались, а то всё не знали. Оказывается, на фронте убивают, там бывало холодно и валенок не хватало. Не смешно ли?.. Умиляются: написал семнадцатилетний мальчик, не успевший школу окончить, а сколько в нём мужества! Не сентиментальничает над умирающим, хоть и знает: сегодня — его, а завтра — меня. Смотрит в глаза страшной действительности.

Ещё говорят: великолепные стихи. Это, с позволения сказать, вздор. По исполнению они не хороши и не плохи: в точности ватерлиния. Говоря о фактуре, можно отметить, что их несколько оживляет дактилическое окончание, нечастое в русском анапесте после Некрасова; оно сообщает этим стихам напевность, подкупает читателя. Народ именно на это и откликнулся инстинктивно — потому что больше (если отстранить содержание) откликнуться тут не на что: стихи как стихи. Народ прав. В этом подсознательном отклике есть ещё и протест, тоже инстинктивный, — приговор не только всякому дыр-бул-щилу, но и Маяковскому с Кирсановым под мышкой. На подсознательном уровне народ знает: стихи должны быть песней: текст, из которого вовсе изгнано песенное начало, — не стихи. Но это к слову.

Зато содержание этого не плохого — не хорошего восьмистишья, его нравственное наполнение, отделяемое от текста, — постыдно. Лирический герой радуется смерти товарища, пляшет над умирающим, собирается — задумайтесь! — греть руки над его кровью, снимать с живого валенки — и всё это говорит умирающему в глаза. Тот, несчастный, переживает самую страшную минуту всякой человеческой жизни. Его одиночество беспредельно. Самые мужественные теряют в эту минуту власть над собою. Самых мужественных — утешают, это в природе человека, не потерявшего человеческого облика. Не сочувствовать смертельной агонии — тут надо зверем быть. И лирический герой этого стихотворения — именно зверь, молодой ликующий зверь, ликующий от мысли, что сегодня не он, а другой достался Молоху, ему же валенки перепадут, он может поживиться на смерти ближнего.

Перед нами чистый, безупречный образчик социалистического реализма: освобождённый от квасного патриотизма и замоскворецкого холуйства. Вот таким человек и должен быть: материальным, без примеси не то что духовного, а хоть душевного начала. Он должен быть устремлён к светлому будущему, к победе, а не к страданиям какого-то одиночки с распоротым животом. Убит — в яму. Что? Ещё дышит? Всё равно туда. Нам наступать нужно. Деген сделал то, что не удавалось Симоновым: создал похожий портрет советского человека. Оттого он и нравится уцелевшим представителям «новой человеческой общности», состраданию чуждой: советскому народу. Пушкин и Толстой с одинаковым отвращением отвернулись бы от такого…».

Автор отделяет того семнадцатилетнего мальчишку, написавшего такое жестокое стихотворение, от самого Иона Дегена. Мол, Ион Деген — отличный воин, неоднократно ранен, горел в танке, после того памятного выступления в ЦДЛ ушедший от литературы в медицину, ставший известнейшим врачом-хирургом, защитивший докторскую диссертацию по медицине.

Ему хватило ума не считать себя поэтом. «На танкисте Дегене не лежит ни малейшей ответственности за написанное, не говоря уже о враче Дегене. Его рукой писал Молох. Поэта Дегена — нет и никогда не было… В ослабленной форме тварная жестокость представлена детективным романом с непременным убийством, в кульминационной, непревзойденной форме — 11-м сентября, ибо нашёлся ведь гад, объявивший это убийство величайшим произведением искусства, перформансом.

Если так, крупнейший художник современности — Усама бин-Ладен. Вот кто истинный председатель земного шара.

Стихотворение Дегена о мародере — где-то посередине, но совершенно в русле этой мировой тенденции. Оно принадлежит искусству ровно в той мере, в какой мы готовы упиваться жестокостью (и низостью) как художественным приемом. Ни на йоту больше».

Тут уже я не соглашусь с эмигрантским критиком, сам Деген и впрямь, написав в своем военном планшете сорок с лишним стихотворений, от поэзии отошёл, но взялся за фронтовую прозу и издал уже в Израиле несколько сборников первоклассных рассказов.

С той же самой оголённой правдой. Писал, как было, без лирических эмоций. Но от своих фронтовых стихов не отказался, и даже запрещал их править при публикации.

На фронте не сойдёшь с ума едва ли,

Не научившись сразу забывать.

Мы из подбитых танков выгребали

Всё, что в могилу можно закопать.

Комбриг упёрся подбородком в китель.

Я прятал слёзы. Хватит. Перестань.

А вечером учил меня водитель,

Как правильно танцуют падеспань.

(лето 1944)

Днём убиваешь в упор немцев, потом хоронишь погибших товарищей, а вечером учишься танцевать падеспань. И всё почти одновременно. Выразительно резко, выразительно точно, выразительно скупо — и выразительно страшно. Здесь неуместно выражение «лирический герой», автор отвечает за себя, пишет от своего имени, бойца, офицера, танкиста. И не собирается подавать никаких надежд. В противовес знаменитому симоновскому «Жди меня, и я вернусь», Ион Деген пишет своё:

Ты лучше просто паренька забудь,

Влюблённого в тебя. И в Руставели.

Он и себя не жалел, и других тоже. Был всегда готов к смерти, и сам нёс смерть.

Иона знал нашу военную фронтовую поэзию, очень любил стихи Гудзенко, ценил Слуцкого, Панченко. Разумеется, был неравнодушен к поэзии горевшего танкиста Сергея Орлова.

И на самом деле, одно стихотворение восемнадцатилетнего лейтенанта может быть абсолютно случайным, он даже и не задумался о том, что написал.

Может, товарищ уже и умер к этому моменту раздевания?

Я внимательно прочитал весь стихотворный планшет Иона Дегена, более сорока стихотворений, конечно — талантливый поэт, прямолинейный и крайне жёсткий во всех проявлениях своей жизни. Прочитал и его мемуары. Героический одиночка, танкист, не жалеющий ни своих, ни чужих. Нет, никаким мародёрством и не пахнет. Он и пленных немецких офицеров расстреливал сам лично в упор без жалости, и со своим начальством не церемонился, много раз мог попасть под трибунал. И картину Боттичелли из старинного замка в свою танковую землянку притащил. Бывало и такое… Но, думаю, командование ценило бесстрашного и умелого танкиста, к тому же и счастливчика. Его гусарство не раз выручало в самых безнадежных ситуациях. Он был нужен на войне, но он — таков какой есть — не нужен был советской поэзии.

Есть у моих товарищей танкистов,

Не верящих в святую мощь брони,

Беззвучная молитва атеистов:

— Помилуй, пронеси и сохрани.

Стыдясь друг друга и себя немного,

Пред боем, как и прежде на Руси,

Безбожники покорно просят Бога:

— Помилуй, сохрани и пронеси.

(сентябрь 1944)

Читая его танковые похождения, я вспоминал прекрасный роман питерского писателя Ильи Бояшова «Белый тигр», вот этим «Белым тигром» и был наяву Ион Деген. Смерть его не брала, семь тяжёлый ранений и после каждого снова в бой. Масса орденов и медалей, но звания Героя никак не дают. Не думаю, что это связано с его еврейством, мало что ли у нас среди Героев Советского Союза было евреев? Его бесстрашия и жестокости боялись даже его командиры, в экипаж его танка боялись идти, это же прямо на смерть! Такие нужны на фронте, но не на параде. Такому же русскому герою-одиночке тоже начальство не благоволило бы. И в штрафбат не посылали, и Героя не давали. Вот он и воюет:

Когда мой танк, зверея, проутюжил

Колонну беженцев — костей и мяса вал,

И таял снег в крови дымящей лужах…

Заметьте, не технику немецкую утюжит, и не вооруженных эсэсовцев, а колонну немецких беженцев. Так и воевал, так и стихи писал, прямо в лоб, без шлифовки и цензуры. Во время войны таким отчаянным и безжалостным, как Ион Деген, прощали многое.

Приведу слова самого Иосифа Сталина, сказанные в разговоре с правоверным югославским коммунистом Милованом Джиласом: «Представьте себе человека, который проходит с боями от Сталинграда до Белграда — тысячи километров по своей опустошенной земле, видя гибель товарищей и самых близких людей! Разве такой человек может реагировать нормально? И что страшного в том, если он пошалит с женщиной после таких ужасов? Вы Красную армию представляли себе идеальной. А она не идеальная… Тут был интересный случай. Майор-летчик пошалил с женщиной, а нашёлся рыцарь-инженер, который начал её защищать. Майор за пистолет: „Эх ты, тыловая крыса!“ — и убил рыцаря-инженера. Осудили майора на смерть. Но дело дошло до меня, я заинтересовался и — у меня на это есть право как у Верховного главнокомандующего во время войны — освободил майора, отправил его на фронт. Сейчас он один из героев. Воина надо понимать. И Красная армия не идеальна. Важно, чтобы она била немцев — а она их бьёт хорошо, — все остальное второстепенно…».

Вот с этих позиций и надо оценивать поведение на войне танкиста Иона Дегена. Тем более, далее Милован Джилас в своей книге «Беседы со Сталиным» пишет прямо чуть ли не о самом Дегене: «Я с ужасом узнал и о гораздо большей степени «понимания» им (Сталиным) грехов красноармейцев. Наступая по Восточной Пруссии… танкисты давили и без разбора убивали немецких беженцев — женщин и детей. Об этом сообщили Сталину, спрашивая его, что следует делать в подобных случаях…»… Он ответил: «…пусть и они проявляют инициативу!». Увы, но не бывает войны без ненависти, тем более справедливой. Что танкисты, что летчики, прошедшие реальные бои, поневоле становились убийцами, и на своём пути никого не жалели.

В советское время ясно, что такие стихи никто бы в печать не пропустил, даже сам Евгений Евтушенко в своей публикации их слегка облагородил, за что и получил позже нагоняй от Дегена. О публикации Евгения Евтушенко в «Огоньке» Ион Деген писал своему другу: «Прочитал и распалился до белого каления. Евтушенко в своём репертуаре. Во-первых, никогда я не был Иосифом. Во-вторых, он безобразно испоганил мой текст. В-третьих, никогда я не давал, не даю и не дам ему разрешение испоганить то, что родилось у меня на фронте. Я не считаю справедливым редактировать себя — фронтовика… Жаль, не знаю адреса Евтушенко. А впрочем, хорошо. Потому что ответил бы ему…».

Позже Евгений Евтушенко оправдывался перед поэтом: «В середине пятидесятых кто-то из поэтов-фронтовиков, кажется, Михаил Луконин, прочитал мне по памяти потрясшее меня стихотворение всего-навсего из двух четверостиший. Вот как оно тогда прозвучало:

Мой товарищ в предсмертной агонии.

Замерзаю. Ему потеплей.

Дай-ка лучше согрею ладони я

Над дымящейся кровью твоей.

И не плачь, не скули, словно маленький.

Ты не ранен. Ты просто убит.

Дай-ка лучше сниму с тебя валенки.

Мне ещё воевать предстоит.

Восторженно читали мне его и Александр Межиров, и Борис Слуцкий, и Евгений Винокуров, и многие другие. Варианты несколько разнились, хотя впечатление оставалось сильным — с такой жёсткой, пугающей правдой в то время не писал никто. Однако далеко не все этими стихами восторгались — некоторые называли их воспеванием мародерства, оскорблением победоносной Красной Армии, даже апологией «власовщины», что было уже совсем чудовищно. Но строки варьировались не из-за злого умысла. Изменения в любом тексте, который живёт изустно, неизбежны, а иногда и хороши, как, например, в песнях «Степь да степь кругом…», «Что стоишь, качаясь…», «Хас-Булат удалой!..». Народная редактура отнюдь не портит их, а наоборот, концентрирует и проясняет смысл, усиливает эмоциональность.

Я доверился первому услышанному варианту и привык к нему. Именно его и включил в одну из публикаций в «Огоньке» из будущей антологии «Строфы века». И вдруг получил письмо с Украины от человека, который лично знал автора. Мой корреспондент сообщил, что автор жив и его зовут Ион Деген. Я с ним познакомился двенадцать лет назад в Израиле, но, к сожалению, как-то на ходу, между выступлениями. Главным для меня тогда было убедиться, что он на самом деле существует, и что стихи действительно принадлежат ему.

А вот на дотошную сверку вариантов времени не хватило. Деген отозвался о приведенном мной «народном варианте» в своей самиздатовской книжице до обидного резко. Но разве я сам не взрывался иногда, если меня без меня «улучшали»? Все мы, поэты, болезненно самолюбивы, когда нас правят. Поэтому я привожу сегодня оба варианта — так называемый «народный» и авторский.

Дорогой Ион, моя проблема в том, что они мне оба нравятся. Конечно, вторая строчка лучше в вашем варианте. Но в первой строке второго четверостишия очень коряво и невыразительно звучат в повелительном наклонении два слова: «…не стони…».

«Нам еще наступать предстоит», по-моему, слабее, чем: «Мне ещё воевать предстоит». Во-первых, «мне» сильней, чем безликое «нам». Во-вторых, слово «наступать» — временное, быстролетное. А «воевать» — это надолго, а может, и навсегда. Разве я не прав? Рассердившись на меня, вы зряшно осерчали на соавторство «народа-языкотворца». А я был счастлив, что нашёл и некоторые другие стихи, достойные стать хотя бы обрамлением — я уверен — бессмертного восьмистрочного шедевра…».

Ион Деген поэта простил, но изменять что-либо в своем стихе не пожелал.

Таким он и был до конца жизни, и в поэзии своей, и в прозе, и в поведении.

Я бы сравнил его с Павкой Корчагиным из романа Николая Островского «Как закалялась сталь», такой же неуправляемый, такой же смелый, такой же целеустремленный.

Его стихи поясняют его самого, и в плохом, и в хорошем. Вот он пишет в стихотворении «Жажда»:

Воды последний глоток

Я отдал сегодня другу.

А друг всё равно… погиб.

Меня сожаленье мучит:

Глотком тем его не спас.

Себе бы оставить лучше.

Явно вызывающий, неполиткорректный стих, но чего ждать ещё от командира танка-смертника, на броне которого постоянно висят куски человечины? Его стихи — это самая оголённая правда войны, правда за чертой милосердия.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.