- Все

- Детская и образовательная литература

- Детская художественная литература

- Современная детская литература

Бесплатный фрагмент - Золотой возраст

От переводчика

Кеннет Грэм (1859—1932) — знаменитый английский писатель. В России он известен как автор книги «Ветер в ивах», книги, которая и на английском считается лучшим его произведением. Эту милую историю о Кроте, Водяной Крысе, Барсуке и о капризном лягушонке Тоуде он написал для своего сына, рассказывал ему эти сказки перед сном.

Однако, еще до «Ветра в ивах» Грэм стал автором изящных, лиричных рассказов, рассказов полных сентиментальной грусти об ускользающих мгновеньях жизни, рассказов о детстве. Существуют две книги его воспоминаний, вернее размышлений о детстве: «Золотой возраст» и «Дни мечтаний». И обе эти книги оказались несправедливо забыты, отошли на второй план, хотя когда-то пользовались даже большей популярностью, чем знаменитая ныне сказка.

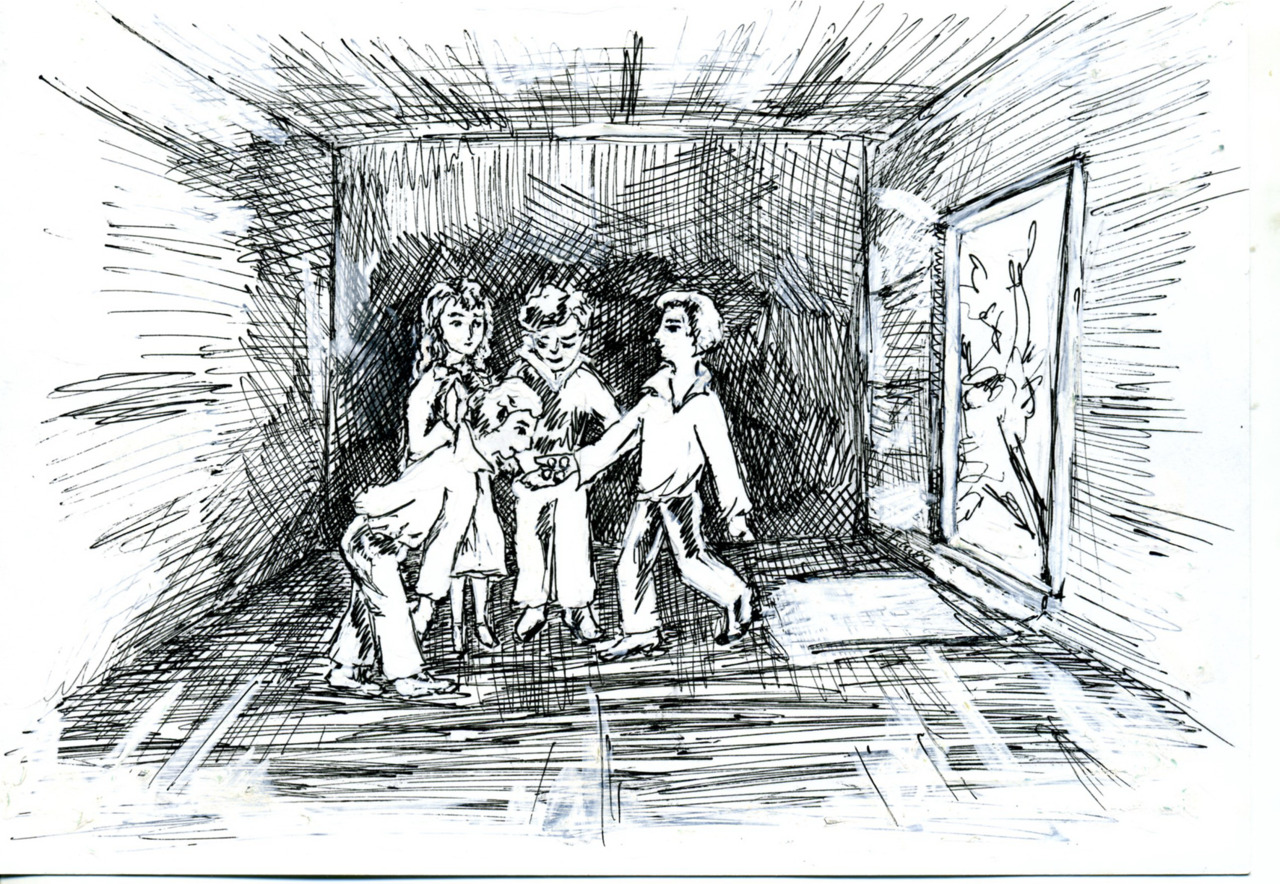

Перед вами первая книга историй о приключениях и переживаниях пятерых детей: Эдварда, Гарольда, Шарлотты, Селины и автора, имя которого не называется. Их мир — мир фантазии, игр, мечтаний. Но есть еще и Олимпийцы — взрослые, которые воспринимают жизнь иначе, для которых важны правила хорошего тона, выученные уроки и вымытые руки. «Ах, какая мука воспитывать ребенка!» — могла бы воскликнуть тетушка Элиза. Но так ли противоположны друг другу эти два мира? Так ли страшно стать взрослым, вырасти и уехать из родного дома в чужой неприветливый мир? А, может, мы так до конца и не покидаем мир детства, в котором нам было так уютно? Может, мы все немного похожи на того сказочного мальчика, который умел летать и не хотел расти, и стоит лишь чуть-чуть напрячь воображение…

Олимпийцы

Сегодня, оглядываясь на те, давние времена, пока еще ворота памяти не захлопнулись за мной окончательно, я понимаю, что если бы нас воспитывали родители, жизнь казалась бы нам иной. Но для тех, кого опекали тетушки и дядюшки, подобное мироощущение вполне допустимо. Они были добры к нам настолько, насколько это необходимо по отношению к живому существу, но вместе с тем и безразличны (что само по себе, как мне стало понятно позже, свидетельствует о некоторой ограниченности) и при этом, ни минуты не сомневались, что ребенок равнозначен обыкновенному зверьку. В довольно раннем возрасте я осознал эту ограниченность старших, скрывающуюся за заботой, и то, как распространена она в нашем мире. Как у Калибана, невежественного дикаря, размышляющего о происхождении и характере своего божества Сетебоса, во мне росло смутное ощущение довлеющей надо мной силы, сознательной, своевольной, склонной к неожиданным выходкам — «потому что так надо» — и я не мог понять, почему эта власть дана таким беспомощным и бездарным существам, когда гораздо разумней было бы наделить ею нас самих. Эти взрослые, по воле случая опекавшие нас, не вызывали уважения, лишь смешанное чувство зависти к их свободе и жалости, что они не способны ею воспользоваться. В самом деле, нас поражала беспомощность в их поведении, когда мы удосуживались об этом задуматься, что происходило не часто. Имея полную возможность предаваться радостям жизни, взрослые ею не пользовались. Они могли бы весь день плескаться в пруду, гонять цыплят, лазать по деревьям в самой не подходящей для этого воскресной одежде, могли бы взять и накупить пороху при свете дня, палить из пушек и взрывать мины на лужайке, но они даже не пытались. Никто не тащил их в церковь по воскресеньям, и, все же, они регулярно ходили туда по собственной воле, впрочем, и мы сами упускали множество возможностей насладиться жизнью.

По большому счету, существование этих Олимпийцев было, как будто, полностью лишено смысла, даже их движения казались сдержанными и медлительными, а занятия глупыми и бессмысленными. Они не видели вокруг себя ничего кроме обыденности. Фруктовый сад (удивительное место, населенное феями) для взрослых был лишь садом, где созревали яблоки и вишни, или не созревали, когда капризы матушки Природы не обходили нас стороной. Их нога никогда не ступала в ельник или заросли орешника, они не грезили о чудесах, таящихся в ветвях. Таинственные ручьи, такие как древний Нил, питавший утиный пруд, не казались им волшебными. Они не подозревали о существовании индейцев и не обращали внимания на бизонов или пиратов (с пистолетами!), хотя мир вокруг так и кишел чудесами. Они не стремились исследовать разбойничьи пещеры или раскапывать спрятанные сокровища. Пожалуй, лучшим, что делали эти взрослые было то, что большую часть времени они проводили в душных помещениях. Единственным исключением оказался викарий, который сразу же понимал, что лужайка за фруктовым садом превратилась в прерии, едва мы, намокасиненные и притомагавканные, с воплями мчались по ней на буйволах в предчувствии кровавого боя. Он никогда не смеялся и не насмехался, как делали обычные Олимпийцы, он обладал необыкновенной способностью дополнять игру массой ценных указаний. Нас поражало его глубокое понимание жизни, которое он получил, благодаря долгому жизненному опыту. К тому же, он всегда с готовностью исполнял роль вражеской армии или банды индейцев-мародеров. Одним словом, весьма достойный человек, наделенный талантами во многом превосходящими, насколько мы могли судить, таланты большинства. Думаю, что сейчас он епископ, у него были все необходимые для этой должности качества.

К этим странным существам приходили гости, чопорные и бесцветные, как и сами Олимпийцы, одинаково лишенные каких-либо интересов и разумных стремлений. Они возникали словно из облаков и проплывали мимо, чтобы и дальше влачить бесцельное существование где-то за пределами нашего кругозора. К нам же безжалостно применялась грубая сила. Нас хватали, мыли, на нас натягивали чистые воротнички. Мы молчаливо и привычно подчинялись, скорей с презрением, чем со злостью. С намасленными волосами и застывшими притворными ухмылками мы сидели и слушали привычные банальности. Как разумные люди могут тратить драгоценное время таким образом? Нам часто приходилось задавать себе этот вопрос, когда высвободившись из плена, мы направлялись прямиком к глиняному карьеру — лепить горшки, или в заросли орешника — поохотиться на медведей.

Нас бесконечно поражала способность Олимпийцев беседовать за столом, поверх наших голов, на общественные или политические темы, ни минуты не сомневаясь, что эти глупости, эти бледные призраки реальности, несут в себе важный смысл. Мы — «посвященные» ели молча, но в наших головах зрели планы и тайные замыслы, из которых, на самом деле, и состояла настоящая жизнь. Просто мы оставляли ее снаружи, за дверями, и сгорали от нетерпения вернуться к ней. Конечно, мы не тратили сил, чтобы поведать взрослым о нашем знании: тщетность попыток была многократно доказана. Ребенок, полный мыслей и стремлений, оставался один на один с вечно враждебной силой, силой, которую мы научились избегать. Не существовало других единомышленников, кроме нас самих. Эти странные бескровные создания были нам совсем не понятны, намного ближе и роднее казались добрые животные, которые делили с нами настоящую жизнь под открытым небом. Отчуждение укреплялось постоянным чувством несправедливости, неспособностью Олимпийцев остановиться, признать свою ошибку или принять подобные уступки с нашей стороны. Например, когда я однажды швырнул кота из окна верхнего этажа (я сделал это не из жестокости, и кот не пострадал) я был готов, после небольшого раздумья, признать свою ошибку, как истинный джентльмен. Но, разве помогло бы мое признание в решении вопроса? Знаю, что нет. Или еще, когда Гарольда заперли в комнате на весь день, за то, что он напал на соседскую свинью и побил ее — деяние достойное презрения — хотя, в действительности, он был вполне в дружеских отношениях с хрюшкой, преступнику даже не была предоставлена возможность раскаяния. Конечно, Гарольд не остался в заточении на весь день, он очень быстро сбежал через окно с помощью пособников, и просто вернулся после ко времени своего торжественного освобождения. Слово примирения могло все исправить, но это слово так и не было произнесено.

Что ж, Олимпийцы давно остались в прошлом. И теперь мне почему-то кажется, что солнце светит не так ярко, как раньше, а бескрайние луга былых времен уменьшились и сократились до нескольких жалких акров. Горькое подозрение закрадывается ко мне в душу. Et in Arcadia ego (И я в Аркадии родился). Неужели и я стал Олимпийцем?

Выходной

Властный ветер, повелитель утра, рвал и метал, оглушал и преследовал. Тополя раскачивались в разные стороны и с ревущим шелестом вскидывали кроны; опавшие листья взвивались и кружились в пространстве, а начисто протертые небеса, казалось, вибрировали словно огромная арфа. Первое пробуждение в году. Земля потягивалась и улыбалась спросонья, и все вокруг прыгало и пульсировало от движений гиганта. В этот день у нас был выходной. Повод — чей-то день рождения, неважно чей. Один из нас получил подарки, выслушал традиционные поздравления, и весь светился, ощущая себя героем, и что самое приятное, без каких-либо подвигов, совершенных ради этого. А выходной был для всех, и упоение пробуждающейся Природой охватывало всех, и всем хотелось броситься на улицу в лужи и солнце, и прыгать через заборы. Словно жеребенок мчался я сквозь луга, резво сверкая пятками в хохочущее лицо Природы. Над головой отливало синейшей синевой небо, широкие лужи, оставшиеся после зимних оттепелей, ярко и правдиво отражали его, а мягкий воздух вибрируя прикасался, как будто, к самой душе, зарождая и разжигая в ней что-то, как в стремительном первоцвете, готовом вот-вот вырваться из своего потайного убежища. В этом залитом солнцем мире я мчался, свободный, хоть и на один день, от уроков, поучений и наказаний. Ноги сами несли вперед, и хотя я услышал, как кто-то слабо и настойчиво окликает меня, я не остановился. Это был всего лишь Гарольд, я решил, что его ноги, хоть и короче моих, но вполне способны на энергичный рывок. Тут меня снова окликнули, еще тише и жалостливей, и я резко остановился, узнав плаксивую интонацию Шарлотты. Она вскоре догнала меня, запыхавшись, и плюхнулась рядом на траву. Разговаривать не хотелось, сверкающее великолепием утро наполняло радостью и спокойствием.

— Где Гарольд? — спросил я чуть погодя.

— О, как обычно, играет в продавца сдобы, — с раздражением ответила Шарлотта. — Собирается играть в него весь день!

Очередное странное увлечение Гарольда. Он сам придумывал игры, сам играл в них и постоянно застревал в каждой новой прихоти, пока она не изнашивалась до дыр. Сейчас он играл в продавца сдобы дни и ночи напролет, он ходил по коридорам и лестницам, вверх и вниз, звонил в беззвучный колокольчик и предлагал невидимые кексы невидимым прохожим. Жалкое развлечение, на первый взгляд, и все же: пробираться по шумным улицам своего воображения, звонить в невидимый колокольчик и предлагать несуществующие кексы посреди бурлящей толпы, которую сам выдумал — такая фантазия была достойна уважения, ее нельзя было не принимать в расчет, даже если она казалась неуместной в это лучезарное, ветреное утро!

— А где Эдвард? — снова спросил я.

— Он ждет нас на дороге, — сказала Шарлотта, — притаился в канаве, чтобы внезапно выскочить, как страшный гризли. Только не говори, что я тебе рассказала. Это сюрприз.

— Ладно, — великодушно согласился я, — Пойдем, пусть напугает нас.

И все же, меня не покидало ощущение, что в этот блистательный день, даже гризли будет лишним и скучным.

Конечно же, жуткий медведь выскочил на нас, как только мы оказались на его пути. Затем последовали вопли, рычание, револьверные выстрелы и непередаваемый героизм, и только после этого Эдвард снизошел до того, чтобы опрокинуться навзничь и издохнуть — огромный и зловещий гризли. Само собой разумелось, что кто бы ни взял на себя роль медведя, даже самый старший из нас, он должен был рано или поздно издохнуть, иначе игра превратилась бы в сплошное побоище и на смену нашей с трудом отвоеванной цивилизации пришла бы эра желудей. Так что маленькая битва завершилась к удовлетворению всех участников, и мы побрели по дороге дальше. Вскоре к нам присоединился своевольный Гарольд, без кексов, в здравом уме и трезвой памяти.

— Что бы ты сделал, — вдруг спросила Шарлотта, которую часто одолевали фантазии, почерпнутые, в основном, из зачитанных до дыр книг, — что бы ты сделал, если бы увидел двух львов на дороге, по обочинам, и было бы непонятно на цепи они или сами по себе?

— Что бы я сделал! — отважно воскликнул Эдвард. — Я бы… я бы… я бы…

Хвастливый тон постепенно перешел в невнятное бормотание.

— Не знаю, что сделал бы.

— А ничего делать и не надо, — заметил я после некоторого размышления, и трудно было бы прийти к более мудрому решению.

— Вряд ли успеешь что-то сделать, — медленно произнес Гарольд. — Львы первыми сделают все, что задумали.

— Ну, а если это хорошие львы? — возразила Шарлотта. — Тогда они не будут делать ничего плохого.

— А как ты отличишь хорошего льва от плохого? — спросил Эдвард. — В книгах об этом не рассказывается, и львы обычно похожи друг на друга.

— Хороших львов не существует, — торопливо сказал Гарольд.

— Еще как существует, есть масса хороших львов, — не согласился Эдвард. — Почти все львы в книжках хорошие. Лев Андрокла, делившийся добычей со своим хозяином, лев святого Иеронима, которого Иероним вылечил, вытащив занозу из его лапы, и… и… Лев и Единорог.

— Он «вел с ним смертный бой», — с сомнением заметил Гарольд. — «Гонял Единорога Лев вдоль городских дорог».

— Вот это и доказывает, что лев был хорошим! — победоносно вскричал Эдвард. — Вопрос в другом. Как им самим сказать об этом?

— Надо спросить у Марты, — выдал Гарольд самое простое решение.

Эдвард презрительно фыркнул, потом повернулся к Шарлотте.

— Слушай, — сказал он, — давай попробуем поиграть в львов. Я побегу за угол и притворюсь львом, сразу двумя львами по обочинам дороги, а ты будешь проходить мимо и не будешь знать на цепи я или сам по себе. Давай? Тебе понравится!

— Нет, спасибо, — твердо ответила Шарлотта. — Ты будешь на цепи, пока я не подойду поближе, а потом окажешься сам по себе и разорвешь меня на кусочки, испачкаешь мне платье, а может даже еще и ударишь. Знаю я, как ты играешь во львов!

— Нет, клянусь, все будет не так, — запротестовал Эдвард. — В этот раз я буду совсем другим львом, ты даже не представляешь каким.

И он умчался, чтобы спрятаться. Шарлотта сомневалась некоторое время, но потом боязливо двинулась вперед, с каждым шагом превращаясь из легкомысленной девчонки во встревоженного путника. Гнев льва при ее приближении устрашающе возрастал, его рычание заполняло все трепещущее пространство. Я подождал, пока они полностью не увлекутся игрой, и скользнул в кусты, прочь от затоптанной дороги в бескрайние луга. Не то чтобы я был нелюдим или пресыщен львами в лице Эдварда, просто пыл юности и зов божественного утра переполняли меня. Земля к земле! Вот подлинная нота, радостное звучание этого дня, и как искусственны и пусты рассуждения и притворство, в тот момент, когда сама Природа распевает во все горло и повергает в трепет каждую клеточку моего существа. Воздух был вином, терпким, пахнущим землей, вином. Песня жаворонка, мычание коров на лугу, пыхтение и дымок от проезжающего вдали паровоза — все было вином, а может песней или ароматом. Удивительное единение всего со всем. У меня не хватало слов описать ту вибрацию, исходившую от земли, которую я ощущал. Не хватает их и сейчас. Я бежал напролом и вопил, я месил счастливыми пятками хлюпающую почву, я разбрызгивал палкой бриллиантовые фонтаны луж, я беспорядочно швырял комья в небеса и вдруг заметил, что пою. Слова не имели смысла, полная ерунда, мелодия — неожиданный экспромт, утомительный и не ритмичный. И все же, эта песня казалась мне подлинным высказыванием, пришедшимся как раз к месту, идеальным и неповторимым. Человечество с презрением отвергло бы ее. Природа пела вместе со мной, принимая и узнавая без тени сомнения.

Дружелюбный ветер окликал меня с верхушек качающихся и шелестящих деревьев. «Позволь мне направлять тебя сегодня, — молил он. — В другой выходной ты выбрал тропу невозмутимого и неизменного солнца. Застигнутый темнотой, ты еле доплелся домой, и лишь бесстрастная луна сопутствовала тебе. Почему бы сегодня тебе не выбрать меня, фокусника и притворщика? Меня, который налетает из-за угла, возвращается и ускользает, гонит и преследует! Я поведу тебя в лучшем и редчайшем танце, потому что я смел и своенравен, я — повелитель хаоса, и лишь я, безответственный и беспринципный, не подчиняюсь правилам».

Что до меня, я готов был следовать за резвым приятелем. Почему бы не развлечься в выходной. Итак, мы смешались друг с другом, рука об руку, как говорится, и полный доверия я взял курс, на котором так трясло и петляло, курс моего ничем не сдерживаемого пилота.

Он оказался шутником. Не знаю случайно или намеренно, он столкнул меня прямо с влюбленной парочкой. Двое, лицом к лицу, замерли, не мигая. Подобное казалось мне в то время жалким дурачеством. Когда телята трутся носами через забор, это естественно и в порядке вещей, но когда люди проявляют заметный интерес друг к другу…! Что ж, мне оставалось лишь пробежать мимо, покраснев от стыда. Но, в то утро все, с чем я сталкивался, было пропитано неким волшебством, витавшим в воздухе, и я с удивлением обнаружил, что проскользнув незамеченным мимо этих глупцов, чувствую к ним скорее нежность, чем презрение. Удивительна примиряющая сила, способная привести в созвучие подобные выходки с безудержностью и шаловливостью ветра.

Дунув в мою правую щеку, своенравный приятель заставил меня повернуть за угол, и вот, взору моему открылась деревенская церковь в окружении вязов. Из окна ризницы торчали две детские ноги, явно потерявшие опору и всем своим болтающимся видом изобличая воровство, если не святотатство. Безбожное зрелище для сторонников высоких моральных принципов. И хотя кроме ног ничего не было видно, я прекрасно знал, кому они принадлежат. Эти ноги обычно носили тело Билла Сондерса — самого непревзойденного хулигана деревни. Так же не трудно было догадаться, что за желанная добыча привела Билла в подобное положение — пирожные викария, которые тот прятал в буфете, рядом с церковной утварью. Мгновение я колебался, а потом прошел мимо. Я не сочувствовал Биллу, но не сочувствовал я и викарию. Дух этого хулиганского утра словно нашептывал мне, что Билл имеет такое же право поесть пирожные, как и викарий, и, скорей всего, получит от них большее удовольствие. В любом случае, вопрос был спорный, и я решил остаться в стороне. Природу, которая взяла меня в союзники, совсем не заботило, кому достанутся пирожные, и, естественно, она не позволила мне терять попусту время, изображая полицейского.

А он все тянул меня вперед, мой настойчивый проводник; я брел по его следу, не сомневаясь, что для меня припасено еще много сюрпризов в этот выходной. И это было действительно так. В каждом из них звучал тот самый мотив необузданности. Как черный пиратский флаг на голубом океане неба, в воздухе зловеще парил ястреб. Внезапно он камнем упал вниз, в траву, откуда донесся тонкий, пронзительный и жалобный визг. К тому времени, как я добрался до места, на земле осталась лишь горстка перьев, словно рассыпанные театральные программки — свидетельницы разыгравшейся только что трагедии. А Природа все так же смеялась и ликовала — безжалостная, веселая и бесстрастная. Ей, не принимавшей ничьей стороны, было что сказать и ястребу, и зяблику. Оба были ее детьми, и ни одному из них она не отдавала предпочтения.

Впереди, поперек тропинки, лежал дохлый ежик. Не просто дохлый, а уже подвергнувшийся разложению — грустное зрелище для тех, кто видел его суетливую жизнерадостность. Природа могла бы, наконец, приостановить ликование, пролить слезу о недостигнутых целях, неосуществившихся мечтах, о внезапно оборвавшемся пути одного из своих маленьких сыновей. Ни на мгновение не смолкла ликующая песнь! Она журчала дальше, смешивая в бурлящем потоке чередующийся припев: «Смерть к Жизни, Жизнь к Смерти». Мой взгляд упал на пощипанные овцами ростки репы, которой было засеяно поле, я вспомнил, как едят ее сердцевину в пору морозов, и мне вдруг показалось, что разгадка сурового смысла этой доблестной песни смутно забрезжила передо мной.

Невидимый друг распевал вместе со мной, а иногда словно посмеивался, скорей всего, вспоминая те самые уроки, которые ему удалось преподать мне, а возможно, просто из озорства, оставшегося в запасе. Когда, наконец, ему стало скучно в моей ничтожной земной компании, он бросил меня: просто утих, замолчал, ускользнул в небытие. Я поднял глаза. Передо мной возвышался зловещий, заросший лишайником старый позорный столб. Непочтительные к его немому уроку потомки вырезали по его бокам собственные инициалы, но крепкие ржавые кандалы все еще украшали этого молчаливого свидетеля мучений тех, кто осмеливался глумиться над порядком и законом. Если бы я был юным Лоренсом Стерном, я бы погрузился на этом месте в сентиментальные размышления. Мне же оставалось лишь поспешить домой, поджав хвост, с тягостным чувством, что в этой встрече я не успел понять чего-то самого главного.

У ворот дома я встретил Шарлотту, одну и в слезах. Эдвард, как оказалось, уговорил ее спрятаться, обнадежив и уверив в том, что будет исступленно искать ее, затем, увидел телегу мясника и, позабыв обо всех обязательствах, отправился кататься. Гарольда же, как выяснилось позже, охватила жажда поймать как можно больше головастиков и, не совладав с этой пагубной страстью, он свалился в пруд. В этом не было большой беды, пока, пробираясь в дом через черный ход, он не предстал, весь мокрый и грязный, перед разгневанным ликом нашей тетушки, после чего был стремительно отправлен в постель, что в выходной казалось довольно серьезным наказанием. Встреча с позорным столбом становилась, после всего этого, совсем не случайной, так что я даже не удивился, когда и меня самого схватили и обвинили в проступке, о котором я даже не помышлял. И в тот момент я от всего сердца жалел, что не совершил его.

Оправданный дядюшка

В детском мирке, в котором мы жили, грандиозным событием казалось прибытие очередного дядюшки, чья персона и чьи качества, хоть и без его, дядюшки, ведома, должны были предстать перед нашим суровым судом. Предыдущие дядюшки так же подвергались серьезному анализу, но, увы, потерпели полный провал. Дядюшка Томас не прошел испытание первым. Он не отличался зловредностью, и манеры его не выходили за рамки, принятые в благопристойном обществе, но он почему-то был глубоко убежден, что единственный смысл существования детей в том, чтобы служить целью для глупых шуток взрослых или того, что должно было казаться шуткой сквозь дядюшкин гогот. Ни один из нас не сомневался, что после этого дядюшка должен предстать перед честным судом. Итак, после завтрака, перед уроками, мы заперлись в сарае и серьезно, спокойно и беспристрастно обсуждали и анализировали каждую его остроту, одну за другой. Все они никуда не годились: ни в одной из них не обнаружилось ни крупицы юмора. И так как лишь подлинный дар остроумия мог спасти дядюшку Томаса, ничего более, он был, хоть и с неохотой, но все же осужден — бездарный самозванец.

Дядюшка Джордж, самый младший, явно подавал надежды. Он весело разгуливал с нами по скотному двору, знакомился с каждой коровой, протягивал свиньям руку для дружеского рукопожатия, и даже намекал, что пара красноглазых гималайских кроликов может неожиданно, однажды, приехать из города. Мы как раз обдумывали, возможно ли в эту плодородную почву заронить мысль об очевидных достоинствах морских свинок или хорьков, чтобы она впоследствии дала богатые всходы, как на сцене появилась наша гувернантка. С этого момента поведение дядюшки Джорджа изменилось самым недостойным и предательским образом. Его интерес к разумным темам «словно фонтана струя» ослаб и иссяк, и хотя мисс Смедли предложила взять Селину на обычную утреннюю прогулку, готов поручиться, что утро Селина провела со мной и еще одним мальчиком, в то время как мисс Смедли если с кем-то и гуляла, то только с дядюшкой Джорджем.

И все же, несмотря на подлое предательство, дядюшка не был осужден поспешно. Его отступничество подверглось серьезному обсуждению, и был сделан неутешительный вывод, что дядюшка Джордж страдает врожденным дефектом личности и пристрастием к обществу не столь благородному. Сама мисс Смедли, в душе которой, благодаря ежедневному общению, мы читали как в раскрытой книге, и были прекрасно осведомлены, что она не обладает ни тактом, ни обаянием, страдала врожденной злобностью и нетерпимостью. Единственное ее достоинство состояло в том, что она знала наизусть годы правления английских королей, но чем это могло привлечь дядюшку Джорджа, который служил в армии и, наверняка, имел доступ к необходимой информации? К тому же, наши луки и стрелы всегда были в его распоряжении; настоящий солдат не должен был сомневаться ни секунды. Одним словом, дядюшка Джордж сбился с пути истинного и был единодушно предан анафеме. И то, что гималайские кролики так и не приехали из города, забило последний гвоздь в его гроб.

Дядюшки оказались весьма невыгодным барахлом, с которым не хотелось иметь дело. Все мы, однако, понимали, что и дядюшка Уильям, который недавно вернулся из Индии, имел, как и остальные, право на честный суд, тем более как человек, олицетворявший собой романтику прекрасного Востока.

Селина пнула меня по голени во время потасовки, так по-девчачьи, и я все еще потирал больное место одной рукой, когда вдруг обнаружил, что новоприбывший дядюшка робко пожимает мне другую. Краснолицый, пожилой человек, он явно нервничал. Его чумазые лапы неловко висели вдоль туловища, и он каждый раз страшно краснел, старательно изображая сердечность.

— Ну, вот мы и встретились, — произнес он. — Рады мне?

Так как невозможно было составить мнение на таком раннем этапе знакомства, мы лишь молча смотрели на него в ответ, что не особенно помогало разрядить обстановку.

Честно говоря, нам так и не удалось разогнать тучи за все время, что он гостил у нас. Позже, кто-то выдвинул предположение, что дядюшка, возможно, когда-то давно, совершил страшное преступление. Но я не в силах был заставить себя поверить, что этот человек, хоть он часто и выглядел очень несчастным, мог оказаться преступником. Пару раз я ловил его полный искренней доброты взгляд, но он сразу же отворачивался, заметив, что за ним наблюдают.

Когда, наконец, он избавил нас от своего унылого присутствия, мы понуро собрались в погребе, все, кроме Гарольда, которому поручили проводить родственника на станцию, с единодушным желанием засудить дядюшку Уильяма. Селина решительно объявила его чудовищем, подчеркнув, что он не удосужился потратить на нас даже полдня. Нам оставалось лишь вынести приговор, и мы готовы были уже начать голосование, как вдруг появился Гарольд. Его раскрасневшееся лицо, округлившиеся глаза и странное поведение породило в нас ужасные предчувствия. Безмолвный, он стоял неподвижно какое-то время, потом медленно извлек руку из кармана бридж. На его грязной ладони лежали… раз, два, три… четыре монеты по полкроны! Мы молча уставились на них. Никто из нас никогда не видел так много денег сразу. Гарольд рассказал, что случилось.

— Я проводил старика на станцию, — говорил он, — и пока мы шли, я рассказал ему все, что знал о семье начальника станции, о том, что видел однажды, как носильщик целовался с нашей горничной, о том, какой хороший парень этот носильщик — никогда не заносится и не рисуется, но, похоже, дядюшке все это было не интересно. Он шел рядом, пыхтя сигарой, и один раз мне показалось, сказал: «Слава Богу, все позади»! Когда мы пришли на станцию, он неожиданно остановился и проговорил: «Подожди минутку»! Потом поспешно впихнул мне это в руку и добавил: «Вот, малыш, это тебе и другим ребятам. Купите себе, что хотите, побеситесь вволю, только взрослым не рассказывайте, хорошо? Ну, теперь беги домой»! Я и побежал.

Торжественный трепет охватил присутствующих, первой тишину нарушила маленькая Шарлотта.

— Я не знала, — мечтательно заметила она, — что на свете существуют такие прекрасные люди. Надеюсь, что он умрет сегодня, и попадет тогда прямо в рай!

Селина, полная безудержного раскаяния, рыдая и всхлипывая, сокрушалась, что так опрометчиво назвала «чудовищем» этого святого человека, и, казалось, ничем теперь ее не утешить.

— Знаете, что мы сделаем? — сказал вдруг Эдвард, в чьей светлой голове часто рождались гениальные идеи. — Мы окрестим в честь дядюшки пегого поросенка, того, у которого еще нет имени. И, таким образом, искупим свою вину.

— Я… я сегодня утром окрестил его, — виновато признался Гарольд. — Я окрестил его в честь викария. Не сердитесь на меня. Он приходил вчера вечером, после того как вас отправили спать, играл со мной, и я решил, что мой долг окрестить поросенка в его честь.

— Ой, ну это не в счет, — поспешно ответил Эдвард. — Мы же не присутствовали при крещении. Окрестим его снова и назовем дядюшкой Уильямом. А в честь викария окрестишь поросенка из следующего приплода!

Предложение было принято единогласно, после чего судебная палата была распущена.

Тревоги и приключения

— Давайте играть в Кавалеров и Круглоголовых, — предложил Гарольд. — Ты будешь Круглоголовым.

— Братишка, — сонно ответил я, — мы уже играли в это вчера, и вообще, сейчас не моя очередь быть Круглоголовым.

На самом деле, я просто ленился, мне совсем не хотелось хвататься за оружие и изображать гражданскую войну 17 века.

Мы втроем, самые младшие, валялись в свое удовольствие в фруктовом саду. В тот веселый июнь солнце жарило вовсю, и в сочной траве, с невиданным мной раньше изобилием и разгулом, расцветали лютики. День был окрашен в золотое и зеленое. И вместо бурного «понарошку», с криками и испариной, я бы предпочел провести этот золотисто-зеленый полдень вольготно раскинувшись, и играя в самого себя, сбросить будничную шелуху и скользнуть беззаботным бездельником в сонный, мечтательным мир, золотисто-зеленых тонов! Но от Гарольда нелегко было отделаться.

— Ладно, — снова начал он, — тогда поиграем в Рыцарей Круглого стола.

И поспешно добавил:

— Я буду Ланселотом.

— Ланселотом буду я, или я не играю.

Я говорил не всерьез, просто игра в рыцарей всегда начиналась с такого спора.

— Пожалуйста, — взмолился Гарольд, — ты же знаешь, когда играет Эдвард, мне не достается Ланселот. Я уже месяц не был Ланселотом!

Я решил милостиво уступить младшему брату.

— Хорошо, я буду Тристрамом.

— Нет, — снова вскрикнул Гарольд, — Тристрама всегда изображает Шарлотта. Она не согласится играть, пока не будет Тристрамом. Выбери кого-нибудь другого.

Шарлотта не произнесла ни слова, она лишь неподвижно глядела перед собой и тяжело дышала. Возлюбленный Изольды, непревзойденный охотник и арфист был ее романтическим героем, и она скорей готова была вернуться в слезах в душную классную, чем видеть эту роль в чужом бездарном исполнении.

— Мне все равно, — сказал я, в конце концов, — буду кем угодно, хоть недотепой сэром Кеем. Давайте играть!

И вновь в истории этой страны рыцари в кольчугах пробирались сквозь лесные заросли в поисках приключений, побеждая зло; разбойники, выскочившие из кустов, пятеро на одного, были повержены и бежали в беспорядке обратно, в свои пещеры. Вновь девы были спасены, драконы выпотрошены, а великаны, по великану в каждом углу сада, обезглавлены. Вновь Паломид Сарацин ждал нас у колодца, а Брюс Безжалостный малодушно бежал, прежде чем искусно брошенное копье, его кошмар, его проклятье, достигло цели. Вновь Камелот был украшен шелковыми, позолоченными лентами, блестевшими на солнце. Земля сотрясалась от топота копыт, небеса содрогались, когда противники сходились в поединке, и меч лязгал о шлем.

Удача в тот день была изменчива, и переходила от одного героя к другому, пока, наконец, свирепый и великий Ланселот мощным натиском не сбросил сэра Тристрама с лошади (несложная задача) и не уселся на нее сверху, угрожая расправой. Корнуолльский рыцарь, забыв о славных победах прошлого, жалобно плакал: «Отпусти! Мне больно! Ты порвешь мне платье!» И тут, сэр Кей, уже мчавшийся на помощь, остановился как вкопанный. Сквозь ветви яблонь мелькнула алая ткань, а чуть погодя до него, и его соратников, донесся беспорядочный лошадиный топот вперемешку с гулом голосов и смехом.

— Что это? — спросил Тристрам, поднявшись с земли и тряхнув кудрями.

Ланселот же отбросил оружие и устремился прочь из сада. Какое-то мгновенье я стоял, как зачарованный, потом крикнул: «Солдаты!» и бросился вперед. Сэр Тристрам быстро привела себя в порядок и побежала за нами.

Они ехали вниз по дороге, по двое, как на приятной прогулке. Алый цвет слепил глаза, шпоры звякали, седла восхитительно скрипели, а всадники в ореоле поднимаемой лошадьми пыли пыхтели короткими глиняными трубками, как настоящие герои. В водовороте пьянящей славы эскадрон прозвякал и процокал мимо, мы же кричали, махали и прыгали, и один веселый кавалерист снисходительно ответил на наше приветствие. Едва они проехали мимо, мы перелезли через живую изгородь и бросились следом. Не так уж часто нам доводилось видеть солдат. С позапрошлой зимы не было ни одного. В тот безлиственный и одноцветный полдень, с оттенком пропитавшего все вокруг влажного тумана, свора собак прорвалась сквозь забор, наполнив окрестности визгом, и словно в ответ земля задрожала от глухих ударов копыт, а среди голых ветвей замелькали алые всполохи. Но эта встреча была намного лучше, ведь она предвещала новые битвы и кровопролитие.

— Будет сражение? — выпалил дрожащий от волнения Гарольд.

— Конечно, — ответил я, — мы как раз вовремя, ничего не пропустили.

Я должен был знать, пожалуй…

Свиньи и домашняя птица, с которыми мы в основном общались, могли бы просветить нас по поводу мира, царящего в эти дни на берегах нашей опоясанной морями страны. На уроках мы как раз увлекались Войной Роз, и древние предания поведали нам, как скакали рыцари по этой дороге, покинув свои дома. И теперь перед нами были солдаты, ошибиться невозможно, и куда же еще могли они ехать, если не на сражение? Предчувствуя восторг битвы, мы не отставали от них ни на шаг.

Эдвард расстроится, что все пропустил из-за гадкой латыни, — вздохнул Гарольд.

Получалось и вправду несправедливо. Эдвард, самый воинственный из нас, сидел в четырех стенах и уныло спрягал глагол amo (любить), в то время как Селина, восторженная поклонница красных мундиров, боролась с грубоватым немецким.

— Быть старшим — тяжкое испытание, — подумал я.

Мы были горько разочарованы, что эскадрон проехал сквозь деревню, не встретив сопротивления. Я объяснил спутникам, что каждый дом должен был яростно обстреливать солдат из бойниц. Но ничего подобного не происходило, да и сами солдаты вели себя легкомысленно, даже просто безрассудно.

У последнего дома неожиданный приступ здравомыслия подсказал мне обернуться к Шарлотте и сурово приказать ей вернуться домой. Девчушка послушалась, но повернула назад с большой неохотой и тяжелым сердцем. Ее очень огорчило, что она так и не увидит сраженных на поле брани героев. Мы же с Гарольдом продолжали наблюдение, готовые в любую секунду услышать хруст ломающихся изгородей и свист летящих пуль.

— Это будут индейцы, — спросил брат, имея ввиду врага, — или Круглоголовые… или еще кто-то?

Я задумался. Гарольд всегда ждал прямого ясного ответа, неуверенное предположение его бы не устроило.

— Индейцев не будет, — ответил я, наконец, — и Круглоголовых тоже. Времена Круглоголовых давным-давно прошли. Это будут французы.

Гарольд скис.

— Ладно, — сказал он, — французы так французы. Но, я все же надеялся увидеть индейцев.

— Если бы солдат ждала встреча с индейцами, — объяснил я, — я бы не пошел за ними. Потому что индейцы, когда берут в плен, снимают с пленников скальп, а потом привязывают к столбу и сжигают. А у французов нет таких обычаев.

— Ты точно знаешь? — с сомнением спросил Гарольд.

— Точно, — ответил я. — Французы обычно сажают в тюрьму, которая у них называется «Бастилия». Потом тебе передают напильник, спрятанный в буханке хлеба, и ты спиливаешь решетку на окне и скользишь вниз по веревке, а они стреляют тебе вслед, но, конечно, промахиваются, и ты бежишь к морю, что есть сил, и плывешь к английскому фрегату и… вот и все!

Гарольд явно оживился. План показался ему привлекательным.

— Если они попытаются взять нас в плен, — сказал он, — мы сразу сдадимся, хорошо?

Однако, малодушный враг все не показывался, и мы оказались в какой-то странной незнакомой местности, довольно безлюдной, в которой наверняка водились львы и начинали с наступлением сумерек свою страшную охоту. У меня засосало под ложечкой, да и Гарольд довольно сильно трусил. Меня уже начали одолевать унылые размышления на тему знаменитого мужества французских солдат, как тут офицер подозвал к себе одного из кавалеристов и отдал приказ. Отряд, от которого мы итак довольно сильно отстали, внезапно перешел на рысь и растворился в воздухе.

Я вдруг начал понимать, как глупо мы поступили, отправившись вслед за солдатами.

— Они атакуют? — немного устало, но довольно храбро воскликнул Гарольд.

— Вряд ли, — задумчиво ответил я. — Перед атакой офицер обычно произносит речь. Все вытаскивают мечи из ножен, трубят трубы и… давай попробуем срезать. Может, мы их нагоним.

Мы ринулись через поле на другую дорогу, простучали по ней башмаками какое-то время, потом снова, задыхаясь, почти потеряв надежду, побежали полем. Солнце село, начал накрапывать дождь. Грязные, запыхавшиеся, совершенно измотанные, мы шли наугад, пока, наконец, не вышли к настолько незнакомой, безликой дороге, на равнодушной белой поверхности которой не оказалось ни единого знака, даже намека, способного хоть как-то подсказать нам направление, что сомнений больше не осталось — мы безнадежно заблудились. Шел мелкий нудный дождь, начало смеркаться. Бывают моменты в жизни, когда любой человек имеет право заплакать, и я бы заплакал, если бы со мной не было Гарольда. Этот разумный ребенок считал старшего брата почти Богом, и я знал, что рядом со мной он чувствует себя в безопасности, словно отряд стражников соорудил вокруг нас стену из штыков. Но я страшно боялся, что он опять начнет задавать вопросы.

Пока я немо глазел в безответный лик природы, моих ушей достиг звук, похожий на шум колес, и пульс надежды вновь забился в моей груди. Моя радость росла и увеличивалась с каждым мгновеньем, потому что в подъезжающем экипаже я узнал коляску старого доктора. Если когда-либо Бог и появлялся из машины, то сделал он это именно теперь, когда посланный небесами друг увидел нас, остановился и выпрыгнул навстречу с веселым возгласом. Гарольд бросился к нему.

— Вы там были? — крикнул он. — Славный был бой? Кто победил? Много людей полегло?

Доктор казался озадаченным. Я быстро объяснил ему в чем дело.

— Ясно, — сказал доктор.

Он придал своему лицу серьезное выражение и озабоченно огляделся по сторонам.

— Дело в том, что сегодня битвы не будет. Ее отложили из-за погоды. Но, вы ни в коем случае не пропустите возобновления боевых действий. А сейчас залезайте в коляску, и я отвезу вас домой. Ну, вы и искатели приключений! Вас же могли принять за шпионов и застрелить!

Нам не приходило в голову, что мы подвергались подобной опасности. И эта новая опасность усилила ощущение домашнего уюта, когда мы устроились на удобных подушках в коляске и катили домой. Доктор всю дорогу развлекал нас леденящими кровь рассказами о собственных приключениях. За свою военную службу он успел побывать в каждом уголке земного шара. Со временем — разрушителем всего прекрасного — мне приоткрылась безосновательность этих историй, но что с того. Существуют вещи выше самой правды, и когда доктор довез нас до ворот родной фермы, мы окончательно примирились с тем, что битва в тот день так и не состоялась.

В поисках принцессы

В тот день я был удостоен зубной щетки. Девочки часто получали подобные награды, мы же, мальчишки, никак не могли взять в толк, к чему эта система призов, разве что для того, чтобы поощрять созданий физически и умственно, как показала их любовь к сплетням, слабее нас. Сами мы никогда особенно не стремились получать подобные награды. Эдвард, например, свою щетку использовал для чистки беличьей клетки, когда же ловил на себе суровый начальственный взор, заимствовал ее у меня или у Гарольда, неважно у кого. И все же, случалось, нам было по душе подобное возвеличивание. Что же еще могло нас возвысить до такой далекой, но страстно желаемой, бритвы?

Награда ударила мне в голову в тот день. А, может, сама природа или прекрасное утро подсказали этот своевольный поступок. В любом случае, позавтракав и прочитав без запинки молитву, которую не осилил в прошлое воскресенье (в ней не было ритма и повторов, так что это был самый сложный вариант) добившись, таким образом, победы, плотский человек внутри меня взбунтовался, сплюнул на землю в жалком подражании нашему кучеру, и заявил, что уроки могут отправляться к самому Создателю. В то утро в расписании стояла только география, и я не сомневался, что практический опыт даст мне больше знаний, чем любая книжка. Так что я собирался отправиться в путешествие, а импорт и экспорт, вместе с населением и столицами, вполне могли подождать, пока я исследую живой цветущий мир за окнами классной.

Честно говоря, еще один бунтарь, собрат по духу, мне не помешал бы, и Гарольд, обычно, мог рассчитывать на это место. Но, в то утро Гарольд был слишком горд собой. На прошлой неделе он «получил высший балл» и был одарен новой грифельной доской с прикрепленной к ней крошечной губкой. Этой губкой мы протерли лица всем куклам Шарлотты, придав им, таким образом, нездоровую бледность, что привело в ужас их бедную хозяйку, которая очень боялась эпидемий. Что касается «высшего балла», никто не знал толком, за что Гарольд получил его, да и сам герой успел об этом позабыть. Он помнил лишь, что превзошел остальных и вел себя, в связи с этим, весьма высокомерно, так что Гарольд, дороживший своими наградами и цепями, больше не подходил на роль собрата-бунтаря. Девчонки же в этом деле были весьма бесполезны, так как не питали должного уважения к самопровозглашаемой мальчишеской власти. В итоге, в полном одиночестве я проскользнул за живую изгородь и вышел на дорогу навстречу приключениям, пока весь цивилизованный мир сидел за уроками.

Достаточно знакомая ситуация, и все же, то утро чем-то отличалось от предыдущих! Дерзость поступка придавала всему происходившему новый странный оттенок. Стоило мне вернуться мыслями к пропахшей чернилами классной, как у меня начинал болеть живот. Да и был ли это я, на самом деле? Может, я лишь смотрел из окна вышеупомянутой классной вслед юному жизнерадостному бунтарю, уходившему вдаль по дороге под ласковым солнышком? Колодец, во всяком случае, оказался на прежнем месте, неподалеку. Сюда, с коромыслами на плечах приходили из деревни, чтобы наполнить водой бренчащие ведра. Здесь, в густой пыли, от постоянных брызг и влаги, водились толстые черви. В верхнюю часть ведер, внутрь, прикреплялись плоские деревянные кресты, для того, чтобы (как нам объяснили) вода не выплескивалась наружу. Нам всегда хотелось узнать, как действует это волшебство, кто первым изобрел кресты и получил ли он за это звание пэра. Колодец, вправду, хранил как будто какую-то тайну, к тому же, шершни водились неподалеку, и сама мысль об этом внушала ужас. Обычных ос мы хорошо знали и презирали, их крепости мы брали штурмом. Но огромные чудовища, злого оранжевого цвета, чьи укусы, а это общеизвестно, смертельны даже для лошади — это совсем другое дело. Их зловещее жужжание порождало лишь желание бежать. Однако, в тот час, ни шершни, ни люди не нарушали тишины безмятежного утра, как будто уроками занималась и сама матушка Природа. Побрызгавшись немного водой из колодца — какой мальчишка пройдет мимо воды, не повозившись в ней — я перелез через очередную изгородь, стараясь не попасть в гнездо шершней, и углубился в тихий лесок, начинавшийся за ней.

Когда идешь по пустынной дороге, чувствуешь себя очень одиноким, а в лесу словно кто-то затаился и все время подглядывает за тобой. Здесь ежевика цепляется за одежду, явно преследуя какую-то личную цель, а молодые деревца злобно хлещут по лицу. Лес все длился и длился. Он выглядел прозрачным перелеском у дороги, когда я заходил в него, а оказался бескрайней темной чащей, так что я был просто счастлив, когда деревья расступились, и передо мной, в солнечном свете, весело зажурчал ручеек. Природа заботливо расположила в нем камни правильного размера, и я мог радостно прыгать по ним в компании водяных крыс. Я любовался бурливыми водоворотами, по которым маневрировало мое каноэ, уютными бухточками и гротами, где пираты хранили награбленные сокровища, пока неожиданно путь мне не преградила толстая проволочная сетка. Она тянулась через ручей, от одной стороны к другой, и портила весь вид.

Дело принимало серьезный оборот. Где-то поблизости должен был развеваться черный пиратский флаг. Наверняка, зловредная сетка — дело их рук, расчет на то, что наша канонерка попадет в тупик, и им удастся обстрелять ее из своего логова. Если бы я плыл на военном судне, может, и вправду, растерялся бы, такой прочной казалась сетка, таким непреодолимым — препятствие. Но в этой сетке я успел заметить дыру, у самой воды, которую, вероятно, проделал какой-нибудь маленький зверек, например, кролик, а там где проскачет кролик, проберется и мальчишка, пусть даже слегка промокнув и погрузив ногу в ручей. Итак, проход был осуществлен и я оказался внутри, запыхавшийся, однако, целый и невредимый.

Здесь не было ни ежевичных кустов, ни трепещущей листвы деревьев. Аккуратно подстриженные террасы, выложенные по краям камнями и украшенные урнами, изящно спускались ступенями вниз, туда, где укрощенный и выдрессированный ручей переливался из одного мраморного бассейна в другой, водная поверхность которых словно отражала красный отблеск чешуи золотой рыбки посреди многочисленных водяных лилий. В этот задумчивый полдень все было погружено в сон: павлин на лужайке дремал, присев на траву, ни одна рыбка не плескалась в водной глади бассейнов, ни одна птичка не чирикала в тщательно выстриженных кустах. Наконец-то! Я попал в сад Спящей Красавицы!

В те дни я питал особое недоверие к двум типам людей: лесникам и садовникам. Никто из них, стоит заметить, не омрачил своим присутствием чудесное утро, и потому я решился исследовать сад, полный роскошных клумб. Я искал принцессу. Все вокруг просто кричало о ее присутствии, без нее и ухоженность и красота теряли смысл. Меня бесконечно манила беседка с золотистой крышей, увитая цветущим жасмином. Там, только там, ждала она спасительного поцелуя. Интуиция и некоторое знакомство с привычками принцесс вели меня по правильному пути. Она была там, правда не погруженная в волшебный сон, а смеющаяся. Рядом с ней на мраморной скамье сидел взрослый мужчина и держал ее за руку, которую она, смеясь, пыталась высвободить. (Что касается возраста, то сейчас я предполагаю, что он не превышал 20-ти лет, но детям не свойственно обращать внимание на такие мелочи. Для них в мире живут два типа людей: взрослые и дети, и первые всячески высокомерны по отношению ко вторым и безнадежно далеки от них. Двое в беседке явно принадлежали к взрослым.) Я замер, раздумывая о том, что все-таки странно уединяться в беседке, когда можно поудить рыбу или поохотиться на бабочек. В этот момент молодой человек заметил меня.

— Привет, парень! — неожиданно сказал он. — Ты откуда взялся?

— Я шел вверх по ручью, — объяснил я вежливо и понятно. — Я ищу принцессу.

— Значит, ты — маленький водяной, — ответил взрослый. — Ну вот, ты нашел принцессу. Она тебе нравится?

— Да, она красивая, — ответил я.

Безусловно, я говорил правду, льстить я никогда не умел.

— Но, она не спит, наверное, ее кто-то уже поцеловал!

Моя простая догадка очень рассмешила взрослого. Принцесса покраснела, вскочила на ноги и объявила, что пора к столу.

— Пойдем с нами, маленький водяной, — предложил мужчина, — пора и тебе подкрепиться. Ты, наверняка, голоден.

Я пошел с ними, совсем не мучаясь ложным чувством неловкости. Каждый день, в полдень, мы садились за стол, и сегодняшний день не был исключением. За чьим именно столом пить чай, не имело особого значения. Дворец принцессы оказался очень красивым, просто великолепным, таким, каким и должен быть дворец. На пороге нас встретила величественная дама, еще более взрослая, чем принцесса, скорей всего, ее мать. Мой взрослый друг был очень добр и представил меня, как морского капитана. Он сказал, что я прибыл из Олдершота. Я не знал, где находится этот город, но у меня не возникло желания спорить с взрослым. Взрослые, как правило, любят точность в деталях, это единственный дар воображения, который им доступен.

Угощение было вкусным и сытным. Еще один джентльмен в красивой одежде, лорд, скорей всего, усадил меня на стул с высокой резной спинкой и стоял сзади, предупреждая каждое мое желание, словно неотвратимая Судьба. Я пытался рассказать им о себе, откуда я на самом деле, хвастался зубной щеткой и доской Гарольда, однако, или они просто ничего не поняли, или так принято в Волшебной стране — отвечать смехом на каждое слово собеседника. Наконец, мой взрослый друг добродушно произнес:

— Ладно, маленький водяной, ты вылез из ручья, думаю, больше нам ничего знать не нужно.

Лорд вел себя очень сдержанно и не проронил ни слова.

После чая, я гулял по саду вместе с принцессой и взрослым другом и был очень этим горд. Я рассказал другу, о чем мечтаю, а он поделился со мной своими надеждами, а потом я заметил:

— Вы, наверное, поженитесь.

Он засмеялся в ответ, как это принято в Волшебной стране.

— Потому что иначе вы поступить не можете, — добавил я, — вы должны пожениться.

Я хотел сказать только, что если кто-то нашел принцессу, которая живет в таком прекрасном дворце, он не может не жениться на ней, потому что тогда, он нарушит все правила сказки.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.