Бесплатный фрагмент - Живу. Верю. Люблю. Надеюсь

Электронная книга - Бесплатно

Предисловие

С Ириной Мариловцевой — тогда она была Пермяковой — мы когда-то учились в одном классе, какое-то время сидели за одной партой. Не сказала бы, что дружили, но приятельствовали. В классе нашем Ирина была звездой: незаурядная, остроумная, артистичная. Особенная. Потом мы вместе учились на инъязе, только Ирина на курс старше, потому что она поступила сразу после школы, а я через год… Тогда уже почти не общались, а потом и вовсе наши пути разошлись, и я долгое время ничего о ней не знала.

В начале 2000-х, уже в компьютерную эпоху, «словились» на бескрайних просторах интернета, какое-то время переписывались (увы, переписка эта не сохранилась). Ирина тогда уже работала на Севере, в Югорске. Она была одним из основателей и главным редактором ТРК «Норд» с 1992 по 2014 годы. Думаю, она и там была звездой, получила почётное звание заслуженного работника культуры РФ, а руководимая ею студия телевидения и радиовещания стала обладателем более сотни престижных наград и званий — одна ТЭФИ чего стоит!

Но я сейчас не о званиях и наградах, хотя и они свидетельствуют о неординарности и одарённости Ирины. Когда появились живые журналы, а затем и социальные сети, раскрылся ещё один талант Ирины — она оказалась прекрасным блогером, как это теперь называется. Я бы назвала это просто несомненным литературным даром. Её удивительно яркие и остроумные воспоминания о детстве, о семье, блистательные эссе на самые разные темы — от обычных бытовых зарисовок до глубоких размышлений о вере и духовных ценностях; от путевых заметок до мини-рецензий на фильмы и телепередачи, байки, притчи и стихи-пирожки — все её так называемые «посты» — вплоть до кулинарных рецептов! — написанные прекрасным языком, с чудесным юмором или лёгкой иронией, всегда было невероятно интересно и как-то радостно читать! Достаточно сказать, что в своё время я зарегистрировалась в фейсбуке исключительно для того, чтобы иметь возможность читать всё то, что пишет и выкладывает на своей страничке Ирина. Уже тогда я стала ей предлагать попытаться собрать все её записи воедино и оформить их в книгу. «Ну вот когда выйду на пенсию — может быть…» — неопределённо отвечала она.

И вот несколько лет назад Ирина окончательно (как она думала) переехала в Екатеринбург. Здесь её ждала квартира, которую Ирина давно купила, отремонтировала и оформила так, как ей нравилось. Впереди была — опять же, как ей казалось — новая интересная жизнь, полная ярких впечатлений, самых разнообразных планов и намерений. Её «свердловские заметки» — сплошные восторги по самым разным поводам! Ей всё здесь нравилось! Не в характере Ирины было грустить о прошлом. Конечно, она скучала по Югорску, по оставленным там друзьям, любимому храму, где она пела на клиросе… Но она умела радоваться жизни, благодарила Бога за всё и ждала от будущего только хорошего.

Пару раз Ирина предлагала мне встретиться «вживую» — ведь мы теперь жили в одном городе! Но я так и не собралась, о чём теперь, разумеется, жалею…

О болезни Ирины я узнала от общих знакомых и, признаться, долго не могла поверить. С кем угодно это могло случиться, только с не с ней! — такая была первая реакция. А 30 марта 2020 года Ирины не стало…

Вот что написано в некрологе о ней её коллегами по «Норду»:

Смерти тихой, мирной и непостыдной молим мы у Бога. Тихий, мирный уход как показатель стоящей жизни. 29 — го марта Ирина Ивановна причастилась, пособоровалась, а 30 — го марта уснула и не проснулась. Ушла. Ушла туда, где нет ни слёз, ни воздыханий, а жизнь бесконечная. Земная жизнь — это мгновение, но от того, как ты прожил это мгновение, зависит твоя жизнь в вечности. Ирина прожила достойную жизнь. Она была удивительной личностью, яркой, неординарной, самобытной. Её любили все. За её острый ум, за её весёлый нрав, за доброе сердце. Любовь никуда не исчезает. И мы будем всегда её любить. Мы всегда будем её помнить. Мы будем молиться о ней, это будет самым лучшим проявлением нашей любви…

Ещё тогда, когда я узнала о болезни Ирины, моим первым импульсом было сделать то, что не успела сделать она сама — собрать все её записи и сохранить. Когда Ирина ушла от нас, я укрепилась в мысли сделать эту книгу в память о ней — и для тех, кто знал и любил Ирину, и для тех, кто о ней только что-то слышал, и для тех, кто, возможно, узнает о ней только благодаря этим её воспоминаниям и заметкам.

Слава Богу, наши странички в социальных сетях подчас переживают своих владельцев. Давно заблокирована страничка Ирины Вконтакте, а вот всё, что она выкладывала в фейсбуке, осталось и дало мне возможность сохранить наиболее интересные, с моей точки зрения, её записи и использовать их для этой книги. Мне показалось правильным разделить эти записи на две части: воспоминания Ирины о детстве и эссе на самые разные темы. В качестве заголовка решила взять слова из статуса Ирины в ФБ, которые были очевидно и её жизненным девизом…

Елена Кучерова.

2018—2020 гг.

Часть первая. #Тигра неблагодарная

СОН ПРО БАБУШКУ МОЮ, ОЛЬГУ ИВАНОВНУ

Спала — не спала, дремала — не дремала, су-у-умерки были си-и-иние…

А впотьмах (бабушкино слово!) что разглядишь? У печки зеркало старое, в трещинках, нет-нет, да лунный свет поймает, сверкнёт… и опять уснёт. Снится ему, наверное, бабушкино далёкое уже, весёлое лицо, коса, веснушки, кружева на воротничке, да рука дедушки — любимая, крепкая, которая на плечо ложится, и тогда веснушки в движение приходят — Лёля улыбается…

Лампадка горит, тишину и тьму раздвигая, а я гляжу на маленький тряпичный цветочек «флердоранжевый», из бабушкиного невестиного веночка.

Я в детстве не понимала, почему он «оранж», но белый, должен же быть оранжевый!..

«ЛЁЛЯ, ИДИТЕ КОФЕ ПИТЬ!»

Лёле было двенадцать, когда её отдали в услужение. Она стала горничной у барыни, которая обещала лёлиным родителям не только дать ей работу, но и воспитать девчонку. В горничных Лёле пришлось нелегко. Каждое утро она с ужасом ждала приглашения барыни: «Лёля, идите кофе пить!». Кофе бабушка терпеть не могла, так и не пила до самой старости. Только чай.

У барыни жил немец, инженер на одном из уральских заводов. Лёля должна была убирать его комнату и открывать ему двери, когда бы он ни вернулся домой. Иногда немец сильно задерживался, и Лёле приходилось бороться со сном, чтобы не прослушать звук дверного колокольчика. Немца этого она почему-то очень боялась, поэтому всякий раз каменела, когда он входил, и никак не могла удержать в руке мелочь, которую он вкладывал со словами «Мерси вас!» (формулировка бабушкина). Монеты катились по полу, немец удивлённо проходил мимо. Тут подбегала Фрося, старшая горничная, собирала мелочь и ругала Лёльку: «Вот дурочка, да мы с тобой в кино сходим, да семечек купим!». Забот по дому было много, но шустрая Лёля всё успевала — самовар разогреть, на стол подать, в комнатах убрать, барыня её только нахваливала.

А в 1917 году барыня собралась в Париж и стала звать свою любимицу с собой. К тому времени родители Лёли уже умерли, она была старшая в семье, где детей — мал мала… В общем, не поехала. На этом месте бабушкиного рассказа я всегда вскрикивала: «Ну что ты в Париж-то не поехала?!». Бабушка усмехалась: «Тогда бы и тебя не было!» И правда…

Бабушка мне частенько на ночь рассказывала про её знакомство с дедушкой, про то, как она хотела, чтобы на венчании цветочки в её венке были маленькие, в рядочек уложенные. Так хотела, что накануне венчания свой, с большими цветами, на пол бросила и закричала — «Не пойду в таком, ищите мне маленький!» А жених Ваня уж на тройке у ворот… Ох-ти мне! Фрося, подружка, в свою избу кинулась, сундук открыла, у неё в приданом как раз такой был, с маленькими цветочками, принесла, не пожалела. Лёля обрадовалась, по избе затанцевала, веночек надела и вышла. Что с неё взять, 17 лет, невеста…

А еще рассказывала, что жил у них на окраине Лутонюшка, дурачок деревенский, из имущества были у него только петух да собака, ходил он по людям, и все-то Лутонюшку привечали, кормили, в баньке мыли, рубаху на смену его латаной-перелатаной давали. Безобидный был, добрый, блаженненький. Как-то до свадьбы ещё подошёл Лутоня к Лёле и заплакал, запричитал, потом на землю лёг и как бы уснул. Ничего Лёля не поняла, да и хлопот был полон рот, так и убежала, не задумалась.

А ещё рассказывала, что до свадьбы Ваня — жених её — как-то при разговоре на скамеечке вдруг коснулся рукой её бедра, да нет, платья даже, какое там «бедро», бабушка просто рукой показывала, чиркнет так по левому боку, вот так, говорила, задел, так она вскочила, фотографию жениха из кармана выдернула, да и порвала её в мелкие клочки. Крикнула: «Чтоб духу твоего здесь больше не было!». Но Ваня-то без Лёли уже и жизни своей не мыслил, уговорил — простила. Так и любил её крепко, всегда любил, до самой своей гибели в сорок втором. Ах, Лутонюшка, видел ты, видел, знал…

Cпала-не спала, дремала-не дремала, а приснилась мне птица, в веночке из маленьких белых цветов, она положила мне на руку перо и растворилась, и колокольчик как издалека — дзинь… А перо какое-то чудное: трепещет, шевелится, огоньками переливается…

Проснулась я, посмотрела на свои «масляные» часы — это солнечный лучик добрался до подоконника, до бутылки с жёлтым деревенским подсолнечным маслом, она и вспыхнула — пора!

На столе стеклянная чернильница, две стопки бумаги — одна уже исписанная — и перо… не то ли?

ТИГРА НЕБЛАГОДАРНАЯ, РОДСТВО ПОМНЯЩАЯ

Фотография первая. Девочка, которая сидит на переднем плане — это Поля, Аполинария, родная сестра моей бабы Лёли. Мальчик в шляпке — это старший сын в семье, Владимир. А вот Лёли, Василия, Александра на снимке нет. Детей в семье было пятеро. Справа и слева от Поли сидят родители — Иван Петрович и Анисия Михайловна. Это бабушкины папа и мама, соответственно, мои прабабушка и прадедушка. Они были виноделами, приехали на Урал из Ташкента. А потом стряслась беда. Родителей унесла скоротечная чахотка. От неё умер и сын Василий. Осталось четверо детей. Владимиру и Ольге-Лёле пришлось работать. Тогда её и отдали в горничные к барыне. Владимир тоже работал, потом женился, в семье появилась невестка. У неё было удивительное имя — Конкордия, но все в семье называли её Корочкой. Родились дети. И тут — новая беда. По доносу Владимира арестовали и расстреляли. Корочка от мужа не отреклась, и за это была сослана вместе с детьми в Сибирь. Это был тридцать седьмой год.

Младшего Александра — Шурочку — от бедности отдали в бездетную семью, там он и вырос, и фамилию получил. Все трое — Лёля, Шура и Поля — дожили до преклонных лет, стали бабушками и дедушками, все были весёлыми балагурами, только иногда, собравшись вместе за большим столом в крепком деревенском доме у бабы Поли и деда Васи, после рюмочки плакали, вспоминали родителей, всех, кого унесли война, голод и репрессии. Потом дед Вася брал гармошку, рвал меха в плясовой, и расплывались улыбки, и ноги сами несли «дробить», да частушки приговаривать… А над избой встревоженно взлетали дедавасины голуби — фьюить!

Баба Лёля иногда брала меня с собой в Свердловск вот на такие семейные встречи. Я забиралась на настоящую русскую печь и сверху смотрела на всё, что мне — жительнице обычной городской квартиры — было незнакомо, с удовольствием слушала классические застольные песни, смотрела, как лихо танцуют бабушки — Поля и Лёля, да как выговаривают слова частушек. Даже солидарно всплакивала на самых чувствительных местах песен.

Особенно хорошо получалось «выводить» хоровую уральскую:

«Ой, рябина кудрявая, белые цветы,

Ой, рябина-рябинушка,

Что взгрустнула ты».

В песне прослеживалась любовная история, где девушке надо было сделать нелёгкий выбор, а присматриваться она каждый день ходила под рябину, где её тут же окружали «справа кудри токаря, слева — кузнеца». Какая профессия победила, я сейчас и не помню.

А когда меня ещё и «в помятухах» («в помине», по-бабушкиному) не было, рассказывали, что баба Лёля — самая красивая — всегда была предметом вожделения для зятьёв и друзей семьи. Когда все в избе укладывались спать, то и дело можно было услышать, как во сне разгорячённый настоечкой и танцами воздыхатель стонал, как марал на весеннем гоне: «О-о-ольга-а-а…», потом раздавалось шиканье законной супруги, потом всё стихало.

Ещё из тех времён помню одну фразу, которой пользовалась баба Поля, бабылёлина сестра. Когда дед Вася отдавал приказ — идти, подавать, искать, наливать — баба Поля тут же отвечала: «Не сразу только!» — и подмигивала мне. Дед был с войны глуховат, поэтому бабушкины смелые ответы оставались без последствий.

ТИГРА НЕБЛАГОДАРНАЯ, НЕМНОГО ГРУСТНАЯ…

«Мурка моя, Мурка, в кожаной тужурке, вот она убитая ползёт».

Можно было бы сказать, что любимая народом песня пострадала от переделок бабы Лёли, если бы у самой этой песни не было известных 15—20 вариантов текстов и концовок. «Мурка», десятилетиями передаваясь из уст в уста, меняла слова, количество куплетов, и даже в чём-то судьбу главной героини. Кроме широко известной классической, Мурка была еще московская, авторская — одесского поэта Якова Ядова, блатная, подцензурная, был вариант с Любкой и просто с Машей. Самый известный, конечно — классическая Маруся Климова, которая «сдала» бандитскую малину ГубЧК и за это получила пулю. Вариантов непосредственно расправы тоже было множество — «так за это пулю получай», «и теперь маслину получай», «и перо за это получай». А из разных последних куплетов о муркиной кончине — «В тёмном переулке в кожаной тужурке Мурка окровавлена лежит», «Вот лежишь ты, Мурка, в кожаной тужурке, в голубые смотришь небеса», «И убили Мурку в кожаной тужурке, покатился красный гребешок» — мы узнавали, что лютая смерть Мурку ну никак не миновала.

И только баба Лёля в своём варианте как-то продлевала жизнь подлой предательнице Климовой — «вот она убитая ползёт». Я не очень хорошо помню, как бабушка её исполняла, но мама рассказывала, что эти авторские слова бабушка пела твёрдо и громко, убеждая слушателей, что у Мурки всё-таки был шанс спастись.

Ну, а самой любимой бабушкиной песней, которую она пела с компанией единомышленников и игроков в лото, была:

«Вот кто-то с горочки спустился,

Наверно, милый мой идет,

На нём защитна гимнастёрка,

Она с ума меня сведёт».

Меня к участию в посиделках не допускали — бабушке время от времени нужна была личная жизнь, которая заключалась в игре в лото «по копеечке» с подругами, угощении их ужином и исполнении любимых песен.

Пела баба Лёля хорошо, с душой, у подружек вырывалась слеза. А я, услышав, как из-за двери её комнаты доносилась эта песня, сразу представляла красивого солдата в «погонах золотых и красном ордене на груди» — деда Ваню, которого я никогда не видела, ведь он погиб в сорок втором, а похоронен был в могиле неизвестного солдата.

Замуж после этого бабушка не вышла, на руках остались дети — маме надо было учиться в медицинском институте, а дяде Боре — в ремесленном училище. Время было голодное, бедное, не до любви. Поэтому и «Защитну гимнастерку» баба Лёля всегда посвящала только одному человеку — Ване своему.

ПРО ДЕДУШКУ

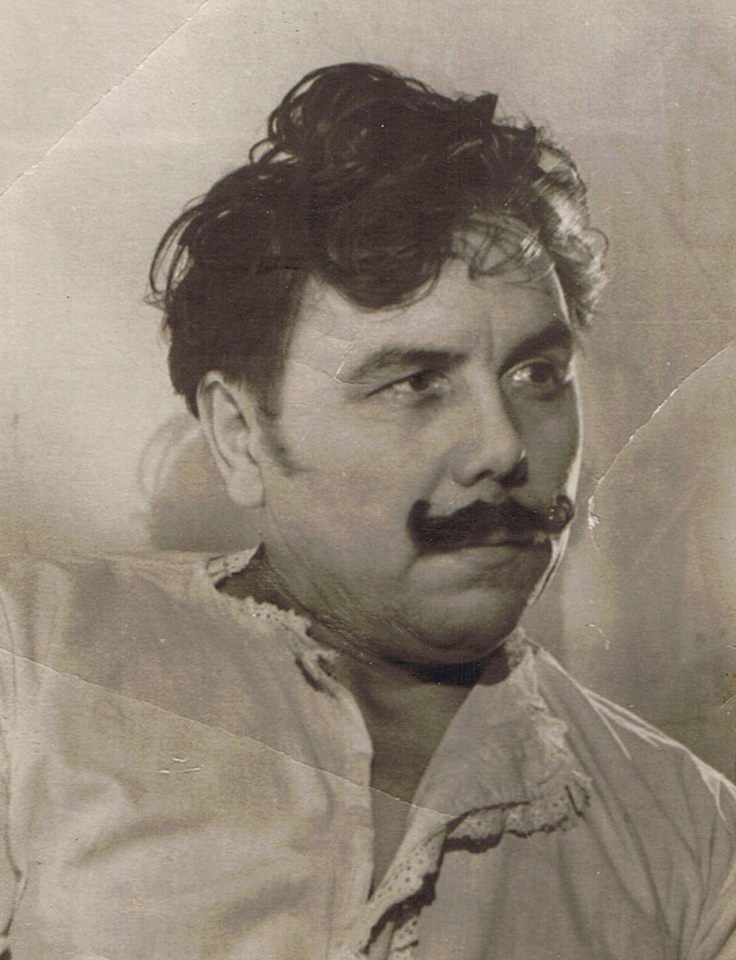

Ещё и ещё раз размещу эту фотографию из лучших, счастливых времён бабушки и дедушки. Времён этих было немного, дедушка погиб в 1942 под Ржевом, городом, где полегло так много воинов, городом, который был воспет в стихах и песнях.

Не могу даже слова правильные подобрать, чтобы передать, как бабушке было нелегко. Двое детей: мама — с начала войны студентка медицинского, дядя Боря — младший — в ремесленное училище поступил. Бабушке приходилось… да как всем в то время. Как всем. Как всей стране, как каждому дому, двору, городу. И голодали, и жилы рвали на работе, и не знали, что такое «рабочий день подошёл к концу, извините, давайте перенесём на завтра». И ведь надо же — никогда я ни от бабы Лёли, ни от мамы не слышала упрёков в адрес Родины, за которую отдал жизнь бабушкин любимый Ванечка и мамин папа. Тогда, и во время войны, и после, за свой труд получали они награды — грамоты с портретами вождей. И гордились ими.

Как-то я, повзрослев, наслушавшись в курилках мнений об истории нашего государства, попыталась рассказать маме, как идеологически неправильно они жили, как заблуждались в своих убеждениях, в жизни, в доверии к партии, в безоглядном служении, ну, и так далее.. Мама тогда тихо, терпеливо, как-то очень спокойно сказала: «Ириша, ты уж не осуждай нас, пожалуйста, мы работали с утра до ночи, мы делали, что могли, мы все силы отдавали, только чтобы всё было хорошо, чтобы войны больше не было, чтобы люди жили в радости. И работали мы честно… Давайте теперь вы — и мы будем вами гордиться. А нам дай дожить так, как мы понимаем».

Я устыдилась тогда, правда. Я ведь знала и видела, как работала мама, как заслужила она свой орден Трудовой Славы, знала, скольких человек она спасала в своей больнице, помнила, как круглосуточно трезвонил у нас телефон…

Говорили, что мама очень на дедушку была похожа — и лицом, и характером. Он тоже был спокойный, тихий, умиротворял лихую и громкую мою бабу Лёлю, очень любил семью и свою дорогую жёнушку. За них и воевал, за них и положил голову. За них и за Родину. И вечная ему память.

ТИГРА НЕБЛАГОДАРНАЯ, ИЛИ КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

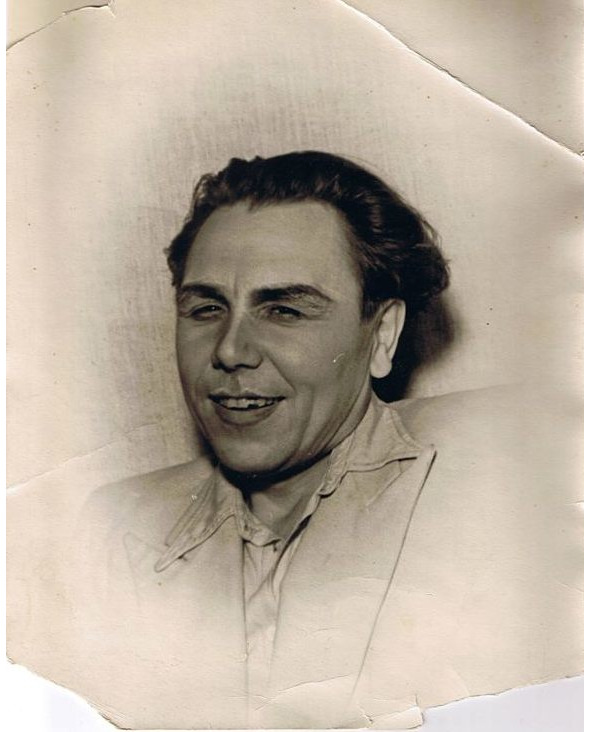

История такая: у мамы до папы был жених. Перспективный такой (так его описывала бабушка — ну, понятно, не то что наш «артист»), кажется, лётчик или кто-то, связанный то ли с космосом, то ли с авиационной промышленностью. Точно не знаю, это была семейная тайна, и подробностей мне узнать так и не удалось. Жил он, кажется, в Москве, а может, переехал туда от расстройства из-за несостоявшейся свадьбы. Невеста его бросила. Невеста — это моя мама. Дело было так. Мама пошла на очередную премьеру в наш драматический театр. В антракте один из актёров — обаятельный, улыбчивый, с прекрасными манерами — подошёл к ней и заговорил. «Ваша матушка дала моей маме выкройку халата, он ей очень понравился», — так начал папа свои маневры. Вот точно помню, что всё началось с халата. Но через три месяца (!) они поженились. Вот так и уехал тот «авиационный космонавт» в Москву, так и родилась я.

Когда я подросла, я поняла, за что мама полюбила папу. У него было невероятное, непобедимое обаяние. Из него струились стихи, которые он писал быстро, на любую тему, особенно ему удавалась, конечно же, любовная лирика. Будучи галантным кавалером, он вместо советского рукопожатия всегда целовал руки дамам, потому хотя бы, что это было принято в старом классическом театре. Ещё он рассказывал, что раньше были так называемые «фрачные» актёры. Они садились на стул по специальной схеме. Папа показывал мне, как это делается, а я старательно повторяла. Левую руку заводил за спину и захватывал невидимые полы фрака, жестом «откидывал» их, садился, правая нога оставалась в обычном положении, левая же уезжала далеко влево, посадка была грациозной, папа был неотразим! На все эти манипуляции должна была уйти секунда-другая, не более.

Вот его Хлестаков, сидит он изящно, как положено сидеть, когда откинуты полы фрака.

Ну, бесполезные знания — тоже знания. Мне они не пригодились, но легли в сокровищницу воспоминаний о нашем с папой общении.

Подозревалось — особенно бдительной бабушкой! — что весь этот его джентльменский набор послужил причиной некоторых «послужных» романов. Я помню даже, как в папин театр поступила молодая актриса, блондинка, похожая на Мерлин Монро широко расставленными глазами и пергидролевыми волосами. Папа сразу затомился, написал венок сонетов, поэму, окружил диву своим обаянием… может, она и сдалась. Но т-с-с-с, а то бабушка восторжествует там, на Небесах, воскликнет: «Вот они, артисты, я ведь говорила!». Но я-то знаю, что для отца семья и, главное, я всегда оставались на первом месте. Какие стихи он мне посвящал! Как делился всем-всем-всем… Но это совсем уже другая история…

ТИГРА НЕБЛАГОДАРНАЯ MUST GO ON, ЗНАЧИТ…

Я была существом пронырливым, подвижным, не знавшим укорота практически ни в чём, а бабушка любила беспрекословное подчинение, вот и вспыхивали между нами бои местного, квартирного значения с гонками, криками: «Тигра неблагодарная!!!» (тигра — это я, конечно!). Тигр в этой идиоме обязательно женского рода.

Чтобы подходить к расправе не с пустыми руками, бабушка молниеносно извлекала на бегу ремень из папиных брюк и неслась за мной с невероятной для её возраста скоростью. Ремень я чаще всего умудрялась на бегу же и выхватить и, юркнув в гостиную, забросить за пианино, откуда на следующий день папе приходилось его вынимать. Надо сказать, что впоследствии это сыграло немаловажную роль в решении семьи продать пианино. Аргумент был вроде убедительный: ребёнок к инструменту не подходит. Но мне казалось, что папе просто надоело двигать тяжеленный лаковый бок моего нелюбимого музыкального тренажёра, а бабушке выслушивать от папы упрёки и запреты прикасаться к его одежде. Мама с аргументами просто согласилась. Все эти состязания в беге с препятствиями — в виде бабушки и ремня — меня очень развлекали, хотя иногда бабе Лёле удавалось меня все-таки «жогнуть», тогда я притормаживала похныкать, а удовлетворённая бабушка уходила доваривать обед.

Кстати, папа моими экзерсисами на пианино был вполне доволен. Время от времени он просил меня сыграть что-нибудь, и я практически всегда посвящала ему вальс «Жизнь артиста». По вполне объяснимым причинам: артисту — и вальс одноимённый. Но к концу исполнения папа засыпал. А я на цыпочках уходила заниматься своими делами. Вот такая профессиональная колыбельная получалась.

Ох, уж эта моя баба Лёля! Её словечки до сих пор всплывают у меня в речи по поводу и без повода… Урал, конечно, был богат выговором да диалектом, но собственного словотворчества у бабы Лёли моей тоже было не отнять. Со мной, очень резвой и непослушной внучкой, надо было как-то справляться. Иногда, как сказала уже, ремнём удавалось «жогнуть», иногда слова хватало. Но слово такое надо было подобрать, чтобы припечатать и остановить ураган в моем лице. Итак. Выдержки из словаря.

«Зубатить» — непочтительно разговаривать со взрослыми. Зубатила я, конечно, с бабушкой. В ответ на указы чего-то не делать. Например, был указ не подходить к чугунной печке, которая топилась дровами (да-да, в нашей вполне благоустроенной квартире на третьем этаже стояла большая чугунная печь на ножках и рядом с ней — встроенный дымоход!), этот указ и оспаривался мной со всей горячностью. Запрет не позволял мне печь любимую еду — некое подобие картофельных чипсов! Готовились они так. Я резала картошку тонкими кружочками, немного солила и шлёпала их прямо на чугунную поверхность горячей печки. Они быстро запекались, но — увы — частенько прилипали. Чистить всё это приходилось бабушке, поэтому она как могла отгоняла меня от печи.

«Варнак» — хулиган, разбойник. Я тоже носила это звание в минуты бабушкиного гнева.

«Гадюга» (да, да, через «г»! ) — это ругательство было мгновенной реакцией на мои проступки. Гадюгой я была реже, чем тигрой, но чаще, чем «сволощугой». Это звание можно было получить за не очень большие прегрешения против порядка в доме и семейной иерархии. Нежнее всех была всё-таки «тигра неблагодарная». Одно из преступлений, которое мне удавалось не всегда — подкрасться за спину бабушке и громко, что есть силы, крикнуть: «Баба!!!» Бабушка иногда что-нибудь роняла, и это довершало роскошь оперного действа. Если в руках у бабушки была поварёшка или полотенце, то это запускалось в меня и звучала привычная «гадюга».

Ещё один пример моих наказуемых действий — это порча фотографий. Затяжные партизанские войны развили во мне изворотливость, умение слышать бабушкины шаги, как бы тихо она ни ступала, улучать минутки, когда можно своевольничать и копаться в бабушкином шкафу или подкрашивать щёки красным на парадных семейных фотопортретах. Не всегда я успевала вылить всё свое вдохновение на полотно. Оно так и оставалось недорисованным — меня застукали. Баба Лёля ни разу не оценила по достоинству мои творческие устремления. Это и понятно. Для парадных фотографий семейство надевало нарядную одежду и следовало в фотоателье. Каждая фотография стоила немалых денег, поэтому мои художества приносили непоправимый вред.

«Сволощуга» — ну, для того, чтобы услышать это слово в свой адрес, надо было очень плохо себя вести и обидеть бабушку до глубины души. Кстати, такие оскорбления в адрес обожаемого и единственного ребёнка очень коробили артистическую и поэтическую натуру моего отца, и он однажды решил деликатно поговорить с бабушкой об этом: «Матушка, зачем вы так называете ребёнка? Это же непозволительно, невозможно! Вы ведёте себя прямо как… как… Кабаниха!» Бабушка, не узрев параллели с классическим драматургическим произведением, не задумываясь, парировала: «Сам ты кабан!». На том дискуссия была завершена полным поражением отца.

БАБУШКИН СЛОВАРИК ИЛИ ТИГРА НЕБЛАГОДАРНАЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

«Клящий мороз» — это уж когда совсем холодно. Я этих клящих морозов до сих пор не боюсь, вот что такое уральское происхождение. Во время больших холодов хорошо было запасать пельмени на балконе — сотни штук, слепленных артельным способом. Мясо для них бабушка рубила в деревянном корыте тяжёлой стальной сечкой. Иногда мне доверяли разрубить лук — головка его приятно хрупала, измельчаясь, рука у меня моментально уставала, я передавала сечку бабушке, у той рука была железная. Бабушка лепила пельмени «бобками» — колечками, мама кончики не соединяла, так на листы и выкладывали — мамины и бабушкины. Я была человеком беспринципным, делала и так, и эдак. Завершался процесс выносом листов на клящий мороз — потом пельмешки аж звенели. Но это было не главное их качество, хотя, мне кажется, что с уличного мороза и пельмени вкуснее, и постельное бельё ароматнее…

«Липочка» — легкомысленная женщина, которая зимой бегает в капроновых чулках. По бабушкиному нерушимому мнению, это делалось исключительно для придания себе женской привлекательности. Синонимом «липочки» было слово «модистка». Подразумевалась совсем не швея, а опять же ветреная особь. Маму бабушка частенько клеймила именно этими словами, но моя милая модница на это внимания не обращала. Сама же бабушка, судя по фотографиям, была ого-го какая любительница нарядов! На её фотографиях, особенно где она с дедушкой, сами за себя говорят нитки жемчуга, кружевное жабо, да и вообще очень привлекательные платья фасонов тех годов… тех годов, когда дедушка был ещё жив, они были молоды, а Лёля была страстно любима.

Вот одно из бабушкиных воспоминаний. Как-то раз она задержалась на собрании (они были нередки в коммунистических коллективах), а после собрания тёплая компания настоящих коммунистов предложила Ольге Ивановне, первейшей активистке, задержаться и отметить красный день календаря. Может, отмечали дебатами по вопросам марксизма-ленинизма, а может… В общем, когда бабушка явилась домой, было уже совсем-совсем поздно. Была зима, и темнело очень быстро. Она ступила на порог, сняла сапожки, а, когда разогнулась, увидела… дуло ружья. Дедушка, целясь: «Где была?!». Бабушка ойкнула и босиком бросилась на улицу. «Лёля!!!» — взревел дедушка, бросил ружьё, выскочил вслед за жёнушкой и внёс её домой… на руках. Вот такие страсти, вот такая любовь….

ТИГРА НЕБЛАГОДАРНАЯ ИЛИ БАБУШКИНЫ ВОЙНЫ ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ В ОДНОЙ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СЕМЬЕ. СЛОВАРИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«Состукать Мазырихе» — это словосочетание родилось в бабушкиных муках, мучилась она, выводя «безнравственного» папу на чистую воду. Дело в том, что слово «артист» у нее сочеталось только со словом «развратник». И произносилось сразу в паре — артист-развратник. И это была позиция, которую надо было доказать и отстоять, невзирая на всю нашу с мамой любовь к нашему прекрасному папе.

Итак, дело о Мазырихе. Эстет-папа писал только чернилами, чернильные ручки позволяли делать нажим, украшать письмо или поэму линиями и завитушками, залихватски подписываться под очередным любовным стихотворением. Поскольку папа писал много, то и заправлялись ручки часто. Пузырёк с чернилами стоял на подоконнике в туалете, там папа его брал, туда и возвращал. Звук соприкосновения стеклянного донышка чернильницы с деревянным подоконником туалета был слышен только бабушке, соперничающей чуткостью с летучей мышью. И стук этот был не прост, совсем не прост! На нижнем этаже, под нами, жила почтенного возраста чета Мазыриных. Та самая Мазыриха носила холодные волны на седой голове (причёска «холодные волны» была в большой моде, делалась она достаточно просто — влажные волосы через каждые 5—7 см защипывались специальными зажимами, оставалось дождаться высыхания и — вуаля! — получалась вполне себе Ава Гарднер, Марлен Дитрих, бери любую диву чёрно-белого кино), непрерывно курила «Беломор», обладала мощным басом и кучей морщин на прокуренном желтоватом лице. Допустить, что наш поэт и артист мог закрутить роман с соседкой снизу, могла только бабушка. Так и родился вышеупомянутый речевой продукт. Она подзывала меня в свою комнату сразу после того, как папа ставил чернильницу и заговорщицки сообщала: «Слышала? Опять состукал Мазырихе!»

Как только папа собирался выходить из дома, я, влекомая бабушкой, выходила на балкон и провожала папу взглядом до того, как он покинет двор. Я не помню ни одного раза, чтобы за ним кралась подозреваемая Мазыриха. Но бабушку это ни в чём не убеждало. Значит, она позже пойдёт. Значит, она уже там… ну, мало ли.

То, что папа заправлял ручки не в один и тот же день и не в одно и то же время, бабушку никак не впечатляло. Мазыриха просто обязана была жить, пить, есть и спать в своём туалете, чтобы в один вожделенный момент уловить папино «состукивание».

ТИГРА НЕБЛАГОДАРНАЯ. ИНОГДА ОНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ… В ДЕТСТВО

Продолжим лексические воспоминания. Баба Лёля держит слово.

«Баской, баская, баще» — красивый, красивая, красивее (или лучше). «Ну вот так-то баще будет». Еще одно устоявшееся выражение — при виде человека, явно пытающегося обратить на себя внимание, но явно же этого не заслуживающего — надо скрестить руки на груди и сказать с иронической улыбкой «Ой, баще видали!».

«Поперёчничать» — возражать, «поперёчный человек» — тот, который всегда против всего, особенно (намекаю) против бабушкиных указов. Догадываетесь, кто это был? Слово «попёречничать» неуловимо, но всё же отличалось от «зубатить». Последнее было дерзостью, поправимой призывом отца или, в крайнем случае, потрясанием ремнём перед глазами. А вот поперёчный человек, по мнению бабушки, был неисправим. Это была врождённая черта личности (опять же понятно, от кого унаследованная), который ничего и никогда не делал без препирательств или высказывания своего — всегда противоположного — мнения.

«Лыва» — лужа. Что тут добавить? Кто в детстве не приходил домой с ног до головы мокрый, вступивший в каждую «лыву» во дворе? Взрослые, когда были детьми, делали точно так же, но по мере взрастания теряли любовь к ходьбе по центру луж, к брызгам, которые взметались, если топнуть ногой по самому глубокому месту… Ну почему вот? Не знает никто.

«Уросить» — хныкать, пребывать в плохом настроении или заболевать. «Ирка уросит» маму всегда настораживало. Тут же измерялась температура, рассматривалось горло, проходил допрос с пристрастием — что ела, где «бегала», тепло ли одевалась. И только тогда делался вывод, что «уросила» не от болезни, а из вредности, или чтобы покрыть последствия какой-либо шалости.

«Обрестоваться» — обноситься, давно не покупать обновок. «Нинка, Миля вон уже вся обрестовалась, давай ей платье моё отдадим!» — советовалась с мамой баба Лёля. Миля была бабушкиной подругой по имени Матильда, она работала переводчицей с языка глухонемых. Я как-то присутствовала при разговоре Мили с подопечной — это был набор быстрых жестов с неясными звуками, похожими на мычание и резкие выдохи из сжатых губ, похожие на звук «п». У Мили была очень маленькая зарплата, поэтому бабушка и следила за тем, чтобы подруга окончательно «не обрестовалась» и не ходила «в ремках».

«Подзоры и кисея» — обязательные атрибуты заправленной постели. Подзоры — вышитые и/или выбитые способом «ришелье» красивые кромки простыни. Кисея — воздушная накидка на две-три подушки, которые ставились друг на друга определённым способом. Нижняя — плоско, «на лицо», вторая — поменьше — тоже, а третья, самая маленькая — она называлась «думочка» или «думка», потому что обычно подкладывалась под голову для кратковременного отдыха и для пребывания в задумчивости в кресле — ставилась вертикально. Вот на всё это строение и накидывалась красивая кружевная накидка — кисея.

Постель после этого была неприкосновенна до самого вечера, когда её надо было разобрать в обратном порядке и лечь спать.

Ох, тяжёлое у меня было детство, да в младые годы с бабушкой в одной комнате…

За сим прощайте. Вернусь.

Ваша Тигра.

СОКРОВИЩА ТИГРЫ, ИЛИ ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДЕТСТВО БЫЛО ЗОЛОТЫМ

Ваша честь, я против! Чего? Да против того, чтобы дети спали на чём ни попадя. Вот скажите мне, куда делись панцирные кровати с высокими ножками, сетками и шишечками? Лично для меня это было целое королевство, или тренажёр, или спортивный снаряд и, конечно, колыбель, а еще укрытие, театр, гнездо. Не шучу. Нет, шучу, когда вопрошаю про «куда делись», конечно. Куда надо, туда и делись. Пережиток вроде. Но лично мне эти кровати вспоминаются с удовольствием.

Под пологом простынных подзоров я размещала весь свой парк кукол, пупсиков, мягких игрушек, еще медицинский кабинет со всеми мини-принадлежностями, альбом и карандаши, юлу и пластмассовые игрушки самых разных назначений и расцветок. Там разыгрывались сцены из кукольной жизни, там вылечивалась кукла Лена (ей, тряпичной, доставались все уколы с водой и чаем, после чего ее долго приходилось сушить), а маленькие пупсики тщательно пеленались и укладывались практически штабелями — во дворе я была чемпионом по количеству пупсиков. Под кроватью можно было прятаться и уходить туда в определенный затвор, когда настроение было не ахти, хотелось побыть одной в пространстве, куда взрослые просто не могли поместиться.

Поскольку кровать тщательно и красиво заправлялась, то днем на ней, конечно, не забалуешь. А вот перед сном, когда бабушка отлучалась на минуту, можно было «забаловать», то есть начиналось моё личное первенство по прыжкам в высоту на кровати-батуте. Снимали меня с чемпионата взрослые, понимая, что я могу реально «допрыгаться». А ещё на кровати были шишечки! Их можно было крутить (с постоянным риском выкрутить что-то важное и обрушить конструкцию).

Вот что такое кровать с панцирной сеткой. В заключение расскажу ещё одну историю, напрямую связанную с этим символом прошлого. Мама, которая вот-вот должна была родить меня, решила вымыть пол и… застряла под этой самой кроватью — как-то не так повернулась, и животом уперлась в верхнюю планку. Папа был дома, вызволил уставшую от смеха и беспомощности маму, да и повёл её в роддом.

Я родилась в два часа ночи. А рано утром папа появился на пороге бабушкиной комнаты. Кашлянул и заговорил: «Э-э-э, матушка, вы бы позвонили в роддом!.. Они мне всё время говорят, что родилась девочка!» Дело в том, что при отсутствии УЗИ пол будущего ребёнка угадывался по разным «верным» признакам. Например, о многом можно было догадаться по тому, на что во время беременности «тянуло» женщину. Если на мел, например, то девочка, если на солёные огурцы, то мальчик и т. д. Так вот, в нашей семье ждали Никиту. Папа не допускал мысли, что может быть девочка, имя сына было готово, только рожай наследника, да отдавай творческой личности на воспитание. Но, как говорится, человек предполагает…

Папа был настолько уверен, что будет мальчик, что был потрясён ответом из роддома, принял это за шутку и перезванивал несколько раз, ожидая, что медперсонал, наконец, перестанет его разыгрывать и скажет ему «правду». Бабушка весь папин воздушный замок разрушила, подтвердив, что родилась я, девочка, которой ещё предстояло выбрать имя. Вот такая история…

Про сокровища продолжу в следующих заходах. Их было много — у папы свои, например, транзистор с голосом Америки, у мамы — свои, у бабы Лёли — свои. Но об этом в следующий раз, ладно?

ТИГРА НЕБЛАГОДАРНАЯ, ВКУСНАЯ

Итак, как уже говорилось, «зубатить» — непочтительно разговаривать со взрослыми. Жалоба маме вечером: «Нинка, Ирка опять зубатила!» Никаких казней со стороны моей бесконечно любящей мамы это за собой не влекло. Да и бабушка-то возмездия не хотела. Она сама способна была вершить суд над хулиганкой-внучкой. А кому мне было ещё зубатить? Папе я вряд ли бы стала прекословить, его указы не обсуждались. Мама обходилась без указов, я просто была её подсолнухом, ей ничего и указывать-то мне было не надо. А вот с бабушкой у нас была сложная, насыщенная жизнь, полная неожиданных поворотов и событий.

Заседания нашей с бабой Лёлей Думы проходили на кухне со всеми парламентскими атрибутами — дебатами, прениями, выступлениями спикеров и голосованием. Например, я очень любила бабылёлины блины и ела бы их каждый день. Да кто бы их не ел! Тонкие, с кружевными хрупкими ободочками, ароматные, они подавались с пылу-с жару, прямо со скоровороды. Я, дождавшись первого блина, обжигаясь и дуя, сворачивала блин вчетверо, макала его в растопленное подсоленное (!) сливочное масло. Блаженство.

Но вот ведь какая беда — возиться с блинами ежедневно бабушка никак не хотела. Наши дебаты по этому поводу выглядели примерно так: «Ба-а-аб, блинов сделай, есть хочу-у-у!» — «Глазунью пожарь да и ешь!» — «Нет, ну ба-а-а-ба-а-а, блинов сделай, я есть хочу-у-у!» — «Каша есть в холодильнике, погрей да ешь!» — «Ну ба-а-а-ба-а-а, я блинов хочу!» — «Ну щай (чай) пей!» — это была точка в переговорах. Она принималась большинством бабушкиных голосов. Такие диалоги повторялись регулярно, но перехныкать бабушку было невозможно.

Но примерно раз в неделю сердце мое ёкало, и я каким-то внутренним зовом была влекома на кухню, где баба Лёля молча заводила блины. Тогда, счастливая, я с разбегу утыкалась в бабушкин пахнущий самой вкусной на свете едой фартук, обнимала её, бежала за стол и начинала ёрзать в ожидании первого блина. В этот день никто никому не зубатил — это точно!

«Ужахнуться» — ужаснуться. Бабушка с упорством меняла или отменяла в словах гласные, согласные, просто буквы, так же вольно менялось ударение. Пример тому — «мусорка», это машина-мусорка, которая приходила во двор в строго определенные часы. Баба Лёля жила в комнате с южным балконом, мама с папой — в комнате с северным. Бабушка отвечала за оповещение о приходе мусорки. Услышав гудок машины, баба Лёля исправно возвещала: «Нинка! (или Ирка!) Мусорка пришла!».

Или вот ещё — «Трахмал». Почему крахмал приобрел букву «Т», неведомо никому. Но переделать бабу Лёлю было невозможно.

«Артисс, коммунисс, активисс» — все без «т», но два последних — исключительно положительные люди.

«Он» — догадываетесь, кто это? Например, без предисловий: «Он сегодня во сколько придет? Скажи, надо в дровяник сходить». Мама не переспрашивала.

Ну и, наконец, «голяшки голые» — это про отсутствие теплого белья под юбкой или платьем у меня или у мамы.

«Я туда не сяду!» — это ответ на вопрос: «Баба, ну скоро?!». Вопрос задавался про обед (ужин, блины, пироги, любое бабушкино долгожданное творение на кухне). Ответ был всегда один и тот же. И обозначал он, что бабушка не в силах повлиять на предопределение, на агрегатное состояние вещей в природе, на проверенную поколениями скорость приготовления пищи.

Бабушкины пироги до сих пор не может повторить никто, даже я, часто присутствовавшая на всех этапах их создания. Воскресенья были днями рыбных пирогов. С утра семья — мама, папа, я — собиралась в гостиной и начинала томительно ждать. Время от времени меня посылали на кухню интересоваться процессом, задавать косвенные вопросы, позволяющие узнать сроки изготовления вожделенной еды. Я прибегала на кухню с дежурным вопросом: «Баба, скоро?» — и получала классический неизменный ответ: «Я туда не сяду!». Удовлетворённая, я возвращалась, отвечала, что бабушка в пирог ни за что не сядет, родители кивали, но минут через 10 отправляли меня опять. Наконец, раздавался бабушкин крик: «Идите уже!» — и мы неслись в кухню. Вот он — розовато-румяный, блестящий от масла, дышащий невероятным ароматом томленой рыбы, лука, сливочного масла ПИР-Р-РОГ-Г-Г!

Тесто бабушка ставила сама, оно получалось нежным, способным вобрать в себя все рыбно-масляные соки. Осаживать опару бабушка вставала по два раза за ночь. Начинка готовилась так. Обычно малосольная (!) горбуша вымачивалась ночь в чайной заварке — так удалялась лишняя соль и оставалась нужная. Нижний слой пирога выкладывался луком, горбушей, лавровым листом. Сверху для аромата немного черного перца, затем снова лук, несколько кубиков твердого сливочного масла, и — верхний слой теста. После извлечения из духовки пирог смазывался маслом, накрывался полотенцами. «Пусть отдохнет!» — возвещала бабушка. Приправой к пирогу служил уксус с перчиком, в него макали кусочки пирога, и… глаза воздевались горе…

Ещё к бабылёлиным шедеврам нужно несомненно отнести холодец. Это было время, когда в семье я была главной, самой-самой приближенной к бабушкиным секретным материалам, к самому сердцу её семейного бытия — кухне. Когда варился холодец, я ждала, когда раздастся кодовое: «Ирка, иди бабки саловать!» «Целовать» баба Лёля произносила мягко — «саловать».

А «бабки» — это косточки из свиных и говяжьих ножек, круглые такие, ароматные от варки в специях и бульоне и, главное, сохранявшие после этой варки хрящики, которые мне и предлагалось «саловать». Кому известна такая вкусовая роскошь, как обсасывание «бабок» после варки холодца? То-то…

К сожалению, я не помню, доставались ли хрящики папе и маме, но, думаю, они и не претендовали; как говорится, все лучшее — детям. Это вообще был исключительно наш с бабушкой ритуал, как, собственно, и многие другие.

Наша воскресная трапеза делилась на несколько частей, я бы сказала, это была пьеса в трёх актах. Первый — тревога-ожидание, второй — непосредственно семейная еда, а вот по окончании второго акта мы с мамой удалялись. На кухне оставались папа, бабушка и ….чекушка водочки, которую бабушка традиционно «подносила» зятю каждое воскресенье. Феерия завершалась, когда из кухни раздавался не терпящий возражений крик: «А ты артисс!» — и стук твёрдой бабушкиной руки по столу. А какие тут возражения? Артист и есть, не отвертишься. Но вскоре бойцы расходились по своим комнатам, а в следующее воскресенье ритуал повторялся с точностью до реплик.

А по праздникам, после демонстрации, пироги подавали тоже!

ТИГРА ВЕЧЕРНЯЯ, НЕБЛАГОДАРНАЯ

«Голбец» — подпол, в котором у всех нормальных людей хранились продуктовые запасы.

Мы к нормальным людям не относились — благоустроенная квартира на третьем этаже тому виной. Сверхдефицитные консервы, например, хранились у нас в бабушкиной комнате под шкафом. Доставать их поручалось мне, я с удовольствием подбегала, хлопалась на живот и, заглядывая в довольно узкую подшкафную щель, начинала трансляцию: «Лосось! Сайра! Снатка!» — пока кто-нибудь меня не останавливал, называя нужное слово. Кстати, даже в названиях рыбных консервов баба Лёля проявляла словотворчество. Она вообще очень по-хозяйски относилась к русскому языку — добавляла на ее взгляд необходимое и убирала или заменяла ненужное. Например, название консервов «Лосось» бабушка просто заменила на «Лось», я к этому привыкла и безошибочно извлекала просимое. «Лось» так «Лось», мы с мамой хихикали, но менять что-либо в случае с бабушкой было бессмысленно.

Кстати, о «Снатке». Так я называла — так читала на этикетке — консервы из натурального краба. На самом деле на банках было написано английскими буквами «Chatka», два последних слога от слова Камчатка, то есть читать надо было «Чатка». Отвлекусь на историю этого названия. В далекие времена в СССР была заказана большая партия крабовых консервов на экспорт, срок поставки был небольшой. Художники спешно разработали обложку, но кто-то где-то ошибся, и лента для наклейки на банку получилась длиннее, чем надо. Когда ею обернули банку, то заклеился первый слог «Kam» и осталось то, что осталось, а через небольшое время «Chatka» стала брендом, известным у нас и за рубежом. Консервы эти сейчас купить, конечно, можно, но последний раз я их видела по цене около полутора тысяч рублей.

А тогда это был дефицит, который выдавали маме по спецспискам в спецотделе спецмагазина. Нашу с мамой отоварку проводила Тася –продавщица. Она извлекала из коробок сокровища Агры — баночки зеленого горошка, майонез в стекле, шпроты, сайру, в довершение — палочку сырокопчёной колбасы и какую-нибудь «Рябину на коньяке». Ближе к праздникам к этому набору Тася добавляла замороженную осетрину, язык и пару бутылочек пятизвездочного коньяка. Коньяк этот выпивался в тесной дружеской компании или во время каких-нибудь московских проверок в маминой больнице. А на большие приёмы, куда приходили десяток-другой гостей, готовились совсем другие напитки.

А вот сейчас наступает пора околоалкогольной бабушкиной лексики.

«Халепнуть» — ударение на первый слог — лихо выпить спиртное, либо показаться на глаза (бабушке) сразу после лихо выпитого спиртного. «Нинка, не видишь? Халепнул уже!» — угадайте, на кого чаще всего падали подозрения? На самом деле, папа не был пьяницей, тем более, алкоголиком, который искал момент «халепнуть» вдали от взора благоверной. В компании, за столом — да! С братьями-актёрами после премьеры — да! Но баба Лёля — старый партизан — оружия не складывала и бинокля не зачехляла. Артисты — народ коварный.

СУББОТНЯЯ ТИГРА НЕБЛАГОДАРНАЯ, ИЛИ «СУКИНЫ ДЕТИ» «ПОД ТУРАХОМ»

«Под турахом» — выпивши, причем, слегка. «Под турахом» произносилось легко, почти весело, даже с каким-то сожалением, что под турахом сегодня не все.

«Насыкаться» — это уже хорошо напиться. Насыкались у нас гости, большой компанией забредавшие на огонек, на день рождения членов семьи и/или на государственный праздник после демонстрации. Демонстрации были два раза в году — 7 ноября и 1 мая. В эти дни гости приходили почти с утра, сразу после флэш-моба солидарности трудящихся. Время визита гостей зависело от того, каким номером шло то или иное предприятие. Не ходить было нельзя, наказание нешуточное — выговор по партийной линии.

Колонны объявлялись с трибуны актерами из папиного драмтеатра. Например: «Стройными колоннами идут мимо трибуны трудящиеся третьего цеха металлургического завода! Ура, товарищи?» Трудящиеся: «Ура-а-а!» Трибуна: «Слава труду!» Трудящиеся: «Ура-а-а!» Трибуна: « Слава Коммунистической Партии Советского Союза!»

«Витька, — довольно улыбался папа, — Витька Волков». Витька был уже преклонных годов артист нашего городского драмтеатра, где «служил» и мой папа. Витька играл Добчинского в «Ревизоре», а два раза в год подрабатывал на демонстрациях трудящихся.

Трудящиеся в ответ могли крикнуть и нестройно, особенно, если какая-нибудь несчастная колонна по разнарядке замыкала всю городскую демонстрацию. К этому времени из внутренних карманов уже были извлечены и пущены по кругу фляжки с горючим для поддержания патриотизма — май и ноябрь в наших широтах были совсем не жаркими. К моменту прибытия к трибуне народ насыкался и был весел и криклив.

Ну вот какое тут детство, какая вера в чудеса, какое счастливое неведение? Торжественный голос с трибун (почти с небес) — это Витька, дед Мороз на утреннике — это Славик. А на спектакле «Каменный гость» я сидела в зале и точно знала, что внутри марлевого каркаса, сконструированного для статуи Командора, был артист-пенсионер Хромовских — обладатель необходимого для роли баса-профундо. Ну, помните, вот это вот: за сценой бум-бум-бум, это поступь Командора: «Все кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан!». Я дедушку Хромовских любила и во время спектакля (которые я смотрела сколько хотела и когда хотела) как могла помогала ему шепотом: «Я на зов явился! Дай руку!..» Мне кажется, у нас получалось.

Все эти Витьки, Славки, Алики и даже артист-пенсионер Хромовских бывали у нас дома, собирались обычно после премьер. Это было время нежности и признаний, которые начинали звучать обычно через час после сбора. Ритуал соблюдался неукоснительно. Сначала маме на входе целовали руку и подавали разной толщины букеты. Алик Гольман, директор театра, приезжал с самым роскошным. Затем садились за стол — следовало угощение, звон и дрожь хрустального графина, разговоры становились громче и выразительнее, звучали отрывки драм и трагедий, в очах начинала дрожать первая слеза умиления. За этим следовала непременная фигура, то есть выстраивалась скульптурная группа. Из-за стола поднимались двое, один из них, например, папа. Алик (Витька, Славка, пенсионер Хромовских) ладонью обхватывал его шею, прижимал папину голову к своей груди, потом, как бы транслируя озарение свыше, полушёпотом, слышным в последнем ряду партера (наша с бабушкой комната), наконец, произносил: «Ваня! Ты… ты гений! Гений, Ванька, понимаешь ты это?!». На этом градусе встречи я, естественно, не присутствовала, бабушка — ещё бы! — тоже. Ей одного артиста-развратника хватало для обличений, а тут их была целая шайка. Нет, лучше не смотреть.

После ухода гостей, потрясённый открывшейся правдой, папа ещё долго сидел у стола, опустив очи долу.

И никто не смел нарушить покой любимца Мельпомены. Только бабушка шёпотом маме и мне: «От! Насыкался артист твой!»

А вообще, гостей у нас в доме любили, они были разные. И званые, и мимолётные, и невзначайные. Чтобы напоить добрую дюжину (да больше, больше!), готовился обязательный напиток: чистый спирт в большой кастрюле разбавлялся до концентрации водки, а вот потом туда выливалась бутылочка «Рижского бальзама». Они и сейчас такие же, бутылки «Бальзама» — глянцево-керамические, коричневые, с фирменной черной этикеткой. Но если раньше содержимое после вскрытия сургучной печати и пробки ароматом наполняло всю комнату, то сейчас, мне кажется, состав «Бальзама» уже не тот. Или в моём составе что-то не то… или раньше вообще всё было лучше и вкуснее. Тот же «Оливье», замешанный на всю компанию в эмалированном тазу. Те же пельмени, сотнями исчезавшие в голодных и уставших от криков «Ура!» ртах. Та же водочка или коньячок «Плиска» и «Слынчев Бряг» (кто помнит?) … Всё было радостнее, веселее, праздничнее, что ли…

Да просто раньше бабушка была. И мама. И папа. И детство. Вот в чём дело…

ТИГРА НЕБЛАГОДАРНАЯ — ЗИМНЯЯ!

«Пимы» — валенки. Пимы в семье были у всех, они зимой так и стояли в прихожей — слева направо по размеру. Самые большие и высокие — папины, затем бабушкины и мамины, а самые маленькие — мои. Пимы можно было купить в магазине, помню, как мама обхватывала рукой голенище, округляя его, чтобы моя нога быстро вошла внутрь валенка. Размер был всегда написан белой краской на подошве. Мои детские валеночки быстро снашивались — беготня по сугробам, съезд на ногах с ледяной горки (кстати, после немалых тренировок!), да мало ли развлечений в зимнем дворе… Но их не подшивали, а покупали новые.

А вот экономная бабушка относила свои прохудившиеся на подошве пимы к какому-то мастеру, который на суровую нитку пришивал к ним такую же валяную подошву. Тогда они служили ещё один сезон.

Папа пимы надевал только по особым случаям — франту не пристало носить такую неэлегантную обувь. А вот по каким случаям требовались пимы — это разговор отдельный.

Вообще, нас с папой, кроме долгих вечерних разговоров, игр, записи стихотворений на магнитофон, разучивания стихов (мной) и ролей (папой, я подавала реплики), объединяло ещё вот что: чёрные дни супергенеральных уборок в доме. Мама с утра начинала перемывать хрусталь, полировать мебель, шторы уходили в стирку, бабушка колдовала в своей комнате, параллельно готовила еду на всю трудящуюся семью. Я мыла пол. Во времена генеральной уборки его следовало мыть «на два раз!» — тоже бабушкино выражение — и по окончании выдерживать проверку придирчивой комиссии, которая всегда заглядывала в углы.

А вот папе доставались самые тяжкие испытания и титанические муки: вынос и выхлоп огромного гостиного ковра. Комнаты у нас были большие, ковёр соответствовал площади и благосостоянию семьи, а это значит, параметры его были где-то 3 х 4. Как минимум. Мало того, ковёр был натуральным, а оттого еще более тяжёлым.

После двадцатого маминого «Вань, ковёр!» папа с тяжёлым вздохом и скорбью во взгляде поднимался из-за стола, бросал прощальный взгляд на стол, где без авторской руки сразу начинала остывать очередная поэма, и вступал в битву. Ковёр не поддавался, гнулся неохотно, но результат был всегда один — длиннющий тяжёлый рулет взваливался всеми нашими руками на плечо уже одетого папы. И мы начинали спускаться. Папа шёл не по лестнице подъезда во двор, он шёл на эшафот среди непонимающей и почти улюлюкающей толпы (бабушка), он, тонко организованный поэт и актёр, которому буквально вчера рукоплескали зрители, был в очередной раз унижен и раздавлен (почти буквально) презренным свидетельством богатства. В эти минуты бабушка была чрезвычайно довольна, она, специально выходя для этого в прихожую, провожала ковёр, уплывающий в дверной проём, улыбкой торжества пролетариата над никчёмной интеллигенцией.

Я всегда сопровождала папину тициановскую в своем трагизме фигуру. Во-первых, мне папу было жалко. Во-вторых, я любила зимой чистить ковёр, соблюдая все ритуалы. В-третьих, кто-то должен был нести два необходимых для чистки веника. Ковёр расстилался на снегу. На него наметали довольно большой слой снега. Потом какое-то время мы «пимами» приминали этот снег, втаптывая его в ворс ковра. А вот затем, снова вооружившись вениками, разметали снег, который покидал ковер вместе даже с очень глубоко въевшейся пылью. Кстати, до сих пор помню этот свежий запах снега, мороза, чистоты, который мы с папой (ну да, мы, я кружилась вокруг, а папа нёс) приносили в дом.

Ну, и ещё несколько словечек для завершения сегодняшнего вокабуляра.

«Немине» — необходимость. «Какая немине идти туда сегодня?»

«Базлать» — громко плакать, или кричать. «Вон у Мазыриных базлают, сходи скажи им…» — указание маме, что пора утихомирить соседей.

«Не стыдно роже?» — дательный падеж существительного ни о чьём чужом лице не говорил, так бабушка взывала именно к моей совести, как-то косвенно намекая, кто у нас «рожа». Например: «Поела — посуда немыта до сих пор, не стыдно роже?».

СВЕЖИЙ ВЫПУСК ТИГРЫ НЕБЛАГОДАРНОЙ

«Тюричок» — катушка ниток. Тюричков было несметное множество, разноцветные нитки нужны были бабушке для шитья. В её комнате стояла ножная швейная машинка «Зингер», год её изготовления — 1899 — был указан чугунной вязью на ножках. Машинка служила для мелкого ремонта, на ней бабушка шила фартуки себе и подругам. Как только рвалась нитка, бабушка тут же обвиняла в этом заказчицу: «Вот какой вредный человек!» — правда, подобные характеристики на дружбе не отражались. Да и вообще, бабушкина лексика вряд ли выказывала её реальные чувства к людям, ко мне, к маме… А вот с папой сложнее. Кажется, разоблачение отца было одним из главных и любимых её занятий.

Машинка «Зингер» в бабушкиной комнате часто строчила с характерным ладненьким немецким звуком, тюрички крутились на штырьке, качалась ножная педаль, я заворожённо смотрела, как из куска ткани получается весёленький фартучек с отороченным рюшками карманом. Я за всю свою жизнь так и не научилась ни шить, ни подшивать, ни строчить. А вот «Зингер» до сих пор стоит в моём доме, исправно навевая воспоминания.

«Чумичка» — ковшик. Чумичка была нужна везде. В ванной ей орудовали во время мытья «ребёнка» — иногда меня так называли вслух и при мне же. Мытьё было процессом сложным, горячей воды не было, топили титан. Для этого папу отвлекали от разучивания роли или сочинения стихов и посылали в сарай напротив дома. Сарай тогда назывался дровяник, потому что — правильно — там жили дрова. Титан топили, вода грелась, наступало весёлое время купания «ребёнка». В то время в хозяйстве широко употреблялись китайские товары — тазики с попугаями, мягкие банные полотенца с пионами, на всём на этом было вышито, выбито, нарисовано слово «Дружба». Так назывался советско-китайский товарооборот. Так вот — одно такое полотенце живо до сих пор, и не просто живо, а цело и выполняет свою прямую функцию. Вот такой был качественный «китай» в прошлом веке.

«Этта» — недавно, как-то раз, на днях. «Этта Галину видела..»

«Впотьмах» — в сумерках, без света. «Чего впотьмах-то сидите?» — входя в кухню, спрашивал кто-нибудь и включал свет. А впотьмах сидеть было уютно, топилась большая печь, на огромном диване в кухне могла уместиться вся семья. Только лучины не хватало. Но её дорисовывало моё воображение — толстый том русских народных сказок был всегда с собой и зачитан до растрёпа, а там этих лучин — видимо-невидимо.

«Неща (нечего) коту делать — он яйца лижет» — до сих пор не знаю, что точно обозначала эта бабушкина присказка, скорее и чаще всего это относилось к папе и его «безделью». Папа вызывал у бабушки естественные подозрения — его рабочее время ну никак не укладывалось ни в какую норму. Репетиции начинались часов в одиннадцать дня, а спектакль в семь вечера. Кончался он когда как, да и занятость папы в разных спектаклях была разная. В отсутствие репетиций папа оставался дома — писал стихи, клеил маски для своих выступлений в концертах, в общем, «бездельничал», в чём баба Лёля его и уличала во время воскресных встреч на пироге.

Поехали дальше по словарю.

«Часовать» — клевать носом, жмуриться, позёвывать — в общем, демонстрировать сонливость. «Ирка часует» — указание маме, что меня уже пора уложить спать.

Часовать я начинала вечером, когда вся семья собиралась в кухне, где горела печка, потрескивали дрова, а огромный диван вмещал нас всех. Все тихо разговаривали, делились впечатлениями дня, а я… часовала… Папа уносил меня спать, а уже утром жужжал механической бритвой в проёме полуоткрытой спальни: «Иришка! Опять всё проспала! Сегодня ночью белочка приходила…» — «Как?! — вскакивала я. — Почему ты меня не позвал?!» — «Торопилась белочка, у неё детки в лесу, а тебе конфетку передала». Фокус не устаревал и воздействовал на меня достаточно долго и без осечек. Но я вырастала, белочка постепенно уходила из устного народного творчества отца, а вот её гостинцы запомнились на всю жизнь. Ничего вкуснее, чем конфетки от белочки, я никогда не ела.

Папа, замечательный актёр, так обставлял простую скромную карамельку, что я с восторгом бегала к маме показывать подарки от белочки, с трепетом разворачивала скромную обёртку какой-нибудь «фруктово-ягодной» и повизгивала от счастья. Мама разводила руками: я ей тазики конфет привожу из Москвы, а она с его леденцами носится! Тазики конфет — это не фигура речи. Мама в отпуске всегда заезжала в Москву к своей лучшей подруге — Ирине Баркас (как оказалось потом, матери известного Бориса Баркаса, написавшего слова пугачёвского «Арлекино») и привозила оттуда дефицит, в частности, кофе «Арабика» и невиданные сладости. Конфет мама привозила так много, что они высыпались в тазики, тазики стояли за угловым шкафиком. В эту сокровищницу я, как воспитанный и честный ребёнок, заходила раз в день (ну, от силы два). Поэтому и конфет хватало надолго. В Москву за дефицитом не наездишься.

ТИГРА НЕБЛАГОДАРНАЯ, НОВОГОДНЯЯ

Однажды всё наше почтенное семейство — я с бабушкой в своей комнате, папа с мамой в своей — было разбужено грохотом, звоном, шлёпом, хлопом и брызгами чего-то стеклянного в разные стороны. Все эти звуки произвела огромная новогодняя ёлка, которая не устояла в крестовине и обрушила всю свою природную тяжесть, сдобренную отборными игрушками, на пол.

Это была глубокая ночь, поэтому маме с папой, спавшим в одной с ёлкой комнате, было не до смеха. Нет, не так. Папе было обидно — ёлка, падая, смазала его лапой по лицу. А ведь после этого удара ему надо было ещё проснуться и понять, где и перед кем он был неправ. Потом проснулась мама, включила свет и, посмотрев на папино лицо — а он умел передавать эмоции! — начала смеяться и никак не могла остановиться. В это время в «большую комнату» примчались уже мы с бабушкой и… тоже начали хихикать.

Последним рассмеялся папа, потирая ёлочную пощечину.

Потом мы начали осмотр места крушения. Ах, какая красота раскололась тогда в мелкую крошку! Ёлочные игрушки в то время были произведением искусства — тончайшее стекло, хорошо прорисованные лица сказочных героев, красивые заснеженные стрелки циферблата и оперение птиц, сверкающие присыпки на шарах, разноцветные фигурки животных, бусы из огранённого стекла, сложносплетённые стеклянные звёзды…

Украшение ёлки было большим семейным ритуалом, единением, примирением сторон и удовольствием. Из рук в руки передавались распутанные бусы, игрушки на прищепочках, восстанавливались петли на шарах, для этого иногда приходилось из бабушкиного «Зингера» доставать «тюричок» и делать петельку из ниток вместо потерянной проволочки. Последний штрих — папа на стремянке «ставил звезду». Мы, задрав головы, давали советы — правее, левее, во! Всё! Всё! Слезай! Ёлка в нашем доме традиционно и неукоснительно ставилась очень высокая, она должна была упираться в потолок, иногда приходилось отпиливать вершинку. Если учесть, что до потолка было где-то три с половиной метра, то представьте, какая огромная ель должна была быть спилена, доставлена, установлена, закреплена и украшена, и какое количество игрушек и времени уходило на то, чтобы её нарядить по всем канонам. Но на меньшее никогда не соглашались. Тем более, что гостиная — мы называли её «большой комнатой» — без ущемления свободы передвижения вмещала и ёлку, и обеденный стол, и родительскую спальню с большой кроватью, с трюмо и комодом массивного дерева, и диван, и кресла, и торшер, и пианино. К этой же комнате примыкал северный балкон. В нашей с бабушкой комнате был выход на балкон южный. И это была обычная двухкомнатная квартира. Но отвлеклась я, однако.

Кроме установки ёлки и звезды на неё, в папины обязанности входило развешивание флажков на ниточках. Буквы на флажках обычно складывались в слова «С НОВЫМ ГОДОМ!». Однажды папа не смог распутать буквенную гирлянду, разорвал нить и собрал всё снова, нанизав флажки на нитку. Но у него получилось подозрительное «С ДОНЫМ ГОВОМ!», что изрядно папу развеселило. Он пригласил маму взглянуть на свежую инсталляцию, убеждая её по пути, что такой лозунг тоже имеет право на существование, но получил приказ снять это немедленно.

Под ёлкой всегда стояла неизменная пара — ватные в блёстках дед Мороз и Снегурочка. Конечно, тканевый мешочек дедушки я распотрошила сразу, разочарованно обнаружив в нём ту же вату. Потом мешочек был аккуратно перевязан и вклеен в дедову варежку, больше я на него не покушалась. Тем более, что утром под ёлочкой всегда лежали подарки. Уследить приход самого «настоящего» деда Мороза я никогда не могла. Как, собственно, и миллионы детей во всём мире. На то оно и детство, чтобы чудеса у родителей получались безупречно.

Когда упала ёлка, горевала больше всех, конечно, я. У меня были любимые игрушки, с которыми я встречалась из года в год, как со старыми друзьями, извлекая их из ваты, где они лежали и ждали своего праздничного часа. Но горе улеглось, меня утешили внеочередные бабушкины блины, а это был универсальное средство против любой моей печали.

Ещё одним безусловным признаком новогоднего времени были… сериалы. Да-да, знаете ли вы, что сериалы были всегда? Это сейчас кому-то кажется, что всё началось с «Рабыни Изауры». Ага, как же! «Четыре танкиста и собака» — вот это, я понимаю, сериал всех времён и народов… СССР и соцлагеря! Неотразимый Янек, жгучий грузин Георгий, любимый всеми пес Шарик, Маруся Огонёк! Не помню, каким чудом я обрела подругу по переписке из Польши, она прислала мне фотографию Янека и Маруси, и я тут же стала объектом зависти всех моих одноклассниц. Мы все распевали «Вин штерей панцерни, Руды и наш пес!» — кажется, так звучали слова начальной песни.

Кроме того, в каникулы часто показывали венгерский сериал «Капитан Тенкеш», вслед за ним появился болгарский «На каждом километре» и «Ставка больше чем жизнь». Но дневными, каникулярными, зимними на протяжении нескольких лет были, конечно, «Тенкеш» и «Танкисты». Мы их знали наизусть и смотрели снова и снова.

У родителей с телевизором были свои отношения. Время совместного, взросло-детского просмотра было ограничено. «Огонёк» по Центральному телевидению был, конечно, для всей семьи. А вот позже, часа в два-три ночи, когда мы с бабушкой — старый да малый — уходили спать, начиналось время телевизионных «Ритмов зарубежной эстрады», где лучшие голоса Венгрии, Болгарии, Югославии, Польши и ГэДээР приподнимали железный занавес, правда, видно было только наш, проверенный социалистический лагерь, и за очень редким исключением в виде «салю сэтанкор муа» Джо Дассена или Далиды…

ТИГРА НЕБЛАГОДАРНАЯ ИЛИ ПЕТУХИ, ПАМЯТУХИ И НЕМНОГО ДЕНЕГ

«Петухи». Так назывался комнатный цветок с крупными красно-жёлтыми соцветиями, которые по странному стечению обстоятельств расцветали ровно в те дни, когда в городе проходила пышная Выставка цветов. Баба Лёля тщательно ухаживала за своими «петухами» и «лилиями», а они в ответ исправно выбрасывали роскошные соцветия к нужному сроку. Я попробовала поискать в интернете изображение, похожее на любимые цветочки бабы Лёли, не могу ручаться, но это могли быть канны или калатея. Во всяком случае, крупные жёлто-красные цветы и тех, и других очень напоминают хвост хозяина птичьего двора. Баба Лёля выставляла «петухов» всю жизнь, носила во Дворец Культуры тяжёлые горшки, присутствовала на самой экспозиции и гордо возвращалась с Выставки с «внушительными» призами — забавными статуэтками из фарфора или даже из пластмассы. У меня и сейчас есть «Златовласка», «Балерина» с отломанной и приклеенной ножкой, «Пушкин», молодая рабочая на стройке и жираф.

«Глазки молодые». Баба Лёля вообще была человеком удачливым и, соответственно, выгодным членом семьи. В отличие, конечно, от сами понимаете кого. Кроме «дорогущих» призов, которые она получала за своих «петухов», она однажды принесла в семью холодильник. А это уже было результатом денежно-вещевой лотереи. Когда-то эта лотерея была делом государственного размаха. Билеты стоили 30 копеек, результаты розыгрыша печатались в газете «Труд». Все мои подруги, их родители и знакомые раз в месяц усаживались проверять купленные билеты на выигрыш. В нашей семье я была самая «востроглазая», мне об этом напоминали, когда надо было прочитать надпись на лекарствах, вдеть нитку в иголку или разглядеть на высоте показания счётчика. Когда приходил «Труд» с розыгрышем, бабушка расстилала на кухонном столе газету с напечатанными на весь разворот номерами и звала меня: «Ирка, иди билеты проверять! Глазки молодые…» Я бежала со всех ног: это было очень серьёзное наше с бабой Лёлей дело, постоянно обещающее какую-то прибыль. Если номер билета совпадал с напечатанным в газете, это был верный рубль выигрыша. Если же совпадали и номер, и серия — то с замиранием сердца, ведя пальцем по строке, можно было добраться до ого-го чего вещевого или денежного! Вот так однажды мы и добрались до холодильника. Ну, кто ещё мог что-то сказать или возразить бабе Лёле после этого материального триумфа, а? Свет бабылёлиной славы падал и на меня — обладательницу молодых глазок. Холодильник мы тогда не взяли, предпочли денежный эквивалент. У нас уже был холодильник марки «Зил-Москва». Надо сказать, что после моего отъезда из родительского гнезда он ещё долго работал на даче у моей подруги, а ведь он в нашей семье появился раньше, чем я. Думаю, марка «Зил-Москва» может быть в числе первых в гордом списке «Сделано у нас». Завершая рассказ, скажу, что холодильник был самым большим выигрышем за всю бабылёлину историю игр с государством. Но рубли за совпавшие номера она получала регулярно.

«В помятухах» — обычно употреблялось со словом «нету» или «не было».

«Да его в помятухах там нету!» Помятухи эти призваны были подчеркнуть точное и стопроцентное отсутствие кого-то или чего-то, это был уверенный ответ на вопрос — был ли? Не там ли? Есть ли у тебя? А вот «помятухи», как слово с историей и корнями, встретилось мне гораздо позже, оно когда-то означало «списки, жития, скрижали, наличие в помяннике». Вот какие метаморфозы претерпевали малоизвестные речевые единицы, проходя через горнило бабылёлиного вокабуляра.

«Ремки» — любая старая одёжка. Вариант — одежда ультрамодная, которая не нравилась бабе Лёле. «В каких-то ремках ходит» — это или явное неодобрение, или жалость к обносившемуся человеку.

«Домовничать» — присматривать за домом, ненадолго оставаться в квартире друзей, знакомых, родственников по их просьбе, чтобы хозяева могли куда-то сходить, съездить, развеяться в гостях. Конечно же, звучало оно мягко — «домовнищать». Баба Лёля домовничала не часто — у нее и со мной хватало забот…

ТИГРА НЕБЛАГОДАРНАЯ, ЗАСТОЛЬНАЯ

«Интеллигенция». Как вы правильно понимаете, это ругательство. Бессмысленная, никчёмная, ничего не создающая часть здорового советского общества всегда вызывала у бабушки сомнения в необходимости существования этой прослойки вообще.

Мама, несмотря, что дочь, никаких поблажек не имела и получала по полной. А нечего было выходить замуж за «него». Да ещё любить его, прощать ему явки «под турахом», ходить с ним в рестораны, на его спектакли, терпеть его шашни. Ну вот как это называется? Интеллигенция!

Признаков причастности к интеллигенции было ещё много, они легко просчитывались намётанным глазом бабы Лёли.

Вот, например, как интеллигенция гуляла. Не по улице, а в гостях. Гуляла она бездарно.

Тратились большие — на бабушкин взгляд — деньги на неправильные напитки: армянские коньяки, рижские бальзамы, венгерские вина и прочую лабуду. Гостям выставлялся весь домашний дефицит — сырокопчёные колбасы, редкие консервы, нежные цыплятки табака. Для рвущихся из души песен приглашалась аккордеонистка Валя. Она обычно завершала загул лихими «застольными». Дамы — интеллигентские жёны, «липочки» и «модистки» — в гости являлись расфуфыренными, в лаковых туфлях на шпильках. Но, конечно, в подкаблучниках. Ах да, сейчас объясню.

Каблуки дамских туфель-лодочек были очень острыми, они кончались маленькими металлическими набойками. Чтобы не портить полы или ковры в доме и чтобы не застрять каблуком в любой щели — асфальта, бетона, дерева — острые каблучки вставляли в пластмассовые цилиндрики, которые продавались отдельно и всегда были в сумочке у любой женщины, которая носила шпильки. Цилиндрики амортизировали поступь, увеличивали площадь опоры, в них можно было без ущерба для полового покрытия танцевать летку-еньку.

Что, и про летку-еньку напомнить? Это была такая советская ламбада. Все гости на подъёме от выпитого и съеденного выстраивались гуськом друг за другом и, держа друг друга за талию, начинали танцевать финскую польку «летку-еньку». Песня транслировалась с папиного плёночного магнитофона «Яуза». Движения в летке-еньке знали все. На раз-два сначала левая, а потом правая нога выбрасывались в стороны, а на раз-два-три — три синхронных подскока на обеих ногах с продвижением вперёд. Видео посмотрите, там всё точно показано. Так вот, гостей раньше собирали помногу, и во время летки-еньки вся эта весёлая нелёгонькая компания из десяти и более танцующих синхронно орала и прыгала, вонзая каблуки в пол. Вернее, вонзала бы, если бы не было модных «подкаблучников». Кстати, как переносили эти пляски соседи, я представить не могу. К тому же, на еньке дело не останавливалось. После танцев, пения под аккордеон, после цыганочки «с выходом» было ещё долгое прощание в подъезде — без ухода, но с «посошками». Папа по десятому кругу перецеловывал руки дамам. Особенно долго и громко — на весь подъезд, а потом и на весь двор прощались мамины «связи» — жгучая брюнетка с мушкой на губе — директор треста ресторанов и столовых Глафира Ильинична, директор торговой городской базы кустодиевского сложения Капитолина Павловна и какой-нибудь из трёх секретарей горкома КПСС. Иногда к нам заглядывал знаменитый на весь город портной Блюменкранц, у которого честью было сшить костюм из бостона или пальто из габардина. Но он как-то незаметно появлялся и столь же незаметно исчезал, благодаря маму за приём поклоном с прижатой к груди рукой.

Баба Лёля во времена этих набегов работала посудомойкой и кухаркой, то есть «ломалась ни за грош», о чём потом не забывала напомнить зарвавшейся интеллигенции в нужный момент.

Но это всё цветочки. Однажды интеллигенция вступила с пролетариатом в конфликт, который едва не кончился убийством. Но это уже совсем другая история.

ТИГРА НЕБЛАГОДАРНАЯ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

Сегодня — небольшая порция из словарика бабы Лёли. Об убийстве позже. Требует сосредоточенности, которой пока нет.

Итак…

«Ли чё ли» — 1) Раздумье, сомнение, необходимость сделать выбор, просьба о совете. «Серафима звала в Собес с ней сходить. Пойти, ли чё ли..». «Молока бутылка всего осталась, Ирку послать, ли чё ли?» Бабушка произносила «ч» мягко, как «щ». Получалось «ли що ли».

Молоко, кстати, действительно, кончалось быстро, его с удовольствием дули все. Открывали стеклянную литровую бутылку, прогибая покрышку из фольги большим пальцем внутрь горлышка. Тогдашнее молоко за два-три дня скисало — какие консерванты, что вы… Я только успевала носиться в молочный отдел гастронома сдавать бутылки и обновлять запас молока, кефира, простокваши.

2) Второй вариант «ли чё ли» был прямой угрозой мне, не желающей вставать утром в школу. Когда я отказывалась выбираться из постели после пятой бабушкиной побудки, зловеще звучало: «Встаёшь, ли чё ли?!» Вот тут под «ли чё ли» подразумевалась угроза а) позвонить матере; б) разбудить отца и показать ему, какая его Ирка барыня. Но таких крайностей я не допускала.

«Да чё да» — не путать с «ли чё ли». Да чё да — это или «много чего ещё», или «и кое-что ещё», или даже «не ваше дело». Пример. «Этта ходили к Серафиме, поели, да чё да» (то есть, ещё попили настоечки и попели «Вот кто-то с горочки..»). Или: «Баба, куда ты пошла?» — «За хлебом, да чё да». Значит — не твоё дело, куплю хлеба, а потом, может, ещё куда схожу.

«Вырабатывать» — выкидывать номера, не слушаться. Например, в момент моего спора с мамой за моей спиной появлялась баба Лёля с традиционным: «Ишь, чё вырабатывает, варнак!».

«Варнак» — как уже было сказано, разбойник, мошенник, хулиган. Или я.

«Дикошарая» — это я, несущаяся, не глядя себе под ноги. Таким словом бабушка называла меня, пришедшую с прогулки во дворе со ссадинами на коленках и руках. Ну, а кто в детстве не разбивал коленки? Любые игры с беготнёй таили в себе опасность запнуться и распластаться со всего размаху на землю и заполучить занозы и ссадины. Но добрая старая зелёнка никогда не подводила. Раны заживали, джунгли звали в бой. Одна из любимых игр для «дикошарых» была «Двенадцать палочек». Выбирали водящего. На камушек укладывали небольшую доску, которая образовывала рычаг, на одном конце которого лежали ровно 12 палочек, по другому же концу резко топали — и палочки взлетали в воздух. Пока водящий собирал эти палочки и укладывал их обратно на доску, все разбегались и прятались. Потом начиналось главное — водящий должен был успеть найти всех, кто спрятался, но в то же время не спускать глаз с доски и палочек. Стоило ему зазеваться — кто-нибудь выбегал из укрытия и топал по доске. Палочки опять взлетали, водящий должен был вернуться и собрать их. Игра была азартная, быстрая, травматичная, но очень весёлая.

Ну, и последнее на сегодня.

«Пощём (почём) у вас вода-то?» — конечно, это не про цену в магазине. Баба Лёля очень любила пить чай, пила из больших кружек и наливала почти до самого края, оставляя немного места для погружения сахара. И, если кто-то за столом подавал ей неполную кружку или маленькую чашечку, она хитро так, немного даже кокетливо задавала этот вопрос: «Почём у вас вода-то?». Мы с мамой, например, понимающе кивали и сразу исправлялись.

ТИГРА НЕБЛАГОДАРНАЯ, СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНАЯ

Чтобы увенчать историю взаимоотношений пролетариата и интеллигенции, перенесусь из своего детства на полтора-два десятка лет вперёд. В это время в нашем доме появился ещё один житель — мой муж. Он сносно бренчал на акустической гитаре, пел песни «Битлз», безупречно говорил по-английски, прочитал много книг и носил очки — в общем, очередной пшик, а не человек. Баба Лёля, уже изрядно постаревшая, не утеряла, однако, чуйки на врага, не выпустила, так сказать, из слабеющих рук главного оружия пролетариата. Папы с нами тогда уже не было. Я и родилась-то, когда ему было уже сорок восемь, во втором его браке. Бабушка, хоть и ненадолго, пережила своего идеологического противника. Но интеллигенция, как мафия, была бессмертна — в семье появился новый «он».

Он пришел в наш дом не с пустыми руками. Так считала я. Его приношениями были:

а) Журнал «Америка» на русском языке — все номера за 1980 год. Это было маленькое легитимное окошечко в буржуазный мир. Красивые авто, небоскрёбы и города, музыканты и киноактёры — в общем, такой разрешённый, очень умеренный и выверенный «Голос Америки» (который, кстати, мы тоже пытались слушать через помехи и шум от «кей-джи-би»). Купить его было непросто: по негласному партийному распоряжению он распространялся только «среди идеологически здоровых людей», то есть среди партийных работников высшего и среднего звена. Поди достань…

б) Коллекция пустых бутылок «из-под». Эта коллекция была настоящим сокровищем. На бутылке из-под текилы, например, было надето соломенное сомбреро, а ниже спускалось маленькое тканевое пончо. На хрустальной японской бутылке из-под какого-то ликёра был золотой шнурок и роскошная золотая же кисть. Коньячная бутылка была украшена выпуклыми буквами и фигурами на серебряной этикетке. Эти раритеты выпрашивались, выменивались, добывались правдами и неправдами у тех, кто мог покупать в «Берёзках» и привозить из-за границы. На содержимое никто и не претендовал. Главное было — получить в руки стеклотару буржуазной винно-водочной промышленности и гордо демонстрировать её друзьям, иногда понятия не имея, каков на вкус бывший когда-то внутри напиток.

в) Винил. Настоящий, аутентичный, непиленый: The Beatles, Led Zeppelin, Queen, Uriah Heep — ух! До сих пор принадлежу к группе людей, убеждённых, что винил звучит необыкновенно, лучше, чем все остальные носители.

Баба Лёля оценить этих даров не могла, толку в пришельце не разглядела. По молодости лет муж мой даже не пытался противиться, например, неожиданным появлениям бабушки в проёме дверей нашей комнаты. Она никогда не стучала, а просто решительно проходила на балкон полить цветы/посмотреть на подружек на лавочке/ проверить, не пришла ли мусорка/ просто подышать воздухом. Муж вымученно улыбался, поглядывая поверх очков на эти демарши, но протеста не высказывал.

Но со временем, надо отдать ему должное, он как-то незаметно нашёл пути к бабылёлиному сердцу. Он был учтив, кроток, приходя домой после работы, всегда спрашивал: «Как вы себя чувствуете, Ольга Ивановна? Как у вас дела, Ольга Ивановна?», на что баба Лёля отвечала: «Хм!» — и уходила на кухню. Ну, не отвечать же на «кривилянья» интеллигенции (лишняя «и» — да, бабылёлина). Но постепенно, как мы с мамой заметили, подозрительность бабушки стала сходить на нет, и уже до персонального приглашения зятя на беляши оставалось совсем немного. Но! Случилось непоправимое, чуть было не закончившееся смертоубийством.