Бесплатный фрагмент - «Вторник». №3, апрель 2020

Толстый, зависимый от дня недели и погоды литературно-художественный журнал

Электронная книга - Бесплатно

Отдел прозы

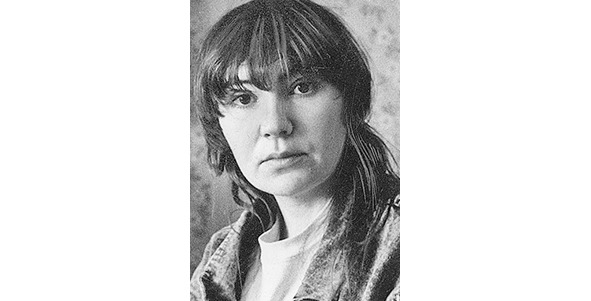

ВАЛЕРИЯ НАРБИКОВА

ИНИЦИАЛЫ

Маленький роман

Дано: Однополое время года, память — X радуга?

Решение: Они жили в ветхой землянке ровно тридцать лет и три года, старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу.

Они жили в ветхой землянке, и ему было ровно тридцать лет, а ей три года, и когда об этом узнали, его посадили в тюрьму, а ее отправили в детскую колонию.

Ответ: Радуга повисла, как Обломов.

I

Бр был действительно бр-р-р. Он служил в церкви, куда прихожане приносили банки и бутылки. Однажды он утаил несколько банок и бутылок и сделал из них кукол. Они были очень похожи на жителей колонии. На горлышки бутылок надевал медовые или майонезные банки, сверху натягивал чулок и приделывал мягкие ватные ноги, а когда кончилась вата, стал прикручивать прутики. Кукол звали так, как было написано на этикетках. Больше всего он полюбил Изоллу-Беллу. Снял с руки часы и надел ей на ручку.

По вечерам колония была гадко прозрачной. За прозрачными стенами сидели у всех на виду однополые существа. Сквозь стены было видно, как кто-то вешается, кто-то пьет чай, кто-то спит.

Днем Бр находился в церкви: принимал бутылки, святил их, а по вечерам он писал — это не преследовалось — об Урне.

Прихожане звенели бутылками все настойчивей, требуя открыть дверь в церковь. Бр посмотрел на часики, они показывали шесть утра, он на всякий случай завел их, и ему стило приятно. В церковные стекла бил резкий снег и занозил их. Бр зажег лампадки у бутылок и пошел открывать дверь.

Прихожане хотели как можно скорее избавиться от этих хрупких предметов культа. Они боялись наказаний за трещины, а еще больше — за укрытые осколки. Они не любили бутылок и боялись их, они не любили свое сходство с ними. Перед входом в церковь они стояли и обсуждали приметы. Те, у кого бутылки после мытья запотели, говорили, что это к сильному морозу. Другие утверждали, что образовавшиеся у горлышка круги не предвещают ни холода, ни осадков.

Бр поздоровался с прихожанами, они заулыбались и успокоились. В церкви было тепло, стоял легкий перезвон, и только через несколько часов он был нарушен криком кошки. Кошки жили в церкви, и случалось так, что они орали и пугались собственного крика, отягченного эхом.

В этот день Бр протирал бутылки, ставил свечки, а когда стало темнеть, застыл и долго так сидел, потому что ему некуда было идти: и дом, прозрачный, как дождь, и дом, горящий, как зуб, — все дома были заполнены кем-то, и с высоты церковного окна было видно, что некуда идти. И он открыл книгу и, как в прошлый вечер и как в вечер своей молодости, написал еще несколько строк и посвятил их Урне.

Урна сняла шапку-поганку, и волосы прокатились по спине. Она разбросала вокруг себя погрешности, какие носят женщины, и стала видна целиком. Урна не была прозрачной, под кожей все было скрыто. Сзади Урна была гладкой. Сзади нее стоял Сокра. Он стоял на грубых пятках и тоже не был прозрачным. Его тело было проще ее. Там, где у нее были курсивом груди, у него — только маленькие опечатки.

Она, казалось, была создана письменно, он — устно. Урна села на колени к Сокра только за образами. Подул ветер и стал толкать их.

Сокра закопал ноги по самые колени в землю, а Урна привязала себя к нему шарфом, и они больше не боялись улететь. Раздался гудок теплохода, и Урна заткнула уши. Сокра подтянул теплоход за гудок, и пассажиры стали выходить на берег. «Хочешь, уйдем? — спросил Сокра. — Сейчас нельзя, нас унесет, — ответила Урна». И они еще крепче прижались друг к другу. Ветер принес раму с целыми стеклами. Оставалось ее только укрепить, чтобы получилось готовое окно с видом на море. Так и сделали. Сокра откопал ноги, Урна развязала шарф и открыла одну створку окна. От влажного ветра окно стало мокрым и все утонуло в ласточках. Ночи стали старше дней, но не доносилось колокольного звона: леконт-де-лиль-вилье-де-лиль-адан.

Бр отложил книгу, запер церковь и пошел вниз по улице. Стены домов приятно светились, о них доверчиво терлись беспризорные кошки.

— Кис-кис-кис, — позвал Бр кошку. Она не подошла — не захотела или не расслышала.

На деревьях лежали кубики снега. Бр щелкнул по одному, по другому, но палец его быстро замерз, и он опустил руку в карман. Дальше спускался все ниже и ниже бульварами, пока не дошел до двухэтажного дома и не увидел прибитый к стене дохлый номер. В подворотню свернул прохожий и уперся струйкой в угол. Бр прошел мимо, купил в киоске кусок мыла и вымыл в снегу руки. Чистыми руками он прикоснулся к Урне. Он сделал так, как обнимают, он сделал так грозно, как обнимают по памяти. Бр повсюду искал сходства с Урной, соединял найденное, он выбрал до сих пор неизвестную форму, и в первой строке у самого берега купались рыбы, а во второй подмышки Урны были в стиле рококо.

Бр вернулся в церковь, когда во всех норках уже лежал снег: обруч на обруче. И с первых же минут почувствовал, что без него здесь был не ветер. Бр осмотрел ящики с бутылками, свяченные утром банки.

Все было на месте. Но когда он подошел к Изолле-Белле, то сразу догадался, что кто-то трогал ее за часики. Они стояли. Бр завел их, но они шли очень медленно, и вскоре опять остановились. И Бр проспал утром и не слышал, как несколько шипящих ругали его предпоследними словами. Утро было злое, как Ходасевич, а главное-преглавное то, что оно начиналось в пять часов и кончалось в двенадцать. И во всем подражало поэту, родившемуся в 1886 году и умершему в 1939-м.

Не страшно при мысли об этом? Нет? А, потому что еще будет день и ночь! Но и день ведь тоже родился в 1799-м и умер в 1837-м. И ночь, хотя она и была долгой: 1889–1966. Но бутылки словно договорились ничему не удивляться.

Днем Бр съел безвкусный салат свекровь, куда входили два неизменных компонента: свекла и морковь, и стал делать подарок для Урны.

А между тем у него в животе разыграли балаганчик. И если бы кто-нибудь приложил ухо, то мог ясно услышать: «Вы не обманете меня — это моя невеста!» Но некому было приложить ухо, и поэтому никто не услышал. А так, разобрать было трудно — бурчанье, да и только.

Делая куклу, он думал: так прийти неудобно, а с подарком я приду и скажу: вот, такие жители в моей стране. Между нашими государствами нет границы, но вы о моем ничего не знаете, а я о вашем знаю так мало! Посмотрите, она прозрачна, у меня не было подходящей банки, поэтому у нее вместо головы электрическая лампочка. Эта девушка никогда никого не любила, и ей никто не говорил «вы», если только не считать, что однажды ее выпороли, поэтому у нее такие большие губы и такие маленькие крылья, но у нее красивое имя — Тамара Таракан. Он сделал куклу к ночи и решил, что теперь уже идти поздно, поднес ее к свету, но его испугал вольфрамовый скелет внутри лампы.

Бр поставил куклу на стол и открыл окно. Над ним было черным-черно и дуло, как из огромной дыры. «Небосквод», — подумал он.

II

Ночь казалась еще темнее, потому что не было часов. Маленькие неподвижные собаки отливали медью. Улицы, противные, как грязные ноги, как ничьи ноги, лежали разведенные, потому что были подняты мосты.

И мосты, и гранитный памятник первой машине, и фонтаны с привкусом ржавчины в сизифовой воде находились далеко от Ночной библиотеки, владельцы которой — Урна и Сокра — медленно спали на втором этаже, так как ни один читатель в эту ночь не пришел, потому что побоялся грозы. Но гроза не могла разразиться здесь, поскольку разразилась в колонии.

Многие бутылки, застигнутые на улице врасплох, были побиты. В канавах блестели осколки стекла. Бр вышел из церкви, когда дождь вместе с грязью еле-еле волочился по канавам и было ясно, что опасность миновала. Рядом с церковью стояли прихожане, задрав головы, смотрели вверх на самый купол, у которого осколком молнии было отбито горлышко. Бр привел им похожий пример в три действия, те опустили головы и пошли по домам.

Урна открыла глаза, ей показалось, что в углу громоздятся стулья. Их подростковые худые спинки и выпяченные ребра испугали ее. Она дотронулась до Сокра и мяукнула.

— Что ты? — спросил он. — Еще рано, спи.

— Мне кажется, что за мной кто-то подглядывает. Посмотри, кто сзади.

— Ты просто устала.

— Нет, посмотри.

— Хорошо.

Сокра посмотрел и никого и ничего там не увидел.

— Никого там нет, — сказал он.

— Но я чувствую взгляд.

— Усни.

Бр отложил черновик, хотел переписать набело, но тут его отвлек увядший тюльпан с вздернутым изгибом короткой шеи. От тюльпана нехорошо пахло. Бр приподнял его мордашку, отпустил, а потом стал беспокойно заглядывать в углы, как веник. Было мусорно и холодно.

Тогда он сел за стол и обратил внимание на то, что у Тамары Таракан совершенно отсутствуют груди. Он спохватился и стал искать что-нибудь такое выпуклое: пробки, чашки, но все это ей не шло. Случайно его взгляд остановился на двух катушках: розовой и светло-сиреневой.

Они удивительно подходили ей. И на одной из них была этикетка: экстра, 200 метров, 10 копеек. Бр остался доволен своей находкой.

— Тише, — сказала Урна, — говори потише.

— Я вообще ничего не говорю, — ответил Сокра.

— Ты громко говоришь, а я прошу потише, может быть, я еще усну.

— Жалко, что мы никогда так рано не встаем, — сказал он, — ты слышишь меня?

— Слышу. Жалко.

Именно в этот миг Бр хотел постучать в окно, но Сокра открыл окно, поэтому стук не был слышен.

— Хочешь, погуляем, — спросил Сокра, — пока еще не рассвело?

— Давай, — сказала она.

Они вышли через черный ход, откуда обычно выходят на улицу кошки. На уличных часах, на обломках стрелок сидели две птицы.

Часовая птица точно показывала четыре. Минутная колебалась между четвертью и половиной, но все вместе обозначало, что шел пятый час утра. Холод суеверно, как и во все времена, прятался в рукавах пальто и у самой шеи. К веревкам сначала большие, потом помельче, помельче, помельче, были припечатаны носки. Урна, не снимая перчаток, достала из сумочки бутылку белого вина и, улыбаясь, протянула ее Сокра.

— Откуда это у тебя? — спросил он.

— Кто-то из читателей оставил. Хочешь, зайдем в подъезд и выпьем за нас?

Пластмассовая пробка заскулила и слетела.

— Ты первая.

Урна сделала три булька.

— Теперь ты.

Отпивая из горлышка, они невольно богохульствовали около получаса. Пустую бутылку поставили у батареи. Вышли на улицу, шли и несколько минут глупо смеялись, и условные широта и долгота казались и шире, и дольше.

— Скажи: е я — в я — в я, — просила она.

— Не скажу, — упрямился.

— Скажи!

— Ну, вя-вя-вя.

— Чистил! — радостно восклицала. — Чистил зубы. Ты целыми днями чистишь зубы.

Впереди из тумана выделился дом, и, как призрак, обогнул о тлыжник.

— Он настоящий? — спросила Урна.

Сокра кивнул.

— Ну, как что, например?

— Не знаю.

На маленьком лугу паслись две некоровы и такие же темные некурицы, их охраняла несобака, которая не лаяла.

— А где ты родилась?

— А ты?

— С кем ты родился?

— В чем ты родился?

— Не знаю.

— И я не знаю.

— А если бы тебя привели в камеру для пыток и потребовали, чтобы ты сказала правду?

— Что именно?

— Ну, где ты родилась?

— Я бы ничего не сказала.

— А если бы они повернули рычаг?

— Я бы сказала, что не знаю.

— А если бы они стали спрашивать о подробностях: с кем родилась, в чем родилась, и опять повернули рычаг?

— Я бы заплакала, потому что, правда, не знаю.

Урна прижалась к Сокра, и несколько минут они шли и ни о чем не говорили. В пустой столовой для таксистов съели по пирожку и выпили по стакану чая.

— А ты видел когда-нибудь свою маму?

— С кем?

— Это не мой вопрос.

— И не мой.

— Как ты думаешь, какой меня видят прохожие?

— Где ты видишь прохожих?

— Пусть даже те, которых я сейчас не вижу.

— Те… немножко чеканутой.

— Почему?

— Потому что у тебя отрезан воротник.

— А тебе нравится мое лицо?

— Очень давно.

На следующих улицах уже стали попадаться прохожие. Стены домов были перепачканы. Упитанные балконы отягощали дома.

— Я хочу в другой город, — сказала Урна.

— В другой нас не пошлют, а если пошлют, то только матом.

— Я не хочу матом.

— Смотри, — сказал Сокра, — поставили еще одну будку.

Он показал на суфлерскую будку, в которой сидел дежурный и подсказывал прохожим, что им надо делать. Он цитировал строчки известных поэтов, и прохожие слушались.

— Давай перейдем на другую сторону, — предложила Урна.

— Зачем, послушаем, что скажет.

Из суфлерской будки: бе-бе-бе.

— Он принял нас за праздных гуляк, — сказал Сокра.

Из будки: ме-ме-ме.

— Может, убьем его? — сказала Урна.

— Зачем? Даже если тебе безнаказанно или наказанно разрешат сказать все, что ты хочешь, тебе есть что сказать? В сущности, все, что я говорю, я говорю себе, в лучшем случае — тебе.

— А в худшем? — спросила Урна.

— А в худшем тому, кто услышит. Только я за это не отвечаю.

— А это правда, что у тебя пришиты руки?

— Это правда.

— Хочешь, зайдем в церковь? — сказала Урна.

— Все равно, как ты хочешь.

— Представь себе, например, культ бутылки, — сказала она, — святят бутылки, зажигают около них лампадки.

— Ну и что? — сказал Сокра. — Все это условности.

— Тогда бы ты ходил в церковь?

— Я же говорю, что это ничего не меняет: и ходил бы, и не ходил. Так зайдем?

— Нет, — сказала Урна.

— Тебе что, грустно? — спросил Сокра. — Пойдем в библиотеку, уже совсем рассвело. Кто это сажает колючки на улице?

— Мне так хлебушка хочется. Только не говори ничего, я тебя люблю.

— Как это люди понимают друг друга, — сказал Сокра. — Ведь одно слово состоит из разных слов. Вот я отвечаю тебе: «Конечно». А может, ты думаешь: конь-ешь-на, то есть ешь мой конь, на-ка.

— Ты мне не веришь? — спросила Урна.

— Нет.

— Значит, ты мне не веришь! Так это же хорошо. Ты, правда, не веришь?

— Конечно, не верю, — сказал Сокра.

— Значит, я могу говорить тебе все, что хочу.

— Конь-ешь-на, — сказал он. — Ну, скажи теперь все, что хочешь, раз уж это так хорошо.

Урна прижалась к Сокра и ничего не сказала.

Бр придумал шесть предлогов, куда можно пойти (в, по, к, на, под, из-под), но споткнулся, остановился на междометии «ой» и никуда не пошел. Его пятки были твердыми, как пемза. С их помощью он без труда оттер чернила на пальцах

.

Продолжение следует

Павел Андреев

Катенька

Рассказ

июль 1914 г.

Яблоневый сад Поликарпа-кулака был таким обширным, что, находясь у его начала, невозможно было уследить, где он заканчивался и начинался Тешиловский лес. Любуясь этим садом и мечтая, как хорошо этакий сад иметь да сколько яблок и груш с него можно собрать, статный деревенский паренек Прошка разинул рот и позабылся на миг. Лишь приземлившаяся на его ногу кадка с медом смогла вывести его из этого мечтательного оцепенения, чему он, вправду сказать, был не очень рад. Прошка тотчас чертыхнулся, схватился за ногу, и, попрыгав в таком положении на одном месте, взял кадку и прихрамывая побежал к телеге. Был канун Медового Спаса, в саду наливались яблоки, полуденный зной завершался тихой и долгожданной прохладой вечера, вокруг было так тихо, что слышался не только скрип сухостоя в лесу, но и жужжание шмелей и шершней, круживших над садом и хлевом.

Водрузив на оставленную у ворот телегу кадку, Прошка похромал через двор обратно к погребу, где молчаливый работник Степан выгружал еще кадку с соленой рыбой и несколько бутылей с домашними наливками и полупивом. Прошкин отец собрал этим летом немалый урожай со своего надела, частью собирался продать его на грядущей спасской ярманке, частью решил обменять на разное сподручное добро, которое пойдет в запасы на зиму. Когда старшие выйдут из образной, то в избе накроют стол и отпразднуют удачный обмен. Поликарп скупал или выменивал хлеб у деревенских, а затем наживался на его продаже в голодные годы, как то было девять-десять лет назад, когда Прошка еще мальцом был. Но крестьяне-бедняки все равно приезжали менять и торговать на Поликарпов хутор, ведь это было ближе, чем до города, да и как-то более по-свойски.

Оттащив другую кадку к телеге, Прошка ждал пока Степан занесёт угощение в избу и вернётся. Облокотившись на крыльцо, он вновь задумался и не заметил, как из-за спины вынырнула хозяйская дочь с дымящимся самоваром в руках. Прошка естественно тут же припустил за ней.

— Здравствуй, Аксиньюшка. Как ты поживаешь?

— Ничего, потихоньку, — ответила она, впрочем, даже не взглянув в сторону Прошки, больше заботясь как бы не обжечься и благополучно донести самовар.

— А куда это ты его тащишь? — продолжал он допытываться, — Сам-то с моим батей ещё на молебне, а как докончат, так в избе чаёвничать будут.

— А это я не вам, это для нас с Катенькой. Мы в саду посидеть с сестрицей решили, — при этом Аксиньюшка бросила на Прошку взгляд, дававший ясно понять, что не его это дело, куда и зачем она тащит самовар. С тем она его и оставила посреди двора, а сама устремилась в сад и пропала за деревьями.

Облокотившись локтями на колодец и закинув ногу на ногу, Прошка вновь погрузился в размышления. С одной стороны, ему надо было закончить работенку, а с другой — хотелось пойти вслед в сад к девицам. Аксиньюшка с Машенькой, дочки Поликарпа, были ему, конечно, не ровня, а их стеснительность и природная скромность всегда мешала им обзавестись им толпой женихов. Красавицами они не считались, и ежели кто к ним и сватался, то только позарившись на добро их отца, а тот невдолге таких женишков спроваживал. Но вот Катенька — тут другое дело. Нельзя сказать, чтобы бойкая, но в обиду себя не даст, общительная и в меру смешливая, но неглупая и всегда себе на уме, Катенька была дочкой Семёна Мордвина, не бедного, но и не зажиточного мужика и считалась первой красавицей в деревне. Нельзя сказать, что она была самой красивой из всех деревенских девушек, но в незаурядности ей нельзя было отказать — большие чёрные глаза, пышные ресницы, аккуратненький носик и пышная пепельно-русая коса.

Размышляющим о Катеньке, которая покорила его сердце еще на вечерних гуляниях в Троицын день, Прошку застал работник Степан:

— Что, Прохор Алексеич, крепко призадумались? Баклуши бьём? Закинь-ка, дружок, ещё мешок крупы на батину телегу, да и приходи — хозяева чаем потчевать будут.

Волей-неволей Прошка побежал в амбар заканчивать порученную ему работу. Девушки, сидящие в саду, все никак не шли у него из головы. Только направившись решительно в сад, он был неожиданно окликнут отцом Ильей, который окормлялся у Поликарпа:

— Прошка! Поди-ка сюда, у меня для тебя дело есть.

Отец Илья был молодым, энергичным, невысоким священником с умным и красивым лицом библейского склада: пышная, чёрная борода и такие же чёрные, как смоль, брови придавали ему грозный вид. Поп был одним из сыновей Косьмы Бондаря, и даже несколько лет службы причётником в Покровском монастыре не выбили из него страсть к работе — он вырезал для приходского храма жертвенник, подсвешники и налой, но не гнушался сделать для кого-то бочку или колесо. Сложён он был крепко, на славу, кулак имел с хорошую подкову, голос зычный, «аки труба ерихонския», на межевании никто с ним не спорил, и нечасто даже доходило до того, чтобы с межи раздался его трубный глас. Нужно признаться, что, будучи помладше, Прошка, бывая на поповском дворе или на праздничных застольях, отца Илью изрядно побаивался. Его жена, матушка Анна была совершенно по-библейски скромна, молчалива, впрочем, имела не меньший гонор, просто проявляла его реже, сугубо в четырех стенах. У них был сын, две дочери, и вот уже в четвертый раз матушка была на сносях.

Подойдя поближе, он увидел, как отец Илья вывел из сеней за руку какого-то паренька. Тот, опустив голову, семенил и странно покачивался без продыху, взад-вперёд.

— Вот это, Васечка, — сказал батюшка этому пареньку, — Прохор: будешь пока его слушаться. Я, когда выйду из дома, заберу тебя и обратно к маменьке отвезу. Иди погуляй с ним.

Не прибавив ни слова, даже не повернувшись к Прошке, отец Илья скрылся в дверном проеме. Досаду и огорчение Прошки было не описать, на его попечении оставили двадцатилетнего дурачка, с которым ему надо будет возиться. К тому же, он догадался, что благодаря юродивому на своих плечах остался без угощения — во избежание непорядка, за стол того решили не пускать.

— Ты откудова будешь? — сокрушенно спросил блаженного Прошка.

Васечка будто оглох и не отвечал, исступлённо топчась на траве перед крыльцом. Прошка повторил свой вопрос.

— Из Василёва я, Кумачова Анна — маменька моя, из Василёва-сам, оттуда буду, да.

— Вот мне теперь и маяться с тобой, блажной, — прошипел вполголоса Прошка.

Юродивый двадцатилетний увалень резко и неприятно рассмеялся, а затем вновь принялся топтаться и кружиться. Прошка почесал голову, подумал и решил завязать разговор еще разок.

— А ты знал, — начал Прошка, — что когда в Василёво чугунку прокладывали, мой дед там мост строил. Причём не просто строил, а артелью…

— Ага, да, знаю! Я это видел, был я там тогда, — прервал Прошку и принялся голосить дурачок, — я сам там тогда был, я его знаю, я его по ветру по-над лесом и рекою водил! Та-та…

— Врёшь! — воскликнул Прошка, а про себя подумал: «Эк, да ты у нас, кажись, не просто дурак, ты значит еще и буйный».

— Ну, пойдём к девчонкам в сад, Васька, раз тебя за стол с разумными людьми не пускают — сквозь зубы обронил он, — только ты смотри, прилично себя веди, а то в лес отправлю.

«Нет худа без добра и добра без худа», — подумалось ему. Блаженный ничего не отвечал, лишь продолжал семенить за Прошкой, смотреть в землю и бубнить тарабарщину.

Хутор Поликарпа находился на возвышении, а сад — ещё выше дома, и оттуда открывался вид на луга и опушку леса. Солнце уже клонилось к верхушкам елей, хотя нельзя было сказать, что уже стало темнеть. Его лучи золотили кисточки ковыля, цветки зверобоя, покрывали изумрудной эмалью старую раскидистую сосну на самой границе леса и лугов, что создавало ощущение сказки, будто бы лапы елей и сосен скрывают от внешнего мира какие-то несметные богатства. Прошка невольно залюбовался этой величественной картиной и не смог отвести взгляда, пока и поляну, и лес не заслонили ветви яблонь.

Внезапно Васька, до этого волочившийся позади, подскочил к одной из яблонь, каким-то огромным прыжком, словно зверь схватился обеими руками за ствол и одним махом согнул его до земли. Прошка сперва опешил, не зная, что и делать, затем подбежал и стал стаскивать дурачка с дерева. Тот поначалу по-звериному шипел, сощурив глаза, и не отпускал дерево, потом начал расслаблять руки, обмяк и повалился на Прошку. Дерево покачнувшись в сторону, вновь выпрямилось. «Ну и силища», — подумал Прошка, вставая и отряхиваясь.

— Ты не дури мне, — прикрикнул он на блаженного и подошел к яблоне. «Недаром же говорят, что у дураков весь ум в силу уходит», — подумал он. Ощупав ствол дерева и осмотрев его со всех сторон, он убедился, что тот был целым. «Тут же без малого полторы четверти. И как-то он согнуть смог?»

— Ты смотри, не дури мне, — повторил Прошка и, всё продолжая дивиться и почесывать голову, побрел дальше, вглубь сада.

О чем шептался с девицами Прошка, были ли ему рады Катенька с подругами, мы не знаем, ведь он о том никому не сказывал. Только Поликарп был не очень рад, когда, провожая соседа, увидел его сынка, плетущегося по саду за дочерьми, с самоваром в руках и скатертью. Впрочем, вслух он ничего не сказал, лишь свёл брови и крикнул что-то Степану. Прошка же всё продолжал осаждать Катерину:

— Кать, а, Кать, а как ты домой добираться будешь? Вмале стемнеет, что ж ты, пешком домой пойдёшь?

— Пешком пойду, а что ж не пойти, — бесстрастно парировала та.

— Так зачем же тебе пешком, через лес-то, да ещё и ночью. Мы с тятькой на клячонке приехали, можем тебя с собой взять.

— Ну, раз уж предлагаете, я отпираться не буду, — потупив глаза и хихикнув, ответила Катенька и скрылась в доме. Прошка тотчас радостно направился к отцу, заранее предчувствуя триумф, но тот не вовсе разделял его радости.

— Дело в том, что я отца Илью с матушкой и твоим Васькой-дружком пообещал довезти — ответил ему отец. — Матушка, ты же знаешь, брюхатая, да и мешков и кадок, как видишь, там навалено немало. Придется и тебе пехом пойти — вот заодно и Катьку проводишь, авось ей и приглядишься.

После этих слов батя помог отцу Илье и его семейству взобраться на телегу, сел на передок, взял вожжи и, махнув Прошке рукой, покатил вниз по дороге. Поликарп и его домашние, вышедшие провожать, помахали ему вслед, и вскоре телега скрылась за деревьями. Поликарп недобро оглядел Прошку вопросительным взглядом.

— Я Катьку жду, — извиняющимся тоном пробормотал тот.

Поликарп хмыкнул и ушёл в дом. Прошка остался один.

На улице медленно, но неуклонно темнело, уже с трудом можно было различить сосну на опушке, ту неуловимую границу, которая отделяет лес от лугов, даже выбеленный песок дороги становился все темнее и неотличимей от окружавших его трав.

— Ну что, пойдем? — окликнула его из дверей Катенька.

Прошка обернулся. Она стояла на крыльце и завязывала косынку под подбородком.

— Пойдём, — ответил он. «Нет худа без добра и добра без худа», — подумалось ему.

Ночью лес особенно не похож ни на что. На фоне сереющего неба стоят чёрные, неопрятные, как обтрёпанные мётлы, сосны, лес скрипит, даже если нет ни малейшего ветерка. Ветки под ногами потрескивают, каждый пень, каждая куча бурелома приобретает невиданные очертанья. Прошке было не по себе, они шли уже больше получаса, последние отсветы дневного светила погасли, и наступили густые, мрачные сумерки. А вот Катенька вовсе не боялась, и всю дорогу молча улыбалась Прошке, при этом как-то ехидно и вызывающе.

— А что ты веселая такая, Кать? Тут наоборот, осторожно надо смотреть, опасливо, вдруг зверь какой-нибудь встретится или лихой человек.

— Да чегой-то тут бояться? — томно протянула Катенька, играясь краем своей косынки. — Наш лес, Тешиловский, сколько мы здесь бродили, ягоду собирали. Авось не заплутаем, дорогу до дома найдём.

С этими словами она сняла косынку и распустила волосы. В волосы вплелись лучи только взошедшей из-за наконечников елей мраморно-тусклой луны. Катя сначала замурлыкала мотив песни, а затем и затянула куплет:

Вот и пала ночь туманная,

Ждёт удалый молодец,

Чу! Идет, пришла желанная…

— Ой, да хватит тебе, и без того страшно, — поспешно оборвал ее Прошка.

Катя лукаво сверкнула на него глазами из темноты и сказала:

— Да я вроде ничего страшного и не пела, — и они молча продолжили путь, лишь изредка вновь раздавалось Катино мурлыканье.

Невозможно было даже определить, на полпути они или им ещё долго идти до деревни — так темно вокруг было. Впрочем, кроме скрипения деревьев слышно ничего не было, но эта тишина пугала еще больше. Вскоре, за деревьями замелькали тусклые огоньки — непонятно, мигали ли это лучины в грязных окнах изб, носились ли над топью болотные огоньки или блестело в лунном сиянии какое-то озерцо. Прошка решил пробираться туда, благо это было дальше по дороге и прибавил шаг. Так, засмотревшись вдаль, он проскочил под упавшей молодой сосной, привалившейся к старой осине.

— Тьфу ты, черт возьми, — опомнившись, выругался он, потом сразу перекрестился и плюнул через левое плечо.

— Что случилось? — спросила так же протяжно, как и всегда Катенька.

— Под цыганскими воротами, не заметив, пробежал, да еще и чертыхнулся. Нельзя под такими деревьями ходить, треугольные ворота в ад ведут. Вот я дурак, ей-Богу! Да тут и осина к тому же, на ней же Иуда повесился…

— А я вот возьму и пройду, — весело воскликнула Катенька и прыгнула под сосну. — И еще раз пройду! — и пробежала обратно. — И ещё! и ещё! и ещё, и ещё… — никак не могла угомониться она к Прошкиному изумлению.

— Ты… ты, ты что… творишь? — только и мог вымолвить он.

— Что хочу, то и творю, — внезапно остановившись, произнесла Катенька и направилась к нему. — А ты что творишь? Думаешь, я не знаю, что у тебя на уме? Думаешь, я не знаю, зачем ты за мной увязался? Провожать меня, ночью, по тёмному лесу? Думаешь, я дурочка деревенская?

— Я… у меня и в уме такого не было… — продолжал мямлить Прошка.

— Ну что ж, я и не против, — и тут Катенька скинула сарафан, отстегнула понёву и протянула руки к Прошке. Её серебряные от лунного света волосы падали на малахитовые плечи, еле заметные ключицы спускались от белокаменной шеи к полукружью грудей. В ямочке между грудями сидела, растопырив лапы, раздувшаяся бурая жаба, от которой, потянувшийся было Прошка тут же шарахнулся. Подняв взор, испуганный парень увидел, что в глазах у Катеньки сверкал рубиновый отблеск, как будто в глубине был спрятан крохотный уголёк.

Закричав, Прошка бросился стремглав бежать к мигавшим вдали огням, через валежник, через выворотни, через царапавший его лицо сухостой. Сзади он ничего не слышал, только тихий свист ветерка и скрип деревьев, треск веток и шорох листьев да хвои под ногами. Наконец, он выбежал на поляну и увидел вдали в свете луны избу, без единой свечи, но всё же. Оглянувшись, он не разглядел среди веток ничего, кроме темневших пней и каких-то неясных, колышущихся фигур. Он ломанулся к избе, решив постучать, но вдруг очнулся и понял — он вновь на хуторе Поликарпа. Значит, он сделал здоровый круг по лесу, побежав от этой… Даже не хочется думать! Впрочем, ему было не до рассуждений — он взобрался на крыльцо, ударил по двери — та открылась сама. В доме было темно, не было слышно не звука. Ему это показалось странным, даже подозрительным — ведь должно быть слышно хоть кого-то, мычанье скота или храп чей-то, поэтому Прошка и огляделся. На хутор Поликарпа похоже не было — там, где был колодец, возвышался гнилой пень, покосившийся хлев пророс кустами, прогнившее насквозь крыльцо покрыто грибами, вместо погреба высился холм, поросший полынью, всё освещал настырный и неверный свет луны.

— Меня поджидаешь? — прошептал кто-то сзади. Прошка обернулся, его повалила наземь уже совсем незнакомая Катенька. Он попытался отбиться, но дышать ему становилось всё труднее, вскоре он не мог даже двигаться. Даже ничего перед собой не видя, кроме непроглядной темноты, он продолжал пытаться двигать руками и ногами, но у него все меньше это получалось. Он будто бы погружался в тягучий и душный, липнущий к телу туман…

Вскоре, духота начала отступать, он смог скинуть с себя непосильный груз и, наконец, приподняться на локтях. Он обнаружил себя не на крыльце, а на печи, в своем доме. Было действительно душно, в ногах лежала сброшенная овчина, которая ему видимо и мешала спать. Прошка слез с печи и вышел из избы, чтобы подышать и умыться. Было раннее утро, тьма лишь чуточку подсвечивалась восходящим солнцем. За дверью было прохладно, лёгкий ветерок трепал наконечники елей. Вслед за Прошкой, из-за двери выглянула его мать:

— Чего не спишь-то?

Прошка нехотя ответил:

— Сон неприятный приснился, вот и всё. Матушка, а мы вчера с батюшкой к Поликарпу ездили?

— Как же, ездили, много чего накупили. Ты что, забыл?

— А вернулся я вчера с ним? — продолжал спрашивать Прошка.

— Нет, один ты вернулся. Поздно очень пришел и спать сразу лёг, ни говоря не слова. А сон и мне неприятный приснился, видать, ненастье сегодня какое-нибудь будет, — Прошкина матушка даже вышла на крыльцо и затворила за собой дверь, приготовившись к рассказу, — Приснилось мне, что стою я в притворе, в храме, на праздник кой-то, и стою, значит, рядом с кануном. А на мне шаль кая-то, старая-престарая, серая, дырявая. Ко мне, значит, матушка Анна подходит и говорит: «Шаль-то у тебя, покойницкая». Я, значит, голову повернула, смотрю — действительно, страшная шаль, покойницкая. Пытаюсь ее сбросить, смахиваю, а она все ко мне пристает, отлипать не хочет. Я её сдираю-сдираю, а она краем на канун упала и зажглась. Ну, тут я и проснулась. Интересно, к чему сон этот? Неужто помру я? Надо будет к Акулине сходить, пусть она мой сон этот разгадает.

— Да, ерунда, а не сон, — махнул рукой Прошка, — чего о нем и думать-то?

Обидевшись, мамка Прошки смолчала, только скрылась в избе и прикрыла дверь. Прошка остался сидеть на завалинке и стал высматривать зарю над лесом. Воспоминания об увиденном сне всё ещё были очень живы в его памяти, и он никак не мог выбросить их из головы. Кроме того, он никак не мог припомнить, что же ещё случилось, когда он загрузил батькину телегу — дальше как в тумане. Тут его взгляд, бродивший по окрестностям, остановился на кусочке опушки, видной с крыльца. Там между деревьями, ему почудилось, что он различает женский силуэт, который он где-то уже видел. Что это за дурная баба вздумала идти так рано поутру за ягодой? Или это просто причудливо изогнутый пень белеет вдали? Или это…

— Ох, ты ж, Боже мой, — вскрикнул Прошка, и крестясь и плюясь через левое плечо вбежал в избу. Дверь захлопнулась, когда самые первые и робкие лучики солнца уже золотили кисточки ковыля, пчелы и шмели разрушали понемногу молчание ночи — начинался новый день страды, бояться, пока что, было нечего.

Эльвира Еникеева

Абдулгареймолчималай

Рассказ

В детстве родители отправляли меня на все лето в деревню. Ко мне присоединялся еще и мой двоюродный братишка с севера.

Собрались мы как-то с Денисом на рыбалку. Накопали червей — их тут хоть лопатой греби. Взяли удочки и спозаранку на речку. Шли вдоль забора и жевали свежий хлеб, который бабушка предложила к чаю. Тратить время на чаепитие не хотелось, вот мы и взяли теплые румяные краюшки с собой.

Только дошли до переулка, чтоб сократить путь к берегу, из раздвинувшегося штакетника выскочил мальчик. Начал, размахивая руками, тянуть нас во двор, тараторя без остановки:

— Эй, малайзар, помогите, а то он утонет, меня бабушка без ушей оставит, скажет: «Абдула, с тобой одни проблемы!». Помогите, вытащите его, я маленький, у меня рука короткая, а он там утонет…

Мы кое-как разобрали его быструю речь.

Денис, подмигнул мне: «Пойдем, глянем на утопленника».

— Нет, он не утопленник, он кричит, значит, жив, надо спасти, малайзар!

Когда мальчик дотащил нас до колодца, стало сразу все понятно. В воде бултыхался котенок, истерично мяукая и пытаясь выплыть.

Я предложил опустить ведро в надежде, что котенок догадается залезть в него. Но тонущий и пищащий серый комочек не понимал. Тогда решили, что надо едой его привлечь. Положили остатки хлеба в ведро. Но ведро плюхнулось. И тут меня осенило: надо бросить одеяло.

Завязал я одеяло на конец цепочки от ведра и опустил. Котенок, барахтаясь, зацепился коготками за мягкий ворс одеяла. Тут уж мы, как настоящие спасатели, не растерялись, стали тянуть лебедку. Замер, дрожа, и продрогший котенок. Видно, испугался.

Мальчик вырвал его из рук и побежал домой. При этом тараторил что-то со скоростью реактивного самолета.

— Нет, ты видел! — возмутился Денис.

— Пошли, а то рыбу мы точно не поймаем, — сказал я брату.

Через пару дней, когда мы собрались купаться в речке, перед нами опять откуда-то выскочил тот самый мальчишка — его, оказывается, звали Абдула:

— А куда вы? Может, и меня возьмете? А то надоело сидеть в огороде, колорадских жуков собирать…

Переглянувшись, мы кивнули, но шаг прибавили.

— А знаете, я решил стать спасателем. Буду людей вытаскивать из колодца, как вы котенка. Из пожаров тоже, я по телевизору видел. Правда, бабушка говорит: «Абдула, лучше молчи, как рот откроешь, уши заткнуть хочется, трещишь, как колокольчик на теленке»…

— Это хорошее дело… Если захочешь, то станешь. Но ты знаешь, спасатели должны быть сильными, меньше говорить, а больше делать, — сказал Денис, рассчитывая, что Абдула хоть немного помолчит. Мы ж пока спускались к речке, узнали все новости деревни, про то, чем его кормила бабушка утром,

сколько у них кур и грядок…

— А я очень сильный, могу даже на тот берег доплыть и обратно без отдыха, хотите? — с надеждой в голосе спросил Абдула

— Да, нет, давай лучше просто полежим, позагораем…

— Ладно, а я поплаваю…

Так все лето маленький внук Забиры-эбей таскался везде с нами. Абдула воспитывался бабушкой, говорили, что в детстве он испугался и с тех пор говорил быстро. Любил представляться по имени и фамилии. Но всегда выходило вместо Абдулы Гареева — Абдулгарей.

Часто соседи, устав от его болтовни, отмахивались: «Абдулгарей, молчи, малай». Так и закрепилось за ним это выражение, став прозвищем…

…Прошло лет пятнадцать с тех пор. Я уже жил с семьей в загородном доме на окраине города. Однажды жена позвонила — «Дом горит!».

Когда подъехал к дому, пламя уже было почти потушено. И вдруг из-за дымящихся стен появился спасатель в шлеме, прижимая к телу маленького котенка.

Я сразу узнал любимца своей дочери и подбежал к мужчине: «Это наш Мурзик!»

— Держите, он испугался, но живой… — улыбнулся спасатель

— Абдулгарей?!

— Артур! Да, это я «Абдулгареймолчималай»

— Как ты? Ты все-таки стал спасателем!

— Как сказать… — замялся Абдула, расстегивая шлем

— Спасибо тебе, ты спас нашего котенка.

— Да, ладно, живая душа ведь. А помнишь, когда-то спасли моего котенка? Он умер в прошлом году сразу же после кончины бабушки. Я бабушке так и не рассказал про тот случай. Боялся, что огреет меня крапивой. Помнишь, какая она у меня была боевая… Ну, ладно, мне пора, машина уж ждет.

Я смотрел вслед Абдуле. Трудно было в нем узнать прежнего Абдулгарееямолчималая. Это был спокойный, открытый, смелый мужчина. Но, как и прежде, добрый и внимательный. Видимо, такими и бывают спасатели.

ЖУРНАЛ «ВТОРНИК» ВЫСТУПАЕТ ИНФОРМАЦИОННЫМ СПОНСОРОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА КОРОТКОГО СЕМЕЙНОГО РАССКАЗА «МЫ И НАШИ МАЛЕНЬКИЕ ВОЛШЕБНИКИ» И НАЧИНАЕТ ПУБЛИКОВАТЬ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСЫ РАССКАЗЫ ЕГО УЧАСТНИКОВ.

КОНКУРС ОРГАНИЗОВАН ПО ИНИЦИАТИВЕ ЛИТЕРАТУРНОГО АГЕНСТВА СОФИИ АГАЧЕР И ДЕТСКОГО ИЗДАНИЯ «КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ». ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ AGACHER.COM

Алексей Бутусов

Я хочу быть дядей Женей

Рассказ

Был удивительный солнечный день. Класс писал сочинение на тему «Кем я буду, когда вырасту». Гриша грыз ручку и не знал, что написать. Когда- то он хотел быть дирижёром оркестра. Потом — капитаном дальнего плавания. Даже космонавтом пробовал хотеть стать. Вдруг глаза его загорелись. «Знаю, знаю, о ком я напишу! О дяде Жене!»

Дядя Женя из четвёртого подъезда очень интересный человек.

— Не по годам мудрый человек, — говорит про него бабушка.

— Хитрюга, — посмеивается папа. — Порой просто невыносимый.

Крепкий, вихрастый, рыжий и веснушчатый дядя Женя кажется второкласснику Грише очень жизнерадостным, весёлым, солнечным. К тому же дядя Женя обладает телепатией. Как глянет на Гришу — будто видит его насквозь и сканирует все мысли, как самая совершенная антивирусная программа. Схватит Гриша двойку — мир померкнет, слёзы сами из глаз готовы бежать, как будто съел луковицу из бабушкиной вязанки. А дядя Женя идёт навстречу, светится пуще прежнего да ещё и улыбается голливудской улыбкой. Похлопает Гришу по плечу и выдаст: «До чего же хорошо жить, брат!» И добавит: «А двойка — это пустяк». И когда только успел мысль прочитать?

О себе дядя Женя ничего не рассказывает. Никто из ребят толком не знает, где и кем он работает. «Придёт время — узнаешь», — хитро щурится он и гладит Гришу по голове. «Придёт время — узнаешь», — говорят Грише мама с папой.

С дядей Женей у Гриши связано три истории. Первая история вышла ещё год назад, под Новый год. Дед Мороз принёс Грише огромный подарок с конфетами, как сказал папа «с Крайнего Севера». Правда, Гриша, как только увидел подарок, сразу заподозрил обман: конфеты Дед Мороз купил в «Пятёрочке» по акции. И всё- таки какой чудесный это был набор! Были тут, конечно, и обычные карамельки, и ириски «Кис- кис», которых и так дома полно, были и большие, шоколадные, невероятно красивые и вкусные. Особенно Гриша положил глаз на две большие конфеты, которые так и назывались — «Любимые». Вот это объедение! И вдруг пришёл дядя Женя — принёс папе гаечный ключ. А папа и говорит:

— Гриша, давай угощай дядю Женю своим богатством!

Испугался Гриша: вдруг дядя Женя возьмёт и всё съест? А дядя Женя говорит: «Ну, мне всего одну конфету. Какую дашь, ту и съем». Задумался Гриша и давай раскладывать конфеты на две кучки. В одну — шоколадные, красивые, большие. В другую — ириски и карамельки.

— Вот это самые лучшие, из них и выбирайте, — показал Гриша на карамельки и ириски.

— Вот особенно вкусная, прямо пальчики оближешь, — добавил он и протянул дяде Жене самую невкусную, желейную конфету, со вкусом просроченного повидла.

— А вот эта — бе-е, фу-у, — сказал Гриша, не замечая хитрого взгляда дяди Жени и откладывая себе в сторону две «Любимых» конфеты. — Их есть не надо.

— Ну, раз это самая невкусная конфета, я её и съем, — сказал дядя Женя, после чего развернул и положил «Любимую» себе в рот. — Я привык заботиться о людях и лучшее оставлять другим. Сам же я могу и невкусную съесть!

Глаза Гриши наполнились было слезами, но тут дядя Женя изрёк фразу, смысл которой Гриша понял позднее:

— Я так понимаю, в новом году мы будем видеться чаще, — дядя Женя обвёл глазами кучу конфет и исчез.

Так Гриша лишился одной «Любимой». Оставалась ещё одна. Мальчик уже собрался её поскорее съесть, но задумался. Секунд пять он сидел не двигаясь, а потом взял «Любимую» и побежал на кухню.

— Мама, это тебе, — сказал Гриша. — С Новым годом!

«Молодец», — проговорил дядя Женя где- то внутри Гриши.

Вторая история случилась летом. Гриша с мальчишками играли в мяч во дворе дома. Вдруг произошло неожиданное. То ли Гриша не рассчитал силы, то ли мяч нарочно решил изменить траекторию полёта — но он вдруг полетел прямо в окно бабы Люси, очень вредной бабуленции, похожей на старуху Шапокляк. Стекло звякнуло и разлетелось. «Вот бы я был не я», — подумал Гриша. В окне показалось сердитое морщинистое лицо.

— Ах вы, шпана несчастная! — заверещала Шапокляк, тряся шваброй. По- видимому, она собиралась на ней вылететь из дома и отлупить мальчишек.

— Спокойно, Людмила Петровна, — позади раздался ровный голос дяди Жени. — Я стекло выбил — я и вставлю.

— Вы?! — поразилась Шапокляк и часто- часто захлопала глазами, как сова.

— Ну да. Я показывал ребятам, как забивать пенальти. Ну и нечаянно…

Дядя Женя улыбался. Через полчаса в злополучном окне блестело новенькое стекло. Соседка тётя Настя любовалась им и всей душой желала, чтобы дядя Женя и ей выбил стекло. Гриша глядел на своего спасителя.

— Но ведь… — начал Гриша, но дядя Женя его перебил.

— Так лучше.

Но удивительнее всех стала третья история. Осенью вдруг у Жени заболел зуб.

— Всё ясно, первый в жизни кариес, — заглянув в рот сыну, сказал папа. — Записываемся к стоматологу.

Вечером Грише позвонил двоюродный брат из Тамбова — успокоить. Брату было уже десять, и он в свои годы трижды сиживал на зубном троне.

Это так страшно! — слышалось в трубке. — У меня ещё врачиха такая злющая — ведьма! Спорим, у тебя такая же будет? Ну, так вот, взяла она дрель — и давай мне все зубы по очереди сверлить! Осколки так и полетели в разные стороны. Ну ты не переживай, вовсе не обязательно, что ты умрёшь. Я те честно скажу: выжить шанс есть. Хоть и маленький.

И тут у Гриши случился обморок, потому что дальше он ничего не помнил. На следующий день они с папой поехали в стоматологию, зашли в ослепительно белый коридорчик, где пахло чем-то резким, больничным, надели бахилы и провалились в мягкий блестящий диван — ждать. Минуты казались годами. Повсюду с плакатов на Гришу глядели огромные зубы — некоторые ещё и в разрезе. На одном из плакатов было фото девушки, которая улыбалась таким белоснежным оскалом, что казалось, сейчас вцепится в тебя, как тигр. Из кабинета доносилось противное жужжание. У Гриши зуб на зуб не попадал. Он уже мысленно попрощался с миром: с кошкой Матильдой, с берёзой во дворе, с родными и друзьями. Наконец жужжание стихло.

— Проходите, — раздался голос медсестры, и Гриша с папой оказались в кабинете. Возле зубного трона в белом колпаке и ослепительно белом халате стоял дядя Женя и готовил оборудование для пациента.

— Кто-то очень хотел узнать, кем я работаю, — рассмеялся дядя Женя. И кто- то очень любит есть конфеты. Добро пожаловать в кресло, друг!

…Был удивительный солнечный день. Класс писал сочинение на тему «Кем я буду, когда вырасту». Гриша быстро писал. Он уже не сомневался, кем станет, когда вырастет. И тут дело даже не в профессии — какая разница, какая профессия… Гриша чувствовал, что главное — не это. «Когда я вырасту, я хочу быть дядей Женей», — написал он.

Отдел поэзии

Любовь Новикова

ПЕРЕСТАНЬТЕ, РОДИМЫЕ, КЛЯСТЬСЯ И КЛЯСТЬ

…

Это были стихи.

Я узнала бы их по дыханью.

По сжигающей боли в груди.

По холодному небу в задумчивом звёздном мерцаньи.

По колючим огням позади.

По облезлой калитке, по стёртому номеру дома.

По ворчанью соседского пса.

По гнилому шуршанью забыто лежащей соломы.

По желанию — их написать.

По походке моей виноватой или вороватой

От упавшего набок плетня.

По бездомной тоске, по тяжёлому слову — «расплата».

Это были стихи.

Но они не узнали меня.

ЦЕРКОВЬ

И всё-таки она ещё стоит.

Облезли стены, купола подгнили.

И так убог её суровый вид,

Что кажется — мы все о ней забыли.

Но словно из земли она растёт.

Но словно впрямь земля её питает.

Всё рушится, ветшает и гниёт.

Она стоит и времени не знает.

Её не обновляли никогда.

Не сохраняли никакою властью.

Но чудится — она падёт тогда,

Когда земля расколется на части.

Вглядись вперёд и оглянись назад —

Всё тот же крест темнеет безмогильный.

Как божий перст. Как матери глаза.

Как всё, что мы до времени забыли.

…

Не я, не я. В том нет моей вины,

Что избы на деревне опустели.

Что в бледно-синем отсвете луны

Могильной тьмой к окну подходят ели.

Как дальше жить, когда такая тьма.

Когда в душе не уместить всей боли.

Ослепнуть бы или сойти с ума.

И побрести юродивой по воле.

Чтоб просветлела боль моя от слёз.

Сомкнулись обезумевшие губы.

Но, как сошедший нА землю Христос,

Сидит на лавке старичок беззубый.

И я уйду, уеду, убегу

От глаз его святых, как от расплаты.

Туда, где свет, туда, где шум и гул.

Туда, где я ни в чём не виновата.

…

Теперь синицам не до песен.

Теперь бы выжить. Холода.

А снег вокруг красив и весел.

Дома, деревья занавесил,

Лёг тишиной на провода.

Мне говорят: «Ты будь светлее.

Гляди как ясно и бело».

Гляжу, а птицы леденеют.

Что делать мне с душой своею —

Не всё ей ясно, что светло.

И сквозь румяные зарницы,

Сквозь свет узорчатого льда

Глядят озябшие синицы.

И так во всём. И так всегда.

…

До порожка подорожник

Всю дорожку обложил.

В этой хате жил сапожник.

Просто помню я, что жил.

Жил давным-давно когда-то.

Время всё перемело.

Я гляжу на эту хату.

Сердцу грустно и тепло.

Может, он какой заботой

Обогрел меня тогда.

Я хочу припомнить что-то.

Нет, не вспомню никогда.

Просто сердце жжёт немножко,

Просто помню я, что жил.

Подорожник до порожка

Всю дорожку обложил.

…

У меня живёт воздушный шарик.

Лёгкий, звонкий, жёлтый, как фонарик.

Я воздушным шариком играю.

Я совсем, как он, совсем такая.

Что ему — он сама себе, как праздник.

Он такой шалун, такой проказник.

Он летает, прыгает, смеётся.

Что ему — он сам себе, как солнце.

Я его нашла в замёрзшей луже.

Может, он кому-то стал не нужен.

Я его расспрашивать не стала.

И со мною всякое бывало.

За окном темно и кружит вьюга.

Хорошо, что мы нашли друг друга.

Мы живём с ним весело и дружно.

Два воздушных шарика ненужных.

…

Мне надо это рассказать кому-то.

(Но не тебе. Нет, ты меня не тронь.)

Вчера на кладбище морозным утром

Мне голубь сел снежинкою в ладонь.

Как будто бы и впрямь за крошкой хлеба.

(Нам всё корысть. Мы всё о пятаках).

Ко мне вчера в ладонь спустилось небо.

И я его держала на руках.

Со мной такого не было ни разу.

(Кому, кому об этом рассказать).

Своим пугливым, голубиным глазом

Смотрело небо прямо мне в глаза.

Из-под надгробий тёмных и тяжёлых

Мне вечный мир крестами угрожал.

А у меня сидел в ладони голубь

И лапками по ней перебирал.

О чём мы с ним в то утро ворковали.

О чём смеялись, плакали о чём

Одни кресты, одни надгробья знали.

Тебе ж до веку не узнать о том.

…

Пока живёте вы и я живу,

Запоминайте звук и шорох каждый.

Сегодня утром в росную траву

Упал в бессилье старый змей бумажный.

Бумажный змей. Как долго он летел.

Как далеко он залетел бедняга.

Рукой, огрузшей от ненужных дел,

Я глажу истомлённую бумагу.

Ну, вот и всё. Окончился мой срок

Любить и ждать, надеяться и верить.

Но кто же знал, но кто провидеть мог,

Что нынче утром всколыхнётся ветер.

И я проснусь. И выйду в мокрый луг,

Подвластная неведомой тревоге.

И дрогнет жизнь. И вскинется. И вдруг

Бумажным змеем упадёт под ноги.

…

Осенний парк печален и угрюм.

Здесь воздух чист, спокоен и ненастен.

И не уйти мне от осенних дум.

Старинных дум о счастье и несчастье.

Стоят недвижно голые кусты.

У их ветвей теперь защиты нету.

Холодные, промокшие листы

Давным-давно рассеяны по свету.

Вид у прохожих сумрачен и мглист.

Бегут, спешат, меня не замечая.

А я, как мокрый, как последний лист

По парку праздно, медленно гуляю.

Пройду по тихой пустоте аллей.

Остановлюсь под потемневшей аркой.

Потом пристыну, притулюсь к земле.

Последний лист в печальном тихом парке.

…

И прошла по дороге тень.

А за нею качнулся свет.

Помню, было мне в этот день

Что-то очень уж много лет.

А когда сочла барыши,

Рассчиталась с собой всерьёз,

Вышло с каждой родной души

Что-то очень уж много слёз.

Что-то очень уж много дум.

И кладбищенских мрачных дат.

И какой-то ветер самум.

И какой-то чёрный квадрат.

И обгладывая края,

Яств, суливших мне благодать,

Что-то очень уж много я

Начинала вдруг понимать.

И ложилась я словно в гроб

В ледяную свою постель.

Что-то очень уж много проб

На владенья чужих земель.

И сорила я наобум

Оскудевшей своей казной.

И какой-то ветер самум

Надо мной шелестел листвой.

…

Мне не радостен сон. Мне не радостен свет.

Я усну, когда землю разбудит рассвет.

А когда заклубятся туманы с полей,

Я пойду провожать журавлей.

Я люблю их гортанный пронзительный крик.

Мне понятен давно журавлиный язык.

Я давно журавлиные речи учу.

Вместе с ними лечу. Вместе с ними кричу.

Я вплетаю в раздолья полей и лесов

Журавлиный свой плач, журавлиный свой зов.

Я взяла эту боль, эту силу из сил

У царей и церквей, у дворцов и могил.

Если нечего дать, то и нечего красть.

Перестаньте, родимые, клясться и клясть.

А когда заклубится туманная рать,

Приходите меня провожать.

…

Ну, чего ты глядишь —

Дожила, дожила, дожила.

Ах, как били под дых.

Как топтали, сжигали дотла.

Но вошла я в расцвет.

Не надейся, что я замолчу.

Ну а сколько мне лет,

Так об этом я знать не хочу.

И пылится в углу

Не набитая мною сума.

И сквозят пустотой не нажитые мною дома.

От огня — только дым.

От меня — всё, что мне по плечу.

Ну а сколько мне зим,

Так об этом я знать не хочу.

Ты пришёл торговать.

Так смотри — по цене ли товар.

Да и чем тут у вас

Платят нынче за песенный дар.

Вот пришла и стою —

Все изъяны, все раны видны.

А на Душу мою

У тебя не достанет казны.

…

Они меня размазали, унизили.

Ославили причудами, капризами.

Теперь глядят — молчат да усмехаются:

Мол, как тебе живётся, раскрасавица.

А я давно на вас нули навесила.

А мне давно без вас живётся весело.

А вы там как, удачники, счастливчики?

Лимончики, бананчики, мальдивчики.

Небось, и не вспомяните волшебницу.

Любимейшую Богову нахлебницу.

Да и какое дело вам до этого.

Поэту, мол, положено поэтово.

Что ж, каждый волк своё да хвалит логово.

Вам — только ваше. А поэту — Богово.

Александра Хольнова

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.