- Все

- Экономика и бизнес

- Промышленность

- СМИ и индустрия развлечений

- Издательская деятельность и журналистика

Бесплатный фрагмент - Всеволод Вильчек. Послесловие

Электронная книга - Бесплатно

Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям

Национальной Ассоциации Телепроизводителей

Составители:

Л. Вильчек

Г. Вильчек

Составители сердечно благодарят всех, кто помог созданию этой книги, и прежде всего — авторов воспоминаний. Особая признательность — О. Журавлевой, В. Лившицу и М. Топаз за участие в подготовке материалов.

В книге использованы фотографии из семейного архива, архивов телеканала «Имеди» (Грузия), «Независимой газеты» (фотограф — Н. Преображенская) и кадры из документального фильма А. Симонова «К. М.».

Аннотация

Книга посвящена талантливому человеку В. Вильчеку, который за 46 лет работы в журналистике успел стать известным теоретиком телевидения, основателем телевизионной социологии, творчески поучаствовать в практическом становлении телеканалов ОРТ, НТВ, ТВ6, ТВС (Москва) и канала «Имеди» (Тбилиси). Одновременно это был поэт и философ, оставивший нам книгу «Алгоритмы истории».

О судьбе В. Вильчека — от романтического начала до трагической точки в конце, рассказывают известные люди — его друзья и коллеги. Творческая эволюция представлена его собственными стихами, журналистскими выступлениями, главой из книги.

Вс. М. Вильчеку

Вас называли «профи»,

Мне вы казались поэтом…

Но недопит ваш кофе,

И не дымит сигарета.

Не рухнул, конечно, мир, но…

Но, то ли я впрямь простак —

Что-то в нем так немирно,

Что-то уже… не так.

Может, ваш бюст увидит

Маленький двор в Тбилиси,

Может быть, томик выйдет

Ваших стихов и мыслей,..

Только от глянца-блеска

Факт не переиначишь —

Поговорить то не с кем,

А помолчать — тем паче…

Пуд свой последний с кем ел

Соли — не знаю, Профи,..

Но недокурен «Camel»

И недовыпит кофе…

ГЕОРГИЙ ЧКОНИЯ

поэт, режиссер телеканала «Имеди», Грузия

Мыслитель, умевший смотреть за горизонт

Волей-неволей приходится начинать с запоздалого признания.

Российское телевидение отметило недавно свое 75-летие, отметило торжественно и широко, но в рамках юбилея, конечно же, не удалось воздать должное всем, кому телевидение обязано своими достижениями.

В отличие, скажем, от Нобелевской премии, чей статут не позволяет это сделать в отношении тех, кто ушел из жизни, мы это можем сделать и должны.

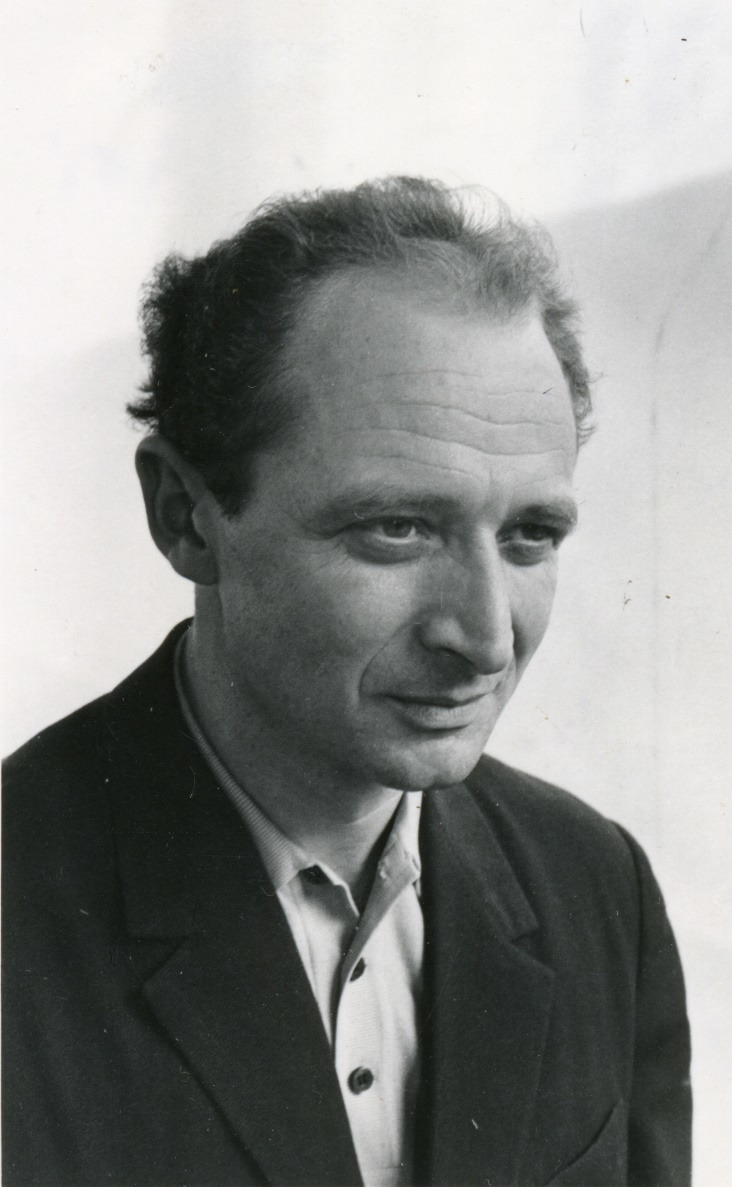

Всеволод Михайлович Вильчек, скончавшийся в прошлом году, не дожил до своего 70-летия. Не будет преувеличением сказать, что он был из числа — пусть и немалого — тех, кто создавал и формировал сегодняшнее телевидение, и относительная меньшая, чем он заслуживает, известность его обычной публике объясняется тем, что Всеволод Михайлович трудился не на внешней стороне телеэкрана, а оставался за экраном, создавал невидимые снаружи опоры телевидения, его инфраструктуру — и как социально-информационной службы, и как искусства.

По сути дела, Всеволод Михайлович отдал телевидению всю свою жизнь — 46 лет, с 1959 года до конца жизненного пути. Как говорил сам Вильчек, «знаю телевидение почти изначально». Труднее определить, кем именно он был на телевидении и для телевидения.

Если совсем коротко — социолог, можно сказать, главный социолог телевидения страны, социолог номер один.

Конечно, за этими словами стоит очень многое. И прежде всего тот факт, что Вильчек был создателем социологической службы телевидения. Понятно, что телевидение живет не в вакууме. Но оно просто не знало бы, где оно живет, если бы не располагало надежной и развитой социологической службой. Или, другими словами, объективными, честными, правдивыми, научно выверенными и научно проверяемыми данными — и о работе телевидения, и о том, как и чем в действительности живет страна.

Стоит задуматься, насколько сложно создать и постоянно поддерживать такую службу, какими знаниями, мышлением и нравственными качествами нужно обладать для этого. Всем этим бесспорно обладал Всеволод Михайлович. Не стоит пояснять, в какой обстановке, в какие времена — попросту сказать, зажима социологии вообще и даже гонений на нее — Вильчек делал свои социологические открытия, демонстрируя прежде всего научную честность и мужество.

И это вовсе не было эдаким броском на амбразуру. По-настоящему породнить, а не искусственно скрестить, социологию и телевидение можно было только на прочной базе глубоких гуманитарных знаний.

Его практическая — и весьма плодотворная — работа на телевидении и в журналистике, где главным предметом для него также было телевидение, всегда сопровождалась научно-исследовательской деятельностью в области общественной теории. И не случайно первая теоретическая работа Всеволода Михайловича оказалась посвящена телевидению, исследованию его природы как искусства и как необъемлемой части современной общественной жизни.

Именно такой подход определил направление и последующих более широких и углубленных теоретических исследований. Итогом их стал труд «Алгоритмы истории», которому Всеволод Михайлович дал скромный подзаголовок «философско-социологические этюды».

Не вдаваясь в дискуссию о границах жанра, можно уверенно сказать, что этой книгой Вильчек сказал веское, незабываемое слово в науке, называемой философия истории.

И здесь он, как и во всей своей работе, оставался в первую очередь самим самой. Он был честен и мужественен, он был ученым и мыслителем, умевшим смотреть за горизонт, он был деятелен и творчески неистощим.

Не секрет, что телевидение, вошедшее ныне, как воздух, в жизнь миллионов людей, всегда создавали яркие и сильные, можно сказать, прорывные личности.

Всеволод Михайлович Вильчек навсегда занял среди них свое место в первых рядах.

МИХАИЛ СЕСЛАВИНСКИЙ

руководитель Федерального агентства

по печати и массовым коммуникациям

Поверить алгеброй гармонию

Давно замечено тяготение многих выдающихся гуманитариев, поэтов и писателей к методам точных наук. Лев Толстой занимался расчетами траекторий полета артиллерийских снарядов; математическим формулам, чертежам и схемам посвящен отдельный том его сочинений. Велимир Хлебников был увлечен числами не меньше, чем словотворчеством. Исследователи поэтического творчества второй половины прошлого века создали целую науку — стиховедение, основанную, в том числе, на анализе частоты употребления слов в стихах, создавались многотомные «частотные словари» поэтов. Очевидна необходимость в том, что А.С.Пушкин определил, как «поверить алгеброй гармонию», понять природу творчества.

Таким методом анализа и оценки для создателей телевизионных программ, практиков сложного и на первых порах интуитивного искусства формирования программной политики телекомпаний, специалистов по программированию каналов является социология телевидения.

Воспоминания моих коллег, собранных в этой книге, собственный опыт позволяют сделать вывод, что Всеволод Михайлович Вильчек — журналист, поэт, теоретик, аналитик и практик телевидения, без сомнения может быть назван «главным социологом» телевидения страны. Пусть такой должности не было и нет, но своим подвижническим трудом, его результатами, признанием медиасообщества Всеволод Михайлович достоин этого звания. Да и перечень его официальных должностей подтверждает это: руководитель социологической службы РГТРК «Останкино», создателем которой он и являлся, советник, первый заместитель генерального директора по программной политике и развитию компании «ОРТ», организатор социологической службы НТВ, ТВ-6, ТВС, член Федеральной конкурсной комиссии, влиятельный, авторитетный и независимый эксперт, член Экспертного совета Медиа Комитета.

В личном плане, несмотря на разницу в возрасте нас изначально сближало то, что мы земляки по жизни и учебе в Узбекистане, коллеги по журналистской работе в местных газетах, то, что выросли в необычайно яркой культурной среде. Потом уже — телевидение, куда В.М.Вильчек пришел еще в 1959 году. Работал на ташкентском, норильском телевидении. Как научный сотрудник напечатал в журнале «Вопросы литературы» свою первую теоретическую статью «Муза 12» о телевидении — своеобразный диалог с легендарной книгой В. Саппака. Тема его кандидатской диссертации — «Телевизионная программа. Социальные функции и эстетические особенности». Уже первая теоретическая книга Вильчека о телевидении «Контуры (наблюдения о природе телеискусства)», изданная в 1967 году, была востребована и нашла отклик среди телевизионщиков. Сейчас, может быть, она известна лишь искусствоведам, но уж сборники «Телевидение: вчера, сегодня, завтра» были настольными книгами для всех, кто занимался организацией вещания профессионально или изучал его в ВУЗах. Подготовкой этих рариритетных теперь изданий В. Вильчек занимался как научный редактор отдела телевидения издательства «Искусство».

В 1987 году, когда молодежная редакция ЦТ выпускала программы «12-й этаж» и «Взгляд», вышла книга Вильчека «Под знаком ТВ» — самобытная, актуальная и в наше время работа об эволюции культуры и общества, о связях технологии и искусства, о том, как на почве телевидения рождается культурная парадигма будущего. Нас, авторов и ведущих тех программ и его, исследователя природы телевидения, объединяло понимание необходимости трансформации общественного сознания в годы перестройки и роли ТВ в этом процессе.

С другой стороны, Вс. Вильчек всегда был практиком телевидения — делал «Кинопанорамы» с Ксенией Марининой, на рубеже 80-х — 90-х годов выпускал первый в стране видеожурнал «Видеодайджест». И уже в то время выходили подготовленные им сборники по социологии СМИ.

Всерьез практическая социология телевидения началась в созданной при Егоре Яковлеве социологической службе РГТРК «Останкино», директором которой Вс. Вильчек был в 1991—1994 гг. Именно в это время начались систематические измерения аудитории, в повседневный телевизионный обиход плотно вошло и обосновалось понятие рейтинг передач. «Рейтинг — это команда обратной связи, которую нужно осмыслить и принимать решения по-разному, в зависимости от твоей ответственности перед обществом, от твоих этических представлений…», — писал тогда Вс. Вильчек. Он организовал первую в России службу ежедневного мониторинга просмотра телепрограмм, ввел в практику обсуждение рейтингов передач на планерках и летучках в телекомпании, заложил основы программирования вещания на основе измерений аудитории, разработку перспективных жанровых направлений телепрограмм с учетом структуры интересов разных групп зрительской аудитории.

Именно Всеволод Вильчек стоял у истоков социологии российских СМИ. За относительно короткий срок ему удалось стать непререкаемым авторитетом для всей индустрии — он как никто другой знал и понимал, чего ждет от канала аудитория, каковы зрительские ожидания.

Он знал телевидение досконально и изнутри. Он любил, чувствовал, понимал телевидение. Переживал, пропускал через себя все проблемы, у него никогда не было «холодного носа», когда речь шла о телевидении.

Социологии телевидения в России, развитию системы измерения аудитории повезло, потому что Вильчеку верили, доверяли, его слушали профессионалы и не только. Ни один телевизионщик не мог не посоветоваться с ним. Он был свой среди них.

Для исследователей аудитории он был большим авторитетом, своеобразным камертоном, для практиков — своего рода барометром. Так было и тогда, когда в нашей стране почти одновременно возникли две первые частные телекомпании, и хотя мы работали в разных, но находились не по разные стороны баррикад: уж слишком многое мы видели и понимали одинаково, да и типы программ были совершенно иными. Мы часто вели почти философские беседы о природе ТВ, о частном и государственном вещании. Вс. Вильчек никогда не ориентировался на «заказ» учредителей или собственников, но всегда — на запросы и мнение телезрителей.

Всеволода Михайловича отличали свое мнение, свой взгляд на все процессы и проблемы, связанные с исследованием аудитории. Часто эти мнения и взгляды были неожиданными, оригинальными и своеобразными, но обязательно честными и бескорыстными и всегда заставляли посмотреть на проблему по–другому.

Прочитав отобранные для этой книги работы Вс. Вильчека, воспоминания о нем, я подумал, что переход на многопрограммное, интерактивное, мультимедийное телевидение, который осуществляется сейчас благодаря цифровым технологиям, возродит и ту социологию аудитории, для которой самыми важными будут мнения и оценки телезрителей. Социологию по Вильчеку.

ЭДУАРД САГАЛАЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЕЙ

КОНТУРЫ

АНАТОЛИЙ ЛЬВОВ

журналист, историограф Норильска

«ДРЕМОТНАЯ АЗИЯ». Мы были знакомы пятьдесят лет и еще полгода. Могли встретиться гораздо раньше, в 1941-м, когда он из Полтавы, я из Крыма бежали под натиском противника — до Ташкента. Столица Узбекистана, мигом ставшая миллионным городом, приютила и нас. Семья Вильчеков там прожила четверть века, до землетрясения, так что, появившись на втором курсе филологического факультета САГУ (Среднеазиатского университета), разминуться с Вильчеком я не мог.

Я бы не заикнулся насчет нашей «дружбы не разлей вода». Бывали периоды охлаждения, скорее всего, связанные с продолжительными невстречами и отсутствием привычки к постоянной переписке.

«Что дружба? Легкий пыл похмелья…» Приятельствовали — безусловно, всю жизнь. Он, строго относясь к слову, не написал бы мне на своих «Алгоритмах истории»: «с такой стародавней, почти уже антикварной дружбой». Заслуживают внимания еще несколько его строк на книге:

Болтают, я отнял у Маркса факел.

Готов отдать,

когда бы смог при этом

Хоть на недельку

снова стать поэтом,

Почти что знаменитым

на филфаке…

Так и было: поэт, которого признавали, как равного старшекурсники. Печатается в многотиражке! (Потом, когда напечатали в журнале «Юность» — приняли как должное). Разглядывая восьмиполосный номер университетской газеты пятидесятилетней давности, где мой разворот «Перед Мельбурном» — интервью с великими спортсменами в «олимпийской деревне» под Ташкентом, здесь же на литстранице нахожу два стиха Севы. А рядом — пятикурсники Володя Рецептер (будущий народный артист РФ, режиссер, знаток пушкинской драматургии, прозаик, не оставивший поэтической колеи); Леша Пьянов (тоже пушкинист и многие годы главный редактор «Крокодила»); Святослав Благов, рано ушедший, аристократически-тонкий литератор.

Правда, несколько позже остроумец Михаил Аркадьевич Светлов, заехавший в Ташкент, за коньяком промолвил о Севиных стихах:

— Вы, молодой человек, описываете свой пуп. Это, конечно, тоже пейзаж, но — весьма однообразный.

…И все же. Если бы я изображал на полотне Севу двадцатилетнего, то не пишущим (никогда не видел его даже с блокнотиком на случай внезапного озарения), а на велосипеде с охапками мартовских тюльпанов, ежегодно собираемых им для друзей и однокурсников в степи под Ташкентом.

Для Севы главной улицей города был тупик. Но какой — Фисташковый! Наверняка — единственный в мире. Да и дом Вильчеков здесь, на мой коммунальный взгляд, тоже был из лучших на планете: крепкий, просторный; не скажу точно во сколько окон, но несколько выходили в сад, не очень большой, но, казалось, вечно цветущий — и охраняемый немецкой овчаркой Диком. У калитки она еще лаяла, а потом ластилась или гонялась за птицами.

Хозяева, по-моему, любили гостей. Севина мама улыбчивостью не отличалась, как и домработница Лена, полноправный член семьи, прибившаяся к ней еще до войны, на Украине. Севина нянька едва ли не с годичного возраста и Олькина — с ее недельного, из раскулаченных. Кудрявая Ольга в свои десять источала дружелюбие за троих, светилась улыбками и безотказно выполняла приказы брата:

— Олька! На дерево!

Она с кошачьей ловкостью взбиралась на абрикосовое, в пять минут наполняла очередную миску фруктами. Брата боготворила и боготворит.

Главой была мама. Заведовала она пошивочным ателье. Папа неизменно подчеркивал командирскую роль женщины не словами, а своим поведением. Душа-человек и редкостно интеллигентен. Именно от него характеры детей, их открытость и притягательность.

В 50-х затерялся эпизод, о котором Сева мне напомнил совсем недавно. После третьего курса у нас была единственная возможность поработать на целине. (После четвертого и пятого мы послужили в армии, сначала под киргизским городом Ош в полку Героя и писателя Владимира Карпова, а потом — на границе с Турцией, под Ленинаканом, куда добирались воинскими эшелонами и паромом через Каспий). Я о целине не мечтал, и деканат без слова отпустил на каникулы к родителям, которые с осени ждали встречи.

Вернувшись в Ташкент к 1 сентября, я узнал, что «целинников» задержали на месяц. А через несколько дней со сцены в университетском клубе (вел конферанс, грешен) объявил: «Вы, бездельники, забавляетесь, а ваши сверстники на целинных просторах добывают для вас хлеб насущный. Как стало известно, в социалистическом соревновании наших посланцев впереди экипажи, где помощниками мастеров жатвы — филологи Всеволод Вильчек и Юрий Кружилин!» Далее — овация, о которой им стало известно. О ней Сева помнил и 50 лет спустя: «Грамоты получили многие; такие аплодисменты — только мы с Юркой».

…Юрка ушел много раньше. Между прочим, был наставником Эдуарда Сагалаева.

Первая редакция, где мы вместе работали, называлась «Центральный нападающий» — орган горкома комсомола. Мы — нападали! Словом, стихом, карикатурами. На нескольких больших ватманских листах, ежемесячно менявшихся за стеклом. Почему не били стекла? Затрудняюсь… А перья и кисти критиков достигали фигур и высоко (относительно) поставленных. Главным редактором сатирической газеты был Вильчек, но в выпусках участвовали известные в ташкенте журналисты — А. Вулис, Г. Меликянц (известинец), А. Егоров, корреспондент «Комсомолки», в дальнейшем — соратник Е. Яковлева в «Журналисте».

СЕВЕР: «А МЫ ВЕЩАЕМ, ЧЕРТ ВОЗЬМИ!». Имя Сева, ясно, от направления магнитной стрелки (на север). Фамилию Вильчек я расшифровывал так: Владимир Ильич Ленин, Чрезвычайная Комиссия. Еще больше ему нравилось, что фамилия присутствует на географических картах мира: Земля Вильчека. Hans Wilchek, если быть точным, лишь финансировал австрийскую экспедицию 1870-х. И земелька-то паршивая, как выразился в тех же широтах о «собственном» острове профессор Визе. Но все равно — приятно! Можно морочить головы несведущим… А как звучат названия окрестностей! (см. Земля Франца-Иосифа).

Написав быстро и досрочно диплом, Сева исчез, как оказалось, в шахтерский город Ангрен, в местную газету. Меня же унесло в Норильск, где построили телецентр. Я надеялся обрести материальную независимость и материал для книжки (город был практически неизвестен в его шестилетней истории).

Сева был из тех немногих, кто не посчитал меня сумасшедшим. Не отговаривал. Прошло с полгода, вдруг — подряд три письма от Вильчека. Стиль — SOS. Жару он, в отличие от меня, любил и хорошо переносил. А духоту на ташкентском ТВ — нет. К тому же Лиля летом защищает диплом, готова тут же вылететь, тем более, что нам очень нужны деньги — на свою квартиру.

…Пошел к директору студии и спросил, устраивает ли моя работа. Он удивился. Тогда я преподнес (и превознес) Вильчеков. Лиля хорошо работала радиокорреспондентом. На нее, худышку-южанку, было жалко смотреть, когда на город нападал ледяной ветер, но магнитофон замерзал еще быстрее, чем репортер. Сева взял на себя художественное вещание, ему было не так холодно, и он очень быстро показал, на что способен.

Он получал удовольствие — от работы, от признания, от дружества (нам очень повезло на группу москвичей — сверстников и «стариков», старшему из которых, скрипевшему протезом инвалиду войны Феликсу Георгиевичу Сакалису, режиссеру, исполнилось 40. Называть себя на Вы не позволял).

Вильчек и Сакалис образовали тандем. Они сделали много хорошего, но ослабили бдительность. А оттепель как-то незаметно уступила норильским (всесоюзным!) морозам. В партийной газете «Заполярная правда» появилась статья за подписью «бюро горкома», где говорилось: «Автор сценария т. Вильчек и режиссер т. Сакалис пренебрегли требованиями социалистического реализма. В результате телевизионная постановка „Встреча“ явилась порочной в идейном и художественном отношениях, политически вредной, грубо искажающей советскую действительность…»

У каждого времени свои игры, и трудно быть абсолютно свободным. Но рад свидетельствовать, что среди «первых учеников» дьявола, готовых продать душу, не оказалось, кроме Вильчека и Сакалиса, стоявших на своем: актера Всеволода Константиновича Лукьянова, секретаря парторганизации театра (исполнителя главной роли, будущего народного артиста и почетного гражданина), Владимира Ефремовича Горюнова, главного режиссера студии, члена партии с 1941 года, и других, выступавших за правду, как они ее понимали. Хотя мужества требовала даже позиция молчальников, коли горком (партия!) призывал к активному осуждению порочных героев порочной постановки.

Сталина только-только вынесли из мавзолея — думали, что он уже умер. Поспешили.

Я назвал новых Севиных друзей, которые ни его, ни себя не предали. Через год они приняли Вильчека в партию, а первый секретарь горкома И. А. Савчук от имени бюро тепло его поздравил и пожелал новых творческих успехов.

Бывали и такие коммунисты. И таким бывал Норильск. Пожалуй, этим он отличался от «материка», где клеймо могли поставить и «до дней последних донца».

Я думал, что же дал Таймыр Вильчеку? Уверенность в собственных силах и область их приложения. Он влюбился в Север, в приенисейские земли, в лесотундру (в какой-то степени заразив этим чувством и сына, географа и эколога).

Здесь, на севере сложился его поэтический сборник. Он использовал поездку в Красноярск (с показом программы норильского телевидения в столице края) и предложил свои «Высокие широты» в краевое издательство. Рецензенты дебютанта признали, оставалось ждать сигнального экземпляра. Естественно, в стихах не было ни слова о Норильлаге. И все-таки книжка вышла не без потерь. Уже не помню, что посчитали недопустимым — в последнюю минуту! Но пришлось менять нумерацию страниц.

Автор все же был доволен: «В Ташкенте вообще бы не вышла».

…Только что в Москве издан 900-страничный том о культуре никелевой столицы. Вильчек его уже не увидел. Раздел о телевидении открывает эпиграф из «Телевышки». Вильчека называют и просто редактором (но он первый в списке), и подлинным мэтром, и даже доктором искусствоведения (улыбнулся бы; не скажу, что такое ему не приходило в голову, но посчитал бессмысленным тратить время).

…Расставшись навсегда с Норильском, обосновавшись на Чиланзаре (ташкентский вариант Новых Черемушек), став отцом и засев за книги, Вильчек в первую же зиму получает телеграмму от сибирского своего приятеля (их уже легион), председателя Красноярского краевого комитета по радиовещанию и телевидению.

Сева так написал мне об этом на телеграфном бланке: «Курач предлагает должность главного редактора Дудинке восстановление полярных надбавок так далее телеграфируй что советуешь».

Понимаю, совет мой стоил недорого. Чиланзарский адрес плюс еще шесть копеек. «Не возвращайся».

Видимо, он все решил без меня, но хотел лишний раз утвердиться… Или даже так: проинформировал — от чего отказался!

Ему было двадцать пять лет.

МОСКОВСКИЕ ИСТОРИИ. С некоторых пор мы перестали загружать почтальонов и нести почтовые расходы. Телефон — это так удобно! К примеру, звоню Вильчеку на мобильный, а он отвечает: «Ты очень вовремя: лежу под капельницей, и мне невыносимо… скучно».

И все же за полвека полсотни писем, в основном шутейных (но и глубоких, и грустных, и сверхоткровенных, а также хулиганских) собралось. Так сказать, собрание «Всеволод Эпистолярный». То, что выбираю, ценно моментом (1989-й — год первого издания книги «Алгоритмы истории»), интонацией, рано изреченным словом (на 17 лет раньше срока)…

«Здравствуй!

Совсем ты куда-то запропастился. Как ты? Как вы? Я, если не считать авантюры с книжкой — весьма хреново. Болею: неврология, проктология и т. д.

…Занятная диалектика. Прометей спёр у богов огонь, за что орел потом выклевал ему печень. Я с помощью издательства «Прометей» попытался сделать нечто подобное. Не за это ли жареный петух то и дело клюет меня в… Словом:

Если я еще не умер,

Несмотря на общий сепсис,

То лишь потому, что юмор

Не сменил на тощий скепсис.

Правда, юмор у меня заметно чернеет. Например, сочинил сегодня такое письмо в редакцию, которое собираюсь опубликовать, как и книжку — за собственный счет: «Разрешите через вашу газету выразить мою искреннюю признательность всем товарищам, проводившим меня в последний путь».

Напиши, Толюн. Или хоть позвони. Сева. 7.V.

P.S. (Здесь сначала о делах — А.Л.) 3000 — не тираж, а моим издателям сейчас важно прощупать спрос, поскольку (если не грянет гром и т.п.) они хотят готовить массовое издание. Меня их эйфория порадовала, но и огорчила, поскольку я уже написал такие стишки, посвященные книжке:

…Ах, какой был пророческий раж,

Ах, как жил — безоглядно, наспех.

А теперь мы с тобой — в тираж,

Да и тот — только курам на смех».

В примечании к письму об издании книги Сева написал так:

«Какой бы сочинил фантаст,

Что опус мой (креститесь, маги!)

Печатня МВД издаст

На данной церковью бумаге?

Но обложка такая — не потому, что бумагу мне дала

Патриархия; тут другая причина:

…Поразмышляв, я счел за лучшее

Поставить крест: добра идея,

И будет где распять при случае

Очередного иудея».

А вот тоже из архива. Автограф-посвящение, который Вильчек оставил на титульном листе книжки «Искусство и аудитория» (М.: Издательство «Знание», 1978):

Кипит мой возмущенный разум,

Но, чтобы он кипел не даром,

Я в нем варю попутно фразы,

Что могут пахнуть гонораром.

Сева часто меня удивлял. Вот несколько запомнившихся эпизодов, проявившихся в памяти.

* На моей свадьбе в Норильске («Ресторан закрыт в виду проводимого мероприятия») один-единственный гость сидел в валенках. «Ты кто, Дед Мороз?» — «Нет, я — чтобы меня не тащили танцевать». Вот чего он терпеть не мог. Зато мечтал: «Позимовать, подумать, пописать».

* Совсем недавно: «…прочитал заново всего Евтушенко». — «Зачем?» — «Хотел сравнить старое восприятие и… старческое». — «Ну и…» — «Две трети — на троечку». — «А треть?» — «Навсегда». — «Это же несколько томов!» — «Ты прав». Раньше так быстро не соглашался. Ставил Галича на две ступеньки выше, чем Высоцкого (а я их — рядом).

* В разгар перестройки вдруг написал письмо в ЦК КПСС: недооцениваете, товарищи, ситуацию; надо немедленно брать власть… у Советов. Вся власть — парткомам! Так — честнее.

Ответа из ЦК нет. Я читаю оставшуюся копию. Иногда поднимаю глаза, а по его, потемневшим, вижу: никакая это не шутка.

Он: «Ты себе не представляешь, что может начаться. Я о стране думаю. Не хочу дожить до гражданской войны. Они ничего не понимают, или не умеют, или мерзавцы. Или надеются на чудо… Чуда не будет. Будет бардак, какого свет не видел».

Он его видел. И думал не о себе. Когда понял, что ответа не дождется, сдал партбилет.

* Очень любил ружья, ножи, кинжалы. Был счастлив, когда получал в подарок что-то оружейное. С удовольствием работал руками, хвалился собственными поделками — пепельницей, трубкой, рукоятью ножа (дерево, рог) — всяким успешным рукодейством, освоенным ремеслом.

* Безудержно врал о своих победах на ринге, о найденных грибах-чемпионах, о выловленных гигантах в речке, которую переходил по камням… Остановить его не удавалось, чувство меры изменяло… Может, не врал, а выдумывал, оставаясь ребенком, как и полагается мудрецу?

* Автомобиль знал теоретически, водитель был плохой. Руководитель — отличный. Мог быть предводителем — без каких-либо усилий влюблял в себя самых разных людей: моего (потом его) соседа, отсидевшего за дело, политическое и кровавое; охотника-промысловика (сошлись на склонности к созерцанию природы и предпочитанию водки при любом выборе); своих начальников и подчиненных (если повышал голос — только дома; на ком-то надо же разряжаться;).

* Никогда не затевал больших библиотек. Одно время, не так уж давно, пользовался — дома — небольшим шкафом. Зато непрочитанного там, похоже, не было.

* Неожиданно в телефонном разговоре:

— Если понадобится хирургия, не сомневайся, деньги найдутся… Да брось ты, Толюн! Просто… нас осталось так мало.

Последние года два он звонил регулярно (из-под Москвы — под Питер), примерно раз в месяц. И голос его раз от раза теплел. Очень уж сходились, вглядываясь в то, что происходило за окнами.

А в последнюю встречу — у него в Жаворонках (он еще работал) признавался:

— Боюсь остаться без мобилизующей должности и без постоянной включенности…

— А если бы все же освободился… Тебе есть что повспоминать…

— Мемуары — вряд ли. Может быть — эссеистика… (С полувопросительной интонацией).

Жаловался, я бы сказал, скромно. Замечательно смеялся. Замечательно возмущался (бесчестностью, беспринципностью, лакейством — и пр.). Иногда видно было, когда каждый шаг давался с трудом. Иногда морщился, как от боли, услышав, что имярек повел себя как подонок. А он в него верил, радовался успехам…

Эх, Вильчек, Вильчек… Он и сегодня излучает свет, ум, талант.

Второй год уже не звонит.

ВЛАДИМИР РЕЦЕПТЕР

поэт, писатель, актер

Перед смертью все появлявшиеся когда-либо стихи он уничтожил.

Делом жизни считал книгу «Алгоритмы истории», дорабатывал, готовил третье издание и, когда оно вышло, будто успокоился…

Ее он начинал писать в опасные времена, и обожавший Севу Саша Егоров, друг и соратник Егора Яковлева по «Журналисту», наш общий товарищ, умница и честняга, рассказывал мне о Севином труде еще «пошепту» (пушкинское, а вернее допушкинское словцо, означающее одновременно и «шепотом», и «по секрету»). Егоров говорил, что Сева бесстрашно и беспощадно вскрывает язвы советской жизни, прогнозирует новые времена и хоронит рукопись в дачном раскопе, оборачивая пленкой и присыпая крамольные тексты тяжелым слоем садовой земли. Рассказы производили впечатление…

Сильный ум и незаурядный талант сказывались в том, что Сева обнимался с теорией и любил осуществлять свои идеи на практике. Родное ему телевидение остро связывалось с изменчивым социумом, и Вильчек стал активным участником возникавшей на наших глазах новейшей истории. Ее алгоритмы ему хотелось не только разгадать, но и использовать ради дела и общественной пользы…

Роль ташкентского землячества в Москве и Петербурге еще подлежит изучению, однако Сева Вильчек — один из его героев, это — бесспорно.

Обаяние сильной личности было подсвечено трагическим бликом, кажется, изначально. Хотя бы этим вот, намеренным отказом от стихов. Не время?.. Не это главное?.. А, может быть, именно это?..

Ночной разъезд приткнулся у воды,

где спит осока в облаках по пояс.

Три огонька. Три красные звезды

уносит поезд. Уходящий поезд.

Звенит сухой комарик у виска.

Тоска засела позабытым словом.

И рыбаки на завали песка

жуют зевоту, хвастают уловом.

А поезд мчится с криком: «Догони!»

Манит своей дорожной древней властью.

Бегут огни. Торопятся огни

на поиски. К неведомому счастью…

Стихотворение, напечатанное в университетской многотиражке «За сталинскую науку», осталось в памяти на долгую жизнь…

Севка учился на два курса младше, но завоевал филологический авторитет, а к нашей драматической самодеятельности относился, кажется, свысока. И это ему прощалось: быть может, вырастает поэт…

Он тоже думал так и после университета рванул в Норильск за романтикой. В Норильске пахло скорее ГУЛАГом. Но журналист Вильчек поминал Джека Лондона и старался разглядеть правду «на высоких широтах». Вышедшую в Красноярске первую и последнюю книжку стихов так и назвал. Год 1964. В ней была заметна маяковская «лесенка» и его же стремление подчинить творчество общепартийным задачам. Так Сева и объяснял: мол, за «грудой дел» в газете, некогда «на Парнас»…

Еще раньше, в университете был счастлив, когда однажды журнал «Юность» напечатал его стихотворение рядом со стихами Казаковой или Мориц. Стихотворение характерно называлось «Телогрейка»…

По примеру того же Маяковского, Вильчек, «наступая на горло собственной песне», стал стесняться поэтической струнки, отошел в сторону телевидения, переехал в Москву, рос, как ученый и деятель, участвовал в перестройке, стал заметен отовсюду. Мог объяснить события и предсказать погоду на завтра.

Какое-то время стихи шли в стол…

Потом, когда стали появляться в печати, запрещенные прежде Мандельштам, Гумилев и другие, Сева сам осудил свою поэтическую рациональность, сдал партийный билет, ринулся в философию…

Нельзя сказать, что мы дружили: сговаривались, сходились раз в несколько лет. Однажды я был в его кабинете. Однажды — дома. И он побывал у меня, на «Гамлете», в театре. Перекликались все годы и радовались, любя друг в друге общее прошлое и светлое будущее…

Лиля, жена его, помнит, как еще студентами, вчетвером, мы со своими девушками, поехали паровиком на узбекскую природу, весь день трепались о высоком посреди тюльпанного поля, а вечером привезли бешеные букеты в весенний Ташкент.

«Толпа тюльпанов город затолкала…»

Кто это написал?.. Он или я?..

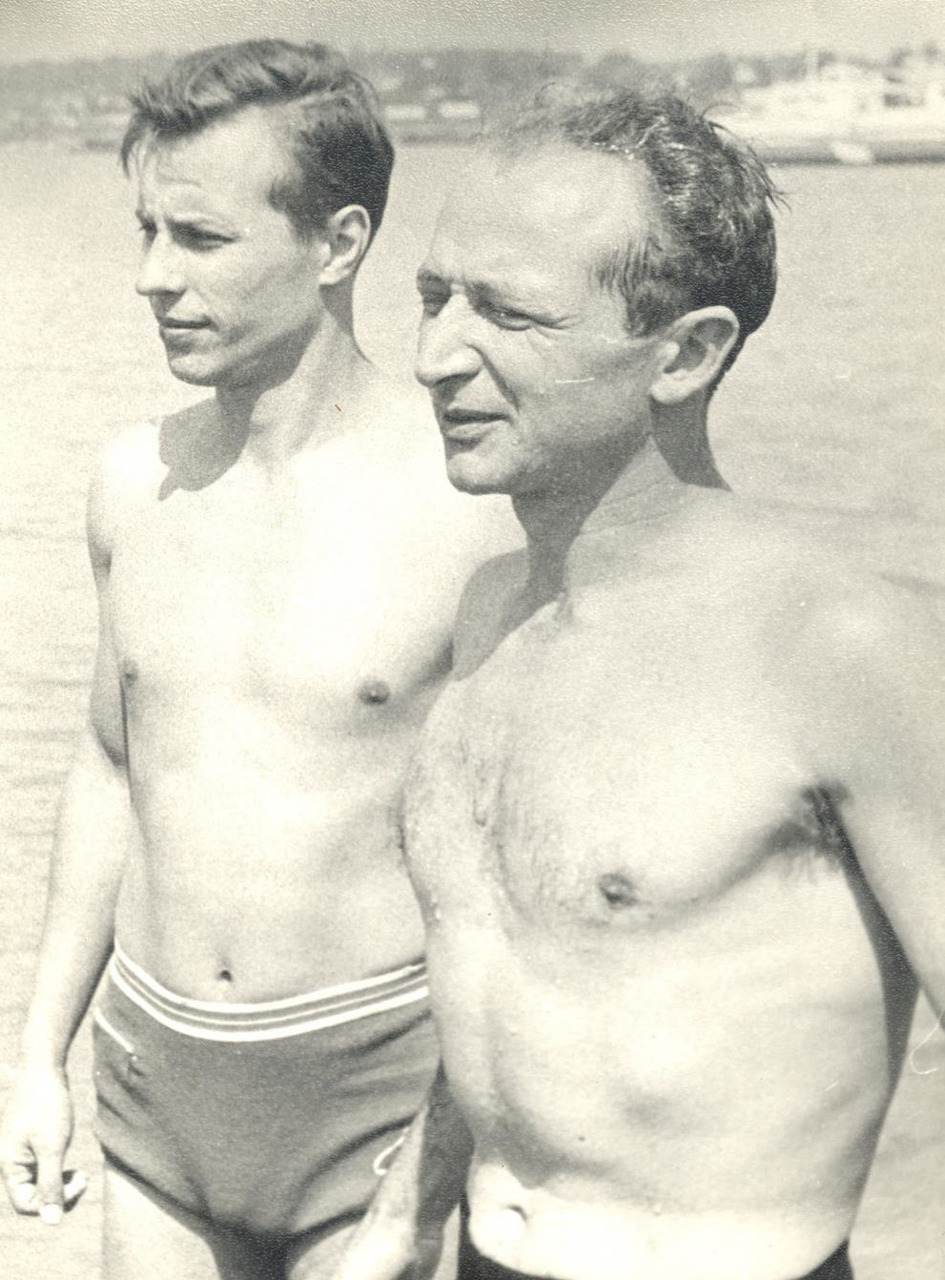

Сева Вильчек был невысокого роста, но мужской характер сказывался во всем: в походке, манере говорить, в улыбке…

Рыбалка, охота…

В НИИ Киноискусства…

Снасти, ружье…

Мы любили все свое, заведомо ориентальное, родное: картину Александра Николаевича Волкова «Гранатовая Чайхана», живой плов, яркую зелень, красные помидоры, желтые лепешки, зеленый чай… По мере возможностей не отступали от общих сборищ и правил. Никогда не изменяли землячеству.

С возрастом это стало переходить в какую-то щемящую нежность.

Когда разгоняли его телевидение — НТВ, ТВ-6, было больно не только по факту, но и за Севу лично.

Потом он мотнулся в Грузию. Потом вернулся.

Зачем он уничтожил стихи?..

И в этой его своевольной смерти видится поэтический пример. Маяковский? Хемингуэй?

Не поддаться. Не уступить подлянке. Сделать свой выбор, сжечь лишние рукописи и…

Вот она, снята со стены, заряжена и в последнем акте стреляет…

Мы тебя не забудем, старик, ты — еще здесь, с нами…

И вот она — твоя книга: «Алгоритмы истории», Москва, 2005…

АЛЕКСЕЙ ПЬЯНОВ

писатель, редактор журнала «Крокодил»

«Философ ранний…». Это — о нем. Хотя и сказано почти два века назад. Но, как известно, гениям дано прозревать будущее и угадывать «странные сближения» обстоятельств, событий, имен…

«Стансы Толстому» Пушкин написал в кишиневской ссылке в 1822 году и отправил с письмом, полном симпатии к этому человеку. Яков Николаевич был не очень силен в «стихотворных опытах». И не они сблизили с ним юного Пушкина. Этот Толстой был незаурядным, ярким и высокоталантливым человеком. Участвовал в Отечественной войне, был награжден за храбрость. Сняв мундир, возглавил знаменитое общество «Зеленая лампа». Радикальные настроения привели его в Союз благоденствия.

В этом видится мне именно то, что поэт назвал «странными сближениями». Эти черты, что самое важное, не просто сближают разные эпохи и поколения, но и объединяют людей, не утративших самых лучших, самых ценных своих качеств, среди которых главное — стремление служить высоким целям, достойным и неизменным идеалам добра и справедливости, быть полезными «любезному Отечеству». Поэтому-то сказанное о них не требует современной фразеологии…

Сева Вильчек…

Он был младшим в нашей компании на филфаке САГУ.

Младшим по возрасту и по курсу.

Но он — этот миниатюрный, подвижный, говорливый, зеленоглазый мальчик, с явными признаками интеллигентности и хорошего воспитания, был уже тогда, пятьдесят лет назад, взрослее нас. Серьезнее нас, ветеранов факультета. Солиднее нас при всей своей миниатюрности.

Его интересы выходили далеко за пределы проблем «четвертого сна Веры Павловны» из знаменитого романа Чернышевского.

И тут опять обращусь к Пушкину, ибо он гораздо лучше меня сказал… да, да! — и о Севе Вильчеке, и о таких же мальчиках, которые, даст Бог, будут после нас, унаследовав и вильчековские черты.

Так вот, Александр Сергеевич, вспоминая уже в зрелые годы доброго приятеля Алексея Вульфа, писал:

«В конце 1825 года я часто виделся с одним… студентом. Он много знал, чему научаются в университетах, между тем, как мы с вами учились танцевать. Он имел обо всем затверженное понятие, в ожидании собственной проверки. Его занимали такие предметы, о которых я и не помышлял».

Вот так!

Все те, кто знал Севу, прочитав эти пушкинские строки, скажут, уверен: «Да, это — о нем!»

Однако все эти качества, столь редкие (особенно нынче) в юном человеке, не мешали Севе быть нормальным, общительным, веселым и жизнерадостным человеком. Он отнюдь не бежал «Пиров и наслаждений жизни», он активно участвовал в этих пирах и вкушал наслаждения (в пределах, воспитанных в нас, послевоенных мальчишках, правил и норм). Посещения прекрасной университетской Фундаментальной библиотеки Сева разумно сочетал с походами в не менее прекрасный (в своем жанре) ресторан «Регина», рекламу которому сделал для нас наш общий любимец, классный гимнаст и первый стиляга САГУ Слава Благов. Я запомнил эти строчки:

Друзья, в «Регину»!

Там джаз и вина.

Там звуки буги…

Хиляем, други!

И мы хиляли. И для застолья — веселого, но не шумного — вполне хватало нищенской степешки.

Да что там походы в «Регину»! «Наш младшенький» (так без снисходительности, а с какой-то трогательной заботливостью звали мы Севу) выкидывал такие штуки! По инициативе Вильчека трое друзей: он, Юра Кружилин и Павлик Георгиади, соорудив плот какой-то загадочной и странной конструкции, отправились в путешествие во время летних каникул по норовистой речке Чирчик. Плаванье это могло закончиться трагически. Однако трое довольно тощих филологов на этажерке, поддерживаемой на плаву четырьмя автомобильными камерами и названной ими в честь одного из героев Джека Лондона «Смок Белью», победно прошли более ста километров и вернулись в родной университет героями. Были увенчаны, целуемы и обнимаемы, и печатаемы в незабвенной нашей многотиражке редактором ее — славным толстяком и любимым нашим преподавателем Яковом Романовичем Симкиным (впоследствии деканом факультета журналистики Ростовского госуниверситета).

Но главным для Севы в ту пору были, конечно же, стихи. Теперь, по прошествии полувека, я вижу, что уже тогда, как это ни странно, Всеволод Вильчек был поэтом. Поэтом истинным. И еще я думаю, что именно в этом было главное его призвание. Для этого явился он в мир. Ему было что сказать, и он знал, как сказать. Знал и умел.

Вот одна лишь строфа, написанная им, по-моему, на третьем курсе:

Звенит сухой комарик у виска,

Тоска засела позабытым словом,

И рыбаки на завалях песка

Жуют зевоту, хвастают уловом.

Эти строчки помнят наизусть все мои однокашники по университету. Не только филологи и журналисты. Вот, скажем, наш общий друг (с тех пор и поныне) тогдашний «геолог» Яша Кумок. Классный боксер, красавец в форменной куртке с золотыми вензелями на погончиках. Не знаю, потеряли или нет спорт и геология, когда Яша простился с ними, но литература, культура наша явно приобрели, когда взял он в руки перо.

И уверен, что дружба с Севой здесь не осталась без следа. Дружба, продолжавшаяся десятилетия и соединявшая — часто не виртуально, а реально, за столом в доме Якова Кумока, «старых ташкентцев», где нас потчевала прекрасным пловом его замечательная жена Ира. Ирина Львовна, добрый и умный доктор. Здесь, в этом хлебосольном доме, врачевались наши сердца и души общением бывших саговцев, среди которых признанным патриархом (по стажу) был Эдик Муртазин. Здесь в последний раз виделись мы с Севой…

Он оставил заметный след в судьбе многих своих друзей и товарищей. Что же касается меня, то след этот особенно ярок и зрим. Да, впрочем, и не след — это вовсе. Если еще раз вспомнить (не всуе) о «странных сближениях», то необходимо сказать, что именно Всеволод Вильчек, точнее — его стихи странным и загадочным образом определили мою писательскую и человеческую судьбу.

Дело в том, что первую в своей жизни литературную пародию я написал в 1956 году на стихи… Севы Вильчека! Написал и прочел на факультетском вечере, где «первую скрипку» в поэтическом турнире, собравшем всех поэтов филфака, играл сильно повзрослевший старшекурсник, бывший «наш младшенький».

Он читал лирические стихи — о весне, о любви, о встречах и расставаниях, вызывавшие восторг и восхищение наших юных подруг, заполнивших тесный, но такой уютный Актовый зал. Я не запомнил наизусть стихотворения, которое и вызвало у меня желание — совершенно неожиданно, вдруг! — написать тут же некий парафраз, подражание Вильчеку. Помню только: в приглянувшихся мне севиных стихах были строчки:

Чтобы рядом со мною шагала удача,

Поругайте меня, я вас очень прошу!

Не ручаюсь за точность этой цитаты, но последнюю строку запомнил железно, ибо она и толкнула меня на «скользкую дорожку», которая через тридцать лет привела меня… в кабинет главного редактора журнала «Крокодил».

Ай да Вильчек! Ай да сукин сын! (Простите, Александр Сергеевич…)

Я читал свое сочинение последним. На волне любви к Севе оно было принято уважительно.

Увы, этот листок из тетради для конспектов лекций по истории дипломатии не сохранился. Не удержала память и всю пародию, оказавшуюся судьбоносной, сохранив лишь осколок, венчавший мое сочинение. Вот он:

За окном расстилались бескрайние дали,

Воробьи о любви, о весне щебетали,

Раздавался листвы незатейливый шум…

Если Севу сегодня вы встретите в зале,

Поругайте его, я вас очень прошу!

Севе понравилось. Он сказал: «Тебе надо писать пародии».

Я внял его совету через четверть века, оказавшись волею судьбы заместителем главного редактора журнала «Юность», о котором писал дипломную работу. Последствия вильчековского прорицания я уже назвал.

Однажды в мой кабинет-каморку на площади Маяковского зашел Сева. И не с пустыми руками. У него только что вышла, но уже успела вызвать скандал книжка «Алгоритмы истории», в которой он сильно поправил Маркса, поставив перед собой «скромную» задачу: «проследить закономерности развития общества от начала истории до ее конца». Что, судя по реакции критиков, удалось ему в полной мере.

На форзаце своего «зловредного» сочинения Сева написал:

«Лучшему лирику филфака САГУ Леше Пьянову от лучшего сатирика Севы Вильчека — всего треть века спустя. 1989 г.»

А чуть ниже — уже стихами:

Болтают: я отнял у Маркса факел.

Готов отдать…

Когда бы мог при этом

Хоть на недельку

Снова стать поэтом

Почти что знаменитым

На филфаке…

Я не стал спорить с ним насчет лирика и сатирика, а порадовался тому, что у моего однокашника вышла такая книжка, которая подтвердила наши «подозрения» тогда, в Ташкенте, среди маков, фиалок и тутовника, о том, что на местном филфаке зреет серьезный плод в голове «раннего философа», который, однако, в ту пору был-таки не просто «почти что знаменитым», но лучшим поэтом в нашей альма матер.

Потом…

Потом прошло много лет.

Мы встретились снова на дне рождения Яши Кумока.

Это был прекрасный день! Но это был и последний день, когда я видел Севу…

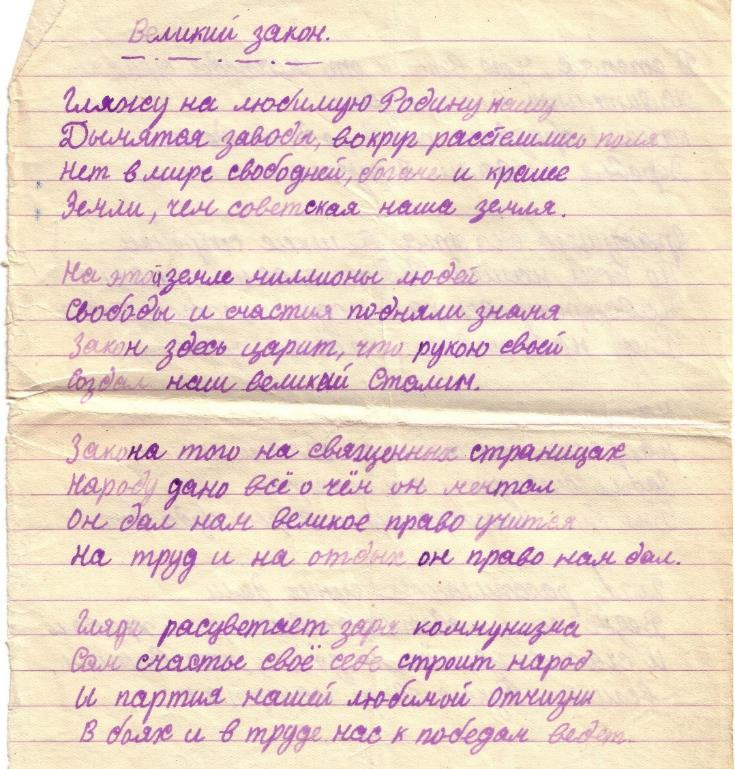

Я долго искал среди бумаг своего чудовищного по неорганизованности архива и все-таки нашел номер многотиражной газеты «Среднеазиатский Университет» за вторник, 1 января 1957 года. Там центральный разворот занимает «Литературная страница». Открывает ее шарж на Севу и эпиграмма на него: «поэта, прозаика и публициста». Там же опубликован фрагмент репортажа об упоминавшемся уже выше путешествии на автомобильных камерах. Там, рядом с Севой, все мы — Юра Кружилин, Слава Благов, Волик Рецептер, Юра Кукаркин, Яков Симкин, я — с усами и в шляпе. У каждого из нас — по одному стихотворению на странице. У Вильчека — два. Одно из них я хочу привести здесь целиком.

ШЛИ СТАРУХИ

Бронза лиц, опаленных болью,

На усталых плечах — кошели…

Шли старухи на богомолье.

В горы шли.

Даль заката, что кровь красна…

И темнела над грозной осыпью

Пограничным столбом сосна…

И была мне понятна робость их:

Путь лежал у них дальний-предальный:

Шли они из Ташкентской области

В область преданий.

Теперь в эту область ушел он сам.

ВЛАДИМИР ДЕРЕВИЦКИЙ

Журналист

Среди событий последнего года эры Хрущева случилось и такое: был основан первый в советской прессе отдел телевидения в газете «Советская культура». И вышло так, что шефом нового отдела был назначен я.

Инициатива создания отдела исходила от тогдашнего заведующего сектором радио и телевидения отдела пропаганды ЦК КПСС А. Н. Яковлева, будущего «архитектора перестройки». Он курировал нас подчеркнуто ненавязчиво и, следуя его примеру, главный редактор газеты Д. Г. Большов давал нам возможность высказываться достаточно крамольно по тем временам. Мы остро нуждались в авторах, способных осмыслить опыт молодого телевещания, заглянуть в его будущее.

Между тем уже была написана вторая в нашей стране после знаменитой работы В. Саппака книга, посвященная эстетической природе телевидения. Она называлась «Контуры» и принадлежала перу Всеволода Вильчека, молодого научного сотрудника Института искусствознания Министерства культуры Узбекской ССР. Об этом я узнал от новой сотрудницы нашего отдела Инны Рудэн, недавней жительницы Ташкента и давней его знакомой. В Ташкент было немедленно отправлено письмо с предложением изложить основные идеи книги в серии газетных статей.

Статьи были встречены с большим интересом. После чего Вильчека пригласили на постоянную работу в качестве собственного корреспондента газеты по республикам Средней Азии. А вскоре в редакции узнали, что Сева — незаурядный поэт. Открылось это во время банкета по поводу совещания собкоров. Шел пир в одной из комнат ресторана Дома литераторов. Во время какого-то длинного тоста Сева исчез. Ждать его пришлось долго. Не дождавшись, я отправился на поиски и нашел Севу в коридоре, держащим в объятиях мужчину с бородкой, уже не способного стоять, но еще способного читать стихи. Это был поэт Николай Глазков, в те дни особенно популярный, так как получил зубодробительный разнос в «Комсомольской правде» за стихи «Я на мир взираю из-под столика». Сева и Николай познакомились несколько минут назад и сразу же начали своеобразный поэтический турнир.

У Севы уже тогда проявился интерес к профессии социолога. Он предложил мне приехать к нему в Ташкент, чтобы вместе отправиться на ударную комсомольскую стройку в Киргили под Ферганой для опроса телезрителей. Мы два дня ходили по стройплощадкам, рабочим общежитиям, клубам, библиотекам. Набив блокноты, вернулись в Ташкент, где, обговорив план статьи, разделили темы и принялись писать. Работаем час-другой, прерываемся, чтобы прочитать вслух написанное. И я обнаруживаю, что скорости наши сильно отличаются, что Сева значительно меня опережает. Перечитал сейчас (через 41 год) эту статью, напечатанную в двух номерах газеты, и без труда нашел Севины куски. Их отличает присущая Севе изящная игра словами, которая свойственна даже многим его сложным научным текстам.

Вскоре я ушел из «Советской культуры». Егор Яковлев пригласил меня в новый журнал «Журналист». В команде первого призыва был и Саша Егоров (большой друг Севы). Вместе нам легче было убедить Егора Владимировича, что для успеха нового журнала совершенно необходимо вызвать из Ташкента и зачислить в «Журналист» Всеволода Вильчека. Главный редактор согласился, но его согласия в те времена было недостаточно. Ведь нужна была московская прописка, нужно было жилье в Москве. Е. В. Яковлев имел статус члена редколлегии газеты «Правда» и мог практически ежедневно общаться с главным редактором «Правды» М. В. Зимяниным, человеком весьма и весьма влиятельным, способным решить наш вопрос, — нужен был лишь удобный момент для разговора и соответствующее настроение большого шефа.

«Хорошо, подготовь письмо в Моссовет за подписью Зимянина и напоминай мне хоть каждый день» — подытожил тогда нашу беседу Яковлев. Я впрямую стал выполнять это «указание»: практически каждый рабочий день ловил у лифта Яковлева, отправлявшегося в «Правду» на заседание редколлегии, и произносил одно лишь слово: «Вильчек». Так прошло несколько месяцев, пока однажды Егор Владимирович позвал меня и продемонстрировал письмо на бланке газеты «Правда», подписанное М. В. Зимяниным. И уже вскоре, в декабре 1967 года, практически вся редакция «Журналиста» праздновала новоселье семьи Вильчеков в квартире кооперативного панельного дома около будущего метро «Планерная».

Хотя «Журналист», будучи профессиональным изданием, выступал против «заавторства», писать за тех, чья фамилия стояла над заголовком статьи, приходилось и нам. Севе же особенно часто. Статью он переписывал практически полностью, оставляя из озорства нетронутым кусочек текста на 5–10 строчек. «Чтобы автор мог узнать свое произведение, а то ведь может и не завизировать», — шутил Сева.

Команда Егора Яковлева, возрождавшая «Журналист», состояла в основном из молодых людей, убежденных, что «учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Нам казалось,

дело за тем, чтобы раскрыть подлинного Ленина, не допускать искажений и перегибов, допущенных его наследниками, и тогда настанет настоящий социализм. Пример нам показывал сам Егор Яковлев, отдавший годы поискам «подлинного Ленина», преуспевший в пополнении телевизионной Ленинианы. Многие из нас не по обязанности читали книг классиков марксизма, искали в них ответы на волнующие вопросы. Севины поиски, как мы знаем, в конце концов, завершились написанием книги с подзаголовком «Прощание с Марксом».

Шел 1968-й — год «Пражской весны» и августовского вторжения в Чехословакию. Каждый день начинался у нас с обмена новостями о происходящем в этой стране. Из комнаты в комнату передавалась стопка свежих сообщений радиоперехвата и так называемого Белого ТАССа, где публиковались выдержки из иностранных газет. Конечно, все это предназначалось весьма ограниченному кругу лиц, но в «Журналисте» эти тексты читали практически все, и не очень-то это скрывали. Как и повсюду, был в «Журналисте» свой сексот. Мы даже знали, кто это. Словом, неудивительно, что о нашей редакции пошла слава как о «гнезде ревизионистов». Атмосфера вокруг сгущалась. Хмурый Егор призывал нас не мальчишествовать, проявлять осторожность. Тем не менее, осведомленные люди говорили, что судьба «Журналиста» предрешена.

Осенью 1968 года состоялось заседание секретариата ЦК КПСС, на котором Егор Яковлев был снят с должности. Поводы для снятия были абсурдными: публикация чехословацкого закона о печати (принятого еще при правоверном А. Новотном), «голосистая» африканская женщина на фото Л. Бородулина и прочие столь же «значительные» прегрешения. Но надо отдать должное классовому чутью партийных бонз, они угадали в Егоре Яковлеве, несмотря на его преданность ленинской теме, будущего врага (что Егор и подтвердил в годы перестройки).

На посту главного редактора Е. В. Яковлева сменил В. Н. Голубев, из анкеты которого мы узнали, что в журналистику он пришел с должности начальника наружной охраны одного из лагерей ГУЛАГа, во время войны служил в СМЕРШе. На таких людей в 1968 году был особый спрос, и к нашему изумлению, не проработав в «Журналисте» и года, Голубев был назначен главным редактором новой газеты ЦК КПСС «Социалистическая индустрия». Благодаря этому назначению мы с Севой сохранились в «Журналисте». Ведь Голубев неоднократно говорил, что еще не разобрался с нами, но обязательно сделает это. Не успел.

Спустя много лет уже в перестроечные времена Сева как-то пришел в «Журналист» и обнаружил у кого-то на столе гранки статьи Голубева. Это были мемуары, цель которых, видимо, была как-то приукрасить прошлое автора. Сева возмутился и написал гневный комментарий к этому опусу. С этим комментарием и напечатали статью.

Сева поработал в «Журналисте» в три приема. Уходил в издательство «Искусство», в Институт истории и теории кино, но снова возвращался к нам. В первый приход был литературным сотрудником отдела телевидения и радиовещания, во второй — работал редактором отдела пропаганды, в третий — ответственным секретарем журнала. Редактор отдела пропаганды в журнале, издаваемом газетой «Правдой»! Возможно, кому-то такое словосочетание навеет образ партийного ортодокса. Но не был таким Сева. Наоборот, он бунтовал против мертвечины, против монополии на истину. Помнится, его убийственная ирония в яркой статье о руководителе одного из ленинградских издательств, который подвергал жесточайшей цензуре научно-популярные книги, не желая замечать факты, установленные наукой. Статья с одобрением была встречена коллегами, писавшими на научные темы, и со скрытой ненавистью партийными ортодоксами. Член редколлегии «Журналиста», председатель Гостелерадио СССР С. Г. Лапин даже выговаривал по телефону нашему главному редактору: «За что же вы так унизили цепного пса партийной пропаганды?!»

Севина честность и принципиальность проявлялась и в его журналистском творчестве, и в повседневном поведении в непростой обстановке редакционного коллектива. Для меня всегда позиция Севы была своего рода нравственным камертоном. Он умел деликатно, порой без слов, дать понять, кого считает правым в той или иной острой ситуации.

Сева всегда поражал огромным трудолюбием и аскетизмом. Помню, как-то один из редакционных начальников обмолвился: «Перед сном я обычно гуляю час-полтора». Деликатный Сева не выдержал: «Вот уж не могу понять такого занятия, как это можно просто гулять!» Севина жизнь была наполнена до краев лишь делом и, прежде всего, непрерывной работой мысли.

С завидным мужеством переносил Сева тяжкие муки, которые приносила болезнь. Большим мучением в последний год стало для него ограничение в передвижении. Но он всегда нуждался в общении и всегда находил для него время. Помню, позвонил я Севе, и Лиля, его жена, сказала: «Даже не знаю, стоит ли ему сейчас разговаривать» и после паузы: «Да нет, поговорите, общение ему необходимо». И в трубке зазвучал Севин голос, бодрый как обычно. Мы перезванивались 2—3 раза в неделю, обсуждали самые разные события. Но вот однажды в феврале Лиля сказала: «Сева не сможет поговорить, ему очень плохо». 20 февраля 2006 года его не стало.

ГЕОРГИЙ ФЕРЕ

по собственному представлению — телекритик, либреттист, выпивоха, дважды лауреат премии «Золотой теленок»

Лобачевский был прав. Параллельные линии, конечно, пересекаются. Но уж больно далеко.

Я был рядом, но всегда где-то сбоку. Сева жил в Ташкенте, я в Бишкеке (во Фрунзе). Потом я вкалывал на острове Диксон и в Дудинке, неподалёку от Норильска, а он объявился в Норильске позже.

Правда, стихи мы писали примерно в одно время, в юности. (В «Юности» я их тогда и печатал). Когда встречались, о телевидении и социологии мало говорили. Читали друг другу стихи. Я — из северного запаса: «Вторые сутки ты не спишь, / Твой сон, как иглы, „буги“ гонят. / А старый и больной латыш / Играет на аккордеоне. // Он барыню играть привык, / Здесь вкус такой и мода. / А нам играет старый свинг / 37-го года. // И вдруг поплыло всё вдали, / Как будто сдвинулась Дудинка, / Как граммофонная пластинка, / Надетая на диск Земли.» А он мне в ответ — дерзкие строки о вторжении тупоголовых танков в мятежную Чехословакию 68 года.

Но параллельные миры, конечно, пересекались не только в стихах. Вместе мы работали в ежемесячнике «Журналист» в веселые годы перестройки. Когда труднопроизносиый ГКЧП запузырил на экране танец маленьких лебедей, кое-кто в журнале с перепугу ушёл в глубокую несознанку и залёг на дно по классической методе блатарей, а мы с Севой пошли на площадь и приняли по сотке на Савеловском вокзале, где он вздрючил меня, хохоча: «Эта агония продлится не дольше суток. Во-первых, слово ГКЧП простому русскому мужику с первого раза не выговорить, а великий и могучий такие явления сходу отторгает. Во-вторых, волков, нюхнувших ветерок Свободы и выломившихся из клетки, назад в зоопарк не загонишь, или тогда надо разбомбить весь лес, а у них уже ручки дрожат… Пишешь памфлет о Жириновском? Вот и заканчивай, дадим в следующем номере, как договаривались. No passaran!»

А прозы моей он не читал. Но слышал. Я был мастаком устных баек. Одна ему нравилась. И он подначил меня ее записать. Что я и сделал. Называлась «Айша, старшая сестра» (базарная притча). Новелла о среднеазиатской любви и о том, как меня учили ходить по канату. Как ташкентский савашчú (боксер) он понимал такие вещи. Вильчек сказал, что как только станет большим начальником, он эту притчу напечатает в своём собственном личном издательстве.

А потом мы оба об этом благополучно забыли.

Я сочинял легкомысленные оперетты, а он, прозревая будущее, спорил с самим Марксом в своих гениальных философских книжках. Нащупывал «алгоритм истории».

Мы утратили преимущества социализма, но не приобрели преимущества капитализма. От первого осталась только оскомина совка, от второго — бандитский оскал.

Эти труды ещё предстоит прочесть нашим детям, чтобы сдать экзамен на зрелость мышления.

Когда я наконец созрею, чтобы напечатать свою Айшу, я посвящу ее поэту и боксеру Севе Вильчеку. А в качестве предисловия приложу этот листок.

Я счастлив, что жил рядом с ним в параллельном мире. До встречи там, где параллельные линии сходятся.

НИКИТА ВАЙНОНЕН

журналист

Мы познакомились с Всеволодом Михайловичем Вильчеком в редакции «Журналиста» в начале семидесятых. Его взяли на должость редактора отдела, а меня дали ему в литсотрудники. Журнал переживал тогда не лучшие времена после разгона, учиненного в 1968 году ЦК КПСС блистательной команде, созданной его первым редактором Егором Яковлевым. В команде этой около года успел поработать и Вильчек, приглашенный Яковлевым из Ташкента, где он был собкором «Советской культуры». Уже тогда он стал в «Журналисте» одной из самых ярких фигур. И хотя к началу семидесятых в редакции из яковлевцев мало кто остался, его возвращению все были рады.

До того мы лично знакомы не были, но я его знал по статьям как особенно интересного, недюжинного журналиста, заметно выделявшегося на общем фоне.

В яковлевском журнале сложилась как бы команда в команде — А. Егоров, В. Деревицкий, В. Вильчек, их авторы Муратов и Ферэ, Инна Руден, Гера Кузнецов. Начала она складываться в «СК», силы же набрала в «Журналисте». Именно они и именно тогда, во второй половине шестидесятых, увлеченно и талантливо, чувствуя себя первопроходцами, утверждали в правах новое для своего времени направление в отечественной прессе — молодую критику и теорию телевидения.

Птенцы Егорова гнезда в тогдашнем журналистском сообществе пользовались особым уважением уже за одно то, что были отобраны для работы в журнале, задуманном и созданном его отцом-основателем как первое у нас в те годы издание европейского класса, вопреки цензурным ограничениям не уступающее мировым образцам ни лицом, ни уровнем профессионального мастерства. Даже постигшая редакцию экзекуция не сумела уничтожить инерцию обновления, приданную Яковлевым своему детищу. Новые главные в его кресле не могли не считаться с высоким авторитетом журнала, хоть и потускневшим, но уже не поддающимся гашению. В 1971 году, после трехлетнего перерыва, Вильчек вернулся в «Журналист», как домой.

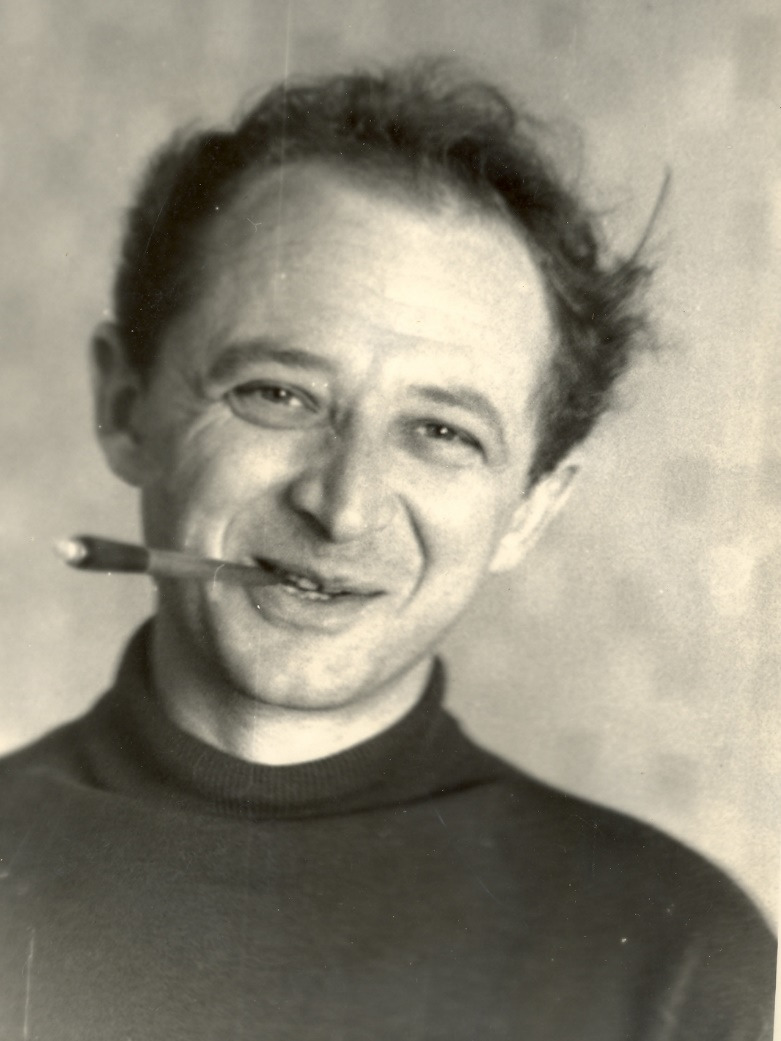

Особого впечатления он поначалу на меня не произвел. Небольшого роста, сухопарый и лобастый, он и манерой держаться, и одеждой, и речью походил на неброского, негромкого, но твердо знающего себе цену бедного студента, который в буфете довольствуется чаем с пирожком, курит непрерывно дешевые сигареты и счастлив в товарищах, молча признающих за ним ненавязчивое, но непререкаемое первенство.

Никакой неловкости от того, что начальник был младше меня на три года, между нами не возникло. Я радовался: ведет себя просто, по-свойски, очень естественно. Ни тени фанаберии или заискивания перед подчиненным. Вообще ничего «специального», нарочитого. И зовут не Всеволод Михайлович, а Сева. Севка.

Тем не менее должен прямо сказать: начальник он был невыносимый. Как раз потому, что был начисто лишен стандартных начальственных качеств — умения и желания командовать, пугать, подкупать, воспитывать, — словом, манипулировать подчиненными. Вместо всего этого молча предлагалось дружить на равных. Молча — значит не словами, а делом: работай, как я. И все. Ни дистанции, ни ступеньки. Ужасно неудобно!

С Вильчеком впервые у меня появилась возможность заняться не службой, а настоящей работой. При нем, в его присутствии и даже в отсутствии сама собой складывалась такая атмосфера, в которой невозможно было не то что филонить, но и делать своё дело не в полную силу. Он не повышал голос, не раздражался, а… огорчался. Опоздаешь на пять минут — он уже за своим столом. Ничего не скажет, только на лице такая написана невольная досада, такая грусть-тоска, что на другой день постараешься быть на месте аж за десять минут до начала работы.

Когда я стал у него литсотрудником, меня одолевал, что называется, душевный и творческий кризис. Меня перед этим уволили из «Советской культуры», формально — «по собственному желанию», фактически — за то, что после организованного нашим отделом эстетического воспитания круглого стола о самодеятельной песне мы в узком кругу слушали известного барда Сергея Чеснокова. Исполнялась, в частности, запрещенная «Поэма о Сталине» Александра Галича. Меня тогда буквально спас — подобрал на улице ответственный секретарь «Журналиста» Юра Комаров, тоже один из Яковлевской команды, знавший меня по «Советской культуре».

Первое время в «Журналисте» я вообще не мог ничего писать, так был подавлен. Все, что требовалось для журнала, буквально вымучивал. Естественно, выходило плохо. Вытащил меня из этой ямы Сева.

В те дни он мне рассказал одну свою историю. Мне тогда и в голову не пришло, что, вероято, с воспитательной целью. Дело было в Ташкенте. Ему лет шестнадцать, семнадцать, и он — местный авторитет, главарь банды, не криминальной, как я понял, но и отнюдь не безобидной. Постоять за себя и друг за друга пацаны умели. И была у него кличка — Сявый. Вся округа хорошо его знала. Но однажды появились пришлые, в какой-то подворотне наткнулись на него, с виду щуплого подростка, и просто так, ни за что, жестоко избили.

«Они, видно, не знали, с кем имеют дело, — рассказывал Сева, — Я им говорю — я Сявый! На своих бы это сразу подействовало, а эти не унимаются, продолжают бить, да еще и ногами».

От него я узнал, как себя надо вести в таких случаях — не сопротивляться, иначе почти обязательно убьют. Собраться в комок, поджав колени к подбородку, и перетерпеть. Главное — не дать воли закипающему адреналину. И постараться запомнить нападающих. Им потом отольется. Севины, то бишь Сявины кореши тем гастролерам врезали — мало не показалось. А Сева стал усиленно заниматься боксом.

История и впрямь поучительная. Вот только мне пришлось признаться, что я бы так не смог, обязательно стал отбиваться до последнего, даже понимая, что могут убить. А вы бы перетерпели?..

Так, постепенно, мы с Севой срабатывались.

Много позже, не помню, с чем это было связано, меня поразило в какой-то момент выражение его лица, особенно взгляд, в котором прямо-таки светился глубокий, недюжинный ум, как у библейского пророка. Не сочтите это за красивость или преувеличение. Не каждому дано быть личностью с такой богатой и сильной природой. Интеллект и талант либо есть, либо нет, но и у самых одаренных натур душа обычно скрыта под маской обыденности и видна бывает лишь изредка. Ничего особенного не происходило, Сева просто сидел напротив, мы о чем-то говорили. Но у меня вдруг ясно встал перед глазами один из портретных этюдов Александра Иванова к картине «Явление Христа народу», виденный мною как-то в Русском музее. Не помню, кто из персонажей картины изображен на том портрете, но впечатление было неизгладимое. Взгляд глубокий, говорящий, как будто видит тебя насквозь и всё понимает. Только у Севы, в отличие от портрета, доброта во глазах иронична.

Вероятно, в моем лице что-то изменилось, потому что Сева перестал говорить и спросил:

— Ты чего?

Я тогда ему ничего не сказал, как-то неловко, больше того — категорически невозможно было впадать в этакий заоблачный пафос, который в отношениях с ним прозвучал бы неуместней и фальшивей, чем в общении с кем бы то ни было.

Естественность, непритязательность в сочетании с высоким собственным достоинством, совершенно искренняя скромность во всем, иногда даже казавшаяся излишней, были ему свойственны в высшей степени. Он страшно не любил и всячески чурался быть публичным человеком, старался на людях остаться незаметным, что называется, уходил из-под софитов. В новом обществе внимание на себя обращал, только когда начинал говорить, негромко, неспешно и хрипловато. Но всегда так умно и впопад, с неназойливой, но непререкаемой вескостью, что его, при внешней обыкновенности, запоминали как яркую фигуру. На жесткие его интонации порой обижались, хотя вызваны они были исключительно убежденностью в своей правоте, и больше ничем.

В разговоре он как бы всегда предполагал, что другой его не глупей. Не то чтобы специально старался опуститься до собеседника, у него так само собой получалось, от природной деликатности. Как-то на редакционной летучке зашла речь об известном газетном магнате Херсте. Вот, мол, мы его привыкли крыть по чем зря, а у него стоит и поучиться.

— А что, — сказал Сева, — можно даже рубрику завести, какую — все поняли?

Но мы навскидку не догадались, а он всё молчал, и кто-то не утерпел, спросил — какую же?

— Элементарно! — был ответ. — Херст с нами.

Коллектив в редакции был по преимуществу мужской, и стесняться на летучках немногочисленного слабого пола принято не было. Так что Вильчек молчал из деликатности по отношению не к дамам, а ко всем присутствующим: каламбур настолько лежал на поверхности, что трудно было не догадаться, но у Севы голова сработала быстрее всех. Другой бы сразу ляпнул, гордясь находкой, а Вильчек держал паузу, явно стесняясь подчеркивать, какой он сообразительный.

Я не помню его в галстуке, крахмальной рубашке, шикарном костюме. Вообще не помню, как он одевался. Даже в официальных случаях, когда приходилось быть при параде, хороший пиджак на нем выглядел, как с чужого плеча. Приодеть его было, казалось, просто невозможно.

Дома у него была обстановка благородного делового аскетизма. Никаких разбросанных вещей, чистота и порядок; совсем мало мебели, но та, что есть, не выглядит дешевой; на

виду — минимум книг, только нужное для работы. Интерьер, скорее, строгого, хотя и удобного офиса, чем домашнего очага. Впрочем, тут, вероятно, сказывалась рука его жены Лили.

Поразительно тщательно, до педантизма он относился не только к делу, но и к самым, казалось бы, незначительным мелочам. Сева был мастером всяческих рукоделий. Сам сконструировал и сделал легкую лодку, которую можно было перевозить на верхнем багажнике автомобиля. Мне подарил однажды на день рожденья очень удобную, оригинальную книжную полочку собственного изготовления. Средняя часть её была снабжена красивыми открывающимися дверцами, оклеенными самодельным деревянным шпоном и вмонтированными в него обыкновенными школьными чертежными треугольниками, которые неожиданно органично вписались в замысловатые узоры тонких срезов капа — твердых березовых наростов. Дверцы держались на рояльных петлях, приклеенных эпоксидкой. Одна петля как-то отклеилась (пришлось привинтить ее шурупчиками), и я сказал об этом Севе. Видели бы вы его огорченное лицо! Полочке этой, почитай, лет тридцать, и она до сих пор мне служит, радуя глаз безупречной отделкой и лакировкой.

Так же скрупулезно он работал над авторскими текстами. Извлекать и заключать в достойную оправу зерна смысла он умел, как никто. Правил и меня. Причем спорить с ним было невозможно. Я, наверное, субъективен, свои странички ближе к телу, но не могу не сказать, что, на мой взгляд, он бывал и авторитарен. Не часто, но случалось, что хотелось обозвать его занудой, однако если даже таковые слова срывались с языка, он не обижался, а посмеивался. Общий же итог, должен признаться, как правило, оказывался в его пользу — материал делался лучше.

Однажды я принес ему записки одного покойного музыканта, который по роду занятий был знаком с моим отцом, балетмейстером Василием Вайноненом. Музакант этот, неприкаянный и бездомный, оставил отцу интереснейшую рукопись с просьбой сохранить — вдруг, мол, на нее когда-нибудь обратят внимание, обнаружив в архиве уважаемого человека. Отец дал почитать мне. Автор, знаток маргинального фольклора и популярной музыки городского быта, изученных им досконально, начиная чуть не с середины XIX века, пришел к неожиданному выводу: по его наблюдениям, подкрепленным статистикой, пики употребления спиртного в России совпадали с наибольшим распространением так называемых кляйзмерских оркестриков, игравших в кабаках. Этот факт послужил для него толчком к исследованию весьма специфической, но вполне реальной проблемы — связи между распространением алкоголизма и уровнем бытовой эстетической культуры. Сам страдая горестным недугом, автор горячо и убедительно ратовал за спасение нации путем умелой массовой пропаганды высоких образцов искусства, в частности, музыкального, практически доступного только элите. Должен заметить попутно, что такая постановка вопроса не утратила своего значения и сегодня. Вот только чудаков, которые бы всерьез писали на эту тему, не находится.

Русским языком автор, по национальности коми, владел плоховато, мысли излагал многословно и непоследовательно, однако оригинальность взгляда на вещи и сильный положительный заряд рукописи подсказывали, что из нее может получиться неплохая, даже заметная статья. Одна заковыка: покойный музыкант был антисемитом. В некоторых пассажах записок предубеждение против иудейской веры и культуры сказывалось довольно явственно. Грязца эта легко убиралась и не показалась мне такой уж существенной.

Отдавая Севе рукопись с просьбой посмотреть, есть ли смысл над ней поработать, я совершенно не подумал о том, что он ведь еврей! Даже тени опасения, что ситуация может стать неловкой, у меня в тот момент не возникло, настолько всегда незаметно, неважно было в ежедневном общении, что у кого написано в паспортной графе «Национальность». Лишь на следующее утро кольнуло: «Дурак, что я сделал? Он же может обидеться!» На работе я первым делом стал перед ним извиняться и оправдываться, что предложил для печати такую гадость. Тут же, однако, выяснилось, что беспокоиться мне следовало совершенно не о том: если я Севу чем и задел, так это предположением, что его может всерьез уколоть такая чепуха. Он даже поморщился:

— Ты за кого меня держишь? У меня на этом месте такая мозоль, что не то что комар — собака не прокусит. Глупость людская велика, на нее просто нервов жалко, да и не хватит. А тетрадка любопытная.

Я радостно вызвался привести рукопись в божеский вид.

— Не надо, мне самому интересно, — ответил он.

— А острые углы? Про то, что кабацкая скрипочка с дудочкой чуть не полвека были еврейские, а русский народ под них напивался, наверное, лучше убрать? Как ты это обойдешь?

— Элементарно, Ватсон!

Статья получилась блестящая. Сева ничего не выкинул. Только снял в этом месте филигранной правкой с авторских размышлений о «разлагающей» кабацкой грусти налет трагической серьезности, переведя тональность в мягкий юмор. На этом нетрадиционном и совсем не менторском «историческом» фоне авторские размышления о врачующей силе музыки, о том, как это всё можно осуществить в эфире, зазвучали еще убедительнее. Как бы эти советы пригодились сегодняшнему телевидению, тотально оккупированному попсой!

Я уже говорил, что Сева занимался боксом. При неизбывной худобе он был силен и жилист, кулаки имел костистые и крупные. На работе завел пудовую гирю, и редакционные мужики, закрывшись в его кабинете от начальства, в поте лица ее тягали, кто больше выжмет. Не помню, чей был рекорд, то ли Севин, то ли Руслана Лынева. Но если для всех это было просто забавой, для Вильчека — нет. Быть в форме — значило для него пребывать в готовности, не столько физической, сколько психологической, к защите чести и достоинства.

Свободомыслием Сева заразил или, лучше сказать, с большой силой дополнительно инфицировал далеко не одного меня. В 1986 году мне удалось побывать в Норильске, на VII Таймырском фестивале самодеятельной песни. Хотя с тех пор, как Вильчек оттуда уехал, прошло тогда уже больше двадцати лет, его там помнили и вспоминали с глубочайшим уважением.

Когда он в 1990 году во второй и последний раз ненадолго вернулся в «Журналист», было уже совсем другое время. И сам он во многом изменился, вошел в полную силу. Но это вовсе не была типичная тогда для многих перемена убеждений. В 1990 году в январском номере «Журналиста» в статье «Краеугольный камень преткновения он спокойно и даже доброжелательно по тону, но жестко и неопровержимо по аргументации разобрал казавшиеся многим тогда ужасно смелыми и новаторскими, а на деле робкие и половинчатые писания популярных в конце перестройки публицистов. Их теперь изрядно подзабыли, восклицавших «Иного не дано!» и ратовавших за некий новый социализм — «рыночный», «демократический» и т. п., но совершенно не способных при этом понять и признать, что законы исторического развития, при самых тонких национальных особенностях, — одни и те же и в Америке, и в Африке, и в России.

Та статья Вильчека, как и большинство им написанного, и сегодня читается как актуальное предупреждение, местами — как полемика с нынешними, 2007 года, претендентами на роли духовных вождей. Этот трезвый взгляд на себя, не эмоционально-истерический, а разумно-практический пробивался давно, только был трудно заметен как в шестидесятые, так и в двухтысячные, в том числе в статьях и книгах таких россиян, как Всеволод Вильчек.

На страницах четвертого номера «Журналиста» 1991 года Сева, бывший тогда ответственным секретарем редакции, представил проходившую в Москве в Доме художника ретроспективную выставку «Другое искусство. 1956—1976», сопроводив репродукции своим комментарием. Назвал он его «Свидание с шестидесятыми». Объясняя, что заставляло тогдашнюю власть прибегать к «бульдозерной» критике, Вильчек писал:

«Нет, не по глупости это делалось. Тоталитаризм не может стерпеть ни инакомыслия, ни инаковидения. Детская непосредственность „другого искусства“ была той слабой травинкой, что способна взломать бетон, таила в себе угрозу разрушения тоталитарной империи. К тому же видение предшествует логическому осмыслению: художники в силу самой природы своего искусства на десятилетия опередили мыслителей. Люди пишущие в те годы еще продолжали спорить, по истинному ли завету построен наш социализм или нет, бредили о социализме с человеческим лицом и т. д., а художники всё уже, мне кажется, знали: и про абсурдность нашего бытия, про „высшее достижение“ социалистической цивилизации — homo sovetikus. Но умудрились из хлама реальности вить гнездо для живой души. Поэтому так хорошо, так печально-радостно было бродить по залам этой удивительной выставки, останавливаясь у знакомых полотен, словно у занавешенных окон, за которыми остались мои родные шестидесятые: там Эрнст Неизвестный рисует обложку для одного из первых номеров „Журналиста“, там сидят за чашкой чая или за стопкой водки мои друзья… и еще не знают, что… хмурой московской зимой 1991 года людей, ставших не на годы, а на эпоху старше, потянет в зал на Крымском валу ностальгия по человечности».

Сегодня мы старше уже на две эпохи, а ностальгию впору испытывать по тем, начальным, девяностым, когда в «Журналисте» публиковался проект первого российского Закона о печати — в том же номере, что и статья Вильчека о «Краеугольном камне преткновения». Закон, который, несмотря на попытки его испоганить, до сих пор остается едва ли не лучшим законодательным актом новой России. И всё это тоже росло и растет из тех же корней!

…Умный, честный, самоотверженный телерепортер и газетчик, Сева еще в начале карьеры, предвидя сложную судьбу зрелых своих трудов, писал в стихотворении «Наборщик»:

…Колдуй, старик!

Вольется моя строка

В рассыпанный первородный крик,

В ненабранные века…

МИХАИЛ КОЛПАКОВ

поэт, журналист

Шел 1995 год. Норильск готовился отметить 60-летие своего горно-металлургического комбината. Среди прочего, было решено к знаменательной дате выпустить сборник лучших норильских стихов, написанных за эти десятилетия.

Будучи составителем сборника, я, конечно же, вспомнил о Вильчеке, тем более, что издание готовилось в Москве. И его стихотворение «Телевышка» было под рукой: еще в 1962 году его опубликовали «Алые паруса», сборник победителей поэтического конкурса «Наша родина», проведенного в том далеком году «Комсомольской правдой»:

Опять с цепи сорвался холод:

Полсотни с ветром до восьми…

И так далее, и так далее — до последней строфы:

Качает землю под ногами,

Машины движутся ползком,

И телевышка над снегами

Горит последним маяком.

…Но я, конечно, понимал, что надо получить согласие автора на новую публикацию: все-таки стихотворение было написано 33 года назад.

Дозвонился. Против публикации «Телевышки» Сева не возражал, но вдруг предложил:

— А давай еще одно мое стихотворение напечатаем. Современное. Мне это нужно.

Я взял карандаш, и он продиктовал прямо по телефону:

Я служил в крематории разума.

Мы кремировали идеи,

Что плодили очкарики разные,

В большинстве своем — иудеи.

И, представьте, несли нам сами,

Не заметив, что мы — с Усами,

Что остались от ката прежнего,

Раздвоившись на брови Брежнева.

Я заведовал пропагандой.

Это вам не бирюльки-танцы —

Людоеда, вождя Уганды

Представлять вегетарианцем!

Под моим пером даже гласные

Дружно выли… Они — согласные!

Да и пьющий ведущий класс

Тоже требовал глаз да глаз.

Я служил: вразумлял историю,

Доводил до ума искусство,

И бездымные крематории

Превращали идеи в чувства:

Чувство Родины, чувство долга,

Чувство преданности и братства…

Продолжалось недолго блядство.

Отмываться придется долго.

Вспоминая и как-то анализируя прошлое, убежден: если и надо было кому-то отмываться и каяться за «крематории разума», то никак не Вильчеку в первую очередь. Но когда и кто у нас каялся! А он это сделал, публично. Для него это было важно: Всеволод Михайлович Вильчек был совестливым человеком.

Совестливым, добрым и умным. И не однозначным, конечно же.