Бесплатный фрагмент - Визави французского агента

Je ne savais pas que mes chagrins passés allaient me faire sourire, mais je ne savais pas non plus que mes joies passées allaient me faire pleurer.

Москва — Париж — Сокольники

В середине августа 1972 года Марсель и Бернар были направлены на работу в СССР. С ними приехали Луи и Мигель, ребята, которые уже год до этого работали в Польше.

Это был своеобразный эксперимент. Четверо молодых французов приехали в СССР изучать экономику и политику, совершенствовать русский язык. Это называли обучением по обмену. В то же время они должны были выполнять поручения по координации общих интересов СССР и Франции в странах третьего мира.

Поселили французов в специально оборудованные квартиры в общежитии для иностранных студентов. Их совершенно не волновали ни вахтеры, которые после одиннадцати вечера никого не впускали, ни подслушивающие устройства, во множестве обнаруженные ими в двухкомнатной квартирке, — в своем Корпусе они видели и не такое…

Марсель в первые дни бродил по Москве. Особенно его поразило изобилие общественного транспорта. Можно было добраться до любого места в городе на метро, автобусе, трамвае, троллейбусе. Но, простояв однажды больше часа на остановке и взяв штурмом автобус, он стал реже ездить на окраины.

Бернар нашел удобный манеж в Сокольниках, где можно было поездить верхом. Не то чтобы друзья обожали лошадей, но ведь должны были быть места, где можно поговорить, встретиться, на лошадь не повесишь «жучок», а если и повесишь, то он может легко «потеряться».

Однажды, уже в середине сентября, Марсель возвращался с тренировки по парку «Сокольники» и вдруг увидел девушку, которая стояла за этюдником и писала аллею, усыпанную листьями. Он остановился, не в силах оторвать от нее глаз. Девушка была озарена солнечным светом, вокруг нее клубилось золотое пламя. Марсель иногда видел цветные блики вокруг людей, он не называл их аурой, но прекрасно отдавал себе отчет в эмоциональном состоянии этих людей, их намерениях. Это происходило всегда спонтанно. А сейчас, глядя на это золотое облако, не знал, что делать. Такого он еще не видел…

Марсель все же подошел. На свое счастье, у ножки этюдника он заметил тюбик краски, поднял его и коснулся плеча девушки, чтобы отдать.

Девушка резко обернулась и вдруг сказала:

— Qu’est ce que c’est?

Марсель был сражен. Здесь, в русском лесу, с ним разговаривает по-французски милая девушка! Золотистые блики мешали как следует рассмотреть ее черты. Он начал быстро говорить о том, какое это чудо — встретить здесь, так далеко от Франции, художницу-соотечественницу, такую симпатичную! Как она здесь оказалась?

Девушка смотрела на него во все глаза и радостно улыбалась.

— Все? — спросила она.

Оказалось, что по-французски она знала только одну эту фразу. Они стали разговаривать по-русски и так свободно, будто знали друг друга всю жизнь.

Марсель спросил ее, почему она рисует то, что ей не нравится, а она удивилась, откуда он это знает. Но это же видно! Он ощущал ее тепло, золотистое дрожание воздуха вокруг ее тела, сердце так колотилось в груди, что он почти не слышал себя, зато ее голос мягкой волной ложился на душу… Она обещала прийти завтра.

* * *

Когда Бернар увидел Марселя, то, не дав открыть ему рот, увел на улицу.

— Ты что, влюбился?

— Откуда ты знаешь?

— У тебя такое лицо!

— Какое?

— Идиота. Что с тобой? Ты что, девчонок не видал?

— Нет! Таких — никогда!

— Каких таких? Расскажи мне о ней, и пойдем, я куплю тебе лимон.

— А лимон-то зачем?

— Больно у тебя рожа сладкая и счастливая.

— Вот так всегда. Опустил на землю. Все равно, она — особенная.

— Блондинка? — заинтересованно спросил Бернар.

— Вроде нет…

— Да, здорово тебя шарахнуло! Этот подлец Амур постарался от души! Не стрелкой в тебя, а прямо из Калашникова очередью.

— Наверное.

На следующий день Марселю стало еще «хуже».

Бернар ухаживал за ним, как за тяжелобольным. Марсель не хотел ни есть, ни пить, просто стоял у окна с мечтательным выражением лица… Пришлось насильно вытащить друга на улицу, и они отправились бродить по Москве. Как-то незаметно попали на Ордынку и обнаружили красивую церковь. Марсель вдруг замер и потянул за собой Бернара. Войдя в храм, он сразу направился к одной иконе и встал на колени.

— Это она.

— Не богохульствуй — это Богородица.

— Посмотри, она так же светится.

— Нет, ты точно чокнулся! Может, она из КГБ?

— Ты что? Она же художник! Только… как же я смогу с ней встречаться? Ведь ее тут же завербуют?

— Мон дьё! Наконец-то ты сказал что-то разумное!

— Но как же быть? Я не могу с ней не встречаться! Я умру!

— Не драматизируй. Придумаем что-нибудь!

— Я ничего не могу придумать!

— Да ладно, возьми себя в руки! Совсем мозги отшибло! Когда мы сюда приехали, к тебе клеилась Света — студентка, помнишь?

Марсель посмотрел на Бернара отсутствующим взглядом, потом в глазах у него забрезжило понимание.

— Ну, вспомнил? Так вот, тебе надо с ней теснее общаться, чтобы ребята из КГБ могли тебя контролировать.

— Она такая скучная, ее интересуют только тряпки и косметика.

— Но это нормально для женщин!

— Видно, придется…

Когда Марсель познакомил Надежду со своими друзьями, Бернар пытался понять, что в этой девчонке такого, что свело с ума его друга.

Свеженькое личико, фигура мальчишеская — широкие плечи, маленькая попка…

Она всегда была приветливой, покоряя всех своей улыбкой. Ее лицо было как открытая книга, ее чувства мгновенно на нем отражались…

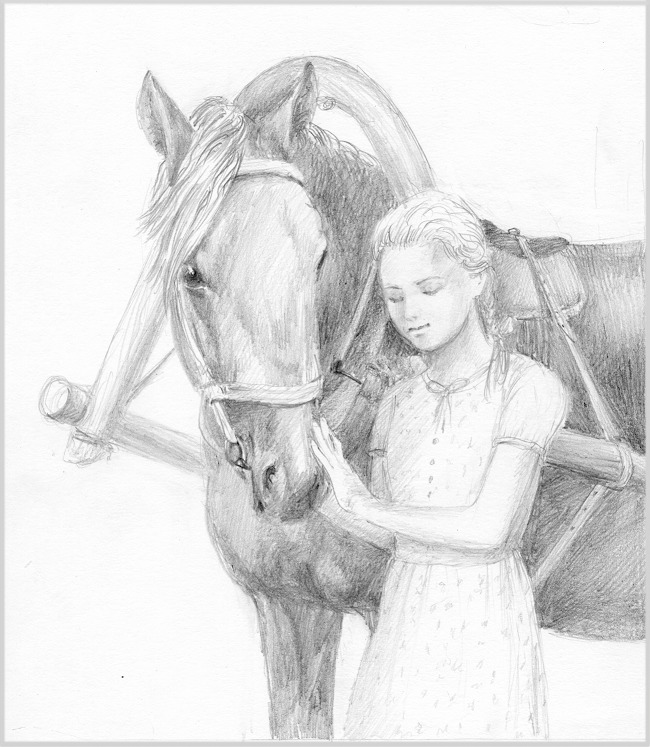

Марселю пришлось встречаться с Надеждой большей частью в общественных местах, в кино, в компаниях, а когда она научилась ездить верхом, то на тренировках в манеже.

Это было самое прекрасное время для Марселя, он был счастлив.

Советская девушка

Надя-Надежда

Шарикоподшипниковская, Автозаводская, Велозаводская улица, и среди этих технических названий вдруг Пересветов переулок. Там, на территории завода «Динамо», стояла обезглавленная церковь Рождества Богородицы, в которой находились могилы героев Куликовской битвы, богатырей Пересвета и Осляби. Их надгробия использовались для платформы мощного электромотора. Вокруг находились и другие заводы, о назначении которых говорили названия улиц. Это был рабочий район, там, среди деревянных бараков, и прошло мое детство.

Виталий, молодой рабочий ювелирной фабрики, познакомился с Верочкой, специалистом по драгоценным металлам, когда она зашла в цех с какой-то проверкой. Он влюбился в сероглазую красавицу с вьющимися золотыми волосами с первого взгляда и начал ухаживать за ней, дарил цветы, водил в кино, рассказывал забавные истории. Он был симпатичным, веселым и щедрым парнем. В 1952 году они поженились. Свадьбу справили в мастерской знакомого скульптора. С жильем было плохо, но молодоженам вскоре выделили шестиметровую комнату в коммунальной квартире. Это был двухэтажный ветхий дом, мы жили на втором этаже.

Я рассказывала Марселю о своей жизни, он слушал так, будто узнавал что-то совсем экзотическое.

— Мне было четыре года. Проснувшись утром, я с изумлением увидела папу, который улыбался мне с гардероба, а я в это время лежала на раздвинутом обеденном столе, почему-то мне там устроили постель. Папа сказал, что они с мамой поссорились.

Когда мне исполнилось шесть лет, родители развелись, чтобы улучшить жилплощадь, но потом так и не сошлись.

— А зачем разводиться, чтобы улучшить свое жилье?

— Но ведь каждому тогда полагается отдельная комната! Дом, в котором мы жили, должны были снести, и жильцов расселяли.

— А почему они не сошлись обратно? — удивлялся Марсель.

— Отец почувствовал себя свободным, и оказалось, что у него есть другая женщина.

Помню, как-то вечером мама позвала меня, прижала к себе и сказала:

— Попроси папу, чтобы он не уходил от нас!

Я подошла к нему и повторила мамины слова:

— Папа, не уходи от нас, — не вполне понимая, что это означает. А папа начал объяснять, поглядывая на заплаканную маму:

— Я буду приходить к вам в гости, обязательно! Понимаешь, Надюшка, я встретил другую женщину, у нее скоро родится ребенок, и ей надо помочь. Жалко мне ее, — оправдывался он передо мной. А я, видя, как расстроена мама, просто повторяла снова и снова:

— Не уходи от нас…

Но он ушел… потом новая жена устроила его на теплоход, который ходил по Волге. Она сама работала там аккордеонистом, теперь стала работать со своим мужем. Рутинную работу на ювелирной фабрике папа бросил. Там гнали план и делали простенькие изделия, а душа художника просила творчества. Массовик-затейник — так называлась его новая работа. Зарплата была шестьдесят рублей в месяц, зато он ходил по Волге «на всем готовом» и развлекал людей.

— А что такое массовик-затейник?

— Люди плывут на теплоходе по реке, не могут же они только смотреть в иллюминаторы, вот массовик-затейник и придумывает всяческие игры, конкурсы, розыгрыши. Например, так: папа держал большой альбом с текстом песни, написанном крупными буквами с помощью плакатного пера. Его супруга играла на аккордеоне мелодию, а народ дружно пел.

Он был неистощим на выдумки! Эта работа ему очень нравилась, но алименты он присылал по пятнадцать рублей в месяц.

Мама, бабушка и я погрузились в нищету. Мама заболела, тяжело заболела, подолгу лежала в больницах. Бабушка получала маленькую пенсию, потому что растила пятерых детей и нигде не работала. То, что на ней были дети, хозяйство, готовка, стирка, — все это приравнивалось к тунеядству. Тогда все должны были работать. «От каждого по способностям, каждому по труду» — девиз социализма. И мама моя вышла на работу, когда мне было восемь месяцев, отдав меня в ясли.

— Так не может быть! Мама должна кормить ребенка, ладно моя мама — балерина, но твоя-то почему?

— Мама рассказывала, что ей давалось время, чтобы прийти в ясли и покормить меня. Только я не хотела — наверное, малышей кормили молочными смесями.

— Ты рассказываешь какие-то ужасы!

— Почему ужасы? Это нормально, после яслей детский сад — пятидневка, а потом школа с продленкой.

— Получается, ты была с мамой только по субботам и воскресеньям в возрасте с трех до семи лет? Как много у нас общего!

Мама так и не смогла простить измены, она запретила отцу даже приближаться ко мне. Иногда он все же навещал меня в школе, дарил подарки, но часто такие, которые я не могла принести домой: аквариум с рыбками, например, он установил в моем классе, чтобы я любовалась ими хотя бы в школе.

Как-то подарил коньки-фигурки, сам учил меня в тот вечер на них стоять, я была так счастлива! Темный каток, снег, сугробы вокруг и крепкая отцовская рука, которая не дает мне упасть. Но летом мама их продала, сказала, что у меня к зиме вырастет нога и она мне купит другие.

Других не купила. Так же получилось и с велосипедом «Школьник», который подарил отец и успел научить на нем кататься.

Я помню постоянное безденежье и длинные очереди в ломбард. Прекрасным подарком на день рожденья была шоколадка, от нее отламывались кусочки в течение недели. После развода мы переехали на Автозаводскую улицу в пятнадцатиметровую комнату, окна которой выходили на пыльный двор без единой травинки, там я и гуляла после школы.

У девчонок была такая игра, называлась «Секретики»: мы копали маленькую ямку, клали туда кусочек фольги от шоколадки или фантик, потом брали осколок стекла, накрывали свои сокровища и присыпали землей. У меня тоже было такое стеклышко, только там чаще всего были одуванчики, тополиные сережки… Приятно было найти это заветное местечко, отодвинуть ладошкой пыль и заглянуть через стекло в другой мир.

А трава росла там, где проходила железная дорога, на откосах, невероятно красивая, ярко-зеленая, как из волшебной сказки. Я пробиралась туда иногда, смотрела на огни проходящих поездов, в которых люди куда-то ехали, — там была другая жизнь.

Однажды зимой, вечером, тогда мне было семь лет, я каталась на лыжах по темному двору, который освещался только светом окон. Мне быстро надоело кататься одной, и я спустилась в подвал, где жила моя горбатенькая подружка Машенька. Прислонив лыжи к стене, я позвонила в дверь, и вдруг оттуда раздались крики, стук. Дверь распахнулась — на пороге стоял отец Машеньки, совершенно пьяный, с криком «Убью, зараза!» он начал на меня падать. Я в ужасе взлетела по лестнице и там, в морозной темноте, поняла, что лыжи остались внизу. Оттуда все еще раздавались крики. Нет, ни за что на свете я не пойду туда еще раз! Но как же лыжи? Еще час я таскалась по заснеженному двору, а замерзнув, зашла к однокласснику Мишке, который жил в соседнем подъезде. Мы поиграли в железную дорогу, и я поняла, что уже поздно, только потому что страшно проголодалась. Темный двор встретил меня тишиной и свежим снегом, на котором не было никаких следов. Я осторожно спустилась в злополучный подвал. Мои лыжи так и стояли у стены. Я быстро схватила их и помчалась домой.

А дома я узнала, что мама и бабушка ходили меня искать, кричали, звали, и теперь, «на радостях», мама начала хлестать меня старыми проводами. Я забилась под кровать, там проволока почти не доставала меня. Урок на всю жизнь — маму нельзя заставлять беспокоиться, надо приходить вовремя…

— Зато у меня были книги! Они со мной с детства! Я не вылезала из школьной библиотеки, сначала запоем читала сказки, все, какие нашла. Подружки смеялись надо мной: «В третьем классе читает сказки!» Они считали себя взрослыми. Но я не могла без книг, без волшебных сказок. Особенно были хороши сказки Гауфа, потом я открыла Конан Дойля, Дюма, Джека Лондона. Дюма стал самым любимым писателем. Прекрасные дамы, благородные герои!.. Я начала рисовать. В тетрадях появились портреты мушкетеров, изображения шпаг, мушкетов и, конечно, лошадей, хоть вживую я их никогда не видела.

Нет, видела один раз. Мама послала меня купить билеты в кино, билеты стоили по десять копеек, а она дала мне бумажный рубль, который я зажала в кулачке. На улице стояла лошадь, запряженная в телегу, такая большая, красивая, с добрыми глазами и бархатными губами. Я облазила все вокруг и нашла несколько чахлых травинок, которые предложила этому неземному существу. Потом пришел хозяин, и они уехали. Тут я спохватилась — рубль исчез!

Я обошла все закоулки, где искала травку, не нашла и заплакала. Иногда прохожие спрашивали меня, почему я плачу. Хватаясь за соломинку, я пыталась рассказать о своей потере, но, не дослушав, люди уходили, торопясь по своим делам. Пришлось вернуться домой ни с чем. На удивление, мама не особенно меня ругала, даже дала еще десять копеек, чтобы я все-таки сходила в кино, хотя бы одна.

Моя бабушка все деньги пересчитывала на булочки. Городская булка стоила семь копеек, вот она, бывало, и говорила:

— Сколько булочек можно купить на рубль!

Когда по телевизору в передаче «В мире животных» показывали тюленя, дельфина или еще какое-нибудь крупное животное, она всегда спрашивала:

— А их едят? Вон сала сколько!

На что я отвечала:

— Что ты, бабушка, они такие красивые!

Рисовать я начала в студии при Дворце культуры ЗИЛ. Это был действительно дворец — с мраморными колоннами, зимним садом и бесплатными кружками на любой вкус.

Я прогуливала занятия, несмотря на свою любовь к рисованию, чтобы научиться фехтовать и стрелять, как мушкетеры, наблюдала звезды в обсерватории и однажды даже затмение солнца. Меня интересовало слишком многое, а в школе мне было скучно, за исключением, возможно, биологии, рисования и иногда литературы. Училась я очень неровно, то на пятерки, то на двойки, и мама запрещала мне читать книги. С рисованием она еще смирилась, но забивать голову посторонними книгами!..

— Сначала уроки! — настаивала она.

Эти уроки никогда не переделать! И вот под учебником математики приютилась заветная книжка. Но бдительная бабушка отбирала роман, потом передавала маме, доходило до того, что мне приходилось прятать книги даже в подъезде.

Однажды, когда я возвращалась из художественной школы, мне очень захотелось дочитать книгу. Было около половины десятого. Я встала под фонарем в нашем дворе и читала еще час, смахивая время от времени снежную крупу со страниц. Дочитала. Теперь, если мама найдет, пусть отбирает! А как-то все зимние каникулы я провела в читальном зале, читая «Десять лет спустя», которых не было в свободном доступе.

Я перечитала всех французских писателей, каких только смогла найти. В школе учила немецкий язык, а мечтала о французском. Не подозревая о существовании частных репетиторов, о курсах иностранных языков, я вычитывала во всевозможных книгах французские слова в русской транскрипции, учила и с удовольствием их произносила.

Я никогда не дружила с девчонками, с ними было невыносимо скучно — поддакивать, когда они говорят о новых тряпках, о своих мальчиках. У меня уже был воображаемый принц: благородный, красивый — он обязательно приедет ко мне. Я всё время рисовала его профиль и терпеливо ждала.

У меня было странное свойство: я никогда не запоминала лица людей. Бывало, когда я дожидалась маму у метро, чтобы вместе куда-нибудь пойти, я вглядывалась в череду лиц, проходящих мимо, и начинала сомневаться — некоторые из них казались похожими на мамино. Любила мысленно дорисовывать черты людей, какими их себе представляла. Кто-то из великих сказал, что у людей с богатым воображением совершенно нет зрительной памяти! Но эти слова я узнала только в зрелом возрасте и все детство и юность страдала, потому что все знают, что у художников должна быть прекрасная зрительная память.

Несколько раз летом меня отправляли в пионерский лагерь, это сильно облегчало жизнь матери — от завода путевки были почти бесплатными. Природа, четырехразовое питание, а то, что ходили строем в столовую, спали в палатах по пятнадцать человек, — это пустяки!

Но режим не для художника! Я выбиралась за территорию лагеря и углублялась в лес, где были мои друзья: деревья, птицы, стрекозы, кузнечики… Бродила по мелкой речке и ловила полотенцем мелких рыбок, выкапывала маленький прудик и устраивала свой аквариум. Оказалось, что жук-плавунец, похожий на ласточку, нападал на рыбок, пришлось его выпустить…

Однажды, возвращаясь в лагерь по дороге, идущей вдоль леса, я сняла босоножки и пошла босиком, загребая ногами мягкую шелковую пыль. Вдруг что-то кольнуло в середину стопы. Было очень больно. Хромая, опираясь на пятку, я дотащилась до медпункта. Там ранку промыли перекисью водорода и отправили в отряд. На следующий день на этом месте образовалась фиолетовая шишка с грецкий орех. Пришлось меня отвезти в Чехов, в больницу. В процедурной добродушная полная медсестра сказала сочувственно:

— Ложись на стол и обними меня покрепче!

Врач вскрыла эту шишку и начала тыкать там палочкой с йодом. Я думала, расплющу эту медсестру. К счастью, операция длилось недолго.

Окончила я ту же школу, куда пришла в первый класс, хотя мы опять переехали, уже на Пресню: приходилось ездить с Маяковской на Автозаводскую.

На выпускной бал мама не смогла купить красивое платье. Мне пришлось надеть белую блузку и коричневую юбку, и нашлась одна училка, которая спросила:

— Почему не в белом платье?

Этот вопрос меня удивил, одежда была совершенно не важна для меня. Я могла часами разговаривать с интересным человеком, но если меня спрашивали, как он был одет, я не могла вспомнить даже цвета глаз собеседника. Зато я всегда видела настроение, характер, отношение человека ко мне.

После школы я думала, куда поступить. Во всех художественных вузах надо было сдавать историю, которую я терпеть не могла, не находя в ней никакой логики, поэтому я предпочла сдавать физику и геометрию в педагогический институт на художественно-графический факультет. Там тоже получали художественное образование…

Живопись и рисунок сдала на отлично, а вот сочинение написала на три из-за пресловутой пунктуации, для поступления не хватило одного балла…

На работу я не пошла, мне было всего шестнадцать лет.

Иногда удавалось подрабатывать оформителем, рисуя афиши для клубов. Вечерами продолжала ходить в художественную школу, там оставалось учиться еще один год.

* * *

Осень 1972 года. Сокольники. Знакомые слова, напоминающие о картине Левитана.

Примерно такой пейзаж и был передо мной, когда я писала этюд во время практики в художественной школе. Колорит, правда, был другой: небо сияло пронзительной синевой, дорожки сплошь засыпаны желтыми листьями. Я стояла за этюдником, на картоне уже появились очертания аллеи, по которой прогуливались мамы с детьми, пенсионеры, пробегали собаки. Мне нужно было такое людное место, чтобы побороть свою стеснительность и научиться не реагировать на различные реплики гуляющей публики. Меня это ужасно раздражало, трудно работать, когда за спиной кто-нибудь начинал задавать всякие дурацкие вопросы:

— Девушка! Как вас зовут?

— А почему тут этот кустик не нарисован?

— А где вы учитесь?

— А что делаете сегодня вечером?..

Вот и сейчас я почувствовала, кто-то стоит за спиной. Долго. Главное, сохранять видимость спокойствия, не оборачиваться! Не получается, движения кистью становятся бестолковыми, мажу невпопад. Кто-то тронул за плечо. Еще чего не хватало! Развернувшись, я произнесла с отличным произношением французскую фразу:

— Кэс-кё-се!

Как это у меня выскочило, сама не поняла. Передо мной стоял юноша потрясающей красоты: темно-серые глаза, в которых асфальтовым тоном отражалось небо, светлые волосы — не соломенные, ближе к светло-русым, кожа была не как у блондина, не розовая, а матовая, чуть отдающая смуглостью. При этом темные брови, ресницы, красивый рисунок губ. А нос! Крупный, не прямой и не с горбинкой, описать невозможно — проще нарисовать…

Художники не знают правил приличий — перед красотой они беспомощны, стараясь запомнить, они могут смотреть, не отрывая глаз, сколь угодно долго. Вот я и уставилась.

Молодой человек что-то говорил, улыбаясь, и говорил по-французски!

«Красиво-то как!» — подумала я. Может, это сон? Во снах так и происходило, так же невозможно красиво.

Юноша вдруг замолчал и вопросительно посмотрел на меня. Я спросила:

— Всё?

— Всё! — он ответил по-русски.

У него изумленное лицо. Мы молча смотрим друг на друга. Я беззастенчиво продолжаю разглядывать его, пытаясь понять, почему это лицо так красиво.

Он засмеялся, поняв свою ошибку, но дальше стал говорить по-русски с небольшим акцентом.

— Ты рисуешь это для чего?

— Как для чего? Это у нас практика.

— Зачем? Тебе же не нравится это рисовать!

— Откуда ты знаешь?

— Это видно по твоей живописи, на твоем картоне «написано», что ты делаешь «работу», она тебе не нравится, но чувство долга заставляет тебя продолжать.

— Так прямо и написано? И что ты предлагаешь?

— Приходи завтра сюда, я тебе буду помогать!

— Как? Держать под руки? Поднимать краски?

— Добрыми советами!

— Это интересная мысль. Но мне и правда этот пейзаж не нравится!

— Тогда приходи к лошадкам.

— Каким лошадкам?

— Здесь есть конюшня.

— Где?!

— У тебя найдется лист бумаги? Я тебе нарисую.

Я давно мечтала о лошадях, рисовала их без конца, но живьем их почти не видела. Я с восторгом узнала, что в Сокольниках есть конюшня, где за 80 копеек можно кататься целый час на лошади.

На следующий день, захватив бумагу и планшет, я отправилась в «Урожай» — так называлось спортивное общество. От станции прошла по лесной тропинке и вдруг увидела прекрасных лошадей и всадников. Какое там рисование! Я просто не могла наглядеться на эту сказочную картину: девушка на прекрасной белой лошади, они двигались плавным аллюром; потом лошадь неожиданно резко затормозила и бросилась в сторону, начала брыкаться. Тренер крикнул:

— Накажи!

Девушка еле держалась, тем не менее она шлепнула лошадь хлыстом, не больно, но звонко.

Я любовалась и не замечала, как идет время. Вдруг на противоположной стороне манежа я заметила своего незнакомца. Молодой человек стоял, облокотившись на изгородь, и не отрываясь смотрел на меня. Наверное, долго стоял, потому что я, увидев лошадей, забыла обо всем на свете.

Я подбежала к нему.

— Ой, извини, я засмотрелась на лошадок, — смущенно сказала я.

— Я тоже засмотрелся… на тебя.

Потом мы гладили лошадей, давали им сахар. Оказалось, что сахар надо давать с открытой ладони, и лошадь своими мягкими губами подберет лакомство. Наконец я подумала, а не спросить ли у юноши, кто он и откуда.

— Я приехал из Таллина. А имя у меня французское — Марсель, мама назвала меня в честь Марселя Пруста, которого обожала, вот всем каждый раз и объясняю. А тебя как зовут?

— Надя, бабушка говорила мне всегда, что Надежда — очень красивое имя: Надежда. Получилось: Надя-Надежда.

— Надья-Надьежда! Ты очаровательная девушка! Очень хочется тебя увидеть еще. Но у меня много работы, давай здесь встретимся ровно через неделю в это же время.

Целую неделю я не находила себе места, рисовала профили. Кому я могла о нем рассказать? Маме в последнюю очередь, она презирала мужчин. Иногда я говорила ей в кинотеатре, какой красивый Ален Делон или Жан Маре, к примеру, а в ответ всегда слышала, что все красавцы — самовлюбленные болваны, только обманывают девушек и вообще сволочи.

Мама только поинтересовалась, почему это я такая счастливая и мечтательная. Мне пришлось сказать, что на один день дали прочитать «Анжелику», и теперь я занимаюсь иллюстрациями.

Потом было еще свидание, и я узнала, что он еще и француз! Сбылась сокровенная мечта. Я была на седьмом небе от счастья! Но, как говорили древние, бойся своих желаний. Марсель быстро опустил меня на землю.

— Надежда! — теперь Марсель меня называл так. — Ты самая удивительная девушка на свете. Но я не хочу для тебя неприятностей. Понимаешь, если мы будем встречаться, ты должна будешь пойти в райком комсомола и рассказать, что встречаешься с иностранцем. Мы придумаем, что им рассказать.

Мы! Он сказал: «МЫ». Какое счастье, хоть и страшновато стало. Моя тетя шесть лет сидела в лагерях за связь с иностранцем. И все время мне говорила, чтобы я остерегалась таких встреч. Но сейчас это было выше моих сил.

Чтобы сохранить возможность видеться с Марселем, я сделала все, как он сказал. Пришла в райком комсомола и рассказала о нем.

— Вы понимаете, он говорит то на французском, то на русском. Говорит, что учится, а сам гуляет днем. Мне это кажется очень подозрительным!

— Ты приводи его к нам!

— Он не пойдет!

— Тогда тебе лучше с ним не встречаться.

— Вот и я думаю.

Мальчик из Лангедока

Для меня встреча с Марселем была потрясающим событием, наполненным романтикой и ароматом милой Франции, о которых можно было только читать в приключенческих книгах. Он был для меня не просто иностранцем, а скорее инопланетянином, настолько он был не похож на советских людей. Мы много разговаривали, я расспрашивала о его детстве, о его жизни во Франции, о том незнакомом мире, откуда он приехал. Это были истории, похожие на сказки…

Отец Марселя, Роберт Райт, женился в 55 лет, влюбившись как мальчишка в Анн де Ловеньяк (не каждый англичанин мог выговорить это имя). Он очень красиво за ней ухаживал — с цветами, драгоценностями — и покорил ее, предложив руку, сердце и полмиллиона фунтов — все свое состояние.

О! Смуглая южанка с большими черными глазами… Несмотря на то что она была вдвое моложе своего жениха, обладала весьма практичным умом. Она недолго сопротивлялась, особенно когда Роберт сначала вернул ей заложенный замок, потом отреставрировал и модернизировал его. Конечно, не бог весть какой, но старинный, родовой. Роберт взял ее фамилию, став Робером де Ловеньяком.

Увы, его счастье длилось недолго: молоденькая Анн, исполнив свой долг — родив сына, не стала хоронить свой талант балерины в заботах о ребенке. Она была действительно очень одаренной, танцевала в балете «Кармен» рядом с такими звездами в главных ролях, как Ролан Пети и Зизи Жанмер. Спектакль исполнялся без перерыва четыре месяца в Лондоне, два в Париже и три в США, куда она уже не попала, приняв предложение Робера. Рождение сына сразу отбросило ее в начало карьеры.

Если до замужества у нее не было отбоя от предложений театральных агентов, то теперь ей пришлось работать вдвое больше, чтобы доказать им, что сможет достигнуть того же уровня. И она смогла. Появились новые ангажементы. Она танцевала на сцене Театра Империи в Париже, участвовала во многих спектаклях Ролана Пети.

Конечно, она не могла уделять ребенку много времени, точнее сказать, она совсем им не занималась.

— До четырех лет я жил в поместье у бабушки. Но отец почему-то не доверял ей, желая дать мне все самое лучшее. Сначала была кормилица, потом он нанял несколько человек, среди которых были врачи и психологи, работающие по системе Монтессори. Рискнул из благих побуждений. Каждое мое движение было под наблюдением. Да-да, с самых пеленок!

Меня окружали всякие шумящие коробочки, тяжелые таблички, колокольчики, баночки с разными запахами, шершавые цифры, бусы и очень много разных приспособлений, благодаря которым я уже в три года мог читать и считать. Потом я узнал, что мадам Монтессори придумала эту систему для больных детей, которым она помогала лучше приспособиться к окружающему миру. Удовольствие это не из дешевых, и обычно педагоги занимаются с группами детей в специально оборудованных центрах. А для меня отец устроил собственный центр, где на одного ребенка приходилось несколько взрослых. Что ж, он платил, они трудились, милые женщины.

Я не могу сказать, что мне было трудно, нет, но часто было просто скучно, потому что, пробудив во мне жажду учиться, они дозировали нагрузки, перемежая чтение и математику играми в мяч или катанием на пони.

Мне рано пришлось научиться скрывать свои чувства, ведь многие мои побуждения растолковывались психологами вкривь и вкось.

К счастью, в четыре года отец взял меня к себе, оставив только одну няню, которую поручил выбрать мне. Мисс Колдер сама обожала читать и не отнимала у меня книги, кроме того, она постоянно рассказывала мне истории обо всем: о домах и метро, о самолетах и машинах, о небе и звездах, о ветре и дожде. Может быть, она сама их сочиняла. Мисс Колдер была всегда рядом и очень мне нравилась.

Когда в четыре года Марсель спросил отца, что такое региональный протекционизм, тот забрал сына к себе. Это было очень растяжимое понятие — «к себе», Робер ездил в разные страны, проводил переговоры, встречи, консультации, при этом жил в гостиницах, пусть и хороших, но ведь не у себя дома. Малыш впитывал впечатления как губка, такая жизнь ему нравилась, он носил костюмы, как взрослый, с ним разговаривали на «вы». Потихоньку он начал понимать немецкий и итальянский языки.

Отец старался не расставаться с сыном, иногда брал его даже на переговоры, где юный джентльмен неуклонно избегал общения с дамами и проводил время среди серьезных мужчин, тихонько сидя где-нибудь у окна, не привлекая к себе внимания.

— По утрам мы с отцом почти каждый день ездили верхом. Честно говоря, я не любил ни лошадей, ни пони, но отец расценивал верховую езду как моцион, необходимый для поддержания хорошей физической формы. Я тоже воспринимал лошадей как спортивный снаряд, до тех пор, когда мой пони ни с того ни с сего вдруг подхватил и понес, постоянно брыкаясь. Я крепко сидел в седле, а отец кричал мне:

— Сиди! Корпус назад!

Но пони просто врезался в забор, который, конечно, остановил его, ну и меня.

Когда Робер подбежал к сыну, у того была истерика: здоровенная щепка торчала из ноги, чуть выше колена. Слезы градом катились по щекам, он весь дрожал, сидя на земле.

Отец, не зная, как утешить, выдернул щепку и сказал:

— Чего ты испугался? Что? Больно? Нет, не больно. Боли нет, есть только страх. Смотри! — Он закатал рукав своей рубашки и этой же щепкой глубоко распорол себе руку.

— Это был урок, который повлиял на всю мою жизнь. Отец сказал, что боли нет! А она была, я ее чувствовал. Мне было очень больно. А ему — нет! Тогда я постарался скрыть боль и потом всегда старался делать вид, что ее нет, — улыбался, когда хотелось плакать. Это стало привычкой.

Когда было невозможно избежать боли, я принимал ее как горькое лекарство, сохраняя невозмутимым лицо…

Роберу удалось воспитать у сына английскую сдержанность и невозмутимость, привить прекрасные манеры, но что у малыша было на душе, никого не интересовало.

Впоследствии Марсель легко переносил любые ситуации, связанные с болью, как нечто естественное, такое же, как холод и тепло, ветер и дождь. А потом у него обнаружилось еще одно качество, труднообъяснимое…

— Однажды мы с отцом обедали в ресторане, и к нам подсела дама. Не знаю, что на меня нашло, только я вдруг выскочил из-за стола и выбежал из зала. Отец извинился и пошел за мной. Я стоял у дверей. В это время мимо нас с отцом прошли двое полицейских и направились к даме. Она стала кричать, ругаться, достала пистолет и начала стрелять. Один полицейский упал, а дальше я не видел, потому что отец прижал меня к себе и увлек на улицу. Там он спросил у меня:

— Почему ты убежал?

— Она была злой!

— Но почему ты так решил?

— Я видел.

Отец долго задавал мне разные вопросы, я, как мог, отвечал. В результате он понял, что я чувствую намерения людей, их эмоциональный настрой. Тогда слово «аура» не было таким общеупотребительным, как сейчас. Он начал использовать мои таланты, и я присутствовал на многих переговорах, сидя тихонько где-нибудь в углу, разглядывая респектабельных мужчин. Потом отец показывал мне фотографии некоторых политиков или бизнесменов. Иногда мне нечего было сказать, иногда я говорил, что этот человек плохой или наоборот.

Однажды отец был особенно настойчив, показывая мне одну фотографию. Я ничего не мог сказать про нее и вдруг произнес:

— Что ты мне показываешь? Этого человека нет!

— Как это нет? Вот фотография!

— Я не знаю. — Я сам был удивлен, такого еще не было.

Отец рассердился. Но на следующий день повел меня в парк, показал этого джентльмена и пристыдил меня:

— Я не думал, что ты будешь мне врать!

А через день ему пришлось извиниться — в газетах сообщили о смерти этого известного политика от сердечного приступа.

Отец не мог понять, откуда я узнал об этом, но он строго запретил говорить об этом с посторонними. Я был слишком мал, чтобы как-то анализировать происходящее.

А мать Марселя танцевала, ее связывали контракты, и она не могла сопровождать Робера в его многочисленных поездках по всему миру.

Когда Анн исполнилось 29 лет, она начала подумывать о том, чтобы оставить сцену. А пока, предоставленная самой себе, принимала знаки внимания от многочисленных поклонников и незаметно влюбилась в одного русского. Он всегда покупал билет в первом ряду, дарил ей цветы.

В те времена всех людей из СССР называли русскими. Ее воздыхателя звали Армен, он работал в торгпредстве. Жена Армена почти открыто жила с директором торгпредства, поэтому на измены Армена руководство смотрело сквозь пальцы.

Тогда Анн жила в центре Парижа в роскошной квартире, которую для нее снимал Робер.

— Иногда мы навещали мою маму — именно навещали. Это бывало в квартире на улице Сервандони. Эта маленькая улочка длиной всего 160 метров: один ее конец выходит на Люксембургский сад, а другой упирается в церковь Сен-Сюльпис. Туда мы приезжали с огромными букетами, и мама радостно нас встречала, такая невозможно красивая, душистая и… чужая. Я упорно называл ее мадам Ловеньяк. Она огорчалась и просила: «Скажи „мамочка“!» Я говорил, и она целовала меня в щеки.

В этой квартире у меня была своя комната, где я всегда находил старые игрушки, но там я все равно не чувствовал себя дома. Дом в моем сознании — это время, проведенное с отцом, когда мы гуляли по какому-нибудь парку, ели вечером мороженое в номере, разговаривали ночью о разном.

В день рождения Марселя, когда ему исполнилось шести лет, они с отцом решили навестить мамочку. Прямо с самолета, не позвонив, явились. Было около семи утра. Робер открыл дверь своим ключом и замер в прихожей, увидев на вешалке незнакомую мужскую шляпу. Он увлек сына в свой кабинет, попросив посидеть тихо, чтобы не будить маму, и вышел, потирая левое плечо. Малыш сидел один недолго, вскоре вошла мама, он почувствовал ее тревогу и раздражение. Она повела его в столовую, налила стакан молока, при этом без умолку болтая о всяких пустяках, время от времени прислушиваясь к чему-то.

Потом хлопнула входная дверь, и мать с сыном прошли в гостиную, где в кресле сидел Робер, очень бледный, он держался за свое левое плечо. Задыхаясь, он сказал:

— Мы сейчас уедем, только я отдохну немного…

И закрыл глаза…

Целую неделю Марсель провел с мисс Колдер, которая водила его и в зоопарк, и на аттракционы, и на праздник воздушных змеев. Но ничего не радовало его.

Несмотря на все усилия врачей, Робер умер, не приходя в сознание.

— Я помню, как мама сказала, чтобы я попрощался с отцом. Но я чувствовал уже несколько дней назад, что он ушел от меня. Это было очень больно. Я потерял друга, но тогда самое сильное чувство было — обида. Я не понимал, почему он бросил меня.

Потом мама отвезла меня в поместье, где я и бездельничал около полугода. Это было то самое детство, о котором вспоминают, когда взрослеют. Мне кажется, я помню каждый день: ясное небо, тишину, нагретые солнцем камни, виноградники и, конечно, книги! Там была огромная комната, стены которой состояли из полок с книгами… Занятий никаких не было, никто не запрещал мне читать с утра до вечера, гулять, где хочется. Я сопровождал д’Артаньяна в его походах по виноградникам. Это был крупный сиамский кот, весь в боевых шрамах. Он тоже любил молоко, позволял себя гладить, и мы подружились.

Тогда я прочитал толстую книгу о рыцарях Круглого стола, она потрясла мое воображение. Моя мама была прекрасной дамой, а я представлял себя ее рыцарем, даже начал сочинять стихи для нее. Это было как в сказке, а потом появился Армен. Он мне не нравился, мама больше не хотела, чтобы я читал ей стихи, перестала приходить ко мне в спальню пожелать спокойной ночи.

Конечно, виноват в этом был Армен. Я нашел, что выйти на тропу войны по-индейски будет самым увлекательным занятием. Начал я с гастрономических развлечений. Сначала в тарелке супа у Армена стал регулярно появляться мамин волос. Это их поссорило, но ненадолго, до тех пор пока мама не заметила свою щетку для волос у меня в руках. Поскольку наказанием было сидение в запертой библиотеке, то оно меня не остановило. Среди дальнейших проказ было выдавливание зубной пасты в ночные тапочки, в карманы халата, посыпание подушки мукой, срезание пуговиц с любимой рубашки, натягивание ниток поперек коридора, непременно ночью и на уровне лица. Я веселился от души!

А сколько раз у Армена не заводилась машина! А все потому, что в бензобаке оказывался сахар. Однажды даже выхлопная труба оторвалась: я вычитал в одной книжке, что если туда забить побольше целлофана, может получиться маленький взрыв.

Мама возмущалась, а Армен не терял надежды со мной подружиться, подарил мне матрешку. Это была забавная игрушка, внутри было еще шесть точно таких же, только одна меньше другой… Я всех их аккуратно расставил в ряд. Мамина подруга открыла одну, оттуда высыпались муравьи. Как она кричала!

Мама не хотела со мной разговаривать и, уверенная, что я так веду себя от безделья, решила отправить меня в Англию, к старшей сестре отца. Но тут, так кстати, она получила по почте предложение попробовать мне сдать тесты в Корпус. Это устраивало всех как нельзя лучше.

Анн надеялась получить большое наследство, но выяснилось, что у нее практически ничего нет. Все имущество завещано Марселю по достижении 21 года. А до этого времени все банковские счета остаются замороженными; она, конечно, может жить в поместье, но распоряжаться там будет назначенный Робером управляющий.

Армен получил развод со своей женой (что было немыслимо по тем временам!) и через несколько месяцев сделал предложение Анн, которая к этому времени была беременной.

Так, спустя полгода после их свадьбы, у Марселя появилась сестра Аннет.

Анн действительно очень любила Армена, если уехала из Франции в СССР, в малогабаритную двухкомнатную квартиру на окраине Москвы. Армен тоже много потерял от этой связи, его дипломатическая карьера на этом закончилась. Но влюбленные были счастливы, и через два года у них родилась еще одна дочь, Мари.

А тогда Анн с легким сердцем отдала сына в Корпус, куда он на отлично сдал все экзамены. Армен не видел в этом необходимости, несмотря на то что малыш терпеть его не мог, но не стал спорить с Анн.

Школа для секретных агентов

Принимали в Корпус мальчиков с восьми лет, иногда делая исключения для особо одаренных детей. Несмотря на то что с Марселем работал хороший психолог, он был почти аутичен, погружен в себя. Но это нисколько не мешало учебе — учился он блестяще, намного опережая старших товарищей, но ни с кем не дружил. Никто не мог определить его настроения, на лице застыла мягкая, доброжелательная улыбка, которая обманывала и психологов, впрочем, это качество они и сами старались привить своим воспитанникам.

Марсель никогда никому ничего не прощал. Его обидчики всегда получали полновесную сдачу. Конечно, для будущей работы такие качества представляли определенный интерес, но жить рядом с ним было трудно.

— Когда я впервые попал в Корпус, меня потрясло такое количество ровесников в одном месте. Я привык к общению со взрослыми людьми, а тут… как будто в одном месте собрали стадо обезьян. Они толкались, кричали, дрались. Сначала мне здорово доставалось, нескольким ребятам казалось, что я девчонка. Но им быстро надоело драться со мной. Я поступал, как отец меня учил: «Быдло надо ставить на место! Оно уважает только грубую силу».

Я, не вступая в перебранку, сразу бил ногой в голень и коленом в лицо. Иногда приходилось драться сразу с несколькими, но меня это не останавливало. В конце концов они оставили меня в покое…

Обучение в Корпусе было построено так, чтобы ученик на занятиях мог быть один или в психологически комфортной группе. Соседом Марселя по комнате и на занятиях был Бернар, старше его на два года. Несмотря на то что у Бернара и Марселя до Корпуса были совершенно разные условия жизни, разный темперамент, они оба были на удивление дисциплинированны. Когда, например, после перемен наступало время занятий, они легко выходили из игры, радостное выражение лиц сменялось какой-то недетской серьезностью.

Трудно было понять, как Бернара взяли в Корпус: прилежанием не отличался, учился посредственно, но способность быть «своим» в любом обществе была феноменальной. Он просто «растворялся» среди окружающих его людей, кроме того, говорил по-русски без акцента, обожал гитару; помимо основных занятий брал еще уроки вокала.

Почти все воспитанники развивали навыки, которые впоследствии могли стать «крышей».

А вот у Марселя не было дополнительных занятий. Вернее, он изучал все предметы на более высоком уровне, ему всегда было интересно учиться. Кроме разве что боевых искусств. Скучно было заниматься развитием тела, его реакция и без того была потрясающей. Не успевал противник подумать о приеме, как Марсель его опережал.

— С нами работали опытные психологи, они постоянно проводили различные тесты. Мы не знали, зачем они два раза в месяц оставляли нас без обеда, причем мы могли пойти в кладовку и взять что угодно из продуктов, от хлеба и фруктов до сыра и ветчины. Некоторые набирали конфеты. Я предпочитал молоко и хлеб, а Бернар ставил сковородку на огонь и готовил омлет с ветчиной.

А однажды меня привели в комнату, где сидел человек, привязанный к стулу, между нами было стекло, и преподаватель, показав мне на кнопочку, сказал:

— Нажимая на эту кнопку, ты причинишь боль человеку за стеклом. Это преступник, он убил ребенка. Чем дольше ты будешь нажимать, тем больнее будет ему.

И ушел, оставив меня с этой кнопкой. Ну, я и нажал, а кто бы не нажал? Мне было интересно. Только ничего не получилось. Человек кричал, корчился, потом дернулся и затих, я держал кнопку долго и видел, что ему не было больно, что он изображает страдания, которых не чувствует. Вошел преподаватель, оторвал мою руку от кнопки. Он смотрел на меня как на чудовище. Но я крепко запомнил, что мне говорил отец: «Никогда не говори, что видишь чувства людей! Тебя посадят в клетку и будут показывать за деньги!»

Взрослые часто обманывают детей, желая им самого лучшего. Тем не менее полностью скрыть свои способности мне не удалось.

Однажды, когда Марселю было уже четырнадцать лет, он решил проучить одного чернокожего педагога, который унижал учеников, демонстрируя свое превосходство в знании истории африканских народов и их обычаев. Марсель раскопал все о нем, о его собственных корнях, оказалось, что родители учителя приехали в Африку из Америки, а его диссертация была посвящена северным африканским племенам. Он тщательно собрал всю доступную информацию о северных, а потом и о западных, восточных и южных племенах. На экзамене по предмету Марсель начал сравнивать обычаи разных племен, преподаватель пытался с ним спорить, но тот сыпал примерами. В конце концов педагог обвинил Марселя в «богатой фантазии» и поставил удовлетворительно.

Это был единственный предмет, где он не получил отлично. И страшно этим гордился. Многие учителя не любили его — слишком тщательно надо было готовиться к занятиям с ним. А он платил им взаимностью, поводов для неприязни хватало: глупость, нетактичность, хамство… но особенно не любил «цветных». Его отец относился к ним с презрением, граничащим с брезгливостью, не разговаривал с ними, только иногда мог что-нибудь приказать, считал их вроде низших существ, только внешне похожими на людей. И Марсель относился к ним точно так же. В то время в Корпусе обучалось несколько вьетнамцев и детей от смешанных браков из Таиланда и Камбоджи, для них разрабатывалась долгосрочная программа. Но Марселю не было до этого дела, его вообще в первое время удивляло, когда азиаты с ним заговаривали. Впоследствии он свыкся с необходимостью быть вежливым с ними, но только когда нельзя было этого избежать.

Дружба с Бернаром немного смягчила его характер. Тот постоянно острил, из любой работы мог устроить развлечение, увлекал Марселя во всякие авантюры. Постепенно душа его оттаяла, он стал более снисходительным к недостаткам других людей, и если раньше никому не прощал никаких слабостей, то теперь стал высмеивать их, сначала зло, а потом уже добродушно подшучивая.

Корпус был таким интересным заведением, что о его устройстве можно написать целый трактат. Располагался он на острове, на небольшой военной базе. И это, пожалуй, все сведения о его местоположении. На поверхности собственно база, на которую каждые три месяца приезжали на обучение солдаты Иностранного легиона, а под ней — цитадель в скальной породе, оборудованная всеми возможными новинками техники.

На территории базы располагались небольшие, особняком стоящие дома, там жили и учились воспитанники Корпуса, дети, по тем или иным причинам оставленные родителями. Там они получали все: и внимание психологов, и индивидуальные программы обучения, и сбалансированное питание.

Летние каникулы были только у воспитанников до двенадцати лет. Те дети, у которых были родственники, уезжали к ним, а те, кому было некуда поехать, проводили лето в семьях сотрудников Корпуса.

В первые каникулы за Марселем приехала мисс Колдер и отвезла его в поместье. Он был счастлив встретить старого разбойника д'Артаньяна и вновь принялся бродить с ним по виноградникам. В то лето книги не привлекали его, он просто много ходил, катался на велосипеде, и мисс Колдер не заставляла его учиться, составляя ему компанию в пеших прогулках.

Но однажды мисс Колдер стало плохо. Она стала жаловаться на сильную боль в животе, потом прилегла на диван. Приехавший доктор сам отвез ее в больницу, объяснив, что она отравилась яблоком, сорванным около виноградников.

— Виноградники только что опрыскали бордосской жидкостью, проследите, чтобы ребенок туда не ходил! — предупредил он.

Марсель в ужасе смотрел, как его любимую, родную няню несут на носилках к машине скорой помощи, бледную, с закрытыми глазами.

— Тем вечером я не знал, куда себя деть, я ходил по дому, по двору… Было очень тяжело, я чувствовал себя маленьким и одиноким. А когда в своей спальне увидел д'Артаньяна, холодного и закостеневшего, я заревел. Наверное, это было впервые в моей жизни. Отец запрещал мне плакать, но теперь слезы хлынули из глаз, и с каждой секундой тяжелый камень в груди становился легче. Я рыдал и вспоминал, как, пока мы все бегали, пытаясь помочь мисс Колдер, д'Артаньян сидел у порога и вылизывал свои лапы, потом он, наверное, пытался найти меня.

Два дня я лил слезы, уверенный, что остался один-одинешенек, но на третий день мисс Колдер неожиданно приехала. Тем не менее я попросил отвезти меня в Корпус, я не хотел больше ни к кому привязываться. Потери — это невыносимо больно!

Марсель продолжил учебу в Корпусе, весь второй год он часто плакал без видимых причин, за что получил кличку «Пьеро», что не мешало ему драться, принимать участие в разных играх и отлично учиться.

К концу обучения все подходили в разном возрасте, в зависимости от способностей и количества предметов.

Полное образование получали самые способные, туда входили и литература, и философия, и история (со всеобщей и отечественной историей, историей искусства), иностранные языки, латынь, эстетика, массовая и религиозная культура, политическая психология, конфликтология, социология, политический маркетинг и множество других предметов. Те, кто не мог так учиться, это определялось в 10—12 лет, становились «специалистами-прикладниками».

Были и такие удивительные предметы, как сексология. Да-да, сексология! В возрасте 14—16 лет, кто как созреет, обучались искусству любви. В столь юном возрасте подросткам объясняли, что к женщинам надо относиться как к приятному и полезному для здоровья объекту. Опытные девушки обучали этих, как они думали, детей высокопоставленных родителей, постоянно меняясь, чтобы не вызвать привязанности. О нежных чувствах не было и речи. Поэтому у детишек не было повода срываться в любовь по окончании Корпуса.

Случались иногда накладки, конечно. Один семнадцатилетний романтик влюбился с первого взгляда в девицу из бригады обслуживания, ей было 25 лет, и она тоже полюбила. Этот редчайший случай предусмотреть было невозможно. Как и то, что юноша с блеском применит полученные умения и навыки на практике. Об этой страсти никто и не догадывался, пока влюбленные не исчезли с базы. Без помощи сообщников тут не обошлось.

Система не могла позволить пройти такому безобразию безнаказанно.

Построили тех, кто общался с ними последний месяц и проходил одинаковые программы. Человек двадцать. Они стояли по стойке смирно, за ними следили через зеркальные окна, изучая и анализируя каждое движение. Тех, кто-то пытался изменить положение, хотя бы морщился, уводились на дальнейшую «обработку». Марсель тоже был там, стоял неподвижно, с безмятежным выражением лица… Ему нравилось дурачить людей. Через четыре часа такого стояния Марсель свалился как сноп. Его пришлось приводить в себя. Он всегда был уверен в себе, считал, что может все, а выносливости не хватило. Только семь юношей смогли простоять шесть часов. Таким образом выявили всех, кто помогал или покрывал юных влюбленных.

А Ромео с Джульеттой поймали на третий день. Они не смогли покинуть остров, но все равно доставили много хлопот начальству: были увольнения, понижения в должности… Он хотел жениться, «вырвать девушку из порочного круга». Девушку, по слухам, отправили в Гонконг, в какой-то притон. А юношу еще долго обрабатывали, накачивали психотропными средствами, а затем сделали гомосексуалистом. Такие тоже нужны системе.

Марсель чудом избежал этой участи, он был красив, но при первых попытках внушить ему, что есть и другая любовь, которую стоит испробовать, инструктор получил карандашом в глаз. Хорошо, что не попал, только распорол кожу на виске. Его хотели урезонить, но он пригрозил, что ляжет лицом на раскаленную плиту. И ему поверили. Он всегда говорил серьезно.

По окончании Корпуса Марсель поехал работать в Москву с рекомендацией не использовать в делах, сопряженных с опасностями травм, так как «объект» притягивает неприятности не хуже магнита.

Бернары из Бретани

Друг Марселя, Бернар, попал в Корпус в восемь лет, пройдя все тесты не слишком блестяще, но по некоторым параметрам показав великолепные результаты, такие как прекрасная память, владение русским языком, феноменальный музыкальный слух и отличные физические данные.

Его отец, наполовину русский, был в составе французской военной миссии, созданной специально для авиаполка «Нормандия — Неман». Кем он там был, история умалчивает, какую работу выполнял — тем более. Конечно, без красивой переводчицы не обошлось. Клод де Бресси не афишировал отличное знание русского языка и без переводчицы просто никак не мог. Девушка, естественно, была сотрудницей КГБ и должна была поддерживать с сотрудниками миссии хорошие отношения, которые с Клодом быстро перешли в интимные.

После 1945 года миссия прекратила свое существование, и Клод стал работать в посольстве Франции. Был женат, но детей у него не было. Он продолжал встречаться со своей милой, прекрасно отдавая себе отчет о ее настоящей работе. Его пытались шантажировать этой связью, но Клод начал бракоразводный процесс. В 1949 году он погиб при невыясненных обстоятельствах. В этом же году у переводчицы родился сын, который попал в детский дом, потому что его мама была расстреляна за шпионаж.

Бабушка Бернара — русская аристократка, родившаяся во Франции в семье эмигрантов, знала о своем единственном внуке, но ничего не могла поделать. Только в 1954 году, с помощью своих влиятельных друзей, ей удалось найти мальчика в детском доме в Карелии. Бабушка увезла его во Францию, оформила опеку. Хотя в метриках внук был Юрой, она дала ему новое имя — Бернар.

Бабушкой она была примерной, заменила ему отца и мать, научила хорошим манерам, французскому языку. Бернару очень трудно было адаптироваться в чужой стране, с чужими обычаями. Но на ферме был сенбернар, с которым он подружился. Они были неразлучны. Бернар каждый день вычесывал, чистил собаку. Бабушка даже разрешила псу спать в комнате внука, а в ответ он, конечно, старался ее слушаться.

Летом 1957 года семейство де Бресси получило предложение зачислить Бернара в Корпус — в случае удачного прохождения тестов.

Бабушка не могла дать внуку достойное образование, денег, чтобы нанимать учителей, не было. Поэтому когда получила уведомление об удовлетворительном результате тестирования и приеме внука в Корпус, она не стала возражать.

Бернар начал учиться с восьми лет, как и большинство курсантов. В каникулы он приезжал вместе с Марселем к дедушке с бабушкой, которые приняли его друга как родного и даже все время ставили его в пример, за воспитанность и рассудительность. Конечно, это не мешало их дружбе, как и то, что Марсель не любил собак. Они почему-то всегда лаяли на него, за исключением Глена, который рявкнул на него один раз для порядка, удивляясь вкусам хозяина, а потом просто не замечал Марселя. Они проводили большую часть времени, носясь на велосипедах по окрестностям, сопровождаемые собакой. По вечерам Бернар занимался музыкой с дедом, который в молодости был неплохим пианистом. Они садились за фортепьяно и часами самозабвенно музицировали, а Марсель сидел неподалеку, читая очередную толстую книгу, иногда с удовольствием прислушиваясь к красивым пассажам. Занятия музыкой не входили в круг его предметов по причине полной неспособности.

После того как Марселю исполнилось десять лет, летние каникулы сократились до 18 дней, а потом и того меньше, но рождественские каникулы были всегда. Конечно, он был со своим другом на Рождество и всегда получал подарки… а в феврале и поздравительные открытки от мамы (из Советского Союза письма шли по два месяца).

Летом 1961 года Глен умер в возрасте 23 лет. Собаки редко доживают до такого возраста, но Бернар тяжело переживал потерю. Он был уже подростком и в свои пятнадцать лет многое знал о смерти, но это был его верный друг. Бабушка, чтобы хоть как-то повлиять на его отношение к учебе, сказала, что купит такого же пса, если он будет хорошо учиться. Ну не мог он учиться на отлично, слишком много было других интересов. Бернар был очень музыкален, обладал прекрасным голосом, обожал гитару и все свободное время посвящал занятиям с учителями по гитаре и вокалу.

Тем временем бабушка купила ему в питомнике щенка, но в то лето Бернар не смог приехать, завалил последний экзамен. Пока пересдавал, пока защищал диплом, бабушка заболела и попала в больницу. Когда Бернар наконец смог приехать, он обнаружил, что «щенку» уже 9 месяцев и им никто не занимался. Он сидел на цепи, страшный, неухоженный, злой.

Работники сказали ему, чтобы он был осторожнее.

— Что вы с собакой сделали? — возмутился он.

Бернар бесстрашно подошел к озлобленному псу, снял цепь. Мгновенно двор опустел, а собачка сразу вцепилась ему в ногу. Превозмогая боль, он схватил «зверюшку» одной рукой за шкирку, а другой за основание хвоста и несколько раз сильно встряхнул. Для этого ему пришлось собрать все силы, ведь щенок весил уже килограммов пятьдесят. Пес тут же отпустил его ногу, поджал хвост и… лег около него. Бернар сам стал за ним ухаживать, вычесал ему запущенную шерсть, мыл специальным мылом, кормил по всем правилам. Пес слушался его беспрекословно, хозяину стоило только нахмурить брови. С тех пор они были неразлучны.

Несмотря на строгость и аскетизм, царившие в Корпусе, некоторые поблажки все же допускались, они же в случае чего являлись и кнутом, и пряником. Поэтому Бернар — так остряк назвал свою собаку — жил с ним до окончания обучения, а потом поехал с хозяином в Москву.

Оказалось, что в Москве заниматься собакой Бернару стало совершенно некогда. Помог клуб собаководства, взяли собачку в питомник, туда он и приезжал навещать своего друга, иногда брал с собой, когда ездил поохотиться в какой-нибудь заказник, куда его охотно приглашали партийные работники, а также их «боевые подруги». Там он и оставил пса своему хорошему другу-леснику. Псу понравилось чувствовать себя хозяином леса. И в самом деле с тех пор там не стало браконьеров, на всякие капканы он писал, помечая их, а на людей с ружьями просто бросался из засады. Поэтому, когда приезжали те, кому можно было охотиться, сенбернара запирали в сарае.

Жё д’амур е д’авантюр

Бернар всюду чувствовал себя как дома, таким уж он уродился, но Москва поразила его обилием красивых женщин.

Конечно, в первое время девушки сами «случайно» знакомились с молодыми французами, то в институте, то в метро или еще где-нибудь. Но было слишком очевидно, что красотки работают на КГБ, что, впрочем, совсем не смущало ни Марселя, ни Бернара, они находились в Москве совершенно легально и не делали ничего предосудительного. Поэтому парни прекрасно проводили свободное время, будучи на виду, под колпаком, и при этом получая удовольствие.

Иногда они сами знакомились с девушками — на танцах, в ресторанах, на улицах, но это были «бесперспективные» знакомства, кагэбэшники сразу же проводили с девушками воспитательные беседы. Некоторые девицы сообщали своим новым друзьям об этих беседах, другие избегали общения, а третьи «выполняли задание» докладывать обо всех разговорах и встречах. Французы относились к этому спокойно, они были готовы к жизни на виду.

Бернар, весельчак, получал от этого особое удовольствие. Придумывал всякие розыгрыши. Только какая-нибудь очередная «наташа» доложит, что установила контакт с Бернаром, как он приводит на свидание еще одну девушку.

— Познакомься, Наташа, это Лида, моя сестра из Тулы. Лида, это Наташа, моя двоюродная сестра. Девочки, пойдемте в кафе-мороженое!

Там, заказав шампанское и мороженое, он незаметно уходил:

— Я сейчас приду! Это сюрприз!

А потом официант приносил им в утешение цветы от него.

Марселю он говорил, что женится на русской, но выбор настолько велик, что быстро это не произойдет. Жили они широко. У них все время были гости, которых угощали всякими вкусностями, одновременно вовлекая их в процесс приготовления еды.

Чего стоило приготовление, к примеру, утки с виноградом. Гости усаживались вокруг стола, каждому выдавалась небольшая гроздь крупного винограда и всякие подручные материалы для удаления косточек, каждый выбирал то, что считал удобным. Луи пользовался огромным грузинским кинжалом, некоторые девушки — маникюрными ножницами, я, например, достала свой скальпель, которым точила карандаши, на что Луи тут же заметил, что операция будет называться «абортирование винограда».

Роскошной жизни после стипендии обычно хватало на две недели, а иногда и того меньше. Потом начинались поиски денег. Или на худой случай просто еды. Вечно голодные студенты — это про них. Бернару было легче всех. Его постоянно приглашали с его гитарой то на дни рожденья, то просто на вечеринки — спеть романсы или блатные песни.

— Все, что пожелаете! — у него был огромный репертуар. С собой он обычно брал Марселя или Луи — смотря по тому, кто из них дольше голодал.

Иногда заключали пари — на обед в «Метрополе» на восемь персон.

А однажды поспорили, что Луи удержится на взбесившейся лошади тридцать секунд. Некоторые спорят, а отдуваться Луи. Он, конечно, сидел на лошади как приклеенный, но наши золотые мальчики из МГИМО не знали об этом.

Вот договорились, папочка одного из юных дипломатов позвонил на конный завод, чтобы дали какую-нибудь самую злую лошадь, мол, всю ответственность беру на себя. Там и расстарались, приготовили прокатного мерина с вреднющим характером. А когда узнали, для чего, то не поленились — построили станок в дальней леваде.

Приехали на заказном автобусе к главному зданию, директор конезавода сел в свою машину и поехал впереди показывать дорогу. Выгрузились, директор достал из своей машины водку, закуску, а столики и стульчики были уже заранее поставлены около левады, где гулял красивый вороной конь. Рядом лес, птицы поют, красота!

Французы со своими подружками сели за столы и набросились на еду, а Луи взмолился:

— Может, не надо?

— Надо, Федя, надо! — сказал Алексей, любитель конного спорта, отец которого и организовал этот пикник.

Тем временем подошли два крепких конюха и после небольшой борьбы поседлали вороного, поставили в станок. Затем завели подпругу к паху. Луи глазам своим не поверил, он-то думал — просто какая-нибудь горячая лошадь, таких он легко укрощал в Камарге, а тут — настоящее родео. Но ведь в родео надо продержаться только восемь секунд. Он положил в карман куртки нож.

— Ну, давай! — самодовольно улыбаясь, сказал Алексей. — Не свалишься за тридцать секунд — обед ваш!

Луи залез на станок, где уже трещали все доски под ударами копыт беснующегося коня.

— Пускай! — крикнул он.

Как в кино, конь пулей вылетел из станка, лишь на мгновения его копыта касались земли. Он крутился в воздухе, и в этом вихре невозможно было разобрать, где у лошади голова, где хвост. Как и полагается, уздечки на ней не было, только недоуздок, но ремня на шее, за который можно было бы держаться, почему-то тоже не было, поэтому Луи держался за луку седла.

Ровно через восемь секунд Бернар свистнул, как и просил Луи. В этот момент он отрезал подпругу, которая щекотала коня. При этом, еле удержавшись, чуть-чуть порезал коня и пропорол себе руку. Но конь, вместо того чтобы успокоиться, перестал крутиться и рванул вперед, как торпеда, перемахнул через изгородь и унесся в лес, только его и видели.

Бернар тут же заспорил с Алексеем, что пари выиграно, на что Алексей отвечал, что тридцать секунд еще не прошло.

Недовольные таким поворотом событий, они вернулись к столу, где дружно выпили за здоровье исчезнувшего в лесу Луи. Конюха отправились его искать. Все веселье пропало, еда не лезла в горло.

Тут на опушке леса показался конюх, тот вел коня, к недоуздку которого был уже пристегнут трензель с поводом. На коне все еще сидел Луи, его белые бриджи были покрыты рыжими пятнами, из ладони текла кровь. Конь шел, спотыкаясь, тяжело дыша, по его дрожащим ногам катился пот. Состояние всадника было не лучше. Их появление встретили аплодисментами.

Бернар помог Луи сойти с коня, но ноги его не держали, и он сел на землю. Ему тут же налили стакан водки, он выпил ее, как воду, и тут же отключился. Оставив попытки его растолкать, ребята отнесли его в автобус, а сами вернулись к столу. С Луи осталась его девушка, Аннет, или Нетт, как он ее называл, сестра Марселя. Она обработала ему руку перекисью и осталась с ним, дожидаясь окончания веселья.

Конечно, на обед они заработали, но бедный Луи не смог воспользоваться плодами своей победы. В лесу, по которому конь несся как танк, поперек тропинки была толстая ветка, не настолько низко, чтобы лошадь прыгнула или остановилась: конь почти нырнул под нее, а Луи получил удар в грудь и в лицо, сломал челюсть. Так что месяц он питался бульончиками через соломинку. Нетт взяла на себя заботы о нем, он ей очень нравился — смуглый красавчик с бешеным темпераментом.

Иногда французы посещали и лекции, время от времени ездили на различные переговоры, по результатам — получали денежки, которые всегда были кстати.

Французские друзья и аристократический

вид спорта

Я встречалась с Марселем редко: один раз в неделю, а то еще реже.

Но мы не могли не встречаться. Он представил меня своей сестре Аннет, милой девушке с красивыми глазами. Она не особенно жаловала своего братца, он категорически отказался общаться со своей матерью. Приехав в Москву, Марсель нашел свою мать по справочной — фамилия, имя, возраст… и явился. Его не ждали. Мама была страшно удивлена, а когда поняла, что этот красавчик ее сын, начала плакать, объясняя, что не могла поступить иначе, что Армен на хорошей должности, что Марсель ее компрометирует и что лучше бы он ушел. Но его сестренка, тогда ей было всего тринадцать лет, продолжила знакомство. Мы иногда встречались с ней, когда все собирались на какой-нибудь праздник и Бернар предлагал соорудить экзотическое блюдо совместными усилиями.

Тогда я впервые увидела Луи и сразу захотела его нарисовать. В это время я иллюстрировала «Три мушкетера», и он подходил для портрета д’Артаньяна как нельзя лучше — настоящий гасконец, смуглый, с яркими черными глазами, просто Омар Шариф, подсушенный на солнышке. Красавец! Но только я взялась за свой альбомчик, как Бернар стал громко возмущаться:

— Я тоже хочу портрет!

— Но я же не могу сразу двоих рисовать!

— А его и не надо! Я же красивее и сидеть буду неподвижно, как статуя! — И с этими словами выдернул из-под Луи стул. Конечно, тот не упал, но без легкой потасовки не обошлось. Все смеялись, и о рисовании пришлось забыть.

Изредка я пыталась делать с них наброски. Но как только ребята замечали, что их рисуют, отнимали альбом и начинали рисовать друг друга сами. Это были рисунки вроде «Точка, точка, запятая, вот и рожица кривая!»

— Угадай, кого это я нарисовал? Правда, похоже? Особенно в этом месте!

На следующий день Марсель отправил меня «стучать».

— Он здесь не один! Их тут аж четверо! Все понимают по-русски, с ними еще девушки и собака! Ужас как подозрительно. Я не могу молчать! — что-то в таком духе, с честными, круглыми глазами.

На что мне уже строго сказали:

— Не приходите больше, пока вас не позовут!

Марсель был деликатен со мной, самое большее, что позволял себе, — так это целовать в щеки при встречах и при прощаниях. Это вызывало у его друзей бесконечные насмешки.

— Нет! Ты посмотри, что ты с ним сделала! Бедный монашек! Он боится до тебя дотронуться?

Марcель вежливо улыбался и не отвечал. И мне не разрешал поддерживать разговоры на эту тему. Мне трудно было запретить что-либо, я всегда делала то, что считала нужным. Маму слушалась, когда просто не хотела ее расстраивать, но Марсель был особенным — когда он просил или требовал что-нибудь, значит, за этим стояло что-то важное. Мы гуляли по Москве, а когда я писала городские пейзажи, Марсель терпеливо ждал. Он ничего не говорил о моих работах и научил меня не врать. Ведь приходилось дома как-то выкручиваться, когда я уходила на свидания. Маме я так и не сказала, она обязательно запретила бы эти встречи.

— Ты не пытайся врать. Говори правду. Ведь когда я сначала сказал тебе, что приехал из Таллина, это была правда, а ты подумала, что я эстонец, и про Марселя Пруста правда. Важно, как подать эту правду.

Потом мне это всегда помогало в жизни…

В ноябре, когда мы с Марселем выходили из кинотеатра, посмотрев в третий раз «Неуловимых мстителей», я стала упрашивать его научить меня ездить верхом.

Он не хотел, чтобы я садилась на лошадь — не потому что не любил лошадей, просто беспокоился за меня. Я готова была слушаться его во всем, но лошади меня притягивали как магнит.

Марсель приводил множество доводов:

— Лошадь — это стихия, никогда не знаешь, что она выкинет.

— Но ты же ездишь?

— Это не просто, надо учиться как следует.

— Тогда научи, ну пожалуйста!

— Ты — лентяйка, а я не смогу тебя заставлять.

— Зачем заставлять, я же сама хочу.

— Это трудно, тебе быстро надоест!

— Это все отговорки, скажи сразу, что тебе некогда.

— И некогда.

В результате меня устроили заниматься верховой ездой к Евгению Рындину, тренеру из «Буревестника». Я тогда и не подозревала, что Марсель платил ему за каждое занятие. Ведь спорт в СССР был бесплатным и доступным. Только несколько лет спустя тренер признался мне, что получал за уроки приличные деньги. Мало того, еще и инструкции, как учить.

— Сам бы я так никогда не учил, если так учить, то никто ездить бы не стал. Зато ты быстро научилась.

Два месяца я ездила два раза в неделю по два часа учебной рысью на длинной корде.

Чтобы лошадка не уставала, каждые полчаса ее сменяла другая.

Лошадей было две. После тренировки Евгений помогал мне сползти, еще час я сидела, чтобы набраться сил доехать до дома.

Когда я уже галопировала без корды, научившись работать руками, ногами и корпусом, достигла равновесия, оказалось, что верховая езда — это огромное наслаждение. Но если бы я раньше знала, какие мучительные тренировки меня ждали, никогда бы на лошадь не села. Только из-за того, что сама напросилась и меня обо всем предупреждали, я не могла бросить.

Подготовительные курсы в МГПИ им. Ленина — это вечером, а днем работа художником-оформителем в Моспроекте-1. Все свободное время я проводила в манеже и «библиотеке» — так назывались наши встречи.

Пока я осваивала верховую езду, Марсель уехал на неделю в Англию. Как он не хотел уезжать! Его начальство планировало оставить его на аналитической работе. Но по правилам все выпускники должны были хоть раз выполнить оперативную работу.

Оперативная работа

вредна для здоровья

Это была его первая самостоятельная работа — предварительные трехсторонние переговоры, неофициальные и нежелательные для многих официальных лиц. Результаты переговоров необходимо было доставить как можно скорее, поэтому Марсель и его товарищ договорились с владельцем маленького спортивного самолетика, что тот доставит их в Шербур. Небольшой аэродром, где находился этот самолет, был в нескольких милях от Лондона. Но Марсель не учел лондонских туманов, и добраться туда оказалось непросто. Да еще после завершения всех дел он долго гулял по местам, где ребенком бывал с отцом.

…Ох уж этот Лондон, где туман считается хорошей погодой, дождь туманом, а потоп дождем.

Чтобы не опоздать, поехал на такси. Туман был такой, что пальцы на вытянутой руке были едва различимы. Машины еле-еле тащились. И в какой-то момент он понял, что не успевает. Тогда, расплатившись с таксистом у небольшого магазинчика велосипедов, Марсель купил велосипед, карту, попросил продавца помочь ему составить маршрут. До места оставалось километров сорок. Но машины практически стояли, боясь сдвинуться с места в этом густом тумане. Воспользовавшись телефоном в магазине, Марсель сообщил старшему товарищу о задержке, договорились о переносе времени вылета.

Впереди на шоссе пробка растянулась на несколько километров. Он свернул на небольшую тропинку и поехал в объезд, сверяясь время от времени по карте. Через полчаса выехал на шоссе, которое по прямой вело к нужному месту. Туман почти рассеялся. Впереди шел фургон с лошадьми, не намного быстрее, чем Марсель. Он догнал его, ухватился правой рукой за какую-то скобу и решил немного отдохнуть. Так проехал еще несколько километров. Потом дорога пошла вниз, скорость увеличилась, и туман стал сгущаться. Только Марсель подумал, что пора притормозить, как раздался визг тормозов, фургон остановился, а Марсель, чудом вывернувшись, слетел с дороги и понесся вниз по откосу.

Что это было, он не знает до сих пор. Перед глазами возникло серенькое, но ясное небо, моросил мелкий дождик. С трудом повернув голову, он разглядел среди камней и травы смятый велосипед. Пытаясь приподняться, почувствовал острую боль в правом боку. Потихонечку повернувшись на левый бок, Марсель увидел сквозь порванные джинсы свою окровавленную ногу. Но делать нечего, надо было выбираться. К тому времени, когда он дополз до шоссе, одежда стала грязно-серой, и крови не было заметно, к тому же стало смеркаться. Поэтому первая же машина остановилась, чтобы его подобрать. «Подобрать» — это как раз то слово, которое больше всего подходит.

Далее он почти ничего не помнил. В глазах все время был сумрак. Иногда он различал сквозь тьму какие-то лица, свою ногу, повернутую вбок под немыслимым углом, белый кафель…

Его напарник рассказал ему уже дома, что, не дождавшись его, он рискнул и обратился в полицию, благо легенды у них были очень хорошие.

Недалеко от этого места практиковал ветеринар, к которому и отвез Марселя сердобольный фермер. Когда товарищ туда приехал, нога была уже загипсована, а ветеринар пытался выяснить, куда позвонить, чтобы за раненым приехали. Он уже отчаялся что-нибудь понять, когда приехал товарищ Марселя и, щедро ему заплатив, увез несчастного.

В госпитале первым делом сняли гипс, промыли рану, прочистили сустав, удалили мелкие осколки, стянули наколенник скобами и шпильками, зашили все, что порвалось. Потом занялись ребрами. Хирурги называют такую работу вышиванием. А Марселю пришлось вспомнить свои эксперименты с болью.

Уже в первый год его пребывания в Корпусе было замечено, что этот ребенок по-особенному терпит боль. Сначала думали, что у него повышенный порог чувствительности. Он часто дрался с одноклассниками, но никогда не жаловался. Однажды, когда у него в одной руке были книги, он хотел взять еще одну другой, но все время ее ронял. Преподаватель хотел ему помочь и вдруг увидел, что большой палец у того сильно опух и синеватого цвета.

Марсель считал боль чем-то обычным и не мог понять, почему, например, из-за сломанного пальца он не может удержать книгу в руке. Ему объяснили, что если что-то болит, значит, это надо лечить. Если в автомобиле сломается какая-то деталь, только специалист найдет неисправность. А у человека есть возможность не только показать специалисту, где болит, но и рассказать, как именно. Тогда врач сможет помочь.

Марсель привык не обращать внимания на боль, ему пришлось учиться ее распознавать. Он шел на занятия с высокой температурой, педагог замечал его красное лицо, невнятную речь… а сам Марсель не понимал, почему он должен оставаться в постели, когда может встать и идти.

Но самое интересное — когда боль становилась невыносимой, Марсель просто «уходил». Он называл это так. Его тело оставалось там, где он его оставлял, он мог смотреть на него со стороны, а сам отправлялся куда хотел. Чаще всего в волшебные виноградники своего детства, там он встречал своего кота, с которым мог разговаривать обо всем. Это было так сказочно, что Марсель не спешил возвращаться, тем более что по возвращении ничего хорошего его не ждало, только боль становилась немного потише.

Пока его травмы заживали, Марсель учил китайский язык и рисовал иероглифы, не обращая внимания на перевязки и массажи. Через два месяца он уже хромал по московским улицам с неплохим знанием китайского языка и обедал в «Пекине» для практики.

Теперь чаще всего наши свидания проходили на моих тренировках в манеже или во время конных прогулок. Иногда приезжал Бернар с очередной девушкой. Показывал ей лошадок, заботливо подсаживал за коленку, потом девушка сидела на трибунах, а Бернар перед ней гарцевал. Сколько же у него девчонок было…

Наступившие холода погубили всю красоту Марселя, его нос был постоянно красным, глаза слезились, он не расставался с носовым платком. Бернар никогда не мог понять мое восхищение носом Марселя:

— Что ты нашла в этом паяльнике?

А в феврале я уже училась на курсах французского языка. Тогда в СССР было непросто устроиться на курсы, очередь тянулась по полгода. Наверное, трудно понять, как это — очередь тянулась полгода, но мы заполняли почтовые открытки с домашним адресом и оставляли их в дирекции курсов, а когда набиралась группа, открытки отправлялись по почте. Это были очень хорошие курсы: по три часа три раза в неделю плюс домашние задания. В основном там учились люди, которым за знание языка прибавляли зарплату.

Я безуспешно пыталась попросить своих друзей, чтобы они помогли с грамматикой:

— Вот здесь — «используйте глаголы „dire“ и „parler“», какие ставить?

— О боже! Учебники! — хватался за голову Бернар и сбегал.

Я очень трепетно относилась к произношению, старалась говорить, как мои друзья, хотя, с тех пор как я начала изучать язык, при мне по-французски почти не разговаривали. С марта по выходным мы ездили по Измайловскому парку. Марсель разрабатывал свое колено, рассматривая верховую езду как тренажер. Самым трудным было спешиться. Он не спрыгивал, а опускался на руках.

Иногда Марсель исчезал на несколько недель в «командировки», а когда приезжал, мы встречались в манеже или в разных компаниях и никогда не оставались наедине. Марсель знал, как вести себя с КГБ, чтобы меня не подставить. Наедине он оставался с другой девушкой, студенткой Института иностранных языков, но об этом я узнала лишь много лет спустя. Мне он никогда не привозил вещи из-за границы, а когда я, смущаясь, попросила привезти что-нибудь из одежды, он заявил:

— Ты сама украшение, я не хочу, чтобы другие это замечали. Я эгоист, я знаю, что ты такое, но никому тебя не отдам.

Вещи, украшения, деньги, а также некоторые сведения, интересующие КГБ, предназначались для студентки иняза.

Советско-французский альянс

Честно говоря, я и не подозревала, что бывают и другие отношения, кроме дружбы. Я наслаждалась общением с умными людьми, которые никогда не кичились своим образованием, наоборот, внимательно слушали мои рассуждения о реализме в живописи.

— А что такое социалистический реализм?

— Это изображение социалистического строя, прекрасного советского человека!

— А если человек кривоногий, он не советский?

— Ну, мы стремимся показать идеал.

— Какой же это реализм? Ах да! Это СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ реализм.