Бесплатный фрагмент - У подножия радуги

Документальная повесть

Эта книга — о любви и ненависти. О любви ко всему высокому и светлому, что есть в советском человеке, нашем современнике. О ненависти к тому, что мешало и мешает каждому из нас познать радость большого, заслуженного счастья.

Эта книга — о Николае Борисове, простом и скромном человеке, в чертах характера и биографии которого удивительным образом проглядывают судьба, помыслы и стремления лучших представителей нашего народа.

Автор не ставил целью описание всей жизни своего героя, а взял лишь узловые, переломные моменты.

В основу повести положены документальные факты и события. Автор допустил лишь некоторые смещения во времени, что обусловлено композицией книги, и, в силу серьезных изменений в жизни героев, заменил некоторые подлинные имена на вымышленные, нисколько не отступая от правдивости событий.

Штыки и ромашки

1

Если человек сознает, что за его спиной стоит смерть, — он еще жив и может бороться.

Вот уже вторые сутки, почуя добычу, неотступно следует за Николаем Борисовым смерть. Никогда еще не имела она столь обильной жатвы, как в знойное лето тысяча девятьсот сорок первого. От замшелых стен Брестской крепости, через глухие чащи и топи Белоруссии до тихих березовых рощ Подмосковья распластала она снопы человеческих жизней, рассыпала по ветру недозрелые зерна людских мечтании и надежд. С алчной ненасытностью косила она людей десятками и сотнями, но и этого ей показалось мало. Она стала охотиться за каждым человеком в отдельности, и вот очередь дошла до Борисова.

Снова впав в забытье, Николай чувствовал на своем лице ее холодное прикосновение, неумолимые жесткие пальцы сжимали горло, перехватывая дыхание.

«Нет, не ускользнешь, политрук! — казалось, шипела она. — Ты свое отходил по земле. Хватит!..»

«Рано мне умирать. Я еще ничего не успел, слышишь, ты, косматая!.. Незачем мне спешить. Ты врешь, смерть! Нельзя взять человека, если он не хочет сдаваться!.. Я должен жить!.. Меня ждут, и я вернусь к своим товарищам. Тебе лучше отстать от меня, все равно я не сдамся!..»

Но смерть отступать не хочет.

«У тебя уже нет сил, ты потерял добрую половину крови, — продолжала она беззвучный диалог. — Твои товарищи ушли. Они теперь далеко. Если бы они захотели остаться с тобой, они бы остались навсегда на этом поле. У тебя нет больше родины, нет семьи, нет товарищей. Все отныне принадлежит мне. Мне-е!.. Умри, политрук, и ты будешь спокоен. Вчера у тебя было два сухаря, ты съел их, а что ждет тебя завтра, когда взойдет солнце? Завтра ты все равно умрешь, зачем мучить себя?..»

«Неправда!» — закричал Николай и открыл глаза. Странно, он не слышал собственного голоса.

Перед ним сидела на ветке какая-то птичка и, скосив свою крохотную головку, с любопытством смотрела на раненого.

«Скажи ей, что я не умер!» — снова крикнул Николай, радуясь живому существу.

Птичка не шевельнулась.

«Скажи!»

Птичка отвернулась и стала прихорашиваться. Минуту спустя она пискнула и юркнула в бурьян. Потревоженная ветка тихо прошелестела засохшими листьями.

Тогда он понял — пропал голос. Он слышал писк птички и шелест куста, а птичка его не слышала. На его зов никто не придет, не вызволит, не протянет руку помощи. Вся надежда на свои силы. Надолго ли хватит их? Сколько прополз он за минувшие сутки? Метров пятьсот… Вон отсюда видны брошенные окопы. Они совсем рядом, может быть, даже ближе, чем он думает. Но и деревня недалеко. Если он сможет ползти с тем же упорством, то через пять суток доберется до крайней избы. Пять суток! Их надо прожить. Без еды и питья. Хорошо, что вчера он сумел сделать себе перевязку.

Надо отдышаться, стряхнуть остатки кошмара и двигаться дальше.

2

Главное — думать и не впадать в забытье, иначе косматая доконает.

Когда и как это началось?

Воскресенье, двадцать второе июня. Три дня прошло после выпуска из военно-политического училища. Накануне бывшие курсанты получили новенькую командирскую форму. Поскрипывая снаряжением, важно ходили они по улицам, молодцевато отдавали честь старшим по званию и с напускным безразличием смотрели поверх голов встречных девушек. Еще бы! Впереди у каждого интересная служба, большая трудовая жизнь. Разве могут понять это девчонки, завистливо провожающие их голубыми и карими глазами!

Воскресное утро в Белостоке было пасмурным, словно предостерегало жителей. Но это никого не тревожило до того часа, когда над городом появилась армада самолетов со свастикой и когда над станцией взметнулся первый огненный столб.

Горела станция. Горел город.

Война.

Запомнилось все до мелочей. Высокий, подтянутый майор Скрипник, начальник училища, с сухим, обветренным лицом и резким, звенящим голосом, отдал команду грузиться в машины.

Где-то под Барановичами курсанты уничтожили воздушный десант. Гулко, как мешки с песком, плюхались на землю парашютисты.

А под Минском невесть откуда прорвавшийся танковый взвод расстрелял прямой наводкой автоколонну училища. Дальше шли пешком небольшими разрозненными группами. Под ногами хрустели пачки вражеских листовок. Их не поднимали — знали и так, что в них написано.

Борисову повезло. Встретил земляка-горьковчанина, Никанора Кудряшова. Никанор оказался хорошим попутчиком — веселым, неунывающим. «Авось переможем», — скажет, бывало, и усмехнется невесть чему. Вместе пробирались к линии фронта. Очень тяжело догонять ее, эту линию. Еще утром слышалась канонада, а вечером было уже тихо, как на другом краю земли.

Ночью переправились через Днепр. Наутро набрели на пастуха. Внизу, на лужайке, пасется стадо коров, голов двести. А на бугорке сидит пожилой мужчина в брезентовом плаще, курит самокрутку и спокойно поглядывает на дорогу, по которой непрерывной лентой тянутся иноземные войска. Завидев своих, вышедших из перелеска, мужчина поманил их к себе беспалой рукой — память с гражданской. Сели. Дал закурить. Помолчал в задумчивости и негромко:

— Вот какой день гляжу — большая сила прет. Однако ж попомните мое слово, фашист потеряет больше, нежели возьмет. Вот попомните! — повторил он с мудрой народной убежденностью, потом озабоченно: — А вам на рожон лезть не след. Почему одежу-то не сменили? Вам ишо воевать придется, али к нему податься решили? — И, заметив, как побагровело лицо Борисова, извинительно: — Время такое… Отдохните до вечера, принесу, что осталось…

Переодеваться в гражданскую одежду не согласились. Однако предостережение пастуха запало в душу. Утром на поляне натолкнулись на жуткую картину. У пня лежала молодая женщина, а рядом двое детей, мальчик и девочка.

— Запомни, Никанор! — глухо сказал Борисов. — За все будем счет вести.

— Хватит ли фашистов, чтоб за все, что мы видели, рассчитаться?

— На сколько хватит!

Борисов достал партийный билет. Новенькая книжечка, два года не проносил.

— Вот этим клянусь! Пока жить буду!..

— Об одном жалею, — словно говоря с самим собой, отозвался Никанор, — не успел вступить. Все-таки легче, когда с такой книжкой, в ней ведь какого человека сердце стучит!.. — На его широком скуластом лице отразилась грусть. — Раньше не думал, на «авось» жил, а вот теперь как бы сгодилось!..

Борисов заложил билет в санитарный пакет, обмотал бинтом. Посмотрел на убитых, потом склонился над мальчиком. Набрал в ладонь еще не остывшей крови, залил бинт. Завернул штанину на своей ноге, туго прикрутил драгоценный сверток кровавой тряпкой.

Никанор понимающе и одобрительно следил за ним.

…Однажды они спали в лесу, зарывшись в копну. На рассвете Никанор разбудил Николая.

— Да проснись же, политрук! Слышишь?

Николай прислушался. В отдалении громыхало. Но небо было ясным, и он понял, что это такое.

Оставалось самое трудное — перейти линию фронта.

Больше они не ложились спать. Шли днем, сторонясь селений — было бы глупо в последние часы нарваться на вражеские патрули, — ночью выбирались на проселки и спорым солдатским шагом проходили один десяток километров за другим, не останавливаясь даже, чтобы поесть.

Еще через сутки они зашли в какое-то горящее село. Жители, видимо, разбежались по лесам, на улицах не было ни души. Взобрались на полуразрушенную колокольню. Церковь дымилась, но пламени не было — дерево и краска успели сгореть, теперь чадила штукатурка.

Километрах в пяти от села то и дело вздымались фонтанчики взрывов по ту и другую сторону окопов. На восточной стороне их было значительно больше, чем на западной. Нетрудно было догадаться — фашисты стремились взломать фронт, не дать ему закрепиться; русские отчаянно сдерживали натиск и вгрызались в землю.

Николай и Никанор до вечера просидели на колокольне, выбирая удобное место для перехода.

С наступлением темноты стрельба прекратилась с обеих сторон одновременно. Опустилась обычная деревенская ночь. Тихо за околицей, будто нет никакой войны. Только сухое потрескивание горящих домов да пропитанный едкой гарью воздух говорили о бедствии, постигшем и эту безвестную деревушку.

Фашисты еще не успели создать сплошную линию траншей, да она и не нужна была им — ведь они не собирались обороняться. Уверенные в своей непобедимости, они рвались на восток, почти не останавливаясь, не дожидаясь, когда подтянутся резервы. Редкие окопы не имели ходов сообщения, так что между ними оставались свободные пространства. К одной из таких отдушин и поползли Николай с Никанором.

Николай полз впереди. Вдруг он остановился так неожиданно, что друг ткнулся головой в его подошвы.

— Ты что? — негромко спросил Никанор.

— Слушай!

Из ближайшего окопа доносилась музыка. Фашист играл на губной гармонике. Мелодия была нежная и грустная. Это-то и остановило Николая. В его понимании никак не увязывалось то, что он видел за недели отступления, с такой задушевной, человечной мелодией. Наверное, его чувства передались и Никанору.

— Тоскует, паразит! — негромко и зло проскрипел он сквозь зубы. — А у меня племянница в музыкальной школе училась. В Могилеве жили, где они теперь?..

— Вернемся назад — разыщем!

— Тех тоже будут искать. — Никанор говорил о женщине на поляне и ее малышах.

Николай не отозвался.

Внезапно мелодия оборвалась. Из окопа раздался дружный хохот, потом гармоника заиграла игривый мотивчик. Его подхватили нестройные пьяные голоса.

— Парочку бы гранат им на закуску! — выругался Никанор.

— Вперед! — оборвал его Николай и пополз дальше.

Полосу окопов преодолели благополучно. Нейтральная зона. Ничейная земля. Впереди — черная полоса оврага. Крутые его скаты заворачивают на восток, к своим. Совсем близко послышались голоса — резкие, гортанные. Гитлеровцы. Дозорные.

Николай, а за ним Никанор скатились в овраг, в клочья изодрав одежду о колючие кусты. На дне оврага мирно журчал ручей. Оба припали к нему и долго не могли оторваться от холодной воды.

Через полчаса их остановил окрик:

— Стой! Откуда?

— Окруженцы, — дрогнувшим голосом ответил Николай и вытер глаза. Наконец-то родная властная речь. До этой минуты он слышал голоса на родном языке, но они были будто чужими — неуверенными и ломкими, постоянно ждущими беды.

К ним подошли трое с карабинами. Лиц в темноте не разобрать. Запомнился лишь непомерно высокий рост одного из дозорных и его могучие плечи, обтянутые плащ-палаткой.

— Чего с ними делать? — хриплым, простуженным голосом спросил высокого рядом стоящий.

— Веди пока на гауптвахту, начальство разберется.

— Пошли! — сказал хриплый голос.

— Много вашего брата идет, — продолжал он уже сзади. — Здорово досталось?

— Сам, поди, не знаешь? — обозлился Никанор. Он, видимо, ждал не такой встречи.

— Бог миловал… Вчера только с пополнением привезли. А ты зря, дружок, сердце-то распускаешь — незнамо еще, кого что ждет.

Дальше шли молча.

3

Под гауптвахту был отведен огромный сарай с развороченной снарядом крышей и тяжелыми бревенчатыми стенами. Арестованные лежали на полу, подложив под себя солому.

Новоприбывших принял молоденький младший лейтенант с тонким, гладко выбритым лицом и черными, щеголевато подстриженными усиками, в новой форме со скрипящей портупеей. Разговаривая с арестованными, он скрещивал за спиной руки и поднимался на носки, словно этим хотел подчеркнуть свою власть над попавшими в беду людьми.

— Будете находиться здесь впредь до особого распоряжения комиссара дивизии, — говорил он мягким, артистически отработанным голосом. — За попытку к бегству… — он не мог произнести грубого, тяжелого слова, хотя большинство арестованных давно привыкли к таким словам, — по законам военного времени, сами понимаете. А теперь можете отдыхать. — Повернулся и зашагал в темноту.

Борисов с ненавистью посмотрел ему вслед. И хотя самому ему еще не исполнилось двадцати двух, обронил громко:

— Сопляк!..

Младший лейтенант остановился. Плечи и голова его дернулись, как у слепого, натолкнувшегося на препятствие. Он повернулся вполоборота, но ничего не сказал, только смерил Борисова внимательным, запоминающим взглядом.

Никанор втолкнул Николая в сарай. Ночью Борисову не спалось. Он вспомнил отца, мягкохарактерного крестьянина, выбивавшегося из сил, чтобы все шестеро детей получили образование, вышли в люди. Встала перед глазами мать, тихая, застенчивая женщина, не сказавшая, сколько помнит Николай, ни одного грубого слова ни мужу, ни детям. Вспомнился город церквей Арзамас, где Николай учился, самый близкий наставник и учитель, директор школы Александр Дмитриевич Трушин, добрый и, наверное, самый чуткий на свете человек. Первые нетвердые шаги самостоятельной жизни, учительство в начальной школе. Создание комсомольской организации в глухом селе, двухгодичные курсы по изучению истории партии. И — самое светлое, самое больное — первая и единственная любовь, Дуся — девушка с густыми русыми волосами и смелым голубым взглядом. Свадьба, на которой по обычаям отцов гуляло не менее ста человек — вино рекой, пляски, хороводы по улицам села целую неделю. Теперь Евдокия Ивановна работает фельдшером в городе Боре на берегу красавицы Волги. Что она делает сейчас? Выехала на вызов или, может, только вернулась и сидит, пригорюнившись, над колыбелькой Саши, их первенца, которого Николай оставил, когда ему не было еще месяца. Знает ли она, что с ним?.. Откуда ж ей знать, ведь он только что вырвался из пекла и никому не успел сообщить, ни с кем из близких не разделил своей радости. Но ничего, осталось немного ждать. Завтра разберутся, и он напишет. Он будет писать каждый день, чтобы родные не тревожились.

Рядом, намаявшись, крепко спал Никанор. Это была их последняя ночевка вместе.

Утром пришел тот же младший лейтенант и коротко приказал:

— Кто рядовой — выходи!

— Доведется выжить — встретимся, — обняв Николая, сказал Никанор.

Встретиться им не довелось…

Снаружи в дверях поставили стол и грубый некрашеный табурет. На столе — чернильница, ученическая ручка и несколько листов бумаги. Между столом и косяком двери была оставлена узкая щель — едва протиснуться одному человеку. Поодаль с карабином наизготовку стоял часовой, охранявший гауптвахту, — пожилой седоватый красноармеец в пилотке без звездочки, в стоптанных кирзовых сапогах.

Они сидели, прислонившись спинами к стене, не обращая никакого внимания на приготовления, словно то, что должно произойти через несколько минут, их вовсе не касалось. Может быть, это спокойствие было деланным, Борисов не понял, но и сам он почему-то вдруг поддался общему настроению.

— Встать! Смирно! — четко, как на плацу, скомандовал младший лейтенант и сам вытянулся.

К столу подошел высокий старик с продолговатым морщинистым лицом, половину которого занимал размашистый в ноздрях нос и массивные очки в роговой оправе, а вторую — квадратный раздвоенный подбородок.

— Товарищ дивизионный комиссар! На гауптвахте за минувшую ночь без происшествий. Все арестованные на месте. Младший лейтенант Валуцкий.

— Здравствуйте!

Он не знал, как обратиться к этим людям. Товарищи они или кто? Арестованные ответили так же неопределенно, кто-то даже сказал: «С тем же и вас».

Комиссар сел за стол, достал записную книжку. Внимательно и долго разглядывал первую страницу.

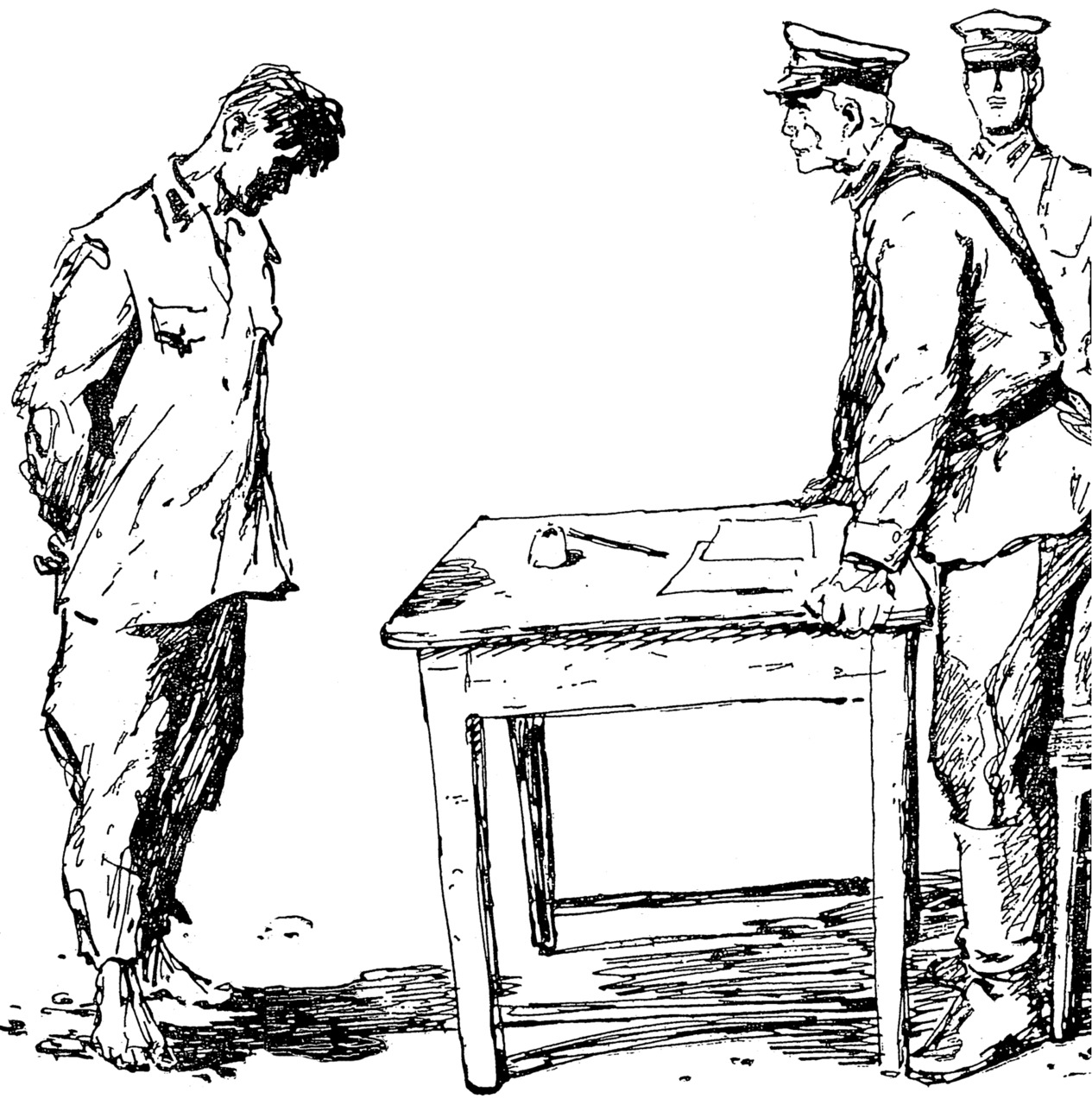

— Лейтенант Трифонов здесь?

В дальнем углу сарая поднялся молодой человек в гимнастерке, без знаков отличия, босой и без головного убора. Ногти на пальцах его ног были сбиты, через правую щеку тянулся запекшийся шрам. Лейтенант был бледен до синевы. Как обреченный, подошел он к столу, безвольно опустил голову, не выдержав пронзительного взгляда старика.

— Вы были в разведке вчера ночью?

— Так точно, — одними губами ответил лейтенант.

— Где ваши люди? С вами было шестеро.

— Погибли.

— А вы?

Лейтенант молчал.

— Коммунист?

— Комсомолец.

— Билет? — комиссар протянул руку.

— Бросил, товарищ комиссар. Боялся попасть в плен.

— Это видно, что боялся. Где ваша командирская честь? Где форма? Где?.. — Комиссар оперся сухими пальцами о край стола, порывисто встал. Все арестованные, как по команде, вскочили со своих мест, замерли у стены.

— Женат? — тихо выдохнул комиссар. — Дети есть?

— Никак нет.

— Мать?

— Детдомовец, товарищ комиссар.

Комиссар снова сел, достал платок, вытер лицо, несколько секунд сидел, сжав виски длинными костистыми пальцами, и глухо сказал, ни к кому не обращаясь:

— Трибунал.

Трифонов протиснулся между столом и косяком и, пошатываясь, побрел в сопровождении часового к штабу.

— Следующий! — сказал комиссар усталым голосом.

— Под трибунал, что ли? — нарушив общее молчание, спросил бородатый широкоплечий крепыш неопределенных лет с капитанской шпалой в петлице.

Комиссар не обратил на его слова никакого внимания.

— Вот вы, — указал он на Борисова. — Подойдите к столу. Фамилия?

— Борисов, Николай Иванович.

— Звание?

— Младший политрук. Окончил военно-политическое училище.

— Документы.

Борисов склонился, непослушными пальцами отвязал от ноги пакет. Долго не мог освободить его от слипшихся бинтов.

— Вот. Других нет.

— Партийный билет? — Комиссар снял очки. Борисову показалось, что в его выцветших глазах блеснули живые огоньки. — Долго пробивались? — потеплевшим голосом поинтересовался комиссар.

— Девять недель.

— Ранения есть?

— Серьезных нет.

— В боях участвовали?

— Участвовал в разгроме вражеского воздушного десанта, а также в стычках с мелкими группами противника.

— Все говорят одно и то же — десант, мелкие группы противника! — усмехнулся за спиной комиссара младший лейтенант. — И все врут.

Комиссар медленно повернулся.

— Младший лейтенант Валуцкий! Человек, который вынес из огня вот это, не может врать. Ясно?

— Так точно, товарищ комиссар! — вытянулся Валуцкий. — Прошу прощения, товарищ комиссар.

— Вам рано это понимать, — смягчился старик и повернулся к Борисову. — Пойдете политруком минометной роты. Документы и обмундирование получите в штабе. Найдете лейтенанта Лекомцева, с ним будете воевать, он командир роты.

— Спасибо за доверие, товарищ дивизионный комиссар! — прервавшимся голосом ответил Борисов и выбежал во двор.

— Следующий!

— Капитан Храмцов! — услышал Борисов за своей спиной бодрый голос и догадался, что это тот самый бородатый крепыш со шпалой в петлице.

4

Знобкий ночной воздух полон тяжелой влаги. Туч не видно, но Николай чувствует их близость. Они так низко повисли над землей, что кажется, протяни руку и коснешься их мягких волокнистых закраин. Холодно — идет октябрь.

А ему жарко. Как и вчера, температура поднимается к ночи. Хочется пить. Смертельно хочется пить. Отдал бы остаток жизни за глоток воды. Любой. Пресной, соленой, холодной или теплой. Пусть болотная, пусть из лужи, — в одном глотке — спасение. Фляга опустела еще вчера, и он ее выбросил. Руки уже немеют и отказываются передвигать набрякшее немощью тело. На спине невыносимо трудно ползти, а на животе нельзя. Вчера хоть помогала левая нога, сегодня она отказалась повиноваться. Плечи тупо ноют, голова налилась свинцовой тяжестью, ее не поднять. Когда он подтягивается на руках, голова упирается в борозду и не дает сдвинуться с места.

Почему не прольется дождик? Два дня назад, когда было не нужно, он лил сплошным потоком. Вчера утром перестал. Солнце и ветер высушили лужи.

Что это? Трава мокрая. Роса. Как он забыл, что сейчас по ночам выпадает роса?

Стиснув зубы, Николай переворачивается набок и припадает губами к траве. Жажда так нестерпима, что в первое время он не лижет вялые листья, а жует их. Потом он уже сосет стебли снизу доверху, бережно расправляя каждый листик на ладонях.

Жар спадает, голова становится легче, и он может проползти еще несколько метров. Ночью ползти легче, надо спешить. Хотя бы метров триста преодолеть до утра. Потом взойдет солнце, выпьет росу, и он снова впадет в забытье.

…Когда Николай снова очнулся, ночь уже ломалась. Под холодным зоревым ветром скрипел сухой бурьян. Линял, светлея, горизонт над зубчатым лесом. Прямо над головой Николая, там, куда был устремлен его взгляд, в разводьях стылого облака плескалась луна. Когда она взошла и поднялась в зенит, Николай не видел. И дальше, в темном бездонье неба, тускло мерцали звезды.

Больше Николай ничего не видел. Деревня была впереди, и, чтобы ее увидеть, надо было повернуться, но у него не было сил. Он попробовал ползти, ничего не получилось. Руки цеплялись за рыхлую землю и срывались. Тогда он понял — лежит в воронке. Наверное, он уже терял сознание, когда свалился в нее. Теперь все. Это конец. Из ямы ему не выбраться.

Что же, выходит, косматая была права? Зря он стремился куда-то и терпел муки? Но ведь он жив, черт ее побери!

Стисни зубы, собери нервы в клубок и борись, Николай Борисов! Вспомни лейтенанта Лекомцева. Это был самый молодой командир из всех, которых ты когда-либо встречал. Ему не исполнилось девятнадцати. Он ни разу не держал в руках бритву, его розовое лицо с припухшими юношескими щеками едва начинало покрываться мягким пухом. Ты успел подружиться с ним за последний месяц. С ним нельзя было не подружиться. Это был юноша с чистой, ничем не запятнанной совестью. Он очень любил жизнь и не меньше — песню. Иначе и не могло быть, ведь он почти год проучился в консерватории. Он мог бы ее закончить и стать знаменитым певцом, у него были данные.

Ты обязан, Борисов, пронести с собой память о той атаке фашистов. Ты помнишь, какой был артналет. В огне и дыму нельзя было разобрать, где земля, где небо и вообще целы ли они еще или все превратилось в сплошное месиво. Ты знаешь, как дрогнул пехотный батальон, который вы поддерживали, как противник прорвал передний край и неудержимой лавиной устремился в брешь, обходя вас с флангов. Вы обнялись с Лекомцевым и дали клятву стоять до конца, потому что приказа к отступлению не было. Но не было не только приказа. Не оставалось уже и людей, минометы замолкали один за другим. Ты и Лекомцев стояли у минометов, сами вели огонь. А как яростно дралась соседняя артиллерийская батарея! Наводчиком у одного орудия был командир полка, а снаряды ему подносил комиссар дивизии. Тот самый седой старик. Они были расстреляны в упор вражескими автоматчиками. А когда фашисты окружили позицию Лекомцева, командир роты бросил гранату в минный ящик…

Мучила жажда. Руки нетерпеливо ощупывали землю, но в воронке не было травы, а значит, не было и росы…

Мир как-то разом раздвинулся — близился восход солнца. Звезды поспешно исчезали, как снежинки с гладкой поверхности, по которой прошелся ветер. Облака валко катились на восток.

А вот и солнце. Его из воронки пока не видно, зато видно, как яркая палевая дрожь пробежала по макушкам чернобыльника, как заслезилась ржавая трава по обрезу ямы, как желтоватые густые полосы подкрасили края облаков.

Начинался третий день борьбы Николая Борисова со смертью…

Вязкая, пронизывающая все тело боль возвращает ему сознание. Он смотрит прямо перед собой и ничего не может понять. На краю воронки стоит старик с лопатой и медленно засыпает его ноги. Старик невысок ростом, кряжист, одет в залатанную фуфайку, и все его лицо, кажется, состоит из одной огромной бороды и крохотных слезящихся глаз. Позади старика опустилась на колени ветхая старушка, левой рукой она держит угол передника, а правой торопливо и путано крестится. Кого она отмаливает? Разве старик не видит, что он жив?

Старик отворачивает ком земли и сталкивает его вниз, на живот Борисова. Разноцветные полосы плывут перед глазами Николая. Он начинает кричать, забыв о том, что у него нет голоса. Старик продолжает свою тяжкую работу. Николай силится поднять руки, столкнуть навалившуюся на грудь землю, но руки свело, и они не шевелятся.

А старуха молится все неистовей, припадая лбом к сырой земле, и по ее морщинистым щекам бегут слезы.

Последним усилием Борисов чуть приподнял руку и тут же уронил ее.

Старик недоуменно посмотрел на него, потом бросил лопату и тяжело слез в яму. Склонился над Николаем, коснувшись своей лешачей бородой его лица. От бороды пахло табаком и еще чем-то кислым, домашним.

Николай задохнулся и в какой уж раз потерял сознание.

5

Первое, что увидел Николай, проснувшись, были огромные женские глаза. Казалось, целый мир, окруживший его своим приютом, уместился в серой бескрайности этих глаз, в их чуткой, настороженной глубине и трепетном волнении за него, воскресшего к жизни. Тихим материнским счастьем светились эти незнакомые глаза, обрамленные светлыми длинными ресницами. На немом языке они говорили Николаю о радости, которую он доставил своим пробуждением.

Николай улыбнулся слабой, бесцветной улыбкой. Глаза вспыхнули и как бы высветили все лицо. Высокий гладкий лоб, наполовину прикрытый спадавшей на него желтоватой челкой. Тонкая морщинка, почти невидимой дужкой пролегшая по переносице. Короткий вздернутый нос с дрожащими ноздрями. Припухлые розовые губы и гладко выточенный капризный подбородок. Все это светилось и жило тем необъяснимым чувством довольства и гордости, которое может испытать лишь человек, свершивший почти невозможное.

На самом деле так оно и было. Николай четверо суток метался в бреду. Несколько раз у него пропадал пульс и прекращалось дыхание. В такие минуты вся семья Марюхиных впадала в отчаяние. Агафья Федоровна застывала в углу перед божницей. Ее несвязное бормотание наполняло избу унылой и безысходной тоской. Прохор Игнатьевич, вот уже несколько дней забывающий расчесать бороду, бежал к соседям, приносил все новые пучки лекарственных трав, принимался готовить отвар и поить им не приходящего в сознание командира. А их дочь, Анфиса, не отходила от постели больного даже ночью, дремала, приткнувшись головой к спинке его кровати.

Их старания и заботы не пропали даром. В конце четвертых суток Николай перестал бредить и впервые уснул глубоким спокойным сном. И вот он проснулся. Его изможденное продолговатое лицо было еще бледно, темные глаза запали, нос заострился, щеки заросли щетиной. Зато теперь можно было уверенно сказать — он жив, и дело времени — поставить его на ноги.

— Вы кто? — спросил он еле слышно, и глаза его увлажнились — он спросил тихо, но совершенно осмысленно.

— Молчи, все узнаешь, — сказала Анфиса и поднялась. — Тебе надо выпить лекарство.

Она пошла в запечье, принесла стакан с коричневатой жидкостью.

— Сушеный шиповник с медом, пей.

Напиток был кисловатый и тягучий, Николай почувствовал себя бодрее.

Подошел Прохор Игнатьевич, обнажил ровный ряд нестариковских белых зубов.

— Очухался? Ну, вот и ладно, вот и добро! А то ведь совсем было богу душу отдал. Теперь до смерти проживешь, ежели, не приведи господи, попрежь ничего не приключится. Ей вот, Анфиске, спасибо кажи, вызволила от неминучей…

— Ба-атя! — урезонила его молодая женщина. — Время, что ль, не будет?

— Ну ладно, ладно, учи отца-то! — совсем не сердито отговорился Прохор и отошел к столу, взялся за валенок с наживленной подошвой. — Поди-ка на погребец, молока свежего принеси, от всякой хвори лучшая помочь.

Анфиса вышла в сени.

Николай огляделся. Просторная изба с бревенчатыми не штукатуренными стенами. Бревна оструганы до блеска и, наверное, недавно вымыты с мылом, отдают темноватой желтизной и пахнут сосновой смолой. Добрую четверть избы занимает русская печь с двумя приступками и недавно замененной грядушкой — брусок не успел потемнеть и залосниться. Над запечьем — полати, зашторенные простенькой выцветшей занавеской. Широкая выскобленная судновка с горкой алюминиевых мисок и чугунков. На полице неполная бутылка подсолнечного масла и половина каравая ржаного хлеба с черной поджаристой коркой. Из подпечья торчат деревянные черенки рогачей и кольчатый конец металлической кочерги. Порог и пазы дверных косяков обиты сторновкой, свернутой в жгут и обмотанной пеньковой веревочкой. Два окна, выходящих на улицу, и третье — во двор — ничем не завешены, на уличных подоконниках плошки с какими-то высокими голенастыми цветами.

Посредине избы — грубо сколоченный не накрытый стол, наверное, изделие самого Прохора, лавки углом подле него и старенький табурет. На стенах высокого дощатого потолка затаились кудельки паутины. Вот и все убранство, не считая еще кровати, на которой лежит Николай, соломенного матраца, что под ним, да свежевыстиранной дерюжки, в которую он закутан. Зато как мило, как с детства привычно, по-родному вкусно пахнет поднимающимся тестом! Дежка, конечно, стоит на полатях, за занавеской. Каким привычным житейским покоем веет от согбенной над немудрящим чеботарским инструментом фигуры старика, от его клокастой нечесаной бороды, от размеренных и точных ударов молотка по березовым гвоздикам, которые он берет из губ и заколачивает в подошву валенка! Сразу в памяти встает родное село Кичанзино, теперь такое далекое, будто не существовавшее детство с нечастой, неумелой лаской отца, с кротким, застенчивым укором матери, с бестолковым гомоном старших сестер и братьев.

— Отец! — позвал Николай.

— Ась! — Прохор встал, подошел к кровати.

— Где я нахожусь?

Старик испытующе посмотрел на него своими узкими, прищуренными глазками.

— У добрых людей, сынок. Марюхины мы. Я — Прохор, по отцу Игнатьич, старуха моя, Агафья Федоровна, да вот дочь приходит, Анфиска. Она вообче-то отделенная, своей хатой живет, а сейчас за тобой доглядала, тут была. Ну, а деревня наша Марково называется.

— Где она?

— Деревня-то? Да там и стоит, где испокон веков стояла, куда ж ей деваться? На своем месте и стоит.

— Фашисты есть?

— Пока не было. В районе разместились, а сюда ежели так, наездом заглянут. Да ты не думай, тебя не тронут, пока бог стороной обошел, не бесчинствовали. А ежели что — упрячем. Поправляйся знай, не прозеваем.

— Спасибо, Прохор Игнатьевич!

Пришла Анфиса с кринкой молока. Наполнила кружку, приподняла голову Николая, стала поить из своих рук. Николай пил жадно, не отрываясь. Глазами поблагодарил Анфису. Она ответила ему счастливой улыбкой. Взяла с лавки жакетку, платок.

— Ну, я пойду, батя, скотина который день не кормлена, не поена.

Прохор пошел ее проводить. Из сеней до Николая донеслись их голоса.

— Теперь без тебя управимся, отдохни сама-то, с ног собьешься, — рассудительно заботился Прохор.

— А может, это моя судьба, — отозвалась Анфиса.

— Судьба, нет ли, силы, говорю, надо беречь. Тебе ишо жить, а на нас с матерью надежа плохая.

— Три года, почитай, без мужика живу, сил накопила, — озорно и дерзко сказала Анфиса и тихо засмеялась.

— Чего мелешь при отце-то?

— Вроде отец и не человек, что ли!.. Ладно, пошла. Глядите тут, ежели что, прибеги, кликни.

Хлопнула сенная дверь.

6

Первый месяц вынужденного заточения прошел спокойно. Теперь кровать Николая была передвинута к окну — он научился сидеть. Рано утром он просыпается, облокачивается на подоконник и часами смотрит на улицу. Собственно, улица ему не видна. Он видит крохотную ее частицу, а вся деревня заслонена глинистым крутояром. Так и смотрит он изо дня в день один-единственный кадр неподвижного фильма, но и по нему можно прочитать многое, потому что он постоянно меняет цвета и оттенки.

Под самой горой, где дорога выныривает из мелкокустья орешника и тут же, словно испугавшись чего-то, убегает в густой ольховник, приютился окраинный домик деревни. Стоит он, забытый всеми, смуро надвинув на глаза-оконца шапку камышовой крыши, на берегу вира, заросшего осокой, приземистый, неказистый, потертый осенними дождями, простуженный зимними вьюгами. Смотрит близорукими оконцами в застывший омут, словно давным-давно уронил что-то бесценное на дно и теперь хочет найти, высмотреть сквозь толщу воды.

Неподалеку от домика, соревнуясь с ним по ветхости, доживает старая осина, расщепленная и обугленная молнией. Птицы не вьют на ней гнезд. Лишь досужие ветры скрипят в ее трещинах, бередят и без того болящие раны. В ненастную погоду они с особенной силой раскачивают ее обветшалый ствол, который каким-то чудом продолжает держаться на полуистлевших корнях, и тогда над виром стоит долгий надрывный стон. Вода выходит на берег и лижет холодным языком порог домика. И домик еще теснее прижимается к горе и ждет конца ненастья.

В такие дни Николай не может сидеть долго у окна. Его донимает тоска. В облике окраинного домика он начинает угадывать свою судьбу — никчемное прозябание, заброшенность и одиночество, которым, наверное, не будет конца. Хозяев чаще всего нет дома, они уходят в поле выбирать оставленную войной картошку или в лес за желудями — зимой все пойдет в котел и в дежу. Николай откидывается на подушку и, положив тетрадку на колено здоровой ноги, принимается писать Дусе. Письма отправлять некуда и не с кем, но все как-то легче становится оттого, что хотя бы мысленно поговоришь с дорогим человеком. Уже в пятой тетрадке остается несколько чистых листов. Тетрадки приносит Анфиса. Она не знает, кому и о чем он пишет, но всякий раз, когда застает его за этим занятием, ее лицо выражает настороженную тревогу и невысказанную боль, а огромные серые глаза грустнеют. Вначале он не замечал ее настроения, потом заметил и стал писать, когда ее не было у родителей, и писал реже, чтобы не просить ее принести новую тетрадь. От такого насилия над самим собой становилось еще тягостней на душе.

В нечастые погожие дни вода не дрогнет. Ее отполированная солнцем поверхность переливается. Красавцы дубы уходят своими вершинами в глубь вира, а там, в глубине его, кипят пухлые, набрякшие влагой облака. К вечеру вир темнеет, становится строже и молчаливей. А потом ночь щедрыми пригоршнями выплеснет в него тысячи звезд, и горят они, неугасимые светильники, до вишневой зари, внемля беззвучному шепоту камышей. И кажется, нет на земле уголка краше этого звездного вира.

Тогда Николай просит подать ему кисть и краски. Их тоже где-то раздобыла Анфиса, когда узнала, что он рисует. Правда, масляных красок в деревне не оказалось, но его обрадовала и акварель — ученические лепешки на картоне. Он писал вир утром, в полдень и вечером. Анфиса никак не могла понять, как это можно обычной краской передать столько оттенков и настроений. Оба простенка уже увешаны акварелями. Анфиса подолгу разглядывает их, потом вздохнет глубоко и тихо скажет:

— Даст же бог человеку!..

А Николаю становится неловко. Настоящий художник признал бы его работы праздной мазней, и сам он не претендует на звание художника, просто любит рисовать с детства…

7

Сегодня опять выдался пасмурный день. Опять скрипит осина, и вир окутан пасмурной накидкой. Настроение испортилось.

Николай собирался уж было приняться за «письмо», как громыхнуло кольцо на дверях. Кто-то прошел в сени, шаркнул о подстилку.

Вошел молодой парень, пригнувшись, чтобы не удариться о притолоку, без стука, без разрешения. Одет он был в добротную скрипящую кожанку, перетянутую широким армейским ремнем и новые галифе без кантов. На ногах — хромовые сапоги. На поясном ремне — расстегнутая кобура. Курчавая барашковая шапка заломлена на затылок, из-под нее выбивается пышный белокурый чуб. Лицо уверенное и спокойное — парень знал себе цену. Красив, ничего не скажешь. Такие на вечерках смущают девушек одним лишь присутствием, а уж если моргнет да позовет за околицу — пропала молодость…

— Один, никак? — низким баритоном спросил парень, не здороваясь, и сел на лавку, по-хозяйски положив на стол большие свои ладони. — Не ждал, поди? Чего молчишь-то? Не робей, не тронем, не злодеи какие-нибудь. Ну?

Николай еще раз смерил взглядом его статную сильную фигуру, заложил руки под голову. В его положении ничего не оставалось, как принять тон парня.

— А чего мне бояться? Лежачих не бьют, а встать, к сожалению, не могу.

Парень нехорошо осклабился, хмыкнул:

— Да ведь лежачие разные бывают, иных не щадят. Говоришь — политрук Красной Армии?

— Я пока ничего не говорил, — с нарочитой небрежностью возразил Николай. «От кого он пронюхал?»

— А нам и не надо, чтоб ты говорил. Сами знаем. Как жить-то думаешь?

— Пока вот так, как живу, а там — как придется.

— Ну, ты вот что! — Парень встал — шапкой почти до потолка, взял табурет, подсел ближе. — Ты не шали, понял? — глаза его сощурились. — С местной властью говоришь, стало быть, держи ответ по совести, не то ведь можешь вообще не поправиться! Алексей Карцев моя фамилия, не слыхал! Старостой работаем.

— Один или в компании с кем? — усмехнулся Николай. Мысль лихорадочно искала выхода из создавшегося положения. Хитрит, подлец, или впрямь — простачок? Можно влипнуть по неосторожности. Парень не понял иронии:

— Одни справляемся.

Николай внимательно посмотрел в его лицо. Карцев отвел глаза, делая вид, что рассматривает рисунки на стене.

— Малюешь?

— Балуюсь помаленьку. Сам видишь — настоящим делом заняться не могу, приходится развлекаться. — И серьезно: — Сколько тебе лет, Карцев?

— Мать знает, а вообще-то примерно сколько и тебе. Ты, чать, тоже не старик, хоть бороду-то и отрастил в пол-аршина.

— Давно старостой?

— Как новая власть установилась. До того табуны гонял, а нынче, брат, и табунщики в гору пошли, во как! — похвастался Карцев, но тут же спохватился: — А ты что это меня исповедуешь? Теперь навроде мы в батюшках-то ходим, ваши денечки как бы того, минули.

— Ты уверен?

— А что ж не уверен? Немец-то под Первопрестольной стоит. К седьмому ноябрю хотел взять, да что-то заминка получилась. Ан все одно возьмет.

Николай почувствовал, как зашло сердце, захолонуло в груди. Хотелось крикнуть: «Врешь, мерзавец!» Усилием воли сдержался.

— Послушай, Карцев, у тебя какое образование?

— Ну, четыре группы.

— Так вот. Ты говоришь — немец под Москвой замешкался. А почему? Нашумели на весь мир — конец Москве, а не вышло? И не выйдет, запомни! Не покорится Россия, как никому не покорялась. Наполеон и в Москву входил, а потом костями своих солдат всю обратную дорогу до Парижа усеял. Такой же конец и этих ждет.

— Все может быть, откуда нам знать? — простодушно согласился Карцев.

— Надо знать!.. Пройдет немного времени, вернутся наши, с чем перед их судом предстанешь? Спросят — почему не в армии, что ответишь?

— А меня не взяли, непригоден, кила у меня, вот и весь сказ. Надо — и бумаги есть.

— А почему в старосты пошел?

— Назначили.

— Почему народ притеснял? — наседал Николай.

— Э-э, народ мы не обижаем, все подтвердят. Как же мы своих, деревенских обижать начнем? Не по совести это.

— Зачем же ты ко мне пришел?

— Должны мы знать, кто тут из посторонних проживает, мало ли что?

— Тогда решай сам. Можешь заявить, что я здесь и кто я. Меня расстреляют, но и ты от суда не уйдешь.

— Нам это без надобности. Не собираемся никого выдавать. А если и выдаст, так кто-нибудь окромя нас. А мы что? Запишем тебя колхозником — и делу конец. Только чур — без баловства, а то были тут двое, обмоглись малость и в леса подались, а мы отвечай за каждого. — Карцев снял шапку, хлопнул ею по колену. — Давай уговор: пишем тебя колхозником, а ежели коммунисты вернутся — подтвердишь о нашем поведении.

— Это будет зависеть от тебя. Как поведешь себя, так и будет. Ну, а я — останусь жив — скажу, если заслужишь.

— Ладно, отходи. — Карцев встал, небрежно бросил шапку на голову и снова превратился в сердцееда. — А насчет политрука молчи, окромя нас никто не знает. Прощай пока!

Едва закрылась дверь за Карцевым, как в избу влетела Анфиса. Увидела спокойное лицо Николая, привалилась плечом к стене, виновато улыбнулась и стала поправлять сбившийся платок.

— Напужал до смерти, вражина!.. Чего он?

— Да так, побеседовать зашел, познакомиться.

— А я как увидала — кабур у него не за стегнут, так все оторвалось. Ну, ничего, слава богу. Я сейчас.

Она вышла в сени и вскоре вернулась с огромным букетом опавших листьев.

— Вот, для тебя постаралась. Какая красота-то в лесу! Век бы не уходила. Все огнем горит, и надышаться никак не можно. Сейчас я его в банку только поставлю.

Она сбросила жакетку, достала из печурки банку, подошла к постели. На Николая пахнуло влажной лесной прелью, прохладным ветром и небом.

— Осенние ромашки! — продолжала радоваться Анфиса, склонившись над кроватью и устанавливая букет на подоконник, около подушки Николая.

Он только теперь заметил, какая она по-девичьи стройная и гибкая, какие у нее мягкие и нежные руки, обнаженные до локтей, какие чуткие и ласковые пальцы, перебирающие веточки букета.

— Нравится?

— Великолепный букет! Как ты сказала, осенние ромашки? По-моему, это лучше, чем любые ромашки.

— Вот поправишься, вместе пойдем в лес, только, боюсь, к тому времени будет зима.

— А разве зимой в лесу плохо?

— Я больше люблю осень.

Он поймал себя на том, что разглядывает ее, и смутился. А она перехватила его взгляд, зарделась.

— Ну, я побегу. Сейчас старики придут, они малость поотстали.

И ушла, на ходу надевая жакетку.

А он долго думал об Анфисе и о том, как нетрудно человеку обмануться в своих надеждах.

8

— Прохор Игнатьевич, бритвы у тебя нет ли?

— Не то бороду снять надумал?

— Угадал. И усы — тоже.

— Нынче, поди, сподручней небритому-то. Глянешь — да и примешь за мужика. Вид у тебя будет ненашенский, приметный.

— Дай бритву, коли есть!

— Гляди, как лучше хотел. Сам-то я ей никогда не баловался, с парнятства бороду ношу, от зятя осталась.

— От зятя?

— Сгинул в финскую, вот Анфиска-то и бедует одна.

Прохор полез в сундук, долго копался в небогатой рухляди, нашел. Бритва была завернута в тряпку. Там же, в узелке, оказался и помазок. Поставил перед Николаем щербатое зеркальце, достал из печи горячей воды. Сел напротив, облокотившись на подоконник.

— Сперва бы ножницами.

— Давай ножницы.

Борода была длинная, редкая и неряшливая. Николай глянул в зеркало, поморщился, хмуро сдвинул брови: борода — на добрую треть седая. Вот, оказывается, почему он похож на мужика. Заявиться сейчас к матери, обмерла бы. Была седина и на висках, но не так заметно. Появились неглубокие морщины на лбу и вдоль переносицы.

Прохор следил за ним, сочувственно покачивал головой.

Вошла Анфиса. Увидала его бритым, оторопела. Совсем мальчишка. И больно и сладко сделалось в груди. Подошла бы, обняла его русую голову, осыпала бы поцелуями, да бабий стыд не велит. Он не знает, чего стоят ей эти недели, пока он живет у родителей. Не знает он и того, что не бывает ночи, чтобы заснула она на сухой подушке.

Прохор взял березовый веник и стал заметать бороду под печку.

Николай потянулся за костылями, стоявшими у кровати. Анфиса поспешно подала их. Он кивнул, но ничего не сказал. Тяжело поднялся, приладил костыли под мышками, с помощью Прохора оделся и вышел на крыльцо. Анфиса не посмела пойти за ним. Села на лавку напротив окна, ждала, когда он пройдет мимо.

Отец бросил веник, сел рядом.

— Вижу, девка, все вижу… Сдается мне, что и он видит, оттого и сумрачен стал.

— Уйдет он, батя, — плаксиво, как ребенок, выдавила Анфиса.

— Всякому своя дорога, девонька моя. Я тебе вот что скажу — выкинь ты эту дурь из головы.

— Это не дурь, батя! — Она не могла больше сдерживаться и зарыдала, уткнувшись лицом в шершавые ладони отца. Старик растрогался.

— Сам грешен, дочка. Была и у меня думка навроде твоей. Да, знать, сокола в клетке не удержать. Не из тех он людей, чтобы за чужими спинами в смутное время отсиживаться. Уйдет, выправится и уйдет. А может, другая думка на сердце, мы ж не спрашивали. Ну, будет, будет, может, и образуется, пока-то он никуда не собирается.

Анфиса притихла, но плечи ее продолжали вздрагивать.

Земля, скованная морозом, залубенела. Костыли звонко цокали, но не скользили — предусмотрительный Прохор Игнатьевич вбил в наконечники гвозди. От долгой ходьбы с непривычки кружилась голова. Но Николай упрямо продолжал идти. Деревня давно осталась позади, скрылось за увалом ледяное зеркало вира, свернула в сторону проселочная дорога. Николай шел по полю, которое так и не дождалось в ту осень своего сеятеля.

Осталось немного. Курган притягивал его к себе с безудержной силой. Костыль обо что-то звякнул и соскользнул. Николай едва не упал. Огляделся. Под ногами валялась минометная труба с оторванной пяткой. Неподалеку — половина опорной плиты и чуть присыпанный землей ящик с минами. Из разрушенного окопа торчал раздробленный приклад винтовки, а рядом, на бруствере, валялся совсем целый пистолет, даже не успевший покрыться ржавчиной. Николай поднял его, проверил — заряжен — и сунул в карман.

Оружие валялось всюду. Николая удивила нерасторопность местного населения. Неужели люди так напуганы, что их уже не касается война и все, что с ней связано прямо или косвенно?

Он долго искал воронку, из которой его вытащил Прохор. Но точное место у старика он не спрашивал, а сам не мог припомнить. Знал только, что где-то поблизости, у подножия кургана, развороченного снарядами. Да это и не имело значения. Он хотел только постоять здесь, на этом поле, запомнить его целиком, чтобы воскресли в памяти лица погибших товарищей, чтобы не было отныне и до конца войны ни минуты покоя, ни капли жалости к врагу и его пособникам.

В деревню он вернулся под вечер.

9

На другой день Николай попросил Прохора позвать кого-нибудь из оставшихся представителей Советской власти. Оказался в деревне секретарь сельского Совета. Секретарь был тихим, малоприметным человеком лет сорока пяти, с большой лобастой головой, рано облысевшей, с каким-то вялым, помятым лицом, низкорослый, замкнутый и стеснительный. Войдя в избу, он долго тер подшитыми валенками о рогожу у порога, искоса поглядывая на сидевшего за столом Николая. Потом неуверенно приблизился, протянул не всю ладонь, а лишь самые кончики пальцев и представился сиплым, простуженным голосом:

— Василий Синицын.

Николаю он не понравился.

— Всегда был таким или теперь научился? — довольно невежливо спросил он секретаря.

— Всегда. Вот Прохор Игнатьич скажет.

— Тогда извините, пожалуйста. — Николай решил говорить с этим человеком начистоту. — Вы коммунист, товарищ Синицын?

— Не довелось, Николай Иванович, — торопливо, словно извиняясь, ответил секретарь.

— Вы меня знаете?

— Слышал, как же!

— Ну, ладно. Когда вы были в последний раз у Гринькина кургана?

— А вот как фронт подошел, так с той поры и не был.

— Я вчера там был. Много исправного оружия. Надо собрать и спрятать до поры. Сможете?

— Рискованное дело, Николай Иванович, а ну как засекут? Деревню на пал пустят, народ порешат. Был такой случай у соседей.

— Значит, не можете? Боитесь? Или не хотите?

— Можно и рискнуть, а деть его куда? Хранить-то — место надо.

— Перенесите в лес, закопайте. Учтите, все только начинается. Я не верю, чтобы народ сидел сложа руки и ждал, когда его заярмуют окончательно. А чтобы, в случае надобности, колья из плетней не дергать, надо иметь запас, понимаете?

— Я понимаю, сам как-то думал, да боязно было и посоветоваться не с кем.

— Так вот я вам советую. А точнее — поручаю вам это сделать. Помощников сами найдете?

— Не надо никаких помощников! — отмахнулся Синицын. — Тут, знаете, люди разные, ошибешься — головой платить. Возьму своих ребятишек, сами и сделаем. Нынче же ночью пойдем.

— Сразу не закапывайте, только спрячьте понадежней, я потом проверю, а то наберете негодного.

— Обязательно, Николай Иванович. Я когда за дровами соберусь, за вами заеду. Так я пойду, Николай Иванович, подготовиться надо.

— Счастливо! Желаю вам удачи.

На этот раз Синицын сам пожал его руку и торопливо ушел.

Во время их беседы Прохор не проронил ни одного слова. А когда закрылась дверь за секретарем, как бы между прочим, спросил:

— Ты знаешь, Никола, какой случай в Мокром произошел два дня назад?

— Какой?

— Был там у них фершал по скоту, фамилию называли, запамятовал. Фашисты всех коров на учет взяли и строгий запрет вывесили — зарезать или продать без ведома. А одна бабенка возьми да зарежь свою — кормом, что ли, не запаслась, не знаю. Фершал проведал и к ней: «Как могла, такая-сякая?..» Начал измываться.

А тут заходят двое в полушубках при оружии и за него: «Кажи документы!» Он тык-мык, а что скажешь? На немцев служит. Вывели они его на площадь и пристрелили на виду у людей. Говорят, приговорен, мол, партизанами за измену. Вот какие дела-то начались. Синицын тут схитрил, незнайкой прикинулся, а ведь он это мне рассказал вчерась. Сдрейфил, видать. Но твой наказ он выполнит.

Глаза Николая загорелись.

— Да ты знаешь, Прохор Игнатьевич, что сейчас рассказал? Ты сам-то это понимаешь? Я тут только планы строю, а другие воюют! Пусть это лишь искорка но ведь на ветру из искры пламя разгорается! Там одного предателя убили, там самих гадов пугнут, а люди начнут духом крепнуть, силу чувствовать, а?

— Да уж теперь, поди, никто в стороне не останется. Зачался пожар — всяк за ведром беги. Дожили на старости-то годов, мать пресвятая!.. Я вот помню — сядет, бывало, Анфиска книжку читать, слушаешь, жизнь-то людская из одних войн и состоит, вроде бы по-иному и жить нельзя. Ведь если б всю кровь пролитую собрать, моря бы красные появились. Хучь в этой — только ишо началась, а сколько душ полегло? Ладно, мы в лесах живем, на отшибе, пока не трогают, а может и нас коснуться.

Словно в ответ на его слова в крестовину окна резко постучали.

— Сдурела, что ли? Иду-у!

Но вернулся он не с Анфисой, а со старостой.

— Ну, политрук, советуй! — с порога заговорил Карцев. — Бумага пришла: завтра к вечеру чтоб двадцать пять коров были в волости. С кого начинать? Кем кончать?

— Присядь, — Николай кивнул на табурет. — Дело ясное. Не выполнишь приказ — тебя вздернут. Говоришь, все люди? А какие люди? Ты, помнится, мне говорил, что есть и такие, которые к захватчикам душой льнут? Новым порядкам радуются? Есть?

— Конечно, есть, я же не отпираюсь.

Николай улыбнулся, окончательно сбив старосту с толка.

— Вот теперь хоть по-человечески заговорил, а то — «сами справляемся». Ну ладно, не обижайся, я тебя понимаю. Так вот: этих самых льнущих и потереби. Наберется столько?

— Да их-то меньше, но у каждого по три коровы. Что от колхоза остались, им фашисты роздали.

— Вот и оставь им пока по одной, как у всех. Объясни — таков, мол, приказ. Глядишь, они на фашиста другими глазами глянут.

— А ежели они пойдут в волость да дознаются?

— Ты пошел бы?

— Пожалуй, верно. Ну что ж, будь что будет, сделаю по-твоему!

— Тебе, Никола, только в начальниках ходить, — сказал Прохор, когда староста ушел. — Молодой, а хватка — старикам учиться. Конечно, по мирному времени быть начальником-то.

— По мирному времени я, Прохор Игнатьевич, предпочитаю детишек грамоте учить, начальников без меня хватит.

10

С вечера сильно болела раненая нога. Николай не мог заснуть. К полуночи в избе неожиданно посветлело, а стекла окон стали белыми. Николай оделся, вышел на крыльцо.

На улице хозяйничала зима. Снег падал густыми мягкими хлопьями, неслышно ложась на ступени крыльца. Пахло морозцем.

«Вот и заимел бесплатный барометр на всю жизнь», — грустно подумал Николай о больной ноге.

Он спустился с крыльца и долго стоял посреди путаного хоровода зимы. Снежинки падали на подставленную ладонь, холодили кожу. Николай сжал ладонь, будто здороваясь с зимой. Что принесет она ему? Заметет заботы и тревоги или прибавит новые?

Запорошенный снегом, продрогший вошел он в избу. Разделся, но лечь в постель не успел.

Прохор не спал, видно, его стариковские кости тоже чуяли перемену погоды. Кряхтя, он слез с печи, как был в исподнем, сел к столу, раскурил самокрутку.

— Слышь-ко, Никола? Не хотел я тебя тревожить попрежь времени, но что-то затевается в округе. Председатель Совета вечером объявился. Чую, не зря, не станет партейный человек рисковать своей головой без дела. А намедни, перед его приходом, на станции поезд подорвали. Кто-то работает, не дремлют люди. Да и средь наших брожение пошло. Как коров-то у кулачья забрали, озверели мужики. Вы с Синицыным, знать, не всю оружию собрали, многие апосле вас обзавелись, сам слышал — кто пистоль прихоронил, кто обрезишко скумекал. Права была твоя линия. Чего молчишь-то? Я давно собираюсь с тобой так вот, по-мужиковски потолковать. Чего задумал?

— Хорошие дни наступают, Прохор Игнатьевич! Веселые дни!

— Все шуткуешь?

— Нет, серьезно говорю. Понимаешь — я сейчас, как гнилая колодина, лежу поперек своей же тропинки и не знаю, на какую дорогу она меня выведет. А это ж самое последнее дело — впереди ничего не видеть. Снова идти догонять фронт — может рана открыться, сгинешь попусту. Тут в нынешней обстановке — тесно. А в душе горит, перед собой стыдно. Перед тобой стыдно. Перед Анфисой. Ну скажи, для этого вы меня спасли?

— А ты веришь, наши воротятся?

— Обязательно вернутся! Да если в это не верить, то зачем тогда жить?! Зачем?

— Я себе соображал, — помолчав, продолжал Прохор. — Ежели ты так уверен, то и терзаться не к чему. Живи пока, как все люди живут, а воротятся наши, пристанешь, может, и свою часть отыщешь. Ведь ты не дезертир какой-нибудь, по ранению остался. Отдохни, наберись силы. Нам ты, сам видишь, не в тягость. Привыкли мы к тебе, навроде родного стал. — Он опять замолчал. В сумраке ярко вспыхивала его цигарка, потрескивал крупный, домашней резки табак, огонек то вырывал, то терял его заросшее лицо. — Скажи, Никола, прямо как мужик мужику: как ты на нашу Анфиску глядишь? — и глухо, тяжело, натужно закашлялся, видно, немалых дум стоил ему этот прямой вопрос.

Если бы они говорили днем, Прохор увидел бы, как побледнело лицо его квартиранта. Николай давно замечал, как менялась Анфиса, как росла надежда на счастье, как по-родительски заботливо относились к нему старики, и в этой их заботливости было не только сострадание к тяжело больному чужому человеку, а нечто большее, интимно-семейное, то, что возможно лишь между родными людьми.

— Прости, Прохор Игнатьевич, но ты сам просил сказать правду. Анфиса — славная женщина. У нее чистая и светлая душа, и об этом я буду помнить, пока буду жив. Но я ничего, кроме доброй памяти, не могу дать ей взамен. Я женат, у меня растет сын, я люблю их и всегда буду верен им. Я не могу смотреть на жизнь, как некоторые, — раз, мол, война, живи одним днем, хватай мимолетное счастье и ни о чем не думай. Для меня чем ужасней жизнь, чем тягостнее разлука, тем ближе дорогие люди, тем больше преданности им. И дело даже не в этом, я должен уйти, и я уйду. Сейчас не ромашки, а штыки определяют поступки всякого честного человека. Вот я сижу день, другой, месяцы в затишье, а они, эти месяцы, для меня все равно что многие годы позора, хотя моей вины тут и нет. Я уйду, Прохор Игнатьевич! Даже если бы этот дом был моим родным домом, я ушел бы! Если бы Анфиса была моей женой, а ты — моим отцом, я все равно ушел бы. Сейчас нет судеб моей, твоей, Анфисиной, есть одна большая судьба — судьба нашей Родины, и за нее мы должны бороться, ей служить. Пройдет время, и ты, и все вы поймете меня и сами скажете, что иначе я поступить не мог. А то, что вы для меня сделали, навсегда останется со мной.

— Спасибо! Спасибо за правду, сынок!.. Твоему сыну не в чем будет тебя упрекнуть, и мы не упрекнем. А за Анфиску не тревожься. Знамо, потоскует девка, не без этого. Но ничего, пережила один раз, бог даст, и теперь обможется…

Не менее получаса сидели они молча, думая каждый о своем и в то же время об одном.

— Где живет председатель? — не выдержал Николай.

— С того конца деревни, третья изба от края.

Николай начал одеваться.

— Сычас, что ли, хочешь пойти?

— Да, Прохор Игнатьевич. Все равно не усну.

— Ну, ступай.

11

Было уже далеко за полночь, но в домике Марюхиных не ложились. Свет не зажигали. Собирались в темноте.

Николай, одетый в добротный, хотя и сплошь залатанный полушубок, ватные брюки и валенки с ног хозяина, укладывал в дорожную сумку немудрящую провизию — килограмма два ржаных сухарей, десяток луковиц, полстакана соли, несколько соленых огурцов, узелок тыквенных семечек. Вернее, Николай только держал края котомки, а укладывала Анфиса. Несколько раз их руки сталкивались, и Николай замечал, что ее пальцы слегка подрагивают. Уложив продукты, она достала из-за жакетки пару нового белья, завернутого в газету, и сунула в котомку.

— Мне оно без надобности.

Он не ответил.

Прохор впотьмах звякнул бутылкой.

— За счастливую дорогу! — хрипло сказал он и протянул Николаю кружку.

Самогонка ядовито пахла. Николай отпил глоток, передал старику. Он — Анфисе. Агафья Федоровна отказалась. Анфиса отхлебнула сперва глоток, потом с какой-то бесшабашной удалью опрокинула всю кружку.

— Присядем, — подавленно сказал Прохор и первым опустился на лавку.

Было тоскливо, как при покойнике. Николаю хотелось сказать этим добрым людям что-нибудь ободряющее, хорошее, но слова не шли.

— Ну, светлой тебе дороги, сынок! — Прохор заплакал. — Не обижайся, ежели что, помяни добром, как вспомнишь.

Только теперь Николай понял, как дороги и близки ему эти случайно вставшие на пути люди. Может быть, ком в горле оттого, что его так вот не провожали отец и мать и прощание с женой было не таким надрывным — тогда он уходил только на действительную, а теперь его ждало неведомое.

Анфиса держалась, как приговоренная, — твердо и молча. Не дрогнула она и тогда, когда вышла на улицу проводить его. Они шли по заснеженной тропке — он впереди, она сбоку и чуть сзади. Деревня спала, добродушно похрустывал под валенками слежавшийся снег, да зябко скрипела на морозе сухая осина.

У одного из домиков в середине деревни Анфиса остановилась, подала ему свои ладони. Он крепко стиснул их — горячие и доверчивые. Так стояли они несколько минут.

Он чувствовал, что именно сейчас должен сказать Анфисе что-то такое, что осталось бы навсегда в ее памяти, и… не знал — что. Ему вдруг захотелось позвать ее с собой, но почему-то не позвал. Да и куда он мог позвать ее? Он ведь и сам не знал точно, куда идет, что будет с ним завтра.

Так и стояли они молча, глядя в глаза друг другу.

Начиналась метель. Редкие хлопья снега кружились между ними, и лицо Анфисы расплывалось в белесом мареве, отодвигалось в снежную даль.

Словно из другого мира услышал Николай ее сдавленный зовущий шепот:

— Ты так и не видел, как я живу.

Он кивнул головой.

— Зайди!.. До утра далеко, успеешь уйти!..

Лицо ее вновь приблизилось. Ее огромные заплаканные глаза просили, умоляли выполнить эту единственную и последнюю ее просьбу.

— Не могу, — выдохнул он. — Прости меня, Анфиса! — Наклонился, быстро коснулся губами ее лба и, не оборачиваясь, широко зашагал по улице.

А она стояла одна на дороге, прижав к груди застывающие руки, и долго смотрела туда, где в снежной кисее затихали хрустящие шаги, куда навсегда ушел из ее жизни Николай Борисов.

Будни брянского леса

1

В ту ночь Анфиса так и не смогла заснуть. Застывшими руками отперла замок, вошла в избу и, не раздеваясь, упала на кровать, зарылась мокрым лицом в подушку — дала волю тоске и горю. Она давно догадывалась — Николай не останется, уйдет, и понимала его. Но она не думала, что будет так тяжело и больно расстаться с ним. Но мог же он как-то утешить, приласкать, сказать несколько теплых слов, оставить ей право надеяться, мучиться и ждать столько, сколько потребовалось бы. О, как бы она ждала! Но он разом, бесцеремонно и жестоко лишил ее этого права. Почему мужчины такие черствые?.. Что теперь она будет делать здесь? Она плохо понимает, что творится на свете, не знает, чем все это кончится, что станется с ней самой, куда увлечет ее водоворот событий. Кто подскажет ей правильный путь?.. Какое было бы счастье уйти вместе с ним навстречу опасности, делать то, что делает он, жить его мыслями и его борьбой! Но он не позвал. Почему он решил, что ей нет дела ни до чего, кроме домашнего уюта и покоя? Ведь это не так! Нелегкая жизнь научила ее многому…

Она причитала, жалуясь самой себе да безмолвным стенам избы. А может быть, они молча осуждали ее за то, что она так часто оплакивает утраты? Разве не так причитала она два года назад, вспоминая Петра?.. Пусть осуждают! Что того, что один из них погиб, а второй ушел метель, навстречу неизвестности? Для нее они оба в далеком прошлом, в таком далеком, что будто и не было ничего, кроме вот этой тоски и боли. Сейчас она оплакивала их обоих. И оттого, что они слились в одно неизбывное горе, стало еще пустыннее, еще горше на сердце.

Раньше она думала, что умеет только любить, вернее, она сама убеждала себя в этом. Но жизнь диктует свое. Он не понял. Пусть. Но она докажет, что не хуже других, что не такая Анфиса Марюхина, какой он ее считает!..

Утром пришел отец. Он долго молча сидел у стола, потом набрался духу и пересказал дочери свой разговор с Борисовым.

— Был бы слободен, може, и вышло что, а так — забывай. Да и время сычас не для этого: нынче живем, а завтра придут нехристи, все порушат и нас порешат. Одним часом и живем, а видно, и нас коснется. Кругом обложила беда, может и к нам перекинуться.

— Я знала, батя, что он не один. Когда еще тетрадки просил, догадалась, кому пишет. Но разве ж я виновата?..

— Я не собираюсь тебя винить. Сычас об другом надо думать. — Он замолчал, завертывая цигарку.

— Я думала! — твердо сказала Анфиса. — Думала, батя!

Он понял ее по-своему.

— Скушно тебе одной-то. К нам бы перебиралась, все на душе спокойней. Да и за матерью приглядывать надо, сама видишь, совсем ослабела…

Они вместе заколотили окна и двери. Анфиса с одним узелком ушла к родителям.

2

В самой глуши клетнянских лесов, вдали от железных и шоссейных дорог, на скатах дикого, заросшего непролазным мелколесьем оврага, приютился Козелкин Хутор, небольшая деревушка — десятка два-три крестьянских хозяйств.

Хутор жил обычной своей жизнью: трудился на колхозных полях, сеял хлеб, и в то же время люди готовились ко всяким неожиданностям. Рано или поздно оккупанты могли добраться и до них. Не было хозяина, который не имел бы в своей избе винтовки или обреза, а в кабинете председателя колхоза — прикладом на столе, а сошниками на подоконнике — стоял ручной пулемет.

Козелкин Хутор был одной из первых деревень в районе, где стихийно возник взвод самообороны…

В морозный солнечный полдень к одной из изб, расположенных в центре деревеньки, подошли три санные подводы, нагруженные хворостом. С передней спрыгнул молодой человек в залатанном полушубке и направился к избе. Навстречу ему вышел высокий круглолицый мужчина в шинели без знаков отличия, накинутой на плечи.

— Скажите, могу я увидеть товарища Понасенкова, Ивана Александровича? — обратился приезжий.

— По какому делу?

— Мне приказал прибыть сюда Сухоруков.

— Я Понасенков. А вы — Борисов?

— Да.

— Слыхал. С чем приехали?

— С желанием продолжать борьбу.

— Не так уж мало, но и не так чтобы много, — усмехнулся Понасенков, и Борисов заметил, как он еще молод — улыбка совсем юношеская. — Мы, друг, со своим «харчем» берем, а ты нам хворост привез. Вон у нас леса какие, дрова на выбор.

— Есть кое-что, кроме хвороста.

Вместе с возницами он сбросил хворост. В санях лежали два миномета, несколько ящиков с минами, целая груда винтовок и мешки с патронами.

— Ну, с таким «харчем» — вне очереди. Пусть сгружают пока в сени, потом разберемся. Пойдем в хату, потолкуем.

В тепло натопленной избе сидел за столом комиссар отряда Николай Макарович Сухоруков и внимательно изучал карту района. Увидев Борисова, он радушно встал навстречу.

— Добрались благополучно?

— Спасибо, без помех.

— «Хвост» не привели?

— Думаю — нет, больше суток петляли по лесам.

— Добро! Ну что ж, поздравляю с вступлением в боевой партизанский отряд «За Родину!..» Вы были политруком. Учтем и это. Только пока отряд наш маленький, с вами восемнадцать человек, поэтому командирской должности предоставить сразу не можем, так, Иван Александрович? — обратился он к Понасенкову.

Командир улыбнулся.

— Но без дела не оставим.

Борисов смутился.

— Я не за чинами сюда пришел.

— Понимаем, не горячись! — мягко упрекнул Понасенков. — Все мы здесь не чинодобытчики. А сказал это тебе комиссар к тому, что есть такие гордецы — давай ему роту, не меньше. И дадим, только вначале надо создать эти роты. Вот я и думаю, Николай Макарович, поручить товарищу Борисову заняться подбором надежных людей, их по селам немало: окруженцы не знают, куда деться, да и среди местных найдутся.

— Согласен, — коротко сказал Сухоруков. — Справишься?

— Есть! — по-военному вытянулся Борисов. — Готов выполнить любое задание командования.

— Садись, обсудим, с чего начать, — предложил Сухоруков. — Прежде всего хорошенько изучи район по карте. Желательно — поменьше окать, а то за версту слыхать — волжанин, но с этим, видимо, придется смириться, сразу не переделаешь, хотя, повторяю, желательно.

Беседа продлилась несколько часов. Николай выписал в блокнот названия сел и деревень, расстояния до них от Козелкина Хутора, состав населения, наличие вражеских гарнизонов и их численность, адреса людей, к которым можно обращаться от имени Сухорукова.

— Для начала достаточно, — сказал комиссар. — А теперь пойдем устраиваться на жительство. Поселю я тебя к старичкам, ты ведь привык у стариков жить. Только у этих молоденькой дочки не будет, учти. Ну-ну, не сердись, война-войной, а шутку, брат, не забывай, веселее воюется с шуткой-то.

— Да я не сержусь. Откуда только узнали?

— А ты думал, мы тебя без проверки с распростертыми встретим?.. Ну, добро. Значит, так: пару дней на отдых и размышления, а потом действуй. Пошли. Дорога была неблизкая, отоспаться надо. Подводчиков я сам отправлю, как передохнут.

3

Снег мягко поскрипывает под лыжами. Сверху сыплется пушистая невесомая пороша, тепло укутывает лапы сосен. Иногда ветвь не выдержит большой тяжести, прогнется, и с ее зеленых игл сорвется белая лава, засыплет глаза. А по лесу прокатится широкое настороженное шуршание, будто шепот деревьев. И снова кружится молчаливая пороша, плавно и неустанно, точно никогда не будет ей конца.

Николай бежит и думает лишь об одном. С каждым днем все больше деревень и хуторов просыпаются для борьбы с захватчиками. Теперь уже во всех окрестных деревнях Жирятинского района созданы взводы и роты самообороны. Есть своя группа и в Маркове — недавно Николаю сообщили об этом разведчики отряда Понасенкова. Как-то там живут Марюхины — затаились в своей избе или помогают самооборонцам?.. Борьба все разгорается. Уже сейчас фашистам приходится туго. Нередко случается так, что отряды карателей численностью до ста человек и более с минометами и артиллерией по неделе штурмуют какую-нибудь деревушку и уходят ни с чем, потеряв в боях половину своего состава. А в соседнем Дятьковском районе партизаны и местные жители восстановили Советскую власть. Нормально работают почта и типография, ежедневно выходит газета. Вначале оккупанты как-то не придавали этому значения, думали — все рассыплется само собой, а когда спохватились, было поздно — к партизанам не подступиться…

Шуршит под лыжами снег. Извилистая лыжня опоясывает балки и перекаты, то ныряет в гущу молодняка, то круто взбирается на отрог, то ручейком-падуном низвергается вниз, на самое дно оврага, и медленно вьется дальше.

Николай устал, а путь еще долог.

Сегодня у него был удачный день — встретил двух врачей из окруженцев. Оба согласились уйти на Козелкин Хутор — хороший подарок отряду!.. За два месяца только он привел к Понасенкову несколько десятков настоящих парней. А разве один он занимается подбором людей?

Десятки разведчиков и пропагандистов снуют по деревням и глухим хуторам, и пусть пока маленькими ручейками, но текут со всех сторон люди с оружием в руках. С приходом Борисова в отряде было восемнадцать человек, а теперь — около трехсот…

Лыжня выбежала из леса и сразу уперлась в прясло окраинного огорода. Николай остановился передохнуть и присмотреться к хутору. По данным разведки, враги здесь не появлялись ни разу.

Крохотный хуторок — всего пять домиков. Низкие, старые, беспорядочно раскиданные по поляне, без света в окнах, без поскрипа калитки или колодезного журавля, они казались необитаемыми. И все-таки здесь жили люди, а одного из них Николай должен повидать сегодня.

То ли заброшенность хутора, то ли какая-то слишком уж неестественная, неживая тишина, то ли еще что вселило сомнение в успех длинного перехода. Он постучал в окно домика, стоявшего вторым с дальнего конца хутора. Прислушался — за окном тихо. Встреча не удивила Николая. Время стояло тревожное, многие стремились затаиться, порой не откликались даже на знакомый голос соседа.

Он постучал настойчивее. В ответ — молчание. Но Николай уловил какое-то движение внутри избы. На боковые стекла легла неширокая тень, видимо, кто-то выглядывал на улицу, стоя в простенке.

— Откройте, свои! — негромко попросил Николай и снова постучал.

— Кто? — донеслось из-за окна. Голос женский, недовольный.

— Выйдите в сени!

— Ну, чего тебе? — уже из сеней спросил голос.

— Я — друг Виктора Семеновича, с хорошей вестью пришел, отоприте, да поскорей, нельзя торчать перед дверью.

Женщина задумалась.

— Откуда пришел-то?

— В избе скажу.

После недолгого колебания женщина громыхнула задвижкой. Николай торопливо прошмыгнул мимо хозяйки, боясь, что она передумает и захлопнет дверь.

— Зажгите свет! — попросил Николай хозяйку, когда она вошла вслед за ним в избу.

— Так, что ли, нельзя?

— Нельзя.

Женщина долго завешивала окна. Потом чиркнула спичкой, зажгла лампу без стекла.

Тусклая мигалка осветила хорошо прибранную избу, чисто выбеленные стены, недавно выкрашенный пол, громоздкий комод, цветастый полог кровати. В избе густо пахло самогоном.

Полог раздвинулся, и на Николая глянуло сытое бородатое лицо, по которому в полутьме трудно было определить возраст хозяина.

— Зачем пустила? Говорил — не отзывайся, дура!.. — И, не дожидаясь ее оправданий, метнул взгляд на Николая. — Чего тебе? Спать у нас негде, сам видишь, иди к соседу, там просторно.

— Он твоим другом назвался, — вставила женщина.

— У меня нет друзей, каких вижу впервой. Женщина испуганно глянула на Николая и даже приподняла правую руку, как бы собираясь перекреститься, но тут же опустила ее и стала поправлять халат на груди.

— И все-таки есть, — возразил Николай и присел на стул подле окна. — Вы бы встали, поговорить надо.

— Слышу и так. Хвор я вставать-то.

— Что ж, можно и так. Да вы на нее не сердитесь, Виктор Семенович, я ведь действительно с добром пришел. Я знаю — вы офицер и здесь оказались не по своей охоте. А вы, конечно, понимаете, где сейчас должно быть ваше место.

Глаза Виктора Семеновича торопливо шмыгнули по стенам избы.

— Выйди! — сказал он женщине.

— Зачем? — остановил ее Николай. — У меня от нее секретов нет.

— А коли нету, так отвечай разом — о партизанах будешь гутарить?

Николая задел этот резкий переход на мужицкий жаргон, но он спокойно ответил:

— Да. О партизанах.

— Дык вот какое дело, — умышленно растягивая слова, видимо собираясь с мыслями, сказал Виктор Семенович. — Никаким охвицером я никогда не был и чести такой не хочу. А живу тут спокон века, вот и жена скажет то же. И в армию меня не брали по годам и по здоровью. И всяких провокаторов слухать не желаем, и можешь идтить своей дорогой, понял? А тревожить хворых людей не советую.

— Но как же, Виктор Семенович? Вы, на сколько мне известно, старший лейтенант, да и возрастом я чуть моложе вас, а что касается бороды, сам недавно снял. Я понимаю, доверять всякому в такое время нельзя, но у меня есть доказательства. — Он расстегнул полушубок, достал сложенную вчетверо газету. — Смотрите, это «Правда», вышла в Москве три дня назад, как раз в тот день, когда я ушел из отряда. Враги, как вам должно быть известно, «Правду» не выписывают и по улицам не разбрасывают. А это вот — приказ командования отряда всем окруженцам явиться для прохождения службы туда, куда я скажу. Особенно касается офицеров и коммунистов, стало быть, и вас.

— Я беспартийный и в офицерах никогда не числился, — забыв о соблюдении жаргона, продолжал упрямиться бородач.

— Да чего это вы агитацией занялись? — вступила вдруг в разговор женщина. — Проворонили Расею, а теперь добрым людям пожить не дают! Никуда я его не пущу! Своей кровушкой выходила, а вы забрать хотите, опять на смерть послать.

— Стало быть, живет он у вас недавно, насколько я понял? — теряя спокойствие спросил Борисов. — Как вас понимать, старший лейтенант? Забыли о чести? Встать! С вами политрук разговаривает.

Все последующее произошло в доли секунды. Бородатый выхватил из-под подушки пистолет. Николай машинально смахнул со стола коптилку и метнулся к двери. Пуля вырвала клок из его полушубка, обожгла плечо. Женщина взвизгнула и кинулась в угол, а после второго выстрела оттуда раздался дикий вопль. Стрельба прекратилась. Что-то металлическое стукнулось об пол.

— Для себя и берег два патрона, — хрипло сказал в темноту лейтенант. — Груня! — позвал он, помолчав. — Ты цела, что ль?

Николай ощупью нашел пистолет, брошенный предателем, чиркнул спичкой.

Бледная, окаменевшая, стояла, прижавшись к печи, Груня, силясь что-то сказать или крикнуть, но от страха свело челюсти, и она никак не могла разжать их. Над ее головой зияла красная воронка — треснул кирпич.

Зажигая спичку от спички, Николай приблизился к кровати.

— Убивай, никуда не пойду! — простонал бородач.

— Нам такая сволочь не нужна! — отрубил Николай. — Одичаешь тут один, на коленки встанешь — не возьмем. А пулю на тебя тратить мне жалко. Кончится война, найдем, всем народом судить будем!..

И снова по глухим, нехоженым тропинкам бежит лыжня. Из головы Николая не выходят мысли о бородатом лейтенанте. Неужели можно так вот быстро забыть семью, товарищей, долг перед ними и своей совестью?!

А, черт с ним!

Борисов достал компас, выверил направление и свернул в сторону Козелкина Хутора. Над безмолвным лесом занималась заря.

4

Комендант Жирятинского гарнизона обер-лейтенант Генрих Блюм, долговязый сутулый немец с выпученными глазами и длинным горбатым носом, свернутым на одну сторону, нервно подрагивая ногой, стоял у окна своего кабинета и смотрел на базарную площадь. Там суетились немногочисленные торговцы всякой рухлядью и еще более малочисленные покупатели: кроме продуктов, ничто не шло, а деревенские жители давно прекратили доставку продовольствия — слишком обременительные пошлины установил комендант: половину в управу, половину на рынок.

Городишко был маленький, серый, неопрятный. Один его вид приводил Блюма в бешенство. Он, строевой офицер, прошедший половину Европы, квартировавший в лучших гостиницах Парижа, Праги, Варшавы, Вены, должен закисать в этой кротовой норе. Все это по милости тучного полковника Шварцкопфа, который послал его сюда да к тому же выдал это назначение за повышение в должности. Хотел бы видеть Блюм его в таком повышении. Перспектив никаких. Первое время утешало, что здесь неопасно. Блюм рассчитывал отдохнуть, выждать время и, когда дело на фронтах будет подвигаться к концу, подать рапорт о переводе в действующую армию. Теперь об этом не могло быть и речи. Все окрестные деревни кишат партизанами. Кто поручится, что и сейчас на площади не окажется десятка бандитов, готовых всадить нож в спину? А попробуй угадай их. Всех в тюрьму не посадишь и не расстреляешь: некому будет работать. О, если бы не эта необходимость в рабочей силе, Блюм не остановился бы ни перед чем. В конце концов хозяин здесь он и докладывать о своих действиях никому не намерен.

Непонятная страна. Нигде Блюм не встречал таких людей. Режь их, жги — слова не выдавишь.

Вспомнились двое, захваченные накануне. Их окружили в кустарнике. Заведомо обреченные, дрались, пока не кончились патроны и пока не потеряли сознание от потери крови. Это будет нелегкая война, если каждый из них способен к подобному сопротивлению. Они убили тринадцать солдат. Тринадцать за двоих — при таких соотношениях у рейха просто не хватит солдат.

Блюм отошел от окна. Мерзкая погода, что ли, настраивает на мрачные размышления. К дьяволу! Надо действовать!

Он снял трубку, вызвал начальника полиции Домбровского.

Низкорослый, толстый, с красным овальным лицом, шеф местной полиции чем-то напоминал Блюму полковника Шварцкопфа.

— Ну? — выдавил он голосом, не предвещавшим ничего хорошего.

— Молчат, господин комендант.

— Что значит — молчат?.. Что значит — молчат?!

— Ничего не говорят, — пожал плечами Домбровский, он, видимо, понял вопрос в буквальном смысле.

— Откуда вы взялись, олицетворение тупости? — с издевкой процедил сквозь зубы комендант.

— По предписанию полковника Шварцкопфа назначен в ваше распоряжение, — как ни в чем не бывало, отрапортовал Домбровский.

Блюм окончательно взбесился. Длинный нос его побагровел, глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит.

— Если они не заговорят и сегодня, я вздерну вас рядом с ними на базарной площади, потом… потом их прикажу закопать, а вашу жирную тушу отдам собакам, пусть хоть для них будет праздник!.. Вы не можете справиться с двумя мальчишками!.. Безоружными и полуживыми, а я отдал за них дюжину лучших солдат!.. Вы это понимаете?

— Так точно! — вытянулся Домбровский.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.