Бесплатный фрагмент - Сказка со счастливым началом

Непростые «если» одной сказки…

Сентиментальный роман часто путают с мелодрамой, ожидая жалостливой истории, где идеальные влюблённые красиво изображают чувства, а злодеи отвратительны от природы и не способны ни на что человеческое. А ведь классики жанра считали способность глубоко переживать и, главное, — сопереживать — самыми главными чертами, определяющими Человека. Что будет, если наделить всех героев способностью жить только своими чувствами, отдаваться им целиком: «уж любить — так любить, ненавидеть — так всей душой»?

Что, если героиня, рассудительная максималистка, которая старалась всегда всё делать правильно, становится вдруг — «пропащей»? Собирается замуж за «приличного человека», а оказывается в постели с бандитским наследником, ещё и возмутительно младше себя?

«Всё счастье, и всё горе, которые мне выделили в жизни…» — благодарно произносит сгорающая Снегурочка.

Что, если брак, заключённый на небесах, приносит одни только беды и проклятия близких, каждый из которых считает своим правом и долгом требовать — «отступись!» Стоит ли бороться с судьбой, и как не перепутать судьбу с чужой волей? Найдётся ли тот, кто скажет: «Ну, пошли жить дальше…», — когда твоя жизнь кажется тебе пепелищем?

В романе Галины Маркус «Сказка со счастливым началом» много непростых «если».

Это глубокий и честный разговор о настоящих мотивах наших поступков. Об ответственности за выбор, который мы делаем каждую минуту. Тем более, если это выбор «между порядком и хаосом, рассудком и сумасшествием, спокойствием и страхом, счастьем и пучиной бед».

И ещё эта удивительная книга — о самом главном родстве, которого одинаково жаждут богатые и бедные, счастливые и несчастные, все-все-все — о родстве душ. И о сказке, вера в которую это родство являет.

Какой же конец должен быть у «Сказки со счастливым началом»? Не спешите ответить…

Руководитель издательских программ продюсерской компании «Артбухта», редактор одноименного литературного интернет-журнала, прозаик

Екатерина Злобина.

***

…Читая книгу на пеньке

Зимующим звериным чадам,

Я оглянулась — по щеке

Ты проскользнул горячим взглядом.

И, в неизбежное маня

От лешачихиной опеки,

Коснулся тайного огня

Моей лесной библиотеки.

Я с полки зимний день брала.

Вставали белые просторы;

Играющие зеркала

И звери обживали норы.

Твой взгляд — последний мой костёр,

И перепрыгнуть мне придётся,

Чтоб стать как сто моих сестёр

И без опаски встретить солнце.

Я вдруг увидела: живу!

Не узнавала, замирая,

В дупле сидевшую сову —

Остаток детства — или рая?

Я выросла не по годам;

И, плача, спать пошли лисицы

Обратно по моим следам —

В те, позабытые страницы…

Поклонник женской красоты,

Не тяготись своей виною.

Подумай, суженый, что ты

Искуплен лучшею ценою.

Всё отдала я за листок

В той книге, где прикосновенье

Произошло за гранью строк —

И явью стало сновиденье.

…Весной предстану во плоти

Ручьём, звенящим и… бесследным:

Я на воздушные пути

Ступлю почти что незаметно;

Ты за окном увидишь свет:

То я прошла стопою смелой,

И леший мрак сошёл на нет…

…Ни шага вслед за мной не делай.

(Ольга Королева,

«Фантазия на тему Снегурочки»).

Нижеприведённый текст является литературным произведением. Все совпадения фамилий, имён, отчеств, ников и названий, так же, как и описываемых персонажей и событий, с реальными являются случайными.

Борис предупреждает…

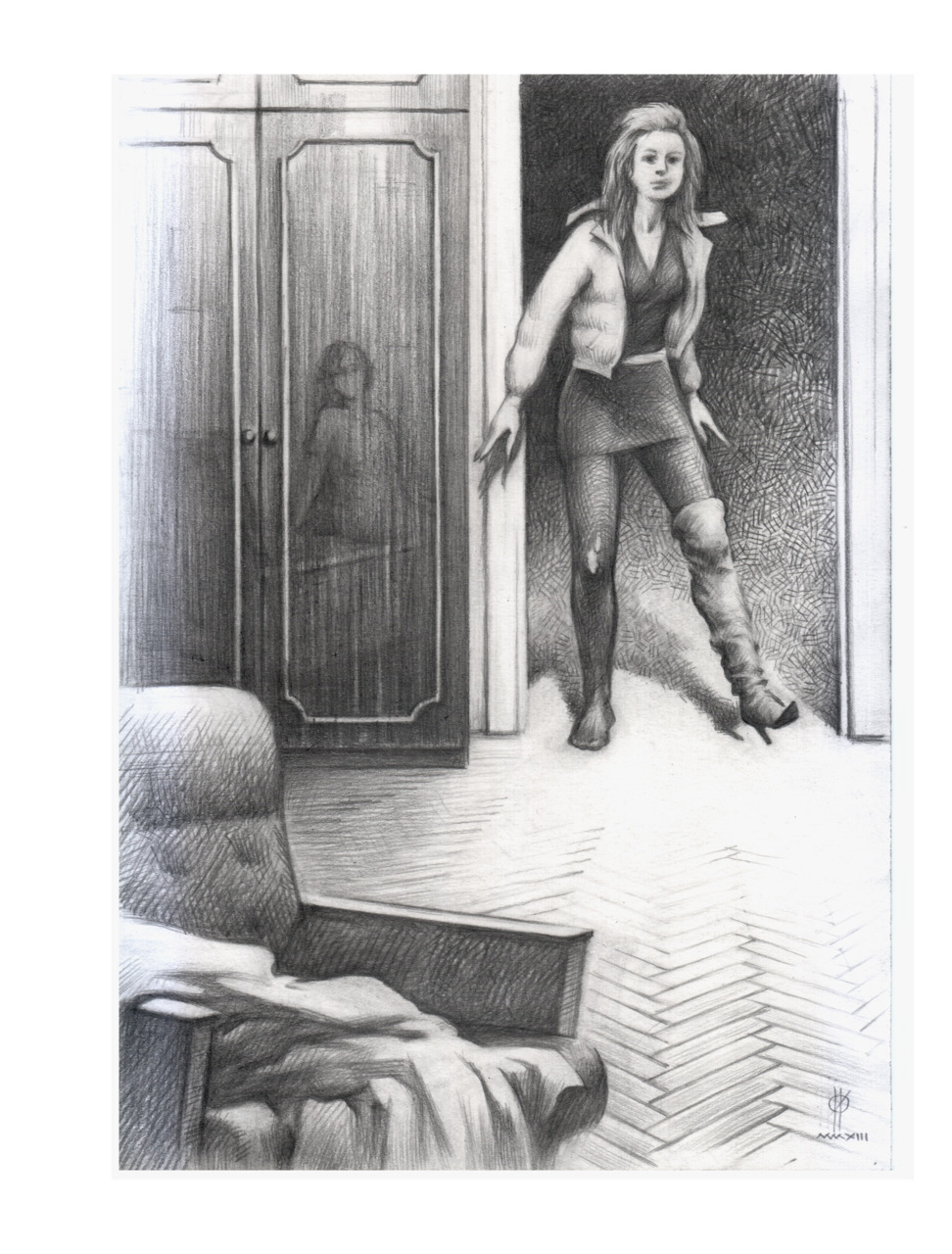

— Что ты тут делаешь? — растерянно спросила Анька.

Присутствие старшей сестры на вечеринке в её планы, разумеется, не входило. Кроме досады и недовольства в Анькином голосе звучало смущение. Несколько месяцев назад она заявила, что имеет право делать всё, что ей вздумается. Но одно дело — сказать, другое — решиться. К свободе Анька ещё не привыкла, и в глазах её читалась опаска, как в детстве, когда она разбивала дорогую вазу или убегала гулять без спроса.

Прошло уже минут пять, как на дачный участок ввалилась шумная студенческая компания. Примерно столько понадобилось Соне, чтобы одеться, спуститься со второго этажа и обозначить своё присутствие. Окошко её выходило на лес, а то, что калитка не заперта на висячий замок, Анька, похоже, и не заметила.

Нотации, вопреки её опасением, Соня читать не собиралась, но и прыгать от радости тоже — час назад она устроилась на диване под тёплым светом ночника с книжкой в руках и собиралась провести тихую мирную ночь. Ни странные шорохи, ни тёмные, полные воспоминаний комнаты, ни чернота за окнами не пугали её так, как два десятка варваров, собирающихся осквернить своим присутствием их маленький старый домик.

Стоял спокойный осенний вечер — один из последних погожих вечеров в этом году. Завтра, в субботу, Соня мечтала в одиночестве побродить по опустевшим дорожкам посёлка, посидеть под любимой рябиной, тяжёлые гроздья которой предсказывали морозную зиму, и подумать — ещё раз хорошенько подумать. Вечером она сходила бы в старинную местную церковь с чудом сохранившейся колокольней, поставила бы свечки, помолилась за упокой души Мары и настроилась прожить, протерпеть, прокантоваться ещё неделю — до нового выходного. Последнее время почему-то казалось, что каждый следующий выходной должен принести какое-то облегчение или событие, которое выведет её из этого тягостного состояния.

В этот раз решение поехать на дачу пришло неожиданно. Накануне, в преддверии пятницы, Соня ясно представила себе новый день. Вечерние перепалки с сестрой у телевизора, телефонные переговоры с Женей: «Ты где?» — «Еду с работы». — «Позвони, когда приедешь». — «Я приехал. А ты что делаешь?» — «Ничего, а ты?» — всё, как обычно. Утром она прихватила сумку (зубная щётка, пачка чая, хлеб, сыр, и, конечно, Борис) и сразу после работы отправилась на вокзал.

Жене она позвонила прямо с платформы и только оттуда сообщила про поездку — чтобы не успел составить компанию. Сказала, что едет укрыть кусты перед заморозками и забрать из подпола яблоки. Женя уже поужинал и собирался лечь спать. Соня боялась, что он предложит помочь и рванёт в Малую Сторожевку, но Женя отмолчался — наверное, самому хотелось отдохнуть после тяжёлого дня. Он обещал заехать за ней в воскресенье и забрать — и Соню, и яблоки, и банки с вареньем. В этот раз заготовок сделали мало. После смерти Мары огородничество затухло — ни Соня, ни тем более Анька не горели желанием продолжать дело матери, мечтавшей досыта накормить семью витаминами.

Всё на даче напоминало о ней, и, казалось, Соня должна была чувствовать себя здесь печальной или подавленной. Но так мог подумать только тот, кто не знал Мару. На даче царил вечный беспорядок — сколько ни перекладывала она за свою жизнь вещи с одного места на другое, выглядели они так, словно их только что раскидал тайфун. Благодаря этому в комнатах оставалось ощущение наполненной событиями жизни, её безостановочного процесса.

Этот странный, недостроенный домик являлся как результатом, так и свидетелем не слишком удачных попыток матери жить как все, приземлиться на эту планету, притвориться, что разговариваешь на языке аборигенов, интересуешься их заботами — проведением газа, покраской забора, борьбой с сорняками. У Сони, правда, налаживать быт получалось ещё хуже. Они с Марой были родственными душами, хотя никогда по этим самым душам и не беседовали.

Разговаривать в их семье было принято громко. Очень громко. Честно сказать, в доме постоянно стоял крик. Вовсе не истерики или скандалы (ну, кроме разборок с Анькой), чаще — вполне мирное общение. А уж когда начинали спорить… Громче всех вопила, конечно же, Мара, ей вторила Анька, но иногда выходила из себя и Соня, особенно когда её сильно доставали и мешали читать.

Дача всегда была до предела наполнена этим общением. Вот и сегодня вечером, готовя себе чай, Соня разговаривала с матерью. Отбрасывая неизвестно как попавшую на кухонный стол тяпку, она произносила:

— Ну сколько можно! Тяпка! В земле! На чём у тебя лежит? На доске — для резки хлеба!

Ответ не заставлял себя ждать:

— Ой, что я слышу, ты даже знаешь, как это называется? — мать всегда заводилась с пол-оборота. — Тяпка в земле! Нет, вы послушайте её! Тоже мне, чистюля нашлась — положи всё, где оно было, оно мне там надо!

Да, только здесь, на даче, можно по-настоящему поговорить с Марой, здесь, а не в опустевшей городской квартире, где они с сестрой играют друг у друга на нервах. Они так и не разделили между собой домашнюю работу — прежде львиную долю дел мать выполняла сама. Правда, дела эти она никогда не доводила до конца, и они накапливались, росли, как снежный ком. Мара имела привычку заниматься всем одновременно, наверное, из желания навсегда, на всю жизнь вперёд, это количество дел избыть. Проходя мимо шкафа, она вытаскивала бельё для стирки, потом бежала на кухню, ставила на огонь кастрюлю, тут же возвращалась в комнату — вытереть пыль. По дороге вытаскивала пылесос, но, услышав, что вода на плите закипела, летела засыпать макароны.

К быту мать относилась подчёркнуто серьёзно и уважительно, как к материи, суть которой ей понять не дано. Наверное, так относится дворник к высшей математике. Мара даже покупала книги по домоводству, но осилить этот предмет ей так и не удалось, и все её попытки устроить в доме уют выглядели жалким подражательством. Она приобретала те же вещи, что и знакомые, прислушивалась к любому дурацкому совету и тратила последние деньги, заменяя платяной шкаф модной стенкой или «доставая» никому не нужную пароварку.

Вот только цветы… Они росли даже тогда, когда им не хватало ни света, ни тепла — на всех подоконниках дома, на тяжёлой глинистой почве участка. Соседи приносили Маре комнатные растения на излечение, и они оживали, как будто крики шумной семейки прибавляли им сил. После смерти матери все домашние цветы завяли одновременно. То ли ухаживали за ними теперь как-то не так, то ли не хватало удобрений, в которых Соня не разбиралась, но дорогие Маре растения сохранить не получилось. Возможно, думала Соня, мать просто позвала за собою своих любимцев. Здесь стало некому разговаривать с ними — грубовато и нежно одновременно. Кто ещё мог сказать, например, непривлекательной и скучной герани: «Ну, ты бесстыжая, чего отворачиваешься? Совесть замучила? Я же тебя предупреждала, не трогай ты этот кактус, чего ты к нему лапы тянешь?» Анька тогда исподтишка крутила пальцем у виска, впрочем, как и тогда, когда застигала Соню за разговором с Борисом.

Дерзкая, самолюбивая Анька, при всей любви к бунтам, Мару побаивалась, хотя и дулась на неё постоянно, пытаясь вырваться из-под опеки. Соню всегда удивляло, что сестра всерьёз принимает мамины угрозы, когда все вокруг знали им цену. Если бы не Анькина вера во власть матери, та была бы бессильна. Но девочка верила, и её восстания всегда заканчивались возвращением в прежние, порой уже слишком узкие рамки, периодом показательного послушания и подготовкой новой революции.

А сейчас… Сейчас сестра не столько осмелела, сколько растерялась, оставшись без бдительного, беспокойного внимания матери. Конечно, другие в её возрасте уже своих малышей заводят, но Анька взрослее не становилась. Наоборот, чем больше она примеряла теперь роль самостоятельной умной женщины, тем сильнее напоминала подростка — безбашенного и невесть на что способного.

Соня сознавала, что должна оправдать мамины надежды, что ответственна за сестру, но достаточно вялые попытки руководить ею проваливались одна за другой. Наверное, потому, что Соня не имела никакого желания этим заниматься — хватит, нанянчились, пусть теперь живёт, как хочет. Но… странное дело, это оказалось нужно самой Анюте. Она уже не могла без борьбы — получала адреналин не от свободы, а от факта непослушания, с пеной у рта требовала того, что Соня и не собиралась ей запрещать, а самое интересное, нарушая прежние запреты, в душе безоглядно в них верила и считала законом. И испытывала вину. Разреши ей сейчас всё на свете — и Анька впадёт в депрессию, не зная, как жить дальше. Она по своему отдавала дань памяти матери.

…Итак, вечер одиночества оказался испорчен. Разборки с сестрой в Сониных планах сегодня не значились, как и всякого рода общение с посторонними. Соня была одинокой всегда, и совсем от этого не страдала — привыкла. Любые попытки кого-либо войти в её жизнь вызывали у неё раздражение. Конечно, общаться с людьми приходилось, и иногда очень приятно общаться, но главным при этом становилось, чтобы человек не завис в её судьбе надолго, чтобы он, в конце концов, удалился, и Соня могла остаться одна — в своём мире. И пусть Анька сколько угодно крутит у виска пальцем, Соня привыкла и к этому.

Вот только недавно в её жизни появился Женя. Если до смерти матери Соня ещё не знала, как долго она сможет с этим мириться, то теперь, казалось, всё уже решено. Тем более что Женя действительно ей подходил — он присутствовал в её жизни по минимуму, был ненавязчив, умён, профессионально спокоен и терпим — а терпимость ему в общении с Соней могла пригодиться. А самое главное, он стал последней идеей фикс Мары, её требовательным завещанием Соне.

Всё-таки лучше бы Женя был сейчас здесь… Соня с тоской наблюдала, как полный воспоминаний дом при нападении гостей начинает прятаться, растворяться, становится неодушевлённым, чужим и бессмысленным. Она почувствовала огромное желание сбежать — подальше от мельтешащих, гомонящих, смеющихся девушек и парней.

Ни на кого, кроме Аньки, появление Сони впечатления не произвело. Она была старше сестры на восемь с половиной лет, но меньше ростом, худее, и при этом не обладала ни яркой внешностью, ни громким голосом. Изображать строгую хозяйку было бы бесполезно — никто не обращал на неё никакого внимания.

Ребята уже разводили во дворе костёр — Соня предвидела запах шашлыка, и её заранее затошнило. Девушки активно строгали ветчину, сыр, мыли помидоры, чистили картошку. А Анька всё ещё стояла возле сестры и злобным шёпотом, хотя никто её не упрекал, оправдывалась:

— Ты же знаешь… Вчера были «госы»! Мы что, не можем отметить? Я что, не могу позвать друзей?

Соня молчала, а сестра продолжала отвечать на незаданные вопросы:

— А говорить тебе не стала, потому что ты начала бы кричать… А мне уже не десять лет! Трубку я не брала, потому что оставила телефон дома. Не волнуйся, я бы тебе позвонила, не позже двенадцати, как всегда, и тебе не пришлось бы искать меня по больницам!

Вообще-то, у Сони сегодня было такое умиротворённое состояние, что она легко уговорила себя не звонить Аньке и не проверять, во сколько та вернулась домой. Так что неотвеченных вызовов на телефоне сестры не было, но скажи ей об этом — не поверила бы.

— И ты бы могла пригласить Женю в квартиру — я же всё понимаю, не маленькая, — Анюта уже сильно нервничала. — Я же не знала, что вы едете сюда! В конце концов, это и моя дача тоже!

— Твоя, — только и ответила Соня заспанным голосом. — И не тоже, а просто — твоя.

— Ну вот! Началось! Я так и знала! Мама всегда говорила, что мы с тобой…

— Ань… я хотела отдохнуть. Не будем сейчас, ладно?

К ним подбежала одна из девушек. Соня с жалостью уставилась на неё — она всегда сочувствовала людям, у которых нет врождённого вкуса. Ну как можно было навести такие дикие стрелки на нижних веках? Тональный крем под цвет загара, белая шея — крема, наверное, не хватило, чёрные колготки-сеточки на коротких, похожих на окорочка, ножках… Правда, сама девочка в своей привлекательности не сомневалась.

— Анька, чего стоишь, как неродная? Уксус есть? В холодильнике мы не нашли.

— Есть.

Соня подошла к диванчику, заглянула в затянутый паутиной угол между его подлокотником и стеной, извлекла бутылку с уксусом и протянула девушке.

— А посуда где? — не успокоилась та. — У нас только стаканчики пластиковые. А вилок с тарелками никто не взял!

— Там, — махнула Соня рукой в сторону старого буфета.

— Ну, Со-о-онь… — виновато канючила Анька. — Отдыхать можно по-разному. Ну, ты же понимаешь, у нас — музыка… Ну чего ты сразу спать? Только и делаешь, что спать и читать. Посиди с нами, праздник ведь — сестра институт окончила!

— Ого… Смелая ты девушка. Не боишься новых открытий?

Одним из таких открытий уже стал невысокий коренастый парень, который по-хозяйски лапал Анечку как раз в тот момент, когда Соня объявилась внизу. До этого она была уверена, что сестра встречается с бывшим одноклассником — долговязым длинноволосым программистом.

— Да не изображай ты из себя матрону! Забудь, что ты мамочка… Оставайся, правда!

Конечно, Сонино участие в вечеринке означало её одобрение. Но, с другой стороны, Анька шла на большую жертву — присутствие сестры портило ей всю малину. Чувство вины сыграло с девочкой злую шутку — считаться с Соней ей теперь было вовсе не обязательно.

Может, и впрямь, оставить Аньку в покое? Но… сидеть на втором этаже, раздражаясь на громкую музыку, вздрагивать от каждого взрыва смеха и дёргаться при мысли, что сейчас двадцать безотвязных молодых людей накачаются спиртным, оставят непогашенным костёр, а потом устроят оргию в комнате Мары…

— Хорошо. Я посижу. Но обслуживать вас не буду!

— Ха! Обслуживать! Сядешь и будешь сидеть, как барыня! — заявила сестра, в точности повторяя интонации матери.

В беседке и над крыльцом зажгли свет. Из сарая достали давно убранный на зиму стол, второй притащили с кухни. Девушки метали на столы разномастные, найденные в доме тарелки, гнутые алюминиевые вилки, купленные по дороге овощи и плохо промытую зелень. Ребята расставляли табуретки и двигали скамейки.

Наконец, кто-то объявил, что шашлык готов. Принесли дымящееся на шампурах мясо. Ещё пять минут суматохи в поисках недостающего стула, и все уселись. Соня пристроилась в уголке, готовая в любой момент ретироваться.

Ей было скучно. Юность, да и молодость, думала Соня, куда глупее детства. Она не изучает этот мир, как ребёнок, а считает себя умнее всех, она примитивна, цинична, ограничена и неестественна, а главное — помешанно, маньячески сексуальна. Если, конечно, ты — не белая ворона, как некоторые. Все разговоры, шутки, споры за столом — всё казалось посвящено единой теме. Все выпендривались друг перед другом, ревновали, подозревали, подкалывали и мерились возможностями. Один парень смешно пародировал преподавателя — и жадные взоры девушек устремлялись на него. Другой бренчал на гитаре — и одержал ещё более убедительную победу. Среди девочек царила конкуренция пожёстче — их, как это обычно бывает, оказалось больше. Дипломницы усаживались к мальчикам на колени, оголяя верхнюю часть попок в катастрофически заниженных джинсах, пританцовывали, потрясая недетскими бюстами…

А вот у бедной Анюты вечер оказался испорчен — приходилось постоянно оглядываться на сестру. На все попытки коренастого мальчика Лёши дотронуться до Анькиной груди или подержаться за другие места приходилось реагировать возмущёнными возгласами и сбрасывать его навязчивые руки. Парень уже начинал сердиться и уделять внимание той самой подружке с ножками-окорочками, что не прибавляло настроения Аньке.

Но забавнее всех казался другой мальчик. Похоже, он считался здесь не то авторитетом, не то душою компании, но большинство девушек старательно выкручивали задами именно ради него. Анька в этом не участвовала — у неё был хорошо развит инстинкт самосохранения. По счастью, сестрёнка влюблялась лишь в тех парней, которые были от неё без ума, и не тратила времени на глупцов, не способных её оценить. Чувство собственного достоинства появилось в ней буквально с первых дней жизни: она даже на горшок отказывалась ходить, если никто не стоял рядом, чтобы оценить результаты.

Так вот, парень этот не выделывался, как остальные. Точнее, выпендривался, но совершенно иначе. По мере того, как он накачивался спиртным, он всё ярче изображал из себя широкую натуру и человека, для которого возможно всё. Наобещал большинству сокурсниц потрясающее трудоустройство, сокурсникам намекнул — самых преданных тоже пристроит. Пару раз прозвучало многозначительное «отец». Одет мальчик был просто, в джинсы и тонкий джемперок под спортивной курткой, но всё на нём выглядело дорогим, чувствовался лоск. Внешностью природа его не обидела: рост значительно выше среднего, фигура тонкая, гибкая, но плечики подкачаны, скуластое лицо, неплохой профиль и чуть раскосые тёмные глаза. Правда, слишком коротко стриженные тёмно-русые волосы и чересчур упрямый подбородок, по мнению Сони, портили парня и делали менее интересным. Снобизм она презирала в любых проявлениях, ну а такой детский, основанный на денежных возможностях папы, казался ей просто комичным.

Один раз мальчик случайно посмотрел в её сторону и нарвался на ироничный взгляд. Ему хотелось производить впечатление на всех, даже на столбики у беседки. Наверное, он не понял, чем вызвана насмешка, или решил, что ему показалось, и посмотрел ещё раз, уже вызывающе. Потом ещё и ещё. Теперь парень выглядел насупленным и раздражённым. Он пыжился, всё больше бахвалился и становился всё забавнее.

Народ начал вылезать из-за стола. Музыку сделали громче и принялись дёргаться на пятачке между крыльцом и калиткой. Соня с тоскою думала, что посаженные весной мамины многолетние цветы обречены на вымирание. Их не столько вытопчут сейчас ногами, сколько убьёт эта музыка, вот этот голос и эти слова.

Мажорный мальчик, на которого она обратила внимание, бухнул в рюмку какого-то пойла, одним глотком проглотил его и подошёл к ней. «Сейчас будет разборка», — подумала Соня, почти с интересом разглядывая молокососа — тот уже несколько секунд пялился на неё, прежде чем заговорить.

— Тебя как зовут? — задал он, наконец, оригинальный вопрос.

— Не тебя, а Вас, — поправила Соня. — Софья Васильевна.

— Васильевна? — презрительно хмыкнул тот. — А я тогда — Дмитрий Антонович.

— Дико приятно, — заверила Соня.

— Пошли танцевать! — предложил Дмитрий Антонович.

— Не стоит.

— Ты кто — Анькина сестра?

— Вот именно.

— Тебе сколько лет?

За такие вопросы мужчину принято ставить на место, но разве это — мужчина?

— Тридцать два.

— Такая старая? Да ну, врёшь!

Наверное, в его устах это был всё-таки комплимент.

— Не-а.

— Всё равно — пошли.

— Дмитрий Антонович, отвали, а?

Он положил руку на спинку её стула, навис над ней, тяжело дыша перегаром, и принялся сверлить Соню взглядом. Гипноз не подействовал, но парень не привык отступать — схватил её за локоть, пытаясь поднять — и сам же себе мешал, ограничивая пространство.

«Ну, Анюта, сестрёнка, спасибо тебе… Отличный выходной!» — подумала Соня и дёрнулась, чтобы освободиться.

Анька, почуяв опасность, подбежала сама.

— Димон, ну чего тебе? Оставь Соньку в покое.

— Скажи ей. Я хочу с ней танцевать, — теперь он сжимал Соне запястье.

— Она не танцует, пусти её.

— Я её приглашаю! — он сделал ударение на слове «я».

— Дмитрий Антонович, тебе не с кем подрыгаться? — Соня выдернула руку.

— Я тебя хочу.

Соня не выдержала — парень окончательно её достал. Она упёрлась ему в грудь, резко отпихнула от себя, и встала, опрокинув стул. Дима с трудом удержался на ногах.

— Ань, я устала, пошла наверх. Если что натворите… ты меня знаешь!

— Сонь, ну ты чего? — Анька смотрела виновато.

— Пусти, наконец, — Соня в очередной раз оттолкнула навязчивого юнца, пытавшегося её удержать. — Не путайся под ногами, иди попляши лучше.

К такому обращению Димон не привык. Он дёрнулся, пошатнулся, но ничего не предпринял и остался стоять. Но взгляд у него стал как у волчонка, которому наступили на хвост — вот-вот укусит.

— Да, кстати, — приостановилась Соня. — Аня, вы где собираетесь спать? Ты куда такую кодлу уложишь? В мамину комнату я запрещаю, слышишь?

— Мы взяли спальники, ляжем на террасе.

— Что, все вместе, вповалку?

— Не бойся, здесь все приличные люди!

— Я заметила, — Соня перевела красноречивый взгляд на Диму. — На втором этаже — чтобы никого! Вся уборка — твоя. И ещё. Когда угомонитесь, сама поднимайся ко мне.

— Вот ещё! Я с ребятами!

— С кем именно — с Лёшей?

— Не твоё дело! — огрызнулась сестра.

Собственно, следить за её моральным обликом было уже поздно, но попробовать стоило.

— Ты меня слышала. И ещё. Завтра приедет Женя, чтоб до обеда вы рассосались.

— Какой ещё Женя? — вскинулся парень. — Это он или она?

— Это он.

— И кто он? Твой бой-френд?

— Мой муж, — сообщила Соня.

— Ага, муж, так я и поверил! Я с ним разберусь… ты знаешь, кто я? Да этот твой Женя — он потом на лекарства будет работать!

Крыша у Димы, видать, окончательно съехала.

— Димон, ну успокойся, а? — упрашивала Анька. — Этот Женя — майор госбезопасности. Ну, чего ты прилип, как банный лист?

К ним подошла высокая стройная девушка и приобняла Диму за плечи:

— Солнышко… пойдём к нам, мы тебя ждём.

Девочку эту Соня знала — Анькина подружка, Катя.

— Майор? Ха! Да он у меня ботинки будет чистить! Майор! — не унималось «солнышко».

— Кать, заберите мальчика, и больше ему не наливайте, — предупредила Соня.

— Что? Кто тебе тут мальчик?! Нет, ты чё сказала?! — выходил из себя тот.

Но она, уже не обращая на него внимания, повернулась и ушла наверх.

***

Соня прилегла на покрывало прямо в одежде, чтобы, в случае чего, побыстрее спуститься. Окна выходили на другую сторону, но она, конечно же, слышала, хотя и не так отчётливо, музыку и громкие голоса. Но потом решила плюнуть на всё — уж очень устала. Разделась, достала байковую, необъятную ночную сорочку Мары — мать была кряжистой, очень высокой, но не толстой, и с удовольствием нырнула в неё, а затем и в постель.

Марины вещи — старые резиновые сапоги, старательно, но неудачно связанный плед (один конец острый, другой — тупой), ночная рубашка — теперь стали для Сони проводниками тепла, ласковыми прикосновениями оттуда, почти телесным контактом с матерью… которого так не хватало при её жизни.

Любые проявления нежности обе считали чем-то постыдным, слишком интимным, недопустимым. Соня впервые поцеловала Мару только, когда та лежала в гробу. В холодную, чужую щеку — хотя полагалось в лоб.

Ласковой мать не была — не умела. Любовь свою проявляла смешно и тайно — на протяжении многих лет, думая, что Соня спит, подходила к её кровати и неуклюже гладила по голове — шершавой, совсем не женской рукой. Вот только честнее этого жеста Соня представить себе не могла. Теперь никто никогда так не сделает. Да и не нужно, от других — не нужно.

…Прислушиваясь к происходящему внизу, Соня снова взялась за книжку — всё-таки лучше пока не спать. Бориса она усадила рядом, на столике, повернув лицом к звёздному небу. Морда у него была, как всегда, приподнята и задумчива — ему нравилось смотреть на звёзды своими немигающими чёрными глазками-пуговицами. Сначала Соня дрожала от холода, но быстро согрелась под одеялом. Однако не успокоилась. Она несколько раз проходилась глазами по одной строчке, не понимая прочитанного.

Угомонилась, как и следовало ожидать, нескоро. Около половины третьего музыку, наконец, выключили и переместились в дом. Однако спать пошли не все, кто-то отправился гулять на улицу. Некоторое время из-за забора со стороны леса доносились женский смех и повизгивания, но вскоре голоса отдалились. Только внизу, на террасе, один из парней то ли пел, то ли подвывал, негромко аккомпанируя себе на гитаре. «Хорошо бы сходить проверить, что там творится», — подумала Соня, но глаза у неё уже слипались, да и монотонный голос «барда» убаюкивал. Она сама не заметила, как задремала, а потом провалилась в глубокий сон, такой, из которого не сразу выбираешься, а, проснувшись, не понимаешь, где ты, и который сегодня день и час.

Ей привиделось, что она приехала на дачу с Женей. Соня досадовала, что позвала его, хотя и не собиралась. Ей хотелось пообщаться с матерью, а при Жене это теряет смысл. Он — настоящий материалист, ему подавай ужин, завтрак, телевизор, и… то самое.

Нет, Женя сейчас ей не нужен… почему он навязывается, какой он стал приставучий, да откуда он взялся здесь, в конце-то концов? Да ещё такой страстный, непривычно жаркий… Пусть уходит. Или… нет… пусть продолжает, сегодня всё как-то совсем иначе. У Жени всегда такие продуманные, отмеренные ласки — опытного мужчины. А сейчас он торопится, задыхается, сдавливает её в своих объятьях, словно одержимый, как будто с нетерпением ждал этого — месяцы, годы, и вот, наконец…

Соня открывала в себе нечто новое, сладкое, мучительное. Вот оно как бывает… от этого, и правда, можно сойти с ума… Пусть сожмет её ещё сильнее… а как нежно он целует её… Соня вдруг ощутила неведомое прежде, болезненное, нестерпимое желание, требующее немедленного удовлетворения.

Она прильнула к Жене так крепко, как только могла, он впился ей в губы, и тут… Соня вывалилась из сна в реальность — резко, как будто её толкнули. Рядом с ней действительно лежал мужчина, и это был не Женя. Некто, навалившись всем телом и тяжело дыша, жадно ласкал её. Его рука пыталась добраться до своей цели, но запуталась в Мариной сорочке. Боже мой, на самом ли это деле? Какой-то бред, невообразимый бред!

Сознание ещё не включилось, но сработал рефлекс. Соня рванулась, выдернула из-под незнакомца руку, тот замер, невольно ослабив хватку, и Соне удалось сбросить его с себя. Освободившись, она с силой отпихнула его ногами, и он свалился на пол. Соня села и одним движением дотянулась до ночника.

Так… Всё ясно! Вот уж не стоило расслабляться!

Она даже не испугалась, ну разве совсем чуть-чуть. Теперь, когда Соня увидела насильника, она уже знала, что справится с ситуацией. Сцена была слишком идиотской, чтобы кричать или звать на помощь.

— А ну, кыш отсюда! — рявкнула она. — Совсем охренел?

— Что, милицию вызовешь? — криво усмехнулся преступник, подтягивая под себя ноги.

— Брысь, говорю! Давай, живо — пшёл вон!

Наверное, всё-таки стоило кого-то позвать, но Соне стало смешно. Дима сидел на полу в дурацкой позе, в одних трусах, дрожа — то ли от холода, то ли от страсти. Кажется, он потихоньку трезвел или не так сильно напился, по крайней мере, в его глазах не было осоловелости или безумия, скорее дерзкий ребяческий вызов, как у нашкодившего подростка. Он был значительно крупнее Сони, но воспринимать его как серьёзную угрозу почему-то не получалось — она чувствовала свою полную власть над сопляком, знала, что сейчас, когда она смотрит на него презрительно и насмешливо, он не посмеет к ней даже притронуться.

— А я не уйду! — нагло заявил парень, но решимости в его взгляде несколько поубавилось.

— Уйдёшь, — усмехнулась она. — А то мало не покажется.

— А что ты сделаешь? Думаешь, кто-то заступится? Все знают, кто я!

— Да и я тоже знаю, — спокойно сказала Соня. — Безмозглый и самовлюблённый мозгляк. Полный ноль без палочки. И без папочки.

Она встала, неторопливыми движениями накинула на себя летний халат и бросила в парня его собственные джинсы.

— Одевайся, герой.

— Ты… ты… Я тебе не мальчик, поняла?!

Удивительно, но из всех её сегодняшних эпитетов он обиделся только на «мальчика».

— Я что сказала? Надевай штаны.

В детском садике её всегда слушались. Послушался и Дима. Он поднялся на ноги и принялся натягивать джинсы. Соня невольно окинула взглядом его фигуру. Ей всегда было неловко рассматривать Женю, когда тот был обнажён — Соня обычно глядела в другую сторону, пока он раздевался.

— Что смотришь — нравлюсь? — вызывающе хмыкнул парень, поймав её взгляд.

— Не-а. Отвратное зрелище.

Сейчас она кривила душой — мальчик вызывал у неё странные эмоции. Глупее и не придумаешь — впервые в жизни её притягивает мужское тело, но подумать смешно, кому оно принадлежит? Наглому, тупому отморозку.

— Твой этот… Женя — скажешь, лучше? Слабак, небось, червяк книжный, знаю я таких… Да я бы его одной рукой… У меня разряд!

— Он мастер спорта по боксу и самбо.

— Значит, качок тупорылый? Да он у меня…

— Слыхали уже. Папа пришлёт амбалов, да? Сам-то в штаны наделаешь.

— Что?! Что ты сказала?!

— Всё, хорош! Давай, отчаливай. И завтра мне лучше не попадайся!

Она оглянулась в поисках его одежды — джемпера не было, наверное, оставил внизу. Кроссовок тоже. Парень стоял босиком. Соня решительно подошла к нему и подпихнула к выходу. Но Дима не двинулся, во взгляде его что-то переменилось. Соня подумала, что рано решила, что он протрезвел, и ей стало не по себе. Парень внезапно схватил её за руку, она попыталась вырваться, но он и сам тотчас же отпустил.

— Соня… Ты — Соня, да? Я… Прости, я не хотел так, без спросу. Я просто… очень тебя хотел…

— Так хотел или не хотел?

— Хотел… но…

— Убери грабли — немедленно!

Он, действительно, дотронулся до её шеи, но уже по-другому — нежно и нерешительно. Соня дёрнула плечом, и Димина ладонь сползла по её голой руке, легко коснувшись запястья. Он чуть сжал её пальцы, и от этого прикосновения Соню вновь пронзило острое желание. Она отшатнулась — собственная реакция напугала её куда больше безобразной постельной сцены. Теперь парень смотрел совсем странно — взволнованно, как будто даже ошарашено.

— Подожди, я понял… вот кретин…

— Иди вниз… как там тебя… Дима! — взмолилась она.

— Пожалуйста… пожалуйста, можно я…

— Нельзя!

— Нет… Можно… можно, я тебе позвоню?

— Вниз! — потребовала Соня и упёрлась ладонями ему в грудь, пытаясь отодвинуть его от себя.

Глаза у парня стали почти умоляющими, как у побитой собаки. Он упрямо мотал головой.

— Иди, проспись, Дима, всё будет хорошо, — начала уговаривать Соня. — Ну что там у вас, девочек, что ли, нет, что ты к тёткам лазаешь?

Она вспомнила сейчас совершенно не к месту, как мама решала, делать ли дверь на втором этаже. В купленном Марой домике лесенка наверх была, а комнаты, как таковой, нет — только гипсокартонная перегородка разделяла помещение на две части. «У нас ведь не будет посторонних», — махнула рукой мать, и про двери забыла.

— Ты — не тётка! — горячо заявил вдруг Дима. — Ты… очень красивая… Ты же… моя…

— Вот спасибо! — устало выдохнула Соня. — Сам спустишься? Или помочь?

— Маленькая моя… — с внезапным придыханием прошептал он, порывисто притянул её к себе, провёл рукой по волосам и поцеловал в висок. — Моя, слышишь, моя! Я знал же… будешь моя…

Он крепче прижал Соню и дохнул на неё перегаром. Ну, сколько можно терпеть этот абсурд? С кем это происходит? Неужели с ней? Словно в наказание за равнодушие к физиологии — мол, не хочешь по-хорошему? Тогда получи!

Но почему вдруг бред пьяного сосунка отозвался в сердце нежданной болью? Каким образом его прикосновение напомнило другое, тайное, неловкое… И почему её тело снова испытывает пронзительное наслаждение от его ласки? Ведь сейчас она уже не спит.

Хватит. Всё это случилось не с ней, а в каком-то тупом неуместном спектакле. Соня очнулась и оттолкнула его — не очень сильно, в опаске, что он попятится и свалится в открытый проём.

— Сколько тебе лет? — она решила расставить точки над «i», в первую очередь, для себя.

— Какая разница? — нахмурился он.

— Ну, ты же спрашивал. Сам же сказал, я — старая. Я на девять лет старше Аньки. Тебе — двадцать три?

— Двадцать четыре!

— Ну, и какая я тебе маленькая? Моему мужу почти сорок, он тебе в отцы годится. Ну, чего тебе надо, Дима? Нельзя столько пить, совсем ведь мозги пропьёшь.

— Думаешь, я пьян? Ни хрена! Я вообще не пью! Я… ты такая… Я таких не видел больше. Ты будешь со мной — всё равно, ясно? Я без тебя жить не смогу. Я сразу понял, ещё тогда!

— Когда это — тогда?

— Давно. Помнишь, ещё у подъезда, помнишь? Я тебя узнал, это ты…

— У какого подъезда? Что ты несёшь?

— Соня… Я только не знал, как тебя зовут. Тебя тогда не назвали. Я хочу тебя… Если ты не… Я умру, слышишь?

Она с изумлением смотрела на зарвавшегося мальчишку и пыталась разозлиться — вообще-то за подобные выходки полагалось серьёзное наказание. Надо, и правда, сказать завтра Жене — пусть поучит мерзавца… Но Дима как-то расклеился. Если он и был похож сейчас на преступника, то скорее на мелкого, схваченного за руку воришку. Его наглость и уверенность улетучились, как ни бывало. Его стоило даже пожалеть сейчас — таким несчастным он выглядел.

— Так. Ты не понял? Я замужем.

— И козла твоего — убью! — тут его глаза сверкнули нежданной яростью.

— А ну-ка, фильтруй базар! — Соня решила разговаривать на его языке. — Ты в моём доме, влез в мою комнату и напал. Вот возьму сейчас и устрою тебе, правда, свидание с папочкой в КПЗ. Считаю до трёх — или ты уходишь, или…

Парень набычился.

— Ладно… — процедил он. — Пока я уйду.

— Ну, наконец-то!

— Но я тебя отыщу, — в его голосе появилась угроза.

— Не стоит трудиться.

— Я сказал. Всё. Чао, до встречи, — Дима скривил губы в деланной усмешке.

Этакий развязный ковбой, небрежно обещающий покровительство бедной красотке в салуне.

— Скатертью дорожка, — едва сдерживая смех, напутствовала Соня.

Она уже совсем опомнилась и снова ощутила комизм ситуации. Юмор часто помогал ей в жизни — тогда, когда, казалось бы, впору рыдать. Вот и сейчас ей почему-то хотелось и захохотать, и расплакаться одновременно.

Парень развернулся и чуть было не упал, не найдя в темноте ступеньку, но вовремя схватился за перила. Однако спуститься с достоинством у него всё же не получилось — он почти скатился с лестницы. Внизу кто-то что-то сказал ему или позвал — видно, Диму уже искали.

Соня отошла от проёма. Она чувствовала себя выжатой. Глянула на часы — пять утра. Её знобило, наверное, от холода, от чего бы ещё? Она даже не нервничала. Всё это отвратительно, но бывали в жизни моменты и похуже. Она села на кровать, уставившись в окно. Над деревьями занимался рассвет — день обещал быть безоблачным. Ну, Анька завтра получит! Плохо, теперь в церковь придётся идти совсем в другом состоянии, а следовало настроиться на светлое, грустное, чистое. Завтра надо избавиться от этой гоп-компании, забыть о ночной сцене, а в воскресенье… В воскресенье приедет Женя. Ей не хотелось думать сейчас о Жене. Да и вообще ни о чём не хотелось думать.

Она взяла в руки Бориса, ожидая прочесть сарказм на его мордочке. На ней всегда отображалось то, что ожидала Соня — слишком долго они вместе, слишком хорошо понимают друг друга. Но лис смотрел печально, куда-то мимо неё.

— Эй! — тихо сказала Соня вслух. — Чего молчишь-то? Вот придурок на мою голову, да? Нет, ну скажи — анекдот! Кому рассказать…

— Он принесёт нам много бед, — ответил лис грустно.

— Да вот ещё! С какой стати?

Соня посадила лиса на место — мордой к пустому дверному проёму.

— Будешь меня охранять, — заявила она. — А то всё на свете проспал.

Поправила скомканную подушку, положила на неё голову, прикрылась одеялом и прикорнула.

***

Когда Соня открыла глаза, был уже полдень. Осеннее солнце заливало светом всю комнату, било в глаза. В доме стояла полная тишина. Соня пыталась понять, не приснилось ли ей всё, что случилось? Она с трудом вылезла из постели. Голова была тяжёлая и грозила порадовать к вечеру приступом мигрени. Пошатываясь, Соня спустилась вниз, ожидая увидеть следы ночного разгрома и заранее уговаривая себя принять всё, как есть.

Она в недоумении замерла на пороге кухни. Всё убрано, вымыто, блестит чистотой. Как будто, и правда, ночная компания осталась в дурном сне! Соня вышла на террасу и распахнула дверь на улицу: Анька, надрываясь и обливая себе ноги, тащила к крыльцу два полных ведра воды. Если учесть, что за много лет сестра не принесла в дом ни бидона, зрелище это чего-то стоило.

— Я тут посуду мыла, и вода кончилась, — бодрым, натужным голосом сообщила она.

— И где же остальные?

— Они уехали, как ты велела. Я их всех разогнала. Женя ведь приедет…

— А этот ваш…

— Димон? — быстро проговорила Анька. — Все уехали… Он вчера… мы его искали. Он, случайно, не…

Она замялась.

— Что — не? — Соня почему-то сразу решила ничего не рассказывать.

— Ну… Он пошёл гулять по дому, мы боялись, забредёт к тебе… побеспокоит.

— Не знаю, не видела. Я спала.

— А-а-а… — протянула сестра, но в глазах её появилось сомнение. — Он там лепил что-то… утром.

— Что именно?

— Ну, сказал, что решил… Чё-то такое нёс… не протрезвел, что ль, с утра. В общем, я ничего не поняла.

— Я тоже, — Соня отвернулась. — Хочешь сказать — скажи, а так…

— Ну, он вроде как… жениться на тебе собрался, — сконфуженно, словно говорит о чём-то неприличном, хмыкнула Анька. — Да ещё с таким пафосом всё! «Она будет моей женой!»

— Че-го?

— Ну, вот и мы тоже… решили, что он прикалывается, а он послал всех подальше. Сонь, там все заржали, а он разозлился так. Всё выяснял, кто тебе Женя. Катька даже всерьёз приняла, начала на тебя наезжать, мол, старая ведьма, чужих парней уводит… Можно подумать, она тебя не знает! Я ей сказала — соображай, про кого говоришь! Ты что себе позволяешь — про мою-то сестрёнку?

— Ну, хватит! — отрезала Соня. — Это уже не смешно. Катька твоя — дура. А Дима — осёл. Друзья у тебя — то, что надо.

— Дима?! — глаза у Аньки возмущённо сверкнули. — Да ты что! Помнишь, я же тебе про него рассказывала! По нему пол-института сохнет.

— Не помню. Ну, значит, у вас пол-института набитых дур. Если у него отец…

— А вот и нет! Дело не в отце. Нет, ну это, конечно, тоже… Но Димка — он очень умный. Он у нас — почти что гений!

— Не заметила.

— Да, технический гений! Он с закрытыми глазами может что-то там разобрать… или собрать. Он даже изобрёл… не помню, что. Может, какие программы… Я ничего в этом не понимаю.

— Стоп, а что он на экономическом факультете делает?

— Ничего. Это мы — на экономическом, а парни — технари. Ну, у нас своих-то нет. Вот мы их и позвали, диплом они уже защитили, а госы совпали…

— Ясно, — Соня с подозрением уставилась на сестру. — А ты к какой половине института относишься? К той, что без ума от этого мажорчика?

«Он принесёт нам много бед», — тревожно кольнуло её. А вдруг и правда, Анька свяжется с этим придурком?

— Вот ещё! — фыркнула сестра, глядя куда-то в сторону. — У меня Костик есть.

— Вчера мне показалось, его зовут Лёша.

— Тебе показалось! — огрызнулась Анюта. — В конце концов, что я — прикована к Костику, что ли? Мы же отдыхали.

— Ах, вот как это теперь называется.

— А ты… а ты правда… Правда — Димона не видела?

Соня сделала вид, что не слышит вопроса. Взяла кружку, зачерпнула несколько раз из ведра и наполнила чайник.

— Так, Аня. Я не поняла, ты что, решила остаться? — спросила она вместо ответа.

— Ну… Если честно, я поругалась с Катькой. Из-за тебя, между прочим. И этот… Лёша… мне не хотелось с ним, пусть не думает, что… Женя ведь завтра приедет, а обратно мы с ним — на машине, да?

— Нет, — отрезала Соня. — Я мечтала побыть одна, два дня, неужели так сложно — отстать от человека? Езжай сегодня домой и делай там всё, что вздумается! Я даже звонить не буду.

— Как это? — не поняла Анька.

Соня уже не сдерживала злости.

— Да так. Взрослая уже. Больше — никакого контроля. Накопилось, поди, желаний? Кто-то взрослеет, а ты деградируешь — дело хозяйское. Гуляй! Шляйся по ночным клубам, накачивайся наркотиками, кольцо нацепи на язык, на нос, куда пожелаешь… Приведи всех своих парней на постой. Костю, Лёшу, кого там ещё? Что-то их мало, размах не тот.

Глаза у сестры наполнялись слезами.

— Я так и знала… — прошептала она. — Так и знала… Никому я теперь не нужна. Я тебе — чужая. Папа так и сказал — вот мама умрёт, и она тебя бросит!

— Вот как? — Соня резко обернулась. — Ну, и что ещё сказал твой замечательный папа? Ну, говори, говори…

Анька прикусила губу.

— Не хочешь? — глаза у Сони превратились в узкие щёлки. — Ладно, скажу сама. Наслушалась, слава Богу. «Чужая кровь, она и есть чужая… Сколько волка не корми, всё на сторону смотрит… Она ещё вам покажет, Аньку на улицу выкинет…» Так, да?

— Сонь… Ну ты что… Что ты несёшь? — испугалась сестра.

— Я несу?! Это папочка твой несёт, когда выпьет. Думаешь, я не слышала?

— Сонечка… Ты мне самая-самая-самая родная… на всей земле! — Анька, обхватив её за плечи, зашлась в рыданьях.

— Да пусти, ненормальная, раздавишь… — выдохнула Соня, освобождаясь из крепкого захвата своей рослой младшей сестрёнки. — Ну, ладно, ладно… всё… хватит, говорю!

— Можно, я останусь? — совсем как в детстве, подняла заплаканные глаза Анюта.

— Оставайся… куда без тебя! Но чтобы больше я всех этих гениев-недоростков не видела. А ещё…

Она огляделась по сторонам.

— Вымой пол, натоптали вчера.

— Я мыла…

— Ладно…. Пойдёшь со мной вечером в церковь?

— Ага… — вытирая слёзы, счастливо улыбнулась прощённая Анька. — Я тогда ещё воды притащу. А ты там покушай пока, бутерброды вчера не все сожрали…

Борис выполняет обещания

Он был живой — она сразу это поняла. Если вы столько раз обманывались, заглядывая в глаза игрушкам — новым или потрёпанным… И не важно, что движения ему придавала рука тёти или дяди за цветастой ширмой — дело не в этом. Всё время, пока шёл спектакль, он смотрел на Соню — лукавыми, всё понимающими глазами.

Дети ровным строем послушно проследовали за воспитательницей из актового зала. Но Соня не могла уйти. Она должна была ещё раз, хоть на секундочку, увидеть его! Она умела быть незаметной, и, пока все строились, юркнула за цветастую тканевую ширму. Никогда Соня не совершала более решительного, важного поступка, коренным образом изменившего всю её жизнь.

Две женщины укладывали реквизит. Только что говорящие и поющие зайки, мишки и собачки онемели и превратились в обычную груду тряпья. Разумеется, все, кроме него. Соня знала — он только притворяется спящим.

— Как тебя зовут, маленькая? — ласково обратилась к ней одна из женщин — миловидная, с вьющимися волосами.

— Соня, — торопливо ответила она. — Здрасте, тётя.

Чтобы добиться своей цели, стоило соблюсти приличия. Общаться со взрослыми она умела — наверное, потому что сама считала себя вполне взрослым человеком.

— Соня? — другая, постарше, крупная, некрасивая, уставилась на неё большими чёрными, с поволокой, глазами. — Ир, мне кажется, она еврейка…

У женщины было грубо вырезанное лицо и нос с горбинкой.

— Что ты хотела, детка? — кудрявая наклонилась к Соне.

— Можно… его… достаньте… пожалуйста! — умоляюще протянула девочка.

Она очень боялась, что не успеет, что её здесь найдут.

— А-а, тебе кто-то из наших артистов понравился? Кого ты хочешь увидеть? — Ира распахнула закрытый уже было саквояж с куклами.

— Его! — Соня показала пальцем на Бориса. То есть тогда она ещё не знала, что это Борис.

Это была необычная кукла, не из тех, которые становятся тряпками, как только их снимают с руки. Лиса сшили очень талантливо — он был не простой «рукавичкой», а плотной, полноценной игрушкой, с четырьмя лапами, и мог даже сидеть. Для доморощенного разъездного театра, как рассуждала потом Соня, это стало удачной находкой.

— Значит, моего лучшего друга! — та, которая некрасивая, присела перед девочкой на корточки, упорно в неё вглядываясь. — А откуда ты знаешь, что это — он, а не она?

Роль у него действительно была тогда женская — Борис играл очередную лисичку.

— Глаза-то у меня на месте! — пожала плечами Соня.

Эту фразу любила повторять бабушка. Называть её надо было бабушкой, хотя Соня познакомилась с ней только, когда умерла мама.

— Нет, ты погляди?! — в восхищении воскликнула женщина.

— Может, тебе мишку достать? Смотри, какой он хороший! Хочешь, он тебя поцелует? — молодая тётя, приветливо глядя на девочку, уже шустро надевала на руку симпатичного, улыбчивого медвежонка.

— Нет, — нетерпеливо замотала головой Соня. — Его, того, пожалуйста!

— Нет, ты видишь, ты видишь?! — всплеснула руками старшая, назвавшая лиса своим другом. — Это — наша девочка! Ну какой ещё ребёнок так выберет, а? Ей нужна умная кукла! Талантливая кукла, а не твои поцелуйчики! На, держи, возьми его, он разрешает.

Дрожащими руками, словно ей протягивают некое чудо, девочка приняла лиса, почувствовала, какой он тяжёленький, какая у него мягкая, пушистая шёрстка. Потом, за многие годы, шёрстка у Бориса истёрлась, но это ощущение тепла и сказки Соня ощущала всегда, как только брала его в руки. А какие у него оказались глаза! Художник нашёл необычные пуговицы — зелёные с чёрной серединкой, словно настоящим зрачком.

Немного обиженная, Ира отвернулась. Её куклой, как поняла девочка, был именно мишка. А другая тетя всё никак не могла успокоиться.

— Ира, у меня нет сомнений! Посмотри ей на нос! Это наш нос!

— Сонечка, хочешь ириску? На вот, возьми… Мара, отстань, не пугай ребёнка. У неё самый обычный среднерусский нос, — Ира уже раздражалась.

— Для такой маленькой девочки? Обычный нос? Нет, ты на глаза посмотри! Да я такие глаза только у Аллочки Надельман видела! В них смотреть и смотреть! А грустные! А умные!

— Господи, Мара! Это детдом! Здесь у всех детей грустные глаза… Я, если честно, уже не могу здесь. Пойдём, дорогая, пожалуйста, а?

— А как твою маму зовут? — не унималась та.

— Какая мама?! — зашептала Ира и предупреждающе дёрнула её. — Забыла, где мы?

— Я знаю, как зовут маму, — Соня высокомерно поглядела на женщину. — Она умехрла. А папа нас бхросил давно. Мама — Алла, а папа — Вася. Я жила у бабушки, папиной мамы, а потом она заболела. Наверное, тоже умехрла. Она не пхриходит.

Всё это она оттарабанила на одной ноте, хорошо понимая: лучше отчитаться сразу, чем долго отвечать на вопросы, а то сейчас явится воспитательница, и ничего не успеешь. Маму Соня, вообще-то, почти не видела, даже забыла, как она выглядит, мама всё время где-то болела, и Соня жила в семье её подруги, в одной комнате с двумя взрослыми девочками. Добрая или злая была эта тётя, осталось неизвестным, потому что она постоянно работала, даже дома — стучала на печатной машинке. А девочки или тискали Соню, как куклу, или ссорились друг с другом. Про эту женщину запомнилось только то, что она — «никакая». Это слово она сама повторяла изо дня в день: «Сегодня я совсем никакая… Ужина нет, а я опять — никакая… вставать завтра в шесть, а я…» — и так с утра до ночи. Соня ходила в скучный, тоскливый детсад-пятидневку, в группу, где дети даже не умели ещё разговаривать. Соня разговаривать умела хорошо, только было не с кем.

А потом пришла бабушка, сказала, что она — папина мама. Но папа так никогда и не пришёл. Старуха забрала Соню и кормила её. В самом прямом смысле — именно кормила, постоянно кормила, только кормила… А ещё очень нудно, надоедливо причитала. Больше ничего из их быта и общения Соня не запомнила. Девочка сама находила себе развлечения в пропахшем пылью и старой одеждой пригородном доме. Отыскала какие-то книжки и пыталась различать буквы, которые показала ей соседская девочка-первоклассница. Соня уже тогда привыкла быть одной и полагала, что это нормально. Бабушкины ласки были ей неприятны, она с трудом их терпела и всячески избегала — очень уж та казалось чужой и какой-то… Тогда Соня не могла найти нужного слова. Теперь бы она сказала «деревенской, некультурной». Так что интернат стал для неё не местом заключения, а скорее глотком чего-то нового, интересного — здесь оказалось столько книжек, а ещё — мозаика, а ещё — занятия: лепка, рисование, аппликация. У Сони всё получалось лучше, чем у других, и её часто хвалили. Остальные дети мало её волновали, но когда они попробовали обидеть новенькую, получили резкий отпор: защищать себя Соня научилась ещё в посёлке — там педагогов много, одни только пацаны из местных чего стоили…

— Как ты говоришь — Алла? Нет, правда, твоя мама — Алла? Ира, послушай, как она говорит «хэ» вместо «рэ»!

— Все дети картавят!

— А фамилия твоя как? Фамилия? Надельман, может?

— Нет. Смихрнова.

— Вот видишь… — сказала молодая. — Послушай, ребёнка уже ищут, наверное.

— Так ведь русский папа! — шептала, поражённая, Мара. — Боже, Ира, я знаю её мать. Это моя Аллочка, она вышла замуж за русского. А потом развелась, и опять вышла замуж… Наверное, это как раз её дочь… Она достала меня из колодца, нет, ты подумай! Дочка моей Аллочки…

— Из какого ещё колодца?

— Мы играли в мяч, я оступилась и не заметила колодца, ну, который в земле. А она не убежала, она меня вытащила! Я могла там погибнуть… Я не могу, не могу так просто уйти от этой девочки. Мне надо всё узнать!

— И что — давно умерла твоя Аллочка? — очень тихо поинтересовалась Ира. — Можно ведь выяснить данные. Имя, конечно, редкое, но не обязательно же…

— Умерла? — переспросила Мара, явно думая о другом. — Да, ужасно, ужасно…

Она безотрывно смотрела на Соню, как Соня — на лиса.

— Смотри: у девочки крестик, — заметила Ирина. — Это не еврейский ребёнок. Откуда это у тебя, Сонечка?

— От мамы.

— Вот видишь!

— Да откуда же ей знать! — возразила Мара. — Ей всё — от мамы! Небось, бабка и окрестила, известное дело. Про такие вещи не говорят, в стране победившего социализма. Как ей вообще крест-то оставили, вот чудеса… На память, что ли?

— Не говорят, а ты орёшь! — Ира оглянулась на дверь. — Детка, Сонечка, мы ещё приедем, покажем другой спектакль, обязательно. И всех наших куколок привезём. Пойдём, я отведу тебя, ладно?

Но Соня не отвечала. Она смотрела на лиса, а тот на неё — задумчиво, изучающе.

— Как его зовут?

— Не знаю… — растерялась его хозяйка. — А ты бы как назвала?

— Бохрис.

— Почему Борис?

— Он сказал. Ты вехнёшься ещё, Бохрис?

Она прошептала это только ему — одними губами, но Мара услышала.

— Подожди… Сейчас он тебе ответит, — Мара потянулась к кукле.

— Не надо… — решительно отвела её руку Соня. — Он и так умеет, сам. Он уже сказал.

— Что, что сказал? — женщина почему-то жутко нервничала.

— Что хочет ко мне… Чтобы всегда со мной жить!

Борис и правда ей так сказал, она могла поклясться! Соня никогда в жизни (правда, пока её жизнь измерялась всего пятью, да и то неполными годами), не врала — ни себе, ни другим. Особенно по таким важным вопросам.

Тут, наконец, появилась воспитательница.

— Вот она где! А я считаю–пересчитываю, нет нашей Сони-тихони! Слава Богу, нашлась!

— Подождите… Скажите, у девочки есть кто-нибудь из родных?

— Круглая сирота. Она у нас недавно, месяцев восемь, с нового года.

Мара прислонила ладони к губам — то ли поражённая открытием, то ли что-то решая.

— Я знала её мать! — внезапно воскликнула она и добавила:

— Это точно. Абсолютно точно.

— Правда? Надо же!

— А что с отцом?

— По документам отца не было — внебрачный ребёнок.

— Да, да, это похоже… Аллочка — она второй раз, кажется, не расписывалась.

— А что же тогда за бабушка? — негромко поинтересовалась Ира.

— Да, была бабушка. Соня жила у старушки около года, та вроде признала, что её сына дочка. Только сына сама уже много лет не видала. Потом хворать начала, девочку к нам отдала — смотреть некому. Бабушки больше нет…

Воспитательница закончила фразу совсем тихо.

— Я бы могла? Мне надо поговорить с директором… — заявила Мара.

Разговор этот впечатался Соне в память, записался «на корочку». Иначе откуда бы она всё это знала? Мара не любила умильных воспоминаний о том дне и по-настоящему изводилась, если её хвалили за геройский поступок. Тётя Ира тоже предпочитала молчать.

Значит, Соня запомнила всё сама, но тогда она как будто не слушала. Всё это время она глядела только на Бориса — тоскливым, прощальным взглядом, зная, что никогда его больше не увидит и впервые в жизни (смерть матери была для неё просто словами, пустым звуком) по-настоящему, по взрослому страдала от боли потери. Почему, почему так получается? Она вдруг нашла себе друга, настоящего, на всю жизнь! И его скоро уберут в саквояж и унесут — к чужим, посторонним детям…

Воспитательница уже ласково, но настойчиво положила руку на плечо девочке, другой аккуратно отбирая у неё лиса — отдать хозяйке.

— Прощай, прощай, прощай… — повторяла про себя Соня, зная, что он услышит.

Но Борис, оказывается, прощаться не собирался.

— Спокойно, — сказал он. — Не надо паники. Я все устрою.

И Соня сразу ему поверила. И он… всё устроил.

Дальнейшего Соня видеть не могла, но из обрывков разговоров, незначительных фраз, которые дети так умело собирают и складывают в логические цепочки, к двенадцати годам она уже знала всю историю. Мара отправилась к директору, разведала, что мать Сони звали Аллой Леонидовной Смирновой. Её девичьей фамилии, разумеется, указано не было, только год рождения — он вроде бы совпадал. Да Мара и не помнила никаких подробностей о своей детской подруге, даже как звали её отца, чтобы сверить отчество. Но не стала искать следов прошлого. Ей оказалось достаточно имени, внешнего сходства и, главное, собственной интуиции — раз и навсегда. А уж убедить других в том, в чём она сама была абсолютно убеждена, Мара умела. На удивление всем, одинокая малообеспеченная кукловод добилась своего и удочерила ребёнка. Правда, ради этого ей пришлось пойти на одну серьёзную жертву. Но цепочка потянулась и привела к странным последствиям — видно, и правда, случайностей в жизни не бывает.

***

Соня не стала рассказывать Жене о ночном происшествии. Во-первых, как настоящий мужчина и, прямо сказать, собственник, тот сразу разбухнет, полезет в бутылку, и ещё неизвестно, чем всё закончится. Покалечит ещё мозгляка, а потом будет иметь проблемы с его папашей. Во-вторых… Потому что об этом вообще никому не стоило говорить. А стоило просто забыть.

Анька все выходные была очень услужлива, к тому же Женю она побаивалась, хотя и немного кокетничала с ним — он ей нравился и внушал доверие, совсем, как Маре. Сегодня Соне предстояло работать во вторую смену, с двенадцати, и это было хорошим продолжением воскресенья. Когда она уходила, сестра, не обременённая больше учёбой, ещё дрыхла. «Надо срочно искать Аньке работу, чтобы была при деле», — вздохнула про себя Соня. Её мучило сознание, что ничего из того, о чём просила мать, исполнить не получалось.

Вечерняя смена нравилась Соне больше. Не только потому, что можно нормально выспаться. Нет утренней беготни с завтраком, подсчётов, плановых занятий, обязательной прогулки. Дети уже сидят, обедают, радостно поворачивают головы в её сторону: «Софья Васильевна пришла! Софья Васильевна!» И даже зычное «Тихо всем! Ну-ка, смотрим в свои тарелки!» ревнивой и жёсткой сменщицы не могло испортить настроение. Надька скоро сбежит, оставив Соню укладывать детей и сочинять план на завтра. Ещё один цербер, нянька, уволилась неделю назад, и её обязанности по совместительству выполняли воспитатели.

Соня знала, ребята ждут не дождутся момента, когда Надежда Петровна, подхватив сумку с полными банками еды (кормить собственного глубоко любимого и глубоко запущенного сына), со словами «при такой зарплате ещё и не взять?» скроется за дверьми. Тогда можно будет расслабиться в кроватках, перестать изображать из себя стойких оловянных солдатиков с руками навытяжку поверх одеяла, привстать, хохотнуть, не пугаясь Сониных, никогда не приводимых в исполнение, угроз, но всё-таки замереть — не от страха уже, но от восхищения: Софья Васильевна будет читать, а то и выдумывать на ходу что-нибудь необыкновенно-сказочно-интересное.

После сна — полдник, такой уютный, домашний: дети только что вылезли из постели и ещё в пижамах расхватывают свежие булочки и стаканы с кефиром. Девочки выстраиваются в очередь — заплетать косички, густые или жидкие, чёрные, пепельно-светлые или медно-рыжие. Каждая хочет прижаться и получить свою толику любви от неизвестно за что боготворимой Софьи Васильевны. Они так быстро находят себе кумиров… Соня даже боялась этой незаслуженной, непонятной детской привязанности. Боялась оказаться недостойной, потерять её. Неужели это постоянное чувство вины, что тебя принимают не за того, любят по ошибке, ей тоже досталось от Мары?

Но откуда же они знают, что им не откажут в ответной любви? Не все они получают дома достаточно ласки, хотя и растут в обеспеченных семьях. Открытая уверенность многих людей, а не только детей, что они должны быть любимы, никогда не давалась Соне — с самого детства ей в голову не приходило на это рассчитывать. Наверное, умение принимать любовь, требовать её проявлений к себе — это дар, который кто-то умудряется сохранить с самых ранних, наивных лет.

Соня никогда не смотрела на детей снисходительно, с высоты своих лет и положения. Не потому, что считала уважение к ребёнку хорошим воспитательным приёмом. Она просто не чувствовала себя ни лучше, ни выше и хорошо помнила свои ощущения в этом возрасте. «Относиться к ребёнку, как к равному…» — говорили мудрые люди, при этом не забывая про слово «как». Да почему «как»? Они и есть равные — и по разуму, и по чувствам, только ещё не имеют столько знаний и опыта… и многие ещё не имеют греха. Это к ним надо относиться с почитанием, с такой же осторожностью, как к цветку. Банальное, но верное сравнение: не засушить, не залить, не научить дурному.

Ох, как же быстро они учатся от нас дурному — хватают на лету! Как легко к некоторым прилипает это дурное, становится родным, потому что и было своим, родным — от утробы матери. Как видны на них, словно пятна на солнце, следы, оставленные взрослыми — изнутри и снаружи. Но есть и такие, к которым долго, очень долго не прилипает — независимо ни от чего, ни от наследственности, ни от среды. Трогательные и самые хрупкие души — разве достойна какая-то Соня властвовать над ними? Надо только не разбить, огранить, поделиться. И заслужить их уважение — не силой своей власти, а силой своей души. Если хватит ещё этой силы…

И ведь всё они знают про взрослых, кто и что из себя представляет. Никогда не прильнут не к тому человеку, будь тот ласков, слащав и всеми карманами полон конфет, как ещё одна, пожилая, с тридцатилетним опытом воспитательница, подменяющая иногда в группе. Соня долго не могла понять, почему ей не нравится Людмила Алексеевна, и мучилась из-за этого совестью. С Надеждой — с той всё ясно, а с этой-то что? Дети её не боятся, но явно не любят, хотя она и разрешает им всё, никогда не повышает голос и постоянно гладит по головкам — в буквальном и переносном смысле.

А потом случилась одна история, после чего совесть у Сони умолкла. Вадик — очень домашний, ранимый мальчик, принёс из дома хомячка, и тот две недели благополучно загаживал клетку, не вызывая у Сони ничего, кроме брезгливости. Ну, не любила она этих мелких животных, копошащихся, щекочущих руку, когда пытаешься их удержать, чтобы выбросить из «жилища» коричневые, вонючие бумажки. Хомячок сдох — и жалко было больше не его, а Вадика. В его семье давно творилось неладное. Папа ушёл после того, как мама попала в аварию и пережила трепанацию черепа. Милая, утончённая женщина, обожающая своего сына, стала странноватой и порой агрессивной. Бабушка умерла, и мальчика в основном воспитывал неродной дед, отчим матери — сердобольный, интеллигентный, но тоже не слишком здоровый. И тут — на тебе ещё, настоящее недетское горе…

Соня пришла тогда во вторую смену и не сразу поняла, что случилось. Дети казались увлечены игрой — Людмила Алексеевна, как обычно, запаздывала с обедом. А Вадик сидел в углу, и спина его сотрясалась от беззвучных рыданий. Соня бросилась к нему, узнать, кто обидел.

— Ку-узя-я-я… — только и выговорил мальчик.

Соня перевела взгляд на клетку — она была пуста. Решив, что зверёк пропал, Соня принялась сочинять, что хомячок сбежал в поисках своих родственников.

— Не сбежал… — ещё больше зашёлся Вадик. — Людмила Алексеевна мне показа-ала…

Выяснилось, что воспитательница, придя утром, первым делом обнаружила мертвого питомца, и, вместо того, чтобы тайком унести его, демонстрировала приходящим в группу ребятам. Так что дети встретили опоздавшего Вадика громким криком: «А твой Кузя — сдох!»

— Ничего, пусть знают правду жизни! В жизни много горя! — гордо покачивая седой, мудрой головой изрекла Людмила Алексеевна на робкий Сонин упрёк.

Соня вспомнила, как однажды не могла найти Бориса и решила, что Вова, отчим, выбросил его на помойку. И другой раз, когда искала его… в тот ужасный день, в больнице. И подумала, что один из таких уроков можно было бы в жизни Вадика и пропустить — будут ещё учителя, не щадящие чужих сердец. А Людмила Алексеевна ещё долго после этого, усадив его на коленки, вспоминала, каким хорошим и милым был его белый Кузя, вызывая у мальчика, общими стараниями подзабывшего всю историю, новые приступы горя. Вот тогда-то Соня и заподозрила добрейшую женщину в скрытом садизме, тогда-то навсегда и испортила с ней отношения. Впрочем, таких садистов, скрытых или явных, среди людей, призванных детей любить, было не так уж мало… Процентов девяносто.

Сама Соня в своё время струсила и работать в детский дом, как планировала после окончания пединститута, не пошла. Пожалела себя, не захотела надрывать сердце. Но и в престижном, элитном садике, куда переманила её из обычной начальной школы заведующая, сердце, как оказалось, надрывалось не меньше. К слову сказать, садиком руководила та самая бывшая воспитательница, наблюдавшая первую встречу Сони, Мары и лиса, и сделавшая неплохую для их города карьеру. Они с Марой сохранили дружеские отношения — мать часто советовалась с Ниной Степановной по поводу ребёнка, особенно в первые годы. Себе Мара не доверяла, во всём искала непререкаемые авторитеты.

Садик открылся при лицее — лучшей школе в городе. Обучение в ней строилось на плавном переходе из подготовительной группы в первый класс. Просто так сюда на работу не брали — только по знакомству, так что заведующая оказала Соне хорошую протекцию. Ей сразу, к возмущению остальных педагогов, которым доверяли возрастных детей в зависимости от стажа и квалификации, досталась средняя группа. А значит, два следующих года Соня будет с ними и подготовит их к школе — это ведь так интересно! С такими ребятами уже можно говорить обо всём. И её собственные слова и мысли отзывались, преломлялись в них настолько быстро и неожиданно, что порой ставили в тупик саму воспитательницу.

Но и терять бдительности не стоило. Многие малыши только казались сознательными, а на самом деле могли вытворять такое! Оглянись, заболтайся — одна секунда, и вот уже кто-то ревёт, застряв в окошке деревянного домика, кто-то с пол-оборота заработал от соседа ложкой в лоб, кто-то решил, что ему пора домой и двинулся в сторону ворот. Пересчитывать, пересчитывать и ещё раз пересчитывать! Соня не забывала об этом никогда, и ещё и поэтому не любила трепаться с коллегами на прогулках. Её считали чудачкой и нелюдимкой, и Соню это устраивало: с дружбой и всеми вытекающими отсюда сплетнями и интригами никто не приставал.

Вечерняя прогулка имела одну сложность: за детьми приходили родители, надо было внимательно отслеживать, кто и кого забрал. А то многие взяли привычку махать своему чаду ещё от будки охранника и у воспитательницы не отмечаться. Дети убегали за её спиной, и Соня в ужасе пыталась понять — куда делся малыш. Пришлось потратить немало сил, чтобы внушить каждому — уйти он может только, когда отпустит она, даже если пришли любимая мама или бабушка. А уж никаким соседям, братьям-школьникам или чужим родителям Соня ребёнка не отдавала. В ней включался тот же инстинкт, что и у беспокойной Мары. «Лучше перебдеть, чем недобдеть», — говорила та и была права. Многие родители роптали и даже пару раз жаловались, но Нина Степановна, заведующая, свою протеже одобряла и терпеливо объясняла, что все меры безопасности придуманы только в интересах детей.

Кое-кто так и остался недовольным: какая-то воспитательница призывает их к порядку! С родителями здесь оказалось сложнее, чем в школе. Конечно, не все из них были высокомерные снобы, многие вели себя очень вежливо и приветливо. Но большинство относились к работникам садика со скрытым, еле сдерживаемым, а то и откровенным презрением — как к обслуживающему персоналу, горничной или водителю. Находились и такие, кто ревновал к Соне собственного ребёнка. Если бы она могла, то сказала бы, что лекарство от чрезмерной любви к чужим людям есть только одно — уделять достаточно внимания малышу. Но…

Вот и сейчас Соня выдержала недовольный взгляд бабушки, которую послушная внучка заставила подойти прямо к беседке, чтобы привлечь внимание воспитателя.

— Хотите сказать, вы меня не увидели? — возмутилась моложавая, одетая по последней моде дама. — Не заметили, как я подъехала? Или вам просто нравится людей гонять?

Женщина сама управляла автомобилем, маленькой праворульной иномаркой.

— Простите, не увидела. Я смотрю на детей, а не на ворота.

— Лучше бы вы на забор смотрели. Там маньяк кого-то выглядывает, вот украдёт ребёнка, а вы в тюрьму сядете!

— Какой ещё маньяк? — подняла брови Соня и невольно оглянулась.

От веранды до забора было далековато, чтобы что-нибудь разглядеть — темнело теперь рано. Но Соне показалось, что в тот же момент метнулась и скрылась за деревьями чья-то фигура.

«Вот это да… — подумала Соня, и сердце у неё тревожно заколотилось. — Наверное, какая-нибудь семейная история, папа с мамой ребёнка не поделили. Надо обязательно сказать Нине Степановне!»

Правда, сколько она ни всматривалась в этот вечер в тревожную чёрную улицу, никто на ней больше не появился.

— Как ты думаешь, что ещё за напасть? — спросила она вечером у Бориса, вспомнив об этой истории.

Неприятные предчувствия, ощущения тяжести и тоски в это время суток — после ужина, когда спать ложиться ещё рано, а Анька где-то шляется, теперь постоянно мучили Соню. А сейчас стало особенно не по себе. Она даже готова была позвать Женю. Впрочем, Женя сегодня на дежурстве.

— Напасть… пропасть… напал… пропал… — пропел, непонятно-темно глядя своими, давно уже просто чёрными глазами, лис.

— Ну, знаешь ли… Тоже мне, стихоплет! — возмутилась на явную издёвку Соня и отвернула его от себя, мордой к окну. — Нету сегодня звёзд, нету. Смотри сам.

***

Вообще-то, они редко спорили и почти всегда сходились во мнениях. Анька могла сколько угодно показывать ей на мозги — но только одно существо на земле знало и понимало про Соню всё.

К тому же, он всегда выполнял обещания. Правда, домой к ним лис переехал не сразу, но Соня очень часто его видела — на спектаклях и после них, в «гримёрках», как называли любое подсобное помещение, даже чулан, где порой приходилось готовиться к представлению, Мара и тётя Ира. Там, в этих гримёрках, обычно и происходили самые интересные разговоры с Борисом. Не перед спектаклем, нет: Соня понимала — артист должен собраться, морально настроиться; а после, когда он, довольный собой, становился расположенным к откровенности. Тогда-то он и сказал ей: «Наконец-то у меня появился собственный, личный ребёнок!»

— У тебя и так полно детей, — с притворной ревностью буркнула Соня. — Ты всегда говоришь в конце спектакля, как ты их всех любишь!

— Это работа, — не моргнув зелёным, с чёрным блестящим зрачком, глазом, признался лис.

Не хитрое у него было выражение «лица», но хитроумное — это точно.

— А вот я всегда говорю только то, что думаю! И никогда не вру! — гордо заявила девочка.

— Ну и дура, — хмыкнул Борис. — Как наша Мара — лепит всем, что ни попадя.

Он, наглец, повторял слова тёти Иры. Но Соня на него не сердилась, ему позволялось говорить правду в глаза, даже если Соня с его правдой и не соглашалась.

Борис был очень талантлив, сыграть мог кого угодно и часто заменял актеров на другие роли — кукол всегда не хватало, а вывозить одну и ту же сказку в одни и те же заведения, разумеется, не имело смысла. Как-то он даже сыграл кота, а однажды — щенка.

Директор небольшого кукольного театра, пытаясь повысить сборы, в своё время разработал этот разъездной вариант, разделил труппу и куклы по содержанию спектаклей и отправлял по два-три артиста на гастроли — в детские сады, школы, дома пионеров — и не только по городу, но и в окрестные посёлки. Он же, этот директор, и оказался тем самым талантливым мастером, когда-то произведшим на свет Бориса. Теперь уже глаза и руки у него стали не те. Дядя Лёша — так его звали, вёл заодно на полставки кружок мягкой игрушки во Дворце пионеров, а вдобавок был не молодым, но замечательным мужем очаровательной тёти Иры. Со временем они оба превратились в единственных, самых лучших и проверенных друзей семьи.

Полагая, что ребёнку будет интересно, Мара как-то привела Соню на кружок к дяде Лёше, но там с ней неожиданно случилась истерика. Девочка восприняла процесс рождения игрушек извращённо болезненно, словно стала свидетелем анатомического вскрытия. Она не хотела верить, что и внутри Бориса находится только вот эта серая вата или поролон. Соня разревелась, оплакивая недошитые игрушки. Даром дядя Лёша её успокаивал:

— Что ты, смотри, сейчас мы их все зашьём, и они будут здоровенькими и живыми!

— Каки-и-ими живы-ы-ыми… — надрывалась девочка. — Вы им сердце, сердце не положи-и-или… и мозгов у них нет, они думать не смогут!

У Бориса, она была совершенно убеждена, имелись и сердце, и мозги, и душа, да, да, кроме сердца и мозгов обязательно нужна душа, Соня это точно знала, только не понятно, откуда. Но у неё-то ведь есть что-то такое… что находится совсем не в голове и не в сердце, а где-то здесь, чуть повыше середины груди, где всегда болит, если грустно, обидно или стыдно…

Мара как-то решила постирать Бориса — тогда он уже жил у них и только у них, но Соня успела в последний момент спасти его из стиральной машины:

— Господи, Мара, он же там задохнётся!

С тех пор, щадя чувства «этого чудного ребёнка», мать допускала по отношению к любимцу только косметические процедуры и пылесос. С Соней она всегда считалась, к привязанности девочки к лису относилась серьёзно. Он ведь и для Мары давно стал не просто реквизитом или детской игрушкой, а личностью, соавтором, коллегой. Она же работала с ним, ей приходилось учитывать и его образ, и характер. Как поверит тебе сотня детских глаз, если ты не веришь сама?

Во время роли Мара оживала. Казалось странным, что такая женщина — крупная, резкая, иногда даже чопорная, необщительная с посторонними, может преображаться и разговаривать языком своих персонажей. Но у неё была душа настоящей актрисы, и во многих бытовых делах и событиях она себя проявляла — не показательной артистичностью, не игрой, а фантастической способностью воспринимать, как истину, совершенно вымышленные ситуации (причем вымышленные ею самой). Это и было тем самым вживанием в роль, полным погружением, только не искусственным, а растущим из глубины её странной души.

Вообще в матери жило много противоречий. В моментах, требующих выбора между собственным и чужим интересом, она становилась покладистой, уступчивой (если только речь не шла о ночных Анькиных прогулках) и многотерпеливой, никогда не настаивала на своих правах, не требовала чего-то для себя лично. Её ворчливость и домашний бытовой ор никто всерьёз не принимал — таков был стиль, а не суть их общения. А уж с людьми, которые казались ей лучше неё самой, то есть практически со всеми, Мара вела себя кротко и даже смиренно.

Зато не дай Бог кому-то из них — невзначай, между делом, просто для поддержания разговора, высказать мысль или идею, казавшиеся Маре вредными или неправильными. Куда только девались тогда её кротость и смирение! Люди с недоумением наблюдали вспышку возбуждённой ненависти к инакомыслию. Нет, мать не умела быть толерантной к чужому мнению. Но и в этих вспышках не присутствовало личной злобы к оппоненту — Мара ненавидела не собеседника, а то, что он говорил, саму «ересь», что означало в её устах как обычную глупость, так и нечто более серьёзное. Промолчать, с её точки зрения — это согласиться, согласиться — значит предать. Кого или что — она не знала. Убеждения ли, или то, что она называла «высшими силами». Бесконечные споры, которые устраивала мать, могли вымотать обе стороны.

И всё-таки лучше всего к её характеру подходило слово «без-обидный» — не в смысле неумения постоять, если надо, за близких людей или свои убеждения, а в его буквальном смысле: на деле Мара не обидела ни одного человека — за всю свою жизнь.

И только однажды Соня увидела в её глазах настоящий, страшный, тихий гнев и подумала — горе тому, кто заслуживает такое. И всю жизнь боялась такое заслужить. Но — нет… Не было. Слава Богу, не было. С первого до последнего дня Мара сохраняла к своей воспитаннице осторожное, трепетно-мистическое отношение — как к посланнице высших сил от Аллочки с просьбой об ответной услуге за спасение жизни тогда, в колодце… глубиной не больше полутора метров.

Вообще мистику и смысл Мара видела в таких вещах, на которые иные люди не обратили бы и внимания. Она придавала значение всяческой ерунде. Попадала ли в какую-нибудь переделку или просто не досчитывалась сдачи после покупок, выводы она делала твёрдые: это мне за то, а вот это — за это… На самом деле, подобный мистицизм мешал жить и принимать мир таким, как он есть, без выдуманных подтекстов.

Оказалось, это заразно. Соня тоже привыкла искать скрытые смыслы и разгадывать ситуации, словно ребусы.

Она разобрала постель, легла и принялась думать о Жене. Говорить об этом с Борисом сейчас не хотелось — Соня боялась услышать его мнение. Эти мысли мучили её уже третий день — даже воспоминания о Маре отошли на второй план. Для матери всё, что касалось брака с Женей, считалось давно решённым, и Соне тоже хотелось однозначности в этом вопросе, но…

Раньше отношения с Женей оставались где-то за кадром её основной, дневной жизни, словно некое дело, отложенное на потом — можно делать, а можно пока и забить. Смерть Мары вообще отодвинула всё это далеко-далеко. Свадьбу планировали по окончании траура — через полгода. За это время Соня успеет понять… Или не успеет. Соня могла думать о Жене и свадьбе только в связи с завещанием Мары, иные, собственные потребности, казались ей кощунственными, несущественными, с этим стоило повременить. Потом, позже (Женя подождёт) она попробует любовь на вкус, научится любить и увидит, хочет ли она этого или можно обойтись тем, что у неё есть.

Но сейчас… Знаки, знаки… Дачное происшествие не удавалось забыть. Это дурацкое нападение — определённо какой-то знак. Видимо, Соня слишком мало внимания уделяла этой стороне своей жизни, раз и навсегда решив, что не способна испытать настоящее удовольствие от отношений с мужчиной, что слишком отстранена от этой сферы бытия, и ей не дано понять, что такого находят люди в физической близости. Конечно, как всякий живой человек, Соня тосковала по теплу, а её тело испытывало определенные желания, которыми наделила его природа… но только, пока она не сталкивалась с кем-то конкретным. За все эти годы ни от кого из встреченных мужчин ей не хотелось ни ласки, ни упаси Боже, любовных утех. Поэтому она была готова терпеть отсутствие наслаждений, без которых иная женщина не обходится и недели, только бы не сближаться ни с кем из чужих, неприятных ей незнакомцев. Часто при общении с кем-то первая симпатия и интерес мгновенно проходили, как только она представляла, что этот человек пытается её поцеловать.