Бесплатный фрагмент - Сказка о квартире-избушке, Ленке-старушке, Бабе-яге, Кощее, Иване и его «харлее»

Глава 1

В некотором городе, где-то между Киевом и Владимиром, на некоторой улице, точно неизвестно на какой, давно ли, недавно ли, приблизительно в 2001 году, а может, в каком-то другом была что ни на есть дискотека, дискотека обалденная. Собирался там не кто-нибудь, а настоящий бомонд, чуваки не какие-нибудь, а продвинутые и отрывались по полной. Музыка гремела на всю округу и ее окрестности. И всяк слышал в ночной тиши знакомый грохот элитного ночного клубу «Push and shake». Что означало по-русски это название, никто не ведал. И неудобопроизносимое выражение «Пуш энд шейк» легко заменили понятным всем словом «Опушка». Свое название клуб оправдывал еще и потому, что находился на самом краю города, и возле него гордо росли три чахлые березки. Яркая, дрожащая нервными огнями вывеска над дверями радостно освещала их. «Опушка» стояла на высокой плоской горе, обдуваемой всеми ветрами. Вокруг — пустота и безлюдье. И место это в народе называлось Лысой горой. Его опасливо обходили стороной, особенно по ночам, все добропорядочные жители города. Зато молодежь не знала страха, и каждый вечер на любимой «Опушке» был полный отпад.

В огромном зале дискотеки была темнота, теснота, духота, и яблоку негде было упасть. Раскаленный до предела воздух сотрясали раскаты тяжелого рока, падающего из огромных динамиков на разгоряченные головы танцующей публики. Бешеный свет софитов прорезал мглу стремительными лучами, в точности угадывая такт музыки. В какой-то момент зал погружался в полный мрак, а потом свет вспыхивал снова ослепительными снопами то тут, то там под одобрительный рев толпы.

Нечего говорить, здешняя тусовка была клевой и самой классной во всем городе, особенно когда ее украшали своим присутствием всевозможные великие гости — знаменитые и так себе, любимые и не очень, суперзвезды и просто звездочки, почитающие за честь отметиться под приветливым сводом гостеприимного клуба.

Вот и сегодня, несмотря на то, что была пятница тринадцатое число (а многие и не верят в приметы), вечер оказался по-настоящему праздничным и зажигательным и гремел такими именами, как Славка-вырви-ногу, Заколдыкин и компания, а также группа «Зверинец». Все они развлекали публику как могли. Славка выплясывал рэп на одной ноге, крепко держась обеими руками за микрофон. Заколдыкин проникновенно гнусавил жалобные любовные куплеты, чем-то смахивая на настройку старого пианино. Впрочем, надо отдать ему должное, смахивало больше не у Заколдыкина, а у его компании. А вот многочисленная вокальная группа «Зверинец» произвела на всех неизгладимое впечатление сложными акробатическими движениями — перепрыгиванием через козла, скаканием на коне, броском пантеры на добычу и даже полетом шмеля под облаками, точнее под потолком, объятом клубами табачного дыма. При этом все члены «Зверинца» ухитрялись петь «под фанеру» почти в такт и не задыхаться.

И наконец, ошалелый контингент был прямо-таки потрясен выступлением самого крутого и непредсказуемого чувака попсовой тусовки. Это было гвоздем программы. Перед его выходом раскрасневшийся, весь запотевший лысый диджей в темных очках, еле успевавший молотить языком воздух, скороговоркой прочирикал:

— А сейчас для вас суперзагадка. Кто отгадает, тот молодец, а кто не отгадает, тот… — дальше рифма не пошла у загадочного ведущего, но он, не сбавляя тона, профессиональным зычным голосом продолжил: — Итак…

Нависла долгая таинственная пауза.

— Хоть и ростом невеличка,

И зовут его, как птичку,

Лучший суперстар «Опушки»

По фамилии…

— Кукушкин! — оглушительным возгласом закончила остроумную загадку ликующая толпа.

И на высокий помост летящей походкой выпорхнула неказистая фигура щупленького паренька в джинсовке, с ирокезом на голове, микрофоном в зубах и яростным блеском в глазах. Восторг раскалил пространство, стены задрожали, софиты замерцали отчаянным светом. А чудо-артисту только того и надо было.

— Щас я зажигать типа буду, — изрек он звучным писком и откинул назад свой выдающийся ирокез.

Толпа замерла в ожидании.

— Я проснулся на боку,

В голове моей ку-ку.

Отрываюсь срочно я.

Не морочь меня, фигня.

Ну давай, давай, «Опушка»!

Зажигает тут Кукушка.

Гопца, дрица, бом баку,

Ну давай, давай, ку-ку!

Ошеломленный зал грянул восторженным воем, пытаясь поддержать звезду нестройными голосами всех мастей и диапазонов. Самые отчаянные фанаты в порыве страсти схватились за руки и понеслись по кругу наподобие хоровода, угловатого и рваного в нескольких местах.

В этой толпе была одна девчонка, с виду очень крутая. Она громче всех надрывалась и орала:

— Я от Кукушки тащу-уся…

И грациозно ломалась, старательно выплясывая «под Кукушку».

Девчонка эта была такая же, как все на этой вечеринке: в драных джинсах, в могучих железных цепях, браслетах и причудливых бляхах, на голове — сноп всклоченных зеленых волос, на лице — полная коллекция запасов крупной косметической фабрики. Этот прикид она видела в последнем номере журнала «Пупс». А в моде-то она знала толк, как, впрочем, и в джин-тониках, жвачках, рок-группах, DVD-плеерах, блеске для губ и супердиетах. В общем, была обыкновенным представителем современной продвинутой молодежи, отрывающейся на такой замечательной дискотеке.

Отличал ее от окружающих дергающихся индивидуумов лишь чрезмерный темперамент, энергетика души, как принято говорить, да живая горящая страсть во взгляде, голосе и во всем теле, бешено пульсирующем в ритме рока. Да еще под толстым слоем боевой раскраски угадывались черты настоящей молодой красавицы.

Ее здесь многие знали. Это была Ленка с Зеленой улицы, классная девка, уже закончила школу, а может, и бросила, забыв доучиться. Характером она была избалованная, взбалмошная, привыкшая к удовольствиям, в которых не знала себе отказа. Жила Ленка одна, потому что предки укатили за бугор, оставив ей кучу денег и упакованную хату в полное ее распоряжение. Потому-то и считалась она завидной невестой.

Сюда она пришла не одна, а с Васькой. Только Васька был не парнем, а девушкой по фамилии Васильева. Васька на удивление была похожа на подругу: и одета, и намазана, и начесана, как та. Оттого-то Ленка и бесилась на нее, боясь лишней конкуренции. И только волосы у Васьки были другого цвета — оранжевого.

«Вот дура-то, — думала Ленка, вращая бедрами, — совсем не въезжает в тему. Оранжевый щас никак не котируется».

А между прочим, с Васьки не сводил своих наглых серых глаз один интересный парень и очень даже не лох — весь в коже, наколках, с длинными распущенными волосами. Это был Ванька, близкий приятель Ленки, с которым она неразлучна была вот уже целый месяц, а может, даже и больше и которого она по достоинству считала самым крутым из всех ее бойфрендов. Но она никак не могла предположить, что ее лучшая подруга, которую она сама же притащила сюда за компанию, станет уводить его у нее же из-под носа.

А музыка меж тем все гремела в ушах, а свет все бесновался во тьме, а Кукушкин все куковал что-то осипшим писком. Несчастная Ленка, задыхаясь от гнева, тяжело дышала и, набычившись, во все глаза глядела на оранжевое чучело, не в силах произнести ни слова. Когда же добродушный диджей хрипло промурлыкал: «Пацана приглашают дам», а Ленкин Ванька без всяких стеснений прямиком направился в сторону соперницы-выскочки, то переполненную плотину праведного возмущения прорвало. Потоки словесной грязи хлынули из Ленкиных уст на оранжевую голову подруги во мраке дискотеки, заглушая железный звон надрывающихся динамиков.

— Ты лахудра нечесаная, шкура продажная! — сиреной гудела взбешенная Ленка.

Вмиг все вокруг остановилось. Софиты перестали прочесывать пространство, музыка слабо завыла, будто ее пнули ногой, как собаку, а потом и вовсе умолкла. Ванька как-то растерялся и почел благоразумным незаметно исчезнуть в общей неразберихе. А жадная до сенсаций толпа, забыв про все на свете, даже про Кукушкина, прекратила дергаться и трястись и плотным кольцом обступила компанию двух разъяренных девиц. Предвиделось соблазнительное зрелище, о котором потом не стыдно будет рассказать другим. Сразу стало понятно, что вечер сегодня удался. И участницы дикой разборки тут же поспешили самым решительным образом оправдать ожидания публики.

— Да ты сама знаешь, кто ты? — не желая остаться в долгу, пенилась Васька.

— Ну скажи, скажи. Что, слабо?

У Ленки от злости рот перекосило, глаза засверкали хищным огнем, железки зловеще зазвенели, зеленые волосы встали дыбом.

— Да ты баба Яга замусоленная, посмотри на себя! И воще… достала уже. Катись отсюда, пока жива.

— А вот это видала?

Не помня себя, с яростью бешеной тигрицы Ленка вцепилась в оранжевую гриву доброй подруги и стала мутузить ее почем зря и орать на всю дискотеку, что она этого так не оставит, что она покажет им всем, кто она есть, и что те еще все узнают. А о чем они узнают, так и не было сказано.

Долго потом шла Ленка одна по темным пустынным улицам, полная справедливого возмущения, меча гром, молнии и грубые ругательства невидимым обидчикам. Пышный зеленый начес на ее голове порядком помялся, косметика расползлась по лицу грязными потоками, джинсы порвались, заклепки поотлетали. Кроме того, она как назло постоянно зацеплялась непослушными ногами за плитки тротуара, железки задевали за ветки кустов и деревьев, и те жестоко били ее по щекам. Но она ничего этого не замечала и то и дело твердила:

— Я ведьма, я баба Яга. А они, они… А она, она… Я им еще покажу. Они еще меня узнают.

Посылая угрозы куда-то в темноту, она уверенным шагом приближалась к дому и не ведала, что сорванные ею со злости железки превращались на земле в шипящих змей, клоки сорванной одежды — в дымящийся пепел, а слезы, оброненные из накрашенных глаз, — в мутные бурлящие ручьи. Да и кто это мог видеть глухой ночью на безлюдных дорогах спящего города?

Подойдя к своему подъезду, она, к досаде, увидела, что в нем совсем не было света до самого верхнего тринадцатого этажа, на котором она жила. И конечно же, как специально, не работал лифт.

— Да что ж сегодня за день такой невезучий! — в сердцах выплеснула Ленка и поплелась по бесконечным ступенькам наверх.

И чем выше она поднималась, тем громче крепкая ругань слетала с ее губ. Желая, видно, поделиться своим горем со всем миром, она уже приближалась к успеху, потому что по подъезду стало слышаться недовольное хлопанье дверей и сонный ропот разбуженных соседей. На одной из площадок робко скрипнула дверь восемьдесят девятой квартиры, и оттуда осторожно высунулось маленькое стариковское лицо с прищуренным глазками и в очках.

— Вы бы, гражданочка, потише. Разбудили, понимаете ли… — дребезжащим голосом проговорило лицо.

— Че?

Маленькие глазки быстро задергались, заморгали, и вслед за испуганным лицом вышел и сам хозяин — старичок в полосатой пижамке.

— Я извиняюсь… — откашлялся он.

— Че наезжаешь, козел старый безрогий?

Ленка грудью, увешанной железяками, наперла на него и ткнула ему в лицо двумя пальцами. Лицо вместе с пижамкой поспешило скрыться за дверью с табличкой «89», но через мгновенье бесстрашно высунулось и бросило Ленке вслед:

— Ведьма!

Дверь тут же с шумом захлопнулась, и за ней послышался звон запираемой на крючок цепочки. Напрасно Ленка колотила в нее и кричала:

— Я тебе покажу ведьму! Ты еще мне ответишь.

Устав биться в запертую дверь, она продолжила в потемках путь наверх. Сердце ее бешено билось не то от гнева, не то от усталости. Вот уже десятый этаж, вот одиннадцатый. На двенадцатом, выбившись из сил, она присела на ступеньки, но наткнулась на что-то мягкое. Это была черная кошка, почти не видимая в темноте подъезда.

— Тебя еще тут не хватало, чертова бестия.

Она зло пнула кошку ногой, но та не отбежала, а пристально глянула на нее, зловеще сверкнув зелеными глазами.

— Мяу, — проговорила кошка.

У девушки от этого голоса холод пробежал по спине и достиг самой вершины ее модной прически. Ленка не помнила, как рванула со всех ног наверх. И откуда взялись у нее силы? А черная кошка кинулась за ней и, запрыгнув к ней на плечо, вцепилась в него когтями мертвой хваткой. И вот уже знакомая дверь. Ленка пыталась отбиться от кошки, но тщетно. Одной рукой она стягивала с себя животное, другой шарила ключом в замочной скважине.

— Будь оно все неладно! — только и успела она прокричать, как железная дверь сама собой с пронзительным скрежетом распахнулась, и бедная Ленка вместе с кошкой на плече ввалилась внутрь.

Дверь опять же сама захлопнулась, и вокруг воцарилась кромешная мгла. Кошка наконец спрыгнула на пол. А Ленка, зажав ноющее плечо, принялась шарить по стене в поисках выключателя, но почему-то не могла его найти. Кроме того, ей показалось странным то, что стена была непривычно шершавой и в чем-то мокром и склизком. Она с омерзением вытерла руку об штанину и тут же одернула ее. Ленка вдруг обнаружила на себе вместо джинсов какие-то обноски. Все еще не собравшись с мыслями, она начала понимать, что в ее квартире непривычно душно, даже смрадно и пахнет гнилью и пряными травами.

— О, черт, — выругалась Ленка. — Может, я не туда попала? А может, это не я?

Она стала в страхе щупать дверь за своей спиной, но двери не было. Лишь грязная шершавая стена.

— Что за напасть! Какого дьявола!

Она бросилась в темноту, но тут же упала, запутавшись в какой-то сети.

— Что здесь такое? Помогите хоть кто-нибудь! — взмолилась она.

В ответ она услышала ласковый кошачий голос:

— Ур-р, ур-р…

— Киса, киса, иди сюда, — зашептала Ленка, забыв про расцарапанное плечо.

Кошка мягко подползла к ней и стала ластиться. Вдруг зеленые кошачьи глаза бешено засверкали во тьме, и все помещение залило ярким светом.

— Что за чертовщина? — пролепетала, заикаясь, Ленка. — Где это я?

Глава 2

А в это время на «Опушке» апельсиноволосая Васька праздновала победу. Она змеей извивалась вокруг Ваньки, нашептывая ему в оба уха дурацкие любезности. И ему это вскоре наскучило. Лениво озираясь по сторонам и позевывая, он, не найдя себе достойных развлечений, мудро решил убраться отсюда восвояси. Ванька уже благополучно выезжал на своем новеньком «Harley Davidson» со двора клуба, а его новоиспеченная подружка все еще продолжала самозабвенно трясти своей пышной шевелюрой, наивно полагая, что тот не сводит с нее глаз.

Долго ли, коротко ли мчался Иван по темным переулкам, по бульварам-закоулкам, а где-то на середине пути, прямо на перекрестке, его любимый мотоцикл как-то странно зафыркал, предательски заурчал и, выпустив последний глоток едкого дыма, остановился в полной беспомощности.

— Будь ты проклята, ржавая консерва! — сплюнул Ванька в сердцах и пнул ногой в колесо.

«Харлей» лишь жалко фыркнул разочек, но с места не сдвинулся. Ванька встал возле него в глубокой задумчивости, тупо вперив в него свой недовольный взгляд.

«Может, бензин закончился», — только подумал он, как услышал сзади чей-то голос:

— Не заправившись, верхом не садись,

а заправившись, пути берегись.

Не конь твой проклятый,

а сам виноватый.

Ванька вздрогнул, и было отчего. Странный голос отдавал каким-то загробным холодом и был настолько скрипучий, что мог принадлежать, скорее всего, совсем старому, столетнему деду. Он исходил, казалось, откуда-то из-под земли. Ванька медленно обернулся, коленки его мелко дрожали. Нет, человек тот вышел не из недр земных, а из-за пыльного придорожного куста акации.

Это был высокий, сутулый, страшно худой старик, одетый во все черное. Черная накидка почти полностью скрывала его сухое сморщенное, как прошлогоднее яблоко, лицо, поразившее Ваньку мертвецкой бледностью.

«Что за лох? Чего ему надо? Кощей какой-то», — пронеслось у Ваньки в голове. И не успел он опомниться, как незнакомец, несмотря на старческую немощь, ловко вскочил в седло Ванькиного «Харлея» и, хлестнув плетью по железному боку, галопом поскакал прочь по бездорожью через кусты в темноту ночи, оставив за собой клубы серого дыма и рытвины на земле.

— Эй, стой! Не уйдешь, — закричал Ванька и рьяно кинулся за ним.

Вообще-то Ванька никогда не отличался особой отвагой и благоразумно предпочитал не рисковать зря драгоценным здоровьем. Но здесь случай был особый. Во-первых, речь шла о его лучшем друге «Харлее» — зависти всех мальчишек и уважении всех девчонок. А во-вторых, угонщиком был какой-то жалкий старикан, пусть даже и сумасшедший. Ваньке ли не справиться с ним? Откуда он взялся, что означали его дурацкие слова и как ему удалось завести мотоцикл? Однако об этом Ваньке думать было некогда.

Долго скакал несчастный парень на своих двух, не разбирая дороги, прямо по следам колес, оставленным на пыльной земле. Но вскоре следы стали теряться, сумерки сгущаться, а заросли сильнее за Ваньку цепляться. И к своему горю, Ванька вдруг обнаружил, что окончательно сбился с пути и не знает, где находится. Вокруг не то сквер, не то парк, ни машин, ни лая собак. Тишина и темное низкое небо над головой. Он принялся успокаивать себя, полагая, что это окраина города и где-то рядом есть проезжая дорога с фонарями. Не думая больше о пропаже, он стал метаться из стороны в сторону в надежде выпутаться из безлюдного ночного лабиринта, но все напрасно. Ванька самому себе побоялся признаться, что заблудился. И заблудился не где-нибудь, а в темном лесу.

И чем дальше идет Иван,

тем лес становится все глуше,

пробираться по нему все туже,

а на сердце все беспокойнее.

«А лес ли это?» — подумалось Ивану.

И впрямь, места тут таинственные, человеком не хоженые:

путь-дорогу застилают заросли дремучие,

в траве шуршат твари рыскучие,

над головой парят птицы летучие.

Что за сторона неведомая, чужедальняя?

Сердце Ивана

страхом обуяло.

Встал, стоит, будто к земле прикованный, шагу шагнуть боится.

— Что за чертовщина такая? Неужто в сказку попал?

— Угу! — отозвалось с высокого дуба.

Это сова — ночная птица,

темноты не боится,

очами огненными сверкает,

незваного гостя понапрасну пугает.

А Иван, недолго думая, бросился наутек, только держи его.

Глава 3

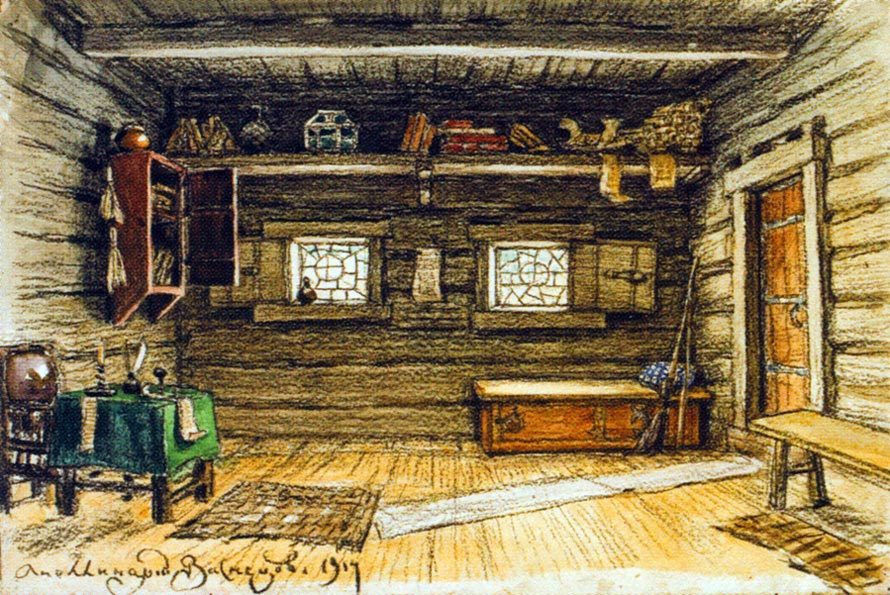

А тем временем в далеком городе, в высоком белокаменном тереме, на тринадцатом этаже другая жертва дьявольских проделок несчастливой пятницы Ленка, сидя на полу, туго соображала, куда она попала. К сожалению, она была продвинутой девчонкой, поэтому всяких сказок не читала. И потому не знала, не ведала, что вместо собственного жилья попала в чертог бабы Яги, проще говоря, в избушку.

В блеске кошачьих глаз Ленка увидала жуткие вещи:

всюду валяются мешки холщовые,

друг на дружку поставлены чайники луженые,

на полу — дрова сложенные,

под потолком — травы сушеные,

в одном углу — кочерга с рогатиной,

в другом — метла с лопатиной,

в третьем кошка сидит,

очами блестит,

а в четвертом ворона черная, смоляная,

точно туча грозовая,

на шесте восседает,

важно изрекает:

— Кар, кар.

Посередь горницы — очаг нетопленый,

над ним — большой котел,

зловонным варевом полон.

Полы в доме дубовые,

стены тесовые.

Все кругом в копоти черной,

в паутине плетеной,

в пыли вековой.

И ни следа прежнего комфорта

и евроремонта.

Глянула на себя Ленка,

а на ней — лохмотья драные,

на ногах — лапти рваные,

на голове — космы лохматые,

грязные, косматые,

тряпицей худой увязанные.

Посмотрела она в горшок медный, да так и ахнула:

не Ленка это вовсе, девица-красавица,

а старуха древняя, некуда уж стариться,

носатая, горбатая,

беззубая и грубая,

в морщинах, со складками,

с патлами-прядками.

Нету блеска гламурного,

нету вида пристойного.

«Ах, вот кто беду накликал, — догадалась Ленка, вспомнив слова подруги-обидчицы и соседа безрогого. — Ну, я им еще покажу!».

Но угроза была напрасною.

Никак ей отсюда подобру-поздорову не выбраться.

В избе ни окон, ни дверей.

Опечалилась девица-старушка несказанно,

стала думу крепкую думать,

да ничегошеньки не удумает.

А тем временем голод ее одолевает,

пустое брюхо о себе заявляет.

Услыхала кошка Ленкино урчанье

и приносит ей за хвост мышку дохлую.

— Фу, мерзость какая, — вещает Ленка с отвращением. — Ну хоть бы что порядочное пожрать. А?

А кошка об ноги Ленкины трется,

ласково мяукает,

к чурбаку широкому подойти приглашает.

А на том чурбаке яства невиданные:

мыши летучие,

змеи гремучие,

кузнечики прыгучие.

Все сушеное, перченое,

к трапезе приготовленное.

— Ис-спробуй, мур-р, — нашептывает кошка голосом человечьим.

Сомкнувши очи и заткнувши ноздри, проглотила Ленка все разом и ощутила в себе силы великие.

Тут ворона, птица черная,

с шесточка встрепенулася,

подхватила крылышком плашку глиняную,

зачерпнула из бочки водицы тухленькой,

поднесла ее к устам Ленкиным.

— Испей, — каркает ворона голосом человеческим.

Ленка выпила все залпом, и зеленый блеск брызнул из ее очей, и все кругом светло-весело сделалось. И почудилось Ленке, что все ей тут по сердцу, и возликовала она, и расхохоталася.

А кошка с вороною —

подружки ее названые —

подле нее скачут-прыгают,

потешаются-радуются.

Тут кошка к очагу подбегает,

очами хищными сверкает,

и очаг от искр ее сам собой загорается,

жарко горят поленья ольховые.

Потом ворона к котлу подлетает, над котлом кругами кружит, приговаривает:

— Кар-кар, вар-вар.

Бурли, вари —

правду говори.

Глянула Ленка в котел

и чуть только не обмерла:

зелье темное,

варево черное

кипит, клокочет,

сказку поведать хочет,

будто кино показывает.

Смотрит Ленка,

взгляд не оторвет,

глазом не моргнет.

Видит прежде лес глухой, дремучий,

на краю его средь дубов могучих,

средь кустов колючих

избушка стоит,

избушка стоит —

из трубы дым валит,

да не простая избушка,

а на курьих ножках,

да не стоймя стоит,

а пляшет-пританцовывает.

Подивилась Ленка.

Видит дальше убранство внутри,

еще больше диву дается.

Там не утварь избушечья

и не добро старушечье,

а все Ленкино барахло драгоценное:

диваны кожаные турецкие,

полы теплые немецкие,

жалюзи из Греции,

джакузи из Швеции,

сервиз чешский хрустальный,

центр японский музыкальный,

телевизор «Panasonic» жидкокристаллический.

Под подвесными потолками светомузыка играет,

драйвом зажигает.

Бобби Бешеный, Ленкой любимый,

на всю мощь надрывается.

Растерялася Ленка, встревожилась,

видит, в евроизбушке баба Яга пристроилась,

смотрит дальше — больше расстраивается:

баба скачет, костьми извивается.

И не лохмотья на старухе утильные,

а дорогие Ленкины шмотки стильные:

джинсы итальянские от «Оторвани»,

жилет американский с лейблом «Мани-мани»,

на ногах — сапожки,

в ушах — сережки,

на лице — «Буржуа де Пари».

А самое ужасное,

нестерпимо страшное:

волосы у бабы Яги всклочены,

по моде наточены,

зеленью отливают,

красотой поражают.

Опечалилась Ленка несказанно,

и до того ей тошно сделалось,

что завыла она громко-пронзительно,

будто волчица дикая.

— Не плачь, девица. Горю твоему помочь можно, — мурлыкает ей кошка-утешительница.

И в угол ее темный увлекает.

А в углу помело на месте скачет,

улететь хочет.

Вскочила на него Ленка

легче ласточки невесомой

и взмыла под потолок закопченный.

— Лети за мной, девица. Горе твое спасать надобно, — каркает ей ворона-спасительница.

И к котлу подлетает,

садится на край и наверх черную голову поднимает.

Глянула Ленка наверх,

а над котлом, в самой крыше — труба черная,

а в трубе — небо звездное,

а посреди звезд — луна полная,

луна полная, насмешница.

Глядит на Ленку белым оком

и дразнит ее, насмехается.

— Эх, была не была! Будь оно все неладно! — диким воплем вскрикнула Ленка и верхом на помеле вылетела из трубы прочь в темное ночное небо.

Глава 4

Иван, добрый молодец,

в детстве был послушным мальчиком,

учительницы своей строгой боялся,

потому учиться старался,

чтением книг не гнушался,

сказок-былин премного читал

и крепко их запоминал.

И знал наперед,

что лес колдовской

нечистью поганою

полон бывает.

И потому, страхом лютым обуреваемый,

скоро мчался по лесу,

покуда из сил не выбился.

Видит, посередь рощи сосновой

пенек стоит,

мал пенек, невысок.

«Дай, — думает, — сяду, посижу,

об жизни потужу».

А пенек невысок,

не будь деревяшкой зазряшной,

скок — и вскочил неваляшка.

Чудище лесное,

страшное, ужасное

предстало перед очи Ивана:

столетний дед,

в шкуру звериную одет,

заместо кожи — кора тополиная,

заместо ног — копыта козлиные,

на голове — рога,

на копытах — лапти,

правый с левым перепутанные.

На Ивана глядит,

очами зелеными блестит,

рогами-ветвями бодает,

голосом хищным завывает.

Задрожал Иван,

закричал Иван

да и деру побыстрее дал.

Долго бежал он куда глаза глядят,

из сил выбился.

Видит, стоит дерево посередь поляны —

осина горбатая,

ветвями богатая.

«Дай, — думает, — к осинке-то прислонюся,

силушки наберуся».

Только подумал,

как услышал смех девичий

звонче колокольчика.

Поднял голову, а на суку девица сидит,

очами зелеными блестит.

И ни во что девица не одетая,

заместо волос — листья осиновые,

заместо ног — хвост рыбий.

Дева рукою молодца манит,

хохотом колдовским разум дурманит.

Но не таков был Иван,

чтоб неведому соблазну поддаться,

а мудро порешил самому спасаться.

Только и видала его русалка длиннохвостая.

Долго несся Иван,

ломая ноги,

обдирая руки,

набивая шишки.

И примчался он на болотце топкое,

тиною подернутое,

кочками усеянное.

Чуть не увяз заживо,

да вовремя образумился,

зацепился обеими руками

за кочку с корнями

и смекает себе:

«Не уйду отсюдова, покуда не отдышуся,

хорошенько не осмотрюся».

Но не успел и подумать,

как кочка сама собой выросла

и чудищем поганым, кикиморой болотной, сделалось.

Глядит Иван, а это старуха зеленая,

водорослями увешанная,

руками-плавниками шлепает,

очами зелеными хлопает.

— Заманю, утоплю, —

говорит кикимора голосом булькающим, —

захочу — замочу.

Не стал дожидаться Иван своей участи

и рванул напрямик по болотине,

то по кочкам скачет,

то по трясине,

а то просто так — по воздуху.

Как добрался на берег другой,

самому неведомо.

А только увидал перед собой

бел камень огромный,

камень каменный, стопудовый.

Лишь вздохнул Иван тяжелехонько,

да зевнул Ванюша сладехонько,

да прилег на камешек беленький,

да уснул тотчас сном мертвецким,

крепким сном молодецким.

Глава 5

Ленка, отчаянная девка,

и доселе страха не ведавшая,

а набравшись силы колдовской, нечеловеческой,

нынче и вовсе ничего не убоится.

Парит над городом, словно птица,

полной луной освещаемая,

скорой метлой подгоняемая,

жаждой мщения терзаемая.

А под нею все чудно, все дивно:

всюду домишки крошечные,

дорожки узенькие,

машинки, будто букашки малые,

людишки, будто мак просеянный.

Видит, на балконе ее дома,

на девятом этаже

сосед в очках стоит,

на козла похожий.

Стоит сосед, курит,

беды близкой не чует.

А Ленка, не будь дурой,

подлетела на метелке тихохонько

да как завоет страшнехонько.

Соседушка добрый

еле ноги унес, перепуганный.

А Ленка лихая дальше летит,

свистом разбойным свистит,

страху нагоняет.

Видит, во дворе на лавочке

подружка ее недавняя,

разлучница коварная

Васька сама собой сидит,

сидит и грустит,

об Ваньке тоскует.

Ленка и тут не растерялась,

на метле летучей как закружила,

буйный ветер как закрутила.

И полетела лавочка вместе с девочкой

прочь со двора.

Васька от страха, от ужаса визжит да кричит,

а Ленка от веселия-радости пуще хохочет,

проказ еще натворить хочет.

Да не время ей:

пора дело делать —

квартиру свою из беды выручать,

вещи свои у Яги вызволять.

Долго ли, коротко ли

летит на метле,

что воин в седле,

Ленка-старуха,

ветер свистит мимо уха.

Вот уж и город с огнями остался позади,

и тьма ночная ждет впереди.

Летит над горами,

летит над долами,

помелом след заметает,

посвистом тучи разгоняет.

Видит, показался во мгле

лес глухой, дремучий,

на краю его средь дубов могучих,

средь кустов колючих

чертог стоит —

не сарай и не сторожка,

а избушка да на курьих ножках.

Не мал домишко, не велик,

а к себе подойти не велит:

вкруг избушки — забор частый,

забор частый, крепко сложенный,

да не тесом тесанный

и не топором рубленный,

а из костей сложенный

из человеческих.

На заборе том черепа развешаны,

на воротах костяных заместо засова — нога левая,

заместо запора — нога правая,

заместо замка — рот с зубами острыми.

«Ну и ну, — думает Ленка, — неужто я и впрямь в сказку попала?».

И оттого ей смешно сделалось.

Еще пуще Ленка расхрабрилася,

ходит вокруг забора

да помелом по косточкам постукивает,

а косточки, большие и малые,

звонко позвякивают,

девицу веселят.

Глядь, а одна ножка-то слабенькая

взяла да раскололося,

косточки-то да посыпалися.

Так и вошла Ленка во двор.

Видит, избушка стоит.

А из избушки песня дивная льется,

«Танцы с дьяволом» называется,

«Танцы с дьяволом» Бобби Бешеного.

Рок тяжелый,

музон ядреный

избушку раскачивает — хозяюшку потешает,

хозяюшку потешает — гостью раздражает.

Ленка возмутилася,

сильно разозлилася,

скок — и к окошку слюдяному подтянулася,

подтянулася, приглянулася.

Видит, все убранство избушкино —

не ветхость старушкина,

а интерьер Ленкин собственный,

евростилю близкородственный:

диваны кожаные турецкие,

полы теплые немецкие,

жалюзи из Греции,

джакузи из Швеции,

сервиз чешский хрустальный,

центр японский музыкальный,

телевизор «Panasonic» жидкокристаллический.

Видит, посередь избы баба Яга сидит.

А на старухе не наряд убогонький,

а модный прикид Ленкин новенький:

джинсы итальянские от «Оторвани»,

жилет американский с лейблом «Мани-мани»,

на ногах — сапожки,

в ушах — сережки,

на лице — «Буржуа де Пари».

А самое ужасное,

нестерпимо страшное:

волосы старухины

модные-премодные

цвета зелени.

Все тайно захваченное,

незаконно присвоенное,

в глухой избушке ловко пристроенное.

Сама Яга сидит под кондишеном, отдувается,

пляской утомленная,

драйвом заряженная,

сидит, колу потягивает,

по сторонам поглядывает.

А вокруг нее — ведьмы старые,

на девичник слетелися,

по избушке расселися:

кто на матрасе,

кто на паласе,

одна — на столе со скатертью новой,

другая — на печке микроволновой,

третья — на полке с парфюмами,

четвертая — на гардеробе с костюмами,

та — на холодильнике,

эта — на светильнике,

а последняя старушка —

на тумбе с безделушками.

Сидят, на Ягу глядят,

глаза повыпучивали,

диву дивятся,

черной завистью завидуют.

А она сидит меж ними царицею,

взор в потолок бросает,

речи мудреные вещает:

— Я ли не красавица,

девица-молодица,

я ли не умница-выдумщица,

удумала, как устроиться-обустроиться,

приблатниться-прибарахлиться.

Не пристало мне быть дряхлой старушкою,

отсталой лохушкою,

желаю быть девкой классною,

Ягоюшкой прекрасною,

модницей видною,

невестой завидною.

Ко мне давеча молодец сватался,

добрый молодец — милый Кощеюшка,

друг сердечный, друг ненаглядный,

супермен суперотпадный,

чувак стопроцентный,

Кощей мой Бессмертный.

И теперь до зарезу

мне нужно престижу,

хочу гламуру

на мою натуру.

Старушки-подружки

вокруг Ягушки

разом онемели,

дружно обалдели,

столбняком застыли,

языки проглотили.

Ленка за окошком, хоть и возмутилася,

жутко разозлилася,

но тоже притаилася,

слушает — не ропщет,

тайну старухину выведать хочет.

А Яга меж тем далее молвит:

— Пуще всего боюсь-опасаюся,

коль прознает кто тайну страшную,

тайну смерти Кощеевой

и погибели моей понапрасной.

Только вам нашепчу правду-истину

по большому секрету на ушко.

На силу Кощееву неодолимую

супротив есть сила великая,

человеку подвластная —

добру молодцу Ивану Царевичу.

Смерть Кощея — на конце иглы,

игла — в яйце,

яйцо — в утке,

утка — в зайце,

заяц — в ларце кованом,

ларец — на дубе высоком.

А дуб тот вершиной в облака упирается,

корни на сто верст в землю раскинул,

ветвями солнце красное затмевает.

Коль узнает-разузнает Иван, удал молодец,

про тайну про страшную,

коль овладеет иглой колдовской

да преломит ее в час роковой,

коль не дрогнет, не оробеет Иван, могуч богатырь,

в бою неравном

на поле на ратном

с Кощеем Бессмертным,

то придет Кощеева смерть неминучая,

то и не быть нам женихом с невестою,

не алкать нам меду хмельного,

не гулять, не плясать вам, подруженьки,

на моей разудалой свадебке.

А пуще боюсь-опасаюся,

коль сыщется кто на свете на белом

меня и хитрее, меня и мудрее,

меня и наглее

да еще и проворнее,

и разрушит мои чары-то ведьмины,

и отымет мои вещи крадены.

Только вам нашепчу правду-истину

по большому секрету на ушко.

Есть на долю мою на завидную

сила сильная — лукавство людское,

волшебство колдовское.

Смерть моя, смертушка —

за семью печатями,

за семью замками,

за семью словами,

что на Ленкины ругательства —

крепкие отзывательства,

что должны быть изреченные

на горе на высокой моим супротивником

в час ночной пополуночи

при лунном затмении —

великом знамении —

над огнем над палящим,

над костром над шипящим.

Апосля же врагу дерзновенному

надо кинуть в огонь всякой всячины:

лапок лягушек прыгучих,

хвостов змеюшек ползучих,

когтей воронов летучих

да поганок тринадцать числом.

Апосля же три раза дунуть направо,

три раза плюнуть налево,

вокруг себя оборотиться,

червю земляному поклониться, —

тут бабуся вздохнула, замолчала,

глядит лукаво, будто осерчала. —

Худо, слова заветные запамятовала,

видно, совсем старая стала я.

Да и стоит ли мне тосковать-печалиться,

горевать-кручиниться?

Ей ли, девке бесшабашной,

Ленке бесталанной,

тягаться со мною —

с самою Ягою,

три века на свете прожившей,

хитрости-мудрости дюже нажившей,

колдовство-волшебство умело постигшей!

Вдруг баба Яга всполошилася, взволновалася,

по сторонам поглядывает,

носом потягивает

и шепчет с тревогою:

— Что-то сердце мое наполнилось страхом.

Никак, русским духом близко запахло,

нехорош тот воздух пахучий.

Чую, быть беде неминучей.

Ленка за стенкой

ни жива ни мертва,

вздохнуть не смеет,

моргнуть боится,

сидит, не шевелится.

А Яга тем временем глазом подмигнула,

во всю глотку чихнула,

рукою махнула

и молвит с беспечностью:

— Не хочу тосковать-печалиться,

хочу отрываться-колбаситься.

Собирайтесь со мною, подруженьки,

на нашей пирушке веселой.

Быть на великую пятницу

потехе-гулянке раздольной —

не чета дискотеке отстойной.

В ночь на великую пятницу

на Лысую гору высокую

за леса, за поля широкие,

за реки, за моря далекие

со всех земель ведьмы сбираются —

ведьмин шабаш начинается.

А покамест, девки, давайте

хип-хоп любимый врубайте.

Эх, была не была! —

крикнула баба Яга

Ленкины слова.

И взмыл музон выше дубов могучих,

выше лесов дремучих

до самых до туч летучих.

Ленка с окошка камнем слетела,

об оземь больно ударилася,

расстроилася, растерялася.

Сидит на земле, не подымется,

с места никак не двинется.

А избушка-веселушка перед нею выкаблучивается,

на ножках на курьих изворачивается

и к ней задом поворачивается.

Ленке б в окошко залезть —

да изба проклятая ее тотчас скидывает,

ей бы в дверь вломиться —

да двери никакой не видывает.

Невдомек Ленке, как в избушку пробраться-войти,

слов приворотных ей не найти.

Досадует девица, бесится,

злобой черною гневается,

посылает угрозы свирепые:

— Ах ты, кочерга прелая,

ветошь ошалелая,

гнусь мухоморная,

змеюка подколодная!

Утоплю, удавлю, забодаю,

разорву, разнесу, задолбаю,

расшвыряю по ветру по косточкам!

Эх, недолог был час ее злобы.

Вот уж солнце позлатило дубровы,

закричал петух за забором,

разбудил зарю, зорьку раннюю,

возвестил начало утра светлого,

утра светлого — конец ночи темной,

ночи темной, силы черной,

возвестил конец чарам нечисти.

Свет в окошке погас,

перестала музыка играть,

перестала избушка плясать.

В лесу тихо-тревожно сделалося,

Ленке вдруг домой захотелося.

Тут метелка к ней подлетает,

ей горбушку свою подставляет.

Ленка верхом на метелку садится,

в небо взмывает, парит, словно птица,

летит над горами,

летит над долами,

помелом след заметает,

посвистом тучи разгоняет.

Вот уж и лес дремучий остался позади,

и город родной виднеется впереди.

Красив город с высоты ведьминого полета:

солнце на высоких крышах огнем пылает,

улицы лентами вдаль убегают,

площади чашами всюду мелькают,

присесть приглашают.

И ни одной души живой —

спит город мирным субботним утром.

А Ленка на метелке все кружит и кружит,

место, где сесть, все ищет и ищет.

Видит, впереди — зелени густо,

густо-прегусто, тесно-претесно.

Но не лес там темный колдовской,

а парк зеленый городской

супротив улицы просторной,

звать которую Зеленой.

И признала Ленка улицу родную,

и кричит на метелку свою шальную:

— Пру, палка окаянная,

дура деревянная.

Чего, сумасшедшая, скачешь?

Щас дом еще, к черту, проскочишь!

Метелка затряслася, задергалась,

ниже спустилася, скорость сбавила,

Ленку об землю чуть не ударила.

Ругается Ленка, чертыхается,

от грязи-пыли оттирается,

на швабру обижается,

что худо приземляется.

Глядит, сидит она в каком-то глухом дворе, в детской песочнице с забытыми совочками, рядом куцые цветочки в затоптанной клумбе, сломанная скамейка с нацарапанными с ошибками именами, гаражи в два ряда и зелень, повсюду зелень, аж домов не видно.

— Куда опять я, черт возьми, попала? — досадует Ленка. — Дурацкая улица! Можно не хуже, чем в лесу, заблудиться.

И тут вдруг заметила она возле песочницы книжку с цветными картинками. А на картинке нарисована избушка на курьих ножках, а под ней текст крупными буквами.

Ленка потянулась к книжке костлявой рукой, поднесла ее к подслеповатым глазам и стала читать по слогам, шамкая беззубым ртом:

— И молвит Иванушка: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом». Избушка со скрипом повернулась. Ах, вон в чем штука! — обрадовалась Ленка и снова в чтение с головой погрузилась. — Иван в избушку ступает, а там баба Яга, костяная нога, сидит на печи, на девятом кирпиче, зубы на полке, нос в потолок врос. Ивана и спрашивает: «Куда, добрый молодец, путь держишь? Дело какое пытаешь аль от дела лытаешь?». — «Ты бы, бабуся, — отвечает Иван, — прежде меня выпарила, напоила, накормила да спать уложила. А после б и спрашивала».

Ленка сидит, читает, первый раз в своей жизни увлеклась — не оторвется. Не слышит, что шум поодаль поднимается — город потихоньку просыпается.

Вот спортсмен в трусах по утренней росе легкой трусцой проскакал — здоровья набирается. А вот к гаражу засеменила толстуха ворчливая, грохоча пустыми ведрами, а за ней безропотный муж с тяжелыми мешками и лопатой.

— Говорила тебе: до зари надо картошку сажать. Так в лунном календаре написано. Ну все, опоздали, — ругается тетка. — Ну что ты копаешься? Заводи свой драндулет быстрее.

Ленка услыхала, переполошилась.

— А, Семеновна! Утречко доброе, — раздался издали визгливый голос. — На дачу, никак, собрались? Правильно. А я вот со своей Джулькой на прогулку вышла. Да как сыро-то. Не вредно ли моей Джулечке?

— Гав! — выразительно тявкнула маленькая рыжая собачонка со всклоченной шерстью и во всю прыть кинулась к песочнице.

Еще мгновение, и она с оглушительным лаем оказалась у Ленкиных ног.

Ленка, не помня себя, вскочила на метлу и, отчаянно колотя по ней кулаками, понеслась прочь отсюда, спасая свою шкуру и не думая больше ни о каких сказках.

Недолго мчалась она.

Вон уже и дом родной,

вон и крыша с трубой.

Пулей в нее влетела,

на пол, задыхаясь, села,

жаждой мщенья томимая,

замыслами коварными одержимая,

планов действия полная.

А дома, в квартире-избушке,

встречают ее добрые подружки —

кошка с вороною.

Миром встречают,

к чурбаку богатому приглашают,

Ленку яствами потчуют:

мышами летучими,

змеями гремучими,

кузнечиками прыгучими.

Все сушеное, перченое,

к трапезе приготовленное.

Ленка прежде про несчастья свои им поведала,

а после и яства отведала.

Поела дохлятинки,

попила тухлятинки

и спать собралася,

на полати забралася,

Поохала, покряхтела,

с боку на бок повертела,

костьми поскрипела

да вскоре захрапела.

Храп стоит — потолок дрожит,

кости скрипят — стены трещат.

Ленка худо спит, тяжко вздыхает,

ворочается: все ей мешает,

дремою дремлет дневною,

старушечьей дремой пустою.

Глава 6

А тем временем в лесу далеком,

на поляне широкой,

под сосною высокой

на зорьке на ранней

Иван пробудился,

пробудился-проснулся,

сладко потянулся

да по сторонам оглянулся.

Очи потирает, в толк не возьмет,

где он, никак не поймет:

то ли даче с друзьями,

то ли на рыбалке с карасями,

то ли на поляне с шашлыками.

Вокруг тишина таинственная

и местность воинственная,

человеком не хоженая.

Всюду заросли дремучие,

в траве твари рыскучие,

в небе птицы летучие.

Тут и вспомнил Иван,

что в сказку попал.

Закручинился-опечалился,

стал не весел,

ниже плеч голову повесил.

Вниз глядит, а на ногах у него

не ботинки с подковками,

а лапти с веревками,

и штаны не из кожи,

а из дерюжки-рогожи,

на плечах не куртка с застежками,

с заклепками-брошками,

в ремнях да на молниях,

а рубаха просторная, долгополая —

холстина домотканая, посконная,

с косым воротом.

Еще пуще Иван опечалился,

слезами горькими обливается:

— Что же делать мне, горемычному?

Где найти мне, сыскать путь-дороженьку?

Как из леса поганого выбраться?

Как от сказки треклятой избавиться?

Лишь изрек те слова нечестивые,

как узрел бел камень огромный,

камень каменный, стопудовый,

что подушкой мягкой пуховою

прослужил Ване ноченьку темную.

Только видит, а камень не прост —

письмена на том камне начертаны:

«Направо пойдешь — богатство найдешь,

прямо пойдешь — жену обретешь,

а налево пойдешь — убит будешь».

И лежит тот камень, бел камешек

на распутье дорог, трех дороженек.

Три дороженьки разбегаются,

в три сторонушки разлетаются.

Иванушка промеж них встал,

головушку почесал

да окрест поглядел, пригорюнился,

пригорюнился, призадумался,

смекает себе на уме

думу трудную, думу крепкую.

Ему впору назад бы пойти,

но нету возвратно Ивану пути —

по топи болотной никак не пройти.

Дальше Иван головушку почесывает,

думу подумывает.

Смекает молодец так:

налево идти не пристало никак —

молодому здоровому

помирать да не в пору бы.

В леву сторону идти потерпелося —

живота своего погубить не хотелося.

Снова Иванушка думает,

ничегошеньки не удумает.

И прямо дороженька ему не по нраву.

Жениться Ивану на какую забаву?

К чему ему жена-королевна,

какая-то там лесная царевна?

Нет, жениться ему не годится —

уж в другую девицу

успел он влюбиться.

Ему одна лишь мила да люба —

Ленка его, зазноба-голуба,

об ней одной сердечко печалится.

Жаль, что худо с ней распрощалися.

И опять Иван пригорюнился,

думой тяжкою призадумался.

Вот осталась дорожка последняя —

в праву сторону, в дали неведомы.

Дорожка заманчива,

соблазном обманчива.

Поглядел на нее Иван недоверчиво,

покачал головой горемычною

и мыслит:

его ли, Ивана Царева,

сына бизнесмена крутого,

владельца бензозаправок,

баров, казино и прочих лавок,

его ли деньгами удивлять,

богатствами соблазнять?

У них в доме денег немерено.

И только одна кручинушка его одолела-то:

кабы за «Харлея» от отца не влетело бы.

А дорожка направо гладко так стелется,

так манит-зовет в дали неведомы,

в дали дальние за несметным сокровищем.

А сокровище — злато да серебро,

жемчуга, перламутры да яхонты,

изумруды, каменья чудесные —

драгоценности пышные царские.

Все пред очи Ивану представились.

Закружило Иванушке голову.

Каково-то богатым быть,

каково-то в богатстве жить!

И воспрянул Иван,

и весел уж стал.

Будет что за потерю-пропажу,

за Кощееву дерзкую кражу

добрым возмещением,

сладким утешением.

Так Иван порешил,

путь-дорожку найти поспешил,

аж головушка разболелася,

аж уйти поскорей захотелося.

И ступил он поступью твердою

на дорожку неведому правую,

более не думаючи, не гадаючи,

а на случай уповаючи:

— Авось да пройду,

небось не пропаду.

Долго ли, коротко ли идет Иван,

а над головою солнце красное припекает,

жажда Ивана одолевает,

пуще того голод мучит,

брюхо пусто от голода пучит.

Видит, впереди — поле чисто, широко,

в поле деревце стоит одиноко.

Стоит деревце, голову склоняет,

тень напускает, прохладу предлагает,

прохладу предлагает, присесть приглашает.

А под деревцем ключ шумит-надрывается,

ключ-ручей стоголосый

звонко поет,

напиться дает,

напиться водицы

ключевой, ледяной.

А с деревца-яблоньки

яблочки спелые, плоды наливные,

спелые, тугие,

сами в рот тянутся,

искушать-испробовать просятся.

И Ванюша беспечно-доверчиво,

позабыв про все страхи-опасности,

колдовские обманы да хитрости,

соблазнился дарами чудесными.

Уж он к яблочку спелому устами прильнул,

уж водицы студеной глоточек хлебнул,

уж к тенечку-прохладе приблизился.

Да не слухом услышал,

да не глазом увидел,

а нутром-то почуял,

будто голос какой нашептал ему:

— Не ешь яблочко — себя ядом отравишь,

не пей водицы — козленочком станешь,

спать не ложися — уснешь и не встанешь,

сном беспробудным себя ты накажешь.

А у Вани уж очи смыкаются,

а уж Ваня к земле опускается.

Видно, близок конец всем страданиям,

всем Ивановым испытаниям.

Но уж нет! Не такой был Иванушка.

Он собрал в себе малую силушку,

силу сильную, богатырскую

да стряхнул с себя дрему-то тяжкую,

дрему тяжкую, беспробудную.

«Вот и нет! — порешил Иван, удал молодец. —

Не гоже мне впредь соблазну поддаваться,

колдовству покорятся».

И пошел Иван, и помчался Иван

прочь от места поганого,

от злодейства коварного.

Сколько верст бежал, сам не упомнит,

устал, а шаг не убавит.

Еле ноги переставляет,

еле лапти перетаскивает,

еле дух переводит.

И тут, на счастье Иванушки,

посередь тропинки-дороженьки

лук лежит самострельный,

крепкий лук да нешуточный —

тетива прочная, стрела вострая.

«Дай-ка, — думает, — лук себе подберу,

что-то к обеду себе подстрелю».

Ванюша лук со стрелою подхватывает,

в небо глядит — добычу присматривает.

Видит, по небу синему

сокол пролетает,

ясный сокол — белое перышко.

Недолго Иван размышляет,

лук свой хватает,

стрелу прилаживает,

тетиву натягивает.

Не дрогнет рука у стрелка,

стрела у Вани метка.

Не летать теперь ясному соколу,

не парить теперь по небу высокому,

по небу по синему, под солнцем под красным.

Но случилось тут чудо чудное —

глаголет сокол голосом человечьим:

— Не убивай меня, добрый молодец,

жизни не лишай меня, Иван, сын Царев.

У меня детишек — птенцов семеро,

семеро пташек пищат —

есть-пить хотят.

Я тебе еще пригожусь,

добром тебе послужу.

Сжалился над ним Иван,

потому что сказки русские крепко знал,

потому что учительницу в школе боялся

и книжек много читать не гнушался,

и отпустил ясна сокола подобру-поздорову.

А голод все пуще Иванушку мучит,

брюхо пустое от голода пучит.

Но Ванюша лишь раз облизнулся,

да потуже пенькой затянулся,

да прочь пошел-зашагал твердой поступью.

Видит, а путь-дорогу медведь косолапый преграждает.

Иванушка снова лук свой хватает,

стрелу прилаживает,

тетиву натягивает.

Не дрогнет рука у стрелка,

стрела у Вани метка.

Не ходить теперь мишке косолапому

узкими тропами по лесу,

не пугать встречных путников.

Но случилось тут чудо чудное —

взмолился медведь голосом человечьим:

— Не губи меня, добрый молодец.

У меня семья — как детишек-то семеро,

медвежат молодых, неразумных.

Не лишай их кормильца, Иванушка.

Я уж с тобой подружуся,

впредь тебе пригожуся.

Сжалился и над мишкой Иван,

потому что сказки русские крепко знал,

потому что учительницу в школе боялся

и книжек много читать не гнушался,

и отпустил косолапого подобру-поздорову.

А голод все пуще Иванушку мучит,

брюхо пустое от голода пучит.

Но Иванушка лишь раз облизнулся,

да потуже пенькой затянулся,

да прочь пошел-зашагал твердой поступью.

Долго ли, коротко ли Ваня шагает,

путь ему серый волк преграждает.

Волк очами грозно сверкает,

а Иван лук быстрее хватает,

стрелу прилаживает,

тетиву натягивает.

Не дрогнет рука у стрелка,

стрела у Вани метка.

Не ходить теперь волку хищному

по чащобам, по дебрям-урочищам,

не сверкать понапрасну глазищами,

не пугать боле путника встречного.

Но случилось тут чудо чудное —

волк завыл голосом жалобным,

голосом человечьим:

— Пожалей меня, добрый молодец.

Как волчица моя ощенилась,

семь волчат народилось.

Детки малые плачут, орут,

с добычею дома несчастные ждут.

Не убивай меня, все пригожуся.

Сжалился и над волком Иван,

потому что сказки русские крепко знал,

потому что учительницу в школе боялся

и книжек много читать не гнушался,

и отпустил серого подобру-поздорову.

А голод все пуще Иванушку мучит,

брюхо пустое от голода пучит.

Но Ванюша лишь раз облизнулся,

да потуже пенькой затянулся,

да прочь пошел-зашагал твердой поступью.

Долго ли, коротко ли Иванушка бродит,

а дорожка его к речке приводит,

к быстрой речке —

крутые берега,

синяя волна.

А на песке да у самой водицы

рыба лежит, щука-рыбица,

чуть живая лежит,

еле ртом шевелит.

Иванушка веселится:

знать, добрая будет ушица.

Но случилось тут чудо чудное —

говорит щука речи

голосом человечьим:

— Не губи меня, добрый молодец,

не поедай меня, Иванушка.

Отпусти меня в реку быструю,

в воды синие.

Там на дне щукарята мои

числом семеро,

без меня пропадут горемычные,

все, как есть, пропадут,

прокорма себе не найдут.

Я же тебе пригожуся,

при случае подвернуся.

Сжалился и над щукой Иван,

потому что сказки русские крепко знал,

потому что учительницу в школе боялся

и книжек много читать не гнушался,

и отпустил щуку подобру-поздорову

в быстрые воды,

синие волны.

Тут видит, на реке на широкой

луку косую, излучину острую,

в речку уходит излучина островом,

волны бьются о высок крутояр.

Видит, на острове дуб зеленый растет,

дуб вершиной облака достает,

корнями на версту в земле простирается,

ветками красно солнце закрывает.

А на дубе том, на вершине,

сундук висит, ларчик кованый,

ларчик кованый, замком запертый.

Вот где богатство запрятано!

Знать, не зря столько трудностей пройдено.

Как собрался с духом Иван,

как силой богатырской полон стал,

как схватился руками обеими

за дубовый ствол, будто каменный.

Только раз Иванушка охнул,

только раз тяжелешенько екнул,

и чуток поднатужился,

и разок напружинился.

А зелен дуб так и встал, как стоял,

и с корнем не вырвется,

и с места не сдвинется.

Как собрался с духом Иван,

как по-звериному ловок стал,

как полез Иван, как пополз он вверх

по стволу дубовому крепкому.

И немало прополз да пробрался он,

аж до маковки ввысь закарабкался.

Только раз Иванушка охнул,

только раз тяжелешенько екнул,

и чуток поднатужился,

и разок напружинился.

Но покинула легкость Иванушку,

и свалился он камнем на травушку.

А сундук как висел, так висит,

дразнит, свалить себя не велит.

Как собрался с духом Иван,

как хитростью вмиг одержимый стал,

как вскинул он лук самострельный,

крепок лук, тетиву прочную, стрелу вострую.

Только раз Иванушка охнул,

только раз тяжелешенько екнул,

и чуток поднатужился,

и разок напружинился,

да свалил Иван, удал молодец,

ларец кованый, замком запертый.

Аж земля сотряслась, содрогнулася,

громом гулким окрест отозвалося,

распугало всех тварей живучих,

разогнало всех пташек певучих.

Сам Иван с животом чуть не расстался,

еле жив Ванюша остался.

А пред ним уж ларчик заветный стоит

да замком золоченым блестит.

Что же в ларчике том неприступном?

Что в заветном ларце недоступном?

Знать Ивану ой как не терпится.

В грезах-мечтах только сладко мерещится

все богатство — злато да серебро,

жемчуга, перламутры да яхонты,

изумруды, каменья чудесные —

драгоценности пышные царские.

А Иван ждет-пождет, время терпится,

как на помощь придут, поспешат к нему

звери добрые, друзья верные:

сокол ясный, да медведь косолапый,

да волк серый, да щука-рыбица,

потому что сказки русские крепко знал,

много книжек в детстве читал

и конец счастливый свой ждал.

Только Ваня уже сомневается,

сердце его не на шутку тревожится:

то ли сказка вышла с изъяном,

то ли звери обошлись с ним обманом.

Ваня в толк не возьмет,

мысль у Вани на ум не идет.

Чело он с усердьем себе потирает,

сказку старательно вспоминает.

«Вот мишка, — мыслит, — придет,

замок золоченый собьет,

и распахнется ларец,

и появится наконец…».

Нет, не богатства мешок,

а заяц, малый зверек.

Зайка — скок и в кусток.

«А что же дальше?» — Ваня ум напрягает,

далее вспоминает.

А там серый волк на подмогу придет,

за зайцем погоню начнет.

Серый волк, зубами щелк,

зайца распорет, и вылетит из зайца утица,

малая птица.

Уточка — кряк,

улетит — не догнать никак.

А дальше сокол ясный поможет,

изловить уточку сможет.

Догонит уточку,

а из уточки яичко

упадет в воду-реченьку,

крутые берега,

синяя волна.

Яичко в воду канет —

никто его не достанет.

Тут щука-рыбица подплывет,

со дна темного его принесет.

Но какой от яйца Ване прок?

Не возьмет опять Ваня в толк,

еще пуще на сказку досадует,

где отгадку найти, он не ведает.

Но, на счастье Иваново,

случилось прозрение,

снизошло озарение.

В яйце-то была,

Ванька вспомнил, игла,

но не простая игла, а волшебная.

На конце ее — смерть Кощея,

угонщика-злодея,

похитителя «Харлея».

Обрадовался Иван, осмелел —

как-никак над Кощеем власть заимел.

«Теперь уж я с ним поквитаюся,

крепко с ним посчитаюся!» —

угрозы хвастливые вдаль посылает,

отвагу свою Иван потешает.

И порешил он подмоги не ждать,

попробовал сам замок изломать —

бьет, бьет, да не сломит никак.

Попробовал ларчик с собою забрать,

да от земли ларец не оторвать:

слишком крепок замочек,

слишком грузен-то ларчик.

А Иван не дурак,

сказку знал и эдак и так.

Видит, сказка-то ладом не ладится,

миром не клеится,

порядком не держится.

Все в ней путаница-перепутаница,

непонятица да нелепица.

И богатств ему не досталося,

и брюхо голодным осталося,

и куда-то зверье подевалося,

и сундук с места не трогается.

Иван пуще на сказку ругается:

— Вся она лживая да непутящая,

сказка-то ненастоящая!

Лишь изрек те слова дерзновенные,

заревела река разъяренная,

взволновалась волна цвета черного,

поднялися, завыли ветра, ветры буйные,

затряслася земля, закачалася,

солнце красное за тучами спряталось,

закричали на дубе орлы громче громкого.

Чует Иван —

конец его уж настал.

Испугался он, заметался,

на колени упавши, взмолился,

горько раскаялся,

что со сказкой не сладил —

словом добрым ее не приветил,

верой твердой ее не уважил.

Сказка-то не прибаутка,

не забава, не шутка.

С ней бы умеючи,

ее понимаючи.

И не знал, и не ведал Иванушка,

что лучину-лучинушку вострую

воды речки-реки взбунтовавшейся

захлестнут, разнесут на кусочки,

на клочки да на камешки малые,

а крутая волна,

что сильнее вола,

на своей на горбинке на пенистой

унесет далеко по течению

ларчик заветный с замком неподатливым

в неведомую сторону,

к месту укромному.

Но Ивану рассуждать не удел,

со страху прочь взапуски полетел,

бросил и лук со стрелою,

и ларчик с заветной иглою.

Долго бежал без пути, бездорожно.

Бежал бы еще, коль бежать было можно,

да тут темна ночка пришла-наступила,

черным крылом всю землю укрыла,

Ивана на травушку спать уложила:

— Спи, Иванушка, добрый молодец.

Отойди, печаль, страхи-горести, —

ночка очи Ивану закрыла,

крепким сном его усыпила. —

Спи, Иванушка,

буйна головушка,

не тужи ни о чем,

почивай крепким сном.

Утро вечера мудренее.

Глава 7

А в ту пору Аленушка,

ой бедовая девушка,

страху не ведавшая,

сомнений не знавшая,

сказку одну всего прочитавшая,

в городе далеком,

в доме да высоком

проспала-продремала

весь денек, день-денешенек,

да вечернюю зорюшку красную,

да закат ало-огненный, пышущий,

на горячих на крышах пылающий.

Лишь с восходом луны пробудилася,

бледноокой луны, ликом томной,

в небе черном ноченькой темной.

Пробудилась-проснулася,

по сторонам оглянулася.

Веки дряблые разомкнулися,

руки слабые потянулися,

ноги гнутые повернулися.

Ленка с полатей с грохотом свалилася,

свалилася, ударилася,

громко разругалася.

Невысоко парила,

но шуму натворила,

аж утварь задрожала,

жалобно запищала.

А Ленка на полу на грязном сидит,

в темноту уперто глядит.

А во мраке ночном

в воздухе колдовском

силы темные страшнее,

помыслы колдовские хитрее,

коварство ведьмино злее.

Тут у старухи и планы строятся,

и дело спорится,

и дух отмщения крепчает.

Ленка-старушка

кличет к себе кошку,

по шерсти черной кошку поглаживает,

про беду про свою рассказывает.

Сказывает, как тайну страшную выведала,

под избушкой подслушала, вынюхала.

Знает, как бабу-злодейку сгубить,

квартиру свою назад воротить.

Кошка согласно кивает,

«мяу» отвечает.

Ленка дальше вещает:

— Надобно ночью глубокой

на горе на высокой

то ли при затмении,

то ли при знамении

над огнем над палящим,

над костром над шипящим

слова тайные проговорить

и что-то в огонь положить.

Только что за слова,

не упомнит Яга.

Ленка вздыхает тяжко,

кошка утешает бедняжку.

Далече Ленка ворону кличет,

печалью своей поделиться хочет.

Ворона очами сверкает,

к Ленке подлетает,

на плечо садится,

смирно сидит, слушает птица.

Ленка ворону по перу поглаживает,

про горести рассказывает.

Сказывает, как ключик к тайне-загадке нашла,

как книгу мудрую старинную прочла.

А в книжке-то говорится,

как к избушке-то обратиться.

Ворона Ленке внимает,

«кар-кар» отвечает.

Ленка дальше вещает:

— Слова приворотные вымолвит надобно:

«Избушка, избушка, стань к лесу передом, ко мне задом-то».

Кажется, так в книжке и было,

коли я ничего не забыла.

Что-то с памятью стало,

может, что и соврала.

Ленка уже не печалится,

лукаво улыбается,

надменно усмехается.

Очи огнем горят,

руки дела хотят.

Ворона хлопочет, подскакивает,

Ленку подзадоривает, Ленке поддакивает.

А та пуще храбрится:

— А чего мне бояться,

мошенницы старой пугаться?

И Ленка, не будь квашнею унылою,

а будь девкой дерзкою, сильною,

как вскочила отважно,

как присвистнула страшно:

— Эй, подружки мои верные,

прислужницы примерные!

Тащи, киска, кочергу да покрепче,

волоки, птица, веревку да потолще,

мешок да побольше,

сети да потуже.

Буду старуху искать,

правду из нее выбивать,

хату свою назад возвращать.

Сказала — и за дело:

на метелку, вскочив, полетела.

Только и успели ворона да кошка

пожелать ей легкой дорожки,

да глазом моргнуть,

да на прощанье всплакнуть.

Еще не рассеялся дым,

ан, ее уж и след простыл.

Долго ли, коротко ли

летит Ленка-Яга,

костяная нога.

Вот уж и город с огнями позади,

и лес с избушкой ждет впереди.

Летит Ленка над горами,

летит на долами,

помелом след заметает,

посвистом тучи разгоняет.

Видит, во мгле ночной —

лес глухой,

лес глухой, дремучий,

а средь кустов колючих —

опушка зеленая,

Ленке знакомая.

И окрестность обычная,

и местность привычная,

но что-то душу терзает, смущает,

будто чего-то здесь не хватает.

Сердце у Ленки чаще забилося,

Ленка низко к земле опустилася,

чутко ухо свое навострило,

носом своим во тьме поводила,

зорко очами во мрак поглядела

да так и похолодела.

Все та же опушка,

но где же избушка,

где же забор,

ворота и двор?

Лишь трава примята,

да земля истоптана,

и окрест тишина и ни звука —

ни хип-хоп, ни рэпа, ни рока.

Ажно уши как режет,

ажно голову кружит,

за сердце хватает,

тоской удручает.

Ленка смотрит вокруг ошалело,

все в глазах ее потемнело,

стала с горя кружиться-метаться

да на части рваться-кидаться.

По опушке топчется-рыщет,

след вещей утерянных ищет

и нашла-таки косточку малую,

косточку малую, в спешке забытую.

Вот и все, что осталося,

вот и все, что Ленке досталося.

Ленка птицею дикою мечется,

одинокой волчицею плачется,

криком кричит, надрывается,

с горем своим да не справится.

Такого-то горюшка

не знала дотоле Аленушка.

Разве что раз единый

(припомнился случай старинный)

не пустили ее предки на стрелку —

закатила истерику Ленка.

Страшно убивалася,

чуть с жизнью не рассталася,

убиться пообещала,

чуть из дому не убежала.

А нынче-то и того пуще:

горе-то еще круче.

Мучается Ленка-мается,

в ошибке своей горько кается,

что хитрость старухину не распознала,

умысел тайный не разглядела,

к избушке вовремя не подоспела.

Неспроста Яга опасность учуяла,

неспроста карга место покинула,

избушку прибрала —

Ленку вокруг пальца обвела.

Ленка мучается-мается,

откуда беда взялась, додумать пытается.

Все себя корит,

про себя говорит:

— Видно, худо я одевалася,

видно, бедно я наряжалася,

волосы чесала непышно,

уста красила неярко,

плохо квартирку-то я обставляла,

небрежно добро-то приберегала.

Вот и соблазнилась старая замухрышка

на мою избушку-лачужку.

Вот мне и проклятие

на мое непонятие,

тяжкое мне наказание

за позднее мое разумение.

Ленка плачет-мается,

рыдает-убивается,

туда-сюда ходит и ходит,

места себе нигде не находит,

душу свою понапрасну терзает,

куда податься дальше, не знает.

А теперь-то податься ей некуда,

а теперь-то искать ей и нечего.

Тяжелехонько Ленка вздохнула,

напоследок еще раз взглянула

на дубы на могучие,

на кусты на колючие,

на траву на примятую,

на опушку проклятую.

И, бросивши сеть бесполезную

да мешок с кочергою железною,

что назначались врагу —

изловить бабу Ягу,

побрела горемычница-девица

по лесной по дремучей беспутице.

Старухою дряхлой идет-ковыляет,

метелка устало за нею хромает.

Сколько дней ходила, плутала,

и сама-то не знала.

И сама-то не знала,

сколько дней не спала, не дремала,

сколько дорог утоптала,

сколько сил потеряла.

Не сносить бы ей ног,

только бог ей помог.

Наступил конец скитанию долгому —

вышла Ленка к пруду широкому,

к пруду широкому, к пруду глубокому.

Присела на часок

на крутой бережок,

на камешек беленький,

камень прибрежный;

сидит, пригорюнилась,

плачет, опечалилась.

Глядит в воды темные,

думает думы томные:

— Ой ли, доля моя незавидная,

доля-долюшка, сердцу обидная.

Что ты сделала, доля, со мною?

Ой, лишила меня ты покою.

Были грезы сладкие девичьи,

стали горькие слезы старушечьи.

Невзлюбила меня доля-долюшка,

загубило меня горе-горюшко.

Свет мне белый не милый,

темный лес мне постылый.

Где найти, где сыскать мне спасение?

Нет нигде мне теперь утешения.

Аленушка все сидит, не привстанет,

тихо ропщет, горестно плачет,

вздохи роняет,

голову склоняет,

голову тяжелую,

мыслей полную.

А мысли все об одном —

об Иванушке дорогом:

— Кабы с ним беда не стряслася,

страху ему познать не пришлося,

кабы ему с Кощеем не встретиться,

кабы силою с ним не помериться

в поле да в ратном

в бою да жестоком.

А Иван-то не знает, не ведает,

ох, про смертную тайну Кощееву.

Ваня-Ванечка, сокол мой ясный!

Где теперь ты, мой милый, прекрасный?

Об тебе только сердце печалится,

об тебе лишь душа моя жалится.

Обойди тебя лихо сторонушкой,

сохрани свою буйну головушку.

А моя-то уж доля пропащая,

горемычная, непутящая.

Так Аленушка

все на камешке

плачет-рыдает,

слезы роняет.

Слезы мутные

в воды темные

тихо падают,

звонко капают:

кап-кап.

Не капайте, слезоньки,

не мучайте девицу.

А Ленка все плачет,

смерть к себе кличет:

— Ох, пришла бы уж смертушка

на мою на головушку.

Жизнь мне в радость,

колдовство мое в тягость.

И квартира-избушка украдена,

и краса молодая утеряна,

и любовь понапрасну растрачена,

и жизнь моя, кажется, кончена.

Чем маяться да томиться,

не лучше ли утопиться?

Аленушка головушку круче склонила,

ниже опустила,

в воду взглянула,

тихонько вздохнула,

легонько всплакнула

и остановилась,

тонуть не решилась.

Посидела немного,

подумала строго:

— Неужели я виновата?

И за что мне такая расплата?

И тут что-то ей подсказало,

будто в душу ей нашептало:

— Аленушка, не торопися,

за смертию не гонися.

Потерпи же хоть чуточку,

подожди хоть минуточку.

Малое мгновение —

а все же утешения.

А минута что вечность —

одна бесконечность.

Посиди, потужи,

время посторожи.

Аленушка на камешке все ждет-пождет,

время-времечко все идет да идет.

Глава 8

А Иванушка,

буйна головушка,

проснулся-пробудился зорькой раннею,

зорькой-зорюшкой, с красным солнышком,

с солнышком красным,

утречком ясным.

Знать, и день будет добрым,

знать, и дух будет бодрым.

Иванушка улыбается,

жизнью наслаждается.

Сладенько потянулся,

да назад не разогнулся.

Плечо его битое скрипит,

колено натертое болит,

брюхо голодное урчит.

Вскочил на обе ноги,

а с места сойти не моги.

Разогнулся Иван наконец

и огляделся окрест.

Очами моргает,

туго соображает.

То ли чудо ему почудилось,

то ли где-то это пригрезилось,

то ли сон кошмарный приснился,

то ли триллеров он нагляделся.

Вокруг заросли дремучие,

в траве звери рыскучие,

в небе птицы летучие.

И вспомнил Иван,

что в сказку попал,

вспомнил, что зло с ним случилося,

горе с ним приключилося.

И стал Иван

ни бодр, ни удал.

От долгих скитаний,

тяжких испытаний,

страхов-мучений,

бедствий-лишений

раскис он душою,

поник головою,

хнычет, унывает,

как быть дальше, не знает.

Нету хода из кущ чародейских,

нет конца у козней злодейских.

Иван сильней погрустнел,

но вдруг пред собою узрел

бел камень огромный огромный,

камень каменный, стопудовый.

А на нем слова таковые:

«Направо пойдешь — богатство найдешь,

прямо пойдешь — жену обретешь,

а налево пойдешь — убит будешь».

Иван думает:

— Что за напасть?

Опять та же страсть.

Знать, меня, дурака, дурила,

за нос водила,

кругами кружила

нечистая сила.

Снова Иван у начала пути,

снова ему идти и идти.

Вновь Иван перед камешком встал,

головушку почесал,

думу трудную думать стал.

Назад идти ему неохота.

Как там пройти? Одно там болото.

В правом краю Иван побывал —

чуть жизнь понапрасну свою не отдал,

и ларец потерял,

и богатств не нажил,

и иглу упустил,

иглу со смертью злодея,

со смертью Кощея.

Трудна задача Ивану досталася —

лишь пара дорог у Ивана осталася,

пара дорог

для Ваниных ног:

либо налево за смертию верной,

либо прямо за женою-царевной.

Уж налево идти потерпелося,

живота погубить не хотелося.

А дорога вперед

манит, зовет.

Там ждет Ивана она —

царевна-жена.

От соблазна такого,

коварного, злого,

Ивана замутило,

аж сердце защемило.

Сердце вещее ему говорило:

— Иванушка, не торопися,

на чужой не женися.

Лишь одной ты дорог и мил,

лишь Аленушкой только любим.

И Иванушка сокрушается,

с сердцем своим соглашается.

Об Аленушке милой печаль,

лишь Аленушку только и жаль.

Но где же нынче Ивана подруга?

Не забыла Аленушка верного друга?

Ваня вздох глубок испустил,

низко голову уронил.

Хоть плачь, хоть грусти,

а надо идти.

Все одно — делать нечего,

все одно — винить некого.

— А может, — Иван смекает,

сам с собой размышляет, —

может, не так уж дурна

царевна. Какая она?

И Ивану пред очи представилась

дочка царская, краля-красавица:

вся в шелках серебристых,

в соболях и лисах пушистых,

в сапфирах-жемчугах,

в сафьяновых сапогах,

в брильянтовых застежках,

в кольцах да сережках.

Холопами окружена,

величественна и нежна.

Пальчиком поведет —

к ней прислуга идет,

всякий спешит,

угодить норовит:

кто яствами угощает,

кто сказками потешает,

кто песнями услаждает,

кто плясками забавляет.

И сидит царевна-красавица

там, где сидеть ей полагается, —

в тереме огромном,

драгоценностей полном,

сидит и скучает,

вздыхает, зевает.

Чего-то ей не хватает.

В окошко поглядывает,

жениха себе все приглядывает.

Иванушка умом шевельнул

да быстро себе смекнул:

— Чего же мне нынче теряться?

Не худо и попытаться.

За все потери-лишения

будет сладкое мне утешение,

за все мученья-страдания

будет доброе оправдание.

Не будет для Лены

лучше замены.

Так Иван порешил,

выбор свой совершил,

выбор трудный, по силам не всякому.

Так решил удал удалец,

подскочил Иван-молодец

и пошел дорогой прямою

за царевной-женою

в дали неведомы,

в страны не хожены,

не думая, не гадая,

на случай уповая:

авось пронесет,

небось бог спасет.

Долго ли, коротко ли Иванушка бродит,

ясно солнце к зениту восходит.

Солнце лучами играет,

Иванушку согревает.

Иванушка весел идет,

гладко дорожка Ваню ведет.

Легок ветерок над Ваней витает,

свежесть-прохладу ему навевает.

Птицы на ветках поют-заливаются,

усладить Ивана стараются.

Он идет, не останавливается.

Все ему любо, все ему нравится.

Скоро путь стелется,

да не скоро сказка сказывается.

Терем царевны все не показывается.

Много верст уж он прошагал,

утомился, устал.

Еле ноги бедняга несет,

того и гляди, сейчас упадет.

Встал Иван, чтобы дух перевесть.

Глядь! Чтоб ни встать ему и ни сесть.

Пред ним как на ладони,

нет, не царские не покои,

не терем девичий,

не чертог сказочный,

а поляна лесная,

поляна большая,

с деревьями вековыми,

с кустами густыми,

с травами пряными.

Деревья головы склоняют —

тень напускают.

Кусты от ветра укрывают,

от глаз чужих оберегают.

Травы мягко стелются,

шелком переливаются.

И нет на поляне

ни единой твари:

ни зверя рычащего,

ни сокола летящего,

ни гада ползучего,

ни комара пискучего.

Тишина и спокойствие —

одно удовольствие.

Однако Иван к покою не приучен,

горькой сказкою крепко научен.

Ступить на поляну Ваня страшится,

подвоха нежданного Ваня боится.

В травушках мирных,

в былинках невинных,

в ягодках-цветочках,

в деревьях-кусточках —

во всякой растительности

грезятся Ване большие опасности.

Стал Иванушка зорко приглядываться,

стали страхи его оправдываться.

Видит, посередь поляны пенек,

мал пенек, невысок.

Только пенек, не будь простой деревяшкой,

вскочил неваляшкой

на обе на ножки,

как резвая блошка.

А это не блошка, а дед,

в мышиную шкурку одет,

заместо кожи — кора тополиная,

заместо ножек — копыта козлиные,

на голове — рожки,

на ножках — лапти,

правый с левым перепутаны.

А сам дедок,

что малый сверчок,

на Ваню пугливо взирает,

зелеными глазками моргает,

руками-веточками помахивает,

жалобно попискивает.

И вспомнил Иван,

что чудо такое прежде видал.

Смотрит на лес,

а лес полный чудес:

сто дедов, как один,

друг от друга неотличим.

И числом их не мерено,

и счетом не считано.

Все мелкие, пустяшные,

тихие, нестрашные.

Глядит он на них умилительно,

говорит он им повелительно:

— Кто вы такие,

твари лесные?

Держит ответ

старший дед:

— Не прогневайся, добр человек.

Я уж пожил на свете век,

сам ума нажил

и другим одолжил.

Позволь слово молвить,

изволь слово слушать.

Я леший, старец лесной,

а это братцы лихие со мной.

Мы лес оберегаем,

путников пугаем.

Только зазря умиляешься,

над бедными насмехаешься.

Сила наша ночная,

силушка колдовская.

А днем мы сирые да убогие,

лешие козлоногие.