Бесплатный фрагмент - Русский космизм: история и современность. Место и роль науки и технологий в решении глобальных проблем современности

Сборник трудов по материалам Всероссийской научно-практической конференции

Введение

Настоящий сборник продолжает серию публикаций материалов Всероссийской научно-практической конференции по вопросам русского космизма, космического мышления, космического мироздания, космического мировоззрения. В сборник включены статьи участников VI Всероссийской научно-практической конференции «Русский космизм: история и современность. Место и роль науки и технологий в решении глобальных проблем современности», проведенной в ГБОУ ВО МО «Технологический университет» Московской области в декабре 2021 года, по инициативе кафедры гуманитарных и социальных дисциплин.

«Технологический университет» располагается в крупнейшем Наукограде РФ, космической столице России — г. Королеве, в котором размещены многие головные предприятия ракетно-космической промышленности. Проблематика освоения космоса всегда была в центре внимания преподавателей, ученых, аспирантов и студентов «Технологического университета». Русский космизм во многом стал научной, духовной и технологической основой отечественного освоения космоса.

Актуальность изучения идей русского космизма диктуется современными глобальными вызовами эпохи, несущими серьезные риски утраты гуманистических идеалов и ценностных основ личности и общества. Для русского космизма характерна активная деятельность человеческого общества. Человек, изведавший универсальные космические законы, начинает поступать в соответствии с ними. Он стремится преобразовать себя, перестроить систему социальных отношений, деятельно применяет новую технику. Космисты усматривали непосредственную связь между социально-философским взглядом на мир и устройством общества, между новым мировоззрением и кардинальным улучшением общего бытия. Именно поэтому, русский космизм во многом стал научной, духовной и во многом технологической основой отечественного освоения космоса.

Статьи в сборнике сгруппированы в четыре тематических блока, объединенных проблематикой и особенностями авторских подходов к исследованиям.

Участники конференции обсудили проблемы человека и общества в философии русских космистов; роль информационных технологий в освоении космоса культурные изменения в условиях глобализации, современные тенденции в социально-гуманитарном знании и др.

Секция 1. Проблема человека и общества в философии русских космистов

Волощенко Г. Г.

Близость основы живой этики и тайны досуга Пифагора

Волощенко Г. Г., доктор культурологии

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Омск, Россия

В Живой Этике, философии Космической реальности, созданной Н. К. и Е. И. Рерихами, много родственных идей с философией Космизма, разработанной русскими учёными (К. Э. Циолковский и другие учёные Серебряного века). Однако 26 веков назад идею Космичности развивал Пифагор в понятии Σχολή (досуг), в дальнейшем распавшемся на высокий (явный) и высший, божественный (скрываемый).

Ключевые слова: Живая Этика, тайна, досуг, Пифагор

PROXIMITY OF THE BASIS OF LIVING ETHICS AND LEISURE SECRECY OF PYTHAGOR

Voloshchenko G.G., Doctor of Cultural Studies

Omsk State University named after F.M.Dostoevsky, Omsk, Russia

In Living Ethics, the philosophy of Cosmic reality, created by N.K. and E.I. Roerich, one of the sources is Cosmism, developed by Russian scientists of the Silver Age. However, 26 centuries ago, the idea of Cosmicity was developed by Pythagoras in the concept of Σχολή (leisure), which later disintegrated into high (explicit) and higher, divine (hidden).

Key words: Living Ethics, mystery, leisure, Pythagoras

Предисловие

Создание единой концепции происхождения и развития досуга — дело скорого будущего.

В 1980-1990-х годах поиском его происхождения и развития занимались учёные Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Кемерово, Омска, Свердловска, Хабаровска, Челябинска и т. д. Возглавляли его университеты культуры и искусств. В Санкт-Петербурге под руководством С. Н. Иконниковой, Э. В. Соколова, М. А. Ариарского досуг исследовали И. А. Новикова, Ю. Н. Кротова, В. В. Кирсанов, Е. В. Генкина. В Москве — институт социологии Российской академии наук, кафедра русского языка Государственного университета, в Московском Государственном Университете Культуры и Искусств (в дальнейшем: МГУКИ) — Л. А. Акимова, Т. Г. Киселева, Е. В. Литовкин. Б. Г. Мосалёв, А. Д. Жарков, Е. Г. Доронкина, Е. М. Клюско и др.

До открытия досуга как божественной деятельности дошли двое: М. А. Ариарский (г. Санкт-Петербург) и Г. Г. Волощенко (г. Омск). В обоих случаях главный «виновник» — д.ф.н., профессор Э. В. Соколов и его диссертация и монография «Свободное время и культура досуга» Л., 1980. И то, что не вошло в неё.

Очередной вопрос: почему носителей тайны досуга Пифагора — восточной божественной деятельности — так жестоко преследовали в Европе до новой эры и после, до 1600- го года включительно?

И здесь на помощь приходит Живая Этика, философия Космической реальности Н. К. и Е. И. Рерихов, Тайная Доктрина Е. П. Блаватской и Восточных Учителей. Общее у них с пифагореизмом: «осевое время» — местоположение основного материала, Космизм и ориентация на восточную культуру.

Близость основы Живой Этики и тайны досуга Пифагора

Защита моей докторской диссертации «Досуг как явление культуры: генезис и развитие» состоялась в Кемерово в 2006 году, затем я находился в раздумьях, где брать дальнейший исторический материал?

И вот, в 2010-х годах на кафедру социально-культурной деятельности Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского с портретом Пифагора пришли представители региональной общественной организации «Омское Рериховское общество». Им был нужен руководитель Омско-Московского теоретического семинара. Они сказали о наличии у них библиотеки в несколько тысяч томов, где есть и материалы по Пифагору. Мы с заведующей кафедрой, доцентом кафедры социально-культурной деятельности Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, к.п. н. Л. В. Секретовой решили помочь.

Общим и для пифагореизма (полностью) и для Живой Этики (в основном) было нахождение их базового материала в «осевом времени». К. Ясперс, автор этого термина, в работе «Смысл и назначение истории» так его объяснил:

В отличие от родоначальников теории культурных циклов Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби он считает, что человечество имеет единое происхождение и единый путь развития (хотя многие факты говорят против этого). Ось мировой истории, если она существует, может быть обнаружена только эмпирически. Её следует искать там, где с поразительной плодотворностью шло формирование человеческого бытия. Причем и для Азии, и для Запада общие рамки понимания можно отнести к тому духовному процессу, что шел между 800 и 200 гг. до н. э. Тогда произошел самый резкий поворот в истории и появился человек такого типа, какой сохранился и по сей день. Это время называется осевым, потому что в нём происходит много необычного. В Китае жили тогда Конфуций и Лао-цзы, возникли все направления китайской философии, мыслили Мо-цзы, Чжуан-цзы, Ле-цзы и бесчисленное множество других. В Индии возникли Упанишады, жил Будда, в философии Индии, как и Китая, были рассмотрены возможности философского постижения божественной действительности; в Иране Заратустра учил о мире, где идет борьба добра со злом; в Палестине выступали пророки Илия, Исайя, Иеремия и Второисайя; в Греции — это время Гомера и философов.

Осевая эпоха — время рождения и мировых религий, пришедших на смену язычеству, и философий, появившихся на смену мифологическому сознанию. Почти одновременно независимо друг от друга образовалось несколько духовных центров, внутренне родственных друг другу. [16] В их контексте и рождались культурные ценности, приведшие к рождению Живой Этики и философии Досуга.

Продолжим анализ словами Л. В. Шапошниковой из её работы «Исторические и культурные особенности нового космического мышления»:

Общепризнано, что человечество в своей истории прошло три вида мышления. Но подходит четвертый. Мифологический, религиозный, научный, каждый из которых имел свои особенности, свою культуру, свою эпоху. Каждый вид формировался в глубинах предыдущего. У Мифологического же сознания не было «опоры» или предыдущего системного мышления, в недрах которого бы оно зародилось. В этом состоит одна из его загадок. Все в нем представляется тайной: и его целостность, и образность, и мудрая глубина этой образности, и загадочный язык символов, которыми пользовался человек, действуя и творя в пространстве мифологического мышления. И ещё: в самой мифологии заключается ряд труднообъяснимых особенностей. Знания, которые содержатся в мифах, начинаются, как правило, с космогонических представлений. И второе: мифологические знания оказались общими для народов, удаленных друг от друга на большие расстояния. Причиной этому служат различные исторические обстоятельства…

В конце XIX — начале XX века началась Духовная революция в России, приведшая к явлению Серебряного века в ее культуре и философской мысли. Серебряный век принес с собой ослепительные вспышки расцвета искусства, философии, а так же зарождение новой научной мысли. К сожалению, в трудах по истории России и её культуры Духовная революция, так много давшая России в целом, не удостоилась упоминания.

В. И. Вернадский писал: «Рушатся вековые устои научного мышления, срываются покровы, принимавшиеся нами за законченные создания, и под старыми именами перед удивленным взором современников открывается новое неожиданное содержание»

Предвидение нового космического мышления, новой системы познания владело не только В. И. Вернадским, но и А. Л. Чижевским, К. Э. Циолковский, П. А. Флоренским.

Причиной этому служат различные исторические обстоятельства, сложившиеся в России к началу XX века. Главное из них состоит в том, что Духовная революция совпала в определенной степени с революцией социальной, произошедшей в 1917 году и получившей название Октябрьской. И тогда началось то великое противостояние двух революций, которое привело сначала к замедлению, а затем и вовсе к затуханию Духовной революции. Однако последняя, в основе которой лежала энергетика духа и культуры человека, не могла полностью исчезнуть с исторической арены страны, и понесла в себе потенциал дальнейшего развития. Опираясь на непреходящие ценности, связанные с творческой деятельностью человека, Духовная революция была запрограммирована на долгое время, и остановить совсем её ход было невозможно. В отличие от социальной революции, Духовная была связана с духовно-энергетическими процессами, происходящими внутри самого человека. Социальная же революция занималась лишь внешней стороной человеческого бытия, выдвигая на первый план проблемы классовой борьбы, экономического благоденствия угнетенных классов и передачу власти от господствующих классов к угнетенным. Мировоззренческой платформой в социальной русской революции являлось социологическое мироощущение XIX века, в основе которого лежала социально-экономическая доктрина крупнейшего учёного Германии Карла Маркса. Эта доктрина и стала фундаментом идеологии русской социальной революции. Если диапазон действия социальной революции ограничивался историческими рамками земной страны, то духовная революция простирала свои крылья в Космос, действуя в пространстве энергетических коридоров космической эволюции и связывая воедино земное и небесное. Она заложила основы космической переориентации важнейших форм познания, таких как философия, наука, искусство, религиозный опыт.

Научный вид мышления сохранил за собой Европу, революция духа так же предшествовала зарождению этого мышления и проявила себя наиболее ярко в мысли французских энциклопедистов, а затем и в Великой французской революции 1799 года. Полагаем, что XVII — XVIII века были временем формирования научного мышления и его главной основы — эмпирической науки.

И наконец, четвертый вид мышления, появившийся в России в результате Духовной революции в конце XIX — начале XX века, имеет полное право на название — космическое мышление. Исторические обстоятельства этого пространства и времени сложились так, что мы можем считать новый вид мышления чисто российским явлением, но имеющим тенденцию к глобализации. Наши великие учёные приняли самое активное участие в формировании этого нового мышления. Не остались в стороне русские философы Серебряного века, а также представители искусства и религии.

В начале 20-х годов XX века произошло событие важного эволюционного значения — из Духовного пространства на русском языке была передана система знаний, связанная самым тесным образом с теми процессами космизации мышления, которые имели место в России.

Система была оформлена в книгах Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов, которые в то время жили в Индии и были напрямую связаны с теми, кто стоял у истоков подобных знаний.

Книги имели не совсем обычные названия — «Зов», «Озарение», «Община», «Аум», «Беспредельность», «Сердце», «Агни Йога», «Мир Огненный», «Братсво». Столь же необычным был и стиль их изложения, напоминавший спираль, по которой как бы поднималось сознание читателя. Они имели общее название — Живая Этика. В них повествовалось о космической эволюции человечества, её особенностях, причинах и роли человека в её сложнейших процессах. На первых читателей эти книги произвели необычное впечатление своей смелостью и новыми подходами к проблемам, казалось бы, уже решённым и навсегда оформленным и канонизированным наукой. Некоторые полагали, что читают научно-фантастические произведения, которые в те годы стали появляться в большом количестве на мировом книжном рынке.

Основные положения Живой Этики

Мироздание — целостная энергетическая система, состоящая из различных энергетических структур, включая человека, которые взаимодействуют между собой в грандиозном энергоинформационном обмене.

Взаимопроникновение и взаимодействие пространственных энергий обуславливают существование и развитие самых разных состояний материи с различными измерениями, которые и составляют множественность миров в Космосе.

Дух является тонкоматериальной и высоковибрационной энергетикой и занимает в Мироздании главенствующее положение, выступая в качестве основы самого космического творчества. Дух как тонкоматериальная энергия в процессе эволюции одухотворяет материю, создавая более высокие её формы.

Человек как энергетическая структура является не только частью Космоса, но и несет этот Космос в своем внутреннем мире. Последнее обстоятельство позволяет человеку влиять на эволюционное творчество Космоса посредствам энергетики духа, содержащегося в человеке.

Человек, в свою очередь, так же зависит от миров более тонкого состояния материи и более высоких её измерений и т. д.

То, «чем человечество обладает, — сказано в Живой Этике, оно черпает из Сокровищницы Космоса» [15,с.8—10,24—26].

Нами был организован философский семинар «Русский космизм», в рамках которого прошло свыше 20 занятий. В них приняли участие омские учёные д. ф. н. В. Н. Разумов, д.ф. н. М. Д. Купарашвили, д. культурологии Г. Г. Волощенко, к.ф. н. М. Ю. Трофимов, к.ф. н. Л. А. Сон, к.ф-м. н. А. И. Говорова (Абрамова), к.п. н. Л. В. Секретова, к.ф-м. н. В. В.

Лизунов, к.х. н. А. В. Лизунов, к.х. н. Т. Ю. Куликова, к.х. н. А. А. Гринько., Л. Н. Зоммер, М. П. Лобова, Т. В. Разгоняева, С. И. Кудрявцева, С. С. Иванов, Е. С. Иванова и др. Регулярно семинар поддерживали московские учёные, сотрудничающие с Международным Центром Рерихов: проф., д.ф. н. В. В. Фролов, к.ф.н. и к. п. н. А. А. Лебеденко, к.ф. н. П. Д. Абрамов, к. полит. н. И. М. Угрин и др.

Уникальным событием к 700-летию духовного Вождя России стал XII Международный научно-общественный форум «Сергий Радонежский и Россия: из прошлого в будущее», проведенный в Омске 6—8 ноября 2014 года. В международной конференции приняли участие представители 7 стран и 12 городов Европы и Азии. Она состоялась в здании литературного музея имени Ф. М. Достоевского, авторами докладов были доктора и кандидаты наук Болгарии, Германии, Казахстана, Киргизии, России, Узбекистана и Эстонии. Организаторами конференции выступили Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского, кафедра соцально-культурной деятельности, Сибирский филиал научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва, Международный Совет Рериховских организаций, Омское отделение ВООПИиК, Омское Рериховское Общество при поддержке Международного центра Рерихов и Департамент культуры г. Омска.

Между семинарами и конференциями шла исследовательская деятельность, поиск в работах Н. К. Рериха, Е. И. Рерих, Е. П. Блаватской и других источниках материалов о Пифагоре, досуге современном и историческом. Трудность поиска была связана с большим числом авторов переводов и различиями в их подходах и трактовках. Глубинными докладами с анализом методологии развития Живой Этики были отмечены к.ф-м. н. А. И. Говорова (Абрамова), к.ф. н. П. Д. Абрамов, Л. Н. Зоммер, к.ф.н. и к. п. н. А. А. Лебеденко, Т. В. Разгоняева, к.ф-м. н. В. В. Лизунов, Г. В. Филенкова, В. М. Некрасова и др.

Раскрытие тайны досуга Пифагора по Е. П. Блаватской и другим источникам

Космическое мышление — это новый тип мышления. Именно Космизм является той основой, на которой создавались многие исторические Учения, ставящие целью совершенствование человечества — тем связующим разные эпохи мостом Культуры между Востоком и Западом, между Древней Грецией и современной Россией, между системой воспитания человека в Живой Этике и космизмом досуга Пифагора. Е. И. Рерих в «Космологических записях» отмечала: «Пытливый ум уловит сложность аппарата действительности. Он уловит нераздельность сути эволюции человечества от космических процессов. Потому реальное знание без предрассудков будет верным проводником в будущее. Всякое, хотя бы частичное осознание в космическом процессе — уже большая победа духа» [9, с. 238].

В 2006 году в монографии докторской диссертации я доказал, что Σχολή — досуг Пифагора (VI в. до н. э.) в первопоявлении — это высшая восточная деятельность богов — планет и Космоса, включающая в себя элементы математики и музыки [5,с 159].

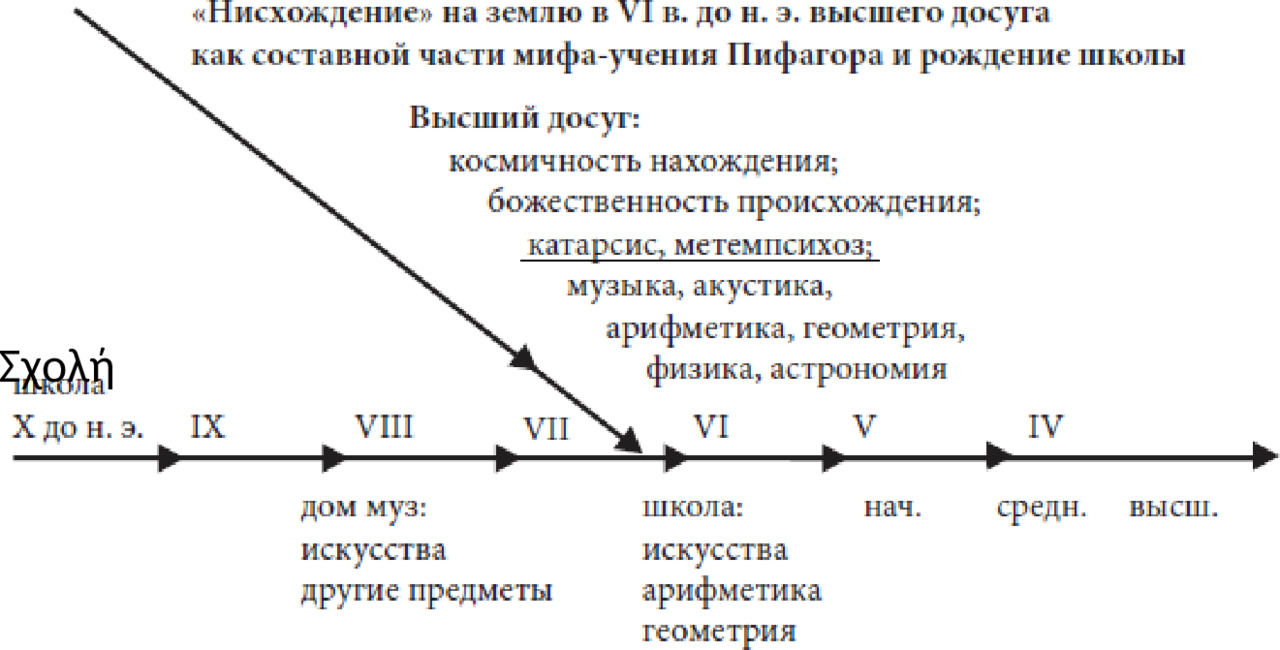

Мною в работе А. Ф. Лосева «Античная музыкальная эстетика» [7, с. 21] был найден миф, раскрывающий содержание пифагорейского досуга. В Высший досуг Пифагор включал: космичность нахождения; божественность происхождения; катарсис, метемпсихоз; музыку, акустику, арифметику, геометрию, физику, астрономию. Эти десять понятий были разделены греческими жрецами. Верхнюю часть оставили за Пифагором, нижнюю часть отдали школе, и она с VI века до н. э. сменила «дом муз» Сапфо и стала развиваться в Древней Греции.

Деятельность пифагорейцев и ученых, разделяющих их взгляды, жестоко преследовалась в античной и средневековой Европе (смертные приговоры от Сократа до Джордано Бруно). И вдруг в новейших работах [14], Пифагор ставится наряду с Иисусом Христом, восхваляются его научные труды. Интуиция подсказывала, что пропущено какое-то важное звено между этими периодами, отражающими столь разнящееся отношение к пифагореизму. Нужны восточные знания специалистов, таких, как Н. К. Рерих, Е. И. Рерих и Е. П. Блаватская и др.

Первое приближение к многоплановому отображению Е. П. Блаватской места Пифагора в синтезе науки, религии и философии включает биографию, некоторые особенности творчества и характеристику досуга в древнем смысле в трёх её произведениях Е. П. Блаватская пишет: «ПИФАГОР (Греч.). Самый знаменитый из философов- мистиков, родившийся на Самосе около 586 г. до н. э. <…> Он объездил весь свет и собрал свою философию из различных систем <…>. Он изучал эзотерические науки у Brachmanes Индии, астрономию и астрологию в Халдее и Египте. В Индии он и по сей день известен под Именем Яваначарья („Ионийский учитель“). По возвращении он поселился в Кротоне, в Южной Италии, где основал школу <…>. Именно Пифагор первым учил гелиоцентрической системе и был величайшим знатоком геометрии своего века. Также именно он образовал слово „философ“ <…>. Как величайший математик, геометр и астроном исторической древности, а также глубочайший из метафизиков и ученых, Пифагор завоевал неувядаемую славу. Он учил перевоплощению, как оно исповедуется в Индии, и многому другому из Тайной Мудрости» [3, с. 314].

Я доказывал, что слово «схолэ» — досуг — также принадлежит Пифагору, а то, что он «учил гелиоцентрической системе» — удивительный факт, «сносящий крышу», отсутствует как у древних исследователей: Порфирия, Лаэрция, Ямвлиха, Аристотеля и других, так и у современных ученых [Шапошников 2003, Волошинов 1993, Жмудь 1994]. В современной же науке гелиоцентрические взгляды начинаются со 2-го века до н. э. от Аристарха Самосского (ок. 310 — ок. 230 гг. до н. э.). [13, с. 39]

Второй факт, дополняющий предыдущий, у Е. П. Блаватской в «Загадке в «Эзотерическом буддизме»: «Во времена Пифагора гелиоцентрическая система была тайной, передаваемой исключительно в тишине и уединенности внутренних храмов; и Сократ был приговорен к смерти за то, что разглашал её, побуждаемый своим даймоном» [2, с. 227]. Этого факта также нигде нет в известной нам литературе.

Факт третий. Е. П. Блаватская, «Разоблаченная Изида»: «Яблонский доказывает, что гелиоцентрическая система, так же, как шарообразность Земли, была известна [восточным — Г. В.] священнослужителям с незапамятных времен. Эту теорию, добавляет он, Пифагор взял у египтян, которые получили её от Брахманов Индии» [1, с. 714, 829].

Таким образом, к Пифагорейскому досугу — Σχολή — как к космической деятельности богов-планет, отраженных в европейском знании у Филолая, ученика Пифагора, и включающих огненное тело Гестию, Землю, Луну, Солнце и 5 планет, сферу неподвижных звезд и Антиземлю, добавляются восточные трактовки досуга, заключающиеся в гелиоцентрической теории развития Солнечной системы. Нами систематизированы три уровня развития досуга, философии и культуры от Пифагора, Сократа, Платона до современности, где главный уровень — досуг как божественная деятельность — вверху, второй — как высокая деятельность Аристотеля — в середине, и третий — досуг как праздность древних римлян. Гелиоцентричность — главенствующее жизнедеятельное значение Солнца с подчинением ему планет, Земли и земного человечества, открывала человеку небесный путь совершенствования, как подобного Божеству. Включение человека с ведущим значением сердца как солнца системы человеческого организма в сферу «божественного досуга» давало возможность совершенствования его сознания в единстве со всей иерархической системой Космоса.

Космическое мировоззрение в сущностных моментах, идеях, чертах находило проявление на разных этапах развития человеческого общества: в восточной традиции мировидения, в основании философской мысли в Европе, гласящем, что человек есть микрокосмос макрокосмоса. Сам Платон удостоверяет это в своем «Филебе»: «Древние, которые были лучше нас и обитали ближе к богам, передали нам сказание, что все, о чем говорится, как о вечно сущем, состоит из единства и множества, и заключает в себе сросшиеся воедино предел и беспредельность» [8].

О том, насколько сложен был путь раскрытия понятия «досуг», говорит его история в России. Первый штурм слова «досуг» у славян был у лингвистов Даля, Потебни и других и оформлен статьей Б. М. Ляпунова 1946 года. Второй штурм возник в СССР и России 1980–90-х годах и длится по настоящее время. В нем участвовали свыше 20-ти организаций, но к финишу, раскрыв первозначение досуга как божественной деятельности, пришли двое.

Н. К. Рерих, анализируя уровень культурного сознания человечества, писал: «Разве можно считать естественным фактом, что понятие, ярко выраженное уже во времена Пифагора и Платона, могло бы так сузиться и потерять истинное значение после всех веков так называемого развития. Пифагор уже в пятом веке символизировал собою целую стройную „жизнь Пифагорейскую“. Пифагор утвердил музыку и астрономию как сестер в науке. Пифагор, названный ханжами шарлатаном, — должен ужасаться, видя, как вместо стройного развития разбита и искривлена наша современная жизнь, не знающая прекрасного гимна Солнцу-Свету» [12, с. 372, 452].

Е. И. Рерих отмечала: «Беда в том, что разум человека разобщился со своим источником, Разумом Космоса. Будучи частью Космоса, человек не видит своей солидарности, своего единства с Космосом. И наблюдения над явлениями природы не рождают в нем аналогий. Между тем, лишь в этих наблюдениях и сопоставлениях с человеческой сущностью нужно искать ключи ко всем Тайнам Бытия, а, следовательно, и разрешение многим проблемам жизни» [9,с. 177].

По мнению Е. И. Рерих: «Человек является высшим проявлением Космоса и сублимацией всех его энергий или сил. Человек — сеятель зерен духа, и чем чище его энергии, тем совершеннее эти зерна. При росте сознания и совершенствования человечества вся жизнь не только на нашей планете, но и в Солнечной Системе и Космосе развивается с прогрессирующей быстротой» [Рерих 2000: 239].

Высокий досуг и школа в древнегреческой культуре обозначались одним словом «схолэ», у греков возникла школа с VII в. до н. э., но называлась сначала «домом муз» и лишь с VI в. до н. э. после Пифагора стала называться «школой» [5].

Пифагорейская школа с принципом взаимодействия человека с Космосом, отразившаяся в Афинской школе, возрожденная в Учении Христа, ставшая основой развития европейской науки, получила распространение в пространстве России в деятельности Святой Ольги и Ярослава Мудрого, Ивана Третьего и Софьи Палеолог, Сергия Радонежского и Андрея Рублева, Ломоносова и Державина, подготовивших сознание творцов Русского космизма, увенчанного проявлением Живой Этики. Русская школа приняла ответственность за эволюционное воспитание человека как гражданина Космоса при ведущем значении сердца. Н. К. Рерих, понимая необходимость освоения знания, заключенного в Живой Этике, писал: «Когда мы говорим о Живой Этике, которая должна стать любимым часом каждого ребенка, тогда мы и взываем к современному сердцу, прося его расшириться, хотя бы до размеров Заветов Древности» [12,с. 372, 452].

Стратегическая целесообразность заключается в словах Е. И. Рерих: «Новый мир грядет в осознании человеческого достоинства, в суровом понимании долга и ответственности каждого перед человечеством и всем Космосом. Сотрудничество всегда и во всем станет указом Дня» [11,с. 180]. Таким образом, вся система современного образования должна основываться на космическом мировоззрении Пифагорейского высокого досуга — Философии Космической Реальности.

Выводы

Отнесемся осторожно к найденному материалу. Неприятие греческим тираном и жрецами учения Пифагора и отправка его после возвращения из Египта на юг Италии объясняется тем, что свободолюбивый Пифагор и его учение не вписывались в деятельность Поликрата и местных жрецов. Так же понятны разгромы местными жителями поселения пифагорейцев в Кротоне — неумение пифагорейцев строить отношения с местным населением и получаемая плата за обучение вызывали ответную негативную реакцию. Жестче всех к пифагореизму отнеслись римляне: два поражения от Великой Греции и лишь в третьей битве победа вызывали негативную реакцию жрецов, которые латинскому понятию «otium» — синониму древнегреческого слова Σχολή — дали легионерский фольклорный смысл. Обнаруженный в глубинах индийских источников материал может иметь место быть, т. к. гелиоцентрические взгляды в Европе в имеющейся литературе начинаются со II-го в. до н. э., но церковь их преследовала вплоть до 1600 года

— года расправы над Джордано Бруно. И лишь труд епископа Н. Коперника 1545 г. «О вращении небесных сфер» и работы и изобретенный телескоп Галилео Галилея (1564—1642 гг.) начали поворот общественного мнения к гелиоцентрической модели в Европе. Поворот, у истоков которого со своей божественной деятельностью богов-планет, математикой и музыкой и т. д., входящих в первый вариант досуга (и с множеством жертв, заплативших жизнью за это знание между Сократом и Бруно), стоял Пифагор. Наша благодарность учению Живой Этики и её основателям Н. К. и Е. И. Рерихам, Е. П. Блаватской и Восточным Учителям, сумевшим сохранить в древних материалах данные о ранних истоках развития досуга.

Литература:

1. Блаватская Е. П. Разоблаченная Изида. Т. 1 — М.: АСК, 2006. — 829 с.

2. Блаватская Е. П. Что есть истина? — Загадка в Эзотерическом буддизме. Сборник [Пер. с англ.] — М.: Сфера, 1999. — 304 с.

3. Блаватская Е. П. Теософский словарь. — М.: Сфера, 2009. — 576 с.

4. Волошинов А. В. Пифагор: союз истины, добра и красоты. — М.: Просвещение, 1993.–224 с.

5. Волощенко Г. Г. Досуг: генезис и развитие. — Омск: Полиграфист, 2012. — 180 с. 6.Жмудь Л. Я. Наука, философия и религия в раннем Пифагореизме. — СПб: Алетейя, 1994. — 376 с.

7.Лосев А. Ф. Античная музыкальная эстетика / Предисл. и общ. ред. В. П. Шестакова.– М.: Музгиз, 1960. — 304 с.

8. Платон. Полное собрание сочинений в одном томе. — М.: Альфа-книга, 2013. — 1312 с.

9. Рерих Е. И. Космологические Записи. // У ПОРОГА НОВОГО МИРА. — М.: Международный Центр Рерихов. Мастер-Банк, 2000. — 462 с.

10. Рерих Е. И. Письмо к американским сотрудникам от 3 марта 1930 г. // Культура и время. — 2003. — №3/4.

11. Рерих Е. И. Письмо от 11 октября 1935 г. // Культура и время. — 2003. — №3/4.

12. Рерих Н. К. Твердыня пламенная, Град светлый. — М.: Сфера, 1999.

13. Роза Мария Рос. Музыка сфер. Астрономия и математика Т. 30. / Мир математики в 40 т. [Пер. с исп.] — М., Де Агостини, 2014 — 176 с.

14. Шапошников А. Пифагор. Золотой канон. Фигуры эзотерики / Антология мудрости / — М.:ЭКСМО, 2003. — 448 с.

15. Шапошникова Л. В. Исторически и культурные особенности нового космического мышления. Объединённый научный центр проблем космического мышления. — М.: Международный Центр Рерихов, 2005. — 125 с.

16. Ясперс К. Смысл и назначение истории: [Пер. с нем.] / Карл Ясперс; [Вступ. ст. П. П. Гайденко]. — 2-е изд. — М.: Республика, 1994. — 527 с.

Лебеденко А. А.

Идея русского странничества и работа Л. В. Шапошниковой «Град Светлый»

Лебеденко А. А., кандидат педагогических наук, кандидат философских наук, доцент, заместитель руководителя объединенного научного центра проблем космического мышления

Международный Центр Рерихов, Москва, Россия

Статья посвящена вопросу странничества на Руси. Феномен странничества следует принять как культурологический факт и явление исключительно русского мира. Странники взыскующие Града Светлого стали духовным скрепом, цементирующим элементом самосознания русичей. Образ странника глубоко раскрывается в русской культуре Серебряного века. Тема духовного странничества в русской культуре затронула творчество философов и поэтов, писателей и художников. Через призму наследия семьи Рерихов, философию Л. В. Шапошниковой в XXI веке, тема странничества приобрела евразийский оттенок.

Ключевые слова: Град Светлый, духовное странничество, философия всеединства, Серебряный век, русский космизм, воспитание сердца.

THE IDEA OF RUSSIAN WANDERLUST AND THE WORK OF L.V. SHAPOSHNIKOVA «THE CITY OF LIGHT»

Lebedenko A.A., PhD, Associate professor

The International Centre of the Roerichs, Moscow, Russia

The article is devoted to the question of wandering in Russia. The phenomenon of wanderlust should be accepted solely as a cultural fact and phenomenon of the Russian world. Wanderers seeking Hrad Svetly became a spiritual staple, a cementing element of the Russians’ self-consciousness. The image of the wanderer is deeply revealed in Russian culture of the Silver Age. The theme of spiritual wanderlust in Russian culture touched the works of philosophers and poets, writers and artists. Through the prism of Roerich family’s heritage the philosophy of L.V. Shaposhnikova in the XXI century, the topic of wandering acquired a Eurasian flavor.

Key words: City of Light, spiritual wandering, philosophy of universalism, Silver Age, Russian cosmism, education of the heart.

Книга Людмилы Васильевны Шапошниковой «Град Светлый» посвящена периоду России конца XIX — начала XX вв. и одной из самых ярких страниц в истории отечественной культуры — русскому космизму Серебряного века, своеобразно проявившему в соотечественниках духовные искания в философии, науке и искусстве. В уготованное космосом историческое время наступавшего Нового Мира «страна странников» (Н. А. Бердяев о России) мощно была вовлечена непреодолимыми планетарными обстоятельствами в процесс активного преображения. Описываемый автором книги период свидетельствует о ключевых для государства событиях, редкостном совпадении для него во времени и пространстве Духовной и социальной революций, знаменует осевое значение планетарной судьбы народа. Случившееся совпадение энергий двух революций в истории России несёт в себе не только таинственный смысл произошедшего, но и передает оригинальный, глубинный тип мышления «задумчивого странника» (З. Н. Гиппиус), раскрывает внутренний механизм духовных исканий русского человека.

Роковое слияние обеих революций по месту и космическому часу определило разнообразие и трагизм участников духовных и социальных преображений в России и сделало пространство её культуры уникальным в эволюционном смысле этого явления. Обе революции, духовная и материальная, проходили каждая своей стезей, но, в сущности, пути исканий и свершений их участников пересеклись в сердце героев событий. И в таком, редко сознательном, а в основном в бессознательном, столкновении Света и тьмы, в этом захватывающем путешествии земном и странствии космическом скрывается могущество исторической логики, сокровенный вселенский смысл духовного пробуждения и эволюционный трагизм человека русского мира.

Об этом философском противостоянии в самом себе, в котором сходятся духовное и материальное, созидательное и разрушительное, светлое новое и догматическое старое, повествует книга писателя и философа Л. В. Шапошниковой. В работе «Град Светлый» красной нитью проходит тема русского странничества с его библейской устремлённостью и нездешней мечтательностью, потребностью жертвенного пути совершенствования и жаждой духовного восхождения. Отмечая потенциал и особенность дерзания народного духа, автор пишет: «Мессианское, странническое сознание, драгоценный кристалл русской духовности, составляло энергетическую основу» [24, с. 17] Духовной революции. Для человека русской культуры с его глубочайшей убеждённостью в бессмертие души любой уголок Вселенной — родительский дом, и по этой причине никакие родственные связи не удерживают его на якоре местных традиций. Подобно странствующему дервишу, он тянется к зажжённому кем-то костру мудрости, надеясь согреть сердце сокровенным знанием. По этой причине странствие по земле русской понималось как духовно-нравственное преображение и обретение божественной любви.

Искание правды на Руси всегда было связано с духовным подвижничеством, интересом к зазывным рассказам странников, дневникам, письмам и исповеднической литературе. Например, достаточно известной и пользовавшейся большой популярностью в России во второй половине XIX века была рукопись «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу» [8], переписанная на Афоне настоятелем Черемисского монастыря Казанской епархии игуменом Паисием и им же изданная. Рассказы многократно переиздавались, прямые и косвенные ссылки на этот источник встречаются многократно в культуре Серебряного века. Заграничное издание рукописи вышло с предисловием известного мыслителя, профессора философии Б. П. Вышеславцева [8, с. 5]. В отношении данной работы Е. И. Рерих высказалась положительно и поставила её в ряд великих духовных откровений, данных человечеству для воспитания сердца. В письме Е. А. Зильберсдорфу от 13 августа 1935 г. она пишет: «Читали ли Вы хорошую книжечку „Откровенные рассказы Странника духовному своему Отцу“, изданную в Париже в YMCA? Много в них непосредственного, искреннего чувства. Все это указывает на потенциал души Ивана Стотысячного, кому заповедано спасти Родину. Так, со странничками, но не с раззолоченными палатами и митрами» [10, с. 473] Россия утвердит светлое будущее.

Повествование в книге ведётся от лица Странника, обладающего величайшим внутренним богатством. Автор рассказов — преемник отцов исихастов, творцов непрестанной Иисусовой молитвы. Это так называемое умно-сердечное делание или «духовное трезвение», о котором говорили подвижники Египта, Синая и Афона. Они нашли, что апостольскую заповедь непрестанно молитеся [1 Сол. 5, 17] легче всего исполнить путём краткой Иисусовой молитвы. Таинственность темы, жизненность и простота изложения рукописи захватывают читателя, и эта книга получила огромную популярность на Руси. В данном повествовании мощь русской религиозной философии проявилась в различении состояний ума и сердца, что напрямую связано с обретением созерцательного духовного опыта.

В работе «Судьба России» Н. А. Бердяев пишет: «Тип странника так характерен для России и так прекрасен. Странник — самый свободный человек на земле. Он ходит по земле, но стихия его воздушная, он не врос в землю, в нём нет приземлённости. Странник свободен от „мира“, и вся тяжесть земли и земной жизни свелась для него к небольшой котомке на плечах. Величие русского народа и призванность его к высшей жизни сосредоточены в типе странника. Русский тип странника нашёл себе выражение не только в народной жизни, но и в жизни культурной, в жизни лучшей части интеллигенции. И здесь мы знаем странников, свободных духом, ни к чему не прикреплённых, вечных путников, ищущих невидимого града. Повесть о них можно прочесть в великой русской литературе. Странников в культурной, интеллигентной жизни называют то скитальцами русской земли, то отщепенцами. Есть они уже у Пушкина и Лермонтова, потом у Толстого и Достоевского. Духовные странники все эти Раскольниковы, Мышкины, Ставрогины, Версиловы и князь Андрей и Пьер Безухов. Странники града своего не имеют, они града грядущего ищут. Вл. Соловьёв всегда чувствовал себя не обывателем и мещанином этой земли, а лишь пришельцем и странником, не имеющим своего дома. Таков был Сковорода — странник-мудрец из народа в XVIII веке. Духовное странствование есть в Лермонтове, Гоголе, есть в Л. Толстом и Достоевском, а на другом конце — у русских анархистов и революционеров, стремящихся по-своему к абсолютному, выходящему за грани всякой позитивной и зримой жизни» [1, с. 12—13]. Странноприимность Руси следует отметить как культурологический факт или как насущную философскую проблему, которая приводит к идее всемирности русской души.

Вспомним предание монаха Епифания, ученика Преподобного Сергия Радонежского, насколько отрок Варфоломей и его родители «были особенно „страннолюбивы“, помогали и охотно принимали у себя странников» [7, с. 37]. Жизнеописатель отмечает особую тягу юноши к рассказам о примерах жизни странников, «которым уже от ранних лет пытался он подражать», [7, с. 38] и «всё это слагало характер будущего великого Подвижника и воспитателя народного духа» [7, с. 39]. Так благочестивая семья Кирилла и Марии удостоилась чести принять в своём доме и особо чудного старца, который предрёк их сыну «сделаться обителью Пресвятой Троицы, дабы многих привести вслед себе к уразумению Божественных Заповедей» [7, с. 38].

Русский выход в «мир» и уход путника от «мира» есть эквивалент выхода в коллектив и ухода в общину. Странник ощущает ответственность «за всех», т. е. за дела и проступки, как отдельных индивидов, так и всего сообщества сородичей. В этом ощущении и принятии чужой вины прослеживается что-то типично восточное, свойственное психокультуре и философии Востока. Проявлением русского коллективизма является и поддержание наислабейших в физическом и социальном отношении (архетип восхваления юродивых), и способность русичей к консолидации перед лицом опасности, которая угрожает существованию земле русской. Стойкость и выносливость в нечеловеческих условиях голода, войн и экономических кризисов демонстрируют определяющие жизнеспособность коллективные принципы в русском менталитете. Через коллективизм осуществляется и непосредственный выход на этику труда, как целеполагающей деятельности. Для русской культуры труд и молитва — дело общее, коллективистское, монашеское.

Феномен странничества в русской культуре сложился задолго до Серебряного века. Странничество, рассматриваемое в историческом аспекте Древней Руси, связано с русским церковным расколом (бегунство и старообрядчество), с протестными социальными формами поведения крестьян. Интересна связь странничества с формированием русских народных легенд и сказаний (Град Китеж, Беловодье). Культура русского странничества воплощала в себе «народное православие»: совмещение символов народной христианской веры (культ Богородицы, идея бегства от мира, утопичность спасения в миру) с традициями и верованиями славянского язычества [6]. Опираясь на культуру монашества, странники в своей страсти к уединению стремились приблизиться к миру вознесённого. Такое сознательное уклонение от бытовой темницы плотного утешения подчеркивало условие драгоценной свободы и должное возвышение духа над суетой повседневности. В древнерусском народном фольклоре часто упоминается о «каликах перехожих». На Руси слово «калика» или «калека» обозначало человека безущербного, странствующего, посетившего множество святых мест, слагавшего и исполнявшего на радость людям духовные вирши, сказания, песни, повествования и т. д. Замечательный литературный памятник и образец каличьей поэзии — былина «Сорок калик со каликою», в основе которой лежит утверждение высоких моральных качеств этих духовных путников.

Образ странника как ведущий библейский тип: «И радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле…» [Евр. 11, 13] — применим к жизни и творчеству многих выдающихся деятелей русской культуры. Философским воплощением и идеальным образцом духовного путника Руси в XVIII веке была фигура «Сократа на русской почве» Григория Саввича Сковороды, странствующего украинского мыслителя, просветителя, поэта, педагога, оставившего столь заметный след в сокровищнице мировой мысли и причисленного Л. В. Шапошниковой к плеяде вестников космической эволюции. Сковорода много и легко странствовал, сознательно отказавшись от оседлого образа жизни. Проживал один и никогда не тяготился одиночеством, так как постоянно пребывал в трудах: писал философские диалоги и трактаты, письма, сочинял стихи и музыку, играл на скрипке, флейте, бандуре, гуслях. Странствуя, много беседовал с людьми на сокровенные для философа темы. Г. С. Сковорода не имел постоянного места жительства и «считал себя пришельцем на земле в полном смысле этого слова» [цит. по: 2, с. 382]. «Странник я на земле» [цит. по: 23, с. 61], — говорил о себе мыслитель. Тема странничества в русской культуре коснулась как поэтов, так и писателей. Великий Пушкин, объятый «скорбию великой и тяжким бременем подавлен и согбен», спеша убежище обречь, «спасенья верный путь и тесные врата», ощущал свою жизнь как странствие узника «среди долины дикой» [9, с. 194—195]. «Очарованный странник» у писателя Н. С. Лескова, хотя и наполнен обаянием духовной красоты, остро осознаёт свою грешность и временный приют в этом тленном мире.

Особенностью философских воззрений русского мыслителя Вл. С. Соловьёва было стремление показать принадлежность души, скованной сладкими снами, к двум мирам — плотному и небесному. В этом духовном взрослении человеку отведена роль соединителя миров — божественного и материального. В поэзии мыслителя идея «горнего пути» была наиболее жизненно выражена в поисках Души чудесных берегов неведомой страны:

«В тумане утреннем неверными шагами

Я шёл к таинственным и чудным берегам.

Боролася заря с последними звездами,

Ещё летали сны — и, схваченная снами,

Душа молилася неведомым богам.

В холодный белый день дорогой одинокой,

Как прежде, я иду в неведомой стране.

Рассеялся туман, и ясно видит око,

Как труден горный путь и как еще далёко,

Далёко всё, что грезилося мне.

И до полуночи неробкими шагами

Всё буду я идти к желанным берегам,

Туда, где на горе, под новыми звездами,

Весь пламенеющий победными огнями,

Меня дождётся мой заветный храм» [15].

Лирический герой поэта-скитальца Максимилиана Волошина, испытывающий щемящую тоску по Дому, воспринимает своё земное странствие как назначенное судьбой возвращение к отцовскому шатру, которое в контексте мифа об Андрогине интерпретируется как обретение собственной полноты и целостности. В соотнесении с библейским образом «блудного сына» и платоновского мифа о сложной и многослойной пещере, и скитаниями многострадального Одиссея, волошинский текст приобретает космологический смысл:

«Как некий юноша, в скитаньях без возврата,

Иду из края в край и от костра к костру…

Я в каждой девушке предчувствую сестру

И между юношей ищу напрасно брата.

Щемящей радостью душа моя объята;

Я верю в жизнь, и в сон, и в правду, и в игру,

И знаю, что приду к отцовскому шатру,

Где ждут меня мои и где я жил когда-то.

Бездомный долгий путь назначен мне судьбой…

Пускай другим он чужд… я не зову с собой —

Я странник и поэт, мечтатель и прохожий» [3, с. 51]

«Странник, вечный странник и везде только странник» [14, с. 78], — заявляет о себе и русский философ В. В. Розанов. В Учении Живой Этики сказано: «Среди внешних признаков пригодности обращайте внимание на странников, нечто двигает ими и не дает покоя. Они легче других судят о хрупкости собственности. Они не страшатся расстояния, они научаются многому. Между ними могут быть вестники» [18, §198]. Именно представители русской культуры Серебряного века, которые начинают рассматривать странничество через особый фокус познания, положили основу разработке своеобразной метафизики странничества в России. Во внешнем, преходящем свете согласия в себе человек, как правило, не находит, ибо в сферах плотных, где земные притяжения действуют особенно яро, мира сердцу не найти. И всё же в культуре Серебряного века, на вершинах православия, разнообразия сектантства и расколов, на фоне продолжавшегося неутоляемого духовного голода, острого пророческого предчувствия и мистической углубленности, обращённых к граду грядущему, чётко оформляется «другой образ народной религиозной жизни» [1, с. 31] — философия странничества.

Судьба Странника Светлого Града в работе Л. В. Шапошниковой — это удел «Руси святой», соединяющей родное земное и святое вселенское. Однако прежде сужденной святости Россия в начале XX в. опять уявила два лика, два магнита: один обращен был к догматизму, охранению и закрепощению национально-религиозного быта, выдаваемого за истинное бытие — облик земной сытости, а другой лик — пророческий, обращенный к граду будущему, зафиксировавший идею небесного голода. Между этими разнородностями, полюсами жизни «сытой» и «голодной», по справедливому утверждению Бердяева, нашло своё отражение всё эволюционное творчество великого русского писателя Достоевского, художественно воплотившего эту духовную полярность в судьбе России [1, с. 31].

Русская культура серебряного века значительно расширила границы познания и пределы внутренней жизни познающего до уровня субъекта эволюции с его горним происхождением и космическим восприятием, что ярко проявилось в теме странничества и мыслилось художниками и философами в самой теснейшей связи с вечностью и беспредельностью. «Именно странничество вобрало в себя сам дух русского космизма с его желанием преодоления преград, вплоть до земного тяготения» [16, с. 99], — отмечает философ Е. А. Трофимова в монографии, посвященной русской культуре Серебряного века. Задача оформления нового живительного синтеза была остро поставлена во главу угла в творчестве выдающихся русских художников и обрела свежую огранку в чеканных белых стихах поэтов, выдающихся произведениях писателей, философских трудах, духовных воззваниях и статьях мыслителей. В этом проявилось неповторимое для культуры Серебряного века искусство мышления русичей: их оригинальное искательство, открытие глубин человеческого духа, своеобразие познаний, напряжённых усилий и духовных свершений.

Этот замысел мы отмечаем на картинах художников. Так М. В. Нестеров в напряжённом творческом поиске ярко представляет духовных тружеников, смиренных молитвенников, наполненных самоотверженной любовью и подвигом жизни. Певец русской души Н. А. Бердяев пишет: «В России, в душе народной есть какое-то бесконечное искание, искание неведомого града Китежа, незримого дома. Перед русской душой открываются дали, и нет очерченного горизонта перед духовными её очами. Русская душа сгорает в пламенном искании правды, абсолютной, божественной правды и спасения для всего мира и всеобщего воскресения к новой жизни» [1, с. 13]. Именно эту интенцию зритель наблюдает на картинах Нестерова. В образах странствующих подвижников выражена красота православной веры, аскетизм изображённых персонажей, их созерцательность и гармония с просторами русской природы. Приведем, к примеру, такие работы художника, как: «Пустынник» (1888), «Видение отроку Варфоломею» (1889—1890), «Всадники» (1913), «Лисичка» (1914), «Философы» (1917), «Град Китеж» (1913—1922) и др. В живописных работах Нестерова пейзаж русской природы является воплощением состояния главного героя, и этот пейзаж сопоставим с видением мира инобытия, открывшегося созерцательному страннику.

Обращаясь к сюжетному полотну Н. К. Рериха «Странник Светлого Града» (1933), Шапошникова обстоятельно даёт философское описание гениальной картины художника, соотнося идею мыслителя с сокровенной сутью самого автора: «В этом пронзительно одиноком страннике, — пишет Людмила Васильевна, — с его неуклонной устремленностью и в то же время нездешней мечтательностью заключен духовный многослойный образ целого народа, целой беспредельной страны. Чтобы создать именно такой образ, надо было глубоко почувствовать характер народа, проникнуть в его внутреннюю суть и извлечь из всего ту единственную Россию, которая, как говорил сам художник, „поверх всех Россий“» [24, с. 9]. Образ рериховского странника обязательно связан с далями, горизонтами, небесным зодчеством, нескончаемыми путями-дорогами и во имя Града Светлого. Идея странничества у художника становится своеобразным способом осмысления беспредельных пространств и новых границ, светлых переходов и внутренних открытий, сокровенных тайн и осознания права космического дерзания. Именно сердечному чувствознанию героя Рерих отводит главную роль в восстановлении утраченного единства человека и Космоса. Простой синтез чувствознания точнее и быстрее всех радиоволн, светло воспринимает вести дальние и складывает новые ступени познания «там, где мы соприкасаемся с областью духа» [11, с. 135]. Два года спустя после создания картины в очерке «Влечение» мыслитель отметил: «Такое сердечное чувствознание не обессилит человека, оно лишь преобразит его деятельность, и многие спросят себя, откуда берутся такие силы и такая уверенность? Они происходят от опознания желанного дома, от взаимоукрепления желанным спутником» [12, с. 383]. Странники в творчестве Николая Рериха многогранны и многолики: гонец и благой вестник, устремлённые к тайнам бытия на полотнах художника; пустынники нового духовного мышления, утверждающие пути красоты и мудрости на «путях благословения», представленные в философских очерках учёного; космические герои, ищущие «священные знаки» и познающие единую всеначальную космическую энергию в поэтических стихах мыслителя; социальные вожди и женщины — подвижницы культуры.

Культура России формировалась в течение многих веков исторической материей самых многообразных течений, протекавших сквозь круги её времени и пространства. «Вы знаете, — писал Н. К. Рерих, — что великая равнина России и Сибири после доисторических эпох явилась ареной для шествий всех переселяющихся народов. Изучая памятники этих переселений, вы понимаете величие этих истинно космических переселений. Из глубин Азии по русским равнинам прошло несметное количество племен и кланов. И пробившись до океана, эти странники, завершая свой путь через века, снова обернулись к России. И снова принесли ей обновленные формы своей жизни» [13, с. 29].

Исследуя многослойное поле культуры России, Рерих находит в ней яркие элементы и благоухания лучших роз, навеянных как утонченным Востоком, так и рациональным Западом. В своих философских очерках мыслитель пишет о лукавых арабских купцах, пришедших по русским рекам; об отрядах варягов, проявившихся в истории Древней Руси; об азиатском орнаменте и миниатюре, которые через итальянский примитив обнаружили себя в русских духовных традициях; о татарском иге, которое в очередной раз принесло на русские просторы звуки и формы культуры Востока [24, с. 10].

В Гранях Агни Йоги сказано: «Странники имеют большое преимущество перед оседлыми обывателями — не привязаны к дому-тюрьме и привыкли к смене внешних условий. Нужно иметь большое внутреннее содержание, чтобы выдержать пребывание в одном и том же месте в течение долгого времени. Ашрамы в этом отношении значительны тем, что духовные границы раздвинуты и охватывают большое пространство. Уже не тюрьма, но сосредоточие Света, нити которого устремлены за пределы его стен. Относительно всё, и всё зависит от состояния духа. Дом Учителя — в духе. Где Он, там и дом, не ограниченный ни его стенами, ни окружением внешним» [5, §597].

Философия русского космизма утверждает, что бытие Космоса основывается на трёх важнейших факторах, в свою очередь коренящихся в Первопричине. Фактор первый — это эволюция Материи, из неё формируются бесчисленные Вселенные. Материя (духо-материя) устремляется к творчеству слагает формы и даёт жизнь. Второй базисный устой — это Иерархия созидателей, они архитекторы бессчётных миров. В этой роли Братья человечества назначаются как ведущие веление великой Матери Мира. Третий ключевой фактор — это человеческие монады, искры божественного огня или духовные атомы, посредством которых реализуются космическое многообразие, одухотворяются проявленные формы жизни, создаются нити устремлений к совершенствованию и слиянию с Источником Света. Монады — мощнейший фактор развития жизни в мироздании. Значение их в жизни духа и эволюции нашего сознания велико. Монады — души-страдалицы или пчёлы-странники, собирающие мёд знаний по всему Космосу, принимающие участие в вечном круговороте вечной жизни и индивидуально восходящие на всех путях вселенского сценария.

Живая Этика, данная Учителями человечества для новой эпохи, стала призывным колоколом путникам, растерянным в лесу [19, 1 января 1922 г.]. Через космическую философию Рерихов Создатель призывает странников, ищущих сердцем: «Стучитесь в дверь — замок не закрыт, и Хозяин ждет вас внутри дома» [19, 24 июля 1922 г.].

Книга Учения Община продолжает эту идею словами: «Путник-друг, пойдём вместе. Ночь близка, звери кругом, и огонь костра может потухнуть. Но если мы согласимся разделить дозор ночи, мы сохраним силы. Завтра наш путь долог и мы можем истомиться. Пойдём вместе. У нас будет праздник и радость. Спою тебе песню твоей матери и жены и сестры. Ты же скажешь предание отца о герое и подвиге; будет наш путь общим» [22, с. 7].

Будучи по своей природе единосущными со своим Отцом Небесным, человеческие монады имеют одну и ту же великую цель: достигнуть состояния самой совершенной формы, какая существует в мироздании, — «Человека Небесного».

Е. И. Рерих в письме Е. А. Зильберсдорфу от 16 ноября 1935 г. пишет: «…эволюция внутреннего, или истинного человека, чисто духовна. <…> [это] прохождение „Души-странницы“ через различные состояния не только материи, но самосознания и самопознавания» [10, с. 646]. Истинное осмысление проблемы странничества во всей сложности и глубине возможно только в сфере духовного синтеза естественнонаучных, философских и этических универсальных концепций, утверждающих единство всего сущего.

Небесный взгляд Странника, по мысли авторов Живой Этики, есть пламенное видение Другого мира очами субъекта эволюции и точный взор предвидения социального Вождя, но «много такому страннику нужно пройти, прежде, чем он увидит Небо Огненное» [20, §556]. Философия странничества в новом прочтении, по сути своей, есть пробуждение глубинного инобытия русской души, жажда духовной культуры и ренессанс мессианской идеи русской всемирности. Странствующий человек, «идущий в ночи», при свете знания приходит к постижению внутреннего родства и духовного единства всего сущего. Сознание такого Странника проявляется поверх унылой повседневности и трёхмерности. «Дух — дитя звезд, — сказано в Гранях Агни Йоги. — Живя на Земле и облекаясь её материей, он всё же является на ней лишь гостем. Дух — это вечный странник со звезды на звезду, с системы на систему» [4, §348]. Дальний путник противостоит обыденности каждым мгновением своего бытия, накалом своих космических чувств и сердечным опытом переживаний. Однако «не много любителей заглянуть в Беспредельность, большинство ощутит ужас от представления о бесконечном пути» [17, §522]. И по этой причине «на Земле немного странников, которые поняли такое продвижение» [17, §522]. Философия Живой Этики предлагает допустить существование в жизни разнообразие путников, взыскующих града небесного, старающихся идти по единой стезе просветления [21, §722]. Мудрецы предлагают распознавать таких странников по огням сердца [21, §817].

Образ Странника всегда жил в сознании русских мыслителей, крупных культурных деятелей, героев земли русской, во всех тех Иванах Стотысячных, кто независимо от своего социального и материального положения были готовы служить небесной правде, кто понимал культурно-исторический смысл Общего Блага, искренне стремился к Грядущему Граду. Странники Светлого Града стали тем духовным скрепом, цементирующим элементом, который способствовал развитию самосознания русского народа [24, с. 15]. Через творчество семьи Рерихов тема странничества в Серебряном веке России приобрела евразийский оттенок и сложила своеобразный мост культурного диалога между Востоком и Западом. Широкое знакомство соотечественников с наследием семьи Рерихов и культурой Востока в конце XX — начале XXI вв. стало возможным во многом благодаря трудам и творческой деятельности академика Л. В. Шапошниковой, учёного, очарованного философской мыслью Страны ариев, осознавшего ценность индийской культуры как для России, так и для всего человечества.

Литература:

1. Бердяев Н. А. Судьба России. — М., 1990.

2. Воецкая Т. В., Чунаев А. А. Курс философии. — Одесса, 1999.

3. Волошин М. А. Избранное. Стихотворения. Воспоминания. Переписка. — Минск, 1993.

4. Грани Агни Йоги. 1953 г. Часть. II. — Новосибирск, «Предприятие Алгим», 2012 г. — 408 с.

5. Грани Агни Йоги. 1970 г. — Новосибирск: Предприятие «Алгим», «Цэрис», 1997. — 288 с.

6. Дунчак Е. Е. Старообрядческое согласие странников (втор. пол. XIX — XX вв.): Дис. … канд. ист. наук. — Томск: ТГУ, 1994.

7. Знамя Преподобного Сергия Радонежского / Сост. Е.И.Рерих. — Рига: Латвийское общество Рериха, 1990. — 128 с.

8. Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. — Париж: YMCA-PRESS, 1989.

9. Пушкин А. С. ПСС / Странник. Т. 2 — М.: Издательство «Правда», 1954. 560 с.

10. Рерих Е. И. Письма Т. 3. — М.: МЦР, 2001. — 768 с.

11. Рерих Н. К. Держава Света. Священный Дозор. — Рига: Виеда, 1992. — 285 с.

12. Рерих Н. К. Листы дневника. В 3 т. Т. 1. — М.: МЦР, Мастер-Банк, 1995. — 672 с.

13. Рерих Н. К. Россия. М.: МЦР, 1992. — 72 с.

14. Розанов В. В. Сочинения / Сост., подгот. текста и коммент. А. Л. Налепина и Т. В. Померанской. — М.: Сов. Россия, 1990.

15. Соловьёв Вл. В тумане утреннем неверными шагами… 1884 г.

16. Трофимова Е. А. Космизм в русской культуре Серебряного века. — СПб.: СПбГИЭУ, 2012. — 228 с.

17. Учение Живой Этики. АУМ. — М.: МЦР, 1996.

18. Учение Живой Этики. Братство. Часть. I. — М.: МЦР, 1996.

19. Учение Живой Этики. Листы сада Мории. Зов. — М.: МЦР, 1994.

20. Учение Живой Этики. Мир Огненный. Часть. III. — М.: МЦР, 1996.

21. Учение Живой Этики. Надземное. — М.: МЦР, 1997.

22. Учение Живой Этики. Община. — М.: МЦР, 1994.

23. Чайковский М. Е. Мировоззрение украинского философа просветителя XVIII столетия Г. С. Сковороды и Учение Живой Этики / Рериховские чтения. Материалы международной общественно-научной конференции 1997. — М.: МЦР, 1999. С. 53—61.

24. Шапошникова Л. В. Град светлый. — М.: МЦР, 1998, 192 с.

Фролов В. В.

Новые философские идеи в работе Л.В.Шапошниковой «Земное творчество космической эволюции»

Фролов В. В., доктор философских наук, профессор

ГБОУ ВО МО «Технологический университет», Королёв, Россия

В статье показывается, как духовная сторона космической эволюции человечества или метаистория реализует свое творчество в земной истории через сознательную деятельность выдающихся личностей. Они именуются вестниками космической эволюции. Знания о метаистории передаются Учителями человечества этим личностям. Они распространяют эти знания в культуре разных народов, тем самым открывая перед ними новые возможности продвижения к свету, красоте и любви.

Ключевые слова: космическая эволюция, земное творчество.

THE NEW PHILOSOPHICAL IDEAS IN THE WORK OF L.V. SHAPOSHNIKOVA «EARTHLY CREATIVITY OF COSMIC EVOLUTION»

Frolov V.V., Doctor of Philosophy, Professor

Leonov Moscow Region University of Technology, Korolev, Russia

The article shows how the spiritual side of the cosmic evolution of humanity or metahistory realizes its creativity in earthly history through the conscious activity of outstanding personalities. They are called messengers of cosmic evolution. The knowledge about metahistory is transferred by the Teachers of mankind to these personalities. They spread this knowledge in the culture of different nations, thereby opening up new opportunities for them to move towards light, beauty and love.

Key words: cosmic evolution, earthly creativity.

В год 95-летия Людмилы Васильевны Шапошниковой все, кому дорого ее творчество, отдают дань светлой памяти этому выдающемуся философу, ученому, путешественнику, писателю, музейному и общественному деятелю. Но эта дата не только символ времени и культуры. Мне думается, она является своего рода вехой на пути осмысления и применения идей Л.В.Шапошниковой теми, кто интересуется философией космической реальности. Когда Л. В. Шапошникова создавала свои книги, выход в свет каждого ее труда становился значительным культурным событием. На это есть свои причины, ибо этот мыслитель совершенно по-новому, то есть в свете космического мышления, рассматривал, казалось бы, давно известные вопросы — о Вселенной, человеке, его месте в мироздании, путях взаимодействия человека с космосом и т. п. Мне хотелось бы обратить внимание на новые философские идеи книги Л.В.Шапошниковой «Земное творчество космической эволюции» [1], в которой с позиций космического мышления раскрывается творческая роль космической эволюции в историческом развитии человечества. Надо стразу же сказать, что этот труд больше чем книга, поскольку в нем дается совершенно новое понимание исторического процесса, в научно-философской форме раскрывающее историю человечества как единство двух сторон земной и космической при причинной роли стороны космической. Такой концепции нет ни в философской литературе составляет главное философское открытие, представленное Л.В.Шапошниковой в этой книге.

Новизна ее идей определяется названием книги, в котором заложен ее главный вопрос — как в земной истории реализуется творчество космической эволюции. Ярчайшим свидетельством осуществления этого процесса выступает появление в пространстве культуры человечества в первой половине 20 века философии Живой Этики. Это учение разработала группа индийских философов и передала человечеству через семейство Рерихов. Поэтому Живая Этика раскрывается Л.В.Шапошниковой в ее истинном значении — как творческий импульс космической эволюции.

Появление Живой Этики было отнюдь не случайно, так как человечество подошло к такому этапу своей космической эволюции, когда для его дальнейшего развития потребовалось более высокое по своему духовно-нравственному уровню мировоззрение. Это мировоззрение, названное Л.В.Шапошникой философией космической реальности, выражает в научно-философской форме место и роль человека во Вселенной и содержит нравственные принципы взаимодействия человека и человечества с космосом. Принципы такого мировоззрения содержатся в философии Живой Этики. Значимость философии Живой Этики заключается в том, что это учение содержит новую методологию трактовки истории человечества. В соответствии с этой методологией история человечества берется как взаимодействие двух сторон — космической и земной. Они образуют целостную открытую систему, основой которой выступает духовная сторона космоса.

Л.В.Шапошникова, будучи продолжателем заветов и идей Рерихов, по существу совершила переворот в философии, что проявилось и в ее понимании философии истории. Она раздвинула рамки привычного представления о земной истории до выявления в ее пространстве с духовной составляющей космической реальности. С этой точки зрения, земная история представляет собой не просто череду появления и ухода разных народов и их вождей. Эта история причинно обусловливается духовной стороной космоса, которая реализует себя через сознание и деятельность выдающихся личностей. Их Л. В. Шапошникова называет вестниками космической эволюции, ибо эти личности приносят людям новые знания о человеке и Вселенной. В то же время это не означает, что земная истории человечества выводится на обочину космической эволюции. Эта история играет роль такого пространства, в котором проявляется творчество космической эволюции.

Ко времени появления философии Живой Этики на нашей планете такие личности уже существовали. Это были Рерихи, которых Л.В.Шапошникова называет вестниками космической эволюции. Они восприняли идеи этого учения, применили их в творчестве и передали новое знание, то есть философию Живой Этики, людям. В контексте этого планетарно-космического процесса оказалась уникальной и роль самой Л. В. Шапошниковой. Как показывает ее жизнь и творчество, этот культурный деятель на нашей планете был более других подготовлен к тому, чтобы, осваивая идеи Живой Этики, сделать их не только основой своего мировоззрения, но и показать, как эти идеи можно реализовать в научно-философской, культурной работе и социальной практике.

Определяющим в новом понимании истории выступает тот исходный принцип, что каждое явление космоса или Вселенной есть единство духовной и материальной сторон, во взаимодействии которых ведущую роль играет сторона духовная. Никто в истории философии и в философских концепциях второй половины 20 начала 21 вв. в такой явной и систематической форме не рассматривал вопрос о двойственной природе космической реальности и причинной роли ее духовной составляющей по отношении к земной истории человечества. В этой связи Л.В.Шапошникова отмечает: «То, что космическая энергетика есть причина творчества космической эволюции, важнейшей частью которого на Земле есть исторический процесс, историки не берут в основу своих исследований» [1, с. 298]. Таким образом, Л.В.Шапошникова ввела в научный оборот новое понимание общества и человеческой истории rак причинно обусловленной космосом его части. Это положение качественно меняет методологию исторической науки. «Синтез исторического и метаисторического, о котором мы узнаем из философии космической реальности, — пишет Людмила Васильевна, — сделает земной исторический процесс творческим и придаст ему эволюционный характер» [1, с. 297]. В основе идей Л.В.Шапошниковой лежит философия Живой Этики и другие труды Рерихов. Кроме того, она анализирует эти идеи в преломлении к конкретно-исторической реальности, что придает концепции Л.В.Шапошниковой жизненность и убедительность. Ее подход обретает свою научную значимость еще и потому, что в течение многих лет Л.В.Шпошникова была в творческом отношении связана со С.Н.Рерихом, который был ее духовным Учителем. Водительство С. Н. Рериха творческой деятельностью Л.В.Шапошниковой обретает еще большую значимость тем обстоятельством, что его матушка Е.И.Рерих называла Святослава Николаевича Махатмой.

Еще одна важная особенность книги состоит в том, что в ней применяется космический масштаб рассмотрения путей и механизмов творчества космической эволюции в земной истории. Планета Земля и пребывающее на ней человечество берутся автором как единое космическое целое, представляющее собой пространство творчества космических сил, которое реализуется в земно й истории через метаисторическое знание, идущее из материи более высоких состояний.

В то же время такой универсальный взгляд на земное проявление космического творчества в книге Л. В. Шапошниковой органично сочетается с конкретно-историческим подходом к этому сложнейшему процессу. Иными словами, вопросы творчества космической эволюции рассматриваются на материале различных культур и исторических эпох. В этом плане автор анализирует причины современного трагического состояния человечества, которые коренятся в его отходе от культуры, которая раскрывается в качестве столпа космической эволюции.

Такое понимание культуры обусловлено тем, что она есть самоорганизующаяся система духа, энергетика которого разлита в космосе и проявляется на нашей планете в форме культуры. Иными словами, дух организуется на нашей планете в форме культуры. И поэтому культура есть форма существования духа на планете Земля.

Другим таким столпом космической эволюции, неразрывно связанным с культурой, является знание. Проблему знания автор рассматривает, мало сказать, нетрадиционно по сравнению с другими философскими доктринами, но в совершенно новом свете — так, как тема знания раскрывается в философии Живой Этики. Один вид знания согласно этому учению выражается словами, а другой, не связанный со словами, понимается духом. Этот вид знания называется метазнание. Оно идет из Высших сфер, в нем отражается Истина и воспринимается оно через сердце. Метазнание передается человечеству через посредников и вестников.

Одним из таких вестников был Христос, являвшийся носителем космических знаний о человеке. Христос подвигом своей трагической и озаренной высочайшим смыслом жизни раскрыл эволюционные возможности энергетического преображения человека на планете Земля. Далее, в связи с темой знания автор книги подчеркивает, что «учение Великого Учителя было запечатлено Его словами и Его жизнью» [1, с.176], а сутью этого Учения стали знания о космической природе человека. Именно из подобного рода фактов формируется метанаука, которая представляет собой познание космической реальности через духовный мир человека. Сердцевиной метанауки является метаистория, составляющая суть земного творчества космической эволюции. В этой точке земная история встречается с метаисторией, которая «формировала духовную часть земного исторического процесса, она несла в этом процессе его связь с Высшими мирами и действовала согласно космическому закону „Высшее ведет в эволюции низшее“. Поэтому метаистория несла с собой не только высшую энергетику, материю более высокого состояния и высокие духовные знания, она давала историческому земному процессу верные ориентиры, которые должны были реализоваться через земного человека» [1, c. 201]. Важнейшую роль в земном творчестве космической эволюции, как отмечает Л.В.Шапошникова, играет синтез, объединяющий через сознательную деятельность людей метаисторическое знание и земную историю.

В книге выделяются особенности метаистории, которые представляют собой новые философские идеи. К основным из особенностей метаистории относятся следующие:

1. Метаистория или метаисторическое знание обладает более высокой энергетикой.

2. Все три земных измерения времени в пространстве метаистории благодаря синтезу времен образуют единое целое.

3.Метаисторическое знание дается человеку высокого духовного уровня и является энергетическим импульсом, пробуждающим творческую активность готовых к этому людей.

4. Это знание повышает сознание человечества и подвигает последнее к прорыву на более высокий эволюционный уровень.

5. Такого рода знание опережает уровень сознания людей данной эпохи. Примером такого опережения было творчество П.А.Флоренского, который осознавал этот факт и описывал его в своих работах.

По существу в этих идеях Л.В.Шапошниковой представлена новая философия истории, в которой главную роль играет категория «земного творчества космической эволюции», синтетически связывающая историю земную и историю небесную, космическую. В существующей социальной философии вопросы реализации духовной, культурной составляющей в сознательной деятельности людей рассматриваются многими мыслителями. В то же время их анализ, как правило, не выходит за границы видимого, земного мира. В то время как в книге Л.В.Шапошниковой понимание этой составляющей обретает свое истинное значение, ибо ее олицетворением становятся новые знания о человеке и космосе, которые приносят вестники космической эволюции. Эти вестники связаны с Учителями человечества, которые образуют Гималайскую Общину. Географическое место ее обитания находится в одном из районов Гималаев, которую Рерихи называют Шамбалой. Е.И.Рерих отмечает в связи с этим, что эта Община является самым близким к человечеству звеном Иерархии Света, цепь которой продолжается в Беспредельность. Л.В.Шапошникова, следуя в своих суждениях путем, намеченным Е. И. Рерих, пишет: «Гималайская Община не только источник метанауки, но и духовных учений, которые проходили и проходят в истории человечества, изменяя и повышая его сознание и восприятие Космоса, неразрывной частью которого они являются» [1, с. 216]. Община Учителей человечества играет ведущую роль в его эволюции. Как уже говорилось, на Земле живут и работают вестники Гималайской Общиной, несущие человечеству метаисторические знания в области искусства, религии, философии, науки и имеющие своего рода задания, которые они должны выполнить на нашей планете. Такими Вестниками в 20 веке, как отмечает Л.В.Шапошникова, были Н.К. и Е. И. Рерихи.

Сопрягая в пространстве метаистории и истории различные, носящие знаковый характер события, автор книги вводит в философию космической реальности новую категорию — «метаисторический узел», означающий объединение очень важных с эволюционной точки зрения вех развития той или иной страны, а, может быть, и всего мира. В пространстве России в таком «узле», который отражается этой категорией, оказались связанными три события — видения В.И.Вернадского (1920 г.), приезд Рерихов в Россию (1926 г.) и прозрения Д. Андреева, оформленные в «Розе Мира» (1958).

С точки зрения Л.В.Шапошниковой эти события заложили «три космических канала, заложенных в 20-е годы прошлого века, продолжают действовать и наращивать нужную энергетику Земли» [1, с. 291]. Насколько эти идеи Людмилы Васильевны связаны с исторической реальностью? Если рассматривать все изложенное в данной книге Л.В.Шапошниковой с позиций философии космической реальности, то предложенный вариант объяснения метаисторического «узла» вполне можно принять как проявление эволюционного развития человечества.

Другой новой категорией, которая предлагается автором книги для объяснения механизма метаистории, является понятие «возвратной волны». Поясняя смысл этой категории Л.В.Шапошникова отмечает: «Как бы то ни было, прошлое сливается с нашим историческим процессом, внося в него свое метаисторическое познание, свое духовное наследие, свое космическое сознание» [1, с.302].

Рассматривая эти две категории можно заключить, что автор книги, описывая их значение и раскрывая космический и конкретно-исторический контекст их употребления, делает научное открытие в области изучения эволюционных особенностей развития человечества и исторической и философской науки, которая эти особенности призвана изучать. Эти открытия имеют огромное значение не только для философии истории, но и для всего комплекса наук, изучающих эволюцию человечества.

Новые знания о космосе и человеке, как считает Л.В.Шапошникова, люди подучали из разных источников. Одним из них была мифология, содержащей начальную форму космических знаний, через которую метаистория формировала сознание человечества. «В мифологическом сознании египтян прочно укрепилась связь всего творчества людей с Солнцем, созвездиями и всем богатством Космоса», — конкретизирует свою мысль Л.В.Шапошникова [1, с.105].

Особенно зримо этот момент был представлен в египетских храмах, где космические знания «передавались не только устно или письменно, но и практически» [1, с.106]. Огромную роль в передаче людям метаисторических знаний сыграл древнеегипетский царь Эхнатон (ХIV в до н.э.), построивший новую столицу Египта — Ахетатон (город Солнца), в котором нашла реальное воплощение религия «солнечного монотеизма» (Д. Андреев). Придворный художник правления Эхнатона — Тутмес, в соответствии с законом перевоплощения родился вновь в 20-м веке. Это художник Михаил Михайлович Потапов, показавший в своем творчестве в наше время все богатство жизни окружения царя Этнахона в выдающихся портретах его современников. Об этом свидетельствует как сама Л.В.Шапошникова, которая встречалась с М. М. Потаповым и описала в своей книге впечатление о его творчестве, и сам Михаил Михайлович, издавший прекрасную книгу «Солнечный Мессия Древнего Египта» [2], в которой привел факты из своей прошлой жизни придворного художника царя Этнахона.

Другим важнейшим источником получения метаисторической информации является искусство. В ряд выдающихся художников, обладавших даром метаисторического видения, автор книги ставит В.И.Сурикова с его картиной «Боярыня Морозова». Метаисторические знания передаются человечеству выдающими личностями, занимающимися философией, религией, искусством, наукой. В когорту таких личностей Л.В.Шапошникова включает помимо Рерихов Преподобного Сергия Радонежского, Жанну д`Арк, Акбара и Сен-Жермена. Их задача состояла в том, чтобы путем синтеза «наладить взаимодействие двух процессов — метаисторического и земного исторического» [1, с. 460]. Именно благодаря таким вестникам стал возможен великий индийский путь, формирование и осуществление которого блестяще анализирует автор книги.

В самом общем виде «великий индийский путь» представляет собой никогда не прерывавшееся духовное развитие народов Индии с древнейших времен и до наших дней. Особую роль в духовном развитии Индии сыграли и продолжают выполнять памятники духовной культуры Индии, представляющие собой бесценные источники метаисторической знаний, — это Веды и Упанишады, Махабхарата и Рамаяна, Бхагаватгита и Пураны. Л.В.Шапошникова приоткрывает подлинный космический смысл содержащихся в них знаний, что само по себе является научным открытием.

Особое место в силу специфики эволюционных задач, поставленных перед семьей Рерихов Учителями, среди вестников метаистории занимают Е.И. и Н.К.Рерихи. Рерихи не только жили и работали вместе. Они взаимодополняли друг друга в метаисторическом творчестве, в тех сферах творчества, которыми они занимались. Речь идет в этом плане не только о Елене Ивановне и Николае Константиновиче, но и об их сыновьях — Юрии Николаевиче и Святославе Николевиче. Именно в таком взаимодополнении они смогли блестяще выполнить свои эволюционные задачи.