Бесплатный фрагмент - Reminiscences

Предисловия

От «редакторов»

Все началось с компьютера.

В середине 1994 года в бабушкиной квартире на улице Дмитрия Ульянова впервые появился компьютер, старый IBM XT с MS-DOS и монохромным черно-желтым дисплеем. Первое время основными его пользователями были гости, которые, как обычно, шли к бабушке нескончаемым потоком. «Зайти поработать на компьютере» стало еще одним поводом для визита (как всегда сопровождавшегося обедом и задушевным разговором), хотя поводов хватало и раньше. Среди гостей было много иногородних, а также тех, у кого дома компьютера не было, так что для многих этот XT был либо единственным, либо единственным доступным вне работы устройством. Использовался компьютер почти целый день. В какой-то момент Сергей даже взялся составлять на листочке график его использования, так как возникали накладки.

Бабушка всю жизнь использовала печатные машинки и всегда играла роль неофициальной «семейной машинистки». Помимо прочего, все рукописи деда превращались в машинописный текст на ее двух машинках (с кириллицей и латиницей соответственно). К компьютеру бабушка первое время относилась с определенным женским кокетством, говоря, улыбаясь и подмигивая, что эта сложная современная техника — не для «глупой бабушки». Потом начала эксперименты — стала пробовать использовать компьютер как модернизированный вариант печатной машинки, с возможностью сохранить текст и несколько раз отредактировать его перед распечаткой. Это было удобно — бабушка все еще вела активную бумажную переписку со знакомыми по всему миру. Наконец в 1997 году она отбросила кокетство, заявив, что будет сама работать над своими трудами — а именно над мемуарами.

(К сведению читателей, которые не застали эти годы: в то время любое знакомство с компьютером считалось весьма нетривиальным навыком даже для молодых людей. Наличие в резюме строчки «опытный пользователь ПК», например, давало серьезное преимущество при трудоустройстве. Люди, не знакомые с бабушкой, воспринимали рассказ о том, что человек в 75 лет сел писать собственные мемуары за компьютер, как смешную и неправдоподобную шутку.)

Процесс пошел. С появлением электронной почты бабушка (с помощью Сергея) стала постепенно отправлять всем родственникам сперва наброски, а потом финальные варианты тех или иных текстов. В итоге бабушка работала над мемуарами примерно семь лет, с 1997 до 2004 года. (Мы не можем вспомнить точно, когда работа прекратилась и по какой причине.) В результативности процесса можно убедиться, посмотрев на количество страниц в этой книге.

К сожалению, нельзя сказать, что процесс был очень организованным. Возможно, у бабушки был какой-то план, но никто из нас в него не был посвящен. Свою роль сыграли и технические сбои: иногда файлы дублировались, иногда терялись, иногда бабушка забывала сохранить работу, иногда рукавом случайно выделяла и стирала часть написанного текста. В итоге потомкам осталась россыпь файлов в очень разных стадиях готовности, от «почти готово к публикации» до «очевидно недописано, оборвано посередине». Дополнительные осложнения привнесло большое количество разных версий одного и того же текста, иногда в разных форматах, которых за эти семь лет доброжелатели (включая меня) нарекомендовали в избытке: Word, TeX, TXT и другие. При желании можно было углубиться в эти файлы и найти много интересного, но для читателя, не готового к таким «раскопкам среди файлов», мемуары, очевидно, не были готовы.

Со времени бабушкиной смерти в феврале 2009 года потомки предпринимали несколько попыток привести мемуары в читаемый формат. Сейчас перед вами результат работы, которую мы проделали в апреле — сентябре 2020 года, во время карантина, вызванного коронавирусом. «Мы» — это неформальная «редакция», состоящая из потомков:

• Георгий Шабат (примечания с его авторством помечены «ГБШ»),

• Василий Шабат («ВГШ»),

• Мария Шабат,

• Сергей Смирнов («СВС»).

(Нам очень помогали советом и комментариями родственники — Ольга Вендрова, Александр Айрапетов, Мария Блинчевская, за что им большое спасибо!)

Здесь собраны достаточно разнородные бабушкины тексты. Сама бабушка, вероятно, рассматривала как Reminiscences только части 1–3 и часть про деда. Мы допустили ряд вольностей, включив сюда под тем же заголовком другие бабушкины работы, а также переместив главы между частями с тем, чтобы лучше соблюдалась хронология.

Эта книга получилась не совсем автобиографией. Во-первых, последовательное жизнеописание здесь заканчивается примерно 1946 годом; про детство и молодость написано много, а про поздние годы — почти ничего. Конец 1930-х описан довольно скудно; бабушке тяжело давалось описание веселой жизни молодой москвички при том, что она позже узнала и поняла о репрессиях того времени. Во-вторых, здесь есть воспоминания о других важных для бабушки людях, в первую очередь, конечно, о деде, но также о родителях, Белинкове, Шварце, Смирницком, Реформатском, Михальчи и других. Кроме этого, мы добавили сюда главу с воспоминаниями о работе и архив писем военного времени с комментариями.

У разных частей этих мемуаров — разный стиль. Можно даже сказать, что они сделаны с разным качеством; это вызвало у нас много споров на тему того, включать ли сюда всё или только самое лучшее. Сами части 1–3 — эмоциональные, интересные, яркие воспоминания. Наоборот, тексты про учителей и даже про деда, как нам показалось, состоят из более прямолинейной фактологии, снабженной каким-то количеством похвал или критических замечаний. Остальные разделы находятся где-то посередине. В итоге мы решили, что и тот и другой стиль вполне отражают бабушкин взгляд на жизнь, так что правильно будет включить в этот сборник всё.

Мы полагаем, что эта книга может быть интересна как нашим родственникам и знакомым, так и широкому кругу читателей. Здесь в живых воспоминаниях представлен «срез эпохи» на примере одной московской семьи. Главы про Белинкова, Смирницкого, Реформатского, Михальчи и про ФБОН/ИНИОН могут также заинтересовать литературоведов и лингвистов с профессиональной точки зрения.

Я получил массу удовольствия, работая над этим сборником. Большинство из бабушкиных текстов я читал раньше, когда бабушка их присылала, хотя, как выяснилось, не все (или про какие-то уже забыл). Перечитать их еще раз, пережить вместе с бабушкой главные эпизоды ее жизни было очень приятно, а уложить в голове общую хронологию — полезно и познавательно. (Особенно сильно у меня почему-то отозвался рассказ про детские поездки в Кулики, на мой вкус это вообще самый яркий фрагмент всей книги.) Бабушка всегда была прекрасным рассказчиком, я и мои друзья всегда с удовольствием слушали ее истории из жизни. И на этих страницах я как будто снова услышал ее вдумчивый, ироничный и веселый голос.

Василий Шабат

Жизнь моей мамы

Разве ты мне не скажешь снова

Победившее смерть слово

И разгадку жизни моей?

Анна Ахматова

Марианна Цезаревна Шабат (в девичестве Рысс) — дочь ровесников прошлого века. Рожденная в 1922 году, она прожила бóльшую часть того века и немного захватила этот.

У нее было счастливое детство в коммунальной квартире на Полянке (я тоже провел там первые пять лет своей жизни), а затем трудная студенческая юность военной поры, с невозможными бытовыми и другими проблемами в эвакуации, постоянной тревогой за отца на фронте, тяжелой болезнью и стремлением, несмотря ни на что, получить полноценное университетское образование. В зрелые годы, уже на моих глазах, она радовалась короткой оттепели начала 60-х; затем было подавление Пражской весны советскими танками в 68-м, а потом 70-е и 80-е с репрессиями, психушками, маразмом и застоем. Мама хорошо знала о происходящем и тяжело переживала все это. Вместе с мамой мы предавались вольнолюбивым иллюзиям 90-х и постепенно утрачивали их в нулевых.

Как писал Мандельштам (в своих бездомных скитаниях поживший недолгое время и в нашей квартире на Полянке),

Попробуйте меня от века оторвать, —

Ручаюсь вам — себе свернете шею!

Что-то похожее можно было бы сказать и про маму.

Была ли она советским человеком? В определенной степени да — не только потому, что прожила основную часть жизни при советской власти. Часть ее мировосприятия была вполне советской — в вопросах взаимоотношений индивидуума и общества она придерживалась точек зрения, близких к официальным, принимала существующие порядки как данные (например, не сочувствовала моим возмущениям и мучениям при сдачах общественных дисциплин — «выучи и забудь!»). Считала необходимым, чтобы у ее потомков трудовые книжки лежали в отделах кадров…

Но, в отличие от типичного гражданина, всю жизнь мама была внутренне свободна. В юности у нее были не вполне заурядные романы: не очень удачный (с личной точки зрения) с Аркадием Белинковым, арестованным за антисоветскую литературную деятельность в 1944 году, и с немцем в послевоенной Германии (о котором она вспоминала с удовольствием — например, рассказывая мне о тайных свиданиях на мельнице). Мама свободно владела немецким и английским (владение английским передав всем своим потомкам, читая с ними «Винни-Пуха» в оригинале и отправляя их в прогулочные группы и в спецшколы). В доме всегда на видном месте были книги на иностранных языках, мама вела интенсивную переписку с заграницей (в том числе с русскими эмигрантами), а иностранцы (в частности, математики) были частыми гостями в нашей квартире задолго до того, как это стало общепринято в Москве.

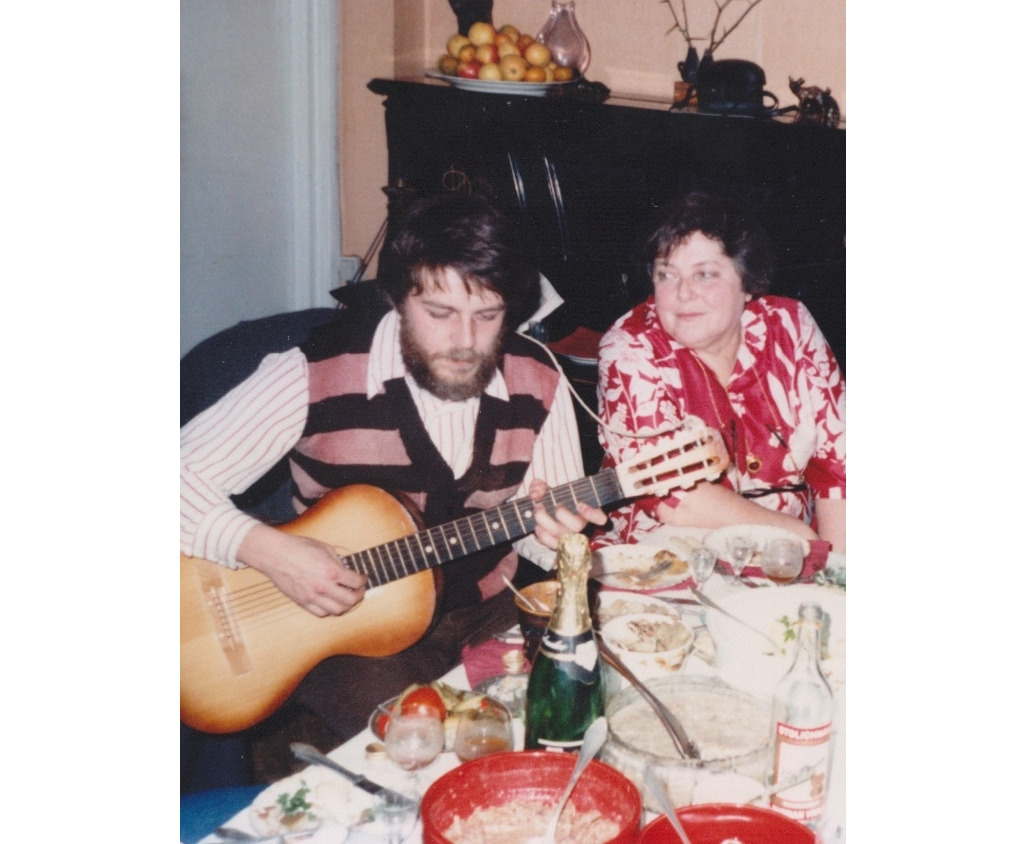

У нас в доме всегда можно было говорить всё (разве что в конце 60-х мама просила не рассказывать при отце популярные тогда анекдоты про Ленина — не потому, что опасно, а потому, что отца это огорчало). Мы всей семьей начали читать самиздат, как только он появился, и тогда же слушать различные магнитофонные записи бардовских песен, включая Высоцкого и Галича; насколько помню, эти записи именно мама покупала у каких-то сомнительных личностей. В моем исполнении под гитару родители с удовольствием слушали аморальные песни Высоцкого (…Ой, где был я вчера — не найду, хоть убей…), идеологически вредные Галича (…Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час?!) и «белогвардейские» (…За нашим бокалом сидят комиссары и девушек наших ведут в кабинет…). В нашем последнем семейном мероприятии (здесь я имею в виду семью в узком смысле — родители, Алёна и я), кавказском походе 1968 года, мы вслух по очереди читали по-английски Лолиту Набокова.

Вдохновителем перечисленных и некоторых других вольностей была, конечно, мама (хотя она, по обыкновению, никогда свою роль не подчеркивала); отец, остававшийся коммунистом до своей смерти в 1987 году, иногда с удовольствием участвовал, а иногда лишь терпел, не одобряя.

Свои жизненные установки в общем виде мама обсуждать не любила (и, возможно, не формулировала всякие свобода лучше несвободы даже для себя), предпочитая рассказывать об их конкретных проявлениях. Однако в «Реминисценциях» содержится тщательный анализ генезиса этих установок — от глубокой, сохранившейся на всю жизнь благодарности родителям за наполненный любовью мирок на Полянке, в котором маленькая девочка составляла свои представления о хорошем и плохом, до умения следовать этим представлениям в течение длинной трудной жизни в обществе, в котором приходится постоянно сопротивляться навязываемым стереотипам.

Мамина биография может показаться ничем особенно не примечательной и довольно благополучной. Школа — университет (во время войны учеба в эвакуации) — десятилетия работы в одном и том же учреждении — своевременный выход на пенсию. Единственный муж, с которым прожито несколько десятилетий, двое детей с университетским образованием. Внуки и правнуки, с которыми до последних лет складывались нежные и доверительные отношения…

На поверхностный взгляд — все обычно, ничего из ряда вон выходящего. Моя убежденность в том, что речь идет о жизни замечательного человека, может интерпретироваться как пристрастный взгляд сына. Тут я не одинок — Окуджава, например, писал:

Настоящих людей очень мало:

На планету — совсем ерунда,

На Россию — одна моя мама…

Тем не менее я попытаюсь дать объективный ответ на вопрос:

Что же необыкновенного было в жизни Марианны Цезаревны Шабат?

Начну с того, к чему я при жизни мамы был недостаточно внимателен (хотя и старался делать все, что было в моих силах): проведя детство здоровым и радостным ребенком, основную часть жизни она фактически была инвалидом, хотя никем так не воспринималась — и прежде всего сама требовала от себя полноценной жизни без всяких снисхождений.

Про свою страшную детскую болезнь, однажды вернувшуюся в юности, она достаточно подробно пишет в «Реминисценциях», я же лишь скажу, что она прожила всю оставшуюся жизнь с частично парализованной левой рукой. Но, рожденный в 1952 году, могу засвидетельствовать, что по крайней мере с 1958-го, когда мы стали жить в отдельной квартире, мама была прекрасной хозяйкой и из нашего открытого и гостеприимного дома никто не уходил голодным! До появления компьютеров у нее всегда были две пишущие машинки, с кириллическим и латинским шрифтами, и она печатала (одним пальцем, как она выражалась) огромное количество разнообразных текстов: свои рабочие документы, письма, отцовские книги, летний дневник восьмилетнего меня, впоследствии — наши статьи… И никогда ее парализованная рука не упоминалась, только надо было ей поставить нужную машинку на столик.

У отца тоже ступня одной ноги была с детства ампутирована, и он ходил на протезе; но, как можно прочитать в «Реминисценциях», мои родители договорились в самом начале совместной жизни, что будут себя вести как здоровые люди, и это важное обещание (как, впрочем, и все другие!) десятки лет выполняли. Мы всей семьей катались на лыжах, ходили в первомайские походы, летом покоряли горные вершины и т. п.

В преклонные годы мама перенесла две тяжелые онкологические операции, но тоже, как только могла, возвращалась к нормальной жизни и старалась не акцентировать ничье внимание на своих недугах.

Итак, окружающие (как и она сама) относились к маме как к здоровому человеку.

Соответствовали ли ее социальные достижения общественным ожиданиям?

Я думаю, можно дать вполне определенный ответ: частично. Человек исключительной одаренности, она не опубликовала научных работ и не защитила диссертаций; в Википедии можно найти упоминание о М. Ц. Шабат только как о редакторе библиографических сборников (впрочем, высоко оцененных специалистами). Об отношениях мамы с науками и сложившемся нежелании ими заниматься мы поговорим ниже.

Она закончила трудовой путь младшим научным сотрудником и никогда ничем не заведовала. Здесь никаких загадок нет: она к руководящим постам никогда не стремилась (Окуджава: Грош цена тому, кто встать над другим захочет…). Кроме того, потомкам важно объяснить: мама работала в идеологическом заведении, и любой подъем по карьерной лестнице требовал членства в ПАРТИИ (было такое время, когда не надо было указывать, в КАКОЙ — она была единственная). А об этом не могло быть и речи, хотя вполне можно было быть женой коммуниста.

Но на своем скромном месте она была весьма квалифицированным работником, ценимым и уважаемым коллегами. Без малейшей горечи она рассказывала мне, что подобрала литературу для десятков кандидатских диссертаций и указывала будущим ученым, откуда брать цитаты.

Наконец, возникающей у некоторых женщин дилеммы

семья или работа?

для мамы, по-видимому, не существовало. Бросать работу она никогда не собиралась, но семья, несомненно, обладала высшим приоритетом.

Страсти, сопутствующие образованию нашей семьи, очень подробно описаны в последующих главах; чтобы создать ее, необходимо было разрушить другую, а это противоречило вышеупомянутым представлениям мамы о хорошем. Видимо, я отношусь к этим страстям без достаточного сочувствия, не претендуя при этом на объективность. Действительно, если бы мама относилась к предыдущей семье отца ЕЩЕ бережней, то меня бы не было на свете, а это представляется мне слишком высокой ценой за то, чтобы делать хорошо и не делать плохо. А вот при том варианте развития событий, который имел место, мы с Алёной и появились, и сохранили и передали нашим потомкам теплые и вполне родственные отношения с потомками той, разрушенной, семьи. Основу этих теплых отношений заложила сама мама непосредственно при разрушении — она об этом подробно пишет.

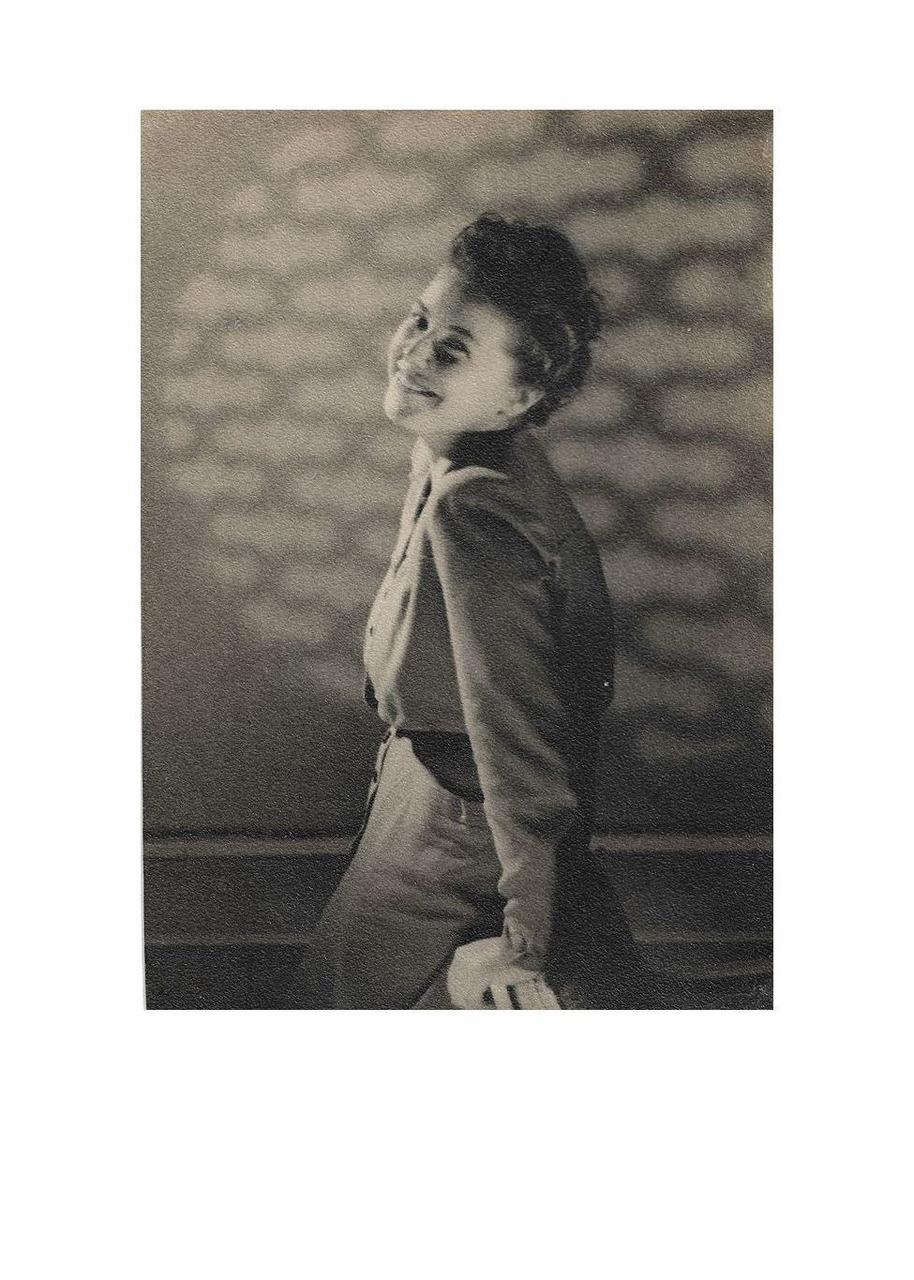

Впрочем, если мама и виновна в обсуждаемом разрушении, то в основном фактом своего существования. Как мы можем заключить из содержащегося в основном тексте описания зарождения любви моих родителей в эвакуации (это не только интересно для потомков, но и мастерски написано с чисто литературной точки зрения), прихрамывающий аспирант-математик пропал, едва встретив в коридоре общежития только что приехавшую из Москвы очаровательную студентку филологического факультета. Потом читался Маяковский (разумеется, для этой студентки) под ночным ашхабадским небом, другие общие радости наметились, но все дальнейшее было уже предопределено и неизбежно.

Все написанное до сих пор поддается прямому анализу маминой жизни, иногда с привлечением сведений из «Реминисценций». Однако не все так просто. Расположенность к ней огромного числа самых разных людей, с которыми она общалась, обаяние и мудрость, под влияние которых попадали столь многие, не объясняются просто женской красотой, хорошим воспитанием, университетским образованием или советской добросовестностью. Тут есть тайна, разгадку которой я попытаюсь наметить.

Начнем с маминого несравненного дара общения, который отмечают все знавшие ее.

Она была прекрасной рассказчицей — читатель «Реминисценций» в этом легко убедится, особо отметив краткие, но содержательные характеристики многочисленных персонажей. Подчеркну, что навыками устного рассказа по крайней мере на двух языках (про немецкий не знаю…) она владела не хуже.

Еще более важным мне представляется противоположное качество. В доверительных разговорах, к которым мама почему-то располагала своих собеседников разнообразнейших возрастов, социальных положений, национальностей, интеллектуальных и образовательных уровней, она умела слушать. Это уникальное умение объясняется ее искренним интересом к людям, удивительной памятью, распространяющейся на все человеческое, талантом понимания проблем и чувств собеседников — как явно выражаемых, так и скрытых. Выслушав очередной горестный рассказ о чужих делах, она обычно умела не только посочувствовать, но и подбодрить; вникнув в кажущиеся неразрешимыми проблемы — дать дельный совет.

Советчики обычно опираются на собственный жизненный опыт. И здесь возможны сомнения: много ли знала о «НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ» мама — родившаяся в Москве, всю жизнь прожившая в ней в относительном довольстве и проработавшая библиографом до самой пенсии? Не испытавшая на себе профессиональных творческих мук? Не метавшаяся в поисках Бога и других Истин?

Мой ответ: очень много знала. Не все знания приобретаются во мраке и буре, своими боками, на собственной шкуре (Алла Григорьевна Богораз). Мама с раннего детства и до конца дней много читала, переписывалась, внимательно слушала истории разных людей (см. выше!), сопоставляла и анализировала — м.б., не всегда разумом, но всегда чуткой душой. И хотя оказалось, что ее с юности обыкновенный ждал удел, к ней абсолютно неприменимы дальнейшие строки Пушкина Узнал бы жизнь на самом деле, …, пил, ел, скучал, толстел, хирел, … Мама не скучала никогда! Ей всегда было чем заняться, о чем и о ком подумать.

Не менее, чем знанием жизни, она действовала на окружающих, как это ни шаблонно звучит, личным примером. Никогда, даже в тяжелейшие периоды болезней и потерь близких не опускавшаяся ни внутренне, ни внешне, аккуратно и со вкусом одетая, мама демонстрировала выдающуюся жизненную стойкость. Ни для себя, ни для ближних она не допускала оправданий недолжному поведению ссылками на в наше время, в этой стране, в моем возрасте и т. п.

Впечатлял ближних и своеобразный мамин перфекционизм. Все, что она делала, она делала хорошо, а то, что делала бы плохо, старалась совсем не делать… Работая над этим пассажем, я обнаружил двусмысленность бинарной оппозиции хорошо/плохо в русском языке: смысл крошки-сына Маяковского уже фигурировал, отчасти в ироническом контексте, а сейчас речь пойдет о серьезных оценках (ср. Марианна Цезаревна очень хорошо подражает собачьему лаю…). Будем в дальнейшем называть первый смысл этическим, а второй базовым — мы еще поговорим об обоих.

Именно базовый перфекционизм, на мой взгляд, был главным препятствием в ее отношениях с наукой. Сама мама объясняет эти несложившиеся отношения частными обстоятельствами: трудностями и взаимонепониманием с научным руководителем и т. п. Но меня это не убеждает; другой человек — более «целеустремленный», а точнее, более подверженный социальным стереотипам, — мог бы как-нибудь решить проблемы (например, сменив научного руководителя или тематику). Отличница Марианна Рысс вполне могла бы написать требуемые для ученой степени тексты по лингвистике или искусствоведению. Но к окончанию университета у нее сложилось настолько трепетное отношение к Науке вообще — по воспоминаниям о великом деде, под влиянием будущего мужа и других математиков в ашхабадской эвакуации, — что желание делать что-то околонаучное, но, возможно, не первосортное у нее пропало. Ценимое окружающими получение ученой степени (несомненно, доступное ей) не перевешивало ее глубинный перфекционизм. При этом мама на много лет сохранила уважение к лингвистике и интерес к ней, достаточно тесно общалась с выдающимися лингвистами. Это уважение вместе с серьезным отношениям к другим гуманитарным наукам она ненавязчиво пыталась передать потомкам, и в одном случае ей это удалось. Я, унаследовавший от отца и профессию математика, и, видимо, упомянутую мамой фанатичную преданность, более четверти века преподаю в гуманитарном университете, иногда устанавливая профессиональные контакты с лингвистами, психологами и философами.

Другой, менее фундаментальный, но для меня эмоционально важный пример маминого базового перфекционизма связан с ее пением. В моей обычной памяти почти не сохранилось воспоминаний о ней поющей; но какая-то удивляющая меня глубинная память, видимо, близкая к эмбриональной, хранит исчезнувшие звуки. Зажмурившись, я включаю какое-то устройство, сохранившее мамин голос, и оно воспроизводит колыбельные Спят медведи и слоны, Дяди спят и тети… и Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни… И взрослые: Помню, я еще молодушкой была…, Надоело говорить и спорить…, Услышь меня, хорошая…, В далекий край товарищ улетает…

Почему мама перестала петь? Со своих 14 лет пел под гитару я, и она никогда мне не подпевала — хотя мое пение любила, заказывала песни и не терпела, когда мне мешали петь разговорами. Говорила, что у нее что-то случилось с голосом. Не могу, конечно, сомневаться; но она, никогда (в отличие от отца и большинства своих потомков) не читавшая лекций, при мне на конференции, посвященной 90-летию отца, вполне «по-профессорски» произнесла перед большой аудиторией разборчиво и четко прекрасное вступительное слово по-английски. Так что, мне кажется, дело в том, что мама, осознав (или придумав) почему-то, что не может петь так же прекрасно, как в юности, предпочла не петь никак.

Всей своей жизнью и ее отдельными проявлениями мама показывала, что и в XX веке в той самой стране, в которой мы продолжаем жить, можно следовать сложившимся в детстве представлениям о хорошем и плохом — на этот раз в этическом, намеченном выше смысле. И распространять эти представления.

Еще раз — как ей это удавалось? При нескольких тоталитарных режимах, будучи свидетельницей жестокого подавления вольнодумств, запрета книг, спектаклей и фильмов, большую часть жизни за железным занавесом?

Мы возвращаемся к вопросу о маминой (не) советскости и внутренней свободе, на этот раз пытаясь очертить ее общие подходы к построению жизни, полной радости и добра, в трудные времена нашего отечества.

• Не добавлять своих ограничений к тем, которые явно наложены государством. Читать, петь и обсуждать что хочется. Смеяться, когда смешно, даже над святым. Пока железный занавес не поднят — путешествовать там, где можно, а теми местами, куда нельзя, — спокойно интересоваться (как мы сейчас, в 2020-м, следим за началом развития космического туризма).

• Исходить из собственной системы ценностей, отвергая навязываемые обществом стереотипы. О маминой «научной» и служебной карьере уже говорилось. Отца глубоко уважали как заведующего математической редакцией переводного издательства «Мир», но его дальнейший карьерный рост (запомнившийся мне, четырехлетнему, ненадолго появившимися личными шоферами отца) был пресечен. Относительно же академической карьеры отца мама (в полном согласии с ним) считала, что быть профессором МГУ — естественное для него социальное положение, и никогда не поощряла его дальнейший рост. Отвергнута была (казавшаяся мне заманчивой) возможность перебраться в Сибирь, где царил отцовский учитель и соавтор М. А. Лаврентьев и где мы уж по крайней мере жили бы в коттедже, а не в тесноватой трехкомнатной квартире на четверых…

• Создать свой дом при первой возможности, построить жизнь в нем в соответствии с упомянутыми выше ценностями и открыть его для всех разделяющих эти ценности. У мамы такая, не вполне очевидная, возможность появилась в 1958 году, когда мы въехали в один из первых в Москве кооперативных домов; так была решена (точнее, устранена) распространенная проблема сосуществования в одной квартире нескольких поколений. В этом доме родители и прожили всю оставшуюся жизнь — сменив, правда, несколько квартир; их потомки и сейчас там живут, и там же были написаны тексты, вошедшие в настоящий сборник.

Об атмосфере дома Шабатов сейчас, спустя десятилетия после смерти его основателей, вспоминают многие. Мои школьные друзья порой удивляют меня, рассказывая (обычно в застольях…), что чуть ли не жили у нас. Тема нашей квартиры заслуживает отдельного описания; сейчас ограничусь тем, что припомню, что в ней творилось в августе 1966-го во время ICM. Как уже упоминалось, в ту пору приглашать иностранцев домой было еще не принято — а к нам они ходили толпами; многие советские математики тогда не владели английским, и нам с Алёной хватало работы по устному переводу (бытовой лексики; я, семиклассник, тогда совсем не знал взрослых математических терминов, а Алёна, студентка мехмата, знала не очень многие — но математики разных стран понимали друг друга, при необходимости традиционно пользуясь бумажными салфетками для формул).

Мама тогда не только кормила, но и прекрасно находила общий язык с математиками из разных стран и с их женами. На этих встречах она подружилась с некоторыми, впоследствии переписываясь и посещая их после падения железного занавеса. Я в 1966-м не осознавал, а теперь изумляюсь, сколько звезд мировой математики у нас побывали: Альфорс, Хейман, Кахан, Мандельбройт, Неванлинна, Ройден… Впоследствии мама с удовольствием воспроизводила характерную фразу знаменитого американского математика финского происхождения Ларса Альфорса (видимо, не секрет, что вместе с женой Эрной до поздних лет любившего выпить) I AM NOT GOING! — то есть Не поеду в гостиницу из этого замечательного места!

Кем же была мама? Можно ли ее отнести к какой-либо социальной группе?

Как я старался показать, если она и была советским человеком, то не совсем настоящим — слишком свободным, независимым, слишком (несмотря на готовность внести весь посильный и непосильный вклад в Победу) приверженным общеевропейским ценностям вместо национальных интересов.

Рискну предложить ответ. Мама — русская интеллигентка ХХ века. Потомок мандельштамовских разночинцев, рассохлые топтавших сапоги, оставивших, по поэту, заповедь

Чур, не просить, не жаловаться! Цыц!,

которую она безусловно соблюдала. А буквально — внучка Иоанникия Алексееевича Малиновского, интеллигента в первом поколении из семьи ремесленника, историка и правоведа, написавшего книгу Кровавая месть и смертные казни, получившую высокую оценку Л. Н. Толстого. Любившая своего деда, тщательно изучившая его многочисленные труды и унаследовавшая его широкие либеральные взгляды на историю человечества.

Здесь может возникнуть вопрос, до некоторой степени вернувшийся в позднепутинскую Россию, но в отношении мамы совершенно бессмысленный: она западница или славянофилка? По многим параметрам, упомянутым выше (либеральные взгляды, круг чтения, знакомства…), и потому, что мы никогда не слышали от нее ничего про Особый Путь, Любомудрие, духовные скрепы и т. п. — западница. Безусловно, она хотела главного — чтобы Россия стала нормальной страной. Однако воспитывала она нас с Алёной вполне сбалансированно — не только внедряла в сознания европейские идеалы, но и приглашала на домашние концерты ныне известную фольклористку Серафиму Евгеньевну (тогда Симу) Никитину, замечательно певшую собранные ей северные песни, устраивала поездки — любоваться церквями — в старые русские города; придумала летние поездки на Кижи (прочитав какие-то источники о русском деревянном зодчестве и пересказывая их нам) и в Соловки, пожить в монастырской келье и попутешествовать на лодке по каналам, построенным монахами.

Советскую интеллигенцию власть пыталась отрезать и от западной культуры, и от классово чуждой русской, но в случае с мамой не удалось ни того ни другого, и свое понимание общечеловеческой культуры маме удалось передать потомкам.

Говоря о маме как о потомке русской интеллигенции, напоследок упомянем этнический аспект. И мы, Шабаты, и моя первая жена Регина Лазаревна Турецкая участвовали в своеобразном селекционном эксперименте, выводя еврейско-славянскую популяцию в соотношении 1:1. И мама, и отец, и Регина были детьми отцов-евреев и матерей-славянок.

Мама была далека от иудаизма (как и от других религий) и равнодушна к сионистским идеям. Думаю, что главное, в чем сказывалась ее еврейская половинка, — это в трепетном отношении к потомкам. Она не была еврейской мамой из анекдотов; например, когда я лет в тринадцать, подражая отцу, заявил, что буду даже в морозы ходить без шапки, она меня немного поуговаривала, но вскоре махнула рукой. Однако она постоянно думала о потомках, хотела все о нас знать (а это огромный объем информации, со многими из нас часто что-нибудь происходило), переписывалась, когда мы путешествовали, тревожилась, звонила… В самые последние месяцы, когда у нее уже ни на что не было сил, регулярно обсуждала по телефону с правнуком-первоклассником его школьные дела.

Намеченным пониманием маминой жизни, не стесняясь высокопарных слов, я и закончу. Она с раннего детства восприняла идеи, мировоззрение и стиль жизни русской интеллигенции, сохранила их и вместе с единственным любимым мужчиной построила открытый дом, в котором они доминировали. Пронесла их, как могла, через нелегкий XX век и сделала все, чтобы передать их детям, внукам и правнукам.

Г. Б. Шабат

Действующие лица

Ближайшие родственники, упоминающиеся в тексте:

• Иоанникий Алексеевич Малиновский,

1868 — 12.01.1932, дедушка

• Мария Александровна Малиновская (Конисская),

20.04.1870 — 10.02.1941, бабушка

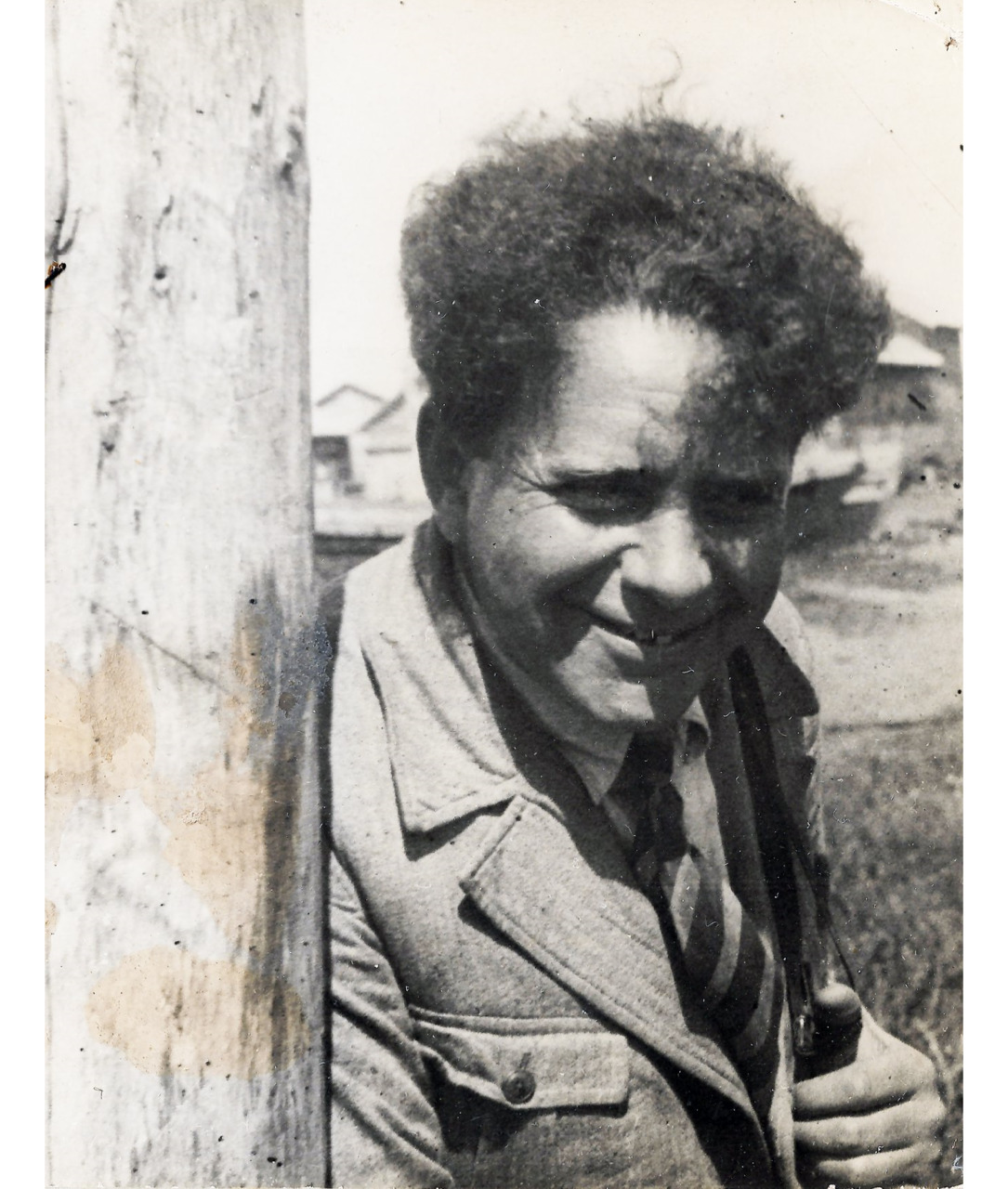

• Цезарь Георгиевич Рысс,

03.10.1898 — 13.10.1974, отец

• Евгения Иоанникиевна Рысс (Малиновская),

27.04.1900 — 29.08.1982, мать

• Борис Владимирович Шабат,

09.07.1917 — 23.07.1987, муж

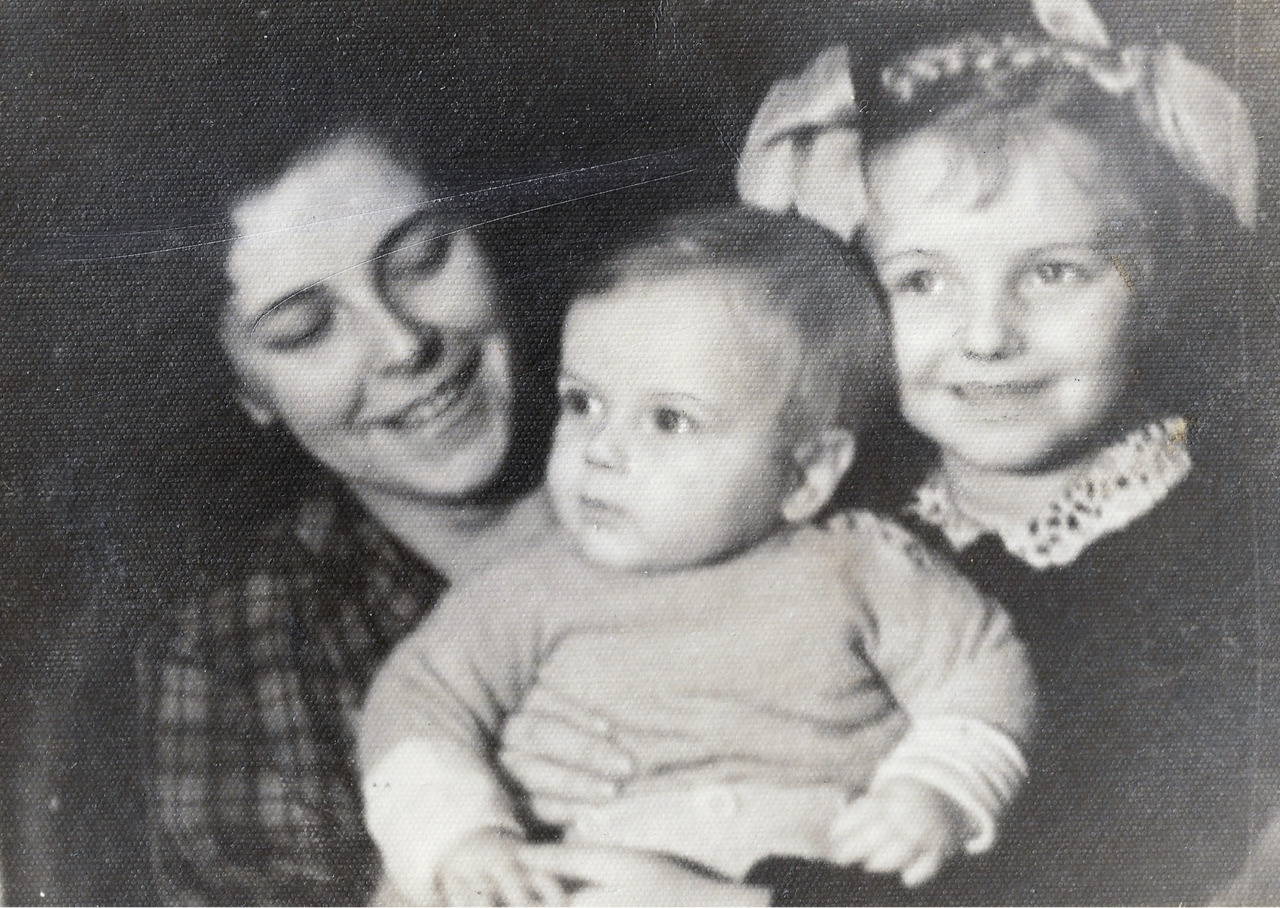

• Елена Борисовна (Алёна) Шабат,

16.08.1947 — 09.02.2004, дочь

• Георгий Борисович (Юра) Шабат,

род. 21.05.1952, сын

Марианна Цезаревна Шабат (Рысс),

10.12.1922 — 08.02.2009.

Введение

Видимо, погружение в прошлое — счастливая или несчастная, но более или менее обязательная потребность старости. Видимо, невозможно обойтись без попытки осмыслить свою собственную жизнь и жизнь близких людей, их мироощущение и поступки, которые с современных позиций кажутся порой необъяснимыми. И, пока голова не погрузилась в безнадежное склеротическое бездумье, найти если не оправдание, то по крайней мере свое сугубо личное объяснение того, что происходило в далекие годы детства, отрочества и юности. Необязательно быть для этого Толстым или Моэмом — необходимо другое: отказаться от непреодолимого желания оправдаться перед потомками, от желания выглядеть не столько лучше, сколько мудрее, чем на самом деле; отказаться от желания объяснять прошлое с позиций накопленного опыта и приобретенных знаний; быть фактографом, а не интерпретатором.

В нашей семье очень сильны мемуарно-реминисцентно-дневниковые традиции, а в дотелефонные времена существовала достаточно высокая культура письменного общения. Дорогие мои дети и внуки, если когда-нибудь потом, помимо естественного интереса к корням, который на современном отрезке российской истории не затаптывается безжалостно в землю, вам пригодится то, что я расскажу, значит, не зря я поддалась традиционно-семейной эпидемии…

Часть 1

До меня

Родители моими глазами

Я рассказываю о жизни моих молодых родителей так, как воспринимала эту жизнь, т.е. с позиций единственного обожаемого ребенка. Через восприятие ребенка я пытаюсь показать, как складывалось их мироощущение и мировоззрение в эпоху бурных потрясений в стране, в судьбах их семей, в их собственных судьбах. Я хочу понять, какие истины были для них бесспорными, какими словами и делами доносили они эти истины до своего ребенка. Очевидно, запомнилось то, что впоследствии оказалось для меня важным и значительным.

В этих записках нет строгой хронологической последовательности и единообразия; в некоторые отрывки включены рассказы о более поздних событиях. В отрывке, посвященном родителям, слились в единое целое их рассказы о невозвратно ушедшем прошлом и мои воспоминания.

Смогу ли я воссоздать в середине 90-х годов атмосферу семейной жизни, семейного климата так, как я воспринимала это в детстве? Смогу ли рассказать о молодых людях, заброшенных в Москву не столько по доброй воле, сколько силой самых разнообразных и по большей части неблагоприятных обстоятельств? Смогу ли отстраниться от своих воспоминаний и реакций на происходящее в стране и в моей личной жизни в течение более чем полувека? Смогу ли правдиво рассказать, какой представлялась очень счастливому ребенку жизнь молодых родителей, вырванных из привычной обстановки и вынужденных бороться не только за существование, но и за духовное выживание, за формирование (быть может, не всегда осознанное) жизненной философии, за определение моральных приоритетов и ценностей? И как сумели они сделать так, что их маленькая дочка смотрела на главных людей в своем мире широко раскрытыми, восхищенными глазами, а душа ее была распахнута для добра и любви?

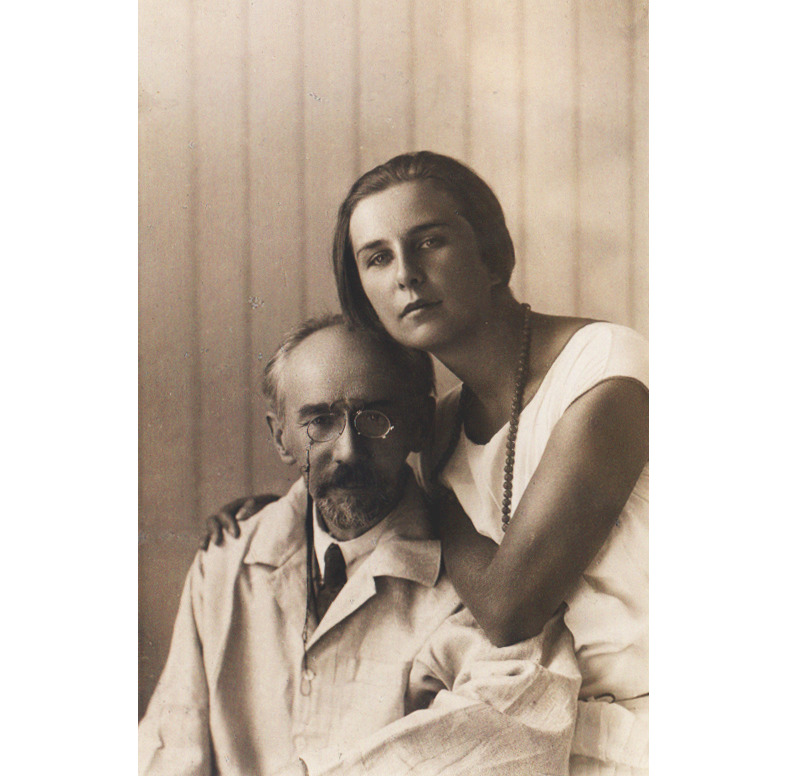

Мои родители. Цезарь Георгиевич Рысс и Евгения Иоанникиевна Малиновская. Необыкновенно красивая, знающая цену этой красоте, горделивая, строго и с достоинством несущая преимущества и бремя этой красоты мама. Обаятельный и приветливый, щедро выплескивающий богатства своей души и интеллекта, казалось бы мягкий и податливый, но внутренне независимый, раскованный и очень свободный папа. Неотразимая пара, представители своего поколения.

С тех пор как я себя помнила, я всегда была уверена, что ни у кого нет таких красивых и умных папы и мамы. Ничто и никогда не изменяло благоговейного отношения к родителям моего детства, к светлым, жизнелюбивым людям, ухитрявшимся вопреки трудностям их не так уж легко устроенного, нищего быта, вопреки общим трудностям смутных 20-х годов жить интересно и насыщенно, создавать в семье такую среду обитания, в которой эти трудности не были доминирующими и их единственной дочке жилось радостно, комфортно и уютно.

Мои родители подарили мне удивительное детство, прошедшее в любви и неосознанном ощущении превосходства, потому что таких необыкновенных папы и мамы не было ни у кого из окружавших меня детей.

О предках

В наших семейных архивах сохранились очень интересные воспоминания, дневники и письма моих дедушки и бабушки Иоанникия Алексеевича и Марии Александровны Малиновских. Вместе эти материалы охватывают почти полвека и являются бесценными свидетельствами истории семьи моей мамы.

Бабушка — третий ребенок в семье украинского интеллигента А. Я. Конисского, адвоката, писателя и переводчика, члена группы, ратовавшей за культурную автономию Украины, автора текста «Боже, Великий, Единый, нам Украину храни…», широко известного в современной самостийной Украине. Она рассказывает о своем «детстве, отрочестве и юности». Эти воспоминания относятся ко второй половине 70-х — 80-м годам XIX века.

Мемуары Иоанникия Алексеевича охватывают более 30 лет. Это 90-е годы XIX века в Киеве, быт и нравы близкого к Киевскому университету круга интеллигенции; начало XX века, становление молодого Томского университета и его место в интеллектуальной и политической жизни развивающейся Сибири; сложные обстоятельства, обрушившиеся на Иоанникия Алексеевича и его семью во втором десятилетии нашего, XX века; перемещение из Томска в Варшаву, из Варшавы в Ростов… Далее — тюремные дневники начала 20-х годов (письма, в течение нескольких месяцев передаваемые на волю из камеры смертников Ростовской большевистской тюрьмы; дневник и письма периода сидения в Ивановском лагере в Москве).

Мамины рассказы о детстве

Вдохновенные рассказы мамы о ее детстве, о городах, в которых она жила, о родителях и их друзьях были, конечно, очень важны для формирования личности ее ребенка. Прочитав в старости мемуары и дневники моих бабушки и дедушки, я словно вновь окунулась в знакомую с детства, но забытую атмосферу этих увлекательных рассказов. Думаю, что я только теперь смогла понять, как же трудно было маме строить свою жизнь в условиях, не имевших ничего общего с условиями жизни ее детства и отрочества…

Видимо, из рассказов мамы, из случайно услышанных разговоров и обсуждений сложились и какие-то стереотипы моего отношения к членам маминой семьи. С самого раннего детства я знала, что дедушка — замечательный, а бабушка очень красивая, но больше всего любит себя… Мне было жалко бабушку — ведь любить себя больше всего очень неудобно. Что же тогда остается другим? Может быть, бабушке не хватало любви для дедушки и для своих детей? Может быть, поэтому все дочки живут отдельно от бабушки и дедушки? И дочек было жалко — ведь мне было так хорошо, потому что больше всех на свете я любила своих папу и маму.

Об отцовской семье

Я о ней не знала, да и сейчас не знаю, почти ничего. Он происходил из очень разветвленной еврейской семьи Рыссов, среди которых было достаточно много интересных людей большего или меньшего достатка, с самыми различными мировоззрениями и судьбами. Папа очень не любил рассказывать о своем детстве, о сложных переживаниях ребенка, растущего вне нормальной семьи. Ему было всего восемь лет, когда неожиданно умерла мать. Это было в Мюнхене; отец, как всегда, был в отъезде (я так и не узнала, почему его работа была связана с постоянными разъездами). Четверо детей — самому младшему из них исполнилось два года — остались совсем одни. Позже их распределили по семьям ближайших родственников. Детей любили и жалели, но жизнь без матери и без отца, который только навещал их… — в ней была какая-то неправильность. Женившись второй раз, мой дедушка Рысс осел в Ростове-на-Дону и забрал к себе детей. Папа всегда говорил, что мачеха хорошо к ним относилась. Тем не менее сразу после скоропостижной смерти мужа она бросила детей и, забрав немногие ценности и деньги, имевшиеся в доме, уехала из Ростова. Больше дети свою мачеху никогда не видели, хотя не один раз предпринимали попытки найти ее.

Папе было тогда 13 лет, старшей сестре — 16. После смерти их отца на них двоих легла полная ответственность за младших брата и сестру. Кое-что об этом периоде их жизни рассказывала мне уже в старости старшая сестра папы. Она в год смерти своего отца заканчивала гимназию.

Отрочество папы; репетиторство

А папе оставалось до окончания еще несколько лет, и он считал, что не имеет права учиться дальше, так как обязан зарабатывать на жизнь. Учителя гимназии убедили его, что он сможет содержать семью, не бросая гимназию, и рекомендовали в качестве репетитора в богатые семьи слабых учеников.

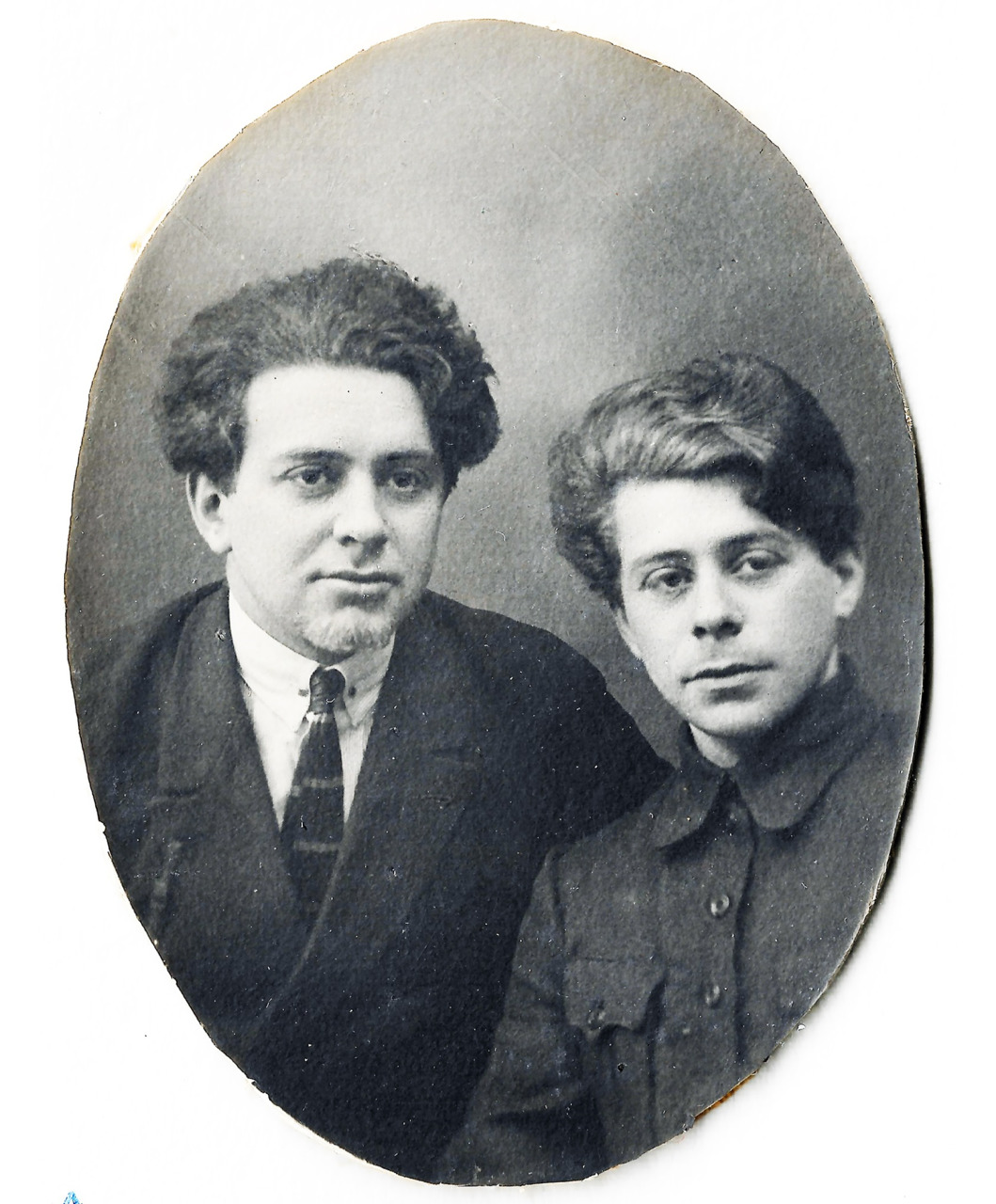

Учился он всегда очень хорошо (я не знаю точно, так ли это было, но мне кажется, что как сильный ученик он попал в процентную норму для евреев) и получил прекрасное гимназическое образование. Степановская гимназия считалась тогда одной из лучших в России. Однокашниками отца были многие интересные и известные впоследствии люди, например кузены Шварцы, Антон и Евгений.

Как далеко в прошлое уходят корни репетиторства в нашей семье! Дедушка Иоанникий Алексеевич Малиновский, типичный разночинец, зарабатывал обучением дворянских детей в помещичьих усадьбах на Полтавщине, бабушка Мария Александровна, еще будучи гимназисткой, готовила девочек к приемным экзаменам в Киевскую гимназию, а позже сама организовала частную гимназию с пансионом. Мой отец учил в основном детей ростовского купечества. И вот теперь мои дети и внуки подрабатывают, занимаясь математикой с абитуриентами или отстающими студентами.

О юности папы

То, что я знаю как о детстве моего отца, так и о жизни осиротевших детей, о том, чем занимался папа по окончании гимназии, больше всего похоже на прерывистую линию, состоящую из разрозненных фактов.

Военное училище, нежелание идти служить в белой армии, контакты с друзьями-большевиками, какие-то поручения вроде сопровождения архивов деникинского правительства в Москву, почему-то встреча с Лениным, почему-то знакомство с Шаляпиным, служба в качестве то ли третьего секретаря, то ли культурного атташе большевистского посольства в меньшевистской Грузии, служба в Реввоенсовете. В те годы отец, кажется, считал себя членом большевистской партии, но позже почему-то это членство не оформил (Почему? Ведь в жизни моего детства никогда не витала в доме атмосфера критики и недовольства советской властью).

Оказавшись в Москве, отец поступил учиться в один из технических институтов и параллельно в только что основанное Гнесинское музыкальное училище. Известен эпизод его детства (из рассказов тети Доли, старшей сестры отца): «Сам Рахманинов, послушав маленького Цалю, сказал, что этому мальчику нужна хорошая школа и что он прославит музыкальную Россию». Увы… мы никогда не узнаем, был ли действительно такой эпизод или это только красивая легенда, романтизация нереализованных возможностей. Но я прекрасно помню, что день, когда у папы появилась возможность взять в аренду пианино, превратился в настоящий семейный праздник; только после этого я поняла, как тосковал он без музыки в доме.

Совмещать занятия в двух институтах с работой было невозможно. Сначала папа поставил крест на своем музыкальном образовании, хотя М. Ф. Гнесин усиленно убеждал его, что он может позволить себе отказаться от чего угодно, но только не от музыки. Позже он бросил и технический институт и в конце концов вместе с мамой поступил в Литературно-художественное училище, известное больше как Брюсовский литературный институт), который они оба так и не закончили. Возможно, это незаконченное высшее образование всю жизнь было для моих родителей каким-то неосознанным раздражителем, хотя, казалось бы, и не мешало им в каждодневной жизни.

О первом браке папы

Мама была второй женой отца. Ему было всего 17 лет, когда его женила на себе красавица-ростовчанка Мила Клячко, человек неординарный, но никогда не любимый (она была больна тяжелой формой шизофрении и в один из периодов перевозбуждения превратилась из Милы Клячко в Милу Арбат, идентифицируя себя с улицей, на которой жила). Я всегда знала, что у папы кроме брата и сестер есть какая-то странная неродственница Мила. Странная, потому что если папа был не на работе, папа и мама всегда и всюду ходили вместе, а к этой неродственнице он всегда ходил один и после возвращения от нее бывал особенно ласков дома. Навещал он ее регулярно и постоянно помогал ей. Ему приходилось приводить в порядок ее запутанные дела, улаживать какие-то неприятности. «У Милы опять что-то стряслось», «Мила опять вызвала Цезаря». Когда мама говорила это, голос ее звучал не так, как обычно. Видимо, из-за напряженных интонаций, из-за немного чужого маминого голоса я плохо относилась к этой загадочной Миле, из-за которой папа меньше времени бывает дома, понятия не имея ни о том, что она была папиной первой женой, ни вообще о том, что у пап может быть несколько жен. Мама не разрешала папе брать меня с собой, когда он навещал Милу, т.к. боялась «вредного влияния на детскую психику», но никогда не возражала против того, чтобы отец помогал ей, в каких бы стесненных материальных обстоятельствах ни находилась наша семья.

О юности мамы и об ее отце

Профессорская дочка, обожавшая своего отца и возмущавшаяся деспотизмом своей матери, мама, несмотря на все превратности судьбы своего отца, прожила достаточно благополучно до его ареста в 1919 году. Была она энергична и своевольна, красива и обаятельна и с очень ранних лет не боялась открыто брать на себя ответственность за свои поступки и решения.

Иоанникий Алексеевич Малиновский чудом избежал смерти во время жестокого самосуда, учиненного над профессорами Ростовского университета, но был арестован и приговорен к расстрелу, так как и при правительстве Деникина занимался проблемами просвещения (какое-то время он был в правительстве то ли ответственным за школьное образование, то ли министром просвещения — официальная и семейная версии расходятся) и не оставлял просветительской деятельности, благодаря которой был широко известен и очень популярен среди ростовского студенчества. Благодаря хлопотам тех учеников, которые, безоговорочно приняв власть большевиков, не предали своих кумиров, удалось на неопределенный срок отложить исполнение смертного приговора.

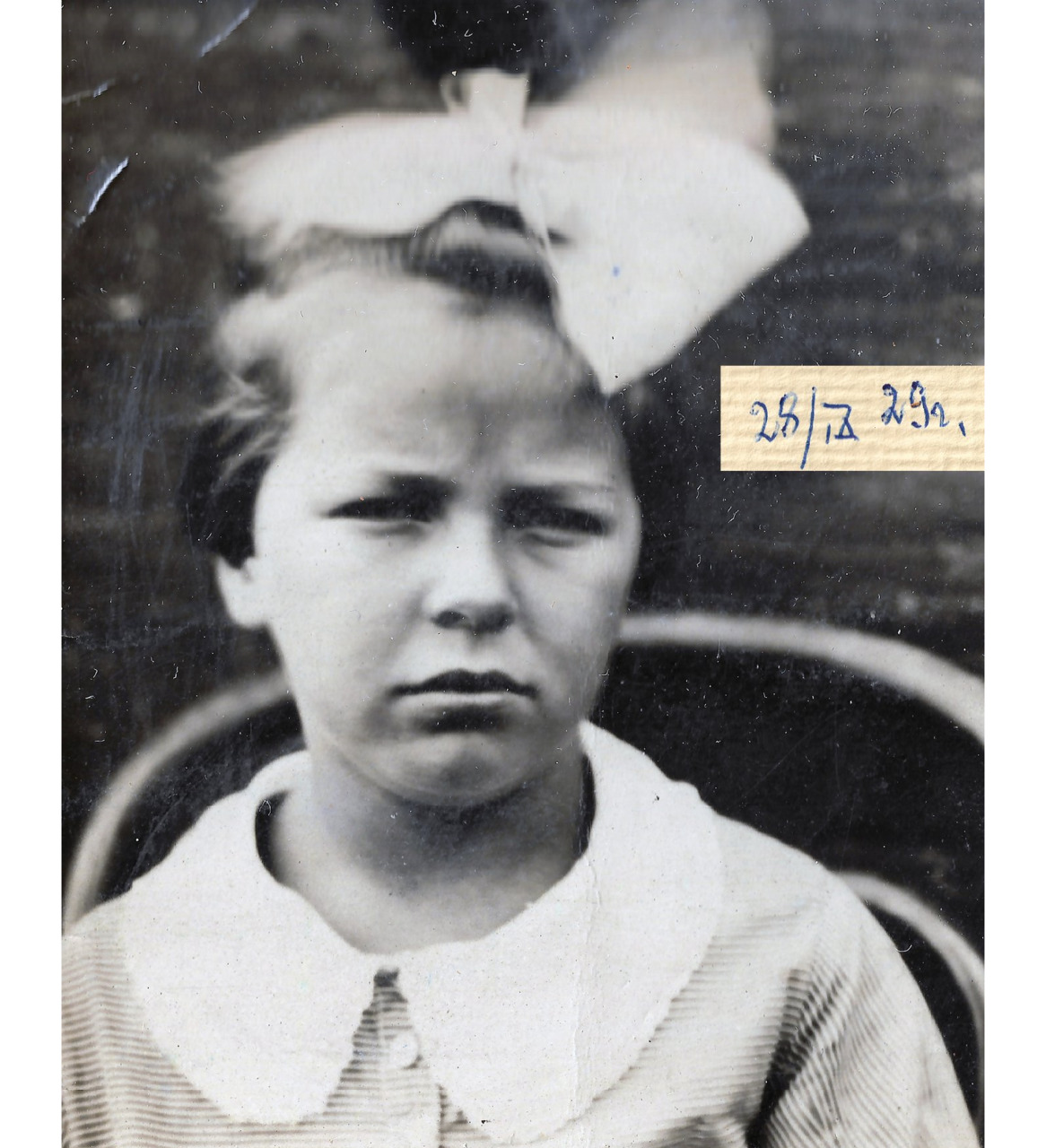

И. А. Малиновский третий слева

Позже студенты добрались до приехавшего в Ростов А. В. Луначарского, уговорили его наложить на деле профессора Малиновского резолюцию: «Без согласования со мной ничего не предпринимать» и для окончательного решения его судьбы переправить Иоанникия Алексеевича в Москву. Наверно, в реальной жизни все было не совсем так или совсем не так, но в моем сознании сложилось именно такое представление о тюремном периоде жизни дедушки. Совсем молодая, очень энергичная и очень красивая Женя Малиновская решила сама заняться освобождением своего любимого отца и в 1920 году отправилась вслед за ним в Москву.

Знакомство и брак родителей

Оказалось, что в Москве уже собралось довольно много знакомых молодых ростовчан, активно включившихся в работу по «построению самого лучшего и справедливого в мире общества». Среди них был и мой отец, работавший в это время в Реввоенсовете, предшественнике современного Министерства обороны.

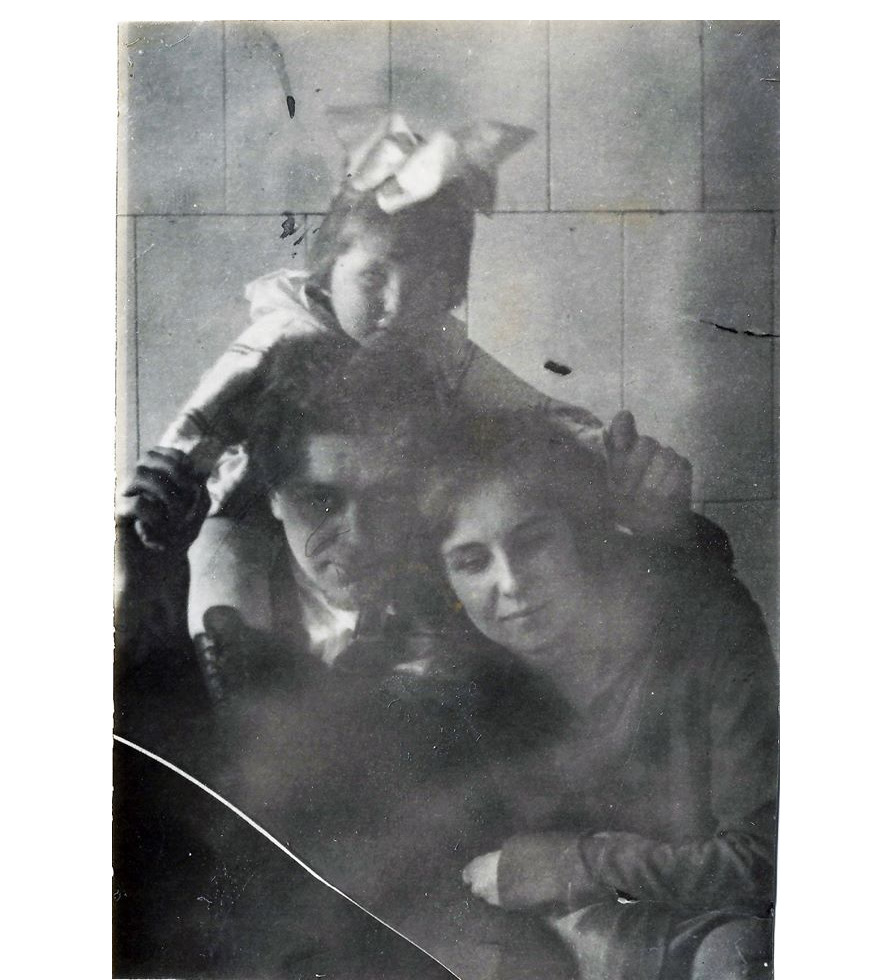

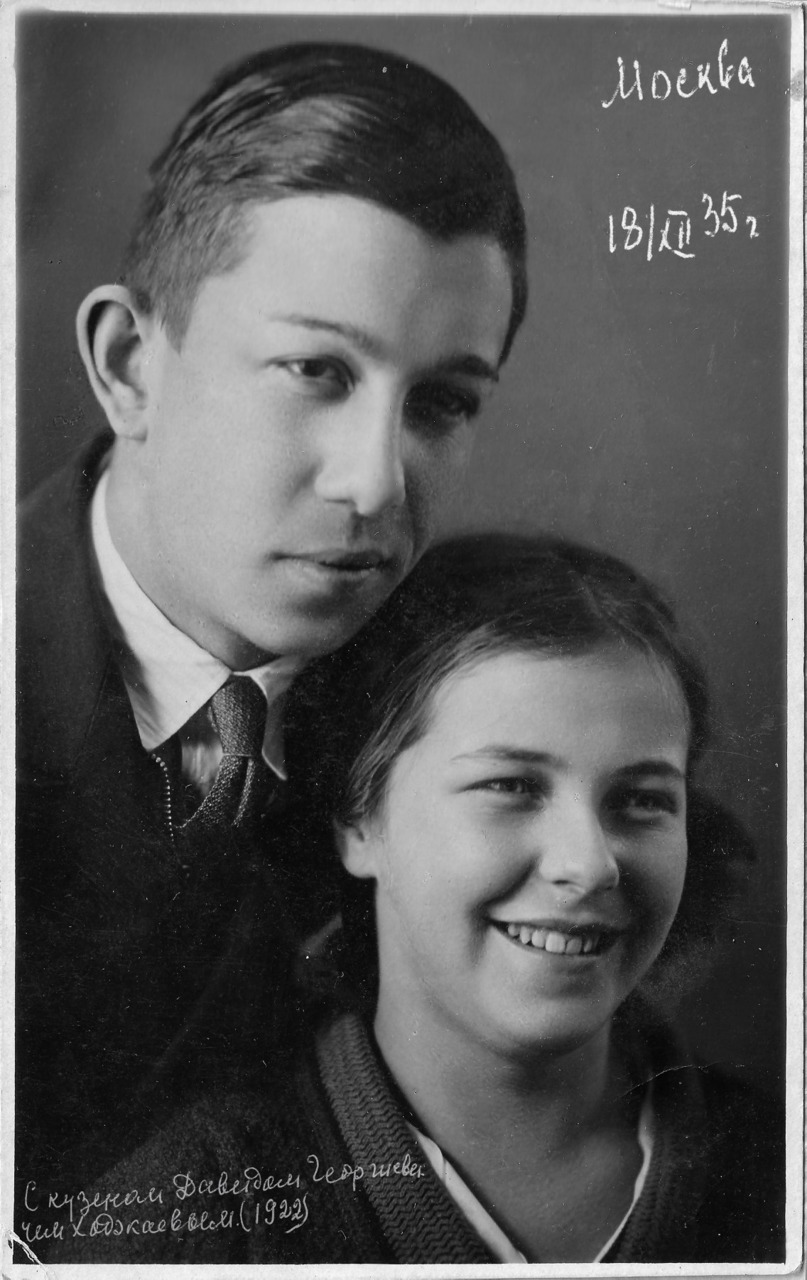

Мои родители познакомились только в Москве, хотя в Ростове они принадлежали к одному и тому же слою молодежи и мой отец даже бывал в доме Малиновских на студенческих вечерах, которые устраивал дедушка. Через три недели после первой встречи они «вступили в законный брак» в соответствии с только что созданным Гражданским кодексом, чтобы «поддержать советское законодательство», как говорил их друг-ростовчанин, один из авторов этого кодекса. На всю жизнь отголоском этого стремительного брака осталось церемонное обращение моих родителей друг к другу на «вы». А в семейном альбоме хранится любительская фотография счастливых смеющихся молодоженов, над головами которых простер руки инициатор их официальной регистрации Яков Старосельский (судьба его сложилась трагично, но это уже совсем другая история).

Со мной

Мое появление на свет.

Где жить? Крестить или не крестить?

Мои родители были очень молоды, когда выяснилось, что мама ждет ребенка. Судя по рассказам, она была испугана, а отец счастлив, но появление ребенка оба встретили с восторгом, хотя в конце 1922 года у них не было не только стабильной крыши над головой, но они даже не знали толком, в каком городе будут жить. Наверное, в этом проявлялось не столько легкомыслие, сколько здоровая молодая реакция на общую неустроенность и нестабильность в стране. Одним из первых вопросов, которые им пришлось решать в связи с моим появлением, был вопрос о том, крестить меня или не крестить. Из рассказов мамы я знаю, что ее родители, которые никогда не отличались религиозностью, считали, что спокойнее было бы по традиции окрестить меня, а вреда это во всяком случае никому не принесет. Что касается родственников папы, то, скорее всего, эта проблема просто не волновала их. Мои папа и мама оказались очень принципиальными и наотрез отказались поступать в соответствии с канонами старой жизни. Бабушка настаивала, твердокаменный интеллигент дедушка встал на сторону молодых родителей и решительно объявил, что только они имеют право решать, как поступить в этом случае.

Жилье, зарплата отца, ночная работа

Мне не исполнилось еще полугода, когда у моих родителей появилось жилье, предоставленное советской властью. Папа получил право выбрать комнаты себе по вкусу в бывшем купеческом особняке в Замоскворечье. Весь дом, в котором не осталось никого из семьи прежнего владельца, был передан городскими властями военному ведомству для расселения сотрудников…

…Наша жизнь в огромных полупустых комнатах была правильна и незыблема. Для меня это была единственно возможная жизнь. Мои родители были очень бедны, некому было помогать им; зарплата отца, которую он получал на основной работе, обычно кончалась за несколько дней до получки, и он вынужден был искать дополнительные приработки. С самого раннего детства я помню, как время от времени (наверно, перед зарплатой) родители искали по карманам остатки денег; это воспринималось как интересная забава: выигрывал тот, у кого в карманах набиралось больше мелочи. Конечно, я, маленькая, не понимала, что папа вынужден был работать и дома, но с самого раннего детства меня приучили к тому, что папа должен поспать после службы, иначе он не сможет заниматься ночью. Ночная работа за письменным столом окружала моего и без того замечательного папу ореолом таинственности и значительности.

Оля и Моня

Наша семья отличалась от всех окружающих нас семей тем, что в нее, кроме положенных каждой семье родителей и детей, входила еще младшая сестра мамы Оля. Конечно, Оля была взрослой, и когда мои родители уходили куда-нибудь вдвоем, они оставляли меня на попечение Оли. Но интуитивно я всегда знала, что Оля тоже «немного ребенок» моих родителей. Был и еще один такой «немного ребенок» — младший папин брат Моня. Он приезжал иногда в Москву из Ленинграда и жил с нами.

Из очень ранних, отрывочных воспоминаний мне запомнилось, как, проснувшись ночью, я услышала разговор родителей о том, что хорошо бы Моне и Оле пожениться, и как рассердилась Оля, когда я спросила, хочет ли она «пожениться на Моне». (Оля так никогда и не имела своей семьи. В старости она стала «немного моим ребенком»).

Исчезновение Мони

С какого-то момента Моня вдруг перестал приезжать из Ленинграда в Москву. На мои вопросы я получала неубедительные ответы о какой-то «ссылке». Потом ссылка кончилась. Когда мама и папа взяли меня с собой в Ленинград, Моня опять жил там после большого перерыва. В 1937 году он вновь был арестован и расстрелян, а его жена с двумя детьми — выслана из Ленинграда сначала в Тамбов, потом в Казахстан и достаточно настрадалась до времен оттепели и до реабилитации Мони; но это другая история…

Открытый дом

Это понятие было вполне применимо к нашим большим, пустым, гулким комнатам. У моих папы и мамы друзья и родные были повсюду. Из Ленинграда приезжали папины сеcтры и брат Моня; в Ростове жила мамина старшая сестра Муся с дядей Жоржем и моим братом Давидушкой; в Киеве жили мамины родственники, а потом туда переехали бабушка и дедушка; даже из Сибири приезжали иногда мамины двоюродные сестры. Разве не значило это, что моих родителей любило очень много народу? Я была не настолько велика и озабочена событиями и делами вне нашего семейного мира, чтобы задумываться над тем, почему же близкие люди оказалась развеянными так далеко по всей стране.

«Хоромы». О бедности и богатстве

В Москве у родителей тоже было много друзей, и они очень любили собираться вместе. Возможно, собирались чаще всего у нас, потому что мы жили в «хоромах».

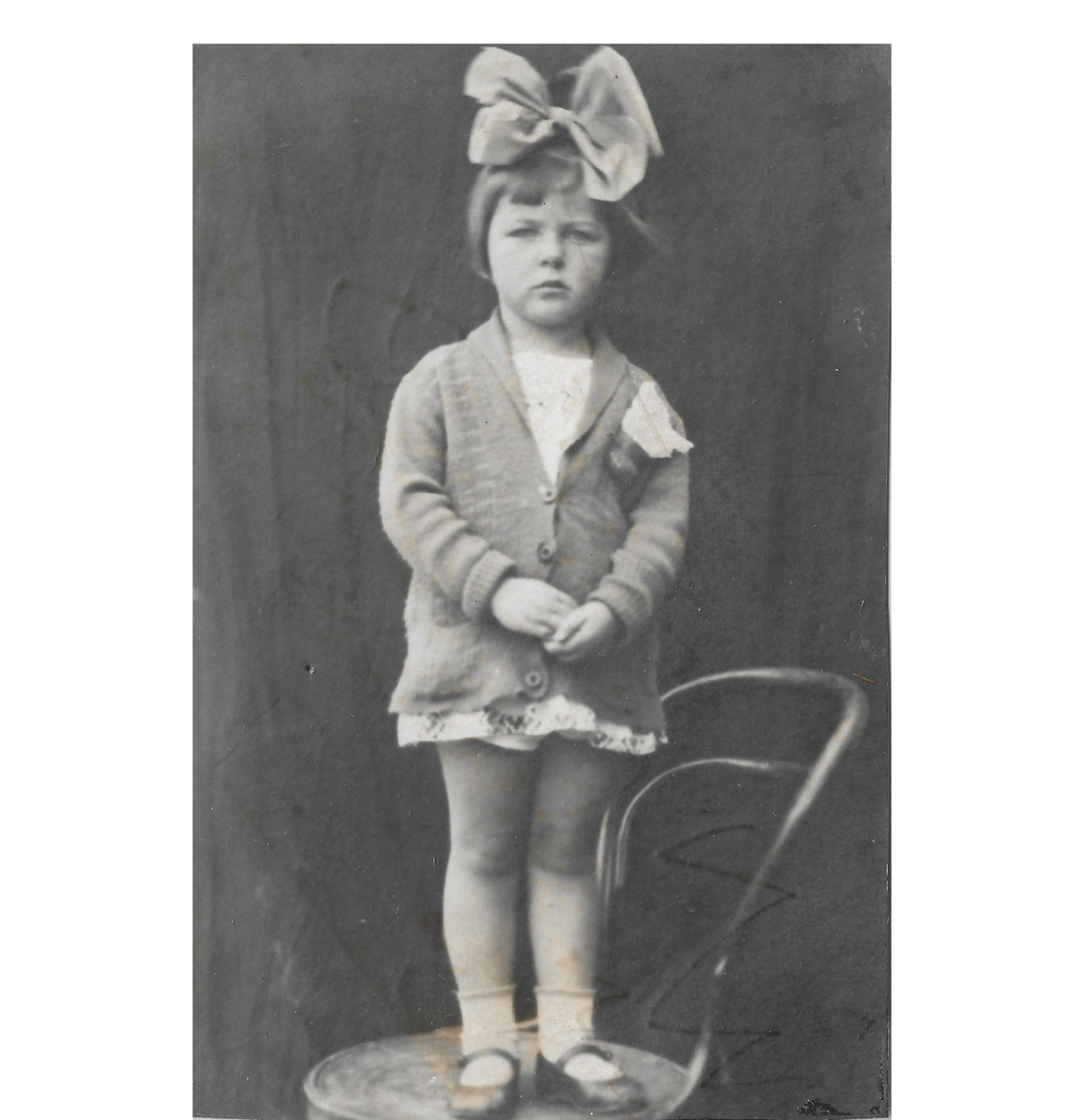

Хоромы. Это слово неизменно вызывало смех и непременные разговоры о бедности и богатстве. Понять эти разговоры было невозможно. Я была уверена, что быть богатым очень плохо и стыдно. Ведь для того и была сделана революция, чтобы отобрать все богатство у бездельников и отдать его тем, кого эксплуатировали. Но в то же время моя подруга Шура, которая жила в нашем дворе, была бедной. Так говорила мама, отбирая платья, из которых я выросла, чтобы отдать их Шуриной маме для Шуры или ее младшей сестры. А какими же были мои родители, бедными или богатыми? Шурины мама и папа не могли купить ей платья, а моя мама без конца придумывала для меня красивые юбочки и платья, завязывала мне банты из блестящих, очень красивых лент, и я не сомневалась, что моя мама одета красивее всех, а я — самая нарядная девочка в нашем огромном дворе.

Няни и домработницы

Я не сохранила никаких воспоминаний о нянях моего младенчества, но очень хорошо помню домашних работниц (слово «прислуга» — обидное, я знала это с пеленок), которые готовили, делали покупки, стирали… словом, делали всю работу, которую до Революции выполняла прислуга. Если мама и папа уходили, а у Оли были свои дела, я оставалась на попечении домработницы. У бабушки и дедушки в Томске были и горничная, и кухарка, и даже конюх, потому что у них была своя лошадь и собственный экипаж (экипаж лучше, чем коляска извозчика). Получалось, что бабушка и дедушка были раньше совсем богатыми, а мои папа и мама теперь богатые чуть-чуть. Почему же тогда нас жалеют из-за того, что у нас нет красивых кроватей, диванов и шкафов? Нам и без них хорошо.

Изменения в хоромах

Зато только у нас есть «хоромы». Хоромами наше жилье называлось и после того, как мои родители разделили одну из роскошных квадратных комнат на две длинных, узких кишки. Наверное, они устали от жизни всегда «на виду» и им необходимо было устроить для себя подобие изолированной спальни. Не может быть, чтобы их, особенно маму, не угнетали реминисценции детства, воспоминания о большой квартире, в которой у каждой комнаты было свое назначение. Наверное, превращение двух комнат в три стоило отцу не одной бессонной ночи за письменным столом. Помню, какое разочарование я испытала, когда, вернувшись домой после лета, увидела изменения в хоромах. Но мама объяснила, что теперь «у всех будет свое место» и никто не будет никому мешать. Действительно, неперегороженная комната стала выглядеть еще просторней, чем до ремонта. В ней стояли поначалу только деревянная садовая скамья — спальное место приезжавших из других городов гостей, колченогий обеденный стол, несколько стульев и папин письменный стол, место, где он проводил за своей непонятной работой много ночей. Стол был завален бумагами, которые ни в коем случае нельзя было трогать.

Приработки отца

Чем же занимался мой молодой одаренный отец, который с 13 лет знал, что такое бремя ответственности за близких ему людей? Я думаю, что в молодости, независимо от того, где ему приходилось работать, он быстро завоевывал почетное положение «ученого еврея» при своих менее умных, менее образованных руководителях. Обладая гибким умом, невероятной жадностью к познанию и редкостной добросовестностью и трудоспособностью, он за несколько бессонных ночей мог выполнить то, на что другим потребовались бы недели или месяцы. «Этот кодекс», «этот устав»… — конечно, слова не имели никакого смысла для ребенка, но запомнила я их с детства. Мой папа все знал про эти слова и, наверно, что-то сочинял про них по ночам.

(После ухода из Реввоенсовета и до тех пор, пока он не стал работать сначала в совместной архитектурной мастерской братьев Весниных и Гинзбурга, а потом в отпочковавшейся мастерской Гинзбурга, отец работал в учреждениях, занимавшихся разработкой законодательно-правовой базы в нашей стране: жилкооперация, комплексная разработка инфраструктуры промышленных комплексов, — я боюсь быть неточной и недостаточно осведомленной).

Портрет Ленина

На папином столе всегда стоял один из очень известных портретов Ленина — вождь читает газету, сидя в кресле. Надо сказать, что на стенах в наших хоромах никогда ничего не висело. Портрет просуществовал у моих родителей до тех пор, пока мы не расстались с хоромами на Большой Полянке. В новой квартире я его никогда не видела. (Одна из маминых историй: отец два раза прошел после смерти Ленина через Колонный зал, но не брал с собой маму, считая, что нельзя рисковать ее здоровьем в страшный мороз, когда на руках годовалый ребенок.)

Книги. Пушкин

Очень маленькая полка с книгами висела в новой комнате-кишке, в которой спали папа и мама. Причуды памяти! Лучше всего я запомнила небольшую книгу об Уистлере с замечательными репродукциями (впрочем, может быть, такими замечательными они мне только казались, и связано это было с тем, что я очень любила рассматривать их вместе с мамой). Пушкин был представлен на этой полке растрепанным, видавшим виды однотомничком в бумажном переплете. Сказки, «Руслана и Людмилу», отдельные стихотворения, вообще пушкинскую ауру подарил мне именно этот однотомник. Родители купили мне новый, гораздо более полный однотомник в середине 30-х годов. У них не было и тени сомнения в том, что взрослеющая девочка просто существовать не может без собственного Пушкина. (Этот однотомник сохранился у нас до сих пор, громоздкий, растрепанный, но любимый.) Я помню, что на этой же полке стояло несколько дешевых изданий, наверно, это были стихи любимых поэтов.

Буржуйская мебель. Книжные полки

Папа нашел где-то и купил по дешевке настоящий трельяж с тройным зеркалом, низенькими тумбочками и ящичками. Меня поразил не только вид, но и название внесенного в комнату предмета — он был из «богатой» жизни. Можно было повернуть боковое зеркало и увидеть себя сразу с трех сторон. Я любила наблюдать, как мама, нарядно одеваясь, осматривала себя в зеркалах, когда они с папой собирались в гости или в театр.

Постепенно наши хоромы стали заполняться и другой мебелью. Вся она была из прошлого, буржуйского мира и всегда покупалась по дешевке. Но книжный шкаф, безобразный, покрашенный черной краской, сколотил живший во дворе мастер на все руки, умелец дядя Петя. Его поставили рядом с папиным письменным столом. На нижних полках лежали папки с бумагами — папина работа; на верхних расположились некрасивые одинаковые книги. Папа добросовестно покупал очень дешевые массовые издания трудов тогдашних руководителей страны. Они нисколько не интересовали меня, и было непонятно, почему такие уродливые книги стоят на самом видном месте. Позже они стали понемногу исчезать с полок…

В гости втроем!

Какое это было счастье! Специально чистился и отглаживался папин единственный костюм, мама выбирала нарядную блузку, мне завязывали самый красивый бант… Праздник начинался во время сборов, но самыми лучшими были минуты, когда мы выходили на улицу и я шла между папой и мамой, крепко держа их за руки. Еще лучше было ходить не в гости, а в театр, в цирк или в зоопарк. Я не помню себя без этих радостных семейных праздников. Если они совпадали с днями получек, папа, человек очень широкий и щедрый, к ужасу мамы устраивал совсем невероятный праздник: мы ехали по Москве не в битком набитом трамвае, а на извозчике. Никогда позже, когда извозчики уже исчезли и вошли в нашу жизнь такси, не испытывала я такого захлестывающего восторга, как во время этих редких поездок. Лучше всего было зимой, когда полозья бесшумно скользили по снегу, извозчик устойчиво сидел на облучке в своей огромной шубе, а впереди бежала покрытая инеем лошадь в красивой сбруе.

С горки

Одно из очень ранних воспоминаний. Мы возвращаемся домой от бабушки и дедушки. Очень сильный мороз, начинает темнеть. Я сижу на санках, которые везет папа. На нашем пути — высоченная гора (бабушка и дедушка жили в самом начале Большой Молчановки у Арбатских Ворот, а гора — это спуск по Знаменке к мосту через Москву-реку). Папа весело кричит: «Бежим, дочка!» — и несется вниз с невероятной скоростью. Я слышу отчаянный крик мамы: «Цезарь! Она выпадет!..» Я действительно выпадаю и кулечком качусь вниз по мостовой, хохоча от восторга. Папа, который не заметил, что я выпала, бежит где-то далеко впереди. Мама подбегает, поднимает меня и спрашивает, не ушиблась ли я. Но я так закутана, что даже не почувствовала удара о землю. Я в восторге от этого приключения и не могу понять, почему мама недовольна папой, который со смущенным видом возвращается к нам снизу. Он усаживает меня на санки, и мы скучно движемся к мосту. «Давай побежим еще раз!» — прошу я. «Нет, маме не нравится, как мы бегаем», — отвечает папа. На этом праздник кончается. Папа обещает, что мы покатаемся с горы в другой раз, но я знаю, что другого раза не будет — ведь папе надо всегда работать. И неизвестно, когда мы опять пойдем к бабушке и дедушке с санками.

Культурная жизнь родителей и их друзей

Таиров, Мейерхольд, Станиславский… эти и многие другие имена были у меня на слуху с самого раннего детства. Когда собирались у нас друзья, разговор шел не столько о личных и бытовых делах и проблемах, сколько о том, что удалось увидеть или услышать, о новых спектаклях, о литературных вечерах, о концертах. Я не сохранила никаких воспоминаний о дискуссиях на политические темы. Почему? Действительно не обсуждались политические новости и события или мое детское восприятие обладало счастливой способностью отталкивать неинтересное и непонятное? Ведь люди, вместе с которыми прошли по 20-м и 30-м годам мои родители, жили такой же нелегкой жизнью, как наша семья. Сейчас, оглядываясь на свое детство из конца XX века, вспоминая всеохватывающую атмосферу оптимизма и твердой уверенности в правильности происходящего тогда (не думаю, что дело только в моем детском восприятии), я очень хотела бы понять, что же было тем стержнем, который даже в самые тяжелые минуты удерживал поколение интеллигентных ровесников века на плаву, вопреки всем невзгодам, выпавшим на их долю. Эти ровесники века не были карьеристами, не рвались к власти, не стремились «наверх». Большинство из них пыталось получить высшее образование, но «сошло с дистанции» до получения диплома. Они с трудом доживали до зарплаты, они вынуждены были искать дополнительные заработки, им приходилось учиться жить не так, как в детстве, и убеждать себя, что теперешняя их жизнь правильнее той далекой, дореволюционной. Тривиальные слова — они мирились с трудностями во имя великого будущего, во имя счастья для всех. Но ведь они верили, что это счастье возможно и достижимо, и, стремясь быть честными перед самими собой, старались находить оправдание тому, что не устраивало их в их нищем бытии, не замечать уродливых ростков грядущей диктатуры и пользоваться всеми доступными им благами захватывающей, увлекательной столичной культурной жизни!

Еще об идеологии

И своему единственному ребенку родители прививали ту же уверенность в правильности происходящего, веру в то, что революция — это событие, когда плохое старое заменяют хорошим новым, что Великая Октябрьская революция — самое великое событие в истории, что Гражданская война необходима была для торжества справедливости, что Ленин — самый великий друг всех честных трудящихся людей на земле, что религия — дурман для народа…

Я выросла, очень хорошо усвоив эти и многие другие штампы тех далеких 20-х годов и в твердой уверенности, что, скажем, неприятности, которыми изобиловала жизнь моего любимого дедушки, были случайными ошибками, потому что правда восторжествовала и теперь он стал академиком, как того и заслуживал.

Воспитание барышни

А как же с моим воспитанием, которое в искаженном, сокращенном виде напоминало воспитание барышень в дореволюционной интеллигентной среде? Почему родители выкраивали из своего скудного бюджета деньги на мое «особое» воспитание? Почему меня не отдавали в детский сад, а предпочли устроить в частную группу? Почему из всех детей нашего двора я единственная занималась немецким языком? Почему мама приложила немало усилий, чтобы организовать частную группу ритмики? Ведь можно было целиком положиться на официальные формы коллективного выращивания будущих строителей коммунизма? Мне, счастливому, окруженному любовью ребенку, некогда было размышлять на эти темы. Но, скорее всего, где-то в моем подсознании укоренилось неоформленное представление об исключительности нашей семьи, о том, что все, чем отличалась моя жизнь от жизни приятелей во дворе, связано именно с этой исключительностью.

Мама работает и не работает

Как сочеталась преданность идеалам новой жизни с неустроенным, не очень понятным статусом мамы? Почему-то мне казалось, что она почти всегда работает «временно». И доносились до меня какие-то разговоры о несправедливости по отношению к ней. Или вдруг выяснялось, что она не может работать «из-за здоровья». И обязательно в конце концов эти разговоры сводились к скучному и странному обсуждению маминых недомоганий. А я очень любила, когда мама не работала и не уходила из дому на целый день. Мне гораздо больше нравилось после того, как ребята из частной группы расходились по домам, проводить время с мамой, а не с домработницей. С мамой всегда было так интересно! Мы что-то клеили, вырезали, и это сопровождалось увлекательными рассказами о прошлом. Или мама читала вслух. Или мы ходили гулять, бродили по замоскворецким переулкам, ехали на трамвае к Кремлю или к храму Христа Спасителя. А походы в Третьяковку или поездки к Соболевым! И многое, многое другое, интересное, необъяснимо отличающееся от жизни соседей в нашем доме, в нашем дворе.

Сохранить ушедшее навсегда?

А может быть, именно в воспитании дочери, в стремлении передать ей то, что ушло навсегда из жизни моих родителей, крылась причина не совсем стандартного по меркам 20-х годов выращивания ребенка? Можно было не признаваться явно в несогласии со многим, что происходило вокруг, но нельзя было смириться с тем, что из-за этого ребенок вырастет не таким, каким хотелось бы его видеть.

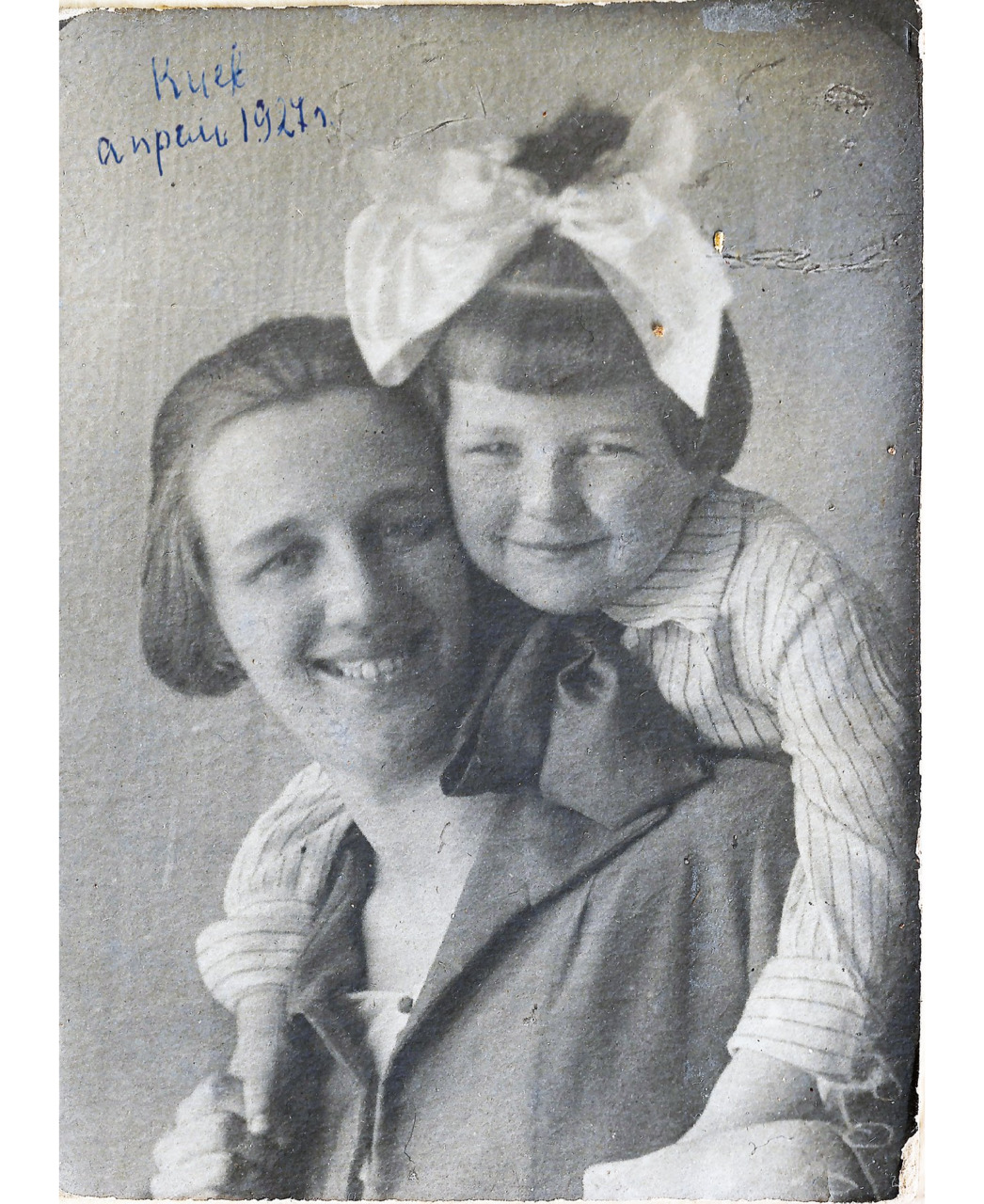

Марианна первая слева

Конечно, все это — только домыслы. Но мне так хотелось бы понять, что помогло моим родителям в те не менее трудные и не менее сложные времена, чем наше постперестроечное время, сохранить себя, сохранить чистоту и благородство помыслов, не сломаться. Свидетельство этому — прежде всего — радостная, оптимистическая тональность моих воспоминаний о 20-х — начале 30-х годов.

Провинциалы в столице

Я не помню в окружении моих родителей коренных москвичей. Были среди них многочисленные ростовские знакомые, были выходцы из крупных российских провинциальных городов. Может быть, отчасти и этим объяснялось страстное желание молодых интеллигентных немосквичей получить от столичного города все, чего не было в их родных городах. И это же приводило к достаточно пренебрежительному отношению к бытовым неурядицам, к материальным трудностям. Нельзя было пропустить премьеру у Мейерхольда или Таирова, но можно было красавице маме, которая очень любила хорошо одеваться, пойти на эту премьеру в много раз перешитом платье.

После театра, когда не хотелось расходиться, друзья допоздна засиживались у кого-нибудь дома. Наши хоромы были удобным местом для таких посиделок. За чашкой пустого чая яростно дискутировали о месте великих режиссеров в истории театра, о сенсационном вечере Маяковского в Политехническом музее, о концерте Яхонтова или Антона Шварца, о Филонове и передвижниках, о Корбюзье или Иофане… Конечно, я не могла понять, о чем шли громкие беседы, которые будили меня. Но ощущение приобщенности моих родителей к чему-то очень важному и прекрасному и неосознанное предвкушение собственной приобщенности к этому важному и прекрасному сформировалось в моей душе и в моем сознании именно в те далекие 20-е, когда мои родители были очень молодыми, когда они жадно впитывали все лучшее, что могла дать им молодая советская держава, и, видимо, в основном им были чужды и черные мысли, и интеллектуальная усталость. А личный не очень легкий жизненный опыт, преломляясь сквозь призму любви, дружбы и веры в светлое будущее, становился основой их ежедневного существования.

Командировки

С раннего детства я привыкла к слову «командировка». В нашей семье командировки были неотъемлемой частью быта, папа уезжал очень часто, обычно на пять — десять дней, но иногда командировки затягивались на два — три месяца. Сейчас мне трудно представить, почему мой молодой папа постоянно занимался какими-то ревизиями, проверками и контролем в других городах. В разговорах о работе, именно работе, а не службе, постоянно звучали ничего для меня не значащие слова вроде «кооперации» или «коммунхоза». Я знала, что если папа пишет ночью, значит он что-то проверяет: обычно он занимался этим после возвращения из командировок. К каждому возвращению мама готовилась как к маленькому празднику. Из скудных запасов готовилось что-нибудь любимое папой, например грибной суп или картофельные котлеты с грибным соусом. Символом праздника был также самый красивый, тщательно вывязанный бант на моей голове. А мама была особенно красива в эти часы перед возвращением папы из командировки. Папа приезжал оживленный, счастливый тем, что добрался домой, и всегда старался привезти какие-нибудь небольшие подарки, какую-нибудь местную коробочку или косынку, открытки для меня… Если командировка оказывалась хорошо оплаченной, папа «шиковал» и привозил маме что-нибудь более дорогое.

За обедом начинались рассказы. Поначалу мне было интересно — папа рассказывал о незнакомых мне городах, о понятном. Но довольно быстро родители забывали обо мне и начинали обсуждать скучное и непонятное. Конечно, этот разговор был гораздо важнее той легкой беседы, в которой могла принимать участие маленькая дочка. Мама прекрасно разбиралась во всех делах отца, всегда была в курсе его взаимоотношений с сослуживцами, в курсе его успехов и неудач.

Папа в коллективе

Очевидно, папа был не самым простым и не самым удобным членом любого коллектива. С одной стороны, со своим активным и творческим умом он вносил живую струю в любое дело, которым занимался, и за это его ценили. Но в то же время он был непокорен, строптив и бескомпромиссен. Невозможно было заставить его подчиниться приказу или поддаться уговорам, если у него возникали серьезные принципиальные возражения против решений начальства. Переубедить с помощью веских аргументов? — Конечно. Но тупо подчиняться давлению? — Нет, такой способ поведения был ему недоступен. Эти неудобные качества сочетались с огромным личным обаянием и популярностью среди сотрудников, с которыми он работал, потому что он был добр, открыт и мягок в личном общении, охотно предлагал помочь и щедро делился своими знаниями. Все это я примысливаю к восприятию моего детства. Тогда же главным было, что опять мы вместе, что нас можно разлучить только на время нелюбимых мною командировок (зато как прекрасны праздники возвращения!), что есть надежда на какое-нибудь замечательное, интересное дело вместе с папой.

Радио

Однажды после командировки в наших комнатах впервые появилось радио. Папа принес загадочный предмет — маленький ящичек из лакированного дерева. Я завороженно наблюдала за действиями папы: он включил в розетку проводок из ящичка, приложил к ушам приделанные к какому-то полукругу черные кружки и стал то ли нажимать на кнопки, то ли вертеть винтики на ящичке. Из кружков стали доноситься какие-то слабые звуки. Мама умоляюще просила дать ей тоже послушать. Папа дал ей один из двух кружков… теперь они оба что-то слушали вместе, а я терпеливо ждала своей очереди… Когда мне дали наушники, оказалось, что слушать совсем неинтересно — по радио говорили о чем-то очень взрослом. Мои родители были первыми в нашей коммуналке, кто обзавелся портативным приемничком. Стационарный приемник появился у нас много позже, это был странного вида шкафчик на ножках, обтянутый розовой материей, — творение какого-то умельца, собранное из заграничных деталей. Он отличался от покупных приемников тем, что очень хорошо принимал музыкальные передачи. Это сооружение служило нам верой и правдой до войны, а во время войны мы заменили его надежной «тарелкой», которая была включена круглые сутки и сообщала голосом Левитана все новости военных лет.

Мои родители регулярно слушали вместе «Последние известия», каждый приложив по наушнику к уху. Видимо, покупка этого первого приемничка была для них очень важна, это был как бы выход на более современный образ жизни. Они не могли освободиться от бытовых забот, сохранившихся из XIX века, не могли заменить пожирающие массу дров и требующие неусыпных забот печки-голландки на калориферы центрального отопления, не могли избавиться от примусов и керосинок и обзавестись если не электрическими, то по крайней мере газовыми плитами. Радио оказалось доступнее всех остальных радостей цивилизации XX века, родители могли купить его сами, независимо от соседей, от управдома. И слушание новостей превратилось на некоторое время в своего рода священнодействие, в котором мне не было места.

Детские балы

Скорее всего, вспоминая праздники собственного детства, папа и мама устраивали удивительные детские балы по случаю моих дней рождения. Гостями на праздниках были дети, занимавшиеся вместе со мной в частной группе, дети из нашего двора и дети друзей родителей. Наши хоромы были очень подходящим местом для таких праздников. Жарко натапливалась голландка. Скудная мебель убиралась из большой комнаты, и она превращалась в настоящий зал. На широченные подоконники складывалась одежда. Один подоконник оставался свободным и был предназначен для подарков. В углу стоял заранее накрытый для чая стол. Дни рождения дошкольных лет слились в моем сознании в нечто единое. Основное, сохранившееся на всю жизнь ощущение от них — это уверенность в необыкновенности моих родителей, которые устраивают для меня и для других ребят такие сказочные праздники.

В те годы декабри в Москве были суровыми. Родители приводили закутанных как кульки детей, и из платков, рейтуз, шубок и валенок выбирались постепенно нарядные мальчики в костюмчиках и девочки в красивых платьях и носочках, с праздничными бантами на стриженых головках (косы тогда были не в моде). Понимая торжественность момента, они церемонно преподносили мне подарки, помогали их распаковывать и радовались, если видели, что подарок понравился.

Веселье было бурным и необузданным, благо хоромы позволяли и всласть побегать, и поиграть в мяч. После шумных игр мыли руки и приступали к чаю. Надо сказать, что взрослым, по крайней мере «моим» взрослым, не приходило в голову, что детям можно поднимать бокалы и чокаться во здравие именинницы. Игры, игры, игры… Взрослые ненавязчиво помогали детям переходить от буйного веселья к более спокойным развлечениям. Наступало время расходиться. Постепенно гостей, которым казалось, что веселье только-только началось, уводили родители. Хоромы приводили в порядок, расставляли по местам нехитрую мебель, наступала какая-то особенная тишина. Мама и папа обязательно спрашивали, довольна ли я праздником, и вместе со мной с интересом рассматривали подарки. Довольна ли я? Да я ни минуты не сомневалась, что таких праздников, как мои дни рождения, не бывает ни у кого. Потому что мои родители не только самые любимые, но и самые лучшие, самые необыкновенные.

Думаю, что даже на уровне детского восприятия я чувствовала, что дело не только в праздниках. На самом деле родители подарили мне то, что достается далеко не всем. В трудной, тяжелой жизни 20-х годов они сумели не сломаться, сохранить индивидуальные особенности своих очень несхожих характеров и, с любовью отдавая друг другу все самое лучшее, что было в их душах, сплавились в нечто единое, что и составляло суть и прелесть нашей семейной жизни. И я формировалась как личность в этой неповторимой атмосфере напряженной духовности и, ощущая необыкновенность своих родителей, конечно, никогда не задумывалась о том, как существуют другие дети, если им не достались такие родители.

Я ничего не примыслила, ничего не приукрасила, пытаясь рассказать о родителях времени моего дошкольного детства. И если что-то объясняла, то стремилась не искажать представлений ребенка, который, подрастая, решал свои сложные детские проблемы. Я ощущала себя неотъемлемой частью семейного целого, необходимой моим родителям так же, как необходимы они были мне. И если то, что здесь рассказано, звучит гимном ранним годам их совместной жизни, значит они заслужили быть воспетыми.

Детство

Колокольный звон

Раннее-раннее утро. Или еще ночь? На улице полутьма, полусвет. И сквозь закрытые окна доносится удивительно красивый перезвон колоколов. Я знаю, откуда: по дороге к Москве-реке мы проходим мимо приземистой, красной церквушки (она была уничтожена в начале разрушительной оргии 20–30-х годов).

Мне три или четыре года. Хочется поделиться с кем-нибудь своим открытием — открытием Красоты этого перезвона. У меня нет никаких сведений, никаких ассоциаций, связанных с церковью, с религией, с Богом. Просто маленькая девочка, проснувшись почему-то раньше, чем обычно, впервые осмысленно восприняла удивительную, радостную прелесть этой колокольной разноголосицы.

Сначала я слышу только общее звучание, потом начинаю различать: вот гулкий, «большой», редкий звук; на него накладываются сочные звуки «помоложе», а к ним присоединяются частые-частые тоненькие голосочки. Как же много колоколов должно быть там, наверху, в красной колокольне!

Небо светлеет. И вдруг звон обрывается… Я с трудом дожидаюсь счастливой минуты, когда можно будет поделиться своим необыкновенным открытием с мамой и папой. То, что я слышала, было так удивительно красиво. А они ничего об этом не знают.

Взахлеб рассказываю родителям, что я сегодня услышала, но почему-то мой рассказ не вызывает у них радости.

— Это звонили к заутрене, — скучным голосом говорит мама.

— Почему к заутрене? Это ведь доутреня? — Я волнуюсь, мне кажется, что я плохо рассказала.

— Иди мыться, одевайся, будем завтракать.

— Но ты слышала эту Заутреню?

— Еще бы… Это никому не нужно, — говорит мама.

Я совсем расстроилась, спрашиваю:

— А она еще когда-нибудь будет, эта Заутреня?

И получаю ответ:

— Ночью надо спать. Колокола только мешают. Иди мойся и одевайся.

Tаким запомнился мне первый урок антирелигиозного воспитания. Почему он оказался таким? Были ли мои молодые, изумительные родители искренни в своей реакции на первую эмоциональную встречу маленькой дочки с религией? Действительно ли религия, Вера воспринимались ими как что-то ненужное, излишнее в их славной послереволюционной жизни, разрушившей прогнивший старый мир? Или боялись они, что, полюбив восхитительный колокольный звон, я могу душой потянуться дальше к Вере, к Богу? А может быть, не очень задумываясь, они интуитивно стремились защитить меня от неприятностей и не хотели усложнять свою и без того нелегкую жизнь?

Последнее воспоминание, связанное с маленькой красной церковью, — взрыв. И груды кирпичного мусора.

Храм Христа Спасителя

В 1926 году мой дед Иоанникий Алексеевич Малиновский, отсидев достаточно долгий срок в Ивановском лагере в Москве после отмены первоначального смертного приговора за контрреволюционную деятельность, по приглашению Всеукраинской академии наук переехал в Киев. Там он был избран академиком, занимался своей любимой историей западно-русского права и становлением советской законности на Украине и, более или менее безбедно и спокойно прожив несколько лет, умер в 1932 году.