Введение

Данная книга включает шесть работ автора, посвященных проблематике исторической памяти и написанных в 2018—2019 гг. Все представленные работы объединены общим подходом, в соответствии с которым политика памяти для современных развитых и развивающихся стран является ключевым ресурсом реализации мягкой силы, а в ряде случаев, и для применения более жесткого, формирующего политического воздействия. Во многом, такой высокий статус политики памяти формируется современным мировым порядком, основанном на глобализационных тенденциях, но в то же время неразрывно связанным с попытками установления систем локального доминирования, а также таким явлением как локализация, выраженная в этноцентризме.

В условиях, когда глобальные тенденции вступают в борьбу с региональными и локальными тенденциями, но все это происходит явно на международной арене, политика памяти становится орудием, инструментом, который применяется всеми сторонами для доказательства своей исторической правоты. Данный процесс не имеет границ, берет свое начало в истоках развития человеческой цивилизации и, вероятно, будет продолжаться бесконечно. Тем не менее можно сделать предположение, в соответствии с которым, фактором развития политики памяти становится развитие коммуникативного пространства, формирующего охват целевой аудитории.

В таких условиях неслучайно, что политика памяти вышла на повестку дискуссии в конце ХХ века и стала фактором разобщения в рамках современного политико-социального процесса. Такие формы массовой коммуникации, как телевидение, интернет, социальные сети и др. сделали вопрос исторической памяти достоянием широкой общественности, которая, в свою очередь, как и раньше, подвергается манипулированию со стороны государства и крупных общественных и политических организаций.

Все эти факторы вступают в конфликт с идеями региональной и глобальной интеграции, и часто бросают вызов существованию достаточно стабильных политических систем конфедеративного и даже федеративного типа.

Подобные сложности требуют от региональных игроков принятия определенных мер, способствующих консолидации общества, в том числе на уровне менталитета, — на уровне восприятия исторического прошлого.

Основные меры подобного воздействия реализуются на уровне развития системы образования и социальной политики. Фактически, единая образовательная модель должна продемонстрировать общность исторического прошлого, в то время как общность социальной политики должна показать равенство современных возможностей для каждого члена общества независимо от его этно-региональной принадлежности.

Тем не менее данный подход постоянно сталкивается с противодействием различных этно-социальных и национальных групп. Проблема их интеграции в рамках единой государственной или конфедеративной системы лежит в русле их этноцентризма и связана с наличием у них собственной исторической памяти, которая, в отдельных случаях оказывается сильнее, нежели единая общая новая историческая память. В данной связи возникает понимание двух возможных путей решения данной проблемы. Первый из них связан с подавлением и игнорированием исторической памяти в надежде на то, что общество-носитель рано или поздно ассимилируется и интегрируется в систему общего порядка. Этот путь является классическим, но не соответствует современным правовым реалиям, связанным с идеями демократии и плюрализма, и как следствие, практически не применяется.

Второй путь — это путь диалога, основанный на инклюзии отдельных обществ в единую историко-культурную систему. Этот путь гораздо более востребован, однако его реализация требует очень гибкой и выдержанной политики, реализация которой крайне сложна и изменчива.

Фактически все статьи, вошедшие в данную публикацию, в той или иной степени отражают обозначенные вопросы, иллюстрируя их практиками Европы и России.

Книга отражает авторскую позицию и демонстрирует определенный поиск неких универсальных рецептов реализации политики памяти в современном мире.

Книга может представлять научный интерес, так как содержит большое количество информации из иностранных источников и литературы, не переводившихся на русский язык. Также материалы публикации могут быть включены в образовательные университетские курсы по политологии, конфликтологии, социологии и другим дисциплинам.

Медушевский Н. А.

Политика памяти в Европейском союзе как инструмент реализации интеграционного процесса

Memory policy in the European Union as an integration process implementation tool.

Аннотация

Сегодня можно с полной уверенностью утверждать, что концепция политики памяти является одним из ключевых элементов современного европейского политического дискурса. Во многом данная политика может рассматриваться как продолжение более комплексной политики мягкой силы, и даже как элемент «гибридной войны», активно обсуждаемой в западных СМИ. При всем многообразии возможных значений политики памяти, ее основной функцией все же выступает интеграция европейского общества с целью создания единого общеевропейского представления о прошлом. Предполагается, что реализация определенной политики по привлечению внимания европейцев к конкретным историческим событиям повлияет на их картину мира и будет способствовать росту их европейской самоидентификации, уровень который на данный момент крайне низок.

Являясь направлением политики, деятельность по формированию «обновленной исторической реальности» получила в Европейском союзе институционализацию в виде специализированных программ и была концептуализирована. В основу политики памяти оказались заложены преимущественно исторические события ХХ и ХХI вв., которые позитивно или негативно повлияли на развитие европейского интеграционного процесса. Тем не менее, обозначение в рамках политики памяти конкретных событий породило большое количество прений, связанных с их набором и с уровнем категоричности их оценивания. Особенно сильно на европейской политике памяти отразилось включение в состав ЕС государств Восточной Европы, которые став членами Европейского союза заявили о необходимости изменения официальной политики памяти в пользу включения в нее событий послевоенной истории стран, находившихся к востоку от «Железного занавеса».

Несмотря на изменения в общеевропейской политике памяти, произошедшие после интеграции Восточноевропейских государств, фактически историческая память европейцев продолжает оставаться расколотой и плохо подвергается моделированию. Во многом это обусловлено особенностями национальных практик по реализации политики памяти, которые реализуются не для достижения общеевропейских целей, а для манипулирования собственным электоратом. В условиях такого раскола, можно констатировать, что изучение технологий формирования политики памяти для Европейского союза и граничащих с ним государств, становится как никогда актуальным.

Ключевые слова: политика памяти, идентичность, интеграция, европейские ценности, Холокост, сталинизм, нацизм, синтетическая история.

***

Введение

Двигаясь по пути интеграции, Европейский союз активно работает над созданием единого европейского пространства, существующего как в реальном, так и в виртуальном измерениях. Реальное измерение вполне очевидно. Оно включает территорию ЕС, на которой постепенно преодолеваются границы, таможенные барьеры и национальные экономические особенности. Также реальное измерение связано с развитием политических и экономических институтов, практик безопасности, социальной инфраструктуры и т. д. Тем не менее, все перечисленные характеристики, хотя они и реальны, носят вторичный характер по сравнению с принципом самоидентификации граждан Европы. Статистика показывает, что большинство европейцев идентифицируют себя, прежде всего, по национальному признаку, а европейская идентичность, если и присутствует, то является в большинстве случаев вторичной и слабо актуализирована. Так например, в Германии 28% респондентов заявили, что обладают исключительно национальной идентичностью, а 58% отметили преобладание национальной идентичности по сравнению с европейской. Количество граждан ЕС, заявляющих, что основной идентичностью у них является европейская, по всем странам ЕС, за исключением Испании и Лихтенштейна не превышает 2%.

Такая ситуация во многом закономерна, так как Европейский союз состоит из большого количества государств, со своим языком, культурой, традициями, религией. Более того, многие государства, сегодня объединенные границами ЕС, ранее конфликтовали друг с другом и воспоминания об этих конфликтах до сих пор хранятся в общественном сознании. В таких условия актуализируется необходимость работы с населением Европы в вопросах формирования универсального европейского менталитета, который, безусловно, будет синтетическим, но в тоже время станет олицетворением определенных универсальных принципов.

Говоря об универсальности, вряд ли стоит ожидать, что европейцы захотят отказаться от своих традиций, языка или религии в пользу какого-то усредненного решения. Тем не менее, существует действенный механизм моделирования общественного сознания, связанный с восприятием общих ценностей через призму уже произошедших событий и перспективных целей.

За годы своего существования Европейский союз сформулировал и институционализировал широкую совокупность таких ценностей, в числе которых права человека, свобода, равенство, толерантность, недискриминация и др. Данные ценности закреплены в Лиссабонском договоре и других ключевых актах союза. Более того, данные ценности присутствуют и во всех без исключения конституциях стран ЕС, так как, согласно Лиссабонскому договору, только демократическое государство, разделяющее общие для Союза ценности, может стать страной-членом Европейского союза.

Таким образом, общность ценностей объединяет европейские государства. В то же время актуальным является восприятие данных ценностей обществом, которое, в большинстве случаев, ассоциирует их с исторической практикой, в том числе с событиями, негативно отразившимися на соблюдении прав человека, свободе личности и других ценностях.

Здесь наиболее показателен пример Второй мировой войны, которая произошла в Европе, в которой были виноваты страны Европы, и которая негативно повлияла на жизнь европейцев на достаточно долгий временной период. Вторая мировая война является наиболее харизматичным, но не единственным примером. В качестве более современных примеров можно назвать раздел Кипра в 1974 году и войну в Югославии 1991 — 2001 гг.

Все перечисленные конфликты повлияли на формирование политического дизайна Европы и европейских государств и получили неоднозначную трактовку в лице общественного мнения, которая, во многом, сформировало барьеры между отдельными государствами и целыми регионами.

Преодоление таких барьеров — это задача сегодняшнего дня, так как без четкой расстановки акцентов и однозначной трактовки истории невозможно реализовать по настоящему фундаментальный интеграционный процесс, т.к. неизбежной окажется апелляция отдельных государств к отдаленным историческим событиям, указывающим на «укоренившуюся несправедливость» и необходимость «альтернативного подхода» к решению прикладных текущих задач.

Показательно, что уже с момента начала своего формирования Европейский союз проводит политику примирения и в качестве отправной точки рассматривает победу во Второй мировой войне и 9 мая, как дату, символизирующую объединение европейских государств, т.к. 9 мая 1950 года основателями ЕС было предложено его создание. Можно констатировать, что примерно в этот же временной период начинает постепенно формироваться и европейская политика памяти, которая, наряду с памятью о Второй мировой войне включает, к примеру, память о Холокосте и ряде других событий.

Многообразие элементов политики памяти требует ее идентификации. Политику памяти можно определить как организацию или моделирование коллективной памяти политическими агентами на локальном, национальном или наднациональном уровне. Кроме того, политика памяти предполагает использование политических технологий, которые позволяют акцентировать внимание общественности на одних исторических событиях и замалчивать другие. Политика памяти реализуется применительно к определенному реальному историческому контексту, который имеет отражение (понятен) в общественном восприятии прошлого, в целях сплочения населения вокруг образов прошлого, имеющих символическое позитивное или негативное значение.

Во многом политика памяти сопряжена с феноменом выборочной или избирательной памяти. По данным американской исследовательницы памяти Элизабет Лофтус, человеческие воспоминания постоянно трансформируются под воздействием нового опыта, вплоть до полного изменения воспоминания о чем либо. Отдельные исследователи памяти задавались вопросом, сохраняется ли в сознании человека первичное воспоминание параллельно с его трансформирующимся аналогом. С их точки зрения данные две формы воспоминания могли бы вести «борьбу за истинность» в случае желания человека что-либо вспомнить. Однако различные социальные опыты, проведенные, в том числе Э. Лофтус, продемонстрировали, что первичные воспоминания не сохраняются, так как подсознание корректирует воспоминания в соответствии с ожиданиями «опрашивающего» посредством «прирастания» деталей и подробностей.

Особенно подвержена такому влиянию память детей, так как в раннем возрасте недостаточно сильно развиты лобные доли человека, а именно они отвечают за хранение исходной памяти о событии. В следствие этого у детей особенно легко формируются ложные воспоминания, часто навязанные им со стороны взрослых, выступающих для них авторитетом. Другой уязвимой группой выступают пожилые люди, у которых память ослаблена в силу возраста.

После исследования подобных механизмов трансформации памяти, на эмпирическом опыте Э. Лотфус вывела так называемую «парадигму эффекта дезинформации, суть которой как раз и сводилась к возможности манипулирования воспоминаниями через предоставление человеку ложных данных. В 1990-ые годы данное исследовательское направление даже обратилось к вопросу о том, могут ли воспоминания быть в принципе выдуманными. В итоге было констатировано, что примерно треть респондентов подвержена подобному типу внушения и готово принять выдуманную ситуацию в качестве реальной, происходившей с ними в прошлом,.

Несмотря на то, что в приведенных исследованиях речь преимущественно шла об индивидуальных воспоминаниях, в условиях формирования общественного сознания можно говорить о том, что перечисленные эффекты имеют место и на групповом уровне, с той лишь разницей, что для достижения данных эффектов требуется гораздо более интенсивное воздействие, реализуемое через СМИ, систему образования и другие институты. В частности, образовательной политике в аспекте формирования исторической памяти, в ЕС уделяется особое место, так как предполагается, что именно через правильную расстановку акцентов в учебном процессе можно добиться создания у молодых европейцев новой исторической базы знаний,. Кроме того, дополнительный эффект может быть обеспечен через различные стрессовые события, в числе которых наиболее значимым событием является война. Так, участие в военных действиях или наблюдение за нами, во многих случаях приводит к эффекту выборочной памяти, когда, к примеру, человек концентрируется на актах агрессии врага, но не рефлексирует по поводу аналогичного поведения своих сторонников.

Несмотря на то, что политика памяти нацелена на формирование, в определенном смысле, синтетической истории, в которой внимание акцентируется только на «нужных» моментах, ее политическое и интеграционное значение крайне велико, так как через политику памяти формируется новое мировоззрение, в рамках которого его сторонники предстают как единое целое. Как следствие, политика памяти становится востребованным и популярным инструментом практически во всех обществах, стремящихся к консолидации, но ее использование во многих случаях противопоставляет общество, в котором она реализуется, обществам других государств, где доминирует альтернативное представление об истории.

Здесь следует отметить, что Европейский союз не является исключением из данной практики, так как тоже стремится к консолидации через моделирование исторического прошлого. Однако, пример ЕС достаточно специфичен, так как Союз включает большое количество государств, исторически относившихся к разным регионам, на которых реализовывались различные противоречивые практики исторического генезиса. В данном случае можно говорить о Западной, Центральной, Восточной Европе, Балканах, Прибалтике, а также о соседних с Европой центрах силы, исторически оказывавших определяющие влияние. В их числе следует отметить Россию и Турцию.

Объединяясь постепенно, Европейский союз фактически оказался вынужден постоянно трансформировать свое «официальное представление» об исторической памяти, которая изначально была связана со странами-основательницами ЕС, затем была расширена на Германию, Испанию, Португалию и Грецию, характеризовавшихся авторитарным и тоталитарным историческим прошлым. Последующий этап расширения и вовсе оказался связан с присоединением бывших социалистических республик, характеризовавшихся явным отрицанием своего исторического прошлого и желанием приравнять коммунистический режим к нацизму, т.е. фактически кардинально трансформировать уже сложившееся у старых стран Европы представление об исторической памяти в пользу ее расширения.

Конечно, сразу после вступления в ЕС новым странам-членам пришлось пойти по пути адаптации к существующим политикам памяти ЕС в качестве неявной уступки существующему порядку. С другой стороны, политики и интеллектуалы в присоединяющихся государствах требовали разработки политики, которая учитывала бы особые исторические чаяния государств Центральной и Восточной Европы, связанные с опытом борьбы с тоталитарными коммунистическими режимами. Претензии на признание этих воспоминаний возникли на разных европейских институциональных и неинституциональных площадках и фактически сохраняются до сих пор. Более того, в условиях нарастания конфронтации между ЕС и Россией, голоса сторонников пересмотра европейской политики памяти становятся все более слышны, а в самой политике памяти происходят постепенные изменения.

Несмотря на актуальность происходящих сегодня в европейской политике памяти изменений, разбор данного феномена стоит начать с более раннего периода, который мы датируем 2012—2013 гг. Причина постановки такой отправной точки связана с тем, что к этому моменту Европейский союз уже сформировался в его текущем варианте и была пройдена последняя волна интеграции, однако дезинтеграционные тенденции еще не получили своего развития. Фактически, в 2013 году еще не начался миграционный кризис, Великобритания не заявила о своем выходе из ЕС, а Ангела Меркель не произнесла свою знаменательную речь о «Европе двух скоростей».

Также характерно, что в 2013 году вопрос политики памяти выходит на политическую повестку Евросоюза, так как именно тогда Комитет Европейского парламента по культуре и образованию создает запрос на создание аналитической записки по теме «Европейская историческая память: политика, проблемы и перспективы». Хотя данный документ не является официальным, он, тем не менее, отражает ключевые идеи, характеризовавшие европейскую политику памяти в данный исторический период и является свидетельством дискурса того периода. Данная аналитическая записка ориентирована на перспективное развитие политики памяти и констатирует необходимость непредвзятой оценки исторического прошлого, интерпретации исторических событий через призму пан-европейских ценностей и включения ключевых исторических событий Европы в образовательные программы всех стран-членов.

Авторы записки напрямую указывают на то, что политика памяти не обязательно должна отражать’historical realities’, but instead incorporates a distinct degree of subjectivity, given that the «исторические реалии» и включает в себя определенную степень субъективности, основанной на оценочных суждениях. В данной связи, очевидно, существуют риски фальсификации истории в угоду конъюнктурным интересам. Вероятно, единственным возможным ограничителем подобной фальсификации могут служить свобода слова и активная деятельность гражданского общества, и то лишь при условии неангажированности последнего. В качестве показательного примера здесь можно упомянуть статус Холокоста в официальной европейской исторической картине. Холокост официально признан всеми европейскими государствами событием, которое нельзя отрицать и в котором нельзя сомневаться. Основанием для этого послужили решения Генеральной Ассамблеи ООН — Резолюция №60/7 от 21 ноября 2005 г. (отвергает любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события) и Резолюция №61/255 «Отрицание Холокоста» от 26 января 2007 г. (осуждает отрицание Холокоста как исторического факта). Как следствие, любые попытки переоценки или интерпретации событий прошлого, связанные с Холокостом, вызывают резкую критику, чреваты уголовным преследованием и не могут служить предметом обсуждения в образовательной среде или структурах гражданского общества. Тем не менее, в Европейском союзе периодически возникают ситуации, бросающие вызов даже этому фундаментальному правилу, что свидетельствует, на наш взгляд, о неустойчивости общеевропейской исторической политики памяти.

Тем не менее, создание общеевропейской политики памяти неизбежно, так как без формирования единого представления о прошлом невозможно стремиться к общему будущему. В данной связи европейские аналитики констатируют необходимость комбинации трех уровней истории, а именно индивидуального, национального и наднационального, в целях их интеграции, отмечая при этом, что данные уровни, с большой долей вероятности, окажутся противоречивы и потребуют «корректировки».

Корректировка и универсализация исторической памяти не могут и не должны быть оторваны от реально существующих представлений людей, то есть речь не идет о формировании «ложных воспоминаний». Европейскими аналитиками скорее предлагается работа с исходными данными, с опорой на национальную историческую память, которая не является представлением о национальной истории в принципе, а представляет собой набор знаковых событий, ориентация на которые упрощает общее восприятие исторического процесса в определенном регионе и, фактически создает конкретный продукт, который может продаваться, рекламироваться, популяризироваться, и при этом соотносим с другими аналогичными продуктами, произведенными в других регионах Европейского союза.in this regard:

Упрощение истории и сведение ее к отдельным событиям повышает доступность квазиисторического знания для широкой общественности, и в тоже время помогает политическому истеблишменту в определении «сущности» истории конкретного сообщества. Здесь показательно, что исторические моменты и, события, о которых идет речь, обычно имеют заряженное символическое значение, отмечая политические и социальные потрясения, которые трансформировали существующую социальную, политическую и экономическую реальность. В таком подходе обеспечивается выборочная картина прошлого, в котором долгосрочные исторические структуры широко игнорируются в пользу символических событий.

Наряду с популяризацией истории, манипулирование исторической памятью создает эффект мифологизации исторических событий, значение которого находит выражение в сплочении общества и росте доверия (веры) к определенным, связанным с мифом, ценностям. Национальная интерпретация прошлого имеет тенденцию отрицать исторически подтвержденные, но негативные факты, и выставлять вперед события с позитивным значением, имевшим «национальное» значение и обозначавшим конкретных победителей и побежденных. С одной стороны, эта подтасовка фактов служит для создания привлекательного, часто героического образа государства; с другой — построение национальных мифов своего прошлого позволяет историческим переживаниям становиться коллективными. Очевидно, что без коллективной памяти общество не может сохранять свое единство.

Описанные механизмы эффективно работают, прежде всего, на национальном уровне, особенно в том случае, когда общество едино, представлено одной этнической группой и имеет единое представление о прошлом. В случае, когда общество разделено, или речь идет о формировании единой исторической памяти у многих обществ, как это происходит в ЕС, — задача многократно усложняется, так как видение прошлого становится менее однородным, а количество ориентиров в прошлом сильно возрастает.

Даже на национальном уровне существует большое количество барьеров, препятствующих формированию исторической памяти. Большинство обществ, в том числе и в Европе, гораздо менее однородны, чем они кажутся со стороны и характеризуются целым комплексом различий, в числе которых принадлежность к определенному социальному классу, уровень образования, возраст, региональная принадлежность и др. характеристики.

Еще более значимым фактором выступает этническая принадлежность, так как этнические сообщества, вне зависимости от того, являются они коренными или нет, стремятся увековечить свои собственные традиции, включая язык и религию. Во многих случаях такое стремление вступает в конфликт с формируемой на национальном уровне политикой памяти, которая воспринимается ими как попытка ассимиляции.

На наднациональном уровне все перечисленные барьеры проявляются гораздо сильнее, так как к ним добавляется национальная идентичность и, в ряде случаев, патриотизм. Кроме того, осложняется и поиск объединяющих государства событий в прошлом. В большинстве случаев региональная европейская история наоборот связана с воинами и территориальными спорами, память о которых все еще жива в общественном сознании. Это делает невозможным механическое объединение европейских государств в условном конструкте общей исторической памяти.

Тем не менее, потребность в региональной интеграции формирует политический спрос на новые решения проблемы. В их числе доминирует три основных предложения.

В соответствии с первым из них предлагается просто принять разнообразие и параллелизм исторических воспоминаний в Европе со всеми вытекающими проблемами. Данное решение было популярно в период стабильного развития европейских государств в 1990-2000-ые гг., когда активно пропагандировалось развитие многообразия на социальном, культурном и иных уровнях. Тем не менее, сегодня это предложение вряд ли можно рассматривать как актуальное, так как подобное отношение к историческому прошлому ведет к консервации противоречий, а в условиях кризиса, такого, как например, миграционный кризис, данные противоречия имеют свойство возрождаться.

Второе предложение было разработано авторами французской Школы Анналов и основано на идеях Ф. Броделя и его концепции longue durée. Этот подход предполагает ориентацию не на частные события и исторические фигуры, как например, предлагают многие современные авторы, а на исторические циклы и контексты в области экономической и социальной истории, характеризующиеся медленными фазами, едва заметно для человека, сменяющими друг друга. В данном контексте показательно, что у сторонников данного подхода были предложения вписать в данное видение истории и европейскую интеграцию, представив ее, например, через призму эволюции «европейской свободы»,. Предложение Школы Анналов также не получило широкого распространения, так как, во-первых, было слишком неординарным и противоречило, в том числе, устоявшимся национальным историографическим практикам, и во-вторых, содержало мало примеров конкретной интерпретации событий, что неизбежно привело бы к их искаженному ситуативному толкованию.

Третье предложение, которое в итоге приобрело приоритетный характер, было основано на констатации необходимости построить новую европейскую историческую память с четко определенными историческими ориентирами, выработка которых представляет основную проблему на современном этапе.

В таких условиях Европейский союз, формируя комплексную историческую память, делает акценты на «универсальных» маркерах. В записке «Европейская историческая память: политика, проблемы и перспективы» в качестве таких маркеров называются Вторая мировая война и достижения европейской интеграции,. Авторы заметки отмечают, что модель исторической памяти не статична, и в последние два десятилетия была дополнена «памятью тоталитаризма ХХ века», под которым понимается, прежде всего, социализм и сталинизм, и памятью о Холокосте.

Некоторые аналитики рассматривают более широкий список событий и упоминают также общие понятия «европейского наследия», связанные с христианской традицией, эпохой Возрождения и эпохой Просвещения, отмечают роль Первой мировой войны, и делают акцент на источниках легитимации Европейского союза, включая основные акты, флаг, гимн и памятную дату — День Европы.

Оценка европейских аналитиков относительно приоритетных проблем исторической памяти не является голословной и подкреплена реализацией двух европейских программ, — «Европа для граждан» 2006—2013 гг. и обновленная программа «Европа для граждан» 2014—2020 гг. Следует отметить, что данные программы имеют принципиальное значение для формируемой в ЕС политики памяти, так как в них обозначаются актуальные, с точки зрения руководства ЕС, темы, требующие популяризации, и создаются механизмы социального резонирования данной проблематики. В частности в Регламенте Совета (ЕС) №390/2014 от 14 апреля 2014 года, устанавливающем программу «Европа для граждан» на период 2014—2020 гг. констатируется, что целями программы является:

• Внесение вклада в понимание гражданами ЕС, его истории и многообразия

• Усиление европейского гражданства и улучшение условий для гражданского и демократического участия на уровне ЕС

• Повышение осведомленности о воспоминаниях, общей истории и ценностях

• Содействие демократическому участию граждан на уровне ЕС.

Характеризуя цели программы, следует отметить, что они хорошо ложатся в русло реализуемой в ЕС политики памяти, так как, во-первых, содержат апелляцию к определенным историческим событиям, и во-вторых, предполагают интерпретацию данных событий в русле четкого набора либеральных ценностей, в числе которых отрицание антисемитизма, антигипсизма (ненависть к цыганам), ксенофобии, гомофобии и других формы нетерпимости, а также защиты свободы слова, свободы собраний и иных прав человека.

Запуск обозначенных программ стал резонансным событием для ЕС, так как до 2006 г. на территории Европы фактически не было никаких проектов, нацеленных на развитии политики памяти и символической политики в принципе. Отдельные аналитики связывают запуск первой программы «Европа для граждан» с провалом референдума по Конституции ЕС 2005 г. во Франции и Нидерландах.

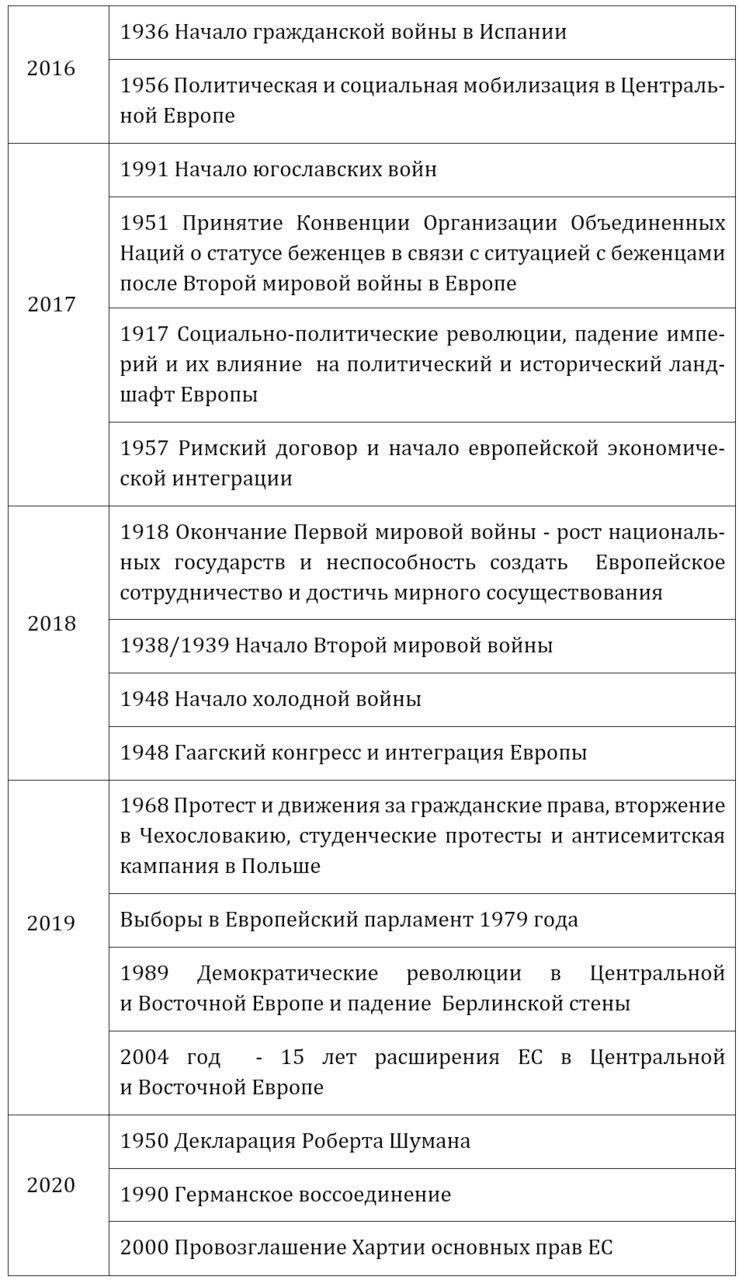

При анализе программы «Европа для граждан» основной интерес для нас представляет перечень исторических событий, которые должны стать поводом для празднования памятной даты и деятельности дискуссионных площадок, а также работы отдельных авторов. Перечень таких событий за период 2016 — 2020 гг. представлен далее.

Как мы видим из приведенного перечня исторических событий, — они могут быть четко разделены на две группы — «позитивные» и «негативные», причем обе группы распределены по временному периоду равномерно, что призвано обеспечить системное воздействие на целевую аудиторию. Характеризуя позитивные события, число которых немногим больше 50%, следует отметить, что все они связаны с процессом европейской интеграции, которая позиционируется как высшее благо, создававшееся десятилетиями и испытывавшее негативное воздействие со стороны множества исторических кризисов.

Характеризуя комплекс негативных исторических, событий следует отметить его избирательность. При ближайшем рассмотрении становится очевидно, что во многих случаях источники негативных событий коренятся за пределами территории современного Евросоюза, например в случае начала югославских войн, в случае вторжения в Чехословакию, в случае демократических революций в Восточной Европе, в случае падения Берлинской стены и т. д.

Показательно и то, что в описании программы также присутствует явная избирательность, особенно когда речь идет о негативных исторических практиках. «Тоталитаризм ХХ века лишил граждан их основных прав, исключив их из общественной жизни: евреи под нацистским режимом; политические „девианты“ под коммунистическими режимами. Этим гражданам ограничивали свободу слова, право голоса, право участия в общественных делах, право на труд, свободное проживание и свободное перемещение, доступ к общественным благам, — все из-за их происхождения, убеждений или мнений». Характерно, что в данной программе, ни в описании, ни в числе исторических дат, ничего не говорится о режимах Франко, Муссолини, Салазара иле режиме Черных Полковников в Греции, так как, вероятно, обращение к событиям, связанным с данными режимами могло бы негативно повлиять на интеграционный процесс через «неприятные» воспоминания.

Особняком в данном перечне стоит Германия. Современная политика памяти Европейского союза фактически основана на порицании нацизма во всех его проявлениях, а нацизм, в свою очередь напрямую связывается с гитлеровской Германией и Событиями второй мировой войны. Тем не менее, Германия в данной системе ценностей уже на протяжении долгого времени не рассматривается как ответственная сторона. Уже в 1985 году в речи президента Ричарда фон Вайцзеккера, было заявлено, что Германия и вся немецкая нация должны рассматривать поражение в войне как освобождение. Позже, уже Герхард Шредер, комментируя вопрос ответственности Германии за преступления нацизма, заявил, что новое поколение немцев не должно нести ответственности за преступления в которых не повинно. Таким образом, не смотря на апелляцию Европейской политики памяти к негативным событиям немецкой истории, Германия фактически остается свободна от прямых обвинений и порицания, что позволяет ей на равных участвовать в развитии европейской политики памяти.

Представленная нами официальная модель политики памяти, которая просматривается в официальных программах Европейского союза, в последние годы становится все более четкой и однозначной. Исторические события получают позитивную, либо негативную трактовку, которая начинает популяризироваться через систему образования, СМИ и институты гражданского общества. Здесь показательна одна из целей программы «Европа для граждан» 2014—2020 гг., посвященная «Активному европейскому воспоминанию». Эта линия реализации программы направлена на поощрение и сохранение активной памяти европейцев, в частности, путем спонсирования специализированных проектов. Речь идет о финансировании музеев и мест памяти, в т.ч. бывших концентрационных лагерей, а также основных объектов и архивов связанных с массовыми депортациями и массовым истреблением, которые имели место во времена существования национал-социализма и сталинизма. Этот исторический фокус основан на предположении, что для того, чтобы полностью оценить значение основополагающих европейских (союзных) принципов, таких как свобода, демократия и уважение прав человека, жизненно важно, чтобы были очевидны примеры нарушения этих принципов до 20-го века, что в свою очередь требует включения подобной информации в систему образования стран-членов ЕС.

В свою очередь, анонсированная потребность в популяризации такого типа знания вызывает у экспертов вопрос о необходимом уровне финансирования. Характерно, что в период начала реализации первой программы «Европа для граждан», на развитие исторической памяти европейцев отводилось всего 4% от общего финансирования в размере 215 млн. евро. Начиная с 2010 года объем финансирования стал постепенно увеличиваться,, и кроме того, было улучшено согласование блоков программы. В частности вопрос формирования исторической памяти получил дополнительное раскрытие в таких рубриках, как «Активные граждане для Европы», «Активное гражданское общество в Европе», и «Вместе для Европы». Второй этап программы 2014—2020 гг. предусматривал уже большее финансирование в размере 18% от исходной суммы в 229 млн. евро

Несмотря на активную реализацию политики исторической памяти в ЕС в последние годы, реализуемый подход во многом чреват созданием однозначной, но, в тоже время, черно-белой картины мира. На это обстоятельство указывают и европейские аналитики, с позиции которых вопрос конструирования исторической памяти должен решаться с умеренных позиций. Так, политика памяти Европейского союза не может ограничиваться штампами об «уникальности Холокоста» и «безусловном зле нацизма и сталинизма»,, а также неоспоримом благе интеграционного процесса в Европе. Такой подход чрезвычайно категоричен и не оставляет места для множества исторических событий существовавших параллельно.

Кроме того подобная модель выглядит односторонней, так как не учитывает, к примеру, феномен колониализма, что препятствует восприятию реальных практик интеграции ЕС. Соответственно, формируемая в ЕС историческая память должна носит критический характер, и быть основа на критическом восприятии европейскими обществами, в первую очередь, своей национальной истории.

Достигнуть подобного критического уровня, по мнению экспертов, возможно, руководствуясь универсальными гуманистическими ценностями, и участвуя в открытой дискуссии, которая обеспечит взаимопонимание и примирение, как на внутриполитическом, так и на международном уровне. Участие в дискуссии, в свою очередь потребует рассмотрения неудобных сегментов национальной истории, отказа от • понятия «исторической правды» и acknowledging the potential risks in legislating for a specific view on or memory ofотказа от закрепления в законодательстве отказа от закрепления в национальном законодательстве определенного взгляда на историческое прошлое.

Только при соблюдении этих принципов и при условии эффективной популяризации нового исторического дискурса можно ожидать, что политика памяти в Европе даст по настоящему интегрирующий эффект, который в перспективе будет воплощен в новом мышлении объединенной европейской нации.

Тем не менее, на данный момент подобная комплексная политика памяти в Европейском союзе не сложилась, и более того, в контексте миграционного и финансового кризисов последних лет обострились многие исторические противоречия и были реанимированы воспоминания об исторической несправедливости. В немалой степени этому способствовали недавние политические события, которые многие аналитики связывают с пересмотром системы миропорядка в целом. Ключевыми событиями здесь следует считать украинский кризис, присоединение Крыма к России, а также активизацию деятельности стран Вышеградской группы в вопросах отстаивания своих прав на европейской политической арене.

В данной связи достаточно востребованными оказываются идеи, обозначенные в статье эстонской исследовательницы Марии Мальксоо «The Memory Politics of Becoming European: The East European Subalterns and the Collective Memory of Europe» опубликованной еще в 2009 году. В данной работе автор фактически пытается переосмыслить то противостояние мировоззрений, которое сложилось в Европе после освобождения Прибалтики и Польши от «советского ига» и их вхождения в состав единой Европы.

В частности М. Мальксоо утверждает, что в Европе нет общей исторической памяти и существует не менее четырех вариантов политики памяти, в том числе атлантическо-западноевропейская, немецкая, восточно-центральноевропейская и российская. В контексте развития европейского интеграционного процесса через присоединение стран Восточной Европы, именно политика памяти, реализуемая в Польше и Прибалтике оказалась наиболее значимой для развития и утверждения общеевропейской мемориальной политики. Фактически, данные государства оказались наиболее активны в вопросах моделирования «нового исторического прошлого», что было обусловлено необходимостью получения собственной «исторической ниши» в едином здании европейской истории, и необходимостью жесткой артикуляции российской угрозы, которая в их системе ценностей была представлена в качестве фундаментальной и исторической. «Их „Становление Европейскими“ было по существу борьбой за признание польской и балтийской „полной Европейскости“ со стороны авторитетных социальных носителей этой желанной идентичности и одновременным бунтом против случаев ошибочного восприятия этих стран „менее Европейскими“ по сравнению со странами Запада».

В итоге, популярицация восточноевропейского видения истории Польшей и Прибалтикой получила в Европе новую интерпретацию и стала трактоваться как идеологическая деколонизация и освобождение, аналогичное освобождению Германии от нацизма.

Изменение концепции европейской исторической памяти проходило достаточно болезненно и встретило серьезную критику со стороны левых политических сил в странах западной Европы, которые выступили категорически против уравнивания нацизма и коммунизма. Уже в дебатах, предшествовавших принятию резолюции 2005 года «Будущее Европы. Шестьдесят лет после Второй мировой войны», левыми членами Европейского парламента была высказана резкая критика в отношении уравнивания негативного значения двух тоталитарных систем для европейской истории. С их позиции подобная трактовка истории была необходима лишь для того, чтобы дискредитировать коммунизм в целом и переписать историю, умаляя роль коммунистов которую они играли в борьбе против национал-социализма и фашизма.

Аналогичные аргументы выдвигались и позднее и были представлены, к примеру, группой GUE/NGL в Европейском парламенте. Название данной группы расшифровывается как Конфедеративная Группа европейских Объединенных левых / северных зеленых левых. Группа включает 51 делегата (на 2015 г.) из 14 государств-членов ЕС; количество делегатов GUE/NGL составляет около 10% от общего числа парламентариев, что делает мнение данной фракции достаточно весомым в рамках общеевропейской дискуссии.

Несмотря на попытки универсализации европейских исторических политик, которые просматриваются и в рассмотренной нами программе «Европа для граждан» 2014—2020 гг. и дебатах вокруг ее принятия, следует отметить, что и на сегодняшний день сохраняется четкая разница в акцентах исторической политики Европейского союза и стран Восточной Европы. Последние — четко ориентированы на манипулирование европейским сообществом через насаждение в общеевропейских информационных системах собственных информационных поводов.

М. Мальксоо представляет политические усилия Польши и прибалтийских государств в период после вступления в ЕС как попытку плюрализировать способы быть европейскими государствами в исторической ретроспективе. Тем не мене, в контексте усиления общеевропейских политических разногласий, все более очевидным становится отсутствие у европейских государств не только единой исторической политики, но и единой исторической памяти, которая все больше начинает напоминать политизированный коллаж, изменяемый в угоду определенным конъюнктурным интересам. В таких условиях, изучение политики памяти Европейского союза и отдельных его членов, приобретает стратегическое значение для выстраивания политического диалога и социо-культурного сотрудничества.

Список литературы

1. Капинус О. С., Додонов В. Н. 2007. Ответственность за разжигание расовой, национальной и религиозной вражды, а также за другие «преступления ненависти» по уголовному пра-ву зарубежных стран. — Законы России: опыт, анализ, практика. №8. С. 76—85.

2. The Lisbon Treaty. Доступ: http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty.html (проверено 14.08.2018)

3. Anderson B. 1983.Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso. 240p.

4. Braudel F. 1949. La Méditerranée et le monde méditerra-néen à l’époque de Philippe II. Paris: Armand Colin. 1030 p.

5. Collins A.M., Loftus E.F. 1975. A spreading-activation theo-ry of semantic processing. — Psychological review. №82 (6). 407—428 pp.

6. Council regulation (EU) No 390/2014 of 14 April 2014 es-tablishing the «Europe for Citizens’ programme for the period 2014—2020. 17.04.2014, Р.3. Доступ: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en (проверено 14.08.2018)

7. Developing Competence-Oriented Teaching on Historical Memories. Progress Report. Public Part. EACEA. 28.03.2011. До-ступ: http://eacea.ec.europa.eu/llp/project_reports/documents/comenius/multilateral/2009 /com_mp_504689_teacmem. pdf (проверено 14.08.2018)

8. Decision No 1194/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 establishing a European Un-ion action for the European Heritage Label, 16 February 2011. Of-ficial Journal of the European Union, L 303, 22.11.2011. Р.1—9. Доступ: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:303:0001:0009: EN: PDF (проверено 14.08.2018)

9. Decision No 1904/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 establishing for the period 2007 to 2013 the programme Europe for Citizens to promote active European citizenship, 12 December 2006. Official Journal of the European Union, L 378, 27.12.2006, pp. 32—40. Доступ: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D1904:EN:NOT (проверено 14.08.2018)

10. Decision No 1358/2008/EC of the European Parlia-ment and of the Council of 16 December 2008 amending Decision No 1904/2006/EC establishing for the period 2007 to 2013 the pro-gramme Europe for Citizens to promote active European citizen-ship, 16 December 2008. Official Journal of the European Union, L 350, 30.12.2008, p. 58. Доступ: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0058:0059: EN: PDF (проверено 14.08.2018)

11. Declaration of the European Parliament on the proc-lamation of 23 August as European Day of Remembrance for Vic-tims of Stalinism and Nazism, 23 September 2008. Official Journal of the European Union.14.01.2010. Р. 57—59. Доступ: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:008E:0057:0059: EN: PDF (проверено 14.08.2018)

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.