Бесплатный фрагмент - Рассказы не о Швейцарии

Ненадо

— Пётр Алексеевич Ненадо — это я, — еле слышно произнёс дедушка в затёртом сером пиджаке.

Саша удивился, но виду не подал. Среди его клиентов такие, пахнущие старостью и с целлофановым пакетом вместо чемодана, попадались редко.

— Мне сказали, меня встретят и отвезут. Стало быть, это вы отвезёте? — уточнил дед.

Саша кивнул. И они двинулись к машине.

Пётр Алексеевич шёл решительно, но периодически как-то немного испуганно поглядывал на недовольное небо. По дороге на стоянку им встретилась странная костлявая девочка, которая почему-то необычайно обрадовалась, увидев старика.

— Вы знаете, куда ехать? — спросил Пётр Алексеевич.

— Да, мне ваше агентство адрес прислало.

— Агентство? Петька это, а не агентство. Я ему заплатил, чтобы он всё, как надо, оформил. Я в этом ничего не понимаю. Да и там по-английски надо.

Саша забил адрес в навигатор, и у него внутри похолодело.

— Вы торопитесь? — спросил он у своего пассажира.

— Нет. А что?

— Давайте я вам город немного покажу. Бесплатно.

Пётр Алексеевич отнекивался недолго.

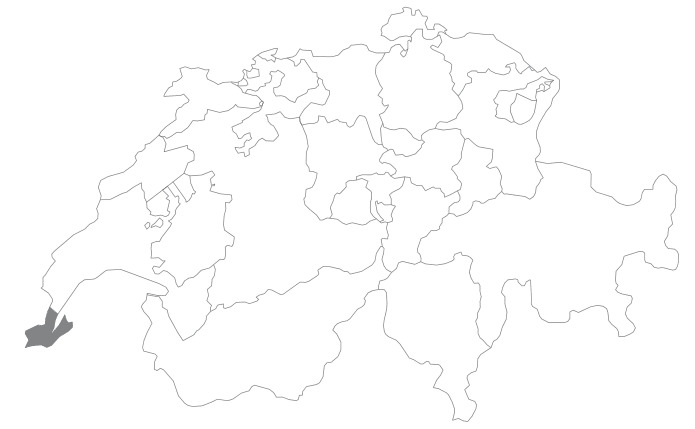

Женева была такая Женева. Жеманно нежилась у своего озера, выставляла напоказ фонтаны и цветы, будто жениха ждала. Но сегодня она выглядела немного уставшей. Жались друг к дружке измотавшиеся за день и за жизнь дома, жаловалась истоптанная ботинками набережная.

Саша купил булку, сели на скамейку. Кидая лебедям в воду мякиш, начал рассказывать Петру Алексеевичу об истории города. Рассказывал долго, как можно дольше рассказывал, всё, что знал, рассказывал.

Старик слушал невнимательно, всё смотрел, как две белокрылые птицы плавают рядышком, склонив головы. Он подпёр свои впалые щёки и немного наклонился вперёд. А лебеди кружились, не обращали внимания ни на людей, ни на еду, ни на отражение начинающего прощаться солнца.

…Схоронил он свою белокурую Свету, уж год как схоронил. И потом, как потерявший и потерявшийся, всё бродил в бесконечные вечера по двум этажам их деревенского дома, по двору с двумя яблонями, мимо покосившегося забора, к скрипящей калитке и обратно к грустному одинокому крыльцу. Звал к себе в гости костлявую, темноглазую, а она всё мимо проходила.

От ветра заслезились глаза. Старик достал мятый платок и поднёс к лицу.

Не лебедь он. Старый, слабый, трусливый.

Сам не смог, так взял грех на душу, попросил Петьку, чтобы он свидание с избавительницей ускорил, а тот и организовал. Правда, взамен на билет на самолёт и волшебную таблетку в одной из швейцарских клиник попросил в завещании ему оставить всё — и дом в городе Чудово, и двадцать гектаров прилегающей земли, и даже трактор.

И вот он здесь, и завтра разговоры и бумаги. И послезавтра опять разговоры и бумаги. А потом, на следующий день, наконец, долгожданная встреча с темноглазой.

«Хороший мужик, этот водитель. По адресу понял, куда я собрался», — старик снял кепку со своей седой неприкаянной головы и опустил её на плечо всё что-то говорившему и говорившему Саше.

Саша от неожиданности замолчал.

— Может, отец, не надо? — спросил он, не отводя глаз от холодных каменных плит на набережной.

Старик не ответил.

Женева такая Женева. Огромный фонтан, стремящийся вверх, к небу, виден отовсюду.

— Пойдёмте, — сказал Саша и встал. — Прогуляемся.

Ботанический сад, куда они пришли, дышал жизнью.

— Триста лет, — сказал он, показывая на платаны в аллее. — Смотрите, какие, не обхватить.

Деревья внизу толстели, расползались в разные стороны цепкими пальцами.

«Как за землю держатся!» — Пётр Алексеевич оглянулся.

Неподалёку виднелось мутное, запотевшее стекло маленькой, обитой травой, похожей на склеп оранжереи. И непонятно было, что там за ним, за этим стеклом: то ли красота, то ли пустота.

У входа в зимний сад стоял камень, напоминающий медведя с поднятой лапой и открытой пастью.

«Будто у виска крутит, будто кричит что-то», — подумал старик и отвернулся. А там — голое дерево, без веток, без листьев, в мучительной позе вопросительного знака. И из земли — изогнутый лист в форме вот-вот-прямо-сейчас-укушу кобры. И рядом с ядовитой её головой — доверчивый увядающий серый цветок, худенький такой, бледненький такой.

За садом — маленький парк с животными. Там Петра Алексеевича встретили выпуклые удивлённые глаза плавающих в пруду рыб и отворачивающиеся утки. Только чёрный лебедь подплыл близко и всё тянулся длинной шеей и красным, словно окровавленным клювом к сморщенным старческим рукам.

А потом извилистая аллея, с одной стороны ласково дотрагивающаяся до опущенных плеч розовыми цветущими бутонами, с другой — царапающая щетинистыми листьями неизвестных кустов.

Его Света цветы любила. Она вообще много чего любила, но вот красоту ценила особенно. Поэтому и посадил он у неё в ногах азалию. Все говорили «ты что, такая большая, такая яркая», а он знал — ей бы понравилось.

И теперь та же самая азалия, только не в ногах, а слева.

«Что же ты, Светик, думаешь, зря я?» — спросил он про себя, протягивая руку, чтобы погладить ворсистые цветы. Ветки куста недовольно зашелестели.

Пётр Алексеевич остановился. Аромат показался слишком сладким, он в последнее время больше любил, как пахнет только что спиленное дерево и скошенная трава.

После смерти жены вообще много что изменилось. Другие запахи, другие вкусы стали нравиться… Вдруг полюбил чай без сахара, овсяную кашу без варенья, отказался от булочек с маком и вообще перестал как-то подслащивать свою жизнь любым образом… Ни мёдом, ни морковкой… И всё чаще на потрескавшемся от времени кухонном столе появлялась незамысловатая миска со слипшимися макаронами — без мяса, без масла.

Будто прочитав его мысли, Саша затащил его в кафе прямо внутри ботанического сада. Уговорил съесть хрустящий цезарь с курицей и малиновый десерт с меренгой, мгновенно расползающейся по рту мечтой, сказкой. Уговорил попробовать горячий шоколад, впервые в жизни.

— Слишком сладко, — Пётр Алексеевич отодвинул маленькую чашечку. — Но всё равно спасибо.

Саша грустно посмотрел на недопитое.

— Вы знаете, я в этот парк часто семьи вожу, с детьми. Детям обычно животные нравятся, а вот взрослым про ядовитые растения всё интересно. Удивительно, не про то, что лечит, а про то, что отравляет.

— Да, — повторил Пётр Алексеевич вполголоса, — удивительно.

— Когда узнают, что ландыши, нарциссы и подснежники ядовиты, обычно испуганно переглядываются. Не нравится людям рядом со смертью ходить, в руках её держать, пусть даже и такую красивую. А потом про остальное начинают спрашивать — про белену, дурман, мак. И страшно им, и любопытно.

— Да, — повторил Пётр Алексеевич снова, — любопытно.

— Ну, и про лотос с удовольствием слушают. Красивая история про то, что он, преодолевая мутные воды, остаётся незапятнанным и всё тянется к свету, к солнцу, к жизни. Людям ведь нравится так, чтобы красиво, чтобы со смыслом.

Тут Пётр Алексеевич промолчал. Слово «смысл» он и сам в последнее время повторял часто. «А смысл?» — спрашивал себя, вставая с постели. Выключая телевизор, бормотал: «Бессмыслица». И сюда прилетел, потому что так и не нашёл его, несмотря на многочисленные повторения.

Не стало его, этого смысла, после того как Светы не стало.

Раньше казалось, что надо урожай хороший собрать, надо, чтобы соседи уважали. Раньше казалось. А теперь он знает, что просто надо, чтобы кого любить было, кому (глядя в глаза) варенье в кашу маленькой ложечкой накладывать. Теперь знает.

Только вот некому больше накладывать. С азалиями каши не сваришь.

Вышли из ботанического сада, Саша повёл к памятнику. Там на пьедестале, скрестив ноги, расположилась бронзовая фигура и, казалось, неодобрительно смотрела на мявшего в руках кепку Петра Алексеевича.

— Это известный противник насилия Ганди, — сказал Саша и начал длинный-предлинный рассказ про мирного борца за независимость Индии.

Старик и в этот раз слушал невнимательно.

Перед тем как уйти, Саша ещё раз посмотрел на индуса в позе лотоса, потом перевёл взгляд на старика и вдруг понял, что делать надо.

— Простите, я не могу выполнить ваш заказ. Не могу. Я вас обратно в аэропорт отвезу. И деньги верну. Даже больше, за неустойку, — сказал он. — Мне вчера один русский на чай пятьсот франков оставил. Пьяный был. Говорит, бери, пригодится. И вот, пригодились. Вы уж там в аэропорту сами решайте, такси вам брать или обратный билет.

Женева такая Женева. Так любит делать добро. Так любит жизнь.

Катаплексия

Саша: «Сидит, копчёная. Вроде симпатичная, но отодвинуться хочется. Хотя куда тут отодвинешься, она ж и так на заднем сиденье. Дальше некуда. Всё у неё какое-то ненастоящее. Особенно эти глаза зелёные-зелёные. И улыбка пластмассовая».

Настя: «В машине хорошо. Кондиционер. У водителя кольцо на пальце. Женат, значит. А я, если честно, замуж вообще не хочу. Правда-правда. Подумаешь, платье! Чтобы потом мне так же, как и я? Мужики только увидят коленки не вместе, и всё, ищи их потом в трёх звёздах. Был у меня такой, спасибо. Плакала потом долго. Фу! А сейчас не фу. Сейчас Стёпа. Стёпа хороший. Стёпа депутат. Правда, тоже с кольцом».

Саша: «Эта явно не замужем. Мы таких фальшивых не любим. Так, на пару раз, может, и сойдёт, но не больше. Мы дома простоты хотим. А у этой всё непросто будет. Она не только ему соврёт. Она ещё и себе соврёт. И будут потом лизать этот кисель до бесконечности».

Настя: «За окном красиво. А вот жена Стёпы — так себе. Халатик надо новый. Коротенький такой. У жены глаза как у рыбы. И подбородка нет. Рыбно-бесподбородочная. А я на шпагат сажусь. И родинка. Ещё час ехать. А потом четыре лететь. А потом опять на машине. Интересно, когда Стёпа разведётся?»

Саша: «Странно, таких девок обычно из дорогих гостиниц забираю, а эта в „Тюльпане“ жила. Да и начальник ей звонил, только отъехали. Значит, работать надо копчёной. Папик тут явно не очень щедрый».

Настя: «Водитель смотрит странно. Лишь бы молчал. Конечно, смотрит. Он даже не представляет, сколько это всё стоит. Зубы, губы, гладко, загорело. Жена Стёпы точно в пижаме спит. Хлопок. Или что там дышит? Ей пофиг, что не гладко и не загорело. Храпит, наверное. Захомутала и сопит спокойно. А зря… Дядя доктор мне здесь такую грудь сделал… Хорошая тут пластика. Потом надо будет с боков и сзади убрать. А то абонемент в зал купила, а времени нет».

Саша: «Надо для приличия что-то спросить. Но общаться с ней вообще желания нет. Быстрее бы до аэропорта довезти и высадить вместе с её пластмассовым чемоданом. В душ бы. Домой, к жене».

Настя: «Водитель заговорил. Какая ему разница, понравилась ли мне Лозанна? Конечно, не понравилась. Сняла гостиницу прямо напротив этого грёбаного театра. Полжизни мне испортил театр этот. Мама с пяти лет — стань балериной, стань балериной. А в третьем классе привезла сюда. На конкурс балета посмотреть. Как раз в театре этом проходил. Все такие воздушные, а мы в зрительном зале. И мама с горящими глазами. Нравится? Нравится? Хочешь? Хочешь? Ну а как в девять лет „нет“ скажешь? Конечно, нравится! Конечно, хочу! Правда? Правда! И потом через пару лет балетное. И восемь лет боли».

Саша: «Сказала, что Лозанна понравилась, а головой мотает. Врёт. Я ж вижу. Я ж с людьми уж сколько лет работаю. Кому как не мне знать?»

Настя: «То, что балетное закончила — уже героизм. А что потом послала эти грёбаные пуанты подальше… Не жалею. Ни капли. Мама, конечно, не поняла. Не разговариваем. А мне всё равно. Правда-правда. Зато меня теперь вся Москва просит, чтобы я им рекламу придумала. „Настенька, пожалуйста, удиви, ты же умеешь“. Конечно, умею. И дом в глуши продать, и репутацию застройщика подправить. Вадим тогда не прогадал, когда меня без опыта взял. Почувствовал, что много денег принесу. А я… С матерью поругалась… Из Перми с одним чемоданом… Вариантов не особо. Главное, не в балет».

Саша: «В окно смотрит. Тоже разговаривать не хочет. Ну и прекрасно».

Настя: «Домов тут новых много. Меня в первый день Вадим тоже в новостройку привёз. Говорит, походи, почувствуй, придумай что-нибудь. И оставил на два часа. Я тогда за десять минут придумала. Слоган „Ты хочешь домой“ и рисунок человека с портфелем. Ну что другое могла выдать девочка, восемь лет жившая в интернате при балетном? Вадим тогда сказал, я умею бить в боль. Заказчику понравилось. И понеслось. Ведь в рекламе что надо? Красиво показать, чуть приукрасить. А это я с детства люблю».

Саша: «Эх, копчёная-копчёная! Зачем ты свои настоящие глаза за этими зелёными зенками спрятала? И где улыбку эту приклеила? Кто ж тебя так, а? Ведь искусственными просто так не становятся!»

Настя: «Приукрашивать в жизни надо, без этого никак. И привирать даже можно. Иначе некрасиво будет. Ну, или не так красиво. Вот у меня линзы цветные. Обман, а ведь всем нравится! А ещё в блондинку крашусь, каблуки ношу. Губы и грудь накачала. Ну и что теперь? В лгуньи? Или в королевы? А вот на сцене обманывать совсем никак. Тело про тебя в танце всё рассказывает. И что боишься, и что больно. Прямо всё. Там ты голый».

Саша: «Сидит, как кукла пластмассовая, ручки так картинно сложила. Будто портрет с неё пишут».

Настя: «О, сообщение от Стёпы. Вчера сын родился, завтра не сможет приехать? Это как сын родился? Он же говорил, что они с женой уже давно ни-ни. Вот скотина».

Саша: «О, копчёная загрустила. Телефончик в сумку зло кинула. Обидели, наверное. Точно обидели, вон как вафлю нижнюю выпятила. Только бы не заплакала. Успокаивать тогда надо будет. Слова хорошие говорить. А нету для неё. Обычно когда копчёных обижают, они подружкам звонят. Ну, или маме. А эта молчит, надулась. Подружек, значит, нет. И маму так легко не наберёшь. Бедная, без мужа, и позвонить некому. Тяжко тебе, наверное».

Настя: «Да что он постоянно смотрит на меня, водила этот? Достал уже! Все достали! Никому верить нельзя! Стёпа этот грёбаный… Всё мне сказки рассказывал про то, что с женой не спит. А тут — откуда ни возьмись ребёнок, роддом, детская кроватка. Как назовёте? Ой, какие щёчки! И обязательно фотосессия. Рыбно-бесподбородочная, скотина и их отпрыск. И какие-нибудь там ладошки в ладошках или маленькие пяточки. Все счастливы. Только я, блин, даже с новыми сиськами никому не нужна! А Стёпа мне потом что-нибудь затрёт про искусственное оплодотворение, про то, что они, конечно, спят в разных комнатах, как я могла подумать?»

Саша: «Только бы истерику не закатила».

Настя: «Родная мать тоже развела. Даже не намекнула, что на восемь лет меня не в балет, а в ад отправляет. Впарила мне его, как я сейчас своим клиентам новостройки впариваю. Только с хорошей стороны показываю. Плохую они и сами узнают. Отец не лучше. Тоже, кстати, депутат. Тоже всё обещал, обещал чего-то. То в зоопарк, то на руках носить. А потом „извини, сегодня не могу“. И чуть позже это „мы с мамой решили пожить отдельно“. Конечно, „они“ решили. Мама в слезах потом полгода ходила. Все врут. Все. И я с ними».

Саша: «Нет, вроде не плачет».

Настя: «Только одного человека знаю, который всё время правду говорит. Светка из балетного. Принципиальная. Но что ни скажет, так и случается. Говорила, будет в Париже танцевать. И танцует. Говорила, муж русский будет. И в прошлом году за Васю вышла. Фотографии такие счастливые-счастливые… А у меня всё наоборот… Что ни запланирую — или со скрипом, или вообще по-другому. Может, тоже не врать попробовать? Прямо сейчас начать? Помаду стереть и в аэропорту вместо халатика пижаму со слониками купить. И чемодан новый, белый такой. Да бред! Кто ж на меня без косметики да со слониками. Мужикам же поярче да посочнее».

Саша: «О, вон Олимпийский дом видно. Не здание, а волна. Сплошное движение».

Настя: «Ой, а почему это я ничем пошевелить не могу. Ни руку поднять. Ни голову повернуть. Мамочка!!! Что же это?!!! Г-г-г-г-г… И язык не слушается. Даже помычать не могу».

Саша: «Копчёная вон затихла, голову опустила. Уснула».

Настя: «Только моргать могу, только моргать. А нет, ещё глазами двигать. Что же это? Паралич? Или умираю? С чего бы в двадцать шесть лет? Может, когда грудь делали, инфекцию занесли? Мамочка!!! Эй, водитель, посмотри на меня, мне плохо. Тупица, зачем пристегнулась, так бы, может, завалилась бы набок, он бы заметил. И дышу я как-то медленно. Мне же страшно, а дышу медленно. Точно умираю. Блин, с матерью так и не помирилась, с отцом не разговаривала давно. Мамочка, мамочка, прости меня, непутёвую. Ну кто ж знал, что ноги у меня не такие длинные вырастут и никогда, никогда не быть мне примой. Ну не могла, не могла я принять роль вечно второй. И, пап, зоопарки я никогда не любила, я тебя любила. Очень. И сейчас люблю. Всё тело онемело. Будто отсидела. Дура, как можно тело отсидеть. И вообще, дура. Дура, дура, дура. Грудь захотела побольше… И зачем? Чтобы чужого мужика радовать? Ну, и что теперь? Лежу овощем… Точнее, сижу. Но всё равно овощем. Не сочная дыня, не сладкий персик, а тупая, тупая картошка. Пролежала восемь лет не на том складе, а потом меня один свинопас купил. Да купил, купил, чего тут. Тут уже не до вранья. Купил и периодически жарил. Меню своё диетическое по секрету разнообразил. С маслицем жарил, сука, с перчиком, с солькой, с другими овощами иногда мешал. Любитель женского рагу… Гурман. И не мама виновата, не папа, сама… Сдохну, стухну, сгнию вместе со своими новыми сиськами. Ну, что там обычно перед смертью делают? Жизнь вспоминают? Да нечего вспоминать… Всё время какие-то женатые сказочники залазили на моё стройное, выдрессированное балетом тело. Пыхтели, а потом после душа полотенцем тщательно вытирались. Блин, за столько лет ни разу с ними по-настоящему хорошо не было. Всё притворялась. Ладно, перед ними притворялась. Но ведь и перед собой тоже. Закупаясь в секс-шопе, говорила себе, что развратная. А на самом деле — одинокая. О-ди-но-ка-я. Я думала, что я — муза. А я — одинокая картошка. Эх, если б пожить ещё! Я тогда б… Не картошкой, а ветром, волной…»

Саша: «Точно уснула».

Настя: «Ой, вроде шевелиться могу. Да, точно могу».

Саша: «О, голову подняла. Глаза испуганные-испуганные. Сказала, не в аэропорт, а в больницу ей надо. И за телефон, маме звонит. Извиняется. Плачет».

Настя: «Так, с мамой поговорила, папе написала, Стёпу послала. Что ещё?»

Саша: «Бедная бледная девочка. Вдруг ни с того ни с сего сказала, что Лозанна ей на самом деле вообще не понравилась. Надо быстрее ехать».

Хёрни

«На волка похож», — думал Саша, разглядывая своего пассажира в зеркало автомобиля.

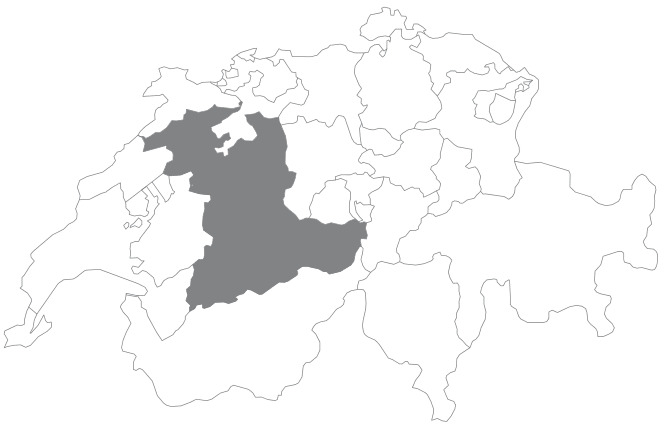

Из Церматта русских он обычно увозил зимой, после того как они, накатавшись на лыжах, гогочущими семьями возвращались домой с новогодних праздников. А тут июль, заклеенное огромным пластырем плечо, большой походной рюкзак и фразы-обрубки.

— Вы альпинист? — не сдержал своего любопытства Саша.

— Я горы люблю, — ответил обладатель волчьих глаз, попросивший называть его просто Вовой.

Вова был странным пассажиром. Не залипал в телефоне, не читал книг, не спал. Просто сидел и смотрел в окно.

Радовался, что встретился с красавицей. Давно он на неё смотрел. Да только вот к такой сразу и не подступишься. Почти пять тысяч высота. Больше четырёх часов вверх, ещё дольше вниз.

На вершину поднимался с местным проводником. Тот ласково называл Маттернхорн — Хёрни. Рыжие волосы, скошенный лоб, прищуренные глаза — не швейцарец, а вылитый лис.

Вышли рано утром, темно, фонари во лбу.

— Готов?

— Готов!

И вот они, склоны, и вот оно, первобытное и забытое, потекло по жилам. И зрение будто улучшилось в тысячу раз, и запахи острее стали, и слух лучше. Раздувая ноздри, карабкались вверх. Вова и боялся тех перемен, что происходили с ним в горах, и хотел их.

«Оборотень», — думал он, чувствуя, как меняется всё внутри, как исчезает всё прилепленное, приделанное, приклеенное и остаётся только оголённая сущность.

«Нет, просто живёшь», — шептали ему почти отвесные скалы.

А на самом верху… Люди шли друг за дружкой по узкому перешейку, фотографировались… Видео снимали… Доказательства собирали… А он, повинуясь внутреннему зову, встал там на четвереньки и издал то ли победный клич, то ли вой.

На обратном пути услышали грохот. Где-то под ними откололся огромный кусок и пыльно летел вниз.

— Камень! — крикнул проводник, и Вова инстинктивно вжался в стену. Совсем рядом пронеслось, ударилось неподалёку, отскочило и улетело. А потом снова. Начался камнепад.

Спрятались за небольшим выступом, дышали пылью. После одного глухого удара рыжий проводник заскулил, запахло кровью. Раздробленная нога, открытая пасть, тонкие клыки видно, глаза от боли закатываются. Вова зажал напарника между собой и горой, а мимо летело, кувыркалось, торопилось вниз. А когда всё улеглось, резко испортилась погода.

— Вам музыку включить? — вырвал его из воспоминаний Саша.

— Если хотите, включайте. На ваш вкус, — Вова пожал плечами.

Саша немного поколдовал с телефоном, чтобы вывести на колонки русскую радиостанцию. Там диктор взахлёб расхваливал какой-то новый хит, по его словам, за несколько дней набравший просто невероятное количество просмотров в интернете.

Вова откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза.

Он не хотел узнать это сейчас. Он хотел сначала вернуться в Москву, разобрать в своём логове рюкзак и только потом посмотреть новости, почитать комментарии.

И не то чтобы ему было страшно узнавать правду, нет. Просто совсем не хотелось разбавлять впечатления от долгожданной встречи с красавицей-горой голосами дикторов, журналистов, критиков, фанатов. Где гора, а где люди? Такое мешать нельзя.

Но не получилось. Надо же было водителю включить именно эту станцию и именно в этот момент. Ну, значит, так надо. Значит, и эта цель достигнута.

Наконец-то… А то он уже много лет по-всякому пытался, пытался, а любовь публики всё никак не давалась. Разное попробовал, разное. И вдруг — откуда ни возьмись этот бит, инстинктивно поставленный на повтор. И слова песни — тоже за пару часов, с лёту, залпом.

Презентовал новое творение публике и махнул в горы. Первый вышел из самолёта, первый получил багаж. Как вожак.

Однако своенравная оказалась гора, решила проверку ему устроить. Закидала камнями, заставила дышать пылью, повесила на шею раненого мужика и путь вниз отрезала.

Там, наверху, с покрывшейся инеем бородой, с окоченевшими от холода руками, он все шесть часов, пока не прилетел спасительный вертолёт, навывал недавно придуманные слова недавно вышедшей песни всё норовившему потерять сознание проводнику. Растирал его, растирал себя и пел. Упрямо, хрипло, зло пел.

Швейцарец, не знавший ни слова по-русски, в какой-то момент начал подвывать.

Гора молчала. Гора слушала. А потом то ли сжалилась, то ли мелодия ей понравилась, взяла и убрала туман.

Спасатель, кажется, был в красной каске, трос тоже вроде был красный, а остальное — больница, врачи — в памяти сильно смазалось.

Только удаляющаяся гора на прощание отчётливо одобрительно кивала своей когтистой вершиной.

Потеряли

Шестнадцатилетняя Настя девушкой была колючей: чуть что — хлопала дверью, а если уж совсем доставали, то выбегала из дома и прыгала на свой недовольно ворчащий мопед.

Выбежала она и сегодня, после того как Марина, услышав в ответ на невинную просьбу убрать комнату бесцеремонное «Отстань!», не сдержалась и кинула в дочь недоеденным яблоком. Яблоко в цель не попало, но, ударившись со всей дури о стену, оставило там пятно и разлетелось на множество кусочков.

— Ну и катись на все четыре стороны! — крикнула дочери c балкона Марина.

Настя показала матери большой палец, кое-как собрала в пучок совсем недавно выкрашенные в розовый цвет волосы и спрятала их под шлемом.

Оставшийся день Марина провела в суете: надо было и за продуктами, и в банк, и туфли из ремонта забрать. Подъехав вечером к дому на окраине Берна и увидев у себя тёмные окна, она нервно поглядела на часы: у них с дочерью был уговор, что та или приходит домой до девяти, или предупреждает, что задерживается. Зайдя в квартиру, она поняла, что Настя договор нарушила.

— Вот гадина! — проворчала Марина, раскладывая содержимое пакетов по местам. — Совсем слушаться перестала.

Злость очень быстро сменило беспокойство. Телефон Настя оставила дома. Друзья и знакомые, которых тут же обзвонила Марина, в голос твердили, что Настю сегодня не видели.

Начинало темнеть. В пустой квартире ей вдруг стало не по себе, и она включила везде свет.

— Где же ты? — пробормотала Марина, зайдя к дочери в комнату.

Там был традиционный бардак, на полу всё ещё валялись ошмётки яблока. Выкинув уже потемневшие куски в мусорное ведро, стала наводить порядок у Насти на столе, на кровати, на полках. Потом принесла тряпку и тщательно, как будто от этого зависела чья-то судьба, протёрла в её комнате пол. Закончив, села на краешек стула, ровно так села, неподвижно.

— Настенька, милая! Пожалуйста, вернись! — прошептала она, беспомощно глядя в стремительно чернеющее небо.

Посидев так, Марина решила, что надо звонить в полицию. Приехали быстро, женщина в форме через толстое стекло очков задала много вопросов, дала что-то подписать и со словами «Будем искать!» уехала.

Марина осталась одна в пустой квартире и обессиленно опустилась на стул в комнате дочери.

«Какой кошмар!» — подумала она, разглядывая своё отражение в почти чёрном окне. Она пригладила волосы рукой с одной стороны. Потом с другой. Это успокаивало.

«Всё будет хорошо, она вернётся, — говорила Марина себе, продолжая поправлять волосы. — Обязательно вернётся».

Отражение в окне медленно гладило себя по голове, потом повернулось боком и замерло, пристально и подозрительно глядя на шкаф.

«Не будь дурой, твоя дочь в жизни бы в шкаф не полезла», — в голове у Марины на секунду просветлело, но мысль о том, что Настя, возможно, там лежит без сознания, ужалила и заставила Марину нервно вскочить и распахнуть дверцы.

— Какой бардак! — радостно воскликнула она, увидев там только скомканные шмотки, и начала с исступлением аккуратно развешивать джинсы, футболки, свитеры. Убирая, пыталась вспомнить, когда же они с Настюшей переступили ту грань, после которой стало возможно кидаться друг в друга вещами и говорить гадости.

Казалось, вот они совсем недавно пускают с балкона мыльные пузыри и всё хорошо. А потом вдруг резко всё трещит, и превращается маленькая хрупкая принцесса в колючего ежа, а её не менее хрупкая мама — в мегеру. И борется ёжик с ядовитыми змеями на голове у сварливой бабы, защищается как может. А мегера шипит, изрыгает проклятия… Когда, когда случился этот перелом?

Марина перематывала, как плёнку, у себя в голове последние месяцы, годы, где-то быстрее, где-то медленнее, пока не остановилась на эпизоде, когда они вдвоём делали тесто для шарлотки.

— Заколи чёлку, в глаза же лезет, — приказным тоном сказала она дочери тогда.

— Не буду, мне так нравится, — ответила Настя.

— Я сказала, заколи, глаза испортишь.

— Отстань!

Это было первое «отстань», за которым последовал первый хлопок дверью. Марина потом долго не могла смириться с неаккуратно, по её мнению, выглядящими волосами и периодически отпускала едкие комментарии вроде «моргать ничего не мешает?». И понеслось…

«И зачем я в неё яблоко кинула? Нет, она, конечно, не права была, но яблоком не надо было… Больше никогда не буду. И кричать на неё не буду. И по субботам будем весело время проводить, а то совсем мы с ней далеки стали. И почему она всё в штанах ходит, девочка же? Вот пойдём завтра в магазин, купим ей много платьев. А потом в кино…»

Марина закрыла дверцы шкафа и села обратно за письменный стол дочери. Убирать было больше решительно нечего. В доме напротив погасло последнее окно.

«Какое кино, какие платья… Где моя дочь?» — Марина посмотрела в бесконечную чёрную бездну за стеклом и начала быстро и тяжело дышать.

— Где моя дочь? Верните мне мою дочь! Верните! — повторяла она снова и снова, и слова обгоняли друг друга.

Она опустила голову на руки, задев локтем фигурку маленькой совы с лазурными глазами, стоящую на столе. Сова, с искренним сочувствием наблюдавшая за происходящим с удобной подставки, сейчас лежала на спине и, повернув голову, безучастно смотрела в тёмное небо.

Марину начало трясти, она заставила себя надеть что-то тёплое. Теперь в окне, помимо бледного измученного лица, отражались ещё и холодные зелёные глаза большой летучей мыши. Эта кофта с мышью на груди никогда не нравилась Марине, но сейчас ей было всё равно. Кофта обволакивала, окутывала, но не грела.

«Надо водки выпить, а то с ума сойду», — подумала Марина и пошла на кухню. На этикетке холодной бутылки был изображён неспокойный океан. Огромная волна нервно падала вниз и была похожа на раскрытый в ужасе клюв безумной птицы.

«Вернулась к гнезду и не нашла там своих деток», — горько усмехнулась она, наливая себе рюмку до краёв. Выпив залпом, подошла к окну. Потухшим взглядом отметила, как блестят, переливаются зелёные стекляшки в глазах у летучей мыши на кофте. Та, казалось, радовалась, что её, наконец, достали из шкафа, расправила крылья, вот-вот полетит туда, в темноту…

Марина вдруг очень ясно представила себе, как у неё звонит телефон, как незнакомый голос говорит ей самое страшное, как она выбирает венок на рынке, как кидает первую горсть земли. И так мутно, так больно стало, будто швырнули её с балкона на девятом этаже, она ударилась об асфальт, внутри всё сломалось, но жизнь почему-то ещё теплится. Отчётливо услышала Марина в голове страшный непонятный скрежет.

На улице кто-то пронзительно свистнул, где-то сработала сигнализация автомобиля.

Когда вскоре домой вернулась Настя, то увидела, что её мать, бормочущая что-то невнятное, блуждает от одной стены к другой. Была ночь, сквозь огромные окна в квартиру пробиралась непроглядная темнота. Во всех комнатах горел свет, но всё равно было очень тускло и мрачно. Только зелёные глаза на кофте матери победоносно сверкали.

— Мамочка, мамочка! — кричала Настя, хватая её за руки и пытаясь остановить. Но Марина словно не видела дочери и лишь отодвигала её с дороги.

— Пожалуйста, перестань! — Настя в испуге отошла от бледной женщины с безумным лицом подальше. Оглянулась в поисках телефона, дрожащими пальцами тыкала в кнопки, сбивчиво объясняла, сквозь слёзы диктовала адрес.

Скорая приехала быстро.

— Что с ней? Она всё время так туда-обратно ходит! Сделайте что-нибудь! Сделайте! Вы же сможете? — Настя смотрела на доктора со страхом и надеждой.

А тот, пряча за толстыми стёклами очков умные уставшие глаза, начал задавать вопросы. Про ссору, про поведение матери в последнее время, про её странности.

Шестнадцатилетняя Настя девушкой была честной, поэтому рассказывала всё как есть. И про то, как в неё полетело яблоко. И про то, как мама постоянно что-то убирала, мыла, чистила и, раскладывая продукты в холодильник, педантично следила за тем, чтобы масло лежало именно на верхней полке посередине, а корова на пачках молока смотрела строго в определённую сторону. И даже про то, что заставляла развешивать в шкафу всю одежду на плечики по цветам — сначала красную, потом оранжевую и далее по полоскам радуги.

— А когда это началось? — спросил он.

— Когда отец ушёл, — ответила Настя. — Ей после этого порядок стал дико важен, и прямо бесило, когда что-то шло не по плану. Любой шаг влево — и всё, поехали… Кто-то опаздывает хоть на минуту, она прямо на месте усидеть не может. Потом вбила себе в голову, что я должна приходить домой в девять, платья носить, волосы закалывать. Какие платья? Я их терпеть не могу! А она прямо не могла смириться с этим, всё время смотрела на мои кожаные штаны с ненавистью. Ну а потом просто перестала сдерживаться: чуть что, сразу орала, кидалась всяким. А когда она в ярости, она очень страшная, я тогда боюсь её ужасно. И уезжаю, жду, пока успокоится.

Доктор нехорошо покачал головой и посмотрел на безрассудно шевелящую сухими губами Марину.

После его решительного «Надо увозить!» и сочувственного «Звони отцу!» что-то треснуло внутри у Насти и моментально расползлось по всему телу.

— Мамулечка, милая! — твердила она, глядя из окна своей комнаты, как туда, в черноту, уводят Марину.

«И зачем я так долго у подруги торчала? Надо было раньше прийти. Знала же, что нервничать будет…» — корила она себя.

На секунду Настя представила себе, как сидит её мама со связанными руками в палате на койке. И одеяло такое, в бело-зелёную клетку, и пахнет страхом и одиночеством, а за окном только мрак и истошный зов какой-то птицы.

Отец трубку не взял, и она позвонила маминой подруге, тёте Наташе. Та расплакалась, сказала, что её муж Александр сейчас приедет, заберёт Настю, и завтра утром они все вместе поедут в больницу.

Положив трубку, Настя машинальным движением поправила беспомощно лежащую на столе фигурку совы. Взгляд её был такой внимательный, мудрый, но не осуждающий. Во всевидящих птичьих глазах будто читалось: «Всякое бывает. Справитесь».

«Сделай, чтобы мама выздоровела! Ну пожалуйста!» — мысленно попросила Настя сову. Они купили её давно, когда мама и папа ещё были вместе. Шли за серёжками, а потом она увидела на полке эти лазурные глаза. И всё…

«Я уже с предметами начинаю разговаривать. Так и меня скоро заберут», — одёрнула себя она и пошла в ванную.

Холодная струя из крана лилась шумно, беспокойно.

На улице снова кто-то пронзительно свистнул.

У входа

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.