Бесплатный фрагмент - Путешествие во времени на паровозе по Бологое-Полоцкой железной дороге

Записки краеведа

Электронная книга - Бесплатно

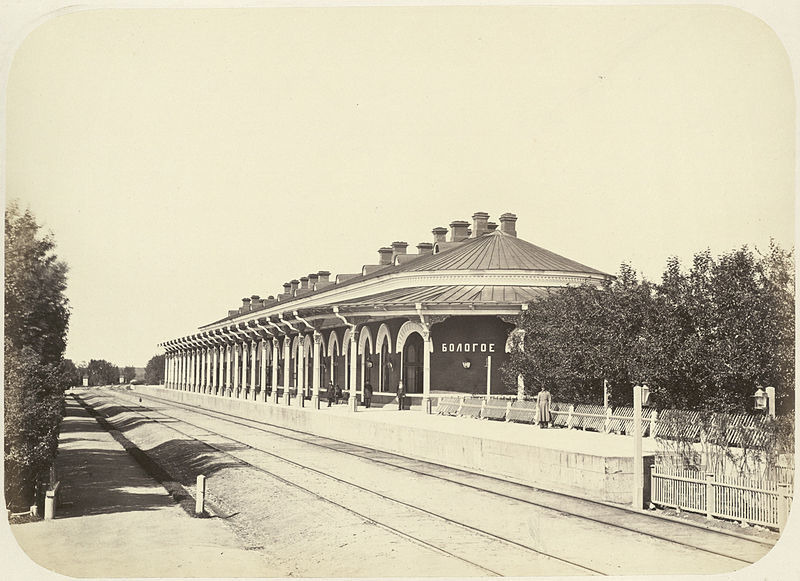

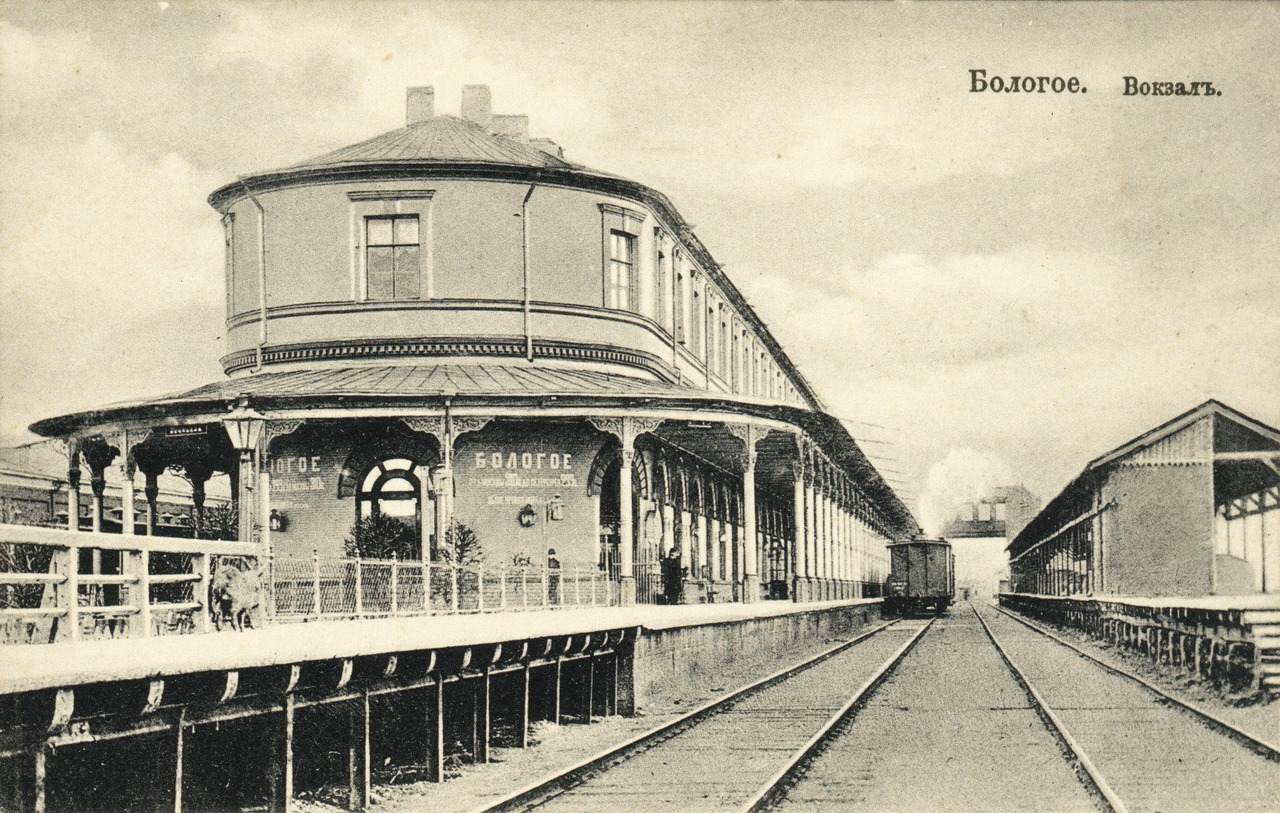

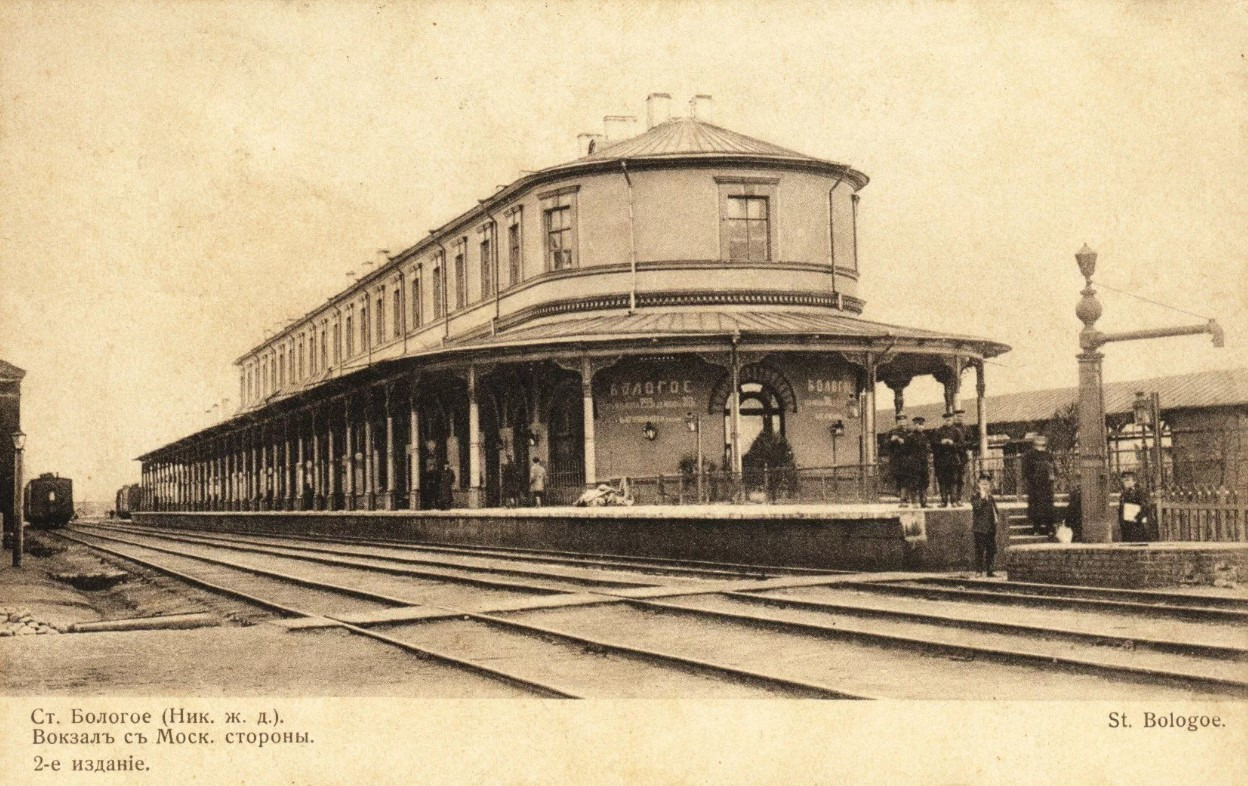

Вокзал Бологое

Станция Бологое является важным узлом на Октябрьской железной дороге. Отсюда поезда уходят в пяти направлениях: на Санкт Петербург, Москву, Сонково, Великие Луки, Псков.

Расстояние до Москвы — 329 км, до северной столицы — 319 км.

1 февраля 1842 года император Николай I издал указ о строительстве железной дороги Петербург — Москва, которое завершилось в 1851 году. Магистраль строилась по ранжиру — как всё в николаевские времена. Число станций и их классность, расстояние между основными и оборотными паровозными депо были строго регламентированы. Всего было построено 34 станции. Все они расположены на строго определённом расстоянии друг от друга. Среднее расстояние между станциями I класса составляло 160 верст.

Расположение станции Бологовская определило наличие озёр, что было обусловлено необходимостью снабжения железнодорожных составов водой. В документах того времени, когда проектировали дорогу здания обозначались так: «пассажирский дом будущей станции I-го класса у озера Бологое».

Вот как описывается месторасположение здания вокзала в книге Б. Великина «Петербург — Москва»: «Поднявшись на Валдайскую возвышенность, линия проскальзывала на станцию Бологое между двух озер — Бологовским и Змеиным».

Проект расположения путей был разработан в 1842 году инженерами Павлом Петровичем Мельниковым и Николаем Осиповичем Крафтом. Строительство дороги началось летом 1843 года.

Главноуправляющим путями сообщения был назначен граф Петр Андреевич Клейнмихель. Как и большинство чиновников того времени, он ничего не понимал в железнодорожном деле. Когда Николай I поручил ему возглавить строительство магистрали Санкт — Петербург — Москва, Клейнмихель, сразу по выходе из дворца, поехал на Царскосельский вокзал посмотреть, как выглядит железная дорога, но он смог быстро изучить все нужные вопросы. Клейнмихель лично объезжал и осматривал работы, проверяя их качество. Дорога была построена, в том числе и благодаря его жёсткому контролю, поэтому деятельность Клейнмихеля сыграла важную роль в развитии российского железнодорожного строительства и путей сообщения в целом. Вот как его вспоминали современники: «Тяжел он был для своих подчиненных, личность другого для него не существовала. Это был стальной тиран, который был нужен для державной воли государя, чтобы пробивать стены всех преград и затруднений, что доказывают многие полезные работы по ведомству путей сообщения». На графском гербе его был изображен дворец и девиз: «Усердие всё превозмогает!». По характеру, как писали о нем современники, он был «до крайности горяч, нетерпелив, необыкновенно энергичен, быстр в решениях и обладал характером твердым и независимым».

При строительстве он категорически потребовал, чтобы в кирпичной кладке вокзалов и других строений слой раствора, скрепляющего кирпичи, был намного тоньше обычного, что нередко приводило к печальным результатам. Так, желая угодить грозному начальнику, инженер, строивший вокзал на станции Бологое, велел раньше времени снять деревянные кружалы, поддерживающие своды зала, чтобы показать эти своды «во всем блеске» Клейнмихелю. Толщина слоя раствора, скреплявшего кирпичную кладку, оказалась недостаточной, и свод рухнул, за два дня до приезда самого Главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями. Придавая большое значение тонким швам, нежели правильному проектному расчёту, Клейнмихель ограничился отеческим внушением инженеру Кенигу. Архитектор Константин Тон, отказался делать кладку стен с тонкими швами, тогда Клейнмихель уволил его «от звания инспектора станционных зданий по всей железной дороге». Строители, не желая подвергать здание угрозе развала из-за прихоти Клейнмихеля, в будущем закрашивали швы под цвет кирпича бурой краской и оставляли узкие белые линии. Иллюзия была полной: швы казались очень тонкими.

Именно железные дороги вызвали появление новых типов зданий: вокзалов, депо, пакгаузов. Вокзал — неотъемлемая часть железной дороги, её начальный и конечный пункт.

Формирование комплекса железнодорожной станции Бологое проходило в 3 этапа. Первый этап: 1845–1850 годы. В это время было построено здание вокзала, занявшего островное положение между путями, кольцевое депо, водокачка и другие небольшие служебные постройки, а также деревянные жилые дома. В постройках этого периода преобладал стиль позднего классицизма, большинство зданий строились из красного кирпича, а опоясывающие линии красили в белый цвет.

Станция I класса, под названием Бологовская в составе Санкт-Петербурго-Московской железной дороги была открыта 1 (13) ноября 1851 года. Название было утверждено приказом МПС №227 от 21 декабря 1850 года. Здание вокзала окончательно построено в 1854 году. После переименования дороги 8 (20) сентября 1855 года станция в составе Николаевской железной дороги, а в 1863 году получила официальное название — Бологое.

В 1903 году станция была переименована в Бологое Николаевское.

В 1923 году после переименования Николаевской железной дороги в Октябрьскую станция получила новое название Бологое I-Октябрьское.

В 1932 году станция получила нынешнее название — Бологое-Московское.

Бологовский вокзал строился одновременно с железной дорогой. Работы по сооружению дороги начали одновременно с двух сторон — от Санкт Петербурга до Бологого и от Москвы до Бологого. Начальниками дирекций назначили авторов проекта — П. П. Мельникова (Северная дирекция) и Н. О. Крафта (Южная дирекция). Николаевская железная дорога была открыта 1 (13) ноября 1851 года.

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» известила всех об этом знаменательном событии: «1 ноября останется навсегда памятным для России, открытие для публики железной дороги, соединяющей две наши столицы — голову и сердце России».

Всего на линии Санкт-Петербург — Москва было построено три станции I класса: Бологое, Тверь и Малая Вишера. Первоначально к I классу были отнесены обе столичные станции и только потом их сделали внеклассными, совершенно отличными от других.

Здание вокзала, а в то время эти здания называли «пассажирским домом» и слово «вокзал» к железной дороге ещё не применялось («вокзал» происходит от «Воксхолл» (англ. Vaux Hall) — так назывался парк и увеселительное заведение в Лондоне, принадлежавшее в XVIII веке Джейн Вокс).

Автор проекта всех промежуточных станций — архитектор Рудольф Андреевич Желязевич, профессор Императорской Академии художеств, действительный статский советник, соратник Константина Тона. Все здания вдоль железной дороги возводились по единому генеральному плану, объединялись единым архитектурным замыслом и цветовой гаммой.

А строилось всё воспитанниками Института Корпуса инженеров путей сообщения Волковым, Кенигом, Кирхнером, Штукенбергом и многими другими тружениками железной дороги. Сначала вокзал был одноэтажным с козырьком от непогоды над платформой длиной 115 метров (или 54 сажени).

На станциях I и II класса, так называемых островных (Бологое, Любань, Клин), где здания вокзалов находятся посреди главных путей, дополнительно устраивалась по одному обгонному пути. С обеих сторон вокзала были две каменные платформы, пространство между подпорными стенками этих платформ было засыпано землей и поверху уложен настил из Путиловской плиты.

Вокзалы на станциях разных классов хоть и имели схожие черты: они были выстроены в виде вытянутого прямоугольника, но и отличались своими размерами. На станции I класса 21 оконный проем по протяженному фасаду, с обоими закруглёнными торцами, а в вокзале станции II класса торец был закруглен только с одной стороны, а оконных проемов было только 14.

Вокзал создан в русско-византийском стиле с элементами флорентийской архитектуры («окна Брабанте» с полуциркульным, арочным завершением, включённый в обрамление прямоугольного формата), со скруглёнными торцовыми фасадами, по всему периметру здания идет металлический карниз, который поддерживают красивые узорчатые колонны для выхода пассажиров к перронам и укрытия от непогоды.

Впечатлениями о вокзале поделился инженер Антон Иванович Штукенберг, принимавший участие в строительстве железной дороги: «Пассажирские здания первого и второго классов построены очень солидно — всё камень, кирпич и чугун; потолки при ширине помещений внутри в шесть сажен, покрыты смелыми и красивыми сводами; галереи на чугунных колоннах, дебаркадеры гранитные, вообще вид зданий грандиозен».

Константин Тон предложил в пассажирских зданиях при станциях I и II класса полы на галереях и в залах выстлать изразцами, сделанными из глины на фабрике Г. Клейна в Санкт-Петербурге. Стены и сводчатые потолки внутри были оштукатурены. Печи в общих залах установлены унтермарковские, круглые, в железных футлярах, а в прочих — голландской работы, изразчатые. «Пассажирские дома» строились в основном каменные, с полами из дубового паркета. Устанавливались в них шведские печи, облицовывали мрамором. Стены и перегородки окрашивали белой клеевой краской.

В пассажирском здании расположены залы ожидания для всех трёх классов пассажиров, кассовое, багажное, телеграфное отделение, буфет, кухня, ресторан, общий зал и дамские комнаты. Пассажиры поездов, делающие остановку в Бологое, имели возможность отобедать в буфете и в ресторане. А чтобы пассажиры не опоздали на свой поезд, перед отправлением звонили в станционный колокол.

Перед открытием движения по Южному участку П. Клейнмихель распорядился обеспечить станции гостиницами и буфетами. Николай I повелел изготовить 8 резных дубовых буфетов для ресторанов самых крупных станций. Такой буфет был подарен и станции Бологое.

Петербургские купцы С. Карцев и А. Меллер заключили с Южной дирекцией контракт на устройство буфетов на станциях Бологое и Тверь.

Все вокзальные рестораны на Николаевской железной дороге содержали татары. Татар ценили за честность, аккуратность, исполнительность.

На станциях I класса остановки поезда предполагались продолжительностью от 45 минут до часа, чтобы пассажиры могли немного отдохнуть, прогуляться по платформе, посетить вокзальный ресторан.

Греч Н. И., редактор-издатель «Северной пчелы», совершил поездку на поезде в Москву и опубликовал книгу о своем путешествии, в том числе и о курьёзах, связанных с обедами в ресторане вокзала на станции Бологое.

«Поезд летел как из лука стрела. В 10 часов вечера сходятся поезда в Бологое, Главное потом не перепутать, в какую сторону ехать. Один из наших гостинодворцев на пути в Москву, вошел после ужина на Бологовской станции в вагон Московского поезда, и когда двинулся в путь, крайне изумился, увидев знакомого ему купца. «Откуда и куда изволите-с ехать, Иван Кирилыч? Из Москвы в Петербург, Кирила Иванович, а вы батюшка?» Из Петербурга к вам. В белокаменную. Ну, уж батюшка чудеса совершаются на этой железной дороге: я в Москву, а вы в Питер, и оба едем в одном вагоне?» Вскоре дело объяснилось: оба вышли из вагона на Петербургской станции, у Знаменья».

Проезжая через станцию Бологое, французский поэт Теофиль Готье оставил свои воспоминания в книге «Путешествие в Россию» в 1867 году о здании Бологовского вокзала: «Построенные по единому плану станции великолепны. В их архитектуре удачно сочетаются красные тона кирпича и белого камня. Но тот, кто видел, одну из них видел их все. Опишу ту, где мы остановились на обед (Бологое). У этой станции есть своя особенность, она стоит, как церковь Святой Марии на Стрэнде (в Лондоне), не у края дороги, а между линиями рельсов. Железная дорога обвиняют её своими лентами, и здесь встречаются, не мешая друг другу, поезда, идущие из Москвы и из Санкт-Петербурга. Оба состава выплескивают на перрон справа и слева своих пассажиров, которые садятся обедать за одни и те же столы».

«Здешний обед — это разноплеменное пиршество, на котором говорят на большем количестве языков, чем у Вавилонской башни. Широкие сводчатые оконные проемы с двойными стеклами с двух сторон освещали зал, где был накрыт стол, и где царила приятная тепличная температура, в которой веерные пальмы, тюльпанные деревья и другие растения тропических стран уютно расправляли свои широкие листья. Эта роскошь редких растений, которых не ожидаешь увидеть в столь суровом климате, почти повсеместна в России.

Она придает праздничный вид интерьерам, дает глазам отдохнуть от яркого свечения снега и поддерживает традицию разведения зелени. Стол был накрыт роскошно — с серебряными приборами и хрусталем, над которым возвышались бутылки всевозможных форм и происхождения. Длинные бутылки рейнских вин высились над бордоскими винами с длинными пробками в металлических капсулах, над головками шампанского в фольге.

Здесь были все лучшие марки вин: «Шато д'Икем», «Барсак», «Шато Лаффит», «Грюо-ла-розе», «Вдова Клико», «Редерер», «Моэт», «Штернберг-кабинет», а также все знаменитые марки английского пива. Полный ассортимент известных напитков, пестревших позолоченными этикетками ярких цветов, привлекающими внимание рисунками и настоящими гербами. В России находятся лучшие вина Франции и чистейшие соки наших урожаев; лучшая доля наших подвалов попадает в глотки северян, которые даже не смотрят на цены того, что заглатывают.

Кроме щей, кухня — не стоит, и говорить об этом, — была французской, и я запомнил одно жаркое из рябчика, которое сделало бы честь Роберу, этому великому магу еды, о котором Карэм сказал: «Он восхитителен по части жаркого!» Официанты в черных фраках, белых галстуках и белых перчатках двигались вокруг стола и обслуживали с бесшумной поспешностью».

Участник строительства Петербурго-Московской железной дороги инженер-полковник А. И. Штукенберг на склоне лет вспоминал: «Поезда, проходившие от Бологовской станции, как бы тонули во мраке: паровозы двигались взад и вперед по путям, раздражая с непривычки нервы своим стуком, шумом и свистом». Далее он писал: «Движение развивалось, проходило много поездов с пассажирами и грузами. Бологовская станция, где я служил, находится посредине между столицами, и поезда здесь сходились в одно и то же время; один справа пассажирского здания, другой слева. Залы наполняются народом, но с уходом поездов мгновенно пустели, и все погружалось во мрак и молчание, так что станция походила на волшебный замок, который вдруг смолкал и пустел».

Железная дорога для многих была в диковинку, а путешествие по ней, особенно предпринятое впервые, становилось событием. Татьяна Андреевна Кузминская, свояченица Л. Н. Толстого (младшая сестра его жены Софьи Андреевны и прототип Наташи Ростовой), отправившись из Москвы в Петербург, вспоминала: «Я еду по железной дороге в первый раз. Меня всё интересует: и скорость езды, и свистки, и остановки с буфетами, и арфистка на станции Бологое, длинная белёсая, с длинным неподвижным лицом и прелестным пуделем, сидящим на задних лапах возле неё. Она безучастно наигрывает на арфе какой-то бесконечный вальс».

В здании вокзала два крыла — Петербургское и Московское. С Московской стороны для пассажиров был небольшой сад. Лучшие садоводы Петербурга разбили у станции красивый палисадник. Вот какие воспоминания оставил о первой поездке по открытой железной дороге из Санкт-Петербурга в Москву о станциях на пути следования чиновник Главного управления путей сообщения и публичных зданий Алексей Петропавловский: «Все станции имеют более или менее живописное местоположение; изящный наружный вид, роскошно богатейшую отделку в частях, а раскинутые при них сады делают их прекрасными вокзалами; обеденные и чайные столы в великолепных залах первоклассных станций накрыты как будто бы для гостей в торжественный праздник: угодно вам обедать, — садитесь за стол — и всё готово; перемены блюд по желанию и вкусу вашему подаются без малейших потерь времени так, что в продолжение одного получаса, определённого для обеда, можно два раза отобедать с переменами пяти блюд; желаете чай пить, — садитесь за круглый стол, — перед вами чайник с готовым горячим чаем, — сахарница полна сахару, на блюдечке стакан с чайной ложкой; булки, крендели и сухари под рукой: наливайте только да кушайте. Истинно Императорская дорога! Она снабжена всевозможными потребностями, удовольствиями и даже наслаждением для пассажиров».

В западной, закруглённой части располагалось императорское отделение из 5 комнат. Они выполняли роль представительных учреждений, в которых проходили встречи с главами города и представителями общественности, служившими также местом отдыха императорской семьи, местом торжественных церемоний по случаю приезда августейших особ. В интерьере императорских комнат использовалась драпировка, цветные и зеркальные стёкла, дубовый паркет, и метлахская плитка для пола, мраморные камины итальянского мастера Павла Катоцци. Стены покрывали бумажными цветочными обоями с золочёными багетами. Двери изготавливались на заказ в Петербурге. На отделку императорских комнат истратили 1400 рублей серебром, целое состояние по тем временам.

Неоднократно приезжал в Бологое Император Александр II на звериную охоту к князю Павлу Путятину (1862—1864 годы). Здесь затевались отменные царские охоты, которые устраивались только в заведомо богатом зверем районе. А медведи в наших краях водились испокон веков. Даже названия деревень в округе говорят об этом. Медведево, Куженкино, поскольку в переводе «куженя» тоже означает медведь. Именно медвежьи охоты и были причиной наездов государя со свитой в Бологовские края. И прокладка железной дороги сделала Бологое как раз таким местом, удобным и доступным для организации императорских охот. И как только в окрестностях обнаруживались в достаточном количестве лоси, олени и медведи, князь спешил на телеграф, который размещался в цокольной части вокзала и слал депешу в Петербург графу Ферзену, который ведал царскими охотами. Государь приезжал к вечеру и его сопровождали великие князья, свитские генералы. Царя обязательно встречали новгородский губернатор и предводители дворянства. Для освещения пути от вокзала до дома Путятина по обеим сторонам дороги зажигались костры и ставились смоляные факелы. Царские сани, выстланные медвежьими шкурами, с государем и свитой быстро скользили к усадьбе, где уже готов был сервированный ужин. После ужина все, за исключением Александра II и великих князей, уезжали на вокзал, где для них в большом пассажирском зале раскидывались палатки с кроватями и туалетными принадлежностями.

В 1893 году Александр II ехал в Москву и остановился на обед и отдых на станции Бологое. На вокзале в царских комнатах был дан большой обед. По воспоминаниям современников: «Кушанья подавал толстяк метрдотель француз с двумя пособниками. За одним столом сидит живописец Зичи, за вторым — унтер-егермейстер Иванов. За третьим столом — казак-гигант, всегда сопровождающий царя. Входят загруженные бутылками и провизией мужики и бабы, а впереди их отплясывает деревенский мальчик с кренделями в руках».

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.