Бесплатный фрагмент - Под знаком Стрельца

*

Моим друзьям-литераторам

посвящаю.

Перед дальней дорогой

Летом родители отправляли меня из пыльной душной Москвы в деревню к бабушке Саше. Небольшого росточка, проворная, она за день успевала переделать уйму дел. Работала играючи, будто никакого труда нет — одно удовольствие.

Я ходила за ней хвостиком и просилась в помощницы. Она с охотой принимала меня подельницей и забавными присказками-приговорками хвалила за усердие.

Идем с бабушкой в лес. Она наберет сушняка большую вязанку, несколько прутиков мне. «Неси-неси, Аллочка, волшебные палочки. Придет мороз-холонь, а у нас в печи огонь. Закудрявится зимой дым над каменной трубой».

Сядет бабушка носок вязать, я клубок придерживаю, чтобы далеко не укатился. Спицы, как колокольчики, позванивают. Она: «Ох, клубок-колобок, без присмотра скок да скок. А у внученьки ловки рученьки. У нее не пошалишь, под сундук не убежишь. Давай ниточку дружок, пусть прибавится носок».

Пригонят стадо, бабушка зовет меня Зорьку доить. Я веткой комаров отгоняю, а бабушка на скамеечке сидит — доит, парное молоко пенится, струйки о ведро вжикают и бабушка: «Вжик-вжик-вжик» Ты коровка, а не бык. Вымечко тугое, круглые бока, давай больше молока».

Вечером мы садились на крылечке и вспоминали, что за день сделали. Именно мы вместе, будто на равных, дрова запасали, обед готовили, огород пололи, за водой на речку ходили, рукодельничали, молоко по горшкам разливали и в погреб ставили.

Спать укладывались в горнице, где на широких подоконниках в горшках душистая герань, «огоньки» с ярко-розовыми цветками, на чистом прохладному полу тканые дорожки.

Лежим мы с бабушкой Сашей на тюфячке, набитом духмяном сеном. Она мне сказку рассказывает, я ее ручонкой глажу по лицу. Однажды (по малолетству я этого помнить не могла, а со слов бабушки) спрашиваю ее:

— Бабуля, отчего у тебя морщинки?

— От жизни, внученька. Была я такая же, как ты, маленькая. Потом выросла, замуж вышла. Десять ребятишек нарожала. Всякого на своем веку видеть пришлось. А теперь вот старенькая стала. Помирать пора. Умру-то, тебе меня жалко станет?

— Еще как жалко, — шепчу я, надолго замолкаю, обливаясь слезами, всхлипываю. — Мне и себя тоже очень жалко.

— Себя-то за что ж?

— Я ведь тоже скоро стану старенькой…

Бабушка смеется.

— Глупенькая. Твоя жизнь еще только начинается. Она пока похожа на узенькую тропинку, а потом выйдешь ты на бо-о-льшу-у-ую дорогу. Солнце светит, птицы поют, сбочь дороги цветы и деревья растут… Идешь, а навстречу люди… Непременно поклонись им, пожелай доброго здоровья…

Часто потом (это уж я хорошо помню) мы с бабушкой говорили про дорогу, картина которой мне ясно виделась в детских грезах и снах. Я росла с ощущением диковинного пути, ожидая встреч с необыкновенными людьми.

Профессия журналиста воплотила мои грезы в каждодневную работу. Мне часто приходится видеться с интересными людьми. Встреча с одними ограничивается знакомством, деловым разговором, с другими же переходит в долгую крепкую дружбу. Люди эти самых разных занятий. Артисты, писатели, художники, учёные, мастера иных профессий.

Боясь, что в суматохе будничных забот в памяти сгладятся образы, слова, поступки моих друзей и знакомых, свои впечатления я заносила в толстую тетрадь. Сначала в одну, потом в другую… Так накопилась целая стопка. Я перечитала их и подумала, что записи могут быть интересны не только мне.

Да, главное о них я опубликовала в газетах и журналах, рассказала в радиопередачах и телефильмах, но сколько интересного еще осталось в рабочих блокнотах, в кассетах диктофонов, в моих дневниках — того, что не было напечатано, не прозвучало в эфире!

А ведь это всё люди — суть своего времени, знаковые символы своей эпохи.

Я просмотрела мой архив, собранный за 60 лет своей литературной работы, и решила издать эту книгу, в надежде, что и современный читатель уделит внимание известным лицам не такой уж далёкой истории.

Девочка среди войны

1941-й год. Мне десять лет. 22-ое июня. Воскресенье. Утро солнечное, тихое. Я прыгаю по классикам, передвигая через чёрточки квадратов плоский камушек. Сейчас выйдет мама и мы пойдем в кондитерскую палатку покупать гостинцы для моих деревенских друзей. Родителям отпуск ещё не положен, и они решили не томить хилого ребёнка в пыльной Москве, а отправить в деревню на Тамбовщину к бабушке вместе с её знакомым односельчанином.

Вышла мама в нарядном маркизетовом платье с плетёной сумкой и мы направились в магазин. Меня переполняло счастье. Папа и мама весь день будут со мной, а вечером мы пойдём на вокзал, загудит паровоз, стукнут колёса и побегут за окном телеграфные столбы, а я буду смотреть на убегающие дома, деревья, леса, поля…

Улица Домниковская — узкая, длинная — соединяет Садовое кольцо и Комсомольскую площадь, площадь трёх вокзалов. Обычно возле палаток и в магазинах толпятся шумные мешочники, сейчас везде малолюдно. Мы покупаем большие пакеты печений — прямоугольных, с рубчиками, которые называются «Комбайн», сливочные тянучки и кисленькие карамельки «лимончики».

Вдруг показывается колонна машин. На открытых грузовиках сидят солдаты с ружьями, со скатками через плечо. Лица строгие. Доехав до Садового кольца, часть машин поворачивает налево — к Курскому вокзалу, другие направо — к Белорусскому. Стоящие в очереди переговариваются: «Едут на учения».

Дома — сборы в дорогу, наказы, наставления. И вдруг по радио: «В 12 часов будет передано важное сообщение».

Пошли последние минуты моего счастливого детства. И грянуло: «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра…» Война!

Папа, собрав какие-то документы, не надев пиджака, в белой шелковой рубашке идет в военкомат. Мама, военнообязанная медсестра, понимая, что мы расстаемся надолго, начала быстро перекладывать мой чемодан, стараясь уложить в него теплые вещи: фуфайки, шапки, рейтузы.

Как это ни странно, на вокзале не было никакой сутолоки. Мой попутчик занёс вещи в вагон, остался при них, а мы с мамой ждали папу. Осталось минут пять до отправления. И вот я вижу: по перрону бежит мой папка — высокий, красивый, рукава шелковой рубашки трепещут на ветру и он похож на большую белую птицу. Схватив меня, крепко обнял, поцеловал. «Дочка, я ухожу на фронт. Запомни хорошо мой приказ. Ты уже взрослая. Ты тоже на войне. Учись хорошо. Помогай бабуле. Пиши мне чаще письма и жди меня».

Паровоз засвистел. Все трое крепко прижались друг к другу. Стукнули колеса. Папа поставил меня на подножку вагона, обнял маму, и они долго махали руками вслед своему единственному дорогому дитятке, которого отнимала у них война.

* * *

Моего двоюродного брата Лёньку Хорошева любила не только вся наша большая родня, но и деревня, в которой он жил, и вся округа. Был он веселой души человек, знал все песни и пел их высоким чистым голосом, неутомимый танцор и плясун, играл на всякой музыке — от гармони до деревянного гребня. У кого какой праздник — он там самый желанный гость. Однажды увидел он в кино, как артист играет на губной гармошке и очень она ему понравилась. Только где ж в глухой деревне её раздобыть?

Моего двоюродного брата Лёньку Хорошева любила не только вся наша большая родня, но и деревня, в которой он жил, и вся округа. Был он веселой души человек, знал все песни и пел их высоким чистым голосом, неутомимый танцор и плясун, играл на всякой музыке — от гармони до деревянного гребня. У кого какой праздник — он там самый желанный гость. Однажды увидел он в кино, как артист играет на губной гармошке и очень она ему понравилась. Только где ж в глухой деревне её раздобыть?

Сговорились московские дядья и тетушки сделать Лёньке к 20-тилетию подарок. Собрали деньги. Папа мой съездил в музыкальный магазин и купил губную гармонику, которая лежала в бархатной коробочке на белой атласной подушечке. И этот подарок я везла Лёньке.

Немногим более суток прошло с объявления войны, а как всё изменилось! Всегда тихая, малолюдная станция Инжавино кишела народом. Мы стояли возле вещей, оглядываясь по сторонам, но никого ни встречающих, ни просто знакомых не видим. Вдруг слышу звонкий голос брата: «Алька»! Он проталкивается сквозь толпу, грабастает меня в охапку. Я вырываюсь, бросаюсь к чемодану, достаю бархатную коробочку и протягиваю Лёньке: «Вот! От всей родни»! Он осторожно приподнимает крышку и ахает, бережно берёт гармонику, подносит к губам. Слышится нежный, серебряный звук, сливаясь в мелодию руслановской песни «Ах, Самара-городок».

Лёньку громко позвали: «Хорошев! В строй! На посадку»! Брат, смеясь, махнул мне рукой: «До скорого! Все ребята говорят, с немчурой быстро управимся. К уборочной вернёмся»!

Нет, не довелось ни Лёньке, ни его товарищам убирать хлеб с полей 41-го года. Все погибли, не доехав до передовой. Их состав попал под обстрел вражеской авиации всего-то через две недели после нашей встречи.

Теперь, когда я слышу окуджавского «Лёньку Королёва», с горечью думаю, что эта песня именно о нём… «Не для Лёньки сырая земля».

* * *

Из всего деревенского стада наша коровка Малинка была самая красивая. Каштановой масти с белой звёздочкой на лбу, белым нагрудником и белыми носочками над копытцами, рога небольшие, словно короной украшали её голову. Когда ранним утром бабуля провожала её, я ещё спала, но вечером всегда встречала, держа в руке кусочек присоленного хлеба. Малинка останавливалась, лакомилась гостинцем и благодарно облизывала моё лицо тёплым шершавым языком. Я вела её в маленький хлевушок. Там уже стояло ведёрко с тёплым пойлом — остатками еды и разными очистками. Бабуля, усевшись на скамеечку, мыла Малинке вымечко и, насухо вытерев его, начинала дойку. Струйки молока звонко вжикали, а я гладила коровку по шелковой шее и рассказывала, как мы прожили день, какие появились новости.

Наверное, у ребёнка, который живёт среди взрослых без сверстников, родительский инстинкт зарождается в общении с добрыми и ласковыми домашними животными, нашими меньшими братьями. Я очень любила Малинку.

И вдруг грянула беда, откуда её не ждали. Мы с бабулей работали на нижнем огороде. Носили воду из речки и поливали капусту. Видя, что я притомилась, бабуля подбадривала меня: «У зимы рот большой, да и Малинка обрадуется капустному листу».

Закончив поливать, медленно пошли по тропинке к улице. И тут я увидела, что клубы пыли, вздыбленные прошедшим стадом, уже далеко, бросилась бежать. Малинки нигде не было. Заглянула в хлев. Там, низко опустив голову, стояла моя коровка. На спине у неё зияла глубокая рана, виднелась белая кость, по бокам текла кровь. Пришёл ветеринар, осмотрел вздрагивающую Малинку и сказал:

— Кончилась твоя коровка, Кузьминична. На крестце кость никогда не срастётся. Зачахнет животина. Пока не поздно, сдавай её на мясо.

Я уговорила бабулю оставить Малинку. В стадо её гонять перестали. Лечили, чем только могли. Коровка наша плохо ела, давала все меньше молока. Наконец, рано утром бабуля разбудила меня: «Алечка, иди попрощайся с Малинкой».

Моя милая красавица стояла, низко опустив голову, рога были опутаны веревкой. Малинка всё понимала. Я крепко обняла ее за шею и зарыдала. Из глаз страдалицы градом катились крупные, как стеклянные бусы, слёзы. В фиолетовых глазах застыла невыразимая тоска. Бабуля потянула веревку. Коровка жалобно замычала и, нехотя переступая ногами в белых носочках, поплелась следом за ней.

Я плакала навзрыд весь день. Бабуля пришла к вечеру. Тяжело села на лавку, положила на стол тряпочку, в ней, трубочкой скатанные, лежали деньги. Это было всё, что осталось от Малинки. Я уткнулась в старушечьи колени и ещё пуще зарыдала. Бабуля гладила меня по голове и тихо приговаривала: «Ничего, внученька, надо пережить и эту беду. Ведь господь не даёт креста выше наших сил. Как-нибудь выдюжим».

Не знала бабуля, не ведала, что не успеет закрыться дверь за одним горем, как тут же обрушится на нас другое.

Обессилев от слёз, я уснула зыбким тревожным сном. И вот снится мне, будто плыву я над омутом. Вдруг чья- то большая тяжелая рука ложится мне на голову и со всей силой опускает на дно. Не могу дышать. В страхе просыпаюсь, и… мне не хватает воздуха… Его нет совсем. Сейчас разорвётся грудь. Всё. Конец. Кидаюсь к бабуле с отчаянным криком: «Я умираю»!

Так началась моя тяжёлая, непонятная болезнь, которая изнуряла меня по ночам: я задыхалась, сердце бешено колотилось, всё тело билось, как в лихорадке, леденели руки, ноги. Бабуля кропила меня святой водой, читала молитвы, поила отварами трав, но ничто не помогало. Засыпали к утру. Измождённые, днем мы были бессильными работниками. Огород зарастал бурьяном, нам грозила голодная зима. Отчаявшись самой справиться с горем, бабуля попросила почтальоншу отправить маме телеграмму, что я болею.

Нашу почтарку недаром звали Зинка-Востроумка.

Шагая в райцентр, она, трезво оценив ситуацию военного времени и нашей семьи, отбила категорический текст: «Аля умирает. Срочно выезжай». Случилось чудо: у бойкой Зинки приняли, не заверенную никакой медициной, телеграмму, а маму отпустили с работы. Поезда уже ходили плохо, и она кое-как, кое на чем, почти без вещей к началу августа добралась до нас.

Болезнь моя продолжалась. В деревню стали приходить похоронки. От папы писем не было.

* * *

Какой злодей погубил нашу Малинку? — мучились мы в догадках. Спросили всех соседей. Нет, никто ничего не видел. Пошли к пастуху деду Степану, который жил на краю деревни. Шли с тяжелым сердцем: ему первому принесли похоронку на сына. Дед сидел на лавке возле избы. Бабуля ему в пояс поклонилась:

— Прими наше душевное сочувствие твоему горю, Степан Иваныч.

Дед сокрушенно покачал головой:

— Какой хороший, работящий был сын, а теперь вот остались четверо его сирот. Ума не приложу, как жить… И про твою беду знаю, Кузьминична.

— Степан Иваныч, может ты кого видел?

— Нет, от пыли дорожной и слёз ничего не приметил.

Выбежал его внук Витюшка, мой ровесник, с дедом в подпасках всё лето ходит. Я к нему с расспросами. Витюшка задумался:

— А чё? Тебя возле избы не было, Малинка постояла у калитки и пошла в проулок по меже. Да-а… А ей навстречу Митюня Самохин шкандыбал. Тяпка у него в руках была.

— Он её тяпкой ударил?

— Не знаю. Не видел.

Теперь нам всё стало понятно. Митюня Самохин. Злобный мужичонка. Лодырь, горлопан, всем указчик.

В детстве ему телегой переехало ногу. Стал он хромым, на весь мир обиженным человеком и лютым завистником. А что с него теперь возьмешь? Вина негодяя не доказана. Моё сердце разрывалось от такой несправедливости.

На деньги, полученные за Малинку, бабуля хотела купить на базаре козу. Но моя болезнь отняла у неё последние силы. А когда приехала мама, деньги уже превратились в пустые бумажки.

Внезапность войны не ввела людей нашей деревни в ступор. Чего они только на своём веку не повидали! Жили ещё старики, помнившие японскую войну; было много тех, кто участвовал в империалистической; народ пережил гражданскую, страшный голод 1921-го года, антоновщину, жестоко глупое раскулачивание, безграмотную коллективизацию. Сразу же во всей округе с прилавков исчезли самое необходимое: соль, спички, мыло, свечи, керосин, продукты. Кто-то сообразил сделать припасы, но свалившиеся на нашу семью несчастья оттеснили скороспешные заботы, а когда очнулись, было уже поздно. Бабуля сокрушенно повторяла: «Яко наг, яко благ, яко нет ничего».

* * *

Прибывали эвакуированные из Белоруссии, Смоленской, Брянской, Калужской областей. Их расселяли в избах, которые были посправнее, попросторнее, малолюднее. Напротив нас, через улицу, жила Федосья Ильинична Лобкова, маленькая, сухонькая, верткая старушка, все звали ее Фенечкой. Домик у хозяюшки крохотный, но всегда будто вчера побелен, славился он и чудо-печкой: топки она требовала мало, а тепла давала много. К ней-то и попросились на постой две молодые женщины, две сестры — Ляля и Лёля, по фамилии Лебедевы. Скоро соседи узнали их интересную историю. Девочки-погодки росли в профессорской семье, мать и отец преподавали в Смоленском инженерно-строительном институте. Сестры были очень дружны и вместе пошли учиться на инженеров. Однажды на студенческом вечере познакомились с двумя лётчиками, братьями-близнецами Лебедевыми. Вскоре в один день сыграли две свадьбы. А тут — война. Братья получили назначение в боевую летную часть. Фронт стремительно приближался к Смоленску. Братья получили назначение в боевую летную часть. Ляля и Лёля решили эвакуироваться, но не в дальние края: все Лебедевы были уверены, что скоро фронт откатится на запад, и они вернутся домой.

Зима в 41-м году настала очень рано. Уже в ноябре вовсю бушевали метели, трещали морозы. У меня не было никакой теплой одежды. Разворошив сундуки, мама умудрилась на руках сшить какое-то подобие пальтишка и стёганные матерчатые сапожки. Сверху я надевала старый дедушкин шубный пиджак, влезала в его же валенки 45-го размера, укрывалась вязаным платком и становилась похожей на забавное пугало, которое медленно двигалось на негнущихся ногах. До школы путь неблизкий, из дому приходилось выходить рано. Горячего морковного чая с картофельной оладьей хватало ненадолго. Но чтобы кто- то брал с собой в тряпочке кусок хлеба или сухарь, перекусить на переменке, такого и в помине не было.

Из школы изо всех сил торопилась домой, успеть застать теплые щи. Вот двигаю ногами в огромных валенках, как в снегоступах, а сама во все глаза гляжу на дорогу. Не обронил ли кто кусочек хлеба? О! Вон впереди явно горбушка, облепленная снегом. Спешу, пыхчу, наклоняюсь, беру в руки… Лошадиный котях! И дальше всё то же. Теперь-то уж точно знаю, что котях, но голод искушает: а вдруг!

Дома меня ждут. Бабуля ставит чугунок с варевом, кладёт в миску тёплую картошку. Пусть всё несолёное, пусть без масла, а всё равно вкуснота.

Уроки делаю при коптилке. Тетрадкой служит толстая книга «Речи Плеханова» (на собраниях сочинений Ленина и Сталина писать не разрешалось). Чернила сотворялись из сажи.

Закончив с уроками, коптилку сразу же гасила — даже такую «электроэнергию» приходилось экономить. Укладывались по своим лежанкам, но не спали, слушали, как бабуля рассказывала про старые времена. А рассказывать она была большая мастерица. То до смеху доведёт, то до слёз. Под её голос я засыпала… И спала крепко до самого утра, давая спать и маме, и бабуле.

А моя тяжелая болезнь? Она потихоньку отступала. Помог случай. Однажды бабуля вспомнила, что жил когда- то в Карай-Салтыках (деревня от нас в двенадцати верстах) знаменитый земский врач Дамир, человек дара божьего. К нему даже из Тамбова приезжали. Хворобу любую, как рукой, снимал. Он был и терапевт, и хирург, и владел необыкновенной силой внушения.

Стала мама у всех про него расспрашивать. Кто говорил, что и не слыхал о таком, а кто — будто он уж давно умер. Вдруг на базаре, услыхав такой разговор, проходившая мимо женщина удивилась: «Почему это он умер? Живёт при нашей больнице, только уж очень старенький».

На другой же день отправились мы с мамой в Карай-Салтыки, разыскали необыкновенного доктора. Он поставил меня перед собой, деревянной трубочкой послушал сердце, спину, постукал по локтям и коленкам. Внимательно вгляделся в глаза, своими цыплячьими сухими пальчиками погладил меня по голове и сказал: «Дитятко дорогое, нет в тебе никакой болезни». Представляю, какие удивленные были у меня глаза. «Да, да! Ты здоровая девочка. Только тебя запугал страх смерти. А ты его не бойся. Смотри вокруг себя и примечай всё хорошее, всё красивое, а на плохое не обращай внимания. Лекарства я тебе никакого не пропишу. Лечить ты будешь себя сама. Как только почувствуешь, что страх тебя душить начинает, сразу найди себе интересное занятие, он и уйдёт. Но строго-настрого на всю жизнь запомни одно: тебе никогда нельзя ни сильно радоваться, ни сильно горевать. Ну, иди с Богом»!

Так я стала учиться быть здоровой.

* * *

23 ноября. Мой день рождения. Мама ещё затемно разбудила меня, поздравила, вручила подарки от себя и от бабули: блокнот из настоящей белой бумаги, карандаш, два кусочка сахара, пестренькие шерстяные варежки и носочки. Я чувствовала себя принцессой на большом празднике, хотя внешне всё было обычно: понедельник, дорога в школу и домой в дедовых валенках по сугробам. Однако моё королевское высочество было встречено столом, накрытым расшитой скатертью, горницу освещала керосиновая лампа, на торжественный обед подана пшённая каша. Перебирая подарки, вкушая угощение, сидя рядом с дорогими мне людьми, я понимала: что вот это и есть счастье.

Ночью долго не могла уснуть, переживая вновь события этого дня, горько сожалея, что папа не видит, какая я стала большая. С мыслями о папе задремала и сквозь зыбкий сон увидела себя в нашем московском дворе возле забора, который отгораживал соседний двор. Несколько досок в заборе сломаны и сквозь широкий пролом видно низкое строение с большим окном, забранным тяжёлой решеткой. Я осторожно подхожу к окну и вижу: там, за решеткой, сидит папа в нательной солдатской рубашке, сложив на коленях руки. Лицо его очень красивое, но грустное и, как мел, белое. Забор мешает мне близко подойти к нему, тогда я протягиваю руку и зову его домой. Папа слабым голосом отвечает: «Нет, дочка, я сейчас не могу выйти отсюда, не моя воля». Спрашиваю: «Папа, когда же ты придешь»? Отвечает: «Приду, когда ты пойдешь в школу». На этих папиных словах я очнулась. И не пойму, что это было, ведь я будто въявь разговаривала с папой.

Тихонько разбудив маму и бабулю, рассказала им, как я видела папу. Проговорили до утра, решив, что через вещий сон даёт знак, что он в плену, но вернётся. Только когда? Это оставалось тайной.

Теперь, нарушая хронологию событий, переношусь в 1945-й год. Москва. 15 сентября. Воскресенье. Мы с мамой в нашей маленькой комнате на Домниковской. Я читаю вслух гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки», мама вяжет на спицах платок-паутинку. Раздаётся стук в дверь. На наш голос дверь открывается, и входит папа. На нём просторная куртка, поношенная шляпа, за спиной котомка. Немая сцена оцепенения длится недолго. Я с криком, мама со слезами бросаемся к папе и, крепко обнявшись, все вместе плачем навзрыд.

Уже после, немного придя в себя, папа рассказал, какое невероятное явление спасло его от гибели. В плену, в концлагере, он был членом подпольного комитета, работа которого состояла в том, чтобы помочь людям выжить в тех тяжелейших условиях, не уронить честь советского человека. 22 ноября 41-го года кто-то донес на него, что он вёл антинемецкую пропаганду, говорил, будто Москву не сдали. На другой день утром его поставили перед строем, громко объявили: этот русский — агитатор против немецкой армии и заслуживает наказания. К нему подошли два охранника и стали зверски избивать, пока не решили, что пленному капут. Безжизненное тело оттащили в конец лагерного двора и сбросили в ров, присыпав землёй. Там он пролежал до ночи и вдруг услышал мой голос: «Папа, папа, где ты? Пойдем домой. У меня сегодня день рождения». То ли в бреду, то ли в зыбком сознании он прохрипел, что не может, нет у него сил. Но мой голос настойчиво звал: «Пойдем, пойдем! Я помогу тебе! Давай руку»! Собрав все силы, папа выкарабкался из рва, прополз несколько метров и потерял сознание.

Утром, когда колонна пленных подходила к лагерным воротам, кто-то увидел лежащего человека. Догадались. Подошли. Признали. «С возвращением тебя, Василий Иванович». И отнесли в барак.

До конца войны папу переводили из одного концлагеря в другой, пока не оказался он в Западной Германии. Здесь его освободили американцы. Долог и труден был путь домой. Проверки, комиссии, допросы… Очные ставки… Вот и опоздал он в свою семью к Дню Победы, а пришел только к началу учебного года, когда я пошла в восьмой класс.

* * *

Зима 41-го — 42-го года была не только лютая, но и вьюжная. За ночь избы заметало до крыш. Встав рано утром, мама брала лопату и, слава богу, что дверь открывалась в сенцы, начинала прорывать тоннель к улице. Выбравшись на дорогу, смотрела, где вьётся дымок. Увидев его, с железной баночкой, по пояс в снегу, добиралась за угольками. Потом такое же путешествие совершалось к колодцу, из которого надо было исхитриться достать ведро воды и донести его до избы.

Наша Коноплянка — село большое, да не где-нибудь в тьмутаракани, куда ворон костей не заносит, а в пяти километрах от райцентра, в десяти — от железной дороги, но люди жили там, как наши предки в XVII-м веке — ни электричества, ни телефона, ни радио, ни медпункта, ни почты, ни бани, ни избы-читальни. Была церковь, и ту сломали. Вечерами собирались соседи в теплой Фенечкиной избенке. Ляля и Лёля заботливо рассаживали гостей по сундукам и лавкам. Как эвакуированным, им выдавали керосин. Висевшая под потолком десятилинейная лампа ярко освещала горницу. Почтальонша Зина приносила им «Правду», самые главные новости из которой зачитывались громким голосом и с выражением. Потом переходили к обсуждению сельских событий.

Однажды в начале декабря на второй странице газеты мы увидели большой снимок совсем юной девушки, лежащей раздетой на снегу. Её сняли с виселицы. Голова с коротко остриженными тёмными волосами откинута назад. Прекрасное, спокойное лицо. Над статьей крупный заголовок — «Таня». В ней военный корреспондент Лидов рассказывал о том, как в селе Петрищево под Москвой немцы схватили юную партизанку, зверски, огнём и штыком пытали её, в одной рубашке, босую, выводили на сорокоградусный мороз. Но девушка стойко держалась на допросах, не выдав своих товарищей. Утром согнали жителей села смотреть её казнь. Партизанка бесстрашно взошла на помост. Она обратилась к народу с призывом уничтожать врагов, верить в победу, которая скоро придет.

В ту ночь я не могла уснуть. Меня переполняло горячее желание выразить потрясшую всё моё существо силу мужества и трагичную красоту человеческого подвига. Я искала особенные слова. Как-то сами собой они стали складываться в стихи. От сильного волнения начался приступ удушья, сердце бешено колотилось. Никогда не забуду того момента, когда я грозным шёпотом приказала болезни отступить, уйти совсем, ведь сейчас я была рядом с Таней и шла вместе с ней её крестным путем. Моё дыхание успокоилось и я продолжала выстраивать строчки:

Глухая ночь. Деревня спит

Тяжелым сном порабощенья.

В засаде девушка стоит,

Ждет роковой минуты мщенья

За разоренную страну,

За гибель мирного народа

Она готова жизнь отдать

Лишь бы скорей пришла свобода.

Через некоторое время «Правда» напечатала целую полосу о подвиге партизанки. В статье «Кто была Таня»? рассказывалось о московской школьнице Зое Космодемьянской, о том, как она училась, каким была честным, бескомпромиссным человеком, как любила русскую литературу. Уже в 18 лет она была личностью.

Статью читали во всех классах на уроках. Я выучила её почти наизусть. Зоя стала моей героиней, которой я старалась подражать во всём. И писала о ней поэму.

* * *

Наше село находится на южной границе Тамбовской области. Вдоль чистой и быстрой реки Вороны растут густые леса — последняя зеленая полоса. Дальше на много-много верст расстилается необъятная степь, которая переходит в Саратовскую область. Спокон века степняки жили справно: земли у них немеряные — бери, сколько можешь обработать; держали много разной скотины. Однако было плохо с одеждой — нигде не купишь. Поэтому жители окрестных сёл во все трудные времена ходили в степь обменивать носильные вещи на продукты.

Как-то, сидя вечером у Фенечки, пожаловались маме сестры Ляля и Лёля, что приближается Новый год, а встретить его нечем. Рассказала мама, что в селе Красное Колено живет её родная тетя Ганя, добрая и гостеприимная. Одна беда — дорога дальняя, верст 30, но, как линейка, прямая. Если выйти затемно, к вечеру можно добраться до места. И сёстры решились отправиться в путешествие. Перетряхнули все свои наряды, уложили в санки — пошли. Ко всеобщему удивлению их поход оказался удачным. К Новому году были сестры Лебедевы и с блинами, и с салом, и с куриной лапшой. Но запасы скоро кончились. Приближался другой большой праздник — День Красной Армии, уж его-то жены военных летчиков не могли не отметить. Снова стали собираться в степь. Всё складывалось, как нельзя лучше: дни прибавлялись, даже солнце проглядывало, снег уплотнился. Вдруг, перед самым выходом у Лёли началась ангина с высокой температурой. Сестра категорически заявила, что пойдет одна. Чего ей бояться?

Как ни уговаривали Лялю отложить путешествие, она всё-таки пошла. Её ждали на третий день. Ляля не вернулась. Поиски ничего не дали. Она пропала среди пути, не дойдя до степного села. Сбилась ли с дороги? Напали ли на неё волки? Встретился ли злой человек? Всё осталось тайной.

Недели через две на имя Ляли пришло письмо от друзей её мужа, в котором они сообщали, что Михаил Лебедев не вернулся с задания. Так война унесла жизни двух красивых молодых людей.

* * *

Печальную историю Ромео и Джульетты знала и Коноплянка. Только произошла она в русской деревне, и действующих лиц звали Иван и Вера. В начале 20-х годов из Красной Армии вернулся домой Ваня Храмов. Когда уходил на службу, Верочка была совсем ещё девчонка, а теперь стала первой красавицей, вокруг которой увивалось много кавалеров. Ваня — высокий, кареглазый, улыбчивый — был настойчивее всех. Верочка выбрала его, и стали они готовиться к свадьбе. Соперники не раз угрожали Ивану, требовали отступиться, но он в ответ улыбался. И вот перед самым сговором, когда жених в расшитой рубашке сидел у окна Верочкиной избы, грянул выстрел. Рана оказалась не смертельной, но очень тяжелой. Невеста выхаживала жениха. Молодые люди ещё крепче полюбили друг друга, и как только Ваня стал выздоравливать, сразу же повел невесту под венец.

Зажили Храмовы своим домом. Один за другим рождались дети. И всё девочки. Четыре дочери! Перед самой войной родился долгожданный сын, как две капли воды похожий на отца. Иван Константинович не помнил себя от счастья. Вовочка только-только начал сидеть, обложенный подушками, как началась война и сорокачетырехлетнего отца пятерых детей отправили на фронт, где вскоре он и погиб.

Трудно было бы выжить семье Храмовых, если бы не молоканистая корова Буланка. Но от неё же пришло и несчастье. Первые дни после отёла корова даёт не молоко, а молозиво, жирное и, как холодец, густое. Наголодавшиеся и истощенные две младшие девочки шести и четырех лет, Любочка и Симочка, тайком от матери залезли в погреб, достали молозиво и наелись досыта. Ночью у обеих начались сильные боли в животе. Мать знала, чем это грозит и кинулась искать подводу. Пока будила председателя, пока запрягали лошадь, в путь тронулись утром по талому снегу. Симочка умерла дорогой, Любочка дожила до больницы, но не выдержала сложной операции.

Хоронили их вместе. Два гробика провожала до кладбища вся деревня.

Да! Коноплянка утопала в горе, как зимой утопала в снегу. Не было дома, где бы не оплакивали мужа, отца, сына, брата. А похоронки всё приходили и приходили. Но уже возвращались отвоевавшиеся калеки, привыкая к своему безручью, безножью, с застрявшими в теле осколками и пулями. Исподволь начинала собираться «улица» — вечерняя сходка молодежи на кругу возле клуба. Только теперь там верховодили девчата да пацаны-подростки, которые лихо бренчали на гитарах, мандолинах, балалайках. Наработавшиеся за день девушки бойко отбивали дроби, пересыпая их звонкими задорными частушками. Бурлила в молодом теле радость жизни и вера в победу. Несмотря ни на что.

Однако лето 42-го года оказалось для наших мест очень тревожным. Войска стягивались к Сталинграду. Как-то раз среди июльского дня, когда мы, школьники, работали на табачной плантации, увидели большую колонну военных. Это был полк на марше. Все бросились к дороге. Нам навстречу шли бойцы в выгоревших добела гимнастерках и пилотках, на ногах обмотки и грубые башмаки. Впереди трое командиров и солдат с зачехленным знаменем. Бойцы были в пыли такой густой, что волосы у всех казались седыми, лица — серыми, морщинистыми, уставшими. Никаких разговоров, только топот шагов. Колонна двигалась очень долго. Её головная часть уже скрылась в степи, а обоз ещё не вступил в село. И это только один полк… Тогда я воочию представила себе, какая же силища наших людей будет сражаться с врагом! И сколько их погибнет.

Фронт приближался к нам. Бомбили Котовск, Шехмань, Кочетовку. Тайно (но в деревне ничего не бывает тайного) организовывалось партизанское подполье.

Однажды, когда я шла вдоль огородной межи, навстречу из-за дома вынырнул Митюня Самохин. Скособоченный, корявый, он воровски огляделся по сторонам, приблизился вплотную, схватил меня за ворот, больно сжал горло, впился змеиными глазами и прошипел: «Вот так мы скоро будем душить вас, пионерчиков, а ваши колхозики развеем по чистому полю.» Митюня грязно выругался, резко отшвырнул меня и зашкандыбал прочь.

Но моя бабуля не слыла бы на всю Коноплянку грозной Кузьминичной, если бы, услышав рассказ своей внучки, стерпела такую обиду. Высокая, тучная, она, как танк, двинулась к митюниной избе. За шкирку выволокла мужичонку на улицу, мертвой хваткой схватила ему за грудки и, тряся, как тряпичную куклу, обрушила на мерзавца отборные перлы деревенской брани, а напоследок ещё и отхлестала по морде своей большой тяжелой ладонью. Митюня уполз, в слезах и соплях, глотая угрозы.

* * *

Село не решалось покидать родные места. Как оставить дом, нажитое не одним поколением хозяйство, куда девать скотину? Да и все были твердо убеждены, что уж если и нагрянет беда, то ненадолго. Однако некоторые из эвакуированных семей, собрав жалкие пожитки, намеревались двигаться на восток, в пензенские края. Мы тоже держали свой маленький совет. Как нам быть? Остаться при немцах — верная гибель. Уходить? Как? Куда? У бабули больные ноги. Она не ходок. Обсудив всё, бабуля сказала: «Я остаюсь. Здесь прошла моя жизнь. Здесь, на кладбище, похоронены шесть моих ребятишек, здесь упокоился дорогой мой Иван Степанович. Здесь и моё место. А вы собирайтесь».

Мама была уверена, что лучше всего идти в степь. Там нас никто, кроме тети Гани, не знает. Она приютит. Потом двинемся дальше. Дедушка Мажаров сделал из моего двухколесного велосипеда и короба тележку, пристроил лёгкие оглобельки. Уложили пшено, вареную картошку, морковь, кое-какую одежонку, подстилку, на чем лечь, одеялку, чем укрыться. Простившись с бабулей, рано-рано на зорьке тронулись в путь. Мама шла в оглобельках, я сзади подпирала тележку. Июльский день в выгоревшей от солнца степи — адское пекло. Ни кустика, ни деревца… И ни одной живой души. Растрескавшаяся земля, как раскаленная сковородка.

Уже половину пути прошли, когда вдруг услышали конский топот. Испугались. Остановились. Издалека узнали отчаянную Зинку-Востроумку. Скачет, кричит. Думаем, с бабулей беда случилась. А Зинка подскакала, ругает нас: «Вы что? С ума сошли, в одиночку по степи? Мало вам Лялиной погибели?! Вертайтесь назад! Сегодня в газете сообщение — фронт развернулся от нас, все силы стягиваются к Сталинграду!» Зинка дёрнула поводья, лошадь махнула хвостом нам по лицам, и всадница скрылась в дорожной пыли.

Откуда только взялись силы? Без отдыха мы прочесали жаркую степь почти до самого дома, когда на небе стали появляться темные облака. Потом они собрались в тяжелую свинцовую тучу, вдалеке загрохотал гром. На последнем издыхании мы тащили тележку. Гроза обрушилась на нас ливнем. Дверь избы, не запертая на щеколду, отворилась, и мы вместе с тележкой рухнули в сенцах. Бабуля несла нам сухую одежду.

Ночью, тесно прижавшись к теплому родному плечу, я тихо сказала: «Мамочка, какие же мы счастливые».

* * *

Дошёл до нас слух, что в Москву начинают возвращаться нужные городу люди. По вызовам. Тут же вскоре получаем письмо от нашей соседки. Пишет, что дворник, которому мама оставила ключи от комнаты (на случай, если кто из родных по военным делам будет ехать через Москву), надумал кого-то в ней прописать. Мы загорюнились, не зная, что делать. Удача пришла от Лёли, тяжелораненый муж которой, находился в московском госпитале и шел на поправку. Он просил жену приехать к нему, нужные документы уже выслал. Лёля, не раздумывая, собралась в путь. Зная нашу ситуацию, предложила взять меня с собой. Двенадцатилетняя худенькая девчонка спрячется за мешками и чемоданами и, бог даст, доберёмся до Москвы.

Сказать по правде, мне не хотелось расставаться с мамой и бабулей. Я ведь уже стала сельской жительницей: умела косить, жать серпом, молотить цепом, толочь в ступе пестом, прясть из кудельки пряжу, а потом веретеном скручивать нитки, умела вязать на спицах и крючком, только вот доить корову так и не научилась.

В товарном вагоне, прячась по углам, пять суток ехали мы до Москвы. И надо же такому случиться, что вышли мы на площадь перед Казанским вокзалом как раз в тот момент, когда начался первый за всю историю войны победный салют за освобождение Орла и Белгорода. Народ ликовал, люди плакали от радости. Плакали и мы с Лёлей, забыв, что вокзальная шпана может умыкнуть наши пожитки.

До дома рукой подать. Ключ в кармане. Представляла, как вместо грязного, затхлого товарняка окажемся с моей гостьей в уютной красивой комнате. Открыли замок, щелкнул выключатель. Нашим глазам предстал каземат с голыми стенами и висящей на шнуре тусклой лампочкой. Я, будто оправдываясь, стала объяснять Лёле, что на стене висел большой голубой ковёр, кровать была покрыта плюшевым одеялом. Вот здесь стоял нарядный туалетный столик из красного дерева, над ним — часы с мелодичным боем, рядом — этажерка с замечательными книгами, а здесь был черный кожаный диван с резными деревянными полочками, тут — горка с красивой посудой. Теперь же, всей-то мебели в комнате был ободранный тяжелый стол, два стула и пустой чужой гардероб с разбитым зеркалом.

Лёля обняла меня: «Не расстраивайся! Есть в квартире вода и туалет — это главное. Остальное приложится».

Утром я побежала к дворнику за ключом. Не удержалась, с укором спросила:

— Дядя Егор, а где же все наши вещи?

Он помолчал, покряхтел, потом злобно закричал:

— Вы там жировали-пировали, как сыр в масле катались, а мы тут голодали. Что же я ваше добро за здорово живешь должон был сохранять? Скажи спасибо, что стены целы.

Лёля с утра до позднего вечера находилась при муже. Я бегала в домоуправление, получила продовольственные карточки, записалась в школу, которая теперь находилась далеко — в трех трамвайных остановках. Наведалась и в свою родную тургеневскую библиотеку-читальню, там мне обрадовались.

Уставшая, настрадавшаяся Лёля засыпала мгновенно, а я, набегавшаяся, голодная, не могла уснуть. Меня одолевали мысли. Война, думала я, взрывает душу человека. В мирной жизни все кажутся нормальными, ровными, как прочный гладкий лед, под которым скрывается и кристально чистая вода, и тухлые, гнилые стоки. Но вдруг стихия ломает ледяной панцирь, и является настоящая суть: каков ты есть человек — благородная личность или подлец. Ведь вот хорошо помню, как незадолго перед войной утром открывается дверь, и в нашу тринадцатиметровую комнату входят шесть человек с мешками. Это папин односельчанин дядя Егор, его жена тетя Дуня, их взрослая дочь Нюрка и ещё трое ребятишек. Погорельцы. Просят папу их пристроить.

Сначала живут у нас. Потом папа дяде Егору и тете Дуне находит места дворников, Нюрку устраивает уборщицей, временно размещает семью в красном уголке, наконец, им дают жилье. Со слезами благодарности дядя Егор заверяет папу, что почитает его, как Бога, а тетя Дуня целует маме руки… Что же война с такими людьми сделала? Как она превратила затаённого завистника Митюню Самохина в открытого изверга? Как некоторые колхозники, имеющие власть на селе, мешками тащили с токов и из амбаров собранное зерно, не оставляя сиротам и вдовам ни по горсти на заработанные трудодни?

Я часто спрашиваю себя: почему из прожитых мною восьмидесяти девяти лет (благополучных, интересных) годы войны — голодные, холодные, бедственные — всё же самые счастливые, самые благодатные? Наверное, потому, что вся атмосфера, аура, окружавшие нас, были озоном, питавшим нас заботой, лаской, сопереживанием, доброжелательством. Не почувствовать унижения от нищеты, хоть как-то умалить голод, поверить в радостный завтрашний день — к этому стремились все, кто общался с детьми. Чистая вода смывала всю грязь.

* * *

Зима 1943-го. В Ростокинском доме пионеров открывается не что-нибудь, а студия бальных танцев. Ведет её великолепная Анна Ричардовна Бомзе, в далёком прошлом репетитор балетной группы Большого театра. Высокая, сухонькая, с седыми букольками, в черном бархатном, по моде Серебряного века, платье с белоснежным кружевным жабо, украшенном камеей. И мы — кто в залатанном, кто в заштопанном, кто с чужого плеча «туалете», разучиваем танец «Па-де-патинер». Анна Ричардовна показывает, как нужно изящно тянуть кончик ноги, как изогнуть спину, как ладонь свободной руки должна напоминать нежный взмах крыла летящей птицы. Звучит аккорд пианино. Пары начинают шаркать ногами в валенках под одобрительные возгласы Анны Ричардовны: «Bien! Avance!

Charman! А сейчас мы с вами будем разучивать полонез — главный танец королевских балов»!

Звучит торжественная музыка. Путаясь в фигурах, но не смущаясь, мы душой парим под высокими сводами прекрасного зала и со стороны гордо видим себя нарядными дамами и кавалерами. А то, что мы голодны и в обносках — это всё улетучивается под звуки помпезного полонеза.

* * *

Однажды писателя Виктора Астафьева спросили, чего бы ему больше всего хотелось во время войны? Он ответил: «Есть и спать». Наверное, для тех, кто жил в тылу, недосып не составлял большого бедствия, а вот голод донимал сильно, особенно подростков. Москва старалась делать всё, чтобы поддержать нас: в школе на большой перемене нам выдавали по бублику или ломтику хлеба с кусочком сахара, особенно истощенным давали УДП — талоны на дополнительное питание, которые мы расшифровывали по-своему — «умрешь днем позже». Летом бесхозных детей собирали в городские пионерские лагеря. Мы сдавали свои продовольственные карточки, и нас кормили баландой на первое и тушеными овощами на второе. 250 граммов хлеба выдавалось на весь день. Утром и вечером в титане был кипяток, и у каждого — своя кружка. У многих ребят не хватало силы воли делить кусок на порции, и весь хлеб они съедали в обед.

Спали мы на матрасах прямо на полу. Чтобы не разносили грязь, нас после подъема выпроваживали во двор. Заняться кроме чтения было нечем, голодные мальчишки вяло перебрасывали футбольный мяч. Но как только трубил горн, подавая сигнал на обед, все оживлялись, подтягивались, надевали на головы склеенные из плотной красной бумаги пилотки, выстраивались в колонну по три человека. Впереди горнист, за ним — развернутое красное знамя, справа и слева — барабанщики. Мы выходили на середину Ярославского шоссе, звонкий мальчишеский голос запевал:

«Там, где пехота не пройдет,

Где бронепоезд не промчится,

Тяжелый танк не проползет,

Там пролетит стальная птица».

Громко, задорно вся колонна подхватывала припев. Мы с гордостью шагали мимо прохожих, а те с улыбкой смотрели нам вслед. Рабочая столовая, где нас кормили, была далековато. Мы успевали спеть и «Махорочку», и «Вася-Василёк», и «Марш артиллеристов». На обратном пути пелось с ещё большим азартом, хотя сытости едва хватало, чтобы дотянуть до лагеря.

Не могу не рассказать случая, который впечатался в память на всю жизнь. Однажды, нарушив запрет, я побежала за чем-то в свою спальню, открыла дверь и увидела… На матрасе сидит девочка, в одной руке у неё белая булка, а в другой — пол-литровая бутылка молока. Мама девочки стоит у окна. Девочка кусает булку и запивает её молоком.

Увидев это, я превратилась в соляной столб. Опомнилась с трудом. Закрыла дверь и медленно пошла по коридору, стараясь не спугнуть, сохранить перед своими глазами увиденное чудо.

Москва 80-х. Фирма «Рур-Газ» отмечает грандиозным банкетом в ресторане «Метрополь» своё 10-летие. Всё: декор зала, угощение — на грани вообразимого. По периметру стен на столах — тушки лососины, головки и бруски всевозможных заморских сыров, горки экзотических фруктов; бармены при разных напитках, баристы — при любых сортах кофе. Я ходила мимо всей этой фантастики, удивлялась, но никакой изысканный продукт не мог затмить в моей памяти белой булки, запиваемой молоком из бутылки.

* * *

Я пришла в больницу, где работала мама, и рассказала, что меня в домоуправлении грозятся сдать в детдом, как беспризорную. Главврач тут же написал бумагу, наставили на ней штемпелей и печатей, санитарка сбегала на почту и отправила заказное письмо. К концу августа мама была уже в Москве и сразу же стала работать.

Встречались мы с ней поздно вечером. У нас обеих было много дел. Я оказалась незаменимой помощницей старшей пионервожатой. Организовывали тимуровские отряды, дежурства в «Склифе», где был развернут большой госпиталь. Меня «распределили» в конференц-зал, вплотную заставленный койками. Отдельно, у самой сцены стояли две кровати, похожие на кибитки, затянутые белой материей. Внутри на железных дугах светили электрические лампочки. Улучив момент, я заглянула внутрь и увидела совсем голого человека, густо обмазанного лекарством, похожим на дёготь. Потом мне рассказали, что это два танкиста. Они горели в танке. За их жизнь сейчас борются врачи.

Самая главная моя работа — писать письма под диктовку раненых. Почерк у меня четкий, грамматику я знала на «отлично», и скоро стала нарасхват, не всегда ко всем успевала. Так родилась идея «Пионерской почты». Из семиклассниц я отобрала самых грамотных, с хорошим почерком и привела в мой конференц-зал. Потом девочки стали ходить во все палаты. За часы дежурства скапливалась целая гора треугольников, которые мы потом опускали в почтовые ящики. Нас все хвалили и даже написали в газете. Я выступала по радио в «Пионерской зорьке».

Только два бойца никогда не звали нас к себе. Из белых кибиток слышались лишь стоны. Сначала исчезла из зала одна кибитка, потом другая. Мы знали: на родину этих бойцов придут не наши письма с четко написанными адресами, а военкоматовские похоронки.

Пионерская почта продолжала оперативно работать. Освобождались города и сёла, мы узнавали новые места на карте нашей Родины, делая успехи в изучении географии.

* * *

Осень 1944-го года. Крым только недавно освобождён от немцев. Всё в развалинах. Но ЦК комсомола на весь мир сообщает, что знаменитая пионерская здравница «Артек» вновь живет, и в скором времени здесь соберутся дети — посланцы областей и краев нашей страны: юные участники войны, отличники учебы, герои трудового фронта.

Как хотелось осознать, что близится мирное время, скоро придет победа. Пускай сейчас на южном берегу Крыма дуют холодные ветра, пусть бушуют на море штормы, пусть нет ни яркого солнца, ни золотых пляжей, нет абсолютно ничего, что составляло всемирную славу этого кусочка земли, и всё же есть теперь слово «Артек» и вера в то, что всё будет, как прежде.

Нас было 25 счастливчиков, награжденных путевками в «Артек». Вагон прицеплен к воинскому эшелону. Всю дорогу, с утра до позднего вечера, мы стояли у окон и смотрели, что сталось с нашей землей. В полях — искореженные танки и пушки, вместо деревень черные печные трубы, вокзалы в руинах. Ни людей, ни скотины, только горластые вороны.

В Симферополе нас посадили в грузовик, накрыли брезентом, шофер сказал: «Чтобы от серпантинной езды не закружилась голова — пойте». И мы всю извилистую дорогу драли глотки. Замолчали только, когда из-за поворота вдруг открылось огромное море. Оно было свинцово серым, с него дул леденящий ветер. Я видела море впервые.

Мальчиков поселили в Нижнем лагере, девочек — в Верхнем, в Суук-Су. Никаких торжественных построений, горнов, поднятий флагов, рапортов. По берегу даже в тихую погоду гулять не разрешалось. (В следующую за нами смену две девочки нарушили запрет и погибли, подорвавшись на мине, которую вместе с тиной выбросило море).

Режим нашей жизни был однообразным: утром — завтрак жиденькой постной кашей, потом — учеба (нестрогая, кое-какая), обедали в подвале разбомбленного клуба. Иногда из-за плохой дороги или поломки машина с кастрюлями застревала, и обед получался вместе с ужином. Но и в этом случае обилия еды никто не замечал. Всё остальное время мы работали на расчистке территории, орудуя лопатами, метлами, таская носилки и ведра. Мы, первопроходцы, жили мечтой: каким красивым увидят «Артек» ребята, которые приедут сюда после Победы!

Вечером, в палате, усевшись в углу прямо на пол и тесно прижавшись друг к другу, мы рассказывали разные истории. Особенно любили слушать Наташу Музыкину из Белоруссии. Все жители их села ушли к партизанам. Десятилетняя Наташа вместе со своим дедушкой Прокопом входила в разведгруппу. Дедушка прикидывался дряхлым, глухим и полуслепым старичком-побирушкой. Наташа в рваной одежонке была его поводырем. Ходили по поселкам, всё высматривали, все слушали, передавали важные сообщения. Самым страшным было выбраться из леса, пройти незамеченными через открытое поле и войти в поселок; так же и обратно. А вдруг слежка? Хвост? И обнаружится местонахождение лагеря. Тогда всем гибель. Наташу наградили медалью «За отвагу».

23 ноября 1944 года мне исполнилось 14 лет. За обедом все встали, поздравили меня аплодисментами, а повар подарил горячий початок кукурузы, щедро посыпанный солью. Мы прибежали в палату, забились в угол и склевали кукурузу до последнего зернышка. А потом стали петь.

* * *

Километрах в двух от нас находился Дом отдыха для выздоравливающих бойцов. Там мы и встретили Новый, победный 1945-ый год. Веточки сосны, бантики из бинтов, цветные бумажки, танцы под баян, пляски… Во всем чувствовалось наступление победного времени. Очень понравился молоденький морячок Саша. Под гитару он спел сердечную, незнакомую нам фронтовую песню. В ней говорилось о том, как один парнишка и девушка Нина полюбили друг друга, но война разлучила их. Нина стала медсестрой. И однажды в раненом морячке узнала своего друга. Припев мы сразу выучили все:

Ах, Нина-Ниночка, моя блондиночка

Родная девушка, ты помнишь обо мне.

Моя любимая, незаменимая.

Подруга юности, товарищ по войне.

На обратном пути перед нами за окном плыла всё та же печальная пустынная земля, покрытая снегом. Я неотрывно смотрела на черно-белую картину, пытаясь представить себе, какой ад был здесь совсем недавно и сколько нужно положить труда, чтобы возродить города и сёла. Недавняя девочка, ребенок, обожженный войною подранок, я теперь была уже совсем взрослым человеком, ответственным за себя и за всё, что мне предстояло в жизни.

«Говорит Москва»

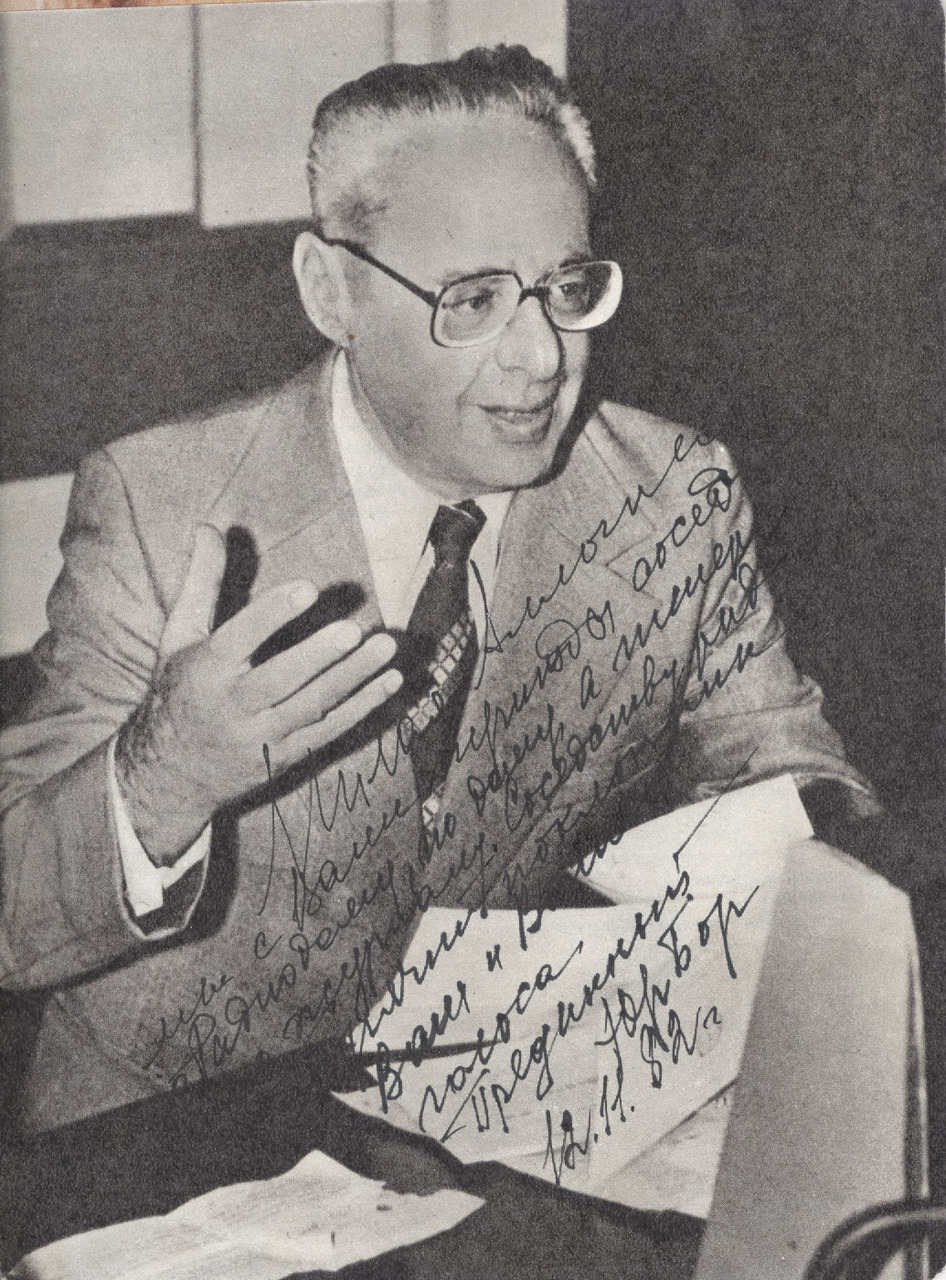

Если бы статистик взялся сосчитать, сколько раз слова «говорит Москва» произнесены Юрием Левитаном, то цифра получилась бы астрономическая и по праву заняла бы место в книге рекордов Гиннесса. Но дело тут вовсе не в количестве. Долгие годы голос диктора Всесоюзного Радио олицетворял жизнь огромной страны. Особой магической силой обладал этот голос во время войны. Люди вслушивались не только в слова, но и в интонацию, ибо по ней очень точно угадывалось подлинное положение дел на фронте — катастрофическое, критическое или привычно тяжелое. В любой, даже самой бедной, семье могло не быть фаянсовой тарелки для супа, но черная тарелка репродуктора висела на стене, как необходимое условие нашего существования, как воздух, и потому радио никогда не выключалось.

Мне, школьнице, Левитан представлялся человеком огромного роста и богатырской силы. Когда же я впервые увидела его, то не могла прийти в себя от удивления — так он был не похож на портрет, нарисованный моей буйной детской фантазией.

Рассказ об этом памятном событии требует небольшого отступления.

Конец 43-го. В нашем 7-м «г» классе появилась новенькая. Девочку звали Майя Розанова. Она была не только красива, но и экстравагантна. Пышные темно-русые волосы убирала в нарядную бархатную сеточку. Мало того, что у нее были длинные ногти, так она еще и красила их розовым лаком. Большие серые глаза смотрели с прищуром. Учителей не боялась. Говорила четко, громко. На все имела свое мнение. Девочки сторонились ее. Майю это нисколько не обескураживало. Видимо, она уже привыкла быть белой вороной и своим поведением шокировать наш скромный народец. Прошло какое-то время, и вот однажды, после того, как на уроке литературы было зачитано мое сочинение на свободную тему, на перемене ко мне подошла Майя и очень категорично заявила, что в моем сочинении много детского наива, тему я раскрыла неглубоко, но стиль и некоторые места ей понравились. «Ты знаешь, — веско сказала она, — я сейчас организую свой рукописный литературно-художественный журнал. Уже есть название „Vita“, что по латыни означает „жизнь“. Приглашаю тебя в нем сотрудничать. А ты за это должна научить меня свистеть „в колечко“ и в „два мизинца“». На этом и сошлись.

После уроков пошли к ней домой. Меня поразило то, что она жила не как все мы, в коммуналках, а в отдельной квартире, в хорошем доме с лифтом и телефоном. У нее даже была своя комната, но в нее нужно проходить через столовую. Там на большом кожаном диване спал мужчина в темной рубашке с копной черных кудрявых волос. Он спал, поджав ноги в дырявых носках. Вполне обычная картина для того времени.

Майя хорошо рисовала, и обложка журнала «Vita» произвела на меня впечатление. Мы обсудили, с чего начать. Надо было переходить к следующему занятию — свисту. Но в соседней комнате спал человек, и мы решили первый урок провести во дворе. Тихо, на цыпочках прошли по скрипучему паркету. Прикрывая дверь, Майя сказала: «А это, между прочим, Юрий Левитан». Я онемела и в щелочку пристально стала разглядывать спящего человека. Дырки на носках меня смутили, я не удержалась и шепотом выговорила Майе: «Что же твоя мама не заштопает носки Левитану?» — «Моя мама редактор, очень занятой человек, а Юрий Борисович ей просто друг, и работает почти сутками. Когда ему о себе думать…»

Жизнь у журнала была очень короткой. Мы выпустили всего один номер, на втором дело застопорилось. Левитана видеть в квартире у Майи довелось еще лишь однажды. Он сидел на кожаном диване, читал газету и ел баранку. Мы поздоровались, я услышала его голос, но обычный, спокойный. Мне тогда легендарный Левитан показался маленьким, худеньким очкариком, с высоким лбом, над которым вилась богатая шевелюра темных волос.

С тех пор прошло семнадцать лет. В 1960 году меня пригласили работать на Гостелерадио. Здесь, в огромном доме на Пятницкой я познакомилась, а потом и подружилась с Юрием Борисовичем Левитаном на долгие годы, до самой его кончины.

Разумеется, он не признал во мне робкую девочку-семиклассницу. А тот Юрий Левитан, которого я когда-то видела, изменился до неузнаваемости. Теперь это был крупный, импозантный мужчина лет сорока с небольшим. Волосы, почти совсем седые, коротко острижены. Полноват. Улыбчив. Держится прямо. Вот разве что глаза за толстыми стеклами очков… такие же.

Меня как молодого сотрудника сразу включили в общественную работу. Я стала руководителем лекторской группы. Из райкома партии мне звонили и диктовали список организаций, где наши журналисты-международники Евгений Примаков (да, тот самый!), Александр Жолквер, Эдуард Мнацаканов, Александр Каверзнев, Анатолий Потапов и многие другие должны были выступать с лекциями. Это была их партийная нагрузка. Нашу группу хвалили за то, что встречи со слушателями вели высокопрофессиональные журналисты, и у нас не было ни одного срыва. Однажды раздался звонок из райкома партии. Предупредили сразу, что просьба будет не совсем обычная. Завод «Красный Пролетарий» очень просит устроить встречу с Юрием Левитаном. Заказ понятен. Но Левитан не входит в состав лекторской группы. Через кого действовать? Через партком? Через знакомых дикторов? Кто-то из старших коллег посоветовал: «Не городи огород. Сегодня ЮрБор (так его звали коллеги) выходит в вечернюю смену, подойди к нему и договаривайся. Он очень хороший мужик — не откажет».

За час до нужного срока иду в дикторский отдел, усаживаюсь тихонечко в кресло. Караулю появление Левитана. Новое лицо здесь не привычно, и меня вскоре спрашивают, кто мне нужен. «Юрий Борисович? Так он давно уже здесь, пойдемте!» Левитан сидел в небольшом кабинете за столом. На нем белая шелковая тенниска. Легкий серый пиджак на спинке стула. На столе материалы выпуска, газеты. Нас познакомили, и я стала взволнованно и торопливо объяснять, как коллективу завода «Красный Пролетарий» хотелось бы услышать Юрия Левитана не по радио, а в зале, какой дорогой это был бы для них подарок. И как последний веский аргумент: привезут и обратно до дома доставят на машине.

Юрий Борисович слушал меня с лукавой улыбкой. Терпеливо дослушав мою эмоциональную мольбу, очень просто сказал, что, конечно, согласен. Уточнил день, час встречи, подумал. Посмотрел расписание и коротко сказал, что все уладит.

Мне много раз приходилось бывать на подобных встречах. Зал стоя приветствовал легендарного человека громкой овацией, долго не удавалось гостю начать говорить. Чаще всего Левитан рассказывал о военных годах, о Дне Победы, о полете Юрия Гагарина. Когда всей мощью своего голоса он произносил: «Говорит Москва. От советского Информбюро», у людей на глазах появлялись слезы. Это было всегда: на праздниках ветеранов Великой Отечественной войны, на пионерских слетах, в огромных залах, на открытых стадионах. Никакой даже самый популярный артист не награждался такими аплодисментами, какие народ дарил своему любимцу.

Помню, пригласила я группу фабричных работниц на экскурсию в Останкинский телецентр. Побывали и в съемочных студиях, и в роскошном зимнем саду, поднялись по тожественной беломраморной лестнице, попили кофе в роскошном (по тем временам) баре. Восторгам женщин не было предела. Уже в вестибюле вижу идущего к лифту Юрия Борисовича. Останавливаю его и прошу подойти к моей группе. Я же знала, какой великолепной концовкой для экскурсии будет знакомство с Левитаном. Сказать, что мои гостьи замерли, словно пораженные громом, это значит ничего не сказать. А Юрий Борисович с каждой поздоровался за руку, спросил, где они работают, и понравился ли им телецентр. Опомнившись от шока, они стали ему говорить, что значил в их жизни Левитан. Очень занятой человек, он ничем не выказал торопливости, окончательно сразив этим фабричных девчат. И уже потом, в цехе, отвечая на расспросы подруг, никто не вспоминал ни о мраморной лестнице, ни о съемочных площадках и прочих достопримечательностях. Говорили о Левитане.

Часто случается, что слава утомляет человека. Он становится капризным, начинает делить людей на достойных его внимания и не достойных, нужных ему и не нужных. Юрий Борисович поражал своим непоказным благородством, интеллигентностью, культурой. Какой творческий коллектив не страдает от конфликтов, неблаговидных поступков коллег, неосторожных оценок труда своих товарищей? За всю свою большую жизнь, прожитую на Всесоюзном Радио, Левитан не обидел никого ни словом, ни делом. Не знавшие его близко могли приписать такие качества характера особому воспитанию в богатом благородном семействе. Нет. Юрий Борисович — явление народное.

Он родился в 1914 году, когда началась первая мировая война. Город Владимир не был тихой пристанью. Его жители в полной мере хватили лиха, которого в те смутные времена во всей России было хоть отбавляй. Безработица, голод гнали людей с насиженных мест. Так Юра Левитан в 29 году приехал в Москву, чтобы найти хоть какую-то подходящую работу, а если повезет — устроиться на курсы и выучиться на кого угодно, лишь бы была специальность. Парнишка не отличался ростом и физической силой. На черную поденную работу его не брали.

ЮрБор любил вспоминать, как, измотанный дорогой и безуспешными поисками, брел по шумной Москве и вдруг увидел объявление, которое сообщало, что радиокомитет проводит набор в группу дикторов.

Кто такие диктора? Может быть, доктора или директора? Кто бы они ни были, а решил попытать счастья. Вдруг повезет? Приехал по указанному адресу. Смотрит, в зале расхаживают нарядно одетые мужчины и женщины, многие из них знакомы друг с другом. Кто-то откашливается, кто-то мычит в нос, пробуя голос, кто-то шепчет и вовсе непонятное: «пта-пти-пто-пту, кра-кри-кро-кру». Все с волнением и любопытством поглядывают на дверь, из которой выходят люди, их обступают, терзают вопросами. Наконец Юра догадывается, что для экзамена требуется всего-то прочитать текст по газете.

Дождавшись своей очереди, Юра подошел к комиссии. Ему дали текст. Часто запинаясь, сильно налегая на «о», он прочитал несколько фраз. Ему дали другой текст. Этот прочитал получше и погромче. Потом члены комиссии стали спрашивать, откуда он родом, где учился, есть ли жилье в Москве. Парнишка явно их чем-то заинтересовал, но чем именно, Юра Левитан понять не мог. Вроде бы по всем статьям он не проходит в диктора: жилья московского нет, учености большой тоже нет, к тому же очкарик, да к тому же еще володимирское оканье дело портит. Тихо совещаются экзаменаторы. Юра ждет приговора. Наконец, председатель комиссии обращается к нему и, словно извиняясь, объявляет, что сейчас принять его в группу дикторов они не могут (перечисляются все те же причины), но и отпускать не хотят, потому что у Юры Левитана есть все данные со временем стать хорошим диктором, только этому надо учиться.

Юру определили на работу в Радиокомитет помощником электрика, а в свободное время самые разные люди безвозмездно занимались с ним. Он учил фонетику, технику речи, русский язык, литературу, историю. Его не нужно было подгонять. Пытливый, старательный юноша вызывал уважение педагогов, и они старались передать ему как можно больше знаний. Настал день, когда Юрий Левитан вошел в дикторскую студию и прочитал текст перед микрофоном. Так в 1931 году у него появилось постоянное рабочее место, которое осталось за ним на всю жизнь.

Оттого ли, что всенародной славы Юрий Борисович достиг благодаря бескорыстной помощи и заботе многих людей, или уж он родился таким, но был он беспредельно добр, доброжелателен и внимателен к каждому, кто обращался к нему за советом или с какой-нибудь просьбой. Для скольких сотрудников Гостелерадио он добивался прописки, жилья, установки телефона, санаторного лечения. Причем делал это спокойно, без показной суеты.

В Доме Радио на Пятницкой электрика Яшу знали все, и он знал всех. Это был пожилой человек, тщедушный, с лысой, как бильярдный шар, головой. Правая часть лица, пораженная тиком, дергалась, и получалось, что он постоянно подмигивал. Его искренне любили за сиюминутную готовность помочь, услужить. Он всегда ходил в синем халате, карманы которого отвисали от шайбочек, отверток, изоляционной ленты и прочих вещей. Яша давно привык к тому, что все обращались к нему в срочном порядке, как к скорой помощи. Если он впервые видел подбегающего растерянного человека, действовал испытанным приемом. На его лице появлялась улыбка мудрого ребе, он брал за руку незнакомца и утешал коронной фразой: «Дорогой товарищчь, вы обратились к Яше, и Яша готов вам помочь». Внимательно выслушав просьбу, он произносил вторую коронную фразу: «Яша много может. Может и это». Человек непременно сопровождался до нужной ему двери, по дороге отвечал на вопросы Яшиной анкеты. Этого было вполне достаточно для дальнейшего близкого знакомства. Все знали, что у Яши была хорошая семья, взрослый сын, в котором он души не чаял. Узнали также, что, когда сын женился, возникли проблемы с жильем. Накопленные Яшиной семьей средства решено было вложить в кооперативную квартиру. Сумма оказалась внушительной. Денег не хватало. Тогда Яша обратился к Юрию Борисовичу, и тот, не беря никаких расписок, помог сделать первый взнос. Разрыдавшегося Яшу успокоил: «Какие могут быть счеты между нами, электриками».

Обойди сейчас всех людей, которые в левитановские времена работали на радио, и многие из них вспомнят проявленное к ним внимание Юрия Борисовича. Расскажу о себе.

Выходит очередной номер нашей многотиражки «Говорит Москва». Как член редколлегии, дежурю в типографии, слежу за версткой, вычитываю полосы. Звонит главный редактор. Партком рекомендует снять один материал, в котором оказался непроверенный факт. Чем срочно заполнить белое пространство? Нахожу в загашнике клише: встреча Юрия Левитана с дикторами местных радиокомитетов. Но под клише еще остается место — слишком большое для подписи, слишком малое для заметки. Времени в обрез. Сочиняю эссе о Левитане и его коллегах. Набираем нонпарелем (мелким жирным шрифтом), окантовываем красивой рамочкой, и полоса «оживает». На заседании редколлегии этот материал признается лучшим. Вот уж воистину стресс напрягает способности. Газета вывешена, раздана по редакциям и отделам. Вдруг стук в дверь комнаты, где я работаю. Входит Левитан. С ужасом думаю, что допущен какой-нибудь ляп. Нет, Юрий Борисович узнал у редактора, кто автор материала о нем, не поленился подняться на девятый этаж, найти мою комнату только за тем, чтобы сказать начинающему журналисту доброе слово.

Мне поручено привезти гостей в наш подшефный детдом. Составлен список, все обговорено, отъезд назначен на 9 часов утра. Будильник ставлю на 7, чтобы не торопясь собраться, позавтракать и вовремя успеть к Комитету. Просыпаюсь в полной тишине от страха. Солнце уже высоко, будильник молчит, стрелки показывают 8.15! Не прозвонил! А мне ехать с двумя пересадками! Собираюсь впопыхах, мчусь к стоянке такси. там очередь (были такие славные года, рядовые граждане могли себе позволить брать такси). Подъезжает одна машина, другая. Нетерпеливо смотрю на часы. Опаздываю. Когда подходит третья машина, я бросаюсь к ней, умоляя очередь: «Товарищи, дорогие! Ради Бога простите, но в 9 часов меня ждет Юрий Левитан!» Люди опешили, я, воспользовавшись замешательством, сажусь рядом с шофером, прошу: «Радиокомитет на Пятницкой. Пожалуйста, побыстрее!» Но, как водитель ни старался, когда мы подкатили к Комитету, автобус стоял на условленном месте, в нем уже сидели солисты хора Всесоюзного Радио, спортивный комментатор Николай Озеров, возле открытой дверцы прохаживался ЮрБор.

Здесь я сделаю небольшое отступление и расскажу об одном случае на детдомовском празднике. Так как ребятишки были еще совсем маленькие, и они, конечно, не могли осознать, какой знаменитый человек Левитан, хотя воспитательницы заранее рассказывали детям, что этот дядя каждое утро начинает приветствие по радио «Говорит Москва», и его слышит вся страна.

И вот как-то на веселой шумной встрече с детьми к Левитану подбегает девчушка лет четырех и громко просит его: «Дяденька Говорит Москва возьми меня на ручки!» Юрий Борисович нежно прижал ребенка к себе, поднял на руки, поцеловал и бережно поставил на пол. Но тут поднялся невообразимый ор. Дети, толкаясь, облепили ЮрБора и стали кричать: «И меня! И я хочу на ручки!» Улыбаясь, он поднял каждого на руки, приласкал. А ребятишек-то было сорок, а ему-то за шестьдесят да с больным сердцем…

Прошло какое-то время, и я оказываюсь с Левитаном в числе приглашенных на открытие нового большого магазина «Сокольники». Нам показывают разные секции, рассказывают о новом методе обслуживания покупателей, приводят в отдел сувениров, и у нас есть возможность без толкучки что-то купить себе на память. Торжественное открытие. Поздравление поручается Левитану. На прощанье всем по бокалу шампанского. Юрий Борисович трогает меня за плечо и дает небольшую коробочку: «Вот вам на память будильник. Когда он зазвонит, знайте, что это я желаю вам доброго утра».

Часы живут в моем доме до сих пор, постоянно напоминая о трогательной заботе хорошего человека.

Зашла речь о моем доме. Так уж случилось, что ЮрБор сыграл значительную роль в «сватовстве» нашей теперешней квартиры, которая находилась в том же доме, где жил он. Особым достоинством квартиры он считал расположение окон. Они выходили во двор.

— А вы знаете, как я поселился в доме №8 на улице Горького?

Этой истории я не знала, и он ее рассказал.

«Раньше Радиокомитет находился в Путинковском переулке по соседству с редакцией «Известия». Казалось бы — самый центр, а добраться до работы непросто, даже когда появилось метро. Обычно я ехал до Охотного ряда и шел вверх по улице Горького до Пушкинской площади. В тридцатые годы наша главная магистраль начала застраиваться новыми красивыми домами. Помню, как я вернулся из отпуска летом 38 года, пошел на Путинки привычным путем и не узнал улицу Горького. Несколько трех-четырехэтажных домов напротив Моссовета были снесены, и на целый квартал протянулся дощатый забор. Тогда не было мощной строительной техники — грузовички да лопаты, но очень скоро исчезли горы обломков, стали рыть котлован, потом начали один за другим подниматься этажи. Дошли до пятого, и тут война. Строительство прекратилось, все замерло, и дом производил впечатление развалин после бомбежки. Однако в 43-м на стройплощадке появились люди (в основном это были женщины), и дом начал оживать. В 44-м он был полностью готов, его облицевали серыми с зазубринами плитами, в высоком первом этаже с огромными витринами разместили книжный магазин. Квартиры в доме предназначались для ответственных работников Совмина, ЦК партии, маршалов, известных писателей и народных артистов. «Счастливчики, — думал я о них с белой завистью, — будут жить на самой красоте!», да и время наступало радостное. Хотя война продолжалась, гибли люди, жили по карточкам, со светомаскировкой, но вера в победу уже была крепкой. Освобождались наши города. Почти каждый вечер Москва салютовала в честь фронтовых успехов. За все военные годы у меня не было ни дня отдыха, да еще и тягостная обстановка первых лет угнетала, а тут куда девалась усталость, все как на крыльях летали. Я же знал, с какой надеждой люди ждут сообщения Совинформбюро, и потому никогда из города не отлучался. Однажды мне звонят, как обычно, домой и просят быть в комитете к назначенному часу, чтобы зачитать важное сообщение — все понятно: взят город, будет салют. Собираюсь. Выхожу всегда загодя (а вдруг какой непредвиденный случай?). На этот раз он и произошел. Лифт застрял между этажами. Пока я звал на помощь соседей, пока они бегали в домоуправление, искали там слесаря-инвалида, пока он пришкандыбал и начал исправлять серьезную поломку, прошло слишком много времени. Сообщение читал другой диктор. Для председателя Радиокомитета это было большим проколом. Сталин не терпел никаких отступлений от принятого порядка.

Раздался звонок по вертушке. Верховный требует объяснения случившегося. Председатель объясняет. Пауза. Затем категоричное распоряжение: «Предоставить товарищу Левитану квартиру в доме, ближайшем к Радиокомитету не далее одного квартала и не выше третьего этажа».

Не успел я опомниться, как меня снова зовут в кабинет председателя. На этот раз звонят из Моссовета: «Товарищ Левитан, мы вам можем предложить трехкомнатную квартиру в новом доме на улице Горького, там, где книжный магазин. Вы согласны?»

Почти потеряв дар речи, говорю, запинаясь:

— Вы еще спрашиваете! Конечно, согласен!

— Тогда скажите, куда бы вам хотелось, чтобы выходили окна? Во двор или на улицу.

— Уж если есть возможность выбора, то кто же будет сомневаться — конечно, на улицу!

— Хорошо, завтра приходите за ордером.

Так я стал жильцом дома №8».

Пройдет немного времени… Юрий Борисович и его семья вдоволь насмотрятся на праздничные демонстрации, народные гулянья и постепенно начнут уставать от городского шума, от сияния огней, от частого мытья быстро загрязняющихся окон, и он пожалеет, что так опрометчиво выбрал жилье с окнами на улицу. Тем не менее, несмотря на это неудобство, дом он любил. Здесь Левитана знали все, и он знал многих. Дружил или был в приятельских отношениях с профессором Иваном Михайловичем Майским (бывшим послом в Великобритании), Алексеем Аджубеем (главным редактором «Известий»), писателями Ильей Эренбургом, Сергеем Михалковым, Вячеславом Шишковым, артистами Николаем Хмелевым, Виктором Станицыным, космонавтами Виталием Севастьяновым, Валентиной Терешковой, Андрияном Николаевым. Как много он знал об их личной жизни, сколько государственных и житейских тайн было доверено ему! Юрий Борисович хранил их достойно, не выдавал «по секрету» за приятной беседой, как иногда это с нами случается. Но если какую-то историю знал весь двор, он мне «на новенького» рассказывал ее.

Встречаемся случайно у подъезда. Мимо проходит очень красивая женщина лет тридцати пяти. Она приветливо улыбается Юрию Борисовичу, здороваются. Он называет ее Лялей. Довольно высокая, стройная, в коричневой каракулевой шубке, по последней моде длинной, в талию. Огромные не серые, не голубые, а фиалковые глаза, чуть грустные. Зима, но лицо с легким персиковым загаром. Я провожаю ее долгим любопытным взглядом. «Кто такая?» И Левитан рассказывает историю Ляли Дроздовой — гражданской жены Берии.

История эта примечательна, потому решаюсь сделать отступление от основной темы.

Лаврентий Павлович увидел ее на улице, пригласил в машину. Дальше все шло по обычному для него сценарию. Однако шестнадцатилетняя девочка сумела тронуть сердце жестокого человека. Он стал искать ее общества, и вскоре Ляля сделалась ему необходимой настолько, что Берия проводил с ней много времени. Ляле предоставили в нашем доме отдельную двухкомнатную квартиру. Здесь у Ляли родилась дочь Марта, которую назвали в честь матери Берии. Когда девочка выросла, то стала сильно похожей на отца.

Юрий Борисович вспоминает, как замирало все во дворе, когда черный бериевский «ЗИМ» подъезжал к подъезду, как выбегала охрана и занимала посты у входа, у лифта, на лестничных клетках. Хотя Левитан жил в другом подъезде, но, если ему случалось выходить из дома во время визитов Берии, консьержка Мария Семеновна хватала его за рукав и громким шепотом умоляла: «Бога ради, погодите! Не ровен час — попадетесь на глаза!» Приходилось ждать, пока Берия в пальто с поднятым воротником и натянутой на уши шляпе быстро пройдет к подъезду.

Юная прелестная женщина не располагала свободой, хотя могла пригласить к себе на ужин весь цвет тогдашней молодежи. У нее бывали самые известные поэты, на встречи с которыми ломились в Политехнический, самые популярные артисты, модные художники писали ее портреты. Ей предоставлялись лучшие билеты в театры и на концерты. У Ляли Дроздовой не было бытовых проблем. Угощение для гостей доставлялось из ресторана «Арагви», что по соседству, порядок в доме наводила приходящая прислуга, о маленькой дочке заботились бабушка и няня. Но Ляле постоянно нужно было спрашивать разрешение своего господина. Как райская птица, она жила в золотой клетке. Когда Берии не стало и клетка распахнулась, свобода не показалась ей уж такой привлекательной. Материальная компенсация жертве преступного правителя в неопытных руках быстро иссякла. Без профессии, без привычного достатка жизнь повернулась к Ляле своей прозаической стороной. И она снова нашла себе богатого покровителя, который вскоре был арестован за крупные спекуляции и приговорен к расстрелу. Но и здесь Ляля оказалась в стороне, избежав конфискации имущества и прочих неприятных последствий. На руках уже было двое детей. У Марты появилась сестренка — хорошенькая черноглазая Гюльнара.

Позже, когда Левитан переехал в только что выстроенный дом в тихом Воротниковском переулке, он постоянно спрашивал о своих бывших соседях. Интересовался и судьбой Ляли Дроздовой, с которой я к тому времени была уже хорошо знакома. Ничего утешительного я рассказать не могла. Ляля, удачно выдав дочерей замуж, оказалась одна. Правда, к ней часто наведывались гости из Грузии, с винами и фруктами. Но эти люди в кепках-аэродромах выглядели рядом с ней весьма странно. Ляля страстно хотела выйти замуж за достойного человека. Увы, ей не везло. Когда началась перестройка, она стала деловой женщиной, открыла фирму. И тут успех был недолгим. Фирма прогорела. Страшная болезнь обнаружилась вдруг. Близкие люди не бросили ее. Лучшие врачи, клиники, санатории. Друзья даже пригласили ее на Кипр, где за ней заботливо ухаживали. Но болезнь победить не удалось. Конца этой истории Левитану не суждено было узнать, хотя он его и предвидел.

Юрий Борисович не раз признавался, что по его наблюдениям очень многие красивые женщины бывают не только одинокими, но и глубоко несчастными. Из большого числа поклонников им трудно выбрать человека, которого они сами бы полюбили всей душой. Их яркая внешность нередко отпугивает умных порядочных мужчин, не обладающих достоинствами Аполлона, но которые дали бы им прочное семейное счастье. Мне-то нетрудно догадаться о причине подобных размышлений ЮрБора. Его дочь Наташа была милым, симпатичным ребенком, а когда выросла, стала красивой эффектной девушкой. Она работала у нас, в Госкомитете. Левитан говорил: «Я смотрю иногда на Наташу со стороны и удивляюсь, неужели эта прелестная девушка — моя дочь? Во мне начинают бороться сразу два противоположных отцовских чувства: гордость и щемящая тревога. А вдруг ее внешность навредит ей в жизни».

К счастью, у Наташи все сложилось хорошо. Она вышла замуж за умного, работящего парня. У них родился сын. Вот тут-то гордости Юрия Борисовича не было предела. Наташа после родов, как часто это бывает, стала полнеть. Строгая к себе, она выбрала жесткую диету и неукоснительно соблюдала рацион. Дед не находил места, волнуясь за внука. «Ему нужно полноценное материнское молоко. Наташа должна есть как можно больше грецких орехов, а она ест одну сырую капусту!»

Мальчика назвали Борей. «Почему не Юрой? — переспрашивал счастливый Левитан. — Когда он вырастет, родится у него сын, вот его-то и назовут Юрой. Меня к тому времени все забудут, а на свете будет жить новый Юрий Борисович».

Все годы, особенно последние десятилетия, Левитан выходил в эфир с «судьбоносными» для страны сообщениями. Поэтому многим он представлялся колоссом, бронзовым монументом. Ведь его голосом говорила сама история. А он был замечательным собеседником, веселым человеком. Обожал людей с юмором, тех, кто умел травить байки и рассказывать анекдоты. Рассказывал и сам, как попадал в нелепые ситуации, смешные переплеты. Их у дикторов так же много, как и у артистов. Об этом часто писали, я не буду повторяться. А вот о нашем случае, который произошел в радиостанции «Юность», где я работала, мало кто помнит.

Пришел к нам в молодежную редакцию новый режиссер Виктор Егоров, оригинальный, ищущий человек. И в наших передачах появилась иная интонация, которая понравилась слушателям. Я подготовила литературную композицию по лирическим стихам Александра Твардовского. Нам хотелось, чтобы в хорошо знакомом его поэтическом голосе, ставшем уже хрестоматийным, люди услышали и другие, не менее прекрасные ноты. Для воплощения идеи Витя Егоров делает необычный ход — приглашает в студию Юрия Левитана. Витя объясняет ему задачу: задушевно, просто, тепло прочитать стихи так, словно это не стихи, а раздумье много прожившего и много повидавшего на своем веку человека, вернувшегося к своим истокам. Цель такая, чтобы слушатель открыл для себя и нового Твардовского и нового Левитана. Юрий Борисович польщен. Садится в холле в кресло. Готовится. Потом заходит в студию. Включается микрофон и слышится густое левитановское:

В пойме Оки —

Луга, ивняки;

Повыше — нивы;

В селе, в городке

Сбегают к реке

Вишни, сливы.