Бесплатный фрагмент - Одноранговая экономика

Введение

Настоящая книга представляет собой попытку с разных сторон взглянуть на будущее мировой экономики. Многие рассуждения и выводы, сделанные на ее страницах, основаны на работах признанных классиков экономической теории, другие связаны с мыслями современных исследователей, рассматривающих наиболее острые проблемы экономического порядка. Сегодня перед экономической наукой, равно как и перед более широким кругом социальных наук, стоит задача объяснить происходящие в мире процессы и критически осмыслить проблемы, с которыми сталкивается глобальная экономика. Это не только научная, но и гуманитарная задача, решать которую необходимо с использованием всего доступного экономистам специального аналитического аппарата, а также с помощью любых выходящих за его рамки релевантных инструментов. Как следствие, очевидна потребность в синтезе различных подходов, объединении таких дисциплин, как макроэкономика, социология, политическая экономия, кибернетика, теория графов и т. д. Подобный синтез представляется критически важным механизмом перехода к более глубокому пониманию текущей ситуации.

Мировая экономика вступила в период турбулентности. Данная фаза характеризуется высокой степенью неопределенности будущего экономических и социальных институтов. Неопределенность предполагает множество вариантов новой организации или самоорганизации субъектов экономической деятельности. Многочисленные работы современных ученых, политэкономов, футурологов указывают на наступление посткапиталистической стадии развития. Хотя ее версии разнятся в зависимости от избранных подходов и первоначальных установок, масштаб приближающейся трансформации, безусловно, сопоставим лишь с самыми яркими эпизодами преобразований, знакомыми нам из истории. Ход событий в современном мире опровергает некогда провозглашенный Фрэнсисом Фукуямой и его последователями тезис о «конце истории». Мировое производство, финансы, торговля, денежное обращение и другие важные элементы экономической системы подвергаются мощным тектоническим сдвигам, предвещающим значительную историческую новизну. Не отстает от них и глобальная политика.

Изменения, о которых пойдет речь, разумеется, не могут произойти моментально. Пройдут десятилетия, прежде чем наметившиеся сегодня тенденции проявят себя в полной мере. Кроме того, развитие социально-экономических процессов носит поливариантный характер. Одноранговая экономика — центральная тема нашей книги — представляет собой лишь один из наиболее вероятных сценариев. Тем не менее значимость ее составляющих настолько высока, что было бы непростительной ошибкой не подвергнуть их самому пристальному изучению. Результаты такого исследования, могут оказаться интересными не только для ограниченного круга интеллектуалов, но и для активных участников экономической деятельности, практиков политического управления, а также для непосредственных субъектов одноранговых процессов.

Часть I

Глава 1. Время экономических сетей

Нам выпало жить в эпоху перемен. В первой четверти XXI века устройство мировой экономики, политики и даже самой социальной жизни подошло к точке качественных преобразований. Атмосфера подобных трансформаций всегда рождает чувство внутреннего трепета, а вместе с ним и интуитивное предвосхищение новой реальности. Но какой будет эта реальность? К чему приведут масштабные сдвиги в области технологий, коммуникаций и организации общественных институтов? Где возникнут очаги нового роста? Что произойдет с той частью нашего исторического багажа, которую придется оставить в прошлом? Сегодня мы можем попытаться дать ответ на поставленные вопросы, взглянуть на происходящие изменения в их перспективе. Хотя эта перспектива пока, говоря словами Апостола Павла, видится нам как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, некоторые детали постепенно приобретают известную четкость.

Одним из наиболее важных аспектов новой реальности является снижение роли вертикальных структур и иерархических связей, которые в прошлом обеспечивали эффективное функционирование сложных социальных и экономических систем. Иерархическая организация, столетиями занимавшая центральное место в системе управления, переживает один из самых драматичных кризисов за все время своего существования. В самых разных сферах человеческой жизни иерархии перестают отвечать на ежедневно возникающие вызовы информационного общества, а в некоторых случаях попросту исчезают в потоке быстро меняющихся процессов новой самоорганизации. На смену вертикальной модели управления приходит система сложных горизонтальных связей. Ключевым свойством данной системы является принципиально иной субъектный состав участников. Место традиционных институтов уходящего времени, комфортно чувствовавших себя в условиях иерархического общества, занимают новые, более динамичные и гибкие структуры.

В последние годы мы стали свидетелями лавинообразного появления совершенно новых систем коммуникации и организации социально-экономического взаимодействия. Эти новые системы охватывают человеческое общение, обучение, предпринимательскую деятельность, торговлю, финансово-кредитные операции и многое другое. Одним из примеров таких систем являются социальные сети, которые не только прочно вошли в жизнь современного общества, но и успели стать комфортной средой для межличностного общения, обмена информацией и самоорганизации. Для многих активных пользователей социальные сети служат основным пространством самоидентификации, а виртуальный образ начинает играть более значимую роль, нежели образ в реальном мире. Впрочем, дело не только в социальных сетях, представляющих собой лишь частное проявление растущего значения сетевых структур. Все мы чувствуем, что происходят фундаментальные изменения в социальной ткани общества, на всех этажах его огромного здания. Кардинально меняется роль информации в нашей жизни. Информационный поток сегодня живет по своим собственным законам, которые диктуют правила игры социуму и трансформируют нашу цивилизацию.

Обновление переживает не только информационная сфера. Материальная часть жизни общества, его экономическая основа также оказались восприимчивы к происходящим метаморфозам. Экономика 90-х годов XX века кардинально отличается от того, что мы видим сегодня. Кто мог представить 20 лет назад широту охвата, достигнутую в наши дни современными средствами связи и мультимедиа? В начале третьего тысячелетия не было даже намека на десятки тысяч новых компаний, бизнес-моделей и целых индустрий, определяющих сегодня вектор экономического развития по всему земному шару. Горизонтальные сети шаг за шагом становятся доминирующей организационной формой в корпоративном мире и в глобальной среде коммерческих отношений между более мелкими экономическими агентами. Такие платформы, как Amazon, Alibaba и eBay, революционизировали торговлю товарами по всему миру. Так, в 2018 году частные производители одежды в США продали через Amazon больше товаров, чем любая крупная компания модной индустрии. За считанные годы на этом отдельно взятом рынке произошел фантастический сдвиг в пользу небольших предпринимателей, использующих горизонтальные каналы продаж и распространения своей продукции. В то же время Uber, BlaBlaCar и Airbnb в корне изменили экономику пассажирских перевозок и размещения, сделав основой своей бизнес-модели децентрализацию и самоорганизацию контрагентов.

Традиционные транснациональные корпорации также переживают период обновления. Сегодня они стремятся к минимизации инвестиций в производство, а в некоторых случаях и к полному отказу от владения производственными мощностями. Компании Ikea, Inditex и Li & Fung больше напоминают агрегаторов, покупающих готовые товары у разветвленной сети производителей по всему миру и обеспечивающих маркетинг, дистрибуцию, брендирование и продажи этой продукции. Иными словами, на переднем крае современных ТНК происходит отказ от капиталоемких инвестиций и жестких иерархий управления. На смену им приходит управление потоками информации и компетенций. Особенно активный рост за последние годы продемонстрировали сектора экономики, связанные с информационными технологиями и массовыми коммуникациями. Крупнейшие компании этой сферы — Google, Facebook, Yandex, Netflix, Twitter и многие другие — определяют сегодня курс дальнейшего развития технологий, производства, потребления и использования свободного времени.

Испанский социолог Мануэль Кастельс одним из первых предложил называть общество, возникшее в результате последних изменений, сетевым. С его легкой руки термин «сетевое общество» стал использоваться для обозначения современного состояния человеческой цивилизации, в рамках которого ключевые социальные структуры и практики складываются на базе информационных сетей. Сети, таким образом, превращаются в базовые единицы, из которых сплетается вся социальная ткань. По мнению Кастельса, ключевую роль в новой социально-экономической организации играют технологические свойства сетевых связей и коммуникаций, но при этом их логика становится определяющей для производственных, культурных и управленческих процессов, находящихся за пределами одних только информационных технологий. Горизонтальные сетевые структуры вытесняют корпоративные и государственные бюрократические иерархии, что приводит к разложению всех форм централизованного управления: «Сети растворяют центры, дезорганизуют иерархии и делают практически невозможным само существование иерархической власти вне прохождения управленческих сигналов через сети с учетом их морфологических правил».

Конечно, для экономики сети не являются чем-то неизвестным или в высшей степени исключительным. Сетевые формы организации существовали как важный фактор хозяйственной жизни общества с древнейших времен. Торговые сети опутали Средиземноморье еще на заре Античности; то же, но с большим размахом повторилось в средневековой Европе; в Юго-Восточной Азии сетевая коммерция процветала задолго до этого. Однако ни в одном из этих случаев система горизонтальных экономических связей не была центральным элементом экономического уклада. Она всегда играла второстепенную, хотя и важную роль, так как древнее хозяйство основывалось в первую очередь на иерархичных производственных моделях (античное рабовладение, феодально-ленная система и пр.). Но главное, горизонтальные сети никогда не охватывали такое количество людей, обладающих относительной свободой в экономической деятельности, да еще и по всему миру. Как справедливо указывает Кастельс, в современном мире сети оформились в новую социальную морфологию общества, а информационные технологии обеспечили материальную базу для ее внедрения в социальную структуру, сделав сетевые формы организации доминирующими. Это, в свою очередь, породило социальные установки более высокого порядка, чем специфические социальные интересы, выраженные сетевыми элементами.

Проблематика сетевого общества привлекла внимание многих исследователей. В 70-х годах XX века французские философы Жиль Делез и Феликс Гваттари в своих работах «Капитализм и шизофрения» и «Тысяча плато» использовали биологический термин «ризома» (корневище) для обозначения новой нелинейной и неиерархической модели организации социальной целостности. Согласно их концепции, у ризомы нельзя выделить ни начала, ни конца, ни центра, ни центрирующего принципа («генетической оси»), ни единого кода. Ключевым свойством ризомы является множественность, которая противопоставлена иерархическому принципу линейности и единства, характерных, например, для дерева. Ризома отражает горизонтальные (межвидовые) и плоскостные связи, древовидная модель — вертикальные и линейные связи. У ризомы отрицание единства — центрального свойства дерева — на всех уровнях проявляется в отсутствии главного стебля или главного корня. Хотя в работах Делеза и Гваттари ризома относится к общефилософским категориям, данный подход может оказаться полезным и для описания некоторых качеств новой экономической системы, построенной на сетевых принципах. Например, мы знаем, что классической досетевой модели экономики свойственен определенный набор стержневых отраслей или сегментов; в экономике сетевого общества, напротив, такие оси размываются вследствие усиливающейся конвергенции между различными отраслями, индустриями и рынками большого экономического пространства.

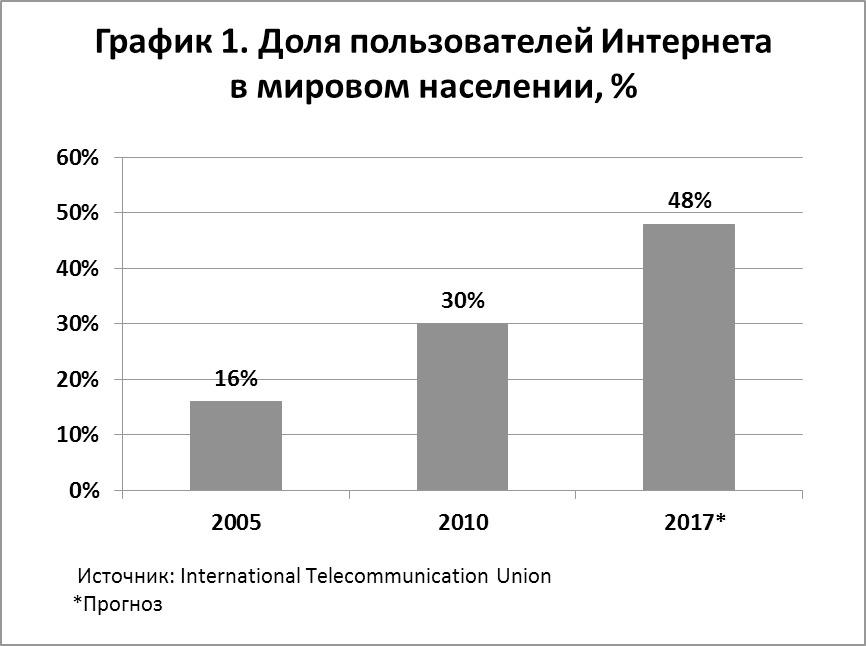

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что мир и его экономическая организация за последние два десятилетия претерпели кардинальную перестройку. Взрывной рост новых технологий, компьютеризация, цифровизация и ускорение обмена информацией оказали мощнейшее влияние на все сферы деятельности человека в общем и сферу коммуникаций в частности. Изменение характера коммуникации в социальной и экономической жизни стало центральным элементом наиболее важных процессов эволюции человеческого общества. Это неудивительно, так как сознательная коммуникация всегда была отличительной характеристикой человека как вида. Получив доступ к новым средствам коммуникации, связывающим социальные группы, информационные пространства, финансовые и товарные рынки в единое целое, человек стал непосредственным участником макропроцессов, к которым ранее не имел прямого доступа. Всемирная сеть открыла эту возможность для большей части населения земли. При этом за относительно короткий (по историческим меркам) отрезок времени в Интернете сформировался новый рынок труда, производства и потребления, а виртуальность стала неотъемлемой частью повседневной жизни миллиардов людей (График 1).

Сети становятся доминирующей формой организации социальной активности и информационного обмена. Наряду с этим происходит развитие новой системы экономических связей, также опирающейся на сетевые принципы организации. По своей сути это сетевая экономика, в которой значение прямых связей между отдельными (иногда разновеликими и удаленными друг от друга) экономическими субъектами становится выше, чем экономическая централизация и иерархические формы управления. Длительное время господствовала точка зрения, согласно которой электронные сети являются лишь сегментом (пусть и инновационным) более широкой экономической системы. Сегодня очевидно, что они представляют собой нечто большее, нежели отдельный сегмент экономики. Скорее, это формирование нового экономического уклада, который характеризуется определенными техническими особенностями (скорость обмена информацией, электронная форма, информационный характер), а также собственными уникальными качествами. Речь идет о новых способах организации производства и потребления, горизонтальном характере взаимодействия между участниками экономических отношений и увеличении степени автономности их поведения.

Входные барьеры для субъектов экономических отношений в глобальной сети являются чрезвычайно низкими. Фактически любой индивид, имеющий в своем распоряжении несложный электронный гаджет и доступ к сети, может беспрепятственно стать экономическим агентом, действующим в этой системе. Кроме того, отсутствуют и значимые препятствия для взаимодействия между участниками при проведении транзакций. Социальный статус, национальная принадлежность, формальный уровень образования и прочее теряют свою актуальность как факторы, определяющие экономические и профессиональные возможности. Такое положение дел было красноречиво описано менеджментом одной из скандинавских компаний, запустившей проект электронного обменного сервиса, который конвертирует криптовалюты в традиционные денежные знаки. Основной целевой аудиторией данного проекта стало многомиллионное население Ближнего Востока (преимущественно Пакистана, Афганистана и Ирака). Главный образом проект ориентирован на лиц, которые обладают доступом к глобальной сети, но при этом не имеют ни счета в банке, ни банковской карты. Маркетинговые исследования показали, что для такой аудитории выполнение несложной и оплачиваемой криптовалютами работы на рынке услуг онлайн является единственной реальной возможностью заработать, а затем потратить полученные средства на приобретение цифрового контента. На данном примере мы видим, что информационные сети имеют колоссальный потенциал проникновения даже в самые архаичные и экономически неразвитые социальные среды.

Однако если сетевое информационное общество несет в себе зерна новой экономической организации, мы вынуждены подвести черту под существовавшим ранее порядком. В том числе это означает, дать ответы на вопросы, как сетевое общество соотносится с капитализмом, совместимы ли они, могут ли быть приведены к одному знаменателю. В свое время американский социолог Даниел Белл использовал понятие постиндустриальной экономики для описания экономической системы, в которой удельный вес сферы обслуживания и информационных технологий в общем объеме экономической деятельности превышает вес индустриального производства. Белл подчеркивал, что в постиндустриальном обществе увеличивается роль информации и знания, вокруг которого выстраивается новая система социального контроля и инновационного развития, тогда как сам концепт капитализма в значительной степени утрачивает адекватность для описания формирующегося общества, ибо в своей классической форме, основанной на «принципах прибыли и экономического рационализма», уже не соответствует времени. На смену доминировавшему в индустриальную эпоху капиталистическому классу приходит класс технократов и менеджеров, выступающий в роли новой меритократической элиты и авангарда постиндустриальной модели экономического развития. Однако последние десятилетия показали: хотя прогнозы Белла и высветили важные признаки трансформации экономической системы, указав на растущую роль информации и знания как фактора производства, они не были реализованы в главном. Система продолжила воспроизводить базовые признаки капиталистического способа производства даже в своей постиндустриальной форме. Тем не менее институциональный дизайн капитализма действительно изменился: кардинально выросла доля сервисных и информационных отраслей в глобальном валовом продукте, сократился разрыв в развитии между регионами мира, состоялась трансформация политической и экономической элиты.

Мануэль Кастельс был менее радикален в своих прогнозах и не стал отказывать капитализму в праве на существование в связи с происходящими переменами. В одной из своих поздних работ Кастельс писал, что «вертикальная дезинтеграция корпораций не означает конец концентрированной экономической власти как таковой». Сетевое общество делает капитализм более эффективным, снижает издержки, меняет роли основных участников производственного процесса, создает дополнительный потенциал для инновационной деятельности, но не исключает основные принципы капиталистического производства. В отличие от индустриальной эры, на новом этапе развития капиталистические рынки приобретают новую динамику развития, связанную с переходом от простой иерархической модели к системе горизонтальных корпораций, сетевых предприятий. Массовое производство и потребление постепенно уступают место более гибким моделям взаимодействия потребителей и производителей.

Действительно, мы видим все больше свидетельств того, что в сетевом обществе перестают эффективно работать социальные механизмы, основанные на вертикальных и формализованных структурах. Между тем распространение сетевой морфологии не означает их полного исчезновения. Любая сложная система, в том числе и сетевая, может включать в себя множество сложных иерархий. Правда, характер иерархичности в таких случаях кардинально отличается от линейных (вертикально интегрированных) структур. В значительной степени он подчинен законам сетевой логики и сопряжен с ними. Следовательно, мы можем рассматривать простую модель горизонтальной сети в качестве отправной точки для анализа этой сложной системы. Такое упрощение позволит нам яснее представить динамику развития всего сетевого общества и решить вопрос о его «совместимости» с капитализмом.

Глава 2. Исторический капитализм

В первой главе мы поставили многоточие в вопросе о соотношении сетевого общества и капитализма. Данная проблема имеет принципиальное значение: невозможно обсуждать трансформацию современной экономики, не разобравшись, совместимо ли дальнейшее развитие сетевых структур с капиталистической средой или одно исключает другое. Сам по себе капитализм представляет собой историческое явление. Его возникновение и развитие происходят в определенном историческом контексте, характер которого задает рамки для нашего исследования. Кроме того, у капитализма имеется особое экономическое содержание, которое необходимо раскрыть, проводя ревизию его современного состояния и ближайших исторических перспектив. Решая эту задачу, мы не можем обойтись без целостной картины, уходящей своими корнями в основы политической экономии. Таким образом, очевидна потребность в использовании интеллектуального наследства Карла Маркса — хотя бы той его части, которая сохранила свою актуальность в XXI веке. При анализе нам также поможет современная мир-системная теория, сочетающая в себе широту взгляда на исторические условия возникновения капитализма с глубоким пониманием его структурных основ как мировой системы. Необходимо отметить, что в настоящей книге капитализм рассматривается «по модулю», то есть без положительных или отрицательных оценок. В первую очередь нас интересуют закономерности его функционирования и развития.

Согласно Марксу, возникновение капитализма относится к XVI веку и происходит в Европе на фоне упадка экономической структуры феодального общества. Основным условием этого процесса является освобождение непосредственных производителей — крестьян, ремесленников, работников — от крепостной зависимости и цеховых ограничений. Избавившись от влияния феодальных институтов, непосредственные производители превращаются в рабочих и получают возможность относительно свободно распоряжаться своей рабочей силой. Происходит постепенное изменение способа производства; именно наличие свободно продаваемой рабочей силы превращает простое товарное производство в капиталистическое. В экономике появляются два отдельных макросубъекта — владелец стоимости (денег) и владелец рабочей силы. На историческую авансцену выходит капитал — общественная сила, обеспечивающая новый механизм соединения средств производства и непосредственных производителей, то есть наемных рабочих. Маркс писал: «Кооперация наемных рабочих есть, далее, только результат действия капитала, применяющего этих рабочих одновременно. Связь их функций и их единство как производительного совокупного организма лежит вне их самих, в капитале, который их объединяет и удерживает вместе». С другой стороны, толчком для развития капиталистических отношений выступает изменение производительных сил европейского общества. Поначалу оно проявляется в развитии мануфактурного производства. Именно мануфактура становится первой формой организации общественной кооперации труда через конструирующую роль капитала. В дальнейшем эта модель будет воспроизведена в машинной промышленности, где переворот в способе производства происходит уже не только за счет рабочей силы, но и за счет средств труда, то есть машин или машинного капитала. Таким образом, Маркс понимает капитализм как общественно-экономическую формацию, которой соответствует особый способ производства. Эта капиталистическая формация стоит в одном ряду с другими экономическими эпохами: первобытнообщинной, рабовладельческой и феодальной.

Мир-системный анализ рассматривает капитализм как единую мировую систему, то есть совокупность связанных в единое целое исторических сообществ и отношений между ними, обусловленных общей логикой экономического и политического взаимодействия. Эта система на разных отрезках времени определяет характер функционирования всей мировой экономики. Иммануил Валлерстайн так характеризует соотношение капитализма и мир-экономики: «С возникновением современного мира-экономики в Европе XVI в. мы видим полное развитие и преобладание рыночной торговли. Это была система, которую называют капитализмом. Капитализм и мироэкономика (то есть единая система разделения труда при политическом и культурном многообразии) являются двумя сторонами монеты». Изучение капитализма как мировой системы позволяет детально рассмотреть динамику его развития, сформировать панорамную картину капиталистических механизмов и практик в глобальном масштабе. Такой подход дает ответы на важные вопросы, которые оказались в тени внимания классиков марксизма, не умаляя при этом их основных выводов (например, сосуществование в мировой капиталистической системе различных экономических укладов, вопрос о территориальной экспансии капитализма и др.).

В отличие от Маркса и Энгельса, которые изучали капитализм как способ производства или экономическую формацию, мир-системная теория решает задачи, лежащие за рамками капиталистической системы производственных отношений. Во-первых, эта теория помещает в фокус своего внимания глобальный характер капитализма. Это очень важный момент, так как сегодня в изучении процессов экономической трансформации и сетевой самоорганизации невозможно ограничиваться рамками национальных государств. Во-вторых, она проливает свет на реальное взаимодействие современных социальных и экономических институтов капиталистического мира, открывая путь для изучения конфликта сетей и иерархий, централизации и децентрализации, концентрации и рассредоточения капитала в условиях современной капиталистической системы. Говоря о фундаментальных сдвигах, касающихся способа производства и затрагивающих такие понятия, как производительные силы, разделение труда, стоимость, отчуждение, средства производства, товары и т. д., то есть о самой природе капитализма, мы будем обращаться к теоретическим конструкциям Маркса. В тех же случаях, когда речь будет идти о функционировании мировой капиталистической системы и ее эволюции, мы дополним аппарат Маркса результатами мир-системных исследований.

Остановимся чуть подробнее на основных чертах и характеристиках капиталистической мир-системы, многие из которых были описаны на основе исследований французского историка Фернана Броделя. Так, с точки зрения Валлерстайна, капитализм «основывается на бесконечном накоплении капитала. Его структура образована осевым социальным разделением труда, выражающим напряжение по линии центр — периферия». Следовательно, регионы и страны в капиталистической мир-экономике могут выполнять одну из трех функций: центра (ядра), полупериферии и периферии. В совокупности эти элементы составляют иерархическую структуру мирового капитализма. Между участниками капиталистической мир-системы происходит неравный экономический обмен, зависящий от конкретной роли, которую та или иная страна (группа стран) играет в иерархии с точки зрения вовлеченности в мировую специализацию и цепочку разделения труда. Важнейшей функцией ядра является перераспределение ресурсов в мир-системе и осуществление вертикального управления экономическими, политическими и культурными процессами. На ядро замыкаются основные товарно-денежные потоки. Периферия состоит из наиболее отсталых регионов, находящихся в зависимом положении. Они являются источником ресурсов, наиболее дешевой низкоквалифицированной рабочей силы, а также рынком сбыта для продукции центра. Страны полупериферии занимают промежуточное положение: они обладают определенными возможностями для защиты своих интересов, но экономически находятся позади центра. Существенная черта капиталистической мир-экономики, согласно Валлерстайну, заключается в производстве для продажи на рынке, где цель состоит в получении максимальной прибыли. В такой системе производство постоянно расширяется, пока это расширение остается прибыльным. Рынок определяет в долгосрочном плане объем производственной деятельности, степень специализации, способы оплаты труда, товаров и услуг, использование технологических изобретений.

За время своего существования капиталистическая мир-система пережила несколько этапов развития. Каждый из них был связан с определенными структурными и организационными особенностями. В рамках мир-системной теории предложены различные точки зрения на момент зарождения капитализма как мировой системы; еще больше разногласий вызывает периодизация его исторического становления. В целом капиталистическая система возникает в Европе на закате Средневековья, в промежутке между 1450 и 1650 годами. Фернаном Броделем этот период назван «долгим» XVI веком. Мир-системная теория склоняется к определению локуса возникновения капитализма в северной части Апеннинского полуострова. Так, по мнению итальянского историка и экономиста Джованни Арриги, истоки капитализма «лежат в формировании в средневековой системе правления региональной подсистемы капиталистических городов-государств в северной Италии». Мы не будем подробно останавливаться на причинах возникновения капитализма, которые также являются предметом горячих споров. Скажем лишь, что большинство сторонников мир-системного подхода полагают, что возникновение капитализма было обусловлено ростом «средней» торговли, формированием институтов торгового финансирования и аккумуляции, а также сопутствующим развитием внутриевропейского разделения труда. В частности, Арриги указывает, что «в раннем Средневековье, конечно же, существовала торговля. Но она была в основном либо „локальной“, в районе, который можно рассматривать как „расширенное поместье“, или же „дальней“, преимущественно предметами роскоши. Не существовало обмена основными товарами в районах промежуточной протяженности и, соответственно, производства для таких рынков. Позже в Средние века можно говорить о появлении миров-экономик — один с центром в Венеции и второй — с центром в городах Фландрии и Ганзы. По различным причинам эти структуры сильно пострадали от потрясений (экономических, демографических и экологических) периода 1300–1450 гг. И лишь с созданием европейского разделения труда после 1450 г. капитализм обрел прочные корни». Затем уже позднее он развился путем расширения в пространстве своих базовых структур и внутри них путем прогрессивной «механизации» производственной деятельности.

Мы можем заметить разницу в оценке процессов становления капитализма между мир-системным анализом и классической теорией, сформулированной Карлом Марксом. Сам Маркс отдавал должное той роли, которую сыграли географические открытия, рост мировой торговли и фактор торгового капитала в вопросе перехода от феодального способа производства к капиталистическому. «Внезапное расширение мирового рынка, возросшее разнообразие обращающихся товаров, соперничество между европейскими нациями в стремлении овладеть азиатскими продуктами и американскими сокровищами, колониальная система, — писал он, — все это существенным образом содействовало разрушению феодальных рамок производства». Тем не менее для Маркса главной проблемой оставалось объяснение материальной основы и базовых закономерностей капиталистического способа производства в широком историческом контексте. Даже в первоначальном накоплении он видел исторический процесс отделения производителя от средств производства, акцентируя внимание на роли первоначального накопления в трансформации основ общественного производства.

Важной частью изучения исторической динамики капитализма стала концепция системных циклов накопления капитала, в среднем продолжающихся около 150–200 лет. Общая идея системных циклов связана с анализом характеристик капиталистического мира-системы в зависимости от конкретного географического центра, формы и способа аккумуляции капитала. Двигаясь в этом направлении, Джованни Арриги вынес общую формулу капитала Д — Т — Д» (Деньги — Товар — Деньги»), предложенную Марксом, за пределы логики индивидуальных капиталистических инвестиций и обращения капитала. У Арриги данная формула приобрела свое собственное, новое значение для описания повторяющихся закономерностей исторического капитализма как мир-системы, т. е. для анализа закономерности движения собственно системных циклов накопления. Основная особенность этой закономерности состоит в чередовании эпох материальной экспансии (этапов накопления капитала Д — Т) с фазами финансового возрождения и экспансии (стадии Т — Д»). В фазах материальной экспансии денежный капитал «приводит в движение» растущую массу товаров, включая товаризованную рабочую силу и природные ресурсы; в фазах финансовой экспансии растущая масса денежного капитала «освобождается» от своей товарной формы, при этом накопление осуществляется посредством финансовых сделок, как в сокращенной формуле у Маркса (Д — Д»). Вместе эти две эпохи (или фазы) составляют полный системный цикл накопления (Д — Т — Д»). Интересно, что в предложенной модели, как подчеркивает сам Арриги, денежный капитал (Д) означает ликвидность, гибкость, свободу выбора. Товарный капитал (Т) означает капитал, вложенный в особую комбинацию производства-потребления с целью получения прибыли. Следовательно, он означает конкретность, негибкость и сужение возможностей. Д» означает расширение ликвидности, гибкости и свободы выбора. Таким образом, финансовая экспансия капитала всегда является предвестником смены очередного цикла. Всего же, согласно Арриги, мировая капиталистическая система пережила 4 системных цикла накопления: генуэзский (XV — начало XVII вв.), голландский (конец XVI — конец XVIII вв.), британский (середина XVIII — начало XX вв.) и американский, начавшийся в конце XIX века и продолжающийся по сей день. Стоит отметить, что Иммануил Валлерстайн выделял лишь три системных цикла: голландский, британский и американский. Так или иначе, системные циклы играют важную роль для понимания общего направления развития капиталистической мир-системы, поскольку могут подсказать грядущие изменения ее институционального дизайна.

Используя концепцию Д — Т — Д», наложенную на динамику системных циклов, можно посмотреть, как на практике происходила смена двух фаз — материальной и финансовой. На первом этапе цикла начинается использование имеющегося капитала в целях материальной экспансии: торговли, промышленного производства и т. д. В генуэзском цикле это была средиземноморская и черноморская торговля, а затем торговая экспансия иберийских монархий; в голландском цикле — прибалтийская торговля, а затем заморская экспансия Ост-Индской компании; в британском цикле — рост национальной промышленности и торговая экспансия Британской империи в колониях; в американском цикле — расширение глобальной торговли и производства транснациональных корпораций. Постепенно объем капитала, накопленного в результате сверхприбылей от материальной экспансии, становится настолько большим, а конкуренция на рынках, послуживших основой и направлением материальной экспансии, настолько острой, что дальнейшее использование избыточного капитала на этих рынках и в материальной сфере теряет экономический смысл. Начинается фаза финансовой экспансии, в ходе которой капитал становится преимущественно инструментом финансовых инвестиций. В генуэзском цикле это были банковские и финансовые операции, обслуживавшие европейскую торговлю, в особенности кредитование Испанской империи для покрытия нужд ее территориальной экспансии и финансирования военных конфликтов; в голландском цикле — инвестиции и финансовые операции по всей Европе, а также в колониях; в британском цикле — кредитные и финансовые рынки практически всего мира. Финансовая фаза системных циклов всегда была предвестником их завершения и смены капиталистического ядра. С этой точки зрения в данный момент мировая экономика находится на стадии финансовой экспансии американского цикла и приближается к его завершению.

Хотя нынешнее доминирование глобальных рынков финансового капитала не является уникальным историческим явлением, у него есть важная особенность, отличающая его от всех предыдущих примеров. Завершение текущего цикла совпало со структурными изменениями производительных сил, которые могут трансформировать не только капиталистическую систему, но и капиталистический способ производства. Ниже мы еще вернемся к вопросу о том, как капитализм меняется с учетом расширения информационного компонента экономики и разрушения иерархических моделей управления. Кроме того, мы подробно рассмотрим конфликт общества горизонтальных связей с сетевой экономической организацией и капиталистического способа производства. Сейчас же ограничимся следующим тезисом: сетевое информационное общество обладает выраженным потенциалом в том, что касается радикального изменения функции труда и капитала в системе экономического обмена. Столь серьезный вывод требует столь же серьезных доказательств. Чтобы их найти, переместимся в область эмпирических данных и проведем тщательный анализ соотношения труда, доходов и капитала в XXI веке.

Само по себе понятие капитала имеет несколько значений. С одной стороны, под капиталом часто подразумевается физический капитал, используемый для производства товаров и услуг (машины, оборудование, здания и пр.), а также денежные средства и иные финансовые активы. В этом смысле капитал рассматривается как вещь и может быть подвергнут количественному анализу: его можно посчитать, измерить, проследить динамику его изменений. С другой стороны, в марксистской теории капитал предстает как общественное отношение или как определенный процесс — организующее начало производства и обмена. В таком определении капитала проявляется его роль по обеспечению функционирования капиталистической экономики как единой целостной системы. Это основной внутренний закон, определяющий ключевые параметры системы, характер происходящих в ней процессов, способ концентрации и распределения ресурсов, организации труда и управления. Сам Маркс прекрасно понимал диалектическую связь между капиталом как вещью и общественным отношением. В своей работе «К критике политической экономии» он пишет: «Все иллюзии монетарной системы произошли оттого, что не видели, что деньги представляют общественное производственное отношение, но в форме естественной вещи с определенными свойствами. У современных экономистов, которые высокомерно посмеиваются над иллюзиями монетарной системы, обнаруживается та же иллюзия, как только они обращаются к более высоким экономическим категориям, например к капиталу. Эта иллюзия прорывается у них в виде наивного изумления, когда то, что они грубо только что определили как вещь, вдруг выступает пред ними в качестве общественного отношения, а затем то, что они едва успели зафиксировать как общественное отношение, вновь дразнит их как вещь». Мы будем исследовать органические изменения капитала на рубеже XX и XXI веков в обеих плоскостях, но начнем с обзора его динамики как совокупности материальных и финансовых средств. А точнее с проблемы неравенства распределения доходов и богатства (капитала), получившей новое оформление в современном мире.

Глава 3. Капитал, богатство, доходы

Пожалуй, наиболее острая тема при обсуждении проблем капиталистической системы — это продолжающийся рост неравенства доходов и распределения общественного богатства внутри нее. Критика капитализма за усиление неравенства и социального расслоения звучит на протяжении уже двух веков. И это не удивительно, поскольку именно неравенство в распределении экономического продукта самым наглядным образом демонстрирует перенос внутренних экономических законов капитализма на социальную жизнь общества. Кроме того, неравенство указывает на степень экономической концентрации и, следовательно, экономической власти, сосредоточенной в руках ограниченного круга субъектов. Для нас особенно интересно, что иерархическая природа экономической концентрации и порождаемой ею власти не могут избежать конфликта с растущей тенденцией к сетевой самоорганизации.

В данном случае понятие капиталистического класса, которым оперирует традиционный марксизм, будет оставлено за скобками анализа. По многим параметрам оно уже не соответствует современной социальной реальности и может исказить результаты. Это, разумеется, отнюдь не исключает факта неравномерности распределения. Более того, степень неравенства доходов и неравномерности распределения общественных богатств может оказаться тем индикатором, который отражает глубинные процессы в органической структуре капитализма. Если эта степень достаточно высока, она может быть предвестником качественных изменений системы.

Два основных показателя неравенства, традиционно используемых в экономической науке, — это неравномерность распределения доходов между наиболее богатыми и бедными группами населения, а также неравномерность доли национального богатства или капитала, принадлежащей этим группам. Благодаря обширной исследовательской работе, проведенной французским экономистом Тома Пикетти и его коллегами, сегодня доступны исторические данные об уровне распределения доходов и совокупного богатства в большом количестве стран за столетний период. Изучение этих данных позволяет выявить долгосрочные тренды, проявляющиеся в капиталистической системе через изменение соотношения доходов и богатства, труда и капитала.

На протяжении последнего столетия неравенство доходов претерпело эволюцию от крайне высокого уровня в начале XX века до умеренных значений в середине 70-х годов, а затем опять до максимального уровня вековой давности. Наиболее красноречиво этот процесс иллюстрирует доля от общего объема доходов, приходящаяся на 1% людей, получающих наиболее высокие доходы. На Графике 2 приведены данные по пяти странам, отражающие этот индикатор (выбор стран обусловлен наличием достаточного объема статистических данных для долгосрочного анализа).

График демонстрирует, что во всех странах в начале XX века на 1% наиболее состоятельных жителей ежегодно приходилось около 20% от общего объема доходов. Напомним, что такой уровень распределения доходов был характерен для расцвета индустриального капитализма, когда уровень неравенства и социального антагонизма достиг беспрецедентного накала и привел к целой серии социальных революций в Европе и по всему миру. Данный период отличается исключительно высоким уровнем эксплуатации и социального неравенства. В первой половине столетия происходит процесс постепенного снижения доли наиболее состоятельных граждан в общем объеме национальных доходов. В 70-х годах в западных странах она достигает уровня 6–10%, а в России падает ниже 5%. Такое существенное снижение неравенства в распределении доходов было обусловлено целым рядом политических и экономических факторов. С одной стороны, Октябрьская революция 1917 года (упразднившая частную собственность) и последующее формирование Советского блока привели к сокращению неравенства в распределении доходов внутри социалистических стран. С другой стороны, в странах Запада начался процесс расширения среднего класса, от платежеспособности которого зависел общий рост экономического производства. Капитализму середины века более равномерное распределение доходов оказалось выгодным, причем как с точки зрения роста экономики, так и с точки зрения создания привлекательной социальной альтернативы советской системе.

Во второй половине 70-х годов распределение доходов входит в новый тренд усиления неравномерности, который продолжается до сегодняшнего дня. К 2015 году в европейских странах доля 1% самых состоятельных граждан превышает 10% от общих доходов, а в США и России составляет более 20%.

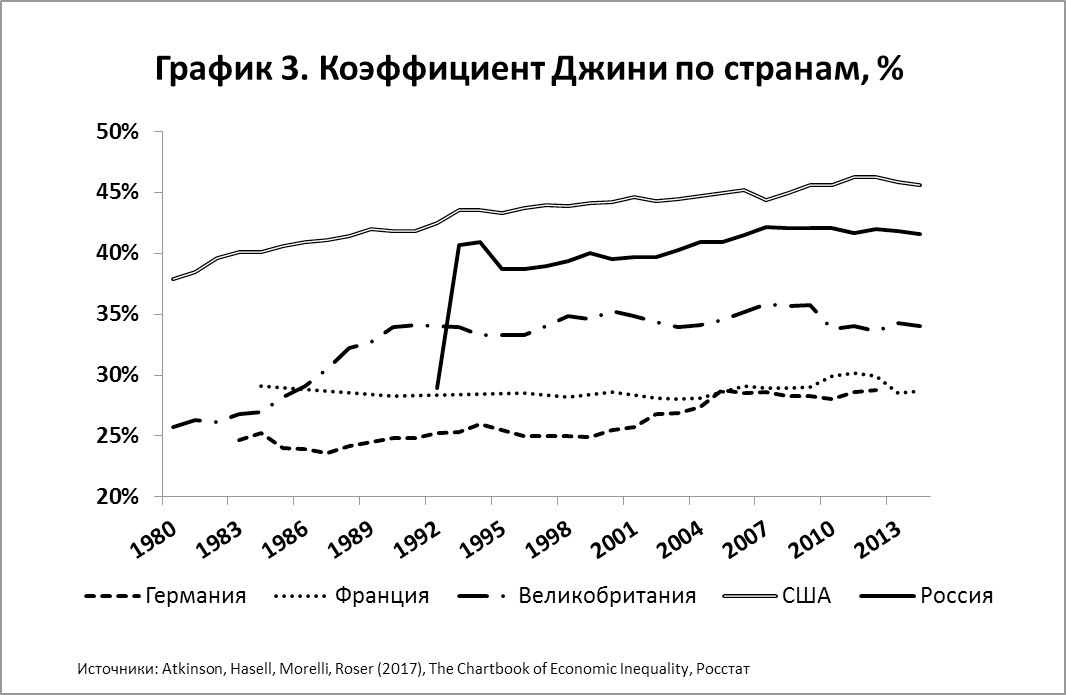

Аналогичная картина наблюдается и с долей доходов 10% самых богатых людей. В 1910-х годах в континентальной Европе эти 10% получают 45–50% от ежегодного объема всех доходов, а в США — чуть больше 40%. Сегодня в большинстве европейских стран этот показатель приблизился к 35%, а в США перевалил за 50%. В других англосаксонских странах (Австралия, Канада, Великобритания) уровень неравенства в распределении доходов также превысил показатели вековой давности. Таким образом, история сделала круг: по степени социального неравенства мир вернулся в начало ХХ века. Похожим образом обстоят дела и в тех странах, где отсутствуют необходимые исторические данные. Страны периферии, равно как и страны ядра мировой экономики, с 70-х годов демонстрируют рост концентрации доходов в руках наиболее состоятельной части населения. При этом доля доходов среднего класса с середины XX века снижается и неумолимо стремится к уровням, характерным для периода промышленного капитализма. Последнее хорошо видно на примере долгосрочных данных по коэффициенту Джинни, который показывает степень концентрации доходов в руках отдельных социальных групп, а также величину отклонения фактического распределения доходов от идеального состояния, при котором они распределены равномерно. Согласно данным, приведённым на Графике 3, в большинстве крупных экономик данный коэффициент в последние десятилетия заметно увеличился.

В своей нашумевшей книге «Капитал в XXI веке» Тома Пикетти подробно останавливается на теме неравенства доходов, а также рисует картину неравномерности распределения национального богатства в исторической ретроспективе. Национальное богатство у Пикетти рассчитывается как сумма финансовых и нефинансовых активов, находящихся в частной собственности. В этом смысле национальное богатство тождественно узкому понятию капитала как вещи. Ниже мы будем использовать оба этих понятия для обозначения одного и того же явления. Согласно исследованиям Пикетти, объем национального богатства (капитала), находящийся в руках 10% богатейших людей, на протяжении истории капитализма всегда был очень высоким, что свидетельствует об исключительно сильной экономической концентрации. Так, в начале прошлого века в Европе 90%, а в США 80% национального богатства (капитала) были сосредоточены в руках этих 10%. До 70-х годов ХХ века уровень концентрации богатства снижался по всему миру вместе с уровнем неравенства доходов, однако затем начал демонстрировать восходящую динамику и сегодня опять стремится вверх.

Рассмотрим современное распределение мирового богатства. В этом вопросе нам поможет статистика долей в совокупном объеме финансовых и нефинансовых активов, принадлежащих отдельным группам населения. Ежегодно швейцарский банк Credit Suisse публикует отчет «Global Wealth Report», в котором собрана информация о распределении материальных активов среди домохозяйств по всему миру. Данные из этого отчета иногда называют «глобальной пирамидой благосостояния», показывающей, какой процент мирового богатства принадлежит той или иной группе населения, ранжированной в соответствии с уровнем благосостояния. В 2017 году богатейшие 0,7% населения планеты (лица с доходом более 1 миллиона долларов США в год), т. е. в абсолютных цифрах около 36 миллионов человек, владели 46% мирового богатства. При этом 70% населения планеты, т. е. около 5,3 миллиарда человек с низким уровнем благосостояния (доходы ниже 10 000 долларов США в год), обладали лишь 2,7% совокупного объема активов. Для сравнения: в 2010 году 0,7% наиболее богатых жителей планеты владели лишь 35,6% мирового богатства. Огромный скачок их благосостояния за столь короткий промежуток времени произошел на фоне относительного снижения доли богатства, приходящейся на все остальные группы населения. При этом относительная доля в общем богатстве снизилась сильнее всего в наиболее бедных группах населения (в 2010 году на них приходилось 4,2%). Средний класс (доходы от 10 000 до 100 000 долларов США в год) лишился значительной части своего экономического веса, который упал с 16,5 до 11,6%.

Примечательно, что такие значительные изменения произошли за достаточно короткий период времени. Этот период совпал с восстановлением мировой экономики после глобального финансового кризиса 2008 года и сопровождался активным использованием так называемых нетрадиционных методов стимулирования экономического роста, в том числе многочисленных программ количественного смягчения. Очевидно, что впрыскивание гигантских объемов ликвидности крупнейшими центральными банками мира должно было привести к росту стоимости самых разных видов активов, но едва ли архитекторы современной монетарной политики представляли, какую странную форму в части перераспределения мирового богатства оно примет. Рост стоимости финансовых инструментов, торгуемых на биржах, и прочих активов, принадлежащих в основном богатым жителям планеты, происходил гораздо быстрее, чем изменение стоимости объектов благосостояния, приходящихся на другие социальные группы. Неравномерность изменения доходов только усилила этот процесс; в итоге динамика социального неравенства начала приобретать эпические масштабы. Однако стоит отметить, что последствия монетарной политики, проводимой в большинстве крупных стран мира, далеко не единственная причина роста неравенства и экономической концентрации. Как уже было упомянуто выше, нарастание неравенства началось задолго до 2008 года и ко времени написания настоящей книги приобрело характер установившегося тренда.

Еще один индикатор, который Пикетти использует наряду с показателями неравенства распределения богатства и доходов, — это коэффициент богатства/доходов, рассчитанный им для длительных исторических периодов. Данный коэффициент показывает соотношение ежегодного объема всех доходов конкретной страны и накопленного на этот момент национального богатства. Другими словами, это количество лет, необходимое для накопления имеющегося объема национального богатства при сохранении текущего уровня доходов.

Коэффициент богатства/доходов — важнейший показатель относительной значимости капитала в экономическом производстве, своеобразный ключ к анализу капиталистической системы. Чем он выше, тем больше вес концентрированного, накопленного капитала относительно доходов от производительной деятельности всего населения. Какова же историческая картина этого коэффициента? Она во многом тождественна динамике показателей социального неравенства, рассмотренных выше. В начале ХХ столетия в Европе коэффициент был равен 600–700%, то есть национальное богатство соответствовало 6–7 годам национальных доходов (График 4). Затем этот показатель снизился до 200% (2-х лет) в середине века и опять вырос до 500—600% (5–6 лет) в сегодняшнем мире. Похожая, хотя и несколько менее драматичная картина имела место в США и других странах. Условное значение капитала по отношению к производительным доходам в начале XXI века вновь резко увеличилось.

Пикетти объясняет динамику коэффициента богатства/доходов в XX веке следующим образом. Две мировые войны, потрясшие человечество, привели к значительному разрушению физического капитала (уничтожение предприятий, инфраструктуры и пр.) и обесцениванию финансового капитала. Кроме того, на протяжении последующих десятилетий в США и Европе наблюдался общий рост налогового бремени и финансовых ограничений на различные виды активов. В совокупности это привело к снижению общей стоимости частного капитала. Еще один фактор, который приводит Пикетти, — долгосрочные темпы роста доходов (складываются из прироста численности населения и роста уровня реальных доходов). В середине XX века они были намного выше своего среднего исторического уровня и содействовали, с одной стороны, повышению общего объема доходов, а с другой — снижению коэффициента. Перелом в тренде и новый рост коэффициента произошел на рубеже 70-х и 80-х годов. По мнению Пикетти, он был вызван снижением темпа роста доходов, особенно в Европе: «Капитал вернулся, потому что вернулся низкий рост». Кроме того, в этот период по всему миру наблюдается значительный рост стоимости активов, а в европейских странах реализуется масштабная приватизация государственной собственности.

Все эти факторы, безусловно, оказали значимое влияние на изменение соотношения капитала и доходов. Однако за ними стоят конкретные условия экономической политики и режим функционирования капитализма. После Второй мировой войны государственная экономическая политика стран ядра капиталистической системы была направлена на строительство государств всеобщего благосостояния (welfare states). Выбор такой политики стал ответом на существование «опасной» альтернативы в лице Советского блока. Параллельно произошло оформление потребительской модели капитализма, в рамках которой высокий уровень доходов среднего класса обеспечивал экономический подъем и даже являлся его основным условием. Таким образом, темпы роста доходов населения были источником наиболее эффективного накопления капитала в системном масштабе. Затем эта картина начала меняться.

С точки зрения системных циклов накопления сегодняшнее увеличение коэффициента богатства/доходов можно объяснить переходом американского цикла в свою заключительную фазу, которая характеризуется избытком капитала. Избыток капитала олицетворяет результаты уже произошедшего накопления и указывает на исчерпание потенциала организационных структур уходящего цикла, которые успешно выполнили свои задачи. Проще говоря, капитала стало слишком много для его эффективного использования, а механизмов получения требуемой нормы прибыли, наоборот, стало слишком мало или же они начали работать существенно хуже. Кризис организационных структур, ранее обеспечивавших материальную экспансию, вступил в острую стадию. Роль реального сектора экономики в этих условиях естественным образом должна была снизиться; вместе с ней должны были сократиться и доходы населения, в основном занятого в производстве и обмене товаров.

Рост экономического неравенства также тесно связан с переходом системного цикла накопления в свою завершающую фазу, однако к этому вопросу мы обратимся в одной из следующих глав. Здесь же отметим, что переизбыток капитала в мировой экономике является важным симптомом приближающейся структурной перестройки капиталистической системы. Он указывает на то, что система накопила достаточное количество внутренних противоречий, чтобы выйти из привычного равновесного состояния и перейти в пространство поиска новых режимов функционирования. В этот момент капитал обычно стремится принять форму ликвидных финансовых активов, обеспечивающую его оптимальное позиционирование в условиях приближающейся турбулентности (финансовый капитал в силу своей гибкости всегда переживает турбулентные процессы лучше капитала, заключенного в материальную форму). Такие метаморфозы отражают свойства капитализма как сложной эволюционирующей системы, где разные уровни изобилия капитала и его воплощения в финансовую форму соответствуют разным уровням упорядоченности и готовности системы к изменениям.

Глава 4. Экспансия капитала

Большое значение для понимания сути капиталистического производства имеет динамика отношений между трудом и капиталом. Совокупный национальный доход, который мы рассматривали в предыдущей главе, складывается из доходов от труда и доходов от капитала (доля труда и доля капитала). К первой категории относят доходы, получаемые в качестве заработной платы и ее эквивалентов, ко второй — процентные доходы от любых форм капитала. Совокупный доход любого общества можно разбить на две части и оценить, в какой пропорции друг к другу они находятся. Классическая экономическая теория длительное время исходила из того, что доля доходов от капитала и труда является исторической константой. Однако последние исследования показали, что на протяжении истории они колебались, существенно отклоняясь от постоянной величины.

Пикетти предложил следующее объяснение этому феномену: доля доходов от капитала (и, соответственно, доля труда) в структуре национального дохода зависит от эластичности замещения труда капиталом. В производственной функции эластичность показывает, насколько легко экономика может заменить определенное количество труда определенным количеством капитала. Так, эластичность> 1 означает, что замещение происходит легко и в системе присутствует высокая эффективность включения в производство новых единиц капитала. Естественно, чтобы замещение происходило, требуется наличие избыточного капитала. О его наличии можно судить по коэффициенту богатства/доходов. Высокое значение коэффициента, например 500–600% для США и Европы, является подтверждением того, что в экономике действительно наблюдается относительный избыток капитала. В таком случае доля капитала в совокупном доходе может со временем увеличиться. При эластичности <1 наблюдается обратная ситуация: замещение труда капиталом, даже при изобилии последнего, происходит с трудом, а соотношение доли труда и капитала в совокупном доходе остается стабильным.

В реальности на протяжении последних 40–50 лет фиксируется рост доли капитала при одновременном снижении доли труда. Изменение их соотношения началось примерно с 70-х годов прошлого века. Примерно в это же время были запущены механизмы роста социального неравенства и экономической концентрации. Согласно данным Европейской комиссии по девяти странам с наиболее развитой экономикой (Австралия, Канада, Германия, Франция, Италия, Япония, Испания, Великобритания и США), доля труда в совокупном доходе снизилась с 65% в конце 60-х годов ХХ века до 56% в начале 2010-х годов.

Сокращение доли трудовых доходов произошло практически во всех странах — как в ядре, так и на периферии мировой экономики. Фактически в XXI веке этот показатель вернулся к уровню, характерному для начала ХХ столетия.

Согласно Пикетти, рост изобилия капитала и одновременное увеличение доли капитала в совокупном доходе, которые мы наблюдаем в течение последних десятилетий, свидетельствуют о высокой эластичности замещения труда капиталом в современной экономике. По мнению ученого, это связано с технологическими изменениями, породившими более совершенные формы замены труда в производственном процессе. На практике это означает постепенное замещение человеческого труда автоматизированными техническими устройствами — процесс, явное ускорение которого наблюдается с начала ХХI века. Пример такого замещения — роботы, вытесняющие людей из производственной сферы.

В данной связи возникает вопрос: почему доля капитала в совокупном доходе (пусть и с крупными циклическими колебаниями) снижалась на протяжении двух предыдущих веков? Сегодня в тех странах, по которым доступны исторические данные, эта доля в среднем на 5–10% ниже, чем 200 лет назад (График 5). На протяжении XIX–XX столетий в этих же самых странах наблюдался стабильно высокий коэффициент богатства/доходов (кроме отдельных исторических промежутков) и усиливающийся технологический прогресс, который уже тогда должен был способствовать вытеснению труда капиталом.

Здесь мы видим определенное противоречие. Его можно разрешить, предположив, что сама эластичность замещения труда капиталом является меняющейся величиной. В 70-х годах XX века она по каким-то причинам резко возросла. То есть в эпоху индустриального капитализма эластичность еще не позволяла вытеснять труд из производственного процесса, а на заре информационного общества открыла возможности для экспансии капитала. Более того, на протяжении предыдущих двух столетий доля трудовых доходов не только не сокращалась, но и постепенно росла. В некотором смысле шло наступление труда на капитал. Для объяснения данного феномена многие экономисты начали использовать термин «человеческий капитал». Под ним обычно понимается совокупность навыков и умений, которые увеличивают роль труда как фактора производства. Получается, изменение эластичности, если оно действительно имело место, перечеркнуло тенденцию к увеличению экономической ценности человеческого капитала.

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что в 70-х годах прошлого века произошли некие фундаментальные изменения в самом генотипе капитализма. Сразу несколько долгосрочных трендов были сломлены; началась беспрецедентная экспансия капитала, попутно спровоцировавшая новый виток экономического неравенства. Удивительнее всего, что «лед тронулся» на заре расцвета так называемой экономики услуг и потребления, хотя с ней как раз и были связаны все надежды на дальнейший рост значения человеческого капитала, а вместе с ним и доли трудовых доходов.

Чтобы объяснить этот переломный момент в эволюции капитализма, необходимо вновь обратиться к динамике его жизненных циклов. Помимо «длинных» системных циклов накопления, о которых мы говорили в связи с историческим капитализмом, существуют и более «короткие» периоды повторяющихся экономических закономерностей, которые описывают поведение капитализма внутри самого системного цикла. Одна из теорий таких закономерностей была предложена русским экономистом Николаем Кондратьевым и получила название кондратьевских циклов (волн). Кондратьев поставил перед собой задачу объяснить, как капитализм преодолевает структурные кризисы и трансформируется в процессе меняющейся экономической конъюнктуры. Изучая статистические данные, он обнаружил существование определенных циклов, каждый из которых охватывает всю капиталистическую систему, продолжается 48–60 лет и состоит из двух фаз.

Первая фаза, повышательная волна, продолжается порядка 25–30 лет. В этот период происходит активное внедрение новых технологий, возникших в результате предыдущего структурного кризиса, а также рост инвестиций в основной капитал. Общие условия экономической конъюнктуры во время первой фазы остаются исключительно благоприятными, промежуточные экономические спады носят временный и неглубокий характер, потоки капитала устремлены в отрасли с высокой производительностью. Согласно наблюдениям Кондратьева, во время повышательной волны, цены на сырье идут вверх, подогреваемые бурным экономическим ростом, а конкуренция за ресурсы в мировом масштабе резко усиливается. В результате увеличивается частота международных конфликтов, потрясений, войн и пр.

Вторая фаза цикла представляет собой понижательную волну. Она характеризуется ухудшением условий экономической деятельности, падением цен на сырье, снижением процентных ставок и, следовательно, нормы прибыли. Капитала становится больше, чем возможностей для его высокопроизводительного использования в реальном секторе, и он устремляется в сферу финансов. Уровень заработной платы в результате экономического спада снижается, учащаются рецессии и кризисы, начинается длительная депрессия. Продолжительность данной фазы также составляет около 25–30 лет. Перед началом следующего цикла появляются новые технические изобретения, использование которых в экономике приводит к развитию более совершенных производственных отношений. Кроме того, «начало больших циклов обычно совпадает с расширением орбиты мировых экономических связей». Накопленная потребность в обновлении основных фондов приводит к старту повышательной волны цикла, тогда как большой объем дешевого капитала, аккумулированного во время депрессивной фазы и сосредоточенного в финансовом секторе, становится основой для очередного инвестиционного и инфраструктурного бума.

Американский экономист Йозеф Шумпетер предложил альтернативное объяснение причин смены кондратьевских циклов. В отличие от Кондратьева, который считал, что начало повышательной волны в первую очередь обусловлено новым витком инвестиций в основной капитал, Шумпетер поставил в центр причинно-следственных связей цикличности технологические инновации. Согласно Шумпетеру, исчерпание потенциала технологических инноваций каждый раз приводит к окончанию повышательной фазы цикла и порождает экономический спад. Существующие экономические структуры становятся неэффективными, накапливаются их издержки, а вместе с ними и потенциал для нового технологического скачка. Затем наступает время естественного кризиса системы, в результате которого происходит «созидательное разрушение»: старые экономические модели и практики заменяются новыми. Начинается следующая восходящая волна. Ее локомотив — инновационная деятельность предпринимателей, которые используют новые технические изобретения для максимизации прибыли и дают толчок очередной экономической экспансии. Следовательно, капитализм постоянно трансформируется, адаптируясь к новым условиям. Более того, в процессе инновационных скачков создаются новые рынки внутри самой капиталистической системы, позволяющие и дальше наращивать накопление.

Хотя экономисты по-разному объясняли причины пятидесятилетних циклов экономической конъюнктуры, все объяснения пересекались с базовой идеей Карла Маркса о том, что в основе энергии, порождающей капиталистический кризис, лежит снижение нормы прибыли. Сам Маркс считал, что по мере увеличения производительности, замещения труда капиталом и роста накопления доходность капитала снижается. Способность капитализма адаптироваться к такому снижению рано или поздно прекращается, вызывая кризис.

Сегодня существует несколько вариантов датировки кондратьевских циклов. Британский экономист Пол Мейсон предложил свою версию, которую мы приводим ниже:

— 1790–1848 гг. Первый длинный цикл различим в английских, французских и американских экономических показателях. Фабричная система, машины на паровой тяге и каналы являются основой новой парадигмы. Поворотная точка — депрессия конца 1820-х годов. Революционные события в Европе, а также Американо-мексиканская война и Миссурийский компромисс в США оформляют его четкое завершение.

— 1848 г. — середина 1890-х гг. Второй длинный цикл ощутим в развитых странах, а ближе к своему завершению — во всей мировой экономике. Железные дороги, телеграф, океанские пароходы, стабильные валюты и машинное оборудование, произведенное с помощью машин, определяют парадигму. Волна достигает пика в середине 1870-х годов; финансовый кризис в США и Европе приводит к депрессии (1873–96 гг.). В течение 1880–90-х годов развиваются новые технологии, являющиеся ответом на экономический и социальный кризисы. Они приобретают законченные черты в начале третьего цикла.

— 1890-е гг. — 1945 г. Во время третьего цикла тяжелая промышленность, электромеханика, телефон, научная организация управления и массовое производство становятся ключевыми технологиями. Перелом происходит в конце Первой мировой войны; депрессия 30-х годов с последующим разрушением основных фондов во время Второй мировой войны завершает нисходящую фазу.

— Конец 1940-х гг. — 2008 г. В четвертом длинном цикле парадигму создают транзисторы, синтетические материалы, товары массового потребления, автоматизированное производство, ядерная энергия и автоматические вычисления, приводя к самому длинному в истории экономическому буму. Со всей ясностью его пик приходится на нефтяной шок в октябре 1973 года, после чего начинается длительный период нестабильности, но депрессии не происходит.

— В конце 1990-х гг. появляются базовые элементы пятого длинного цикла. В движение его приводят сетевые технологии, мобильные коммуникации, подлинно глобальный рынок и информационные продукты. В настоящее время он затормозился, что отчасти обусловлено неолиберальной идеологией и самими технологиями.

Последняя фраза Мейсона имеет особенное значение. Именно в загадках, окружающих возникновение пятого кондратьевского цикла, и кроется ответ на более глобальный вопрос о фундаментальной трансформации самого капитализма. Резюмируя многолетнюю дискуссию о природе капиталистических кризисов, можно сказать, что преодоление капитализмом объективных экономических ограничений развития всегда происходило по одному из двух направлений (в некоторых случаях по обоим). С одной стороны, это включение в капиталистическую систему новых географических рынков. Так, Кондратьев говорил о «расширении орбиты мировых экономических связей» как об одном из условий начала восходящей фазы цикла, а Валлерстайн подробно рассматривал географическую экспансию капиталистической мир-системы. С другой стороны, это создание новых «внутренних» рынков в результате использования инновационного потенциала более прогрессивных технологий и более совершенных методов ведения бизнеса. Как именно это происходило, позволяет увидеть теория кондратьевских циклов.

Однако на протяжении всей истории индустриального капитализма колебания больших циклов Кондратьева происходили на фоне медленного увеличения доли труда в совокупном доходе. Во всяком случае кондратьевские циклы не оказывали на нее слишком сильного влияния. Мейсон выдвинул предположение, что, помимо сугубо экономических и технологических факторов, результаты циклических изменений капитализма связаны с резистентностью труда к давлению на уровень заработной платы и условия производственной деятельности. Включение этой переменной в уравнение позволяет лучше объяснить реакцию капитализма на снижение нормы прибыли.

Согласно Мейсону, каждая волна «генерирует специфическое и конкретное решение для снижения нормы прибыли во время восходящей фазы — набор бизнес-моделей, умений и технологий», а затем, во время нисходящей фазы, это решение перестает работать. Когда волна начинает движение вниз и существующее решение окончательно исчерпывает свой потенциал, система начинает искать новые варианты адаптации. Помимо двух ранее перечисленных направлений адаптации есть еще третье — повышение нормы прибыли за счет системного снижения доходов от труда. Для исхода понижательной фазы цикла решающее значение имеет то, какие именно из этих направлений использует капитализм. Поскольку на протяжении предыдущих двух веков шла непрерывная борьба рабочих за защиту своих прав и повышение оплаты труда, третье направление для капитализма всегда оставалось закрытым. В моменты структурной перестройки он обращался к первым двум способам адаптации, что позволяло доле труда в совокупном доходе не только оставаться на прежнем уровне, но и немного расти. Однако со второй половины 70-х годов XX века в силу ряда политических и социальных причин, например усиления влияния неолиберальной идеологии, борьба за повышение уровня оплаты труда в ядре капиталистической системы прекратилась. Это произошло как раз во время нисходящей волны четвертого цикла, в результате чего у капитализма открылось окно возможностей для адаптации по всем трем направлениям. Как полагает Мейсон, одним из результатов новой модели адаптации стало повышение нормы прибыли капитала за счет понижения доходов от труда, а также продление четвертого цикла за пределы отведенного ему времени (согласно датировке Мейсона, он продолжался 68 лет, что несколько больше средней продолжительности по Кондратьеву).

Здесь для нас важна не столько продолжительность цикла, сколько новая тенденция в соотношении труда и капитала, вызванная уникальным характером произошедшей трансформации капитализма. Правда, кроме снижения резистентности труда, необходимо отметить еще один фактор, который оказал влияние как на саму трансформацию, так и на долю труда в совокупном доходе. Дело в том, что в процессе технологических инноваций 70–80-х годов (как раз во время нисходящей фазы четвертого цикла) начало формироваться информационное общество со специфическим характером труда и производства. Используя свой «стандартный» исторический механизм формирования новых рынков за счет обновления технологического уклада, капитализм в этот раз создал нечто, являющееся не совсем рынком (мы еще вернемся к этой теме и подробно объясним, почему рынок и информационное общество находятся в противоречии), но при этом открывающее дополнительные возможности для отчуждения.

В этом смысле объяснение нового наступления капитала может быть связано с тем, что с окончанием нисходящей фазы четвертого и стартом восходящей фазы пятого циклов начал ускоренно меняется характер самого труда. Дело в том, что в условиях информационного общества грань между рабочим и свободным временем, понимаемым как фактор экономического производства, постепенно стирается. Это позволяет капиталу активнее генерировать доходность через отчуждение прибавочной стоимости, создаваемой в процессе всей социальной жизнедеятельности человека, большая часть которой не оплачивается и не может быть отражена в балансе доходов от труда как составляющей совокупного дохода. Следовательно, повышение нормы прибыли происходит за счет эксплуатации той части условного «времени», которая никем не оплачивается. Помимо прочего, данная форма отчуждения ведет к росту накопления, которое, как мы видели на примере коэффициента богатства/доходов, возвращается к историческим максимумам.

Сказанное не означает, что в экономике не происходит замещения человеческого труда капиталом, о котором говорит Пикетти. Речь идет о том, что причины роста доли капитала по отношению к доле труда в совокупном доходе кроются не в процессе замещения или степени его эластичности. Изменение эластичности, которое, вероятно, действительно происходит, представляет собой следствие более фундаментальной метаморфозы. Корень проблемы — в «мутации» капитализма и активизации новых механизмов отчуждения, которые капитал мобилизует в информационном обществе. В данном случае капитал, естественно, не предстает в виде вещи или совокупности финансовых и нефинансовых активов, а проявляет себя как диалектическое явление или общественный процесс отчуждения и концентрации. Падение резистентности труда, начавшееся в 70–80-х годах прошлого века и продолжающееся по сей день, также не исчерпывается лишь политическими факторами. Оно имеет свою собственную связь с «мутацией» капитализма и изменением характера труда в условиях информационного изобилия. Если производство прибавочной стоимости выходит за пределы трудового времени, то традиционные требования повышения заработной платы в некоторой степени теряют связь с экономической логикой. Другой вопрос, что новых механизмов противостояния капиталу и отчуждения в сложившихся исторических условиях пока не появилось.

Эту мысль мы продолжим развивать в следующей главе, где более подробно рассмотрим происходящие изменения характера труда. Сейчас же подчеркнем, что основные тренды последних лет свидетельствуют о нескольких важных процессах: усилении экспансии капитала по отношению к труду, расширении пространства экономического отчуждения и росте экономического неравенства. Как известно, Маркс полагал, что доля доходов, приходящихся на труд, должна снижаться относительно доли доходов на капитал, т. е. должна наблюдаться нарастающая экспроприация результатов труда. На протяжении XIX–XX веков этим прогнозам не суждено было сбыться. Эволюция капитализма оказалась намного сложнее. Сегодня мы оказались в ситуации, когда экономическая сила капитала опять возрастает, предвещая новое обострение его противоречий.

Глава 5. Труд в информационную эру

С самого начала данной книги пристальное внимание было уделено сетевому характеру современного общества, в то время как его информационный аспект оставался в тени основной линии повествования. Тем не менее без понимания экономической сущности информации невозможно понять и изменение природы труда в XXI веке. Сегодня информация становится основным экономическим ресурсом. Растет значение человеческого мозга и сознания как основной производительной силы, а вместе с тем трансформируется основа всей системы производственных и трудовых отношений. Через информационную сеть выстраивается новая экономическая матрица. В этом смысле информация и сеть являются двумя сторонами одной медали: без информации не может быть сети, а без сети не может быть информации.

Одна из особенностей информации заключается в том, что она может быть одновременно как средством производства, так и результатом производительной деятельности. В своем втором качестве информация предстает в виде бесконечного многообразия информационных продуктов. Однако любой такой продукт имеет существенные отличия от овеществленных результатов труда, создаваемых при товарном производстве. Во-первых, информационный продукт требуется произвести лишь однажды, после чего его последующее воспроизводство продолжается с очень низкими дополнительными издержками. Во-вторых, первоначальные затраты на производство информационного продукта, как правило, гораздо выше, чем стоимость его повторного производства. Следовательно, фокус внимания в экономике смещается с процесса массового копирования на процесс первоначального создания. Еще одна важная характеристика информации — высокая скорость ее распространения, ставшая возможной благодаря хорошо развитым глобальным цифровым и телекоммуникационным связям. При этом потребление знания, информации и цифрового контента (в отличие от материальных продуктов) не ведет к их исчерпанию. Использование одного и того же информационного продукта, распространяемого в глобальных сетях, может происходить многократно, что делает информацию свободным производственным ресурсом. Общедоступная информация и накопленные человечеством знания выступают в качестве универсального средства производства, доступного всем субъектам экономической деятельности. Впрочем, необходимо иметь в виду, что проблемы экономической эксплуатации этого общедоступного ресурса в перспективе могут создать базу для серьезных экономических противоречий.

Кроме того, большое значение для экономического использования информации имеет так называемый сетевой эффект, благодаря которому ценность информации увеличивается с ростом числа ее потребителей — участников сетевого сообщества. Хорошая иллюстрация сетевого эффекта — популярные глобальные мессенджеры: WhatsApp, Viber, Telegram. Чем больше количество пользователей у мессенджера, тем выше его полезность как информационно-коммуникационного пространства.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.