Бесплатный фрагмент - Очерки на разных высотах

«Медленно-медленно плыть через Лету и писать…

Для родных и друзей»

Пожелание от моей приятельницы Н.Т.

Часть первая. Триптих. В те года…

1.Его называли «Святой», и это не было просто прозвищем

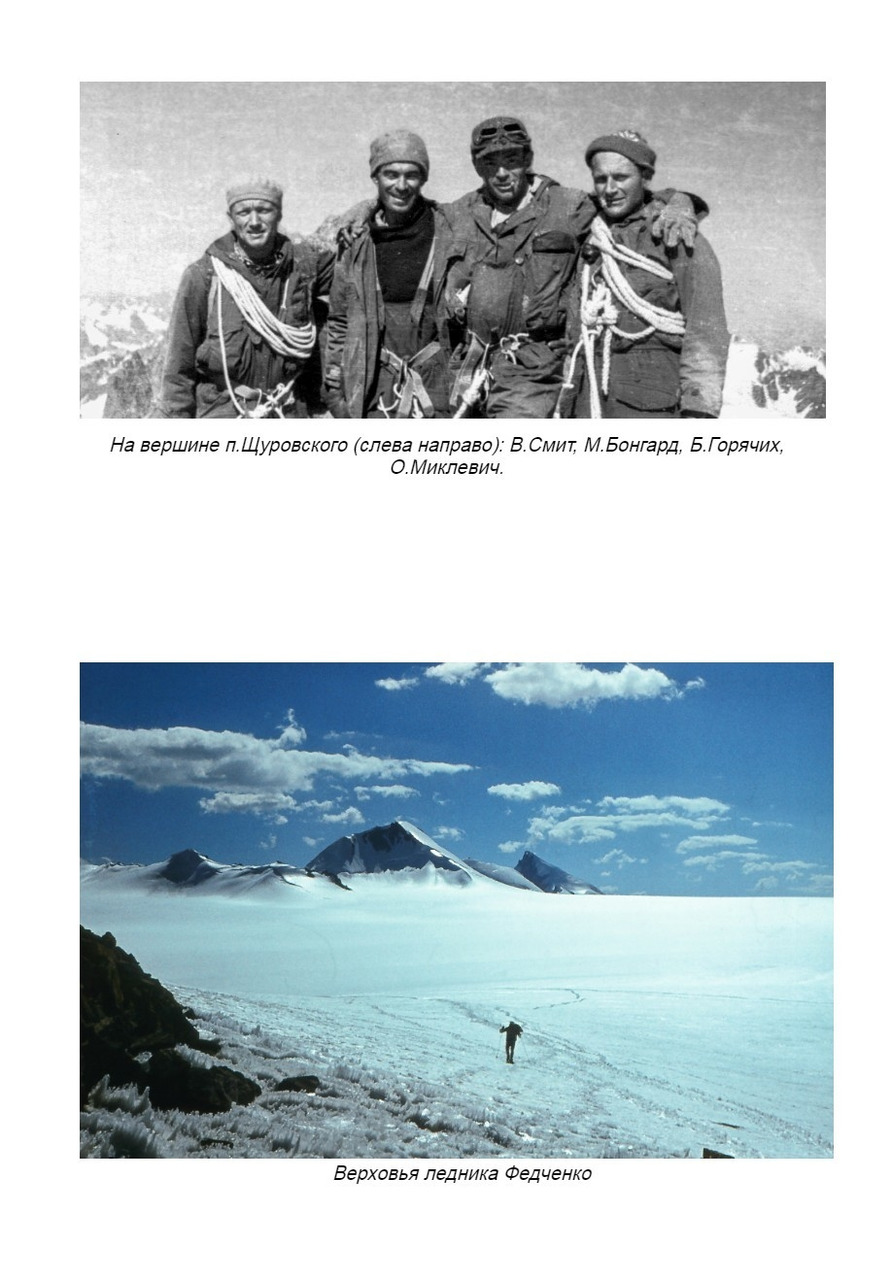

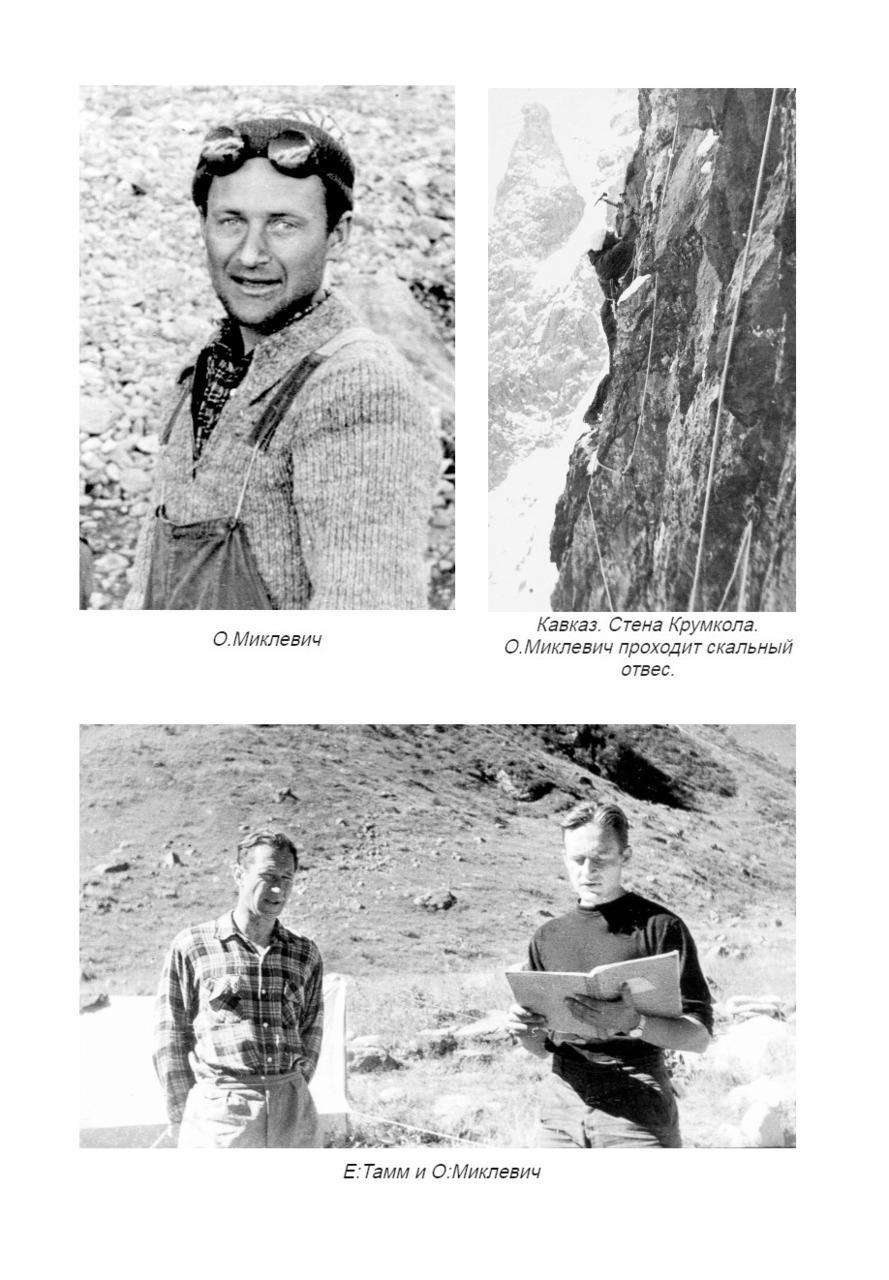

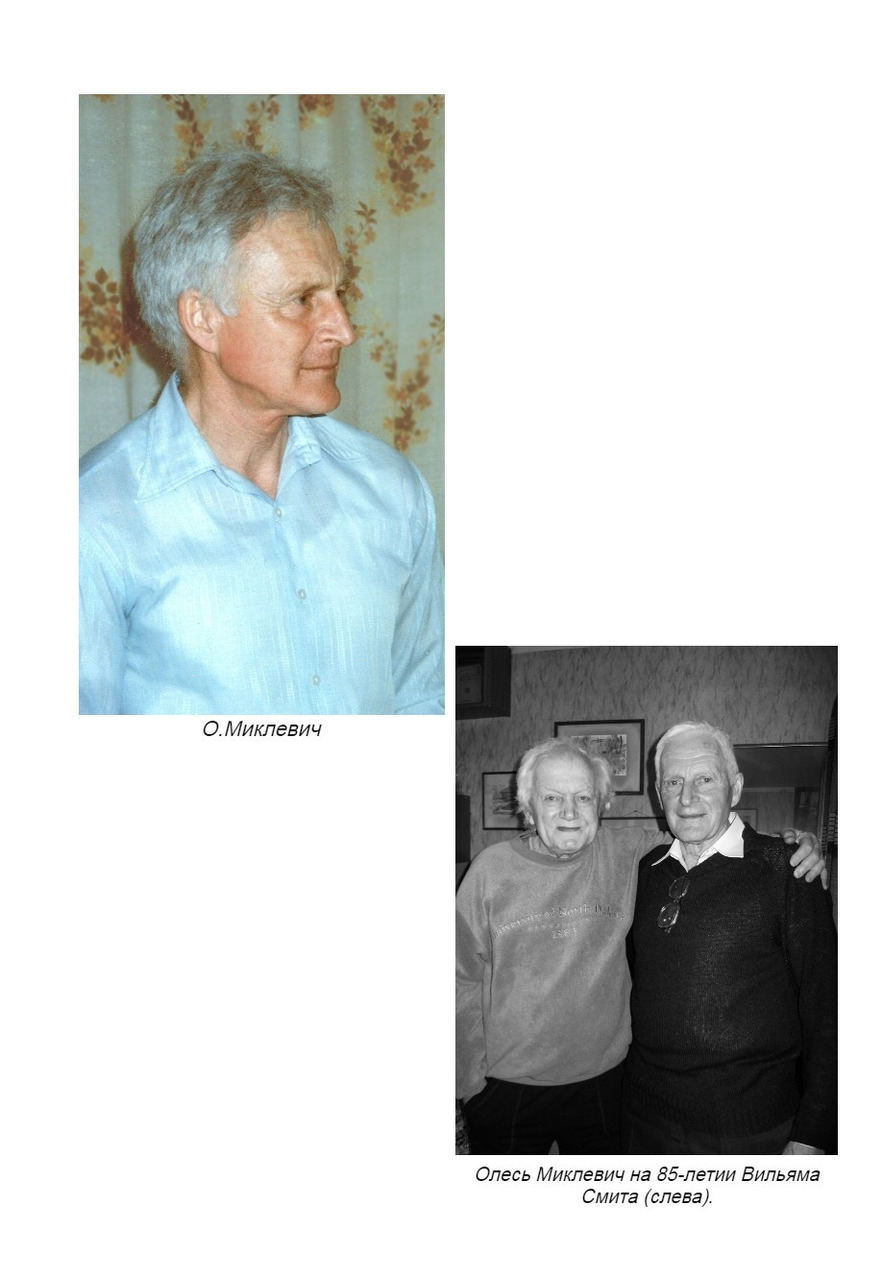

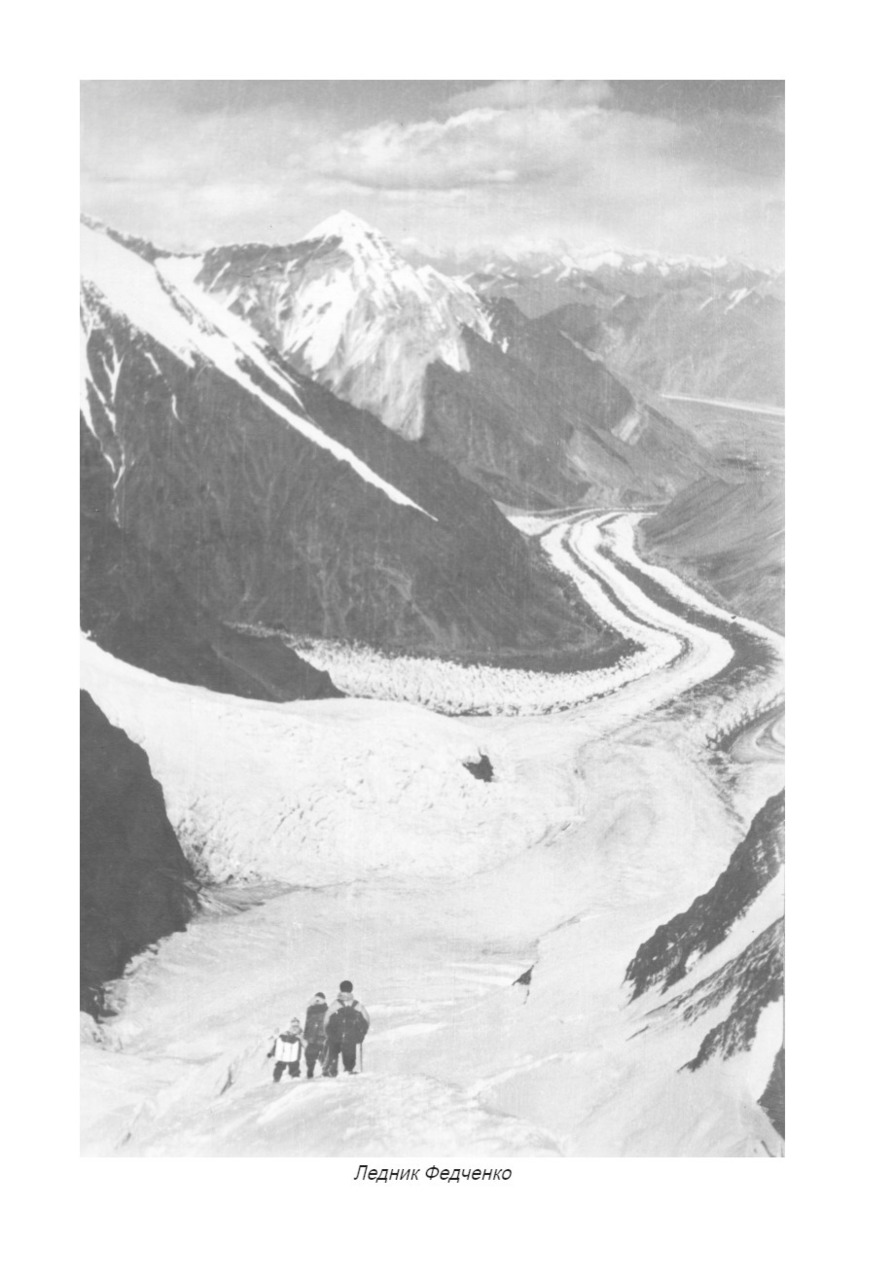

Чуть больше года назад не стало моего старого друга, Олеся Миклевича. Шестьдесят лет длилась наша дружба, которая началась на восхождениях в горах Кавказа и Памира. Среди множества живописных картинок, что с тех далеких времен остались в памяти, как кадры видеофильма, пожалуй, самые яркие — о нашей экспедиции в верховья ледника Федченко в 1960 году. Про несколько дней из будней той экспедиции мне и захотелось рассказать прежде всего.

Памир, верховья ледника Федченко, 1960 год

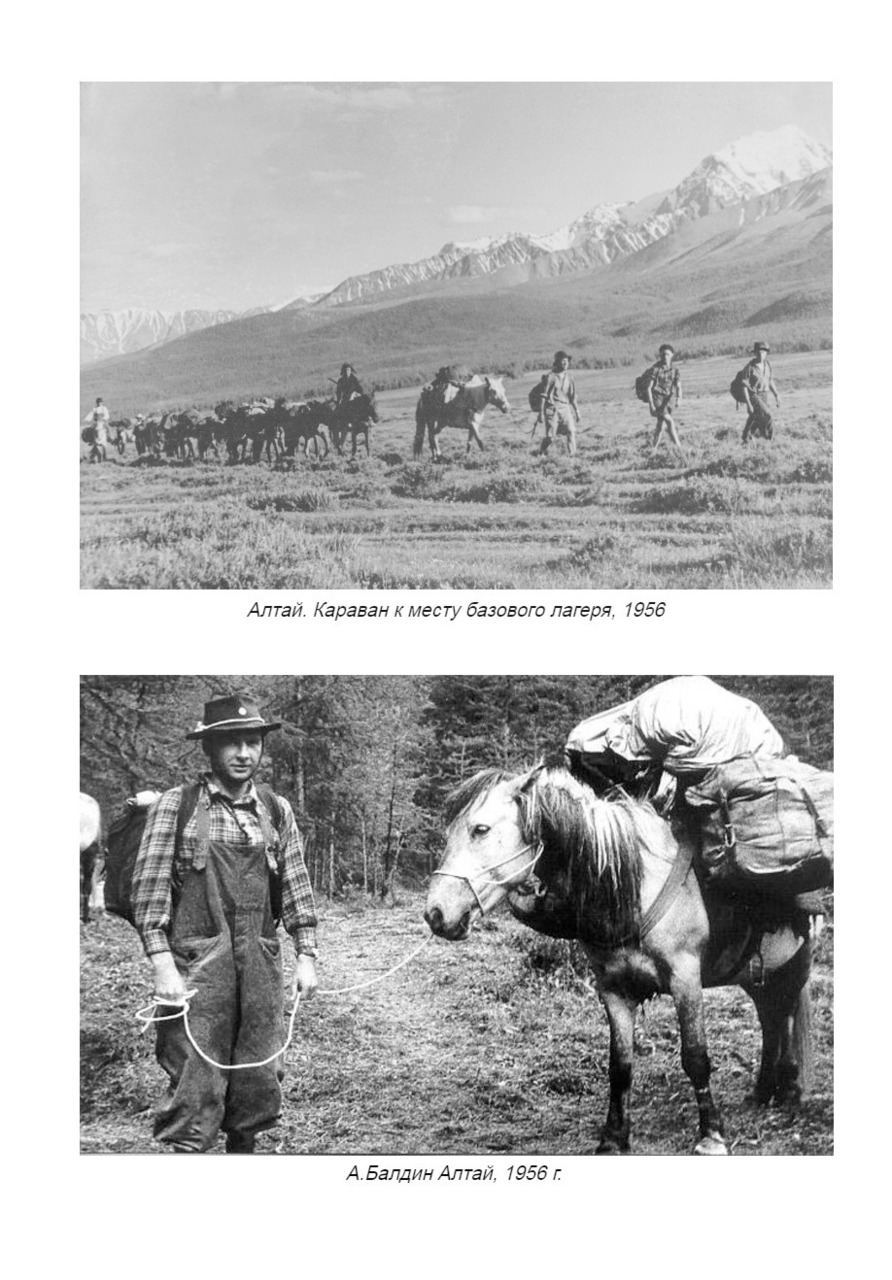

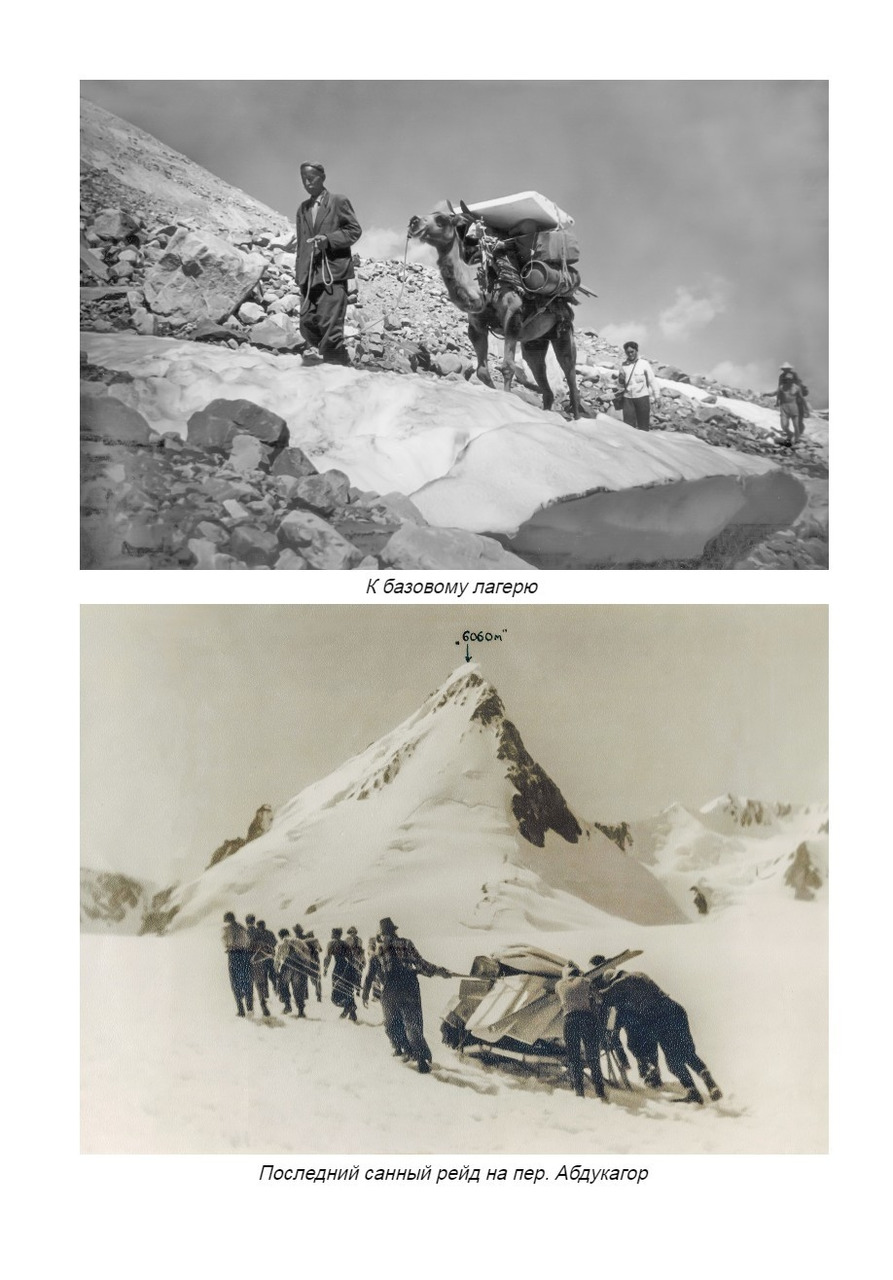

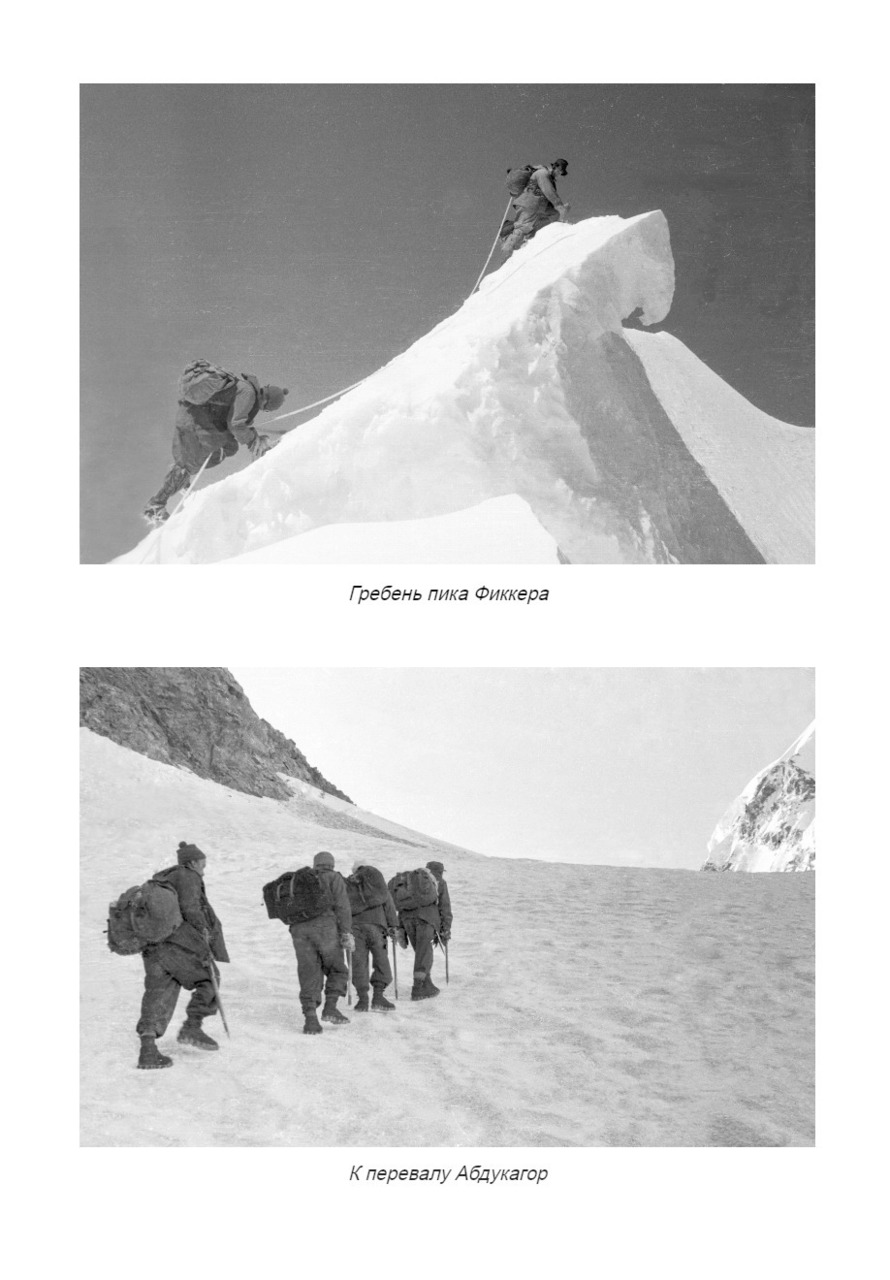

Самолет из Москвы до Душанбе, потом три дня на грузовых машинах по Памирскому тракту до ущелья Ванч, далее еще 80 км по бездорожью, через речки без мостов и высохшие селевые потоки, до поселка геологов Дальний, еще день каравана (12 ишаков, один верблюд) до базового лагеря у озера, откуда начинается подъем к перевалу Абдукагор (5100 м). Уфф!

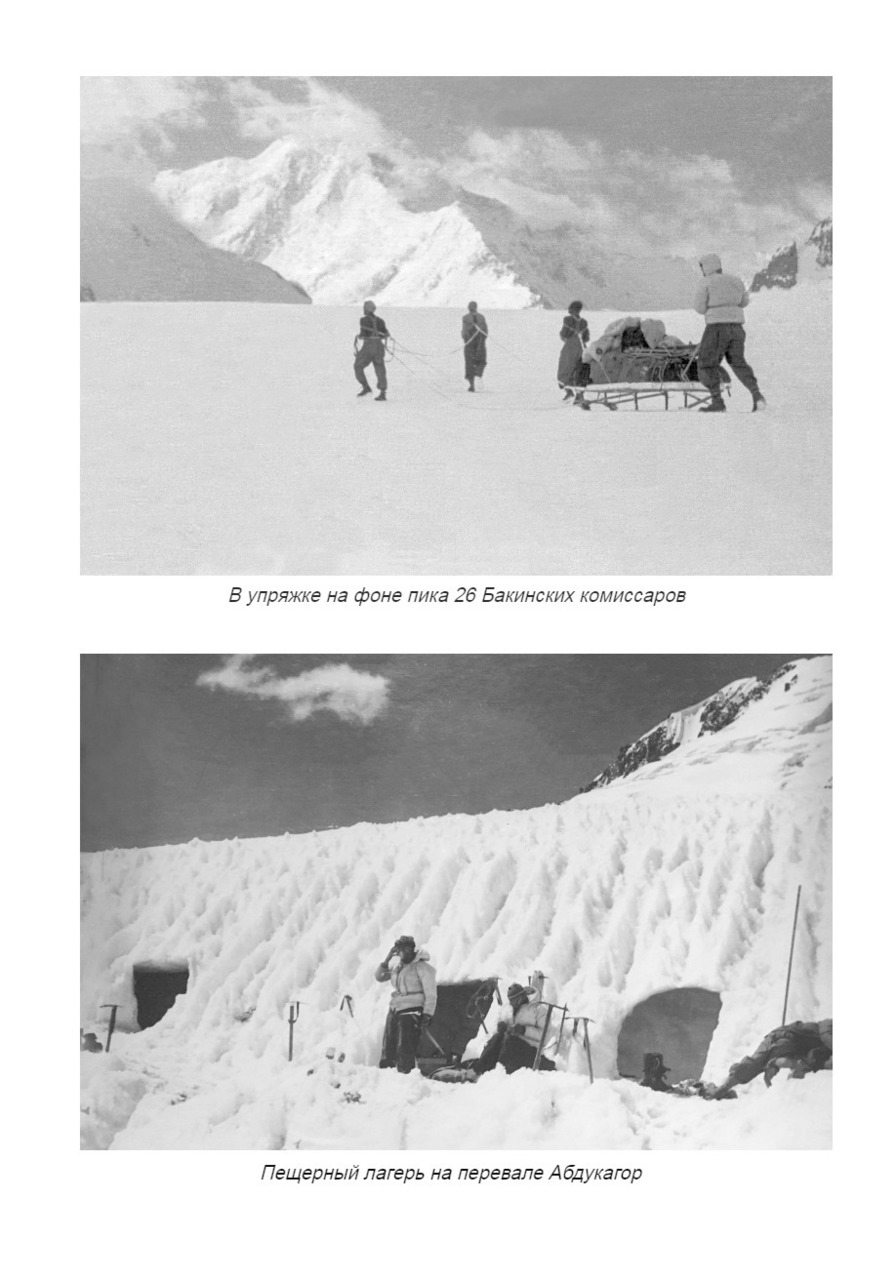

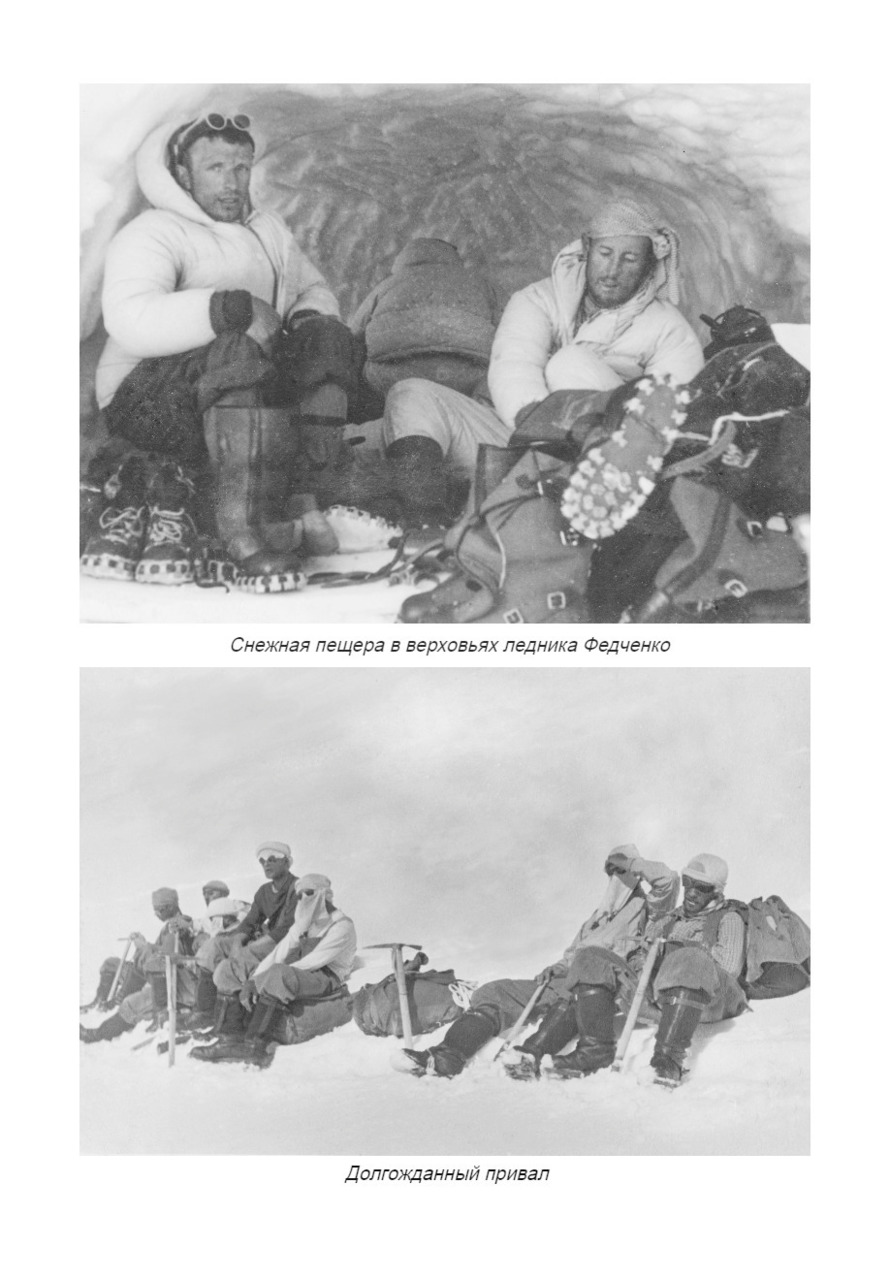

Еще неделя у нас ушла на то, чтобы организовать лагерь, разобрать снаряжение и продукты, сделать необходимые заброски груза наверх на перевал. И вот, наконец, мы у нашей первой цели, у выхода на ледник Федченко. Осталось немного — устроить там жилье, где нам будет уютно и тепло, независимо от погоды. Нам повезло — почти сразу нашли подходящий снежный склон и выкопали в снегу большую пещеру, чтобы в ней удобно разместились все 18 человек нашей экспедиции. Закончился наш первый день на высоте.

Вечера почти не было: едва солнце скрылось за хребтом, как ночь наступила сразу и бесповоротно. Как-то все помертвело вокруг — от снегов повеяло холодом абсолютного нуля, а окружающие вершины, казалось, уходили куда-то в бесконечность. Небо черное-черное, мириады звезд и необычно светлая полоса Млечного пути. Но скорей в пещеру — там светло от десятков свечей, закрепленных в ложках-подсвечниках, черенки которых воткнуты в снежные стенки. В углу уютно шумят примуса, обещая обильный обед, а тем временем дежурные обносят нас крепким чаем. Пол пещеры устлан пенопластом, сверху наброшены спальники, вход заложен снежными кирпичами, и нам нет никакого дела, что на улице уже минус двадцать. Завтра у всех дневка, и публика с удовольствием вечеряет. Затевается бесконечный треп обо всем на свете — нигде так хорошо и свободно не разговаривается, как в снежной пещере на приличной высоте. Но усталость берет свое, все-таки несколько часов интенсивного копания снега требует немалых усилий даже от нас, молодых и здоровых. Вскоре все расползлись по мешкам, и вот уже то от одного бесформенного тела, то от другого, слышится мерный храп на разные голоса.

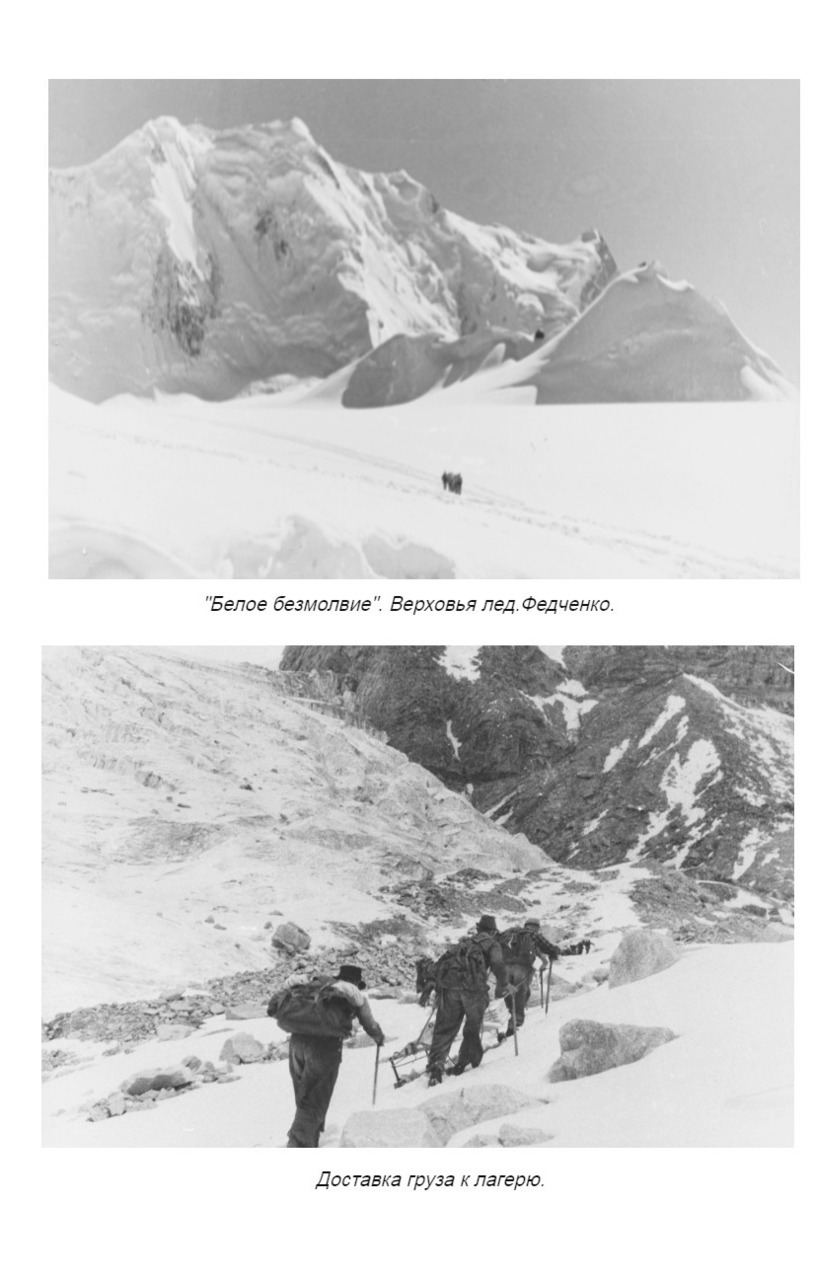

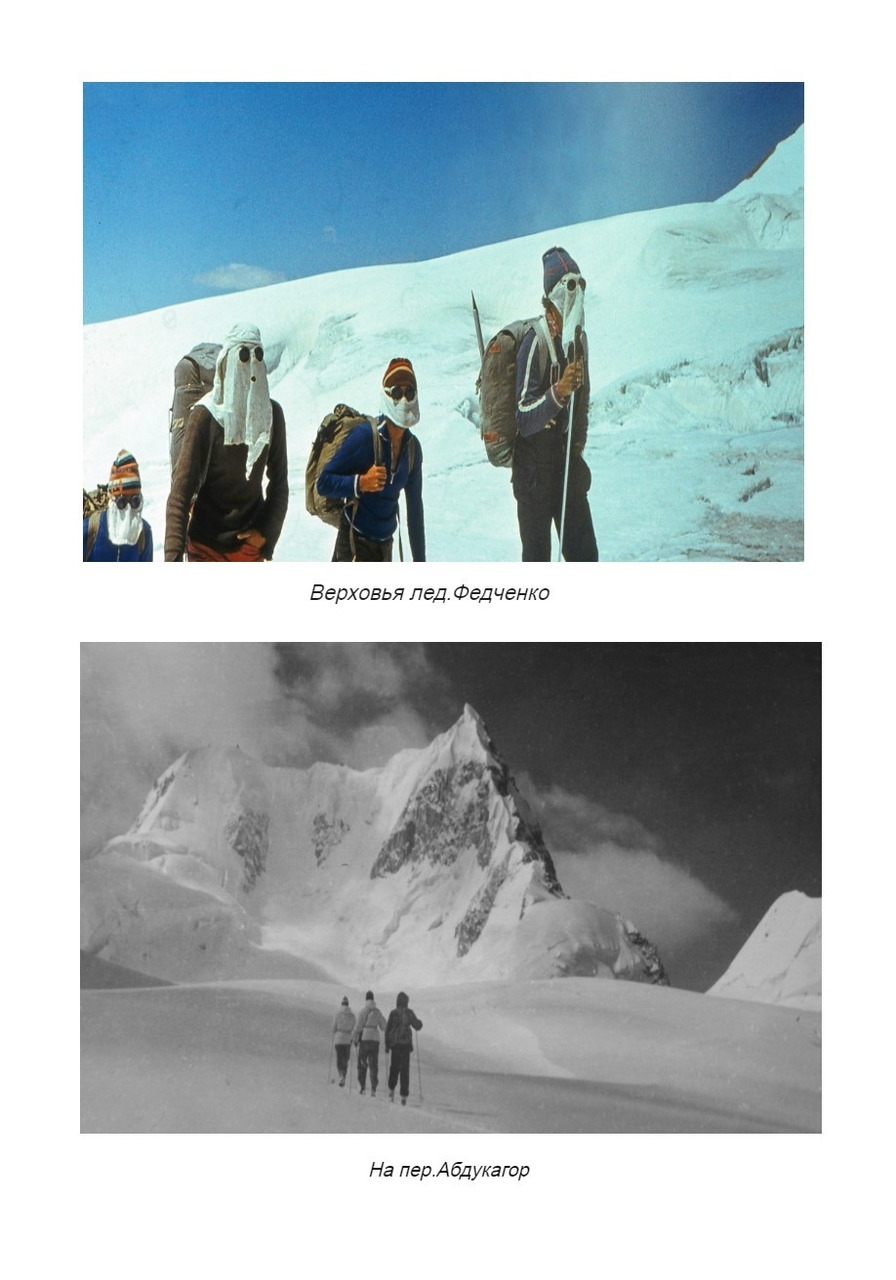

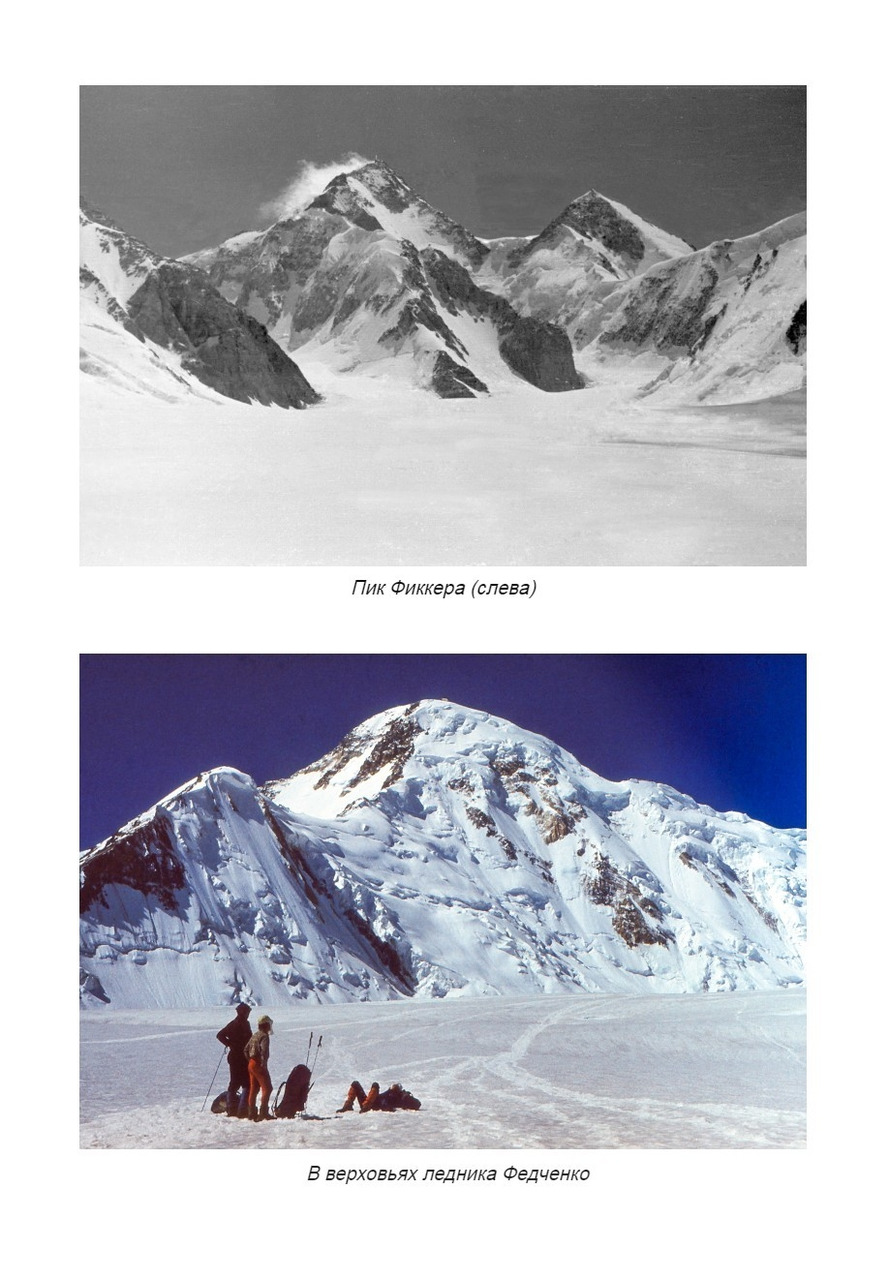

Утро следующего дня: холод собачий, над головой темно-фиолетовое небо и, встающее откуда-то из бокового ущелья Танымас, ослепительное солнце. Быстро наступил рассвет — вокруг бескрайнее поле ледника Федченко и ни души. Царство льда и снегов: вот оно — Белое Безмолвие по Джеку Лондону, место только для его героев, таких как Мэлмут Кид, Смок Белью и Малыш, да еще для их ездовых собак. И где-то здесь, посредине этой «замерзшей» реки, почти Юкона или Клондайка, две затерявшиеся странные фигурки — это Олесь Миклевич и я.

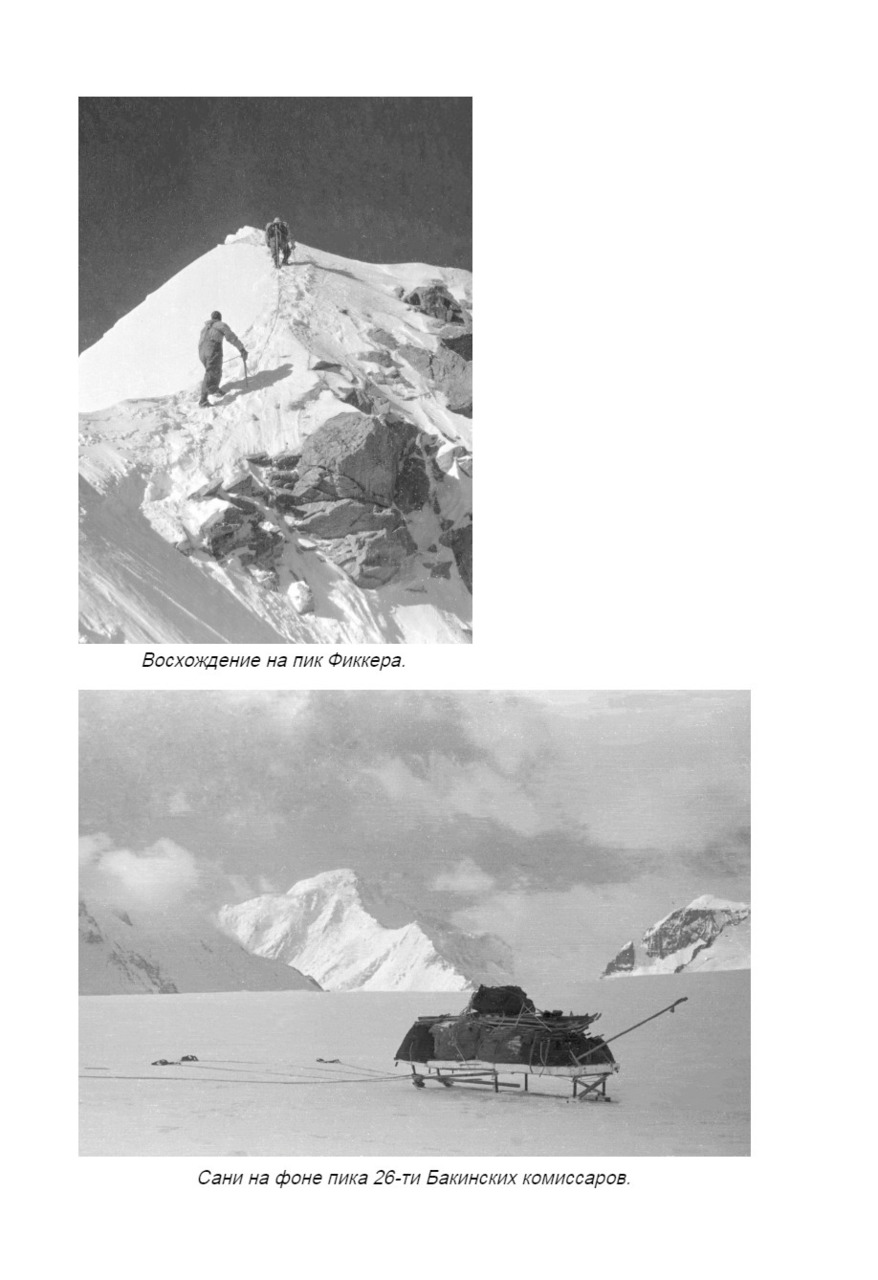

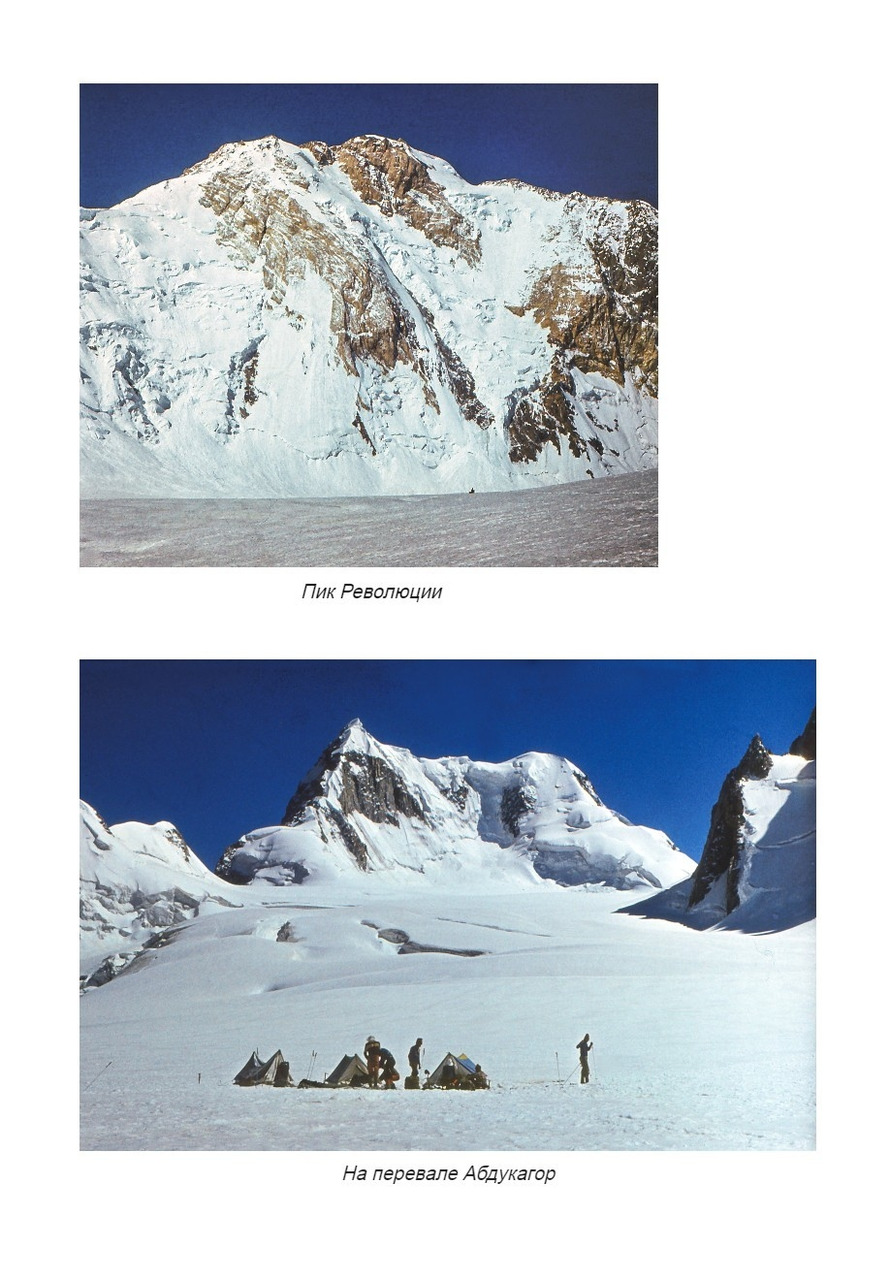

Из уюта нашего жилья мы постарались выбраться пораньше — нам предстояло разведать путь по леднику Федченко до подножия пика Фиккера (6718 м) и определить возможные пути выхода на гребень вершины. Налево от нас лента ледника уходит вниз на несколько десятков километров, направо ледник идет все расширяющимся полем вплоть до завершающего его верхнего цирка, шириной километра 3—4. На всем пространстве ледника не видится никаких признаков присутствия человека. Ледник окаймляют цепочки вершин, высотой 5500—6500 м. Где-то далеко-далеко, у истока ледника, высятся громады почти семитысячников — пика Революции и пика Бакинских Комиссаров. Общий масштаб совершенно подавляет, кажется, что мы почти стоим на месте и никогда не дойдем до нашей цели.

А еще не оставляет ощущение какого-то неправдоподобия: мы в высоких горах, в центре Памира, а идем на равнинных лыжах по крепкому насту, скольжение отличное, морозный воздух бодрит, идется как по Подмосковью, и единственное отличие — дыхалка почему-то неровная, легко сбивается (с чего бы это, а?). Но утренняя прохлада быстро проходит и к полудню солнце начинает по-настоящему припекать. Ещё немного и начинаешь чувствовать себя, как на сковородке. Удивителен контраст — под ногами снег, от него вроде бы тянет холодом, но ощущение жары не отпускает. Если бы еще был хоть какой-то ветерок, но, как назло воздух, недвижим, и, кажется, еще немного и может хватить тепловой удар (как-же, знаем, уже проходили, не в первый раз в Средней Азии!). И никаких признаков тени, хоть убейся. Вдруг — о, радость! — Олесь заметил трещину в леднике. Она нам не по пути, надо уйти метров на триста с дороги, но нас это не останавливает. Осторожно подходим — как бы не провалиться раньше времени, но все безопасно. Сбрасываем лыжи и осторожно спускаемся метра на три на снежный мостик. Здесь прохладно, висят сосульки, по бокам от мостика чернота провалов, куда даже смотреть не хочется. Сели на рюкзаки, наслаждаемся прохладой, но рассиживаться нельзя — нам еще идти да идти. Посидели с полчаса, съели по конфете, запили ледяной водичкой и снова в пекло.

Еще через пару часов подходим к боковому ущелью, туда, откуда предполагалось идти на гору. Чуть прошли вглубь ущелья, и вот оно то, ради чего мы сюда стремились! Совсем неподалеку от нас виден гладкий выкат снежно-ледового склона, уходящего куда-то далеко вверх. Что там наверху: есть ли выход на гребень или все упирается в скальные стенки — снизу не видно. На все эти вопросы нам и предстоит найти ответы. Как это говорится у Визбора:

«Вот это для мужчин — рюкзак и ледоруб,

И нет таких причин, чтоб не вступать в игру.

А есть такой закон — движение вперёд,

И кто с ним не знаком, навряд ли нас поймёт.»

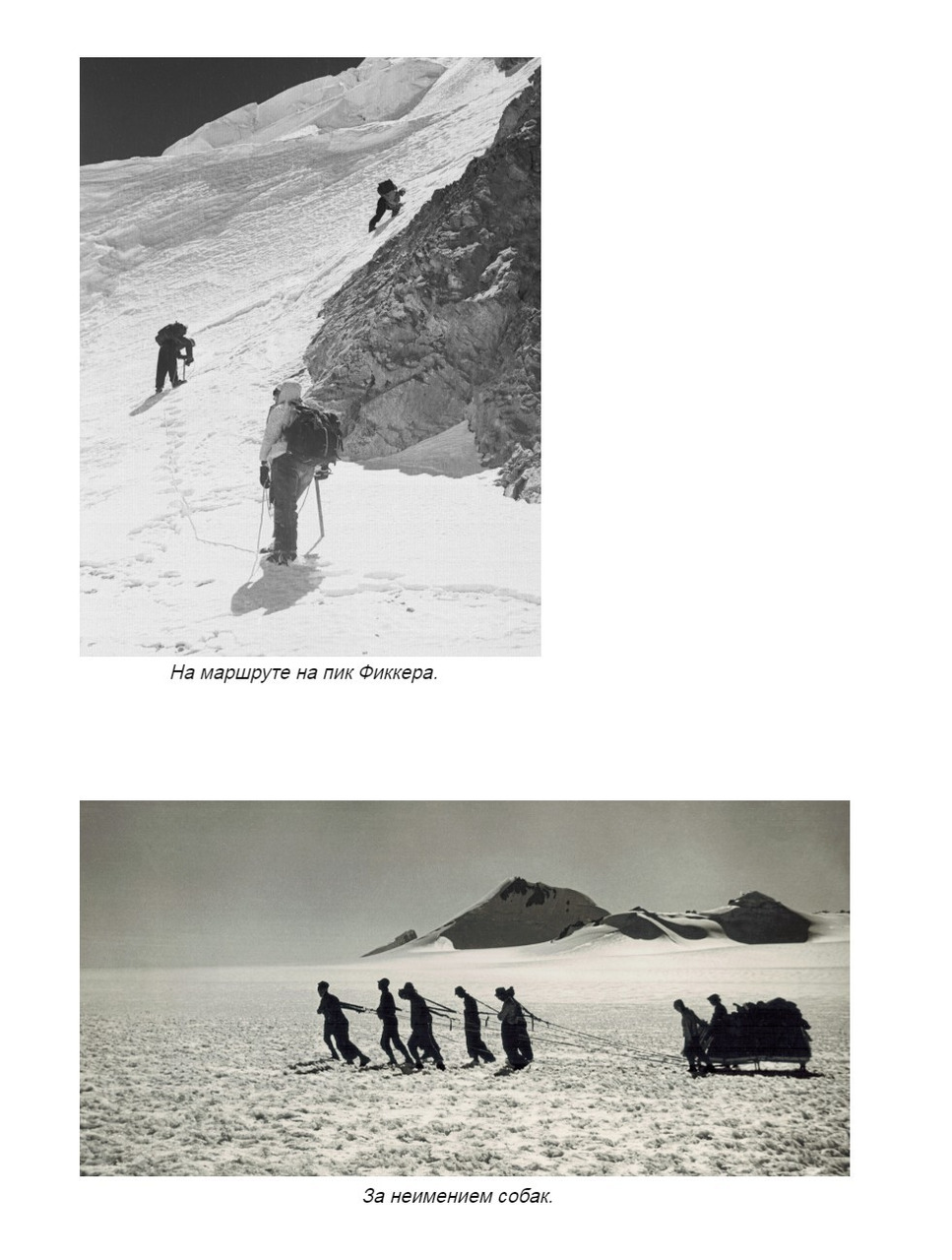

У начала подъема мы оставили лыжи, взяли побольше ледовых крючьев, сменили лыжные ботинки на горные, надели кошки, айсбайли в руки, связались и по крутому ледово-фирновому склону вверх-вверх-вверх, попеременно выходя вперед и забивая крючья для страховки. Высота где-то порядка 5200—5700, но идется с необыкновенной легкостью, будто бы все это происходит где-нибудь на Кавказе. Здесь уже нет жары, погода великолепна, с каждой веревкой вверх все ближе гребень… Еще немного, и вот уже становится ясным, что мы угадали: похоже, что наш склон выведет нас на ребро, ведущее к вершине. Настроение великолепное — еще бы, мы в высоких горах почти как первооткрыватели (первый и последний раз здесь были люди лет 35 тому назад). Если добавить к этому, что идешь вдвоем с близким другом, то ощущение почти как от благодати, дарованной свыше. Прошло каких-то три часа и вот уже мы сидим на рюкзаках, привалившись к какой-то скале, на седловине в гребне. Перед нами фантастические виды: и на панораму ледника и окружающих его гор и еще куда-то в подернутую дымкой даль Памира. Но самое главное — прямо от нас хорошо просматривается начало нашего маршрута к вершине. Там на пути будет несколько крутых скальных участков, где-то там, прямо нам навстречу выглядывает ледовый карниз и что-то вроде крутой ледовой ступени, но это все пустяки. Мы же все-таки не новички в горах, вопросов нет, прорвемся! Ну, а сейчас: мы сделали свое главное дело — путь найден! Задерживаться не будем, здесь изрядно продувает и сидеть просто так не очень уютно. Теперь с чистой совестью можем «сваливать» вниз.

Конечно, под ногами довольно крутой склон (градусов под тридцать-сорок, а тридцать — это как на эскалаторе метро, между прочим), внизу не совсем приятный вынос — многовато трещин, да и какие-то камни просматриваются на пути… Ну и что с того — мы молоды, полны сил, рюкзаки почти пустые, и кошки отлично держат на размягченном фирне. Вниз мы бежали с попеременной страховкой, просто через ледоруб, без всяких крючьев, не переводя духа, и опомнились только тогда, когда оказалось, что под ногами ровное поле ледника.

Наверху, на гребне, был резкий ветер, что-то от арктического холода, а здесь, на леднике, по-прежнему тихо, солнце еще припекает, но уже не с такой неистовой силой. После проделанной работы появилось ощущение необычайного комфорта. И совсем хорошо стало, когда мы сварили на примусе чаек, разъели баночку шпрот и подкрепились какими-то бутербродами, сделанными для нас заботливыми девушками. Спешить нам некуда, и вот мы можем просто посидеть и поболтать в уютной мульде ледника, доброжелательно поглядывая на окружающий нас удивительный пейзаж. О чем мы тогда говорили, я естественно, вспомнить не могу. Да это и неважно — ведь с Олесем мы старые друзья и вместе прошли через такие переделки и испытали так много, что о чем бы ни шла наша беседа, всегда нам было здорово от полного взаимопонимания и любви, не побоюсь этого слова.

В тот раз день наш закончился также великолепно, как и начинался. Никогда бы не мог подумать, что бег на лыжах может доставлять такое удовольствие! Вы только представьте себе огромную поверхность ледника, почти без трещин, с небольшим и почти постоянным уклоном. Снег не проваливается, подлипа еще нет, лыжи несут тебя сами. Даже одышки почти не чувствуется. Нас окружают те же самые вершины, что мы видели с утра, но теперь кажется, что они почти благожелательно смотрят на наше вторжение. Конечно, «Белое безмолвие» Джека Лондона все так же невозмутимо, столь же невозможно ультрамариновое небо и так же ни единого звука вокруг. Но есть нечто новое — появилось ощущение, что мы здесь уже, если не свои, но и не совсем чужаки.

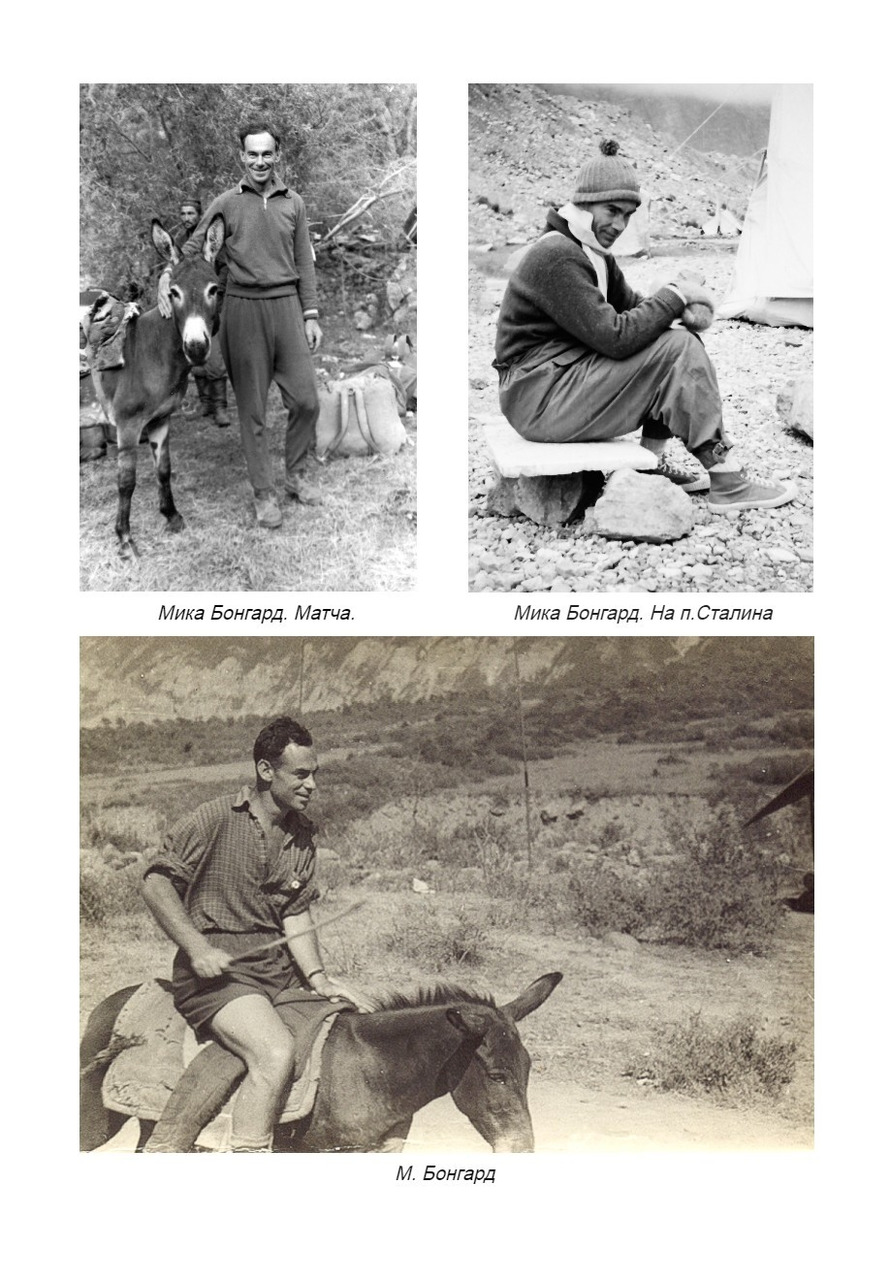

Неподвижность пространства вокруг и полная тишина буквально завораживают. Кажется, что на всем белом свете существуем только мы, Олесь да я. Ощущение такое, будто мир только что создан, и мы чувствуем себя в нем как юные боги. Где-то захотелось остановиться на минуту, чтобы перевести дух. Господи, как же замечательно все вокруг! Огляделись и, не сговариваясь, скинули с себя всю верхнюю одежду и, оставшись в одном исподнем (кальсоны сиреневого цвета!), побежали дальше с одной мечтой: чтобы этот бег первобытных людей никогда не кончился. Еще с полчаса вниз, потом поворот налево и вот уже недалек наш пещерный лагерь под перевалом. Поддали еще темпа и на хорошем накате оказались у входа. Вид у нас был лихой, можно сказать, даже — гусарский. И вполне уместно прозвучал вопрос встречавшего нас Мики Бонгарда: «Напомните мне, господа, форма с лосинами сиреневого цвета была, кажется, у Царскосельских гусар, или я чего-то путаю?»

Напомню, что все это было ужасно давно, в 1960 году. А совсем недавно, а именно три года назад, когда в Москву приехал Олесь из Минска (на праздник моего 85-летия), у нас случайно зашла речь о той давней экспедиции на Памир. И тут оказалось, что и для него, и для меня картинка чудного дня на леднике Федченко сохранилась в памяти с необыкновенной ясностью, как одно из самых замечательных впечатлений нашей молодости.

С Олесем я ходил в горах не один год и попробую припомнить еще пару-другую эпизодов, оставивших отметку в моей памяти.

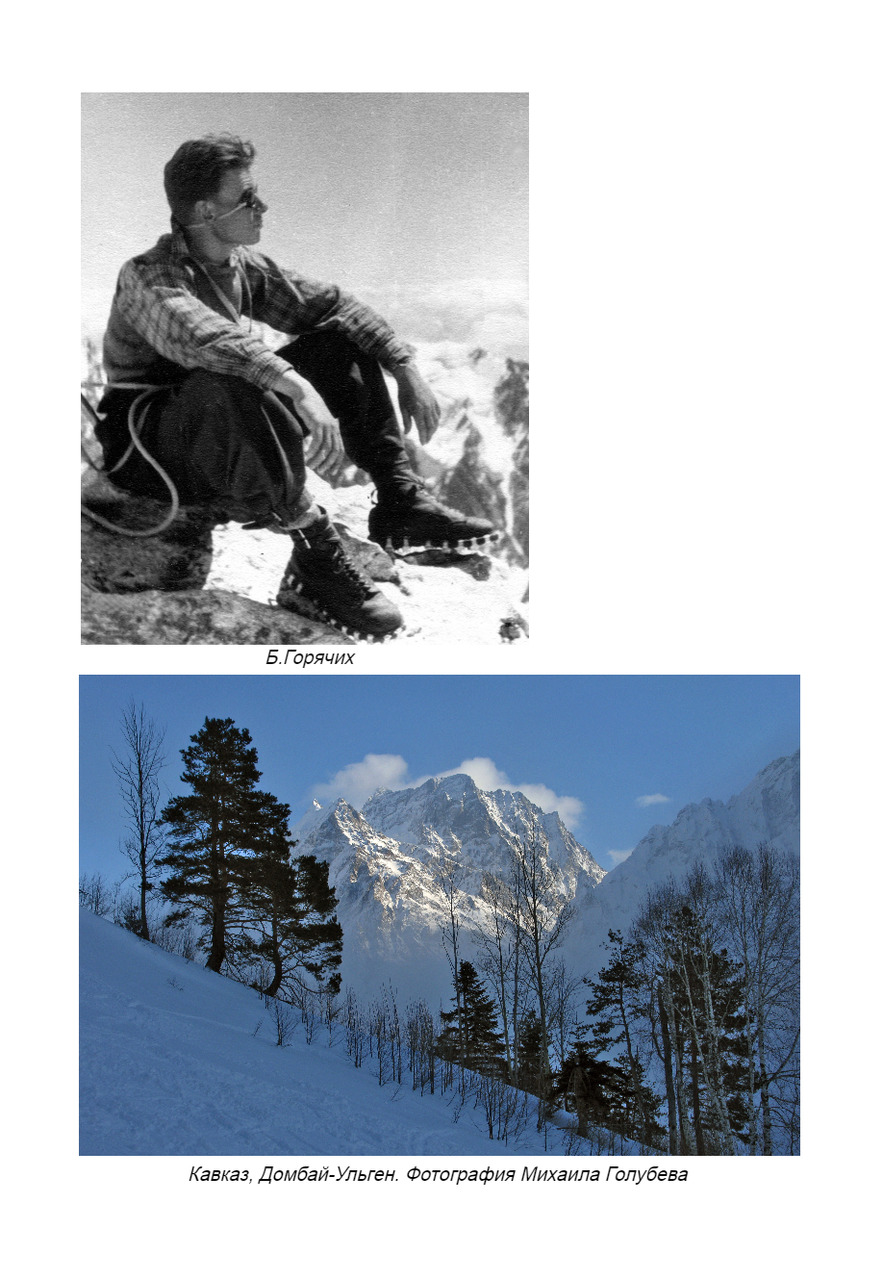

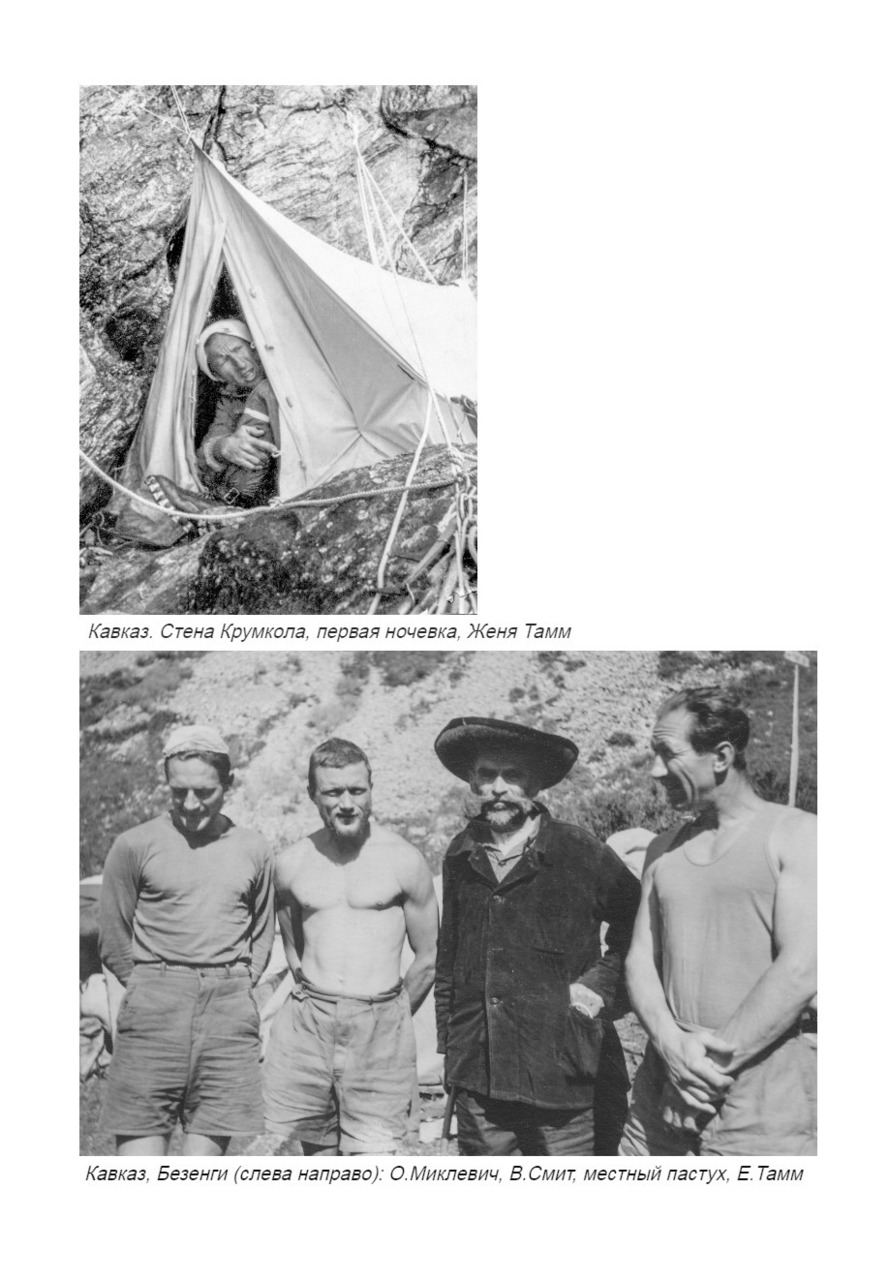

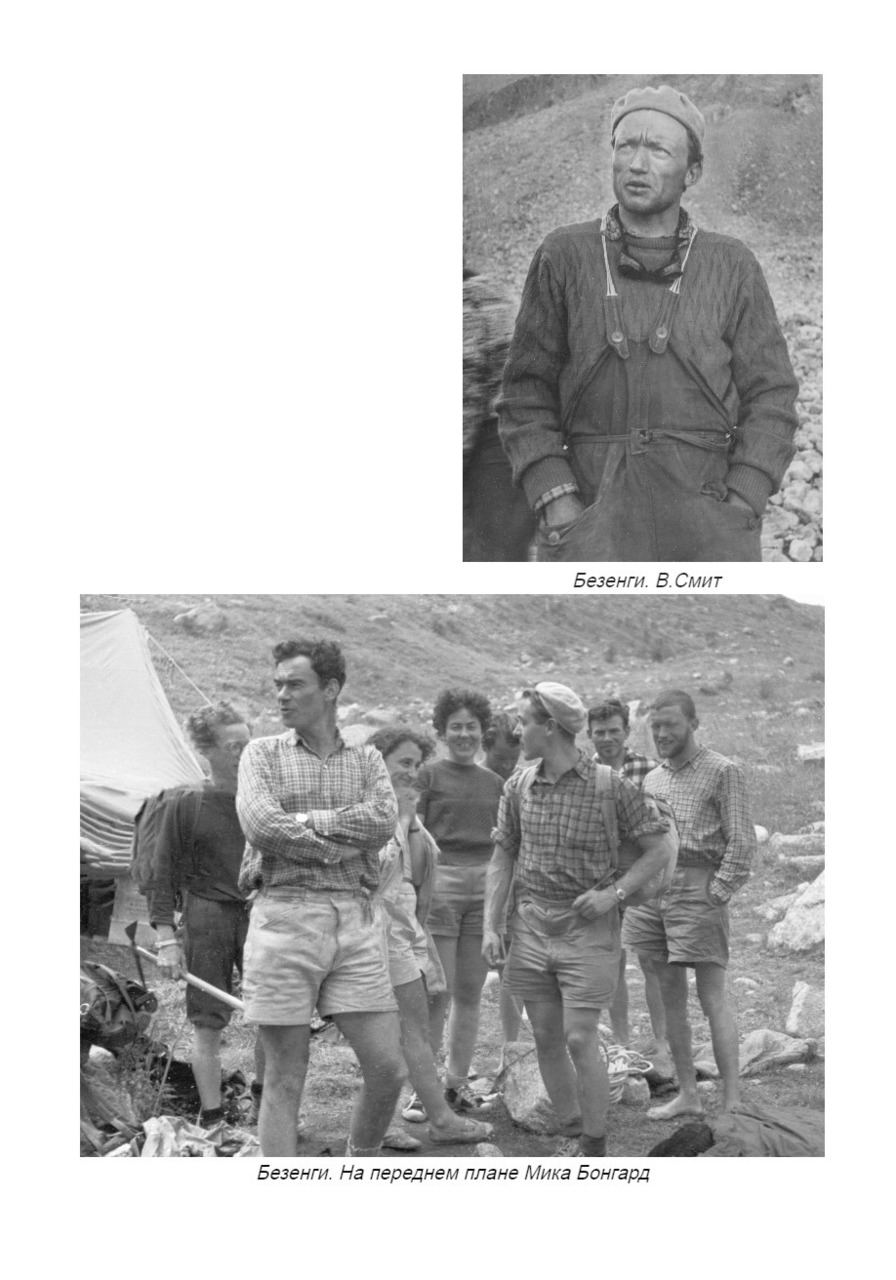

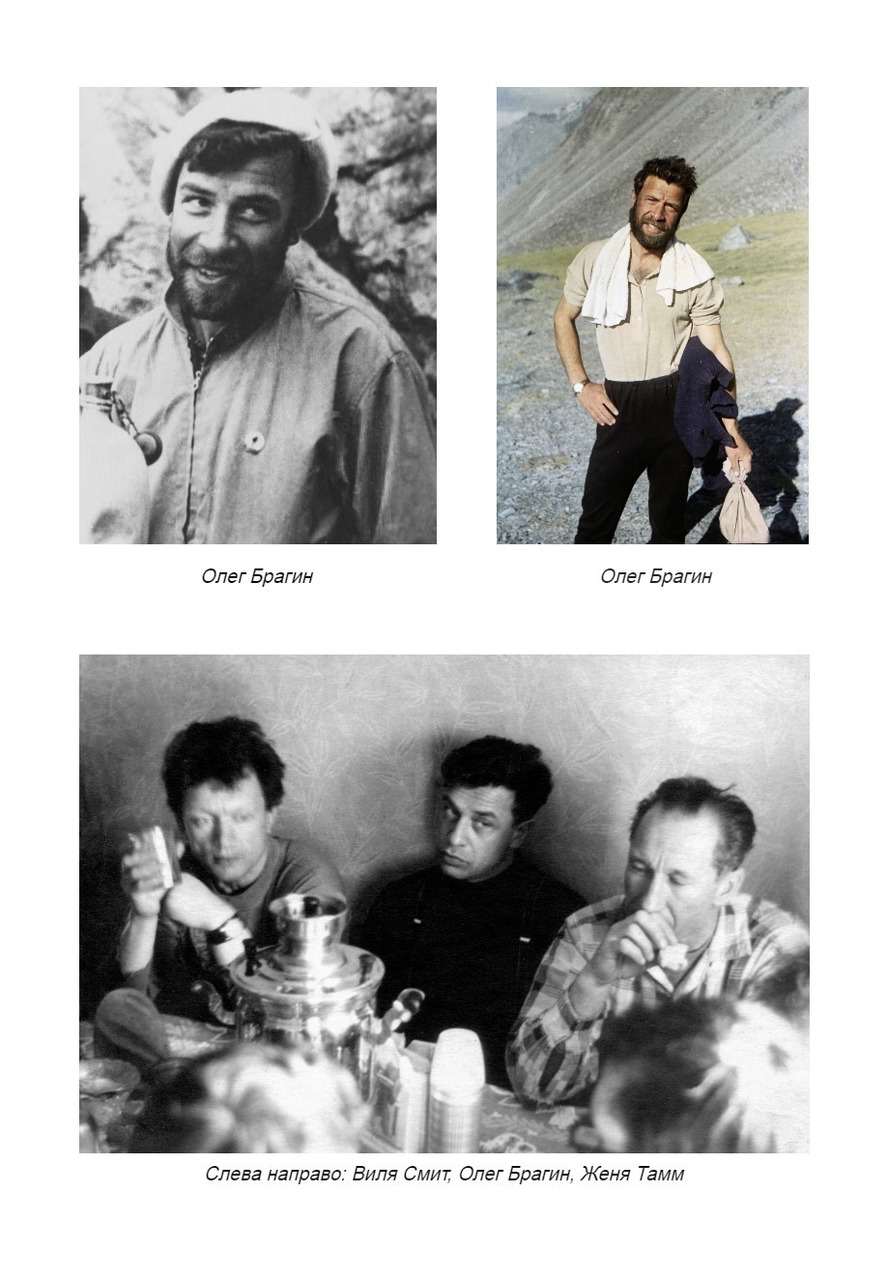

Кавказ, Безенги, 1958 год, конец июля

Мы только что вернулись со спасательных работ — на подъеме по сложнейшему маршруту на вершину Шхара разбилась двойка наших друзей, Володя Спиридонов и Юра Добрынин. Спустили их вниз, похоронили на Миссес-коше, помянули… Что дальше? — ехать в Москву, «в суету городов и потоки машин», но после пережитой трагедии рутина обычной жизни смотрится невозможной. Отправиться на очередное из запланированных спортивных восхождений, как будто ничего не произошло, кажется почти кощунственным. И тут вдруг родилась идея — мы должны пройти маршрут ребят на Шхару. Мы должны докончить начатое ими дело, и только так мы сможем, что называется, «закрыть счет к горам». Группа собралась быстро — Боб Горячих (руководитель), Олесь Миклевич, Мика Бонгард, Олег Брагин и я. Сначала Олесь отнесся очень неодобрительно к этой идее. Как врач с большим клиническим опытом, он лучше других чувствовал, насколько психологически трудным для нас может оказаться это восхождение. Пройти последним путем наших друзей — такая ноша могла стать слишком тяжелой, даже неподъемной. Но колебания Олеся сразу закончились, как только он увидел нашу решимость исполнить задуманное. «Конечно, я иду с вами, без вариантов» — были его слова в том вечернем разговоре. Вот тогда-то, на Шхаре я и познакомился с этим удивительным человеком, Олесем Миклевичем. В тот год он впервые появился в нашей команде, с легкой руки Боба Горячих. Тот не стал много говорить об Олесе, а просто сказал о нем: «Он — святой!» Это прозвучало как ироническое прозвище, но очень скоро мы убедились в том, насколько точно оно к нему подходит.

Для меня Шхара началась (а могла и закончиться!) еще на подходах. Неудачный прыжок через трещину, и я, придавленный двухпудовым рюкзаком, рухнул от дикой боли в голеностопе, а когда поднялся, понял, что для меня восхождение закончилось. Но Боб реагировал иначе: «Симулянт, несчастный! А ну-ка, Святой, займись им, как следует!». Тот немедленно выдолбил глубокую лунку во льду, заставил меня разуться, сунуть босую ногу в ледяную воду и держать ее там чуть не до посинения. Потом стянул эластичным бинтом, заставил попрыгать на больной ноге и доложил Бобу: «Артурыч в порядке. Теперь надо дать только хорошую нагрузку его ногам». Следующие три часа мы шли без остановки и, когда пришли к ночевке, я уже забыл, какой из голеностопов я потянул.

Маршрут оказался очень тяжелым. И дело не только в крутых обледенелых скалах и почти полном отсутствии простых участков, где можно было как-то расслабиться. Нас давило еще чисто психологическое ощущение того, что мы идем по пути наших друзей, которые не вернулись с этого маршрута. Как же тогда наш доктор обихаживал нас, буквально как своих пациентов, чтобы облегчить эту ношу! На маршруте он работал на «всю железку», как и все мы. Но ему не было равных, когда надо было устраивать ночевку, выравнивая/вырубая площадку под палатку, потом тщательно устраивать крючьевую страховку для нас и всего того, что было с нами, а заодно найти укромное место, чтобы запалить примус, натопить воды и сделать чай. И вот уже мы все залезли в палатку, а он еще хлопочет снаружи, подкрепляя растяжки или пряча кошки, чтобы их ненароком не столкнули вниз. Потом миг блаженства — снова горячий чай, вместе с какими-то ватрушками, что по заказу Олеся сделали наши девушки в лагере.

Боб недолго терпел это безобразие и на третий день сурово ему сказал: «Чтобы я тебя больше не видел за всеми этими хозяйственными хлопотами! Нашел себе теплое местечко при кухне! Теперь будет все иначе: пока мужики будут возиться с биваком и с готовкой, ты пойдешь со мной, чтобы обрабатывать путь на следующий день». Олесь только добродушно посмеялся в ответ. Олесь и Боб — это была идеальная двойка на восхождении. Они понимали друг друга с полуслова. Боб был человеком страстным и не упускал случая подразнить Олеся нарочито грубоватым обращением. Тот никогда не «заводился» в ответ. помалкивал или спокойно ему отвечал в духе: «Боря, ну как ты можешь нести такую чушь?» Жаль, что я никогда не записывал их диалогов; попробую, однако, дальше как-то воспроизвести их хотя бы по тональности.

Пожалуй, тяжелее всего нам дался последний, четвертый день маршрута. Тогда нам предстояло пройти крутейший ледовый склон, нечто вроде шапки, чтоб выйти на вершину. Как-то так получилось, что первым вышел на эту очень тяжелую работу Олесь. Предполагалось, что он пройдет веревку, а там его кто-нибудь заменит. Но, как это нередко бывает, крутизна склона не позволяла вырубить площадку-станцию, где можно было поменять ведущего. Поэтому Олесь забивал очередной крюк и снова рубил ступени вверх и так веревка за веревкой. Работа, уверяю вас, очень тяжелая, а тут еще Боб не может не приставать с советами: «Времени мало, а ты там возишься с каждой ступенькой, будто это парадная лестница в Мавзолей. Наметил ямку и дальше! И нечего весь лед измельчать в винегрет, его никто жевать не собирается. Коли покрупнее, от осколков мы увернемся, не барышни!» — и все это, естественно, с добавлением крепких слов, без которых Боб просто не обходился. Но тут случилось ЧП — от сильного удара у Олеся сломался ледоруб, и он остался беспомощно стоять на вырубленной ступени (хорошо, что она была довольно просторной!). Самостраховка у него была надежная — забитый ледовый крюк, Боб быстро к нему подошел и ушел рубить ступени дальше. Олег и Мика подтягивались к Олесю, а вот у меня возникли проблемы и довольно серьезные.

Я шел последним и должен был выколачивать все крючья. Наконец, донеслось откуда-то сверху: «Можешь идти!». Для начала мне надо было добраться до основной веревки, что была закреплена метрах в пяти-семи выше меня на забитом крюке. От этого крюка ко мне шел репшнур, держась за который я должен был добраться до основной веревки. Но это все в теории, а на практике оказалось все совсем иначе: стоило мне попытаться нагрузить репшнур, как он плавно ко мне соскользнул, и я остался стоять, привязанный коротким отрезком самостраховки к последнему крюку, который еще не успел выбить. Видимо, кто-то не очень надежно закрепил репшнур на крюке. Оплошность, которая могла иметь роковые последствия… Теперь у меня не осталось никакой свободы действий — ни вправо, ни влево не могу сделать ни шагу. Кричу вверх — меня не слышат, через меня стекают снежные ручьи, почти реки, погода — хуже некуда. К тому времени мне пришлось простоять на одном месте часа два, и пальцы на ногах совершенно закоченели — я уже мысленно с ними простился. Хуже того, сам начинал замерзать так, что еле шевелил руками. И тут пришло спасение в лице Олеся — он спустился ко мне по закрепленной веревке. Увидел сразу, что я почти обездвижен, подстегнул меня к себе, сам стал за моей спиной, крикнул вверх, чтобы там выбирали веревку, и мы с ним начали медленно двигаться со ступеньки на ступеньку. Сначала я не мог сделать и шага без его помощи, но постепенно разошелся. Веревка-другая по ступеням, еще несколько шагов, и вот уже мы стоим рядом с Борькой. Боб, конечно, не мог удержаться, чтобы не съязвить на мой счет: «Вот ведь как у тебя получается: еще на леднике Олесь спасал твою ногу, а здесь он тебя под ручки на вершину выводит — одно слово «Святой!». А дальше к Олесю: «А что, Святой, из ада ты тоже мог бы вытащить?» и услышал в ответ: «Смотря кого… Тебя, грешник, не смог бы даже я!».

Тем временем Олег и Мика уже выбрались на вершину, нашли там место для палатки, и, когда мы до них добрались, там уже нас ждал горячий чай и домашнее тепло. Первым делом я разулся. И, должен признаться, что буквально обомлел, увидев свои ступни беломраморного цвета. Моя первая мысль была, что несколько пальцев я уж точно потеряю. Даже подумалось: «Не такая уж большая плата за Шхару!» Но Олесь слушать меня не стал, а принялся растирать мои ноги, то сухим шерстяным носком, то спиртом. Почуяв запах спирта, Боря стал было говорить о том, что он знает лучший способ его употребления, но Святой на него так взглянул, что Боб мигом умолк. Упорство нашего лекаря было вознаграждено — часа через два с половиной чувствительность ступней и пальцев были полностью восстановлены. На этот раз — обошлось!

С утра побежали по гребню вниз. Но слово «побежали» здесь не вполне уместно: снежный гребень разукрашен карнизами на обе стороны и надо было суметь проскочить по осевой линии между ними. Меня, как самого легкого, пустили первым, вручив мне один из оставшихся несломанных ледорубов. Последним шел Олесь, тоже с ледорубом. Его обязанностью было внимательно смотреть за всеми и, если кто вдруг провалится с карнизом, немедленно кричать, в какую сторону прыгать другим. Спуск прошел без подобных драматических осложнений, вот уже и ледник, а еще через пару-тройку часов мы вышли на траву Миссес-коша. Здесь остановились, посидели, помолчали, набрали цветов, украсили могилы ребят — и прощай, Шхара, прощайте навек и простите нас, друзья наши.

Ну вот и все, счета закрыты, сезон закончен, теперь мы можем покинуть горы.

Кавказ, Безенги и Адылсу, 1959 год

В те «баснословные года» мы вообще не представляли себе жизни без гор и летом следующего года почти тем же составом снова оказались в Безенги. Первым делом нам предстояло поставить памятные доски на могилах Володи и Юры. Сделали, помянули… Знаю, что они там сохранились и по сей день, и никто из тех, кто проходит через Миссес-Кош, не забывает там положить цветы в память погибших.

В тот сезон нашей главной спортивной целью было прохождение северной стены Крумкола, одной из проблемных стен района. В предшествующий год мы просмотрели снизу этот маршрут и убедились в том, что он очень интересный и сложный. Ну, а мы считали себя уже достаточно опытными и сильными альпинистами, чтобы попытаться поспорить с горой. Даже мечталось, что, если мы сможем пройти эту стену, то посвятим восхождение памяти друзей, погибших в 1958 году на Шхаре.

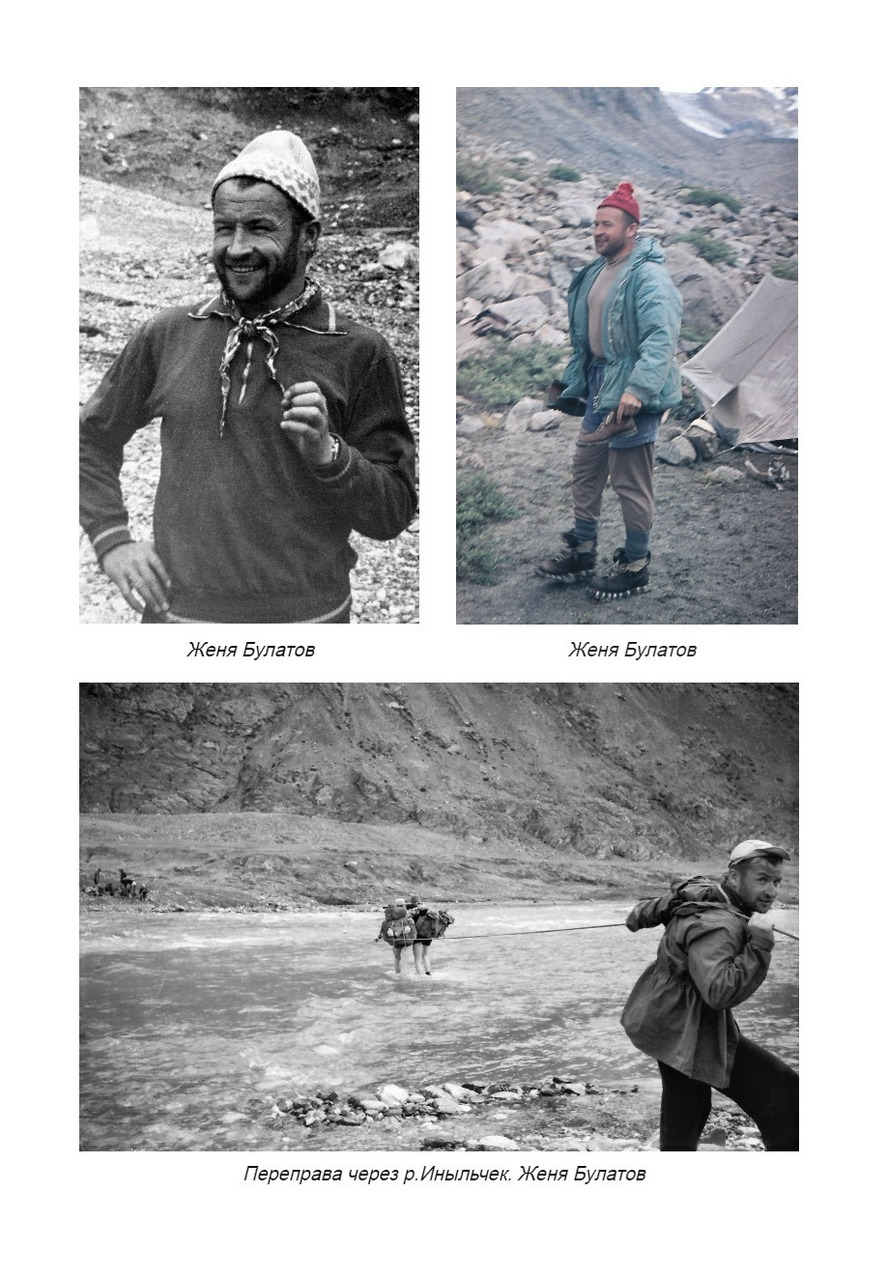

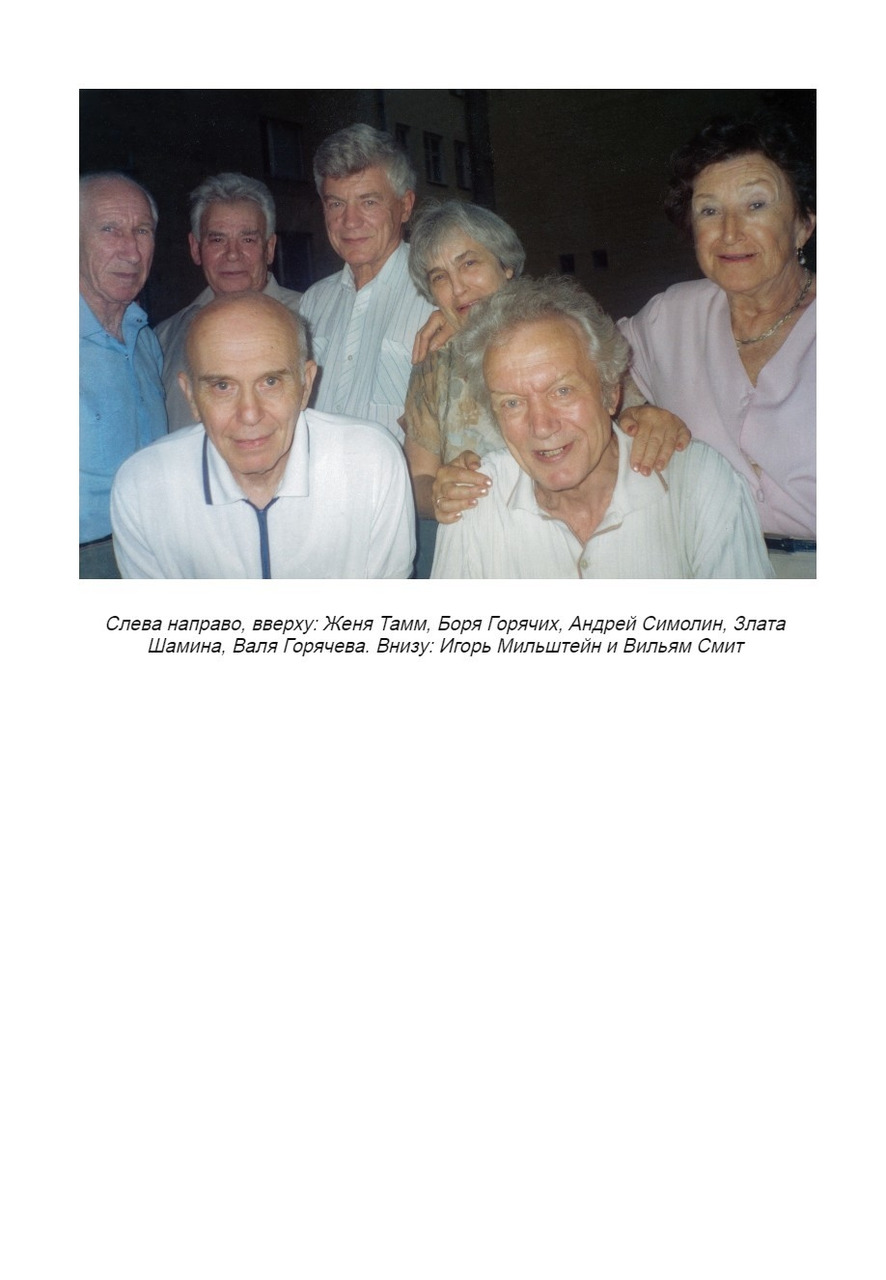

На маршрут вышли впятером: Женя Тамм (руководитель), Боб Горячих, Олесь Миклевич, Олег Брагин и я. Перед этим сходили для разминки на Коштан-тау, тоже серьезный маршрут и еще раз убедились, насколько легко нам вместе ходить. Из базового лагеря вышли еще в темноте. Тут случился некий казус: дежурные, что взялись нас напоить с утра черным кофе, спутали кастрюли и заварили черный кофе в мясном бульоне для обеденного супа. Об ошибке они догадались слишком поздно, другого питья предложено не было и пришлось нам выпить этот странный напиток, предварительно спросив у Олеся: «А не будет ли нам от этого плохо?». Тот попробовал, поморщился, сплюнул и вспомнил, что где-то он читал, что подобным питьем под странным названием «эликсир викингов» потчевали конкистадоров в Перу перед дальними походами. Пойло оказалось очень питательным, и нам в тот день удивительно легко шлось.

Но погода нам явно не благоволила. Только мы «зацепились» за скалы и прошли первую сотню метров стены, как повалил снег, видимость пропала полностью, и нам пришлось срочно искать место для палатки. Расчистили площадку, набили крючьев, протянули веревки, сидим пьем чай, а снег все валит и валит. И так до вечера! С утра — все прояснилось, но идти вверх нельзя — лавиноопасно. Тогда начальник Тамм отправляет троих вниз — пополнить запас бензина и продуктов, а сам вместе с Олесем остается «сторожить маршрут». Да-да, именно сторожить — у нас есть конкуренты, команда из «Труда», и, хотя по жребию нам выпало идти первыми, но, если мы сойдем с маршрута, они немедленно выйдут нам на смену.

Через день мы снова все собрались наверху и началась серьезная работа. Первый бастион скал, метров 70, Женя и Олесь обработали и даже навесили веревки. По ним Боб и я быстро прошли и вышли на первый ключевой участок, метров 100 отвесных скал. Сначала здесь можно было идти свободным лазанием, забивая крючья и иногда навешивая двух-трех ступенчатые лесенки. Но вскоре характер скал изменился и пришлось забивать шлямбурные крючья, чтобы создавать искусственные точки опоры и для страховки. Здесь вперед запросился Олесь, говоря, что бить дырки в бетоне — его любимое занятие. Ну, что же раз человек хочет — пускай поработает. Смотреть на его работу было приятно: шлямбур зажат в кулаке, в другой руке айсбайль, и он без устали колотит по головке шлямбура — 15 минут и дырка в скале готова. Забит шлямбурный крюк, щелчок карабина, повешена ступенька и еще полметра-метр высоты отвоеваны. Пройдя таким образом веревки две, мы вышли к началу, казалось бы, более простого участка скал. Там собрались все на узенькой полочке и задумались.

И было от чего: перед нами было метров 300—350 не очень крутых скал (градусов 40—50), но сильно заглаженных и покрытых натечным льдом. Все выглядело как наклонный каток, и никаких выполаживаний или хотя бы островков, свободных от льда. Как это все пройти — не очень понятно. Но делать нечего — надели кошки, и Брагин первым пошел вверх. Лед натечный, не нем кошки держат плохо — Олег начал было рубить ступеньки, а лед скалывается линзами, ступеньки толком не получаются. Прошел с полверевки и его завернули назад — не было никаких возможностей сделать надежную страховку. Вслед за ним попытку предпринял Олесь — он ушел метров на пятнадцать в сторону и попробовал прорубиться там, но с тем же результатом. К этому времени стало очевидным, что даже если мы как-то сможем продвинуться вверх, то нам не хватит светлого времени, чтобы добраться до места, подходящего хотя бы для сидячей ночевки. В довершение картины –погода совсем испортилась, повалил снег и полностью пропала видимость. Женя посмотрел-посмотрел на всю эту безнадегу и мудро изрек: «Ребята, очевидно, гора нас не хочет! С этим не поспоришь — уходим!»

По забитым крючьям быстро скатились вниз, до места прошлой ночевки, но там даже не остановились и еще через пару часов уже были на леднике. Да, это была неудача, но мы сделали все, что можно было сделать в пределах допустимого риска, а кто сказал, что удача всегда должна быть на нашей стороне!

В лагере нас сперва встретили восторженно, решивши, что мы быстро прошли маршрут, но, когда все разъяснилось, порадовались, что «на рожон» мы не поперли. Наши конкуренты из «Труда», конечно, обрадовались тому, что теперь у них появился шанс «сделать» стену Крумкола, а она явно могла принести победителям золотые медали на Чемпионате СССР. На следующий день они бросились с азартом наверх, но погода и их не пустила. Пару дней они провели на маршруте, прошли чуть выше нас, но им также пришлось признать свое поражение.

Через неделю наш сбор в Безенги кончился. Кто-то вернулся в Москву, кто-то отправился на черноморское побережье загорать, а те, кто не смог примириться с «поражением при Крумколе», решили, что им для самоутверждения нужно пройти какую-нибудь другую из приличных стен. Для чего и отправились на центральный Кавказ, в ущелье Адылсу.

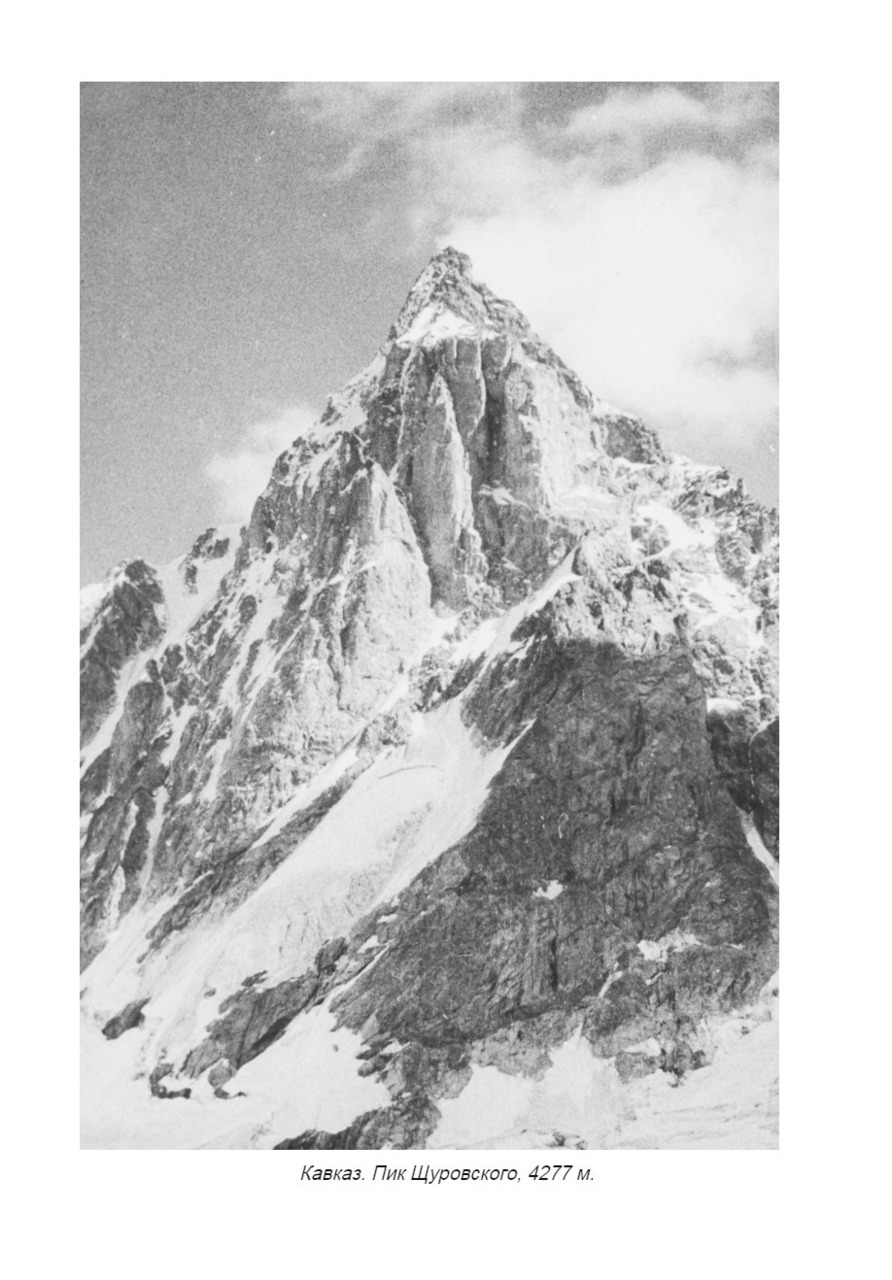

Стенных маршрутов там немало. Но нам более всего приглянулась стена пика Щуровского по маршруту В. М. Абалакова. Маршрут недлинный, чисто скальный, не очень сложный, классическая пятерка, на которую ходил уже не один десяток групп. Забежали в альплагерь «Спартак», за консультацией к Абалакову. «Классик» нас одобрил, но посоветовал заточить как следует трикони на ботинках, а кошки вовсе не брать: на стене они не нужны, а Ушбинский ледопад на спуске можно проскочить и без них.

Хотели пойти впятером: Боб Горячих и его жена Наташа, Олесь Миклевич, Мика Бонгард и я. Но местный альпинистский начальник Боб Миненков своею властью отстранил Наташу от восхождения. В ответ Б. Горячих пообещал набить ему морду при первой встрече в Москве, но даже эта «радужная перспектива» делу не помогла, и вышли мы на восхождения вчетвером.

Мы быстро проскочили несложное начало маршрута, вышли на серьезные скалы и пошла привычная работа. Первая связка Боб и Олесь идут впереди, бьют крючья, организуют страховку, а за ними идем мы с Микой по уже обработанному маршруту. Так бы и прошли всю стену в состоянии легкой эйфории от того, что нам легко идется по классическому стенному маршруту, и, вообще, мы — молодцы! Но за такое настроение горы могут и наказать, в чем мы и смогли убедиться на своем опыте.

А было так: Олесь остановился выше меня метрах в десяти и кричит: «Страховка готова! Можешь идти!». Но только я двинулся, как услышал очень тревожный голос того же Олеся: «Ребята, внимание! Этот камень вот-вот пойдет вниз, и удержать его я не смогу». Посмотревши вверх, я увидел, как рядом с Олесем кусок скалы, размером в огромный чемодан, начинает медленно двигаться, а Олесь, стоя от него сбоку, пытается как-то его придержать. Мика и я, как зайцы, бросились в рассыпную, не разбирая дороги. В следующее мгновение я уже ничего не вижу, так как упал навзничь и покатился по камням, бессильный что-либо сделать. Потом я повис на веревке, а где-то далеко внизу раздался грохот камнепада, и на ледник, что был ниже нас метров на 300, просыпался дождь камней. Кричу: «Мика, как ты?» — «Я в порядке. А ты?» — «Я тоже». Мика выбирается ко мне — осматриваем друг друга: действительно, мы всерьез не пострадали и отделались всего лишь ушибами и кровоподтеками. Повезло нам безумно — падающая глыба пролетела, не зацепив нас, а только сдернув веревку. Если бы Олесь не подправил слегка траекторию ее падения, то она могла бы перебить веревку или попросту размазать нас по скале. Сверху показывается непривычно бледное лицо Олеся, спускающегося к нам. Он даже заикается от волнения: «Как вы там? Нужна ли помощь?» — «Нет, у нас все в порядке, мы сейчас подойдем к тебе сами». Откуда-то сверху свешивается голова Боба: «Ну, что вы там все застряли? Зачем-то камнепад на горе устроили! Я закрепил веревку, давайте все поскорее поднимайтесь. Вечером со всем разберемся!» Как выяснилось, нам осталось еще часа три-четыре серьезной скальной работы, и вот уж мы на вершине.

Оттуда замечательные виды на могучий Чатын с его устрашающей стеной, на Ушбу, фантастически привлекательную во всех видах, на Шхельду, невысокую, но с зубьями, как в акульей челюсти, ну и заодно — на все прочие вершины Центрального Кавказа, знакомые нам не понаслышке — на большинстве из них мы уже успели побывать.

Палатка уже стоит, фырчит примус, а вот уже и чай нас ждет. Дневное происшествие вспоминается как дурной сон, не более того. Только Олесь время от времени скорбно покачивает головой, видимо, пытаясь в очередной раз убедить себя, что, действительно, он не мог удержать тот злополучный «чемодан». Напрасно я и Мика пытаемся донести до него самую очевидную мысль — если бы он чуть промедлил и не придержал камень, то тот бы пошел прямо вниз, и тогда мы бы не уцелели. Борька же никак не старается его успокоить, а только дразнит по обыкновению: «А что ему, Святому, стоило не допустить всего этого! Он же не один — с ним же вся эта небесная рать, всякие там серафимы и херувимы, да и сам святой Георгий! Они же этот камень запросто могли на место поставить, но, видно, решили нас немного проучить за самонадеянность. Чтоб знали свое место, а то вишь, владыки гор объявились!»

Наутро мы стали спозаранку и вниз через Ушбинский ледопад — Абалаков оказался прав, кошки нам не понадобились, весь путь был хорошо проторен отрядом альпинистов, что прошли его накануне. Обед у нас был на травяной лужайке на немецких ночевках. Как же хорошо сбросить с себя снаряжение и всю теплую одежду, лежать, загорать и смотреть на нашу стену с благодарностью — она могла бы нас наказать, но только погрозила пальчиком и отпустила.

На том для нас и закончился сезон 1959 года. А про следующий, может быть самый душевный, сезон в горах в 1960 году я уже рассказал в начале своего очерка.

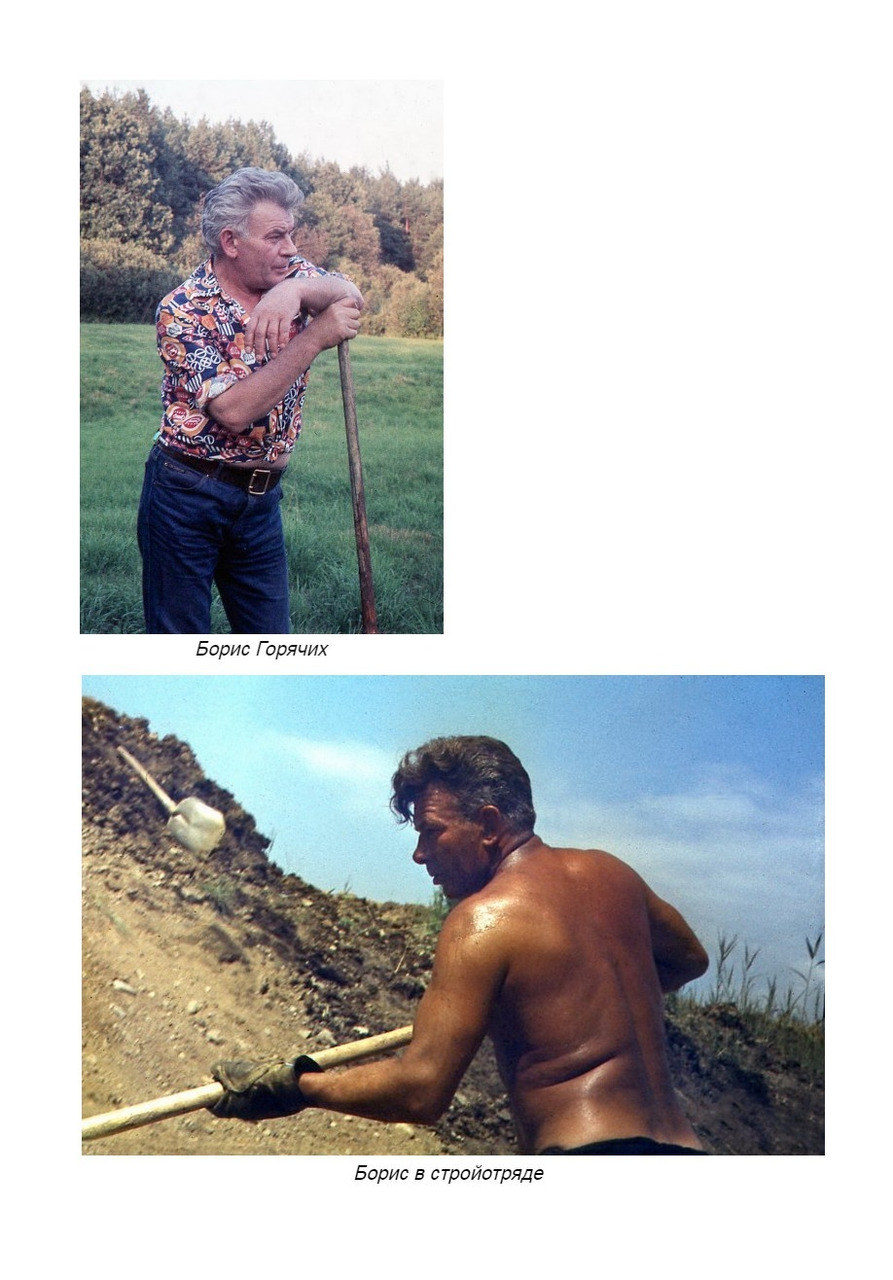

2. Борис Горячих! Кто такой? Откуда взялся и почему он здесь?

Само сочетание звуков в имени и фамилии Борис Горячих заставляет предполагать нечто неординарное в натуре этого человека, что-то выходящее за рамки качеств обыденных людей. Это то самое «благородство, которое обязывает» (во французском оригинале: noblesse oblige). Невозможно представить себе носителя такой фамилии посредственностью, заурядным трусом или прихлебателем. Все это могло бы восприниматься всего лишь как громкие слова, но было достаточно раз-два повстречаться с Борисом, хоть в горах, хоть на байдарке или на лыжах, или просто в дружеской компании, чтобы убедиться в том, что в его лице нам и представлен тот самый редкий случай крутого человека, который способен заразить кого угодно своей искренностью, азартом и темпераментом. Стоило ему где-нибудь появиться, как он становился центром внимания. Трудно сказать, отчего так происходило — ничего особо выдающегося в его внешности не было, да и манерой поведения он вовсе не походил на тех, кто старались быть всегда на первых ролях. Но, пожалуй, среди множества знакомых мне людей я затруднился бы назвать еще кого-нибудь, столь же колоритного и подкупающе привлекательного, как Боб Горячих. Я бы никогда не смог дать строгого определение «харизматичности», но в моем представлении это определение очень подходит именно к Борису. Стоит к этому добавить, что Боб попал к нам, когда наша команда альпинистов в основном уже сложилась, но довольно скоро выяснилось, что с ним мы почти идеально совместимы, и не только в горах, но и в московской жизни. Вот обо всем этом я и хотел бы рассказать дальше.

Для начала вспомню о нескольких эпизодах нашей совместной жизни в горах.

Кавказ, зимний Домбай, 1960 год

Восьмое марта 1960 г, в горах Западного Кавказа. В тот день наша команда, шестеро альпинистов Спортклуба Академии наук (сокращенно СКАН), руководимая Борисом Горячих, вышла на западную вершину гребня Большого Домбай-Ульгена. Это был пятый день нашего зимнего восхождения — траверса массива Домбая. Настроение у нас отличное. Мы в хорошей форме, что называется — «на подъеме». Еще бы — до нас никто не пытался пройти зимой этот технически сложный маршрут, а мы дерзнули и оказалось, что это вполне в наших силах. Большая часть пути уже позади, осталось не более одного-полутора дней, чтобы дойти по снежно-ледовому гребню до Главной вершины, а там спуск через седло Фишера на ледник и далее вниз по тропе к Домбайской поляне. Нашли на западной вершине тур, извлекли записку тех, кто был здесь до нас, заменили ее своим посланием, в котором не забыли посвятить свое восхождение нашим любимым женщинам (ведь, между прочим, женский праздник никто не отменял!).

Где-то неподалеку от тура должна была быть заброска продуктов, что Боб заложил прошедшим летом… Часа два мы вели ее поиски в снегу, перекидали гору снега, но — Увы!, безрезультатно. Боря очень переживал по этому поводу, пытаясь понять, как такое могло случиться, но это никак не могло повлиять на очевидный факт — продуктов у нас почти не оставалось. Утешало одно — траверс подходил к концу и можно было надеяться, что следующая заброска, уже на Главной вершине Домбая, нас все-таки дождется — авось, дотерпим. Ну, а пока в тот вечер еще есть время получше сделать площадку для палатки, закрепить как следует стойки, разместиться внутри поуютнее и, наконец, попить чайку вприкуску — по куску сахара на брата. Больше съестного у нас не оставалось. Ну и что с того? — завтра утром последний бросок, и мы на Главной!. Но в горах никогда не следует уж очень полагаться на свои ожидания — на самом деле у гор был припасен для нас совсем иной сценарий… Но об этом я расскажу немного позднее, а здесь мне самое время остановиться в своем повествовании, чтобы рассказать, как и почему мы оказались в это время на гребне Домбая и кто такие «мы».

Идея этого восхождения была предложена Бобом Горячих примерно за год до этого. Вот как высказался по поводу этой «задумки» один из нас, самый мудрый, Мика Бонгард: «В воздухе явственно запахло авантюрой». Действительно, в те времена на Кавказе зимой было принято просто кататься на горных лыжах, и никто даже не пытался сделать сколько-нибудь сложное восхождение. Траверс Домбая считался нелегким восхождением даже летом (5–А категории трудности). Поэтому никто не мог заранее сказать, насколько реально пройти этот маршрут в зимних условиях, когда многократно возрастает техническая сложность и объективная опасность маршрута. Подобный безумный замысел, конечно, уже смело можно было отнести к категории тех «вызовов», что таят бездну соблазнов для молодых фанатиков гор. Как тут не вспомнить слова поэта:

Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслажденья —

Бессмертья, может быть, залог!

И счастлив тот, кто средь волненья

Их обретать и ведать мог.

Могу честно сказать, что в те далекие времена у никого из нас даже в мыслях не было уподоблять себя Вальсингаму из «Пира во время чумы», но почему бы сейчас, через 60 лет, не добавить щепотку высокой романтики к побудительным мотивам наших стремлений в молодом возрасте?

А если говорить по существу, то проблема прохождения сложного маршрута в зимних условиях в то время представлялась интереснейшей и совсем не тривиальной задачей. Ведь здесь к обычным сложностям пятерочного маршрута добавляются еще зимний холод, заснеженность скал, повышенная лавиноопасносность, и все это сопряжено с безумно тяжелыми рюкзаками из–за необходимости тащить теплую одежду и дополнительное снаряжение. Не забудем еще и неизбежно скудный рацион — примерно 300—350 г. на человека в день. И, конечно, хороший запас бензина для примусов.

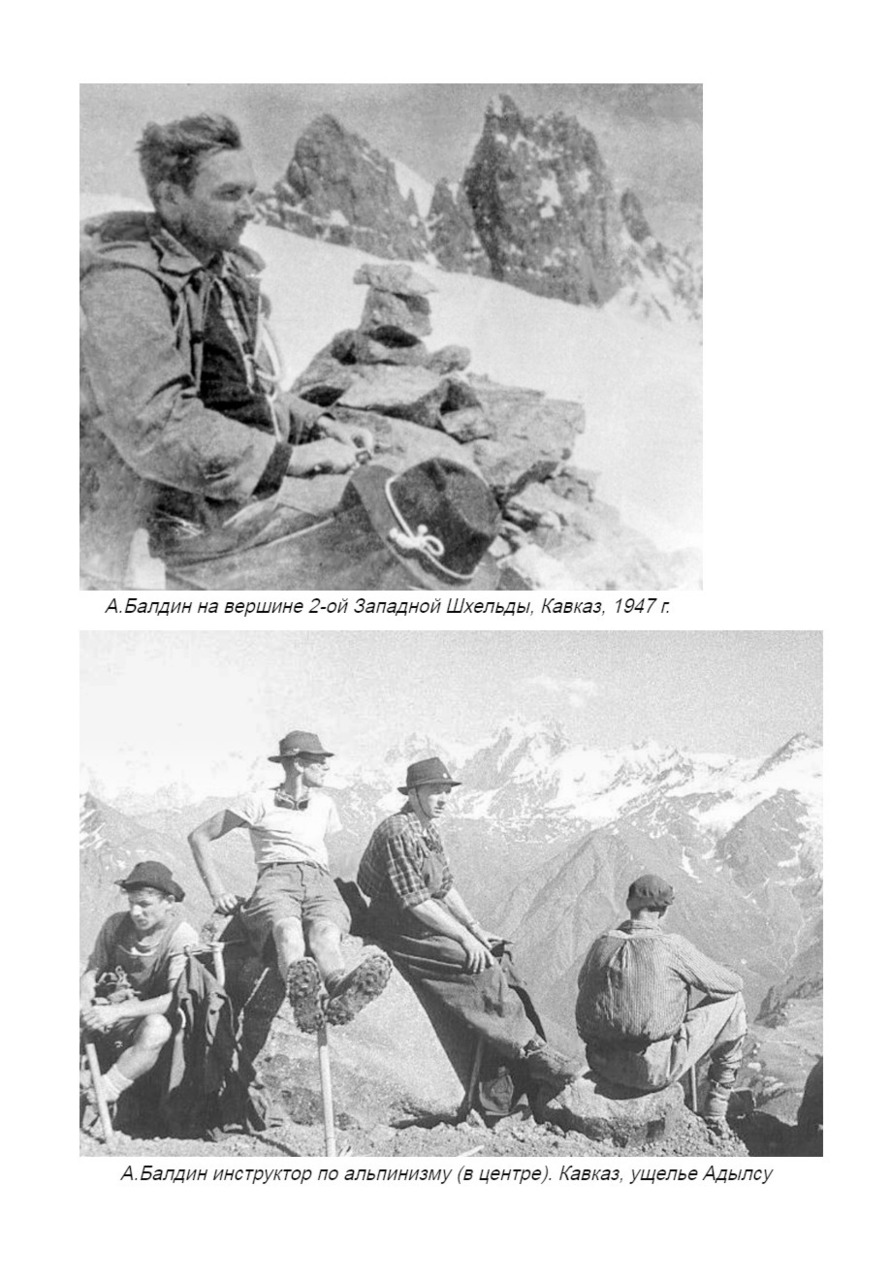

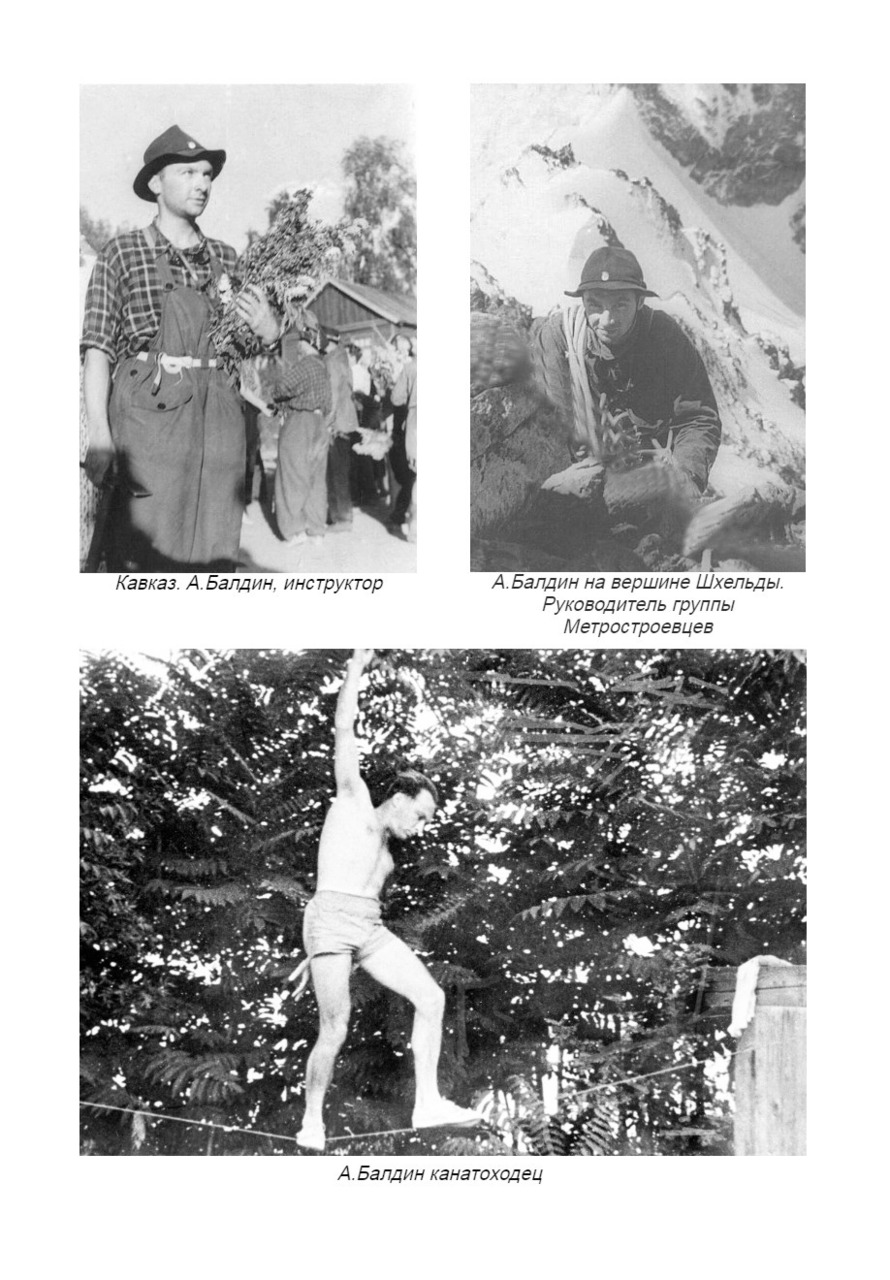

Что же представляла собой наша команда? В нее входили научные сотрудники академических институтов: Евгений Тамм, Александр Балдин, Юрий Смирнов, Николай Алхутов и Вильям Смит, но нашим руководителем был Боб Горячих, который совсем недавно никакого отношения ни к науке, ни к нашему спортклубу не имел.

Начало всему было положено на одном из не очень значительных событий, что произошло в альпинистском мире зимой 57/58 года. В тот вечер на встрече в клубе в Москве решался животрепещущий вопрос: кто и куда поедет летом. В какой-то момент к нам — а это были Женя Тамм, Олег Брагин и я, подошел молодой и улыбчивый парень и спросил: «А не возьмете ли вы меня этим летом в свою альпиниаду в Безенги, на Кавказ?». Деталей разговора я, конечно, не помню, но своей тональностью он очень походил на разговор Бени Крика с главным налетчиком Одессы Фроимом Грачем из «Одесских рассказов» Бабеля.

Он (Боб) сказал Фроиму (Жене): «Возьми меня. Я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет в выигрыше».

Грач (Тамм) спросил его: «Кто ты, откуда ты идешь и чем ты дышишь?»

«Попробуй меня, Фроим (Женя) — ответил Беня (Боб), — и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу».

Все же кое-что о нашем новом знакомом мы узнали. Парня этого звали Борис Горячих, он — мастер спорта, прошел траверс Ушбы и еще ряд классных маршрутов. С ним вместе к нам примкнет его жена, Наташа, тоже мастер спорта, а еще Олесь Миклевич, альпинист из Минска и Аркадий Шкрабкин, из Москвы. Сам Боб производил впечатление удивительно жизнерадостного, открытого и сильного человека — отказать ему было просто невозможно. К тому же существовали и вполне прагматические соображения: заполучить в состав сбора еще одну четверку опытных альпинистов — от такого предложения не отказываются. Если снова обратиться к Бабелю, то ответ должен был бы прозвучать примерно так:

— «Перестанем размазывать кашу — ответил Грач (Женя), — я тебя попробую».

А если говорить не столь образным языком, то Бобу было сказано: «Конечно, возьмем, приходи на ближайшую тренировку на Воробьевы горы, там посмотрим». Но в ответ Женя услыхал слова, достойные Бени Крика: «Знаешь, это нам не подходит. Будем тренироваться по-отдельности!» Я уже довольно хорошо знал нашего начальника и полагал, что он вряд ли согласится на подобный «сепаратизм», но, к моему удивлению, Женя и не подумал возражать. Видимо, ему понравился открытый и независимый характер Бориса.

Ни Боб, ни Женя, ни мы с Олегом тогда даже не подозревали, насколько важными для всех нас была та встреча. Мы полагали, что просто усилили нашу команду, добавив в нее группу Бориса, а обнаружилось, что к нам прибились люди, близкие нам по духу и Боб не просто сделался членом команды альпинистов СКАН и нашим другом — он оказался тем самым центральным звеном, если хотите — тем «замковым камнем», что связал нашу любительскую постройку, типа клуба «дружных ребят», в нечто, подобное монолиту, что смогло просуществовать не один десяток лет, несмотря на все превратности жизни.

Как же складывались отношения «старожилов» с Борисом? Очень скоро выяснилось, что нам не потребовалось много времени, чтобы притереться друг к другу. Самое главное было то, что мы с ним одинаковыми глазами смотрим на горы. Ведь среди альпинистов немало спортсменов, для которых в восхождениях самоцелью бывает быстрота прохождения сложного маршрута. Я знал очень многих ребят из этой, чисто спортивной среды. Там было множество замечательных мужиков и упаси меня бог третировать их за подобный подход. Просто у нас сложился другой стиль — главное, с кем ты идешь на восхождение, а выбор вершины и маршрута не так уж и важны. Мы никогда не относили себя к разряду чистых спортсменов; горы для нас не стадион, где можно устанавливать рекорды скорости и удали, а нечто вроде святилища, куда мы допущены, чтобы очиститься от скверны городской жизни, насладиться чистотой горного воздуха, незамутненной красотой рисунка линий вершин… Звучит высокопарно, и я не припомню, чтобы мы когда-нибудь выражались в молодости такими словами, но пожалуй, не преувеличу, если скажу, что они довольно точно говорят о том, что мы искали и находили в горах. И в этом отношении Боб и его друзья от нас ничем не отличались — почти как у Киплинга: «мы с тобой одной крови, ты и я».

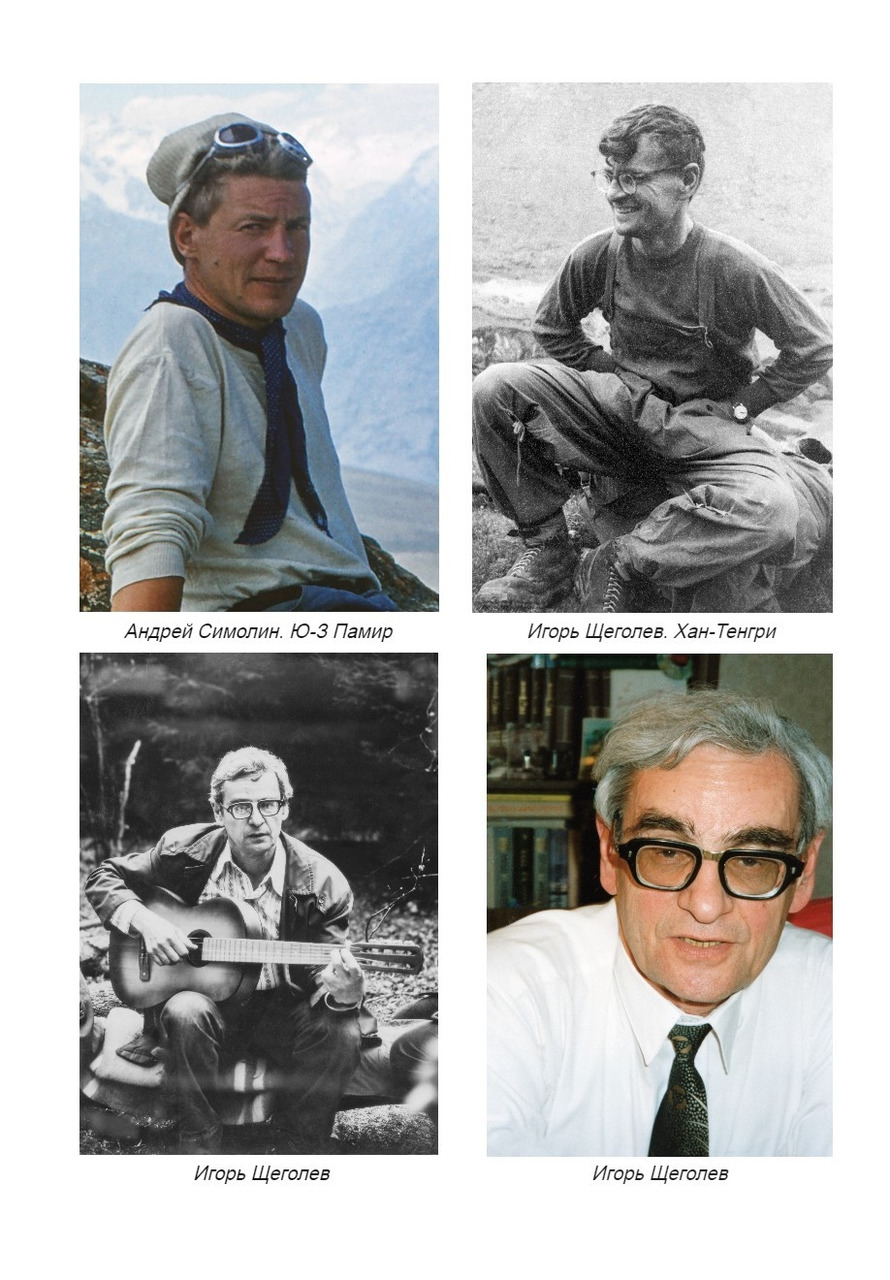

Кавказ, Безенги, лето 58 года. В то лето 58 г., в наш первый общий сезон в горах, приехали мы в Безенги, расселились, осмотрелись и поехала-понеслась наша горная жизнь. Для Бориса главной задачей в то время было найти четвертого человека в свою группу, поскольку с ним были только Олесь и Наташа; Шкрабкин приехать так и не смог. Боб присматривался ко всем нам, но колебался не долго — из всей компании «академиков» (так тогда нас называли) более всего ему понравился Игорь Щеголев. По-человечески это было более, чем понятно: Игорь Фомич был необыкновенно симпатичным человеком, с тонким чувством юмора и широчайшим кругозором. Но по своей конституции он выглядел немного тяжеловатым для прохождения сложных скальных маршрутов, и я, как один из тренеров сбора, не мог не поделиться этими сомнениями с Борисом. На что он ответил мне примерно в таком духе: «С таким душевным человеком, как Игорь, ходить в одной группе — это уже радость сама по себе, а где будет надо — я пролезу сам и всех вытяну». На том и порешили, и первым маршрутом для своей группы Боб избрал вершину Мижирги с перевала Селлы.

Описание маршрута, что досталось нам от прошлых лет, было предельно лаконичным: «Скалы трудные и очень трудные». Одна из групп нашего сбора пыталась сделать это восхождение, но они не очень серьезно отнеслись к словам своих предшественников, потратили неожиданно много времени на прохождение «очень трудных скал», схватили пару холодных ночевок; после чего вынуждены были вернуться — не успевали к контрольному сроку. Борис учел этот горький опыт и оказался гораздо удачливее — и скалы оказались не такими уж трудными, если к этому быть морально готовым. Он спланировал прохождение маршрута так, что они смогли обойтись без всякой «героики»: все три ночевки были в удобных местах и даже камнеопасный кулуар, о котором предупреждалось в описании маршрута, они успели проскочить по холодку ранним утром. Иными словами, все было сделано так, как надо. Но самое главное — Боб не ошибся в выборе Игоря, как члена своей группы. Конечно, для Игоря это был самый трудный маршрут из тех, что ему довелось проходить в прошлые года. Но он справился, что помогло ему обрести уверенность в себе, а это было как раз то, чего более всего ему не хватало. В последующие года Фомич уже смело ходил и на пик Коммунизма, и на Хан-Тенгри, и на пик Корженевский, да и на пик Щуровского по стене, и всегда он считался одним из сильнейших членов команды. Что же касается его первого восхождения с Бобом на Мижирги, то, пожалуй, не менее важным был совсем иной результат того восхождения — у Игоря на всю жизнь сложились необыкновенно близкие отношения с Борисом.

Игорь Фомич пользовался репутацией талантливого физика. Неудивительно было видеть, насколько успешно развивалась его карьера — от научного сотрудника, до заведующего лабораторией в Черноголовке и академика РАН. Но как бы занят он ни был, каждый раз, когда оказывался в Москве, он наведывался в лабораторию в МИСИ, где хозяином был Боб. Они вызванивали меня (я жил ближе всех) и еще пару ребят из нашей компании, и мы устраивали спонтанный и всегда радостный праздник. Со своей стороны, и все мы, те кто проживал в Москве, с готовностью приезжали в Черноголовку: посидеть за праздничным столом, покататься на лыжах зимой или просто прогуляться. И так было до безвременной кончины Игоря Фомича в 1995 году, которая нас всех просто поразила своей неожиданностью, а для Бориса так и осталась незаживающей травмой.

О том, как нам жилось во время нашего первого сбора в Безенги в 1958 г., о том, что нас окружало и чем были заполнены будни той экспедиции, подробно рассказано в моей книге «Мои друзья и горы», и я не буду здесь повторяться. Напомню только, что в горах надо быть всегда готовым к тому, что очень резко и неожиданно там может произойти переход от ощущения полноты и радости бытия к осознанию того, что случилась «черная беда». Именно такое и случилось у нас, когда в ночь на 28 июля в лагерь прибежала двойка с соседнего сбора, чтобы сообщить, что они приняли сигнал бедствия от нашей группы, что была на восхождении на вершину Шхара. Подойдя ближе к маршруту, они узнали, что сорвалась и разбилась двойка Спиридонов-Добрынин.

На том и закончилась почти идиллия нашей жизни в горах тем летом. Уже к утру мы были у подножия Шхары, сразу обнаружили тела погибших и к вечеру доставили их на Миссес-кош. О том, чем были заполнены наши последующие дни, я ранее уже писал. Для меня сейчас важнее всего подчеркнуть, что после всех переживаний, связанных с транспортировкой тел погибших друзей, похоронами, встречей и проводами их родителей, было почти невозможно представить себе возвращение к обыденной городской жизни. Конечно, ничего не было проще, чем собраться и уехать, но это было бы равносильно признанию поражения: получалось так, как будто Шхара нас сломала.

Как-то сама собой родилась задумка — мы должны выйти на Шхару и пройти маршрут ребят по северному ребру (маршрут Томашека-Мюллера). Сразу образовалась группа, во главе которой стал Борис. Он очень серьезно отнесся к подготовке восхождения. Прежде всего, он получил подробнейшую консультацию у Толи Кустовского, который недавно прошел этот маршрут как инструктор группы британских альпинистов. Главное, что мы от него узнали — это то, что основная сложность маршрута: сильно обледенелые и крутые скалы и почти полное отсутствие мест, подходящих для биваков. Поэтому мы отказались от всякой новомодной обуви, типа «Вибрамов», и как следует наточили трикони на наших видавших виды отриконенных ботинках. Ну, а принцип выбора места для бивуаков у Бориса был прост: даже если площадка попадалась среди бела дня, мы не проходили безучастно мимо, а там и ставили палатку. После чего до конца светового дня вели дальнейшую обработку маршрута, зная, что местом для ночлега мы уже обеспечены. А ближе к вечеру спуститься к палатке и на следующий день подняться по навешенным веревкам — не составляло особых проблем.

Вряд ли надо снова подробно рассказывать о том, как проходило это восхождение. Скажу только, что Шхара относится к числу не очень многих вершин, для характеристики которых так и хочется применить эпитеты типа «зловещая» или «угрожающая». Её северное ребро выглядит также угрожающе страшным, как, скажем, маршрут на пик Победы с севера на Тянь-Шане. Тем более важно было, что мы успешно справились со всеми вызовами сложнейшего маршрута и нас, что называется, «отпустило». Теперь мы могли покидать горы без унизительного чувства поражения.

Зимний Домбай, восьмое марта, кульминация, 1960 год. Напомню, что в тот день мы вышли на западную вершину Домбая, откуда было уже недалеко до Главной вершины, где заканчивался маршрут нашего траверса. Так мы планировали, но горы самым жестоким образом вынудили нас поменять наши планы.

Дело в том, что за нами с интервалом в один день по тому же маршруту шла очень сильная группа альпинистов МВТУ под руководством Игоря Ерохина. Поэтому мы не удивились, когда увидели, что ниже нас на гребне, примерно на том месте, где была наша ночевка в предыдущий день, появилась двойка Адика Белопухова и Валентина Божукова. Мы обрадовались и стали им кричать какие-то банальные приветствия, но через мгновение замолкли, услышав в ответ какой-то непривычный и очень напряженный голос Вали Божукова: «Слушайте нас внимательно: при подъёме по „психологической“ стене сорвались и разбились насмерть четверо: Игорь Ерохин, Ия Соколова, Геннадий Фещенко и Аркадий Цирюльников».

В такие моменты рвется непрерывность хода времени: все, что было «до того», исчезает, пропадают без следа все те намерения, что составляли программу действий на ближайшие дни. Очевидно, что не могло быть и речи о завершении траверса Домбая, как спортивной цели. Этот честолюбивый вызов перестал существовать для нас. С нуля начинался новый отсчет времени. Теперь наша ближайшая цель — соединиться с двойкой Белопухов–Божуков, а затем как можно скорее всем уходить вниз.

Наутро выслали Сашу Балдина и Юру Смирнова встречать Адика и Валентина, a сами тем временем собрались и попытались было пройти по гребню до Главной вершины просто по той причине, что это был самый очевидный путь ухода, и к тому же была надежда найти там следующую заброску продуктов. Был ясный день, солнечно и ветрено, холод пронизывал нас буквально до мозга костей, никакая одежда не спасала. В первой связке шли Коля Алхутов и я, и за два часа мы смогли преодолеть лишь метров сто гребня, сильно заснеженного и обильно украшенного карнизами на обе стороны. Здесь быстро не пойдешь, а мороз пощады не давал. Становилось ясно, что до вечера нам не успеть добраться до Главной, а на гребне нашу палатку просто сдует. Тут к нам подошла вторая связка Боб и Женя. Немного посовещались и решили, что путь через Главную для нас закрыт — он сопряжен с неоправданным риском. Надо возвращаться к месту ночевки на Западной с тем, чтобы спускаться кратчайшим путем на ледник, прямо по стене. Известно было, что там пройдено два маршрута: Макарова и Сасорова. Но все осложнялось тем, что: во-первых, никто из нас не знал этих маршрутов, да и явно маловато было крючьевого снаряжения для организации спуска по отвесным участкам, а во-вторых — у нас практически кончились продукты, а теперь нас было уже не шесть, а восемь человек. Хорошо хоть бензина было достаточно, и, стало быть, горячим питьем мы были обеспечены.

Дополнительная сложность была еще связана с тем, что наша рация окончательно вышла из строя, и спасатели внизу не знали толком, что произошло с нашими группами. Последнее, что наш радист Коля Алхутов смог передать вниз, было сообщение об аварии на траверсе Домбая. На всякий случай на КСП готовились к организации больших спасательных работ, для чего была вызвана из Москвы сборная команда Союза по альпинизму. Однако, мы слишком хорошо знали, с каким риском сопряжены спасательные работы, особенно в условиях зимней непогоды. К тому же с нашей группой все было более-менее благополучно, и нам спасатели не требовались. Поэтому просто необходимо было как можно скорее добраться до людей.

Спуск занял у нас три с половиной дня, и это была борьба полуголодных людей за выживание в экстремальных условиях. При этом мы просто обязаны были идти предельно аккуратно, не допуская никаких срывов из-за поспешности или усталости. Первым на спуске обычно шел Женя Тамм. Его главной задачей было прокладка подходящего маршрута для спуска дюльфером (так именуется способ спуска «по веревке сидя»), уборка всех ненадежных камней и нахождение более-менее подходящей площадки для организации страховки и налаживания следующего дюльфера. А замыкающим был Боб, который выбивал все лишние крючья и должен был следить за тем, чтобы веревка легла так, чтобы возможно было легко ее снизу выдернуть. Если здесь ошибешься, то может понадобиться лезть вверх почти без страховки, чтобы разложить веревку, как следует. И Женя, и Боб работали слаженно и четко. Все те 18 -20 дюльферов, что нам пришлось проделать за эти дни, прошли без единой осечки.

Удивительнее всего было то, что усталость тогда почти не ощущалась, хотя последние три дня никакой еды вообще не было. Казалось, что так мы можем идти бесконечно долго, как автоматы — таким было нервное напряжение. Вечерами наш начальник Боб Горячих раздавал нам по ложке коньяка из аварийного запаса, что и составляло вместе с кружкой кипятка наш ужин. Одна палатка на восемь человек — это означало, что поспать толком ни у кого не получалось. Хорошо хоть, что в палатке было тепло, даже когда на улице стоял двадцатиградусный мороз.

Слава богам, все обошлось, никаких ЧП не произошло, и мы смогли спуститься на ледник вполне благополучно. Прилетевшие из Москвы спасатели нам не понадобились. Они сразу отправились через гребень за телами погибших, отрядив нам навстречу в качестве «скорой помощи» Юру Каунова и Володю Безлюдного. Момент встречи с ними был волнующим, и мне запомнился надолго. Сначала был обжигающий сладкий чай — ну просто божественный нектар. За ним последовали апельсины, которые поедались прямо с кожурой, а вдогонку — «палка» копченой колбасы, также поглощенная вместе с оболочкой. Помню, что при этом чувство вкуса у меня совершенно атрофировалось — все это было просто «пища». Тут наши спасители всерьез обеспокоились такими чудовищными аппетитами и волевым образом прекратили это безобразие.

Немного дальше, уже на тропе, ведущей к Домбайской поляне, мы совершенно неожиданно увидели Игоря Евгеньевича Тамма. Он знал про наше восхождение и приехал из Москвы несколько дней назад, чтобы быть поближе к сыну, и заодно погулять в горах. Здесь он узнал об аварии, что случилась наверху, при чем никто не мог ему в точности сказать, что и с кем там произошло. Как он потом признавался сыну, он так разнервничался, что даже не мог работать!

Старший Тамм всех нас хорошо знал, как Жениных друзей, и мы частенько гостили у Таммов на даче в Ильинском. Припоминается забавная история, что случилась, когда в один из таких вечеров Игорь Евгеньевич, который был большим любителем шахмат, предложил сыграть с ним. Мы было застеснялись — все-таки академик, Нобелевский лауреат, как-то неудобно. Но Боб сразу согласился, и к общему удивлению, он выиграл первую партию, а вторую свел вничью. Было забавно наблюдать, как И.Е. почти по-детски огорчился из-за своих неудач, но с тех пор он всегда радовался видеть Борю среди гостей и не упускал возможности вызвать его: «К барьеру!». И вот здесь в горах он встречает своего сына и всю нашу команду во главе с Борисом, живых и невредимых после всех перенесенных испытаний. Он даже не старался скрыть своего радостного возбуждения, приветствуя нас, и особенно сердечно поздоровался с Бобом как с капитаном нашей команды.

В альплагере на Домбайской поляне нас встретили почти как выходцев с того света. Да и мы среди тепла и дружеской заботы первое время чувствовали себя кем-то вроде чужестранцев, пришельцев откуда-то из другого мира. Это ощущение еще более усилилось, когда мы ехали на машине из Домбая в Черкесск. В селеньях по дороге можно было видеть обычную рутину жизни: дым из труб, скотина на дворах, играющие дети, женщины с какими-то узлами, мужики на санях с дровами или углем, повсюду снег: на крышах изб белый, а на дороге грязный до слякотной черноты. А там в горах, откуда мы возвращались, не было ничего, что могло напоминать эту жизнь, там нигде не было ни души, и повсюду лежал девственно чистый снег… И самое ужасное то, чему разум отказывался верить, — всего лишь несколько дней назад в том кристально чистом снежном царстве, почти на наших глазах, четверо близких нам людей навсегда простились с жизнью!

Ну а потом, в Москве про наше настроение после похорон ерохинцев лучше всего было сказано в трагическом речитативе Юрия Визбора:

— Ну вот и поминки за нашим столом.

— Ты знаешь, приятель, давай о другом.

— Давай, если хочешь. Красивый закат.

— Закат то, что надо, красивый закат.

— А как на работе? — Нормально пока.

— А правда, как горы, стоят облака?

— Действительно, горы. Как сказочный сон.

— А сколько он падал? — Там метров шестьсот.

— А что ты глядишь там? — Картинки гляжу.

— А что ты там шепчешь? — Я песню твержу.

— Ту самую песню? — Какую ж ещё… Ту самую песню, про слёзы со щек.

— Так как же нам жить? Проклинать ли Кавказ? И верить ли в счастье?

— Ты знаешь — я пас. Лишь сердце прижало кинжалом к скале…

— Так выпьем, пожалуй,… — Пожалуй, налей…

Однако же, прошел месяц–другой московской жизни и вновь замаячило лето и снова надо было решать, что мы будем делать. Может быть, неискушенному читателю покажется, что теперь-то, после того, что случилось два года назад в Безенги и после только что пережитой трагедии на Домбае, здравый смысл возьмет верх, и мы, образумившись, прекратим, наконец, испытывать судьбу? Скажу сразу — этого не произошло. Снова и снова почти каждым летом мы отправлялись в горы — Кавказ, Памир, Тянь-Шань, Фанские горы или на худой конец — Памиро-Алай, Матча. И не было никакой возможности устоять перед соблазном еще раз хлебнуть морозного горного воздуха, умыться ледяной водой, почувствовать напряжение подъема по ледовому склону или крутым скалам, азарт спуска глиссером по снегу или, наконец, расслабиться у костра, наблюдая за тем, как луна медленно траверсирует вершины горного хребта. Позабыть обо всем этом, переключиться на что-либо иное было невозможно, невзирая на то, что время от времени с роковой неотвратимостью мы теряли в горах наших друзей.

Ну, и как же все-таки складывалась наша жизнь вне гор, на равнине?

В горах мы жили общей жизнью, нас объединяла общая цель — восхождения на вершины. Ты идешь в связке, и веревка — это не только способ обезопасить друг друга страховкой, это еще некий символ ответственности друг за друга. И это не просто слова-декларация, а суть суровых требований жизни в горах. Без чувства такой ответственности невозможно ходить в горах на серьезные маршруты.

А в городе на смену романтике гор приходила проза обыденной жизни, где у каждого есть своя семейная ячейка, дом, работа, встречи с приятелями, иногда какие-то развлечения, вроде театра или художественной выставки. Все это свое, близкое, и первые недели всем этим просто упиваешься. Но при всей насыщенности городской жизни трудно было избавиться от ощущения, что чего-то самого главного в ней не хватает. В глубине души еще сохранялось, почти как фантомное чувство, воспоминание о чем-то вроде «горного братства». Помнится, что некоторое время тогда нашим приветствием в городе был клич немецких горных егерей: «Берг хайль»!

Со временем все это неминуемо ослабевало, но не у всех, нет, не у всех! Борис всегда особенно остро ощущал переход от гор к равнинной жизни. Он просто не мог примириться с тем, что еще совсем недавно, в горах мы жили общей жизнью, как родные братья, а теперь? Что же получается: мы всего лишь хорошие знакомые, да? Против этого протестовала сама его натура. Он был слишком эмоциональным человеком и быть сегодня одним, а завтра, подчиняясь изменившимся требованиям жизни, совсем другим — это было не для него.

Хорошо известно высказывание Антуана де Сент-Экзюпери: «Единственная известная мне роскошь — это роскошь человеческого общения». Признаемся, что для большинства так называемых «взрослых людей» (термин Экзюпери!), это высказывание звучит всего лишь как романтическое пожелание, конкретного смысла не несущее. Как-то в разговоре с Борисом я, не помню по какому поводу, процитировал эту максиму Экзюпери, он хмыкнул и с искренним недоумением заметил: «А что же еще тогда прикажете считать роскошью?»

Боб вообще-то совсем не любил словоговорения на подобные темы — просто ему был свойственен особый дар, даже талант — пробуждать в людях чувство дружеской симпатии и потребность в деятельном (это — главное!) общении. Эта его способность, творческая по своей сути, позволяла ему сближаться и находить общий язык с самыми разными людьми — от шоферов до академиков. Но если говорить о Боре, как об одном из закоперщиков нашей команды «академиков» (так иногда называли команду СКАН), то главный, так сказать, нерв его жизни был в том, что он интуитивно и неутомимо стремился к тому, чтобы наша жизнь на равнине была, если не такой же, как в горах, то по крайней мере в чем-то главном, схожей с ней. Иными словами, жизнь в Москве для него должна была быть продолжением (да, именно так!), а не отрицанием жизни в горах.

Б.А. сделался хранителем такого настроя, поддерживая в каждом из нас ощущение ответственности не только за себя, но и за своих друзей. Благодаря этому, живя во вполне благополучной Москве, мы в некотором роде привыкли ощущать себя постоянно в готовности, почти как в спасотряде в горах — по первому сигналу бросать все свои дела и спешить на выручку. В свою очередь, это давало каждому из нас чувство защищенности от всяких невзгод, и конечно, явилось одной из основ существования нашего дружества. Не буду приводить все то множество конкретных дел, которые при этом нам приходилось сообща исполнять, чтобы мое повествование не стало походить на известную повесть А. Гайдара. Но о наиболее запомнившихся событиях, пожалуй, стоит рассказать.

Где-то в конце 1967 года тяжело заболел Игорь Евгеньевич Тамм. Вскоре его перевезли домой, где был организован постоянный круглосуточный медпункт с подключением больного к аппарату искусственного дыхания. Первые месяцы он еще активно работал за письменным столом, принимал сотрудников своего теоротдела, интересовался новостями в науке, политике, шахматами и творчеством бардов. Я с удовольствием вспоминаю, как по его просьбе мы устроили для него сольный концерт А. Дулова, которого он особенно выделял. Частенько к нему наведывался его старый спутник по горам и партнер по шахматам В. П. Сасоров, но И.Е. особенно загорался, когда его сын Женя из соседней квартиры приводил к нему Бориса, просто так, поздороваться. Этот «визит вежливости» немедленно превращался в любимый вызов И.Е. — «К барьеру!», и соперников, еще «дымящихся» от шахматного азарта, с трудом разводили часа через полтора-два.

Ну, а когда ближе к лету потребовался перевоз старшего Тамма на дачу, то было совершенно естественно, что в качестве вспомогательного персонала Женя привлек Бориса и еще нескольких ребят из нашей компании, чтобы помочь перевезти отца вместе с громоздким аппаратом искусственного дыхания, аккумуляторами и еще множеством всяких аксессуаров. Это был тот обряд, что мы исполняли на протяжении ряда лет, и всегда для нас была наградой возможность пообщаться с этим замечательным человеком.

Один из таких деловых визитов на дачу Таммов мне запомнился еще и тем, что в тот раз проведать Игоря Евгеньевича пришел АД. Сахаров, живший по соседству. Они о чем-то побеседовали, а потом, когда А.Д. ушел, Тамм сказал, ни к кому не обращаясь: «Какой замечательный человек Андрей Дмитриевич, но не сносить ему головы!». Потом уж я узнал от Жени, что отец обсуждал с гостем его известное письмо к руководителям нашей страны.

А случалось и совсем иное, как например, такое: как-то поздним вечером зимой у меня дома раздался звонок, и мой друг Олег Брагин сообщил мне, что один из детей наших друзей до сих пор не вернулся из лыжного похода. Не задавая лишних вопросов, я немедленно закончил все свои дела, собрал снаряжение, требуемое для ночного поиска в лесу, и помчался на Савеловский вокзал, где вместе с Борисом, Олегом и Димой Дубининым мы собрались ехать на станцию Лобня, откуда стартовали дети. От подобного «геройства» нас тогда уберегла только подъехавшая на вокзал в последний момент Надежда Куликова, сообщившая нам, что ее драгоценный Алеша все-таки появился, живой и здоровый. Дети были у всех, и время от времени подобного рода вызовы случались во все времена года, и нам приходилось еще не раз исполнять функции нынешней службы «Лиза Алерт».

Одним из самых запомнившихся случаев нашего общего деяния была работа по срочному исправлению системы ассенизации на 4-ой Тверской-Ямской в доме, где жили Дора Израиловна и Моисей Ильич, родители нашего погибшего друга Мики Бонгарда. Мы их не забывали, но, пожалуй, именно Боб более всех с ними сблизился. Он довольно часто к ним наведывался просто так, попить чайку и поговорить. У них было чего вспомнить: отца Бориса, бухгалтера иглоделательного завода под Можайском, арестовали в 37 г и вскоре расстреляли. Дору Израиловну, театральную актрису, арестовали в 41 году по обвинению в подготовке «покушения на вождей», но почему-то не расстреляли, а отправили в лагерь, откуда комиссовали по болезни через год. Мика в то время копал окопы под Можайском, а потом пребывал в лейтенантской школе где-то на Урале, после чего отправился на фронт. Что касается отца Мики, Моисея Ильича, то он был впервые арестован в начале 20-х за сионизм и с тех пор мотался в ссылках по разным, «не столь отдаленным местам».

Так вот, в один прекрасный день Моисей Ильич сам позвонил Бобу с просьбой о срочной помощи — где-то под землей лопнула канализационная труба, образовалась пробка, и нечистоты стали заполнять ванную в квартире Бонгардов (они жили на первом этаже). Боб немедленно к нему примчался, оценил ситуацию и назначил на следующее утро сбор всем, кто сможет. На такое святое дело, как уборка дерьма (что может быть чище и благороднее в авторитарном государстве! См. об этом подробнее у Генриха Белля), собралась неплохая бригада из «научников» разных специальностей. Среди нас были не только друзья Бори, но и волонтеры, так сказать, друзья друзей. К примеру, стоило мне только упомянуть у себя в ИОХе о предстоящих работах, как к нам в помощники записалось сразу несколько моих приятелей. Всего тогда нас собралось человек 12—13. Боб, как настоящий прораб, обеспечил нас всех инструментами, от лопаты до отбойного молотка с компрессором, а меня отрядил достать на какой-нибудь стройке трехметровый кусок асбоцементной сливной трубы. На мой вопрос: «Боря, а где же я тебе ее возьму?» — ответ был дан исчерпывающий, но не совсем приличный: «Где, где — в Караганде!». Скажу сразу — я с этим ответственным заданием смог справиться, но только благодаря наличию в кармане четвертинки спирта. Когда я притащился с трубой, был уже выбит бетон под порогом подъезда, выкопана траншея и добрались до лопнувшего слива. Еще пара часов и авария была ликвидирована. Жильцы того подъезда, проходя мимо нас, не могли поверить своим глазам, и все хотели выяснить, как же можно вызывать подобную срочную аварийную команду. На что Боб отвечал, что это бригада со стройки сверхсекретного объекта КГБ и спрашивающий немедленно ретировался.

Реакция стариков Бонгардов — мне трудно ее воспроизвести. Ничего подобного они не ожидали и было трогательно видеть, как они гордились перед соседями своими молодыми друзьями. Можно сказать, что они воспряли духом, более всего от ощущения чувства защищенности, а этого так не хватает старикам!

Но все же, все же — ведь подобными добрыми делами не исчерпывалась наша жизнь вне гор, та общая жизнь двух-трех десятков людей, что и по сей день вспоминается, как нечто абсолютно уникальное по своему духу всеохватывающей общности.

Конечно, первым делом я должен вспомнить про наши тренировки — ведь без этого невозможно поддерживать форму для восхождений в летний сезон. Они состояли из двух равноправных частей. Первая — это бег и всяческие упражнения на Ленинских горах. Это совершенно замечательное место и бег по склонам Воробьевки среди роскошного парка на вольном воздухе был на удивление приятным занятием. Правда, когда мы в один сезон позвали к нам в качестве профессионального тренера заслуженного мастера спорта Ивана Петровича Леонова, он быстро научил нас, что называется, «свободу любить». Назову лишь пару его любимых упражнений. Одно — это пробежка на полную скорость на 300 м с возвращением к старту легкой трусцой. И так 10 раз! Или проскакать на одной ножке, то на правой, то на левой — по крутой тропе снизу до верха Воробьевых гор, а потом вниз, в припрыжку на двух ногах до набережной. Обычно И. П. потом спрашивал: «Ну, а по второму разу будем?», что могло вызвать только нездоровый смех у всех нас. Но подобное «мучительство» (кстати, очень полезное!) продолжалось только месяца полтора-два, после чего Ивана Петровича призвали к более достойным спортсменам.

Боб только потешался, когда я пытался его затащить к нам на Ленгоры, рассказывая о том, как там здорово. Он лично был знаком с Леоновым и очень его уважал, но, насколько я припоминаю, ни разу «не унизился» настолько, чтобы принять участие в наших тренировках — видимо, ему не нравилась вся эта система искусственно создаваемых нагрузок. Он был сторонником тренировок другого типа, где польза сочеталась с удовольствием. Вот о них-то мне и хочется вспомнить.

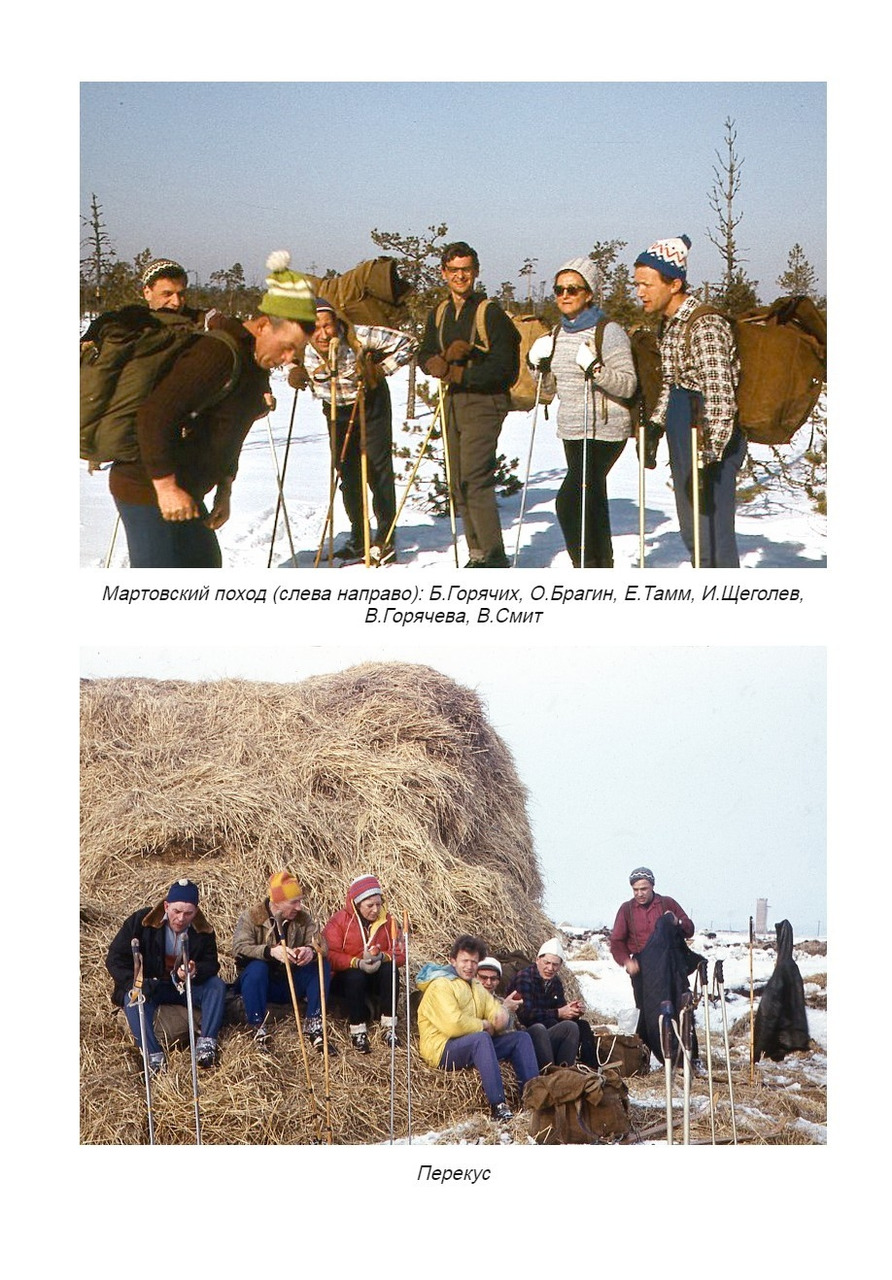

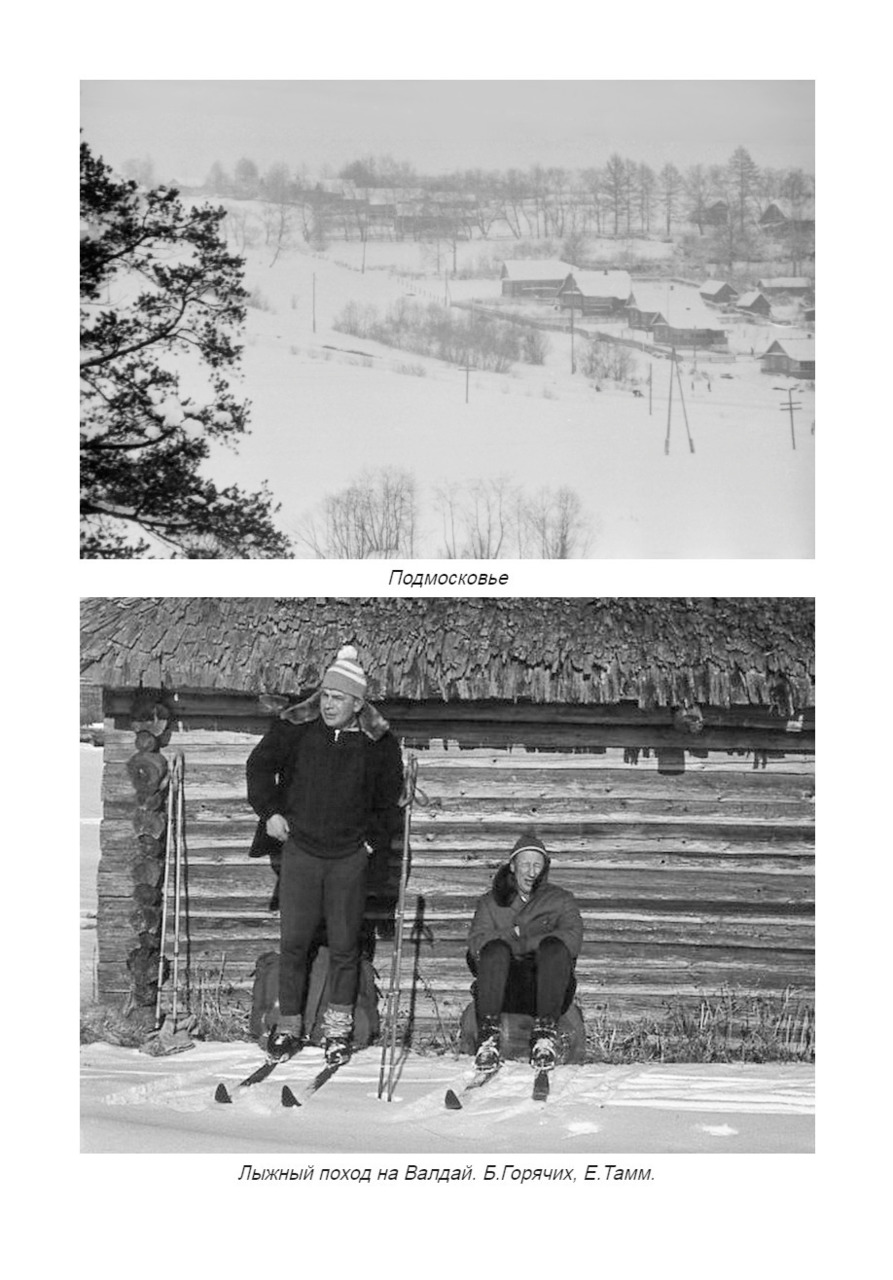

В 50-е года среди альпинистов было принято зимою устраивать чуть ли каждые выходные лыжные гонки на трассах по 30, 40 или даже 50 км. Но нам как-то было не по душе подобное изнурительное и довольно безрадостное занятие. То ли дело подмосковные походы — вот это нам подходило, и Боб был одним из самых горячих их сторонников. Декабрь, январь, февраль — менялась только погода, от оттепелей до морозов, но постоянно, почти каждую субботу или воскресенье где-то в районе 9 часов утра у пригородных касс одного из северных вокзалов (Ленинградский, Ярославский или Савеловский) собиралось человек 8—10 из нашей компании с тем, чтобы пройти очередной из маршрутов «с дороги на дорогу».

Ничего героического в таких походах, о чем стоило бы рассказать, конечно, не было, если не считать того, что почти весь маршрут шли мы без лыжни, по целине, по азимуту, и в походы такие мы звали всех наших, независимо от их умения ходить на лыжах и тренированности.

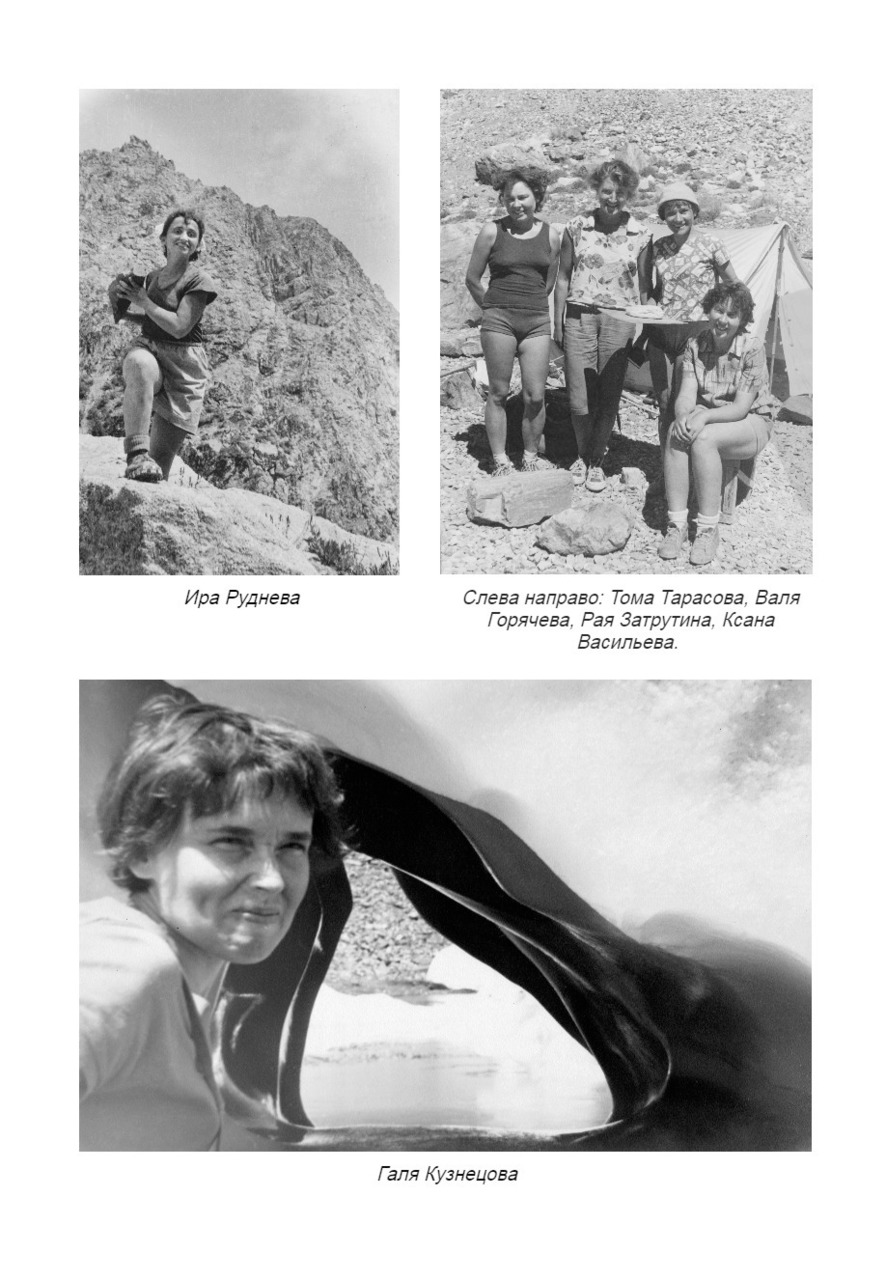

Вот как, к примеру, выглядел один из наших воскресных походов от Солнечногорска до Туриста (ориентировочно 35—38 км). Шестеро мужиков во главе с Бобом, две дамы, Валя Горячева и Оксана Васильева. С Валюшей проблем никаких не было — она хорошо бегала на лыжах. Что касается Ксаны, то трудно было представить себе более неспортивной девушки, чем она, но человек она была очень веселый и компанейский, и ее хотелось взять с нами. Стало быть, весь ее груз распределили среди мужиков, а самый выносливый из нас, Юрочка Смирнов вызвался быть кем-то вроде поводыря, вытаскивая Ксану за палки на горки, съезжая с нею вниз и, конечно, извлекая ее время от времени из сугробов, куда она норовила зарыться. Но чтобы ему не было скучно самому, он придумал себе упражнение — первые километров 15 он шел без опоры на палки, а далее перешел на двухопорное хождение на руках. Говорил, что тренировка у него получилась вполне полноценная. Конечно, в таких походах соревновательный элемент полностью отсутствовал, но каждый вволю наработался, протаптывая лыжню, а все мы в полной мере могли насладиться красотой зимнего Подмосковья. Ну, а под конец, когда до станции Турист оставалось километров семь, Боб вышел, наконец, на приличную лыжню и рванул вперед полным ходом, а за ним ринулись еще несколько особо азартных товарищей. И так без остановки они бежали до самой Шукаловки, что рядом со станцией. Очень неплохим получился этот пробег, если не считать того минуса, что от станции пришлось отправить самого ходкого из нас (кажется, это был Дима Дубинин) назад на встречу с нашим «арьергардом». К концу похода бедная Ксаночка еле стояла на ногах, но буквально светилась от гордости — ведь для нее это было высшим спортивным достижением!

Но такие «однодневки», как они ни были сами по себе интересны, ни в какое сравнение не шли с главной зимней забавой — мартовским походом на несколько дней по Подмосковью. Насколько я помню, Боб был первый, кто предложил такую идею. Воспринята она была с энтузиазмом. Вспоминается, как в далеких 60–70-х годах, почти каждый год, примерно в одно и то же время в начале марта, повинуясь какому-то внутреннему зову, мы, компания друзей-альпинистов, забрасывали все свои самые неотложные дела и на 4–5 дней уезжали из Москвы, чтобы побродить по лесам и полям ближнего и дальнего Подмосковья.

В памяти одни картинки сменяются другими. С утра по морозцу скольжение идеальное, лыжи несутся сами, рюкзаки еще не намяли плечи, идется без напряжения; под ногами снежный наст, по которому можно идти в любую сторону. Вот темный лес, речка, небольшая горка. Опять тропа пошла по просеке среди деревьев, и вдруг из темноты леса мы попадаем на ослепительно сверкающее снежное поле, уставленное стогами сена. Какая удача — кстати, ведь уже полдень, пора бы и перекусить. Выбираем стог повыше и с солнечной стороны устраиваем лежанку. Разжигается примус, топим снег и завариваем чаек покрепче. Проходит час–другой, спешить никуда не надо, лежим, загораем, а солнце все ярче, а вокруг такая тишина и покой и так легко дышится, что хочется только одного, чтобы это никогда не кончалось.…

Расплата за такое безмятежное отдохновение наступает с первых шагов движения — взамен легкости утреннего скольжения приходит суровая необходимость тропить лыжню по глубокому и раскисшему снегу. Но организуется чередование лидера, и хоть и не очень быстро, но мы идем к цели. Кончается поле, снова лес и снова подмерзающий наст, что хорошо держит лыжи. Уже понемногу вечереет, но где-то близко должна быть деревня. Теперь надо спешить, чтобы попасть в нее засветло — в темноте в деревнях с неохотой открывают двери незнакомцам. В те времена у нас даже не возникало вопроса: как это так, что, на ночь глядя, вот такую компанию, 6–8 мужиков, вдруг возьмут и пустят переночевать. И ведь действительно, ночлег мы всегда находили, особенно, если выпускали вперед Боба в качестве главного постояльца. Ему никто не отказывал. Видимо, традиция давать кров странникам тогда еще была жива на Руси! Невозможно припомнить по именам всех этих гостеприимных людей — чаще всего это были одинокие старики и старухи, хорошо помнившие бедственные военные времена, но иногда и молодые многодетные бабы, которым была нелишней наша копеечка за ночлег. Все они от души радовались гостям, частенько даже угощали нас щами или картошкой и, уж конечно, квашеной капустой, а если повезет — то и солеными грибами. А у нас же всегда в достатке была тушенка и всякие там колбаса–сыр–конфеты, продукт, малодоступный в те времена в советской деревне. И естественно, к столу мы всегда выставляли бутылочку-другую той самой, «проклятой»… А потом допоздна засиживались, слушая немудреные рассказы хозяев о своей жизни. Раскладывались спать на полу в спальных мешках — тепло и не тесно. А с утра — самовар, чай, какие-то бутерброды и снова в снега, снега, снега (почти как у Гете: dahin, dahin…). Удивительно, насколько четко сохранились в памяти ощущения свежести и полноты бытия от таких походов. Теперь же, на склоне лет, я могу к этому добавить, что на самом деле это и были те самые мгновения, или, если хотите, те «кванты» счастья, которые выпали на мою (и нашу!) долю. Вот так и никак иначе!

А с наступлением апреля сезон лыж заканчивался, и что же ему приходило на смену? Вы угадали — сезон байдарок. Для нас он обычно открывался в первую декаду апреля, когда наступало половодье, и даже у самых незначительных речек просыпался инстинкт своенравных водных стремнин. Такой речкой для нас была Волгуша, что течет вдоль Клинско-Дмитровской гряды, неподалеку от станции Турист. Всего лишь 7—10 дней в начале апреля она бурлит и кипит, срывая мосточки, затопляя прибрежные рощицы и образуя завалы из упавших деревьев с тем, чтобы вскоре, буквально через неделю, угомонившись, превратиться почти в ручей, с берегами, украшенными всяким хламом от половодья. Это и было то временное окошко, когда нам было трудно устоять перед соблазном сплавиться по Волгуше, как если бы она была настоящей горной рекой.

«Покорение» Волгуши заняло у нас три сезона. Мне более всего запомнился второй «заезд». Тогда от начала маршрута у деревни Каменки вышло десять лодок. Договорились, что идем попарно и независимо, двумя лодками, чтобы друг друга подстраховывать. Первыми шли две лодки, моя и Мики Бонгарда. Мы как-то очень удачно прошли через все завалы и запруды, миновали лабиринты подтопленных деревьев и часам к восьми вечера добрались до деревни Муханки, где кончался маршрут. Здесь стали разбирать лодки, после чего мы с Микой прошли немного назад по берегу речки, надеясь встретить наших. Никого так и не обнаружили, но решили, что в отставшей команде достаточно мужиков, и они самостоятельно со всем справятся. С тем и уехали в Москву.

А на следующий день выяснилось, что мы совершили непростительную ошибку — оставили друзей, даже не попытавшись выяснить, что с ними. Нас несколько оправдывало то, что изначально не предполагалось ожидать друг друга. Но нам ничто не мешало, закончив маршрут, поставить палатку, оставить там с кем-то байдарки, отправиться по берегу вверх по течению Волгуши, бродить там хоть всю ночь, но найти отставших. Большого смысла в этом не было, поскольку своих мужиков у них было достаточно, и наша помощь не так уж была необходима. Но при полной неопределенности ситуации мы должны были в первую очередь руководствоваться чувством солидарности, а не какими-то доводами здравомыслия.

Мы были неправы, и потом в Москве мне пришлось вытерпеть несколько крайне неприятных для меня разговоров с друзьями, в особенности с Борькой. Он сам не был в том походе, но обо всем, конечно, узнал и мне сказал примерно следующее: «Слушай, старик, как ты мог так поступить? То, что ты говоришь в свое оправдание может быть и верно, но к делу не имеет ни малейшего отношения. Вы вернулись в Москву, даже не попытавшись узнать, что случилось с вашими друзьями там, на этой самой чертовой Волгуше! Даже не хочу слышать, чем вы тогда руководствовались. Это ничем оправдать нельзя, точка!». Но через какое-то время нас поняли и простили — все-таки мы с Микой не были такими уж закоренелыми эгоистами; просто неправильно оценили ситуацию.

Но апрельская Волгуша всегда была только присказкой, а сказкой оказывался майский поход на байдарках, где адмиралом неизменно был Боб. Все начиналось с того, что кто-нибудь — обычно это был Юра Садовников, Андрей Мигулин или Дима Дубинин, где-то с середины апреля погружался в изучение рек и озер ближнего и дальнего Подмосковья, чтобы выбрать наиболее подходящую речку для 4-5-дневного путешествия. После чего наступал черед Боба обеспечить нас транспортом. Для этой цели он обычно отправлялся в ближайшую автобазу, где у него происходил примерно следующий разговор с шоферами и механиками: «Ну что, Боря, опять повезешь своих евреев на воду? Ты у них наподобие главаря, что ли? Не надоело еще или они тебе хорошо платят?» На что Боб обычно не «заводился», а объявлял, как на аукционе: «В этот раз едем на Пру (или Угру). Расстояние 150 (или 200 км?), нужен ЛИАЗ на 25 человек с багажом (10 байдарок). Начальная цена 1300 рублей (сумма приблизительная, точно не помню). Кто меньше?» Торги быстро заканчивались ко всеобщему согласию; после чего распивалось принесенное Бобом пиво.

В назначенный день перед майскими праздниками во двор его лаборатории на Разгуляе въезжал автобус, и водитель с ужасом наблюдал нечто совершенно несуразное: толпа детей и взрослых всех возрастов, горы багажа и еще обязательно, так сказать, для комплекта 2—3 собаки, совершенно обезумевшие от всей суеты. На лице бедного водилы можно было прочесть явственное: «И все это я должен взять?» Но нам было не впервой решать подобные невозможные задачи. Через какие-нибудь 30—40 мин байдарки были сложены аккуратным штабелем на полу автобуса, рюкзаки превратились в дополнительные сидения, а каким образом разместился с десяток наших детей, никто даже не пытался разобраться.

В нашей истории было не один десяток майских походов и в каждом из них было что-то особенное, запоминающееся. Вряд ли возможно даже просто перечислить названия всех тех рек, по которым мы плавали. В этом списке будут: Истра и Клязьма, Воря и Держа, обе Нерли, Волжская и Клязьминская, Нара, Пахра и Снежеть, Гусь, Угра и Пра, Судогда и Нарма, Озерна и Жиздра и еще с десяток других, названия которых я не упомню.

Но мне трудно удержаться, чтобы не рассказать читателю пару историй про наши «путешествия», просто для того, чтобы лучше передать их дух.