Бесплатный фрагмент - Новосибирская область. Это моя земля

#киберпутеводитель

Благодарность партнерам

Издательство «Это моя земля», жюри литературного конкурса «Новосибирская область. Это моя земля», оргкомитет киберпутеводителя выражают сердечную признательность партнерам проекта, благодаря которым состоялись конкурс легенд и создание сборника:

• Новосибирская областная молодежная библиотека;

• Агентство поддержки молодежных инициатив;

• Муниципальные учреждения культуры Новосибирской области;

• Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;

• Федеральный центр гуманитарных практик РГГУ;

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет»;

• Школа дизайна НИУ ВШЭ;

• Президентская платформа «Россия — страна возможностей»;

• Программа «Другое дело»;

• Издательство «Литературная газета»;

• Редакция «Комсомольская правда»;

• Редакция журнала «Мир Музея»;

• Издательство «Аппреал»;

• ОСИГ — Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства;

• Вести Туризм — информационное интернет-агентство;

• Интурмаркет — международная туристическая выставка;

• Brand Analytics — система мониторинга и анализа социальных медиа.

Жюри литературного конкурса

Замшев Максим Адольфович

Российский писатель, поэт и прозаик, публицист, литературный критик, переводчик с румынского и сербского языков.

Председатель Правления Московской городской организации Союза писателей России, член Союза журналистов России. Заслуженный работник культуры Чеченской Республики (2010). Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Главный редактор «Литературной газеты».

Пищулин Алексей Юрьевич

Директор Федерального центра гуманитарных практик РГГУ. Главный редактор художественного иллюстрированного журнала «Мир Музея». Сценарист и режиссер телевизионных документальных фильмов.

Сулейков Андрей Владленович

Продюсер Федерального центра гуманитарных практик РГГУ (ФЦГП). Автор курса и преподаватель сторителлинга. Член Союза писателей России. Коллекционер городских легенд.

Маранин Игорь Юрьевич

Новосибирский краевед, писатель-фантаст, поэт. Автор историко-краеведческих бестселлеров «Мифосибирск» (2011) и «Город-вестерн» (в соавторстве с К. А. Осеевым, 2014). Отмечен Почетным дипломом Государственной публичной исторической библиотеки (Москва, 2012).

Гавриленко Олеся Александровна

Главный библиотекарь Новосибирской областной молодежной библиотеки, секретарь Совета молодых специалистов при Министерстве культуры Новосибирской области.

Предисловие от РГГУ

Новосибирск у большинства ассоциируется с центром науки и промышленного производства. Когда я посещаю этот сибирский город, каждый раз удивляюсь, насколько он эмоционален. Уверена, что это впечатление создается благодаря историям и легендам.

Здесь богатейшая коллекция Рериха соседствует с авиамузеем, где хранится знаменитый «рояль» — истребитель из дельта-древесины. Здесь легендарный сверхмеханизированный синтетический театр планетарно-панорамного типа материализован в Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Узнайте у краеведов, что это здание значит для Эрмитажа! Посетите триумфальную хайтек-арку «Гуси» в технопарке Академгородка, у подножия которой ежегодно проходит фестиваль «СибКрафтФест».

Подобные истории и легендарные сюжеты формируют дух города и региона.

На кафедре общественных связей, туризма и гостеприимства факультета востоковедения и социально-коммуникативных наук, входящего в состав историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, мы проводим курс «Конструктор городских легенд».

Курс разработан экспертами Федерального центра гуманитарных практик РГГУ. На базе издательского центра РГГУ издано методическое пособие по созданию художественных произведений для продвижения территорий и брендов.

Особенность курса в практико-ориентированности. Его магия в превращении обучаемых в обучающихся. Студенты под руководством наставников создают художественные произведения в процессе обучения. Более того, они направляют эти произведения на открытые литературные конкурсы городских легенд, выступая на равных с профессиональными писателями, краеведами, экскурсоводами, журналистами, работниками музеев и другими авторами. То есть с теми, для кого владение словом и материалом составляет многолетнюю практику. Согласитесь, для принятия такого вызова студентам требуется еще и смелость. Ведь механика конкурсов предполагает размещение работ соискателей на открытых ресурсах во «ВКонтакте». Таким образом, аудиторией индивидуального учебного продукта становятся не только сокурсники и преподаватели, но и все пользователи крупнейшей в Рунете соцсети.

Этой книгой мы чествуем победителей конкурса легенд о Новосибирской области. В сборник «Новосибирская область. Это моя земля» жюри выбрало работы студентов РГГУ — Романа Зуева и Егора Прокофьева. Ребята, горжусь вами!

На курсе студенты осваивают копирайтинг, редактуру, продюсирование, продвижение личного авторского бренда, грантрайтинг, предпринимательство в сфере креативных индустрий. РГГУ участвует в реализации Федеральной программы развития молодежного предпринимательства «Я в деле» для этого создан «Стартап-клуб: инновации и предпринимательство».

Легенды, созданные студентами РГГУ, перспективны для карьерной траектории авторов, например, в направлении контент-маркетинга. Студенты РГГУ смогут материализовать художественные тексты в фильмы, мобильные приложения, видеоигры, графические новеллы. Показать регион жителям и гостям Новосибирской области с новой яркой эмоционально окрашенной стороны.

Новосибирску исполнилось 130 лет. В истории и традиции города и региона отражается слава России, ее безграничный потенциал и роль в развитии мировой цивилизации.

Отрадно, что студенты РГГУ своим талантом и примером поддерживают огонь вдохновения для всех, кто влюблен в Россию. Наша страна известна всему миру, в том числе благодаря творческим личностям прошлого и современности. Знакомясь с уровнем креатива студентов, мы убеждаемся, что в стране созданы все необходимые условия для самореализации и гармоничного развития социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Мы верим, что выпускники РГГУ продолжат мировую славу российских создателей шедевров.

Ольга Вячеславовна Павленко,

первый проректор, проректор по научной работе, профессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики ФМОПиЗР ИАИ РГГУ

Предисловие от Федерального центра гуманитарных практик

В 1930-е годы Новосибирск выкормил моего прадеда с женой и детьми, которые пришли сюда из Северного Казахстана, спасаясь от голода. В области до сих пор есть село, где живут казахи. Мне с детства хотелось посмотреть на эти земли — на Обское море и Академгородок, на набережную, на лигров в зоопарке.

Мне показывали город местные мусульмане, преподаватели университета, показывали заботливо и бережно, словно вплетая личные истории в пространство города. Таким его и запомнила — словно сказку «Тысячи и одной ночи» — с тайными молельнями и турецким чаем. Но и университет, и музеи Академгородка, и зоопарк тоже посмотрела.

Авторы этого сборника, так же как и мои сопровождающие, рассказывают каждый свою историю о городе. Собранные вместе эти легенды сплетаются в единый ковер, пестрящий и притягивающий внимание и горожан, и туристов Новосибирска (Ново-Николаевска).

Чтобы не заблудиться в городе, обращайте внимание на навигацию. Для того и создан этот киберпутеводитель.

Ксения Сергазина,

историк религии, доцент РГГУ,

эксперт Федерального центра гуманитарных практик

Предисловие от продюсера

Новосибирск пахнет будущим. Мощнейший афродизиак притягивает и манит. Почему?

Вероятно, потому что образ города формируют те, кто молод, кто полон планов и идей, связанных с регионом, не только для себя, но и для своих детей. Причем, это ощущение молодости совершенно не связано с датой, записанной в свидетельстве о рождении. Подобное чувство возникает не только по отношению к жителям Новосибирской области, но и к местам, достопримечательностям. Вы ведь тоже слышите в звучании слова «Академгородок» нотки юности и смелости?

Эмоциональное ощущение молодости этого сибирского края подтверждается фактами.

Новосибирску в 2023 году исполнилось 130 лет. Новосибирской области — 85 лет.

Спросите знающих, кто основной драйвер в создании художественного образа региона? И вам ответят — Совет молодых специалистов при Министерстве культуры Новосибирской области, Агентство поддержки молодежных инициатив Новосибирской области и Новосибирская областная молодежная библиотека.

Именно благодаря этим организациям в июне 2023 года в Новосибирске состоялась Межотраслевая дизайн-сессия «Инструменты формирования культурных кластеров и развитие индустрии туризма в регионе», участники которой решили организовать конкурс «Новосибирская область. Это моя земля» при поддержке Федерального центра гуманитарных практик РГГУ. В результате, для участия в конкурсе было допущено 69 заявок, соответствующих творческо-техническому заданию. Жюри оценило работы и выбрало 21 рассказ для включения в сборник.

Кто же эти авторы, приславшие работы на конкурс? Опытные писатели, краеведы и работники учреждений культуры Новосибирской области, журналисты, экскурсоводы. Но если присмотреться к победителям, обнаружим, что треть из них — это студенты, в том числе из федеральных вузов: Школы дизайна НИУ ВШЭ и РГГУ.

Стивен Кинг, тиражи которого превысили 350 млн экземпляров говорил: «Если вы хотите стать писателем, вы должны делать две вещи выше всех остальных: много читать и много писать». Слог молодых авторов, начитанных, насмотренных и заинтересованных в самореализации в сфере креативных индустрий, звучит убедительно, притягательно.

Я счастливый человек, потому что, готовя это вступительное слово, точно знаю дату своей следующей поездки в Новосибирскую область, где смогу увидеть достопримечательности глазами авторов легенд и вдохнуть ароматы города, пахнущего будущим.

Андрей Сулейков,

эксперт Федерального центра гуманитарных практик,

преподаватель сторителлинга, продюсер

Предисловие от областной молодежной библиотеки

Ни одна экскурсия по городу не обходится без легенд. Сухие исторические факты не запоминаются так, как яркие, красочные, атмосферные истории. Именно эти истории участники экскурсий потом пересказывают своим близким.

Сотрудница Новосибирской областной молодежной библиотеки Дарья Свиридова на протяжении двух лет проводит экскурсию «Один день в Новониколаевске» (мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта»). Участники в ходе прогулки по центру города Новосибирска посещают не самые очевидные, но одни из самых интересных достопримечательностей времен зарождения города, рассматривают архитектуру, которую видели гости и жители молодого города, гуляя по его улицам.

Знакомство со старым городом начинается как раз со здания Новосибирской областной молодежной библиотеки — памятника архитектуры регионального значения (Новосибирск, Красный проспект, 26). Это сооружение окутано множеством тайн, которые стали поводом для создания легенд.

Одна из них рассказывает о том, что в засыпанных подвалах здания, построенного в 1908 году и принадлежавшего ранее Русско-китайскому банку, до сих пор хранится золото Колчака — часть золотовалютного запаса России, — которое перевозил по Транссибу эшелон адмирала Александра Васильевича Колчака, спасая от Красной Армии и чехословацких войск. В ночь с 19 на 20 ноября 1919 года адмирал Колчак прибыл в город Новониколаевск (ныне Новосибирск) и оставался в нем на протяжении двух недель. Тогда часть золотого запаса и была спрятана в подвалах здания, где сейчас находится Новосибирская областная молодежная библиотека. В начале 2000-х в подвале этого здания была найдена и раскопана комната, которой таинственным образом не было на плане. Но если нашли одну, то ведь есть вероятность найти и другие, которые как раз и могут скрывать то самое золото…

В районах Новосибирской области есть территории с более чем 300-летней историей. Как старшие товарищи Новосибирска — молодого 130-летнего города, они располагают более масштабным фондом легенд, которые передаются жителями из поколения в поколение и транслируются туристам.

Такими историями специалисты учреждений культуры делились в июне 2023 года на дизайн-сессии «Инструменты формирования культурных кластеров и развитие индустрии туризма в регионе». Организатором мероприятия — Советом молодых специалистов при Министерстве культуры Новосибирской области и участниками было с удивлением отмечено, что представители разных районов нашей большой области не знакомы с туристическими объектами друг друга и многое, услышанное на мероприятии, в том числе и легенды, стало для них открытием. Тогда и родилась идея создания электронного сборника легенд о Новосибирской области, который позволит познакомить жителей и гостей нашего региона с ее историей, достопримечательностями, людьми, важными историческими событиями, флорой и фауной, а еще поможет самостоятельно построить туристический маршрут и посетить интересные объекты, описанные в легендах.

Все истории, вошедшие в настоящий сборник, уникальны, иллюстрируют традиционные духовно-нравственные ценности и содействуют повышению ценности проживания в Новосибирской области для местных жителей, а также привлекательности региона для посещения или переезда.

Надеюсь, что эти легенды вдохновят творческих личностей, по их мотивам будут созданы фильмы, комиксы, театральные постановки, экскурсионные маршруты, мобильные приложения, видеоигры, музыкальные произведения и другие продукты креативных индустрий.

Олеся Александровна Гавриленко,

главный библиотекарь Новосибирской областной молодежной библиотеки, секретарь Совета молодых специалистов при Министерстве культуры Новосибирской области

Предисловие от Александра Израйлева

Успешно завершившийся вариатив Андрея Сулейкова «Сторителлинг» очередной раз показал, как навыки креативной работы с легендами и мифами территории позволяют создавать уникальные медийные продукты, обладающие крайне высоким маркетинговым потенциалом. Профессионально разработанные городские истории становятся популярным инструментом для развития как внутреннего туризма, так и для формирования локальной идентичности у местных жителей.

Как руководитель Центра территориального брендинга НИУ ВШЭ, привычно работающего с дизайн-кодами и концепциями, маркетинговыми стратегиями и классической рекламой в городской среде, я особенно ценю возможность познакомить читателей с новыми подходами к работе с городской идентичностью.

Убежден, что художественные образы мест, создаваемые студентами Школы дизайна НИУ ВШЭ, заслуживают внимания при разработке бренд-стратегии территории и могут стать основой для новых туристических маршрутов, знаковых городских событий и медиапродуктов. Представленные в сборнике работы и их авторы — прекрасный пример того, как подобный подход к созданию историй имеет потенциал стать ключевым драйвером развития территории и источником для привлечения партнеров, инвесторов и медиа.

Александр Израйлев, руководитель Центра территориального брендинга НИУ ВШЭ, учредитель фонда «Территориальное развитие и продвижение», руководитель проектов по созданию бренда «Культура Сургута» и стратегическому исследованию г. Одинцово

Предисловие

от Игоря Маранина

Это моя земля.

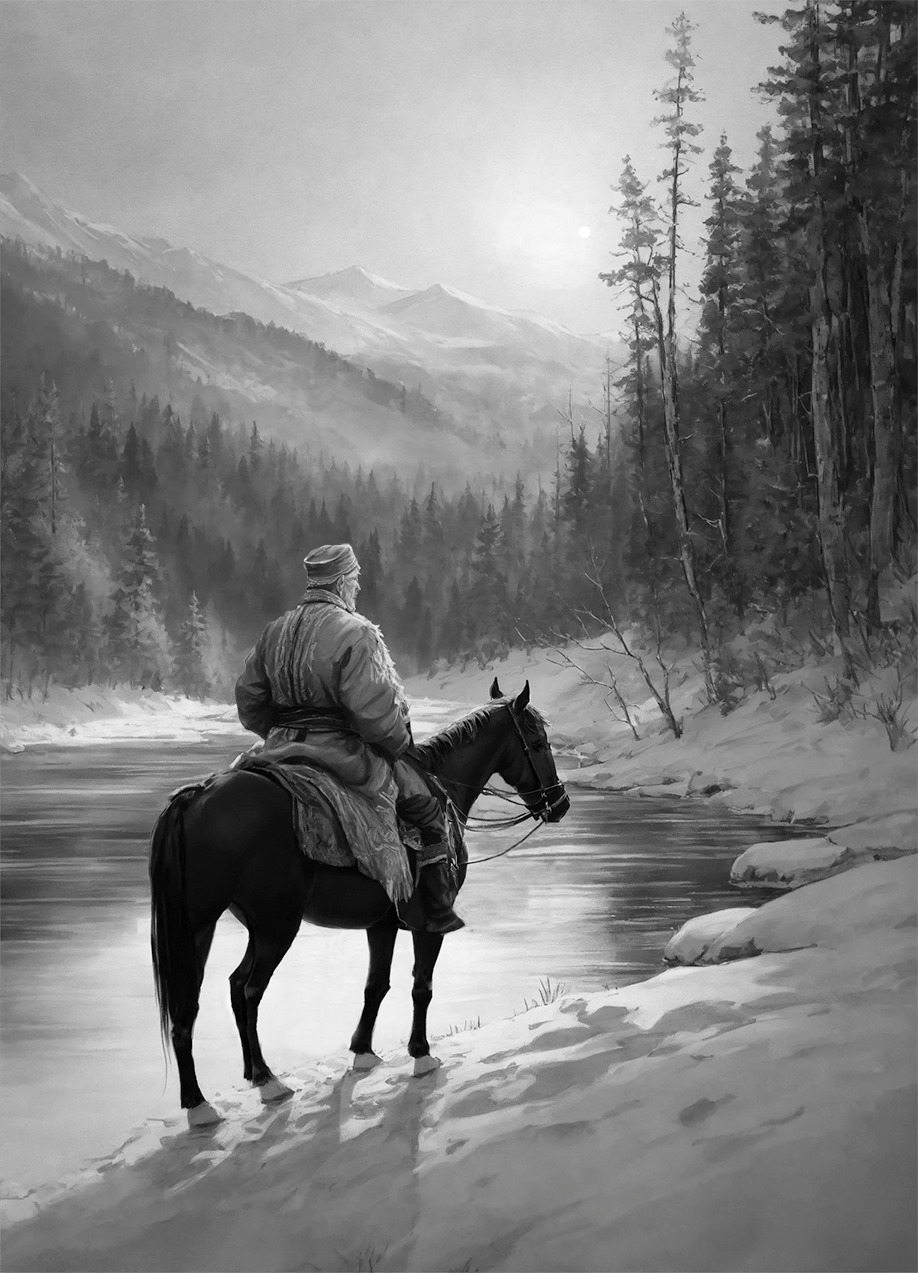

Так и хочется поставить восклицательный знак, но задумаешься на мгновение и понимаешь — он лишний. Спокойная точка гораздо выразительнее восторженного восклицания, она не удивляется, она утверждает: это моя земля со всеми ее чудесами, природными и рукотворными. Новосибирская область, легенды которой собраны под обложкой данной книги, лежит севернее Алтая и западнее Кузбасса, на западе ее — степи и озера, на востоке — леса и горы, а с юга на север тянется Обское водохранилище, которое местные жители гордо называют морем.

Легенды Новосибирского Приобья столь же разнообразны, как и его природа. Самые обычные люди собрали их и прислали на конкурс, организованный Федеральным центром гуманитарных практик, журналом «Мир Музея», Новосибирской областной молодежной библиотекой, Агентством поддержки молодежных инициатив, Школой дизайна НИУ ВШЭ. Затем специальное жюри отобрало лучшие из присланных рассказов. Авторы их уверены: прочитав книгу, ты, дорогой читатель, захочешь увидеть описанные места собственными глазами. Чтобы потом по праву соотечественника с гордостью заявить: это моя земля.

Добро пожаловать в мир новосибирских легенд!

Игорь Юрьевич Маранин,

новосибирский краевед, писатель-фантаст, поэт

История о том, как оркестр Каца футболистам помешал

Игорь Маранин

В шестидесятых годах прошлого века классическая музыка и дворовый футбол были невероятно далеки друг от друга и в городском пространстве пересекались крайне редко. Симфонический оркестр — это концертные залы, ряды мягких зрительских кресел, обтянутых тканью, строгие костюмы и вечерние платья. А дворовая команда — поле с вытоптанной травой, болельщики, лузгающие семечки на деревянных скамьях, и двадцать два игрока в майках, трусах и бутсах. Но волею случая и хорошей погоды в один из солнечных июльских дней хрущевской оттепели Новосибирский симфонический оркестр под управлением Арнольда Каца вынужден был репетировать по соседству со спортплощадкой, на которой в этот момент бились кость в кость две футбольные команды. Случилось это в Красноярске, во время гастролей.

Новосибирский симфонический оркестр был создан в 1956 году почти случайно. Во времена плановой экономики создание подобных коллективов происходило строго по плану, разработанному и принятому на грядущие пять лет в Министерстве культуры СССР. Только непосвященному в артистическую кухню человеку кажется, что оркестр не имеет отношения к экономике, а на самом деле — это большое штатное расписание, зарплаты музыкантам, покупка дорогих инструментов, предоставление коллективу помещения, организация выступлений и так далее и тому подобное. Порою в планировании случались накладки — из тех, о которых говорят: «правая рука не знает, что делает левая». Правая рука Министерства культуры запланировала на 1956 год создание симфонического оркестра в Челябинске, а левая как раз достроила драматический театр. Появление двух больших коллективов в один год в провинциальном городе чиновники сочли неуместным, и оркестр «зарезали». Тут-то и подсуетился Новосибирск, перехватив штатное расписание музыкантов, а руководить им пригласил молодого энергичного дирижера Арнольда Михайловича Каца. И вот прошло несколько лет, оркестр заявил о себе, проехал с гастролями по Сибири и оказался в городе Красноярске.

В те годы футбол в стране переживал настоящий бум. В 1960-м сборная СССР стала чемпионом Европы, а через два года дошла до ¼ финала чемпионата мира. Мяч гоняли все — от мальчишек во дворах до рабочих на заводских стадионах. Не простаивала и спортплощадка красноярского парка культуры и отдыха, где тренировались и играли энтузиасты кожаного мяча самого разного возраста. Рядом со спортплощадкой, отделенная кустарниками, располагалась сцена-ракушка, популярное место выступления артистов еще с довоенных времен. На ней-то и предложили репетировать новосибирским музыкантам.

Кац был строг к условиям приема своих музыкантов. Однажды во время гастролей оркестру предложили для переезда на Сахалин… рыбацкий сейнер. Для филармонии такой вариант был выгоден: меньше расходов. Кац возмутился и наотрез отказался от сейнера — он готов был сорвать гастроли, но везти инструменты и музыкантов среди рыбацких сетей ему казалось кощунственным. И добился, что всем купили билеты на пассажирский корабль. Но против парковой эстрадной «ракушки» он возражать не стал.

Во-первых, хороших концертных площадок в те годы в Красноярске попросту не было: в лучшем случае ими становились сцены местного драмтеатра или музыкального училища. Зимой гастролерам приходилось выступать и в помещениях краевой партийной школы, и в цехах паровозоремонтного и комбайностроительного заводов, и в аудиториях политехнического института. Во-вторых, на этой ракушке выступали многие известные музыканты вроде оркестров Марксона или Николаевского. Про святое место говорят — «намоленное», пропитанное молитвами и духовными смыслами. За тридцать лет эстрада в красноярском парке впитала в себя волнение скрипок и дыхание флейт многих известных ансамблей, и стала намоленным местом для любого музыканта.

И оркестр, и его дирижер начали репетицию в некотором волнении. Альтист Сергей Кручинин вспоминал: «Арнольд Михайлович, возбужденный музицированием, остановился в том месте вальса, где оркестр не слишком дружно выполнил его жест.

— А знаете, как здесь дирижировал светлой памяти Штейнберг Лев Петрович? Вот так!

И спев первые шесть нот «Венского вальса», которые вы, конечно, все знаете, и одновременно дирижируя, он повернулся к воображаемой публике, сделав маленькую люфт-паузу, во время которой лихо подкрутил «штейнберговский» ус («для дам») и, закруглив этот шикарный жест, показал оркестру продолжение восхитительной фразы вальса».

И вдруг в это одухотворенное настроение, в этот торжественный музыкальный лад вплелись резкая трель судейского свистка и азартные крики футболистов, не стесняющихся в пылу борьбы крепких выражений. На соседней спортивной площадке шел футбольный матч. Музыканты продолжили репетировать, но уже без прежнего настроения, то и дело отвлекаясь на посторонний шум. Кац хмурился и больше не подкручивал воображаемые усы. Прошло минут десять или пятнадцать этого незримого противостояния двух акустических миров — строгого музыкального и хаотического футбольного. В конце концов мяч, закрученный кем-то из спортсменов, вылетел за пределы площадки, просвистел мимо музыкантов и ускакал в густую траву. Вслед за ним появился раскрасневшийся молодец пролетарского вида в майке с надписью «Динамо». Арнольд Михайлович гневно обернулся к нему и язвительно спросил:

— Мы вам не мешаем?

— Ужасно мешаете, — искренне ответил спортсмен. — Свистка судьи не слышно!

Отыскав мяч, он вернулся на спортплощадку. Уступать никто не хотел: и репетиция, и матч продолжались: музыка мешала игрокам, свистки и крики — оркестрантам. В общем, в матче между новосибирскими музыкантами и красноярскими футболистами вышла нулевая ничья.

Савка и Савочка

Евгений Бевз

Утка савка — редкий вид,

Опереньем удивит.

Синий нос и зоркий глаз —

Хорошо, что есть у нас.

В те, уже очень далекие времена, когда шайтаны летали над выжженными солнцем степями Кулунды и роняли, от увиденной беды, свои горько-соленые слезы, зародился род Савок. Он разрастался по мере того, как слезы шайтанов превращались в озера, а шедшие иногда пресные дожди разбавляли соли и горечь. Об этом Савке рассказывала его прабабушка, еще хорошо помнившая, когда на берегу родного озера в Карасуке стояла общественная баня, рубленая и сложенная из больших толстых бревен. От чего собственно и произошло название небольшой его части — Малое Банное. Еще бабушка говорила, что слышала из разговора людей — в бане продавали самый вкусный в мире местный лимонад, которым можно было освежиться. Народ валил валом, чистенький, веселый, розовощекий, пахнущий какими-то травами и свежими березовыми вениками. И вот как-то в один из таких банных вечеров Савкина прабабушка плавала вблизи пологого бережка, а вышедший к воде седой бородатый старичок-банщик, наклонившись и подобрав на песке какую-то красивую веточку, бросил ее ей со словами «получай подарок, королева Банного». Она с благодарностью ухватила подарок клювом, грациозно кивнула головой и уплыла. С тех пор эта веточка стала символом и талисманом Савкиного рода. А однажды бабушка, прилетев весной в Карасук после очередной зимовки, вдруг увидела, что ее припрятанная королевская веточка в дальнем углу озера ожила, выпустила яркие листочки. А затем стала кудрявой ивой, новым символом всего Савкиного королевского рода.

До сих пор, внимательно оглядев берега озера, можно найти эту иву, а тот, кто ее сможет заметить, на долгие годы обретет царственное спокойствие, уверенность и успех в своих добрых делах.

На Родину

Савка летел без отдыха, семья в этом году зимовала на севере Африки — в Судане, забравшись довольно далеко. Нет, чтобы перезимовать поближе, где-нибудь в Пакистане, Иране или Турции, ворчал в полете Савка, непрестанно работая небольшими, далеко не лебедиными крыльями. Эх, крылышки бы мне побольше, уже был бы на месте, рассуждал Савка про себя. Да уж как есть. Ему во что бы то ни стало необходимо было опередить летящую из Индии в Карасук на озеро Банное Савочку. Зимовка Савочкиной семьи в Индии тоже подходила к завершению.

У Савки для Савочки имелся один большой секрет, он в эту весну собрался сделать ей предложение о свадьбе, а заодно рассказать о своем королевском роде подробнее, ведь ей предстоит скоро стать новой королевой озера Банного. И обязательно, конечно, рассказать про волшебный прутик и иву, под сенью которой он и собирался предлагать крыло и сердце своей возлюбленной.

Савочка, не зная подробностей встречи с Савкой, но предполагая о каком-то готовящемся сюрпризе, тоже в свою очередь поторапливалась, она уже пересекала восток Афганистана, и снежные вершины Гиндукуша отражались на ее блестящих легких крылышках. Она соскучилась по Савке. Какой-то надутый павлин в душной Индии пытался уделять ей знаки внимания. Фи, вспоминала она. У павлина просто не было шансов. Да еще надоедали эти приставучие, грязно-зеленые крокодилы, которые постоянно так и норовили укусить в воде за лапку. Ее Савка был красавцем с королевским окрасом. Она представляла, какая у него сейчас на белой голове великолепная черная шапочка и такая же ленточка на шее, а нос, один только синий великолепный нос чего стоит. А острый хвост! Куда там до него павлину с крокодилами.

А еще Савочка была рада предстоящей встрече со своей давней подругой по озеру — ондатрой Варварой, веселой и доброй зверюшкой, род которой никогда не разорял Савочкиных гнезд и кладок, а также оберегал вместе с утками народившееся потомство. Потому Савочкина родня отвечала Варваре и всей ее родне тем же. Да еще предстояла веселая встреча с кучей подружек — чайками и крачками, будет с кем поболтать и поделиться новостями.

Савка приводнился вовремя. Савочки еще не было. Тихий теплый вечер располагал к отдыху. Савка по-честному изрядно подустал из-за спешки. Не летун он. Нет, не летун. А вот поплавать да понырять подольше и подальше — это завсегда, это ему в самый раз, любимое занятие и равных нет. Но не до отдыха. К Савочкиному прилету нужно было срочно сооружать гнездо, где они жить-то будут? Да еще не простое гнездо, а плавучее, как у всех добропорядочных савок. А еще причалить на время это гнездо под нависающей королевской ивой.

Работа спорилась. К обеду следующего дня все было готово, и великолепное пушистое гнездо заняло место в тени у бережка под раскидистой ивой.

Савочка прилетела вечером, в ее глазах отражались огни засыпающего Карасука. Встреча была бурная, добрая, радостная, а главное долгожданная.

Свадьба

Свадьбу королевских особ справляли всем озером Банным. Зная давнюю историю семьи, супруг ондатры Варвары Бронислав подарил Савочке кудрявую веточку ивы, крачки вскладчину преподнесли молодым большой набор различных червячков, подруги-чайки подарили большой пучок пухового сена в гнездышко. Всем было весело, обновляется род. В Карасуке появилась новая семья Савок. А значит, жизнь их, таких родных, краснокнижных, продолжается!

Когда вы выйдете в городе Карасуке на берег озера Банного — посмотрите на воду. Увидите, вот он, Савка, важно плывет недалеко от берега, иногда ныряя за червячками для своей семьи. А там вдалеке, у самого обреза камыша, царственно, по-королевски скользит по воде Савочка. И не просто теперь Савочка, а мама. Десяток яичек один к одному в новом мягком гнездышке. Хоть и королева, но присматривать за будущим потомством и хозяйствовать в своем доме надо.

Самые же внимательные, присмотревшись к плавающей у камышей Савочке, точно могут заметить на ее царственно посаженной головке маленькую золотую корону. Приглядитесь внимательно, увидите. Махните королеве рукой, и она грациозно, по-королевски ответит вам сдержанным поклоном в знак признательности.

Савка со своей Савочкой каждый день ждут вас на своем озере Банном в Карасуке.

Справка об объекте

Утка савка

У нас в Карасуке, да и в некоторых других местах савку называют синеклювой или синеносой уткой. Обычно она селится на озерах Кулундинской степи, изредка встречается севернее озера Чаны. Предпочитает водоемы с зарослями тростника и богатой подводной растительностью.

Вес колеблется от 400 до 900 г. У основания клюва вздутие, у самца синеватого цвета, у самки — сероватого. В брачном наряде белую голову селезня украшает черная шапочка, шею — черный ошейник. У самки верх головы и щеки бурые. Крыло 147–160 мм.

Савка — утка довольно своеобразная, отличающаяся от других рядом особенностей. Она никогда не выходит на сушу, летает изредка и неохотно — вся ее жизнь проходит на воде. Прекрасно плавает, замечательно ныряет, в воду погружается без всплеска, как бы тонет. Под водой проплывает до 30–40 метров, меняя направления, и, вынырнув, способна через секунду нырять и вновь плыть под водой. Находясь на воде, хвост держит почти вертикально, сидит на воде высоко, но при опасности почти полностью погружается в воду. Гнездо делает плавучее, среди тростников. В кладке 5–7 крупных яиц, окраска которых меняется от зеленоватой в начале насиживания до грязно-желтой к концу. Многие орнитологи утверждают, что яйца савки нуждаются в насиживании лишь первое время, потом развивающиеся в них эмбрионы получают способность к самостоятельной терморегуляции, и птенцы в состоянии вывестись уже без участия утки.

Савка много лет охотно гнездится в центре города Карасука на озере Банном, в любое время за ее поведением и внешним видом можно проследить с береговой экологической тропы.

Волшебная скамейка

Евлампия Забелина

Жаркий и пыльный июньский вечер дышал зноем. Солнечного диска не было видно, но небо пылало алым и золотым. Насидевшись за день над учебниками по теории воспитания — экзамен приближался неумолимо, — Алиса решила пройтись до своего любимого парка «Березовая роща». Это было совсем недалеко.

Родители уехали в экспедицию, в Якутию, делать топографическую съемку речки с романтическим названием Удынтын. А значит, останавливать ее было некому. Поэтому она натянула платье, то самое, что мама не одобряла — оно было довольно коротким и обтягивало тело плотно, как чулки, — и с радостным предвкушением нырнула в летнюю благодать.

Пока шла, на нее оглядывались, и не только мужчины, и ей это нравилось. На улицах было довольно пустынно, а вот в парке наоборот полно народу. Чтобы избежать толпы, Алиса, проскользнув в ворота, сразу свернула налево и двинулась вглубь парка, туда, где гуляли те, кто искал хоть какого-то уединения. Там, за искореженными березами, возле заброшенной песочницы, пряталась ее любимая скамейка. Когда она была малышкой, мама водила ее сюда играть. С тех пор здесь все изрядно обветшало, но лавочка под развесистой черемухой осталась самым любимым местом Алисы, где всегда можно спрятаться от любой печали и суеты. Поджав под себя ноги, она закрывала глаза и воображала себя паромщиком посреди укрытой туманом реки. Скрип старого дерева делал иллюзию полной, даря минутку такого порой необходимого волшебства.

Но сегодня давняя подруга сыграла с ней злую шутку. Опустившись с размаху на сиденье, Алиса услышала пугающий треск и рухнула на землю вместе с останками скамейки, подняв тучу пыли, засохших листьев и тополиного пуха.

— Позвольте вам помочь? — услышала она приятный баритон, и кто-то, плохо различимый, подхватил ее за руку и поставил на ноги. Алиса хотела поблагодарить, но тут увидела, что произошло с платьем.

Замок — оно застегивалось спереди — разошелся и оставил ее практически голой. И судорожные попытки прикрыть грудь — вопреки советам мамы Алиса не надела бюстгальтер — ничего не давали, платье упорно разъезжалось.

В глазах кипели слезы, а щеки горели огнем, когда на плечи опустилась мужская ветровка, что легко скрыла и порванное платье, и обнаженное тело. Только тут она догадалась посмотреть, кто же спаситель.

Им оказался парень чуть выше ее ростом, загорелый до такого состояния, что карие глаза казались светлыми на фоне почти черной кожи, не говоря о белых зубах с забавной щербинкой между верхними резцами. Он не улыбался и глядел совершенно серьезно, но в глазах плясали озорные огонечки.

Это было так забавно, что, несмотря на пикантность ситуации, Алиса забыла про смущение.

— Спасибо, — поблагодарила она, — я думала, что штраф за аморальное поведение мне обеспечен.

— Красота не может быть аморальной! — выдал парень, все-таки заставив ее сконфузиться. — Юрий, — представился он, — в основном, конечно, бездельник, но также спасатель на ставку и по призванию.

— Алиса. В основном студентка, но на данный момент дева, очень нуждающаяся в спасении. И раз мне так повезло и вы спасатель, можно я проявлю наглость и попрошу вас проводить меня до дома? Там я переоденусь и верну куртку. Это недалеко, — выпалила она, немного стесняясь.

— Разумеется, — тут же посерьезнел Юрий, — я и сам хотел предложить что-то подобное. Но может, лучше вызвать такси? Чтобы не смущать вас… Можно на «ты»? — вопросительно улыбнулся он. И разулыбался еще больше, когда она согласно кивнула. — Чтобы не смущать тебя прогулкой в таком виде. Хотя и так очень хорошо. Но, наверное, в куртке немного жарко.

— Да. Так будет лучше, — согласилась Алиса и потянулась за телефоном.

— Нет-нет. Я сам! — не позволил он ей и набрал номер.

Юрий благополучно доставил Алису домой. А несколько лет спустя они вернулись к этой уже отремонтированной скамейке, чтобы показать гостям их свадьбы место, где они познакомились.

Справка об объекте

Парк «Березовая роща»,

Россия, Новосибирск, ул. Планетная, 53

Парк «Березовая роща» в Новосибирске — одно из любимых мест отдыха жителей и гостей города. Парк занимает площадь в 23 гектара, на этой территории расположились следующие зоны: прогулочная, где посетители парка могут отдохнуть; спортивная, где установлены специально оборудованные площадки, теннисный корт, проложены беговые дорожки; зона для активных игр представлена в виде игровых площадок и аттракционов; в мемориальной зоне установлены памятники. Парк регулярно благоустраивают, устанавливают новые объекты и аттракционы.

Источник: Туристер. Парк «Березовая роща»

Баба-Яга в Новосибирском зоопарке

Юлия Чернакова

Однажды Бабе-Яге надоело сидеть в своей избушке на курьих ножках в глухом лесу и она решила отправиться в путешествие. Немногие знают, что старушка до сих пор живет за синими морями, за зелеными лесами, посредине неизведанной чащи, куда никогда не ступала нога человека. Место это закрыто от всех древними чарами, и только раз в сто лет лет Баба-Яга выбирается посмотреть, что в мире изменилось. Для людей она невидима, поэтому гуляет где пожелает и ни о чем не беспокоится.

Вот и сейчас чародейка решила размять косточки и слетать на своей ступе в какой-нибудь большой город, поглядеть на человеческие дела. А поскольку резиденция ее находится в сердце сибирской тайги, выбирала бабуля недолго и ранним утром, усевшись поудобнее в ступу и запахнув поплотнее на груди теплую цветастую шаль, отправилась прямиком в Новосибирск. По правде сказать, она и не знала, что он теперь так называется: последний раз, когда Ягуся выбиралась на люди, имя у этого города было другое — Новониколаевск.

— Ух ты! — невольно вырвалось у старушки, когда она увидела с высоты ступьего полета огромный водоем, раскинувшийся голубым лоскутом между заметно поредевших за последние сто лет лесов. — Откуда ж здесь это море-окиян появилось?.. Чудеса просто. Наверное, чародей какой иноземный постарался!

Чем ближе Яга подлетала к городу, тем сильнее росло ее изумление: по небу-то железные птицы небывалой величины так и шныряют, того и гляди, зацепят ступу. Пошла бабушка на снижение, от греха подальше. А там и того страннее: дома диковинные, огромные, иные как будто все из стекла какого-то необыкновенного. Пригляделась Яга получше: где бы ей приземлиться? По улицам машины шмыгают, ну их-то она еще в прошлый раз видала, ученая уже — надо от этих чудищ подальше держаться. Разглядела путешественница как будто бы лес посреди города мудреный какой-то: весь дорожками, тропинками пронизанный. Направила она туда свой летательный аппарат да и опустилась прямо на солнечную аллейку. Перевела дух старушка, из ступы кое-как выбралась, шаль поправила и огляделась вокруг. И обмерла: прямо рядом с ней зверь дикий скалится да гривой рыжей трясет. Не сразу и заметила со страху, что за решеткой он сидит, не выпрыгнет.

— Тьфу, напугал, окаянный! — проворчала Яга и двинулась по дорожке на разведку. Скоро она поняла, что зверей тут много, но все они взаперти сидят, можно не бояться.

— Как же енто место называется? — вспоминала старушка, старательно корча рожи большой губастой обезьяне, которая отвечала ей тем же, прижавшись к толстым прутьям и высунув длиннющий язык. Животные-то, в отличие от людей, Бабку-Eжку видели прекрасно. — А, точно, ЗООСАД!

Вдоволь повеселившись и насмотревшись на всяческих зверей, больших и малых, она набрела на нечто уж вовсе несуразное. На земле стояла избушка, ничем вроде бы и не примечательная, ну побольше и посправнее, конечно, чем родная, которая на куриных ногах, но так — не шибко богатая. Однако стояла она не как положено, а вверх ногами!

— Ну ничего себе! — прошептала сраженная наповал колдунья. — Что ж тут за чародей такой могучий живет? Нет, ну к лесу задом и все такое — так я сама умею, а вот вверх тормашками! Неееет, надо уносить ноги отсюда, пока не попалась я ему на глаза, мало ли что у такого великого волшебника в голове!

Баба-Яга почувствовала, что нагулялась на ближайшую сотню лет, поспешно вернулась туда, где припарковала свою ступу, и отправилась в обратный полет.

Ночью ей не спалось. Бабка ворочалась на своей лежанке, вертела так и эдак подушку, вздыхала и вспоминала этот насыщенный день. Одна мысль все не давала ей покоя. Наконец она не выдержала и вскочила с постели, схватила помело, стукнула им три раза об пол и зычно крикнула:

— Избушка-избушка, повернись к небу крылечком, а к землице крышей!

Сперва ей показалось, что ничего не получилось. Но вот зашевелились онемевшие от долгого стояния куриные ноги, скрипя и пошатываясь, древняя изба сделала несколько шагов, затем изобразила нечто вроде бега на месте, пару раз невысоко подпрыгнула… И, сделав сальто, встала на крышу!

Внутри сыпалась посуда, валилась с грохотом мебель, звенели осколки, пищали испуганные мыши, орал дурниной бабкин кот… А счастливая Яга сидела посреди всего этого бедлама на полу (вернее сказать, на потолке) и, потирая фингал, радостно приговаривала:

— Во, знай наших!

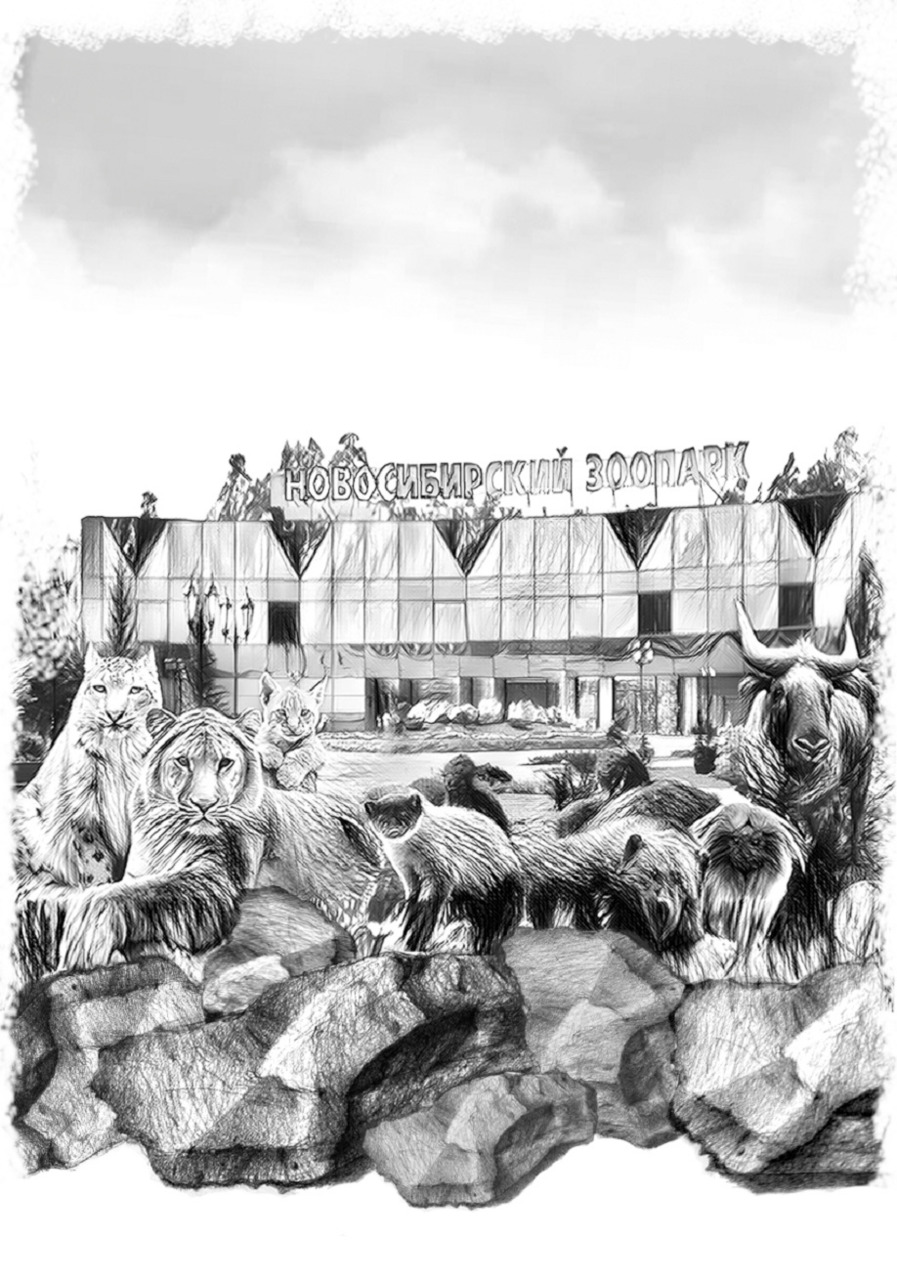

Справка об объекте

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило,

Россия, Новосибирск, ул. Тимирязева, 71/1

Один из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 га, в нем содержится около 11 000 особей 770 видов. Более 350 видов занесены в Международную Красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и Региональные Красные книги. На 77 видов ведется Международная племенная книга.

В Новосибирском зоопарке занимаются разведением кошачьих и куньих, поэтому здесь одна из лучших в мире коллекций представителей этих семейств.

Коллектив зоопарка участвует в 77 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных. Является членом двух международных союзов: EARAZA (Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов), WAZA (Международная ассоциация зоопарков и аквариумов); кандидат в члены EAZA (Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов). Участвует в международной компьютерной программе ISIS.

Источник: Википедия. Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило

Древо любви и преданности

Елена Гордиенко

Спасибо женщинам: они дадут несколько прекрасных строк нашей истории.

⠀

Из письма

П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу

⠀

Зима наступила поздно. С тяжелого серого неба шел мокрыми хлопьями снег. Порывистый ветер пробирался под одежду.

Мария продрогла до костей. Ее била легкая дрожь. Мысли путались, перескакивали с одной на другую: «Ну зачем, зачем она повела себя так глупо? Почему не послушалась папеньку и не осталась дома? Ведь ее все уговаривали. Как плакала мама и сестры, как хмуро смотрел отец и братья!.. А маленький Николаша?»

Воспоминания о сыне растревожили сердце, и она, тяжело вздохнув, подошла к вознице.

— Голубчик, нельзя ли побыстрее?

Кряжистый мужичонка копался под колесами кибитки. Вот уже несколько минут он пытался отремонтировать слетевшее с оси колесо. Они отъехали от близлежащей деревни буквально несколько верст, и вдруг эта поломка…

Мария от досады поморщилась. И в кибитку не сядешь, и стоять на стылом ветру уже не было сил.

Из оцепенения ее выдернул голос возницы:

— Барыня, да вы никак замерзли? Вы бы накинули на себя что-нибудь теплое, а то, не ровен час, простудитесь. Неизвестно, сколько нам тут куковать придется. Ишь, как получилось-то?!

Мария вспомнила, что матушка положила ей в дорожный сундук теплую пуховую шаль — подарок графини Браницкой. Она кивнула головой и показала на поклажу. Возница, кряхтя, отвязал от повозки дорожный сундук и опустил его на землю, а сам опять занялся слетевшим колесом.

Мария опустилась возле сундука на колени, подняла тяжелую крышку и стала перебирать сложенные аккуратной стопкой вещи: «Господи, спасибо маменьке, она позаботилась о том, чтобы положить в сундук все самое необходимое».

Она вспомнила тот вечер перед самым ее отъездом. Отец не желал, чтобы она поехала вслед за сосланным в Сибирь мужем. Они тогда сильно поссорились. Она говорила отцу, что вышла замуж не по собственному желанию, несмотря на то, что претендентов на ее руку и сердце было предостаточно. А вышла по его настоянию, и он теперь не вправе требовать от нее подчинения. Она пойдет за мужем, чего бы ей это ни стоило! Пойдет только потому, что она клялась перед алтарем в своей верности; потому что он жертвует своей жизнью за свои убеждения и поэтому заслуживает уважения. Горечь обиды мучила ее. Она восстала не сколько против воли отца, сколько против себя самой. Против своей дочерней покорности, против женского послушания, привитого ей с детства. Тогда отец на прощанье притянул ее к себе, поцеловал в лоб и произнес: «Если не приедешь через год — прокляну».

Платок она отыскала на самом дне сундука. Накинула его на плечи, и тут ее взгляд скользнул по небольшой книжечке. Это был ее дневник. Она взяла его в руки и бережно провела по кожаному переплету. Машинально открыв на первой попавшейся странице, она увидела веточку ветлы.

В тот памятный весенний вечер Сергей Волконский пришел объясниться с ней. Они сидели на скамейке под раскидистой ветлой, и он говорил ей о своих чувствах. Его речь была такой проникновенной, что у нее растаяли все сомнения по поводу их женитьбы. Уже прощаясь, он отломил цветущую веточку ветлы и протянул ей со словами: «Я понимаю, что я намного старше вас и вы, возможно, меня совсем не любите, Мария. Но я твердо уверен, что любовь и взаимные чувства надо взращивать, как вот это растение».

И вот сейчас эта веточка лежала у нее на ладони. Повинуясь минутному порыву, она отошла в сторону от дороги. На обочине нашла небольшой камень. Опустилась на землю, разгребла озябшими руками пожухлую листву, опустила в небольшое углубление веточку и загадала: «Если Богу угодно, то из этой веточки вырастет дерево, и тогда мы обязательно вернемся домой».

Через полчаса Мария Волконская отправилась дальше к мужу в Сибирь. Ровно через тридцать лет, возвращаясь обратно в свое родовое имение, она остановит карету и выйдет полюбоваться на цветущее раскидистое дерево.

Возле села Дубровино вот уже 198 лет стоит этот символ безграничной преданности и чувства долга.

Справка об объекте

Древо любви и преданности,

Россия, Новосибирская область,

Мошковский район, с. Дубровино

Дерево посажено в 1827 году женой декабриста — Марией Волконской, следовавшей в ссылку за своим мужем.

На табличке написано «Дерево любви и преданности».

Источник: Одноклассники

Легенда о князе и сибирском духе

Анастасия Рамазанова

Однажды, гуляя по ночным улицам, я забрела в небольшой сквер. Стояла темень и загадочная тишина, что очень странно для такого большого города. Рядом с вымощенной камнем дорожкой я нашла лавочку и фонарь, который очень тускло освещал ее. На скамейке виднелся силуэт пожилого мужчины в простой поношенной одежде, со странной и явно очень старой куклой в руках, взгляд от которой он не отрывал. Усевшись рядом с мужчиной, я почувствовала очень странный прилив сил. У меня возникло ощущение, что меня он вовсе не заметил, увлекшись осмотром куклы в своих руках.

Спустя пару минут незнакомец повернулся ко мне и спросил:

— Почувствовала?

Мне стало не по себе от этих слов, и я просто отвернулась, задаваясь вопросом, как он мог об этом узнать. Мужчина в свою очередь просто продолжил разглядывать куклу. Выдержав паузу, он начал свой рассказ.

— Давно это было, еще во времена, когда множество дорог было не изведано, а леса занимали почти всю территорию. Князь тяжело болел и решил поскорее выдать свою дочь Верею замуж. Необычайной красотой та обладала, любой мужчина, что видел ее, влюблялся. Только вот сильно проворна она была и каждую ночь сбегала из дворца к приехавшему из дальних земель Боеславу. Явно выделялся тот на фоне остальных молодцов, обладал немереной силой, крепким здоровьем и невиданным в тех местах духом. Все парни в княжестве завидовали ему.

Долго умоляла Верея отца выдать ее замуж за Боеслава, но никак князь не шел на уступки. Но как и любой отец не мог он смотреть на горе дочери и поставил условие:

— Коли сможет Боеслав поднять тот камень, что десять молодцов не могут унести, дам я согласие.

Верея вновь в слезы и пошла к возлюбленному. Тот лишь улыбнулся ей, нежно обнял и сказал:

— Не бойся, любовь моя, обладаю я знаниями, неизвестными нигде, кроме Сибири, пройду я испытание.

На следующее утро достал он из сундука странную куклу и флягу с водой, испил из нее да на глазах словно сильнее стал. Оделся и отправился к князю.

Приказал правитель пятнадцати мужчинам принести самый большой камень. Те тужась еле занесли камень во дворец. Не верил князь в Боеслава, а тот лишь усмехнулся, увидев валун, потом как взялся за него двумя руками и поднял его, словно перышко. Опешил правитель от силы молодца, долго подобрать слов не мог, и единственное, что смог из себя выдавить, это вопрос: «Как?»

Боеслав загадочно улыбнулся и протянул ему куклу. Стоило правителю взять куклу в руки, как почувствовал он прилив силы, словно вся хворь прошла и смерть перестала преследовать его на каждом шагу. Боеслав сказал:

— Это непростая кукла, с места силы она привезена, из Сибири, родины моей. Обладают там жители знаниями, что неведомы в других местах. Поезжай туда, княже, смогут тебе там жизнь вечную даровать, а я здесь с дочерью твоей править буду.

Сдержал князь свое слово. Сыграли Боеслав и Верея свадьбу и правили княжеством вместе. А князь отправился в те дальние места, что силу в себе несут непомерную.

Долгой была его дорога в Сибирь. Ехал он сквозь непроглядные леса и завораживающие взгляд поля. Вдруг увидел князь реку, что блистала на солнце, словно тысячи драгоценных камней. Настолько поразила его красота Оби, что не мог он не испить из нее. Стоило воде коснуться его губ, как моментально тело князя наполнилось силой, неведомой ему прежде. Затем его взор пал на массивные деревья, каждое из которых излучало энергию, а листья имели прекрасный изумрудный цвет. Вновь он испытал чувства, которые уже забыл. Это были чувство молодости и расцвета сил. Тогда понял правитель: «Вот оно, настоящее место силы».

Неожиданно его окликнул голос сибирячки:

— Почувствовал?

Князь ответил:

— Да, что это было?

Сибирячка, набирая воды, объяснила:

— Это сибирский дух, дорогой гость. Мое имя Агата. Вижу я в твоих глазах много вопросов, ответы на которые ты жаждешь узнать. Пошли со мной, все поведаю тебе.

Отправился правитель вслед за сибирячкой. Проходя через деревню, увидел он множество причудливых изделий, которые питали людей силой, искусные наряды, расписанные разными символами, и счастье в глазах каждого человека. Агата завела его в избу, сделанную из тех самых деревьев. Внутри было множество оберегов и деревянных тотемов.

Сибирячка начала рассказ:

— С каждым годом люди верят все меньше в возможности наших изделий. И волшебные способности их оберегов гаснут. Приходится сохранять старые, сила которых неисчерпаема. Только Сибирь не перестает верить в нас и придает каждому жителю дух сибирский. Поверь, путник, я очень старая. Но я знаю, как сохранить свою жизнь навсегда. Через много лет твоя кукла будет стоить очень дорого. Ведь ее делали поистине верующие люди. Таких вещей становится все меньше. Нам осталось лишь верить, что следующие поколения их сохранят…

— Так и произошло.

Ходят слухи, что в Музее истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока люди до сих пор чувствуют небывалый прилив сил. Это происходит из-за экспонатов, которые там сохранились. Девочка, я прожил не один век, и каждый раз, когда мои сила на исходе, я следую именно туда. Самое интересное, что ты никогда не узнаешь, кто в этом музее рядом с тобой рассматривает экспозицию. Может, это один из жителей деревни, может, это Агата, а может, это Боеслав с Вереей или тот самый князь, который очень любит сидеть ночами на лавочке и рассказывать людям эту увлекательную историю. Эх… такое могло произойти только здесь, — с этими словами незнакомец ушел, оставив мне очень много вопросов, ответы на которые хранятся в Музее истории культуры народов Сибири и Дальнего Востока.

Справка об объекте

Музей истории культуры народов

Сибири и Дальнего Востока,

Россия, Новосибирск, ул. Золотодолинская, 4

Музей был создан вскоре после организации в Сибирском отделении АН СССР в 1964 году первого гуманитарного института — Института истории филологии и философии — по инициативе его первого директора, академика А. П. Окладникова. Главной задачей музея стала демонстрация новейших достижений и находок, сделанных археологами, этнографами, археографами во время многочисленных экспедиций, пропаганда научных знаний о далеком прошлом населения огромного региона, богатстве и разнообразии культур, их смене, влиянии и взаимообогащении.

Первоначально в течение нескольких лет музей размещался в здании Института экономики, в коридоре четвертого этажа, и имел камерный характер. По мере выделения новых площадей для гуманитарного института, не имевшего тогда собственного здания, расширялась и обновлялась экспозиция. В середине 1970-х музей занимал уже шесть комнат общей площадью более 150 кв. м. А с постройкой здания института в 1980 году под него был отведен целый этаж. Площадь экспозиции составляла 380 кв. м. В таком виде музей просуществовал до середины 1990-х.

В настоящее время музей расположен в отдельно стоящем здании лабораторно-выставочного комплекса Института археологии и этнографии СО РАН по ул. Золотодолинская, 4. На общей площади более 500 кв. м размещены экспозиция (315 кв. м), фонды, реставрационная лаборатория.

При создании экспозиции музея использовались историко-культурный подход, ставшая традиционной периодизация по эпохам: палеолит, неолит и бронза, ранний железный век, средневековье. Последний зал посвящен духовной культуре современных народов Сибири и Дальнего Востока.

Источник: Музей истории культуры народов Сибири и Дальнего Востока

Листая страницы истории рода

Юрий Лимонов

Наверное для новосибирцев здесь все обыденно и привычно. А вот у меня от избытка впечатлений захватило дух.

И когда вышел из станции метро «Заельцовская» возле Приборостроительного завода, впервые увидел новосибирские троллейбусы. Большие. Ярко-салатовые. Придававшие улице особый колорит.

И когда стоял на площади Калинина, вертя головой в разные стороны. Лишь пронзительный звон трамвая вывел меня из оцепенения и заставил отскочить в сторону.

— Раззява! — прокричал мне водитель трамвая через приоткрытое окно. Однако мне это ничуть не испортило настроение.

Часа через три после осмотра достопримечательностей города, и уже изрядно подуставший, я увидел собор Александра Невского, изысканность постройки которого, признаться, удивила.

Я на добрых полчаса застрял, разглядывая памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею, стоящий у входа в собор, и молча любовался им.

— Красиво? — спросил меня мимо проходивший наблюдательный дедушка.

— Очень! — ответил я.

Так чем же интересен Новосибирск лично для меня? Здесь, на Николаевском проспекте (после 1920 года — Красном) жили мой прадед, прабабка и их трое детей. Самый младший, Саша — это мой дед.

Как рассказывала моя бабка Катя, Красный проспект в основной своей части идет от начала площади Свердлова до улицы Гоголя и представляет собой фрагмент старинного Барнаульского тракта, который проходил между Барнаулом и Томском. Дорога тогда была грунтовая, а на месте будущего города находилась развилка. Позже построили железнодорожный мост, и строители использовали этот фрагмент тракта.

Помню, что меня удивило из рассказа бабы Кати: Красный проспект был по своей сути постоянно растущей в направлении севера территорией. Вырубали лес на большие расстояния, в результате чего образовывалось свободное пространство, которое быстро застраивалось. А вырубки продолжались дальше.

В начале Красного проспекта находилась Старобазарная площадь. Вокруг площади были нарезаны первые кварталы и улицы. Красный проспект был центральной линией города и доходил до Вагановской улицы. Застройка же шла по правой стороне тогда еще Николаевского проспекта. Там позже построят стоквартирный дом. Бабушка еще упоминала об аллее на Красном проспекте, которая являлась остатками бульвара, заложенного еще в 1912 году. А в 1980 году в связи со строительством метро аллею снесли, но — нужно отдать должное — позже восстановили.

И на вот этом вот Красном проспекте жил мой прадед. И одна семейная легенда как раз связана с семьей прадеда.

Весна 1941 года. Перед домом, когда-то большим, светлым, полным веселья и детского смеха, Саша и Коля увидели работающую на огороде маму, мою прабабку Анастасию.

— Мама! — голос Саши предательски дрогнул.

— Сыночки мои! — в глазах счастье, радость; капают слезы. Саша и Коля целуют маму, плачут, уже не скрывая своих слез, снова смеются, не выпуская ее из своих крепких объятий.

— Как папа? — спросил Николай, внутренне съеживаясь и ожидая худшего.

— Плохо! Умирает он! — и столько боли и тоски увидели в глазах матери, что предательски задрожали коленки у Саши, а сердце у Николая забилось сильнее…

Сильный, веселый, голубоглазый отец превратился в худого бледного старика с запавшими щеками.

— Ребята мои, скоро меня не станет. Я хочу рассказать вам правду о себе, которую я скрывал много лет.

Отец закашлялся.

— Я… — тихо продолжал рассказывать отец, — впервые приехал в Новониколаевск в мае 1909 года. Молодой поручик. Да, я тогда служил в императорской армии.

Наступила тягостная пауза, но вскоре отец продолжил.

— Возбужденный от переполнявших меня впечатлений, я с интересом осматривал город, на мгновение забыв о печальной цели своего приезда. Умер мой близкий друг — сослуживец Дмитрий Балабин. И я ехал с этим известием к его вдове, которая несколько месяцев назад родила девочку. Я внутренне содрогался, понимая весь ужас предстоящего разговора.

И весь оставшийся путь я уже не обращал внимания на православный храм с золотыми куполами. Даже дом из красного кирпича на пересечении двух улиц, у которого половина находилась на одной улице, а вторая на — другой, не привлек моего внимания. Я в голове репетировал детали предстоящего разговора.

Но когда приехал, понял что все пошло не так. По большим карим глазам молодой женщины я понял — она уже все знает. Тогда это был самый тяжелый разговор в моей жизни…

Отец снова умолк. Каждое слово давалось ему с большим трудом.

— И что было дальше? — спросил Николай.

— А дальше был пожар! Горел город. Начали загораться одно за другим деревянные здания. Ветер разносил головни. Пожар полыхал, охватывая все больше улиц. Огонь распространился из центральной части города к Оби. Над улицами повисли черные тучи дыма. Началось самое страшное — паника. Дым от пожара был виден на десятки верст. Я участвовал в тушении того пожара. Лизу, вдову моего друга, свалила нервная горячка, и за семь дней она умерла, оставив меня с трехмесячной девочкой-сиротой. О приюте не могло быть и речи. Так у меня появилась старшая дочь Лиза, а у вас — сестра.

В комнате послышался вздох изумления.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.