Бесплатный фрагмент - Наш край

Литературно-краеведческий альманах. Выпуск 20

Фёдоров А. И.

Наши земляки — Герои Первой мировой войны

Первая Мировая война только недавно стала приоткрывать завесу, прочно державшуюся над ней, почти век.

«Большую роль в духовном подъёме нашего народа сыграли тогда великие ценности русской армии, героический опыт поколения Первой мировой войны. На его долю выпали не только суровые испытания первой глобальной мировой войны, но и революционный перелом, братоубийственная Гражданская война, расколовшая судьбу России. Однако их подвиги, их жертвенность во имя России на долгие годы оказались в забвении. А сама Первая мировая, которую весь мир именует Великой, была вычеркнута из отечественной истории, называлась просто империалистической». Так охарактеризовал роль Первой мировой войны и оценил незавидную участь её в советской историографии Президент России Владимир Путин на открытии памятника героям Первой мировой на Поклонной горе в Москве 1 августа 2014 г.

А ведь период Первой мировой войны (1914–1918) — это один из важнейших рубежей мировой истории. В кратчайшее время произошли революционные изменения в индустрии, технологиях, вооружении, экономике, средствах массовой информации и коммуникации, системе социальных и национальных отношений. Именно Первая мировая вывела на мировую политическую арену народные массы, как участника.

Первая мировая война не имела себе равных в предшествующей истории. Масштабы военных действий были огромными — общая протяженность фронтов составляла от 2,5 до 4 тыс. км. Вооруженная борьба велась на суше, на море и впервые в воздухе. Результатами Первой мировой войны стали Февральская и Октябрьская революции в России и Ноябрьская революция в Германии, ликвидация четырёх империй: Российской, Германской, Османской и Австро-Венгерской.

За изучением масштабных боевых действий и социальных потрясений нельзя оставить в забвении людей, которые вынесли на своих плечах тяготы и лишения военного времени. И в первую очередь необходимо отметить тех, кто, верный присяге, по́том и кровью на полях сражений отстаивал интересы России, кто совершал геройские подвиги, кто отличился и был награждён.

Впервые в данном издании публикуются краткие биографические сведения о военнослужащих — уроженцах территории современного Струго-Красненского района, получивших заслуженные награды за исполнение воинского долга в период боевых действий на фронтах Первой мировой войны. Наверняка, этот небольшой список будет расширен и уточнён впоследствии.

Кавалеры Георгиевского креста I степени

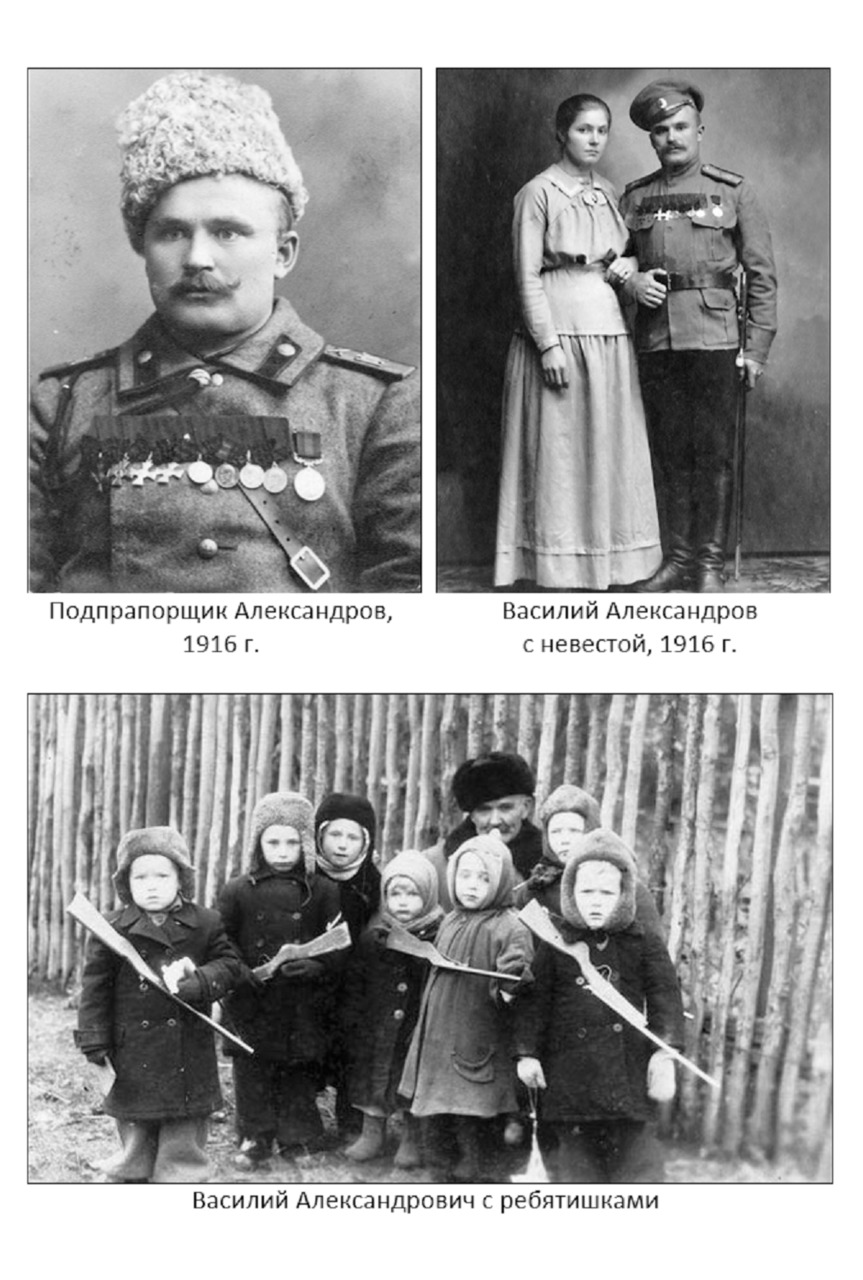

Александров (Ковшиков) Василий Александрович (1884–1953)

Родился в д. Лудони Лудонской волости.

На службе в артиллерии Русской императорской армии (РИА) с 14.12.1905 г. С 01.03.1908 г. старший фейерверкер. С 1.10.1911 г. служил сверхсрочную службу во 2-й батарее 1-го Финляндского стрелкового артиллерийского дивизиона. Окончил школу подпрапорщиков 3.06.1914 г.

С 17.08.1914 г. на Северо-Западном фронте. С 5.02.1915 г. — подпрапорщик.

Награждён Георгиевскими крестами I ст. (19.05.1915; №8762), II ст. (29.04.1915; №10079), III ст. (13.09.1915; №81215), IV ст. (15.10.1914; №53803); Георгиевскими медалями «За храбрость» 1 ст. (28.03.1915; №5739), 2 ст. (11.03.1915; №12371), 3 ст. (05.02.1915; №89842), 4 ст. (15.08.1914; №288682); медалью Британской империи «За выдающиеся заслуги» («Distinguished Conduct Medal»; 23.02.1916); наградными карманными часами с гравировкой «За храбрость».

Ист.: РГВА Ф.496. Оп.3. Д.904. Л.5об; Д.905. Л.38об; Ф.970. Оп.3. Д.1291. Л.386; Ф.400. Оп.12.

Васильев Василий Васильевич (1889–?)

Родился в д. Рубежок Горской волости. Русский, женат.

Служил в составе 11-й роты 25-го Смоленского генерала Раевского полка. Старший унтер-офицер.

Награждён 28.03.1916 г. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5 по 8.03.1916 г. Георгиевским крестом II ст. (№18248).

В бою 11.07.1916 г. у д. Галичане, с явной и личной опасностью для жизни, устроил проход в проволочном заграждении противника и провёл по нему свою атакующую часть, чем способствовал занятию окопов противника. Награждён Георгиевским крестом III ст. (№107964).

Награждён 18.11.1916 г. по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия в делах против неприятеля Георгиевским крестом I ст. (№8257).

Ист.: РГВА Ф.970. Оп.3. Д.1917. Л.398; Д.1928. Л.341об; Д.1930. Л.417; Д.2027. Л.69об.

Васильев Фёдор Васильевич (10.02.1880–?)

Родился в д. Ивановщина Соседненской волости. Из крестьян.

Служил в составе 92-го пехотного Печорского полка. Подпрапорщик. На 29.03.1916 г. произведён в прапорщики.

За отличие в боях против австрийцев 28.08.1914 г. у д. Ксенжомыш награждён Георгиевским крестом IV ст. (№176230).

За отличие в бою у д. Цеановице награждён Георгиевским крестом III ст. (№41574).

24.03.1915 г., посланный на разведку позиций противника, под сильным ружейным огнём, произвел её, чем облегчил наступление батальона, тогда же встретил неприятельский караул из 4-х человек, не растерявшись, бросился на него и, убив двух человек, захватил остальных в плен. Награждён Георгиевским крестом II ст. (№52972).

26.03.1915 г., при взятии высоты «521», первый ворвался в неприятельский редут и, видя, что командиру роты угрожает опасность быть заколотым штыком неприятеля, бросился на помощь. Награждён Георгиевским крестом I ст. (№3170).

Также награждён Георгиевскими медалями 1 ст. (№6980), 2 ст. (№4956), 3 ст. (№62920), 4 ст. (№353381).

Ист.: Патрикеев С. Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914–1922 гг. В 14 тт. М., «Духовная Нива», 2015.

Кавалеры Георгиевского креста II степени

Андреев Пётр Андреевич (1889–?)

Служил в составе 18-го мортирного артиллерийского дивизиона. Старший фейерверкер.

Награжден по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Кириллом Владимировичем за отличие в боях с 15 по 31 августа 1915 г. Георгиевским крестом IV ст. (№111851)

Награжден 8.12.1916 г. от Имени Государя Императора Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 15.11.1916 г. Георгиевским крестом III ст. (№180270).

За то, что в бою 22.05.1916 г. у д. Ходачков Велики, состоя наблюдателем на передовом наблюдательном пункте, под сильным действительным артиллерийским, пулёметным и ружейным огнём противника, нашёл скрытую неприятельскую батарею, наносившую существенный вред нашим войскам, точно указал её место и тем дал возможность привести её к молчанию награждён Георгиевским крестом II ст. (№31867).

Проживал в д. Дворьково Цапельского с/с.

Ист.: Архив Струго-Красненского краеведческого музея; Патрикеев С. Б. Указ. соч.

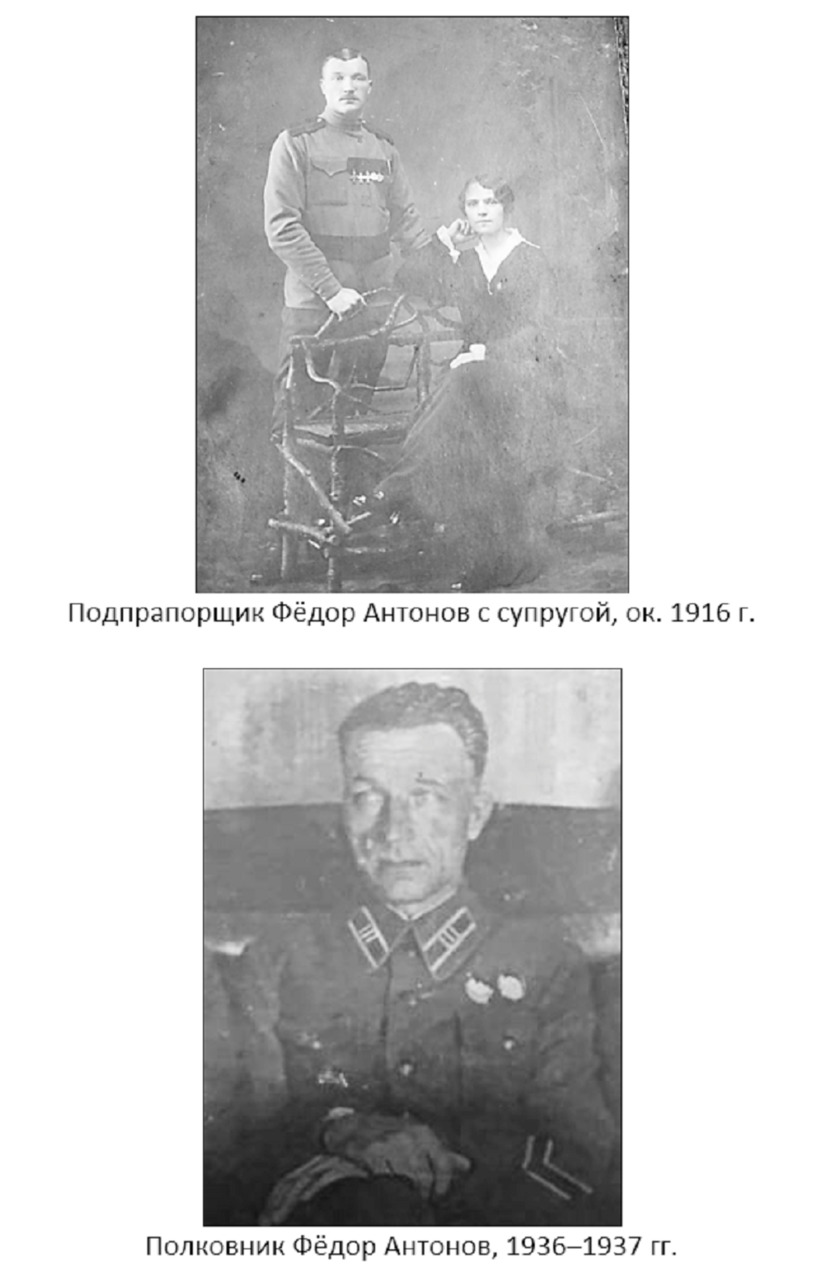

Антонов Фёдор Назарович (5.02.1889–08.1937)

Родился в д. Заборовье Лудонской волости.

Служил в составе 1-го эскадрона Лейб-гвардии Драгунского полка. Взводный унтер-офицер.

Награждён лично командующим 1-й армией (генералом П.Ф. фон Ренненкампфом) за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля. Награждён на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута (Кто, проявив необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратит в обозе панику, развитие которой грозило стройности действий войск) Георгиевским крестом IV ст. (№1228).

Награждён Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом генералом Гуссейном ханом Нахичеванским за мужество и храбрость Георгиевским крестом III ст. (№19093).

За отличия, оказанные в делах против неприятеля награждён Георгиевским крестом II ст. (№5075).

Также награждён Георгиевскими медалями.

В 1917 г. окончил Ораниенбаумскую школу прапорщиков пехоты.

С 1918 г. в составе Красной армии. Участник Гражданской войны. Участник борьбы с басмачеством на территории Средней Азии в 1923–1924 гг.

В 1922 г. окончил Высшую кавалерийскую школу в Петрограде. В 1930 г. окончил Кавалерийские курсы усовершенствования командного состава в г. Новочеркасск.

С 31 января 1935 г. — командир и военный комиссар 72-го Троицкого кавалерийского полка 4-й Сибирской отдельной кавалерийской бригады. С 17.02.1936 г. — полковник.

Награждён орденами: Красного Знамени (1928), Трудового Красного Знамени Узбекской ССР (23.02.1928; №82).

Скоропостижно скончался в августе 1937 г. Похоронен в с. Логовеще.

Ист.: РГВА Ф.40710. Оп.1. Д.57. Л.55, 55об; Д.92. Л.81, 82; Д.93. Л.635; Патрикеев С. Б. Указ. соч.

Петров Алексей Петрович

Родился в д. Жабенец Горской волости. Крестьянин, православный, холост.

Служил в составе 294-го пехотного Березинского полка. Старший унтер-офицер, к ноябрю 1916 г. — подпрапорщик.

Награждён 5.08.1915 г. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за боевые отличия Георгиевским крестом III ст. (№78624) за то, что, пробравшись к противнику ползком, ручными гранатами уничтожил неприятельский пост.

Награждён 28.11.1916 г. по Высочайшему повелению Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем в м. Тысленице за боевые отличия Георгиевским крестом II ст. (№33107).

Получил два ранения 28.05.1916 и 18.06.1917 г.

Ист.: РГВА Ф.970. Оп.3. Д.1918. Л.521об; Д.1928. Л.209; Д.1938. Л.185об, 738об; Д.1933. Л.288; Ф.16196. Оп.1. Д.483. Л. 478, 624; Патрикеев С. Б. Указ. соч.

Полевиков Василий Евсеевич

Родился в д. Хредино Павской волости.

Служил в составе команды связи 146-го Царицынского полка. Старший унтер-офицер.

За отличие в бою с австрийцами при р. Вислоке награждён Георгиевским крестом IV ст. (№63449).

Награждён командующим 11-й армией за отличие в боях с 15 по 17 мая 1915 г. Георгиевским крестом III ст. (№41299).

Награждён 9.12.1916 г. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за разновременно оказанные отличия в боях Георгиевским крестом II ст. (№33387).

Ист.: РГВА Ф.970. Оп.3. Д.1930. Л.469; Патрикеев С. Б. Указ. соч.

Кавалеры Георгиевского креста III степени

Исаков Григорий Дмитриевич (1898–?)

Награждён Георгиевским крестом III ст. и Георгиевским крестом IV ст.

Проживал в д. Углы Молодейского с/с.

Ист.: Архив Струго-Красненского краеведческого музея.

Корнилов (Карнилов) Андрей Корнильевич

Родился в с. Музовер Узьминской волости.

Служил в составе 24-й артиллерийской бригады. Старший фейерверкер.

Награждён 2.04.1916 г. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5 по 12 марта 1916 г. Георгиевским крестом III ст. (№79514).

Ист.: РГВА Ф.970. Оп.3. Д.1926. Л.75, 157; Патрикеев С. Б. Указ. соч.

Кавалеры Георгиевского креста IV степени

Богданов Василий Богданович

Родился в д. Казюлино Жуковской волости.

Служил в составе 18-го Сибирского стрелкового полка. Рядовой.

Ранен пулей 20.10.1916 г. под Ригой. Вследствие ранения ослеп на оба глаза.

Переведён 23 ноября 1916 г. в 194-й лазарет Петроградского городского правления из Юрьева.

Награждён Георгиевским крестом IV ст. (№21002).

Ист.: РГВА Картотека бюро учёта потерь в Первой мировой войне; Патрикеев С. Б. Указ. соч.

Богданов Тит

Родился в д. Сушково Жуковской волости.

Служил в составе 4-й роты 414-го пехотного Торопецкого полка. Старший унтер-офицер.

Награждён 29.08.1915 г. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем Георгиевским крестом IV ст. (№447538).

Ист.: РГВА Ф.970. Оп.3. Д.1919. Л.487; Д.1938. Л.349об; Патрикеев С. Б. Указ. соч.

Васильев Андрей Васильевич

Родился в д. Кочерицы Горской волости.

Служил в составе 94-го пехотного Енисейского полка. Рядовой.

Награждён 2.04.1916 г. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5 по 12 марта 1916 г. Георгиевским крестом IV ст. (№474389).

Ист.: РГВА Ф.970. Оп.3. Д.1926. Л.71об, 143об-144; Д.2027. Л.15об; Патрикеев С. Б. Указ. соч.

Захаров Григорий Дмитриевич (1892–?)

С 1915 г. служил в составе лейб-гвардии Волынского Его Величества полка. Рядовой.

Награждён Георгиевским крестом IV ст. в 1917 г.

Проживал в д. Комарино Хрединского с/с.

Ист.: Архив Струго-Красненского краеведческого музея.

Зорин Пётр Сафронович

Родился в д. Запорово Жуковской волости.

Служил в составе пулемётной команды 93-го пехотного Иркутского Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича полка. Рядовой.

Награждён 2.04.1916 г. от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в боях с 5 по 12 марта 1916 г. Георгиевским крестом IV ст. (№466083).

Ист.: РГВА Ф.970. Оп.3. Д.1926. Л.69, 132об-133; Д.2027. Л.33; Патрикеев С. Б. Указ. соч.

Карпов Иван Павлович

Родился в д. Дуброво Лудонской волости. Православный, холост.

Служил в составе запасного батальона Лейб-гвардии Кексгольмского полка. Лейб-гвардии рядовой.

Легко ранен 02.03.1915 г. у д. Буды Прожисеки Казенные (у Остроленка). Из 15-го передового перевязочного отряда Российского общества Красного Креста эвакуирован 8—14 марта 1915 г. в лазарет Императорского человеколюбивого общества в г. Рига Лифляндской губ.

Ранен с 1 по 15 сентября 1915 г. у м. Сморгонь. Из 15-го передового перевязочного отряда Российского общества Красного Креста эвакуирован в 32-й Военно-санитарный поезд.

21.09.1915 г. Его Императорским Высочеством Великим Князем Георгием Михайловичем при посещении 32-го Военно-санитарного поезда Особого Отдела при Канцелярии ЕИВ Государыни Императрицы Александры Фёдоровны в г. Могилёве награждён Георгиевским крестом IV ст. (№451960).

Выбыл из лазарета №165 князя Мещерского в Петрограде 19 мая 1916 г. на родину. Уволен со службы по 2-му разряду.

Ист.: РГВА Ф.970. Оп.3. Д.1926 Л.8; Д.1917. Л.166об; Ф.16196. Оп.1. Д.15. Л.147об-148, 259об-260; Картотека бюро учёта потерь в Первой мировой войне; Патрикеев С. Б. Указ. соч.

Максимов Григорий Никифорович

Родился в д. Большие Глинки Соседненской волости.

Служил в составе 12-й роты 272-го пехотного Гдовского полка. Ефрейтор.

Награждён 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полковником А. А. Мордвиновым за отличие в боях Георгиевским крестом IV ст. (№428422).

Ист.: РГВА Ф.970. Оп.3. Д.1924. Л.317об; Д.1938. Л.865об; Патрикеев С. Б. Указ. соч.

Родионов Василий Родионович

Родился в д. Зарябинка Яблонецкой волости.

Служил в составе 272-го пехотного Гдовского полка. Ефрейтор.

Получил контузию 21.02.1915 под г. Мариамполь.

Награждён 1.09.1915 от Имени Государя Императора, флигель-адъютантом полковником А. А. Мордвиновым за отличие в боях Георгиевским крестом IV ст. (№428409).

Ист.: РГВА Ф.970. Оп.3. Д.1924. Л.316об; Д.1938. Л.765об; Ф.16196. Оп.1. Д.458. Л.140об-141; Патрикеев С. Б. Указ. соч.

Степанов Дмитрий Петрович (1889–?)

Родился в д. Шкварно Соседненской волости. Русский, православный, грамотный, хлебопашец.

Служил с 1912 г. в составе 14-го Финляндского стрелкового полка. Ефрейтор.

Ранен шрапнелью в правое колено 3.09.1914 г. возле г. Августов. Попал в германский плен. Ампутирована правая нога выше колена 13.09.1914 г. в Мариенбурге.

Прибыл 17.08.1915 г. из германского плена из Графенберга в Петроградский городской лазарет №247.

Награждён 31.08.1915 г. от имени Его Императорского Величества как инвалид прибывший из плена Георгиевским крестом IV ст. (№451497).

Ист.: РГВА Ф.970. Оп.3. Д.1907. Л.608об; Картотека бюро учёта потерь в Первой мировой войне; Патрикеев С. Б. Указ. соч.

Награждённые Георгиевской медалью

Артамонов Николай Артамонович (1888–?)

Служил в составе 92-го пехотного Печорского полка. Рядовой.

Получил контузию и отравление газами.

Награждён Георгиевской медалью IV ст. «За храбрость».

Проживал в д. Збуд Хрединского с/с.

Ист.: Архив Струго-Красненского краеведческого музея.

Григорьев Максим Григорьевич

Родился в д. Меленка Соседненской волости. Православный, холост.

Служил в составе 141-го пехотного Можайского полка. Рядовой.

Получил ранение в челюсть 26.12.1916 г. под Двинском. Находился на излечении в Лазарете Красного Креста №281 (Петроград, Кирочная, 41) с 26.01.1917 г.

Награждён 01.02.1917 г. Георгиевской медалью IV ст. «За храбрость» (№1062810).

Ист.: РГВА Ф.16196. Оп.1. Д..283 Л.333; Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне; Патрикеев С. Б. Указ. соч.

Иванов Михаил Никитич (1892–?)

Родился в д. Заозерье Яблонецкой волости. Крестьянин, холост, неграмотный.

Служил в составе 2-й роты лейб-гвардии Гренадерского полка, лейб-гвардии рядовой.

Ранен 04.11.1914 под г. Краков. Прибыл на излечение в лазарет №2 Общеземского союза 10.12.1914 г. Выписался на родину в отпуск. Повторно на излечении в лазарете №2 Общеземского союза с 13.12.1914, прибыл из Щирской земской больницы.

Ранен 1.09.1915 под г. Вильно. С 16.11.1915 г. на излечении в госпитале купеческого и биржевого обществ при комитете «Христианская помощь» Российского Красного Креста.

Награждён 14.09.1915 г. Георгиевской медалью IV ст. «За храбрость» (№471252).

Ист.: РГВА Ф.970. Оп.3 Д.1917. Л.195об-196; Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне; Патрикеев С. Б. Указ. соч.

Кондратьев Сергей Кондратьевич (1891–?)

Родился на территории Феофиловской волости. Православный, холост.

Служил в составе 198-го пехотного Александро-Невского полка. Пулемётчик, ефрейтор.

Попал в плен 5.08.1915 г. у д. Старое Село. Содержался в плену в г. Шнейдемюль.

Награждён Георгиевской медалью IV ст. «За храбрость».

Проживал в д. Горки Хрединского с/с.

Ист.: РГВА Ф.16196. Оп.1 Д.378. Л.174об, 175; Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне; Архив Струго-Красненского краеведческого музея; Патрикеев С. Б. Указ. соч.

Петров Василий Петрович

Родился в д. Демяховщина Соседненской волости.

Служил в составе 438-го пехотного Охтенского полка. Старший унтер-офицер.

Ранен осколком снаряда в обе ноги 12.01.1917 г. у реки Аа (ныне Лиелупе). На излечении в госпитале Рижской общины сестёр милосердия Российского общества Красного Креста в Петрограде с 17.01.1917 г.

Награждён 20.02.1917 г. Георгиевской медалью IV ст. «За храбрость» (№739408).

Ист.: РГВА Ф.970. Оп.3 Д.1916. Л.232; Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне; Патрикеев С. Б. Указ. соч.

Стродов Иван Тимофевич (1891–?)

Служил в РИА с 1912 г.

Награждён Георгиевской медалью IV ст. «За храбрость», медалью «В память 300-летия царствования дома Романовых».

Проживал в д. Озерово Цапельского с/с.

Ист.: Архив Струго-Красненского краеведческого музея.

Харитонов Степан Васильевич

Родился в д. Дертины Феофиловской волости. Православный, холост.

Служил в составе 2-го пехотного Софийского полка. Ефрейтор.

Получил огнестрельное ранение в правую лопатку 2.12.1916 г. под Двинском. На излечении в Петроградском городском лазарете №154 (Васильевский остров, университет) с 16.01.1917 г.

Награждён 13.02.1917 г. Георгиевской медалью IV ст. «За храбрость» (№1061144).

Ист.: РГВА Ф.16196. Оп.1. Д.57. Л.36; Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне; Патрикеев С. Б. Указ. соч.

Иные награждения

Михайлов Константин Флорович (Фролович) (1890–?)

Служил в составе 292-го пехотного Малоархангельского полка. Прапорщик.

Получил ранение 11.03.1916 г. в челюсть в г. Якобштадте (у д. Дельвеник).

К 25.03.1917 г. — подпоручик.

Награждён орденом Св. Анны IV ст. (Аннинское оружие) Приказом Армии и Флоту от 25.03.1917 г.

На излечении с 18.11.1917 г. в лазарете Российского общества Красного Креста.

Проживал в д. Подложье Цапельского с/с.

Ист.: РГВА Ф.16196. Оп.1 Д.1190. Л.154об; Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне. Архив Струго-Красненского краеведческого музея.

Смуров Николай Тимофеевич (1884–?)

Награждён медалями: «В память 300-летия царствования дома Романовых», Эмира Бухарского.

Проживал в д. Новоселье (ныне Лудони) Хрединского с/с.

Ист.: Архив Струго-Красненского краеведческого музея.

Полный кавалер Георгиевского креста Василий Александров (Ковшиков)

В 1884 году в большой крестьянской семье Ковшиковых в деревне Лудони родился сын Василий. По воспоминаниям потомков в юности он любил лошадей, любил ухаживать за лошадьми, но судьба уготовила для него военную службу в частях артиллерии.

В 19 лет Василий был призван в армию. Фамилия его была записана по отчеству — Александров. Служил нижний чин Василий Александров в артиллерии с 14 декабря 1905 г., 1 марта 1908 г. произведён в старшие фейерверкеры, а с 1 октября 1911 г. служил сверхсрочную службу во 2-й батарее 1-го Финляндского стрелкового артиллерийского дивизиона, расквартированного на территории Финляндии. Как опытный и ответственный артиллерист, Василий Александрович обучался в школе подпрапорщиков, которую окончил 3 июня 1914 г.

А уже 29 июля 1914 г. артиллерийский дивизион в составе 22-го армейского корпуса был направлен на фронт Первой мировой войны под Варшаву. С 17 августа дивизион ведёт боевые действия в составе 10-й армии Северо-Западного фронта.

В боях на территории Польши артиллерист Александров показал пример мужества и стойкости. В бою 25 августа 1914 г. под сильным шрапнельным огнём вывез с позиции орудия и артиллерийские повозки, несмотря на то, что одна лошадь была убита и несколько ранены. Приказом командира XXII армейского корпуса №80—1915 он был награждён Георгиевской медалью «За храбрость» IV ст. №288682.

15 октября 1914 г. в бою под Рачками, исполняя обязанности командира взвода, Александров был контужен и потерял сознание. Но вскоре пришёл в себя и продолжил командовать взводом, чем подал пример артиллерийской батарее и способствовал правильному и непрерывному ведению огня орудиями батареи, находящимися под сильным шрапнельным и фугасным огнём. За проявленное мужество Василий Александров был награждён Георгиевским крестом IV ст. №53803.

В начале 1915 г. XXII армейский корпус был направлен в Галицию и включён в состав 8-й, а впоследствии 11-й армии. В наступательных боях в Прикарпатье Василий Александров снова проявил свои лучшие качества воина.

5 февраля 1915 г. Василий Александров был произведён в подпрапорщики. В бою у деревни Козлово в марте 1915 г. подпрапорщик Александров доблестно выполнял свои обязанности по ведению огня под сильным ответным огнём противника. За выдающуюся самоотверженность и мужество, содействие успешному отражению атак противника Василий Александров приказом командира XXII армейского корпуса №252—1915 награждён Георгиевской медалью «За храбрость» III ст. №89842.

В боях 5, 8 и 11 марта 1915 г. под сильным артиллерийским огнём противника подпрапорщик Александров неоднократно самоотверженно заменял скорострельные цели и всегда своевременно корректировал сильный огонь нашей артиллерии. Приказом командира XXII армейского корпуса №230—1915 награждён Георгиевской медалью «За храбрость» II ст. №12371.

В бою 12 марта 1915 г. под сильным артиллерийским и ружейным огнём противника подпрапорщик Александров уничтожил два неприятельских пулемёта, за что приказом командира XXII армейского корпуса №232 от 13 сентября 1915 г. был награждён от имени Государя Императора, великим князем Георгием Михайловичем Георгиевским крестом III ст. №81215.

В бою 28 марта 1915 г., работая на позиции под сильным огнём сначала одной батареи тяжёлых орудий неприятеля, а затем под перекрёстным огнём батарей, мужественно исполнял свои обязанности, чем способствовал разгрому противника. Приказом командира XXII армейского корпуса №230—1915 за бой 28 марта 1915 г. подпрапорщик Александров награждён Георгиевской медалью «За храбрость» I ст. №5739.

В апреле 1915 г., под сильным ружейным и артиллерийским огнём противника, отыскал неприятельскую батарею, наносившую большой вред нашим войскам. С передового наблюдательного пункта, корректировал стрельбу по ней, и тем самым способствовал подавлению батареи противника. За отвагу и самоотверженность, проявленные в боях с 15 по 29 апреля 1915 г., награждён Георгиевским крестом II ст. №10079.

Под деревней Бригидау 19 мая 1915 г., находясь на наблюдательном пункте, Александров вовремя заметил наступление противника, своевременно доложил об этом и, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь, продолжал наблюдать за движением противника. За храбрость и мужество, проявленные 19 мая 1915 г. у деревни Бригидау подпрапорщик Александров награждён Георгиевским крестом I ст. №8762.

Кроме полного банта Георгиевского креста и Георгиевской медали Александров был награждён 23 февраля 1916 г. медалью Британской империи «За выдающиеся заслуги» («Distinguished Conduct Medal»), а также наградными карманными часами с гравировкой «За храбрость».

Летом 1916 г. подпрапорщик Александров участвовал в боевых действиях в Галиции в период Брусиловского прорыва.

В 1916 г. Василий Александров, получив отпуск и приехав к себе на родину в Лудони, женился. Жену он выбрал из соседней деревни. Проживали супруги недолгое время в Петрограде в большой квартире на Охте.

Оставив супругу в Петрограде, Василий Александрович продолжал военную службу. В 1917 г. за боевые отличия он произведён в прапорщики.

Революционные события захватывали в свой водоворот всех и не щадили никого. Полного Георгиевского банта кавалер прапорщик Александров, который 12 лет посвятил военной службе, из которых последние три года воевал, не смог сразу верно разобраться в новых политических веяниях.

Вероятнее всего Василий Александрович до последнего оставался в боевых частях артиллерии на территории Западной Украины и в 1918 г. вступил в состав белой Добровольческой армии, которая в начале 1919 г. вошла в состав Вооружённых сил Юга России (ВСЮР) под командованием генерала А. И. Деникина. Вероятно, в 1918–1919 гг. он был произведён в подпоручики. Служил младшим офицером Марковской артиллерийской бригады Добровольческой армии ВСЮР. В списке офицеров Марковской артиллерийской бригады на 15 сентября 1920 г. в составе 7-й батареи числится поручик Александров.

После разгрома белой армии на Юге России, отступлении её на территорию Крыма и дальнейшей эмиграции большого числа офицеров, Александров остался на родине. Прибыл к жене в Петроград, но вскоре они с супругой покинули большой город, где в тот период жить было тяжело и голодно. Переехали на родину в Лудони, завели большое хозяйство, в семье стали рождаться дети. В начале 1930-х гг. семья Александровых была раскулачена, лишилась дома, земли и переехала в посёлок Струги Красные. Василий Александрович и его жена работали в Стругах Красных на промышленных предприятиях, проживали в многоквартирном деревянном доме.

В 1941 г. у Василия Александровича родился первый внук от старшей дочери, а в июне сын Александр окончил Струго-Красненскую школу. Несколько выпускников вместе с Александром отправились рыбачить на Чёрное (Вязковское) озеро на три дня, и только вернувшись с рыбалки, ребята узнали, что началась война.

Иван — муж старшей дочери был призван на фронт, младший сын — Александр убыл под Лугу на строительство Лужского оборонительного рубежа. А Василий Александрович с женой, двумя дочерьми и новорождённым внуком были отправлены в эвакуацию. Им выделили подводу с документами советских организаций района, из своих вещей они взяли с собой только самое необходимое — документы, фотографии и награды. До Луги добирались несколько дней, там сдали подводу и документы. Новорождённый внук по дороге умер. В Луге получить место в железнодорожном эшелоне удалось только согласно справке, что с ними грудной ребёнок. Так мёртвый уже ребёнок помог своим родным эвакуироваться.

Семья Александровых была эвакуирована в посёлок Большое Мурашкино Горьковской области. Там и осталась проживать после освобождения территории Ленинградской области и окончания Великой Отечественной войны.

Младший сын Александр был призван Дзержинским РВК Ленинграда в 1941 г. и направлен в 86-й отдельный сапёрный батальон 80-й стрелковой дивизии. Красноармеец Александров Александр Васильевич погиб смертью храбрых 7 марта 1942 г. у станции Погостье в районе посёлка Мга.

Василий Александрович работал в колхозе «Красный партизан», построил свой дом. Впоследствии заведовал районной избой-читальней. Обе его дочери окончили Горьковский педагогический институт. Младшая дочь проработала педагогом 45 лет, награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Внук Василия Александровича вспоминал, как дедушка в послевоенные годы собирал ровесников внука, и они вместе с деревянными игрушечными ружьями ходили в лес «на охоту». И кто-нибудь из ребятишек обязательно «подстреливал» под деревом незаметно подложенного дедушкой заранее пластмассового игрушечного зайца. Счастью ребят не было предела.

В начале 1950-х гг. здоровье Василия Александровича серьёзно ухудшилось. Весной 1953 г. он скончался и был похоронен на местном кладбище. Согласно его завещанию похоронили его очень скромно в могиле без оградки, без креста и без звезды. Василий Александрович завещал, чтобы память о нём сохранялась лишь в сердцах потомков.

В 2015 г. на прямой линии с президентом России вопрос об увековечении памяти Василия Александрова и установке на его могиле подобающего полному Георгиевскому кавалеру памятника поднял Т. Аракелян. Местные власти, связавшись с внуком Александром Карпенко, выяснили расположение могилы героя Первой мировой. Но Александр Андреевич передал завещание своего деда, чтобы не воздвигали ему памятников, а лишь поддерживали могилу в ухоженном состоянии.

Пусть добрая память о нашем земляке, полном Георгиевском кавалере Василии Александрове останется, как он сам завещал в сердцах патриотов России.

Ист.:

РГВА Ф.496. Оп.3. Д.904. Л.5об; Д.905. Л.38об; Ф.970. Оп.3. Д.1291. Л.386; Ф.400. Оп.12.

ЦАМО Ф.58. Оп.977525. Д.306. Л.14; Оп.818883. Д.202. Л.38.

Васильев В. О полных Георгиевских кавалерах. Что не так? [Эл. ресурс] // https://proza.ru/2020/05/02/303

Нижегородская биографическая энциклопедия [Эл. ресурс] // https://www.names52.ru/tpost/xz1cnrasd1-aleksandrov-kovshikov-vasilii-aleksandro

Патрикеев С. Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914–1922 гг. В 14 тт. М., «Духовная Нива», 2015.

Полный Георгиевский // Знамя. — 2015. — 19 июня, 26 июня. [Эл. ресурс] // https://gazetaznamya.ru/nashi-zemlyaki/polnyy-georgievskiy-19-06-2015.html; https://gazetaznamya.ru/nashi-zemlyaki/polnyy-georgievskiy-chast-2-26-06-2015.html

Полный Георгиевский кавалер // Знамя. — 2015. — 5 июня. [Эл. ресурс] // https://gazetaznamya.ru/obshestvo/polnyy-georgievskiy-kavaler-05-06-2015.html

Полный Георгиевский кавалер Александров Василий Александрович [Эл. ресурс] // https://zen.yandex.ru/media/id/5f574e65ccc2347a76e529cb/polnyi-georgievskii-kavaler-aleksandrov-vasilii-aleksandrovich-5fbcabd06ea65c24b3708da4

Командир полка

Фёдор Антонов

Фёдор Назарович Антонов родился 5 февраля 1889 г. в д. Заборовье Лудонской волости Лужского уезда (ныне — на территории военного полигона в Струго-Красненском районе) в большой деревенской семье.

Окончил сельскую школу. Занимался хлебопашеством.

Принят на службу по жребию в призыв 1911 г. Лужским воинским начальником назначен служить в составе 1-го эскадрона лейб-гвардии Драгунского полка с 7 апреля 1911 г. Старший унтер-офицер.

Участвовал в Первой мировой войне в составе полка, и участвовал героически. Находился в походе и делах против неприятеля с 19 июля 1914 г.

Награждён лично Командующим 1-й армией (генералом П.Ф. фон Ренненкампфом) за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения в боях против неприятеля на основании п. 14 ст. 67 Георгиевского Статута (Кто, проявив необыкновенное хладнокровие и распорядительность, прекратит в обозе панику, развитие которой грозило стройности действий войск) Георгиевским крестом IV ст. (№1228). Награждён Командующим Гвардейским кавалерийским корпусом генералом Гуссейном ханом Нахичеванским за мужество и храбрость Георгиевским крестом III ст. (№19093). За отличия, оказанные в делах против неприятеля награждён Георгиевским крестом II ст. (№5075). Также награждён Георгиевскими медалями «За храбрость» IV ст. (№340316) и III ст. (42925).

Командирован и зачислен в 1-ю Ораниенбаумскую школу прапорщиков 1 мая 1917 г., которую окончил 8 ноября 1917 г. и приказом командующего Петроградским военным округом №522 произведён в прапорщики. В сентябре 1917 г. был отправлен в распоряжение начальника 39-й запасной пехотной бригады и зачислен младшим офицером 13-й роты 242-го запасного пехотного полка.

1 августа 1918 г. добровольно записался на обучение на 1-е Петроградские кавалерийские курсы Рабоче-крестьянской Красной армии, которые окончил 15 апреля 1919 г. Произведён в красные офицеры и назначен в Южную группу войск, которая находилась в Самаре, в распоряжение командарма М. В. Фрунзе.

С 7 по 11 мая 1919 г. — красный командир взвода 19-го эскадрона, с 11 по 22 мая 1919 г. — командир взвода полковой школы, с 22 мая по 8 октября 1919 г. — командир 39-го эскадрона, с 8 октября 1919 по 26 сентября 1920 г. — помощник командира 10-го кавалерийского полка по строевой части.

За неполные полтора года Антонов прошёл путь от командира взвода до помощника командира кавалерийского полка. Участвовал в Гражданской войне в боях и походах против белой Уральской армии адмирала А. В. Колчака и генерал-лейтенанта В. С. Толстова на Уральском и Туркестанском фронтах.

В сентябре 1920 г. — на Туркестанском фронте в Ферганской области боролся с басмачами в составе 43-й Туркестанской кавалерийской дивизии.

С 6 ноября 1920 по 14 октября 1922 г. — слушатель Высшей кавалерийской школы в Петрограде. В аттестации, подписанной начальником школы, дана характеристика Антонову: «Отлично знающий и любящий конное дело. Отличный ездок, любит лошадь, интересуется конным спортом. Обладает прекрасным здоровьем, хороший товарищ, к нему всегда относятся с особым уважением, довольно развитый, но немного груб. Способен проявить инициативу. Вообще т. Антонов вполне готовый командир полка».

1 мая 1922 г. приведён к Красной присяге. Окончил отдел среднего командного состава при Высшей кавалерийской школе и выпущен с отметкой «очень хорошо» согласно приказу ВКВШР №79/237 от 23 августа 1922 г. С 3 по 21 января 1922 г. находился в кратковременном отпуске.

С 14 октября 1922 по 1 августа 1923 г. — командир отдельного кавалерийского эскадрона 10-й стрелковой дивизии. С 1 августа 1923 по 17 мая 1924 г. — начальник бригадной школы подготовки младшего комсостава 2-й кавалерийской бригады. С 17 мая 1924 по 5 февраля 1925 г. — помощник командира 6-го кавалерийского полка 2-й кавалерийской бригады.

Участник борьбы с басмачеством на территории Средней Азии в 1923–1924 гг. Принимал участие в боях и походах на Туркестанском фронте в Ферганской и Самаркандской областях.

В 1924 г. вступил в ряды ВКП (б).

С 5 февраля по 10 октября 1925 г. — командир эскадрона в составе Ташкентской Объединенной военной школы имени тов. Ленина (Туркестанский фронт, г. Ташкент). С 10 октября 1925 по 13 августа 1927 г. — командир кавалерийского дивизиона в составе Объединённой среднеазиатских национальностей военной школы (г. Ташкент, Туркестанский фронт, с июля 1926 г. — Средне-Азиатский военный округ).

После объединения двух военных школ, приказом по войскам Средне-Азиатского военного округа №446 от 13 августа 1927 г. командир кавалерийского дивизиона Объединённой среднеазиатских национальностей военной школы Ф. Н. Антонов был допущен к исполнению должности командира кавалерийского дивизиона Объединённой Среднеазиатской военной школы им. Ленина.

С 15 сентября 1927 по 22 октября 1928 г. — командир кавалерийского дивизиона в составе Объединенной Среднеазиатской военной школы имени тов. Ленина (г. Ташкент). С 22 октября 1928 по 1 августа 1931 г. — командир 1-го Туркменского кавалерийского полка.

За борьбу с басмачеством в 1928 г. удостоен орденов Красного Знамени и Трудового Красного Знамени Узбекской ССР (23.02.1928; №82).

В 1930 г. окончил Кавалерийские курсы усовершенствования командного состава в г. Новочеркасск.

С 1 августа 1931 по 13 февраля 1933 г. — командир и военный комиссар 1-го Туркестанского кавалерийского полка (служебная категория К-9). С 13 февраля 1933 по 31 января 1935 г. — командир и военный комиссар 2-го Колхозного кавалерийского полка 1-й Колхозной кавалерийской дивизии Особой Краснознаменной Дальневосточной армии. Полк располагался в Адун-Челонском совхозе в Забайкальском крае.

Колхозные военные соединения формировались в 1932 г. с целью укрепления безопасности Дальневосточных границ, пропаганды колхозного строительства, освоения богатейших целинных и залежных земель, обеспечения армии и населения Дальнего Востока продовольствием. Впоследствии из этих воинских частей были сформированы военные конные заводы.

С 31 января 1935 г. Антонов — командир и военный комиссар 72-го Троицкого кавалерийского полка 4-й Сибирской отдельной кавалерийской бригады, дислоцировавшейся в Ленинградском военном округе. В мае 1935 г. 4-я кавалерийская бригада, дислоцированная в Пскове, начала развертывание в 16-ю Сибирскую кавалерийскую дивизию, однако к концу года продолжала содержаться по штатам бригады — трёхполкового состава. В 1935 г. вошла в состав вновь сформированного 5-го кавалерийского корпуса.

17 февраля 1936 г. приказом народного комиссара обороны №0736 Фёдору Антонову было присвоено воинское звание — полковник.

В августе 1937 г. на 49-м году жизни полковник Антонов скоропостижно скончался от перитонита, вызванного аппендицитом. Похоронен с отданием воинских почестей на кладбище в селе Логовеще Струго-Красненского района.

Фёдор Антонович был женат на Анне Андреевне Ворленковой. В браке родились дочь Антонина (1917) и сын Алексей (1920).

(Искренне благодарю к. и. н. Меньшова Николая Петровича за предоставленные материалы).

Ист.:

РГВА Ф.37976. Оп.3. Д.63—998. Л.1–12; Ф.37976. Оп.7. Д.24—002. Л.1–8; Ф.40710. Оп.1. Д.57. Л.55, 55об; Д.92. Л.81,82; Д.93. Л.635.

Патрикеев С. Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914–1922 гг. В 14 тт. М., «Духовная Нива», 2015.

Предыстория [Эл. ресурс] // https://predistoria.org/forums/

Соловьёв Д. Командно-начальствующий состав Красной Армии в борьбе с басмачеством в Средней Азии в 1918—1939 гг. Т.1.: М. ЛитРес: Самиздат, 2019. С.11.

Щукина О. Г.

Захоронения начала XX века на Старом кладбище посёлка Струги Красные

Кладбище — это объект похоронного назначения, предназначенный для погребения останков и праха умерших или погибших. Способ погребения, вид памятников во многом зависят от традиций, обычаев, религии живущих в этом месте людей. Изучая кладбища можно узнать о том, кто здесь проживал и какие исторические события происходили. В посёлке Струги Красные находятся несколько кладбищ, одно из них называют Старое кладбище. Слово «Старое» говорит не только о возрасте, но и о необходимости заботы, сохранения и изучения этого места как памятника истории и культуры.

Оценка современного состояния Старого кладбища

Старое кладбище расположено на северной окраине посёлка между улицей Советской (напротив домов №68–74) и Производственным переулком. По форме кладбище представляет собой почти правильный четырёхугольник со сторонами примерно 90х140 м, общей площадью 1,26 га. Кладбище пересекает тропинка (центральный проход), разделяющая его на две половины.

В некоторых источниках и исследованиях, например, в книге А. Ефимова и А. Фёдорова «Струги Красные: прошлое и настоящее кладбище названо Бельским православным кладбищем. В местной устной традиции его чаще называют «эстонским». Краеведы предполагали, что центральный проход ранее являлся границей между эстонской-лютеранской (северной) и православной (южной) частями кладбища.

После обследования кладбища было зафиксировано 33 захоронения представляющих интерес — либо внешним видом памятника или его фрагмента, датой захоронения и пр. Из них к изучаемому периоду можно отнести около восьми. На четырёх из них сохранились надписи с указанием захороненных. Самым старым захоронением оказалась могила «надсмотрщика Стружской почтово-телеграфной конторы С. Я. Тихомирова, который скончался 5 октября 1910 года в возрасте 23 лет».

Территориально захоронения не сгруппированы. Большая часть из сохранившихся находится в северной части. Это опровергает предположение о том, что центральный проход являлся границей между лютеранским и православным участками.

Строительство часовни-покойницкой

Для понимания предполагавшейся планировки кладбища большой интерес представляют планы строительства часовни-покойницкой. В 1916 г. поднимается вопрос о строительстве на кладбище часовни-покойницкой.

Потребность в часовне объяснялась тем, что в обычные дни гроб с телом не может быть поставлен в церкви, так как там идут занятия церковно-приходской школы, кроме того, при транспортировке тел по железной дороге, неприемлемо, чтобы гроб на станции на открытом воздухе стоял более суток.

Планировалось, что часовня будет размером 3х3 сажени, то есть примерно 6,5х6,5 метров, высота основного объёма более трёх метров, высота до вершины креста более 10 метров. Строительство предполагалось на средства благотворителей. Место для часовни было выбрано в центре кладбища на небольшой возвышенности, где рядом отсутствуют захоронения.

Согласно перерисованного плана участка и отсутствия масштаба, если предполагать, что пропорции участка переданы верно, то он либо был шире, чем современная территория кладбища, либо короче. Поэтому сложно предполагать, где было это место. Вероятнее всего предположить, что место строительства часовни примерно соответствует месту нынешнего поклонного креста, установленного на самой высокой точке кладбища, но есть противоречие, так как рядом находится могила Николая Ипполитовича Ступогевского, похороненного в 1915 г. Он скончался от «самоповешания» и вряд ли первоначально был захоронен в центральной части кладбища. Кроме того, ещё один проход, означенный на плане, параллельный улице Советской проходил бы с большим перепадом высот.

Можно предполагать, что хотя строительство часовни было согласовано в 1916 г., но революционные события в жизни России в 1917 г. помешали строительству часовни.

Обработка и статистический анализ метрических книг

При изучении электронных копий метрических книг Успенской церкви-школы на станции Белой за 1916 и 1917 гг., в которые заносилась информация о совершенных в данном храме крещениях, венчаниях и отпеваниях, выявлены следующие причины смерти:

1916 г.

Младенческая смертность — 24;

Чахотка — 7;

Снято с санитарных поездов — 4;

Прочее — 3.

1917 г.

Младенческая смертность — 26;

От чахотки и оспы — 3;

Прочие — 13.

Также были обнаружены фрагменты метрической книги Бельской церкви за 1915 г. и Лютеранская метрическая книга за 1917 г. В связи с тем, что книга за 1915 г. не полная, информация из неё не будет использоваться при общем анализе причин смертей. В Лютеранской метрической книге информация занесена с нарушением хронологии, даты идут не подряд, скорее всего она составлялась значительно позднее, что вызывает сомнение в её полноте, а также не всегда ясен год события.

Всего в метрической книге за 1916 г. проведено 37 отпеваний, из которых 34 на Бельском кладбище. В метрической книге за 1917 г. проведено 43 отпевания, все из которых на Бельском кладбище. Кроме православных могли отпевать и иноверцев с указанием, что погребение совершалось с пением «Святый Боже».

Сопоставление собранной информации с документальными источниками

Всего было выявлено 8 могил, относящихся к исследуемому периоду. В краеведческой литературе упоминается, что в начале прошлого века на Бельском кладбище были захоронены Приц Лемминг (1823–1910), Лиза Адамсон (1864–1912), Иоганн Засси (183–1914), Даниил Пельд (1852–1915), Эмилия Викс (1894–1915), Мина Мадисон (1854–1916), Лиза Яллай (1856–1916) и др. Из этого списка и обследованных захоронений с сохранившимися надписями можно с большой долей уверенности предположить, что захоронения на Бельском кладбище начались не позднее 1910 г.

По данным из метрической книги за 1917 г. 30 апреля скончался крестьянин Псковской губернии Островского уезда Алексей Иванов сын Якова Иоанновича, 14-ти лет от роду, от кровоизлияния в мозг. Информация совпадает с могилой, сохранившейся до нашего времени, с надписью «Иванов Лёша 1903–1917». Рядом находятся две могилы идентичные по форме надгробий. Надпись на одной из них «Иванов Яков Иванович 1873–1953», это могила его отца. Рядом находится могила предположительно матери Иванова Лёши, с надписью «Иванова Дарья Германова 1873–1942».

Сохранилась могила личного почётного гражданина Николая Ипполитовича Ступогевского, похороненного в 1915 г. Согласно метрической книге, он скончался от «самоповешания».

21 ноября 1917 г. скончался действительный статский советник, директор Петроградской конторы Государственного Банка Василий Григорьевич Гнедич, в возрасте 68 лет от паралича сердца, похоронен в сопровождении священника Сергея Павского с дьяконом Ильей Сперанским и псаломщиком Георгием Кругловым на Бельском кладбище. Он владел имением Холохино, создал там Сберегательное товарищество, Товарищество сельских хозяев, пытался открыть школу для крестьянских девочек, развивал среди крестьян разведение коз и кроликов, пчеловодство, пытался внедрить среди крестьян плетение из ивовой лозы, выделил участок и был председателем комиссии по строительству Успенской церкви. К сожалению, могила его утрачена.

События Первой мировой войны и её участники, захороненные на Бельском кладбище

Среди умерших есть группа людей, связанных с событиями Первой мировой войны, снятых с санитарных поездов или умерших в лазаретах Всероссийского Земского Союза. Эта информация ранее не рассматривалась и не изучалась, поэтому остановимся на ней подробнее. В посёлке при станции Струги-Белая примерно с 1915 г. Самуил Самойлович Бехли отдал своё загородное имение под 11-й лазарет Всероссийского Земского Союза. Ещё один лазарет действовал в имении Зальцер. Каждый из этих лазаретов был рассчитан на 50 коек 2-го разряда. Койки 1-го разряда — госпитальные, были предназначены для тяжелораненых. 2-й разряд — койки госпитально-патронажные, на которых размещали легкораненых, не нуждающихся в сложных операциях, а также более трудных терапевтических больных.

На сегодняшний день место, где находилось имение Зальцер точно не известно, предположительно между современной улицей Советской и Песчаным озером. В книге «Струги Красные: прошлое и настоящее» упоминается, что «в районе Песчаного озера находилась дача, которой владел М. А. Зальцер, она была построена в 1911–13 гг. В 1914 г., после начала Первой мировой войны, Зальцера выслали из России как германского подданного, помещения его дачи были приспособлены под лазарет, а в 1922 г. отданы под школу 2-й ступени». Вид местности между улицей Советской и Песчаным озером мы можем оценить с помощью фотографий летнего лагеря Военно-топографического училища. На доступных снимках есть значительная постройка на холме севернее современного школьного стадиона. Ещё на одной фотографии здание с четырьмя башнями. Возможно, это и есть основной дом имения Зальцер. Из описей дел на сайте «Архивы Петербурга», известно, что в 1914 г. в судебном отделении Петроградского судебного присутствия слушалось дело о взыскании денег жительницей д. Белые Струги М. Зальцер с А. Шульца. В 1915 г. Петроградское Губернское Кредитное Общество рассматривало дело под названием «Ул. не указана Зальцер М. А.», примерно в это же время Петроградским Окружным судом рассматривалось дело о духовном завещании М. А. Зальцер. Учитывая эти факты, можно предположить, что М. А. Зальцер скончалась в 1915 г., её имущество, переданное в пользование Всероссийского Земского Союза, делилось между наследниками и Петроградским Губернским Кредитным Обществом.

В конце 1914 г. Всероссийский Земский Союз обращается с просьбой предоставить дополнительные помещения для открытия лазаретов. Скорее всего, именно в это время передали свои имения под лазареты Бехли и Зальцер. К началу 1915 г. Земский Союз располагал 171 915 кроватями, с ним постоянно находились во взаимодействии 44 санитарных поезда.

После Октябрьской революции 29 декабря 1917 г. был опубликован Декрет Совета Народных Комиссаров за подписью Ленина о реорганизации Всероссийского Земского Союза. Этим Декретом все предприятия и учреждения Союза были объявлены собственностью Российской республики, всё имущество лечебных и медико-санитарных учреждений было передано в ведение Народного комитета здравоохранения. 27 января 1919 г. Струго-Бельский Совдеп передаёт инвентарь и всё имущество лазаретов, существовавших во время войны, врачу Струго-Бельского участка товарищу Хвиливицкой для вновь открываемой больницы в имении Дёмкина (современная «Золотая горка», ул. Северограничная возле железной дороги). Интересно, что 27 июля 1918 г. тот же Совдеп рассматривал вопрос об открытии амбулаторного пункта в бывшем доме Ессенской на ул. Базарной (бывш. Анышкова, будущей Трудовой, ныне Н. Кудрвцева).

Список лиц, которые могли быть сняты с санитарных поездов, или скончались в лазаретах Земского Союза

Первоначально информация бралась из метрических книг, затем дополнялась с портала «Первая мировая война 1914—1919 гг.».

Боярский Леонид Александрович, кантонист лейб-гвардии Измайловского полка, возраст 11 лет, причина смерти: от туберкулёза лёгких. Поступил в лазарет 12.06.1916. Умер 10.07.1916, похоронен 11.07.1916.

Муравский Михаил Мартынович, крестьянин города Ковно, возраст 80 лет, причина смерти: от воспаления лёгких. Умер 6.08.1916, похоронен 8.08.1916.

Петров Иван Григорьевич, потомственный дворянин г. Петрограда, возраст 59 лет, причина смерти: от туберкулёза лёгких. Умер 17.06.1916, похоронен 19.06.1916.

Большаков Николай, ратник 6-й роты 177-го пехотного запасного батальона, возраст неизвестен, причина смерти: от ранения. Умер 25.06.1916, похоронен 26.06.1916.

Александров Владимир Никитич, надворный советник, возраст 63 года, причина смерти: от крупозного воспаления лёгких. Умер 1.04.1916, похоронен 4.04.1916.

Мельников Григорий Гаврилович, стрелок 35-го Сибирского полка, крестьянин Тобольской губернии, возраст 29 лет, умер 7 июля, похоронен 10 июля причина смерти: от водянки.

Рейно Иван Егорович, младший унтер-офицер 20-го драгунского Финляндского полка, 25 лет, умер 11.08.1915, похоронен 13.08.1915. Этот унтер-офицер был нашим земляком из крестьян Лудонской волости Лужского уезда, 13.06.1915 он поступил в Лазарет Всероссийского Земского Союза №11 на станции Струги-Белая Сев. Зап. ж.д., почти два месяца он провёл в имении Бехли, приспособленном под лазарет, но скончался от брюшного тифа.

Гаджаман Антоний Яковлевич, рядовой 237-го Грайворонского полка, из крестьян Подольской губернии, 38 лет, умер 25 августа и похоронен 27 августа, от паралича сердца.

Романчук Леонтий Архипович, рядовой 68-го лейб-пехотного Бородинского полка, из крестьян Волынской губернии, возраст неизвестен, умер от ран, полученных в бою, 11 сентября в польском военном санитарном поезде №42 и похоронен 13 сентября 1915 г.

Аваньянс Александр Моисеевич, рядовой 9-го Кавказского полка, из крестьян Эриванской губернии (Зензюли), семейный, 24 года, умер 29 сентября и похоронен 1 октября, от ран, полученных в бою (ранен палец правой руки), ранен 17 сентября 1915 г. под Двинском, 27 сентября поступил в Псковский Епархиальный лазарет.

Обух Павел, рядовой 289-го Коротоякского полка, из крестьян Херсонской губернии, 35 лет, умер 17 октября, похоронен 22 октября, от огнестрельного ранения, ранен в боях под м. Иллукст.

Быков Андрей, рядовой 129-го Бессарабского полка, возраст неизвестен, умер 23 октября, похоронен 27 октября, от заражения крови после ранений.

Неизвестный, рядовой принятый на станции Канкуны от ст. гол. пун. №102, возраст неизвестен, умер 23 октября, похоронен 27 октября, от заражения крови после ранений.

Признаком для включения некоторых лиц в этот список стало участие в отпевании или исповедовании священника санитарного поезда. В «Метрических книгах» упоминаются следующие священники:

— священник санитарного поезда №31 Великой Княгини Татьяны Николаевны, Иаков Карп;

— священник санитарного поезда №10 Её Императорского Величества Государыни Александры Фёдоровны;

— священник санитарного поезда №61.

Из-за произошедшей в 1917 г. Февральской революции Россия не смогла начать наступление на фронте, а во второй половине года германская армия начала незначительное продвижение вглубь России. Этим объясняется отсутствие погибших в 1917 г.

Заключение

Систематизировав информацию из метрических книг Успенского храма станции Струги-Белая, была выявлена раннее неизвестная информация по истории нашего посёлка: на территории Старого кладбища есть захоронения военнослужащих периода Первой мировой войны, на территории посёлка действовали два лазарета Земского Союза, уточнена информация об имении Зальцер.

Первая мировая война оставила свой след в истории Струг Красных, были потери, были герои, всё это было, есть и будет. По сей день существует кладбище, на котором захоронены герои, не упоминавшиеся до сих пор, они заслуживают признания и памяти. Теперь мы знаем, кто сделал свой вклад в историю, в победу.

Значение представленной в статье информации весомо не только для меня, но и для всего посёлка, района, и даже страны. Подводя итоги работы, я удивляюсь, сколько новой, полезной и необходимой информации можно узнать.

Бой Балтийского полка в деревне Сковородка

После Февральской революции в России Временное правительство уже 2 марта 1917 г. издало постановление «О временном устройстве административного управления и местного самоуправления Эстляндской губернии», также была санкционирована передача в Эстляндскую губернию северных волостей Лифляндской губернии с преимущественно эстонским населением. В феврале 1918 г. Земский совет Эстонии сформировал Комитет спасения, который 24 февраля 1918 г. опубликовал «Манифест ко всем народам Эстонии», провозгласивший Эстонию независимой демократической республикой. Но новое государство не состоялось, так как к концу февраля 1918 г. было практически полностью оккупировано германскими войсками. А согласно условиям подписанного в марте 1918 г. Брестского мирного договора между Германией и РСФСР, молодая советская республика обязывалась не претендовать на территорию Прибалтики.

11 ноября 1918 г. было подписано Компьенское перемирие между Германией и странами Антанты, согласно которому Брестский мирный договор между Германией и Россией был расторгнут. 13 ноября 1918 г. принимая решение Компьенского перемирия и на фоне революционных событий в Германии, Советская Россия объявила об аннулировании Брест-Литовского мирного договора и всех приложений к нему.

После отступления войск Германии с территории Прибалтики, опиравшиеся на немецкое военное присутствие, местные национальные буржуазные правительства срочно принимали меры к формированию собственных вооружённых сил.

22 ноября 1918 г. дислоцированные на правом берегу реки Нарова красные эстонские полки и части 6-й стрелковой дивизии РККА атаковали город Нарва. Части немецких и эстонских формирований, в том числе 405-й немецкий пехотный полк и 4-й эстонский пехотный полк обороняли город. В результате Нарва была взята частями РККА. 29 ноября 1918 г. в освобождённой Нарве была провозглашена Эстляндская трудовая коммуна, которая была признана независимым эстонским правительством декретом СНК РСФСР от 7 декабря 1918 г.

В те сложные годы раскола общества не было единства даже в среде эстонских немецких аристократов, часть которых надеялась на формирование Балтийского герцогства в составе Германской империи, более молодое поколение остзейских немцев приняли решение содействовать новой независимой буржуазной Эстонии.

27 ноября 1918 г. между Временным правительством Эстонии с одной стороны и эстонскими, ливонскими и эзельскими (с острова Сааремаа) рыцарями, и немецкими объединениями Эстонии было подписано соглашение о формировании добровольческих отрядов балтийских немцев.

Гельмут фон Веттер-Розенталь стал организатором немецких добровольческих отрядов в волости Раквере на северо-востоке Эстонии. Отряд Веттер-Розенталя формировался как пулемётная команда (конно-пулемётный взвод). Частично техника и вооружение формировавшейся пулемётной команде достались от отступавших немецких войск. Сформированный батальон балтийских немцев стал одним из элитных подразделений молодой Эстонской армии.

Уже 2-го декабря 1918 г. первые отряды балтийских немцев приняли участие в боях на южном крыле фронта возле Выру. К концу 1918 года в составе пулемётной команды Веттер-Розенталя насчитывалось 187 человек. Зимой 1918—1919 гг. команда Веттер-Розенталя участвовала в боях на территории Эстонии и боях за Нарву. До середины мая 1919 г. Балтийский батальон находился на позициях реки Наровы.

Балтийский батальон, сформированный большей частью из студентов Дерптского университета и Рижского политехнического института, переименованный в Балтийский полк, в конце мая 1919 г. вместе с частями белого Северного корпуса начал наступление на территорию РСФСР.

Наступая в общем направлении с севера на юг, 29 мая 1919 г. пулемётная команда прапорщика Веттер-Розенталя, действуя совместно с кавалерийским эскадроном и пехотной ротой белых, должны были атаковать подразделения красных в деревне Сковородка. Но начало атаки затянулось, а вследствие отсутствия связи, пулемётная команда с приданными подразделениями овладела деревней, наступая с юга, но не смогла дождаться поддержки. В результате пулемётчики быстро оказались одни в окружении против превосходящих сил красных. В результате ожесточённого боя погибли шесть военнослужащих из состава Балтийского батальона, в том числе и Гельмут фон Веттер-Розенталь, двое были ранены. Атака белых кавалеристов, из-за задержки которой остались без прикрытия балтийцы, выбила подразделения красных из Сковородки. Наступление белых успешно развивалось вплоть до станции Струги-Белая.

Гельмут фон Веттер-Розенталь за личное мужество посмертно 21 февраля 1920 г. был награждён Эстонской Республикой одной из высших военных наград — Крестом Свободы II класса 3-й степени. 1-му конно-пулемётному взводу Балтийского полка 2 июня 1919 г. было присвоено имя Веттер-Розенталя.

Тела шестерых пулемётчиков были собраны в деревенской часовне. А 31 мая перевезены и похоронены в трёх могилах на территории посёлка Струги-Белая. Сохранилась фотография данного захоронения, но даже по ней невозможно определить место.

В рамках проведённой 2 апреля 2021 г. XV Струго-Красненской районной научно-практической краеведческой конференции «Наш край в истории России» заместитель председателя «Санкт-Петербургского Митрофаниевского союза», генеральный секретарь Национального научного комитета по историческим некрополям Илья Васильевич Попов представил доклад «Балтийский полк Северо-Западной Армии. Бой у Сковородки близ погоста Щир 29 мая 1919 года», в котором представил широкой аудитории взгляд на события 1919 г. и уточнил некоторые его аспекты. После завершения конференции Ильёй Васильевичем и другими участниками конференции было проведено исследование территории Бельского (старого гражданского) кладбища в пос. Струги Красные, как наиболее вероятного места захоронения бойцов Балтийского полка. К сожалению, ни изучение могил, ни сравнение ландшафта с фотографией захоронения к результату не привели. На данный момент место захоронения шестерых военнослужащих Балтийского полка погибших 29 мая 1919 г. в д. Сковородка и похороненных на территории посёлка Струги-Белая (с 1919 г. — Струги Красные) неизвестно.

Алексей Фёдоров, 2022

Ист.:

Kiili J. Helmut von Wetter-Rosenthal — eestisakslaste Kuperjanov // Raplamaa Sõnumid. — 2013. — 27 veebruar.

Trei A. Unustatud rügement. Tallinn: Grenader, 2010. P.48.

Биографии военнослужащих Балтийского полка, погибших 29 мая 1919 г.

Прапорщик Гельмут фон Веттер-Розенталь

Гельмут Карл Эрнст фон Веттер-Розенталь родился 24 марта 1895 г. в имении Сипа (Эстония), сын владельца поместья Эрнста фон Веттер-Розенталя и его супруги Маргариты, урожденной фон Мореншильдт.

Он посещал рыцарское Домское училище в Ревеле, которое окончил в 1914 г. Сначала посвятил себя практическому сельскому хозяйству в отцовском имении, в 1915 г. поступил в Дерптский университет, где изучал агрономию. В 1916 г. был призван на военную службу. Окончил Павловское военное училище в Санкт-Петербурге и поступил в звании прапорщика в 4-й стрелковый Императорской фамилии лейб-гвардии полк, в котором и прослужил до революции.

В критические ноябрьские дни 1918 г. он был одним из первых, примкнувших к группе защиты Родины в Везенберге, и организовал 1-й конно-пулемётный взвод. Этот взвод, удаль и героизм которого были особо выдающимися с момента основания, заслужил себе единственную в своем роде репутацию в Балтийском полку, но 29 мая 1919 г. его постигла жестокая неудача. Из-за неблагонадежности союзных русских войск Северного корпуса, на взвод, преследовавший врага, враг напал с фланга, ударил в тыл и практически разгромил подразделение. В этом бою погиб командир взвода Гельмут фон Веттер-Розенталь и пятеро его подчинённых товарищей.

Выдержка из приказа №115 от 2 июня 1919 г., §2: «Учитывая превосходное самообладание в бою и в память о погибших товарищах 1-го конно-пулемётного взвода Розенталя в бою 29.05.1919 г. в Сковородке, приказываю 1-му конно-пулеметному взводу присвоить имя Розенталя, а вновь организованному (подлежащему восстановлению) 2-му пулеметному расчёту — имя Штридтера».

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.