Бесплатный фрагмент - CONVERSATIONS AVEC TSAREVITCH ALEXIS

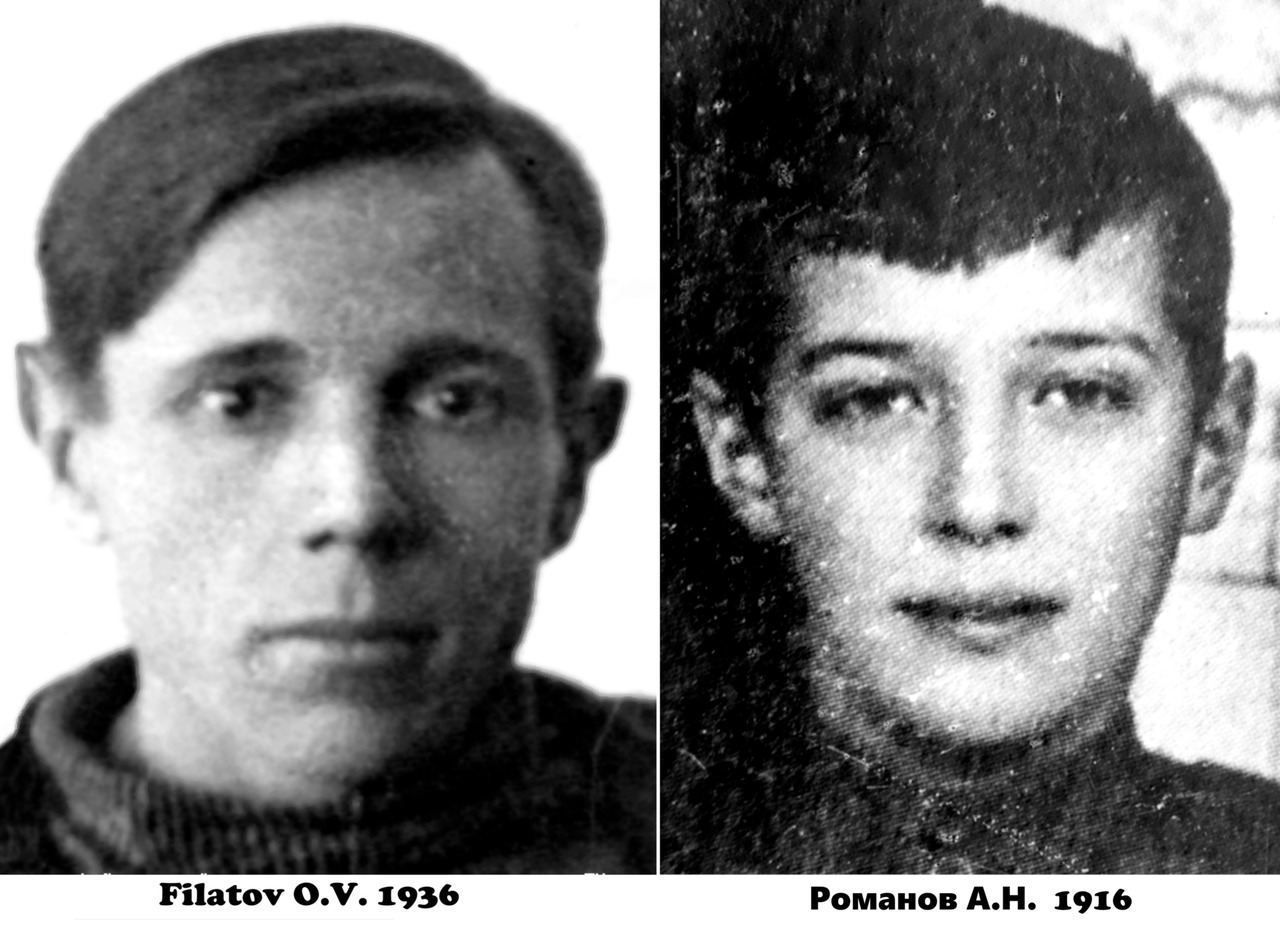

Souvenirs de la famille de Filatov de Tsesarevitch Alexis

CONVERSATIONS AVEC TSAREVITCH ALEXIS

СE LIVRE EST DÉDIÉ À MON PÈRE

BRÈVE PRÉFACE

En 1988, dan`s un centre de district voisin d’Astrakhan mouret notre père, Vasily xenofontovich Filatov, professeur de Géographie du village. Peu avant sa mort, il avait commencé à nous raconter l’histoire fantastique de sa vie. De ses histoires, nous avons appris que notre père n'était pas son vrai nom, qu’il n'était en fait autre chose qu’Alexei Romanov, le fils de Nikolai Romanov, le dernier tsar de Russie, et qu’il avait été sauvé par des soldats lorsque le reste de sa famille a été exécuté en 1918.

Au moment où le père racontait son histoire, les reliques de la famille impériale n’avaient pas encore été découvertes sur l’ancienne route de Koptiaki, à la périphérie d’Ekaterinbourg. Cette tragédie n’est pas encore devenue un sujet brûlant pour les historiens et n’a pas attiré l’attention internationale. Quand tout a été révélé, la famille stupéfaite de Filatov a réalisé que la plupart des histoires racontées par Vasily Xenofontovich, jusqu’aux détails les plus banaux, coïncidaient avec les faits qui venaient d'être dévoilés. Dans ce livre, la famille a présenté l’histoire de la vie du Tsesarevich sauvé.

Souvenirs personnels d’Oleg Vassilievitch Filatov

Contraint de dissimuler ses origines véritables, il dut remodeler sa culture et son éducation en s’efforçant de passer inaperçu.

En 1988, alors qu’il se mourait, monpère nous déclara: « Je vous ai dit la vérité etvous devez être conscients de la situation dans laquelle les bolcheviks ont conduit la Russie. “Nous, ses enfants, sommes convaincus qu’il ne nous a pas trompés. Malheureusement, il nenous a pas révélé grand-chose et nous nous aperce vons que nous avons encore une foule de questions à lui poser. Quoi qu’il en soit, son esprit semble être avec nous. Nous l’interrogeons et nous avons l’impression de voyager àtravers le temps et de communiquer avec lui. Tant que nos parents sont vivants, on l’acceptecomme un dû, sans jamais penser qu’ils ne sontpas immortels. C’est la raison pour laquelle nous devons réunir les bribes de ses récits encomblant les lacunes grâce à nos pensées et aux faits récemment mis au jour. Aussi l’histoire demon père, telle que je la relaterai, sera-t-elle entremêlée de mes propres réflexions. Lesenquêtes ne sont pas achevées.

Nos amis, nos parents, nos compagnons d’armes et les expertsqui se sont intéressés à cette affaire nous ont aidés à porter cette lourde croix placée sur nosépaules. J’espère qu’en conséquence, nous finirons tous par découvrir la vérité.

Lorsque j’ai commencé à envisager sérieusement de raconter l’histoire de mon père, j’ai parlé à des amis, des collègues et des connaissances et j’en suis venu à la conclusion qu’ilfallait la rapporter comme lui-même l’avait fait, non pas comme quelque figure historiqued’une époque lointaine mais comme notre contemporain, un homme né au début du siècle, ayant connu toutes les épreuves, les procès, la famine et les répressions avec son peuple. Il estdifficile d’imaginer comment il a vécu tout cela en sachant qui il était et en gardant le silence pendant tant d’années. Il a vu et enduré tant de choses pour sauver sa vie et celle de safamille, de ses enfants. Nous ne saurons peut-être jamais toute la vérité, mais c’est à l’évidence ce vers quoi nous devons tendre. Non progredi estra gredi — Qui n’avance pas recule. Mon père a vécu longtemps. Il a compensé ses déficiences physiques par un effort constant visant à atteindre à un développement et un savoir harmonieux. Cette volonté lui adonné la motivation nécessaire pour continuer coûte que coûte. Il était déjà loin d’être jeune lorsque nous, ses enfants, sommes nés et notre venue le stimula en donnant un nouveau sensà sa vie. Quand ses petits-enfants naquirent à leur tour, il s’ouvrit finalement et relata à leurmère, ma femme, Angelika Petrovna, son sort tragique. C’était en 1983, cinq ans avant samort. Auparavant, il nous avait révélé les faits selon un mode allégorique quelques bribe schacun. À présent, nous rassemblons tous ces récits et nos souvenirs de lui afin de mieux comprendre ce qui s’est passé. Les souvenirs de plusieurs membres de notre famille — ses enfants, sa femme, Lidia Kouzminitchna Filatova (grâce à laquelle il a survécu si longtemps) — ont déjà fait l’objet de publications dans des journaux et ont été à l’origine d’une active recherche menée par des experts, qui se poursuit aujourd’hui encore. Malheureusement, ces réminiscences comportent de nombreux hiatus. Il ne s’étendait jamais et parce que nousétions enfants, nous ne posions pas de questions inutiles, nous bornant à le croire. Commentne pas croire un père lorsque vous le voyez souffrir et comprenez que sa vie aurait pu tour-ner tout à fait différemment?

Je serais peut-être contraint de me répéter dans ce récit, mais j’espère qu’on me pardonnera. L’important est d’être honnête. Le principe de base est simple: dire la vérité, quellequ’elle soit. Bien sûr, les archives peuvent suggérer des tas de choses, tant les archives connues que les inconnues (auxquelles nous n’avons pas accès pour divers motifs, notamment le manque d’argent, la bureaucratie ou la peur qui hante encore certains). En attendant, si nous ne lisons pas cette page de l’histoire qui nous oblige tous à empêcher la répétition d’événements similaires, nous ne saurons jamais le chemin que notre nation aurait pu prendre s’il n’y avait pas eu la révolution. Si nous parlons de repentir, nous devons encore déterminer qui a assassiné le dernier empereur russe, Nicolas II, pourquoi, jusqu’à ce jour, aucun des leaders du pays, ni expert médico-légal ni avocat, n’a proposé une version officiellede ces événements de juillet 1918 et comment s’est en définitive déroulée la vie de ceux quiont pris part à la tragédie d’Iekaterinbourg.

Mon père ne nous a pour ainsi dire rien révélé à propos de ses parents. Quand nous luidemandions où étaient les photos de nos grands-parents, il nous répondait: « Il n’y en a pas. Tout a été perdu.” Rien de surprenant à cela. Il y avait eu une guerre civile et tout avait brûléet disparu. Mais lorsque nous l’interrogions plus avant, il sombrait dans le silence. De sonpère, il disait simplement qu’il avait été soldat toute sa vie, qu’il avait fait une ultime marchede 60 kilomètres, qu’il avait bu l’eau glacée d’un puits, qu’il avait attrapé froid et qu’il étaitmort en 1921. Selon lui, sa mère était institutrice, elle enseignait le russe et la musique et elleavait été tuée en tant que socialiste-révolutionnaire de l’aile gauche lorsqu’il était tout jeune. Il affirmait aussi qu’il avait d’autres parents mais qu’il ne les avait pas connus parce que ceux-ci l’avaient abandonné à Soukhoumi au moment où ils étaient partis à l’étranger durant laguerre civile. Lorsque ma mère s’exclamait à l’occasion, dans un accès de colère: « Tu disqu’ici, on fait tout de travers, mais où sont les gens de ta famille?”, il s’éloignait et se réfugiait à nouveau dans le silence. D’ailleurs, il lui arrivait de ne pas proférer un mot durant delongues périodes — plusieurs jours, voire un mois! À d’autres moments, il se comportait comme un enfant, surtout quand il ne se sentait pas bien. Muet, le regard lointain, mais sanstristesse, il ruminait quelque chose.

Mon père possédait des talents exceptionnels et il avait une foule de relations. A posteriori, j’en arrive à la conclusion que, de toute évidence, cet homme n’était pas ce qu’il prétendait être. Officiellement, il venait d’une famille de soldats; en raison d’une infirmité, il serait devenu cordonnier. Il disait qu’enfant, il allait au catéchisme. Il fut orphelin de bonne heure. Enfin, plus tard, il enseigna. Aujourd’hui, je reconstruis mes souvenirs de lui à partirde ma propre enfance et je ne peux pas m’empêcher de penser que son histoire n’est pas véridique et que bon nombre de ses actions étaient conditionnées par son éducation, ses souffrances et sa maladie.

Mon père avait une vision extrêmement large et une connaissance profonde de la vie, de l’histoire, de la géographie, de la politique et de l’économie. Les traditions de son proprepays, mais aussi d’autres nations, n’avaient pas de secret pour lui. Il parlait plusieurs langues: l’allemand, le grec, le slavon, le latin, l’anglais et le français, même s’il en avait rarement l’usage. Il expliquait cet ample savoir linguistique, et son excellente mémoire visuelle et motrice, par ses efforts constants pour se développer harmonieusement. Selonlui, « on est autant d’hommes que l’on parle de langues étrangères”. Il voulait dire par làque si l’on connaît la langue, la culture, les traditions et les coutumes d’un peuple qui vitdans un autre monde, on élargit ses possibilités. Il lisait énormément et à une vitesse surprenante, se souvenant sans peine de ce qu’il avait lu. On avait l’impression qu’il puisait desinformations à la manière d’un automate. Il était capable de réciter de mémoires lespoèmes de Fet, Pouchkine, Lermontov, Tioutchev, Essenine, Tchékhov, Kouprine, ainsiqu’Heinrich Heine et Goethe en allemand. Il adorait Faust. Selon lui, cet engouement venait du fait que, jadis dans sa famille, on se rassemblait le soir pour se faire la lecture: pièces, poèmes, nouvelles, et romans en russe et dans d’autres langues. De cette façon, onconsolidait les hens, on se détendait et puis on conversait. Mon père avait une passion pour l’histoire, surtout l’histoire militaire qu’il connaissaità fond, jusqu’aux alignements de forces et positions de troupes dans telle ou telle bataille. Endéployant son savoir dans ce domaine, il semblait s’inclure dans la caste militaire. Toute savie, il a répété: « Nous, les Filatov, nous avons toujours monté la garde auprès de l’État.” Lorsqu’on voyait des films sur la Grande Guerre patriotique (la Deuxième Guerre mondiale), j’avais souvent des questions à lui poser — par exemple, pourquoi nos troupes avaient-elles battu en retraite au début de la guerre? Il me répondait toujours en détail, tant au sujetdu commencement de la guerre de 1939 qu’à propos de la mise à l’épreuve initiale de la force soviétique durant l’invasion de la Pologne. Il m’expliquait pourquoi notre armement avait entraîné des difficultés dans les premiers temps du conflit. Bien que réformé à cause de soninfirmité, il citait des exemples étonnamment précis.

Il racontait ainsi que, durant la Deuxième Guerre mondiale, nous dûmes prendre Rostov deux fois parce que les Allemands y avaient laissé un baril d’alcool — pas vraiment unbaril, une citerne plutôt. Les soldats russes s’enivrèrent et les Allemands reprirent la ville. Il fallut tout recommencer. Pourtant lorsque les Allemands avaient attaqué à l’origine, les Russes s’étaient servis de barrières électriques pour la première fois. Ils les avaient placées lelong des rives du Don, enfouies dans le sable. Il faisait affreusement chaud et les Allemand savaient soif. Quand ils rampèrent vers le fleuve, le circuit fut branché et beaucoup restèrentsur place. J’ignore comment mon père obtenait ce genre d’informations.

Il nous parlait beaucoup des tsars russes qui édifièrent la nation et, en guised’exemple, citait souvent Ivan III, grand rassembleur et organisateur de la terre russe, qui donna à notre peuple la chance de se libérer de la horde mongole et de redresser l’échine. Il nous recommandait de lire Les Fondements de l’Etat russe, d’Ivanov, afin de mieux connaîtrel’histoire de notre pays.

Lorsqu’il évoquait la guerre civile, il mentionnait aussi le transfert de la famille impériale de Tobolsk à Tioumen. Il disait qu’une brigade était arrivée sous le commandement ducapitaine cosaque Gamine ou Gatine (malheureusement, je ne m’en souviens pas précisément) pour la sauver et que les services secrets des blancs fonctionnaient vraiment bien, surtout dans les chemins de fer. Le tsar et les siens avaient déjà été prévenus, les hommes étaient prêts et il ne s’agissait plus que de tirer parti de la situation au moment propice, mais à Tiouàmen, on avait remplacé la garde et le plan d’évasion était tombé à l’eau. Les événements suivirent un cours bien différent, mais tout avait été mis en œuvre pour les libérer.

Mon père avait aussi de remarquables dons artistiques. Même après notre naissance, maman et lui se produisaient dans des spectacles amateurs, et on l’invita même à se joindreà une troupe de théâtre professionnelle. Ce qui m’étonne le plus, c’est qu’un orphelin ait pu apprendre à jouer des instruments à clavier. Quand je l’interrogeai à ce sujet, il me répondait qu’il avait appris à l’orphelinat de Kalouga […] Non content de jouer du clavecin, du piano et de l’orgue, il était capable de les accorder. Il adorait la balalaïka, et, bien qu’il ne jouât pasde la guitare, il m’expliqua que le piano et la guitare avaient le même ton. Il jouait aussi du concertina, du bayan et de l’accordéon et nousinitia à ces instruments. Ses artistes favoris étaient Chtchepkine, Okhlopkov, Chaliapine, Sobinov et Caruso. Il disait que sa mère jouait du piano, surtout du Chopin et du Beethoven. Il avait une prédilection pour Tchaikovski, Moussorgski, Rimski-Korsakov. Il nous apprità chanter sans forcer la voix et à obtenir unson doux sans tension. Il chantait avec calme, sérénité et beaucoup d’expression, des ballades, des arias et de longues chansons folkloriques russes. Il connaissait quantité de tchastushki (chansonnettes humoristiques).

Sa grande passion était les échecs qu’ilappelait le « jeu des tsars”. pès l’âge de troisans, nous connaissions déjà diverses manœuvres. Il évoquait les grands joueurs, Capablanca, Alekhine et Eive, avec un enthousiasme tout particulier pour Alekhine qui remporta 265 parties les yeux bandés. Père nous faisait la démonstration de sa méthode, mais il soulignait qu’elle était nuisible car elle sapait beaucoup trop d’énergie. Il jouait lui-même aux échecs quand la douleur s’apaisait. Il disait que cela valait mieux que de prendre des médicaments. Le jeu distrait et fait oublier les souffrances. Il possédait de nombreux livres sur les échecs etil était abonné à des magazines spécialisés qu’il passait au crible en prenant des notes. Il endécoupait les pages comme celles des journaux; il collectionnait les mots croisés et les commentaires intéressants. Il faisait aussi collection de crochets et d’hameçons, de toutes sortesde vis et d’écrous. Il s’était confectionné plusieurs boîtes dans lesquelles il rangeait soigneusement ses trésors. Nous riions de cette manie, mais chaque fois que nous avions besoin de quelque chose, nous allions le trouver et il dénichait immédiatement ce qu’il nous fallait.

Père adorait la photographie qu’il entreprit de nous enseigner dès l’enfance. Il nous acheta des appareils Smena-8 et des livres pour les amateurs. Quand on avait le temps, on fai-sait des photos du matin jusqu’au soir. Les leçons qu’il nous donnait étaient toujours passionnantes. Nos parents nous fournissaient le nécessaire pour toutes ces activités. De tempsen temps, Père évoquait sa propre enfance. Il disait qu’il aimait bien jouer aux gendarmes etaux voleurs, en vogue à l’époque. Il disait aussi que petit, il était très espiègle et ne laissait jamais les adultes en paix. Ainsi, un jour, lorsd’un cours de catéchisme, il avait fait une blague au prêtre en lui clouant ses bottes ausol. On l’avait puni.

Deux d’entre nous, ses enfants, sonttrès blonds; les autres ont les cheveux foncés. Père était assez brun, mais il disait que, petit, il avait des boucles blondes. « Tout le mondem’adorait. On m’appelait « Mouton” et onme coupait les cheveux très simplement, aubol. Plus tard, la vie m’a changé.” Ses cheveuxétaient noirs de jais et ne commencèrent à gri-sonner que peu avant sa mort.

Il répétait souvent qu’il fallait apprendreà parler avec conviction. Il est intéressant denoter que, comme parangons d’éloquence, ilcitait non seulement Horace et Socrate, maisaussi Trotski. Il affirmait que, pendant laguerre civile, quand les unités de l’armée rouge avaient battu en retraite, Trotski pouvait déclamer des heures durant. Exhortés parses discours, les soldats se jetaient sur l’ennemi et se battaient à mort. Père insistait pour quenous apprenions à nous exprimer avec force puisque Dieu nous avait donné le don de la parole. Il importait de bien construire ses phrases et de formuler correctement ses idées.Chaque mot devait porter, sans ostentation.

Il rêvait que je devienne avocat. Quand je lui demandais pourquoi il y tenait tant, ilrépondait: « Eh bien, ainsi tu pourrais régler tes affaires. Tu saurais quoi faire.” Il me fitaussi apprendre les langues étrangères. Quand je m’étonnais qu’il ne me parlât pas en allemand qu’il connaissait bien, ou ne l’enseignât pas, il ripostait que, depuis la guerre, il en étaitvenu à détester cette langue.

Enfant, je n’avais aucun mal à enregistrer tout ça. Il n’y a pas de barrière, rien àcraindre, surtout quand ce sont vos parents qui vous apprennent tout. J’ignorais la peur quand j’étais avec mon père. J’avais l’impression d’être un coq en pâte auprès de lui. C’était unpère de famille exemplaire qui passait beaucoup de temps avec ses enfants et nous enseigna presque tout. Par exemple, à écrire de la main gauche de façon à développer les deux hémisphères du cerveau. Il soutenait que jadis, les nobles étaient capables de manier l’épée des deux mains et de la faire passer du bras blessé au bras sain. Père fabriqua lui-même un tambourà broder et me fit apprendre la broderie — point de croix, plumetis, etc. Quand je m’enoffusquai, estimant que je n’en avais nul besoin, il répliqua: « Que veux-tu dire? Il faut savoir tout faire.” Il vérifiait avec soin mon travail quand j’avais brodé des mouchoirs pour offrir àmaman et mes sœurs à l’occasion de leur anniversaire. Il nous enseigna le dessin. À tenir uncrayon à papier d’abord, puis à s’en servir, après quoi seulement il nous donnait des crayonsde couleurs. Il nous montra comment faire pour dessiner sur une grille afin d’observer lasymétrie et dessiner de mémoire. Plus tard, nous passâmes à l’aquarelle, puis à l’huile. Père voulait que je montre mon travail dans des concours d’art, et je m’exécutai. Il faisait de lasculpture avec nous — en utilisant de l’argile et de la plasticine. Il nous apprit aussi à rédiger descompositions, à choisir les éléments dont nous avions besoin dans les livres, à lire les pages endiagonale et à sélectionner ce qu’il nous fallait pour développer un thème. Pour que nous sachions exprimer figurativement nos pensées, il nous demandait de décrire par écrit, met-tons, le vol des oiseaux au printemps. Il construisait lui-même des abris pour les étourneaux etnous apprit à aimer et étudier la nature. Il avait une prédilection pour le printemps et semblaitabattu à l’approche de l’automne. Il n’y avait pas d’église dans notre communauté et son âmese ressourçait dans la nature. À ce propos, il connaissait très bien les plantes médicinales.

Il n’essayait jamais de nous imposer son savoir ou ses aptitudes. Un vol d’oies passait au-dessus de nos têtes et il demandait brusquement: « Combien y en avait-il?” Dès qu’onavait vu quelque chose une fois, il fallait le mémoriser instantanément. C’était ainsi qu’il avait été élevé. J'étais censé me souvenir du premier coup du nom des rues, des immeubles, des gens, des numéros des trains, des bus, et même dans quelle direction soufflait le ventlorsqu’ils m’emmenaient à Orenbourg. En sortant d’un bâtiment que je ne connaissais pas, je devais lui décrire les objets qui s’y trouvaient et selon quelle disposition. Il était très observateur lui-même. Quand on marchait avec lui dans une foule, il disait: « Tu as vu cet hommequi vient de passer? Il avait une démarche particulière. As-tu vu celui-là? Il n’arrête pas deregarder autour de lui, comme s’il cherchait quelque chose.” Il remarquait toutes sortes dedétails insignifiants et me faisait me souvenir de tout.

Lorsque j’y songe, il me paraît curieux que, dès ma prime enfance, vers neuf ans, ilm’ait appris à me souvenir de ses paroles dès la première fois. “Rappelle-t’en sur-le-champcar je ne vais pas me répéter. Tu dois le savoir pour ne pas réitérer les erreurs et ne raconterien à personne, sinon on risque de gros ennuis.” À l’époque déjà, je comprenais qu’il se faisait du souci pour nous mais aussi pour d’autres gens. Il nous parlait d’eux et nous faisait voirleurs photographies en disant: “Je te les montre une fois. Je ne te les remontrerai pas. Souviens-toi de ces visages.” Nous ignorions s’ils étaient vivants ou morts.

Parfois, des personnes venues d’endroits inconnus lui rendaient de brèves visites. Il sortait avec eux pour parler. Nous ne les avions jamais vues et ne les revîmes jamais non plus. Il refusait de nous révéler qui elles étaient et pourquoi elles étaient venues. Il se bornait à sourire et ne disait rien, Il ne voulait sans doute pas que nous soyons au courant de sa vie antérieure depeur que nous exposions ces gens, ainsi que nous-mêmes, au danger. Dans les années 1960, mon père écrivait des cartes postales à quelqu’un; il les confiait à mes jeunes sœurs qui ne savaient pas encore lire pour quelles les mettent à la boîte. Si nous lui demandions à qui cescartes étaient adressées et ce qu’il y avait écrit, il se contentait de sourire sans un mot.

Il avait des amis étonnants. Par exemple, le vieux Iavorski qui vivait dans notre village. Un jour, mon père m’emmena le voir quand j’avais dans les neuf ans. Je vis un vieillard, enchemise blanche de paysan, penché sur un poêle. « Dis-moi, grand-père, comment NikolaiIvanovitch Kouznetsov est-il mort?” demanda brusquement mon père. Le vieil homme seredressa sur un coude et me regarda: « Et qui est avec toi?” « C’est mon fils, tu peux parlerdevant lui.” Alors le vieil homme nous raconta comment il avait attendu Kouznetsov avecStroutinski, conformément à son ordre de mission. Il était dans les transmissions en Pologne. Ils l’attendaient devant Lvov, mais il ne vint jamais. Finalement ils apprirent que Nikolai Ivanovitch Kouznetsov était mort; il s’était fait sauter la cervelle lorsque, blessé, ilétait tombé entre les mains des nationalistes. Pour moi, le plus intéressant était les circonstances dans lesquelles mon père l’avait rencontré, il affirmait qu’il était à Uralmach (fabriquede machines de l’Oural), où il essayait de dénicher un emploi.

Souvent, lorsque nous étions enfants, nous voyions comme notre père paraissait seulen dépit du fait qu’il avait une femme, notre maman, qui trimait inlassablement pour nousélever. Durant toutes ces années, en particulier les années 1960, il passait beaucoup detemps près de sa radio, à écouter les « informations” du matin jusqu’au soir. Ce fut alorsqu’il commença à me parler de la révolution, de politique, de Chamberlain. Il évoquait constamment Kerenski. Non seulement il savait qui il était, mais pour je ne sais quelle raison, comment il avait fui et où il vivait. Il disait que Kerenski avait prétendu être un leader, mais qu’en réalité, c’était un aventurier. Mon père revenait continuellement sur l’idée queles tsars s’inquiétaient en permanence pour l’État, le Trésor, et l’Armée, sans laquelle il riyavait pas d’État, et protégeaient leur Église orthodoxe. Il nous expliqua comment on avaittué Trotski en Amérique latine.

Mon père était invalide. Il disait toujours: “Je suis né comme ça, infirme.” Son pied gauche était atrophié; il chaussait du 40, et du 42 du pied droit. Un jour, il m’a dit que sonpied ne s’était pas déformé avant 1940 environ. Il avait une scoliose, des cicatrices dans le doset sur les bras et des traces de blessures dues à des éclats d’obus à la taille, sous l’omoplate gauche et au talon gauche. Cela suscitait des questions perplexes chez nous. Il n’avait jamaisfait la guerre, mais il était invalide. Quand était-ce arrivé? Où? Mais cela ne se faisait pas deparler de ça en famille. Un jour, alors que j’étais encore petit, je vis son dos couvert de cicatrices et lui demandai ce qui s’était passé. « Il est arrivé une histoire. On a tiré sur nous dans une cave et tué des gens.” Quand je l’interrogeai sur son pied, il agitait la main en disant que si on avait coupé l’autre pied, il aurait été totalement incapable de travailler. « Ainsi aumoins, je peux gagner ma vie.” Il avait continuellement mal au pied, il s’était coupé le talon avec un rasoir et il avait une terrible cicatrice. Il allait spécialement à Leningrad pour s’acheter des « bottes de général” avec une cambrure haute; on en trouvait dans les années soixante. Il disait qu’auparavant, il avait une semelle orthopédique, on lui avait feit des étire-ments et des massages du pied. Il avait voulu se faire opérer, mais il craignait que son cœurn’y résiste pas, bien qu’il fut relativement jeune.

Il n’allait jamais chez le médecin et il ne reste aucun certificat médical faisant état desa maladie. Un jour cependant, en 1975, nous l’obligeâmes à aller se faire faire un bilan. C’estla seule information que nous possédons sur son état de santé. Nous n`avons jamais vu non plus de photographies de mon père lorsqu’il était jeune. Il y en avait quelques-unes qui dataient d’avant guerre; les rares autres avaient été prises beaucoup plus tard. D’unemanière générale, nous avons très peu de documents sur lui bien qu’il insistât pour que nous conservions soigneusement tous nos dossiers et papiers. Il disait qu’on avait égaré son certificat de naissance et qu’il avait dû le reconstituer à partir des registres de l’église. « C’est undentiste qui a défini mon âge. Mais il s’est trompé.” Ma mère se souvient qu’en 1952, il lui avait avoué qu’il avait 48 ans.

En dépit de son infirmité, il faisait preuve d’une endurance stupéfiante. Il était capable de parcourir de longs trajets sans canne en prenant appui “tour à tour sur une jambe, puis sur l’autre. Il faisait une promenade presque chaque jour, surtout l’été, durantses congés, où il lui arrivait de couvrir plusieurs kilomètres pour aller pêcher dans larivière. Il avait une grande force spirituelle et beaucoup de dignité. Je ne me souviens pasqu’on l’ait jamais humilié ou traité d’invalide. Il se démontait complètement quand samaladie l’empêchait de faire quelque chose. On en discutait et puis il se calmait. Toute savie, il a fait certains mouvements de gymnastique suédoise, en prétendant que sans cela, ilserait maigre comme un clou.

Il lui arrivait souvent de tomber malade brusquement. Nous ne parvenions pas à déterminer ce qu’il avait, mais il n’allait jamais voir le médecin. Il se mettait au lit et restait couché des heures durant. Il avalait des remèdes et prenait toujours de l’acide ascorbique. Quand je lui demandai ce qui n’allait pas, il me répondait: “Je tiens ça de mes parents. Et j’ai été handicapé toute ma vie. Les gens disent que mes parents n’auraient pas dû semarier, mais ils l’ont fait quand même et je suis né comme ça.” Quand il souffrait parcequ’il s’était cogné le pied, il bandait la meurtrissure et s’allongeait ou s’asseyait tout voûtéen marmonnant inlassablement quelque chose. Une fois je l’ai entendu réciter le Notre Père. C’était son mode de défense. Il disait souvent: « Il ne peut rien y avoir de plus terrible dans la vie. Le plus atroce de tout, ce fut la cave Ipatiev.” Bien sûr, ces remarques restèrent gravées dans nos mémoires.

Il se levait en général de bonne heure, faisait sa gymnastique, s’aspergeait d’eau froideet se rasait avec soin. Cela m’étonnait. Qu’est-ce que tu es, papa, un soldat?” m’exclamaije. « Non, répliquait-il, mais mes ancêtres étaient tous des soldats.” Il était très soigné etpointilleux quant à son apparence, et s’il devait aller quelque part, alors il mettait un tempsfou à se préparer. Il allait travailler dignement et on voyait bien que cela comptait plus quetout pour lui. Quand j’eus 16 ans, il commença à me faire faire des haltères. L’été, j’adorais nager et je me débrouillais bien. Il nous apprit qu’il était plus facile de nager sur le dos ou en papillon, si on ne Élisait pas de bruit.

C“était un vrai plaisir de le voir manier la hache lorsqu’il coupait du bois. Nous pensions qu’il fallait la moitié d’une vie pour savoir s’y prendre aussi bien. Il nous apprit à couper du bois sans risquer de nous blesser. Il disait que les guerriers russes savaient se défendre avec une hache en la faisant passer d’une main à l’autre. Il essaya même de nous apprendre àlancer une hache! À Fécole, il y avait un petit bureau militaire où l’on conservait des fusils depetit calibre. Il nous initia aussi au tir: tenir le canon, le presser contre notre joue, abaisser lagâchette tout en retenant son souffle et viser.

Il avait une attitude raisonnable vis-à-vis de la nourriture même s’il adorait le poisson, le cacao, le vin et le champagne. Lorsque nous étions enfants, à table, on nous donnaità tous une serviette amidonnée. Une soupière trônait au milieu de la table et tout était trèsformel. Nous devions attendre avant de prerfdre notre cuillère. Sinon, on risquait une tapesur le front. Quand Père s’ingéniait à nous apprendre les bonnes manières, à manier le couteau et la fourchette, à mettre le couvert, maman s’exclamait: « Voilà que tu recommences avec tes manies ridicules dignes de la Garde blanche. J’espère seulement que personne ne le découvre!” Plus tard, les choses changèrent. La porcelaine disparut, et on commença àmanger comme tout le monde. Toutes ces informations nous furent transmises jusqu’à uncertain âge. À l’évidence, mon père pensa alors que cette aptitude (à être bien élevé) n’avait plus de raison d’être. Je crois qu’il savait, et avait vécu suffisamment de choses pour remplir des livres etdes bobines de films. Il disait qu’il suffisait d’avoir lu Mes universités et Voyage parmi les gensde Maxime Gorki pour savoir comment s’était déroulée sa jeunesse. Quand je lus Et l’acier fut trempé, je lui demandai: « Papa, Nikolai Ostrovski, c’était toi?” Il sourit et me répondit: « Non, ce n’était pas moi. D’ailleurs, mon sort a été pire que le sien.” Il nous racontait souvent qu’il avait beaucoup voyagé dans sa jeunesse. À titre de comparaison, il citait le livre de Mark Twain à propos de Tom Sawyer; il aimait aussi beaucoup Jack London. Il regardait avec attention les films de guerre ou d’espionnage. Il remarquait quelle allure il fallaita voir et comment il fallait apprendre à ne pas dire un mot de trop. Il appréciait beaucoup les dictons tels que « Ma langue est mon ennemi”, ou encore « On nous a donné unelangue pour cacher nos pensées”. J’ignore d’où il tenait ce genre de renseignements, mais il nous racontait que les Allemands avaient une école d’espionnage où ils apprenaient l’or-thodoxie et le catéchisme. Puis on les parachutait en Russie. Selon lui, certains espions sefirent attraper un jour à la gare de Tioumen alors qu’ils tentaient d’empoisonner de lanourriture et des bidons de lait. Nous vivions au sein d’une colonie germano-hollandaise fondée à l’époque de Catherine II, dans le district de Novosergievsk, province d’Orenbourg. Notre village avait un nom peu commun: Pretoria. C’était comme l’Allemagne ou la Hollande en miniature: des mou-lins, des fabriques de fromage et un mode de vie particulier. Les maisons étaient en grosses pierres, les grands toits et les portes en bois épais. En tirant sur une corde, on ouvrait la moitié de la porte — la partie supérieure, en bois sculpté. On ne verrouillait jamais rien. Il n’yavait pas de voleurs. Tout était propre. Mon père qui enseignait la géographie au lycée étaittrès respecté. Ses élèves l’adoraient. Beaucoup de gens le connaissaient en ville ainsi que danstoute la province. C’était un homme avenant et il prenait part à de nombreuses activitésciviles — il était délégué.

Il était toujours à l’aise avec les gens d’autres nationalités. Il nous apprit à les traiter comme les autres. Il soutenait qu’il fallait analyser les expériences d’autrui pour apprendre àmieux vivre. Il insistait pour que nous soyons tolérants. Il n’admettait ni les baptistes ni lessectes. Selon lui, ces religions fournissaient à leurs fidèles des principes superflus dans lamesure où il ne s’agissait pas de mouvements spirituels importants comme l’orthodoxie. Ilse souvenait de nombreuses prières et en inventait aussi pour lui-même. Il affirmait qu’à quatorze ans, il les savait toutes par cœur. Notre enfance se déroula dans des villages, loin des grandes villes et des réseaux decommunication, de sorte que notre unique lien avec le monde était la radio, et plus tard, dans les années soixante, la télévision. Les fêtes avaient une signification particulière pour notre famille parce qu’elles nous rapprochaient, créant une atmosphère chaleureuse, douce, spéciale. Nous, les enfants, lesattendions toujours avec impatience, surtout le Nouvel An et puis les anniversaires. Nous tenions énormément au Nouvel An. Papa et maman s’efforçaient de nous faire participeraux préparatifs, non seulement à l’école, où ils orchestraient tout et prenaient part à des spectacles. Maman organisait des carnavals, cousait des costumes, les brodait de perles elle-même, ou avec notre aide. Mon père récitait par cœur de la poésie: Koltsov, Lermontov, Pouchkine, les fables de Krylov. Il aimait aussi déclamer les œuvres d’Anton Tchékhov, comme Les Bottes, L’Ours, Unnom de cheval, La Dame au petit chien, Le Surveillant, ainsi que Le Duel de Kouprine. Maman chantait des chansons en s’accompagnant à la guitare. À la maison, on mon-tait des pièces en apprenant nos rôles pour les contes de fées tels que Kolobok, Le Conte dupoisson rouge, Filipka, Тот Pouce, Le Méchant Garnement, etc. L’école de Pretoria était une bâtisse en bois datant de 1905 avec une grande salle deréunion où l’on dressait un arbre de dix mètres de haut autour duquel les professeurs serassemblaient avec leur progéniture. Les enfants de tous les âges valsaient avec leurs parents. Je portais toujours un grand nœud papillon et j’aimais beaucoup danser. Papa aussi aimait la danse, mais seulement le tango au ralenti. Nous avions une chorale de pro-fesseurs, où mes parents chantaient. Elle était dirigée par Trounov Alexandre Alexandrovitch, le professeur de musique.

À la maison aussi, on dressait un arbre que l’on gardait deux semaines à partir du 30 décembre. Nous confectionnions tous des jouets en papier, des bateaux, des biscuits; on faisait des dessins et des collages. On aimait illustrer les scènes de La Reine de la Neige, à propos du garçon qui souffrait et cherchait sa sœur. Nous avions aussi des décorations en verrepour l’arbre. On le mettait sur un pied en X ou dans une caisse remplie de sable. Papa nous aidait à broder des mouchoirs avec des motifs inspirés de la nature ou des histoires telles que Kolobok ou Petit Homme qui vivait dans une boîte à musique.

Papa et maman glissaient des cadeadx sous nos oreillers pour notre anniversaire, mais pour Nouvel An, ils se déguisaient en Reine de la Neige et Père Noël, prenaient les paquetssous l’arbre, nous embrassaient, et pendant que nous leur donnions à notre tour nos présents, nous chantions et dansions autour de l’arbre.

Papa évoquait souvent les célébrations du Nouvel An lorsqu’il était petit. « En cetemps-là, disait-il, c’était différent. Nous fêtions aussi Noël et cela donnait lieu à degrandes réunions de famille.” Nous étions curieux de savoir comment cette fête se dérou-lait et pourquoi elle n’existait plus. Il répondait de manière évasive en disant que c’était difficile d’en parler maintenant. Il n’y avait pas d’église dans notre village, mais Père marquaitl’événement en relatant des épisodes de sa vie et en parlant de 1”” ancien Nouvel An”, parce qu’après la révolution, on avait changé toutes les dates. Noël tombait désormais le 7 janvier et l’ancien « Nouvel An”, le 13 janvier. Jadis, les gens allaient à l’église. Cependant nous vivions dans un village germano-hollandais et les villageois avaient leurs propres festivités, que mon père ne reconnaissait pas parce que, selon lui, elles se basaient sur un calendrier distinct.

Au Nouvel An, certains de nos voisins allaient dans les maisons de prières baptistes; d’autres se mettaient sur leur trente et un pour aller rendre visite à des amis.

L’anniversaire de mon père tombait aussi autour de cette période; il disait toujours que le certificat de naissance qu’on lui avait donné dans les années 1930 indiquait qu’il étaitné le 22 décembre 1908, mais il avait compté et déterminé ainsi que cela correspondait désormais (selon le calendrier grégorien) au 4 janvier. Pourtant il avait affirmé à maman qu’il étaitné le 28 janvier, et elle lui demandait: « Alors quel jour est ton anniversaire en définitive?” etil répondait que tout était embrouillé. Nous ne recevions jamais d’amis pour son anniversaire. Nous le célébrions en famille. Il faisait allusion à ses parents, morts prématurément. Nous lui écrivions des cartes, nous luifaisions des dessins, nous lui donnions des livres sur les échecs, la pêche, la chasse, l’histoire, et nous lui brodions des mouchoirs. Malheureusement tout a été perdu à cause de nos nombreux déménagements, bien que maman exposât souvent son travail à l’école où elle dirigeait un club de couture, et dans des foires régionales — ainsi que nos dessins, surtout ceuxque j’avais faits avec papa pendant les vacances. Je doute qu’on puisse en retrouver aujourd’hui. En relation avec Noël, Père pariait souvent de « l’œuf du Christ” et de la souffrance deJésus entre les mains de mauvaises gens. Il nous racontait comment les premiers arbres de Noël étaient apparus en Russie, les fêtes païennes célébrées par les Slaves; plus tard, il évoquait les tsars, jusqu’à Pierre le Grand, qui avait voyagé en Russie, tel un mendiant vagabond” en précisant qu’il avait dû garder en mémoire tout ce qui lui était arrivé. Il disait queles tsars adoraient chasser en ce temps-là, que l’on jeûnait avant Noël, que les gens se préparaient pour le grand jour de fête, qu’il faisait lui-même comme cela autrefois, qu’il observaitl’ Avent, mais qu’à présent, peu de gens s’en souvenaient. Les jours de fête, on servait du vin de Cahors que mon père appelait toujours « vin demesse”. Maman faisait des tourtes aux choux et aux baies, du poisson en gelée, de l’oie rôtieou du cochon de lait. (Père racontait souvent qu’enfant, avec son père, « le soir”, il apprêtaitune oie « à la mode africaine” en la cuisant sans la plumer dans de l’argile, sur un feu de joie; les plumes se détachaient lorsqu’on retirait l’argile. Ils préparaient aussi les faisans et lescailles de cette façon.) Nous adorions tous les desserts; les enfants avaient droit à des gâteauxet nos parents buvaient du champagne. Mes sœurs et moi passions les fêtes dehors, à faire des bonhommes de neige, à construire des forteresses, à nous jeter des boules de neige. J’ai vécu toute mon enfance loindes villes que je n’ai donc découvertes que plus tard. À l’école, nous étudions l’histoire de la Russie et celle du parti. Tout le monde sait ceque cela veut dire. L’histoire était le domaine préféré de mon père, au fondement de l’éducation de ses enfants. Il pensait que tous les malheurs de notre nation provenaient d’unmanque d’éducation et de culture, que c’était là la plus grave des défaillances qui conduisait inéluctablement aux malentendus, à l’incompréhension, à une réticence à pénétrer l’essencedes événements et, en définitive, aux guerres. Il disait que, pour bien connaître l’histoire, il fallait lire les manuels, mais aussi certains auteurs, tels Emelian Pougatchev, Souvorov,. Catherine II et Pierre Ier, pour en apprendre bien plus que ce qu’on nous enseignait à l’école. Quand nous lui demandions s’il connaissait l’histoire de sa famille, il disait que ses parents avaient grandi au bord du fleuve Ouvod à Kostroma, où ses ancêtres avaient vécu “fans des cabanes en bois, de la pêche et de la chasse. « Ils chassaient toujours en compagnie de chiens. Il ne faut jamais battre un chien. S’il arrivait quelque chose, que Dieu vous en garde, et si vous l’aviez offensé, il risquait de vous trahir pendant la chasse.” Il racontait l’histoire d’un de ses lointains parents qui chassait l’ours un hiver. Ses chiens l’abandonnèrent dans la forêt parce qu’il avait battu l’un d’eux. L’ours avait mangé, bien sûr, et se contentad’assommer le chasseur avec une branche cassée. Quand ce dernier retrouva ses esprits, ilabattit ses chiens. « Mais mes ancêtres donnaient la chasse aux ours sans fusil. Ils confection-naient une boule de fer avec des piquants qu’ils jetaient à l’animal. Il l’attrapait et les piquantslui blessaient les pattes. Ensuite, ils le cernaient et lui fendaient le ventre en deux. C’était comme un jeu pour eux.” (Mon père était un merveilleux tireur et adorait chasser. Il disaitqu’autrefois, il avait un chien de meute russe, de couleur rouille.) Selon lui, ses ancêtresétaient tous très blonds et très clairs de peau. « Notre nom vient de Philarète, affirmait-il. Il yavait jadis un homme qui s’appelait Philarète, et nous descendons de lui.” Aujourd’hui, jecomprends pourquoi il disait ça. « Filaret” vient du grec Filat. Plus tard, alors que nous nous efforcions de déchiffrer’ses allégories, nous lui demandâmes: « Alors cela veut-il dire que tues le garçon qu’on a sauvé durant l’exécution de la famille Romanov?” Et il répondit laconiquement: « Bien sûr que non. Je descends de Philarète.” Mon père me parla pour la première fois de l’exécution de la famille impériale lorsquej’étais en sixième et que nous commencions à étudier l’histoire de la révolution. J’entendi ségalement pour la première fois le nom de Iourovski qui, selon lui, avait tout organisé. Je ne comprenais pas comment le garçon avait pu s’eft sortir (au fil de ses récits, Père parlait du tsarévitch à la troisième personne en l’appelant « le garçon”). Il disait que le jeune adolescent avait assisté à toute la scène du crime et à tout ce qui s’était passé ensuite et qu’on l’avait pourchassé sa vie durant. « Où s’est-il caché?” demandai-je alors. Et mon père de répondre: « Sous un pont. Il y avait un pont à proximité du passage à niveau et il a rampé jusque-làquand le camion s’est mis à cahoter.” « Mais comment le sais-tu?” Il sombrait dans lesilence. « Mes oncles me l’ont raconté.” « Et qui sont tes oncles?” « L’oncle Sacha Strekotine et l’oncle Andrei Strekotine, qui faisaient partie de la garde de la maison. Après le front, ils furent stationnés là. Oh, et il y avait aussi l’oncle Micha!” Il affirmait aussi que les corps des exécutés avaient été jetés dans des petits puits demine. « Si tu veux savoir comment ça s’est passé, va voir le film La Jeune Garde. Tu verras degrands puits de mine, comme à Alapaevsk, mais tu auras une idée des événements.” Quandje me souciais de savoir pourquoi je devrais m’intéresser à la question, il me répondait: « Pourquoi te faut-il une raison? Pour connaître l’histoire. “J’allai voir La Jeune Garde et je n’aijamais oublié les puits de mine dans lesquels on jetait des gens dans le film. À propos de latombe, il disait qu’il se souvenait précisément de l’endroit, mais qu’il n’y avait aucune trace.

Ce fut plus tard seulement que je commençai à me demander comment tout cela était possible. Si ce garçon avait été témoin par hasard d’un certain épisode, il aurait aisément puperdre le contrôle de lui-même et crier ou manifester sa présence d’une manière ou d’uneautre. Pour tout connaître depuis le début (Tobolsk, la maison Ipatiev) jusqu’à la fin (le sited’ensevelissement), il avait dû prendre part lui-même à tous ces événements. Se pouvait-ilqu’il y ait eu plusieurs enfants? Sans compter qu’il aurait fallu qu’ils soient tous estropiés. Combien d’enfants avec la même atrophie, au pied gauche, auraient pu se retrouver au même moment au même endroit de sorte que l’un ait assisté à l’exécution, un autre ait vu laroute où l’on transporta les corps, etc. Ce qui voulait dire qu’il n’y avait qu’un seul garçon! De plus, il n’existait aucun document écrit relatif aux détails dont il nous faisait part. La presse officielle se gardait bien d’en parler ou de populariser l’affaire et il n’était pas questionde se documenter sur le sujet dans une bibliothèque. C’est d’ailleurs la raison pour laquelletout cela resu gravé dans ma mémoire. Père évoquait ces événements quand la conversation portait sur les tsars et l’Histoire de sorte qu’ils se fixèrent dans nos cervelles. Il ne revenait pas sans cesse sur ces récits (il y aurait eu de quoi devenir fou à force d’en parler tout letemps). Il nous éleva avec beaucoup de compétence et de sensibilité, éupe par étape, pas àpas. Il parlait avec prudence de ce qui lui était arrivé, afin que l’histoire se grave dans nos mémoires, par petites touches. Il ne s’étendait jamais sur la révolution. Néanmoins, il préci-sait que les gens avaient cassé, détruit, tué beaucoup de monde et anéanti tout ce que lepeuple russe avait créé parce qu’ils avaient perdu la foi en Dieu.

Père disait que les Strekotine aimaient profondément le garçon. Ils lui parlaient à travers la barrière et échangeaient des mouchoirs et d’autres menus objets avec lui. Ils étaientissus d’une famille d’ouvriers, des soldats ordinaires de l’armée rouge provenant du front d’Orenboutg. L’un d’eux, Andrei, périt sur l’Iset durant la retraite de Bliukher et de Kachirine vers Perm, le 18 juillet 1918. Selon mon père, l’onde Sacha Strekotine racontait que ce jour-là, Andrei avait eu une prémonition. Il avait dit: « La mélancolie m’engloutit. Ils vont me tuer aujourd’hui, Sacha.” Les deux frères avaient tout juste eu le temps de se dire adieu. Andrei avait levé la tête trop haut hors de la tranchée et une balle perdue l’avait atteint enplein front. Je demandai à mon père comment les Strekotine avaient réussi à rester en vieaprès avoir sauvé le tsarévitch. D’après lui, ils s’étaient enfuis dans la forêt avec Bliukher, ettout le monde les avait oubliés. Sous le commandement du fameux héros de guerre, Kachirine, la brigade avait quitté Iekaterinbourg le 18 juillet 1918 pour parvenir jusqu’à Perm. Le 12 août 1918, Bliukher avait rejoint Kachirine dont il devint l’aide de camp. Une autre coïncedence me troublait: dans notre village, il y avait des Kachirine qui s’étaient occupés de nous lorsque nous étions enfants. L’essentiel de la famille vivait dans le village voisin, mais ils venaient voir mon père et lui donner un coup de main.

Lorsqu’il parlait du rôle joué par les Strekotine dans le sauvetage du tsarévitch, mon père indiquait très dairement qu’ils avaient eu l’aide des services secrets tsaristes. De fait, àpartir d’avril 1918, l’académie de l’État-major général avait été transférée à Iekaterinbourg. La plupart des officiers qui y faisaient leurs études avaient déjà pris part à la guerre, et naturellement, que l’enfant s’appelât Alexis Romanov ou Vassili Filatov, il n’était pas nécessaire de leur prouver quoi que ce soit pour la bonne raison qu’ils connaissaient son visage. À encroire mon père, à Iekaterinbourg, on échangeait des informations par signaux à bras depuis le grenier, en utilisant une bougie que l’on « allumait” et « éteignait” tour à toura vec la main. À ce sujet, mon père nous apprit aussi le morse. Il disait que le plus important dans cet alphabet, comme en musique et pour les signaux à bras, était la notion de pause, que le code morse avait été largement introduit en Russie et que les navires impériaux s’enétaient servis les premiers. Il ne nous dévoila rien sur les gens avec lesquels ils communiquaient par ce système, mais il nous montra plusieurs photographies. Je me souviens qu’il adorait les films d’espionnage, et quand nous les regardions ensemble, il attirait toujours notre attention sur leur savoir et la discrétion dont il fallait à tout prix faire preuve pour ne pas révéler ce qu’on devait taire.

Voici la suite de l’histoire du sauvetage. Avec l’aide de plusieurs ouvriers, Mikhail Pavlovitch Gladkikh (oncle Micha) emmena le garçon à la gare de Chartach, et de là, à Chadrinsk. Ils le conduisirent dans la famille Filatov où on l’allongea à côté du fils, Vassili, malade, qui avait à peu près le même âge que lui. Quelque temps plus tard, Vassili mourut d’une fièvre, ou de la grippe espagnole, comme on disait à l’époque. Ainsi mon père devint-il Vassili Filatov. On détermina son âge en examinant ses dents, et plus tard on trouva un certificat de naissance et tout rentra dans l’ordre, les éléments fonctionnant assez logiquement. Ainsi, en 1933, à l’école des travailleurs de la construction des routes où il étudiait, lorsqu’onlui demanda s’il avait été privé de son droit de vote, mon père répondit que non, qu’il était lefils d’un cordonnier. (Si on était considéré comme un blanc ou un membre de la classe bourgeoise, on révoquait d’office votre droit de vote.) Pour un homme qui vivait avec unelégende pareille, tout devait cadrer à la perfection. À l’évidence, les gens qui ont contribué àle sauver et à bâtir la légende sur laquelle il fonda son existence devaient avoir un certainniveau d’éducation.

À l’époque, Chadrinsk était un important centre de la province de Perm. On y soignait de nombreux blessés en profitant des sources thermales de la région. Mon père racontait qu’on lui avait initialement administré des soins à la gare de Chartach. Après qu’on lui eut donné un nouveau nom, on l’emmena à Souigout où il subit de nouveaux soins parce qu’ilavait perdu beaucoup de sang. Naturellement, cela ne pouvait être fait que par des gens qui connaissaient à fond tant sa maladie que les méthodes de traitement, compte tenu des conditions naturelles locales. Après tout, il était très malade. Ces gens devaient savoir au préalable où l’emmener, où on pourrait l’aider en ayant recours à la médecine traditionnelle et naturelle tout en lui fournissant un médecin dévoué et expérimenté. Dans ces régions, les guérisseurs ne manquaient pas et mon père avait une grande foi en eux. Lorsque nous habitions dans l’Oural, il se rendait régulièrement dans le village voisin de Kichkas pour y voir une guérisseuse et étudier avec elle. Elle lui apprità recueillir des fragments d’os humains. Elle fracassait un pot en argile, dispersait les débris dans un sac et vous faisait les rassembler autoucher. Mon père allait chercher de l’argile dans la rivière pour se faire des bains de boue. La guérisseuse l’accompagnait parfois. Toute sa vie, mon père a su identifier les plantes ets’en servir de remèdes. Il disait qu’il avait appris cela auprès des peuples du nord, les tribus Khanti-Mansi et Nenet, quand il habitait à Sourgout. Il est bien connu qu’ils ont des méthodes pour étancher le sang car ils se battent continuellement contre le scorbut.

Grâce à l’aide de l’archiprêtre Golovkine, nous avons pu obtenir des archives del’État russe une copie de l’autobiographie de Vladimir Nikolaevitch Derevenko, le médecin de la famille impériale. Nous savons, d’aprèsce texte et les œuvres de chercheurs contemporains, que peu avant l’exécution, un certain général Ivan Ivanovitch Sidorov arriva à Odessa pour contacter la famille du tsar (à l’évidence, un émissaire de la mère de Nicolas II, Marie Feodorovna Romanova). Il prit contact avec Derevenko, qui se trouvait aussi à Iekaterinbourg à ce moment-là bien qu’il ne vécût pas dans la maison Ipatiev, avec les autres, mais séparément, en liberté; on l’autorisait àrendre visite à la famille du tsar et il examinait régulièrement le tsarévitch. Dans l’ouvrage de Nikolai Ros, La Mort de la famille du tsar, publié à Francfort en 1987, j’ai lu qu’à un moment donné, Nicolas II avait prié le docteur Derevenko de sortir de la maison Ipatiev ce qu’il savaient de plus précieux au monde, les lettres de Raspoutine. Derevenko avait réussi à tromper la surveillance des gardes. Cela pourrait à mon avis confirmer que cet homme dévoué jusqu’au bout à la famille impériale et médecin parfaitement au courant des maux du garçon et des méthodes susceptibles de l’aider, prit part à son sauvetage.

Officiellement, le sort de Vassili Ksenofontovitch Filatov fut le suivant. Dans une autobiographie datant de 1967, il écrivit que, du vivant de son père, il avait fini l’école primaire à Chadrinsk avant d’aller étudier, dans la même ville, à l’école polytechnique où l’on apprend divers métiers aux enfants. “Je fus dans l’incapacité d’y achever mes études à causedu décès de mon père en 1921. Je connus la famine qui commença à^évir dans notre districtaprès une mauvaise récolte, et ces circonstances m’obligèrent à renoncer à poursuivre ma scolarité dès 1922 et à chercher du travail. J’ai dû quitter la région où j’étais né pour ne pas mourir de faim. À ce stade, il ne me restait pour ainsi dire aucun parent. De 1922 à 1928, jevécus et travaillai dans différentes villes de la partie européenne de notre pays, dans des orphelinats notamment. En 1928, j’entrepris de suivre des cours pour les enseignants del’école primaire, à Grozny, et en 1929, on m’envoya travailler dans le village d’Aisengut, aujourd’hui Novogroznensk, où j’enseignai durant environ trois ans. En 1930, je repris mes études, par correspondance cette fois-ci, à la faculté des travailleurs de l’institut pédagogique de Tioumen. En 1936, je voyageai de nuit de manière à prendre des cours dans lajournée; après être sorti diplômé de la faculté des travailleurs, en 1934, je continuai mesétudes à l’institut des enseignants de Tioumen. En 1936, j’y achevai le cursus et on m’envoya enseigner la géographie dans le district d’Isetsk, province de Tioumen. Je travaillai dans ce district jusqu’au 10 août 1955. Tout en enseignant, je poursuivais mes études par correspondance à l’institut pédagogique de Tioumen d’où je sortis diplômé en 1939. En 1955, je déménageai dans la province d’Orenbourg pour des raisons familiales. Je suis actuellement professeur au lycée de Pretoria.”

Une biographie des plus courantes pour l’époque, mais qui n’inclut aucun de ses récits. Nous lui demandions: « Pourquoi es-tu seul? Pourquoi n’écris-tu à personne? Pour-quoi ne vois-tu pas tes parents?

Pour quoi faire? Ils m’ont abandonné. Je ne les vois pas. J’ai un oncle qui vivait àTiflis en 1920—1921. J’étais là quand les blancs sont partis. Ils m’ont abandonné.

Pourquoi ont-ils fait une chose pareille?

Qu’auraient-ils feit de moi? Un infirme? Ils auraient pris des risques en m’emme-nant avec eux. Ils m’ont suggéré de retourner auprès de ceux qui m’avaient sauvé. Je suis resté un long moment sur le quai du port et puis j’ai rebroussé chemin. On ne peut pas appeler ça des parents!”

Nous ces sâmes de lui poser des questions à ce sujet. Après que ses parents l’eurent abandonné en 1921, il partit pour le fleuve Oka où il eut droit à sa part de souffrance etd’épuisement. Il travailla tour à tour comme berger, cuisinier sur un vapeur, fourreur ettailleur. Pendant la guerre civile, il survécut en gagnant quelques sous ici et là dans les orphelinats. Ce fut une période très pénible. Un jour il me raconta ced: « En 1924, j’ai essayé dereprendre contact avec mes parents à l’étranger une dernière fois et je suis allé à Moscou exprès. Il faisait teçriblement froid, mais j’ai voyagé sur le toit d’un wagon de chemin de fer. C’était le moment des funérailles de Lénine, et les gens affluaient de partout. En arrivant à Moscou, j’allai rue Diplomaticheskaya, à l’ambassade où John m’attendait. J’arrivai à bonport, mais un polider me chassa. « Où est-ce que tu vas comme ça?” me dit-il. “John m’attend là.” « Quel John? Va-t’en!” Il avait échoué. Ce fut sa dernière tentative. Après quoi il reprit ses pérégrinations. Des années plus tard, en lisant le livre de Maurice Paléologue, La Russie des tsars pendant la Grande Guerre, j’appris que le 2 février 1924, la première ambassade étrangère s’ouvrit en Russie: celle de Grande-Bretagne, le tout premier pays à reconnaître la Russie soviétique. C’était là qu’il s’était rendu. Il était sans doute attendu par le représentant de la mission militaire britannique, un certain John, qu’il avait peut-être rencontré auparavant, à la mission au quartier général de Moghilev, par exemple. A cette époque, le général àla tête de la mission militaire anglaise en Russie s’appelait John Hanbury-Williams. Naturellement, on se demande comment un garçon malade a pu survivre à toutes ces épreuves. En premier lieu, il avait été soigné en Sibérie et on lui avait à coup sûr fait découvrir divers remèdes pour soulager son mal. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l’héritier avait passé deux années au front. Il avait essuyé les bombardements avec son père presque chaque jour durant trois ans d’affilée. Il savait comment on construisait les fortifications, comment se mettre à couvert, et connaissait même les techniques du combat au corps àcorps. En dépit de sa maladie, il n’était pas couvé! Je m’étonnais souvent qu’un orphelin comme lui ait réussi à avoir suffisamment d’éducation pour accéder à un institut. Sur le moment, il ne me donnait pas de réponse convaincante. Il disait qu’il s’était « simplement” inscrit dans le département de chimie del’université de Sverdlovsk et qu’il y avait étudié. Il habitait loin de la ville, dans un dortoir. Sverdlovsk était en reconstruction, on réparait les bâtiments, et il n’y avait pas de vitresaux fenêtres. Il ne possédait qu’une seule chemise qu’il souilla dans le laboratoire de chimie. Ce fut la raison pour laquelle il abandonna ses études pour les reprendre ensuite àl’institut de la construction des routes parce que, toute sa vie, il avait rêvé de construire des routes. Mais il n’acheva pas ce cursus non plus et s’inscrivit à l’institut des enseignants car on avait besoin de professeurs. Il eut l’occasion de beaucoup voyager en Russie dans sa vie: Saint-Pétersbourg, Chadrinsk, Tioumen, Orenbourg, Tchelyabinsk, Magnitogorsk, Nijny Novgorod, Yaroslavl, Kostroma, Kalouga, Soukhoumi, Yalta, Tbilisi, Batoumi, Bakou, Astrakhan, Vologda, etc. La géographie de sa vie était nettement plus étendue qu’on pourrait l’imaginer, mais dans son autobiographie, il mentionne seulement Chadrinsk, la ville de Grozny, le village d’Aisengut, Tioumen, et le village de Pretoria, dans la province d’Orenbourg. Pendant la guerre, il fut dispensé du service militaire à cause de sa mauvaise santé, etil travailla dans le district d’Isetsk en qualité de responsable du bureau pédagogique. On lui décerna une médaille « pour son travail durant la Grande Guerre patriotique”. Il vint en aideaux enfants évacués de Leningrad, qui était soumise alors au blocus allemand, leur trouvant des logements et leur fournissant de quoi survivre. Non loin de là, il y avait des camps deréfugiés par lesquels passaient de nombreuses personnes, y compris d’anciens nobles. Je saisqu’à l’époque, il avait de nombreux contacts avec diverses personnes, mais malheureusement je n’en connais que quelques-unes par leur nom. Il se maria tard, à quarante-neuf ans. Maman racontait toujours que lorsqu’ellel’avait vu pour la première fois, elle avait été étonnée par le contraste entre son visage d’intellectuel et sa tenue délibérément simple. Il rtait le plus souvent une chemise traditionnelle attachée sur les côtés, une veste, des bottes lacées — Chtiblety, comme il les appelait.

Ils se rencontrèrent en 1949, alors qu’il enseignait dans les écoles du district d’Isetsk, province de Tioumen. Ils se marièrent en 1952 et je naquis l’année suivante. Il vécut longtemps dans la province de Tioumen — dix-sept ans. (Il est intéressant de noter que Maria Raspoutina [la fille de Raspoutine] habitait non loin de là). À ce propos, mon père pleura sa sœur toute sa vie. Il jouait souvent du bayan en chantant«Je reviendrais bientôt vers toi, ma chère Maroussia”. Sa chanson favorite était A une hauteur sans nom, tirée du film Silence. Si ce n’est qu’au Heu de « Nous ne sommes plus quetrois”, il chantait « Nous ne sommes plus que deux “… Il dessinait constamment un paysage comportant un pin, un fossé, un lac et un marécage. Quand je fus incorporé et que je dis à mon père que je partais pour l’Oural, il me demanda d’aller voir si la maison Ipatiev était toujours debout. De fait, je finis par fairemon service à Iekaterinbourg et, à la première occasion, j’allais voir l’endroit où le tsaravait été exécuté. La maison avait été démolie entre-temps. On l’avait rasée, à l’évidence pour que les gens oublient ce crime. À cette époque, en 1979, je ne pus me rendre à Chadrinsk. J’y retournai exprès en 1995 pour entreprendre des recherches dans les archives locales et faire des photocopies de documents. Je me souvenais que, d’après les récits demon père, on l’avait conduit dans les faubourgs de Chadrinsk, au numéro 5 de la rue Lénine, qui se trouvait à proximité d’un ravin. Nous allâmes sur place, trouvâmes le ravinet la maison en bois, intacte. Nous commençâmes à chercher des gens qui vivaient là àl’époque. Ils étaient âgés maintenant — soixante-dix-huit, quatre-vingts, ou quatre-vingt-dixans. Personne ne se souvenait du cordonnier Filatov, et personne n’avait vu le chariot ni les gardes. Nous allâmes dans la rue voisine, mais il n’y avait personne là-bas non plus. Plus tard, nous trouvâ mes quelques Filatov, mais en dépit du fait que cette famille comptait 24 membres en 1918, il n’en restait aucune à Chadrinsk, et personne ne savait ce qu’il était advenu d’eux. Personne non plus ne se souvenait de l’enfant estropié qu’on avait élevé là. Cette famille vivait au n° 50 de la rue Tiufiaevskaia (rebaptisée par la suite rue Soviet, l’adresse changeant aussi pour devenir le n° 5). Il s’avéra que l’immeuble avait été rasé. Àcôté se trouvait une maison en bois tout aussi ancienne, mais celle en pierre, avait disparu. Rien n’est simple. Le 4 avril 1994, avec ma sœur Olga Vassllievna, j’eus un rendez-vous à la mairie avecl’adjoint au maire, A.G. Stebakov. Nous lui racontâmes l’histoire de mon père. Il téléphonaau bureau du procureur général de la Russie et demanda à l’enquêteur Vladimir Nikolaïevitch Soloviev d’étudier notre affaire. Sur le moment, ils nous posèrent deux questions: « Quels sont les numéros des comptes en banque?” et « Allez-vous chercher à vous venger? “Nous étions sidérés. À la première question, nous étions bien incapables de répondre, sans parler de faire le moindre commentaire. À la seconde: comment pouvions-nous chercher ànous venger du peuple russe qui avait connu tant d’épreuves et de souffrances? Oui, c’est une histoire fantastique qu’on est encore loin d’avoir totalement démêlée. La première réaction des gens est de dire: « Ce n’est pas possible”. Lorsque les enfants rencontrent quelque chose d’étrange, ils ont recours aux larmes; mais les adultes tentent d’éluder et d’ignorer ce qu’ils ne comprennent pas. C’est manifestement la raison pour laquelle, en dépit du nombre d’analyses sérieuses menées à notre initiative et des matériaux factuels substantiels accumulés jusqu’à ce jour par divers experts, les organes officielsn’ont toujours pas commencé à enquêter sur cette histoire, pleine de lacunes, je le reconnais. Strictement rien ne prouve que ce ne soit pas vrai. Personne ne cherche à démontrer son authenticité. Peut-être le problème est-il que cette histoire ne convient à personne? C’est une forme d’amnésie, une manière d’oublier. Je suis orthodoxe et profondément convaincu que nous devons seulement persuader les mécréants. Naturellement, nous, sa femme et ses enfants, croyons simplement notre père, mais même à nos yeux, tout n’est pas complètement clair car il a été obligé de se cacher pour nous protéger du danger ainsique ceux qui l’ont aidé. Aussi nous efforçons-nous de mettre au jour un nombre croissant de données afin de faire toute la lumière sur ce martyr qui vécut une longue vie et connut suffisamment de choses pour en composer plusieurs. Quant au côté fantastique de son histoire, songeons que les enfants innocents rescapés d’une mort horrible tiennent toujours du miracle. Le Seigneur veille sur eux! Le fait que le Seigneur l’ait sauvé et nel’ait pas laissé périr avec le reste de sa famille est véritablement miraculeux. Il lui a prêté viepour qu’il la mène aux côtés de la nation tout entière et qu’il soit témoin de ce que les bolcheviks ont fait à la Russie. À l’approche de lamort, Père répétait souvent: « Ramenez-moichez moi à Saint-Pétersbourg. Je veux revoir les endroits dont je me souviens”. Mais il ne pouvait malheureusement plus marcher. Récemment, ma mère m’a d’ailleurs avouéque c’était sur son insistance qu’elle m’avaitenvoyé à Saint-Pétersbourg en 1983. Là aussi, il se produisit un nouveau signe du destin. J’y rencontrai en effet ma future femme, Angelika Petrovna. En 1982, elle s’était rendue en Bulgarie, à Plovdiv où, à la surprise générale, elle avait été bénie par le métropolite. Celui-ci surgit tout à coup du monastère, la désigna aubeau milieu de tout un groupe et la bénit; il lui montra même son logement. En 1982, elle retourna en Russie et, quelque temps plus tard, nous nous rencontrâmes et nous mariâmes. Mon père la reconnut immédiatement. Cefut à elle qu’il avoua la vérité à son sujet, sans se dissimuler derrière ses habituelles allégories. Mon père mourut d’une crise cardiaque. Il avait manifestement senti la mort venir. Avant sa mort, il ne mesurait qu’un mètre soixante-deux, mais on commanda un cercueil dedeux mètres. L’homme malingre, souffreteux, brisé, à qui il manquait deux côtes et qui souffrait d’une maladie qui le tourmenta sa vie durant, se détendit finalement dans la mortet retrouva sa taille normale.

Souvenirs d’Angelika Petrovna Temach

J’entendis l’histoire de la famille pour la pre-mière fois en avril 1983. J’étais allée faire la connaissance des parents de mon mari. Oleg etmoi nous étions mariés le 26 mars et il étaitpressé de partager sa joie avec son père et samère. Après le printemps incertain d’une ville du Nord, le soleil d’Astrakhan semblait particulièrement radieux. De nombreux pêcheurs voguaient dans leurs embarcations sur laVolga. C’était la saison de la pêche printanière. Les arbres se couvraient de feuilles, et les cœurs humains, adoucis par la clémence du temps, étaient prêts à s’ouvrir.

Le matin du 2 avril, Oleg et moi nous embarquâmes sur l’aéroglisseur Meteor pour descendre la Volga jusqu’au village d’Ikrianoe où demeuraient ses parents. Sa mère s’activaità des tâches ménagères, mais son père ne se sentait pas bien après avoir travaillé dans le jardin. Le moindre choc, la moindre égratignure, provoquait chez lui des douleurs intenses. « Les médecins ne peuvent pas me soulager, me dit-il. Ils m’ordonnent de me reposer au lit une journée, et parfois deux ou trois.” Il était cloué au lit et lisait, connaissant la raison de son mal depuis fort longtemps, ainsi que j’allais le découvrir plus tard.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.