посвящения

Нашей дорогой и горячо любимой Коммунистической Партии–не ПОСВЯЩАЮ

Ее Центральному Комитету с его бессмертным Политбюро — не ПОСВЯЩАЮ

Лично всем ее горячо любимым Генеральным Секретарям не ПОСВЯЩАЮ

А посвящаю его незабвенной и неизменной супруге моей Наташке.

Прочти, душа моя, скромный труд сей, с любовью приготовленный мною специально для тебя. Прими в качестве подарка ко дню рождения твоего, коее, надеюсь, не преминёт последовать в нынешнее воскресенье, марта шестнадцатого, года 2003 от Рождества Господа нашего Иисуса Христа.

Прочти — ибо не повстречайся я, любовь моя, в свое время с тобою, не было и всех тех невероятных событий, каковые я, аки школяр нерадивый неопытною, но шаловливою рукою своею попытался, как смог, вложить для тебя в сии скромные памятные записки.

Прочти, — ибо может быть окажутся они занимательными не только для тебя, как лишь воспоминания века минувшего, — о беззаботных днях юности твоей, но еще и как пример, как назидание для пылкой, но неопытной еще молодой поросли века нынешнего — в лице дочери нашей красотки Мари.

Прочти — ибо стесненный ныне обстоятельствами, известной тебе газификации нашего загородного домика, к стыду своему не могу, положить к ногам твоим, чего-либо более существенного, чем лишь эти несколько клочков бумаги, что ты, как я знаю, — душечка моя, не очень то и жалуешь, в то время, как сама, заслуживаешь, несравненно большего, чем даже и вся эта грёбаная газификация…

В чем и винюсь пред тобою. Начинающий пока литератор и все еще любящий супруг твой,

Отец (дочери нашей) Василий.

К читателю

Мгновенья нашей жизни

Пример достойный восхищенья:

Родиться точно в день рожденья,

И со дня свадьбы жить с женой,

Уйдя в день смерти в мир иной,

С приятным чувством облегченья…

А? Каково! Я имею в виду слог. Это ведь мои стихи. Я их сам, лично сочинил. Нравятся? Мне тоже очень. А как за душу то хватают? Прямо в грудях вибрации какие-то и в горле спазм…

— Что вы говорите? Вас не хватают? Ах, хватают, но ниже? И спазмы тоже ниже — в животе. И позывы…

Ага! Все! Я понял. Ни слова больше! Это Вы интеллигентно так намекаете, на то, что эти мои стихи — дерьмо. Эдакая у Вас аллегория про них. Загагулисто, но понятно.

Ну, что тут я могу сказать. Это, дорогой мой, потому, что у Вас, скорее всего, такое особенное восприятие поэзии. Дерьмовое. Отсюда и аллегории всякие. Стихи ведь надо не умом читать, а сердцем чувствовать. А Вы их даже умом понимаете неправильно. «С приятным чувством облегченья…» — это в них, дорогой вы мой, совсем не в том смысле, о котором Вы сразу подумали. Мол облегчился бедняга и тихо ушел от нас. Нет, дорогой мой. Это совсем не про то. Это — про духовное.

Видимо, дорогой товарищ, у Вас просто настрой сегодня сугубо матерьялистический, а может съели чего ни будь. С матерьялистами это бывает…

А, впрочем, все это неважно, потому что в этих глубокомысленных виршах только рифма моя. Содержание не мое. Чужое. Это, между прочим, свободный перевод классического английского лимерика. Я этим занимался, когда у Оксаны Николаевны английскому языку учился.

Что значит — у какой Оксаны? Да Вы что, и ее что ли не знаете! Ну, это Вы зря. Ее все знают. Половина моих знакомых у нее училась. И что характерно — все удачно. Усвистывают после этого в Америку токо так! Был человек, и нету. Хрюкал вроде совсем недавно: ай спик, хи спикс… А теперь вот в Америке. Ходит там себе в шортах на босу ногу, как белый человек, и в ус себе не дует, только зелеными ихними рублями по карманам шелестит…

А у меня учение это не пошло. Сколько она со мной не билась, я имею в виду Оксану, — ни фига. По-русски вроде еще терпимо — могу и чтение, и письмо, а ихний — ну, никак! Так и сказала, — «нелингвистический тип» … В смысле — в то время, когда все глаголы ихние спрягают, я почему-то лимерики перевожу. Все уже герундий грызут, а я вот свои специальные лимерики придумал и назвал их висариками, чтобы дурацкие эти аглицкие выражения — идиомы, лучше запоминать. У меня таких стишков много наделано. Жалко, что сюда, в этот роман их впихнуть нельзя — не по теме. Но один все-таки приведу для примера — про философа:

ДОФИЛОСОВСТВОВАЛСЯ

Как-то Канта я спросил:

«Зайдем в бордель, Эммануил?»

На ухо прошептал мне Кант:

«I`m afraid I can`t.» (К сожалению, я не могу)

Не плохо, да? И запомнить можно, и юмору навалом, и подтекст…

Да я знаю, что Вы на это скажите, — «просто стимула, мол, у него не было (не у Канта, а у меня). Баловство одно и разврат. Если бы ему надо было в Америку срочно ехать, да деньгу там зашибать, как остальным, то не занимался бы всякой фигней на букву „х“, а нормально учил бы язык, как следует, и давно бы спикал бы по-ихнему за милую душу, как и все эти остальные».

Да, нет же, дорогие вы мои! Я вам еще раз объясняю. Совсем не в этом дело. Я учил. И как следует учил, и так. По-всякому учил. Ну, не идет, гад, и все. Видимо, все-таки права — нелингвистический тип!

Да, и причем тут стимул! Ну, был я недавно в этой вашей хваленой Америке, представление о которой с детства, надо признаться, имел весьма смутное. Такая, знаете, гремучая смесь разного идиотизма из газеты «Пионерская правда» под рубрикой «Их нравы» и залихватских ковбойских сцен из «Великолепной семерки», которую я в детстве смотрел раз, наверное, двадцать. Больше даже, чем нашего «Чапаева».

А теперь вот и сам там побывал. Прямо в самой Америке. Целых три месяца отсидел. Честное слово! Оттрубил весь свой срок — от звонка до звонка. Ну и что? Нет, по началу, конечно! Поначалу захватывает! Врать не буду. Я прямо, как с трапа самолета тогда сошел, сразу записал в свой блокнотик…

Я себе специально такой блокнотик приготовил для Америки, чтобы всякие умные мысли в него записывать и путевые заметки вести, как у всех заправских путешественников принято.

Так вот, с трапа спускаюсь, и прямо между небом и землей, прямо при спуске, видимо от стресса, родились такие строчки:

Ой! У меня истерика!

Передо мной Америка!

А больше так ничего там и не сочинил. И заметок никаких. Только такой хороший блокнотик в красивом переплете под свиную кожу одним этим единственным стишком и изгадил. Потому что, ничего там такого особенного в этой вашей Америке нету. Совершенно верно вздыхал в свое время грустный ученый ослик по имени Иа из известного мультфильма: «На той стороне лужи ничуть не лучше, чем на этой…».

Сама то лужа, конечно, побольше будет. Емкая лужа — целый океан. Всю задницу отсидел, пока через нее перелетел. И океан этот, надо сказать, впечатляет — врать не буду — длинный.

Ну, и деньги их зеленые! Это, что-то! И смех, и грех просто. Если, к примеру, нашу местную зарплату, ну ту, которую нашим русским ученым осликам иногда выдают, с этой лужей из мультфильма сравнить, то тогда — американская зарплата — как раз на тот огромный океан походить будет. Что говорить: аллегория и здесь в их пользу получается. Грустная, скажу я вам, аллегория…

Зато туалеты там! Ихние туалеты — это вообще песня! Ой, а запах, ребята, какой! Если бы вы знали, какой там потрясающий запах, — совсем не такой, как в наших, и мыло бесплатное, — мылься, сколько хочешь. Про бумагу я вообще не говорю — хоть километрами мотай — никто слова не скажет. Даже выходить оттуда не хочется. Сидел бы и сидел…

Да, забыл, — еще, конечно, свобода там. Все можно. Что не запрещено — все можно. Я это сразу еще при прилете почувствовал. Там на паспортном контроле, негр такой огромный на выходе стоит. И спрашивает меня. Вы, мол чего сюда приехали? А я летел вместе с одной нашей студенткой. Я ему, негру на нее показываю, мол она ответит. Я по-вашему, товарищ афроамериканец, ни бэ, ни мэ. Она ему: мы едем в университет штата Колорадо. А он опять про меня. А он в качестве кого туда едет: лайк э стьюден, ор лайк э тичер? А та растерялась и говорит: лайк э стьюдент. Негр на меня посмотрел, на седого то деда. Тяжело так посмотрел. Но ничего не сказал. Потому что не запрещено. Хочет дед быть студентом — его дело. Иди себе и учись на здоровье, если еще по дороге не окочуришься… Свобода…

А так, больше ничего особенного у них там нет. Даже хуже, чем у нас, потому что у них там языковая проблема. По-американски — «ленгвичь проблем» называется, с ударением на первый слог. Первые дни очень она, эта «проблем», утомляла. Для нелингвистических типов, вроде меня, сильно неудобно. В смысле, — перед ними неудобно. Перед пиндосами. Чего ни будь спросишь по-ихнему, а произношение у меня такое, что они только морду всю так скособочат, знаете, — как при зубной боли, так сощурятся все, скукожатся — пытаются, бедняги, понять, чего мне от них надо-то. Так напрягаются от вежливости, что прямо жалко их.

Но это только в начале было. А потом ничего — освоился я немного, подумал про себя: а почему это только мне неудобно-то? С какой это такой стати? Это не по-нашему. У нас — равенство. Мы тут привыкли, чтобы всем одинаково неудобно было. Раз мне погано, то и им так же погано должно быть. В полном соответствии с любимой нашей идеей о социальной справедливости.

И вот, когда я это сообразил — легче наше межязыковое общение пошло. Чуть что, я им сразу — «Gays! I`m very sorry! You have a problem! I don`t speak English!», — в смысле — «Пацаны, я, конечно дико извиняюсь, но вы опять попали — я по-вашему, по-американски, то есть, — совсем ни бум-бум.

Въезжаете в тему? — «You have…». То есть, — не у меня проблема-то, а у них. Знаете, как такой подход облегчает — прямо гора с плеч. Те сразу конфузятся, демократы хреновы, напрягаются. А напрягаться они не любят, поэтому все проблемы быстро как-то сами собой решаются. Так что и без языка можно в этой Америке прожить, если есть рядом англоговорящие российские ребята — для всяких сложных случаев. А они, наши ребята, почти везде там, в Америке имеются. И у меня были. А как же! Целых два: Фазли, — мой шеф, который меня туда и вытащил, и его жена — Катя. Благодаря им «ленгвичь проблемс» у меня там никаких не было. Ну, почти никаких. Вот, кстати, мы как раз все втроем там, на ихнем стадионе сидим. Я справа, с полосатым тоже ихним флагом. Весь такой, какой-то задумчивый, а рядом Фазли сидит, а потом Катя.

Да, да! Этот, который справа, — это тоже я. Но только, — я вас умоляю! Давайте без этого, а? Без этих сравнений. Не надо так пристально вглядываться и цокать языком, в изумлении качать головой, восклицать и удивляться…

Да! — несвежий человек на этой фотографии — это тоже я. А что вы думали? Это только в песнях поется: «Каким ты был, таким ты и остался…». А в реальной жизни эвон как — вроде бы совсем недавно все и было то… Ну, вот же — буквально токо-токо… Ведь и десяти лет, наверное, не прошло, хотя нет, что я такое говорю? Больше, — около двадцати. Впрочем, какой там двадцати, и не двадцати даже, а черт его знает уже скольких лет!

В общем это неважно! Мало ли, когда! Вот ведь время — какая все-таки вещь обманная, когда тебя лично касается…

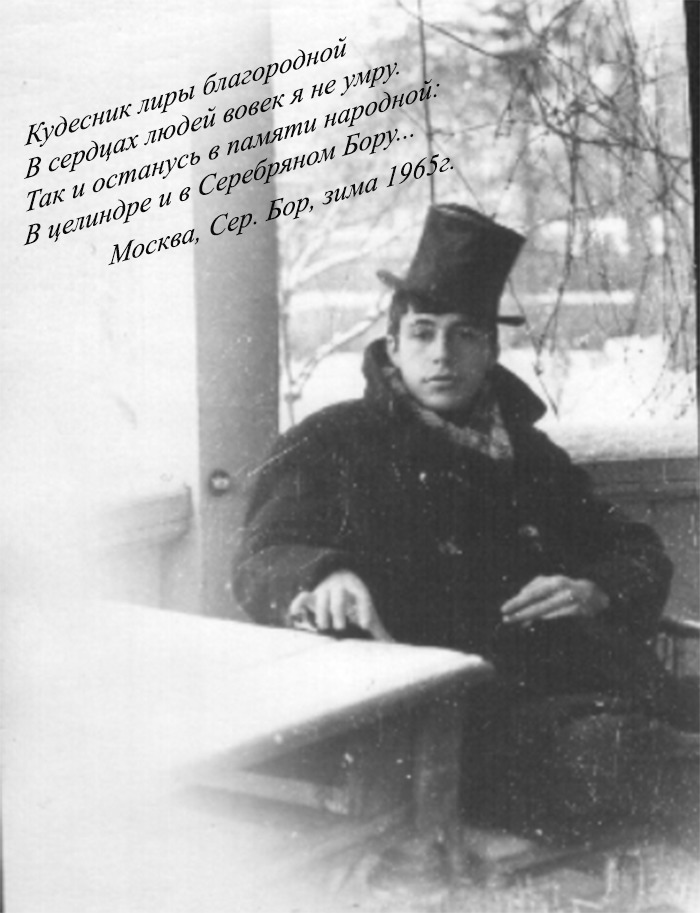

Ну, ладно. Короче, был я в цилиндре, как это показано на первой странице, — розанчик эдакий, — молоденький-молоденький, со штанами полными счастья. И было это еще там, в Москве, в Серебряном Бору, на чьей-то даче. Мы там были вместе с Татьяной, которая тогда меня там и сфотографировала, а позже стала и моей первой женой. Тогда же, на этой даче, она была еще просто так — подружка. А ключи нам с ней выдали всего на несколько часов. Спрос на этот полуразвалившийся домик был огромный, потому что там была печка, а за печкой как раз и валялся этот видавший виды драный и пыльный цилиндр, который я зачем-то и напялил на голову.

А теперь вот я в Америке — седой дедок и с флагом. С другой стороны, Катя. А рядом со мной — Фазли в белых штанах, потому что здесь жарко и лето.

А Серебряный Бор тот, и я в нем, и этот цилиндр там на мне остались черте где — в другом тысячелетии и на другой стороне Земли, и зимой… А, впрочем, может и там — в том далеком заснеженном 1965-ом этого уже тоже нет? Сожрало его ненасытное Время, имя которому Хронос. И как будто и не было ничего? Одна Пустота…

Фантастично и непонятно!

Но, прошу извинить, — это всё лирика, которая, как я уже говорил, у меня в Америке не пошла совсем. Что поделаешь — ностальгия там. Для одних — способствует стихосложению, для других — наоборот. Да, я сейчас и не в том жанре работаю. Не до лирики мне. Проза у меня сейчас идет, дорогие мои. Выходит из меня пока одна проза. И выходит, и выходит. Прямо так и прет из меня эта проза. Так и вылезает, будь она неладна! Буквально исхожу я ей…

Кстати, одно прозаическое произведение я уже из себя извлек. Еще год назад. «Боря вышел из моря» называется. Романчик такой маленький. Скорее даже повесть. Мой первенец. Про Борю Лейбовича. Не читали? Зря. Советую прочесть. Забавная, между прочим, вещица. И национальный вопрос там, в смысле — евреи, и бриллианты, и криминал, и вообще…

Ой, такой я тогда еще глупый был писатель, — в смысле — неграмотный. Вернее, неграмотным я был, есть и буду теперь всегда. Я же Вам говорил, — нелингвистический тип. Правильней сказать, не неграмотный я был, а неопытный. Тогда я еще просто не знал с чего начинать всю эту литературную бодягу. Прозу эту. Опыта не было.

Представляете! Сел и, как очкарик-отличник, начал писать роман прямо с предисловия. С самого начала. Ну, типа — раз предисловие, то с него и надо начинать — оно же перед всеми словами. Общий план произведения составил, название, кто автор, краткое содержание каждой главы, образы там раскрыл и все такое — типа: «В первой главе своего произведения автор мастерски раскрывает образ кота…

Ну, и так далее, как нас в школе по литературе учили. И что вы думаете? Не пошел процесс. Не знал я еще, что по плану такие вещи не делаются. Как только начал раскрывать, так меня сразу в такие дебри там занесло, с Борей этим…

Теперь то я уже ученый. Свой второй роман я сначала весь от начала до конца написал, а уж только потом, когда сам же его от корки до корки прочел, то это предисловие для вас и начал писать.

Это же и есть «Предисловие» к моему второму роману. Ну, вот это вот самое. Ну, то, чего вы сейчас читаете. Вы чего не поняли? Это моё «Предисловие» и есть.

Этот — следующий роман у меня уже не про Лейбовича, а про Мяу. Мяу — это наш кот был. Вернее, это — как-бы про кота, но параллельно и про меня самого тоже. И про других людей и разных животных.

Ну, скажу я вам! Прочитал и понял. Все-таки — я дал! Такого там нагородил! Даже сам от себя не ожидал. Произведение то это вроде бы про кота получилось, но все-таки оно же историко-автобиографическое. Про реальную жизнь — и про мою, и про жизнь моих друзей, родных, знакомых и приятелей, и про все, что вокруг нас было, и внутри нас. Хотел всего один год этой ихней, вернее той нашей общей жизни описать, а получилось, как с Борей…

Такие, знаете, реминисценции глубочайшие пошли, аж прямо до самого раннего детства пробило. Насквозь. Через всю жизнь. Во как!

А по форме и стилю, — вы обалдеете, — чего только туда не насовал. И стишата разные, и анекдоты, цитат одних всяких умных и приятных — море, и воспоминания натуральные есть в виде рассказиков, и всякие там притчи-небылицы, и сны мои вошли. Целых четыре сна получилось — как у Веры Павловны, или даже больше. И про людей там, и про зверей всяких, и даже про одного еврея Мойшу. И про Бога, и про черта. А также вершина моего, уже нового, уже драматургического таланта — маленькую пьеску даже куда-то в середину текста вонзил — одноактную, но из двух персонажей. Есть и небольшие философические рассуждения, так сказать мысли вслух, но это так, — по ходу, поэтому на них внимания можно и не обращать.

А иллюстрации какие! Закачаешься! В первом то романе никаких иллюстраций у меня не было. А здесь я чего-то засомневался: а вдруг народ чего не поймет или представит себе что-то неверно. Описывать то всякое разное пока еще не очень-то мастак. Вот и решил снабдить текст поясняющими картинками. Купил себе сканер дешевенький и теперь: и живые фотографии у меня там есть, и самодельные карандашные рисунки — в тех местах, где подходящих фотографий не нашлось, и фотомонтаж разный, и схемы всякие, и карты с планами. И черно-белое, и цветное, и даже черно-белое, но мною электронным образом, раскрашенное! Во как! Много всего…

А сам сюжет и стиль изложения, — незатейлив, и я бы даже сказал — легок, но изящен. В старину про такие книжки обычно писали: «Недорогаго, но изящнаго издания…

И еще: хочу сразу предупредить — хоть рисую я не лучше, чем излагаю, но, как мне показалось, при внимательном прочтении, основную мысль всегда понять можно и из написанного, и даже из нарисованного. А если все-таки чего непонятно — мой совет: прочти еще раз и подумай. А если все равно не понял — значит сам дурак. Короче, текст интересный. Кто соблазнится, — не пожалеет. Я уверен.

Ну, что, заинтриговал? Готовы окунуться во все это с головой? Испачкаться не боитесь? Там есть места, где можно.

Всё равно готовы?

Ну, тогда поехали…

И начнем, как водится, с самого начала. Итак:

Великий секрет

Интересный вы человек! Все то у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.

Остап Сулейман Берта Мария Бендер-бей

Уж извините, но всю эту историю придется начать не только сначала, но еще и издалека. Черт знает откуда. С самой Камчатки. Есть такой полуостров. Если на нашей карте смотреть — то направо в нижнем углу. Правее некуда. Самый дальний угол — конец света. Не зря же в школе последние ряды парт, глухое захолустье, где обычно гнездятся и невесть чем занимаются во время уроков самые отпетые разгильдяи, хулиганы и двоечники, тоже называют именно «камчаткой».

Действительно, на карту посмотришь — хрен знает где, а я там был. В начале восьмидесятых. В командировке.

Там у местных ученых возникли какие-то проблемы с рыбой. Что-то типа того, что раньше ее было у них там — завались, а теперь ни фига нет. Вот и решили столичную науку к этому вопросу подключить.

Нас пятеро было — четыре дамы: Натка Лаврова, Светка Савоскул, Ксения Павловна Гутионтова, которую мы все любовно называли Ксюшей и Людка Белова — я ее тогда еще не знал — она в другой лаборатории работала:

Ну, и я при дамах — пятый.

Никто из нас в этой красной рыбе, да и в любой другой, конечно, ни бэ — ни мэ. Я имею в виду не в смысле — закуски, а в смысле — чтобы ее опять много стало, как раньше. Но деньги то Министерство рыбного хозяйства уже нашему институту подбросило, а нам ведь тоже интересно — Камчатка же! Вулканы! Горячие минеральные источники — целые озера горячей минералки! Долина гейзеров с фонтанами! Вы чё? И все это на халяву, да за казенный счет. Тут не то что ученый — любой дурак поедет. Вот мы и поехали.

Вернее, полетели. Летим в Петропавловск-Камчатский. Долго летим. Как раз самое время рассказать о тогдашнем моем житье-бытье и общем жизненном настрое.

Настрой у меня надо сказать на том жизненном отрезке было просто люкс! Потому что, как известно из классики — «вся наша жизнь — игра…». И именно тогда, в этой игре мне такой прекрасный прикуп выпал, ну, просто все в жилу. Полностью во всем период пошел переломный. И в лучшую сторону. Как показал последующий опыт — редчайший случай.

Во-первых, возраст отличный — тридцать пять лет, когда мужик, что называется, в самом соку.

По работе все тоже ОК. И нравиться, и недавно защитился — уже кандидат наук.

Опять же, с первой своей женой — Татьяной недавно развелся. Буквально пару недель назад стал полновластным хозяином однокомнатной квартирки. Малюсенькая, правда, — всего одиннадцать и одна десятая метра жилой площади, но зато кухня — целых два с половиной квадрата и отдельный санузел с сидячей ванной. Что ты! Это же класс! И комната только моя, и кухня моя, тоже с окном, и санузел тоже мой! И я один в нем — свободный как ветер! Хочу туда, и даже дверь могу не закрывать, хочу на кухню, хочу — запер дверь, и хоть на самую эту Камчатку! Свобода!

А финансовую сторону взять — и тут просто прелесть какая-то получается. Тогда ведь у нас как было — за каждый дополнительный червонец к зарплате борьба шла лютая. Несколько лет нужно было отслужить беспорочно, да еще с колхозами и овощными базами, субботниками и воскресниками, общественными поручениями и политинформациями… И все это только для того, чтобы всего одну бумажку эту к зарплате прибавили. А дослужиться до начальника — завлаба там или зав. отделом, где настоящие зарплаты водились — всей жизни не хватит. Да, честно говоря, у меня никогда такого желания даже и не возникало — начальником то быть.

Наукой заниматься в свое удовольствие — это пожалуйста, исследовательский кайф ловить и удовлетворять собственное любопытство за государственный счет — это сколько хотите. А вот вверх по должностям карабкаться, вокруг начальства крутиться, на совещаниях всяких рожу умную строить, да стружку с несчастных своих подчиненных снимать — это же совсем другое. Этого, понимаешь, — уволить к чертовой матери! Того, наоборот, — на ударника коммунистического труда выдвинуть. Как у нашего сатирика — «сначала этих посадить, а тех выпустить, а потом, — этих выпустить, а тех, которые еще не сидели, наоборот, непременно посадить!»

Нет, это все не по мне — суета одна, да тоска. Но жить то как? Ведь, что ни говорите, и на сто двадцать рублей жить — ведь тоже тоска. Даже еще тоскливее чем начальником. Но, оказывается, если разобраться и вникнуть в особенности тогдашнего нашего жизнеустройства, то даже и из этого казалось бы безысходного противоречия, тоже можно было выход найти.

И я его нашел. Еще несколько лет назад, немного разобравшись в запутанном и бестолковом существе зарплатообразования научных работников, я вдруг сделал для себя одно важное, можно сказать удивительное и судьбоносное для меня открытие.

Начальники ведь они тоже разные бывают. Если ты, например, — зав отделом, то целой ротой научных сотрудников должен заправлять — сто человек, к примеру! Да от них с ума сойдешь! За всех и за все надо отвечать, в сварах ихних бабских со слезами, да истериками разбираться, политграмотность всемерно повышать, дабы не дай Бог, кто-то из них, не предупредив заранее, не развелся или, что еще хуже, — за кордон не убег, с алкоголизмом бороться, премии мизерные делить, на картошку всех распределять, невзирая на фальшивые, полученные у знакомых врачей, справки про месячные и плоскостопие. Кошмар! Правда, за это твое усердие каждый из них будет перед тобой лебезить да кланяться, а про себя поносить нехорошими словами. А сверху над тобой еще больший начальник на тебя кулаком по столу стучит, уволить грозиться, а ты, потупив глаза, как двоечник у доски, изволь только бормотать в ответ: «Извини, Иваныч, — ты же меня не первый год знаешь, обещаю — такое больше не повториться, мамой клянусь. На больничные же все они, гады эти, попрятались, — якобы эпидемия у них там, грипп. В следующий раз обязательно полную норму дам, сам с ними поеду. Сто процентная явка будет, честное партийное слово даю, всех этих засранцев, как одного, на поле выгоню!».

Тьфу, ты — гадость какая! Да разве ж это жизнь! Тем более — научная. Какая уж тут наука. Нет уж! К такому стремиться — да, ни за что на свете! Уж лучше на 120 рэ. прозябать. Но это я так раньше думал — до своего гениального открытия.

Потому что можно руководить огромным отделом, а можно, наоборот, небольшим таким камерным подразделением в два-три человечка, а, если получится, то и вообще в одном единственном собственном лице. Маленький такой, скромный, никому не нужный начальничек. Заведуешь себе сам собой и сам собою же и руководишь. С коллективом у тебя, как вы сами понимаете, взаимопонимание полнейшее. Сам себе задачи ставишь, сам с себя и спрашиваешь. Ковыряйся в свое удовольствие, грызи себе тихонько гранит науки сколько влезет. Но только именно тихонько, как мышка за шкафом. Грызи и не высовывайся. Хрум-хрум, хрум-хрум…

А еще лучше, если над тобой в качестве этого шкафа твой дружок — зав. лаб., тоже небольшой какой ни будь лаборатории. А ты под ним еще меньшим завом заховался. Тут уж тишина полная. Покой. Рай земной.

Вы скажите, — но у него же тогда и зарплата соответствующая. У этого — который сам себе и начальник, и подчиненный. И никому не нужен. А вот и нет. Вот и нет! Тут вы маху дали, да и немудрено, я же и сам так сначала думал. А оказалось, — нет.

Это и есть мой главный секрет. В том то и суть, что тогда зарплата в отраслевой науке совсем не от того зависела большой ты начальник или маленький. Умный ты или глупый. Скучный продолжатель чей-то научной школы или бунтовщик, ниспровергатель основ. Да наплевать! Все это тех, кто зарплату назначает, нисколько не интересовало, потому что зависела ваша зарплата, вы не поверите, от другого совсем. От одного махонького слова из трех букв. Причем даже не того, о котором вы сейчас подумали. Совсем другое было слово. Слово — «Зав.». Закон, который я тогда открыл, был прост до безобразия и гласил: «Если перед названием вашего подразделения стоит это короткое, как заклинание, слово «Зав.», причем совершенно не важно «Зав.» чего, то — извольте прямо в кассу, и оклад 250 рэ. в месяц — ваш. Если вы при этом еще и кандидат наук (а равно и доктор), то уже — 350 — прошу получить! А если у вас еще и набежало десять лет научного стажа, то тогда все — конец всему, вершина! 400 рэ! Бешеные по тем временам деньги!

Представляете, как все просто! И когда я в теории этого дела разобрался, то стало очевидно, что для повышения благосостояния советскому ученому всего-то нужно: — первое, получить самую маленькую должность, но обязательно с этой волшебной приставкой. В нашем институте такая должность была и называлась она очень скромно — «зав. сектором», ну, и второе дело, — защитить диссертацию. А научный стаж — он и так, сам собой накапает. И все, господа! Больше ничего делать не надо! Причем — всю жизнь, до самой пенсии, тоже кстати, повышенной. Только эти два условия и все. И дальше можно заниматься только любимым делом — сколько влезет и в свое удовольствие, потому что выше уже некуда. Буквально как в песне — «И ты на вершине. Ты счастлив и нем!»

К описываемому моменту, я, применив эту, разработанную мною, теорию на практике, и подтвердив тем самым, что именно она — практика и является критерием истины, как раз этой заветной вершины и достиг.

Из банального рук. группы, штатное расписание которой было очень скромным, ибо состояло всего из одного человека — меня самого, я превратился в высокооплачиваемого зав. сектором, а, будучи уже и кандидатом наук, сам собою в этом секторе теперь и заведовал.

Хорошо ли быть генералом?

Вымирают динозавры

Умирают старики

Дольше всех живут кентавры

И бессмертны дураки!!!

Стихи поэтессы Е. Горбовской, прочитанные мне ныне покойной Ксюшей, как комментарий ко всей этой истории.

А произошла эта метаморфоза как-то сама собой, весной 80-го. Вот уж действительно — главное правильно поставить перед собой жизненную задачу и не дергаться, а оно и само тебя на ее решение вдруг как-то и выведет. Причем даже не так как ты сам ожидаешь, а как-то неожиданно — по-своему. Так и здесь получилось.

Нас всех тогда заставили заполнять какие-то немыслимо крутые анкеты. Не на двух листках, как обычно. Нет! Это было, как говорят в Одессе — чего-то особенного. Тонкие, но большие — в печатный лист — сброшюрованные тетрадки на серой бумаге в несколько страниц. И называлось все это почему-то — «Выездное дело».

Ответив на десятки поставленных там, совершенно идиотских вопросов, нужно было, как говориться, «взять на карандаш» всех своих родственников. Всех — до седьмого колена! Ну, не до — седьмого, конечно. Но до третьего или даже до четвертого — это точно! Бабушки, прабабушки, шурины и девери… Их дети и жены. Настоящие жены и бывшие жены. И девичьи фамилии и тех, и других. Кошмар! Кто, где и когда родился. Кто, где захоронен. Участвовал, — не участвовал. Был, — не был. Состоял, — не состоял. Привлекался, — не привлекался. И черт его знает, чего там еще не было!

Неделю или больше с этим проковырялись. Ездили в Купавну, где находилось головное здание нашего института, консультировались в первом отделе, а потом переписывали все заново. И так несколько раз. Поди знай — каково было социальное положение мужа сестры твоего отца, родом откуда-то, из-под Харькова, которого никто и в глаза то не видел. Был ли он интернирован или — в плену, или — за границей, или — под судом и следствием, или — у черта на Куличках! Крыша от этого поехать может. Но, тем не менее, как-то заполнили и сдали.

А потом все затихло. На несколько месяцев. Уже все и забыли об этом. И тут, вдруг… Когда же это было? А было это уже в конце лета, вернее, уже осенью прошлого года, когда мы с Натальей как раз напрочь разругались и, как тогда казалось, расстались навсегда. Прибывал я по этому поводу в тоске и печали. Полностью ушел в работу и только ею и занимался.

Вдруг всех нас вызывают к директору. В его московский кабинет. Кто-то еще там с ним был. Толи гэбешники какие-то, то ли военные, то ли из первого отдела. Собрали всех, человек, наверное, десять — двенадцать. От нашей лаборатории только мы с Володей Рымарчуком. Мы тогда с ним все время вместе были, как шерочка с машерочкой. Жора — наш завлаб, почему-то тогда с нами не поехал, хотя с анкетами мучился, как и все.

Собрали нас и начали накачивать, что, де предстоит супер секретная командировка, что никому ни слова, что, если будут спрашивать, — где были, отвечать, что, — в каком-то городе, например, в Омске, на каком-то калошном заводе. А еще лучше говорить, как в том анекдоте — «не помню где, не помню когда, не помню с кем, — но шарман, шарман…» Короче, что кому в голову придет, то и отвечать.

На вопросы о том, когда и куда поедем, на какой срок, и что с собой брать из оборудования, т.е., придется ли там, что-то мерить, или какие-то эксперименты ставить — было нашим директором — армянином и хорошим человеком сказано так:

Ребята, дорогие мои, очень вас всех прошу. Никому — ни слова. Я сам ничего нэ знаю. Отнеситэсь к этому дэлу сэрьезно. Это я вас лично прошу. С понедельника всэм дома сидэть — никуда нэ выходить. В любой момэнт звонка ждать. День ждать, два ждать, недэлю ждать. Сколько надо — столько и ждать. И все! И никаких вопросов. Вы поняли мэня, что я сказал?

Все закивали головами, как китайские болванчики.

— А билеты? — все-таки не выдержал кто-то. Этот, казалось бы вполне разумный вопрос, почему-то вызвал у начальников гомерический смех, а отсмеявшись Пирузян только и сказал:

— Никаких билэтов не будэт. Все. Всем сидэть по домам тихо. Вы поняли мэня, что я сказал?

Все опять закивали, хотя никто ни черта не понял. Вывалили все оттуда приятно заинтригованные и в какой-то веселой растерянности.

Ну, что делать? Стали мы с Володей думать, что с собой брать. А что тут придумаешь, когда информации никакой. Куда едем? На какой срок? Это где-то в городе или вообще в чистом поле, на полигоне. И такое может быть. И тогда решили: берем всего — минимально. Вдруг таскать на себе придется, — замучаешься.

Итак, берем всего один маленький самодельный переносной приборчик, на батарейках. Он в портфель легко помещается. Правда, с ним проблема. Для этой нашей методики кровь нужна. В Москве то мы на донорской крови работали. Брали на станции переливания флакончики небольшие и держали их в холодильнике. Несколько дней с ней можно было работать.

А тут как быть? Даже, если там, на месте и есть холодильник, то как туда то довезти — в дороге ведь все протухнет.

Но наш советский ученый, как вы знаете — самый находчивый ученый в мире. Школа жизни приучила его приспосабливаться к любым условиям. Превалируют в нем не столько знания и исследовательский талант, сколько находчивость, смекалка и интуиция. Генетика у него такая. Заграничный то ученый, например, если на помойку пойдет, то только для того, чтобы что-то выбросить ненужное. Нечего ему там больше делать, на помойке то, или на свалке. А может — там и помоек то никаких нет. Я, лично, не видел.

Но, что знаю доподлинно, так это то, что наш то Кулибин, нарочно крюк сделает, чтобы мимо помойки пройти. Не для того чтобы что-то выбросить. Вы что! Он никогда ничего не выбрасывает, наоборот, годами все барахло, как Плюшкин собирает. Нет, он туда идет, чтобы найти, в отличие от импортного ученого, что-то нужное. И еще на подходе его уже исследовательский азарт разбирает: Ну, что там сегодня интересненького? Что там для нас сегодня выбросили. И находит ведь! Причем то, что надо находит. Глядишь, уже тащит железяку какую-то. Помыл, почистил — и уже к своему агрегату пришпандорил. Как будто она тут и была всю жизнь. Как будто для этого ее и сделали и специально для него на помойку выбросили.

Ну, это я так, к слову. А придумали мы с Володей вот что. Ну, с кровью то. Простое и красивое решение получилось. Был у меня термос маленький. Как раз, по размерам — в дипломат мой вписывался.

Вот и решили: как только сигнал на сбор от директора поступит, в термос этот льда напихать из морозилки, туда, в тающий лед, резиновый мешочек через горлышко опустить, а в него кровь налить и сверху мешочек завязать, а термос закрыть. Просто и надежно. И влезает много. Ну а в качестве того мешочка, использовать — сами понимаете, что. Не догадались? Ну, для безопасного секса. Ну, как бы это вам поинтеллигентней то объяснить? Ну, не знаю даже…

Даже и сейчас смешно, когда вспомнил, откуда появилась эта идея — насчет того резинового мешочка. Володя первый и надумал. Как раз, тем вечером кто-то анекдот рассказал — про монашек.

Идут две монашки по дороге и вдруг — презерватив лежит. И заспорили. Одна говорит:

— Это одежка.

Другая: Да нет, сестра! Это обувка.

— А я тебе говорю — одежка!

— Обувка!!!

И уже чуть не в драку. А тут батюшка навстречу идет. Они к нему: Рассуди отче…

Батюшка подумал и говорит: это — и не обувка, и не одежка. Это, сестры мои, — херомантия…

Все тогда только засмеялись, а Володя задумчиво так и говорит: Надо эту херомантию кровью наполнить и в термос со льдом засунуть. Сначала даже и не поняли. Что это с ним. Ну, а потом то просто зауважали.

Теперь то вы уже поняли всю гениальность этого Володиного технического решения. Конечно, здесь только презерватив и может помочь. Причем наш — отечественный (а других тогда еще и не было), производства, известного на всю нашу огромную страну, Баковского завода резиновых изделий. Так называемо «Резиновое изделие №2». В любой аптеке — четыре копейки пара. Оригинально и недорого.

Ну, что ж — к поездке в неведомое мы с ним подготовились, командировочные получили — сидим по домам — ждем. Никуда не выходим, по телефону только перезваниваемся. Весь понедельник просидели — тишина. А уже во вторник утром — действительно звонок:

— Такой-то, такой-то? — Уточнили адрес, выяснили, как подъехать, и приказным таким тоном, — ждите! Через полчаса машину подадут. В девять пятнадцать — быть с у подъезда! С вещами!

Я собрался за пять минут. Заправил термос — все у меня уже было заранее подготовлено, и кровь, и лед в холодильнике и тщательно отмытое резиновое это изделие.

Вышел на улицу — жду. Точно — минута в минуту подъезжает черная «Волга». Там уже трое наших ребят сидят. Подбирают они и меня, включают мигалку и с воем — на Фрунзенскую набережную.

Я тогда еще на Таганке жил. Доехали по набережным за пять минут. Прямо к зданию Пентагона, напротив «Парка культуры». Стали в сторонке рядом с двумя такими же «Волгами». Другие товарищи ученые уже стайкой стоят недалеко от других машин — курят. Разрешили и нам выйти покурить, но отходить далеко от машин было не велено.

На своей белой «Волге» подъезжает Пирузян, директор наш. Только ручкой всем сделал, быстро поднялся по ступенькам и скрылся в здании, за огромной дверью. Мы ждем.

Час ждем, два ждем. Уже утро кончилось. Солнце припекать начинает — бабье лето. Водители в машинах дремлют. Нам уже тоже ждать надоело — сидим на газоне на солнышке, мороженное жуем. Кто-то, самый смелый, все-таки сбегал — на всех купил.

Тут выходит наш директор, а с ним генерал какой-то. Настоящий. В фуражке, штаны с лампасами, и морда такая бульдожья — все, как положено. Тут все опять по машинам расселись. Мы с Володей попали в Пирузяновскую — белую. Портфельчики свои в багажник закинули и поехали. За рулем — Толя Зверев. Он тогда у нас в институте уже зам. директора был. Рядом с ним Пирузян сел. Мы с Володей сзади. Едем. И тут Пирузяну не понравилось, что Толя медленно машину ведет. Отстали, де мы, от других машин — они то с мигалками, едут, не снижая скорости, на светофорах не останавливаются.

— Стой! — Пирузян кричит, — вылэзай! Тэперь я рулить буду.

Сел сам за руль — и сразу по газам. Понеслись, нарушая все мыслимые и немыслимые правила. Быстро догнали остальных и выскочили из Москвы на шоссе.

Меня вся эта тягомотина с ожиданием так сморила, что я почти сразу и задремал…

Проснулся в ужасе от какого-то удара. Так и есть — доигрался наш лихач. Резко затормозил и в нас сзади вмазался какой-то грузовик. Зад у нашей «Волги» помят, заднее боковое стекло — вдребезги. Все мы из машины выскочили. Слава Богу, — целы, невредимы. Удар не сильный был. Вся наша кавалькада притормозила, и нам было велено брать вещички и в оставшиеся машины перегружаться. Бедолагу Зверева бросили одного на дороге — с ГАИ разбираться. Несемся дальше. Мигалки мигают, сирены гудят! Ну, просто боевик какой-то…

Свернули на проселок, проскочили шлагбаум на КПП и, не останавливаясь дальше. Выскочили прямо на летное поле какого-то военного аэродрома. Да, скажу я вам, с таким шиком до этого я никогда не ездил. Ни — до, ни — после. А дальше то — еще хлеще пошло.

Так же на полном газу подлетаем прямо по полю к небольшому самолету, типа АН-12. Тот уже под парами стоит — пропеллеры крутятся. По виду такой же — как и гражданский, только немного переделанный. Видимо специально, для большого начальника. Задница у него (не у начальника, естественно,) открывается, опускается одним концом на землю и превращается в наклонный пандус, по которому «Волга» нашего генерала въезжает прямо в самолет. Оп, ля! И задница закрывается. Можно взлетать. Фантастика, да и только! Джеймс Бонд позавидует!

Правда, на этот раз генерал наш сначала из машины вышел, чтобы рапорт принять. Весь летный состав нашего корабля у трапа уже во фрунт выстроен. По стойке смирно ребята стоят. Грудь вперед, руки к фуражкам приложены — все честь отдают! Ну, просто как в кино!

Мы прямо растерялись от всего этого шика. Вещички свои достали и стоим разношерстным нестройным стадом, как крысы тыловые. А генерал на нас одним глазом озорно так поглядывает — доволен произведенным эффектом. И еще пуще. Какие-то там, этим своим, команды отдает. Те руки опускают, поворачиваются по всем военным правилам и по маленькой лесенке строевым маршем восходят прямо в самолет.

Мы стоим, только что, рты не разинули. Теперь генерал уже к нам повернулся, обеими руками нас к трапу приглашает, прошу, дескать, садиться. А морда довольная такая. Знай, мол, наших.

И сам полез первым, следом Пирузян, мы все гуськом, как мышки, за ними. Когда последний из нас вошел, дверца сама захлопнулась, и самолет сразу же покатился по полю.

А в салоне самолета не как обычно — кресла по обеим сторонам, а совсем по-другому. Уютно так все сделано — письменный стол, за который сам генерал и Пирузян сели. Еще один стол с какими-то сиденьями вокруг, какая-то мебель, встроенная. На стене карта за занавеской на веревочке, как в старых фильмах про границу. Не салон, а генеральский кабинет! Не успели расположиться, как генерал из какого-то шкафчика бутылку коньяка достал и специальный поднос со стопочками в ячейках, чтобы по столу не ерзали. Все тоже суетливо зашуршали своими баулами — стали припасы доставать. Быстро разлили и тяпнули по первой — за знакомство. Да, скажу я вам, действительно, как слова из песни — «Как хорошо быть генералом…».

А самолет тем временем уже взлетел. Тут наш генерал и говорит:

— Ну, что, Лев Арамович, раз за знакомство пьем, знакомь меня со своими архаровцами. И тут уже Пирузян ему пистон вставил. В отместку за его пижонство при посадке.

У нас тогда еще институт молодой был. Народ все больше не остепененный. Мало кто и кандидатом наук то тогда был. А он как стал нас генералу представлять — этот, такой-то — доктор наук, этот — профессор, этот — лауреат… Пирузян то тоже духарной мужик был — с авантюрной жилкой, с хорошим чувством юмора. Сам то он уже членом-корреспондентом к тому времени был. По-настоящему — без дураков. И получалось, что все эта разношерстное сборище в джинсах, — ну, мы, то есть, совсем и не просто кучка каких-то блатных столичных оболтусов, а прямо цвет советской науки. Все такие молодые, талантливые, и уже при таких званиях и степенях. У генерала просто челюсть отвисла от удивления. Даже обращаться стал к нам как-то по-другому.

Ну, под это дело еще вмазали — за удачный полет. Летим.

А тут и генералу снова подфартило, а может это заранее задумано было. Он и закусить то не успел, как вдруг дверь пилотской кабины открылась и в ней — кто-то из экипажа, наверное, сам командир. Честь отдал, как положено и, по всем правилам, к генералу:

— Товарищ генерал. Разрешите обратиться? Каким курсом летим?

А тот рожу сморщил после коньяка и с досадой так на него рукой махнул:

— Пока прямо давай! — типа — не видишь что ли, что не до тебя? — закусываю, и бутерброд в рот засунул.

— Есть, пока прямо! — Командир только ухмыльнулся уголками рта и исчез в своей кабине. Молодец генерал — красиво отыгрался. Сальдо в его пользу.

К этому времени все уже расслабились, раскраснелись. Анекдоты похабные пошли. Не полет, а прелесть. Не заметили, как время пробежало, самолет уже на посадку идет.

Приземлились, из самолета вывалились. Смотрим по сторонам — как будто и не улетали никуда. Такое же поле. Те же военные самолеты. Такие же черные «Волги» стоят у трапа, нас дожидаются. И генеральскую «Волгу» уже из задницы выкатили. Все опять в машины запрыгнули, и опять, так же, как и в Москве — с места в карьер. По лесному шоссе с пылью из-под колес, потом через какой-то поселок, и через громадные ворота с пятиконечной звездой — куда-то за высоченный бетонный забор.

Тут, правда, шику поубавилось. Генерал куда-то слинял. Машины с нашими вещами проехали внутрь — за другие ворота, а нас долго и нудно проверяли, ощупывали, обнюхивали паспорта, выписывали пропуска, что-то выясняли по телефону. Короче, хорошо знакомая по тем временам, правда, более замысловатая, чем обычно суета перед входом на секретный объект. Пирузян, молодец — нас не бросил, дождался, когда все через проходную пройдут.

А там, за проходной, оказался целый городок. Нас опять повезли на машинах мимо корпусов жилых пятиэтажек, мимо магазинов и даже мимо стандартной коробки кинотеатра, завезли в небольшую гостиницу, где мы быстро бросили свои вещи, и снова по машинам. Квартал проехали и остановились перед входом двухэтажного здания. Обычная стандартная стекляшка.

На первом этаже шумела самая обыкновенная столовая самообслуживания — с раздаточными окнами, множеством столиков с затертыми пластиковыми столешницами, между которыми сновали военные с подносами. Нас же провели на второй этаж, где располагался такой же зал самообслуживания, но почище, видимо, для офицерского состава. Но и тут мы не задержались, а прошли в огороженную от общего зала просторную комнату, которая уже больше напоминала что-то вроде кафе или ресторана. В углу у окна был уже накрыт большой стол. И какой стол! Тут тебе и икра, и крабы, и красная рыба, и колбаска копченая тонко порезанная. И чего только нет! Ну, весь тогдашний дефицит.

Ну, народ естественно сразу за стол, и началось…

Насыщались смачно и с удовольствием. Пили обильно. Халява же! А, как известно, на халяву и черная корка сладка! Да какая там корка! Не корка, а икорка!!! Рог изобилия!!!

Индивидуальная официантка в кружевном передничке и с блокнотиком. Только наш стол и обслуживает. И чего у нее не спросишь — все то у них есть: и шампанское, и «Столичная», и коньяк любой и горячее — целый список. Да не с каждым московским рестораном можно сравнить! А мы то в зале одни. Обслуживание индивидуальное по первому разряду. Всё приносят сразу. Официанточка только бегать успевает. Короче, дорвались ученые…

А тут еще через разговорчивую эту официантку выяснилось, что генералитет то наш вместе с директором тоже даром времени не теряет. У них отдельный банкет. Да еще какой! Оказывается, в центре того загадочного городка есть пруд, а в центре этого пруда — островок. А на том островке красивый такой особнячок в виде маленького замка, а к нему мостик проложен над водой. Мы на следующий день с Володей специально ходили смотреть. Все так и есть. И мостик, и замок.

И вот в этом замке — резиденция главного ихнего военного начальника. Оказывается, там то у них тоже банкет идет — для начальства. После этого известия народ вообще в раж вошел. Потребовали кофе-глиссе с пирожными «Наполеон» подавать…

— Да! Черт возьми, как хорошо все-таки генералом то быть!

И не знаю, чем бы эта гулька закончилась, если бы в самый разгар нашего халявного застолья, когда народ уже пирожные стал целиком в рот заталкивать, не вошел вдруг какой-то — в военной форме:

Шабаш, — говорит, — товарищи ученые, доценты с кандидатами! Хватит гулять. Академик ваш приказал заканчивать. Завтра у вас день тяжелый. Всем велено в гостиницу — спать. Быстро расплачивайтесь и за мной.

Вот это был номер! Как это — расплачиваться? Вот тебе и халява. Народ от неожиданности даже протрезвел. У всех морды так и вытянулись, но что делать? Надо же марку держать. Все стали себя по карманам хлопать, бумажники доставать. И вид у всех такой, будто для нас это обычное дело: коньяк глушить, да икрой с пирожными закусывать. В глазах только скорбь.

Тут и словоохотливая официантка подскочила, со своим блокнотиком. А там суммы такие… Ой, мамочки! Хоть караул кричи. Мы с Володей выскребли все наши деньги, какие были.

Оставшиеся три дня, просидели на хлебе и горошке с майонезом, да на наших скудных домашних припасах, которые в дорогу взяли.

Да и то, часть припасов пришлось выбросить. Причем вместе с моим дипломатом. А произошло это сразу же после нашего возвращения с «халявного банкета». Приходим мы с Володей в гостиницу, в наш двухместный номер, начинаем готовиться ко сну. Я кладу свой дипломат на кровать, раскрываю его и так и застываю с отвисшей челюстью! Моб твою ять! По-другому — и не скажешь! Володя мой возглас услышал — и тоже вылупился. Застыл в ужасе.

И было на что посмотреть. Картинка скажу я вам в стиле Хичкока. Мороз по коже…

Наше великое изобретение, видимо, после аварии, помните? — по дороге то в аэропорт. Так вот — разлетелось все это вдребезги. Корпус от термоса распался на куски, колба его разбилась, резиновый мешочек из обломков вывалился, и лопнув, принял свою естественную неприличную форму, кровь разлилась, и все это вперемежку с моими нехитрыми пожитками — трусами там, да носками всякими. Короче, получился такой натюрморт — любой кадр из фильмов ужаса по сравнению с этим пастораль безобидная.

Термос мой, как будто специально был — телесного цвета. Все это в крови, вместе с бельем — то ли окровавленные лоскутья кожи, то ли внутренности. Короче — жуть!

А тут еще, как раз в этот момент, без стука, как у нас то водится, входит горничная и так и каменеет у двери с выпученными от ужаса глазами — к нам присоединяется. Довела, так сказать, своим появлением всю эту немую сцену до вершины драматизма. Как обычно в пьесах то пишут: «Василий и Вольдемар что-то рассматривают на кровати. Входит горничная…»

— Что это у вас там? — первой выдавила она, как бы продолжая этот спектакль.

— Да так. Контейнер с объектом разбился, — сказал я осипшим вдруг голосом.

— А-а… Понятно… — кивнула она и, не отрывая глаз от кошмарного зрелища, как-то задом, выплыла из комнаты, тихонько прикрыв за собой дверь.

Чувствуете, какой класс! Вот что значит, школа! Выучка комитетская. И ничего ведь больше не спросила, и за все те дни, что мы там были, ни словом об этом с нами не обмолвилась. Как будто и не видела ничего. Сообщила, конечно, куда следует — это понятно, должность у нее такая. Но, выдержка то какова!

Ладно, Бог с ней, а нам то, что делать? Дипломат восстановлению не подлежит, весь пропитался. Все его содержимое — тоже. Хорошо еще, что все мои документы в пиджаке лежали, а приборчик наш, и слайды для демонстрации мы в Володиной сумке везли. А у меня провиант наш был на первое время. Только запечатанную банку каких-то консервов и удалось спасти.

Да, денек выдался неординарный. Засыпая, я подвел его грустный итог: головка бубо, все командировочные денежки — тю-тю, дипломат тоже — тю-тю, надо новый покупать.

Утешало только то, что дипломат этот, со всей его кошмарной начинкой, пришлось на балконе спрятать. А куда его девать? Засунули там за какой-то ящик с пустыми банками. Но, рано или поздно, когда потеплей станет, кто-то из будущих жильцов выйдет покурить на балкон, увидит и обрадуется: О-па! Портфельчик кто-то забыл…

Занесет его в номер, откроет и… хи-хи-хи. Да, приятный сюрприз для него будет…

Так я тогда и уснул — с противной пьяной улыбкой на синих губах. Не знал еще, что скоро все эти мелкие неприятности будут кем-то скомпенсированы сторицей. Спал без всяких сновидений после такого насыщенного событиями дня. Спал, не зная еще тогда, что астрология продолжает исправно работать, даже когда мы спим. Звезды — и большие и маленькие непрерывно ползают по черному небосводу, как тараканы ночью по кухонному столу. Но это только нам — людям темным и непосвященным кажется, что эти их хитросплетения случайны и абсолютно бессмысленны. А, оказывается — нет! У них, как и у тараканов, своя цель и свой, хоть не всегда для нас понятный, но всегда абсолютно точный, можно сказать, филигранный расчет. Мы спим, а они втихаря нам всякие неожиданные подставы да превратности готовят. Плетут сети наших судеб. Уж не знаю зачем это им надо. Наверное, для того, чтобы наша жизнь нам медом не казалась…

Наука имеет много гитик

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.

Другой смолчал и стал пред ним ходить.

Сильнее бы не мог он возразить;

Хвалили все ответ замысловатый.

Но, господа, забавный случай сей

Другой пример на память мне приводит:

Ведь, каждый день пред нами солнце ходит,

Однако ж прав, упрямый Галилей!

Пушкин А. С. 1825

На следующий день нас разбудила та самая, вчерашняя, дежурная. Лицо серьезное — чайником. О вчерашнем — ни слова. Все собрались в чьем-то номере, где Пирузян дал нам последние «ЦУ» — во время доклада не дрейфить, говорить уверенно, на него все время посматривать и по его командам ориентироваться.

Прямо оттуда все гурьбой в сопровождении кого-то из местных отправились пешком куда-то вглубь городка, где была еще одна проходная, на которой мы предъявляли выданные вчера пропуска. На этой территории стояло несколько лабораторных корпусов, в один из которых нас всех и завели.

Мы поднялись на второй этаж, где находился еще один пост, и опять пришлось предъявлять пропуска. С бдительностью, надо сказать, здесь было все в порядке!

Там Пирузян и Володя нас покинули — ушли в зал, где все и должны были выступать, а дежурный по этажу провел оставшихся в конец коридора к окну, где стояла высокая урна, полная окурков. Все, как по команде, закурили.

Пошел какой-то общий научный трёп. Кто-то стал о чем-то рассказывать, водя пальцем по стеклу и рисуя на нем какой-то график. Эти его невинные движения почему-то взволновали дежурного, седевшего за своим столом у входа в коридор и не спускавшего с нас своих настороженных глаз.

Как-то он вдруг занервничал, схватил телефонную трубку и, заслоняя рот рукой, явно кому-то на нас наябедничал. Буквально через минуту появилась какая-то суровая дама с высокой пачкой больших коричневых общих тетрадей. Она, покосившись на оконное стекло, выдала каждому по тетрадке, заставила всех подписать их, а потом еще и расписаться в толстом гроссбухе. А после этого сухо предупредила, что если нужно что-то записать, то это можно делать только в прошнурованной и пронумерованной, индивидуальной тетради, и за отдельным столом, и не в коридоре, тем более у окна, а в специально оборудованной комнате, откуда выносить эти тетради категорически запрещено.

Когда она стала загонять нас в эту специальную комнату, оказавшуюся тут же рядом, я успел заметить, как бдительный дежурный подбежал к окну и стал тщательно протирать и без того чистое оконное стекло влажной тряпкой. Надо же, черт, — куда нас занесло. Да уж… Ребята здесь свое дело знают…

После этого предупреждения ни малейшего желание что-либо в этих тетрадях записывать ни у кого уже не осталось. Наоборот, все первым делом постарались побыстрей от них избавиться. Сразу же сложили их общей стопкой на столе.

Только успокоились, и тут, вдруг, вбегает давешний бдительный дежурный, да как гаркнет: Первый Асташкин, подготовиться Сарбашу! Асташкин за мной! — и выбежал.

Бедный Асташкин, аж подпрыгнул на стуле от неожиданности. Вскочил, весь бледный, за дежурным побежал. Я после этого как-то тоже немного стал мандражировать. Ведь надо же, как всегда, — второй. Даже и не спросишь, что там такое-то, а, впрочем, Асташкину то — еще хуже…

Когда я зашел в небольшой конференц-зал, и поздоровался, то первое, что бросилось в глаза — это стол, длинный такой, покрытый зеленым сукном. А за столом генералы сидят вдоль одной его стороны, как апостолы на картине «Тайная вечеря».

Много их, даже больше чем апостолов — штук, наверное, пятнадцать. Я плохо тогда разбирался в генеральских чинах, но судя по звездам, генералы всё серьезные. В светло серых кителях. В штанах с лампасами. У кого по две звезды на погонах, а у кого и по три.

Перед ними на стене доска, рядом с ней — экран, чтобы слайды показывать. Дым в комнате — коромыслом. Почти все курят, переговариваются, кофе с лимоном пьют. Морды смурные. Наверное, вчера в замке своем тоже здорово набуздыкались.

Сначала я немного растерялся, а потом, ничего — стал рассказывать им про научные достижения нашей лаборатории. Володя на слайдоскопе сидит, — нужные слайды вставляет, Пирузян всем этим дирижирует. Типа: «Нэт, об этом потом, дорогой. Это нэ так интэресно. Ты нам лучше про ваши биодатчики доложи».

Хорошо, про биодатчики, так про биодатчики. Молодец все-таки Лев Арамович — свое дело знает. Биодатчики — тема благодатная, хорошо отработанная. На них все покупаются.

Тут главное всех сразу чем-то вселенским таким огорошить. Чтобы сразу изумились. Что ни будь эдакое, вроде: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!». Вы наверняка это уже слышали, еще в школе — про Архимеда. Этот Архимед, наверное, тоже таким же образом выдрючивался перед своим начальством. Ну, вы помните его — по физике то? Это тот, который еще рычаг изобрел. Вернее, ничего он и не изобрел. Про рычаг этот еще и до него все прекрасно знали. И пользовались до него им вовсю — никакой Архимед для этого не нужен был.

Правильней сказать, он закон про рычаг вывел. Чем больше у рычага плечо, тем большую он может силу развить. Правда, и это было всем задолго до него известно. Ведь каждый знает — чем длиннее дрын, тем сподручнее, что ни будь им выворотить.

Да, что-то не очень удачный пример получился. Выходит, он и закона то никакого не вывел, а только так — как бы обобщил и в формулы перевел — все то, что и до него хорошо известно было. Но, ведь с другой стороны — так и надо! Он же ученый. Это же, как раз, и есть настоящая наука! Обобщить, узаконить и весь мир огорошить: «Эх-х, токо бы дали бы мне, блин, эту точку опоры и я бы, тада,…». На начальников такая увлеченность и научный фанатизм здорово действует!

Ведь каждый начальник знает, что эти ученые они такие — им только дай. Обязательно сразу или Землю перевернут и в другую сторону ее закрутят, или ядерный взрыв устроят, или еще какой вселенский катаклизм измудрят. Ведь не зря же у Галича:

Это гады-физики на пари,

Раскрутили шарик наоборот.

И там, где полюс был — там тропики,

Где Нью-Йорк — Нахичевань,

А что мы люди, а не бобики,

Им на это начихать!

Правильно в песне у него про ученых поется. Такой уж они народ…

Поэтому кто ж им на это денег даст? Тем более валюту. Ой, а эту валюту наши ученые просто обожают! Просто пунктик у них какой-то. Ну, хлебом их не корми. Только одной этой валютой, как кролики, и хрумтели бы. Но не дают. У нас, во всяком случае. Если чего и могут дать, то только срок, — если шпион. А так — больше ничего. Вот бедняги и бегают по помойкам уже после отсидки…

Правда, — тут один нюанс. Это только штатские им ничего не дают, потому что у самих нет. А военные, наоборот, очень даже могут и дать — они такие дела любят. Нормального человека только покоробит от такого мерзкого и никому не нужного вселенского этого переворота, а эти на всякие завиральные идеи сразу же стойку делают:

— Позвольте, позвольте, товарищ Архимед. Землю, говорите, перевернуть. А что? Эт-т-та о-ч-ч-чень интересная мысль! И какие же, позвольте спросить, для этого необходимы вашему подразделению силы и средства? Точку опоры то мы найдем — это не вопрос, и живой силой обеспечим, а вот запчасти и ГСМ — это, конечно, сложнее, но давайте попробуем. Чем черт не шутит!

Чувствуете, как с лету ухватывают? Как сразу же процесс внедрения научной мысли у них в мозгах начинает клубиться. Военные — они такие. Причем, чем зловредней идея, тем для них, чертей, интереснее! Работа такая. Поэтому и деньги дают легко. Не свои же. И этому Архимеду в доисторические времена наверняка давали, да и другим. Во все времена на войну хорошо давали…

Для этого, как я понимаю, директор нас сюда к ним и привез. И я тогда сразу сообразил — надо их сначала чем-то огорошить, как Архимед, но убедительно. Чтобы в идею, да в теорию сразу поверили и захотели бы ее на практике проверить. Как по-нашему — всесильному, а потому и самому верному, самому марксистско-ленинскому учению положено.

Вы, наверное, помните это крылатое ленинское выражение, про всесильность то марксизма. Оно у меня еще с институтских времен намертво в голове засело. У нас полковник один, с военной кафедры просто обожал его и втыкал к месту и не к месту — везде. Но только запомнил он его неправильно: Учение Маркса, — товарищи курсанты, — говорил он и многозначительно направлял свой указующий перст куда-то в потолок…

— «Учение Маркса, правильно — потому что оно верно!» — произносил он с большим пафосом, а потом долго и с омерзением осматривал всех нас сверху, с кафедры, видимо, принимая наше еле сдерживаемое хихиканье за махровый шовинизм…

Так вот, биодатчики — это была, как раз, основная, можно сказать, всесильная, как учение Маркса, идея — Жоры Чуича, нашего завлаба. Суть ее в том, что инфузории там всякие, одноклеточные, планктон там, который суть — микроскопические рачки и прочая морская мелюзга, и даже клетки животных — лимфоциты или, например, микробы, или другая какая живность. Не важно какая. Это же все биодатчики! Их же всех использовать можно, на благо, так сказать, народного хозяйства. Они ведь, черти, везде присутствуют, и всё очень хорошо знают и чувствуют. Живые же. И отраву всякую чувствуют в мизерных количествах, и всякие изменения в окружающей среде, да и вообще всё.

Только капни в воду, где эти инфузории живут, какую-нибудь гадость, и они сразу понимают, что это гадость, и бегут от смерти неминучей со всех ног. Хоть и мелюзга, а все понимает. Это вещь всем известная — по-научному хемотаксис называется.

С этого я и начал. Тут главное так подать, как будто все это как бы очевидно. Ведь, и доказывать никому не надо, что они, например, чувствительней любых приборов. Об их удобных маленьких размерах я уж и не говорю. Что они везде есть: в любом количестве и в большом ассортименте. Только выбирай — какие тебе больше нравятся. Даже и для людей не очень сведущих это все очевидно. И убеждать не надо. Правильно, потому что — верно!

А уж о начальниках, каких ни будь, а тем более о военных и говорить не приходится, — те сходу заглатывают. Ну, чисто — дети малые. Всегда, когда Жора пытался в этом кого ни будь убедить — ну, например, криминалистов. Ну, в том, что на месте преступления, оказывается, присутствуют миллионы свидетелей — микробы там, бактерии, насекомые, да Бог знает кто еще, то он всегда говорил при этом одну и ту же сакраментальную фразу: «Ведь они то все знают! Мы не знаем, а они — знают! Нас ведь на месте преступления не было, а они то — там были! Присутствовали. Только то и остается — получить от них эту нужную нам информацию! И ВСЁ! Чувствуете — логика то железная!

Это всегда действовало безотказно. Ведь и ежу понятно — только получи от них нужную информацию, как все было-то, и хватай убийцу за задницу.

— Да, действительно, — обычно, соглашается охмуряемый — как просто то. Да это же, блин, тогда можно… — как правило, вырывалось у него в ходе мыслительного процесса, — это же тогда черте что можно! Это же — многие проблемы решить можно!

Всё. Процесс, как говориться, пошел. Раз поверил в идею, то дальше можно втюрить ему что угодно. Это уже дело техники.

Главное для них идея, а уж как там и что — это уже мелочь, это все — «в рабочем порядке». Дальше, почему-то уже никто не сомневался, что если этим ученым финансирование дать, лимитов подкинуть, то уж они какую кому нужно информацию на своих там микроскопах, да осциллографах, да Бог знает там еще на чем — в миг из этих инфузорий выдавят.

Когда я в своем докладе до этого Жориного заклинания дошел, генералы вдруг как-то проснулись, зашевелились, закурили еще пуще, и тут, видимо, самый главный, рядом с которым Пирузян сидел, так и сказал:

— А вот это, товарищи, — действительно интересно. — И струю дыма в потолок пустил.

Все остальные тоже оживились, стали вопросы всякие бессмысленные задавать. Что и как. А какая, мол, реальная чувствительность у этих ваших биодатчиков?

Все! Попались голубчики. Мы, как говориться, как раз тут вас и ждали! На такие «неожиданные» вопросы у нас домашние заготовки имеются.

И тут уж я им и врезал: Оч-чень, — говорю — товарищ генерал, хороший вы вопрос задали. Интересный вопрос, в самую точку, — и дальше менторским таким тоном продолжаю:

— А чувствительность у них — совсем даже и неплохая. Например, самец «императорского мотылька» — Eudio pavonia, может определить половую привлекательность неоплодотворенной самки по запаху, — на этом месте весь генералитет почему-то сразу притих. Внимают.

— А выделяет она, самка то, в качестве ферромона, то есть привлекающего вещества. Как вы думаете, что? — здесь я дал эффектную паузу — ну, конечно же, спирт, чем же еще то можно настоящего мужика привлечь! — Заухмылялись генералы. Понравилось.

А я дальше, не останавливаясь, — правда, спирт не как у нас, — этиловый, а С16Н29ОН, причем в количестве всего, одна десятитысячная миллиграмма. И чувствует его самец, а по нашей терминологии — биодатчик, на расстоянии… Здесь я опять паузу дал — одиннадцати километров, причем, заметьте, в безветренную погоду.

— Скока, скока километров? — в изумлении зашумели генералы, — а кто-то даже с места поднялся — это же какие концентрации, у вас, товарищ, получаются? Это что же? Это получается, он штучные молекулы, этого вашего спирта что ли чувствует! Это какая-то фантастика!

И все как-то загалдели сразу. Шум, ажиотаж. Пробрало, видно служивых.

А тут и Пирузян подмигнул мне незаметно — молодец мол, и быстро мое выступление стал закруглять. Боялся видимо, что я какую-нибудь глупость ляпну и весь эффект испорчу: Товарищи, товарищи, — говорит — давайте слэдующих докладчиков заслушивать — мы так ведь ничего нэ успэем. У нас еще много чэго интересного для вас есть. Похлеще этого.

Так все и закончилось.

За один день всех докладчиков, конечно, заслушать не успели. Поэтому весь следующий день мы с Володей просто болтались по городку. Ходили смотреть на замок в центре озера, про который я вам уже рассказывал. Даже побродили по осеннему лесу, который тоже находился прямо там внутри, на территории. К вечеру все опять собрались у Пирузяна в номере.

Обсуждали наши выступления и реакцию на них военных. Пирузян произнес тост за всех нас. Всех поблагодарил. Сказал, что все прошло — на ура. И тут то и случилось то важное для меня событие, ради которого я все это вам и рассказываю.

Пирузян посмотрел вдруг на меня и, ни с того ни с сего, вдруг спрашивает: Слушай, Васенька, дорогой, — ты же у мэня пока старший научный? Так вэдь? — помолчал, и палец указательный поднял, что бы все замолчали:

— Так вот! Я тэбе сэктор даю. Будешь тэперь завэдующий сэктором. Ты мэня понял, что я сказал? И Володе сэктор даю. Молодцы!

Все сначала притихли, а потом стали нас с Володей поздравлять. Даже тост в нашу честь кто-то произнес. А мы в ответ — за Пирузяна — тост. А потом еще. А потом еще. Хорошо так посидели. Весь вечер я про себя все прикидывал и никак не мог затуманенными мозгами сообразить, — сколько же это я теперь получать то буду. Приятные, надо сказать, размышления.

Полковнику никто не пишет…

Гложет сердце кручина,

Давит грудь подоконник.

Где ж ты бродишь, мужчина? —

Настоящий полковник.

поет А. Пугачева, слова не знаю чьи.

А на следующий день, все опять закрутилось так же, как три дня назад, только в обратном порядке. Черные «Волги». Военный аэродром. Тот же генеральский самолет. Только того главного генерала теперь с нами уже не было. Нас сопровождал кто-то другой, но тоже генерал. Теперь нас посадили в хвост, где генеральская «Волга» стояла, когда мы сюда летели. Так же, как и тогда — только расселись по лавкам вдоль этого длинного хвостового салона, как задний люк стал подниматься, и тут вдруг…

Пирузян осмотрел всех нас будто проверял — не забыли ли кого, и вдруг говорит нашему генералу, причем серьезно так: Останови самолет, дорогой. Я на таком самолете нэ полэчу.

Все аж рты пораскрывали. А он: «Нас здэсь тринадцать человек. Нэхорошее число. Нэт. Нэ полэчу.» И к выходу пошел.

Стали пересчитывать — действительно тринадцать. Все даже как-то растерялись. А Пирузян уже и вылезать собрался. Не растерялся только сопровождающий нас генерал. Даже, по-моему, и не удивился такому повороту событий. Дал команду консоль опустить, соскочил на землю и кричит кому-то снаружи: «Товарищ полковник! Быстро ко мне! Бегом!»

Подбегает какой-то мужичок. Действительно полковник, немолодой такой, с сединой в висках. Шел куда-то мимо на свою беду. Стал перед генералом как положено, честь отдает. А тот: «Садись, полковник. С нами полетишь».

Тот, бедняга, прямо растерялся. Не поймет в чем дело. Начал говорить что-то, но генерал и слушать его не стал, — перебил сразу: «Разговорчики, товарищ полковник! Я что не ясно выразился? Садитесь, полетите с нами. Это приказ. Вашему начальству будет доложено». И полез, не оборачиваясь, в самолет, полковник понуро — за ним. Задница самолета опять закрылась, и мы полетели.

Сидим молчим. Как-то всем неловко сделалось за этого полковника. Особенно, как мне показалось, самому Пирузяну. Никто такого просто не ожидал. Я еще тогда подумал: «А так ли уж хорошо генералом то быть? Ведь у генералов, небось, тоже свои начальники имеются. Вот так в любой момент выдернут тебя из грядки, как морковку, да и увезут на край света. А ты даже и не моги спросить, куда и зачем. Нет уж, лучше ученым быть. Сиди себе в своем подвале — инфузорий гоняй. И никто тебе не указ. Зарплата, правда…

Но нет, все равно, тут и спору нет — ученым лучше, тем более, — здесь я опять вспомнил о своем повышении, — если ты уже не заштатный сотрудник, а уже зав. сектором».

Я еще больше в этой своей мысли утвердился, про военную то службу, когда уже к вечеру мы на московском аэродроме приземлились. Все торопились, выгружая вещи — дождик моросил. Осенний такой — противный. Быстро все попрыгали из салона в теплые машины, а когда уже к лесу подъезжали, то и увидел я через окно маленькую жалкую фигурку, понуро бредущую куда-то в дождь по бескрайнему летному полю. Это и был, как раз, всеми, конечно, забытый и никому теперь уже не нужный, наш четырнадцатый пассажир. Вот так вот. Выдернули морковку, увезли, а потом и выбросили за ненадобностью.

Так все тогда и закончилось. Никто, кстати, так толком и не понял — где мы все-таки были то. Ну и черт с ним! Главное — все прошло удачно. Хотя на душе, почему-то остался от всей этой, судьбоносной для меня поездки, какой-то тоскливый, саднящий осадок. Бог его знает почему…

Сейчас, сидя здесь, в самолете, летящем на край земли, и клюя уже носом в кресле, эти мои воспоминания стали путаться и заплетаться с предшествующими моими же рассуждениями об окладах всех этих руководителей и заведующих в какой-то запутанный клубок, который как это часто бывает в полусне, быстро стал разматываться, и превратился в совершенно фантастическое и, как мне казалось там во сне, очень логичное обоснование моему недавно изменившемуся материальному положению.

Первый сон Василия Ивановича

Оклад, декоративное покрытие на иконе или книжном переплёте. О. выполнялись из золота, серебра, золочёной и серебрёной меди, украшались чеканкой, сканью, басмой, чернью, эмалью, а также жемчугом, драгоценными камнями или их имитациями.

БСЭ

Как и все гениальное, решение этой экономической задачи было до банальности простым.

«Ведь руководитель группы…» — рассуждал я, и вдруг увидел сам себя, стоящим за кафедрой на ярко освещенном подиуме высоко над огромным залом, буквально забитым публикой. Одет я был почему-то, в прекрасно отутюженную светло-серую тройку, отливавшую в свете прожекторов в зелень, при белой рубашке и галстуке. Сначала я даже сам себя не узнал, потому что галстуки я ненавидел и никогда их не носил, впрочем, как и пиджаки, а тем более жилетки. За моей отутюженной, без единой морщинки, серой спиной в темноте рампы угадывались висящие прямо в воздухе две — толи картины, толи иконы в тускло поблескивающих рамах.

…«Ведь, как вы видите, руководитель группы осуществляет только руководство…» — продолжил я менторским тоном, а длинную указку направил на один из портретов и тот вдруг тускло засветился в лучах невидимого прожектора, а внизу под рамой загорелась надпись «Рук». Портрет был небольшой — что-то вроде иконки, в углублении оклада которой можно было с трудом разглядеть какой-то темный лик.

«…и в этой ситуации приставка «Рук.», — продолжал я, — никакой дополнительной зарплатообразующей силой не обладает и может принести этому лицу, — я ткнул указкой, в темный центр иконы, — как вы видите, всего лишь заурядный скромный оклад небольшого размера. Носитель же приставки — «Зав.», — тут я указал уже на другой портрет так же ярко вспыхнувший на черном фоне. Портрет был значительно больше предыдущего и массивный его оклад буквально сверкал и переливался в лучах направленного на него света.

— Так вот, носитель этой приставки даже, если его подразделение только им же самим и представлено, не только осуществляет руководство над своим подразделением, но еще и всем этим заведует. Именно это обстоятельство, — такое сдвоенное руководство, и олицетворяет приставка «Зав.». Совершенно очевидно, что только на этой должности заведующий, в отличие от руководителя, выполняет двойную работу, то есть, как бы трудится за двоих».

Неоспоримая логика этих моих рассуждений и отточенность формулировок были настолько безупречны, что у меня даже запершило в горле от гордости за себя самого. Мое искреннее волнение, видимо, передалось и залу, который отозвался возбужденным рокотом.

«и, естественно,» — продолжил я, специально повышая предательски дрогнувший от волнения голос, и, чеканя каждое слово, чтобы перекрыть нарастающий в зале шум одобрения:

«И, естественно, если мы с вами базируемся на основополагающем принципе социализма «от каждого по способностям — каждому по труду», — при этих словах шум стал стихать и наступившая затем гробовая тишина, как будто ватой заложила уши:

«…то, в соответствии со второй частью этой гениальной формулы, „Зав.“ просто обязан иметь оклад в два раза больше чем „Рук.“, так как, в соответствии со своими способностями, он совершает ровно в два раза больше общественно полезного труда. И тут уж, товарищи, ничего нельзя изменить — закон есть закон. Таковы уж его способности! Он может одновременно, как руководить, так и заведовать, тем, чем он же и руководит». Я поклонился в зал, и вышел из-за кафедры, встав рядом со вторым портретом, обозначив тем самым окончание моего блистательного выступления.

Шквал оваций буквально обрушился на мою скромно склоненную голову. Сколько видел глаз, и даже между рядов, и в проходах — везде, клубилась многотысячная, рукоплещущая толпа. И где-то за кадром, с трудом перекрывая шум, голос диктора радостно это прокомментировал — «раздаются бурные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают!»…

Шквал оваций перешел в сплошной рев, от которого так заложило уши, что я проснулся. Самолет в очередной раз корректировал курс. Я посмотрел на часы. Оставалось еще шесть часов лету. И тут же окончательно подвел черту под этим ретроспективным и отчасти даже каким-то сюрреалистическим анализом своего теперешнего благосостояния. Научный стаж у меня, правда, еще маловат, еще два года ждать, но все равно — мой оклад уже 350 рэ. Минус сто — алименты, остается 250. И это все — на одного человека. Да по тем временам — денег… выше крыши.

Вот таким веселым мыслям я предавался, пролетая над, однообразно-унылыми просторами нашей бескрайней Родины. А может быть, это уныние обнаруживалось только отсюда, сверху. А там внизу шла веселая, райская жизнь. Кто знает? Ведь все в нашей жизни относительно. Вот мы, например, летим сейчас прямо на Восток, летим, летим и летим над этой однообразной до самого горизонта тайгой — навстречу солнцу и, вылетев из Москвы днем и, проведя в воздухе целых 12 часов, почти в тот же час, причем того же дня, приземлимся на другом конце Земли. Безвременье какое-то. Чудно.

И от этого однообразия как будто остановившегося времени я снова стал погружаться в цепкие объятия Морфия, и мои мысли сами собой стали разворачиваться совсем в другом, еще более приятном направлении.

Как пишут в романах, «он был свободен как ветер, но сердце этого несчастного уже сдавливали сладостные путы…».

Да, да — вы угадали. Это про меня. Опять вляпался, причем вляпался по самые уши, как совсем зеленый молокосос. И так, знаете, засосало, что не дай Бог! Когда я говорил вначале об этом переломном периоде моей жизни, то в первую очередь имел, конечно, в виду не работу, и не зарплату и даже не извечный этот наш квартирный вопрос. Чего там говорить! Имелась в виду именно эта новая, перечеркивающая всё предыдущее и захватившая меня всего — любовь! Которая, как известно, в любой момент может вдруг выскочить прямо перед тобой, или, как в песне — «нечаянно нагрянет, причем, когда тебе и так хорошо, и ты ее совсем, понимаешь ли, не ждешь…»

Да! Вот такой печальный факт, товарищи! Не ждал, не ждал и вдруг, на тебе! Нагрянула. И что теперь? Не знаю…

Такой вот нежданчик со мной произошел. Ну, об этом у нас еще будет время поговорить. А пока летим дальше.

Под воздействием паров

О-о, это странное место Камчатка,

О-о, это сладкое слово «Камчатка».

В. Цой

Когда я снова проснулся самолет уже шел на посадку. Точно также сияло солнце, отблескивая в небольших речушках и озерцах, проплывающей внизу бесконечной тайги…

В аэропорту встречающие нас местные ребята, как-то быстро получили из багажа наши шмотки, погрузили нас вместе с ними в видавший виды уазик, и вот мы уже в городе.

Да уж, классно сделано, ничего не скажешь. Синь Авачинской бухты, с корабликами на рейде, белый конус Авачинской же сопки со шлейфом пара над ней — до середины такого же синего неба. И растянувшийся вдоль этой бухты город…

Время до следующего утра пролетело незаметно. Уставшие и от перелета, и от вечернего осмотра города, а главное от веселого ужина, который получился необыкновенно обильным и под непривычную для москвичей шикарнейшию закуску — и красная рыба, и красная же икра, и другие дефицитные дары моря, мы устроились на ночь прямо на полу, чьей-то полупустой квартиры. А уже утром тот же УАЗ катил нас по живописной долине реки Паратунки к геотермальным источникам, где мы должны были переночевать, забрать с собой кого-то еще из местных и двигаться дальше, к конечной цели нашего путешествия — Дальнему озеру.

Знакомство с местными ребятами на паратунковской их базе, где закусон по степени деликатесности был таков, что при одном только взгляде на этот рыбный стол, хотелось тут же превратиться в корову, у которой, как известно, целых три желудка, и тут же съесть это все…

Спирт, который мы везли с собой в изобилии, в такой ситуации просто полился безудержным потоком. Тяжелое застолье перемежалось неоднократными купаниями в окутанных клубами пара геотермальных минеральных источниках, которые, как известно, хоть и способствуют мгновенному вытрезвлению, но зато к счастью снова возбуждают организм на новые алкогольно-гастрономические подвиги…

А какая прелесть сами эти источники. Фактически это большие цивильные бассейны с раздевалками, душевыми и всем прочим прямо под открытым небом. Температура воды хоть зимой, хоть летом — градусов, наверное, сорок. Просто горячая, вода — как в ванне, а стоящее над ней высокой шапкой, и поднимающееся выше деревьев, подсвеченное снизу белесое облако, удивительно красивое в сумерках, видно издалека, еще на подъезде.

Нас по блату пропускали туда вечером в нерабочие часы, и можно было в приятном уединении бултыхаться в этой, пузырящейся черной теплыни — окутанной одеялом плотного, прямо-таки осязаемого и пахнущего минералкой пара. Кайф! Кайф! Какой кайф!

По-первости мы немного стеснялись, а потом так обнаглели, что даже голышом туда прыгали, потому что в этом плотном тумане, как под одеялом — все равно ничего не увидать, даже если и кому-то очень захочется. И от этой полной свободы всего тела погружаешься в такое блаженство, что начинает казаться, будто все это с тобой когда-то уже было. Все это чудо. И плеск воды, и это белое вокруг, пронизанное светом прожекторов, а главное это ощущение какой-то абсолютно беззаботной, ничем еще не омраченной радости. А ведь и, правда, же было. Было все это, было же когда-то…

И вдруг вспомнилось. Само. Как будто кто-то нажал кнопочку на пульте, — щелк, цыкнуло внутри, и ожил экран, брызнул красками. Причем с такой пронзительной яркостью и до того отчетливо, как будто ты мгновенно сам перенесся туда, попасть куда, никому еще никогда не удавалось, куда–то в глубину этого волшебного экрана…

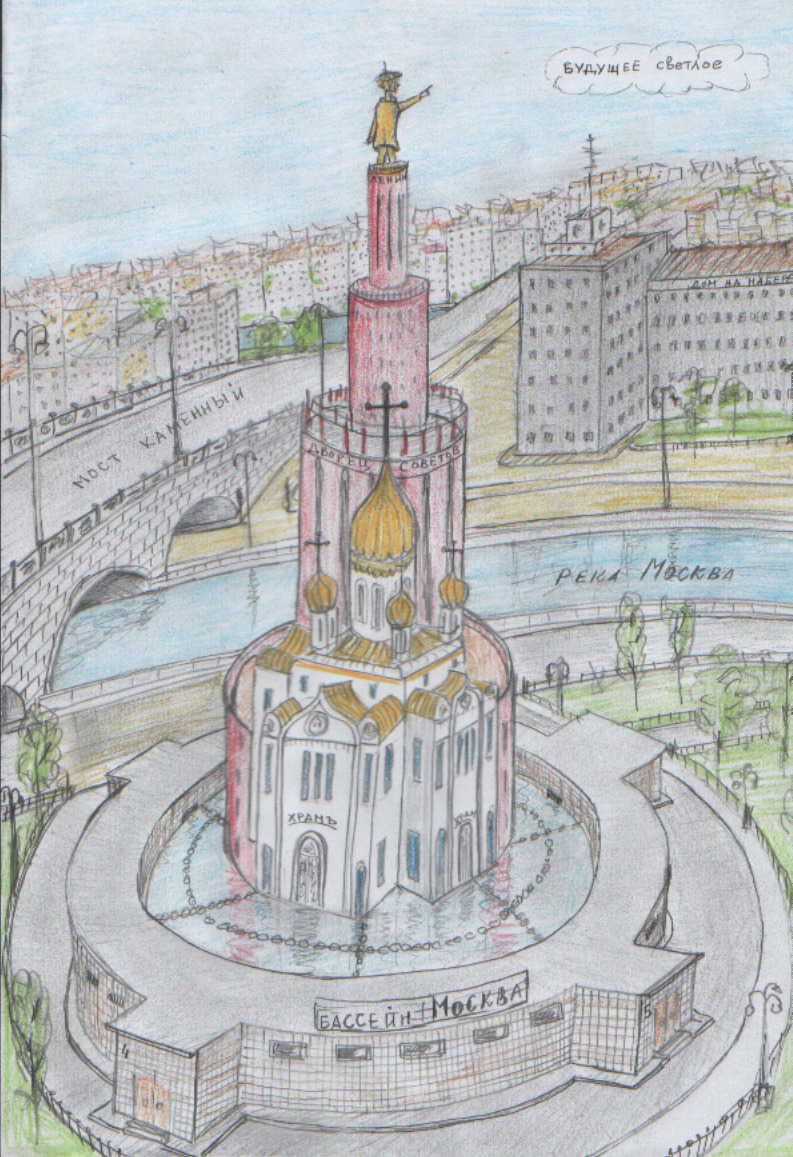

А там сугробы, зимние каникулы, веселая, вся в морозных ореолах Москва, и знаменитый бассейн под тем же названием…

Нехорошее место

В жаркий солнечный день всех тянет к воде. Но помните! — перед вами не дно бассейна «Москва», а коварное, полное опасностей речное дно…

Из передачи «Пионерская зорька»