Бесплатный фрагмент - Доктор Гамалея о психологических стрессах и не только…

Электронная книга - Бесплатно

Кандидат медицинских наук. Автор научных работ в области экспериментальной и практической медицины, организации здравоохранения. Международный бизнес-консультант, сертифицированный бизнес-тренер, персональный коуч.

Поэт-сюрреалист, художник-самоучка, начинающий полиглот, блогер, знаток советского послевоенного кино, путешественник, ментальный эстет делится своими знаниями в области физиологии и психологии стресса, опытом ведущего уникальных тренингов, жизненными впечатлениями, наблюдениями, раздумьями.

Личностный стресс

Личность — это звание, не дающее льгот.

Борис Лесняк

Социальный стресс

Среди огромного числа стрессорных факторов особое место занимают социальные факторы. При социальном стрессе воздействию среды могут подвергаться как индивиды, так и целые социальные группы.

Общественный стресс относится к проблемам, которые испытывают, переживают большие группы людей, — например, экономический спад, всеобщее обнищание, межрасовое напряжение и дискриминация и т. п.

Личностный стресс связан с деструктивными социальными ролями, изменениями социального статуса и нарушениями социальной идентичности. Личностные стрессы в свою очередь принято делить на межличностные и внутриличностные.

Социальная роль, ролевой репертуар, ролевой конфликт

Личностный стресс имеет отношение к тому, что делает индивид и что происходит с ним, когда он нарушает или не выполняет определённые предписанные социальные роли. Здесь полезно вспомнить вообще о социальных ролях. Каждый из нас постоянно играет какую-нибудь роль: профессиональную (продавец, учитель, строитель), общественно-политическую (гражданин, избиратель, волонтёр), семейно-бытовую (муж, сын, отец), ситуационную (пешеход, покупатель, влюбленный).

Не даром Шекспир вложил в уста Антонио в пьесе «Венецианский купец» знаменитую фразу

Весь мир — театр.

В нем женщины, мужчины — все актёры.

У них свои есть выходы, уходы,

И каждый не одну играет роль.

Все это в совокупности составляет ролевой набор или ролевой репертуар. И чем он шире, тем комфортнее чувствует себя человек в окружающей среде, тем меньше стрессов испытывает при ежедневном общении.

Напряжение, стресс будет возникать там и тогда, где и когда человек начнёт играть несвойственную ему роль, когда его ролевой репертуар скуден и ему просто не хватает ролей, или когда из своего ролевого репертуара он не умеет задействовать подходящую роль.

К примеру, когда интроверту тихому и застенчивому человеку нужно выступать перед аудиторией, причём не со скучной лекцией по бумажке, а с мотивирующей речью, чтобы зажечь зал. Это стресс.

Или когда педагог не может выйти из своей роли «учителя» и начинает поучать друзей, продолжает её играть в торговой точке или на дороге. Это уже ролевой конфликт, чреватый стрессом.

А возможны ситуации, о которых я писал в статье о трансактном анализе, когда при общении с «родителем» надо бы сыграть роль «ребёнка», а не получается. И вновь напряжение.

Типичные межличностные стрессы — это семейный стресс, рабочий стресс, учебный стресс, управленческий стресс. Подробнее об этих видах стрессов в соответствующих главах.

Внутриличностный стресс вчера, сегодня, завтра

А вот внутриличностный стресс заслуживает детального рассмотрения в связи с тем, что он может проецироваться на различные жизненные события и влиять на поведение индивида.

Прошлое. Многие жизненные проблемы имеют корни в прошлом. Обиды и моральные травмы, возникавшие в неблагополучной семье, неразрешённые конфликты с родителями или детьми и многие другие проблемы могут преследовать человека многие годы.

«Если у тебя в детстве не было велосипеда, а теперь ты вырос и купил себе „Бентли“, то у тебя в детстве всё равно не было велосипеда».

Стыд и чувство вины «привязывают» человека к его прошлому.

Подавленные негативные воспоминания и эмоции, иногда искусственно приглушённые алкоголем или жизненными заботами, являются непроходящим источником внутреннего напряжения.

Настоящее. Жизнь в настоящее время также наполнена внутренними стрессорами. Экзистенциональный кризис — это тревожное состояние личности, при котором присутствуют размышления о смысле жизни: «для чего я появился на свет?», «кем я являюсь?», «чего хочу?», «какое у меня предназначение?». Высокий уровень эмоциональной реактивности будет постоянно вызывать чувство напряжённости, страха, обречённости при возникновении даже незначительных жизненных невзгод. Жизнь может стать невыносимой, когда большая часть ожиданий и все мечты не сбываются. Расстройства и разочарования со временем приводят к ожесточению.

Будущее. Внутренние беспокойства и тревоги очень часто усиливаются предчувствиями чего-то плохого. Беспокойство о будущих неудачах, несчастьях (реальных или мнимых, воображаемых) могут создавать больший стресс, чем фактическая неудача. Страх старости и смерти может заслонить радость бытия, исказить позитивный смысл жизни, заставить воспринимать жизнь в чёрных тонах.

Грань между внутри- и межличностным стрессом размыта. Негативные ощущения и переживания могут распространяться не только на отношение к себе, но и к окружающей действительности, эктраполироваться на межличностные отношения. Отсюда недалеко и до межличностного стресса.

Внутриличностный стресс на уровне организации

Особую нишу занимает внутриличностный стресс на уровне организации. Причины такого стресса крайне разнообразны.

К примеру,

•при большой ответственности, в частности руководителя, отсутствуют необходимые права для её реализации,

•напряжённые плановые задания, жёсткие требования по срокам и качеству выполнения задания не обеспечиваются необходимыми для этого ресурсами,

•при стремлении к профессиональному росту, карьере, самоутверждению отсутствуют возможности реализации этого в рамках организации,

•нормы и традиции в организации, например, практика взяток и подношений, подхалимаж, систематические коллективные выпивки на работе, противоречат личным установкам и ценностям,

•стремление к извлечению максимальной прибыли может столкнуться с гражданской позицией работника, например, когда предприятие выпускает хотя и прибыльную, но недоброкачественную или даже вредную и др.

В чем суть в делении стрессов на межличностные и внутриличностные? А смысл чисто практический — разные стратегии преодоления. Одно дело, если человек испытывает хронический стресс на работе, и совсем другое, если он постоянно думает о смысле жизни и судьбах мира. И уж совсем никуда не годится, если мысли заняты вопросом о бесконечности вселенной.

«Всё время думать одну и ту же мысль нельзя! Это очень вредно! От этого можно соскучиться и заболеть». М/ф «38 попугаев».

Социальный стресс

У стресса нет выходных.

Эмили Нагоски

Социальный» стресс — это самостоятельный вид стресса, возникающий в результате избыточного воздействия на организм различных социальных факторов.

Поскольку социальный стресс порождается общественными условиями, в этом контексте он выступает как общественный стресс. Социальный стресс может возникать в периоды социальных трансформаций и проявляется в нарушении регуляции процессов социального функционирования личности. Социальный стресс связан с напряжениями социальных ролей, изменениями социального статуса и нарушениями социальной идентичности. При социальном стрессе воздействию среды могут подвергаться как индивиды, так и социальные группы. В последнем случае имеет место групповой стресс.

Социальные стрессоры

Социальный стресс неоднороден, а сам термин очень широк. Достаточно посмотреть не перечень социальных стрессоров.

1. Стрессоры, связанные с макросоциальными событиями и условиями жизни (политические, экономические, социальные условия жизни, интенсивные социальные изменения и пр.)

2. Стрессоры, связанные с изменением социального статуса человека, вхождением в новые для него социальные группы, освоением их норм и ценностей; эти стрессоры запускают процесс адаптации личности к социальной группе, её приспособление к ней

3. Стрессоры, связанные с отношениями в семье, её требованиями к личности и проблемами функционирования

4. Стрессоры, связанные деятельностью (профессиональной и учебной), её требованиями к личности, а также отношениями в процессе деятельности

5. Стрессоры, связанные с переработкой информации, её неопределённостью, сложностью, обилием или недостаточностью, недостоверностью, в том числе с восприятием информации из СМИ

6. Стрессоры, связанные с проживанием в больших городах, с интенсивным взаимодействием с людьми, в том числе контактами с незнакомыми людьми

7. Стрессоры, связанные с войнами, участием в боевых действиях, вынужденными переселениями

8. Стрессоры, связанные с миграцией и эмиграцией

9. Стрессоры, связанные с террористической и криминальной угрозами

10. Стрессоры, связанные с антропогенным воздействием на природу, экологическими и техногенными катастрофами

11. Стрессоры, связанные с проблемами достижений и реализации личности, трудностями реализации своих способностей и стремлений.

Влияние большинства этих факторов на возникновение и развитие стресса будет рассмотрено в соответствующих главах. Здесь же подробнее о первых двух группах причин.

Уровни социального стресса

Выделяют три основных уровня, на которых воспринимается социальный стресс: микро-, мезо- и макроуровень.

Социальный стресс, происходящий на микроуровне (например, семейные разногласия, дискриминация), оказывает воздействие на личностном уровне, он связан с индивидуальными особенностями и характеристиками человека. Именно на микроуровне чаще всего реализуется такой вид стрессора, как ежедневные неприятности, которые зачастую приобретают характер хронических стрессоров.

Мезоуровень занимает промежуточное положение между уровнем семьи, социальных групп, в которые индивид интегрирован, и более крупными локальными сообществами. К стресс-факторам на мезоуровне можно отнести неблагоприятную криминогенную обстановку в районе или случившееся стихийное бедствие. В таком случае первый стрессор носит скорее хронический характер, а второй — более дискретный.

К макроуровню относятся крупные социальные системы и объединения, такие как государства, нации. Социальный стресс, происходящий на макроуровне, может быть вызван финансовыми спадами, экономическими кризисами, событиями мирового масштаба (войны, экологические катастрофы, эпидемии и другое). Ярким примером социального стресса на макроуровне является пандемия коронавируса.

Стресс, связанный с социально-экономическими условиями жизни

Особенности жизни той или иной социальной, расовой или этнической группы, условия жизни, свойственные стране или району проживания, социальной группе, к которой принадлежит человек, стали рассматриваться как источник специфического социального стресса.

Проживание в одних странах влечёт за собой воздействие одних стрессоров, проживание в других странах — иных. Это касается различий в уровне образования, жизненном укладе (городском или сельском), культурных традициях и пр. Но основное и главное — социальное неравенство. К примеру, специфическими источниками стресса для негров по сравнению белыми в США в 70-е гг. ХХ в. выступали более низкий социальный и образовательный статус, более низкий уровень занятости, бедность, ограничения в расселении, неодинаковая безопасность. Медиаторами (проводниками) стресса, связанными с принадлежностью к тому или иному классу или расе являются множество переменных, в их числе качество медицинского обслуживания, традиции семейной жизни, возможности культурного развития и профессионального роста, вероятность найти своё место в жизни, обрести уверенность в себе, духовную свободу, удовлетворить потребность в самореализации, сформировать высокую самооценку.

Бедность, неустойчивость материального положения и экономической независимости являются важнейшими источниками социального стресса.

Социальные стрессоры, обусловленные различными социальными условиями, закономерным образом вызывают различные риски заболеваемости. Доказано, что группы, неодинаковые по социально-экономическому статусу, достоверно различаются по заболеваемости, даже если их уравновесить по факторам алкоголизма и табакокурения.

Такая же закономерность прослеживается и в гендерных группах. Замужние женщины, которым часто приходится совмещать работу и ведение домашнего хозяйства, чаще страдают депрессией; наиболее уязвимы при этом молодые женщины с высоким уровнем образования, перегруженные рутинной работой по дому и с вынужденной социальной депривацией — ограничением взаимодействия с внешним миром.

Немаловажным фактором, вызывающим социальный стресс, является позиция, занимаемая человеком в социальной структуре. При этом социальный статус влияет на уровень стрессированности различными путями:

Во-первых, принадлежность к низшим социальным стратам способствует формированию чувства невозможности контролировать свою жизнь. А ощущение способности контролировать ситуацию, как показывают многие исследования, является важным компонентом стрессоустойчивости индивида.

Во-вторых, люди, принадлежащие к низшим слоям общества, чаще воспринимают мир как несправедливый, а ощущение несправедливости всегда вызывает сильный стресс у людей.

В-третьих, представители низших социальных групп часто имеют невысокую самооценку, поскольку в современном обществе самооценка в значительной степени формируется в результате сопоставления своих достижений с достижениями других.

Низкостатусные группы и их члены часто становятся стигматизированными, т.е. начинают восприниматься обществом как неполноценные, «запачканные», имеющие более низкую социальную ценность, буквально: носящие на себе стигму — негативный знак, пятно.

Стигматизированные люди и группы воспринимаются как «недочеловеки», они окружены негативными стереотипами, негативными эмоциями окружающих, такими, как жалость, гнев, тревога, отвращение, но самым главным является их дегуманизация.

Важнейшим фактором возникновения стрессов, связанных с социально-экономической сферой жизни общества, является интенсивность социально-экономических изменений в обществе. Быстрые и интенсивные изменения приводят к тому, что значительная часть людей теряет свой социальный статус, доходы, сбережения, востребованность полученного ими образования, нарушаются многие социальные связи. И как следствие — кризис ценностей и социальных установок. Особенно это касается людей с высоким уровнем образования, работников культуры, образования, науки, здравоохранения, поскольку именно гуманитарные ценности оказались «отодвинутыми на второй план» в современном рыночном обществе.

Стресс, связанный с политической жизнью общества

Политические события — реформы, революции, политическое противостояние — затрагивают жизнь практически каждого человека.

В обычном течении жизни большинство людей мало интересуются политическими процессами и событиями, и политический стресс у большинства индивидов невелик. Однако в ряде обстоятельств он может стремительно возрасти.

Такая ситуация сложилась, например, в России в начале ХХ века, когда все коммуникации между людьми — от философского диспута до семейного обеда — превращались в политические дискуссии; противоречия в политических взглядах начали разделять друзей и родственников. В таких ситуациях общественно-политической поляризации и конфронтации политический стресс, часто связанный с экономическим, становится ведущим фактором, определяющим психическое состояние людей.

Британские врачи опубликовали в журнале BMJ Case Reports описание случая острого психоза, вызванного Брекзитом 2016 года — выходом Великобритании из Европейского союза.

Как и в случае стресса, вызванного социально-экономическими причинами, политический стресс особенно силён, если политические изменения развиваются интенсивно и стремительно. Так, стремительная деструкция советской политической системы привели к росту массовой тревожности населения, сопровождающемуся чувством несправедливости происходящего, утраты ощущения стабильности, безопасности.

И, наконец, политический стресс становится ярко выраженным в условиях правовой неопределённости, при низком уровне правопорядка и безопасности. Ряд источников отмечают более высокий уровень стресса у предпринимателей в России по сравнению с их коллегами в других странах; главной причиной этого является недостаточная определённость и стабильность законодательно-нормативной базы ведения бизнеса.

В этой ситуации политического стресса обнаруживаются три основных механизма психологической защиты.

У одной группы людей (как правило, старше 35 лет) преобладает идеализация прошлой жизни с её системой отношений, что предопределяет «уход от решения проблем сегодняшнего дня».

Для другой группы характерно отрицание каких-либо жизненных ценностей и ориентиров. Их можно охарактеризовать как «живущих одним днём», они «пассивно дрейфуют» по жизни, не имея никаких целей и планов.

Третий наблюдаемый защитный механизм — смещение, выражающееся в замене реальных проблем социально-психологического плана на необычный интерес к магическому объяснению происходящих событий (вера в астрологию, гадание, ясновидение, экстрасенсорику и т.д.).

«Ложка мёда»

Адаптивная функция социального стресса

1) социальный стресс позволяет личности дать обобщённую эмоциональную оценку своего взаимодействия с социальной средой,

2) социальный стресс индуцирует выработку индивидуального поведения, направленного на оптимизацию своего взаимодействия с социальной средой; тактики могут быть разными — позитивная переоценка, контроль эмоций, эмоциональная поддержка от других людей, организация общественных действий, переключение внимания на другие дела, религиозная поддержка, дистанцирование и др.

3) социальный стресс может мобилизовать человека (и группы людей) на формирование общественной и политической активности, направленной на изменение группового взаимодействия, на улучшение социальной ситуации.

Однако позитивные свои функции социальный стресс выполняет при оптимальной степени интенсивности. Если интенсивность его слишком низка, он не запускает адаптивных реакций, если же она слишком высока, стресс может способствовать дезадаптации личности, особенно при длительном интенсивном воздействии.

Городской и сельский стресс

Однажды я старца увидел в горах,

Избрал он пещеру, весь мир ему — прах.

Сказал я: «Ты в город зачем не идёшь?

Ты там для души утешенье найдёшь».

Сказал он: «Там гурии нежны, как сны,

Такая там грязь, что увязнут слоны».

Саади

Плата за урбанизацию

В настоящее время больше половины населения Земли живёт в городах. Казалось бы, городская жизнь полна плюсов: в городе, как правило, лучше налажен быт, лучше организовано здравоохранение, больше развлечений, легче соблюдать гигиену и так далее. Но сам по себе мегаполис — достаточно мощный источник стресса. Унылые серые цвета, огромное количество машин, синдром одиночества в толпе, снующая масса людей, невозможность сохранить дистанцию для личного пространства в 50 см. И так по несколько часов в день. Кто угодно к вечеру начнёт нервничать.

Чем быстрее идёт развитие нашего общества, тем больше нарастает уровень тревожности у людей. Если по статистике ХХ века нездоровым беспокойством страдал каждый седьмой городской житель, то теперь — почти каждый. Причём это уже не зависит от возраста, профессии и места обитания.

Проблемы большого города

Одна из главных проблем — транспортная. Особенно остро её воспринимают автомобилисты.

В общественном транспорте горожане испытывают не меньший стресс. Двухчасовое перемещение на работу утомительно само по себе, отнимает время отдыха и восстановления.

Ритм большого города — это постоянная спешка, суета и нервотрёпка. Мы всегда катастрофически опаздываем, нервничаем по любому поводу: когда автобус ушёл перед носом, когда нас толкнули в метро или нахамили в очереди. Нигде перебранки не вспыхивают так легко, как в переполненном транспорте. Даже незначительное расстояние до другого пассажира воспринимается как угроза или нарушение личной границы.

Вызвать стресс может и так называемое шумовое загрязнение. В звуковой среде больших городов сами горожане наиболее часто отмечают шум машин, в особенности крупного спецтранспорта. Причём шум сопровождает нас как на улице, так и дома. Скученность и плохая звукоизоляция многоэтажек — тоже стрессовый фактор.

На жителей больших городов каждый день обрушивается бесчисленное количество зрительных сигналов. Мелькание улиц, рекламных плакатов, «симфония света». Стоит отметить длительное электрическое освещение, которое нарушает естественные циркадные ритмы сна.

Внимание жителей мегаполиса акцентируется ещё и на неприятных запахах в окрестностях коммунальных предприятий, автомагистралей и строительных объектов.

Приобретая бытовую технику, мы бурно радуемся тому, что больше не придётся вручную стирать или мыть посуду. А вот тут социологи советуют не обольщаться. Проводили эксперимент с семьями среднего класса, изучая поминутно их распорядок. Результаты оказались неожиданными. Да, действительно, на ручную работу по дому времени уходит гораздо меньше. Зато оно сполна уйдёт на обслуживание техники и переживания по поводу её функционирования.

Внезапные проблемы с техникой способны здорово выбить нас из колеи — уж больно быстро она нас к себе приручает, а хитрый производитель закладывает в технику определённый срок службы. Не в лучшей форме будет тот, у кого с утра откажет кофеварка или не заведётся машина. И придётся ему, бедолаге, добираться на работу в общественном транспорте. А там его ожидает очередная порция стресса. Но рабочий стресс — это отдельная тема, и речь о нём впереди.

Статистика утверждает, что чем больше в населённых пунктах телеканалов, тем выше у людей общие показатели знаний и эрудиции. Но эта медаль имеет и обратную сторону. Специалисты высчитали, что одной минуты просмотра негативных новостей вполне достаточно, чтобы следующие 12 часов провести в состоянии тревожности.

Мир современного человека практически не ограничен никакими существующими нормами морали, которые носят скорее рекомендательный, чем ограничивающий характер. Это и плохо, и хорошо одновременно — только свободная личность может проявить себя в полной мере. Как это ни парадоксально, но эта же свобода является сильнейшим источником стресса — поскольку выбор делаешь сам, то и за последствия сам отвечаешь. Вот это и делает выбор поведенческих реакций таким мучительным. Есть люди, которые в магазине способны замучить и себя и продавца, пока определятся, какие джинсы выбрать из сотни примерно одинаковых по качеству и цене. А что говорить тогда о выборе спутника жизни или профессии?

По этому поводу вспоминается одна история о том, как мужчина пришёл на приём к психотерапевту. «Доктор, мне очень трудно стало с женой. Когда мы вместе ходим в магазин, она часами может искать нужную вещь, долго выбирать из имеющихся в наличии, изводить продавца бесконечными вопросами, прежде чем на чём-то остановиться! Это невыносимо!». На что мудрый доктор ответил: «А вы не задумывались о том, что в результате долгого и взвешенного выбора жена из всех мужчин выбрала именно вас?»

Города с высоким и низким риском стресса

Стресс у каждого человека имеет сугубо индивидуальные причины и проявляется по-разному. Однако есть множество общих внешних факторов, которые усугубляют или, наоборот, сглаживают переживание тревоги и беспокойства. Например, ощущение безопасности в месте, где мы живём, уровень безработицы и даже количество солнечных часов в день влияют на наше состояние. Именно эта идея и стала отправной точкой для немецкой компании Zipjet в аналитическом проекте Global Least & Most Stressful Cities. Оценили 150 городов мира по комплексу параметров.

Наиболее комфортным для проживания оказался Штутгарт.

Ключевыми факторами стало то, что в городе много парков и зелёных зон отдыха, безопасно на улицах, низкий уровень безработицы и редко случаются самоубийства.

Городом, жители которого наиболее часто сталкиваются с риском оказаться в стрессовой ситуации, является Багдад — он занимает 150-ю строчку рейтинга.

У него максимально высокие баллы почти по всем показателям. Но особенно подкачали такие факторы, как гендерное неравенство, безработица, пассажирские перевозки и психическое здоровье горожан.

В деревне меньше стрессов. Меньше стрессов?

Существует мнение, что горожанам приходится ежедневно сталкиваться с гораздо большим количеством стрессовых ситуаций, чем деревенским жителям. Видимо, именно поэтому горожане гораздо чаще страдают всевозможными нарушениями психики, например, тревожным неврозом и аффективным расстройством, а шизофрения встречается у людей, которые родились и выросли в городах, вдвое чаще, чем у деревенских жителей.

Городские жители в большинстве случаев имеют больший доход по сравнению с сельскими жителями, то есть с денежной точки зрения горожане более уверены в себе. Также в городе медицинское обслуживание качественнее и доступнее, чем в посёлке.

В то же время в деревнях физических нагрузок гораздо больше, чем в мегаполисах; гораздо меньшие расстояния приходится преодолевать для решения проблем, причём не в толкучке; информационные потоки о местных событиях и во всём мире ниже городских. С психологической точки зрения в деревне живётся легче, чем жителю города, да к тому же чистый деревенский воздух способствует душевному спокойствию.

Конечно, и сельская жизнь полна своих стрессов, но они не столь жёсткие, как в городе, сельские стрессы как бы более естественные, эволюционно детерминированные; а проблемы — в основном решаемые и преодолимые.

Реакция на стресс городских и сельских жителей

Крайне интересное исследование реакции на стресс у городских и деревенских жителей провели специалисты по психологии из Германии и Канады.

Эксперименты проводились на трёх группах людей: деревенские жители, жители небольших городков (с населением более 10 000 человек) и жители больших городов (с населением более 100 000 человек).

В ходе эксперимента 42 испытуемых должны были отвечать на поставленные вопросы, нажимая на кнопки «да» или «нет». Учёные, в свою очередь, жёстко критиковали все ответы испытуемых, тем самым вызывая у них определённую степень стресса. При этом измерялось давление, уровень кортизола в организме, а также пульс.

Оказалось, что чем в меньшем городе живёт испытуемый, тем меньший стресс он испытывает, выслушивая негативную критику.

К тому же за реакцию на стресс у городских и сельских жителей отвечали разные части головного мозга, и разнятся нейронные механизмы, определяющие возникновение стресса.

Дауншифтинг

Блажен, кто в шуме городском Мечтает об уединенье, Кто видит только в отдаленье Пустыню, садик, сельский дом, Холмы с безмолвными лесами, Долину с резвым ручейком И даже… стадо с пастухом!

А.С.Пушкин

В последнее время всё большую популярность приобретает идея дауншифтинга. Эта философия намного шире и богаче, чем просто переезд из города в деревню.

Дауншифтинг — это философия жизни человека «для себя», «ради себя», отказ от чужих ценностей и желаний. Последователи направления отказываются от материальных ценностей, общепринятого уклада жизни, стремлений к увеличению финансовых благ, карьерного роста. Они ориентируются на свои желания, получают удовольствие каждый день, упростив образ жизни насколько возможно. Наибольшую популярность получил в США и Австралии.

В России более популярен так называемый временный дауншифтинг, когда раз в год/пару лет, человек выключается полностью из городской жизни, офисной суеты, и переезжает, к примеру, на несколько недель в деревню.

Агротуризм

В мире стал популярным агротуризм. Впервые автор столкнулся с этим видом туризма в Молдове в селе Бутучены. Пройдя по единственной в селе улице, встретил сразу целых три туристических пансионата, оформленных в традиционном молдавском стиле.

Выяснилось, что в них останавливаются в основном иностранцы, которые балдеют от экологически чистого сельского отдыха. За несколько сотен евро они живут в деревенских хатах, дышат свежим воздухом, общаются с курами, утками, гусями, козами и лошадками, при желании возделывают огороды или работают на виноградниках по соседству, в общем, ведут деревенский образ жизни и от него кайфуют.

А ведь в этом что-то есть!

Миграционный стресс

Охота к перемене мест

(Весьма мучительное свойство,

Немногих добровольный крест).

А.С.Пушкин, Евгений Онегин

Эмиграция и иммиграция

Люди постоянно мигрируют. В поисках счастья, из-за превратностей судьбы, по собственной воле или неволе, но мигрируют. Возможно, это зов предков-кочевников гонит их в поисках новых земель, новых возможностей.

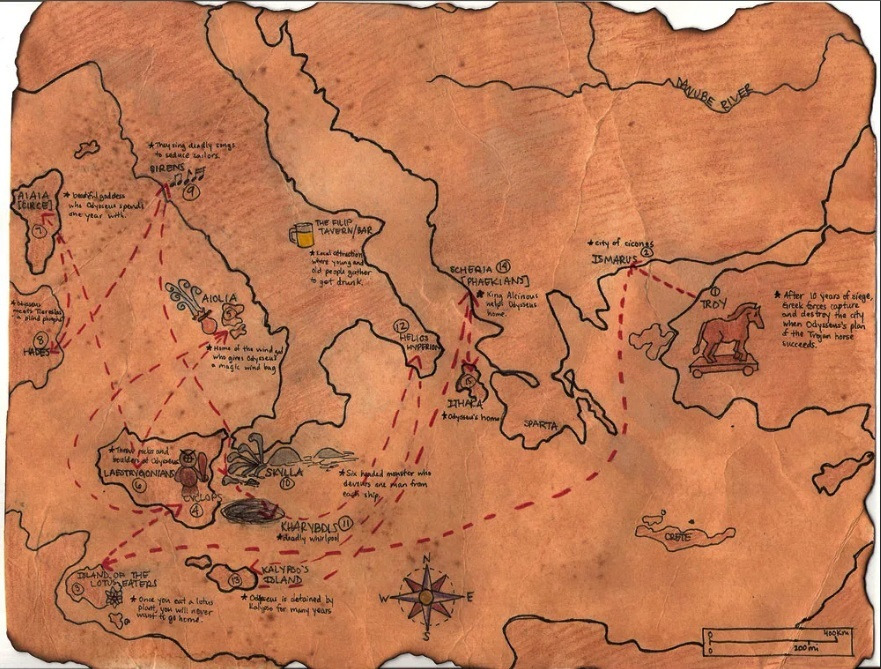

В 2002 году доктор медицинских наук Хосеба Ачотеги Лоизате из Университета Барселоны ввёл термин «синдром Улисса». Он был назван в честь древнегреческого героя Одиссея (которого римляне называли Улиссом), вынужденного после Троянской войны в течение 10 лет скитаться по миру.

Синдром Улисса — не психическое расстройство, а нормальная стрессовая реакция здорового человека на экстремальную ситуацию. Это микс из страха, тревоги, ощущения утраты, связанный с трудностями эмиграции, такими как неопределённость, одиночество, отсутствие привычных возможностей и ухудшение материального положения.

Люди эмигрируют по разным причинам, но когда обычные люди вынуждены, чтобы выжить, вести себя как мифологические герои, они подвергаются сильнейшему стрессу, который может во много раз превосходить их способность к адаптации.

Эмиграция может стать одним из самых значительных событий в жизни человека. Люди, переселившиеся в другую страну, часто говорят, что их жизнь разделилась на «до» и «после»: по значимости и уровню стресса переезд не уступает рождению ребёнка или потере близкого.

Самый комфортный вариант миграции — это переезд в результате свободного выбора человека. Так могут переезжать в другую страну, потому что она близка по духу, чтобы получить новый опыт и образование, расширить кругозор. Сюда же можно отнести приглашение на работу или заботу о будущем своих детей. Такая эмиграция воспринимается как положительный опыт, благодаря чему стресс от переезда переносится намного легче и позитивнее.

Эмиграция как фактор стресса

Но так бывает далеко не всегда. Люди могут эмигрировать в связи с ухудшением условий жизни из-за войны, экологических бедствий, политических преследований, угрозы бизнесу, экономического неблагополучия страны. В таких случаях переезд сопровождается более тяжёлыми переживаниями и сильным стрессом.

Поэтому хорошо, когда переезд проходит в спокойном состоянии, есть поддержка знакомых, финансовые накопления. Если ресурса не хватает и человек сталкивается с нагрузками, которые не способен переработать, переезд может привести к эмоциональному выгоранию.

В литературе существует термин «миграционная травма», которая чаще всего затрагивает беженцев и вынужденных мигрантов.

Предпосылки для возникновения этого состояния имеются уже на стадии подготовки к отъезду.

Перед отъездом: тревога из-за отсутствия достаточных средств к существованию и возможностей для получения образования и развития, жизнь в условиях вооружённого конфликта, насилие, бедность и/или преследования.

А дальше больше.

В ходе переезда в целях миграции: столкновение с трудными и опасными для жизни ситуациями, такими как насилие, помещение под стражу и невозможность удовлетворения базовых потребностей.

По прибытии в место назначения: трудности с получением медицинской и другой помощи для удовлетворения базовых потребностей, а также проживание в неподходящих условиях, разлука с членами семьи и исчезновение привычных механизмов поддержки, иногда неопределённость с получением разрешений на работу и законного статуса (при рассмотрении заявки на предоставление убежища), а в некоторых случаях — содержание под стражей.

На этапе привыкания к новым условиям: тяжёлые условия жизни или работы, безработица, трудности с адаптацией, факторы, угрожающие культурной, религиозной и гендерной идентичности, трудности с получением льгот и выплат, изменения правил в стране прибытия, расизм и неприятие, напряжённость в отношениях между коренным населением и мигрантами/ беженцами, социальная изоляция и вероятность депортации.

Одним из самых тяжёлых испытаний становится ощущение собственной ненужности и неизвестности, особенно для тех людей, чей социальный статус в родной стране был достаточно высок. Этот процесс можно сравнить с зависимостью. Если у себя на родине вы заходили в помещение и вас все узнавали, а теперь этого нет, если привычные рычаги влияния больше не работают, то вы чувствуете себя абсолютно голым и незащищённым.

«Культурный шок»

Чтобы описать состояние человека, только что переехавшего в другую страну, американский антрополог Калерво Оберг ещё в 1954 году ввёл понятие «культурного шока». Одни жалуются на одиночество, другие не могут преодолеть языковой барьер, третьи чувствуют себя лишними в чужой культуре.

Согласно исследованию European Federation of Internal Medicine у эмигрантов часто развиваются такие симптомы, как раздражительность, нервозность, тревожность, головная боль, бессонница, потеря аппетита, боли в желудке и общий нечёткий дискомфорт. Если не лечить эти симптомы, они могут трансформироваться в тяжёлое психосоматическое расстройство, ведущее к депрессии. Накопление социальных стресс-факторов может вызвать экзистенциальный кризис и потерю идентичности.

Это значит, что те ответы на вопросы «Кто я? Какой я?», которые человек имел до переезда, уже недостаточно точны.

Во-первых, мигрант больше не входит в доминирующее большинство.

Во-вторых, его багаж знаний и опыта пересматривается, ставится под сомнение — необходимо подтверждать дипломы, квалификации, сдавать экзамены, а часто учиться заново. Три диплома о высшем образовании из России не так ценны, чем один «здешний».

В-третьих, прошлое теряет ценность, а будущее кажется неопределённым. В-четвёртых, часто роль мигранта в социуме меняется. И тут нельзя не вспомнить о термине «социальная смерть». Речь об ограничении количества, а иногда и качества контактов, невозможности реализоваться и частичной изоляции.

В конце XX века учёные особенно заинтересовались процессами адаптации эмигрантов к новым условиям жизни и культурным шоком, поскольку миграция стала обычной частью жизни почти каждой страны. Было разработано несколько теорий, которые смогли описать механизм привыкания к новой стране и адаптации. Самой известной и самой спорной теорией стала U-кривая адаптации, представленная Калерво Обергом ещё в 1954 году, а позднее неоднократно изучаемая и дорабатываемая другими исследователями.

Стадии и этапы адаптации согласно U-кривой не всегда предполагают их обязательное и полное прохождение всеми эмигрантами. Некоторые пропускают часть этапов, кто-то застревает на одном и дальше не двигается.

Если вкратце, то U-образная кривая адаптации выглядит как «хорошо, хуже, плохо, совсем плохо, лучше, хорошо»

Стадии переживания

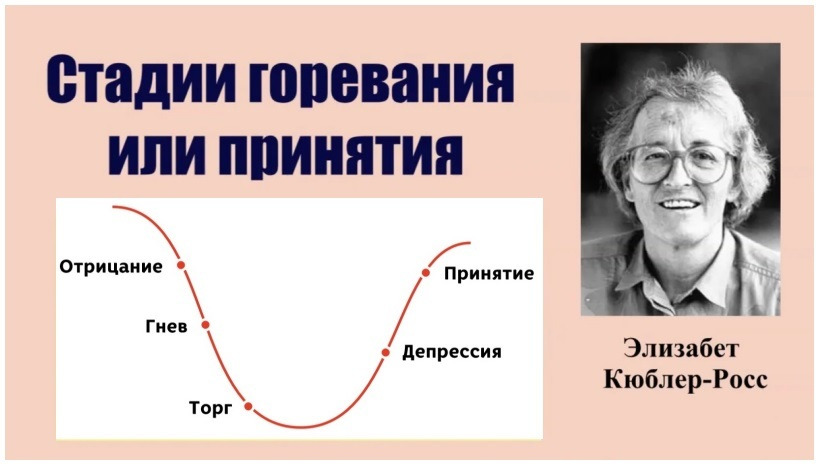

Американский психолог Элизабет Кюблер-Росс описала пять стадий проживания горя: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие.

Через эти стадии мы проходим в случае любой утраты — брака, работы, социума, роли, в случае любых потрясений и кардинальных изменений, даже если изменения были желанны. Так вот, эти стадии применимы к ситуации переезда в другую страну.

Отрицание

Стадия соответствует «медовому месяцу» или «туристическому» периоду адаптации. Нравится всё, потому что действуют сильные защитные механизмы, которые уберегают психику от потрясения. Что делать? Наслаждаться, завязывать новые знакомства, изучать язык и культуру страны. А также помнить, что эйфория пройдёт, и это закономерно.

Гнев

Традиции страны уже кажутся глупыми и бессмысленными, люди — не такими милыми, работают все из рук вон плохо, говорят быстро и непонятно, да ещё и едят всякую гадость.

На этой стадии некоторые направляют агрессию на партнёров и коллег, а некоторые — против себя. Именно в этом случае возможны психосоматические заболевания, склонность «заедать» свои чувства и снимать напряжение с помощью алкоголя. Однако не стоит поддаваться панике и страху и думать, что отныне жизнь будет вот такой ужасной.

Торг

Зачем я заварил эту кашу? Зачем притащил сюда семью? Почему не учил как следует язык? — обычно на этой стадии человек склонен винить себя, сомневаться в правильности выбора и корить себя за лень и недостаточную подготовленность.

В стремлении к пока ещё недостижимому комфорту и радости от жизни в новой стране есть риск поставить перед собой завышенные цели и слишком жёсткие дедлайны, например, заговорить свободно благодаря месячным курсам интенсива. Невозможность реализовать такие прожекты приведёт прямиком в депрессию.

Депрессия

Бывают случаи тяжёлой иммигрантской депрессии, выход из которой возможен или при поддержке специалиста или по возвращении на родину, но всё же такие случаи единичны. Вместе с тем практически все переехавшие рано или поздно сталкиваются с чувством бессилия, малоценности, ничтожности.

Тоска по родине! Давно

Разоблачённая морока!

Мне совершенно всё равно —

Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой

Брести с кошёлкою базарной

В дом, и не знающий, что — мой,

Как госпиталь или казарма.

Марина Цветаева

Если эмигранту кажется, что его не принимают в «чайный клуб» на работе, если слишком часто замечает высокомерие собеседников, то скорее всего, дело в обострившейся чувствительности. Хорошо, если рядом будет кто-то любящий, способный поддержать и укрепить Эго. Желающих читать нравоучения, давать советы и любителей выражения «соберись, тряпка» лучше из круга общения на этой стадии исключить.

Согласно многочисленным исследованиям, процент тех иммигрантов, которые проходят через спектр негативных переживаний и состояний — злость, грусть, чувство неуверенности, сожаление об иммиграции, депрессия, — неизменно высок: от 72% до 88%. Не зря существует даже термин «невроз иммигранта».

Принятие

Через какое-то время вкус жизни и уверенность в своих силах возвращается, человек начинает без страха общаться и завязывать новые знакомства — и не только в русскоязычной среде, а будущее станет более определённым. Это и будет принятием или окончательной стадией адаптации.

Стратегии аккультурации

Однако, такая в целом обычная и положительная, судя по результату, динамика возможна только при использовании конструктивных стратегий аккультурации — усвоения новой культуры в результате непосредственного контакта с ней.

Канадский учёный Джон Берри выделил 4 таких стратегии:

1. Ассимиляция

Когда человек старается полностью раствориться в стране, где оказался. Впитывает нормы и правила, начинает приобщаться к новой культуре, отмечать праздники. Усердно учит новый язык, отказывается от родного. Делает всё, чтобы забыть культуру, в которой он родился и вырос. Часто такие люди даже стыдятся своего происхождения или относятся к нему с высокомерием.

2. Интеграция

Человек сохраняет свою идентичность, обогащая её через знакомство с новой культурой. Он ценит свои традиции, при этом с уважением и любопытством относится ко всему новому. Учит язык, расширяет круг знакомых, общается не только с людьми из своего окружения, но и с местными жителями. Узнаёт историю новой страны, знакомится с обычаями и правилами. Он синтезирует в себе две культуры.

3. Сепарация

Человек максимально отстраняется от культуры той страны, в которой оказался. Демонстративно отказывается знакомиться с историей и соблюдать местные традиции. Часто с пренебрежением относится к коренному населению. Создаёт вокруг себя привычное окружение, замкнутое «гетто», минимизирует внешние контакты. Испытывает тревогу при посещении различных учреждений или при общении с местными жителями.

4. Маргинализация

Человек уходит от своей культуры, но не может обрести новую. Он как бы застревает между двумя мирами. Часто равнодушен к тому, что происходит вокруг, испытывает сложности в идентификации себя и склонен к депрессивному настроению.

Очевидно, что стратегия интеграции наиболее плодотворна и эффективна в достижении стадии принятия.

Самопомощь и самоподдержка

На пути к стадии принятия для минимизации воздействия стресс-факторов, а также для того, чтобы не застрять на предшествующих стадиях необходима самопомощь и самоподдержка.

Вот несколько основных правил:

Сохранение своей идентичности. Приспосабливаясь к новой культуре, принять как факт, что иммигрант никогда не станет на 100% местным — даже если сделает всё возможное для скорейшей интеграции.

Поддержание здорового образа жизни. Даже простые прогулки по городу помогают исследовать место, где оказался человек, способствуют отдыху и проживанию чувств, связанных с переездом.

Принятие различий. Чтобы адаптироваться к новой культуре, необходимо приспосабливаться не только к новым правилам в быту, но и к иной трудовой этике.

Обустройство дома. Дом — это место, где важно чувствовать себя комфортно и в безопасности. Добавить в новое пространство что-то родное и близкое, чтобы было легче справиться с острой тоской по привычной обстановке.

Создание традиций. Это может быть новая привычка — например, каждые выходные ходить на рынок, прогулки перед сном, встречи со знакомыми и т. д. Вокруг таких стабильных и приятных вещей выстраивается новая жизнь.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.