Бесплатный фрагмент - Аз грешный…

Предисловие

Современному русскому читателю имя Григория Котошихина вряд ли о чём говорит. Это и понятно: он был всего-навсего подьячим Посольского приказа, что, вероятно, соответствовало бы дипломатическому рангу нынешнего атташе. К тому же его следы триста пятьдесят лет тому назад затерялись за границей, в Швеции, и о нём в России долго никто не знал.

История открытия для нас Котошихина весьма занимательна. Говорят, что о его существовании якобы знала ещё Екатерина II, переписывавшаяся не только с французскими просветителями, но и с другими коронованными особами, например, с королём Швеции Густавом III. Впрочем, никаких документальных подтверждений этому знанию не найдено.

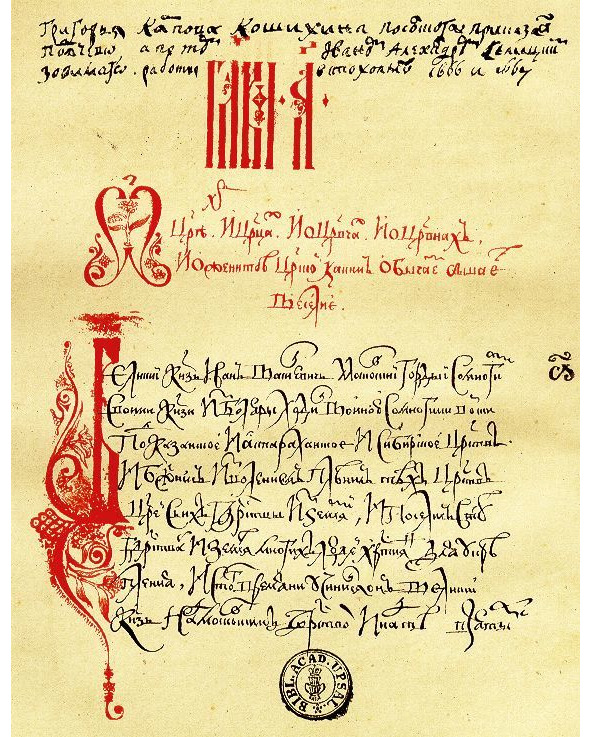

Честь обнаружения следов подьячего Посольского приказа в Швеции принадлежит А.И.Тургеневу — тому самому Тургеневу, который был близок к декабристам, привёз мёртвое тело А.С.Пушкина в Михайловское, а потом и сам поспешил уехать за границу. Путешествуя в конце 1830-х годов по Швеции, он наткнулся на следы Котошихина и сообщил о находке профессору истории Александровского (Хельсинкского) университета Сергею Васильевичу Соловьёву, однофамильцу известного нашего историка. В 1837 году С.В.Соловьёв на свой счёт совершил поездку в Стокгольм и там в городском архиве обнаружил одну из копий шведского перевода труда Котошихина, выполненного его другом, королевским переводчиком и знатоком русского языка, Улофом Дидриксеном Баркхусеном. Через год, получив от Академии наук материальную поддержку, С.В.Соловьёв совершил новую поездку в Швецию и в Уппсальском университете обнаружил оригинал рукописи Котошихина на русском языке. Рукопись, не имевшая заглавия, состояла из 13 глав, разбитых на 254 статьи, и из собственноручно написанной автором «Росписи главам и статьям книги сея», т.е. содержания.

После этого рукопись и личность Котошихина становится предметом всестороннего изучения. Переоценить значение записок Г. Котошихина для русской исторической науки было трудно — это почти единственное дошедшее до наших дней подробное свидетельство современника о состоянии России середины ХVII века. Оно сразу привлекло к себе внимание многих исследователей не только в России, но и за её пределами. Возникла целая отрасль, посвящённая исследованию наследства Котошихина — своего рода «котошихиноведение».

Меня, как автора, давно интересовала личность Котошихина — не в последнюю очередь в аспекте совершенного им предательства. Что же это был за человек? История сохранила о нём не так уж и мало сведений, и они нашли своё отражение на страницах этой книги. Если отвлечься от морально-этической характеристики «вора Гришки», то оценки почти всех его исследователей — наших и иностранных — сводятся к одному: это был неординарный и неглупый человек, наблюдатель острого и пытливого ума, талантливый литератор. Профессор Ф. Л.Морошкин в предисловии к книге А. Барсукова «О России в царствование Алексея Михайловича (сочинение Г. Котошихина)», 1906 год, СПб., негативно отзываясь о русском чиновничестве начала двадцатого века, писал, что они «оскудели мыслью, расточили силы своей души» на бесплодные знания. На их фоне простой подьячий Посольского приказа Котошихин выглядит намного выше и умнее, потому что «обнимает все отрасли государственного управления…, повествует о самых существенных обычаях Русской Земли и бросает смелый взгляд на внутреннее неустройство народного духа». Основатель Комиссии российской АН по изучению труда Котошихина П. М. Строев говорил, что «книга Котошихина верна и очень даже верна», а сам автор «был человек умный, добросовестный писатель».

Несколько слов о моральном облике Г. Котошихина, потому что в данной повести именно этому вопросу уделено больше внимания, чем написанному им труду. Как уже было сказано выше, Г. Котошихн был личностью незаурядной. Выбиться из бедной дворянской семьи сначала в писцы, а потом в подьячие Посольского приказа было в то время ой как не просто! Думные дьяки, возглавляющие Приказ, замечают его способности и поручают ему важные дипломатические задания: посылают на переговоры со шведами и даже с самостоятельной миссией в Стокгольм.

Несомненно, Котошихин — изменник, нанявшийся за деньги помогать шведам. Простить его за это ни по тогдашним, ни по нынешним меркам нельзя, ибо верность отечеству является цементообразующим элементом всякого государства. Но попытаться понять его можно. Теперь, на расстоянии более трёхсот лет, отделяющего нас от предательства Котошихина, к его личности можно относиться уже более спокойно и взвешенно, потому что он — уже достояние истории.

На измену Котошихина подтолкнули обстоятельства. В то время, когда он находился с царским поручением в отъезде, отца его — явно по навету — беспочвенно осудили за растрату монастырской казны, отняли у него дом и всё имущество и вместе с женой и невесткой выбросили на улицу. На ходатайства сына, царского подьячего, о восстановлении справедливости никто не реагирует. Обиженный, вынужденный в тяжёлые годы инфляции, вызванной неудачной денежной реформой царя, жить на небольшое жалованье и содержать семью, Григорий Котошихин ухватывается за возможность подработать. В истории предательств это ординарный случай. Мздоимство уже тогда сильно поразило русское государство, и продажность приказных была у всех на устах.

Что касается побега Котошихина за границу, то здесь у него была веская причина. Он попадает в сложный переплёт: один князь хочет использовать его в интригах против другого, обещая вознаградить за услугу. Для мелкого чиновника, каковым был Котошихин, ситуация была чревата самыми серьёзными осложнениями. Любая из конфликтующих сторон могла бы привлечь его к ответственности: одна — за напрасный навет, а другая — за отказ его исполнить. С сильными мира сего шутить опасно и в наши времена, а тогда уж и подавно. И Котошихину остаётся только один путь избежать осложнений: бежать из страны.

Побеги, кстати, были тогда тоже заурядным явлением: бежали в Россию, бежали из России, и почти во всех случаях мотивы были корыстными и носили характер измены. Достаточно только вспомнить, сколько наших потомственных дворян вели свою родословную от перебежчиков из Литвы, Польши и татарских княжеств! Конечно, и в наше время, и тогда, во времена Тишайшего, перебежчики «оттуда» награждались поместьями и деревеньками, а перебежчики «туда» считались «ворами», т.е. изменниками. Баланс «туда-оттуда» всегда сохранялся, и деревенек на всех перебежчиков к нам у царей хватало.

В настоящей повести я постарался по возможности как можно точнее придерживаться исторических фактов и биографической канвы героя. Для оживления повествования и восполнения некоторых пробелов в биографии героя пришлось прибегнуть к вымыслу. К примеру, до нас не дошло документальных подтверждений о том, что Котошихин выдал шведам агента Ордын-Нащокина ливонского дворянина Горна. Но достоверно известно, что находившийся в бегах шведский агент Котошихин встречался с ним за границей. На этой встрече швед ложно предположил, что Котошихин всё ещё находился на царской службе, и сообщил перебежчику какие-то конфиденциальные сведения. Исходя из понимания мною характера героя и из логики поведения предателей, я решил, что Котошихин вполне мог донести шведам о сотрудничестве Горна с русскими.

В заключение хочу поблагодарить всех сотрудников Государственной национальной библиотеки России в Петербурге, помогавших мне в подборе материала при написании книги и выразить особую признательность старшему научному сотруднику отдела рукописей Н.Н.Невзоровой.

Автор.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Приказная жизнь

Проводы войска

И беси сказали: «С победою великою и з богатством

большим будете назад».

Протопоп Аввакум, «Житие Аввакума»

Москва гудела, наполняя и без того упругий апрельский воздух тугим звоном колоколов. Над Кремлём и Китай-городом плыли лёгкие редкие облачка и летали стаи испуганных белых голубей. Было тёплое воскресенье, и народ московский, истосковавшись по солнышку, дружно высыпал на улицы. В каком-то праздничном возбуждении, сбиваясь в кучки, перегоняя друг друга и пытаясь громкими криками перекрыть церковный благовест, служилые и торговые люди, девки и парни и «протчие жители мужеска и женска пола» бурным потоком устремились к Кремлю — туда, где всегда что-то происходит, и всегда есть пища для глаз и ушей. Толпа, не вмещаясь в узкую арочную протоку, расплескивалась у входа, пенилась, дыбилась, ударялась о стену, вопила, работала локтями и кулаками и упорно втискивалась вовнутрь.

— Православные, что приключилось? Отчего звонят?

— Видать, пожар где-то случился!

— Да навроде дым ниоткуда не валит.

— Что-то важное царь-батюшка наш хочет объявить!

— Люди добрые, вы не встречали тут робёнка? Годов десяти. Мишка! Куды же ты запропастился, пострел? Мишка!

— Робята, глянь какая краля плывёт! Давай прижмёмся!

— Но-но! Прочь отседова, стригольники! Я вам покажу «прижмёмся»!

— Война! Чую, война будет!

— С кем? Неужли с крымцами?

— Ну, нет уж, крымцы к нам нос навряд ли сунут. Ляхи, видать, опять полезли!

На Кирилловском и Крутицком подворье царила не меньшая давка: дорогу перегородила огромная колымага, стоявшая у ворот дома князя Якова Куденетовича Черкасского, и оттого ажиотаж толпы многократно усиливался. В оставшуюся узкую промежность проталкивались самые нахальные и отчаянные. Выскочив пробкой на свободу, они переводили дух, отряхивались, радовались, что остались живы, и сломя голову бежали дальше — мимо храма Николы Гостунского, через Зарубу к Ивановской площади, к колокольне Ивана Великого и Приказному двору, где уже колыхалось море голов. Сдерживало это море, прижавшись с трёх сторон к домам и образовывая своеобразный мешок, стрелецкое войско — «разных Приказов стрельцы и стольники со знамёнами и барабанами, и со всем ратным строем, в цветном платье».

На площади, получившей своё название от колокольни Ивана Великого, проходили самые различные церемонии, как-то: крестные ходы, приём иноземных послов, оглашение царских указов, возвещение народу важных государственных событий. Так тремя месяцами раньше, когда боярин Бутурлин привёз в Москву Переяславский договор о присоединении Малороссии, на Ивановской площади царь торжественно и принародно изъявлял боярину свою царскую благодарность. Тишайший не страдал честолюбием и охотно показывал подданным отличившихся слуг. Народ должен был знать своих героев.

Крестные шествия обставлялись со всей пышностью и торжественностью, на которую был способен только Третий Рим. После совершения на Лобном месте действа цветоносия патриарх садился верхом на осла, а какой-нибудь знатный боярин изволил в то время у осляти узду принимать за конец повода и вёл его в город к соборной церкви. Перед ослом с патриархом по три человека в ряд, начиная с низших чинов, шествовали окольничие, думные и ближние люди, стольники, стряпчие, дворяне и дьяки в золотых одеждах. За патриархом следовали дети царя, бояре и думные дворяне, за ними шли купцы «в золотах», а за теми «золотчиками» — стольники, стряпчие, дворяне и жильцы, «которые были не в золотах». По обе стороны процессии в бархатных ферезеях и в турских цветных кафтанах шагали воинские начальники — полковники и стрелецкие головы, а по бокам от них, в один ряд, в цветных кафтанах, с золочёными пищалями шли простые стрельцы. По краям площади, перед резными решетками, окрашенными в самые разные цвета, выставлялся пушкарский наряд: около пушек и полковых пищалей в цветном платье при знамёнах стояли пушкарские головы.

О войне с поляками говорили давно, а 1 октября 1653 года Земский собор приговорил вступить с ними в войну.

Когда бывает с окрестными государствы нелюбье и война, и в то время царь советует с патриархом, и с митрополиты и со архиепископы и с епископы, и с иными болших монастырей властми и говорит с бояры.

Всё зло на Россию, по мнению бояр, исходило из Польши, поэтому Москва вознамерилась сокрушить Речь Посполитую и вернуть отнятые во время Великой Смуты земли. Обстановка для этого складывалась вполне благоприятная. Дворянская республика Яна Казимира II раздиралась внутренними противоречиями. Науськиваемая крупными магнатами шляхта противилась любой попытке бывшего кардинала ввести в стране образцы французского абсолютизма, поэтому между королём и дворянами происходили непрерывные стычки.

Воодушевлённые благоприятной ситуацией и руководствуясь справедливой идеей возврата из-под польской короны исконных русских земель, царь и бояре действовали, однако, не с кондачка, а вполне расчётливо. Если учесть, что к этому времени разразилась Первая Северная война, и что в качестве её участников, кроме Польши и Швеции, выступили ещё Дания, Голландия, Бранденбург и прочие немецкие земли, то можно себе представить, какой крепкий узелок завязывался на берегах Балтики. Прежде чем начинать боевые действия, Москва решила перестраховаться и разузнать, какова же была расстановка сил в Европе. В этих целях Тишайший направил своих послов: К.Г.Мачехина — в Париж, С.С.Евского — в Стокгольм, М.И.Поливанова — в Амстердам, а А.А.Кокошкина — в Копенгаген.

Париж и Копенгаген к московской затее отнеслись отрицательно, поскольку и французский и датский короли рассматривали Польшу в качестве союзника в борьбе с великодержавными устремлениями Швеции. Голландцы заняли выжидательную позицию и дали дьяку Поливанову туманный ответ. И только шведы — правда, осторожно — поддержали планы русского царя и даже пообещали Евскому поставить Москве партию мушкетов.

Шведский трон качался: в 1654 году королева Кристина объявила о своих планах отречься от престола и уехать навсегда из Швеции. Ей с большим трудом удалось навязать парламенту и правительству своего кандидата на роль наследника — двоюродного брата пфальцграфа Карла Густава и передать ему власть. Своим главным противником Швеция считала всегда Данию, но и Польша с её постоянными претензиями на корону Швеции доставляла свейским королям много хлопот, и шведы никогда не забывали о своём старом противнике на востоке. Их осторожность в отношении планов Москвы объяснялась вполне оправданными опасениями за судьбу собственных планов превращения Балтийского моря в море Шведское. Швеция только что вышла из Тридцатилетней войны в Германии, её казна была пустой, и новому королю Карлу Х Густаву позарез были нужны новые источники доходов, к примеру, с балтийской торговли. Русские же могли помешать шведам, потому что, начав войну с поляками, они неизбежно должны были вторгнуться в Литву и Лифляндию и тем самым войти в неизбежный конфликт со шведскими интересами. Поэтому пожелания шведов в этой связи были таковы: пусть Москва делает, что хочет с поляками, но держится подальше от шведских завоеваний в Прибалтике.

Москва, проигнорировав мнение Парижа и Копенгагена и не до конца разобравшись в далеко идущих планах Стокгольма, сочла результаты поездок четырёх послов в Европу вполне благоприятными и приступила к реализации своей затеи.

23 октября 1653 года царь Алексей Михайлович Тишайший собрал всех начальных людей и объявил им, что в предстоящую войну «все они будут без мест». Это вовсе не означало массовые увольнения с занимаемых ими должностей — нет. Просто на время войны упразднялось местничество, и каждый должен был оцениваться не по дородству и происхождению, а по делам своим. Знатным боярам эта весть по нраву не пришлась, но приняли они её с великим смирением, а некоторые даже с видимым одобрением.

Царь знал, что делал. Кичливость бояр часто доходила до абсурда и отрицательно сказывалась на исполнении его наказов. В период военных действий местничество могло привести к непредвиденным последствиям: какой-нибудь воевода-рюрикович мог вполне не прийти на выручку войску, возглавляемому менее знатным боярином или дворянином, поскольку это было ему «невместно».

Вскоре был назначен главный воевода — боярин Алексей Никитич Трубецкой, который и стал собирать и готовить войско — и конно и пеше — в поход. К весне военные приготовления были закончены, и 23 апреля 1654 года вся Москва, устремившись в Кремль, устраивала главному воеводе пышные и торжественные проводы на войну. Из распахнутых дверей и окон Успенского собора на площадь доносились слова молитвы, читаемой патриархом Никоном, и народ жадно ловил их, сохраняя благоговейную тишину:

— …на рать идущих… воеводе болярину Алексею… многая лета… болярину Ивану… за Русь святую…

После молитвы возникла небольшая пауза, в конце которой вперёд вышел Тишайший и выступил с высокопарной речью. В ней царь обращался к большим и малым воеводам с наказом «не срамить земли русской и воевать неприятеля» до полной победы. Наказ был торжественно вручён не князю Трубецкому, а патриарху Никону. Патриарх бережно принял от царя свиток с наказом и положил его в киот Владимирской Богородицы, вероятно полагая, что воеводе эта бумага не понадобится, что красноречиво говорило о степени её полезности. Однако в эту замысловатую церемонию Тишайший вкладывал простой, но великий смысл — наказ как бы делался от лица Пресвятой Богородицы.

Вручив наказ воеводе, Алексей Михайлович позвал всех присутствующих к себе на обед, и, поддерживаемый под руки ближними боярами, в золотой с кружевами шубе, в горлатной шапке, вышел на крыльцо. В толпе раздались приветственные крики:

— Слава царю-батюшке, нашему заступнику перед басурманами!

Царь кротко улыбнулся и, дождавшись, когда стихнут голоса, негромким грудным голосом сказал:

— Детушки мои, ребятки драгоценные! Земский собор приговорил начать войну с государством польским. Негоже нам оставлять наших православных христиан под рукою еретиков. Со времён Великой Смуты подпали наши братья под ярмо нечестивых ляхов-еретиков и испытывают тяжкие страдания. Ныне мы провожаем наших ратников на войну для возвращения отверзнутых земель в лоно царства Московского и в лице воеводы Алексея Никитовича Трубецкого даём им наказ биться честно и до конца стоять за землю нашу русскую.

Толпа встретила слова Тишайшего громкими одобрительными выкриками:

— Мы с тобой, великий государь!

— Веди нас, государь, на любого супостата!

— Слава православному воинству! Ура!

— Смерть ненавистным ляхам!

Царь чинно и скромно кланялся, кротко улыбался, а стоявший рядом суровый Никон скупыми мановениями руки благословлял собравшихся, успевая шепнуть царю на ухо приятное известие:

— Любит тебя, народ, великий государь!

Удовлетворив любопытство и любовь народа, царь пошёл к себе во дворец, где в Грановитой палате были накрыты столы, и церемония отпуска главного воеводы продолжилась уже в застольной обстановке. Палата по этому случаю была празднично убрана: в одном окне на золотом бархате были выставлены серебряные часы, в другом — шандан серебряный тож, обставленный рассольниками, в третьем — серебряник с лоханью да серебряная с позолотой бочка с вином; на рундуке против государева места были разостланы ковры; около столпа стоял поставец с золотыми, серебряными, сердоликовыми, хрустальными и яшмовыми сосудами.

Царь встал и произнёс новую речь, не менее богатую разными нравоучениями, чем предыдущая, и передал воеводе списки ратных людей, как бы вверяя теперь их под полное его командование. Но и после этого царские нравоучения не кончились — царь почтил ими также и воевод подначальных:

— Заклинаю вас, воеводы-начальники строго соблюдать Божьи заповеди и наши повеления, повелеваю вам во всём слушаться своих начальников, не щадить и не покрывать врагов и сохранять чистоту нашей православной веры и христианское целомудрие!

Потом при пении священных песнопений принесли на панагии Богородицын хлеб, и царь вкусил от него, трижды отпил из Богородицыной чаши и подал её по чину боярам и воеводам. Духовенство с панагией было отпущено, царь сел, потом снова встал и приказал угощать собравшихся мёдом: начальников — красным, а простых воинов — белым. За столом началось некоторое оживление, но оно вновь было прервано поучительной речью царя, в которой он напоминал Трубецкому, чтобы тот непременно проследил за тем, чтобы все ратные люди исповедались и причастились на первой неделе Петрова поста — без этого русскому православному воинству удачи на поле боя не будет.

Настала очередь воеводы ответствовать царю. Князь тоже был не лыком шит и продемонстрировал искусное владение не только копьём и мечом, но и глаголом. Растроганный царским вниманием, он «растёкся по древу» в самых замысловатых выражениях:

— Твои слова, государь, крепко запали в нашу душу — так крепко, что их теперь не вышибить оттуда никакому ляху. Если пророком Моисеем дана была израильтянам манна, то мы, русские люди, не токмо напитались снедью за сим щедрым столом, но и гораздо обвеселились душевною пищею премудрых и пресладких глаголов, исходящих из твоих царских уст.

Выйдя из-за стола, царь приступил к церемонии «отпуска» своего главнокомандующего. Трубецкой подошёл к царю, Алексей Михайлович взял его обеими руками за голову и крепко прижал к груди. Трубецкой со слезами умиления на глазах тридцать раз поклонился царю в землю. Потом подходили остальные воеводы и по несколько раз кланялись в землю.

Отпустив начальных людей, царь вышел в сени и обратился к дворянами и детям боярским. Он давал им из своих рук ковши с белым мёдом и говорил такие слова:

— На соборах были выборные люди по два человека от всех городов, мы говорили им о неправдах польского короля, и вы всё это слышали от своих выборных. Так стойте же за злое гонение на православную веру и за всякую обиду на Московское государство, а мы сами идём вскоре за вами и будем с радостью принимать раны за православных христиан!

— Если ты, государь, — отвечали ратных дел люди, — хочешь кровью обагриться, так нам и говорить после этого нечего: готовы положить головы наши за веру православную, за государей наших и за всё православное христианство.

Толпа на Ивановской площади к этому времени значительно поредела, но наиболее любопытные и дотошные всё ещё оставались, не отрывая взоров от царского дворца, где проходил пир.

— Что ж теперь дальше-то воспоследует — ты как думаешь, Гришка? — спрашивал мужик лет сорока пяти-шести, в котором по одежде и манерам угадывался бедный московский дворянин.

— Дальше, батюшка, будут проводы самого войска. Им ведь приказано к началу мая быть под Смоленском.

— Ишь ты! Скоро, ох как скоро заплачет Русь!

— Почто плакать-то? Дело справедливое и честное!

— Дело-то, сынок, справедливое, да воеводы лютые. Сами они на рожон не лезут — всё норовят в шатрах да палатках отсидеться, а в сражение посылают таких, как мы с тобой. Тебя-то не возьмут на войну?

— Ещё как могут, батюшка, только не в ратном строю я буду воевать, а в полковых писарях или подьячих.

— А что я тебе сказывал, когда ты был отроком? Учись писать-читать, это, считай, твоя единственная выгода на этом свете.

— Благодарствуй, батюшка. Я ведь и польскому теперь усердно учусь, и немецкому. И повёрстан скоро буду, а это куда уж как хорошо!

— Молодец, сынок, дай только Бог тебе счастья.

Тому, кого звали Гришкой, на вид можно было дать не больше двадцати, хотя на самом деле ему недавно исполнилось уже двадцать четыре. Во всём были виноваты его несерьёзные с озорным блеском глаза, юркая походка и юношеский, не огрубевший голос. Он резко отличался от своего отца, задавленного, видать, жизнью и смотревшего на мир тусклыми глазами, что придавало всему его обличью укоризненный и обиженный вид. Манеры же сына были свободны, взгляд серо-голубых глаз смел и независим, русые волосы, постриженные в кружок, были чисто вымыты и причёсаны, усы и начинавшая пробиваться редкая борода ухожены, а от всей его ладной, невысокой фигуры, облачённой в однобортный кафтан, веяло уверенностью и достоинством.

Это были отец и сын Котошихины. Отец Карп Харитонович служил в Воскресенском монастыре казначеем, а сын его — в Посольском приказе писарем. Впрочем, думный дьяк Алмаз Иванов, стоявший во главе Посольского приказа, в самом ближайшем времени обещал поверстать Гришку, т.е. произвести его в подьячие.

Котошихины, натолкавшись и наоравшись с утра на воздухе, устали и возвращались теперь домой в Замоскворечье в свой небольшой домишко. Пройдя по хлипкому деревянному мосту над Москвой-рекой, они обернулись назад и полюбовались видом Кремля, купавшегося в бронзовых лучах заходящего солнца. Карп Харитонович вздохнул, перекрестился на колокольню Ивана Великого и решительно свернул на узкую улочку. Сын его побрёл рядом. Оживление, охватившее его в связи с церемонией в Кремле, мгновенно прошло.

— Поспевай быстрей! — прикрикнул на него отец. — Не опоздать бы к столу.

Дома их ждала мать и праздничный пирог с рыбой. Котошихины пригласили к себе в гости купцов Силантьевых, за дочь которых сватали Гришку. Искать ему невесту среди обедневших жильцов, писцов да подьячих было делом гиблым, а вот купцы Силантьевы в Замоскворечье считались довольно зажиточными и обещали дать за своей дочерью порядочное приданое. Котошихины сидели в нужде по самое горло. Служба главы семейства в монастыре была больше убыточной, чем прибыльной. Хорошо ещё, что удалось пристроить Гришку к делу, а то бы хоть побирайся с сумой. Родовое захудалое поместье давно отобрал за долги боярин Сицкий, и пришлось подаваться в белокаменную.

Лукерья Котошихина всё ещё возилась у печи, когда муж с сыном возвратились домой. Они молча плюхнулись на лавку. Гришка уставился в потолок, отец жадно потянул ноздрями идущий от стола пар: там под полотенцами, источая тепло и одурманивающий запах рыбы и лука, лежал пирог.

— Да вы что — али на пирог заритесь? — возмутилась Лукерья. — Не дам! Это всё для гостей. Вы всё враз слопаете, что же я на стол поставлю? Нет уж, срамить дом свой я не дам.

— Что ж нам теперь — с голода подыхать? — недовольно буркнул муж.

— Не помрёте! Ишь какие! Вон пожуйте вчерашней репки да запейте кваском — глядишь до вечера и дотянете.

Отец с сыном неохотно вылезли из-за стола.

Вечером пришли Силантьевы и привели с собой дочку. Пока гости чинно здоровались да рассаживались, Гришка стоял в углу и мрачно наблюдал за всем происходившим. Силантьева-младшая была далеко не красавица: нос вздёрнутый утиный, веснушки по всему лицу, сама толстая, как колода — Гришке такие не нравились. Но делать было нечего — сговор уже состоялся, сегодня предстояло договориться о дне свадьбы и приданом. Перечить родителям не было принято.

Купец с купчихой нахваливали дочку: и стряпуха-то она была отменная, и хозяйка из неё получится преотличная, а уж какая она скромница и послушница — не сыскать во всём свете. Лукерья то и дело подкладывала сватьям пирога, Карп тупо смотрел перед собой в столешницу, а молодые сидели рядышком и ничего не ели. Невеста была сыта и вся светилась от счастья, а Гришке кусок не лез в горло.

Стерпится-слюбится!

Ночью Гришка лежал на полатях и слушал, как по улице шёл бирюч и кричал во всё горло:

— Заказано крепко, чтоб изб и мылен никто не топил, вечером поздно с огнём никто не сидел! А для хлебного печенья и домашнего варенья поделайте печи в огородах али на полых местах в земле, подальше от хором, от ветра печи те огородите и лубьями ущитите гораздо!

Москва боялась пожара, и с наступлением весны принимались строгие меры безопасности.

…В день свадьбы Гришки русское войско покидало Москву и в походном строю проходило мимо царского дворца. Войско провожали царь с царицей и патриарх. Впереди ехала дворянская кавалерия, за ней следовали стрельцы в кафтанах — каждый полк в кафтанах своего цвета, артиллерия, солдатские полки и рейтары, организованные на иноземный лад, драгуны, казаки. Никон кропил проходящих святой водой, военачальники спешивались, подходили к царю, он спрашивал их о здоровье, а они кланялись ему в землю. Патриарх напутствовал воинов речью и призывал на них Божие благословение.

Трубецкой и тут не «подкачал» и, поклонясь патриарху в землю, ответил проникновенной речью и обещал от лица всего войска «слушаться учительных словес государя патриарха».

18 мая в сопровождении дворовых воевод к войску отъехал сам Тишайший.

«Тишайший» царь России

Царю же отложивши всякие государственныя

и земския дела правити и росправу чинити…

Г. Котошихин

Царствование царя Алексея Михайловича Тишайшего на самом деле вряд ли оправдывало данное ему в народе прозвище.

И правда: назвать вторую половину и особенно третью четверть семнадцатого столетия тихой да благодатной можно лишь с большой натяжкой. За время ношения царём Мономаховой шапки на внешних границах Московии постоянно, не прекращаясь, велись изнурительные для казны и для населения войны то со шведами, то с поляками, то с крымскими татарами, а то и со всеми одновременно.

Внутренние устои государства с завидной регулярностью сотрясались народными бунтами: Медным, Соляным, Псковским, Новгородским, а потом и казацкой вольницей Степки Разина. Крупные волнения, в конце концов, жестоко усмирялись, но разбой, грабежи и убийства, творимые многочисленными мелкими шайками, не прекращались ни на один день, так что царские сыщики с приданными им стрелецкими отрядами без сна и отдыха гонялись за ними по бескрайним российским весям, попутно не забывая воспользоваться своей властью для «обдирательства народа».

Церковь тоже не оставалась в стороне. С благословения царя и его любимца патриарха Никона она со всей своей православной истовостью встала на борьбу за чистоту веры и церковных догматов, вызвав тем самым недовольство значительной части клира во главе с протопопом Аввакумом. Между никонианами и сторонниками старого обряда возник раскол, разгорелась неистовая религиозная распря, породившая феномен раскольничества и старообрядчества, который потом счастливо перекочевал в наследство всем родственникам Тишайшего, управлявшим после него Россией ещё 250 лет.

Видно, у подданных царя ещё настолько были свежи воспоминания о грозном царе Иване Васильевиче и о «деятелях» Великой Смуты, что второй отпрыск семейства Романовых, по сравнению со своими предшественниками на российском троне, показался им просто ангелом во плоти и заслужил прозвище «тишайшего». Известно, что русский подданный может быть доволен и тем, что царь не сдирает с него последнюю рубаху и не лишает живота.

Впрочем, царь Алексей действительно был человеком тихим, мягким, добродушным, благочестивым, богобоязненным и очень добросовестно относившимся к исполнению своих царских полномочий.

— Бог благословил и передал нам, Государю, править и рассуждать люди своя на востоке и на западе, и на юге и на севере по правде, — любил приговаривать он в часы умиления. — Лучше слезами, усердием и смирением перед Богом промысел чинить, чем силой и надменностью.

Царь не переносил жестокости и не позволял жестокого обращения с людьми ни себе, ни другим. Однажды ему донесли, что проживавший в Москве грузинский князь Ираклий за какую-то провинность приказал обрезать нос и уши своему слуге. Возмущённый Алексей Михайлович послал сказать князю, что «если он и впредь намерен поступать так же, то может отправляться в свою Грузию или куда ему угодно, но в Москве таких жестокостей не терпят».

Это вовсе не означает, что царь терпел или поощрял ослушников — иначе какой же он был бы царь? Нет, он их непременно наказывал, но меру наказания им определял весьма своеобразную. Царь был большим шутником и даже из всякого наказания хотел сделать для себя развлечение. Так в любимом селе Коломенском, куда весь двор летом выезжал на «дачу», он приказал вырыть специальную «купель Иордань», в которую отправлял купаться провинившуюся челядь: кого за опоздание, кого за сквернословие, а кого и за порчу блюда или за иную провинность.

— Тем и утешаюся, что еже утр купаю в купели человека по четыре по пяти, а то и по двенадцати, — рассказывал царь любимому стольнику Матюшкину. — Да после купания жалую, зову их ежеден к столу и угощаю.

— Царь-батюшка! — восклицал в порыве обожания суверена конопатый стольник. — Уж ты впрямь гораздо милостив к верховым людишкам! Нашего брата никак нельзя баловать — одна поруха будет.

— Ништо, Прокопий, ништо, — отвечал царь, покрываясь румянцем и поглаживая пухлой ручкой по пухлому животику, — суть наказания — не жестокосердие, а прозрение вины свершённой. Вот так-то, друже! Заговорился я тут с тобой, а мне на обедню пора. Мария Ильинишна поди ужо впереди меня поспела. О-хо-хо-хо-хо! Грехи наши тяжкие…

«Купальщики» бывали очень довольны царским угощением, наедались вдосталь и уходили восвояси, сговариваясь на следующий день непременно учинить ещё какое-нибудь «упущение». Царь был простодушен и хлебосолен и подвоха не подозревал, к тому же вода в купели была тёплая.

Впрочем, Тишайший не был формалистом и, рассердившись, мог и оттаскать какого-нибудь «холопа» за бороду или запросто отдубасить его по спине палкой. Нравы при дворе и вообще в государстве были простые и незатейливые, царь был волен в своих действиях и мог, кого угодно, казнить или миловать. Но он никогда беспричинно не посягал на жизнь, имущество или достоинство людей и если приказывал казнить, то всегда за дело. Например, он не терпел, когда холопы бунтовали против своих господ. Тут разговор бывал короткий, потому что нарушался чин, то есть порядок. А порядок самодержец ставил выше всего на свете. Он просто был убеждён, что «чин» нужно беспременно вносить во все промыслы человека.

— Без чина же всякая вещь не утвердится и не укрепится: бесстройство же теряет дело и восставляет безделье, — рассуждал он в своих произведениях (царь был не без литературных задатков и склонностей к философствованию). Со временем этот дар у Романовых постепенно иссякнет, но для этого понадобится почти целых три века, две смены общественного строя и торжество прогресса.

Одним словом, Алексей Михайлович был царь глубоко положительный, и дальнейшее перечисление всех его достоинств может быть утомительным для читателя. Мы же ограничимся только тем, что закончим этот список указанием на его поистине религиозное подвижничество, аскетизм и умеренность, любознательность и подвижный яркий ум, высокую нравственность и порядочность.

Недостатки? Так кто же их не имеет на Руси.

Да, он бывал временами слишком деликатен и мягок. Он не мог высказать человеку справедливых претензий в глаза, и такое его малодушие на деле оборачивалось византийским коварством, потому что заглаза трудные решения Тишайшему давались легче. Да, Алексей Михайлович не особенно утруждал себя государственными делами и даже относился к ним с некоторой ленцой, но ведь царь был такой же русский, как и все его подданные. Чего же от него требовать? И никто и не требовал. Но зато он знал меру в развлечениях и даже ввёл в русский обиход поговорку: делу — время, потехе — час. Поговорке вообще не было бы цены, если бы царь уточнил, которая величина больше: та, что употребляется на дело, или та, что отведена для потехи. Но все равно: если беспристрастно оценить достоинства и недостатки царя, то всякому станет ясно, что царь Алексей Михайлович был и монархом и человеком с «плюсом».

Так, значит, не напрасно он получил прозвище Тишайший? Выходит, да. Войны, восстания, искания веры, грабежи и разбои всегда сопутствовали русскому бытию — их придумал отнюдь не Тишайший. А суть в том, что при Тишайшем на всём был отпечаток благообразия. В том, что из-за высоких кремлёвских теремов до народа нет-нет, да доходил голос сочувствия к его страданиям и что сам царь подавал искренний пример человеколюбия, смирения перед Богом и добронравия. И при его отце Михаиле Фёдоровиче на Руси восстановились мир и спокойствие, но Тишайшим народ назвал именно сына, хотя при отце ни войн, ни восстаний, ни других крупных катаклизмов вообще зарегистрировано не было. Такое уж время выпало на правление Алексея Михайловича неспокойное, а сам-то царь был «вельми тишайший».

Московскому войску не составило большого труда нанести полякам несколько поражений, а главное — вернуть «оттяпанный» поляками во время Смуты Смоленск и даже присоединить к России Литовское княжество. Кроме того, украинские казаки во главе с гетманом Богданом Хмельницким в это время тоже добились успехов в борьбе с польскими панами и от имени Украинской Рады попросились под руку московского государя. Тишайший, любивший обставлять своё царствование с «превеликой пышностью», стал называться теперь «всея Великия, Малыя и Белыя Руси Самодержец», а также «Великий князь Литовский». Польский «промысел» царя облегчился к тому же вторжением в 1655 году шведов, имевших, со своей стороны, свои претензии к Яну Казимиру, в том числе и династийные.

Армия Карла X Густава прошла через всю Польшу, практически не встречая никакого сопротивления. Король Ян Казимир спасся бегством в Вену под крыло императора Священной Римской империи, а многие литовские и польские магнаты присягнули на верность шведской короне. Карл X Густав уже примерял на голову польскую корону. Оставленные в Ливонии малочисленные воинские части под командованием графа Магнуса Делагарди, шурина короля и сына того самого Якоба Делагарди, который во времена Смуты вместе с князем Скопиным-Шуйским воевал поляков, а потом захватил Новгородскую землю, в соприкосновение с русским войсками пока не приходили. Впрочем, Карл X Густав в войне с Россией заинтересован вовсе не был.

Но потом, по мере ведения военных действий, для Москвы началась полоса неудач. В дело спасения католической Польши от «богомерзких схизматиков» и «вероотступников-лютеран» вмешался Ватикан и австрийский император. В Москву в конце 1655 года приехал императорский посланник Алегретти и стал интриговать и натравливать царя на шведского короля Карла Х Густава. Тишайшего Алексея Михайловича ловкий итальянец сумел умаслить дарами, в числе которых находились мощи святого Николая Чудотворца, а для бояр и ближайших советников царя Алегретти нашёл нужные слова: самовольные и несогласованные-де с Москвой действия шведов в северной Польше задевают-де честь русского царя, ибо они, шведы, взяли под свою руку княжество Литовское, которое самим Богом было предназначено для царя самодержавного. Какой же он теперь Великий князь Литовский? Нет, Москве негоже оставлять такую дерзость безнаказанно! Алегретти знал, на чём можно было сыграть — «чин» для московского царя был превыше всего!

Действительно, повод для таких инсинуаций дали сами шведы: их король Карл Х объявил над Литвой протекторат и дал переметнувшемуся на шведскую сторону литовскому гетману Янушу Радзивиллу обещание возвратить все литовские владения, занятые московским войском, а его Магнус Делагарди, склоняя литовцев к шведскому подданству и вступив в сомнительные переговоры с Хмельницким, неуважительно отзывался о царе.

Всё это пришлось Тишайшему не по нраву. Напрасно шведский резидент, посланный в Москву ещё королевой Кристиной, напрягал все свои дипломатические способности, чтобы устранить возникшие недоразумения.

— А таков смышлён и купить ево то дорого дать, что полтина, хоть и думный человек, — язвительно говорил царь о резиденте Артамону Матвееву. — Да што ж делать, така нам честь!

Но царь доводы шведа не воспринимал и отвергал с порога.

В своём послании к Тишайшему Карл Х Густав, склоняя царя крепко держать позорное для России Столбовское докончание, т.е. мир, лицемерно твердил о любви между государями. Это ещё больше возмутило царя: шведский король прислал в Москву заведомого дурака, чтобы обвести его, московского государя, вокруг пальца.

— А мы мним, — комментировал Тишайший обращение Карла, — делает он это не столько от любви, а сколько вдвое того от страху.

Подзуживаемые австрийским послом и одушевлённые недовольством царя, думные бояре упорно вели дело к войне со свеями, упрекая их к тому же в возмутительных сношениях с казацкой Радой, имеющих своей целью отвратить Украину от Москвы, и уличая ещё кое в чём. Хорватский славянофил, священник и учёный Юрий Крижанич, нашедший убежище в России, призывал к единению славян под скипетром русского царя и уличал шведов в экспансии. Бояре, вспомнили об обиде московскому государству, нанесённой шведами при обращении с делом Тимошки Анкудинова. Это гнилое и «дохлое» дело снова вытащили из старых сундуков и стали им потрясать перед «рожей свейского посла». Мы, мол, тебе покажем Кемскую волость!

Тимофей Анкудинов, сам родом из Вологды, служил себе в одном из Приказов подьячим, и — кто знает — может быть и дослужился бы до дьяка, да нашептал ему бес на ухо «прельстительные мысли», и решил Тимошка повысить свой социальный статус, который он считал слишком заниженным. Ведь смог же монах Гришка Отрепьев взобраться на московский трон, а чем он, Тимошка Анкудинов, хуже его? Да ничем! И замыслил Анкудинов объявить себя сыном царских кровей, чтобы потом претендовать на престол. В родители себе Тимоха выбрал сгинувшего в Польше царя Василия Ивановича Шуйского, который сорок шесть лет тому назад женился на молодой княжне Марии Петровне Буйносовой-Ростовой и, следовательно, мог иметь сынка.

Сказано — сделано. К осуществлению далеко идущих планов Анкудинов привлёк своего товарища по Приказу Алёху Конюховского. Ещё задолго до начала войны с Польшей они благополучно бежали сначала в Литву, но, не встретив там сочувствия своему замыслу, подались оттуда в Константинополь, где Тимошка объявил себя Иваном Васильевичем Пятым. Туркам самозванец не понравился, и Тимошка ушёл в Италию, где прикинулся ревнителем католической веры, связался с представителями Святого Престола и начал давать ему авансы относительно обращения православных московитов в правильных католиков. Но и в Италии беглецы успеха тоже не имели и пустились по Европе в поисках дальнейшего своего счастья.

Эти поиски привели их, в конце концов, к Богдану Хмельницкому, но в планы гетмана вряд ли входило вредить Алексею Михайловичу. Он просто отмахнулся от Анкудинова, как от назойливой мухи, и прогнал его прочь. Тимошка с Алёшкой пожили какое-то время в Чигирине, потом в Мгарском монастыре, а когда Украинская Рада взяла курс на присоединение к Москве, они спешно покинули пределы Малороссии и через Польшу пробрались в Стокгольм.

Тайному приказу быстро стало известно о появлении самозванца в «свейской Стекольне», и Москва через Посольский приказ тут же потребовала его выдачи.

Приказ Тайных Дел; а в нём сидит дьяк да подьячих с 10 человек, и ведают они и делают дела всякия царския, тайные и явные. А устроен тот приказ при нынешнем царе, для того чтоб его царская мысль и дела исполнилися все по его хотению, а бояре б и думные люди о том ни о чём не ведали.

Московские цари слишком хорошо знали цену самозванству и решили с огнём не шутить, а пресечь зло немедленно. Русский посланник князь Головин организовал несколько шустрых новгородских торговых людишек, постоянно пребывающих в Швеции, и с их помощью выследил и схватил Алёху Конюховского. В дело, однако, вмешалась «сердобольная» королева Кристина и велела отпустить пленника, а Головину приказала немедленно покинуть Швецию.

Некоторое время спустя в Стокгольм прибыл царский гонец Челищев. Ему тоже сопутствовала удача, и он тоже сумел схватить Конюховского, однако вывезти его в Москву тоже не смог — опять помешали всё те же шведы. Они укрыли самозванца и тайно переправили его в Голштинию. Тамошний герцог Фридрих недолго кормил «Ивана V» дармовым голштинским хлебом и при первой представившейся возможности выдал его представителю Посольского приказа в обмен на какую-то взаимность со стороны Московии. Тимошку привезли в Москву и в конце 1653 года, как водится, четвертовали.

Известную роль в развязывании войны со Швецией сыграл и пользовавшийся доверием царя полонофил А.Л.Ордин-Нащокин, ярый сторонник т.н. польской партии. Он, наоборот, усиленно рекомендовал Тишайшему заключить с поляками перемирие — пусть даже ценой потери исконных русских земель — и всеми силами обрушиться на шведские провинции Ливонию, Эстонию и Ингрию.

Как бы то ни было, интриги Алегретти увенчались полным успехом: Москва начала с позиции силы мирные переговоры с поляками и готовилась объявить войну своей потенциальной союзнице Швеции. Карл Х всполошился и решил вступить с царём в дипломатические переговоры, для чего послал в Москву своего надворного советника Густава Бьельке. Бьельке в сентябре 1655 года выехал из Риги, в конце октября добрался до Москвы, но получить аудиенцию у Тишайшего смог только в декабре — царь находился при войске под Смоленском.

Карл Х, между прочим, фактически предложил Алексею Михайловичу разделить Польшу между Россией и Швецией, на что царь ответил категорическим отказом. Переговоры затягивались, не договориться со шведами царю усердно помогали послы австрийского кесаря и бранденбургского курфюрста Фридриха Вильгельма. Последний, отказавшись от союза с Карлом Х Густавом, вступил в антишведский союз с Яном Казимиром, взяв за это у поляков часть Пруссии, и был кровно заинтересован в срыве шведско-русских переговоров. Посла Бъельке московские бояре и дьяки стали всячески притеснять и держать на положении пленного, а семнадцатого мая 1656 года дьяк в «государевом имени» Дементий Башмаков, возглавлявший Тайный приказ, объявил, наконец, шведу, что «мирное докончание нарушено» шведской стороной, после чего всё шведское посольство посадили в тюрьму.

Россия окончательно вставала на тропу Первой Северной войны.

— Богоугодное дело начинаешь, царь-государь, — одобрительно гудел патриарх Никон царю. — Сокрушить богомерзких отступников от учения нашего Иисуса Христа — святое дело!

Лютеране не пользовались популярностью не только в Риме, но и в Москве, хотя никакими вредностями по отношению к православию никогда не отличались, а наоборот: почти все контакты с Москвой поддерживали в основном лютеранские страны. Козни шли из Ватикана и католических стран, но на Руси особых различий между лютеранами и католиками не делали. Например, патриарх Никон с лютеранством связывал всё непотребное, что проникало из Европы в Россию: табак, вино, музыку, книги, театр и «прочий разврат».

Царь же почитал учение Иисуса Христа, дружил с Никоном и свято верил ему. Ему было невдомёк, что Лютер был таким же «богоотступником», как сам Никон, взявшийся за исправление церковных книг и православных обрядов. Кстати, царь-батюшка выказывал явное предрасположение к некоторым из этих «лютеранских мерзостей»: он завёл у себя при дворе театр, музыку и проявлял живой интерес к занимательной западной литературе. Алексей Михайлович пропускал мимо ушей наскоки патриарха на «иноземщину», справедливо полагая, что они к нему отношения не имеют, потому что наместнику Бога на земле всё можно.

Не завершив войны с Речью Посполитой и находясь в состоянии перманентной войны с крымскими татарами, Россия начала военные действия против Швеции. Засадив шведского посла в кутузку, царь, стало быть, приготовился выехать на войну. На сей раз никаких торжественных проводов войску в шведский поход устраивать не пришлось, ибо оно уже находилось на месте, и никакого другого войска у царя не было. Надо было только дать воеводам указание оставить поляков временно в покое и, передвинув полки в Ливонию, всеми силами ополчиться на свеев. Войско выступало из-под Смоленска двумя основными колоннами: одна — под командованием князя Я.К.Черкасского — взяла направление на Ригу, а другая — под начальством князя А.Н.Трубецкого — устремилась к Дерпту. Небольшой отряд, возглавляемый воеводой П. Потёмкиным, должен был действовать в Ижорской земле и Карелии.

А когда лучится царю итти самому в войну, и бывает в его полку всякого чину людей с 30.000 человек; да в полках о розных бояр и воевод бывает тысячь по 20 и по 15 и по 10 и по 7 в полку.

3 июня Потёмкин с полуторатысячным отрядом перешёл границу у Невы, блокировал Орешек и сходу взял Нюеншанц. Шведы к войне не были готовы и располагали в Ингрии лишь небольшими гарнизонами. Выборг располагал сильным гарнизоном, но и он тоже не мог оказать другим гарнизонам существенную помощь. Местное православное население встретило русских воинов как освободителей и всеми силами помогало изгнать из края шведов. В Копорском уезде даже действовал партизанский отряд Ивана Полтева. 22 июня Потёмкин посадил часть своего отряда на построенные в Кокенесе струги, у острова Котлин вступил в сражение со шведским флотом и нанёс ему поражение.

А 30 июля русская армия после символического сопротивления литовцев вошла в Вильну. Порвав с Яном Казимиром, литовские магнаты во главе с князем Янушем Радзивиллом отдались под руку шведского короля и 8 августа 1655 года в Киеданах подписали с Магнусом Габриэлем Делагарди соответствующее соглашение. Теперь половина Литвы принадлежала России, а половина якобы находилась под протекцией Швеции. Но уже при подписании Киеданского соглашения у многих литовцев от удивления поднялись брови: из некоторых формулировок однозначно явствовало, что Литве была уготована судьба шведской провинции Ливонии!

Как бы то ни было, война для русских вроде началась весьма удачно. Как правило, зачинщику на первых порах всегда сопутствует успех — только удержать его удаётся не всем. Шведы не успели сосредоточить нужных сил ни в Ливонии, ни в Ингрии, и русские сходу взяли Динабург, быстренько переименовав его в Борисоглебов, захватили Кокенхаузен, получивший название Царевичев-Дмитриева, осадили Дерпт, овладели им после упорных боёв, а потом приступили к осаде основной шведской крепости в Прибалтике — Риги.

Рига, однако, оказалась крепким орешком. Там генерал-губернатор и главнокомандующий шведской армией в Ливонии М. Делагарди практически держал всё войско. Для облегчения осады отряд А.Л.Ордын-Нащокина, друйского воеводы, должен был взять морские ворота крепости — укрепление Дюнамюнде, но шведский флот помешал этому предприятию, и Ригу пришлось штурмовать в лоб. После кровопролитных двухмесячных боёв под стенами крепости осаду пришлось снять. Cвою роль сыграло роль неблаговидное поведение немецких наёмников, которые в ответственный момент переметнулись на сторону шведов. Личное присутствие царя во время осады не помогло московскому войску, и в начале октября 1656 года оно было вынуждено снять осаду крепости и вообще удалиться из Ливонии.

К зиме наступательный дух русской армии стал выдыхаться, шведы подтянули подкрепление и нанесли ей несколько поражений. Так в июне 1657 года Псковский полк окольничего М.В.Шереметева проиграл бой под Валком, в ходе которого в шведский плен попал сам воевода. В июле 1657 года Алексей Михайлович писал в письме ловчему А.И.Матюшкину: «Брат! Буди тебе ведомо: у Матвея Шереметева был бой с немецкими людьми. И дворяне издрогали и побежали все, а Матвей остался в отводе и сорвал немецких людей. Да навстречю иные пришли роты, и Матвей напустил и на тех с неболшими людми, да лошадь повалилась, так его и взяли! А людей наших всяких чинов 51 человек убит да ранено 35 человек. И то благодарю Бога, что от трёх тысяч столько побито, а то все целы, потому что побежали; и сами плачют, что так грех учинился! …А с кем бой был, и тех немец всего было две тысячи; наших и болши было, да так грех пришёл. А о Матвее не тужи: будет здоров, вперёд ему к чести! Радуйся, что люди целы, а Матвей будет по-прежнему».

Матвей Шереметев, ровесник царя и лучший друг его родственника Матюшкина, к сожалению, «по-прежнему не будет»: в плену он скончался от ран.

В сентябре восьмитысячная армия шведов под командованием Делагарди вторглась в Гдовский уезд и осадила город Гдов. Малочисленный гарнизон города отчаянно защищался, отбив два штурма шведов, но силы были не равны, и крепость должна была вот-вот пасть. На выручку Гдову поспешил отряд горячего князя И.А.Хованского, известного по кличке «Тараруй». Это ему Тишайший по горячности сказал:

— Я тебя взыскал и выбрал на службу, а то тебя всяк называл бы дураком.

Делагарди решил не рисковать и, сняв осаду, дал приказ к отступлению. Отряд Хованского бросился преследовать шведов и 16 сентября 1657 года настиг их у речки Черми между Гдовом и Сыренском. В разыгравшемся сражении шведы потерпели сокрушительное поражение, потеряв много солдат и офицеров. Среди убитых оказались два шведских генерала — фон Ливен и Фитингхоф, получившие повышение как раз за бой под Валком; у шведов было захвачено 6 знамён, включая личный стяг графа Магнуса. От гнева Карла Х графа Делагарди спасло только родство с ним (граф был женат на сестре короля).

Преследуя шведов, Хованский сжёг Нарву, переправился на другой берег, взял Ивангород, совершил рейд вглубь Ингерманландии и глубокой осенью вернулся в Псков. Пока шведы тоже не были в состоянии одержать в Ливонии решительную победу, они отвлеклись на Польшу и Данию, поэтому последующие два года война с обеих сторон характеризовалась вяло текущими действиями, мелкими стычками и топтанием на месте.

Не добившись своих целей в Ливонии, Москва оказалась у разбитого корыта и в Польше. Планы Москвы присоединить Литовское княжество и избрать на польский трон Алексея Михайловича или его сына встретили там ожесточённое сопротивление, и начавшиеся в Вильно переговоры зашли в тупик. В Вильно появился небезызвестный Алегретти и стал энергично агитировать панов против Москвы. Поляки увидели, что их бывшие враги перессорились между собой, воспрянули духом и в 1660 году нанесли в Литве поражение двадцатитысячному войску князя Хованского.

Царь созвал бояр на «сидение», чтобы обсудить с ними неожиданное обострение событий в Польше. Бояре сгрудились в передней — ближние как можно ближе к дверям, ведущим в палату царя, остальные выстроились в нестройный ряд соответственно роду, чину и званию. Самый ближний, Илья Милославский, то и дело отворял дверь и заглядывал внутрь, чтобы не пропустить момент появления Тишайшего. Бояре не скрывали своего недоброжелательства к Милославскому, но не роптали. Поди попробуй потягаться с царским тестем! Князь Львов попробовал, да ему тут же указали, что местничать с царскими родственниками негоже.

— Все тут собрались? — строго — на правах царского родственника — вопрошает Милославский, обводя бояр бегающими рысьими глазками.

— Все! Все здеся! — нестройно отвечают бояре.

— Кажись, Пронского нетути! — раздаётся из задних рядов.

— Семеро одного не ждут. Пусть на себя пеняет!

Опоздавшим грозит царёв выговор, а то и битьё батогами.

Между тем, с трудом переводя дух, появляется князь Пронский. Улучив момент, бояре заходят в палату, норовя занять место поближе к царскому креслу в углу. Возникает сутолока, прерываемая появлением царя. Все встают и кланяются в землю. Тишайший усаживается в своё кресло и сразу обращается к собравшимся:

— Я призвал вас, бояре, по важному государственному делу. Вам должно быть известно, что дела наши переговорные с поляками идут не так гладко, как хотелося бы. Что присоветуете?

Упершись густыми длинными бородами в крутые животы, бояре угрюмо смотрели в пол и молчали. И тут вскочил князь Милославский, тесть Тишайшего, и заносчиво произнёс:

— Превеликий государь! Дай мне войско и через месяц я приведу к тебе на аркане короля Польши!

Бороды резко взметнулись вверх и вопросительно упёрлись в родственника царя.

Царь вскочил с трона и закричал:

— Как ты смеешь — ты, страдник, худой человечишка — хвастаться своим искусстовом в деле ратном! Когда ты ходил с полками? Какие-такие победы показал над неприятелем?

Тесть стоял и глупо улыбался.

Тишайшего эта улыбка окончательно вывела из себя. Он рассвирепел, путаясь в полах своего царского одеяния, петухом подскочил к Милославскому, размахнулся пухлой ручкой и со всего маху влепил ему звонкую пощёчину. Милославский перестал улыбаться, но продолжал стоять нерушимо в ожидании дальнейших «милостей» от дорогого зятя. А зять вцепился ему в бороду и начал её мотать из стороны в сторону:

— Кто на похвальбе ходит, всегда посрамлен бывает!

Царь подтащил тестя за бороду к двери палаты, распахнул её ногой, дал князю пинком под зад и с треском захлопнул дверь.

— Ишь каков!

Тишайший отряхнул пухленькие ручки от грязного хвастуна и вернулся на трон. Когда он вновь обвёл взором палату, то увидел перед собой всю ту же картину: согнутые шеи с вениками бород и частокол торчащих над головами посохов. Никто из присутствовавших не смел ничего советовать царю. Но даже если бы они и осмелились, то сказать им было ровным счётом нечего.

Тишайший, собственными глазами увидевший, как выглядит хорошо обученная европейская — шведская — армия, в это время уделял пристальное внимание перевооружению и переоснащению русской армии. И хотя в войну русские вступили вполне подготовленными, но ощущалась острая нехватка в регулярных дисциплинированных полках и опытных воеводах и офицерах. Стараясь компенсировать этот недостаток, царь по возвращении из Риги приказал сформировать в Москве 3 рейтарских, 6 драгунских и 4 солдатских полка. По его указу в Пскове князь И.А.Хованский приступил к формированию 3 новых солдатских полков. Одновременно по поручению Тишайшего в Амстердам выехал голландец И. Гебдон, который был должен завербовать в Европе несколько полков, полностью укомплектованных иностранцами. Эту задачу И. Гебдон выполнить не смог, потому что иностранцы отказывались получать русское жалованье медными деньгами, в то время как царь не желал делать в отношении них исключение и выплачивать им жалованье серебром, потому что справедливо опасался недовольства в остальных полках русской армии. Это правило спустя сорок лет нарушит сын Тишайшего, Великий Пётр.

…Московскому послу Никите Ивановичу Одоевскому со товарищи пришлось здорово потрудиться и извести изрядную сумму денег на подкуп влиятельных ясновельможных панов, прежде чем к октябрю месяцу им удалось уломать строптивых переговорщиков и добиться от них обещания выбрать на польский трон московского представителя. Взамен Москва обязалась вернуть Речи Посполитой все завоёванные земли, кроме исконно русских. Богдан Хмельницкий при известии об этом так был огорчён и обижен на Москву, что заболел и вскоре умер.

А поляки и не думали выполнять своё обещание и, заключив со шведами мир в Оливе, открыли против русских военные действия. В итоге Москва лишилась всех своих внешнеполитических преимуществ и территориальных приобретений и нажила себе — кроме турок и крымских татар — новых врагов в лице не только поляков, но и шведов и малороссийских казаков. Бездарнее внешней политики, чем та, которую проводил в это время Тишайший, придумать было трудно. Исправлять её пришлось знаменитому дипломату и разведчику Ордын-Нащокину.

Нащокин во время военных действий со шведами был воеводой в литовском городе Друе, воевал под Динабургом, ездил в Митаву, чтобы склонить к поддержке русских войск в Прибалтике курляндского герцога Якова (Якоб), успел побывать под Ригой, а после этого надолго уселся воеводой в Царевичеве-Дмитриеве с неограниченными полномочиями «лифляндского воеводы», то есть главноначальствующего лица царя в завоёванных прибалтийских городах. Оттуда он продолжал оказывать влияние на формирование политики царя и успешно соперничать с такими любимцами Тишайшего, как мудрейший дьяк Алмаз Иванов и его родственник Артамон Матвеев. Впрочем, царь, прислушиваясь к мнению «лифляндского воеводы», окончательные решения оставлял за собой и боярской думой. Здесь же Нащокин организовал эффективную разведывательную работу против шведов и по всем статьям переиграл в этом деле противника. Для добычи военно-политической информации он активно использовал лазутчиков, шпионов и местное русское население. Успешные действия русских войск в Лифляндии во многом обязаны сведениям, полученным людьми Ордин-Нащокина.

Так и пришлось России напрягать свои силы в борьбе с Польшей и Швецией, отвлекаясь при этом на уговаривание и усмирение запорожских казаков, на отражение набегов крымских татар ещё много-много лет.

Конца этой борьбе на несколько фронтов не было видно.

Русский Лютер

В лета 7160 году по попущению Божию вскрался на престол патриаршеский бывшей поп Никита Минич, в чернецах Никон…

Протопоп Аввакум, «Книга бесед».

Патриарх Никон был в рассвете своего величия и власти.

Он всё ещё числился в любимцах у Тишайшего и купался в лучах царского внимания и любви. Алексей Михайлович благоволил к своему патриарху, верил ему безгранично и прислушивался ко всем его советам не только по церковным вопросам, но и по мирским делам. В Москве поговаривали, что когда Тишайший в 1652 году стал упрашивать Никона принять патриаршество, тот поставил непременным условием невмешательство царя в церковные дела, но себе выпросил место первого царского советника. Крестьянский сын Никита, постригшийся в 30-летнем возрасте в монахи в Анзерском ските, что на Белом море, под именем Никон, был не в меру честолюбив.

Церковную реформу он практически начал сразу, как только принял патриаршество. Разночтения и несоответствия в церковных книгах было обнаружено ещё при Максиме Греке, но Никон решил положить этому конец и очистить православную церковь от всякой «скверны». На этом пути патриарх встретил сильное сопротивление, расколовшее не только церковь на сторонников (никониан) и противников реформы (староверов), но и всю страну. Староверы фанатично защищали «веру своих отцов и дедов», и Никон был вынужден применять по отношению к ним силу и власть. Но староверы не сдавались и продолжали отстаивать старые церковные тексты и символы; они уходили на новые, неосвоенные места, в Заволжье, и образовывали на них свои общины, скиты, монастыри и поселения.

Церковная реформа, хотя и продолжалась, но не такими быстрыми темпами, как того желал сам реформатор. Главные противники Никона были уничтожены идейно и физически, удалены из Москвы и повержены в прах. Все они влачили жалкое существование или в тюрьмах, или в ссылках на окраинах царства: Павел Коломенский был лишён сана и сослан, Неронов постригся в монахи, Аввакум — самый умный и непримиримый противник никонианства — выслан с семьёй в далёкую Даурию, Никита Пустосвят и Лазарь под страхом наказания покаялись и умолкли. Прошедший в 1656 году церковный собор утвердил и произнёс проклятие над «двуперстниками». Казалось бы, ну что могло угрожать Никону, вознесшемуся на такие выси, что и недруги и друзья называли его вторым царём? Да он собственно и был им. Надменный честолюбец, он считал себя даже выше царя земного, потому что был его посредником с самим Богом.

— Цари только слуги Божии, — говаривал он.

Между тем сопротивление нововведениям в низших слоях церковной системы не ослабевало. Оно тлело подспудным и незаметным жаром, но Никон его чувствовал и потому ополчался на своих противников с ещё большим ожесточением. Иногда ему казалось, что он борется с многоглавой гидрой, у которой вместо отрубленной одной головы сразу отрастали две или три, и бороться с ней уже не хватало сил. Но это были лишь минуты слабости, которую он тут же преодолевал и ни за что не давал себе расслабиться или пасть духом. Тишайший во всём его поддерживал.

Никон требовал от священников трезвой жизни и точного исполнения треб. Многие пастыри погрязли в стяжательстве, привыкли к пьянству, церковную службу справляли небрежно, молитвы произносили скороговоркой, второпях, искажая их смысл или бормоча вместо них самую несусветную чушь. Патриарх же заставлял их читать поучения народу — неслыханная новость, которая никак не нравилась невежественному духовенству. Богослужения в церквях длились часами, и верующие стояли с онемевшими членами, боясь шелохнуться и чем-то выдать своё недовольство. Никон сам прошёл все ипостаси церковной карьеры, служил приходским священником, сидел в монашеских скитах, стоял во главе монастыря и хорошо знал свою братию. Поэтому он не знал к ним снисхождения, был груб в обращении и жесток в наказании. Для него ничего не стоило посадить провинившегося попа на цепь, побить батогами, посадить в тюрьму или выслать в холодные необитаемые края.

Он завёл обыкновение часто переводить священников из церкви в церковь, и это тоже не прибавило ему любви у клира. Кроме расходов на перемещения, священники должны были ездить за перехожими грамотами в Москву, обивать там пороги Патриаршего приказа, ждать приёма, подмасливать дьяков, а «проживаться» в столице вместе с жёнами и детьми было для них очень и очень обременительно. Бедность была определяющей чертой образа жизни рядовых служителей церкви. Попытки их к стяжательству неумолимо пресекались новыми властями.

— У него всё устроено подобно адову подписанию — страшно к воротам приблизиться, — говорили духовные о своём высоком начальнике.

За время церковной реформы многие старые церковные авторитеты были ниспровергнуты и объявлены еретиками. Старые иконы из частных домов изымались и в массовом порядке сжигались. В русской церкви почти не осталось ни одного святого, на которого бы не пало подозрение в ереси. И народ роптал. Он не мог примириться не только с троеперстием, но видел ересь и в новом написании имени Господа Бога «Иисус» вместо «Исус»; он на все лады обсуждал свойства осьмиконечного и четвероконечного креста, распространял слухи о скором появлении Антихриста и о конце света. Никто не любил реформатора — ни простой народ, ни служивые, ни бояре. Верховые люди ненавидели его лютой ненавистью за вмешательство в мирские дела и монополию на советы царю. Он оттеснил их от трона и кормила власти, а такое никогда не прощается. Не любивших Никона было много, и велика была их насердка, но все они терпели, выжидали и молчали до поры.

Повод для того, чтобы рассорить патриарха с царём, скоро представился. Во всём оказались виноваты деньги. Оскудевшая от постоянных войн царская казна требовала пополнения. Народ устал от поборов, и взять с него было уже нечего. Алексей Михайлович высказал пожелание воспользоваться огромными монастырскими богатствами, находившимися в распоряжении церкви.

За Патриархом, под Москвою и в городах, в сёлах и волостях, будет крестьян болши 7.000 дворов… За четырмя митрополиты…12.000 дворов… За десятью архиепископы с 16.000 дворов. За монастыри… в вотчинах их монастырских крестьян с 80.000 дворов, да за монастыри которые в лествице и в Уложенной Книге не написаны, крестьян с 3.000 дворов.

Царь полагал этот шаг вполне справедливым, потому что церковные богатства создавались в основном за счёт государства, богатых даров царя и приношений паствы. Но Никон решительно и категорически отказал Тишайшему в этой просьбе и всеми мерами стал противиться попытке изъятия церковных ценностей. Царь затаил обиду и охладел к своему любимцу. Гордый Никон тоже обиделся, но сделал вид, что царская милость ему безразлична. Противники Никона возликовали и приложили все усилия для того, чтобы раздуть эту ссору.

Началом конца Никона стала его ссора с Тишайшим по поводу порядка водосвятия, произошедшая в 1656 году. По русской традиции вода в канун праздника Богоявления освящалась один раз, в то время как по канонам греческой церкви она должна освящаться дважды. На это расхождение Никону указал присутствовавший в Москве Антиохийский патриарх, но Никон проигнорировал замечание и сделал всё по-своему. Узнав об этом, Тишайший буквально взорвался:

— Мужик, невежда, бл… й сын! — обрушился он на Никона.

— Почто ты оскорбляешь меня? — возразил Никон. — Я — твой духовный отец.

— Не ты мой отец, а святой патриарх Антиохийский воистину мой отец! — вскричал царь в запальчивости.

Следующая и окончательная размолвка с царём случилась летом 1658 года. Из Грузии прибыл грузинский царевич Теймураз, и по этому поводу в Кремле был большой обед. Никона почему-то не пригласили, хотя в подобных случаях ему всегда оказывали честь. Никон вызвал к себе своего боярина Мещерского и послал его в Кремль высмотреть, что на встрече царевича будет делаться, и кто что будет говорить. Чтобы сохранить вид, Мещерскому было дано формальное поручение, объясняющее его появление в Кремле.

При въезде Теймураза в Кремль, как водится в таких случаях, собралась большая толпа зевак, и ехавший на коне впереди процессии царский окольничий Богдан Матвеевич Хитрово, расчищая путь для высокого грузинского гостя, ненароком ударил патриаршего боярина палкой.

— Пошто бъёшь меня, Богдан Матвеевич? — вскрикнул посланец Никона не столько от боли, сколько от обиды. — Мы пришли сюда не просто так, а за делом.

— А ты кто таков? — спросил окольничий.

— Я — патриарший человек и послан сюда самим патриархом Никоном.

— Не дорожись патриаршим именем! — сказал Хитрово, замахнулся своей палкой и теперь уже адресно оставил ею на лбу Мещерского солидную шишку.

Мещерский взвыл и с плачем поспешил к своему патрону. Никон, выслушав боярина, написал Алексею Михайловичу холодное письмо, в котором потребовал наказать виновного. Царь ответил собственноручным посланием, в котором сообщил: «Сыщу и по времени сам с тобою видеться буду».

Однако прошёл день, другой, неделя — царь так и не пригласил к себе патриарха, а окольничий Хитрово ходил по Москве ненаказанным и похвалялся в кругу своих близких, как он поставил на место спесивого слугу Никона.

Наступило 8 июля, праздник Казанской Божьей Матери. По установившейся традиции патриарх в этот праздник служил всем собором в храме Казанской Богородицы. На богослужении присутствовал царь с боярами, Никону показалось, что Тишайший избегает смотреть на него, но служба была сложной и утомительной, и проверить свои наблюдения он не успел. Собираясь на вечерню, Никон послал к царю священника с известием, что патриарх оделся и выходит в церковь. На вечерне царя не оказалось, и Никон понял, что тот на него озлобился. То же самое повторилось и 10 июля в праздник ризы Господней: царь не пришёл ни на вечернюю, ни на утреннюю службу, а послал вместо себя князя Юрия Ромодановского.

Патриарх встретил его в только что выстроенной Малой Крестовой палате, в которую Никон прошёл из своих брусяных хором через специальные сени. В новом жилище и пол, и стены, и голландская печь были украшены изразцами, зеркалами немецкой работы, а все слюдяные оконца были заменены на стеклянные. Под палатой патриарх приказал устроить кухню с огромной печью, так что всё тепло поднималось наверх. Строительство новых хором обошлось в кругленькую сумму — 50 тысяч рублей!

Никон вышел к царскому посланцу в так называемом греческом клобуке с изображением деисусов, четырёх икон, вышитых золотом и украшенном яхонтами, изумрудами, лалами, алмазами и жемчугом. Этот клобук на патриарха возложил в своё время сам царь, и Никон решил непременно подчеркнуть это обстоятельство. Голову патриарха украшала купленная в Голландии серая пуховая шляпа, подложенная зелёной камкой.

Ромодановский не приложился к руке патриарха, а патриарх не сделал даже и движения, чтобы благословить Ромодановского, и говорил с ним стоя.

— Царское величество на тебя гневен, оттого он не пришёл к заутрени и повелел не ждать его и к святой литургии, — сказал князь.

Холод пробежал по спине патриарха, но он и виду не подал, что испугался, и спросил с достоинством:

— За что царское величество на меня изволит гневаться?

По лицу Ромодановского пробежала злорадная усмешка:

— Ты пренебрег его царским величеством и пишешься великим государем, а у нас один великий государь — царь.

Как Никон и предполагал, воду замутили ближние к царю бояре. Они-таки нашли уловку, на которую «клюнул» доверчивый Алексей Михайлович. Но по какой-то необъяснимой причине Никон не захотел взять в расчёт характер царя и извинить его за то, что дал себя уговорить льстецам и интриганам, а наоборот рассердился на него необычайно. И вместо того, чтобы попытаться сгладить возникшую между ним и царём шероховатость, он, закусив удила, бросился в спор отстаивать свою правду. Таков уж был решительный и заносчивый у него нрав: раз задели за живое — держитесь, спуску не будет!

— Я называюсь великим государем не собою. Так восхотел и повелел его величество. На это у меня и грамоты есть несудимые, писанныя рукой царского величества.

— Царское величество почтил тебя, яко отца и пастыря, а ты этого не уразумел. — Ромодановский укоризненно покачал головой. — А ныне царское величество велел тебе сказать: отныне не пишись и не называйся великим государем — почитать тебя впредь не будет.

Князь едва поклонился и решительным шагом покинул патриаршие покои. Никон заскрежетал зубами и хотел даже приказать слугам задержать нечестивца и наказать отменно, но во время образумился. Ноги отказались повиноваться, бессильно опустившись в кресло, он схватился за сердце. Ему стало трудно дышать, во рту пересохло, но никого на помощь он звать не стал. Скоро гнев прошёл, и он мог рассуждать уже вполне трезво и здраво.

Самолюбие его было уязвлено до крайности. И в голове возник план, как ответить царю на его вероломство и изменчивость. Он принародно объявит о своём отречении от патриаршеской кафедры, и кроткий набожный царь испугается и поспешит к нему с примирением. Нет, он ни в коем случае не хотел лишать себя власти — он только хотел припугнуть царя этим необычным поступком. Своим планом Никон поделился с дьяком Каликиным, дьяк рассказал об этом боярину Зюкину, и Зюкин, пожалуй, самый искренний друг и почитатель Никона, пришёл в ужас. Он тут же прибежал на патриарший двор и стал отговаривать Никона от задуманного.

— Владыка, не делай этого, прошу тебя. — Боярин упал на колени, поймал руку патриарха и поцеловал её. — Не гневи государя. Захочешь вернуться назад — ан поздно будет.

Никон призадумался.

— Ну, будет, будет, встань, — сказал он и пошёл, было, к стойке, где у него лежали письменные принадлежности. Зюкин напомнил ему о самом больном месте. Может написать царю примирительное письмо, сказать ему, что царь не так его понял? Но тут он опять вспомнил про нанесенную ему обиду, остановился на полпути и резко бросил:

— Чему быть суждено, то и сбудется. Иду!

В Успенском соборе, битком набитом молящимися москвичами, шла обедня. Бледный, прямой и сухой, как палка, Никон, одетый в любимую зелёную мантию с красным узором, с белым покрывалом на голове, увенчанным золотым обручем и крестом, в сопровождении служек величаво ходил по амвону, энергично взмахивал кадилом и громким и ясным голосом произносил слова молитвы. На суровом челе его отпечатались смирение, покорность Божьей воле и подчёркнутое чувство собственного достоинства. Во время причастия он дал приказание никого не выпускать из церкви, потому что намерен был говорить поучение. Обедня, наконец, кончилась, и паства замерла в ожидании того, что скажет ей сегодня владыка. Если бы не запрет патриарха, половина, а то и более, прихожан разошлась бы по домам: все они и без поучения изрядно устали, не всем было приятно слушать укоры в свой адрес, а для многих слова Никона вообще были не понятны.

Никон прочитал сперва слово из Златоуста, а потом повернул речь о себе.

— Ленив я стал и не гожусь более в патриархи, окоростел от лени, да и вы окоростели от моего неучения, — сказал он. — Вы называете меня еретиком, иконоборцем, упрекаете меня в том, что переписал книги, камнями меня хотели побить не единожды… Ну что ж, с этих пор я вам не патриарх больше.

Никон на глазах у остолбеневшего народа разоблачился и ушёл в ризницу. Там он написал письмо царю, велел надеть на себя мантию и чёрный клобук, вышел опять к народу и сел на последнюю ступеньку амвона. Встревоженный народ плакал и кричал, что без царёва указа не выпустит его наружу.

Между тем царю уже доложили о том, что происходит в Успенском соборе.

— Я будто сплю с открытыми глазами! — воскликнул царь с тревогой в голосе и отправил в собор князя Трубецкого и Родиона Стрешнева.

— Почто ты патриаршество оставляешь? — спросил Трубецкой, пробившись сквозь толпу к Никону. — Кто тебя гонит?

— Я оставляю патриаршество сам собою, — сказал Никон и вручил князю письмо для царя. На Родиона Стрешнева он даже не взглянул — достаточно того, что он два года тому назад предал анафеме его брата Семёна, осмелившегося назвать свою дворовую собаку «Никоном».

Некоторое время спустя Трубецкой с товарищем появился вновь. Люди в соборе притихли и шёпотом переговаривались между собой, бросая взгляды в сторону Никона. А патриарх неподвижно сидел на ступенях амвона и терпеливо ждал реакции царя.

— Его царское величество просит тебя не оставлять патриаршество, — громко, так чтобы всем было слышно, сказал Трубецкой.

Фигура в чёрном встрепенулась, клобук упал с головы Никона, и он во всём гневе предстал перед Трубецким и народом.

— Даю место гневу царского величества! — вскричал он. — Бояре и всякие люди церковному чину обиду творят, а царское величество управы на них не даёт и на нас гневает, когда мы жалуемся. А нет ничего хуже, как царский гнев на себе носить.

Он хотел добавить о вероломстве царя, об отходе его от данных обещаний и от дружбы, но вспомнил, где находится и с кем разговаривает, и замолчал.

— Ты сам во всём виноват, — возразил Трубецкой. — Называешь себя великим государем и вступаешь в дела государевы.

— Мы великим государем не сами назвались и в царские дела не вступаемся, а разве о правде какой говорили или от беды от какой избавляли, — уже спокойно ответил Никон. — Так мы, архиереи, на то заповедь приняли от Господа, который сказал: «Слушая заповедь, Меня слушает». Прошу у царского величества какую-либо келью для себя, где бы я мог приклонить голову. — На последние слова он не пожалел в голосе ни скорби, ни сочувствия к себе.

— Келий на твоём патриаршем дворе, сколько хошь: можешь жить в любой, — сказал Стрешнев, нагло улыбаясь Никону в лицо.

Все кругом замерли в ожидании патриаршего ответа.

Никон раздумывал не долго: он снял с себя мантию, взял в руки грубую деревянную палку, заготовленную, по-видимому, заранее, перекрестился и вошёл в толпу. Народ расступился и выпустил его из церкви. Патриарх, опираясь на палку, отправился пешком на подворье Воскресенского монастыря. Там он пробыл два дня в ожидании хоть какой-то реакции от царя, но Тишайший молчал, словно рыба, Никона к себе не позвал и объясняться с ним не хотел. Тогда Никон велел отвезти себя в Воскресенский монастырь и там дал волю своему нраву.

Первым делом он учинил проверку монастырской казне, правильному распределению съестных и других припасов, соблюдению общего порядка в монастыре и новых религиозных канонов. Срывать зло было больше не над кем, так он отводил душу над игумном, монахами, послушниками. Он лично правил суд над провинившимися, совал нос в каждую книгу, в каждый реестр, заглядывал во все кладовые, переворачивал всё кверху дном и всё никак не мог успокоить расходившееся сердце. Впереди него вприпрыжку бежал дьяк Каликин и приговаривал: «Вот изволь, владыко, убедиться, как они тут блюдут порядок!»

Особенно тщательно Никон проверял монастырскую казну. Когда они вошли в келью хранителя казны Карпа Котошихина, Никон был на большом взводе: везде, где он прошёл, были вскрыты большие нарушения и упущения, и всех виноватых он велел тащить пока в подвал для последующей разборки.

Котошихин, худенький мужичонка лет пятидесяти, сорвал шапку с головы, обнаружив на ней сбитые реденькие русые волосёнки, бросился на колени перед патриархом и стал ловить губами его холёную руку:

— Благослови, владыко…

— Встань, сударь, и не егози! Показывай, как ты распоряжаешься божьими деньгами! — Никон громко стукнул тяжёлым посохом о каменный пол. Янтарые чётки на левой руке заходили ходуном на золотой цепочке.

— Не изволь беспокоиться, владыко, строго блюду порядок и ни единой полушки не пропадает втуне. Всё идёт на пользу братии и Богу.

— Это мы сейчас проверим. Каликин, начинай ревизию.