Бесплатный фрагмент - Атлас-определитель главных минералов и горных пород

Введение

Автор атласа-определителя главных минералов и горных пород, являясь специалистом тибетской медицины, столкнулся с проблемой связанной с недостатком информации по минералам в современном изложении. В рецептуре тибетских лекарств используются минеральные компоненты, идентификация которых затруднена из-за сложных древних описательных характеристик. В тоже время в научных справочниках уделяется мало внимания к классификации минералов по частоте их встречаемости.

С одной стороны, книги по минералогии содержат и описывают большое количество минералов, в настоящее время до 5000, но подавляющее большинство из них очень редки и потому маловероятно их нахождение в природе.

С другой стороны, в минералогических справочниках отсутствуют цветные изображения минералов, что не позволяет сравнить минералы с изображениями минералов из тибетских атласов 400 летней давности. Обычно популярные издания демонстрируют только небольшое количество особо красивых и драгоценных камней.

Профессиональные геологи проходят многолетний курс обучения, имеют возможность проконсультироваться с коллегами, сравнить образцы с коллекциями минералогических музеев, провести сложные химические и рентгеноструктурные анализы. Обычно любители минералогии, учителя, студенты лишены таких возможностей. Все это заставило автора провести работу по классификации и подбору изображений наиболее распространенных видов минералов. На основе обзора и анализа большого количества специальных трудов по минералогии была выбрана необходимая информация по 200 главным минералам и распространенным горным породам для атласа определителя.

Основные понятия

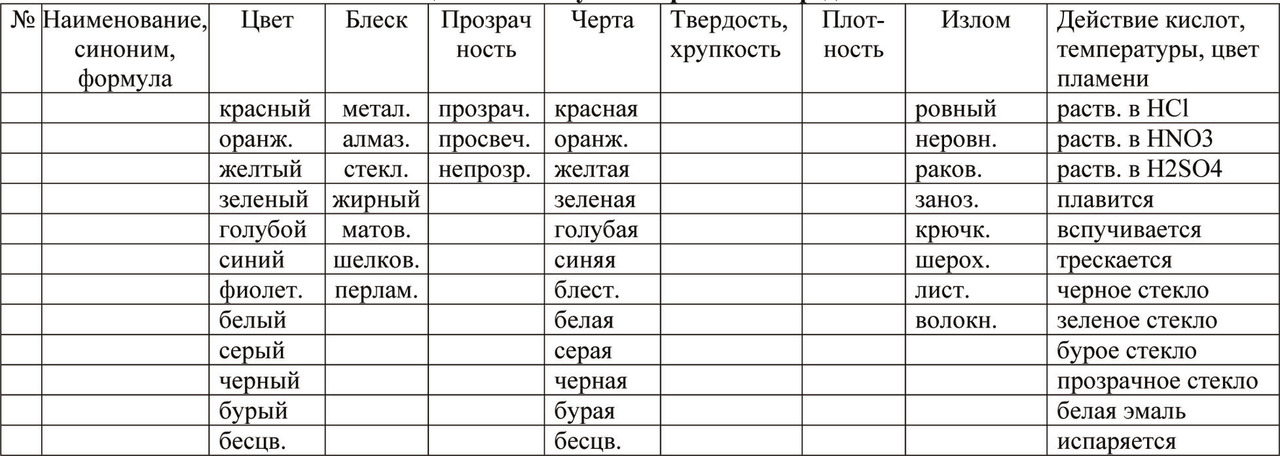

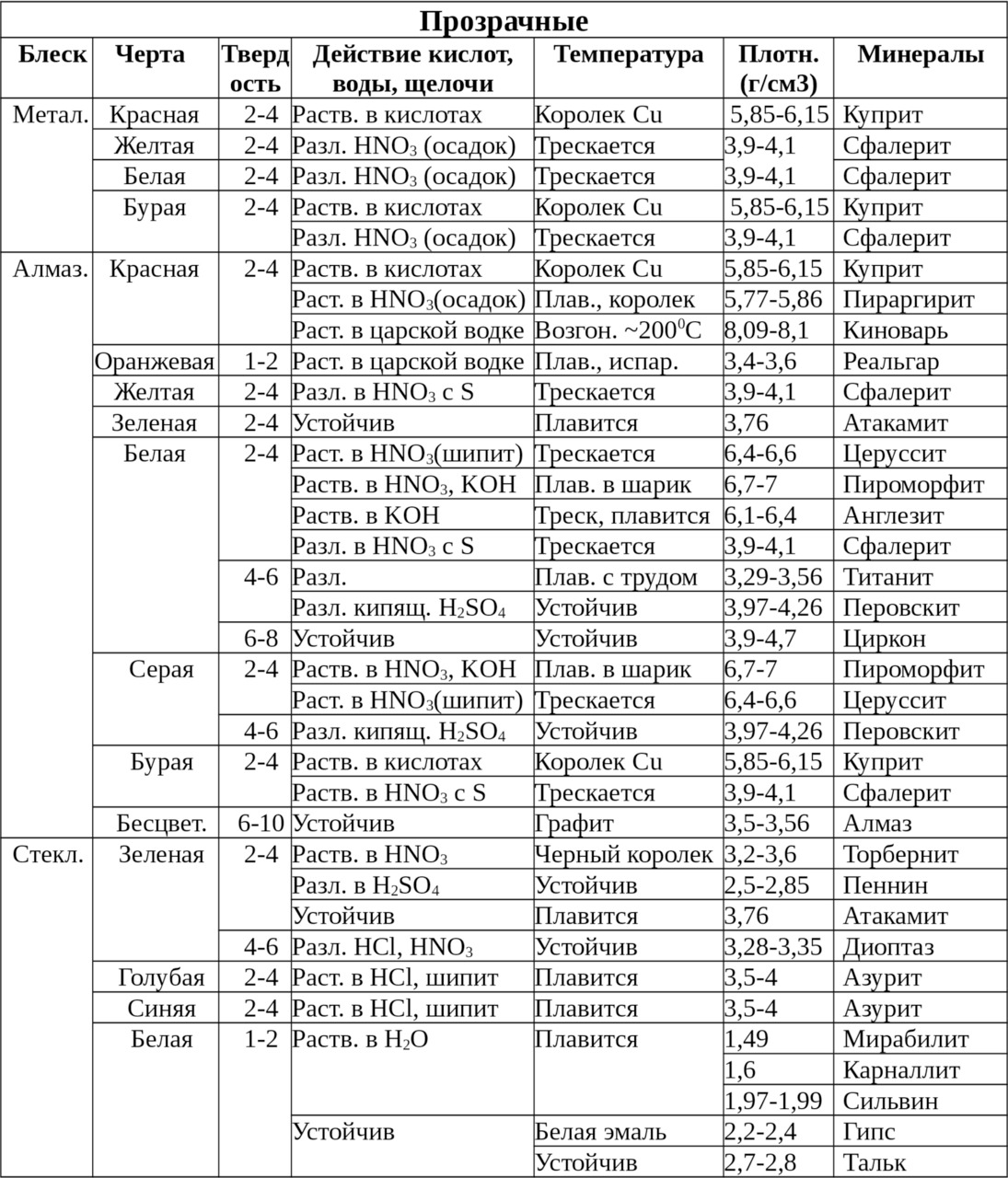

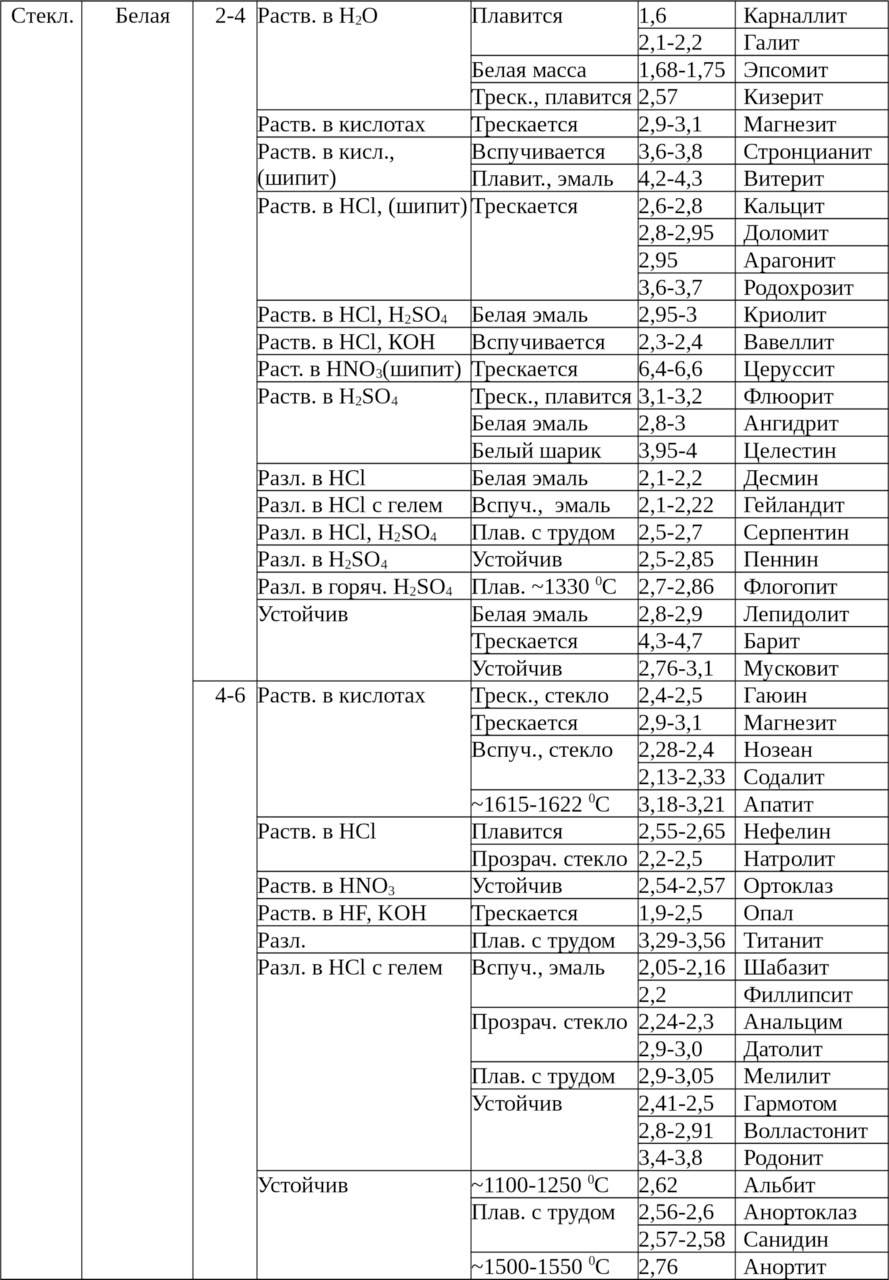

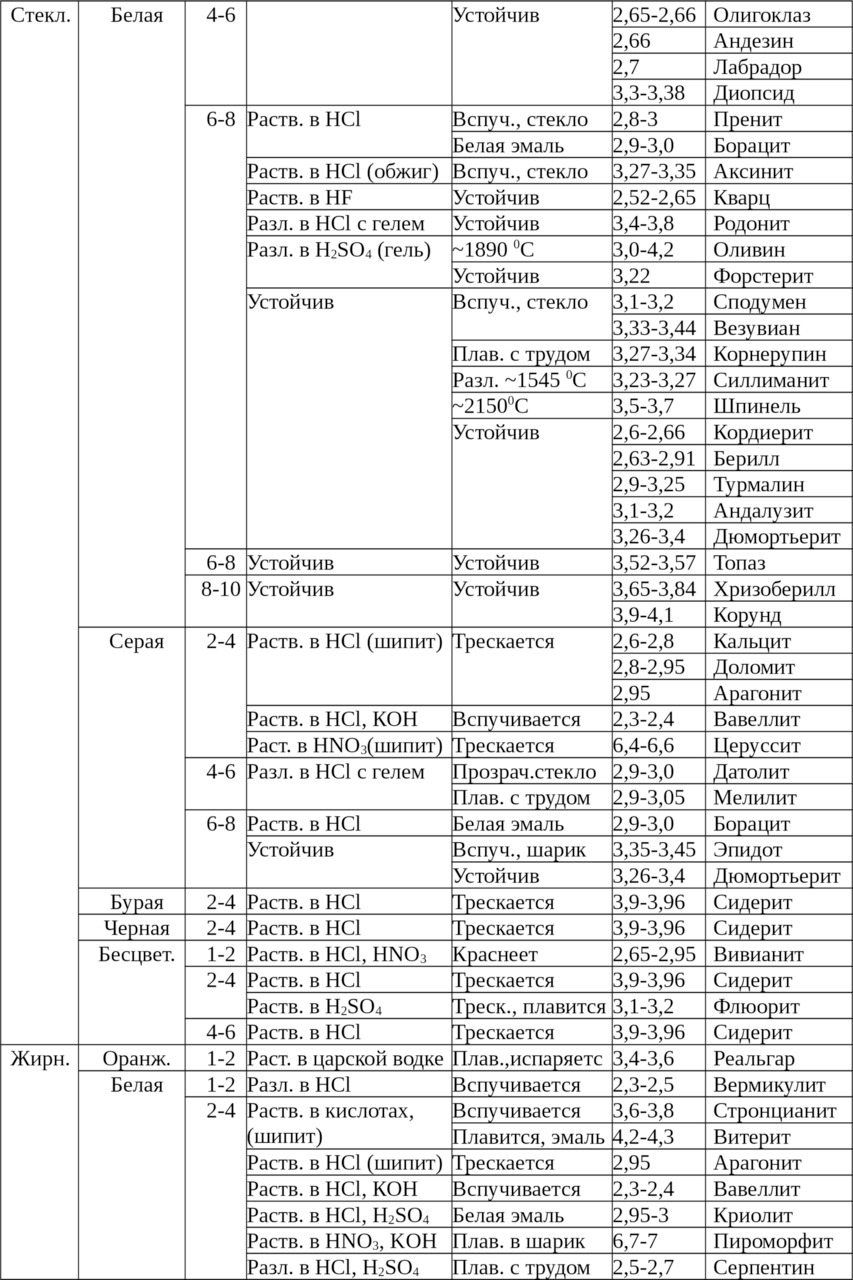

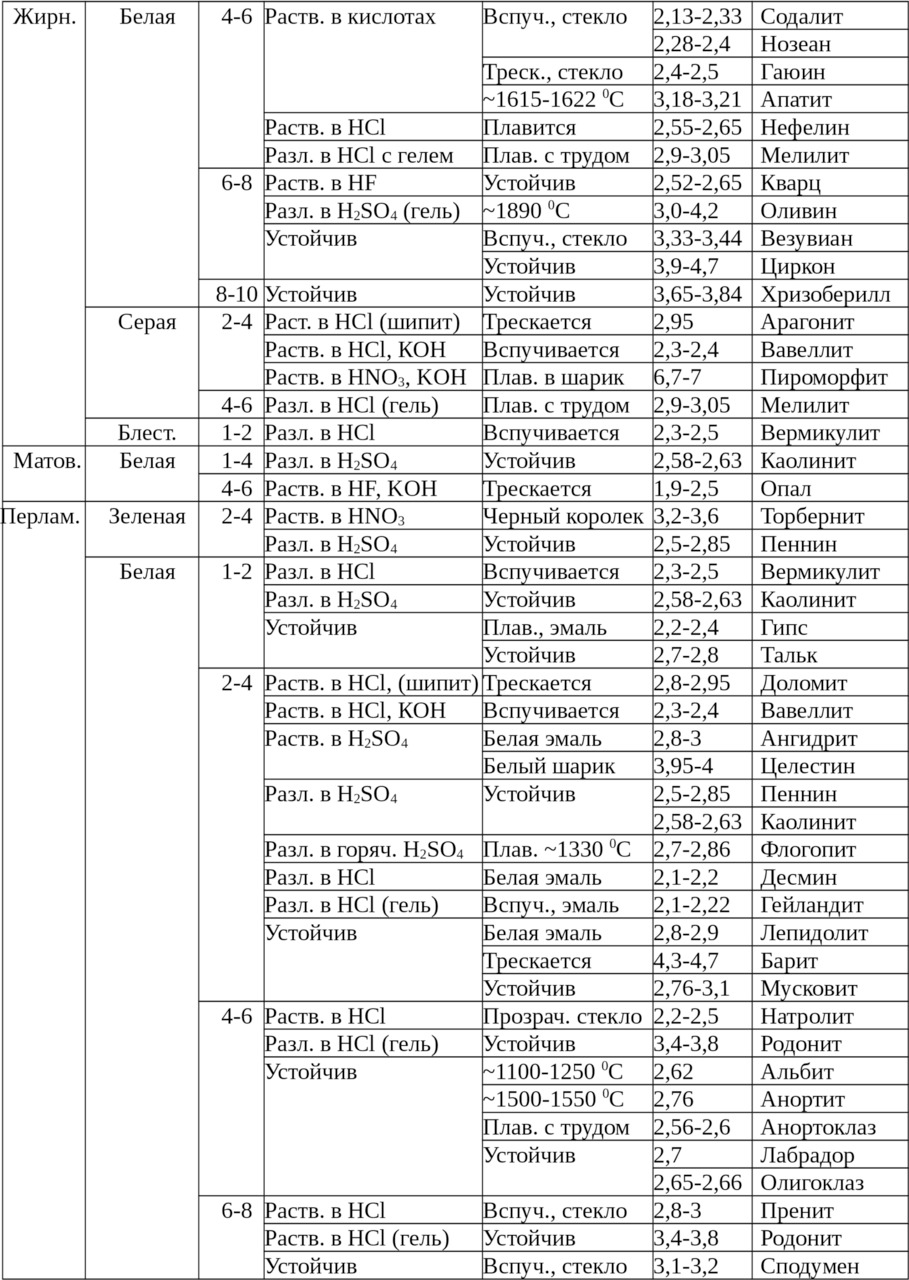

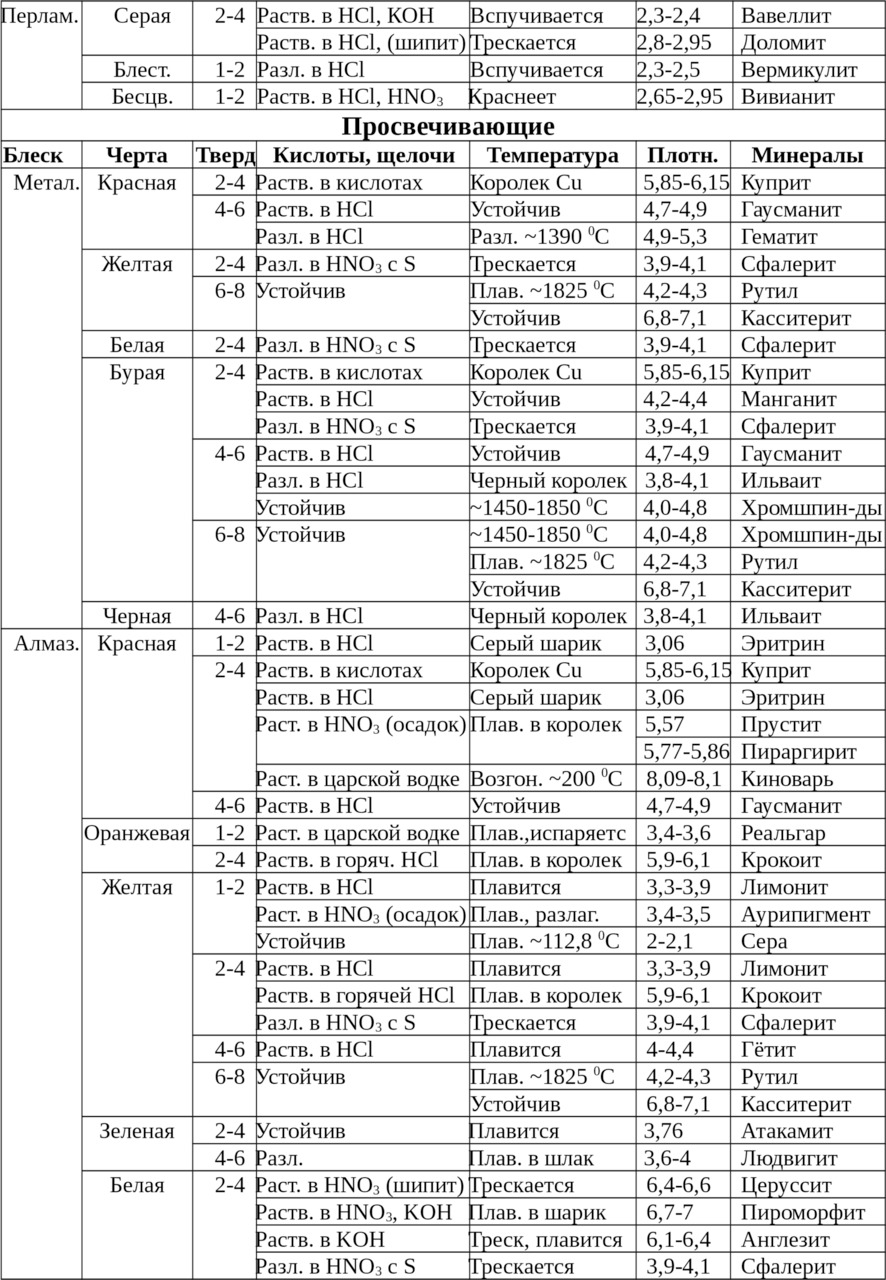

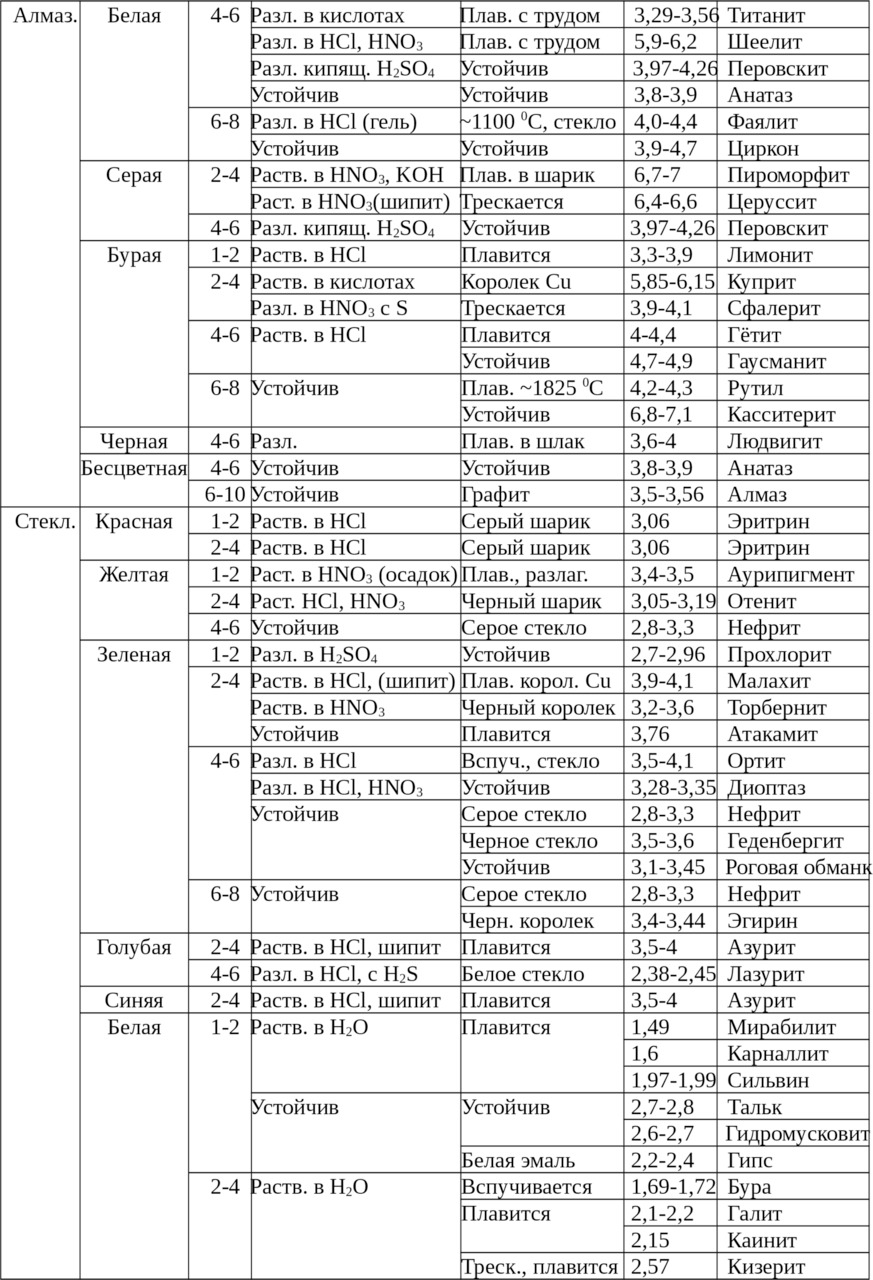

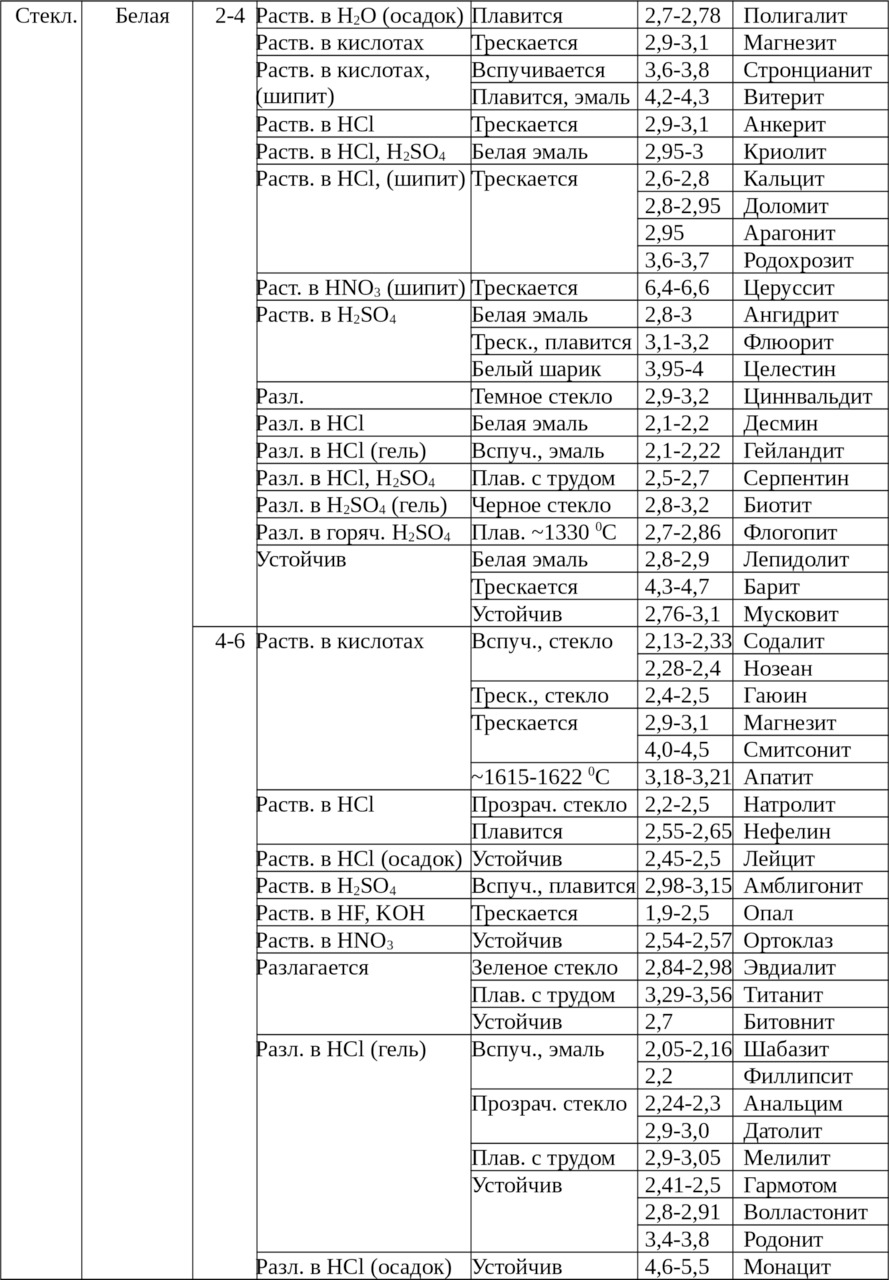

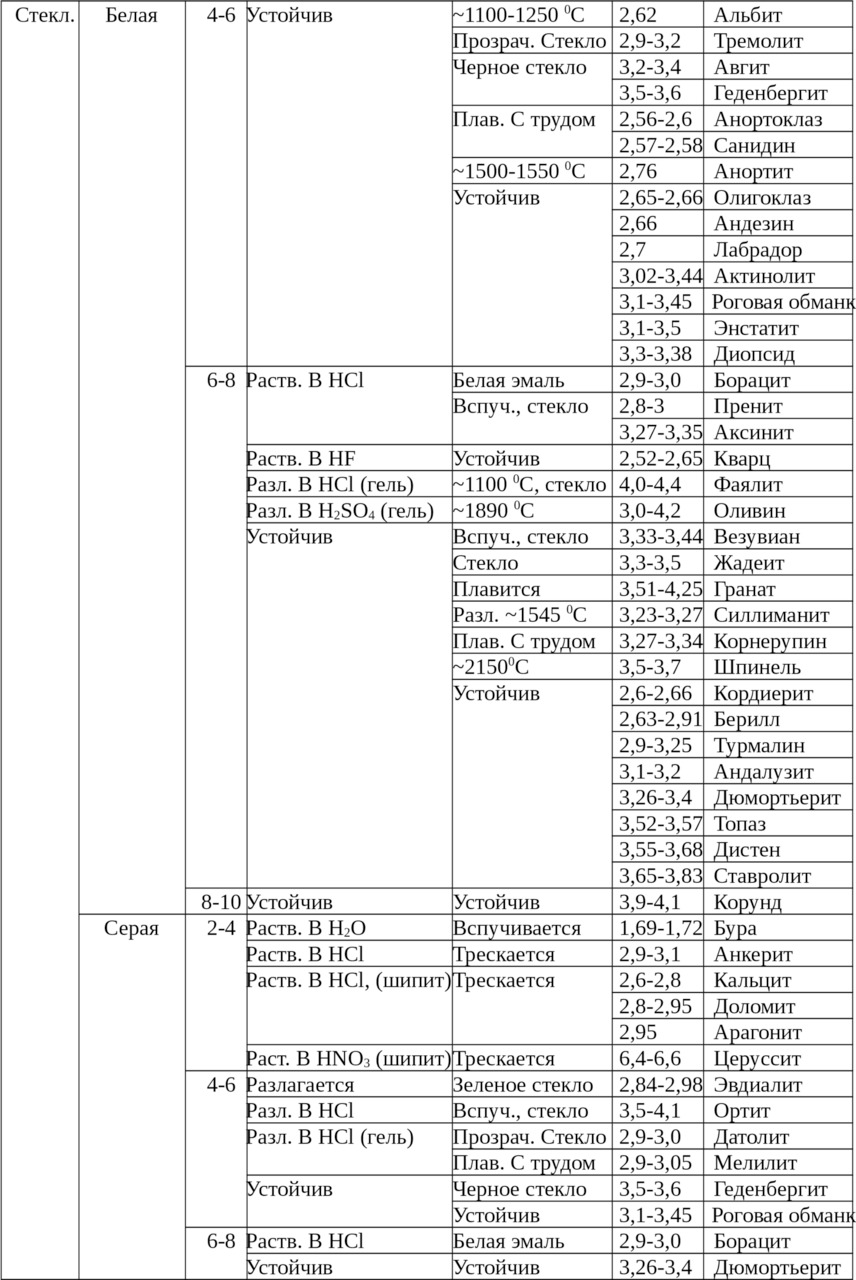

Минералы определяются по большому числу признаков, физических и химических. В этой работе использованы наиболее характерные внешние признаки: цвет, блеск, прозрачность, твердость, плотность, излом, реакция на действие воды, кислот и температуры. Классификация и определение производилось по набору признаков указанных в таблице 1.

Цвет

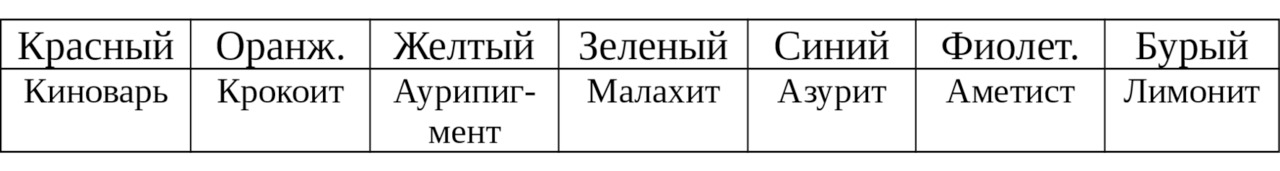

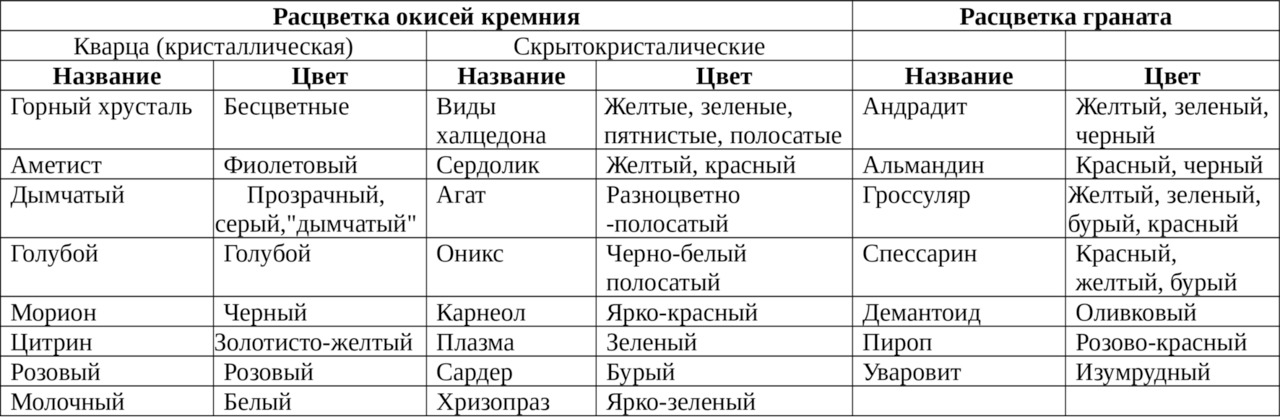

Цветом минералы различаются на цветные, бесцветные и окрашенные (примесями или облучением). Так как переливы оттенков цвета весьма разнообразны, причем часто определяются примесями, они были собраны по главным цветам, как показано в таблице 2. Например, розовый цвет ближе всего к красному, поэтому отнесен в группу красного цвета, коричневый — к бурому, и т. д. Обычно выделяют минералы, являющиеся эталоном того или иного цвета (таблица 2.)

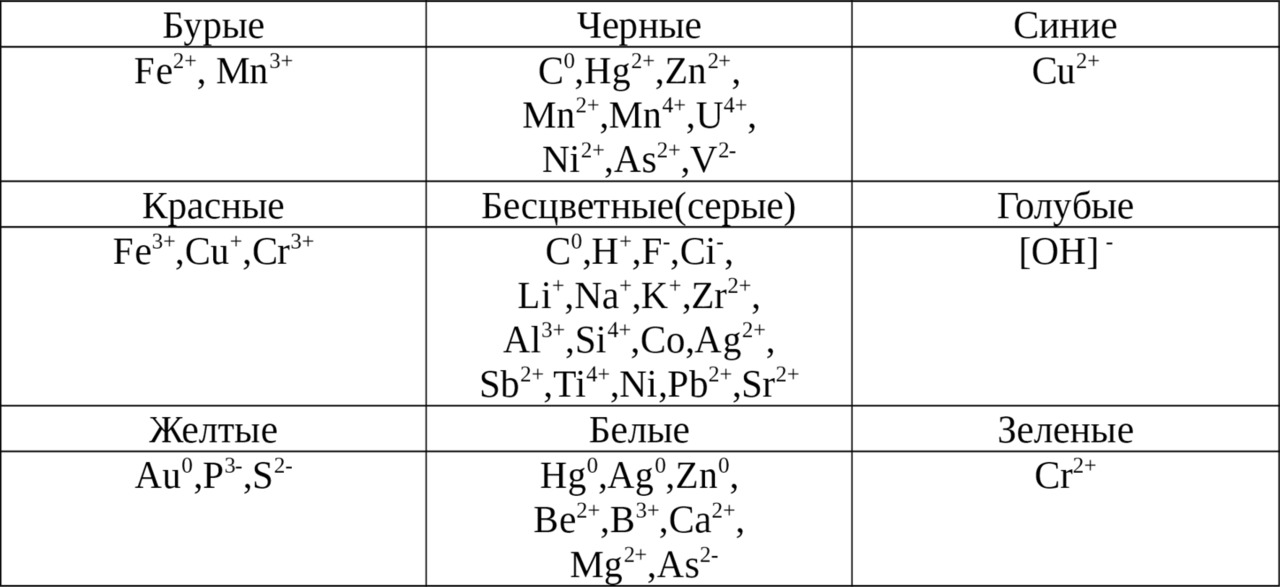

Цвет минералов определяется наличием тех или иных ионов окрашивающих химических элементов. Условно элементы (по цвету) можно разделить на 9 областей: белые, желтые, красные, бурые, черные, синие, голубые, зеленые, бесцветные (серые). Бесцветные более характерны для газов и их ионных комплексов, серые — для ионов металлов (схема 1). Схему также можно представить в виде круговой 8-секторной диаграммы с центральной бесцветной (серой) областью. Цвет минерала определяется не только цветом ионов, но и их комбинациями (по окружности схемы 1). Допустим, ион ртути или мышьяка черного цвета, серы — желтого. Их комбинация дает красный цвет (граница между красным и бурым цветом — темно-красный оттенок), соответственно, киноварь или реальгар. Если комбинация по прямой линии между областями — находим серый цвет — тоже довольно обычный для этих минералов. Так можно разложить и другие комбинации ионов, включая прозрачность минералов.

Блеск

Блеск минералов определяется отражающей способностью их поверхности. Основные градации блеска: металлический, алмазный, стеклянный, жирный, матовый, шелковистый, перламутровый. Различают еще специфические виды блеска — опалесценция, люминесценция, флуоресценция, иризация, и т. д.

Металлический блеск характеризуется высокой степенью отражения (80—98%) и обычен для рудных минералов (галенит, пирит, халькопирит, и т.д).

Алмазный блеск имеют минералы с отражательной способностью 60—80% (алмаз, сфалерит).

Стеклянный блеск имеют минералы с отражением 40—60% света (кварц на поверхности граней, берилл, кальцит, полевой шпат и т.д.).

Жирный блеск имеют минералы с отражением 20—40% света (излом кварца, нефелина, серы, и т.д.).

Матовый блеск имеют минералы с отражением 2—20% света (каолинит, псиломелан, и т.д.).

Шелковистый блеск и перламутровый блеск имеют переменные значения отражения света в зависимости от разных факторов, обычно от угла зрения.

Прозрачность

У многих минералов прозрачность переменна и часто зависит от толщины образца и примесей. Различают три главных качества прозрачности: прозрачные, просвечивающие (мутные) и непрозрачные.

Прозрачные — сквозь минерал (кристалл) видны окружающие предметы и задние грани кристалла (кварц, горный хрусталь, алмаз).

Просвечивающие — видно прохождение и рассеивание света в минерале, но задние грани и предметы сквозь минерал не видны (берилл, слюда).

Непрозрачные — прохождение света сквозь минерал отсутствует (магнетит, хромит, галенит, платина).

Черта

Черту получают царапанием минерала с достаточным нажимом по чистой поверхности фарфоровой пластины. Цвет черты часто отличается от цвета минерала и существенно меньше зависит от примесей. Это более устойчивая характеристика минерала, чем цвет и позволяет точнее определять минерал.

Твердость

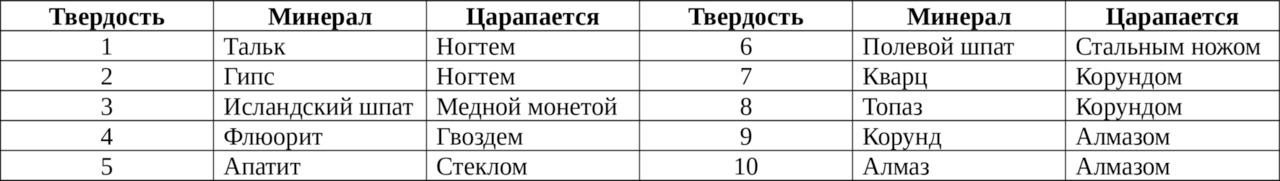

Твердость минералов определяется по шкале твердости Мооса, включающей десять минералов. Каждый последующий (по твердости) минерал царапает более мягкий предыдущий, чем и задаются интервалы твердости (таблица 3).

Плотность

По степени плотности минералы разделяют на три или пять групп. Наивысшая плотность характерна для минералов с высокой атомной массой (серебро, золото, платина), средняя — для минералов с металлическим блеском, низкая — для минералов с неметаллическим блеском (обычно породообразующие) (таблица 4).

Излом

При раскалывании минералов часто возникает поверхность разлома (излом), который классифицируется следующим образом: ровный, неровный, раковистый, занозистый, крючковатый, шероховатый, листовой, волокнистый.

Примеры: вюртцит (ровный), пирит (неровный), раковистый (опал), занозистый (актинолит), крючковатый (серебро), шероховатый (диопсид), листовой (слюды), волокнистый (асбесты).

Реакция

Реакция минерала на различные физические и химические воздействия также позволяет хорошо определять минерал. Наиболее распространенной проверкой минерала является реакция на воздействие высокой температуры и поведение в кислотах.

По температурному воздействию различают следующую реакцию минерала: возгонка (испарение), вспучивание, трескание, разложение, плавление, устойчивость.

Некоторые минералы обладают способностью окрашивать пламя в определенный цвет благодаря присутствию определенных химических элементов (натрий, барий, стронций).

По поведению в кислотах и воде также различают: вскипание (шипение), растворение, разложение, устойчивость. Первой определяется реакция на соляную кислоту, но для точности используют проверку на следующие реагенты: вода, соляная кислота, азотная кислота, серная кислота, плавиковая кислота, смеси кислот (царская водка), щелочи.

Используются и другие физико-химические методы определения минералов — радиоактивность, магнитность, и т. д.

Группы минералов

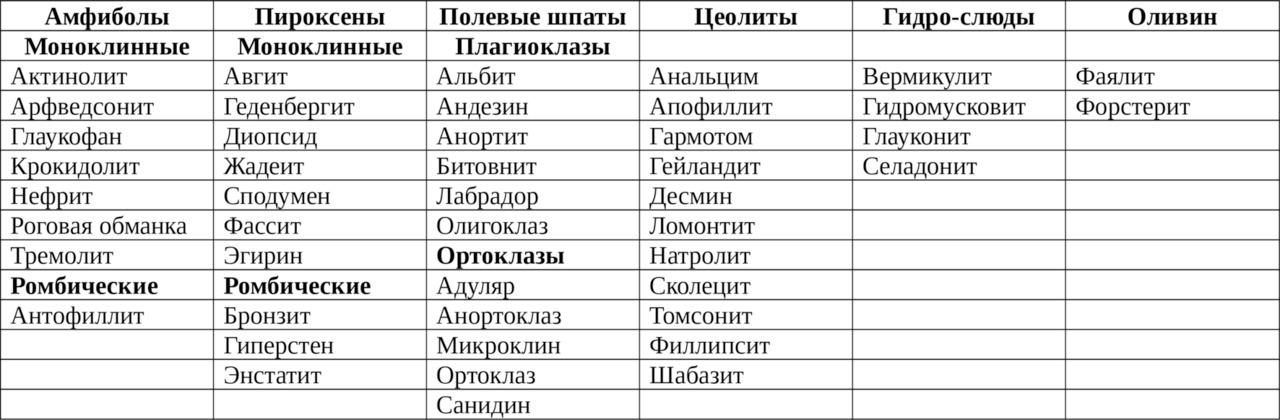

Самыми многочисленными группами минералов являются породообразующие. Это группы амфиболов, пироксенов, кварца, полевых шпатов, гидрослюд, оливина. К ним примыкают менее многочисленные группы цеолитов, фельдшпатоидов, граната, и др.

Перечень минералов из этих групп приведен в таблице 6.

Таблица определения минералов

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.