- Все

- Экономика и бизнес

- Промышленность

- СМИ и индустрия развлечений

- Издательская деятельность и журналистика

Бесплатный фрагмент - Алатырь. 1924 год

Факты, события, комментарии

Предисловие

Перелистывая страницы местных газет за 1924 год, я поймал себя на мысли, что многого просто не понимаю — вроде написано по-русски, современным языком без всяких «ятей», а вот смысл написанного теряется. Для людей того времени было все ясно и понятно-многовековой опыт, сложившиеся традиции в одночасье, после революции было не изменить. Видимо расстрельные годы 30-х и Великая Отечественная война в корне поменяли менталитет народа, уничтожили слой революционной наивности. В качестве простого примера приведу выдержки из газеты «Трудовая газета» Алатырского Укома и Уисполкома за февраль 1924 г.

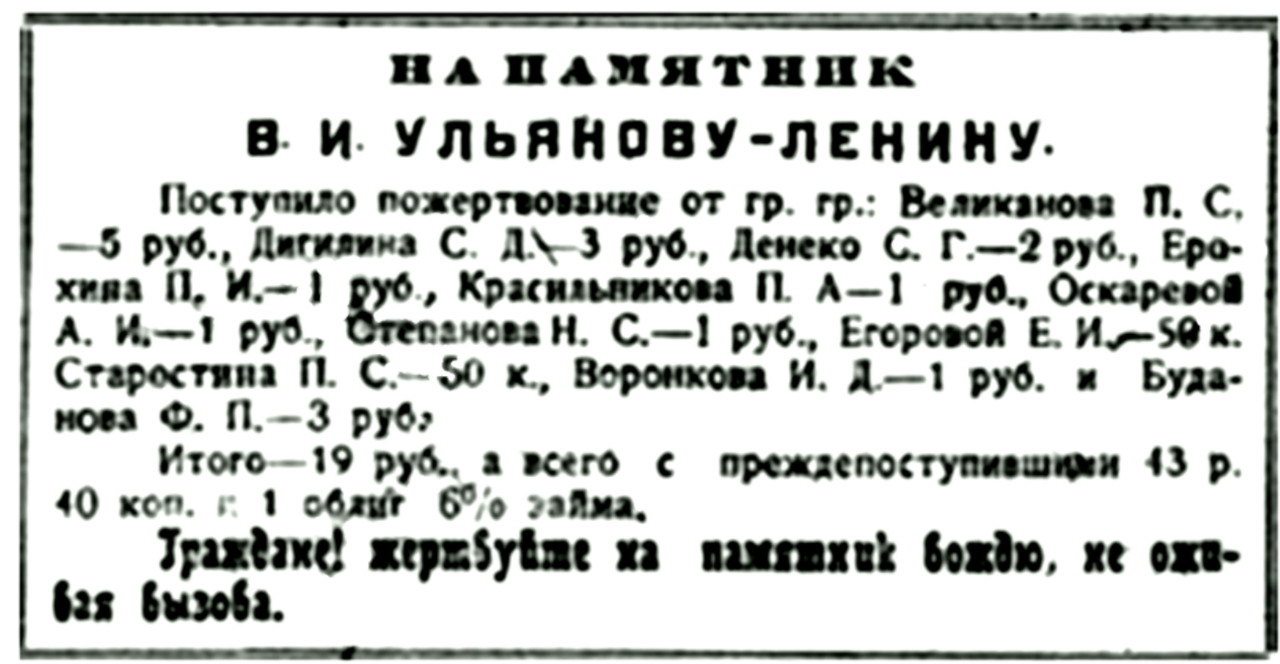

Меньше чем через неделю после смерти В.И.Ленина в Алатыре через газету стали собирать пожертвования на памятник вождю. Народ добровольно понес кто 50 коп., кто 1 руб., кто 2 или 3 руб. Некоторые несли зерно в качестве взноса. Сами слова «Пожертвуйте на памятник вождю» как то не вписывались в понятия о современной жизни. «Подайте на памятник Ленину», «Подайте на памятник Сталину!», «Подайте на памятник Брежневу, Андропову и пр. вождям». Как то унизительно, словно милостыню просят коммунисты.

На моей памяти такого не было. У нас как было — партия сказала «надо выделить», «построить», и выделялось, и строилось, и у народа ничего не просилось и не спрашивалось. А оказывается, на заре становления СССР, партия была слаба. С ней мало кто считался. Приходилось просить. И здесь накладывался прошлый опыт строительства памятников в России. Все памятники царям строились на пожертвования народа — и бедного, и богатого. Всегда так строились. И в СССР тоже также решили строить — как раньше. Традиции и ценности — наше всё, куда без них. На том и стоит русская земля. За них и сейчас мы всей страной боремся со всем миром.

Ладно, с этим разобрались. Другие времена — другие нравы. Последние слова в объявлении, особенно в конце, меня вообще ввели в ступор. Если буквально прочитать и перевести на понятный язык, то получается, что подайте граждане на памятник, а то будем вызывать. Куда вызывать? Зачем вызывать? В разгаре НЭП, красный террор ушел в прошлое, а репрессии еще не наступили. О чем в объявлении речь? Ни за что не догадаетесь. Наше послезнание, зачастую однобокое, рисует страшные картины, как комиссия в сопровождении милиционеров или даже солдат ходит по домам и строго спрашивает, почему не пожертвовали на памятник? Вот вам повестка в суд, самый справедливый революционный суд в мире.

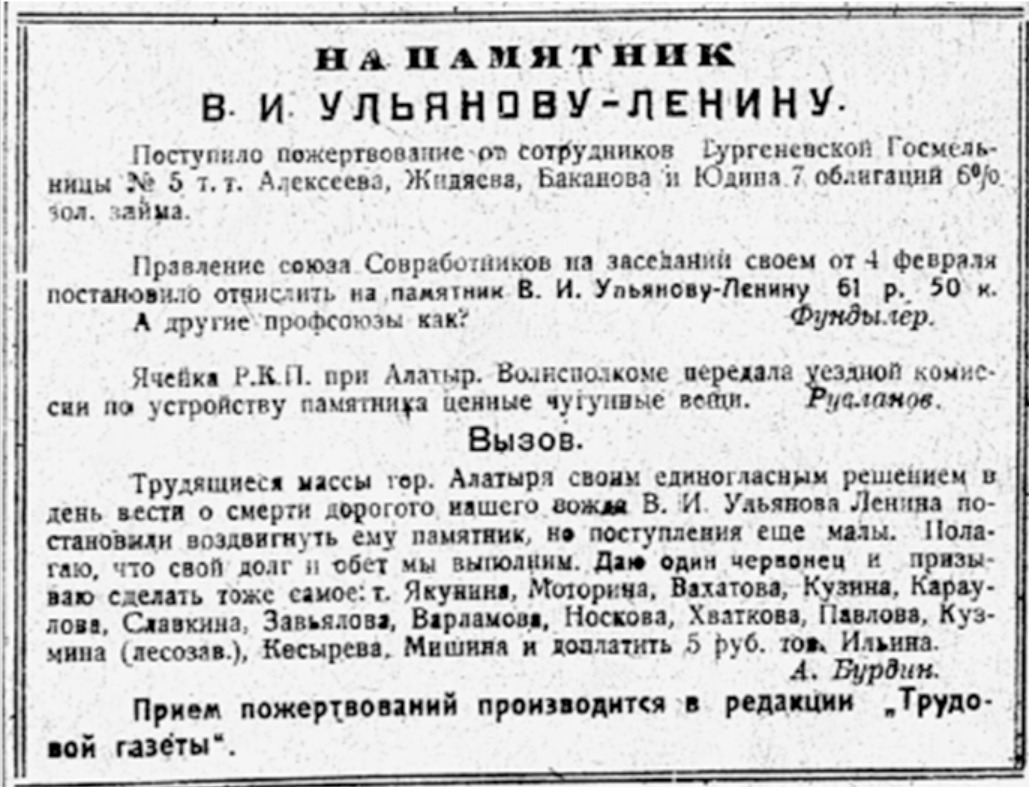

Через несколько номеров появилось новое объявление о пожертвованиях, где все разъяснилось. Моему удивлению не было предела.

Привожу это объявление:

В перечисленных фамилиях — руководство города (партия, советы, комсомол и т.п.). Вот вам и «вызов»! Если так дальше пойдет, то историю СССР надо пересматривать и в очередной раз переписывать. В наших учебниках истории СССР и КПСС такого точно не было.

Как жил Алатырь в 1924 году?

Глава 1. Зима (Январь, февраль 1924 года)

Надо сказать, что Алатырь был центром Алатырского уезда. А Чувашской АССР еще и не было. Жил, работал сам по себе и не подозревал, что вскоре станет разменной пешкой в национальных играх руководства СССР. Но об этом потом.

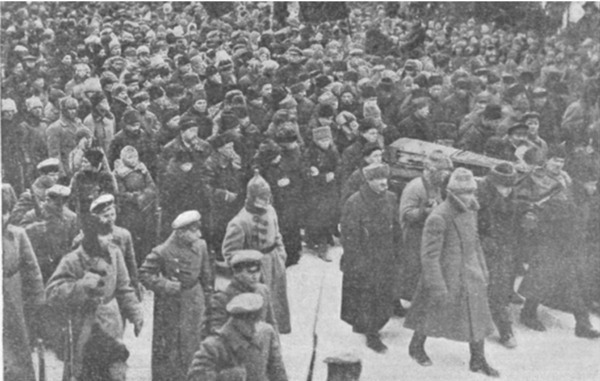

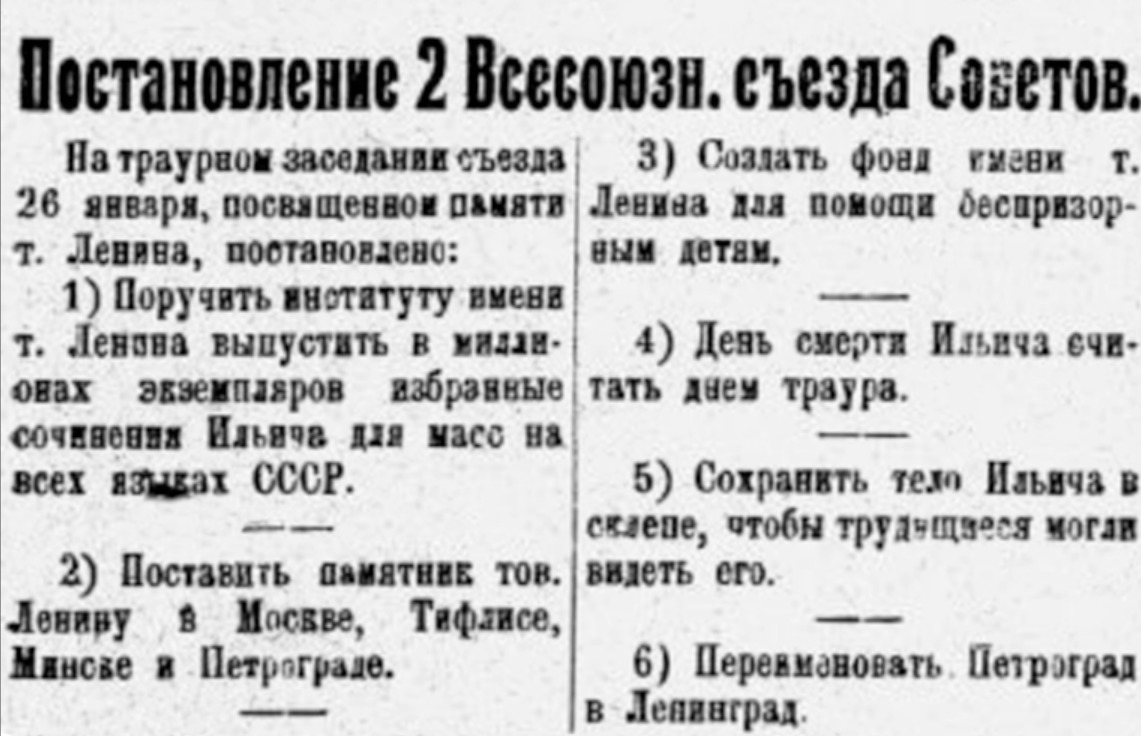

Начало 1924 года стало для миллионов людей чертой до и после. 21 января в Горках скончался В.И.Ленин. Эта весть облетела все страны и континенты, все уголки огромной советской страны. Глубокая скорбь охватила повсюду массы трудящихся. На Кубе местные рабочие негры организовали шествие с красными флагами, перевитыми черными лентами и посадили в честь Ленина оливковое дерево. Парижские рабочие устроили траурное шествие перед портретом Ленина. В шествии участвовало несколько сот тысяч рабочих: французов, поляков, венгров, китайцев и др. национальностей; рабочие организации, проходя перед портретом, склоняли перед ним свои знамена, многие рабочие плакали, женщины подводили к портрету своих детей. Рабочие Дании устроили шествие с зажженными факелами и музыкой к зданию местного представительства СССР. В шествии участвовало не менее 30 тыс. человек. Такие же шествия были в Праге и многих городах Швеции, Норвегии, Латвии, Польши, Финляндии и других государств. Но в СССР это событие получило всенародный размах.

23 января 1924 года. Траурный поезд, ведомый паровозом У127, с телом Владимира Ильича Ленина прибывает на Павелецкий вокзал. Его встречают тысячи москвичей, руководство Народного комиссариата путей сообщения. Уже через пару минут гроб на руках понесут до здания Дома Союзов…

Владимир Ильич скончался в Горках, в 36 километрах от Павелецкого вокзала.

Рядом с этим местом находилась платформа Герасимовская. Сейчас она называется Ленинская. Именно оттуда и привезли тело. А дорогу до станции тысячи обычных людей расчищали от снега вручную. Хотя стоял жуткий мороз.

Эти исторические дни описаны в уникальной книге «У великой могилы», издания газеты «Красная Звезда» 1924 года. Уверен, большинство населения нашей страны не читало этой книги, и не знает, что происходило в стране в эти дни. Рекомендую прочитать.

Алатырь не стал исключением. На всех предприятиях, в селах и деревнях прошли митинги и собрания, на которых граждане клялись продолжить дело Ленина до конца победы над капитализмом. Поступали предложения в каждом населенном пункте поставить памятники Ленину. В городе эту работу возглавила комиссия от Укома и Уисполкома и с помощью газеты «Трудовая газета» обратились к населению города с просьбой о пожертвовании на памятник вождю. Объявление из газеты я привел в первой части книги.

Кстати, первый в мире памятник Ленину был открыт на следующий день после смерти вождя в г. Ногинске Московской области. История памятника очень интересная. Федор Кузнецов — декоратор художественной школы при Ногинской мануфактуре, которому доверили сделать памятник, был самоучка, не имел художественного образования. С Лениным скульптор не был знаком и никогда его не видел, поэтому он создавал скульптуру по рассказам.

Скульптуру отлили из железобетона, и к 20 января 1924 года она была готова к установке.

Открытие назначили на 22-е — годовщину Кровавого воскресенья.

Утром, несмотря на 30-градусный мороз, народ собрался на митинг, еще не зная о том, что накануне вечером Ленин умер.

А в Алатыре и поселениях уезда принимались свои решения об увековечивании имени вождя. Так крестьяне с. Миренок назвали свой Народный дом и площадь именем Ленина. На площади воздвигли временный деревянный памятник.

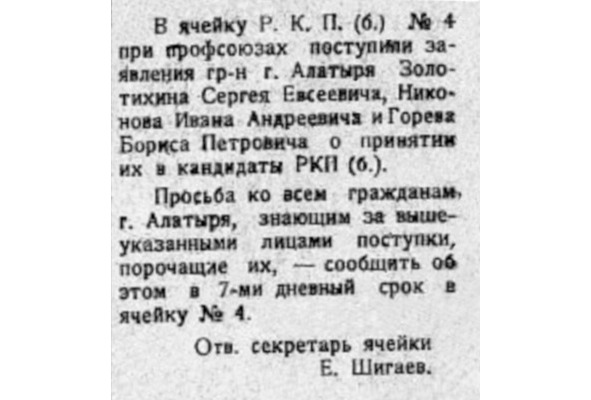

В Москве объявили ленинский призыв в партию. Планировалось за несколько месяцев укрепить партию и увеличить ее численность на 200 тыс. человек. В Алатыре вот как принимали в партию: если в партячейку поступало заявление от гражданина, а ему рекомендации дать не могли, то секретарь партячейки печатал объявление в местной газете.

Так что в партию в то время принимали рабочих от станка, его проверяли по всем статьям, если нигде не могли дать рекомендации, то собирали общее собрание предприятия и общим решением рекомендовали товарища в партию. Поэтому в партию случайные люди не попадали. Привожу статистику приема в партию в некоторых областях страны:

«В Москве и Московской губернии по 7-е февраля подано 17139 заявлений рабочих о вступлении в РКП.

В Екатеринославле из 1600 рабочих железнодорожного депо вступило в партию 800.

В Донбассе по 6-е февраля вступило в РКП 8000 рабочих.

В Саратове за последние дни вступило в РКП 600, и в Минске свыше 150 рабочих.

В Ленинграде за последние две недели подано свыше 18000 заявлений рабочих о вступлении в РКП».

Если политическая жизнь в стране и в Алатыре бурлила, то просто жизнь шла своим чередом: чиновники чиновничали, коммунисты и комсомольцы бегали на собрания и митинги, заводы работали, и население как могло зарабатывало себе на жизнь. Молодежь тоже в свободное время веселилась, как могла.

Одним из заветов Ленина была массовая кооперация населения. Сначала в раже бездумной исполнительности все население страны было автоматически распределено по кооперативам. Работали они или не работали — было не важно. После разъяснения Ленина в своих статьях и работах о добровольности процедуры кооперирования, дело сдвинулось. Народ стал объединяться по способностям и возможностям. Так в селе Сиява Алатырского уезда после ликвидации Сиявского общества сельского хозяйства, его члены почти полностью влились в Сиявское сельхоз. товарищество. Оно насчитывало 57 членов из 4 сел и деревень. По имущественному положению — середняки и бедняки, из которых 8 человек безлошадники. Товариществом арендуются луга бывшего помещика Цешкевича в количестве 75 десятин. При товариществе имеется прокатная сельхозстанция с набором инвентаря, необходимого для нужд членов; инвентарь требует ремонта, для чего Кустарьсоюзом отпущено 50 руб. золотом. Кроме того товарищество имеет вальцы для изготовления искусственной вощины для пчёлопасек. Товарищество имеет лавочку. Культурно-просветительная работа состоит в беседах, чтении книг и газет. Еще не колхоз, но прообраз налицо.

Но не все так гладко шло. Например в с. Сутяжном кустари задумали объединиться в артель, а чтобы не приступать к делу с закрытыми глазами, решили разобраться с уставом. Вечером сошлись в Совете. Читали устав, разбирали, обсуждали. Чесали затылки. Но тут приходит шкраб Е.А.Сосунова и заявляет, что собрание надо вести в протокольном порядке. Завязался спор, во время которого Сосунова не давала ни кому ни читать, ни говорить, перебивая на каждом слове. В результате весь народ, видя, что путного ничего не выйдет, похватал шапки и разбежался по домам.

Кстати, Кустарьсоюз много помогал крестьянам. Так, например, он закупил 15 вагонов сельхозорудий: сеялок, веялок, плугов, борон и 2 трактора. Все эти машины планировалось продать сельхозтовариществам на льготных условиях: т.е. в рассрочку от полугода до 4 лет. Кроме Кустарьсоюза в СССР был Сельхозсоюз. Вот он закупил в Китае 4 тысячи лошадей для бывших голодающих районов по цене 45 руб. золотом за лошадь. Время индустриализации еще не пришло. Через 10 лет вместо лошадей СССР будет закупать паровозы. В этом деле отличился наш земляк академик Крылов, чей памятник установлен в Алатыре. Закупить у капиталистов паровозы, разработать морские пароходы для доставки паровозов из-за моря потребовало от него немало сил, здоровья и умственных усилий. Но это другая, не менее интересная история. Кто заинтересуется темой могу отослать к мемуарам Крылова «Мои воспоминания». Очень познавательно.

Ростки новой жизни пробивались во всех направлениях. Так, на предприятиях либо создавались, либо укреплялись месткомы. Например, при станции Алатырь организован местком №2, охватывающий пять служб: путь, движение, материальную, электромеханическую службу и охрану.

Райрабочком Алатырского почтово-телеграфного предприятия взял культурное шефство над деревней Рындино, Семеновской волости, Алатырского уезда. В январе райрабочком выпустил первый номер стенной газеты «Почтовый муравейник». В газете, (напечатанной на пишущей машинке!!!), размещены материалы и карикатуры на злобу дня. Райрабочком пожертвовал в пользу Алатырского Детгородка 5 руб. 20 коп., и в пользу инвалидов 8 тыс.руб. совзнаками.

В ночь с 7 на 8-е февраля сгорел Алатырский шпало-пропиточный завод. Убытки огромны. Более 200 чел. остались без работы. От пожара пострадало деревянное здание завода и частично машины. Кисловаренный завод, материалы, контора и службы от огня не пострадали. Сгоревший шпало-пропиточный завод правление Московско-Казанской желдороги решило восстановить к 1 апреля (за 45 дней?!). Временно завод будет восстанавливаться на старом месте, а летом 1924 года будет начато строительство каменного здания для более усовершенствованного шпало-пропиточного завода на три цилиндровых котла с пропускной способностью при суточной работе на 5—6 тыс. шпал.

29 января 1924 года XI Всероссийский съезд Советов принял постановление «О ликвидации неграмотности среди взрослого населения РСФСР». Собственно, сама кампания ликбеза началась еще 26 декабря 1919 г., когда Советом Народных Комиссаров (СНК) был принят декрет «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР». В декрете с подписью председателя СНК В. И. Ульянова (Ленина) декларировалось следующее: каждый населенный пункт, где количество неграмотных было больше 15, должен был открыть школу грамоты, она же пункт по ликвидации неграмотности — «ликпункт», обучение шло 3—4 месяца. Под ликпункты рекомендовалось приспосабливать всевозможные помещения: заводские, частные дома и церкви. Обучающимся сокращали рабочий день на два часа. В последующие годы появилось еще ряд директивных документов о ликвидации безграмотности.

Как в Алатырском уезде обстояли дела с ликвидацией безграмотности:

— в с. Стемасы под школу отдали 3-х этажный дом с садом. Здание роскошное. Только вот беда: в одном классе неисправна печь, а сельсовет всю зиму не может найти печника;

— в небольшой д. Лавадка Чеберчинской волости нет помещения для школы, приходится снимать частную избу пудов за 50—60 зерна. Это неудобно. На общем собрании граждан заведующий школой т. Забродин доложил свои проблемы, и было принято решение немедленно строить школу. Выбрали ходока для исходатайствования льготного отпуска леса. Составили смету;

— в Порецком Педтехникуме организована касса взаимопомощи. Цель этой кассы-дать помощь бедным ученикам. Средства получаются от постановки концертов и спектаклей;

— 30 января в зале Алатырского педтехникума физико-математическим кружком 1 Советской школы 2 ступени был проведен вечер «Красная авиация». Перед открытием в память умершего вождя Ленина был исполнен «Похоронный марш». Затем завшколой т. Красков делает вступительное слово о годовой работе кружка, его первых начинаниях и перспективах. В программе вечера были доклады учащихся об истории воздухоплавания, об устройстве аэростатов, об устройстве аэропланов, об устройстве двигателей внутреннего сгорания и о применении авиации и воздухоплавания. Доклады сопровождались чертежами и моделями. У одной модели пропеллер крутился весь вечер. Все серьезно прошло, все по — взрослому.

В сентябрьские дни 2021 г., (начало написания книги-прим. автора) в Алатырском краеведческом музее, в выставочном зале краевед Михаил Скрипин прочитал лекцию «Авиационные традиции Алатыря» для учащихся 10 классов «гимназии №6». В ходе лекции ребятам было рассказано об Алатырском аэроклубе и его выпускниках, о судьбах русских авиаторов, летчиков–земляков, Героев Советского Союза. Так же учащимся было рассказано о подвигах летчиков-космонавтов, уроженцах Республики Чувашии, города Алатыря и Алатырского района. А все начиналось в те далекие холодные дни 1924 года.

Хотелось несколько поговорить об «опиуме для народа», т.е. о религии. Сейчас Алатырь считается одним из столиц православия в Поволжье. Практически все храмы восстановлены и работают. А в моем детстве (60—70 гг.) была всего одна действующая церковь у кинотеатра «Октябрь». Вот как начиналась борьба с религией в Алатыре:

1 этап — 1917 — 1918 гг. «Красный террор», священники преследовались как сила, имеющая большое влияние на массы, и в большинстве случаев она было направлена против Советской власти. Власти отвечали церкви тем же — репрессиями, закрытием церквей, реквизицией ценностей. Так в Алатыре 30 ноября 1918 года был расстрелян священник Петр Смирнов. В январе 1921 г был расстрелян священник Алексий Туруновский.

C 29 июня по 17 августа 2009 года в Алатыре на территории завода «Электроприбор». где в дальние времена расстрелянных хоронили во дворе райотдела НКВД, проводились работы по извлечению их останков. Среди них четверо православных священников. Всего в результате раскопок выявлено 3 погребальных рва. В 1-м рве останки 33 человек, во 2-м — 35, в 3-м –50. Итого — 118 человек.

Между тем наряду с уголовным преследованием по отношению к духовенству применялось и поражение в правах, которое явилось массовой репрессивной мерой государства. В Чувашии пораженными в правах оказались около одной тысячи священнослужителей и насельники шести монастырей, в том числе Алатырского Троицкого мужского и Алатырского Киево-Николаевского женского.

Второй этап (1923—1927) протекал в течение четырех лет и пришелся на годы нэпа. Сотни священнослужителей и мирян были арестованы, но почти никто из них не был приговорен к высшей мере наказания. Так, в Чувашии было арестовано около 200 священно- и церковнослужителей, причем многие из них были подвержены административной высылке. В 1925 году был арестован епископ Алатырский Герман (Кокель), который решением Коллегии при ОГПУ от 4 июня 1926 года был выслан за пределы Чувашской АССР.

Третий этап (1928–1933), протекавший в течение шести последующих лет, был связан с проведением коллективизации, проводимой по всей стране. Одной из характерных черт данного периода является процесс полного уничтожения кулачества и духовенства и продолжение закрытия храмов на территории Чувашии. Так, если в 1931–1935 гг. было закрыто 63 храма, то за 1935–1936 гг. — 111, за 1936—1940 гг. — 121 храм.

Но в Алатыре закрытие храмов началось раньше. Так Уком РКП (б) в феврале 1924 г. назначил комиссию, которая осмотрела Инвалидную и Соборную церкви. В зимней соборной церкви выявились неравномерное оседание здания, перекашивание стен, трещины в стенах и частичное выпучивание их, разрушение кирпичной кладки у фундамента. В инвалидной церкви обнаружен прогиб потолочных балок, оседание сруба по стенам, вспучивание стен под давлением колокольни и неустойчивость верха ее, который не срублен, а устроен из стоек, обшитых досками. Печи тоже неисправны. Комиссия нашла, вследствие этого, дальнейшее пребывание людей в этих церквях опасным и недопустимым. Поэтому Уисполком предложил начальнику уездной милиции церкви опечатать, а все имущество взять под строгий учет. На самом деле церкви были ветхими, или это был повод для их закрытия — сейчас не определишь, но факт тот, что практически все церкви со временем были закрыты. Во многих селах попы, видя такое дело, пустились, как говорят, во все тяжкие.

Например, 4 января 1924 г. в селе Турдаково на смену попу Аристовскому прибыл поп Авров. Аристовский не захотел без боя уступать свои позиции и решил начать военные действия против попа Аврова. Добыв самогону и зарезав поросенка и телушку, он подпоил свою «верную рать» из кулаков-крестьян, вооруженных палками, и отдал команду атаковать председателя церковного совета, и забрать ключи от церкви. После этого приверженцы старого попа поймали у церкви церковного ключника и как следует его отдубасили за то, что он «присягнул в верности» новому попу. Это же хотели сделать и с вновь прибывшим попом Авровым, но последний успел спрятаться на печке у одной бабки. Вот такие страсти случились в селе Турдаково.

В селе Сары церковные певчие, отмахавши заутреню и обедню, собирались в заранее условленном месте и там выпивали. Церковная администрация под предлогом на «нужды храма божия» собирала с верующих последний хлеб и из этого хлеба гнала самогонку и пили как последние люмпены.

В Астрадамовской волости Алатырского уезда сын Мало-Куайского попа Матвеева на общем собрании граждан стал убеждать их что бога нет. Верующие с этим не согласились и пригрозили Матвееву лишением земли. Но Матвеев младший этим не смутился. На другой день верующие собрались в церкви и стали упрекать попа, что его сын безбожник. Поп пришел домой и как зверь набросился с дубиной на сына. Но тот убежал. И долго еще раздавались по всему селу поповско — отцовские проклятия: «И да будь ты проклят, сын мой, от имени отца своего».

Вот еще несколько картинок из Алатырской жизни зимы 1924 г.:

— В Алатырской 1 школе 2 ступени 30 января у сторожей обнаружено 6,5 бутылок самогона. Оказывается, они им торговали, прикрываясь школой.

— В селе Кладбищи появилась монашка, которая изгоняла из людей чертей. За что ей платили зерном, мясом, медом, пшеном, рыбой и др. В Кладбищах оказалось очень много чертей: говорят у одного крестьянина выгнали 5 чертей, а у одной женщины –целых 12. Вот думаешь, какие темные люди были в то время, а потом вспоминаешь уже наши 90 годы, когда воду перед телевизором заряжали, машины кодировали и даже с помощью священников. Ну и чем мы от тех неграмотных и забитых крестьян отличались? Сказать что наше поколение было безграмотным нельзя, но все же, все же, все же…

Между тем Союзный Совнарком постановил выпустить в обращение денежные знаки 23 года достоинством 25 тыс.руб. Надо сказать, что совзнаки постоянно котировались по отношению к золотому червонцу царской чеканки, который был в хождении как постоянный денежный эталон. Раз в неделю Москва устанавливала плавающий курс дензнаков по отношению к червонцу. Например, на 10 февраля стоимость 1 золотого червонца приравнивалась к 11 100 руб.

Не успели привыкнуть к такой новости, как Совнарком СССР постановил прекратить с 15 февраля печатание дензнаков. Не выпущенные в обращение дензнаки уничтожались, а оставшиеся в обращении имели обычную платежную силу.

22 февраля 1924 г ЦИК и СНК ССР издали декрет «О чеканке и выпуске в обращение серебряной и медной монеты советского образца».

Реверс серебряного рубля, 1924 года, представляет собой сюжетную группу из двух фигур — рабочий, который согласно идеологическому принципу коммунистической власти, указывает крестьянину с серпом и пилой, путь в светлое будущее. Фон, на котором стоят два этих труженика — восходящее над промышленным городом солнце.

Рубль 1924 года. Серебро 900 пробы, диаметр 33,5 мм, вес 20 граммов. Гуртовая надпись: «ЧИСТОГО СЕРЕБРА 18 ГРАММ (4 З. 21 Д) ПЛ».

Так стартовала в СССР денежная реформа.

Между тем первое заседание Совнархоза СССР (Высший совет народного хозяйства при Совете народных комиссаров, т.е. при Правительстве СССР), постановило, чтобы в зале заседания Совнаркома СССР постоянно висел портрет т. Ленина и также стояло незанятым его кресло.

Вот с тех пор во всех кабинетах партийной, советской, хозяйственной номенклатуры и их сателлитов (комсомол, пионеры, октябрята, профсоюзы и пр.) на стене обязательно должен был висеть портрет Ленина, а уже позже и Сталина. До этого иногда висели портреты К. Маркса.

В феврале в Алатыре прошел 1 пленум Уика 10 созыва. На нем рассмотрены вопросы дорожного строительства, кооперативного движения и борьбы с детской беспризорностью.

Беспризорность детей за период империалистической и гражданской войн разрослась до неимоверных размеров. На одну только Симбирскую губернию приходилось до 2000 детей. Такое количество детей не представлялось возможным распределить по детским организациям, которые и так были переполнены. В Алатырском детдоме было до 300 детей. Незадолго до пленума Уика Губернский исполком принял постановление об отнесении расходов по содержанию детдомов на местные средства. Алатырскому Уику пришлось поставить вопрос о сокращении детдома на 50%, так как местных средств у него нет, а отпускаемых Наркомпросом 800 рублей не хватало на одно питание. Пленум принял решение часть детей вернуть родственникам, часть передать под патронирование волисполкомам. И так по всем вопросам повестки дня. Страна практически стояла на коленях-разруха, денег нет, ресурсов нет. Налоги брать местным органам было не с кого — промышленности не было, а на селе беднота и середняки производили только продукцию себя прокормить. Нужна была индустриализация и коллективизация сельского хозяйства. Без этих мер страна не могла стать сильной и могучей, чтобы противостоять внешним и внутренним врагам. Вот и делайте выводы о роли Сталина в истории СССР!

Хотя с Алатырским детгородком не все так однозначно. 28 февраля состоялось общее собрание служащих и рабочих Детгородка имени В.И.Ленина. Одним из служащих городка был сделан доклад об экономическом состоянии революционной молодежи Германии. В резолюции по докладу было принято единогласно пожертвовать в пользу борцам революции 6 облигаций выигрышного займа общей стоимостью 30 рублей золотом и вступить коллективно в члены МОПР.

(Междунаро́дная организа́ция по́мощи борца́м револю́ции (МОПР) — коммунистическая благотворительная организация, созданная по решению Коминтерна в качестве коммунистического аналога Красному Кресту).

Вот и пойми реалии того времени: власти сокращают численность детдома на 50% из-за отсутствия средств на содержание, а простой народ жертвует денежные средства в золотом эквиваленте на поддержку германской молодежи. Где — то что — то расходится, или кто — то с кем чего — то не согласовал. Вполне тогда это было возможно. Правая нога не всегда знала, что делала левая. Я не думаю, что народ сам собрался на собрание и решил золотом обогатить германскую молодежь. Кто — то организовал это мероприятие?! Кто — то денежку золотую с народа уже запланировал собрать в пользу кого — то там? А в Укоме и как бы ничего не знают и не в курсе насколько детдом богатый!

Но, как говорил Иисус Христос: «Не судите, да не судимы будете» (Мф.7:1). Вот и мы, констатируя факты, делая комментарии, не будем судить страну и народ с колокольни 21 века. Сравнивать будем, судить — нет.

20 февраля 1924 года состоялась XIII Уездная Партконференция, на которой коммунисты подвели итоги проделанной работы, обсудили очередные вопросы партийного и советского строительства и наметили планы дальнейшей работы. Все как всегда. Выслушали, поговорили, постановили. Но некоторые вопросы заставляли задумываться и искать выход. Чтобы что — то сделать, надо иметь то, из чего это нужное сделать, т.е. по — простому ресурс. Какие были ресурсы в Алатырском уезде? Бюджет уезда складывался на 82% из налоговых поступлений и 18% из не налогах. В ведении уезда насчитывалось 135 муниципальных дома, десяток полтора складских помещений, 3 базарных площади с мелкими лавчонками, до 60 ветряных мельниц, больше половины из которых разрушены, не работающий мыловаренный завод, кирпичный завод, от которого одни убытки — вот и все имущество, с которого поступали или не поступали налоги. Железная дорога, леса, земля — все государственное, а не муниципальное. Соответственно и налоги шли в губернию и центр.

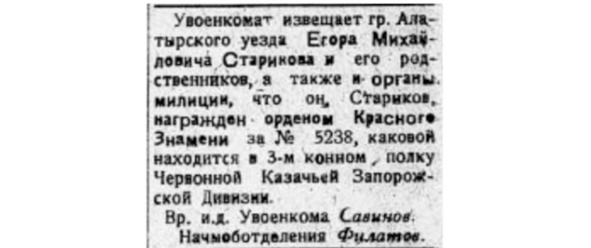

Гражданская война хоть и закончилась, но не забылась. Прошло совсем немного времени. Интересное объявление — извещение от уездного военкомата:

Герои гражданской войны проживали и в Алатыре и в Алатырском уезде. Где бы о них почитать? Есть ли такая информация вообще? Кто он первый Герой Советской России в Алатырском уезде?

Информацию о Старикове Е. М. (где проживал, чем занимался, как погиб или умер) - нигде не нашел.

Историческая справка:

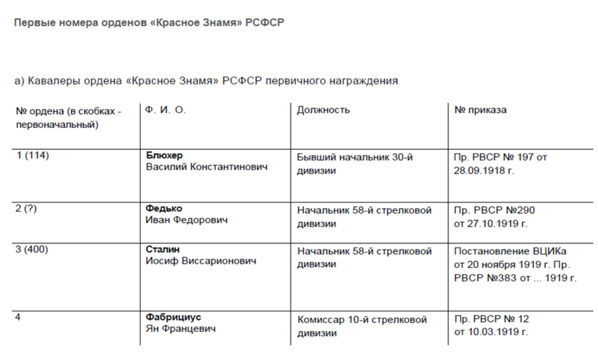

Советская власть отменила все ордена Российской империи. Однако подвиги на благо молодой республики нуждались в поощрении. Поэтому правительство молодой Советской России 16 сентября 1918 г. учредило орден «Красного знамени» РСФСР. Статут ордена был коротким и не содержал конкретики в отношении действий, за которые следовало награждение:

1. «Знак отличия присуждается всем гражданам РСФСР, проявившим особую храбрость и мужество при непосредственной боевой деятельности.

2. Знаком отличия устанавливается орден Красного Знамени с изображением на нём Красного Знамени, развернутого, свернутого или усечённого в форме треугольника.

3. Вместе с орденом Красного Знамени гражданам РСФСР вручается особая грамота, текст которой должен быть следующим: «Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красноармейских депутатов в ознаменование исполнения гражданином (таким-то) своего долга перед социалистическим отечеством в бою против его врагов (там-то и при таких-то обстоятельствах) вручает ему знак ордена Красное Знамя — символ Мировой социалистической Революции. Знак ордена Красное Знамя гражданин (такой-то) имеет право носить на груди.

4. Право утверждения и присуждения принадлежит только Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету.

5. Правом представления на награды пользуются все командиры и комиссары отдельных частей Красной Армии, Флота и добровольческих отрядов».

Как видно, спектр возможных причин для награждения объяснялся тем, что на тот момент орден был единственной наградой молодой советской республики. Об этом говорилось и в специальной памятке, вручавшейся вместе с орденом: «Орден Красного Знамени — есть единственная награда, которой Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Крестьянских, Красноармейских и Казачьих депутатов награждает солдата Революции за храбрость, беззаветную преданность Революции и Рабоче-Крестьянской власти».

Номер ордена 5238.

Из книги «Орден Красного Знамени» (Автор: Дуров В. А., Стрекалов Н. Серия: Энциклопедия советских наград. 2005. И: Collector’s Book. ISBN:1-932525-32-7.Москва) мы видим, что к концу 1919 г. было изготовлено 4600 знаков. Значит, орден за номером 5238 был присвоен после 1920 года.

Кстати, в книге нашел такую информацию:

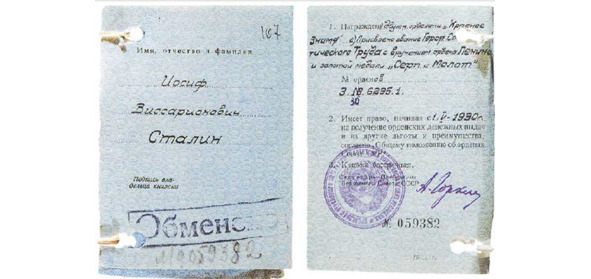

И. Сталин был награжден орденом Красной Звезды под номером 400 (позже его заменили на номер 3 в 1919 году за оборону Петрограда, будучи начальником 58 — й стрелковой дивизии, когда еще не было никакого культа, только за храбрость и умение управлять войсками. Потом у него была оборона Царицына. Так что Сталин на передке побывал, и порох понюхал в свое время. Кому интересно представляю наградную книжку И. Сталина:

Нашел книгу «Красные герои» от 1926 г о награжденных орденом «Красное Знамя», но, к сожалению, фамилии Старикова Егора Михайловича в ней не нашел. Может Алатырский краеведческий музей что-нибудь знает о герое гражданской войны Старикове Е. М.?

Правда нашел «Сборник лиц, награжденных орденом Красного Знамени и почетным революционным оружием». Список приводится по изданию 1926 года и содержит информацию о лицах, награжденных с момента учреждения ордена в 1918 году до начала 1925 года, когда был утвержден орден «Красное Знамя СССР». И вот в этом списке я нашел «Стариков Георгий: Казак 5 червонного казацкого полка 8 кавказской червонного казачества дивизии: Прик. РВСР №335: 1924 г.». То есть, получается, фамилии сходятся, а имя нет, но эти имена взаимозаменяемые (Егор, Георгий, Евгений, Юрий). Червонная казачья дивизия тоже присутствует. 30 ноября 1921 года 8-й Червонного казачества кавалерийской дивизии присвоено наименование «8-я Запорожская Червонного казачества кавалерийская дивизия». Видимо речь идет об одном и том же человеке. Ну, хоть что то нашел. Правда, за какой подвиг алатырского уезда казак Егор Стариков был награжден орденом Красного Знамени я так пока и не нашел. Хотя Запорожская Червонного казачества кавалерийская дивизия была очень известна, на Украине в 20 –х годах наводила большой шухер, и с поляками воевала, и с махновцами воевала, и с беляками воевала, и никогда не проигрывала сражений. В каком же населенном пункте Алатырского уезда проживал краснознамёнец Стариков Е. М.? Ведь он по большому счету был первый Герой РСФСР в Алатырском уезде! А о нем, к сожалению, ничего не известно!? Может в других районах, ранее входивших в Алатырский уезд, что то о нем известно? А то, как — то не правильно — Героям СССР памятники поставлены, а про первого Героя и ничего не известно. Как воевал 3 Алатырский червоноказачий кавалерийский полк можно прочитать в книге Дубинского И. В. «Трубачи трубят тревогу». — М.: Воениздат, 1962. — 312 с. («Военные мемуары»).

2 февраля в Алатыре был проведен 3-й день милиционера. Праздника Дня милиции еще не было, но что — то уже придумывалось. 1 и 2 день милиционера видимо проводились в предыдущие годы (мнение автора). Собралось более 50 человек. С докладом о работе и состоянии уездной милиции выступил начальник Управления Угормилиции т. Пленкин. Он рассказал о реорганизации милиции, проведении чистки рядов, о фильтровании командных кадров. За прошедшие полгода проведен 1 уездный съезд работников милиции, установлены ежемесячные совещания руководителей отделений, введена твердая дисциплина. И удалось решить самый больной вопрос — к зиме восстановили и привели в порядок все здания, занимаемые милицией, провели электричество, привели к работоспособности конский состав и наладили вообще милицейское хозяйство.

Прочитав эти строки из отчетного доклада начальника милиции, остается только качать головой. Это как же наша родная милиция работала? В каких условиях? Полуразрушенные помещения, при свечах — это просто ужас, ужас… Тем не менее, за полгода совершенных краж, мошенничеств, убийств и других преступлений было зарегистрировано 285, раскрыто-161. Задержано лиц 94, отправлено в домзак-52 и разные места-15, остальные отпущены под подписку. Настоящая борьба развернулась с самогонщиками. Произведено 759 обысков, раскрыто 282 очага самогоноварения, отобрано 51 ведро самогонки, 101 аппарат, возбуждено 329 дел. Эта работа было проведена до Нового года. В январе 1924 года был объявлен четырехнедельник по борьбе с самогоноварением. Было произведено 652 обыска, обнаружено 216 очагов, отобрано 130 аппаратов, 59 четвертей самогонки и 962 ведра барды. Возбуждено 511 дел. При управлении милиции создан постоянный боевой отряд по борьбе с самогонщиками. Вместе с тем взыскано лишь 50% штрафов. И символически в резолюции по докладу прозвучали слова: «Мы даем свое честное слово милиционера сплотиться около Управления воедино для дальнейшего поднятия авторитета советской милиции среди масс населения Алатырского уезда, плодотворной работы и борьбы с преступностью. Не дадим разлагать наше Советское строительство. С этого момента нет для милиционера отдельных ударных кампаний, для него вся работа ударная. Долой склоку и расхлябанность!».

Ну что же-все в духе времени. Не в бровь, а в глаз — четко, прямо и бескомпромиссно.

Вот как 7 февраля в 1 часу ночи милиция нагрянула с антисамогонным рейдом в с. Кабаево. Отряд в 12 человек во главе с начальником 3 района т. Ганюшкиным прибыл сразу в сельсовет. Председатель встретил отряд радушно, собрал несколько членов совета и отряд по намеченному плану рассыпался по улицам. Через некоторое время со всех улиц везли к сельсовету самогонные аппараты, кадки с бардой и бидоны с самогоном. Это продолжалось до 8 часов утра. Видя такую беду, винокуры бросились развозить аппараты кто куда, в основном по гумнам, которые были залиты бардой, и можно смело сказать, что этой барды было вылито не менее 700 ведер. Результат поездки дал более 30 дел, которые будут рассмотрены в суде. Самогона отобрано около 70 четвертей, аппаратов и посуды навален сарай чуть ли не под крышу.

Если в столице уезда жизнь была, как — то упорядочена, по крайней мере, городская элита пыталась придерживаться курса правящей партии, то в глубинке, в деревнях и селах уезда, где не во всех были школы, клубы, партячейки, народ жил, так же как и до революции. Так в Чеберчине на посиделках собирались парни и девки и пели похабные песни. Ходят туда и комсомольцы. Ну а куда им ходить? Клуба нет, а посиделки имеются. И с молодежью пообщаться хочется. Новых песен еще не придумали, вот и поют старые, в том числе и с ненормативной лексикой.

А в приемном покое работал фельдшером Василий Иванович Флегонтов. Придут к нему в больницу, он спрашивает: «Что болит? Ах, пальчик болит? Вредная болезнь, ой какая страшная болезнь, но у нас в больнице нет лекарства, мы его для себя закупаем. Принеси масла, свинины, пшена или поросенка — не откажусь, вылечу пальчик». Думает, думает какая — нибудь мордовка, да и принесет полпуда свинины. Так и живет Василий Иванович уже 15 лет (по до революционному порядку).

В Стемасах председатель сельсовета так наборолся с самогонщиками, что к вечеру в своем кабинете в сельсовете упал на пол мертвецки пьяным и проспал до следующего обеда. Ну, а что тут такого? Борьба с самогонщиками и их продукцией дело такое, государственное, и мы к нему со всей ответственностью, изничтожаем как можем.

14 февраля 1924 г по Алатырскому Уездному Военкомату издали приказ №45 об объявлении по всему Алатырскому уезду призыва всех врачей-мужчин, родившихся в 1901 году, окончивших курс медицинских наук в 1923 г на действительную воинскую службу. Ну и что что врачей раз — два и обчелся, стране нужны в армии врачи, и все тут. Постепенно, постепенно гаечки стали закручиваться. В первую очередь свобода и равенство, интересы пролетариата, а все остальное потом. А потом так и осталось потом.

В селе Семеновском по четвергам проходили небольшие базары, на которых привозились и продавались исключительно дрова из лесных поселений. С утра между приезжими начинали сновать лесные сторожа и объездчики Атратского лесничества. Здесь они задерживали порубщиков леса и тут же с ними сговаривались, беря за их грехи самогонкой. К вечеру в каком — нибудь доме, где снимали угол сторожа, раздавались песни, а то еще начинались гонки на лошадях по селу.

Эх, вот было время! Ни советской власти, ни коммунистического диктата, самогонка реками текла. Кто что хотел, тот и делал. Д-е-м-о-к-р-а-т-и-я!!!

В селе Сутяжном Кувакинской волости Алатырского уезда на религиозный праздник «сретение» у крестьянина Иванцева загорелась мастерская и придворные постройки. Пожар обнаружили быстро, но поп бить в колокола не разрешил до тех пор, пока не закончится служба. Служба закончилась, мастерская сгорела.

Как то жителей Мишукова спросили, как они проводят свободное время. «Если только вывернется какой — нибудь праздник, то весь народ собирается для кулачного боя между Мишуковым и Ивановкой. Хотя у нас есть Нардом, но мы к нему не привычны-кулачный бой для нас интереснее!». Вот и все. Традиции, их одним декретом не изживешь. Репрессиями, это да, да и то в течение длительного периода.

Интересная и трагическая история приключилась с богатым крестьянином с Морги Ф. Назаровым. Он заболел малярией. Это не удивительно, в других деревнях и тиф случался. Так вот, заболел Назаров, а лечиться не стал, а работал, работал — все побольше заработать хотел. Болезнь тем временем переросла в чахотку, туберкулез по — другому. Не знаю по какой причине, толи денег стало жалко, толи был каким — нибудь сектантом (хлысты и прочие секты были распространены в уезде), только крестьянин не пошел в больницу, а решил излечиться «народными» средствами. Поймал соседскую собаку и зарезал ее, чтобы съесть собачьего мяса — говорят, помогает от чахотки. Сосед Кузькин, узнав об участи своей собаки, пришел на подворье Назарова и увел за собаку овцу. Ну а что, вполне равноценный обмен. Ты мою собаку съел, я твою овцу в свое стадо запущу. Так бы и ладно, но на 5 день, после того как Назаров съел собаку, он взял да и помер. Как к этому относиться я не знаю. Соглашусь с поговорками: «Захочешь жить, и не так раскорячишься!», и «Чему быть, того не миновать».

Ладно, в деревнях было мало клубов, еще не пришло их время. А в городе как с искусством? К примеру, возьмем железнодорожный рабочий клуб. Алатырский народный театр к этому времени перестал существовать, так его эстафету подхватил драмкружок жел.-дор. клуба. Создалось активное ядро любителей, которые работали под руководством артистов: режиссера М.В.Волжского и помощника реж. Арканова. Всего драмкружком поставлено 10 спектаклей. 17 февраля 1924 г. была поставлена пьеса в 5 действиях соч. Гандурина «Минувшее». Пьеса смотрелась с интересом и произвела впечатление на зрителей. Хорошо сыграли свои роли: ссыльного учителя Нередова т. Арканов, ссыльной революционерки Варгиной т. Окорокова, ссыльного студента — т. Новальчиков и др.

В феврале в Алатыре создано 7 отрядов юных пионеров (267 человек).

Глава 2. Весна

Весной 1924 года страна укреплялась на международной арене. Были установлены дипломатические отношения с Германией, Англией. В марте 1924 г установлены дипотношения с Грецией и Швецией. Многие страны стремились к сотрудничеству с СССР как крупнейшему сырьевому поставщику продуктов земледелия, мехов, золота, других полезных ископаемых. Мало что изменилось, на мой взгляд, за 100 с лишним лет. Все то же и все те же. Да, в другой обертке с бантиком, с другими лозунгами, кричалками, но куда им деваться то-у нас есть в земле все, у них нет ничего. Издевайся, не издевайся, а приползешь.

Весна вступала в свои права. Обновление природы. Обновление мира, общества. Это было здорово!

8 марта. Сейчас этот праздник Международной солидарности женщин стал выветриваться, принижаться, приземляться. Сначала после 90 — х годов просто праздник женщин, потом праздник поздравления матерей. Потом куча появилась праздников, разжижающих суть этого праздника — день отцов, день дедов и т. д.

А изначально этот день был День солидарности женщин всех стран в своей борьбе за социальные права быть наравне с мужчинами, иметь права избираться в органы власти и т. д. И во главе этого движения, разбудивших женщин всего мира, конечно же, при поддержке соответствующих политических партий, были Клара Цеткин и Роза Люксембург.

Клара Цеткин сыграла важную роль в основании Второго Интернационала и подготовила для его Учредительного конгресса речь о роли женщин в революционной борьбе. Считается, что она является автором идеи Международного женского дня — 8 марта.

Если хотите погрузиться в романтику революционной эпохи, то прочитайте биографии Клары Цеткин и Розы Люксембург. Вы, несомненно, получите эстетическое удовольствие от прочтения их жизненной истории, и многое почерпните для себя. Их биографии это не придуманные истории, а вполне ее (истории) выкрутасы. Привожу ссылку на книгу из серии ЖЗЛ о Кларе Цеткин: https://massolit.site/book/klara-tsetkin-1

К чему я это отступление такое большое сделал? А на носу 8 марта 1924 года. И Клара Цеткин написала большую статью, посвященную всем советским женщинам. Я постараюсь эту статью привести по возможности полностью.

«Привет! Сердечный, искренний привет вам, работницы и крестьянки, вам трудящиеся женщины Союза Советских Республик!

Вам удалось в революционной борьбе низвергнуть капитализм; вы взяли всю власть в стране в свои руки и создали рабоче-крестьянскую республику. И вот вы стоите теперь перед тем, чтобы строить новое хозяйство в этой республике, создать новое общество, в котором не должно быть места для угнетения и порабощения одного человека другим, бедного богатым, слабого сильным, женщины — мужчиной.

Во многих странах женщины все еще не имеют ни в семье, ни в государстве равных с мужчинами прав; а это означает, что у них нет равных с мужчинами средств и орудия защиты против вымогателей.

За четыре года положение работниц заграницей нисколько не улучшилось. Оно стало даже гораздо тяжелее. Капиталистическое хозяйство разрушено. Только незначительное меньшинство пользуется избытком и благами жизни. У рабочих нет хлеба, одежды и крова; нет возможности образования для всех тех, кто трудится в поте своего лица.

Везде, где капитализм, своей тяжелой стопой наступает на волю трудящихся масс, — международный коммунистический день работницы должен бросить призыв трудящимся — женщинам и мужчинам, — не останавливаться на пути, не знать покоя и отдыха, покамест капитализм не будет ранен насмерть, не будет разбит вдребезги.

Наш международный день работницы — должен быть сборным днем, мобилизационным днем отдыха перед борьбой к завоеванию власти, для установления диктатуры пролетариата.

Вы, дорогие товарищи из Советских республик, — показали нам, что эта цель может быть достигнута и что она будет достигнута тогда, когда и трудящаяся женщина примет участие в борьбе.

Перед нами стоит гигантская задача — воспользоваться диктатурой пролетариата для осуществления коммунизма.

Во всех странах 8-го марта должен прозвучать великий, заглушающий все лозунг:

— Международный союз всех рабочих и работниц, которые ненавидят капитализм и горят желанием вырвать его с корнем. Международная солидарность всех, кто имея перед глазами полный славы пример русского пролетариата, готовится к борьбе и во имя этой цели собирается вокруг светлого знамени Коммунистического Интернационала.

Клара Цеткин»

Цеткин скончалась в 2 часа ночи 20 июня 1933 года в Архангельском близ Москвы. Она всё время вспоминала о Розе Люксембург, но речь давалась ей с трудом, и последнее её слово было: «Роза…».

После смерти была кремирована, урна с прахом помещена в некрополе у Кремлевской стены на Красной площади в Москве, на пространстве стены от Сенатской башни в сторону Никольской башни; на месте захоронения находится мемориальная доска с надписью: «тов. КЛАРА ЦЕТКИН. gen. CLARA ZETKIN. 5.VII.1857 г. — 20.VI.1933 г.»

Но вернемся в Алатырь 1924 года. Мы еще много раз будем возвращаться к этой фразе. Без исторических экскурсов многое сейчас не понятно. Действия как власти, так и политических деятелей без пояснений не приобретут глубины и понимания того времени, а значит и исторического правдоподобия.

Еще раз — 8 марта 1924 года. Передовица со статьей Клары Цеткин в местной газете, распоряжения из центра привели алатырскую власть в соответствующее политической линии движение. Привожу план проведения мероприятий в городе в праздничные дни:

«План проведения 8 марта-«Международного дня работниц».

6 марта в помещении электро-театра «Кино-Арс», в 5 час. вечера, состоится лекция на тему: «Уход за детьми и их воспитание». Лекцию читает врач А. Никифоров, с показательными картинками волшебного фонаря.

Присутствие женщин обязательно. Приглашаются члены РКП, РКСМ и профсоюзов.

7 марта ставится политсуд «над неграмотной делегаткой» в помещении жел.-дор. рабочего клуба. Приглашаются все члены РКП, РКСМ и профсоюзов.

8 марта торжественное заседание в клубе III Интернационала. После заседания спектакль. Вход по билетам профсоюза.

В ж.-д. раб. клубе в 6 час. вечера митинг, после которого ставится спектакль. Вход по профсоюзным билетам.

В Педтехникуме — концерт силами учащихся.

Комиссия по проведению 8 марта»

Из этого объявления мы узнаем, что кинотеатр «Арс» назывался в 1924 году электро-театр «Кино-Арс», хотя в исторических справках такого названия я что — то не припомню. Далее, врач А. Никифоров читал лекцию с показом картинок с помощью волшебного фонаря. Что это еще за волшебный фонарь? Смотрим ВИКИ. «Волше́бный фона́рь» — аппарат для проекции изображений.

Таким образом, волшебный фонарь является прототипом большинства современных проекционных оптических устройств –диапроектора, эпидиаскопа, фотоувеличителя, кинопроектора и др.

Но, почти во всех мероприятиях, если обратили внимание, вход только по профсоюзным билетам. Праздник не для всех женщин, как говорила Клара Цеткин, а только для членов профсоюзов. Вот они двойные стандарты, от которых наши власти открещиваются всеми силами, вот этим можно, а вот этим нельзя. Они еще не наши, не члены… И это через все советские годы прошло. Не смогли советские власти эту проблему наших и не наших как то решить. Пытались всех объединить под названием советский народ, да только двойные стандарты не позволили это сделать. Возможно, что у этой задачи и нет какого — то решения однозначного. Жизнь, она намного сложнее всяких управленческих схем и структур.

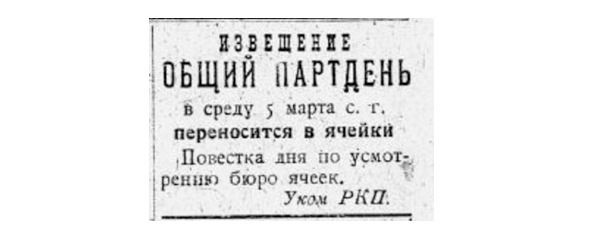

Да, вот такая явная недоработка уездного комитета РКП (Российская коммунистическая партия). Разве можно отдавать тематику единого политдня на усмотрение партячеек? Они такого могут наговорить, потом никакими лопатами не разгребешь. Как в Алатырском детдоме — власти сокращать собрались численность из-за отсутствия денежных средств, а народ взял в самоволку, да и проголосовал пожертвовать золотом германской молодежи. Нет, инициативой народа надо управлять, а то такого наворотят! Хотя, с другой стороны, партячейкой руководить абы кого не поставят. В крайнем случае, повторят пройденное или почитают политинформацию.

Проведен съезд кооператоров Алатырского и Ардатовского уездов по организации Средне-Сурского Союза Кооператоров. Главная идея съезда — отбояриться от губернского влияния Симбирска и стать хоть на капельку более самостоятельнее.

Посмотрим картинки из жизни народа Алатырского уезда:

— Во время недавнего лунного затмения крестьянка с. Морги Степанида Кравова приготовилась к смерти. Для этого она детей одела в белые рубашки, а сама надела «смертную одежду». И так все время сидела и плакала.

— В селе Лебедевке много неграмотных граждан. Когда им предложили учиться, они отказались, говоря, что им не в чем ходить в школу и да, и некогда. В церковь, небось, есть во что одеться и время находится, а вот в школу нет. Наверняка стесняются показать себя темными людьми. Есть такой в русском народе недостаток.

— В селе Сиява у Федора Муралева была свадьба, на которой пьяные гости разодрались, причем одному нанесено ножом несколько ран в голову. Пострадавший жив, но голова, лицо и губы у него изуродованы. Ну, какая свадьба без драки. Это и не свадьба как бы. Ничем и не запомнится. А если здесь еще и любовный треугольник, то можно целый роман писать. Поскольку Сиява мне родное село (мои бабушка и дедушка там жили), то, как — то это сообщение в газете меня несколько опечалило, т.к. я считал Сияву цивилизованным селом, а тут такие страсти. Даже и не знаю, видимо любовь не знает таких понятий как цивилизация. Обязательно надо дать в морду лица, да чтобы по сильнее. Видно самогонка была хороша, на меду настояна однозначно. Там все медовуху гнали, и наверное, гонят до сих пор.

— А вот из этой истории можно написать короткий рассказ. Коммунисты и комсомольцы писчебумажной фабрики решили поохотиться на волков. Да, да, на тех самых серых мохнатых ходячих малахаев. А что вы хотите? Что нельзя коммунистам и комсомольцам уничтожить несколько голов хищников, которые бродят и прячутся где то в рядом расположенных лесах? Это чисто мужское занятие во все времена для джентльменов. Короче решили пойти в ближайшее Бездненское лесничество. Пришли к сторожу 16 обхода Долгову узнать, где серые волки водятся и как их пострелять. Но Долгов почему — то стал отнекиваться, что он давно в обход не ходил и никаких волков и в глаза не видел. Но комсомольцы были боевыми ребятами. Они прижали обходчика к сосне и повелели ехать к болоту «Мочалка». Обходчик понял, что ему грозит кулак судебной системы и сознался ребятам, что в болоте не волки расположились, а самогонщики. Приехали к болоту, а там мама божия, целый самогоноваренный завод. Нашли 6 деревянных баков, из них 3 с бардой (по 150 ведер), 2 котла, один из которых вместимостью 15 ведер, закипал. Для самогонки стояли 7 пустых бочонков и 2 кадушки. Самогонщиков накрыли на месте. Самогонки не нашли-не успели выгнать. Всех четверых самогонщиков доставили в милицию. Вот так из пустого времяпровождения неожиданно комсомольцам и коммунистам повезло вмешаться и прервать антиправительственную и антигосударственную акцию самогоноварения и перевода нужного как никогда хлебопродукта в денежный эквивалент, но, к сожалению, не под государственным контролем. В эти годы хлеб молодое советское государство усиленно гнало за рубеж, чтобы на вырученные деньги закупить трактора и другую технику. А тут какие- то самогонщики будут переводить такой ценный ресурс не знай на что. Борьба до последнего! По — революционному, по — ленински, по- коммунистически! Враг не пройдет! Победа будет за нами! И враг не прошел, и победа была за нами. Какими усилиями и жертвами — это другая история.

В связи с денежной реформой весной 1924 года наблюдается повышение сумм сделок на Московской бирже: 1 марта зарегистрировано сделок на 1 600 тыс.руб, 3-го на 2 500 тыс.руб. Наблюдается повышение курса червонца по отношению к иностранной валюте. Котировка доллара снизилась с 2 руб.17 коп. до 2 руб.06 коп. На черной бирже наблюдается полное затишье перед неизбежной самоликвидацией?!

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.