Бесплатный фрагмент - Звук натянутой струны

Артист театра «Красный факел» Владимир Лемешонок на сцене и за кулисами

Автор благодарен Олегу Колесинскому за создание идеальных условий для работы над этой книгой.

Автор не претендует на точность и объективность изложения.

Автор заранее просит прощения, если его мнение расходится с общепринятым, или если о ком-то из действующих лиц сказано меньше, чем следовало бы, или не так уважительно, как он того заслуживает.

Автор предупреждает, что в книге содержатся антирелигиозные высказывания, и рекомендует соответствующей категории лиц воздержаться от чтения, дабы не травмировать свои чувства.

На обложке — фото автора.

Вместо предисловия

Любовь к театру автором книги заявлена с первых же слов. Причём к театру — вполне определённому, отдельно взятому. Интонация самоиронии, однако, ведёт эту линию в сторону крутого виража — и первое лицо повествователя уходит в тень. Ангел превращенья уносит его из открытого пространства диалога с читателем во внутренний монолог героя — артиста Владимира Лемешонка, спешащего на спектакль.

Происходит чисто театральный прецедент: перевоплощаясь в иносказание, авторская интонация обретает полную свободу полёта. Эта органичная метафора преображает пространство и время героя, жизнь его близких и далёких, атрибутику его провалов и побед. Хладнокровие этого закона не знает, рассудку чужды эти экскурсы в детство и юность, эти жизнеописания отцов и детей, друзей и подружек, одиночества и неповиновения в школе, армейских страданий и профессиональных терзаний. Но ведь мы и на спектакль нередко приходим равнодушными, а уходим — воспламенёнными. Если режиссёр своих персонажей любит, он их не только оживит, но и тебя как зрителя втянет в свою игру — и ты не сможешь сопротивляться, ты тоже окажешься внутри и увлечёшься не только героями, но и их владениями.

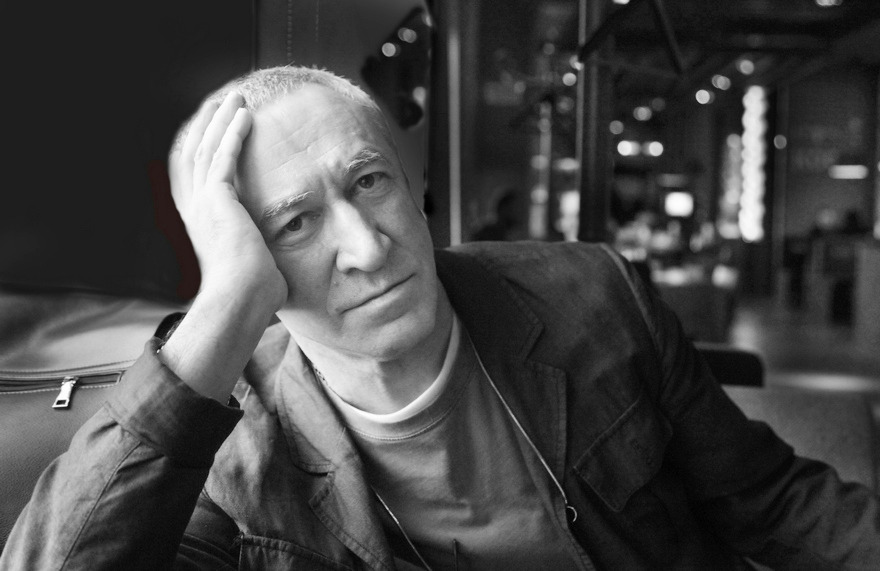

Как человек театра, прослуживший ему большую часть своей жизни, я почувствовала эту авторскую завороженность театром с первых страниц. Я жила и училась в Новосибирске, потом я там бывала по личным и служебным делам. Мне казалось, что я знаю Владимира Лемешонка: я видела его в самых разных спектаклях. Стройный красавец с умным и чуть насмешливым лицом, вполне самоуверенный премьер — кто ж его не знает! А вот, поди ж ты, это мне только казалось. Вряд ли кто догадывается, сколько было ухабов на его пути к освоению профессии, сколько сегодня горечи и сомнений роится на дне его души, сколько беспощадного самоконтроля и тайн внутри и вокруг каждой роли!

Автора книги ведёт вдохновенный импульс исследователя. Точкой отсчёта становится своего рода парадокс: это какой же путь должен был пройти артист, чтобы роль Афанасия Казарина в спектакле «Маскарад» — роль второго плана — стала в его исполнении блистательной ролью рокового вершителя человеческих судеб. Автор явно взыскует правды. Той самой правды чувств, без которой не только полноты театра нет, но и полноты жизни. Лирика внутреннего монолога артиста то и дело прерывается эпосом — рассказом о событиях его жизни. И это тоже своего рода театральная уловка — эффект остранения ради свежести читательского восприятия, когда герой тебе и слышится, и видится словно бы от первого лица, хотя явлено — третье. К тому же, у новосибирского зрителя (и читателя) есть дополнительные дивиденды: пойти в театр и сверить свои впечатления от облика Владимира Лемешонка в книге с образом его персонажа в спектакле. В книге Яны Колесинской представлена исчерпывающая галерея таких персонажей — можно выбирать. И читатель (он же зритель) наверняка будет вознаграждён.

Написать книгу об известном актёре, человеке публичной профессии — это ещё и огромный риск. У каждого зрителя он свой, и автор с первых страниц рискует вызвать если не неприязнь к себе, то ревность к герою. И всё это необходимо преодолеть, чтобы завоевать читательское доверие. Я уж не говорю о восприятии своего жизнеописания самим героем — положительные примеры крайне редки. Однако язык автора вполне непринуждённый, книга свободно читается, легко воспринимается, чем и подкупает. К тому же, беспристрастную позицию рассказчика обогащает неподдельная искренность, так что едва уловимый отзвук натянутой струны мы слышим не только в биографии героя, но и в подтексте самой книги.

Галина Ганеева, завлит Прокопьевского театра драмы

От автора

Уже не помню, как я начала писать эту книгу (вру, конечно). Но помню, что после журфака много лет работала в новосибирских СМИ, постепенно и неуклонно перемещаясь в сторону театра. За всё это время, к сожалению, я так и не научилась делать заказуху, и это смешно. Никто не вмешивался в процесс, не надиктовывал мне правильную точку зрения, не назначал дедлайнов, не выплачивал гонораров, не вручал грантов. Никто не объяснял мне, что первое издание, вышедшее в конце 2016 года, надо кардинально переделать и дополнить, воспользовавшись возможностью писать в режиме онлайн, являясь не расспрашивателем и вспоминателем, а непосредственным наблюдателем или даже участником событий.

Данное обстоятельство позволило мне напевать по утрам: «Каждый пишет, как он дышит, не стараясь угодить». Вернее, за отсутствием слуха я повадилась слушать Окуджаву онлайн. Эта песня периодически звучит в тексте, так как не только я ее люблю. В общем, книга написалась, а затем переписалась сама собой, вне каких-то организационных и дисциплинарных усилий. Однако на создание окончательной версии ушло в десять раз больше времени, чем первой.

Предмет моих изысканий — то, что меня влечет, радует, волнует, удручает, возмущает, отвращает и бесит, то есть театр. Сначала для меня понятие «театр» включало драматический театр вообще, но со временем произошел естественный отбор, и остался один «Красный факел». Убежденный атеист, я верю в Дух театра и знаю, что он обитает в «Красном факеле». Именно там мне снесло крышу — в глубоком детстве на спектакле «Аленький цветочек». Или нет, это было раньше, когда я впервые попала за кулисы — моя бабушка работала в «Красном факеле» вахтершей и приводила меня туда по ночам. В кромешной тьме, мерцающей зелененькими огоньками, я выбралась на сцену — и поняла, что существует другое измерение, мне неведомое.

Вот его-то мне и хотелось передать через героя, которому удалось приблизиться к чуду настолько, чтобы черпануть из этого громадного незримого бездонного колодца. Хотя он сам полагает, что его жизнь лишена чудес и не представляет никакой ценности — ни для него, ни для кого бы то ни было. Она, как кажется ему, забита такой пылью, такой рутиной, такой беспросветной безнадегой, что влачить ее тяжело и бессмысленно. Уныние, считающееся у кого-то главным грехом, утвердилось как фоновое состояние художника. Мне же как автору биографической саги безмерно интересны и дороги слагаемые этого уныния — не только процесс собственно творчества, но и то, что к нему ведет, что ему предшествует, мешает, питает и слагает. Здесь я созвучна с Евгением Водолазкиным в «Брисбене»: «Не в музыке дело. Не музыку нужно описывать, а жизненный опыт музыканта. Это он потом становится музыкой или, там, литературой».

Поэтому для меня удивительны самые, на первый взгляд, обычные подробности трудовых и праздных будней, которых не хватило в первой версии книги. Важно попристальнее всмотреться в людей (родных, друзей, врагов, коллег, зрителей и просто знакомых), пространство (его притяжение или отторжение), предметы (включая марки алкоголя, модель смартфона, цвет и форму портфеля), в события — во все эти детские дерганья и капризы, подростковые протесты и метания, студенческие заморочки и обретения, пьяные выходки и трезвые выходы. Хотя бы приблизительно представить, как, из чего, откуда, почему и зачем личность получается именно такова — и, как говорится, больше никакова.

Если не мерить глубь и ширь, то наше мировоззрение родственно, но по большому счету мы не совпадаем в главном: во взгляде на него самого. Как истинный гений, он себя таковым не считает, и это логично, потому что таковым себя считает только непризнанный гений. Мое же призвание в том, чтобы почувствовать, распознать и воспеть гениальность. Никакого другого таланта у меня нет.

При этом я прекрасно понимаю, что гений не поддается исследованию, и вторю нашему любимому писателю: «Разве можно совершенно реально представить себе жизнь другого…? Уже сама мысль, направляя свой луч на историю жизни человека, неизбежно ее искажает. Всё это будет лишь правдоподобие, а не правда, которую мы чувствуем».

Особенно это трудновыполнимо, если биограф спохватывается только после смерти Себастьяна Найта. Будто бы на похоронах включается условный рефлекс почитания и преклонения, а при жизни масштаб личности был незаметен. Но никакими воспоминаниями и заклинаниями не воссоздать химическую формулу света, излучаемого художником. Никакое видео не передаст особый состав атмосферы, окутывавшей фигуру творца. Театральное искусство сиюминутно, текуче, истончаемо, не воспроизводимо — театрального актера нужно ценить при жизни, идя за ним по горячим следам, а то и след в след. Человека вообще нужно ценить при жизни, а не наверстывать упущенное запоздалыми молитвами, выходящими за рамки некролога.

1. На рубеже

27 февраля 2016 года народному артисту Сибири Владимиру Евгеньевичу Лемешонку исполнялось 60 лет. Владимир Евгеньевич спешил в театр «Красный факел» играть спектакль «Маскарад». Скользя по гололеду, размахивая руками и чертыхаясь, Владимир мечтал о глотке коньяка. Плечо оттягивал битком набитый желтый портфель на потертом ремне. Вечерело.

Вот жизнь! — размышлял Володя, с трудом удерживая равновесие. Яркая обрывается на взлете, тусклая длится до конца. В этом возрасте, полагал Лем, лучше всего заснуть и не проснуться. Да куда там — даже заснуть стало проблемой. Накатывает полоса бессонницы, опрокидывающей в утреннюю тоску. И где-то в ее мутной метельной мгле маячит махина юбилейного вечера, который, хочешь ты того или нет, обозначит рубеж. Рубеж между стремительно промчавшейся творческой жизнью и полосой мучительного завершения с неотвратимостью ухода со сцены. Желательно добровольно. Поздравляю: вот ты и стал пенсионером.

Самый подходящий для бенефиса спектакль — «Маскарад», он и заявлен в афишу на 27 февраля. Красивая, эффектная, аншлаговая постановка знаменита закаленным в боях дуэтом Владимир Лемешонок-Игорь Белозёров. Сюжет Казарина и Арбенина рифмуется с их личными историями, давней дружбой и суровой конфронтацией, комфортным партнерством и болезненным соперничеством, общими тропами и разными мировоззренческими позициями.

Но закон подлости неусыпен. Именно сейчас Москва забрала Белаза в жюри «Золотой маски», и в роли Арбенина выйдет не он. Поэтому Юбилейный вечер перенесен на 3 марта, а это значит еще неделя сплошной нервотрепки. Отвечать на звонки, давать интервью, составлять политически корректный список гостей, и ведь не получится позвать всех, кто уверен, что достоин получить приглашение в первую очередь. Наверняка, как обычно после премьеры, при встрече на тебя посмотрят с укоризной, покачают головой, намекнут: я к тебе со всей душой, а ты! И ведь не будешь объяснять, что до сих пор невозможно переступить через свои комплексы, ощущение никомуненужности, липкий страх провала. Разобраться с официозом поможет супруга Ирина Георгиевна, а вообще скорее бы всё закончилось. В праздники от тебя всегда чего-то ждут и ничего не получают.

Каждый день он ходит по этому маршруту: отрезок улицы Димитрова вдоль административных зданий, промежуток между театром кукол и Коброй, переход через проезжую часть улицы Ленина к колоннам сияющего дворца, над которым нависла туша сбербанка, вытеснившая с этого участка бутафорский цех. Виток по улице Революции, неприметный служебный вход с низким козырьком. Темнеет рано. Ветер лезет за ворот. Крыльцо покрыто льдом.

Когда-то на вахте сидела уютная гардеробщица с вишневыми глазами. Принимая его тужурку, вся сияла, спрашивала, как погода, метет небось, метет по всей земле, во все пределы? Гардероб на вахте давно упразднен, и непроницаемый охранник в черной униформе сурово кивает в ответ на приветствие. Навстречу по коридору выбегает отбившийся от родителей шустрый отпрыск, чуть ли не врезается тебе в живот, и удивляешься, что вроде еще вчера малыша привозили сюда в коляске. Сын Женя тоже шастал по закоулкам закулисья, тоже врезался, и вот вымахал в театрального художника…

Как там у Тургенева, думает он, поднимаясь на второй этаж в свою гримерку. Веселитесь, растите, молодые силы, у вас всё впереди. А мне остается отдать вам последний поклон — сказать: «Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!».

Но он еще сыграет «Маскарад», еще проживет эту драму жестокого и бессмысленного успеха. Через пять минут одевальщица принесет пальто с каракулевым воротником, цилиндр и трость, которые весьма к лицу Афанасию Палычу Казарину, этому респектабельному господину с фальшивым сердцем. Он ударит тростью о подмостки, и всё произойдет так, как он того пожелает.

Гримерка Владимира Лемешонка — ближайшая к сцене. Всего несколько шагов отделяет от пространства, где время течет по-другому. И раньше, будучи начинающим актером, и теперь, став мастером с сорокалетним стажем, он робеет, переступая черту. Миг телепортации из темноты кулис на сияющие подмостки летуч и неуловим, но от этого зависит, как он сыграет сегодня спектакль, в каком самочувствии уйдет домой — объятый презрением к себе или в перемирии с собственной персоной хотя бы ненадолго.

Казалось бы, уже не надо никаких усилий, чтобы заявлять о себе. Его считают одним из сильнейших актеров российского театра, он многократный лауреат, номинант и фигурант. Сие позволяет остановиться, успокоиться, делиться опытом с молодняком. Его ученица Евгения Туркова, первая исполнительница роли Нины в «Маскараде», уехала работать в Москву, и вот адресовала юбиляру 15-минутный телефонный монолог о значении учителя в своем становлении. А тот опять задался риторическим вопросом: что я могу им передать, кроме бесконечных разочарований в самом себе?

Гоголь попал в точку, которая мерцает холодным светом где-то в недостижимой вышине: «Что есть жизнь? Это разрушение мечты действительностью». Не бывает так, как мечталось, даже если мечты сбываются. Сбывшаяся мечта отличается от мечты бесплотной так же, как явь от алкогольной эйфории. «Настоящее — это сомнения и надежды, что по-прежнему мечутся и скандалят где-то в гулких лабиринтах души», — писал Лем полжизни назад, в пору буйного расцвета таланта и бешеной популярности, кудрявой гривы и пышных усов, любовного сумасшествия женщин и тихой зависти коллег. Писал, «сидя у берега жизни на венском стуле и попивая вино личных чувств».

Нынешнее настоящее — это больничная палата для надежд-доходяг, которым больше не с чем и незачем скандалить, ибо они умирают. И умирают последними. «Будущее — я весь им набит, как мягкая игрушка ватой, — писал он тогда. — Отними у меня будущее — и большой, зеленый, ушастый лягушонок, как звали меня в детстве, превратится в тряпку. Зачем же все это, если не наступит завтра, где я извлеку из себя звук, который сам назову безупречно чистым?».

Звучать нечему, устало признает Лем. Но ведь вся его жизнь на сцене и есть этот звук, звук разного тембра, высоты и тональности, но всегда безупречно чистый — звук струны, натянутой до предела. Находиться в состоянии натяжения неудобно, больно, трудно, почти невыносимо. Но, по условиям негласного договора с Судьбой, в каждодневном душевном сумраке и самоистязании только и возможно черпать энергию творчества.

2. Шарада для игроков

Договориться с Судьбой по большому счету невозможно. Всё решено еще до твоего рождения, стезя уготована без твоего на то согласия. Уготована и твоя сущность — материал, из которого она сработана, замене не подлежит. Оставаться самим собой — безапелляционный приговор; твоя собственная оболочка — пожизненная тюрьма; амнистии не предусмотрено.

Характер, выданный при рождении, его категорически не устраивает. Бесит отсутствие самых необходимых качеств, не хватает таланта, который поднимал бы ввысь и не позволял свергаться наземь. Именно в этом заключается его главная претензия небесам. Но на сцене он проживает другие жизни, озаряя своих героев светом далеких звезд, вдыхая в них сердечное тепло, присваивая себе их болевые точки, чувства, мысли.

Недюжинной силой духа Владимир Лемешонок наделил Казарина в «Маскараде» — шараде в трех действиях, как обозначил жанр спектакля молодой режиссер Тимофей Кулябин. Вряд ли еще более молодой Лермонтов вкладывал во второстепенного персонажа такую мощь — в списке действующих лиц Афанасий Павлович Казарин значится пятым. Но в спектакле «Красного факела» он — первый.

На бытовом уровне сюжета можно воспринимать Казарина всего лишь как профессионального шулера. Он — владелец игорного заведения, где бизнес движется по накатанной колее, система взаимоотношений с клиентурой отлажена, персонал вышколен, натаскан. Сотрудники банкуют, раскидывают карты, подчиняясь тайным знакам хозяина, — взмаху, удару об пол или падению его трости. Запустив колесо очередной аферы, Казарин молча стоит на авансцене, исполненный собственного достоинства с налетом самодовольства. Во всём его облике читается спокойствие сильной личности.

А кровь бурлит в жилах! Предвкушая большую игру, с упоением выплескивает себе в лицо стакан воды. Игра пойдет на равных, Казарин умело сканирует противника: «Глядит ягненочком, а, право, тот же зверь». Какой уж вам ягненочек, это Афанасий Палыч так шутит. Поначалу может показаться, что властелин положения — Арбенин. Держится победителем, с мелкотой не церемонится, с Казариным на дружеской ноге. Демонический взгляд, зычный голос. Не так-то просто его обломать. Он сам обломает кого угодно. Как безжалостно и вместе с тем изящно он уничтожает князя Звездича! Как жестко запугивает баронессу Штраль! Но это пиррова победа. Поражение пустозвона обернется Арбенину крахом всей жизни, а светская львица высокомерно посмеется над этим. Он расплатится за свой нрав, и поделом ему, поделом.

Подавая Нине отравленное мороженое, Арбенин уверен, что это его собственное решение. На самом деле мир, крутящийся вокруг него вихрем карнавальных масок, только этого и ждет. Проглоту нужна пища; Арбенин — лакомый кусок; Казарин всё сделает его руками.

Вернувшись из любовного заточения в общество манекенов, Арбенин забыл, как это общество устроено. Искусный игрок, он не заметил другой игры, куда более коварной. Не учел, что сам может оказаться картой в чужой колоде, что его могут элементарно развести, как лоха, а он до последнего не будет догадываться об этом.

Казарин рассчитал комбинацию задолго до начала интриги. Дабы заполучить Арбенина, он решил сыграть на самых тонких струнах души — и своей, и товарища. Он настраивает себя на высокий регистр, ведь не бесчувственный же он монстр, ведь не бездушный же он механизм. «Женька!» — устремляется Афанасий Палыч навстречу Арбенину после многих лет разлуки, и его глаза лучатся счастьем.

Романтический эпизод снегопада во втором акте не то что Арбенина, а и зрителя заставляет забыть, что у Афанасия Палыча включен хладный ум. Он мастерски изображает мечтателя. Сама интонация Казарина, использующего тончайшие модуляции голоса, действует гипнотически: «И если победишь противника уменьем, Судьбу заставишь пасть к ногам твоим с смиреньем. Тогда и сам Наполеон тебе покажется и жалок и смешон!». Казарин произносит монолог в напевном ритме, в мажорной тональности, на взлете вдохновения, на апогее одержимости, серпантином посылает его в небеса и превращает в созвездие. Осыпанные снежными блестками, облитые сиянием фонарей, парящие на сотканной из серебряных кружев воздушной галерее, эти двое уносятся в иное измерение, в потусторонний мерцающий свет, где они были теми, кем хотели, и с теми, с кем хотели.

Преграды устранены, цель достигнута, представление окончено. Совершенно другой Казарин совершенно другим тоном, обмениваясь с залом взглядом заговорщика, бросает отрывистую реплику в сторону: «Теперь он мой!». Так медиум-аферист, закончив обработку клиента, сбрасывает маску профессионального благодетеля — и довольно потирает руки.

Казарин руководствуется принципом, который транслируется в американских блокбастерах: бизнес, и ничего личного. Тасует людей, как карты, раскидывает пасьянс из судеб, заранее планируя, кого оставить в дураках. В пьесе ведь всё написано: «Что ни толкуй Вольтер или Декарт, Мир для меня — колода карт».

Но никакой он не предатель, у него свой кодекс чести. Арбенин наказан за самоуверенность, высокомерие, «адское презренье ко всему». Перед тем как окончательно уничтожить Арбенина, Казарин снисходительно и слегка насмешливо раскрывает карты: «Мы с тобой актеры». В организованных им финальных аплодисментах у гроба убиенной Нины слышится не только благодарность за развлечение, а еще и циничная издевка над проигравшим. Автор шарады искренне аплодирует вместе со всеми. Аплодирует и себе тоже…

Аплодирует отборная театральная аудитория. Межрегиональный фестиваль «Ново-Сибирский транзит-2010» наградил дипломами лауреатов художника спектакля «Маскарад» Олега Головко за лучшую сценографию и актера Игоря Белозёрова за лучшую мужскую роль. А через полгода жюри театральной премии «Парадиз» Новосибирского отделения СТД того же ранга, но в другом составе объявило лауреатом в номинации «лучшая мужская роль» Владимира Лемешонка за роль Казарина. Критики оценили особенность мастера самостоятельно сочинять образ, превращать второстепенную роль в главную, укрупнять ее объем, открывать в ней глубинный смысл.

Фигурант на торжественную церемонию не явился, несмотря на звонок ему лично. Скептическое отношение к призам и наградам, ничего общего не имеющим с сутью вещей, передалось и его сыну. В следующем году Женя поступит точно так же. Зато его отец с удовольствием поднимется на сцену «Парадиза», чтобы получить награду Евгения Лемешонка — за лучшую работу художника-сценографа в спектакле «Толстая тетрадь» театра «Глобус».

Вскоре к нему придет признание на более высоком уровне. Лемешонок Третий выступит еще и художником по костюмам, его раз за разом станут выдвигать на высшую национальную театральную премию России «Золотая маска». Он оформляет постановки по всей стране, но главной точкой на карте остается Новосибирск.

3. Лемешонок Первый

…Его отец Евгений Семенович Лемешонок (1921—2011) рос в простой рабочей семье. Мама Анна Андреевна — продавец в гастрономе, папа Семен Петрович — связист на железной дороге. Родители недоумевали, в кого пошел малец, который годикам к четырем нежданно-негаданно обнаружил одну, но пламенную страсть — выступать на публике. Женя обожал слушать радио, а еще больше пластинки, всё быстро запоминал, и этот объем знаний охотно предъявлял миру. Освоил табуретку и карабкался на нее каждый раз, когда приходили гости. Если в стишках забывались слова, то заменял своими, когда кончались выученные тексты — произносил пространные и не всегда понятные зрителям монологи. Мама глаз с него не сводила, восхищалась: «Арти-ист!». Отец посмеивался. Шли годы. Выбор сына они одобрили.

Евгений поступил в студию актерского мастерства при «Красном факеле» — театре, который станет главным в его биографии. Но не сразу, а через многолетний опыт, приобретенный на других площадках. А сначала он и курса-то окончить не успел — забрали в армию, едва исполнилось 18 лет. Там рядовой Лемешонок разочаровался в разумном мироустройстве и подорвал здоровье. Охраняя секретные объекты на промозглом ветру, он застудил уши. Это имело весьма печальные последствия, через десятилетия поставив точку в его карьере. Простывший, больной, голодный, он еще не знал, что главные жертвы только предстоят. Заканчивая службу в войсках МВД на Дальнем Востоке, он предвкушал, как вернется в Новосибирск — и сразу на сцену. Попасть домой довелось нескоро. Началась Великая Отечественная Война.

Его направили в военный ансамбль — ездить по фронтам, выступать с патриотическими стихами, поднимать боевой дух советской армии. Он чувствовал себя не бойцом, но артистом, которому подвластно даже под вой снарядов владеть аудиторией. Сияя медалью «За победу над Германией», а также «За победу над Японией», 27-летний Лемешонок вернулся в краснофакельскую студию. И попал в молодняк. Он, взрослый мужчина, фронтовик в наставники им годился, а не в сокурсники. Пошел работать в ТЮЗ, где его, за отсутствием образования, приняли во вспомогательный состав.

В ТЮЗе (ныне «Глобус») этот огромный человечище несколько лет выходил на сцену в массовке. На его счету полчища солдат, стражников, слуг, леших, птиц, зверей. Наконец ему стали доверять более значительные роли, но и они были малы по размеру. Не об этом он мечтал на войне, выступая с кузова грузовика, не такую участь представлял себе, чуть ли не через всю страну добираясь до родного города. Возомнил, что в других краях больше свободы, больше простора. Негоже артисту сидеть на одном месте, пора, подобно Несчастливцеву, осваивать маршрут из Вологды в Керчь, шутил он. От добра добра не ищут, а он пустился на поиски, расставшись с молодой женой, с которой познакомился здесь же, в ТЮЗе, когда она по просьбе руководства делала на труппе разбор полетов.

Первым пунктом скитаний случился Борисоглебск. Очень скоро стало ясно, что Судьба закинула его не туда, и в марте 1951 года он писал коллегам в Новосибирск: «Настроение жуткое… Если есть возможность рекомендовать меня в областной передвижной театр, то согласен на любые вводы».

Так назывался новосибирский театр облдрамы, в будущем «Старый дом». Много позже этот театр станет авангардным и отправится гастролировать по заграницам. А тогда был полусамодеятельным коллективом, разъезжал по деревням да совхозам, буксовал по бездорожью, квартировал в избах, сооружал подмостки в полях, давал спектакли под мычание скота и чавканье сапог по грязи. Евгений Лемешонок, как и обещал, соглашался на любые вводы, но если и был романтиком, то не до такой же степени. С гастролей он приезжал простывший, измотанный, раздраженный, хотя и сохранял юмор в рассказах о захватывающих путешествиях. А в начале 1953 года получил приглашение в Иркутский театр драмы.

Ему сразу дали комнату — светлую, просторную, в расчете на вторую половину. В письмах домой он чертил схему жилища, делился хозяйственными планами (побелка, покраска, покупка матраса), уговаривал жену поскорее переехать к нему. Она медлила, несмотря на то, что были открыты вакансии в местных газетах. «Давай решай. Невмоготу. Я за шесть репетиций ввелся в спектакль „Свадьба с приданым“. Сыграл уже три спектакля подряд. Очень волновался, хочется, чтобы ты была рядом, поддержала морально», — писал он Марине Ильиничне. Только через полгода разлуки она вняла призыву мужа. Светлую, просторную комнату обустроили, но ненадолго.

Постоянства на чужбине они не обрели: Иркутск-Ташкент-Ленинабад. В Ленинабаде стали родителями. Денег катастрофически не хватало, как и сил. Зритель тамошнего музыкально-драматического театра запомнил Евгения Лемешонка по роли Фомы в оперетте «Вольный ветер», и тот же ветер подул в родную сторону. В 1958 году они вернулись домой уже втроем.

Обнадеживающие вести с родины подхлестывали нетерпение взяться за работу. Евгений Семенович дважды вошел в ТЮЗ, и теперь это была совсем другая река. Расправлял крылья молодой режиссер-реформатор Владимир Кузьмин, которого вскоре назначат главным. В ТЮЗе они пройдут бок о бок дюжину славных лет, став не только соратниками, но и друзьями.

Кузьмин должным образом организовал творческий процесс, сбалансировал репертуар, наладил взаимопонимание с актерами. Взял разгон в сказках, чтобы, набравшись опыта, приступить к освоению русской классики. С превеликим удовольствием Лемешонок Первый сыграл в героической комедии «Приключения Чиполлино», оценив взрослый подход к детскому материалу. Владимир Кузьмин совместно с Виктором Орловым написал собственную инсценировку, впервые предложил попробовать импровизационный метод работы, занял не только молодежь, но и ведущих артистов труппы. Лем вспоминает, каким уморительным был барон Апельсин, редко в своей жизни он так смеялся. Тогда и оформилась его тяга к театру не просто как к развлечению, а к фабрике по производству чудес, которые бередили душу, увлекая в заоблачные выси.

ТЮЗу предписывалось воспитывать юную смену на патриотических примерах — главреж планомерно и методично отходил от тюзятины. Фактура Лемешонка-старшего располагала к ролям первых лиц партийной обоймы, и они вместе искали решения, как это обыграть не только визуально, но и смыслово. Дзержинский в спектакле 1962-го года «Именем революции» по Михаилу Шатрову был признан критиками самым значительным героем того периода, особенно после успешных гастролей в Москве на сцене Кремлевского театра.

Он сыграл Дорна в «Чайке», Актера в «На дне», а Курослепов в «Горячем сердце» был настолько колоритен, что даже непреклонный театральный критик Марина Рубина, принципиально не писавшая о муже ни плохого, ни хорошего, на этот раз сделала исключение: «Этакая бородатая глыбина, ошалевшая от беспробудного пьянства, потерявшая облик человеческий».

Евгений Лемешонок и сам был глыбина, только полная противоположность своему персонажу. Он всё больше отдавал себе отчет, что нужно находить способы примирения с действительностью, идти на компромисс с эпохой, ладить с системой, если ты в ней живешь. Хрущевская оттепель давала такую возможность, приоткрывая форточку, а Кузьмин незамедлительно подхватил врывавшийся в нее вольный ветер. Он убедил Лемешонка вступить в КПСС, продвинул его в партийный актив, распорядился подать документы на звание заслуженного артиста России.

Пора было в «Красный факел», куда переходили из ТЮЗа укрепившиеся в мастерстве актеры. Кузьмин ускорил карьерный рост Лемешонка: в 1970-м, будучи приглашенным в «Сибирский МХАТ» главным режиссером, увел его (вместе с почти половиной труппы) за собой, и тот получил звание уже на новом месте. Правда, Кузьмин задержался здесь всего на три года, приняв предложение из Москвы, Лемешонок же врос корнями.

В ТЮЗ он будет возвращаться по индивидуальному приглашению на звездные роли. В 1980-м Владимир Кузьмин приедет из Москвы на постановку военной драмы «Соловьиная ночь» и, конечно же, не обойдется без Лемешонка Первого. «До сих пор стоит перед глазами его генерал. Он был замечателен по сочетанию скупости выразительных средств и глубине содержания», — отозвался Владимир Евгеньевич об этой работе. Вскоре главреж ТЮЗа Лев Белов поручит ему совершенно иную роль — откровенно комедийную. Это будет Городничий в гоголевском «Ревизоре» — очень важная, очень значительная персона. Сыну посчастливится выходить на одну площадку с отцом в роли Хлестакова.

ТЮЗ остался театром его становления, а «Красный факел» — театром творческой зрелости. Лемешонок Первый прослужил здесь четверть века, заработав звание народного артиста РФ, чин основателя династии, репутацию упертого труженика и тонкого, вдумчивого партнера. В семье хранится новогодняя открытка 1989-го года от «национального достояния России», легенды сибирской сцены, народной артистки СССР Анны Покидченко. Быть ее партнером почитал за честь каждый актер, а она считала честью играть с Лемешонком. Анна Яковлевна составила поздравление из цитат и названий их совместных спектаклей: «Дорогой Евгений Семенович! „Поговорим о странностях любви“ в духе „Старомодной комедии“, искупив „Долги наши“. Но все пройдет, увы, увы, и будет только то, что будет. Забудете артистку Вы, зато она Вас не забудет!».

ИЗ АРХИВА. ПРО МЕЧ И ПУЛЮ

«Рыкающий старец Сила Грознов сваливался в барабошевский дом невесть откуда, как меч карающий», — описала его роль в спектакле Дмитрия Масленникова «Правда хорошо, а счастье лучше» театровед Валерия Лендова. В статье «На пути к Чехову и Островскому» она большое внимание уделяет роли Серебрякова в спектакле 1980-х «Дядя Ваня»: «Острота ситуации усугубляется тем, каков в спектакле Серебряков (Е. Лемешонок). Ему как раз не дано ничего, что могло бы вызвать у зрителей сострадание. Не принимается во внимание ни его болезнь, ни горечь по поводу безжалостной старости, отнявшей всё, чем он жил прежде. В свое время Лобанов, репетируя „Дядю Ваню“ (1952), говорил актерам: „Серебряков должен быть в первых актах сыгран так, чтобы заслужить себе пулю“. Новосибирцы исходили примерно из того же посыла. Роль, задуманная режиссером и сыгранная исполнителем по театральному броско, балансирует на грани сатиры… Забыв о подагре и не замечая подавленного состояния домочадцев, он стоит у рояля в кокетливой позе любимца публики и приступает к своей торжественной речи, как к концертному соло, которому Мария Васильевна восторженно аккомпанирует. Но вот смысл речи дошел до Войницкого, и разразился скандал».

Лемешонок Первый переиграл Шекспира, Шиллера, Голсуорси, Уильямса, Чехова, Островского, а также многоликую плеяду советских авторов. Но протяженность артиста во времени доказывает не количество и даже не качество сыгранных им ролей, а какой след он оставил для нового поколения. Журналист Ирина Ульянина описывает спектакль «Старомодная комедия»: «Я помню так ясно, словно это было вчера, как Лемешонок играл в дуэте с экстравагантной Аматой Смирновой любовную сцену. Она провоцировала, соблазняла, и с его лица постепенно сходила маска всегдашней угрюмости. Сильный, высокий, несгибаемый мужчина таял на глазах, натурально влюблялся на сцене, не будучи влюбчивым и легкомысленным в жизни». Театровед Галина Журавлева отмечает, что Иван Крутов в спектакле «Долги наши» в детском возрасте был воспринят ею как реальный человек с подлинной судьбой и остался одним из самых значимых театральных впечатлений. В воспоминаниях о нем она пишет: «Умение создавать крупные характеры сильных людей в победах и поражениях — одна из самых привлекательных черт творческой индивидуальности Евгения Семеновича Лемешонка».

Сильной личностью даже в поражении был партократ Судаков в легендарном спектакле Семена Иоаниди «Гнездо глухаря» по пьесе Виктора Розова. Но прежде, чем проиграть, он сделал свой выбор, предпочтя всему прочему карьеру и ради нее задавив лучшее в себе. Евгений Лемешонок убеждал: ничто не сдвинет Судакова с его точки зрения. С мертвой точки, с закостенелых убеждений, с заледенелой жизненной позиции. Его герой считал себя правым во всем, он даже вроде бы добрые слова о своих детях произносил приказным тоном: «Они просто обязаны быть счастливыми!». И делал их несчастными.

Евгений Лемешонок не был актером-мыслителем. В пьесе средней руки иной раз суетился, педалировал черты персонажа. Но если материал давал возможность, то возникал яркий, объемный характер, появлялся герой с четко выраженным личностным началом. Так и Судаков в «Гнезде глухаря» получился простым и значительным — крупная личность, взращенная и извращенная советской системой. Сила образа заключалась в том, что Судаков в своем прозрении поднимался до трагической высоты.

ИЗ АРХИВА. ПРО ЖИЗНЬ СНАЧАЛА

«Тем страшнее расплата. Эти мгновения прозрения у Лемешонка почти трагичны. Вот когда мы понимаем, что у человека было своё хорошее прошлое, что оно не убито привычкой не тревожить себя так называемыми второстепенными делами. Вот где рождается оправдание финальному выходу Судакова-Лемешонка в парадном костюме при всех орденах, когда отправляется он повидать давнего фронтового друга. Нет у нас сомнения, что такой человек способен начать жизнь сначала», — описывал свои впечатления после премьеры театровед Лоллий Баландин в 1979 году в газете «Советская Сибирь».

«Гнездо глухаря» обычно открывало гастроли. В 1980 году «Ташкентская правда» под истинно советским заголовком «Мир нравственных исканий» очень хвалила и отца, и сына. Лемешонку-старшему достались, в частности, строки: «Актер несколько смягчает образ, обнажает корни того перерождения, которое произошло с ним, изменило его жизнь». Затем следует кивок в сторону Лемешонка-младшего: «Зрительское внимание всё время приковано к Прову, образ которого, так удачно вылепленный молодым актером, стал одним из основных в спектакле».

«Гнездо глухаря» стало первой совместной работой отца и сына и обозначило начало династии. В «Тринадцатом председателе» (1979) они играли судью и прокурора, в «Ревизоре» (1983) Городничего и Хлестакова, в «Кафедре» (1985) профессора и аспиранта, в «Комиссии» (1985) кулака и белого офицера, в «Ромео и Джульетте» (1990) Эскала и Бенволио. В «Восемнадцатом верблюде» (1983) они — соперники в любви. Евгений Лемешонок — моложавый профессор, Владимир Лемешонок — молодцеватый геолог. Много лет спустя сын перелопатит пьесу Самуила Алешина, осовременит ее и поставит в актерской антрепризе. В этой глубоко личной истории он сыграет уже не геолога, а профессора — роль, принадлежавшую отцу.

МОНОЛОГ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ. ПРО ПЛОХИЕ ПЬЕСЫ И ХОРОШИХ АКТЕРОВ

— Ни я, ни отец не любили пьесу «Восемнадцатый верблюд». Пьеса, на мой взгляд, фальшивая и безвкусная, не о чем в её пространстве серьезно поразмышлять. Седой элегантный мэн — профессор-мудрец, философ, Эверест, Монблан… И юная девушка, которая не понимает масштабов его личности и выбирает человека попроще — молодого геолога. Под Монбланом драматург вполне очевидно подразумевал себя. Дмитрий Масленников поставил в «Красном факеле» эту пьесу в расчете на успех у зрителя. Такие истории нравились публике. Когда еще не было «Санты-Барбары», они заполняли пустую нишу. А я поставил спектакль в память об отце. При этом старался снизить пафосность моего персонажа, сделать его проще и живее — таким, каким был мой отец в жизни.

Ноябрь 2009 г.

Евгений Семенович не упускал возможности всласть порассуждать о театре, когда их семью приглашали на исторические юбилеи и творческие встречи. С добродушной охотой и легким артистизмом рассказывал театральные байки, от официоза непринужденно переходя к юмору, чем снижал пафос воспоминаний. Был словоохотлив и красноречив, блистал остроумием, сыпал шутками. «В нем, импозантном и важном, сидел клоун», — определил сын.

Лемешонка-старшего было видно и слышно издалека. Он был могуч и громогласен, с тяжелым носом, широким лбом, косматыми бровями. Взгляд из-под этих бровей был порой грозен, а то и насмешлив. С такой фактурой — только на экран! Но не всё сошлось по звездам. Пробы в картину «Горячий снег» он, в отличие от нескольких новосибирских коллег, не прошел, и в результате генерала Бессонова сыграл Георгий Жженов. И уже был утвержден на роль директора завода в фильме «Укрощение огня», но опять не повезло, и в картине сыграл Евгений Матвеев.

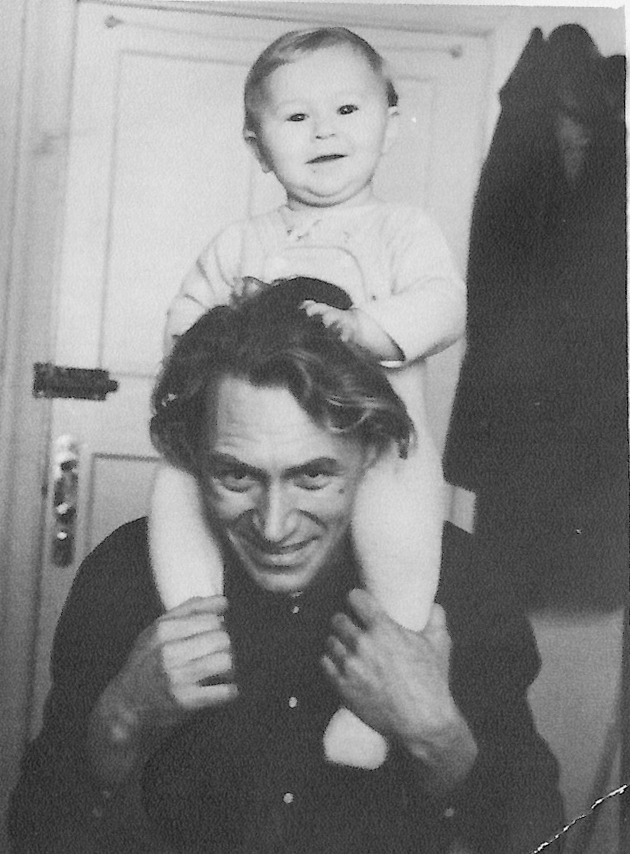

Зато на местной студии «Новосибирсктелефильм» был своим человеком. В пору ее расцвета с 1966 по 1977 год режиссер Вадим Гнедков, называвший Евгения Лемешонка «мой талисман», снял его во всех своих шести фильмах. Три из них сделаны в полном метре: «У нас есть дети…», «Не потеряйте знамя» и «Сердце». Лемешонок-младший, будучи школьником, а затем студентом постоянно отирался на съемочной площадке, был рад пособить, принести-унести и, конечно, втайне мечтал попасть в кадр. В короткометражке «Ночной сеанс» на целых пятнадцать секунд засветился семнадцатилетний Лем. Он выскакивал из кабины грузовика с вопросом «Вася, цепи есть?» и, не дождавшись ответа, убегал в кусты, а за ним, ровно как в жизни, поспешала смазливая блондинка. Съемочная группа потешалась над этим ничего не значащим эпизодом и долго еще приставала к бегуну с глумливым вопросом про цепи.

Его отец сыграл в этом фильме автомеханика — вытирая промазученной ветошью рабочие руки, весьма органично смотрелся в кадре с всклокоченной гривой, в кирзовых сапогах и старом вытянутом свитере. Он руководил ремонтниками, возвращавшими к жизни ржавую колымагу, на которой прошел всю войну. Этот сюжет тоже в какой-то мере отражал действительность. Благодаря кино Евгений Семенович заработал на автомобиль, который оставался его страстью многие годы. Водил машину ловко, но осторожно, лихачества не допускал. Сервисных служб не было, обхаживать средство передвижения приходилось самому. После спектакля до ночи пропадал в гараже — вымазанный машинным маслом, перебортовывал шины, заливал тосол, крутил гаечным ключом, приобщая к этому делу сына. Нимало не склонный к такого рода грязному труду, тот зарекся когда бы то ни было сесть за руль и зарок выполнил.

Зато статус Евгения Семеновича возрастал: отремонтировав старую «Антилопу Гну», он поменял ее на подержанную «Волгу», а после на новые «Жигули», которые исправно доставляли семью в Кудряши на дачу. От данного мероприятия Лем пытался улизнуть, на грядки его можно было заманить лишь хитростью. Зато обожал ездить по грибы, далеко в лес, в сторону деревни Ояш. Тут уж уклонялась Марина Ильинична, ворча, что эти ваши маслята — чисто лемешонковское предприятие. Бабушка Анна Андреевна устраивалась рядом с водителем, Лемешонок-младший забирался на заднее сиденье и не сводил глаз с дороги. Отец показал ему одно из чудес, существовавших помимо искусства, — поляну, усыпанную крепенькими кругляшами моховиков. Их можно было собирать не вставая с места, а только поворачиваясь во все стороны. На обратном пути он засыпал, а Евгений Семенович и Анна Андреевна дискутировали о тонкостях маринования и засолки.

Под хрустящие грибочки, в узкий просвет между двумя силами притяжения — театром и автотехникой — Евгений Семенович умудрялся втиснуть рюмку-другую. Питием не увлекался, за исключением отдельных случаев, но каких! Они вошли в анналы, коллеги еще долго смаковали их. Например, как во время спектакля Лемешонок Первый не мог вставить саблю в ножны, всё время промахивался. Коллекция редких вин стояла у него в шкафу под замком нетронутая, гостям предлагалось лишь рассматривать диковинные бутылки, мерцающие заморскими этикетками. Но друзья-то знали, что емкости попадают к нему пустыми, ибо добыты по случаю в качестве сувениров, после распития в компании, и ценны как украшение скудного советского интерьера. Разлит по ним обыкновенный самогон.

Точнее, самогон был не совсем обыкновенный. Евгению Семеновичу в наследство от родителей достался самогонный аппарат, тут и появилось хобби, при социализме, мягко говоря, не поощряемое государством. Он особо не прятался, но доверял дегустацию своего изделия только проверенным людям. Подход к производству священного напитка был отнюдь не утилитарный, а воистину творческий. Лемешонок Первый придумывал всевозможные рецептуры, разрабатывал разнообразные сорта, экспериментировал с ингредиентами и дозировкой. Друзья-актеры дали авторскому изобретению название Лемовка и не упускали случая употребить в меру и без меры, смотря по обстоятельствам.

Компания Лемешонка-младшего тоже пристрастилась к фамильному самогону, и сын, сильно погорячившись, вдруг решил, что присвоил от своих родителей вместо достоинств весь негатив и приумножил его, градусы же необходимы затем, дабы компенсировать проблемную генетику. Отцовская трепетная вера в профессию, считает он, ему не передалась.

Евгений Семенович был горд тем, что он артист. Его убежденность в благородстве призвания была непоколебима. Сын в своем знаменитом «Письме к актерам» писал: «Я всю сознательную жизнь провел под впечатлением творческой цельности старшего Лемешонка, его до сих пор молодого, никакими годами и обидами не сломленного стремления к высокой простоте».

А обид хватало. Слишком быстро пролетела молодость. Невпопад подступила старость. Помнится, в короткометражке 1976-го года «Сегодня полеты, завтра полеты» его герой, указанный в титрах как «летчик на пенсии», на вопрос маленькой девочки, тяжело ли расставаться с небом, отвечает: «Тяжелее некуда. Понять это могут только летчики». Оказалось, не только летчики.

Новый главреж «Красного факела» Михаил Резникович впервые увидел Евгения Лемешонка в спектакле «Ретро» и обрадовался: «Этот артист мне нужен!». Пробивает звание народного, назначает на главные роли в «Виноватых» и «Зимнем хлебе», открыто восхищается работой в «Кафедре», любовно похлопывает по плечу. Евгений Семенович называет его «мой режиссер», говорит, что благодаря Резниковичу открылось второе дыхание. Но недолго музыка играла. Как вдохновил — так и растоптал. Поссорились во время репетиций «Дворянского гнезда». Организм корифея труппы дает сбой, и Резникович резко меняет тон: в театре, оказывается, никто ничего никому не должен. Снимает с роли, публично заявляет, что Лемешонок неубедителен. Евгений Семенович сопротивляется, бунтует, требует заседания худсовета, показывает, как профессионально владеет ролью, коллеги прячут глаза.

МОНОЛОГ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ. ПРО ПРЕДАТЕЛЬСТВО И ПРОТЕСТ

— Мне было любопытно репетировать в «Дворянском гнезде», это был новый для меня опыт, и тут случается неприятность: отца снимают с роли. Для него, как и для меня, было невыносимым что-то доказывать, но он набрался мужества, чтобы выступить перед худсоветом, показывал какие-то куски… Он уже совсем плохо слышал, но не мог с этим смириться, не мог понять, что его время ушло. Может быть, я отчасти предал отца, продолжая репетировать как ни в чем ни бывало. Я был возмущен тем, как с ним поступили, но не до такой степени, до какой бы следовало. А что мне нужно было делать? В знак протеста уйти из театра? У Толстого: делай как должно, а там будь что будет, а я часто давал слабину и презираю себя за это.

Мы с отцом эту ситуацию не обсуждали. Если с матерью говорили черт знает о чем, то с отцом нет. По типу мышления я был ближе к матери; с отцом мы были в чем-то похожи, но, по сути, оставались очень разными людьми. Мы с ним находились в разных тональностях — интеллектуальных и профессиональных. И конечно, мы были людьми разных поколений: я всегда любил всё новое, авангардное, неожиданный подход, режиссерские находки, он же ко всему новому относился очень осторожно.

Апрель 2016 г.

Казалось бы, он еще полон сил, он еще о-го-го! Может владеть ситуацией, помогать друзьям, давать советы. Навещает больную коллегу Валентину Мороз и громогласно командует: «Подруга, собирайся, увезу тебя в Кудряши, в баню!». Принимает у себя дома компанию и весь вечер смешит ее театральными анекдотами. Но невозможно совладать с прогрессирующей глухотой, и после «Ромео и Джульетты» он выговаривает сыну за то, что тот нарочно бубнит реплику себе под нос, чтобы вывести его из себя.

Директор театра Галина Булгакова объявляет, что отныне давать Евгению Семеновичу новые роли нецелесообразно. Пусть доигрывает свой репертуар — и на заслуженный отдых. Надвигаются годы прозябания, выхода из которого уже нет. Или есть, но обманчивый, после чего становится еще тяжелее.

Народный артист РФ Анатолий Узденский ставит в театре «Старый дом» комедию «Лес», приглашает 75-летнего Лемешонка на роль второго плана. Евгений Семенович всё еще выглядит внушительно благодаря царственной осанке, но походка стала нетверда, и он всё чаще переспрашивает, что сказал собеседник. Тем временем недавний краснофакелец Слава Росс, ныне студент режиссерского факультета ВГИКа, получает курсовое задание сделать фотоочерк на свободную тему. Он пишет сценарий про старого актера и предлагает эту роль Евгению Лемешонку. Вернее, просит его сыграть самого себя.

Слава Росс использовал простую мыльницу, качество съемки оставляет желать лучшего, но не за это ставили ему оценку. Снимки проникнуты печальным очарованием ухода, прощания со всем близким и дорогим, когда даже природа дышит в унисон с тобой, но ничего нельзя изменить.

Старый актер выходит из подъезда, двери которого так же потрепаны, как и его портфель. Подходит к родному театру, с которым он всегда был одной крови, а теперь они вместе состарились: осыпающиеся колонны, облупленный фасад, и даже снег обветшал, как износившаяся декорация. Поздним вечером гаснут огни, он сидит в гримерке перед зеркалом, из серой мути выплывает лицо с припухшими веками. Примеряет костюм своего персонажа, чье имя уже не помнит, стоит на пустой сцене, простирает руки к безмолвному залу. Сюда он больше не придет.

Последней ролью стал король Лир, изгнанный из собственных владений. Это был спектакль одного актера, и зрителей было ровно столько же. Евгений Семенович, насупленный, косматый, с развевающимися полами халата, по утрам грозной поступью входил в комнату жены. Гремя всей мощью голосовых связок, которые, в отличие от слуха, нисколько не пострадали, произносил страстный, гневный, полный трагизма монолог о катастрофе мирового масштаба. Рефреном через его речи проходило: «Они меня вышвырнули!». Марина Ильинична, к тому времени уже парализованная, только вздыхала.

Когда ее не стало, закончился и спектакль. Евгений Семенович выбирался из дома лишь изредка, да и то затем, чтобы добрести с маленькой кастрюлькой до стройки и покормить беспризорных собак, которые, едва завидев покровителя, радостно бежали к нему, улыбаясь во всю пасть. Но постепенно он стал терять ориентацию в пространстве, не понимал, где находится, почти не разговаривал, не считая скупых реплик, обращенных к коту: «Пойдем, Миша, кефир пить». Сыну, приходившему к нему каждый день, он повторял: «Пора мне к мамочке. Зачем Господь держит меня здесь?». Господь держал его до 90 лет. Не может же Господь каждому актеру даровать смерть на сцене.

4. Золотое перо

Марина Ильинична Рубина (1924—2008) росла в зажиточной еврейской семье. С родным Киевом семья простилась, когда отца перевели на более высокую должность в Москву. Но и там не задержались, спасаясь от сталинских репрессий. В этом им крупно повезло, если считать везением бегство от расстрела в нищету. Генералу НКВД Илье Зусьевичу Рубину был выписан ордер на арест, и его друг нашел в себе мужество тихо шепнуть: «Уезжай». Мать Вера Абрамовна была морально к этому готова. Собрались в одночасье, сели в первый попавшийся поезд и рванули в неизвестность.

Ближайшим городом к поселку Тавда, где они обитали в войну, был Свердловск. Там Марина Рубина выбрала Alma Mater — Уральский государственный университет имени Горького. С ее аттестатом можно было поступить на любой факультет, она могла стать и биологом, и математиком. Но сердцу не прикажешь: журфак, только журфак.

В студенческие годы затеплилась любовь к драматическому искусству. Местом силы стал Свердловский академический театр драмы. Она не могла понять, как такое возможно — в лютой стылости, в беспробудной хмари люди не просто остаются людьми, а еще и ставят спектакли. «Парень из нашего города», «Жди меня» и особенно постановка Ефима Брилля «Дядя Ваня» формировали ее художественный вкус.

Театр давал впечатления, отвлекавшие от голода и холода, помогал вытерпеть промозглый быт. Спасал от невыносимого отчаяния, от дикой душевной боли, когда с фронта пришла похоронка: ее муж-летчик погиб в воздушном бою. По ночам она плакала и не высыпалась, но на учебе это не отражалось.

Она решила, что будет работать честно и по совести, во благо искусства, которое учит принимать действительность такой, какая она есть. И никто не собьет ее с этой траектории. И никогда она не посрамит память убитого мужа. Для этого нужно было уметь не только писать, как считаешь нужным, а еще и не писать того, что от тебя требовали.

После четвертого курса она проходила практику в газете «Известия», но предложение войти в штат отклонила: видите ли, ей не дают публиковать очерки об интересных людях. Окончив в 1947 году журфак с красным дипломом, два с половиной года работала по распределению во владимирской газете «Призыв», но и там не захотела остаться: скучно быть звездой в пустоте. Следующим пунктом на карте стоял Новосибирск.

В областной газете «Советская Сибирь» снова оказалось, что профессиональная оценка искусства с точки зрения именно искусства невозможна в издании партийного диктата. Постепенно приходило понимание, что красная цензура непререкаема, но надо искать способы ее обходить.

Сегодня преподаватели говорят студентам, что историю новосибирского театра нужно изучать по статьям Марины Рубиной. Ее «тексты можно назвать образцовыми с точки зрения следования канонам жанра, и одновременно — увлекательным чтением для всех, интересующихся театральным искусством», — писала коллега Валерия Лендова в аннотации сборника рецензий «Театральный роман», изданного в 2010 году посмертно под редакцией Ирины Яськевич — кандидата искусствоведения, проректора Новосибирского театрального института, супруги Владимира Лемешонка.

Два других сборника вышли в Западно-Сибирском книжном издательстве при жизни — творческие портреты «Актеры и роли» в 1968 году и очерки о деятелях культуры и науки «Покой нам только снится» в 1973. В то время ни один журналист не имел подобной библиографии.

Ей нужно было состояться и в личной жизни тоже. Начав сотрудничество с театрами, она познакомилась с актером ТЮЗа, вышла за него замуж, уехала вслед за ним в Иркутск. В «Восточно-Сибирской правде» специально для нового сотрудника создали должность заместителя ответсека по вопросам культуры. Она круто взялась за дело, слишком круто. Лемешонок Первый вовремя сориентировался: «Давай-ка смоемся отсюда, пока тебя не исключили из партии». Карьера в Иркутске у него не складывалось. И в Ташкенте тоже. Добрались до Ленинабада.

Все эти годы жили тяжело, особенно когда родился ребенок. Грудного молока не было ни капли, искусственную смесь добывали чудом. Любовная лодка неистово билась о быт, ничего не оставалось, как отправиться восвояси. Евгений Семенович вернулся в родной театр юного зрителя, Марина Ильинична — в родную газету «Советская Сибирь».

Родители Лемешонка-старшего помогали поднимать малыша, но в их коммунальной комнатушке невозможно было развернуться еще одной семье. В личном архиве сохранилась фотография: они сняты на даче, где их на лето приютили друзья. Переезжали с одной съемной квартиры на другую, обставляли временное жилье мебелью из списанных спектаклей. Так в романе Людмилы Улицкой «Лестница Якова» колыбелью театрального младенца стала кроватка Бобика из спектакля «Три сестры». Через много лет эта пьеса оставит значительный след в биографии артиста Владимира Лемешонка.

Порой приходилось ночевать в редакции. Марина Ильинична, сидя под настольной лампой, исписывала кипы бумаги. Утром приходила машинистка, привычно разбирала дебри ее мелкого почерка с зачеркиваниями, вставками, пометками на полях. К полудню выдавала в набор готовую рецензию. В этом жанре, как и в очерках о деятелях культуры и науки, Марине Рубиной равных не было. Все это поняли и замолкли. В очередь на квартиру она «стояла» не так уж долго.

В 1962 году Марина Рубина получила от газеты «Советская Сибирь», где числилась заведующей отделом литературы, искусства и науки, полногабаритные хоромы в сталинском доме на улице Свердлова. Вовка остался с бабушкой и дедушкой, потому что родители приходили домой поздно вечером, а брать его на работу было еще рано. Но вскоре удалось обменять две квартиры на одну, огромную, четырехкомнатную, в том же доме, на пятом этаже. Семья воссоединилась, жилищный вопрос был снят. Долго привыкали к тому, что можно приглашать толпу друзей, и не на кухне тесниться, а располагаться за большим круглым столом в просторной гостиной.

У них стала собираться творческая интеллигенция, тяготеющая к культурным дискуссиям, те, кому, как писала Валерия Лендова, «предстояло сделать в театральном искусстве Новосибирска новый шаг — молодой режиссер Владимир Кузьмин и близкая ему группа актеров». Не пирогами привлекала Марина Ильинична гостей, она не любила готовить, ее фирменным блюдом было яйцо под майонезом. Гораздо важнее был дух свободы. Ирония Судьбы заключалась в том, что дом находился напротив обкома партии (ныне художественный музей), окна выходили аккурат на герб СССР — лепнину над парадным подъездом здания, сохранившуюся до сих пор. Но звукоизоляция была идеальная, а среди друзей стукачей не наблюдалось.

Творческие личности группировались вокруг нее, тянулись к ней, нуждались в ней, доверяли замыслы и воплощения. Хотя заранее знали, что вежливых комплиментов не дождутся. Прошла половина века, а легендарный киновед Роза Литвиненко до сих пор вспоминает, кто помог ее становлению в профессии на заре знаменитой телепередачи «Кино и зритель».

МЫСЛИ ВСЛУХ ОТ РОЗЫ ЛИТВИНЕНКО

— Я только начинала свою работу на ГТРК и жутко комплексовала, нервничала, сомневалась. Мнение маститой коллеги было очень важно. Марина Ильинична пригласила меня на чай, и мы долго сидели у нее на кухне. Она говорила с таким почтением, с интересом и пониманием дела, что я поверить в это не могла, — и не могла не поверить. Лил дождь, кипел чайник, за окном темнело, в своих рассуждениях об искусстве мы и не заметили, как детское время вышло. Часа в три ночи я спохватилась, ведь у меня маленькая Настя с бабушкой! Поэтому я не могла остаться до утра. В общем, я вскочила, напялила резиновые сапоги и умчалась. И была под таким впечатлением от встречи, что не заметила, как пронеслась в чужой обуви по лужам пять кварталов до дома. А утром раздался звонок: «Розочка, как вам удалось влезть в мои сапоги? Я надела ваши и утонула в них — они на три размера больше!»

Август 2016 г.

Многие знаменитости знали твердое рукопожатие Марины Рубиной. Андрей Вознесенский, в 1959 году приехав в Академгородок, лично вручил ей рукопись своей первой поэмы «Мастера». Она, в очередной раз рискуя карьерой, воевала и с редактором, и с обкомом за опубликование опуса в газете, будто знала, что с него начнется слава молодого поэта.

Ей было важно оценить и поддержать талант, событие, явление. С неимоверными усилиями пробила создание в «Советской Сибири» отдела науки, ведь у нас появился Академгородок! Отстаивала на редколлегии публикацию скромной заметки о выходе в Москве альбома опального н-ского художника Николая Грицюка. Разборки проходили и на более высоком уровне. Глава обкома Федор Горячев вызвал ее на ковер и устроил разнос: «На вас пожаловался мэтр живописи Василий Титков! Вы написали рецензию на его выставку с критическими замечаниями! Вы противопоставили его молодым художникам!». Автор вела себя вежливо, но независимо, на попятную не шла.

Эта независимость, продиктованная убеждением жить по правде, не раз откликнулась ей большими неприятностями. Когда не удалось отстоять свою точку зрения, написала в знак протеста заявление об увольнении. Уговаривали забрать — стояла на своем. Тогда разослали указания никуда не принимать, пол-года сидела без работы. Наконец, удалось устроиться завлитом в оперный театр (НГАТОиБ), который благодаря ей вошел в анналы: в 1979 году (в соавторстве с Инной Вершининой) вышла книга «Новосибирский академический». Это было первое исследование крупнейшего музыкального театра Сибири.

Но не всем сестрам досталось там по серьгам, добрые люди передали угрозу уважаемой балерины: «Если я увижу ее, то дам по морде». Но не увидела, ибо их пути успели разойтись. В редакции так и не нашли достойную замену Марине Рубиной и позвали назад. Там она и проработала вплоть до ухода на пенсию.

К середине жизни Марина Ильинична нажила себе столько же врагов, сколько и друзей. В театрах на нее обижались за то, что мало хвалила, боялись, потому что неудачи подвергались честному и пристальному разбору, уважали, цитируя точное и емкое слово. Знали, что пустых комплиментов от нее не дождаться. Доморощенные остряки, едва ее сын заявил о себе на сцене, пустили в народ перефразированную эпиграмму Гафта: «Россия! Чуешь этот страшный зуд? Три Лемешонка по тебе ползут».

Ей приписывали верное служение системе, хотя прекрасно знали, что ни один спектакль она не похвалила за идеологический пафос. Она предпочитала вообще ничего не писать о проходных поделках, если по тем или иным причинам не было возможности сделать разнос за халтуру. Но она не была и несгибаемым борцом за правое дело в советском смысле этого слова, не считалась диссидентом, идущим наперекор власти. В ее ранней юности случился роман с европейским дипломатом, который настойчиво звал замуж, но она и мысли не могла допустить, чтобы покинуть родную страну. Марина Рубина была просто порядочным человеком. Производила впечатление сильной, решительной, волевой личности, и только близкие знали, насколько она ранима и беззащитна.

Сомневалась, мучилась, взвешивала каждый аргумент, прежде чем высказаться о том, что старейший театр Сибири перестает быть «Сибирским МХАТом», теряет свой уровень. Что главреж «Красного факела» Константин Чернядев — творец, но не лидер. Чернядев возмутился, явился в обком, бросил заявление об уходе. Уговорили остаться, и в общей сложности он возглавлял «Красный факел» целое десятилетие, вплоть до 1971 года. В конце своей деятельности в Новосибирске Константин Саввич сделал великое дело — стал главным Педагогом ее сына, развившем потребность в самостоятельном мышлении. Что было большой, точнее, недопустимой роскошью для советского человека.

ИЗ АРХИВА. ПРО ИСТИНУ И ЛОЖЬ

«Она учила думать. Не обольщаться, не принимать за истину „ложь по мысли и ложь по исполнению“, как говорили старые критики. Никогда не забывать о смысловых планах спектакля. Не стесняться вопроса — зачем это поставлено? во имя чего? В ее статьях ответ всегда был, потому что была точка схода, куда устремлялась мысль», — писала театровед Валерия Лендова в аннотации к сборнику «Театральный роман».

Решив сплотить круг единомышленников, Марина Рубина и Валерия Лендова основали секцию театральной критики при Новосибирском отделении ВТО (ныне СТД РФ), учредившем театральную премию «Парадиз». Это была единственная периодическая премия в Новосибирске, объедившая все профессиональные театры города. Жюри «Парадиза» работало под их началом. Они же стали выпускать газету «Новосибирская сцена» (впоследствии «Авансцена»). Это была первая и последняя в городе газета, полностью посвященная одной сфере искусства. Раз в год она давала аналитическую картину театрального сезона. Новая плеяда театральных критиков оперилась и вошла в профессию с их помощью.

Марина Ильинична объясняла младшим коллегам, что история театра не пишется одной светлой краской. Судьба художника всегда противоречива и чаще горька, чем безмятежна. Театр нельзя ругать — с ним нужно спорить, и быть при этом всегда доказательным. «Профессия критика не может быть до конца объективной. Но честной — может быть!» — подчеркивала Марина Рубина. Ее внук Евгений Лемешонок подтверждает: «Бабушкин талант был глубок. При всем своем жестком характере она была справедливой. Потому что не понаслышке знала, что на сцене всё дается трудом и потом».

Лучше всего цену и меру этой честности испытали на себе муж и сын. Жена и мать актеров, Марина Ильинична опасалась, как бы ее не уличили в излишней лояльности к театру, в попытке использовать свое положение для привилегий своим мужчинам. Даже вне работы она никаких привилегий не давала. Иногда им казалось, что они стоят перед ней по стойке смирно.

МОНОЛОГ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ. ПРО ССОРЫ И УПРЕКИ

— Мама никогда не пела дифирамбов актеру Евгению Лемешонку. На этой почве у них возникали конфликты. В начале моей карьеры она и меня не принимала всерьез. Часто приходилось в этом убеждаться. Председатель областного художественного совета Николай Чернов, человек тоже порядочный и честный, после обсуждения спектакля «Гнездо глухаря» выразился кратко: «Марина Ильинична, если бы мне было что сказать о вашем сыне, я бы сказал». Мама передала мне эти слова. Знала, что я буду беситься и мучиться, но скрывать не стала. Не щадила меня и тогда, когда выходили критические замечания в мой адрес. Валерия Лендова, имевшая большой авторитет театрального критика, достаточно резко высказалась об одной из моих ранних ролей, а претензии я предъявил матери. «Она не лучше критик, чем я артист!» — выкрикнул я, совершенно не владея собой, и мама так на меня посмотрела… Столько жалости и презрения к этому ничтожеству было в ее глазах… Ничего не сказала, только посмотрела на меня, покачала головой — и отвернулась.

Она была атипичной матерью… С раннего детства относилась ко мне сурово, никогда не хвалила, опасаясь, как бы я не возомнил о себе лишнего. Будучи убежденной, что себя нельзя любить, себя нельзя жалеть, она раз за разом внушала мне беспощадность и презрение к себе, требовала самокритики, ни в ком не терпела самолюбования и не могла его допустить в своем сыне. Могла сказать: «Какой же ты у меня некрасивый». Когда у меня появилась первая девушка, она поджала губы: «Ну и зачем ты ей нужен?». Благодаря ей я и мысли не допускал, что могу кого-то заинтересовать. Даже если сам это замечал, то думал, не может этого быть, показалось, мне нужны были конкретные доказательства, прямым текстом, в лоб.

Потом ей стало возвращаться сторицей. Я, выросший в атмосфере родительских скандалов, обрушивал на нее упреки и требования. Кричал, обличал, доводил до слез. Сейчас понимаю, что нельзя было этого делать. Выросшая в НКВД-шной семье, она была продуктом и жертвой этой системы, изуродовавшей и ее, и мою психику.

Февраль 2016 г.

В этой семье всё было наотмашь, на нервах, на конфликте. Хлопали дверьми, орали, молчали, расходились, сходились, страдали бессонницей, постоянно доказывали свою правоту и свою правду. Ревностно следили за творчеством друг друга, в неудачах утешительных призов не раздавали, уважали чужое мнение, старались принять иную точку зрения, встать на позицию другого. Своевременный совет был ценнее скупой похвалы.

— И Евгений, и Володя — из той породы артистов, которым все дается большим трудом, — рассказывала Марина Ильинична, уже будучи на пенсии, стройная, подтянутая, с утонченными чертами лица и пристальным взглядом. — Они проделывали над собой гигантскую работу. Постепенно набирали — и вдруг вспышка таланта! Володе понадобилось очень много времени, чтобы количество сыгранных ролей перешло в качество. И еще он говорит: я играю на сцене потому, что больше ничего не умею. Но я-то знаю — умеет. Из него мог бы получиться неплохой журналист, писатель, художник. А какие он стихи пишет! Его однокурсник и друг Толя Узденский в своей книжке «Как записывают в артисты» вспоминал: поначалу думали, что в театральное училище Лем, как они его прозвали, поступил по блату. А позже убедились, что он умнее, интеллектуальнее, начитаннее многих…

С возрастом она всё отчетливее стала ощущать, что время ее уходит. Она теряет остроту пера, а карьера сына складывается гораздо успешнее. Он состоялся и в актерстве, и в писательстве. Все его эссе, как и статьи о нем, Марина Ильинична методично отслеживала, аккуратно подписывала дату, очерчивала красным стержнем посвященные ему абзацы, страницу к странице складывала в солидную картонную папку с дерматиновым корешком. С каждым годом папка становилась всё объемистей. Папка раздувалась от важности. Сам бы он ничего подобного делать не стал.

Семейный архив можно было пополнять год от года, но работы и заботы Марины Ильиничны прервались в одночасье. Ее застали врасплох. Эту полную энергии и мудрости женщину постигла участь многих, вне зависимости от того, кем они были и чего достигли. Высшие силы выхватывают человека из потока дней и бросают в пропасть, откуда нет возврата.

С утра беспокоило какое-то мрачное предчувствие, и вдруг раздался телефонный звонок. Вздрогнула, резко схватила трубку. Незнакомый голос сообщил, что ее сын попал в аварию, увезли на скорой, срочно требуются деньги. Дома она сидела одна, некому было остановить. Ничего не помня от ужаса, прибежала по темноте, принесла на место назначенной встречи требуемую сумму. В тот же вечер выяснилось, что Володя цел и невредим, а скорая помощь потребовалась ей. Она рухнула дома в коридоре и больше уже не встала.

После инсульта Марина Ильинична сохранила ясность ума, но потеряла возможность не только передвигаться, но и двигаться. Прикованная к постели, она не могла с этим смириться, надеялась, что поправится, встанет на ноги. Сын и внук делали для этого всё возможное, не жалея средств на таблетки и мази. Лем достал по блату дорогущий импортный массажер и проводил сеансы терапии. А пока сдвигов не было, приладил к кровати приспособление, с помощью которого можно было подтягиваться на одной руке и хоть немного менять положение тела. Мужчинам пришлось взять на себя обязанности, на выполнение которых они, как правило, по природе своей не годятся. Но существует другое правило — отдавать долги родителям, причем не в свободное время, а постоянно, день за днем. Даже если ты ничего не брал в долг, появившись на свет без собственного на то согласия и так и не уразумев, кого и почему ты должен благодарить за это.

Несколько раз навестила секция критиков. Одна из коллег молвила, что с Христом в душе было бы легче. «Галочка, неужели вы до сих пор верите в эти сказки», — отозвалась Марина Ильинична. Ей помогало другое — фонды библиотеки СТД, книги по ее формуляру брал сын. Держа перед собой на вытянутой руке книгу, она прилагала особые усилия, чтобы перевернуть страницу. Деменция ей не грозила, тем трагичнее было затянувшееся прощание с утратившей хоть какой-то смысл жизнью. Самое страшное для человека — вовсе не жизнь и вовсе не смерть. Самое страшное — промежуток между жизнью и смертью.

«Тебе жалко меня?» — спрашивала она у сына. Лем пытался шутить. Ведь именно в такие моменты чувство юмора становится альтернативой фальшивому оптимизму. Не умея избавить родного человека от пытки, еще острее сознаешь свое тотальное безверие. Сентенции типа «бог тебя любит» начинают казаться издевательством. Рассуждения о бессмертии души имеют утешительный характер. Теория расплаты физической болью за грехи неубедительна. Земной разум не способен постичь, для чего дано это испытание. Ладно, оно дано тебе — допустим, для усиления человекости. Но отказываешься понимать, для чего это испытание беспомощному старику, который не может себя защитить и что-либо изменить, страдая еще и от того, что стал обузой для близких. Неизбежность старческой немощи — позорный закон бракованного мироустройства. Медленное унизительное умирание — исчерпывающее доказательство ничтожности человека как вида. Облегчение от того, что отмучились оба — глумливая гримаса высших сил. Способ спасения ближнего показал кинорежиссер Михаэль Ханеке в шедевре «Любовь», но для этого мы слишком слабы.

Марина Ильинична ушла в 84 года. Пережив смерть матери, а затем отца, Лем смотрит вдаль: «Ужасно боюсь, что и мне уготовано затянувшееся угасание. От родителей я, скорее всего, унаследую еще и мучительную старость».

5. Инопланетное чудовище

Его характер слагался из абсолютно не соединимых для среднестатистического человека компонентов, происходящих, с одной стороны, из редкого природного материала, с другой, из сурового воспитания. Противоречия, раздирающие его с детства, вылились в утонченные черты лица — и под суженной переносицей нашлепку тяжелого крючковатого носа из другого комплекта; не поддающуюся возрасту стройную подтянутую фигуру — и обрюзгший характер. Нутро с застывшей глыбой свинца и фамилия с уменьшительно-ласкательным суффиксом совершенно не впрягаются в одну телегу. Да ведь и театр, усмехается Лем, — это бордель, который корчит из себя храм.

МОНОЛОГ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ. ПРО ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

— Я находился в прекрасном месте, где меня не было, и вот меня извлекли оттуда и поместили туда, где я есть. Я не хотел рождаться, маме сделали кесарево сечение. У меня всегда было ощущение насильственности моего появления на свет. С первого писка началось сплошное насилие. Жизнь — гнет. Гнет — и существительное, и глагол. Высшей мерой для меня стал приговор к жизни.

Март 2016 г.

Есть подозрение, что он родился в рубашке, пусть и холщовой. Судьба определила ему место в уникальной семье, предоставив условия для самовыражения, интеллектуального развития, формирования актерской индивидуальности. Обеспечила травматическим опытом детства, сформировавшим неврастеника, но и давшим направление творчеству. Одарила благородным обликом, аристократической худобой, голосом необыкновенного тембра. Не говоря об ослепительном таланте, помноженном на одержимость актерским трудом. Он с остервенением рванул рубаху, превратил ее в рубище. Нагородил на ровной дороге преград, накопал ям. Пустился в путь, спотыкаясь и падая, чтобы, отталкиваясь от колдобин и кочек, взлетать, парить и снова падать.

Начинал он веселым, открытым, любознательным карапузом, да еще упитанным, мордатеньким, словно был создан для поглощения сплошных радостей. Тянул ручонки к книжкам с картинками, быстро запоминал прочитанное мамой вслух. На третьем году жизни с удовольствием разыгрывал перед восхищенными гостями образцово-показательный этюд: открывал сборник русских народных сказок и шпарил, как по писаному, в нужных местах переворачивал страницы, имитируя чтение. К четырем годам уже читал сам. Живо интересовался устройством кубиков, машинок, попадавшихся на пути предметов, вглядывался, исследовал, удивлялся, удивлял.

Трудности возникли, когда начал осознавать себя. Его память была специально устроена для собирания негативных впечатлений. Таково одно из самых ранних воспоминаний детства, очень рано заполнившегося рефлексией и тоской. Малыш, закутанный в шубу и шаль, выкатился из подъезда в зимний двор, раскинул ручонки, радостно бросился навстречу первому встречному. Им оказался хулиганистый пацан из соседнего дома. Старший приятель был занят решением своих личных вопросов и отреагировал по-простому, то есть толчком в грудь. Вовка, выкарабкиваясь из сугроба, сделал не по-детски суровый вывод: этому миру нет до тебя никакого дела, ты всегда будешь в нем чужим.

Он и внешне начал меняться: вытягиваться и худеть, вместе с пухлявостью истощалось жизнелюбие. Становилась осмысленной реакция на мамины строгости, замечания, придирки, требования. Появились вопросы, на которые не бывает ответа: почему я такой, почему такой мир вокруг меня. Проблема собственного уродства всегда была для него первичной, проблема несовершенства мира — вторичной. Обрушивал претензии на мать, требовал объяснений и оправданий, нападал, упрекал, орал, психовал, доводил до слез — она была бессильна под натиском гнева, но и она же являлась его причиной. Ну потому что он же не просил его рожать!

С детства полюбил быть один, чтобы предаваться размышлениям и мечтам. Глядя на облака, представлял, как откуда-то из небесных глубин явятся к нему инопланетяне и заберут с собой, в иные миры, устроенные совершенно иначе, чем заселенная людьми планета Земля. Очень скоро понял, что это несбыточная мечта, а его удел — тосковать о том, чего не бывает.

Будущий Художник категорически отказывался вливаться в социум. Отрицание началось еще в детском саду. Родители, с трудом выбившие место, тут же осознали, что зря они это сделали. Он забился в угол, завращал глазами, закатил истерику, едва воспитательница попыталась внедрить его в группу. Наутро его тащили туда волоком, он упирался и орал.

Дедсад был упразднен, но бабушка Анна Андреевна нуждалась в передышке. На помощь пришли бабушка Вера Абрамовна и дедушка Илья Зусьевич. Вовку отправили к ним в Чернигов. Там понравилось: деревянный дом, волшебный запах в сенях, большая добродушная собака, таинственный сад, спелая вишня прямо с ветки, сбитые коленки, свобода, свобода, свобода. И да, там он забывал, что всегда виноват и во всем неправ.

Дальше предписывался пионерлагерь как универсальный для советских ребятишек вид каникулярного отдыха. Детсадовский бунт повторился в более изысканном варианте. Ярко выраженный социопат уже имел опыт борьбы за свои права. Шагая в строю на линейку, он больше не демонстрировал протест — потихонечку отстал, а потом помчался наутек. Вскоре оказался у забора, ограждавшего территорию, вцепился в него и застыл в глубокой печали. Так и просидел под забором до самого обеда и с тех пор стал регулярно там спасаться от своры оголтелых ровесников. Пока не приехала бабушка Анна Андреевна. Звонко лязгнули за ними металлические ворота.

У него оставалось летнее время для благодатного одиночества, в запасе имелись прекрасные дни сомнений и тягостных раздумий, но впереди неотвратимо маячил День знаний. Школа номер 99 была заточена явно не под него. Он невзлюбил ее сразу, причем взаимно — прежде всего за то (а потом уж и за всё остальное), что в связи с переездом всей семьи в новую квартиру пришлось покинуть школу прежнюю, где он проучился весь первый класс и вроде как привык, прикипел. Никто не оценил его героическое примирение с действительностью, наоборот, лишили единственной радости. Плакал, топал ногами, умолял не отнимать единственную радость, но никто не собирался возить его со Свердлова на Сибирскую. Ну и не учли серьезность проблемы. Подумаешь, привыкнет и здесь.

Но школа — это вам не лагерь, оттуда не сбежишь. Особенно если к малолетним преступникам приставлен несгибаемый надзиратель — учительница начальных классов Марья Михална. Своих детей у нее не было, всю себя она посвятила работе.

Марья Михална являлась типичным продуктом системы, за что пользовалась беспрекословным уважением руководства. Ее ставили в пример коллегам, но звание заслуженного учителя СССР так и не присудили. Мегера в толстых линзах сумела наладить железную дисциплину, никто пикнуть не смел. Стригла всех под одну гребенку, диктовала родителям, в какой парикмахерской ученик советской школы обязан сделать полубокс. Назначала универмаг, где следовало купить галстук, — пока до пионерского не доросли, полагался, как решила надзирательница, строгий мужской аксессуар в придачу к обязательной школьной форме. Евгений Семенович терпеливо учил сына наглаживать стрелки на брюках, от чего Лем пытался уклоняться, но не тут-то было. Эти единственные в его гардеробе серые брюки были ненавистны, как и галстук.

На перемене ребята из других классов умудрялись пронестись туда-сюда по широченной рекреации, как бы специально предназначенной для разминки конечностей, а Марья Михална стриноживала коней. Ставила контингент в пары и заставляла чинно ходить по кругу, рявкая на них во всю мощь своей гортани. На уроках била указкой по голове.

Конфликт с новеньким начался сразу, с первого дня. Он развалился за партой и уставился в потолок. Едва повелительница занесла над еще не обкромсанными вихрами указку, как он посмел перехватить ее руку и отпихнул! Ну и подписал себе приговор на изгоя, оставаясь таковым все школьные годы чудесные.

Училка запретила классу какие-либо контакты с Лемешонком, бдительно отслеживала неблагонадежных, запрет нарушавших. К нему осмеливались приближаться лишь в туалете, где и закипало нерегламентированное братство. Но звенел звонок, и воительница хваталась за свой меч: «Посмотрите, он у нас из актерской семьи! Может, я бы тоже могла по сцене прыгать! Но надо же кому-то и работать!». А когда из него поперли актерские выкрутасы, то всю силу своего презрения вкладывала Марья Михална в реплику «ишь ты, артист!».

Огромными красными буквами она писала в дневнике изгоя жалобы родителям, гневным росчерком пера вызывала их в школу. Реагируя на эти вопли, папа разводил руками, мама делала строжайший выговор, а бабушка шла на ковер, после чего высказывалась на семейном совете: «А че ему, суке, сделается? Хоть кол ему на голове теши!». Ситуацию пустили на самотек.

Достигнув пионерского возраста, Лемешонок уже слыл законченным негодяем. Негодяя, коли от него было невозможно избавиться, отсадили на камчатку. Там он жил своей, отдельной от учебного процесса, жизнью — читал книгу под крышкой парты, созерцал плывущий за окном самолет. На все, абсолютно на все замечания взрослых реагировал нервно, то есть враждебно. Критиковать его никто не имел права, поскольку на это есть он сам, в чем этот «сам» явно преуспел. А если в кои-то веки удостаивался похвалы, то, как и полагается сомневающимся интеллигентам, делил ее на тринадцать.