- Все

- Экономика и бизнес

- Промышленность

- СМИ и индустрия развлечений

- Издательская деятельность и журналистика

Бесплатный фрагмент - Здравствуй и прощай

В книге максимально сохранены авторские орфография и пунктуация. В оформлении книги использованы фотографии Наташи Васильевой и из личного архива автора.

Благодарность от А. К. Андрею Машнину за ценный материал из группы VK «Моя Камчатка».

Часть 1. О себе

Детство

Мои родители были простые люди, одного возраста (’27 и ’28 годов рождения). Они имели 8 классов образования, потом рабфак, а с окончания блокады, с ’43-’44 года, они всю жизнь работали на заводе. Отец был фрезеровщиком. Так что я выходец из рабочей семьи, каких были миллионы. Моя мать попала в Питер в ’44 году, сразу после снятия блокады, ей было 16 лет. Населения в городе почти не осталось, и тогда целыми составами в город везли молодежь из окрестных областей, и больше всего из Вологодской, Архангельской, тех районов, куда не дошла война.

Мир сразу встретил меня в штыки. Я находился ещё в утробе матери. И отторгала и хотела убить моя собственная мать, которая мне же и давала жизнь. У меня была резус несовместимость с её организмом. Поэтому ещё в утробе я готовился к жёсткой борьбе за своё существование.

Из-за недостатка эритроцитов плод испытывает кислородное голодание, так, как будто он обескровлен. Поэтому производят внутриутробное переливание крови плоду. Это позволяет эритроцитам доставлять кровь к органам, но иммунитет матери не отторгает их как чужеродные. И вот мне сразу после рождения сделали полное переливание крови, от матери. Таким образом, у меня стал её резус и её первая группа. И я выжил.

Казалось бы, сразу не повезло, но — забегая вперёд — мне это очень помогло спустя много лет. В 2006 г. я должен был умереть от большой кровопотери — а выжил. Хирург мне так и сказал тогда: «Я не понимаю, почему ты не умер, но можешь теперь отмечать новый день рождения!»

И я — живу. И это радует.

Итак. Что было потом, подробностей не знаю. Когда мне исполнилось три года, меня попробовали отдать в детский сад. В первый же день меня за что-то наказали, раздели и поставили голым на табуретку в комнату девочек. Я не понимал почему, но чувствовал в этом унижение, насилие и несправедливость. Что взрослые, к которым меня привели, которые нами руководили там — чудовища, что это какой-то обман. Что обманывают всех, и нас, и моих родителей. И нам никто не поможет.

Поэтому я решил убежать из детского сада. И через несколько дней организовал коллективный побег с дневной прогулки.

Это было осенью. Нас искала вся милиция и еще куча народу. Нашла нас всех моя мать, в 4 часа утра, в промзоне рядом с Володарским мостом. Мы стояли в темноте, кучка детей, рядом с железнодорожными путями, и мимо нас медленно шли товарные составы. Наверное, она чувствовала, где я нахожусь. Была ночь. Место очень глухое и безлюдное, в 4—5 км от дома и места побега (парк с прудом рядом с Новочеркасской площадью, где мы днем гуляли).

«У меня уже тогда, видимо, проявились какие-то качества — нежелание ходить строем, за ручку.»

Ведь до того я рос, можно сказать, на воле. Каждое лето меня отправляли в глухую вологодскую деревню, где ближайший милиционер находился в 10 км, а условной властью мог считаться местный бригадир или тракторист, короче кто угодно, важен был простой авторитет у людей. Там и убивали, помню случай (меня, ребенка, пугали этим), что кто-то кому-то дал оглоблей по голове, и неудачно, ударяемый помер. Так народ обсудил это дело, решили, что неправ был тот, кого ударили, и дело это потом было подано как несчастный случай. Но нас, детей пугали этим мужиком: «Вот Стаська Самсонов, вы к нему не подходите близко, он ведь человека убил!» И мы боялись этого крепкого молодого мужика, он жил особняком (возможно, после того случая). У него была жена, дети, и мы общались с его детьми. Но тоже осторожно.

Я как раз и устроил групповой побег в деревню. Пришел в садик и сразу всё понял. И убедил часть своих юных согруппников, что тут полный отстой, и взрослые — нехорошие люди, что засунули нас сюда. А нам нужно хорошо подготовиться и уехать в мою деревню — там настоящая жизнь, нам всем будут рады, места в доме полно, и тётка, старшая сестра матери, будет нам тоже очень рада. Она живет одна, а с нами ей будет не скучно. Я знал, что нужно ехать на поезде, и что нужны какие-то билеты. Мы насобирали на улице брошенные билеты на электрички, трамвайные, все, что было похоже на билет. Билетов было много и разных. Еще я знал, где находится железная дорога, где ходят поезда. Мы с отцом как-то раз, гуляя, ушли далеко и проходили там рядом. И вот, подготовившись, мы — несколько человек, незаметно ушли во время дневной прогулки в парке. В парк нас привели как дурачков, держащихся за веревочку… Да, представляете, тогда дети ходили, держась за веревочку… ужас.

Потом я больше не ходил в садик. От меня отказались. Я узнал недавно, что Андрея «Свинью» Панова тоже пытались в детстве отдать в детсад, и что он тоже ходил туда только три дня. Потом, на третий день, на прогулке, он снял ботинки, встал голыми ногами в лужу. А было это осенью. И потом он сильно заболел, и больше Лия Петровна не отдавала его в садик (Прим. ред.: подробнее в книге «Андрей Панов. Творческая Биография», L. Giseke, 2019, Издательские Решения).

…Подробности того побега мне рассказал потом, спустя много лет, мой отец. А я помню свое чувство — сильнейшее разочарование от того, что, нам удалось незаметно убежать, мы пришли к поездам, нас никто не заметил, у нас есть билеты, а над нами, по высокой насыпи очень медленно, еле-еле, проезжают составы (по той ветке ходили только грузовые поезда) с множеством вагонов — и ни один не останавливается! Мы, кучка детей, стояли и смотрели на движущиеся вагоны. Этого я не предусмотрел.

«Еще я чувствовал разочарование от того, что мне поверили, а я не знаю, что делать дальше!»

Мы стали ждать. Хорошо, что насыпь была высокая, и мы не стали пробовать залезть в вагон. И стояли там до тех пор, пока нас не нашли. Мы стояли и ждали, что, может быть, какой-то вагон все-таки остановится, и мы поедем в деревню. Хорошо, что это было не депо, где составы стоят и формируются, потому, что куда бы мы уехали и где бы нас искали? Я не уверен, что мы смогли бы сказать, из какого мы города, если бы нас даже нашли на какой-нибудь станции. Еще нам повезло, что тогда время было спокойное, ночных отморозков и бомжей не было, и, я помню уже по старшим классам — можно было ночью спокойно одному идти пешком через весь город, через такие безлюдные ночью места, как парк Лесотехнической академии, Пискаревское кладбище и т. п.

То, что меня (и остальных) нашла не милиция и многочисленные добровольцы и родственники (а нас более 12 часов искал весь район), а нашла моя мать, ночью, в темноте, в заброшенной промзоне и так далеко от дома, говорит о том, что между матерью и ребенком есть какая-то связь, и некоторые это чувствуют. Видимо, у меня и моей матери что-то такое было, иначе что ее привело к нам? Скорее всего, такая же связь есть между всеми людьми. Это что-то животное, природное, чего мы не знаем, но оно в нас есть. Это единственное объяснение.

У меня в памяти с того возраста только и осталось — именно картина высокой насыпи и медленно проезжающих мимо вагонов. И чувство сильнейшего разочарования, облома. Первого в жизни, наверное.

«Когда понимаешь, чувствуешь, что иногда происходит что-то вопреки твоему желанию, и ты ничего с этим не можешь сделать, хоть убейся.»

Так как в садик меня определить не удалось, то мать до тех пор, пока я не пошел в школу, не работала. В мае, когда становилось тепло, меня каждый год отвозили на лето в Вологодскую область, к родственникам, и оставляли там надолго, до осени, пока не становилось холодно. Обузой я там не был — меня отвозили в дальнюю глухую деревеньку, к старшей сестре матери, которая была одинокая, и к которой отправляли на каникулы, по мере их подрастания, всех детей её сестёр. Семья у них когда-то, до войны, была большая. Бабушка была матерью-героиней. Но все мужчины — отец и братья — погибли на войне. Остались одни женщины. А эту старшую сестру — нашу няньку, все так и звали — Тётка. У нее было нормальное имя Клавдия, но даже сестры звали ее Тёткой. Она, кажется, жива до сих пор. Ей уже около 100 лет. Очень давно ее не видел, больше 30 лет.

В деревенском бревенчатом доме Тётки, в одной из комнат, висел большой, написанный масляными красками. Портрет их брата — моего дяди в военной форме, с погонами лейтенанта. Он был командиром танка. Погиб, совершив что-то геройское, освобождая белорусский посёлок. В этом поселке потом был музей его имени. Местные белорусские школьники-пионеры нашли родственников героя и прислали письмо Тётке, так как она единственная жила по тому адресу, откуда он уходил на фронт.

Я, когда засыпал, смотрел на этот портрет. Думал, что тоже буду, как он, танкистом. Или космонавтом, как наш однофамилец Герман Титов — второй после Гагарина космонавт в мире!

Я любил отдыхать активно. Мы с родителями при возможности ездили за город на «Лыжной стреле». Это была бесплатная электричка, на которой ездили семьи с детьми. Можно было ездить в разные красивые места Ленинградской области со своими лыжами или брать в прокат, кататься весь день, изваляться в снегу — и домой на той же электричке.

Школа

Я уже не вспомню сейчас номер школы, куда пошёл в первый класс. Это была начальная школа, отдельное здание, в ней учились только 1- 4 классы. Потом, в 5 класс, мы все переходили в другие, средние, школы. Я перешёл в 533 школу. В начальной школе я был круглым отличником, кроме пения, по которому мне ставили 4 из уважения к пятёркам по все остальным предметам. И в новой школе, в 5 классе, я тоже сначала был отличником. Осенью как-то раз на урок физкультуры пришёл тренер по лёгкой атлетике Владимир Иванович Тимошенко из Академии лёгкой атлетики им. Алексеева и предложил по вечерам приходить в школьный спортзал тренироваться. Меня это заинтересовало, и я стал заниматься. Сначала ходил два раза в неделю, потом стал ездить в новый легкоатлетический манеж «Зенит», который находился далеко, рядом с парком Сосновка на Гражданке, и ездил туда час на 46 трамвае, до кольца, и там ещё пешком. Потом я стал ездить только в манеж, чуть ли не каждый день. Заходил после школы домой пообедать и ехал, а уходил часто очень поздно, с последними, когда манеж закрывался, на улице было уже темно.

Мне очень нравится этот новый для меня мир, мир спорта, здоровые, сильные и поэтому красивые целеустремленные люди — я не про их внешность говорю, а про красоту гармонии, которую просто чувствуешь. И хочешь стать в будущем таким же, как они. Ведь взрослые мастера тренировались рядом с нами. Вообще я был там какое-то время самый младший, у нашего тренера.

И так сложилось, возможно, с тех времён, что мне было интереснее со старшими. Со сверстниками я общался мало, только на уроках в школе. Может быть, поэтому и потом у меня не было ни школьных (кроме Алексея Хавина), ни университетских друзей, которые были бы на всю жизнь. Переходя куда-то, я всегда начинал жизнь с чистого листа.

В средней школе я продолжал серьёзно заниматься спортом — был в юношеской сборной Ленинграда, имел 2 место в городе по прыжкам с шестом и многоборью, параллельно играя в хоккейной и футбольной командах. Затем, с 7 класса, увлекшись математикой, и получив диплом на городской олимпиаде, был приглашён в математическую школу №239, где был лучшим математиком класса. Я там валял дурака, у меня не было даже тетрадей. Писал на бумажках, которые подвернутся в портфеле. Но задачки решал все. А родители мои не знали, в какой школе учился я после 8 класса.

«Мне в конце школы, весной, предлагали поступать в высшую школу КГБ.»

Это было в школе — человек в штатском пригласил в класс, мы были одни, и сделал такое предложение. Мне не предлагали стучать или что-то такое делать. Он сказал что-то типа: «В этом году вы заканчиваете школу, и мы предлагаем вам поступать в нашу высшую школу. Мы ознакомились с вашей анкетой, вы нам подходите».

А я действительно был из рабочей семьи, имел второе место по городу по прыжкам с шестом и легкоатлетическому многоборью среди юношей, как я говорил выше (занимался в легкоатлетическом манеже «Зенит»), учился в математической школе и т. п. Кажется, этот человек — я видел его впервые — высокий, в светло-сером костюме, оставил мне номер телефона, чтобы я подумал. Но я тогда отказался, меня чуть ли не возмутило подобное предложение. Как же так, я — такой борец с режимом, а мне делают такие предложения — я не предатель и т. п.

Но сейчас я думаю, что, возможно, мне нужно было согласиться! Если вы считаете, что вправе критиковать некие структуры со стороны, лучше ознакомиться с ситуацией изнутри, и — если что-то не так, то — пожалуйста — меняй все в лучшую сторону! — делай по справедливости, по крайней мере, пытайся — но конкретно, в каждой конкретной ситуации. И, если, вдруг, это было бы невозможным — то и борись, но не вообще с абстрактной «кровавой гебней», а по делу, если с чем-то не согласен. И тогда это, возможно, было бы более эффективно и для страны и для общества — если бы люди, которые считают себя «высокоморальными» и «борцами за справедливость» и с социалистическими по сути убеждениями — не гнушались и шли бы работать, например, в органы безопасности. Но тогда я, конечно, отказался. Мы с Лёшей Хавиным активно участвовали в коммуне, изучали анархо-коммунизм и, как мы думали, боролись с лживым режимом…

Я увлекся левыми идеями и анархизмом с подачи Хавина, в 9 классе («76 год). Мы с ним очень много говорили и обсуждали — что происходит, почему. История — что и как было. Ведь в математике, которая для меня тогда была наукой номер один, — как дело обстоит? В математике 2 — это ровно 2, а не «что-то около трех, но чуть меньше». Мне, как человеку математического склада (в то время) хотелось все в мире разложить по полочкам и конкретизировать, хотя бы для себя — так, чтобы черное было черным, белое — белым, а не наоборот. Хотя понятно, что дело в определениях — и поэтому важно было точно и правильно дать определения всему, что нас окружает. Конечно, это идеализм и немного по-детски, но мы тогда этого не понимали, для нас все было абсолютно. Нам казалось, что стоит только правильно все определить, назвать (чисто математическая задача), и тогда у всех вокруг откроются глаза, и все изменится, придет равенство-братство-справедливость и будет всем счастье.

В конце 8 класса я учился в 533 школе. Директриса, которую все боялись, вызвала меня в свой кабинет и сказала: «По оценкам мы должны оставить тебя в 9 класс, но ты нам тут не нужен. Иди куда хочешь».

Она была высокого роста, тощая, с начёсом, крупные роговые очки, рот крупный, яркая помада на тонких плотно сжатых в недовольном выражении губах, массивные тёмные туфли на высоком каблуке. Она шла по школьному коридору отчётливо громко, как статуя командора, и, издали услышав звук её шагов, школьники вжимались в стену и замолкали. По коридору раздавался только звук её шагов, до тех пор, пока она не пройдёт и не скроется из виду. Тогда только начиналось какое-то шевеление толпы — вы же знаете, как обычно выглядит и голосит школьный коридор во время перемены. Директрису очень боялись все, и старшие тоже. Это был иррациональный страх, с первых классов все знали, что её надо бояться, но никто не знал, почему.

Так вот, однажды, когда за какую-то провинность я был вызван в кабинет директора школы на беседу, я довёл её, такую чопорную и внешне невозмутимую и холодную, как айсберг до того, что она в какой-то момент привстала, перегнулась через директорский стол и вцепилась мне в волосы! И стала что-то яростно шипеть при этом. Это было так неожиданно, что я не испугался, а наоборот, стал смеяться. Почему-то это очень меня развеселило, такой переход. Как в кино, но все происходило по- настоящему. Это было невероятно, мне потом никто не поверил. А она разозлилась ещё больше, наверное, ещё и потому, что не смогла сдержаться, и заорала, чтобы я шёл вон отсюда.

И, конечно, после такого было понятно, что в школе меня не оставят ни при каких обстоятельствах, несмотря на какие угодно дипломы олимпиад.

Возможно, если бы я учился в этой школе с первого класса, то я тоже её боялся бы, как все. Но я пришёл с пятого, и как-то не проникся этим коллективным ужасом. Я относился к ней осторожно, чувствовал опасность, от неё исходящую, этот страх вокруг неё. И для меня стала полной неожиданностью её несдержанность в ситуации со мной. Она сама себя опустила, низвела с трона снежной королевы до уровня базарной хабалки. И возненавидела меня за то, что я был не только причиной, но и свидетелем этого её падения.

А вот что касается хорошей, давшей мне много учительницы, могу рассказать про свою классную в 239 школе, Янину Максимовну Лебедеву. Она у нас вела русский и литературу. И ее программа сильно отличалась от школьной программы.

«Собственно, под ее влиянием, и от тех стихов, которые она нам читала, с которыми знакомила нас, я сам стал пробовать писать стихи.»

Это случилось со мной в 9 классе. От Янины я впервые услышал стихи Хлебникова, Бурлюка, Гумилева, Блока, Ахматовой, Маяковского и других поэтов серебряного века. Она читала их стихи, сопоставляла, объясняла, почему автор написал так, с чем это связано в его жизни, в каких обстоятельствах это писалось. И как вдумчиво она произносила каждое слово! Я открыл для себя целый мир, сложный и интересный.

Наверное, мое отношение к женщине не как к объекту сексуального интереса, а как к незаурядной личности, в первую очередь стало формироваться тогда — из моего отношения к Янине, из того впечатления, которое она произвела на меня. Она была немолода, худощава, имела крупные выразительные черты лица. Морщины на лбу и лице ее скорее украшали, подчеркивали ее мудрость и ум. Она курила исключительно папиросы Беломорканал, курила много. Возможно, из-за этого у нее был низкий, глубокий голос. Она говорила медленно, без суеты, чувствуя и давая время почувствовать нам каждое произнесенное слово. Раньше в своей жизни я не сталкивался с такими женщинами. Училки из начальной и средней школы были не такие, намного проще и приземленней. Соседки, мать, сестра и ее подружки, и, наверное, одноклассницы, к которым я особо не приглядывался и не прислушивался — они все были обычные. К концу школы я даже не всех своих одноклассниц знал по имени, настолько они были мне не интересны. И так же быстро я совсем забыл о них. А Янина была особенная. Потом, через много лет, такой же особенной была для меня Лия Петровна, мать Свиньи. Были, встречались и другие незаурядные яркие женщины, но со многими из них я не имел долгого общения. Наверное, для меня что мужчина, что женщина — в первую очередь могут быть интересны и уважаемы как личность, а потом всё остальное.

Коммуна

ПЛЕВКИ И МАСТУРБАЦИЯ

(посвящается Александру Герберту)

1.

белые костяшки на горле панк-тусовки

сжимает извращенный мелочный режим

плевать мы будем яростно, плевать без остановки

плевать мы будем весело, а после убежим

2.

плевки и мастурбация — всё, что нам надо

плевки и мастурбация — это улёт

плевки и мастурбация — раздави гада,

плевки и мастурбация — полный вперёд!

припев:

только невинные глупые панки

свесили ножки, на ветках сидят

им нипочем пулеметы и танки

им нипочем, что о них говорят.

после сражения, насмерть убитый

встанет обтруханный гордый народ

косуху оденет и вдаль удалится,

и на помойке спасенье найдет!

(Е. Титов 1.11.2018)

В 1976 году я с одноклассником Лешей Хавиным встретил у Гостиного Двора Сашу Скобова «Облятивуса» — он был идейный анархо-марксист, настоящий революционер. Учился на 4 курсе ЛГУ на историческом факультете. А мы с другом учились в 10 классе, (т.е. были помладше) Так вот, Сашу мы встретили после его акции, когда он со второго этажа Гостинки раскидывал листовки. Мы знали об этой акции (про нее говорили по «голосам»), знали, что она будет, и пришли посмотреть. Акция уже закончилась, мы пришли позже и стояли, ждали — вдруг что-то будет еще?

И Саша стоял неподалеку. Он выглядел как настоящий боец-анархист (слова «панк» тогда еще не было) — солдатская шинель без погон, с поднятым воротником — а было холодно и шел снежок — длинные волосы, острые черты лица, очки. На ногах — грубые кирзовые сапоги. Сумка на длинном ремне. Такие типажи и сейчас ходят — это классика жанра. Но тогда это было в диковинку. Мы впервые в жизни увидели настоящего революционера. Постояли какое-то время. Кроме нас там никого больше не было. Мы подошли к Саше и познакомились. Так, через знакомство с Облятивусом, я от теории анархизма перешел к практике.

У них была коммуна. Мы с Лехой стали ездить туда, участвовали в самиздате левой направленности. Мы боролись за справедливость, за права простых людей. Против формы государственно-монополистического капитализма в лице СССР.

«Потом всех старших товарищей посадили, с минимальным сроком 5 лет.»

А кого не посадили, так отправили на принудительное лечение в психушку. Облятивуса туда как раз и отправили. Кому-то наркотики подбросили. Тогда очень не любили по политической статье сажать. Искали, за что еще можно привлечь — и находили! Моему товарищу как раз наркоту и подбросили. Ему уже исполнилось 18, а мне еще нет, и меня не посадили. А ему дали 5 лет строгого режима, и в 18 лет он поехал «ту-ту».

Еще в школе, в 16 лет, я увлекся учениями Бакунина, Кропоткина и другими левыми теориями, читал всё, что можно было достать на эту тему, и вместе с А. «Облятивусом» Скобовым, А. Хавиным и др. входил в кружок-коммуну «Левая оппозиция» (1976—78 гг.). Затем уже, после школы, я очень хотел достать какие-нибудь работы из Франкфуртской школы, это марксизм 1980-х гг. Тогда я, переводя, и выучил бы язык. Участниками коммуны были школьники математических школ (121 и 239) и студенты истфака Ленинградского Университета, мы, Скобов и его друзья снимали дом в пригороде и жили коммуной, издавали альманах (2 выпуска), пытались наладить контакт с единомышленниками из других городов. Изучали современные левые теории, как альтернативу советской практике и официальному «научному коммунизму».

11 февраля 1978 умерла моя мать. Она тяжело болела — рак — и умирала год, весила 37 кг и выглядела как блокадница, лежала дома (могла только лежать) … Я видел это ежедневно, и тогда на меня это так действовало, что я был в каком-то «коматозе», отрешении. И на этом фоне я не мог часто, как раньше, ездить в коммуну. А этой же зимой-весной 1978 г. её и стали громить…

В 1978 году коммуна была разгромлена. Большинство участников получили большие сроки или попали на принудительное лечение в психбольницу. Мне тогда не было 18, и я был только отчислен с физфака ЛГУ.

В общем, как мне сейчас кажется, если бы в соответствующих органах были умнее и не громили бы кружки, подобные нашему, а наоборот — аккуратно и ненавязчиво помогали бы (любовно взращивали), то, вполне возможно, что из противников того государства мы могли бы стать его опорой. Если бы это было так, то не рухнул бы «совок», не пришла бы та дрянь, что пришла в 90-е. Но, тогда (если бы мы, и нам подобные, были востребованы) это была бы другая страна, настоящий «Союз Советских Социалистических Республик», а не тот унылый лживый безнадежный совок…

Я и сейчас во многом остался идеалистом и плохо уживаюсь с окружающим миром. И до сих пор стою за социальную справедливость и свободу личности. Но, возможно, я теперь не так категоричен, как в детстве, и в палитре моих оценок, кроме черного и белого, появились оттенки серого цвета — но суть та же.

Молодость

Как я где-то прочитал, после войны для борьбы с полчищами крыс в Ленинград в большом количестве завезли кошек. Они крупные и пушистые — это из Сибири. А местных кошек в городе к концу блокады не осталось. Местные кошки были мелкие и гладкошерстные, такие еще остались в пригородах Питера, Я и раньше видел таких кошек — средней крупности и даже скорее миниатюрных, гладкошерстных, неброского окраса, с белой грудкой и лапками. Они, как правило, поджарые, подтянутые, очень ловкие и прыгучие. И очень умные, и легко обучаются разным трюкам!

Так вот, у меня была такая же кошка, когда я жил на Миллионной улице, в расселенном сквоте, в начале 80-х. Ту кошку звали Джексон, имя мужское, но она была девочка. Я тогда был студентом первого курса ЛГУ и жил один. Дом, в котором у меня была комната в коммуналке (мансарда из 5 комнат, 6 этаж) только начинали расселять. В моей квартире всех соседей уже расселили, и мне очень нравилось жить одному в большой квартире. Я не торопился переезжать еще года два — жил там до тех пор, пока во всем доме не отключили электричество и газ.

Джексона я нашел на лестничной площадке, когда поднимался пешком домой. Котенок был серенький, маленький — месяц-полтора. Он сидел на узкой площадке и жалобно мяукал. Как он туда попал, непонятно. Почти все квартиры в подъезде были уже расселены. Жил только я на самом верху. И бегали иногда по двору большие крысы. Был уже поздний вечер.

«Я понял, что если я не возьму этого котенка, то его ночью сожрут крысы.»

Он сам бросился ко мне, прямо лез в руки. Я не мог его не взять. Так как я не очень разбирался в кошках, я посмотрел и решил, что это кот — увидел у него что-то похожее на мужской половой орган. И поэтому я и назвал его мужским именем — Джексон. Спустя приличное время выяснилось, что это не кот, а кошка — Джексон, когда настала весенняя пора, интуитивно, как делают все кошки, стал искать себе пару, и красноречиво предлагать себя всему, что шевелится. Ну, тут мы поняли, что это все-таки девочка.

Джексон иногда, по повадкам, вел себя как собака. Возможно, потому, что я его (её) воспитывал как собаку. Джексон знал несколько команд — «ко мне!», умел по команде сидеть, служить, когда я указательным пальцем стрелял в него, делал «Кх!» он падал на бок, и лежал, пока я не командовал «сидеть». Еще Джексон умел искать. У нас была такая игра — я командовал ему «Сидеть!», а потом обманными движениями отвлекал его, как отвлекают собаку, когда бросают палку, И Джексон вел себя при этом как собака. Он, сидя активно вилял хвостом, пытался угадать направление броска — я бросал хозяйственную резинку куда-нибудь подальше, и командовал «Искать!» Джексон бежал искать, находил и приносил в зубах резинку. Клал её передо мной и садился. Вот такой у меня был кот, то есть кошка! Я брал его с собой в походы, тогда я любил ездить куда-нибудь на озёра на Карельский перешеек или на Вуоксу — сажал его сверху на рюкзак и он сидел там всю дорогу, несколько километров. Иногда я его спускал на землю, и он бежал рядом. Но кошки быстро устают, и когда Джексон начинал жалобно мяукать, я сажал его обратно на рюкзак. Однажды в походе я ловил рыбу на озере. Джексон еще был молодой, маленький. Кажется, тогда я первый раз взял его с собой. Когда я поймал очередную рыбешку, Джексон в прыжке схватил её и, вцепившись в рыбку, сделал круг над водой и свалился у берега в воду. Стал барахтаться, зацепился за ветку и вылез на берег. Но рыбку он не выпустил, она была у него в зубах! А сначала он осторожничал, и пока рыбка трепыхалась, ждал. А съедал ее, только когда она замирала.

Но при своих собачьих манерах Джексон боялся псов. В лесу один раз мы уже собрали все вещи и собирались уходить. Идти было далеко до ж/д станции, несколько километров. И вдруг прибежала какая-то собака. Джексон моментально испарился, сбежал. И мне потом пришлось долго его искать. Потом он вышел сам, когда понял, что собака убежала и не вернется.

Комната на Миллионной — это было мое первое собственное жилье, где я жил один — отдельно и самостоятельно. У меня раньше не было никаких своих животных. Точнее, в той же деревне, например, было много домашних животных вокруг, но они жили сами по себе, ходили, где хотели, приходили домой только пожрать, и уходили опять по своим делам. И я не знал, как нужно в городских условиях ухаживать за котами, как их кормить и т. п. Я ведь тогда не знал, как приготовить простейшую еду даже для себя! Например, будучи уже студентом университета, я, купив сардельки, звонил старшей сестре и спрашивал, что с ними делать, как их готовить. Ну, хорошо, я положил их в воду, они варятся, а как определить — готовы сардельки или нет, когда их можно есть? — и так далее. Поэтому я не заморачивался и покупал батон, например, плетёнку с маком, и бутылку молока.

И что касается кошек — я знал, что их кормят, рыбой и покупал мороженую рыбу, самую дешевую — минтай. И прямо замороженную давал Джексону.

Потом я обратил внимание, что кот любил часто лежать на батарее отопления животом вниз, как тряпка, свесив лапки, я ещё удивлялся — неужели ему не горячо так лежать? А потом-то я догадался — он кое-как заглатывал замороженную в камень рыбу, а потом залезал переваривать её на тёплую батарею.

Так мы и жили с котом, то есть с кошкой по имени Джексон. Позже я расскажу, как сложилась судьба этой кошки. У меня и сейчас есть кошка такой же породы — ее котенком привезли из городка Сясьстрой. Моя жена Настя снимала в Сясьстрое сюжет для телевидения и забежала купить что-нибудь в местный магазинчик. У входа стояла пожилая женщина и раздавала котят из коробки. Настя взяла серенькую кошечку. Мы зовем ее Сяська (по месту ее рождения) или просто Кошка.

…Я вообще всегда авантюры любил. После отчисления с физфака ЛГУ в 78-м, я летом снова поступил в Университет, но на геофак. И летом 79-го (закончил первый курс), мне позвонил знакомый с соседнего биофака и предложил мне вместо него поехать в летний лагерь универа, под Сухуми, на 3 недели, с кормежкой и проживанием, всего за 25 рублей, по профсоюзной путевке. Я наскреб 25 рублей (или даже меньше, остальные договорились, что потом отдам) и на билет на поезд в один конец, но это были все мои деньги! А я тогда уже жил только на свои, меня никто не спонсировал. Ладно, подумал я, с голоду не помру, буду жить скромно, побольше купаться и загорать! И поехал без денег даже на обратный билет. В поезде ехало много студентов, примерно ровесников, и проводники тоже были почти все студенты из Москвы, у них был стройотряд студенческий. Ехать долго, почти двое суток, так что на остановках, когда все выходили курить на улицу. Я познакомился с компанией ребят-студентов из соседнего вагона, он были прикольные и ехали чуть ближе Адлера, точно не помню, может в Туапсе. А в моем вагоне все соседи были обычные пассажиры, с которыми не пообщаешься нормально. Так я всю оставшуюся часть пути ехал с ними вместе. И у них проводницы были девчонки-студентки второго курса какого-то московского института, и они большую часть пути сидели с нами. Мы болтали, шутили, играли в карты, на остановках бегали за пивом и лимонадом. И мы к ним, нашим проводницам, тоже забегали, нормально ехали, общались. Я уходил в свой вагон только спать.

В конце пути — ехали уже больше суток — мы ночью приехали в Адлер. Наши проводницы уже спали, вагон был почти пустой и двери закрыты изнутри, заперты. Не знаю почему, но в кассах Адлера билеты на наш поезд не продавали, видимо вперёд начальник поезда сообщил, что мест нет (непонятно почему, но так бывало в то время), а на самом деле мест было полно свободных. И на вокзале Адлера была масса людей, которым до утра, до первых электричек, было не уехать из Адлера дальше по побережью, в сторону Сухуми. Я просто вышел покурить на перрон, один, все в вагоне уже спали, и я тоже собирался покурить и идти спать в свой вагон. Было около 3 часов ночи. И тут ко мне подскочила какая-то возбужденная тётка: «До Гудауты возьмете?» Наверное, она решила, что я проводник. А я ничего ей не сказал, дверь в вагон была открыта, я пожал плечами — почему бы и нет, вагон-то пустой! Я не сказал ей: “ Садитесь», а просто не возражал. Пожал уклончиво плечами, и всё. Она поняла это как согласие, замахала руками: «Галя, Галя!» И с ней ещё несколько человек — тётка и квартирантки-отдыхающие, которых они на перроне для себя нашли, ломанулись в вагон. Все другие вагоны, кроме ещё одного дальнего, были закрыты.

«И следом ко мне прискакала вся толпа.»

Я первый раз ехал в те края, и название Гудаута услышал впервые в жизни. Ситуация складывалась очень интересная.

И я тогда решил, что пусть уж все желающие с нами попутешествовать только до Гудауты едут, чтобы хоть какой-то порядок был. И вот, до Гудауты набился полный вагон народа. Это был купейный вагон, так люди сидели во всех купе, на всех откидных стульчиках в проходе, и даже стояли. А наши проводницы так и спали в проводницкой… Я зашёл к ним, посмотрел толстую книжку с названиями всех маршрутов поездов и всех ж/д станций в СССР, у них на столе лежала такая книжка огромная. Выяснил, что станция Гудаута будет через 2 часа после Адлера. Я в Адлере тоже впервые в жизни был, и то в это время — в 2 часа ночи ничего не видно, куда я попал, а перроны — они везде одинаковые. Ну, поезд тронулся, мы всем пёстрым табором поехали в Гудауту.

А! Важный момент — народ, который садился, они сами мне, заходя, совали деньги, видимо хорошо знали, что почём, и у меня к моменту отправления поезда были полные карманы разнообразных купюр. При том, что за всё время, как сели первые тетки, я не проронил ни слова! Разве что, когда меня спросили — когда мы приедем, я пошёл в проводницкую и посмотрел время прибытия. Они сами всё решили за меня, а я… просто не возражал!

Поезд тронулся, и тут вдруг прибегает из дальних первых вагонов девчонка-проводница, будит наших девиц, и говорит, что в первый вагон, к штатному проводнику Ване, который тоже набил целый вагон зайцев, сели ревизоры и пишут акты и составляют на него протокол. Наши девушки-проводницы проснулись, ничего не могут понять, я думаю, что спросонья они вообще решили, что попали в другую реальность. Хлопают молча глазами и ничего не понимают, что происходит. Становилось все интереснее) Я не стал ничего объяснять, но сказал им, что все нормально, я сейчас всё выясню, схожу и узнаю, что там у Вани.

Прошёл в первый вагон, который был от нашего через несколько. Там действительно сидел грустный Ваня и были люди в ж/д форме, которые не спеша заполняли какие-то бумаги и бланки. Делали они это неторопливо, я понял, что дело это небыстрое — составление акта, и что за 2 часа (уже полтора) они могут и не дойти до наших «гудаутских»). Я вернулся в вагон, стал принимать меры по спасению ситуации. Всех, кто был в проходе, каким-то образом забил в два купе, где ехал кто-то с билетами. Сказал, чтобы заперлись, и что если будут стучать, чтобы не открывали и кричали, что они голые. До неведомой и такой популярной в народе Гудауты оставалось ехать уже немного, меньше часа. Я ещё пару раз сходил посмотреть, как двигается контроль. Они по дороге ещё где-то тормознулись, что-то обнаружили, к чему придраться, сели опять что-то писать, и это обнадеживало.

Я еще сходил пару раз туда-сюда. Девчонки-проводницы ничего не понимали, но я им сказал, что всё хорошо, и они, как мне показалось, немного успокоились, а может, они и не переживали. Для того чтобы переживать, надо хоть что-то понимать — за что переживать. Но я чувствовал всё-таки какую-то ответственность, что всё происходит с моего попустительства, мягко говоря, и от нездорового любопытства — а что будет? Я же просто ничего не говорил и не мешал ситуации свободно развиваться. Моё место и мои вещи были вообще в соседнем вагоне, и билет у меня был до Сухуми, хотя ехать нужно было до Гумисты, где была база Универа, не доезжая остановку до Сухуми. Человек безответственный на моем месте мог бы вообще свалить, уйти в свой вагон, в купе и лечь спать до своей станции. И кто бы его стал искать? Но я не мог так поступить, всё-таки какая-то совесть ещё была. В общем, ситуация была под контролем, и всё получилось удачно. Поезд пришёл в Гудауту, когда ревизоры были в соседнем вагоне, и чтобы не привлекать их внимания, я взял проводницкие ключи и открыл дверь в курительном тамбуре не на перрон, а на ж/д пути, и все наши пассажиры без лишнего шума вышли — ура! Пронесло. Я запер дверь, поезд ещё простоял немного, тронулся, и тут появилась бригада. Человека три ревизоров. «У вас все в порядке? — Да! У нас все в порядке, все отлично! Едем пустые, два пассажира спят…» Они посмотрели, сверили билеты и пошли дальше. Я пошёл с ними, на своё место, т.к. у меня был билет в соседний вагон. Потому что так положено: при проверке билетов каждый пассажир должен находиться на своём месте. Вот как бывает.

Потом, днём, когда я доехал до Гумисты, перед тем, как выйти из поезда, я оставил на столе в проводницкой 10 рублей из тех денег, что мне напихали страждущие. А оставшиеся деньги были очень кстати — я уже тогда жил только на свои «доходы», т.е. стипендию, которой не было. И ехал почти на месяц в незнакомое место без денег. Ну, в общем, как-то всё благополучно закончилось для всех, и мои материальные проблемы в дороге решились сами собой. И я в этом лагере пробыл до самого сентября, больше месяца.

В конце 70-х я выключил себя из общественной полезной жизни, воровал продукты в магазинах, когда не было денег, устраивался ненадолго на халявные работы типа сторожа или ночного грузчика в булочной (в своём же доме). По минимуму что-то делал. Я не видел себя в этой системе, она нас разжевала, как жуют молоденькие огурчики-корнишоны, и выплюнула. И мне было этой страны не жаль в 1991 г. Но было очень жалко простых людей, которых опять наебали. Насчёт «перестройщиков» -революционеров типа Горбачёва, Ельцина я никогда не заблуждался. Такие же престарелые мудаки. Самодовольные мудаки.

Так и жил я потом — как консервированный огурчик в банке. Рядом с такими же огурчиками.

«Была какая-то внешняя жизнь, но нас она мало касалась.»

Нас разделяло стекло, закалённое и с той, и с другой стороны. Мы были не нужны друг другу — мы и те, по ту сторону, я имею в виду.

Работа в кино. Первая семья

Прошло столько лет, а мне до сих пор неудобно вспоминать о кошке Джексоне. Я его (её) в каком-то смысле предал.

Это было в 1987 году. Мы с женой Татьяной уже переехали с Миллионной ул. на ул. Чайковского, 21, напротив Управления КГБ на Литейном 4—6. Мне дали как расселяемому новую комнату в 2-х комнатной квартире, на втором этаже, в хорошем старинном доме. Кухня была огромная (как мне тогда казалось). Она была как комната, с двумя большими окнами во двор, и мы большую часть времени проводили на кухне — с гостями и одни. Я сидел там ночами, играл на бас-гитаре, читал, а то и писал что-то. Какое-то время, довольно долго, я ложился спать утром, а вставал в середине дня. Спал я немного, как и сейчас — мне хватает 5- 6 часов на сон, чтобы полностью восстановиться. Но все равно, при таком графике трудно вписаться в так называемую «нормальную» жизнь.

Кстати, должен заметить, что хотя я уже тогда играл на гитаре, у меня не было конфликтов с соседями из-за этого. Над нами был телефонный переговорный пункт, внизу жили люди, которые не очень хорошо слышали — бабушка 80 лет и молодой мужчина. Единственный случай, когда пришли соседи и попросили потише — был связан не с музыкой, а с семейными делами.

Но у меня бывали периоды жизни вполне социально адаптированные, так было и тогда — в «87 году. Татьяна ждала ребенка. Из такелажников Ленфильма я уволился, но я вписался работать там же, на Ленфильме.

По протекции Андрея Барова я попал к директору картины Владимиру Владимировичу Семенцу, на картину «Петербургская фантазия». Это была совместная работа Литовской киностудии и Ленфильма, режиссер Михаил Казаков. Никто из штатных работников Ленфильма не рвался туда работать — потому что там было очень тяжело. Это была зима 86/87, и съемки шли каждый день без выходных. Зима была холодная, затяжная. Было очень много уличных съемок. И я уезжал на работу рано утром и приезжал уже ночью.

И в какой-то момент мне повезло — если можно так сказать — ведь сначала я был оформлен просто рабочим на съемочной площадке, с испытательным сроком. Но однажды замдиректора Людмила (теперь это называется линейный продюсер), в помощь к которой я был приставлен, поскользнулась и сломала руку. И надолго выбыла из строя. А график съемок был такой, что уже утром надо было ехать снимать большой группой — актеры, массовка, перекрытие улиц и т. п. И получалось, что в курсе всего, как ее помошник, был только я. А ведь это еще и материальная ответственность! Поэтому со мной в этот же день перезаключили договор, уже как с заместителем директора кинокартины, с кучей обязанностей и полномочий, которые были у Людмилы, без всяких испытательных сроков.

«И уже на следующий день я руководил процессом на площадке.»

И надо сказать, справлялся неплохо, потому что все работало четко, как говорится — любой каприз (режиссера Казакова) за ваши деньги (в данном случае за деньги Литовской киностудии). И потом, я не только вёл съемочную площадку, но и готовил объекты к съемкам. На мне были два павильона, ключи были только у меня. Еще у меня были ключи от целого выставочного павильона в Гавани, в Ленэкспо — там хранился весь реквизит и декорации фильма (авангардно исполненные улицы старого Петербурга в натуральную величину), несколько карет и т. д. Вот такой был размах у, казалось бы, простой экранизации повести Пушкина «Пиковая Дама». Надо, значит, надо! А сколько нам делали бесплатно, «в плане оказания содействия высокому искусству»! В. В. Семенец научил меня правильно составлять письма в различные инстанции — в ГУВД, в ГАИ, в районные и городскую администрации, директорам музеев, начальникам жилконтор и др. Это экономило нам большую часть средств — если посчитать, сколько стоит несколько вечеров подряд одновременно на несколько часов отключать все освещение и перекрывать нарядами ГАИ Университетскую набережную и набережные на другой стороне Невы, и два моста — Дворцовый и Лейтенанта Шмидта, договориться, чтобы машины, которые вывозят снег на свалку, везли его не на свалку, а к нам, на набережную, где его красиво раскидывали, и рабочие лопатами перед камерой бросали этот снег, а ветродуй красиво швырял его в лицо актерам (вместе с мусором и хабариками). А потом, поздно вечером, после съемки надо было поставить на ночь несколько карет (доходило до восьми штук) в закрытый двор и запереть, а для этого надо было предварительно договориться с начальником местного ЖЭКа, чтобы он не только разрешил, но и дал тебе ключи от этого двора. Эти кареты мы таскали за собой — перевозили с места на место шаландами (МАЗ с длинным прицепом), — и все это делалось для нас бесплатно, «в плане оказания спонсорской помощи». Сейчас такого уже нет… и не будет никогда. Мне повезло поработать вот так! Как работали на съемках великих советских кинокартин — «Война и мир», «Освобождение»… В то же время, параллельно с нами, снимали первый советский блокбастер «Торпедоносцы», Так вот, наш бюджет значительно — в несколько раз! — превосходил их бюджет! Казаков снимал нечто эпическое…

Татьяна 31 марта ’87 г., в свой собственный день рождения (!), родила сына. Мы назвали его Павлом. И с самого начала получилось не очень хорошо. Возможно, кому-то это показалось бы ерундой, но только не Татьяне! Из-за съемок я опоздал в роддом на Шпалерной, забирать их. И Татьяниным родителям, пришлось меня немного подождать. Но я не мог приехать раньше, т.к. только я мог открыть съемочный павильон на Лендокфильме, ключи были только у меня, и я не мог их никому передать. Мы с водителем торопились как могли, но все равно опоздали. Я тогда не знал, что после родов женщины неадекватно воспринимают окружающие события, особенно когда речь идёт о комфорте ребёнка. И был не готов к тому, что сразу попал под раздачу со своей «работой». Под эту раздачу потом попал и Джексон.

Я ждал рождения сына с большим воодушевлением. Как раз тогда же, весной, группу в которой я играл, «Автоматические Удовлетворители», приняли в рок-клуб, пошли концерты. И я разрывался между работой и репетициями. Выходных у меня практически не было, но случались более-менее свободные дни. И тогда я звонил Свинье и Морозову, и я ехал сразу к Свинье домой, репетировать. На картине для меня ежедневно на 12 часов арендовалась в таксопарке Волга с водителем, независимо от съемочных дней. (Всего таких машин для картины каждый день арендовалось пять). Это было очень удобно, иначе я бы нигде не успевал. Примерно тогда, когда родился Паша, и состоялся наш первый официальный концерт в Шушарах.

А с Джексоном получилось так. Я все время пропадал на работе, уходил рано, приходил поздно. Почти сразу Татьяна сказала, что у нее аллергия на кошку, и надо от нее избавиться. Не знаю, какая там была аллергия, потому что раньше ничего такого не было. Наверное, просто в присутствии кошки она видела опасность для ребенка, не знаю. Но как-то раз пришел домой, и кошки не было. «Я отвезла кошку куда-то там далеко, на транспорте, и где-то там оставила, у какого-то магазина», — сказала мне Таня. Что я мог ответить? Я в этом совсем не разбирался, в том, что можно, а что нельзя, когда в доме маленький ребенок.

«Но прошел, наверное, месяц или даже больше, и уже осенью Джексон подбежал ко мне на лестнице!»

Она нашла дом. Сколько дворов она обошла, как она вообще нашла меня? Все-таки я думаю, что она очень привязалась ко мне. Я был очень рад тому, что она нашлась, вернулась. Но через несколько дней Татьяна, ничего не сказав мне, опять куда-то ее увезла. Больше Джексона я не видел. Возможно, она погибла, вряд ли она осталась там, куда ее привезли и оставили. Вот такая ерунда. Но я, правда, не знал, что мне делать, как себя повести, что сказать.

Потом, когда сыну уже было больше года, Татьяна сама завела кота — большого, толстого и лохматого. Я его тоже назвал Джексоном, в память о том Джексоне. Но это было совсем другое животное. Обычный толстый ленивый кот. Тогда только появился в продаже сухой корм для кошек, и еще не было разных его видов — для кастрированных и т. п. И от этого корма через 2 года этот кот умер — у него образовались камни. Ему ветеринары кое-как что-то прочистили, но в этот же вечер он и умер, с кровотечением. Я думаю, что это были те ещё ветеринары… Потом Татьяна завела еще одного кота, тоже крупного, лохматого и рыжего, и он тоже был самый обычный кот. Но его уже не кормили всем подряд, а покупали специальный корм, и этот кот прожил намного дольше. Но я о нем тоже не могу ничего вспомнить. Ничего примечательного.

А ту первую свою кошку Джексона я помню всегда, и мне всегда становится стыдно, когда я о ней вспоминаю. Я помню, у меня она перед глазами, когда она сбежала с верхней площадки ко мне, когда я подошел к квартире, как она мне радовалась, как мяукала и смотрела на меня! Она ждала меня и вернулась ко мне. А я ее второй раз предал. Не сделал ничего…

А первое мое сильное разочарование я испытал как раз в родильном доме, когда я спешил как мог со съемок, объяснил, что мне надо жену из роддома забирать, что заберу и вернусь. Я спешил как мог, купил на бегу цветы, что-то еще, но когда прибежал, то услышал что-то типа «Ну вот, теперь я окончательно убедилась в твоих чувствах! Ладно, тебе наплевать на меня, но тебе наплевать и на своего собственного сына!..» и всё в таком духе. Здесь же были её родители, которые приехали к нам из Чернигова. Оба уже пенсионеры. Отец — бывший военный подполковник ракетных войск, мать — бывшая школьная учительница математики и физики. И от роддома до нашего дома пешком идти 10 минут, от Чернышевской до угла Литейного (Чайковского). Ну, в чем трагедия? Переживал я это очень сильно. Ведь я же ради сына в первую очередь вписался в эту работу, там мне платили очень хорошие деньги, я смог купить какие-то нужные вещи. И вот, слышать такое! Я тогда и охладел сразу и к своей работе, и ко всему остальному. Стал уже где-то халявить, в общем, перестал рвать жопу, как это говорят. Мне самому все это не нужно, я мог до этого прекрасно жить, вообще не работая. Если мне было что-то нужно, я мог это спереть в магазине, например. Или найти что-то попроще, как было до этого.

Я проработал на картине ещё полгода, потом производство заморозили, потому что у Литовской киностудии кончились деньги. Казаков, с нашей помощью, высосал из них всё. И меня как договорника сократили, вообще ушли многие. Но я же не был в штате Ленфильма, чтобы потом получить какую-то гарантированную работу по этому профилю. Наступила уже зима 87/88. Я ненадолго пошел поработать администратором на фильм на производственную тему «Без мундира», про железнодорожников. В этом фильме в паре эпизодов снялся Свинья, а композитором был «сам» Макаревич. Но после феерической «Пиковой Дамы» Казакова там было скучно, рутинно и холодно. Я поработал немного и быстро оттуда ушел. Больше я в кино не работал.

Что касается Татьяны, она же красавица, ещё в школе стала мастером спорта по художественной гимнастике. Так как её отец был военным, они постоянно переезжали. Характер у неё был всегда пусть взбалмошный, но позитивный. И сейчас она мне как сестра, как близкая родственница. Мы общаемся.

Камчатка

Я дважды вступал в одну и ту же легендарную реку под названием Котельная Камчатка:

01.03.1989 — 29.03.1991 — зольщик (кочегар) в ГРСТ-1 (котельная «Камчатка»);

01.10.1997 — 12.05.1998 — кочегар твердого топлива в ГРСТ-1 (котельная «Камчатка»)

1998 — это был последний отопительный сезон в Камчатке, потом она как котельная была закрыта.

Материал из группы ВК «Моя Камчатка» (Андрей Машнин)

Рассказ Е. Титова об устройстве на работу

Меня Котельников еще в 87-м постоянно звал в гости в Камчатку — типа, у нас весело, заебись. Про Цоя говорил, что тоже там работает, что басист ему нужен. Но я же знал, что я хуевый басист и могу хорошо играть только в «АУ», поэтому честно не хотел вводить людей в заблуждение. А просто так тусоваться, без причины, я не любил. То есть если бы мне что-то нужно было от Цоя или еще кого-то там, то, конечно, я пришел бы. А Котелок и так ко мне сам приходил постоянно, мне его хватало.

Потом я без работы остался и посетовал Олегу на это. У меня тогда сыну год всего был, жена не работала, нужно было что-то искать, и мне Олег дал телефон Начальника (Толика). Говорит — вот, позвони, вроде как он из котельной уходит, и можно на его место попробовать устроиться. Сам Олег уже не работал к тому времени в Камчатке, как и Цой. Олег был штатным художником группы «Кино», т.е. был полноправным участником группы, ездил с ними на все гастроли, получал гонорары наравне со всеми. Им уже не нужна была работа в Камчатке, они колесили по всей стране и за границей, зарабатывали очень много по тем временам.

Я не был знаком с Соколковым до этого. Позвонил ему, сказал, что я от Олега. Мы встретились, я рассказал, кто я, чем занимаюсь. Он дал мне адрес Камчатки, сказал найти там Машнина и сказать, что я пришел от Начальника. Мы встретились, поговорили, Андрей послал меня к Тихону писать заявление.

«Все четыре ставки кочегаров были заняты. Была свободна ставка зольщика.»

Меня и приняли на эту должность в котельную Строительного треста №1. Выходит, что в Камчатку я попал с подачи Олега Котельникова. Спасибо ему!

Мне выдали комплект рабочей одежды — как кочегару. Тогда куртка была размера на три больше, я подгибал рукава. У меня была и парадная одежда, она и сейчас сохранилась, но маловата.

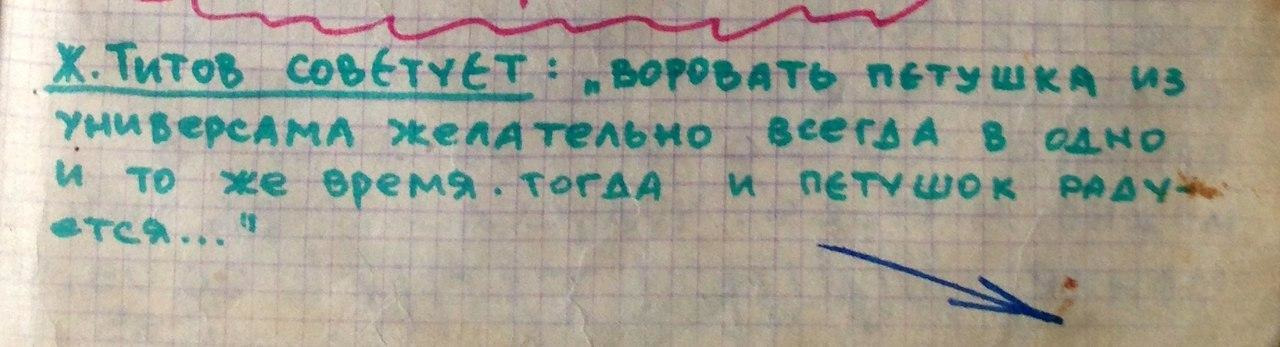

Петушок (история от Е. Титова)

Была такая история, когда я, «свистнув» петуха с лотка на улице, якобы ходил с ним по городу и даже таскал за собой на верёвочке. Это было не совсем так.

Петух действительно был. Я прошел с ним по нескольким улицам до своего дома от лотка, где он продавался и откуда я его спер. Огромный был петух. Очень неудобно было его нести — я держал его за лапы, поднимал вверх, но голова все равно волочилась по асфальту. А обе руки у меня были заняты пакетами с продуктами. Ведь это был уже конец моего «магазинного обхода», я уже шел домой загруженный под завязку. И зацепил этого петуха, самого большого, на лотке на улице Желябова, перед поворотом. Я его взял, просто проходя мимо, и сразу повернул в проходной двор, но потом даже пожалел об этом. Он был тяжеленный и огромный. Наверное, это был бывший петух-производитель, которого за какой-нибудь проступок разжаловали в рядовые бройлеры и отправили в ощип. Может, килограммов 15 весил.

И проклял я свою жадность.

Я прошел дворами Капеллы до набережной Мойки, потом через мостик перешел на другую сторону и пошел дальше до проходного двора с Мойки к моему дому на ул. Халтурина, 8 (теперь Миллионная улица), у меня вход в парадную был со двора. С большим трудом я добрался до дома. Помню этого петуха до сих пор, хотя прошло более 30 лет.

Возможно, это была своего рода борьба с несправедливостью режима — я говорю о выносе продуктов — да, бороться надо, но не надо жадничать! И уже не вернешь обратно! Вот глупо выглядело бы, если бы я вернулся и положил петуха обратно на прилавок. Продавец, наверное, растерялся бы. А вдруг решил бы меня поколотить? Я и убежать не смог бы, так как сумки в обеих руках у меня были тяжелые.

Да, такая мысль возникла тогда — вернуться и положить обратно. Но уж решил не делать этого, а мучиться до конца, раз уже совершил такую глупость.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.