Бесплатный фрагмент - Зарево над юностью

Славным комсомольцам-подпольщикам,

геройски погибшим и ныне живущим,

посвящают авторы эту книгу.

Более двадцати лет прошло со дня окончания войны, но в героическую летопись борьбы нашего народа вписываются все новые и новые страницы. Лишь недавно стали известны подробности деятельности Осинторфского комсомольского подполья.

Имена и события, описываемые в книге, документальны. Мы ничего не придумывали. Так было в жизни.

Большинство бывших подпольщиков живет и работает среди нас, только далеко не все их товарищи знают; какой героический подвиг совершили они в годы Великой Отечественной войны.

Много людей помогало нам в работе над книгой. Мы приносим сердечную благодарность комбригу 16-й Смоленской партизанской бригады И. Р. Шлапакову, заместителю прокурора БССР Л. Г. Максимову, первому секретарю ЦК ЛКСМБ Г. Н. Жабицкому, сотруднику Белорусского государственного музея истории Отечественной войны Г. И. Авраменко, работнику Минского обкома КПСС В. П. Кузьменкову, а также всем подпольщикам, приславшим нам свои воспоминания.

Когда эта книга уже была подписана в печать, из Белоруссии пришло радостное известие — неподалеку от города Дубровно, там, где Минское шоссе пересекает дорога Осинторф — Осиновка, 11 декабря 1966 года в присутствии полутора тысяч бывших партизан и местных жителей состоялось торжественное открытие памятника мужественным героям Осинторфского подполья. На девятиметровом постаменте установлена покрытая золотом фигура юноши со знаменем в руках. Памятник сооружен на средства белорусских комсомольцев. Хочется сказать большое спасибо им, а также молодым архитекторам и скульпторам — авторам замечательного монумента — Г. Муромцеву, В. Занковичу, Л. Левину и В. Левину, сумевшим в скупом и суровом сочетании гранита и металла воплотить величественную идею, раскрыть силу и необоримость духа советского человека.

Авторы

1967 г.

Часть первая

1

Стась Шмуглевский вошел в избу, поставил винтовку в угол и тяжело опустился на лавку у стола. Минувшая ночь выдалась беспокойной. В районе станции Осиновка фашисты сбросили десант, и отряд народных дружинников Осинторфа был послан на помощь местным ополченцам. Для Стася это был первый бой в жизни, и он вновь и вновь перебирал в памяти подробности ночной схватки… Все получилось как-то проще, чем он ожидал, может быть, даже слишком просто и легко. Не было ни криков «ура», ни лихой атаки с винтовками наперевес. Диверсанты — их оказалось тридцать человек — засели посреди болота на островке. Несколько часов они отстреливались, но когда поняли, что окружены со всех сторон, сдались. Стась с нескрываемым любопытством разглядывал врагов. Перемазанные в болотной тине, с поднятыми вверх руками, обезоруженные, они вызывали скорее презрение, чем ненависть. И, наверное, подобное же чувство испытывали и другие участники операции. Когда пленных вели на станцию, кто-то из дружинников, закуривая, перехватил просящий взгляд одного из немцев и угостил его папиросой…

Мария Федоровна подала на стол чугунок с отварной молодой картошкой, краюшку свежего хлеба и миску малосольных огурцов.

Стась жадно набросился на еду. А мать, подперев щеку ладонью, сидела напротив и с грустью смотрела на сына. Как похож он на отца! Такой же плотный, большерукий и суровый с виду. Волосы рыжие, словно костер, по лицу будто коноплю рассыпали, губы упрямые, подбородок жесткий. Трудно приходится ему в последние дни… От постоянного недосыпания глаза ввалились, обволоклись темными кругами, нос заострился… Как ждала она, когда сын вырастет и возьмет на свои плечи заботы о хозяйстве! И он вырос. Но когда еще наступит облегчение, а тревога и боль — вот они, в бессоннице этих ночей. Он ничего не знает. Он не знает, что она все эти ночи просиживает на крыльце, пока он ходит по дежурствам, прислушивается к гулу самолетов, своих и чужих, пролетающих над поселком, и все мысли ее с ним. Где он? Почему задерживается? Уж не случилось ли чего?..

— Как жить-то теперь станем, сынок? — не вынесла она молчания. — Сказывают, немец и сюда скоро нагрянет.

— Кто сказывает-то? — подкладывая себе еще картошки, спросил Стась.

— Да все. И если б не к тому шло, зачем наше предприятие эвакуировать?

— На всякий случай, ну, чтоб технику не разбомбили, — спокойно ответил Стась. — Ты на слухи поменьше внимания обращай, ничего страшного не будет.

— Дай бог, чтоб так! — вздохнула Мария Федоровна. По тому, как произнесла она эти слова, нельзя было понять, верит она сыну или сомневается. — А соседи-то наши уже уехали. И Марковичи и Антоновы.

— Ну и что?

— Может, и нам вещи собрать?

— А ты что, твердо надумала эвакуироваться?

— Кому охота с насиженного места срываться, сынок, но и под немца идти тоже не радость.

— С вещами ты пока погоди, мама. Время у нас еще есть.

— А чего годить-то? — уловив в голосе сына нерешительность, продолжала Мария Федоровна. — Немец-то уже у порога, люди все уезжают, а мы хуже их, что ли? Попроси у Амельченко машину, он не откажет.

— Это почему же Амельченко должен дать мне машину? — нахмурился Стась, отодвигая чугунок.

— Ты ж комсомольский секретарь, тебе в первую очередь полагается… — Мария Федоровна осеклась, увидев, как блеснули глаза сына.

— Что ты говоришь, мама! В первую очередь мы эвакуируем детей, раненых. Ценное оборудование вывезти не можем, взрывать приходится, а ты…

— Прости, сынок, уж и не знаю, как с языка сорвалось такое! — сокрушенно развела руками Мария Федоровна и поспешила перевести разговор на другую тему: — Ты бы лег поспать, а то так и свалиться недолго.

Ладно, пойду лягу в саду. Если Климович заглянет, скажи, где я…

Стась бросил одеяло на разворошенную копну и с удовольствием растянулся на нем, положив руки под голову.

Налитые солнцем плоды раннего аниса глянцево рдели в притухшей листве. Вот одно яблоко, наверное подточенное червем, с мокрым стуком упало рядом. Стась протянул руку, нащупал яблоко и медленно начал жевать сочную, прохладную мякоть.

Было безветренно. Многослойные перистые облака уплывали на восток. В голубой разводине неба, распластав аршинные крылья, неподвижно висел старый сарыч, высматривая добычу.

Грустно пахло мятликом молодое сено.

Облака уплывали. Вместе с ними удалялись и разводина и сарыч, распластавшийся в ней.

«В общем-то мать права, — думал Стась. — Сводки по радио передают тревожные. Надо или уезжать в тыл, или уходить в партизаны. Амельченко создает отряд, обещал взять с собой. Вот только как сказать об этом матери? Одна она не уедет».

От неожиданного разбойного свиста Стась вздрогнул. Чертыхаясь, из зарослей вишенья выбрался высокий парень в выгоревшей безрукавке, спортивных брюках и тапочках.

— Дрыхнешь, рыжий дьявол! — сказал он, опускаясь на сено рядом со Стасем. — Так все царство небесное проспишь.

Стась вопросительно глянул в раздосадованное лицо парня.

— Случилось что-нибудь, Петро?

— А-а!.. — махнул рукой Петр, достал папиросы, закурил. — Был я сейчас в конторе… Дружина уходит в лес, а нас оставляют.

— Ты что городишь?

— Ничего я не горожу. — Петр швырнул папиросу, яростно растер ее каблуком. — Сегодня все и уходят, а нам велено винтовки сдать.

— А ты с Амельченко говорил?

— Нет, они там все как очумелые носятся.

— Пошли!..

У входа в контору и внутри нее было шумно. Мужчины тащили со двора большие окованные ящики и грузили их в машины. Шоферы круто матерились, кулаками и носками сапог тыкали в осевшие шины. А ящики все появлялись и появлялись… И казалось, что им не будет конца.

Конторский сторож, инвалид Митеич, сидел на корточках у железной печки и жег документы. Перед ним лежала высокая груда папок и подшивок. Он по очереди брал папки из кучи, щуря близорукие глаза, сличал их номера со списком, затем осторожно, точно боясь помять, совал их в гудящую печку, а пустые папки складывал аккуратной стопой. В распахнутые окна врывался ветер, разметывал по полу черные хлопья полусгоревшей бумаги. Время от времени Митеич ворошил в печке штыком, привязанным к палке от половой щетки.

— А кочерга что, уже эвакуировалась, Митеич? — проходя мимо, спросил Климович.

Старик бросил на него тусклый взгляд выцветших глаз, смолчал.

Звонили сразу по всем телефонам.

— …Тропинин, ты что, под трибунал захотел? Где грузовики?.. Что значит нету? А станки на чем вывозить прикажешь? На твоей бабе, что ль?

— На евонной можно — справная, — как бы самому себе буркнул Митеич.

— …Михайлово, Михайлово!.. Девушка, после войны отоспитесь! Почему до сих пор патроны не подвезли?.. Нам, что же, пуговицами от кальсон стрелять прикажете? Что? Нет лошадей — запрягайте коров!..

— …Степан Алексеич? Ну, жинка как?.. Мальчишка? Вот и добро! Андрей, говоришь? Тезка мне, выходит. Я тут ей в кабине местечко забронировал, привози, через два часа уходим…

Директор торфопредприятия Амельченко — невысокий, в кожанке, с наганом на поясе, стоял у окна и наблюдал за погрузкой. «Сколько добра приходится оставлять! — с горечью думал он. — Когда на новую квартиру переезжаешь, всегда кажется, что вещей мало, а глядишь — кузов битком набит, а тут сотни семей надо вывезти, а у каждой чемоданов, узлов черт те знает сколько!.. А детские сады! А ясли! А станки, аппаратура! А архивы!» Может быть, и хватило бы транспорта, но в Осиновке разбомбили военный эшелон. Двадцать машин, которые предназначались для жителей Осинторфа, отдали раненым. Значит, население должно или уходить пешком, или остаться. И в основном семьи ребят, которые были в дружине, их семьи намечалось эвакуировать последними. А теперь?..

За размышлениями он не услышал, как стукнула дверь.

— Можно, Гавриил Григорьевич?

— Конечно, ребята. Хорошо, что зашли, а то я хотел посылать за вами. — Амельченко прикрыл окно, чтобы шум не помешал их разговору. Придвинув им стулья, он сам присел на край стола. — Так вот что, хлопцы, — тихо сказал он. — Партком просил меня поблагодарить вас за ту помощь, которую вы оказали народной дружине. Большое спасибо вам и всем остальным. Это — первое. И еще… Сегодня мы уходим в лес для организации партизанской борьбы…

— А как же мы! — спросил Стась.

Амельченко отвернулся к окну, помолчал.

— Эвакуировать вас мы не сможем, нет транспорта… Нет и не будет. И вот почему. — В нескольких словах он обрисовал им сложившуюся обстановку.

Стася не очень взволновало сообщение о том, что не удастся эвакуироваться со всеми. Честно говоря, он уже давно решил для себя, что ни в какой тыл он не поедет, останется здесь, будет партизанить. И Петр, судя по выражению его лица, не слишком расстроен.

— Значит, вы берете нас с собой, Гавриил Григорьевич? — Стась не сомневался, что Амельченко ответит утвердительно.

— К сожалению, ребята, мы не можем этого сделать.

— Это почему же? — вскипел Климович. — Ну что машин нет, черт с ними! Это даже лучше, правда, Стась? Но почему мы должны на печке отсиживаться, когда другие будут воевать, а?

— Взять вас мы не можем, повторяю, — продолжал Амельченко. — Нам приказано обосноваться в Оршанских лесах, поближе к железнодорожному узлу. Местность нам там незнакомая, базы никакой нет, придется ее сначала создать, а потом уже думать о пополнении.

— Но нас-то вы можете взять, — сказал Стась.

— Если бы речь шла только о вас, ребята, то и разговору бы не было. Но знаете, сколько на Осинторфе комсомольцев, которые хотели бы уйти с нами?.. А наш отряд, особенно в первое время, должен быть максимально подвижным, вот почему мы берем с собой не всех, а только самых опытных, проверенных людей.

— А мы что, разве боимся трудностей, Гавриил Григорьевич? — Стась хотя и чувствовал, что в доводах, которые привел Амельченко, есть своя логика, но согласиться с ними так быстро не мог.

— Конечно, мы же для них мальчишки! — воскликнул Климович. — А Гайдар, если вам известно, в шестнадцать лет командовал полком!

— Об этом мне известно, дорогой мой Петро, — серьезно сказал Амельченко, которому нравилась горячность Климовича. — И никто не считает вас мальчишками, а наоборот, поручают вам ответственное задание… Осинторфу фашисты придают большое значение. Всем ясно, что они попытаются восстановить добычу торфа. И хотя оборудование мы вывезли или уничтожили, но восстановить можно все, дело только в сроках. И мы должны сроки эти оттянуть. А чтобы это выполнить, нам нужны здесь свои люди. Кто эти люди, вы уже, наверное, догадались… Ты, Стась, как секретарь комсомольской организации, хорошо знаешь всех ребят, тебе с ними придется работать. С приходом врага не спешите сразу что-либо предпринимать, присмотритесь к нему сначала, изучите. Полезть в пекло и погибнуть — ума много не требуется. — Амельченко посмотрел на Климовича. — А ты, Петро, если останешься в поселке, гляди, тебя это больше всех касается!

— Мне что? Я несовершеннолетний! — с вызовом отозвался Климович.

Амельченко сделал вид, что не расслышал его реплики.

— Идите поближе, ребята. — Он достал из ящика карту, расстелил ее на столе. — Смотрите сюда и запоминайте… Вот эти кружочки — поселки Осинторфа. Вы знаете, сколько их? Ну-ка скажи, Петро. Не знаешь? Их одиннадцать. Вот эти пятна — торфяные карьеры. Пунктирные линии обозначают лесные тропы. Это железная дорога, а вот станция Осиновка. Карту я вам оставлю, изучите ее как следует. — Амельченко свернул карту трубкой, передал Стасю. — А теперь послушайте, я зачитаю вам абзац из речи товарища Сталина… «В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия». Райком партии поручает вам, ребята, создать подпольную организацию и всеми силами препятствовать фашистам восстанавливать гидроторф. Мы будем помогать, но так как уходим мы далеко, то возможно, что в первое время нам трудно будет поддерживать с вами связь. Придется вам действовать самостоятельно, исходя из условий… Тебе все ясно, Стась?

— Все, Гавриил Григорьевич, — не совсем уверенно ответил Стась.

— Ясно как божий день… — начал Климович, но замолчал.

— А теперь, ребята, дайте я обниму вас. Все может быть…

В конторе по-прежнему надрывались телефоны. Кричали охрипшие шоферы. Митеич притащил еще ворох бумаг.

— Ты как хочешь, Стась, — решительно произнес Петр, когда они уже шли по улице, — а я торчать тут не буду. Уйду в лес партизанить.

— Никуда ты не денешься.

— Это еще бабка надвое сказала, — неопределенно отозвался Петр.

Они расстались.

«Как неожиданно все повернулось! — думал Стась, подходя к дому. — Ко всему был готов. Идти на фронт. В партизаны. Но стать подпольщиком!..»

2

«…Ведя кровопролитные бои и нанося врагу большие потери в живой силе и технике, наши войска отошли на новые позиции…»

Далее густой, рокочущий голос Левитана начал перечислять названия городов, оставленных отступающими советскими войсками.

Петр достал рюкзак. Уложил в него смену белья, шерстяные носки, пару рубашек и задумался, что взять еще. Взгляд его остановился на плаще. Он сунул в рюкзак и плащ, затем насыпал в гильзу соли, завернул в старую карту картошку. В ящике с инструментами отыскал нож, которым мать шинковала капусту, наточил его на оселке.

Радио вновь стало передавать сообщение Совинформбюро. Голос Левитана бередил душу. Петр не выдержал и рванул шнур из розетки.

Он долго мучился над запиской — нельзя же уйти, не предупредив мать. В конце концов написал коротко, но не слишком понятно: «Мама, не волнуйся, скоро ты узнаешь, где я». Положив записку на видное место, он вскинул рюкзак на плечи и вышел на улицу.

Поселок обезлюдел. Двери и окна многих домов распахнуты. Кое-где валялись чемоданы и узлы — в машинах, на которых эвакуировалось население, не хватало мест и для людей. Возле одного дома на лавочке стояла швейная зингеровская машинка. Мальчишка лет пяти с восторженным самозабвением крутил ручку. И холостой стрекот машинки на пустынной улице и мальчишка с сияющим лицом, оттого что дорвался, наконец, до запретного, с пугающей отчетливостью оттеняли происходящее — ту пропасть, которая разом образовалась между вчерашним и сегодняшним днем…

Еще неделю назад в больнице размещался госпиталь. Палат не хватало, и раненых устраивали прямо на дворе. Комсомольцы круглосуточно дежурили в госпитале, впервые на практике применяли те довольно скудные медицинские знания, которые получили в школе, ухаживали за ранеными, читали им сводки о положении на фронтах. Теперь раненых вывезли, а кровати, которые собирали по всем домам, так и остались стоять во дворе. Их было много, и все разные: деревянные, с резными изголовьями; простые, солдатские; никелированные, с шариками и всякими ненужными блямбами; с панцирными сетками и пружинами из грубой проволоки, полуторные и двуспальные, широкие, как платформы, и обычные раскладушки. На многих еще сохранились дощечки, на которых девушки выводили по утрам кривую температуры. Петр тоже отдежурил здесь не одну ночь. Вон там, под липой, лежал безногий минер. Когда боль становилась нестерпимой, он пел песни. У Петра и посейчас звучит в ушах его голос…

Возле своего дома стоял Мишка Теленченко, худощавый, русоволосый парнишка. Заложив руки за спину и запрокинув голову он к чему-то прислушивался. Петр подошел, ткнул его кулаком в бок.

— Ты что, галок считаешь?

— Слышишь? Летят! — спокойно ответил Мишка и вновь уставился в небо. — На Смоленск, бомбить.

— Ну и что?

— Ничего. Страшно…

— Страшно? Чего же ты тут торчишь, драпал бы со всеми на восток!

— А иди ты!.. Тетка приехала, такое порассказала! Там, на станции, столько эшелонов с беженцами и ранеными — ужас!.. Говорят, фрицы здесь со дня на день будут, отступают наши.

— Ладно, не паникуй. Зови братана, дело есть! — сказал Петр. В голосе его слышались покровительственные нотки — Михаил был моложе его, он учился в восьмом классе.

— Женьки нету. А ты куда это собрался? — только сейчас Мишка заметил рюкзак на его плече.

— На фронт. Не здесь же мне оставаться!

— И тебе разрешили? — с наивным простодушием изумился Мишка.

— Да-а, разрешили. С фельдъегерем письмо пришло из Москвы: так, мол, и так, товарищ Климович, можете не присутствовать на церемонии торжественного вступления в Осинторф фашистских войск. Хлеб-соль будут вручать братья Теленченко! Уяснил?

Мишка побледнел, глаза его сузились.

— Ты трепись, да не затрепывайся, а то ведь я и по морде могу съездить!

— Я тебе съезжу!.. — окинув взглядом худенькую фигурку товарища, сказал Климович. — Черт с вами, оставайтесь! Салют!

Петр сдернул кепчонку и, шаркнув ногой, раскланялся перед Мишкой.

— Адресок узнаете из газет.

И глубоко, до самых глаз, нахлобучив кепку, Петр широко, не оглядываясь, зашагал по улице. Заворачивая за угол, он услышал отчаянный рев мальчишки. Наверное, все-таки докрутился, сунул палец под иглу…

Часов у Петра не было, и сколько прошло времени с момента, как он покинул поселок, он не знал. Решив отдохнуть, он выбрал подходящую полянку, сбросил рюкзак и улегся в тени дерева, ощущая необычную свободу и душевную легкость.

«Один, сам себе хозяин. Хочу — пою, хочу — молчу! Могу пойти прямо, могу направо или налево, могу… Нет, назад не могу…»

В небе послышался рокот моторов. Самолеты шли в четком строю, как на параде. На их крыльях ясно были видны черные кресты. Неужели и эти на Смоленск? Почему-то Петру вспомнился безногий минер, уже ненужные ему обмотки под кроватью, аккуратно свернутые в клубки. И разом схлынуло желание валяться на траве. Надо идти. В какую сторону? В ту, откуда летят фашистские самолеты, — фронт там…

Под вечер, сидя в лесной глуши у костра и глядя, как огонь, потрескивая, лижет ветки сушняка, Петр вдруг почувствовал себя заброшенным и одиноким. Он попробовал убедить себя, что это, наверное, оттого, что он устал, что он один в огромном и мрачном лесу, но избавиться от душевной тоски не смог. Мысли его невольно возвращались к Осинторфу. Что-то там сейчас делает мать? Найдя его записку, она, конечно, расплакалась, побежала к Шмуглевским узнать, что это еще выкинул ее взбалмошный сын. Жаль, что забыл предупредить Стася, он бы сумел успокоить мать. А почему забыл? Он нарочно обошел дом Стася, чтобы случайно не встретиться с ним… А жаль, что рыжего нет здесь, вдвоем было бы легче. А еще лучше, если бы и братья Теленченко присоединились к ним. Зря он Мишку сегодня обидел. Дурак, ничего не скажешь!.. И Ваську бы Огурцова сюда… И Жорку Третьякова. Сколько раз они вместе ходили в походы, какие песни пели у костра! Эх, да что теперь вспоминать об этом!..

Он так и не уснул. Дождавшись восхода солнца, он вышел на дорогу и в это время услышал невдалеке лай собаки. «Наверное, выселок», — подумал он и повернул на лай.

Еще издали Петр увидел зеленую обозную повозку с задранным дышлом. Она стояла в закустье на обочине дороги. Петр подошел ближе. Навстречу ему ринулась огромная овчарка. Подбежав, принялась обнюхивать его сапоги. Видимо, то, что она учуяла, не возбудило в ней подозрений, и она помчалась назад к повозке, жалобно скуля.

На повозке под брезентом, накрепко увязанные веревкой, лежали продолговатые ящики. Собака метнулась под нависшие до земли лапы старой ели, как бы зазывая человека следовать за собой. Медленно ступая, Петр приблизился — и отшатнулся: молоденький солдат лежал на боку, уткнувшись лицом в землю. На его затылке чернела страшная рана. Солдат лежал, раскинув руки, сжимая в кулаке какую-то бумагу.

Собака прыгнула через труп и тихо, поджав хвост, побежала в кусты, оглядываясь и зовя Петра за собой. Петр пошел. За кустами орешника, неподалеку от повозки, он увидел небольшой котлован с крутым спуском. Внизу, на дне котлована, лежал другой человек. Две вороны со злобным карканьем взмыли в воздух. Все лицо человека было расклевано. Одет он был в телогрейку, из-под которой торчало топорище плотницкого топора. Скрюченными пальцами он вцепился в телогрейку, разодранную на животе. Петр отвернулся и полез наверх. Выбираясь, он заметил обломок засохшего дерева, часть корней которого цепко впилась в склон котлована, а часть свисала вниз. На остром, как лезвие косы, корневище висели клочья окровавленной ваты.

Петру представилась трагедия, разыгравшаяся здесь совсем недавно… Ехал по глухому пролеску солдат-обозник. Разморил его сон, захотелось отдохнуть. Съехал он с дороги, выпряг лошадей, пустил пастись. А сам улегся под деревом, скинул с натруженных ног сапоги, и вздумалось ему перечитать письмо из дому. Собака куда-то отбежала, вот почему незнакомец с топором подкрался незаметно. Кто он? Раскулаченный в свое время хозяйчик или просто бандюга, ненавидящий Советскую власть? И может быть, этот солдат не первая его жертва. Зарубив его, он кинулся бежать через котлован от напавшей на него собаки, поскользнулся и со всего маху налетел животом на острый корень.

А может, все было по-другому…

Укрыв солдата ветками, Петр подошел к повозке. Собака злобно зарычала.

— Ну чего ты, я же свой! — пожурил ее Петр.

Он достал из рюкзака хлеб, бросил собаке. Она колебалась, но ласковый голос и запах хлеба взяли верх.

Петр разрезал веревку, откинул брезент. Оторвав крышку верхнего ящика, он увидел новенькие, завернутые в промасленный пергамент винтовки. В задке лежали цинки с патронами. Петр быстро пересчитал винтовки в ящике — десять. А всего ящиков — пять. Вот так находка, на всех ребят хватило бы! Но и это было не все. В передке, под облучком, завернутые в мешковину, лежали ручной пулемет и коробки с дисками к нему.

Петр перетащил ящики и цинки в кусты, затем, взявшись за дышло, подтянул повозку к обрыву и столкнул вниз. Опорожнил коробки, диски сложил в рюкзак, бросил пулемет на плечо. Теперь он знал, что надо делать.

Собака опять завыла.

— Эх ты, бедолага!.. Ну, пошли со мной, ничего ты тут не высидишь.

Через полчаса место происшествия было оцеплено полицейскими и немцами, но установить, откуда и кто стрелял, не удалось.

Расследование перенесли на утро.

Овчарка обежала вокруг дерева, под которым остался ее мертвый хозяин, жалостливо скуля, она словно пыталась в последний раз пробудить его, но он не отзывался, и тогда она решилась и ушла за живым.

3

Пять человек — три командира и два рядовых. Три лошади. Одно орудие. Все, что осталось от батареи. Пехота отошла так спешно, что артиллеристы не успели даже разобраться в обстановке, как оказались окружены. Пути отхода были отрезаны. Сначала немецкие танки, густо облепленные автоматчиками, а затем и пехота устремились в образовавшуюся брешь, растекаясь по скатам лощины, опоясывая безымянную высоту, занятую батареей капитана Михайлова. Он сам — растерянный, бледный, — закусив губы, сидел на командном пункте и, опершись локтями на бруствер окопа, застывшими глазами глядел вниз. В двух километрах от него пойменные луга упирались в зеленые камыши, окаймлявшие извилистую речушку, на другом берегу которой дымчатой стеной голубел смешанный лес. В бинокль было хорошо видно, как танки выползали из темного леса и, не сбавляя скорости, плюхались в воду, на какое-то время исчезали из виду, а потом выныривали из камышей уже по эту сторону. Стальная лавина накатывалась все ближе и ближе… Уже без бинокля видны были стволы орудий с огненными вспышками на пламегасителях.

Дойдя до высоты, танки круто разворачивались и устремлялись в лощину, в глубь прорванной обороны.

— Что будем делать, капитан? — послышалось за спиной Михайлова, но он, потрясенный, никак не мог справиться с нахлынувшим страхом.

Кто-то дернул его за плечо. Михайлов вскрикнул и, резко отскочив в угол тесного окопчика, схватился за кобуру.

Перед ним стоял политрук батареи Вильсовский, высокий, сухой, с продолговатым костистым лицом. Фуражки на нем не было. Смолевые, коротко постриженные волосы слиплись не то от грязи, не то от крови. Левый рукав гимнастерки разодран, а рука до самого локтя была обмотана бинтом.

— Вон — гляди! — Михайлов указал вниз.

— Вижу.

— Чего же спрашиваешь?.. Нет капитана Михайлова!.. Нет батареи!.. Ничего больше нет!.. Кончено!.. Отвоевались!.. — Михайлов торопливо, словно все зависело от долей секунды, начал рвать шпалы с петлиц.

Вильсовский изменился в лице. Тонкие брови сошлись на переносице, губы сжались в черную полоску.

Хрипло дыша, из хода сообщения вынырнул тощий безусый солдат.

— Комвзвода Петрина убило… Качалина ранило… В голову.

Вильсовский повернулся, толкнул перед собой связного, и они скрылись в ходе сообщения…

К вечеру шумы боя стихли, лишь изредка издали доносилось неясное погромыхивание, похожее на апрельский гром, — где-то бомбили или ухали дальнобойные орудия.

Батарея — вернее, то, что от нее осталось, — находилась все еще на прежней позиции. Капитан Михайлов немного успокоился и теперь жалел, что Вильсовский был свидетелем его истерики. Было стыдно перед политруком. В который уже раз подвели нервы!.. Нервы, нервы!.. А какие, спрашивается, могут быть нервы в этом кромешном аду, когда все кругом рушится, бежит…

Вильсовский сидел на покореженном лафете разбитого орудия. Раненая рука ныла, он не находил себе места. Случайно он бросил взгляд на ноги и только сейчас заметил, что голенище одного сапога распороло осколком, словно кто-то осторожно разрезал бритвой, — удивительно, как не зацепило ногу.

Стреноженные лошади паслись на ржавой от гари лужайке, фыркали, чуя запах крови.

— Ну что, политрук? — первым не выдержал тягостного молчания капитан Михайлов. И так как Вильсовский не отозвался, продолжал, сдерживая раздражение: — Ты вот разгорячился, а ведь нам вроде и взаправду крышка. Идти-то некуда. Да-а, земля велика, а укрыться негде. Чего молчишь? Не до конца же войны будем сидеть тут?

— Надо догонять фронт, своих. Не могут они все время отходить, где-нибудь остановятся.

— Пока остановятся, от армии ничего не останется, — равнодушно возразил Михайлов.

Он сказал это голосом безмерно уставшего человека, которому теперь уже все равно, что будет с армией, с ним самим, с теми чудом оставшимися в живых солдатами, которые ждут от него какого-то решения.

— А что ты предлагаешь? — в упор спросил Вильсовский.

— Прежде всего, — растягивая слова, ответил капитан, — надо убираться с этой никому не нужной высоты, пока нас не прихлопнули. А потом будем думать. Черт возьми! — опять не сдержался он. — А может, действительно все кончилось?.. Может, нам просто…

— Договаривай, — почти шепотом сказал Вильсовский.

— Чего договаривать? Пойдем у них вон спросим. — Михайлов кивнул на солдат. — Теперь мы все равны… И вот что, политрук, препираться нам нечего. Было — прошло. В этом бедламе и железные нервы согнутся.

То ли слова капитана тронули Вильсовского, то ли боль в раненой руке притупила ненависть и боль душевную.

— Орудие можно взорвать, — подумав, согласился он. — А вообще-то река рядом…

Через полчаса батарея как артиллерийское подразделение перестала существовать. Орудие и ящик со снарядами полетели в воду. От берега почти до середины речушки вскипела мутная пузырчатая дорожка. Когда-нибудь на эту луговину придут косари, и шумная ватага мальчишек, купаясь, найдет ржавую пушку, в заиленном стволе которой раки оборудуют себе гнездо. А может быть, к тому времени течение наметет вокруг орудия плотный земляной бугор, и какой-нибудь вихрастый Васька будет стоять на нем по грудь в воде, не догадываясь, что у него под ногами. И уж, конечно, никто не узнает, какая участь постигла горстку людей на этом берегу и что с ними сталось в дальнейшем.

Так думал политрук Вильсовский, глядя на то место, где из глубины на поверхность все реже и реже выскакивали пузырьки…

…Над костерком, на нижних ветвях молодого дубка, натянуты плащ-палатки. Их приказал навесить капитан Михайлов, чтобы огонь не привлекал внимания немецких самолетов. И — странно! — никому это распоряжение не казалось нелепым. А оно действительно было нелепым. Вокруг горели десятки деревень и сел, лесные массивы. Что значил крохотный огонек костра в сравнении с этими пожарами? Сверху он мог бы казаться мелькнувшей вспышкой сигареты, не больше, а то и вообще не был бы виден, потому что все небо было багровым от зарева.

Вильсовский лежал поодаль под старой сосной. Рука болела. Но усталость брала свое. В ушах еще звенело от недавнего грохота. Ни о чем не хотелось думать.

Сквозь тяжелый полусон пробивались резкий голос Михайлова, хрусткое потрескивание сухого хвороста и звяканье котелков. Звуки, казалось, исходили из другого мира.

Вильсовский не знал, сколько времени прошло с того момента, как он перестал различать говор людей и шорохи леса. Проснулся он неожиданно. Говорили совсем рядом.

— Ну что? — негромко спросил кого-то капитан Михайлов.

— Все в порядке, товарищ капитан!

— Не ори, разбудишь… Пошли!..

«Проверяет посты, — подумал Вильсовский. — Чего сейчас больше в этом Михайлове — дисциплины или страха?.. А куда он повел солдата? Где другой часовой? Им же было приказано не отходить от костра далеко. А лошади? Где лошади?..»

Вильсовский вскочил. Лошадей с вечера они привязали поближе к костру, чтобы им меньше досаждали комары, но теперь на прежнем месте их не было.

Громко затрещали кусты в той стороне, куда только что ушли часовой и Михайлов. И тут же голос — тревожный и приглушенный:

— Да тише ты, боров!

Раздвигая ветки кустарника, Вильсовский пошел на шум.

— Продукты у тебя, Храпкин? — услышал он снова голос Михайлова.

— Все тут.

— Табак?

— Говорю — тут.

Теперь Вильсовский все понял.

— Стой! — закричал он. — Михайлов!..

В ответ полоснула автоматная очередь. Как под ливнем, зашумела листва над головой Вильсовского. Треск ломаемых кустов, понукания лошадей — и все.

Вильсовский вышел к костру. Опустился на поваленную кряжину.

— Раненый Качалин выжидательно смотрел на него.

— Где комбат? — тихо спросил он.

— Сбежал. — Вильсовский не мог обманывать этого совсем юного солдата.

— Как же это, а? — заикаясь, спросил Качалин. — Он же нам говорил — присягу помнить… друг дружку в беде не бросать, а? А сам-то!.. Как же это?

Вильсовский сидел неподвижно. Что он мог ответить?

— Не оставляйте меня одного, товарищ политрук, — прошептал Качалин.

Вильсовский укрыл его своей шинелью.

Еще сто метров…

Пятьдесят…

Десять…

Голова кружится, и многоцветная рябь мельтешит в глазах. Подламываются ноги. Нервы напряжены и дрожат, как перетянутые струны. Еще несколько шагов, и Евгений Вильсовский упадет лицом в зыбучую болотную хлябь. Случись это, ему уже не подняться. Оба, он сам и Ваня Качалин, неизбежно погибнут в этой усыпляющей трясине. Все мучения, вынесенные за многие сутки скитаний по белорусским лесам и болотам, будут напрасны.

Нет, он не сдастся. Вон впереди сухая поляна. Перевязать Ваню, передохнуть, а вечером — дальше. Он должен, обязан выдержать! У него на плечах красноармеец, испивший с ним из одной чаши страданий. Его надо спасти и уцелеть самому.

Думать. Больше думать! О чем угодно, только не дать мыслям остыть, замереть.

Евгений начинает говорить вслух. Ему кажется, что говорит он не с самим собой, а с кем-то другим, незримым, но чье присутствие ощущается рядом, и этот кто-то поддерживает его под локоть, помогает превозмочь усталость.

Он должен выжить, чтобы рассказать людям правду. Как их батарея была окружена и почти полностью уничтожена. Как ее командир, взяв с собой ездового и оставшихся лошадей, сбежал. У него также списки и адреса. Предатель будет писать письма родным и слезно рассказывать им, как погибли героической смертью или пропали без вести их сыновья и братья…

…Ну, еще шаг, еще…

В лесу ни малейшего дуновения. Но почему в какой-то сонливой истоме раскачиваются макушки деревьев? Может быть, там, наверху, все-таки ветер? Или это обман зрения, рябит в глазах?

Болотная испарина тягучим едким туманом висит над закамышенными разводьями. Каждый вдох вызывает удушливый кашель. Першит в горле, слезятся глаза,

«Грэээ-грээ!» — монотонно кричит сойка.

Впереди — болото.

«Пинь-пинь!» — вызванивает зяблик.

Сзади — болото.

«Так-так, тре-тре!» — стрекочет дрозд-рябинник.

Кругом болото.

А тело с каждой минутой слабеет, наполняется вялостью, и мутная, пьянящая дрема застилает сознание.

Наконец крохотный сухой островок. Еще немного, и шелковистая теплота нехоженой травы мягко щекочет босые ноги.

Евгений осторожно опустил на землю Качалина. На этих небольших привалах Ваня возвращался из забытья и долго, почти не мигая, смотрел на окружающий мир.

Ни на секунду не умолкая, шепчет и шепчет о чем-то тревожный вербейник. Беззаботно тренькают птицы — что им война! Вот одна из них свесилась с ветки, скосила желтоватый глаз и удивленно разглядывает незваных пришельцев. Она нисколько не боится людей. Просто ей интересно, зачем они явились сюда. В золотистом полусумраке осин бродят беззвучные тени, будто там, в низинах, собрались на гульбище какие-то неведомые бесплотные существа, прячутся друг от друга, потом ищут и не находят. Мерно и тихо течет извечная жизнь. Ничем не тревожимая, полная первозданных красок и звуков.

Страна сказочной глухомани. Как похожа она на родную Смоленщину! Да тут и недалеко до нее. Добраться бы до милых мест, глянуть еще раз на тихую деревеньку, неприхотливо примостившуюся на лесном взгорке, на серые соломенные крыши, низкие оконца, покосившийся колодезный журавль с замшелой от старости рассохой и сращенной в двух местах вереей, с клепаной-переклепанной бадьей над щербатым срубом…

— Ты о чем думаешь, Ваня?

— Я вот слушаю все это: ну, птиц, ветер, листья, и мне думается — за все надо отплатить. — Повернув забинтованную, похожую на красно-белый кочан голову, отозвался Качалин. — Не может же человек так вот, задарма, наслаждаться красотой. Она ведь чего-то стоит. Ты как считаешь, Женя?

— За это мы заплатили сполна, Ваня, — грустно сказал Евгений.

— А мне, Женя, кажется, что мы платим сейчас не за это.

— А за что? — настороженно, словно боясь, как бы мысли друга не совпали с его собственными, спросил Евгений.

— Не знаю. Не могу сказать, но как-то происходит не так. Трудно понять все это… Вот ты мне рассказывал — до армии работал учителем. А так ли ты учил ребят жить, как надо? Смогут ли они выдюжить теперь вот, глядя в глаза смерти? Ведь вот наша батарея… Дружно жили, казалось, все вместе. А что вышло? Почему же мы с тобой здесь, а они неизвестно где. И, видимо, мы виноваты… А ведь впереди — долгая война, Женя? Как же мы будем воевать, а?..

Вильсовский приподнялся на локте и долго молча смотрел на товарища. Совсем еще мальчик — и вдруг эти туманные намеки на какую-то свою вину. В чем он может быть виноватым? Он и пожить-то еще не успел.

— Женя?

— Да.

— Оставь меня здесь, слышишь? В последний раз прошу. Ну пойми, как мы выберемся из этой глуши вдвоем? Мы с тобой как листики с березки: сорвал нас горячий ветер с родимой ветки и бросил на болото. Слиплись, огрузли. Один бы поднялся, а оба нет… Оставь. Твоя рука быстро заживет, ты догонишь наших. А я уже не борец. Я ведь знаю: несколько дней — и все. А для тебя эти несколько дней — спасение.

— Все? — жестко спросил Вильсовский.

— Честно прошу, товарищ политрук! — Голос Вани дрогнул.

Евгений разломил сухарь и половину вложил в руку Качалину.

— Ешь!

Качалин нехотя начал жевать. Он знал: этот сухарь последний.

— Ты мне эти мысли брось! Нам еще жить и жить! Мы еще с тобой повоюем, — убежденно сказал Вильсовский. — Слышишь кукушку? Это она тебе годы насчитывает. Раз, два, три… семь… Видишь, сколько! Семь лет! Это она, бездомница, еще соврала, больше проживешь…

Они помолчали.

— Пить хочешь, Ваня?

— Хочу.

Воды больше чем надо. Она терпко пахнет болотными травами, но это ничего, главное — освежает. Ваня взял фляжку и, обливаясь, стал жадно пить.

— Женя, поищи на полянке, тут щавель должен расти, набери в дорогу, все-таки еда.

Ваня слышал, как поднялся Вильсовский, как удалялись его шаги.

Нет, вместе не дойти!

Рука его — высохшая, с тонкими синими прожилками, медленно сползла с груди и потянулась к карману брюк.

Качалин рванул с лица жесткую от засохшей крови повязку. Нестерпимо голубой цвет неба остро резанул по глазам. Чтобы не застонать, он так закусил губы, что почувствовал, как по подбородку потекли теплые струйки.

«Ку-ку, ку-ку!» — вновь засчитала кукушка чьи-то годы.

В бездонной голубени ни облачка. Манящая звонкая даль. Придет время, и люди помчатся ей навстречу на чудо-кораблях, сошедших в жизнь со страниц детской мечты. Но никто не будет знать, что тихий, застенчивый парень со Смоленщины, по имени Ваня Качалин, в самую трудную минуту своей короткой — такой короткой! — жизни думал о них. Он останется в них — в Вильсовском и тех, что рассеяны по лесам и не рассеяны, дерутся в окопах, бросаются под танки. И может быть, частица его души будет и в тех, кто полетит туда, в бесконечную синь неземных миров…

«Ку-ку, ку-ку!..»

Непослушные пальцы нащупали кольцо, потом — усики запальной чеки. Нет, его не обвинит никто. Даже мать, если узнает правду.

— Прощай, Женя!.. Ложись!..

Вильсовский бросился на крик.

Срезанная осколком ветка березы упала ему на плечо. Ошалело захлопала крыльями улетающая кукушка.

Из пробитой фляжки тонкой струйкой выливалась вода.

— Что ты наделал, Ваня?! — в диком отчаянии закричал Вильсовский.

«Что… ты… наделал… Ваня-а-а?..» — с угрюмой торжественностью подхватило печальное эхо.

И вот он один. Во всем мире один. Кричи — никто не услышит, зови — никто не отзовется, не придет разделить скорбь утраты. Лишь собственный крик набатом колотит в виски, разрывает перепонки, давит на сердце.

Многое довелось перевидеть политруку Вильсовскому за первые недели войны. На его глазах гибли товарищи, с которыми он успел сродниться, и те, которых он знал только по фамилии. Некоторые кончали самоубийством, не желая попадать в плен. Кое-кто, вроде его комбата, выкупал у судьбы свою жизнь иудиной ценой — смертями людей, с которыми столько раз ели из общего котелка.

Все видел Вильсовский, но то, что сделал Ваня Качалин, потрясло его, на какое-то время лишив способности даже соображать.

Он просидел перед мертвым телом до вечера, затем достал из планшетки нож и, выбрав место посуше, стал срезать мягкий дерн…

4

По центральной улице поселка шли на восток отступающие войска…

На обочинах дороги, затаив в глазах молчаливую скорбь, стояли жители Осинторфа.

То, во что так не хотелось верить, свершилось…

С тупым лязгом и грохотом ползли танки, заволакивая улицу дымной гарью, выворачивая булыжники из мостовой. Надрывно урча, тянулись длинной вереницей грузовики ранеными. Лишь некоторые из машин были замаскированы пожухлыми ветками, и пока, видно, счастливая случайность оберегала их от налетов вражеских бомбардировщиков.

Взбудораженная гусеницами, колесами и сапогами пехоты пыль серым тяжелым облаком поднималась над поселком. И в этой душной, горячей пыли, как сквозь позорный строй, брели солдаты.

Стась протиснулся поближе к дороге. Одна единственная мысль гулко билась в его сознании: «Уходят, уходят…»

Рядом с собой Стась увидел Трублина, начальника электроцеха на торфопредприятии.

— А вы почему не ушли с Амельченко, Иван Сергеевич? — спросил Стась.

Трублин покосился на парня, узнал его, ответил добродушно:

— Дел у меня и в поселке хватит. Не понял? Поймешь, придет время. Ладно, не мешай, дай еще разочек наглядеться на наших защитников. — И насмешливо продолжал, обращаясь к самому себе: — Хороши, хороши Аники-воины!.. За такими, как за каменной горой, не пропадешь. Особенно вон тот, видишь?.. Ах, горемыка!..

Впереди одноликой группы солдат, которая еще вчера именовалась ротой, имела свой порядковый номер и входила в состав теперь уже не существующего батальона несуществующего полка рассеянной по лесам дивизии, враскачку шагал молоденький командир с обеими руками на перевязи. Голова его была замотана грязной нательной рубахой, окровавленные рукава которой болтались за спиной, как концы красного шарфа. Одна нога обута в кирзовый сапог, другая обернута портянкой, из которой торчали пальцы со сбитыми ногтями. Гимнастерка и брюки изодраны. И как-то нелепо было видеть новенькую скрипящую портупею, что выдавало в командире вчерашнего выпускника военного училища. Каждый шаг отзывался болью во всем его теле, но он улыбался: и нельзя было понять, чего больше в его улыбке — мальчишеской бравады или взрослого отчаяния.

— Чему радуетесь-то! — с трудом сдерживая злость, сказал Стась. — Вот придут фашисты!..

Трублин усмехнулся:

— Они только коммунистов и жидов вешают, мне бояться нечего. Да я, кстати, и не радуюсь, — поправился он, перехватив гневно-изумленный взгляд парня. — Просто погода хорошая… Ладно, ты гляди, а мне все ясно. Пойду, завтракать пора…

Над поселком висело удивительно мирное солнце.

Из толпы протиснулась старуха с корзинкой. Вышла на дорогу, раскинула руки перед молоденьким командиром. Закричала хрипло и исступленно:

— Нас-то на кого оставляете?!

Толпа загудела и еще ближе придвинулась к дороге. Командир посмотрел на старуху с глухой укоризной, тихо сказал:

— Пропустите, мамаша. Не по доброй охоте отходим.

Старуха будто окаменела.

— Назад-то вернетесь, ай уж насовсем?..

Люди затаились в ожидании, словно в ответе командира крылось их спасение от надвигающейся гибели.

— Будем живы, вернемся, мамаша.

— Как зовут-то?

— Андреем… Андрей Кузьменков.

Старуха достала из корзины моченое яблоко, вытерла о фартук, протянула командиру.

— Возьми, сынок… Антоновка…

Кузьменков виновато повел плечами.

— Спасибо, мамаша. Руки у меня…

Строй пошел дальше и вскоре скрылся за поворотом.

Тревожная, настороженная опустилась на поселок ночь. Вставала из-за леса ущербная луна, заливала улицы бледно-зеленым светом. Поселок затаился, был тих и пустынен. Ни огонька в окнах, ни запоздалых голосов, ни стука дверей.

В саду на лавочке, прижавшись друг к другу, сидят двое. На своем лице он ощущает ее теплое дыхание. Ему сейчас очень хорошо. И что бы ни случилось с ними, он ее в обиду не даст… Милая Люся! Стасю казалось, что он знает о ней все… В девять лет она тяжело заболела, полтора года пролежала в постели с туберкулезом коленного сустава, а потом еще целый год ходила в школу на костылях. Однажды — это было в апреле — Люся поскользнулась у школьного крыльца и упала, выронив костыли. Она не могла до них дотянуться и беспомощно лежала на земле. Он подбежал и помог девочке подняться. С того дня они подружились. Он приходил к ней домой, когда она пропускала занятия, приносил новые книги из библиотеки… Было хорошо — сидеть вот так, рядом, вдыхать спокойную, влажную ночь и тихо думать о прошлом. Вся земля, все звезды — для тебя. Но как объяснить, почему на душе — тревога, почему так неожиданно сузился мир?..

— Мать, наверное, волнуется? — спросил Стась, отвлекаясь от воспоминаний.

— Я сказала, что ночую у Вали Бугаевой. Они долго молчали.

— Стась?

— Что, Люсенька?

— Может быть, все это зря, Стась?

— Что?

— Ну, все. Что мы дружили, учились, мечтали… Где они теперь, эти мечты? Что нас ждет завтра?.. Сидим мы тут с тобой… нам хорошо, а завтра придут эти… Нас учили, как надо понимать счастье, а как мы должны поступить сейчас, чтобы сохранить его, удержать?.. Вот есть ты, а кто поручится, что скоро мне не придется думать — был?..

— Люся! Разве я?.. Да я!..

— Я не об этом, Стась, — продолжала она. — Ты меня неправильно понял. Я вот думаю все эти дни. И чем больше думаю, тем мне становится страшнее… У меня в жизни огорчений было больше, чем радостей, но я видела какую-то цель, а сейчас я будто ослепла, ничего не вижу…

— Это на твоих думах сказывается нервотрепка последних дней. И неопределенность положения. Да, наступило очень трудное время, но это время нашей проверки на любовь к Родине. Тебе кажется, что у нас теперь нет цели, но она есть, ты ошибаешься.

— Какая цель, Стасик?

— Бороться.

— Как?

— А вот соберем наших ребят, посоветуемся.

— Как соберешь? При немцах?

— Ну и что? Наш фронт теперь здесь, мы не имеем права сидеть сложа руки.

В глубине сада вдруг что-то затрещало, и оглушительный свист вспугнул ночную тишину.

— Это Петька! — вскрикнула Люся.

— Ну иди, чего ты там? — позвал Стась.

Петр возился у ограды и не спешил подходить к ним. Наконец он переволок через ограду что-то тяжелое, бросил под куст смородины и поманил их к себе.

— Глядите на эту штучку, только прошу в обморок не падать… Что, глаза запорошило? Развяжите рюкзак, там еще кое-что есть.

Петр стоял перед ними, победно подперев бока.

— Где взял? — выдохнул Стась.

— Где взял, там… еще много! И вам достанется, если, конечно, будет нужда. Устал я зверски и жрать хочу до смерти. Целый день и вечер за поселком пролежал, не мог понять: пришли немцы или нет. Боялся напороться.

Откуда-то издали донесся шум моторов.

Они бросились к дому.

Было уже светло. Улица отчетливо просматривалась до самого конца.

С запада в поселок входила колонна мотоциклистов. Она шла медленно, черными пальцами пулеметных стволов прощупывая тишину улицы. Впереди, в коляске, ехал торжественный, как на параде, офицер. На высокой тулье фуражки серебряно поблескивала кокарда. Он проехал так близко от забора, что ребята хорошо разглядели его лицо — прямой нос, в нитку сжатые губы, выпяченный вперед подбородок над стоячим воротником мундира.

Так въезжал в Осинторф комендант гарнизона майор Готфрид Зеербург.

— Полыхнуть бы! — У Петра загорелись глаза.

Стась схватил его за руку, прижал к забору.

— Успеем!

— Попробовать бы только, как бьет.

— Успеем, Петро! — повторил Стась.

5

— Какого черта не заменили эту дрянь? Неужели вы не чуете, что от сукна за верстищу несет большевистским нафталином? Ну!.. Сколько раз я должен приказывать?..

Трублин ругался без особой злости, так, для острастки, чтобы подчиненные чувствовали, в чьих руках теперь власть. На всякий случай он даже стукнул кулаком по столу — чернильный прибор звякнул, и несколько фиолетовых капель брызнуло на красное сукно.

Перед ним стоял волостной писарь Чепрак. Он заискивающе смотрел в лицо бургомистра, готовый сорваться с места и выполнить любое его распоряжение.

— Я говорил Калитухе, Иван Сергеевич, не знаю, почему он не заменил сукнецо-то. Завтра оборудуем, Иван Сергеевич. И стол тоже подберем подходящий, такой, чтоб, значит, соответствовал положению.

Трублину понравилось это «соответствовал положению». С покровительственной мягкостью он бросил взгляд на писаря. Чепрак изогнулся еще подобострастнее. Высокий, подтянутый Трублин широким шагом прошелся по кабинету, который еще недавно занимал председатель поселкового Совета.

— Какого цвета прикажете подобрать сукнецо, Иван Сергеевич? — продолжал заискивать писарь.

— Только не такого! — ткнул Трублин в стол. — Что-нибудь темно-зеленое или… — Вспомнил, у коменданта Зеербурга стол обтянут коричневым сукном, добавил: — А лучше сыщи коричневое, самый благородный цвет.

— Будет исполнено, Иван Сергеевич!

— Поди позови сюда Калитуху, я сам ему скажу.

— Слушаю-с! — Чепрак, пятясь, выбрался из комнаты.

«Ишь, как заюлил, подлюга! — подумал Трублин. — „Слушаю-с!“ А как, бывало, придешь в Совет за дерьмовой справкой, настоишься у него в очереди. Ну, да ладно, они все у меня попрыгают! Вон как побежал, а мне Калитуха-то вовсе и не нужен. Пусть приведет, пусть!.. Да, жизнь-то как здорово повернулась! Нет поселкового Совета и никогда не будет больше. Есть управа, и бургомистром в ней Иван Сергеевич Трублин! Звучит? Звучи-ит!..»

Хмурясь и хмыкая, он оглядывал кабинет. Менять надо все: стол, обои, полы перекрасить, сюда — портрет Гитлера, сюда тумбочку с приемником, туда — телефон, там сядет секретарша. Нет, секретаршу, пожалуй, лучше поместить в приемной, пусть это будет немного по-советски, но в общем-то оно и правильно.

— Добрый день… — послышалось от двери.

— …господин бургомистр! — добавил Трублин, поворачиваясь.

— Теперь вроде так, — не желая повторять титула, отозвался Калитухо.

— Не вроде, а точно! Пора привыкнуть. Или думаешь, что дочь учится в институте, так можно и нос воротить?

— При чем тут дочь! — болезненно поморщился начхоз. — И ей теперь не сладко в Ленинграде, да все лучше.

— Ну-ну, только без этого! — осадил его Трублин. — Тебя приставили к делу — и исполняй, нечего тут разглагольствовать!.. Я вот говорил Чепраку, он перескажет насчет стола. А вообще надо весь кабинет освежить.

— Освежим постепенно, не все сразу, — уклончиво ответил Калитухо.

— Однако поторопись. — Трублин отвернулся, давая понять, что разговор окончен.

Калитухо, не прощаясь, без стука притворил дверь.

Трублин выждал немного, пока начхоз пересек площадь, набросил на плечи новый коверкотовый плащ и тоже собрался уходить.

Чепрак пропустил бургомистра впереди себя, засеменил следом. В Осинторфе Чепрак появился незадолго перед войной и работал писарем в поселковом Совете. Был он тих и незаметен, и если бы не его бросающийся в глаза недостаток — он был горбат, то на него вряд ли кто обратил бы когда внимание. Неизвестно что, но что-то сближало его с Трублиным еще раньше, до прихода немцев.

Неторопливо, с достоинством вышагивал Трублин по центральной улице поселка, продолжая размышлять о превратностях судьбы. Правда, он и при Советах не был рядовым. Все-таки начальник электроцеха на таком крупном предприятии, как Осинторф, — это если и не шишка, то, во всяком случае, и не ровное место. Однако что такое начальник электроцеха? Так, мелкая сошка. А теперь он первое лицо в волости. Шапки перед ним ломят. А попробуй кто слово сказать против, мигом язык обрежет!..

Где-то хлопнул оконный ставень. Трублин усмехнулся — боятся, то-то! Это хорошо, если боятся.

Дорогу пересекла женщина с ведром воды. Живот ее бугристо выдавался под просторной кофтой. Завидев бургомистра, женщина ускорила шаг, чтобы избежать встречи. Трублина передернуло. «Дать бы пинка в пузо, чтоб в пыль выбросила. Муж — командир, еще одного гаденыша родит».

Он свернул к маленькому домику, который, будто прячась, скрывался в густой листве. Пнув ногой калитку, Трублин вошел во двор.

Старуха долго не хотела открывать. И только когда Чепрак пригрозил выломать дверь, в сенях загремела щеколда.

— Ты что ж не отпираешь, Кутеповна? — с мягким укором выговорил Трублин, присаживаясь к столу.

Безразличным взглядом он окинул избу. Убранство небогатое: деревянная кровать, застеленная стареньким лоскутным одеялом, грубый стол, две лавки вдоль стен да закопченная божница с горящей лампадой. Стены серые; видно, не беленные с самой пасхи. Низкий потолок с паутинистыми щелями, казалось, давил на головы незваных посетителей. С печи свисал клок облезлой овчины — подстилка старухи в холодные ночи.

— Бедно живешь, бабка, — сочувственно сказал Трублин.

Старуха стояла перед ним, скрестив на груди жилистые руки, и глядела на бургомистра безучастными, выцветшими глазами. Она будто и не слышала его слов.

— Живешь, говорю, не ахти, — продолжал Трублин. — Выходит, порадели за твою старость большевики. — Так, что ли?

— Мне и того вдоволь, — спокойно ответила Кутеповна. — А кому мало, те к супостату в услужение подались. Глядишь, перепадет чего.

Чепрак поперхнулся у порога. А бургомистр сжал массивную ладонь в кулак.

— Ты это, бабка, вот что, не расходись!.. Лучше бы за хозяйством доглядывала, вон сад-то совсем запустила. Теперь тебе не колхоз, а свое блюсти надо.

— Придет время — соблюду, — невозмутимо ответила старуха.

— Хватит! — Трублин поднялся, подпер головой потолок. — Забыла, как гостей принимают? Коммунисты отучили?

— Давно никто не жаловал.

— Так вот. К тебе люди с добрым пришли, а ты!.. Самогон есть?

— У кого его теперь нету?

Он ждал — старуха начнет артачиться. Но она молча опустилась на колени, вытащила из-под печи бутылку, поставила на стол. Подала стаканы и, отойдя, присела на судновку.

— Закусочку сообрази, Анастасия Кутеповна, — засуетился Чепрак.

— Харчишками бог обошел, — отозвалась старуха. — Какая нынче закуска?

— Яблочко моченое, еще чего…

— Вышло яблочко. Сами видали — сад в нероде. Опять же — ребятишки пошалманили малость.

Трублин поднялся, подошел к ней.

— А ты забыла, как красного сосунка антоновкой угощала? Память отшибло?

— Так то когда было-то.

— А если бы сейчас не мы, а он зашел… нашла бы?

— Поискала бы.

От короткого, без размаха, удара старуха привалилась к стене, не удержалась и беззвучно осела на пол. Дрожащей рукой вытерла губы и долго смотрела на свою ладонь, окрашенную кровью.

— Недолгая будет ваша власть, — тихо, без ненависти сказала она.

Трублин схватил со стола бутылку, сунул в карман плаща.

— В холодную! — бросил писарю. — Пусть с крысами поночует, старая карга!

— Вставай, Кутеповна. — Писарь склонился над старухой.

Она с неожиданной легкостью поднялась.

— Не трожь!.. Руками грязными не трожь!.. В холодную!.. Ну и сажай. Отсижу. Авось!.. Нынче и дома не дюже тепло. Ведите, пусть люди добрые глянут, с кем воевать зачали!..

— Веди! — буркнул Трублин, уже сожалея, что связался с болтливой старухой.

Чепрак хотел подтолкнуть Анастасию Кутеповну, но она отодвинулась от него, как от прокаженного. Подошла к божнице, задула лампаду.

— Масло в цене, — проворчала и пошла к двери. Переступила порог, обернулась, яростно погрозила Трублину: — Погоди, анчутка, придет час!

Чепрак мелкой побежкой семенил следом за Кутеповной, в душе проклиная Трублина за такое унизительное поручение. Конвоировать семидесятилетнюю старуху!.. Но делать нечего — не сатана за пупок тянул, сам пошел на службу, а теперь закон всех под одну гребенку стрижет — малой ли, старой ли, не перечь, склони выю и молчи…

Трублин постоял некоторое время, глядя вслед писарю и старухе.

«До чего же ледащ! — невольно подумал он про помощника, но тут же утешился: — Оно и к лучшему, уроды всегда преданней служат хозяину. Этому ни терять, ни выгадывать нечего, что скажешь, то и сделает. Жалко, Амельченко скрылся. Он бы у меня в ногах поелозил! Змеей бы извивался, милости просил. Директор торфопредприятия!.. Ха-ха!.. Нет больше директора, а Трублин есть… Немцы немцами, а без меня не обойдутся, глаз не хватит за всем углядеть… Ничего, дайте срок!.. — Он закурил немецкую сигарету — утром комендант Зеербург подарил пачку, — закашлялся. — Несокрушимая нация, а курит черт те что, мякину какую-то, ни духу, ни крепости, только слава, что дым».

Было уже прохладно. Предвечернее небо затянули дождевые тучи. Ветер гнал по колеям стайки листьев. Первое военное лето кончилось. Ни дымка над крышами, ни поскрипа водонаборной колонки. От дождей стены домов облупились, и никто не собирался их белить.

«Завтра всех баб — на побелку, стариков — мести улицы, — планировал Трублин, подходя к своему дому. — Пора навести порядок».

Вошел в дом, задержался у двери.

— Опять в потемках?

Жена Маруся, бледнолицая, болезненная женщина, молча подошла к столу, чиркнула спичкой. Желтоватый язычок пламени высветил ее длинное, худое лицо, угловатые плечи.

— Стекло не могла протереть? — разозлился Трублин.

Достал из кармана бутылку, грохнул на стол.

Маруся безропотно сняла с горелки стекло, стала протирать его концом фартука.

Трублин, кривя губы, глядел на нескладную, какую-то совсем неженскую фигуру жены. А ведь было время, когда он любил ее, да как любил! Правда, тогда и Маруся была другой. Сочная, налитая румянцем плясунья была настоящей присухой всех деревенских парней. Да, видно, на беду свою отдала сердце чернявому Ваньке Трублину. Потом как-то незаметно, день ото дня таяла, сохла. Узнала — погуливает ее Иван с молодухами, поплакала втихомолку и ушла в себя да в детей. Никому ни слова, ни полслова о своей горести; и зачем, разве люди не видят? Да пустыми словами и не разогнать беду. А как переехали в Осинторф, муж совсем от семьи отошел, даже ночевать приходил не каждый день, все на работу сваливал, на ночные смены. Она-то знала, какие это ночные смены! Женщин тут много, своих и наезжих, Иван заметен, а кому пожалуешься, кто услышит Марусину печаль, кому прольются ее слезы! Смирилась. Как старуха стала жить, хотя ей еще и тридцати нет. Лишь бы детей кормил да кулаки пореже в ход пускал.

Видела Маруся — с запада надвигалась беда, наслушалась рассказов от беженцев, бессонница извела по ночам. Как-то не стерпела, сказала мужу:

— Уходить надо, Ваня. Порешат ведь ребятишек.

Он только глазами стрельнул.

— Это еще видно будет, кто кого порешит!..

Ничего не поняла Маруся тогда, а когда поняла, было поздно что-либо сделать. Пришли немцы, а через неделю Иван ходил в бургомистрах. И никто его не понуждал, сам пошел к коменданту и попросил работу при новой власти. Об этом Маруся узнала позднее от соседей. А что она получила от его назначения? Отвернулись соседи, родственники. Случалось, выйдут женщины к колонке, а она воду набирает. Стоят в стороне, не подходят даже, пока она не унесет свои ведра. Крепилась. Заряснело на душе, как на осеннем болоте.

Вычистив стекло и настроив лампу, Маруся накрыла мужу поесть. Трублин налил себе стакан до краев, ей — до половины.

— Садись! Обмоем новую должность.

Маруся взяла стакан, равнодушно поднесла к губам.

Трублин скорчил гримасу.

— Ты бы хоть отказалась, что ль, иль пила, как живые пьют.

Не глядя на мужа, Маруся поставила стакан.

— Пей, стерва! — взорвался он.

Маруся испуганно схватила стакан, залпом выпила. Вскочила из-за стола, плотнее прикрыла дверь в комнату, где спали дети.

Трублин хрустко закусил водку соленым огурцом и принялся за щи. Ел он с толком, не торопясь. Долго обгладывал баранье ребро, ладонью утирая сальные губы. Допив самогонку, он сытно рыгнул и уставился на жену.

— Ну?.. Ты поняла своими куриными мозгами, кто я теперь? Бур-го-ми-стр! — протянул он по слогам, вслушиваясь в собственный голос. — Во всей волости первая величина. Голова всем, кумекаешь?.. Они моего отца раскулачили, сволочи, в тридцатом, на Соловки угнали, думали, под корень нас подрубили!.. Не вышло по-ихнему!.. Они мне теперь за каждый гвоздь заплатят! Я свое верну сполна!.. С процентами! — Кровь прихлынула к его лицу, оно покрылось багровыми пятнами. — Вы все теперь в моих руках!.. Вот захочу — и тебя вышвырну на улицу, заставлю под крыльцом жить вместе с собакой… И ребятишки будут тебя кликать, как собаку. Поняла?.. И жрать ты будешь из собачьей посудины, а я буду тебе кости бросать, а для себя настоящих баб приведу. Не одну — десять!.. Нагишом плясать заставлю, а ты будешь на цепи под крыльцом сидеть и на их голые пятки гавкать…

Подошел к кровати, не раздеваясь, повалился поверх одеяла.

— Ладно, — забормотал неразборчиво, — иди сюда, так уж и быть…

И тут же густо захрапел.

6

Воспоминания путались, приходилось до боли в висках напрягать память, чтобы выстроить события в логической последовательности. Бегство Михайлова. Блуждание по лесам и болотам. Смерть Вани Качалина… Дальше ниточка памяти обрывалась. Михайлов подлец, шкурник. Что ж, в семье не без урода. Придет время — он получит свое…

Над ним склонилось чье-то неясное лицо, отпугнуло мысли.

— Федька, он смотрит! — услышал Вильсовский радостный голосок.

Теперь два лица нависли над ним: курносое мальчишеское и девчоночье.

— Тише ты, дура! — цыкнул мальчишка. — Он и утром глядел да ничего не соображал. Дед сказал: память у него отшибло.

Вильсовский попытался улыбнуться, но даже слабое движение губами отдалось стоном в голове. Вместо улыбки получилась какая-то непонятная гримаса.

— Дяденька, вам лучше? — Мальчишка дотронулся до его руки. Вильсовский бессильно пожал его пальцы. — Вы лежите. Дедушка скоро вернется, мы вас молоком напоим. Он в деревню пошел.

Ребята зашумели, загремели посудой.

— Мы вас в субботу у криницы нашли, а нынче уже вторник, — тараторила девчонка. — Мы с Федькой за брусникой ходили, смотрим — вы лежите. Думали, мертвый, а прислушались — дышите. Федька с дедушкой вас тащили, а в деревне немцы стояли…

— Перестань трещать балаболка! — одернул сестренку Федька.

— А что, что? — Девчонка, совсем как взрослая женщина, всплеснула руками и хлопнула себя по бокам. — Никто не видел, а старосте дедушка сказал, что вы беженец и больны тифом. А одежду и наган мы в огороде закопали.

Вильсовский скосил взгляд на свою грудь. Вместо гимнастерки на нем полосатая сатиновая рубаха. Белые пуговицы пришиты черными нитками. От рубахи пахло хозяйственным мылом и еще чем-то домашним.

Хлопнула дверь. В избу вошел старик, коренастый, седоволосый. Левую ногу ему заменяла деревяшка, конец ее был обернут жестью и густо обит гвоздями.

— Деда, дяденька очнулся! — бросилась к нему девчонка, принимая из рук старика кринку.

— Вскипяти молоко! — густым басом пророкотал дед и, поскрипывая деревяшкой, подошел к кровати, присел на краешек. — Невесело, видать, пришлось тебе, сынок. Я уж, грешным делом, плохое думал. Ну, теперь ничего, с месячишко отлежишь, на ноги встанешь. Ты молчи пока, о себе рассказывать не надо, а нас как зовут, запомни, нагрянет кто часом. Хорошо еще, что немец нам смирный попался, особенно не бесчинствует. Старосту мы своего сами ставили, он про тебя знает. Так вот, я — Онисим Онисимыч, а это внучата мои — Аришка и Федька. Родителей у них нету. Эвакуировать думал, да не успел, тут такое творилось…

Старик говорил медленно, будто каждое слово выуживал из каких-то глубоких тайников памяти, примеривал, подойдет ли, вклинивал в предложение и искал новое. Вильсовский заметил, что у него была привычка теребить ремень протеза — кожа была отшлифована до блеска.

Когда молоко поостыло, Ариша взяла ложку и стала поить Вильсовского.

Старик внес из сеней вязанку лозы и принялся плести корзину. Пальцы его, толстые и заскорузлые, ловко сучили вокруг основы. Вильсовский долго следил за ними, пока не задремал.

Проснулся он от теплого прикосновения к голове — это в оконную щель пробился солнечный луч, нагрел лоб.

Напротив, на лавке, накрывшись поддевкой, спала Ариша. С полатей доносился заливистый и сладкий Федькин посвист.

Старик сидел на корточках перед печкой и щепал растопку. Короткие щепки сразу клал на край загнетки, а длинные, предварительно сунув за железку протеза, переламывал пополам. Рядом с ним сидел здоровый сибирский кот и старательно намывал гостей. Дверь в сени была растворена настежь, и солнечный поток разливался по полу желтыми нестираемыми лужами. Шаткие половицы сплошь были усеяны маленькими округлыми лунками. Вильсовский не сразу догадался, что это следы стариковской деревяшки.

Во дворе что-то захлопало, так треплет ветер белье, вывешенное для просушки. А через минуту в избу шагнул огромный бело-черный аист. Он важно прошелся по комнате, смешно выбрасывая вперед голенастые ноги, и остановился возле старика.

— А-а, Степан Иваныч, заявился? — не то журя, не то одобряя, сказал старик и выдвинул из-под лавки ведро с рыбой. Выбрав рыбешку покрупнее, протянул ее птице.

Аист клацнул длинным розовым клювом, осторожно взял рыбу и так же важно удалился в сени.

Вильсовский засмеялся.

— Проснулся? — повернулся к нему старик, услышав голос, — Ну, значит, с добрым утром! Сейчас мы завтрак сообразим. Степан Иваныч уже свою порцию получил, избаловал я его рыбой. С прошлой весны на крыше живет, разумный, только вот разговаривать не умеет да в холостяках ходит, чудной!.. Иные, поглядишь, куда невзрачней его, а все парами, а наш не хочет, гордится, что ль…

— Онисим Онисимович, — перебил Вильсовский, — когда вы мою форму прятали, ничего в карманах не заметили?

— Ты про билетики, что ль? Все целы, не тревожься, в надежном месте лежат.

Вильсовский успокоился. Он еще вчера хотел спросить о документах — партийном билете и командирском удостоверении, но при ребятах не решился.

— Ты слышь-ка, Евгений, — совсем о другом заговорил старик. — Новость хорошая есть. Немцы ночью снялись с нашей деревни и подались на Оршу: видно, тамошний гарнизон нуждается в подмоге, а тут им воевать не с кем. Теперь можешь спокойно до полного здравия лежать, разве полицаи заявятся, но мы со старостой их отведем, не тронут.

Вильсовский слушал старика, и ему казалось, будто он читает какую-то старую книжку. Он сам пока еще не видел ни живого старосту, ни полицейского. Они представлялись ему здоровыми мужиками в форме городовых, как в фильмах о дореволюционном времени, с шашками и в сапогах со шпорами.

Затопив печь и засунув в нее чугунки и кастрюли, Онисим Онисимович куда-то надолго отлучился. Пришел повеселевший, бодро выстукивал деревяшкой, оставляя на полу все новые луночки.

— Не знаю, будешь ли обижаться, Евгений, а чтобы не скучно тебе было, я гостей пригласил. Придет наш бывший учитель, из мужиков кое-кто, ну, потолкуем, они тебе новости расскажут, поотстал, поди, по лесам бродимши…

И потянулся день за днем. По утрам приходил за рыбой голенастый аист по прозвищу Степан Иваныч. Евгений разучивал с ребятами обиходные немецкие фразы. Вечерами избу заполняли соседи. Иногда на огонек заглядывал и староста, мужчина неопределенных лет с густой, окладистой бородой. Он внимательно вслушивался в рассказы Вильсовского о мирной жизни, о боях, в которых он принимал участие, хитро щурился, но сам в разговоры не вступал — Евгений так ни разу и не услышал его голоса. Через полмесяца Онисим Онисимович разрешил Вильсовскому выйти на крыльцо. Евгений задохнулся от свежего воздуха, голова закружилась, как после крепкой чарки. А еще через неделю он сказал хозяину:

— Низкий тебе поклон, Онисим Онисимович, за все, что для меня сделал. Теперь я здоров и отсиживаться в тиши не могу. Тут мне делать нечего. Мне надо туда, где нужны солдаты.

— Пойдешь догонять фронт? — грустно спросил старик. — Где-то он теперь? Сгинешь в дороге.

— Можно и поближе найти дело. На крупной станции, например.

— Слушай, — сказал старик, — а если на Осинторф, а? Это же огромное предприятие, почитай, половину Белоруссии снабжало торфом. Там сейчас, поди, немцы работы разворачивают, наши-то при отходе что вывезти не успели, так попортили.

На том и порешили.

Онисим Онисимович полез на чердак, спустился со свертком, отдал Вильсовскому его партийный билет и удостоверение. Долго подбирали одежду. Стариковские штаны оказались коротки, пришлось сходить к родичу. Документы Вильсовский зашил в подкладку пиджака.

Вечером начался дождь.

По чернослякотной тропинке уходил из деревни высокий худощавый человек, издали похожий на тысячи других бездомных, бредущих в ночи в поисках своей доли на этой ставшей такой неуютной земле.

На крыльце хаты стоял старик, кутал двух ребятишек в полы брезентового плаща, и все трое смотрели в темноту, туда, где только что скрылась фигура уходящего.

.

7

По домам из конца в конец поселка рыскали солдаты. Штыками и прикладами выгоняли людей на улицу.

Оцепленная со всех сторон толпа медленной волной катилась к лесопилке. Матери прижимали к подолам плачущих ребятишек, закрывали им рты ладонями, но все равно то там, то здесь вдруг прорывался плач. Несколько старух, все в черном, сбились в кучу, как нахохлившиеся вороны, мели пыль длинными юбками и при каждом окрике солдат вздрагивали и крестились.

Многие знали, куда и зачем их гонят. На днях фашисты арестовали учительницу Лотову. Ее сосед-полицай узнал в человеке, который навестил Лотову, одного из тех, кто ушел с Амельченко в лес. По доносу этого полицая немцы окружили дом, и в перестрелке партизан был убит. Лотову зверски пытали, но дознаться, в каком лесу скрывается партизанский отряд, не смогли.

Стась Шмуглевский глазами поискал в толпе знакомых. Их оказалось немало — соседи, товарищи по школе.

Колонна проходила мимо забора, густо заляпанного черной краской. Совсем недавно здесь была надпись: «Смерть фашистским оккупантам!» На следующий день после прихода немцев Чепрак притащил ведро краски и малярную кисть и сам лично замазал надпись, за что получил благодарность от коменданта.

Над поселком хмурилось сентябрьское небо. На облысевших кустах вдоль обочины висели хлопья паутины. В жухлой траве неярким пламенем догорали последние цветы.

Толпа качнулась и остановилась, окутанная нестройным гулом голосов.

Возле только что выкопанной ямы стояли комендант Осинторфа майор Зеербург и бургомистр Трублин. Комендант надел парадную форму. Сегодняшней акции он придавал большое значение. Первые недели работы в Осинторфе он злился, считая решение начальства несправедливым. Его место там, в окопах и на марше. Он кадровый офицер — и вдруг это сидение в тыловом штабе комендатуры, война с детьми и стариками. Но он ошибся. И здесь, оказывается, есть непонятные русские солдаты, только называются они партизанами. Пусть сейчас попалась одна, завтра он, Зеербург, выловит других, и так будет до тех пор, пока не очистит окрестные леса от тех, кто осмелился пойти против нового порядка.

Зеербург медленно прошелся взглядом по лицам людей. Они отворачивали глаза, стояли неподвижно, застыв в пугающей молчаливости. Есть ли среди них такие, как эта девка? По внешнему виду разве определишь?

Комендант подал знак конвойному офицеру. Тот вышел вперед и поднял руку.

— Молчать! — заорал он высоким фальцетом, хотя толпа была безмолвна. — Вы пришел, чтобы увидел казнь над советский партизан. — Повернулся к Трублину. — Верно я говориль?

— Верно, господин обер-лейтенант!

— Так будет со всякий, кто мешаль о-су-щест-вле-ние-е великая идея фюрер!.. Мы будем стрелять, вы будет смотреть!.. — Офицер подумал, что бы добавить еще, но не нашелся и снова обернулся к Трублину. — Вы что имеет сказать?

Бургомистр, явно польщенный тем, что с ним считаются, сделал шаг к толпе, но под ненавидящими взглядами людей не сразу сообразил, с чего начать. Офицер нетерпеливо тронул его за плечо.

— Время открывать казнь. Говориль!..

Трублин шагнул еще ближе.

— Граждане Осинторфа!.. Нынче мы с вами судим партизанскую суку. Собаке — собачья смерть. Жалеть о ней нечего… — быстро закончил Трублин и спрятался за спину Зеербурга.

— Партизанский сука? — повторил обер-лейтенант. — Это карашо! — и взмахнул перчаткой. — Смотреть туда! Всем смотреть!..

Цепь автоматчиков раздвинулась.

На краю ямы стояла молодая женщина; лицо ее было залито кровью, руки скручены за спиной колючей проволокой. Ветер шевелил пышные светлые волосы.

Обер-лейтенант бросил отрывистую команду.

Резко протрещали автоматы.

Толпа загудела. Кто-то из женщин запричитал в голос. Плачем зашелся ребенок; его не успокаивали.

Лотова покачнулась, но не упала.

Автоматчики ждали новой команды.

Не выдержав взгляда коменданта, ослепленный яростью и страхом Трублин подскочил к Лотовой и в упор выстрелил в лицо.

Когда Лотова упала, стоявший поодаль длинный, сухой, как хвощ, начальник полиции Скварчевский подал знак. Полицейские штыками начали сталкивать тело в яму, но замешкались — чей-то штык проткнул платье и пришил его к земле.

Трублин отпихнул полицейского и ногой столкнул тело в яму.

Из толпы выбежала Анастасия Кутеповна. Она скинула кофтенку, метнулась к яме.

— Дайте хоть прикрыть, нехристи!

Трублин оттолкнул старуху.

— Жить надоело, стерва!

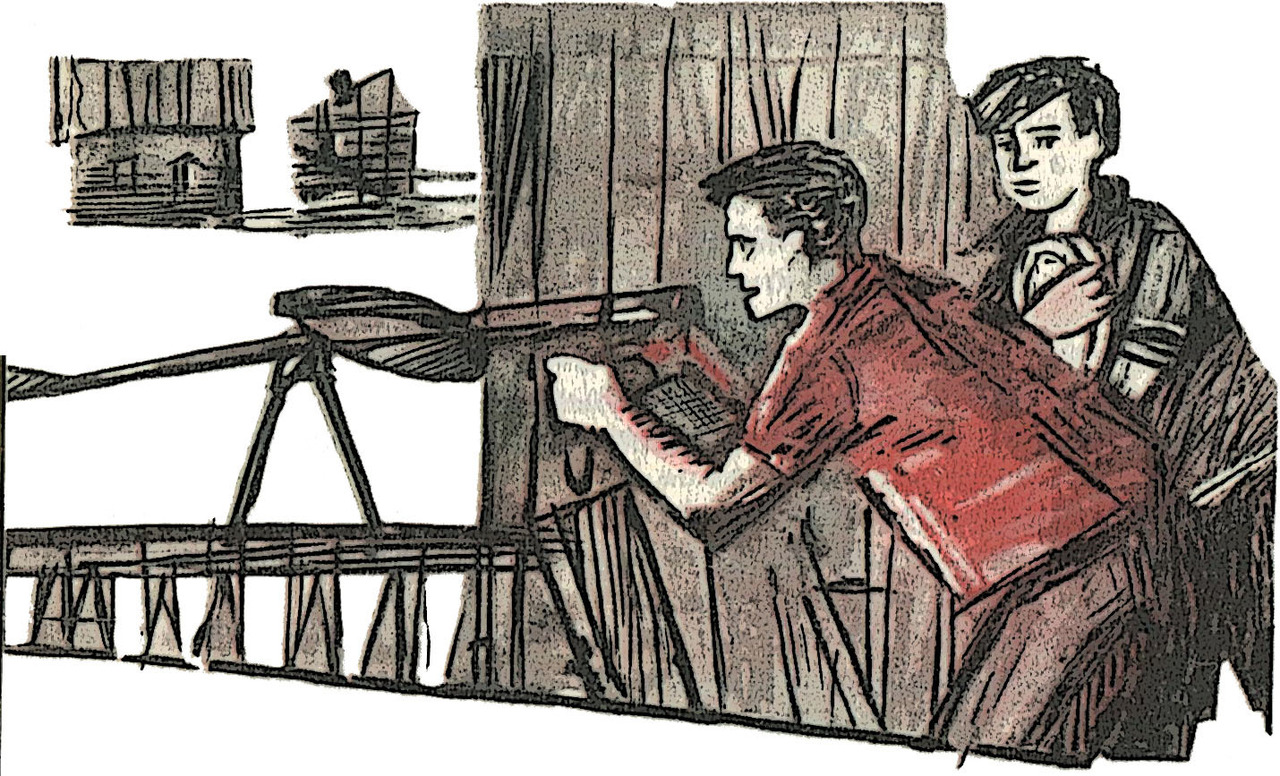

Климович рванулся вперед, но Вильсовский удержал его, больно схватив за руки. Взгляды их встретились.

— Не спеши, парень!..

Стась закрыл глаза. Он не мог больше смотреть.

И вновь, но теперь уже в обратном направлении, брела толпа, серая, молчаливая. Гортанно выкрикивали солдаты слова команды, подгоняя жителей, но люди нарочно замедляли шаги, ноги их ступали реже, будто перед ними была не ухоженная дорога, а тягучая глинистая хлябь. Конвоиры злились, прикладами били тех, кто выбредал из толпы.

Стась протиснулся к сестрам Букатик. Люся, придерживая под локоть младшую сестру, шла, понурив голову. По щекам ее пролегли дорожки от слез.

— Слушай, Люся, — шепнул Стась. — Завтра встречаемся у пятого карьера, ты знаешь где. Скажи девчатам, а ребят я предупрежу сам.

— Во сколько?

— В девять. Только не опаздывайте, ладно?

— Хорошо, Стасик, придем.

Толпа растекалась по улицам.

С полудня тучи обложили небо над поселком, и зарядил мелкий надоедливый дождь. Листва на деревьях, уже порыжелая и подсушенная солнцем, размокла и обвисла лохмотьями. Дым из труб не мог пробить водянистое марево, увязал в нем, стелился по крышам, обволакивая дворы мутным туманом.

На площади по приказу коменданта гарнизона плотники устанавливали виселицу. Говорили, что на ней будут вешать партизан…

Стась Шмуглевский лежал на кровати. Пытался отвлечься от мрачных мыслей чтением — книга падала из рук. Нет, люди не могут, не должны так жить, чтобы, ложась вечером, не знать, что их ожидает утром, со страхом провожать один день и со страхом же встречать другой. Черный вихрь обрушился на людей, жестоко перечеркнув прожитые годы. Еще вчера можно было спокойно спать, ходить в школу, а нынче чужие солдаты хозяйничают в твоем собственном доме, расхаживают по твоей земле, попирая ее коваными сапогами, мучают и убивают людей за то, что те хотят думать и жить по-своему. Сегодня расстреляли Лотову. А завтра? Кто следующий?..

Время тянулось медленно. С усыпляющей монотонностью стучал в стекла дождь. В избе было темно, как вечером. Мать сидела на сундуке, уронив руки на колени, думала о своем.

Стась поднялся, вышел в сени. Отворил дверь во двор. Придут ли завтра ребята, если погода не переменится?

Долго стоял он, облокотившись на дверной косяк, безучастно глядя на полосы дождя. Потом его взгляд упал на кучу досок в углу сеней. Стась подставил лестницу к чердаку, достал рубанок.

Вышла в сени мать, удивленно спросила:

— Ты чего строгаешь?

— Да вот, — Стась замялся, — половицы хочу сменить у порога, ноги сломаешь…

Вскоре пришел Алексей Малахович. Теперь они строгали по очереди.

А на следующее утро поселок был взбудоражен необыкновенной новостью.

На могиле Лотовой появился скромный обелиск, сколоченный из неумело оструганных досок и выкрашенный кровельным суриком. На вершине обелиска была прикреплена звездочка, вырезанная из жести, у подножия лежали венки из свежих цветов…

Зеербург срочно вызвал Трублина.

— Что вы на это скажете, а? — тыча бургомистру в лицо листок бумаги, спросил он через переводчика. — Кто это написал?

Трублин взял листок, вырванный из школьной тетради. На нем четким почерком было написано: «Люди! Пусть память о ней ожесточит ваши сердца! Поднимайтесь на борьбу! Смерть немецким оккупантам!» Трублин прочитал, и на лице его выступил холодный пот.

— Найдем подстрекателя, господин комендант! — поспешил он заверить. — Нынче же найдем!..

— Хорошо! Ищите, но сегодня же оповестите население всех поселков о введении комендантского часа. Всех задержанных после восьми вечера будем предавать суду, настроенных злоумышленно… — Он повернулся к окну, посмотрел на площадь, где плотники разбирали трибуну и строгали бревна для виселицы. — Настроенных злоумышленно подвергать публичной казни. Запомни! Запомни, бургомистр: мы сделаем все для того, чтобы улучшить жизнь этого народа, но карать будем самым суровым образом. Особенно сейчас, пока идет война. А этих, — он снова потряс бумагой, — найти и доложить мне! Впрочем, лучше — Дингу, это по его части!..

— Слушаюсь, господин комендант! — Трублин поспешно убрался из кабинета.

8

Стась потянулся в постели и открыл глаза. Неужели проспал? Он схватил будильник. Нет, в запасе есть еще полтора часа.

Мать осторожно звякала посудой, готовила ему завтрак.

Так всегда, сколько он помнит. Как бы рано ни довелось ему проснуться, она давно была на ногах и хлопотала во дворе или у печки. И ложилась тогда, когда он уже спал. Непостижимая особенность всех матерей! Когда они успевают отдыхать? И вдруг понял: никогда…

Сегодня у Марии Федоровны не ладилось. Вынимая чугунок из печи, она выронила рогач, и пшенная каша растеклась по загнетке. Она бросила быстрый испуганный взгляд на сына, но Стась сделал вид, что ничего не заметил. Мария Федоровна собрала кашу в лохань и залила чугунок холодной водой.

За завтраком Стась не выдержал.

— Ты что, мама?

— Половицы-то, сынок, так и остались… — Мария Федоровна прижала его голову к своей груди, зарыдала в голос: — Один ты у меня, вся надежда! Я не вынесу, ежели что случится с тобой!.. Я ведь знаю, на что доски пошли… Была на улице, только об этом и говорят!.. Зачем ты убиваешь меня, сынок?..

— Прости, мама! Я не хотел тебя обманывать, но пойми… Она же была моей учительницей…