Бесплатный фрагмент - Записки выжившего

Посвящается моим детям:

Михаилу, Григорию, Алёне и Софье…

Аркадий Коган

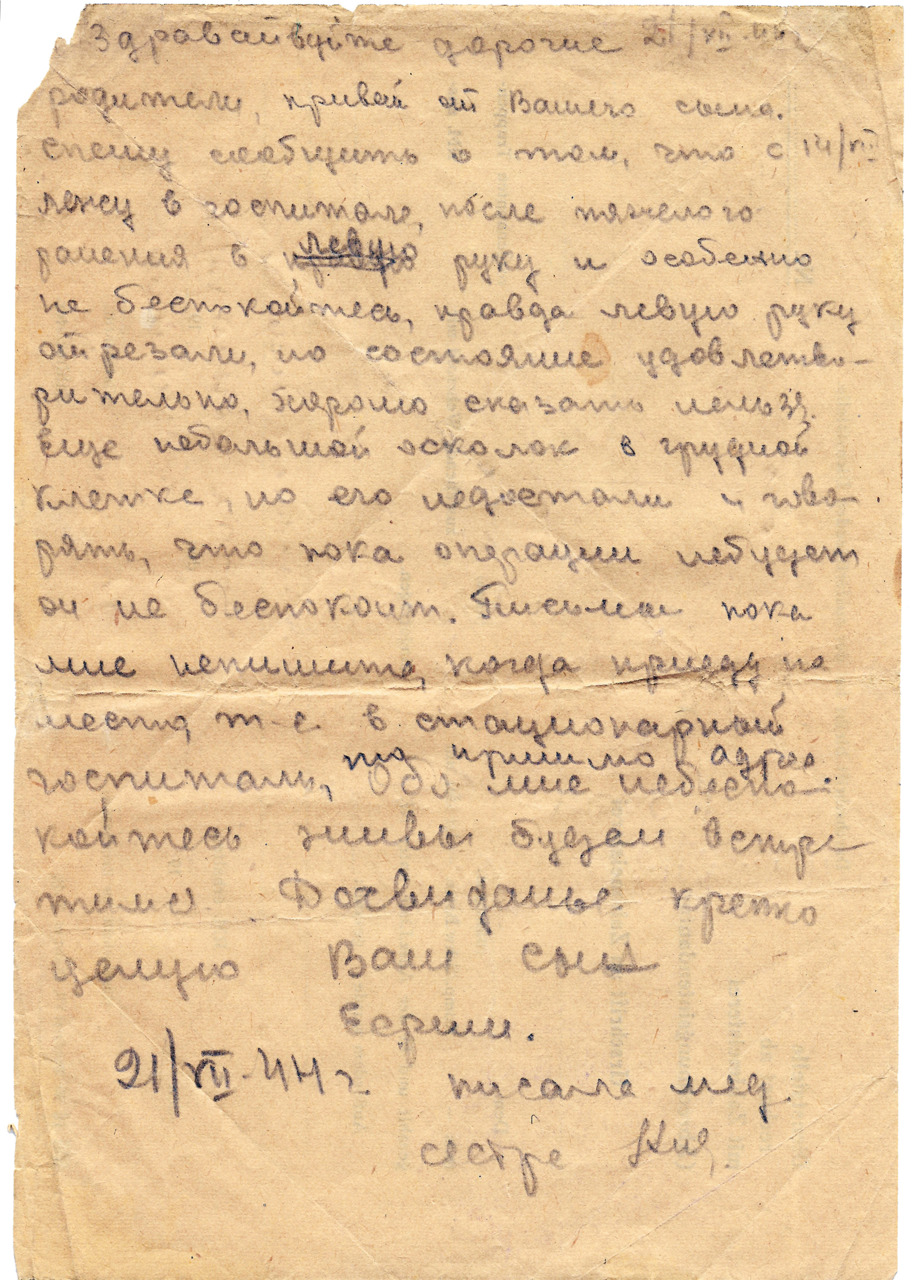

«Здравствуйте дорогие родители, привет от Вашего сына. Спешу сообщить о том, что с 14.VII лежу в госпитале, после тяжёлого ранения в правую левую руку и особенно не беспокойтесь, правда левую руку отрезали, но состояние удовлетворительно, хорошо сказать нельзя. Ещё небольшой осколок в грудной клетке, но его не достали, и говорять, что пока операции не будет, он не беспокоит.

Письма пока мне не пишите, когда приеду на место, т.е. в стационарный госпиталь, то пришлю адрес. Обо мне небеспокойтесь живы будем встретимся.

Досвиданье крепко целую. Ваш сын Ефим.

21.VII.44 г. Писала мед сестра Кия».

Предисловие

Когда я впервые прочитал письма отца из госпиталя, меня поразила мысль: а ведь то, что я появился на свет — невероятное чудо.

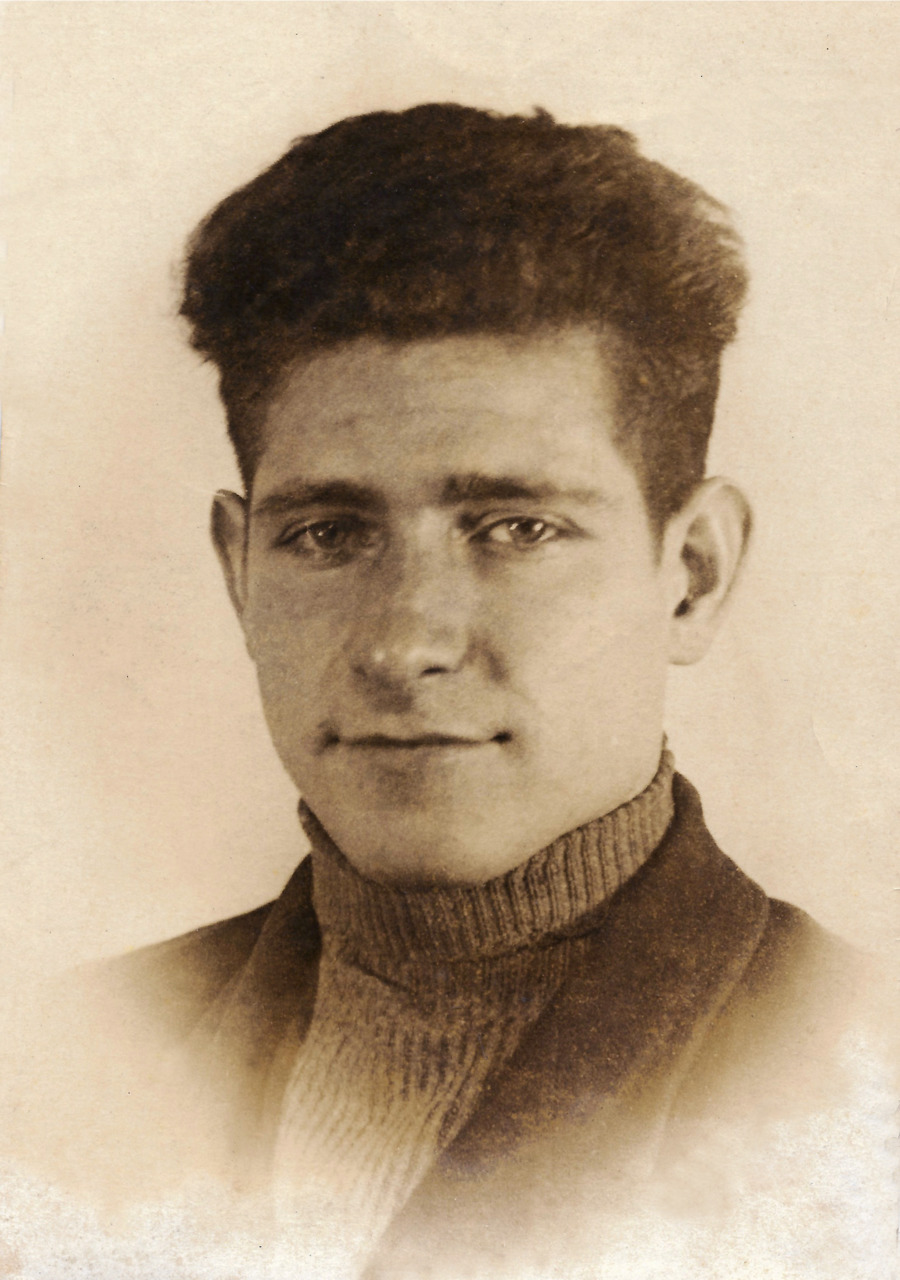

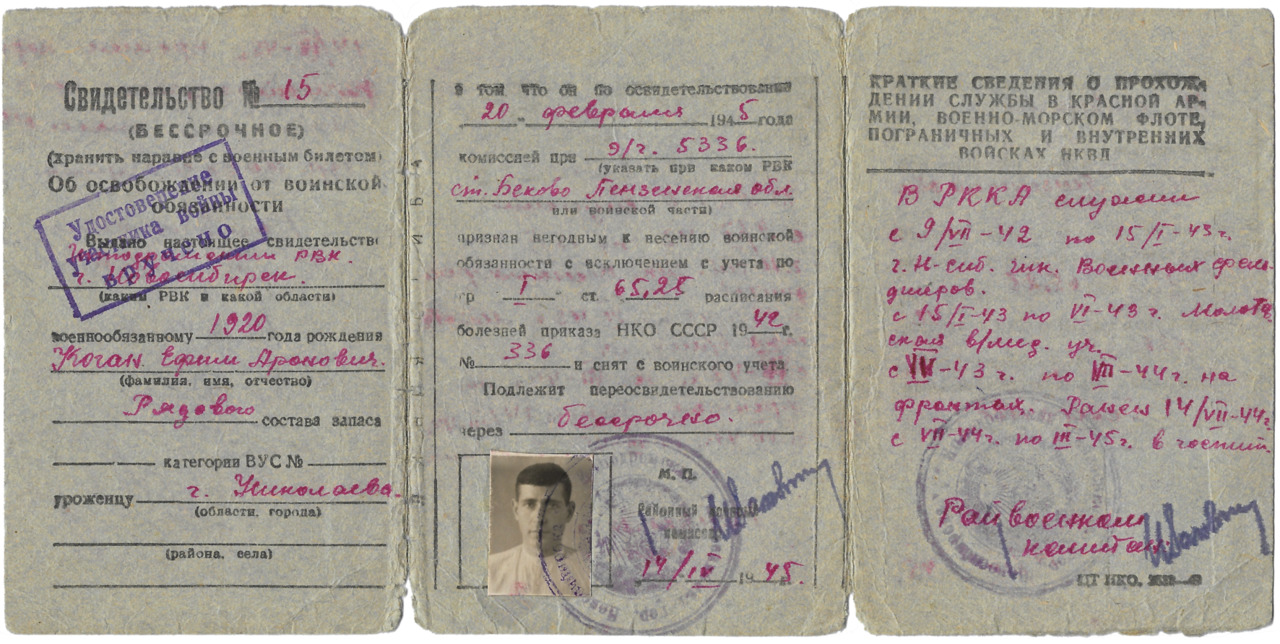

Мой отец Ефим Аронович Коган (я всегда называл его Фима) мог сто раз сгинуть на Второй мировой войне. Фиму призвали в армию в 22 года. А вернулся он домой с фронта 25-летним инвалидом: без руки, нескольких рёбер и одного лёгкого.

Врачи давали ему ещё лет 10 жизни — максимум. А он боролся за жизнь, вгрызался в неё зубами. И прожил ещё 46 лет, уйдя на 72-ом году жизни.

Фима мне, практически, ничего не рассказывал о том, как воевал. Почему — я понял, лишь окончив институт. Оказалось, несколько месяцев фронта он провёл в «штрафной роте».

Никаким преступником отец не был, но сам факт службы в «штрафной» считался в советское время позорным клеймом.

И вот когда Фима всё-таки стал мне рассказывать — это оказалось настолько интересно, что я взял две школьные тетради, усадил отца напротив и попросил рассказать про его войну всё по порядку. И стал записывать. Мне в этот момент было столько же лет, сколько и отцу, когда он вернулся с фронта — 25. Но мой и его опыт к этому возрасту несравнимы.

Сам отец называл свою службу «похождениями бравого солдата Швейка». И да — это было иногда очень смешно, невероятно, но и страшно одновременно. Не было в его воспоминаниях ни бравады, ни пафоса. События казались простыми, незамысловатыми, но вместе складывались в картину войны отдельного «маленького человека». Именно этим они интересны. Какими-то деталями, которых нет в больших «полотнах» о войне.

Тетрадки воспоминаний отца, записанных четверть века назад, стали основой для этого издания, которое я дополнил письмами отца из госпиталя и большим количеством фотографий. Моя повесть об отце «Фима» также включена в издание с небольшими правками.

Выражаю искреннюю благодарность Мэри Лабиной и Наталье Храмовой за содействие в появлении и издании этого сборника.

Аркадий Коган.

21 апреля 2020 года.

ЕФИМ КОГАН

ЗАПИСКИ ВЫЖИВШЕГО

Запись воспоминаний моего отца

Когана Ефима Ароновича

начата 4 мая 1982 года.

Прежде, чем начать свой рассказ об армейской службе, должен заметить, что меня призвали не сразу, а лишь в мае 1942 года в Новосибирске. Дело в том, что в десятилетнем возрасте я ломал левую руку. И во время первого призыва в 1939 году в Харькове, где я учился в институте журналистики, меня признали негодным.

Одна комиссия в Новосибирске оставила у меня «белый билет» вначале, а потом определили годным в артиллерию. Но попал я в школу военных фельдшеров, находившуюся наискосок от центральной бани на улице Горького угол Каменской. А занятия в ней начались через два месяца после призыва — в июле 1942-го.

К службе в армии я оказался совершенно морально неподготовлен. Может быть потому, что, когда я заканчивл первый курс института в Харькове, наш преподаватель Алексей Иванович Полторацкий (он читал теорию литературы) сказал, что я парень толковый, поставил мне пятерку и дал определение моего прошлого, настоящего и будущего, сказав, что я — анархист.

Служба

В первые месяцы моей службы я был страшно забитым и всего боялся. Я никак не мог примириться с мыслью, что, если я вовремя не оказался в строю по какой-то причине, или же вовремя не сменил белый подворотничок у рубашки, или же своевременно не побрился — а бриться опасной бритвой я не умел хорошо, и лезвия трудно было доставать — то мне будут давать много нарядов вне очереди и придется после отбоя чистить уборную. А когда приходил мой брат Миша или мама, то я смотрел на них, как баран на новые ворота. И были плохие мысли — вплоть до мысли о самоубийстве. А когда мне давали увольнительную в город, то я обычно шел по дороге, а не по тротуару, так как не умел хорошо козырять. И очень невзлюбил ходить в баню: бывало, так, что забросят обмотку или ботинок, и вовремя не успеваешь одеться.

Не любил я ходить и на физзарядку из-за того, что не успевал намотать обе обмотки. И бежал с одной обмоткой в кармане. Это мне сходило с рук, пока поздно светало. А потом — когда заметили — меня учили наматывать обмотки после отбоя.

Учёба у меня шла не совсем хорошо. Очень не любил я строевую подготовку. А старшина не раз наказывал нас ползаньем по-пластунски, когда мы в строю недружно пели. В какой-то мере мой моральный дух был поднят, когда Миша переговорил с командиром роты, старшим лейтенантом Финкелем, который оказался у нас после ранения на фронте.

После 6 месяцев моей службы в Новосибирске всю нашу школу переводят в Пермь, куда мы отправились 15 января 1943 года в эшелоне. В пути я организовал карточные игры в очко на деньги, когда килограмм масла стоил тысячу рублей. На одной из станций политрук Матвеев грозился меня высадить и сдать в военный трибунал.

В Перми в военно-медицинском училище нас должны были учить уже не по шестимесячной, а по девятимесячной программе. И по мере продолжения моей службы, по мере того, как я осваивал уставы, я освобождался от забитости, и меня уже не пугали наряды вне очереди. Все приказы командиров я, как правило, выполнял, но порой пререкался с ними. И было так, что мне пришлось чистить уборную и мыть длинные коридоры двенадцать раз подряд. А командиром батальона у нас был капитан Серебряков, он грозился недисциплинированным не отправкой на фронт, а ссылкой в Сибирь.

Ребята любили, когда я выступал на собраниях и митингах. И однажды мне, как отличнику учебы, дали билет на какой-то балет Ленинградского театра оперы и балета. Но я по недостаточному знанию устава не доложил о своем уходе в театр командиру отделения Гришке Яковлеву. И так я угодил на «губу» на пять суток. Еще пять суток мне дал командир роты старший лейтенант Карманов, когда, во время отправки в баню я выразил какое-то недовольство.

Время от времени я матерился. Особенно мне нравились матерщиные стишки про старшину:

Мы ебали старшину,

Что наводит тишину.

Мы ебали старосту,

Не боялись аресту.

И как-то командир роты Финкель, говоривший с сильным акцентом, меня спросил:

— А что ви сказали про старшину-у-у?

На одном из совещаний младшего комсостава, куда я тоже был вызван, Финкель сказал мне:

— Ты думаешь, что ты Коган, а я Финкель — я тебя буду поощра-ать?

В один из дней меня вызвал к себе вместе с Финкелем полковник, замначальника училища по политчасти и сказал Финкелю:

— Курсанту Когану надо давать увольнительные, чтобы он мог писать в окружную военную газету. Но, когда мы возвращались, Финкель мне сказал, что будет этому препятствовать.

Я как-то попал в санчасть с геморроем. Пробыл там несколько дней, а гражданским фельдшером там была весьма симпатичная дама, жена начальника училища, полковника медицинской службы Огурцова. И как-то он пришел туда, а я курсант-обмоточник, беседовал с ней. И, как впоследствии оказалось, ему это не понравилось.

В один из дней я получил две увольнительные с запасом времени. Одна начиналась раньше, чем кончалась другая. И мне предстоял какой-то разговор с Москвой по телефону в двенадцать часов ночи. Времени было много, и я пошел посмотреть английский фильм «Леди Гамильтон». Там я неожиданно встретил начальника училища с женой. Судя по тому, что на следующее утро я был арестован и посажен на «губу», думаю, что Огурцов посчитал, что я преследую его жену. Мне было предъявлено обвинение в самовольной отлучке. На «губе» я оказался вместе с Лёвкой Кулышевым, тоже новосибирцем. Его отец был полковником и командовал дивизией на фронте. Лёвку мы называли «кантующимся вирусом» (это значит лодырь).

На «губе», где сидели все вместе — и кто имели простую и строгую, оказался ординарец заместителя начальника училища. Как будто бы одна из поварих была его любовницей. И был случай, когда мы раньше объявленного подъема получили кастрюлю с рисом и шкварками. Дверь у нас закрывалась изнутри на задвижку. Хорошо позавтракав, мы улеглись спать и при общем подъеме отказались встать и открыть двери, невзирая на стук часового.

Когда я сидел на «губе», нас выводили на прогулку и расчистку снега. А когда мне казалось, что на прогулке мы были меньше положенного времени, я отказывался заходить на «губу» и говорил часовому:

— Кричи «караул, в ружье!» — тогда зайду. Это значило, что весь наряд часовых по училищу надо было вызывать по тревоге к месту происшествия. И робкий часовой не знал, что со мной делать. А смелый часовой кольнет штыком в задницу, и я культурно заходил.

Когда я просидел трое суток, пришёл начальник училища, когда мы то ли чистили снег, то ли были на прогулке. Я пожаловался ему, что не соблюдается устав и на прогулке нас держат меньше положенного. После этого под одной из лестничных клеток была оборудована «строгая губа» — специально для меня одного. Был увеличен наряд по училищу до двух часовых. Там была рядом каптёрка (склад обмундирования) старшины роты, и он мне дал укрываться то ли одеяло, то ли шинель. Там бывали и крысы.

Когда я ещё был на свободе, одна из официанток второй раз в моей жизни нашла сходство моего голоса с голосом Утёсова. И, бывало, когда я проходил по казарме, где нас кормили, она приговаривала:

— А товарищ Утёсов еще не кушал.

И чего-то давала поесть. А когда я оказался на «строгой губе» один, и горячая пища мне была положена только через день, я получал её ежедневно. Не знаю, кто об этом заботился: может быть, та официантка? И я подкармливал часовых.

Шли дни на «губе», и я понимал, что дело принимает плохой оборот. Я решил написать рапорт начальнику училища о том, чтобы меня отправили на фронт: предчувствовал, что меня ожидает трибунал. В какой-то мере в свои двадцать три года я был наивным. И помню, что в рапорте написал такую фразу: «я жду трибунала, как праздника». Ещё я не сказал, что в трудные минуты на «губе» я напевал: «настанет время и для любы», подразумевая под «любой» себя.

Был весьма неприятный момент, когда через тринадцать дней «губы» — простой и строгой — меня повели в трибунал. Перед выходом из училища дежурный командир женской роты лейтенант или старший лейтенант Моисеев сказал часовым:

— Если он будет шарахаться — стреляйте.

А училище было на улице Карла Маркса угол Пушкинской — недалеко от редакции областной газеты, в которой я тоже как-то бывал. Нахлобучив пилотку, я уныло брёл в трибунал, и там состоялся разговор со следователем. Мне были предъявлены обвинения в самовольной отлучке, которые я не мог признать, так как имел две увольнительные. И, к счастью, они сохранились у меня. Единственное, в чём я признавал себя виновным, это в частичной недисциплинированности.

Следователь обратил внимание на письма Рахили, в которых сестра писала, что надо быть дисциплинированным. Следователь сказал, что я дипломат, хитрый. Я отвечал, что дураки давно подохли. И ещё деталь: в трибунал я был отправлен с комсомольским билетом. Словом, после того, как я пробыл несколько часов в трибунале, меня судить не стали, поняв, что нет у меня проступка. И вернули обратно в училище. А начальник, облажавшись со своим приказом о передаче меня суду военного трибунала, допустил новое вопиющее нарушение устава: он меня вновь упрятал на «губу».

А потом меня пригласили на комсомольское собрание и исключили из комсомола. Продержав меня на «губе» лишние сутки, меня направили в Камышловские лагеря под Свердловском, откуда маршевые части отправлялись на фронт. Туда же отправили Лёвку Кулышева, а также Васю Николаева, просившегося в Военно-морскую Академию. Да, чуть не забыл: свою историю с трибуналом я по своей доверчивости рассказал в поезде одному лейтенанту.

В Камышловских лагерях был эстонский полк, тоже готовившийся на фронт. В эстонский полк я ходил несколько раз на вечера танцев. А однажды побывал на соревнованиях эстонцев по легкой атлетике. Написал о них в «Красный спорт», и материал был напечатан, где стояла моя подпись и значилось «Уральский военный округ».

Я уже дал телеграмму домой, что после двенадцати дней пребывания в лагере сегодня отправляюсь на фронт автоматчиком. Но случилось так, что в тот же день меня арестовал командир батальона — снял ремень с меня.

Я находился в каком-то помещении, где дописывал материал в «Красный спорт». А арестовал меня комбат за то, что я его неправильно поприветствовал — полусогнутой ладонью, приставив к виску (ладонь должна быть вытянута). При этом он сказал:

— Что ты меня приветствуешь, как генерал?

Я, кажется, что-то буркнул ещё. Но в тот же день меня, Кулышева и, кажется, Николаева перевели из Еланских лагерей, которые были составной частью Камышловских, на окраину Свердловска в запасной полк связи. Там я снова увидел того лейтенанта из поезда, но больше, по-моему, разговоров с ним не имел.

В полку формировались отдельные батальоны связи, так как восстанавливались корпуса в нашей армии: они должны были на фронте обеспечивать кабельно-шестовую связь от штаба корпуса до штаба дивизии.

Через двенадцать дней из Свердловска мы отправились на фронт.

Да, еще вспоминаются мне приятные встречи, не носившие интимного характера, с молодой русской женщиной, которая жила неподалеку от полка после эвакуации, кажется, из Киева. Просто было приятно поговорить.

И вот мы поехали на фронт в эшелоне. На станции Арзамас была остановка эшелона. Солдаты разбрелись, и заместитель комбата решил меня отправить для созыва солдат. Я переспросил:

— А не уедете без меня?

— Нет.

Шёл по станции — ни одной собаки нет, вернулся — а эшелон уже ушёл.

Первое, что я понял, что никаких причин для оправдания в отставании от эшелона искать не нужно. И что нужно пытаться догонять эшелон. Мне повезло: через несколько часов я его догнал пассажирскими поездами.

Фронт

5 июля 1943 года мы прибыли на фронт. И, как потом я узнал, это был день начала наступления немцев на Курской дуге, куда я и прибыл.

Выгрузившись с эшелона под городом Елец (это, кажется, сорок пять километров от передовой), мы запрятались в старой заброшенной траншее вместе с командиром взвода, человеком лет сорока пяти — пятидесяти из резерва. И долго мы там сидели. Потом пришел заместитель комбата и спросил, что мы тут сидим. Надо догонять батальон. И, кажется, мы погрузились на грузовик и оказались на позиции нашей дальнобойной артиллерии — километров пятнадцать от передовой.

Был душный вечер. Мы заночевали у дороги. Под утро нам дали координаты, куда идти. Мы пришли, но оказалось, что перепутали хутор и деревню одного названия. Комвзвода решил направить меня и агронома из Свердловской области Михаила Плотникова искать штаб нашего корпуса или армии, чтобы узнать, куда нам идти. Это было на Брянском фронте, кажется, армия, которая шла из-под Сталинграда.

То ли мы неуверенно шли по деревне, где был штаб, то ли просто подозрительные — нас арестовали. Попали мы в контрразведку. Там забрали затворы от наших карабинов. Капитан при разговоре со мной, узнав, что я учился в Харькове в Украинском институте журналистики (УКИЖ), спросил, сумею ли я что-то перевести в разговоре с пленными поляками, которых взяли в тот день при разведке боем. И что-то я перевел. Мы переночевали. Утром нам дали пшеницы для каши. Мы пошли на пруд. Там я стал бриться опасной бритвой и порезался.

Выясняли в штабе армии (а мы попали в штаб корпуса) недолго. Нас направили в 40-ой стрелковый корпус. Как оказалось, в тот день на этот фронт прибыло 4 отдельных батальона связи, и нас по ошибке отправили не в 35-й корпус, а в 40-й. Там в отделе кадров старший лейтенант Каминский определил нас в отделение связи батарей командующего артиллерией корпуса полковника Медведева. И тоже должны были давать связь до штаба дивизии.

Мы оказались под городом Новосиль. И помню, что меня с кем-то послали на передовую в траншею давать связь. Это было вечером. И вдруг на нас летит как будто ракета, а как оказалось — подбитый наш «кукурузник», который успел приземлиться на нашей территории. Мы подбежали и помогли гасить огонь: то ли песком, то ли пописали. Так началась моя фронтовая жизнь.

А через неделю я как телефонист передавал, видимо, команду от штаба армии «огонь». И началось наступление наших войск. Катушки связи нам было очень трудно тащить на себе. Но потом довольно быстро после освобождения деревень у нас оказалась телега и лошадь, и мы погрузили катушки.

Запомнился мне первый труп убитого немца: огромного, не блондина, лежавшего возле противотанкового рва. Кажется, в какой-то избе был портрет Гитлера.

Запомнился мне и лейтенант Сидорин, кажется, командир взвода или роты. Он всё говорил «братья слИвяне».

Бывало, дадим связь на КП (командный пункт) корпуса, а я слишком рискованно себя почему-то вёл. Когда слышали выстрелы с немецкой стороны, я и некоторые бойцы не всегда быстро прятались в блиндаж.

Помню, в разгар наступления, ночью мне сильно хотелось пить — и я пил, как утром обнаружил, из лужи грязи.

Наши части 5-я и 169-я стрелковая дивизии наступали на Орел. И в день взятия Орла 5 августа я был на КП у деревни Большая или Малая Куликовка. А на следующий день мы прошли через реку — кажется, Оку — и через Орел прошли дальше. В честь взятия Орла и Белгорода был первый салют.

Наступление наше было очень стремительным — я видел вдали пылавшие танки, воздушные бои. Не раз падали подбитые в бою наши штурмовики. А в одной из сожжённых деревень Орловской области я наткнулся на брошюру «Конвейер ГПУ».

Я стал её читать, ибо она была издана на русском языке. И как-то я сидел на пне за чтением этой брошюры, которому я не придал должного значения из-за того, что я ещё был в какой-то мере наивен в свои 23 года. Я не считал это криминалом, думая, что если советские журналисты не раз цитировали «Фёлькишер беобахтер», то ничего страшного, если я, профессиональный журналист, тоже буду её читать. Эту брошюру у меня забрал командир батареи капитан Смирнов.

Вскоре я был арестован и оказался под следствием у прокурора корпуса майора Владимирова. В разгар наступательных боев я где-то месяц ездил и шёл с прокуратурой. И объяснял прокурору искренне и честно, что читал брошюру из простого любопытства, не считая это преступным для меня, журналиста.

А Владимиров даже выдвинул против меня дурацкое обвинение, что я — распространитель фашизма. Это было для меня, еврея, дико слушать, ибо я всегда ненавидел фашизм, который принес советскому народу и народам других стран много горя. В разгар наступления я порой вскакивал на подножку грузовика или цеплялся за пушку и уезжал вперёд на несколько километров, чтобы меньше идти пешком — до поворота, где поджидал, когда подъедет прокуратура. Когда я не ругался с прокурором, то спал с ним в одном блиндаже, где и остальные работники прокуратуры. А когда ругался — он меня вытуривал, и мне приходилось рыть ямку или просто так ночью где-то прятаться от прохлады.

С фронта я писал домой ежедневно, но когда меня арестовали, то письма ко мне, видимо, читал прокурор. Он даже сделал дурацкий вывод, что я был недоволен службой в Красной армии, ибо сестра меня спрашивала в одном из писем: «Почему вы каждый день варите себе пшённую кашу?» Она не понимала, что сухим пайком нам, связистам, часто давали пшено. Ещё мы во время наступления разрывали крестьянские ямы и добывали картошку. Порой, даже рискуя жизнью — под огнём фашистов. Помню, что мне очень сочувствовала женщина-лейтенант, секретарь прокуратуры. И, кажется, следователем был чуть ли не тот, который в Перми вёл мое дело. Меня очень допекал ординарец прокурора — метис башкира и татарина. Он, видимо, отвечал за то, чтобы я не сбежал. И, когда я как-то ушёл далеко вперед, он меня даже стукнул пистолетом.

При наступлении мы прошли Трубчевск, Клинцы и после Орловщины оказались в Белоруссии. Запомнились мне там Светловичи, Чечерск. Да, в Брянских лесах нам встретились партизаны. И ещё был как-то момент, когда я ночью пошёл на порыв связи один. А вообще положено было ночью ходить вдвоём, но не хватало людей. А ночь была настолько темная, что, найдя один конец порванного провода, я не мог найти второй. У одного конца оставил карабин и с большим трудом нашёл второй.

И где-то через месяц после следствия меня привели в трибунал. Его председателем был майор Гинзбург. Но я уверен, что это обстоятельство не повлияло на справедливое решение моей судьбы: ознакомившись с материалами следствия, трибунал постановил: «Ввиду отсутствия состава преступления дело прекратить и из-под стражи освободить». Но, к сожалению, был издан приказ командиром корпуса, по которому меня наказали двумя месяцами штрафной роты. А домой я только писал «запомните шуру» — так называли штрафную.

Штрафная рота

Мне пришлось воевать вместе с бывшими полицаями, «власовцами» и другими провинившимися. В том числе — со старшиной Федотовым, которого наказали за мародёрство: он забрал у крестьян барана или овцу.

Командиром штрафной роты оказался капитан Соловьёв — москвич, блондин с весьма аккуратной бородкой, небольшого роста, уже имел награды. Он был наказан штрафом за то, что, переправившись через реку Сожь для разведки боем, бросил свой батальон и удрал.

Штрафная была, кажется, при 556 полку 169-й стрелковой дивизии. Она воевала под Сталинградом. Это был 1-й Белорусский фронт, которым командовал Рокоссовский. И в полку, которому была придана наша штрафная рота, хранилось знамя Сивашской дивизии, в которой служили многие ребята из Николаева и Херсона, откуда и был этот полк. А командовал им майор Качур.

Меня использовали в штрафной роте как телефониста. И пришлось мне четыре раза ходить в разведку с разведчиками и автоматчиками. Как-то я выразил недовольство, что мне не дали выпить водки перед разведкой. Так капитан Дуплякин, командир одной из батарей полковой артиллерии, даже дал мне по губам. Было обидно.

В разведку я ходил без карабина, так как две катушки были очень тяжёлыми: одна из них — немецкая металлическая, взятая ещё под Сталинградом. Вместо карабина я брал с собой несколько гранат-лимонок — чтоб легче идти. И помню, что командир разведчиков мне приказывал докладывать, что я размотал две катушки, когда была размотана одна — как будто мы прошли далеко в тыл врага. В разведку мы ходили, когда на другом берегу реки Сожь у нас был плацдарм. Но долго не могли взять «языка».

В разведку пришлось пробираться через минные поля. Во время одного из рейдов нас обнаружила засада немцев недалеко от их проволочных заграждений, и небо озарилось фейерверком. Заскрипела «скрипуха» — особый миномёт у немцев. Мы стали удирать, и я — с кабелем в руках. Он где-то зацепился, и так я потерял немецкую катушку. Была из-за этого какая-то неприятность, но обошлось. «Языка» мы так ни разу и не взяли.

Капитан Соловьёв почему-то грозился продлить мне штраф с двух месяцев до трех. И не раз он мне высказывал мысль о том, почему все евреи в медсанбате? Мне кажется, что меня он не любил, но почему-то побаивался. И в то же время — трезво ценил меня как солдата. Побаивался он, возможно потому, что видел конверты «Красной звезды», в которых Миша иногда присылал мне письма.

И как-то мы перед форсированием реки Сожь двое суток находились в лесу, не зарываясь в землю. Помню, что спать было очень прохладно: либо, укрываясь шинелью, либо прямо в ней. И пришел день, когда мы на резиновых лодках переправились на другой берег, а немцы оставили только заслоны в отдельных местах и обстреливали нас из орудий и минометов.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.