Бесплатный фрагмент - Я умер

Зарисовки о жизни, о смерти, о любви

Жизнь и смерть каждого из нас в руце Божией, и без воли Божией никто не отходит от сего света в вечность, а притом надобно и то знать, что каждому из нас уже предназначен конец, но нам это неизвестно — когда и как кому отойти отсюда.

Преподобный Макарий Оптинский.

Протоиерею Павлу Орлову

С любовью, молитвой и благодарностью…

Предисловие

Я не писатель. И не поэт. Простой обыватель. Хотел добавить — советский. Почему бы и нет?

Все мое детство пришлось на брежневский, так называемый «застой», а юность — на горбачевскую «перестройку» и распад страны в 91-м.

Между ними были — Андропов и Черненко. Но эти вроде как не в счет. Слишком мало находились у власти и практически ничего не успели сделать. Ни плохого, ни хорошего. Хотя старались. Особенно Андропов.

И как пел Юрий Шевчук: «Ты вчера был хозяин империи, а теперь сирота…». Так это про нас! Про наше, «немного» потерянное позднесоветское поколение!

Я, родившийся в семидесятые, родом из той страны. Из страны, под названием СССР. Как бы пафосно это на данный момент ни звучало.

В наше современное демократично-буржуазное постперестроечное время о таких, как мы, говорят: рожденный в СССР…

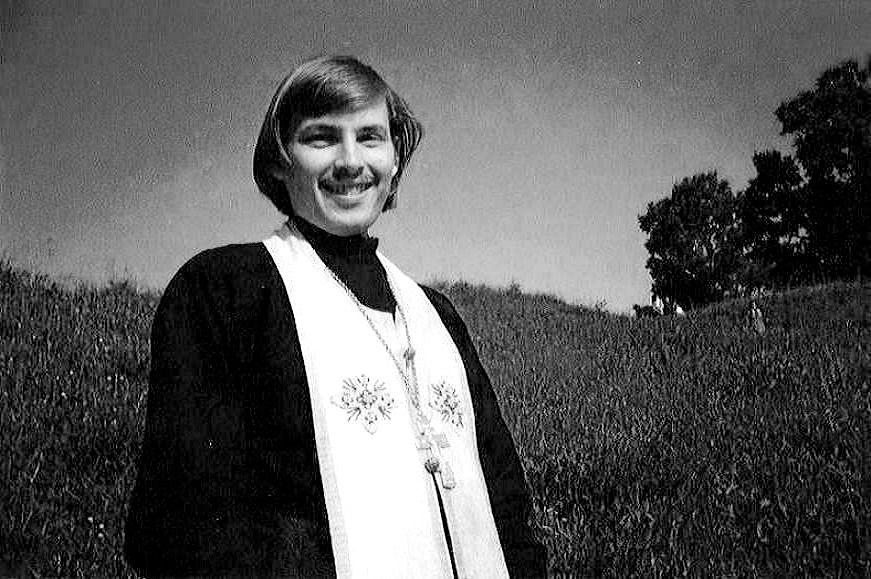

А сейчас я русский деревенский поп. Батюшка. Иерей. Названий много. Суть одна. В общем — священник Русской Православной Церкви. Нужно еще добавить — Московского Патриархата. Так сейчас принято. Чтобы не было путаницы.

Если спросите: «Почему деревенский?» Отвечу: да просто потому, что всю свою сознательную жизнь прожил вдалеке от городской суеты. Вскормлен, если можно так сказать, деревенским молоком, рос на природе и воспитан бабушкой. Что имеет, на мой взгляд, немаловажное значение.

И никогда меня, сколько себя помню, не тянуло ни в какие города. Не мое, и все! Если только посмотреть. Да и то ненадолго. И сразу домой.

Правда, наш поселок нельзя назвать, в чистом его виде, деревней. Все же — городского типа. Но это сейчас. А раньше было просто село. И по меркам горожан, особенно столичных, — деревня! Благоустроенная, заасфальтированная, но деревня. Лес, речка, пруд, школа, больница, кинотеатр. Все в шаговой доступности, все — недалече. Ну чем не деревня?

Хотя, конечно, кому и с какой стороны посмотреть? И смотря с чем сравнивать…

Детство у меня, как и у многих сверстников, было такое — полукоммунистическое. Октябренок, пионер. С комсомолом не вышло, пролетел. А вскоре и его не стало.

А тогда, в те, теперь кажущиеся такими далекими времена партия рулила всем. И сомневаться в этом было не принято. По крайней мере, вслух. Взрослые ее костерили на чем свет стоит. Но на кухне, дома, в своем кругу. А при людях старались не разглагольствовать и держали язык на замке. Мало ли что? Знаем! Лучше перебдеть, чем недобдеть. Многие помнили времена Сталина, и — Андропова Юрия Владимировича, с его закручиванием гаек в начале восьмидесятых. И как говорится — береженого Бог бережет.

В то приснопамятное и не такое уж далекое время доходило, казалось, до абсурда. Милиция, в лице участковых, устраивала облавы на тех, кто в рабочее время ходил по магазинам.

Если человек мог внятно объяснить, почему не на работе, отпускали. Тех же, кто что-то бубнил себе под нос и юлил, привлекали к административной ответственности.

Было в поздней советской истории и такое. И люди помнят. Люди ничего не забывают! Так что, ругать ругали, но тихо. Как говорится: своя рубашка ближе к телу.

А нет, чтоб задаться вопросом: а когда ходить, если обед в магазине совпадал с обедом в конторе, где ты работал? Вот люди и бегали в рабочее время. А когда еще? Кушать ведь всем хочется.

«Слава КПСС!!!» — слова, написанные большими белыми буквами, с тремя восклицательными знаками, на красно-кумачовом фоне, были, куда ни посмотришь повсюду. В красных уголках любой маломальской организации, где был хоть один коммунист, да и тот в лице парторга.

Заходишь в такое учреждение, задираешь голову, а над тобой — «Слава КПСС!!!» Большими буквами! И тебя, как молотом по наковальне. Ты сразу сжимаешься, втягиваешь голову в плечи и чувствуешь себя таким маленьким-маленьким, таким незначительным. И напрочь забываешь, зачем пришел.

И еще, всеми фибрами своей неокрепшей пионерско-комсомольской души ощущаешь мощь и славу Коммунистической партии Советского Союза. Вот это эффект!

У меня сосед был художником-оформителем. Ему транспаранты эти заказывали не по одному десятку в неделю. Он их малевал, когда было тепло, прямо во дворе дома, на улице, у сараек, разложив во всю необъятную ширь на солнце, чтобы краска быстрей подсыхала. Столько портретов Ленина, Маркса и Энгельса в одном месте я потом нигде и никогда не встречал.

Портреты и транспаранты с надписями вывешивали над входом в различные конторы, клубы и органы местной власти. Не знаю, сколько платили за такую работу, но заказов было много. Успевай только рисовать.

Трудовые коллективы их несли на демонстрациях, в большие советские праздники. А таких, самых главных, было два — 1 Мая и 7 ноября. Первый — День международной солидарности трудящихся. И второй — Великой Октябрьской социалистической революции.

После прохождения дружной колонной под крики «Ура!!!» мимо трибуны с местным руководством этой самой партии их складывали по-быстрому в кучу в коридоре в угол, чтоб быстрее слинять и лишний раз не мозолить глаза начальству.

В такой день даже жены были снисходительны и не ворчливы. И смотрели сквозь пальцы на своих пьющих пиво мужиков. Праздник все-таки! «Слава КПСС!!!»…

(фото из интернета).

А еще такие надписи были на зданиях. Высоко вверху, под самой крышей. Выложенные из добротного, местного замеса, кирпича. Чтобы их разглядеть, приходилось задирать голову, или отходить на значительное расстояние.

Те были сделаны на века. Пока здание не рухнет. Или, как говорил Ходжа Насреддин, «ишак не сдохнет». Да и здания то, были относительно новые. И могли, как пить дать, простоять лет сто или двести. А может и все триста. Что по меркам человеческой жизни и есть века.

И следующим нашим поколениям, в лице детей и внуков, и даже правнуков, еще долго придется, проходя мимо них, задирать голову и читать: «Слава КПСС!!!».

Хрущева Никиту Сергеевича я не застал. А вот похороны Брежнева помню хорошо. И то потому, что вся родня сидела перед купленным одним из дядьев, цветным телевизором, что было тогда большой редкостью, и обсуждала под водочку и закуску происходящее на экране. А мы, малышня, крутились рядом.

А там, как сейчас, помню, все было в красном траурном фоне. Тягостно торжественно и заунывно. И голос диктора, и музыка, и медленное движение толпы. И только, когда гроб с телом при опускании в могилу то ли уронили, то ли стукнули обо что-то, страна, до этого дремавшая столько лет, оживилась, встряхнулась, очнулась от спячки и поняла, что грядут перемены.

Эти времена историки, позже, назовут — «застоем». И никто еще, ни сами историки, ни мы, ни вся многочисленная родня, не знали, не догадывались, что они, эти брежневские годы скоро, в будущем, будут считаться самыми счастливыми. И для страны вообще, и для народа, в частности. И ностальгия по «застою» еще долго будет сосать под ложечкой, заставляя многих уходить в глубокий запой…

А у нас была своя жизнь. Детская. Она мало пересекалась с взрослой. Только, когда нужны были деньги в кино или на мороженое.

И мать, и отец были вечно на работе. Видели мы их только вечером. Поэтому были предоставлены самим себе. Правда, некоторые под присмотром бабушек. У кого они были. А у кого не было и так обходились.

В своих делах и поступках мы были более самостоятельные, чем нынешнее поколение. Прав, не прав? Не знаю! Так мне кажется! Родители нам доверяли. Знали, что что-то плохое мы не сделаем. Если только пугач какой, или лягушку в сапог учительнице. Даже стекла мы били редко. Да и на лугах, где мы проводили все время, не было стекол.

С взрослыми нам приходилось сталкиваться после школьных родительских собраний, где обсуждали наше поведение и оценки.

Самые отчаянные двоечники и хулиганы, а таких было немного, (покажите мне того, у кого не было двоек), опасались вечером с улицы идти домой, понимая, что могут получить нагоняй. И тянули до последнего. До темноты. Чтоб потом по-быстрому, скинув обувь, юркнуть в кровать и закрыться от всех невзгод, родителей и учителей одеялом, тихонько шепотом спросив у бабушки:

— Как?

— Спи, охламон! Будет тебе!

Но все обходилось. И на следующий день в классе мы тихо посмеивались над «классной», думая, что зря она жаловалась на нас «предкам». Ничего-то нам не было! Ничегошеньки! Так, слегка! Ну, поругали! С кем не бывает? В одно ухо зашло, в другое вышло. Это сейчас понимаешь, что учительница желала нам добра. А тогда? Эх, молодость!..

Ближе к середине школьной жизни, к классу пятому-шестому, в стране началась перестройка.

«Решение XXVII съезда КПСС — в жизнь», «Перестройка, гласность, ускорение!». Страна на глазах менялась. По телевизору шли «Прожектор перестройки» и «Взгляд». Новое мышление! Демократизация и гласность! А по сути одна болтовня и ничего более. Все равно, что воду в ступе толочь.

И пока одни болтали и обещали новую светлую жизнь, с полок магазинов стали исчезать продукты и предметы первой необходимости. Дикие очереди, в которых мы, школьники, простаивали не по одному часу за хлебом и молоком. Давка, ругань. Карточки. Талоны.

«Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» — было предсказано в далеком тысяча девятьсот шестьдесят первом году. Здравствуй, коммунизм!!! Вот ты какой! Еще Ленин о тебе мечтал. Жаль, не дожил…

Но мы были рады этой свободе. Как наши родители когда-то оттепели шестидесятых. Не зная еще, чем все закончится. Казалось, все будет хорошо! Справимся! Перестроимся! А потом заживем!

В старших классах стали появляться вопросы, на которые мы хотели получить ответы.

Почему так? Почему этак? Кто прав? Кто виноват? Куда мы идем? Что будет?

Но даже у учителей ответов на наши вопросы не было. Или они их сами не знали. А так, детство, как детство….

У бабушки в спальне стоял сундук. Большой такой, черный. Слегка потертый сверху и с боков.

Мне маленькому было уж очень интересно, что же такое она там хранит?

Сундук открывался редко, и манил какой-то загадочностью, тайной.

Глядя на него, я вспоминал строки из моего любимого «Острова сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона — «Пятнадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и бутылка рому…».

Мне всегда казалось, что там что-то есть такое, что я еще никогда в жизни не видел. И мне до зуда в ладошках хотелось в него заглянуть. Хоть на минуточку.

Став постарше и чуть похитрее, я все же сумел гвоздиком открыть маленький, совсем несложный, замочек и посмотреть, что же внутри. Лучше бы я этого не делал! Тайна исчезла.

Там были какие-то вещи, одежда, похоронный набор, старые газеты, фотографии. Обыденный обыкновенный набор любого пожилого человека…

Как-то бабушка меня позвала, открыла сундук и достала маленький алюминиевый крестик. Сказала, что этим крестиком во младенчестве меня крестили. Сделала веревочку, надела на шею: «Носи!».

Я, гордый тем, что бабушка соизволила мне дать что-то из своего заветного сундука, нараспашку, без всякой задней мысли побежал в школу.

И тут я столкнулся с тем, чего абсолютно не ожидал. Оказывается, в нашей школе и стране, крестик носить нехорошо. Сейчас бы сказали — не патриотично. А пионеру, еще и не по-советски. И когда мне велели его снять, я вопреки здравой логике и в силу характера, насупившись и исподлобья посмотрев на учительницу, сказал: «Крестик дала бабушка и, хоть режьте меня, снимать не буду!» И так и не снял.

За что впоследствии отгребал по полной от пионервожатой…

Тот старенький бабушкин крестик я потерял уже в зрелом возрасте. И даже не помню, где. Но с тех времен, сколько живу и себя помню, нигде и никогда, ни при каких обстоятельствах, его не снимаю. И надеюсь, что так будет и впредь.

Бабушка была еще жива, когда я стал священником. И даже принял ее исповедь перед смертью.

Не зря говорят: «Пути Господни не исповедимы». Все так и есть! Во всем Его воля! Нужно только принять ее и следовать ей…

Глава 1

Я умер. Взял, да и умер. В ночь с субботы на воскресенье.

Врач, который меня осматривал, как бы боясь, что его будут в чем-то упрекать, осторожно положил мою руку, в которой не было пульса, мне на грудь и сказал:

— Инфаркт. К сожалению, ничего нельзя сделать. Да и бесполезно. Даже, если бы приехали чуть раньше.

И протянув ко мне свою руку, закрыл глаза.

— Упокой, Господи, душу раба твоего… Вызывайте полицию.

На удивленный взгляд жены ответил:

— Так положено.

И перекрестился.

«Хорошо хоть православный, — подумал я. — Хотя, какая теперь разница? Теперь уже все равно…».

Мне сверху очень хорошо было видно его затылок, лысину и даже капли пота на ней. И мне так захотелось, аж до мелких мурашек по уже мертвому телу, его окликнуть:

— Эй! Посмотри наверх! Эскулап! Неужели не видишь? Вот он я! Живой! Эх ты! А еще доктор!

Но голоса у меня не было. Или может он меня не слышал?

Под потолком передо мной была люстра. И я видел, что лампы у нее горели. И вроде бы по всем законам физики должен был чувствовать исходящее от них тепло. Но, не чувствовал. Странно!

Я видел свое тело, лежащее на диване. И в то же время каким-то подсознанием, на уровне животного инстинкта, понимал, что оно уже не мое и мне не принадлежит. Тогда получается, я умер?

Но ведь я все слышу, все вижу, все осознаю. Могу вон двигаться. И думаю. Думаю! Или это уже не я? А может мне это снится? Господи! Господи!..

Да нет! Это я! Вот здесь, под потолком. Я! Но и там, на диване, я же хорошо вижу — тоже я!

И правда, может, сплю?

Попробовал взять правой рукой — левую. Та прошла сквозь нее, не встретив сопротивления. Провел рукой по стене, по обоям. Рука прошла насквозь, как сквозь пустоту. Даже картина, что висела на стене, и которую я сам когда-то вешал, не смогла ее задержать. Выходит, что меня, ничто не держит? И теперь я могу идти туда, куда захочу? И делать то, что захочу? Прямо сквозь стены, окна, двери. И зачем мне все это? Я хочу назад! Туда, вниз! Доктор, ну сделай хоть что нибудь! А-а-а!!! Стало страшно! Захотелось заорать. Громко-громко. Господи, прими мою душу грешную!..

Лег спать и больше ничего не помню. А теперь получается — умер!

«Старуха с косой» почему-то всегда приходит, когда ее не ждешь. Да и что б ты сделал, даже если бы знал? Ну, глазом успел бы моргнуть. И все! Секунда. Миг! Раз! И тебя уже нет! А если, как я, — во сне? Соломки постелить не успеешь. Врут, что всю жизнь успеваешь увидеть. Сказки это! Это, как тумблер в электрощите. Пришел электрик, дернул за ручку, и все! И света нет, и тебя нет. С чем застал, с тем и взял! «…вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий» (Иак.4,14).

И никаких мыслей о том, что умру, не было. Да и день такой, простой был, можно даже сказать обыденный. Каких было сотни и тысячи до этого. И таблетки, прописанные кардиологом, вроде пил, чтоб раньше времени не окачуриться. И не надрывался в этот день нигде, не уставал. Да и спать ложился, ничего не болело. А видишь как? Умер!

Но, как любой, у кого больное сердце, знал всегда — «косая» придет или на ходу, или во сне. Быстро и неожиданно. Идешь по улице, кольнуло в груди и — здравствуй, апостол Петр. Не ждал? А вот он — я! Принимай! «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой» (Пс.38,5).

И дед так умер. И отец. И все дядьки родные. Мужская, так сказать, половина. Про женскую — не знаю.

А о предках и дальней родне, что говорить? Быльем поросло. И спросить не у кого.

Да и болеть то не успевали. Кто в гражданскую сгинул. Одни — за красных, другие — за белых. Кто в Отечественную голову сложил. Или, что еще хуже, — без вести пропал. Проводили на войну. И все! Ни жив ни мертв! И не знаешь, как молиться? То ли о здравии, то ли за упокой? Хотя сейчас столько времени прошло. Даже если кто и был жив, давно умер. А у Бога все живы. Два брата бабушкиных так пропали. Деды мои. Двоюродные. Ни слуху ни духу. Где в какой земле лежат? Неизвестно. И никто теперь не скажет. В общем, до старости мало кто из родных дотянул.

Дед, правда, до семидесяти дожил. За полгода до распада СССР ушел. Вернее, умер. Коммунист был, еще тот! Две войны прошел: Финскую и Отечественную. Когда компартию запретили, в девяносто первом, бабка, сидя перед телевизором, все его вспоминала: «Вот, гад, не дожил!!! Теперь, наверное, в гробу ворочается…». Судя по ее виду, не очень и расстраивалась. Видно, часто он ее в молодости поколачивал. Недаром в народе в старину говорили: «Бьет — значит любит!».

Бабка была кулацкого роду-племени, а дед пролетарий деревенский. Как она за него пошла, одному Богу известно. Рассказывали, что он ее украл. Посадил в сани, и только его и видели. Всей деревней гнались, догнать не могли. И все же, как мне кажется, без любви тут не обошлось. Ухарь дед был еще тот в молодости. Да и в старости никому ни в чем не уступал. С характером был. Хорошо ли, плохо ли, а жизнь вместе прожили. Пятерых нарожали. Но бабушка почему-то на него так обижена была, что перед смертью сказала: «Рядом с дедом не хоронить!». Так, отдельно, их и положили. Дай Бог, на том свете помирятся.

В общем, день как день. Помню, кто-то приходил, кто-то уходил. Сосед был. Соседка заходила. Друзья звонили, знакомые. Кто просто так, поговорить. Кто о здоровье справлялся. Спасибо, не забывают! А что сказать? Сказать, что хорошо — не поверят. Знают, что не очень. Сказать, что плохо? Зачем? Не надо людей расстраивать. Все хорошо! Жив! И слава Богу!

Да и живешь то, как-то так. Каждый новый день, как последний. Вечером засыпаешь, и осознаешь — утром можешь не проснуться! И все, что ты видишь и слышишь, в этот раз, перед сном, это и есть последнее. Твое — последнее! И другого — не будет! Ни сейчас, ни потом. Ни-ког-да! Трудно к этому привыкнуть. Трудно это понять. Трудно, страшно и грустно…

Это до болезни, все не так было. Несло по течению, и ладно. Теперь каждый день что-то новое. Начинаешь замечать, как дождь идет, как солнце вечером заходит, как радуга появляется. И мелочи всякие, которых раньше не видел — вроде муравья в траве, или жабы на мокром после дождя асфальте. Или ежика. И радуешься всему увиденному. Стараешься впитать в себя, запомнить, не забыть. Как будто прощаешься.

И с людьми по-другому. Все эти ссоры, обиды теперь кажутся такими мелкими, такими ненужными. И вроде знаешь, что ничего плохого в жизни никому не делал, а на душе иногда кошки скребут. Вспоминаешь прожитую жизнь и видишь — где-то, что-то не так сказал, не так сделал, не так поступил. И обратно ничего не вернешь, не исправишь. Все ушло. Все в прошлом. И людей тех давно нет. Кто умер, кто уехал. Далеко-далеко. И только Бог теперь всех рассудит.

Я не болею семь дней в году или три дня в месяц. Я болею ежечасно, ежеминутно, ежесекундно. Дни бывают разные. День на день не приходится. Бывает и лучше, бывает и хуже. Но это все равно ничего не меняет.

Болезнь всегда с тобой. Она никуда не уходит. Она постоянно напоминает о себе. И рано или поздно проявится. И ударит. В самое неподходящее время. И я об этом прекрасно знаю. Знаю и осознаю. И нельзя ничего изменить. От тебя уже ничего не зависит. Ну, или почти не зависит. Ибо сказано: «Отче Мой! Если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя» (Мф.26,42). Воля Твоя! Нужно только надеяться. Надеяться и верить…

И хотя стараешься убежать от нее, от болезни, режим какой-то соблюдаешь, таблетки горстями пьешь, по парку каждый день круги мотаешь для кардионагрузки, в больницу ходишь чуть ли не каждый месяц, как к себе домой, она не исчезает. Она здесь с тобой. И ты начинаешь с ней дружить. Ты уже привыкаешь к ней. Слушаешь, как бьется сердце. Моменты бывают, когда оно замирает. И ты думаешь — вот и все! Конец!

Но, нет! Оно вновь начинает стучать. И ты тихонько переводишь дыхание. Слава Богу! Жизнь продолжается. До очередного сбоя. А сколько пройдет до него — минута, час, день, не знаешь. Да и не имеет значения. Ты рад тому, что есть. Ты живешь!

Смерть отступила, дала отсрочку. В который раз?

Когда сердце сжимается, тебя сковывает страх. Он парализует волю. Ты думаешь только о себе. Прислушиваешься к своему организму. Не замечаешь окружающих. Цепляешься за малейшую возможность. На что-то надеешься.

Господи, только бы жить! Только бы не умереть!

Готов отдать все, что у тебя есть. Все, что угодно! Но «…что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих Я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились» (Иер.30,15).

Ты не знаешь, что ждет тебя там? Какая уготована тебе участь? Но черта подведена. Колокольчик зазвенел. Динь-дон, динь-дон!!! И никто не в силах прервать этот звон.

Кончилось время, отмеренное тебе Богом. Уже не в твоей власти что-либо изменить.

Ты можешь рассчитывать только на тех, кто знал и любил тебя. И верить и надеяться, что они будут и после твоей смерти за тебя молиться. А иначе никак. Нет другого пути. Нет, и не будет. Только молитва.

Когда на вокзале расстаешься с кем-то, кого ты любишь, и кто должен уехать может быть, надолго, а может навсегда, ты испытываешь грусть, печаль. Ты помнишь о нем, молишься о нем, чтобы он нормально доехал. Все время повторяешь: «Господи спаси! Господи сохрани!». Ты надеешься, что не коснутся его в жизни ни беды, ни скорби, ни болезни. И сам уповаешь на его молитву. Надеешься, что он тебя тоже не забывает. И поминает. Именно в молитве есть единение с человеком. Ибо сказано: «…молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного» (Иак.5,16).

А что уж говорить о том, когда человек умирает? Был, и нет его! Что тебе остается? Только память! Только надежда на будущую встречу! И опять только молитва.

Ты молишься за усопших и просишь их, стоящих пред лицом Господним, заступиться за тебя. Замолвить пред Богом словечко. И надеешься, что будешь услышан. «Помолишься Ему, и Он услышит тебя…» (Иов.22,27).

В двадцать лет не думаешь о смерти. Думаешь, что бессмертен. Что тебя, это не коснется. Что будешь жить вечно. По крайней мере — долго и счастливо. А когда приходит болезнь, и ты стоишь на этой грани жизни и смерти, всегда встает вопрос: Господи, почему ж, так мало-то? Почему сейчас, почему сегодня, а не лет через пятьдесят?..

В Радоницу отец обошел могилы всех своих родственников. Потом сел на скамейку, рядом с могилой своего отца, моего деда, и сказал: «Вот здесь меня похороните!» И показал, где. Я бы это, наверное, и не запомнил, или б выкинул из головы. Только есть одно — «но». На следующий день он умер. И могилу через два дня копали именно в том месте, где он указал.

Что он чувствовал в тот момент, когда говорил, где его похоронить? Я не знаю! Говорят, что некоторым людям дано предугадать свою смерть. Мне кажется, человек, когда долго болеет, страдает, терпит боль, то и смерть принимает, как что-то естественное и нормальное. Наверное, он устает от жизни и чувствует, что подошел его срок. Хотя, не уверен! Может, это и не так? Как мало мы знаем. Если б все в этой жизни было просто. Если б на все были ответы. «Дни человека — как трава; как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его» (Пс.102,15—16).

Когда мы с ним прощались в тот день, у меня даже мысли не было, что я вижу его в последний раз. Я помню, оглянулся, а он уже был далеко. Народу на кладбище было много. И только со спины можно было понять, что это он. Все! Больше живым я его не видел. Нет, что б окликнуть, остановить, вернуть! Но я, как всегда, куда-то спешил. Даже на кладбище. К сожалению, жизнь не кинолента, которую можно перемотать или остановить. Ничего не вернешь назад. И все равно, у меня часто перед глазами стоит эта картинка — он уходит, а я гляжу ему вслед…

На следующий день он собрался на охоту. И на обратном пути вечером, выехав из леса, умер. Прямо на дороге. Об этом мне сообщили гаишники, которых кто-то вызвал. Когда я подъехал, они уже были там и ждали «скорую».

Он всю жизнь ходил на охоту и умер, возвращаясь с нее. Можно ли назвать эту смерть счастливой? Не знаю. Наверно, да! Мне так кажется. И еще я знаю — он прожил хорошую жизнь. Честную! Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Александра. И прости ему вся согрешения, вольная и невольная…

Смерть смерти рознь. Сколько людей живет на свете столько и смертей. Бывает, болеет человек, таблетки годами глотает, а умереть все никак не может. А кто-то за всю жизнь ни разу не чихнул, никогда ни на что не жаловался, и раз, на ходу, и нет его. Сразу, мгновенно.

Никто не может сказать, сколько ему дано и где его настигнет смерть. «…во власти Господа Вседержителя врата смерти» (Пс.67,21). Только Он знает, когда твой срок.

Хотя, любая смерть жестока сама по себе. И страшна.

Но, к сожалению, она все равно придет. «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их и ненависть их и ревность их уже исчезли, и нет им более части во веки ни в чем, что делается под солнцем» (Екк.9,5—6). И наверно, очень важно, для человека: где и как. И нет того, кто ее не боится. От нее никто не уходил, но и умирать никто не хочет.

Здесь все привычное, знакомое и родное. Мы привыкли к этой жизни. К облакам, березам, ветру, пению птиц, шуму дождя, туману на полях. Нам жалко всего того, что мы видим, что мы чувствуем. А что там, никто не знает. «А человек умирает, и распадается; отошел, и где он? Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает: Так человек ляжет и не встанет; до скончания неба он не пробудится, и не воспрянет от сна своего…» (Иов.14,10—12).

И все же в эту ночь я умер. Во сне. Сердце сжалось, стукнуло два раза и остановилось. Все. Finita la comedia.

Глава 2

Наверно, нет ни одного человека, который бы не задумывался о времени, когда его не было. То есть — не было совсем.

Но ведь и тогда, в прошлом, давным-давно, люди жили, работали, ели, спали. Наконец, влюблялись и бегали на свидания. Но, все это было до меня. Все это было без меня. Меня просто еще не было. И снова не будет. Когда-то.

Будут так же ездить машины, люди будут ходить в кино, есть мороженое. Но уже без меня…

Я очень люблю старые фотографии. Могу часами сидеть, рассматривать. Судя по ним, мир существовал и без моего присутствия. И даже если б я не родился, наверно, никто бы этого не заметил. Человек рождается, живет и умирает. До меня жило, по статистике, сто миллиардов, после будет столько же и, может, еще больше. Пока не наступит конец света. Вот спроси на улице любого, и тот назовет от силы десять-двадцать имен личностей, кого он помнит и знает. Спартак — восстание рабов, в школе проходили. Колумб — плыл в Индию, а открыл Америку. Чингизхан, Батый — с них началось татаро-монгольское иго. Петр I — прорубил окно в Европу. Емельян Пугачев, Степан Разин, эти вообще, то ли разбойники, то ли бунтари, со сменой строя и власти мнения по их поводу менялись на совершенно противоположные. Наполеон Бонапарт — война 1812 года, сожжение Москвы, и открытие «бистро» в Париже. Декабристы. Их по именам никто не знает, но все в советское время смотрели «Звезду пленительного счастья» и помнят «…не обещайте деве юной, любови вечной на земле». Суворов, Кутузов, Жуков — полководцы. Александр Сергеевич Пушкин — наше все. Ленин, Сталин. Куда уж без них. Вожди. Это навскидку. Их, конечно, больше. Даже не двадцать. Сотни. И все же остальные миллионы и миллиарды так и останутся безымянными. Иванами, не помнящими родства. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать…» (Еккл.3,1—2).

Когда умирает близкий человек, ты понимаешь, что больше его не увидишь, не встретишь, не поговоришь. Идешь по улице: то же небо над тобой, те же дома, деревья, а человека нет. А ведь совсем недавно он шел рядом, вот здесь, по этой дорожке. Разговаривал с тобой, улыбался. А его уже нет. И больше не будет. Жизнь — это как вспышка звезды, загорелась и погасла. Все в этом мире приходит и уходит. Нет ничего постоянного и вечного. Кроме любви. А любовь — это Бог. «…и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1Ин.4,16).

Я вглядываюсь в лица людей, которые жили до меня. О чем они думали, как жили? Иногда пересматриваю старые советские фильмы. Там так же как сейчас, светило солнце, на небе плыли облака, дул ветер, шел дождь. Но все это было еще тогда, давно, когда меня не было.

А кинохроника? Старая, в каких-то царапинах, местами дергающаяся, без звука. Вот — Лев Николаевич Толстой. 1909 год. Ясная Поляна. Он на кинопленке уже старый, с большой седой бородой, и родился от этой даты, когда его запечатлела камера, на 80 лет позднее. Значит, когда он родился, Наполеон, французский император, только семь лет, как умер на острове Святой Елены. Чуть-чуть пораньше, и он бы его застал. И тогда, значит, люди жили. Подсчитаешь, а там и до Екатерины II недалеко. Да и Петр I не за горами. А от царя — реформатора до Иоанна IV Васильевича Грозного совсем маленький промежуток, временной. А значит, и он когда-то жил! Не сказки все это! А где Грозный царь, там и Дмитрий Донской, и Александр Невский. Тем более, они родня. Рюриковичи. Вон и Владимир Красное Солнышко замаячил на горизонте. Здравствуй, князь! Привет тебе из будущего! «Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после» (Еккл,1,11).

Старых фотографий все же не так много, как кажется, или хочется. Это в наше время ты можешь позволить себе нащелкать сотни, тысячи, даже десятки тысяч снимков. И закинуть все это в «облако», в интернет. А если всемирная паутина будет существовать и в будущем, много-много лет и веков, то и фотографии буду оставаться в ней столько же. Проблема только в том — если у одного человека столько фотографий, а на земле, по подсчетам статистов, семь миллиардов населения, а со временем будет еще больше, и каждый закинет туда, хотя бы одну, фотография обесценится сама по себе. Ее никто не заметит и не увидит. Хоть она там и будет храниться вечно. Ведь фотография — краткий миг в жизни конкретного, определенного человека. А кому интересна твоя жизнь, если ты не гений?

Мы выкладываем свои фотографии, а потом ждем от друзей и просто знакомых, чтоб они оценили твои художества. И обижаемся, когда мало ставят лайков. Как!? Я разместил в «Одноклассниках» такую для меня значимую, такую классную фотографию! А вы до сих пор не посмотрели, не оценили? А еще друзья! Я так старался! Вон, смотрите — и с этого боку, и с того. И под пальмой, и на пляже, и на крыше, и в лифте. При этом ты не задумываешься, что им просто некогда. Они тоже выкладывают свои. И тоже ждут, когда кто-то оценит, кто-то умилится их снимку. Самолюбование стало входить в привычку. Порой сам что-то отмечаешь, оставляешь на потом, думаешь когда-нибудь вернуться, когда время будет, пересмотреть. А жизнь бежит. И ты забываешь под напором нового, что хотел. Да и фотографий уже столько, что и не помнишь, откуда что взялось. Но все равно сидишь и ждешь, когда заметят, оценят, лайкнут. Ведь если будет много лайков и подписчиков, то можно и заработать.

И чувства такие, как будто ты написал картину и хочешь продать ее за много-много миллионов. И ждешь, когда ее купят.

Или изваял скульптуру, которая останется на века.

А это всего лишь фотография. Нажал на кнопку мыльницы, скинул в компьютер. И все, забыл! И вряд ли когда вернешься к ней. Если только случайно. Или гости попросят.

Не надо, как в детстве, сидеть в темной комнате, чаще в туалете, на унитазе, закрывшись фуфайкой и перематывать пленку. Затем в ванной при свете красного тусклого фонаря печатать с помощью «проявителя-закрепителя». И сушить, если нет электросушилки, на прищепках на веревочке. И ругаться, если на пленке ничего не видно. Значит, ошибся при выборе диафрагмы или выдержки. И винить-то некого. Сам виноват.

Тогда, и вправду, каждая фотография становилась как произведение искусства. И ты чувствовал себя немножко художником. И если уж что-то получалось, ты показывал их всем своим родным и знакомым. Они радовались, говорили какой ты талантливый, далеко пойдешь, и ты радовался вместе с ними…

Насмотришься чужих фотографий, закроешь глаза, чтоб отдохнули, и перед тобой начинают мелькать картинки из уже твоего прошлого. Мимолетные, неуловимые, похожие на сон. И вот тебе уже самому кажется, что это на самом деле сновидение. Или мираж. Ты стараешься за них ухватиться, понять, вспомнить, оставить в памяти. А они мелькают и растворяются. И в пространстве и во времени. И кажется, что это не твое, а чье-то чужое. Чужое, но в то же время очень знакомое. Всматриваешься и видишь, что это ты. Но какой-то другой, незнакомый. Откроешь глаза, подойдешь к зеркалу в спальне, посмотришь сам на себя и подумаешь: «Эх, брат, как же ты постарел! И не заметил, как жизнь прошла!».

Глава 3

.

Многие люди ходят в церковь три раза за всю свою жизнь: креститься, венчаться, а потом на собственные похороны. И все!

Ну, креститься, понятно. Маленького принесли, окунули в купель, и не понял ничего, был или нет? Венчаешься — потому что модно! И красиво! И с отпеванием так же. Уже самому-то ничего не надо. Это если тебя родственники соизволят привезти. А так бывает и забывают. Торопятся сесть за стол и быстрее помянуть. Чтоб потом с чистой совестью пойти делить наследство. И хорошо, если хоть раз придут на твою могилку. Не говоря о том, чтоб заказать панихиду и помолиться за упокой твоей души.

Еще бывает, когда петух клюнет, беда какая придет. Прибегут, свечку быстро поставят. Куда, кому, не важно. Главное — БОЛЬШУЮ! Чтоб все видели, что ты не жмот. У тебя и дом хороший, и машина престижная, и жена одета с головы до ног. Все, как у людей. И если есть возможность, то почему б не поставить свечку. Даже не свечку, а СВЕЧИЩУ!!! Чтоб один раз, но уж точно с гарантией. А иначе и приходить не стоит.

Спрашиваешь: почему в церковь-то не ходишь? Отвечает: некогда, дела, да и времени нет. Вот на пенсию выйду, может быть потом. А сейчас занят!

А доживешь ли до пенсии, вот вопрос? Ходишь по кладбищу, смотришь на фотографии, а там, в основном, все молодые. И в большинстве знакомые. Думаешь — чего ж его не видно? А он уже умер. И ты об этом даже не знал.

Здесь лежат люди, которые были до нас, которые были с нами. И которые будут с тобой после твоей смерти. Они тоже смеялись и плакали, любили и рожали детей, строили и разрушали, воевали и убивали, грешили и каялись. Болезнь убивает тело, а душу грех. И всем нужна молитва. Всем нужен Бог. Всех нужно поминать. За всех нужно молиться.

Родился, учился, женился. Всего три слова. И вся жизнь. Идешь по улице, оглядываешься по сторонам и думаешь: Господи, где народ-то? Вокруг все чужие. Ни одного знакомого лица. Где все те, родные и близкие, да даже просто знакомые. С которыми общался, которых знал. Их нет. И уже не будет. Они все там, на кладбище.

Человек не думает о том, что все имеет конец. Что жизнь коротка. Что не сегодня, так завтра ты окажешься здесь. Холмик земли, пара венков, да ветер в вышине деревьев. И все. Еще крики вездесущих ворон… И кто-то уже другой будет ходить, смотреть и удивляться — как же рано он ушел? Вроде недавно встречались.

Не зря говорят, что человек живет столько, сколько о нем будут помнить. И пока я их помню, они живы. Умру я, умрут и они. Да и меня будут помнить только до тех пор, пока живы те, кто меня знает. А потом, когда и их не будет — все. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт.3,19).

Человеку хочется жить долго, счастливо. При этом не прикладывая ни малейших усилий. Сладко есть, долго спать, иметь много денег и ничего не делать. Только зачем такая жизнь? Так все равно не бывает. И спать тебе не дают, и денег у тебя нет и не предвидится. И перебиваешься с хлеба на сухари. Да еще и работать заставляют. И в конечном итоге закончишь свою жизнь в «Доме престарелых». В полном одиночестве и в инвалидной коляске. А хочешь жить долго, живи как святые. В пещере. С молитвой и постом. Многие из них доживали до ста и больше лет. Чем не пример.

В пещеру, где подвизался преподобный Иов Почаевский, вел длинный узкий ход. Нужно было снять обувь, лечь на живот и протиснуться в дыру. Монах, который нес послушание, сказал: «Если у кого какие грехи, обратно можешь не вылезти». Все, у кого большие пивные животы, побежали исповедоваться. Мы, кто помоложе и постройнее, решили: лезем! Где наша не пропадала! Господи спаси и помоги! Нужно было руками вперед и слегка отталкиваясь коленками, вползти в узкий лаз, длиною метра полтора. Потом падаешь с небольшой высоты в каменный мешок, метра три на три, где горят свечи и довольно таки светло. Даже если ты худой, как селедка, пробираться внутрь трудно. Что уж говорить о тех, кто посолидней. И страх вползает: Господи! Господи! А вдруг и вправду не вылезу? Прости грехи мои, вольные и невольные! Здесь, в глубине большой скальной породы, и жил старец Иов. Уютненько так! Если не смотреть, что кругом сплошной камень. Да, были подвижники! Не то, что мы. Даже представить страшно, сколько ты выдержишь, если тебя здесь запрут? А он добровольно! И Божья Матерь к нему приходила. И святые. Вот это была молитва! А сейчас что? От того, как мы молимся, тараканы и те не разбегаются. А все от чего? От лени. И от бытовой расслабленности. Диван, телевизор, газ. Ничего не надо, все под боком. Живи, радуйся. Сортир и тот в доме. Какой уж тут подвиг? Не зря где-то читал: если человек наг, бос, голоден и находится на грани жизни и смерти, и молитва его сильна. Она доходит до Бога. А мы и вправду расслабились. Даже в церковь иногда лень идти. Я лучше дома, перед телевизором. Да и холодно что-то там. Вот потеплеет, пойду. Эх, грехи наши тяжкие!

Человек может победить все: страх, гнев, грусть, печаль, горе. Только смерть нет. Ты можешь быть богатым, знатным, умным, сильным. Можешь иметь дорогую машину, особняк, молодую, на тридцать лет младше тебя жену. И ездить каждую неделю на шопинг в Италию или Испанию. Покупать ей и себе сумки и туфли из крокодиловой кожи. Есть ананасы и рябчиков под каким-нибудь соусом. Плевать на всех с высоты своей колокольни и толщины своего кошелька. Ты можешь все! Только смерть тебе не подвластна. И, казалось бы, живи и радуйся! А тут она! С косой! Собирайся! «…как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» (Мк.10,23).

У смерти нет власти только над Христом. «…Христос, воскресши из мертвых, уже не умирает…» (Рим.6,9). Он сильнее смерти. «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1Кор.15,55). Он воскрес! «Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его» (Деян.2,24).

И еще, смерть не властна над душой. Над телом да, а над душой нет. После смерти уже не ты выбираешь дорогу. Она уже предопределена всей твоей жизнью на земле. Твоими поступками, твоими мыслями, твоими грехами. И душа тянется либо к свету, либо бежит от него. Но если она тянется к Богу, к нему она и пойдет.

Если от рака будешь умирать, то может, еще помучаешься. И успеешь покаяться. А если машина собьет? Или инфаркт стукнет? Пришел домой, сел на диван и умер. Сколько таких случаев. У меня знакомый так умер. Вот тебе и пенсия, вот тебе и церковь! Все! Опоздал! Она смерть одна для всех. И для бедных и для богатых. И никто от нее не убежит. Ни ты, ни я. Кто-то раньше, кто-то позже. Но все! Это неизбежно. А время бежит. Секундная стрелка кружит по циферблату, и нет такой силы, чтобы ее остановить.

Господь ведь не спросит, сколько раз ты был на Афоне? Он спросит, что у тебя внутри. О чем ты думаешь? Что чувствуешь? Что делал вчера? Что делаешь сейчас? Что будешь делать завтра? Этим и измеряется грех. Это и приближает святость…

Что ты сделал в своей жизни? «Накормил ли голодных, напоил жаждущих, посетил больных, не забыл заключенных. Утешил скорбящих и плачущих; был милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив…».

А если всего этого нет?.. Вчера ты умер. Сегодня похоронили. А завтра забыли. Все! Тень и та исчезла…

Глава 4

— Ты кто? — спросил я, оглядевшись по сторонам.

— Я Ангел! — ответило существо, чем-то похожее на бабочку.

— Не знал, что Ангелы такие?..

— Какие? — спросила бабочка.

— Такие!

— Мы разные. У каждого свой. Вот я у тебя!

— Я рад! Правда!

— Тебе пора! Тебя ждут, — сказала она.

— Кто?

— Увидишь. Не бойся! Это не страшно…

— Я не боюсь.

— Тогда полетели!

Она взмахнула крыльями и влетела в длинный узкий тоннель. Где-то далеко, впереди, был свет. Очень яркий. Как десятки, сотни солнц. «…вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил» (Исх.23,20).

Мы летели с ней по черному, не имеющему границ, сплошному коридору. Свет вдали был какой-то необычный. Резкий, холодный, но не слепящий. Его, как бы, не было, и все же он был. Повсюду. Он притягивал тебя. Но, от этого света, не было тени.

Мы быстро поднимались вверх. Время как бы перестало существовать…

Иногда, перед глазами, мелькали маленькие светящиеся точки. Они как искорки, от костра, быстро проплывали мимо, слегка тебя задевая. Вниз. Туда, откуда мы начали свой путь.

— Кто это? — спросил я.

— Это мои братья и сестры, — ответила бабочка, — они летят за такими как ты, усопшими. А ты думал, что ты один? Нет! Вас много!

Я окончил школу в девяносто первом. Отцу тогда было — сорок четыре. Столько, сколько сейчас мне. С высоты своего семнадцатилетия, мне казалось, что это много. Очень много! Ведь он родился при Сталине. А где я, и где Сталин? На дворе скоро двадцать первый век.

Мне представлялось это все в каких-то заоблачных далях, таких далеких, не реальных, сказочных. А отец иногда, по вечерам, рассказывал про свое послевоенное детство. Про первый запущенный спутник Земли, полет Юрия Гагарина, оттепель шестидесятых.

Это были времена Визбора, Высоцкого, Окуджавы. Времена целины, БАМа. И «Весны на Заречной улице».

А мне казалось, фу, как давно это было! Ты еще про Ленина расскажи! Врешь, поди, все!

В молодости не понимаешь, что такое сорок, пятьдесят, шестьдесят лет. Цифры и только.

А теперь уже я рассказываю дочери про черно-белый телевизор, который был в моей молодости. И если ты хотел, чтобы тот хоть иногда показывал, нужно было встать, подойти, стукнуть сверху кулаком, и тогда он переставал рябить, и можно было спокойно досмотреть «В гостях у сказки» или «В мире животных». Я говорю про талоны на продукты, дефицит всего и вся, очереди за продуктами, радиоточку на кухне, а она смеется и не очень верит. Для нее это тоже, как сказка.

Теперь самому к пятидесяти. И ведь не чувствуешь себя каким-то совсем уж старым, дряхлым. Кажется, стоит протянуть руку и вот они, твои семнадцать лет, вот она твоя молодость. Совсем близко…

Иногда ты хочешь встретить человека из своего прошлого. Из детства или юности. Ты ждешь этого свидания, этой встречи. А когда она происходит, приходит разочарование, наваливается тоска и грусть. Потому что того человека, которого ты помнил, знал и, может, любил, уже нет. Он уже другой. Он сильно изменился. И внешне и внутренне. А при встрече и говорить уже не о чем. Да и желания нет. А фразы типа: «ты помнишь?», начинают возвращать тебя в прошлое, которого все равно уже нет. Все в этом мире приходит и уходит, и ничего, к сожалению, не вернуть.

Это не значит, что став взрослым, ты становишься менее счастливым. Каждому возрасту свое. Но детство на то и детство. Со стороны прожитых лет именно оно вспоминается как самое счастливое. По прошествии тридцати-сорока лет начинаешь это понимать. Да и вспоминаешь только хорошее.

Школьная жизнь. Шумная, веселая, пестрая. Обиды, ссоры, драки. Праздники, смех, улыбки. Страх, волнения, экзамены. Принятие в октябрята и пионеры. Первомайские демонстрации. Сбор макулатуры и металлолома. Собирание ольховых шишек и березовых почек. Последний звонок. Фотография на память. Цветы, слезы. Школьный вальс. Обещания чаще видеться, дружить.

В первый год после школы встречаешь кого-нибудь на вокзале:

— Привет! Что? Как?.. Как дела? Поступил? Молодец!

Тогда, тебе казалось, все еще впереди, все еще только начинается.

Потом встречи все реже и реже. Потихоньку все отходит на задний план. Жизнь идет своим чередом. Все разбежались, разъехались. У всех семьи, дети, жены, тещи, любовницы. Встретишься, через десять лет, и поговорить не о чем. Спрашиваешь:

— Ну, как?

— Да так, как-то.

И взгляд такой тусклый, серый. Тебя, мол, еще не хватает. Отвали…

Свою первую учительницу помню смутно. Хотя сейчас довольно часто ее встречаю и здороваюсь. Может, из-за того, что учила она нас совсем недолго, только в первом классе, а потом куда-то пропала. Наверно, замуж вышла. И у нас была вторая первая учительница. До четвертого класса.

Передо мной, как на экране кинотеатра, проходят лица моих друзей, одноклассников, учителей. Кадры идут не вперед, а назад. В ускоренной перемотке проносятся изображения знакомых тебе людей. Умершие — оживают. Есть и такие. Ныне живущие — молодеют. У них разглаживаются морщинки, исчезает седина. Годы уходят. Ты возвращаешься в свое прошлое, в свое детство.

Ты видишь себя, бегущего с портфелем, по улице, такой, какой она была раньше. Заглядываешь в парк. Он был немного не такой, как сейчас. Густо заросший акациями и яблонями. Парк твоего детства. Садишься на скамью, на которой когда-то сидел. Она новая, но стоит на прежнем месте. И мимо тебя снова идет она. Девочка, которую ты любил! Ты глядишь ей вслед пристально, не отрываясь. И как заклинанье повторяешь: «Оглянись! Ну, оглянись же! Пожалуйста!» Она чувствует на себе твой взгляд. Оборачивается. И смотрит на тебя своими темными бездонными глазами. Курносая, с бантиком. И ты чувствуешь себя самым счастливым человеком. На всем земном шаре…

Воспоминания мелькают, летят. Они тебе не дают спать. То пропадают, то вновь появляются. Это какие-то наброски, какие-то зарисовки. Ты бродишь в этом тумане, стараешься разглядеть что-то, увидеть. Иногда появляется какая-то отчетливость, какая-то картинка. Ты пробуешь ухватиться за нее, задержать в своем сознании. Но она быстро мелькнет, поманит и исчезает.

Эта любовь потом прошла, пролетела, разочаровала. Но, все равно, это была любовь! Те чувства, то тепло сохранилось на всю твою жизнь. Иногда оно возвращается. У тебя щемит что-то под сердцем. И от того, что все так случилось, и от того, что ничего не вернешь…

А тогда, давно, в парке ты ловко перескакиваешь через лужи, обгоняя ее. И в последний момент со всех сил топаешь по воде ногами, обрызгивая с головы до пят предмет своего обожания. За то, что не дала списать! И чтоб не зазнавалась! Да мало ли еще, за что? Умная больно! И слышишь радостно вслед девчоночий писк. И возмущенное — дурак!!! Ты хохочешь!

И довольный, что все так хорошо получилось, несешься сломя голову к школе. Вон, ее уже видно. Скоро звонок! А ты опять, как назло, не сделал уроки. И ладно! Главное, это ее — «дурак»!!! Более приятного слова от нее я не слышал…

Глава 5

Отец читал мне сказку, про Буратино Алексея Толстого. Книжка была большая, с картинками. Было мне тогда года четыре, может быть пять. Не знаю почему, но это врезалось в память. Столько лет прошло. Может по тому, что сказка нравилась. И картинки были яркие, интересные.

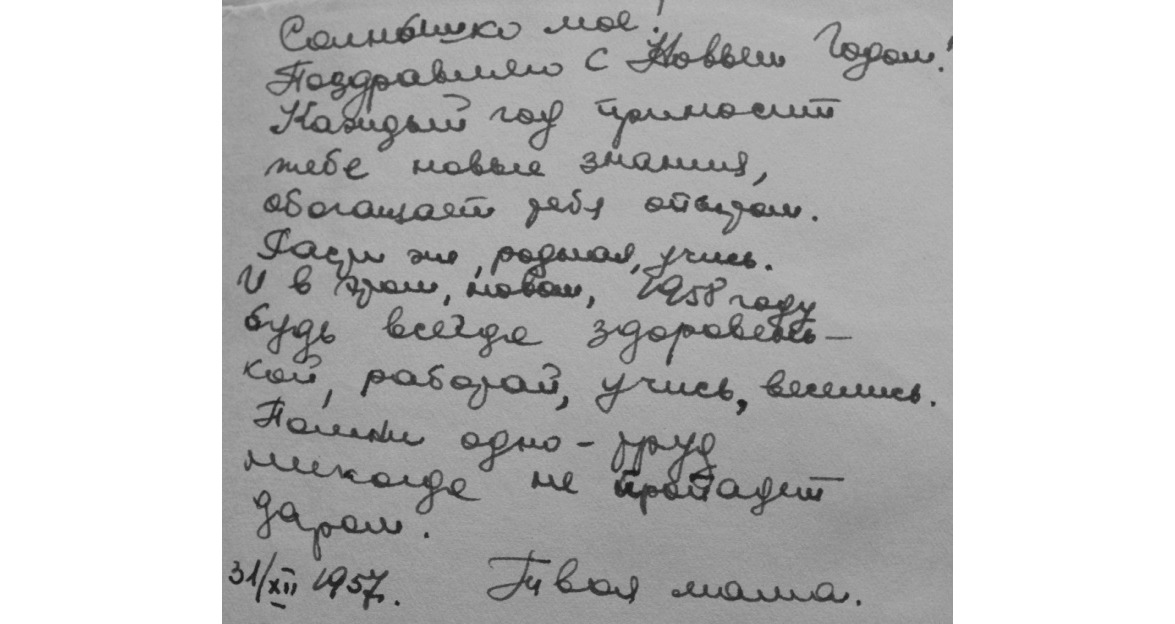

Недавно купил в букинистике книгу. И нашел, на обороте форзаца, такое вот поздравление. Ровно шестьдесят лет назад. Совсем — давно. И вроде совсем недавно. И слова, какие хорошие:

«Солнышко мое! Поздравляю с Новым Годом! Каждый год приносит тебе новые знания, обогащает тебя опытом. Расти же, родная, учись. И в этом, новом, 1958 году будь всегда здоровенькой, работай, учись, веселись. Помни одно — труд никогда не пропадет даром. 31.12.1957. Твоя мама».

Отца давно уже нет рядом. А я все время вспоминаю что-то с ним связанное. Помню тихий летний июльский вечер. Позади школа, выпускной, экзамены. Отгремел последний звонок. Мы сидим во дворе, на скамейке. И разговариваем. Уже, казалось, такой взрослый сын, и отец. В памяти не сохранилась запись разговора, ни того, что было после. Но осталось чувство единения, чувство любви. И его ко мне, и моей к нему. Осталось, и до сих пор греет.

В детстве его влияние сказывалось буквально во всем. Это он повел меня, за руку, в кинотеатр на «Неуловимых мстителей». Рассказав кратко, по дороге, сюжет фильма. И подсунул «Трех мушкетеров» Александра Дюма. Хорошая книга, почитай! А еще, за что отдельное спасибо, открыл для меня Высоцкого.

Восьмидесятый, когда Высоцкий умер, прошел мимо меня. Да и было мне тогда шесть лет. В восемьдесят первом я только в школу пошел. Высоцкого впервые услышал лет в десять-одиннадцать. В двенадцать выпросил у родителей гитару и выучил первые три аккорда. Их еще называют блатными. Гитара была семиструнная. Правда, переделанная под шестиструнку. А так все, как у него, у Высоцкого.

Информации о нем было мало. Редкие заметки в газетах, журналах. Иногда попадались фотографии. Это все вырезалось и складывалось в отдельную папку. Магнитофон появился чуть позже. Записей было не достать. Тексты песен переписывал с плохо звучащей пленки. Аккорды, на слух.

Вышел первый сборник стихов — «Нерв». Стоил бешеных денег. Мне его дали знакомые, и я всю ночь переписывал в тетрадь слова песен, боясь к утру не успеть. И только совсем недавно, в наши дни, сумел найти в интернет-магазине этот сборник, но второй выпуск, и купить. Для коллекции.

Когда вышел первый диск-гигант, долго родителей упрашивать не пришлось. Вот тогда в доме зазвучал Высоцкий в хорошем качестве и исполнении. Потом мама была в Москве на учебе и сходила на его могилу. Там, у входа на кладбище, стоял киоск. Коммерсанты продавали продукцию, связанную с ним. Она купила две книги и фотографию. Так началась моя подборка о Высоцком, которая продолжается до сих пор.

Сейчас, в век интернета, трудно представить себе тот дефицит. А тогда в магазинах не было ничего. Все приходилось добывать или с боем, или из-под полы. Длинные очереди за хлебом и молоком. Стоишь часа по два-три. Тебя со всех сторон толкают, душно, хочется пить. Выходишь из магазина, как из парилки, прижимаешь к груди сумку с хлебом или банку с молоком и радуешься, что ее не разбили. И так каждый день. Это была твоя работа. Хождение по магазинам входило в твои обязанности. Взрослые были на работе. Все по карточкам. Их нужно было отоваривать каждый день. И это еще тебя, как не достигшего определенных лет, не посылали в очередь за водкой. Там, вообще, творилось непонятно, что…

Книг не было вообще. Вернее, они были в библиотеке. А в продаже нет. Их добывали по подписке через райком или исполком. Но там тоже нужно было иметь своего человека. В городах, правда, можно было обменять на макулатуру, но у нас, в небольшом поселке, и этого не было. Зато была школьная библиотека. И красные тома на полке. Собрание сочинений Дюма. И очередь за каждым томом. Кто не успел, тот опоздал! Хорошо было иметь знакомую библиотекаршу. Они доброжелательно относились к тем, кто много читал, и всегда выручали.

Может, от того что книг было мало, мне всегда хотелось иметь их много. Чтобы были под рукой. И чтобы твои. Личные. Эта «жадность» к книгам сказывается до сих пор…

Алексей Баталов, мой любимый актер, прожил восемьдесят девять лет. Умер только недавно. Я тоже решил — надо прожить столько же! А почему нет? Вполне реально. Это же не сто!

Только с каждым годом срок опускается все ниже и ниже. Сейчас думаю, дай Бог хоть до семидесяти пяти дожить. Да и это, наверно, много. Хватит и семидесяти. Да и шестьдесят пять — цифра неплохая. Эх, эти бы цифры да Богу в уши. Это только человек предполагает, а Господь располагает.

Мало ли, что ты хочешь! Ты хотел стать археологом. Изучать черепки и кости древних цивилизаций. А потом геологом. Лазить по горам, собирать разные камни. А стал священником. И получается, что хочешь одно, а в конечном результате — получаешь другое. И только со временем начинаешь понимать, что все имеет смысл, все имеет Его волю. Надо только понять и принять ее. К сожалению, не всегда это удается. И все твои замыслы, казалось, даже самые продуманные, несовершенны и изменчивы.

И умирать надо тоже вовремя. Чтобы никому не надоедать. И не быть лишним. Хотя: «…не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать не в свое время» (Ек.7,17).

Будем жить!

Глава 6

Сижу вот и думаю: если бы человек жил вечно, в каком возрасте я бы хотел остаться? Как сейчас, или чуть помоложе? Наверно, помоложе. Лет этак на десять. Тогда и ум уже был, и болезней поменьше.

И представил я себе, что буду всегда такой, какой есть сейчас. И все окружающие тоже останутся навсегда такими, как сейчас. То есть соседка, которая вечно ворчит и всегда чем-то недовольная, так и будет ворчать до скончания века. И даже малейшего шанса не будет, чтобы это исправить. Нет уж, увольте!

Читаю в синодике имена. И уже не помню тех, кто в них записан. Проносятся, как в зеркале, какие-то лица. Знакомые и не очень. Чьи-то улыбки, глаза. Кого-то вспоминаешь, кого-то нет. Много имен, записанных по чьей-то просьбе. Этих не знаешь совсем. Какие они? Хорошие или плохие? Но раз кто-то за них молится или просит, чтоб помолились, значит, не все потеряно в этом мире, значит, кому-то они дороги, близки, нужны. И может, кто-то так же молится за тебя. Значит, и ты кому-то нужен!

Человеческая память не совершенна. Земная память не вечна. Человек умирает. Что после него остается? Зубная щетка в стаканчике, одежда в шкафу, и альбом, с никому не нужными фотографиями.

Но в православии нет людей ушедших, канувших в Лету. У Бога все живы, все записаны, все учтены. И на всех распространяется Божья благодать и любовь.

Много ли народу о тебе молится? Наверно, можно по пальцам пересчитать. Один, два, три… Человек десять. А может и того меньше. Много это или мало? Смотря как посмотреть. Если это те, кто просто вспоминает тебя, когда надо и не надо — это одно! А другое — те, кто действительно поминает тебя в своих молитвах.

Всегда должен быть кто-то, пусть даже один человек, кто помолился бы за тебя. Кто, зайдя в церковь, затеплил бы свечку перед иконой и тихонько прошептал: Спаси, Господи, и помилуй раба Твоего…

Это важно!

Это важно здесь, на земле, а особенно важно там, на небе…

Идешь по улице, споткнулся, упал. Синяк. Хотя по всем показателям мог и ногу сломать. Или вообще, убиться. А Господь уберег! Значит, кто-то молился в этот момент, вспоминал тебя и был услышан. И часто сам не знаешь и не догадываешься, кто он.

Может быть, вон тот бомж, что сидит на паперти? Ведь ты, проходя мимо, дал ему «сотку» на опохмелку. Видно, что человек страдает. Но, ему мало кто подает. Алкаш! Что с него взять? Так, мелочь кидают, лишь бы отвязаться. А мужик поглядел снизу вверх на тебя, сказал вослед: «Спаси, Господи!». И именно эти слова дошли до Бога.

Очень часто человеку чего-то не хватает, что-то недостает. И здоровье так себе, и настроение. Одним словом — хандра. А тот сказал два слова, и хорошо стало на душе, тепло. И тоска исчезла, и жизнь вроде на лад пошла. А слова то какие простые: «Спаси, Господи!». И потому, как они отразились на твоем самочувствии, понимаешь — они дошли. Господь их услышал! Вот тебе и бомж. Вот тебе и алкаш! «…нищий воззвал, — и Господь услышал и спас его от всех бед его» (Пс.33,7).

Кроме Нового года, мы раньше, во времена СССР, праздновали — 1 мая, День Победы и 7 Ноября. В такие дни всегда ходили на демонстрации. Транспаранты, флаги, портреты членов Политбюро.

На трибуне выступали начальники. Толстые, солидные дядьки. Всем было весело, все кричали: «Ура-а-а!». Рядом со стадионом было кафе «Ветерок». Нам что-то покупали. Булочки, плюшки, кексы, коржики. Поили соком. Сок был в таких длинных конусообразных емкостях, с краником.

Вечером обязательно накрывали стол. Собирались родственники, друзья, соседи. Мы, малышня, схватив пару пирожков, убегали на улицу. Только когда темнело, возвращались в дом.

О церковных праздниках речь не шла. Сколько себя помню, никто никогда не упоминал, какой сегодня день, какое событие, какой праздник. Я не знал ни Сретения, ни Благовещения, ни Преображения.

Только на Вход Господень в Иерусалим появлялась веточка вербы. Бабушка наряжала ее бумажными розовыми цветами из гофрированной бумаги. Получалось очень красиво.

И на Пасху она всегда красила яйца. И одно клала к старенькой маленькой иконке, которая стояла высоко на шкафу. Читала ли при этом какие-то молитвы, сказать не могу.

Но на кладбище мы ходили, это я помню. И в Радоницу, и в Троицкую субботу. Значит, вера в семье была. По крайней мере, у бабушки. И хоть крестиков никто не носил, крещенными были все.

Церковь была в Уржуме. Единственая в округе, которую не закрыли. Или не успели закрыть. Маленькая, тесная. На фоне большого, разграбленного и оскверненного собора.

Ее не тронули даже в хрущевские времена. И район там чужой, и родственники. У моего родного дяди Саши, у жены, тети Натальи — мать с отцом. Отец меня туда и повез.

Мой будущий крестный, дед Володя, сказал: надо крестить! Раз сказал, значит надо! И окрестили.

Конечно, я этого не помню. Что может помнить младенец, которому не было и года. Рассказывали, что уже потом у отца на работе были какие-то проблемы. Кто-то все же настучал. Но, так как он не был членом партии, отстали.

Никто тогда даже предположить не мог, ни родные, ни крестный, что я стану священником. И буду сам крестить людей.

Когда бабушка умерла, в ее сундуке я нашел кусочек старой засохшей просфоры…

Глава 7

— Не спишь? — бабочка села на прикроватную тумбочку.

— Нет. Думаю!

— О чем?

— Обо всем. Например, о любви! И еще о жизни и смерти.

— Философ! Что ты о ней знаешь? О любви!

— Ну-у…

— Она, любовь, превыше всего! И жизни, и смерти. Понял?

— Да.

— А раз понял, спи. Потому что любовь — это Бог!

Ангел исчез. Мне показалось, что это ветер ворвался в комнату. Пришлось встать, закрыть форточку.

— И правда, что может быть дороже жизни? — подумал я засыпая. — Только любовь…

Любовь — что это? Кто только не задумывался над этим вопросом. Над этим ломали голову многие великие поэты, писатели, художники, музыканты. Нарисованы сотни картин, сняты тысячи художественных фильмов. Написаны тысячи, десятки тысяч романов, стихов, пьес. Несчетное число музыкальных произведений. И все равно снова и снова задается вечный неразрешенный вопрос: любовь — это что?

Какой бы человек ни был — хороший он, плохой ли, всегда найдется тот, кто все равно его любит. Потому что — «любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1Кор.13,4—8). Мать, жена, отец, брат, сестра. Много таких, кто тебя любит. И даже будь ты распоследней сволочью, все равно найдется кто-то, кто тебя не бросит и пожалеет. Кто даст тебе кусок хлеба и приютит. Кто тебя спрячет и не выдаст. Кто отдаст тебе все, что у него есть. Ибо «…любовь не делает ближнему зла» (Рим.13,10).

Сколько бы ты не прожил, рядом с тобой всегда она — любовь. И всегда оно — горе. Они сопровождают тебя всю твою жизнь. И в детстве, и в юности, и в старости. Только в разные временные промежутки и любовь разная, и горе не одинаково. Но одно исходит от другого. И неразделимо. Твои горе и твои слезы — это всегда плата за твою любовь. По-другому никак! Ты потому и человек, что можешь и любить и горевать. А если не любишь, то и горевать-то ни к чему.

Любить — это ведь и просто, и в то же время сложно. А ответ, мне кажется, прост. Спроси себя — ради чего ты живешь? И ради чего или кого готов умереть? Отдашь ли ты жизнь за того, кого любишь? Да или нет? Ответь! Не задумываясь. Если да! Это и есть любовь! А остальное все шелуха. Остальное все мусор. Его раздувает и гонит по площади ветер. После него ничего не остается.

Любовь нельзя разглядеть. Ее можно только почувствовать. Сердцем, душой. У каждого она разная, своя. У кого-то простая, спокойная. У кого-то мучительная. С болью, с зубным скрежетом, с ревностью, на разрыв аорты. Но, какая бы она ни была, все равно — это любовь.

— Кирья-я-ан! Родимый!!! — она рухнула перед ним на колени, тычась головой в грязные, стылые доски перрона.

— Я тебя нашла… я тебя все равно нашла! — глотая слезы, хрипела она. А он, безногий, грязный, не бритый, большими и трясущимися ладонями гладил голову жены и повторял одно и то же без конца:

— Анфис… Анфис… Анфис…

Она, любовь, всегда рядом со смертью. Рука об руку, след в след. Где нет любви, там нет и смерти.

На миру, говорят, и смерть красна! О чем думает человек, когда жертвует собой ради других?

Ведь порой поступки совершаются, когда никто этого не видит. И все же человек их совершает.

Значит, есть любовь в его сердце, в его душе. Любовь, ради которой стоит жить и ради которой стоит умереть. И если есть она в тебе, такая любовь, значит счастливый ты человек. Значит, не зря ты живешь. Значит, не зря ты родился.

Любовь к Родине. Любовь к женщине. Любовь к родителям. Любовь к детям. Любовь к земле, на которой вырос и бегал в детстве босоногим мальчишкой. Любви много. И вся она твоя. Вся она принадлежит тебе. И в писании сказано: «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15,13).

Но и горе тоже у каждого свое. Тебя оно не коснулось, прошло мимо, не задело. И ты даже представить не можешь объем этого горя. Это горе чужое — не твое.

Ты всего лишь человек. Что ты можешь? Как ты можешь помочь тому, кто потерял близкого. Что ты можешь сказать матери, потерявшей своего единственного сына, или жене, которая потеряла мужа. Да даже внучке, похоронившей свою бабушку.

Когда уходит близкий, вместе с ним уходит часть тебя. Как будто у тебя вырвали сердце, и что-то в тебе оборвалось.

И ты плачешь, уткнувшись ночью в подушку. Плачешь от тоски и безысходности. Плачешь, сжав зубы, чтоб тебя не было слышно, и подвывая, как побитый щенок. Плачешь, потому что тебе страшно…

Тебе кажется, ты бы отдал все, что у тебя есть. Все, что тебе дорого, все, что ты ценишь, все, что ты любишь. Лишь бы человек открыл глаза, встал, и пошел. Но, ты не можешь воскресить умершего. Ты не можешь заменить его собой, ты не можешь восполнить эту потерю. Тебе этого не дано, это не в твоих силах. «…Он воззвал громким голосом: Лазарь! Иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет» (Иоан.11,43—44).

А его уже нет. Он уже не придет к тебе и не скажет: «Пойдем, ты мне нужен!» И не будет больше ни радости, ни смеха, ни ссор, ни обид. Не будет ничего.

А что слова? Они пусты. Пусты и бесполезны. Если тебе нечего сказать, лучше помолчи. Постой, помолчи и помолись…

Глава 8

Поздно ночью позвонили. Умирала девушка. Рак в последней стадии. Говорят, до утра не доживет. Прислали машину. За окном темень. Собрался. Путь неблизкий. Надо ехать. Лишь бы успеть…

Деревня. Частный дом. Встречают у ворот. Здороваюсь. Захожу…

Идя к больному человеку, не важно, стар он, молод ли, все личные дела свои, проблемы нужно оставлять на потом. Да и кому, по сути, нужны твои душевные переживания? Им вон со своими бы разобраться. Навалилось, не разогнуться…

А то, что у тебя самого — ребенок болеет, жена не может на работу нормальную устроиться, крыша в церкви бежит, и нет денег даже на шифер, машина старая в ремонте, и неизвестно, сколько еще там пробудет, теща достала своим нытьем… Кому это надо? Только тебе.

Все свое — потом. Не сейчас! Завтра, послезавтра. Или через неделю. Как Бог даст!

А сейчас только то, зачем позвали.

Но, когда видишь беспомощность, боль, страдание, горе другого человека, не всегда получается сдерживаться. Не всегда и не везде. Ведь сострадание присуще любому нормальному здравомыслящему человеку. И очень тяжело держать все внутри, когда сталкиваешься с этим практически каждый день. Оно там копится, нарывает и болит. И не находит выхода. Так можно и самому впасть в депрессию. Да такую, что запой, как минимум недельный, покажется цветочками по сравнению со всем остальным. И если вовремя не вскрыть накопившееся, то и сердце может не выдержать. И тогда точно будет инфаркт. Или еще что похуже. А на кого надеяться? Только на Бога. Господи, спаси и помоги! Раз Он посылает, то знает: ты справишься! А остальное все от лукавого.

Я ее не знал. Никогда раньше не видел, не встречал. Она плохо говорила, плохо глотала. Но с Божией помощью исповедовалась, причастилась. Да и какие грехи могут быть в шестнадцать-семнадцать лет?

Я ей дал запить из кружки, что стояла на столике у кровати, и так как, все равно, больше ничем помочь не мог, собрался уходить. Родственники стояли за дверью и ждали, когда я выйду. Но она сжала мою руку. Даже не сжала, а просто коснулась своей рукой моей руки. Наши взгляды встретились. Капельки слез застыли в уголках ее глаз. В них было столько мольбы, веры, страха, отчаяния, надежды, что я просто не решился отнять руку и выйти. Она чувствовала, она знала, что умирает! И я знал, что она знает! И взгляд ее был уже какой-то отрешенный, спокойный. Будто она что-то видела такое, не подвластное простому, земному.

Я сел на табурет, что стоял у кровати, наклонился к ее лицу и тихонько, чтоб она услышала, сказал: «Не бойся… Я не уйду…». Она натянуто улыбнулась кончиком губ и снова слегка сдавила мне пальцы. Сильно сжать не было сил.

Так мы и сидели. Тихо, молча, без слов. С молитвой в душе. С надеждой и верой на милосердие Божие. Я и она. Она и я. И смерть, которая стояла тут, рядом, в изголовье…

Очнулся, когда почувствовал, что ее ладошка, которую я так и держал все это время, стала холодной.

До последней минуты, до последней своей секунды она верила, что я ей помогу. Но, что я мог? Что? Я такой же слабый и такой же грешный. Господи, Господи! Прости ты нас!.. Спаси и помилуй!!!

Тихонько, будто боясь нарушить ее покой, я освободил свою руку, перекрестился и закрыл ей глаза: «Упокой, Господи, душу рабы Твоея, новопреставленной… и прости ей, вся согрешения ее, вольная и невольная и даруй ей, Царствие Небесное»…

Встал, тяжело вздохнул, как бы прощаясь.

Мне еще нужно было выйти из комнаты и сказать родителям, что их дочь умерла…

Глава 9

— Ты все обо мне знаешь? — спросил я Ангела.

— Да! — ответил он.

— И что? Какой я?

— Разный.

— Но я ведь и сам иногда не знаю, какой я!

— А кто должен знать, если не ты?

Ангел взмыл вверх.

На миг мне почудилось, что это большая красивая бабочка.

Я посмотрел ей вслед и подумал: «Как хорошо, что есть кто-то, кто о тебе все знает!..».

«…ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно» (Евр.13,18).

— Выучил? — учительница повернулась в мою сторону вместе со стулом, как бы давая понять, — сейчас пришло ее время. И что бы я ни делал, как бы не выкручивался, мне, ну никак, не отвертеться от заслуженного возмездия. То есть двойки.

— Начинай! Тихо в классе!!! Слушаем!

— Александр Сергеевич Пушкин. Я Вас любил. Стихотворение.

Я замолчал, собираясь с мыслями.

— Ну, Пушкин. Ну, стихотворение. Дальше!..

— Стихотворение. Я вас любил… Любовь еще, быть может… Быть может…

— Что, может?.. Продолжай!

— В душе моей… Моей…

— Что, в душе твоей?..

Класс заржал. Этим только дай повод. Нет, чтоб помочь! Гады!!! Погодите!!! Будет и на моей улице праздник!

Я посмотрел вниз, в пол, пошкрябал ногой по линолеуму, пытаясь что-то там разглядеть, затем, как бы ища подсказку, вверх, в потолок. Но, кроме мухи, ничего не увидел. Муха была большая. Жирно-черная. Она, в сонном оцепенении, сидела вниз ногами, лениво шевеля крыльями, и ей не было дела ни до Александра Сергеевича, ни до меня, ни до моих страданий. И почему я не муха? Тьфу ты! Лезет такое! Взгляд мой перешел на класс, который, видя мои муки, старался смехом их продлить. Конечно, им лишь бы подольше! Чтобы очередь до них не дошла. Лучше, чтоб до звонка.

— Вы меня перебиваете, — я посмотрел на учительницу, — поэтому, я сбиваюсь.

— Хорошо. Я не буду. Начни сначала.

— Пушкин. Александр Сергеевич. Стихотворение. Я вас любил.

Взгляд свой я направил на учительницу, стараясь придать ему как можно больше чувственности. Тем самым, пытаясь, вызвать, ну хоть немного, к себе сочувствия. Ни о какой любви, я понимал, речь уже не шла.

— Я вас любил… М-м-м… Она, то есть любовь, еще, быть может, — тут я снова запнулся и тяжело вздохнул. Ну, прям, как Альфред Жермон, герой оперы Джузеппе Верди при виде умирающей Виолетты. Надо же! И откуда только берется? Опять не туда потянуло! А пусть она не обольщается! Подумаешь, учительница!!! Кое в чем и я разбираюсь! Когда надо! И давно уже все понял! Не дурак! Никакая любовь мне не светит! Ни сегодня, ни завтра! И повесть о Ромео и Джульетте останется печальнейшей на свете… Как и двойка в четверти. Тогда, пусть кто-нибудь скажет, — чего надрываться?

Но я с каким-то маниакальным упорством продолжил:

— В душе моей угасла не совсем…

Снова посмотрел в потолок, ища хоть малюсенькой поддержки от все еще сидящей там мухи. При этом думая: хорошо было бы, если бы он, потолок, вдруг упал. Прямо весь! С мухой! И тем самым прекратил все мои мучения.

— Но пусть она вас больше не тревожит… Не тревожит… Я не хочу печалить Вас…

Тут я снова замолчал, стараясь вспомнить продолжение, и выдавить из себя еще хоть одну строчку.

— Ничем… Ничем, Сережа! Вот именно… Печалить… Садись. Два!

— Но!

— Никаких, но! Два! И не спорь. Следующий, пойдет… Пойдет…

Рука учительницы двинулась по классному журналу, сверху вниз, по алфавиту, ища очередную жертву. Класс притих, как потолочная муха перед мухобойкой.

— Следующий пойдет…

Я сел на место, ничего уже не боясь. Так и просидел до конца урока, глядя в окно и считая ворон на ближайшем дереве.

Что еще оставалось?

А за окном была весна…

Когда встречаются одноклассники, они не любят говорить, что в школе были отличниками. Даже если и в самом деле были. И что по поведению у них круглая пятерка.

Обычно всегда вспоминают какие-то шалости, проказы. О том, как доводили учителей. Про двойки и тройки по математике, русскому, биологии или химии. Про то, как прогуливали уроки, спорили с учителями, хулиганили, дрались, курили втихаря за углом.

А не про то, что, например, на физкультуре не умели бегать или прыгать. И получали за это колы и пары. А потом выклянчивали у физрука пятерку, чтобы не портить аттестат.

Жизнь человека скучна, малозначительна, неинтересна. Ему всегда хочется выделиться, показать свою причастность к кому-либо или к чему-либо. Чтобы приобрести вес в чужих, а главное — в своих собственных глазах. Показать свою значимость, свое я. Услышать от знакомых и незнакомых людей: ну, ты, брат, даешь! Молодец! Не ожидал от тебя!

От этих слов становится тепло в груди, расправляются плечи, появляется блеск в глазах. Ты чувствуешь себя героем. Тебя опять начинают любить, тобой восхищаются, тебя хлопают по плечу, с тобой хотят выпить. Вчерашние школьницы, а нынче солидные тети заглядывают тебе в глаза и спрашивают себя: как же это я его такого не разглядела, не поняла, не заметила, упустила. Эх!!!

И ты уже сам начинаешь в это верить, чувствуешь себя этаким Петей Васечкиным, задирой и хулиганом.

— Васечкин, иди к доске! Васечкин… Пять?.. Пять?.. Еще пять?.. Ничего не понимаю? Когда это ты успел столько пятерок нахватать? Ну, ладно…

Так вот, в аттестате за поведение у меня тоже пятерка. Хотя за сутки до этого стояла двойка. И это в одиннадцатом, выпускном. О том, как надо суметь заработать двойку за поведение, отдельный разговор. А вот чтобы уговорить учителя исправить ее на пятерку, тут нужно приложить максимум усилий и таланта. И мне это удалось.

Глава 10

Вот и граница. Думали, встретит нас прапорщик, в шапке ушанке, в окружении злых голодных овчарок.

— Руки на капот!!!

И все такое…

— Везете ли запрещенные предметы?!

Ничего подобного…

В машину заглянул пограничник, молодой, веселый. Пересчитал народ, проверил паспорта:

— Всего хорошего, счастливого пути!

Все, прощай, Родина!

До сопредельной стороны несколько километров. Вдали видны пограничные вышки. Значит, бдят, значит, граница на замке. Спиной ощущаешь мощь и размеры своей державы.

Чемоданы сложены в проходе друг на друга. Финская таможня проверила верхние, забитые вещами и продуктами, а нижние даже открывать не стала. А мы переживали. Думали, что все лишнее придется оставить. Пронесло. Хотя правила пересечения границы довольно сложные. То нельзя, это. Все ограничено, все в пределах нормы. Горячие финские парни все с пистолетами. Выглядят, как в американских боевиках. Красиво, солидно, немножко снисходительно. Европа.

Штампик поставлен. Въезжаем в Евросоюз. Дороги ровные. Не качает, не трясет. Кругом леса, озера и бесконечное скандинавское небо…

Подъехали к ферме. Пока обустраивались, время перевалило за полночь. Только когда легли спать, поняли: час ночи, а светло, как днем. Ночи белые. До этого ни разу с таким сталкиваться не приходилось. Очень трудно привыкнуть. Светло круглые сутки. Чтобы создать ощущение ночи, занавешиваешь плотно окна, но и это не дает сплошной темноты. Только сумерки.

Всегда казалось, что заграница — это что-то такое необычное, не наше. Вот пересечешь границу, и все другое. И небо, и деревья, и трава. Не говоря уж о людях. А оказалось все просто и прозаично. Все как у нас. Та же трава по обочинам дорог, те же ели, сосны и вездесущие воробьи. И все же подсознанием понимаешь, что это не наше. «…хоть похоже на Россию, только все же — не Россия».

Утром на работу. Встаешь в пять. С шести до одиннадцати в поле. Потом обед, и до трех снова работа. Она, хоть и тяжелая, все внаклонку, или на коленях, но не монотонная. Успеваешь и с соседом поговорить, и отдохнуть, если устал. Ягод много. Гектары. Ешь, не хочу. Вначале вроде в охотку, а потом уже приедаются. Ползаешь по полю, стараясь больше собрать. Дня через два начинает ныть спина. Тут в ход идет и мазь, и тугая повязка. С непривычки все болит, но со временем втягиваешься. Чувствуешь: становишься профессиональным сборщиком. Если б дома были такие плантации, можно было бы давать уроки по скоростной сборке клубники. Мастер-класс! Молодой человек, вы любитель? Обижаешь, тетка, профессионал! Пошел и вытоптал ей всю грядку.

У тебя появляется своя манера сбора. Руки привыкают, приспосабливаются. Бирку с номерком в корзинку, и ягодка к ягодке, кустик за кустиком. Полные, или к машине, лучше бегом, или оставляешь в проходе. Потом! Сейчас некогда, надо собирать. Чтоб другие не опередили. Зеленоватые нельзя, с хвостиком тоже. Фермер каждый раз, чтоб жизнь медом не казалась и не халтурили, на все поле кричит по-русски: «Красна-а-а-я!!!» Ягоды сортируют, и если много неликвида, могут не засчитать. А это деньги…

Финны доброжелательны. Улыбаются. Проезжая мимо, машут руками, здороваются. За рулем очень много старушек. Городок небольшой, тихий, спокойный. Даже байкеры на своих «Harley-Davidson» и «BMW» не буйные. Волосы и бороды заплетены в аккуратные косички. Сидят в кафешке и тихо попивают пиво.

Один, узнав, что мы русские, начинает что-то объяснять, бурно жестикулируя руками. Стараешься понять, что он тебе говорит. Чтоб не обидеть, делаешь пару глотков: За мир! За дружбу!

— Я-Я! Аншантэ! Натюрлих! Сенк ю вери мач!

— О-о!!! «Москвич», «Жигули», «Ваз-2101»! Копейка! Окей!

— Окей! Подижь ты, знают!

— Перестройка! Путин! Медведь! Балалайка!

— Ол райт!

Хлопаешь по плечу, зовешь в гости. Душевно!

Законы соблюдаются строго. Казалось бы, кругом поля. Ягод не меряно. Никто их не охраняет. Зайди со стороны леса и набери, сколько душе угодно. У нас так бы и сделали. Но, нет! Они приезжают семьями. Чинно, неторопливо, с детьми собирают пару ведер. Едут на ферму. Взвешивают, расплачиваются, улыбаются, машут рукой. И уезжают, счастливые. И так во всем.

На остановке кто-то забыл велосипед. Он стоял там несколько дней, никому не нужный. Стоит и стоит. Никто не трогает. Спросили у финна: стоит, значит надо, хозяин объявится, заберет. И правда, дней через пять, видно, спохватились, забрали.

Выйдешь из супермаркета, повесишь пакеты с продуктами на ручку велосипеда и можешь спокойно целый день ходить по городу. К вечеру придешь, пакеты так же висят. Никто их не взял, никто не проверил, не украл. Очень трудно с нашим недоверием, подозрительностью к этому привыкнуть.

Языка не знаешь. Иногда бывает тяжело. Трудно объяснить продавцу, что тебе надо. Надписи не понять. Все на финском. Целый час искал дрожжи. На пальцах показывал, что это, куда кладут, где используют. И про хлеб им рассказал, и про бражку, из которой самогон гонят. И по горлу пару раз пальцем щелкнул. Не понимают! Потом вроде догадались. Принесли маленький квадратик, запакованный в красивую обертку.

Табак дорогой. Пачка сигарет стоит, как три, четыре у нас. Все, кто курит, покупают развесную, в маленьких пакетах махорку. И папиросную бумагу. Сидят, крутят, пыхтят. Довольные!!! А чтоб не тратиться на бумагу, в одном из шкафов, нашли старые финские газеты. Времен Маннергейма. Закрутят самокрутку в палец толщиной. Дым во все стороны. Дешево и сердито. Газета трещит, воняет. Водитель-финн смотрит, глаза на лбу.

— Да-а! Странные все-таки эти русские…

А ты ему:

— Понял. мол, почему мы немцев разбили под Сталинградом. То-то же. Это тебе, не лаптем щи хлебать.

Улыбается.

Лес у них не такой, как у нас. Болотистый, пружинистый. Ходишь, как по подушке. Все под тобой колышется. Еловые и пихтовые иголки, трава, мох.

Ходил по грибы. Не нашел. Передвигаться тяжело, быстро устаешь. Хочется быстрее все бросить и выйти на дорогу.

Рыбы полно. Большой, крупной. И щуки, и лещи, и окуни.

Клубника по-фински — МАНСИКА. Она везде. И в поле, и в магазине. И на рекламных щитах. Она главная. Она кормит все местное население. В городах проводят фестивали. Бывать не приходилось, говорят весело. И торты из нее родимой, и компот.

Мне неважно, куда ехать. Близко ли, далеко ли… Главное, чтоб стелился асфальт, мелькали дорожные столбы, и открывались новые горизонты. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его» (Притч.16,9).

Каждый человек, хотя бы раз в жизни, ездил в поезде и пил чай. У него особый вкус. Два кусочка сахара, ложечка и подстаканник.

Без него нельзя представить себе чаепитие в поезде.

Проводница несет чай, держа в одной руке несколько стаканов. Позвякивание металлических подстаканников…

И душевные разговоры под стук колес…