Бесплатный фрагмент - Вспомни, Облако! Книга вторая

Рассказы о загадках и тайнах пятого океана

…Авиация

никогда не перестанет

занимать,

восхищать и всегда снова

удивлять свободные умы.

Вот они высоко

в воздухе проплывают

над нами

с поражающим гулом,

волшебные плащи Мерлина,

сундуки-самолеты,

летающие ковры,

воздушные корабли,

ручные орлы, огромные,

сверкающие чешуей,

драконы —

самая смелая сказка

человечества,

многотысячелетняя его

греза, символ свободы

духа и победы над темной

тягостью земли!

Само небо

становится ближе,

точно нисходит к тебе,

когда,

подняв кверху голову,

следишь за вольным

полетом прозрачного

аэроплана в голубой

лазури.

А. И. Куприн. Люди — птицы.

Часть первая

Мифы о крылатых людях и машинах

Мы несколько недооцениваем

технические достижения

наших далеких предков.

Между тем достижениями этими

ни в коем случае

нельзя пренебрегать.

История человечества

может предстать в искаженном виде

только потому,

что раньше люди не могли

достаточно бережно

хранить документы,

передавать свои производственные

традиции.

Тур Хейердал

С горечью понял искуснейший механик, скульптор и зодчий Дедал из Афин, что его далеко превзойдет племянник и ученик Тал. И тогда Дедал убил гениального юношу и бежал к царю острова Крит Миносу. Не сладко пришлось ему на чужбине. Заставил Минос Дедала построить для своего урода-сына Минотавра роскошный замок Лабиринт. Бросали в Лабиринт преступников, и они, не зная, как оттуда выбраться, попадали в лапы человека-быка Минотавра и съедались им. А каждые девять лет попадали на клыки Минотавру семь, юношей и семь девушек — самых красивых. Такая участь могла постигнуть и сына Дедала.

Решил Дедал сбежать от Миноса. «Минос владеет островом и может держать меня на земле, окруженной со всех сторон водой, — подумал он. — Но воздух ведь свободен! Если нельзя уйти ни по земле, ни по воде, то я убегу такой дорогой, где Минос бессилен: я уйду по воздуху».

И смастерил Дедал для себя и сына своего Икара крылья. Огромные получились крылья — из орлиных перьев, слепленных воском. Взмыли на них отец с сыном в небесную синь, уподобились птицам. Сердцу радостно, душе раздольно. И не выполнил Икар наставления отцова — не лететь слишком высоко! — ринулся к солнцу. Растопили податливый воск горячие лучи, и низринулся непослушный Икар в море…

Прекрасный миф! Есть ли что взять из него, кроме мечты о полете, любознательным, влюбленным в авиацию мечтателям? Некоторые исследователи находят технические детали, дающие основания за мифом видеть какие-то реальные попытки людей осуществить полет на искусственных крыльях. На многие вопросы уже сейчас можно получить ответ, используя новейшие археологические находки и другие данные.

Воском ли скреплял Дедал свои крылья? Вряд ли. В то время использовался довольно прочный клей, основой которого служил воск. Повредило ли солнце крылья Икара? Скорее всего, это поэтическое допущение. С поднятием на высоту температура воздуха падает. Но и в этом случае крылья могли разрушиться, так как древний восковой клей терял свои качества при понижении температуры.

Легенда об Икаре еще таит в себе много загадок.

Есть и другие сказания о воздушных путешественниках — читая их, стоит поразмышлять.

В Африке на песчаном плато Бандиагара живет маленькая народность — догоны, сохранившая свою специфическую древнюю культуру. Самое интересное у этого племени — удивительно стройные мифы, передаваемые устно. Из поколения в поколение на ритуальном языке «сиги-со», языке знахарей и колдунов, жрецов древней религии.

Мифы удивительны, и многому в них приходится верить. То, что было известно очень далеким предкам догонов, современные люди узнали совсем недавно. Например, древние догоны знали, что звезда Сириус — только фрагмент звездной системы, а в систему входят еще не видимый простым глазом белый карлик «по-толо» (Сириус-В) и тайная звездочка «эммея-толо» (Сириус-С) с планетой-спутником «ньян-толо». Ну как не удивляться, если ученые открыли Сириус-В в январе 1862 года, а о существовании Сириуса-С до сих пор идут жаркие споры среди астрономов!

В догонском мифе говорится, что Сириус-В — самая тяжелая звезда. «Она настолько тяжела, что все люди, вместе взятые, не смогли бы поднять маленький кусочек ее». В наше время ученые вычислили и подтвердили «догадку» догонов — масса Сириуса-В чрезвычайно плотна, один кубический сантиметр весит примерно 50 тонн!

В мифологии догонов есть две одиссеи о летающих людях: путешествие Ого и прибытие летательного аппарата Номмо с людьми на их землю.

Отойдя от божественной и космической трактовок этих полетов, хочется рассмотреть их в приближении к реальности.

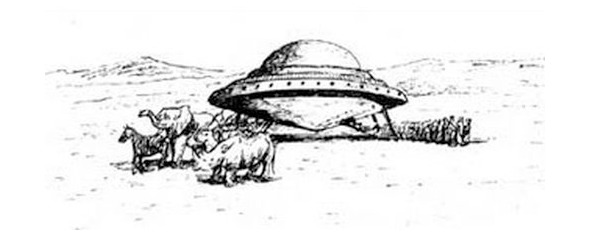

По преданию, Ого, а за ним и Номмо улетели с Сириуса, но предположим, что они прибыли на песчаное плато Бандиагара с другого континента Земли, где высокоразвитая цивилизация погибала по каким-то причинам. Тогда будет объяснима и высокая техническая оснащенность их летательных аппаратов, которые двигались подгоняемые «ветром», заключенным в зернах «по», этот ветер вырывался из задней части аппарата наружу в виде «крутящегося вихря» через отверстия, имеющие «форму этого ветра». И объяснимо, почему Номмо взял в свой аппарат все необходимое для жизни людей на новом месте. А он на свой огромный двухпалубный аппарат с круглым дном, разделенный на 60 отсеков, погрузил «все земные существа и способы бытия: мир, небо, деревню, дом собраний, женский дом, домашний скот, деревья и птиц, обработанное поле, огонь и слово, танец и работу».

О том, что у мифологических летающих людей догонов были не космические, а приземные летательные аппараты, говорят и детали легенд: аппарат Номмо «сделал восемь кругов над» посадочной площадкой в Бандиагаре, высматривая, ровна ли она. Убедившись в этом, он спустился «двойной спиралью». А приземляясь, он «скользнул по грязи». Это описание посадки в большей мере относится к эволюциям приземного воздушного корабля, чем космического.

Более приземленно неплохо бы рассмотреть и другие легенды.

Археологи нашли глиняную табличку. На ней письмена. Расшифровав их, ученые прочитали одно из древних сказаний народов Двуречья. Легенда, возникшая несколько тысячелетий назад, широко отраженная в ассиро-вавилонской литературе и мифологии, повествует о том, как летал Этана.

Этана очень желал получить регалии царской власти и «траву рождения» для обеспечения личного бессмертия. С просьбой помочь ему в достижении желаемого он обратился к богу солнца Шамашу. Тот посоветовал ему отправиться на небо, «где любой найдет все, что ищет». Этана устремился к звездам на крыльях орла.

Сюжет, довольно распространенный в мифологии, примерно о таком же полете рассказывается в «Славянской книге Еноха» — апокрифическом произведении I века нашей эры. Разница в том, что Этана сам попросился на небо, Еноха же пригласили «два очень высоких человека», сказав: «Не бойся, не страшись. Сегодня ты вознесешься с нами…» И эти люди, используя крылья, подняли Еноха на облако, и облако стало стремительно набирать высоту. Удивительно! Но ничего удивляющего нас не будет, если мы попробуем нарисовать эту картину современно: на легком крылатом (или винтовом) аппарате Еноха подняли к висящему в небе огромному белому дирижаблю, и тот, взяв пассажиров на борт, начал набирать высоту.

Итак, Этана с Енохом летят. Можно ли верить в их полет? Много летающих людей родила мифология, например в индийском эпосе «Рамаяна» два героя витают в небе, и в древних китайских сказаниях первый богдыхан был «сыном Неба», и основатель династии правителей Перу Гуэлла с женой считаются небесными пришельцами. Но даже умозрительных доказательств их полетов нет. У Этана с Енохом они удивительны.

Давайте проследим, что они видели в полете.

Сначала «земля выглядела точно гора, море уподобилось речному потоку», — узрел Этана. Затем «земля выглядела, как рощица», а «море стало арыком садовника». Крылья орла несли его вверх, и вот уже нашу планету он увидел круглой.

Каким же образом древние мудрецы могли придумать видения Этана, если в то время и много позже землю считали не круглым телом, а чем-то расплывчатым «на трех китах», на «двенадцати цепях» или «на слонах»? Для халдеев, например, земля — это плот из тростника, обмазанный глиной, дрейфующий в бескрайнем море. А для древних египтян — четырехугольное поле, окруженное горами и прикрытое небом — хрустальной чашей или даже плоской железной крышей, покоящейся на четырех «столпах». А Енох в своем полете увидел «сокровища снегов и льдов» внизу, а вверху «тьму, темнее земной». Это же наблюдали «летавшие» люди в «даосских заклинаниях», в памятнике китайской письменности «Путешествие на запад». Там говорится: «Между тем как путешественник поднимался все выше и выше, небо становилось все чернее».

Загадка: каким образом люди древности могли знать, что с поднятием на большую высоту небо чернеет, переходит в угольный цвет космоса? Днем земное небо светлое, ночью — темное, но почти никогда не бывает, черным, «кромешным». Природа черного неба до сих пор представляет для науки сложную загадку, и вряд ли древний человек описал видения Еноха и его мифологических коллег умозрительно.

Подойдем ближе к нашему времени и коснемся еще некоторых загадок, теперь уже летательной техники.

В сочинениях римского историка Авла Гелия, который жил во II веке до нашей эры, есть сведения о деревянном летающем голубе: «…наиболее известные греческие писатели, среди них и философ Фаворин, очень старательно собиравший сведения о старине, утверждали вполне твердо, что деревянный голубь, сделанный Архитом, мог летать при помощи механизма: нет сомнений, что он держался в воздухе благодаря уравновешенности и оживлялся тайно заключенным в нем веянием».

Архит Терентский — греческий философ, полководец и механик IV века до нашей эры. Его «голубем» интересовались и очень многие исследователи нашего времени, пытались его воспроизвести. Так, например, физик Кирхер построил бумажного голубя с железным клювом, и игрушка удерживалась на весу и скользила по намагниченному кругу. Но это нельзя считать даже подобием изобретения Архита. Как держался в воздухе его деревянный голубь, остается не разгадвнным до сих пор.

Окончательно не объяснены и другие приспособления, применявшиеся в средневековых войнах и позднее, — это устрашающие «драконы», пустотелые воздушные змеи, сделанные в виде чудовищ. Их таскали за собой на привязи всадники. «Драконы» склеивались из пергамента, шились из полотна, шелка, а внутри них устанавливались лампы с минеральным маслом, помещался другой горючий или взрывчатый состав. Летающие «драконы» дали повод некоторым историкам называть их «аэростатами»: они утверждали, будто бы подогретый внутри воздух создавал достаточную подъемную силу для удержания «дракона» над землей. Опыты, при которых воздух в легкой закрытой сфере подогревался слабым источником тепла, пока не подтверждают этой версии. И в то же время древние документы утверждают, что, например, в 906 году при осаде Царьграда киевский князь Олег устрашил греков фигурами воинов, пущенными по воздуху в лагерь противника. В летописи сказано: «Сотвори коня и люди бумажны, вооружены и позлащены, и пусти на воздух на град: видев же греци и убоящася».

9 апреля 1241 года монголы, пройдя территорию Средней России, ворвались в Силезию и в бою при Лейпциге подняли высоко в воздух громадного «дракона», изрыгавшего из пасти дым и огонь. Это навело панический страх на немцев, обратило их в бегство…

Давно уже слово небылица заменено более осторожным — фантазия, приближенная к реальности.

Подойдем еще ближе к нашему времени. Вспомним о летательных аппаратах, над которыми работал гениальный Леонардо да Винчи. О его теоретических трактатах и практических успехах подробно рассказано в первой книге.

Плоды дерзких мыслей Леонардо да Винчи были на несколько веков забыты, но не оскудела мечта человечества уподобиться птицам. Пытливые люди приглядывались не только к полетам пернатых, их интересовало любое явление, так или иначе наталкивающее на мысль, что над землей можно подняться. Горячий пепел, искры от костра первобытного человека летели не в стороны, а под свод пещеры. Копоть от чадящей лучины в избе крестьянина осаживалась на стенах меньше, чем на потолке. Дым из печной трубы, как и табачный дым из курительной трубки, поднимался вверх. Клубы пыли на дорогах в жаркие дни стояли долго, а в холодные — пыль быстро опадала под копытами лошадей и колесами. Семена клена, имеющие крыло, уносились ветром на многие версты. В небе ползали, плавали, резво мчались подкрашенные зарей или темной хмарой облака.

Многие желали прокатиться на облаке. Иные считали, что это возможно, лишь бы забраться на него. И фантазия людей сначала посадила на мягкие облака богов, ангелов, а потом и простых смертных, чем-то отличившихся на земле.

Кипели дерзкие мысли, ставились эксперименты и на Руси. Но тяжелая длань царя и присных его, могущественная православная церковь жестоко пресекали попытки русских людей подняться в небо.

В царствование Ивана Грозного «смерд Никитка» сшил крылья, подобные птичьим, и совершил несколько полетов в присутствии царя. Как летал Никитка — неизвестно. Может быть, прыгал с возвышения или бросался с кручи. Но история точно зафиксировала «благодарность» Ивана Грозного: он приказал «за сие содружество с нечистою силою отрубить выдумщику голову. Тело окаянного пса смердящего бросить свиньям на съедение, а крылья сжечь».

Мы чтим Петра Первого как Просветителя и Преобразователя, помним его вещие слова, сказанные при закладке Петропавловской крепости: «Не мы, а наши правнуки будут летать по воздуху, ако птицы», но не стоит забывать о том, что и он был сатрапом своего народа, самодержавным угнетателем. Вот как писал о нем художник Серов: «…идет… увидит его рабочий — хлоп в ноги! Петр тут же его дубиной по голове ошарашит: «Будешь знать, как кланяться, вместо того, чтобы работать!«У того и дух вон. Идет дальше. А другой рабочий, не будь дурак, смекнул, что и виду не надо подавать, будто царя видишь, и не отрывается от дела. Петр дубиной укладывает и этого на месте: «Будешь знать, как царя не признавать!«Страшный человек…»

Царю были подобны и присные его, поэтому не вызывают сомнения дошедшие до нас случаи, когда за маленькую промашку или «дерзкое» поведение люди «лишались живота» или жестоко и несправедливо наказывались. Так, боярин Троекуров за неудачную попытку взлететь на крыльях приказал бить крестьянина-изобретателя «батогами нещадно и продать животы его и остатки». В чем же провинился холоп? А в том, что несколько рублей, отпущенных ему из казны на постройку крыльев, были потрачены зря.

И все же в тяжелые, смутные петровские времена, когда новшества да войны оскудили Русь, не переводились на русской земле фантазеры и умельцы. Отрешаясь от суеты мирской, строили они вещи «необычные». К примеру, крестьянин Иван Посошков изобрел «бой огненный на колесах», ставший прообразом современного танка, а ряжский кузнец Черная Гроза — «летаник». Он свил крылья из проволоки, обклеил их перьями. На ногах закрепил что-то вроде птичьего хвоста и даже на голову надел шапку из длинных лебединых перьев. Кузнец совершил почти успешный полет, «летел так, мало дело ни высоко, ни низко, устал и спустился на кровлю церкви, но поп крылья сжег, а его едва не проклял».

Еще тяжелее для русича было время императрицы Анны Иоанновны — время иностранного засилья. К скотине относились тогда более жалостливо, чем к людям. Без отдыха работали палачи в Тайной Канцелярии, возглавляемой «добреньким старикашкой с паричком, съехавшим на ухо», главным инквизитором империи Андреем Ушаковым. Не знали сна и пытошные подручные приспешника императрицы герцога Бирона. Сколько русских талантов были «рваны» в его тайных узилищах, сколько «мыслей предерзких» с кровью там смешано. И среди многих самородков народных, из зависти единой, заморил Бирон голодом некоего Симеона — Семена Кононова, изобретателя парашюта. Решил герцог присвоить себе славу первооткрывателя, погубил человека, а довести дело до ума «мозги не хватило».

В 1762 году ссыльный иеромонах Федор Мелес поведал губернатору Сибири о невиданной затее — «к летанию способ употребить». «За содеянное безумие» Мелеса заковали в кандалы. Он разбил оковы и бежал на один из островов по среди реки Тобол, где из мешков смастерил замысловатые крылья и думал улететь на них из Сибири в родное малороссийское село Золотоноша…

Крылья, парашют — не удались! Огонь и каменный мешок в зародыше испепелили и похоронили мечту. Но облако все-таки было «поймано». Случилось это в 1731 году. Подьячий Нерестец Крякутной сумел загнать «облако» в холщовую сферическую оболочку и на этом шаре оторваться от земли.

Судя по публикациям в печати, устным пересказам XVIII — XIX веков, ученые и литераторы по-разному представляли этот полет. Если собрать отрывочные данные, а в иных случаях просто легенды, то можно нарисовать следующую картину.

Нерестец Крякутной, уроженец древнего городища Нерехты, был мужиком охотным и мастеровым. С грамотой дружил, прописью древней славился, оттого и воеводой рязанским обласкан был. В междуделье охотой занимался, утя хитро голосом подманивал — оттого и прозвали Крякутным. А еще строил он диковины разные из щепья, лоскутья, кусков кожи на забаву малым ребятишкам. Руки у него «ковырянные и обжогные» были, поскольку состоял он при воеводе по железному делу, с кислой жженкой знался, — ковырянные руки, да умные.

Невредно для себя и людей мед крепкий пил, любил попариться в баньке, да с веничком березовым, да с окатной водой ледяной. Табачищем не баловался, но в подпитии легком подолгу, уложив бороду на длани лопатные, смотрел, как дым поганый из носогрей кольцами завивается и к потолку кольца катятся. Смотрел и головой качал, дескать, отчего диво такое — кольца вверх лезут, и стоит дым облаком и, минуя худую застреху, к небу пробивается?

А тут случилось еще чудо с соломенным колпаком, каковым ярые до пара мужики плешь прикрывают. Решил как-то Крякутной попариться всласть. Камни в баньке раскалил, воды ключевой в бадью набрал, соломенный колпак, чтоб темя паром не жгло, приготовил. Держит в одной руке колпак, в другой ковш с водой и голышом подходит к белой от огня каменке. Вытянул руку с колпаком над ней нечаянно и… плеснул студеную водицу на раскаленные камни. Шматнул пар вверх, колпак вырвался из рук и прилип к полатям мокрым. Потом упал и чуть не сгорел на жарище, да выхватил его Крякутной. Постоял, почесал затылок и еще раз проделал чудо с соломенным, колпаком. И опять так же совершилось — подскочил колпак.

Много зорь встречал мужик, глаз ночью не сомкнувши, чудо обдумывал. В избе листики цигарные, свернутые в колокольцы, на пару, а потом на дыму пускал ввысь и дивился силе необычной, которую ни пощупать, ни увидеть невозможно, в просвет глядишь — лишь волны диковинные извиваются, туману речному, развитому ветром и солнцем, подобные. И вывел смысл Крякутной, поняв, что не чудо это, а естество. Задумал большое дело сделать, себя потешить, людей подивить. Отпросился у воеводы в отход — с миру по полушке, себе на задумку.

Бродил долго, а вернулся, купил холста легкого да плотного, стал мешок большой из него на суровье собирать. Тайно шил, ночами, неторопливо, днями же повинную отбывал на худой службе и о деле своем до поры рта не раскрывал.

Так зима прошла, и лето красное землю завеселило. В престольный праздник Крякутной со товарищами собрали на площади сруб колодезный над землей, да только уширялся он книзу, а вверху узкогорлым был и столбом венчался. К столбу мешок великий складчатый, слизью рыбьей потертый и засохший, привязали с распахом в узкогорлую отдушину сруба. Внутрь сруба бадью деревянную затащили с накиданным в нее железом да бутыли с кислой жженкой.

Стал дым вонючий из отдушины в мешок бежать, раздувать его до округлости. Надутый дымом поганым и вонючим получился фурвин, как мяч большой. Надулся и вверх потянул, да застыл, к столбу привязанный.

И тогда Крякутной сделал скрутку мешковины у нижнего края; веревку петлей повязал и сел в петлю.

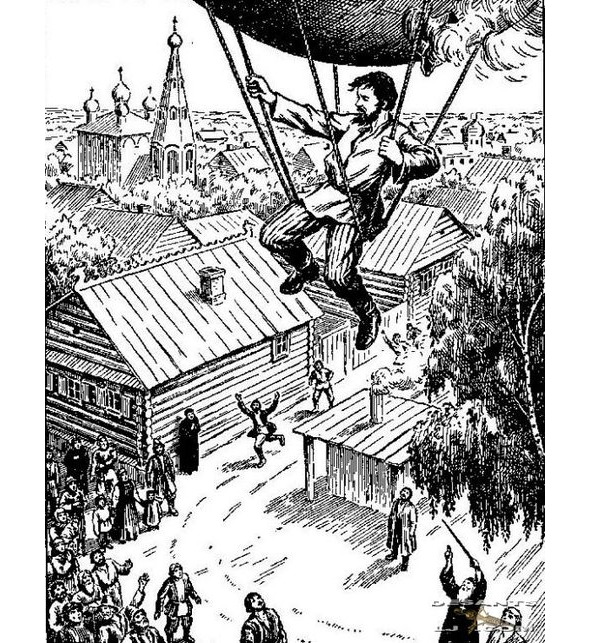

Дивились люди на дела сии, а когда Крякутной, перекрестившись, связку шара со столбом порушил, — ахнули, гул пошел: подняла нечистая сила Крякутного выше березы, понесла на церковь. Сорвал «холчевой» шар венец крыши и сам бок распорол. Скукожился, падать на землю стал. Крякутной выскочил из петли, «уцепился за веревку, чем звонят, и остался тако жив. Его выгнали из города, он ушел в Москву, и хотели закопать живого или сжечь».

Вот так россиянин Нерестец Крякутной поднялся в небо, да не очень высоко вышло. Церковные власти внесли имя нечестивца в список преданных анафеме. Замечательный опыт «силою сугубо грустных обстоятельств был тотчас же стерт с лица родной земли».

Был и другой вариант рассказа о Крякутном: жег подьячий в срубе солому сухую и подбрасывал в огонь охапки мокрой. Показал я рассказ известному авиаконструктору и знатоку истории воздухоплавания и авиации Олегу Константиновичу Антонову, и вот что он написал мне:

«…Обратите внимание на слова: надул дымом поганым и вонючим…» Я делаю из этого вывод, что это был не дым, а водород. Водород в то время уже умели добывать. В трудах химиков XVI и XVII веков встречаются упоминания о выделении горючего газа при действии соляной или разбавленной серной кислоты на некоторые металлы, например железо или цинк… При воздействии кислоты на железо с примесью серы вполне мог получиться дым поганый и вонючий». Таким образом, мы можем предполагать, что воздушный шар был наполнен не теплым воздухом, а водородом, и изобретен не физиком Шарлем в 1883 году, а русским самоучкой Крякутным в 1731 году».

Тяжело, по крохам собирались сведения о Крякутном, а начало поискам дала рукопись А. И. Сулакадзева «О воздушном летании в России» со ссылкой на «Записки Боголепова».

Но вот некоторые ученые усомнились в честности Сулакадзева, коллекционера старинных рукописей, внука Боголепова, который служил в 1756—1761 годах полицмейстером в Рязани. M. Сперанский, В. Покровская, а совсем недавно М. Кочгура утверждают, что Сулакадзев — фальсификатор, и факт первого подъема воздушного шара в России придуман, а если и нет, то, во всяком случае, летал на шаре не русский подьячий Нерестец Крякутной, а крещеный немец Фурцель.

Что же послужило основанием такому выводу?

«Историки поначалу не обратили внимания на то, что слова «нерестец», «Крякутной» и «фурвин» в рукописи грубо выправлены… — пишет М. Кочегура. — Исправленные слова были прочитаны на увеличенном фотоснимке, сделанном в инфракрасных лучах в Лаборатории консервации и реставрации документов Академии наук СССР… И вот что обнаружилось. Под словом «нерестец» было написано слово «немец», под словом «Крякутной» — «крщеной», т. е. крещеный, а под загадочным «фурвин» написано «фурцель»…

Многие авиаторы, любители истории техники и журналисты все еще считают выдумку Сулакадзева достаточным доказательством первого в мире подъема человека на тепловом аэростате… К сожалению, факт грубой фальсификации истории воздухоплавания… остается малоизвестным даже некоторым историкам авиации…»

Вряд ли так. Думается, что если не все, то большинство советских и зарубежных историков знают об этом факте. Но он не дает никакого основания утверждать, что не в России был совершен первый подъем на аэростате.

Почему?

Да потому, что такие предположения М. Кочегуры, как «вполне возможно, что он [Сулакадзев] сам выдумал и «Записки Боголепова», — не научный довод.

Глубокий исследователь может задаться вопросом, а не потому ли Сулакадзев (или кто-то позже его?) исправил имя первого воздухоплавателя на Руси, чтобы выступить таким образом против норманистов, не желая давать им в руки еще одну сладкую косточку для утверждения, что все хорошее на русскую землю принесли варяги и их потомки немецкого происхождения. Хотя ведь до сих пор точно не установлено, кто же были варяги. Скорее всего, это был не народ, а морская рать, собранная из иноплеменников, в том числе и славян.

С завидным упорством выступает литературный критик из Петрозаводска

Л. Резников, утверждая, что «версия о полете Крякутного лопнула, как мыльный пузырь, что «разоблачения» Сулакадзева «раз и навсегда прикончили «крякутненскую» подделку».

Собиратель старинных книг и рукописей Сулакадзев не раз компрометировал себя, как правильно отмечает Л. Резников, приводя негативные примеры и высказывания авторитетных лиц об этом «неутомимом изготовителе фальшивых бумаг в прошлом веке». «Можно ли после всего этого хоть на грош верить Сулакадзеву, и как прикажете относиться к тем, кто ему все-таки верит?» — восклицает Л. Резников.

Критик приводит мнения о Сулакадзеве многих авторитетов, которые считали его «Хлестаковым от археологии», но вынужден оговариваться, что старые документы подделаны «почти все» или «в подавляющем большинстве».

К «меньшинству» документов, на которые не падало подозрение в подделке до 1958 года (то есть 128 лет после смерти Сулакадзева!), относилась и рукопись «О воздушном летании в России…».

В 1958 году исправление в рукописи обнаружили. Обвиняя Сулакадзева, Л. Резников делает вывод: «Решив, однако, что будет лучше, если в России полетит россиянин, Сулакадзев и поправил себя. Но эти «творческие муки“фальсификатора и позволили разоблачить его до конца. Все в его рукописи вымышлено, вплоть до фамилии деда!»

Вот так категорично ставит точку Л. Резников. Он все знает: и что думал Сулакадзев, исправляя рукопись, и что предка Боголепова у него не было. На основании поправок Л. Резников делает безапелляционный вывод, что Сулакадзев и тут полностью уличен в вымысле. Он подтверждает свою мысль еще и тем, что слова «фурвин» в русском языке вовсе нет.

К такому приговору нет оснований, кроме общего утверждения, что «Сулакадзев лжец». И есть немало сомнений в пользу достоверности рукописи «О воздушном летании…».

Сулакадзев исправил текст грубо. (Об этом не упоминает Л. Р.) А грубо исправляются только ошибки, фальсификаторы же умеют подчищать текст профессионально. В конце концов, Сулакадзев мог и переписать весь документ.

Вполне возможно, исправлено потому, что подьячий Крякутной и крещеный, обрусевший немец Фурцель были одним и тем же лицом, так как в то время фамилии давались по кличкам. А если так, то это не подделка, а, если хотите, редактирование.

Для нас, интернационалистов, не имеет значения, кто первым взлетел в России — русский, немец, мордвин и т. д.

Утверждение Л. Резникова (и других), что в русском языке слова «фурвин» нет, — правильное. Но наша страна испокон веков была многоязычной, и почему бы корень этого слова не поискать более старательно? Хотя бы обратить внимание на слова «ФУРА» (По В. Далю она же «ХУРА»). ФУРА (нем.) — большая телега, крытая парусиной. ХУРА (воет.) — большая мягкая торба для клади с каркасом из прутьев. ХУРДЖИН (воет.) — ковровый мешок, ХУРВИН — холщовый мешок.

Кто занимался родословной Сулакадзева и выяснял серьезно, был ли у него предок Боголепов? То, что не найден (кто искал?) его дневник, юридически не подтверждает факт фальсификации. Сулакадзев не обязан был прикладывать его к своей рукописи. Этого не делали и множество других исследователей старины, а только в примечаниях называли источники. Примеров тьма. Кстати, Сулакадзев ссылается не только на Боголепова, но и на записки воеводы Ваейкова.

Как видно, в рассуждениях Л. Резникова немало фантазии и нет прямых фактов, чтобы утверждать: «Кончился Крякутной, как и не было его», «материал раз и навсегда развенчал легенду о Крякутном».

Если подумать, не так безобиден этот вывод. Практически древняя история русского воздухоплавания н авиации держится на двух-трех источниках. «Прикончить» Крякутного — значит стереть память не только о нем, но и о летавшем на самодельных крыльях приказчике Островковом, о кузнеце Черная Гроза и других дерзких россиянах.

Легенда о жителе России, первым поднявшемся в небо, не развенчана, она живет более 150 лет, она гордость наша. Представим даже, что кто-то сумеет доказательно отвергнуть факт полета на «фурвине», но легенда о Крякутном все равно останется жить, как живет легенда об Икаре и Дедале, — а ведь тут сомнений нет, не могли они летать на крыльях, скрепленных воском!

Двадцать три года те, кто разделяет мнение ниспровергателей Крякутного, пытаются зачеркнуть в истории имя легендарного подьячего. И не получается. Один из самых почитаемых в научных кругах историков авиации П. Д. Дузь, исследователь осторожный, даже очень осторожный по отношению к любому сомнительному факту. и тут не принял безапелляционного приговора Крякутному. В своей книге «История воздухоплавания и авиации в России» с предисловием академика С. А. Чаплыгина, выпущенной издательством «Машиностроение» в 1981 году, он вновь рассказал о Крякутном, поместил в книге старинный рисунок «Подъем на воздушном шаре подьячего Крякутного». И к рассказу добавил: «Сулакадзев в подтверждение приводимых им фактов ссылается на записки Боголепова и воеводы Ваейкова, но ни тех, ни других до сих пор найти не удалось. Рукопись же Сулакадзева относится к 1819 году, и достоверность описанных в ней фактов вызывает сомнения». Вдумчивый историк призывает к осторожности и сомнениям, к продолжению поиска, как бы напоминая, что было время, когда мы бросались в крайность — везде по праву и без оного утверждали русский приоритет, теперь наблюдается тенденция к другой крайности — ниспровергать. И очень жаль, что из последнего издания «Большой советской энциклопедии» убрали сведения о Крякутном. Никак нельзя поощрять людей, пытающихся без достаточных к тому оснований вытравить из памяти людей свершения россиян, ставшие легендарными.

Но камешек в прошлое брошен, и родились спорные положения. Кто-то неизвестный поспешил сделать и практические выводы. В Нерехте в 1960 году земляки Крякутного поставили гранитный обелиск, на него прикрепили каменную доску со словами:

«г. Нерехта —

родина

первого русского

воздухоплавателя

Крякутного,

который в 1731 году

впервые в мире

поднялся в воздух

на воздушном шаре».

Может быть, темной ночью, может быть, днем при попустительстве равнодушных мемориальную доску сорвали. И стоит гранитный столб как укор!

Братья

Если хотите видеть

двух сумасшедших,

поезжайте в Лихтерфельде.

Там кое-кому захотелось летать.

Берлинер локальцейтунг, 1894

Газета «Берлинер локальцейтунг» намекала на крылья, построенные братьями Отто и Густавом Лилиенталь. Откровенно насмехаясь над их работой, газета приводила в пример неудачные полеты англичан Оливье и Галя, француза Ле Бри.

В XI веке английский монах Оливье из Мальмсбери воспроизвел крылья Дедала из птичьих перьев и бросился с ними вниз с высокой башни. «Доживая свой век калекой, он твердо верил в правильность своих расчетов, считая причиной несчастья только свою недогадливость — не привязал себе хвоста», — иронизировала газета.

Воздухоплаватель Галь сделал несколько полетов верхом на лошади, которую подвешивали к воздушному шару. Произошла трагедия. Виной катастрофы оказался сам всадник, не рассчитавший количества вина, выпитого

перед полетом. Это случилось 9 сентября 1850 года. Галь, благополучно приземлившись близ городка Бордо, решил отцепить лошадь от аэростата первой, «дабы более не мучать славное животное». Лошадь отцепили, но после этого удержать баллон не смогли, и он быстро взмыл в небо вместе с воздухоплавателем. В воздухе Галя оторвало от баллона…

«В 1857 году французский моряк Ле Бри построил крылатую птицу, сел в нее, привязав ее за телегу, в оглобли которой был впряжен рысак. Возница хлестнул коня, и тот помчался. Крылья Ле Бри оторвались от земли и утащили вверх возницу, пытавшегося удержать их за веревку. А потом? — ставила вопрос газета и коротко отвечала: — Крах. Ле Бри поломал крылья, так и не взлетев выше курицы!»

Лилиентали предостережениям не вняли.

Живя в пригороде Берлина — Штеглице, они имели собственную механическую мастерскую, но не стремились разбогатеть на выгодных подрядах, а все время строили что-то «несерьезное». Отто, например, сотворил детский конструктор и даже писал пьесы. Одна из них с успехом шла в Остенд-театре.

Однажды братья Лилиенталь вообще забросили все дела в мастерской и всерьез принялись сооружать крылья.

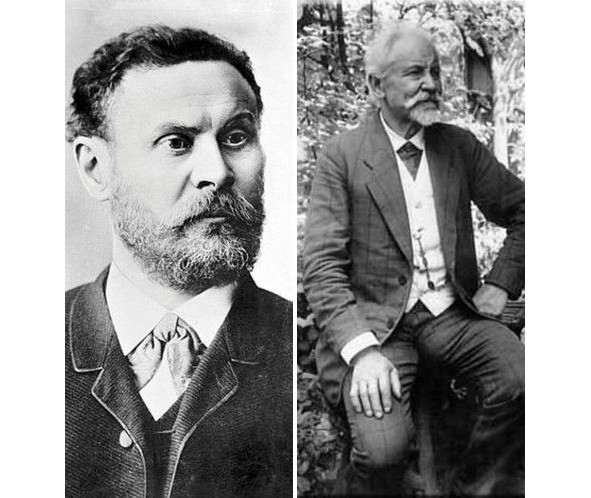

В 1891 году крылья из ивовых прутьев и полотна испытал Отто, бросившись с возвышенности против ветра.

Стремясь понять и объяснить происхождение подъемной силы, Отто Лилиенталь с помощью брата создал восемнадцать планеров из легкого бамбука, выполнил на них около двух тысяч отрывов от земли. И написал книгу «Полет птиц как основа искусства летания». На крылатых аппаратах, построенных братьями Лилиенталь, летал не только сам изобретатель — удачный полет на одном из них сделал американский физик Роберт Вуд, один из самых дерзких и оригинальных экспериментаторов XVIII — XIX веков, разгадавший тайну пурпурного золота царя Тутанхамона и многие тайны убийств, владелец автографа молнии.

Их встреча и поездка в горы состоялась в день, предшествующий гибели Лилиенталя.

Вуд познакомился с Отто Лилиенталем в Берлине, в окрестностях которого Отто производил свои первые эксперименты, основанные на долгом изучении полета птиц. Он построил небольшой искусственный холм, с вершины которого бросался в воздух, поддерживаемый крыльями из бамбука и хлопчатобумажной ткани. Планировал и приземлялся на некотором расстоянии от горки. Впоследствии, добившись хороших результатов, Отто стал практиковаться в полетах с высоких волнистых холмов у Ринова, иные из них были более трехсот футов высотой.

Прежде чем взять Вуда с собой посмотреть на полеты, Отто показал ему в своей берлинской мастерской аэроплан с двигателем, площадь крыла которого составляла 25 квадратных ярдов. Аэроплан был почти закончен. В следующее воскресенье они отправились на поезде в Нейштадт, а оттуда на телеге в Ринов.

Над полями летали аисты, часто садясь близко от дороги, и Лилиенталь с жаром объяснял, как они приземляются, вытягивая вперед свои длинные ноги в момент перед посадкой на землю. Это движение поднимало вверх передний край крыла и останавливало продвижение вперед. Он научился имитировать их технику после многих аварий.

Его «карманный воздушный корабль» хранился на небольшой тележке в сарае крестьянина — биплан с крыльями выгнутого профиля, который, как он открыл, далеко превосходил своей подъемной силой плоские поверхности Нижняя плоскость была 20, футов длиной, верхняя, укрепленная на двух толстых бамбуковых палках, была жестко притянута к нижней проволочными тросиками. Машина казалась так хорошо слаженной, что невозможно было найти хотя бы один свободно висящий тросик.

Аппарат перенесли на вершину холма, и Лилиенталь занял свое место в раме, подняв крылья с земли. На нем были фланелевая куртка и короткие штаны, простеганные на коленях, чтобы смягчить удар в случае слишком быстрого спуска, ибо он научился сразу же после касания земли ногами падать на колени, этим разделяя столкновение с землей на два этапа и предохраняя машину от повреждений.

Вуд с фотокамерой в руках занял место значительно ниже Лилиенталя и с нетерпением ждал старта. Лилиенталь стал лицом к ветру и стоял, как атлет, ждущий стартового выстрела. Ветер чуть посвежел. Лилиенталь сделал три быстрых шага вперед и сразу же оторвался от земли, скользя по воздуху почти горизонтально от вершины. Он пролетел над головой Вуда со страшной скоростью на высоте около 50 футов. Ветер играл дикую мелодию на натянутых расчалках машины. Она была уже далеко, прежде чем Вуд успел направить свою фотокамеру. Вдруг Лилиенталь свернул влево, наклонно к ветру. Аппарат скользнул в сторону, будто бы внезапным порывом ветра подняло правое крыло. Но затем мощным движением ног Лилиенталь выровнял машину и заскользил дальше, через поле у подножия холма, цепляясь за стога сена и отталкиваясь от них на ходу. Когда до земли остался один фут, Лилиенталь выбросил ноги вперед, и, несмотря на большую скорость, планер внезапно остановился, причем передняя кромка крыла поднялась; ветер пошел под плоскости, и Лилиенталь легко коснулся земли.

Вуд побежал к нему и увидел, что он почти задыхается от волнения и усталости.

— Вы видели? — спросил Лилиенталь. — Я уже думал, что дело кончено. Меня стало сносить, но я выбросил ноги в сторону и выправился. Я научился новому приему. Я каждый раз узнаю что-нибудь новое!

К вечеру, посмотрев на десяток полетов и внимательно следя, каким образом Лилиенталь сохраняет равновесие, Вуд набрался храбрости и попробовал планер сам. Планер подняли примерно на 12 ярдов по склону холма. Вуд вошел в раму и приподнял аппарат с земли. Его первым чувством была полнейшая беспомощность. Машина весила около 40 фунтов, и огромная поверхность, открытая ветру, вместе с уравновешиванием десятифутовых крыльев, заставляла сильно напрягаться, чтобы удержать ее. Она качалась и наклонялась из стороны в сторону при каждом дуновении ветра, и Вуд еле-еле стоял на ногах.

Лилиенталь особенно предостерегал Вуда от наклона аппарата вперед и вниз, когда ветер давит на верхнюю поверхность крыла, — обычной ошибки новичков. Когда стоишь в раме, локти должны быть прижаты к бокам, предплечья — горизонтальны, руки держат одну из поперечных расчалок. Центр тяжести планера располагается около локтя. В воздухе, когда поддерживают крылья, вес тела концентрируется на вертикально вытянутых руках. Ноги и нижняя часть туловища висят свободно.

Вуд несколько минут стоял лицом против ветра, чтобы привыкнуть к планеру.

— Вперед! — сказал Лилиенталь.

Вуд побежал. Вес крыльев уменьшался с каждым шагом. В следующий момент ноги его оторвались от земли, и Вуд начал планировать по «воздушному склону» в нескольких футах над землей. Аппарат сильно качался из стороны в сторону, но Вуду удалось приземлиться благополучно, к полному его удовлетворению. Он сейчас же решил заказать себе планер и научиться летать.

«Чувство полета восхитительно, и описать его невозможно, — вспоминает Роберт Вуд. — Тело удерживается сверху, ноги не чувствуют напряжения или веса, как будто бы исчезла сила земного тяготения, хотя в действительности вы висите из машины в неудобном и утомительном положении».

Рассказ Роберта Вуда о полете, пожалуй, единственный документ, написанный человеком, попробовавшим крылья Лилиенталя в полете.

На другой день после встречи с Вудом на том же самом месте в горах Лилиенталь снова попал в ситуацию, когда сильный порыв ветра бросает планер к земле. Только теперь он с управлением не справился.

Через несколько дней он умер со словами:

— Жертвы должны быть принесены…

Отто Лилиенталя можно назвать первым летчиком в мире.

«Его имя занесется на страницы воздухоплавания с именами других мучеников науки, пожертвовавших своей жизнью для разрешения великой воздухоплавательной задачи», — сказал Н. Е. Жуковский, которому Отто Лилиенталь еще при жизни подарил один из своих первых планеров

…Газета «Берлинер локальцейтунг», в свое время «накаркавшая» беду мужественному экспериментатору, сожалела о случившемся вместе со всеми газетами мира.

* * *

В самом конце XVIII века одну из американских школ посетил епископ Объединенной церкви Братьев. Между святым отцом и директором состоялся весьма значительный разговор:

Насколько я понимаю, человечество не может больше открыть ни одного фундаментального закона природы, — изрек пастырь и заключил: — Поэтому вам следует основной упор в преподавании делать на богословие.

— Но я думаю иначе, — гордо вздернув голову, осмелился возразить директор школы, — просто наука еще слишком мало знает. И я убежден, что когда-нибудь она даст человечеству возможность летать, подобно птице…

— Да за такие слова вы будете вечно гореть в аду! — разгневался епископ.

О ирония судьбы! Почтенного служителя церкви звали Мильтон Райт, и он был родным отцом Вильбура и Орвила Райтов, первых американцев, построивших самолет и всего лишь тремя годами позже полетевших на своей неугодной богу машине.

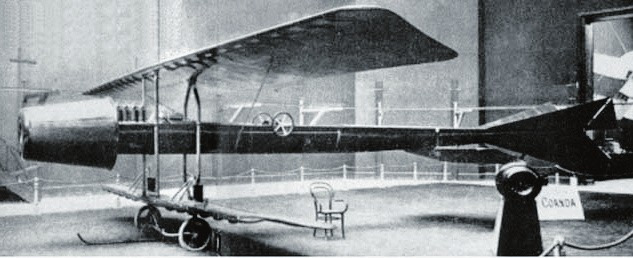

«Жар-птица» Александра Можайского — «Летучая мышь» французского инженера Клемана Адера — тяжелый пятиплан английского изобретателя Хайрэма Максима — «Кузнечик» американского ученого Ланглея. Такова эстафета постройки аэропланов. Машина первого оторвалась от земли, второго — пролетела 50 метров, третьего и четвертого — поднялись и рухнули.

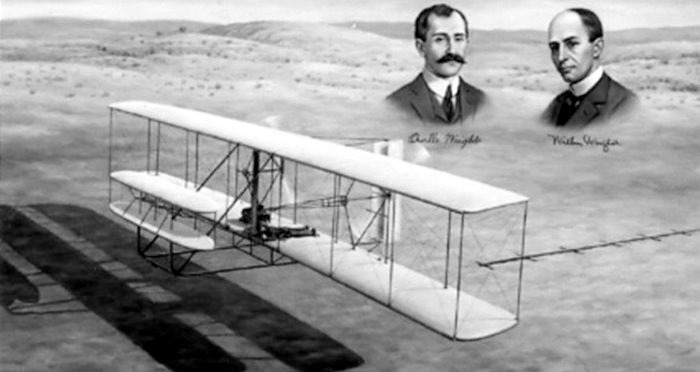

В 1900 году эстафету приняли американцы братья Райт. Сначала они освоили полеты на планере, а в 1903 году поставили на него легкий автомобильный мотор.

17 декабря 1903 года около 11 часов утра Орвил поднялся на новой машине в воздух и набрал высоту десять метров. Полет продолжался всего несколько секунд. Аппарат, пролетев небольшое расстояние, благополучно опустился. Эта дата является знаменательной в истории авиации, ибо с этого времени считается осуществленным механический полет человека.

В 1905 году самолет Райтов летал в воздухе уже более получаса со скоростью 60 километров в час. Первым конструкторам аэропланов приходилось самим создавать теорию, подчас наивную, и пытаться на основе этой теории строить летательные аппараты. Конструкторы строили, садились на них и, не зная, как летать, пытались отделиться от земли. В результате получалось, что машина, напоминавшая этажерку, иногда взлетала, иногда нет, а если и взлетала, то подъем нередко кончался катастрофой.

Братья Райт оказались в лучшем положении, чем их предшественники. В 1902 году они не нашли ни одного авто двигателя, в принципе подходящего для установки на планеры, а уже через год автостроение смогло выполнить по их проекту специальный двигатель. Он имел легкий алюминиевый картер и рубашки цилиндров.

Райты знали печальный опыт предшественников. Знали последние достижения теоретических наук. Наконец, братья Райт, очень упорные в достижении цели, используя опыт Отто Лилиенталя и других планеристов, научились летать, прошли длительную летную тренировку. Все это и обусловило их успех.

Производили они свои опыты на довольно пустынном берегу Атлантического океана в местечке Китти-Хоук. Хотя свидетели при полетах и были, но очень немногочисленные. Поэтому сложилось мнение, будто братья пытались сохранить в тайне свои полеты.

Вряд ли так. Пустынное место было удобным для полетов, метеорологические условия местечка Китти-Хоук оказались идеальными для полетов на планерах. Как только Райты добавили к крыльям мотор, они перенесли опыты в свой родной город Дайтон.

Но в то же время сохранение тайны действительно было в их интересах, если вспомнить, что они писали позже французскому авиатору Ферберу: «Несколько последних лет мы отдались всецело усовершенствованию машины: наши намерения в настоящее время предложить ее всем правительствам для военных целей».

Братья запатентовали самолет.

Одним из важных пунктов патента было изобретение способа удерживать равновесие в воздухе при помощи изгиба поддерживающих поверхностей в ту или другую сторону.

Интересно, что к идее перекашивания крыльев самолета одновременно пришел и Н. Е. Жуковский, наблюдая полет безхвостого голубя, и один из братьев Райт. Но и они оказались не первыми. Райты впоследствии предъявили иск к компании «Кертисс-Херинг» за незаконное использование их изобретения, но суд не встал на их сторону. Оказалось, что задолго до братьев Райт способ изгиба поверхностей был не только изобретен, но и запатентован: в 1868 году — М. Больтоном в Бирмингаме, в 1870 году — англичанином Р. Гартом.

В Америке Райтам не удалось продать свое изобретение, и в 1908 году они перебрались в Европу, где превзошли на первых порах в своих достижениях всех французских авиаторов. Во Франции они построили и «фабрику аэропланов». Снаружи фабрика имела вид временного помещения, сбитого на скорую руку на снятом в аренду глухом пустыре. Огромный сарай, вроде вокзального навеса для приходящих и отходящих поездов. Железная крыша, местами стеклянная, покоилась на высоких деревянных столбах, вбитых в землю тремя параллельными рядами. Строящимися аэропланами был заполнен весь сарай.

Оба брата Райт — Вильбур и Орвил — были самоучками-механиками и непосредственно участвовали в производстве. С Райтами работала небольшая группа верных неразлучных сотрудников.

Газета «Голос Москвы» 15 ноября 1909 года оповестила:

«Общество (Райтов) берется строить аэропланы на двадцать человек и намерено установить с местностями в западных штатах, труднодоступных ввиду бездорожья, почтовое сообщение при помощи машин…»

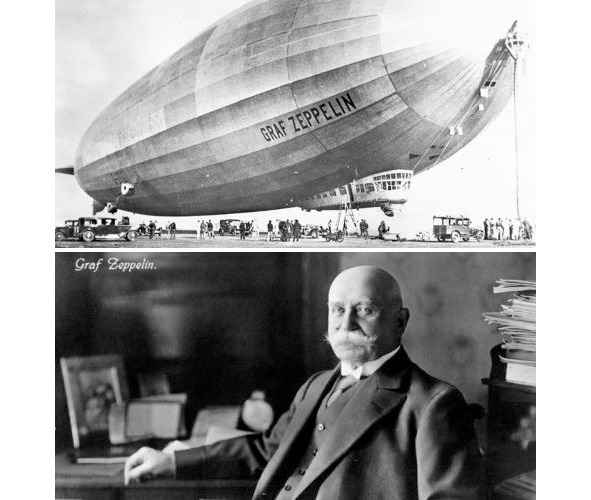

Понимая нереальность построения двадцатиместных аэропланов, братья Райт пошли на такую рекламу из-за острой конкурентной борьбы с конструкторами воздухоплавательных аппаратов — дирижаблей. Сторонники крылатых конструкций не щадили в прессе «создателей пузырей», и наоборот. Особенно доставалось графу Цеппелину, чьи дирижабли считались очень перспективными:

«Гр. Цеппелин — старый барин, важный, молчаливый, строгий, с обликом Бисмарка и манерами маркиза Позы. Он, как известно, поместный „юнкер“ по рождению, кавалерист по карьере, отставной генерал по своему нынешнему общественному положению, по убеждению узкий консерватор и пиэтист; на всех и на все, кроме только Берлина и Потсдама, глядит он сверху, даже направляясь за облака, увешивает свою грудь орденами и держит себя в своей мертвой и замкнутой фридрихсгафенской резиденции, точно в осажденной крепости. Каким образом он мог подарить миру свое замечательное изобретение — необъяснимо…»

Могучего умом, интеллигентного Вильбура Райта противопоставляли напыщенному юнкеру Цеппелину, аэроплан — дирижаблю. И реклама срабатывала. Промышленники пожелали взяться за постройку крылатых аппаратов. Предприниматели объединялись и уже думали, как бы получить побольше прибыли с будущих пассажиров. Не дремали и власти. Аэроплан еще с трудом поднимал одного человека, а, например, муниципалитет небольшого города Кайсимиси во Флориде уже проявил поразительную предусмотрительность: в ожидании открытия воздушной навигации он поспешил заблаговременно установить налоги на будущие авиационные аппараты. За каждый аэроплан владелец должен платить 100 долларов в год. Решили взимать сборы с будущих пассажиров и за товарные перевозки. Выработали строгий регламент «воздушной циркуляции». Надзор за исполнением установленных правил и вообще за порядком в воздухе над территорией города муниципалитет поручил полиции, для которой в ближайшем будущем обещал приобрести за счет налогоплательщиков специальный аэроплан.

Во Франции ждали больших барышей от ламаншской воздушной флотилии. Она должна была переносить своих пассажиров из Франции в Англию при благоприятной погоде за двадцать пять минут и без морской качки. «Нынешняя мучительная переправа через пролив превратится таким образом в прелестную прогулку с великолепными необозримо широкими видами на сушу и море…» — обещала газета «Русское слово» в номере от 25 июня 1909 года.

Райты некоторые свои машины поставили на поплавки. Как же выглядели гидроаэропланы в то время, какие чувства обуревали людей, летавших на них? Обратимся к воспоминаниям русской революционерки Веры Николаевны Фигнер. Двадцать лет она томилась в одиночной камере Шлиссельбургской крепости. После освобождения и ссылки эмигрировала за границу. В Швейцарии ей посчастливилось полетать с пилотом Эрнстом Бюрри над Женевским озером.

«Вот я причалила к биплану, — вспоминает Вера Фигнер. — Бюрри улыбается… Его сильные рабочие руки подсаживают меня на какое-то подобие ступеньки. Но куда же ставить другую ногу? Передо мной ничего нет, кроме эфемерной проволоки не толще трех миллиметров!.. Нужно закинуть правую ногу куда-то дальше, чем то позволяет узкая юбка. Приходится прыгнуть, как балерина.

Ноги вытянуты, но — увы! — не доходят до перекладины, в которую надо упереться. Дело, видимо, серьезное, ибо пилот торжественно надевает на меня широкий спасательный пояс. Итак, если мы упадем, то и в узкой юбке я, как поплавок, буду держаться на воде.

Бензиновый мотор приведен в действие; слышится смягченный стук, похожий на шлепающие по воде удары колеса, и мы плавно и легко скользим по темно-синей зыби озера, отливающей металлическим блеском.

Всюду, спереди и с боков, видишь только одну эту синюю воду; аппарата как будто и нет; никакого твердого вещества кругом — только собственные ноги да тонкая проволока там и сям. И не смешно ли: прямо впереди, передо мной и авиатором, протянута эта железная нить и в середине скреплена… чем бы вы думали? — простой тряпочкой! Вообще вся конструкция какая-то хрупкая, игрушечная, почти балаганная, а кругом — вода и вода. Без малейшего толчка, совершенно неслышно, лыжи гидроаэроплана отделяются от нее. Я этого и не приметила и увидела, что мы летим в воздухе тогда, когда биплан уже порядочно поднялся над водой.

Все выше и выше с неподражаемой плавностью поднимался биплан, и скоро стало совсем холодно. Пронизывающий ток воздуха бил в лицо… И вероятно, этот физический покой передавался и настроению. Мы были высоко — лодочки на озере казались крошечными, а беспокойные чайки — маленькими снежинками на синем фоне, а я не испытывала ни малейшего волнения, ни тени беспокойства. Я попробовала сказать спутнику: «Поднимитесь выше. Но не только он, но и я сама не услышала звука своего голоса, мотор шумел и стучал, кажется, еще оглушительнее…

На минуту что-то дрогнуло, и биплан стал накреняться в мою сторону. «Неужели мы начнем хромать!» — подумала я и посмотрела на Бюрри. Нахлобученная кепка и бесстрастное бронзовое лицо; рука в постоянном движении от управления рулем: вот она сделала небольшой поворот, и мы снова быстро стали забираться выше. Хорошо бы еще и еще дальше, в облака… Но биплан описывает широкую дугу, и скоро мы летим над домами Монтре и зданиями Кларана. Как неприятно после полета над водой нестись над этими каменными коробками… Прочь от земли, от суши. Мы летим к островку с белой виллой и высокими тополями.

Условное время проходит. И внезапно, стремительно, как хищная птица, биплан со своими распростертыми крыльями падает вниз. В самом деле, это — настоящее падение: так крут спуск. Я немного откидываюсь назад, но даже не успеваю испугаться…

Снова мягкие, шлепающие удары, снова лыжи гидроаэроплана плавно и легко скользят, как пара лебедей, запряженных в раковину, — и стоп! Улыбающийся Бюрри соскакивает со своего сиденья и с сияющим видом протягивает мне руку. Он задает мне вопрос, и я отвечаю: «Это прекрасно!»

Дороги нам сейчас воспоминания очевидцев тех давних полетов.

Но аппаратам братьев Райт не суждено было стать массовым транспортом, они, вначале считавшиеся лучшими, начали быстро уступать дорогу другим конструкциям. Это проявилось особенно заметно на первом в мире авиационном состязании 1909 года «Реймская неделя», где для завоевателей воздуха был приготовлен золотой дождь призов во славу новой промышленности.

На состязаниях в Реймсе первое место занял Анри Фарман на биплане своей конструкции, второе — Губер Латам на моноплане «Антуанетт». Граф де Ламбер и Тиссандье, летавшие на аппаратах Райтов, получили соответственно только четвертое и шестое места.

Братья Райт сдались все же не скоро. Прошумела молва о необыкновенных эволюциях Вильбура Райта над Нью-Йоркским рейдом. Еще услышал мир, как на аэроплане Райтов облетел Эйфелеву башню граф де Ламбер.

Райты основали во многих странах свои авиастроительные фирмы, в том числе в России фирму «Ариэль». Действовала и школа пилотов братьев Райт. В ней научился летать журналист Николай Евграфович Попов, став, таким образом, первым русским авиатором — пилотом аэроплана.

Братья Лилиенталь начали управляемые полеты на крыльях. Братья Райт зажгли зарю моторной авиации. А ведь первым мог быть и ученый секретарь знаменитого Смитсонианского института астроном профессор Лэнгли построивший в 1903 году оригинальный аэроплан под названием «Кузнечик», или «Аэродром». Но его аппарат, запущенный с катапульты, упал в воду. Раньше аппарата Райтов поднимался в небо «Кузнечик», да не сопутствовала ему удача. Богатый сенатор Робертсон, финансировавший работы Лэнгли, отказался дать даже «паршивый цент» на ремонт «Кузнечика».

Братья Райт, проявив благородство, высоко оценили заслуги Лэнгли, заявив: «Мысль о том, что глава самого прославленного научного учреждения Америки уверен в возможностях полета на аппаратах тяжелее воздуха, помогала нам в самое трудное время. Он рекомендовал нам книги, его рука поддерживала нас в критические минуты, и мы всегда будем благодарны ему за это».

Поздние исследования доказали, что аэроплан Лэнгли в Тштаки был первым способным неплохо летать, но Райты упорнее претворяли идею в жизнь, смело экспериментировали, и это принесло заслуженный успех.

Эффект Коанда

Сначала неизбежно идут

мысль, фантазия, сказка.

За ними шествует научный расчет, и уже, в конце концов

исполнение венчает мысль.

к. Э. Циолковский

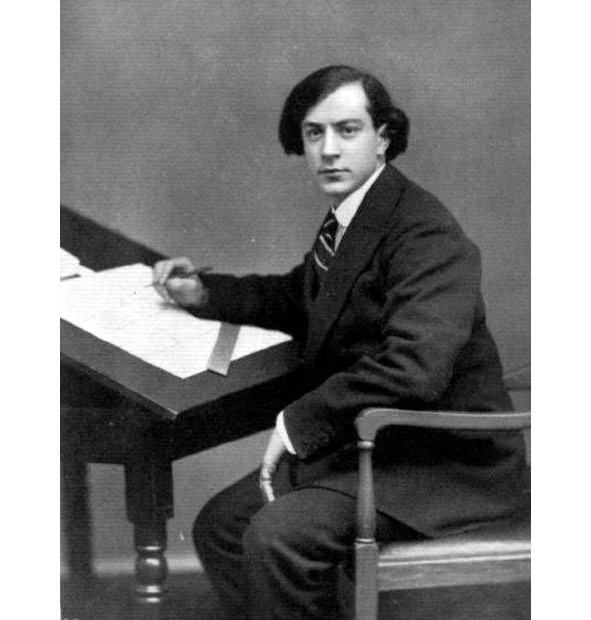

Уже само появление на парижской выставке авиации и воздухоплавания в 1910 году самолета румынского авиаконструктора Анри Коанда стало сенсацией.

Каких только диковин, летающих или претендующих на подъем в воздух, не видели люди в конце XIX и начале XX века. Кроме аппаратов, относящихся к рациональной группе, строились аэропланы с прихотливо очерченными или причудливо изогнутыми крыльями.

Конструкция аппарата Анри Коанда была строго рациональной, но при постройке молодой авиаконструктор отказался от традиционных узлов и материалов тех лет. Аэроплан с железобетонным фюзеляжем и высоко расположенным прямоугольным крылом напоминал по форме бумажного голубя. При такой конструкции отпала необходимость в межкрыльевых стойках, расчалках, натяжных тросах. Бензиновые баки Коанд поместил в крыльях. Сделал полуубирающиеся шасси.

Но главная сенсация заключалась в том, что аэроплан был… без пропеллера!

«Кто такой Коанд?» — интересовало многих зрителей

Анри Каонд в 1903 году закончил военную школу в Бухаресте. Тяга к знаниям увела его во Францию, где он учился в Льежском университете, в Институте электроники и в Высшей школе аэронавтики. Наставником молодого инженера был Густав Эйфель, создатель знаменитой парижской башни. Именно при его деятельном участии Анри Коанд построил необычный аэроплан и испытал его крылья, фюзеляж, узлы крепления на специально созданном для этого подвижном аэродинамическом стенде, движущемся на прицепе за паровозом.

«Как же полетит этот безвинтовой аппарат?» — удивлялись посетители и участники выставки.

Двадцатичетырехлетний авиаконструктор терпеливо объяснял. Да, у его аппарата нет винта. Вместо него в носовой части усеченный металлический конус — турбина. Воздух всасывается в конус центробежным компрессором, сжимается и попадает в камеру сгорания, где в него впрыскивается топливо. Через два сопла по бокам фюзеляжа сжатый газ вырывается наружу и толкает аппарат вперед. Движитель развивает тягу около 220 килограммов, что вполне достаточно для взлета машины весом около полутонны.

— И вы считаете, что она оторвется от земли?

— Увидите сами, — обещал конструктор.

Слово Анри Коанд сдержал. Первый полет реактивного самолета состоялся на аэродроме Иси де Мулино под Парижем в декабре 1910 года.

Анри Коанд внимательно осмотрел аппарат и лег в желоб фюзеляжа. Затрещал мотор, выбросив из сопел языки пламени.

Крылатая машина не двигалась.

Коанд смотрел на пламя, вырывающееся из реактивных сопел. Еще раньше, при испытаниях, страхуясь от пожара, конструктор прикрепил к фюзеляжу металлические щитки, отбрасывающие языки пламени в сторону. Щитки работали нормально.

Конструктор прибавил мощность мотору, и аппарат двинулся с места, аэроплан медленно разбегался, а Коанд, выдерживая направление взлета, не забывал посматривать на выхлопное пламя. И, о проклятье! — при увеличении скорости разбега щитки не отражали пламя от фюзеляжа, а, наоборот, присасывали огонь к фанерным бокам!

Возможность пожара отвлекла Коанда от управления машиной. На какое-то время он перестал смотреть вперед. А взглянув… увидел перед собой городскую стену. Конструктор рванул рычаг управления на себя. Аэроплан оторвался от земли, перевалил через стену, пролетел немного и, не имея достаточной скорости, опустил нос. Земля его встретила жестко. Коанд отделался ушибами и царапинами.

Когда его вытащили из-под обломков и убедились, что серьезных травм нет, Густав Эйфель поздравил своего ученика:

— Молодой человек, вы опередили свою эпоху на тридцать, а то и на все пятьдесят лет!

Во время поздравлений Анри Коанд улыбался, отвечал на приветствия, а одна мысль не покидала его: «Почему во время разбега языки пламени из сопел не отражались, а прилипали к фюзеляжу?»

Позже, с помощью ученых, он разобрался в этом и, самостоятельно проведя опыты, установил, что, искусно подобрав форму обтекаемой газом или жидкостью поверхности, можно изменять направление струи и даже поворачивать ее в обратную сторону. Что давление в струе ниже атмосферного, а это значит — на обтекаемой поверхности создается сила, способная поднимать аппарат без всяких движущихся частей.

Это был второй «эффект», открытый Коандом на аэродроме Иси де Мулино.

Сначала аэродинамики восприняли открытие скептически. Немецкие ученые, изучив «эффект Коанда» в своих лабораториях, пришли к следующему выводу: «…эксперименты Коанда не воспроизводятся и потому не представляют интереса».

Прошло много лет, пока была раскрыта тайна этого «эффекта». Он не удавался на примитивных моделях. Возникал только при строго определенном соотношении размера щели и диаметра сопла. Огромное влияние оказывали поверхность и форма поверхности.

Сам Анри Коанд сделал немало изобретений, использовав открытый им эффект. Например, в 1938 году он запатентовал «струйный зонт». Это — крыло самолета, свернутое в кольцо. Через несколько отверстий в верхней части с большой скоростью вытекают газовые струи, создавая пониженное давление под зонтом, а значит — подъемную силу, направленную вверх.

Сейчас «эффект Коанда» используется при создании многих движущихся аппаратов. Благодаря ему повышается тяга реактивных двигателей и движителей современных судов, он может быть применен для торможения самолетов при посадке, для движения их по земле задним ходом, для глушения шума реактивных двигателей.

Используя упомянутый «эффект», коллектив Генерального конструктора знаменитых «Анов» Олега Константиновича Антонова создал грузовой самолет Ан-72 со специальными реактивными двигателями. У самолета очень короткий разбег и пробег, крутая траектория набора высоты и снижения, что достигается многими усовершенствованиями механизации крыла и тем, что выхлопные газы из двигателя, проходя над поверхностью крыла, создают дополнительную двигательную силу. Это — «эффект Коанда» в действии…

Первая жертва русской авиации

В лазури голубой заоблачные страны

Над бедною землей твой сильный дух искал, И вверх направил ты полет аэроплана

И с гордой высоты ты новой жертвой пал…

Н. А. Морозов, 1910 год

Военно-морской офицер в безукоризненно сшитом мундире, — под темно-русой шевелюрой резко очерченные брови полукругло обрамляют голубые глаза, — сидел перед первым русским летчиком Михаилом Ефимовым.

— Понимаете ли, Михаил Никифорович, трудно приходится нам здесь во Франции. Моя задача — купить у здешних фирм одиннадцать аэропланов. Обучить полетам семь прибывших со мной офицеров и еще семь нижних чинов из солдат и матросов подготовить к работе авиамеханиками. — Говорил он торопливо, плохо скрывая волнение. — Итоги пока плачевны. Теряем время…

— Но, слава богу, что хоть наши российские зашевелились, — прервав гостя, улыбнулся Ефимов. — Сколько же отвалила казна на ваши приобретения?

— Специальных ассигнований на авиацию пока нет. По предложению великого князя Александра Михайловича используются деньги, оставшиеся от пожертвований на восстановление погибшего под Цусимой и в Порт-Артуре русского флота.

— Только на крохи от пожертвования? Князь — близкий родственник царя, мог бы похлопотать и о больших суммах для своего нового ведомства. — Ефимов недоуменно пожал широкими плечами. — Не понимаю!

Гость безнадежно махнул рукой:

— Сейчас это пустой разговор, Михаил Никифорович… Пресса пока нас не поддерживает. Не потерять бы зря деньги, отпущенные на первые аэропланы. Нам с премилыми улыбками подсовывают старье. Верчусь как белка в колесе! Сам заключаю контракты с фирмами на изготовление аэропланов, двигателей, запасных частей. Смотрю в оба, чтобы не ввернули негодный. Вчера потребовал запустить один из запасных моторов — день бились, так он и не ожил. Кстати, вы, единственный знаток из русских, что бы посоветовали взять в первую очередь?

— Думаю, будущее за монопланами… «Райты» и аппараты Сантос-Дюмона слишком громоздки, сложны в управлении. Мне нравится «Блерио». Особенно хороша последняя модель «11-бис».

— Учту. Это задание я выполню. А вот второе…

— По обучению?

— Именно, Михаил Никифорович! Мои коллеги ропщут. Нас обучают пилотажу медленно и плохо. За три месяца инструкторы не показали элементарных эволюций в воздухе! Учебные аэропланы старые, ломаются, а за каждую поломку должны платить обучающиеся. Особенно плачевно на курсах Блерио… Понимаете ситуацию, в которую мы попали?

— Это мне знакомо.

— Уверен, что вы кровно заинтересованы в ускоренной подготовке инструкторов для воздушного флота России.

— Да, но чем могу помочь? Говорите… Я сам увяз в хитром контракте, кабальном. Подряжался учить спортсменов-авиаторов, а вынужден готовить пилотов для армии. Для французской армии, а как бы хотелось для русской!

Голубые глаза офицера благодарно засветились. Он приподнялся с кресла, одернул мундир и, вытянув руки по швам, произнес:

— Михаил Никифорович, не откажите в любезности, возьмите на себя труд научить полетам двух первых русских офицеров — меня и подполковника Ульянина.

— Охотно, Лев Макарович, но…

— Договоренность с хозяевами Мурмелонской школы беру на себя! В конце концов, здесь все решают деньги, и мы основательно урежем свой личный бюджет…

Этот разговор произошел в парижском отеле «Брабант», который на заре авиации был своеобразной штаб-квартирой русских, занимающихся во Франции авиационными делами.

Лучший инструктор Мурмелонской летной школы, работающий там по договору, обрел первых русских учеников, талантливых, живущих благородной мыслью о скорейшем создании российского воздушного флота и делавших для этого немало.

Лев Макарович Мациевич — способный инженер, выпускник Харьковского технологического института и Петербургской Морской академии, не только был представителем родины по закупке аэропланов, но, прекрасно понимая насущную необходимость создания отечественной авиационной промышленности и кадров для нее, сам учился конструировать крылатые машины и летать на них, заранее готовил программы для будущих летных школ России.

Морской офицер, он и думал в первую очередь о море. За короткий срок разработал свой тип летательного аппарата, способного подниматься с палубы корабля и садиться на нее. Мациевич изобрел и оригинальное приспособление, позволявшее авиатору спастись в случае аварии на воде.

Первые поиски в этом направлении навели Мациевича на мысль о постройке авианосца. Весной 1909 года он выступил с сообщением о возможности применения аэропланов в военно-морском флоте, а осенью подкрепил свой замысел техническими расчетами постройки авианосца, способного нести на палубе 25 самолетов.

«…Не представляет затруднений устроить… на судне специального типа… легкую навесную… палубу, на которой находились бы, взлетали и садились аэропланы, — писал он. — …Подъем аэропланов с палубы мог бы быть проведен также при помощи электрической лебедки, выстреливающей аппарат с нужной скоростью. Длина рельс необходима не более 35 футов, а сила электромоторов не более 20 лошадиных сил…»

К этой работе подключился однокашник Мациевича по Морской академии подполковник Михаил Михайлович Канокотин, предложив под авианосец переделать линейный бронекорабль «Адмирал Лазарев», и предоставив ведомству необходимые чертежи. Проекты морских инженеров Мациевича и Канокотина попали в архив с грифом: «Делопроизводством само собой прекращено».

А через год с небольшим американский пилот Юджин Эли взлетел на самолете с носовой части палубы крейсера «Бирмингем» и тем самым установил приоритет своей страны в работе над авианосными кораблями. Русские же авиаторы тренировались в расчетах посадки и приземлялись на контур линкора, вычерченный на земле. Они успешно провели первые бомбометания по этому контуру. Более того, Михаил Ефимов и Лев Мациевич попробовали, и тоже успешно, летать в полной темноте — эти первые реальные ночные полеты были осуществлены в 1910 году на Всероссийском празднике воздухоплавания под Петербургом.

Праздник начался 8 сентября утром при холодном моросящем дожде, обильно смочившем поле Комендантского аэродрома.

Стартовать собрались 11 авиаторов — цвет русской авиатики, и среди них лучшие — Ефимов, Лебедев, Уточкин, Руднев, Ульянин, Мациевич.

В этом году было построено немало отечественных планеров и аэропланов: Кудашевым, Былинкиным, Делоне, Карпека, Косьяненко и Сикорским — в Киеве; Гризодубовым — в Харькове; Шичковым и Тереверко — на Кавказе; Чечетом — в Донбассе, Евневичем — в Одессе; Ульяниным и Гаккелем — здесь же, в Петербурге. Но ни один из этих аппаратов в празднике не участвовал. Конструкторы не получили государственной поддержки. Сановный шеф отечественной авиации великий князь Александр Михайлович, выступая с речью на открытии отдела Воздушного Флота, изрек:

— …Пуще всего комитету не следует увлекаться мыслью создания воздушного флота в России по планам наших изобретателей и непременно из русских материалов: комитет нисколько не обязан тратить бешеные деньги на всякие фантазии только потому, что эти фантазии родились в России.

Лучше всех на празднике летал Михаил Ефимов. Хорошее впечатление осталось у публики и от полетов Льва Мациевича. Он показывал красоту эволюции в воздухе. Чтобы заинтересовать влиятельных и знаменитых людей авиацией, катал на аэроплане чиновников, фабрикантов, богатых купцов, аристократов, полковников, адмиралов, члена Государственной думы премьер-министра Столыпина, профессора Боклевского.

Наряду с соревнованиями эти катания продолжались до 24 сентября включительно.

В тот солнечный день незадолго до наступления темноты Лев Мациевич решил полетать сверх программы. Он готовился к рекорду подъема на высоту, а тихая ясная погода благоприятствовала тренировке.

— Вы утомлены, ваше благородие. Не летали бы! — посоветовал механик.

— Ты прав. Чертовски болит спина! Наверное, простыл… Я сделаю короткий полет.

Мациевич тяжело влез на сиденье. Поворочался, устраиваясь поудобнее. Дал газ. Набирая скорость, он видел лес на горизонте, чуть справа закатное солнце. «Фарман» взмыл.

Публика следила за авиатором. Он плавно, без рывков кружил над аэродромом, набирая высоту.

— Уже полверсты есть! — воскликнул кто-то, и люди на земле зашумели одобрительно, приветствуя рекордсмена.

Когда Мациевич набрал 400 метров, со звоном лопнула проволока диагональной растяжки перед мотором.

«Отвалится передняя часть аэроплана», — подумал пилот и быстро отстегнулся от сиденья, чтобы дотянуться до места разрыва и как-то предотвратить дальнейшее разрушение аппарата.

Не успел!..

Да и вряд ли он мог что-либо сделать — в это время проволока попала в пропеллер, разбила в мелкие щепы одну из лопастей и накрутилась на вал двигателя. Натягиваясь, она разорвала соседние растяжки. Нарушилась жесткая связь хвостовой фермы с несущими плоскостями, и передняя часть «Фармана» резко клюнула вниз. Мациевича выбросило в воздух…

Свидетель событий ученый-языковед Лев Васильевич Успенский оставил потомкам в своих мемуарах такие строки:

«Льва Макаровича хоронили торжественно. Я поднял весь свой класс, мы собрали деньги на венок, ездили… покупать его и возложили на еле видный из-под груды цветов гроб в морской церкви Спиридония в Адмиралтействе. Девочки — я учился в совместном училище — плакали, я, хоть и трудно мне было, крепился. Но потом мама, видя, должно быть, что мне все-таки очень нелегко, взяла и повела меня на какое-то собрание, то ли утренник памяти погибшего Героя, «Первой Жертвы Русской Авиации», — так неточно писали о нем журналисты, как если бы «Русская Авиация» была чем-то вроде разъяренной тигрицы или землетрясения, побивающего свои жертвы.

Все было бы ничего, и я, вероятно, чинно высидел бы и речи, и некрологи, и музыкальное сопровождение. Но устроителям пришло в голову начать церемониал гражданской панихиды с траурного марша, а музыканты вместо обычного, хорошо мне знакомого, так сказать, примелькавшегося шопеновского марша вдруг обрушили на зал могучие, гордые и бесконечно трагические вступительные аккорды Бетховена…

«Марча Фунебра, сулла морте д'ун ароэ…»

И вот этого я не вытерпел. Меня увели домой.

Ах, какая гениальная вещь этот бетховенский марш, как я всю жизнь слышу его при каждой высокой смерти и как всегда его звуки уничтожают все перед моими глазами и открывают комендантское поле, лес на горизонте, низкое солнце и листом бумаги падающий к земле самолет…»

В 1921 году Николай Морозов, впоследствии ученый, почетный член АН СССР, написал в правительство:

«…Я принимал близкое участие в возникновении русской авиации: мой крестный отец в ней Мациевич, погибший на моих глазах…

Если есть практическая возможность к созданию воздушного флота, я с величайшим усердием взялся бы за воссоздание научного воздухоплавания и принялся бы за организацию ряда научных полетов.

Вопрос этот настолько важен, что, если и Вы разделяете мнение о необходимости скорейшего устройства воздушного флота, не уделите ли мне четверть часа для личного разговора…»

Уже 1 февраля 1921 года Морозов сообщил, что он с руководителями РВСР и Воздухфлота составили «обрис будущих действий по созданию воздушного флота» Советской республики.

Когда советские конструкторы и судостроители приступили к созданию авианосных кораблей, были учтены и ранние разработки Мациевича. Конечно, на более высоком техническом уровне, но претворились в конструкции его предложения о «навесной палубе», «подъемных механизмах», извлекающих из трюма самолеты, и «лебедке, выстреливающей аппарат с нужной скоростью».

Богатыри

…Если бы вы знали

как страстно иногда хочется

увидеть родину, навестить могилу отца

в Киеве…

И. И. Сикорский

Мальчик спал, безмятежно раскинув руки. Их тонкие кисти свешивались с неширокой постели. Если через открытое окно, выходящее в шумевший листвой сад, посмотреть на мальчика, то в сумраке комнаты могла пригрезиться светлая птица, опустившая крылья. Мальчик спал и видел цветной сон. Он шел по узкому коридору.

Под плафонами, излучающими мягкий голубоватый свет, блестели светло-коричневые двери. Он шел по чудесному ярко-малиновому ковру, и пол под ногами слегка вибрировал, как палуба судна от работы машин или от хода по мелкой волне. Но мальчик был убежден, что он не на пароходе, а на борту огромного летящего корабля. Мальчик открыл дверь роскошного салона, увидел его великолепие, но войти не успел… проснулся.

Утром за завтраком мальчик сказал:

— Папа, сегодня ночью я летал по небу на большом-большом корабле! — И поведал о сне.

— Растешь, Игорь! В твоем возрасте все летают во сне, — улыбнулся отец. — Человек еще никогда не создавал удачного летательного аппарата, и вообще это несбыточно.

Отец имел основания мыслить именно так, потому что разговор происходил в 1900 году, когда сыну его, Игорю Сикорскому, исполнилось только 11 лет. Он даже предположить не мог, что уже в 1913 году Игорь Иванович, двадцатитрехлетний инженер, будет признан выдающимся русским авиаконструктором и авиаспортсменом.

В 1910 году журнал «Вестник воздухоплавания» опубликовал короткую заметку:

«Нам сообщают из Киева. Студенты Политехнического института Сикорский и Былинкин совершили ряд пробных полетов на биплане собственной конструкции. Аппарат покрыл пространство в двести пятьдесят метров. При последнем полете Сикорского биплан, скошенный боковым порывом ветра, упал с высоты шести метров. Винт разлетелся в куски, хвост и колеса сломались. Авиатор, помещавшийся сзади мотора, отделался царапинами.

Прошло совсем немного времени, и о Сикорском заговорили всерьез. В среде любителей авиации можно было услышать такие диалоги:

— Не тот ли Сикорский, который научился летать сам и на биплане собственной конструкции победил всех соперников во втором соревновании военных летчиков?

— Да, тот. Но летать он учился во французской «Новейшей школе аэронавтики».

— Ну, какая это школа! Ни определенной программы, ни лекций, ни экзаменов, ни дипломов. Больше похожа на школу древних философов. В основном — беседы, дискуссии. По-настоящему летать Сикорский научился сам. Сейчас он в Петербурге…

Киевский студент Игорь Сикорский в 1912 году приехал в Петербург на II Воздухоплавательский съезд. Его очень интересовала постройка необычных по тому времени летательных аппаратов — геликоптеров. На съезде Сикорский прослушал доклад Бориса Николаевича Юрьева «Геликоптер собственной системы», впоследствии он сконструировал винтокрылую машину. Взлететь она не смогла, но теоретические разработки и опыт по стройки пригодились молодому инженеру в будущем.

А пока он всерьез взялся за воплощение в жизнь идеи многомоторного самолета. Идея эта возникла при интересных обстоятельствах, мысль подтолкнул… комар. Обыкновенный серый комаришка!

Однажды Игорь Сикорский сел в маленький одномоторный самолет собственной конструкции. Взлетел хорошо, плавно, что в то время было немалым искусством. Послушный рукам авиатора самолет заскользил над городом, чуть покачиваясь на воздушных потоках. Игорь Сикорский уводил его за окраину, где летать безопаснее. Но вдруг над железнодорожной станцией мотор чихнул, затрясся, остановился винт. Стало слышно, как крылья обтекает воздух, посвистывая в проволочных расчалках. Самолет устремился вниз на столбы, пакгаузы, эшелоны. Сикорский, выбрав пятачок между вагонами и каменной стеной, пошел к земле, как в пропасть…

Когда он выбрался из-под обломков, на нем висели куски полотна, проволоки, а большая деревянная заноза проткнула тужурку у левого кармана. Как потом выяснилось, остановку мотора вызвал комар, попавший в жиклер карбюратора.

После этого полета молодой конструктор сделал вывод: «Будущность должна принадлежать самолетам не только малым, но и большим — с двумя и более двигателями». И взялся за их проектирование.

Громадные просторы нашей родины, неразгаданная Арктика с ее снежными пустынями и неведомой тайной Северного полюса наводили и раньше русских инженеров на мысль о постройке аэропланов с большой дальностью полета. Но задача была неимоверно трудной, сложной технически.

Многие видные иностранные авторитеты утверждали безапелляционно: вес аэроплана не может превышать 500—700 килограммов, так как иначе он развалится в воздухе под действием собственного веса. Противники идеи многомоторного самолета доказывали, что при постановке двух, а тем более нескольких моторов появится неустранимое рысканье или скольжение самолета. И не дай бог, один из двигателей откажет — тогда авария, самолет перевернется.

Но русские дерзали.

В 1908 году был предложен проект тяжелого самолета с двумя двигателями. Он начал строиться на Аэропланостроительном механическом заводе Первого Российского товарищества воздухоплавания. Доведен до полета не был.

В 1910 году выдан патент на проект тяжелого самолета «Лебедь-Гранд». Через два года видоизмененная конструкция под названием «Гранд-РБВЗ» (Русско-Балтийский вагонный завод) была воплощена в металле, дереве и полотне. Расчалочный биплан с размахом двадцати семиметровых крыльев, весом в несколько тонн, с двумя стосильными двигателями воздушного охлаждения стал явлением исключительным.

«Гранд-РБВЗ» (впоследствии его модификацию назвали просто «Большой Русско-Балтийский») в начале летных испытаний имел малые вертикальные скорости подъема и потолок. После того как на него поставили четыре мотора — два с толкающими винтами, — он показал вполне удовлетворительное качество полета, а главное, его полеты начисто разбили предсказания скептиков, что он «перевернется» в воздухе. Даже при одном неработающем двигателе «БРБ» продолжал горизонтальный полет.

В результате испытаний конструкторы пришли к выводу о необходимости размещения двигателей на крыле в ряд для улучшения центровки самолета. Так русскими была создана схема самолета-биплана с четырьмя двигателями, ставшая классической.

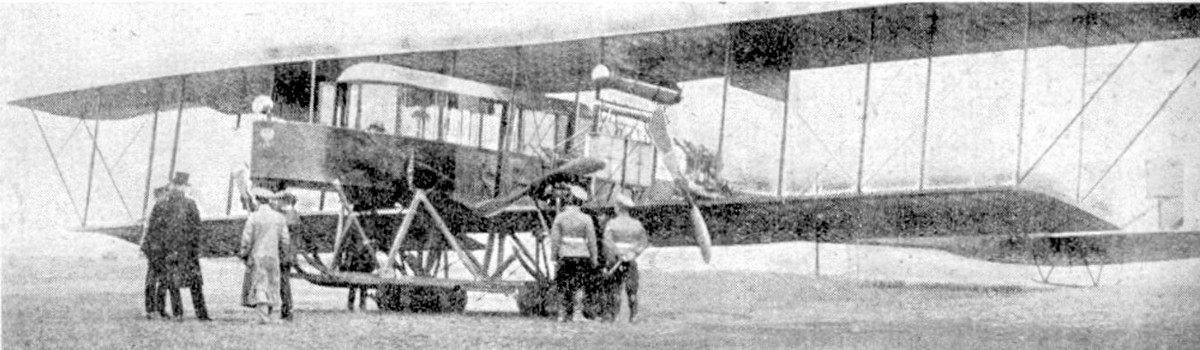

Для постройки улучшенного варианта «БРБ» в Петербург пригласили и молодого киевского инженера Игоря Ивановича Сикорского. Он влился в группу конструкторов, а потом и возглавил ее. «БРБ», теперь уж с четырьмя двигателями, расположенными в ряд, назвали «Русский Витязь». Он совершил первый полет 23 июля 1913 года, девять дней спустя на «Витязе» был установлен мировой рекорд продолжительности полета с экипажем из семи человек на борту.

Не повезло «Русскому Витязю». В один из дней, когда Сикорский готовил его к очередному взлету, над аэродромом пролетал легкий «Ньюпор». И надо же было случиться роковому совпадению: у «Ньюпора» оторвался мотор и, падая на землю, угодил прямо в «Витязя»!

В декабре 1913 года любители авиации восклицали:

— Человек с фотоаппаратом на крыле!..

— Какой человек? На чьем крыле?

— «Ильи Муромца»!

— Это опять о Сикорском?

Опять!.. Помощник летчика вышел из каюты на крыло и производил оттуда фотосъемку, летчик в это время отнял руки от управления.

— Невероятная устойчивость машины! А как со скоростью?

— Сто километров в час!

На основе конструкции «Русского Витязя» российские изобретатели во главе с Игорем Ивановичем Сикорским создали новый самолет-гигант «Илья Муромец». По тому времени это была действительно богатырская, сказочная машина. На западе не поверили в существование «Ильи», назвав сообщение русских газет «очередной петербургской уткой».

Игорь Сикорский испытывал аэроплан сам. Но позже он пригласил в кабину пятнадцать смельчаков-пассажиров, а заодно прихватил и аэродромного любимца — собаку Шкалика. Взлетев с таким грузом, он установил мировой рекорд грузоподъемности.

Потом «Илья Муромец» поднатужился и поднял восемь пассажиров на километровую высоту. Он прокатил их из Петербурга в Гатчину — Царское Село и обратно, продержавшись в воздухе два часа и шесть минут без спуска. Таких полетов еще никто в мире делать не мог.

Игорь Иванович не боялся летать над Петербургом и на малой высоте: он был уверен в надежности четырех моторов «Аргус», отлаженных русскими механиками. Аэроплан с размахом крыльев тридцать два метра рокотал прямо над крышами домов, над площадями. Люди протягивали к нему руки, кричали, радовались полету невиданной доселе гигантской птицы.