Бесплатный фрагмент - Воспоминания Ольги Владимировны Поповой. Часть II

Предисловие

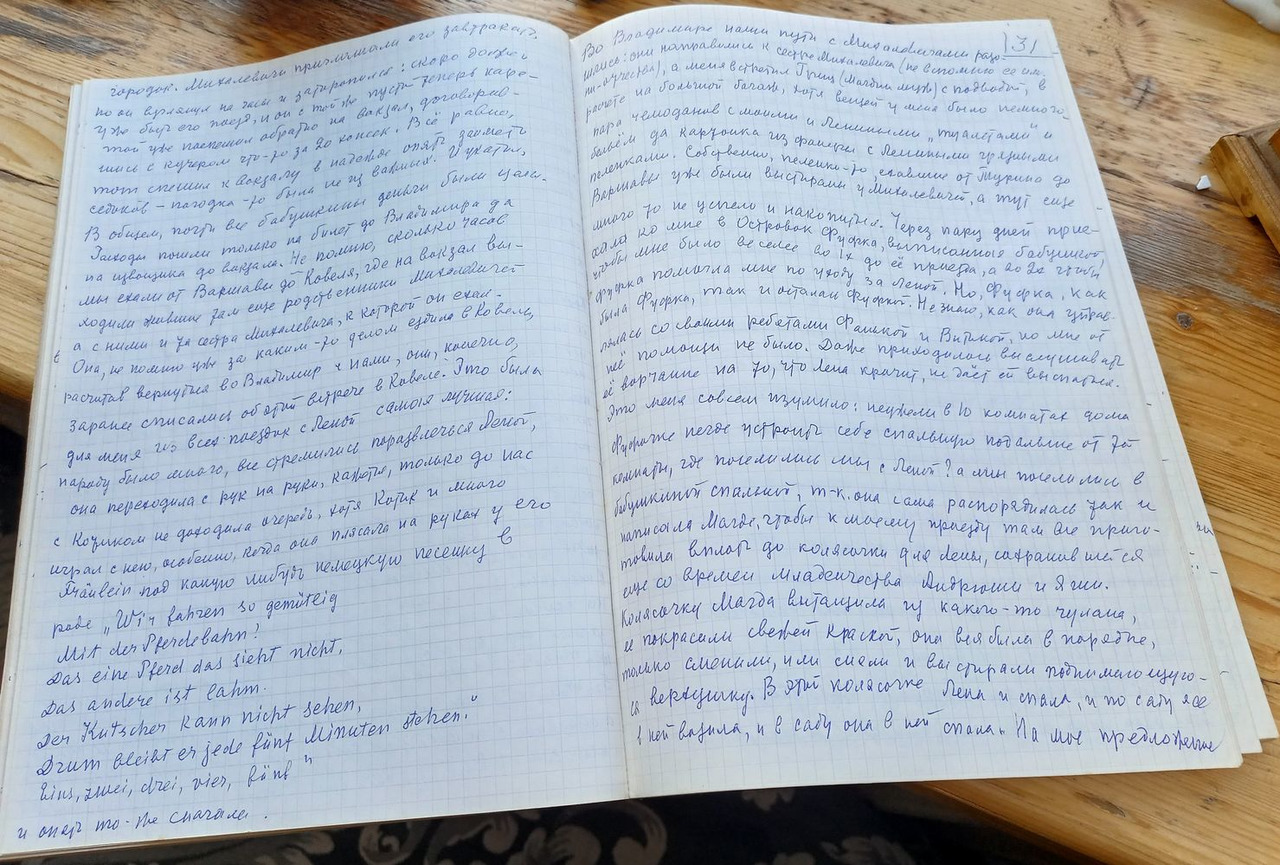

Эта книга, воспоминания Ольги Владимировны Шлезингер, в замужестве Поповой — вторая часть ее мемуаров. В отличие от первой, эту книгу она не готовила к публикации, и воспоминания не структурированы. Она писала их в возрасте 93-х лет, и из-за плохого зрения не имела возможности перечитывать написанное. Поэтому в тексте часто встречаются повторы, неточности, несколько раз она возвращается к одним и тем же событиям, некоторые моменты не поясняет. Тем не менее, текст публикуется полностью, в том виде, в котором был написан, и только деление на главы я добавила от себя, для более легкого восприятия воспоминаний. В сносках даны уточнения, а также информация о родственных связях. Фотографии взяты из семейного архива.

Ольга Владимировна Попова — моя прабабушка. Ее младшая дочь Ольга, о рождении которой упомянуто в этой книге — моя бабушка, а ее младшая внучка, Татьяна, о которой тоже идет речь — моя мать. Ольга Владимировна в тексте этих воспоминаний выражает надежду, что все, написанное ею, будет интересно ее внукам и правнукам. Тетрадь воспоминаний долго хранилась в семейном архиве, но к ней не было доступа. Сейчас я, найдя ее, решила опубликовать эти воспоминания так же, как и первую часть, потому что я уверена, что они имеют ценность не только для ее прямых потомков, но и для других людей, интересующихся историей и желающих узнать о перипетиях XX века из первых уст.

Многие эпизоды ее жизни не вошли в эту книгу. Истории о своем детстве, которые Ольга Владимировна рассказывала моей маме — о том, как она тяжело болела, и ее отец каждое утро, уходя на службу, спрашивал, что ей принести: в те дни все сомневались, доживет ли она до вечера. И она каждое утро просила у папы куколку, и каждый вечер, приходя домой и застав дочку живой, он вручал ей куколку. Она выздоровела, и в результате этого у нее образовалась целая коллекция кукол. Или о том, как они ели шоколадную соломку — что-то вроде пористого шоколада. Или о том, как их бонна говорила собаке на иностранном языке: «Буян, идите вон», и собака уходила, чего не случалось, когда ей говорили ту же фразу по-русски. Или легенду про то, что в семье была черноволосая кукла Таня, и когда родилась старшая дочь, беленькая, ее назвали Ольга, с отсылкой к «Евгению Онегину». Это может объяснить, почему ее родители Владимир и Лидия назвали младших детей своими именами, а старшую — Ольгой.

Но все же многое другое, что на момент написания вспомнила Ольга Владимировна, вошло в эту книгу, и я уверена, что читателям будет очень интересно перенестись в другую эпоху, а точнее — в разные эпохи. Ольга Владимировна родилась в 1880 году, а воспоминания писала с 3-го января 1973 года по 27 февраля 1974 года, и в этой книге читатель найдет как воспоминания самого раннего детства, так и революционные события, и жизнь семьи в 20-30-е годы, и описание быта Ольги Владимировны на момент написания мемуаров, т. е. в начале 70-х годов.

Воспоминания моей прабабушки передают не только черты эпохи, но и показывают, какой разной бывает жизнь — даже жизнь одного человека. Я набирала их для публикации с большим интересом, и уверена, что читатели тоже оценят слог Ольги Владимировны, ее наблюдательность и волю к жизни, и получат удовольствие от прочтения.

Ольга Югова

События 1905-го года

3/I 1973 г., среда, 9 ч. 3 м. вечера

Дом, в котором мы с Сережей поселились, принадлежал какой-то организации, конечно, не помню, какой. Даже не помню, как улица-то наша называлась. Помнится, что дом был угловой и двухэтажный. Внизу помещались разные магазины, а наверху над каждым магазином и ателье — квартиры для их владельцев или для тех, кто там работает.

Случайно наша комната оказалась не нужной, и нам ее очень охотно и недорого сдали с тем условием, что мы ее освободим, когда она понадобится этой организации. Сережа снял ее, как только я телеграфировала из Ялты, что я выезжаю в Одессу и согласна венчаться. Комната была изолированная, вход из общего длинного коридора, большая, в два окна, но, конечно, без мебели. А еще до моей телеграммы он получил от моей неродной бабушки, вдовы брата родной бабушки Ивана Степановича Бессонова, Лидии Яковлевны Бессоновой, помнится, 100 рублей для приобретения предметов первой необходимости. Она уже списалась с Сережиным отцом, между ними вопрос о нашей свадьбе уже был решен. Вообще, они между собой подружились, поставили все точки над i, чуть ли ни весь наш бюджет уже рассчитали, и бабушка Лидия Яковлевна Бессонова обещала вносить регулярно и свою лепту в наш бюджет. Об их переписке мы узнали уже позднее. На полученные деньги Сережа и приобрел кое-что, так что к моему приезду в Одессу у него уже была снята комната и куплена кое-какая обстановка и посуда.

Сережа был, конечно, человек непрактичный — и это очень отразилось на его покупках. Он купил маленький, очень приличный письменный столик, ломберный стол, чтобы можно было и в винт поиграть, и пообедать на нем же (он думал, что это очень практично: сразу, так сказать, двух зайцев бьет, один стол будет ходить по мере надобности в двух упряжках). Зато с полуторной, очень подержанной кроватью ему не повезло: стоило только на нее сесть или лечь, как ножки ее разъезжались, и серединка ложилась на пол. Хотя он и подпер эту серединку не помню уж чем — чемоданом, или сундучком со всеми его инструментами (пилками, стамесками и прочим), но я этой кровати не доверяла и предпочитала спать на полу в уголке у противоположной стены на подстилочке. В общем, «невесту молодую» не клали на «брачную постель».

Неудачно купил он и стулья (не помню, 2 или 3), венские, очень подержанные. Один имел тенденцию опрокидываться назад, как только кто-нибудь покушался на него сесть, а другой вообще валился во все стороны, так что мы садились на табуретки, а стулья существовали в комнате просто «для мебели» около письменного столика. Зато табуретки по полтиннику штука были очень устойчивы, удобны, и вообще во всех отношениях соответствовали своему назначению. Не было случая, чтобы которой-нибудь из них пришло в голову не то что валиться, но даже и крениться в какую-нибудь сторону. О табуретках и сейчас вспоминаю с удовольствием. В общем, мы устроились достаточно сносно и совсем было «зажили», но тут развернулись события 1905-го года.

Помнится мне, что наш дом был угловой, и как раз перед ним и стоял казачий караульный пост, что-то человека три вооруженных верховых. Временами начиналась на улице стрельба. Тогда мы выключали свет и устраивались в углу комнаты. У нас наружная стенка была очень умно устроена: по размеру в ней следовало бы сделать три окна, но было всего два, и то с очень маленьким промежутком между ними. А дальше шла стенка уже без окна и образовала очень удобный угол. Сережа там протащил проволоку, по которой свободно двигалась занавеска, разделявшая комнату на две части. За занавеской помещалась кровать, водопроводная раковина, под раковиной помойное ведро, очень небольшой некрашеный кухонный шкафчик с посудой, а на нем керосинка. Этот столик-шкафчик был маловат, но зато он был новенький, чистенький, куплен в магазине и стоил всего около трех рублей. Сережа купил его вместе с табуретками, и это была удачная покупка. В углу без окон мы чувствовали себя в безопасности: надеялись, что если какая-нибудь шальная пуля и залетит в комнату, то через окно; стенку-то с улицы она не пробьет, застрянет в ней, стены дома были солидные.

Университет был, конечно, закрыт, но около него собирались студенты, там происходили митинги, конечно, шла стрельба, но Сережу я туда не отпускала. Он успел подружиться с дворником, молодым, тоже недавно женившемся парнем. Тот наслушался разговоров о студентах и на всякий случай унес от нас форменную студенческую одежду и где-то ее надежно спрятал, а Сереже на случай выхода на улицу дал свой тулуп, в котором он дежурил по ночам. В Одессе не бывает такого холода, чтобы дежурить в тулупе, вполне можно было обходиться без него. Вообще, Сережа на улицу почти не выходил. С того момента, как у нас около дома обосновался патруль, Сережа стал выходить подышать воздухом в дни дежурств нашего приятеля дворника. Он обычно дежурил у ворот, сидя на табурете во дворе. Ворота оставались запертыми, даже на засов, отпиралась только калитка в воротах, но и то оставалась на цепочке. Жена дворника беспокоилась за него, не могла спать, выходила к нему к воротам. Мы с Сережей тоже стали выходить на ворота. Часа два так подышишь воздухом, так потом уснешь, что не услышишь никакой стрельбы на улице.

А днем бывало часто так: перебежишь через дорогу купить чего-нибудь в магазинчике напротив, а в это время, пока покупаешь, начинается на улице стрельба. Хозяин тут же запирает магазин, гасит свет, сидим впотьмах — ставни-то закрыты. А у нас ставни закрывались и открывались в комнате. Сережа тоже погасит свет (электричество не работало), сидели с керосиновой лампой; у нас была маленькая с ручкой — еще уцелела от старых времен, так что жгли ее, или свечку.

Сережа, конечно, беспокоился за меня, стоял у окна и смотрел в щелку ставен. Как только кончалась стрельба, и Сережа видел, что я выскочила из магазина и перехожу через улицу, бежал вниз к воротам. А там меня уже встречал дворник, отпирал калитку, и я шмыгала под цепочку к себе во двор. Так и жили.

Еще надо сказать, что прожили это время, не голодая. Еще до начала революции у меня было заведено «хозяйство»: макароны, вермишель, всякая крупа, мука, сахар, соль. У нас с Сережей это получилось случайно, когда налаживали вообще свое хозяйство. И этот опыт у нас остался на всю жизнь: всегда покупали муку, рис, гречку, пшено, манку, сахарный песок пудом. А топленое масло приобретали целым большим бочонком, так что его хватало на весь год.

Конечно, в Одессе во время революции 1905-го года никаких карточек не было, так что не запасливые люди, конечно, тогда поголодали. Я забыла сказать, что у нас-то все получилось несколько сложнее: мы два раза попали в студенческие и вообще общенародные забастовки и демонстрации: еще до нашей свадьбы в 1904-м учебном году как раз в университете шла нормальные занятия, приближались Рождественские каникулы. Мы с Сережей жили тогда у хозяйки Пелагеи Карповны, снимали у нее две комнаты с мебелью. У меня была маленькая за 10 р. в месяц, у Сережи больше — за 20 р. А в третьей жила сама хозяйка. Мы собирались на две недели Рождественских каникул съездить в Петербург, тем более, что Сереже железнодорожный билет отец прислал служебный, а я поехала платным. Василий Андреевич никогда не допускал никаких компромиссов и, хотя и считал меня членом своей семьи и уже задолго называл меня «дочкой», но, поскольку наше замужество было только в проекте, он мне бесплатного билета не оформил. Бабушка Лидия Яковлевна Бессонова очень хотела меня повидать и прислала денег на дорогу. Так мы и поехали — я к бабушке, а Сережа в Алешину ночлежку, но, конечно, все дни проводил у нас, и ночевал тоже на Петербургской стороне (так назывался тот район). Тогда приезжал на праздники и Андрей Бессонов, мой дядя, бабушкин сын, а Яша с женой Наташей был на Кавказе (Наташа болела). В Яшиной комнате и поселили Сережу, а я с бабушкой и с Ольгой Григорьевной Шаламовой, двоюродной сестрой бабушки, в их спальне.

Дом 70 на Петербургской стороне был Ольги Григорьевны, деревянный, двухэтажный. Верх она сдавала, а внизу жила сама с Бессоновыми. Квартиры были просторные, из 6-и комнат: гостиная, столовая, спальная, Андрюшина комната, Яшина, Авдотьи Николаевны (компаньонка Ольги Григорьевны, старая дева, очень комичная — о ней расскажу дальше). За кухней была еще комнатка, где жила кухарка Груша с дочкой, не помню, как ее звали, кажется, Шуркой — тоже «фрукт» своего рода.

Андрюша приехал еще до меня, узнал от своей матери, что мы с Сережей вот-вот явимся, и набрал на всех билетов и в оперу, и в оперетку, и в драматический театр — в общем, чуть ли ни на каждый вечер.

Мой отец с Володькой тогда работал и жил в Новгороде. На праздники приехали и они. Отец всегда останавливался у своего старого друга Василия Агафоновича Пруссакова, а Володя у кого-то из своих товарищей. Эти каникулы были прямо до того насыщены всякими дневными балетами, вечерними спектаклями и концертами, прямо, ни до, ни после того у меня не бывало такого суматошного периода.

И вот, выходим как-то вечером после какого-то спектакля на улицу — диковина: ни души, пусто везде. А ходили мы с Андреем и с нашим Володей. Володька сразу понял, в чем дело: «Революция! Пока мы сидели в театре, была демонстрация, ее разогнали и — вот!» Андрей подумал и согласился: «Да… похоже на то». Пришли домой к бабушке. Оказывается, на самом деле была очень большая демонстрация в центре, отзвуки ее были слышны и у нас на Петербургской стороне, даже стреляли.

Андрей «вынес резолюцию»: пока не началась железнодорожная забастовка, надо ехать по домам, а то застрянем. Так и решили, и на следующий день мы уехали в Одессу, а Андрюша в Самару, где он работал почвоведом в какой-то научном учреждении — обследовал почвы, проводил анализы, давал указания, где каких веществ не хватает, что надо вносить в почву, чтобы собрать урожай. И не знаю, что еще он там творил.

В общем, мы разъехались по домам. В Одессе, оказывается, тоже были отклики на ту демонстрацию, которую мы пробыли в театре, но учебный год своевременно, с некоторыми шероховатостями, продолжался и был доведен до экзаменов и каникул.

На каникулах мы с Сережей, по приглашению его отца, съездили в Томск, где я познакомилась со своими родственниками — Сусанной Павловной Петровой, бабушкиной племянницей (у меня был ее адрес — бабушка с нею переписывалась, я всегда писала под ее диктовку письма в Томск). Мне было интересно там побывать. Сусанна Павловна познакомила меня и с другими родственниками. Особенно подружились мы с семьей бабушкиного племянника Феофилакта Герасимовича Севастьянова, его второй женой, очень хорошей портнихой Юлией Степановной, и сыном Филошей (Филологом), учеником реального училища, уже выпускного класса.

Когда Василий Андреевич узнал, что у меня в Томске родня, он решил сделать «прием». Этот «прием» прошел очень торжественно и чудно, Василий Андреевич так и ставил вопрос, что не за горами тот день и час, когда они и с ним породнятся. Юлия Степановна подружилась с Феней (мачехой Сережи). О Фене тоже надо рассказать целую историю.

Она работала сиделкой в железнодорожной больнице. Василий Андреевич видел ее хозяйственность и прочие положительные качества и сманил ее к себе в домработницы. В общем, в доме у него появилась «хозяйка», и дом стал похож на дом. Все у Фени кругом блестело, как в хорошей лаборатории, особенно кухня. А готовила она так вкусно, что и сам Василий Андреевич, и братья-Поповы языки проглатывали с едой. А в кухне у ее ног копошился, ползал Яша, ее сын, который еще и на ноги только-только начал вставать. Когда мы приехали, и я была встречена, как «дочка», Феня явилась ко мне и принесла все ключи от шкафов, погреба и проч. Я, конечно, от ключей наотрез отказалась, т. к. мое пребывание здесь временное, и включать меня в хозяйство нет никакого смысла.

Поговорили с Феней по душам. Она поведала мне, что Яшурка сын Василия Андреевича, что фактически она жена, а живет с Яшей в кухне, и Василий Андреевич даже стесняется ее перед сыновьями. Она даже немного всплакнула. Как могла, я постаралась ее успокоить; она очень хотела выписать из деревни свою мать, чтобы было кому приглядывать за Яшей, а то ей не поспеть везде, но она не решается заговорить об этом с Василием Андреевичем. И вот Яша ползает по кухне — то в угольях измажется, то в картошке…

Вижу, что надо всерьез поговорить на эту тему с Сережей. Почему-то я сразу вошла в его семью, как «дочка», а фактическая жена отца, мать его ребенка, третируется как прислуга. Это не дело.

Сережа со мной совершенно согласился и начал «действовать». Братья — Андрюша гимназист 7-го класса, и Петя 3-го или 4-го, не помню (от какой-то из прислуги Поповых, которую Василий Андреевич прогнал за пьянку, но ребенка оставил и вот, выращивает его. А Петина мать живет у кого-то в кухарках в другом городе). Вижу — дела тут путаные. Ну, Сережа недолго толковал с братьями. Быстро переселил Петю к Андрюше, освободил для Фени с Яшей Петину комнату, съездил купил кровать для Фени, маленькую кроватку с сеткой для Яши, высокий стульчик для Яши в столовую. Словом, к обеду и к приезду отца с работы уже все было расставлено по своим местам. Феня села за стол разливать суп, Яша был посажен в его кресло. До того, как сели обедать, Сережа дал Яше газету и за руку с ним пошел к отцу в кабинет (там же была и кровать Василия Андреевича). Со словами: «Яшурка, дай папе газету», Сережа ввел его в кабинет; Василий Андреевич сначала было вытаращил глаза, но Сережа взял Яшу на руки и сказал отцу: «Смотри, как Яша похож на нас с тобой! Шила в мешке не утаишь. Я как убедился в этом, так и поставил всех на свои места, так что уже не стесняйся, все в курсе дела, и Фене ничего не оставалось, как признать, что я не ошибся».

Таким образом Сережа поднес отцу такую версию, против которой ему нечего было возразить, и оставалось только поцеловать своих сыновей — Сережу и Яшу — в лобики и пойти в столовую, т. к. Феня объявила, что обед на столе.

Братья заигрывали за столом с Яшей. К обеду явился еще Володя, который ездил на паровозе — проходил практику. Он почти не жил дома, т. к. большую часть времени проводил в езде — ездил то как машинист, то как помощник машиниста с поездами то от Томска до Иркутска, то от Томска до Челябинска, так что, когда случалось ночевать дома, он спал в столовой на диване. Иной раз с вечера никто и не знал, что он явится, он приезжал ночью, устраивался на диване, а утром исчезал. Иногда давал себе и отдых, но вообще старался использовать практику как можно полнее. Володя ничему не удивился, он и сам понял, в чем дело, и Сережа ему коротенько успел дать нужную инструкцию. Раза два-три во время обеда и он показал Яшурке «козу рогатую» из пальцев, что смешило Яшу, и он приваливался к спинке своего кресла и в ответ старался и из своей лапки сделать «козу» и показать ее Володе.

В общем, обед прошел вполне удачно, пришлось Василию Андреевичу пережить и несколько «конфузных» минут, когда Сережа за руку с Яшей подошел сказать спасибо сначала «маме», а потом «папе». Что оставалось делать Василию Андреевичу? Поцеловать Яшу в затылочек и пробормотать «на здоровье», да поспешить к себе в кабинет на отдых.

Дальше все шло своим порядком и вошло в берега. Сережа по утрам не забывал взять Яшу за руку, и они вдвоем приносили отцу почищенные Феней штиблеты и газеты. Сережа весь день, как только отец появлялся, старался «на пару» с Яшей его обслужить мелкими услугами. Он так приучил к этому Яшу, что и после нашего отъезда Яша продолжал эти дела уже с Феней, а то и один. Братья уходили в гимназию, Яша ходил по квартире, толкал ногами большой мяч. Сережа купил ему разных игрушек, он ими очень хорошо занимался. Еще при нас выписали бабусеньку, Фенину мать, она стала присматривать за Яшей. Пока мы жили в Томске, он подружился с нами, со мной и с Сережей, и не отходил от нас.

Говорить он стал очень поздно. Уже незадолго до нашего отъезда стал говорить: «ма» и «па» вместо «мама» и «папа», меня называл «тё» вместо «тётя», так почему-то научила его Феня. Она хотела, чтобы он говорил «тётя Оля», но у него получалось только «тё», а к Сереже он обращался с восклицанием «э!» на разные интонации, смотря по надобности.

Вообще это «э» то в вопросительной, то в восклицательной форме, то с оттенком удивления, то радости, восторга, смеха — заменяло ему всякие слова. Уже без нас он стал употреблять какие-то ходовые слова, вроде «каша», «уп» (суп), «коко» (яйцо) и тд. Но он очень серьезно заболел, кажется, тифом или дизентерией, и умер без нас. Потом без нас же произошли у Василия Андреевича очень большие пертурбации в связи с революцией 1905-го года.

Начальник дороги предложил ему уволить некоторых врачей (Василий Андреевич был старшим врачом Сибирской железной дороги. Все больницы и весь медперсонал между Челябинском и Иркутстком был в его ведении). Однажды мы ездили с ним по линии от Томска до Челябинска в служебном вагоне. Было замечательно. В вагоне было несколько купе и одно большое помещение, где мы обедали, пили чай, а Василий Андреевич работал и «принимал» на остановках служащих. Если было нужно, его вагон отцепляли, поезд уходил, вагон ставили на запасной путь, и мы жили на этой остановке, по мере надобности, то несколько часов, то пару дней.

В одном из купе жили мы с Феней и с Яшей, в другом Сережа с Андрюшей. Петя уезжал тогда к своей матери, его с нами в служебной поездке не было. Бабушка оставалась в Томске с домработницей. Мне очень понравилось такое путешествие. На каждой станции первыми выскакивали Сережа с Андрюшей и бежали бегло осмотреть хоть санитарное состояние станции, заглядывали в буфет, в кухню, в уборные. А тем временем к Василию Андреевичу уже шли медработники, заранее знавшие, с каким поездом приедет его вагон. Мы с Феней и с Яшей выходили на платформу подышать, от своего вагона далеко не отходили. Если братьям Поповым нравился лес около станции и было желание побродить по нему, поискать грибов, и если кстати они заметили какой-нибудь непорядок, например, не залитые гипсом, или чем там полагается, какими дезинфицирующими средствами, отхожее место или помойная яма, то они сразу сообщали об этом отцу, и он давал распоряжение отцепить вагон. Братья Поповы объявляли ему, или показывали, где они заметили беспорядок, он туда и направлялся, а мы спокойно шли в лес, собирали грибы, цветы, ягоды, что там попадалось — малину лесную, в ином лесу набирали кучу грибов, так что Феня их сушила, и жарила, и пироги с ними делала. В пути она не всегда удовлетворялась буфетом, хотя Василий Андреевич в каждом буфете обязательно обследовал кухню. Он и не подозревал, что ребята информировали его о недостатках только на таких станциях, где им хотелось побыть подольше, где их, например, привлекала рыбная ловля, или хороший лес, где можно было набрать грибов. Надоедало сидеть в вагоне, читать, или играть в карты, хотелось и погулять, подвигаться, развлечься. Феня тоже была не прочь посидеть у костра, пожарить грибов на вольном воздухе, отдохнуть от шума вагонных колес, вообще, побыть в нормальных, не в вагонных условиях.

А я и в вагоне чувствовала себя неплохо, лежала, читала; игра в карты меня мало занимала, но разок в день и я с ними играла, хотя и не подолгу; я предпочитала лучше дать им поиграть, а самой позабавить Яшу то картинками, то игрой в лошадки, причем мы с ним по очереди были то лошадками, то возницами. Он все хорошо понимал, и его «э!» было очень выразительным, так что мы, кажется, очень хорошо понимали друг друга. Это было много интереснее, чем карты, мы с Яшей хорошо спелись. Наверное, стали бы друзьями, если бы он не умер. До сих пор не могу забыть, как он звал меня поиграть с ним: подойдет к моему спальному месту, посмотрит на меня. Иногда, если Феня не за картами, а что-нибудь вяжет или шьет, убежит к ней обратно, а иногда тронет меня лапочкой за щеку, повернет к себе мою голову и очень выразительно окликнет: «тё! Э?» Дескать, не пора ли нам с тобой поиграть? Конечно, поцелую его лапочку и спрошу: «поиграть хочешь?» — тут уж он очень утвердительно и весело прокричит свое «Э!! Э! Э!» Я поднимусь, а он возьмет меня за руку и затопает ногами и заржет: «И-ги-ги!!» Сразу понятно, что приглашает играть в лошадки. Так по очереди и ржем и прогуливаемся или по вагонному коридорчику, если Василий Андреевич очень углублен в работу в большой половине вагона, а если просто читает газету, или пьет чай и беседует с нашим проводником, то мы прохаживаемся по всему вагону, по очереди ржем, изображая лошадь.

Как-то у нас произошло большое «событие»: на многих станциях бывали тут же на улице за станционными постройками базары. Мы с Феней, да и братья Поповы, любили пройтись по такому базару. Обычно там торговали съестным, и притом уже в жареном или вареном виде, чтобы можно было прямо в вагоне и съесть свою покупку — какой-нибудь горячий пирожок, котлетку, жареную курицу или кусок курицы. Мы-то покупали сразу двух-трех кур целиком, потому что наш мужской персонал с ними яростно управлялся.

Из всех вагонов пассажирского поезда на базар высыпал народ, так что там было очень оживленно. А на одном базаре мы вдруг увидели лоточек с игрушками. Мне сразу бросилась в глаза лошадиная голова и передние ноги с копытами, согнутые в коленях, а дальше шла палочка. Мы тут же ее и купили для Яши. Лошадиная голова была светло-коричневая из папье-маше, а грива черная, нарисованная краской. Когда мы принесли ее в вагон к Яше, он прямо застыл от изумления, а потом принялся ржать «И-го-го! И-го-го!!» Мы тут же научили его кататься на этой лошадке, но так как он никогда не видел никого верхом на лошади, то понял эту палочку, как иллюстрацию к нашей обычной игре. Держался сам за клеенчатый поводок, а мне совал нашу веревочку, чтобы я все-таки была возницей. Мы, конечно, поняли его, и под его громкое и победоносное, радостное «И-го-го!» сделали тур по пустому вагону. Василий Андреевич где-то осматривал буфеты и кухни, Сережа с Андрюшей куда-то улетучились (я с ними ходила на базар, Феня оставалась с Яшей). Теперь пошла на базар Феня, а мы с Яшей стали играть в лошадки.

Я заметила, что палка у лошади длинновата — и Яше она насколько мешает, и у меня под ногами путается, так что, когда все опять собрались в вагоне, Сережа быстро срезал лишний кусок палки, и в таком виде «И-го-го», как все мы стали ее называть, исправно служила Яше, вообще стала любимой игрушкой, когда и вернулись домой. Когда мы с Сережей уезжали, «И-го-го» была цела и невредима. Верно, она пережила Яшу. Но куда она девалась в конце концов, я не знаю. Спросить о ней Феню я не хотела — боялась, что этим я могу разбередить ее горе. Может быть, она убрала ее куда-нибудь в свой сундук на память. Думаю, что скорее всего так.

После нашего отъезда и после нашей свадьбы в Одессе, у Василия Андреевича в связи с революцией произошли большие пертурбации: начальник дороги предложил ему уволить несколько врачей и фельдшеров, которые так или иначе участвовали в революционном движении: выступали на митингах, участвовали в демонстрациях, и вообще не таили своих взглядов, высказывались определенно. Василий Андреевич отказался их увольнять, мотивируя это такими словами: перечислив указанных начальником дороги лиц, он написал в ответной бумаге начальнику дороги: «увольнять указанных работников категорически отказываюсь: все указанные Вами лица прекрасные работники, увольнять их не за что. А до их политических убеждений мне нет дела, это меня не касается».

После такой бумажки начальник дороги уволил в первую очередь самого Василия Андреевича, а с ним и всех указанных врачей и фельдшеров. Но тут поднялась в защиту Василия Андреевича — кто бы вы думали? Ведь не угадаете, кто бы ни стал читать эти мои воспоминания — ни внучки, ни правнучки, ни посторонние люди, никто не угадает.

А ларчик вот как открывался: Василий Андреевич рос в очень тяжелых условиях. Отец его был пьяница, не помню, то ли столяр, то ли плотник, вообще работал вне какой-либо организации. Дома Василий Андреевич старался бывать поменьше, спасался все больше в церкви. У него был прекрасный слух и хороший дискант. Постоянно бывая в церкви, он прекрасно усвоил церковное пение и «примкнул» к церковному хору. Вскоре регент обратил на него внимание, так как из-за красоты, звучности его дисканта хор очень выиграл, церковь, в которой он пел, даже вроде как прославилась своим хором. В нее даже заглянул какой-то архиерей, особый любитель церковного пения, и вместе с попами этой церкви выяснили, что за мальчонка примазался к хору. Узнав о его тяжелом семейном положении, они сразу столковались с его матерью, что берут ее сына на свое попечение. Отдали его в духовную семинарию. Не знаю, какую фамилию он носил до семинарии, но в семинарии ему дали фамилию «Попов», так как его к ним привели попы, и вообще, за его спиной никого, кроме попов, не было.

Семинарский церковный хор тоже остался доволен таким дискантом, который с годами превратился в тенорок, в котором ничего выдающегося не было, но зато Василий Андреевич под руководством специалистов усвоил все тонкости постановки церковного пения, изучил все, что вообще было создано для исполнения в церкви — всякие праздничные хоры и с участием солистов, и церковные специальные «концерты» — словом, из семинарии он вышел образцовым хорошо обученным специалистом-регентом. В Духовную Академию он не пожелал, а поступил в университет на медицинский факультет. Попы, воспитавшие его, было разочаровались, но когда он прославил университетский церковный хор, сложили гнев на милость и решили удержать его «в лоне» церкви. И удержали. Врач из него получился неплохой, а регент он был выдающийся, так что постоянно вращался среди «церковных работников», если можно так выразиться, и был у них прямо-таки «нарасхват». Все церкви стремились заманить к себе его с его хором. Во-первых, хор был действительно хорош, он привлекал в церковь людей, а люди ведь несли с собой деньги — кто свечку купит, кто пятак на тарелочку положит, а кто и молебен закажет, кто крестины, кто свадьбу, кто похороны; а главное еще и то, что Василий Андреевич был на свой образец очень принципиальный человек: он ни гроша не брал за хор и вообще не признавал оплаты за церковную «работу». Он считал, что церковь существует только «для души», что делать из нее для себя источник дохода и грешно и вообще не этично. И в хор к себе он набирал только любителей церковного пения.

Между прочим, на этой почве получился несколько комичный момент: некоторые «оборотистые» люди, желая устроиться на хорошую работу, принимали вид больших любителей церкви и церковного пения и, если у них были голоса, слух и какие-нибудь способности к пению, они попадали к нему в хор, он к ним привыкал, привязывался, начинал «болеть» за их невзгоды и, конечно, устраивал на хорошую работу, так как «связи» у него имелись, часто даже опять-таки благодаря церкви. Вообще, его нетрудно было «обвести вокруг пальца», и многие этим пользовались. Даже попробовал это и его собственный сын — Петя.

Не знаю уж, откуда, возможно, от матери, у Пети была тяга к деньгам. В семье Поповых это качество вообще отсутствовало, братья Поповы все были нерасчетливы. Так Петя примерно с 3-го — 4-го класса гимназии стал обнаруживать тягу к церкви. Ни слуха, ничего похожего на голос и музыкальность у него и в помине не было, так что в хор отец его никак не мог взять, и они вышли из положения таким образом: Петя взял на себя роль «церковного прислужника» и с ультраблагочестивым выражением лица ходил по церкви в парчовом стихаре, поправляя оплывавшие перед образами свечи, собирал с молящихся пятаки, обходя их по всей церкви со специальной тарелочкой, покрытой парчовой «салфеточкой». Эти «сборы» попы после службы ссыпали в специальную запертую кружку, и через определенные промежутки времени делили между собой и остальными «служителями», причем Василий Андреевич просил Петю в этот дележ не включать, он хотел, чтобы Петя работал в церкви «для души».

Попы всячески привечали расторопного Петю, ласкали его, угощали в алтаре свежими просфорами с так называемой «теплотой», которой причастники запивали причастие. Теплота эта была разбавленное водой красное вино, несколько подслащенное сахаром. Или на самом деле церковный причт не замечал, что Петя смахивал себе в карман не один пятак с тарелочки; скорее всего они просто смотрели на это сквозь пальцы, чтобы не наделать шума. Но однажды братья Поповы поймали его, отобрали пятаки и пригрозили, что скажут об этом отцу. Петя выл и умолял не доводить дела до отца, обещал, что «больше не будет». Андрюша и Володя и сами не хотели в доме скандала, поэтому согласились на том, что Петя сам вернет деньги попам и попросит прощения. Так и сделали. Но после этого у Пети пропал всякий интерес к церкви. Под разными предлогами — отсутствие времени, много задали на дом, недомогание и т. п. — ему удалось отделаться от титула церковного служки, и он с полным удовольствием стал в свободное время бегать и играть с ребятами на улице.

Я несколько отвлеклась от темы — от увольнения Василия Андреевича с работы. Тут за него вступилось все духовенство. Дело-то происходило уже в годы реакции. Попы подняли на ноги всё и вся, дошли до самого митрополита и сумели доказать, что начальник дороги чуть ли не безбожник, а Василий Андреевич никогда никаких «вольнодумных» идей не имел, и увольнять его верх несправедливости, и т. д. и т. д. В общем, духовенство так насело на министерство, чуть что до царя не довели это дело, и министерство приняло срочные меры. Василий Андреевич сам не пожелал восстанавливаться в должности старшего врача. После всего пережитого он не чувствовал себя в силах с прежней энергией вести эту работу, опять встречаться с теми же людьми, без конца вести на эту тему разговоры и т. д. Ему хотелось выбраться из Томска в Челябинск, где у него был трехкомнатный домик. Поэтому, когда ему предложили просто остаться на работе железнодорожного врача и указать, в каком районе он пожелает работать, он и указал Челябинск. Получил туда назначение и переехал доживать век в свой челябинский домик. Железнодорожная больница помещалась рядом с его домом, так что и на работу ходить было близко. Участок при доме у него был большой, Феня развела там огород, завела корову, кур, большое хозяйство. Конечно, зажили они неплохо, но на нас всех это отразилось основательно: вместо 600 р. зарплаты в месяц, Василий Андреевич стал получать всего 100 р., и уже не мог посылать денег своим сыновьям. Надо было нам всем подумать о том, как встать на собственные ноги. Алеша-то (старший сын) сразу вышел из положения: пошел работать в капеллу Завадского аккомпаниатором и вторым дирижером и хормейстером, и поехал с ним и его капеллой по всей Руси великой.

Нас с Сережей эти дела отца застали в Турине, в Италии. Теперь расскажу, как мы там очутились.

Жизнь в Турине

Когда началась революция 1905-го года, мы жили в Одессе. Моя бабушка, Лидия Яковлевна, переписывалась с Василием Андреевичем, и они постоянно обменивались мыслями о нашей судьбе. Университеты были везде закрыты, вот бабушка и надумала такой выход, как нам обоим, или хотя бы одному Сереже закончить высшее образование, а Василий Андреевич с нею согласился, и они стали писать нам о своих планах и предлагать нам решать. И если мы согласны, то и провести эти планы сразу в жизнь. Мы, конечно, с благодарностью согласились. А состоял их план вот в чем.

Бабушка в то время жила у себя в имении, в «Островке», в каком-нибудь километре от городка Владимира-Волынского. Кругом у помещиков была паника, крестьяне захватывали помещичьи земли. У бабушки ничего подобного не было. Она еще раньше отдала всю свою землю островецким крестьянам, так как и она сама, и Андрюша и Яша (ее сыновья) придерживались революционных взглядов. А чтобы оформить это, не навлекая на себя неприятностей со стороны царского правительства, она вошла в контакт с крестьянами, и те из своей среды выделили трех человек, которым они доверяли, и эти трое стали «арендаторами» бабушкиной земли. Фиктивный документ на «аренду» был по всем имевшимся законам оформлен, подписан и вошел в жизнь. Никого даже и не удивляло, что одинокая, старая, больная вдова не в силах вести большое хозяйство, и предпочитает сдать свою землю в аренду.

Таким же образом был сдан в аренду и большой фруктово-ягодный сад, с правом бабушке с семьей пользоваться фруктами и ягодами в нужном для ее семьи количестве. Конечно, никаких денег «арендаторы» за аренду не платили, а на земле в собственную пользу прекрасно работали все островецкие крестьяне в качестве «батраков», получая оплату «натурой» — плодами своих рук. Урожай частично шел в продажу, частично в крестьянские хозяйства, и очень небольшая его часть — бабушке. Ей-то нужно было для текущей еды так мало, что о таком пустяке никто и разговаривать не хотел, готовы были давать ей гораздо больше, чем она соглашалась взять. Отношения с крестьянами были самые дружеские. В то время, когда вокруг пылали помещичьи усадьбы, островецкие крестьяне сами организовали постоянную круглосуточную охрану усадьбы, чтобы кто-нибудь из соседних крестьян как-нибудь не поджёг. Вот, бабушка и пригласила нас к себе в Островок.

Андрюша тогда жил и работал в Самаре, Яша с женой — на Кавказе, им бабушка посылала почти всю свою пенсию (после дедушки Ивана Степановича, генерала, она получала хорошую пенсию, не помню, кажется, что-то вроде 70—75 рублей в месяц). Бабушка жила в Островке с тремя человеками обслуживающего ее персонала: Магда, с детства воспитанная бабушкой сирота, Магдин муж Гриц — дворник, сторож и проч., и Якубова — старая дряхлая бывшая домработница семьи Бессоновых, считавшая себя кухаркой, но фактически почти не допускавшаяся Магдой к стряпне, полуслепая, полуглухая, разбитая на все 4 ноги старуха лет, вероятно, 80-ти.

Дом был большой — 10 комнат. Что-то две или три из них бабушка сдала одинокому бессемейному мировому посреднику. Не знаю, что это была за должность, но ходил он в форме, любил поболтать с нами, был всегда в хорошем настроении; главное, бабушка была довольна, что живет не в совсем пустом доме.

Нам с Сережей были отведены две комнаты. Сама бабушка жила в двух — большой спальни и примыкавшей к ней небольшой гостиной, из которой дверь вела в большой зал с аркой, за которой находилась столовая; строго говоря, это была одна огромная комната. Там стоял большой обеденный стол, который мы с Сережей приспособили для островецких ребят, которые стали каждый день приходить к нам заниматься, как в школу. В Островке школы не было, и если кто хотел учиться, надо было ходить во Владимир. А мы организовали начальную школу у себя, и все островецкие ребята, человек около 30-и, стали у нас грамотными. Все — и мальчики, и девочки — прекрасно занимались за большим столом. Я обучала их письму-чтению, Сережа — арифметике. И бабушка, и Магда были увлечены этой «школой» не меньше, чем мы с Сережей. Бабушка присутствовала на всех уроках, лежа на широком диване, Магда то приходила, присаживалась около дивана, то обходила вокруг стола, заглядывая в ребячьи тетрадки; уходила к себе на «кухонную половину» — там через входную дверь из сад человек попадал в большую прихожую. Направо начинались уже комнаты — что-то вроде проходной гостиной, за ней зал с аркой — столовая, маленькая гостиная, бабушкина спальня, за нею наши комнаты.

А на половину мирового посредника, кроме двери из столовой, которая вела в небольшие сени, за которыми уже шли две комнаты; в сени можно было зайти, и не входя в дом, прямо из сада туда вела входная дверь, которой обычно и пользовался мировой посредник. Он приходил и уходил, когда ему было удобно, совершенно независимо от нас. А если ему хотелось зайти к нам, то дверь из столовой в сени у нас не запиралась, и он мог зайти, когда ему вздумается. Конечно, если он входил вечером, и в зале и в столовой уже не было света, он дальше и не шел, а возвращался к себе, т. к. отсутствие света уже говорило о том, что все разошлись по своим местам.

Я опять несколько отклоняюсь: бабушка с Василием Андреевичем решили дать нам возможность уехать за границу, чтобы там закончить образование. Бабушка, так сказать, брала нас на свое иждивение на какой-то срок, примерно на год. А Василий Андреевич должен был ежемесячно посылать нам обычную сумму, как он посылал нам на все наши нужды в Одессу. Мы должны были эти деньги класть в сберкассу и таким образом постепенно скопить нужную сумму для оплаты дороги и для того, чтобы там у нас был хоть небольшой запасной фонд на всякий случай — болезнь, запаздывание посылки денег из дома и т. п., на любой «непредвиденный случай». Вот, таким образом мы оказались в Островке и общими усилиями Василия Андреевича и бабушки Лидии Яковлевны стали, так сказать, класть фундамент под нашу общую судьбу.

Надо было решить, куда ехать. Насколько нам было известно, большинство русских в таких случаях ехало в Швейцарию. Это была более вольнолюбивая страна, университеты ее свободно принимали иностранцев, мы было так и решили, что поедем именно туда. Французским и немецким языком мы с бабушкой свободно владели и рассчитывали, что если будем постоянно говорить между собой на одном из этих языков, то и Сережа его усвоит. Надо было выбрать — французскую или немецкую Швейцарию. Но Василий Андреевич высказался против Швейцарии по таким соображениям: во-первых, кто-то его заверил, что там жизнь довольно дорога, очень много иностранцев, при том богатых, так что там и квартиры, и вообще все обходится дорого.

А кроме того, русские студенты там в основном народ, занимающийся не столько своим образованием, сколько политикой. Мы еще очень молоды, неопытны, можем этим увлечься и отклониться от нашей прямой цели — закончить свое образование. Можем выйти там в какие-нибудь политические организации и закрыть для себя возможность вернуться на родину.

В общем, Василий Андреевич (может быть, его в этом направлении настроили церковники), просто боялся отпустить нас в Швейцарию, а выдвинул на наше планирование и решение — Италию. И по климату, и по сравнительной дешевизне жизни, и по небольшому количеству русских в итальянских университетах эта страна казалась ему более подходящей. Даже кто-то сказал ему, что из итальянских университетов особенно славится Туринский всей постановкой дела. Мы с бабушкой и с Сережей решили написать русскому консулу в Турин и основательно узнать у него все условия жизни в Турине. Написали. Ответили нам по его поручению два русских студента Туринского университета — Михаил Шнейдер и Кириченко, не помню его имени-отчества. Оказалось, что русский консул там итальянец, сам даже не мог прочитать нашего письма, вызвал русских студентов. Они ему перевели наше письмо и написали ответ.

Мы получили от них самые точные сведения обо всем, что нас интересовало: что большую меблированную комнату в Турине можно снять за 25-30-35 лир в месяц. Лира там ходит, как у нас рубль, а на наши деньги она равна 27,5 копеек. Сообщили нам и цены на разные продукты и цены на еду в кафе, в столовой, в ресторане. Все было очень подходяще, т. к. и бабушка, и Василий Андреевич совершенно успокоились. Общий выбор остановился на Турине. Я написала кому-то из моих бывших одноклассниц, кажется, Валюсе Гориневской, и она купила нам очень хороший самоучитель итальянского языка, итальяно-русский и русско-итальянский словари и роман (не вспомню автора) «Promessi sposi». Когда мы все это получили, мы взялись за изучение итальянского языка. Мне-то было нетрудно, т. к. я говорила по-французски, а корни слов у них почти все общие, вроде как у нас с болгарским, даже часто случалось и так, как у нас с украинским. Например, слово mari (муж) по-итальянски будет marito, и так бывало часто, что слова почти совпадали с французскими. Сереже приходилось, конечно, труднее, чем мне, но он был настойчивее и усидчивее меня.

Параллельно с занятиями итальянским языком мы с увлечением занимались нашей начальной школкой. Тут мне пригодились изученные в Ялте в 8-м классе методики родного языка и арифметики. Я даже могла инструктировать Сережу, но он предпочел выписать себе методические пособия, а кое-что нашлось и во Владимире в книжном магазине, так что мы «подковались» неплохо, и наши занятия шли нормально. Были среди ребят три переростка лет по 14—15, очень хорошие, серьезные ребята, оставшиеся как-то неграмотными. Эти ребята очень быстро научились и читать, и писать, их пришлось выделить в отдельную группу, т. к. с ними уже можно было заниматься всеми предметами, и это было очень интересно и нам, и бабушке. С этими ребятами Сережа еще много времени проводил за фотографией.

У меня был маленький, для пластинок 6*9, фотоаппарат, купленный мною в Ялте на собственные, заработанные за урок деньги. Он стоил что-то около 10 рублей, но купила я его по выбору самого хозяина магазина, который увлекался фотографией и оставлял себе самые лучшие аппараты. Этот он тоже взял бы, хотя с такими маленькими он сам не работал, но уж «уступил» его мне. И мы с Сережей себе других и не заводили. Конец этого аппарата был печальный: он «гостил» у Силы Пылаева в Микульском переулке. Дверь у них обычно не запиралась, т. к. ребята поминутно бегали во двор и обратно. Аппарат стоял на столике у самой двери. Кто-то его и украл. Сила обыкновенно работал во второй комнате, окна которой выходили на улицу, и где было больше света, а на входную дверь он и внимания не обращал, т. к. она поминутно хлопала. Но это происходило уже через много-много лет. А тогда аппарат был, в основном, в ведении Сережи, и ребята научились и фотографировать, и проявлять негативы, и печатать карточки, и очень увлекались этим.

Хотя мы и читали «Promessi sposi», пытались даже пересказывать прочитанное, но по-итальянски мы не заговорили. Я все сбивалась на французский, а Сережа вообще «мемекал». Бабушка, как и я, с пятого на десятое понимала, особенно когда читала сама.

Нам еще, можно сказать, повезло, что мы поехали в Турин: это ведь Пьемонт, а пьемонтское наречие (в Италии много наречий) очень близко к французскому языку, там даже имеются «носовые» звуки, такие как on, non и т. д., словом, «il piemontale».

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.