У порога дома

Война началась/1

«Война, война началась!» — услышал я, рыбача в дальнем углу пруда. Так кричали мальчишки, спускавшиеся по крутому склону на другом его конце.

Редкие облака, гулявшие по небу, закрыли солнце, и как-то всё вокруг сразу вдруг потемнело, и даже отражение облаков на воде приняло странный, фантастический вид.

Те немногие отдыхающие, что были у пруда, стали поспешно собираться. И я последовал их примеру, смотал свои снасти и поспешил домой.

Сразу стала мучить одна лишь мысль: «С кем война? С кем будем воевать?» И вдруг вспомнил и лишь сейчас смог сопоставить с тем, что кричали те зенитчики, которых я видел ещё ранним утром.

Я выходил из дома, а по шоссе в сторону посёлка Хлебниково двигалась колонна тяжело нагруженных «яазов» с прицепленными орудиями. Бойцы, что сидели в них, пытались перекричать грохот машин и махали мне руками. Тогда мне всего лишь показалось, что они, увидев меня с удочками, просто желали мне удачной рыбалки. Но я расслышал совершенно чётко долетевшее до меня: немцы. Не понимая тогда, какое отношение услышанное слово имеет ко мне и к моей рыбалке, я почти забыл об этом, но сейчас всё сложилось. Я пустился бежать домой. Там мой младший братишка что-то пытался мне объяснить.

— Выступал Молотов по радио. На нас немцы напали ве-ррро-лллом-но.

Он не мог выговорить это слово — «вероломно». Получалось смешно. Родителей ещё не было, они ещё не вернулись из Москвы. Не зная, что предпринимать в этой ситуации, я пошёл в школу.

Все мысли уже крутились вокруг событий последней недели, при этом вспомнился разговор Владимира Петровича с отцом об обстановке на границе. Он убыл позавчера к месту службы в Брест, но тогда их разговор шёл о заявлении ТАСС.

Я ещё подумал, что теперь уже решённый вопрос на совместный отпуск с дядей Володей, с маминым старшим братом, обещавшим взять меня с собой, теперь неминуемо зависнет до лучших времён. И всё, что я напридумывал по этому поводу, рыбалку и охоту, всё это потеряло всякий смысл. Ещё бы неделю, ну чуть больше. И с первого июля должно было начаться наше спланированное приключение, а теперь всё это с этой войной рушится, и неизвестно, на какой срок.

Я вошёл во двор школы, где уже собрались мои одноклассники и другие ученики нашей школы. Они окружили нашего школьного директора Иван Фёдоровича с вопросами, главный который звучал почти по школьной программе: «Что делать?»

Поскольку, наверно, никто ещё совсем ничего не понимал, всё это сложившееся нынешнее положение вещей, он тоже ничего не понимал, но как мог успокаивал всех нас, за кого он должен был отвечать по долгу своей совести и обязанностей.

— Отдыхайте. Первого сентября в школу.

В его словах звучала практическая уверенность в скорой победе.

— Фашистов, конечно, разобьём малой кровью, великой нашей силой непобедимой Красной армии.

Потихоньку мы стали группироваться по классам, и уже там давали выход своим эмоциям. Обсуждали расположение армий, превосходство техники и оружия, мужество и отвагу наших доблестных красноармейцев.

Строили планы, насколько затянется эта война и что будем делать, когда всё закончится, а до нас дело так и не дойдёт. Это было ясно и совершенно точно, что никому из нас не удастся попасть туда и никакого фашистского гада мы не сможем убить из винтовки. Одним словом, мы не успеем совершить ни одно своё геройство.

Солнце клонилось к закату, и длинный, и в то же время такой быстрый день, похоже, неожиданно заканчивался ничем особым. Все разбежались по домам. Наверно, все, как и я, почувствовали своё вечное желание перекусить чего-нибудь.

Дома царила вполне спокойная обстановка, мать с отцом разбирали покупки, но чувствовалась какая-то скованность и невысказанная тревога, нервное лишнее движение по дому или, наоборот, излишняя суета по ерунде. Куда что класть? Раньше такого я не замечал.

Отец посмотрел на меня.

— Ты поел? Где ты был?

— В школе.

— Ты обедал?

То, что отец был настойчив, меня тоже смутило, раньше меня, наверно, про еду никогда не спрашивали, просто сажали за стол и давали что было. Я, конечно, был чертовски голоден, как никогда, наверно. Пообедали, вернее, поужинали почти молча. Отец читал газету и ел, не глядя на нас, словно прятался за этот официальный листок от наших немых вопросов. Искал ответы, но ответов там ещё, конечно, не было.

Мать погладила меня по голове, я нервно вывернулся. Ко мне прижался Эрик, славный щенок. Он тёрся о мою ногу, требуя от меня положенной прогулки. Это была уже третья собака, которую я воспитывал для своего дяди. Тогда мысли вновь пошли по кругу: отпуск, собака. Стало грустно. Породистый охотничий пёс палевой масти с длинными ушами глядел на меня своими очень умными глазами: что бы он мог сказать, если бы мог.

Мы с ним отправились гулять. Было тихо и безлюдно. Обычно в это время детвора вовсю гоняла по дворам, слышался её вечный гомон и смех. Пёс, обычно носившийся и вечно убегавший от меня по своим делам, теперь жался у моих ног, и, убежав, он тут же возвращался обратно. Наверно, почувствовал тревогу во всём, и это передалось мне. А может, наоборот, от меня к нему. Гуляли, пока не потемнело. Зажглись немногие фонари, и народу на улице прибавилось. Мы проходили мимо собравшихся групп. Все чего-то ждали. Но так ничего больше не происходило. Потом все так же незаметно разошлись по своим домам.

Первый день войны прошёл. Никто тогда ещё не знал, сколько таких дней ещё впереди и на сколько к нам пришла война, сколько и каких приготовила она для нас испытаний. Никто не знал ничего про будущее, про лишения, потери, что кому предстоит выдержать из-за неё.

Придя домой, я прослушал сводку новостей по радио. Пока ничего такого. Пошёл в ванную. Она мне служила отдельной спальней. Можно было зажечь свет и, никому не мешая, читать, пока не заснёшь. Сон сначала не шёл. Я начал читать первое, что попалось под руку. Конечно, так уснул, не дочитав и страницы, так со мной порой бывает.

Военкомат/2

Проснулся я уже тогда, когда родители были на работе. Готовя себе завтрак, слушал сводку по радио. Сообщений было немного, и те были немногословны: идут бои в пограничных районах. Потом, сколько потеряли немецкие войска, сколько противник потерял самолётов, сколько мы подбили его танков. О наших потерях тоже сообщалось.

Позавтракав на скорую, побежал на улицу. Там собралась уже почти вся наша компания. Разговоры шли лишь о том, чем бы нам заняться. Все вспомнили про нашего военрука, нашего любимца класса. Вспомнили про его наставления, его рассказы на уроках военной подготовки про то, что он, как офицер запаса, должен был явиться в военный комиссариат по прописке на следующий день после объявления войны. Таков, он нам говорил, есть настоящий закон для военного времени.

Мы пошли к его дому, надеясь там дождаться его выхода и расспросить обо всём, что в тот момент волновало наши мальчишечьи умы. Подошли и стали ждать. Время шло, а он не появлялся. Мы стали думать, что мы не успели и опоздали. Кто-то должен пойти на разведку. Жребий пал на меня, я должен был подняться и узнать, дома он или уже ушёл на войну.

Постучавшись, я услышал его голос, спокойный, лишь немного сдавленный.

— Заходите!

Я зашёл в комнату и увидел сидящего на чемодане нашего Михаила Васильевича. Рядом на кровати на неубранной постели сидела его жена с заплаканными глазами. Похоже, она уже была совершенно безучастна к происходящему с ними сейчас. А он моему появлению был скорее рад, чем удивлён, резко поднялся и бодро произнёс на всю комнату, что вот и провожатые пожаловали. Потом он поцеловал её:

— Жди, моя любимая!

Взяв чемодан в руки, подхватил свой вещмешок, ловко закинул его за плечи. Посмотрел на меня.

— Пошли!

Наш военкомат находился в посёлке Лобня, туда нужно было ехать поездом. Почти вся компания, кто мог, пошли с ним на станцию. Минут через десять подошёл поезд. Сели в поезд. Вагон был полон мужчин, женщин почти не было видно. Все говорили про повестки из военкомата, что их ещё никому не прислали, и вообще ничего ещё не прислали. С каждой остановкой мужчин становилось всё больше и больше. В вагон, который наполнился почти до предела, продолжали заходить лишь одни мужчины. Вот и станция Лобня. Народ дружно высыпал на перрон и направился в одну сторону, в сторону военкомата.

Ближе к военкомату стали попадаться шедшие уже обратно, навстречу нам, мужчины, они шли уже поодиночке. Их останавливали, расспрашивали, но те, кто расспрашивал, затем всё равно шли дальше, продолжали двигаться в сторону военкомата. Что было в их ответах, мы пока не знали. Мы просто шли за нашим военруком.

Наша цель располагалась на самом краю посёлка. В одноэтажном доме, огороженном забором и, как все военные заборы, выкрашенным зелёным цветом. Там находился Лобненский военный комиссариат. Перед ним, точнее, перед этим забором, на огромной площади толпились мужчины с вещевыми мешками на своих спинах. Там же, но чуть в сторонке, стояла обособленно небольшая группа женщин.

С трудом протискиваясь сквозь толпу, каждому объясняя, что он имеет предписание, Михаил Васильевич старался пробиться к дежурному. Народ, проникаясь имеющимся у кого-то неоспоримым документом с таким преимуществом перед всеми остальными, послушно расступался, давая ему и нам проход.

Наш учитель подошёл к стоящему дежурному офицеру, предъявил свои документы. Тот проверил их и, отдав честь, вернул.

— Проходите, товарищ лейтенант!

Михаил Васильевич пожал каждому из нас руку.

— Вы уж, ребята, не больно балуйтесь тут без меня. До скорой встречи!

Он махнул рукой на прощанье всем нам и исчез за калиткой. За зелёным забором была своя секретная жизнь, что и как, нам знать не полагалось.

Обратный путь был проще и короче. Взрослые нас охотно пропускали, добавляя и приговаривая: только вас здесь ещё не хватало. А некоторые спрашивали, кого мы провожали, а мы были горды, отвечая, что мы проводили своего военрука, лейтенанта Красной армии.

Вернулись домой к вечеру. И вновь, как вчера с наступлением темноты, на улице становилось всё больше и больше народу. Все чего-то ждали, но ничего опять не происходило. Чего все ждали, что должно было такое произойти, никто не знал и не понимал. А для меня и подавно вся ситуация носила характер полной неизвестности и неопределённости. Вот так ничего и никак. Как будто всех нас неожиданно что-то захватило и унесло в неизвестную пустоту безнадёжности.

Дело/3

Всё немного изменилось на третий день войны. По крайней мере у меня. Появилось дело. Ну, по порядку. Начальник ЖКО Иван Данилович, первый, кого я помню, кто оправился от этой некой растерянности, которая постигла, наверно, всю страну. Он собрал свой немногочисленный штат и поставил вполне конкретную задачу — обследование и обустройство всех чердаков на предмет противопожарной обороны. Не бог весть какая сложная задача, но весь вверенный ему коллектив вместе с пожарниками отправился по всем крышам освобождать их от всего мусора, от всего, что могло гореть. На чердаках домов устанавливали щиты, на которых крепились багры, лопаты и клещи с длинными ручками, бочки с водой, ящики с песком.

К этой работе подключились и мы. В наше распоряжение дали две повозки, запряжённые лошадьми, и поставили задачу — подвозка песка от литейного цеха, инструмента и уже сколоченных самих противопожарных щитов из модельного цеха.

Наш мальчишечий задор передавался взрослым. Может быть, это конкретное дело просто не давало грустным мыслям овладевать людьми. Бездействие закончилось, и всем хотелось быстрей что-то предпринимать, и пока это было единственно разумное, что можно было делать в этой ситуации.

К концу дня на всех чердаках почти всё, что нужно, было установлено, не хватало лишь ещё одного инструмента — клещей. Клещи делали в кузнице, их мы тоже должны были забрать и развезти, но их так быстро не могли изготовить в нужном количестве.

Приехав за очередной партией, мы с некоторым пренебрежением сделали замечание кузнецу дяде Васе, что он отстаёт от наших темпов. На что дядя Вася не без раздражения выдал нам порцию народных прибауток, а прибауток и пословиц у него было запасено в избытке. Он мог бы ответить и резче, но, наверно, просто пожалел нас, глупых мальчишек. Он дал одному из нас один из своих увесистых молотов и объяснил, что тот должен делать.

Оказалось, это не так просто — попасть в нужное место на раскалённом железе. Но сдаваться никто не собирался. Под шутки дяди Васи кое-что стало получаться. Примеривший роль кузнеца получил, наконец, одобрение дяди Васи, а от нас, разумеется, лишь усмешки. Но, так или иначе, сделаны были последние клещи. И мы, довольные и гордые, развезли их по чердакам. Лошадей распрягли и завели в конюшни. Сами усталые отправились по своим домам.

Вечер, и вновь та же картина, что и в предыдущие дни. Люди в растерянности, ждут неизвестно чего, непонимание, что и как дальше быть. Одни вопросы, на которые никто не спешит давать ответы. Лишь уже как-то само собой стало притупляться ранее пришедшее беспокойство.

Объект/4

На другой день за мной прибежал посыльный. Он так представился, как посыльный от начальника объекта. Это был мальчишка из младшего класса, По его сообщению, я должен был срочно прибыть на объект. Объект — это наша школа, туда мы и побежали уже вдвоём. Начальником объекта оказался наш директор школы Иван Фёдорович.

Ещё в конце года меня по рекомендации военрука назначили начальником штаба МПВО (Местной противовоздушной обороны). Я, конечно, вспомнил это только сейчас, но это было совсем уже не важно. У меня теперь был вчерашний опыт, и он как нельзя лучше, пригодится нам и сегодня.

Во дворе школы уже собралось несколько ребят из нашего класса и из других тоже. Около школьного сарая уже лежал нужный инвентарь — лопаты, багры, клещи, ящики, бочки. Было всё, что нужно, оставалось расставить ребят и объяснить каждому, что это и для чего это нужно. Мы оборудовали чердак школы, сделав всё, как полагалось. Начальник объекта Иван Фёдорович всё принял и поставил новую задачу — разобраться со школьным сараем. Содержимое, всё в пожарном отношении опасное, нужно просто беспощадно уничтожить. Сарай стоял в углу школьного двора, и в нём наш бережливый завхоз хранил всё, что надеялся когда-нибудь восстановить, и это, может быть, ему бы и удалось, конечно, но пришли суровые времена и мы, такие совершенно бескомпромиссные на предмет бережливости. Сломанные нами стулья и парты, плакаты и лозунги к Первому мая и к Седьмому ноября — всё это нужно было уничтожить, сжечь до наступления темноты, поскольку нам не стоило давать противнику явный видимый сигнал костром о нашем объекте.

Работу выполнили в срок, за что получили похвалу от Ивана Фёдоровича и вновь с чувством выполненного долга разошлись, довольные собой, по домам.

Дни стали проходить своим чередом, день за днём, час за часом. Сводки Совинформбюро сообщали нам об упорных боях, пока ещё далеко от нас. В них говорили о направлениях ударов и контрударов, и по ним мы судили тогда, какие города обороняют наши войска. Но тем не менее фронт всё дальше отходил на восток от границы и неумолимо приближался к нам. По всей видимости, главные силы немецких войск были направлены сюда, на Москву. Все стали понимать, насколько положение серьёзно и как к нам будет нынешний противник безжалостен.

Завод/5

Третьего июля по радио к советскому народу обратилось первое лицо страны и государства. В обращении Сталина теперь прямо говорилось о той опасности, которая нависла над нашей страной, и что потребуется сплочённость и самоотверженность всего советского народа для достижения разгрома фашистской Германии. Лозунг, что наше дело правое, враг будет разбит, а победа будет за нами, становился боевой программой всего советского народа. Мы тогда в это верили, а верить во что-то другое мы не могли, мы были воспитаны новым строем строителей светлого будущего.

Всю первую неделю войны передачи московского радио начинались песней Александрова на слова Лебедева-Кумача «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой…» Песня в исполнении Краснознамённого ансамбля песни и пляски РККА тогда звучала всегда тревожно-призывно и вместе с тем очень торжественно и величаво, мне так казалось тогда, и осталась со мной в последующем.

По мере приближения фронта к Москве стали обустраивать на пустыре за домами противовоздушные укрытия. Так просто отрывалась канава глубиной около двух метров и шириной по дну около метра, откосы укреплялись досками, по одному из откосов делалась лавочка для сидения, и на всё это сверху настилали брёвна в один накат, а потом всё засыпалось ещё и землёй.

Наш завод продолжал работать в полную мощность, каждый день платформы и вагоны уходили с его территории, гружённые произведённой продукцией. На платформах кирпич, в вагонах чугунные сифоны, патрубки, секции отопительных радиаторов. Всё это шло на восток.

Литейный цех начал выпускать корпуса для гранат-лимонок и рубашки для ручных гранат.

Завод нашего посёлка, в котором жила моя семья, был очень старинный. В то время не было принято интересоваться дореволюционной историей, и мы практически ничего не знали, что было тогда. Местный старожил завода, и тот не помнил, когда завод начал выпускать кирпич, хотя он проработал на нём всю свою жизнь, а перед войной ему было далеко за семьдесят. Он тоже не всё рассказывал нам, не любил вспоминать то время. Он считал, что прошлое принесло ему слишком много горя: он лишился правой руки и его жена погибла во время аварии на этом заводе. Но, может, он просто был неразговорчив, а может, лишний раз что-то рассказывать просто не стоило в те времена.

Наша семья переехала под Москву в 1935 году из города Юрьев-Польского, мне тогда исполнилось только десять лет. Посёлок — это совсем не город, и дома здесь были не похожи на те древние постройки, к которым я уже привык, но зато появилась близость к столице и возможность добраться туда запросто, просто взять и поехать, и ты через час уже в центре, хоть на Красную площадь иди, хоть на улицу Горького. Вот это жизнь.

Завод, где предстояло работать отцу, в то время уже назывался комбинатом. Он выпускал кирпич, литейка завода отливала сантехническую арматуру: различные патрубки, сифоны, секции радиаторов отопления. Были лесопилка и цех по изготовлению оконных рам и дверей, варили солидол и заливали в бочки, которые тоже производили в бондарной мастерской. Ещё на заводе делали канализационные люки, которые с тех давних времён скрывают проходы в мир подземных коммуникаций. Они до сих пор служат этой цели, и их ещё до сих пор можно отыскать под ногами на мостовых и тротуарах разных городов и, конечно, Москвы.

Школы в нашем посёлке не было, и меня определили в железнодорожную школу посёлка строившегося тогда через дорогу вагоноремонтного завода.

Посёлок носил название, очень созвучное времени, — Соцгородок. Придя первый день в школу, начал знакомиться и на вопрос, откуда я прибыл, я с владимирским говорком, делая ударение на первом слоге, отвечал.

— С комбината.

Тут, в Москве, говорили совсем по-другому, но этот город принимал всех и его не сильно раздражали приезжие, наверно, потому, что тех, кто мог похвастаться долгой родословной в Москве, было совсем немного. Вновь тут обосновавшиеся лишь давали повод для шуток, но мне тогда было не до шуток. Меня называли колонистом. Я некоторое время не понимал почему. Но потом стало ясно: в нашем районе до 1934 года существовала колония заключённых, которые работали на комбинате, или просто на «Кирпичке» (так тоже называли наш кирпичный завод).

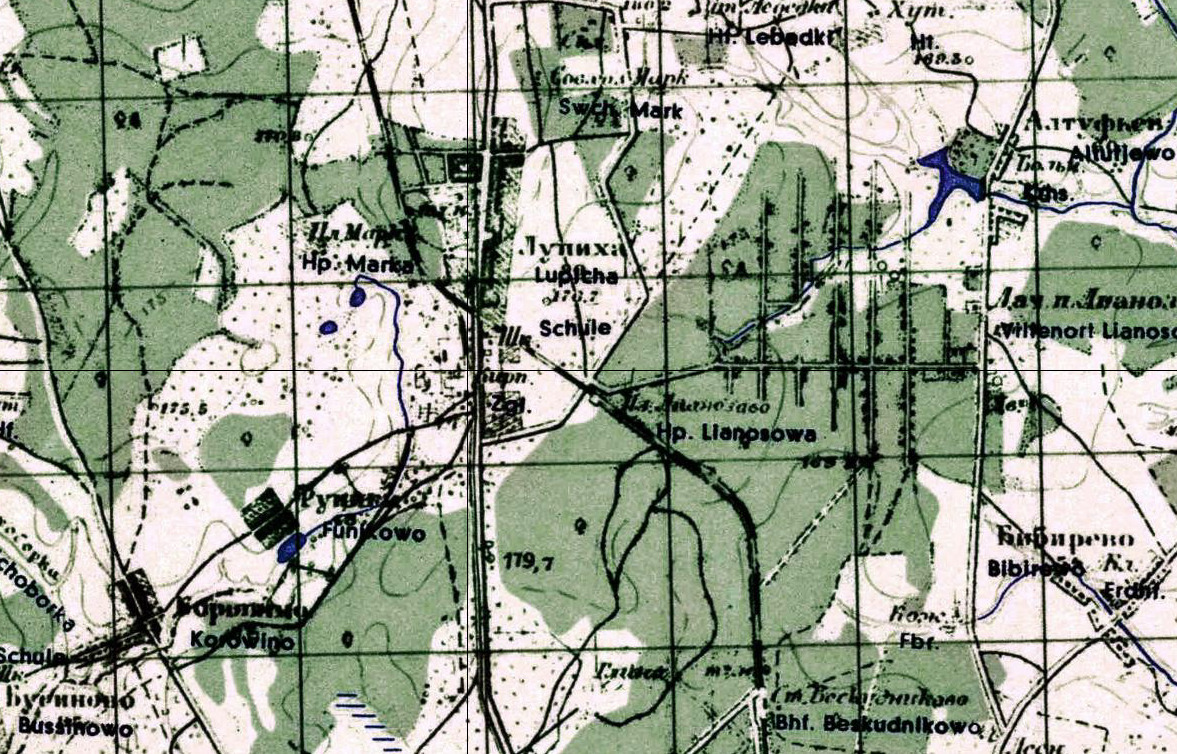

А мы, живущие там ребята, ещё долго носили это прозвище — колонисты, ну а ребят из соседнего села Ново-Архангельского называли по старому названию этого села Лупиха — лупихинские, что звучало, на мой взгляд, ещё более неблагозвучно, однако прозвища есть прозвища, и никуда от них не деться.

В 1938 году наш завод стал именоваться — завод №3 Государственного союзного треста №41 Народного комиссариата авиационной промышленности (НКАП). Стране требовалось тогда больше кирпича, и был построен цех сухого прессования, с естественного способа сушки кирпича перешли на искусственный. Построили камерные сушилки. Для этого использовали отходящее тепло от гофпечей (гофмановская печь). На фасаде цеха обжига появился лозунг: «Доведём выпуск кирпича до 200–250 млн штук кирпича в год!»

Литейный цех продолжал выпуск предметов сантехники. Вагоноремонтный завод почти целиком перешёл на выпуск корпусов снарядов, мин и авиабомб. Напротив нашего дома был кузнечный цех этого завода. Наш дом дрожал от ударов мощного пресс-молота, установленного в этом цехе.

Всё больше и больше мужчин стали уходить в армию с нашего завода, и мы старались как могли заменить их. Помогали грузить кирпич на платформы, подвозили его к печам из сушильных сараев, которые тянулись почти на километр в сторону Соцгородка.

На продукты ввели карточки, и нашей заботой было их вовремя отоварить. Мальчишечьи забавы отошли как-то сами по себе, разговоры уже велись лишь о насущных проблемах. Незаметно для себя мы стали полноправными взрослыми. О своей довоенной жизни мы вспоминали лишь во время редких массовых походов в ближайший лес за щавелем, ягодами или грибами. Вспоминали про рыбалку на пруду, поездки в дальние леса по грибы, свои озорные налёты на сады и огороды в Лианозово и в Ново-Архангельском, и всё это казалось нам уже таким далёким и потерянным безвозвратно.

Налёт/6

На тридцатый день войны в 9 часов вечера радио прервало передачу, и диктор каким-то металлическим голосом произнёс:

— Граждане, воздушная тревога.

Это объявление он повторил несколько раз. Но ещё до этого до того спокойно лежавший на своём любимом месте мой пёс вскочил и побежал к двери. Я не мог понять, что происходит, он вновь и вновь звал меня на улицу. Стало понятно, лишь когда объявили воздушную тревогу. Мы выскочили из дома, Эрик понёсся впереди меня в укрытие, где сидел до самого конца воздушного налёта, пока не объявили отбой.

А я, несмотря на все протесты взрослых, с ребятами нашего двора, такими же отчаянными сорванцами, с Володькой и Эркой, забрался на крышу и стал наблюдать за происходящим в небе и вокруг.

В ночном небе один за другим стали вспыхивать прожектора и медленно раскачивать свои лучи. Где-то совсем недалеко, в районе Химок, запылали зарницы выстрелов. С задержкой, как от грозы, мы слышали доходившие до нас их гулкие раскаты. Гул самолёта всё ближе и ближе к нам. В небе прожектора захватили в перекрестье лучей самолёт, и тут же по нему открыли огонь наши зенитки. Разрывы снарядов ложились по курсу самолёта то справа, то слева. Все, кто с нами наблюдал за этим, и те взрослые, что тоже были на крыше, не могли понять, что происходит. Они будто на футбольном матче обсуждали нападающего, который промазал по воротам, и вновь с мячом, и вновь ему никак не удаётся забить гол противнику. Примерно такая же картина. Я попытался им объяснить, что ведётся заградительный огонь и существует специальная зона, где ведётся огонь на поражение, но мне никто не верил. Если сбить вражеский самолёт над важным объектом, он при падении разрушит больше, чем при бомбардировке, и его уводят этим огнём в нужное место. Я это, наверно, мог долго объяснять, но поняв, что всё тщетно, решил дальше просто молчать.

Уже в нескольких местах там, на горизонте, возникли зарева от пожаров. Налёт шёл часа полтора-два. Прозвучала команда отбой. А мы с приятелями ещё долго сидели на крыше, обсуждая, как на наших глазах произошло воздушное сражение. Это был первый налёт на Москву.

Потом налёты немецкой боевой авиации стали каждодневным явлением. Первым о них узнавал Эрик. Своим собачьим чутьём он безошибочно определял надвигавшуюся на нас угрозу. Как ни жаль было с ним расставаться, но с продуктами становилось всё туже, и мне пришлось его отдать зенитчикам на батарею, стоящую около Хлебниковского моста. Он там стал служить воздушным разведчиком. О появлении вражеских самолётов он предупреждал всю батарею задолго до объявления тревоги. Вся зенитная батарея была очень довольна своим новым бойцом. Если бы собакам давали звания и ордена, возможно, Эрик мог дослужиться до больших чинов и мог бы с гордостью носить свои боевые награды.

Враг шёл к Москве, ещё даже не кончилось лето, прошёл лишь месяц, а война уже стояла на нашем пороге, и мы уже почувствовали её неумолимое приближение к нам. Почти у самого нашего дома мы уже наблюдали эти первые бои.

Москва/7

Москва стала закрыта для посещения. Чтобы попасть на её территорию, требовался специальный пропуск. Но нас, мальчишек, пока пропускали без него, лишь спросив, откуда и куда идём. Мне тогда часто приходилось ездить к маминым родителям, к моим бабушке и дедушке. Ехал к ним и тогда, после первого налёта на город.

Москва, мне показалось, жила по прежним законам мирной жизни, мне не попались на глаза следы от падений бомб и зажигалок, ну а к другому все мы уже попривыкли.

Прошёл месяц с начала войны, и уже почти никто не обращал внимания на заложенные мешками с песком витрины больших магазинов, на раскрашенные для маскировки фасады зданий Большого театра, других, на закрытые чехлами красные рубиновые звёзды Кремля.

Разговоры в трамвае велись, конечно, в основном, о вчерашнем налёте. Из них, сколько я ни прислушивался, трудно было что-то понять и оценить, но ясно было, что разрушений было мало. Хотя кто это может определить, чего много, а чего мало, для тех людей, что стали жертвами, всего было много. В то, что официально говорилось в информационных сводках, мы должны были верить. Слухов было много, не хватало лишь нам становиться их распространителями. Мы всё понимали, мы привыкли к коварству врага, всегда приходилось быть начеку и не болтать лишнего. Так нас учили, и мы это принимали, но не всегда.

Чем ближе фронт к Москве, тем больше усиливается контроль её территории. Чтобы попасть в город, пришлось уже пользоваться водосточной трубой под насыпью Окружной железной дороги. Контрольно-пропускной пункт был под мостом на проезде Дмитровского шоссе, там уже милицию сменили военные. Солдаты охраняли и мост, и КПП, это была граница Москвы в 1941 году.

Наша семья осталась, хотя часть завода, весь цех сухого прессования эвакуировался на Урал, в Каменск. Завод продолжал работать на оставшемся сырье. Литейный работал на полную мощь, выпуская нужную фронту продукцию. Но гофпечи для обжига должны были погасить. Возможно, всем нам ещё предстояла переброска подальше в тыл, нам пока ничего не говорили.

Редели и наши мальчишечьи ряды. Кого родители отправляли подальше к родственникам, кто уезжал в эвакуацию с семьёй, а кто шёл во взрослую жизнь, раньше времени примеряя на себя обязанность работать наравне со старшими.

В начале августа призвали в армию отца. Удивительно, я не помню проводов, а может, просто это забылось, как не самое приятное в этой жизни, а может, всё тогда казалось настолько будничным и естественным, таким, что его уход на фронт уже не стал для меня чем-то особым, событием. Все уходили, а как же мой. Он что, не мог уйти? Долг перед страной. Всё правильно. А вот первое его письмо из армии было вдохновляюще волнительно, он писал, что в Москву немцев не допустим, будем стоять насмерть.

Что мы себе представляли тогда о смерти, о войне, обо всём? Мы смотрели советские фильмы, где наши побеждают всех врагов, где наши бойцы героически спасают свой город, где все стойки и мужественны и всей своей бескорыстной душой делу Родины преданы беззаветно.

Колхоз/8

Первого сентября мы, как обычно, пришли в школу. Из двух восьмых организовали один девятый. Расписания для девятого и десятого классов ещё не повесили. Прозвенел первый звонок, мы расселись по местам и ждём учителя. В класс зашёл директор школы Иван Фёдорович и поздравил нас с началом нового учебного года. Начал было нам рассказывать об обстановке в стране, но увидев, что мы и так всё прекрасно понимаем, не хуже взрослых, почти тут же объявил, что принято решение отправить наш класс на помощь в уборке урожая. В колхозе «Новый путь» в деревне Сухарево нас уже ждут.

На сборы нам отвели три часа. Все быстро побежали по домам. Взяв всё необходимое — тёплые вещи, бельё, туалетные принадлежности, ложки, миски, кружки, в положенный срок мы все как один были в сборе. Иван Фёдорович ещё раз напомнил обстановку и выразил надежду, что мы справимся, тем самым своим личным трудом поможем фронту, заменим ушедших на войну, внесём свой вклад и так далее. Мы были все готовы и без долгих речей, все и так всё понимали. Пришло наше время становиться взрослыми.

Он никак не мог найти последние напутственные слова, замолчал, а может, просто ему не хотелось с нами расставаться.

— Ну, вроде всё, ребята, счастливо вам!

И мы отправились на платформу к пригородным поездам. Всего несколько станций, и мы на Луговой. Идём к правлению колхоза. Уже ждавший нас там председатель объяснил нам нашу задачу и повёл на колхозный ток показывать место работы.

Встал вопрос, где мы будем жить. Колхозники готовы были нас принять в своих домах на постой. Поспорив друг с другом, мы решили жить в амбаре рядом с местом работы.

День, прошедший в суматохе и в долгой дороге, кончался, и мы начали устраиваться на ночлег. От молотилки принесли соломы. Поделили амбар на две половины: одну для ребят, другую для девчат, поставив посередине стол как границу территорий.

В бытовых хлопотах быстро пролетело время, пришёл вечер, а все домашние запасы были начисто проглочены вечно голодными нашими желудками. Все теперь думали лишь о еде. На наше счастье, про нас не забыли: председатель колхоза прислал подводу, на которой была еда — бидон с парным молоком и мешок со свежеиспечённым хлебом. Все мы были удивлены и, конечно, благодарны за заботу о нас. Поужинали. Легли, а заснуть, как ни старались, долго никак не могли. По очереди, кто как мог, просили замолчать, однако все болтали, что-то обсуждали. И все призывы замолчать ни к чему не приводили. Однако вскоре всё же сон завладел всеми. Сам я, засыпая, слышал уже лишь сонное посапывающее бормотание уснувших ребят.

Поднялись с первыми лучами солнца. Умылись, позавтракали. К току стали подходить люди, неся нам кто одеяла, кто покрывала. Кто что мог, то, что нам могло пригодиться. Местные жители готовы были поделиться чем могли, лишь бы устроить нам наш быт чуточку лучше. Спасибо всем им, пусть и прошло столько лет, любая человечность заслуживает всегда лишь самых добрых слов.

Деревенские ребята подвезли свежие снопы с поля, моторист запустил молотилку. Девчонки встали на полотья, женщины показали, как правильно подавать в молотилку снопы, одни ребята встали для подачи на полотья, те, что посильней, встали у веялки. Поработав с нами примерно час и убедившись, что мы всё поняли и справляемся, все оставили нас и пошли в поле жать. На пригляд за нами оставили моториста, он же и кладовщик, и весовщик, теперь ещё ставший для нас старшим наставником.

Работа закипела, всё шло своим чередом. Ребята подавали на полотья снопы, девчата, расправив их, подавали те в молотилку, внизу другие уже оттаскивали намолоченное зерно к веялке, провеяв его, клали на весы и относили в амбар. Время безудержно летело, и вот уже обед.

Обед был на славу, и от добавки никто не отказался. Мы уже почти успели проголодаться. После обеда, конечно, с непривычки стало тяжелей, но виду никто не подавал, но каждый уже ждал конца работы. Ужинали, совсем почти выбившись из сил. Уже меньше звучало шуток и смеха. А заснули все сразу, уже без каких-либо увещеваний.

На следующий день подъём был для всех тяжёлый. Вставать уже совсем не хотелось. Чувствовалась пришедшая вдруг непривычная усталость, но работа не ждёт. Нужно было привыкать и не киснуть попусту.

Кто-то начал брызгаться водой, и это немного отвлекло, а потом и вовсе дало некоторую разрядку для всех нас. Хотя все были мокрые, но чувство усталости немного притупилось.

День шёл за днём. Весь сентябрь 1941 года в Краснополянском районе был тёплый и сухой. Тяжело было только первые пять дней, а потом постепенно все втянулись в работу, перезнакомились с местными сверстниками и даже устраивали танцы с патефоном. Время летело незаметно, и вот отпущенный нам месяц закончился, и пора было возвращаться домой.

Последний рабочий день был до обеда. Все местные, кто мог, пришли нас провожать. Колхозники, деревенские ребята, уже ставшие нам друзьями. Председатель колхоза благодарит нас за хорошую работу и примерное поведение, желает нам хорошей учёбы.

— Вы внесли посильный вклад в победу, в которой никто из советских людей не может сомневаться.

Другая пожилая колхозница тоже благодарила нас, заканчивая выступление надеждой:

— Мы скоро победим этого ирода, этого Гитлера.

Кто такой этот «ирод», мы смогли лишь догадаться по сравнению с понятной нам фигурой лидера фашистской Германии. Наверно, тоже очень нехороший человек и такой же, наверно, полностью безумный.

Староста/9

И вот мы теперь уже первого октября снова в школе. Звонок на урок, рассаживаемся по местам, первый урок должен быть немецкий. Мы уже знаем, что у нас новый учитель, но ещё не знаем, кто это. Дверь открывается, в класс входит наша новая преподавательница. Она такая важная, смотрит на нас подозрительным взглядом, как бы говоря: ну поглядим, какие вы тут. Почему-то это нам сразу не понравилось, как и сама новенькая. Она поздоровалась по-немецки:

— Gutentag! Nehmt ihre Plätze! Setzet bitte!

Она продолжала говорить дальше по-немецки, а мы ничего не понимали. Из всего ей сказанного мы поняли, как её зовут — Мария Павловна, и что она наш новый классный руководитель.

Ещё в колхозе я как-то выбился в лидеры, и, казалось, вопрос о старосте в классе был решён. Я почувствовал на себе взгляды всех ребят и должен был как-то объяснить ей теперь, что мы ничего из сказанного ей не поняли. Я поднял руку.

— Kann ich sagen?

— Fragst du misch? Wie heißest du?

Она попросила назвать моё имя.

Я начал сначала по-немецки, запутался, потом по-русски также несвязно попытался объяснить наше общее непонимание. Она посмотрела на нас с явным укором. И начала ещё раз уже по-русски всё нам объяснять. После уроков состоится собрание класса, и мы должны избрать старосту. С задней парты мой сейчас давно забытый приятель крикнул, что староста уже у нас есть, и назвал меня. На что она твёрдо и решительно произнесла как можно убедительней с настойчивой интонацией, что этот вопрос мы будем решать после уроков и сейчас не время посреди учебного процесса заниматься подобными вопросами. Она начала нам объяснять урок.

Мы почти до конца дня строили предположения и делились своими догадками друг с другом. Как началось собрание, сразу всё прояснилось: Мария Павловна предложила кандидатуру ученицы. Её протеже училась с нами до седьмого класса, а в восьмом она перешла в московскую школу, где преподавала Мария Павловна. С нами в колхоз эта ученица не ездила. Спорили долго и ни к какому результату так и не пришли. Ситуация продолжалась ещё четыре дня. Все эти дни мы спорили, и чем больше наша классная на нас давила, тем больше и мы протестовали. Дошло до того, что только речь заходила о её кандидате, раздавалось улюлюканье и жуткое громыхание наших ног. Мария Павловна не выдержала и пошла первой жаловаться директору. Иван Фёдорович выслушал её и все её претензии к классу и совершенно спокойно попытался её успокоить.

— Мой вам совет: соглашайтесь, и в классе будет нужный порядок.

Иван Фёдорович любил наш класс, как, наверно, и все свои классы в школе. Он всё знал про каждый класс и все традиции, все наши шалости.

Наш класс был очень дружный, мы как собрались ещё в третьем классе, так всем составом дошли до восьмого. Класс был дружный, и учились мы неплохо, и не было случая, чтобы мы кого-то бросили, что тот остался бы на второй год. Дружба и сплочённость проявлялись во всём, даже в решении сорвать чей-то урок. Для этого нужно было согласие и единодушная решимость. Но проявляли мы себя таким образом лишь тогда, когда нам что-то особенно сильно не нравилось в поведении учителей.

Так, ещё в седьмом нам не понравилась привычка нового преподавателя черчения: он нас долго держал «столбами». Зайдёт в класс, не глядя на нас бросит свой портфель на учительский стол, отворачивается к доске и долго раскладывает на ней свои чертёжные принадлежности. Мы стоим и ждём, пока он всё приготовит. Потом уже повернётся и скажет нам:

— Здравствуйте, товарищи!

А мы все стоим и ждём, пока он с нами ни поздоровается, тогда, наконец, тоже ему отвечаем и садимся.

Кто-то подал мысль, что это унизительно: столько времени стоять, наблюдая его затылок. Мысль почти сводила нас с ума и не давала покоя. Может, Иван Иванович, так звали нашего учителя черчения, конечно, и не хотел нас унижать, и делал это не нарочно, но наш детский максимализм не хотел прощать подобное. Мы приняли решение.

Как обычно, заходит Иван Иванович в наш класс и видит на столе шляпу. Все, затаив дыхание, ждут, что дальше. Иван Иванович подходит к столу, у него в руках чертёжные инструменты, а под мышкой его огромный портфель. Он, переложив всё в левую, пытается правой рукой взять шляпу. Из-под шляпы вылетает воробей. От такой неожиданности его руки непроизвольно делают странные манипуляции, портфель и принадлежности с грохотом падают на деревянный пол. Циркуль втыкается, хорошо ещё не в ботинок Ивана Ивановича. Сидящие на первых партах бросаются помочь поднять упавшие предметы, аккуратно кладут портфель на стол, а принадлежности на доску. Остолбеневший Иван Иванович первым нарушает тягостное молчание.

— Чья шляпа?

На что наш Витя Труль своим ещё не окрепшим баском спокойно произносит, что это шляпа его папы.

— Я верну её твоему папе лично в руки.

Шляпа уходит в бездонный портфель Ивана Ивановича. Воробей, притихший уже, сидит на верхнем краю учебной доски и, похоже, не собирается особо летать по классу. Не придавая особого значения его местоположению, наш учитель достаёт конспект и начинает у доски чертить линии координат и попутно начинает свой занудный рассказ о положении плоскости и про её видимое пересечение с плоскостями координат. Все замерли и смотрят больше на воробья, чем на рисунок на доске. Спокойное поведение двух главных героев драмы вызывает чувство глубокого разочарования у всех зрителей, ожидавших неординарного зрелища. Ну, не битву титанов, но хотя бы весёлую погоню на пол-урока точно надеялись. Напрасно. Кто как пытались спугнуть воробья, пока Иван Иванович не смотрел на нас. Нашёлся самый смелый, который выстрелил в бедную птичку из резинки. Пуля прошла мимо намеченной цели и угодила прямо точно в затылок Ивана Ивановича. Никто не хотел убивать учителя черчения, однако тот выскочил из класса и побежал по коридору с криком «Убивают!» Воробей летит за ним следом и бесцеремонно исчезает в раскрытом настежь для проветривания окне коридора.

Вскоре появляется Иван Фёдорович, а немного сзади осторожно крадётся Иван Иванович. Мы встаём, здороваясь с обоими. Иван Фёдорович кивает головой, усаживает нас на свои места, потом молча проходит по рядам, смотрит в наши тетради, потом на доску. Спокойно смотрит в наши честные глаза.

— Продолжайте урок, Иван Иванович, похоже, здесь ничего не случилось. Ничего не было!

И лишь бросив на нас свой укоризненный взгляд, покидает класс.

После этой истории, заходя в наш класс, учитель черчения Иван Иванович всегда внимательно осматривал свой стол. И быстро одной фразой произносил: «Здравствуйте, садитесь», не делая больше такую долгую мучительную паузу, как прежде, затем, уже не дожидаясь нашего ответа, занимался своими приготовлениями у доски.

Мы и в этот раз очень надеялись на помощь нашего школьного кумира, нашего директора. Мы очень хотели, чтобы он разобрался в нашем деле, в нашем противостоянии с нашей классной учительницей. Мы оставались после уроков и ждали его совета. Дождались, правда, лишь на второй день.

Иван Фёдорович имел к нам правильный подход, это большой дар для учителя. Разбирая наши проказы, он довольно точно определял всех зачинщиков и исполнителей, не делая нудных нравоучений, он так умел правильно построить разговор, что нам, сорванцам, становилось ужасно стыдно за содеянное всегда.

В восьмом классе наша бывшая классная Вера Гавриловна после жалобы на нас кого-то из учителей без всякой задней мысли спросила класс, почему мы хорошо себя ведём лишь на уроках Марии Ароновны.

Мария Ароновна преподавала нам с пятого класса. Сначала это была ботаника, потом зоология и химия, и ещё анатомия человека. Все эти предметы она давала легко и доходчиво, и, что немаловажно для нас, и очень интересно. Внимание класса она держала на сто процентов, и сорвать ей урок даже никто не пытался. Ещё у неё была удивительная способность определять точное время от начала до конца урока, которая нас всегда поражала.

Кто-то из наших одноклассников, случайно попавший в учительскую, услышал её слова на жалобы другой учительницы, что у неё сорвали урок:

— Я этого у себя никогда не допущу. У меня никто уроки не срывает.

Это нас, конечно, задело и подхлестнуло на очередную шалость. Зная её слабость к откровенным разговорам на отвлечённые темы, не прописанные в школьной программе, мы хитро решили на её уроке завести разговор о национальных традициях, вкусах и привычках. Урок начался с просьбы, можно ли задать вопрос не по теме урока. Получив разрешение, задаём первый вопрос, получаем ответ, затем второй, снова ответ, заваливаем Марию Ароновну все вопросами, и так до конца урока. То ли наша активность, то ли не обнаруженная подоплёка нашей активности, но наша уважаемая учительница забывается, и звонок об окончании урока застаёт её явно врасплох. Она недоумевает, что же произошло, а в наших глазах она видит радость победы, которая свойственна только беззаботному детству. Она молча покидает наш класс.

Наш дежурный снимает плакаты, развешанные на доске к теме урока, который так не состоялся по нашей вине, и относит в учительскую, возвращается и пересказывает нам те слова, что ему удалось услышать там из уст Марии Ароновны:

— Да, я была в восьмом «А». Вы знаете, они не шумели, они всё время меня спрашивали и спрашивали, а я отвечала, и урока не было. И вы знаете… если мне скажут что восьмой «А» перенёс нашу школу в Фуниково, я тут же в это поверю.

Всё это, конечно, было в прошлом, но Иван Фёдорович всё это помнил и знал способности нашего класса. Он видел за этим не просто шалость или дерзость, а стремление к самостоятельности в принятии решений, в смелости противостоять косности, чёрствости, рутине и формальности, которой порой болеет наше школьное образование, он никогда не ругал нас, лишь мог долго говорить с нами обо всём. А тогда он просто посоветовал нашей классной руководительнице, приведя все свои веские доводы, согласиться с мнением всего класса. Вот так я стал старостой в нашем непростом классе. Мне просто им пришлось быть.

Стул/10

После войны, когда я уже работал в Краснополянском райкоме комсомола, я заходил не раз в свою школу к Ивану Фёдоровичу. И в одном из разговоров с ним он мне, уже совсем взрослому, признался в том, про что тогда в школе нам нельзя было говорить ни при каких условиях.

— Я не любил слишком дисциплинированных и всегда примерных, прилежных. Без вас, бузотёров, без ваших проказ было бы безумно скучно в школе. Шкодничали вы классно, поэтому ваш класс я не забуду никогда. От вас всегда можно было ждать самой непредсказуемой выходки, как та история со сломанным стулом.

Он рассмеялся, я вместе с ним, вспоминая, как это было. А было это так.

Во время большой перемены мы состроили шутку с Пашей Уваровым. Теперь уже точно не помню, что именно, сейчас уже трудно вспомнить все подробности происшествия, но дело приняло обычный оборот, и была большая свалка из нас, и в это время мы сломали ножку стула, конечно, всего лишь самого обычного единственного учительского стула в классе, поскольку мы все тогда в школе могли сидеть лишь за партами. Звонок на урок, мы, недолго думая, приставляем сломанный стул к стенке. Урок Марии Ароновны. Она, ничего не подозревая, берёт стул от стены, и ножка стула, конечно же, отваливается. У учителя вопрос: кто сломал. Мы молчим. Кто дежурный — марш за стулом. Принесли новый стул, с ним проходит урок. Нормально проходит. Зная, что нас ждёт после уроков, не расходимся. Вскоре к нам заходит Иван Фёдорович, Вера Гавриловна, наша классная руководительница, и, конечно, Мария Ароновна. Начинаются разборки и поиск виновника этого «торжества». В итоге виноватых, как можно было предположить, совсем нет. В ходе собрания или, как скажут сейчас, коллективного мозгового штурма, рождается мысль, что если бы стул был хороший, он бы ни за что не сломался. Идея просто отличная — ножка стула не отвечала заложенным к данному изделию требованию прочности и долговечности, и если бы ножка стула была изготовлена из качественного материала, она бы выдержала все приложенные на неё нагрузки.

Иван Фёдорович всматривается в нас, улыбаясь в глубине души и даже, может, смеясь про себя.

— Докажите. Тогда вся вина за сломанный стул ляжет на меня, я буду виноват, что купил такой бракованный стул.

Выход из щекотливой ситуации был найден, все разошлись. Но легко сказать «докажите», труднее выдать решение. На другой день встал вопрос, с чего начать наше доказательство полной невиновности в поломке стула. Обратились за помощью к преподавателю математики Иосифу Георгиевичу. Тот нам, конечно, подсказал, какие нам потребуются справочники и таблицы из них. Над расчётом корпели почти две недели, используя все перемены, оставаясь часто и подолгу после уроков, всё время бегали за помощью к Иосифу Георгиевичу. Он тоже втянулся с нами в наши споры и был целиком и полностью на нашей стороне, как и мы, желая доказать нашу невиновность. Отложив все свои дела в сторону, он сидел с нами часами. Другие ученики школы были заинтригованы не меньше нашего и постоянно с любопытством заглядывали к нам в класс, спрашивали, как идут дела. В расчётах участвовали все, но основная тяжесть легла на нашего «профессора» Серёжу Савельева, получившего это прозвище от Иосифа Георгиевича за свои математические способности.

И вот все расчёты закончены, наши девчата аккуратно всё переписали в специальную тетрадь, и мы, гордые и совершенно невиновные, идём к нашему директору. Торжественно передав ему в руки наши расчёты, мы ждём. Пролистав их, Иван Фёдорович, будто бы не зная и не догадываясь о совместном творчестве с учителем математики, сообщает, что передаст наши оформленные усилия на проверку Иосифу Георгиевичу. Поджидавший неподалёку сам Иосиф Георгиевич как бы случайно заходит в кабинет и триумфально подтверждает правильность всех наших выкладок. Наши педагоги переглядываются между собой, каждый в душе ликует, поскольку заставили этих сорванцов заняться хоть чем-то действительно стоящим и полезным для их ума.

Иван Фёдорович серьёзно, насколько можно, и трагично, насколько хватает его дара перевоплощения, отдаёт нам нашу работу.

— Ну что же, инцидент со стулом полностью исчерпан. Я, безусловно, сам виноват во всём произошедшем.

Тогда, в войну, и потом нам было приятно вспоминать то, как было весело и интересно в то, ещё довоенное, время. Тогда, осенью сорок первого, ещё продолжались занятия в школе, но с каждым днём нас становилось всё меньше и меньше. Фронт всё ближе подбирался к нашему посёлку, враг стремился к Москве. Уже заняли Калугу, Калинин (ныне Тверь), Можайск. Под Вязьмой и Клином продолжались бои.

Карточки/11

В ночь на 16 октября сквозь сон я услышал встревоженные голоса мамы и соседки. Ничего не понимая, я вышел из своей «спальни», из ванной комнаты. На кухне сидел наш сосед по квартире Аркаша Осипов и жадно ел что-то из тарелки. Он ещё до войны начал работать на нашем соседнем вагоноремонтном заводе. Его мать то и дело бегала взад-вперёд из их комнаты на общую кухню и спрашивала сына: это ты берёшь, а это? На что тот отвечал ей совершенно однозначно, что клади, мама, всё, там всё пригодится. Наконец, немного наевшись, он нам рассказал, что завод эвакуируется куда-то на Урал. И что, кстати, ещё немцы прорвались к Москве. Больше он ничего не знал и добавить не мог. Посидев ещё минутку молча, он встал, попрощавшись с нами, поцеловал мать и ушёл из дома.

С хлопком квартирной двери в доме наступила звенящая оглушительная тишина. Не было уже привычного нам с начала войны содрогания дома от мощного пресс-молота. Не звучала и привычная нам воздушная тревога. Остаток ночи тянулся бесконечно долго. Мы с нетерпением ждали одного: когда заработает радио и, возможно, что-то прояснится для нас.

Что такое прорваться к Москве, тогда я не понимал, это стало понятно немного позже, когда сам оказался на фронте. Понятно было лишь одно: что за этим что-то должно последовать. И всё может обернуться не самым лучшим образом для всех нас.

Мы разговаривали в темноте. Наши догадки, что будет и как всё сложится, могли быть бесконечными, но разговор упёрся в конкретный вопрос, стоит ли нам уезжать отсюда. Решили не уезжать, поскольку даже ехать было, собственно, некуда. Мама стала волноваться за своих родителей, как они там.

В шесть утра, как обычно, вместо гимна зазвучала «Вставай, страна огромная…», потом сводка Совинформбюро сообщила, что бои продолжаются на подступах к Москве. Вроде всё вновь стало почти привычным: мама готовила завтрак, проснулись мои младшие сестричка и братик. Позавтракав, мама пошла на работу, захватив с собой малышей. Чуть погодя пошёл и я в школу.

В школе тоже было непривычно тихо. Учеников было совсем мало. Параллельные классы объединялись в один. В нашем классе остались теперь уже только двое, я и моя соперница на должность старосты. Просто смешно даже. Но занятия шли по расписанию, лишь в поведении учителей вновь почувствовалась та самая растерянность и неопределённость, какая была в самом начале войны у всех взрослых. После четвёртого урока нас отпустили домой. Дома уже меня ждали малыши, их отпустили после второго урока. Время обеда, а мамы ещё нет. Я пошёл к ней на её работу, в контору завода.

Контора была недалеко от дома в кирпичном одноэтажном доме. Ещё издали я увидел, как этот дом окружила огромная толпа народу. Большая часть людей столпилась у входа, чуть поменьше стояла под окнами директорского кабинета и бухгалтерии. Я с трудом пробрался в контору, кое-как протиснулся в дверной проём и тут же услышал пугающе громкий окрик главного бухгалтера, маминого начальника Сергея Ивановича:

— Закройте дверь, не мешайте работать!

Он повернул голову, увидел растерянного меня.

— Проходи, она там. — Он кивком головы показал на дверь своего кабинета.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.