Бесплатный фрагмент - Воронеж в панораме времени…

(… к празднованию 300-летия образования Воронежской губернии) Научно-публицистический очерк

Воронеж в панораме времени…

(… к празднованию 300-летия образования Воронежской губернии)

Книгу посвящаю памяти покинувшей нас мамы — Богуновой Ларисы Германовны (1955—2024) — музыкального руководителя и преподавателя музыки в Михайловском Кадетском корпусе

г. Воронежа.

…На волнистых берегах, в русском поле,

Город-труженик стоит Божьей волей.

Отражается в воде куполами,

Вписан в летопись времён кораблями.

Книга жизни твоя не закрыта,

В переплёте берегов не забыта.

Никогда и нигде не уронишь

Своё доброе имя — Воронеж!

(С. Гребенников).

Глава I. Вспоминая губернскую реформу…

В последней декаде мая 2025 года столица Черноземья — Воронеж — отметит знаковое событие в истории края — 300-летие образования Воронежской губернии. В преддверии празднования этой даты мы расскажем вам, придерживаясь хронологии, об истории образования Воронежской губернии, кратко осветим жизнь города и округа до современного периода (с первой четверти XVIII до начала XX вв.), вспомним об основных событиях и лицах, сыгравших значительную роль в преображении столицы Черноземья.

Заимствованное из латыни слово «губе́рния» появилось в обиходе русского человека, как и все новшества, с указом императора Петра Великого в период проведения административной (губернской) реформы. Как известно, губерния (от губерна́тор, лат. gubernator ← др.-греч. κυβερνήτης «кормчий») — это высшая единица административно-территориального деления в России (в ее государственных исторических образованиях таких, как Русское царство, Российская империя, Российская республика, РСФСР).

Историк Редин Д. А. отмечал, что «в ходе губернской реформы местный административный корпус демонстрировал приверженность старым методам управленческой практики, с трудом усваивая как новые принципы организации делопроизводства, так и новую административную лексику. Основная масса местного чиновничества едва ли может быть отнесена к тем, кто понимал, принимал и осознанно реализовывал петровские преобразования, их деятельность покоилась на традициях приказно-воеводской практики управления и восприятия реальности. Приказы о нововведениях воспринимались механически, в духе покорности государевой воле, которая не нуждается в мотивировках и должна исполняться по мере сил. Однако были те, в основном имевшие иностранное происхождение или военно-техническое образование, кто понимал потребность в переменах. Губернская реформа Петра I придала государственной жизни России бюрократический характер западноевропейского толка».

Фото из личного архива автора.

Главой губернии является губернатор. Первым губернатором Воронежа с 19 февраля 1721 по март 1725 был поставлен Измайлов Петр Васильевич, в звании бригадир (примеч. автора — Бригадир — воинское звание и военный чин в вооружённых силах государства в пехоте или коннице, выше полковника и ниже генерал-майора). Главным городом, столицей губернии — был губернский город, то есть Воронеж. Хочется сказать, что город — как живой организм, имеет свои жизненные циклы и динамику развития, спады и подъемы социально-политических, экономических и культурных процессов. В его биографии обозначено довольно много событий, суть которых говорит нам о том, что древний русский город во все свои этапы существования и при всех реформаторах всегда разделял судьбу своего народа и государства, являясь неотъемлемой частью общего целого. В зеркале провинции отражалось лицо страны, Империи, Отечества.

Исследуя этот вопрос по материалам фондов КУВО «ГАОПИ ВО» и иной вспомогательной литературе, например, монографиям известных местных ученых-историков таких, как Акиньшин А. Н., Карпачев М. Д., Минаков А. Ю., Загоровский В. П. (и многих других не названных по именам выдающихся исследователей), написанным на основании документов нашего архива, опираясь на научную и источниковую базу, мы установили следующее.

Как известно, Воронеж основан в 1585 году как сторожевой пункт на одном из отрогов высокого правого берега. Крепость построена в 1586 году по указу царя Федора Иоанновича на южной окраине Московского государства. Строителем и первым воеводой города, основное население которого составляли стрельцы, пушкари, казаки, воротники и другие служилые люди, был С. Ф. Сабуров. Самое раннее описание Воронежа в так называемой Дозорной книге относится к 1615 году. Рядом с деревянной крепостью находился посад, который был обнесен еще одной деревянной, дубовой стеной, за которой располагались слободы Стрелецкая, Пятницкая, Казачья, Чижовская, Ямская. У реки под крепостью стоял Успенский монастырь (основан около 1600г.) Затем были основаны еще два монастыря — Акатов (1620), к северу от города, и Покровский девичий (1623), на посаде. В 1682 году город стал центром епархии.

Во второй половине XVII века Воронеж утратил былое военное значение, основным занятием его жителей стало землепашество. Возросла роль города как центра торговли товарами, которые переправляли вниз по Дону.

Новый этап в развитии города начался с 1696 года, когда император Петр I, готовясь к Азовскому походу, избрал его местом строительства военного флота. Весной на воду были спущены первые суда. Основные работы развернулись на островах против города, где рядом с верфями построили адмиралтейство, цейхгауз, дом Петра I. В городе возникли новые производства: литейно-пушечный завод, суконная, парусная, канатная и кожевенная фабрики. В 1703 году была открыта школа для подготовки младших офицеров флота и корабельных мастеров. На берегу реки появилась Немецкая слобода, а рядом, близ Успенской церкви, жили русские сподвижники Петра. Сам император, кроме дворца на острове, имел загородную резиденцию в Чижовке.

Прекращение строительства флота привело к сокращению числа жителей. снижению деловой активности. Однако в 1715 году, после потери Азова в 1711 году, город стал административным центром Азовской губернии, переименованной в 1725 году в Воронежскую.

В первой половине XVIII века Воронеж, по словам историка Г. М. Веселовского, визуально делился на три части: верхнюю (старый город), нижнюю (город петровского времени) и предместье Акатово, отстоявшее от города, т.е. от Тихвино-Онуфриевской церкви, на полверсты. В этот период времени в Воронеже существовала цифирная школа, в Акатове — гарнизонная школа для обучения солдатских детей. В 1745 году в городе открылась семинария, получившая развитие в 1760-х годах при епископе Воронежском и Елецком Тихоне I (Задонском).

Крупнейший православный религиозный просветитель XVIII века. Богослов, духовный писатель, прозорливец и чудотворец.

Из стен семинарии, находившейся до 1822 года при архиерейском дворе, вышли многие известные светские и религиозные деятели. Забегая вперед скажем, что с семинарией связано такое яркое культурное явление второй половины XVIII века, как просветительский кружок священника Е. А. Болховитинова, внесшего значительный вклад в изучение истории Воронежской и других губерний.

Добавим, что важным событием в жизни старинного русского города Воронежа явилось учреждение в 1836 году Митрофановского мужского монастыря, который возник на базе архиерейского подворья после обретения (1832) мощей первого воронежского епископа Митрофана (1623—1703) и его канонизации. Монастырь вскоре стал одним из религиозных центров России, местом стечения множества паломников, что имеет свое продолжение и в наши дни.

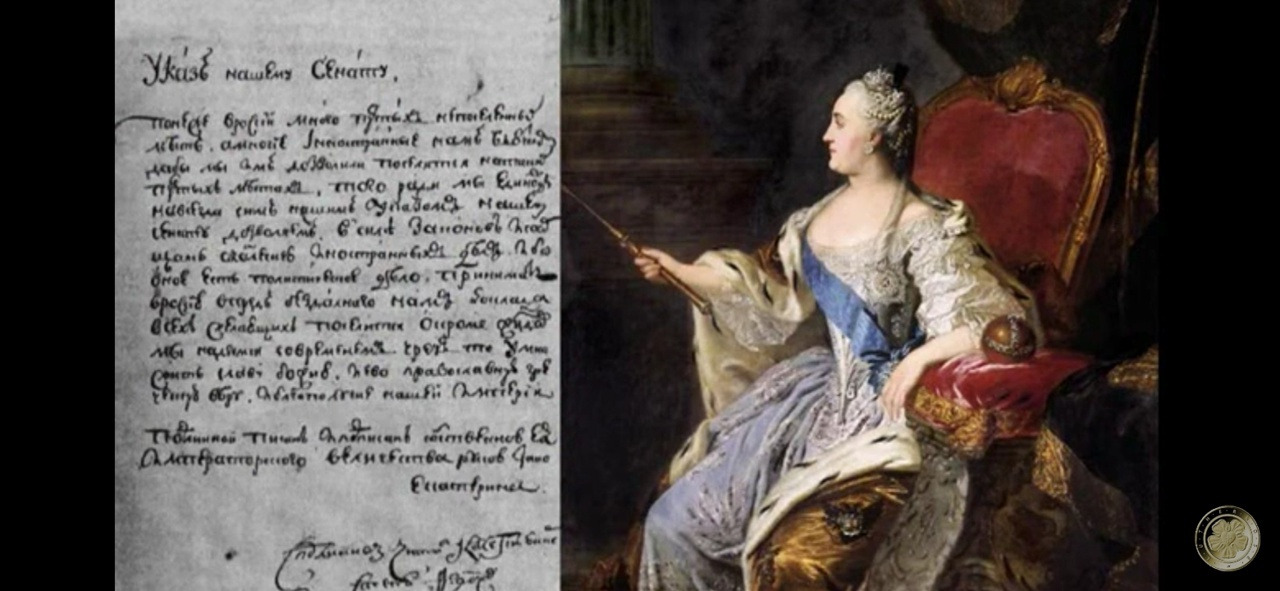

Официально принято считать, что губернская реформа Екатерины Великой в 1775 году, кроме необходимости продолжения губернской реформы Петра I, была обусловлена необходимостью пересмотра критериев административного разделения государства и желанием императрицы укрепить вертикаль власти. Однако некоторыми историками, в качестве решающего фактора, указывается крайняя обеспокоенность дворянского сословия неспособностью властей справиться с возможным возмущением крестьянства против откровенно эксплуатационной политики. Крестьянская война 1773—1775 наглядно это показала, и дворяне стали всячески «намекать» российской императрице о необходимости принятия упреждающих мер.

Упоминания о Воронежской губернии значатся в именном указе Екатерины I новоназначенному губернатору Г. П. Чернышеву от 4 апреля 1725 г. и в инструкции ему из Сената от 22 апреля 1725 г. Официального указа о переименовании губернии нет. Первая Воронежская губерния в Российской империи охватила хронологический период с 1725 по 1779 годы.

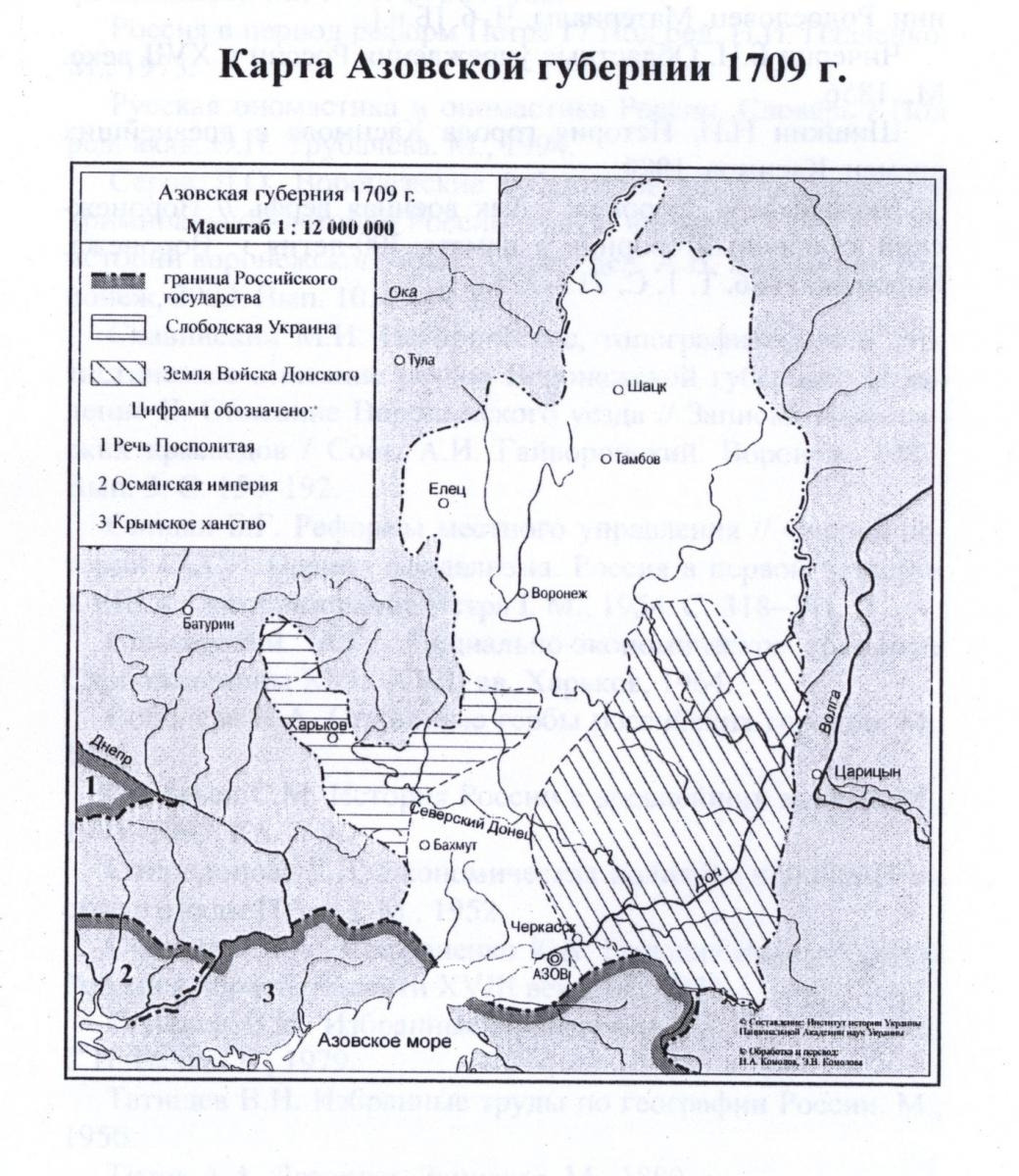

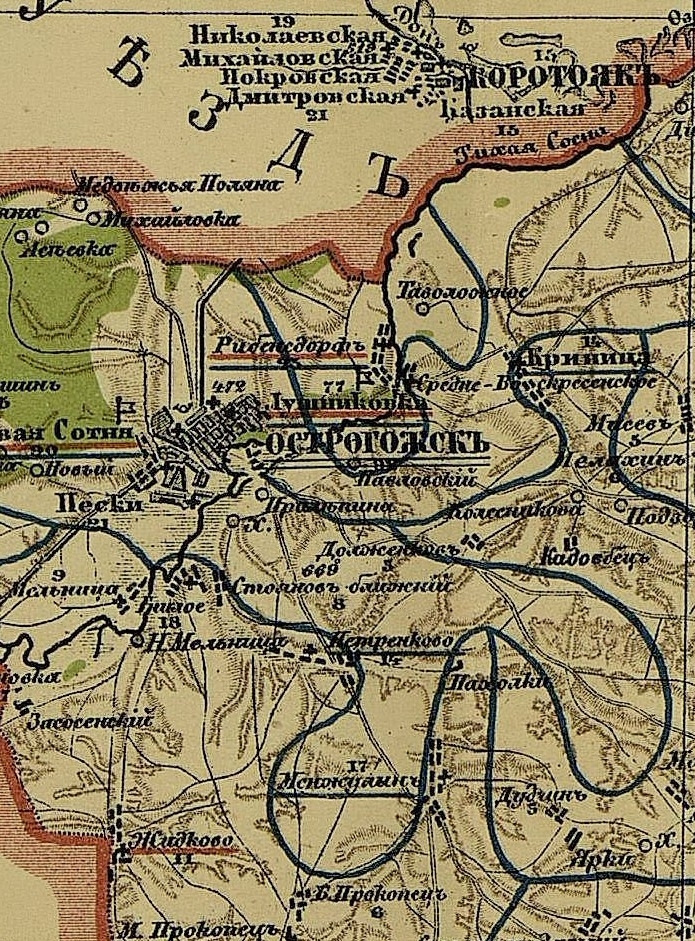

Истории нашего края известны два деления Воронежских земель на губернии. При первом делении России на губернии, 18 декабря 1708 г., учреждается Азовская губерния. Административным центром губернии становится Тамбов, а с 1715 года — Воронеж. 25 апреля 1725 г. Азовская губерния переименована в Воронежскую. 25 сентября 1779 г. учреждается Воронежское наместничество, которое Указами 12 и 31 декабря 1796 г. преобразовано в губернию. В начале ХХ века губерния состояла из 12 уездов (Воронежский уезд, Бирюченский уезд, Бобровский уезд, Богучарский уезд, Валуйский уезд, Задонский уезд, Землянский уезд, Коротоякский уезд, Нижнедевицкий уезд, Новохопёрский уезд, Острогожский уезд, Павловский уезд), 231 волости, 12 городов и 5053 поселения.

В момент образования первая Воронежская губерния занимала обширную территорию. В её состав входили 5 провинций Российской империи: Воронежская, Елецкая, Тамбовская, Бахмутская и Шацкая. На территории Бахмутской провинции Воронежской губернии находилась Земля Донских казаков, а в 1753—1764 годах автономная область военных переселенцев — Славяносербия.

В 1765 году территория первой Воронежской губернии резко сократилась, уменьшившись практически вдвое. Вся южная половина губернии была отделена и передана в недавно образованные административные единицы. Юго-западная часть губернии передавалась в сформированную на базе Слободских казачьих полков Слободско-Украинскую губернию, а Бахмутская провинция делилась между Слободско-Украинской и Новороссийской губерниями.

Примерно в это же время — в 1768 г. — в Воронеже строится плотина и мост через реку, названные позже «Чернавский переезд». В начале августа 1748 года Воронеж опустошают большие пожары, что служит толчком к расширению города в сторону от реки, так как полностью выгорел нижний город. Кардинальные изменения архитектурного облика Воронежа происходят в ходе осуществления регулярного (Генерального) плана застройки города, утвержденного 11 марта 1774 года. Автором проекта регулярного плана считается выдающийся русский зодчий И. Е. Старов, осуществление начал губернский архитектор Н. И. Иевский.

Отметим, что в соответствии с принципами градостроительства второй половины XVIII века расселение осуществлялось по сословному признаку: центр города заняли наиболее богатые жители, способные выстроить каменные здания. Строительство жилых домов и общественных зданий проводилось в стиле классицизма.

В «Кратком статистическом описании Воронежской губернии», преподнесенном императору Александру I во время его пребывания в Воронеже в 1818 году, город характеризовался следующим образом: число жителей — 20 тысяч, домов каменных — 279, деревянных — 2003, суконных фабрик — 4, торговых лавок — 535, красилен — 2, заводов — 4 (колокольный — 1, мыльный — 1, канатных — 2).

В 1778 открывается первая аптека, а в 1787 первая больница. 14 мая 1798 начинается выпуск книг губернской типографией.

В 1779 году, в ходе новой административной реформы Екатерины II, губернии преобразовывались в наместничества, и остаток территории первой Воронежской губернии уменьшается еще раз в половину. Северо-восточная часть первой Воронежской губернии с городом Тамбов отделяется и переименовывается в Тамбовское наместничество, а оставшаяся юго-западная часть со столицей в городе Воронеже теперь переименована в Воронежское наместничество. В 1779 году, в ходе преобразования губерний Российской империи в наместничества, провинции Российской империи упразднялись, и вновь созданное Воронежское наместничество делилось на 15 уездов: Беловодский, Бирюченский, Бобровский, Богучарский, Валуйский, Воронежский, Задонский, Землянский, Калитвянский, Коротоякский, Купенский, Ливенский, Нижнедевицкий, Острогожский, Павловский.

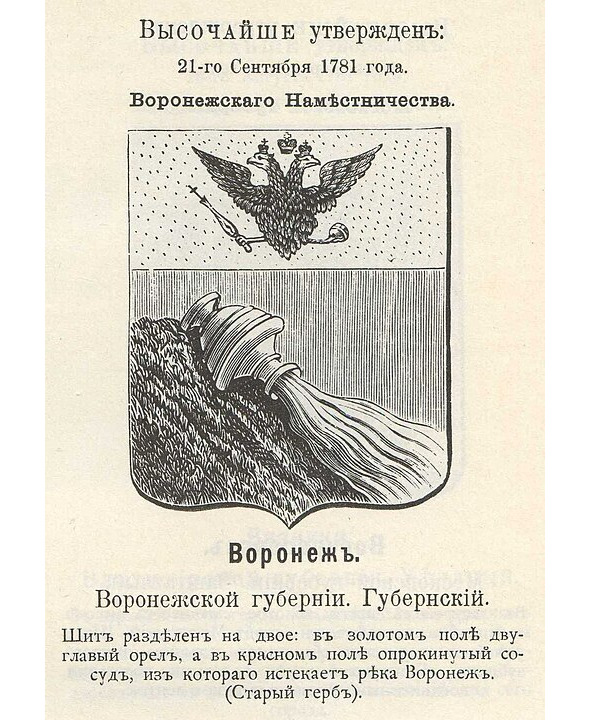

В 1781 году императрица Екатерина II изменила исторический герб центра — города Воронежа, а вместе с ним и герб самого наместничества. В 1782 году из Тамбовского наместничества в Воронежское передан Гваздынский уезд. 12 декабря 1796 года при Павле I Воронежское наместничество преобразовано во вторую Воронежскую губернию, при этом Гваздынский уезд упраздняется.

Герб второй Воронежской губернии высочайше утверждён 5 июля 1878 года императором Александром II. Официальное описание герба гласит:

«В червлёном щите, золотая гора, исходящая с правого бока щита, на которой серебряный кувшин, изливающий такую же воду. Щит увенчан Императорскою короною и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными Андреевскою лентою».

Окончательно уездное деление Воронежской губернии сформировалось лишь к 1824 году. Уезды: Бирюченский (Алексеевский), Бобровский, Богучарский, Валуйский, Воронежский, Задонский, Землянский, Коротоякский, Нижнедевицкий, Новохопёрский, Острогожский, Павловский. В 1897 году площадь губернии составляла 68,2 тыс. км2. Население насчитывалось около 2,5 млн. человек.

Губернская реформа, проведенная Екатериной Великой, укрепила вертикаль власти и увеличила количество губерний. Во главе территориальных единиц стояли генерал-губернаторы, которые подчинялись непосредственно Сенату и императрице. Был преодолен хаос, вызванный непродуманными реформами Петра I, образована четкая вертикаль власти. Созданная при Екатерине система управления губерниями просуществовала с небольшими изменениями до самого конца императорской России.

Глава II. Вклад известных фамилий в преображение Воронежской губернии.

К середине XVIII века в регионе складывались помещичьи латифундии Бутурлиных, Воронцовых, Орловых, Сафоновых, Тевяшовых, Шереметевых, во владениях которых возникали крупные торгово-промышленные слободы Бутурлиновка, Воронцовка, Алексеевка. Поясним. Латифундии — это обширные участки земли, на которых осуществлялось сельскохозяйственное производство, зачастую сосредоточенное на выращивании культур, требующих значительных трудозатрат и капитальных вложений. В 1776 году граф А. Г. Орлов-Чесменский основал в Бобровском уезде Хреновской конный завод, где выращивали лошадей орловской рысистой породы. Для отбора племенного материала граф пересмотрел сотни особей. По велению императрицы Екатерины II Орлов получил лучших маток и жеребцов из всех конных заводов России, трофейных лошадей из Турции и Аравии. Вначале конный завод представлял собой выстроенные деревянные конюшни, но затем (после смерти Алексея Орлова) в 1810—1818 годах уже были построены каменные корпуса, которые очень хорошо сохранились до современного времени и являются эталоном архитектуры коневодческого хозяйства.

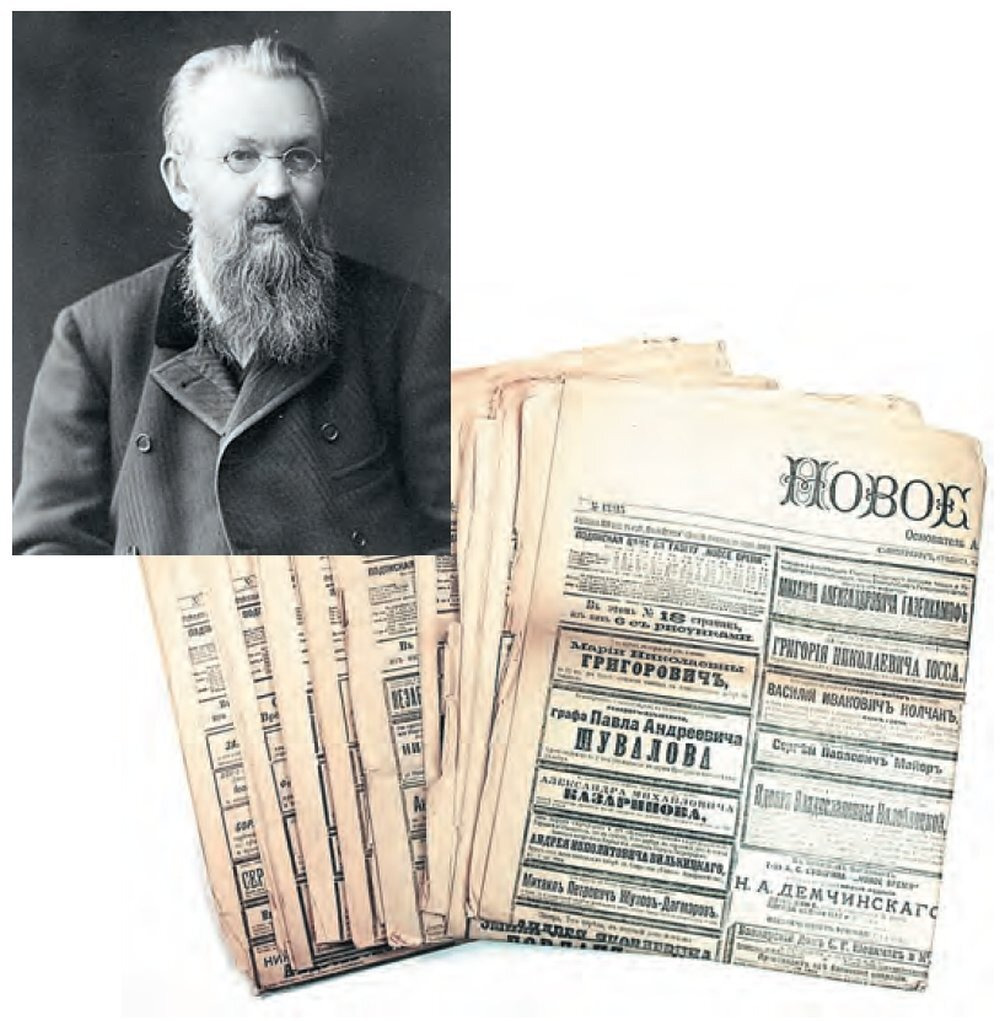

Исследуя историю этого региона, хочется особо отметить просветительскую и издательскую деятельность русского патриота Суворина А. С.

Алексей Сергеевич Суворин (11 [23] сентября 1834, село Коршево, Воронежская губерния — 11 [24] августа 1912, Царское Село, Санкт-Петербургская губерния) — русский журналист, издатель, писатель, театральный критик и драматург. Суворин учился в воронежском Михайловском кадетском корпусе (окончил в 1851 году) и в специальных классах Дворянского полка (Константиновское военное училище), откуда был выпущен в сапёры. Вскоре он вышел в отставку, выдержал экзамен на звание учителя уездного училища и занялся педагогической деятельности, сначала в Боброве, позже переехал в Воронеж, где сблизился с М. Ф. Де-Пуле и поэтом И. С. Никитиным. С 1872 года Суворин издавал «Русский календарь». Почти одновременно с приобретением «Нового времени» он основал книжный магазин и издательскую фирму, занимающую одно из первых мест в русской книжной торговле. С 1895 года Суворин издает популярное справочное издание «Вся Россия». Особенного внимания заслуживает издаваемая им серия «Дешёвая библиотека» (образцом для неё послужили немецкая «Universal-Biblothek» и французская «Bibliothèque Nationale»), выпустившая несколько сот книжек классических произведений русских и иностранных писателей. К началу 1870-х гг. Суворин имел репутацию одного из наиболее авторитетных театральных рецензентов. Он трактовал театр как школу нравственности, поддерживал классику и историческую драматургию. В 1895 в Санкт-Петербурге был создан Театр Литературно-артистического кружка, финансируемый Алексеем Сергеевичем.

В память о Суворине вышла книга «Телохранитель России»… под редакцией известного в Воронеже издателя, редактора и публициста Святослава Иванова. При его содействии на родине издателя открыта мемориальная доска на территории Бобровского училища культуры. Теперь оно носит имя Алексея Суворина (примеч. автора — Воронежское областное училище культуры имени А. С. Суворина). Книга издана на материалах воронежских архивов, в том числе.

В продолжение темы развития издательской деятельности в губернии скажем, что 10 января 1838 года начала издаваться газета «Воронежские губернские ведомости». «Воронежские губернские ведомости» принадлежали к лучшим губернским ведомостям по обилию этнографического, исторического материала и данных для оценки и изучения местной провинциальной жизни. Особенный интерес представляли они в период заведования ими Афанасьева, де Пуле и Веселовского. Издание прекратило «выход в свет» в 1917 году. Добавим, что в Воронежской губернии профессиональный театр впервые открылся в 1802 году, а с 1787 шли выступления любительского театра.

Фото из интернет-сети.

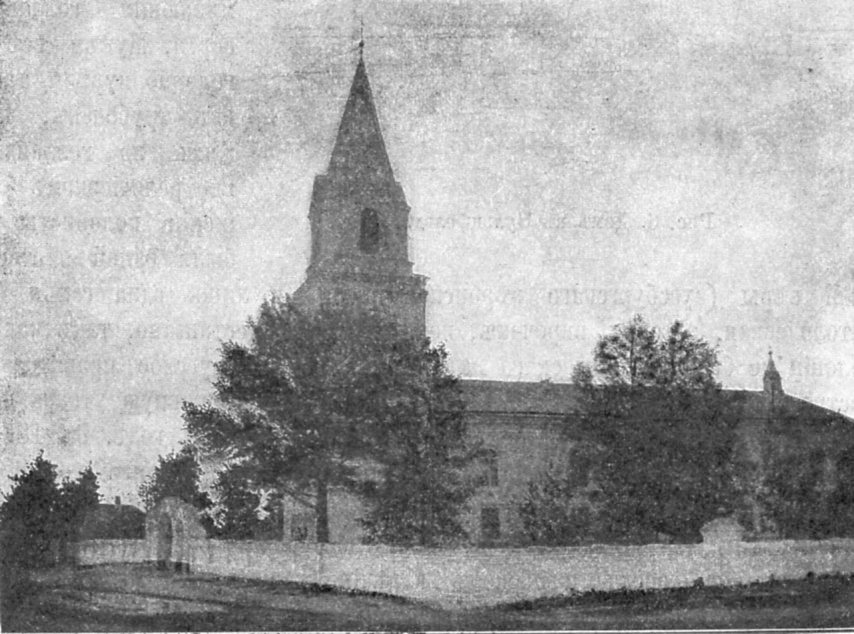

В 1765 году в Острогожском уезде образовывается немецкая колония Рибенсдорф (название по преданию произошло путем смешения русского (от слова «Рыба») и немецкого слов (от немецкого «дорф», что означает «деревня»)). На швабском диалекте «Rüben» обозначает слово «свёкла», которую активно выращивали немецкие переселенцы на воронежских землях. До 1917 года село входило в состав Рибенсдорфской волости Острогожского уезда Воронежской губернии. В 1915 году, по случаю войны с Германией, село переименовали в Рыбное. Эта слобода находилась в 5 верстах от уездного города на реке Тихой Сосне. Колония основана вюртембергцами и швабами.

На территории действовала лютеранская школа при церкви (немецкое — «кирхе»). Жителей насчитывалось примерно три тысячи человек. Шло активное развитие земледелия и свиноводства. Поселенцами также выращивался табак.

Как пишет профессор Карпачев М. Д. в своей статье «Экономическая деятельность воронежского земства в конце XIX-начале XX вв. (по архивным материалам)» в научно-информационном бюллетени «Воронежский вестник архивиста» (Вып. 2, г. Воронеж, 2004 г.), «…начиная с 1909 г. губернское земство стало ежегодно направлять группы крестьян в те районы России, где проживали и вели хозяйство переселенцы из Чехии и Германии. Вплоть до 1914 г. этими своеобразными экскурсиями успешно руководил помощник губернского агронома Ю.Е.Макаренко. Сохранившиеся в архиве отклики крестьян-экскурсантов содержат ценную информацию о влиянии преобразований на духовный климат воронежской деревни»…

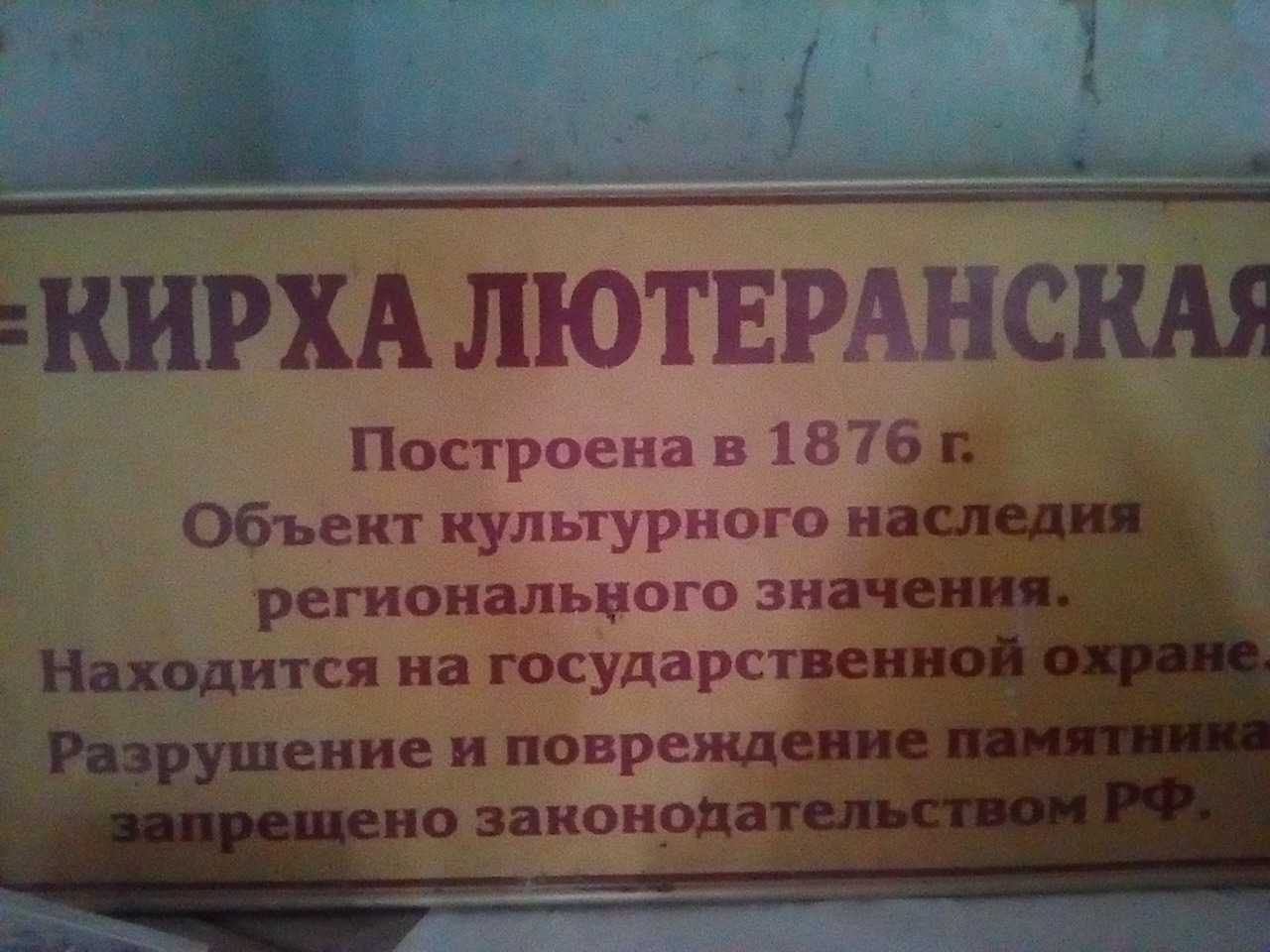

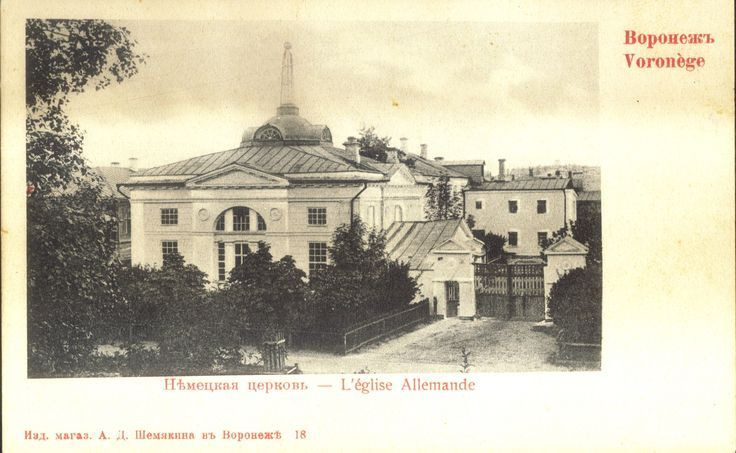

Отстроенная евангелическо-лютеранская кирха на территории колонии была на тот момент одной из крупнейших в Европе. Кафедральный собор во имя Святой равноапостольной Марии Магдалины в стиле ампир появился и в Воронеже в начале XIX века. Это кирха и два флигеля, расположенные сегодня на углу улиц Карла Маркса и Никитинской. Она была сооружена в 1811–1819 гг. на пожертвования членов лютеранской общины и средства от благотворительных сборов. Освящена в честь Святой Марии Магдалины пастором Оллендорфом из немецкой колонии Рибенсдорф, которой в то время подчинялась Воронежская лютеранская община. Со слов историка Акиньшина А. Н., проект здания выполнил губернский архитектор Ф. К. Древиц. Это был один из типовых проектов. Кирха является лучшим образцом стиля ампир, представленного в архитектурном облике Воронежа.

Справка из Википедии:

«23 февраля (11 февраля ст. ст.) 1825 года на вакантное место пастора в Рибенсдорфской колонии назначен был Самуил Якоб Геллер родом из Сарепты. С 1825 года по 1864 год он становится исполнителем духовных треб Воронежской протестантской общины, появляясь в Воронеже до 9 раз в году в кирхе Св. Марии. После смерти пастора Самуила Якоба Геллера 4 мая (22 апреля ст. ст.) 1864 года проповедником Воронежских немцев-протестантов был назначен курский пастор Вихерт, который время от времени приезжал и проводил службы до июня 1865 года. С этого момента Воронежская протестантская община отделяется от Рибенсдорфской, появляется свой собственный пастор. Воронежский приход охватывает все уезды Воронежской губернии за исключением Острогожского уезда».

До 2022 года в д. Рибенсдорф епископ Малахов А. Е. регулярно проводил богослужения, выезжая всей общиной на место бывшей немецкой колонии, причащая потомственных немцев и принявших лютеранство местных жителей иных национальностей.

Изначально протестантские общины возникли в Воронеже во время строительства военно-морского флота Петром I при переселении иностранцев из-за границы (2-е Немецкие слободы). Часть переселенцев стала жителями Воронежа, часть осталась проживать в Рибенсдорфе. Большой вклад в развитие Воронежской губернии русские немцы внесли не только в аптечном деле и в благоустройстве города, но и в модернизации промышленного производства. Хочется особо отметить семейство Столль.

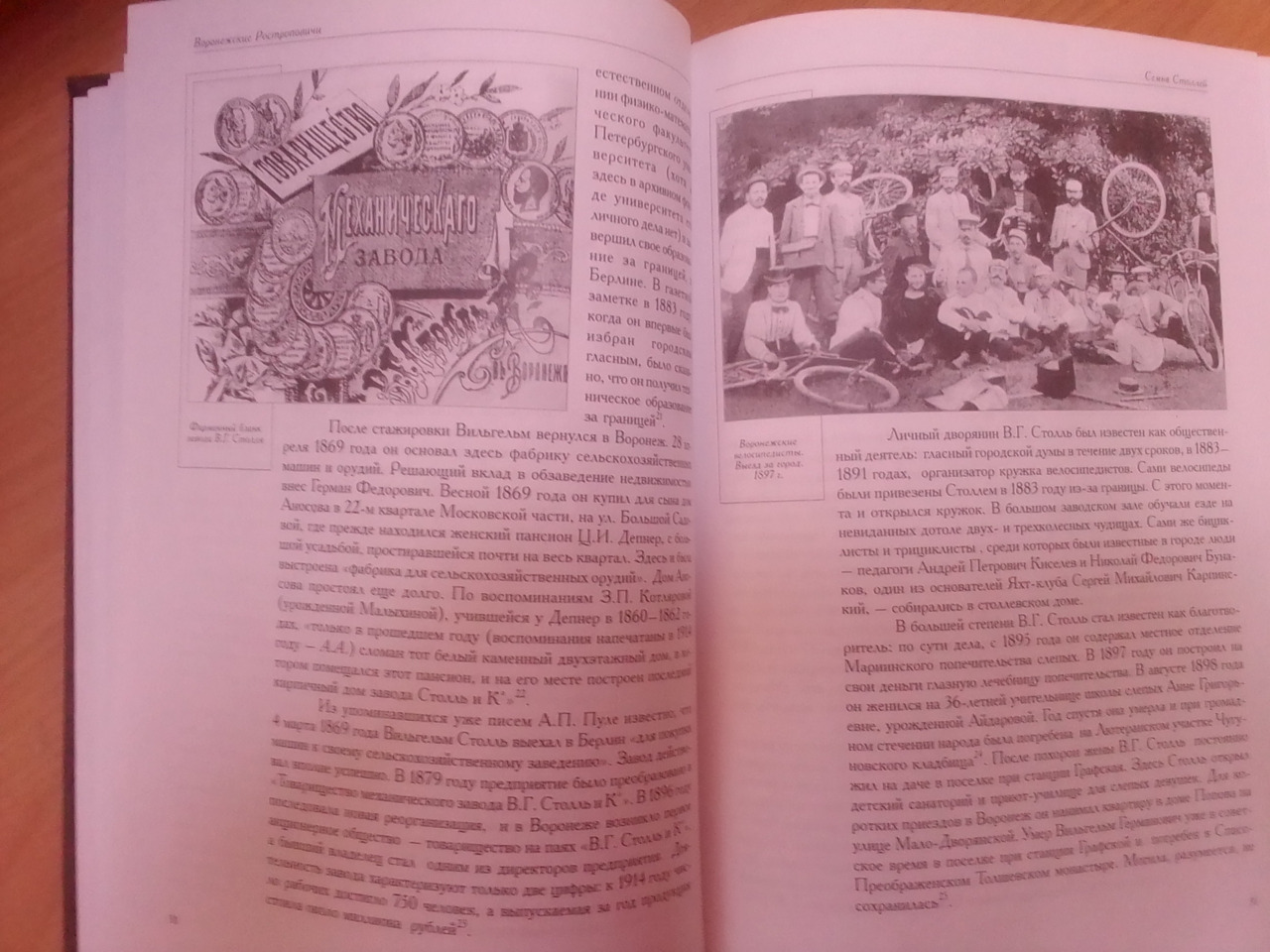

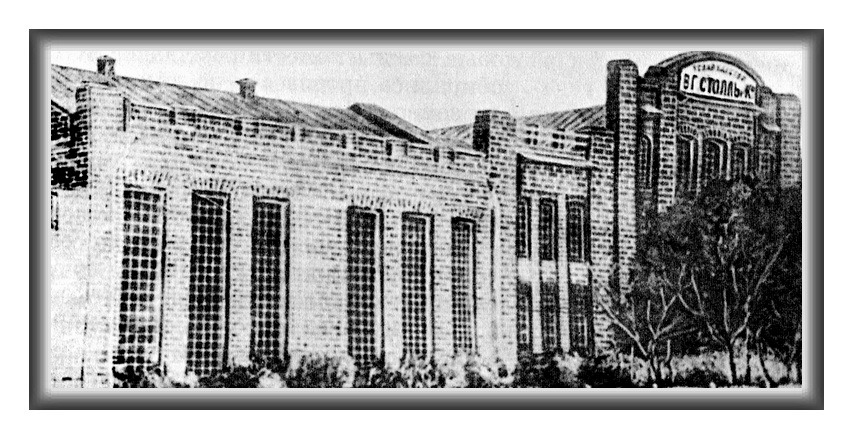

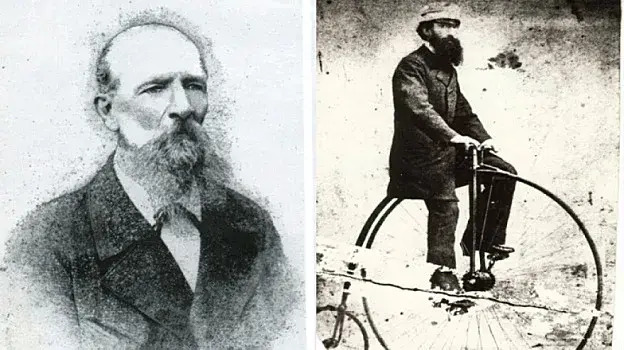

Оставивший след в памяти поколений, Вильгельм Столль, промышленник и благотворитель, посвятил свою жизнь всесторонней помощи слабо видящим (слепым) и неимущим слоям местного населения. Его отец Герман Фридрихович Столль, обрусевший немец, в 1844 году был назначен на должность главного врача города Воронежа, куда он вскоре переехал и проживал со своей семьей. Борьба доктора Столля с холерой вызывала глубокое уважение со стороны властей в отношении его профессионализма и признательность обычных горожан. За значительные успехи и выдающиеся таланты доктора избрали гласным (примеч. автора — «Гласный» — член собрания с решающим голосом в Российской империи) городской думы. Столль был верующим христианином лютеранского вероисповедания, возглавлял местную общину. Великолепно играл на органе. Был первым, кто завез его в Воронеж. Умер, сидя за органом, во время мессы, по рассказам очевидцев и публикациям в печати тех лет.

Первоначально отец помог Вильгельму открыть небольшую мастерскую, скромная фабрика сельскохозяйственной техники постепенно переросла в подобие акционерного общества. Вскоре начал работать механический завод Вильгельма Столля. В 1866 открылась губернская земская больница. В 1882 году открылась первая городская лечебница «для приходящих» — прообраз поликлиники. Из новаторств того времени нам стали известны привнесенные им механические часы, по которым слепой человек мог на ощупь с легкостью определять время, как когда-то Луи Брайль изобрел азбуку (шрифт) для незрячих.

Как уже упоминалось, Вильгельма Столля беспокоила судьба обездоленных людей. Поэтому в 1895 году он вступил в члены Мариинского попечительства о слепых, которое занималось открытием училищ для незрячих детей, где их старались подготовить к полноценной жизни среди здоровых людей. Длительность обучения в училище определялась периодом от 5 до 8 лет. Дети бедных крестьян и священников учились на безвозмездной основе. Учебу детей ремесленников и состоятельных граждан оплачивали родители. Оплата рассчитывалась исходя из расчета материального достатка конкретно взятой семьи. Помимо общеобразовательных предметов детей обучали ремеслам: мальчиков — корзиночному, сапожному делу, а девочек — щеточному делу и рукоделию. При училище открыли магазин, где продавались предметы быта, созданные руками воспитанников училища. Изделия славились хорошим качеством и на удивление быстро раскупались. Заказы на продукцию все чаще приходили из соседних населенных пунктов. Столль активно финансировал училище, а также содержал богадельню при кирхе, которая получила в народе название «Столлевское убежище». На личные средства Столля в 1898 году построили единственную в городе бесплатную глазную больницу, где консультировали ведущие офтольмологи.

Фото из интернет-сети.

В сентябре 1894 года открылся Воронежский краеведческий музей. В здании современного музея, построенном в 1901—1902 годах, размещалось училище для слепых детей. Воронежский купец Алексей Клочков завещал свою усадьбу для осуществления на ее территории помощи незрячим. Первоначально предполагалось открыть училище на 10 детей, но через год стало необходимым увеличить численность учащихся до 30, а затем до 35 человек. После 1887 года земли усадьбы А. Н. Клочкова были расширены в сторону улицы Большая Московская. И на этой территории решили построить здание училища для слепых детей. 6 мая 1901 г. прошла торжественная закладка первого кирпича в основание здания. Проект здания разработал военный инженер Николай Александрович Кухарский. В училище принимали детей с 7 до 11 лет, полностью слепых, но не имевших других телесных недостатков и душевных недугов, способных к обучению. Годовая оплата составляла от 75 до 300 рублей, но неимущим и малоимущим горожанам в этом вопросе шли всегда навстречу. Училище получало на свое развитие денежные вложения от уездных земств и городов, были и частные жертвователи. После революции Воронежская городская организационная комиссия РКП (б) проводила в училище слепых общие собрания членов ячеек РКП (б).

Хочется отдать должное уважение тем, кто в современное нам время (примеч. автора последователи Столля — воронежские лютеране и филантропы), также поддерживают традицию, опекая людей с ограниченными возможностями, проводя «Столлевские вечера», вело-променады в ретро-стиле, органные концерты, читая лекции горожанам о вкладе русских немцев в культурную, просветительскую и духовную жизнь не только общины, но и всей губернии в целом.

В День памяти жертв политических репрессий члены Церкви (Евангелическо-лютеранская община кирхи Св. Марии) и пастор Александр Меньшугин приняли участие в Молитве Памяти, которая прошла в Дубовке, провели вечернее богослужение со Святым Причастием и Вечер памяти жертв политических репрессий. Как можно прочитать на официальном сайте группы ЕЛЦР (г. Воронеж) Вконтакте: «Мемориал „Дубовка“ — место захоронения расстрелянных в период „Большого террора“ в Воронеже. Здесь захоронены жертвы репрессий периода 1937−1938 гг. Сюда попали люди из разных слоёв общества: крестьяне, интеллигенция, рабочие и служащие, высшие партийные и руководящие работники. Не миновали этой участи и сами вершители террора, что также входило в общий план. Аресты и расстрелы главных исполнителей оказались распространённым явлением».

Иоганн Герхард

Молитва за врагов и гонителей.

О, Господь Иисус Христос, единородный Сын Божий, Ты установил для нас этот закон любви: «Любите врагов ваших, молитесь за гонящих вас» (Мф.5:44). И я молюсь Тебе, щедро прощающему грехи, за моих врагов и за гонителей Церкви. Даруй мне благодать Духа Твоего Святого, чтобы я не только простил моих врагов от всего сердца, но и искренне молился об их спасении. Не обнажай над ними безжалостный меч мщения; вместо этого помажь их головы маслом милости. Угаси в их сердцах горящие угли гнева и ненависти, чтобы они не разгорелись и не превратились в преисподнее пламя ада. Да узнают они, что жизнь — это пар, дым, который быстро рассеивается (Иак. 4:14), а наши тела — недолговечный прах и пепел (Сир. 10:9). И тогда они не понесут в своих смертных телах бессмертный гнев и не впустят врага душ своих в немощную скинию своего земного тела. Да поймут они, что эта глубоко укоренившаяся ненависть является их злейшим врагом, ибо она убивает душу и лишает их участия в небесной жизни. Просвети их разум, чтобы они заглянули в зеркало божественного милосердия и поняли, насколько уродливы злость и ненависть. Направь волю их таким образом, чтобы они последовали примеру божественного прощения и воспротивились склонности к злобе и насилию. Милостиво позволь, чтобы я, насколько это зависит от меня, жил в мире со всеми людьми. Обрати сердца врагов моих к примирению. Да ходим мы в согласии путями этой жизни, ибо мы ищем одного и того же места в небесном царстве. Да не разделяет нас ничто на земле, ибо мы хотим жить в единстве на небесах. Мы взываем к Тебе, единый Господь и Бог небес. Совершенно неправильно, что рабы одного и того же Господа не живут в единстве. Мы составляем одно мистическое тело под главой Христа. Для членов одного тела враждовать друг с другом — позор и бесчестье. Тем, кто имеет одну веру и одно Крещение, подобает быть едиными в теле и душе.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.