Предисловие

Представленное повествование не претендует ни на ответственное звание родословной, ни даже автобиографии. Местами подробное, оно остается прихотливой выборкой более или менее последовательных фактов, сопровождающих их мыслей и настроений. Понятие «даль времен» пришлось разъединить на самостоятельные векторы. «Времена» часто изменялись либо на одном и том же месте, или — неподалеку, «дали» же уводили, за сравнительно ничтожные сроки, на немыслимые прежде расстояния.

При записывании удержанных памятью событий пришлось встретиться с «эффектом разорванного ожерелья». Тогда как оставшаяся на нитке часть бусин сохраняла первоначальный рисунок набора, раскатившиеся, уже при случайном нанизывании, составляли новые неожиданные сочетания и ассоциации. По этой причине вначале довольно строго соблюдаемая историческая канва далее часто нарушается отдельными вставками-комментариями.

Как подчеркнуто выше, эти мемуары не призваны воспроизвести хронологически выдержанные биографии главных персонажей. Так, в первых двух частях — «Ранних воспоминаниях» и «О детстве», ограниченных детскими годами, судьбоносные события ХХ столетия либо совсем не упомянуты, либо представлены через призму восприятия их ребенком. Однако допущенные в тексте «экскурсы в будущее», завершающие заложенное в детстве событие, указывают на его дальнейшую в жизни персонажа значимость. Помимо того, уже сам по себе разительный контраст условий воспитания и формирования натур девочек двух смежных поколений свидетельствует о происходивших в стране эпохальных переломах, о жестокости и неотвратимости их последствий. Поэтому первая и вторая части воспоминаний, пожалуй, психологически более связаны между собой, чем вторая — с третьей и четвертой, хотя и обобщенных главным действующим лицом.

Третья часть, «Дороги и тропы», несмотря на частые реминисценции, построена на материале, главным образом, эпизодическом. Отходу от временной преемственности происшествий, соблазну их свободного, лишь «пространственного» изложения они обязаны оставленному о себе, по-видимому, неизгладимому впечатлению. Здесь уже скупо проливается свет на домашнюю и личную жизнь автора (искренне считающего их подробности для стороннего лица не более любопытными, чем и чьи-либо иные).

Интерес анализу нового мира могло бы придать разве что перо родившегося и выросшего в нем третьего поколения, со своим виденьем эпохи и своими путями противоборства ее рутине. Тогда представленные записи, получив желательное развитие, заслуженно обретут значимость семейной трилогии. В предвидении такого варианта, в настоящем тексте допущены (докучливые для случайного читателя) подробности, из которых его возможный продолжатель сумеет почерпнуть некую полезную информацию. Пожалуй, с этой же целью введен четвертый, не уточненный временной период, явно подпадающий под власть «далей» — как логическое и важное для автора завершение своих биографических этюдов. Это — «Фотографии на стенке». Одновременно, с переработкой семейной рукописи в книгу, автор был вынужден подойти к тексту более объективно, убрав множество мелких, но тем и дорогих деталей.

Т. Томилова

Ранние воспоминания

Составленные и записанные моей матерью, Натальей Леонидовной Томиловой

(1895—1971)

Первые впечатления

Почему так отчетливо запомнились мне многие, очень ранние и, на первый взгляд, несущественные события? Скользят они перед моими глазами, как сохранившиеся обрывки старой киноленты. Главной причиной, оставившей их в памяти, были тяжело переживаемые мною разлуки, пусть и кратковременные, с мамой. Я росла хилым, болезненным ребенком. Все мамино вниманье, даже после рождения остальных детей, всегда было приковано ко мне. Я же была страшно к ней привязана. Всякий ее отъезд по делам в уездный Себеж сопровождался ревом и цепляньем за мамино платье. В ее отсутствие я чувствовала себя угнетенной и прямо воскресала при виде возвращавшейся знакомой линейки. Было мне тогда едва ли три года (стало быть, что-то около 1898 г.). Сохранилось в памяти и несколько других событий, наоборот, тесно связанных с утешительным маминым присутствием.

Помню кое-что из своего первого приезда в Петербург, где жила папина мать (Наталия Готфридовна Томилова) со своими младшими детьми — моими тетями и дядями. Согласно семейной легенде, бабушка была родом из «наполеоновских австрийцев», оставшихся после пленения в России.

Ко времени нашего визита ее супруга, Александра Николаевича Томилова, приобретателя «Залосемья» и первого из нашего рода владельца этого имения, уже не было в живых. Детей же в их семье было десять человек, хотя, кажется, дожили до взрослости не все. Итак, льет дождь, мы подъезжаем к какому-то дому, где нас встречают несколько дам и маленькая девочка моих лет. С нею мы укрываемся под столом с коробкой кубиков, которые раскладываем и складываем с большим увлечением. Взрослые беседуют за столом, на нем — прекрасная ваза с плавающими в ней восковыми лебедями. Помню и посещение маленькой комнатки, где рядом с большим креслом с дыркой посередине стояло и маленькое креслице, на которое меня посадили. И так оно мне понравилось, что стала проситься на него уже без всякой в том надобности. Помню также и охватившее меня негодование, когда узнала, что увиденные мною пестрые песочные формочки предназначены в подарок другой девочке. В такой же дождь мы переехали на бабушкину финскую дачу в Мустомяки (Мустомяэ), где с моей младшей, примерно восьмилетней тогда теткой Лидой подставляли ведерки под водосточную трубу.

Хорошо запомнилось и возвращение в наше Залосемье. Дом кажется громадным, необъятным. На всякий случай осведомляюсь у мамы: «Это — наш дом?». И, с трудом преодолев порог, — «Это — наш порог? Это — наш балкон?». После стесненной жизни в городской квартире, где ничего нельзя было трогать и следовало вести себя тихо, обретенная свобода приводила меня в восторг.

Вскоре, по-видимому, наступило и Рождество — помню большую елку в столовой у печки, украшенную длинными, нарядно обернутыми конфетами, фигурными пряниками. Ярко горели свечи. Вокруг сидели такие близкие мне взрослые: мама, бабушка (ее мать), Ипатенька (сельская акушерка), Волченька (старушка-помещица из соседнего имения). Присутствия детей, однако, не помню. Папа снимает с ветки, а я отношу каждой гостье по подарку, боясь кого-нибудь пропустить.

Помню и прогулки с нянькой Анисьей на «картофельные ямы». Песчаная дорога идет в гору, вдоль нее — глубокие ямы, в которые зарывали картошку. Сами поля расположились ниже, а еще ниже, в котловине — наш дом с громадным садом и речка, лентой окружающая усадьбу с трех сторон. Прогулки казались мне целым путешествием, от иных я уставала, и нянька какое-то время несла меня на руках. Тем радостней было дома залезть на колени к маме, которой я совала оборванные по дороге головки бессмертника…

В имении бабушки (маминой матери) Степеницы в сорока-а верстах от нас мы обязательно подолгу гостили раза два в году. Там же родился и мой брат Сева, сразу взятый бабушкой на попеченье. Поэтому я долго не могла понять, чьим же ребенком был Сева — маминым или бабушкиным? Но и в гостях мама часто уходила из дому «по делам». Во время одной прогулки я увидела ее выходящей из избы бабушкиных работников и кинулась к ней. Оказывается, и у бабушки мама лечила все окрестные деревни. Каждый день к ней приходили бабы и приводили детей. У мамы было много лечебников, а дома, в одном из буфетов хранились всевозможные лекарства и перевязочный материал. Была и большая книга в красном переплете «Мать и дитя». Любя читать медицинские книжки, мама повторяла, что если бы не семья, обязательно училась бы на доктора.

Аист

Мама медленно идет по узенькой тропинке, распустив над собой яркий зонтик. Наташа бежит впереди, усердно поднимая столбы пыли. «Фи, не пыли же так!» — кричит мама. «Это — море!» недовольно отвечает Наташа. Но ссориться с мамой некогда — вот и поле, на нем несколько баб, обливаясь потом, жнут рожь. Наташа подбегает к знакомой Федоре.

«Богъ на помочь, Федорушка!» — кричит она бабе. Как приятно говорить «Богъ на помочь»! И Наташа поочередно говорит всем бабам: «Богъ на помочь, Приска! Богъ на помочь, Алена! Богъ на помочь, Мавра!». «Спасибо, барышня!» — отвечают бабы. «Какая же ты стала толстая! А раньше была худая-прехудая!» — с удивлением оглядывает Федору Наташа. «Наша участь бабья» — вздыхает та, с трудом разгибая спину. «Какой живот огромный! Право, у тебя водянка! Так бывает — мама говорила».

В это время подходит мама. «Видишь ли, Наташа, у Федоры нет водянки, ей аист должен скоро принести ребенка». Наташа смотрит на улыбающуюся Федору и больше маму не расспрашивает — у нее для этого нет нужных слов. На обратном пути Наташа издали подходит к неразрешенному вопросу: «А гуси очень сильные птицы?» — «Как какой гусь» — отвечает мама. «Ну а гусь может поднять маленького ребенка?» — «Ну, нет, он не настолько силен». — «А кто сильнее — гусь или, ну хоть аист?» — «Думаю, что они одинаково сильны. Ффу, какая жара!».

Наташа у речки смотрит на аиста, расхаживающего по лугу. Вблизи аист кажется намного больше, чем издали. Но, по-видимому, не из храбрых — заметив наблюдающую за ним Наташу, он перелетает подальше, к старым березам. На одной из них — гнездо. Очень хочется найти большое аистиное перо, хотя оно, наверно, и дешевле страусиного. Но аистов никто никогда не ловит и не стреляет — это грех. Нянька рассказывала, как аист отомстил крестьянину, разорившему его гнездо — бросил найденную где-то пылающую ветку на крышу и спалил хату.

Наташа идет домой. Но что это? На трубе, ведущей в теткину комнату, стоит аист. Зачем он здесь? Наташа полна сомнений, но можно ли медлить? И она вбегает в гостиную, где сидят мама и тетя, бросается к ним: «Тетя! У тебя сейчас родится ребенок!» — «Наташа сошла с ума! — восклицает удивленная тетя, — что за ребенок?» — «Он в печке, ему там душно!» И Наташа сбивчиво рассказывает, как видела аиста на трубе. Взрослые разражаются хохотом. Понимая, что сглупила, Наташа все же упрямо их торопит. Видя ее волнение, дамы поднимаются наверх, где в это время спит теткино божество, Ляля — во время её сна запрещалось входить даже в соседние комнаты. Занавеси спущены, Ляля посапывает в своей кроватке. В печке ребенка нет, но лежат какие-то клочки ваты. Наташе и этого довольно. «Аист сначала бросил вату, чтобы ребенок не ушибся». Тетя не спорит, успокоенная тем, что Ляля не проснулась. «Теперь иди, стереги аиста с ребенком!» Но Наташа подкарауливать аиста не идет.

Три сестры

Верстах в трех по песчаной дороге от «картофельных ям» было именьице, принадлежавшее трем сестрам. Мы, дети, называли их именами персонажей услышанных от них «звериных» сказок — Волченька, Медвединька и Лисиченька. Был у нас и еще один герой бесконечных фантазий — проказливый зайчонок Чернуха, постоянно попадавший в неприглядные истории. Разговоры с Волченькой, которую мы любили больше остальных сестер, о всех новых приключениях Чернухи, а так же о хорошем Ванечке и плохой Катьке из воображаемого имения Исажино передавались как бы «по наследству» от старших детей, меня и Севы, к младшим — Сереже и Нине.

Сестры часто у нас гостили, особенно же — Волченька. И мы навещали их, летом — пешком, осенью и зимой — ездили. Домик был маленький, разделенный, как изба, на две части большими, заставленными хозяйственной рухлядью сенями. В большой комнате с русской печью и небольшой кухонькой в подвале и жили все три сестры. Две-три комнаты другой половины дома обычно пустовали. Обстановка жилой комнаты была довольно уютной — старинные комоды, сундуки, широкие деревянные кровати. На стенах — картины религиозного содержания, в углу — большая божница с иконами. Сестры были отличными рукодельницами — букет живых цветов Медвединька буквально «срисовывала» на канву тонкими шелками. Покрывала на постелях были из кружев домашней вязки. Удивительно вкусным было и домашнее угощенье к чаю, который пили из разнокалиберных цветастых чашек, каждый — из своей любимой. Около дома были ягодный садик, огород и пруд. За ним — небольшая деревушка.

Вечерние игры

В детстве я ненавидела время сумерек, когда в доме уже становилось неуютно, но свечей еще не зажигали. В такой час «темных углов» я не находила себе ни места, ни занятия, угнетенная вынужденным бездельем, предавалась томительному ожиданию. И оживала вместе со светом и ярким огнем в печке!

Вечером, когда свет от зажженных ламп причудливо чередовался с резкими тенями на полу, мы, перевернув свои детские стульчики, любили играть в «лодочки», переплывая освещенные места («вода») к затененным («суша»). Конечно, не без приключений и богатой «рыбалки». Часто к нам приходили деревенские приятельницы — Маринка, Авдотья и пастуховы девчонки. Игры тогда заводились хороводные, а то и страшные, например, «в волка», прятавшегося под роялем. Надо было успеть пробежать от дверей гостиной до парадной прихожей и обратно, не попавшись ему в лапы.

Я и Сева, моложе меня почти на два года, занимали маленькую детскую, оклеенную обоями «в павлиний глаз» (Сережа и Нина размещались в спальне родителей). Здесь же были и наши игрушки, за открытой дверью стояли две лошади — Севин Карий с выдранным хвостом, и моя Стрелка с расчесанной гривой и хвостом, заплетенным в косичку. Задремывавшая нянька не мешала нашим тихим беседам о двух воображаемых семьях, обитавших одна — в углу залы, другая — в столовой за печкой. Мы изощрялись в придумывании для них самых невероятных происшествий, и провинившихся наказывали, даже секли (хотя нас никогда не били). Хорошие же поступки поощряли удивительными подарками. А то — вылетали на подушках в окно, по дороге делясь впечатлениями. Над озером бывало даже страшно, порой неосторожный визг будил няньку, а то и отца, появлявшегося на пороге и строго нас приструнивавшего. Сева мигом проваливался в сон. Я же должна была удостовериться в наличии любимой тени, отбрасываемой приоткрытой к родителям дверью — в форме гигантского кофейника. Несколько более или же менее открытая щель тихо мною исправлялась до нужного размера, после чего и я мирно засыпала.

Мои приятельницы

Наши приятельницы, Маринка и Авдотья (дочки наших «исполовщиков») приходили к нам почти ежедневно. Марина была старшей в нашей компании, спокойная, рассудительная девочка. Взрослые прочили ее в красавицы. На нас она имела влияние, и в полном подчинении у нее была младшая сестра, Авдотья. Однако удерживая нас от шалостей, наша руководительница тут же предлагала, взамен, пойти воровать наливные яблоки у староверов-арендаторов (хотя своих наливных яблок у нас валялось под деревьями сколько угодно). Но — на чужой яблоне яблоко слаще, это известно всему миру. Две девочки пастуха, почти наши ровесницы, тоже были, не в пример нам, серьезные и хозяйственные. Они постоянно были заняты — то помогали старшей сестре пасти гусей, то бегали с обедом к отцу на пастбище. Вечером они кричали нам идти встречать коров, мы неслись со всех ног, чтобы успеть войти в деревню рядом с пастухом, щелкая кнутиками. Приходила иногда и дочка столяра, болезненная и несколько умственно отсталая, к тому же угнетаемая властной Маринкой. Все эти девочки зимой ходили в сельскую школу.

В маленьком домике за плотиной поселился пастор Мендель, арендовавший у нас коров. Как-то во время разговора мамы с «Менделихой» мы увели их дочку Ривочку в сад. С тех пор она стала ежедневно к нам ходить, одетая по-городскому, в чулочках и туфельках, с туго заплетенными вьющимися косичками. Я очень с ней подружилась, девочка была умненькая, тихая, не способная на шалости. Но яблоки воровать ходили всей ватагой. Оба Ривиных брата — Любка и Филька, к сожалению, не подходили нам по возрасту и появлялись редко. Ривочка проводила у нас целые дни, уходя домой только обедать («кошерной пищей»), от нашей еды решительно отказываясь. Скучно с ней было разве по субботам, когда «по Закону» ей нельзя было рвать цветы, ягоды и фрукты.

Нина Таубе

В один прекрасный день мама привела к нам в сад маленькую, коротко остриженную девочку. Своим неподвижным личиком и сшитым на кукольный манер светлым платьицем она и сама напоминала куклу. Замерев, девочка испуганно смотрела на шумную толпу детей. Мама представила ее как Ниночку Т. и оставила под покровительство старших — меня и гостившей у нас Веры Млевской (ее отец вскоре после своего отпуска должен был увезти семью в Самарканд, где прокладывался участок железной дороги). «Как тебя зовут?» — спросил Сева. «Откуда ты приехала?» — спросила Вера. В ответ — ни слова, ни движенья. Маринка, заинтересовавшись оборками платьица неподвижной гостьи, деловито их пощупала. «Ты кукла?» — решился спросить маленький Сережа и, подтянувшись, провел ногтями по Нининой щеке. Тут заревели оба — на щеке «куклы» появилась длинная царапина с капельками крови. Мы, ее несостоятельные покровители, принялись за лечение — послюнив подолы грязных передничков, вытерли кровь и слезы, затем приложили к ранке надкушенное кислое яблоко. Нина поморщилась, но плакать перестала, и мы рады были показывать ей сад до самого обеда.

Царапина сразу была замечена, Сережа с новым приступом рева повинился в своей ошибке. Но удивил нас строгий тон Нининой матери, которым она обратилась к своей дочке. Получилось, что виною происшествия все же оказалась Нина. Потом мы узнали, что строго воспитываемая Нина, в отличие от нас, бросавшихся со своими шишками и ссадинами к маме, старалась свои беды от матери скрывать. К тому же, совершенно лишенная детского общества, конечно, была слишком ошеломлена незнакомой обстановкой, чтобы сразу «поставить себя как следует». Ее мать, Анна Дмитриевна, решила исправить ситуацию по-своему, заново представив свою дочь нам и гостям на террасе. Тут, к нашему изумлению, немая Нина с милой улыбкой начала делать реверансы направо и налево. А когда старичок-сосед, притянув к себе, спросил, как ее зовут, то, нимало не смутясь, ответила: «Нина Сергеевна, баронесса Таубе!». Тут мать ее строго поправила: «Просто Нина!», но дочь упрямо повторила и свое полное имя, и титул. Такие приступы упрямства у боявшейся своей матери Нины иногда случались. Похоже, что после этой маленькой победы Нина восстановила свое самообладание, стала и бегать, и болтать, как обычный ребенок. Одно отличало ее от нас — ее светлые в полоску платьица неизменно оставались чистыми. А также, критически осматривая наши игрушки, замечала, тут же ставя нам в вину, и битую кукольную посуду, и нехватку кубиков в коробке, и покалеченных кукол.

Особенно же мы были поражены ее благоразумием в день своего рождения. Утром мама, придя к Нине со всеми нами, передала ей вместе с поздравлениями длинную коробку. В ней оказалась прекрасная кукла. «Какая кукла! Отнесем ее в наш домик в саду!» — в восторге закричала Вера. Исподлобья взглянув на нее, Нина, сделав реверанс маме, сказала: «Данке, но кукла такая нарядная, что здесь она испачкается. Я буду с ней играть в городе». С этими словами, даже не вынув подарка, она попросила маму убрать коробку в зеркальный шкаф. «Очень, очень аккуратная девочка, это все — немецкое воспитание» — говорила А.Д.

На поиски коров

Помимо сада, мы ходили в соседний лес Шарыпино — за грибами, хотя хватало и своих. Конечно, уже в сопровождении взрослых. Перед лесом был широкий выгон, где паслось наше стадо. Мы очень боялись племенного быка Бышку, грозное мычанье которого приводило в трепет. Но после надетой на рога доски он, по заверению пастуха, стал безопасен. И мы уже проходили мимо стада без страха. Как-то мне пришла мысль подоить коров самостоятельно. Я не посвятила в эту затею Веру — возможно, потому, что она была «городской» и коров побаивалась. Прихватив свое ведерко и дойдя до конца сада, через щель в заборе, я вылезла на тропинку к Шарыпино. Коров, однако, не видно, не слышно и мычанья. Решив искать их в стороне, я свернула с тропинки и пошла полем. Солнце сильно пригревало, путь шел в гору, я, упрямо шагая, вышла к лесу, но левее, чем обычно. Начав обходить его, очутилась на краю болота. Сад наш совсем скрылся за горкой, тропинок не видно, как и коров. Я очень устала, и вдруг осознание совершенного преступления меня сразило. Сев на камень, я начала было плакать, но и этого мне не позволила проснувшаяся совесть. Ведь меня, конечно, уже ищут, волнуются, надо идти. Но куда? Я совсем потеряла чувство направления. Под ногами захлюпало болото. К своему ужасу я еще вспомнила, что около Шарыпина останавливались цыгане, крадущие детей. И опять растерянно остановилась.

Вдали послышались крики, ауканье, ко мне бежали молодая нянька Фрина, Маринка и кучер. Бранившая меня Фрина успела сообщить: бабушка заболела, решив, что я утонула, как маленькая Катя из деревни. Излучина речки проходила сразу за садом, и нам строго было запрещено подходить к воде. Оттягивая обещанное наказанье, я еле плелась, покуда Иван не взял меня на руки. Я дернула его за рыжую бороду, но он пригрозил пожаловаться «папеньке». Дома, поставленная в угол, наслушавшись упреков разгневанных и перепуганных мамы и бабушки, я уже вволю предалась слезам. Дети молча смотрели на меня, как на выходца с того света — разговаривать со мной им запретили. Все же я узнала, почему не нашла коров — в тот день они паслись у озера.

Происшествие с Сережей

Упомяну еще об одном происшествии, связанном с коровой. Вскоре после моего неудачного путешествия в поле вновь — и детям, и взрослым пришлось натерпеться страху. Как-то, играя в песке возле оранжереи, мы услыхали мычанье, после чего плохо приставленная калитка между двором и садом была сорвана с петель и черная корова ворвалась в гущу детей. С криком мы кинулись врассыпную; помню, что с ловкостью белки вскарабкалась на оранжерею. Подхватив на рога замешкавшегося Сережу, корова стряхнула его себе под ноги и скрылась в саду. К нам бежали перепуганные взрослые. Мама бросилась к Сереже, безмолвно лежавшему на песчаной дорожке. Мальчик был в сознании, глаза его были широко раскрыты, он не плакал и на тревожные вопросы мамы не отвечал. Синяя сатиновая рубашка была распорота рогом, но на теле повреждений обнаружено не было. Послали за доктором в Себеж, бабушка боялась, что Сережа так и останется немым. Приехавший доктор ее успокоил, прописал какие-то лекарства и уехал. Сережа поправился через несколько часов, стал разговаривать и вскоре заснул.

Поведенье коровы объяснили следующим образом — по каким-то соображениям ее не пустили в стадо, оставив на скотном дворе. Соскучившаяся Ночка, слыша мычанье товарок, пасшихся за садом и, особенно, призывный рев Гришки-Бышки, стала рваться напролом, сокрушая все преграды, также и попавшегося ей на пути Сережу.

В гостях у дяди Мини

Мы любили ездить в имение Лосинцы (названное, наверно, по протекавшей невдалеке реке Лосьве) в гости к одному из младших братьев моего отца, дяде Мине, и его жене, тете Яде. Их большой красивый дом был почему-то выстроен в низине, на болоте, да еще окруженный лесом, хотя рядом имелось тоже лесистое, но высокое место с прекрасным кругозором. Имевшийся при доме сад на болоте расти не желал, за 10—12 лет в нем остались только чахлые ягодные кусты и несколько хилых яблонь. Не было ни клумб, ни цветов. Внутри же дома царила красота. Хороши были большие, почти квадратные, светлые комнаты с белоснежными полами! Мама не могла не пенять тетке за странное расположенье дома, в котором только бы жить да радоваться. Ядвига же только вздыхала: «Вениамина не переспоришь». Вздыхала и мама. А болото явно оказывало свое влияние и на детей, которые после постройки дома не замедлили появиться на свет. И Шурочка, и Люда развивались так же плохо, как и яблони — жестокий рахит превратил их круглые головки в четырехугольные, кривые ножки отказывались ходить, доктора из их дома почти не выходили.

Да и дорога в Лосинцы была из рук вон плоха. С одной стороны — лес, с другой — болото; разъезженное «полотно» объехать было невозможно, лошади с трудом тащили линейку. Надо сказать, что дорогу неоднократно чинили, выстилали вдоль и поперек хворостом, даже горбылем, засыпали песком. Но болото неизменно торжествовало, засасывая любое мощение.

Шурочка и Люда были еще совсем малышами, с ними нельзя было разговаривать, но можно было возиться, что я очень любила. Помимо этого удовольствия у тети Яди всегда было много лакомств. Фрукты, конфеты лежали грудами на подносах. Но всю радость чаепития портила ужасная вода с привкусом дегтя. Пить ее я не могла и потому в Лосинцах меня всегда мучила жажда. Но была там для меня и главная приманка — на столе в гостиной лежала огромная книга — «Потерянный и возвращенный рай» Джона Мильтона с рисунками Доре. Всякий раз, бывая в гостях у дяди Мини, я пробиралась в гостиную и с трепетом перелистывала широкие страницы. Явно не будучи книгой сказок, иллюстрации в ней заставляли свято верить в изображенное (происходившее в прошлом, может быть, где-то и сейчас, или даже в будущем). За разъяснениями я к взрослым не обращалась, боясь, что книгу отнимут как у «еще не доросшей». Эта книга теперь есть и у меня. Я долго ее не раскрывала. Записывая свои воспоминания, хотела открыть, посмотреть, чем она меня так очаровывала (чем ужасала — понятно) в детстве. Но решила писать, как помню.

И привлекала еще одна вещь в гостиной — музыкальная шкатулка. Говорили, что когда я была не старше Ядиных ребят, заводили шкатулку и клали ее мне под подушку для быстрого засыпания. Она потом сломалась. А тихую, грустную мелодию тоненького голоска тетиной шкатулки хорошо помню до сих пор. Шурочка и Люда умерли от крупа, в течение двух дней, еще малютками. И много еще бед пронеслось над жителями Лосинцев. Пишу эти строки уже старой женщиной. Но, кажется, что если бы услыхала эту простенькую мелодию — разорвалось бы сердце.

Есть у меня и сейчас музыкальная шкатулка. Моя мама, уже безнадежно больная, заводила ее маленькому сыну (Коле?). Шкатулка эта у меня надежно спрятана, и при мне ее никогда никто не заведет…

Фрейлейн Юлия

В начале осени к нам приехала, взамен фрау Граббе, уехавшей не то в Митаву, не то в Ригу, новая бонна, коренастая, угловатая женщина лет 35-ти, с багрово-красным неулыбчивым лицом. Я и Сева всецело перешли в ее ведение, и мы сразу почувствовали разницу с прежним нашим бытием. Вместо няньки в нашей с Севой комнате теперь спала фрейлейн Юлия, с нею же мы проводили и все остальное время суток. Дав нам в первый день прибытия наговориться по-русски, на второй — объявила, что запрещает русский и признает только немецкую речь. Незнакомые слова и фразы велела спрашивать и повторять до запоминания. Выяснилось, что мы кое-что понимаем по-немецки, но говорить совсем не умеем. И началась учеба с утра до вечера. Юлия сумела так прибрать нас к рукам, что слушались мы ее беспрекословно. Утром, самостоятельно и тщательно умытые, причесанные, убрав свои постели и позавтракав, садились заниматься. Пересказывали небольшие прочитанные нам рассказы, заучивали стихотворения, затем — по косым линейкам я писала слова и фразы, а Сева — палочки, нолики и буквы. Во время прогулки повторяли стихи, учились счету, называли встречные предметы, конечно, по-немецки. Дома до обеда играли в лото и другие настольные игры, после обеда опять шли гулять. Вечером немного бегали в зале, но уже без наших деревенских приятельниц, их визиты Юлия решительно прекратила. Перед сном прибирали игрушки, старательно складывали белье и одежду. Освоив этот минимум, мы вскоре научились подметать пол в детской, вытирать пыль, содержать игрушки и книги в полном порядке и пришивать к своим лифчикам пуговицы (что нам с Севой очень нравилось).

Юлия никогда нас не ласкала, но, если была довольна, устраивала «елку». В роще она срубала кухонным ножом выбранную ею хорошенькую елочку, в деревенской лавке покупали немного конфет, которые завертывали в пестрые и серебряные бумажные ленточки наподобие хлопушек. Елку устанавливали на табуретке и украшали цепочками из нарезанных кусочками соломин и бумажных квадратиков, поочередно нанизываемых на нитку. А потом втроем ходили вокруг и пели немецкие песни. Мы с Севой очень любили рисовать, но до фрейлейн Юлии нам было, конечно, далеко — она рисовала нам небольшие картинки, нас восхищавшие. Она же обновила потрепанные от частого употребления декорации к моим картонным кукольным театрам «Робинзон Крузо» и «Золотая рыбка». Особенно хорошо получился тропический лес с пальмами и лианами.

С Юлией мы никогда не скучали, но любви к ней не чувствовали, а приласкаться к ней — и в голову не приходило. Однажды (правда, еще вскоре после ее приезда) Сева решился тряхнуть стариной — кривлялся за завтраком, во время урока нарочно коверкал немецкие слова. Вдруг, к нашему удивлению и смущению, Юлия расплакалась, побежала к маме и решительно потребовала, чтобы Севу высекли — для его же несомненной пользы. Мама предложила угол, но та уперлась на своем, грозя немедленным уходом. Очень дорожа Юлией, при которой дети «стали неузнаваемы», мама распорядилась принести розгу. Притащили ревущего испуганного Севу. Дрожащими руками мама ухватила пуговицу штанишек …, но тут Юлия объявила, что прощает Севу, но только в первый и в последний раз. Русский язык был совершенно изгнан из обихода, и результаты оказались блестящими. Мы свободно заболтали по-немецки. Юлия же по-русски обращалась к нам чрезвычайно редко — именно когда бранила. А бранила нас она строго, грубо и даже раз назвала меня «русской дурой», чем страшно обидела. Я пожаловалась маме. Во всяком случае, остаток этого дня Юлия сидела, надувшись, и почти со мною не разговаривала.

Зимой выяснилось, что Юлия любит кататься на коньках. Но кататься у нас можно было только на озере. Оно уже замерзло и представило собой отличный каток. Пока Юлия кружилась на коньках, мы по-простецки скользили на пятках, таскали друг друга на салазках. Вволю натешившись, начали просить ее пересечь озеро, став как бы его первопроходцами. И ведь пошли! Но ближе к середине озера неровный, застывший словно волнами лед заставил нас вернуться.

Опять Петербург

Эту зиму было решено провести в Петербурге. Возможно, причиной поездки было ухудшившееся состояние бабушки (она болела астмой), или что-то другое, заставившее моих родителей подняться с места в разгар зимы с четырьмя детьми, бонной и нянькой. Я ехала довольно охотно — была обещана новая головка для одной из моих дорогих фарфоровых кукол. Их привозила мне мамина сестра, тетка Ольга, постоянно лечившаяся заграницей. А главное — была надежда приобрести новые книги. Я страстно любила книги и давно уже читала совершенно свободно; все русские и немецкие мои книжки были перечитаны по нескольку раз. Начались сборы. В доме работали две портнихи из Себежа — хромая Сара и еще одна молодая и хорошенькая евреечка. Строча на двух машинках, они распевали чувствительные романсы. Нам готовили новые зимние пальто и костюмы. И тут Юлия опять сумела проявиться, на этот раз — прекрасной портнихой. Умело исправив испорченное Сарой пальто, она смастерила мне и нарядную зимнюю шапочку. Двух разрешенных в дорогу кукол (мою и Севину) тоже принарядила.

Зимней дорогой в санях меня всегда тошнило, хотя до станции было не больше дюжины верст. В унылом зале ожидания мое внимание привлекли две одетые на монашеский манер в черное женщины. Везли они куда-то «святую икону» громадных размеров. Тщательно упакованная, она была прислонена к стене. Вот они развернули узелок, покушали и набожно приложились к упаковке. В поезде мы с Севой прилипли к окну, пока мама с Юлией готовили постели. Маленькая Нина спала на руках у молодой няньки Саши, сменившей нашу старую, ушедшую на покой Анисью. Я же долго не могла заснуть — было жарко, душно. И вагонная бессонница так и не оставила меня до самой старости.

В Петербург мы прибыли опять в хмурый, неприветливый день, и город нам сразу же не понравился. Бабушка занимала квартиру в собственном четырехэтажном доме. Жила она вместе со своими младшими детьми — тетей Раей, только что закончившей Институт (Смольный Институт для благородных девиц) и собиравшейся стать врачом, гимназистом дядей Сашей и тетей Лидой (еще учившейся в Институте и заезжавшей домой только по субботам). В передней, пахнувшей масляной краской после недавнего ремонта и лекарствами, нас встретила Рая. Папа и мама сразу же прошли к бабушке, младших детей куда-то устроили, мы с Севой, оставленные в холодном зальце, подошли к окну. Серое небо, серые крыши… К вернувшейся за нами маме бросились с ревом, просясь домой. Но пришлось идти к бабушке, которая сидела на кровати, опустив ноги на скамеечку. «А-а, Наташа и мальчик» — сказала она, протягивая руки. У бабушки было множество внуков и внучек, имена которых она не помнила. Я составляла исключение, вероятно, как старший ребенок ее старшего сына, к тому же, родившейся и жившей первые годы жизни с нею вместе. Нас, троих старших детей и Юлию, поселили в небольшой проходной комнате, единственным своим окном выходившей на стену соседнего дома. Вечер еще не наступил, но стало так темно, что пришлось зажигать лампу. Я, подобно насекомому, реагируя на свет, из своего угнетенного состояния перешла в возбуждение, вдруг принялась болтать, оживленно рассказывать зашедшим к нам Саше и его товарищу что-то смешное, хотя помню, что смешно мне не было.

Столичная родня, столичная жизнь

Дяде Саше было тогда лет 14—15. Это был спокойный, ленивый мальчик, к которому ходил репетитор. Под предлогом головной боли Саша часто пропускал уроки в гимназии. Родственники сетовали, что мальчик совершенно не хочет учиться и неизвестно, что из него получится. С нами же наш дядя был всегда ласков, дарил шарики и картинки. Тетя Рая тоже была с нами приветлива, но ее мы видели редко. В своей комнате она подолгу готовилась к экзаменам на аттестат зрелости, да и уход за больной матерью отнимал много времени. Впоследствии, выйдя замуж за болгарина и уехав с ним в Пловдив, Рая исполнила свою мечту и стала врачом. Наши ближайшие родственники Доманевские гостили в Болгарии у нее и ее семейства в разное время, но уже после Отечественной войны.

Младшая же наша тетка, институтка Лида появлялась дома субботними вечерами и тогда же уезжала одна, без провожатых, в Финляндию, на бабушкину дачу. Проведя там воскресенье, катаясь с гор на лыжах и санках, вечером возвращалась прямо в Институт. С нами, детьми, она обращалась холодно. Так же относилась и к маме, и к нашему отцу — самому старшему своему брату. Когда ко дню рождения папа купил ей красивую шкатулку с рукоделием, она отвергла подарок со словами «На что она мне нужна?» (позднее шкатулку отдали мне). Наши родители считали, что бабушка страшно распустила Лиду. Видано ли, чтобы девчонка в ее возрасте ездит, куда вздумается, и часу не пробудет с больной матерью! Был у нас еще один дядюшка — Вадим, живший отдельно. Но ни в Петербурге, ни где-либо впоследствии я его не встречала.

По семейным сведениям, судьба Лиды закончилась печально. Причиной, скорее всего, стала продажа завещанного бабушкой ей и Рае имения в Финляндии, ставшей после Октябрьской революции самостоятельным государством. На полученную после продажи долю Рая купила в Пловдиве дом. Лида же, проживавшая до этих пор в имении, решила вернуться на родину, в Ленинград, к дочери Елене (Ляле) и внуку Всеволоду. Переведенная ей, уже «из заграницы», значительная сумма немедленно возбудила интерес ЧК. Во время организованного ею домашнего обыска, помимо денег, был обнаружен и дневник с нелицеприятными высказываниями в адрес большевиков. Записи сочли, по заявлению агентов, «вполне достаточными» для ареста, и Лиду тут же, на глазах дочери и десятилетнего Севы, забрали, как шпионку. В течение всего разыгранного «следствия» в Большом доме на Литейном Ляля носила матери передачи, выстаивая длинные очереди. В них ходили слухи о пытках, которыми вынуждали арестованных к «признанию вины». В конце концов, Лиду расстреляли. Лялю не тронули «по знакомству» с соседом — НКВД-ешником, однако семья ее распалась…

Наша столичная жизнь, в общем, текла, как и в деревне — учились, гуляли, даже в каком-то красивом парке, скорее всего в Таврическом. Там было много детей, весело игравших со снегом. Нам тоже купили лопатки. Восхищались мы и витринами игрушечных магазинов. Мама дала Юлии денег для покупки немецких книжек. Так впервые я попала в большой книжный магазин. Пока Юлия присматривала книгу, я, бродя вдоль прилавка, читала названия книг на корешках. Не хватило бы и целой жизни, чтобы в них хотя бы разобраться, не то, чтобы прочесть! В результате была куплена толстая немецкая книга в красивом переплете, с массой картинок, сказок, рассказов и стихов.

Зубы

У меня очень рано стали портиться зубы, еще пятилетняя, я плакала от зубной боли. Вопреки мнению бабушки, не советовавшей возиться с молочными зубами («сами выпадут») мама решила, благо мы в Петербурге, свести меня к зубному врачу. И вот мы сидим в залитой солнцем (редкий случай) приемной, у стола, заваленного журналами. У окна в клетке неумолчно поет канарейка. Пожилая докторша встретила меня ласково, и я спокойно переносила сверление, неприятное, но безболезненное. Наконец, зубы приведены в порядок, кроме одного, росшего как-то вбок. О следующем визите, вспоминая канарейку и журналы, я думала не без удовольствия. Знакомая врачиха показала мне блестящий инструмент: «Его ты тоже не боишься?» Я покачала головой и открыла рот. От мгновенной сильной боли я закричала. Но мне уже показывали вырванный зуб — «Умница!». Дома же я превратилась почти в героиню, что окупило неприятное переживанье.

Опять Нина

Мы собрались в гости к Нине Таубе на ее день рождения. Игрушек решили не покупать и остановили выбор на аквариуме с золотыми рыбками. Кроме баночки с рыбками нам дали и другую, с водяными растениями. Возня с устройством рыбок и заняла основную часть этого праздничного вечера. Во-первых, Нинина фрейлейн по незнанию наполнила аквариум кипяченой водой — пришлось спешно менять воду. Затем — повторно менять ее на более теплую. Наконец, аквариум готов, и Нина повела нас в свою детскую. За два года девочка успела сильно измениться — вытянулась, отрастила волосы. От робости не осталось и следа. Игрушек было много и все — в отличном порядке. Но стоило мне взять какую-нибудь из них, Нина вырывала ее из моих рук: «Ты уронишь, разобьешь! Помню ваши битые игрушки! Теперь хочешь перебить и у меня?» А отношения с фрейлейн у нее были самые дружеские — нам на удивление. Уже в санях, на мамины расспросы, я поведала ей о своем разочаровании — и в Нине, и даже в чашке шоколада, «от которого тошнит до сих пор».

Вскоре и Нину привезли к нам на целый день. С фрейлейн Юлией она бойко болтала по-немецки, подробно рассказывая о своем распорядке дня. Надо было видеть, как ласкова и мила была с нею наша немка! Во время прогулки она беседовала только с Ниной, а нам делала только замечания. После отъезда наша фрейлейн сказала по-русски, от полноты чувств: «Какая воспитанная девочка — прямо как Эльза» (которую в качестве идеала всегда ставила нам в пример).

С Ниной мы встретились снова уже четырнадцатилетними подростками.

Рождество

Под Рождество, в сочельник, в зал внесли большую елку. Дворник с дядей Сашей долго возились, укрепляя ее в крестовине. На рояле, на столах появились таинственные свертки. После обеда нам, детям, велели сидеть в детской, запретив заглядывать в зал. Через закрытую дверь, однако, слышались негромкие переговоры украшавших елку взрослых, что увеличивало наше любопытство. Наконец, раздались звуки марша, который заиграла тетя Рая. Саша открыл двери, и мы ринулись в зал. Нарядная елка сверкала огнями, и чего только на ней не было! Гирлянды бус, цепочек, флажков, а среди них и стеклянных шариков светились прелестные фонарики со слюдяными окошечками. Особенное наше внимание привлекали изящные бонбоньерки с драже, а также мандарины, пряники, продолговатые яблоки с розовыми щечками. Посторонних не было. Не было и Лиды, которая на каникулы уехала в Финляндию. Я была вполне удовлетворена своим подарком — куклой в бархатном платье, шляпке, чулочках и лаковых туфельках. Сева и Сережа тоже получили по кукле-солдату, в шинели и солдатской шапке. Маленькой Нине достались резиновые игрушки. Кроме этого, старшим детям папа подарил по замечательному шкапчику для игрушек.

Отъезд Юлии. Фрейлейн Луиза

Вскоре после Рождества нам пришлось расстаться с фрейлейн Юлией. От своего единственного брата, обосновавшегося, кажется, на Дальнем Востоке, она получила письмо об открытии им собственного заведения (гостиницы?) и о необходимости ему помощницы. Мама очень уговаривала Юлию остаться, предлагала прибавить жалованья, но та была непоколебима, не желая отказать в помощи своему брату. После отъезда Юлии мы с Севой не очень о ней горевали. Вскоре у нас появилась фрейлейн Луиза, совсем молоденькая и хорошенькая девушка, олицетворение ласки и доброты. В первый же день она взяла меня на колени, чем удивила и растрогала. На этот раз мы с Севой прибрали нашу бонну к рукам! Правда, Луиза также занималась с нами ежедневно — мы, как и при Юлии, читали, писали, рассказывали прочитанное. Но говорить между собой стали по-русски; начались капризы, болтовня перед сном в постелях, что прежде было запрещено.

После зимних праздников мы вернулись в деревню. Стояла прекрасная погода, уже были и намеки на весну — очень ярко светило солнце, снег рыхлел, с сосулек капало. Мы были, наконец, счастливы, хотя в заваленный снегом сад было не зайти, и наши прогулки с Луизой ограничивались двором и дорогой через село. Гулять ей приходилось уже с нами тремя, то и дело залезавшими в мокрый снег, а позднее — и в лужи. Иногда мы невольно доводили Луизу до слез, которые катились у нее, как горошины. «Гадкие дети, как вы меня измучили!» — жаловалась она. Мы, смущенные, утыкались носами в ее пальто и начинали громко реветь. Тут же она принималась нас утешать, и прогулки продолжались чинно и мирно. В доме опять появились наши деревенские приятельницы, опять началась беготня в большом зале «от волка». Луиза же тем временем передружилась с их матерями, завела в деревне знакомых, а среди нарождающегося поколения у нее появилось много крестников. Теперь она часто крутила второпях ручку швейной машины, мастеря им очередные крестильные рубашечки и чепчики с ленточками.

Вскоре к нам приехала и молоденькая двоюродная сестра Луизы — фрейлейн Марихен, в исключительное ведение которой перешла маленькая Нина. И в то время как мои и Севины успехи в немецком не очень-то прогрессировали, Нина скоро стала и говорить, и думать исключительно по-немецки, хотя, конечно, понимала и русскую речь.

Пасха

Наступила и долгожданная Пасха. На праздники из Петербурга приехал дядя Саша, очень кстати привезший нам хорошие детские книжки. Начались предпраздничные хлопоты, нас живо занимавшие, особенно, конечно, окраска яиц. Вкусно пахло сдобным тестом. На столе стояли тарелки с приготовленным для него миндалем и изюмом. Белка же взбивали целые горы. В комнату приехавшей из Степениц бабушки вход был запрещен — там всходила какая-то необыкновенная опара, грозившая осесть от малейшего сотрясания пола.

Обе наши немки, стараясь удержать в детской или «красной» комнатах, всячески нас занимали и, конечно, не доглядели, как Нина добралась до блюда с изюмом и быстро съела все содержимое. Мама с бабушкой пришли в ужас, боясь за Нинин желудок и стали ее бранить. «Вот ты и превратилась в булку с изюмом!» — сказал папа. Мы тут же стали просить отрезать нам «от булки» по кусочку. Толстая Нина, сначала смущенная, а теперь испуганная, вытянула руки: «А разве у булок бывают ручки?» — плаксиво спросила она. Но мы не отставали. «А разве у булок бывают ножки?!» — заревела тут Нина басом. Марихен подхватила ее и, утешая, унесла в детскую. Нинино обжорство не принесло ей никакого вреда.

А у взрослых и без того хлопот хватало. Бабушка сокрушалась, что на сей раз у нее «банкух» (высокая «баба» с тестяными же шипами, обычно занимающая центральное место на пасхальном столе) вышел с каким-то дефектом. «Банкух» же приготовляли так: род вертела крутили над раскаленными углями, поливая его тестом на ста желтках и пряностями. Каждую весну взрослые сомневались в необходимости возиться с этим капризным изделием. Но в результате всегда сдавались традиции, и красивая полая башня из теста с украшенной бумажными розами верхушкой возвышалась у нас на столе всякую Пасху. Уж не говорю о множестве куличей, баб, мазурок — бабушка была исключительной кулинаркой. А Луиза и Марихен приготавливали подарочные корзиночки, наполнявшиеся мхом с разрисованным яйцом посередине. Такие корзиночки мы преподносили маме, папе, бабушке под поздравительные немецкие стишки.

На несколько дней к нам приехала и Анна Дмитриевна Таубе, без Нины. А.Д., закончив в свое время консерваторию, была отличной пианисткой. Она рассказала, что Нина играет уже маленькие пьески и спросила — учит ли и меня мама музыке? Мама играла тоже хорошо, у нас был прекрасный рояль фирмы «Блютнер», и она несколько раз пыталась давать мне уроки. Но более или менее серьезно я стала заниматься музыкой после поступления в московскую гимназию. Дома же каждый вечер мама играла нам на рояле, мы скакали под ее музыку и часто хором пели детские песенки из привезенных петербургских сборников. Знали мы и множество немецких песенок, которые тоненькими голосами распевали наши немки. Хорошо и верно пел маленький Сережа.

У мамы был хороший, но не поставленный голос. Репертуар ее был обширен, тут были и оперные арии, и цыганские романсы. Говорили, что если бы она училась — была бы замечательной певицей. Я очень любила слушать мамино пение, забравшись с ногами на диван в полутемной гостиной. Больше всего нравились старинные песни, вызывавшие легкую грусть, особенно — «Ты не вейся, пташечка, не кружись, касаточка!» Цыганские романсы же не трогали — я не понимала их слов. Часто мама пела: «Пусть будет завтра день ненастья, я не боюсь, мне все равно! Сегодня б было только счастье — нам жить недолго ведь дано!» В моем воображении возникали две грустные фигуры, почему-то в хитонах, прислонившиеся головами друг к другу. Но какое же в этом счастье, если завтра им суждено умереть?

Как-то папа принес что-то похожее на круглую металлическую коробку с продольными отверстиями. Он подул в одно из них, раздался приятный звук, подул в другое — то же. «Кто там поет?» — спросил музыкальный Сережа. Это была эолова арфа. Ее водрузили на шесте над мезонином. В ветряную погоду мы с удовольствием прислушивались к ее мелодичному голосу.

Домашнее образование

Мне было семь-восемь лет, когда мама решила, что мне пора приниматься за регулярное учение. Читала я хорошо, писала отдельные слова и фразы, таблицу же умножения заучивала со слезами. Арифметические задачи, даже не сложные, решала с великим трудом. До этого времени я занималась с мамой весьма непоследовательно. Обремененная большой семьей, подрастающими детьми и хронической нехваткой денег, она вынуждена была нередко улаживать дела при обычном невозмутимом оптимизме отца и даже вопреки некоторым его экстравагантным хозяйственным затеям (в одном случае, кажется, речь шла об использовании на псковских угодьях верблюдов, поразивших отца во время его делового пребывания в Средней Азии).

Первым нашим с Севой преподавателем был сельский учитель, ежедневно приходивший к нам на два часа. Это был добрый и веселый молодой человек, приносивший из школы интересные книги и журнал «Детское чтение». Но сами занятия шли кое-как. Через год этот учитель уехал. Его заменил другой, прыщавое, вспыльчивое и нетерпеливое существо. Неправильно написанную страницу он любил перечеркивать красным карандашом, иногда ее надрывая. Как-то мама, найдя в тетрадке много рваных страниц, этим заинтересовалась. Что-то написала на обложке, для нас неразборчивое. Но с тех пор листы больше не рвали. Арифметика же по-прежнему мне не давалась. Особенно трудно приходилось с задачами про сажени дров — никак не могла принять сажень, состоявшую, как я знала, из многих поленьев, за единицу. Также не получалось у меня заучивание молитв и чтение на церковно-славянском, поскольку я не понимала значения слов. К счастью, это не входило в учебные программы ни гимназий, ни Института. Новый учитель, однако, постоянно пугал меня экзаменами у какого-то инспектора, чего я, сознавая свои слабые успехи, очень боялась. Говорили, что мой мучитель жесток и с учениками своей школы, порою их поколачивая. Думаю, что и как преподаватель он был не на высоте. Последним моим домашним учителем был Иван Гаврилович, готовивший меня уже по программе гимназии. Его я понимала гораздо лучше, и успехи стали куда значительнее. Мы, дети, даже его полюбили. Я занималась с ним весну и лето — до самого моего отъезда в Москву.

Послесловие к маминым запискам

Из сохранившихся поздравительных открыток узнаю, что первый свой школьный год мама прожила в «заведении Потоцкой». С подрастанием детей в Москву перебралось и все семейство, сперва снимая квартиру в доме князя Горчакова на Страстном бульваре, а затем в Мамоновском переулке. Главу же семьи оставили управлять имением. После смерти в 1915 году Марии Карловны окончившей гимназию Наташе (уже — «Ее Высокоблагородию») пришлось опекать двухлетнего брата Колю — в Москве и в Петербурге, где на улице Миллионной имел квартиру муж ее тетки, О. К. Балабиной.

Завершая печатание маминых записок (с некоторыми примечаниями по тексту), я нахожу целесообразным закончить их отчетом о своем посещении Залосемья. Несколько раз командированная в северную часть Псковской области, все же в августе 1992 года я выкроила два дня и междугородним автобусом пересекла Псковщину на юг, до Себежа. Дальнейшее мое продвижение осложнилось расписанием местного автобуса, отбытие которого было назначено лишь на послеобеденное время. За вынужденные часы ожидания я успела обойти достопримечательности городка: оба храма (католический и православный) и древнюю околицу города — укрепленный, далеко вдающийся в ближнее из двух смежных озер мыс, с выразительной статуей Петра в замусоренном скверике. Под конец на старинном кладбище тщетно поискала однофамильцев.

Проходной автобус на Борисенки, сначала повозив по окрестным деревням, высадил меня, уже на обратном пути, последним пассажиром прямо на шоссе. За ним виднелось озеро, к нему я и спустилась по проселочной дороге. Справа шли дачные постройки. С вышедшей на порог женщиной мне и повезло начать свои расспросы. Она мудро посоветовала обратиться в местную почту, а то и прямо к почтальонше на другом конце села. Иной администрации здесь, похоже, не водилось. По возможности стараясь не петлять, я прошла центр с деревянной школой и запертой по случаю нерабочего дня почтой. Еще полсела — и горизонт расширился. Кругом раскинулась пустошь с остатками каменной кладки по краю и даже руинами стен. Сердце мое забилось — уж не на фундамент ли заветного дома я набрела так скоро? Удивительно, но в тот вечер ни обратный путь, ни ночлег меня совершенно не заботили. Я чувствовала только удовлетворенность и покой — сама местность вокруг не ощущалась чужбиной. И хотелось засветло в чем-то, для начала, преуспеть.

Тем временем из стоявшей в отдалении избы вышло несколько человек, направившихся в мою сторону. Агрессии в них видно не было, скорее — веселое любопытство. Они, видите ли, давно приметили из окна странно рыскающую по полю фигуру и просят разъяснения. Женщине, представившейся заведующей почтой, я с готовностью поведала причину своего здесь появления и цель моих поисков. Реакция была несколько ошеломительная. «Хозяйка приехала!» — пронеслось по обступившим меня людям. Тут же я была отведена в дом и усажена за стол с остатками пирушки — справляли чей-то день рождения. Обновились закуски, возобновились расспросы. Фамилию «Томиловы» помнили некоторые из наиболее пожилых гостей. Однако решили отвести меня, за несколько домов, к старейшему жителю Залосемья.

Владимир Филиппович Бонифатов вполне оправдал наши ожидания. История нашего дома за многие десятилетия проходила на его глазах. После революции последний владелец (скорее, арендатор заложенного имения), дедов брат Вениамин Томилов («дядя Миня») на какое-то время превратился в коменданта устроенного в доме общежития. Затем уехал вместе с женой Ядвигой в Петроград, заново обзавелся потомством — Иосифом (Юзей) и Варварой (Валей). Со слов моего троюродного брата Севы Доманевского (внука погибшей Лиды) семейство вначале осело на улице Воинова (нынче Шпалерная), у самой Невы, где в то время была рабочая пристань — разгружались баржи, сновали буксиры. Мальчишки свободные часы проводили на набережной, а Валя даже переплывала широкую здесь реку. Вениамин умер в ленинградскую блокаду. Сын его, оставив в городе детей — еще одного Иосифа и дочь Ирину, погиб в боях под Мгой. А залосемский дом, за войну не однажды переходивший из рук в руки, и в послевоенное время сумел простоять немало лет, прежде чем, не так давно, был разобран для капитального ремонта школы. Груда досок, которую я заметила возле нее, и были его остатки. Остановившие же меня кирпичные кладки у поля принадлежали не дому — то были лучше него сохранившиеся следы добротных коровника и конюшни. Тут Владимир Филиппович подхватился и повел желающих к месту, где прежде стоял дом.

Признаться, я бы в жизнь не сумела отыскать этот невысокий заросший фундамент среди чащобы поглотившей его рощи. О великолепном саде, столь часто упоминаемом мамой устно и письменно, ничего не осталось — яблони заглохли и погибли. С трудом можно было опознать лишь знаменитую липовую аллею — по нескольким старым толстым деревьям среди буйного орешника и ольшаника. Встречались там и мощные дубы, возможно, из тех еще времен. Грустно было мне на этом фундаменте, грустно за маму и Нину, так сильно свое детство любивших. Я понимала маму, отказывавшуюся посетить Москву и, тем более, родные места, желая, очевидно, сохранить в памяти их прежний облик. Каково бы ей было видеть это запустение!

Переночевав у сочувствующей хозяйки, с утра пораньше я решила самостоятельно вернуться к фундаменту, чтобы ознакомиться с ним наедине. Но, как ни искала, не нашла! Пришлось опять обратиться к помощи В.Ф.. Отсюда мы направились к Залосемскому кладбищу на холме. Мне было показано несколько могил прежних владельцев имения. Кажется, какие-то могилы и были «Томиловскими», но, по причине незнания истории имения и времени его покупки нашим семейством, необходимых ассоциаций они не вызвали и потому принадлежность их мною уже забылась. Полагаю, здесь были похоронены члены семьи, жившие в Залосемье и поблизости от него. В первую очередь это могли быть мать Марии Карловны (мамина бабушка) и оба ребенка Вениамина. Показал В. Ф. и место, присмотренное им под собственную могилу. Хорошее место, привольное, над самым обрывом. Под венчающей холм церковью, оказывается, не однажды делались подкопы в поисках где-то зарытого в крутые времена церковного клада. Но, кажется, он и ныне там. Распростившись со своим проводником, я закончила день на озере, считая, что уж что-что, а берегов его не миновали посещения давнишних хозяев. И что вряд ли открывавшаяся перед ними панорама с тех пор сильно изменилась. В этом озерном краю залосемское озеро должно считаться совсем небольшим, но обойти его все-таки было бы не просто. Вода в его известняковой чаше оказалась вполне чистой. В случайно попавшемся мне журнале с приблизительным названием «Рыболовство и рыбное хозяйство» (где-то 50-60-ых годов) я нашла маленькое нечеткое фото озера, подписанное «Залосемское рыбоводческое хозяйство», без сопровождающего текста. Мама тоже, конечно, не смогла рассмотреть на нем ничего ей знакомого.

Вечером в Себеж меня отвез на мотоцикле, коротким путем, сын Веры Михайловны (Соколовой). Влетели мы в город, прямо к автостанции, вряд ли на допустимой скорости, но зато я успела к автобусу на Псков. Первое время мы с гостеприимной хозяйкой старались переписываться, но, видимо, из-за семейных переживаний общение получалось очень уж безрадостным. Пьющий сын В.М. попал в тюрьму. А Владимир Филиппович все никак не мог собраться навестить своего сына в Прибалтике. Думаю, что нынче покоится он на облюбованном месте над обрывом, так и не исполнив своего желания…

О детстве и блокаде

Клиника. Дом

Я родилась в Ленинграде в голодный, по свидетельству мамы, 1931 год, и выросла на четвертом этаже Второй хирургической факультетской клиники Первого Медицинского Института. После его окончания в этой клинике стажировались, как молодые хирурги, а затем закрепились врачами-интернами моя мама, Наталия Леонидовна Томилова и тетка, Елизавета Семеновна Драчинская (сестра моего отца, Петра Семеновича Драчинского, инженера-строителя по профессии). Глубины происхождения отца мне неизвестны. Знаю лишь, что мой дед с отцовской стороны, Семен Драчинский, переехав с семьей из Харькова в Москву, преподавал в Ветеринарной Академии. Профессорская дача в Кузьминках с подрастающими двумя сестрами и братом обычно полнилась молодежью. Обе мои тетки со вздохом вспоминали веселое время в прекрасном парке, теннис, крокет, городки, лодочные прогулки по прудам. Пешие походы обычно сопровождали коза и собаки. Высшее образование, однако, было решено получать в Петербурге. Старшую, Веру, поступившую в класс ваяния Высшего художественно-промышленного (теперь — Мухинского) училища, отец брал с собой в Париж для ознакомления со знаменитыми музеями. Младшая же, Лиза, более близкая отцовским интересам, поступила на курсы в Женском (позднее — Ленинградском) Медицинском Институте при Петропавловской (в советское время — имени Эрисмана) больнице.

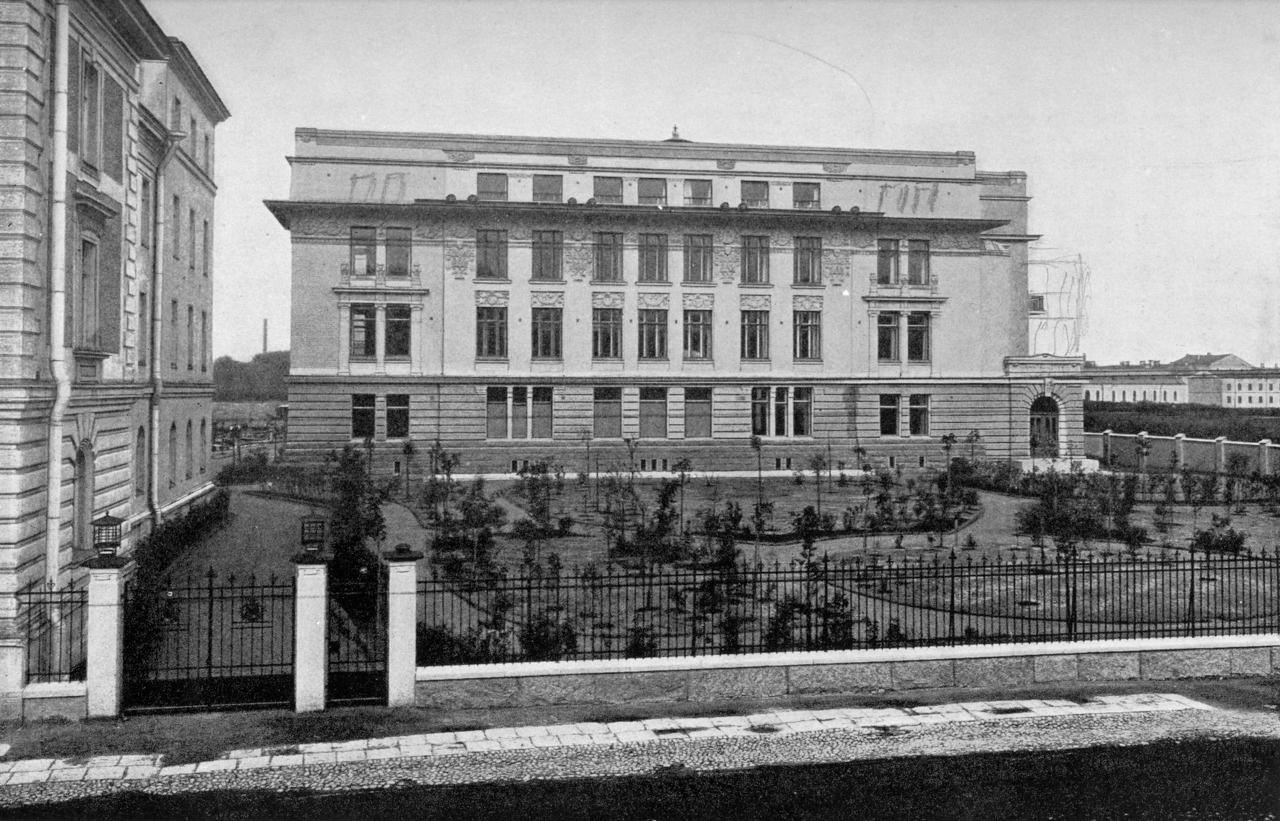

Возведение в 1912 году, по проекту финских архитекторов, нового здания хирургической факультетской клиники для этого старого, открытого еще в 1835 году медицинского учреждения, было спонсировано выпускницей Женских медицинских курсов г-жой Нобель-Олейниковой (о чем гласит недавно появившаяся на фасаде мемориальная табличка под бронзу). Показательное целесообразностью планировки и гигиены четырехэтажное здание оживлялось, помимо высоких окон, открытыми на юго-восток лоджиями-соляриями средних этажей и застекленным пролетом парадной лестницы. Полированные перила внизу заканчивались резным столбом с львиной мордой (столб этот, переживший тяготы революции и блокады, все-таки исчез во время ремонта на переломе веков). На север, во двор, выходили «черная» дверь и стеклянный амфитеатр операционной. В подвальном этаже размещалась котельная, питавшая клинику водой и теплом. Отдельный трехэтажный «флигель» во дворе (сейчас — институтский архив) заселял подсобный персонал.

Двор ограждали деревянные сараи, с которых зимой в наметенные сугробы прыгали местные мальчишки. Возле одного сарая разгуливали куры; мама покупала у их хозяйки яйца. Вдоль южного, более нарядного фасада был разбит сквер, в обиходе называемый «Цейдлер» — по фамилии одного из первых профессоров клиники. От улицы Льва Толстого (прежней Архиерейской) его отделяла островерхая решетка на высоком гранитном фундаменте. К началу моего детства саженцы успели превратиться во взрослые деревья, преимущественно — клены и несколько уже необъятных ив и тополей. Среди них были проложены дорожки со скамейками для моциона выздоравливающих пациентов. В сквер же выходила широкими ступенями третья дверь, обрамленная серым рустованным камнем, с маской на фронтоне.

С востока вся больничная территория была ограждена бетонной стеной, за которой параллельными рядами валов раскинулся обширный пустырь. Он именовался «Гренадеркой» в честь некогда проводившихся здесь военных учений гренадерского полка; зимой, особенно в каникулы, ближнюю гряду «штурмовала» лишь местная детвора. В отдалении желтели низкие Гренадерские казармы, растянувшиеся своими филиалами вдоль речки Карповки почти до больничной мертвецкой. Часть их занимал Институт кораблестроения, часть — студенческое общежитие. Стены давно нет, весь же казарменный комплекс, как памятник архитектуры начала XIX века, сохранен.

Речка Карповка, тонкий «рукавчик» Большой Невки, соединяет ее, подобно тетиве, с Невкой Малой, отделяя больничную территорию от Ботанического сада.

Скромная в своих зеленых берегах, на карте города малозаметная, она, тем не менее, не отказывается от участия в регулярных набегах ее полноводных сестер на сушу. Так, мятежный дух ее вполне проявился и в знаменитом наводнении в сентябре 1924 года, серьезно затопившем город. Мама рассказывала, как, будучи тогда аспиранткой, еле успела выскочить из здания лаборатории, «преследуемая по пятам» расползавшейся между корпусами водой. Скоро «Вторая хирургия» (в обиходе — «клиника Эрисмана») стояла, подобно скале, среди плещущейся мутной стихии. Залиты были подвальное помещение и ступени первого этажа, что несколько дней держало население клиники, пациентов и врачей в осаде.

Больничная кухня с очень высоким крыльцом работоспособности не утратила, и на другой день храпящая от страха лошадь уже развозила по корпусам определяемыми палкой маршрутами какую-то еду.

Улица Льва Толстого в 30-е годы представляла собой булыжную мостовую с парной трамвайной линией. Одна из остановок приходилась против Института. Разноцветные булыжники были очень хороши собой, особенно после дождя — отполированные подковами и колесами, они ярко сверкали на солнце. Тротуары же были выложены широкими, известняковыми, с глубокими «оспинами» от выпавших ракушек, плитами, между которыми веснами пробивались одуванчики — приметой скорого отъезда на дачу. Постоянные звонки, скрежет тормозов, а по вечерам — и голубые блики в наших незанавешенных окнах воспринимались как обязательная часть городского уклада. По мостовой же грохотали грузовики и телеги, запряженные тяжело подкованными битюгами.

До войны в Ленинграде лошадей было, пожалуй, не меньше, чем легковых машин. С задней стороны скромных магазинов нашей Петроградской стороны разгружали конные фуры; лошади, подгибая то одну, то другую натруженную ногу, хрустели овсом из подвешенных к головам мешков. Навоз под их хвостами тут же измельчался стаями воробьев, сегодня поредевшими до незаметности. По Кировскому (теперь — Каменноостровскому) проспекту к Серафимовскому кладбищу еще можно было встретить мерно продвигавшиеся похоронные процессии — траурные дроги влеклись парой, а то и четверкой попарно впряженных, крытых сетками, в шорах и султаном на голове лошадей, ведомых под уздцы возчиками в пелеринах и высоких шляпах. Детей иногда подсаживали на край катафалка. Состоятельные провожающие следовали в легковых машинах на «черепашьей» скорости. Оркестр шел пешком. Наша больничная лошадь обитала в маленькой кирпичной конюшне рядом с таким же домиком конюха. В телеге на резиновом ходу ежедневно развозила она от кухни-«пищеблока» по клиникам бидоны и огромные кастрюли, с натугой поднимаемые санитарами.

Уже после войны, как-то избранная в районные депутаты, тетка настояла на асфальтировании нашей улицы под мотивом недопустимого вблизи лечебных учреждений шума. К сожалению, заодно с булыжниками пропали и любимые мною плиты.

Последний, четвертый этаж клиники изначально был распланирован под общежитие для молодых врачей и сестер милосердия, народа холостого, довольствовавшегося светлыми, южными комнатами, приятно обставленными лакированной белой мебелью шведского образца — с зеркалами платяных шкафов и комодов, веселой обивкой мягких стульев и длинными жардиньерками перед окнами. В некоторых комнатах были и свои раковины с крытыми полочками для предметов гигиены. Широкий коридор, наполовину застекленный, заканчивался местами общего пользования — ванной комнатой, туалетом и кухней с большой чугунной плитой. В эту его часть открывались и две комнатки, предположительно — для горничной и кухарки. Там же висел и телефон-вертушка. Коридор заканчивался дверью на «черную» лестницу (тоже достаточно светлую и широкую), ведшую и во двор, и в сквер. Ею пользовались в обиходе.

В противоположном конце коридора, за «служебной» дверью, помещались две большие смежные комнаты для заседаний и других общественных мероприятий, кабинет заведующего, свой анатомический музей и лаборатория. В ранние мои годы «Второй хирургией» заведовал уважаемый всем персоналом (и мною тоже) профессор Вильгельм Адольфович Шаак. Последующие же «завы» в моей памяти как-то не отложились.

В настоящее время к основному зданию пристроено обширное, вполне современное продолжение. Оно, вместе с новыми, вплоть до улицы Рентгена, клиниками полностью поглотило исторический пустырь. Новый вход с улицы Льва Толстого скрыл и красивую дверь в бывший сквер. Лишенный решетки и прочих признаков благоустройства, тот превратился в проходной затоптанный палисад. Давно нет и общежития. Его население, после получения в хрущевские годы отдельных квартир, разлетелось по всему городу, и четвертый этаж превратился в лабораторное отделение клиники.

За мои довоенные десять лет жизни в «идеальном общежитии» произошли изменения. Часть одиночек обзавелась семьями, на этаже появились дети. В беленькие комнаты втиснулись разностильные книжные шкафы, буфеты, письменные столы, детские кроватки и даже два рояля.

По коридору носился высокий трехколесный велосипед, обычно с парой седоков (второй, стоя на задней оси и опираясь на плечи «водителя», азартно понукал его и голосом, и нетерпеливым кулачком). В ванной постоянно сохло белье; кухонная плита (духовка которой бывала востребована только по большим праздникам) стала плацдармом для частных примусов и керосинок. И столько же заставленных посудой тумбочек и полок теснилось по стенам — шестеро, по числу «семей» (из которых половину все же составляли одиночки). Принципиально наше общежитие отличалось от обычных в Ленинграде коммуналок разве что своим чисто медицинским контингентом, исключая одно семейство (неясной профессии, подселенное в те две комнатки «черного» конца). Впрочем, там было двое детей, и мы ладили.

В роскошных, по нашим представлениям, условиях разместилась семья врачей Бекерманов, покинувшая, согласно легенде, Германию для спокойной жизни в Союзе. С ними прибыла и обстановка, занявшая три смежные комнаты. Главе семьи, доценту, был отведен кабинет, на фундаментальном письменном столе которого я, в редкие свои визиты, спешила любоваться (с ручками за спиной) малахитом многопредметного чернильного прибора, бронзовыми почтовой тройкой и медведем у колоды с медом. К круглому столу в столовой (более мне памятной) Каролина Марковна нередко созывала соседей угощаться то фаршированной щукой, то мацой, то иными кулинарными чудесами. Над столом царил обширный оранжевый абажур, в углу поблескивал буфет, возле дивана на тумбочке белела мраморная фигурка босого мальчишки в кепке, забавляющегося ссорой за какой-то клочок у его ног двух кур. В наибольшей, светлой угловой комнате, помимо детской мебели, поглощали внимание необыкновенный, черный, весь в перламутровой инкрустации, шкаф и большой рояль «Becker». Правда, на нем никто не играл. С родителями приехала и старшая их дочка, красивая гимназисточка Белла, плохо знавшая по-русски. По-взрослому высокомерная, она все же давала мне читать привезенные с собой уже гораздо более современные юношеские повести. Младшая, Лида, появилась на свет года на три после меня. Семью обслуживала преданная ей, ежедневно приходившая Христя, практически Лиду и воспитавшая.

У нас с мамой была одна, довольно большая, в два широких окна, но заставленная комната, прихотливо разделенная шкафами на персональные углы. Помимо двух (а с переездом к нам деда — трех) кроватей, столов — обеденного и письменного, с некоторых пор она вмещала и рояль, хотя и кабинетный (пианино мама не уважала).

Насчет окон. По причине нелюбви мамы к занавескам одно из них вечерами целиком, вместе с ветками наиболее рослых цейдлеровских деревьев проецировалось на стене над ее постелью. Моя детская кровать (пока еще — не убираемая на день раскладушка) помещалась как раз между источниками уличного света и «экраном», равномерно расчерченным переплетами рамы на прямоугольники. В каждом из них «шел» свой, причем постоянный, сюжет. Так, запомнилось мне в одном (верхнем левом) — «чаепитие». Персонажи, наклоняясь, что-то брали, протягивали чашки, вновь откидывались. Мирная вроде сценка настораживала своим автоматизмом. В других — перебегали, метались неприятно изменявшиеся формы, от которых ждать можно было только дурное. Но опаснее всего было разделение всего светового поля тощей фигурой великана с раскинутыми руками. Было ясно, что вся эта неживая жизнь вокруг — его злой каприз. И я вынуждена была смотреть и смотреть, не отворачиваясь — руки-то у чародея были длинные! Беспомощно засыпая, я еле успевала призвать своего постоянного спасителя — Белого Коня, на неоседланной спине которого уже мало боялась клубившихся вокруг его копыт чудовищ. Что касается «ночного кино», то оно тревожило меня даже и после разоблачения его тайны.

Комнатку для себя (а также — кровать и радио) я получила, будучи уже старшеклассницей. И впервые услышала «Пионерскую зорьку», памятную многим мелодию утренней зарядки, массу волнующей информации и музыки.

Тетка же перебралась в обе комнаты, оставшиеся после войны бесхозными. С ее легкой руки и верного вкуса и в них воцарился всегда окружавший ее дух чистоты и элегантности, создававший впечатление изящного жилища ученой феи. Сверкали белая мебель, зеркала, хрусталь, светлый, обихаживаемый приглашаемым полотером паркет. Вольно ниспадал невесомый тюль. Понятно, никаких ковров, портьер и даже обоев — стены наших комнат красили в нежные бежевые или зеленоватые тона. Теткины стены в те времена оживляло несколько репродукций из книги шведского художника К. Ларссона «Дом на солнце». Под ними — любимая мною пестрая кушеточка. За ширмой — кровать под пикейным покрывалом. На серьезном письменном столе — милые, памятные мне безделушки. Голубая китайская ваза (единственное сохраненное мною наследие) на круглом столике, с хороводом зверушек из уральского камня. И цветы, цветы, корзинами и букетами — подношения поклонников и благодарных пациентов. Лизоча считалась редким хирургом, подвизаясь, главным образом, в операциях на щитовидной железе. В этой области и защитила свою докторскую. Одаренная многими талантами (она могла хорошо рисовать, шить, готовить, петь, играть в городки, ездить верхом), проявляла их лишь по необходимости или по желанию. Не утруждаясь бытом, предпочитала услуги приходящей домработницы, а по праздникам — и повара.

Большие праздники, особенно новогодний, предварялись многообещающей кухонной суетой. В духовке, под присмотром приезжавшей на помощь тетки Веры, томилось жаркое; терпеливым верчением ручки мороженицы вымешивалось домашнее желтое мороженное (это поручали мне). Перетирали парадную посуду, переливали десертное вино в хрустальные графины. Многое приносили из ресторана (запомнились то ли копченые, то ли маринованные миноги — не вкусом, а новизной). Семейным вечером торжество не ограничивалось. С возвращением послевоенного Ленинграда в ранг второго по обеспеченности города тетка воскресила праздничные «корпоративные междусобойчики». По-прежнему в первой «комнате заседаний» накрывали стол на весь врачебный персонал клиники. Понятно, приглашались и родственники, близкие друзья, дорогие соседи. Мое место было «навсегда» застолблено в конце стола рядом с младшим тогда врачом клиники, Петром Сергеевичем Кустовым. В те времена моему застольному кавалеру было, вероятно, за тридцать. Места определялись прелестно нарисованными теткой Верой пригласительными карточками. Не обольщаясь мыслью, что мой сосед, будь на то его воля, не выбрал бы себе в соседки одну из аспиранточек, я все же была благодарна за внимательное наполнение моих тарелок и бокала. Последнее обстоятельство лишало покоя трезвенницу маму, то и дело вскрикивавшую с дальнего конца: «Петя, ради Бога, больше Тайчику не наливайте!». Тетка ее утешала: «Уж от кагора плохо ей не будет». Плохо мне не бывало. И я уходила к себе, предпочитая сон любым поздним радостям, оставляя взрослых освобождать себе место для танцев.

Танцевать Лизоча умела и любила. У нее, разумеется, был хороший патефон и много пластинок — с классикой, а также — с современными песнями и танцевальной музыкой. «Первым концертом для рояля с оркестром» Чайковского, особенно ею любимым, тетка даже умудрялась излечиваться от простуды. Из танцев же ведущим был фокстрот «Три поросенка», на слова «Нам не страшен серый волк, старый волк, глупый волк», но по-английски, под забористый джаз. Я тоже любила эту пластинку, но в один из своих черных дней нечаянно на нее села. Явное огорчение тетки было мне тяжело. Пластинка нигде не продавалась. Искала я ее не один год, нашла, наконец, но на русском и в худшем варианте, без лихих ритурнелей и неповторимого азарта.

Воспитание

Заложить во мне основы правильного мировоззрения мама пробовала несколькими вымышленными, положительными и отрицательными персонажами. Их поступки иногда, во время прогулок, выносились на обсуждение. Но, кажется, искреннего моего отношения никто из участников этого длившегося не один год сериала так и не заработал. Я больше доверяла читаемым мне книжкам, не уставала рассматривать иллюстрации в прекрасных кнебелевских изданиях к народным сказкам с рисунками Билибина. Читать я научилась рано, лет с четырех. С тех пор чтение стало занимать большую часть моего досуга. Сама страстно любившая книги, мама по возможности не препятствовала моим «запоям», считая их непременным этапом воспитания души. Со временем, однако, «моя душа» определила для себя области, доступ в которые, к сожалению, был решительно закрыт городской повседневностью. Все сильнее захватывали меня повести о природе, главным образом, о мире животных. Многие замечательные авторы-анималисты, в особенности, Сетон-Томпсон, заставляли сочувствовать и, нередко, подолгу горевать, пробуждая к своим героям интерес и жалость.

Не имея домашних любимцев, отдушину своему влечению в ранние годы я находила на даче. Помню, как чаровал меня большой крестовик, раскинувший роскошную паутину против лестничного окошка. Любоваться им приходилось тайно, в страхе привлечь к пауку безжалостное внимание хозяйки. Помню и голое деревцо, по всему стволу которого мельтешилась тьма божьих коровок. Каких тут только не было: и в черную крапинку — красных и желтых, и в красную крапинку — угольно черных! Посещение дерева (очевидно, пораженного тлей) со своей не редеющей клиентурой стало целью каждой утренней прогулки. Помню и ящерку, принесенную мною на веранду и увлеченно метавшуюся по подоконнику за мухами. Решив перед выпуском на волю ее «окольцевать», я не пожалела и хранившегося у меня серебряного кольца. А затем, испугавшись содеянного и не сумев снять с Лиззи ошейник, с плачем покаялась гостившему в те дни у нас «онкелю Паулю», мужу нашей с Ритой гувернантки. Он и провел операцию, смазав маслом головку ящерицы. Вспоминается мне и волнение, охватывавшее меня при виде бегающих (уже возле другой дачи) хозяйских кроликов. Однажды мне удалось ухватить одного серенького брыкающегося зверька и унести в комнату. Мадам Ло ушла в магазинчик; драгоценный отрезок собственного времени я провела с поджатыми ногами на раскладушке, следя за каждым движением оставленного посреди пола пленника. Он же, щедро насыпав «орешков», быстро освоился и, даже не поискав дверей, принялся за какую-то бумажку. Опыт был прерван вторгшейся хозяйкой, обвинившей меня в истязательстве. Досталось заодно и от вернувшейся мадам.

До войны я успела закончить три класса школы общеобразовательной и один класс — музыкальной. Первая школа, дугообразная новостройка напротив Института, устраивала и Лидию Николаевну Гелерт, врача-терапевта эрисмановской поликлиники. И — маму моей единственной за всю жизнь подруги Риты.

Ритино семейство (бабушка, мама и младшая сестра Муся) жили на недалекой от нас улице Скороходова (нынче — Большая Монетная). С Ритой мы дружили задолго до поступления в школу, получая воспитание из «одних рук». Обе мы, одногодки, едва ли не с колясочного возраста пестовались гувернантками — прибалтийскими немками, сестрами Бертой и Августой Гронвальд. Подобно многим своим соотечественникам, в разное время занесенным судьбой в Петербург, обе зарабатывали на житье этим востребованным тогда делом. И редко какой ленинградский ребенок «из интеллигентной семьи» не посещал «языковую группу». Правда, с не гарантированным успехом.

С первого моего школьного года Августу сменила раза два в неделю приходившая француженка мадам Лора («Ло»), успевшая ознакомить меня с основами чтения, письма и пересказать почти все романы Гюго. Понимая больше интуитивно, я с восторгом слушала, в ее живом изложении, сцены битвы героя с осьминогом из «Тружеников моря», безумия матери Эсмеральды, блуждания Жана Вальжана и его преследователя в парижской клоаке. Мадам же принципиально не понимала по-русски ни слова (по крайней мере, при мне мама общалась с нею только по-французски). И за два года, включая и дачное лето в Лисьем Носу, мне пришлось овладеть некоторым запасом разговорного французского для достаточного общения. Имевшиеся дома несколько толстенных «годовых» фолиантов юношеского «Mon Journal», ряды старинных «Bibliotheque rose» и «bleu», коллекции «Hetzel» быстро приучили меня к самостоятельному чтению, как классиков, так и вполне симпатичных бульварных романов. Когда в 1971 году наступил-таки месяц срочного освобождения ленинградской квартиры, связки книг заняли целый кузов предоставленного мне с работы грузовика. Вряд ли нашелся в городе хотя бы один крупный букинистический магазин, в котором не осталась бы часть этого печального груза. И кое-что, срочно перенесенное к Рите, еще долго распродавалось ею по ближним книжным лавкам. Оставлено книг было ровно на два доморощенных стеллажа — единственную увезенную с собой в Подмосковье мебель…

Как-то мы с мамой зашли к мадам Ло домой (жила она в «коммуналке» одного из красивых домов на Кировском проспекте) обсудить план предстоящего лета. В углу у дверей поразило множество столбиком составленных маленьких чемоданов. «На случай срочного переселения — большой кофр я не смогла бы унести», — пояснила хозяйка. Я же подумала, что упасти этакое стадо без урона еще менее возможно. Показано мне было несколько детских журналов с популярной тогда героиней — вечно попадавшей в глупые истории служанкой Becassine. Оказалось — память об умершей в раннем возрасте от дифтерита дочки Тамм (что заставило меня взглянуть на свою наставницу по-новому). Маме была подарена ее фотография — нарядно одетой и в локонах парижаночки. В Россию мадам была завезена своим русским супругом, которого скоро потеряла.

Лето в Лисьем Носу, под вполне демократичным управлением мадам, вначале оказалось терпимым, особенно после появления на нашем горизонте пожилого француза-гувернера при подопечном — маленьком худеньком мальчике. Слушая за спиной прекрасную французскую речь занятых беседой взрослых, шли мы с ним большей частью молча — наш французский отнюдь не располагал к доверительной болтовне. Невзирая на запрет, тихонечко на русском все же делились впечатлениями о наших наставниках. Но разница в возрасте сильно умеряла интерес к общению.

В дальнейшем же это лето было серьезно омрачено поселением на нашей даче бойкой до жестокости, ловкой и хорошенькой девочки Нелли, прямого моего антипода. И дни потянулись полосой страха, а, порой, и боли — приходилось «выкупать» то целость любимой игрушки, то жизнь словленного насекомого. Если я кого и ненавидела ненавистью, непонятой взрослыми и беспомощной, так это Нелли. Годами тлело это неутоленное чувство, пока при нечаянной встрече, уже в блокадные времена, я с облегчением не выплеснула всю горечь памяти в ее веселое, удивленное, затем — рассерженное лицо. Опомнившись, Нелли и сопровождавшая ее девочка принялись кидать мне вслед камни, что было, конечно, уже неважно. На той же даче некоторое время с нами жил и мальчик Женя Киссель, миротворец и вообще святой ребенок, чем-то неизлечимо болевший и умерший в 25 лет. А море у Лисьего Носа казалось мне, после Черного (где я успела побывать несколько раз) безжизненным и скучным. В нем нечего было делать, разве что мерзнуть.