Бесплатный фрагмент - Перекрёстки судьбы

Он меня больше не любит. Сны и знамения. В поисках любви

ОН МЕНЯ БОЛЬШЕ НЕ ЛЮБИТ…

Галка голубоглазая

Он меня больше не любит. Он любит её, он без ума от неё, он весь в её власти. Мой мальчик больше не любит меня. Не хочет меня видеть, не хочет спать со мной, обнимать меня, говорить «моя девочка-белочка». Ещё вчера он был в смятении, предполагал, что его околдовали. Он стремится ко мне, но какие-то силы тащат его к ней.

«Когда к тебе еду, уже перед Островом засыпаю за рулём, просто вырубаюсь. Со мной этого никогда не случалось», — его голос в телефонной трубке отстранённо спокоен. Он тянет слова, делает долгие паузы.

«Я тебе звонила весь вечер, до двух часов ночи, потом в восемь утра. Ты где был?», — глупый вопрос, но я задаю его.

«Я был дома, я спал, просто очень устал и не слышал твоего звонка», — бесстрастный ответ.

«Неправда, ты ездил к ней, ну скажи, что был у неё, я ведь всё равно это знаю! Я не ревную, только не люблю ложь», — мой голос возбуждённо дрожит, понимаю, что требую невозможного, но всё не унимаюсь: «Гораздо лучше, если ты признаешься, и мы со всем этим покончим».

«Мне не в чем признаваться, я был дома и спал. Спроси Славку, он последний от меня уходил, после ночных новостей», — без эмоций, на одном тоне.

Как же, «спроси Славку», брат всё-таки.

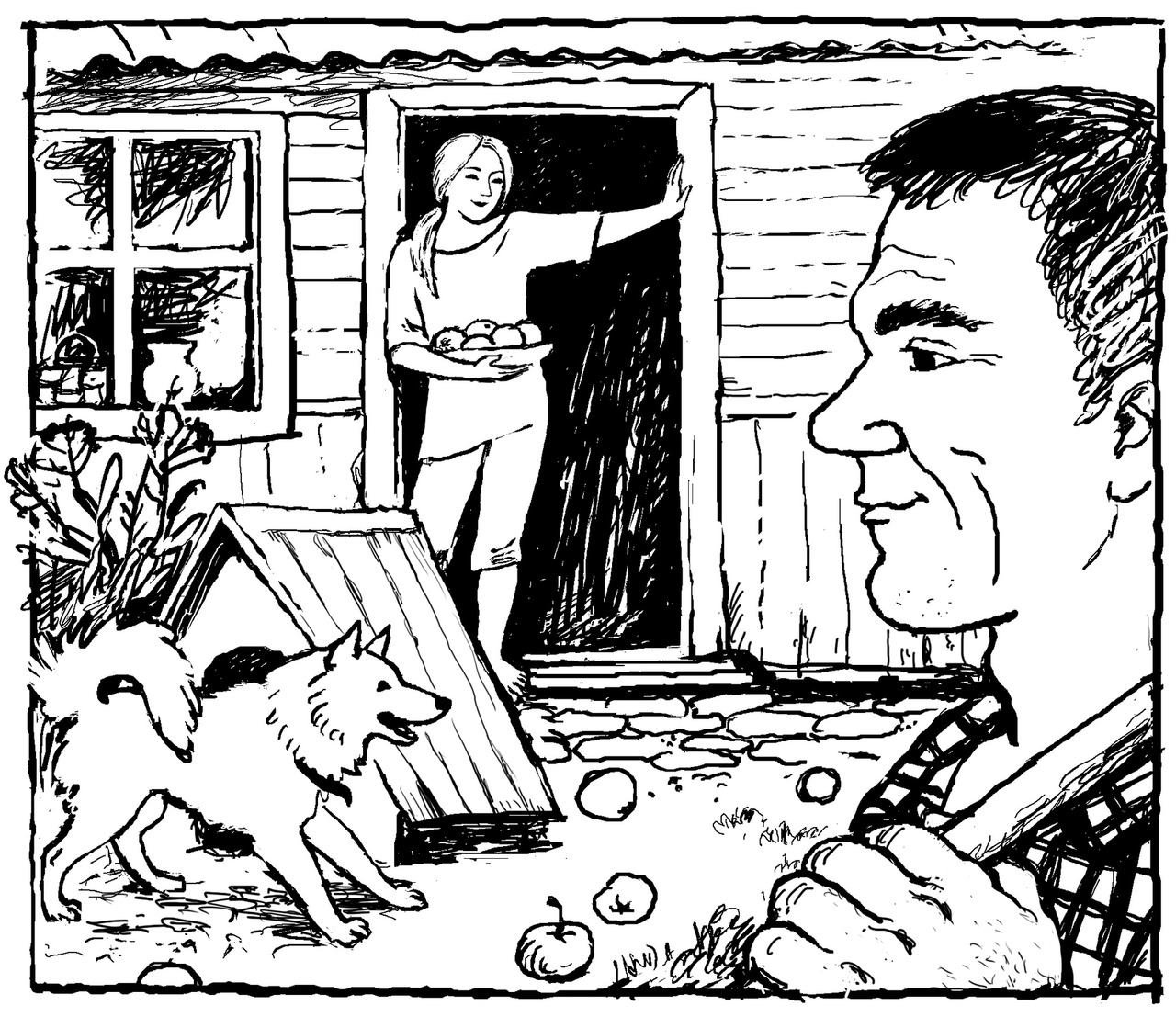

Но это — вчерашний день. Сегодня всё встало на свои места, алкоголь прорвал плотину. Он ушёл от меня, он живёт с ней. Он бросил и собак, и садик наш чудесный, — всё, что создали мы вместе. Ему это безразлично, он видит только её, он обнимает её у меня на глазах, так нежно-нежно. Оба смотрят с вызовом, в их взглядах я читаю: «Мы любим друг друга, а ты нам мешаешь, уйди».

Они собираются поселиться рядом со мной, в его квартире. С крыльца своего дома я вижу окна его спальни, вижу, как они, весело перебрасываясь шутками, отдирают старую краску, моют стёкла. Они демонстрируют всему деревенскому миру своё счастье, ничуть не заботясь обо мне. Им просто на меня наплевать. За что, что я им сделала? Бросаюсь к ней: «Пожалуйста, очень тебя прошу, поживите пока у тебя, не появляйтесь здесь хотя бы месяц, дайте мне прийти в себя, привыкнуть».

«Где захотим, там и будем жить…», — это он скажет своему брату.

«Что мой мужчина велит, то и буду делать, я так воспитана, — это говорит она, глядя на меня с деланной улыбкой, — А ты выбери кого-нибудь по себе, он молод, он тебе не подходит. Ты найдёшь себе пару, а его отдай мне, мы любим друг друга».

Да, я старше его на двенадцать лет, она — только на шесть, но разве в этом дело?

«Тогда не позволяй ему пить, он болен, он погибнет», — я, похоже, совсем не ощущаю реальности: какая мне разница, будет он пить или нет?! Ведь он больше меня не любит, он уже не мой, мне никогда его не вернуть!

Он не торопится взять свои вещи. Они ремонтируют новое гнёздышко, к тому же у неё на бензоколонке народ в отпусках, у сына завтра юбилей. «Дня через три я всё заберу, пока не до того», — не глядя на меня, говорит он. Обливаясь слезами, складываю все по коробкам, подписываю, что где, составляю на веранду. Сердце выплясывает в груди: то совсем замирает, то колотится со страшной силой.

Не могу оставаться дома, хожу по деревне, а в мозгу рефреном ухает «его больше нет, его больше нет», как будто он умер или уехал в Америку. Иду гулять с нашим рыжим Лачиком. Пальцы сами набирают sms-ку: «Мне очень плохо». Незамедлительный ответ: «А мне хорошо». Господи, не может быть, он не мог, не мог.… Пишу снова: «Это не твои слова, она тебе шепчет, эта ведьма». В ответ звонок и жёсткое, нарочито развязное, явно для её ушей: «Я тебе так много должен, что ты меня достаёшь?! Отстань от нас, не звони больше!»

Жестокий, жестокий, ты мне должен только одно — свою жизнь! Лежал бы давно под высокими соснами, где покоятся все твои дружки.

За восемь лет до этого

Он в длительном запое, родня его не принимает, ни куска хлеба, ни стакана молока. Промышляет редкими халтурами, добытыми другом Телегиным. Дом сгорел от оставленной без присмотра включённой сушилки с грибами. После пожара жил два года в бане. Безработный, в чёрной затасканной робе, тапочках на босу ногу со стоптанными задниками. Две белых горячки, ласково именуемые «бельчонками», психиатрическая больница. На мой вопрос: «Ты кого привёл, он же законченный алкаш?» Телегин ответил: «Мы напарники, под мою ответственность». Они разбирают старые сараи на моём участке. Оплата «жидкой» валютой: с утра — по сто грамм, в обед — по стакану, окончательный расчёт — либо спиртом, либо деньгами. Первое предпочтительнее. Кормлю обедом. Это единственное их питание за день…

Задыхаясь, бегу к дому. Не могу больше, надо что-то делать! Но что, что, что?! Неважно что, лишь бы успокоиться, забыть его, не страдать, не рыдать! Вот его вещи. Я их аккуратно сложила, как любящая жена собирает своего мужа в дальний путь. Так вот, никакого дальнего пути, никаких вещей! Всё сжечь, сжечь! На старом фундаменте, где мы каждый год поджигаем мусор, развожу костёр. Пламя разгорается на удивление быстро, я тащу всё из коробок и бросаю, бросаю в огонь. Когда дело доходит до рыболовного и охотничьего, на секунду останавливаюсь. Это самое дорогое, что у него есть, это его настоящая жизнь. Пыл мой уже поумерился, я готова отступить. Но взгляд цепляется за голубую книжечку, лежащую под патронами. Сберкнижка, на ней 50 тысяч, положены два года назад. Да, безработный…

Обида и ярость вспыхивают с новой силой, как и костёр, куда летит резиновая лодка и все рыболовные снасти. Патроны (тяжёлые заразы!) сначала топлю в ведре, потом выбрасываю в помойную яму.

Не заметила, как наступила ночь. Всё, финита ля комедия. Грохаюсь в постель и мгновенно засыпаю. «Горе превратило Маргариту в ведьму».

На следующее утро сквозь сон слышу характерный звук мотора нашего УАЗика, затем — стук в окно. Его голос: «Открой, я на минуту, только рыбацкие гагарки возьму». Через дверь отвечаю: «Здесь твоего больше нет, уходи».

«Перестань валять дурака, не бойся, я на рыбалку, возьму спиннинги и уеду», — раздражён, явно с похмелья.

«Я всё сожгла, а патроны утопила. Уходи, а то буду звонить в милицию». Это факт — я его боюсь. Через какое-то время он приходит со Славкой. Рыжая улыбающаяся морда появляется в окне: «Пусти меня, пожалуйста, я только рыбацкое для братана возьму».

«Ничего больше нет, я всё уничтожила». Славик смотрит мне в глаза и верит сразу. Дальше — страшно вспоминать. Я жду осаду, боюсь выходить из дома. Можно сколько угодно повторять: все куплено мной, но это его вещи, они выбирались для него, они были им любимы, особенно ящичек с блёсенками и другими рыболовными игрушками. Он убит, он в горе, он в ярости. Наконец-то я пробила брешь в его равнодушии. Он меня ненавидит, а это уже кое-что…

Каждое утро, ещё не проснувшись, я прокручиваю в уме эти сцены. Лекарства, коньяк, развлечения — всё это помогает на время. Иногда вообще не помогает, и тогда я реву, рыдаю в голос, повторяю: «Господи, помоги мне, Господи, будь милостив, спаси меня, не дай погибнуть!». Ничего не могу делать, ни к чему нет интереса, веселье сумасшедшее, разговоры бредовые, поступки нелогичные. Ещё немного, и от меня устанут лучшие друзья. Я останусь совсем одна.

А они готовят ужин, вместе расстилают постель, смеются. Он наверно, называет её галкой голубоглазой, как звал меня раньше. Но это имя ей больше подходит, она, действительно, Галка голубоглазая, Галюня.

За семь лет до этого

Улыбки, прикосновения, взгляды. Недавно разошлась с мужем, а тут такое явление: парень фактурный, интересный, если помыть, немного приодеть… Лето было жаркое, раз ночью купались голышом. Вдруг набежала ватага молодёжи. Мы сидели в воде, сколько могли, потом решились: с гордо поднятой головой, держась за руки, вышли на берег. Позже Янка сказала: «Вы прямо светились». Янка — дочка нашей подруги Люды, тогда ещё не было аварии и коляски…

Знаменательный день, когда его пригласили в совхоз чинить трактор. Я кладу ему в карман чистый носовой платок. Вечером приходит радостный, лицо сияет: «Достал платок вытереть пот, все онемели!!!».

Что за жизнь — нигде не могу найти себе место! Еду в Деревню — волна боли захлёстывает меня, а уж если встречаю их …. Вся душа разрывается, когда из-за холма показывается высокий силуэт нашего УАЗика. Издалека вижу тонкую руку, согнутую в локте. Там раньше сидела я, так же держась за поручень. Это был мой зелёный конь. Теперь я ловлю звук его мотора, я боюсь его встретить, я скрываюсь от него.

В Питере чуть легче, работа отвлекает, но вечера и выходные — просто невыносимы. Все говорят: успокойся, выкинь его из головы, он тебя не стоит. Ты такая симпатичная, умная, самостоятельная, зачем тебе этот мужик? А я становлюсь неинтересной, глупею на глазах и теряю себя.

Никогда не говори «никогда»

Но вот однажды я встретила ЕГО. Такой «эльгрековский» тип: высокий и худой, лицо вытянутое, уголки глаз, бровей, губ чуть опущены, длинные черные волосы зачёсаны назад. Видно, что в жизни больше привык к потерям, чем к удачам. ОН сразу мне понравился, впоследствии оказалось, ОН нравился почти всем, но был давно женат. Потом с полгода мы не виделись, за это время вся моя жизнь покатилась под горку. А теперь ОН пять дней в неделю со мной с девяти до семнадцати тридцати, водит наш издательский Фольсваген. ОН тот, кто мне нужен.

Мы приехали в Деревню, и ОН уезжал только на следующий день. Садимся ужинать, немного выпиваем, а я все думаю, как к НЕМУ подойти. ОН не даёт никакого повода, как всегда, доброжелателен и услужлив, называет меня по имени-отчеству, на Вы, дистанция огромная, а времени совсем не остаётся, уже за полночь. Как же с НИМ сблизиться? Наконец, будь что будет, я решаюсь: «Ты поспишь со мной?». Лёгкая пауза, и ОН без всякого смущения отвечает: «Да. Конечно. Я не против».

Уф! Мы в постели, но как всё сложно! Видно, за эти месяцы тоски, обид, баталий я полностью вышла из строя. Ничего не чувствую, как под наркозом. А ОН так старается, чтобы мне было хорошо, так нежен, так раскован! Постепенно оттаиваю и завожусь. Какой чудный, какой свободный, заботливый! А самое замечательное — всё время смотрит на моё лицо, просто глаз не сводит. Такое редко встретишь, мужчины вечно заняты собой. А ОН глазами впитывает мои эмоции и загорается от них. Час сна — и мы снова в объятьях друг друга. Руки, губы живут своей жизнью, они сами знают, что надо делать. Молю, чтобы это подольше не кончалось! Потом ОН мне скажет: «Ты не думай, это было нужно не только тебе. Я уже стал сомневаться в своих возможностях».

ОН уехал, а мир вокруг меня чуточку переменился. Хожу и улыбаюсь, всех этим удивляя, ведь ещё недавно мои глаза были в постоянной готовности точить слёзы. Конечно, они и сейчас на это настроены, но реже, а слёзы не такие горькие. Мысли нет-нет, да и собьются с привычной траектории на новую. Теперь ОН становится объектом мечтаний и переживаний. Нравлюсь ли я ЕМУ, захочет ли еще встречаться, как совмещать рабочие отношения и личные? Потом это станет даже нашей фишкой: «А ты прикажи, тогда я буду это делать», — это ЕГО реплика. «Так, в субботу корпоративный культпоход на концерт, будешь ты и я», — это моя придумка.

«Я неплохо справляюсь с двойной ролью, я ведь тебя не подвожу?», — очень серьёзен и добавляет: «Не беспокойся, я никогда не воспользуюсь своим положением, ты можешь ничего не опасаться».

В очередной раз мы едем с НИМ в Деревню. Уже по дороге спрашиваю: «Ты ведь сможешь задержаться у меня до завтра?» Немедленный ответ: «Это исключено, жена очень ревнива, будет скандал». Так, приехали… Получила, что хотела. Сижу молчу. ОН нервничает: «Надо было заранее предупредить, я бы её подготовил». Молчу, обдумываю ситуацию. Конечно, нужно было договориться, но я боялась, что ему это — лишние хлопоты. Боялась, что он откажется, да ещё и аргументы представит.

Кстати, у меня тоже есть аргумент: «Скажи, если бы между нами ничего не было, ты бы тоже сказал „Это исключено“? Мне с тобой нужно всё заранее обговаривать, не допуская ни шага в сторону?». ОН очень огорчён, но продолжает твердить своё: «В следующий раз проблем не будет, но сегодня я должен сразу ехать назад».

В следующий раз проблем, действительно, не было. ОН остался, и всё получилось так здорово! «Сколько тебе лет, слышишь?» — он удивлённо улыбается, видимо, выражение моего лица ещё то…

Мы решили, мы вместе решили, что никогда (никогда не говори «никогда», — это ЕГО реплика) наши отношения не разрушат ЕГО семью. Особенно это было важно мне, я только что пережила подобный кошмар и не хотела никому причинять страдания, через которые все ещё продолжала проходить.

Но теперь, уезжаю в Деревню, я больше думала о том, как ОН приедет ко мне, как мы сможем, ни от кого не таясь, хотя бы сутки быть вместе. Я мечтала проснуться утром и увидеть ЕГО чёрные волосы на моей подушке, безмятежное лицо, всегда обращённое вверх. У НЕГО — моя привычка: обнять подушку со всех сторон, соорудить из неё нечто вроде большого воротника и угнездиться в нём, спрятав руки вовнутрь.

«Мне так нравится видеть тебя в своей постели, — говорю я утром, заметив, что ОН проснулся, — а то всякое бывало… Так молотком бы и треснула!».

«Все молотки срочно убираем», — ОН смеётся, но суровую картинку запоминает, потом не раз спрашивает: «Ну как, пока ещё молотком не хочется?»

Явление первое

Это случилось ночью, часа в два. Я спала в своей, как одна моя знакомая называет, девичьей, и ещё до стука в окно почувствовала, что он где-то рядом. Стояли белые ночи, и хотя на Псковщине не так светло, всё же был виден силуэт за занавеской.

«К тебе можно?» — голос неуверенный, с хрипотцой.

«Заходи, я сейчас открою», — иду через анфиладу дверей и открываю ту, что выходит в сад.

«Разреши войти?» — вопрос праздный, потому что он уже здесь и идёт за мной следом. Я к столу: «Садись. Что-то случилось?»

Он прямиком в спальню: «Можно я лягу? Мне что-то плохо…». Хочу предложить ему диван, но он направляется к кровати и ложится там, где спал всегда.

«Ты бы разделся, что ли…» — говорю я, а сама думаю, зачем мне это? Особенно теперь, когда всё так изменилось.

«Конечно, конечно» — быстро скидывает с себя одежду и забирается под одеяло.

Ложусь рядом, на самый край, запеленавшись в рубашку. Тут же мощный рывок — и я уже сверху, а его руки, мужицкие, шершавые, столько лет знакомые, обхватывают спину как-то разом: от затылка до самых ног: «Не могу больше, хочу, чтобы было так, как раньше. Устал жить в этом дурдоме!» И потом, целуя вскользь, но сжимая всё крепче, повторяет: «Я так соскучился, хочу к тебе, хочу нормальной жизни».

За шесть лет до этого

«Ты скоро уедешь?», — он расстроен и подавлен.

«Да, пора в Питер. Мне с тобой очень хорошо, у меня никогда еще не было такого прекрасного лета, но за дела пора браться», — мне жаль его, но всё кончилось.

«Я боюсь тебя потерять, что мне сделать, чтобы быть с тобой?» — у него почти слёзы на глазах.

«Прости, но я не могу тебя взять с собой, ты много пьёшь, вряд ли кто поймёт мой выбор».

«Я не хочу с тобой расставаться, я хочу бросить пить, я болен. Пожалуйста, вылечи меня».

Мы уехали в Питер, ходили по ресторанам, на концерты. Я купила ему многозарядное ружье, это я-то, противница всякого насилия! Тёплая куртка, ботинки-вездеходы, рыбацкое и охотничье, — он преображался на глазах. Потом пошли к знакомому врачу Пал Санычу, сделали химзащиту. Мои приняли его хорошо, всем он понравился: добрый, простой, скромный.

«Я охотник, мне нужна собака, лучше лайка, а ещё лучше — карело-финская лайка» — это уже просьба.

В Питерском охотобществе с сожалением отдали рыжего щенка с родословной. Мы назвали его Лаки — счастливчик.

«Нам нужна машина, проходимая, чтобы ездить по лесу, на рыбалку и на охоту».

У моего приятеля, автогонщика Саши оказался лишний УАЗик. Его и купили не торгуясь, особенно после того, как Саша въехал на нём с берега залива вверх по лестнице прямо к гостинице «Прибалтийская». Символичным был цвет с названием «Зелёный сад».

«Ерунда, все образуется, помиритесь». Я глажу его по голове и плечам, а он, большой и сильный, что-то лепечет про какие-то обои, тросик. По ходу дела выстраивается такая картина.

Вечером он со своей голубоглазой и её братом ехали со смотрин, для брата невесту сватали. Жаркий день, невеста на славу угостила, обратно едут разморённые, а тут — я на дороге.

«Ну да, ты остановился и спросил, не надо ли подвезти, а я сказала, что с Лачиком гуляю, чего мне ехать?». На самом деле я издалека мотор нашего УАЗика услышала и обернулась. А Лачик, умный и гордый, сделал вид, что чужая машина, и сиганул в кусты. Я стояла как деревянная, но потом ближе подошла и вижу — она отодвигается, чтобы мне место освободить.

«А я сказала: езжайте, я с собакой гуляю. Вы дальше поехали. И что?»

«Так она меня тут же пилить принялась, зачем я предложил тебя подвезти. У Надиного дома, вдруг раз — машина встала. Пока разбирался, что к чему, она всё мне зудела, что я тебя люблю, раз остановился. И зачем ты не села! Лучше б села, она бы при тебе не стала… Ну, и довела она меня! Я ей велел проваливать, она пошла за вещами. Мы с Серёгой тросик зажигания прилаживаем, уже всё починили, а её нет и нет. Пошёл я следом, думаю, что-то неладно. А она, б… дь, уже все обои в кухне оборвала, всё, как кошка, спустила».

«Ну, она их сама покупала, сама клеила, сама и оборвала».

«А за что, не могу понять?! За то, что я тебя подвезти предложил?!» — опять то ли кричит, то ли рыдает. Чувствую, что неприятное впереди: «А ты что?»

«Я ей по морде как заехал, она затылком об стену. Думаю, забил, худая она очень стала, лёгкая, как куропатка. Так нет, встаёт и опять за остатки обоев, да ещё кричит: мол, сегодня же тебе изменю. Тут я её как начал метелить, она только по кухне летала».

«Так ты что, её совсем, что ли?» — я в ужасе обмираю.

«Не, очухалась, отвёз со шмотками в Пушгорики. Всё, хватит, нету моего терпения! День и ночь про тебя мне жужжит, телевизор перекрывает. Я — на балкон, она продолжает сама с собой, психопатка».

И вдруг, развернувшись и глядя прямо в глаза: «Как мы с тобой жили, как жили! Что же случилось? Что я наделал?!».

За пять лет до этого

На новый год я приезжаю в Деревню. Любовь, любовь… от неё даже снег растаял, и из-под него показались фиалки. Прямо сказка «Двенадцать месяцев»

Весной закладываем сад, грядки, парники, клумбы. «Грядки мои, а к цветочкам я не притиснусь, — говорит он, — от них никакой пользы». Потом всё изменится, на грядки станет наплевать, зато розы, лужайки станут его стихией. Приеду весной — такая красота! По утрам хожу кругами по саду, гляжу и не могу наглядеться. В конце концов, встречаюсь с ним, он тоже ищет меня, уже два раза все обошёл и хочет чаю, потому как встал рано, до рассвета, и колол дрова, но видел, что расцвёл волчник, а по листьям примул ползают дурковатые после зимы пчёлы. Мы идём в дом, пьём чай, и солнце светит во все окна, и впереди такая долгая летняя жизнь, наполненная чудесными заботами, самыми радостными на свете, которые и заботами-то не назовёшь, а назовёшь просто — счастьем.

«Прости ты меня, давай начнём заново. Я хочу жить с тобой, с Лачиком, садик наш растить, ведь это всё моё, родное, тут всё моими руками сделано, это мой дом…» — обнимает горячими руками, сам тоже весь горит. И целует, целует.

«Неправда, ничего не получится…» — думаю я, а вслух говорю: «Что ж, давай попробуем. Ложись, спи». Какое там «спи»…

Под утро слышу, ходит.

«Ты чего?» — спрашиваю.

«У тебя выпить есть?»

«В холодильнике полбутылки водки», — встаю, достаю закуску.

«А ты со мной?»

Я водку не пью, открываю начатый коньяк, наливаю себе рюмочку. Сидим, как будто не уходил он от меня, как будто я не рыдала, не жгла вещи, не выла от одиночества и обиды. Сидим рядышком, мирно чокаясь и закусывая цыплёнком.

Так прошло три дня, мы ловили рыбу какими-то бреднями, он жарил мне карасей в сметане, кормил меня с ложечки, мы понемножку выпивали, потом он мыл посуду, потом мы шли в постель, опять пили, ели… Совсем перепутали день с ночью, его тётка приходила к нам, что-то рассказывала, мы с кровати ее слушали.

На четвёртый день он уехал на рыбалку со Славиком и пропал. Кто-то говорил, что они в кусты заехали и руль сломали. Потом пошли известия, что они в Кудеверщине, гуляют у друзей-приятелей. Потом Славик дома объявился, а про него ничего не знал, да и про себя мало помнил. А потом я уехала в Питер, оставив его вещи на веранде — вдруг объявится. Позвонила ему на мобильный. «У меня все в порядке, я в отходняке, у Галюни, она меня забрала, она заботится обо мне, я её люблю», — разговаривает с трудом, но последнюю фразу говорит явно для неё. Иначе нельзя, могут и выгнать за этот звонок.

Десять дней вместе

Семейные драмы ходят за мной по пятам. Поехала к подружке в Таллинн, у неё с мужем полуразвод-полувойна. Прямо мексиканский сериал. Волей-неволей пришлось во всём этом участвовать, так что отдых превратился в разборки и погони. Когда вернулась, ОН сказал, встретив меня на автобусном вокзале: «Ты не торопись в Деревню, жена с дочкой уехали на море, я теперь свободен». Ура!!! Десять дней только наши! Урывками мы работаем, но основное время проводим вместе.

В первую же ночь вот что произошло. Наверное, мы были опьянены свободой, да и вообще довольно пьяны. «Пойдём покурим?» — я не курю, это ЕГО идиома. Она означает, что нужно хоть на какое-то время разлепиться, создать дистанцию, охладиться. Заодно покурить, выпить рюмочку, поговорить о чём-нибудь совершенно постороннем.

На этот раз от любовной темы было не отойти. Я спросила: «Скажи, у меня ведь получается с тобой?». ОН ответил с улыбкой… Нет, не ответил, показал пальцами: «чуть-чуть». С моей стороны — совершенно непроизвольная, лёгкая, но звонкая пощёчина. Мгновенная пауза — и тяжёлая оплеуха в ответ.

Сразу воцарилась тотальная тишина. Потом скрип стула, шелест одеваемых одежд, бряканье ременной пряжки, щелчок зажигалки, — звуки, как бы усиленные скрытым микрофоном, отзывались в моем мозгу. Я сидела раздетая, положив локти на стол, закрыв лицо руками. Щека разгоралась, от неё занялось лицо, я на мгновение будто бы оглохла, потом поняла, что ОН одет, что ОН вот-вот уйдёт. ОН уйдёт из моей квартиры, из моей жизни, я останусь совсем одна в этой тишине…

Нет, только не это. Спокойно встала между НИМ и входной дверью. Абсолютно голая я стояла перед НИМ, абсолютно одетым, с отсутствующим лицом и сдвинутыми на голову тёмными очками.

«Я в понедельник же напишу заявление, не беспокойся», — кажется, лет сто я не слышала ЕГО голоса.

«Ты куда?» — спрашиваю совершенно спокойно, преграждая выход голыми плечами.

«Я ухожу, ты меня ударила, это унизительно», — ОН полон решимости, только что не отталкивает от двери.

«Ты меня тоже ударил, значит, мы квиты и инцидент исчерпан», — говорю, как будто ничего особенного не случилось, как будто мы просто шутили.

Вздох облегчения: «Ещё чуть-чуть — и я бы от тебя ушёл». Через некоторое время: «Ведь я мог от тебя уйти — какой ужас!» Потом всё трогал мою щеку: «Прости меня, я больше никогда так не сделаю». А я нарочно поддразнивала: «Кажется, распухает и будет синяк, что я скажу на работе?». Или: «…ну, если что не так, можно и по морде залепить…». А потом серьёзно: «Не могу обещать, что это не повторится, я иногда дерусь, когда в сильном заводе». Он тоже серьёзно отвечает: «Хорошо, я буду знать, что это — совсем другое».

На другой день мы начали всё-таки выбираться из постели, даже пошли прогуляться.

«Только не будем держаться за руки. Я такой невезучий, мы обязательно кого-нибудь встретим, это может плохо кончиться. Не пойдём на Стрелку, там гулянье».

Сворачиваем на тихую улочку Репина, и в первом же дворике навстречу со скамейки ему протягивают руку: привет, мол.

«Работали вместе, надо же, столько лет не виделись, а тут…», — тень озабоченности сменяется улыбкой: «Ничего страшного, пойдём дальше», — не за руки, но под руку, более нейтрально.

«Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино…».

Жарко, хочется на воду, выбираем теплоход с джазовой музыкой. Полчаса сумятицы с билетами, беготня через мост с берега на берег, наконец, нам находят места, — мы в ресторане, занимаем большой круглый стол напротив сцены. Прямо царская ложа. Мы возбуждены, чувствуем себя какими-то юнцами, искателями приключений. Нас долго не обслуживают, но это очередной повод похохмить. Обсуждаем все подряд: «Ты это видишь?» — спрашиваю, перехватывая ЕГО взгляд. Иногда вообще ни слова не говорим, просто смотрим на кокетливую официантку или забавную фигуру за соседним столиком и обмениваемся улыбками заговорщиков.

«Мы с тобой старые дураки, на нас все глядят, по-моему, мы в центре внимания. — ОН весел, обаятелен, как никогда. — Мы неплохо смотримся вместе, оба высокие и стройные, белые и чёрные волосы отлично сочетаются. Я сначала боялся, что…». Разницы в десять лет, вот чего ОН боялся. Глупый.

Сойдя на берег, устремляемся в центр, на Невский.

«Я тебе сейчас покажу один дом, там очень интересные парадные», — ОН, забывшись, тянет меня за руку, и мы выходим к Кирпичному переулку. Одни развалины, кое-где фрагмент кухни, марш лестницы, как бы висящий в воздухе, лампа на куске потолка. Стоим молча, как будто увидели свой дом после бомбёжки. ОН сжимает мне руку: «Вот почему я хочу уехать отсюда, моего города почти не осталось».

Идём дальше. Где-то тут и моё прошлое: «Здесь, над аркой, жил художник Коля Неонет. Звонок — прямо с улицы. Чтобы открыть дверь, нужно было спуститься по лестнице. Представляешь, в центре города, в ночной рубахе?». Но входной двери уже нет, да и окна тоже. Ничего нет.

Идём к Исаакиевской площади, поворот — и мы у Астории.

«Здесь где-то вход в бар, я ходила на „стрелку“ с тамбовскими».

Но это было в старой Астории, теперь всё по-другому. Нет никакого бара. У дверей отеля огромная толпа.

«Завтра же на Дворцовой концерт Мадонны, — догадывается ОН, — видно, ждут её приезда. Давай-ка сюда». Мы обходим шеренгу слева и просачиваемся прямо к входным дверям. Появись она сейчас, мы были бы в полуметре.

«Слушай, а зачем нам Мадонна?» — ОН спрашивает довольно громко, на нас оборачиваются.

«Какая мадонна? Мне нужно посмотреть фрески на потолке, мы сейчас альбом делаем, цвет хорошо бы сличить со слайдами», — в тон ЕМУ отвечаю я, и, задрав головы, мы спокойно проходим в холл гостиницы, нас никто не останавливает. Только фресок никаких нет.

«Это не здесь, а в Англетере, вход рядом», — вспоминаю я, и мы пробираемся через толпу. Швейцар предупредительным голосом говорит нам «добрый вечер», а мы уже заходим в соседнюю дверь, по-прежнему устремив глаза вверх. Здесь нам не задают никаких вопросов. Вот они, фрески, над всей анфиладой, над столиками кафе.

«Мне они не нравятся», — говорит ОН громко, внимательно рассматривая потолок.

«Это потому, что ты смотришь на них, как на картины. А это — элементы интерьера. Ты видишь, мы глядим на них, а они — на нас. В этом весь смысл», — во мне проснулся искусствовед, и хотя мои объяснения притянуты за уши, публика тоже задирает головы и внимательно рассматривает изображения. Бьюсь об заклад, нечасто здесь разглядывают потолки.

«Ну, конечно, всё более серебристое, чем на слайдах. Надо прислать сюда верстальщика, а то сплошная зелень получится», — я вся деловая, меня интересуют только фрески. Реши я подложить бомбу или напасть на Мадонну, лучшего отвлекающего манёвра не придумать — глаза у всей гостиничной обслуги устремлены вверх. Выходим с умным видом, но, ещё не доходя до угла, начинаем хохотать, развивая тему: «Как ты думаешь, с кем бы пошла Мадонна, если бы сейчас появилась? Конечно, с нами — на что ей эта толпа поклонников!»

Выходим на Дворцовую, пялимся на последние штрихи декораторов, VIP-трибуны под навесом на случай дождя. Садимся за столик рядом с Зимним Дворцом, достаем плоскую фляжку с бренди, разливаем в пластиковые стаканчики. Мимо нас по набережной едут фуры в разноцветных огнях — это явно реквизит завтрашнего концерта. Везде фантомы присутствия Мадонны, — мы попали в эпицентр событий.

Пешком доходим до моего дома. После дня впечатлений, приколов и кружения по городу страшно хочется очутиться в постели. У меня предчувствие, что такой необычный день должен иметь соответствующее завершение. Может, именно ожидание чуда дало толчок всему, но в какой-то момент я поняла, что вхожу в неизведанную область, что рамки ощущений раздвинулись, меняя сознание и позволяя одновременно смотреть на происходящее со стороны.

Тела невесомые, то скользят, то летают, то замирают, мелко дрожа. Пространственные ориентиры сбиты и только попадающие под руку предметы дают некоторое представление об окружении, но тоже неполное, ведь и смысл, и назначение предметов потеряны. Звуки наших голосов, ритмы дыхания — музыкальное сопровождение, саунд-трек кассового фильма. Мы, два главных актёра, настолько вжились в канву сюжета, что еле различаем: «Дубль два… дубль пять».

Плотные шторы не дают представления о времени суток — что сейчас: ночь или уже утро? Можно посмотреть на часы, но мы забыли о их назначении. И только после промежуточного финала ОН резко отдёргивает занавеску и быстро, глухо проговаривает: «Дедку плохо, ну, тому, что во дворе машину чинит. Прислонился к стене, смотрит на наше окно».

Чёрт, шторы запахнула, а окна все открыты. Впоследствии, проходя по двору, мы поглядывали на этого деда: интересно, ассоциирует он нас с теми оконными спектаклями или нет? Он не повернул головы, и это осталось тайной.

Водная тема продолжается, — мы едем в Петергоф на ракете. На небе тучи, я боюсь дождя, но ОН абсолютно спокоен: «Сейчас, увидишь, всё разгонит». Я верю, так неоднократно уже было: там, куда мы направлялись, небо голубело, непогода отступала, мы прямо захватывали её последствия: свежие лужи, мокрый асфальт, капли, срывающиеся с деревьев. Но, как Чудовище из сказки «Аленький цветочек», непогода лишь обозначала своё присутствие, не появляясь явно. На пристани покупаем билеты в парк. «Мне бесплатно, как члену Союза Художников», — говорю я, доставая союзовскую книжечку. ОН в восторге, опять что-то особенное: «Я хочу быть с тобой рядом, когда ты пройдёшь мимо контролёра».

В парке сразу поворачиваем направо. «Я не был здесь десять лет, должны были открыть фонтан «Петух». ОН тянет меня вперёд, как маленькую девочку. Так приятно: меня ведут, мне что-то хотят показать, рассказать. Насмотревшись на фонтаны и пруды, идём к группе старых деревьев на берегу залива. Что-то они мне напоминают… Ну, конечно, мы приезжали сюда в начале девяностых с немцами, голландцами, устраивали пикники.

«Вот под этими деревьями мы по молодости устраивали пикники», — слышу ЕГО голос, уже не удивляясь таким совпадениям. Возможно, мы даже встречались, только этого не помним. Усаживаемся под деревья, каждый видит что-то своё, из прошлой жизни. На обратном пути Чудовище всё же, наконец, проявляется — на нас обрушивается страшный ливень. Мы устраиваемся под плотными сводами старых лип, стоим, прижавшись друг к другу, ничуть не стесняясь молодых парочек.

В другой раз едем в Выборг. Навестить моих — маму и сестрёнку, но вместо этого пять часов бродим по старому городу. ОН жил там год, когда учился в четвёртом классе. Воспоминания ЕГО так отчётливы, прямо осязаемы, они ведут нас по узким улочкам, мы разглядываем старые дома: там жил Вадик, а в этой, прекрасно сохранившейся двухэтажной средневековой постройке — Никифоровы. ОН ходил к ним в гости, вход был со второго этажа. Как и сейчас, впрочем.

А здесь, на месте интуристовского кафе, были проходные подвалы, по ним перебирались с одной улицы на другую. «Пойдём, посмотрим, может, что осталось», — предлагаю я. Мы немного пробегаем по кафе. К сожалению, только ступеньки лестницы, ведущей вниз, зато явно те самые.

Ходим по равелинам, держась за руки. Здесь они катались на великах, а зимой на лыжах, разглядывали старые тяжёлые ворота в стенах рва. «Нам казалось, что тут раньше проходили гладиаторские бои, а через эти двери проводили быков на сцену амфитеатра», — ЕГО мальчишечьи глаза горят. ОН наверняка был влюблён в старшеклассницу, ждал её выхода из дверей школы. Я так и представляю себя этой старшеклассницей, которой немного льстит ЕГО внимание, но такие молокососы её не интересуют…

К маме приезжаем только к вечеру. «Я только на часик, прости, мама, так получилось», — оправдываюсь я. Сестрёнка понимающе смотрит, кормит нас в беседке.

И вот наша последняя ночь. Через пару дней приедут жена с дочкой, возможно, всё между нами кончится. Забавно, но я не ревную к физической близости. Такой у меня феномен по жизни. Это примерно так же, как с мыслями о смерти: я их просто не подпускаю к своему сознанию, причём совершенно непроизвольно. Главное — никаких образов, а значит, этого не существует. Но я боюсь, что теперь не буду ЕМУ нужна, боюсь, что наши с НИМ отношения разожгли то, что уже потухло в их семейной жизни — любовь.

Свет в окне

Август, и я снова в Деревне. Впервые со дня его ухода я приезжаю без тревоги в сердце. Как будто прошли годы, всё далеко-далеко, прощено и забыто.

Его в Деревне нет, они живут в Пушгориках, собираются пожениться, уже и кольца куплены. Это мне рассказывает Славик, которому теперь разрешено у меня в саду работать, вместо брата лужайки косить.

На меня накатило чувство свободы и жажда непрерывного общения. Какие-то праздники друг за другом — День Города, День Деревни, всюду приглашают, скучать некогда. Две подружки, две Людки приходят на озеро купаться, заходят ко мне, вечером я — к ним, в соседнюю деревню. Там клуб, по пятницам «наши» танцы часов до трёх ночи. Туда приезжают даже из соседних городков. Ночью по большаку бегу вприпрыжку домой, на ходу пою старые детские песни: «Коричневая пуговка валялась на дороге, никто не замечал её в коричневой пыли…». Утром проснусь — птицы поют, роса на зелёных лужайках и… тишина в доме.

Погода неустойчивая, сродни моему настроению. То солнце светит, прямо палит, то заходят тучи, молнии сверкают вдали. То как влупит проливной дождь, да ещё с градом, после — радуга, иногда двойная, во всю ширь потемневшего неба. Тио индиго, чуть-чуть киновари и самую малость лимонно-жёлтой, — это моя давнишняя привычка, ещё с институтских времён: если вижу что-то очень красивое, а рисовать нет возможности, начинаю в уме краски смешивать.

Заполняю день развлечениями, все дела пропихиваю между ними, на скорую руку. В воскресенье приглашаю обеих Людок на шашлыки. Заодно и Веру (его бывшенькую) с Юриком (её нынешним). Юрик теперь мой инструктор, сидит рядом со мной, когда я рассекаю на Мазде по окрестностям. Иногда едем на площадку, там всё гораздо сложнее, но Юрик уже не рядом, а ругает меня снаружи и ставит на место опрокинутые мной палки-маячки. Обратно едем через Город, тут уже Юрик сам за рулём, снисходительно отвечает на приветствия знакомых.

Да, всего полгода назад я не думала ни о правах, ни о бензине, сидела сбоку, музыку слушала… Зато теперь невозмутимо проезжаю по деревне, сворачиваю на большак и спокойно еду, поглядывая в зеркала и болтая с Юриком. «Не увлекайся скоростью, не увлекайся», — ворчит он, больше для виду.

Погода, природа, шашлыки, напитки, музыка, настроение — вечер замечательно складывается. Ближе к полуночи Вера вдруг замечает: «В двухэтажке огонь в окнах горит, это у них». Мгновенный перебой сердца — и всё опять в ажуре: «Это горит на первом этаже». Нет, на первом гореть не может, там магазин. Приехали, значит…

А и чёрт с ними! Нам-то что? Мы отдыхаем, веселимся, вот ещё партию шашлычков поставим, вот ещё рюмочки наполним, повеселее музычку включим. Не испортят они мне больше настроения, пусть живут, как хотят. И я буду жить, как хочу! А чего я хочу? Сейчас, по крайней мере, — веселиться, общаться, пить и танцевать. Мы танцуем, а свет в окне то загорится, то погаснет, то загорится, то погаснет. Что там такое? Больше всех волнуется почему-то Вера. Хотя она с ним уже пятнадцать лет в разводе, и другой рядом, но покоя ей эти окна не дают.

Расходимся часа в три ночи. К этому времени их окна давно погасли. Обе Людки и Янка с дороги машут мне руками, оживлённо что-то обсуждая. Скорее всего, луну, она в эту ночь так нагло вылупилась на нас с безоблачного неба, так откровенно заглядывает в каждый уголок сада, что, безусловно, должна притягивать внимание. От её света совсем не хочется домой и тем более спать. А хочется пойти и посмотреть, что за мопед теперь у него. Потому как права уже отобраны, УАЗик разбит, а ездить на чём-то надо. Купила она ему транспортное средство, заботится, любит. Посмотрим…

В свете луны все привычные ориентиры поменяли свои места, я бегу мимо старого каретного двора, мимо тёткиных сараев, нагибаюсь под ветви яблони, ныряю в полусгнившую калитку и наверх, наверх… Вот уже и силуэт нашего УАЗика, покрытого какой-то попоной, вот прицеп, заросший бурьяном. А вот и он, тонкий, блестящий, как кузнечик. Подхожу ближе, на всякий случай на окна поглядываю. Нет, всё спокойно. Трогаю сиденье, берусь за ручки. Ну, что, вполне симпатичный, только будто игрушечный. А какие смешные зеркала на тонких спицах! И надо же, поворачиваются: влево, вправо, влево… Хоп, одно зеркало остаётся у меня в руках. Чёрт, китайщина дешёвая! Что теперь делать? А ничего. Кидаю обломок в крапиву, сама быстро назад, домой. Нет, похоже, без приключений ты не можешь! Иди-ка, пожалуй, спать, от греха подальше.

Наутро выхожу в сад. Недавно прошёл дождь, в тарелках вода, остатки шашлыка, арбуза — всё в воде. Потихоньку прибираюсь — сама жду, что придёт кто-нибудь, насчёт зеркала. А вдруг милиция нагрянет: так, мол, и так, гражданочка, это мелкое хулиганство, порча чужого имущества, проедем-ка с нами. Но никто не идёт, как будто все вымерли. Возвращаюсь домой, тихонько включаю музыку, ложусь на диван и, видимо, засыпаю. Потому как следующее, что вижу, — это Славкина Любаша, сидит в кресле напротив меня и что-то вещает в своей обычной манере. Если она ко мне пришла, значит крепко выпивши. Как же я заснула, не успела отвернуть её с порога! Теперь придётся мягко выпроваживать, а если не получится, так и не мягко.

«Ты прости, я тебя разбудила, но мне показалось — я должна тебе это сказать, ведь если я тебе не скажу, ты потом можешь про меня что-нибудь ещё такое подумать, а я, ты знаешь, всегда говорю правду и терпеть не могу „вашим и нашим“, по мне так лучше сразу всё сказать, вот я ему и говорю, а он всё своё, ты же знаешь, какой он стал, — и, приблизив ко мне припухшее лицо, выдыхает вместе с перегаром: он про-па-да-ет!».

«Ты чего сказать-то хотела?» — вяло интересуюсь я. Зная Любашину «любовь» к правде, а особенно всегдашнее «вашим и нашим», ничего путного я от её прихода и её речей не жду.

«Нет, ну ты можешь себе представить, мы уже спать легли, вернее, я легла, но не сплю, а Славик что-то в телевизоре смотрит, а может и спит, не знаю, его ведь не поймёшь, когда он спит, а когда так лежит, все молчит и молчит, муж называется…»

«Что случилось-то?» — перебиваю я, ведь если ей дать волю, она будет трещать до вечера.

«Так то и случилось, что он без Галюни приехал, ты представляешь? Заходит к нам среди ночи, я его спрашиваю: а где Галюня-то, а он — пошла она! Мобильник потерян, мопед еле заводится». — Любаша выпучивает на меня глаза с размазанной, как у актрис немого кино, тушью и пытается всё начать по новой, но я прерываю её одним вопросом: «Чего ты от меня хочешь?»

«Ну, я не знаю, я просто решила, что тебя это может интересовать, — несколько обиженным тоном говорит Любка. — Ведь он тебе не чужой. Поверь, он тебя любит, он без тебя пропадёт».

«Ничего не пропадёт, и не любит он меня, а любит водку, и мне он теперь чужой. У меня есть другой, так что извини…», — я делаю вид, что хочу опять уснуть и даже закрываю глаза, но тут Любаша резко перемещается с кресла прямо на коврик у дивана и вцепляется в мою руку.

«У них там всё, понимаешь, всё кончено! Он сбежал, ведь она же сумасшедшая, она кого угодно достанет, уж на что я терпелива, так она и меня достала, всё говорит и говорит, да всё одно и то же: кто, мол, её обидит, тому гроб, бог её, видите ли, бережёт, а она вся святая, и давай про своих бывших мужиков, как они её обижали, и что с ними теперь стало…».

Они с Галюней два сапога пара — по части сесть кому-нибудь на уши. Как бы её выпроводить? Она, видимо, с миссией, иначе — зачем пришла?

«Конечно, с ней жить невозможно, — подыгрываю я, — кто хочешь с ума сойдёт».

«Так я тебе о чём! Он приехал к тебе, но боится, что прогонишь, меня прислал узнать, как ты настроена. Хочешь, я тебе его прямо щас приведу? Давай, накрывай столик, через пятнадцать минут он будет у тебя», — не дожидаясь ответа, Любаша выскакивает за дверь. Уже хорошо. Теперь остаётся закрыться и никого не пускать. А впрочем… Не сидеть же дома в такой чудесный день? Пойду-ка на озеро!

Надеваю самый шикарный свой купальник с тюльпанами и прозрачную шёлковую тунику. Так, макияж, духи, браслет, полотенце — я готова. Иду чудесной дорожкой под старыми ивами, по которой проходила тысячи раз. Иду на любимое озеро, небольшое и очень уютное, с бьющими ключами и мостками. Иду и улыбаюсь сама себе: вот и молодец, даже головы не повела в сторону его дома, не обернулась ни разу, иду себе по своим делам, по своей воле.

Вода в озере прохладная после дождя, но мне как раз такая и нужна. Постепенно подходит народ, вот и Людки пришли, да ещё с гостями. На вечер планы строят. Договариваемся, что приду к ним на баньку и копчёную рыбу. Надо уйти из дома, нет меня — и всё. А до вечера займусь-ка я розами, надо обрезать и подвязать. Ого, хороший признак — снова к саду потянуло, а то совсем запущен, бедняга.

За четыре года до этого

В саду столько цветов! Они разрастаются, приходится выкапывать и раздавать.

«Слушай, а чего мы всё дарим, ведь это наш труд! Может, на базар свозим, я видел, там такую ерунду продают, а у нас всё сортовое, должны брать», — по-хозяйски говорит он.

«Если будешь этим заниматься, я помогу, а мне самой это не очень надо».

У меня на работе полно дел, а сад — это отдых, это другая, красивая жизнь. Он соглашается, и вот уже за гаражом небольшой питомник садовых растений. На базаре вешаем плакатик, на нём — наш сад, весь в цветах, и он идёт по этому саду, серьёзный, деловой. Хозяин.

Теперь к саду отношение другое: это не просто красота, это не только лучшая усадьба в округе, это ещё и заработок.

«Видишь, у тебя — своё дело, можешь безбедно жить», — я довольна уже тем, что он тратит собственные деньги, чувствует себя независимым.

Поздно вечером возвращаюсь домой. Везде тихо, только цикадки трещат вокруг, да воробьи под крышей шебуршат, спать собираются. Отпираю дверь, захожу домой. Как у меня всё-таки хорошо и уютно! И новые обойки в розочку, которые мы с Верой весной поклеили, так милы, так кстати. И посуду, слава богу, помыла перед уходом, теперь всё чистое, по полкам разложено. Ай да я! А что это у меня такое хорошее настроение? Так ведь потому, что он здесь, а мне всё равно, я свободна. Захочу — пущу его, не захочу — не пущу. Чего «пущу-не пущу», ведь никого и нет? Нет, так будет!

Улыбаясь, как последняя дурёха, раздеваюсь в спальне, смотрю на себя в зеркало. Ну, и похудела ты, мать моя, совсем как двадцать лет назад. И загарчик появился, и глаза блестят, хоть сейчас замуж выдавай! Ну, нет, только не замуж. Спасибо, сыта по горло. Накинув фривольную рубашечку — племянница подарила, чтобы настроение поднять — юркаю под одеяло и почти мгновенно засыпаю.

Явление второе

Дятел стучит, но почему-то не на дубе, а прямо на крыше дома. Что ему там делать, ведь на шифере нет короедов? И даже не на крыше, а прямо в окно стучит. И даже не дятел. Открываю глаза. Дежавю какое-то: стрелки часов показывают, как и тогда, полвторого, тот же стук в то же окно, тот же голос с тем же вопросом: «К тебе можно?». Молча иду и открываю дверь.

На этом сходство событий кончается. Он стоит в дверях, не решаясь переступить порог. Обросший, грязный, глаза красные, смотрят и не видят, фирменная куртка заношена, вся в пятнах. Стоит, прислонившись к косяку двери, видать, сам не понимает, зачем и куда пришёл. Так, похоже, мы снова на нулевой отметке. Не хватает только тапочек со стоптанными задниками. Хотя стоп — правда, не тапочки, а туфли, но задники прочно замяты.

«Ты пустишь?», — спрашивает глухо и почти безразлично. Молча пропускаю его в дом. Идёт к дивану и прямо в ботинках ложится лицом к стене. Пока закрываю дверь, пока пью воду, он уже заснул, храпит, как будто только за этим и пришёл. Ну, что ж, пойду и я спать. Да, всю жизнь мечтала…

Утром просыпаюсь, на диване никого. Ушёл, значит. Часа два занимаюсь обычными утренними делами: делаю зарядку, завтракаю, мою посуду. Приходит тётка, вся расстроенная: Славик с Любой там у него, гомон стоит страшный, пьют, значит. Тётку жалко, но что мы можем сделать? Хотя я кое-что могу. Набираю Галюнин номер. Только не размазывать сопли, сразу по делу, а то с ней вечно все деньги проговоришь.

«Привет, это я. Он тут в запое, в квартире своей валяется, весь никакой», — стараюсь говорить как можно суше.

«А меня теперь это не интересует. Я ему сколько раз говорила, если ты меня любишь, брось пить. Я этого не понимаю, как можно не бросить, если любишь! — Галюня с пол-оборота включила свою шарманку. — Вот при тебе он не пил и слушался тебя, а меня он просто использует. Я ему уход создаю, все деньги на него трачу, а что взамен? Раму в окне починить не может, сколько раз ему говорила, всё только обещает, а у тебя в доме вон какой ремонт сделал, вот я ему и говорю…».

Я перебиваю: «Ты возьмёшь его или нет? Ведь он тут один погибнет».

«Если ты его можешь простить, возьми к себе, я с ним больше не могу, он из меня все соки выпил, я ему говорю: сколько можно пить, ведь как мы с тобой вместе, ты десять дней был трезвым, бутылки надоело выносить…».

Я начинаю злиться: «Послушай, это лирика, я тебя обо всём предупреждала, и любовь здесь не при чём. Он болен, его лечить надо. Ты будешь его лечить, ты приедешь за ним?»

Она опять за своё, какой он неблагодарный, да что она ему купила. Прерываю грубо: «Что, наигралась, выбросила? А хоронить придёшь или тебя это больше не интересует?», — я отключаюсь, не о чем с ней говорить.

Что же делать, нельзя ведь просто так его бросить? Надеюсь, она все же опомнится и приедет. А если нет? Для начала пойду, проверю его состояние. Дверь открыта, захожу. С весны здесь не была, но с тех пор мало что изменилось, ремонт так и не продвинулся, им теперь не до ремонта. Ах, жили бы в своих Пушгориках, не мотались бы перед моими окнами, не катались бы пьяными! Может, и обошлось бы. А теперь всё разбито, всё пропало…

Он лежит на кровати одетый, уткнувшись в подушку. Вокруг запустение — одни бутылки вдоль стены батареей и стаканы захватанные. «Вставай-ка, пойдём, надо поесть», — говорю неожиданно для самой себя и тут же жалею об этом. Авось, не услышал, так уйду потихоньку. Нет, встаёт, шатаясь, идёт за мной. Дома молча садится за стол. Велю мыть руки — вздохнув, идёт к умывальнику. К еде наливаю стопочку. Молча выпивает и молча ест. Ну и молчун стал, на себя не похож. Встаёт из-за стола и вдруг взволнованно говорит: «Спасибо тебе, милая, спасибо за всё». Это не его текст, он никогда так не говорил раньше. Опять ложится на диван и впадает в полусонное состояние.

За три года до этого

Мы едем в Египет. Чудесный отель, море и бассейны, тренажёрный зал, концерты по вечерам. Летим в Каир, возле пирамид стоим и чуть не плачем, как будто вечности коснулись. Под парусом плывём по Нилу. Слегка прикрыть глаза, и кажется, что это Нева, вот и фигура сфинкса…

Чисто мужское развлечение — ралли на квадрациклах. Нарочно отправляю его одного, пусть поймёт, что английский пора учить. Он обогнал всех итальянцев, к финишу пришёл первым. Корреспондент по плечу хлопал и большой палец показывал, пытался его расспросить, но безрезультатно. На кассете никого не узнать: гонщики закутаны от пыли в «арафатки», клетчатые платки, только по ботинкам определили, где наш герой.

Так проходит день: спит, ест, выпивает, курит, снова спит. К концу второго дня приходит в себя. Рассказывает, что живёт, как в раю, уход хороший: завтраки, обеды, ужины, всё вкусно. Попросит — в постель подаст, порядок в квартире идеальный, всё настирано, наглажено. На работе он ей помогает, а то весь товар привозят на бензозаправку ночью, когда грузчиков нет, специально так делают, а он разгружает, ей бы одной тяжело пришлось, столько лет так мучилась, а теперь он всё таскает, не даром хлеб ест… Слушаю, киваю, сама думаю, чего он тут у меня делает при такой райской жизни? Видимо, от неё и спасается.

«Хочешь ей позвонить с моего телефона? Она бы за тобой приехала».

Он недоумённо смотрит на меня, будто я какую глупость сказала.

«Я к ней больше не пойду, с ней жить невозможно, она ж дура непробиваемая! Я к тебе пришёл, будем вместе, как раньше. С тобой поеду к Пал Санычу на укол, за садиком буду ухаживать, с Лачиком на охоту ходить. Ты ведь меня не прогонишь?»

Пробую объяснить, что мы уже в разводе, что у меня другой есть, прошлого не вернуть. Он, похоже, не понимает, улыбается и повторяет: «Всё будет как раньше, я тебя буду слушаться». Только этого мне не хватало! Как же быть? Отвезти в Питер, подлечить и обратно отправить? Так он к ней пойдёт. А если и не пойдёт, то я буду об этом думать, что одно и то же. Оставить здесь, в доме? Опасно, он как слабоумный стал.

На следующий день решила затопить баню. Стал помогать, дрова носил, растоплял, угли мешал. Только собрались идти, Славик в дверь заглянул и сразу назад, он — за ним следом. Ага, думаю, есть вести с фронтов. Выхожу к ним, оба как воды в рот набрали. Значит, самой нужно начинать: «Славик, если Галюня приедет и возле вас остановится, беги быстро сюда, чтобы он домой успел вернуться». Славик облегчённо докладывает: «Всё, уже едет, Любке звонила, скоро будет».

«Так давайте отсюда быстренько уходите, а то застукает, рассердится». Вижу, что он не собирается двигаться, и добавляю: «Ну, что, на ход ноги?». «А у тебя есть?» — спрашивают в один голос. У меня в таких случаях всегда есть, я быстро наливаю им по стопочке, разрезаю свежепросольный огурец. Он отставляет стопку, с укором спрашивает: «Так ты что, меня выгоняешь, ты больше меня не возьмёшь?». Начинаю уговаривать, что ему лучше с ней будет, и уход, и обеды, я уеду, а он в Питере жить не может. Придвигаю стопочку, он выпивает, но водка в горло не идёт. Кашляет, задыхаясь, потом спрашивает: «А как же баня?». Да-а-а, смех и грех. В другой раз стопим, говорю, а пока иди к ней, хоть зиму поживи, к весне видно будет.

Всё, ушли. Вдруг опять из-за угла выныривает: «Ты на меня не сердишься? Давай поцелуемся, что ли, попрощаемся». Быстро чмокаем друг друга в щеку, и он убегает.

Вот и всё. Я одна. На диване лежит приготовленное бельё. Беру своё и не спеша иду в баню. Моюсь, а сама в окошко поглядываю, вдруг он обратно идёт, вдруг она ему только вещи привезла. Нет, не пришёл, значит, всё-таки взяла его.

Тихо так в доме. После баньки сажусь за стол, наливаю рюмочку, закусываю ранеткой. Первый год как его прививка дала плоды. Яблоки сладкие и красивые, только он их так и не попробовал.

Моё лекарство

Пока была в Деревне, ОН звонил, спрашивал, когда приеду. У меня один вопрос, все ли у НЕГО в порядке. Больно странный был мне звонок, какая-то женщина сказала, что ей пришла SMS-ка с моим номером и ЕГО именем, спросила, точно ли это я, и где я нахожусь, раз собаки лают, и я честно отвечала, что в деревне, на Псковщине. Её имя мне ни о чём не говорило. В общем, какая-то мистификация.

«А дома как, все нормально?» — повторяю я.

«Да ничего, вообще ничего, ни хорошего, ни плохого, всё как обычно. Приедешь, расскажу», — ответ и радует и огорчает: нет скандала — уже хорошо, но что ОН собирается рассказать, вот вопрос. Я беспокоюсь, что жена напала на след и приняла меры. Тогда нам придётся прервать отношения. А так этого не хочется… Пусть не часто, чтобы не привыкнуть и продлить их как можно дольше, — это ЕГО предложение, зато только по взаимному желанию и для радости, — это моё.

В первый же вечер встретились, и я поняла, как соскучилась по НЕМУ, как много ОН для меня значит. Это беда, ведь у нас нет будущего.

«Ты в меня, случайно, не влюблена?» — спрашивает с улыбкой.

«Конечно, влюблена, ещё как влюблена, — улыбаюсь как можно веселее и добавляю: — Но ты не беспокойся, я не собираюсь тебя умыкать, всё будет по-прежнему».

«А я, может, не за тебя, а за себя беспокоюсь. Это меняет дело, это плохо», — взгляд становится грустный и озабоченный.

«Никакого дела нет, просто ты — моё лекарство, которое очень помогает, вот и всё», — чем больше практичности в моих словах, тем лучше.

«Надеюсь, хоть не горькое? — хитро улыбается, атмосфера разрядилась.

«У тебя глаза светятся, — а через полчаса: Теперь перестали, что случилось?»

«Ты скоро уйдёшь, мне заранее плохо».

Это правда, меня напрягают мысли об его уходе, так что под конец встречи теряю всякий интерес. Пока жены не было, ОН мог оставаться у меня, а когда не оставался, сама возможность провести ночь вместе давала покой. А теперь ЕМУ пора домой, жена звонит, слышу ЕГО лживые оправдания, но меня они не касаются, это не моя жизнь. Зато ЕМУ, похоже, неприятно: «Тебе, наверно, противно слушать моё враньё, прости».

В другой раз ОН старается уйти пораньше: «Зачем нам скандал, так будет спокойнее всем». Спокойствие, осторожность — это ЕГО любимые слова. А я, как вулкан, а какие у вулкана спокойствие и осторожность. Никаких. А как они нужны!

«Ты не о чём не волнуйся, я сам всё правильно устрою», — это ОН про наши встречи на работе. Боясь нас выдать, вообще стараюсь не обращать на НЕГО внимания, что мне прежде не было свойственно. ОН держится исключительно, как всегда улыбается и шутит.

Ирина Александровна, — это директор, Иришка — это я.

«Мне не нравится слово „любовница“, ты — Иришка, которую я люблю».

«А Ирину Александровну не любишь? — он мотает головой, и я говорю с сожалением: — А она тебя любит, думает о тебе всё время, заботится».

«Значит, меня любят двое, а я только одну», — мы идём к Петропавловке и болтаем по дороге.

Ты ещё жену любишь, значит, тоже двоих.

Так складываются обстоятельства, что свидания выпадают на четверг. Наш технический директор сказал бы — по умолчанию. Четверг — середина недели. Он выбран потому, что за ним следует пятница — день, когда ЕМУ лучше бы пораньше появиться дома, и уж, конечно, не до ночи где-то шляться. Правда, кроме четверга, иногда по утрам ОН приходит ко мне пить кофе, и мы немного разговариваем, стараясь не задевать больную тему про будущее. Я дала ЕМУ ключи от квартиры и ключи от Мазды. Скипетр и Держава. Только правитель живёт в другом государстве.

«Ты не представляешь, что такое одиночество! Всю неделю как-то перебиваюсь делами, а в выходные — хоть волком вой», — зачем я ЕМУ это говорю, не знаю, уже почти полночь, у жены обязательно возникнут вопросы.

«Это я-то не знаю про одиночество?! Прекрасненько знаю, и, если бы ни жуткая беспросветность, ни за что к жене бы не вернулся. Она меня не любит… и никогда не любила. Я ведь уходил от неё и четыре года жил один. Подвернись мне в тот момент любая, более-менее подходящая женщина, к ней бы прибился. Только я был уже в таком дауне! Эх, встретились бы мы с тобой лет двадцать назад!» — ОН уже стоит в дверях, держа в губах незажжённую сигарету.

Чушь! Тогда вообще ничего бы не случилось. Ведь причина не в тебе, а в том, что он меня больше не любит…

Ужас какой-то, теперь, когда мы не проводим вместе ночь, нам не хватает времени, хоть утром начинай. Для прикола и вразумления ОН рассказывает сюжет из жизни своего приятеля. Тот навещал подружку, а она вдруг вздумала пожелать: хочу, мол, с тобой спать, как жена. Как жена? Отлично. Лёг и заснул рядом. Так что думай, что ты действительно хочешь. Думаю. Ох, как думаю. А что толку? Я могу думать целыми днями, по любому расклады строить, — а реальность? Насколько она зависит от меня?

В последний раз ОН приезжает за мной в Деревню. Нам бы вещи собирать, но у меня стоплена баня, готов стол, я жду его, как праздника. Все сборы откладываем на завтра, а сегодня — наш вечер и наша ночь.

В Питер едем молча, я слушаю музыку и мысленно повторяю: это стопроцентно мой человек, в котором ничего не раздражает, с которым всё возможно, с которым всегда хорошо. Мой, мой… Как будто вернулась молодость, будто не было последних двадцати лет, не было жестокого бизнеса, разлада в душе. Если по-честному, я уверена, что ОН — тот самый мужчина, которого я всю жизнь ждала. Но что мне делать с этой уверенностью, если ОН молчит? Только выпив водки, ОН раскрепощается, и тогда я слышу те слова, которых жду, чувствую ответную любовь. А потом ОН опять забирается в скорлупу-оболочку и смотрит так грустно, как больная птица.

Побег

Вот оно — раздвоение личности! Ирина Александровна, как начальник, договаривается с НИМ о встрече. А к НЕМУ в четверг приходит Иришка, неуверенная в себе, на всё готовая, глаза на мокром месте. Тут свихнёшься в пять минут. До добра всё это не доведёт, когда-то придётся поставить точку.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.