Бесплатный фрагмент - Vela Darem

Путевые заметки художника-мореплавателя

vela darem

Одинокий белый парус посреди огромного синего моря. Шторма и штили, попутный ветер и соленая морская пена.

Я — художник-мореплаватель и люблю неизведанные творческие просторы. Когда я берусь за что-то новое, я чувствую себя так, словно начинаю очередное увлекательное путешествие.

Все, что я делаю, зависит только от меня; я люблю море, но не училась управлять парусом. Мне никто не показывал, за какие канаты нужно тянуть, я не знаю названий ветров и течений, все проверяю опытным путем, а иногда просто доверяюсь интуиции. И когда вдруг удается поймать волну, почувствовать свою лодку, то захватывает дух — получается! И приходит уверенность, и кажется, что нет ничего невозможного, что переплывешь целый океан. А потом ошибка — соленые брызги, вода в ушах, и все летит кувырком. Но половина пути уже позади, а это придает уверенности… И вот, достигнув берега, я вытаскиваю лодку на песок, оглядываюсь на море и уже не могу представить, что была там, в творческой пучине. Но снова тянет к этим бескрайним просторам, к белому холсту или листу бумаги: хочется перепробовать все: восковые мелки, пастель, уголь, сангину, сепию, тушь, цветные карандаши, акварель и акварельные карандаши, гуашь, акрил, темперу…

От рисования, которое присутствовало в моей жизни постоянно, с чередованием техник и материалов, меня, как на волнах, то и дело качает в совершенно различные области творчества, среди которых роспись ткани, лепка из глины, бисероплетение, пирография, резьба по дереву и даже изготовление ювелирных изделий из эпоксидной смолы. Я чувствую, что если люди умеют это делать, научусь и я, и какая-то неведомая сила манит каждый раз испытать безграничную свободу творчества.

И это здорово — учиться самой. Исследовать материал, осваивать, чувствовать и понимать его мне лучше без учителей, оставаясь наедине с бумагой, деревом, тканью, глиной. Все это на время увлекает меня, занимает, захлестывает. Правда, одни увлечения остаются со мной, а другие — быстро надоедают и отходят на второй план. Но тогда я ищу, чему бы еще научиться.

Что такого притягательного в мореплавании? Почему люди ради моря бросают все блага, которые есть на суше, снова и снова отправляясь навстречу неизвестному? Что издавна влекло человека к морским просторам? Ежедневный тяжелый труд, строгая дисциплина, самовоспитание, риск — плата за что? Какое оно — вознаграждение?

Все просто. В награду получаешь главное — так необходимое тебе отсутствие покоя, маленький огонек, дрожащий в душе. От него света немного, с ним не разглядишь, что там вокруг, но он не дает погрузиться в такую приятную, совершенно бессмысленную темноту.

Творческая работа — это побег. Это движение в бесконечном пространстве, где цель пути ты сам выбираешь точкой на карте и достичь сразу, не прикладывая усилий, не можешь. Радость приносит сам путь. А потом — еще одна точка на карте, новое плавание, отрезок времени от и до, когда чувствуешь, как живешь. Или — новое море с новыми ветрами, течениями и неизведанными землями. Это отвлекает на время, не дает задуматься над вопросами, на которые не можешь найти ответов, заполняет пустоту, поддерживает огонек.

Я написала эту книгу для того, чтобы рассказать, как я вижу и понимаю творческий процесс и как методом проб и ошибок я училась обращаться, вернее — общаться, — с различными стихиями. Это не пособие для художников, не сборник советов, это лишь истории из жизни самоучки-мореплавателя.

Уверена, что художники-профессионалы и мастера, работающие с деревом и эпоксидной смолой, восприняли бы этот альбом с должной иронией, улыбнулись бы моим маленьким победам и поражениям. Не судите строго. В крошечной лодке посреди моря мне уютней и свободней, чем в теплой просторной каюте на большом корабле, рядом с теми, кто серьезно учился своему мастерству.

Рисунок и слово

[Из путевого дневника]

Есть музыка, стихи, предметы, погода и живопись одного мироощущения. Разноцветное тепло в картинах Йерки, зеленеющая безумным цветом зелень перед грозой, трещащий камин, запах корицы, стеклянные шарики, улочки весенней Москвы, черно-белые американские фильмы и облупившаяся краска на деревянных скамейках. Я с такой радостью каждый раз нахожу что-то новое и добавляю ко всему этому.

Потому что это такая же часть уюта, как чай с миндальным печеньем…

Мне всегда казалось, что способность рисовать — врожденная, как способность плавать.

Плыть — не значит быстро и правильно грести руками и ногами. Поняв, что ты находишься в другой среде, нужно сначала почувствовать воду, научиться держаться на ней и правильно дышать, и потом уже — двигаться. Рисовать — не значит правильно, в нужную сторону, вести линию по бумаге. Для начала нужно научиться видеть мир, проецируя его в свое воображение, как слайды, накладывая одну картинку на другую, переосмысливая, додумывая, фантазируя. И только потом — пробовать повторить эти проекции на бумаге.

Взрослея, люди забывают, как это делать. А главное — чаще всего перестают понимать, зачем. Зачем плыть, если и на берегу хорошо?

В детстве я брала большое увеличительное стекло и настольную лампу и мастерила свою маленькую камеру-обскуру. Я помещала под лупу картинки, и они чудесным образом отображались на стене. Приложив к этой проекции лист бумаги, можно было просто взять и обвести светящиеся линии, придумывая и дорисовывая на ходу что-то свое. То же самое можно делать и в воображении.

Художники быстро гибнут в людях в тот момент, когда те перестают осмысленно воспринимать увиденное. Из элементарной цепочки «увидеть — воспринять — изобразить» у многих навсегда выпадает самое важное, центральное звено. И происходит это не по их вине. Люди не ленятся изучать и разглядывать цвета и формы вокруг. В раннем детстве, пока человека еще не учат рисовать в детском саду и в школе, он совершенно свободен и воспринимает мир во всем его многообразии, а главное — стремится это многообразие осмыслить, пропустить через себя, выразить в линии, в цветовом пятне. Пытаясь запомнить и понять что-то новое, человек повторяет это про себя. Поэтому почти все маленькие дети рисуют чем угодно и на чем угодно то, что пытаются лучше понять и почувствовать, и в отсутствие рисовальных принадлежностей находят выход собственному стремлению познать мир, например, заменяя бумагу обоями.

Эта милостивая природа позаботилась так, что ты во всем мире найдешь, чему подражать. [Леонардо да Винчи]

Да, кстати, рисовать на стене, огромной, необъятной — это ли не настоящая свобода? Я с раннего детства помню это щекочущее приятное чувство, когда ведешь карандашом по обоям. Я понимала, что делаю что-то не так, но свободу творчества должна была испытать непременно. Нарисовала я совсем немного, к тому же, в тени шкафа, и никто не оценил и не подверг справедливой критике мои экзерсисы. Не важно было, что именно я рисовала. Мне нравилась монументальность моего творчества.

Рисуя самостоятельно, интуитивно, без указки взрослых, дети борются со страхами и ищут ответы на свои вопросы. Рисуя животных, дома, машины, своих родителей, героев сказок, пришельцев, дети пыта ются лучше понять мир и себя в этом мире. Все, что их радует и беспокоит, все, что уже понято или совсем непонятно, находит отражение в рисунках. И так, наверное, было всегда.

Рядом с образами, которые реальность представляет глазу, существует еще один мир образов, тех, что оживают только в нашем мышлении и которые, хотя и внушены реальностью, сильно преобразованы. При помощи рисования человек <…> инстинктивно пытается воспроизвести эти образы и только их с закономерностью физической функции. [Эммануэль Леви]

Взять к примеру, древнюю наскальную живопись в пещерах Ласко и Альтмира. Никто не учил первых художников рисованию, не показывал, как держать уголь. Доисторические быки, лошади, охотники с копьями — герои простых и понятных всем сюжетов, в которых главное — что делают люди и как ведут себя звери. Древний человек тоже определял свое место в мире при помощи рисунка.

Те же самые древние художники порой, как бы задумавшись, прикладывали к стене пещеры свою ладонь и напыляли вокруг краску из трубочки, создавая аккуратный отпечаток. И как, указывая на себя, первобытный человек обозначал себя словом, так же он поступал при помощи рисунка. «Вот моя ладонь. Это — я». Что-то есть в этом от свободного детского творчества.

Но наступает момент, когда взрослые в первый раз показывают ребенку, что и как надо рисовать. Они учат, как нарисовать домик, и в сознании моментально включается то, что будет сопровождать человека всю жизнь. Слово «домик» представляется ребенку пиктограммой. Или же наоборот. Нарисованный в детском саду домик — квадратный, с красной треугольной крышей — это слово, которому человека научили.

Этот образ не волнует, не тревожит, не радует — это лишь оболочка, абстрактное понятие. Живя в плену пиктограмм, засевших в сознании в первые годы жизни, человек подчиняется самому простому для мышления способу отображения действительности. «Домик», «цветочек», «кораблик», «рыбка» — детские рисунки — это слова, иероглифы. Если представлять себе те же предметы без «детских» уменьшительных суффиксов — «дом», «цветок», «корабль», «рыба» — то захочется, чтобы дом был надежным и уютным, с большой верандой, или даже городской, многоквартирный; цветок превратится в розу, в пион, в подсолнух — на что хватит воображения; корабль станет лайнером или пиратским фрегатом; рыба обретет определенный вид.

Первая картина состояла из одной-единственной линии, которая окружала тень человека, отброшенную солнцем на стену. [Леонардо да Винчи]

«Домики» и «цветочки» в человеческом сознании навсегда. Рисовать начинаешь в тот момент, когда делаешь шаг от этих пиктограмм в свое собственное воображение, восстанавливая пропущенное звено. Когда возвращаешься к изображению волнующего, впечатляющего тебя образа. Когда понимаешь, что именно хочешь изобразить и зачем.

И только страх изобразить представленное не таким, каким оно должно выглядеть, чтобы быть словом, иметь смысл, а также боязнь, что получится «непохоже», заставляет вернуться в теплый плен пиктограмм и рисовать «схематично».

Зеленое, желтое, красное дерево на лугу есть только материальный случай, случайно материализовавшаяся форма дерева, которую мы чувствуем в себе, когда слышим слово дерево. [Василий Кандинский]

Я замечала, как маленькие дети одной линией, не отрывая карандаша от бумаги, рисуют машину.

Сейчас, ежедневно видя перед собой сотни автомобилей, в изящных силуэтах которых не найдешь ни одной грубой линии, ни одного прямого угла, дети все равно рисуют машину в виде многоугольника на колесах, с треугольными или квадратными окнами. При этом обязательно присутствуют фары и дверь. Такой пиктограммой они изображают суть предмета, и не воображение создает этот рисунок, а, скорее, рациональное мышление: если ты не можешь нарисовать похоже силуэт автомобиля, тебе помогут детали: некий предмет вытянутой формы на четырех колесах с дверью, окнами и фарами — это машина. Ты как бы называешь сам предмет, без подключения ассоциаций и фантазии, а детали служат «вспомогательным материалом». Если помимо основных деталей на детском рисунке ты увидишь у машины крылья, то, наверное, решишь: у ребенка богатая фантазия.

Сейчас все эти слова-пиктограммы можно увидеть, открыв книжку для самых маленьких. Многие современные иллюстраторы считают, что чем младше ребенок, тем труднее ему найти общие черты у машин, домов, цветов и зверей, поэтому их рисуют так примитивно и схематично. Люди создают для детей этот мир стереотипного мышления, совершенно оторванный и от реальности, и от фантазии.

Это не по детской картинке с улыбающимся жёлтым кружком человек научится отличать солнце от луны — скорее, наоборот. Из своих собственных наблюдений и умозаключений он сделает вывод: круглое жёлтое на голубом небе среди облаков — это солнце, пусть даже с глазами и улыбкой. Предметы, которые каждый день рядом, изображаются в этих книжках так, словно художники называют их младенческими звукоподражательными словами. Подрастая, ребенок научится взрослым словам и восприятию, но запавшие в сознании картинки будут серьезной преградой для творчества.

Наверное, психологи не согласятся со мной, но мне всегда казалось, что идя на поводу у детей и стилизуя книжные иллюстрации и игрушки под примитивные детские рисунки, люди еще больше загоняют своих детенышей в плен схематичности и примитивного «пластмассового» восприятия, создавая замкнутый круг.

Реалистичные рисунки с более яркими, насыщенными цветами, большим количеством мелких деталей, с долей фантазийности и сказочности, а также красивые, качественные, большие фотографии растений и животных — вот что должно быть в книжках для самых маленьких, еще не умеющих читать. И напрасно думать, что они ничего не поймут.

Поскольку фантазия при стереотипности мышления естественна как для детей, так и для взрослых, психологи часто ориентируются на нее при создании графических тестов для того, чтобы определить характер и душевное состояние взрослого человека.

Есть такой известный тест, в ходе которого нужно нарисовать домик с теми деталями, которые испытуемые сами захотят добавить. По этим деталям психологи как раз и изучают характер и эмоциональное состояние человека в данный момент.

Каким ты нарисуешь домик? Скорее всего, это будет квадрат или, в лучшем случае, куб. Затем, ты рисуешь треугольную крышу и окно. И, наверное, дверь. Это все необходимые детали пиктограммы, из которых состоит понятие «домик». А дальше мышление с помощью подсознательного добавляет детали, как соль и перец по вкусу: вот покажется, что не хватает печной трубы, а над трубой — струйки дыма. Решишь, что окно лучше украсить занавесками, а у двери должна быть ручка. Домик не может просто висеть в воздухе — вот рядом клумбы, а к входной двери тянется дорожка. Неуютно, если дом стоит посреди чистого поля — рисуешь рядом заборчик.

Художник в ребенке прекрасно понимает, что рисунок плох, и критик в ребенке тоже вполне отдает себе отчет в том, что рисунок плох. В результате у ребенка, который одновременно является и художником и критиком, просто не остается иного выхода, кроме как утверждать, будто рисунок отменно хорош. [Сальвадор Дали]

Все эти детали поведают психологам о человеке что-то интересное. Насколько большая дверь? Закрыта она или открыта? Есть ли высокий забор вокруг дома? Детали расскажут о том, как человек устроен, какой он — замкнутый и недоверчивый или с душой нараспашку. Любит ли уют, комфорт. Правда ли, что его дом — его крепость, или ему все равно, где жить. Есть ли во дворе домика цветы? Есть ли украшения, занавески на окнах, облачка над крышей, солнце? Все это — эстетическое восприятие мира, умение и стремление создать красоту вокруг.

Забавно другое: расшифровка теста рассчитана на то, что человек нарисует одноэтажный дом без крыльца, с квадратными окнами и треугольной крышей. То есть тест заранее предполагает шаблонность мышления взрослого человека и не требует творческого подхода. И не предполагает игру воображения. Если человек нарисует домик в виде гриба, в дупле дерева или изобразит свою квартиру, психологи сломают голову, пытаясь разобраться, что бы это значило.

Художники, следующие веяниям воображения, ищут в своем словаре элементы, согласующиеся с близкой им концепцией, а затем, мастерски сочетая их, придают этим элементам совершенно новый облик. Те же, кто лишен воображения, попросту копируют словарь. [Шарль Бодлер]

Такая привычная передача информации при помощи пиктограмм призвана помогать в жизни. Она, к примеру, спасет в чужой стране: с помощью простых картинок можно сориентироваться в аэропорту, на дороге, в банке, в магазине, не зная иностранного языка.

Но называть при помощи рисунков вещи вокруг — мало. Предметов и действий недостаточно для того, чтобы язык ожил, чтобы им можно было описать формы, цвета и другие качества. Кроме существительных и глаголов нужны прилагательные, наречия и другие части речи. Чтобы рассказать о предмете, нужно изучить его, разглядеть, понаблюдать за ним и потом уже подобрать нужные слова. Чтобы начать рисовать, нужно сделать то же самое — начать наблюдать и разглядывать мир вокруг, а потом, закрывая глаза, представлять его. Или придумывать где-то рядом свой собственный.

Художник — это ребенок, который не перестал удивляться, пугаться, радоваться, восхищаться, волноваться, живя в однообразном взрослом мире. Он ненасытен. Ему нужны новые впечатления, новые образы, оттенки, и если ему не хватает того мира, который окружает его, он создает рядом свой, вымышленный, тот, в котором ему хорошо. Он побеждает картинами свои страхи, заполняет ими свою пустоту, мечтает ими, говорит с их помощью то, что не может сказать словами.

Остается неясным, почему воспроизводить образы памяти более «естественно», чем образы восприятия, которые являются гораздо более четкими и устойчивыми. Мы обнаруживаем также, что реализм часто предшествует более схематичным способам изображения. Так было в древнекаменном веке, в искусстве Древнего Египта, в геометрическом искусстве Аттики. [Пол Фейерабенд]

Однажды во мне как будто включился диапроектор. Словно кто-то натянул на стене в темной комнате белую простынь, нажал какую-то волшебную кнопку, конус яркого света выхватил из тьмы искрящиеся пылинки, и под тихий спокойный треск экран стал вспыхивать, показывая мне разноцветные картинки. На них были фантастические миры, залитые солнцем луга, дремучие леса, горы и моря Там было теплее, светлее и уютнее. Туда можно было уйти, чтобы спрятаться. И картинки эти захотелось сохранить. Нарисовать.

Начинаю рисовать

[Из путевого дневника]

В последний раз видела такое, когда мне было лет пять — в парке, веcной или в начале лета, когда все цвело и над розовыми большими цветами шиповника кружили огромные шмели, набивая пыльцой мешочки на лапках.

Я в то время очень часто думала

о смерти и о рае, и рай представлялся мне этим местом, наполненным густым шмелиным гудением. Это было то время, когда старая жизнь только переходила в новую, и все виделось чересчур ярким и цветастым. На мне были красные бриджи и кроссовки. И, как всегда, я была жутко растрепанная.

До школы еще целый год или больше.

Как и все дети, я леплю из пластилина и рисую фломастерами и красками в тетрадках и альбомах. Творческие мореплавания мои пока еще не начались, и я бегаю по белому песку вдоль берега и мечтаю. И вдруг — первое настоящее вдохновение. Как будто одна из волн сама пытается дотянуться до моих ног. Я беру комок ваты, обмакиваю в воду, потом в синюю акварель и за две минуты рисую на альбомном листе небо и реку, а потом ватой в зеленой краске добавляю поля и холмы. Я рисую, и от свободы захватывает дух. Ни карандашей, ни кистей — просто комок цветной мокрой ваты. Может быть, это мой первый выход в море. Может быть, я нашла на берегу крохотную лодочку и просто толкаю ее в воду. Это начало.

Альбомный листок с моим рисунком, волнистый от большого количества воды, родители повесят на стенку в нашей маленькой съемной квартире, и долго он будет прикрывать дырку на обоях. Он станет моей детской победой — я буду ходить и всем повторять, что я художник.

Мне нравится, как ведут себя краски и карандаши некоторых цветов. У меня есть книжки-раскраски, в которых целые страницы раскрашены одним цветом — не потому, что не хватает фантазии или лень взять разные карандаши или краски, а потому, что я словно попадаю под влияние какого-то необычного для меня цвета. У меня в любимчиках темно-лиловый карандаш фабрики «Красин». Оттенок его удивительно насыщенный для советского карандаша. Вдобавок, грифель мягкий, легко оставляет яркий след, и мне нравится заштриховывать им все подряд.

Потом карандаш становится слишком коротким и неудобным для детской руки, и я переключаюсь на незабвенный двухсторонний сине-красный карандаш с толстым грифелем, который можно постоянно переворачивать, а синий и красный, соединяясь на бумаге, почти что дают полюбившийся мне лиловый цвет.

Но «лиловый период» проходит, и в руки мне попадает медовая акварель, в которой самая интересная краска — оранжевая.

Если долго водить кисточкой по квадратику с оранжевой краской, она сначала начинает пениться, а потом становится такой густой, что закрашивает абсолютно все. У нее, как говорят профессиональные художники и маляры, замечательные «укрывающие свойства». Теперь долго, как в песне, все у меня будет оранжевое.

Но вот мне семь или восемь лет, и родители предлагают пойти в художественную школу. Именно предлагают — все зависит от моего желания. Рисую я много и охотно, и предполагается, что художественная школа поможет мне понять, как это делать правильно, и, возможно, из меня в будущем получится профессиональный художник. Но учиться я не люблю, особенно тому, что нравится делать просто так. Меньше всего хочется мне, чтобы меня сначала учили, как правильно держать карандаш или кисть, а потом — как правильно водить ими по бумаге. Изучение правил построения композиции и нанесения красок кажутся мне смертельно скучным занятием. Идти в художественную школу я наотрез отказываюсь: я не хочу рисовать, как надо, я хочу делать это так, как сама считаю нужным.

Вдобавок — и я пойму это только много лет спустя — я стесняюсь своей фантазии, которая порождает антропоморфных зверей в костюмах королей и герцогов, крылатых львов и драконов в количествах, смутивших бы любого педагога.

Я даже рад, что не учился живописи… Теперь же я говорю: «Это как раз то, чего я хочу; я попробую это сделать, хотя и не знаю, как». Я сам не знаю, как я пишу. Я сажусь перед чистым холстом на том месте, которое поразило меня, смотрю на то, что у меня перед глазами, и говорю себе: «Этот белый холст должен чем-то заполниться». [Винсент ван Гог]

Пейзажами и натюрмортами я не интересуюсь, и рисование мне нужно только для того, чтобы фантазировать. Повесив амбарный замок на дверях в свой нарисованный мир, я запираюсь в комнате и рисую вечера напролет вместо того, чтобы гулять во дворе, как остальные дети.

Зато у меня чудесный учитель рисования в школе, Вячеслав Семенович, который не учит, как надо, а отучает от шаблонности. У него удивительная фантазия. На одном из первых уроков он прикрепляет к доске большой лист ватмана, рисует на нем черной краской идеальный круг, ставит в центре жирную точку и спрашивает у класса: «Что это такое?» И после воцарившейся в кабинете испуганной тишины, отвечает сам: «Это — человек будущего. А это — его кнопка». Спустя почти четверть века этот рисунок с его простотой и гениальностью до сих пор будет у меня перед глазами.

Вячеслав Семенович думает, что дома за меня рисует мама, и один за другим отправляет мои домашние рисунки, которые я приношу показать ему, в мусорное ведро.

И все-таки с интересом посматривает, как я рисую в классе. А через пару лет он вдруг останавливает меня в школьном коридоре и произносит две исторические фразы. Погрозив мне своим коротким, похожим на сосиску, указательным пальцем в пятнах зеленой гуаши, он говорит: «Не вздумай бросать это дело». А потом добавляет: «И не вздумай проколоть уши, это вредно для мозгов».

Через много лет, вспомнив эти слова, я с улыбкой подумаю, что прокалывать уши страшно, а бросить рисовать не получается.

Какой-то живописец написал картину, где лучше всего изобразил быка; когда Микеланджело спросили, почему живописец изобразил быка живее всего остального, тот ответил: «Всякий художник хорошо изображает самого себя». [Джорджо Вазари]

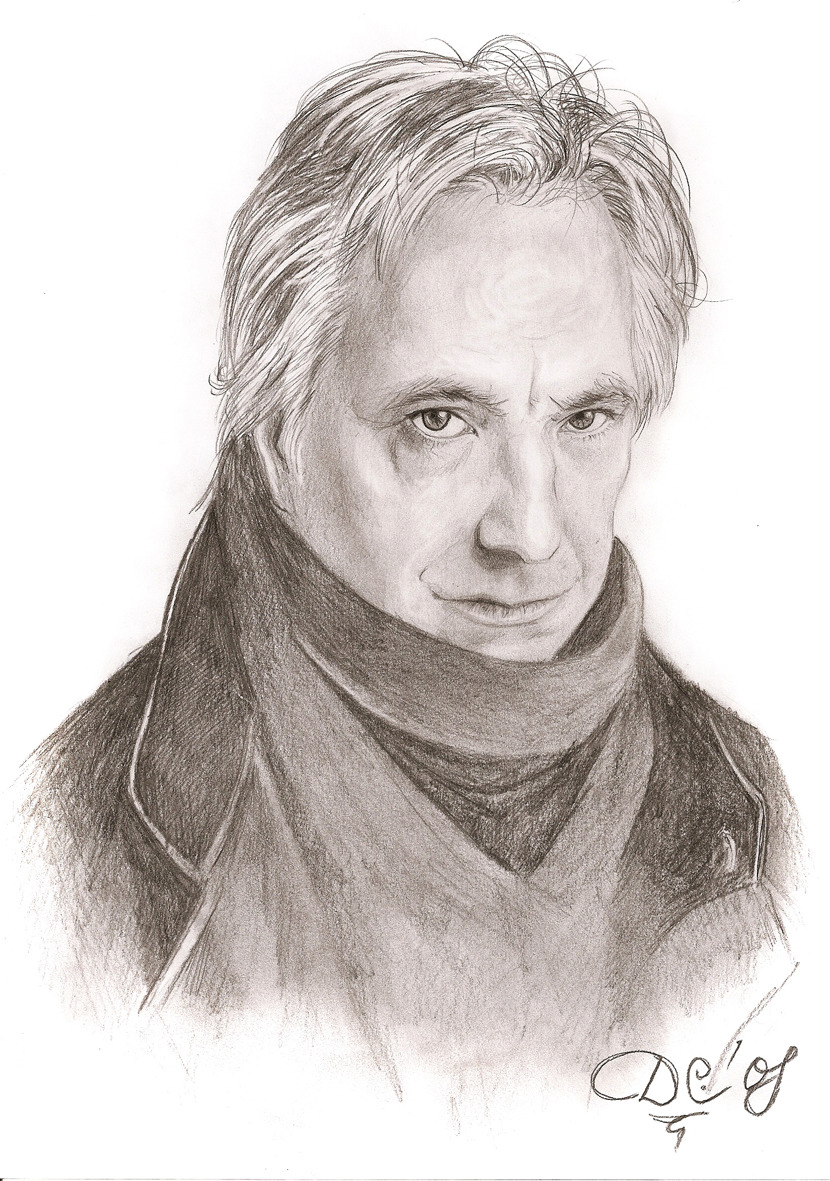

Лет в десять у меня появляется мечта стать мультипликатором. Но мультипликатор рисует движение — персонажи постоянно меняют позы, и надо хорошо понимать, как изображать животных и людей в разных ракурсах, как заставлять их оживать. Мои же рисунки похожи на египетские папирусы. Изображать кого-либо в профиль, лишь незначительно меняя его позу — стоя или сидя — удобно и просто. Рисовать фигуры людей я вообще не люблю — и не то чтобы они мне не даются. Просто люди почему-то мне кажутся менее интересным объектом для творчества, чем животные. Их неуютно рисовать, и они в моих работах встречаются очень редко.

И вдруг я нахожу у бабушки в шкафу в стопках советских журналов и календарей несколько карандашных набросков, среди которых портрет молодой женщины. «Кто это?» — спрашиваю я бабушку, и она просто и спокойно отвечает: «Это — я». Оказывается, автор рисунков — ее муж, мой дедушка, которого я не застала и не знаю, что он был художником-самоучкой. Тут же выясняется, что небольшая картина масляными красками, под которой я провела младенческие годы — его работа.

В том же шкафу лежат юношеские рисунки моей мамы и студенческие тетради отца. Мама когда-то рисовала всадников, скачущих галопом, сюжеты из книг и пейзажи, папа — мастерски, рукой инженера, рисовал со всеми деталями модели сверхзвуковых самолетов. Мама еще и лепила — у нас на полках до сих пор стоят статуэтки, сделанные ее руками. А потом свободного времени не стало — и родители бросили творчество. Хотя дело наверняка не в нехватке времени — просто они перестали всерьез воспринимать свои занятия. В раннем детстве я думала, что рисуют все и всегда, но стоило подрасти — и мне кажется странным и страшным: как можно взять и бросить то, чем ты занимался с таким удовольствием, вкладывая душу? От этой мысли мне хочется еще больше рисовать — все, что меня окружает. Я все-таки решаю, что нужно, хоть самостоятельно, но учиться.

Если вы отказываетесь изучать анатомию, искусство рисунка и перспективы, математические законы эстетики и колористику, то позвольте вам заметить, что это скорее признак лени, чем гениальности. [Сальвадор Дали]

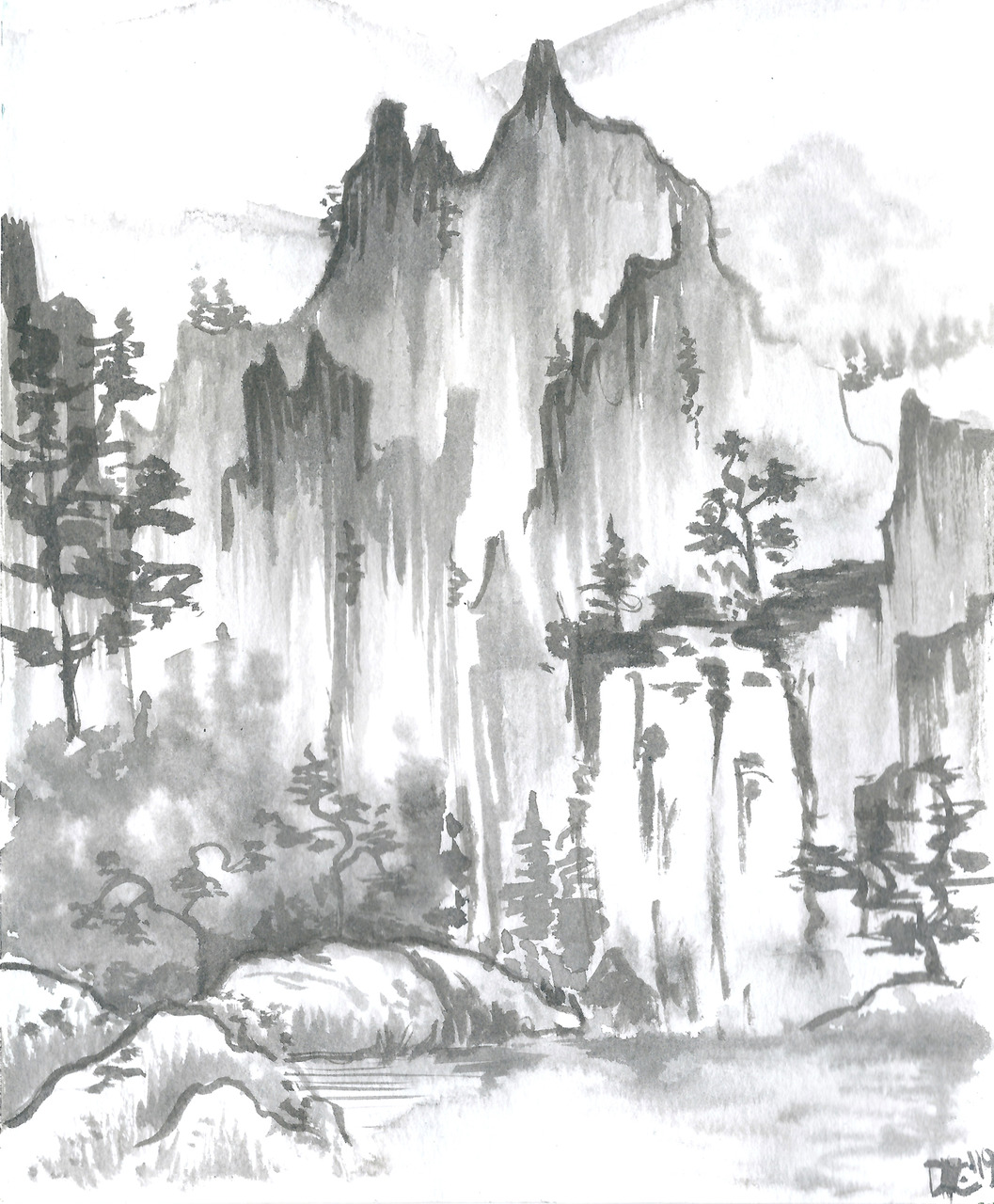

На моих полках начинают появляться книги о том, как рисовать животных, создавая их фигуры из кругов, прямоугольников и соединяющих их линий, о том, как делать наброски и как строить композицию, книги об акварели и даже о японской живописи.

С ними я как-то увереннее чувствую себя, но советами, приводимыми в них, почти не пользуюсь. Не получается у меня рисовать голову животного, начиная с круга! Я долго рассматриваю приводимые в книге техники только для того, чтобы не пользоваться ими. Представляя себе животное, сразу рисую его силуэт. И все же несколько техник я осваиваю и буду продолжать пользоваться ими и спустя много лет, вероятно, полагая, что это мои собственные находки.

Желание быть мультипликатором быстро пропадает, когда я начинаю взрослеть, но его заменяет новое, щемящее чувство стремления и невозможности передать на бумаге все, что видишь ежедневно вокруг себя. И мне вдруг хочется нарисовать блики солнца на воде. Пестрые осенние деревья. Грозовые облака. Рассвет в горах. Мой мир начинает наполняться пейзажами, запахами и звуками, которые я не могу изобразить, но так хочу.

Пройдет время, и я свыкнусь с этим чувством, понимая, что от него никуда не деться: с жадностью разглядывая мир вокруг, я представляю, как в этот самый момент я рисую. И чем красивее увиденное, тем больше охватывает отчаяние — чувствуешь, что все это ускользнет от тебя в тот момент, когда ты коснешься кистью бумаги или холста. Иногда я фотографирую то, что я бы хотела нарисовать, но то, что больше всего поражает и вдохновляет меня, на фотографиях чаще не получается — наверное, потому, что оно лежит вне зрительных образов. Или потому, что проходит одно единственное мгновение — и все меняется, становится другим. Я понемногу перехожу к пейзажам, продолжая то и дело рисовать животных и портреты. И только неподвижные вещи я не люблю.

Графика

[Из путевого дневника]

Чернота — слева и справа.

Внизу — темно-серая лента — дорога.

Не видно, где она поворачивает, только

чувствуешь ее — она здесь. Иногда шелест —

листья под ногами.

Луна полосками бросает между деревьями тени на дорогу. Белое и черное. Черное и белое. Порыв ветра — и с огромного дуба, чьи листья четко очерчены лунным светом, начинают сыпаться

желуди, с грохотом, как выстрелы. Ни страха,

ни холода. Вечер теплый, и через лес вьются

лентами волны тепла и прохлады, смешиваясь,

закручиваясь маленькими воздушными синими

вихрями.

Маленькая деревянная лодка, в которой я начинала свои творческие путешествия, растет вместе со мной. Фломастеры брать в руки уже стыдно и несерьезно, тумбочка моя забита коробками с цветными карандашами, но так хочется нарисовать настоящую картину, а карандаши мне в этом помочь не могут.

Период поиска источника цвета заводит меня на первых порах в тупик. Гуашь, которой я начинала рисовать первые более или менее серьезные работы и которую я брала на кисть густо, подражая масляной живописи, быстро надоедает. Она кажется мне непослушной, боится воды и не терпит ошибок. Засыхая комочками, имеет обыкновение трескаться и отваливаться, светлеет при высыхании, а стоит разбавить ее водой, становится неоднородной, и вместо лессировки порой получается грязь.

Что такое темпера, я пока не знаю, акварель не дается мне, и творчество мое понемногу принимает монохромный вид. Я откладываю в сторону краски и цветные карандаши, но зато в моем обиходе появляется множество мягких графитных карандашей 4b и даже 6b и 8b. Последний, долгоиграющий, будет со мной и спустя лет пятнадцать. В основном, я использую его для фона. У него нет деревянного корпуса, и весь он представляет собой толстый графитовый стержень, заключенный в пластиковую оболочку.

Рисунок, изображая даже трехмерное пространство, сохраняет при этом плоский характер листка, на который нанесен этот рисунок. Таким образом, впечатление от рисунка у нас всегда двойственное. Мы воспринимаем, с одной стороны, изображенное в нем как трехмерное, с другой стороны, мы воспринимаем игру линий на плоскости, и именно в этой двойственности заключена особенность графики как искусства. [Лев Выготский]

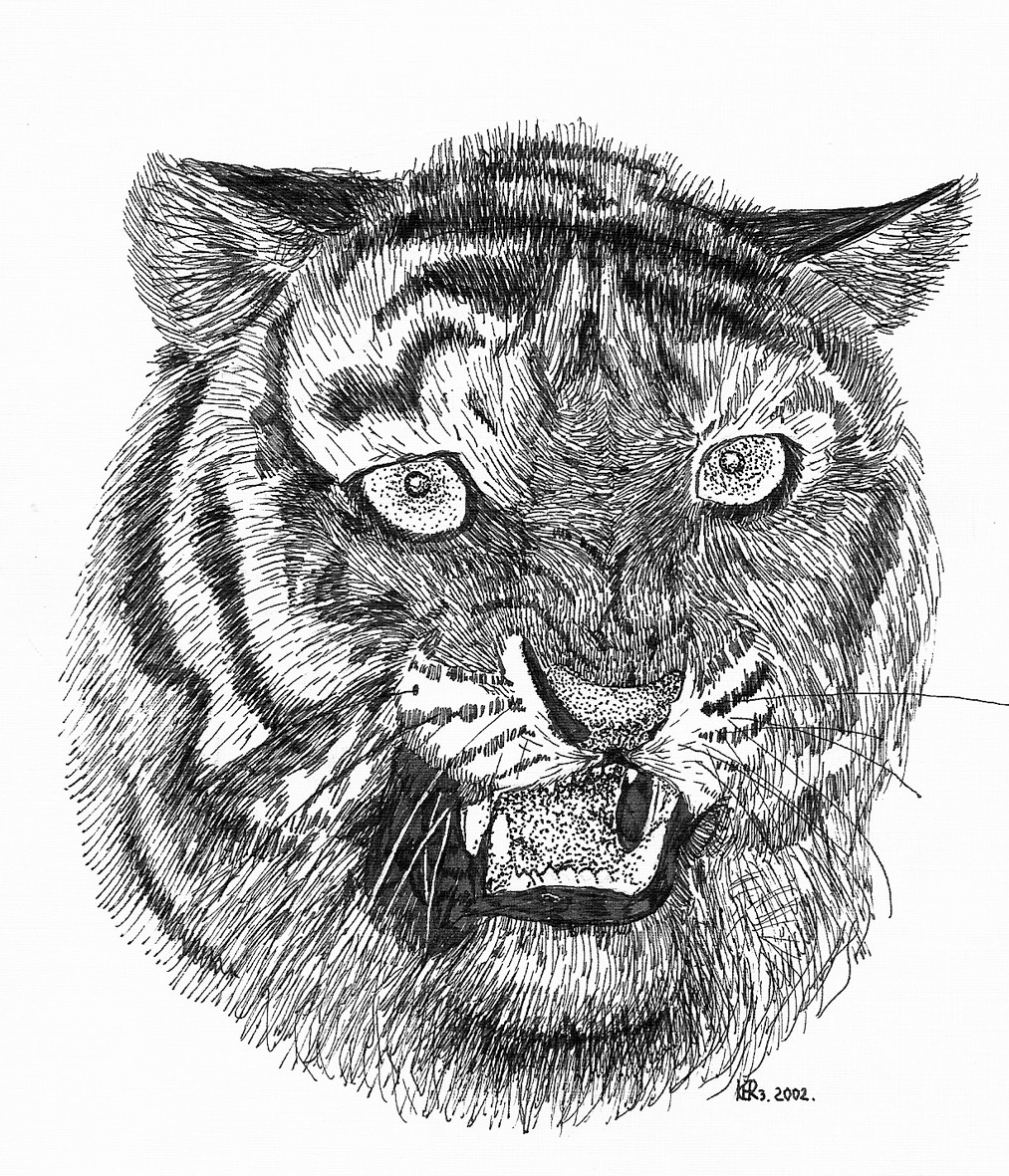

Потом я беру в руки уголь. Ластик, палочка угля и растушевка позволяют делать мгновенные наброски животных и создавать быстрые живые пейзажи. У меня начинают получаться блики на воде, длинная кошачья шерсть и даже портреты. Вместе с углем я пробую сангину и сепию, но не вполне понимаю их. И все же мое стремление к мелким деталям побеждает — так я прихожу к чертежному инструменту под названием рапидограф. Прикладываешь его к бумаге, едва надавливаешь и чувствуешь, как точно начинается линия. И это уже совсем другие ощущения.

Рисование тушью тонкими четкими штрихами доставляет мне огромное удовольствие. Заметна любая ошибка, исправить ее можно только при помощи перочинного ножа, который, конечно, оставляет след на бумаге, но так приятно, едва надавливая на кончик рапидографа, прорисовывать пряди шерсти и перья, работать над мельчайшими деталями. На один рисунок уходит до восьми или даже десяти часов, терпение требуется огромное, но результат мне нравится, и я считаю, что игра стоит свеч.

Единственное для меня обязательное условие этого вида творчества — настроение. Если его нет, скрупулезная работа утомляет и раздражает.

Позже, в пучине университетской жизни и работы, я надолго оставлю это занятие — очень уж оно трудоемкое. Но самое главное — рисование тушью почему-то совершенно потеряет для меня всякий смысл, и трудно будет даже представить, как это — просидеть целый день над одной графической работой. Рапидографы я буду использовать и дальше, в тех случаях, когда нужно будет на уже готовой, к примеру, акварельной работе, подчеркнуть мелкие детали или создать четкий контур. Ярко-черная, невыцветающая тушь — незаменимая вещь. В быстрых графических набросках или иллюстрациях рапидограф я заменю японскими капиллярными ручками, потому что их не нужно так долго и мучительно готовить к работе, заправлять, промывать и следить, чтобы игла не засохла в трубке вместе с остатками туши.

Истинное значение пера заключается в способности решительно и необыкновенно быстро проводить предельно тонкую, ровную линию. Но с этим положительным качеством связано искушение: можно усвоить доходящие до полного произвола легкость и проворство выводить случайные изгибы, вместо того, чтобы точно и верно управлять ими. [Джон Рескин]

Графика превратится для меня в мимолетные воспоминания о движении, ветре, полете, веточках, перьях, листьях и шестеренках. Я пойму, что в моей руке ни уголь, ни карандаш, ни ручка не терпят философствований. Для размышлений и мечтаний лучше брать краски.

Учусь у облаков

[Из путевого дневника]

Что в городском пейзаже может быть прекраснее, чем заросший плющом фасад здания, полуразрушенная башенка с молодым деревцем наверху или дорога с потрескавшимся асфальтом, сквозь который так густо растет трава, что не сразу поймешь — это дорога…

Я всю жизнь прожила в городе, и тошно мне от него только летом, но где-то в душе я его презираю в любом его проявлении, каким бы он ни был. Если куда-то уехать, то в лес — лечить себя соснами. Или в поля и луга — лечить себя ветром и облаками… Чем дольше живешь, тем больше понимаешь, как ты далек от этой городской жизни.

Все люди на свете делятся на тех, кто живет себе спокойно в реальном мире и воспринимает вещи такими, какие они есть, и тех, кто постоянно видит нечто одушевленное там, где его на самом деле нет. Когда в раннем детстве я просыпалась утром, передо мной на обоях с мелким узором каждый день разворачивались целые сюжеты. Цветочки, заключенные в геометрические фигуры, на самом деле ехали в автобусе или летели в самолете, каждый из них был занят своим важным делом, и я могла рассказать о них целую историю. А главное, мне никогда не бывало скучно, когда приходилось, например, стоять в очереди или сидеть на уроке. Трещины в штукатурке, потертости на линолеуме, узоры на коврах… Все это напоминало мне пейзажи, фигуры зверей и растения, и фантазия включалась сама собой и работала безотказно, составляя сюжет за сюжетом на ровном, в прямом смысле этого слова, месте.

Забавность такого мировосприятия (думаю, люди, страдающие тем же недугом, что и я, согласятся со мной) заключается в том, что, видя одни и те же вещи каждый день, всякий раз обращаешь внимание на их сходство с чем-то конкретным. Выбоина в асфальте на дороге, по которой ходишь дважды в день, каждый раз напоминает, скажем, летящую ворону. Она становится добрым приятелем. Проходя мимо нее в очередной раз, не забываешь посмотреть под ноги и видишь: она по-прежнему ворона.

Со временем этот мой недуг никуда не делся. По-прежнему я обращаю внимание, например, на то, как у стоящей передо мной на эскалаторе женщины сумка хищно улыбается зубастой молнией и подмигивает одним из карманов. И пока я думаю, какое выражение лица она примет, если открыть молнию, хозяйка сумки даже не подозревает, какой необыкновенный зверь висит у нее на плече.

Если тебе нужно изобрести какую-нибудь местность, ты сможешь там увидеть подобие различных пейзажей, украшенных горами, реками, скалами, деревьями, обширными равнинами, долинами и холмами самым различным образом… Не презирай этого моего мнения, в котором я тебе напоминаю, что пусть тебе не покажется обременительным остановиться иной раз, чтобы посмотреть на пятна на стене, или на пепел огня, или на облака, или на грязь, или на другие такие же места… [Леонардо да Винчи]

И все же самое интересное — это смотреть на облака. Летние и осенние облака, кучевые, низкие, быстрые, постоянно меняющие свою форму — подходят лучше всего. Глядя на облака, принимающие формы различных животных, всегда удивляешься — как здорово нарисовано (или слеплено), какие идеальные линии и пропорции.

Конечно, все совсем наоборот — совпадение, сочетание правильных, знакомых форм делают для нас облака похожими на живых существ, а те детали, которых не хватает, воображение додумывает само, мысленно продолжая облачные линии, доводя получающийся рисунок до совершенства.

И все равно удивительно это чувство, что природа — лучший художник, что она с легкостью, не задумываясь, рисует и лепит без единой ошибки. Попробуй нарисовать облако, похожее на кого-нибудь или что-нибудь, и так легко и изящно не получится, таких летящих, простых до гениальности линий и форм добиться почти невозможно.

Белый, голубой, пурпуровый, золотой, румяный и оранжевый цвета утренних облаков существуют для того, чтобы восхищать взоры человека, для которого облака и свет составляют главную опору. Будьте всегда готовы любоваться ими, лишь только Господь распишет ими небо для вас. [Джон Рескин]

Глядя на облака, я стараюсь учиться у них простоте — отсеять на рисунке все лишнее, чтобы было узнаваемо и близко. Эта восточная живопись, этот минимализм деталей при идеальности пропорций — самое легкое и самое сложное.

Акварель

[Из путевого дневника]

Настоящая зима — это белый лист, холодная гордость и торжественность. Осень — это тишина одиночества и рыжий уют. Лето — это тень, пекло и сине-зеленые ливни. И до чего ж противная ранняя весна в Москве.

Показавшаяся из-под начинающего таять снежного покрова земля окрашивает остатки этого грязного снега во все самые мрачные

и неприглядные цвета своими естественными

органическими и неорганическими соединениями. А небо такое низкое, серо-бурое, висящее какой-то грязной ватой, которую, кажется, обмакнули в огромную лужищу.

После долгого увлечения углем и тушью чувствую: не хватает цвета. И вот я вновь возвращаюсь к краскам и поискам неоткрытых земель. Я делаю небольшой круг через попытки рисовать пастелью и цветными мелками и на какое-то время снова задерживаюсь на цветных карандашах, рисуя один за другими «портреты» фантазийных антропоморфных животных, в основном собак и волков.

Окончательное возвращение к цвету происходит с акварельными красками. Это новое акварельное море не дается мне поначалу. Мокрая бумага не хочет слушаться, краски ведут себя не так, как мне нужно, но вместе с тем приходит понимание, что рисование акварелью по мокрой бумаге — занятие философское, наверное, как японская живопись, с ее медитацией и растиранием туши. И вот, после многочисленных попыток и неудач, мне наконец-то покоряется набор ленинградской акварели с ее своеобразным неповторимым запахом и акварельная бумага той же фабрики — наверное, лучшее, что может предложить сейчас наш отечественный бумпром, кроме знаменитого «Гознаковского» ватмана.

Параллельно с акварелью как таковой меня интересуют акварельные карандаши. Я долго нарезаю круги по канцелярскому магазину, приближаясь к коробке дорогих немецких карандашей и, наконец, решаю их купить.

Неразрывно связанные с акварельной живописью легкая небрежность и без труда достижимая быстрота отвлекают живописца от истинных целей, а внимание публики — от потребностей высокого вкуса. Добросовестные ученики не должны относиться с пренебрежением или невниманием к тем методам творчества, которые делают его результаты настолько долговечными, насколько позволяют законы природы. [Джон Рескин]

Пробуя освоить этот вид творчества, я рисую непосредственно сухим карандашом и потом размываю рисунок водой или беру краску с кончика карандаша влажной кисточкой. Цвета яркие, сочные, но я быстро понимаю, что это не мое. Возможно, акварельные карандаши удобны на пленэре, ими хорошо делать миниатюры, наброски и этюды, но так и стоят они у меня без дела, как и приобретенная специально кисточка с резервуаром для воды (достаточно нажать слегка на ее корпус, чтобы смочить щетину).

А потом мне дарят большую коробку ленинградских красок «Белые ночи», и я понимаю: вот оно! Пора брать быка за рога и отправляться в акварельное плавание. Поначалу я робею и стесняюсь водянистой краски и совмещаю ее то с углем, то с цветными карандашами. Она кажется мне недостаточно выразительной. Хочется четких линий, привычных для руки, набитой на графике.

Я использую акварель только для создания фона или для цветной графики, сильно разбавляя ее и нанося поверх рисунков тушью. Мне почему-то хочется держать ее в границах или наносить на бумагу такими густыми мазками, что ее трудно отличить от гуаши. Потом у меня начинает получаться правильно разводить краску водой и вдумчиво, не торопясь, дожидаясь подсыхания очередного слоя, накладывать прозрачные лессировки. Вместе с тем я понимаю, как важна при работе с акварелью качественная бумага. Насколько акварель бывает музыкальной и понятливой, я почувствую далеко не сразу.

Акварель не самое лучшее средство для того, кто стремится прежде всего передать размах, смелость, силу фигур. Если же гонишься исключительно за тоном или цветом — другое дело. Тут акварель превосходна. [Винсент ван Гог]

Сейчас, рисуя акварелью, я не отдаю предпочтение какой-то одной технике. Мокрая бумага, сухая бумага, густо ли я накладываю краски или сильно разбавляю — все это зависит от того, хочу ли я подчинить акварель своему замыслу или мой замысел в том, чтобы дать краскам свободу выбирать, как себя вести. А еще интересней бывает совмещать разные техники.

Например, сильно смочить водой отдельные участки листа и предоставить краскам возможность смешиваться в пределах мокрых участков. Бумага, оставшаяся сухой, при этом не впитывает краску и не позволяет ей растекаться, но на границе сухого и мокрого цвет чуть ярче, насыщенней, образует приятную четкую линию. Впоследствии, когда бумага высохнет, можно накладывать сверху еще лессировки или более темные тона в технике сухой кисти, а также прописывать детали.

Чтобы отпустить акварель на свободу, рисуя небо по мокрой бумаге, я иногда наклоняю лист и провожу по его верхнему краю горизонтальную линию сильно увлажненной кистью с небольшим количеством краски. Краска начинает медленно стекать вниз, распределяясь по мокрой поверхности порой непредсказуемым причудливым образом, при этом не впитываясь сразу же и не образуя четкие вертикальные капли-подтеки.

Еще один способ дать акварельным краскам свободу — взять крупные кристаллы соли и положить их на уже окрашенные, сильно увлажненные участки. Соль быстро начнет впитывать в себя воду вместе с краской, и чем дольше держать ее на листе, тем светлее будут становиться участки бумаги вокруг кристалликов. Соль и акварель сами решают, как им себя вести, но я иногда помогаю им, касаясь кристаллов сильно смоченной кистью. Соль при этом начинает лучше впитывать воду.

Знайте, что с помощью кисти можно изобразить самую удивительную мечту, на которую только способен ваш мозг, — но для этого надо обладать талантом к ремеслу Леонардо или Вермеера. [Сальвадор Дали]

Работу с акварелью, мне кажется, невозможно подчинить определенному ритму. На акварель нужно сначала настроиться, и каждый раз, прежде чем у меня начинает что-то получаться, я отправляю в мусор лист или два. Опасаясь непоправимых ошибок и своенравности акварели, за большие работы браться я до сих пор так и не решилась.

Наверное, всему свое время.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.