Бесплатный фрагмент - В строю бессмертного полка

Солдаты Великой Победы

Электронная книга - Бесплатно

К читателю

Память — способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт; это воспоминание о ком-нибудь или о чем-нибудь. Такое определение памяти дается в толковом словаре Ожегова С. И.

Слово «память» чаще всего употребляется в работах, которые были представлены на конкурс «Солдаты Великой Победы».

Академик Д. С. Лихачев говорил: «Память активна. Она не оставляет человека равнодушным, бездеятельным. Она владеет умом и сердцем человека. Память противостоит уничтожительной силе времени. В этом величайшее значение памяти».

А проявляется память прежде всего в делах. Доказательством этому и являются рассказы участников конкурса, авторов данных работ. Что особенно интересно и дорого, это и взрослые и дети. Люди самого разного возраста. А рассказывают они о своих родственниках, близких, соседях, односельчанах. Рассказывают с любовью, гордостью и волнением.

Прошло то время, когда можно было просто прийти к участнику войны, задать вопросы, выслушать, записать рассказ, сфотографировать. Сейчас очень мало осталось ветеранов Великой Отечественной войны. Время уходит, а тем, кто жив, много лет. К сожалению, чаще теперь приходится обращаться к документам, фотографиям и иным источникам информации. Но надо сказать, что авторы представленных работ сделали это достойно.

Спасибо всем, кто принимал участие в конкурсе литературно-краеведческих работ «Солдаты Великой Победы», не остался равнодушным к судьбам участников Великой Отечественной войны.

Слова благодарности руководителям работ, школьным учителям, работникам культуры и, конечно, руководителям за воспитание патриотов, людей, знающих и помнящих историю своей страны, своей малой родины, своей семьи.

У известного советского писателя Чингиза Айтматова есть замечательная повесть «Белый пароход». Главный герой мальчик, воспитанный дедом в лучших традициях своего народа, говорит, что каждый человек должен знать историю своего рода до седьмого колена. Зачем? Чтобы помнили. Всем хорошим будут гордиться, а если сделал что-то плохое? Это тоже будут помнить следующие поколения. Таково свойство памяти.

В 2025 году мы будем отмечать 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Восемь десятилетий прошло, а горе, страх, боль не утихли у тех, кто прошел через это страшное время. Значит, и мы, следующие поколения должны знать и помнить людей, отстоявших свободу, относиться с уважением и любовью ко всему, что связано с этим величайшим событием.

Дудкова Л. С., член жюри

Герои моей семьи

Выполнил: Иванов Илья,

ученик 3 б класса МБОУ «СОШ №1»

Руководитель:

Павлова Ирина Михайловна, г. Бологое, 2025 г.

В этом году наша страна будет праздновать 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Долгих четыре года наши деды и прадеды сражались за наше мирное будущее!

В нашей стране, наверное, нет такой семьи, которую бы не затронули эти страшные события. Из поколения в поколение передаются как самое дорогое, рассказы о подвигах наших родных и близких людей, о невзгодах и испытаниях, перенесенных ими, о радости долгожданной победы. У многих еще сохранились письма, фотографии, награды наших дорогих героев.

В моей семье тоже сохранилась память о прадедушках и прабабушках, которые приближали долгожданную Победу. И пусть не каждый из них сражался на фронте, но каждый внес свой неоценимый вклад в общее дело!

Сегодня я хочу рассказать о каждом своем родном, дорогом человеке, подарившем мне и моим родителям мир!

Мой прадед Осичев Николай Семёнович родился в 1913 году в г. Бологое. Свой боевой путь он начал ещё в русско-финскую войну. В 1941 году был призван на борьбу с немецко — фашистскими захватчиками. На войне мой прадед служил в 138 подвижном госпитале, который действовал на территории Калининского района, шофёром, возил раненых. Работать приходилось в сложных условиях, под бомбёжками, в любую погоду. Во время службы Николай Семёнович был ранен, долго лежал на снегу и обморозил ноги, лечился в госпитале. После войны мой прадед продолжил работать шофером на грузовике и на автобусе. В 1985 году Николай Семёнович был награждён орденом Великой Отечественной войны 2 степени. Со временем боевые раны дали о себе знать –у прадеда начались проблемы с ногами. Сначала ему ампутировали одну ногу, а затем другую.

В моей семье сохранились послевоенные снимки прадеда Осичева Николая Семёновича.

Моя прабабушка Осичева (Павлова) Тамара Ивановна родилась в 1918 году в г. Вышнем Волочке. В годы войны работала в продовольственном пункте при военной комендатуре на станции Бологое поваром, кормила солдат, проезжавших через нашу станцию на фронт. В 1985 году она была награждена орденом Великой Отечественной войны 2-степени.

Мой прадед Михайлов Борис Кузьмич родился в 1908 году в деревне Огрызково Бологовского района. В годы войны Борис Кузьмич работал осмотрщиком на железной дороге, следил за исправностью поездов. Немецко-фашистское командование во что бы то не стало хотело уничтожить станцию Бологое, ведь через неё во многих направлениях шли поезда, доставляющие продовольствие и боеприпасы для наших бойцов. Стойкость и мужество проявили жители нашего города в страшные годы войны, рискуя своей жизнью, они старались обеспечить бесперебойную работу железной дороги.

Во время одной из бомбёжек моего прадедушку засыпало землёй. Он выжил, но был контужен, что впоследствии повлияло на его здоровье. За долгий и добросовестный труд Борис Кузьмич не раз был отмечен грамотами и наградами.

Моя прабабушка Михайлова (Егорова) Антонина Петровна родилась в 1910 году деревне Денисова горка Бологовского района. В годы войны прабабушка стирала бельё для солдат. Это был очень тяжёлый труд, ведь стирать приходилось вручную, предварительно долго прокипятив бельё в растворе щёлока- вещества, которое раньше использовалось для стирки вместо мыла. Стирать бельё бабушке приходилось дома, где находилось двое маленьких детей, за которыми смотреть было некому –старший сын учился, муж был на работе. И вот во время одной из таких стирок произошла трагедия — маленький сын прабабушки Васенька сел на бак с горячей водой, который был прикрыт картонкой. Мальчик получил сильный ожог и вскоре умер. Но за этой бедой последовала другая — маленькая дочка Антонины Петровны Валечка сильно простыла. Врач назначил неправильное лечение, и девочка скончалась.

Прабабушка сильно переживала и чуть не бросилась под поезд, но громкий гудок паровоза привёл её в чувство.

Несмотря на ужасную трагедию, которая с ней произошла, Антонина Петровна нашла в себе силы жить, растить детей, работать. Это был её личный подвиг в той долгой страшной войне.

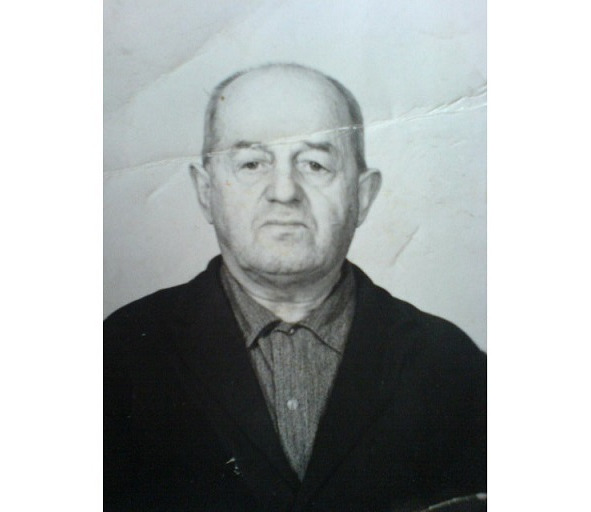

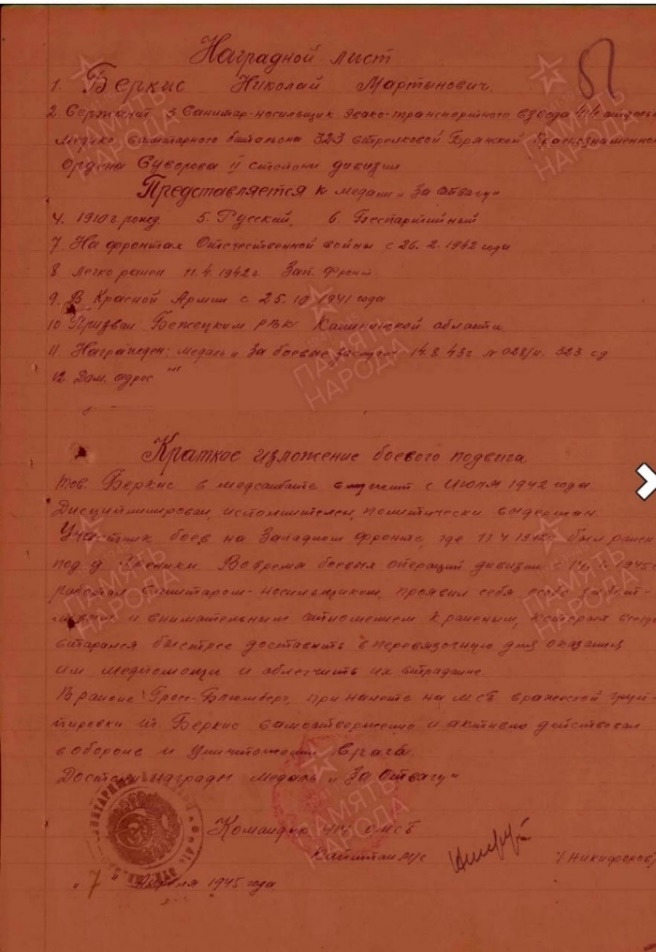

Мой двоюродный прадедушка Беркис (Холоднов) Николай Мартынович родился в 1910 году в городе Вышний Волочек. В ряды Советской Армии призван в 1941году, на фронте с 1942 года. Николай Мартынович служил в звании сержанта 414 медико-санитарного батальона, прошёл всю войну. Победу встретил в Германии. За свои боевые подвиги награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды.

Бологовские воины на полях сражений Великой Отечественной войны

Выполнил:

Ю. Г. Добромыслов, г. Бологое, 05.02.2025 г.

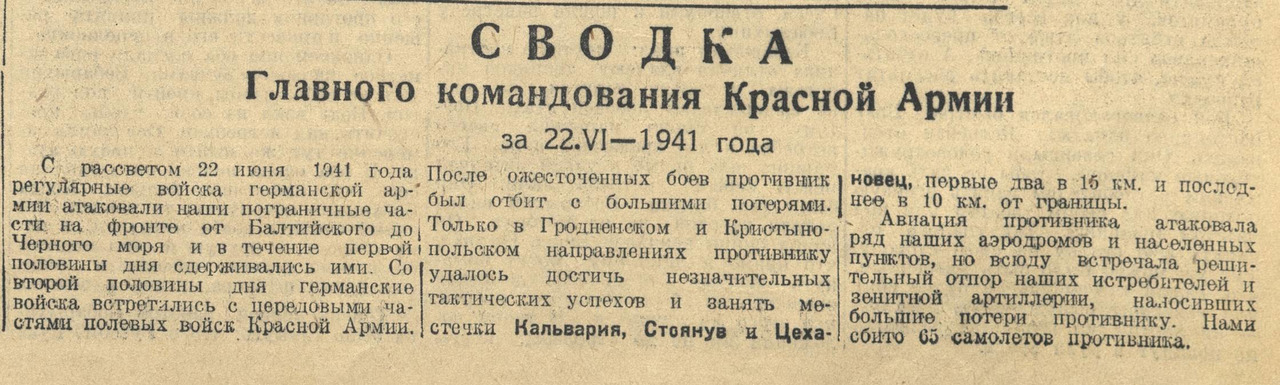

В Бологое первыми откликнулись на этот жестокий акт гитлеровской Германии бологовские рабочие и служащие станции.

Мы считаем себя мобилизованными на митинге коллектива работников станции Бологое.

Текст митинга

Заслушав сообщение о разбойничьем нападении фашисткой клики на Родину трудящихся СССР, мы рабочие, служащие станции Бологое, собравшиеся на митинг 22 июня в количестве 143 человек, отмечаем, что этот факт бандитизма со стороны фашистских правителей Германии, является беспрецедентным в истории человечества.

Мы все, как один, будем всемерно изо дня в день помогать нашей Родине, ее славной Красной Армии, Военно-Морскому флоту и Красной авиации честной и самоотверженной работой на производстве, вовремя формировать и отправлять поезда! Еще больше укрепим трудовую дисциплину, повысим бдительность и требовательность к себе. Мы считаем себя мобилизованными и готовыми для выполнения любого задания партии и правительства. Мы своей честной самоотверженной работой обеспечим победу и разгром врага!

22 июня 1941 года

Выступление по радио Заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров СССР и Народного Комиссара Иностранных Дел и тов. В. М. Молотова

Граждане и гражданки Советского Союза!

Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление:

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территорий.

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении и Советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то, что за все время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германских фашистских правителей.

Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург в 5 час. 30 мин. утра сделал мне, как народному комиссару иностранных дел, заявление от имени своего правительства о том, что германское правительство решило выступить войной против СССР в связи с сосредоточением частей Красной Армии у восточной германской границы.

В ответ на это мною от имени Советского правительства было заявлено, что до последней минуты германское правительство не предъявляло никаких претензий к Советскому правительству, что Германия совершила нападение на СССР, несмотря на миролюбивую позицию Советского Союза, и что тем самым фашистская Германия является нападающей стороной.

Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, Советским правительством дан нашим войскам приказ — отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины.

Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы.

Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армия и флот и смелые соколы советской авиации с честью выполнят долг перед Родиной, перед советским народом и нанесут сокрушительный удар агрессору.

Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу.

Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и от других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом.

Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего великого вождя товарища Сталина.

Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!

3 июля 1941 года

Выступление по радио Секретаря ЦК ВКП (б) И. В. Сталина

Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота!

К вам обращаюсь я, друзья мои!

Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, — продолжается.

Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность.

Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским войскам ряд наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются непобедимыми войсками, как об этом трубят неустанно фашистские хвастливые пропагандисты?

Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она была разбита попеременно русскими, английскими, немецкими войсками. Немецкую армию Вильгельма в период первой империалистической войны тоже считали непобедимой армией, но она несколько раз терпела поражения от русских и англо-французских войск и наконец была разбита англо-французскими войсками. То же самое нужно сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. Эта армия не встречала еще серьезного сопротивления на континенте Европы. Только на нашей территории встретила она серьезное сопротивление. И если в результате этого сопротивления лучшие дивизии немецко-фашистской армии оказались разбитыми нашей Красной Армией, то это значит, что гитлеровская фашистская армия так же может быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма.

Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же захваченной немецко-фашистскими войсками, то это объясняется главным образом тем, что война фашистской Германии против СССР началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных для советских войск. Дело в том, что войска Германии, как страны, ведущей войну, были уже целиком отмобилизованы и 170 дивизий, брошенных Германией против СССР и придвинутых к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь сигнала для выступления, тогда как советским войскам нужно было еще отмобилизоваться и придвинуться к границам. Немалое значение имело здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и вероломно нарушила пакт о ненападении, заключенный в 1939 году между ней и СССР, не считаясь с тем, что она будет признана всем миром стороной нападающей. Понятно, что наша миролюбивая страна, не желая брать на себя инициативу нарушения пакта, не могла стать на путь вероломства.

Могут спросить: как могло случиться, что Советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны Советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении — есть пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли Советское правительство отказаться от такого предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказаться от мирного соглашения с соседней державой, если во главе этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это, конечно, при одном непременном условии, если мирное соглашение не задевает ни прямо, ни косвенно территориальной целостности, независимости и чести миролюбивого государства. Как известно, пакт о ненападении между Германией и СССР является именно таким пактом.

Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы обеспечили нашей стране мир в течение полутора лет и возможность подготовки своих сил для отпора, если фашистская Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это определенный выигрыш для нас и проигрыш для фашистской Германии.

Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно разорвав пакт и совершив нападение на СССР? Она добилась этим некоторого выигрышного положения для своих войск в течение короткого срока, но она проиграла политически, разоблачив себя в глазах всего мира как кровавого агрессора. Не может быть сомнения, что этот непродолжительный военный выигрыш для Германии является лишь эпизодом, а громадный политический выигрыш для СССР является серьезным и длительным фактором, на основе которого должны развернуться решительные военные успехи Красной Армии в войне с фашистской Германией.

Вот почему вся наша доблестная армия, весь наш доблестный военно-морской флот, все наши летчики-соколы, все народы нашей страны, все лучшие люди Европы, Америки и Азии, наконец, все лучшие люди Германии — клеймят вероломные действия германских фашистов и сочувственно относятся к Советскому правительству, одобряют поведение Советского правительства и видят, что наше дело правое, что враг будет разбит, что мы должны победить.

Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить врага?

Прежде всего, необходимо, чтобы наши люди, советские люди, поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспечности, от настроений мирного строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных в настоящее время, когда война коренным образом изменила положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью: восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и национальной государственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза, их онемечивание, их превращение в рабов немецких князей и баронов. Дело идет, таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том — быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Нужно, чтобы советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на новый, военный лад, не знающий пощады врагу.

Необходимо далее, чтобы в наших рядах не было места нытикам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу Отечественную освободительную войну против фашистских поработителей. Великий Ленин, создавший наше государство, говорил, что основным качеством советских людей должны быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов нашей Родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество большевика стало достоянием миллионов и миллионов Красной Армии, нашего Красного Флота и всех народов Советского Союза.

Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома врага. Народы Советского Союза видят теперь, что германский фашизм неукротим в своей бешеной злобе и ненависти к нашей Родине, обеспечившей всем трудящимся свободный труд и благосостояние. Народы Советского Союза должны подняться на защиту своих прав, своей земли против врага.

Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу.

Мы должны организовать всестороннюю помощь Красной Армии, обеспечить усиленное пополнение ее рядов, обеспечить ее снабжение всем необходимым, организовать быстрое продвижение транспортов с войсками и военными грузами, широкую помощь раненым.

Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам этого дела всю свою работу, обеспечить усиленную работу всех предприятий, производить больше винтовок, пулеметов, орудий, патронов, снарядов, самолетов, организовать охрану заводов, электростанций, телефонной и телеграфной связи, наладить местную противовоздушную оборону.

Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие нашим истребительным батальонам. Нужно иметь в виду, что враг коварен, хитер, опытен в обмане и распространении ложных слухов. Нужно учитывать все это и не поддаваться на провокации. Нужно немедленно предавать суду Военного Трибунала всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешает делу обороны, невзирая на лица.

При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно угонять весь подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять весь скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться.

В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия.

Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной Отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма. В этой освободительной войне мы не будем одинокими. В этой великой войне мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки, в том числе в лице германского народа, порабощенного гитлеровскими заправилами. Наша война за свободу нашего Отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу, против порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера. В этой связи историческое выступление премьера Великобритании г. Черчилля о помощи Советскому Союзу и декларация правительства США о готовности оказать помощь нашей стране, которые могут вызвать лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского Союза, являются вполне понятными и показательными.

Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом. Вместе с Красной Армией поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции на войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа. Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию многотысячного народного ополчения на поддержку Красной Армии. В каждом городе, которому угрожает опасность нашествия врага, мы должны создать такое народное ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою свободу, свою честь, свою Родину в нашей Отечественной войне с германским фашизмом.

В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину, создан Государственный Комитет Обороны, в руках которого теперь сосредоточена вся полнота власти в государстве. Государственный Комитет Обороны приступил к своей работе и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина — Сталина, вокруг Советского правительства для самоотверженной поддержки Красной Армии и Красного Флота, для разгрома врага, для победы.

Все наши силы — на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота! Все силы народа — на разгром врага! Вперед, за нашу победу!

Шел 7 день войны

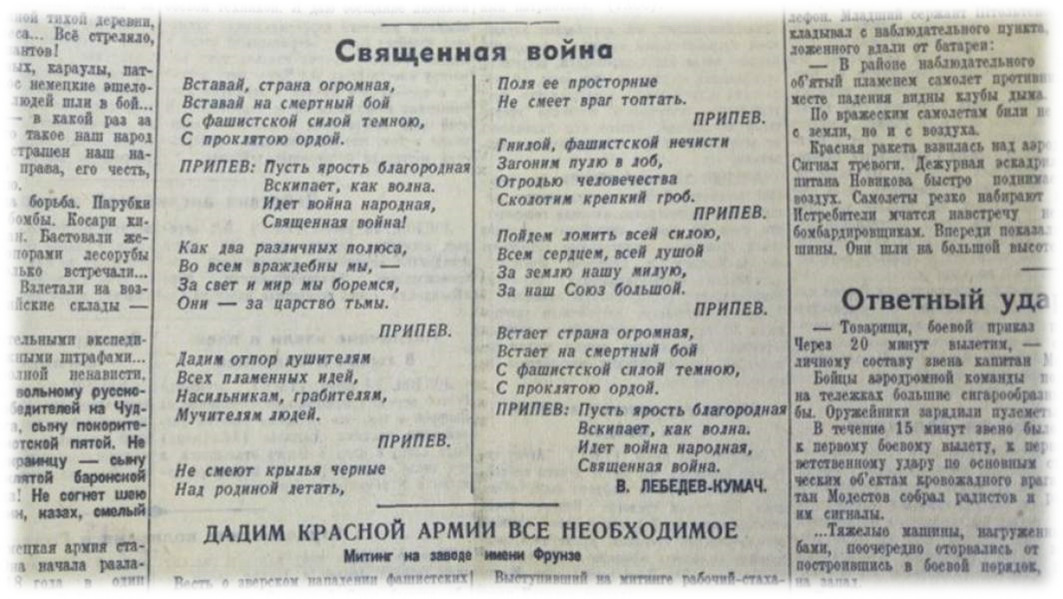

Народ готовился к отпору врагу. И вдруг страна замерла. Она замерла, потому что услышала необыкновенное чудо. Это чудо называлось песней! Каждая нота звучала как зов, клич к борьбе против фашистского врага. Эту песню написал композитор Александр Васильевич Александров на слова славного поэта Лебедева-Кумача. Эту песню авторы назвали «Священная война».

Впервые она была исполнена на Белорусском вокзале перед отправкой солдат на фронт. Как только зазвучали первые аккорды — вокзал замер. Песня поразила всех. Песню выслушали стоя, в небывалой тишине. Музыка утихла, все стояли молча, а потом тишина взорвалась громом аплодисментов. Просили исполнить песню снова и снова. Песня стала военным гимном.

Песня готовила страну к борьбе с врагом. Она звучит и сейчас напоминанием об ужасах войны и предостережением для будущих поколений.

Песня звала народ СССР на бой с врагом! Это лучшая песня военных лет.

Композитор этой замечательной песни начал свою трудовую деятельность в нашем небольшом городке Бологое регентом церковного хора, а затем переехал в Тверь, а из Твери его перевезли в большой город — Москву. В Москве он создал военный ансамбль песни и пляски Советской Армии. Этот ансамбль во время войны выступал перед бойцами на всех фронтах и был любим солдатами.

На второй день войны ушли на фронт из дома №1, №3 и номер 8

В Бологое есть старая небольшая улица Старобологовская, ее пересекает река Бологовка. В длину она метров 500, в ширину метров 50. Во время войны на улице было 20 домов. На второй день войны ушли на фронт из дома №1, №3 и номер 8. Это были крепкие, здоровые мужчины.

Из дома восемь ушел воевать Добромыслов Георгий Степанович 1903 года рождения. Он воевал на ленинградском фронте под началом генерал-лейтенанта Говорова Леонида Александровича, который в конце войны, 31 мая, был награжден за особые боевые заслуги высшей наградой — орденом Победы. Отец воевал шофером, ездил, управлял полуторкой на трудном участке, который назывался «Дорога жизни», так окрестили дорогу по льду Ладожского озера. Это была единственная связь тыла с осажденным городом Ленинград. В Ленинград возили продукты питания: хлеб, муку, сухари, картофель и другие продукты. Из Ленинграда вывозили население: стариков, детей, больных и раненых бойцов. Дорогу постоянно бомбили вражеские самолеты. Было трудно, но баранку не бросал шофер. Но в один зимний солнечный день машины ехали с продуктами в Ленинград, налетели самолеты. Началась бомбежка, бомба упала на машину, идущую впереди. Машина ушла под лед. Отец пришел в себя в госпитале. Его машину взрывной волной разломило пополам, а его, потерявшего сознание, выбросило из кабины. Он потерял сознание, но остался жив, получил контузию. В госпитале пролежал 3 месяца: потерял слух, ни говорил, плохо видел. Из госпиталя его отправили домой на поправку. Как тогда говорили, «дома и стены помогают!». Это правда. Через два месяца отец пришел в себя. Врачебная комиссия признала его годным к военной службе. Из дома он опять ушел воевать. Это был июнь 1944 года. Его опять с машиной направили служить, теперь на первый Украинский фронт. Там командовал генерал Конев Иван Степанович. Служба была трудная. Возили снаряды и другую технику в войска.

Был награжден медалью за форсирование Днепра.

Трудно поверить, но отец говорил, что «по три ночи не спал». Молодые засыпали за рулем, но все обошлось. И вот 9 мая 1945 года. Война закончилась. Окончание войны застало их часть в городе Бреслоу (Польша), это 150 км от Берлина. Он пришел домой 15 мая рано утром. Мать нас разбудила, и мы с радостью встретили нашего отца. Он воевал три года и 6 месяцев. За свою ратную службу награжден многими медалями. На гражданке работал на скорой помощи, возил пассажиров на автобусе. За свою работу поощрялся подарками, грамотами. Прожил 59 лет. Сказалась контузия.

Похоронен в Бологое, на старом кладбище, со звездой на памятнике. Так он просил. Вечная память солдату!

Из дома №3 по улице Старобологовской ушел на фронт молодой человек Гавричев Николай Викторович. Он родился в Бологое, учился в первой городской школе. После школы устроился на работу в железнодорожную милицию. Его год рождения 1924. Занимался спортом, был в числе первых, сдавших нормы ГТО на золотой значок. Особенно любил лыжи. Был вынослив и смел. На войне служил разведчиком, форсировал реку Днепр.

Служил под началом знаменитого полководца Великой Отечественной войны, маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокосовского. В одной военной операции попал в плен. Когда его вели в военную комендатуру, он ликвидировал часового. Рядом стоял работающий грузовик, он не растерялся, вскочил в кабину грузовика и уехал от фашистов по дороге в лес. Плутал по лесу недолго и попал к своим. Так он спас себе жизнь. Водить машину его научил мой отец на гражданке. Закончил воевать в Польше в звании капитана. В 1945 году был демобилизован, поступил учиться в Московское пограничное училище. После окончания училища был направлен на работу начальником погранзаставы на границе с Болгарией, там и закончил службу. Имеет награды: ордена и медали. Получил квартиру во Внуково, это московский район. После войны работал пропагандистом во Внуковском горкоме партии. Имел семью, воспитывал мальчика и девочку, прививал им любовь к спорту, вел активный образ жизни. Умер он внезапно на 93 году жизни.

Похоронен во Внуково. Вечная память офицеру! Слава Советской армии!

Из дома №1 по Старобологовской улице ушел на фронт выпускник первой городской средней школы Якк Евгений Иванович 1924 года рождения. На базе Челябинского танкового училища прошел подготовку. Боевой путь начал на Юго-Западном фронте. В действующей армии с января 1942 года. Его назначили механиком-водителем танка Т-34. В бою под Прохоровкой был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. Это случилось в 1943 году на Курской дуге, под Прохоровкой. В это время он уже был командиром танка Т-34 в звании лейтенанта. Здесь 12 июля 1943 года произошло самое страшное танковое сражение второй мировой войны. Оно называлось Курская дуга (встречное). Танки шли друг на друга. В нем с обеих сторон одновременно участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. Сражение завершилось блестящей победой советских войск. Танк Евгения был подбит. Начался пожар. Танк горел. Его тяжелораненого, обгорелого вытащили товарищи. Так они спасли ему жизнь. В госпитале врачи долго его лечили, восстанавливали сожженную кожу. У него очень обгорело лицо. Врачи сделали все, что смогли: восстановили нос, губы, подбородок. Но увы! Прежнего Евгения уже не стало. Он был не похож на себя. Ему дали группу тнвалида и отправили домой. Дома он пробыл недолго. Мать часто плакала, не узнавая своего сына. Он не выдержал переживания матери. По приглашению своих товарищей уехал в город Кемерово, где его приняли на работу в шахту. В Бологое он приезжал дважды — на похороны матери и отца. Матери до смерти оказывал сыновью помощь. Похоронен в Кемерово.

Вечная память советскому офицеру! Слава Красной Армии!

Вот такие замечательные люди — герои Великой Отечественной войны, защитники Родины жили на маленькой Старобологовской улице нашего города Бологое. Сейчас на улице через речку Бологовку сломан мост. Мост давно уже требует ремонта. Когда-то дойдет очередь отремонтировать и его.

В этом 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Бологовцы активно приближали Победу. Собирали деньги на постройку танков, самолетов, обеспечивали Советскую Армию продуктами. Это тыловые люди: рабочие и служащие — железнодорожники делали все для фронта и для победы. Железнодорожники днем и ночью трудились на железнодорожном узле, снабжая 4 фронта оружием, продуктами, техникой, людьми. Город фашисты бомбили 527 раз, чтобы уничтожить железнодорожный узел. Но тщетно! Город выстоял. Президент страны В. В. Путин подписал указ о присвоении городу высокого звания. Бологое Тверской области — это город «Трудовой Славы».

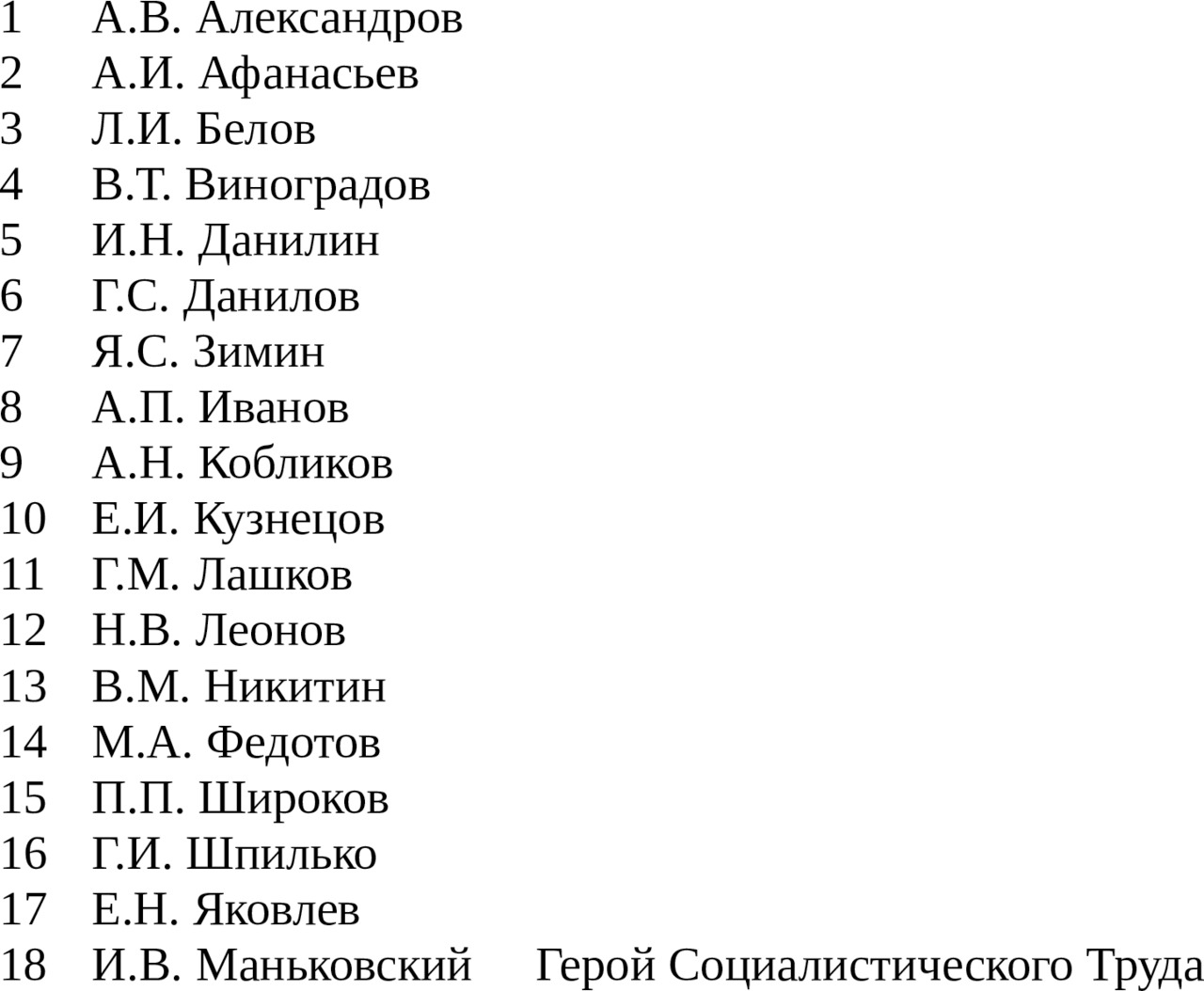

А на фронт бологовцы отправили тысячи защитников Родины. На фронтах войны бологовцы показали себя героями. Лучшие из них стали Героями Советского Союза. Вот эти люди, наши земляки:

Ваши имена и подвиги бессмертны!

Наша армия побеждает сейчас на Украине. Мы помним уроки Великой Отечественной войны и говорим, что фашистам не быть на нашей земле. Победа будет за Нами! С праздником, дорогие бологовцы! С днем 80-летия Победы!

Никто не забыт, ничто не забыто!

На улице стоят новые дома. Жизнь продолжается!

Об авторе

ДОБРОМЫСЛОВ Юрий Георгиевич (род. 23.02.1937). Уроженец г. Бологое, по профессии учитель физкультуры. Преподавал в железнодорожных школах, педагогический стаж — 43 года. Имеет большое количество наград и грамот за общественную спортивную деятельность. Награжден знаком ВЦСПС «Ветеран труда». Является ветераном труда Бологовского отделения ОЖД, ветеран спорта СССР. Член КПРФ. В 2017 году Ю. Г. Добромыслову присвоено звание Почетного гражданина Бологовского района.

…И встали с оружием в руках!

Воспитанники школы

Выполнили: Коршунова Анастасия и

Тимофеева Анастасия,

ученицы 11 класса МБОУ «СОШ №10»

Руководитель:

Селезнёва Л. Н., г. Бологое 2023 г.

Совсем скоро мы будем отмечать светлый праздник Победы! Победы нашей страны над фашисткой Германией. Великая Отечественная война стала серьёзным испытанием для народов СССР. Эта война, в которой решалось, будет ли у народов Советского Союза будущее вообще. Чтобы это будущее было, чтобы не украли его у нас фашистские захватчики, поднялись на борьбу и стар, и млад. Среди них были и выпускники нашей школы. Война унесла жизни 26,6 млн. человек. За светлое будущее была заплачена страшная цена! Теперь наш святой долг не забывать об этих героях и обязательно рассказывать об их подвиге потомкам.

В школьном музее много информации о выпускниках нашей школы, погибших в годы Великой Отечественной войны. Есть фотографии, письма с фронта, награды и наградные документы, личные вещи, воспоминания, дневники, документы об окончании школы. Есть альбом, который был оформлен учениками школы к 30-летию Победы над фашистской Германией. Тогда учащиеся ходили по домам и собирали материал, беседуя с родными и близкими погибших. Материалы, собранные учениками тех лет, являются бесценным материалом для проведения экскурсии, рассказывающей о наших выпускниках, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Эта экскурсия в музее проводится традиционно ко Дню Победы.

Мы, экскурсоводы школьного музея, давно знакомы с этими материалами, но нас неоднократно посещала мысль о том, что надо рассказывать не только о самом человеке, но и о тех событиях и обстоятельствах, при которых оборвалась его жизнь.

В 1975 году информацией делились родные, которые могли рассказать только о том, что было прописано в скупых строчках похоронок или писем командиров, рассказывающих о гибели их родных. Теперь настало то время, когда доступны архивы, в открытом доступе появляются засекреченные ранее документы, работают поисковые отряды… Следовательно, мы можем более полно рассказать о наших героях, где-то уточнить информацию, где-то даже исправить. Это не просто музейная работа, это наш долг.

Считаем данную работу началом нового этапа поисковой деятельности школьного музея.

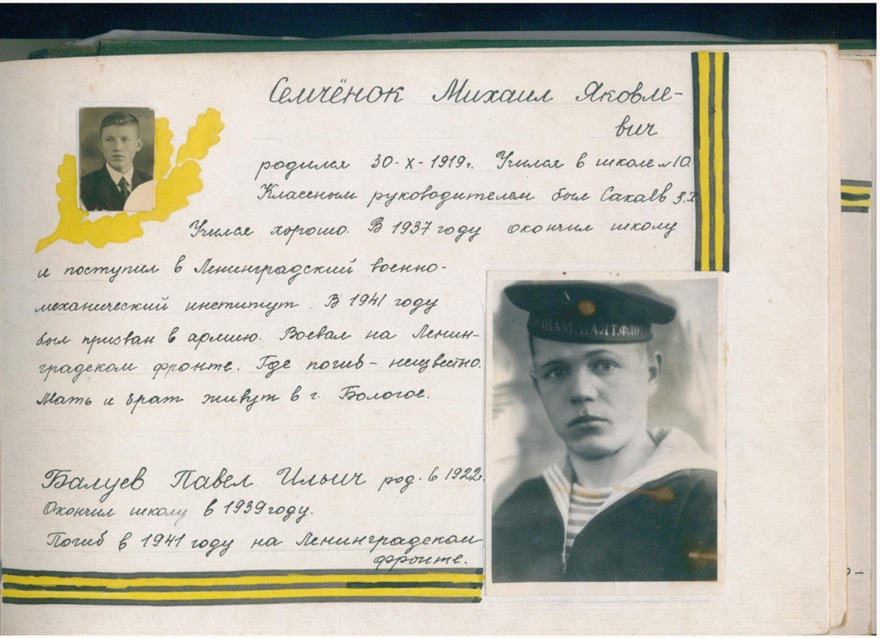

Балуев Павел Ильич

Из материалов школьного музея: «Балуев Павел Ильич родился в 1922 году. Окончил школу в 1939 году. Погиб в 1941 году на Ленинградском фронте».

С фотографии, хранящейся в школьном музее, смотрит на нас молодой моряк Балтийского флота. Информация, полученная нами в результате поисковой работы, говорит о том, что погиб Павел Ильи в бою 20 декабря 1941 года под Москвой. Похоронен в братской могиле в д. Тимоново Солнечногорского района. Сразу возникает вопрос, что привело моряка — балтийца в декабре 1941 года под Москву, как он оказался среди защитников столицы? Поисковая работа помогает открыть подчас очень интересные и малоизвестные факты. Начали мы с того, что в информации о гибели указано, что служил Павел Ильич в 71 ОМОРСБР (особая морская стрелковая бригада). Мы решили проследить военный путь бригады и особенно внимательно познакомиться с тем, что происходило на фронте военных действий под Москвой в декабре 1941 года. Какое участие принимало там это воинское подразделение?

Морские стрелковые бригады на сухопутных фронтах

Нас в пехоту сражаться послали,

Беззаветных морских сыновей,

Только мы бескозырки не сняли

И не сняли тельняшки своей…

(Курсант Е. Ефименко, погибший при освобождении Донбасса)

С первых дней войны перед флотом была поставлена задача по созданию и отправке на сухопутный фронт стрелковых частей и соединений.

Привлечение для этой цели большого числа офицеров, старшин и краснофлотцев, имеющих высокую профессиональную выучку, было вынужденной мерой, связанной с тяжелым положением на фронте. Кроме отдельных бригад, на всех флотах и флотилиях летом и осенью 1941 г. создавали стрелковые части и подразделения, которые сразу или после кратковременной общевойсковой подготовки направлялись на сухопутный фронт.

В боях за Москву принимали участие пять морских стрелковых бригад (МСБР): в составе 1-й ударной армии — 62-я, 71-я и 84-я МСБР.

В августе флот дополнительно дал фронту 10 отрядов общей численностью 4500 человек. Из балтийцев комплектовались экипажи бронепоездов, артиллерийские, строительные, инженерные и другие специальные подразделения. Морские стрелковые бригады действовали не только на приморских направлениях, но и под Москвой, Сталинградом и на других фронтах. Эти бригады отличались высокими боевыми качествами, поэтому армейское командование отправляло их на наиболее ответственные участки фронта.

Особенно трудными для моряков были первые бои, в которых они зачастую несли неоправданные потери из-за незнания основ общевойскового боя, недооценки маскировки и неумения использовать местность. Однако в любой обстановке действия их отличались большой стойкостью в обороне и стремительностью в контратаках. Морские стрелковые бригады действовали на разных участках советско-германского фронта. В битве под Москвой сражались семь бригад: 154-я (первоначально именовалась 1-м Московским отдельным отрядом моряков), 62-я, 64-я, 71-я, 74-я, 75-я и 84-я, а также 85-й отдельный полк моряков, 199-й и 200-й артиллерийские дивизионы, состоявшие из батарей 152–, 130–, и 100-мм морских орудий.

В боях за Москву принимали участие пять морских стрелковых бригад (МСБР): в составе 1-й ударной армии — 62-я, 71-я и 84-я МСБР; в составе 20-й армии — 64-я МСБР; в Московской зоне обороны — 42-я стрелковая бригада, 75-я МСБР и 1-й Московский отдельный отряд моряков (в дальнейшем — 166-я бригада морской пехоты, а затем 154-я МСБР), сформированный из подразделений центральных органов Наркомата ВМФ.

Морские стрелковые бригады обороняли города Скопин и Дмитров, сражались на канале Москва — Волга, штурмовали Белый Раст и Клин, вели бои на Волоколамском направлении и под Наро-Фоминском. В ходе контрнаступления советских войск под Москвой морские части и соединения использовались на важнейших направлениях.

В 1-ю ударную армию, кроме общевойсковых соединений, были направлены три отдельные морские стрелковые бригады (84-я, 71-я и 62-я). Таким образом, на правом фланге Западного фронта шла усиленная подготовка к контрнаступлению.

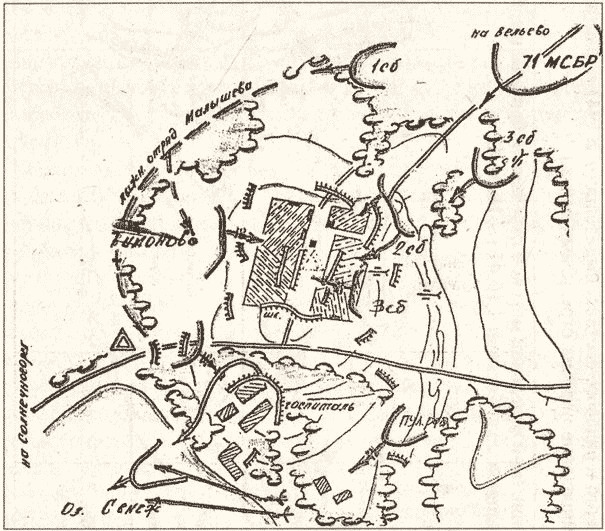

71-я ОМСБР (командир — полковник Я. П. Безверхов) получила задачу, вместе с 20-м лыжным батальоном, переправиться через канал в районе Морозовки и наступать в направлении Ольгово, выдвинув заслон в составе одного стрелкового и лыжного батальонов на линию Солнечногорск — Андрейково, а основными силами во взаимодействии с 44-й стрелковой бригадой атаковать Ольгово и Гончарово. Морозной безлунной ночью батальоны бригады скрытно пересекли канал, штурмом овладели Языково, а затем, развивая наступление, заняли еще три деревни.

1-я ударная армия в составе пяти стрелковых и двух морских стрелковых бригад, действуя на правом фланге Западного фронта, получила задачу разгромить клинско-солнечногорскую группировку немцев, наступая в обход Клина с юга во взаимодействии с 30-й и 20-й армиями. Действуя при 30-градусном морозе, 71-я ОМСБР успешно выполнила поставленную задачу.

Особенно ожесточенные бои развернулись юго-восточнее Клина, где действовала 84-я ОМСБР полковника В. А. Молева. В рядах атакующих

геройски погиб славный командир бригады. С наступлением темноты морские пехотинцы 84-й ОМСБР овладели предместьем города. С юго-

восточной стороны на плечах отступавшего противника в город ворвались батальоны 71-й ОМСБР.

О боевой деятельности моряков-гвардейцев 71-й ОМСБР сообщалось в сведениях Советского информбюро. Эта бригада прошла за годы войны

славный боевой путь. 77 человек соединения были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Между тем противник, оказывая упорное сопротивление, поспешно отводил свои силы на рубеж Волоколамск, Руза. 71-я ОМСБР полковника Я. П. Безверхова окружила и уничтожила немецкий гарнизон в сильно укрепленном селе Алферово на западном берегу реки. Все попытки противника восстановить положение на участке прорыва оказались безуспешными. Полковник Безверхов, характеризуя бой за д. Тимоново, отмечал: «Мы добились окружения гитлеровцев в полном смысле этого слова». Атакуя частью сил с фронта, бригада основными силами нанесла удар с флангов. Роты автоматчиков совершили глубокий обход с тыла.

Именно в этих героических, тяжёлых боях и погиб Балуев Павел Ильич. Рассказывая посетителям нашего музея о Павле Ильиче, мы обязательно расскажем и о битве за Москву, и о героизме моряков, которые практически со всех флотов Советского Союза прибыли защищать столицу.

Беззаветная храбрость морских пехотинцев, их отвага и презрение к смерти наводили ужас на противника. Один из немецких генералов под Москвой отдал приказ: «Матросов и артиллеристов в плен не брать». В дневниках пленных и убитых немецких солдат и офицеров часто встречались записи о страхе, испытываемом ими при встрече с моряками в бою.

Теперь наш рассказ о Павле Ильиче будет полным. Он отдал свою жизнь в героических боях за Москву, в самый тяжелый период Великой Отечественной войны, не дав фашистам претворить в жизнь их чудовищный план «молниеносной войны». Захлебнулся немецкий «Тайфун», столкнувшись с нашими моряками.

В материалы школьного музея мы внесём изменения: погиб Балуев Павел Ильич не на Ленинградском фронте, как указывалось раньше, а на Западном.

Сердобольский Георгий Александрович

Скупые строки из материалов школьного музея « 17.09.41 г. Георгий Александрович погиб во время эвакуации населения на Ладожском озере. Могила его не известна… Мать получила извещение: «Ваш сын, Сердобольский Георгий Александрович, проявив мужество и геройство, погиб на Ладожском озере 17.09.1941 г.».

Материнское горе не имеет границ. Потерять сына, совсем еще молодого человека, студента 2 курса Высшего военно-морского инженерного ордена Ленина училища им. Дзержинского, которому всего 19 лет, — что может быть страшнее… Даже могилы его не осталось, куда можно бы было прийти, посидеть, мысленно поговорить с сыном… Всё отняла война.

Недавно открытые архивы помогли выяснить, что же произошло 17.09.1941 года в водах Ладожского озера? Ладожская катастрофа, безусловно, относится к одной из крупнейших в истории военно-морского флота России. Долгое время информация о ней оставалась закрытой для широкой общественности, в том числе и для родственников погибших. О ней просто забыли. И только недавно эта трагедия стала достоянием гласности. Родственникам, потерявшим близких в ту роковую ночь на Ладожском озере, не выплачивались положенные погибшим фронтовикам пенсии. Они же погибли не на поле боя! Погибли 1200 человек, готовых для службы на всех флотах врачей, офицеров флота-гидрографов, инженеров механиков, армейских инженеров, офицеров флота нескольких управлений ВМФ, эвакуировавшихся из Ленинграда вместе с семьями. Погибли жители Ленинграда.

Контр-адмирал А. А. Кузнецов и капитан II ранга В. Шарик письменно доложили командованию КБФ об этом переходе следующее:

«На баржу было погружено 1200 человек, 4 машины и ряд других грузов. Деревянная баржа, не имевшая дополнительных креплений, не была подготовлена для плавания в условиях озера (осенью). Баржу должен был буксировать ледокольного типа буксир „Орел“, на котором находился руководивший эвакуацией этой группы контр-адмирал Заостровцев. Ладожский вооруженный пароход „Шексна“ предназначался для конвоирования каравана. Но так как погрузка затянулась, командование, опасавшееся, по-видимому, воздушного налета, решило отпустить буксир с баржей без „Шексны“, еще не готовой к отходу. Командир „Шексны“ получил приказание догнать караван позже, если же в темноте его не найдет, то самостоятельно следовать в Новую Ладогу. „Шексна“ караван не обнаружила и пошла самостоятельно. Около 24.00 на Ладожском озере начался шторм, усилившийся к 2—3 часам 17 сентября до 7—8 баллов. Часам к 7 утра „Шексна“ пришла в Н. Ладогу и встала на рейд, так как к пристани не могла подойти из-за своей осадки. „Шексна“ была вынуждена длительное время ожидать буксир, способный принять и высадить пассажиров — командиров. Только после полудня появился портовый буксир, никого не принявший на борт. Как выяснилось потом, он шел к месту гибели барж. Дважды низко пролетал МБР, летчик что-то показывал, потом стало ясно — направление на место аварии. Часам 16.00 подошел „Орел“, на котором находились спасенные с баржи 250—300 человек (почти в два раза завышенная цифра. — Е.Ш.). „Орел“ забрал часть пассажиров с „Шексны“ и пошел к берегу. Затем „Шексна“ приняла подошедший буксир, забравший остальных пассажиров».

Контр-адмирал Кузнецов приказал «Шексне» идти к месту аварии. Такова роль «главного спасателя» флота в этой истории, описанная им самим. Канлодка «Шексна» дождалась темноты и ночью вернулась в Осиновец, так как идти к месту аварии было уже поздно — спасать было некого».

Контр-адмирал А. Т. Заостровцев рассказал историографу ВМФ, кандидату исторических наук Беркову, зафиксировавшему подробности перехода. Записанное приводится дословно:

«Шексна» ушла раньше буксира с баржей, бросив их на произвол судьбы. По-видимому, «конвой» ушел, опасаясь налетов с воздуха. Караван двигался без огней: дул нордовый ветер 3—4 балла. Ветер крепчал, часам к 6 утра дойдя до 6—7 баллов. Пришлось повернуть против ветра. Была запрошена баржа — ответили, что все благополучно. Так шли против волны до 7 часов, когда с баржи поступил сигнал: в трюм поступает вода. Все аварийные средства баржи заключались в одном ведре. Около 7.30 сообщили, что на барже много воды, она изгибается на три части. Был дан сигнал «SOS» в Новую Ладогу, Ленинград и Лодейное Поле. Ответил только Ленинград.

Авария произошла у Сухова маяка, в 6—7 милях от него. Канлодка «Селемджа» проходила в это время недалеко от маяка, но на сигналы с буксира никак не реагировала и вскоре скрылась.

Баржу старались буксировать, но она становилась лагом к волне. Шторм в это время достиг 9 баллов. Одна из больших волн захлестнула баржу, снесла домик и разломила судно на три части. Сотни людей оказались в воде. На буксире обрубили конец и двинулись в самую гущу плавающих людей, стремясь спасти, сколько смогут. Около 200 человек подобрали (в действительности, порядка 160 — Е.Ш.). Корма буксира осела, задним ходом вышли из этой «гущи» и пошли к Новой Ладоге».

Надо сказать, что командование Ладожской флотилии сделало выводы из катастрофы баржи №725 и еще баржи с двумя пулеметными батальонами, направлявшиеся в Ленинград 17.09.1945 года. Впредь было запрещено отправлять людей на ненадежных баржах, а только на боевых кораблях. Это резко уменьшило количество подобных катастроф с гибелью большого количества людей.

Результаты катастрофы: Согласно донесения за №21 №0654с от 20 ноября 1941 года (рассекречено), за подписью ВРИД начальника Высшего военно-морского инженерного училища ордена Ленина имени Ф. Э. Дзержинского инженера, контр-адмирала Антонова и ВРИД военкома училища полкового комиссара Малинина в адрес Начальника организационно-строевого управления ВМФ (вх. 3963с от 16.12.1941 г.). Погибли в водах Ладожского озера офицеры, курсанты 1-ого и частично 2-ого курсов, вернувшихся из батальона морской пехоты, воевавшего на Чудском озере.

262. курсант Сенчугов Михаил Александрович — 1 курс, 1922 года, Ярославская область, Улический район, д. Вальцево;

263. курсант Сергеев Николай Никитович — 1 курс, 1923 года, Саратовская область, Духовницкий район, с. Никольское;

264. курсант Сердобольский Георгий Александрович — 1 курс, 1922 года, Ярославская область, г. Рыбинск;

265. курсант Синдюков Николай Иванович — 1 курс, 1922 года, г. Москва

266. курсант Синчилеев Мустафа Фатихович — 1 курс, 1923 года, Кировоградская область, г. Знаменка;

267. курсант Скакунов Владимир Иванович — 1 курс, 1923 года, Ленинградская область, г. Кронштадт;..

Светлая вам память!

В 1942 году группа гидрографов во главе с капитан-лейтенантом Клюевым Н. П. на плесе острова Птинов (южный берег Ладожского озера, западнее впадения реки Волхов) обнаружила остатки разрушенной штормом баржи №752, прибитой волнами к берегу острова 30. В трюме баржи находились тела погибших командиров и курсантов военно-морских училищ и гражданских лиц, штурманское и гидрографическое имущество, перевозимое на барже.

Всех погибших гидрографы похоронили с отданием воинских почестей в северо-восточной части острова Птинов и установили памятный камень. На камне в рост человека выгравировали текст: «В этом микрорайоне захоронены курсанты ВВМИУ им. Дзержинского, ВВМУ им. Орджоникидзе, слушатели Военно-морской медицинской академии ВМФ им. Кирова и другие военнослужащие, погибшие при переходе через Ладогу 17 сентября 1941 года. По сторонам надписи высечено изображение двух якорей.

Можно найти резоны для оправдания руководящих эвакуацией из Осиновца начальников, но сложно понять, почему все это стало возможным? За что погибли более тысячи защитников Родины, способных принести пользу во имя Победы? Безусловно, анализируя произошедшее с точки зрения сегодняшнего дня, можно уверенно сказать, что главной причиной трагедии баржи №725 и гибели более 1000 человек был человеческий фактор. Памяти погибших 17 сентября посвящен мемориал на месте братской могилы «Ладожский курган». Он расположен на берегу Ладоги, недалеко от станции Ладожское озеро.

Уже давно нет в живых матери Георгия Александровича. Так и не узнала она при жизни, при каких обстоятельствах погиб её сын. Теперь, проводя экскурсию в школьном музее, мы обязательно расскажем об этих событиях и дополним скупые строчки Книги Памяти.

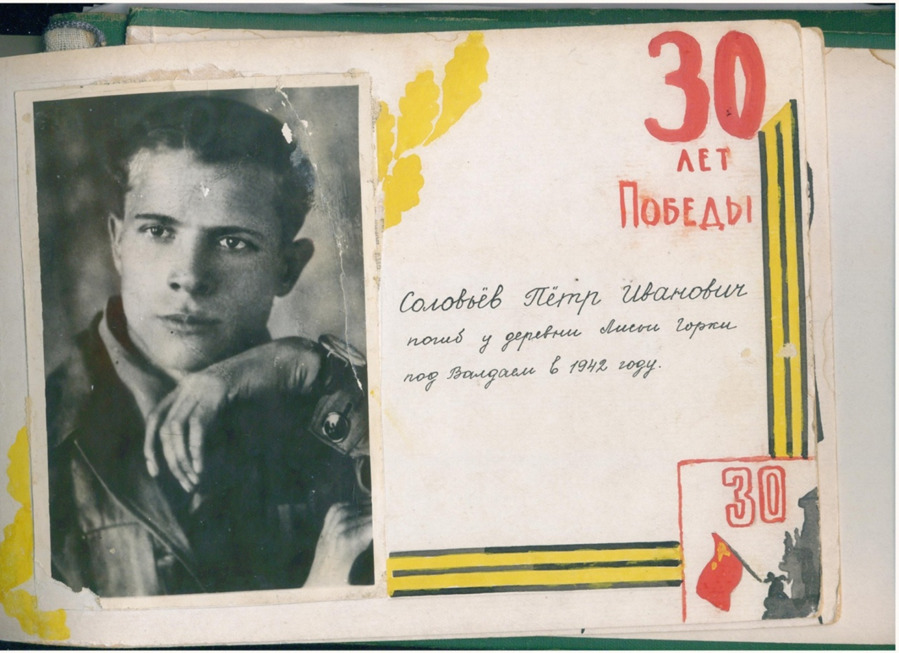

Соловьёв Пётр Иванович

Фотография этого выпускника нашей школы, погибшего в 1942 году, всегда привлекает внимание. Молодой человек артистической внешности, спокойно позирует фотографу, мы можем только предполагать, сколько ему было лет в далёком военном 1942 году. Информация из фондов школьного музея: «Соловьёв Пётр Иванович погиб у деревни Лисьи Горки под Валдаем в 1942 году».

Вот и всё, что нам известно. Почему так мало информации? Никто уже не даст ответ на этот вопрос. Почему-то и в далёком 1975 году, когда оформляли этот альбом, материалов было немного. Скорее всего, у родных только и осталась эта фотография да скудные сведения из похоронки.

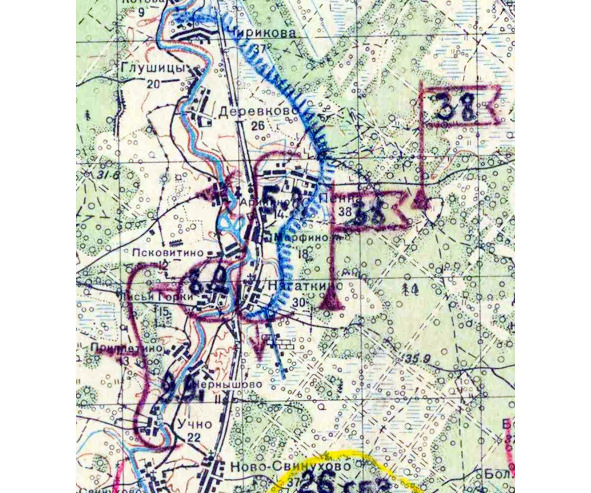

Погиб Пётр Иванович совсем недалеко от родного дома. В 1942 году под Валдаем шли тяжёлые бои. Северо-Западный фронт, Демянский котёл, 38 отдельная стрелковая бригада. Исторические источники указывают, что д. Лисьи Горки в 1942 году освобождала именно 38 отдельная стрелковая бригада, позднее переименованная в 4 гвардейскую отдельную стрелковую бригаду. Сформирована на основании приказа Народного Комиссара Обороны И. В. Сталина №00105 от 14.10.1941 года в Среднеазиатском военном округе в октябре — декабре 1941 года. Формирование начала как 38 курсантская стрелковая бригада, в процессе формирования переименована в 38 отдельную стрелковую бригаду. Командный состав бригады, а также большая часть личного состава были из числа моряков Каспийской военной флотилии и учебного отряда подводного плавания эвакуированного из Кронштадта.

С 12 декабря 1941 до 5 января 1942 года бригада воевала в составе Московской зоны обороны.

10 января 1942 года 38 отдельная стрелковая бригада вошла в состав вновь сформированного 2 Гвардейского стрелкового корпуса. После окончания формирования в поселке Нахабино Красногорского района Московской области, непродолжительной подготовки и сколачивания соединений, корпус из-под Москвы перебрасывается по железной дороге в район Бологое (Калининской область) — Валдай (ныне Новгородской область).

Как в составе этого воинского подразделения оказался Пётр Иванович, можно только предполагать. Но одно точно, именно эта 38 стрелковая бригада в 1942 году освобождала с. Лисьи Горки.

3 февраля 1942 года, совершив длительный марш по бездорожью, бригада с марша вступила в бой с фашистскими ордами у Старой Руссы за овладение узлом Пенна, Марфино, Нагаткина. Войска немецких оккупантов, имея хорошо укрепленные опорные пункты в этих населенных пунктах, яростно защищались. Но отважные курсанты стремительным ударом сломили упорство фашистских войск. Оседлав шоссе на Старую Руссу, одновременно были освобождены от фашистской погани такие селения, как Пенна, Марфино, Нагаткина, Лисьи Горки, Псковитино, Аринино и другие. При этом было уничтожено свыше 10000 фашистских солдат и офицеров.

6.00 часов 08.02.42 года 38 ОСБР овладела Нагаткино, Лисьи Горки и находится в этом районе. Перед бригадой части 2/51 МП.

6.00 часов 09.02.42 года 38 ОСБР заняла Нагаткино, Лисьи Горки, ведет бой с противником в районе Аринино.

38 СБР в 13.00 часов 09.02.42 года вела бои с частями 2/51 МП и удерживает Аринино, Марфино, Псковитино, Лисьи Горки, Нагаткино, Приплетино, Чернышево, Кучно.

Потери на 10.02.42 года убитыми, ранеными и пропавшими без вести составляют — 1044 чел. В их числе, предположительно, находился Петр Иванович Соловьев.

Россия Новгородская область Старорусский район деревня Марфино. В 500 м севернее деревни находится братское захоронение погибших в Великой Отечественной войне. Сюда в 1969 году перенесены останки советских воинов из захоронений населенных пунктов Старорусского района: д. Деревково; д. Пенно; д. Чириково; д. Глушица; д. Нагаткино; д. Аринино; д. Котово; д. Лисьи Горки, д. Нижнее Свинухово. Здесь, по всей вероятности, покоятся останки воинов, погибших в эти страшные дни.

Воинское захоронение размером 25х21 метр с металлической оградой. В центре захоронения находится архитектурная композиция — бетонная стенка с изображением ордена Отечественной войны и двумя плитами с надписями на русском и латышском языках, по обе стороны от которой расположены мемориальные плиты с фамилиями увековеченных бойцов. Перед знаком находятся 4 ряда могил, в которых захоронено несколько тысяч воинов Красной Армии, из них известны имена 4103 человек. К сожалению, на мемориальных плитах мы не нашли фамилии нашего выпускника — Соловьёва Петра Ивановича… Значит, наша история ещё не закончена и поиск будет продолжен. Самое главное — должна быть продолжена работа по увековечиванию памяти.

Во вступительной части прописано — это только начало нового этапа работы школьного музея. В этом году найдены новые сведения о трех наших выпускниках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Обозначив отправной точкой информацию из фондов школьного музея, мы начали поисковую работу, использовали интернет ресурсы и нашли информацию, которая значительно расширила наши знания о героях Великой Отечественной войны. Конечно, все это значительно обогатит материал экскурсии. Очень жаль, что родители и близкие наших героев ушли из жизни, так не узнав, где и при каких обстоятельствах погибли их родные. Зато узнали мы — их потомки! Узнали, чтобы помнить и гордиться!

В рамках просветительского проекта, инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, мы продолжим поисковую работу, направленную на сохранение памяти о Великой Отечественной войне.

Уроки прошлого забывать нельзя, чтобы не допустить повторения всенародного горя в настоящем. История Великой Отечественной войны — это не абстрактная история, это история каждой семьи. Она будет иметь значение для будущих поколений. Помнить, чтобы не допустить!

Ещё древние говорили, что память устроена сложно. И настоящее даёт нам горькие примеры забывчивости. Ни один памятник не в состоянии что-либо помнить. Место памяти — в человеческом сердце. Она живет в нем, бередит его ум, задает вопросы и требует ответов. А значит, наш поиск продолжается.

Библиография

Исторические источники

1. Материалы Школьного музея. Балуев Павел Ильич.

2. Материалы Школьного музея. Сердобольский Георгий Александрович.

3. Материалы Школьного музея. Соловьёв Петр Иванович.

4. Материалы Книги Памяти Тверской области.

1.Блытов В. А. Живые! Помните погибших моряков. Кн 2, 2012, 620 с.

2.Книга Памяти Тверской области. Т.7.-Тверь: «Тверские ведомости», 1994 г.

3.Стариков Н. Морпехи в битве за Москву, 2016 г.

…И встали с оружием в руках! Часть 2

Воспитанники школы

Выполнила:

Завьялова Ксения,

ученица 11 класса

МБОУ «СОШ №10»

Руководитель:

Селезнёва Л. Н., г. Бологое, 2025 г.

2025 год объявлен «Годом защитника Отечества». Это очень символично, ведь именно в этом году мы будем отмечать 80-летие Победы!

Данная работа является продолжением исследования, начатого в 2023 году. Это вторая часть поиска дополнительной и уточняющей информации о выпускниках нашей школы, погибших в годы Великой Отечественной войны.

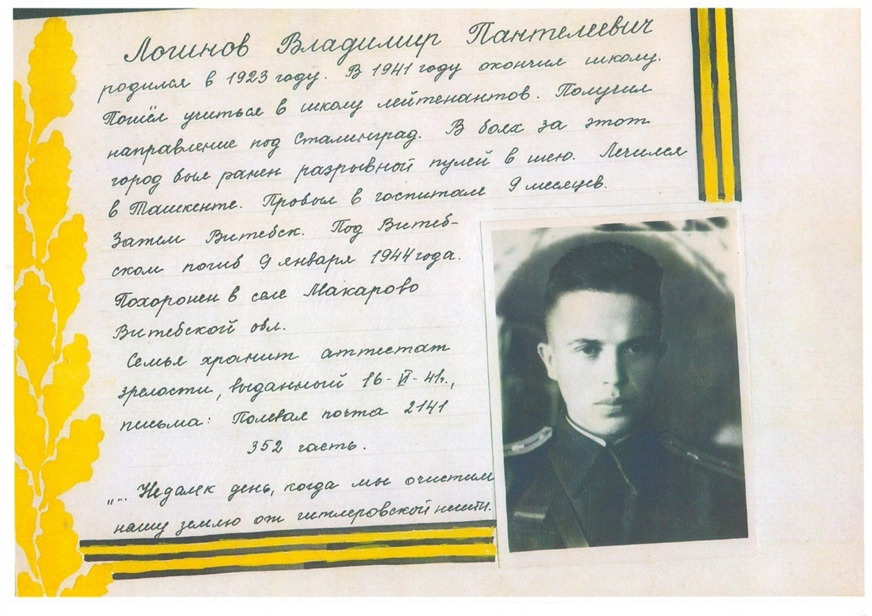

Логинов Владимир Пантелеевич

Из материалов школьного музея: «Логинов Владимир Пантелеевич родился в 1923 году. В 1941 году окончил школу. Пошёл учиться в Школу лейтенантов. Получил направление в Сталинград. В боях за этот город был ранен разрывной пулей в шею. Лечился в Ташкенте. Пробыл в госпитале 9 месяцев. Затем Витебск. Под Витебском погиб 9 января 1944 года. Похоронен в селе Макарово Витебской области. Семья хранит аттестат зрелости, выданный 16.06.41 г. Письма: Полевая почта 2141, 352 часть.

В одном из писем были следующие строки: «…Недалёк день, когда мы очистим нашу землю от гитлеровской нечисти».

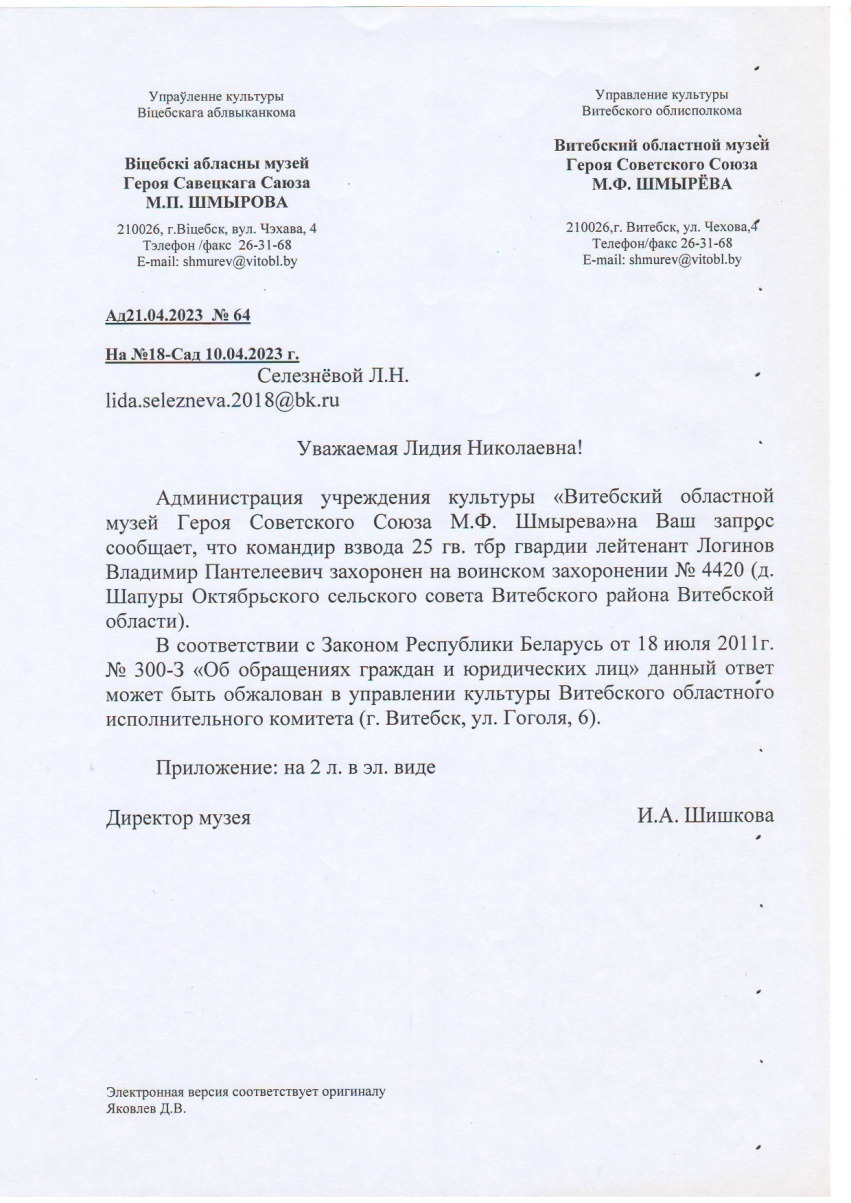

С фотографии смотрит на нас волевой человек, офицерские погоны, серьёзный вдумчивый взгляд, настоящий командир! По информации, имеющейся в школе, Владимир Пантелеевич похоронен в селе Макарово Витебской области. Для более полного рассказа о герое экскурсоводу хотелось бы обладать более подробной информацией, показать фото места захоронения Владимира Пантелеевича. И вот тут мы столкнулись с проблемой. Дело в том, что в настоящее время воинского захоронения в с. Макарово нет. Надо отметить, что в республике Беларусь очень трепетно и бережно относятся к истории Великой Отечественной войны и ее героям. Мы решили обратиться в Витебский областной музей Героя Советского Союза М. Ф. Шмырёва с просьбой помочь нам найти место захоронения Логинова В. П.

Получили официальный ответ, что командир взвода 25 гвардейской танковой бригады гвардии лейтенант Логинов Владимир Пантелеевич покоится в воинском захоронении №4420 (д. Шапуры Октябрьского сельского совета Витебского района Витебской области).

Есть информация о Владимире Пантелеевиче и в Книге Памяти Витебской области. Там указано, что местом первичного захоронения был воинский мемориал в с. Макарово.

Как же развивались события в этот период времени и на этом участке фронта, где оборвалась жизнь выпускника нашей школы?

К началу января 1944 года на Витебском направлении действовали 1-й Прибалтийский и Западный фронты. В последующем была привлечена часть сил 2-го Прибалтийского фронта. К началу 1944 года боевые действия переместились в центр полосы обороны 3-й немецкой танковой армии, где наступавшие соединения и части Красной армии стремились с востока прорваться к Витебску. После войны бывший генерал Вермахта К. Типпельскирх признавал, что «в первые месяцы нового 1944 года незатухающим очагом боев был район Витебска. После того, как русские в декабре вышли к дороге Полоцк — Витебск и приблизились к шоссе Псков — Киев и проходившей западнее него железной дороге, они предприняли две последовательные операции с целью овладеть Витебском путем охвата его с двух сторон. Первая операция с небольшими перерывами, которые были необходимы русским для замены потрепанных дивизий свежими, длилась с 3 по 18 января. К началу операции 20 км отделяли соединения и части 11-й гвардейской армии от Витебска. При этом командование фронта требовало вести активные наступательные действия, что было продиктовано общей обстановкой, выдвинувшей перед 1-м Прибалтийским и Западным фронтами задачу сковывания сил противника. Однако при этом не учитывался ряд важных факторов. Войсковая разведка необходимых для наступления данных не добыла, авиаразведка из-за нелетной погоды также давала мало сведений. Передовые соединения и части сумели лишь «прощупать передний край противника огнем, разведкой боем и действиями разведывательных подразделений». К тому же в некоторых соединениях разведка боем велась без тщательной подготовки и организации. Она часто не была обеспечена огневой поддержкой. Вследствие этого многие разведывательные действия заканчивались большими потерями. Бывший командующий 11-й гвардейской армией генерал армии К. Н. Галицкий вспоминал, что в начале января 1944 года армия «ни по наличию сил и средств, ни по степени подготовленности не была в состоянии осуществить решительное наступление на большую глубину… против сильного врага, опиравшегося на мощную оборону». В такой обстановке Военный совет фронта распорядился создать во всех стрелковых полках из лучших подразделений по одному штурмовому батальону, усиленному 8–12 танками, 2–3 батареями 45-мм и 76-мм орудий, 1–2 122-мм орудиями и саперной ротой. Опыт применения таких батальонов по прорыву обороны противника целиком себя оправдал в боях в первой половине января и в феврале 1944 года. 3 января — первый день тщательно организованных боевых действий 4-й ударной армии — закончился успешным прорывом неприятельской обороны на глубину около 5 км. В дальнейшем наступление, особенно с выходом соединений и частей армии к рекам Пестуница и Заронок, замедлилось. На следующий день 4-я ударная армия, встретив мощное огневое сопротивление противника, успеха не имела. На всех участках враг отразил атаки, подбив 22 танка. 39-я армия начала наступление 5 января, но успеха не добилась. 6 января стрелковые дивизии 11-й гвардейской армии совместно с бригадами 1-го танкового корпуса, введенными в качестве танков непосредственной поддержки пехоты, возобновили наступление на Витебск и на ряде участков продвинулись на 1–2 км. Однако на следующий день противник, действуя с заранее подготовленного оборонительного рубежа, сильным огнем артиллерии, в том числе многочисленных противотанковых орудий, нанес наступавшим частям серьезный урон, особенно в танках. Наступательные бои приобретали все более ожесточенный характер. Маневрируя огневыми средствами, враг останавливал атакующих, прижимал их к земле, вынуждая отходить на исходные позиции. Серьезным препятствием для наступавших частей Красной армии стали широко используемые командованием 3-й немецкой танковой армии часто менявшие позиции отдельные танки, тяжелые минометы и орудия, выдвинутые для стрельбы прямой наводкой. Там, где советские части добивались успеха и продвигались вперед, противник немедленно предпринимал контратаки силами до батальона пехоты при поддержке 8–12 танков и штурмовых орудий. Причем, обычно контратаки проводились одновременно на нескольких участках. В общем, враг любой ценой стремился удержать занимаемые рубежи обороны и не допустить развития прорыва советских войск. Но именно в этих кровопролитных боях проявилась высокая воинская доблесть. По всей вероятности, именно в одной из таких атак и погиб выпускник нашей школы Логинов Владимир Пантелеевич.

Похоронен наш земляк в братской могиле вместе с войнами и партизанами, погибшими в годы Великой Отечественной войны. Это крупнейшее массовое захоронение участников Великой Отечественной войны в Беларуси (более 19 тысяч человек).

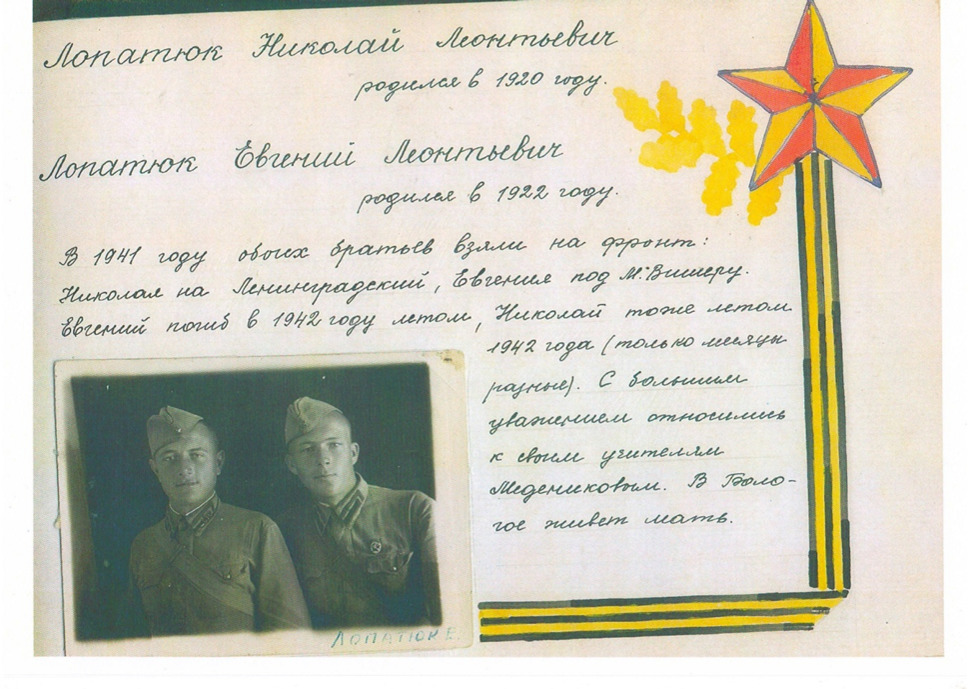

Лопатюк Николай Леонтьевич

Из материалов школьного музея: «Лопатюк Николай Леонтьевич родился в 1920 году. Лопатюк Евгений Леонтьевич родился в 1922 году. В 1941 году обоих братьев взяли на фронт: Николая на Ленинградский, Евгения под Малую Вишеру. Евгений погиб в 1942 году, летом, Николай тоже летом 1942 года (только месяцы разные). С большим уважением относились к своим учителям Медениковым. В Бологое живёт мать».

Скупая информация о двух братьях, выпускниках нашей школы, отдавших свою жизнь за Победу. Показывая фотографию, на которой запечатлён Евгений Леонтьевич, всегда хотелось рассказать о нем и его брате больше, а не только передать имеющиеся в музее сведения. Можно предположить, что эту фотографию Евгений Леонтьевич прислал своей матери с фронта. В преддверии юбилея Победы в интернете появляется много новых документов об участниках войны. Конечно же, мы не оставили это без внимания! И вот что мы нашли.

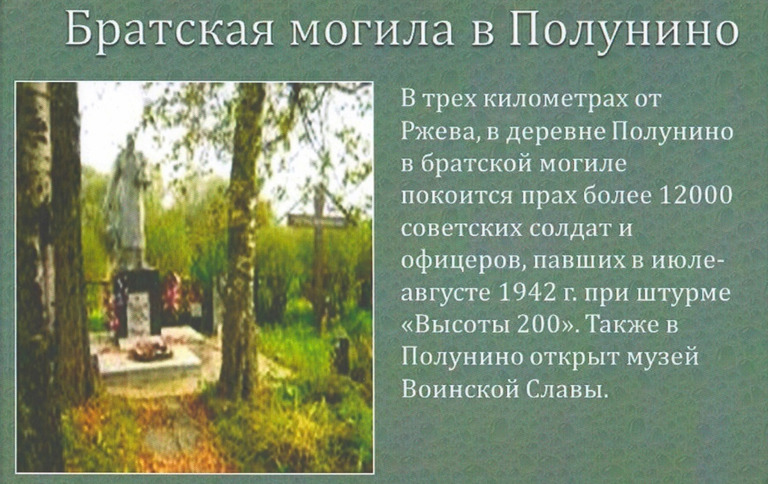

Сайт «Память народа» дал нам дополнительную информацию о Лопатюк Евгении Леонтьевиче. Его воинское звание — младший лейтенант. Он проходил службу в 30 армии Калининского фронта, в 985 отдельной телеграфно-строительной роте. Был командиром взвода. Погиб 19.08.1942 года. Первоначально был похоронен в д. Холм Холмского с/с, Луковниковского района Калининской области, затем перезахоронен в д. Полунино Ржевского района Тверской области, в братскую могилу.

Евгений Леонтьевич был посмертно награжден Орденом Отечественной войны II степени. В представлении к награде прописано: «Товарищ Лопатюк в сложных условиях боя обеспечил связью дивизию, показав себя мужественным командиром взвода. Выполняя приказ командования, тов. Лопатюк погиб смертью храбрых при наводке линии на передовой к.п. командира дивизии. Тов. Лопатюк удостоин Правительственной награды…»

Евгений Леонтьевич умер от тяжёлых ран. Приказом №0101/н от 21ноября 1942 года по Западному фронту от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награжден «за образцовое выполнение боевого задания Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество».

Ежегодно обучающиеся нашей школы посещают Ржевский мемориальный комплекс, знакомятся с историей Ржевской битвы, возлагают цветы на могилы воинов, отдавших свою жизнь в страшной схватке с фашизмом. Теперь, посещая эти места и отдавая дань погибшим, мы обязательно поклонимся могиле Евгения Леонтьевича и всегда будем помнить о том, что выпускник нашей школы отдал свою жизнь за Победу в боях под Ржевом.

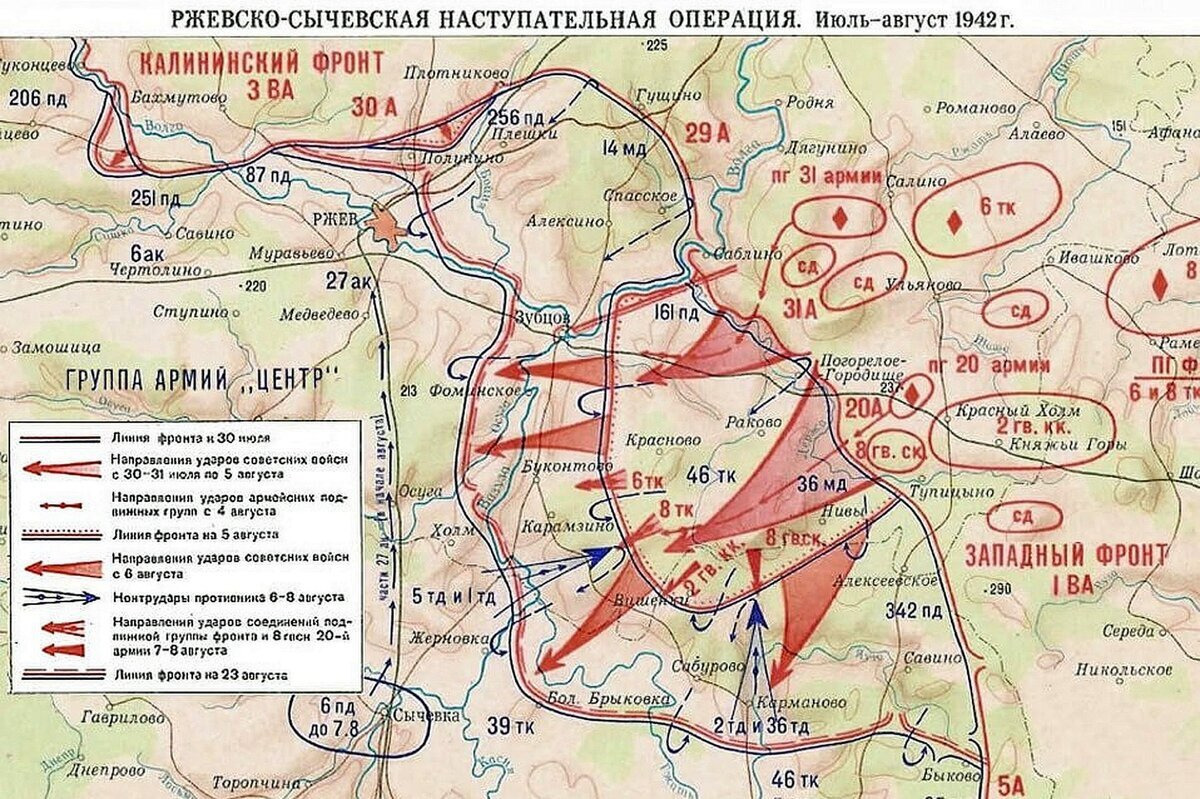

Какими же они были — бои под Ржевом?

Ржевско-Сычёвская стратегическая наступательная операция (30 июля — 1октября 1942 года) — боевые действия Калининского (командующий — генерал-полковник И. С. Конев) и Западного (командующий и руководитель операции — генерал армии Г. К. Жуков) фронтов с целью разгрома немецкой 9-й армии (командующий — генерал-полковник В. Модель) группы армий «Центр» (командующий — генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге), оборонявшейся в Ржевско-Вяземском выступе. Замысел операции заключался в том, чтобы ударами войск левого крыла Калининского фронта на Ржевском и правого крыла Западного фронта на Сычёвском направлениях разгромить основные силы немецкой 9-й армии, ликвидировать Ржевский выступ, овладеть городами Ржев, Зубцов, Сычёвка,

Гжатск, а также Вязьмой и прочно закрепиться на рубеже рек Волга, Гжать и Вазуза.

30 июля 1942 года началось наступление 30-й (командующий — генерал-лейтенант Д. Д. Лелюшенко) и 29-й армий (командующий — генерал майор В. И. Швецов). В этот день пошли проливные дожди, которые крайне затруднили действия советских войск.

К концу первого дня наступления войска 30-й армии прорвали оборону 256-й и 87-й пехотных дивизий 6-го армейского корпуса на фронте в 9 километров и на глубину 6—7 километров. Успехи 29-й армии были более скромными. До Ржева оставалось 6 километров, однако преодоление этого расстояния растянулось на месяц.

7—9 августа войска 30-й армии провели перегруппировку и предприняли левым флангом армии обход Ржева. 10 августа началось новое наступление.

Действия советских войск приняли характер методического «прогрызания» глубоко эшелонированной обороны. Стрелковые дивизии продвигались медленно — на 1—2 километра в сутки, дорогой ценой отвоёвывая каждый метр земли. Попытка командования армии повысить темп наступления вводом в бой подвижной группы успеха не имела. Танковые бригады не могли оторваться от пехоты и действовали вместе с ней как танки непосредственной поддержки. Печальную известность снискали бои за Полунино и высоту 200, где бои продолжались со 2 по 25 августа 1942 года. Только 21 августа войскам 30-й армии удалось, наконец, зацепиться за северную окраину Полунино. Бои за Полунино и высоту 200, по южному склону которой стали проходить траншеи, продолжались до 25 августа, пока части 6-й пехотной дивизии Вермахта не отошли на новую линию на северной окраине города Ржева. Боевые действия проходили в исключительно трудных метеорологических условиях. Сильные дожди, которые не позволили полностью использовать авиацию и танки, сорвали также подвоз боеприпасов… В результате темпы наступления резко снизились, что позволило противнику усилить второй оборонительный рубеж… Наши потери: подбито и сожжено 17 танков и 6 орудий, убито и ранено 7200 человек…». Вплоть до 7 августа стрелковые и танковые части по несколько раз в сутки предпринимали атаки на занятые врагом населенные пункты, неся при этом большие потери в людях и технике. Так, например, только 220-я стрелковая дивизия в боях за Бельково и Свиньино потеряла в течение четырёх дней 877 человек убитыми и 3083 ранеными. Наиболее тяжелая обстановка сложилась в 6—7 км севернее Ржева, где соединения ударной группировки 30-й армии штурмовали деревни Полунино, Галахово и Тимофеево. Они были превращены немецкими войсками в мощные узлы сопротивления с минными полями, сетью дзотов, колючей проволокой в три — четыре ряда. Восемь дней 16-я гвардейская стрелковая дивизия, 28-я и 35-я танковые бригады пытались овладеть одним из таких узлов — Полунино, но безуспешно.

В создавшейся обстановке, приостановив наступление, генерал-майор Д. Д. Лелюшенко 7—9 августа произвел перегруппировку сил и средств с целью переноса направления главного удара из центра полосы армии на её левый фланг (на Грибеево, Опоки, Ржев). В ударную группировку вошли шесть стрелковых дивизий, три стрелковые и несколько танковых бригад. Для развития успеха создавалась танковая группа в составе 28-й и 240-й танковых бригад (КВ — 5, Т-34 — 12, легких танков — 5) и 753-го легкого артиллерийского полка. Её намечалось ввести в прорыв в полосе 274-й стрелковой дивизии, после того как она овладеет деревней Теленково.

Начиная с 10 августа, 30-я армия продолжила наступление в направлении Ржева. Преодолев ожесточенное сопротивление противника в районе населенного пункта Грибеево, части 375-й стрелковой дивизии при поддержке 143-й танковой бригады к вечеру 14 августа достигли опушки рощи северо-восточнее Ржева, а утром 16 августа вышли непосредственно на городские окраины. Отдельные подразделения ворвались в военный городок, захватили несколько казарм. Но дальше продвинуться не смогли. Враг подготовил к обороне каждый каменный дом, каждую казарму. В подвалах и нижних этажах были расставлены минометы и орудия, на крышах и вышках — пулеметы. Все кругом было заминировано и обнесено проволочными заграждениями в несколько рядов. Огневые точки и здания, приспособленные к обороне, связывались между собой траншеями. Бои в районе военного городка приняли затяжной характер. В полосе 274-й стрелковой дивизии едва стрелковые подразделения перешли в атаку, командующий армией принял решение ввести в сражение танковую группу. Но на преодоление болотистого ручья она затратила весь день и лишь к вечеру овладела деревней Теленково. Дальнейшее продвижение вперед шло медленно. Генерал-полковник И. С. Конев в донесении в Ставку ВГК от 11 августа сообщал: «… бои за Ржев по-прежнему носят исключительно напряженный характер, противника приходится буквально выживать и истреблять в его дзотах и траншеях. Особо ожесточенные бои шли на участке главной группировки, где происходило буквально перемалывание живой силы противника».

Овладев рядом населенных пунктов на подступах к Ржеву и северной частью пригородного аэродрома, левофланговые дивизии 30-й армии к вечеру 21 августа вышли к Волге на рубеже Варюшино, Голышкино. Однако их попытки с ходу форсировать реку не удались. В тот же день её достигла, от Варюшино до Зубцова, и 29-я армия. Наступление было приостановлено для перегруппировки сил и восстановления боеспособности понесших большие потери соединений и частей. Достаточно сказать, что только 30-я армия потеряла за август 82 441 человека, в том числе 19 096 убитыми. Было утрачено 188 танков, из них 12 КВ и 72 Т-34.

В страшное число людских потерь 30 армии попал и Лопатюк Евгений Леонтьевич, погибший 19 августа 1942г. Похоронен Евгений Леонтьевич в братской могиле в с. Полунино.

В деревне Полунино Ржевского района Тверской области, которая расположена в 5 км севернее г. Ржева, находится одно из крупнейших воинских захоронений в России. Этот воинский Мемориал Славы может считаться самым большим в Тверской области по количеству захороненных здесь военнослужащих Красной армии. По данным администрации Ржевского района на 2012 год, в братской могиле в д. Полунино захоронено 12 538 погибших бойцов и командиров из семидесяти трех дивизий и бригад, воевавших здесь. Их тела собраны в период с 1954 по 1957 год с окрестных полей… В нем не только свезенные сюда из разных мест в 1950-х годах малые братские захоронения: большинство похороненных здесь солдат полегло в августе 1942 г. в боях за д. Полунино с печально знаменитой «высотой 200» и за соседние с ней деревни Галахово, Космариха, Дешовка, Рамено, Наумово, Коршуново, Берлихино, Тимофеево и Образцово. Всего на территории Полунинского сельсовета, центром которого до 1964 г. была д. Полунино, находится 40 братских могил. Но это только часть погибших в ходе самого кровопролитного сражения не только во Второй мировой войне, но и вообще за всю мировую историю: только по самым «оптимистичным» данным, наши потери в этом сражении под г. Ржевом составили 1,3 миллиона человек. А согласно более пессимистичной статистике, собранной некоторыми исследователями, число убитых и раненых под Ржевом доходило до 2,5 миллионов человек! Чтобы понять масштаб всей этой Ржевской трагедии, приведём официальные цифры знаменитой битвы за г. Сталинград: на берегах реки Волги погибло 1 129 619 бойцов Красной армии, а на Курской дуге мы потеряли почти 900 тысяч человек.

Только вдумайтесь, Ржевское сражение унесло больше жизней, чем две другие ключевые битвы Великой Отечественной вместе взятые! Но к мемориалу на Мамаевом кургане в любое время года не иссякает поток благодарных потомков, а вот в д. Полунино Тверской области обычно приезжают только любители военной истории и родственники похороненных здесь в братской могиле. Не правильно это, и мы постараемся обязательно посещать это братское захоронение и обязательно помнить о героях Ржевской битвы и об одном из выпускников нашей школы, отдавшем свою жизнь за Победу.

Лопатюк Николай Леонтьевич

Лопатюк Николай Леонтьевич — родной брат Евгения Леонтьевича. В Книге Памяти о нем есть такая информация: «Лопатюк Николай Леонтьевич,1919 года рождения. Призван в армию в 1941г. Сержант. Пропал без вести в июне 1944 г.». Вот и всё, что мы знаем об этом человеке. Немного… Опять обращаемся в интернет, на сайте Вологодского поискового отряда в разделе «маршевые роты» мы нашли следующую информацию:

Лопатюк Николай Леонтьевич №5684

Воинское звание сержант

Дата рождения 1919

Дата прибытия 30.05.1942

Дата выбытия 04.06.1942

Куда выбыл 34 зсп

Подразделение полка 2 стр/бат

Фонд №68 зсп

Фонд №68 зсп

Фонд №68 зсп

Фонд №68 зсп

Опись 37612

№ дела по описи 3

Фонд №68 зсп

Фонд №68 зсп

Опись 37612

№ дела по описи 3

Опись 37612

№ дела по описи 3

Лист 90»

За разъяснениями мы обратились непосредственно в Вологду. Дьяков Иван Александрович, ответил нам следующее: «Да, по документам 68 запасного стрелкового полка он был направлен в 34 запасной стрелковый полк 04.06.1942.Чтобы проследить его путь, вам необходимо направить запрос в Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО) с просьбой предоставить сведения за период с июня по декабрь 1942 года о том, куда он убыл из 34 зсп, в какую часть или в составе какой маршевой роты (её номер).

Начали мы с того, что выяснили, что такое маршевая рота. Это временное формирование (подразделение и часть), обычно рота (батарея, эскадрон, сотня), батальон (дивизион) или команда (экипажи танков, самолётов), направлявшееся из запасных частей для пополнения (доукомплектования) частей и соединений действующей армии и флота в военное время, и в мирное — из призывников, идущих на пополнение воинских частей.

А дальше поисковая работа привела нас на портал «Память народа». Много информации мы там не нашли, но установили, что из 34 запасного стрелкового полка он был отправлен сначала в 261 стрелковый полк 2 стрелковой дивизии, а затем 24 июля 1942 года, он отправлен в 58 стрелковую бригаду. И дальше следы его потерялись. Но мы можем проследить, где в июне 1942 года сражалась 58 стрелковая бригада.

Со 2 апреля 1942 года 58-я стрелковая бригада вместе с 376-й стрелковой дивизией участвует в наступлении, целью которого было взятие Земтиц с северо-востока и развитие удара на Вешки. Несмотря на небольшие вклинения в оборону противника, сделанные в ночных атаках, наступление развития не получило, и 7 апреля 1942 года бригада ввиду слабых наступательных возможностей атаки прекратила, сдав позиции 376-й стрелковой дивизии, а затем и совсем была выведена из кольца.

В середине апреля бригада вновь вступила в бои, в составе 59-й армии уже извне, вместе с 7-й гвардейской танковой бригадой пытаясь срезать вклинение вражеских войск от Спасской Полисти на север, действует в районе Михалево на шоссе Новгород — Чудово севернее Спасской Полисти. При этом на некоторое время бригаде удалось соединиться с частями 4-й гвардейской стрелковой дивизии, наступавшей изнутри, но 22—24 апреля 1942 года противник ликвидировал коридор, и бригада перешла к обороне, а вскоре отведена в резерв, для формирования 6-го гвардейского стрелкового корпуса.

С 30 мая 1942 года, когда кольцо окружения 2-й ударной замкнулось, бригада вновь брошена в бой, пытаясь разорвать кольцо извне, по 20 июня 1942 года теряет 739 человек.