Бесплатный фрагмент - В погоне за прибылью

Законы развития рынка и коммерческих фирм

Предисловие от автора

Погоня за прибылью — это мощнейший мотив, породивший практически все достижения современного общества. Движимые этим мотивом коммерческие структуры проявили себя, как наиболее конструктивная сила в истории человечества — именно им мы обязаны тем колоссальным скачком в экономическом развитии, который произошел за три века существования капиталистического общества. Даже самый ярый критик капитализма, Карл Маркс, в своем «Манифесте коммунистической партии», изданном еще в 1848 году, признавал, что «буржуазия менее чем за сто лет своего классового господства создала более многочисленные и более грандиозные производительные силы, чем все предшествовавшие поколения, вместе взятые».

Однако мы до сих пор очень мало знаем о природе механизмов, движущих развитием как отдельных фирм, так и всего рынка в целом. Несмотря на огромное количество книг и исследований в этой области, управление бизнесом продолжает оставаться скорее искусством, нежели наукой. При этом огромные корпорации, составляющие основу современной экономики, сегодня управляются по наитию, на ощупь, без какого-либо целостного представления об экономических процессах, происходящих на рынке и внутри фирм.

Подобно тому, как античные архитекторы возводили грандиозные здания, не зная законов физики, современные предприниматели создают корпорации из десятков и сотен тысяч сотрудников, полагаясь лишь на опыт и здравый смысл, а не на научное знание. Им хорошо известна конечная цель, которую они преследуют — получение прибыли, и они легко могут оценить, насколько она достигается, но то, почему те или иные меры в одних случаях приносят прибыль, а в других — нет, остается загадкой.

Тем не менее с ростом размеров корпораций и усилением их влияния на экономику все острее ощущается потребность в осознанных подходах к управлению ими. Если ранее основным драйвером развития бизнеса были технологические инновации, то сегодня назрела потребность в инновациях совершенно иного рода — в инновациях управленческих. Но, как технические инновации были бы невозможны без знания законов физики, так и управленческие инновации не могут быть реализованы без понимания базовых законов экономики.

Есть ли сегодня у нас такое понимание? На мой взгляд, его нет. Жаркие споры в научной среде сегодня ведутся не просто о каких-то там частностях, но и о самих базовых принципах работы экономики. Со стороны эти споры выглядят так же странно, как если бы физики спорили о том, падают ли предметы вниз, или же вверх или в сторону. Тем не менее все эти дискуссии совершенно не добавляют нам практического понимания процессов, происходящих на рынке и в фирмах, и практика управления бизнесом продолжает жить жизнью, совершенно отдельной от экономической теории.

Многие склонны думать, что причина тому — постоянные изменения, происходящие на рынке, которые каждый раз делают накопленные ранее знания устаревшими. Действительно, развитие технологий, а также перемены в обществе и в политике постоянно меняют ландшафт рынка, и темп этих изменений лишь нарастает со временем. Но я возьму на себя ответственность утверждать, что за последние 4000 лет, прошедших с момента зарождения рынка, ничего принципиально нового на нем не произошло. Истинная же причина того, что многие вещи и события кажутся нам беспрецедентно новыми и принципиально меняющими правила игры, состоит в том, что мы просто недостаточно знаем историю.

Такой порядок вещей был замечен людьми еще во времена Ветхого Завета, в котором сказано: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.» Но, лишь разорвав этот замкнутый круг невежества, мы сможем обрести реальное понимание механизмов, от которых зависит благосостояние общества в целом и каждого из нас в отдельности. Этим механизмам и посвящена данная книга.

В отличие от множества других книг о бизнесе, к которым уже успели привыкнуть современные любители деловой литературы, в этой книге нет никаких «историй успеха» и «лучших практик». Цель этой книги не в том, чтобы рассказать об успехах единиц, а в том, чтобы помочь разрешить проблемы многих. И предназначена она не для тех, кто всего лишь пытается перенять чужой опыт, а для тех, кто хочет переосмыслить свой собственный, взглянув на него сквозь призму фундаментальных законов экономики. Этот путь требует гораздо больших усилий, нежели поиск «готовых рецептов», однако, лишь пройдя его, можно научиться принимать экономические решения по-настоящему осознанно. Если Вы готовы этот путь пройти, то эта книга — для Вас.

С уважением,

Валентин Домченко

Благодарности

Я бы хотел выразить благодарность Олегу Вадимовичу Григорьеву за время, которое он смог мне уделить, а также сотрудникам его научно-исследовательского центра «Неокономика», которые помогли эти консультации организовать. Отдельно я бы хотел поблагодарить всех тех, кто давал мне комментарии и замечания к книге — без них она была бы гораздо хуже. И, разумеется, я благодарен своей семье, которая внесла огромный вклад в мое образование, без которого написание этой книги было бы невозможно.

Введение, или в чем, собственно, проблема

Согласно исследованию профессора менеджмента из университета Огайо Пола Натта, опубликованному в его книге «Почему решения терпят неудачу», по меньшей мере половина решений, принимаемых руководителями организаций, приводит к провалу. Журнал Harvard Business Review публикует еще более удручающую статистику — согласно ей, около 70% решений об изменениях в деятельности бизнеса не приводят к желаемому результату, а если говорить о сделках по слиянию и поглощению, то из них провалом заканчиваются до 90%. Аналогичную статистику, но уже касательно применения информационных технологий, публикует и известная исследовательская компания Gartner — согласно ее данным, до 75% внедрений систем управления предприятием также оказываются неудачными.

Теме всех этих неудач уже было посвящено и продолжает посвящаться множество исследований, и, оглядываясь назад, исследователи всегда находят причины провалов. Развиваются и множатся различные концепции менеджмента и маркетинга, защищаются диссертации, пишутся и продаются книги-бестселлеры. Но почему-то все это не оказывает никакого влияния на приведенные выше цифры, и, по данным все того же Harvard Business Review, доля провальных решений остается стабильно высокой аж с 70-х годов прошлого века, когда такие исследования стали впервые проводиться.

Причем, что самое интересное, этим провалам в равной степени подвержены и самые успешные компании, являющиеся признанными лидерами рынка. Среди сорока трех компаний, восхваленных в известном бестселлере 80-х годов «В поисках совершенства», многие вскоре либо вообще перестали существовать, либо сильно ухудшили свои показатели.

Пожалуй, я привел достаточно свидетельств того, насколько остро сегодня стоит перед бизнесом проблема качества принятия управленческих решений. Но для того, чтобы это понять, вряд ли необходимо обращаться к статистике — эта проблема видна каждому, кто когда-либо работал в любой более или менее крупной организации.

Задаваясь вопросом о причинах происходящего, нельзя не вспомнить фразу, некогда сказанную Альбертом Эйнштейном: «Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и тот же подход, который привел вас к этой проблеме». Поэтому, на мой взгляд, в первую очередь стоит проанализировать то, каким образом мыслят современные управленцы при принятии решений.

Сегодня общепринятый подход к принятию решений в бизнесе основывается, прежде всего, на накоплении и использовании предыдущего опыта. Яркой иллюстрацией этого подхода является обучение менеджеров на программах MBA, где в основу обучения положен разбор бизнес-кейсов, то есть изучение предыдущего опыта различных компаний, полученного в различных ситуациях.

Суть данного подхода состоит в том, чтобы, анализируя накопленный опыт, выявить так называемые «лучшие практики» — наиболее эффективные решения, хорошо зарекомендовавшие себя в определенных ситуациях. По этому же принципу написаны и многие известные книги по менеджменту, например, уже упомянутая «В поисках совершенства» и ее более новый аналог «От хорошего к великому».

Метод выявления «лучших практик» в таких книгах, как правило, состоит в следующем: вначале устанавливаются некие критерии успеха (например, как в той же книге «От хорошего к великому», рост стоимости акций), затем по этим критериям отбираются некие случаи успеха (например, успешные компании или успешные проекты), после чего среди попавших в выборку случаев осуществляется поиск неких общих черт, которые и провозглашаются «лучшими практиками».

Успешные бизнесы, разумеется, действительно существуют — это неоспоримый факт, и изучение их опыта, безусловно, полезно и необходимо — вопрос только в том, как именно этот опыт изучать. В свете же описанного метода исследования вопросы вызывает не сама успешность выбранных компаний, а причинно-следственная связь между их успехом и применением тех или иных «лучших практик».

Дело в том, что предыдущий положительный опыт компаний оказался положительным в неких условиях, которые существовали на тот конкретный момент в том конкретном случае. Но описанный подход к исследованию не позволяет определить, были ли в каждом конкретном случае приняты во внимание все значимые условия, или же что-то осталось за кадром.

Более того, такой метод исследования вообще не позволяет однозначно сказать, явилось ли достижение успеха в том или ином случае следствием применения «лучшей практики», или же было связано с совсем другими причинами — ведь мы ничего не знаем о том, как часто использование той же самой практики заканчивалось провалом, так как никто не ведет учет всех попыток ее применения. Причем даже если бы такой учет и велся, то это не решило бы проблему — ведь всегда можно сказать, что в случаях неудач практика просто применялась «неправильно», и, следуя методу, выявить «лучшие практики по применению лучшей практики».

Таким образом, на основе данных подобных исследований вообще нельзя сделать хоть сколько-нибудь обоснованных выводов о том, повышает ли использование той или иной «лучшей практики» вероятность успеха, или же этот самый успех связан с какими-то другими факторами. Зато такой вывод позволяет сделать ранее приведенная мною статистика провалов. Хотя она и не содержит указания на конкретные практики, вряд ли стоит сомневаться, что в большинстве попавших в статистку случаев решения принимались с использованием тех или иных известных на тот момент «рекомендаций лучших собаководов». Помимо статистики, каждый читатель, работавший в крупных компаниях, опять же, может обратиться и к собственному опыту участия в применении «лучших практик» — почему-то они всегда работают «там, где нас нет», не правда ли?

Почему же мы раз за разом обращаемся за решением проблем бизнеса к «лучшим практикам»? С психологической точки зрения природу нашей любви к лучшим практикам хорошо иллюстрирует один интересный эксперимент, поставленный американским психологом Б. Ф. Скиннером.

Голубя сажали в клетку и через равные интервалы времени сыпали туда корм. Что же стали делать голуби? Удивительно, но они решили, что от их поведения зависит, получат они корм или нет. И они стали делать точно то, что они делали сразу перед появлением корма. Например, если голубь спрятал голову под крыло, а потом появился корм, такой голубь начинал постоянно прятать голову под крыло в надежде, что появится еда. Другими словами, голуби находили закономерность там, где ее не было — ведь корм поступал через равные интервалы. Это явление получило название «голубиное суеверие».

На мой взгляд, «лучшие практики» — это тоже не более, чем суеверия, тиражируемые с помощью консультантов, книг и курсов MBA. Но я вовсе не хочу сказать, что такое положение вещей — это вина современных менеджеров. На самом деле это их беда — ведь лучших инструментов, чем «лучшие практики», на сегодняшний день у них попросту нет.

По идее, с суевериями должна бороться наука. Но что предлагает нам современная официальная наука взамен «лучшим практикам»? По-хорошему, практики управления бизнесом должны строиться на основе экономической теории — ведь, в конце концов, целью управления бизнесом является достижение экономического результата. Тем не менее современная наука об управлении почему-то относится скорее к области психологии, нежели экономики. То же самое можно сказать и о маркетинге.

Причем, что интересно, и сама экономика, сталкиваясь со своей неспособностью объяснить реальные экономические процессы, частенько пытается вывести предмет своего исследования в область психологии, говоря о том, что сама-то экономическая теория «правильная» — просто люди почему-то мыслят «иррационально», и из-за этого их поведение теории не соответствует. А там, как говорится, «чужая душа — потемки».

Но как так случилось, что в наш просвещенный век экономическая наука настолько не отвечает практическим потребностям участников экономической деятельности? При этом и сами экономисты сегодня вынуждены признать, что они не в силах объяснить реальные процессы в экономике и бизнесе. Особенно заметно это стало после экономического кризиса 2008 года. Вот что пишет об этом директор Института нового экономического мышления Оксфордского университета Эрик Беинхокер в своей статье «Redefining capitalism», опубликованной в журнале McKinsey Quarterly:

«Хотя мы и были правы в своей вере в то, что капитализм на протяжении всей своей истории являлся основным источником роста и процветания, мы были не правы в нашем понимании того, как и почему капитализм работал столь хорошо. Аналогично, наши предки знали, что звезды и планеты двигаются по небосводу, и у них были различные теории, объясняющие эти наблюдения. Но лишь когда модель Коперника заменила Землю Солнцем в центре Солнечной системы, и Ньютон описал свои законы гравитации, люди смогли понять, как и почему звезды и планеты двигаются. Точно так же, традиционные экономические теории, на которые мы полагались в прошлом столетии, ввели нас в заблуждение о механизмах работы капитализма. Лишь заменив старые теории лучшими и более новыми, мы сможем построить более глубокое понимание, необходимое для улучшения нашей капиталистической системы.»

Но вот интересный вопрос: а почему эти новые теории до сих пор не появились? Ведь для экспертов проблемы существующих теорий стали заметны не вчера. На мой взгляд, ответ на этот вопрос стоит искать в истории становления современной науки.

Современная научная бюрократия, которую мы привыкли называть официальной наукой, на самом деле ведет свою родословную от бюрократии церковной — ведь первые университеты, как известно, являлись богословскими школами. Сегодня мало кто помнит, что сам Сэр Исаак Ньютон, вообще-то, в первую очередь был богословом, а потом уже физиком. Тем не менее, несмотря на такое «интересное» происхождение, вряд ли кто-то сможет упрекнуть современную физику и другие естественные науки в отсутствии практических результатов, чего не скажешь об экономике.

Все дело в том, что в естественных науках главным методом проверки истинности теории является эксперимент. Но общественные науки, к которым относится и экономика, оказались лишены такого инструмента.

Во-первых, эксперименты над обществом в сколько-нибудь серьезном масштабе слишком дороги, рискованны и занимают много времени, а потому их проведение в соответствии со всеми критериями научного метода просто не представляется возможным. Так как создать изолированное экспериментальное общество в достаточном масштабе и на достаточный срок нельзя, то оказывается невозможно выполнить и одно из главных требований к эксперименту — его повторяемость.

«Экспериментальное» общество, так или иначе, будет являться частью общества реального, и будет подвержено влиянию его конъюнктуры, которая постоянно меняется. Из-за этого условия проведения эксперимента всегда будут разными, и всегда можно будет найти объяснение, почему в одном случае эксперимент сработал, а в другом — нет. Кстати, именно этим умело пользуются разного рода пропагандисты «лучших практик», которые, по сути, как раз и ставят эксперименты на реальных компаниях, заявляя о том, что применяемые ими подходы работают, хотя статистика их применения и говорит об обратном.

Во-вторых, в общественных науках объект и субъект познания составляют собой одно целое, вследствие чего принятые в обществе взгляды на экономику влияют на поведение самих экономических агентов, создавая так называемые «самоисполняющиеся пророчества». Получается, что любая новая теория, объясняющая поведение экономических агентов, сама по себе меняет его, как только становится достоянием публики.

Все это крайне затрудняет изучение реальных экономических законов, которые, безусловно, существуют независимо от чьих-либо убеждений. Например, от того, решит ли человек прыгнуть с моста или нет, конечно, зависит дальнейшее развитие событий, но его решение никак не влияет на действие закона гравитации. Точно так же, экономические процессы производства, потребления и обмена, по сути, являются физическими процессами, а значит, подчиняются неким объективным закономерностям, хотя конечный их результат и будет всегда зависеть от действий людей, которые их осуществляют.

Тем не менее экономическая наука оказывается не в состоянии выявить эти закономерности. На мой взгляд, происходит это потому, что современная экономическая наука пытается описывать эти закономерности так же, как это делают естественные науки — с помощью математических моделей. При этом экономика не имеет в своем распоряжении инструмента проверки этих моделей, которым пользуются естественные науки — эксперимента.

Единственные критерии истинности, которыми в этих условиях может руководствоваться экономика, достались ей еще от богословия, из которого родилась вся современная наука. При этом в богословии не было, да и не могло быть иных критериев истинности какой-либо точки зрения, кроме авторитета ее автора в научной среде и консенсуса остальных ученых. Эти критерии истинности в определенной мере продолжают использоваться во всех современных науках — взять хотя бы широко применяемую систему оценки деятельности ученых по цитируемости их работ, или же процедуру защиты диссертаций. Но если такие критерии истинности оказываются единственными, то следующая им наука перестает чем-либо отличаться от религии.

На мой взгляд, именно из-за этого экономика по сей день находится в плену догм и авторитетов и не приносит полезных результатов. Несмотря на все окружающие нас технологические достижения, с точки зрения уровня развития общественных наук, к которым относятся экономика, управление и маркетинг, мы все еще находимся в глубоком средневековье.

Так или иначе, любой новой экономической теории, претендующей на практическую применимость, прежде всего нужно решить базовую проблему сегодняшней экономической науки — каким образом формулировать теорию и каким образом ее проверять. Исходя из написанного выше, вполне очевидно, что делать это аналогично тому, как это делают естественные науки, с помощью математических моделей и экспериментов, экономика не имеет возможности, хотя зачем-то пытается.

Для экономики и смежных общественных дисциплин, таких как управление и маркетинг, необходим принципиально иной метод исследования. Метод исследования — это ключевое отличие этой книги от массы того, что сегодня пишется и говорится об экономике и бизнесе. Поэтому прежде, чем переходить к содержательной части, важно пояснить, в чем этот метод заключается.

Использованный здесь подход — это версия исторического метода, предложенная относительно недавно известным российским экономистом Олегом Григорьевым (его же работы послужили и основным источником проблематики для данной книги — к ним я еще не раз обращусь). По сути, этот подход можно сравнить с расследованием «преступления», где сам исследователь выступает в роли «Шерлока Холмса». В качестве «преступления» же выступает определенный набор исторических фактов, требующих объяснения. При этом исследователь должен восстановить картину событий, сформировав логически последовательный сценарий случившегося, включающий в себя, в том числе, мотивы и действия «подозреваемых».

Противопоставляя этот метод математическому моделированию, я вовсе не говорю, что математические закономерности не нужны — я лишь говорю, что их недостаточно. Хороший исторический сценарий в строгости логики не должен уступать математической модели, но при этом важно понимать, что экономические законы действуют не в вакууме, а в контексте общественных институтов, которые и формируют систему экономических взаимоотношений между людьми. Процессы, происходящие в обществе, математическими формулами описать нельзя — это уже как раз дело истории, а не математики.

Может показаться, что такой подход направлен на объяснение прошлого. Но на самом деле все наоборот — он направлен на объяснение будущего. Понимание предшествовавшего сценария дает возможность обоснованно судить и о будущем развитии событий. Поэтому такое изучение истории вовсе не является простым удовлетворением любопытства, а служит для решения конкретных проблем, существующих здесь и сейчас.

Тем не менее нельзя сказать, что такой метод исследования является принципиально новым — в общем-то, все экономисты в той или иной мере обращались к истории в своих исследованиях (в самом деле, к чему им еще обращаться?). Но обращаться к истории можно по-разному. История испокон веков являлась объектом манипуляции в пропагандистских целях — ведь, как известно, «историю пишут победители». Точно так же, и у любого исследователя возникает соблазн воспользоваться этой «слабостью» истории для пропаганды своих взглядов.

Но это вовсе не значит, что историей нельзя пользоваться иначе. Подлинно научный подход к изучению истории требует определенного уровня интеллектуальной дисциплины. Во-первых, обращаться нужно именно к фактам, а не к интерпретациям. Во-вторых, не факты должны подбираться для подтверждения выдвинутой гипотезы, а гипотеза должна формироваться исходя из анализа фактов. В-третьих, сам анализ фактов должен представлять собой не статистический анализ и не вольную их интерпретацию, а целостный и логически последовательный сценарий, объясняющий все причинно-следственные связи между рассматриваемыми событиями. Уважение к фактам — это вообще главный принцип данного метода. При этом нет никакого смысла изучать историю «вообще» — это имеет смысл делать только исходя из некой конкретной, практической проблемы.

Несмотря на кажущуюся простоту указанных принципов, на поверку оказывается, что подавляющее большинство исследователей их не соблюдает. Говоря об этом, я не могу не процитировать статью известного американского экономиста своего времени Роберта Хокси, опубликованную им еще в 1906-м году:

«Сегодня это практически аксиома, что настоящее может быть понято только с учетом прошлого. Всеобщее принятие этого принципа должно указывать на триумф исторического духа и, соответственно, исторического метода. Если бы это было правдой, то, без сомнения, означало бы великий прорыв в науке. Но до какой степени это правда? Есть ли основания считать, что исторический дух и метод, с научной точки зрения, поняты какой-либо значимой частью современных исследователей и преподавателей? … Действительно научный исторический метод используется лишь изредка в работах небольшого числа вдумчивых исследователей и мало на что влияет, так как его истинный характер и значение редко осознаются. …Определенно, большинство исследователей думает и действует, более или менее осознанно повинуясь современному научному императиву, который требует, чтобы вещи объяснялись с точки зрения их происхождения и развития. Но, когда кто-либо сталкивается с конкретным вопросом, как эти повествования способствуют какому-либо объяснению в том или ином конкретном случае? Такое историческое повествование является „вводным“; оно лишь предваряет описание ситуации, подлежащей объяснению; его факты не выбираются и не выстраиваются относительно какой-либо конкретной проблемы. …Факт состоит в том, что существует огромная разница между историческим методом науки и этим обобщенным, беспорядочным историческим повествованием, которое является лишь пародией на него.» — конец цитаты.

На мой взгляд, сегодня эти слова столь же актуальны, как и сто лет назад, когда они были написаны. Разве что сегодня требование «объяснять вещи с точки зрения их происхождения и развития» более не является «научным императивом». В этом смысле экономическая наука в течение последних ста лет скорее деградировала, нежели развивалась.

О том, каким образом действительно стоит применять исторический метод, я, опять же, скажу словами Роберта Хокси:

«Чтобы понять исторический метод и использовать его в научной работе или в преподавании, мы сначала должны осознать, какова цель научного исследования и каким образом обращение к истории может помочь нам в достижении этой цели. Мы склонны думать о научном знании, как о самой цели, говоря о научном духе, как о простом стремлении к знаниям, стремлении понять текущую ситуацию, но разве не правда, что в реальности все научные исследования предпринимаются для содействия в реализации неких конкретных, жизненно важных интересов людей? …Мы не пытаемся понять всю существующую ситуацию в целом — это было бы невозможно, но мы стремимся понять настоящее с точки зрения поставленных на кон интересов и насущных проблем. Исходя из этих целей, мы как ученые отправляемся в прошлое не для того, чтобы пытаться его „реконструировать“, но для того, чтобы пролить свет на практическую проблему, стоящую перед нами.» — конец цитаты.

Практическая проблема, вокруг которой построена вся эта книга, заключена лишь в одном простом и весьма приземленном вопросе: как извлекать прибыль? Как того и требует метод, этот вопрос является абсолютно практическим и актуальным для вполне конкретных участников реальной экономической жизни — коммерческих фирм, которые составляют основу современной экономики. Однако для того, чтобы содержательно ответить на него, нам придется отправиться к самым истокам зарождения коммерции и предпринимательства. Причем в процессе нам придется затронуть гораздо более широкий круг тем, чем можно представить исходя из самой постановки вопроса.

Как и положено любому хорошему исследованию, результатом всех этих поисков должна стать модель, объясняющая процессы, происходящие в реальной действительности. В рамках используемого здесь подхода модель формулируется не в виде набора математических формул, а в виде логически последовательного исторического сценария — нарратива, который, помимо действия объективных экономических закономерностей, включает в себя действия, мотивы и социальные взаимоотношения экономических агентов.

Как проверить истинность такой модели? Очень просто — с помощью фактов. Изначально сценарий формируется на основе некого исходного набора исторических фактов, но после того, как сценарий сформирован, должны быть выявлены и другие подтверждающие его факты, которые ранее не рассматривались. При этом факты, не вписывающиеся в логику сценария, наоборот, не должны обнаружиться, а если они обнаруживаются, то и сценарий можно считать неверным или неполным.

Разумеется, никто не может знать всех исторических фактов. Но нет и задачи сформировать теорию, которая станет догмой раз и навсегда — это как раз то, против чего направлен предлагаемый подход. Самое главное, чего такой подход позволяет добиться — это принципиальная опровержимость теории. Это и есть главное отличие научной теории от религиозной догмы — в современной философии данный принцип называется критерием Поппера.

Для подлинно научной теории обнаружение фактов, не вписывающихся в нее — это вовсе не смертный приговор, а способ нащупать границы применения теории и увидеть возможности для ее развития. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на то, как развивались естественные науки — например, эйнштейновская физика ничуть не обесценила достижения ньютоновской, хотя и исследовала явления, которые ньютоновская физика не в состоянии объяснить. Напротив, в экономике следование взглядам одной научной школы, по сути, требует отказа от взглядов других — это свойство, как раз характерное для религий.

Но вернемся к историческому методу. Те же самые принципы проверки теории применимы не только к прошлым, но и к будущим событиям. Имея сценарий, который хорошо объясняет прошлые события (благо, недостатка в них нет — ведь история имеет свойство повторяться), его логику можно легко продлить в будущее, и таким образом сформировать прогноз, который затем тоже можно сверить с реальной действительностью. При этом важно понимать, что прогноз в данном случае вовсе не является простой декларацией ожидаемых в будущем событий, а представляет собой инструмент активного влияния на них — ведь то, как будут разворачиваться экономические процессы, всегда зависит от действий, предпринимаемых конкретными экономическими агентами. То есть прогноз в данном случае является сценарием будущего, который тот или иной экономический агент еще должен сам реализовать. Таким образом, с точки зрения данного метода, прогноз — это, прежде всего, руководство к действию и основной инструмент реализации изменений.

Такой подход к управлению изменениями разительно отличается от подходов, используемых в бизнесе на сегодняшний день. В общем и целом, суть существующих методов управления изменениями сводится к следующему: вначале проводится анализ текущего положения дел (точка А), затем на основе результатов этого анализа формируется образ желаемого положения дел (точка Б), после чего разрабатывается и реализуется последовательность действий, необходимых для достижения желаемого состояния (маршрут между точками А и Б). Данные о результативности такого подхода я уже приводил ранее — 70% решений не приводят к желаемому результату.

На самом деле, ничего удивительного в этом нет — ведь такой подход основывается на крайне упрощенном, статичном восприятии окружающей действительности. Компании так часто не достигают точки Б по нескольким причинам. Во-первых, исходное состояние в реальности представляет собой не точку, а исторический процесс, который оказался в точке А лишь в определенный момент времени, и долго там не задержится, поэтому сама отправная точка проложенного «маршрута» все время смещается. Во-вторых, как внешняя, так и внутренняя среда организации меняет свое поведение в ответ на предпринимаемые руководством действия, и с каждым шагом на пути к точке Б появляются новые препятствия, которых ранее там не было. В-третьих, само искомое конечное состояние, точка Б, со временем часто теряет свою привлекательность из-за меняющихся обстоятельств — ведь точка Б является желанной лишь в тех конкретных условиях, которые существуют на момент «прокладки маршрута».

В отличие от описанного подхода к управлению изменениями, метод, используемый в данной книге, рассматривает исходное положение дел именно как исторический процесс, а не как статичную картинку. И главный вопрос в этом случае состоит не в том, в какую точку этот процесс необходимо направить, а в том, насколько вообще можно изменить его направление и как для этого нужно воздействовать на движущие им механизмы. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, вначале необходимо понять, как эти механизмы работают и какие силы ими движут. В общем-то, именно этому и посвящена данная книга.

Несмотря на всю широту затрагиваемых тем, я бы хотел еще раз подчеркнуть, что книга эта имеет достаточно узкую и сугубо практическую направленность — она призвана дать коммерческим структурам практическое понимание процессов, происходящих на рынке и внутри фирм. Понимание, которое они могли бы соотнести с повседневной реальностью своего конкретного бизнеса. И, на мой взгляд, нет иного способа такое понимание обрести, кроме как через изучение истории.

Тем не менее здесь важно понимать, что ни одну проблему в области бизнеса нельзя рассматривать изолировано. Как будет показано далее в книге, развитие любой фирмы неразрывно связано с развитием экономической системы в целом, и процессы, происходящие внутри любой фирмы, являются отражением процессов, происходящих во всей экономике. Поэтому суть данной книги именно в том, чтобы сформировать целостную и непротиворечивую «картину мира», которая проливала бы свет истинную природу механизмов, движущих развитием как отдельных фирм, так и всего рынка. Причем картина эта должна быть достаточно «приземленной», чтобы любой читатель мог проверить ее правдивость самостоятельно, с помощью своего опыта и общеизвестных фактов.

Темы, рассматриваемые здесь, являются весьма непростыми — не одно поколение экономистов и теоретиков менеджмента ломало над ними голову. Как будет показано далее в книге, успехи их в этом деле можно охарактеризовать известной притчей о слепых мудрецах, ощупывавших слона с разных сторон и делавших выводы о его природе лишь на основе той части его тела, которая им попалась. Однако, на мой взгляд, лишь глубокий и целостный анализ истории развития экономики и бизнеса позволяет надеяться на прозрение и на шанс увидеть «слона» целиком. При этом немаловажной частью этой истории являются и сами взгляды «мудрецов», отражавшие дух своего времени — к ним мы тоже еще не раз обратимся.

Из-за глубины рассматриваемых тем эту книгу вряд ли можно отнести к легкому, «прогулочному» чтиву, но хорошая новость состоит в том, что использованное в этой книге описание экономических и социальных процессов с помощью сценариев является интуитивно близким и понятным для большинства людей — ведь всем нам с детства нравится слушать истории. В общем-то, данная книга как раз и представляет собой «складный» набор «баек» об экономике и бизнесе, а потому, несмотря на всю серьезность рассматриваемых тем, должна читаться довольно легко. Причем, что немаловажно, правдивость этих «баек» любой читатель вполне в состоянии проверить самостоятельно. Пожалуй, на этом стоит завершить вступление и перейти к содержательной части — уверен, что она будет Вам полезна.

Часть I. Как работает рынок

Для того, чтобы вести дальнейший разговор о практических аспектах работы бизнеса, сначала нужно задать достаточно широкий контекст, в котором этот самый бизнес работает. Этот контекст — это рынок и формирующие его механизмы.

Чтобы получить реальное, практическое понимание того, что происходит на рынке, нам понадобится существенно пересмотреть общепринятые взгляды на экономику, заложником которых в той или иной мере сегодня является каждый из тех, кто на рынке работает. При этом цель данного раздела вовсе не в том, чтобы что-либо опровергнуть, а в том, чтобы дать читателю целостное понимание рыночных механизмов, которое он сможет сопоставить с реальной действительностью, непосредственно им наблюдаемой.

Итак, что же такое рынок? Если коротко отвечать на этот вопрос, то рынок — это совокупность двух тесно взаимосвязанных систем: системы разделения труда и финансовой системы. Как будет показано далее, взаимодействие двух этих систем является определяющим для процессов, происходящих на рынке, поэтому первая часть книги посвящена тому, как эти две системы формируются и как они влияют друг на друга.

О роли разделения труда

Современная глобальная экономика поражает разнообразием производимых товаров и используемых технологий производства. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что при всем своем разнообразии абсолютно все производственные процессы имеют в своей основе один и тот же базовый механизм — разделение труда. Понимание принципов работы этого механизма является ключом к пониманию факторов, от которых зависит эффективность как отдельных фирм, так и всей экономики в целом. Причем, как будет показано далее в книге, без достаточного понимания явления разделения труда нельзя содержательно обсуждать не только тему производства, но и такие темы, как финансы, продажи, рыночная конкуренция и управление. Именно поэтому с этой темы я и начну свой рассказ.

Сама концепция разделения труда отнюдь не нова — первые известные упоминания о ней встречаются в труде «Республика» древнегреческого философа Платона. Впоследствии многие известные философы и экономисты, такие как Ибн Халдун, Адам Смит, Давид Рикардо, Карл Маркс и даже Чарльз Беббидж, более известный своими трудами по теории вычислительных машин, обращались в своих работах к теме разделения труда, и каждый из них привносил в нее что-то новое. Но эта, казалось бы, простая концепция на самом деле является столь многогранной, что по сей день продолжает давать богатую пищу для размышлений, поэтому и я, пожалуй, вставлю свои «пять копеек».

Ранее я уже говорил о том, что рынок — это совокупность системы разделения труда и финансовой системы. При этом первая из двух систем, система разделения труда, как раз и является тем механизмом, который порождает такое явление, как экономический рост. Можно сказать, что, по сути, экономический рост — это не что иное, как рост производительности труда, происходящий при углублении специализации работников. И, как будет показано далее, все наблюдаемые нами внешние проявления экономического роста, такие как развитие технологий и увеличение разнообразия товаров и услуг, на самом деле являются лишь следствием углубления разделения труда.

Итальянский философ и экономист Антонио Серра еще в XVII веке писал: «Если ты хочешь узнать, какой из двух городов богаче, определи, каким количеством профессий владеют его жители. Чем больше профессий, тем богаче город». Эту мысль впоследствии развил Адам Смит, в результате чего родилась его знаменитая концепция разделения труда. В соответствии с этой концепцией, чем выше уровень разделения труда в экономической системе, тем выше производительность труда в ней. Действительно, если посмотреть на ситуацию с этой точки зрения, то оказывается, что развитие производств, происходившее в последние триста лет, неизменно сопровождалось ростом уровня специализации работников и появлением новых профессий, на что и указал Смит в своем «Исследовании о природе и причинах богатства народов».

Однако здесь возникают два важных вопроса касательно принципа действия механизма углубления разделения труда. Во-первых, как и почему разделение труда вообще происходит? Во-вторых, за счет чего растет производительность при углублении разделения труда?

Как происходит технологическое разделение труда

Для того, чтобы ответить на первый вопрос, начать надо с того, что говорил о разделении труда автор, пожалуй, наиболее полного на сегодняшний день описания данного явления — Адам Смит. По мнению Адама Смита, возникновение разделения труда изначально обусловлено врожденными различиями природных способностей людей, а также их склонностью к обмену продуктами труда. По сути, этим объяснением экономическая теория пользуется и по сей день.

Тем не менее при взгляде на то, как работает реальный бизнес, становится очевидно, что этого объяснения явно недостаточно. C помощью природных различий можно объяснить географическое разделение труда — например, в России было бы глупо выращивать бананы, в то время как в какой-нибудь экваториальной стране нельзя добывать черную икру. Но естественными различиями нельзя объяснить технологическое разделение труда, то есть разделение труда внутри фирм и между фирмами.

В самом деле, какими естественными, врожденными различиями работников определяется, например, то, какую операцию они выполняют на сборочном конвейере? Какими естественными различиями обусловлена специализация фирм на производстве тех или иных товаров при том, что все фирмы имеют примерно равный доступ к природным ресурсам и рабочей силе на рыночных условиях?

На эти проблемы впервые обратил внимание О. В. Григорьев и пришел к выводу, что технологическое разделение труда может осуществляться только административным путем, то есть в приказном порядке. Однако этим механизмом можно объяснить лишь разделение труда внутри фирм, но не между фирмами.

В своей книге «Эпоха роста» Григорьев утверждает следующее: «Не существует удовлетворительных объяснений, как в рамках рыночной экономики может происходить углубление разделения труда». Тем не менее в реальности оно происходит. Современные производственные цепочки состоят из множества фирм, взаимодействующих через рыночные механизмы, и все эти фирмы создавались и развивались в рамках рыночной экономики. Именно поэтому объяснение Григорьева ни в коем случае нельзя считать достаточным.

По сути, главный вопрос здесь состоит в том, что является изначальным мотивом создания технологического разделения труда. Казалось бы, ответ на него очевиден — это повышение производительности труда. Ведь ранее мы уже говорили о том, что разделение труда повышает производительность. Но давайте разберемся.

Действительно, если работник постоянно повторяет одну и ту же операцию, то со временем у него развивается соответствующий навык, и производительность его труда при выполнении этой операции повышается. Но вот в чем проблема: этот эффект может проявиться лишь спустя какое-то время после того, как разделение труда произошло, а до этого никто не может знать, насколько увеличится производительность и увеличится ли она вообще. И в этом случае совершенно непонятно, что может являться изначальным мотивом для создания разделения труда.

По мнению Григорьева, таким мотивом является удобство управления, но удобство здесь весьма сомнительное. Скорее наоборот, разделение труда создает проблемы управления — ведь более глубокое разделение труда требует больших усилий по координации деятельности. Причем проблемы эти весьма значительны — к ним мы еще вернемся далее в книге. Да и вообще, «удобство» — понятие субъективное, и, раз уж мы говорим об экономике, то и мотив должен быть экономическим.

Для того, чтобы ответить на вопрос о том, почему происходит разделение труда, стоит обратиться к примеру, который приводит Адам Смит. В этом примере рассматривается некое воображаемое племя, в котором изначально каждый из членов племени самостоятельно делает луки и стрелы и добывает с помощью них дичь. Впоследствии один из членов племени обнаруживает, что делает луки и стрелы лучше других, и решает специализироваться на их производстве, выменивая их на дичь у соплеменников. Так, по мнению Адама Смита, и происходит разделение труда.

Здесь стоит отметить, что пример Смита содержит ряд скрытых допущений. Во-первых, чтобы работник понял, что он справляется с определенной задачей лучше других, он должен знать, как ее выполняют другие. В племени, где все работают друг у друга на виду, это возможно, но в более широком контексте это представляет собой проблему.

Во-вторых, если мы говорим о первобытном племени, то там более уместно говорить не об обмене, а о распределении производственных задач и конечной продукции административным путем (например, по предварительной договоренности общины, либо решением вождя), так как решение о производстве продукции с целью обмена должно было бы приниматься сторонами синхронно — иначе бы ее попросту не на что было обменивать (о проблемах возникновения обмена мы подробно поговорим в следующем разделе).

Однако не будем сейчас заострять внимание на этих допущениях, так как они не влияют на смысл того, что я собираюсь сказать. Вместо этого мы попробуем заглянуть немного дальше в предысторию, которая, по логике вещей, должна была предшествовать описанному Смитом сценарию.

Очевидно, что для того, чтобы появилась производственная операция «делать лук», лук сначала должен быть изобретен. С какой целью он может быть изобретен? Ответ, опять же, очевиден — для повышения собственной продуктивности изобретателя. Лук позволяет лучше охотиться (изобретатель лука, видимо, был не очень удачливым охотником).

Но после того, как лук изобретен, изначально никто, кроме изобретателя, не знает, как его делать. Получается, что изобретатель лука создал новый навык, и другим членам племени гораздо проще поделиться с ним частью своей продукции в обмен на лук, чем пытаться научиться производству луков самим. Таким образом, различия между людьми, создающие технологическое разделение труда, носят вовсе не природный, а приобретенный характер и заключаются в ноу-хау.

Но давайте продолжим наш пример. Допустим, что племя достаточно большое, и изобретатель лука своими силами не может произвести необходимое количество луков на всех. Если же он станет обучать других членов племени производству лука от начала до конца, то на это, вероятно, уйдет достаточно много времени и сил.

Более того, изобретатель лука никак не заинтересован в этом, так как после обучения такие работники смогут работать независимо и будут просить за свою работу столько же дичи, сколько получает сам изобретатель, не делясь со своим учителем. В итоге изобретатель не получит от этого никакой выгоды, а только наживет себе конкурентов.

Но выход из этой ситуации есть. Если изобретатель лука разделит производственный процесс на более простые операции, то на обучение работников этим простым операциям уйдет гораздо меньше времени, чем на обучение производству лука целиком. Кроме того, изобретатель сможет оставлять себе часть дичи, получаемой за луки, произведенные подмастерьями — ведь никто из подмастерьев не будет знать, как сделать лук целиком, а потому они не смогут производить луки без участия изобретателя и не будут претендовать на такой же уровень дохода, как у него. При этом производственные операции, на которых будут специализироваться подмастерья, будут распределены между ними исключительно административным путем по усмотрению изобретателя — как раз так, как об этом говорит Григорьев.

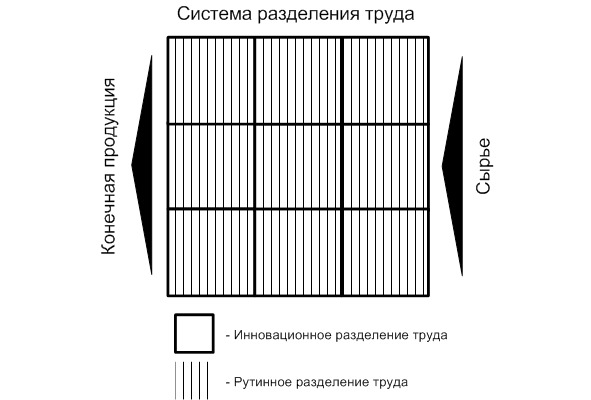

Таким образом, технологическое разделение труда можно разделить на два типа — инновационное и рутинное. Инновационное разделение труда подразумевает создание новых или улучшение существующих продуктов и технологий, в результате чего возникают новые навыки и ноу-хау. Рутинное же разделение труда возникает, когда уже известный технологический процесс производства уже известного продукта делят между большим количеством менее квалифицированных работников для увеличения объема производства.

В соответствии с данным выводом, систему разделения труда в целом можно представить в виде набора крупных блоков инновационного разделения труда, разбитых на более мелкие секции рутинного разделения труда (см. рис. 1).

Инновационное разделение труда может возникать в том числе и в рамках рыночных отношений, как это описывает Смит. В то же время рутинное разделение труда создается исключительно административным путем, как это описывает Григорьев. При этом необходимо отметить, что основным экономическим мотивом как для инновационного, так и для рутинного разделения труда служит снижение затрат на обучение работников.

Экономические эффекты разделения труда

Теперь, когда мы ответили на вопрос о том, что является изначальным мотивом для создания технологического разделения труда, необходимо ответить на вопрос о том, почему с углублением разделения труда растет производительность. И здесь стоит вновь обратиться к рассмотренному примеру о первобытном племени.

Вполне очевидно, что производительность труда в примере выросла не из-за разделения труда, а из-за использования технологии (в данном случае лука). Ведь лук повысил эффективность охоты у изобретателя еще до того, как разделение труда произошло. Таким образом, непосредственный рост производительности труда происходит, прежде всего, за счет использования более эффективных средств производства, а вовсе не за счет углубления разделения труда.

Вообще-то, сам Смит тоже рассматривал использование машин в качестве фактора роста производительности — он не мог не обратить на это внимания, так как был свидетелем промышленной революции. Тем не менее в его версии разделение труда является предпосылкой к созданию машин. Смит объясняет это тем, что разделение труда на отдельные операции фокусирует внимание работников на определенной задаче, и за счет этого они скорее изобретут устройство, позволяющее выполнять эту задачу эффективнее. При этом Смит тут же оговаривается, что далеко не все машины изобретаются рабочими, и это также делают ученые и инженеры.

Не могу сказать, как оно было во времена Адама Смита, но в наше время рабочие, по-моему, точно не изобретают никаких машин. Рабочий действительно может изобрести инструмент, который позволяет лучше выполнять конкретную операцию, причем этот процесс действительно связан с разделением труда — ведь тратить время на создание инструмента имеет смысл, если работнику достаточно часто приходится выполнять одну и ту же операцию. Но создать машину для производства простой работник не в силах.

Разница между инструментом и машиной состоит в том, что машина использует энергию помимо той, что создается мускульной силой работников. Инструмент же может быть применен как с использованием мускульной силы, так и с использованием энергии машины. Яркий пример тому — токарный станок, который был изобретен аж в 7 веке до н.э., и принцип его работы с тех пор не претерпел существенных изменений. Тем не менее производительность таких станков с тех пор выросла многократно за счет использования сначала энергии пара, а затем электричества.

Таким образом, бурный рост производительности труда, наблюдавшийся со времени промышленной революции, был обусловлен, прежде всего, все большим использованием энергии машин в производстве, а не новыми инструментами или специализированными навыками работников. Сначала использовалась энергия водяных колес, потом энергия пара, электричество, двигатели внутреннего сгорания, и так далее. Но изобретатели паровых машин и электродвигателей вряд ли имели понятие о том, какие операции будут выполняться на станках с использованием их изобретений. Так где же здесь связь производительности с разделением труда?

Тем не менее эта связь существует, хотя истинная ее природа существенно отличается от версии, озвученной Смитом. Углубление разделение труда оказывает на производительность хотя и опосредованное, но от того не менее значимое влияние. Важно понимать, что любой работник имеет некий срок «полезной жизни», причем это утверждение справедливо как в рамках отдельной фирмы (время от найма до увольнения сотрудника), так и в рамках экономики в целом (трудоспособный возраст и продолжительность жизни граждан). Также нужно понимать, что существуют определенные фиксированные затраты труда на «производство» сотрудника с необходимым набором навыков, которые, к тому же, сокращают срок «полезной жизни» работника, если он тратит время на обучение. И эти затраты тоже существуют как внутри отдельных фирм, так и в экономике в целом.

Технологическое разделение труда позволяет снижать эти затраты на обучение, так как при разделении трудовых функций между работниками каждому из них в итоге требуется обладать менее сложным набором навыков. За счет этого на единицу продуктивного рабочего времени работников приходится меньшее количество затрат на обучение, и их труд становится дешевле.

Например, если ремесленникам, которые сами производили изделия от начала до конца, нужно было обучаться ремеслу очень длительное время, и далеко не каждый мог освоить все необходимые навыки, то при конвейерном производстве стало возможно использовать труд любого работника с улицы — ведь ему нужно было выполнять всего-навсего одну простую операцию.

Кроме того, важно понимать, что развитие технологий производства и появление новых продуктов тоже невозможно без углубления разделения труда — ведь для производства различных продуктов и применения различных технологий требуются различные навыки. Если посмотреть на ситуацию с этой точки зрения, то оказывается, что научно-технический прогресс — это тоже не что иное, как углубление специализации работников.

Более эффективные технологии производства, как правило, являются технологически более сложными. Их создание и использование требует более широкого набора навыков, а значит, и больших затрат на обучение работников. Чтобы снизить эти затраты до приемлемого уровня, оказывается необходимо углублять разделение труда в экономике — иначе внедрение этих технологий было бы невозможно.

При усложнении используемых технологий и увеличении разнообразия продукции появляется потребность во все более широком спектре профильных специалистов (например, по электронике, металлургии, механике, химии, программированию, животноводству и т.п.), так как один человек оказывается просто не способен обладать знаниями необходимой глубины во всех отраслях. В условиях современного уровня развития науки и техники даже целой человеческой жизни не хватит, чтобы научиться всему этому. Таким образом, технологическое разделение труда, по сути, представляет собой разделение знаний.

Ограничения уровня разделения труда

Тем не менее описанная модель экономического роста, основанная на углублении разделения труда, имеет свои естественные ограничения, причем действуют они, опять же, как на уровне отдельных фирм, так и на уровне всей экономики в целом. Дело в том, что уровень разделения труда ограничен размерами рынка сбыта для конечной продукции.

Еще Адам Смит справедливо замечал, что уровень разделения труда в экономике фундаментально ограничивается размерами рынка. Вот как он сам это объяснял: «Когда рынок незначителен, ни у кого не может быть побуждения посвятить себя какому-либо одному занятию ввиду невозможности обменять весь излишек продукта своего труда, превышающий собственное потребление, на нужные ему продукты труда других людей». Тем не менее здесь возникает ряд дальнейших вопросов.

Во-первых, как понять, где проходят границы рынка, чтобы оценить его размер? Прежде всего, здесь важно отметить, что нет никакого смысла проводить эти границы по границам государств. Процессы, происходящие на рынке, вообще нельзя рассматривать на национальном уровне — ведь рынок охватывает множество стран, и экономические процессы, происходящие в них, являются взаимозависимыми.

Можно ли тогда считать границами рынка границы земного шара? Тоже нет. Если просто согнать толпу людей на остров, будет ли это рынком? Пожалуй, это будет просто толпа людей. Как будет показано далее в книге, рынок — это, прежде всего, определенный набор общественных институтов, которые по сей день действуют далеко не везде на Земле. Существование таких институтов (например, института денег) — это далеко не данность, их зарождение и распространение возможно лишь в определенных условиях. И распространяются они не мгновенно — это требует времени. Тому, как эти институты возникают и распространяются, посвящена большая часть этой книги, поэтому здесь я не буду забегать вперед и лишь обозначу рамки данного вопроса — ответ на него я дам позже.

Во-вторых, если мы говорим об ограничениях уровня разделения труда, то к чему вообще применять понятие разделения труда? Применять это понятие к рынку в целом было бы неправильно, так как рынок далеко не однороден, и такой подход будет эквивалентен измерению «средней температуры по больнице». Зная «среднюю температуру по больнице», нельзя помочь ни одному конкретному пациенту. Аналогично, зная уровень разделения труда на рынке в целом, нельзя помочь ни одному конкретному экономическому субъекту, который на этом рынке работает. Поэтому такой подход абсолютно бесполезен для целей практического анализа.

На мой взгляд, понятие разделения труда должно применяться к производственным цепочкам. В общем-то, вся экономическая система может быть представлена как совокупность сложно переплетенных производственных и логистических цепочек, причем любая отдельно взятая фирма в этой системе может быть представлена абсолютно аналогичным образом. Поэтому такой подход является пригодным для анализа как на микро-, так и на макроуровне, и, как мы увидим далее в книге, при взгляде на вещи с этой точки зрения открывается много интересного.

Третий вопрос относительно утверждения Смита состоит в следующем: если уровень разделения труда ограничен размерами рынка, то чем измерить размер рынка? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте вначале рассмотрим ограничение уровня разделения труда в рамках отдельно взятой производственной цепочки.

О. В. Григорьев в своей книге «Эпоха роста» приводит следующий пример: если ремесленник, изготавливающий столы, решит разбить производственный процесс на 10 операций и для выполнения каждой операции нанять выделенного человека, то чтобы обеспечить всех этих людей работой на полный рабочий день, ему нужно будет продавать как минимум в 10 раз больше столов.

Действительно, если существует работник, который умеет только вытачивать ножки для стола, и на одну ножку у него уходит, скажем, час рабочего времени, то чтобы содержание такого узкого специалиста было оправдано, должна существовать потребность в достаточно большом количестве ножек — иначе этот работник будет простаивать большую часть времени и даром есть свой хлеб. Получается, что уровень разделения труда, и, соответственно, уровень производительности труда в отдельно взятой производственной цепочке ограничен объемом сбыта ее конечной продукции.

Теперь давайте посмотрим на то, как это ограничение действует в экономической системе в целом. Вполне очевидно, что в экономической системе существует не одна, а множество производственных цепочек, производящих разную конечную продукцию, и далее нам понадобится немного разобраться в том, как эти цепочки формируются.

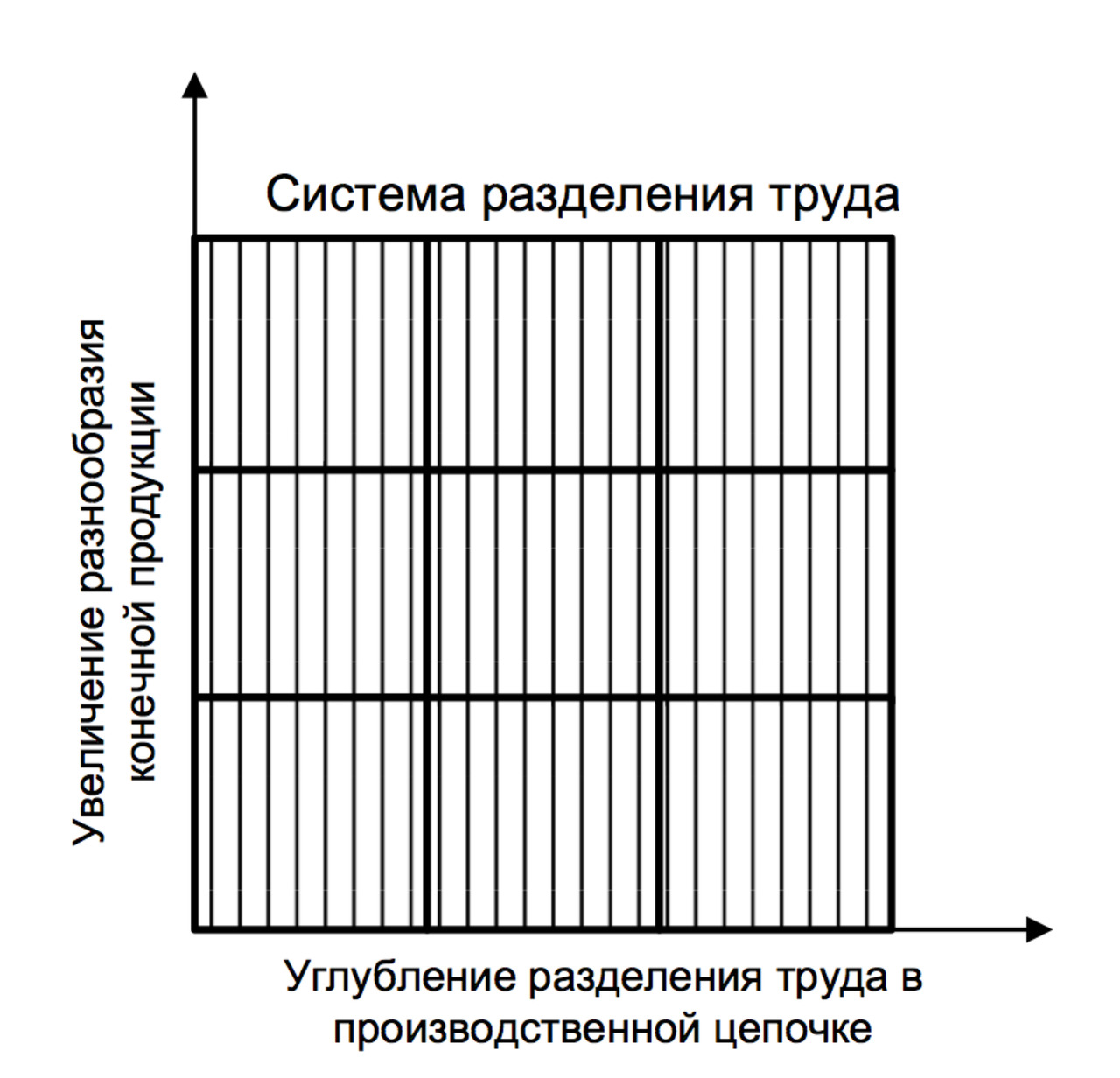

Разделение труда в экономике может идти в двух направлениях: в направлении роста производительности за счет углубления разделения труда в существующих цепочках и в направлении увеличения разнообразия конечной продукции за счет создания новых производственных цепочек (см. рис. 2). При этом нужно понимать, что существует определенная «иерархия нужд» потребителей. Например, если человеку нечего есть, его вряд ли будут интересовать электронные гаджеты. То есть потребности в новых, менее важных видах продуктов возникают по мере удовлетворения потребностей в более важных.

Исходя из этих предпосылок, представим себе некую сельскую общину. Изначально все члены общины занимаются только земледелием, и производительность их труда при этом такова, что они едва обеспечивают себя пропитанием.

В какой-то момент в общине внедряется инновация — металлические орудия труда, и появляется новая профессия — кузнец (по свидетельствам историков, это, вероятно, была первая полностью обособившаяся профессия в истории человечества). При этом кузнец оказывается встроен в производственную цепочку земледелия — он делает металлические плуги и косы, которые позволяют крестьянам возделывать землю более эффективно.

Почему я здесь говорю именно о выделенной профессии кузнеца? Дело в том, что для того, чтобы получить металлический плуг, нужно затратить труд не только на производство самого плуга — сначала нужно затратить труд на освоение навыка производства плугов. Нести затраты на производство плуга каждому крестьянину придется в любом случае — либо им надо будет затратить на это свой собственный труд, либо надо будет поделиться частью собранного ими урожая с кузнецом. Но вот осваивать навык изготовления плугов каждому крестьянину вовсе необязательно — достаточно, если это сделает кто-то один. Этот кто-то как раз и станет кузнецом, который будет снабжать плугами остальных членов общины.

Более того, наличие выделенной профессии кузнеца является необходимым условием для применения металлических орудий труда в общине. Дело в том, что на обучение ремеслу кузнеца даже одного человека требуется достаточно много времени и усилий (известно, что в средние века подмастерья обучались этому ремеслу около семи лет), а если данному навыку придется обучаться всем членам общины, то эти затраты возрастут многократно. Но пока крестьянин занимается освоением кузнечного ремесла, он не может производить продукты питания. В этих условиях либо процесс обучения будет растягиваться на целую вечность, либо крестьянам станет просто нечего есть.

Кроме того, полностью самостоятельно ремеслу кузнеца обучиться мало реально — ведь это то же самое, что изобрести его заново. Поэтому кто-то еще должен тратить свое время на передачу навыков. Когда есть кузнец, у которого подмастерья могут учиться походя, так как он постоянно занят своим ремеслом, это не представляет собой проблемы. Но крестьянам, по совместительству выполняющим функции кузнеца для собственных нужд, нужно будет специально выделять время на то, чтобы передать навыки другим членам общины, и издержки применения металлургии от этого вырастут еще больше.

Из-за всего этого без профессионального кузнеца применение металлических орудий труда окажется нецелесообразным, и даже сами знания о технологиях металлургии будут утеряны, так как некому будет их передавать. Таким образом, применение той или иной технологии производства становится возможным только при определенном уровне разделения труда.

Однако здесь важно понимать, что профессия кузнеца может появиться в общине только при наличии потребности в достаточно большом количестве металлических орудий труда. Дело в том, что кушать кузнец хочет независимо от того, сколько изделий он делает, и кушать он должен не меньше, чем земледельцы — иначе ему самому будет проще стать земледельцем. Но чем меньше кузнец производит плугов и кос, тем больше продуктов питания за одно изделие он должен получать от других членов общины. Если изделий будет нужно слишком мало, то использование металлических орудий труда будет обходиться общине слишком дорого, что, опять же, поставит вопрос о целесообразности использования данной технологии. При этом то, сколько орудий труда понадобится, определяется количеством работников, которые их используют, то есть количеством земледельцев в общине.

Но допустим, что в нашей общине численность населения уже успела достаточно вырасти, и на изделия кузнеца существует достаточный спрос. Использование металлических орудий труда позволяет повысить эффективность земледелия, и в общине появляются излишки продуктов питания, превышающие текущее потребление.

Наличие этих излишков позволяет появиться новой производственной цепочке, которая производит новый конечный продукт — гончарные изделия. Изначально вся эта цепочка состоит из одного гончара, который снабжает всех жителей общины горшками, а они за это делятся с ним излишками продуктов питания. При этом для того, чтобы углубить разделение труда в цепочке производства гончарных изделий, необходимо, опять же, увеличить количество работников, занятых в цепочке. Но чтобы прокормить этих новоиспеченных гончаров, нужно увеличить и объем излишков продуктов питания, производимых земледельцами. Соответственно, нужно увеличить и количество людей, занятых в земледелии.

Таким образом, и повышение производительности труда, и увеличение разнообразия продукции в экономической системе требует увеличения количества людей, в ней занятых. Это и есть то самое ограничение уровня разделения труда размерами рынка, о котором говорил Смит.

Сам он тоже указывал на связь уровня разделения труда с численностью населения в экономической системе. Вот как он это объяснял: «Существуют профессии, даже самые простые, которыми можно заниматься только в большом городе. Носильщик, например, ни в каком другом месте не может найти себе занятие и прокормление. Деревня является слишком узким поприщем для приложения его труда, даже город средней величины вряд ли достаточно велик для того, чтобы обеспечить ему постоянную работу. В уединенных фермах и маленьких деревушках, разбросанных в такой редко населенной стране, как горная Шотландия, каждый фермер должен быть вместе с тем мясником, булочником и пивоваром для своей семьи.» Таким образом, уровень разделения труда в экономической системе в целом будет ограничен количеством работников, участвующих в ней.

Разумеется, приведенный пример является крайне упрощенным — реальная экономика гораздо сложнее. Но его вполне достаточно, чтобы проиллюстрировать базовые механизмы развития системы разделения труда. Далее в книге я буду постепенно добавлять к этим механизмам новые «уровни сложности», чтобы приблизить их логику к реальной действительности.

Тем не менее, говоря здесь о размере рынка, нужно понимать, что разделение труда существовало задолго до того, как появился рынок как таковой. По свидетельствам историков, изначально, до появления рынка, вся экономическая деятельность осуществлялась людьми в рамках общественных хозяйств, экономика которых была замкнутой и управлялась командно-административными методами, аналогично тому, как это делалось в СССР и делается по сей день в Северной Корее. Интересно, что греческое слово «oikos», от которого произошло само слово «экономика», как раз и обозначало такое общественное хозяйство.

Именно в рамках таких распределительных структур изначально и создавалось разделение труда, причем как рутинное, так и инновационное — разве повернется у кого-то язык сказать, что в Советском Союзе не было инноваций? Тем не менее уровень разделения труда в таких хозяйствах подчинялся тем же самым ограничениям, что и в рыночной системе, и зависел от количества работников в хозяйстве.

Разделение труда и образовательная система

Говоря об этом, я не могу не привести одну интересную иллюстрацию принципов разделения труда, описанных в этом разделе. Иллюстрация эта связана с различиями образовательных систем, сложившихся на Западе и в СССР. Не секрет, что унаследованная от Советского Союза российская система образования отличается от западной образовательной системы гораздо большей фундаментальностью преподаваемых знаний. Длительность обучения в наших ВУЗах составляет пять, а для некоторых специальностей даже шесть лет вместо трех-четырех лет бакалавриата на Западе, и насыщенность учебной программы у нас гораздо выше.

По этой причине советские, а затем и российские инженеры (в числе которых был и я), контактируя со своими западными коллегами, с удивлением обнаруживали, что уровень подготовки у этих самых западных коллег, вообще-то, существенно ниже, чем у них. Однако при всем этом живут западные коллеги гораздо богаче, чем наши соотечественники. Естественно, при этом возникал закономерный вопрос: если мы такие умные, то почему мы такие бедные? Ответ на него напрашивался сам собой: проблема в правительстве «этой страны», как любят называть Россию представители интеллигенции.

На самом же деле проблема здесь вовсе не во властях, и не в стране, и даже не в пресловутом «менталитете», а в уровне разделения труда. Экономика советской распределительной структуры включала в себя гораздо меньше населения, чем западный рынок, а потому уровень разделения труда в ней был гораздо ниже. Этим и была обусловлена потребность в системе образования, готовившей специалистов широкого профиля с фундаментальными знаниями, хотя из-за более низкого уровня производительности труда благосостояние населения в СССР было гораздо ниже, чем на Западе.

Однако эта ситуация стала меняться с включением России в западный рынок после распада СССР. Теперь Россия становилась частью уже западной системы разделения труда, и советская образовательная система просто не соответствовала ей. В этой связи стоит вспомнить известное высказывание министра образования Андрея Фурсенко: «…недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других».

Казалось бы, это высказывание абсолютно «вредительское», но государство, в отличие от обывателей, считает деньги, которые оно тратит на образовательную систему, и задумывается о том, зачем оно это делает. В рамках западной системы разделения труда, частью которой теперь стала и Россия, такая система образования оказалась действительно не нужна. Какая нужна — это, на самом деле, вопрос открытый.

Мне в этом плане повезло — я имел возможность сравнить обе системы образования. Диплом инженера я получил в России, а магистратуру по экономике и бизнесу окончил в Австралии. При этом я на своей шкуре прочувствовал, насколько российская образовательная система не соответствовала системе разделения труда. Я начал работать по специальности на четвертом курсе — моим первым местом работы стала телекоммуникационная компания, как раз активно внедрявшая западные технологические достижения. Там я с удивлением обнаружил, что практически ничему из того, что реально требовалось на рабочем месте, в институте меня не учили, и многим вещам пришлось учиться «с нуля». Тем не менее, имея фундаментальные знания, учиться было довольно легко.

Однако есть и другая сторона медали. Приехав в Австралию, я случайно познакомился там с одним парнем. Когда разговор зашел о том, кто чем занимается, он поведал мне следующую историю: «Сейчас я работаю водителем грузовика, но раньше я был программистом. Я окончил курсы в TAFE (аналог нашего техникума), где меня научили программировать на языке COBOL. Но со временем язык „умер“, и необходимость в таких специалистах отпала. Так я и стал водителем грузовика.» Надо ли говорить, что это, мягко говоря, нетипичный карьерный путь с точки зрения российского программиста — смертью какого-либо отдельного языка его профессии не лишишь.

Но вернемся к нашей теме. С появлением торговли и рынка замкнутые общественные хозяйства, подобные СССР, получили возможность преодолеть границы уровня разделения труда, обусловленные численностью собственного населения, так как теперь они могли торговать с другими участниками рынка. Однако, как будет показано далее, именно разделение труда, созданное административным путем в общественных хозяйствах, изначально стало предпосылкой возникновения рынка. При этом после возникновения рынка уже сами рыночные механизмы стали основным драйвером углубления разделения труда.

Возникновение торговли, в свою очередь, привело к формированию второй составной части рыночной системы, о которой мы говорили ранее, а именно финансовой системы. Именно финансовые механизмы стали тем двигателем, который впоследствии позволял рынку расширяться и углублять за счет этого разделение труда.

Однако, в отличие от механизмов разделения труда, действие финансовых механизмов, на мой взгляд, нельзя объяснить так же коротко (хотя это вовсе не значит, что разделение труда — это более простое явление, к нему мы еще неоднократно вернемся). Для того, чтобы понять принципы, лежащие в основе современной финансовой системы, нужно понять весь исторический процесс ее зарождения и развития. Этим мы и займемся далее.

Рождение рынка

На основе имеющихся археологических свидетельств можно утверждать, что рынок и коммерция существуют уже по меньшей мере четыре тысячи лет. Тем не менее развитие рыночных механизмов на протяжении истории не было непрерывным и поступательным — они развивались с переменным успехом, переживая периоды относительного расцвета и упадка в различных частях света.

При этом коммерческие структуры долгое время играли довольно скромную роль в экономической жизни общества, несравнимую с той, что они играют сейчас. Свое современное главенствующее положение в экономике они смогли занять лишь относительно недавно, благодаря особенностям политической системы, сложившейся в Западной Европе несколько веков назад — именно политические перемены тогда открыли путь к массовой коммерциализации производств и формированию современной капиталистической системы.

Однако все базовые механизмы работы рынка были сформированы гораздо раньше, еще при его зарождении, и принципиально не изменились за четыре тысячи лет его существования. Поэтому для того, чтобы понять, как работает современный рынок, важно понять, как рынок вообще сформировался. Об этом и пойдет речь в этом разделе.

Говоря о рыночных механизмах, важно понимать, что рынок существовал далеко не всегда на протяжении истории человечества, и по сей день он действует далеко не везде, а там, где он действует, это далеко не всегда один и тот же рынок. Если же обратиться к истории, то можно увидеть, что рынок отнюдь не является неким «естественным» состоянием экономики, как можно было бы предположить — напротив, естественной оказывается как раз планово-распределительная модель.

По свидетельствам историков и археологов, экономика первых цивилизаций, таких как Древний Египет и Урук в Месопотамии, была планово-распределительной, а не рыночной. Более того, некоторые цивилизации так никогда и не познали рыночных механизмов. Например, цивилизация инков в Южной Америке встретила свою смерть от рук конкистадоров именно в таком состоянии «первозданного коммунизма».

Такие распределительные структуры можно встретить и в современности — например, до недавнего времени рынка не было в огромных коммунистических странах, таких как СССР и Китай. Нет его и по сей день в Северной Корее. Кроме того, огромные массы людей в Африке, Индии и Юго-восточной Азии по сей день живут в рамках системы натурального хозяйства, и, несмотря на все достижения мировой экономики, их быт мало чем отличается от того, как жили их предки сотни лет назад. И даже при том, что среди этих людей зачастую существует какая-то торговля, она практически не интегрирована с глобальным рынком. И для того, чтобы выяснить, почему сегодня дела обстоят подобным образом, в первую очередь нужно разобраться в том, как рынок вообще появился.

Как будет показано далее, само появление рынка явилось результатом весьма специфического стечения обстоятельств, а вовсе не следствием некого «естественного» стремления людей к обмену продуктами труда. Если же говорить в терминах естествознания, то появление рынка можно назвать «большим взрывом», который привел к зарождению экономической «вселенной», в которой мы сегодня живем.

«Детонатором» этого взрыва послужило появление денег. Именно появление денег более четырех тысяч лет назад привело к запуску всех базовых рыночных механизмов, которые действуют по сей день. Здесь я имею в виду три ключевых рынка, которые составляют основу современной экономики: рынок товаров и услуг, финансовый рынок и рынок труда. И далее мы поговорим о том, как появление денег привело к последовательному формированию этих трех рынков.

Как появились деньги

Деньги — пожалуй, самое востребованное изобретение человечества, но вместе с тем и наиболее загадочное. Ведь мы до сих пор не знаем, как именно и когда именно они появились. Однако это совершенно не мешает нам измерять все, что только возможно, финансовыми показателями, при этом даже не задумываясь о том, что же именно мы на самом деле меряем.

Может показаться, что вопрос о происхождении денег представляет исключительно академический интерес — в конце концов, какая разница, как деньги появились, ведь все мы знаем, что они представляют из себя сейчас. Но знаем ли мы на самом деле? И, самое главное, знаем ли мы, что деньги будут представлять собой в будущем?

Самый простой ответ на этот на этот вопрос — «то же, что и сейчас». Но если заглянуть в историю, то становится очевидно, что денежная и финансовая системы постоянно эволюционировали и изменялись, попутно оказывая значительное влияние на весь окружающий мир. И нет никаких причин, по которым современная финансовая система должна была бы вдруг застыть в своем текущем состоянии — как говорится, ничто не вечно под луной.

Более того, наблюдаемые сегодня в мире кризисные процессы все более остро ставят вопрос о будущем сложившейся финансовой системы. И этот вопрос носит отнюдь не академический характер — он напрямую касается каждого из нас, так как без ответа на него нельзя понять, как выживать и выигрывать в новых условиях ведения бизнеса.

В экспертном сообществе сегодня ведутся острые дискуссии на тему будущего финансовой системы, и там можно услышать самые различные идеи и концепции, такие как отрицательная процентная ставка, возврат к золотому стандарту, расчеты в национальных валютах, нефтедоллар и продажа нефти за национальные валюты, «виртуальное золото» в виде криптовалют и многое другое. Однако, на мой взгляд, все эти дискуссии не имеют под собой никакой почвы без ясного понимания того, как вообще зародилась денежная система и как она эволюционировала в свое современное состояние.

По свидетельствам археологов, ответ на вопрос о том, как впервые появились деньги, нужно искать аж в ветхозаветных временах, в третьем тысячелетии до нашей эры. Что ж, так мы и поступим, но сначала немного теории.

На мой взгляд, существуют две заслуживающих внимания версии появления денег. Первая, наиболее распространенная версия, принадлежит австрийской экономической школе, а вторая — школе российского экономиста Олега Григорьева, получившей название «Неокономика». Тем не менее и к версии австрийской школы, и к версии Григорьева возникают серьезные вопросы, остающиеся на данный момент без ответа, и далее я коротко поясню проблемы этих версий.

Версия австрийской школы: товарные деньги

Согласно версии австрийской школы, деньги изначально представляли собой товар, выделившийся в результате осуществления бартерного обмена как наиболее удобный для совершения сделок. В нашем случае таким товаром стали драгоценные металлы. При этом австрийская школа считает, что впоследствии деньги были «испорчены» и стали необеспеченными реальным товаром бумажками, что и является корнем всех наших сегодняшних бед.

Но в версии австрийской школы абсолютно непонятно, откуда у людей в древние времена могли взяться лишние запасы продукции, которые они бы хотели использовать для обмена. Ведь запасы изначально делались не в целях обмена, а для обеспечения собственного потребления «на черный день», и вряд ли кому-то пришло бы в голову торговать своим неприкосновенным запасом, от которого зависело выживание. При этом начинать производить дополнительную продукцию с целью последующего обмена не имело никакого смысла, так как в этих условиях было крайне маловероятно, что ее в принципе можно будет поменять на какую-либо другую в необходимом объеме и по приемлемым соотношениям.

По сути, австрийская версия неявно допускает, что решение о производстве продукции для обмена было принято экономическими агентами синхронно — иначе бы ее просто не на что было обменивать. Причем для того, чтобы обмен оказался выгодным, объемы и наименования продукции, производимой сторонами сделки, тоже должны были быть предварительно согласованы. Кроме того, был нужен еще и некий механизм принуждения сторон к выполнению условий сделки — ведь каждая сторона брала на себя риск остаться с кучей никому не нужного продукта, если другая сторона по каким-то причинам не выполнит свои обязательства. Разумеется, в чисто рыночных условиях, описываемых австрийской версией, такая ситуация невозможна — все это требует использования административных механизмов. А в этом случае уместно говорить уже не об обмене, а о распределении (которое как раз описывает Григорьев).

Но даже если допустить, что излишки для обмена откуда-то взялись, возникает другая проблема. Появление денег подразумевает появление цен, то есть неких общеизвестных пропорций обмена «денежного» товара на все остальные товары. Однако совершенно непонятно, каким образом из бартера могли появиться стабильные пропорции обмена одних товаров на другие — ведь данные пропорции в каждой конкретной сделке оказывались бы разными в зависимости от структуры накопленных запасов и субъективных предпочтений сторон на момент сделки.