Бесплатный фрагмент - Уникальный мир семьи Бронте

Часть III. Книга 2. Корреспонденция семьи Бронте. Интересные сведения из жизни Бронте

Корреспонденция и дневники Бронте

О корреспонденции и дневниках Бронте

О корреспонденции

Письма Марии Брэнуэлл к преподобному Патрику Бронте

Сохранились письма, которые Мария Брэнуэлл написала своему будущему мужу преподобному Патрику Бронте в период ухаживаний. Элизабет Гаскелл в своей биографической книге «Жизнь Шарлотты Бронте» /«The Life of Charlotte Brontë» (1857) приводит лишь одно письмо из этой корреспонденции, которую мистер Бронте передал ей как часть материала для ее книги.

За несколько лет до этого преподобный Патрик Бронте показал эти письма своей дочери Шарлотте, о чем свидетельствует следующее письмо Шарлотты, обращенное к ее подруге, от 16 февраля 1850 года:

«Прошло несколько дней с тех пор, как случился небольшой инцидент, который любопытно коснулся меня. Папа вложил в мои руки небольшой пакет писем и бумаг, сообщив мне, что они были написаны мамой, и что я могла бы их прочитать. Я прочла их в настроении, которое я не могу описать. Бумаги были пожелтевшими от времени, ибо все они были написаны прежде, чем я родилась. Было странно просмотреть в первый раз отчет разума, породившего мой собственный, и самым странным, и одновременно грустным и сладким, было обнаружить, что этот разум действительно прекрасный, чистый и возвышенный. Они [письма — Е. М.] были написаны папе до того, как они поженились. Высокая нравственность, изысканность, постоянство, скромность, здравый смысл, кротость их неописуемы. Я желаю, чтобы она жила, и чтобы я знала ее».

Еще через сорок лет или около того этот небольшой пакет оказался в ведении Клемента Шортера (Clement Shorter), который рассматривается как первый официальный биограф семьи Бронте. Вместе с письмами Марии Брэнуэлл в пакете находилась небольшая рукопись под названием «Преимущества бедности в религиозных делах» /«The Advantages of Poverty, In Religious Concerns», автором которой она являлась. Ее авторство подтверждает сопроводительные строки мистера Бронте:

«Вышеупомянутое было написано моей дорогой женой и предназначалось для включения в одно из периодических изданий. Хранить это как память о ней».

Как отмечает биограф Бронте Клемент Шортер в своей книге «Шарлотта Бронте и ее окружение» /«Charlotte Brontë and Her Circle» (1896), нет никаких причин предполагать, что эта рукопись когда-либо издавалась.

В данной биографической книге К. Шортер приводит все письма Марии Брэнуэлл к ее будущему мужу, которые содержались в пакете, находившемся в его ведении.

Корреспонденция Шарлотты Бронте

Корреспонденция Шарлотты Бронте является очень важным аспектом в бронтеведении как за рубежом, так и в России. Шарлотта оставила после себя обширную переписку — как делового, так и личного характера. Ее письма раскрывают для нас богатейшие и интереснейшие страницы жизни семьи Бронте.

Одним из основных корреспондентов Шарлотты Бронте была ее школьная подруга Эллен Нассей, с которой она поддерживала теплые и крепкие отношения в течение всей жизни.

Известно, что этот драгоценный источник корреспонденции Шарлотты едва ли не был потерян для нынешнего поколения исследователей и читателей. После замужества Шарлотты ее супруг Артур Белл Николлс был обеспокоен, что письма Шарлотты находятся в чужих руках. Поэтому он взял с мисс Нассей обещание уничтожить все письма, которые она получила от Шарлотты. Эллен Нассей дала обещание исполнить это желание вдовца Шарлотты, но, к счастью, своего обещания не сдержала. И теперь лишь благодаря этому большая часть их переписки (а это более четырехсот писем, которые Шарлотта посылала Эллен в течение всей жизни) сохранилась до нашего времени.

Шарлотта также много писала своим издателям — сначала под псевдонимом Каррер Белл (Currer Bell), а позже стала подписываться своим настоящим именем — Шарлотта Бронте (Charlotte Brontë). Эти письма помогают раскрыть литературный аспект жизни Шарлотты и ее сестер. К примеру, мы узнаем, что Шарлотта не говорила о своей литературной славе даже со своей близкой подругой Эллен Нассей, и мисс Нассей находилась в неведении по этому поводу в течение долгого времени, пока тождество «Беллов» не было раскрыто, и слава Шарлотты и ее сестер не стала греметь повсюду.

Корреспонденция Патрика Брэнуэлла Бронте

Среди всех детей преподобного Патрика Бронте Патрику Брэнуэллу посчастливилось стать вторым после Шарлотты по числу сохранившейся корреспонденции.

Брэнуэлл писал как деловые письма (как уже говорилось, среди его корреспондентов были такие авторитетные авторы того времени как Вордсворт, Де Куинси и Хартли Кольридж), так и письма личного характера.

Правда, среди его корреспонденции не сохранилось ни одного письма, адресованного его сестрам. Возможно, эти письма, также, как и переписка Эмили и Энн, были уничтожены Шарлоттой после смерти сестер и брата во избежание того, что, в связи с литературной деятельностью сестер и публикацией их произведений личное могло стать достоянием общественности.

Сохранилось два письма Шарлотты Бронте, обращенных к брату. Одно из них, написано ею из Брюсселя, другое — из Роу Хеда, где она училась. Второе письмо датировано 17-м мая 1832 года, когда Шарлотта была в шестнадцатилетнем возрасте. Несмотря на то, что Шарлотта была недовольна поведением Брэнуэлла, особенно в последние годы его жизни, в оба эти ее письма к брату проникнуты подлинной сестринской привязанностью.

Что же касается самого Патрика Брэнуэлла Бронте, он вел достаточно активную переписку со своими друзьями и знакомыми. Наиболее частыми его адресатами были Фрэнсис Генри Гранди, Джозеф Бентли Лейленд и Джон Браун.

Фрэнсис Генри Гранди напечатал некоторые из писем Патрика Брэнуэлла Бронте в своей автобиографии.

Джозеф Бентли Лейленд написал полную биографию Патрика Брэнуэлла Бронте, которая действительно представляет собой подборку ценных фактов, где Лейленд печатает многочисленные письма и стихи Брэнуэлла.

Корреспонденция Эмили Джейн Бронте

Из всех сестер Бронте мы знаем Эмили как наиболее скрытную, нелюдимую и загадочную. За всю свою жизнь она не приобрела ни одного настоящего друга, за исключением ее сестры Энн, которую она нежно любила и с которой вместе писала гондалскую сагу и дневниковые заметки.

Вероятно, Эмили переписывалась с Энн в течение двух или трех периодов времени, когда она находилась в разлуке с любимой сестрой. Мы можем предположить, что они переписывались в то время, когда Эмили преподавала в школе для девочек Лоу Хилл близ Галифакса — вероятно, с сентября 1838 года по март 1839 года (сама Энн приблизительно в то же время — 1839 по 1840 год — работала гувернанткой усадьбы Блэйк-Холл в Мирфилде); а также в тот период, когда Эмили вместе с Шарлоттой находились в Брюсселе — с февраля по ноябрь 1842 года, а Энн служила в поместье Торп Грин-Холл — с 1840 по 1845 год.

После смерти обеих сестер — Эмили и Энн — Шарлотта в своем отчаянии, вероятно, постаралась уничтожить любой след их корреспонденции. Таким образом, из корреспонденции Эмили сохранилось лишь два ее официальных письма (или, скорее, две коротенькие записки) к подруге Шарлотты Эллен Нассей (которая хранила письма от членов семьи Бронте), а также — так называемые «заметки ко дню рождения» (дневники), написанные Эмили совместно с Энн.

Первое из двух упомянутых писем Эмили Бронте к Эллен Нассей относится к тому времени, когда Шарлотта вернулась работать и учиться в Брюссель, а Эмили предпочла остаться дома, ограничив свое изучение иностранных языков только одним семестром в бельгийском пансионе.

Второе и последнее из сохранившихся писем Эмили Джейн Бронте написано в то время, когда Шарлотта гостила у своей подруги Эллен Нассей. В письме Эмили охотно соглашается на то, чтобы старшая сестра пробыла у Эллен еще неделю, поскольку с домашними обязанностями она справится и одна (речь идет главным образом о воскресенье — дне, когда в семье пекли хлеб).

Корреспонденция Энн Бронте

На протяжении всей своей жизни Энн, как известно, написала сотни писем. В течение последних нескольких лет ее жизни она написала много писем к своим бывшим подопечным в Торп Грин-Холл. Девочки более охотно обращались за советом и содействием в трудные времена к своей бывшей гувернантке, чем к собственной матери.

Как пишет исследователь творчества Энн Бронте Эдвард Читэм (Edward Chitham) в своей книге «Жизнь Энн Бронте» /«A Life of Anne Brontë» (1991). «В отличие от Эмили, Энн была компетентным и очаровательным писателем писем». Даже Шарлотта, которая полагала, что Энн владеет лишь некоторыми навыками в этом плане, выразила удивление Эллен Нассей, когда получила первое письмо от Энн из Блэйк-Холла, где та, в возрасте девятнадцати лет, только что приняла свое первое место гувернантки: «Вы были бы удивлены, насколько рассудительное и умное письмо она пишет».

К сожалению, сохранилось лишь пять писем Энн. Еще один исследователь ее творчества, П. Дж. М. Скотт (P.J.M. Scott), называет каждое из ее писем «прекрасным примером такта».

Примеры писем Энн Бронте

Письмо Энн Бронте к Эллен Нассей (октябрь 1847)

Это раннее из сохранившихся писем Энн. Оно было написано в то время, когда она работала над своим вторым романом «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла». Написание этого романа давалось Энн тяжело, и это стало отражаться на ее здоровье. Шарлотта жаловалась Эллен Нассей, что Энн постоянно «сидит нагнувшись над своим столом», хотя она не уточняла, чем именно занималась Энн (сестры держали свое авторство в тайне от всех, пока не прошло достаточно много времени после публикации их романов). Шарлотта в том же письме добавила: «Я бы хотела надеяться, что она [Энн] немного сильнее, чем она была, и ее настроение немного лучше, но она ведет слишком сидячий образ жизни… с трудом можно убедить ее выйти на прогулку или заставить ее поговорить…»

В сентябре 1847 года Шарлотта провела некоторое время с Эллен Нассей в Брукройде, и при открытии своей «коробки» по возвращении домой, она обнаружила, что Эллен тайно упаковала туда подарки для Шарлотты и ее семьи: для преподобного Патрика Бронте Эллен приготовила каминный экран; для Эмили — яблоки и «ошейник»; Энн получила банку лечебного крабового сыра, а Тэбби, как известно, была «очарованна» посланным ей головным убором, заявив, что «она никогда не думала, что такая леди как мисс Нассей пришлет ей что-нибудь».

Десять дней спустя Энн получила письмо от Эллен, на которое она сразу же ответила.

***

Письмо Энн Бронте к Эллен Нассей (январь 1848)

В конце января 1848 года Энн послала еще одно письмо Эллен Нассей, что свидетельствует об устойчивой дружбе, которая сложились между ними. В то время Энн все еще была погружена в работу над романом «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» и все еще сохраняла тайну об авторстве сестер. Это ясно видно из ее письма: «у меня нет новостей, чтобы рассказать [их] вам, ибо мы нигде не были, никого не видели, и ничего не сделали (чтобы сказать об этом), с тех пор, как вы были здесь — и все же мы умудряются быть заняты с утра до ночи…».

С начала января до марта Энн была очень больна. Она страдала от последовательных приступов гриппа с «терзающим кашлем и лихорадкой». Энн упоминает об этом в письме к Эллен Нассей, датированном 26 января 1848 года, но, как обычно, умалчивает о серьезности своей болезни.

На протяжении всей своей жизни Энн страдала от тяжелой астмы. В 1846 году Шарлотта в письме к Эллен прокомментировала замечательные качества Энн, терпевшей такие заболевания без жалобы: «У нее необыкновенный героизм в ее выносливости. Я восхищаюсь, но я, конечно, не могу походить на нее».

В декабре 1846 года Энн перенесла особенно тяжелый приступ, и позже Шарлотта писала Эллен: «Бедная Энн сильно пострадала от астмы, но теперь, я могу с радостью сказать, что ей лучше. На прошлой неделе было две ночи, когда ее кашель и затрудненное дыхание было действительно болезненно услышать и засвидетельствовать, и, должно быть, было самым мучительным страданием, она перенесла его, как она переносит все скорби, без единой жалобы, только вздыхая то и дело, когда практически изношена».

Край подлинника этого письма Энн был вырезан — вероятно, его случайно срезала Эллен Нассей. Но по контексту письма и сохранившимся частям слов можно догадаться, что именно было написано, что позволило воспроизвести смысл этого письма.

Фотографии письма Энн Бронте Эллен Нассей (январь 1848)

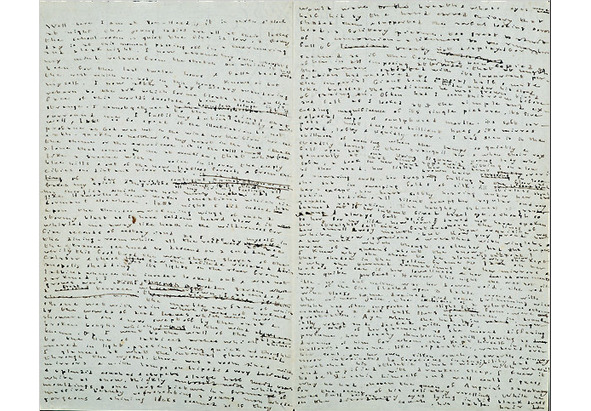

Письмо, как показано ниже, было сложено пополам, также, как открытки ко дню рождения или к Рождеству, а значит, правая половина представляет собой первую страницу, а левая — четвертую. На оборотной стороне, соответственно, представлены вторая и третья страницы.

В этом письме Энн на трех его страницах (и частично — на четвертой) мы видим своеобразную манеру письма «скрещенными» буквами (строчки размещены и горизонтально и вертикально, перекрещиваясь друг с другом). Это делалось для того, чтобы ограничить общее число листов бумаги (т. е. в целях ее экономии).

***

Письмо Энн Бронте к Уильяму Смиту Уильямсу (издателю) (сентябрь 1848)

После смерти Патрика Брэнуэлла 24-го сентября 1848 года Шарлотта слегла и чувствовала себя очень плохо в продолжение всей следующей недели. Она была очень обеспокоена, что не ответила на письма от ее издателя Уильяма Смита Уильямса. В этот тягостный период постигшего семью горя, Энн взяла ситуацию под свой контроль и написала письмо к Уильямсу от своего имени.

***

Письмо Энн Бронте к преподобному Дэвиду Тому (декабрь 1848)

В начале декабря 1848 года преподобный Дэвид Том из Ливерпуля написал Энн и поздравил ее и ее сестер с их весьма успешными и приятными романами, и в частности, он высоко оценил изложение доктрины Всеобщего спасения в «Незнакомке из Уайлдфелл-Холла». В то время, когда Энн написала ответное письмо — за день до Нового года, она находилась в трауре по Эмили, которая умерла всего одиннадцать дней назад, и, кроме того, сама она чувствовала себя очень плохо. Всего через шесть дней после отправки этого ответа ей был поставлен диагноз «туберкулез» («чахотка»), от которого около пяти месяцев спустя, 28 мая 1849 года, она скончалась.

***

Письмо Энн Бронте к Эллен Нассей (апрель 1849)

Это письмо было написано в то время, когда Энн была серьезно больна туберкулезом (чахоткой). Она пыталась убедить Эллен сопровождать ее на переезд в Скарборо — событие, которое, как она надеялась, даст ей шанс на выздоровление и шанс на жизнь.

Фотографии письма Энн Бронте Эллен Нассей (апрель 1849)

Учитывая содержание этого письма и условия, при которых оно писалось, кажется нелепым, что оно было написано на бумаге, предназначенной для использования во время траура (на что указывают черные рамки вокруг первой страница письма). Нет сомнений, что Бронте использовали такую бумагу в период траура по Патрику Брэнуэллу и Эмили Джейн, первый из которых умер за семь месяцев до написания данного письма, а вторая, соответственно, за четыре месяца.

Письмо, как показано ниже, было сложено пополам, также, как открытки ко дню рождения или к Рождеству, а значит, правая половина представляет собой первую страницу, а левая — четвертую (также, как это было в рассмотренном ранее письме Энн Бронте к Эллен Нассей от января 1848 года). На оборотной стороне, соответственно, представлены вторая и третья страницы.

В этом письме Энн (также, как и в было в рассмотренном ранее письме Энн Бронте к Эллен Нассей от января 1848 года) мы видим своеобразную манеру письма «скрещенными» буквами (строчки размещены и горизонтально и вертикально, перекрещиваясь друг с другом). Как уже было сказано выше в основном тексте и в примечаниях, это делалось для того, чтобы ограничить общее число листов бумаги (т. е. в целях ее экономии).

О дневниках

Дневники Шарлотты Бронте

Из этих заметок видно, что дети занимались сочинением повестей, поэм, романов и драм, которые разыгрывались ими самими.

Манускрипты, принадлежащие Шарлотте, написаны до того мелко, что их почти невозможно прочитать без помощи увеличительного стекла.

Шарлотта была главным семейным летописцем. За большей частью интересующих нас фактов мы должны обращаться именно к ней.

Ниже приводятся несколько дневниковых заметок Шарлотты.

Из этих заметок мы получили изображение дома хауортского священника и его обитателей со множеством случайных и любопытных подробностей, слагающихся в реальный фон, на котором юные Бронте претворяют в действие свои фантазии. С одной стороны, дневниковые бумаги Шарлотты дают нам яркую, живую картину обычного времяпрепровождения представителей семьи Бронте, словно специально воссозданную для потомства, и вместе с тем разъясняют историю возникновения ранних пьес, сочиняемых и разыгрываемых сестрами и братом.

В одной из своих дневниковых бумаг (от 22 июня 1830 года) Шарлотта Бронте описала невероятное мистическое происшествие в пасторате с приходом таинственного старца, назвавшего себя посланником от Господа, велевшего передать пастору, который в то время был на одре болезни, странные слова, представлявшие собой цитату из Священного Писания.

В другой дневниковой бумаге (от февраля 1836 года) Шарлотта пишет о своей тоскливой жизни в то время, когда она преподавала в Роу Хеде. В продолжение этого дневника Шарлотта уходит от повседневных будней Роу Хеда и переносится в фантастический мир своих грез, вызванных сильным волнением во время грозы. Шарлотта выплеснула порыв своего воображения в эту миниатюрную зарисовку, в которой она изображает себя в качестве затаившего дыхание наблюдателя дебоша Квоши Кашна Квамина [или Куашиа Куамина] (Quashia Quamina) — одного из созданных ею и ее братом Брэнуэллом литературных портретов. Шарлотта перестала предаваться восторженным мечтаниям, запечатленным в ее дневнике только тогда, когда мисс Вулер — одна из школьных директрис — появилась у двери с брусом масла в руке. «„Очень бурная ночь моя дорогая!“ — сказала она. „Да, мэм“ — ответила я». Эта рукопись, написанная характерным для Шарлотты микроскопическим почерком, теперь хранится в Библиотеке и Музее Моргана (The Morgan Library & Museum) в Нью-Йорке вместе с заметками Чарльза Кингсли и Джона Раскина в одном переплете под названием «Дневник: триста лет частных жизней» /«The Diary: Three Centuries of Private Lives».

Дневники Эмили и Энн Бронте

24 ноября 1834 года Энн и Эмили совместно пишут «дневниковую бумагу», где записывают некоторые из своих забот этого дня — типичного понедельника в доме священника, и выражают свое любопытство о том, какими они могли бы стать и чем заниматься примерно сорок лет спустя.

Три года спустя, они написали вторую «дневниковую бумагу», и на этот раз пообещали запечатать ее и хранить в небольшой жестяной коробке, в которой они держали свои документы, и вновь вскрыть эту бумагу через четыре года, когда они могли сравнить изменения, которые произошли за этот период.

В то время они будут писать другой дневниковый документ, который также предполагалось держать закрытым в течение последующих четырех лет.

Первые две «дневниковые бумаги», относящиеся к 1834 и 1837 году, были составлены совместно Эмили и Энн, но написаны, главным образом, от руки Эмили, а подписаны обеими.

Последующие дневники они написали каждая по отдельности, опять же, дав обещание вскрыть их на четвертую годовщину по их написании.

Эти дневниковые документы, по-прежнему заключенные в небольшой жестяной коробке, были обнаружены мужем Шарлотты преподобным Артуром Беллом Николлсом в 1895 году — через много лет после смерти всех членов семьи Бронте. Он послал их к биографу Бронте с запиской следующего содержания:

«Четыре небольших клочка рукописей Эмили и Энн, найденных мною в небольшой коробке, я посылаю вам. Это печальное чтение, бедные девушки!»

***

Совместный дневник Эмили и Энн 1834 года

Это самая ранняя из сохранившихся «дневниковых бумаг» Эмили и Энн Бронте. Данный дневниковый документ был совместно составлен Эмили и Энн, хотя и написан, главным образом, от руки Эмили, но был подписан обеими сестрами. В правописании, пунктуации и грамматике шестнадцатилетняя Эмили допускает ошибки, что удивительно, для будущей писательницы, написавшей одну из величайших книг всех времен.

Фраза из дневника «должен прийти мистер Сандерленд» («Mr. Sunderland expected»), относится к приходскому органисту из близлежащего города Кейли, который был нанят преподобным Патриком Бронте обучать игре на фортепиано Брэнуэлла, Эмили и Энн.

На момент написания этого дневника Эмили, как упоминалось ранее, исполнилось шестнадцать лет; Энн было четырнадцать с половиной.

***

Дневниковая бумага Эмили и Энн, написанная в 1834 году

Эта дневниковая запись сделана на маленьком кусочке бумаги размером 99 х 60 мм.. Здесь мы видим тот самый известный микроскопический почерк, которым была написана большая часть юношеских произведений Бронте. На левой стороне лицевой страницы внизу мы видим эскиз локона от Энн, и Эмили делает следующую подпись: «Прядь леди Джульетты нарисовала Энн». Возможно, что этот рисунок уже был на бумаге перед тем, как был написан этот дневник, поскольку текст как бы обтекает его.

***

Совместный дневник Эмили и Энн 1837 года

Еще одна дневниковая бумага, составленная совместно Эмили и Энн, хотя и написанная в основном от руки Эмили. Внизу Эмили делает очень грубый эскиз, изображая себя и Энн, сидящими за обеденным столом со своими дневниковыми работами, разбросанными по всей поверхности.

Очевидно, эта «дневниковая бумага» составлена по случаю дня рождения брата: 26 июня 1837 года Патрику Брэнуэллу Бронте исполнилось двадцать лет.

На момент написания этой бумаги Эмили Бронте исполнилось восемнадцать лет; Энн, соответственно, было семнадцать. Она находилась на летних каникулах в роухедской школе.

Данный дневниковый документ также содержит орфографические и пунктуационные ошибки.

***

Дневниковая бумага Эмили и Энн, написанная в 1837 году

Здесь представлена рукопись дневника, написанного в 1837 году. Как и в дневнике от 1834 года, данная запись сделана на маленьком кусочке бумаги размером 112 х 91 мм. микроскопическим почерком. Этот документ включает эскиз рисунка Эмили, показывающий двух сестер за написанием их дневниковых бумаг, разбросанных на обеденном столе: Энн находится слева на заднем плане, и сидит, облокотившись о стол и задумчиво положив голову на руки. Себя Эмили изображает со спины на переднем плане, и как раз возле ее правого плеча можно увидеть небольшую жестяную коробку (в настоящее время помеченную как «оловянную коробку»), где должны храниться документы. Это почти наверняка изображение той самой коробки, в которой муж Шарлотты Артур Белл Николлс обнаружит дневники в 1895 году.

***

Дневники Энн и Эмили 1841 года

На протяжении июля 1841 года Энн была в Скарборо с Робинсонами — семьей, где она в то время служила гувернанткой чуть более года. Семья останавливалась на ежегодные летние каникулы на курорте, оставаясь в местечке под названием «Wood’s Lodgings» на утесе Святого Николаса, и именно здесь 30 июля Энн написала свою первую индивидуальную «дневниковую бумагу». Энн на тот момент исполнился двадцать один год.

Очевидно, она пишет этот документ поздно ночью: «Мои ученики ушли спать, и я спешила закончить это до того, как последую за ними».

Считается, что «четвертый том „Жизнеописания Солалы Вернон“», над которым, как утверждается в заметке, в то время работала Энн Бронте, представлял собой коллекцию автобиографического материала, и возможно, это были ранние эскизы, того, что было написано позднее в заключительных главах первого романа Энн «Агнес Грей», хотя рукописи «Жизнеописания Солалы Вернон» не сохранились.

В тот же вечер Эмили, которая праздновала свой двадцать третий день рождения, пишет свою «дневниковую бумагу» у себя дома — в столовой пастората. Ее заметки в этом документе ясно дают понять, что она по-прежнему глубоко погружена в свой фантастический мир Гондал.

***

Дневники Энн и Эмили 1845 года

В 1845 году Эмили и Энн открыли свои дневники от 1841 года. Церемония проводилась 31-го июля — на день позже, чем планировалось, как обе сестры отмечают в своих «новых» дневниках. В это время все три сестры и брат Бронте не имели рабочих мест и находились дома. Энн недавно покинула свой пост гувернантки в Торп Грин-Холле, а Патрик Брэнуэлл вскоре после этого был уволен, так как его роман с миссис Робинсон был обнаружен ее мужем, работодателем Энн и Брэнуэлла.

Увольнение Брэнуэлла, должно быть, прежде всего занимало мысли семьи в то время, но сестры почти ничего не пишут об этом в своих дневниках, за исключением двух легких намеков Энн: «Я была тогда в Торп Грине. Но во время моего пребывания [там] я столкнулась с некоторыми очень неприятными сторонами человеческой натуры, о которых я помыслить не могла», и еще одного замечания Эмили: «Энн сама отказалась от места в Торп Грине в июне 1845 года. Брэнуэлл оставил [должность] в июле 1845 года». Слова «Энн сама отказалась», очевидно, подразумевают, что Брэнуэлл, напротив, покинул должность не по собственному желанию.

Эмили дает краткий отчет о своей недавней поездке в Йорк, которую они совершили вместе с Энн. Из ее описаний этого путешествия становится ясно, что она все еще сильно поглощена своим воображаемым миром Гондала «И все эти дни мы были Рональдом Маколгином, Генри Ангора, Джульеттой Ангустина, Розабеллой Эсмолдан, Эллой и Джулианом Эгремонами, Катарин Наваррой и Корделией Фицафолд, бежавшими из Дворцов Просвещения, чтобы присоединиться к роялистам, которых сейчас беспощадно теснят победоносные республиканцы. Гондалцы по-прежнему в полном расцвете». Энн же в своем дневнике, относящемся к тому же времени, говорит о Гондале с меньшим энтузиазмом: «Нам с Э. предстоит много работы. Когда мы уменьшим ее, как требует благоразумие?.. Мы еще не кончили „Гондалские хроники“, которые начали три с половиной (года) назад. Когда они будут завершены?», и она не представила отчет о путешествии в Йорк, как это сделала Эмили. В то время Энн чувствовала себя очень подавленной, в основном из-за интрижки Брэнуэлла с миссис Робинсон и последующего увольнения брата из Торп Грин-Холла. Возможно, она также в некоторой степени чувствовала свою ответственность, ведь она сама помогла Брэнуэллу получить место частного учителя в Торп Грин-Холле два с половиной года назад.

Энн также отмечает, что она только что начала третий том «Эпизодов из человеческой жизни» («Passages In the Life of an Individual»), которые теперь обычно считаются основой ее первого романа «Агнес Грей». На момент написания этой дневниковой бумаги Энн исполнилось двадцать пять лет.

***

Дневниковая бумага Эмили, написанная в 1845 году

Интересно отметить, что девочки решили изменить своему обычаю: эти две «дневниковые бумаги» должны были быть открыты Эмили в день ее рождения 30 июля 1848 года, то есть, по прошествии всего трех лет, вместо четырех, как это было условлено при вскрытии ранних «дневниковых бумаг». Неизвестно, какие сроки могли быть оговорены в новых дневниках, которые должны были писаться в 1848 году. Так и не установлено, существуют ли дневники, написанные при вскрытии бумаг от 1845 года в 1848 году, но нет очевидных причин, почему девочки должны пренебречь своей договоренностью.

В то время перспективы для сестер выглядели очень отрадными: все они пользовались феноменальным успехом с публикацией своих романов в течение предыдущих двух лет, и весьма успешная литературная карьера казалась определенной для всех. Энн недавно написала свое предисловие ко второму изданию «Незнакомки их Уайлдфелл-Холла». В то время не было и намека на предстоящую трагедию, которая в итоге случилась в семье всего лишь в течение последующих десяти месяцев — неожиданная смерть во цвете лет Эмили, Энн и их брата Брэнуэлла.

Примеры из корреспонденции и дневников Бронте

Из корреспонденции

Из писем Марии Брэнуэлл к преподобному Патрику Бронте

«К преподобному Патрику Бронте,

священнику Хартсхеда,

Вудхаус Гроув, 11 сентября 1812 года.

Мой дорогой друг,

проведя вчерашний день в Мири Шей, местечке близ Бредфорда, я не получила Вашего письма до моего вечернего возвращения, и, следовательно, в моем распоряжении остается немного времени этим утром для того, чтобы написать письмо, если я собираюсь отправить его этой почтой. Вы, конечно, не думаете, что побеспокоите меня, написав мне? Нет, я думаю, смею сказать, если бы таковым было ваше мнение, Вы более не побеспокоили бы меня. Будьте уверены, ваши письма, — и я надеюсь, так будет всегда, — будут получены с чрезвычайным удовольствием и прочитаны с наслаждением. Можете милосердно предоставить выполнение ваших молитв нашему милостивому Отцу! Пока мы полностью зависим от Него в нашем счастье и принимаем друг друга и все наши благословения как будто через Его руки, что же может навредить нам или сделать нас несчастными? Ничто — будь то временное или духовное.

Вчера вечером Джейн получила записку от мистера Моргана, и она желает, чтобы я сказала Вам, что методистские службы в церковных часах должны начаться на следующей неделе в воскресенье. Вы можете ожидать от нее хмурых взглядов и неприветливых слов, когда покажетесь здесь снова, поскольку, если Вы вспомните, она поручила Вам отнести врачу записку, которой тот не получил. Что Вы сделали с ней? Если Вы сможете как следует объяснить это недоразумение, Вы можете прийти к нам так скоро, как пожелаете, и быть уверенным в радушном приеме от всей семьи. В следующую среду мы подумываем, если погода будет в порядке, снова пойти к Аббатству Кирксталл, и я полагаю, Ваше присутствие не сделает прогулку менее приятной для любого из нас.

Пришел пожилой мужчина и ждет моего письма. В ожидании встречи с Вами в следующий понедельник или во вторник,

остаюсь с уважением и нежностью, М. Б.».

«К преподобному Патрику Бронте,

священнику Хартсхеда,

Вудхаус Гроув, 5 декабря 1812 года.

Мой дорогой друг,

таким образом, Вы думали, что, возможно, я могла бы ожидать получения известия от Вас. Поскольку случай был так сомнителен, и Вы сильно спешили, то, возможно, также отложили написание письма несколькими днями дольше, так как Вы, кажется, предполагаете, что для меня совершенно безразлично, получаю ли я известие от Вас или нет.

Я полагаю, что, однажды попросив Вас судить о моих чувствах посредством Ваших собственных, я должна была думать, что Вы настолько равнодушны? Я чувствую для себя очень нежелательным принимать такое мнение, и огорчена, что Вы станете подозревать меня в такой холодной, бездушной, привязанности. Но я слишком серьезно воспринимаю эту тему, я только хотела немного посмеяться над Вашим тоном в начале Вашего последнего письма и попенять Вам, что, как мне показалось, в нем была прохлада, которую не содержало ни одно из Ваших прежних писем. Если подобное суждение было необоснованным, простите меня за то, что позволила себе такие мысли, и пусть это послужит тому, чтобы убедить Вас в искренности и теплоте моей привязанности. Те, кто испытывает подлинную любовь, всегда склонны подозревать, что их чувство остается без равного по силе ответа; поэтому вы не должны удивляться тому, что мои страхи иногда возбуждаются. Моя гордость не может приниматься как намек на то, что Вы не проявляете достаточной преданности или на то, что она более сильна с моей стороны, чем с Вашей. Но я не должна позволять моему перу настолько полно раскрыть чувства моего сердца, и при этом я не скажу Вам, рада ли я или нет мысли о том, что увижу Вас в назначенный день.

Мисс Феннелл передает свои наилучшие пожелания и вместе со своим отцом чрезвычайно обязана Вам за те усилия, которые Вы предприняли относительно ее ковра, и несомненно, только это даст полное удовлетворение. Они думают, что не будет никакого повода для зеленого сукна.

Мы здесь намереваемся приступить к приготовлению пирогов на следующей неделе, но поскольку пятнадцать или двадцать человек, которых Вы упоминаете, вероятно, живут где-то в Вашем районе, я думаю, что для миссис Б. будет самым удобным сделать один небольшой пирог с целью распределения в тех местах; это избавит нас от трудности отправлять [угощение] так далеко.

Вы можете рассчитывать на то, что я усваиваю знания моих уроков так быстро, как они мне даются. Я уже вполне усовершенствовалась в грамматике и т. д. Я очень благодарна Вам за прелестный маленький гимн, который я уже выучила наизусть, но не могу обещать спеть его с научной точки зрения, хотя я буду пытаться испытывать немного больше уверенности. С тех пор как я начала это [письмо] Джейн положила мне в руки «Lord Lytteltons Advice to a Lady». Когда я прочитала эти строки: «Никогда не проявлять холодную сдержанность со страстью в воссоединении, с осторожностью в выборе, но затем быть нежной доброй, и т. д.» мое сердце упрекнуло меня в том, что в некоторых случаях я была чересчур сдержанна по отношению к Вам. Как Вы думаете, у Вас есть какие-либо причины жаловаться на меня? Если да, то сообщите мне об этом. Ибо, если в моих силах предотвратить это, я ни в коем случае не буду причинять Вам боли или беспокойства. Я уверена, что никто никогда не любил Вас любовью более чистой, постоянной, нежной, и горячей, чем та, которую чувствую я. Конечно, таких слов слишком много говорить нельзя, это правда, и я надеюсь, Вы достойны это знать. Я долго совершенствовала любые религиозные и моральные качества, что могу быть помощницей, и, если возможно, украшением для Вас. О, позвольте нам горячо помолиться мудрости и разрешите заполнить наши назначенные места с правильностью, чтобы мы могли наслаждаться удовлетворением в наших собственных душах, учить других и прославить имя Того, кто так чудесно сохранил, благословил и примирил нас.

Если в начале этого [послания] есть что-нибудь, что похоже на раздражительность, простите это; мое намерение теперь полностью лишено выказывания чувств любого рода, хотя я сама иногда слишком склонна преодолеть этот контроль.

Позвольте мне иметь удовольствие снова получить известие от Вас, как только это будет удобно. Это письмо на редкость плохое, но я также нахожусь в спешке.

Прощайте, мой дорогой.

— Ваша нежная и искренняя Мария».

Из писем Шарлотты Бронте

Из биографической заметки Шарлотты Бронте, посвященной Эмили и Энн Бронте

«Книга была опубликована. Почти никто ее не прочитал, а все, что в ней заслуживает чтения, это стихи Эллиса Белла. Мною владела и владеет твердая уверенность в том, что они прекрасны, и пусть я не могу сослаться на щедрые похвалы критиков, я не готова с ней расстаться». (Из биографической заметки, посвященной Эмили и Энн Бронте, которую Шарлотта предпослала вышедшему в 1850 году изданию «Грозового перевала» и «Агнес Грей»).

Из писем Шарлотты Бронте к отдельным литературным корреспондентам

[Письма к Дж. Г. Льюису]

«Дж. Г. Льюису, эсквайру

6 ноября 1847 г.,

Дорогой сэр,

вчера я получил Ваше письмо. Уверяю Вас, что я ценю намерения, с которыми оно было написано, и искренне благодарю за ободряющую похвалу и ценный совет.

Вы остерегаете меня воздерживаться от мелодрамы и призываете следовать жизни. Когда я впервые начал писать, то будучи верен принципам, сторонником которых Вы являетесь, я решил, что моими единственными советчиками станут природа и правда. Я сдерживал свое воображение, остерегался романтики, подавлял эмоции. Я также избегал слишком яркого колорита и пытался создать нечто смягченное, строгое и правдивое. Моя работа (роман в одном томе) была закончена, и я предложил ее издателю. Он сказал, что книга написана оригинально, правдиво, но принять ее он тем не менее не может: у него нет гарантий, что подобную книгу купят. Я обращался к шести издателям по очереди, и все они сказали, что этому произведению не хватает «захватывающего или волнующего сюжета», что это никоим образом не подойдет для библиотек, выдающих книги на дом, а от таких библиотек в основном зависит успех художественных произведений. Поэтому они не могут публиковать то, что не будет пользоваться спросом.

«Джейн Эйр» вначале была по этой причине отвергнута, но, наконец, получила одобрение.

Я упоминаю об этом не потому, что боюсь осуждения, но чтобы обратить Ваше внимание на истоки определенных литературных пороков. Если бы в Вашей ближайшей статье во «Фрейзер» Вы посвятили несколько слов просвещению читающей публики, которая пользуется библиотеками, то сделали бы доброе дело.

Вы также советуете мне не отклоняться от жизненного опыта, поскольку я слаб в том, что касается художественного вымысла. Вы говорите: «настоящий жизненный опыт всегда и всем интересен».

Я согласен с Вами, но, дорогой сэр, разве опыт каждого отдельного человека не ограничен? И если писатель подробно останавливается исключительно и преимущественно только на нем, разве он не начинает повторяться и не становится эгоцентристом? Воображение — это мощный, беспокойный дар, который требует быть услышанным и использованным. Неужели мы совсем глухи к его призывам и бесчувственны к его усилиям? Когда оно представляет нам яркие картины, разве не стоит попытаться их воспроизвести? А когда оно красноречиво и проникновенно говорит с нами, разве мы не должны писать под его диктовку?

Я постараюсь поскорее разыскать следующий номер «Фрейзер», чтобы ознакомиться с Вашими взглядами на эти вопросы.

Остаюсь с уважением к Вам, дорогой сэр,

К. Белл». (Из писем Шарлотты Бронте к Дж. Г. Льюису).

«Дж. Г. Льюису, эсквайру

22 ноября 1847 г.

Дорогой сэр, наконец-то я прочел «Рэнторпа». Я смог получить его всего два дня назад. Это совершенно новая для меня книга, не вариации чего-то давно известного, а именно совсем новая. Я понятия не имел, что теперь пишутся подобные книги. Она совершенно не похожа на популярное художественное произведение: ум пополняется свежими идеями, а Ваш опыт и убеждения передаются читателю. Видно, что для автора они представляют совершенно необычную значимость и интерес. Теперь я ожидаю критики «Джейн Эйр» с другими чувствами, чем до прочтения «Рэнторпа». …Вы будете строги — Ваше последнее письмо подтверждает это. Что ж! Я постараюсь извлечь пользу из Вашей суровости. Кроме того, теперь, когда я уверовал в Вашу справедливость и умение разбираться в сути, я считаю и Вас подверженным ошибкам, как всякого смертного. И если что-то в Вашем суждении слишком меня уязвит или заденет за живое, или даже причинит сильную боль, я не поддамся сразу чувству обиды, а постараюсь через некоторое время разобраться во всем без предубеждения.

Остаюсь к Вам с глубоким уважением,

К. Белл». (Из писем Шарлотты Бронте к Дж. Г. Льюису).

«Дорогой сэр, искренне благодарю Вас за великодушную рецензию. Выражаю Вам свою благодарность с особым чувством удовлетворения, так как теперь я уверен, что она вполне уместна. Вы не были суровы в отношении «Джейн Эйр» — Вы были весьма снисходительны. Я рад, что Вы прямо сказали мне о моих ошибках, так как в опубликованной заметке Вы лишь мимоходом остановились на них, и, возможно, я бы не обратил на них должного внимания. Я имею в виду Ваше предостережение в дальнейшем быть внимательнее, начиная новое произведение. Мой запас жизненного материала небогат, скорее скуден, и к тому же мой опыт, знания и способности не настолько разнообразны, чтобы я мог стать плодовитым писателем. Я говорю Вам это потому, что Ваша статья во «Фрейзер» оставила у меня чувство неловкости, будто Вы лучше думаете об авторе «Джейн Эйр», чем он того заслуживает. Хотя я Вас никогда не видел, я бы предпочел, чтобы у Вас сложилось правильное мнение обо мне, а не столь преувеличенно лестное. Если я когда-либо напишу еще книгу, то это будет именно о том, что Вы называете «мелодрамой». Я так думаю, но не уверен в этом. Полагаю также, что последую совету, светящемуся в «кротком взгляде» мисс Остен «писать много и в более светлых тонах». Но и в этом я не уверен. Когда писатели пишут легко и гладко, они перестают воспринимать какие-либо советы и полагаются лишь на собственные суждения; они используют определенную лексику и настаивают на ее употреблении, независимо от того, насколько она уместна; вводят новые характеры, не задумываясь над развитием событий; отвергают тщательно разработанные старые идеи и неожиданно создают или перенимают новые. Разве это не так? И следует ли противодействовать этому? И сможем ли мы это сделать? Я рад, что скоро появится Ваше новое произведение. Особенно любопытно было бы узнать, пишете ли Вы, сообразуясь с собственными принципами и вырабатывая собственные теории. В «Рэнторпе» Вы не следовали им всецело — по крайней мере, в последней главе. Но первая часть, по-моему, безупречна: в ней чувствуется энергия, правда, значительность, что придает книге подлинную ценность. Но, чтобы так писать, надо много видеть и знать, а я видел и знаю очень мало. Почему Вам так нравится мисс Остен? Я удивлен. Что заставило Вас сказать, что Вы бы предпочли написать «Гордость и предубеждение» или «Тома Джонса», чем «Уэверли»? Я не был знаком с романом «Гордость и предубеждение», пока не прочитал о нем в Вашей статье — только после этого я прочел эту книгу. И что же я обнаружил? Точный слепок с обычного лица! Тщательно огороженный и ухоженный сад с аккуратными бордюрами и нежными цветами, но ни единого яркого живого облика, ни открытой сельской местности, полной свежего воздуха, украшенной голубыми холмами, или живописным ручейком. Я с трудом ужился бы с ее леди и джентльменами в их изысканных, но душных домах. Подобные суждения, вероятно, Вас раздосадуют, но я рискну их высказать. Теперь я понимаю, почему восхищаются Жорж Санд, хотя я ни одним из ее произведений не восхищаюсь полностью (даже «Консуэло», который я считаю лучшим, или, во всяком случае — лучшим из того, что я читал, кажется мне соединением странной экстравагантности и удивительной изысканности). Все-таки у нее такая способность восприятия, которую я, если и не понимаю вполне, но могу глубоко уважать. Она — проницательна и мудра, а мисс Остен лишь практична и наблюдательна. Я не прав? Или Вы были опрометчивы в своих высказываниях? Если у Вас есть время, то я буду рад продолжить эту тему дальше. Если нет, или если Вы считаете мои вопросы не заслуживающими внимания, не утруждайте себя ответом.

С уважением, К. Белл». (Из писем Шарлотты Бронте к Дж. Г. Льюису, 12 января 1848 года).

«Дж. Г. Льюису, эсквайру

18 января 1848 г.

Дорогой сэр, я должен написать Вам снова, хотя и не имел намерения так скоро беспокоить Вас. Мне придется одновременно и не согласиться с Вами. Вы поправили мои непродуманные замечания на тему «влияние». Я принимаю Ваше определение того, каковы должны быть результаты этого влияния и признаю мудрость Ваших принципов. Но что за странная нотация следует затем в Вашем письме! Вы говорите, мне следует понять, что мисс Остен не поэт, у нее отсутствует «сентиментальность» (Вы презрительно заключили это слово в кавычки), красноречие, ей чужда восторженность поэзии. А затем Вы добавляете, что я должен усвоить, что она — одна из больших художников, рисующих человеческую натуру, и одна из немногих писателей, обладающих наиболее развитым чувством меры. Я признаю лишь последнее замечание. Может ли большой художник обходиться без поэзии? Он не может не обладать этим божественным даром, как я его понимаю. Но мне ясно, что Вы под «поэзией» понимаете нечто совсем другое, как и под «сентиментальностью». Насколько я понимаю это слово, именно поэзия облагораживает мужеподобную Жорж Санд и создает из грубого материала нечто божественное. Именно «сентиментальность», как я ее понимаю, — сентиментальность потаенная, но при том — подлинная — именно она нейтрализует злобу грозного Теккерея, и превращает то, что могло бы стать разъедающим ядом, в целебный эликсир. Если бы в глубине сердца Теккерей не питал любовь к себе подобным, он бы страстно настаивал на изничтожении общества; он же желает лишь реформировать его. Мисс Остен, не обладая, как Вы говорите, «сентиментальностью» и «поэтичностью», возможно, смотрит на вещи разумно и реально. Она обладает даром «реальности» и наблюдательности, но она не может быть названа великой. Я покорно снесу Ваш гнев — разве я не усомнился в совершенстве вашей любимицы? Возможно, впрочем, что буря меня минует. Тем не менее, когда смогу (не знаю когда, так как у меня нет доступа в библиотеку, выдающую книги на дом), то усердно и внимательно прочитаю все романы мисс Остен, как Вы рекомендуете. Вы должны простить меня за то, что я не всегда думаю так, как Вы, но все равно я Вам благодарен.

К. Белл». (Из писем Шарлотты Бронте к Дж. Г. Льюису).

[Письма к У. С. Уильямсу]

«Господину У. С. Уильямсу, эсквайру

10 ноября 1847 г.

Дорогой сэр, я получил «Британию» и «Сан», но не «Спектейтор», о чем весьма сожалею, так как этот журнал, хоть и неприятный критик, но часто полезный. Благодарю Вас за сведения о мистере Льюисе. Я рад был услышать, что это умный и искренний человек. Раз так, я смогу стойко вынести его критические сентенции, даже если они мне не нравятся, и не стану роптать — одаренность и честность имеют право выносить приговор, когда полагают его заслуженным. Однако, из сказанного Вами, я рассчитываю получить благоприятный отзыв. Ваше сообщение о различных домыслах относительно подлинности братьев Белл очень меня позабавило: если бы загадка разрешилась, то, вероятно, она не стоила бы стольких беспокойств. Но не буду об этом — нас устраивает, чтобы все оставалось по-прежнему, тем более, что это никому не вредит. Рецензент, заметивший небольшой томик стихов в «Даблин мэгэзин», предположил, что так называемые три персонажа на самом деле — один человек, который наделен чрезмерным самоуважением и потому, обремененный собственными достоинствами, посчитав, что они слишком обширны, чтобы уместиться в одном человеке, соответственно разделил себя на три части, чтобы пощекотать нервы изумленной публики. Эта замечательная мысль рецензента очень оригинальна, но не точна. Нас трое.

С уважением к Вам,

К. Белл». (Из писем Шарлотты Бронте к У. С. Уильямсу).

«У. С. Уильямсу, эсквайру

26 апреля 1848 г.

Дорогой сэр, я прочитал роман «Роза, Бланш и Вайолет» и выскажу Вам, насколько мне это удастся, свое мнение. Лучше ли это «Рэнторпа», я не знаю, так как «Рэнторп» мне нравится очень. По крайней мере в нем та же сила, только выраженная еще более полно. Характер автора проступает буквально в каждой странице, что делает книгу очень интересной. Но больше всего привлекает то, что писатель говорит сам, а не то, что он вкладывает в уста своих героев. На мой взгляд, — наиболее оригинальный персонаж романа — это несомненно сам Дж. Г. Льюис. Дидактические пассажи удались в книге больше всего — некоторые высказанные в ней взгляды очень проницательны и глубоки и очень ясно представлены читателю. Льюис — беспристрастный мыслитель и прозорливый наблюдатель; в его теории есть мудрость, а в изложении — сила. Но почему тогда я так часто раздражаюсь, читая его книгу? Читателя поучают от души, а он не принимает этих доктрин и противостоит им. Я признаю, что нам предлагаются драгоценности в виде чистейшей правды. Почему же я все время тщательно выискиваю в них изъяны? У мистера Льюиса, как мне кажется, несмотря на его талант и честность, имеются некоторые недостатки в стиле; возможно, чуть-чуть больше, чем требуется, догматичности, а иногда и самоуверенности. Такие мысли посещают, когда читаешь книгу. Но после того, как вы перевернули последнюю страницу и несколько минут посидели в раздумье над произведенным ею впечатлением, вы начинаете ощущать удовлетворение от того, что познакомились с замечательным умом и искренней душой, с превосходным дарованием и высокими принципами. Надеюсь, что вскоре он опубликует еще одну книгу. В изображаемых им эмоциональных сценах до некоторой степени проскальзывает однообразная неистовость; будь он сдержанней, впечатление было бы сильнее! Время от времени у мистера Льюиса чувствуется французский литературный стиль, и тем он отличается от мистера Теккерея, который всегда пишет английским пером. Однако французский стиль не слишком вредит мистеру Льюису — он владеет им с истинно британской силой. Честь ему и хвала за превосходную в общем книгу! Надеюсь, что пресса и публика оценят ее по достоинству и примут намного радушнее и теплее, чем произведения Булвера или Дизраэли». (Из писем Шарлотты Бронте к У. С. Уильямсу).

Шарлотта Бронте о своих сестрах

[Об Эмили Джейн Бронте]

«Моя сестра Эмили души не чаяла в болотах, мрачнейшая из пустошей казалась ей цветущей розовой поляной, в любой безрадостной расселине она готова была видеть рай. Это унылое безмолвие дарило ей немало упоений, и самым важным, самым дорогим была свобода. Свобода ей нужна была как воздух, без нее она задыхалась. Ей оказалось не под силу сменить родимый кров на школу, сменить уединенное и очень тихое, но не стесненное ничем природное существование на подчиненный твердой дисциплине распорядок (пусть и под самым добрым покровительством). Ее дух не сумел перебороть естество. После утреннего пробуждения стремительно подступавшие образы родного дома и родных болот тоскливой, темной пеленой подергивали нарождавшийся день. Никто, кроме меня, не ведал, что ее гнетет, но я-то знала слишком хорошо. От этих внутренних борений ее здоровье быстро разрушалось: бледное, бескровное лицо, исхудалые члены, слабеющие силы — все говорило об угрозе близкого конца. Я чувствовала сердцем — если она не вернется домой, она погибнет, и, ясно это понимая, настояла на ее отъезде. Всего три месяца провела она в чужих стенах, но лишь по прошествии нескольких лет мы вновь решились отослать ее из дому». (Из заметок Шарлотты Бронте).

«Осенним днем 1845 года я случайно наткнулась на тетрадку стихов, написанных рукой моей сестры Эмили. Находке я ничуть не удивилась, ибо мне были известны и ее литературные способности, и ее литературные занятия. Но, прочитав тетрадь, я испытала потрясение — мной овладела твердая уверенность, что передо мной не обыкновенные пробы пера, в которых часто изливают душу женщины, а нечто несравненно большее. В ее стихах немногословных, сжатых была энергия и подлинность. В них я услышала особенную музыку — дикую, грустную, возвышенную. Моя сестра Эмили была не из числа людей, открыто выражавших свои чувства, даже родным и близким она не разрешала приближаться к тайникам своей души, и у меня ушли часы на то, чтоб примирить ее с моим открытием, и целые недели на то, чтобы убедить ее, что столь прекрасные стихи должны быть напечатаны… А между тем и младшая моя сестра скромно предложила мне взглянуть и на ее труды, сказав, что, раз мне так понравились писания Эмили, мне будет интересно ознакомиться с ее стихами. Я, разумеется, судья небеспристрастный, но я нашла, что и в ее стихах есть свой неповторимый тихий голос. Мы с юных дней мечтали стать писательницами и, отобрав стихи, надумали составить сборник и попытаться его напечатать. Питая отвращение к огласке, мы скрыли свои подлинные имена за псевдонимами: Каррер, Эллис и Эктон Белл, на которых остановили свой выбор, честно заботясь о том, чтоб это были христианские мужские имена, и не желая обнаружить свою женскую природу, ибо мы смутно ощущали, что к пишущим женщинам часто относятся с предубеждением, а нам тогда казалось, что в нашей манере письма и образе мыслей нет ничего от так называемой „женской поэзии“. От нашего внимания не укрылось, что переход на личности порой становится орудием наказания в руках у критиков, в порядке компенсации потом отвешивающих комплименты, нимало не похожие на искреннюю похвалу. Издать наш маленький сборник было нелегко. Как мы и думали, ни мы, ни наша лирика никому не требовались, но этого мы ожидали с самого начала, ибо, не имея собственного опыта, были осведомлены об опыте других. Самая же большая трудность заключалась в том, чтобы узнать, как следует писать избранным нами издателям, чтоб получить от них ответ. И я решила обратиться в адвокатскую контору Чэмберс в Эдинбурге и попросить совета. должно быть, там забыли этот эпизод, но мне он памятен, ибо оттуда прибыл краткий, деловой и в то же время вежливый, осмысленный совет, которого мы и держались, что помогло нам преуспеть впоследствии». (Из биографической заметки, посвященной Эмили и Энн Бронте, которую Шарлотта предпослала вышедшему в 1850 году изданию «Грозового перевала» и «Агнес Грей»).

«Что касается изображения человеческих характеров — это случай особый. Я готова признать, что Эмили едва знает с практической стороны сельских жителей, среди которых живет, — не более, чем монашка знает людей, проходящих мимо ворот ее монастыря. Моя сестра необщительна по натуре: обстоятельства благоприятствовали ее стремлению к уединению — кроме как в церковь или на прогулки по холмам она редко выходила из дома. Хотя она благожелательно относилась к окружающим, общения с ними она никогда не искала, и за редким исключением ей это удавалось. Тем не менее она знала их образ жизни, манеру разговора, их семейные дела, она с интересом слушала и говорила о них, делая детальные наброски характеров, красочно и точно. Но с ними она едва обменялась и словом. В результате ее разум впитал ту действительность, которая ограничивалась исключительно трагическими и ужасными событиями, а память запечатлела тайные рассказы о жестоких случаях, произошедших по соседству. Ее душевное состояние, будучи скорее мрачным, чем веселым, создало Хитклифа, Эрншо, Кэтрин. Она и не представляла, что сотворила. Узнай она, что читатель содрогнулся от тяжелого впечатления, произведенного на него такими безжалостными и неумолимыми характерами, душевно заблудшими, опустившимися, что некоторые ярко описанные, страшные сцены лишают его ночью сна, а днем душевного покоя, она удивилась бы и заподозрила притворство. Если бы она жила незатейливо, ее ум развился бы сам по себе, как сильное дерево, высокое, прямое, с широко раскинувшимися ветвями, и его плоды приобрели бы вызревшую сочность. Но на развитие подобного ума могли оказать действие лишь время и опыт — влиянию людей она не поддавалась». (Из заметок Шарлотты Бронте).

«Наша жизнь очень изменилась. Беда приняла форму, которую и предположить было страшно, можно только горестно оглянуться назад. Так бывает, когда в разгар дня, полного работы и забот, тружеников покидают силы. Первой это постигло мою сестру Эмили. Никогда за всю свою жизнь она не уклонялась от работы, не уклоняется и теперь. Она быстро слабеет, словно спешит покинуть нас. Каждый день, видя, как она мучается, я смотрю на нее с любовью и страданием. Никогда ничего она не делала, как другие. Ее характер особенный — порой она была сильнее мужчины, но наивнее ребенка. Ужас состоял в том, что, жалея других, себя она не жалела. Ее дух был неумолим к собственной плоти. Дрожащими руками, шатаясь, с угасающим взором она выполняла ту же работу, словно была здорова. Видеть это и не осмелиться отстранить ее от дел — это боль, которую не высказать никакими словами». (Из заметок Шарлотты Бронте).

[Об Энн Бронте]

«Она (Энн Бронте) долгое время была вынуждена видеть вокруг себя разрушительный результат невостребованного таланта и способностей; по натуре чувствительная и нежная, она глубоко воспринимала увиденное, и это ей вредило. Она размышляла над этим до тех пор, пока не уверовала, что ее долг воспроизвести историю (конечно, с помощью вымышленных характеров, событий и ситуаций), как предостережение для других. Она ненавидела свою работу, но продолжала ее. Когда ее призывали к благоразумию, она воспринимала это как искушение и потакание своим слабостям. Она считала, что должна быть честной, ничего не приукрашивать, или смягчать, или скрывать. Это ее благое намерение было неверно истолковано, и она получила свою долю хулы, которую вынесла, по своему обыкновению, спокойно, безропотно и терпеливо. Она была истинной христианкой, стремящейся приносить пользу людям, но оттенок религиозной меланхолии оставил печальный след на ее короткой безупречной жизни». (Из заметок Шарлотты Бронте).

Из переписки Шарлотты Бронте с Робертом Саути

Из письма Роберта Саути к Шарлотте Бронте, в котором авторитетный поэт того времени указывает на место женщины в литературном мире:

«<…> Я пытаюсь судить о том, что вы такое, на основании вашего письма, по-моему очень искреннего, но, как мне кажется, подписанного не настоящим вашим именем. Как бы то ни было, и на письме и на стихах лежит один и тот же отпечаток, и я легко могу понять то состояние души, которым они продиктованы… Вы обращаетесь ко мне не за советом, как вам распорядиться вашими талантами, но просите их оценить, а между тем мое суждение, возможно, стоит очень малого, а совет, может быть, дорог. Вы несомненно и в немалой степени одарены «способностью к стихосложению», как говорит Вордсворт. Я называю ее так отнюдь не с целью умалить эту способность, но в наше время ею обладают многие. Ежегодно публикуются бесчисленные поэтические сборники, не возбуждающие интереса публики, тогда как каждый такой том, явись он полстолетия тому назад, завоевал бы славу сочинителю. И всякий, кто мечтает о признании на этом поприще, должен быть, следственно, готов к разочарованиям.

Однако вовсе не из видов на известность — ежели вы дорожите собственным благополучием — вам нужно развивать свой поэтический талант. Хоть я избрал своей профессией литературу и, посвятив ей жизнь, ни разу не жалел о совершенном выборе, я почитаю своим долгом остеречь любого юношу, который просит у меня совета или поощрения, против такого пагубного шага. Вы можете мне возразить, что женщинам не нужно этих упреждений, ибо им не грозит опасность. В известном смысле это справедливо, однако и для них тут есть опасность, и мне со всей серьезностью и всем доброжелательством хотелось бы о ней предупредить вас. Позволяя себе постоянно витать в эмпиреях, вы, надо думать, развиваете в себе душевную неудовлетворенность и точно так же, как вам кажутся пустыми и бесцельными вседневные людские нужды, в такой же мере вы утратите способность им служить, не став пригодной ни к чему иному. Женщины не созданы для литературы и не должны ей посвящать себя. Чем больше они заняты своими неотложными обязанностями, тем меньше времени они находят для литературы, пусть даже в качестве приятного занятия и средства к самовоспитанию. К этим обязанностям вы не имеете пока признания, но, обретя его, все меньше будете мечтать о славе. Вам не придется напрягать свою фантазию, чтоб испытать волнение, для коего превратности судьбы и жизненные огорчения — а вы не избежите их, и так тому и быть, — дадут вам более, чем нужно, поводов.

Не думайте, что я хочу принизить дар, которым вы наделены, или стремлюсь отбить у вас охоту к стихотворству. Я только призываю вас задуматься и обратить его себе на пользу, чтоб он всегда был вам ко благу. Пишите лишь ради самой поэзии, не поддаваясь духу состязания, не думая о славе; чем меньше будете вы к ней стремиться, тем больше будете ее достойны и тем верней ее, в конце концов, стяжаете. И то, что вы тогда напишете, будет целительно для сердца и души и станет самым верным средством, после одной только религии, для умиротворения и просветления ума. Вы сможете вложить в нее свои наиболее возвышенные мысли и самые осмысленные чувства, чем укрепите и дисциплинируете их. Прощайте, сударыня. Не думайте, что я пишу так потому, что позабыл, каким был в молодости, — напротив, я пишу так потому, что помню себя молодым. Надеюсь, вы не усомнитесь в моей искренности и доброте моих намерений, как бы плохо ни согласовалось сказанное мной с вашими нынешними взглядами и настроением: чем старше будете вы становиться, тем более разумными будете считать мои слова. Возможно, я лишь незадачливый советчик, и потому позвольте мне остаться вашим искренним другом, желающим вам счастья ныне и в грядущем Робертом Саути».

По свидетельству Элизабет Гаскелл, несколько лет спустя, когда сама миссис Гаскелл гостила у Шарлотты Бронте в пасторате, сын Роберта Саути Катберт Саути прислал Шарлотте Бронте записку с просьбой разрешить привести это письмо в биографии отца, Шарлотта заметила:

«Мистер Саути прислал мне доброе, чудесное письмо, правда, немного строгое, но мне оно пошло на пользу».

Письмо Шарлотты Бронте к Роберту Саути, написанное ею ему в ответ по получении предыдущего письма:

«16 марта

Сэр, я не в силах успокоиться, пока вам не отвечу, и даже с риском показаться несколько навязчивой решаюсь беспокоить вас еще раз. Но мне необходимо высказать вам благодарность за добрый и мудрый совет, который вы благоволили дать мне. Я и не мнила получить такой ответ — и столь заботливый по тону, и столь возвышенный по духу, но лучше умолчать о моих чувствах, чтоб вы не заподозрили меня в бессмысленной восторженности. Прочтя ваше письмо впервые, я испытала только стыд и сожаление из-за того, что мне достало дерзости обеспокоить вас своими неумелыми писаниями. При мысли о бесчисленных страницах, исписанных мной тем, что лишь недавно доставляло мне такую радость, а ныне лишь одно смущение, я ощутила, как мучительно пылают мои щеки. По кратком размышлении я перечла письмо еще раз, и мне все стало ясно и понятно. Вы мне не запрещаете писать, не говорите, что в моих стихах нет никаких достоинств, и лишь хотите остеречь меня, чтоб ради вымышленных радостей — в погоне за известностью, в себялюбивом состязательном задоре — я безрассудно не пренебрегла своими неотложными обязанностями. Вы мне великодушно разрешаете писать стихи, но из любви к самим стихам и при условии, что я не буду уклоняться от того, что мне положено исполнить, ради единственного, утонченного, поглощающего наслаждения. Боюсь, сэр, что я вам показалась очень недалекой. Я понимаю, что мое письмо было сплошной бессмыслицей с начала до конца, но я нимало не похожа на праздную мечтательную барышню, образ которой встает из его строк. Я старшая дочь священника, чьи средства ограничены, хотя достаточны для жизни. Отец истратил на мое образование, сколько он мог себе позволить, не обездолив остальных своих детей, и потому по окончании школы я рассудила, что должна стать гувернанткой. В качестве каковой я превосходно знаю, чем занять и мысли, и внимание, и руки, и у меня нет ни минуты для возведения воздушных замков. Не скрою, что по вечерам я в самом деле размышляю, но я не докучаю никому рассказами о том, что посещает мою голову. Я очень тщательно слежу за тем, чтоб не казаться ни рассеянной, ни странной, иначе окружающие могут заподозрить, в чем состоят мои занятия. Следуя наставлениям моего отца, который направлял меня с самого детства в том же разумном, дружелюбном духе, каким проникнуто ваше письмо, я прилагала все усилия к тому, чтобы не только прилежно выполнять все, что вменяют женщинам в обязанность, но живо интересоваться тем, что делаю. Я не могу сказать, что совершенно преуспела в своем намерении, — порой, когда я шью или даю урок, я бы охотно променяла это дело на книгу и перо в руке, но я стараюсь не давать себе поблажки, и похвала отца вполне вознаграждает меня за лишения. Позвольте мне еще раз от души поблагодарить вас. Надеюсь, что я больше никогда не возмечтаю видеть свое имя на обложке книги, а если это все-таки случится, достанет одного лишь взгляда на письмо от Саути, чтобы пресечь это желание. С меня довольно той великой чести, что я к нему писала и удостоилась ответа. Письмо его священно, и, кроме моего отца, сестер и брата, никто и никогда не сможет лицезреть его. Благодарю вас вновь. Поверьте, больше ничего подобного не повторится. Если мне суждено дожить до старости, то даже через тридцать лет я буду вспоминать это словно счастливый сон. Вы заподозрили, что под моим письмом стоит придуманный мной псевдоним, но это мое подлинное имя, и потому подписываюсь вновь

Шарлотта Бронте.

Простите меня, ради Бога, сэр, за то, что я к вам обратилась вновь. Я не могла сдержаться и не высказать, как я вам благодарна, к тому же мне хотелось вас заверить, что ваш совет не пропадет втуне, как мне ни будет грустно и тяжко следовать ему вначале вопреки душевной склонности

Ш. Б.»

Ответ Роберта Саути на это письмо был таким:

«Кезуик 22 марта 1837

Сударыня,

своим письмом вы мне доставили большую радость, и я бы не простил себе, если бы не сказал вам это. Вы приняли мои советы с добротой и уважительностью, какими, они были продиктованы. Позвольте мне присовокупить к ним просьбу. Если вам доведется посетить Озерный край, пока я здесь живу, дайте мне знать — мне бы хотелось с вами познакомиться. Впоследствии вы будете лучше думать обо мне, ибо поймете, что мысли мои направлялись не суровостью и мрачностью, а только опытом и жизненными наблюдениями. По Божьей милости, мы можем совершенствовать свою способность управлять собой, что важно и для нашего благополучия, и еще более — для блага наших близких. Не позволяйте себе слишком бурного волнения чувств и сохраняйте ясный ум (наилучшее, что можно посоветовать вам также и для вашего здоровья), тогда и нравственное, и духовное развитие вашей личности не будет отставать от ваших интеллектуальных дарований. Да хранит вас Бог, сударыня. Прощайте и поверьте, что вы имеете истинного друга в лице

Роберта Саути».

Из письма Роберта Саути Каролине Баулз (о Шарлотте и Патрике Брэнуэлле Бронте):

«Я послал дозу охлаждающего предостережения бедной девушке, чьё взбалмошное письмо настигло меня в Бакленде. Дозу приняли хорошо, и она поблагодарила меня за неё. (…) Почти в то же время, как она написала мне, её брат написал Вордсворту, которому его письмо внушило отвращение, поскольку содержало грубую лесть по отношению к нему самому и обильную брань по адресу других поэтов, включая меня. О сестре я думаю хорошо благодаря её второму письму, и, возможно, она всю свою жизнь будет благожелательно вспоминать меня».

Из писем Шарлотты Бронте к подругам

[Письма к Эллен Нассей]

«Меня поразила записка, присланная вами вместе с зонтиком. Я увидела в ней такую озабоченность моими обстоятельствами, какой не вправе ожидать ни от одного живого существа. Не стану лицемерить — на ваши дружеские, деликатные и добрые расспросы я не могу ответить так, как вам того желалось бы. Не обольщайтесь на мой счет, воображая, будто во мне есть хоть крупица настоящей добродетели. Дорогая моя, будь я подобна вам, лицо мое было бы обращено к Сиону, и пусть пристрастия и заблуждения порой затягивали бы пеленой тумана сияющее дивное видение, но — я совсем не то, что вы. Знай вы мои мысли, мои неотступные грезы, воображение, которое порой меня испепеляет и заставляет видеть в обществе себе подобных жалкую докуку, вы ощутили бы ко мне сочувствие и — думаю — презрение. Однако же мне ведомы сокровища, которые хранятся в Библии, я чту их и люблю. Моим глазам открыт источник жизни, я вижу блеск и ясность его вод, но стоит мне нагнуться, чтоб испить из них, и воды отступают, словно от Тантала». «Вы бесконечно добры и часто приглашаете меня к себе. Меня это приводит в замешательство. С трудом отыскиваю я причины для отказа, но мне еще труднее согласиться и приехать. И уж вне всякого сомнения, мне не удастся посетить вас на этой неделе, у нас сейчас самая meleе (горячая пора — прим.) — мы повторяем пройденное. Я как раз слушала свой несносный пятый класс, когда мне принесли вашу записку. А в следующую пятницу мне следует быть у Мэри — так говорит мисс Вулер, которая обещала, что я там побываю еще на Троицу; зато в ближайшее воскресенье я присоединюсь к вам в церкви и, если это будет вам удобно, останусь до понедельника. Это простой, удобный план, к которому меня склонила мисс Вулер. Она говорит, что иначе пострадает ее репутация». (Из писем Шарлотты Бронте, 1836 год).

«Дорогая, дорогая моя Э.,

я вся сейчас дрожу от возбуждения — я только что прочла ваше письмо. Ни от кого и никогда не получала я чего-либо подобного, это ничем не сдерживаемые излияния нежного, любящего, щедрого сердца… Благодарю, благодарю вас горячо за вашу доброту. Не стану дальше избегать ваших вопросов и отвечу. Я так хочу стать лучше, чем я есть. Как жарко я молюсь порой, чтоб это совершилось. Знакомы мне и угрызения совести, раскаяние и проблески возвышенного и невыразимого, которые мне прежде были неизвестны. Все это может, разумеется, рассеяться, как дым, и снова меня поглотит ночная тьма, но я молю всемилостивейшего Искупителя, чтобы забрезживший мне Свет, ежели это свет евангельский, сияя, разгорелся в лучезарный день. Но не обманывайтесь на мой счет не думайте, что я хорошая. Я лишь хочу такою стать и вспоминаю с ненавистью свою непочтительность и дерзость. Ах, я ничуть не лучше, чем была всегда. Меня сегодня мучат такие черные, ужасные сомнения, что я бы согласилась тотчас поседеть, пожертвовать своей юностью и оказаться на краю могилы ради надежды на примирение с Богом и на искупление заслугами Сына Божья. Я никогда не позволяла себе забывать свои религиозные обязанности, но все-таки они были окутаны каким-то мраком и вызывали внутреннее неприятие, а нынче этот мрак сгустился еще больше — если бывает еще больший — мрак, и тяжкое уныние гнетет мой дух. Вы влили в меня бодрость, дорогая, и ненадолго, на короткий миг, я ощутила, что имею право увидеть в вас свою сестру по духу, но радостное возбуждение улеглось, я снова чувствую себя разбитой и утратившей надежду. Сегодня ночью я буду возносить молитвы так, как вы хотели, да внемлет мне Всемогущий с состраданием, на что смиренно уповаю, ибо к моим греховным просьбам прибавятся и ваши чистые моления. В душе у меня все бурлит, я вся в смятении, юные барышни донимают меня арифметикой и своими заданиями… Если Вы меня любите, приезжайте, о, приезжайте, ради Бога, приезжайте в пятницу, я буду высматривать и поджидать вас. Если вы обманете, я стану плакать. Знали бы вы, какая радость меня пронзила, когда я, стоя у окна в столовой, увидела, как шлепнулся, перелетев через ограду, ваш маленький сверток». (Из писем Шарлотты Бронте к Эллен Нассей, 1836 год).

«Обессиленная тягостными дневными трудами… я сижу за столом, желая написать хоть несколько строк моей дорогой Э. Простите, если из-под моего пера выйдут одни пустяки, но ум мой истощен и погружен в уныние. На улице ненастный вечер, от издающего протяжное стенание ветра меня охватывает грусть. В подобные минуты, в подобном состоянии духа мне свойственно искать успокоения, воображая что-то мирное и безмятежное, и, чтоб утешиться, я вызвала ваш образ. Вот вы сидите как живая, спокойно выпрямившись, в своем черном платье с белоснежным шарфом, передо мною ваше бледное, мраморно-бледное лицо. Мне бы хотелось, чтобы вы заговорили. Если нам суждено жить страшно далеко друг от друга и больше никогда не видеться, на склоне лет я буду уноситься мыслями в дни юности и погружаться в сладкую тоску, вспоминая своих давних друзей. …В моем характере есть свойства, которые приносят мне несчастье, я знаю чувства, которых вы не разделяете да и немногие, совсем немногие на свете способны их понять, чем я нимало не горжусь. Напротив, я стараюсь скрыть и подавить их, но временами они все же вырываются наружу, и те, кто наблюдают эти взрывы, относятся ко мне с презрением а я надолго делаюсь сама себе противна… Я только что получила ваше послание и то, что Вы к нему присовокупили. Право, не знаю, что заставляет вас и ваших сестер расточать свою доброту на такую, как я. Надеюсь, вы передадите им мою великую признательность. Вас я также благодарю, но больше за письмо, чем за подарок. От первого мне стало радостно а от второго больно». (Из писем Шарлотты Бронте к Эллен Нассей, 1836 год).

«Все последнее время Вы были так добры, не делая меня мишенью своих забавных, легких шуток, которые из-за моей злосчастной, неуместной обидчивости заставляли меня вздрагивать, словно от ожога. То, что все люди оставляют без внимания, ранит мою душу и застревает в ней, как жало. Я знаю, до чего это нелепо, и потому скрываю свои чувства, но ощущаю себя еще более уязвленной». (Из писем Шарлотты Бронте к Эллен Нассей, 1836 год).

«С тех пор, как мы расстались моя жизнь течет так же однообразно и неизменно, как всегда, я лишь учу, учу, учу с утра до вечера. Самое большое развлечение из тех, что выпадают мне на долю, это письмо от вас или новая, хорошая книга. „Жизнь Оберлина“, „домашние портреты“ Ли Ричмонда — последние, достойные подобного наименования. Ли Ричмонд совершенно завладел моим вниманием и странным образом околдовал меня. Выпросите, возьмите или похитьте его незамедлительно, прочтите также „мемуары Уилберфорса“, немногословный рассказ о короткой, бедной событиями жизни, но мне ее не забыть никогда, и книга эта хороша не столько своим слогом или описанными там событиями, сколько понятием, которое дает о даровитом, молодом, истинно верующем христианине». (Из писем Шарлотты Бронте к Эллен Нассей, 1836 год).

«20 февраля

Как же я буду жить без вас? Надолго ли нам предстоит расстаться? Чем мы провинились, что нас лишают общества друг друга? Непроницаемая роковая тайна. Я так желаю быть вблизи от вас, ибо мне представляется, что два-три дня или неделя-другая, проведенные подле вас, меня бы бесконечно укрепили в тех духовных радостях, которые я так недавно стала открывать. Вы первая наставили меня на этот путь, который я нащупываю столь неверною стопой; теперь я не смогу иметь вас подле себя и буду совершать его в печальном одиночестве. За что нас разлучают? Вне всякого сомнения, за то, что мы рискуем слишком полюбить друг друга и, позабыв Создателя, творить кумира из его созданий. Вначале я была не в силах сказать: «да будет воля Твоя!» Все мое существо восстало, но я знала, что это дурное чувство. Сегодня утром, оставшись ненадолго в одиночестве, я страстно молилась о том, чтобы Господь дал мне силы всецело ввериться Ему и творить Его волю, даже если возложенное Им будет не в пример суровей нынешнего разочарования, и с той минуты я ощутила большее спокойствие и смирение, а следовательно, и счастье. В прошлое воскресенье я открыла Библию в очень подавленном состоянии духа, но, когда стала читать, мной понемногу овладело чувство, не посещавшее меня на протяжении долгих-долгих лет, такое сладкое и умиротворенное, какое приходило только в раннем детстве, когда, стоя воскресными вечерами у открытого окна, я читала жизнеописание одного французского аристократа, достигшего самой высокой и беспорочной святости со времен первохристианских мучеников». (Из писем Шарлотты Бронте к Эллен Нассей, 1837 год).

«Я снова в Дьюсбери и занимаюсь тем же, что и прежде: учу, учу, учу… Когда же вы вернетесь? Поспешите! Вы так давно живете в Бате, что все уже усвоили, и я ничуть не сомневаюсь, что обрели довольно аристократического лоска (ведь если мебель вощат слишком долго, становится не видно благородного рисунка дерева), и, если лоска станет еще больше, вашим Йоркширским друзьям придется слишком трудно. Воскресенье сменяется воскресеньем, а я не жду, что вы к нам постучите и мне доложат: „Пришла мисс Э.“. Ах, боже мой, что за приятное событие в моей однообразной жизни! Как я хочу, чтобы оно случилось вновь! Конечно, нам придется два-три раза повидаться, чтоб растопить неловкость, образовавшуюся между нами за долгую разлуку». (Из писем Шарлотты Бронте к Эллен Нассей, 27 августа 1837 года).

По свидетельству Элизабет Гаскелл, примерно тогда же она вспоминает, что позабыла возвратить мешочек с рукоделием, который брала у Э. (Эллен Нассей — прим.), и вскоре, исправляя промах, пишет:

«Эти провалы памяти со всею несомненностью свидетельствуют о том, что лучшая моя пора уже прошла».

«Как бы мне ни хотелось приехать к вам перед рождественскими праздниками, это невозможно: не раньше, чем через долгих три недели смогу я оказаться под родимым кровом и подле своей утешительницы. Если бы я всегда могла жить вместе с вами и вместе с вами читать Библию, если бы наши уста одновременно припадали к единому источнику любви, я верю и надеюсь, что могла бы измениться к лучшему, — стать много лучше, чем позволяют мои нынешние ускользающие мысли, мое дурное сердце, чуждое духовному и отзывающееся на плотское. В мечтах я часто строю планы, как хорошо было бы поселиться вместе и помогать друг другу укрепляться в жертвенности, этом священном ревностном служении, в котором столько преуспели первые святые Господа. У меня слезы наворачиваются на глаза, когда я сравниваю это счастье, сулящее награду в небесах, с тем, как огорчительно живу сегодня, терзаемая страхом, что так и не узнаю настоящее раскаяние, нетвердая в делах и помышлениях, стремящаяся к благочестию, которого мне не достигнуть никогда, нет, никогда, пронзаемая мыслью, что мрачные доктрины кальвинистов справедливы, — словом, довольно мне подумать о духовной смерти, чтоб ощутить уныние. И если для спасения необходимо совершенство христианина, мне не видать спасения: ведь у меня не сердце, а котел греховных мыслей; решаясь совершить какой-нибудь поступок, я часто забываю обратиться к Искупителю, чтоб он меня направил на путь истинный; я и молиться не умею и не способна посвятить себя великой цели и творить добро. Я только и ищу что наслаждения, стараясь удовлетворить свои желания, я забываю Бога, как Богу не забыть меня? А между тем я сознаю величье Иеговы, мне внятно совершенство Его заповеди, меня пленяет чистота христианского учения, — я верно мыслю, но живу чудовищно». (Из писем Шарлотты Бронте к Эллен Нассей, 1837 год).

«<…> Боюсь, что вы меня сочтете нерадивой из-за того, что я не написала вам давным-давно, как обещала, но у меня есть достаточно серьезное и огорчительное оправдание — почти тотчас после моего возвращения домой с нашей бедной старой Табби случилось несчастье. Отправившись в деревню с поручением, она поскользнулась на обледенелой, крутой улице и упала. Было уже темно, падения ее никто не заметил, она лежала, пока ее стоны не привлекли внимания случайного прохожего. После чего ее отнесли в аптеку, где выяснилось, что у нее сильнейший вывих и перелом ноги. Из-за отсутствия хирурга никаких мер нельзя было принять до шести утра. Сейчас она лежит у нас дома, и состояние ее тревожно и опасно. Мы, разумеется, всем этим очень опечалены, ибо видим в ней члена семьи. С тех пор мы, можно сказать, остались без прислуги, лишь время от времени наведывается девушка, которая выполняет кое-какую грязную работу, но постоянную служанку мы еще не подыскали, и потому на наши плечи пали все домашние заботы и, в придачу, уход за больной Табби. Учитывая происшедшее, я не прошу вас о приезде, хотя бы до тех пор, пока не станет ясно, что опасность миновала, иначе я бы показала себя великой эгоисткой. Энн торопила меня с написанием этого письма, но остальным хотелось подождать и посмотреть, не примут ли дела более благоприятный оборот, и потому я все откладывала эту весть, ибо мне очень не хотелось отказывать себе в долгожданном удовольствии видеть вас. Однако, памятуя ваши слова о том, что вы препоручаете решение о поездке высшей воле и покоритесь ей, каким бы оно ни было, я сочла своим долгом также покориться и не роптать, — как знать, быть может, все и к лучшему. Я стала опасаться, что в эту суровую зимнюю пору поездка вам могла быть не в радость, пустоши могло бы завалить снегом, и вам было бы трудно выбраться отсюда. После такого разочарования я больше никогда не буду предвкушать какую-либо радость и твердо на нее рассчитывать, — все происходит так, как будто между нами стоит рок. Я не достойна вас, и лучше вам не осквернять себя подобной дружбой. Я бы очень настаивала на вашем приезде, но у меня явилась мысль, что, если Табби умрет в вашем присутствии, я себе этого не прощу. Нет, этой поездке не бывать, воспоминание о ней тысячу раз в день пронзает меня болью, язвит и наполняет горечью. Я не единственная, кто ее испытывает. Мы все вас ожидали с нетерпением. Отец сказал, что очень одобряет нашу дружбу и очень бы желал, чтобы она длилась всю мою жизнь». (Из писем Шарлотты Бронте к Эллен Нассей, декабрь 1837 года).

«Хоуорт 9 июня 1838