- Все

- Детская и образовательная литература

- Детская художественная литература

- Современная детская литература

Бесплатный фрагмент - Светлылики

От автора

Глава написана для взрослых, но детям читать не воспрещается

О чём обычно бывают детские книжки? Как правило, о чем-то светлом, правильном, чистом. И чтоб увлекательно было, интересно, но в то же время без нравоучений и назиданий. Очень это ответственно — книжку для детей писать.

Потому-то и решила я сказать здесь о том, что не поместилось в самой книжке — о мыслях уже взрослых и о снах тоже взрослых, но которые родом оттуда, из детства.

Мы, взрослые, как ни крути, а так и остаёмся навсегда детьми — с торчащими вихрами, конопатыми носами и вечно разбитыми коленками, только пыжимся зачем-то, важничаем, напускаем на себя взрослости, которая нам чаще вредит, чем помогает. Кто-то раньше это понимает, кто-то позже, а кто-то так и не поймёт никогда.

Детство — это удивительная сказочная страна. Точно вам говорю. Ну, сами посудите: в детстве, куда ни глянешь, у каждого камушка –душа, у каждого пня — лицо человеческое. Так и живёшь с ежесекундным ощущением чуда.

Вот взять хотя бы полёты. Нет, не те, что на самолёте или с табуретки на пол. Другие: в мечтах, во снах, а кто-то, возможно, и наяву. В детстве все летаем запросто, но как только становимся взрослыми, как будто нам кто в карманы камней тяжеленных насыпал — ну, не взлетается, хоть реви! Но иногда… Иногда случится вдруг что-то необъяснимое — и ты летишь. Пусть и во сне, но снова, как в детстве, — летишь! Летишь, а счастье, оно даже не внутри, а вокруг разлито и запах имеет, и цвет, и вес. Ты кружишь, раскинув руки над огромным полем, твое лицо обдувает ветер, треплет волосы, забивается в складки одежды. Под тобой огромным океаном волнуются серебристые, как шёлк, травы. А ты летишь, и силы в тебе столько, что кажется можешь вечность летать не уставая. Но всякий сон когда-нибудь заканчивается… И вот ты приземляешься, но ещё какое-то время продолжаешь скользить по инерции по этому переливающемуся серебром шёлку. И просыпаешься ещё не осознавая, где ты, кто ты, а лицо твоё всё ещё щекочет сладкий прохладный ветер. Ты просыпаешься в мире, в котором люди не летают. Но вопреки всем взрослым законам физики, понимаешь, что только что летал! И проснулся не вялым и расслабленным, как обычно после сна. Всё тело свежее, каждый мускул, каждый нерв звенит от пережитого напряжения и восторга, и ты понимаешь, что это было! Только что было! На самом деле. Не во сне. И ты ходишь потом весь день, улыбаясь, с кусочком чуда внутри, а остальные взрослые скучно думают, что в лотерею, наверное, выиграл или новую машину купил.

В нашей жизни может случиться всякое — не только доброе, но и порой что-то злое, страшное, которое сожжёт, затопит, погребет всё, что наживалось годами, десятилетиями. В общем, избавит от всего материального. Единственное, то, что всегда при нас, что в огне не горит, в воде не тонет, то, что внутри — в голове, в сердце, в душе: любовь, сострадание, милосердие, умение слушать и слышать, смотреть и видеть. А ведь основы всего этого закладываются ещё в детстве и на всю жизнь так крепко запечатываются в нас, что никакая сила их ни отнять, ни уничтожить не может.

Этой книгой я хочу обратиться не столько к юному поколению, а пожалуй, в большей степени, к взрослым:

— Остановитесь на минуточку, прислушайтесь к себе, вспомните, почувствуйте себя ребёнком — тем, которым вы были и по сей день остаётесь, только почему-то забыли об этом. Вспомните, и мир наполнится другим смыслом, и запахи станут острее, и краски ярче.

И камни заговорят с вами, и в каждом пне разглядите лицо человеческое, и в каждой травинке — душу.

«Гармонисты»

Давным-давно, когда я ещё на свет не появилась, моя мама работала заведующей сельским клубом. В деревне ведь как — ни ресторанов, ни всяких других развлечений не было. По выходным и по праздникам весь народ, от мала до велика, собирался в клубе. Под это дело выделили здание старой школы. Сделали там ремонт местными силам, приобрели киноаппарат. Свой. Сначала-то была передвижка — это, кто не знает, так назывался передвижной кинотеатр. На лошади: зимой на санях, летом на телеге привозили киноаппарат и движок, который вырабатывал электричество, — без света тогда деревня жила, позже провели.

Всё в клубе было: и шахматы, и шашки, и песни, и танцы. Спустя время и радиола с пластинками появилась. Напоётся народ, натанцуется под всякие там «Бессамэ мучо», но потом всё равно гармониста играть зовут. И вот тут-то и начиналось самое интересное, самое веселье. На гармони в деревне многие играли, но так, как Иннокентий Малахов (дядя Кеша), никто не мог. Ох, как у него пальцы бегали по кнопочкам — не уследишь! А наигрышей сколько знал — не пересчитать! Как заиграет, ну не усидеть на месте. Ноги сами кренделя выписывают. В деревне говорили: «Под Малаховскую гармонь и безногий запляшет». А ещё говорили: «В Малаховской гармони душа живёт».

Так вот, эта история произошла, когда мне ещё и двух лет не исполнилось, но кое-что сама помню, что-то мальчишки рассказали, а что-то мама дополнила.

Мой брат, который всего-то старше меня на четыре года, был у меня в няньках. В те поры матери по три года в декрете не сидели, работать надо было. С малышами водились старшие. Вот и за мной брат присматривал. Ну как присматривал — таскал меня везде за собой. Сами посудите — братишке всего лет шесть тогда было, с мальчишками побегать, поиграть хочется, а меня куда денешь? Посадит в коляску и возит то на пруд, то в соседнюю деревню, то на кузню, в общем, куда с мальчишками отправятся, туда и меня волочёт. Зато какие у меня игрушки были! Чего мне только мальчишки в коляску не насуют: и подковы были, и гвозди всевозможные, и обрывки лески с рыболовными крючками, и даже пачка махорки. Перекладывала я всё это добро, рассматривала, может, что и на зуб пробовала — этого не помню, врать не буду, но сидела я в коляске спокойно, мальчишкам не докучала. Ну, и они в ответ все заботились обо мне, как умели, делились очередной «добычей», так что недостатка в игрушках у меня не было. А однажды моя коллекция пополнилась удивительными музыкальными вещицами…

Был у моего брата друг-сосед, на пару лет постарше, через два дома от нас жил, Вовка Малахов, сын того самого знаменитого дяди Кеши-гармониста. Ох, и проныра был — вся семья, да что семья — вся деревня иногда от его выходок стонала. Хотя потом институт закончил, большим человеком стал. Но пацанёнком был бедовым, с фантазией, и постоянно остальных мальчишек в свои аферы втягивал. Такого, бывало, натворят — на голову не натянешь. Вот и в этот раз ловили они с моим братом на пруду карасей. Я рядом, как обычно, в коляске сижу. В ногах у меня банка с червями. Я их по одному достаю и аккуратно по коляске раскладываю. Червяки расползаются в разные стороны, я их ловлю и обратно в банку складываю. Увлекательное занятие, а мальчишкам скучно — не клюёт у них. Побросали они удочки на рогатины, уселись на мелкую травку на берегу пруда. Брат достал съестные припасы — большие ломти чёрного хлеба, натёртые чесноком и щедро посыпанные солью. Мне подали ломоть, между собой поделили. Сидим жуём. Солнышко макушки греет, поплавки не шевелятся, тишь да гладь.

— Вовка, а душа, она какая? На что похожа? — нарушил тишину мой брат.

— А я почём знаю. Спроси чего полегче.

— Нет, ну как же? — загорячился брат. — Кому, как не тебе, про это знать!

— Это ещё почему? — искренне удивился Вовка.

— Так ведь все в деревне говорят, что душа у твоего батьки в гармони живёт. Небось, вылезает иногда оттуда? — убеждённо спросил Гоша. — Небось, видел, а сказать не хочешь. Я думал мы с тобой друзья. Разве от друга могут быть секреты? Нет, ты скажи! — не унимался брат.

Вовка аж отшатнулся от такого напора:

— Да не видел я никого! Чё прицепился как клещ? Хотя… — Вовка почесал себя за ухом, отчего его давно не стриженые лохмы над ухом встали торчком, и он стал похож на одноухого филина.

Брат насторожился:

— Нууу? Чего замолчал? Вспомнил? Видел? Ну, рассказывай, не тяни! Какая она?

Вовка с шумом втянул в себя воздух, потом так же шумно, со звуком «чшшшшш», выдохнул и выдал фразу, с которой всегда и начиналась очередная афера:

— Я тут чего подумал-то… — он помолчал и продолжил, — раз по дому душа не летает, значит она сейчас в гармошке сидит. Так? — и не дожидаясь ответа от нас, сам себе ответил. — Так! Значит надо взять гармонь и посмотреть. Батя на работе. Мы быстренько туда и обратно. Он и не заметит.

Брат с уважением воззрился на друга:

— Ну ты башка! Я бы не додумался. Айда! — и тут он кисло посмотрел на меня. — Ляльку с собой тащить? Мы так дотемна не управимся.

— Ляльку обязательно с собой! — Вовка даже ногой притопнул — Ты как собираешься гармонь по деревне, в руках нести? Да нас с тобой сразу отцу сдадут. А мы её Ляльке в коляску спрячем — никто не увидит.

— Ну ты башка! — снова восхищённо выдохнул брат.

Пацаны вдвоём вцепились в ручку коляски и со всех ног понеслись в деревню. Такой скорости моя коляска не развивала ни до, ни после этого случая. Несчастное средство передвижения со скрипом и стоном подскакивало на каждой кочке, каждой рытвине. Я подскакивала вместе с ним, и одновременно с нами подскакивала и металась по коляске банка с червями, а точнее без червей, потому как они давно повылетали из посудины и тоже метались и подскакивали вместе со мной и с банкой.

До деревни мы долетели быстро. Вовка пошёл в дом, а мы с братом остались ждать его на улице.

Вот в сенях скрипнула половица, Вовка высунул из-за двери голову и зашипел сквозь зубы:

— Коляску ближе подкати.

— Чего? — не расслышал брат.

— Коляску, говорю, ближе подкати, тетерев глухой! — уже зло шипел мальчишка.

— Аааа, понял.

Брат закатил меня почти на самое крыльцо и в целях конспирации поднял у коляски верх.

Пацаны затолкали гармонь мне за спину, закинули её сверху моим одеяльцем и понеслись обратно к пруду.

Оказавшись на берегу, рядом с воткнутыми в землю удочками, ребята перевели дух. Оглядевшись по сторонам и не заметив никого подозрительного, брат откинул верх коляски и аккуратно достал гармонь. Какая же она была красивая! Небольшая. Ладненькая. Лаково поблёскивала на солнце и чуть поскрипывала мехами. Мы все трое молча любовались этим чудом, совсем забыв, для чего только что совершили дерзкую кражу.

Первым снова заговорил брат:

— Ну, Вовка, давай показывай, где она, душа.

Вовка взял гармонь, покачал её в руках, как будто взвешивал. Зачем-то понюхал. Затем, как доктор к пациенту, приложил ухо к мехам и начал прислушиваться.

— Ну, что там? — шёпотом спросил мой брат.

— Тихо! — шикнул на него Вовка, продолжая вслушиваться в недра гармони.

Гоша хотел было ещё что-то спросить, но осёкся на полуслове.

Вовка наконец-то перестал прослушивать гармонь. Теперь он держал её перед собой на вытянутых руках и буравил взглядом. Как будто хотел рассмотреть что-то сквозь меха. И вдруг:

— Душааа, выходииии. — неожиданно тоненьким голосом протяжно позвал он.

У брата от удивления глаза сделались круглыми:

— Вовка, ты чего? Совсем рехнулся?

— И не рехнулся. Может, она боится выходить? Надо тихонечко звать, а то перепугается и вовсе не выйдет. Давай вместе.

И мальчишки начали наперебой умильно-тоненькими голосами выманивать из гармошки душу, как щенка из конуры. Минут десять они так сюсюкали, но душа не соизволила появиться. Вовка начал злиться:

— Да что это за душа такая трусливая! И чего не выходит? — нервничал он. — Выходи, мы ничего тебе не сделаем! — уже приказным тоном кричал он во внутренности гармошки. Но душа не отзывалась.

В отчаянии парень начал трясти инструмент, как будто надеялся силой вытрясти из него душу. Случайно нажал кнопки, и гармонь пару раз слабо пискнула.

— Ага! Не нравится! — закричал Вовка. — Не хочешь по-хорошему? Всё равно достану! Гоша, берись за тот край. Тяни на себя!

Брат схватился за один край гармони, Вовка тянул за другой. Парни растягивали гармонь в разные стороны, всё дальше и дальше отходя друг от друга. Тянули изо всех сил, упираясь ногами в землю. Лица у них раскраснелись, они скрипели зубами, тяжело дышали, но тянули, тянули, тянули…

Меха не выдержали, с треском лопнули — вместо одной целой гармони, у мальчишек в руках остались две половинки. Войдя в раж, друзья ещё не осознавали, что они натворили. По очереди заглядывая в разорванное нутро несчастной гармони, парни ещё пытались рассмотреть там душу, но, увы, их ждало разочарование, души там не оказалось. Зато оказалось много серебристых маленьких плоских прямоугольных пластиночек с узкими щёлочками, прикрытыми тоненькими металлическими мембранками. Мальчишки выковыривали их из гармонного пузика и складывали мне в коляску. Я вертела в руках эти новые игрушки и почему-то решила подуть в одну из них. Неожиданно серебристый прямоугольничек издал нежный красивый звук. Я взяла другой прямоугольничек и тоже подула в него. Он тоже зазвучал, но звук был уже немного другой — более низкий, бархатный. Какое чудо — я дула на эти пластинки, и они все пели на разные голоса. Таких замечательных игрушек у меня ещё не было. Радость моя была безгранична.

А вот мальчишки, остыв и осознав, что натворили, здорово приуныли. Оба прекрасно понимали, что изрядной порки им не миновать. Вовке так лучше вообще теперь дома не показываться. Так и стояли они над поруганным инструментом, и мысли обоих одолевали не радостные.

— Может, спрячем это всё куда-нибудь подальше или лучше сожжём? — Вовка ткнул носком ботинка в половинку гармони, которая лежала ближе к нему.

— Не, жечь сейчас нельзя — огонь, дым увидят, — здраво рассудил брат.

— Значит спрячем. Пока у тебя, твой дом ближе. Может, отец не спохватится? — без особой надежды успокаивал себя Вовка.

— Может и правда, не спохватится. — поддакнул Гоша. — А и спохватится, скажешь, может, воры украли.

— Точно! — оживился Вовка. — Если гармонь не найдут, так на нас не подумают. Может и правда, воры. Пришли и украли. Гармонь-то дорогая… — и тихо добавил. — Была.

Мальчишки закинули ошмётки гармони в коляску, кое-как прикрыли одеяльцем и, уже никуда не торопясь, потолкали горестную поклажу ближе к дому. Всю дорогу они молчали, отдавшись невесёлым мыслям, и лишь изредка тяжело вздыхали.

Мамы дома не было, она ещё не вернулась с работы. Брат по-быстренькому скидал половинки гармони в голбец и, строго посмотрев на меня, поднёс палец к губам, давая понять, чтоб я хранила тайну. Я кивнула. Вовка убежал домой, а мы остались ждать. Обычно мама поздно возвращалась с работы, и меня спать укладывал брат. Но сегодня она вернулась раньше — в клубе отменили репетицию. Мы даже успели попить чаю все вместе, что бывало очень редко.

За окнами темнело. Вечер плавно перетекал в ночь. Пора укладываться спать.

Мы с братом так старательно вели себя «как обычно», что вызвали у мамы смутные подозрения:

— Да что с вами сегодня? Какие-то вы необычные.

— Обычные! Обычные! — закричали мы наперебой, устроив привычный гвалт, чем окончательно успокоили маму.

— Ну, значит спать. Все по кроватям! — скомандовала она и пошла расстилать постели.

Мама уложила меня в кроватку. Я прихватила с собой из коляски несколько серебристых пластинок — даже на ночь не могла расстаться с ними, так они мне понравились.

— Лялька, что это у тебя? — мама рассматривала на своей ладони несколько блестящих прямоугольничков. — Ты где это взяла?

И тут в окошко громко и требовательно постучали. Мама выглянула за занавеску и побежала открывать дверь.

В дом вошли дядя Кеша в кое-как накинутом на одно плечо пиджаке и Вовка, исподлобья озирающийся по сторонам.

— Константиновна, — обратился дядя Кеша к маме, — гармонь пропала. Люди видели, как мой с твоим парнем днём у нашей избы крутились. Так гармонь не у вас?

У мамы брови удивлённо поползли вверх:

— С чего вдруг ей здесь ока… — мама не закончила фразу, закусив губу, разжала ладонь. На ладошке поблёскивали мои музыкальные пластиночки.

Охнув, Вовкин отец опустился на лавку. Объяснять тут было уже нечего, но Вовка и Гоша, перекрикивая друг друга, затараторили, торопясь высказать всё, что произошло: и про гармонь, и про душу, и что вернули бы сразу, и что случайно так вышло, и про пластинки, и главное про душу, про душу. Брат слазал в голбец, достал то, что ещё с утра было целым прекрасным инструментом, и оба горе-гармониста встали перед дядей Кешей, склонив головы и смиренно ожидая справедливой порки.

— Отдала Богу душу моя гармонь… — дрогнувшим голосом сказал Вовкин отец.

Драть пацанов на ночь глядя Дядя Кеша не стал. Они с Вовкой молча собрали с пола половинки гармони и собрались уходить. Мама протянула им пластинки, которые выгребла из коляски, но дядя Кеша только рукой махнул, повернулся и вышел. Вовка быстро переглянулся с Гошей, хотел что-то сказать, но передумал и вышел вслед за отцом.

Выдрали мальчишек или нет, я не помню, мама не знает, а сами парни не говорят. Их с тех пор у нас в деревне гармонистами прозвали.

Дядя Кеша ездил куда-то далеко и привёз новую гармонь, люди говорят лучше прежней. И про душу опять говорят. Только, я думаю, не в гармони она, эта душа, а в дяде Кеше, потому как в его руках любая гармонь поёт так, что заслушаешься.

А пусть не смотрят!

Сколько себя помню, а это едва ли не с рождения (да-да, и такое бывает), так вот сколько себя помню, я всегда боялась… травы. Обычной зелёной травы. Особенно тимофеевки — просто в ужас повергала. Повезёт меня мама, бывало, в коляске через поле, а я лежу, в небо глазёнками таращусь. Голубое, с белоснежными облаками. Нет-нет, да и солнце покажется. Щурюсь, улыбаюсь. Коляска покачивается. Красота. И вдруг, над краями коляски зашуршат, закачаются страшные огромные «червяки» — головки созревшей тимофеевки. Вот ужас-то! Тут я и начинала орать, на одной ноте, без остановки и передыху. Так и орала, пока поле не закончится и не пропадут с глаз моих долой страшные пугалки тимофеевские. Глотка у меня была лужёная — орала я громко, далеко слыхать. Вся деревня знала: опять Ляльку не с кем оставить, мать с собой на дойку потащила.

Став чуть постарше, года в два, с тимофеевкой я разобралась. Мы с ней даже подружились. Тимофеевка не кусалась, как крапива, не колола, как кусты крыжовника, в общем, была абсолютно мирной травой. К тому же, как оказалось, её с огромным удовольствием поедают кролики, которых разводили Шустовы из соседней деревни. Ох, как я любила смотреть, как ушастиков кормят. И сама иногда, выбрав самую длинную травинку тимофеевки, просовывала её сквозь прутья кролику. Он хватал травинку и начинал быстро-быстро шевелить челюстями. Казалось, что травина сама собой втягивается зверьку в рот. Но вот перед самой гусеницеподобной головкой тимофеевки кролик делал «кусь», и головка травинки падала на пол клетки. Почему-то кролики не ели этих «червяков». Наверное, тоже боялись — решила я.

И вот едва я успела подружиться с тимофеевкой — появилась новая напасть: мама надумала разводить цветы в палисаднике перед домом. Ну, надумала и надумала — цветы они вам не тимофеевые червяки, цветы, они сразу добрые и красивые. Ромашки, васильки, колокольчики. Но нет, мама высадила на клумбу какие-то махонькие зелёные кустики, не похожие ни на что из того, что я знала.

— Ох, и красота у нас тут будет, когда они расцветут! — уверяла мама.

— Красивее ромашек? — засомневалась я.

— Куда красивее!

«Это ж какая красотища тут расцвести должна? Уж если даже ромашек красивее. Это же глаз не оторвать от красоты такой будет!» — думала я и каждое утро первым делом мчалась в палисадник, чтоб не пропустить цветение чуда дивного. Но цветы и не думали распускаться. Постепенно я начала забывать про мамины цветы, всё реже заглядывала в палисадник, а потом и вовсе потеряла к ним интерес.

Сегодня, с утра пораньше, я решила вывести на прогулку своего любимца — «самошитого» зайца. Самошитого, потому как не магазинный он был, его мне бабушка сама сшила. Из старой, как она мне тогда сказала, «котиковой», безрукавки. Почему безрукавка «котиковая», я так тогда и не поняла. Бабушка твёрдо уверила меня, решившую, что безрукавку сшили из котиков, что коты и даже кошки тут ни при чём и никто из них одежду не шьёт. И я тогда подумала, что, наверное, до бабушки эту безрукавку носил какой-нибудь котик, вот потому она и «котиковая». Подобное объяснение меня вполне устроило, и я очень полюбила своего «котикового» зайца и всюду его таскала за собой. Вот и сегодня я напоила его молоком, потыкав носом в свою чашку, затем вытерла его замурзанную мордочку подолом своего платья, и мы пошли гулять.

Поболтавшись возле крыльца, мы с зайцем решили пойти в палисадник.

Открыв дощатую калиточку, я провела своего любимца в мамин цветник. По пути поведала зайке о чудодивных цветах, которые никак не хотят расцветать… и тут неожиданно натолкнулась на пристальный, немигающий взгляд чьих-то глаз. Этих самых глаз было так много и все они так зло смотрели на меня. Казалось, злые глаза обступают меня со всех сторон, сейчас окружат, и я уже никогда не смогу вырваться из их плена. Я завизжала от страха и, выронив зайца, понеслась к дому. Ни мамы, ни бабушки дома не было. Брат с мальчишками уже убежали на речку. Кому же рассказать, пожаловаться на злые глаза? Да и зайца надо как-то выручать из беды. Как он там один, без меня, среди этих страшных злых глаз? А вдруг они сожрут моего зайца? Кто же знает, может, «котиковые» зайцы их любимая еда. В общем, зайку обязательно надо спасти. Но как? Как решиться и снова пойти в палисадник, туда, к этим злющим глазам? От воспоминания у меня мурашки побежали по спине, и я невольно поёжилась. Можно, конечно, было сесть на крыльцо и зареветь во весь голос — кто-нибудь из взрослых да услышит, придут на помощь. Только ведь пока услышат, пока придут… От моего зайца, может, уже даже и ушей не останется. Надо идти самой спасать. Я огляделась: идти в палисадник с пустыми руками — так себе затея. Надо было вооружиться. За крыльцом к стене дома был прислонён черень от лопаты. Мама всё собиралась насадить новую, но пока руки не доходили. А вот мне, пожалуй, эта дубина придётся в самый раз. Я схватила черень, но не смогла удержать, уронила. Подхватив за один конец, так и поволокла за собой по земле в сторону палисадника.

Приоткрыв калитку, я робко заглянула внутрь, боясь встретиться взглядом со злыми глазами. Мой зайка одиноко лежал на краю маминой клумбы, которая ощетинилась страшными глазастыми цветами.

Страх мешал дышать, но в то же время меня вдруг захлестнула волна какого-то отчаянного безрассудства и я, покрепче ухватив палку, с воплем ринулась в бой.

Смутно помню, что происходило дальше — я с трудом елозила по клумбе тяжеленным длинным чернем. Во все стороны летели ошмётки страшных цветков. Остро пахло свежей зеленью. Я сквозь слёзы орала на цветы во всё горло:

— А вот вам! Вот вам! Нечего тут смотреть!

За этим занятием меня и застала мама…

С тех пор она больше никогда не садила возле дома цветы, а уж анютины глазки и подавно, хотя ещё много лет продолжала выписывать журнал «Цветоводство».

Сила слова

Жил в нашей деревне дедко Коука. Да-да, так и звали его все. Что за странное имя? — спросите вы. А имя-то на самом деле у него было самое обычное — Николай. Колка. Но дедко все слова имеющие в середине букву «Л» произносил на свой манер — буква «Л» превращалась у него в нечто среднее между «В» и «У»: слово «палка» звучало как «паука», «ёлка» — «ёука», «волки» — «воуки», ну, и так далее. Дед был пришлый, в нашей деревне так не разговаривали, но деда все величали на его же манер, как сам представился. Никто никогда не называл его ни Колькой, ни Николаем — Коука и Коука…

Работал дед Коука пастухом, пас частное стадо. До того, как дед появился в деревне, коров, коз да овец деревенские пасли сами, по очереди — сколько голов на одном дворе, столько дней семья и пасёт, затем очередь следующего двора. Не всем это удобно было, особенно у кого ребятишек не народилось, или совсем ещё малыши, которым стадо не доверишь. Выкручивались взрослые, как могли. На работу надо выходить и стадо личное пасти надо, поэтому и перепрашивались, и договаривались — очередь путалась, сбивалась, переругаются, бывало, все. И вот тут-то появился дедко Коука, как палочка-выручалочка. Как-то само собой всё сразу и уладилось.

Откуда дедко пришёл в нашу деревню, никто не знал. Дед сам не рассказывал, хотя уж больно словоохотлив был, а эту тему ни-ни. Но никто и не выпытывал. Видят: хороший человек, с добром пришёл — чего зря пытать. Хотя нет-нет, а между собой деревенские и сплетничали про деда: уж больно он не похож был на наших местных стариков. Маленький, сухонький, жилистый. Кожа такая тёмная — загорелая ли, задубелая ли, а как кора старого дерева, и такая же шершавая, морщинистая. Головёнка у деда была маленькая, череп лысый, весь в каких-то буграх, да в светлых ниточках шрамов, и без малейшего намёка на хоть какие-то волосёнки. Да и вообще, с растительностью у деда совсем беда была — ни тебе бороды, ни усов, даже бровей и тех не наросло. Зато уж ручищи у него были — будь здоров! Огромные, как от другого человека-великана приставленные. Пальцы цепкие, узловатые, тёмные, почти чёрные, похожие на корни старого-старого дуба. Силища в этих пальцах таилась неимоверная: мог дед ими легко пятак в трубочку скатать, или гвоздь «сотку» запросто вокруг пальца обмотать. И была ещё одна странность у деда: никогда он с мужиками деревенскими в бане не мылся. Кто-то пустил по деревне слух, что дед весь в каких-то наколках, да шрамах страшных, что не простой он, а из «этих»… Каких «этих», не пояснялось, а особенно при нас, детях, такие разговоры и вовсе затихали.

Денег деду за работу не платили, зато кормили в каждом дому по очереди. Одёжу деда Коуки женщины деревенские тоже в чистоте и порядке держали — чинили-латали, когда понадобится, стирали, бывало, отдавали от мужей своих обутку, которая ещё справная была. Ночевал дедко по началу тоже по очереди в каждой избе, но потом, как клуб в деревне образовался, выделили деду там угол и определили на ставку ночного сторожа. Так и прижился дед Коука в деревне. Своим стал. Любили его деревенские, уважали за добрый, лёгкий нрав, за рассудительность и смекалку житейскую. Многие за советом обращались в трудный час — никому дед не отказывал. А уж мы, ребятня так и вовсе хвостом за ним ходили. Как начнёт дедко сказки-байки-небылицы рассказывать, так откуда что брал? Мы уши развесим, слушаем — не заметим, как время пробежит. Женщины деревенские смеялись:

— Тебе, дедко, пора ещё полставки детсадовского воспитателя выделять.

Детского садика в деревне не было тогда — мы, малышня, сами себе предоставлены были. Росли, как трава в поле.

А тут случай такой приключился. Мама на работу пораньше убежала, брат с мальчишками тоже ещё затемно на рыбалку на дальние пруды ушли. Я до обеда осталась, как говорили у нас, «на домовничанье» — это значит полностью за всем хозяйством смотреть. Дело взрослое, ответственное. Я любила на домовничанье оставаться. Гордилась, важничала — а как же, совсем как взрослая!

Первым делом прошлась по дому. Вроде в порядке всё: пол метён, посуда стоит мытая. Не к чему руки приложить. Выскочила из дома — уж в палисадике или в заулке всегда дело найдётся. Смотрю: черёмуха-то у крыльца вся в чёрных ягодах. Когда и поспела? Скинула я сандальки (босой-то удобнее по деревьям лазать, это всякий знает), взобралась на дерево, оседлала толстую ветку, сижу, ягоды прям с веток скусываю. А они терпкие, во рту вяжут, но сладкиееее. Мммм… вкуснотища! Только косточки поплёвываю, да песни пою. Мне когда хорошо, я всегда «Чепуху» пою — все в деревне знают.

На лугу стоит корова

Она семечки грызёт,

А телёнок с чемоданом

На экскурсию идёт.

Чипу-чипу а — ха-ха!

Чистая чепуха!

Распеваю я во всё горло, а краем глаза вижу: мимо нашей калитки идут Митька с Федькой. Как говорили в деревне про них, два лоботряса деревенских, лет семнадцати-восемнадцати.

Остановились. Переговариваются. Наверно, понравилось, как я пою. Ну, я давай ещё громче орать:

На стене часы висели

Тараканы стрелки съели

Мухи съели циферблат

И часы теперь стоят!

Чипу-чипу а — ха-ха!

Чистая чепуха!

Смотрю, парни калитку открывают, заходят.

— Мелкая, брат-то с матерью где?

— Гоша на рыбалке с мальчишками, а мама в клуб ушла, — отвечаю я с дерева.

Парни переглянулись:

— Значит, одна дома что ли?

— Ага, на домовничанье! — гордо выдаю я, болтая ногами.

Парни зашептались между собой, потом Митька, задрав голову, крикнул мне:

— Больно песенки детские поёшь. Хочешь, мы тебя взрослым словам научим?

Ух ты! Я аж болтать ногами забыла. Взрослые слова!

— Конечно, хочу! кричу я. — Давайте, говорите.

Митька с Федькой заперемигивались, заулыбались:

— Ну, слушай. Только эти слова надо повторять очень громко, каждую букву проговаривать, чтоб всё по-взрослому. Сможешь?

— А то! Конечно, смогу. Я уже почти и так взрослая, на мне весь дом, всё хозяйство.

— Ну, повторяй за нами. Только погромче…

Сидят парни на крыльце и от хохота аж заходятся, от избытка чувств по коленям себя хлопают:

— Во даёт малявка! А ну, давай ещё!

А я и даю, меня дважды просить не надо: уж больно мне нравится слова новые выговаривать. Ёмкие они, яркие, крепкие да терпкие, произносить их одно удовольствие, как будто с хрустом надкусываешь слегка недозрелый плод антоновки и сок во все стороны брызжет.

Наш дом аккурат рядом с магазином стоял. Много народу мимо прошло. Идут, слушают, как во дворе ребятёнок матерно ругается. Головами качают: «Ой, нехорошо как. Ой, недело». А у нас в деревне даже среди мужиков не принято было материться в честной компании. И при детях порядок блюли, и меж собой матюжными словами крепкими не разговаривали.

Вот, кряхтя, медленно сползла с высокого магазинского крыльца бабка Олексевна с туго набитой продуктами авоськой. Сползла, приостановилась дыхание перевести, пот с лица вытереть и затем, так же кряхтя, поковыляла домой мимо нашего палисадика. А там я новые слова выговариваю. Да с выражением, да во весь голос. Бабка Олексевна аж поперхнулась. Остановилась, прислушиваясь — уж не почудилось ли. Нет, не почудилось, и правда, дитёнок ругается. Олексевна дёрнула калитку — заперто изнутри. Подумала: «Странно, если б мать дома была, разве дозволила бы она ребятёнку этакие слова говорить?» Забрала бабка платок за ухо, прислушалась — слышит гогот мужицкий двухголосый. Смекнула бабка, в чём тут дело, скорёшенько посеменила в сторону клуба. Отпыхиваясь, ввалилась в комнатушку за сценой, где обычно сидела моя мама.

— Надежа, ты это, поспешай домой-от. Я хучь и почитай совсем глухая, а и то учуяла: ох, там у тебя девка шибко матюкается. На всю деревню. А эти охламона оба-два хохочут да подначивают. Неделу девку научают.

Мама, охнув, вскочила, задев Олексевну плечом, рванула к выходу.

Подбегая к дому, мать сначала услышала, а потом и увидела такую картину: сижу я на нашей черемухе, лицо от уха до уха ягодным соком вымазано, болтаю босыми ногами и во весь голос слова чуднЫе повторяю. А под черёмухой в траве корчатся от смеха Митька с Федькой.

Увидев разгневанную мать, парни разом затихли. Глаза прячут, понимают, что не дело натворили.

— Тёть Надя, ты это, извини нас. Мы это, не хотели, — одновременно басовито загудели они, как майские жуки.

— Мы это, мы–то, — передразнила их мать, — не хотели они! А что вы хотели? Нет бы, делу какому учить ребёнка, так нет. Разве у вас на дело-то ума хватит? Месяц чтоб я вас в клубе не видела! Ни в кино не пущу, ни на танцы!

Страшнее наказания для парней и не было. Но препираться не стали: знали, что виноваты. Втянув головы в плечи, оба понуро побрели к калитке.

Мама протянула ко мне сильные руки:

— Ну, прыгай давай.

Я с визгом и хохотом нырнула вниз.

— Мама, ты слышала? Слышала? — захлёбываясь от восторга, тараторила я. — Ты слышала, какие слова я выучила? Хочешь, тебе ещё расскажу?

Я совсем уж было собралась повторить новые слова маме, но она меня остановила, строго посмотрев мне в глаза:

— Лялька, это плохие слова. Их говорить не надо. Они мерзкие и злые! Парни просто… — мать на секунду замялась. — Парни просто над тобой пошутили немного.

Я на секунду даже дышать перестала: как же так? Как же злые, когда нам только что было так весело? Все же только что радовались и смеялись… Надо мной смеялись, выходит. Всё стало совсем не радостно и не весело. У меня задрожал подбородок, оттопырилась нижняя губа, и я заревела от обиды и полного разочарования во взрослых.

Мама прижала меня к себе и, поглаживая по спине, понесла в дом. Там она налила мне чаю и даже выдала из секретных запасов конфету «Мишка на дереве», что у нас бывало только по особым случаям. Это меня здорово утешило. Всё ещё хлюпая носом, я хрустела конфетой, запивала её чаем и одновременно болтала под столом ногами.

— Лялька, мне на работу надо, — сказала мама. –Ты надень сандальки и поди погуляй. К Митьке с Федькой на пушечный выстрел не подходи. И слова злые не говори никому. Хорошо?

Я так энергично кивнула, что даже один бантик на косице развязался.

— Вот и хорошо. Мама перевязала мне бантик, чмокнула меня в макушку и встала. — Ну, идём «за один скрип».

— Идём! — крикнула я и первая выскочила на улицу.

Я побежала искать дедо Коуку. Только ему можно было, не боясь, поведать всю историю с плохими словами. Дедко точно не заругает и поймёт. И обязательно скажет что-нибудь такое, от чего внутри станет сразу тепло-тепло и спокойно.

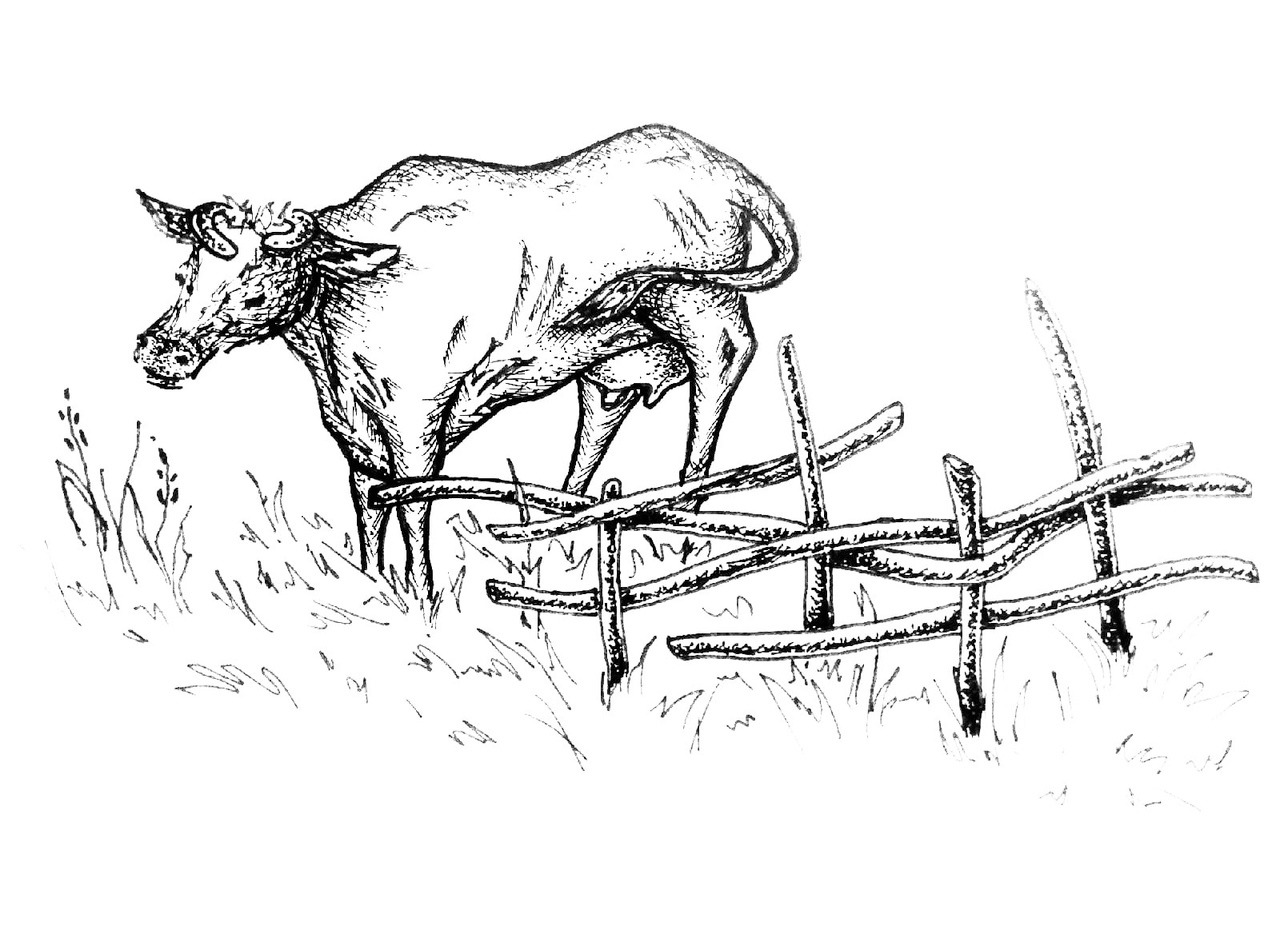

Дедо Коуку я нашла за деревней на общественном пастбище. Он сидел на заворе, оглядывал стадо и постукивал вицей по голенищу сапога.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.