Бесплатный фрагмент - Старые и новые медиа: формы, подходы, тенденции XXI века

Посвящение

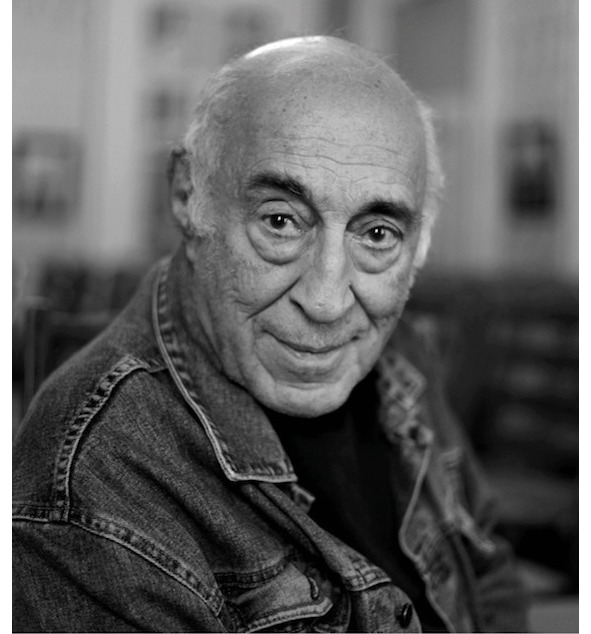

Памяти Анри Суреновича Вартанова,

доктора филологических наук, профессора,

многолетнего заведующего сектором

художественных проблем массмедиа Государственного

института искусствознания

Екатерина Сальникова, Евгений Дуков

Предисловие. Изучение старых и новых медиа к началу ХХI века

Формально поводом к созданию данного сборника научных и критических статей стал юбилей Государственного института искусствознания. А неформальным — ощущение радикальных перемен в нашем культурном и научном пространстве, которые нуждаются в фиксации и осмыслении. Не все сферы культуры и искусства претерпели столь радикальные трансформации, как наша — сфера массмедиа. Ее состояние во многом и диктует перемены научных стратегий, хотя часто кажется, что на эти стратегии оказывают решающее влияние внешние социальные или административные факторы. О них недавно А. С. Вартанов написал главу в нашу коллективную монографию «Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности» [1].

Решив подготовить избранную библиографию работ по темам медиа, мы открыли шкафы библиотеки ГИИ. Перед нами гордо стояли десятки книг. В самых ранних работах, относящихся к середине ХХ века, была отражена вся история советского кино. Во всех возможных научных и критических жанрах. Коллективные многотомники, сборники научных статей, публикации документов с комментариями, теоретические работы, авторские монографии, книги-портреты отдельных режиссеров. Мемуары и научные труды великих кинематографистов вроде Эйзенштейна и Довженко.

Вторая когорта книг относится к тому времени, когда из сектора кино ВНИИ искусствознания (как тогда назывался ГИИ) был сформирован целый институт кино, а сектор переименован в сектор художественных проблем средств массовых коммуникаций. Этому сектору на долгие годы было не рекомендовано писать про кино как таковое [2]. Про телевидение, фотографию, вообще СМК, радио, любые взаимодействия разных медиа — пожалуйста. Но для изучения кино есть отдельный институт… К счастью, это искусственное ограничение не смогло разрушить сектор. Во многом потому, что ко времени выделения киноведов в отдельный институт подоспело формирование телевидения как медийного ресурса и эстетического феномена. Его теория и история были снова написаны во многом именно здесь, в секторе, только недавно создавшем подробную историю советского кино. Параллельно шла работа над историей и теорией фотографии. Главным энтузиастом этого направления выступал В. Т. Стигнеев. Будучи маститым историком фотоискусства (и незаурядным фотохудожником), он долгое время жил без ученой степени, поскольку было не вполне ясно, по какой специальности может защищаться кандидатская диссертация на тему фотографии. Наконец в 1994 году Стигнеев был удостоен звания кандидата философских наук. Фотографией также занимались В. И. Михалкович и А. С. Вартанов, включая теорию и историю фотоискусства в общий анализ различных технических медиа.

Книги, посвященные искусству кинематографа, продолжали выходить, но в них кино осмыслялось и подавалось как одна из форм огромной сферы массмедиа. О других же медиа сектор писал, писал и писал. А. Я. Шерель создал историю аудиокультуры ХХ века. Е. М. Петрушанская развивала темы взаимодействия музыки с литературой и широким социокультурным пространством. Игры чиновников и стечение обстоятельств привели в том числе к хорошему — сектор ни на секунду не замыкался в какой-либо узкой, локальной сфере экранных, доэкранных или звуковых искусств. И в этом он шел в ногу с культурной эпохой, постепенно наращивавшей плотность «медийного присутствия», интенсивность взаимодействия разных медиа, приведшую к буму трансмедийности в начале XXI века (о чем мы недавно писали в трехтомнике [1]).

Параллельно в другом научном подразделении шла работа над отечественной историей легких жанров и осмыслением современного периода их развития (см. раздел библиографии «Популярная культура и урбанистика»).

Но что же произошло с наукой после того, как история отечественного кино и фотографии, теория телевидения, история аудиокультуры, история эстрады и многое прочее были написаны? Грянула перестройка, на некоторое время общество забыло про науку, ученые оказались в ситуации полного безденежья, но зато и полнейшей свободы. Все запреты и ограничения сами собой отмирали, забывались, развеивались временем перемен. Трендом эпохи становилось открытие новых научных подразделений.

В 1986 году был образован отдел массовых жанров сценического искусства (ранее — отдел эстрады и цирка). В него вошли сотрудники группы эстрады сектора театра и сектора социологии искусства. Сейчас трудно сказать, кто был инициатором образования отдела, возможно даже, что еще не прекративший существовать ЦК КПСС. Но в проблематику научных исследований никакие идеологические структуры ни разу не вмешивались. Отдел интенсивно работал, завязывал связи с другими институтами министерства культуры и Академией наук. С самого начала исследования велись по трем направлениям: история эстрадного и циркового искусства, их современное состояние, теория эстрадно-цирковых жанров. В 90-е годы научная проблематика расширилась. По инициативе отдела в институте была создана межинститутская группа по теории и истории развлекательной культуры, в которую входили не только сотрудники разных отделов ГИИ, но и Института природного и культурного наследия, ИМЛИ, Института философии и социологии РАН. Небольшой по составу отдел постепенно заштриховывал карту проблематики массовых жанров. Свою жизнь посвятили развитию этой отрасли искусствознания О. А. Градова, Е. А. Дорохова, Л. И. Левин (замечательный специалист по бардовской песне), Е. Д. Уварова, В. С. Сергунин. В разные годы над вопросами популярной культуры работали С. М. Макаров, Ю. С. Дружкин, Л. И. Тихвинская, Г. М. Пятигорская, Н. Н. Мороз, Е. П. Чернов, А. А. Шелыгин, В. А. Кузьмина. Фундаментальным исследованием стала энциклопедия «Эстрада России. ХХ век» (отв. ред. Е. Д. Уварова), первая среди отечественных энциклопедических изданий по данной тематике.

В ходе этой деятельности, шедшей параллельно с историко-культурным сломом во всей стране, стало очевидно, что многое уже состоялось и «по второму кругу» невозможно. Другие настроения, предпочтения, нравы. В какой-то момент все поняли, что устали от коллективного написания летописей. И о глобальных коллективных монографиях и энциклопедиях было на несколько десятилетий забыто.

Зато начали выходить сборники статей «Ракурсы», в которых теоретические и исторические темы статей сочетались с критическими статьями и эссе. После научных конференций, организуемых Е. В. Дуковым неизменно два раза в год, по разной тематике — «Развлечение и искусство», «Ночь в культуре», «Экранные искусства…» (совместно с ГИТРом), выходили сборники статей по материалам докладов и научный альманах «Наука телевидения» (см. библиографию). Также было положено начало конференциям, посвященным рок-культуре. На всех этих конференциях и за время работы над сборниками и альманахом сложилась среда ученых, заинтересованных в разностороннем исследовании популярной культуры и искусства. Причем исследовании не кабинетном, не сугубо теоретическом, но основанном на погружении в исторические и современные реалии существования кино, телевидения, видеоарта, интернета, фотографии, популярной эстрадной музыки, рока, цирка, мультимедийных проектов, повседневных культурных форм, городской культуры и многого другого.

Очень важным стало уметь быстро реагировать на новую актуальную тенденцию, появление новых закономерностей в медиасреде. Описывать и анализировать то, у чего еще нет традиции изучения, не может быть прямой библиографии. Многие сотрудники сектора параллельно с академической работой регулярно занимались критикой. Богомолов и Михалкович часто писали в «Искусство кино» и другие издания. Александра Василькова писала в газету «Экран и сцена». Сальникова работала в «Независимой газете», сотрудничала с театральными журналами. Вартанов долго работал в газете «Труд», являлся постоянным автором журнала «Журналист», вплоть до прекращения жизни этого издания.

Все чувствовали, что жизнь у каждого одна и надо писать только о том, о чем душа велит. И только так, как лично ты, самостоятельный исследователь, считаешь нужным и правильным. И началось пиршество индивидуальных тем, идущих поперек общепринятых градаций, академических формулировок и устоявшихся жанров научного творчества. Названия говорят сами за себя: «От фото до видео», «Избранные российские киносны», «Иосиф Бродский и музыка», «Хроника пикирующего телевидения», «Психоделическое искусство…»

Вместо мерного стиля летописи возникла стилистика подробного и эмоционального авторского погружения в те или иные аспекты медиа. Л. И. Сараскина начала не просто писать об экранизациях, но с удивительной въедливостью и самоотверженностью отсматривать и описывать огромное количество фильмов, снятых по классике. Отменилась фокусировка на шедеврах. Ценным было признано знание и понимание всякого отдельного медиапроизведения как части глобальных культурных процессов. Стало возможным писать об открытых формах, не являющихся искусством в полном смысле слова, однако несущих в себе художественное начало, — например, о рекламе, о компьютерных играх, о функционировании классической музыки в современной культуре (см. «Эстетика рекламы. Культурные корни и лейтмотивы», «Ящик пандоры: феномен компьютерных игр в мире и в России», «Видеоигры: общая проблематика, страницы истории, опыт интерпретации»). Прологом к подобной тематике можно считать книгу А. И. Липкова «Проблемы художественного воздействия: принцип аттракциона».

А. А. Новикова, поначалу писавшая в традиции сектора о художественных формах телевидения, стала писать о телевидении как таковом, в том числе новостном, развлекательном, самом разном. В. В. Мукусев написал авторскую историю перестроечного телевидения и значительную часть жизни отдал журналистскому расследованию гибели российских тележурналистов на территории военных действий в бывшей Югославии, а также рассмотрению медийного аспекта войны [3].

Новая ситуация в сфере массмедиа начала ХХI столетия определяется небывалой открытостью информационных ресурсов и неуклонно возрастающей плотностью присутствия различных медиа в повседневном пространстве. Если раньше у исследователя сохранялась хотя бы иллюзия способности охватить целиком картину развития медийных искусств и связно описать ее через анализ ряда ключевых произведений, то теперь эта иллюзия стремительно тает.

Показательно, кстати, что история традиционных искусств тоже модернизируется, не без влияния современных культурных обстоятельств. Коллективы ученых начинают и в исторических периодах видеть бескрайнее море не замечаемых ранее подробностей, художественных произведений второго ряда, которым прежде не уделялось внимания, или же сосредоточиваются на пограничных понятиях, тесно связанных с повседневными процессами жизни человека и культурного пространства [4].

Картина жизни медийного пространства эпохи глобализации разомкнута, бесконечна и полному анализу физически не поддается — или же для такого анализа потребовалась бы одновременная работа многих тысяч ученых. Так что на смену планомерности научного повествования в жанрах энциклопедических и обобщающих трудов закономерно приходят другие методы и научные жанры. Прежде всего актуален жанр «точечного попадания» — фокусировки исследователя на анализе единичного произведения, художественного приема, жанра и прочего, в чем-то особенно показательного и типичного для современности или же для обновления взгляда на историю культуры и искусства. Другой эффективный подход — анализ художественных процессов, обозначение их специфики через осмысление типологически сходных, неуклонно повторяющихся черт в выборочном ряде произведений; фиксация эстетических тенденций без стремления к всестороннему количественному охвату тех произведений, в которых они проявляются. Индивидуальная решимость в селекции материала для пристального рассмотрения и умение выйти на тему, обладающую высокой актуальностью, готовность оперативно решать не о чем хорошо бы написать, а о чем нельзя не написать — становятся не менее важными качествами профессионала, нежели его способность анализировать художественную материю.

Нынешний медийный бум совпал с расширением сектора, объединении его с сектором массовых жанров сценического искусства, а также с учеными, погруженными в общие теоретические аспекты культурного процесса (Н. А. Хренов, И. В. Кондаков). Что объединяет тех, кто занимается телевидением или мультимедийными конструкциями, и тех, кто пишет предысторию эстрады, тех, кто изучает жизнь оперы, и тех, кто анализирует развитие рок-музыки или популярной эстрадной песни? Их может объединять осознание того, что каждый из видов художественной материи принадлежит либо к «старым», либо к «новым» медиа. Формулировка «старые и новые медиа» вполне принята в зарубежной науке [5]. Сущность «старых» и «новых» трактуется по-разному, поскольку деление на старые и новые можно производить по разным критериям. Сегодня одним из таких критериев нередко выступает отсутствие или наличие интерактивности или элементов открытой формы, степени ориентированности произведения на непосредственное сообщение с окружающей медиасредой. Однако наряду с этими градациями не утрачивает значимости деление на живые зрелища, живое исполнение, одновременное с восприятием, с одной стороны, — и «технические искусства», консервирующие аудиовидеоматерию, запечатлевающие и распространяющие ее на искусственных носителях, с другой стороны.

Современная эпоха проходит под знаком интенсивного взаимообмена старых и новых медиа формальными приемами и содержательными мотивами. Также каждое медийное искусство находится в процессе внутренней рефлексии и пересмотра собственных выразительных средств. Поэтому в нынешней социокультурной ситуации чрезвычайно важно фиксировать наиболее существенные явления подобного взаимодействия и трансформаций, а также видеть их предысторию, к чему и стремятся авторы данного сборника.

Примечания:

[1] Вартанов А. С. Непрочитанная книга, или Грустная сага о том, что Чиновник и Зритель оказываются сильнее Художника // Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. В трех частях. Сост. Ю. А. Богомолов, Е. В. Сальникова. Часть 1. М.: Издательские решения на платформе Ридеро, 2018. С. 223—278.

[2] Там же. С. 240—241.

[3] Мукусев В. В. Телевидение перестройки: воспоминания о будущем. М.: Государственный институт искусствознания, 2015. С. 144—179; Мукусев В. В. Две полки общего вагона // Кино в меняющемся мире. В двух частях. Сб. ст. Часть 1. М.: Издательские решения на платформе Ридеро. 2016. С. 131- 207.

[4] К таким трудам можно отнести следующие: История искусства и отвергнутое знание: от герметической традиции к XXI веку. Сост. Е. А. Бобринская, А. С. Корндорф. М.: Государственный институт искусствознания, 2018; Позднесоветское искусство России. Проблемы художественного творчества. Сост. А. Н. Иньшаков. М.: БуксМАрт, 2019; Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология. Отв. ред. О. А. Кривцун. М.: Индрик, 2011.

[5] Jenkins H. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press. 2006.

Игорь Кондаков

Русский медиаповорот: старые и новые медиа в архитектонике российской культуры

Сегодня, спустя три десятилетия после конца Советского Союза, становится очевидно, что «понимание медиа» (если воспользоваться выражением М. Маклюэна) включает в себя не только представление о том месте, которое занимают старые и новые медиа в культуре последнего столетия (в том числе в русской культуре), но и осознание той роли, которую сыграли медиа в истории культуры (в частности — отечественной культуры). Иначе говоря, различные медиа в истории культуры выступают не только как объекты поступательного развития (в общем потоке культурно-исторических изменений), но и как субъекты этого развития, как средоточие источников и причин культурно-исторических изменений (в смежных явлениях общественной и духовной жизни и в общем направлении социокультурной динамики). Несомненно, каждая культурно-историческая эпоха несет с собой свои параметры «внешнего расширения человека». Впрочем, периодическое чередование фрагментации и интеграции, централизации и децентрализации культуры зависит не только от свойств и содержания различных медиа [1], но и от того внекультурного контекста, который диктуется ходом цивилизационных процессов, в том числе вмешательством экономических, политических и коммуникативных факторов, принимающих созидательные (конструктивные) или разрушительные (деструктивные) формы. В этом сочетании эксклюзивных и инклюзивных факторов интермедиальности [2] происходит становление и воспроизводство социокультурных функций старых и новых медиа в ХХ и XXI веке.

«Ремедиация» в архитектонике «советского»

История культуры вообще, а история культуры России в ХХ веке особенно, строится не как линейная последовательность состояний («цепочка» или «эстафета»), но как нелинейная конструкция, воплощающая не только историческое движение форм, но и их ценностно-смысловой «рост» (то есть получение «прибавочной ценности» — на каждом этапе исторического развития). Иными словами, история российской культуры представляет собой архитектонику (то есть не только горизонтальную динамику, но и динамику вертикальную). Архитектоника культуры — это последовательное, поэтапное строительство многоэтажного здания культурно-цивилизационного целого, — одновременно и перманентный процесс строения, и его каждый раз незавершенный результат [3].

Архитектоника разных культур различается своей «высотой». «Малоступенчатые» архитектоники (например, бесписьменных или младописьменных народов) являются обобщением немногих этапов исторического развития и в незначительной степени несут в себе драматизм смены культурных парадигм, борьбы различных цивилизационных принципов, сталкивающихся между собой. Такие архитектоники можно считать «низкими», поскольку они не демонстрируют собой какой бы то ни было ценностно-смысловой «рост» или предполагающий его потенциал будущего культурно-цивилизационного развития.

«Высокими» являются такие архитектоники культуры, в которых сменяющие друг друга ступени развития не только воплощают в себе вектор целеустремленного «самовозвышения» данной культуры/цивилизации и ее ценностно-смыслового «роста». Архитектоника культуры своим строением демонстрирует последовательное преодоление каждый раз исторически достигнутого уровня, а также ограничивающих культурно-историческое развитие социальных и природных обстоятельств и показывает своей многосоставной, разветвленной «вертикалью» неоднозначность и противоречивость конечного результата — интегративной «суммы» содержания предшествующих ступеней развития, синтезированных в последнем звене конструкции, венчающей ее на настоящий момент.

Различение «высоких» и «низких» архитектоник касается не только сравнительно-исторического сопоставления культур и цивилизаций в целом, но и их отдельных периодов, завершенных и незавершенных в своем развитии. Для культур с длительным и многосоставным развитием (каковой является и русская культура) показатель относительной «высоты» распространяется и на ее конкретно-исторические этапы. Сложной архитектоникой обладает период истории древнерусской культуры; не менее сложна и архитектоника русской культуры Нового времени, включающей в себя и Петровские реформы (вместе с их драматическим «кануном»), и эпоху русского Просвещения, и эпоху русской классики (охватывающую большую часть XIX века), а также захватывающей, хотя бы частично, Серебряный век, являющийся завершением русской культуры Нового времени и началом Новейшего времени в истории отечественной культуры.

Характерным, по-своему, является и период истории русской культуры Новейшего времени, охватывающий ХХ и начало XXI века. Архитектоника этого периода включает в себя резко контрастные и крайне противоречивые составные части: Серебряный век русской культуры; культуру русского зарубежья; советскую культуру (в ее различных версиях и этапах); несоветскую культуру (внутри советской) и, наконец, постсоветскую культуру. При этом именно постсоветская культура занимает в архитектонике российской культуры XX — XXI века «самое высокое» положение, завершая собой все «здание» культуры России ХХ века и аккумулируя в себе в «свернутом» виде содержание всех предшествующих эпох — как «ступеней» ее культурно-исторического становления и развития.

Важным отличием периода новейшей русской культуры от предшествовавших является совершенно исключительная роль различных медиа в формировании и функционировании культуры России XX — XXI века как целого, в становлении и строении ее архитектоники, в развитии и разрешении социокультурных противоречий и конфликтов, порождавших в ХХ и XXI веках общую атмосферу «конструктивной напряженности», а затем и «высокую степень дезорганизации» цивилизационного порядка и социокультурных процессов в России последней трети ХХ — начале XXI века. [4]. Возможно, нарастание деструктивных тенденций в развитии российской цивилизации и русской культуры Новейшего времени в какой-то мере связано с противоречивым взаимодействием социально- и культурно-исторических процессов с различными формами их медиализации и интермедиализации, носящим нередко неожиданный и непредсказуемый характер.

«Высокая» архитектоника русско-советской культуры определяется контрастным чередованием следующих друг за другом этапов/ступеней ее истории. Бурный революционный этап советской культуры после 1917 года и до «великого перелома» 1929 года, характеризующийся острой борьбой «всех со всеми», сменился сталинской эпохой — монументальной и помпезной, с одной стороны, и жестокой, нетерпимой — с другой. Период (и ступень) советской культуры, получивший имя оттепели, в основных своих чертах отрицал и пересматривал сталинскую эпоху, был ее антиподом, демонстрируя подъем и оживление во всех сферах культуры и социума. Позднесоветская культура (брежневского времени) почти столь же последовательно отрицала и пересматривала оттепель, во многом ориентируясь на критерии сталинской эпохи, но только более размыто и смягченно. Наконец, перестройка, во многом продолжившая интенции оттепели и апеллировавшая к ее идеалам, в свою очередь, радикально пересматривала и отрицала позднесоветскую эпоху (как время застоя), но еще более жестко и последовательно выступала с критикой сталинской эпохи, нежели следовавшая за ней оттепель, а затем — и советской культуры и политической системы в целом.

В основании этого «маятникового» процесса, в ходе которого советская цивилизация (как модификация общероссийской цивилизации) эпохально колеблется: между тоталитаризмом и демократией; между массовидными, поточными процессами социокультурного бытия и творческим, личностно окрашенным индивидуализмом; между имперскими амбициями поликультурного целого и этноцентристскими, национально-автономическими тенденциями; между идейно-стилевой монолитностью и ценностно-смысловым плюрализмом, между интегративными и дифференцирующими векторами, — в основании этого цивилизационно-культурного «маятника» лежит фундаментальное событие — революционный раскол России на советскую метрополию и русско-зарубежную периферию.

Отсюда берет начало не только драматическое сосуществование «двух русских культур в одной» (советской и эмигрантской), но и возникающее время от времени противостояние глубинных механизмов русской культуры — медиации и инверсии, конвергенции и дивергенции, центростремительности и центробежности, созидания и разрушения и тому подобных.

Однако последовательность этапов/ступеней определяется не только отрицанием и переоценкой предыдущего последующим. Каждый последующий этап — по сравнению с предыдущим — оказывается обобщением и своеобразным синтезом предшествующего, включая критику и переосмысление его содержания в новом культурно-историческом контексте. Потому этапы исторического движения культуры по горизонтали одновременно выступают ступенями культурно-исторического развития по вертикали. Ступени эти отличаются друг от друга не только контрастным историческим и идейно-концептуальным содержанием, но и различной трансмедиальностью и интермедиальностью, то есть различным участием медиа в формировании каждой социокультурной парадигмы.

Для первой ступени советской архитектоники («революционной») характерен экспериментальный характер поиска адекватных медиа. Здесь и броское заявление Ленина о предпочтении большевиками среди всех искусств — кино (по некоторым сведениям, Ленин упомянул в качестве «важнейших искусств» — наряду с кино — еще и цирк, что, учитывая устный характер высказывания и мемуарный — передачи, вполне вероятно). Здесь и пресловутый «ленинский план монументальной пропаганды» — с опорой на скульптуру и плакат. Здесь и театрализованные агитбригады — опыт перформативной пропаганды юной советской идеологии. Но все же главенствовала в полуграмотной Советской России в качестве интегрального медиа — газетно-журнальная публицистика и критика, то есть печатные медиа, используемые в целях политической агитации и пропаганды (тот самый «Агитпроп», про который Маяковский в предсмертной поэме «Во весь голос» говорил, что он к 1930 году «на зубах навяз», и не одному поэту).

Впрочем, вербальная медиализация культуры была для русской читающей аудитории привычной: уже к середине XIX века борьба между литературой (и другими видами искусства) — с одной стороны, и критикой (вкупе с публицистикой), распространяемой через журналы и газеты, — с другой, составляла основной «нерв» культуры и общественной жизни [5]. В той или иной степени эти процессы продолжались и в культуре Серебряного века. В начале ХХ века Ленин в работах «С чего начать?» и «Что делать?» обосновал принцип, согласно которому периодическая печать является тем медиумом, который выполняет в области политики не только агитационные и пропагандистские функции, но и функции организационные [6]. Эти социокультурные функции периодики были особенно эффективны в социально-политическом ключе по сравнению с художественно-эстетическими и коммуникативными функциями искусства (в том числе словесного искусства — поэзии, драматургии и художественной прозы). В 1920-е годы этот принцип стал доминирующим в организации, управлении и политическом регулировании социокультурных процессов.

Власть вербальных медиа во многом сохранялась и в 1930-е, и в 1940-е годы, накладывая свой волевой отпечаток на большинство смежных явлений культуры — литературу, театр, кино, изобразительное и музыкальное искусство (достаточно вспомнить воздействие многократно переиздаваемых и повсеместно насаждаемых «Краткого курса истории ВКП (б)» и сталинских «Вопросов ленинизма»). Эта и подобная ей партийная публицистика составляла, несомненно, целенаправленный и основополагающий «мейнстрим» всей сталинской эпохи.

Однако на него последовательно наслаивались и другие медиа, обретавшие все большую влиятельность и распространенность в Советском Союзе этого времени — Всесоюзное радио и советское кино, создававшие для «пропагандистского слова» емкий аудиальный и визуальный контекст. Слово стало не только читаемым, но и звучащим на радио; кино же (а вместе с ним и фотография) сделало наглядными образы людей, произносящих важные слова, распространяющих словесно ключевые идеи эпохи и своим поведением, и речью демонстрирующих общественно необходимую деятельность. В результате «управляющие» культурой медиа, собранные в виде «пучка», приобрели синтетический и объемный, многомерный характер. Правда, и новые, технизированные «расширения» слова: радио, фотография и кино — по сравнению с вербализованной политикой в публицистической форме — имели второстепенный, подчиненный слову характер.

Неслучайно Сталин, придававший кино как средству пропаганды исключительное значение, полагал, что автор сценария фильма более значим, нежели кинорежиссер (которого представлял скорее как монтажера киноленты и организатора киносъемок). Отсюда его пристальное внимание к словесному тексту будущего и уже снятого кинофильма [7]. В то же время альянс вербального текста, его радиотрансляции и экранизации в кино представлял качественно новую фазу медиализации культуры, имевшую неожиданно сильный творческий эффект. Так, рождение «сталинского фольклора» (так называемых новин) в творчестве профессиональных носителей традиционного устного народного творчества произошло под влиянием на их исполнительство газетной периодики и политических радиопередач. Былинный эпос, зародившийся еще в Киевской Руси, легко был приспособлен для нужд тоталитарной культуры.

Прокофьевская кантата «Здравица», приуроченная к 60-летнему юбилею Сталина (включая гротескный псевдонародный текст, сочиненный самим композитором), также родилась на пересечении различных медиа (включая вымышленные «новины», музыкальную радиопропаганду и кинохронику, пропущенные через призму авторской иронии). Последний пример (не единственный в своем роде) наглядно свидетельствует о том, что каждая эпоха, даже такая замкнутая в себе, как сталинская, изнутри себя подготавливает себе на смену следующую, не только отличную от предыдущей, но подчас и прямо противоположную ей. В своем саморазвитии каждая архитектоническая ступень не только передает свое культурное наследие сменяющей ее системе, но и подспудно преодолевает свою ограниченность. Немалую роль в подобной двойственной трансформации играет феномен «ремедиации» [8], который удобнее рассмотреть на примере оттепели.

Короткая эпоха оттепели, обращенная фактически к тому же набору совмещенных медиа (печатная и визуальная публицистика, документальное и игровое кино, разнообразные радиотрансляции, к которым добавились начальные телепередачи), радикально пересмотрела содержание тех же медиа. Демократизация и десталинизация, гуманизация и психологизм, индивидуализация и жанрово-стилевой плюрализм — все эти черты, характеризующие обновление контента культуры после смерти вождя, актуализировались благодаря именно ремедиации, то есть более или менее радикальной трансформации системы медиа.

Вербальные, и особенно печатные, медиа ушли на второй план; напротив, визуальные и аудиальные медиа выдвинулись на первые места. Так, поэтический «бум» во многом был связан не столько с распространением сборников стихов, сколько с «эстрадизацией» поэзии, вышедшей на подмостки сцены и арены стадионов [9]. Поэзия стала звучащей, и в этом своем «иномедиальном» качестве она обрела новый смысл и новую популярность. Р. Щедрин в соавторстве и с участием А. Вознесенского создал «Поэторию», представлявшую собой музыкальное действо вокруг фигуры поэта — чтеца своих произведений. Поэтическое чтение было перенесено не только на концертную сцену и на радио, но и в кино («Застава Ильича» М. Хуциева), а затем и на телевидение. Многие литературные тексты обрели активную, публичную жизнь в результате театрализации и экранизации. Любимовский Театр на Таганке инициировал поэтический театр (по мотивам поэзии В. Маяковского, С. Есенина, А. Вознесенского, В. Высоцкого и других). Поэзия обрела свою визуальность и перформативность.

Тенденция экранизации литературных произведений немного заявила о себе уже в конце сталинской эпохи («Молодая гвардия» С. Герасимова, «Повесть о настоящем человеке» А. Столпера), но по-настоящему масштабно она развернулась только в 1950 — 1960-е годы («Овод» А. Файнциммера, «Чужая родня» и «Тугой узел» М. Швейцера, «Земля и люди» и «Дело было в Пенькове» С. Ростоцкого, «Сорок первый» Г. Чухрая, «Тихий Дон» С. Герасимова и другие). Вербальная медиализация культуры сама по себе постепенно теряла значение; на повестку дня выходила разнообразная интермедиализация контекста литературы, театра, изобразительного искусства, музыки, кино. Такого расширения медийного контента сталинская эпоха не знала и в принципе не могла породить.

В культуре оттепели особенно наглядно заявила о себе ремедиация, проявляющаяся в том, что «новое» (в том числе в области медиа) всегда поначалу приходит под видом «старого», подражая ему — внешне или внутренне. Однако ремедиация — двойственный процесс: внутри нее действуют противоположные и взаимодополняющие тенденции — транспарентность и гипермедиальность; первая направлена на сокрытие своеобразия «нового», а вторая — на нарочитое педалирование медиа своей новизны и специфики. Ремедиация демонстрирует вариативность изменений в сфере медиа и неоднозначность вызывающих это причин. В то же время ремедиация расширяет возможности медиа в плане вариантов соединения и комбинирования одних медиа с другими [10], что в идеале придает сумме медиа вид цельного медийного ансамбля.

Однако ремедиация в проблемном поле культуры оттепели, — если учитывать конфронтационные отношения этой эпохи в архитектонике советской культуры, с одной стороны, с предшествующей сталинской эпохой (отрицанием которой по большей части оттепель является), а, с другой стороны, с последующей — позднесоветской — эпохой, с характерными для нее чертами кризиса, застоя, консерватизма, — играла дестабилизирующую роль. Ценности и смыслы, рожденные послесталинским временем, то утверждались как высшие гуманистические ценности общечеловеческого порядка, утраченные и попранные во время диктатуры Сталина, то подверстывались под общесоветскую идеологию и тем самым как бы незначительно отличались от ценностей революционного времени и сталинской эпохи. Культура оттепели (в лице разных своих представителей) то ратовала за «открытость» мировой культуре, за расширение контактов и культурных обменов с Западом; то выступала с требованиями продолжать идеологическую борьбу, отстаивать «кровное и завоеванное» советской властью и всеми силами отвергать чуждые социалистическим идеалам идеи и образы. Разные медийные инструменты оттепельного времени были включены в острую борьбу «за» и «против» тоталитаризма и моделировали сеть противоречивых установок и оценок.

Более глубокое и разностороннее рассмотрение эпохи оттепели [11] показывает, что этот этап в истории советской культуры не только мог быть, но и был в реальности переломным. С одной стороны, оттепель надломила советскую цивилизацию, и советская культура впредь последовательно эволюционировала в сторону от сталинизма и его социокультурных принципов. С другой же стороны, та же оттепель упорно примиряла новые установки — на создание «социализма с человеческим лицом» — со старыми, базировавшимися на сталинском «Кратком курсе истории ВКП (б)» и ленинском понимании революции и социализма, то есть стремилась сохранить верность изначальным принципам социалистической идеологии и культуры, социалистического строительства советского общества и государства и тем самым утвердить их незыблемость на вечные времена. Оттепельная ремедиация — в своем колебании между селекцией культуры и конвергенцией — только усугубляла возникший социокультурный хаос, почти неотличимый от порядка и постепенно трансформировавшийся в русский постмодерн [12].

От оттепели как центральной ступени в пятичленной архитектонике российско-советской культуры тянутся нити, связывающие эту эпоху с предшествовавшими этапами советской истории, подготовившими оттепель как средоточие противоречий российского социализма. Но от оттепели берут начало и все разрушительные тенденции последующих этапов советской истории, ведшие советскую цивилизацию — через разочарования, сомнения и отрицания — к ее неотвратимому концу: к позднесоветской ступени развития, к перестройке как катастрофическому финалу русского коммунизма, советизма и государства СССР и, наконец, за пределы советской истории, к постсоветскому периоду России. Собственно, эти «нити», исходящие из оттепели и тянущиеся к ней, ретроспективные и перспективные, являются своего рода медийным «продуктом» ремедиации. Погружение в мир позднесоветской эпохи [13; 14] показывает, что все культурные артефакты этого времени в конечном счете коренятся в той «трещине», которой являлась оттепель в отношении к советской культуре и советскому политическому строю.

Но еще более противоречивое впечатление от культурных достижений советской цивилизации складывается у вненаходимого исследователя «советики» (или даже просто непредубежденного наблюдателя советской культурной истории), когда он представляет итог архитектонического развития советской культуры как своеобразную «сумму» пяти ступеней советского наследия. Многое из того, что считалось культурным достижением на одной ступени развития, на следующей нередко выглядит (с точки зрения, например, текущей культурной политики) как упущение, ошибка и даже преступление, а в дальнейшем может быть не только оправдано, но и поставлено в заслугу прошедшей эпохе. В конечном счете все определяется конкретной динамикой ремедиации на каждом уровне советской архитектоники культуры.

От первой ступени архитектоники к последней нарастает концентрация противоречивого смысла архитектонического целого. Достигая своего предела, этот смысл целого, будучи «парализован» противоречиями взаимоисключающих составляющих (представляющих содержание разных этапов/ступеней архитектоники), перестает расти и развиваться, исчерпав свой изначальный потенциал развития. Дальнейшее развитие культуры становится возможным при условии более или менее радикальной смены парадигмы. Так, советская культура, прошедшая в своем развитии пять противоречивых этапов, не смогла возродиться на собственной основе и продолжила свое развитие — уже в качестве культуры постсоветской — за пределами «советского» [15, 16].

Суммируя пять этапов/ступеней советской культуры в целом, мы не можем не получить крайне противоречивой картины «советскости», в которой все пять «срезов» советской истории взаимно противоречат друг другу, но связаны в тугой узел. Тот же противоречивый итог ожидает нас, если мы рассмотрим — с позиций архитектоники — историю русско-советской художественной культуры и отдельных ее составляющих: советской литературы, советского изобразительного искусства, советского театра, музыки, кино, а также советской эстетики, советского литературоведения и искусствознания.

Суммарное видение всех пяти ступеней архитектоники «советского», надстраивающихся друг над другом и накладывающихся друг на друга; представление о советской культуре как о многомерной и многослойной (как минимум пятиуровневой) структуре, все элементы которой взаимосвязаны тем или иным образом между собой, — оказываются возможными и неизбежными лишь при условии размещения метаисторической точки зрения на «советское» — вне «советского», за рамками советской культуры как целого, за пределами советской истории, то есть во внесоветском ценностно-смысловом пространстве, в контексте принципиальной вненаходимости по отношению к истории русско-советской культуры [17], в том числе вненаходимости медиальной.

Позднесоветская культура: от старых медиа — к новым

Все особенности культурно-цивилизационного развития России в ХХ веке отразились и в истории русско-российской культуры ХХ века. Принципы архитектоники культуры применимы и к истории русской (а также в целом российской) культуры прошлого столетия. Русская культура ХХ века включает в себя: советскую культуру (это ее культурно-цивилизационное «ядро», во многом определяющее — позитивно и негативно — ее специфику), а также, по принципу дополнительности, различные версии русской внесоветской культуры — культуру досоветскую, несоветскую, антисоветскую, околосоветскую (в том числе советский андеграунд) и, собственно, постсоветскую [18].

Досоветская культура — это русская классика XIX и начала ХХ века и культура Серебряного века, то есть дореволюционная культура (также ставшая сегодня классической). Несоветская и антисоветская культура — это культура русского зарубежья, то есть, прежде всего, эмигрантская русская литература, внутри которой зрели разные настроения, построенные либо на симпатиях и интересе к Советской России (и ее культуре), либо на антипатии ко всему советскому (включая советскую культуру). Но обе эти разновидности несоветской культуры могли существовать (только в более скрытой форме) и внутри Советской России (в качестве «внутренней эмиграции»). Например, творчество А. Ахматовой и М. Булгакова 1920-х и 1930-х годов было явно не советским, а поэзия и проза Д. Хармса (и других обэриутов) во многих случаях (завуалированно) и антисоветским. Сюда нужно отнести и диссидентскую литературу (например, запрещенные для печати произведения А. Солженицына, Ю. Домбровского, М. Булгакова, В. Войновича и других, распространявшиеся в самиздате и тамиздате).

В более позднее время (оттепельное и послеоттепельное) можно было — с известной долей условности — считать стихи и песни Б. Окуджавы несоветскими, а поэтические тексты А. Галича и многие — Ю. Кима — антисоветскими. В то же время многие тексты авторской песни 1960-х и 1970-х годов были «околосоветскими»: с одной стороны, они отражали советские реалии и настроения, с другой — отражали их с неофициальной и критической точки зрения (песни Ю. Визбора и особенно В. Высоцкого). В 1920-е годы таких текстов было тоже много: рассказы М. Зощенко и И. Бабеля; произведения А. Платонова и П. Романова были, по большей части, именно «околосоветскими», что позволяло их, в случае необходимости, интерпретировать с официальной точки зрения как несоветские и даже как антисоветские. Сюда же примыкают и поэтические тексты позднесоветского андеграунда (например, русского рока). Впрочем, некоторые из позднесоветских текстов русской литературы, входившие в размытую категорию «околосоветских», вскоре плавно перетекли в русло постсоветской культуры 1990-х.

Все эти составляющие русской литературы и культуры ХХ века могут быть представлены не только как линейно и нелинейно (например, разветвленно) построенный литературный (и любой иной культурно-исторический) процесс [19], но и как архитектоника, в составе которой исторические этапы надстраиваются друг над другом в виде ступенчатой пирамиды и вступают друг с другом в различные отношения. При таком («вертикальном») видении истории русской культуры как архитектоники становится очевидно, что различные историко-культурные этапы (ступени) литературного, художественного и идеологического развития врастают друг в друга, то предвосхищая и высвечивая ближайшее будущее, то отбрасывая тень на недавнее прошлое. С этой точки зрения, несомненными представляются не только дискретность советского литературного и в целом культурного процесса, выраженная в этапах/ступенях культурно-исторического развития литературы, искусства, общественной мысли и тому подобного, но и его непрерывность, проявляющаяся в росте культурной рефлексии, накапливаемой и обобщаемой от одной ступени смыслового развития к другой, от второй — к третьей и так далее [20].

В этом смысле, при всей противоречивости и взаимоотталкивании этапов/ступеней советского, переход: от революционного этапа 1920-х годов к сталинской эпохе, от нее — к оттепели, от оттепели — к брежневскому застою и всему позднесоветскому этапу, а от него — к перестройке — характеризуется каждый раз ростом и укреплением культурной рефлексии, в том числе критическим пониманием сущности советского (в единстве положительного и отрицательного значений), от одного этапа к другому постоянно корректируемым и подсознательно обобщаемым. При этом рефлексия советского не только протягивает далекие связи между этапами / ступенями советской архитектоники, тем самым как бы сшивая противоречивые фрагменты советской культуры в единое целое, но и постоянно трансформируется и деконструируется, приобретая формы то монтажа, то игры, то постутопии, то насилия, то гротеска, то платоновской «хоры», то видеоклипа, то диджитал-сторителлинга [21].

Эта дискретная культурная рефлексия советского аккумулировалась, в основном, в различных медиа — печатных и электронных, вербальных, визуальных и аудиальных. Причем критическая рефлексивность, по мере ее концентрации и роста, все в большей степени находила свое выражение в невербальных (то есть визуальных и аудиальных) формах, более многозначных в интерпретации и менее подвластных политическому цензурированию. Связывают воедино эту фрагментированную картину мира в конечном счете именно медиа, в том числе особенно эффективно — новые медиа, способные объединять разнородные тексты и контексты, идеи и образы, ассоциации и иллюзии. Современная полиэкранная медийная среда неслучайно характеризуется в терминах: «повседневное многомирие», «культурно-регламентационная коммуникация», «цифровой иллюзионизм», «культура неотрецензированного большинства», «гибридные видеоформы» и тому подобное [22].

К концу советской истории противоречивое обобщение медийных представлений о советском достигло наибольшей зрелости, что и подготовило постсоветский период, для которого характерно переживание советского как прошлого и внеположного, уже отделенного от современности и воспринимающегося представителями текущей русской культуры извне, в той или иной мере отчужденно. Опосредованность восприятия советского различными медиа подчеркивает сегодня его отдаленность и невозвратимость.

Поворот позднесоветской и постсоветской культуры к медиальности претерпел несколько характерных этапов. Исторический контекст культуры быстро менялся и находил свое отражение в каждом тексте культуры. При этом вместе с выдвижением на первый ряд общественных интересов той или иной разновидности массмедиа трансформировался сам характер медиальности. Соглашаясь с тем, что каждое произведение культуры является, по У. Эко, открытым своему контексту [23], мы видим, как массмедийный (точнее — мультимедийный) контекст по-своему вторгается в каждое произведение культуры и накладывает свою специфику на содержание и форму этого произведения (относится ли оно к политике или философии, публицистике или литературе, театру, кино, музыке и тому подобному) [24]. В результате новости оборачиваются манипуляцией, научное открытие — сенсацией, произведения искусства — развлечением, информация — рекламой. Все феномены культуры, пропущенные через призму массмедиа, приобретают превращенный характер и меняют свой смысл и значение.

В конце 1980-х годов, на волне общественного подъема и гражданской активности периода перестройки в СССР, господствующим медийным контекстом была газетная и отчасти журнальная периодика [25]. Структурную доминанту тогдашней системе массовых коммуникаций задавали газеты (лидер — «Московские новости», редактировавшиеся Е. Яковлевым) и многотиражные журналы общего типа (лидер — «Огонек», который редактировал В. Коротич). Однако и литературно-общественные журналы того времени, публиковавшие прежде запрещенные, а ныне возвращенные литературные произведения писателей-диссидентов, эмигрантов или жертв сталинского террора, достигали тоже невиданных по массовости тиражей. Так, главный интеллигентский журнал оттепельного и застойного времени «Новый мир» (под редакцией С. Залыгина) в год первой публикации «Архипелага ГУЛАГ» А. Солженицына (1990) достигал 4 миллионов экземпляров (непревзойденный рекорд! — для сравнения: сегодня тираж «Нового мира» не превышает 2 тысяч экземпляров).

В перестроечный период газетно-журнального «бума» все разновидности художественной, познавательной, популярной культуры подстраивались под тональность политически заостренной публицистики. Например, Т. Толстая регулярно писала высокохудожественные эссе в «Московские новости», С. Залыгин публиковал экологические статьи о «повороте рек», Ю. Карякин — эссе на темы «культа личности» и уроков Достоевского для ХХ века, В. Ерофеев отмечал «поминки по советской литературе», заводившие апологетов соцреализма и тому подобное. Даже Солженицын оторвался от трудов по созданию титанического «Красного колеса», чтобы поделиться с советским читателем своими соображениями о том, «как нам обустроить Россию» [26].

Театр времен перестройки был «заточен» на публицистику. Зрителям не надоедали бесконечные реинтерпретации «революционных этюдов» М. Шатрова и «производственных» пьес А. Гельмана. Именно эти произведения «публицистического театра» задавали общую планку театральным и кинематографическим исканиям конца 80-х — начала 90-х годов. Словесная публицистичность перекинулась и прямо в кино; особенно показательны здесь фильмы Э. Климова («Прощание с Матерой», «Иди и смотри») и Г. Панфилова («Прошу слова»). Разговорный публицистический жанр («ток-шоу») в это время доминировал и на телевидении (программы «Взгляд», «Пятое колесо», «До и после полуночи», «Тема», «Про это», первые телемосты).

Активизировалось в это время и радио, было совсем отошедшее на задний план общественных интересов: в это время радиокоммуникации возродились в онлайн-режиме, и подготовленные радиоведущие оживленно общались на разные, в том числе и политические темы с наиболее активными слушателями, дозванивавшимися до радиостудий. Среди стремительно умножившихся в это время радиостудий, радиоканалов, тематических радиопередач уверенно лидировало оппозиционное и свободолюбивое «Эхо Москвы», во многом ассоциировавшееся, по уровню дискуссионности и проблемности, а также по качеству журналистского материала с радио «Свобода» и другими — еще совсем недавно «вражьими голосами»: BBC, «Голос Америки», «Немецкая волна» и другими зарубежными радиостанциями. «Эхо Москвы» отличали смелость постановки социальных и политических проблем, актуальность и злободневность содержания передач, плюрализм мнений, открытость и оживленность дискуссий, профессионализм ведущих.

Все свидетельствовало о том, что уже ярко выраженный медиацентризм агонизирующей советской эпохи еще не до конца расстался с привычным литературоцентризмом культуры советского и досоветского времени. Поэтому поначалу медиацентризм принимал по преимуществу вербальные — журналистские и газетно-публицистические формы (очерки и эссе, репортажи, интервью, диалоги и круглые столы, массовые дискуссии). Впрочем, эта установка СМИ не расходилась с ожиданиями и потребностями аудитории, рассчитывавшей на продолжение «разговоров», «споров», «дискуссий», политической риторики, преобладавшей в обществе. Именно речевые практики более всего были востребованы советским обществом на переломном этапе истории, когда, по существу, остро стоял вопрос: «Быть или не быть?» — социализму «с человеческим лицом», социализму как таковому, перестройке с ее атрибутами «ускорения», «гласности», «открытости», «разрядки», «нового мышления», наконец, самой советской власти, КПСС, СССР и так далее. На повестке дня стояла именно дискуссия, и газетно-журнальная публицистика, с ее «ответвлениями», на экране и в радиостудии, в зрительном зале и на улице, вполне отвечала запросам массовой аудитории.

Начало постсоветской эпохи (1990-е годы) было ознаменовано резким падением значения печатной периодики. Потребление газет и журналов значительно сократилось, заметно упали тиражи, сократилось число названий периодических изданий. В современной России фактически отсутствует общенациональная газета; число ежедневных газет, выпускаемых в России на тысячу человек населения, в несколько раз меньше, чем в других развитых странах Европы, Америки и Азии. Тридцать процентов взрослых россиян вообще не читает газет. По данным ВЦИОМа, широкий читатель в последнее время обращается не к центральным («кремлевским» или «прокремлевским») изданиям, а к «местной» — городской и региональной — периодике. Дольше всего удалось поддерживать интерес у читательской аудитории (и соответственно — тираж издания) газетам «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец», но прежде всего за счет поддержания скандально-сенсационной направленности содержания прессы (типа желтой прессы), рассчитанной на вкусы любопытствующих, граждански пассивных обывателей.

Основной акцент читающей аудитории в 1990-е пал на еженедельную местную прессу общего типа и на развлекательные и рекламные газеты, сообщающие оперативную информацию о рынках труда и потребительских товарах, о новых изделиях и услугах. Характерно, что в начале 90-х (советское время) три четверти подписки составляли центральные издания, а в конце 90-х примерно столько же — на издания местные. Данные по розничной покупке прессы — соответствующие. При этом важно отметить, что аудитория центральной и местной печати в советское время совпадала не менее, чем на четыре пятых, а в постсоветской время — меньше, чем наполовину.

В то же время аудитория центральных и местных изданий качественно различается: в читательской аудитории центральных изданий значительно выше доля людей более образованных, социально активных и профессионально квалифицированных (среди них — предприниматели, руководители, специалисты, студенты и учащиеся), а в читательском слое местных изданий преобладают рабочие и пенсионеры. Первая группа читателей (центральных изданий) наиболее критически настроена по отношению к массмедиа и реже им безоговорочно доверяет; вторые, как правило, доверяют современным СМИ «целиком и полностью» [27].

В течение 1990-х годов произошла резкая переориентация основной массы населения России с печатной периодики на экранную культуру — в лице телевидения. Налицо явный перевес ориентации на визуальное, зрительское восприятие по сравнению с читательским, вербальным восприятием информации. Соотношение установок литературоцентризма и медиацентризма явно поменялись местами; и литературоцентризм занял подчиненное, второстепенное место среди медиапредпочтений аудитории [28; 29]. При этом доминирует относительно скептическое понимание роли массмедиа в современной жизни.

Доминирующая установка потребителей информации характеризуется россиянами двойственно: СМИ заслуживают доверия, но «не вполне». Группы доверяющих и не доверяющих массмедиа контингенты, оценивающие СМИ как важный или неважный информационный источник, — примерно равны. Тем более смутными являются представления аудитории СМИ о прогрессе или регрессе средств массовой коммуникации в плане содержания или выражения, в плане позитивного или негативного влияния на аудиторию (повышения нравственности или эстетических вкусов, стимуляции интересов людей, их сплоченности или разобщенности, повышения или снижения уровня культуры, социальной и гражданской активности).

Несомненно одно: после спада печатного «бума» освободившуюся социально-коммуникативную нишу занял телевизор. Большая часть населения России (особенно в провинции) ежедневно смотрит телевизор (и не единожды в день), предпочитая телевидение и радио и газетам, и журналам, и интернету. И это притом, что телевидение в целом телезрителям во многом «не нравится» и их «раздражает». Согласно данным международного сравнительного исследования, проведенного в 1997 году (оно проходило в США, Польше, Чехии, Венгрии и Казахстане), Россия лидировала в доле взрослых людей, которые относили себя к тем, кто смотрит телевизор «часто и очень часто» (58%), и была на последнем месте по доле «часто и очень часто» читающих (31%). Что касается того, что российские телезрители смотрят чаще всего, то это — эстрадные концерты, юмористические шоу, зарубежные мелодраматические сериалы и советские художественные фильмы прошлых лет.

Показательно, что больше половины работающих горожан смотрят телевизор по утрам, до ухода на работу, и вечером, после возвращения с работы домой; более половины опрошенных смотрят телевизор за ужином в будни и по выходным. Почти у трети опрошенных «Левада-центром» телевизор работает весь будний день и не выключается никогда. В выходные присутствие телевизора в жизни семьи в роли «постоянного члена семьи» еще больше (37%), а 46% опрошенных смотрят телевизор одновременно с другими домашними делами. Это означает, с одной стороны, плотную встроенность телевизора в бытовой обиход, а с другой, свидетельствует о несконцентрированности, «рассеянности» внимания зрителей [30]. По точной характеристике В. Беньямина, подобное восприятие информации происходит «не столько через внимание, сколько через привычку». «Публика оказывается экзаменатором, но рассеянным» [31].

Для большинства россиян «домашнее, семейное время» и «досуг» — это и есть телевизор, «телесмотрение». По характеристике Б. Дубина, общество в современной России — это по преимуществу общество смотрящих телевизор и символически обменивающихся репликами о просмотренном. Решающим в выборе, что смотреть, у большинства телезрителей оказываются не советы друзей или близких, не программы телепередач, а анонсы будущих передач самого телеканала по ходу показа. Это создает в России репутацию телевидения как «зомбоящика», гипнотизирующего и зомбирующего, программирующего телеаудиторию — от имени телеканала, а в современных условиях — и от имени самой власти.

По данным «Левада-центра», выдвижение на первый план в современной российской культуре телевидения и телесмотрения, выполняющей ведущую, безальтернативную и монопольную роль, связано с отсутствием в постсоветской России политических, экономических и культурных элит и, далее, с продолжающимся разложением и деградацией творческой, в том числе гуманитарной, интеллигенцией, фактически вытесненной чиновниками средней руки. За картиной монопольного положения российского телевидения на самом деле стоит скрытая от стороннего наблюдателя борьба различных социальных сил и уровней власти за контроль над телеэкраном и влияние на телеаудиторию.

Оборотной стороной этой телевизионной монополии является фактическая отчужденность телеаудитории от происходящего в реальности, выражение исключительно зрительского, то есть созерцательного и пассивного участия в социальной действительности. Телевидение создало свой собственный, «параллельный», симулятивный мир, в котором дублируются зачаточные, слабо развитые формы организации социальной жизни либо компенсируется отсутствие институтов гражданского общества.

В этом смысле российское телевидение выполняет во многом компенсаторную и отвлекающую функцию, порождая иллюзию причастности событиям окружающей жизни у массового телезрителя. Другой функцией российского телевидения является апелляция к прошлому, ностальгия по невозвратимому и недостижимому, направленная на формирование у зрителя консервативных и рутинных стереотипов восприятия и поведения. Наконец, еще одна функция российского телевидения — препарировать информацию о реальности в расчете на «человека как все» и его интерес ко всему сенсационному, скандальному, выбивающемуся из любых нормативов и правил, что определяет соответствующий выбор тележанров (боевик, фантастика, историко-патриотический фильм). В результате в России было создано «общество зрителей», целиком подвластное государственному телевидению [32; 33].

Постсоветская культура: поворот к медиацентризму и трансмедиальности

Постсоветская культура — в силу своего исторического положения — представляет собой определенный итог предшествующего развития русской и российской культуры ХХ века, в котором содержится, с одной стороны, продолжение, обобщение и синтез недавнего и отдаленного прошлого русской и российской культуры, а с другой стороны, «снятие», преодоление и отрицание прежнего культурно-исторического опыта. В некотором смысле постсоветская культура выступает как своего рода вершина в культурно-историческом развитии России ХХ века, венчающая собой целый ряд этапов (а точнее — ступеней) культуры, не только следующих один за другим, но и надстраивающихся друг над другом, наподобие пирамиды — значений и смыслов.

В то же время постсоветская культура, завершая собой развитие предшествующей культуры и, прежде всего, культуры советской, являет собой начало нового, во всех отношениях после-советского и сверх-советского периода культурно-исторического развития. Этот период, как это явствует из самого его названия, довольно двусмысленного, а потому неопределенного, противоречиво соединяет в себе еще-советское и уже-несоветское, то есть воплощает в себе само становление новой российской культуры, находящейся фактически по ту сторону советского и осуществляющей всеми своими практиками — художественными и нехудожественными (философскими, научными, политическими, повседневными и тому подобными) — идейно-творческий и утилитарно-практический расчет с советизмом во всех его разнообразных социокультурных проявлениях.

Однако постсоветская культура не отделена пропастью от культуры советской [34]. Как и в случае, например, со ступенями советской литературной архитектоники, в отношениях между советской литературой и постсоветской можно усмотреть и дискретность (советская и постсоветская литературы принадлежат разным культурно-историческим парадигмам), и своего рода непрерывность (постсоветское вырастает из советского и ощущается как его продолжение и развитие, а не только как явление, пришедшее после советского или вместо советского) [35]. Продолжая и развивая советскую культуру, постсоветская культура деидеологизирует последнюю и тем самым осваивает ее не только как свою идейную и содержательную противоположность, но и как свою составную часть, и как свой материал для дальнейшего развития и рефлексии (в том числе для переосмысления и переоценки, для стилизации, пародии, деконструкции и тому подобного).

То же происходит и с культурой русского зарубежья, с которой «снимается» ее идеологическое звучание — как культуры несоветской или антисоветской: например, эмигрантская литература осваивается как постсоветская и действительно становится одной из составных частей постсоветской литературы и культуры в целом. Музыка или изобразительное искусство русского зарубежья еще легче (по сравнению с литературой, более идеологизированной) включаются в постсоветское смысловое пространство. В результате разные ступени архитектоники русской культуры ХХ века оказываются не иерархизированными, а рядоположенными: досоветское, советское, русско-зарубежное, постсоветское встроены в единый смысловой контекст как взаимодополнительные (а не противоборствующие) части целого. То же происходит и со ступенями советской архитектоники, которые рассматриваются (извне этой конструкции) не только как очевидная последовательность этапов исторического развития, но и как условная одновременность составных частей русской культуры ХХ века.

Как новая (очередная) ступень культурно-исторической архитектоники постсоветская культура непосредственно опирается прежде всего на предшествующую ей советскую культуру в единстве трех ее модусов — оттепельно-перестроечного (1953 — 1991), монументально-сталинского (1932 — 1953) и переходно-революционного (1917 — 1932); а также на параллельную им русско-зарубежную (эмигрантскую) культуру, в которой можно различить пласты антисоветской, несоветской и просоветской культуры. Кроме того, постсоветская культура опосредованно, так сказать, «через голову» советской культуры, обращается к развивающейся подспудно, в лоне советской культуры, околосоветской культуре и к литературе досоветской, включая русскую литературную классику XIX века и литературу Серебряного века, предшествующие не только советской культуре, но и культуре русского зарубежья. Таким образом, постсоветская культура интегрирует и синтезирует в себе советскую культуру и всю внесоветскую культуру, «снимая» в себе их политико-идеологические разногласия и смысловые расхождения и объединяя их этически и эстетически как разные стороны (и составные части) русско-российской культуры ХХ века, понимаемой как единый гипертекст современности [36].

«Гипертекст» — этот термин объясняет, как действует в постсоветской культуре культурный механизм интеграции столь разнородных, а нередко и взаимоисключающих проблемных полей русско-российской культуры ХХ века. В советское время такая интеграция несоединимого была невозможна с любой точки зрения — как советской, так и несоветской, и антисоветской. Как можно соединить в одно целое, например, М. Шолохова и А. Солженицына, И. Бунина и В. Маяковского, А. Вознесенского и А. Софронова, В. Набокова и автора «Вечного зова» А. Иванова? Или, например, И. Стравинского и С. Туликова, С. Рахманинова и И. Дунаевского, С. Прокофьева и автора гимна СССР А. Александрова, А. Шнитке и Т. Хренникова? «Лед и пламень»!

Однако если представить все эти разные тексты, их авторов, контексты их функционирования, языки их распространения и тому подобное как равнодоступные потребителю ресурсы информации, находимые в интернете; как общий контент сайта, формальные различия составных компонентов которого несущественны для пользователя, как гиперссылки к общей презентации, — мы поймем, на какой почве возникает деидеологизация и десемантизация культурных текстов советского времени в постсоветской культуре. Эта почва — виртуальная реальность, моделируемая новыми медиа. При переходе от советской культуры к постсоветской происходит окончательный поворот от литературоцентризма — модели культуры, сложившейся в России, начиная со второй трети XVIII века и просуществовавшей, с теми или иными препятствиями и помехами, вплоть до 70-х годов XX века, — к медиацентризму.

Именно в это время литературоцентризм в русской культуре стал постепенно вытесняться медиацентризмом — за счет широкого распространения телевидения. Конец советской эпохи был ознаменован появлением на горизонте русской культуры ХХ века интернета. К концу второго десятилетия XXI века медиацентризм культуры окончательно определился как интернет-пространство. В рамках такого виртуального пространства и произошло взаимное определение советской и постсоветской культуры относительно друг друга и того целого, частями которого они являются (русская культура новейшего времени) [37].

Постсоветская культура в этом отношении (с постсоветской точки зрения) — это одновременно и продолжение советской культуры, и ее отрицание, «снятие», и полемическое сопровождение, «спор» с ней, и карнавализация, и деконструкция советского проекта. Однако к этому самоощущению литературных текстов в медийном пространстве добавляется сознание того, что те произведения, которые поначалу слыли «литературными», в дальнейшем стали восприниматься как медийные и трансмедийные, то есть уже как бы необратимо погруженными в медийный контекст.

Ядром всей архитектонической модели советской культуры являлась советская литература, представлявшая собой уникальный и неповторимый литературно-культурологический проект ХХ века, вокруг которого формировались различные версии интермедийного сопровождения и противостояния ему (в том числе и задним числом, как, например, литература Серебряного века). Все остальные разновидности советской (как, впрочем, и несоветской) культуры: те или иные виды искусства, публицистика, различные гуманитарные науки, философия и так далее — первоначально самоопределялись, отталкиваясь от литературы. Однако уже в советское время стал очевиден явный кризис литературоцентризма, наметившийся с разных «концов» культуры. На самом деле этот процесс начался задолго до начала советской эпохи, а в советское время лишь усугубился [38].

С кризисом и концом литературоцентризма ориентация постсоветской культуры на литературу — как советскую, так и несоветскую — оказалась размытой, ослабленной. На первый план вышли отношения интермедиальности, связанные, например, с инсценировкой или экранизацией литературного авантекста, а также с обсуждением в сетях соответствующих медийных метаморфоз первоисточника — литературного, публицистического, философского, религиозного и других.

Предпосылки и первые «ростки» постсоветской культуры начали складываться еще в недрах советской литературы — как внесоветский, несоветский и антисоветский литературно-идеологические проекты, постепенно сблизившиеся между собой и слившиеся воедино. Таковы произведения позднего В. Катаева, Д. Гранина, Вен. Ерофеева. В. Астафьева, В. Быкова, А. Битова, В. Аксенова, А. Солженицына, В. Шаламова, А. и Б. Стругацких, В. Гроссмана, Б. Ахмадулиной, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А Галича, И. Бродского, М. Жванецкого, Л. Улицкой и других, воспринимавшихся уже в советское время как разрушители соцреалистического канона отечественной культуры [39].

В то же время постсоветская литература вбирала и вобрала в себя все феномены литературного «возвращения», не укладывавшиеся в советские каноны и ставшие доступными читателю во многом лишь в процессе перестройки и первых послесоветских лет. В этом ряду находятся произведения Е. Замятина, И. Бабеля, Б. Пильняка, М. Булгакова, А. Платонова, М. Зощенко, О. Мандельштама, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Д. Хармса, Н. Заболоцкого, Н. Олейникова, А. Введенского, В. Гроссмана, В. Шаламова и других, в свое время отринутые советской культурой и постепенно вписавшиеся в оттепельный, перестроечный и постсоветский контекст.

Своеобразие феноменов литературного и иного культурного «возвращения» заключается в том, что эти тексты живут и функционируют одновременно в двух культурно-исторических контекстах — контексте своего создания авторами и в контексте их фактического восприятия, после позднейшей публикации. Смысл таких произведений двоякий — восстановленный из контекста создания и модернизируемый, исходя из современного прочтения. Между этими двумя контекстами неизбежен конфликт, вызванный смысловой несовместимостью исторически дистанцированных создания и восприятия искусства — любыми реципиентами, в том числе и исследователями. Неизбежно и сопоставление обеих версий прочтения возвращенных авторов и их произведений.

Гораздо медленнее (надо думать, в силу инерции литературоцентризма) происходит подобное же возвращение музыкальных произведений, произведений изобразительного и театрального искусства, философских и гуманитарно-научных сочинений ХХ века. Но логика культурно-исторического «возвращения» наследства — такая же.

Еще один важный ряд постсоветской культуры составили произведения русских писателей-эмигрантов — первой, второй и особенно третьей волн. Из первой волны — прежде всего И. Бунин, Д. Мережковский, З. Гиппиус, М. Цветаева, Г. Иванов, Г. Адамович, А. Аверченко, В. Набоков, Г. Газданов; из третьей волны — В. Аксенов, В. Войнович, В. Максимов, А. Синявский, В. Некрасов, А. Галич, А. Солженицын, Г. Владимов, А. Кузнецов, А. Гладилин, С. Довлатов, И. Бродский, Э. Лимонов и другие. Их присутствие в постсоветской литературе воспринималось как своего рода «возвращение» русского зарубежья на родину. И в этом качестве («литературы возвращения») мы наблюдаем включенность этих текстов в два смысловых контекста — контекст создания (зарубежный, эмигрантский) и в контекст «возвращения» (позднесоветский или постсоветский). Соответственно и смысл этих произведений оказывается двойственным — реконструируемый в прошлом и «вчитываемый» сегодня.

Наконец, особая роль в постсоветской культуре принадлежит поколению писателей, которые сознательно формировали себя в позднесоветский период именно как представители пост-советской литературы и постмодернизма: Д. Пригов, Г. Сапгир, В. Сорокин, В. Пелевин, Вик. Ерофеев, Т. Толстая, Л. Улицкая, Б. Акунин, В. Шаров, А. Королев, Л. Юзефович, Д. Быков, Т. Кибиров, С. Гандлевский, С. Алексиевич, Л. Рубинштейн и другие. В их творчестве советская литература выступает как предмет отталкивания, переосмысления, травестирования, пародирования, деконструкции, а само их творчество утверждает себя — как конец советского и начало нового.

Таким образом, постсоветская культура формируется из разных пластов советской и внесоветской культур, вольно или невольно характеризуется пестротой и мозаичностью, бессистемностью, что позволяет нейтрализовать за счет медиапространства политико-идеологическую напряженность межтекстовых связей и культурно-исторически унифицировать различные по происхождению, идейно-эстетической направленности, методу и стилю литературные произведения в общем постсоветском (медиальном) контексте. В то же время постсоветская литература, будучи во многом медиализированной, в том числе за счет медиаинтерпретаций, то есть в значительной степени уже вышедшей за границы чистой литературности в медиапространство, осуществляет функции синтеза и обобщения всей предшествующей русской литературы ХХ века — от Серебряного века до наших дней — средствами не чисто литературными, но, скорее, мультимедийными.

В последние годы мы наблюдаем происходящий в мировой культуре медиаповорот. Смысл его не исчерпывается тем, что существовавшая в исторически развитых культурах на протяжении многих веков система словесной самоорганизации культуры — литературоцентризм — сменилась принципиально иной системой смысловой самоорганизации культуры — медиацентризмом. Однако наследование одной системой достижений другой было не линейным, а архитектоническим: медиацентризм «надстраивался» над литературоцентризмом как вторая, более сложная ступень самоорганизации культуры, над первой, более простой, и опирался на нее как на свой «фундамент».

Появление в качестве медиума универсальной знаковой поверхности — экрана — размыло границы между вербальными текстами, генетически связанными с книжной культурой, и визуальными текстами, органически свойственными экранной культуре. Культурные тексты того и другого формата отныне одинаково репрезентируются на плоскости одним и тем же экраном. В связи с этой новацией изменяется и формат реципиента медиакультуры: былое различение субъекта словесности (читателя) и субъекта визуальности (зрителя) перестает быть значимым. Новый синкретический субъект медиакультуры — это зритель и читатель в одном лице; точнее у него, как у двуликого Януса, два лица — читателя и зрителя.

Эта связка — читателя и зрителя — внутренне диалогична и неразрывна. Но функционирование этой связки вариативно. Складывается двухуровневая конструкция: в одном случае ведущим элементом в ней является зритель (тогда читатель выполняет подчиненную роль); в другом — ведущим элементом становится читатель (а зритель подчинен читателю). Фактически действуют две версии медиасинтеза: «читатель как зритель» и «зритель как читатель», выражающие две различные текстовые стратегии нового порядка.

Функция стратегии «читатель как зритель» реализуется в медиакультуре специфическим образом: чтение осуществляется как бы «глазами зрителя». Вербальный текст «схватывается» зрителем быстро, единым взглядом, сразу в целом, без углубления в смысл, без детализации и, таким образом, усваивается поверхностно, на уровне самой общей (а потому не самой содержательной) информации. Для того чтобы углубиться в текст, его нужно пере-читать, то есть обратиться к его чтению повторно, а это возможно сделать, лишь «опустившись» на уровень читателя. Впрочем, в условиях быстрого «пробегания» глазами того или иного медиатекста, возвращение к нему ради повторного чтения мало реально и вообще возможно лишь в случае его непóнятости «с первого взгляда». Тогда к «зрительскому типу чтения» подключается «читательский тип», а зритель дополняется читателем.

«Зрительское чтение» (ближайший аналог — клиповое мышление) отличается от «читательского чтения» целым рядом особенностей. Во-первых, это «скорочтение», схватывание сути написанного с «первого взгляда», а значит, поверхностное, свернутое, ограничивающееся минимумом содержащейся в тексте информации. Литературное произведение начинает восприниматься на уровне фабулы (то есть потока следующих один за другим внешних событий), но не на уровне сюжета (развития художественной идеи). В этом отношении чтение романа становится неотличимым от бездумного поглощения телесериала. Позиции автора текста и его персонажей перестают различаться. Социальные, бытовые и психологические детали повествования лишаются символического и концептуального значения и остаются лишь предметно-вещным фоном событийного нарратива.

Во-вторых, это однократное действие, в принципе не предполагающее возвращения назад, «перечитывания» одного и того же, аналитического подхода к прочитанному (поэтому философские, религиозные, политические смыслы текста, всевозможные подтексты, интертекстуальные связи от читающего зрителя неизбежно ускользают). Глубинные пласты содержания (различные аллюзии, скрытые цитаты, символика, мифологические и религиозные ассоциации, жанровые и стилевые каноны и прочее) вообще не воспринимаются и остаются «невидимыми».

В-третьих, с исчезновением глубины, метафоричности и многомерности/многозначности текста утрачивается отличие текстов художественных от нехудожественных, то есть теряется эстетическое измерение текста, а вместе с тем и нравственное, и интеллектуальное его наполнение.

В-четвертых, усиливаются визуальные ассоциации, исходящие из вербального текста, независимо от иносказательных, идеологических, философских или символических смыслов, как правило, вкладывавшихся в них. Что же касается собственно интеллектуально-философских текстов, то их понимание, с точки «зрительского чтения», вообще невозможно, поскольку их проблематика предметно не вообразима и не имеет визуальных коннотаций и эквивалентов в окружающей повседневности.

Зритель вербального текста, дающий его вольную трактовку, поданную через призму своего визуального опыта, на самом деле подменяет авторский текст — собственным, притом принципиально отличным от исходного своей визуальностью (а это ви́дение вряд ли можно считать чтением, скорее это — визуальная реинтерпретация «просмотренного»). В этом случае читательская коррекция «зрительского» опыта прочтения необходима и неизбежна.

Не менее своеобразно реализуется стратегия «зрителя как читателя». В зрительское восприятие субъекта современной культуры имплицитно вложен экфрасис (вербальная репрезентация визуального), который реализуется как функция читателя, заключенного в подтексте зрителя. Ви́дение некоего визуального ряда не только может, но и, в идеале, должно быть дополнено чтением как бы стоящего «за ним» (в глубине), подразумеваемого вербального текста. «Прочтение» визуального текста предполагает не только и не столько его «просмотр», но и осмысление. И в этом признании заключена не только метафора, но и констатация возможной или необходимой вербализации визуального содержания как способа более глубокого проникновения в его смысл. Подобная вербализация содержания произведений изобразительного искусства почти всегда сопровождает процесс чисто визуального созерцания живописи (часто начиная со словесного названия картины), хотя не всегда акцентируется зрителем. Исключение составляют произведения беспредметного искусства, принципиально рассчитанные на «прочтение» на ином, невербальном языке [40; 41].

Двухуровневое восприятие визуального текста имеет особое значение в кино. Массовые жанры (детективы, боевики, мелодрама, фильмы ужасов и тому подобное) могут вполне обойтись чисто «зрительским» подходом, отслеживающим событийную фабулу, развитие и разрешение конфликтов, борьбу характеров и обстоятельств, разгадывание какой-то тайны и тому подобное. Никакой «глубины» визуального текста за подобным «событийным потоком» не стоит. Подобные массовые жанры словесной беллетристики также не знают глубины текста и отлично схватываются «зрительским» чтением. Однако как только мы сталкиваемся с интеллектуальным или поэтическим кинематографом, нам уже не избежать «читательского взгляда». Подобные фильмы должны быть не только увидены (зрителем), но и прочитаны (читателем). И только в результате такого внимательного «прочтения» вербального подтекста становятся очевидными философские, исторические, религиозные, нравственные и другие прозрения художников-мыслителей в кино.

Таким образом, диалогически соединенные в одном субъекте культуры зритель и читатель — совместными и нередко одновременными усилиями — организуют проникновение в глубину кинотекста (на поверхности — визуального, а в глубине — вербального). Аналогично работает и сам субъект медиакультуры: на поверхности быстрого восприятия он по преимуществу — зритель; в глубине, отягощенной неторопливым анализом и размышлением, он в основном — читатель; но в данном случае читатель и зритель — «сообщающиеся сосуды», взаимно корректирующие свои наблюдения и обобщения, тяготеющие к синтезу (а если это искусство — к синестезии).