Бесплатный фрагмент - Снимая маски псевдонимов

Пять поэтов-однофамильцев

Снимая маски псевдонимов

Пять поэтов-однофамильцев

Книга, которую ты открываешь, дорогой читатель, является некоммерческим проектом, в котором представлены пять очень разных поэтов — хороших, отличных и даже гениальных. Всех их объединяет одно, — если не считать принадлежности к поэтическому цеху и преданности своему дару, — фамилия. В своё время четверо из них были вынуждены скрываться под псевдонимами, теперь пришло время раскрыть их. Пятый поэт — один из авторов-составителей этой книги. Таким образом, читатель познакомится с жизнью и творчеством Михаила Железнова-Аргуса, Вениамина Блаженного, Марка Азова, Льва Дановского, Романа Айзенштата. В работе над книгой принял активное участие шестой однофамилец — Александр Айзенштадт.

О фамилии АЙЗЕНШТАДТ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Каждому нормальному человеку свойственно интересоваться предками, происхождением своей фамилии. Все больше людей начинают заниматься изучением своей родословной, вкладом родственников, предков, однофамильцев (которые в конечном счете тоже родственники) в историю, развитие общества.

«Какая у вас необычная и редкая фамилия!» — часто говорили мне. «Действительно, необычная, — думал я в детстве, — не Иванов, Петров или Сидоров, а Айзенштадт! И редкая, на полумиллионный Гомель мы с папой единственные Айзенштадты!» Со временем выяснилось, правда, что моя фамилия — не такая уж редкая. Пришлось мне узнать и то, что фамилия может быть источником не только гордости, но и серьезных проблем, но об этом как–нибудь отдельно.

Откуда же «есть пошли» Айзенштадты? Специалисты полагают, что фамилия Айзенштадт принадлежит к одной из самых старых групп ашкеназских так называемых «топонимических» фамилий, образованных от названия города или места, в котором проживали их первые носители. Первые еврейские топонимические фамилии часто принадлежали представителям авторитетных раввинских династий, известных еще со времен средневековья. Причиной тому была необходимость уточняющей идентификации раввинов. К имени того или иного ребе (а имена зачастую совпадали) добавляли уточняющее прозвище, указывающее, откуда родом его владелец, например, раби Шломо бен Ицхак из Майнца.

Фамилия Айзенштадт произошла от названия населенного пункта Eisenstadt — города в Австрии, центра федеральной земли Бургенланд. Город известен с раннего средневековья и всегда жил насыщенной экономической, политической и культурной жизнью. Достаточно указать в качестве примера на назначение в Айзенштадт Йозефа Гайдна на роль княжеского придворного капельмейстера в 1760-е годы. Сейчас в городе проживает около 15 тысяч человек. Среди достопримечательностей Айзенштадта — Соборная церковь Св. Мартина, замок Эстерхази, мавзолей Гайдна, ратуша, еврейский музей и синагога.

Евреи поселились в Айзенштадте еще в конце 14-го века. Большинство из них, предположительно, были выходцами из Португалии. Когда жители по тем или иным причинам покидали город, они стали называть себя Айзенштадтами. Надо заметить, что при переселении в другую местность истинное происхождение топонимических фамилий через три–четыре поколения нередко забывалось, и фамилия уже воспринималась просто как «орнаментальная» или «украшательная», в соответствии с буквальным значением соответствующих немецких слов. Такое, возможно, произошло и с фамилией Айзенштадт (Eisenstadt), что в переводе с немецкого языка означает «железный город». Следует отметить, что в процессе миграции некоторые носители фамилии утратили одну букву в ее написании, и поэтому наряду с Айзенштадтами существуют и Айзенштаты. Варианты написания фамилии в различных языках: Aizenshtadt, Aizenstadt, Ajzensztadt, Eisenshtat, Eisenstaedt, Eisenstat, איזנשטדטאייזנשטט

Долгое время Айзенштадты были известны своей деятельностью в качестве религиозных авторитетов, раввинов. Вот некоторые из них.

Старейшим из известных сегодня представителей рода Айзенштадтов был живший в конце 16–го века Авигдор Софер бен-Моше Айзенштадт. Он выехал из родного города в Краков, где, по всей видимости, и стал называться Айзенштадтом. Он был автором и переводчиком с польского на немецкий «Праздничных Молитв и Сидура» (Краков 1591).

В 16-м—17-м веках представители рода Айзенштадтов мигрировали как на восток (в Польшу), так и на запад (в Англию).

Меир бен-Исаак Айзенштадт был раввином в городах Польши и Моравии. Раввин Меир Айзенштадт считается одним из величайших учителей своего времени. Его наследие приобрело широкую известность во всем еврейском мире, а его работы изучаются в религиозных учебных заведениях и по сей день. Являясь одним из самых авторитетных учителей начала 18-го века, рав Айзенштадт помогал в разрешении споров раввинам Германии, Италии, Польши и даже Османской империи. Его труды объединены в сборнике «Паним Мейрот» («Тот, кто излучает свет»). Недавно торжественно отмечалось 300–летие с начала деятельности Меира бен-Исаака в качестве раввина родного города Айзенштадт.

Известным религиозным деятелем был Яков Айзенштадт, живший в Лондоне в 18-м веке. Он издал комментарии к книге «Толдот Яаков». Это была первая еврейская книга, напечатанная для евреев в Англии.

В конце 18-го века евреи стали расселяться по территории Российской империи в Литве, Латвии и Белоруссии. В 19-м веке носители фамилии Айзенштадт жили в таких городах как Рига, Вильно, Брест, Слоним, Слуцк, Бобруйск, Борисов, Витебск, Гомель, Смоленск.

Историкам известен Михель Гиршевич Айзенштадт — шкловский житель, избранный в 1818 году одним из «депутатов еврейского народа», приглашенных при Александре I в Петербург для участия в совещаниях по еврейским делам. Он дольше других нес свои обязанности, оставаясь с 1822-го до начала 1825 года единственным еврейским депутатом. Сохранилась записка, представленная М. Г. Айзенштадтом государственному деятелю Мордвинову по поводу выселения белорусских евреев из уездных поселений в города.

Выдающимся законоучителем был раби Авраам–Цви–Гирш бар Яаков Айзенштадт (1812–1868), правнук раби Меера Айзенштадта. В восемнадцатилетнем возрасте р. Айзенштадт начал работу над сборником, получившем название «Питхей тшува» («Врата ответов»). Он обобщил труды еврейских мудрецов прошлого и систематизировал заповеди ритуального характера, нормы, регулирующие имущественные отношения, и постулаты семейного права, а также составил книгу собственных аналитических заметок на кодекс «Шульхан арух».

Еще одним незаурядным религиозным и общественным деятелем был Моисей Гиршевич Айзенштадт (1870–1943). Он родился в Несвиже, окончил знаменитую Воложинскую йешиву, учился в Берлине, где получил степень доктора философии. Наиболее ярко М. Г. Айзенштадт проявил себя в качестве казенного раввина Петербурга с 1909 по 1918 гг. Вместе с З. Жаботинским он возглавлял общество любителей еврейского языка, организовал курсы иврита, изучения еврейской истории, входил в состав еврейского научного общества, участвовал в помощи евреям–беженцам. После Октябрьской революции М. Г. Айзенштадт отказался сотрудничать с большевиками и эмигрировал из России, долгое время возглавлял еврейскую общину Парижа; умер в Нью–Йорке.

По мере развития капитализма в Российской империи в конце 19-го и начале 20-го века евреи все больше вовлекались в социально-экономическую жизнь; в еврейской среде происходила дифференциация. Многие Айзенштадты вышли из круга привычной религиозной деятельности, занялись бизнесом. В исторических документах можно найти свидетельства об Айзенштадтах лесопромышленниках, владельцах кирпичных заводов, типографий, страховых компаний, аптек и др.

Среди представителей рода Айзенштадтов многие сочетали успешную коммерческую деятельность с активной общественной и политической. Например, Менахем Айзенштадт из Софиевки (Могилевской губернии) владел стекольной фабрикой и одновременно активно участвовал в движении «Ховевей Цион» («Возлюбившие Сион», одно из первых сионистских движений в России). Его брат Пинхас Айзенштадт–Коэн был раввином в Ломже. Сын Менахема Айзенштадта (и племянник Пинхаса) Йосеф Дов Ардон (Айзенштадт) — сионист, получивший не только традиционное образование, но и инженерное. Он был организатором отряда еврейской самообороны, а после гражданской войны основал одну из крупнейших радиотехнических фабрик в Польше.

Далеко не все Айзенштадты преуспели в бизнесе. Многие были заняты тяжелым поденным трудом. Среди Айзенштадтов можно найти типографских и железнодорожных рабочих, портных, сапожников, уличных торговцев, прачек. Моя троюродная сестра Наташа Криваксина рассказывала о своей бабушке Хае Дворкиной (Айзенштадт). Она жила в многодетной семье в Гомеле. Религиозная и благочестивая мать семейства содержала прачечную для тонкого дамского белья и нарядных платьев. Многочисленные дочери стирали, крахмалили и плоили юбки, платья, складочки и бантики всех девиц в городе. Потом каждый заказ бережно укладывался в корзинку, и самая красивая из дочерей — Хая относила корзинку по адресу.

Евреи всегда были народом Книги и, вопреки существовавшим тогда процентным нормам, стремились к образованию, в том числе высшему. Появились Айзенштадты — врачи, учителя, юристы, преподаватели, инженеры. Вот и Хаю Дворкину как–то увидел Шимон Айзенштадт, который к тому времени закончил университет в Германии и вернулся в Россию инженером–теплотехником. Шимон и Хая поженились, и родилась новая еврейская семья. Врачами стали, окончив Харьковский университет, и мои дедушка и бабушка Сергей Моисеевич Айзенштадт и Клара Львовна Левенштейн. Кстати, мой прадед Моисей, по семейной легенде, был раввином.

Ввиду того, что евреи подвергались в царской России дискриминации, многие из них приняли участие в революционном движении. Одним из первых лидеров еврейского социалистического рабочего движения в России был Иешаяху (Исай) А́йзенштадт (псевдоним Виталий Юдин; 1867—1937). Он родился в Вильно, революционную деятельность начал в народовольческой группе студентов Демидовского лицея в Ярославле, был арестован. В 1889 г. Айзенштадт вступил в РСДРП; в 1896–1901 гг. находился в заключении в Сибири. После освобождения он стал одним из главных деятелей Бунда и членом его центрального комитета. Некоторое время Исай Айзенштадт был близок к большевикам, однако после революции 1917 г. был арестован новой властью, в 1922 г. выехал за границу, где продолжил политическую деятельность в эмигрантской среде. Моя бабушка Клара тоже студенткой участвовала в распространении революционных прокламаций и даже провела несколько месяцев в царской тюрьме.

В 20 веке евреям пришлось пережить и страшную трагедию Холокоста. Человеконенавистническая политика нацистов привела к уничтожению шести миллионов евреев. Пострадали от фашистского геноцида и Айзенштадты. «Центральная База данных имен жертв Шоа» мемориального комплекса истории Холокоста Яд-Вашем насчитывает 1732 представителей рода Айзенштадтов, уничтоженных нацистами. И это далеко не полные данные.

Вот лишь судьба одной семьи. Известный польский композитор Довид Айзенштадт, оказавшись в Варшавском гетто со своей семьей, несмотря на тяжелейшие условия, продолжал сочинять музыку, создал еврейский симфонический оркестр, выступал с концертами, аккомпанировал своей дочери Мириам (Марысе). Марыся Айзенштадт, прозванная «соловьем гетто», была любимицей публики. Чудесным лирическим сопрано с огромным диапазоном и необычным тембром Марыся исполняла труднейшие партии. Когда немецкие солдаты на сборном пункте отправки в Треблинку погрузили Довида Айзенштадта с женой в вагон, Марыся бросилась к родителям и была расстреляна эсесовским офицером. Довид с женой погибли в газовой камере. Марысе был 21 год.

Есть точка зрения, что у евреев был «комплекс жертвы» и они безропотно шли на заклание. Это совершенно не соответствует действительности. Если мы откроем крупнейший в мире интернет–портал документов о Великой Отечественной войне, то увидим 977 документов об участии представителей фамилии Айзенштадт в боевых действиях. Среди участников Великой Отечественной был и мой папа Лев Сергеевич Айзенштадт — старший техник–лейтенант 20-й артиллерийской дивизии прорыва. Военную часть бросали на самые опасные участки фронта. Артиллеристы месяцами не выходили из боев, неделями не ели горячей пищи, ночевали на земле, на снегу (спать на кровати за годы войны отцу довелось два раза). За проявленный героизм Лев Айзенштадт был награжден орденом боевого Красного Знамени.

Всего на фронтах Великой Отечественной сражалось полмиллиона евреев, 135 из которых были удостоены звания Героев Советского Союза. Эти данные были впервые опубликованы Миррой Железновой (Айзенштадт) в советской газете на идиш «Эйникайт» в 1945 г. и были перепечатаны в ведущих западных изданиях. Мирра (между прочим, моя двоюродная тетя) — блестящая журналистка, член Еврейского антифашистского комитета. Публикация Железновой входила в противоречие с шовинистической национальной концепцией Сталина, политикой государственного антисемитизма. Получалось, что евреи — не «безродные космополиты», как стала представлять их официальная пропаганда, а патриоты своей страны, среди которых было много героев войны. В апреле 1950 г. Мирра Айзенштадт была арестована, после единственного допроса — «за шпионаж и враждебную националистическую деятельность» приговорена к высшей мере наказания и расстреляна.

В последние полвека в мире произошли разительные изменения. В постиндустриальном обществе на первый план выходят личные качества людей, их квалификация, изобретательность, предприимчивость. В этих условиях проявили себя и представители рода Айзенштадтов. Один из них — Бенджамен Эйзенштадт (1906—1996) родился в Нью–Йорке в семье эмигрантов из Беларуси. Бен прославился тем, что изобрел бумажный пакетик для сахара. Он рассказал о своей идее большим компаниям, продававшим сахар, и те просто использовали ее, не заплатив изобретателю, который не запатентовал свое изобретение, ни цента. Но Бенджамен не успокоился. Вместе со своим сыном Марвином он разработал способ производства гранулированного сахарозаменителя, и на этот раз запатентовал его. Созданная Эйзенштадтом компания Sweet’N Low сейчас выпускает заменители не только сахара, но и соли, и даже сливочного масла, а также машины по упаковке продуктов, от кетчупа до муки.

Внесли Айзенштадты свой вклад и в развитие науки. Всемирно известным социологом был, в частности, Шмуэль Ной Эйзенштадт (1923–2010). Он родился в семье Михаила Айзенштадта и Розы Борухин в Варшаве. В начале 1930–х с овдовевшей матерью Шмуэль переселился в Иерусалим, в 1940 году поступил в Еврейский университет, окончил факультет социологии.

Вскоре он стал профессором в alma mater. Эйзенштадт преподавал также в Чикаго, Гарварде, Стэнфорде, Цюрихе, Берне, Вене, Гейдельберге. Он был специалистом в области сравнительных исследований цивилизаций и общетеоретических проблем развития, революции и модернизации. Благодаря трудам Эйзенштадта было преодолено черно–белое противопоставление Востока и Запада, традиционного и современного общества, установлены закономерности распространения демократии в различных культурах.

Проявили себя Айзенштадты и в сфере изобразительного искусства. «Непризнанным гением авангарда» называют скульптора Меера Айзенштадта (1895–1961). Он родился в Клецке Минской губернии, с детства познал нужду. После окончания ремесленного училища в Минске юноша трудился «у частных предпринимателей по слесарной части и электротехнике». Затем служба в царской армии, дезертирство с фронта Первой мировой войны, суд и заключение, освобождение, скитания, плен у белополяков, тюрьма в Вильно… В его пестрой жизни не было возможностей для сколько-нибудь последовательного художественного образования, но все же он окончил рабфак, Высшие художественные курсы, учился у Веры Мухиной. Скульптуры Айзенштадта новаторски синтезируют элементы архаики, Возрождения, барокко и модерна. К сожалению, многие работы Меера Айзенштадта утеряны, он умер в нищете и одиночестве, а первая персональная выставка состоялась через 30 лет после его смерти.

Выдающимся фотографом 20-го века называют Альфреда Эйзенштадта (1898–1995). Альфред родился в Тчеве (Пруссия), вскоре переехал вместе с семьей в Берлин. Фотографией он увлекался с детства, и в 14 лет получил свою первую камеру. В конце 1920–х годов Эйзенштадт начал профессионально заниматься фотографией. Первым заданием для Альфреда стал фотоотчет с церемонии награждения Нобелевской премией Томаса Манна в 1929 году. Одной из самых известных его фотографий довоенного периода стала фотография Йозефа Геббельса на конференции Лиги наций в Женеве в 1933 году. В 1935 году Эйзенштадт эмигрировал из Германии в США, где жил в Нью-Йорке до конца жизни. В США он начал работать для журналов Harper’s Bazaar, Vogue, а также для журнала Town and Country. С 1936 по 1972 год Эйзенштадт работал фотографом в журнале Life; его фотографии появлялись на обложках журнала 90 раз. Он также выполнил для издания более 2500 заданий. Самая знаменитая фотография Эйзенштадта — «День Победы над Японией на Таймс–сквер», которой посвящены специальные исследования. Он снимал многих знаменитостей: Мэрилин Монро, Софи Лорен, Сальвадора Дали, Альберта Эйнштейна, семью Клинтон. Именно снимки людей помогли Альфреду вписать свое имя в историю фотографии. Он считается «отцом фотожурналистики».

Один из наиболее интересных современных художников Александр Айзенштат родился в Москве 2 декабря 1951 года. Здесь в конце 1960–х Александр учился живописи в мастерской художника С. П. Скульского. В 1974 году он покинул СССР. А. Айзенштат — гражданин Франции, в настоящее время проживающий в Израиле и России. Картины художника находятся во многих музеях мира и частных коллекциях в Лондоне, Париже, Нью–Йорке, Антверпене, Цюрихе. Выставки его работ проходили, в частности, в Третьяковской галерее и ГМИИ им. А. С. Пушкина. Поклонницей таланта художника является знаменитая Ирина Александровна Антонова. Не так давно в Москве открылась картинная галерея А. Айзенштата. Художник создал свое направление в живописи — метафизический экспрессионизм. Картины А. Айзенштата отличаются философской глубиной, психологизмом, драматически ярким колоритом. Он известен не только как художник, но и как религиозный деятель ортодоксального иудаизма — основатель и руководитель Центра Изучения Торы в Москве.

Осталась только одна, не затронутая нами, сфера социально-культурной жизни, в которой проявили себя представители фамилии Айзенштадт. Это — поэзия. Фамилию Айзенштадт можно встретить рядом с фамилиями многих выдающихся поэтов. Так, например, другом Есенина был Давид Самойлович Айзенштадт — библиофил, книгоиздатель, основатель и директор «Книжной лавки писателей» в Москве. А Мандельштам дружил с музыкантом Александром Герцевичем Айзенштадтом.

Но среди Айзенштадтов тоже были поэты: незаурядные, отличные и даже гениальные. Многие из них известны под псевдонимами, потому что еврейская фамилия, к сожалению, зачастую была источником проблем для ее владельцев. Но сейчас все маски будут сняты. Итак, герои нашей книги: Михаил Константинович Айзенштадт–Железнов (Аргус), 1900–1970; Вениамин Михайлович Айзенштадт (Блаженный), 1921–1999; Марк Яковлевич Айзенштадт (Азов), 1925–2011; Лев Абрамович Айзенштат (Дановский), 1947–2004; Роман Ефимович Айзенштат, 1946 г. р.

А. Л. Айзенштадт

Александр Львович Айзенштадт — кандидат исторических наук, доцент, родился в Гомеле 15 января 1956 года. Сфера научных интересов: философия, социология, история повседневности. Автор более 300 научных работ, в том числе 7 книг. Последние 20 лет работал заведующим кафедрой социально–гуманитарных дисциплин, профессором Гомельского филиала Международного университета «МИТСО». Сейчас на пенсии, живет в Минске.

Глава 1. Михаил Константинович Айзенштадт-Железнов (Аргус)

Михаил Константинович Айзенштадт–Железнов (Аргус) — русский американский журналист, сатирик, писатель, поэт родился на стыке двух веков, в 1900 году.

«У будущего моего биографа, если он действительно захочет написать мое жизнеописание, будет немало возни со мной. Интересных материалов обо мне он не найдет; их нет, ибо я в высшей степени неинтересный человек», — писал Айзенштадт. Однако, Михаил Константинович, — мы в этом убедимся, — лукавил. Хотя материалов о его жизни действительно немного.

Разнятся даже данные о месте рождения нашего героя: одни источники указывают на Новгород, другие — на Минск, третьи — на Щедрин Могилевской губернии (что наиболее вероятно). Отец его был врачом, мать, судя о всему, — домохозяйкой. «Мне не везло с самого детства, — писал Айзенштадт не без юмора. — Мое детство было нормальное. Для человека, хотящего, чтобы о нем когда–нибудь писали биографии, нормальное детство — непреодолимое препятствие. Мои родители меня любили. Я любил своих родителей. Отец меня никогда не порол. В школе я учился очень хорошо. Учителя ко мне относились чутко и внимательно. С товарищами никогда не дрался. После того, как я отпраздновал пятнадцатый год своего рождения, я не попытался напиться вдрызг. Я окончил среднюю школу, не став курильщиком. Сами видите, что детство мое было неважное. К жизни в двадцатом столетии оно меня не подготовило. Юность была не лучше».

Юность была не лучшей уже по более серьезным обстоятельствам, так как пришлась на Октябрьскую революцию и гражданскую войну. Революцию семья Айзенштадт не приняла. Жили они тогда в Новгороде. Михаил позже вспоминал, как родители обменивали свое имущество на продукты, как стоял ночами в очередях за хлебом, как уводили знакомых в ЧК… В 1919 году ему удалось эмигрировал в Латвию. Родители вскоре умерли, а Михаил поселился в Риге, где жил газетной работой. Он был знаком с Игорем Северянином, они обменялись стихотворными посвящениями.

В 1923 году Айзенштадт перебрался в США, где стал постоянным сотрудником знаменитой эмигрантской газеты «Новое русское слово», много лет вел авторскую колонку «О чем говорят слухи–факты» под псевдонимами Железнов и Аргус. Он опубликовал бесчисленное количество сатирических фельетонов, рассказов, политических комментариев. Валентина Синкевич писала: «Некоей отдушиной от далеко не легкой и безоблачной жизни на новом месте была газетная рубрика „Слухи и факты“, которую вел знаменитый юморист Аргус (настоящие имя и фамилия — Михаил Айзенштадт), родившийcя еще в 1900 году в России и покинувший ее после революции. Его веселые фельетоны любили все эмигранты — и „старыe“, и „новые“, включая таких знаменитостей, как Бунин и Адамович».

Перу Аргуса принадлежит ряд книг:

«Восточный герой». Поэма. Нью-Йорк, 1948.

«Полусерьёзно, полушутя». Сатира, юмор, лирика. Нью-Йорк, 1959.

«Другая жизнь и берег дальний». Проза и стихи. Нью-Йорк, 1969.

В 1951 году вышел сборник юмористических рассказов Аргуса на английском языке — «Moscow on the Hudson» о жизни русских эмигрантов в США. В 1953 году была опубликована его книга «A Rogue With Ease» о приключениях обедневшего русского беженца, выдававшего себя за князя.

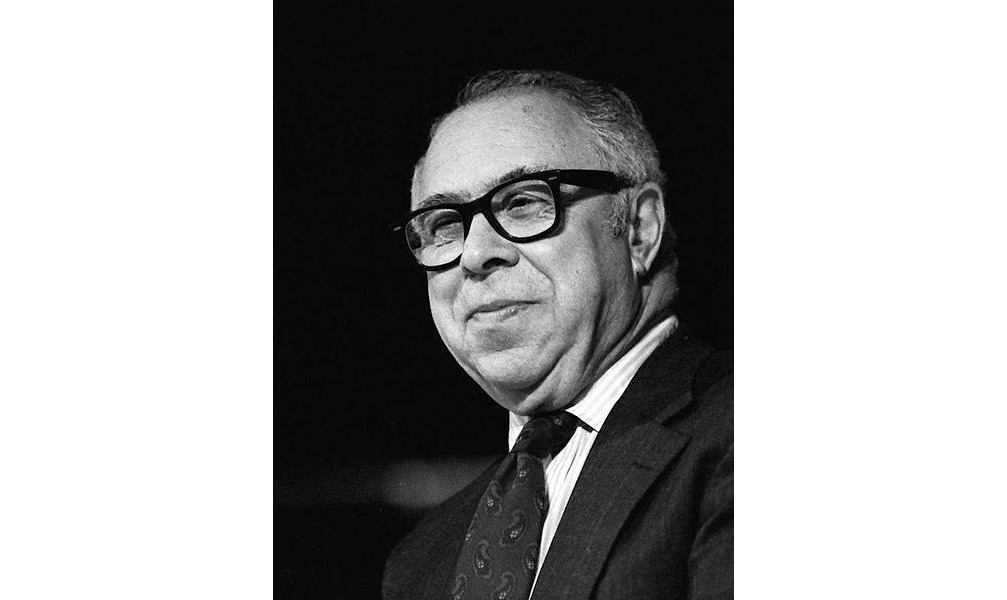

М. К. Айзенштадт умер в 1970 году в Нью-Йорке. «Нью-Йорк таймс» писала об Аргусе: «Этот невысокий человек в массивных очках отличался незаурядным умом и чувством юмора… Его книги гуманистичны и несут доброту, несмотря на колючки сатиры».

Георгий Адамович отмечал: «Все русские юмористы — ученики или потомки Гоголя, и Аргус в этом смысле исключения не представляет. Нам, его современникам, писания его дают умственный отдых, позволяют забыться, нас они развлекают, и лишь в редких случаях мы отдаем себе отчет, что за этими обманчиво–поверхностными, легкими, быстрыми зарисовками таится острая психологическая проницательность. Мысленно соглашаюсь с Буниным, который утверждал, что „блестящие строки“ рассыпаны у Аргуса повсюду».

Михаил Константинович был не только журналистом и юмористом, но и настоящим поэтом. Стихи Михаил стал писать подростком, а в 17 лет был уже автором нескольких публикаций. Поэт писал: «Я бежал из России с томиком стихов Блока. Ничего почти не успел захватить с собой, кроме тоненькой книжечки стихов. Мы все такие. Удивительные. Мне кажется, что в мире нет другого такого народа, для которого поэзия была бы так важна, как для нас. Поэзия для нас делала политику и творила жизнь. Мы дышали поэзией и, по-видимому, продолжаем дышать». Кстати, последней напечатанной работой Аргуса была рецензия на первый авторский сборник стихов И, Бродского.

Г. Адамович писал о стихах Железнова: «Внимательный читатель заметит в них борьбу автора с самим собой: борьбу, т. е. затаенное, более настойчивое, чем на первый взгляд кажется, влечение к лиризму и наперекор ему, вошедшее в привычку, неодолимое стремление иронизировать. Примирить одно с другим трудно. Изменить себе, изменить своему творческому стилю Аргус не пожелал, и одинаково пристрастившись и к лиризму, и к иронии, он был и остался в нашей здешней литературе явлением оригинальнейшим». Л. Гатова, в свою очередь, отмечала: «Поэзия М. К. Айзенштадта напоминает мне пастушескую свирель своей искренностью и музыкальностью».

Ирина Чайковская, рецензируя первый том недавно вышедшей в США антологии «Русские поэты Америки», писала: «Хороша подборка стихов Аргуса (Михаил Айзенштадт), 40 лет писавшего очень смешные фельетоны для «Нового русского слова», ежедневной нью–йоркской газеты, основанной в 1910 году и не так давно, увы, прекратившей свое существование. Стихи же Аргуса далеки от веселости. В их названиях часто встречаем императив: «Не спрашивай…», «Замолчи…», «Не грусти…». Стихи обращены к верной и чуткой подруге, с кем поэт делит «невменяемую тяжесть тупой, неповоротливой судьбы». Конец одного из стихотворений трагически парадоксален: «И молить, упрашивать Бога, /Чтобы Он позабыл про нас». Не потому ли оставленность Богом воспринимается как благо, что из–за выпавших на долю горестей возникает желание уйти из-под наблюдения, спрятаться даже от Всевышнего, тем более, что он «не спас», как сказала поэтесса, оставшаяся по ту сторону занавеса?».

Что же, пора познакомиться с поэзией Михаила Константиновича Айзенштадта-Железнова (Аргуса).

Стихи

* * *

Сядь, мой друг, и терпеливо слушай,

То, что я хочу тебе сказать.

Наши заблудившиеся души

В этом мире встретились опять.

Стали мы теперь на перепутьи

И не смеем повернуть назад.

Перед нами раскаленной ртутью

Мечется неистовый закат.

Падая все ниже, ниже, ниже —

В светопреставленье, в бездну бед,

Солнце языком кровавым лижет

Огненные раны на себе,

И встает пред нами в атмосфере,

Опираясь на воздушный кряж,

Наше вероломное преддверье

В апокалипсический мираж.

Сядь, мой друг, и слушай терпеливо.

Где слова? И почему их нет?

Я ведь их так страстно и ревниво

Собирал в теченье стольких лет.

Судороги кончились заката.

Небосвод давно уже потух.

Все слова, которым нет возврата,

Ты, быть может, повторишь мне вслух.

Медленно мое сгорает тело.

Ты меня обратно не зови.

От любви, которой нет предела,

За предел, в котором нет любви.

Мой старый друг Кихот

Мне суждено уйти, потом вернуться,

Уйти не радуясь, вернуться не скорбя.

Я чуть устал от войн, от революций

И, может быть, от самого себя.

Уйти, от жизни милостыню клянча,

Вернуться, не познав ее щедрот,

Как возвращался рыцарь из Ламанча,

Наивный дон, мой старый друг Кихот.

Нет ничего любви великолепней

Нет ничего любви великолепней.

Любви последней. Выпустим стрелу,

Пронзим глаза друг другу и ослепнем,

И побредем, нащупывая мглу.

Запомни: там, где вход, всегда есть выход,

И там, где смерть, всегда надежда есть,

И вдоль дороги есть скамья, где тихо

И незаметно можно будет сесть,

И отдохнуть, и с мыслями собраться,

Поговорить наедине с собой

И поиграть одну из вариаций

На скрипке жизни лопнувшей струной.

А впрочем, нет. Нам оставаться не с кем.

Игра бездарна и не стоит свеч.

Потушим свет одним движеньем резким,

Хоть сроку не дано еще истечь.

Таков закон любви потусторонней:

Умчался поезд, скрылся за гудком,

Но кто-то остается на перроне

И машет безнадежности платком.

Не спеши, не уходи…

Не спеши, не уходи, не надо.

Может быть, у нас возможность есть

Обменяться словом или взглядом,

Где-нибудь поблизости присесть,

Где-нибудь под тень воспоминаний,

Где-нибудь в тени ушедших дней,

Там, где время неподвижно станет,

Чтобы уступить дорогу мне,

Чтобы дать дорогу нам обоим,

Чтоб открыть, ликуя и скорбя,

То, что впредь мы никогда не скроем

Друг от друга или от себя.

Петрополис

Окно — вы помните? — на целый мир, в Европу ли,

Бушует ветер финский, ледяной

Над темною громадою Петрополя,

Над всадником с простертою рукой.

В окно — вы помните? — глаза глядели всякие

На снег, на острова и на метель,

На мощные колонны Исаакия,

На мелкого чиновника Акакия

Почти что легендарную шинель.

На западных дворцов великолепие,

На благолепье византийских риз

И на судьбу трагически-нелепую

Отверженных, столичных бедных Лиз,

Орлов надменных, вскормленных победами,

И славу прошлых и грядущих лет,

На серый домик, где сгорал неведомый

И до сих пор непонятый поэт.

Замолчи, слова нам не помогут

Замолчи, слова нам не помогут.

Все равно мы нужных не найдем.

Все равно, какой дорогой к Богу

Мы придем когда-нибудь потом.

Все равно Он нам простит молчание

Даже если гнев Его жесток,

Остроту библейскую страданья

Наших судеб спутанный клубок.

Все равно, нам больше слов не надо,

Все равно, истлеет все в золе.

Все равно, мы не боимся ада

После этой жизни на земле.

В этот час, когда проснется спящий

В этот час, когда проснется спящий,

Вылился, иссяк водоворот.

Очень часто соль разлуки слаще,

Чем любви невыносимый мед.

Очень часто горечь жизни лучше.

Чем бессмертья выспренная гладь.

Такова, по-видимому, участь

Всех, кому дано существовать.

Такова, по-видимому, воля

Тех, кто нас в тоскливый свет привел —

Ласковость медоточивой боли

И любви свирепый произвол.

Не грусти, не грусти, не надо

Не грусти, не грусти, не надо,

Все вконец зарастает травой,

Только б мне оставаться рядом,

Оставаться рядом с тобой,

Оставаться с синей тревогой

До сих пор неразгаданных глаз

И молить, упрашивать Бога,

Чтобы Он позабыл про нас,

Чтобы Он нас пока не тронул,

Чтобы там, где была эта синь,

Вопреки природы закону,

Никогда не росла полынь.

Не грусти, дорогая, не надо,

Постарайся себя превозмочь,

Там, за нашим окном, за оградой,

Умирает бессонная ночь.

Там, за нашим окном, невидимкой

В темноту, в неизвестность, в обман

Извивается гиблою дымкой

Вероломный и горький туман.

Там, за нашим окном, в исступлении

Отгоняя слезливый рассвет,

Две чужие уносятся тени

В беспросветную оторопь лет.

Не грусти, дорогая, не надо.

Я за грустью не вижу лица.

Это ж только оскомина яда,

Это ж только начало конца.

Это ж только закон притяженья,

Неизбежность любви и разлук.

Дай погладить еще на мгновенье

Золотистую бархатность рук.

Это все, что мне в жизни осталось.

Это все. Это весь мой итог.

Мне от жизни нужна только малость,

Только ласковый взгляд да кивок.

Ты прости. Я тебя не расслышал.

Голос твой как-то странно притих,

Будто Бог на мгновение вышел

И оставил нас в мире одних.

Гудзон

Над Гудзоном висит

Беспредельная тяжесть гранита,

По Гудзону идут

Корабли из тропических стран.

Вспомню всё, что ушло и забыто,

Сладость ласковых губ,

Горечь ласковых глаз, чуть закрытых,

И над Волховом низкий туман.

Не спрашивай, кому все это надо

Не спрашивай, кому все это надо.

Кому-то надо. И не все равно ль,

Кто дал нам мимолетную отраду,

Кто дал неиссякаемую боль.

Да разве все. что было, перескажешь?

Ведь все это могло бы и не быть —

Вся эта невменяемая тяжесть

Тупой, неповоротливой судьбы,

Вся эта неуклюжая нелепость

Окаменевших в памяти годов,

И оба мы, блуждающие слепо

Среди ненужных, незабытых снов.

Не спрашивай, кому все это надо.

Не все ли нам равно, кому? Смирись.

И я смирюсь. Покорно, у заграды

В забаррикадированную высь.

Предпоследняя черта

Ты ли это, дорогая, ты ли?

Та ли, что была, или не та?

Наши обессиленные крылья

Давит предпоследняя черта.

Наши окровавленные перья

(Это наших жизней листопад)

Стелются у черного преддверья,

Там, где наши души догорят.

Ты ли это, дорогая, ты ли?

Оба мы как будто бы не те.

Оба мы как будто заблудились

В этой нелюдимой темноте,

В мороке непрошеных разлук,

И впотьмах прошли друг друга мимо,

Каждый в заколдованный свой круг,

Чтобы там, у предпоследней грани,

Там, где мир спокоен, светел, пуст

Я опять прильнул к твоим страданьям

И коснулся незабвенных уст.

Последние итоги

1.

Это ли последние итоги,

Точка. Многоточие… Тире —

Это ли мой выигрыш убогий

В глупой и бессмысленной игре?

Что теперь осталось от азарта,

Что теперь осталось от огня?

Ловко передергивая карты,

Рок всегда обыгрывал меня.

Может быть, не знал игры я правил,

Может быть, я не узнал примет.

Что мне рок из жалости оставил?

Мелкую монету бренной славы

И любви потрепанный билет.

2.

Что же будет? Разве только эта

Страшная, как совесть, тишина,

Разве только судороги света

На стекле потухшего окна,

Разве только промах отчужденья

Или неизвестности размах,

Разве только эти злые тени

В потускневших и чужих глазах,

Разве только лишняя минута,

Лишней седины осенней прядь,

Разве только то, что нам, как будто,

Никогда не свидеться опять.

В селе Михайловском

Было все одновременно как-то

Радостнее, ближе и теплей —

Домик у Михайловского тракта

На убогой северной земле.

Дважды в месяц приходила почта,

Гости наезжали иногда,

Тяжело писалось, оттого что

Это были трудные года.

Небо слепло предвесенним блеском,

Снег лежал как синеватый пух,

И хотелось, только было не с кем,

Говорить о солнце южных бухт.

И хотелось, только было нечем,

Отплатить за этот странный быт,

Удивляться всем противоречьям

Страшной николаевской судьбы.

И когда предвестником зловещим

В ночь врывался африканский день,

Знал, что возвращаться будет не с чем,

Разве с грустью русских деревень.

В Петрограде

Уезжая, знал, что он вернется.

Возвращаясь, знал, что навсегда.

Утоляя жажду из колодца,

Знал, что в нем отравлена вода.

Сон приснился: по колейке узкой

Беспричинно как-то, невзначай,

Мчался ржавый, тряский, чисто русский,

Громыхая на весь мир, трамвай.

Он проснулся. Марка на конверте

Возродила запах пышных трав,

Африку, где в судорогах смерти

Корчился изысканный жираф.

Памяти Андреева

Путь, которым ты шел, стал проклятым.

Наступил неминуемый час

Боже мой! Сколько страшных Анатэм

Красным смехом приветствуют нас.

Мы подходим к незамкнутым дверям.

Мы устали. Хотим отдохнуть.

Но и здесь, как везде, Некто в Сером.

Преграждает нам беженский путь.

Что же дальше? В какой мы отсюда

Снова ринемся водоворот?

И кому нас предаст новый Иуда,

Большевистский Искариот.

Неизбежна минута развязки.

Ты, Андреев, как все мы — один.

О, когда же сорвет свои Маски,

Маски Лжи, Человеческий Сын.

Отпеваем еще одну тризну.

Проклинаем еще один Брест.

Таковы эти Дни нашей жизни

И таков наш страдальческий крест!

Октавы

1.

Как я смогу себя преодолеть?

Как я смогу перекричать молчанье?

Я ведь не знаю, я не знаю ведь,

Когда подточит рок мое сознанье,

Когда он скажет: «И тебе сгореть

Пришла пора у этой самой грани

Закончился твой беспримерный круг

Отчаяний и чаяний, и мук».

2.

Как я измерю высоту высот?

Как я измерю беспредельность эту?

Душа застыла, превратилась в лед,

Но только руки к небесам воздеты,

И кто-то, вне меня, чего-то ждет,

Покорно ждет какого-то ответа.

Ответа на вопрос воздетых рук

В безвыходность непрошенных разлук.

3.

Как я измерю глубину глубин?

И чем? Каким неведомым мерилом?

Над пропастью я здесь стою один,

С которой мне равняться не по силам,

Над пропастью меж яслей и седин,

В которые глаза свои вперила

Усталая безвольная судьба,

Моя хозяйка и моя раба.

4.

Как я измерю широту широт,

Раздувшееся в бесконечность время?

Медлителен тяжелый поворот.

Я изнемог. И остаюсь ни с чем я.

А впереди, разинув хищно рот,

Таится кровожадным зверем темень,

Как будто требуя с меня оброк,

Которого я уплатить не мог.

5.

Я перед страшной теменью ослеп.

Перед молчаньем страшным онемел я.

И глубина, как замогильный склеп,

Дохнула затхлым воздухом ущелья.

И высота стянулась, словно цепь,

И я остановился на пределе,

Остановился, чтобы не попасть

В звериную зияющую пасть.

6.

Стою и жду. Меня любой толчок

Низринет вглубь иль вынесет наружу,

И я прозрею на короткий срок,

В себе дар речи снова обнаружу,

И я увижу, что мой путь далек,

Что он ведет в арктическую стужу,

Где, как холодный памятник, встает

Моей любви окаменевший лед.

7.

Таков закон томлений и разлук,

Таков закон, тяжелый, нерушимый,

Слепой закон воздетых к небу рук,

Закон любви незрячей и незримой,

Короткой вечности, что подлетает вдруг

И без задержки пролетает мимо,

И разбивает, душу цепеня,

Последний горький круг вокруг меня.

О недоступных и коварных снах

Космическая даль меня не манит.

Чем больше мир, тем меньше человек,

Тем тяжелее путь к последней грани,

Страшнее все, на что меня обрек

Вот этот мир. Чем мирозданье шире,

Тем недоступней и коварней сны.

Пусть светит мне в подлунном этом мире

Лишь лицевая сторона луны.

Пусть светит мне в подлунном мире этом,

Где я ничтожен, жалок, одинок,

Внезапно засиявшая комета,

Внезапно замелькавший огонек.

Что нужно мне в пространственных просторах

Среди автоматических ракет?

Пускай мне светят звезды, о которых

Я сочинял стихи в шестнадцать лет.

Золушка

Все повествование смешное

Можно написать в один присест —

Повесть о каком-нибудь герое

Из каких-то тридесятых мест.

Сказку о какой-нибудь царевне,

Золушке, которой повезло,

Глуповатой девке из деревни,

Покорившей красотою зло.

О бандитах, вроде Робин Гуда,

Грабивших лишь тех, кто был богат;

Об арабе, что каким-то чудом

Получил в наследство халифат;

О каком-то попрошайке нищем,

Ставшем главной шишкой при царе —

Это, други, выдумал Поприщин

В сумасшедшем доме в мартобре.

Песня о песнях

Вы просите песен? Их нет у меня.

Никто и не просит их, впрочем.

Какой идиот среди белого дня

Меня вдруг послушать захочет?

Хотелось бы спеть, да я петь не могу.

Мой слух притупился немного.

Мой голос звучит, как звучал бы чугун,

Ударив о рог носорога.

— — ——

Хотелось бы спеть хоть единственный раз

Примерно, как спел бы Карузо,

Как бас-баритон, или тенор, иль бас —

Всем сердцем, всей глоткой, всем пузом.

— — ——

Я хотел бы песню спеть о Стеньке Разине,

О красавице-княжне, к нему привязанной,

О девчатах у колодцев, о подойниках,

О двенадцати чувствительных разбойниках,

О коровах и о вдовах и лучинушках,

О разгульных и удалых сиротинушках,

О торговцах коробейиыми товарами,

О бабенках с мужиками их поджарыми,

Очень злыми, малохольными и старыми,

О молодчиках, манящих девок сказками,

Молодицах, что всегда моргают глазками,

Обо всех свою клянущих долю-долюшку,

О буденовцах, застрявших в поле-полюшке,

И о яблочке, что постоянно катится,

Обо всех рассейских муках и сумятицах.

— — ——

Вы просите песен? Возможно, что есть.

Но как я спою их, однако?

Мне так бы хотелось вокально зацвесть,

Бренчать на гитаре и плакать.

— — ——

О цыганах я хотел бы спеть с цыганками,

О несчастных итальянцах с их шарманками,

О каминах, где сгорают меж угольями

Чувства всех сердец, пронзенных болями,

О Неве с ее миазмами туманными,

Об обманутых Марусями и Аннами,

О Марусеньках и Аннушках обманутых,

В непролазное болото жизни втянутых,

О полетах неудачных бедных птенчиков,

О ночной немой тоске под звон бубенчиков,

Обо всех, кто напивается за стойкою,

Заливается потоком слез над Мойкою,

Утешается лихой и быстрой тройкою,

И о юношах, чьи похоти бесцельные

В кабинеты завлекают их отдельные,

О купчишках с кошельками многозначными,

И о девах с душами прозрачными.

— — ——

Вы просите песен? Извольте! Даю!

Я в хоре был певчим когда-то.

Но только теперь, к сожаленью пою,

Благим героическим матом.

Хвала невежеству

Не обращать внимания на то, что

Вкруг происходит. Не читать газет.

Жить без друзей, без недругов, без почты,

Захлопнуть дверь на весь кромешный свет.

Существовать без смысла, без причины.

Не откликаться на культуры зов.

Жить где-нибудь на острове пустынном,

На острове безлюдном, как Крузо.

Спокойно жить, без социальной цели,

Жить без пилюль для отдыха и сна,

И знать, что у тебя на всей неделе

1 лишь Пятница (один или одна?)

Жить без журналов и без телефона,

Без лифтов, без театров, без кино.

Без всей противной толчеи зловонной,

Приевшейся и въевшейся давно.

Жить без прогресса, без аэропланов,

Без витаминов, вирусов, проблем.

Невежественно жить, питаться манной,

И ни о чем не спорить, и ни с кем.

Как хорошо на свете жить, не зная

Названий афро-азиатских мест,

И сколько армий красного Китая

Вскарабкаться хотят на Эверест.

Как хорошо, отторгнувшись от света,

Забыть о нем, нисколько не скорбя,

Не зная, что над головой ракета

Летит, фотографируя тебя.

Не зная, что внезапно где-то некто

В тебе запас энергии открыл

И выделил тебя своим объектом

Для опытов по излученью сил.

Как хорошо жить с Пятницею вместе,

Вдвоем, без всяких посторонних лиц,

И не читать ни «Правды», ни «Известий»,

Ни их статей, ни их передовиц.

Не знать, что в Гане делают студенты

И есть ли, вообще, студенты в ней,

Кто будет в Конго избран президентом

На сколько лет, иль месяцев, иль дней?

Не знать, какой процент отсталых наций

Поддерживает бедный мой карман,

И сколько миллионов ассигнаций

Дается на устройство демонстраций

Москвою прогрессистам разных стран.

Да, жить на свете стало очень трудно,

Трудней, чем многим кажется. Так вот,

Поедемте на островок безлюдный,

Где нету регистраций или квот.

Что может быть невежества чудесней?

Как сладостно не думать ни о чем!

Споем же мы неграмотности песню

И славу одиночеству споем.

Русский интеллигент

Своей интеллигентской русской музе

С укором горьким я сказал на днях:

— Пора нам отказаться от иллюзий.

Смотри, как нас разносят в пух и прах.

Я мнил себя интеллигентом гордо.

Выпячивал самодовольно грудь,

Считая, что своей унылой мордой

Я тоже украшал России путь.

О Боборыкин! Телешев! О, Горький,

Который близок нам как сват, как друг!

О, Розанов, который с оговоркой

Допущен был в интеллигентский круг!

Я был, конечно, ярым либералом, —

Интеллигент иным и быть не мог, —

За рубежом слонялся по вокзалам,

А дома постоянно лез в острог.

Я увлекался сразу ж Аввакумом,

Зосимой, Саниным и Пугачом,

И через жизнь прошел с немалым шумом,

Оставшись, как известно, не при чем.

Читал усердно Писарева, Бокля,

Не зная, как идти, куда и с кем —

Вперед, назад, на Запад, на Восток ли,

За Гостомыслом или Монтескье.

Читал статьи скучнейшие в журналах,

Глубокомысленный впивал елей,

(Я до сих пор читать не перестал их,

И чем скучнее, тем они милей!)

За многое боролся очень пылко.

Бесстрашно и отважно — на словах.

И даже, как известно, в Учредилку

Я тоже верил. Ох, как верил! Ах!

Я бегал на собрания и сходки

Эсэров и эсдеков, и кадет.

(Какие замечательные глотки

Произвела Россия на сей свет!)

Одновременно, как это ни странно

(Интеллигентский нрав весьма игрив),

Я увлекался Блоком, Русью пьяной,

Рыча на мир: «Я скиф! Гар-гар! Я скиф!»

Я копия, мой друг, живого трупа —

Меня хоронят пять десятков лет, —

Сказал я музе, и себя пощупал,

Чтоб убедиться: жив ли я, иль нет.

Праздник

Да, да! Он тридцать лет живет средь нас,

И нет его на свете благородней.

Сегодня юбиляр — герой на час,

И всем он очень нравится сегодня.

Еще вчера он был совсем дурак,

Вор, только лишь не пойманный с поличным.

По мнению друзей, большой пошляк,

Общение с которым неприлично.

Отчаяннейший лгун. Хвастун при том.

Таким он был и при режиме старом.

Вдов обирает. У одной взял дом.

Хапун, который тянется к долларам.

Но тридцать лет! Поймите, это стаж!

Какая жертвенность и верность идеалу!

И лазят люди на шестой этаж

В какую-то таинственную залу

У чёрта на куличках. Тусклый свет.

Вход неуютен и довольно смраден.

(Со скидкой юбилейный комитет

Снял этот зал у казначея дяди).

Парадный стол из четырех складных,

Почти что белой скатертью покрытый.

За ним — сам юбиляр, два-три родных,

Все члены комитета, вся элита

И никому не ведомый субъект,

Американец, кем-то приглашенный,

Чтобы придать особенный эффект

Банкета доморощенному фону.

Оратор первый произносит речь.

Он обещает коротко и просто

Сказать, что полагается, — сиречь,

Минут возьмет на это девяносто.

Он говорит о том, что юбиляр

Внес в быт наш эмигрантский вклад огромный.

Он настоящий гений. Божий дар.

Отзывчивый, приветливый и скромный.

Ораторов по счету двадцать пять,

И речи все в одном и том же духе:

Такого человека не сыскать,

Добряк, который не обидит мухи.

Он вдовам помогает с детских лет,

Им помогал и при режиме царском.

Знаток литературы. Сам поэт

И, в общем, помесь Минина с Пожарским.

Приятно действуют подобные слова

Под стук ножей и вилок на желудки.

Кружится юбиляра голова.

Он так сидеть и слушать мог бы сутки.

Все съедено. Окончился банкет.

— Давно банкета не было такого!

А юбиляр вернуться должен в свет,

Где все его возненавидят снова.

Глава 2. Вениамин Михайлович Айзенштадт (Блаженный)

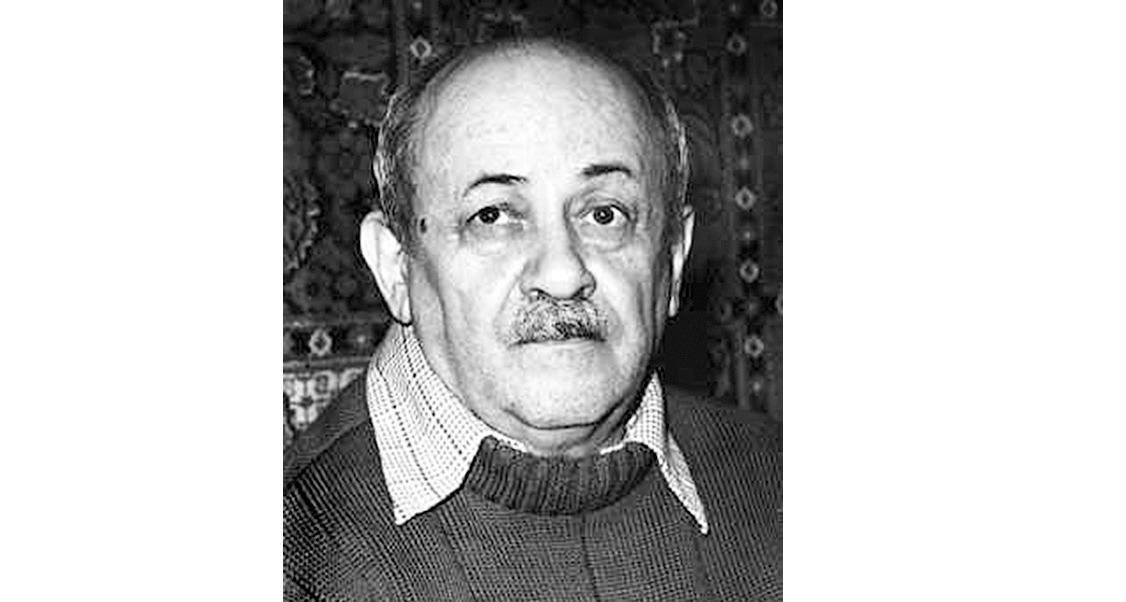

Будущий поэт родился 15 октября 1921 года в семье щетинщика в селе Копысь Оршанского уезда Витебской губерния. Семья Михла Айзенштадта была одной из самых бедных в местечке Родители назвали сына Вениамином (дословно: «в муках рожденный»).

Вскоре семья переехала в Витебск. Отец грустно произнес, когда узнал, что его странноватый сынишка пишет стихи: «Значит, по нищим на всю жизнь пойдет…». И действительно, пришлось Веничке познать все тяготы жизни. Еще совсем ребенком мальчишка торговал «сельтерской» водой, не забывая при этом упорно учиться.

«Мое детство было очень голодным. Мать давала мне на целый день кусок черного хлеба, намазанного повидлом. В школе я сидел на задней парте, хотя был маленьким. Меня нещадно кусали блохи. Ощущение, что я — лишний в жизни человек, возникло с самого детства…», — писал впоследствии поэт. Сохранилось несколько фотографий того времени, с которых на нас смотрит красивый кудрявый ангелочек. Дело в том, что местные фотографы бесплатно снимали Веню в обмен на согласие украсить снимком витрины своих ателье. Это, пожалуй, единственные фотографии Вениамина, на которых он выглядит безмятежным.

Подростком Айзенштадт пережил семейную трагедию. Старший брат, студент Коммунистического института журналистики, ожидая после убийства Кирова ареста по разнарядке на «врагов народа», покончил жизнь самоубийством. Узнав об этом, Вениамин совершенно потерял интерес к жизни, пережил нервный срыв, и в итоге в 13 лет очутился в психиатрической лечебнице…

Прожив несколько тяжелых лет, когда он часто бедствовал, даже бродяжничал, Айзенштадт все–таки сумел поступить в Витебский учительский институт и проучиться в нем один курс.

Началась война. Вениамина не взяли в армию, хотя он рвался на фронт. Он был эвакуирован в Горьковскую область, где учительствовал в начальной школе, преподавая историю, географию и Конституцию. Заработок — колхозные 400 граммов хлеба и пол–литра молока. Единственным утешением была местная библиотека, с книгами А. Белого, Ф. Сологуба, Т. Манна, которые долгими вечерами поэт переписывал своим бисерным почерком. Привыкнув к одиночеству, он любил бродить по окрестным дорогам, размышляя и сочиняя стихи.

После войны Айзенштадт вернулся в Белоруссию, жил в Минске. Ни в школу, ни даже на завод его не брали. Вениамин работал переплетчиком, художником комбината бытовых услуг, фотографом–лаборантом в артели инвалидов, и продолжал писать стихи. Это были странные для советской реальности стихи о Боге, смерти, юродивых. Странным, блаженным считали и самого Айзенштадта, и его надолго заталкивали в психушку, где медики ставили диагноз «вялотекущая шизофрения». Хочется и смеяться, и плакать: в качестве симптомов заболевания в истории болезни значилось: «Больной считает себя поэтом…». В сумасшедшем доме Вениамин окончательно подорвал здоровье и официально был признан «убогим» с соответствующим заключением ВТЭКа. Ну, а прозвище «блаженный» превратилось в псевдоним.

Несмотря на то, что Айзенштадта не печатали, он был известен узкому кругу поэтов. Еще в 1940–е годы он приезжал в Переделкино к Борису Пастернаку. Существует по этому поводу несколько апокрифов. Во время их первой встречи Пастернак сказал Айзенштадту: «Некоторые ваши стихи мне понравились». Молодой автор якобы вежливо ответил: «Мне тоже нравятся некоторые ваши стихи». Апокриф представляется недостоверным, так как известно, что Блаженный боготворил Пастернака. Впрочем люди, знавшие позднего Блаженного, утверждают, что поэт был высокого мнения о себе. Гершон Трестман приводит его слова: «Вначале я хуже Блока писал, потом перерос Хлебникова, Есенина, Белого…».

Согласно другому апокрифу Пастернак понимал, что Вениамин очень беден, и как–то протянул ему пачку денег, рублей четыреста, огромные деньги по тем временам.

— Не ходите, ради Бога, голодным, берите, это не последнее.

— Я не могу есть на деньги Пастернака, — ответил Блаженный, но деньги взял. Купюры поэт положил в один из шекспировских томов, где они и пролежали всю жизнь, как реликвия.

«Действительно блаженный!» — скажет обыватель. Однако Г. Трестман приводит иное толкование этой истории, сделанное десятилетия спустя самим Блаженным: «Пастернак — не святой. Когда я у него в гостях оказался, он мне три рубля дал на пропитание. Я их до сих пор храню. И выпроводил из дома. Он как раз перевод „Фауста“ завершил и ждал гостей, богатый стол накрывали. А я кто такой?! Беспризорник. Не ко двору».

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.