- Все

- Экономика и бизнес

- Промышленность

- СМИ и индустрия развлечений

- Издательская деятельность и журналистика

Бесплатный фрагмент - Скоробогатов: с электрикой по жизни

Предисловие

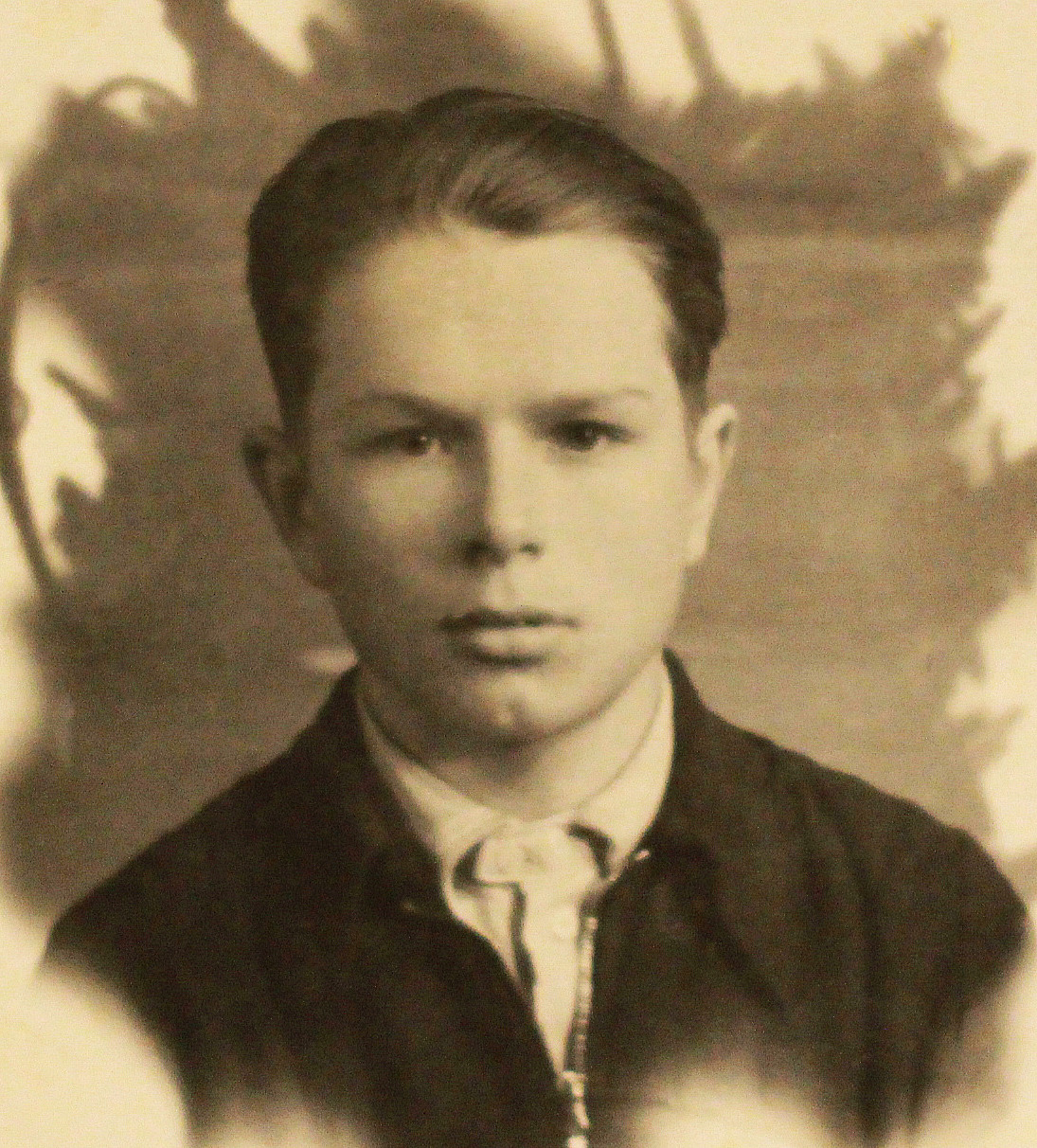

То, что мой дед не простой человек, я знал с самого детства. Потому что с малых лет слышал эти истории, вроде «дедушка Байконур строил, КАМАЗ и олимпийский стадион в Москве», «жили в Миассе… когда дед работал в Магнитогорске… это было в Златоусте». Немало из его уст вырывалось и различных курьёзных баек, случавшихся с ним или с его коллегами по работе, к которым он имел прямое или косвенное отношение. Накопившись в его памяти, они просто требовали своего отражения на бумаге. Дед, видно, понимал это и сам, так как году в две тысячи пятом он показал мне небольшую книжку, распечатанную на двадцати листах А4, в которой лаконично отразил всю свою жизнь и которую совершенно серьёзно хотел опубликовать.

Изобиловавшая голыми фактами, пестрящая именами и громкими фразами, она больше походила на информационную брошюрку, чем на автобиографическое произведение. Тогда же я и решил взяться за написание его биографии сам.

От слов к делу перешёл нескоро, да и написание самой книги оказалось не быстрым. Ещё какое-то продолжительное время она, что называется, вылёживалась, редко открываясь для внесения небольших правок или дополнений. Так уж получилось, что писать историю жизни реального человека, к тому же родного, значительно труднее, чем описывать создаваемые воображением выдуманные истории.

Как бы то ни было, в один момент я решил, что хватит. Пора заканчивать, ибо эта книга может бесконечно долго храниться на жестком диске в ожидании очередных дополнений в виде подробностей какой-нибудь истории или деталей конкретного временного промежутка, тем более что сведения эти становилось получать всё труднее и труднее. Поскольку дед старел, память подводила всё чаще, а бабушка, которая здорово помогала, дополняя рассказы деда многочисленными деталями обычной, повседневной, семейной жизни, без которых книга была бы скучной и сухой, и на которые дед обычно был скуп, и вовсе отошла в мир иной в две тысячи четырнадцатом. Поэтому всё постепенно само собой свелось к тому, чтобы книга была окончена такой, какая есть. Небольшой, разной по объему и восприятию в начале своего повествования и в конце, но, что важно, завершённой. Больше того, что в ней изложено, я считаю, сказать нечего. А если что-то и есть, то это уже останется за пределами страниц.

Поэтому желаю приятного чтения, и отдельная благодарность Бефусу Ивану Викторовичу и Седову Алексею Германовичу за помощь в восполнении некоторых пробелов повествования о периоде конца девяностых — начала двухтысячных годов.

Автор

Начало

— Ну, так с чего начнём?

— А не знаю. С чего ты думаешь лучше?

— Может быть с того момента, как ты появился на свет?

— Можно и с этого, хотя ничего особого в этом событии нет.

— Думаешь?

— Конечно, а что там особого? В один прекрасный день после непродолжительных мук мать родила меня на свет.

— Помнится, ты не один раз рассказывал, и там была какая-то интересная история. Что-то вроде того, что мать родила тебя на печи.

— Так и было. Только я совсем не понимаю, что здесь необычного? Она лежала на тёплой печи, а потом решила куда-то пойти. Спрыгнула и родила.

— То есть она просто спрыгнула с печи и вытолкнула тебя на свет?

— Да, просто спрыгнула с печи и просто вытолкнула на свет. Тогда вообще всё было просто. Просто рожали иногда и в поле, на сенокосе, а потом дальше принимались за работу. Не было никаких роддомов, ни врачей, ни акушеров. Всё было просто.

Я сижу за столом напротив деда и смотрю в это изборождённое морщинами лицо. Оно всегда выглядело каким-то простодушным, немного наивным, что никак не сочеталось с его деятельностью. А сейчас соответствующее своему возрасту лицо и вовсе светится добротой, каким-то деревенским уютом и деревенской же простотой. В своих немалых летах дед стал поразительно походить на свою мать, мою прабабку: такое же круглое лицо, те же морщины и выражения мимики, та же любовь к простой деревенской пище: к «налевным» и «картовным» ватрушкам, к пирожкам и пирогам, к вареной картошке, посыпанной свежей зеленью, что так приятно пахнет летом, к жирной и сочной сметане, к свежему деревенскому молоку. Словом, весь образ его у меня чётко ассоциируется с образом сытого пухлого кота, что с довольным выражением своей добродушной морды разваливается на мягком диване после вкусного обеда в лучах теплого летнего солнца. Он прожил большую насыщенную жизнь, и сейчас ему предстоит вновь просмотреть её от самого своего рождения до нынешних времён. Какие мысли витают в его голове? Что чувствует он, когда вновь предаётся светлым воспоминаниям, воскрешая в своем воображении все прожитые годы? События, что были словно вчера, хотя на самом деле их разделяет между собой целая жизнь! Жизнь, посвящённая любимому делу, дому, семье.

— Ну, хорошо. С эти разобрались, — продолжаю я, — ты объявил о своём существовании в этом мире громким криком прямо подле русской, наверняка, хорошо натопленной печки.

— Да, наверное, она была тепла, печь. Иначе чего бы мать на ней лежала? А жили мы тогда в бараке. Вернее не мы, а мои родители, поскольку я-то понятия не имел, что такое барак.

— А что за бараки?

— Обычное, может быть, слегка покосившееся, а может, и крепкое, только что построенное, сооружение, где жили семьи рабочих, собиравших приобретенные для золотодобывающего прииска механизированные плавающие фабрики — американские драги.

Жили в бараке скромно: одна комната на семью. Как мне, во всяком случае, рассказывали. Земляной пол, русская печь, деревянный стол, лавка — вот и всё жилище. Днём мужчины уходили собирать драгу, а женщины оставались дома, занимаясь хозяйством. В соседних комнатах одного барака жили разные семьи: большие, с множеством детишек, весело резвящихся на улице перед домом и в окрестных лесах, и малые, а то и вовсе молодожёны, какими и являлась семья Скоробогатовых.

— А где эти бараки-то располагались?

— В поселке Дражном.

— Он и поныне существует?

— Нет. На его месте сейчас Ильменское водохранилище.

— То есть его просто затопили?

— Ну, да. За ненадобностью.

— То есть в один прекрасный момент он просто стал не нужен?

— Что-то вроде того. Этот поселок был построен специально для работников, которые собирали эти самые драги. Драги собрали, пустили в эксплуатацию — и все. Какое-то время поселок, конечно, был, как обычное поселение, как деревня, но затем у высшего руководства, очевидно, появились планы по созданию водохранилища, которое удовлетворяло бы нуждам растущей инфраструктуры Миасса и близлежащих окрестностей, а потому людей просто переселили, и местность затопили.

— Получилось местное «прощание с Матёрой»?

— Ну, поселки были, можно так сказать, молодыми. Они не насчитывали своей историей несколько десятков или сотен лет, а потому там не было того поселения, которое укрепилось бы там своими корнями и кладбищами предков. Хотя не мне судить, я ведь при этом не присутствовал.

— Хорошо, вернемся к моменту твоего появления на свет.

— Давай вернемся. Тогда я скажу немного торжественно! Восьмого октября, когда мой отец, Иван Константинович, будучи слесарем, находился на работе, на сборке драги, мама моя, Прасковья Ивановна, лежа на тёплой печи, надумала куда-то идти и просто спрыгнула, вызвав тем самым, очевидно, схватки и дальнейшие роды.

— Она была одна? Я имею в виду тот момент, когда она рожала?

— Я не знаю. Во всяком случае, мне этого никто не рассказывал, а я и не спрашивал. Но, думаю, что на её крики сбежались соседские бабы. А отец уже прибежал потом, когда ему сообщили, что появился его наследник.

— Ты, значит, был их первым ребенком?

— Да. Первенец.

— А как твои родители вообще оказались вместе? Я имею в виду, познакомились?

— Ну… Это долгая история. Знаешь, думаю, будет лучше, если здесь я обращусь к прошлому. Я имею в виду к тем временам, когда батя мой еще и в проекте не значился.

— К родословной что ли?

— Ну да. Расскажу тебе всё, что знаю и помню. Хотя знаю и помню я немного, и это весьма прискорбно, поскольку составить в этом случае богатую родословную никак не получится.

— Думаю, что в нынешнее время немногие лучше тебя. Так что, я не думаю, что стоит сильно переживать по этому поводу.

— Ну, ладно. Успокоил. Тогда буду говорить, что знаю. Мой отец, как я уже сказал, Иван Скоробогатов, был родом из станицы Кундравы и являлся членом семьи, принадлежащей к Оренбургскому казачеству. Слышал о таком?

— Доводилось.

— Да. Оно было сформировано, если мне не изменяет память, еще в шестнадцатом веке. Но не об этом речь. Его отец и мой дед, Константин Матвеевич Скоробогатов, до революции был, по тем меркам, зажиточным крестьянином. Наша семья имела в Кундравах, так называемую, «заимку» — небольшой семейный хутор из нескольких домов, скот, лошадей, всю необходимую утварь, снасть и «лобогрейку» — приспособление, значительно облегчающее жизнь простого крестьянина.

— Это что еще за лобогрейка?

— Это такое механизированное устройство, которое посредством конной тяги не только самостоятельно косило траву и хлебные колосья, но и скидывало их на полотно, где, сидящая там, женщина-крестьянка связывала скошенную растительность в снопы. Что-то вроде миниатюрного конного комбайна.

Дед Константин был женат на Евдокии Васильевне Булыгиной. А вот про семью Булыгиных я знаю очень мало, практически ничего. Известно, что Василий Булыгин не принадлежал к казачеству, а был, чуть ли не учителем или фельдшером — в общем, что-то в этом роде. Но семья их была не менее богатая, чем наша. Точно так же, как и Скоробогатовы, Булыгины имели свою заимку, скот и утварь, и они, я даже точно знаю, на период летних работ нанимали рабочих из своей станицы и соседних сёл. Вот и всё, что я знаю о Булыгиных.

У моего деда Кости и бабушки Дуни было, без малого, одиннадцать детей! Представляешь? Всех поименно я уже не помню. И не помню отчасти потому, что на момент моего рождения в живых осталось только четверо: мой отец Иван, его брат Василий и две сестры Елена и Александра. Кто-то умер ещё в детстве, не пережив опасных и смертельных инфекций и заболеваний, но около четырех членов семьи, я знаю точно, погибли в результате чудовищного злодеяния, имевшего место быть в годы гражданской войны. Бабушка как-то рассказала мне эту историю, и я её здесь обязательно упомяну, но обо всем по порядку.

Поговорим теперь о революции. Революция на нашей земле начиналась в деревне Кочнево и в городе Миассе, где был, а может быть, и сейчас есть, единственный в России напилочный завод. Старейшие, грозящие обрушиться цеха и соответствующее им оборудование, на котором создавались напильники на всю огромную страну, — вот то место, где страдал и на запретных собраниях строил свои планы мести мировому капитализму миасский пролетариат. Но пролетариат этот был немногочисленным, поскольку напилочный завод был единственным производственным учреждением во всей округе вплоть до самого Златоуста. Активисты же находились в той самой деревне Кочнево, Устинского района. Здесь была очень мощная подпольная ячейка РСДРП (б). Отсюда-то и пошло развитие большевизма и марксизма на окрестные земли.

— А как казаки к этому относились?

— Плохо. Все эти большевистские идеи, мысли, проницательные тирады вызывали в них недоверие и отрицание. Может, это было вызвано и плохой агитацией. Ведь кто был заинтересован в смене власти? Пролетарии. Рабочий класс. А были ли они образованными? Или скажем даже иначе: были ли они полностью осведомлены в политике грядущей Советской власти? Сомневаюсь. Тогда были другие времена. Это сейчас в Интернете можно найти всё, что угодно, а тогда-то вся информация передавалась из уст в уста. Кто-то что-то услышал — передал другому. Тот рассказал следующему, преподнеся информацию уже так, как он это понял. Тем более Урал — это провинция. Понимаешь?

— Да, это логично, что в провинциальной местности рабочие вряд ли будут даже понимать всю суть идеологии коммунизма.

— И я про то же. Помимо рабочих за революцию были кое-кто из военных, скажем так, воинская интеллигенция. Ну, там фельдшера, писари и прочие, но не казаки. Казачество-то испокон веков было на службе царя и отечества. Это было, можно сказать, сутью настоящего казака — защищать отечество, царя и христианство. А потому они просто не могли пойти против всего того, чему присягали они, их отцы, деды, деды их дедов и так далее.

Поэтому Революцию семнадцатого года они не поддерживали. Я так думаю по этим причинам, хотя могли быть и многие другие, спорить не стану. Но надо сказать, что не только на Южном Урале, но и по всей России была такая тенденция. Казачество, ко всему прочему, еще ведь являлось и богатым классом, поэтому неудивительно, что никто не хотел принимать власть Советов. Не поддерживали революцию и золотари, жившие в соседних селах и деревнях. Им тоже это было невыгодно, ведь они фактически, можно сказать, работали сами на себя, добывая золото. А тут все предлагалось отобрать и поделить! Поэтому нет сомнений, что на Урале было организованно мощное сопротивление силам коммунистов.

Поскольку наша семья в Кундравах считалась зажиточной, то дед, не желая принимать новую власть и отдавать нажитое кропотливым трудом хозяйство большевикам, присоединился в восемнадцатом году к Белым и, в одну ночь собравшись, запряг тройку лошадей и ускакал в направлении фронта.

— Оставив семью и хозяйство?

— Да! Просто взял и ускакал. Насколько я знаю, в те годы здесь, на Урале, сформировалось большое казачье войско, во главе с атаманом Дутовым, которое намеревалось оказать мощное сопротивление Красной Армии коммунистов.

Поэтому я думаю, что дед просто надеялся ещё вернуться. Наверняка, все казаки рассчитывали, что разгромят Красных и вернутся к нормальной жизни. Но он не вернулся… Что с ним стало? — так до сих пор и неизвестно. Погиб ли он на фронтах гражданской войны или, быть может, с другими казаками скрылся за китайской границей? Откуда-то был такой слух, что дед вместе с войском атамана Анненкова, переходя китайскую границу, послал каким-то образом весточку своей жене, моей бабушке! Правда это или всего лишь слух, думаю, так и останется тайной.

— Думаю, что такое могло быть.

— Да, вполне. Хотя, может, это и слух, связанный с тем, что остатки войска Дутова присоединились к армии Анненкова, которая намеревалась перейти китайскую границу. Но вернемся к нашей семье.

Василий, старший сын, был в ту пору женат, а потому оставшаяся одна с детьми Евдокия стала жить в общем доме с Василием. В этот-то момент и происходит тот самый ужасный случай, который был причастен к смерти остальных членов семьи! По неизвестным причинам жена Василия решила отравить всю семью!

— Ого! С чего это она вдруг решила?

— А даже и не знаю! Какие были у неё мотивы? Боялась ли она чего, желала ли отомстить мужу за какую-нибудь причинённую обиду, или же просто не хотела видеть в своем доме такое количество человек? Или же полюбила кого другого, быть может, большевика, и, желая избежать скорых событий, неизбежно произошедших бы в зажиточной семье, решилась на такой поступок? Вроде бы, более вероятна именно эта история, но точная причина так и неизвестна. А факт остается фактом — что-то она подсыпала в еду, предназначенную для семейного ужина, и вся семья была отравлена, скована по рукам и ногам нервным параличом. Как говорила бабушка Дуня потом: «Сидели как корчажки». Только мой отец, будучи ещё ребёнком, и его старшая сестра Елена либо мало съели отравленной пищи, либо были менее восприимчивы — я не знаю — но именно они помогали моей парализованной семье отходить от яда. Где-то воды испить приносили, где-то, в силу своих возможностей, выносили на свежий воздух — в общем, всячески боролись за жизнь любимых людей. Но… Несколько человек всё-таки не пережили того рокового дня, в том числе, и самый младший ребёнок — Павлик, которого бабушка моя очень любила и долго потом оплакивала его утрату.

— Ужас! А что потом?

— Ну… оправились, похоронили тех, кто не пережил тот роковой вечер, и стали дальше жить. Разговор на тему, как жили в ещё относительно спокойные и свободные двадцатые годы, у нас с бабушкой никогда не заходил. Тут я ничего не смогу тебе подробно рассказать, ибо действительно ничего не знаю. Каким образом рухнуло хозяйство? — Неизвестно. Куда пропали лошади, скот? — Неясно тоже. Поговаривают, конечно, что те, кто был поумнее и похитрее, каким-то образом вопрос о своей живности решали ещё до того, как началось раскулачивание, под которое попали только те, кто до конца верил в то, что он всё правильно делает, и что новая власть его не тронет. Но я так понимаю, что все разрушилось как-то само собой. Поскольку дед Константин пропал, а Василий, старший сын, после всех тех событий, что коснулись семьи, один уехал в поселок Ленинск и вступил в ряды золотодобытчиков, начав рыть золото в маленьких крайне опасных ветхих шахтах, именуемых «дудками». Сёстры, Александра и Елена, вышли замуж и переехали жить на Осьмушку и в село Филимоновское, что в окрестностях Ленинска. Понятное дело, что за хозяйством просто некому было следить, некому заниматься! Все исчезло, пропало, рухнуло в кратчайшие сроки. А потому в начале двадцатых годов и мой отец Иван с бабушкой последними покинули семейный дом в Кундравах, свое родовое гнездо. Впрочем, даже хорошо, что моя семья таким образом избежала той жестокой и беспощадной акции советского государства — насильственной коллективизации деревень и раскулачивания зажиточных крестьян. В противном случае, думаю, последствия были бы куда более серьёзными и ужасными.

— А дом ещё поныне там?

— Да. Хотя, быть может, сейчас на его месте уже стоит другой, но помню годах в восьмидесятых заходил было разговор о том, чтобы вернуть этот дом себе.

— И чем это кончилось?

— Ничем. Отец мой как-то махнул на всё рукой, мол, былое всё это дело, и разговор на том кончился. Раз отец не хочет — значит не надо пытаться. Да и не особо хотелось этим заниматься. Я же был весь в работе, в стройке, в делах, сопутствующих моим высоким должностям. У братьев тоже была своя жизнь, семья. Поэтому, я думаю, просто не было должного интереса в этом деле, которое потребовало бы много сил и времени.

— Понятно. А что было дальше? После того, как все выселились из Кундравов?

— А вот на этом этапе начинается новая ветка в истории рода Скоробогатовых, где появляюсь и я. Хотелось бы сказать, что тихая, спокойная и мирная для всех оставшихся членов семьи, но, к сожалению, для Василия самое худшее было только впереди. Начав в Ленинском прииске новую жизнь золотодобытчика, Василий женился во второй раз на Прасковье Николаевне Колодкиной, заимел двух детей, и вроде бы жизнь налаживалась. Правда, работали они в крайне опасных условиях.

— Это почему?

— Связано с технологией производства….

Всё было хорошо и шло, как надо, но наступил мрачный для всего советского государства тридцать седьмой год. Став жертвой чьих-то сплетен и козней, Василий попал под массовые репрессии и был арестован по обвинению в том, что он, мол, со своими товарищами участвовал в подрыве некой золотой шахты, тем самым, совершив контрреволюционное деяние против советского народа, и должен был понести наказание по какой-то там статье. В ночь на пятнадцатое ноября за ним приехали на черной вселяющей ужас машине и увезли туда, откуда он уже не вернулся. Долгое время никто не знал, что с ним произошло.

— Никаких вестей?

— Нет. Ничего. Тогда же было нельзя даже спрашивать о таком во избежание каких-нибудь последующих карающих событий. Ведь страх тогда сковал всю страну! Все боялись даже слово какое сказать не так! Черные машины, приезжающие по ночам, закованные в черную кожу безликие люди зарождали в людях поистине животный страх! Поэтому мы ничего не знали о Василии и даже не имели возможности узнать! Его потом реабилитировали, в пятьдесят девятом, и даже предлагали бабушке денежную компенсацию, но Евдокия Васильевна отказалась от этого. Деньги-то предлагали, а информацию о его судьбе так и не дали…

Информацию о его судьбе я нашел. Что называется, Интернет мне в помощь, благо такие сведения в наше время найти там не составляет особого труда. После получасовых поисков я обнаружил «Книгу памяти» по Челябинской области, где нашел следующие сведения: 29 ноября 1937 года, будучи приговоренным по статье 58-2-9-11 УК РСФСР, дедов дядя, Василий Константинович Скоробогатов, был расстрелян 9 декабря 1937 года в Челябинске и похоронен в братской могиле на «Золотой горке», что на окраине Челябинска близ поселка Шершни. Сейчас на этом месте находится мемориал в память жертвам сталинских репрессий.

Детство и юность

Южный Урал. Красота этих мест не перестает поражать меня до сих пор. Старые, пережившие миллиарды лет и все виды земной жизни горы раскинулись на этой земле невысокими хребтами, ощетинившимися сотнями деревьев, трав и кустарников. Вид этих низких покрытых густой, непроходимой чащей, состоящей из сосен, елей, пихт и других лиственных и хвойных растений, вершин вызывает чувство какой-то таинственности, загадочности. Будто эти древние горы, пережившие динозавров, ставшие свидетелями той истории, которую мы изучаем по книжкам, знают все тайны мира и бережно хранят их глубоко в своем чреве. А вид затянутых туманной дымкой сине-зеленых склонов в пасмурную дождливую погоду моментально отсылает к мифам и легендам разных народов, вызывая в голове картины сказочных существ и чудовищ, доблестных и храбрых героев. Неудивительно, что эти места так богаты природными полезными ископаемыми. Гранит и известняк, железные и минеральные руды, алмаз, малахит, яшма — все это и многое другое сокрыто в недрах одних из старейших гор на Земле.

Нашлось в этой сокровищнице место и золоту. Ленинский прииск (до революции — Александровский), где в тысяча восемьсот шестьдесят втором году был обнаружен самый крупный золотой самородок весом в тридцать шесть килограмм, являлся центром золотодобывающей отрасли Южного Урала. Здесь, в истоках золотоносных рек Таштарганка и Иремель, собирались приобретенные для прииска механизированные плавающие золотодобывающие фабрики — драги. Как и говорил дед, именно на работы по сбору одной из этих установок и пришел в начале тридцатых годов его отец.

— Поселок Дражный, где собиралась драга №56, располагался в нескольких километрах от Ленинска. Надо сказать, что в Ленинске в те годы находилась вся инфраструктура: школа, клуб, больница, продуктовые магазины, детские сады, административные здания. Поэтому неудивительно, что поселок Ленинск являлся центром всей жизни у золотодобытчиков. По вечерам в местный клуб стекалась целая толпа молодых людей с окрестных поселений: Архангельского, Мулдашево, Октябрьского, Красного, Осьмушки. Они развлекались и танцевали, встречались и заводили знакомства — в общем, жили своей молодой жизнью. Золотари в то время являлись передовиками производства, поэтому и одеждой снабжали их по соответствующему «списку». На танцы все ходили в красивых и хороших рубашках из батиста, импортированного из США, носили роскошные галстуки, крючком цепляющиеся за повязанный на шее узел. В этом-то клубе и познакомились мои родители. Уже незадолго до своей смерти моя мама, Прасковья Ивановна, в девичестве Суханова, впервые в жизни поведала историю о том, как они встретились. Надо признаться, для меня это было неожиданным сюрпризом. Ведь она никогда не рассказывала подробности их встречи.

— И как это было?

— Так слушай дальше. Мы всей нашей семьёй приехали в тот день к родителям в гости, и за обычным разговором после вкусного обеда мама сказала: «Это ведь я Ваню на себе женила». Мы, конечно же, смеялись и говорили, что, мол, ладно тебе, мать, брехать — отца на себе женила. А она улыбается и на своём стоит. Мы тогда попросили её рассказать эту историю. Оказывается, дело было так. Поскольку в клуб ходили обычно толпами, то вешалок в гардеробе на всех не хватало. Поэтому уже знакомые парень и девушка всегда отдавали свою верхнюю одежду под один номерок, на один крючок. А мама моя давно заинтересовалась отцом, приглянулся он ей, значит, поэтому, дождавшись, пока придёт черёд папы отдавать гардеробщице одежду, она успела подать и своё пальто так, чтобы его повесили на одну вешалку с курткой отца. А сама быстро убежала, чтобы понравившийся ей парень положил бирку себе. Неудивительно, что отец обратно из гардероба принимал не только своё пальто, но и незнакомой ему девушки, стоявшей рядом. Тут-то и завязался между ними разговор, вылившийся впоследствии в любовь и долгую совместную жизнь.

Поскольку мать моя родом с посёлка Осьмушки, то отец сначала провожал её до дома, а затем возвращался в свой поселок.

— Наверное, долгий путь пешком-то?

— Еще бы. Но разве было ему в тягость проводить девушку за пару километров от клуба домой, идя по дороге, смеясь и разговаривая, наблюдая за тем, как небесное светило медленно прячется за тёмными склонами гор, окрашивая небо в красно-оранжевые цвета? А потом прошагать ещё пять километров до дома через горы и леса под пение сверчков и жужжание комаров? Конечно же, нет.

Поженились они в январе тридцать пятого года и после свадьбы переехали в посёлок Дражный, где стали жить в бараке, в отведенной для них комнате, вместе с моей бабушкой Дуней. После сборки драги отец начал работать на ней и к моменту рождения моего брата Юрия в тридцать восьмом году он управлял этим механизмом, находясь в должности драгёра, успев побыть во всех чинах, существующих на данной плавающей фабрике: матрос, маслёнщик и старший маслёнщик.

Мать моя была пятым ребенком в семье Сухановых и росла уже без отца, который, находясь под властью алкоголизма, умер, когда она была еще маленькой. У неё было три брата и одна сестра. Самый старший, Константин Суханов, работал на драге, в Ленинске, на той же должности, что и мой отец. Второй брат, Леонид Суханов, мечтал стать летчиком, а поэтому, гонясь за своей мечтой, собрался поступать в лётное училище, но по состоянию здоровья он был вынужден навсегда расстаться с мыслью о карьере пилота.

— А что с ним было не так?

— Не знаю, честно говоря. Но, наверное, не входил в нормативы, заявленные в медкомиссии. Летчик в те времена был всё равно что космонавт, и требования к состоянию здоровья были соответствующими.

— Я думаю, что такое имеет место быть и сейчас.

— Наверное. Продолжим. Младший брат, Петр, был близорукий, но, хоть природа и обделила его хорошим зрением, но подарила ему могучую силу и здоровье. Я знаю про него такую историю. У него, у дяди Пети, лошадь была не своя, казённая, поэтому, отправляясь на сенокос, он должен был позаботиться и о сене для чужой лошади, то есть получить сена в два раза больше, чем нужно было ему самому. Понимаешь? И дядя Петя без труда справлялся с этой задачей. Он был единственным человеком в округе, кто мог один за день выкосить целый гектар травы! Размах этой цифры можно оценить, если представить, что мы с отцом с ног от усталости валились, выкосив лишь двадцать — двадцать пять соток! Повторить подвиг Петра Суханова не мог никто. Такой могучей силы и здоровья был этот человек.

Так вот, поскольку все мамины родные: её мать, Клавдия Егоровна, братья и сёстры жили на Осьмушке, то наша семья купила в этом поселке небольшой балаган и стала там жить. Отец ушёл с государственного золотодобывающего предприятия и вступил в ряды старателей — людей, самостоятельно добывающих золото.

— А что его побудило так поступить?

— А шут его знает! Я, честно признаться, никогда его об этом не спрашивал. Но работа старателя значительно отличалась от работы на драге. Здесь не было механизации, и золото приходилось мыть вручную, а заработок напрямую зависел от количества добытого золота: есть золото — живут отлично, нет — беднота. В сороковом году в нашей семье появилась моя сестра Валентина, а еще через год грянул чёрный сорок первый год.

— И ты помнишь, как это произошло?

— Что? Война? Да. Она, как и ко всем остальным жителям нашей страны, пришла внезапно. И надо сказать, что, пожалуй, самым ярким воспоминанием моего раннего детства является тот вечер двадцать третьего июня, когда мы встретили отца, возвращающегося с работы. Это был обычный июньский вечер, когда лёгкий ветерок несёт тёплый воздух с разогретых в знойный день полей. Солнце медленно опускалось за хребты лесистых гор, и сверчки только начинали свою песню. Отец ехал верхом на лошади со стороны Кавеленских разрезов, где старателями велась добыча золота, а мы всей семьей шли ему навстречу. Мама несла спящую Валентину на руках, а мы с Юркой шли рядом. Едва отец подъехал к нам, я произнес: «Папка, тебе повестка на войну».

— И что он?

— Он молча поглядел на нас, а затем, спешившись, побрёл вместе с нами домой. В тот же вечер мы стали собирать ему котомку. Сборы были недолгими. Весь вечер был таким долгим, тягучим и полным напряжения, тягостного волнения. Мы не знали, что ждёт нас всех, и тем более не знали, что ждёт отца. Что с ним будет. Вернётся ли он живым, или сгинет где-нибудь в холодной окопе от пули немца? Мама хоть и не плакала, но мне казалось, что ещё чуть-чуть и она огласила бы всю комнату рыданиями. Оно и понятно, что в данном случае это было бы неприемлемо. Мне вообще иной раз удивительно, сколько всё же силы есть в наших женщинах! Ведь они смогли вынести такие тяжёлые годы, такие трудности и невзгоды, но при этом я не помню, чтобы мать хоть раз плакала или позволяла себе впадать в уныние.

— Ну, не зря же Некрасов писал, что есть женщины в русских селеньях…

— Да. Но только мне кажется, что все женщины в русских селеньях такие. Огромный потенциал скрыт в них! Огромная сила, способная заменить в семье, в хозяйстве, в жизни мужа! Поразительная сила!

— Что же было дальше?

— Дальше? Утром всех мужчин собрали в военкомате и увезли в Миасс, где эшелонами отправляли на фронт. Но не отца. Поскольку папа был сыном кулака и братом осуждённого, его вместе с другими подобными ему отправили в Восточную Сибирь для формирования там ремонтно-инженерного железнодорожного батальона. Кормили и одевали отвратно, поэтому голод, цинга, простуда и другие болезни были частыми гостями в их части.

— Откуда это было известно?

— После войны рассказывал. Не думаю, что военная цензура допустила бы упоминание в письмах таких фактов.

После формирования батальона эшелон с ремонтно-инженерными войсками отправился на Запад, на фронт, и путь поезда пролегал через Миасс, а потому мы не могли не встретиться с отцом. Честно сказать, я так и не увидел тогда отца: мама отослала меня обратно на Осьмушку, а сама оставалась в Миассе ещё в течение недели, дожидаясь состава из Сибири. Мама отца увидела и даже проводила его до самого Саратова, где была вынуждена оставить его, и с тяжелыми чувствами на душе вернулась домой.

— Да? Такое было разрешено?

— Ну, очевидно. Раз такое имело место быть.

— А потом что?

— А потом… Потом для мамы, да и для всех нас, настала тяжелая пора. Даже сейчас, я повторюсь, находясь в своем возрасте, я не могу себе представить, сколько сил, энергии, силы духа, стойкости и воли потребовалось всем женщинам, оставшимся на хозяйстве, чтобы прожить эти ужасные годы войны! На плечи мамы упали заботы о скотине, об огороде, дровах на зиму, сене и, самое главное, о нас, детях. Мы были малы и не понимали всю суть вещей, а потому постоянно ныли, ревели, просили еды, хотели тепла и уюта, ласки и материнской любви.

Мы держали скот и курей, поэтому государство обязывало нашу семью сдавать масло, молоко, сливки и сметану, яйца и мясо. В те годы приходил строгий налоговый инспектор с проверками. Черкал в своей книжке, говорил что-то матери и отмерял необходимое количество животных продуктов, периодически появляющихся у нас. Потом уходил.

Годы были тяжёлые, голодные. И, наверное, это чувство общей беды, тяжести всего положения как-то сближало людей, заставляло держаться вместе, помогать друг другу по мере сил и возможностей. Мама всегда с тёплыми чувствами вспоминала двух человек, которые здорово помогли ей в период войны. Мир, как говорится, не без добрых людей. В золотодобывающей артели, на обрабатывающей фабрике, подвозом руды к которой занималась моя мать, всегда имелся человек, который фиксировал количество привезённой руды, что-то вроде контролёра. Вот этот человек, как говорила моя мама — дед, лет шестидесяти, очевидно, зная, что у матери на руках трое голодных детей, показал ей и жене её брата Константина Елене, где взять «правильную» руду. Мол, девки, вы вот там копните и промойте. Так они и поступили. Взяли руду там, где указал им этот дед, который фактически подсказал, как украсть у государства золото, и вымыли из нее драгоценный металл, который вскоре обменяли на боны.

— Боны?

— Да, такая валюта была в военные годы. Вернее, что-то вроде валюты. На эти боны можно было купить множество продуктов и товаров как первой необходимости, так и не первой. Однажды мать привезла домой целую завязанную в узел простынь вкуснейшего галетного печенья и, расстелив ее на столе, сказала нам: «Ешьте». Это был настоящий праздник! Мы с Юркой уплетали печенье до тех пор, пока не налопались и не съели все. А мама сидела поодаль на кровати и, улыбаясь, с любовью глядела на нас. Это было одно из самых ярких впечатлений тех лет, а, впрочем, и всего детства. Такие события были крайне редкими, а потому ценность их была велика.

— А кто был тот второй человек? Который помог вам?

— Лесник. Дело было зимой. Нашей холодной уральской зимой. С дровами было худо: средств на их закупку было мало, а топить нужно было, понятное дело, постоянно, ведь без дров зимой не прожить! Поэтому мама приняла решение самовольно нарубить в лесхозе дров. Но понятное дело, что такие вещи были недопустимы и являлись, по истине своей, все тем же воровством, но делать было нечего — дом нужно отапливать, печь нужно растапливать, чтобы приготовить что-нибудь скудное поесть. И поэтому маме не оставалось ничего другого, как самолично, под покровом ночи добывать в лесу драгоценное топливо. И спасибо тому леснику, который закрыл на это глаза, сославшись на то, что он, мол, ничего не видит и не слышит.

В ту декабрьскую ночь был жуткий мороз, деревья едва не трещали от холода. На меня надели взрослый полушубок, подвязали веревкой, и мы отправились в лес. Луна, окаймлённая тем туманным ореолом, который бывает в морозную погоду, светила ярко, освещая всё вокруг. Мы шли в лес, освещённые лунным светом, по блестящему сотнями искр снегу, по колено утопая в сугробах. У нас была большая двуручная пила. Вот её-то мы и взяли. Для меня она была просто огромная! От холода мёрзли пальцы на ногах и руках, делая и без того тяжёлый процесс нарезки дров ещё более трудным, изматывающим. Я ревел. Слезы текли по моим щекам, едва не застывая на ледяном воздухе, они переполняли мой нос, стекали по глотке. Я ревел, но знал, что все, что мы делаем, жизненно необходимо, и, глядя на маму, которая, стиснув губы, молча пилила, понимал, что ей-то гораздо тяжелее, чем мне. Да, гораздо тяжелее. А поэтому я должен был собраться, точно так же стиснуть зубы и терпеть. Ведь я в доме самый старший из мужчин, а потому являюсь хозяином, следовательно, я, как и мать, должен служить примером стойкости и терпения для младшего брата и сестры.

Привезя воз дров домой, мы, под покровом всё той же лунной ночи, таскали их в огород и закапывали в снег, пряча от всех. Чтобы никто не увидел, никто не донес. Наша тайна должна была оставаться тайной. Потом, в течение всей зимы мы потихоньку доставали их, пилили и топили дом. Они были сырые, но такова плата за секрет. Хранить дрова в поленнице очень опасно!

Несмотря на войну, жизнь продолжалась. В тысяча девятьсот сорок втором году я пошел в школу. Первые два класса учился на Осьмушке. Помню мою первую учительницу, Кузнецову Клавдию Васильевну, добрую и приятную девушку, только что приступившую к работе в школе. Недобора учеников у нас не было, поэтому все два класса учились, как и полагается — в разное время и по разным программам. Третий класс я учился уже в школе на Ленинске, и в ней нашим учителем, а в последствии и классным руководителем, был Пересторонин Василий Андреевич, демобилизовавшийся из армии по ранению в сорок четвертом году и пришедший на работу в школу. Хороший, строгий, но справедливый был человек.

Годы шли. Мы росли, как все мальчишки: дрались и ссорились, шкодили и хулиганили, но я всегда помнил, что в семье старший. Вместе с нами в доме жила моя бабушка Дуня, женщина, многое пережившая на своем веку. Могу себе представить, какими сложными были отношения свекрови с невесткой в эти тяжёлые годы войны. Ссоры и перепалки были частыми в нашем доме. И иногда бабушка, не сойдясь во мнении с мамой, обидевшись, уходила жить к своей дочери, жившей недалеко от нас. Но, видя нас чумазых и грязных, бродящих по деревне, она вновь возвращалась и брала всю заботу о нас.

Вообще, бабушка Дуня была та ещё шутница. Как-то раз зимой решила она нас, маленьких, разыграть. Сказала, что, мол, топор-то в мороз очень сладкий. Сказала и замолчала, стала ждать последующей реакции с нашей стороны. А мы и не заставили себя ждать. Я-то за свою жизнь чего-нибудь сладкого ел всего несколько раз, что уж говорить о Юрке? Ходили мы и ходили. По дому, по двору, по улице, да всё поглядывали на тот топор, что стоял возле вязанки дров. И не удержались… Вернее, не удержался я: лизнул, дурачок, не зная за малыми годами своими, чем это чревато. Примёрз своим языком намертво — не оторваться. И испугался… Да что там, просто в ужас пришел неописуемый оттого, что не могу отодрать язык от этого рокового лезвия топора. Ужас постепенно перешёл в панику, которая полностью овладела моим рассудком, захватила разум, подчинив себе тело, заставляя его силой отлепиться от злосчастного железа. Долгожданное освобождение было, к сожалению, небезболезненным: на топоре осталась частичка моего языка, а я стал неистово вопить, пытаясь протолкнуть голос через переполненный кровью рот. На мой крик прибежала перепуганная до смерти бабушка, давешняя шутница. Она взяла меня на руки и отнесла в дом, где успокаивала все то время, пока продолжала течь кровь. С тех пор я на всю жизнь усвоил, что ни в коем случае нельзя лизать металл на морозе.

— Жестокий урок.

— Да, весьма. Но зато очень действенный. Другая наша бабушка Клавдия Егоровна — Клаша, была занята своей семьёй и такими же пацанами: Юрием и Вовкой, нашими двоюродными братьями. Мы периодически гостили в их доме. У бабушки Клаши был сепаратор.

— Это, наверное, было большое счастье для вас?

— Не то слово. Она пропускала через него молоко, а потом мы с удовольствием облизывали сепараторные чашечки с остатками сливок. А когда она ещё и взбивала масло на маслобойке, то к нашему великому наслаждению оставалась пахта.

— Это что такое?

— Сливки. Только обезжиренные. Что-то вроде побочного продукта. Пахта всегда остается, когда взбивается сливочное масло. Ну, давай пойдем дальше.

Когда от нас уходила бабушка Дуня, разругавшись с матерью, то в доме, при отсутствии мамы, я оставался за старшего. В мои обязанности входила и забота о маленькой сестре. Нужно было покормить Валентину, позаботиться обо всех нуждах и вовремя уложить спать. В избе на огромной пружине, которая цеплялась за крючок, вбитый в сваю на потолке, висела зыбка, куда укладывали спать сестренку. Из-за малого веса натягивать пружину, качая зыбку, было тяжело, поэтому мама подкладывала под детский матрасик тяжелый металлический утюг. Она часто плакала, и мне долго приходилось качать зыбку, успокаивая ее. Один раз, когда Валя очень сильно и долго ревела, не переставая, я, разозлившись, со всей силы качнул пружину. Что мне, нервному, напряженному от всех тех нескончаемых трудностей, что мы переживали, стоило разгневаться? Всего пустяки! Сестрёнка вылетела из зыбки вместе с утюгом, а затем он приземлился всего в паре сантиметров от сестры!

— Ничего себе! Ты, должно быть, до смерти перепугался?

— Конечно! А ты как думал? Мои конечности заледенели, на лбу выступил холодный липкий пот, внутри всё ёкнуло, когда утюг упал так рядом от её маленькой головки! Осознав, что могло бы случиться непоправимое, я тут же взял сестру на руки, успокоил и сел на лавку. Мы вместе стали смотреть в окно и ждать маму.

По осени мы ходили с сумками по полям и собирали колоски, оставшиеся после уборки урожая комбайном. Это называлось — «колосовать». Летом ходили с бабушкой Клашей за десять километров в горы, где было очень много разной ягоды: брусники, костяники, черники и земляники. Делали запасы на долгую и холодную зиму. Не чурались мы и рыбалки, ловя в ближайших озерах и прудах рыбу удочками, мордами, бреднями. В общем, всячески старались выжить в это тяжелое для всей страны время.

Время шло, и всё быстрее и быстрее приближался сорок пятый год. Я учился в четвёртом классе, и в день девятого мая находился, как и все ученики, в школе. Я отлично помню тот момент, когда учитель сказал нам, что немцы разбиты и капитулировали, война закончена. По этому поводу занятия были отменены. Не теряя ни минуты, мы толпой кинулись в свои дома, извещать своих родных и близких, поскольку ни радио, ни прессы у нас не было. Я помню то восхищение, ту эйфорию, что захватила меня, переполнила мой организм, чувством радостного волнения осела в моем животе. Тот восторг, что подхлестывал меня весь путь от школы до дома. Все эти три километра я бежал, не чувствуя усталости, и орал во всю глотку: «Победа! Победа!» Мы все не держали своих слёз, рыдали и радовались, а потом стали ждать своих близких. Наш отец прошёл войну и остался жив — это было наше великое счастье, ведь многим моим сверстникам повезло меньше, и их отцы, дяди и деды навсегда остались лежать на полях сражений Отечественной Войны.

— А когда вернулся отец?

— Это я тоже помню хорошо. Это был один из тёплых августовских дней. Мы с Юрой отправились забирать лошадь, пасущуюся на пастбищах у, так называемых, песчаных отвалов, что в полутора километрах от нашего дома. В то время, да и, наверное, сейчас, лошадей «спутывали», то есть обвязывали две ноги верёвкой, из-за чего лошадь не могла передвигаться никак иначе, нежели только вприпрыжку. Мы шли под жарким летним солнцем, отмахиваясь от надоедливых августовских мух, мошек и слепней, так и норовивших сесть на потную кожу. Я уже начал отвязывать лошадь, как со стороны поселка прибежали мелкие пацаны и сообщили, что вернулся наш отец. Не чувствуя ног под собой, мы со всей мочи кинулись с холма. Уже у дома увидели мы народ, а чуть позже и отца. Он вернулся! Все такой же высокий и сильный, в выгоревшей на солнце гимнастерке он стоял и, улыбаясь, держал на руках Валентину. На левом глазу у него была бинтовая повязка. Я первым протолкнулся через толпы и прижался к отцовской ноге, а затем люди подтолкнули и Юрия. Так мы и стояли, обнимаясь. Счастливая и радостная семья!

Мы все были несказанно рады! Слёзы не переставали течь по лицу мамы, когда она прижималась к груди отца, да и я был безмерно счастлив от того, что наконец-то вновь увидел его. Целого и практически невредимого, если не считать потерянного на фронтах войны глаза. Позже, после того, как все слёзы были выплаканы, а яркие радостные эмоции выражены, отец рассказал нам о том, как он лишился своего левого глаза. Оказывается, дело было под Харьковым ещё в начале войны. Ремонтно-инженерные войска, в которых служил отец, разбирали железнодорожные пути по мере отступления войск Красной армии. И внезапно налетела целая армада немецких самолетов и принялась поливать всю землю вокруг огнём разрывающихся бомб. Осколком-то отцу и выбило глаз в тот день. Таким вот образом он и получил инвалидность по окончании войны.

Война закончилась, время шло, и нужно было жить дальше. Отец вновь вернулся к золотодобыче, только теперь ему помогали я и мама. Тогда я узнал этот нехитрый и местами вредный для здоровья способ добычи золота.

На разрезах, где трудились старатели, под наклоном к золотосодержащей породе на деревянных опорах устанавливался жёлоб, сколоченный из трех досок. В этом жёлобе, на протяжении всей его длины, маленькими деревянными брусочками, укладывающимися поперек сечения жёлоба, создавались небольшие прямоугольные отделения. В эти отделения клали траву, а сверху прижимали тоненькими стебельками ивы, сложёнными решёткой. Сверху, в начало жёлоба, вываливали из ведер раскопанную породу и подавали насосом воду, циркулирующую по кругу, которая под напором гнала землю вместе с содержащейся в ней золотой рудой вниз. Золото скапливалось в решётках и оседало на траву. После завершения процедуры промывки золото извлекали и помещали в конусообразную посудину и, заливая внутрь воду, начинали совершать ею круговые движения. Под действием центробежной силы лёгкие оставшиеся частицы земляной породы вымывались, а золото скапливалось на дне этой тарелки. Далее это добытое золото необходимо было извлечь, но как это сделать, чтобы не потерять ни крупинки драгоценного песка? И здесь на помощь приходила ртуть, которую вливали внутрь посудины и которая эффективно собирала мелкий золотой песок. Посредством марлевой ткани эту летучую жидкость собирали, затем ртуть выжимали обратно в ту емкость, в которой она хранилась, а пылинки золота, покрытые тонким слоем жидкого металла, нагревали над огнём, выложив предварительно его на небольшой совочек. Ядовитые пары ртути стремительно улетучивались, оставляя добытое таким трудом золото.

Драгоценный металл сдавали и взамен получали всё те же, что и во время войны, боны, на которые и покупали всё необходимое нам для жизни. Количество намытого золота измерялось длиной спички: намыли полспички, спичку и так далее. Помню, что хорошей удачей было намыть золота на четыре спички, но такое было крайне редко. Чаще мы намывали золота мало или вообще нисколько. И тут нас выручало наше собственное хозяйство: овцы, две коровы, лошадь и, обязательно, бычок, которого мы резали на зиму.

Конечно же, отец понимал, что дальше таким образом жить нельзя. Нельзя жить только за счёт собственного хозяйства, на дарах леса и терять попусту время, вымывая десятки килограммов породы, чтобы получить пару граммов золота. Поэтому папа принял решение вновь устроиться работать на драгу, только не в поселке Дражном, как до войны, а здесь, на Ленинске. Что и было осуществлено. Я даже не знаю, почему его приняли на драгу, ведь отец был инвалидом. Скорее всего, по моим рассуждениям, его взяли только потому, что не хватало квалифицированных, да и простых, работников. Понятное дело, что после войны мужчин в округе стало гораздо меньше, а потому каждый работник на драге был на счету.

Здесь-то отец и проработал до пятьдесят девятого года, когда золотодобывающая промышленность в Миасской долине была прекращена, и драгу закрыли. Но до этого события было ещё далеко, а мы еще только проживали первые трудные послевоенные годы, хотя после всего пережитого во время войны назвать эти годы трудными довольно сложно. Из отцовской шинели было принято решение пошить нам с Юркой верхнюю одежду на зиму, что и было осуществлено. Нам сшили небольшие тёплые шинельки, которые из-за недостатка пуговиц были сшиты нитками в месте, где соприкасались полы. Из-за этого шинель надевали мы через голову, но это не мешало быть ей такой же тёплой и функциональной.

Время шло. Прожили мы и сорок шестой, и сорок седьмой годы. Я продолжал ходить в школу, конец которой становился всё ближе и ближе. У нас появлялись новые предметы и новые учителя. Ботаника, зоология, физика и математика, русский и литература. Всех учителей я даже и не помню. Помню только то, что учился по русскому я плохо, за что Давликия Петровна Захарова, учительница, постоянно меня ругала и требовала, чтобы я уделял больше времени изучению этого предмета. Что я, естественно, не очень охотно и делал.

А страна тем временем вставала из военной разрухи, воскрешая лежащие в руинах города, реализуя новые широкомасштабные проекты. Через нашу территорию должен был проходить бензопровод «Омск-Туймазы». И в нашем поселке, и в окрестных деревнях собирали добровольцев, желающих поработать на земляных работах при рытье траншеи. Сюда-то я и вызвался добровольцем, где заработал своим собственным трудом мою первую заработную плату. Сложность работы менялась по несколько раз в день. Пока земля мягкая, траншея роется легко и быстро. Но когда дело касается каменистой породы, то тут на помощь приходят только взрывные работы, а после — тяжелейший физический труд, когда лопатами и кирками разрывали неподатливый прочнейший камень. Этот бензопровод и поныне пролегает возле «горбатого» моста, там, где дорога на Ленинский прииск пересекает речку Миасс.

Медленно, но верно подошел сорок девятый год. Год окончания мною школы и рождения ещё одного члена нашей семьи — Павла. Разумеется, после того, как отзвенел последний звонок, возникал резонный вопрос: куда идти дальше? Оставаться в деревне и заниматься хозяйством я не хотел, а потому выбор мой пал на автомеханический техникум, куда я и поступил; единственный во всем поселке. Учеба по моей специальности «Холодная обработка металлов фрезаньем» начиналась в сентябре, а потому в конце августа я в галошах отправился пешком в город Миасс учиться.

— Почти как Ломоносов!

— Да! Навстречу знаниям. Первую неделю в городе я жил в общежитии при техникуме. Не очень приятное место. Обшарпанные стены, грязный деревянный пол, в котором местами не хватало досок, двухъярусные кровати, мышиные фекалии, разбросанные в углах, паутина под потолком. В этом заведении, честно признаться, мне даже не хватило места, поскольку общежитие было переполнено. Поэтому в одной из комнат выставили большой дубовый стол, выдали мне комплект постельного белья, и ровно три дня я таким образом спал на жестком и неудобном лежбище. На четвертый день я переехал жить в дом папиного знакомого, дяди Васи Горлова, с которым отец предварительно договорился. Василий Горлов был фронтовым другом моего отца, вместе с которым они прошли всю войну. Дядя Вася был пимокатом и имел двухэтажный дом на берегу миасского пруда. На втором этаже располагались спальни, где жила вся семья Горловых и я, первый этаж был отдан кухне и веранде, где совершались трапезы, а подвал дядя Вася обустроил под свою пимокатную мастерскую, где и осуществлял род своей деятельности. Уютная обстановка, мягкая постель, отсутствие шума и атмосферы общежития, умиротворенный вид на пруд, дальние берега которого поросли густым хвойным и лиственным лесом, постепенно возносящимся по склонам горных хребтов, — вот то, что ожидало меня в доме Горловых.

Домой, на Осьмушку, я поначалу ходил пешком, но вскоре не без помощи все того же дяди Васи Горлова мне купили первый и единственный в моей жизни велосипед, который почему-то имел покрышки какого-то красно-оранжевого цвета, что предавало велосипеду некоторую индивидуальность. Особенно забавно, думаю, было смотреть на меня со стороны, во время движения, когда казалось, что я еду на оранжевых обручах.

На этом велосипеде я и гонял в свою деревню все время, пока учился в техникуме. Разумеется, холодной и снежной уральской зимой на этом транспорте было невозможно передвигаться, но дождь, слякоть, заморозки — это было нипочем. Дави веселей на педали, и вовсе не холодно.

В начале пятидесятых годов в городе начало появляться первое мороженое. Оно хранилось в больших металлических тележках, за которыми стояли женщины в белых халатах и белых чепчиках. За несколько копеек они открывали небольшую крышку сверху тележки, откуда, из открывшегося нутра, тут же поднимался холодный белый пар, и доставали из ледяных глубин вкуснейший пломбир, водружаемый на небольшой вафельный стаканчик. Как старший ребенок в семье я не мог допустить, чтобы мой маленький младший братишка оставался без такой сладости. Я покупал ему мороженку, прыгал на свой велосипед и гнал, что есть мочи, на Осьмушку. По жаре, по ухабистой дороге, беспрестанно поднимающейся и опускающейся, преодолевая холмистую местность, разделявшую Миасс и Ленинский прииск. Быстрее! Лишь бы мороженое не успело растаять, и Павлик смог отведать этой городской сладости. Как я был счастлив видеть выражение радости на его лице, восторженную улыбку, когда младший братик видел у меня в руках вкуснейшее лакомство из большого города.

На специалиста в холодной обработке металлов фрезаньем я проучился ровно год, после чего поступил приказ Министерства Автомобильной промышленности о том, что для Миасского Автомобильного Завода необходимо подготовить дополнительные кадры в лице электриков. Мой поток и поток специальности «Литейное производство» перевели для обучения специалистов-электриков. Так, нежданно-негаданно, я связал свою жизнь с электричеством.

Жизнь шла. Медленно приближался и тот день, когда мне суждено было покинуть и стены техникума. Родители тем временем переехали с Осьмушки в поселок Ленинск, где отец, ставший прилично зарабатывать на золотодобывающем производстве, купил дом, который был значительно больше и лучше того балагана, где я провел всё свое детство. Мои братья и сестра подрастали. Юрка тоже готовился окончить школу и покинуть отчий дом, начав поиски своего пути в этой жизни.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.