Предисловие

Городская усадьба c просторным домом на большую семью, в котором на протяжении многих лет живут вместе несколько поколений, с обширным, прилегающим к дому садом, цветником в палисаднике, клумбами в зелёном уютном дворике, играя в котором подрастают дети, на протяжении нескольких последних десятилетий постепенно исчезала с карты Томска, и к сегодняшнему дню сошла практически на нет.

В то время как в начале двадцатого века в таких усадебных частных домах проживало почти всё городское население, а до середины 50-х годов, хотя уже и в более стеснённых условиях, — преобладающая часть жителей города.

На страницах книги делается попытка документально воссоздать историю одной такой семьи, выстроившей дом в Томске, посадившей вокруг него замечательный сад, ставший на многие годы украшением города, и в течение пяти поколений здесь жившей.

В 40—90 годы прошлого века усадьба была известна под именем «сад Шкроева».

Хотелось увидеть сад Шкроева в развитии, может быть даже на уровне идеи, мечты его создателей, собрать истории, с ним связанные, попытаться соединить материалы фамильного архива: письма, открытки, фотографии, документы в целостный, непрерывный поток времени.

При этом более всего внутреннюю необходимость создания такого описания можно ощутить благодаря строкам поэтического дневника девушки, проведшей в доме с садом почти всю свою жизнь

«Встаёт ласкательно и дружно былое счастье и печаль,

И лжёт душа, что ей не нужно того, что так безумно жаль».

О подобном чуде, должно быть, мечтала в тяжёлые времена Марина Цветаева, написав: «За этот ад, За этот бред Пошли мне сад На старость лет».

Судьба вела создателей сада Шкроева по очень непростому маршруту через революции, войны, ранения, болезни, многолетнее бездомное существование, от которого у многих других опускались руки. На долю продолжателей их дела также выпало немало разного рода испытаний, а главное, очень-очень много работы, благодаря которой только и возможно сохранять и преумножать красоту нашего мира. Ту самую, которая его всё-таки спасает.

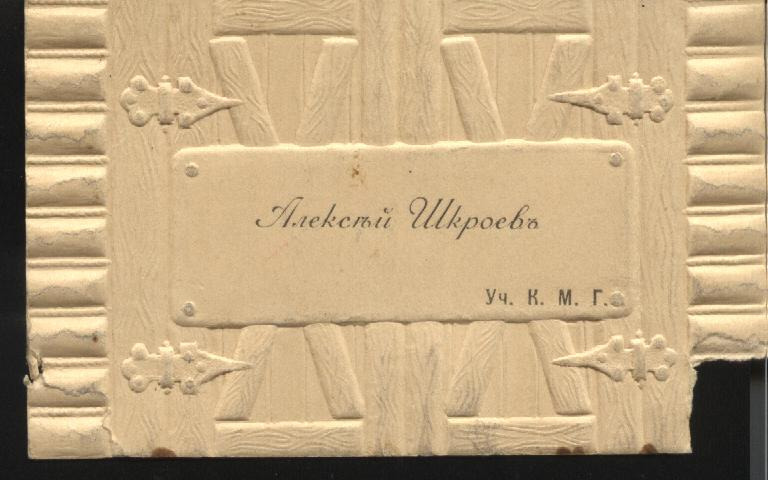

Определим основной круг лиц, причастных к созданию сада Шкроева, его многолетнему процветанию в Томске, о ком далее пойдёт речь:

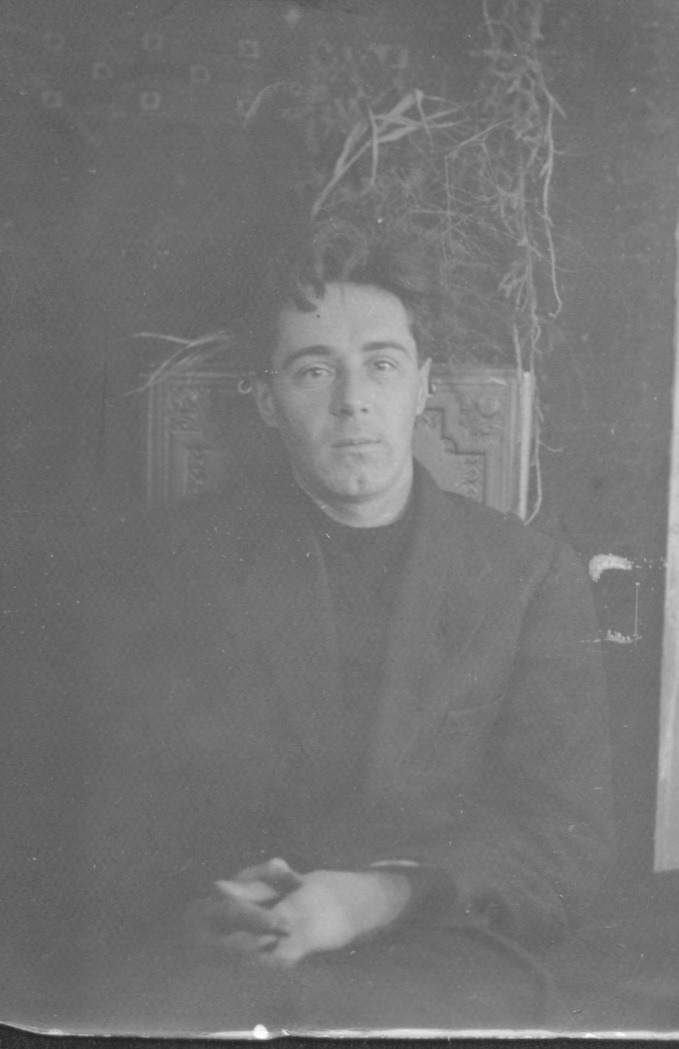

Алексей Иванович Шкроев (1904–1977), его жена Галина Станиславовна Майковская (1909–1988), их дочь Лия Алексеевна Симакова (1931–2004).

Родители Г. С. Майковской: отец — Станислав Клементьевич Майковский (1881–1937), мать — Мариамна Семёновна Майковская (в девичестве Сапицкая) (1882—1969).

Родители А. И. Шкроева: отец — Иван Иванович Шкроев (1877–1951), мать — Валентина Евграфовна Шкроева (1887–1975).

Сестра М. С. Майковской — Лидия Семёновна Островская (1883–1957), её первый муж Александр Александрович Островский (1885–1915), сын Сергей Александрович Островский (1905–1929), второй муж Валериан Аркадьевич Седмиградский (1877–193х)

Брат И. И. Шкроева — Сергей Иванович Шкроев (1882–1956), его жена Мария Капитоновна, их сын Владимир Сергеевич Шкроев (1916–1988).

К началу двадцать первого века фамилия «Шкроев» оказалась для Томска настолько редкой, что, к примеру, в городском телефонном справочнике за 2005 год она попросту отсутствует. На некоторое время как бы исчез из памяти сад Шкроева, забылось даже место, где он был расположен. В 1991 году известнейший томский краевед Витольд Славнин писал в книге «Томск сокровенный»:

«… Та же печальная участь постигла и плодовый сад „второго среди равных“ — А. И. Шкроева… Многие годы он совмещал преподавание в томских вузах со страстным увлечением садоводством, нередко выступая достойным конкурентом Перова (известный томский садовод). Но пришла смерть и взяла с собой не только Алексея Ивановича, но и возделанный им участок. Сейчас и не вспомнить, где находились „шкроевские делянки“; только приблизительно указывают некоторые томичи: где-то на чётной стороне улицы Белинского, на подъёме к елани. Такая вот получается история».

Печальное предположение. Однако стоит в нынешние времена Интернета набрать в поисковике фамилию «Шкроев», как вдруг, точно по волшебству, начинают всплывать факты и картины жизни, которая вроде бы давно и навсегда канула в Лету.

Т. Могильницкая, зам. редактора многотиражки «За кадры» Политехнического института вспоминает: «Редактором газеты был начальник военной кафедры Сергей Фёдорович Родионов, а с 1944 г. — проректор института Анатолий Петрович Казачек. В редакции работали зав. кафедрой геодезии Борис Иванович Большанин, математик Алексей Иванович Шкроев — известный в городе садовод, очень эрудированный и остроумный человек…».

Ветеран Томского электромеханического завода пишет, что в цех, начальником которого был В. И. Николаев (впоследствии главный инженер ТЭМЗа), в военные годы часто приходил «инженер из Политехнического Шкроев».

Интернет-текст «Черепичная, пять» содержит строки: «Кусок двора с южной стороны дома, граничивший с соседней усадьбой, именовался „Задом“. Там стараниями бабы Тани вскоре появился садик: бузина, кусты малины, жимолость и даже яблонька, так называемая ранетка. Пытались эту яблоньку привить, операцию провёл опытный садовод-любитель Шкроев. Но дворникова коза обглодала стволик, бабушка Таня умерла. Новые побеги пошли от корня дички и благополучно разрослись в ветвистое деревце. Эта яблонька прожила где-то до шестидесятых, по весне радуя глаз и нос пышной кипенью белого цвета…».

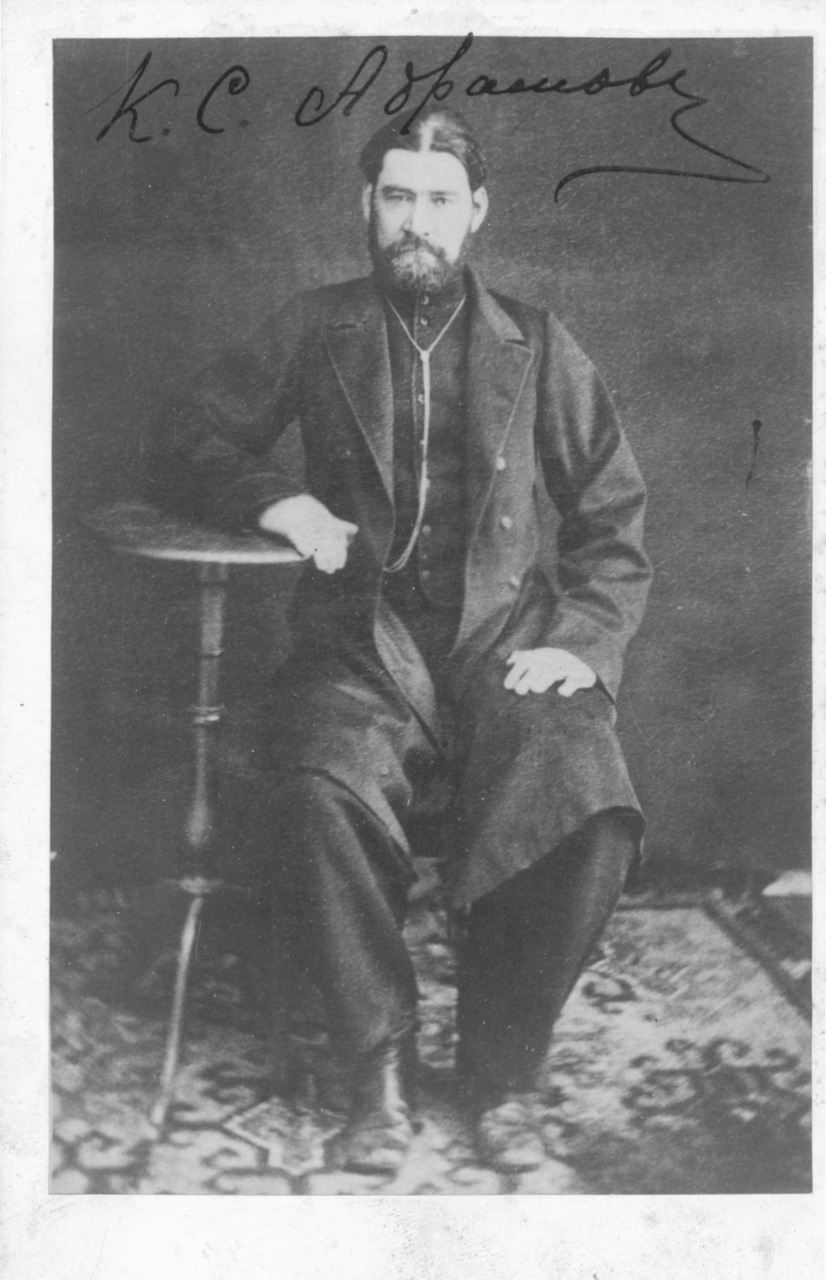

Пожалуй, более всего в Сибири фамилия Шкроевых оказалась известна в Омске, где имелась «шкроевская церковь», а также в небольшом городке Новосибирской области Куйбышеве (прежде Каинск Томской губернии), где также была своя «шкроевская церковь» и даже «шкроевский банк».

В Каинске проживал известный своей благотворительностью купец I гильдии Иван Васильевич Шкроев. Вот что сообщает современный сайт KainskSib.ru об этом человеке и его жене:

Шкроев Иван Васильевич (1837–1896) — купец I гильдии, церковный староста, городской голова… Иван Васильевич был известен своей благотворительностью. В разные годы он жертвует 20000 руб. на строительство богадельни, будучи церковным старостой Спасского собора жертвует 3000 руб. на его благоукрашение. Согласно его завещания 60000 руб. было пожертвовано на строительство Иоанно-Предтеченской церкви и 29000 руб. на содержание её причта. А также 20000 на городской банк. Построенный согласно завещанию городской банк носил название «Шкроев банк».

Шкроева Александра Ивановна (1846 — 1921), купеческая I гильдии вдова, почётная блюстительница Каинского 2-го приходского мужского училища. Передала городской думе 20 тыс. рублей, завещанных её покойным мужем на учреждение в Каинске городского банка. В 1903—1904 гг. построила церковь Иоанна Предтечи. Построила и содержала на свои средства 2 богадельни, гимназию ((1897 г.) — школа №1), церковно-приходскую школу (1906) на Большой Набережной (Свердлова, 34 — б. Станция юных техников). Проживала в собственном 1-эт. деревянном доме с подвалом, построенном в 1912 г. на Базарной улице (Куйбышева, 22 — детский тубдиспансер), после революции — на Московской улице (Краскома, 33.) Скончалась 22 апреля 1921 г. в возрасте 75 лет от воспаления лёгких.

В современном Куйбышеве существует туристический маршрут к дому купца Шкроева, восстановлена и действует церковь Иоанна Предтечи.

Известно, что Алексей Иванович Шкроев был родом из Каинска. В начале 20-х годов его отец Иван Иванович Шкроев и дядя Сергей Иванович с семьями переехали в Томск, где в 1922 году Алексей Шкроев поступил в Томский университет, став студентом физико-математического факультета.

ГЛАВА 1

Начнём рассказ с того, что 4 июля 1930 года Алексей Шкроев, молодой человек двадцати шести лет от роду, выпускник Томского университета, находясь по делам службы в Москве, купил открытку треста «Мосрекламсправиздат» с изображением Петровки (№1), намереваясь послать её родителям в Томск.

Слева восточный фасад Большого театра, справа — универмаг Мосторга (бывший «Мюр и Мерилиз»), построенный в 1909 г. арх. Р. И. Клейном.

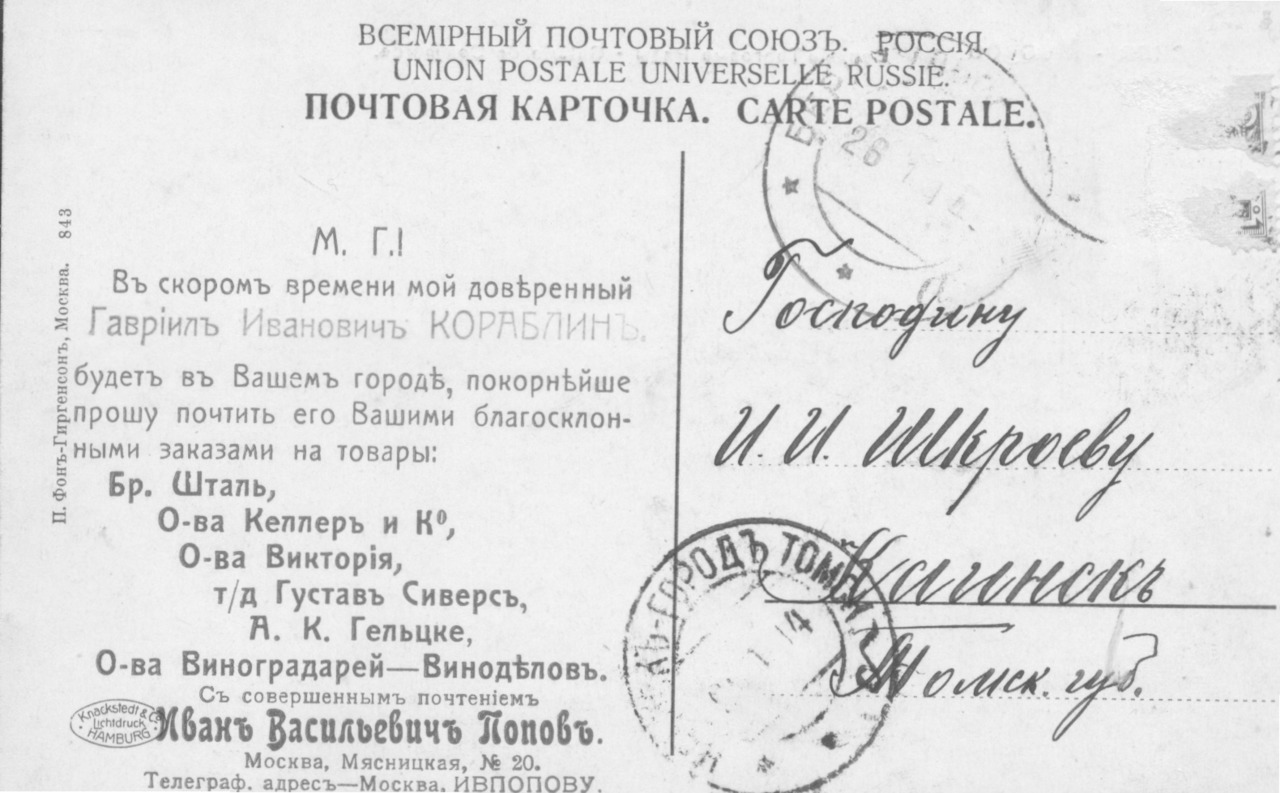

В семье было правилом из деловых поездок сообщать родственникам о пути своего следования, посылая из самых разных мест весточки на открытках или в коротеньких письмах, часто с фотографиями.

Так, по дороге на фронт в 1-ю мировую войну отец Алексея, Иван Иванович Шкроев, прислал открытое письмо (№2) следующего содержания: «Алёша! Шлю тебе открытку со станции Балашов. Прибыли 27-го февраля в 3 дня. Едем на Царицын. Привет всем от меня, а маме особенный. Здесь тепло на улице есть лужи воды. Едем в товарных вагонах. На станции в лавках продаются интересные вещи, но послать трудно — от города до станции 2 версты. Город небольшой и говорят очень грязный. Будь здоров.

Адрес: Сибирь г. Каинск Томской губернии Алексею Ивановичу Шкроеву.

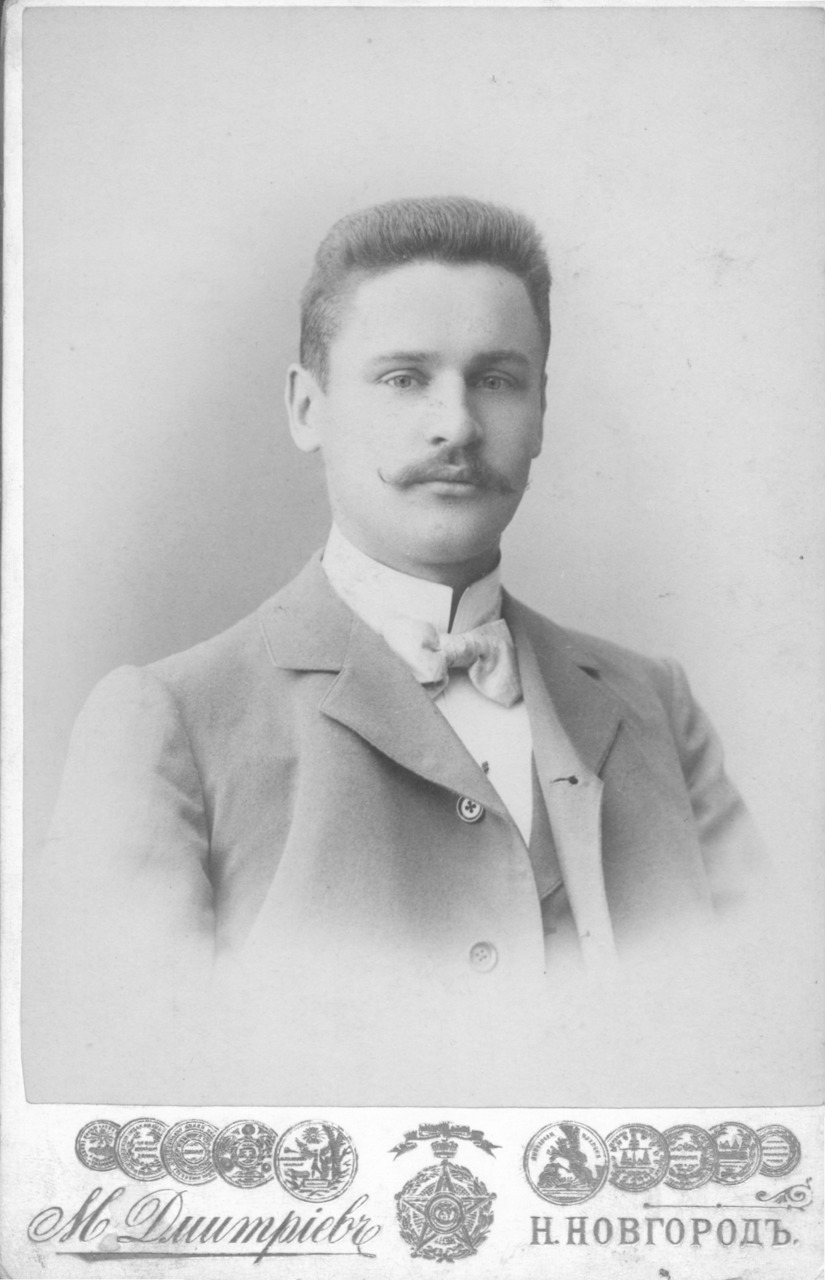

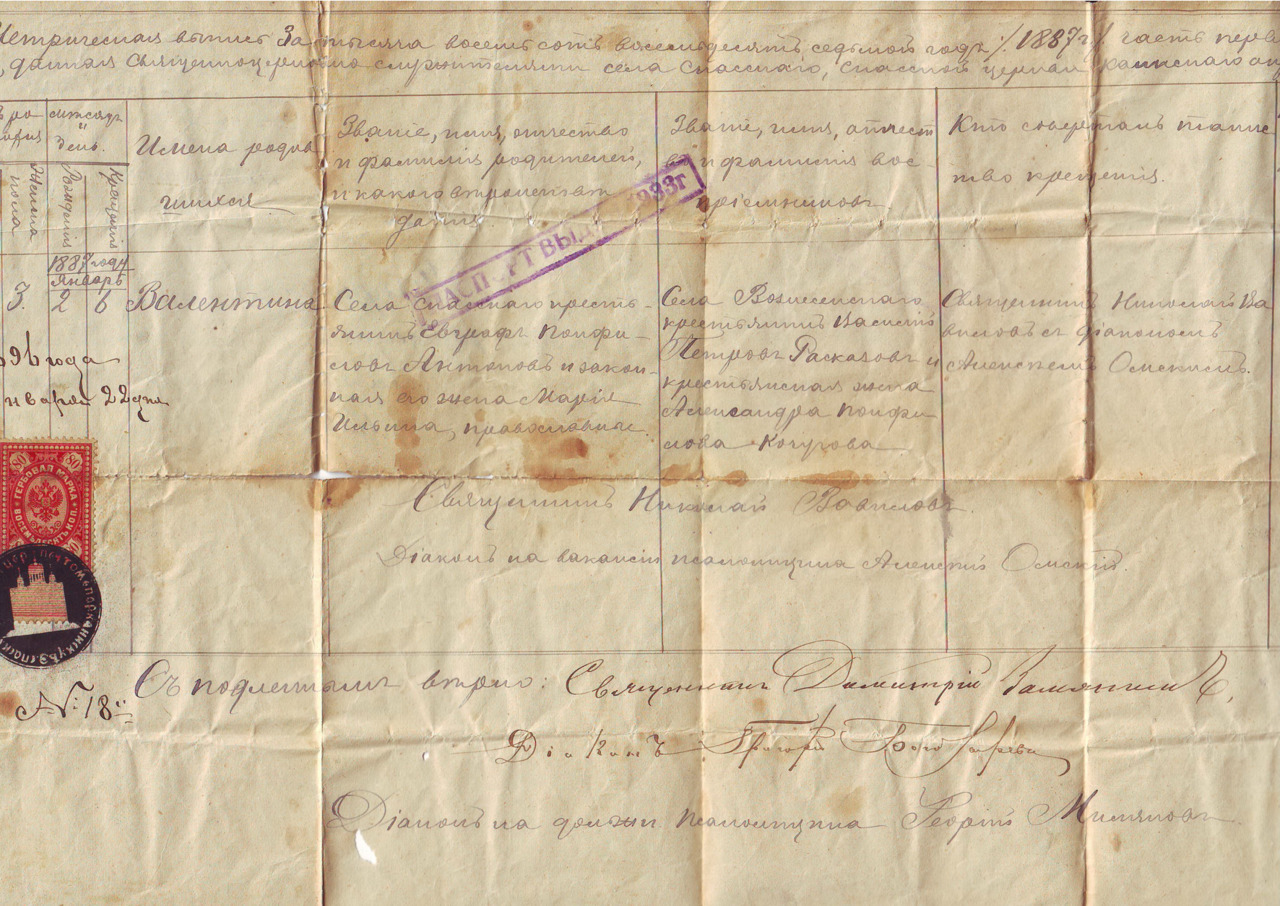

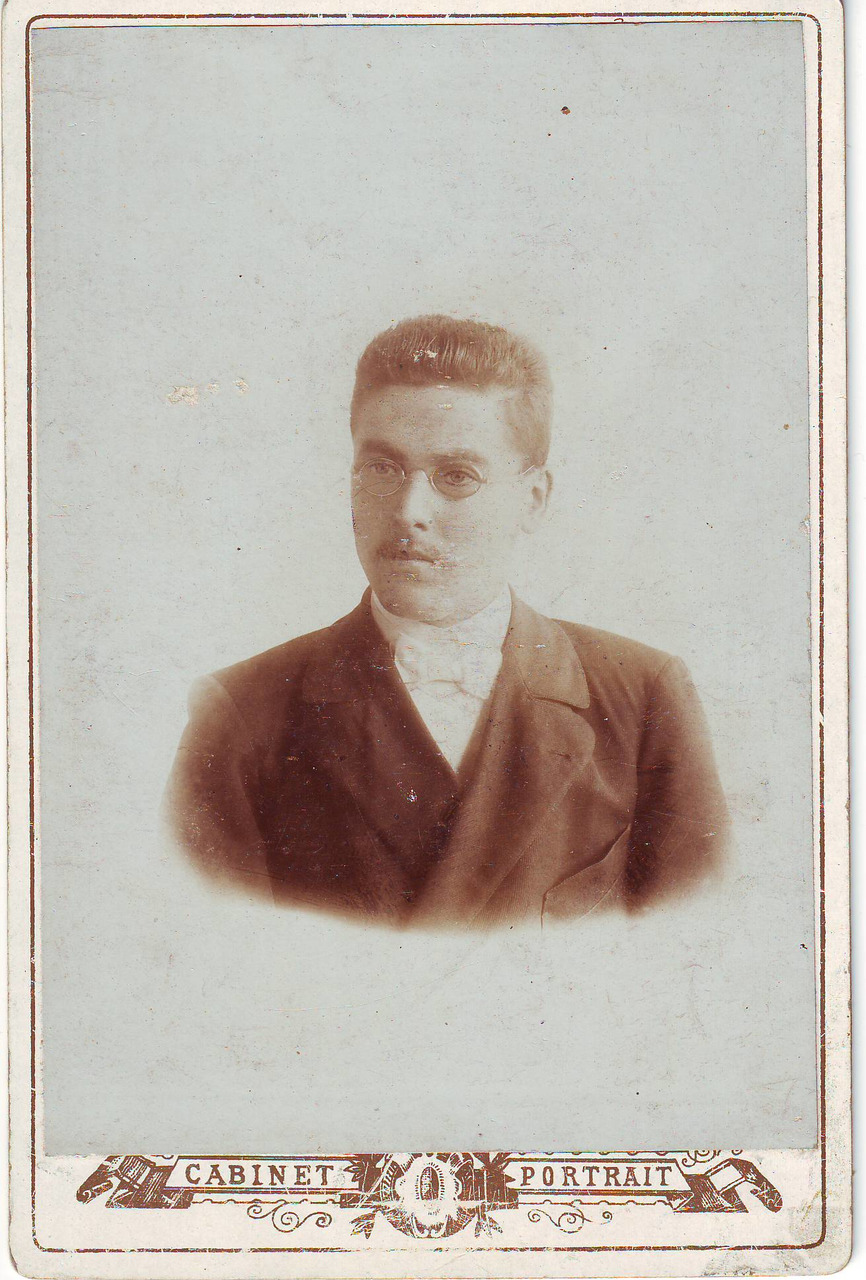

Ещё до рождения сына и даже до свадьбы, в 1903 году, будучи в Нижнем Новгороде по торговым делам на ярмарке, Иван Иванович сфотографировался и прислал своей невесте Валентине Евграфовне Антоновой фотографию (№3):

Алексей надписал свою открытку в Москве, а отправить смог, судя по штампу, лишь с вокзала Вологды.

Дорогие папа и мама!

Еду в Архангельск. В Москве не нашёл времени для написания письма. Пришлю из Архангельска. Из Москвы выезжаю сегодня 4 июля в 22—30. Адрес: Томск, Заливная 21 кв. 2 Шкроеву Ив. Ив.

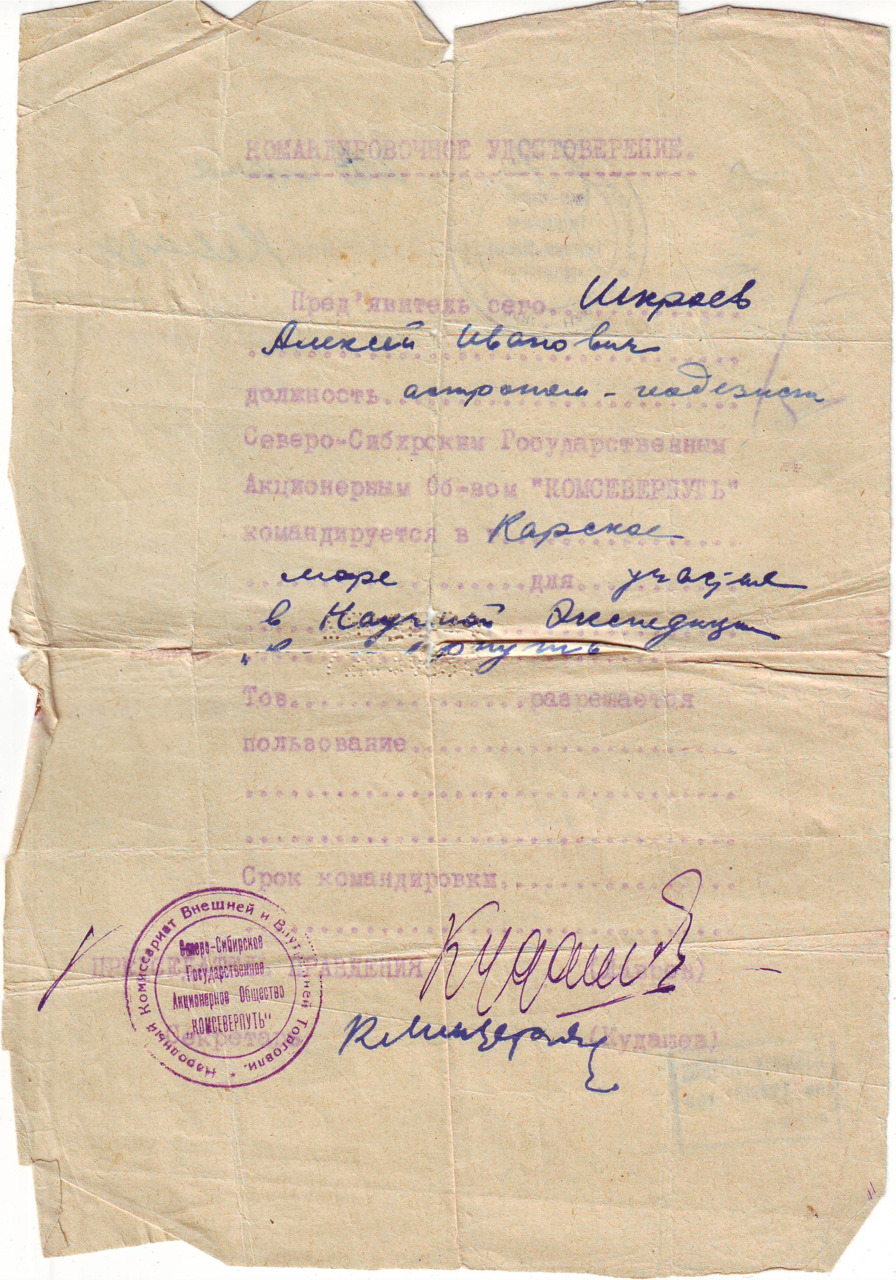

Общество КОМСЕВМОРПУТЬ, в то время Северо-Сибирское акционерное общество торговли и промышленности «Комсевморпуть», основанное в 1928 году в Новосибирске, направило его в командировку.

Необходимо было перегрузить приборы, привезённые из Новосибирска и Томска, на поезд, уходящий в Архангельск, согласовать вопросы программы в Астрономическом институте, самым тщательным образом всё проверить. В предстоящем путешествии любая мелочь могла оказаться невосполнимой, делая невозможным выполнение главной задачи, важность решения которой для будущего прекрасно осознавали и руководители общества «Комсевморпуть» и сам выпускник Томского университета Алексей Шкроев.

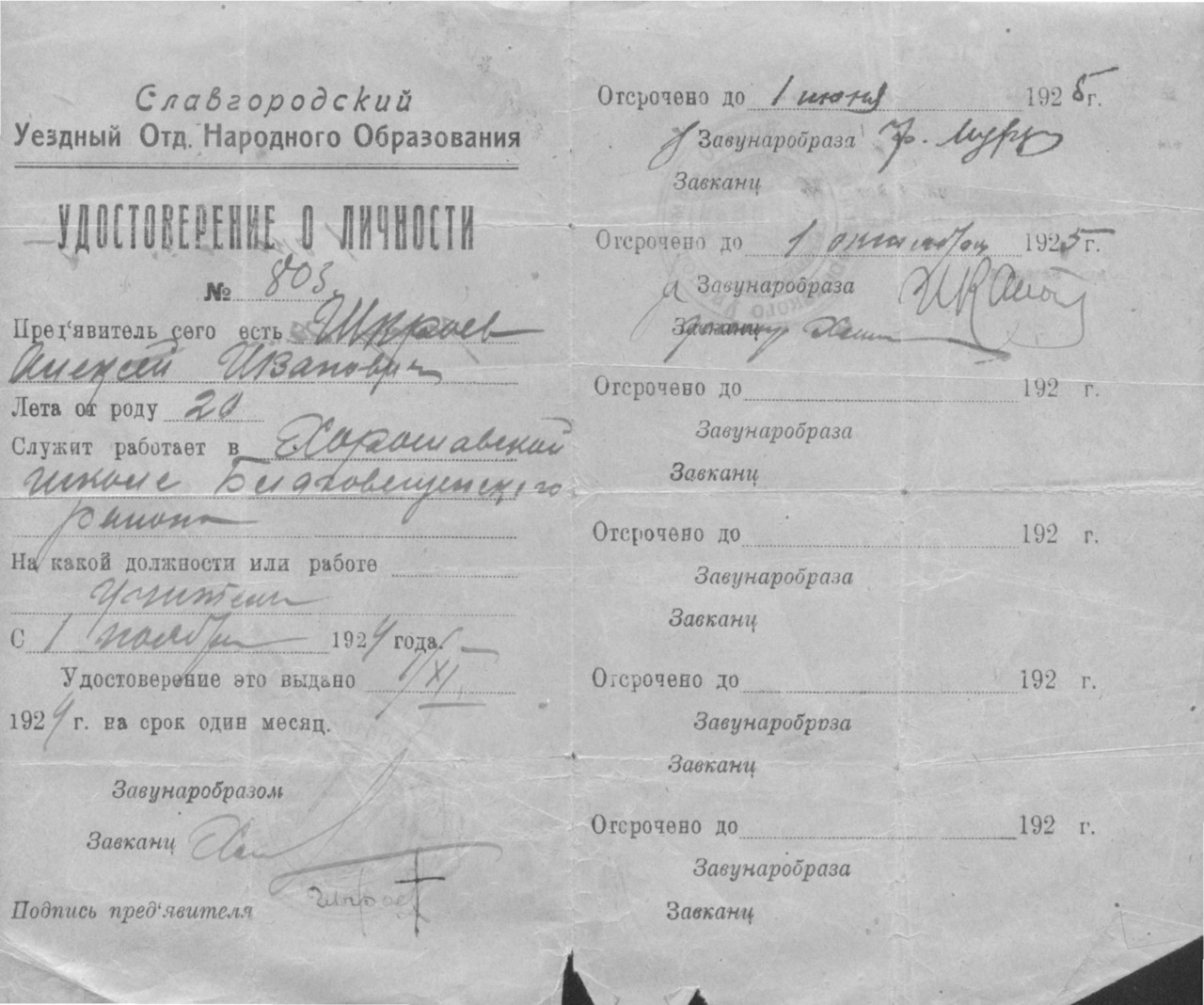

В удостоверении (№4), лежащем в кармане молодого специалиста, был проставлен экзотический пункт назначения командировки: Карское море.

Из Архангельского порта ему предстояло пуститься в плавание на борту парохода, носившего куперовское название «Зверобой», в качестве астронома-геодезиста через Белое, Баренцево и Карское моря.

В обязанности астронома входили наблюдения за звёздным небом по всей трассе Северного морского пути от Архангельска до Таймыра, с целью сбора данных для разработки новой навигационной системы полярной авиации, создаваемой, разумеется, без орбитальных спутников, космической связи и прочих атрибутов новейшего времени.

Задача имела стратегическое значение.

Как покажет в скором будущем папанинская эпопея, авиация является необходимым условием освоения Северного морского пути. В свою очередь сама авиация без надёжной системы ориентации на бескрайних ледяных пространствах Северного Ледовитого океана и занесённой снегом береговой линии обречена на нескончаемые героические жертвы.

Летом 1930 года из Архангельска и Мурманска вышли в плавание несколько караванов судов с самыми разными заданиями.

Важнейшей считалась экспедиция Отто Юльевича Шмидта, которой впервые в истории арктического мореплавания удалось тогда на ледоколе «Георгий Седов» пройти в северные районы Карского моря к западным берегам Северной Земли и высадиться на ней.

Открытие Северной Земли было совершено русской «Гидрографической экспедицией Северного Ледовитого океана» на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач» в начале ХХ века. Базируясь во Владивостоке, экспедиция за три года выполнила детальную гидрографическую опись от мыса Дежнева до устья Лены и соорудила на побережье навигационные знаки. В 1913 г. перед экспедицией была поставлена задача продолжить гидрографическую опись до Таймырского полуострова и при благоприятных условиях совершить сквозное плавание по Северному морскому пути до Мурманска.

Но мыс Челюскина оказался блокирован тяжёлыми льдами. Тогда было принято смелое решение обойти льды с севера. Никто не думал, что на этом пути моряки сделают крупнейшее географическое открытие XX в.

Это случилось ранним утром 3 сентября 1913 года. «Я стоял на мостике, –рассказывает участник экспедиции врач Л. М. Старокадомский, — и смотрел на разбитый редкий лёд, в котором пробирался наш „Таймыр“… И вдруг впереди, немного вправо от курса, я стал различать смутные очертания высокого берега… По мере того как корабль приближался к новой земле, вид берега становился всё внушительнее. Открывались высокие, до 500 м, горы, круто спускавшиеся к морю». «Таймыр» и «Вайгач» прошли вдоль восточного берега открытой суши почти до её северных пределов, где были остановлены непроходимыми льдами.

Открытая, но не исследованная суша позднее была названа Северной Землёй.

В 1930 году экипаж «Седова» в качестве первопроходца, ступившего на Северную Землю, давал названия составлявшим её островам — к Большевику, Октябрьской Революции, Комсомольцу и Пионеру добавились остров Шмидта, Воронина и ряд других.

В то же самое время шхуна «Зверобой» исследовала на Таймыре устье реки Пясины.

Данный район Таймырского полуострова имел стратегическое значение для проекта промышленного развития российского Крайнего Севера.

На северную оконечность Сибири в район Норильска прежде было организовано несколько арктических экспедиций, в том числе геологических. Определяющую роль для региона и всей последующей истории страны сыграли исследования Н. Н. Урванцева, которые проводились в начале 20-х годов. В 1922 году его экспедиция провела замеры Пясинской водной системы и открыла путь из Карского моря до реки Норилки.

В 1923 году были открыты и разведаны месторождения горы Рудной Угольного ручья, близ современного города Норильска, а в 1924-м произведена пробная добыча руды, доставленная в Ленинград для опытной плавки. Анализ показал высокое содержание никеля и платины. Однако дальнейшая разработка месторождения была затруднена в связи с нехваткой средств. Работы продолжились в 1929 году. Хотя водный путь из Норильска в Карское море был известен, дело стопорилось из-за опасности его в устье.

«Зверобой» делал в том сезоне попытку разыскать подходящий фарватер из Карского моря в реку, который с проведением реконструкции мог бы сделать реку Пясину судоходной, однако при этом сам наткнулся на неизвестную каменную морскую гряду и, получив пробоину, затонул. В итоге водный маршрут через Пясину был признан неэффективным, а для связи Норильска с возведённым на Енисее портом Дудинка впоследствии построили железную дорогу Норильск — Дудинка.

Что же касается срочности выполнения командировочного задания А. И. Шкроева, реальная история полярной авиации начиналась именно в это время: в конце 20-х — начале 30-х годов. В 1929 году на Игарскую протоку приводнился первый гидросамолёт, ведомый лётчиком Борисом Чухновским. Летом 1932 года беспосадочный перелёт от Красноярска до Игарки на самолёте «Дорнье-Валь» был осуществлён за 10 часов.

Теоретические основы нового способа навигации были разработаны профессором Томского университета Н. Н. Горячевым тоже в конце 20-х годов.

В декабре 1928 года в Ленинграде профессор Горячев прочёл на 4 съезде астрономов РСФСР доклад «Подбор певцовских пар звёзд для разных географических широт», летом того же года его студент Шкроев проходил практику в Пулковской обсерватории, апробируя теорию в стационарных условиях.

Для применения нового метода необходимо было предварительно произвести фиксирование параметров (звёздные пары Певцова) на протяжении Северного морского пути, чтобы затем посредством большого числа вычислений создать достаточно простые таблицы, при помощи которых, с использованием специальных радиосигналов, передававшихся круглосуточно (к 1930 году на протяжении Западной части Северного морского пути до Таймыра включительно построено 19 радиостанций), а также знания точного времени, штурман самолёта в полёте мог достаточно быстро определять собственные координаты.

Первоначально Шкроеву предлагали даже «лететь на аэроплане», непосредственно из кабины фиксируя астрономические параметры Арктики, но технически это было неосуществимо, поэтому он отказался от явной авантюры, предпочтя ей тоже весьма непростое морское путешествие в арктических широтах.

Сохранилась записка Алексея Шкроева его томской знакомой Галине Майковской от 7 мая 1930 года, переданная по случаю со знакомыми из Новосибирска, где он в то время работал в Комсевморпути, одновременно являясь студентом 5 курса, дипломником физико-математического факультета.

Галка!

Я задержусь в Н-ске (Новосибирске) на неопределенное время. С учреждением (имеется в виду КОМСЕВМОРПУТЬ) дело обстроит неважно:

Мой инструмент передали в другое учреждение на 1 год.

Хотели послать на аэроплане. Я отказался.

Предлагают работать с другим, менее точным инструментом. Я отказываюсь вплоть до увольнения.

Отчёт не закончил. Свой адрес не знаю (забыл № дома) спроси у мамы (имеется в виду В. Е. Шкроева). Только не №60 — это старый номер (кажется, 57).

Напишу письмо потом. Пиши до востребования.

7.V.1930

Из командировки Алексей смог писать Галине письма уже более пространные.

Милая Галя!

Прости, но раньше этого у меня не было времени написать тебе письмо. Да и сейчас пишу с невероятным трудом на ходу поезда, где-то за Омском. Качает ужасно. Не знаю, поймешь ли? Чтобы не разбрасываться, постараюсь восстановить ход событий с самого начала. Из Томска я уехал не в 8, а в 13 часов. Если было б известно заранее о таком позднем отходе парохода, то, уж будь уверена, я забежал к тебе проститься еще раз. Сейчас в уме проходят чередой события последних суток нашего совместного пребывания и я как-то невольно грущу о том, что незабываемые часы промелькнули так быстро.

К сожалению, на свете существует суровый закон необходимости и я, как и все, должен ему подчиняться. Вернусь, однако, к хронологии, а потом уже буду позволять себе лирические отступления.

На пароходе до Новосибирска проехал великолепно. Дело в том, что тотчас после отхода «КИМа» от пристани, я узнал, что есть свободная каюта, оставшаяся от брони Окрисполкома. Не медля ни минуты, пошел к начальнику, тому самому, который разрешил мне погрузиться вне очереди на пароход, «подчалил» к нему, и в результате через 10 минут уже покачивался на койке каюты №6.

Моими спутниками оказались несколько знакомых, я, конечно, был очень обрадован: до Новосибирска доехали весело и незаметно. Среди знакомых оказался мой приятель Егоров — пианист Томской радиостудии. Он сыграл массу классических вещей и, помимо доставленного большого удовольствия пополнил мое музыкальное понимание исполненных вещей — давая краткие объяснения. Но я никак не мог полностью сосредоточиться на музыке. Поддавался очарованию какой-либо прелюдии, а мысли уносились к тебе, вспоминая прошедшее и предвкушая радость новой встречи. Но, мечты были прерваны приездом в Н-ск, куда я приехал поздно вечером 25.VI. На следующий день с утра направился в «Комсевпуть». Там моему приезду были очень обрадованы. И удивились, что так скоро явился на их телеграфный вызов. По секрету говоря, я выехал из Томска до получения телеграммы. Этот день прошел у меня в невероятной беготне. Дело кончилось тем, что я с моим начальником гидрографом Петранди полуночным экспрессом отбыл — куда ты думаешь? — в Москву. Я конечно никак не полагал, что мне придется провести в этом году день — два в красной столице. Что же, я очень, и очень рад.

Не могу не остановиться на сцене отъезда из Новосибирска. Часа в 4 дня мы с начальником заказали носильщикам два билета. Он поехал домой, предупредив меня, что явится на вокзал за 15 минут до отхода экспресса. За 15 минут явился не он, а я. С трудом разыскал носильщиков бегом побежавших в багажную кассу сдавать мой багаж, и по дороге заметил подозрительную телегу с не совсем обычным багажом. Спрашиваю: не Петранди ли это багаж? Оказалось, да, но его самого нет, еще не приехал. С невероятным трудом уговорил принять багаж, т.к. погрузка уже закончилась. Дают два звонка, я, как сумасшедший, мчусь к своему вагону и о ужас!… моего спутника нет.

Явился он в самый последний момент и пьяный до невозможности, сев на ходу поезда. Далее управляемся с вещами. Вернее управляюсь я, а он стоит и покачивается. Наконец, сели. Он достает чемоданчик, вынимает бутылку наикрепчайшего вина и начинает заниматься угощением спутников. В общем, мы с ним угомонились в вагоне самые последние.

Наговорил он мне массу любезностей. Говорит, что для начала карьеры мне подвернулась весьма удачная поездка, о коей некоторые мечтают долгое время, но их мечтам — увы, так и не суждено сбыться. Дело в том, что в задачу нашей экспедиции входит нанесение на карту земли, которая не отмечена пока ни на одном глобусе, ни на одной карте. Для выполнения этой задачи я полечу на аэроплане с Чухновским. Тем самым Чухновским, который так прославился при розыске экипажа погибшего дирижабля «Италия». Там я сделаю астрономические определения, а затем произведем аэрофотосъемку. Между прочим, пойдем не на «Белухе», а на шхуне «Зверобой». Осенью вернемся в Мурманск, а не в Архангельск.

Буду бесконечно рад, если ты к моему возвращению напишешь письмо по адресу: «Мурманск шхуна «Зверобой», мне, и бесконечно счастлив, если в этом письме будет твоя фотокарточка. Кончаю. Надеюсь, что разобрала написанное. Целую крепко, крепко. Твой Алексей.

1930. VI

Думается, такое письмо из Томска было написано и фотокарточка послана тоже, однако Алексей их совершенно точно не получил, ибо шхуна «Зверобой» не вернулась ни в Мурманск ни в Архангельск ни осенью 1930 года, ни позднее, она погибла, наскочив на рифы в Карском море, но никто, конечно про то в июне не догадывался. Хотя знай Алексей, что его начальник гидрограф Петранди, человек пьющий и вследствие чего не очень организованный, станет капитаном «Зверобоя», надежды его, конечно, не были бы столь оптимистичными. В конце следующего письма, при расставании кораблей-побратимов «Белухи» и «Зверобоя» в уже неким мистическим образом вдруг прозвучали слова о будущих невзгодах, как о чем-то совершенно предопределенном и даже неотвратимом. Письмо написано в июле 1930 года Алексеем Шкроевым на борту «Зверобоя».

Галя! Много дней тому назад я отправил тебе открытку в которой обещал написать письмо. Как видишь, до сего времени не собрался. Ты наверное полагаешь, что я давно катаюсь по волнам Ледовитого океана — ничего подобного. Стоим в Архангельске и еще будем стоять очень долго т.к. наш пароход не обеспечен продуктами, а когда их получим неизвестно. Может быть, продовольствие будут высылать из Москвы. Если выяснится, что эта процедура займет много времени, то мы пойдем на Новую Землю — отвезем промысловиков, а затем вернемся в Архангельск за продовольствием, после чего сможем пойти в Карское море промышлять белуху.

Сейчас я на сутки уезжал на нашем пароходе «Зверобой» вёрст за 25 грузить дом. В настоящее время возвращаемся в Архангельск. Письмо пишу на ходу парохода. Писать не совсем удобно, так как моя каюта располагается около машины, а потому немного трясёт. Но ничего, не буду откладывать до Архангельска с тем, чтобы в Архангельске сразу отправить это письмо. Если выяснится, что простоим очень долго, то чего доброго я сумею получить от тебя письмо, если пошлешь специальной почтой.

С момента выезда из Томска у меня много новых впечатлений, хочется ими поделиться с тобой, но это физически невозможно. Постараюсь отметить основные вехи. О дороге я тебе уже писал. Теперь начну с Москвы.

В Москву мы приехали утром. Отделались от багажа т.е. отдали на хранение и отправились с капитаном в город. Чтобы лучше посмотреть город мы не поехали на трамвае, а дошли с вокзала до центра, где помещается представительство «Комсеверпуть», пешком. Целый день пробегали по разного рода учреждениям, опомнились часов в 11 вечера. И сообразили, что мы еще не устроились с ночлегом, а в Москве это не так-то просто, тем более в дни Съезда, когда все гостиницы заняты. Мой спутник наше выход: звонит по телефону в «Европу» и говорит от имени нашего представительства: приготовить немедленно два номера для участников полярной экспедиции. И каково же было мое удивление — комнаты действительно были предоставлены.

Устроившись и приведя себя в порядок, мы спустились вниз, в ресторан, ужинать. Ресторан оказался очень шикарным, рассчитанным на иностранцев, которые преимущественно проживают в этой гостинице. Меня очень удивило, что здесь совершенно запросто танцуют фокстрот. Правда русские этим не занимаются — больше американки, и с большим умением.

Следующие дни (3) провел в непрерывной беготне по городу по делам так, что побывать в музеях не смог, что меня очень огорчает. На второй день встретил знакомых томичей-студентов Арцимовича и Воробьева — они здесь на практике. Встретил их уже вечером на набережной около Кремля. Вечер провели вместе. Ездили в парк культуры и отдыха.

Из Москвы уехать не так-то просто: большая канитель с получением билетов. Люди простаивают днями в очередях. Я немного схитрил и на получение билета потратил 30 минут. При посадке в Москве повторилась та же история, что и в Новосибирске т. е. капитан явился в последнюю минуту перед отходом поезда и, конечно, пьяный.

На этот раз нашими попутчиками оказались профессор и журналист. Они отправляются на Север изучать лопарей с тем, «чтобы потом написать путевые очерки и подзаработать на этом деле». Профессор оказался феноменальным циником — всю дорогу рассказывал самые невероятные истории к великому смущению женщин из соседнего купе. Это продолжалось бы невероятно долго, если бы мой спутник его не срезал, сказав, его от этих история с души воротит.

Ярославль, Вологда пролетели быстро и вот мы в Архангельске. Вокзал находится на противоположной стороне реки. И в город попадают на пароходе «Москва», который, кстати говоря, здорово запаздывал. Наконец мы в городе. Оставляем вещи на хранение, а сами налегке отправляемся отыскивать место стоянки нашего судна. Это оказалось не так-то просто, т.к. город при своих трех кварталах имеет невероятную длину. Одних причальных оборудованных набережных 25 вёрст. Вот попробуй здесь найти свой «Зверобой» среди сотен других судов. Место стоянки узнали случайно от знакомого капитана: оказалось на другой стороне города, на острове Соломболо. Наконец мы на палубе, где нас радушно встречает команда и три симпатичных пса. Один из них, Мишка, мой любимец. Он правильно назван Мишкой, т.к. сильно напоминает медвежонка и отличается от него хвостом. Ужасно симпатичная морда!

Помещаюсь я в 2-х местной каюте вместе со старшим помощником. Напротив — каюта капитана. Кроме нас в этой части судна (корма) живет штурман, радист и оставлено одно место для журналиста, который выделен для нашего «Зверобоя» в Москве ударной бригадой писателей.

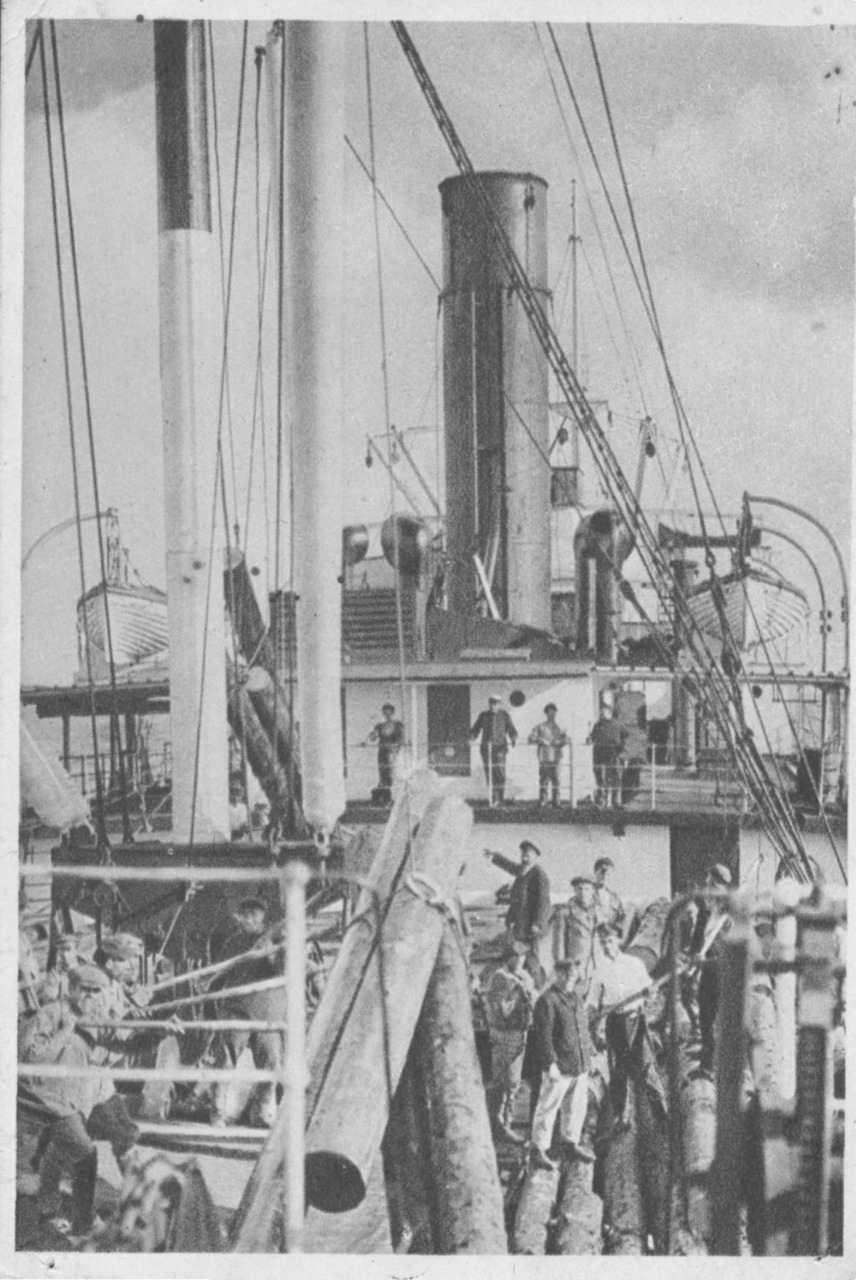

Остальная команда помещается в передней части судна. Рядом со «Зверобоем» стояло наше же судно «Белуха» (№5). Оба выкрашены в один цвет и похожи друг на друга как брат на сестру.

Сейчас в пути встретились с Белухой — они идут в море. Обе команды высыпали на палубу, машут шапками, кричат прощальные приветствия, салютуют флагами. На иностранных пароходах тоже высыпал народ на палубы, смотреть это не совсем обычное прощание — прощание брата и сестры перед будущими невзгодами, и которые встретятся не скоро — только зимой в Мурманске. Наконец, Белуха дает последний гудок и скрывается за поворотом реки, от нее остается лишь блестящий след на шероховатой поверхности реки.

В Архангельске не особенно скучно. Днем конечно, провожу свои вычисления, вечером еду в город. Там купаюсь, глазею в яхтклубе на парусные суда, играю на стадионе в теннис, волейбол и сужу баскетбол — совсем как в Томске. Часов в 11 приходится возвращаться, так как пароходик ходит только до 12. Никак не могу рано лечь спать — светло, светло настолько, что всю ночь можно играть в теннис. Сяду у капитанской рубки и любуюсь закатом, наблюдая медленную и удивительно красивую игру цветов.

Архангельск 1930. VII. 12 Твой Алексей.

И, наконец, последнее письмо перед выходом:

Галя!

Через несколько часов предполагаем выйти из Архангельска. Берем курс на северную оконечность Новой Земли к Мысу Желания. Теперь очень долго время не буду иметь возможности посылать письма, а для последнего письма не имею достаточно времени, что оно получилось обстоятельным и содержательным.

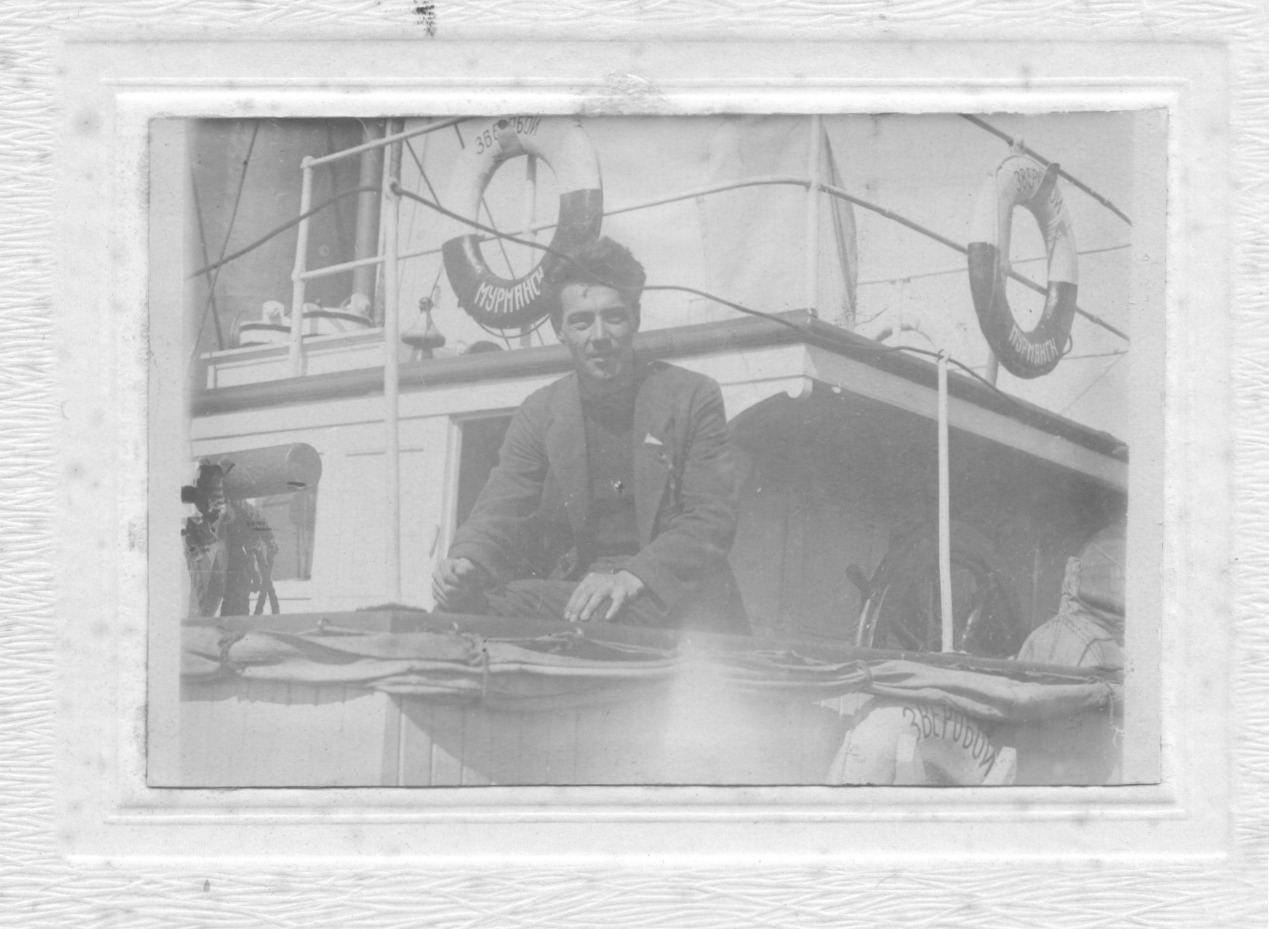

К этому письму прилагаю два снимка, сделанных вчера мною при помощи часового механизма. Как видишь, я свое слово держу. Вчера испытывал казенный фото и, как видишь, воспользовался в личных целях. Испытание прошло блестяще и меня сразу произвели в «придворные фотографы», сняв эту общественную нагрузку с радиста и переложив на мои плечи к удовольствию последнего. Надеюсь привезти много интересных снимков — здесь пластин съемочных 20 дюжин, вот только жаль, что проявителя не сумели добыть соответствующее количество.

На сём придется кончить, т.к. не успею отправить письма — закроют почту.

1930. VII. 20

Фото №6 с надписью: Архангельск, июль 1930. Гале Майковской в знак доброй дружбы.

История повторялась: как его отец, Иван Иванович Шкроев, посылал из поездки фотографию своей невесте, которая вскорости станет его женой, так Алексей отправил из путешествия фотографию девушке, которая в следующем, 1931 году выйдет за него замуж.

ГЛАВА 2

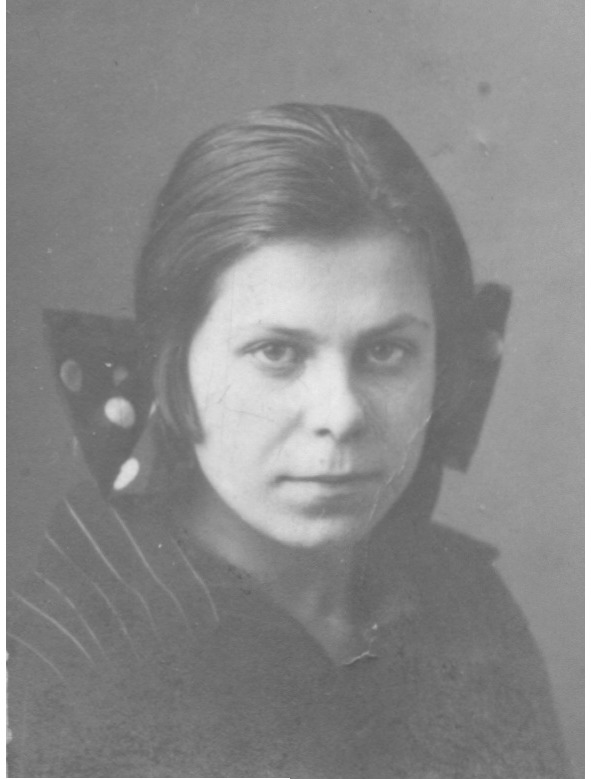

На снимке (№7) Галя Майковская, та самая девушка, которой в знак доброй дружбы была послана фотография из Архангельска, родилась в 1909 году в Москве. Сохранился её альбом, относящийся к периоду 27–29 годов, — время учёбы в томской 1-й трудовой школе-девятилетке и на первом курсе медицинского факультета Томского университета.

Поэтический альбом всегда есть в некотором смысле дневник чувств, куда попадают из прочитанного строки, что ближе именно сегодня, в данную минуту, сейчас. Коротко пробежимся по страницам, отмечая авторов и даты записи, где таковые имеются в альбоме.

Итак, начало: «Папиросники» Сергея Есенина, о беспризорных обитателях улиц больших и малых городов того времени, по-видимому, картина близкая и привычная томичам:

Улицы печальные,

Сугробы да мороз.

Сорванцы отчаянные

С лотками папирос…

Следом, четверостишье из «Слова Есенину» Иосифа Уткина на недавнюю смерть Есенина:

Красивым, синеглазым

Не просто умирать.

Он пел, любил проказы,

Стихи, село и мать…

21 июня 1927 года записано стихотворение «Царевич из сказки» Константина Бальмонта:

Я был царевичем из сказки,

Всех мимоходом мог любить

И от завязки до развязки

Вёл тонко-шёлковую нить…

Ещё один отрывок из «Закатной пирамиды» Бальмонта имеет дату 1 июля:

Улетели священные ибисы

Не алеют озёра фламингами,

Пронеслись австралийские лебеди,

Апокалипсис птичий свершён…

Ставшие иносказательными по советским временам строки. Галине Майковской семнадцать лет, на её детство пришлась первая мировая война, которую отец провёл на германском фронте, а они с матерью жили в Красноярске. В 1916 году семья перебралась в Томск к сестре матери Лидии Семёновне Островской. Здесь их застала гражданская война. Вернувшегося с фронта отца мобилизовали в белую армию, за что в 20-м году ему пришлось отсидеть год в тюрьме ВЧК. Лето 1927 года — последние школьные каникулы.

3 июля записана полностью баллада «Король и шут», имеющая для политической ситуации юбилейного года революции свежее звучание.

Король забавляется…

Радостный двор доволен весельем владыки;

Гремит славословий услужливый хор,

Несутся заздравные крики…

И тем же днём 3 июля помечен романтический стих В. Мазуркевича «Геба»:

Стан высокий, роскошный и стройный

Дышит прелестью детски невинной…

А 10 июля из него же:

Шепчут вязы, шепчут ивы

Налетают ветерки,

Шепчут дивные рассказы

Про отживший век счастливый

И колышут тростники…

Ты помнишь, как нам рисовали,

Бывало, пылкие мечты

Сиянье люстры в бальном зале

И шёлк, и ленты, и цветы…

Приближается десятилетняя годовщина советской власти, всем понятно, что возврата к прежней жизни не будет. Она стёрта с лица земли, уничтожена «полностью и окончательно», как писали газеты. Впереди непрестанные лихолетья, войны, голод и холод. Так что о «воздушно-лёгких нарядах, рядах весёлых юных пар, улыбках нежных и взглядах волшебнее волшебных чар» предпочтительней забыть да учиться науке выживания в условиях террора власти против собственного народа.

Совершенно иное звучание, чем прежде вызывает куплет популярного в дореволюционной России романса «Уста мои молчат» на стихи Федора Белозерова:

Уста мои молчат в тоске немой и жгучей,

Я не могу, мне тяжко говорить.

Расскажет пусть тебе аккорд моих созвучий,

Как хочется мне верить и любить…

И далее стихотворение М. Лохвицкой «Я люблю тебя, как море любит…", помеченное 2 ноября 1927 года:

Я люблю тебя, как море любит солнечный восход,

Как нарцисс, к воде склонённый, блеск и холод сонных вод.

Я люблю тебя, как звёзды любят месяц золотой,

Как поэт — своё созданье, вознесённое мечтой…

С началом учебного года школьная тематика в альбоме преобладает в виде частушек:

Все активные ребята

Языками чокают,

От общественной работы

Ахают да охают

Картины висят — запыляются,

Ленин с Рыковым сквозь пыль

Улыбаются

Или:

Наш Зайковский, как оглобля

С томными глазами.

Подбородок глядит в небо,

В небо с облаками

Глебка Белышев, что ангел:

Голубые глазки,

Носик, вздёрнутый слегка,

В общем, «принц из сказки».

Наш завшколой молодец,

Всех возьмёт в работу:

Рой, копай, таскай, носи

До седьмого поту

Десять лет Октября быстро пролетели,

Вбили в нас здоровья дух, Да здоровье в тело

Интересно, по-видимому, собственное четверостишье Гали на последней странице альбома, первые две строки написаны красивым, безупречно-каллиграфическим почерком:

Школа наша по картинке

Старым замком кажется

А две последние спрятаны среди каких-то нуликов, черканий и линий:

Только жизнь внутри неё

С замком тем не вяжется

В конец альбома помещены отрывки из большой стихотворной поэмы на школьную тематику под названием: «Unsere Schule» (Наша школа). Авторами её является ученики школы Сергей Рахманин и Борис Ширген.

В школе был он во второй

Совединой трудовой,

Педагог Иштван Сокали,

И ему-то Завсоцвос

Нашу школу преподнёс.

Тут без долгого мечтанья

Он явился на собранье

И сказал ребятам так:

Мол, здорово, gutеn Tag!

Я, мол, в школах понимаю

И к рукам вас прибираю.

В школе он завёл порядки,

Партой спину гнут ребятки

Сверху вниз, потом в сарай,

Плахи с брёвнами таскай.

И когда ему охота,

Всех он может взять в работу —

Двор мести, копать картошку,

Доску выстругать немножко,

Починить забор дощатый.

Школа, стало быть, не зря

Носит имя Октября.

Иштван нас частенько мучит,

Он немецкому нас учит:

На уроках битый час

Разглагольствует о нас,

Что-де глупы мы не в меру,

Принимать крутые меры

Будет с нами он теперь…

В другом альбоме директору школы Иштвану Сокали неизвестным автором посвящено отдельное стихотворение:

Нас немецкий гложет, гложет,

Надо знать слова, слова,

А читать совсем не можем,

Не спрягали никогда.

Не спрягали, не склоняли,

Не умеем мы писать,

Потому что нам Сокали

Не желает правил дать.

От страницы до страницы

Мы параграфы зубрим.

Иштван нам не помогает,

Мы читаем, как хотим.

Где же знанья в результате?

Право, только не в уме.

Или в книжке, иль в тетради?

Не известно это мне.

В «Нашей школе» даны портреты многих учителей и учеников, практически все написаны с любовью и добротой:

А теперь, товарищ, слушай.

Для меня он самый лучший

От печали нету слов,

Литератор — Русаков.

Дал нам много новых знаний

И читал, смеялся с нами

Эти первые главы,

А теперь… в волнах Невы.

Софья Дмитриевна Титова,

Нечего сказать плохого,

Всем она хороший друг —

Вождь естественных наук.

Есть в лаборатории ейной

Всеразличный скарб музейный:

Черви, бабочки, жучки

И… Залозного зрачки.

В качестве отрицательных персонажей представлены лишь создатели «школьного Ревтрибунала» и, с лёгкой язвительной иронией — директор школы: «Многих будет он почище. В здоровенных кулачищах Так сжимает школьный руль Будто едет в Ливерпуль».

С первых слов делается совершенно очевидно, что никакой Сокали не педагог и не учитель. Иностранец, неважно говорящий по-русски, занимающий свои учебные часы запугиванием школьников крутыми мерами, которые к ним предпримет. Но почему именно ему безликий Завсоцвос «преподнёс» школу, как сказано в поэме? Откуда в начале двадцатых годов в Томске взялся сей восточный европеец, быстро ставший сначала учителем одной школы, затем директором другой? Когда и сегодня, при наличии известных благ цивилизации в домах в виде центрального отопления и канализации, каждый новый иностранный преподаватель томских университетов, будь то китаец или американец — новость, о коей почтёт за честь написать любая местная газета. И не одна, и не один раз поведает читателям о жизни гостя на родине и в морозной Сибири, а так же о видении гостем города Томска, в особенности прекрасной его половины. Программы местного телевидения обязательно покажут героя в профиль и анфас, как он живёт и гуляет по улицам, разговаривает с аборигенами, или даже катается на велосипеде. Но в школьной поэме о «происхождении» иностранца-директора почему-то не говорится ни слова. Вроде бы таких тогда, говорящих «гутен таг» лучше, чем «здравствуйте» было вокруг слишком много, всем и без того ясно, кто они такие и откуда взялись, да и не полагается о том говорить: не буди лихо, пока тихо. Так кто же он, Иштван Сокали?

Перед нами всплывает ставшая ныне почти мифической, благодаря негласной цензуре советского и постсоветского периода, фигура «красного мадьяра», волею случая выхваченная из реальных будней двадцатых годов на страницы любительской поэмы. Интересно, что в шестидесятые годы двадцатого века школьные учебники содержали похвальное слово о «красных мадьярах — непримиримых борцах-интернационалистах за правое дело и мировую революцию», а вот сегодня и университетские отчего-то помалкивают.

К примеру, учебник, выпущенный историческим факультетом Московского университета в 2008 году «История России с древнейших времён до наших дней», авторы В. Фёдоров, В. Моряков, Ю. Щетинов ни единым словом не поминает о красных мадьярах, хотя про Чехословацкий корпус здесь написано достаточно, в том числе указана его численность в 45 тыс. человек, при всём при том, что красных мадьяр было по крайней мере на порядок больше. Похоже, табу на упоминание о них продолжает действовать и в наши дни.

Проговариваются лишь названия улиц российских городов от Дальнего Востока до Украины: спустя почти век они красноречиво свидетельствуют, насколько широка была география красной мадьярской славы. И действительно, немало кровавых пятен на земле России оставили эти «интернационалисты»: тут и расстрел семьи Николая 2 в Екатеринбурге, и расстрел интеллигенции захваченного Красноярска, и безоговорочное уничтожение на месте любого русского крестьянина, несогласного, что у него отбирают лошадь и множество других, говорящих о карательной миссии, взятой на себя красными мадьярами по отношению к гражданскому населению. Известно, что мадьяры — самоназвание венгров. Подобно чехам со словаками, будущие «красные мадьяры» являлись пленными времён мировой войны, бывшими солдатами и офицерами Австро-Венгерской империи.

По национальному составу под знамя «красных мадьяр» встали австрийцы, венгры и немцы, в противовес чехам и словакам. Когда Чехословацкий корпус, сформированный в России ещё до революции из военнопленных — славян Австро-Венгерской армии, сделал попытку эвакуироваться через порты Дальнего Востока для переброски во Францию, Германия потребовала от Ленина немедленно разоружить корпус, и ленинское правительство приняло приказ к исполнению — немецко-австрийско-венгерские военнопленные были организованы Советами в Особые бригады Красной армии, и в дальнейшем использовались Троцким в качестве регулярных частей против чехословаков и Белой армии. Численность красных мадьяр превышала совокупную численность армии белых вместе с корпусом.

Материалы Омского военного округа, хранящиеся в Омском государственном архиве, обобщены в статье «Германские и австрийские пленные (1914—1917)» (museum.omsktelecom.ru), где говорится, что во время первой мировой войны в русском плену оказались 2104146 солдат и офицеров Австро-Венгрии и 167082 военнослужащих германской армии. В Томске, входившим в Омский военный округ, зимой 1915 — 1916 годов военнопленных было размещено 5200 человек. К 1 января 1917 г. на территории Омского военного округа находилось 199077 военнопленных, а на территории Иркутского — 135944. По подсчетам российских историков, австрийцы и немцы составляли примерно 20 — 22% всех военнопленных габсбургской армии, т. е. приблизительно 400 — 500 тыс. человек, вместе с пленными немцами германской армии это составляет уже 550 — 650 тысяч плюс 150—200 тысяч венгров, итого 700 — 800 тысяч, из которых в распоряжении Советского государства оказалась боеспособная армия красных мадьяр численностью до 700 тысяч штыков, обладающая военным опытом и враждебно настроенная к России, против которой недавно воевала, и славянам вообще. Бои белочехов с красными мадьярами отличались той особой степенью ожесточённости, при которой пленных не брали: «Станция Кын» (polilet.livejurnal.com). Не зря впоследствии австриец Гитлер первым делом напал на Чехословакию, мстя славянам за поражение габсбургской империи в 1-ой мировой войне, не признавая за ними ни права иметь собственную государственность, ни человеческой расовой полноценности. Права человека на славян. по мнению этого ефрейтора и многих других вояк австро-венгерской и германской армий, не распространялись, славяне имеют право быть только рабами.

Таким образом в одночасье в глубине России, практически на всей её территории была мобилизована уже отлично обученная кадровая иностранная армия огромных размеров со своими офицерскими кадрами, боевым опытом, названная коммунистическими идеологами «красными мадьярами», что звучало для уха русского того времени всё же лучше, чем, к примеру, «красные австрийцы», «красные германцы» или «красные австро-венгры». Не так предательски.

Можно сказать, что появлению товарища Сокали в рядах педагогического руководства, город Томск обязан наличию здесь во время 1 мировой войны лагеря австрийских военнопленных. Содержание было свободным, то есть утром после завтрака военнопленные отпускались под честное слово в город на поиски работы, в отсутствие местных мастеровых, забранных на фронт, трудились даже на железной дороге, кроме того на пленного из военного министерства шло довольствие, как на рядового русской армии, отпускались «квартирные» средства. Австрийцы неплохо зарабатывали, некоторые даже женились. Известно, что супруга Сокали была учительницей той же школы, большой активисткой.

После кровавой победы в гражданской войне, в которой погибло до 30 миллионов населения, новая власть спешно укрепляла руководящие кадры в первую голову из числа бойцов, сражавшихся на её стороне, а красные мадьяры относились к таковым целиком и полностью. Лишь в постсоветское время открылась роль диктатора и палача Крыма, комиссара Особой интернациональной бригады Бела Куна, именем которого в Томске до сих пор называется улица, который со товарищами после завершения гражданской войны расстрелял не только тысячи сложивших оружие белых офицеров и рядовых, не пожелавших эмигрировать с Родины, обманутых красной пропагандой, обещавшей им мирную трудовую жизнь, но даже безногих-безруких инвалидов, лежавших в крымских госпиталях со времён 1-ой мировой. Классовая ненависть кипела в сердце, или месть немилосердного врага? Имеется в Томске улица, носящая имя другого «красного мадьяра» лейтенанта 85-го пехотного полка австрийской армии Ференца Мюнниха, ярого сподвижника Куна в карательных акциях, впоследствии премьер-министра Венгерской социалистической республики. Остаются сокрытыми, замалчиваются другие кровавые дела, как то участие бригад и полков красных мадьяр в заградотрядах — расстрел отступающих русских красноармейцев, многочисленные массовые расстрелы заложников, в том числе женщин и детей из числа мирного населения, артобстрел сёл и деревень из орудий прямой наводкой, уничтожение без суда тысяч и тысяч «классовых врагов».

Фактически 1918—1921 годы стали генеральной репетицией будущих всемирно известных карательных операций, которые провело уже следующее поколение немцев, австрийцев и венгров, одетых в форму войск СС, так сказать, «мадьяр коричневых» на территории России во времена 2-ой мировой войны — преступлений против человечности, зафиксированных, раскрытых и осуждённых Нюрнбергским процессом, жестокость которых заставила содрогнуться мир. Отсюда следует, что и гражданскую войну в России нельзя называть таковой из-за участия в ней огромного числа иностранных легионеров, по существу частей германской армии, сражавшихся за высшие интересы Германии с населением России под непосредственным руководством прогермански настроенного коммунистического правительства, изначально выступавшего за поражение России в 1-ой мировой войне, мечтавшего, по выражению Ленина, «войну империалистическую перевести в войну гражданскую», что им удалось осуществить. И той решающей роли, которую иностранные легионы при этом сыграли. А крылатая фраза, включённая во все учебники советского периода: «Сын пошёл на отца, а брат на брата», — не более, чем долгоиграющий жупел сфальсифицированной коммунистическими властями истории, доживший, к сожалению, до наших дней. На его основании некоторые современные зарубежные историки всерьёз рассуждают о «параноидальности» русского народа, склонности его к самоуничтожению: разделились де на «красных» и «белых» и в безумной драке погубили миллионы самих себя.

В памяти томских школьников двадцатых годов на все грядущие времена директор Сокали остался, как показан в поэме: «Посреди Иштван стоит, педагогам говорит, и, прижавши пальцем рот, пишет „сведенья“ в блокнот». Для кого пишет сведенья? Не для своего ли земляка и тёзки красного мадьяра Иштвана Мартона — начальника Нарымского НКВД времен раскулачивания, палача русского крестьянства?

Твёрдой рукой в школах наводятся порядки, при которых «Партой спину гнут ребятки: Сверху вниз, потом в сарай, Плахи с брёвнами таскай». Под столь замечательным руководством школу-ВУЗ в скором времени переименовали в Трудовую, имени Октябрьской революции. Ничего не попишешь, веление коммунистического времени — идти на жертвы во имя Мировой Революции: для взрослых отдельно взятой «разудалой» страны организуются соловецкие, норильские, нарымские концлагеря, а для детей — подготовительные трудовые колонии и школы. Исключительно трудовое обучение желал преподать директор Сокали юным россиянам, требуя рабски беспрекословного выполнения его команд в атмосфере гнетущего страха, для чего использовал любые карательные меры, вплоть школьного ревтрибунала, а на следующей образовательной ступени, в ВУЗах к студентам-ботаникам за ловлю бабочек белыми сачками применялся уже расстрел.

Приведем воспоминания академика Владимира Кузнецова, организатора Сибирского физико-технического института о первых годах советской власти в Томске («Чтоб никакой контрреволюции!» Томский вестник 22 декабря 1993 года №247 (663)):

Вызывает меня однажды по телефону предгубсовнархорза т. Дитман… когда я пришел к нему, спросил про Веревкину, студентку, старшего мастера энтомологического цеха мастерских учебных пособий. Я вызвал Веревкину, и она рассказала:

— Наша энтомологическая экскурсия была по ту сторону Томи, в Городке, потом мы были в Калтае. Ничего особенного не произошло. Но когда мы ловили стрекоз на берегу Томи и бегали с белыми сачками, то за нами с револьвером погнался красноармеец. Он думал, что это контрреволюционеры бегают с белыми флагами. Мы объяснили ему, кто мы, предъявили наши документы, и он стал помогать нам в ловле стрекоз…

Я рассказал об этом Дитману. А оказалось: после отъезда экскурсии в Калтае вспыхнуло крестьянское восстание… Студентов ожидал расстрел. Дитман посоветовал мне поехать в чека и лично рассказать все Берману или Баку…

Для ясности происходящего поясним, что это были за люди.

Берман Матвей Давыдович родился в семье владельца кирпичного завода. Образование: коммерческое училище, Чита 1916. В армии: рядовой 15 полка, Красноярск 02.17—1917; курсант Иркутского воен. училища 1917; прапорщик 25 запасн. полка, Томск 1917—10.17.

Член полкового комитета 25 запасн. полка 1917; товарищ пред. воен. отд. Томского губисполкома 10.17—05.18; Председатель ЧК Томской губернии…

«Ближайшее время будут осуждены и должны быть изолированы в особо усиленных условиях режима семьи растрелянных троцкистов и правых, примерно в количестве 6—7 тысяч человек, преимущественно женщин и небольшое количество стариков. С ними будут также направляться дети дошкольного возраста».

(Шифро-телеграмма начальника ГУЛАГа Матвея Бермана от 3 июля 1937 года)

Борис Аркадьевич Бак — комиссар госбезопасности 3-го ранга (1935). Член партии с 1917 г. Родился в дер. Верхолены на Ленских приисках в Иркутской губ. в семье политссыльного эсера, работавшего счетоводом. Окончил Иркутское ремесленное механико-техническое училище. Участвовал в Октябрьском перевороте. С янв.1918 г. работал в отделе транспортных сообщений Центросибири, в 1918—1919 гг. занимал должности уполномоченного Высшего военного совета РСФСР по Пермской железной дороге, военкома и начальника управления артиллерийского снабжения 3-й армии Восточного фронта. В дек. 1919 г. был назначен зам. председателя Томской уездной (с мая 1920 г. — губернской) ЧК. В период длительного отсутствия председателя ЧК М. Д. Бермана Бак исполнял его обязанности. После этого, с нояб.1921 г. работал на аналогичной должности в Омске, а летом 1922 г. стал зам. начальника Новониколаевского губ. отдела ГПУ. В янв. 1923 г. Бак возглавил этот отдел, в окт. 1923 г. стал зам. полпреда ОГПУ по Сибирскому краю.

В органах госбезопасности также работали брат и сестра Б. А. Бак.

Академик В. Кузнецов:

Председателем чека был молодой, очень жестокий человек, Берман. Все, даже большевики, его очень боялись. Он самолично расстреливал в ночь до 150 человек. Его заместитель Бак — такого же типа. Его за окрики, грубость называли собакой. Чека помещалось в здании Томского суда на Воскресенской горе, против Политехникума. Снаружи и внутри оно охранялось очень страшными людьми — мадьярами и латышами. Через оба плеча у них были перекинуты пулеметные ленты с патронами, на поясе висели гранаты и два револьвера, в руках они держали по револьверу. Один вид такой охраны приводил в ужас и говорил, что здесь, в чека, царит смерть.

Я пошел к Баку, представился ему, рассказал дело Веревкиной и с большой убедительностью начал доказывать, что Веревкину и ее товарищей оклеветали. Я совершенно забыл страх и сказал Баку, что он не разбирается в людях и не может отличить преданных советских граждан от контрреволюционеров. Бак мне заявил, что все проверено, все 13 студентов придется арестовать и расстрелять…

Окончив школу-ВУЗ, Галина Майковская поступила на медицинском факультете Томского университета, откуда в конце первого курса её «вычистили» как дочь «лишенца», т.е. человека, лишённого советской властью гражданских прав. Альбом стихов полон тревог и надежд, полон Есенина, Радищева, Пушкина, русской поэзии, а вовсе не Маяковского:

Сердце будто забило тревогу

Пережитого стало мне жаль,

Пусть же кони с распущенной гривой

С бубенцами умчат меня вдаль…

(А. Кусиков)

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с клёнов листьев медь,

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришлось процвесть и умереть…

(С. Есенин)

О, верю, верю, счастье есть!

Ещё и солнце не погасло,

Заря молитвенником красным

Пророчит радостную весть…

(С. Есенин)

Мне грустно на тебя смотреть,

Какая боль, какая жалость!..

Цветы мне говорят — прощай,

Головками склоняясь ниже…

(С. Есенин)

2 июля 28 года

Глупое сердце, не бейся!

Все мы обмануты счастьем…

(С. Есенин)

28 июля 28 года

Жизнь — обман с чарующей тоскою,

Оттого так и сильна она,

Что своею грубою рукою

Роковые пишет письмена

(С. Есенин)

О, дар небес благословенный,

Источник всех великих дел —

О, вольность!

Вольность — дар бесценный!..

(Радищев)

Заметался пожар голубой,

Позабылись родимые дали…

(С. Есенин)

Мы любим дом, где любят нас.

Пускай он стар, пускай он душен,

Но лишь бы тёплое радушье

Цвело в окне хозяйских глаз…

(И. Уткин «Гостеприимство»)

Мне мил стихов российских жар.

Есть Маяковский, есть и кроме,

Но он их главный штабс-маляр,

Поёт о пробках в Моссельпроме…

(С. Есенин «На Кавказе»)

Встаёт ласкательно и дружно

Былое счастье и печаль,

И лжёт душа, что ей не нужно

Того, что так безумно жаль!!!

(А. Фет «У камина»)

Под следующими строфамидаты поставлены трижды: 3 октября 28 года, 26 февраля и 2 сентября 29 года.

Что в имени тебе моём?

Оно умрёт, как шум печальный…

(А,С,Пушкин)

Мне грустно и легко;

Печаль моя светла,

Печаль моя полна тобою…

(А.С.Пушкин)

Здесь же в альбоме страничка с адресами. Адрес дедушки Семёна Гавриловича Сапицкого: г. Минск, ул. Старо-Слободская, 45, адрес двоюродного брата Сергея Островского — краснофлотца, с которым переписывалась. Вот письмо от него за 1925 год. Островскому в то время 19 лет, живёт в Одессе, моряк.

Здравствуйте дорогие дядя и тетя я уже не писал больше года, но и от вас писем не получал, я сейчас живу очень прекрасно, интересно как у вас там идет в дебрях Сибири жизнь, здесь же на Украине в Одессе в эту зиму морозы доходили до 15 градусов тепла так что зима была как лето. Я все-таки поплавал заграницей 3 месяца с лишним, теперь же нас сократили но плакать нечего так как работ в порту много и порт обеспечен еще на 10 лет работой так что я живу пока хорошо пишите что делает Галя и как поживают у вас там все мой адрес на Украину город Одесса главный почтамт С. А. Островскому пишите на почтамт потому что я недавно перебрался в большой дом где меня еще никто не знает и ваши письма могут затеряться пока до свидания жив здоров

ваш Сергей.

13/X 1925 года

№1 31/XII 1928 г

Здравствуй дорогая Галя отвечаю тебе на твое письмо от 2 /IX 28г и большое число открыток. Первым долгом поздравляю тебя с Рождеством Христовым и как студентку университета Галя я прочел твое письмо мне очень понравилось твое описание характеристик жаль только что твоей не хватает, Галя извини меня за одно я не могу писать писем или не умею слагать их так что не удивляйся если я буду перескакивать с одного предмета моментально на другой, ростом я как был так и остался в тебе 164 см во мне 153 ты на 11 выше что касается моего характера то я пожалуй такой и остался упрямый настойчивый и злой пишу я сам о себе потому что за меня некому будет описывать мою характеристику, что касается спорта то я никаким не занимаюсь кроме как на веслах и под парусами, вообще спорт я люблю но моя жизнь все время складывалась так что я не мог им заниматься, Галя я сейчас напишу 3 письма в Томск и одно дедушке в Минск потом я думаю что всетаки карточки я от тебя добьюсь ты Галя пишешь что в этом письме ты послала давно написанную открытку но ее тут нет, ну а пока всего хорошего мой адрес новый уже с середины октября такой

Транспорт Красный Ленинград кр-флотцу

Сергею Александровичу Островскому

Конечно город Кронштадт пока всего хорошего поклон дяде и тете, пока жив и здоров.

С. А. Островский.

№2 31/XII 1928 г

Теперь Галя я буду отвечать на твои открытки но не по очереди а в каком порядке они мне попадутся в виду того что на них нет чисел, Галя сколько я не получал от тебя писем и открыток все время ты то сдаешь зачеты то на лекции но я так думаю что учатся только зимой а у тебя как то и летом и зимой, Галя я не мог раньше отвечать в виду того что так сложились обстоятельства наш корабль пошел в ремонт в Питер осенью в каком месяце я не помню и команду начали расписывать так что тогда мне не было времени а на новом корабле надо было привыкнуть. Погода у нас в Кронштадте вечно хмурая и сырая здесь солнце летом тоже редкость но вообще в этом году на всей Балтике лето было самое скверное ну а снег выпал наверное в середине Декабря, но морозов еще не было. Время у нас у матросов вообще мало ну а что касается разных кружков то это счастье есть но я не в одном из них не состою потому что не хочу последнюю открытку получил я когда ты писала на перемене и в тот день когда первый раз пошел снег.

Галя напиши как живут дядя с тетей и чем они занимаются, ну а пока всего наилучшего поклон дяде и тете.

Жив здоров.

Серж.

В 1929 году Сергей Островский погиб в Кронштадте.

Сыплет черёмуха снегом

Зелень в цвету и росе.

В поле, склоняясь к побегам,

Ходят грачи в полосе…

Пусть я буду любить другого,

Но и с ним, с любимым, с другим,

Расскажу про тебя, дорогого,

Что когда-то звала дорогим

(Женский вариант С. Есенина «Стихи о любви»)

Добрый день, Галя!

Ты, наверное, никак не ждешь от меня письма, тем более местного.

Тебя, я знаю, занимает вопрос: почему я давно не показываюсь на глаза. Ларчик открывается просто: я ликвидировал все свои «неотложные» дела и пока моей ближайшей и единственной целью жизни является скорейшее окончание университета.

В этом направлении мои дела идут удачно: до конца осталось три предмета.

Когда будет посвободнее дышать, а это будет в первых числах марта, я предстану перед твоими светлыми очами. Ты, по всей вероятности, предполагаешь, что я тебя совсем, совсем забыл. Нет и нет! О чем пусть свидетельствует это письмо. Мне очень хочется узнать как твои дела с Университетом и другие.

Если тебя не затруднит, то, я надеюсь, ты мне обо всем черкнешь.

Я сейчас сижу и ругаю себя за свою недогадливость. Давно нужно было написать тебе хоть несколько строчек. Ну, да у тебя сердце доброе и ты уж как-нибудь прости мою несообразительность.

Ну, Галя, не огорчайся. Через неделю-две, может быть, забегу. Если вздумаешь ответить, буду очень рад.

Жду…

1930 /II. 23 А. Шкроев

Томск, Шумихинский пер. 28—6

Здравствуй, Алёша!

Да, я действительно никак не ждала от тебя письма. Спасибо за него.

Ты пишешь, что знаешь о том, что меня занимает вопрос: почему ты давно не показываешься, прости, но я никак не могу понять, откуда ты это знаешь?

Правду сказать, я так и думала, что деканат заставил тебя раньше оканчивать, чем ты предполагал, а, следовательно, знала, что ты занят. Ну, если занят, так в чём же дело? Я предполагала, что в марте заглянешь, и не ошиблась. Рада, что твои дела идут хорошо, желаю, чтобы они шли еще лучше и скорее кончались.

Ну, а о том, что ты меня забыл или не забыл, я еще не успела подумать, а если бы подумала, что забыл, то даже письмо не могло бы убедить меня в обратном, ведь я страшно упряма.

Спрашиваешь, как мои дела? На этот вопрос ответить одним словом: по-прежнему, т.е. из Новосибирска ни привета ни ответа. Думаю, что раньше следующего года ответ не пришлют, и поэтому собираюсь учиться на чертёжника, если не восстановят, пригодится, да и если восстановят, не помешает. Потом, за неимением дела, послала на днях заявление на заочные курсы СОНО. Программа этих курсов, говоря кратко, техника росписи по тканям и стеклу. Была несколько раз в кино и ходила на «Ярость». Ну и больше ничего нового нет, вернее, о чём бы стоило писать.

Ты советуешь мне не огорчаться, как видишь, я не собираюсь этого делать. Разреши думать, что найдёшь минутку-другую, чтобы черкнуть, и несколько, чтобы зайти. Жду.

Пока до свидания.

Г. Майковская. 27/II 30 года.

Галя! Сегодня получил твоё письмо. На моё «послание» ответ пришёл на пятый день — для местной переписки срок изрядный. Ты, будь добра, не подумай, что это с моей стороны бросание камней в твой огород. Я далёк от этой мысли-упрёка.

Признаться, я ожидал ответа на 3-й день.

А когда он в ожидаемый срок не пришел, тогда мне полезли в голову всякие дрянные мысли. Лучшая из мыслей — тебя нет в городе, худшая — что ты на меня зла, сердита за долгое молчание, одним словом — не хочешь меня больше знать. И я, признаться, сильно огорчился. Сегодня, возвратясь из столовой, увидел на столе знакомый конверт с синей каймой. Нетерпение было столь велико, что я его поскорее прочёл, даже не снимая шубы.

Меня забавляет (не сердись!) твоё желание учиться на заочных курсах СОНО. Где ты это полученное знание применишь одному Аллаху известно, но не тебе, не мне и не организаторам этих курсов, которые, по всем признакам, преследуют исключительно коммерческие цели. Ну, да, в общем, дело твоё, я только делюсь своими мыслями и соображениями.

Что же касается черчения, благословляю обеими руками. Дело сезонное, а сезону конца не видно, да и не будет. Правда и здесь есть маленький изъян: будет сказываться отсутствие технических или геодезических знаний, смотря по характеру работы, что, конечно, в последующем скажется на твоей кодировке, как чертёжника. Вот коротко за и против. Я за! В будущем можешь считать меня своим заказчиком и клиентом. Даже можно будет организовать фирму под вывеской: «изыскания Шкроева — чертежи Майковской». Вообще, мне надо с тобой как-нибудь серьёзно поговорить. Я тут шутками наговорил то, чего отец родной не скажет. (Последняя фраза не совсем удачно выражает мою мысль, но ты, как говорится, и без полбутылки поймёшьт, что я хочу выразить).

Теперь немного о себе. На днях из Н-Сиб-й «Комсеверпути» получил письмо, в котором в вежливом тоне сообщают, что моя поездка в устье Енисея отменяется и запрашивают не угодно ли будет поехать в Карское море в широты 70—78, что в переводе на разговорный язык означает 1000 вёрст севернее Полярного круга и столько же от Полюса. Как бы я не вертелся, а поехать все равно бы пришлось, потому без лишних процедур дал своё согласие. Хотя отлично понимаю, что сгинуть там 2*2. Ребята, у которых сильны детские мечты о путешествиях в неисследованные области, откровенно завидуют. Иные говорят, что я поеду за «длинным рублём». Я же на вещи смотрю более трезво и заранее представляю все неудобства и мытарства. «Комсеверпуть» запрашивает подробные спецификации, по сему случаю я затеял с ними переписку. Не исключена возможность числа 10 марта выехать в Н-Сиб дня на 3—4 — много шансов за мою поездку.

Между прочим, с Асей я никаких разговоров не вёл. Раз только, на ходу перебросился 2—3 ничего не значащими фразами. По моему, она тебя «заводит».

Надеюсь, как-нибудь завернуть к тебе. Пиши. Буду рад и очень.

Жму руки. Алексей.

1930. 29 февраля

ГЛАВА 3

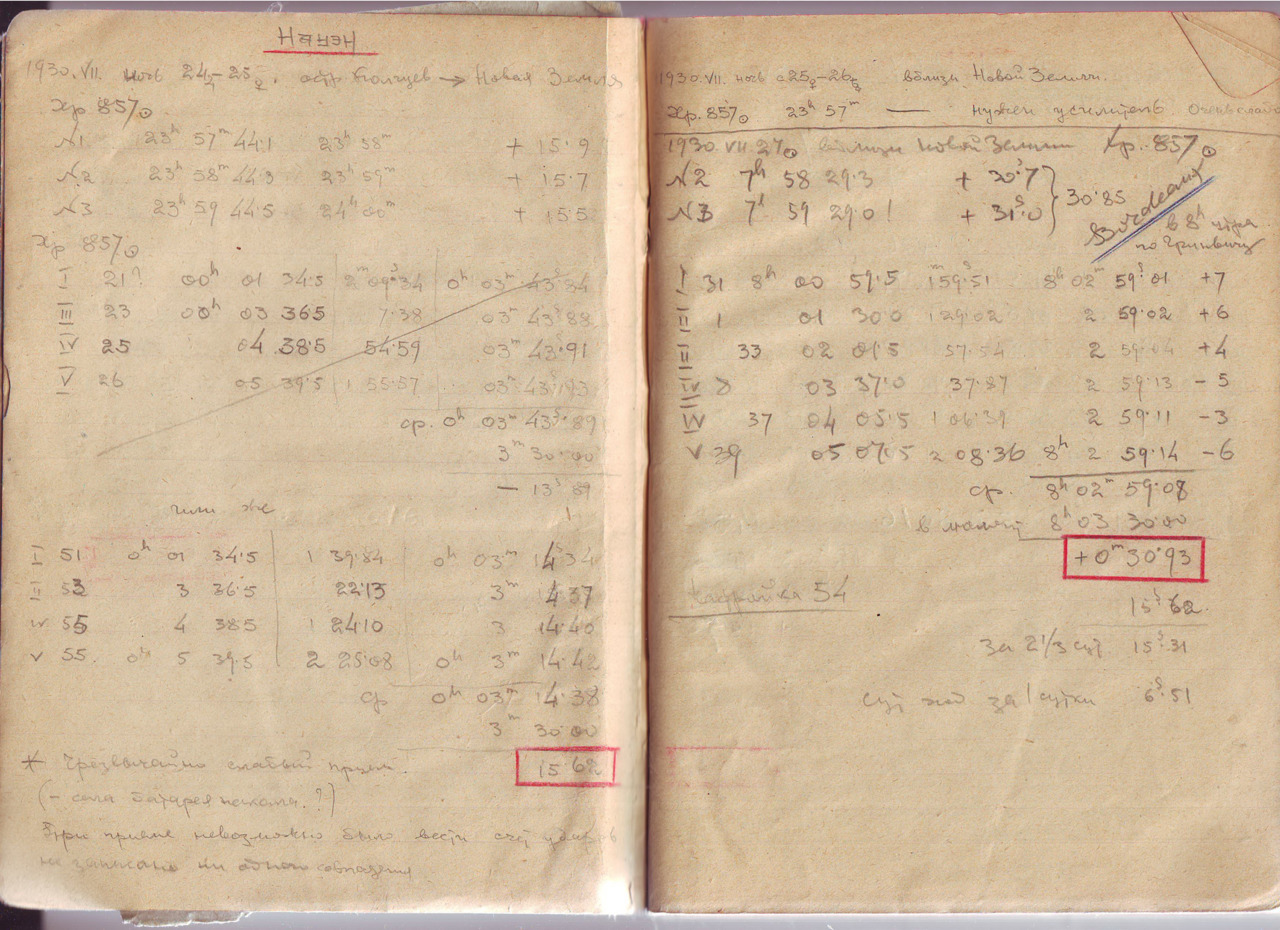

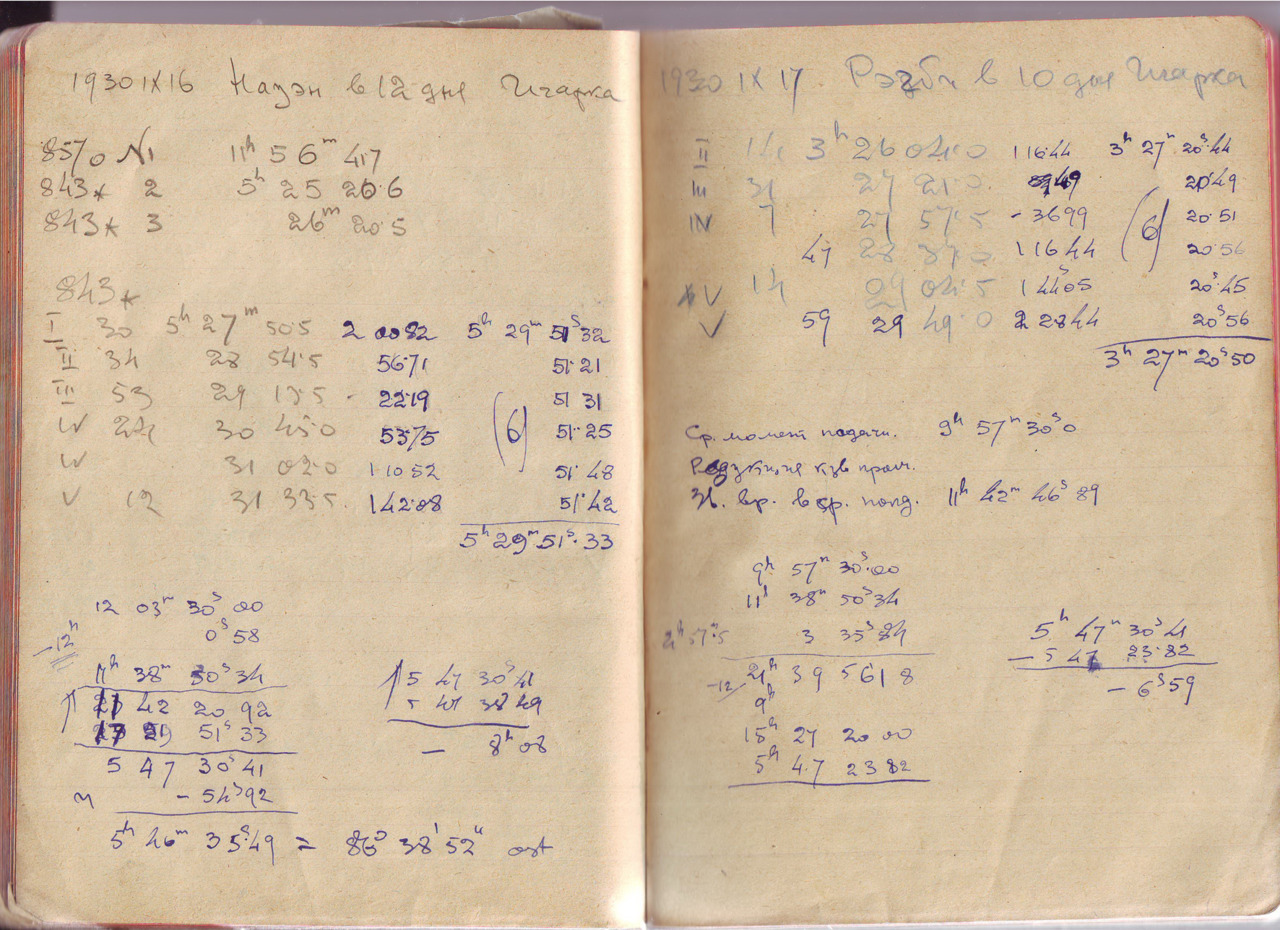

Первый астрономический сеанс на «Зверобое» состоялся в ночь с 24 на 25 июля 1930 года на пути к Новой Земле неподалеку от острова Колгуева. Следующий раз показания фиксировались в дневнике (№8) уже неподалеку от Новой Земли в ночь с 25 на 26 июля.

И далее параметры звездного неба заносились ежедневно, точнее сказать, еженощно, на протяжении всего пути вплоть до 20 августа. Той ночью 20 августа шхуна находилась в районе Пясинского залива. Ни за 21, ни за последующие дни вплоть до 3 сентября показания не снимались, а ночью 3 сентября Шкроев вновь производил замеры звездного неба, но уже находясь на пароходе «Комсевпуть», о чем свидетельствует приведенная ниже запись.

Последующие страницы в дневника говорят нам о том, что работа продолжалась вплоть до 17 сентября (№9).

Надо сказать, что происшествие со шхуной «Зверобой» попало в центральную прессу, несмотря на то, что каюта для писателя на пароходе, по-видимому, осталась пустой. Слишком много в ту навигацию пошло по Северному морскому пути кораблей и в то время пока «Зверобой» с научными задачами, которые не подлежали широкой огласке шёл через Белое, Баренцево моря, через пролив Югорский шар в море Карское, экспедиция, к примеру, академика Отто Юльевича Шмидта следовала на ледоколе «Георгий Седов» из Баренцева моря через северные районы Карского моря к западным практически неисследованным берегам Северной Земли, где могли быть сделаны серьезные географические открытия, и стало быть, участников ждала всемирная слава первооткрывателей. С этой экспедицией и рядом с ней ехало и летело множество работников идеологического фронта: писателей, журналистов от разных изданий, фотографов.

Между экспедицией О. Ю. Шмидта и лётчиками полярной авиации, с которыми летел специальный корреспондент «Комсомольской правды» А. Том шло негласное соревнование, кто первыми достигнет берегов Новой Земли и отыщет новые географические объекты, которым можно будет дать название. В этом соревновании победил Отто Юльевич. О гибели «Зверобоя» читатели узнали из статьи «Комсомольской правды» с ироническим названием: «Зверебои на мёртвом якоре» специального корреспондента А. Тома. Далее с небольшими сокращениями приведём её содержание, дополняя текст фотографиями сделанными А. Шкроевым. На фотографии №10 видно зимовье Громадского, располагавшаяся на берегу Карского моря.

А. Том «Комсомольская правда»: «Совершенно упустил, во время нашего пребывания в гостях у Зенона Громадского мы лишились языка. Владимир Анатольевич Тюнин, радист самолёта, так «усовершенствовал» передатчик, что под конец он совершенно перестал работать. Проще говоря, сожгли обмотку высокого напряжения на динамо нашей радиостанции. Хорошо, что лишились языка и имеем уши — исправно работающий приемник. Действовал один приёмник. Перед отлётом с Диксона было обусловлено, что дважды в сутки местная радиостанция поддерживает с нами связь. Связь была утеряна на третий день. Но регулярно после каждой посадки экипаж устанавливал 10-метровую мачту, натягивал антенну, и Тюнин садился дежурить за приёмник. Время от времени он информирует нас, сообщая, что происходит в эфире.

Сейчас Тюнин тоже сидит за приёмником.

— Ю-Шар передаёт метеосводку. Маар-Сале зовёт Новый порт. Диксон…

Тюлин продолжает шляться по радиостанциям эфира. Нас интересует только «Седов». Где находится ледокол? Удалось ли ему подобраться к Новой Земле?

Стрелка конденсатора стала.

— «Седов»!

Карандаш Тюнина расшифровывает тире и точки в простые записи бортжурнала. «Закончили выгрузку, приступаем к сборке дома…»

Всем становится скучно и грустно. Никто не заглядывает под карандаш Тюнина. К чему? Фраза сказала больше, чем нужно, и охолостила содержание наших стремлений и порывов. Соревнование окончилось. Мы биты. «Седов» опередил и пришёл раньше на Северную Землю. Хотя и у нас теплится ещё надежда, что льды, возможно, не позволят кораблю подняться в более северные широты, — «Седов» подошёл с юга, и нам ещё предстоит своим полётом исследовать и выявить лицо архипелага, — но всё же основная «пальма» уже находится в других руках.

Обидно.

И, пока мы выражаем друг другу соболезнование, делимся печалью, Тюнин привскочил, и, выронив тетрадь журнала, кричит:

— Погиб «Зверобой»!

— «Зверобой»?!?

— Что?

— Я только что слышал работу «Неупокоева» (гидрографическое судно). «Неупокоев» сейчас находится около устья Пясины. Там же погиб «Зверобой». Отчего — не знаю. Об этом ничего не говорится в радиограмме. Но… — Тюнин смущён, потом говорит, — «Неупокоев» вызывает сейчас на помощь теплоходы. Очевидно, имеется какая-то надежда на спасение шхуны.

— Так что же, погибла шхуна или нет?

— Шхуна — не знаю, но люди целы. Стоп, стоп…

Проходит пять, десять минут, листы бортжурнала покрываются записями, но в них нет ничего нового. «Неупокоев» запрашивает срок возможного прибытия теплоходов к месту катастрофы, просит сообщить мощность водоотливных средств и не забыть прихватить водолазов.

Клянем Тюнина за его страсть к экспериментам. Если бы было цело динамо — сейчас запросили бы «Неупокоева», не требуются ли услуги самолета, но динамо по милости Владимира Александровича крутится, не давая ток. Вообще этот молодой человек обладает многими странностями: так, например, в экспедиционных условиях он пытается применять лабораторные методы своего Томского университета. От подобных попыток плачет весь экипаж, страдает немало и сам студент. Впрочем, оставим несчастного.

— На машину!

Свёртываем лагерь и отправляемся в конец бухты, где находится наш самолёт. Последние дни ртуть градусника почувствовала озноб и, ежась от холода, старается укрыться за нижними делениями шкал. Разводим костёр и греем воду. Во избежание всяких недоразумений с радиаторами, боясь, как бы замороженная вода не разорвала их соты, Квятковский спустил её в первую же ночь посадки в Мидендорфе. Теперь надо нагреть 12 вёдер.

От мороза спасает хорошая одежда. Я чувствовал себя на Чукотке довольно недурно даже при 54 градусах ниже нуля, ибо тогда была абсолютная тишина. Сейчас всего несколько градусов, но я переливаюсь дрожью, как лист в осеннюю бурю. Пронзительный ветер, от него нет спасения. Не защищает даже оленья шкура. Кстати, когда стало не в меру прохладно, я взял одну из шкур, сделал в центре крестообразный разрез, и стал надевать мех поверх реглана. Я был похож на какого-то пещерного жителя доисторической эпохи; надо мной беспощадно трунили, но я смеялся:

— Зато мне тепло. А давить фасон, обольщать медведиц –предоставляю вам эту возможность.

Холодно. С ужасом думаю, что будет в полете.

Идём на взлёт. Бухта полна льдом. Идём узким фарватером чистой воды. Чуть ошибёшься — дно лодки будет пробито, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Оторвались. что разделывают моторы! Они, как чахоточный больной, заливаются в сплошном кашле. Взбесившийся бензин способен на самые пахабные штуки. Проходит десять, двадцать, тридцать минут. Моторы неуёмны в своей дикости. Мы идем над сплошными ледяными полями. Если так будет продолжаться дальше…

Поворачиваем обратно. Отступаем, не доходя 50 миль до Северной Земли. Лучше отступить, чем быть битым. Глупо погибать из-за дурацкого упрямства. Кое-как дотянули до шхер Минина, и, как только вновь повстречали тепло, моторы перестали чудить… Через пару часов были на месте катастрофы.

Неподалёку от устья Пясины, завалившись на левый борт, как подраненное исполинское животное, лежал «Зверобой». Шхуна стояла, выражаясь на морском жаргоне, на «мертвом якоре». Два года назад он был известен под именем «Браганца». Эта посудина сшита из доброго дерева и построена талантливыми людьми. Участвовала в плавании по оказанию помощи экипажу дирижабля «Италия». Она не очень-то отставала от «Красина», ледокол настиг и обогнал шхуну только у Семи островов, т. е. когда до группы Вальери оставалось всего каких-нибудь 40—50 километров. Пробиваясь через льды, мы прошли почти рядом тогда. На мачте шхуны красовались флаги: «Желаем счастливого плавания».

Впоследствии «Браганца» была куплена нами для зверобойного промысла.

— Как это случилось?

Ну, как это случилось. Это случилось очень просто. Капитан Петранди вёл шхуну с Пясины. Шхуна уже вторую неделю плавала в совершенно необследованных водах. Человек может не спать день, два, три, но на четвертые сутки он уже чувствует некоторую, вполне законную слабость. Петранди не спал больше. Сдав своему помощнику штурвал, он спустился с капитанского мостика вниз, чтобы выпить стакан чая. Судно налетело на «кошку» (подводная каменная гряда). Её стало бить о камни. Радист едва успел передать пару фраз о катастрофе, как появилась пробоина и радиорубка была залита водой. Люди целы. Вот придут теплоходы — может быть, удастся подвести пластырь под пробоину, откачать трюмы и стащить «Зверобоя» с мели. Нашу машину посылают навстречу теплоходам. Мы должны как можно быстрее доставить водолазов. Спасение шхуны зависит от того, насколько долго продержится штилевая погода. Водолазы в шторм не работают. Первый же шторм — конец Зверобоя».

Снимок гибнущей шхуны «Зверобой» (№11), напечатанный в «Комсомолке», спецкор А. Том позаимствовал у Алексея Шкроева, однако автор фотографии не указан и по умолчанию спецкор «Комсомолки» присвоил авторство себе. Но это мелочь по сравнению с тем, как в своей статье он на всю страну осмеял радиста Тюнина, студента того же Томского университета, в котором учился Шкроев, и как перевел стрелки с пьяницы капитана Петранди на безымянного старшего помощника, являясь по обыкновению тех дней, не только бойцом идеологического фронта, перо которого, как известно, стараниями Маяковского было приравнено к маузеру, но и уполномоченным ОГПУ, следователем НКВД, прокурором и судьей. А. Тому любой ценой нужна слава и орден, кстати даже фотограф с «Седова» получил свой орден за экспедицию. Ехал на пароходе, в отдельной каюте, а Том летел на самолете, в холоде, но при всем при том не успел к раздаче наград. А даже и успел бы, как сообщить в Москву, если передатчик не работает? За одно это студента-радиста следовало раздавить, как комара, что Том и делает в статье, по существу состряпав в центральную прессу примитивный донос, назначив ответственным за неудачу студента, ставшего помехой на их пути к героическим ледовым вершинам. Слушать по приемнику про успех товарищей спецкору «Комсомолки» чрезвычайно противно и скучно. Он даже для приличия не счел нужным порадоваться удаче экспедиции «Седова», как это принято меж нормальными людьми, хотя бы на страницы центральной прессы не выносить своих карьерных чувств, нет, куда там, расстроился ужасно и печатно. В таких случаях всегда нужен козел отпущения, спецкор нашел его в лице студента, ибо тот пытался чинить аппаратуру, основываясь на знаниях, полученных на лабораторных занятиях! А на чем еще может основываться студент при ремонте аппаратуры? Остается сожалеть о судьбе бедняги после такой статьи, можно предполагать, что она по прихоти «атома красной идеологии» завершена, как и судьба старшего помощника капитана, ведь повсюду уже идут судебные процессы над «вредителями».

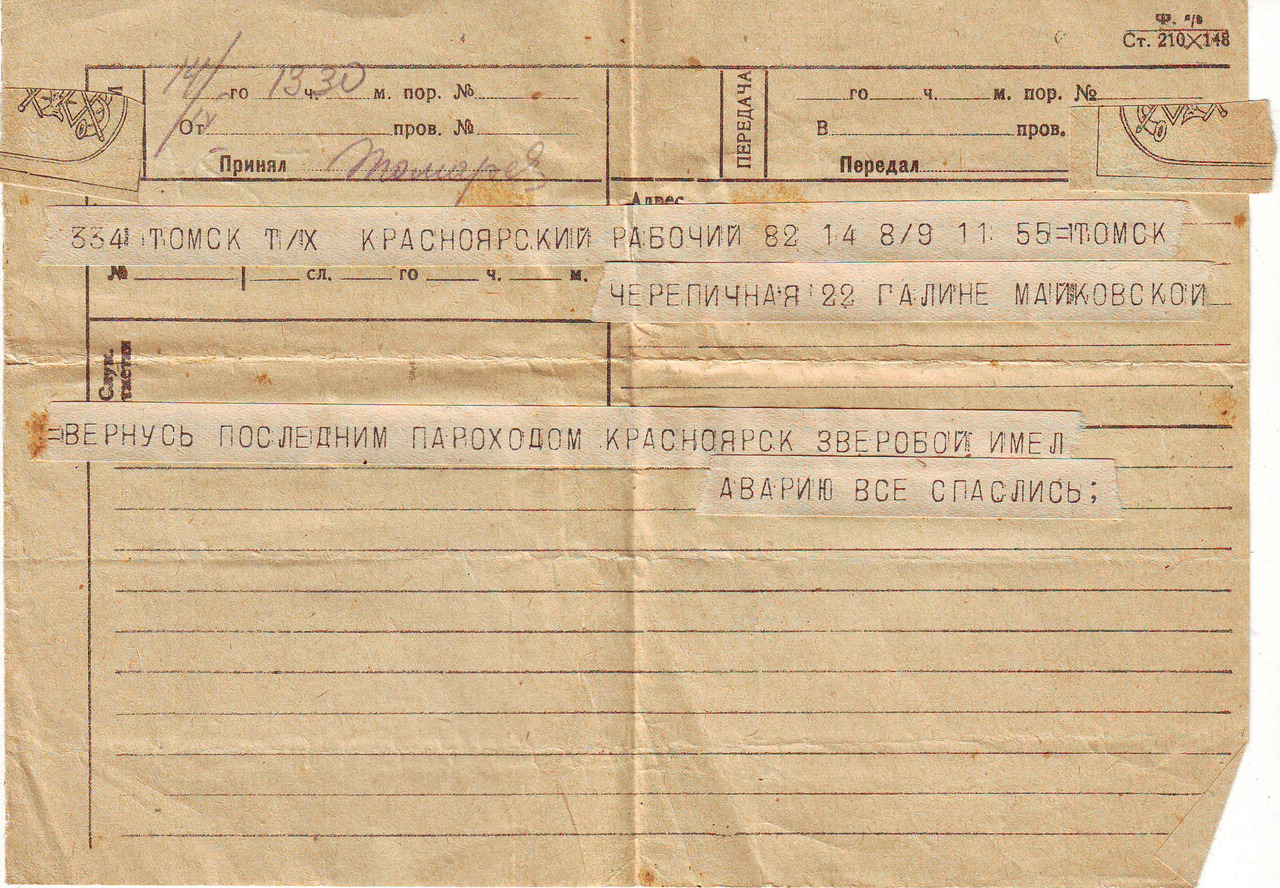

Астроном-геодезист «Комсевпути» продолжил свою работу с одноименного парохода «Комсевпуть», далее по Енисею их маршрут пролегал через новый порт страны — Игарку. Отсюда Алексей телеграфировал в Томск родителям и родителям и Галине Майковской (№13) :

В Игарке (№14) с 1929 года уже работали тысячи заключенных, здесь строилась огромная лесопилка-комбинат для переработки леса со всей Восточной Сибири, которую сплавляли по Енисею, пилили и грузили на шведские, норвежские, немецкие суда, конвертируя русский лес, бесплатный труд и смерти сотен тысяч заключенных из ведомства генерала НКВД, «министра лесоповала» Нафтали Френкеля в иностранную валюту.

Не смотря на то, что командировка закончилась кораблекрушением, с точки зрения получения материалов для создания навигационных таблиц она оказалась более, чем успешной. Необходимые астрономические данные были собраны, спасены при аварии судна, далее началась обработка результатов. На следующей фотографии (№15) командировочный, кажется, только что вернулся, вошёл в дом, сел отогреться у печи, здорово намёрзнувшись в Карском море.

ГЛАВА 4

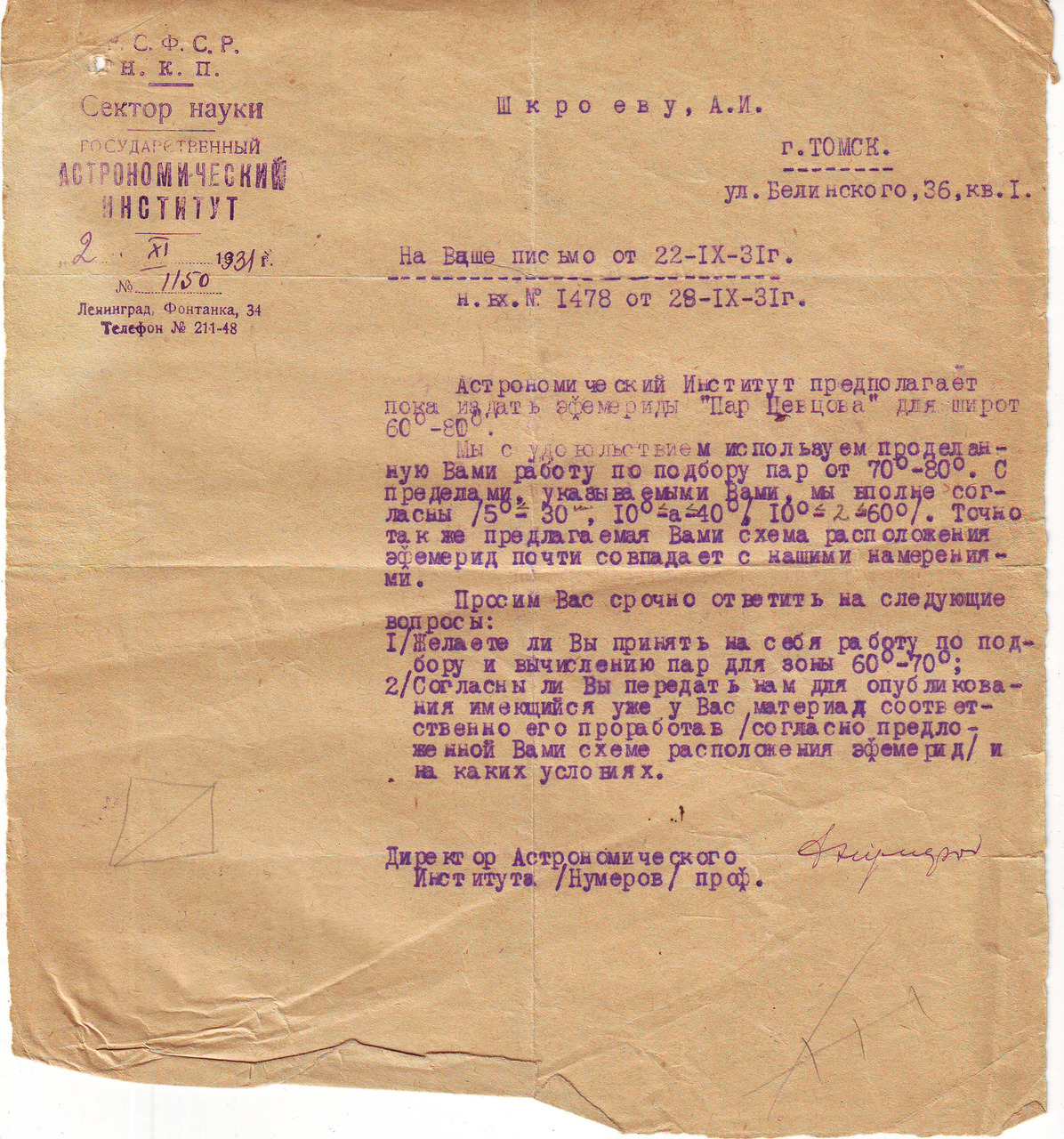

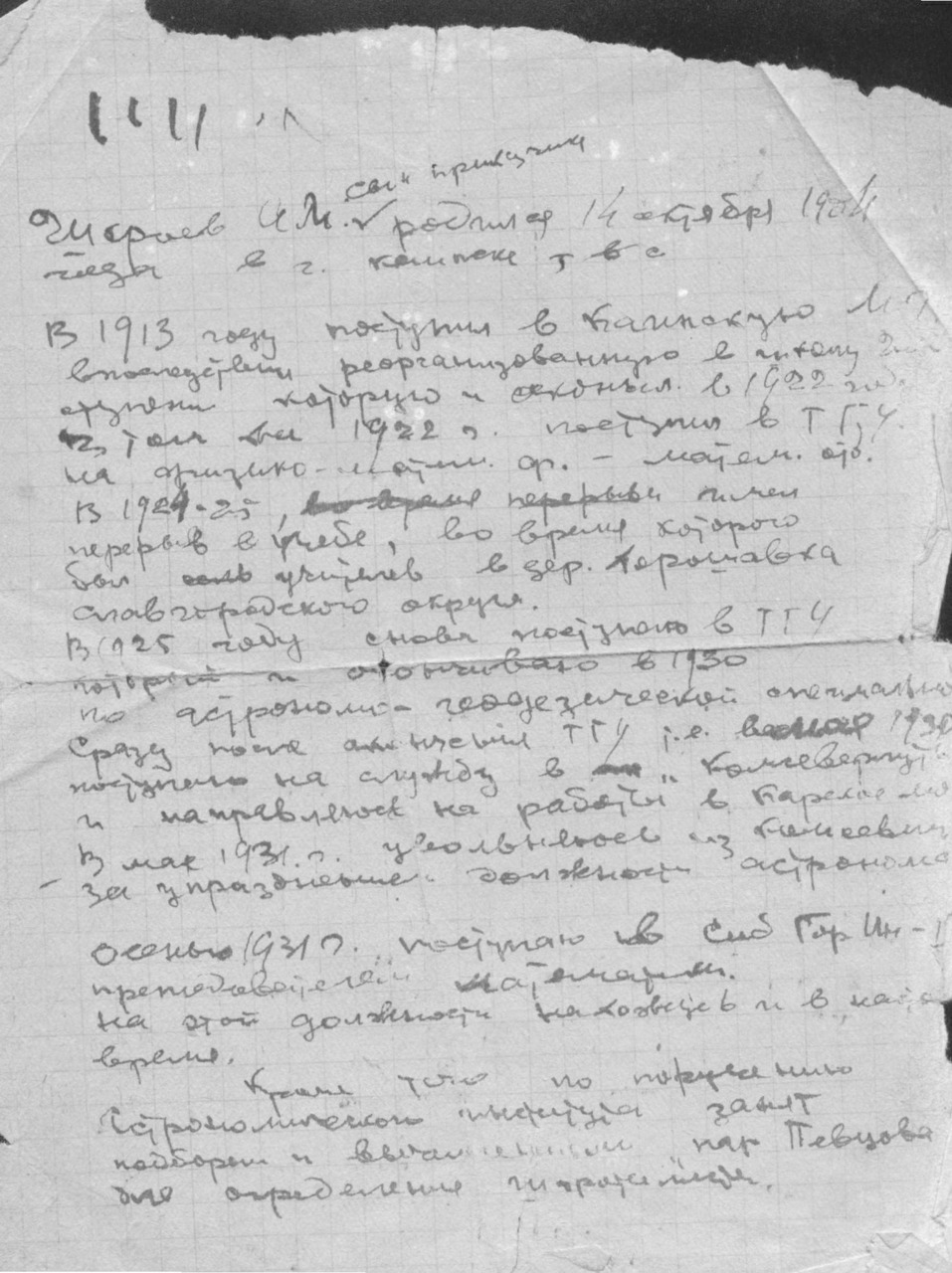

До весны следующего года Алексей Шкроев продолжал работать в Комсевпути, часто ездил в командировки в Новосибирск, занимался вычислительной работой, результаты которой отсылались в Астрономический институт СССР, с которым продолжалось плодотворное сотрудничество (№16).

В феврале 1931 года Алексей Шкроев и Галина Майковская поженились, в связи с чем Томский Окружной З. А. Г. С., находившийся по пр. Коммунистическому, 9, в книге актов гражданского состояния за 1931 год 8 февраля произвёл соответствующую запись. После «чистки» из университета Галина действительно окончила курсы чертёжников, как писала в письме и до 1933 года работала чертёжницей в техотделе Сибирского лесного управления.

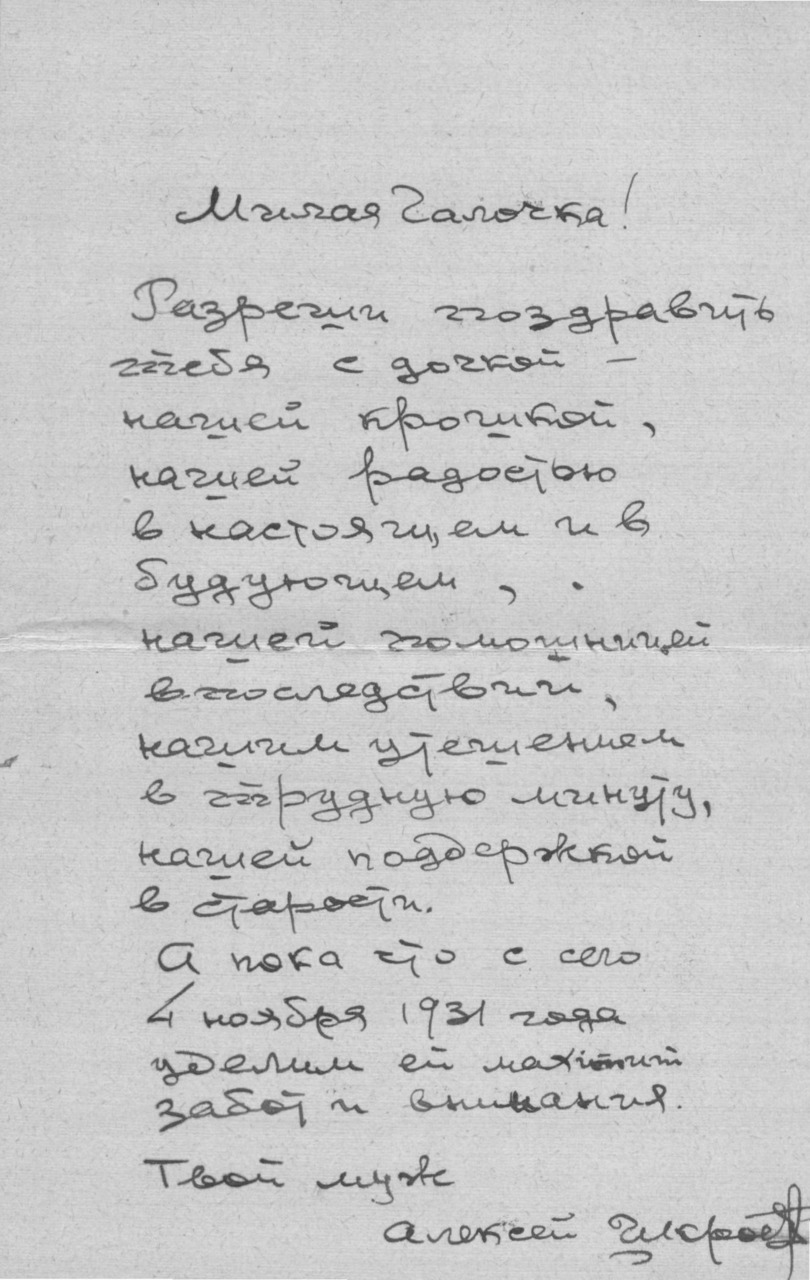

В ноябре 1931 у них с Алексеем родилась дочь Лия. Сохранилась записка, которую молодой папа послал жене в роддом, и несколько писем (№17) :

6/XI Милая моя жёнушка, моя крошка, моя радость!!!!

Сегодня собирался написать тебе большое письмо, но не знаю, что из этого получится — у меня в голове всё перепуталось, никак не могу восстановить в хронологическом порядке события двух прошедших дней, за которые я, такой свинья, не дал тебе ответа. И вот сегодня опять дотянул до позднего вечера. Всё как-то мне не хватает времени — прямо беда. Ах, скорее бы утро, я опять, быть может, мельком тебя увижу и буду целый день чувствовать себя счастливейшим человеком на свете.

Не знаю, с какого места начать писать. Ну, хотя бы с того, как мы (т.е. я и Мариамна Семёновна) ушли от тебя 6-го. Пошли мы из ворот направо — в магазины. Сначала зашли в ЦРК-2, купили яблок для компота. Затем вернулись в КОКТ посмотреть что-либо. Купили широкой ленты для банта к кроватке нашей дочурки. Бант, доложу тебе, будет шикарный. Цвет? Цвет — бледно-сиреневый, с кроваткой будет гармонировать очень ловко. Пока М. С. платила в кассе, я пошёл по магазину и увидел, что есть шикарный шёлк (нитки), мы купили твои любимые цвета. Образцами ты можешь полюбоваться хоть сейчас — стоит тебе взять маленький флакончик с духами, там кусочек приспособлен к пробочке.

Затем мы заходили в АКОРТ. Там ничего нового нет: всё то же.

Приведём фотографию магазина АКОРТ (№18) того времени, расположенного в здании неподалёку от современного Белого дома в Томске.

Задерживаться не стали и двинулись в аптеку. Там купили марлю и 10 пакетов ваты, детскую присыпку.

Шли домой по Советской — я хотел в Акорте купить «Сафо», но ничего не вышло. Папирос не оказалось. Спасибо, что продавщица посоветовала зайти в Ларёк ТГУ. Сбегал и купил 6 пачек по 75 (всё-таки уценили!) и пошёл домой обедать.

6-го вечером были в Актовом (билет достал у Шафера), вместе с Олегом. Долгое время не могли попасть в здание, т.к. пришли поздно, к этому времени не хватило вешалок, из-за чего произошла задержка. Когда попали на место, официальная часть ещё не окончилась. Смотрели живую газету, собранную из всех ВУЗов, ничего, смотреть можно. До конца не досидел, что-то устал, да и вечер затянули: был 2-й час. Когда вернулся домой, то ещё у нас не спали. Стали пить чай. Мне пришлось поправлять керосинку: фитиль упал внутрь, извлечь его не оказалось никакой возможности, пришлось ставить новый. Хорошо, что был в запасе. Сварили тебе компот и успокоились до утра.

7/XI Накануне провозились долго, поэтому проспали утром. Я скоренько попитался и побежал к тебе. Ну, как я был у тебя, ты знаешь. От тебя попал на демонстрацию.

Знаешь, Галка, кроватка будет очень приличная даже будучи выкрашенной на два раза (3-й не успеть, да и краски не хватит). Сейчас вечером она блестит, как ёлочная игрушка — любо посмотреть.

Днём играли с Олегом в пинг и угробили шарик, он упал в физ. зал, который на замке и нет ключа. Ужасно досадно терять мяч, да ещё не ломанный, но сколько не огорчайся — ничего не поделаешь.

Из Т. Г. У. я пошёл прямо к тебе, но у меня не было с собой бумаги.