Бесплатный фрагмент - Рассказы, воспоминания, очерки

Немного о себе, авторе

Родился в Москве, в 1939 году. Отец, инженер-химик, был призван в начале 1941 года на военные испытания под Псковом и погиб там в начале июля 1941 года. Я его не помню…

В конце декабря 1941 года мы с мамой эвакуировались сначала в Андижан, потом в Омск и вернулись в Москву в середине 1944 года. По рассказу мамы, когда мы пришли на свою прежнюю квартиру, оказалось, что там проживал безногий инвалид войны, который предложил маме «катиться в свой Ташкент». И мы покатили… В течение пяти следующих лет ютились у своих родных, в частности, три года у дедушки с бабушкой со стороны матери в подмосковном городке «Перловская», в народоречии — Перловка. Дедушка, Юдель Янкович Финкельштейн, был человеком религиозным, уважаемым среди евреев Перловки, и в его доме я впервые узнал о Боге, впервые праздновал Шабат, впервые узнал, что я еврей… До самой смерти деда в 1961 году наша семья в том или ином составе собиралась в его доме встречать Шабат. Я пропустил много суббот, никто не заставлял меня ехать к деду, но почему-то в каждый приезд испытывал стыдливое волнение, ловя на себе печальный дедов взгляд. Несмотря на разочарование, он любил меня, своего старшего внука…

Я помню старый дом в Перловке —

пять соток сад, пять тысяч бед,

меж двух осинок две верёвки

и однодверный туалет.

Скамья под яблоней корявой,

овчарка грустная Рубин

и поздней осени кораллы

двух шатких, тоненьких рябин.

Я помню, как легко парили

над домом пух, молитвы, дым,

как пахли бабкины перины

и деда стёртые тфилин.

Я помню скатерть в светлых пятнах,

что, взвив крахмальные крыла,

ложилась в каждую из пятниц

на круг огромного стола.

И зажигала бабка свечи,

и затихал усталый сад,

и в дверь распахнутую вечер

вплывал с царицею Шабат.

Мой дед садился в кресло; справа —

садились важные дядья,

а слева — тётушки с оравой

шумливых чад своих, и я.

Красны, как спелая малина,

в сторонке бабка с мамой ждут,

когда окончится молитва,

когда их с пищей призовут.

И вот великий миг еврея —

нам и вздохнуть разрешено,

и пригубить, благоговея,

благословенное вино.

А фаршированная рыба

Уже в тарелках… Что за вкус!

И даже дед мой, неулыба,

смеясь, пощипывает ус.

И… тишина, восторга паче,

Когда слова отбросив прочь,

от чувства сладостного плачет

изголодавшаяся плоть.

За рыбой вкатывались «латки»,

и с ними — Боже! — сам барон:

в медалях жира, светлый, сладкий

куриный бабушкин бульон.

Чуть отдохнув, мы тёти Цили

(А вы не пробовали? Нет?!)

вкушали знаменитый цимес,

А это вам не винегрет!

Наш цимес — это смесь моркови,

любви, восторга и огня.

Поверьте, что его готовить

могла лишь тётушка моя.

Мы разговариваем плавно,

отрешены от буден, бед,

у нас сегодня вечер главный,

у нас — Суббота, мы и дед.

Мой дед… Наш дед…

Смешные крошки,

как птички, в белой бороде.

Наш дед не ведал эту пошлость

Как доставать, почём и где.

Наш дед парил, красив и важен,

в мирах, где правил Авраам.

Я не уверен, знал ли даже

он внуков всех по именам.

Мой дед парил — он правил Седер,

он вторил Господу, пока

неутолённою беседой

из деда жизнь не утекла…

И он ушёл, себя развеяв

по нашим душам…

Двадцать лет

я был немножечко евреем,

лишь потому, что жив был дед.

…Мы всё испили, всё поели

И мы на станцию плывём,

но пролетит всего неделя,

и мы вернёмся в вечный дом,

вернёмся все — пусть страх иль буря,

пусть перегружен скарбом воз…

…Нам обещал Господь, что будет

нас, как песчинок или звёзд…

…И только в 1949 году мы с мамой обосновались в затопляемой, полуподвальной, но своей однокомнатной квартире в подмосковном городе Мытищи. Никогда не забуду, как приехал к нам крысолов с собакой. Опустил её в наш подвал. Через несколько минут раздался страшный собачий крик, и крысолов вытащил дёргавшегося в предсмертных конвульсиях пса с разорванной мордой.

Дальнейшие наши квартирные перемещения и связанные с этим мучительные смены школ, могли бы до слёз разжалобить чувствительного читателя, посему этот тоскливый период моей жизни я опускаю. Да и помню его плохо — калейдоскоп печали…

В Москву мы перебрались только в январе 1953 года — родной брат мамы, незабвенный дядя Коля, заменивший мне отца, переселил нас к себе. Перебрались перед самым началом «дела врачей». В разгар «дела врачей» в классе именно я был выбран «врачом» и лениво побит. Подробно об этом рассказано в рассказе «Эсфирь Львовна».

Из своих «серьёзных» литературных достижений того времени, могу отметить напечатанное в феврале 1953 года в газете «Пионерская правда», увы, в сокращённом виде, стихотворение, посвящённое дорогому и всеми любимому палачу тов. И. В. Сталину. Я был несколько дней во славе. Посему битиё меня во время «дела врачей» по сегодняшний день считаю высшей несправедливостью, что и послужило полному неприятию мною Советской власти.

В 1957 году поступил в Московский институт тонкой химической технологии, который окончил в 1963 году. Был распределён в «почтовый ящик», — так в СССР назывались предприятия оборонной промышленности, — где занимался очисткой промышленных сточных вод химических комбинатов. Хотя друзья и поддразнивали меня «ассенизатором», профессию свою я по-настоящему любил — мне казалось, что я спасал российские реки от нечистот химических производств.

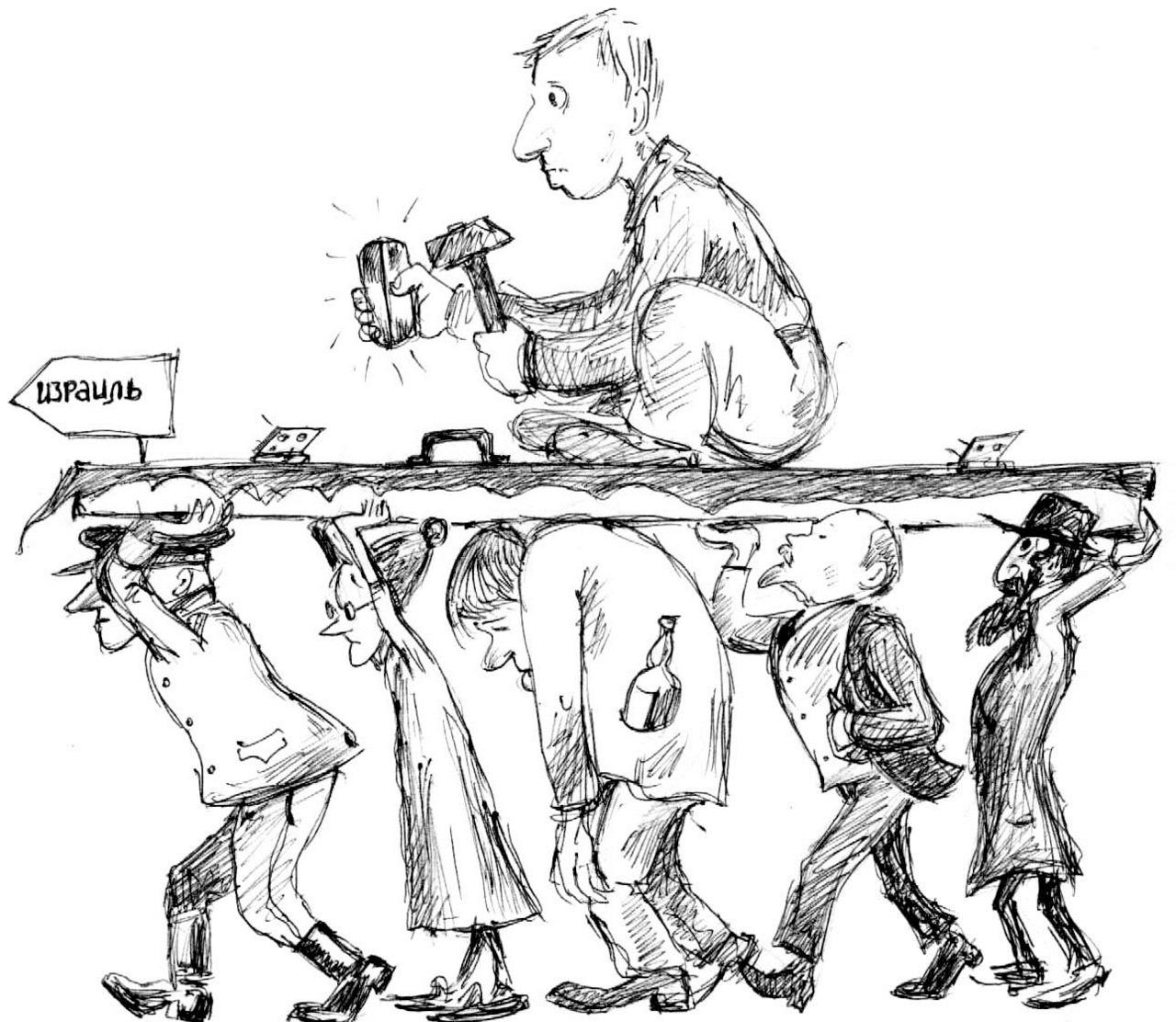

Еврейское окружение, феерическая Шестидневная война, ввод советских войск в Прагу в августе 1968 года — «три источника и три составных части» — решили мою судьбу, и в декабре 1971 года мы с мамой подали документы на выезд в Израиль, а в апреле 1972 года получили «отказ» с формулировкой «по режимным соображениям».

Разумеется, имелся ввиду я.

Но жизнь продолжалась, и в 1973 году я очень удачно женился на очаровательной девушке по имени Ада.

И лишь в марте 1988 года мы всей семьёй — моя мама, я, жена и две дочери — прибыли в Израиль. Дядя Коля, увы, к этому времени умер…

Почти семнадцать лет, проведённых в «отказе», стали одними их самых ярких в моей жизни. Женитьба, рождение дочерей, обретение новых друзей, людей, мною невиданных раньше, обретение себя, первое проявление, пусть и неяркого, но всё-таки мужества, чтение «других» книг, знакомство с еврейской историей, начало захватывающего нелегального творчества, томительное чувство любви к сотворённому твоим воображением Израилю и многое, многое другое — нетленное богатство тех лет… Две моих книги, — «О тех, кого люблю, о тех, кого никогда не забуду» и «И возвратились сыны в пределы свои» — два толстых тома интервью с выдающимися «отказниками» и «узниками» Сиона — свидетельство той незабвенной жизни, свидетельство моей любви и уважения к удивительным людям, героям, и — не побоюсь этих слов — творцам истории, бесстрашным борцам за справедливость, за человеческое достоинство, очень вовремя и очень сильно приложившим руку к развалу злобной советской империи.

В марте 1988 года я прибыл в Израиль и уже в ноябре 1988 года, с помощью друзей поступил на работу во Всеизраильский Институт стандартов, где с великим удовольствием проработал в должности инженера-химика до самой пенсии. Институт стандартов стал моим учебником иврита, «моими университетами», моим министерством абсорбции, моей великой благодарностью Израилю, моим нежным воспоминанием…

О моей удивительно лёгкой абсорбции, чему я обязан благословению свыше и моим закадычным друзьям, я подробно рассказал в книге «Рассказы о Щасливкинде».

А началась моя писательская деятельность в Центре абсорбции города Реховот, эдаком маленьком «гетто», в липкой атмосфере воспоминаний о «той» жизни, тоскливых рассказов о поисках работы, нытья о безнадежности и, конечно, безденежье… И печальные глаза дочерей. И трудно дающийся иврит. Находясь не в самом радужном настроении, я начал писать почему-то весёлые рассказы об «отказной» жизни. К моему удивлению, они все до единого были благосклонно приняты русскоязычными газетами, после чего, прослышав о конкурсе на лучшее произведение писателей-олим, я собрал эти рассказы в одну книгу и отослал на конкурс. Представьте себе, я занял призовое место, и Министерство абсорбции за свой счёт издало мою первую книжку под названием «Из отказника в оле». Мало того, эта книжка имела определённый успех и разошлась чуть ли не за неделю. После этого феерического успеха я, вообразив себя писателем, написал ещё 8 книг, изданных, правда, уже за свой счёт и имевших успех уже несколько меньший.

Страшно подумать, что почти за тридцать лет своего пребывания в Израиле, мною написано 9 книг, три из которых, увы, не имеют электронной версии, но большую часть их содержания я перетащил в другие 6 книг, электронную версию имеющих. Не пропадать же добру…

Наверное, нельзя выговаривать такое, но я, кажется, счастлив. У меня молодая, красивая жена, две красивые, образованные, хорошо устроенные дочери; у дочерей, не знаю, красивые ли, но очень образованные, устроенные мужья; шесть внуков — от каждой по три…

В общем, я — натуральный Щасливкинд. Щасливкинд — от слова счастье…

Одно скверно — с какой-то злобной скоростью летят года. Я бы непрерывно орал: «Остановись мгновенье…», но кто меня услышит?..

«Отказные воспоминания»

О днях работы обивщиком в фирме «Заря»

В фирму «Заря», занимавшуюся обивкой дверей, вставлением замков и циклёвкой полов в квартирах, я устроился как ни странно, сам, по объявлению. Научился обивать двери очень быстро, так как был молод, ловок и к столярному делу приучен ещё с детства, благодаря укатившему в Америку родному брату моего отца дяде Шуре…

В доме Гамзатова

Я шёл обивать дверь самому Гамзатову и твердил себе — расскажу Расулу Гамзатовичу всё о своём «отказе», о бедственном положении «отказников». Попрошу помощи. Или совета. Не может великий дагестанский поэт, член Президиума Верховного Совета, не помню уж точно, четырех или пяти союзных республик, отказать, пусть малому, но собрату по перу и тоже из числа нацменьшинств.

Пришёл я как раз к обеду. Дверь открыла хозяйка — в точности моложавая Долорес Ибаррури. Мой длинный нос втянул запахи сразу трех национальных кухонь, по ушам прокатился долгий звон хрусталя, потом наступила священная пауза, потом — радостный стон, и, наконец, зычный кавказский говор наполнил квартиру.

— Работать будете там! — приказала Долорес Ибарури.

Я бодро пошел за ней и, точно по закону академика Павлова, дважды терял сознание: в первый раз — проходя мимо настежь открытой кухни, во второй раз — проходя мимо полуотверстой двери в столовую, в которой буйствовало застолье.

— Здесь!

И я вошел в огромный кабинет поэта.

Ленин — вот, кто встретил меня в этой священной келье. Ленин — в огромных, с полу до потолка застеклённых шкафах, Ленин — во всех мыслимых и немыслимых сочетаниях красок, Ленин — на всех языках мира: от строгой немецкой готики до чарующей арабской вязи, от древнеегипетской клинописи до черной паутины китайских иероглифов. Не было только иврита, и единственное, что оправдывало Израиль — это отсутствие квалифицированных переводчиков.

Дверь, которую, прогибаясь от тяжести, я втащил в кабинет, покорно распласталась на двух табуретах. Я был строг и подтянут. Я творил. Я делал шаг к ней и два шага назад, любуясь точной и одновременно вдохновенной обивкой.

И ждал поэта…

Дверь кабинета скрипнула. Я замер. Показалось миловидное восточное личико.

— Кушать будете?

— После работы с удовольствием.

Спустя несколько минут дверь снова скрипнула. Показался огромный загорелый нос, который втянул за собой бритое, лоснящееся, веселое лицо.

— Коньяк хочешь?

— После работы с великим удовольствием.

— Умница! А какой мастер, вах! Сколько имеешь в день?

Я промолчал.

— Умница! — лицо засветилось в понимающей улыбке и исчезло.

Дверь кабинета открывалась еще несколько раз, внося разнообразные лица и предложения. Я чувствовал себя в состоянии официальной двухчасовой голодовки.

Но поэта не было.

Я нарочито медленно вешал обитую дверь, собирал инструменты; в слезах прощался с Лениным, с тоской проверял точно по наряду отсчитанные деньги и что-то уныло объяснял Долорес Ибаррури относительно замка.

Ни еды, ни коньяка, ни чаевых, ни поэта…

У молодожёнов

Прихожу к клиентам. Работа обещает быть лёгкой — новая стандартная дверь в новом доме; хозяева — красивая, рослая пара с несомненной наклонностью давать чаевые; чудесный весенний день… Мыча популярные мелодии классического репертуара, я начал работать.

Моя наиприятнейшая пара покрутилась около меня, повздыхала и… ушла в спальню.

Я немного занервничал.

С появлением первых всхлипов я резко замедлил темп работы.

Всхлипы начали перемежаться со стонами. В стоны постепенно входило протяжное «аааа». Резко усилилось прерывистое дыхание и вскоре достигло мощности дыхания десяти лесорубов. Кровать, очевидно деревянная, сначала исполнявшая партию скрипки, теперь визжала всеми народными инструментами.

Молоток бил только по моим пальцам. Дважды я поймал себя на том, что не работаю, а изнемогаю, прижавшись раскаленным лбом к прохладному дерматину.

В спальне орали.

Я чувствовал приближение высшей точки, и, чтобы не оказаться в положении толстовского отца Сергия, решил немедленно повесить на место обитую дверь. Я рывком поднял с табуреток мое «детище» и через мгновение с ужасом понял, что несу его в спальню. От двери спальни меня оттолкнул такой вопль, такой крик восторга, такая песня победы, такой вздох свершения, что у меня не осталось более никакого сомнения в правоте решения Евы откусить от яблока.

Он появился, когда я уже собрал инструменты.

— Красиво, — проговорил он, позевывая.

И сдачу не взял…

Родственники

Не помню, кто из великих рассказчиков часто начинал словами: «Врать не буду…» Так вот, врать не буду — в домах членов политбюро не бывал. До сих пор меня мучает вопрос, кто обивал им двери, менял замки, циклевал паркетные полы, вешал полки? Живые ведь были люди! Не всё же заседания и великие решения!

Но в домах партработников, разряда этак третьего–четвертого, бывал.

Дома эти очень важны. И черные «Волги». И даже дети. А уж консьержки!..

Едва входишь в квартиру такого дома, тебе немедленно дают понять, что визиту твоему рады, но будут рады еще более, когда ты отсюда выметешься.

Мебель в этих квартирах массивная и темная. Телевизор, как правило, марки «Sony». Множество книг в роскошных шкафах, и обязательно половина из них — на иностранных языках. И всегда так убрано, так сверкает паркет, что каждая соринка, исходящая от тебя, — а попробуй не сорить при нашей работе, — кажется святотатством.

Никогда не видел хозяев квартир. Только хозяек. Это всегда были средних лет, красивые, строгие, недоступные и почему–то высокие женщины, наверняка с высшим образованием. И очень редко видел стариков. Куда их девают? И дети в этих квартирах шумели как–то не так, как–то очень по–деловому, да и шум этот доносился из такой дальней комнаты, что — ни приведи, Господи! — случись что-нибудь с ребенком, и добежать не успеешь…

О чаевых я и говорить не буду. Какие чаевые от настоящих большевиков?

Порог такой квартиры я и переступил однажды, чтобы вставить роскошный шведский замок в величественную дверь огромного хозяйского кабинета. И первое, что увидел над письменным столом — здоровенное цветное фото Арафата, улыбающегося, самодовольного. Вокруг Арафата висели многочисленные фотографии упитанных ближневосточных шейхов, грустное, наверное, последнее фото Насера, фото Хафеза Асада, короля Хусейна и прочих.

Из чрева книжного шкафа сверкали цветастые корешки книг, украшенные арабской вязью. Было ясно, что хозяин — деятель ближневосточного ведомства.

В полной тишине я весело ковырялся стамеской в дубовой двери, как вдруг появился старичок. Маленький, чернявый, взъерошенный, курносый, с озорными глазами, и очень небритый. На редкость очаровательный, несуразный старичок. Он прошмыгнул мимо меня в кабинет, сел в темное кожаное кресло, при этом ножки его болтались в воздухе; точно как шкодливый первоклассник, подмигнул мне и высоким голосом приказал не обращать на него никакого внимания и продолжать работать.

Работа спорилась, старичок был прелесть, настроение — превосходное, и, скорчив лицо идиота, я спросил, ткнув пальцем в фотографию Арафата:

— А это ваш родственник?

— Что?!

Старичок взвизгнул, сжался, а потом, запрокинув голову, так захохотал, что в кабинет одновременно ворвались перепуганная хозяйка и почтенная краснолицая дама в фартуке.

— Ты слышишь… Клава, — визжал в перерывах хохота старичок, — он… решил… что этот… с полотенцем… мой…

Старичка нежно понесли из кабинета. Он дрыгал ножками и вопил:

— Умираю! Родственник! Послушайте, мастер, — голос уже слышался издали, — остальные, которые в полотенцах, с откормленными харями, — все, все мои племянники… Ха–ха–ха…

Простились со мной сухо, и приглашения бывать ещё не последовало…

«Уголовник»

Вхожу в квартиру и вижу мрачного дядю. Мне становится страшновато.

— А ведь я только вчера из тюрьмы. По первому разу, веришь?

— Конечно, — угодливо сообщаю я.

— Рюмашку примешь?

— Нет, нет, мне до обивки нельзя…

— Понял. Ну, а я чуток.

Он выпил увесистую рюмку и просветлел.

— Опохмеляюсь. Вчера, от радости, что домой вернулся, перебрал немного. Ну, и сколько, ты думаешь, я отсидел?

Молчу.

— Пятнадцать суток!

Страх мой улетучился мгновенно — убийц и бандитов в тогдашней России на пятнадцать суток не сажали.

— А расскажу, за что сел — не поверишь!

Из приведенного ниже монолога моего клиента я убрал только мат.

— Ну, вот. Было это в пятницу. Шел себе с работы — я слесарничаю на Калининском, в больших домах, — шел в метро «Библиотека Ленина», шел себе нормально, ну, грамм триста принял, не больше, погода была потрясная, подхожу и вдруг вижу толпу и автобус. И «мусоров» (милиционеров) до черта.

Подхожу ближе. И вот, что наблюдаю — каких–то людей выводят из приёмной Верховного (Приёмная Верховного Совета СССР). Знаешь эту приёмную?

— Знаю (кто ж из «отказников» не знал её?).

— Ну вот, выводят «мусора» оттуда людей: баб, мужиков, кого силой, кого, кто не сопротивляется, вежливо, под локоток, и запихивают в автобус. Ну, я подошёл ещё поближе. Гляжу: одну женщину за руки волокут, а жопа её по асфальту тащится! Туфля с одной ноги слетела, юбка сползать начинает. И орёт она: «Фашисты!» Ну, огонь баба и из себя ничего. А мужики, которых выводят, к ней рвутся, тоже орут чего–то, а их давай скручивать — ну, точно, как по телевизору Южную Африку показывают! Я прямо обалдел, — ну, не могу я, когда баб бьют, — легонько так сквозь «мусоров» проскользнул и к рыжему, вроде, подумал, главному, злому такому, подхожу и говорю: «Ребята, за что вы её так? Баба ведь!» И тут рыжий — здоровый гад! — меня за руку ловко так крутанул, и швырь к автобусу; тут и другой подскочил — пинком под зад, и я влетел внутрь. А за мной и бабу эту впихнули.

— Закрывай автобус! — заорал кто–то.

И я… поехал. Ну, кино! А в автобусе все сидят и хохочут. И даже баба эта, которую волокли! Я тихонько присел и оглянулся. Первое, что понял, что хохочут надо мной. Второе, что все они евреи! Веришь?! Все до единого — евреи! На каждой морде написано! Я громко спрашиваю: «Ребята, что происходит?» А мне один, маленький такой, лысоватый, вытерев слёзы, что у него, гада, по щекам со смеха текли, сквозь хохот — слышь, всего автобуса, — отвечает: «Мы с вами едем в Израиль! Мы, наконец, добились своего!» Шутка шуткой, а мне что–то не по себе стало. А охранник — я его и не заметил в угаре — кричит: «Щаранский, прекратите ваши дурацкие шутки!» А он ему в ответ: «Как, опять обманули? Мы не в Тель–Авив едем?» А охранник ему: «Увидите скоро, в какой Тель–Авив вы едете».

Тут опять такие шуточки пошли, что и не знаешь, есть советская власть или её уже нет? А эта, которую волокли, подошла ко мне и говорит: «Когда я вижу таких, как вы, я начинаю верить в грядщую Россию!»

Скучно мне стало. Черноватый я, да и триста грамм так сразу из себя не вычеркнешь, вот и доказывай, что не верблюд. А тут еще один с бородкой подошел ко мне и говорит: «Не переживайте, приедете в Израиль героем». И представляешь, я, при моем умении пошутить, не нашёл, что этому гаду ответить…

Привезли нас в вытрезвитель на Войковской.

Согнали, значит, в одну комнату с решёточкой. И опять надо мной шуточки начались. Тут я и сломался. Кулаками в дверь, и ору: «Не еврей я! Не хочу в Израиль! Я — случайный! Русский я человек!» «Мусор» дверь открыл, я в коридор вывалился, а он мне, сука такая, ещё и врезал. Тут мои триста грамм и сыграли — я на него… и пятнадцать суток. Слышь, обидное что самое — я, пока с одним алкашом в соседней камере торчал, да улицу подметал, узнал, что евреев–то всех в тот же вечер выпустили. Вот так, за них можно сказать, отмучился…

После обивки мы с ним немного «приняли», тем более тост им был произнесён просто замечательный: «за евреев!»

Клад

Страшная это штука — снимать с огромной, столетней давности двери старую, полуистлевшую обивку. Грязь, пыль; ржавые здоровенные гвозди; вата — сгнившая, дурно пахнущая, битком набитая останками древних насекомых.

И вот однажды, с остервенением сдирая эти реликты, я увидел под слоем ваты металлическую коробочку величиною с хороший кулак, мертво привинченную к основе двери прямо сквозь крышку двумя крупными, проржавевшими шурупами с расплющенными шлицами. Забыл сказать, что дверь была филенчатая, с глубокими впадинами — упрятать в ней можно было и годовалого телёнка. Мое сердце, вконец издерганное борьбой за отъезд, с огромным напряжением выдержало внутреннюю борьбу, которая, впрочем, продолжалась лишь несколько секунд.

После первой же попытки я понял, что имеющимися у меня инструментами свинтить шурупы будет чрезвычайно трудно. Я накрыл коробочку еще не сорванным куском старого дерматина, лихорадочно соображая, как извлечь клад из двери. На мое горе, хозяйка попалась болтливая и любопытная, почти не отходила от меня, рассказывая о невзгодах своей жизни со времен Гражданской войны. Вот и сейчас она двигалась ко мне, искренне думая, что её отсутствие пагубно отразится на моем здоровье. Внутренний монолог мой в эти секунды я воспроизводить не буду.

Телефон! Затрещал мой спаситель! Хозяйка бросилась к нему, я схватил отвертку и, действуя ею, как рычагом, стал бешено отрывать коробку от двери. Отвертка согнулась; дерево трещало; изувеченный рычаг дважды срывался, кроша мои пальцы, сдирая с них кожу; ноги дрожали от напряжения, спина взмокла от пота — и шурупы, наконец, поддалась.

Но по полу снова зашаркали подагрические ноги хозяйки. Я успел прикрыть дерматином свое злодеяние и продолжал работать, как дефективный ухаживая за каждым выдранным гвоздем, вытирая вековую грязь своими истерзанными пальцами, аккуратно складывая на полу комочки вонючей ваты… Восторженному удивлению хозяйки не было предела.

И тогда я попросил её приготовить мне чай. Она послушно пошла на кухню, и именно в это, её последнее отсутствие, уже полумертвый от усталости, я оторвал, кажется, зубами проклятые ржавые винты и швырнул их вместе с коробочкой в свою рабочую сумку. Сдирал остатки обивки и обивал заново дверь я уже в полуобморочном состоянии. Но класс есть класс. Смутно помню, что хозяйка выразила свой восторг, щедро одарила чаевыми, и домой я поехал на такси.

Я немного мазохист, поэтому сначала принял ванну, перебинтовал пальцы, поел, посмотрел по телевизору футбол, отправил детей спать, затем удобно расположился с инструментом на кухне, позвал жену и в одну минуту вскрыл коробочку.

Там лежала пожелтевшая записка:

«Здравствуй, нехороший ты человек! Зачем взял чужое? Всё, что в квартире хозяина — это хозяйское. Подумай о душе своей.

Обивщик Савушкин. Март 1956 г.»

У меня хватило чувство юмора, чтобы не выброситься из окна.

Через неделю я всадил эту коробочку с ещё более мощными шурупами в огромную филенчатую дверь дома на улице Горького.

Вас интересует, какую записку я вложил в коробочку? Да ту же самую, ибо мало верю, что натура обивщиков дверей даже в далёком будущем может измениться к лучшему…

Обида

Едва выйдя из лифта, я понял, что за «моей» дверью в разгаре гульба.

Позвонил. Дверь распахнула молодая, растрёпанная, полупьяная бабёнка. Из крошечной передней хорошо была видна комната со столом, заставленным снедью и бутылками, за которым сидели человек десять.

Гульба была в том хорошо известном в России состоянии, когда граница между весельем и пьяным безумием становится неразличимой и никем не охраняемой.

— Обивщик! — завопила хозяйка. — Ой, я и забыла отменить заказ! Извини, дорогой…

— Так, я лучше завтра…

— А если завтра война? — раздался хамский бас. — Обивай сейчас! Только прими на душу сначала!

Ко мне двигался здоровенный детина со стаканом, наполовину занятым водкой в левой руке и тарелкой с капустой, солёным огурцом и хлебом — в правой. Я понял, что если выпью это, то не то что не обобью дверь, но и не найду её.

— Спасибо! Но только после работы.

— Пей!

— Лёша, не надо, — заныла хозяйка.

За столом захихикали. Мне стало холодно. Я смотрел в пьяные Лёшины глаза.

— Я не хочу пить. И обивать приду завтра.

Рванулся к двери, но могучая рука схватила мой рюкзак, и я, как марионетка, был втянут обратно.

— Пей… Очень прошу тебя… Или с русским народом западло пить, а?!

И меня не стало. Я выдул всё, что было в стакане. Под хохот гостей и протестующий крик хозяйки. Схватил с тарелки огурец и пошел к двери. Меня уже никто не держал.

Я шел по улице и, как говорится, «размазывал по щекам пьяные слезы». Потрясающие картины одна за другой вставали перед моими глазами…

…Вот я резко бью Лёшу в солнечное сплетение, он сгибается, и тогда мощным ударом по затылку я укладываю его на пол. Вот я выплескиваю водку в ненавистную рожу, разбиваю о стенку стакан и с осколком в руке иду убивать эту гадину. Вот я бью ногой ниже его живота, он с воплем сгибается, я спокойно делаю несколько глотков из стакана и выливаю остальное ему за шиворот.

Домой я добрался благополучно.

Ночью мне снились бои с палестинцами, которых я сотнями косил из огромного, хорошо скрытого в засаде пулемета…

О днях работы в ресторане «Баку»

Два года моей «отказной» жизни, благодаря незабвенному дяде Коле, я проработал плотником в ресторане «Баку»…

Официанты и работники кухни покидали ресторан около часа ночи. Вместе с ними покидало ресторан огромное количество мяса, рыбы, фруктов, овощей, специй и недопитых клиентами вина и водки. Случалось, что ресторан покидала даже чёрная икра. Никакие милиционеры и бывшие служащие КГБ не помогли.

И директор обратился за помощью к нам, работникам ресторана. Он объявил, что отныне дежурство будет осуществляться силами самих работников ресторана. Я, плотник, оказался в списке дежурств под номером три.

Как прошли первые два дежурства, не знаю, но в назначенный день, в 0 часов 30 минут я занял свое место. Ровно в 1 час 00 минут появился первый официант. Коридор перед выходной дверью был узкий, поэтому свою огромную сумку он тащил обеими руками впереди себя, подталкивая её коленками. Когда он поравнялся со мной и опустил сумку на пол, я встал и открыл возмущённый рот. И он немедленно наполнился куском мягчайшей, ароматной, ещё теплой бастурмы. В то же мгновенье в нагрудный карман пиджака с хрустом опустилась трёхрублёвая ассигнация. Бастурма во мне и спина официанта в проёме двери растворились одновременно.

У следовавшей за ним официантки рюкзак был размером уже с автомобиль «Жигули». Из него просто–таки несло бараниной. На этот раз мой рот был выключен поцелуем, трёшкой и чем–то мягким, завёрнутым в целлофановый пакет.

И я обнаглел.

Через пятнадцать минут я перевел содержимое нагрудного кармана в бумажник. Бутылки аккуратно складывал в сумку. Целовался так, что перестал думать о жене и детях. Хлопал официанток по задам. Угодливо тащил их сумки. Дважды бегал за такси. Накричал на официанта, который ничего не выносил. Когда могучими рядами пошли работники кухни — пожилые, злые, крепко сколоченные женщины, — я стал брать только свежей бараниной.

Домой я ехал на частнике. В моем бумажнике была полумесячная зарплата. Выпивки — на месяц. Уже дома на дне сумки я обнаружил несколько яблок, два соленых огурца, отгрызенный кусок колбасы и пучок укропа. Я понял, что не брезговал ничем.

***

Клиент ущипнул официантку за попу и немедленно получил от нее по морде. Случай в ресторане беспрецедентный. Бить клиента по мордам? И какого клиента — заказавшего икру, шашлык из осетрины и коньяк! Правда, однако, и в том, что щипание официанток за задницу в меню не входит. Но от официанток требуется некоторое терпение. Это же ресторан все–таки, а не академическая столовая.

А клиент к тому же накатал «телегу», где было заявлено, что никого он не щипал, а только «хотел снять с задницы официантки таракана, которыми кишмя кишит этот ресторан». Самое неприятное, что насчет тараканов — чистая правда. И что теперь делать?

Поэтому в кабинете директора ресторана шла унылая беседа. Директор стоял около плачущей официантки и тоскливо покачивал головой.

— Ты что, Красная Шапочка, а? Потерпеть не можешь?

— Никакая я не Красная Шапочка. Но он же больно ущипнул, гад такой. Поэтому я и врезала…

— Что делать будем?

— Не знаю, Ратмакуил Алабетисович…

— Ну, иди. Я подумаю.

Официантка встала, оправила передник и повернулась к двери. И директор лениво, по привычке ущипнул ее за многострадальную задницу. Она обернулась, и директор, видимо вспомнив, что сотворила его подопечная в почти аналогичной ситуации, отскочил от нее метра на два, как настоящий джигит.

— Да вы то что, Ратмакуил Алабетисович?.. — ласково спросила девушка.

— Фу ты… совсем очумел… Боюсь теперь, Красная Шапочка.

Официантка вытерла слезы и, успокоенная, выскользнула из директорского кабинета.

О днях работы в Театральном училиЩе им. Щукина («Щукинка»)

После Олимпийских игр 1980 года в Москве меня из ресторана «Баку» выгнали, ибо по закону Азербайджанской ССР работать плотником, имея высшее образование, нельзя. И однажды я пошел по объявлению устраиваться плотником в Театральное училище им. Щукина, в театральном обиходе — «Щукинку».

Уверенный в безнадежности своего предприятия, я, назло всему, надел свои лучшие одежды, чисто выбрился и выглядел оттого столь чуждым славному плотничьему клану, что проректор по хозяйственной части, молодой самоуверенный коммунист, увидев меня, расхохотался:

— Вы?! Плотником?! Ну, что ж, я подумаю. Посоветуюсь. Подожди… прошу прошения, подождите меня в коридоре. И забрав мою трудовую книжку, исчез в своём кабинете.

И я отправился гулять по коридору театрального училища.

Как раз в этот момент началась перемена, и мне показалось, что я попал не в коридор, а оказался в середине феерического, радостного спектакля, исполняемым юными дарованиями. Фигуры, лица, позы, жесты и одежды студентов были так молоды, так красивы, элегантны, разнообразны и раскованы, что у меня просто–таки заныло сердце от желания работать в этом храме богемы. И всё, составляющее сей храм, двигалось, гудело, смеялось, хохотало, кричало, целовалось, и я не мог оторвать глаз от этой вакханалии молодости и красоты. А в самом конце перемены ко мне подошёл красивый юноша и уставившись на меня круглыми, изумлёнными глазами, спросил:

— Понимаете, мучаюсь с кроссвордом. Может вы знаете: столица социалистического государства, шесть букв, первая буква — «м», третья букв — «с», оканчивается на букву «а». Не знаете?

Совершенно обалдевший, не чуя подвоха, отвечаю:

— Может быть… Москва?

— Я тоже так подумал, но почему тогда «социалистического», а?

И вежливо попрощавшись со мной, исчез…

Перемена, к моему огорчению, скоро кончилась, дверь проректорского кабинета распахнулась, вышел «сам» и, весело улыбаясь, заявил:

— Мне сказали, что плотником вас взять можно.

До сих пор слова эти переполняют меня гордостью. Так и вижу седого генерала, рубанувшего воздух своей трудовой с 1937 года ладонью и бросившего в черную телефонную трубку моему проректору:

— Ладно! Бери его! Но следи! Если что — помогу. Проверь только, не вооружен ли…

***

Любимейший профессор училища, блистательный Владимир Георгиевич Шлезингер.

Величественно спускается с лестницы. Как всегда, элегантный, чисто выбритый, пахнущий отличным одеколоном, в неизменной черной водолазке, в строгом, отлично сшитом тёмно-сером костюме. Одна рука в кармане брюк, другая, белая, холеная, аристократичная, картинно свисает вдоль тела. С ящиком инструментов поднимаюсь ему навстречу.

Нависая надо мной:

— Эээ, любезный… вы новый плотник, не так ли? У меня что–то не очень получается с замком в четырнадцатой аудитории.

И, продолжая шествие вниз, уже за моей спиной, не оборачивая головы:

— Я был бы очень вам признателен… очень… очень…

Немедленно привожу замок в порядок. На следующий день, на той же лестнице, при том же взаимном расположении тел:

— Большое человеческое спасибо. А я приготовился ждать результата только через месяц. Замечательно удивлен. Вы не инопланетянин?

И вдруг, спустившись на пару ступенек вниз и поравнявшись со мной, наклоняется к моему уху и шепчет:

— Вы знаете, я убежден, что мы оба инопланетяне.

И, подмигнув, продолжает свой царственный спуск по лестнице.

…Собрание, посвященное аварийному состоянию нашего училища, вызванное, во многом, попросту хулиганским отношением студентов к своей альмаматер. Унылые выступления с неизменными «бороться», «искать пути», «наказывать», «призывать» и так далее. И, наконец, слово получает профессор Шлезингер:

— Традиция наших студентов превращать училище в отхожее место принесла свои замечательные плоды. Мне, например, было противно находиться в сверкающей чистотой театральной школе Вены. Изувеченные капиталистической системой воспитания студенты этой школы фанатично оберегают её здание, которому уже без малого 200 лет. Самое отвратительное во всем этом, что за обучение искусству лицедея они платят деньги, и немалые. Наши же студенты, напротив, получают деньги, правда, малые. Таким образом, исходя из формальной логики, можно заключить, что одни платят деньги за право сохранить свою альмаматер, а другие получают деньги за право уничтожить её. И только резкое увеличение стипендий нашим студентам позволит, на мой взгляд, в кратчайшие сроки решить эту благородную задачу. И последнее. Есть понятие более страшное, чем хулиганство. Это — неинтеллигентность. Так вот, неинтеллигентный актер еще сумеет прокричать несколько фраз из репертуара разрешенной драматургии. Но не более. Пока не поздно, подумайте об этом на досуге, господа.

Последнее слово он произнес с таким презрением к своей аудитории, что в зале даже не раздалось аплодисментов.

***

Главной работой партийной ячейки училища было вывешивание на стенах училища огромных стендов к беспрерывным юбилеям коммунистических режимов и проходимцев, возглавляющих эти режимы. От увешанных гранатами Кастро и Ортеги до лощеного Хонекера и свиноподобного на азиатский манер Ким Ир Сена. Речи трёх сменявших друг друга советских старцев тиражировались в каждом коридоре, и единственно пустым, то есть чистым от этого хлама местом, была святая стена с портретом первого, всеми чтимого ректора училища, профессора Бориса Евгеньевича Захавы, руководившего училищем с 1925 по 1976 годы.

Склеиванием, мазанием, рисованием, подбором материалов для этих красочных безумств занимались десятки бедных первокурсников, свободных от занятий — уже со второго курса охотников делать эти стенды найти было невозможно. А я постоянно снимал, вешал, перевешивал эти многотонные свидетельства «успехов» социализма. А также менял на них истерзанные петли.

И всем этим руководила Ася Михайловна, маленькая, невероятно умная, поразительно эрудированная женщина с печальными еврейскими глазами. Страсть, с которой она отдавалась этим стендам, была для меня совершенно необъяснимой. Иногда я с ужасом думал, что она действительно любит их… как детей, которых не было у нее, да и не предвиделось. По грубым мужским меркам, она не вызывала особенных эмоций…

Однажды, вешая очередное чудовище, посвященное чему–то на Кубе, я обратил её внимание на то, как огромен Кастро по сравнению с крошечными под ним фотографиями счастливого кубинского народа.

— Ася Михайловна, почему так непропорционально велик Кастро? Знаете, без лупы и не рассмотреть народ его…

— А разве народ имеет какоенибудь значение? Участник мизансцены, не более…

Обрадованный её ответом, я попытался спросить еще о чем–то «эдаком», но получил резкий ответ:

— Марк, не надо задавать вопросы, ответы на которые очевидны.

И добавила:

— Каждый проживает свою жизнь.

Больше я к ней душу не лез.

***

Профессор, специалист по западноевропейской культуре, Ю. А. Бродский.

Чиню у него дома дверь (я не чурался «халтурки»). Он всё знает обо мне (с моих слов) и бубнит — я запомнил некоторые из его перлов:

«Судьба нашего народа — диаспора. Бог швырнул нас в этот поганый мир, чтобы было ему, чем заниматься».

«Россия без евреев? Это невозможно себе представить. Чушь какая–то. Трехсотлетними узами перевязаны наши истории. Между Мечниковым и мною — легион великих умов и легион придурков, включая моего дядю чекиста, уничтожавшего русских интеллигентов».

«И что же, если я не уеду, меня посадят в зоопарк? Черт с ним, лишь бы давали немного еды, книги и хотя бы одного слушателя».

«Студенты — идиоты. Они думают, что можно играть только личность. Не понимают, болваны, что каждый жест, каждая фраза существуют в рамках той эпохи, которой принадлежит эта личность. Поэтому у нас француженки Мольера топают по сцене, как Людмила Зыкина; Гамлет фехтует, как спортсмен, а ДонЖуан лапает донну Лауру, как дядя Вася тётю Валю. Училище ставит милую мольеровскую шутку „Смешные жеманницы“, я приготовил, в связи с этим, роскошную лекцию о парижских салонах, где в то время главенствовала мода на претенциозность, рождённая из претенциозной литературы. А на лекцию пришло… десять человек. Будут искать образы в глубинах текста и в Большой Советской Энциклопедии… Впрочем, если ваш кумир Высоцкий играл Гамлета с гитарой в руке, то зачем вообще культура актеру? Может быть, действительно достаточно нутряного, звериного, что ли, чутья? Кстати, если вам интересно, я думаю, что Высоцкий был, прежде всего, гениальным бардом и лишь потом актером. Много потом… Невозможно везде и всюду играть самого себя…»

Или вдруг потрясает меня следующим монологом:

— Почти все наши режиссёры творят под себя, под свои концепции, забывая об эпохе, в которой происходит действие, о нравах этой эпохи, о характерах… Возьмите «Отелло»… Вам интересно слушать меня? Ну, замечательно. Так вот, поделюсь с вами некоторыми из моих знаний. Сюжет «Отелло» почти полностью взят Шекспиром из написанной знаменитым в своё время итальянцем Джиральди Чинтио в году, кажется, 1566–ом, новеллы «Венецианский мавр» и, что весьма примечательно, переведённой на английский лишь в восемнадцатом веке. А наш дорогой Шекспир написал «Отелло» в 1604 году! При этом достоверно известно, что он ни слова не знал по–итальянски! Отсюда следует, что полуграмотный поставщик сукна Шекспир никак не мог написать «Отелло», как и вообще он ничего не мог написать!

У меня волосы встают дыбом на голове. Шекспир — полуграмотный… не писал никаких пьес… господи, да что же это?

— Ах, Марк, оставим эту тему, она требует колоссальных исследований, талантливейших и непредвзятых литературоведов, блестящих знатоков старого английского языка, да надо ещё преодолеть тысячи и тысячи докторов наук, защитивших на Шекспире свои словоблудия, не об этом сейчас речь. Так вот, герой новеллы Джиральди Чинтио Отелло — мавр, добившись больших успехов в военном деле, стал весьма знаменитым, и его полюбила белая девушка Дездемона, и они, несмотря на сопротивление родителей Дездемоны, поженились. В это время синьория Венецианской республики назначила Отелло начальником гарнизона на Кипре, куда он и отправился со своей женой. И был в его отряде некий прапорщик — в пьесе он фигурирует под именем Яго, — который влюбился в Дездемону. Отвергнутый ею, он решил отомстить. Дальше вы всё знаете, но самое главное состоит в том, что этот прапорщик уговорил обезумевшего от ревности Отелло убить Дездемону чулком, набитым песком (!), а чтобы скрыть следы преступления, обрушить на труп крышу дома, где жили Отелло и Дездемона. И Отелло согласился! Как вам этот благородный мавр?! Но не он сам так по–звериному убил Дездемону, а вызвавшийся «совершить правосудие» сам прапорщик (он боялся, что Отелло в последний момент дрогнет), на что получил немедленное согласие своего подлого и трусливого начальника! Паскудный мавр! Потом они рассорились, прапорщик обо всём донёс, скрыв, что убийцей был именно он. Ему не поверили, допросили с пристрастием, при этом страшно изувечили и скоро он умер. Вызван был на допрос и мавр. Он всё отрицал, но был разжалован, сослан в дальний гарнизон, где его нашли и убили родственники Дездемоны. И поделом! Вот подлинная история! Вот характер века, в котором жили герои этой трагедии! Вот характеры героев этого века! И поэтому меня тошнит от остужевского и бондарчуковского мавров! Никто из них не увидел в Отелло зверя, воистину мавра, глупца, не давшего себе труд разобраться в этих идиотских платочках, в примитивной лжи Яго. А почему? Они не ведали эпохи, они не читали нужных книг, они играли так называемую попранную честь, поруганную любовь, ревность, примеров которых в те годы было не так уж много, а всё больше крови, рабской привязанности и железных поясов верности на нежных животах несчастных жён…

Да что там Остужев и Бондарчук! Сам Пушкин, и тот заявил, что «Отелло от природы не ревнив — напротив: он доверчив». Но у Пушкина, увы, было оправдание: он сам обладал безумно ревнивым и вспыльчивым нравом — потомок арапа! Можно только догадываться о глубине внутренних переживаний Пушкина, когда он замечал знаки внимания, оказываемые своей красавице супруге Николаем I, или унижавшие его ухаживания за его женой со стороны светской молодежи. Кто для неё был Пушкин? Неудачливый картёжник да рифмоплёт…

…Много лет спустя, уже в Израиле, я прочёл замечательную книгу Ильи Галилова «Игра об Уильяме Шекспире, или тайна великого феникса», в которой блистательно доказано, что все пьесы Шекспира написал никакой не Шекспир, а… Кто? Книга, увы, не даёт однозначного ответа, хотя предполагаемые авторы и указываются.

…Только евреи и запомнились мне из профессорско–преподавательского состава училища. Ах, какие это были яркие личности! Да, я субъективен! Более того, я смею думать, что мы — великая нация! А объективность — это всего лишь констатация того факта, что мы составляли один процент населения России… И только.

Странно другое — среди студентов училища почти не было евреев! Такое ощущение, что после убийства Михоэлса евреев как отрезало от сцены…

***

Грустный профессор В. С. Гурвич. Кафедра русской литературы и истории русского театра. Он, что называется, «прочитал» меня после первого же разговора, хотя говорили мы всего лишь об оконных стеклах училища, которые студенты выбивали с необыкновенным упорством. Он грустно вещал мне, в то время как я вставлял замок в дверь его уютной квартиры:

— Это когда–то я возмущался, слыша за своей спиной: «Почему это русскую литературу преподают евреи?» А сейчас — нет. Я понимаю русских. Это пробуждение самосознания. Ощущение гордости, независимости. Пришло их время. Как бы отнеслись в Иерусалиме к преподаванию Торы арабом? Они уже могут обойтись без нас. Россия на пороге больших перемен. На пороге пира славянофилов… Езжайте, бегите и постарайтесь быть счастливым. А я счастлив тем, что у меня есть место на еврейском кладбище.

Глаза его вдруг становятся круглыми:

— А русскую литературу вы будете там читать?

— Постараюсь, — растерянно отвечаю ему.

— Как можно без русской литературы?.. А мне сейчас так тяжко, так муторно: должен рассказывать студентам о «Бесах» Достоевского. Вы читали, разумеется?

Глаза его стали такими строгими, что я вздрогнул. Не сомневаясь в ответе, он продолжал:

— Рассказывать… Да не рассказывать, а выворачивать себе язык… поганить совесть свою ложью…

И добавлял с тоской:

— Черт бы побрал этих студентов… Дались им эти «Бесы»! («Бесов» ставить студентам так и не разрешили).

И вдруг, озираясь, прошептал:

— Знаете, я совершенно уверен, что Ленин не читал «Бесов», иначе… Вы меня понимаете?

И после паузы:

— Да, что там говорить, я боюсь сказать студентам, что Чехов ненавидел русских интеллигентов, презирал их, понимал, что именно они доведут Россию до точки…

И, сгорбленный, отправился готовить мне кофе…

***

…Профессор Эйземан. Упитанный, хитрющий. Блестящий знаток Вахтанговского театра, отличный педагог, весельчак, острослов, большой любитель женского пола, язвительнейший критик, всегда задолго раньше ветра знающий, куда тот изволит подуть.

Халтурю у него дома. Профессор в отличном расположении духа:

— Голубчик, я тебя угощу сейчас таким анекдотом! Слушай! Разговаривают два грузина (переходит на утрированный грузинский акцент):

— Гиви, дорогой, что такой печальный?

— Не понимаю, что происходит… Маме её купил «Мерседес», папу устроил в министерство, брата — в посольство, сестру выдал за народного судью–миллионера, ей купил четвертый по величине в мире бриллиант, третий раз вожу её на пароходе «Шота Руставели» вокруг света в каюте «Люкс», а она не отдаётся!

— Что ты говоришь? И чем мотивирует?

Он радостно хохочет. Я молчу.

— Дойдет! Дойдет! — кричит он. — Гениальная же штука!

Это из тех «театральных» анекдотов, которые смешны не блистательной остротой в конце его, а той обыденностью, которая равна абсурду. Представьте себе как следует ситуацию, и это интеллигентное «чем мотивирует» в устах дельца–грузина, и воистину непонятная мотивация упрямой девицы, и вам станет смешно. И даже очень. Меня анекдот «взял» в конце работы, и я потом похохатывал до отхода ко сну. А профессор не унимался:

— Ты Гриценко помнишь? Ох, это был актёрище! Но пил жутко. Играл он однажды в какойто хреновине знатного комбайнера, коммуниста, отличного семьянина и притом знатока Ленина, Маркса и Канта, коих читал, разумеется, в подлиннике. И была там сцена, — профессор засмеялся булькающим смехом, — в которой этот герой после пахоты должен произнести гневный монолог в лицо председателю: что–то там не то пахать его заставили. Очень, знаешь, интересная тема. А наш Коля Гриценко — да будет земля ему пухом! — перед этой сценой принял грамм, если не ошибаюсь, триста. И все слова забыл начисто. И вместо эпохального монолога схватил председателя–орденоносца за лацканы пиджачка, приподнял и давай его трясти со всей своей богатырской силой! И орать:

— Я тебе, сука, покажу, как к колхозному движению относиться надо!

Зал вопит от восторга, головка председателя, как колокольчик степной, во все стороны болтается, медали звенят, рабочие сцены, тоже поддатые, от хохота попадали… Ужас! Рубен Николаевич Симонов отстающих колхозников на сцену еле выгнал спасать председателя. Тот потом от месткома путевку бесплатную в дом отдыха выбил. А пресса (профессор аж повизгивает от восторга) кричала на следующий день, что это лучшая сцена спектакля! Самая искренняя! Шекспировской силы! Никого потом на роль председателя найти не могли. Редко кто из студентов старшекурсников соглашался. С большими перерывами шел спектакль.

Утирая слезы, профессор удаляется.

Через минуту прибегает:

— Марк, голуба, ты любишь путешествия и секс?

— Д–д–да, — осторожно отвечаю я.

— Так иди на …!

Оба навзрыд хохочем.

После окончания работы сидим, закусываем, и профессор вдруг совершенно серьезно, без патетики, без актерства говорит мне:

— Только три вещи есть в жизни: театр, женщины и анекдоты. И я жалею тех, кто не ощутил воедино эту прекрасную триаду. А все остальное — это …!

И мы звонко чокнулись.

***

…Профессор Пинский. Блестящий режиссер, один из любимейших педагогов училища. Страстно преданный своей работе. Бледный, больной, тяжело дышащий человек с горящими глазами. Его постановка в училище «Смерти Тарелкина» Сухово–Кобылина явилась таким беспощадным зеркалом жестокого, блудливо-лживого советского режима, что после окончания спектакля весь зал встал и подарил счастливому постановщику такие несколько секунд тишины, которая любой овации паче. И лишь потом разразилась буря аплодисментов. Это было первое и последнее представление спектакля.

Однажды, я всего за полчаса до начала уж не помню какого спектакля, работая, как бешеный, успел восстановить внезапно рухнувшую декорацию. Помню, что счастливый и опустошенный, сидел я после этого «трудового подвига» на полу темного задника сцены и отдыхал. Профессор Пинский тихо приблизился ко мне, провел ладонью по моим еще влажным волосам и с характерной своей хрипотцой произнес:

— Спасибо, милый. Век не забуду.

Помолчал.

— Я мечтаю поставить «Мастера и Маргариту». И мне нужна атмосфера Иерусалима. Я всегда должен подышать тем, что потом будет на сцене. И я обязательно побываю в Иерусалиме… но только в другой жизни… Спасибо, милый, спасибо тебе.

Это был мой единственный «разговор» с выдающимся режиссером, профессором Пинским.

***

…Молодое и уже звенящее на многих московских сценах дарование — режиссер Черняховский. Едкий, остроумный, худой, неожиданный человек. Первое же обращение ко мне:

— Шалом! Как дела? Скажите мне, пожалуйста, просьбы тех евреев, которые не хотят ехать в Израиль, вы исполняете?

Вместо ответа, спрашиваю:

— Неужели на моем лице написано, что я еду в Израиль?

— Дорогой мой, на вашем лице написано, что вам не разрешают уехать в Израиль.

Все его просьбы я исполнял с удовольствием.

***

Сенсация!! Наше училище посетила делегация студентов Школы искусств из Лос-Анджелеса. Я описал это событие в приводимом ниже рифмованном репортаже:

Посещение «Щукинки американскими студентами в мае 1987 года

Отменили репетиции, отменили танцы —

— В Щукинском училище — американцы!

Власть ещё советская, а такое чудо:

В системе Станиславского — система Голливуда!

Их сопровождает человек из органов,

Но не тот, что прежде — в макинтоше, с орденом,

А вальяжный, ласковый, с благородным ликом,

С манерами, у лорда как, да с английским Диккенса.

Ректорыпроректоры, обычно очень грозные,

Стали от волнения тихие, розовые;

Топчутся, тыкают пальчиком, потея,

В засиженные мухами портреты корифеев.

Щукинцы пылают, как протуберанцы:

— Отпустите, ректоры, к нам американцев!

Наконецто! Вот они! Из дверей ободранных

Выплывают ректоры, Америка и органы.

Ах, как взвыла Щукинка: не верится даже —

Америка, Америка не из репортажей,

Не из телевидения, не из «Крокодила»,

Америка, Америка в Щукинку входила!

Их руководительница вышла к рампе — грация! —

И порусски выдохнула: — Здравствуйте, собратья!

А потом, как колокол, по сердцам, по стенам:

— Господи, дай мира нам, дай нам сцену!

Вырви, Боже, плевелы! Посади нам мирт!

Мир отдать бы молодости — и настал бы мир!

И нельзя друг другу нам

ложем быть Прокрустовым —

Одна идеология, коль истинно искусство!

Одна любовь великая! Душа — одна! И исповедь…

И она заплакала, не стыдясь — актриса ведь…

И застыла, Щукинка, Вахтанговская студия:

Отличает сердца крик она от словоблудия.

Окончились речи, выступили музы,

Выкатились гении, как шарики из лузы.

Как всё одинаково — что игра, что темы.

Кто же это выдумал соц да капсистемы?..

Но одна нашлась у них — гибкая, как щука,

С такой роскошной грудью, что стонала Щукинка.

В трико свое затянута, металась,

как искусанная…

«Танцем» называлось это рейганоискусство.

Отгремели музы, начались вопросы,

Веселые, ехидные, кусачие, как осы.

Хохотали, охали… Щукинка бурлила,

А этот, что из органов, — трудился, регулировал.

И время наше мчалось, как в славную попойку…

…Досталось нам общаться всего часок какойто,

Чтоб возвратиться снова

под сень ракетной стражи,

Газетных фельетонов и телерепортажей…

Этот «шедевр» под девизом «Восторженный» был послан потом мною на поэтический конкурс. Стихотворение провисело на стенде вместе с другими (на мой взгляд, на редкость бездарными) около трех недель. Оно, несомненно, нравилось студентам, и они, (по результатам голосования) дали ему в итоге первое место. Но когда пришло время раскрыть девиз, я этого не сделал. Трезвый плотник, обожающий театр, спорящий со студентами, ведущий беседы с профессорами, и так был достаточно одиозной фигурой в училище. Но плотник, ещё и получающий призы на поэтическом конкурсе — это уж было слишком. Да и приз–то был — два билета на какой-то серый спектакль в Театре им. Вахтангова, куда я и так имел практически свободный доступ.

Мое авторство сохранилось в тайне.

Меня искали, но не нашли…

Но не хватило у меня мужества отметить в стихотворении, что блистательная руководительница американских студентов носила на своей груди сияющий, из серебра и изумруда сотворённый магендавид…

***

Вставляю замок в дверь нового ректора — блестящего, характерного комика Владимира Этуша.

Но в жизни он был серьезнейшим, даже суровым человеком, всегда элегантно одетым, с неизменной кожаной папкой в левой руке. Высокий, красивый, крутоносый, густобровый, он своим видом и поведением будто оправдывался за сыгранные им роли проходимцев, дураков и негодяев.

…Итак, вставляю себе замок, очень собою доволен, всё ладится, всё поёт. Профессор трудится в своем кабинете, поэтому моя работа требует тишины и даже элегантности. Дверь — гигантское дубовое сооружение конца девятнадцатого века — одной своей стороной в кабинете Этуша, другой — в секретариате, где властвует старая театральная дева Симона Вахтанговна, страстно влюбляющаяся в каждого нового ректора училища. В кабинете, изредка поглядывая на профессора и стараясь при этом не рассмеяться, работу я закончил и теперь тружусь по другую сторону двери, в секретариате, повернувшись, естественно, к хозяйке задом, который и находится под пристальным её наблюдением. Время от времени раздается её шипение;

— Не так громко, любезный! Профессор работает!

Или:

— Боже мой, сколько сора! Ужас! Неужели нельзя было эту работу проделать вечером?

— Вы думаете, вечером было бы меньше сора?

Мадемуазель ищет валокордин.

Но все это нисколько мне не мешает, а даже наоборот, подчеркивает важность и даже величие этих минут.

И вдруг в замке что–то щелкнуло. Холодея, я понял, что от моих ударов сорвался предохранитель. И теперь вернуть его в прежнее положение, другими словами, открыть дверь, можно только со стороны профессорского кабинета — ключи от замка к этому хитрющему предохранителю не имели никакого отношения. Но красивая круглая ручка, предназначенная для снятия с предохранителя и, соответственно, открытия двери, находилась у меня, и, таким образом, чтобы открыть дверь, надо было переправить ректору эту ручку, что было совершенно исключено при закрытой двери. Единственное, что можно было сделать — протащить под дверью отвёртку, которую выдающийся актер должен был вставить в специальную прорезь замка, маленькую и глубокую, и повернуть… Заставить Этуша проделать все эти манипуляции?!

Оттого, что наступили, видимо, последние минуты моего пребывания в училище, меня охватило веселие отчаяния. И я забарабанил в профессорскую, мною же обитую бордовым дерматином, дверь. Я обивал, я и барабанил. Охваченный «радостью бездны на краю».

— Он сошел с ума! — умирая, прокричала Ульяна Турандотовна (я так и не смог запомнить её имя и отчество; знал только, что они намертво связаны с Вахтанговским театром).

Лет сорока с хвостиком, тоже фанатичка театра, машинистка Манечка помчалась за водой.

Я избивал дверь. Наконец из глубины ректорского кабинета послышался придушенный обивкой, но всё еще львиный рык:

— В чем дело?

— Профессор, — завопил я, — мне нужна ваша помощь!

Рубена Симоновна шумно пила воду под шепот Манечки:

— Успокойтесь, милая! Поберегите себя!

В замочную скважину прорвался свежий голос Этуша:

— Что, собственно, произошло?

— Владимир Абрамович, замок захлопнулся. Вы взаперти. И только вы можете освободить себя. Иначе придётся ломать дверь, а, значит, и училище!

— Интересно…

Я продолжал четко рапортовать:

— Владимир Абрамович, я просуну под дверь отвертку. Вы возьмете её, вставите в углубление замка, которое находится в самом его центре, — не найти его невозможно, — и повернете налево, всего один раз!

— Вперед! — скомандовал ректор.

Я с бешеной силой, кромсая дверь, вбивал между нею и паркетным полом отвертку.

— Ну?! — орал я.

— Ещё!! — орал профессор.

— Ну?!

— Капельку ещё… Так… Есть!!

Профессор, чуть кряхтя, вытащил из–под двери отвертку. Я ликовал.

— Я забыл, что делать дальше! — прогремел его голос.

— Вставьте отвёртку острой её частью в прорезь в центре замка!

— Вставил!

— Поворачивайте налево!

Пыхтение.

— Представьте себе, не поворачивается!

Это был конец. Как светлая дорога, которая вдруг кончается безнадежным обрывом.

— Ну?! — профессорский голос поднялся до угрожающих высот.

— Он его замучает!! — прорыдала Труфальдина Молчановна.

— Я долго буду стоять, как идиот, с вашей отверткой, вставленной в прорезь замка? — донесся до меня жуткий голос следователя сталинских времен из пьесы по роману Чингиза Айтматова «И дольше года длится день».

И тут меня осенило (было что–то в этих следователях, было!):

— Если я говорю «налево», то с вашей стороны это значит «направо»!

И, сам себе ужаснувшись, добавил: — Соображать надо!

Тело Евгении Багратионовны мягко стукнулось об пол.

Дверь распахнулась. Надо мной, как памятник Петру Первому над несчастным Евгением, вздымалась фигура Владимира Этуша. И указав рукой на открытую дверь, он изрек:

— Вот так надо работать!

Подмигнул мне и сунув отвертку в нагрудный карман моего халата, величественно удалился вглубь кабинета.

Ульяна Борисовна улыбалась мне, лежа на полу.

Вот и все мои воспоминания о профессоре Этуше.

Рассказы

О любви

Это было на втором курсе. Влюбился я вдруг, после летних каникул, когда она, загорелая, похорошевшая, с «туманом в глазах», вернулась с юга, с моря, где в составе группы аквалангистов тренировалась перед соревнованиями. Она была фанатиком подводного плавания и имела высокий по нему спортивный разряд. А надо сказать, что я не то что в подводном, но и в надводном плавании был так себе… Но не об этом речь, а о любви…

Я сразу определил свою любовь как безнадежную. Что, как ни странно, развязало мне язык. Я иронизировал, кокетничал, писал ей стихи по любому поводу и однажды легко, естественно, признался в любви на пятом курсе.

На самом деле я не знал её. Совершенно не знал. Она была увлечена подводным плаванием. Каждое лето она укатывала со своими подводниками и возвращалась загорелая, печальная, настолько чужая, что я боялся подходить к ней. Однажды я провожал её на сборы. И увидел всю группу. Мускулистые парни, стройные, крепкие девушки, все спокойные, красивые, с огромными рюкзаками. Альпинисты, скалолазы, подводники — в общем, клиентура Владимира Высоцкого. Романтики. Знакомые мне только по песням о них. В жизни я их не знал и боялся. Они презирали этот мир, плевали на него с высот своих или из своих глубин. Один из них легко взял её за талию и увёл. Она даже не обернулась. Она не любила меня. Но привыкла к моей любви, и ей не хотелось терять её. Подводники были в этом плане ненадёжны. Надёжны они были только под водой.

В конце пятого курса я сделал ей предложение. И оно было принято. Безрадостно, спокойно. А я смотрел в её глаза и пытался увидеть хоть отголосок ответного чувства. Ничего… кроме морских волн и несмываемой печали. Я предполагал, что с одним из подводников у неё был несчастный роман. Однажды я увидел его в институте. Он ждал её. Брови его были белыми, глаза синими, плечи прямыми, как будто на них висел акваланг, а под тонкой рубашкой перекатывались мускулы. Она подошла к нему, и они ушли. Гляделись они великолепно — высокая, стройная, русская пара…

Итак, моё предложение было принято. Мама плакала всю ночь. Дядя Коля, мамин брат, у которого мы тогда жили, сказал просто: «Идиот! Они же тебя с салом сожрут!». Он был грубоват и любил меня.

Отец моей невесты, суровый, высокий, седой, импозантный, работал в каком–то главке. Узнав, что мой отец погиб на войне, сказал: «Это очень хорошо! А то ведь ваши не оченьто в войну отличились, а? Но твой — молодец!»

Много позже я написал:

Спасибо, что погиб ты, папа!

Я понял — гибель на войне

Была твоей отцовской платой

За снисходительность ко мне…

Что знал я тогда о евреях–героях, что вообще знал я тогда о своём народе? И по сей день мне стыдно, что ничего по существу не мог ответить русскому патриоту, надо сказать, честно прошедшему войну от лейтенанта до подполковника. Я видел его ордена и медали. А что не любил евреев — кто ему поставит это в вину? Кто ж их любит? Обычное дело, господа.

Мать её, крашенная, с вечной папироской хриплая дама, занимавшая какой–то важный пост в Министерстве химической промышленности, любила повторять: «Теперь у нас все национальности есть! Можно открывать выставку международной солидарности!».

Но самое страшное предстояло впереди — объяснение со своей роднёй.

В одну из пятниц, вечером — значит, по еврейскому закону уже в субботу, — как обычно, семья собралась в доме деда. Под Москвой, в тогдашнем полуеврейском местечке Перловская. Дед вернулся из синагоги в отличном настроении. Упоительно пахло фаршированной рыбой. Раскрасневшиеся тётки и мама ловко расставляли тарелки и рюмки. Укрытая белой салфеткой, ждала своего часа пышная субботняя хала.

И я вдруг с ужасом понял, что мне надо уходить из этого мира. Что буду пить водку с тестем. И закусывать ветчиной. Потом я представил своих будущих родственников за дедовым столом и почувствовал, что теряю сознание. Но я был влюблён…

— Дед, я женюсь.

— Мазал тов! Она из хорошей семьи?

— Да… Но она… русская.

— Гойка, значит?

Лицо деда по–детски покраснело, он стал щипать бороду.

— А еврейских девушек уже нет?

— Так получилось…

Ну и тишина настала… Дед тяжело встал из–за стола, подошёл ко мне, положил руки на мои плечи и смотря на меня потемневшими глазами, прошептал:

— И ты всё это бросишь? Шабес теперь будет без тебя?

И не дождавшись ответа, правой рукой дал мне тихую пощёчину. Но у меня из глаз брызнули слёзы.

Я схватил портфель и убежал. И всю дорогу до железнодорожной станции отчаянно ревел.

Как решался мой вопрос в небесной канцелярии, никто, кроме деда, конечно, не ведал…

Меня отправили на месяц в военный лагерь. Я вернулся из лагеря лейтенантом и позвонил ей с вокзала. К телефону подошла младшая сестра. Она всегда смотрела на меня с жалостью.

— Знаете, не звоните ей больше… Она уехала жить к Сергею…

— Какому Сергею? — я терял сознание.

— А вы разве не знаете его?

Я, конечно, знал Сергея… Кошмар произошедшего был сгущён тем, что Сергей не был подводником… Ушла бы к подводнику — я бы понял… Боже мой, я ничего не знал о жизни своей «невесты»…

…Нет, нет, попытки самоубийства не было. Мама плакала от счастья и готовила умопомрачительные котлеты. А дядя Коля говорил: «Везунчик!! С твоим счастьем ты можешь быть директором продуктового магазина!» Он знал, что говорил. У него были в это время большие неприятности.

Дед с солнечной улыбкой поглаживал бороду.

Я вернулся в дом, где праздновали субботу.

В семье к этой теме больше никогда не возвращались.

Много ушло времени, чтобы выздороветь. Вновь я увидел её лишь через двадцать пять лет! Через четверть века! На проводах или, лучше, пьянке, устроенной моими институтскими друзьями по поводу получения ими разрешения на выезд в Израиль, точнее, в Америку…

Бывшая моя невеста, уже почти пятидесятилетняя, выглядела равнодушной ко всему происходящему. Лицо было попрежнему красивым, но постаревшим на четверть века. Голос — хриплый. Глаза потухли. На груди, на грубой цепочке висел крест с распятым Иисусом Христом. Она просидела, как мне показалось, безучастно почти весь вечер. Когда пьянка, прошедшая неожиданно очень весело, со многими шутливыми, доброжелательными — на их дворе была «перестройка» — пожеланиями в адрес уезжавших, кончилась, я, несмотря на колючий взгляд жены, пошёл провожать её до такси.

— Что ты всё об Израиле да об отъезде, — прервала она меня, — о душе подумай…

— Я не совсем понимаю, о чём ты…

— Не понимаешь… А всё просто: что ответишь ему? Чем отплатишь ему за муки его, и во имя тебя им принятые?

Она со слезами на глазах смотрела на весёлый полумесяц.

— По правде говоря, я не просил его об этом…

— Я предполагала, что ты ответишь что–нибудь в этом роде.

Я остановил такси, жестом пригласил её внутрь, захлопнул за ней дверцу и пошёл, почти счастливый, за женой в квартиру моих друзей, в предпоследнюю их ночь на земле моей бывшей невесты.

И знаете, что самое интересное? На следующей неделе я получил разрешение на выезд в Израиль…

История одной фамилии

Случилось это безобразие потому, что отец новорождённого по паспорту был Сруль, а отец Сруля — старый Лейб, ортодокс упрямый, сказал, что если внуку не дадут имя Пейсах, то Срулю, отцу Пейсаха, как ушей своих не видать денег, которые дедушка таки сумел накопить, несмотря на долгие годы Советской власти.

— Самодур! — сказала на это жена Сруля.

Но делать было нечего, и в метрике новорожденного появилось «Пейсах Срулевич», что в переводе на русский язык означало Петр Александрович. А в детстве, естественно, просто Петя.

Кому нужно смотреть в метрику? Совсем другое дело — паспорт. И за два месяца до Петиного шестнадцатилетия — упрямого деда к тому времени уже не стало — Сруль Лейбович, а по–русски, значит, Александр Львович, сидел в кабинете начальника паспортного стола.

Было чудесное осеннее утро, и капитан мужественно боролся с общим недомоганием после вчерашнего.

— Вот такая история, — закончил рассказывать Сруль Лейбович.

— Уииммда… — глубокомысленно икнул капитан.

— И нужно ли страдать мальчику? — заискивающе спросил Сруль Лейбович.

— Не нужно! — доброжелательно ответил капитан. И чуть заискивающим тоном спросил:

— Вот было бы смешно, если бы у вас в портфеле вдруг оказалось пиво! А?

— Кефир, — сказал Петр Срулевич.

— Не то, — мучительно сглотнув, ответил капитан. — Ммда… очень сложная у вас просьба. Это — как воровство, понимаете?

— Понимаю, — сказал любящий отец и нежно вытащил из портфеля конверт.

— Ну и задали вы мне работу! — озабоченно, но приподнято сказал капитан и быстро оценив содержимое конверта, ловко сбросил его в автоматически приоткрывшийся ящик стола.

— Надо помочь мальчику, товарищ капитан. У него должно быть светлое будущее.

— И оно будет у него, как и у всех наших детей.

Взволнованный начальник паспортного стола встал, протянул Срулю Лейбовичу руку и добавил:

— Поэтапно. Сначала Пейсах на Петр, а потом — Срулевич, простите, на Александрович.

— А сразу нельзя?

— Сразу даже не произошла революция тысяча девятьсот семнадцатого года. И соды нет? Черт возьми, неужели трудно носить с собой соду?

— Но содержимое конверта было мною рассчитано как раз на два этапа, — продолжал настаивать Пётр Срулевич.

— А его едва хватит даже на один. Вы удивляете меня, Сруль Лейбович!

— Так дорого? — не столько спросил, сколько пофилософствовал Сруль.

Но капитан ласково, хотя и несколько нетерпеливо, уже выпроваживал чуть упиравшегося отца Пейсаха.

А сержант Ивакин помчался за пивом.

Надо сказать, что Сруль Лейбович, простите, Александр Львович, в те дни редко произносил слово «дорого», ибо занимался разбавлением потрясающей сметаны потрясающим кефиром, и выработанный таким образом продукт, получавший, естественно, в зависимости от количества добавленного кефира, звания сметаны первого, второго или третьего сорта, с великой радостью раскупался жителями одной из окраин Москвы. Кормились этим физико–химическим процессом очень многие — от честнейших ревизоров и постовых милиционеров до самых дальних родственников. Никто из большого клана Новиковых не сомневался, что дядя Шура (Сруль Лейбович) когда–нибудь сядет, но жилось с ним весело и сытно, и увещевания родных кончались, как правило, с началом очередного застолья.

Едал на правах близкого к дяде Шуре родственника и я. И, в частности, сметану. До разбавления. Нож стоял в ней, как…

И прошел месяц. Ничего не изменилось в кабинете капитана, если не считать, что на голове Ф. Э. Дзержинского, портрет которого являлся единственным украшением кабинета, прибавилось несколько седых волосков.

Капитан был в превосходном настроении:

— Имя сделано. Берёмся за отчество.

И тихо добавил:

— Теряем паспорт. Но теряем, как следует, потому что мы будем упорно искать его. Понятно?

Капитан задумчиво листал Петин паспорт и вдруг жарким шепотом произнес:

— Петр Александрович Новиков… а?

— Что «а»?

— Так ведь получается чисто русское сочетание, черт возьми! Русского сынишку хотите? Чтоб в МГУ… Он способный?

— Страшно сказать!

— Делаем?

— А что же с родителями? С нами…

— А ничего. Останетесь евреями. Не могу же я всех, в самом деле!

— А если проверят?

— Да кому в голову придёт? Не в КГБ же ему работать!

— Не дай Бог!

— Нос у него ваш?

— Нет, товарищ капитан, к счастью, мамин! Почти курносый!

— Ну, так и проблем больше не вижу.

— Сколько на раздумье?

— Неделя.

— Понял. Золотой вы человек. А сколько, если «да»?

— Вполне в пределах ваших возможностей. Вы ведь в торговой точке трудитесь?

Глаза капитана были необыкновенно доброжелательны…

Дядя Зяма, старший брат Сруля Лейбовича, работник склада, сказал:

— Дойти до такого!

Дядя Фима, младший брат и младший научный сотрудник, сказал:

— Шура, ты уничтожишь нашу семью. Твой Петя приведет в дом гойку, и ты проклянешь тот день, когда решил затеять это святотатство.

— Петя, — в великой тоске спросил Сруль Лейбович, — а ты что скажешь?

— Хочу в МГУ.

Петина мама, Сарра Яковлевна, очень практичная женщина, сказала:

— Что за проблемы? Не дай Бог, что-нибудь окажется не так, мы потеряем его гойский паспорт и возвратим мальчика в иудаизм, согласно моей и Сруливой метрике.

Было грустно. Не бодрили ни икорка, ни коньяк. Ко всему этому, до сих пор молчавшая тетя Рита, младшая, незамужняя сестра трех братьев, беззаветно любившая Петю и оттого прозванная им «мамой номер два», выпустила кольцо дыма в дорогую хрустальную люстру и произнесла:

— Пейсах, Петечка, мне сейчас так же тошно, как и в день, когда хоронили папу, твоего дедушку.

— Ну, знаешь! — сказал Сруль Лейбович.

И все начали ругаться.

— А когда мы из Новаков мы стали Новиковыми?

— Но Тору на Евангелие папа не поменял!

— И не боялся требовать, чтобы твоего сына назвали Пейсахом!

— А чего ему было бояться? Он, что ли, поступал в МГУ?

— Что бы гои ни написали в его паспорте, еврей всегда остается евреем!

— Глупости! Это всё равно, что разбить на кусочки вот эту чашу китайского фарфора и объявить им ту же цену, что и целой!

— Но если хорошо вспомнить, то твой Сережа…

— Не тыкай в меня ошибками молодости! — в слезах крикнула Рита. Разошлись, громко хлопая дверьми.

— Давай, капитан, — сказал на следующее утро Сруль Лейбович, — сделай мне русского парня. В стране победившего социализма в этом качестве ему будет намного легче строить коммунизм.

— Ой, не нравится мне твой тон! — ответил капитан. — И ты совершенно не прав, хотя я понимаю твои чувства. Но вспомни, что лучшие представители вашего народа боролись именно за такое общество и не щадили ни своих, ни чужих жизней. И ты — достойный продолжатель их дела, Сруль! Я могу теперь называть тебя просто по имени?

И толстый конверт, почти не издав звука, прокатился по полированному капитанскому столу и мягко шлепнулся в предварительно приоткрытый ящик.

Петя, хотя и не без трудностей, поступил в МГУ, который благополучно окончил через пять с половиной лет. К тому времени, в самый разгар «перестройки», вернулся из тюрьмы и папа, Сруль Лейбович, поседевший, помятый и давший семье слово навсегда забыть об уголовной коммерции. Отсидел он вместо полученных пяти только три года, и, несмотря на жуткий аппетит следователя и адвоката, финансовое положение семьи почти не пошатнулось.

Едва только все вздохнули, как пришел дядя Зяма и сказал:

— Хватит! Едем в Израиль! Я не хочу иметь русского племянника и не верю, что ты прекратишь свои делишки, от которых мы все сойдем с ума. И не хочу слышать от тебя ни единого довода против.

— Какие доводы? Но почему именно в Израиль?

— О, это другой разговор!

То был самый яркий, самый задушевный ужин за всю историю семьи Новиковых.

— Ах, — плача говорила тетя Рита, — если бы жив был папа!

Начальник паспортного стола нисколько не изменился к худшему. Кабинет — тоже. Только вместо Ф. Э. Дзержинского висел М. С. Горбачев. Совершенно без пятна на высоком, красивом лбу. Ящик стола был, как и всегда при встречах со Срулем Лейбовичем, чуть приоткрыт.

— Сруль Лейбович! Дорогой! Поседел… постарел… Понимаю, не на курорте был… Но, я слышал, относительно легко отделался. Верно?

— Не дай вам Бог, товарищ майор!

— И сейчас ты, конечно, честный труженик.

— Табачный киоск! Ну, может быть что–нибудь чище?

— Вот и я думаю: с чего там быть навару, а?

— Абсолютно не с чего!

— Так с чем пришел, Сруль Лейбович?

— Да вот, товарищ майор, дядя, наконец, отыскался. В Израиле.

— Какое счастье! Поздравляю!

— Спасибо. Воссоединиться нам хочется…

— Понял, Сруль Лейбович, понял!

Майор подошел к двери и щелкнул предохранителем замка.

— Значит, так, Сруль ты мой Лейбович, из Пети в Пейсаха будет стоить…

Отец Пети застонал.

— Это первый этап. Из Александровича в Срулевича…

Глаза Новикова наполнились слезами.

— А третий этап — возвращение в еврейство, практически, убийство талантливого русского юноши, будет стоить…

И тогда Сруль Лейбович, согласно древней еврейской традиции, рассмеялся.

— И никакие из этапов, конечно, нельзя объединить? — успокоившись, спросил он.

— Нет! — радостно ответил майор. — Перестройка на дворе!

А через год после описываемых событий я вертел в руках письмо из Америки, не сразу сообразив, кто это такой Питер Новак, чьи имя и фамилия были так красиво выведены на обратной стороне конверта…

И сочинилось:

Привычные швыряя стулья,

Из щелей, окон, и дверей,

Из Александров снова в Срули

Бежит восторженный еврей…

Эсфирь Львовна

1

Эту фантастическую историю об «убийстве» Сталина Семён слышал непосредственно от «убийцы», так что, никаких оснований для сомнений в правдивости услышанного у него не было. У Сёмы вообще был счастливый характер — он верил почти всему, что ему рассказывали. Именно поэтому с лица его не исчезало выражение изумления.

Но всё по порядку…

…Утро 13 января 1953 года было солнечным и морозным. Дядя Коля, родной брат Сёминой мамы, у которого они тогда жили, весело мурлыча себе под нос, пошел за газетой, вытащил её из почтового ящика и вдруг затих, да так страшно, что мама с криком «Коля, что случилось?» выскочила в коридор и тоже затихла… А Сёма подумал, что пришла телеграмма о чудесном возвращении погибшего в войну отца. Он часто фантазировал на эту тему. Оказывалось, что отец вернулся со специального задания. Во всех видениях отец был без определенного лица, ибо Сёма не помнил его, погиб он в сорок первом, когда Сёме было только два года.

И он тоже бросился в коридор и увидел бледных, испуганных, маленьких маму и дядю Колю, впившихся глазами в газету «Правда».

— Я не пущу его в школу! — в тоске прошептала мама.

— Этим ты сделаешь ему только хуже.

— Его изобьют!

Они увидели Сёму, хотели отвести газету в сторону, но он успел вцепиться в нее и прочел: «Арест группы врачей–вредителей. Некоторое время тому назад органами Государственной безопасности…» Дядя Коля неожиданно отпустил газету, и перед Сёмой замелькали еврейские фамилии… одна за другой… одна за другой…

Ему было тогда 14 лет. Хороший советский мальчик. Писал стихи. Один из них, посвященный Сталину, был напечатан даже в «Пионерской правде» и посему целый месяц украшал школьную стенгазету. И Сёма был уверен, что этот стих защитит его сегодня, в день 13 января 1953 года, что этот стих — безусловное доказательство его лояльности великой Родине и её Кормчему.

Но ладони были мокрыми от страха.

Класс начинал свой обычный день. Гремели крышки парт, хлопали двери, кто–то кричал, кто–то свистел… Через весь класс пролетел изжеванный портфель, потом обратно — привычный предзвонковый гул, и только один раз Сёма поймал обращенный на него злобно–насмешливый взгляд.

Сёма тоже изображал из себя беснующегося семиклассника, но озноб не отпускал… Он видел, как пытался вжаться в парту крошечный Лёвочка Гинзбург, как белый–белый, неподвижно сидел несгибаемый и оттого ненавидимый шпаной Витя Перельман… Их было трое в этом классе.

Сёма сразу же ощутил, что этот утренний бедлам совсем не такой, как обычно — были в нем не присущие ему ранее истеричность, предвкушение, затаённая, с великим нетерпением ждущая своей минуты вырваться наружу злобная радость. И он вдруг с ужасом понял, в чем дело: первым уроком была история, которую вела Эсфирь Львовна, маленькая, черноволосая, еще молодая женщина с прекрасными глазами и перебитым носом. Ученики побаивались ее — Эсфирь была беспощадна в оценках, остроумна и не боялась даже Антонова, вечного второгодника, державшего в страхе весь класс…

Звонок на урок почему–то не прозвенел, а прохрипел. Класс мгновенно затих и горящим взглядом впился в дверь. Первой в ней появилась классная руководительница, учительница русского языка и литературы Лидия Николаевна, молодая, энергичная, ногастая женщина, общая любимица, прекрасно знавшая свою женскую власть над прыщавыми от бушующих соков подростками. За ней вошла Эсфирь Львовна…

И поплыл над классом низкий, волнующий голос Лидии Николаевны: