- Все

- Экономика и бизнес

- Промышленность

- СМИ и индустрия развлечений

- Издательская деятельность и журналистика

Бесплатный фрагмент - Рассказы русской француженки

Проза и публицистика

ПРОЗА

Бабушкина деревня

Рассказ

Недавно наш друг, французский архитектор, пригласил нас на прогулку по историческим достопримечательностям соседнего региона — Бургундии. Свернув с авторута, мы проезжали местными автодорогами, путь наш пролегал через деревни. Нужно сказать, что французские деревни совсем не похожи на деревни в нашем понимании. Это ухоженные маленькие города с каменными домами и парками, вместо привычных садов и огородов. В центре такой деревни-городка, на площади обязательно возносится металлическим крестом в небо каменная церковь. Если деревня считалась богатой, то на церковной площади, как правило мощённой камнем, горожане устанавливали фонтан.

Наша прогулка заканчивалась. Осмотрев красивую старинную церковь XI века, мы выпили кофе в местном баре и отправились домой. В машине я навострила уши, услышав по радио одну французскую песенку, которую с моими двоюродными братьями и сёстрами одним летом мы часто ловили на транзистор в вологодской деревне у бабушки. Помню, что именно в то лето стояла очень жаркая погода, горели вологодские леса, над деревней стлался запах дыма, и наши родители должны были вот-вот приехать, чтоб разобрать нас по домам.

В этой красивой французской песне, переведённой на русский язык, пелось о том, как каждое лето в деревне собираются братья и сёстры. Сначала они маленькие, потом вырастают, в конце собираются уже со своими детьми. Припев в этой песне был перечислением красивых французских имён Антуан, Андре, Симон, Мария, Тереза, Франсуаз, Изабель и я. Музыка этих имён как-то гипнотизировала нас. Она нравилась гораздо больше, чем мелодия самой песни.

И каково же было моё изумление, когда, в машине у французского нашего друга, я услышала эту песенку в оригинале, на французском языке. Дело в том, что при том же содержании все имена в припеве были русские: «Иван, Гришка, Маша, Даша», — пела французская певица с русскими корнями Мари Лафоре (Marie Laforet) — автор и исполнительница этой песенки «Иван, Борис и я», популярной во Франции в 70-е годы…

Смешно, но после этого недавнего случая я всё чаще вспоминаю бабушкину деревню.

Недавно ни с того ни с сего набрала в интернете её название: «Порубежье Вологодская область». И вышло уж совсем неожиданное: «Деревня Порубежье Вологодской области. В XVII веке подворье Спасо-Евфимьева монастыря». Меня как жаром полыхнуло от такого известия. Бабушкина деревня была когда-то монастырским подворьем! Это для меня было совершенно неожиданно. Никогда я не знала, что жизнь глухой заброшенной деревеньки была когда-то посвящена сокровенному православному служению. Этого не знали и мои родственники — мои двоюродные братья и сёстры, не знала даже мама.

В XVII веке духовная жизнь России была сконцентрирована в таких лесных скитах, подальше от политических дрязг, войн, бунтов. Может быть, та старая раскидистая липа в центре деревни, под которой от зноя спасались овцы, помнила ещё монастырские пасхальные службы или молебны за родину в годы распрей, нашествия врагов…

Вот, наверное, отчего так тянет меня и моих двоюродных братьев и сестёр в это место, затерянное среди вологодских лесов. Невидимая благодать, в которой мы тогда жили и которой уже не находим в чужих и дальних странах, веет из наших детских воспоминаний, приходящих вразнобой, отдельными картинками.

Иду по маленькой деревенской улице. Меня только что привезли к бабушке, и я ещё робко, по-городскому, удаляюсь от дома. Беловолосая женщина в фартуке и в сапогах несёт вёдра с колодца. Поравнявшись со мной, она приветливо улыбается и поёт:

— Ой, а что это за деушка к нам приехала? Ты чья, милая?

— Таисьи Константиновны.

— Ой, до чего же ты хорошая, милая!

Женщина идёт дальше, а я удивляюсь сама про себя: «Чего это она такая добренькая? Я же её не знаю…»

Мы, дети, бегали по деревне босиком. Однажды я порезала ногу осколком бутылки. Бабушка чуть не прибила меня сначала. Я это чувство теперь понимаю — когда мой сын-подросток поранит себя как-то нечаянно, сначала я хочу его треснуть по затылку, а потом пожалеть. А потом она обработала мне рану тройным одеколоном, служившим по её мнению панацеей от всех наших детских бед — комариных укусов, порезов, синяков и проч.

И затем бабушка пошла выяснять, откуда в траве взялись осколки стекла. Меня это удивило. Ну взялись и взялись — кто-то хватил бутылкой об землю — вот оттуда и взялись осколки! Но у неё было другое понимание:

— У нас раньше в деревне щепочки не найдёшь в зубах почистить. Вот ведь как чисто было. А сейчас — стёкла битые! И люди поранят себя, и скотина! Кто это сделал — всё равно найду!

Вспоминается мне, что нашла и отругала она того городского внука нашей соседки бабки Христины, знаменитой на всю деревню пердуньи. Дом Христины и Гришани стоял за нашим, но бабушка с ними не водилась. Здоровалась аккуратно, по деревенскому обычаю доброжелательно, но в гости к ним не ходила никогда и к себе не приглашала. Особенно не любила она деда Гришу ─ невысокого старика, который умер страшной смертью в положенный час. Пришёл домой навеселе из гостей и залез в печь согреться. А его жена, бабка Христина, сослепу печь-то и затопила.

Потом уже узнала я причину такой неприязни. В 1946 году старший бабушкин сын Иван, дядя Ваня, подстрелил с дружком в лесу лося. Время было зимнее, голодное. Семья бабушки жила очень тяжело, впроголодь. Мать до сих пор иногда плачет, рассказывая нам о тех страшных временах. А по закону в то время стрелять лосей было нельзя — то ли сезонное было запрещение, то ли маразматически советское. И поэтому, когда 14-летний Иван привёз часть туши домой, сосед Гришаня стуканул куда следует. На следующий же день пришли милиционеры производить обыск у солдатской вдовы, матери 4 сирот, Куликовой Таисьи. Если бы не быстрый догадливый ум моей матери, тогда 9-летней девочки, при виде милиционеров на дороге утащившей мясо из дома и перепрятавшей его в поле, не знаю, что было бы с моими дядями и тётей, моей мамой. И с нами тоже.

Летний полдень. Я — 10-летняя девочка — валяюсь на траве и бездумно смотрю в небо. Натужно гудит шмель. С сенокосов пахнет сухой травой, а от серых, накалённых изб — пряным деревянным зноем. Мне очень хорошо так бездельничать и знать, что сейчас бабушка поставит самовар и позовёт меня пить чай. Чай пить — это только так называется. Бабушка к чаю печёт пироги — рыбник с рыбой, крупяник — помазанный сверху крупой, ягодник, липкие куски которого я таскаю с большого блюда в первую очередь. Жарко, время течёт сквозь ветхую вологодскую деревеньку из 7 домов, как мёд, значимо и густо.

Когда спадёт жара, пойдём с подружками за земляникой на делянку за деревней. Радостное чувство огромного лета впереди: лето казалось мне тогда длинным, необозримым, как сама жизнь.

МагАзина в деревне нет. За хлебом, который бабушка в такой зной не печёт, нужно идти за два километра на посёлок. Дорога идёт лесом. Мне кажется, что идти на посёлок за хлебом, сахаром, солью, конфетами — далеко и скучно. Для бабушки это называется «сбегать в магАзин». Она и за пенсией «бегает в собес». Это 17 километров в один конец. Рано утром уходит и приходит к ночи, пересчитывая при керосинке на дощатом кухонном столе свою пенсию — 24 рубля.

Наконец, бабушка зовёт меня пить чай. Мы cидим рядышком за столом с огромным самоваром, про который бабушка всегда скажет что-нибудь хорошее:

— Эк, ведь какой самовар-то, отродясь никакой накипи в нём не бывало!

Она почему-то всегда говорит это строго, будто не хвалит, а ругает свой медный самовар.

На столе блюдечко с мёдом, которое бабушка принесла из другой деревни — купила на пасеке, и ещё свежее варенье из чёрной смородины.

На стене в стеклянной рамочке чёрно-белая фотография — бабушка и дедушка — молодые и красивые.

— Баб, а у тебя здесь причёска модная — карэ! А кто вас раньше стриг в деревне?

Бабушка прыскает от смеха, и потом смеётся до слёз.

— Конюх, что лошадям хвосты стриг! Паликмахерских у нас тогда не было!

— А дедушка тебя очень любил?

— Хватит ужо! — не выносит таких сентиментальных разговоров бабушка.

— Расскажи про сон, баушка! — она любит такое мяуканье внучат: баушка!

— Потом расскажу, — не сдаётся бабушка.

— Ну расскажи! — целую её в мягкие морщинистые щёки.

— Ну вот ты как пристанешь! — немного сердится бабушка, но потом замолкает ненадолго, вытирает рот платочком и начинает сдержанно, увлекаясь понемногу:

— Фёдора на войну взяли в 41-м году, осенью. Мы и сено убрать не успели, и его кто-то украл — все стожки увезли. Пришлось корову продавать мне-ка. Всю-то ведь войну дети без молока!

Фёдор был на курсах пулемётчиков в Вологде, а в январе 42-го его и повезли на фронт-то. А мне ведь на рождество сон приснился: идёт на деревню перевалушка — гроза чёрная, страшная. Я с детьми то — с Шурой, Ваней, Лёней и мамой твоей в печку то и спряталась. Сижу там и вдруг слышу голос Фёдора, и шаги его по избе — громко так ходит, сапогами стучит и всё почему-то говорит: «Граждане, гражданки Советского Союза! Граждане, гражданки Советского Союза!»

Я из печи-то выбралась, а он уж уходит — я его в окне вижу — спину его вижу в белой рубашке. Я из избы за ним! Бегу, а он так быстро под горушку-то спускается, и в лес! Я бегу и кричу: «Фёдор! Фёдор!» — а он не слышит и уходит. Так я его и не догнала… Я тут же и проснулась среди ночи. Детей разбудила, поставила всех перед иконами: «Молитесь, ваш отец погибает!»

А через месяц получила похоронку.

Иногда она расскажет про дедушку без слёз, а тут расстроилась, всплакнула.

— Ой, Таня, иди поиграй!

У бабушки погибло на войне 10 братьев, и у дедушки всех братьев война «выкосила».

Я выхожу из кухни в прохладную горницу. Пахнет свежей травой в матрасах и тройным одеколоном. В каждой комнате свой запах. В кухне пахнет кисло — тестом, молоком, печь пахнет травами, сушёными грибами, сухой малиной — всё это сушится наверху, на расстеленных старых газетах. В пустом хлеву — бабушка не держит скотину, потому что зимовать она уезжает в город, к моей тёте, старшей своей дочери Шуре, — пахнет сеном и ещё каким-то родным запахом деревянного дома. В каждом уголке дома — свой особый запах.

В этом доме родилась моя мама. На Троицу бабушка замесила тесто и собралась печь пироги, как вдруг охнула, согнулась и тут же у печи родила свою младшую дочь.

Из этого дома провожали дедушку на войну осенью 41-го года. Дом был тогда ещё недостроен, половина — там, где горница — стояла без крыши, один деревянный каркас. Всю войну бабушка прожила с 4 детьми в кухне. Достраивали дом после войны. За это леспромхоз по субботам забирал достроенную половину дома под клуб. Два года бабушка засыпала под гармошку и топанье леспромхозовской молодёжи, отплясывающей в её доме.

Однажды, через год после войны, осенью в дом к бабушке пришёл незнакомый мужик на деревянной ноге из дальней деревни. Как рассказала мне потом уже мама, он с моим дедушкой Фёдором находился в одном вагоне, когда их в январе 1942 года переправляли из Вологды на Волховский фронт. Неподалёку от линии фронта, в лесу, поезд попал под бомбы.

— Мы с Фёдором ещё в поезде договорились держаться вместе и пообещались, если что случится с одним, другой пусть расскажет его семье. Я Фёдора последний раз видел, когда нас бомбили, и мы из вагонов-то побежали. Было страшно — деревья вырывало с корнями и переворачивало вот эдак, — мужик показывал чёрными изработавшимися руками с негнущимися пальцами. — Там почти весь поезд и остался в том лесу. Помолчав, сказал:

— Фёдора-то кажется и накрыло.

— Чем накрыло?

— Взрывом накрыло.

Бабушка всё равно ждала деда всю жизнь. Говорила мне:

— Иных ведь и не ждали, а они пришли, вернулись, пленные-то эти.

Я выхожу из дому, сажусь на раскалённое крылечко. На улице никого нет. Овцы попрятались от зноя под старой раскидистой липой у колодца. Тихо. Слышно, как высоко в небе на ноте «до» гудит самолёт.

Бабушкина деревня… Я тогда знала, что когда вырасту, уеду в другие страны, чтобы увидеть весь огромный мир: океаны, горы, жаркие пустыни. И этот мир будет гораздо красивее, чем маленькая вологодская деревня с семью деревянными избами без электричества.

Когда лесные пожары подступили к соседней деревне Беляевское, бабушка с соседкой Марьей Лашиной взяли икону Божьей Матери и пошли вдвоём по полю вокруг деревни. Мы смотрели из окон, как две старушки, худая, бабка Марья, и пополнее, наша бабушка, идут крёстным ходом, иногда опускаясь на колени и кланяясь головой в землю. Пожары к Порубежью не пришли.

Была ещё до войны при деревне своя юродивая. Августина. Чем жила, где спала, как укрывалась в холода — никто не знал. Худая, с чёрной кожей, высушенной от ветров, мороза и солнца, Августина переходила из одного дома в другой. Приход её считался милостью, хотя после неё овчины, домотканные коврики с лавок и пола приходилось выколачивать на улице, чтоб не подцепить блох, водившихся в многочисленных рваных юбках юродивой тучными стадами. Иногда она сидела на земле и ловила блох в своей одежде, что-то приговаривая при этом.

В марте 1941 года при первых солнечных лучах моя семилетняя мать с подружкой, играя у колодца, подслушали слова Августины: «Радуйтесь, радуйтесь! Недолго вам ещё осталось!»

Другие — бабы — тоже услышали это. Даже спросили у неё ласково:

— Августинушка, да что ты там говоришь-то?

Августина не слушала радио и не читала газет, но каким-то своим особым, настроенным на природу чувством, ощущала уже страшную перевалушку-грозу, накатывающую на Россию.

В войну она точно предсказывала появление похоронки в доме.

К бабушке она пришла в сентябре. Хотела войти в сени, но вдруг завыла:

— Ой, не пойду, там страшно! Там гроб в сенях!

Бабушка в это время шла с полным подойником из хлева. Услышав эти слова, она уронила ведро, разлив всё молоко.

Есть в деревне одна тайная история, которую я обещала бабушке никому не рассказывать. Но прошло время, и почти все участники этой драмы закончили земное существование.

Жила в деревне, в большом двухэтажном доме с редко посещаемой чистой горницей наверху, семья. Худая, изработанная тётя Фаина, страдалица, натерпевшаяся от своего задиристого мужа-алкоголика дяди Василия, их младший сын, помощник по дому, по хозяйству — Коля. Старшие дочери уже повыходили замуж и разъехались по городам. Все они были рыжеволосые, высокие, очень красивые. Коля был моим деревенским дружком. Рыжий, домовитый парнишка, помощник матери. Катал меня на телеге, впрягаясь вместо лошади, учил курить за огородами. Когда мы повзрослели, наша дружба как-то сама собой закончилась. Коля ушёл в армию, затем женился в Ярославле. Ещё до его службы в армии умер его отец Василий… Странно умер. Просто не проснулся после очередной пьянки.

Фаина призналась моей бабушке, что это Коля, устав страдать за свою вечно избитую, изруганную мать, однажды придушил спящего пьяного отца подушкой.

И его через три года сбил грузовик в Ярославле. Бабушка жалела Фаину, горевала вместе с ней, но считала, что гибель Коли — это Божья кара за отца.

— У нас в деревне ни один грех никогда не оставался безнаказанным. Кто-то захочет утаить что-то недоброе, а всё равно Божья правда выйдет на свет.

Однажды мы — дети — гурьбой вышедшие в лес по ягоды, набрели на необыкновенный малинник. Таких высоких кустов со свежими шелковистыми листьями, такой крупной и сладкой малины я никогда больше не видела. Мы наперегонки стали рвать малину, потом оказалось, что её тут много. Разбредясь по всему малиннику, мы перекликивались набитыми и перепачканными ягодой ртами. Удивляясь недогадливости других, не нашедших такое богатое место, мы, впрочем, обратили внимание на то, что малинник тот разросся по заброшенной деревне. Сухие брёвна и доски, пригорки, на которых раньше стояли дома, обваленные колодцы — всё поросло малиной. И принеся домой полную корзинку, я деловито рассказала бабушке, что недалеко в лесу — километрах в двух от Порубежья — мы нашли огромный малинник. И что завтра тоже туда пойдём. Уже договорились.

Бабушка перестала выкладывать малину на газету (она всегда запасала сухую малину на зиму) и выспросила меня, где мы нарвали её. После моих объяснений, она как-то, сжав лицо, пошла выбрасывать малину на улицу, за огород.

— Что! — почуяв что-то неладное, пристала к ней я.

Когда бабушка мне рассказала, почему никто не рвёт ту малину, меня чуть не стошнило от той малиновой сладости, которая всё ещё оставалась во рту, превращаясь в горечь. С тех пор я не ем малины. Не люблю.

В 20-е годы на том месте стояла деревня. Однажды ночью всех жителей этой деревни убили. Бабушка сказала так: «Антанта прошла». И совсем недавно я увидела карту высадки англичан в Мурманске в 20-е годы. Они действительно тайным броском шли к Москве через Вологодскую область. При своей впечатлительности я тогда ярко представляла себе картину — вот живёт деревня, вот женщины ночью потушили печи, чтоб не было угара, укачали детей в люльках, привязанных к потолку, вот мужчины затушили свои последние самокрутки, серьёзно разговаривая с соседями о будущих хозяйственных делах. Деревня погрузилась в сон. Ночью туда вошли военные и тихо, без выстрела, прикончили спящих людей. «Неужели есть такие цели, ради которых можно убивать людей?» — думала я. Я понимаю сегодня, что серьёзность размышлений у детей бывает чище и сильнее. Они могут мыслить без компромиссов, потому что ещё не знакомы с политическими объяснениями преступлений.

Когда мне было лет 15, бабушка повезла меня и Наташу — мою младшую двоюродную сестру в Вологду, в церковь. Мне до сих пор стыдно вспоминать… Я встала на колени и стала класть земные поклоны. А в сердце было пусто. А просто хотелось выпендриться. Бабушка мне не сказала ни слова. Она просто и серьёзно смотрела на меня, и в глазах у неё было столько жалости ко мне — «вольнице», как она называла меня иногда. Как будто она видела мою будущую жизнь: мои метания из религии в религию, разочарования, и даже эмиграцию.

Сегодня на Порубежье пусто. Там никто не живёт. Деревня зарастает мелколесьем и малиной. Я разыскала в программе Google Земля то место, где была деревня Порубежье, и захожу туда в интернете. Иногда поплачу по бабушке, деревне, своему детству. Даже несентиментальный мой двоюродный брат Володя, бизнесмен, который живёт в Вологде, говорит мне по телефону, что есть у него одна мечта — когда вырастут его дети, вернуться на Порубежье, вырубить избушку и стареть там, где жил наш дед и родился его отец, тот самый бабушкин сын Иван, который подстрелил лося голодной зимой 1946 года.

2007. Париж

Жезла жизни

Рассказ

В мастерской жёлтый солнечный свет падает из всех окон. В лучах ─ мириады пылинок, которые не собираются оседать на пол и на свежие холсты. В раме окна тоже картина ─ мощёная мостовая старого прибалтийского города, разноцветные маленькие дома ─ как приготовленная декорация в средневековом спектакле о той единственной роковой любви, горше и слаще которой нет на свете.

— Эта тебе нравится? ─ спрашивает муж, прищуриваясь на среднего размера холст. Жена впивается в новый натюрморт ─ вытянутые сосуды, старый кофейник, копчёная рыба. Всё старое, потрескавшееся, изношенное, в тёмных коричневатых тонах. Отдаёт Шемякиным, альбом которого он привёз недавно из Питера.

Она спрашивает:

— Почему ты любишь смотреть на старые лица?

— А ты всё светленькое такое предпочитаешь?

Почувствовав его обиду, она отметает это подозрение в пристрастии к банальному светлому:

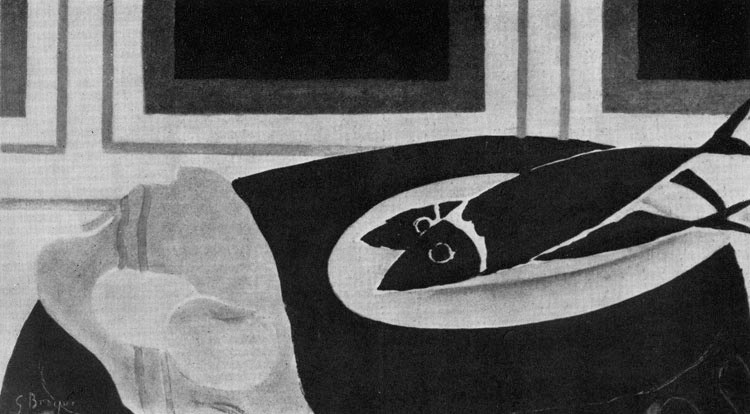

— Нет, мне нравится тёмное ─ Брак! Помнишь, мы смотрели в Эрмитаже ─ натюрморты с чёрной рыбой?

— Но ты всё же любишь цветочки, ─ не сдаётся он.

— Смотря какие, ─ не уступает она. Если уступит, он потом долго будет звать её любительницей цветочков. Он никогда не прощает таких важных мелочей.

Разговора о его последних работах не получается. Сегодня он увозит их в Питер продавать.

Обычно лучшие работы он сдавал в частные галереи, другие продавал сам. Для этого в центре Питера, у решётки Екатерининского сада, абонировал стенд и выставлял на нём свои холсты. Чаще всего покупателями были иностранные туристы, который предпочитали не морочиться обменом валюты и платили «зелёными». Раньше Вадим учился в Питере в Репинке ─ в Академии Художеств, и поэтому любил туда ездить, отмечая встречи с бывшими однокурсниками, напоказ пьяными художниками, разговорами об искусстве и о политике.

Он бы и подольше задерживался бы там, у своих друзей, но Танька, его жена, требовала присмотра, как он считал.

— А ты что тут собираешься делать? Опять лицо намажешь и в редакцию байки строчить? ─ как бы между прочим, спокойно спрашивает он. Он никогда не показывает открыто своей ревности, прикрываясь нелюбовью к газетам вообще.

— Я лицо крашу не для того, чтоб кого-то закадрить! Я не могу ненакрашеная выйти из дома! ─ терпеливо говорит она и при этом думает, что это звучит наивно, это не на том уровне, на каком нужно говорить им между собой. Она пишет серьёзные статьи, встречается в парламенте с политиками от партий любого толка ─ националистами, коммунистами, фашистами. Там её речь кажется умнее и продуманнее. С мужем она говорит, как с глухим, ─ чётко, громко, простыми фразами!

При этом она умирает от любви к нему. И терпеливо принимает все его ревнивые выпады, пытаясь каждый раз объяснить их беспочвенность. Она горит на этом медленном огне уже третий год, понимая, что жить так всегда невозможно. Однажды после очередной ссоры, когда она сидела в пустом кабинете в Доме Прессы и пыталась писать свой материал, вдруг позвонил муж и сказал, что больше не может жить без неё. Через две минуты она была уже внизу на остановке.

В переполненном троллейбусе она ощутила внезапный прилив любви ко всем людям ─ всех ей стало отчего-то так жалко, что даже в носу защипало. Все люди, окружавшие её в тот миг, показались ей обездоленными, несогретыми, не любимыми никем. Их уставшие лица говорили о безнадёжности всех человеческих усилий обрести чью-то любовь. А она была любима… В толчее пассажиров она считала минуты до встречи с ним в его пыльной мастерской в центре города, и вдруг в её голове пронеслось ясное воспоминание ─ точно так же она спешила к нему месяца три назад после ссоры, и примирение тогда было таким полным, что, казалось, больше им уже просто не о чем было спорить. Но вскоре они опять поссорились и вот опять она спешила к нему в мастерскую для полного примирения.

«Значит, это повторится ещё не раз!» ─ как будто ужалила её мысль. ─ «А может ему нравится жить на таком адреналине?» ─ и это открытие поселилось в ней первой бабьей мудрой усталостью.

Он паковал холсты, она помогала ему обвязывать их верёвочкой, но он отбирал картины у неё и делал эту же операцию точнее. Она не могла отвести взгляда от его небольших умных рук. Она любовалась и его руками, и его жестами ─ особенно, когда он курил. Когда она смотрела, как он прищуривается, разговаривает, курит, смеётся, она растворялась в нём и даже дышать начинала реже. Он невысокий складный, с длинными волосами, и бородой, которая доводит до слёз его бабушку.

— Вадик, сбрей бороду! ─ умоляет худенькая старушка, и гладит высохшей морщинистой рукой его по плечу, чтоб не разозлить.

— Бабуля, отстань! ─ мягко ворчит её внук, и если в голосе его слышится нетерпение, бабушка отступает.

Если нет, она ещё немного уговаривает его, и между ними обычно происходит при этом такой обмен понимания и любви, что Таня немного ревнует, чувствуя себя лишней в этой пьесе.

На прощанье на вокзале она чуть не заплакала. А он поцеловал её крепко, и глядя в глаза, попросил:

— Танька, обещай мне не ходить в редакцию эти шесть дней. Можешь это сделать для меня?

Она ─ как под гипнозом ─ пообещала:

— Ok, я буду дома, я заболею.

Вернувшись с вокзала, Таня закрылась дома на шесть дней. Перед этим она накупила хлеба и сигарет и позвонила редактору газеты, предупредить, что заболела. Редактор уже как-то и так криво смотрел на неё в последнее время, а в этот раз и вообще говорил очень с ней холодно.

«Ну и хрен с ним! Мне всё равно,» ─ успокоила себя она. — «Я и вправду себя как то неважно чувствую!»

Она смотрела телевизор, курила, пыталась звонить подругам, но все были на работе.

Таня достала из кладовки вязальную машину «Северянка», которую он купил ей несколько месяцев назад. У него ─ её мужа ─ была мечта: жена-домохозяйка. А она, чувствуя свою вину перед ним, всегда скучала дома. Ей было мало кухонных дел, она была отзывчива к чужим проблемам ─ факультет журналистики МГУ приучил к некоторой социальности ─ и ей постоянно нужно что-то делать для людей ─ помогать сирым и убогим, разоблачать каких-нибудь мерзавцев.

— Просто так жить и жрать я не могу! — однажды кричала она ему на какой-то пьяной вечерине, приняв грамм двести дорогого коньяку. Вечеринка эта проходила в Академии Художеств, и Вадим, глядя, какими глазами провожают его жену студенты и преподаватели, поклялся никогда больше не приводить сюда свою жену. А она ничего особенного не заметила. Видела только его. Даже когда разговаривала с другими.

Он был гениальным художником ─ и в этой прибалтийской республике, куда она приехала из Москвы из-за него ─ ей часто говорили о его необыкновенном таланте колориста, и ей это причиняло боль. То ли она понимала, что его предназначение выше, чем её байки для республиканской ежедневной газеты, то ли боялась, что не справится с этой исторической ролью жены гения?

Она решила связать ему джемпер. Закрывшись, как в тюрьме, в собственном доме, установила вязальную машину, смазала её маслом и принялась перематывать шерсть из мотков в клубки. Электрическая перемотка на машине не работала, ей пришлось перематывать вручную. Для этого подошли ножки маленькой табуретки, на которой она растянула моток.

Разматывая шерсть, она вспомнила кадр из фильма по повести Тургенева «Первая любовь»: там барышня мотала клубки с помощью своих многочисленных поклонников.

Какая-то обида пронеслась было в воздухе, потому что Таня была тоже красива ─ это ей говорили те, у кого она брала интервью, режиссёр с киностудии, пожилой усталый человек, который недавно поработал с известной красавицей киноактрисой, сказал, что Таня в кадре смотрелась бы лучше. И его редакторша ─ мудрая пожилая еврейка ─ тоже сказала, что Таня очень красивая, что она должна была бы стать актрисой, а не журналисткой. В университете её снимал известный фоторепортёр, чтобы продать её лицо в какой-то модный журнал, но Вадим это дело запретил строго-настрого. Сам он не рисовал её, но его профессор заметил, что во всех портретах, которые делает Вадим, видно лицо Тани.

— У этой барышни не было Вадьки! ─ развеяла свою обиду Таня.

Вот он как раз и звонит:

— Милая, как ты? ─ Боже, какой любимый голос!

Она тут же зарядилась от него энергией на десять таких клубков!

— Ты доехал? ─ слова простые, а её голос звенит и искрится.

— Ты дома?

— Да!

— Я проверю ещё попозже!

«Я свяжу ему самый красивый джемпер на свете,» ─ решила Таня. Она открыла альбомы с его любимым Босхом, Брейгелем, малыми голландцами, выбирая цвета и композиции, которые ему обязательно понравятся.

Жухловатые тона ─ красный, жёлтый, зелёный в полоску и разбавлю серым, чтоб не было так разноцветно ─ в конце концов решила она. Все цвета у неё были, кроме жухлого зелёного.

Пришлось распустить свой свитер, который она связала ещё в Москве по выкройке из «Бурды Моден».

Вся эта суета с нитками затянулась до вечера, Таня легла спать поздно, поговорив ещё раз с мужем, позвонившим около одиннадцати ночи.

Серое утро балтийской зимы застало её за работой ─ времени было не так уж много.

Конечно, для какой-нибудь там опытной вязальщицы связать один джемпер на машине ─ это дело одно. А для неё ─ читающей по инструкции метод соединения вязальных петель на машине «Северянка» ─ это уж совсем другое дело. Если вспомнить мамину поговорку, что у нашей Тани руки не из того места выросли, то оставшихся пять дней на самый красивый джемпер, это рискованно. Можно просто не успеть!

Она вязала, вязала, иногда снимала, перевязывала, придумывала новое, например, петли для трёх пуговиц на широкой планке впереди у кругло-вывязанного горла. Так и прошёл день, ознаменованный телефонными звонками мужа и редакторши отдела социальных проблем, Натальи Севидовой.

— Ты скоро выйдешь? ─ спросила Наталья.

— А что?

— Есть интересная командировка ─ это по твоему материалу о монархистах. У них съезд в Москве намечается, редколлегия решила послать тебя.

— Когда? ─ загорелась Таня.

— Послезавтра съезд, а завтра вечером нужно выезжать.

— Я не могу, ─ после паузы ответила Таня.

Положив трубку, она схватилась за вязание с такой горячностью, что порвала сразу несколько петель кареткой.

Разбираясь, поняла, что устала, включила телевизор. По российским новостям передавали про готовящийся съезд монархической партии1. Мелькнуло в кадре несколько знакомых лиц. Два месяца назад она привезла из Москвы интервью с председателем этой партии Энгельгардтом-Юрковым. Материал был перепечатан несколькими центральными изданиями и зарубежным «Русским cловом». Поэтому Таня стала специалистом по монархистам, а заодно и другим неформальным партиям, в своей газете.

Ей очень хотелось поехать, опять впасть в этот сюрреализм прославления принципов монархического правления молодыми агрессивными монархистами! Хотелось вдохнуть другой жизни и рассказать о ней так вкусно, чтоб местные домохозяйки забыли о своих делах и побежали бы звонить друг другу, чтоб говорить: «К чему печатать такие статьи?»

«Ну нет, хватит,» ─ она выключила телевизор, и принялась вязать джемпер для своего любимого мальчика, мужа, художника. Приговаривая так, она выбросила из головы монархистов, и редакцию, и свои успехи, и свою красоту. Да и зачем ей всё это, если его рядом нет?

— Танька, это я!

— Как ты там?

— Соскучился!

Ожидая от неё такого же ответа, он напоролся на вопрос:

— А картины продаются?

— А ты?

— Что «ты»?

— Ты соскучилась?

— А картины продаются? ─ упрямилась почему-то она.

— Тебя что, заперло сказать, что соскучилась?

Она рассмеялась, а он ещё ворчал минуты две в трубку, что звонит ей, а она не может нормально поговорить с ним.

Весь третий, четвёртый, пятый день она вязала. Болела спина, заслезились глаза, она как-то отупела. Просто гоняла каретку и считала ряды. В каждой полосе по двенадцать рядов. Если ошибёшься, придётся распускать. В нормальной машине это должен делать счётчик, а в её «Северянке» этот прибор не работал.

На шестой день она отпарила утюгом отдельные детали ─ спинку, перед и рукава, и начала сшивать их специальной иглой. Закончила только после обеда.

А нужно было ещё убрать весь дом ─ разноцветные нитки валялись даже на кухне. Уже вечером она заглянула в зеркало и увидела своё бледное уставшее лицо с красными глазами. Она подурнела от этих шести дней взаперти.

Вадим приехал утренним поездом, она встретила его на вокзале, они отправились сначала в мастерскую, где он распаковал новые кисти, краски, холсты, рамки, что привёз из Питера.

Пообедав в ресторане, пошли домой. Таня, едва вошли в квартиру, сказала:

— Я приготовила тебе подарок!

Она принесла джемпер, но он, едва посмотрев на него, уже потянулся к ней соскучившимися руками, губами.

— Потом посмотрю!

Потом посмотрел, примерил даже на голое тело.

— Посмотри, какой сатир с волосатыми ногами! ─ прохаживался перед ней Вадим в новом джемпере, вызывая игривый Танин смех.

Таня знала эту его манеру говорить о человеческом теле ─ даже о своём ─ отстранённо. Сначала это казалось ей цинизмом, потом она привыкла. И сама рассуждала иногда у его этюда с «обнажёнкой» ─ так художники называют обнажённую натуру: «Какой тяжёлый зад у этой натурщицы. Она некрасивая».

— Тань, ну что за оценка ─ «красивая-не-красивая»! Это же не модель для подиума, ─ отзывался из глубины мастерской муж. ─ Это рожавшая сильная женщина. Вот посмотри, ─ он подходил к своей работе и мерил пальцами пропорции тела изображённой им же самим натурщицы. ─ Крепкие тяжеловатые ягодицы, бёдра такие же ─ широковатые, непропорциональные на первый взгляд. Ноги крепкие, вынашивать ребёнка легко таким бабам. Вот кого она мне напоминает: каменную скифскую бабу ─ символ плодородия и материнства. Они умели вынашивать и рожать детей без акушерок и роддомов. И делали это как бы между прочим, часто и всю жизнь. Иначе скифы бы не выжили в постоянных войнах. Поэтому и понастроили памятников этим бабам по степям.

— А, действительно, мужчинам-скифам нет ни одного памятника! ─ восклицала Таня.

— Ой, да ладно вам! ─ спохватывался Вадим. ─ Вы бабы ─ всё равно пустота, вам нужно только рожать. А у нас ─ мужиков ─ есть жезла жизни. Вот такая смешная вроде форма ─ трубка. А в ней заключён секрет жизни, ─ ёрничая, но при этом серьёзно говорил он. В таком же отстранённом тоне, как о чужом теле, рассуждал о величии своей «жезлы жизни», о целесообразности и продуманности места «жезлы» на мужском теле. Дурачась, закутывал жезлу в бороду, призывал представить себя оскоплённым и, горячась, утверждал, что вся Танина любовь исчезла бы без следа, не будь у него этой самой жезлы жизни.

— Нет, не исчезла бы! Моя любовь не совсем уж ниже пояса, ─ злилась Таня. Но представить мужа без «жезлы жизни» не бралась.

— Да хватит врать, ─ не слушал он её, ─ пока моя жезла со мной, и ты со мной. Знаю я тебя.

Потом он снял джемпер. И больше уже почему-то никогда в жизни не надел его. Хотя сказал, что красиво получилось. Да и она видеть не могла этот джемпер. Тошнило её от него. И от «Северянки» тоже. Сразу вспоминались те шесть дней добровольного заточения.

Через год она разбирала шкаф, нашла джемпер и решила подарить его одному хорошему человеку ─ другу семьи, энтузиасту, пушкинисту. Пушкинист обрадовался, и однажды Таня увидела его в этом самом джемпере по телевизору.

А с Вадимом они разошлись года через два. Таня ушла.

2007. Париж

1 Речь идёт о «Православной конституционно-монархической партии России (ПКМПР)» и о «Союзе ревнителей памяти императора Николая II».

Моя русская няня

Рассказ Элизы Шарер

Я — француженка, родилась в Париже. Отец мой был инженером, хорошим специалистом, и поэтому в конце 30-х годов его пригласили в Америку на работу в одну крупную промышленную компанию. Вот так получилось, что мы пережили Вторую мировую войну за океаном, — нам повезло, что мы не видели нацистов на улицах Парижа.

В 1945 году папе предлагали продлить контракт в США, но он отказался, потому что война заканчивалась и родители мечтали поскорее вернуться во Францию. Мы приехали в Париж в июне 1945 года. Все военные годы наша парижская квартира простояла закрытой, и родители нашли её непригодной для жизни. Они решили провести капитальный ремонт. Папа сам сделал чертежи, составил смету, нашёл рабочих, мама активно ему помогала. Встал вопрос: что делать со мной, десятилетним ребёнком, на время ремонта? Решено было отправить меня под присмотром няни в наше сельское поместье в Бордо.

Мама принялась искать няню. Она хотела найти надёжную и образованную женщину, но на собеседования приходили в основном испуганные беженки из Восточной Европы, по разным причинам не желавшие возвращаться на родину. Гувернантки-француженки ехать в Бордо на два с половиной месяца не соглашались. Поиск затягивался.

— Они все, как одна, безграмотны! — сетовала мама. Согласно её плану, няня должна была все лето натаскивать меня по французской грамматике. Наконец однажды, когда я копала траншею в куче строительного мусора посреди разрушенной гостиной, мама подозвала меня и представила молодую девушку:

— Элиза, это твоя няня. Мадемуазель Анна Полякова.

Я сразу почувствовала какой-то удивительный медовый запах от её одежды. Ани была очень красивой девушкой. Особенно хороши были её глаза — даже не голубые, а по-настоящему синие. Их взгляд притягивал так, что на её лицо постоянно хотелось смотреть. Когда наш поезд на пути в Бордо проверял военный патруль, я, наблюдательная, как все десятилетние французские девочки, подметила, с каким восхищением оглянулся на неё молодой офицер…

Приехав, мы нашли поместье в ужасном состоянии. Во время войны там укрывались какие-то беженцы, которые не берегли своего временного пристанища. Мы долго и трудно открывали проржавелый замок, а, войдя, поняли, что не нужно было так трудиться: огромные окна, выходившие в сад, были разбиты — мы могли бы спокойно влезть через них. Темнело, моя няня была растеряна, а я чуть не плакала при мысли, что в этом страшном пустом разорённом доме нам придётся прожить целых два месяца. Электричества не было, водопровод не работал.

Мы сели на уцелевшие стулья и молча посмотрели друг на друга.

— Я вас очень прошу, Ани, давайте вернёмся в Париж! — взмолилась я.

Она ответила мне известной русской пословицей, которую я уже не помню дословно, но её смысл был в том, что лучше подумать утром, а не вечером. Затем она пошла к соседям, принесла воды, свечей, мы умылись, приготовились ко сну…

Спали на чердаке, забаррикадировав двери от вторжения ночных воров. Эти подробности, наверное, уже мало кому интересны, но я всё так хорошо помню! И сейчас мне кажется почти прекрасным запах мышей, пропитавший стены нашего чердака, — ведь это было моё детство… Моё детство…

Ани разбудила меня рано. Приготовила завтрак. Она нашла стекольщика, который уже пришёл чинить окна. Несмотря на все наши бытовые проблемы, Ани в первый же день провела для меня урок русской литературы. Она прочитала мне рассказ Толстого «Лев и собачка». О, я его очень хорошо поняла, потому что, уезжая из Америки, мы оставили на попечении соседей нашу собаку, скучая по которой, я даже плакала иногда. Заплакала я и на уроке, представив, что нашего доверчивого Чарли отведут в Нью-Йоркский зоопарк, в клетку со львом.

Ани не стала меня утешать. Она смотрела с улыбкой и говорила, что это хорошо, что я плачу. Я на неё обиделась. Почувствовала себя страшно одинокой и никому не нужной. Родители меня не любят, думала я. Они отправили меня в деревню! С такой холодной и жестокой русской! А сами сейчас, наверное, ужинают в ресторане или пошли в синема…

Сейчас-то я понимаю, как было трудно Ани — молоденькой девушке, оставившей ради куска хлеба свою семью, друзей и приехавшей с чужим капризным ребёнком в незнакомую местность. Но тогда я была уверена, что самые главные трудности пали на меня.

Я капризничала, отказывалась принимать душ и требовала горячей ванны, плакала, что нет электричества, была недовольна, что молоко пахнет коровой. В общем, как я понимаю сейчас, от неё требовалось много терпения и сил, чтобы оставаться ровной, приветливой, доброжелательной. Чтобы согревать мне молоко по утрам, читать книги, проверять диктанты, рассказывать интересные поучительные истории, играть со мной в мяч, ходить на прогулки, всячески развлекать меня и организовывать мой день.

Мне запомнилось, как однажды шёл дождь и мы разговаривали на террасе. Ани всегда слушала меня серьёзно и внимательно, какие бы глупые вещи я ни говорила. На этот раз я рассказала ей, что в Америке у меня остался дружок, который обещал писать мне письма и за которого я выйду замуж, когда вырасту. Она не отмахнулась от меня, как мама, а сразу поверила, что это возможно. Спросила, как его зовут, и с интересом рассмотрела его фотографию, которую я привезла с собой. Даже поинтересовалась, где мы будем жить — в США или в Европе?

Как я потом узнала, её жених — тоже русский — погиб во время войны в концлагере, поэтому Ани носила по нему траур. Какой был удивительный обычай — в те времена многие женщины, становясь вдовами, одевались в чёрное. Иногда я чувствовала тот самый приятный медовый аромат от её одежды, который уловила, когда увидела её в Париже впервые. Однажды я спросила, что это за духи.

— У меня нет духов, — ответила Ани.

— А чем же от вас так приятно пахнет?

— Это свечи, — догадалась она и достала из своего старого потёртого саквояжа связку жёлтых свечей. Я понюхала их и согласилась, что это тот же самый запах.

— А зачем тогда в первый вечер вы пошли за свечами к соседям, если у вас они были? — удивилась я.

— Их нельзя жечь просто так. Это церковные свечи, их зажигают перед иконами.

— Вы верите в Бога?

— Да.

И она, помолчав немного, рассказала мне, что после гибели жениха очень тосковала. Его сожгли в печи концлагеря, и вот Ани, бедная, всё представляла себе, как он задыхается там в дыму. Она перестала есть, выходить на улицу, разговаривать с людьми.

— Но однажды я увидела сон, — рассказывала она. — Такое прекрасное зелёное, цветущее пространство у какого-то незнакомого озера. И там на берегу я увидела его. Он сидел спиной ко мне и не хотел поворачиваться, не хотел разговаривать… А я ещё принесла булочки с шоколадом и пыталась его накормить. И какой-то светящийся, очень красивый человек — наверное, это был Ангел, — объяснил мне, что мой жених очень страдает. Что моя тоска мучает его, и он не может быть спокойным и счастливым. Он любит меня даже сильнее, чем на земле, но на небе ему хорошо. После этого сна я проснулась утешённая. И постепенно начала чувствовать, что силы к жизни возвращаются ко мне.

— А как вы с ним познакомились? — заинтересовалась я.

— С женихом? — чуть наивно спросила она. — Мы с ним вместе выросли. Наши родители вместе эмигрировали в Париж в 1920 году.

— Он был красив?

Она достала из своего бумажника и показала мне фотографию, где рядом с ней — празднично одетой и весёлой — стоял высокий молодой парень.

— Как его звали?

— Сергей.

— И вы больше никого не сможете полюбить так, как его?

— Нет… — серьёзно ответила она.

Я слушала её молитвы на ночь и постепенно научилась среди многих имён разбирать своё — Елизавета: она молилась и обо мне. В августе мы вернулись в Париж. А осенью Ани ушла в православный монастырь под Парижем.

Мои родители всегда были равнодушны к религии, муж тоже был атеистом. Я прожила неплохую жизнь. У меня была хорошая семья, мы много путешествовали, но сейчас дети выросли, живут отдельно, муж умер. Теперь у меня много свободного времени, и всё чаще я размышляю о том, что со мной будет, когда я умру. Все пожилые люди много размышляют над подобными вопросами.

Может быть, Бога нет, и тогда меня просто не будет. А вдруг Он есть, а я всю жизнь не хотела узнать о Нём? Может быть, глупо считать, будто нам всё известно, и не замечать многих вещей, напоминающих о существовании другой жизни? Думая об этом, я начала читать религиозные книги, нашла православную церковь.

Но самым сильным свидетельством присутствия Бога для меня была жизнь моей няни. Как вам объяснить?.. После войны общество как будто сошло с ума. Люди хотели забыть о страшной войне, о смерти, ранах и о мучениях. Все хотели наслаждаться жизнью, радоваться, любить. Все-все без исключения хотели любить и быть любимыми. Ради этого многие готовы были переступить любые заповеди, разорвать все связи. Это трудно было осудить — желание радоваться жизни.

Ани тогда был всего двадцать один год, и она была очень красива. Мужчины, которые в послевоенные времена были слишком избалованы женским вниманием, смотрели на неё с нескрываемым интересом. Но она не захотела этих нормальных человеческих радостей: любви, семьи, детей. Отказалась от всего, что для каждой молоденькой девушки её возраста составляет смысл жизни. И при этом не стала несчастной или грустной. Она была какой-то изнутри радостной. Значит, у неё была ещё большая радость, чем наслаждение жизнью здесь. Это я поняла со временем.

Несколько лет назад я крестилась в православной церкви. Знаю, это произошло благодаря молитвам моей няни. Русской женщины по имени Анна.

2008. Париж

Вам не холодно, мадам?

Рассказ

Через прорезь в коробке к ней наклонилась голова:

— Вам не холодно, мадам?

Приподнявшись, с достоинством человека, в дом которого зашли незнакомые люди и просят разрешения позвонить по телефону в Африку, она ответила:

— Нет.

— Вы уверены? — добродушно продолжал толстяк-полицейский.

— Я прекрасно себя чувствую, — она посильнее натянула на себя спальник и старое пальто, давая понять, что её терпение исчерпано.

Полицейский пожал плечами и оставил её в покое.

Оставшись одна, она закрыла глаза, пытаясь восстановить состояние безмятежности и покоя, нарушенное полицейским, проявившим по долгу службы заботу о ней. У неё получилось не сразу — она опять начала качаться во времени.

Бабушка утром выглянула в окно и сказала: «Снегу-то навалило!» Она сразу же вскакивает и торопится одеваться. На улице ещё никого нет: воскресное утро. Не теряя времени, она начинает строить снежную бабу. Чего-то не хватает, приходится бежать домой, там бабушка выдаёт ей сморщенные старые картофелины и вялую морковину. Когда она выбегает на улицу, видит картину: мальчишки из соседнего дома, с которыми она враждует, разбивают ногами её бабу, которая так и остаётся в её памяти безликой. Она плачет, с громким криком бежит домой, где бабушка, испугавшись её воплей и причитаний, думает невесть что. Узнав, что дело всего лишь в разрушенной снежной бабе, бабушка ругает её, полоумную.

Рядом кто-то заспорил на быстром незнакомом наречии. Она пыталась переждать, но спор перешёл в ссору. Из чувства самосохранения, которое руководило её поступками помимо воли, она устало выбралась из-под своих одеял и коробок. Три алжирца спорили из-за места со старым французом, пригревшимся около канализационного люка. Старик в вязаном женском берете хитро улыбался и не собирался трогаться с нагретого местечка. Алжирцы орали на него и разбирались между собой. Устав от этого шума, она забралась в свою нору, заткнула уши, начала вспоминать и заснула.

В школе учительница литературы не любит учительницу по математике. Катя обожает поэзию, но математичка ревнует. Она приглашает к себе в гости Катю и её подругу, и, разливая вкусный индийский чай по прелестным сервизным чашкам, рассказывает о том, что литераторша даже не утруждает себя подготовкой к урокам, а просто создаёт себе дешёвую популярность. Разговор касается будущего, математичка предсказывает Кате столичный инженерный институт. Катя, вернувшись домой, плачет. Ей почему-то плохо, и не хочется идти в школу. Но в её семье нет слов «не хочется», — как повторяет иногда мама.

Проснулась ночью, было совсем тихо. Даже автомобили не ездили по соседней рю Риволи. В этой благословенной тишине, которая спускается на огромный город только глубокой ночью, когда даже проститутки уходят с тротуаров, она начала вспоминать встречу с Робертом.

Она училась на втором курсе. Того самого столичного инженерного вуза, который напророчила ей математичка. Перед ноябрьскими праздниками на доске у деканата вывесили объявление: «Приглашаем на встречу с французскими коммунистами, гостями нашего института. Явка строго обязательна».

Французских коммунистов было трое. Один из них — негр. Катя впервые увидела французов, внимательно рассматривая их движения, жесты, почти не слушая переводчика, пытаясь понять, что за нация такая — французы.

Роберту было тогда тридцать лет. Он был подвижен, худ, бледен на лицо. Он в неё тогда сильно влюбился. С первого взгляда. Эта история уже отделилась от их дальнейшей жизни, от измен, развода, судов и адвокатов, и доставляла ей удовольствие, как хороший фильм, в котором она играет главную роль.

Преподавательница французского, стуча каблуками, преподнесла гостям цветы. Роберт поцеловал ей ручку. Она засмущалась.

Катя в узком коридоре возле Коммунистической аудитории наткнулась на компанию: французы с переводчиком, декан, француженка с англичанкой. Студенты вежливо обтекали их, а она не заметила, пошла прямо на них, и наткнулась на Роберта.

— О, пардон! — воскликнул он, оборачиваясь. И увидел, и засмотрелся в её глаза. И влюбился сразу, как потом говорил.

Француженка начала что-то быстро говорить ему; Катя ушла.

Вдруг издалека завыла сирена спасательной машины. Она вздрогнула, как от физической боли. Как она устала от шума! Да дайте же немного тишины! Уже несколько раз за эту ночь её отрывают! Она ведь знает, как нужно вспоминать — надо погружаться, как будто не знаешь, что впереди. Но теперь её прервали, а это трудно — войти снова. Не всегда получается.

Она почувствовала, что ей нужно по нужде. Села на своём насесте из тряпья, почесала голову. Всё спало, но уже угадывался скорый рассвет. Она выбралась, встала с трудом, ругаясь то по-русски, то по-французски, заглянула в подворотню, но там сегодня всё было занято спящими. Тогда она подошла к витрине кафе, поковырявшись в завязках и застёжках замёрзшими руками, с удовольствием помочилась на витрину, далеко отставив задницу.

— Вот вам! Чище будет! — крикнула сипло.

Спать уже не хотелось. Прибрав своё лежбище, закрыв его коробками, она побрела на бульвар, села на стылую лавку и опять начала вспоминать, уставившись немигающими глазами прямо перед собой.

Про Роберта уже не хотелось. Вспоминала, как уезжала во Францию. Мать плакала, младший брат радовался, отец… она уже не помнила, что говорил отец. А бабушка благословила:

— Если полюбила его, езжай.

Она тогда уже еле-еле ходила по квартире, перехватываясь за подлокотники кресел.

Катя была беременна, когда ей сообщили, что бабушка умерла. И сейчас она вытерла слезы, вспомнив, как прочитала эту телеграмму. Через неделю, кажется, она и родила. Максима, мальчика, красненького и орущего. Она не знала, что с ним делать, боялась переодевать и купать.

Про Максима она не вспоминала уже давно. Просто не разрешала себе вспоминать. Помнила, конечно, но не так. Не входила.

Вспомнила, как кормила его грудью, как он засыпал, причмокивая, разомлевший. Последний раз она видела его у дома, когда Роберт привёз покупки и оставил пакеты вместе с Максимом у подъезда, отведя машину в гараж. Максиму было тогда лет десять. Она, затосковав, подкарауливала его несколько дней, крутясь возле их дома. Увидев его, не подошла — он был уже совсем не тот. Худой, вытянувшийся мальчишка, он нетерпеливо дёргал ногой, поддерживая пакеты с продуктами. Как только она начала узнавать его, наглядевшись из-за подстриженного кустарника, пришёл Роберт, и они вошли в подъезд.

Рассвело. Она очнулась, почувствовав, что совсем замёрзла. Уже вовсю разъезжали автомобили и спешили к метро люди. Она встала и пошла к автобусной остановке. В салоне, несмотря на толкучку, рядом с ней никто не сел. На площади Согласия она вышла и через несколько кварталов вошла в полуподвальное помещение — бесплатную столовую Армии де Салют. Там ещё почти никого не было. Она получила свою пайку, съела, совсем не утруждаясь почувствовать вкус еды. А чай, горячий и сладкий, выпила с удовольствием. Ещё бы попросила, но эта раздатчица-арабка никогда добавки не даёт.

На выходе полная улыбающаяся женщина дала ей какую-то бумажку. Она равнодушно взяла её и уже на улице прочитала: «Если вы в беде, приходите к нам: мы расскажем вам о Том, Кто любит вас всегда. Бесплатный обед». «Бесплатный обед» — автоматически отметив эти слова, она спрятала бумажку с адресом и пошла на вокзал посидеть в тепле. Там она смотрела на пассажиров, на всю эту вокзальную суету, и время до обеда пролетело быстро. Пассажиры не обращали внимания на обычную клошарку, и ей было комфортно там.

Приближаясь к адресу, указанному в приглашении, она прошла мимо дома, в котором жил и творил тот, кто придумал название «экзистенциализм». Нет Бога, нет смысла. Только темнота бессмысленного существования, в которой мерзнёт одинокое человеческое существо.

В небольшом зале с распятием на кафедре было уже много людей. На кафедру вышли две женщины и стали петь тонкими голосами. В слова она не вслушивалась, чуть не заснув в тепле. Потом другая женщина начала читать Библию и рассказывать о Христе. Ей стало скучно. Все эти рассказы она уже слышала. Женщина на кафедре начала всхлипывать. Вторая подбежала и подала ей носовой платок.

Ей вдруг стало невыносимо оставаться здесь. Поднявшись, она пошла к выходу. Но там её остановили: «Не покидайте нас, мы любим вас!» Посмотрев в эти сытые и довольные лица, она вдруг резко толкнула в плечо одну из ласковых женщин, да так, что все обернулись на крик и треск стульев, принявших грузноватое тело милосердной дамы, и вышла на улицу.

Из-за этого собрания она пропустила время обеда в Армии де Салют, пришлось отправляться на овощной склад. Новенький, широкоплечий румяный мужчина, расталкивая толпу, налетевшую на ящики с мандаринами, матерился по-русски. Хохол — поняла она по акценту.

— Ну шо вы за люди! Пропустите, устрицы, подвиньтесь!

Когда он приблизился к ней, выбиравшей среди гнилья крепкие мандарины, она сказала ему:

— Пшёл на хер!

Он выпучил глаза. Опомнившись через секунду, пошёл на неё нахрапом:

— Ах ты, старая блядь! Ды я тебя щас урою!

Она посмотрела на него спокойно и твёрдо. Он сник.

Вечером, укладываясь на ночлег, она подумала, что сегодня будет вспоминать свою школу, свою подругу Наташку и ещё кое-что из детства. Сколько прошло лет с тех пор, как она живёт так, она не знала. Не помнила даже точно, сколько лет Максиму — двадцать восемь или тридцать?

2012. Париж

Крабы в тумане

Рассказ

Выйдя из ворот клуба, Даниела закурила мужским жестом и тут же, спохватившись, приняла изломанную позу ― она понимала, что если он не выйдет за ней, то больше она его никогда не увидит.

Ну что ж я такая глупая девушка! ― эта привычная аффирмация придала ей куража, но он всё не показывался из «Папийон де ля нуи».

Она медленно пошла к стоянке. От раскалённого асфальта тянуло жаром, а её ноги просились прямо в стакан мартини со льдом: шпильки в жару ― это мука. Силой воли Даниела прекратила поток жалоб от своих припухших нижних конечностей, резонно, с нажимом спросив себя: «А как же иначе?»

Сев в машину, она скривила рот самой себе в зеркало ― «А я ведь была уверена…» Перебирая в памяти все знаки, пророчившие перспективное ухаживание, она резко взяла с места, взвизгнув покрышками.

Странный, незнакомый сигнал мобильника вдруг раздался в салоне.

Даниeла, резко тормознув на красный, не понимая ещё, в чем дело, взяла с сиденья телефон и ответила жёстко:

— Да!

— Мадам, ― вкрадчивый голос с акцентом прошептал ей в ухо те слова, которые она и ждала от него, ― не хотели бы вы продолжить наш вечер?

— Давайте продолжим его завтра, сегодня я уже подъезжаю к моему дому.

— Завтра я уезжаю из Парижа.

— Встретимся, когда приедете в следующий раз, ― не сдавалась Даниела.

Мужчина засмеялся и прекратил разговор.

— Ни фига себе ― даже телефон подсунули в салон! ― громко расхохоталась она.

У освещённого подъезда стояли два пикапа. Два громадных телохранителя, которых она сразу же узнала, прохаживались возле входной двери.

Даниела, тормознув, опустила стекло.

— Вы ко мне?

— Да, мадам, ― с сильным восточным акцентом ответил один.

Второй, не понимая о чём речь, со значением наблюдал за этими переговорами.

— Вы ― собирать вещь и ехать с нами!

— Никуда я с вами не поеду, мы ни о чём ещё не договорились!

— Ехать! ― первый сделал знак второму, и тот фыркнул ей в лицо из баллончика.

* * *

И зачем нужно было это делать? Я бы и так приехала, ― сказала Даниела ему за завтраком на корабле, прикладывая руку ко лбу. ― У меня теперь вот голова болит!

— Это не от этого, ― улыбнулся он ей неотразимо, показав сквозь чувственные губы и прекрасные зубы («Ах, какой мужчина!»). ― Ты слишком много выпила аперитива вчера вечером в клубе.

И, беря её руку в свою, удивился:

— Какая у тебя крупная рука, почти как у мужчин.

Даниела отмахнулась:

— А рост у мужчин почти как у меня.

— Ты действительно высокая, крупная женщина. Как верблюдица ― чуть угловатая и чувственная.

Море плескалось в борт, свежий ветер приносил с собой обещание всевозможных радостей бытия, она задумалась ― что это за уверенность в праве определять поступки другого человека? Для неё было очевидно, что этот месье ― баловень судьбы, из тех, кого называют сильными мира сего, но для такой свободы обращения одного богатства не достаточно ― она встречалась в своей жизни с богачами из разных стран ― и почти всегда те чуть заметно старались преувеличить свой светский опыт перед ухищрённой и эффектной парижанкой.

— Ты ― арабский шейх? ― после долгой паузы спросила она.

Он, задумавшись, смотрел на море.

Ты ― арабский шейх…

Да она же знала это, ещё когда он только вошёл в «Папийон де ля нуи» в сопровождении телохранителей ― вошёл, как будто оказывая честь клубу и людишкам, крутившимся там от скуки; она тотчас унюхала его ауру уверенности, богатства и власти над простыми смертными, данной ему от рождения. Она сразу же сказала себе: «ЭТО ― ШЕЙХ!»

Он молчал.

Она решила покапризничать перед шейхом ― это поднимало её самооценку.

Надув губы, она шлёпнула его по руке:

— Ну и куда ты меня везёшь на этом корыте?

— Ну, а зачем тебе знать, куда мы едем?

— Ни фига себе! Я ж не швабра для мытья туалетов ― мне нужно знать, куда и зачем ты меня похитил!

— Ну, а если ты узнаешь, что тебя похитили для гарема?

— Какого ещё гарема?! ― некрасиво взвизгнула Даниела. ― Я же ненавижу баб, завистливых и глупых! У меня начинается клаустрофобия в их обществе! А в гареме они сидят, помыв голову, расчёсываются и считают, сколько раз переспал с ними их владыка. На хрен мне это надо! Я не поеду в гарем, я хочу домой, в Париж, поворачивай обратно!

Он любовался на её якобы искреннее возмущение и хохотал.

— Я же не собираюсь жениться на тебе ― парижской проститутке ― что ты подумала! ― В конце концов ему надоели её прокуренные вопли. ― Поживёшь в моём гареме, сколько я захочу ― потом отправляйся домой.

— Сколько ты мне заплатишь?

— Посмотрим.

Даниела задумалась: такого с ней ещё не случалось, сколько можно с него стрясти?

— Я вообще-то беру за ночь пятьсот, ― преувеличила проститутка.

— О'кей! ― ему уже надоело с ней говорить о делах.

Но ей мало было просто «о`кей».

— Может, заключим контракт?

— Замолчи, не порти завтрак своей жадностью.

— Нет, мне нужен контракт, ― настаивала Даниела, и её руки от волнения вспотели.

Он сделал знак рукой, и к ним тут же приблизился телохранитель.

— Если ты ещё заикнёшься о деньгах, он отвезёт тебя домой, в твой любимый Париж.

— На чём? — удивилась Даниела.

— На катере, а потом на самолёте, ма шери.

Она, замолчав, начала ковырять креветки.

В конце молчаливого завтрака она лишь заикнулась недовольно:

— Вся моя одежда и обувь остались дома…

— Напиши свои размеры, мои люди купят тебе всё необходимое.

Но на это Даниела согласиться не могла:

— Я куплю всё сама! И притом самого лучшего качества! Раз я еду в гарем!

* * *

У неё были причины настоять на своём ― только она сама должна была выбирать, примерять, решать, подходит ли ей тот или иной топ, юбка или туфли ― дело не в капризах: Даниела была вовсе не капризной, и вовсе уж не такой избалованной, как она изображала себя перед Шейхом ― парижанки довольно прагматичны и сдержанны наедине с зеркалом в примерочной. Дело было в том, что её тело имело множество удивительных характеристик, на которые и обратил внимание шейх, взяв её за руку. Её локти, запястья, колени, щиколотки были очень крупными, мужскими, и ей приходилось серьёзно относиться к своему внешнему имиджу, тщательно выбирая себе одежду и особенно обувь, размер её ноги был редким даже для мужчины ― сорок пятый. Чтобы не казаться неуклюжей, чтобы производить впечатление женственной и слабоватой, Даниеле приходилось покупать обувь на высоченных шпильках, отказаться от мини, наклеивать ресницы, носить лёгкие шарфы, много бижутерии, отвлекающей внимание от её костистых суставов. Она предпочитала казаться вульгарной, но не мужественной, глуповатой, но не рациональной. Такой, по мнению Даниелы, должна быть настоящая женщина.

И так сильно было её желание стать настоящей женщиной, что многих представителей сильного пола привлекала её внутренняя убеждённость в том, что она-то знает, что такое ―женственность. И хотя внешне тридцатичетырёхлетняя Даниела уступала своим более свежим коллегам по ночному клубу ― в основном девочкам из восточной Европы ― студенткам и проституткам, искавшими клиентов в «Папийон де ля нуи», всё-таки без работы она не сидела никогда. Она была парижанкой, француженкой, ради интимного знакомства с ней мужчины-иностранцы закрывали глаза на формы простушек из своих стран. С Даниелой можно было общаться без переводчика ― для иностранцев у неё был целый словарь междометий, восклицаний, общепонятных слов, которые вместе с её интонациями составляли основу её личного эсперанто.

Шейх говорил на всех европейских языках, он закончил Гарвардский университет, и парижская проститутка не была его первым знакомством с ночным миром Парижа.

Ему, хоть и пресыщенному всеми видами женской любви, стало скучно одному на яхте, и тёртая Даниела, с которой можно было сильно не церемониться, могла развлечь его в его недельном плаваньи.

Он и не имел вначале никаких планов взять её в гарем, но потом эта мысль показалась ему на самом деле интересной.

* * *

Если быть точным, он не был шейхом, потому что этот титул ― правящего шейха ― достался по наследству его старшему брату, но всё-таки все сыновья, рождённые многочисленными женами его отца, имели по традиции перед именем звание «шейх».

Их семья, правящая веками в одной из стран Арабских Эмиратов, была богата и не знала проблем, которые творились сейчас в королевских семьях Европы: наркотики, разводы, измены. Послушание, почтение к старшим, верность традициям рода и страны ― это требовалось от младших членов семьи до тех пор, пока они не войдут в силу. А от старших к младшим шла забота об их жизни, здоровье, воспитании и образовании. К заботе о здоровье относилось даже то, что каждый мальчик в их семье получал ко дню совершеннолетия небольшой гарем с двумя-тремя наложницами. А ещё раньше к ним приставлялась особая служанка для спальни. И никаких проблем со здоровьем, никаких мастурбаций, а заодно бледных лиц и рассеянности на уроках наследники в их семье не знали.

Поэтому каприз Шейха привезти из Европы понравившуюся ему женщину из Европы не мог встретить осуждения в среде его домочадцев.

Оставался только вопрос о её здоровье. Он решил сделать ей хорошие тесты на СПИД и прочие опасные болезни, прежде чем допустить её в свой гарем. Вначале Даниела удивлялась его отсутствию в своей спальне, а потом он открытым текстом объявил ей, что не может рисковать своим здоровьем, поэтому ей придётся пройти надёжные тесты, если она хочет попасть в его гарем.

* * *

Ночью была небольшая буря, а утром море было тихое, в лёгком тумане.

Несмотря на это завтрак подали на открытой палубе ― воздух был тёплый и влажный.

Увидев на столе салаты и крабы, Даниела, скривила губы. Шейх, не обращая внимания на её реакцию, принялся за еду.

— Крабы в тумане, ― передёрнула плечами Даниела. ― Хочешь, расскажу тебе, почему я не люблю крабов? Когда мне было лет девять, моя мать привезла меня с братом в весенние школьные каникулы в конце апреля к морю. Сезон ещё не начался, народу было мало, мы с братом заходили в воду по колено и ловили крабов в банку. Наловив штук десять, мы устраивали им гладиаторские бои. Наградой для победителя была жизнь — мы его просто отпускали в море. Однажды попался нам очень крупный краб с одной клешнёй: калека дрался не на жизнь, а на смерть, и побеждал своей единственной клешнёй всех своих противников. Но было что-то пугающе гадливое в его решимости и жажде жить. И мы с братом, не сговариваясь, решили нарушить наш контракт с этим бойцом, и как только он победил последнего своего противника, мы взяли большой камень и бросили его на однорукого. Сразу не убили, только сильно покалечили, пришлось бросать камень несколько раз, подбадривая себя дикими криками и смехом через силу. Когда краб превратился в осколки, на море вдруг неожиданно упал густой туман ― такой густой, что берег в десяти шагах не был виден. Мой брат сказал: «Это море мстит нам за то, что мы нарушили наш договор и убили победителя». Мы, испугавшись, побежали на берег…

Слушая её, шейх со вкусом ел варёных крабов, обмакивая кусочки крабьего мяса в розоватый соус. Он был гурман, любитель даров моря, приготовленных тут же после ловли — его аппетита не могла нарушить даже начавшаяся Третья мировая война, не то что рассказы из детства какой-то проститутки. Но ей было легко оттого, что рядом с ним, откровенным здоровым эгоистом, не надо было постоянно хлопотать лицом, предугадывая его реакцию и играть в «даму с камелиями» ― наивный прообраз современной французской проститутки. Он был как старый знакомый, с которым можно было не разговаривать часами и чувствовать себя при этом комфортно. Она понимала, что спешить в данном случае не нужно, и использовала время покоя и безмятежности для того, чтоб набраться сил для будущих битв.

Даниела загорала в шезлонге на палубе, читала женские журналы с бесчисленными советами диетологов, косметологов, стилистов и психологов. Она плавала в небольшом бассейне на палубе, наполненном свежей морской водой, пила и ела за троих ― она никогда не толстела. Встречались они за завтраком, обедом и ужином, а по вечерам вместе смотрели голливудские мелодрамы, до которых шейх был большой охотник, или рассказывали друг другу всякие смешные житейские случаи.

Как бы между прочим шейх рассказал ей один интересный случай из жизни Линды Евангелисты. Это было лет пятнадцать назад. Его отец, тогда правящий шейх, пригласил на уикэнд на свою яхту из Парижа эту знаменитую модель. Он пообещал ей миллион долларов США при одном условии ― для встречи с ним она должна была покрасить волосы в рыжий цвет. После этого уикэнда все женщины в мире покрасили волосы в рыжий цвет ― влияние красивой и самоуверенной Линды!

— Да, я что-то слышала, ― сказала Даниела, ― говорили, что тот шейх был большой любитель рыжих женщин…

— А дело было в бизнесе его зятя, который имел свой пай в крупной косметической корпорации, ― рассмеялся шейх.

«Ни фига себе», ― удивилась про себя Даниела, а вслух ничего не сказала, чтоб не показаться простушкой.

* * *

В Италии, где он обещал купить ей одежды, они пристали к личному причалу, где уже ждал автомобиль. Доставив Даниелу в огромный торговый центр, шейх приставил к ней своего телохранителя, проинструктировав того предварительно на своём крикливом языке.

Даниела решила выпить кофе и пригласила к себе за столик слугу. Он сел, скованный мускулами под белой сорочкой, привлекая к себе внимание живо жестикулирующих итальянцев туповато-сдержанным лицом.

— Кофе? ― вопросительно посмотрела она на него, и он сдержанно кивнул в знак согласия.

— Тупица какой-то, даже говорить с ним не о чем, ― вслух произнесла Даниела, улыбаясь при этом охраннику обворожительной светской улыбкой.

Забравшись в бутики, она пробыла в них около четырёх часов, измотавшись до полуобморочного состояния, измучив охранника и потратив огромную сумму денег. У неё теперь было четыре чемодана самой лучшей одежды и обуви на все случаи в жарком климате: купальники, пеньюары, тончайшее натуральное белье, сарафаны, топы, юбки, развевающиеся шёлковые брюки, шарфы, шали, украшения, вечерние платья, шляпки и перчатки к ним. Она относилась к одежде без замирания сердца: деловито, профессионально, мысленно подбирая слова и позы к новым вещам.

Одно из её новых приобретений ― брюки из тонкого тёртого льна и тёмно-синяя туника струящегося шёлка ― напоминали ей Далиду из её клипа с Аленом Делоном; другая вещь ― вечернее красное платье на бретельках ― диктовали другой образ ― Амели Пулан. Эти ассоциации помогали Даниеле лучше всяких стилистов и дизайнеров, а она нуждалась в поддержке и одобрении, потому что ― приоткроем тайну ― Даниела не имела никакого внутреннего женского опыта, вместо знаменитой женской логики в её голове сухо работали жернова мужской мельницы, перемалывающей происходящее точно, скупо, рационально…

Венеция кипела американскими туристами, местными прохожими, албанскими карманниками, цыганами попрошайками, но Даниеле не было дела до их насущных мелких проблем: она вытащила свою карту, и ради этого, оказывается, стоило выдержать всю боль, которую она пережила в течении тех операций и ещё почти год после них.

* * *

— Это я, Даниела, привет, ма шери! Как вы там без меня? ― на террасе отеля она болтала со своей коллегой по ночному клубу. ― Я в Италии ― отдыхаю с другом, с которым танцевала последний вечер неделю назад в клубе, ― она смотрела сверху на головы людей, снующих внизу, и чувство победы над жизнью с новой силой охватило её. Ей стало жаль даже своих приятельниц-соперниц по ночному клубу, с которыми она была знакома, и, расчувствовавшись, она бросила в трубку:

— Ну, какой сувенир вам прислать из стран Шехерезады?

— Лампу с твоим джинном! ― без особой надежды попросила её Марион ― проститутка, состарившаяся с мечтой о постоянном богатом поклоннике.

— Лампу с джинном я оставляю себе! ― уже без всякого сожаления она рассталась с неудачницей, состроив гримасу ироничного сожаления, и пошла переодеваться к ужину.

Спустившись вниз к назначенному часу, она окинула взглядом холл и приосанилась ― её шейх спускался по мраморной старинной круглой лестнице, даже не глядя в её сторону. Она на секунду задумалась, кто к кому должен подойти первым, и решила, что как раз в этом случае должен подойти к ней первым он. Лениво опустившись в бархатное кресло, она принялась с натуральным интересом рассматривать витрину с коллекцией старинного венецианского стекла, даже не поворачивая головы в его сторону.

Наконец, к ней приблизился его телохранитель:

— Мадам, в машину, силь ву пле.

— А, уи! ― она вспомнила о том, что она здесь невольница, похищенная для восточного гарема. С достоинством поднявшись, она прошла, струясь одеждами, к спортивной красной открытой автомашине, где шейх уже включил зажигание.

Что-то в её поведении всё-таки стало заводить его ― он бросил на неё острый взгляд и отвернулся.

Она почувствовала себя чуть ли не победительницей, но в этот момент он искренне рассмеялся, отчего Даниела, ругнувшись про себя, посмотрела на него прозрачным непонимающим взглядом, продолжая свою игру в похищенную невольницу. И ничто в мире уже не смогло бы свернуть её с этой роли, которая ― она это учуяла ― точно задевала в нём мужские струны.

Да, да, между ними всё-таки понемногу начиналась борьба, кружащая головы мужчин, включался тот самый конфликт мужского и женского начала, без которого жизнь лишена перца, а отношения ― смысла.

Вот в чём была сила Даниелы, вот почему ей завидовали простенькие свеженькие девочки из восточной Европы: она умела зацепить мужчину. Как ей удавалось построить интригу из самого банальнейшего рандеву на панели? Она не могла бы научить этому ― это шло изнутри, это было смыслом жизни, она внутренне трудилась над собой, из каждого встреченного мужчины создавая себе жупел*. И не только ради денег так напрягала все свои способности тридцатичетырёхлетняя парижская проститутка…

* * *

Шейх понимал все её приёмы: этой пьесой, в которую играли многие его любовницы, млевшие от его родового имени, игрой в невольницу или в невинную женщину, попавшую в орбиту могущественного властелина, его было трудно задеть за живое ― не было у него ещё ни одной связи, в которой так или иначе не сквозила бы эта мелодия. Его заводило совсем не то, в чём была так уверена Даниела.

Его немного заинтересовала в ней с самого начала её стремительность, внутренняя убеждённость в своей неотразимой женственности, хотя как раз женственной назвать её было трудно.

Её высокий рост, угловатые жесты, удивительные для её возраста, большой рот с крупными зубами, размер ноги ― всё это как раз противоречило той роли очаровательной и самоуверенной женщины, которую выбрала себе Даниела. У него в стране эту женщину бы назвали некрасивой, и она бы просидела всю жизнь, спрятанная в задних комнатах, в то время как её младшие сестры готовились бы по очереди к своим свадьбам.

В Европе женщины давно перестали определяться своей внешностью ― он это знал, но всё же Даниела была первым примером, который доказывал ему это так явно. Его интерес к ней вначале был всего лишь обычным человеческим любопытством. Ему были любопытны её повадки и манеры. Он смотрел, например, как она смеялась: вначале как будто сдержанно и негромко, и вдруг её рот начинал растягиваться чуть ли не до ушей, и Даниела, отпустив себя, начинала хохотать так, что дрожали окна и витрины в близлежащих домах.

Она была лживой насквозь, особенно когда речь заходила о её прошлой жизни, и тут же могла обезоружить своим незнанием простых правил общечеловеческих манипуляций. Он был уверен в её простенькой примитивности, как вдруг она бросала какое-то тонкое замечание, остроумную шутку, которая так вкусно соскакивала с её языка, что заставляла его иногда смеяться и через несколько дней. Сама же Даниела не придавала своим шуткам большого значения, считая своей сильной стороной именно свою способность к выстраиванию отношений с мужчиной.

* * *

В ресторане Даниела замолчала ― она смотрела скучающе по сторонам и, казалось, начала подумывать о возвращении в Париж ― шейх весь вечер разговаривал о делах со своим секретарём и с ещё одним месье солидного возраста, ради встречи с которым они приехали в Венецию.

— Cейчас ты присутствовала на очень важной встрече, которую скоро ваши журналисты назовут сделкой века ― ты ведь знаешь, что все самые крупные сделки в мире подписываются не в кабинетах дипломатов и президентов, о них договариваются по-другому ― вот, например, как сегодня вечером в ресторане.

— Ты даже не представил меня им, ― обиженно заметила Даниела.

— У нас не принято знакомить со своей любовницей, если только не собираешься её подарить кому-то.

— Я не живу пока что по-вашему, я живу по-своему, дорогой шейх, ― зашипела Даниела, встрепенувшись при этом намёке на восточное неуважение к женщине.

— Ты ещё сегодня вечером наслаждалась своей ролью невольницы при восточном владыке, ― иронично стал убеждать её шейх.

— Это не было так уж поглощающе ― просто имаж, картинка, оформляющая реальность… Не в этом дело, а в том, что ты считаешь уже меня своим товаром больше, чем играю в это я.

— То, что ты называешь восточным рабством женщин, для них самих довольно привлекательно, и они предпочтут быть рабой мужчины, чем свободной и никому не нужной «мадам феминисткой».

— Феминисток я не перевариваю, но быть наложницей в гареме ― тоже не мечта моей жизни.

— Какая же у тебя мечта, моя принцесса? ― шейха забавлял их разговор, а для Даниелы он был почти испытанием.

Видя, что ей не хочется продолжать этот разговор, он, белозубо улыбаясь, снисходительно добавил:

— Разве ваши мужчины так уж сильно отличаются от нас? Наши гаремы ― это честное и открытое признание мужской полигамии. Но мы заботимся о своих женщинах ― мои жёны должны, например, жить как в раю. Ваши мужчины переходят от одной женщине к другой, ни за что не отвечая, ни за что не платя.

— А у тебя большой гарем-то?

— Я уж давно потерял счёт своим жёнам и наложницам ― самолюбиво похвастался шейх. ― Кого-то из них мне подарили, кого-то я купил, посватал, поменял.

— Ужас ― как лошадиный завод какой-то, мне не хотелось бы там остаться навсегда.

— У меня этого и в планах нет.

Последней фразой шейх, хотел он этого или нет, задел самолюбие Даниелы, и, укладываясь спать, она поклялась, что влюбит в себя этого самца, чего бы это ей не стоило ― на нём она проверит свои силы, отточенные на других ― проверит на нём свои когти и зубы среди его толстых жён и коварных наложниц.

* * *

Наивной Даниелу назвать было трудно, но при этом её убеждённость, что шейха привлекла её парижская пыль ― её опытность и очарование женского опыта, была всё-таки наивностью. Этот человек был совершенным мужчиной, в таком виде, в каком этот генотип формировался и шлифовался веками, в течение которых шейхи семьи Абу-аль-Хаади владели своим царством ― небольшой страной с двадцатимиллионным населением, из которого, как утверждают западные гуманистические организации, окопавшиеся, по мнению шейхов, поближе к нефтеносным землям, почти семьдесят процентов были неграмотными.

Несколько десятилетий назад нефтяная лихорадка, охватившая мир, принесла огромные дивиденды всем арабским шейхам, до этого лениво торговавшими цитрусовыми или хлопком, и в столице шейха Абу-аль-Хаади все дома на глазах превращались в дворцы, отчего при первом взгляде на город у всех приезжих вырывалось одинаковые слова восторга: «Это же тысяча и одна ночь!»

Ажурная резьба городских строений из розоватого и белого камня, синие бассейны с золотыми рыбками, пальмы и верблюды, а рядом марки самых шикарных авто ― «Порше», «Феррари».

Владела всем этим сказочным миром семья шейха, не без оснований считая себя избранниками Аллаха, правя своим народом спокойно, незаметно и без особых притеснений.

Пролетая над столицей его страны в прохладном салоне частного самолета, в котором красная кожаная обивка кресел была украшена золотыми гербами шейха, Даниела приникла к иллюминатору и не сдержала восхищённого крика: «Но это очень красиво!» ― вид современных роскошных офисов вперемешку со сказочными дворцами, окружёнными огромными бассейнами и фонтанами, поубавил в ней постоянную скрытую уверенность европейцев в своём превосходстве.

Прилетев на маленький аэродром позади огромного дворцового парка, шейх и Даниела были встречены целой сворой слуг, улыбавшихся своему повелителю (и Даниеле заодно) с искренней радостью.

Шейх сразу же начал весело разговаривать с группой мужчин, одетых, несмотря на жару, в пиджаки ― все пожимали руку шейху, здоровались с ним, и засмеялись, когда шейх сказал им что-то, показав на Даниелу.

Один молодой стройный арабский красавец подошёл к Даниеле и вежливо поклонился ей, прижав руку к желудку. «Это, наверное, евнух из гарема!» ― подумала Даниела и… угадала. Этот молодой человек оказался управляющим гарема, скопцом и образованнейшей личностью во дворце. Он говорил на всех европейских языках, и читал по одной книге в день, ― овладев искусством скорочтения в знаменитом американском университете.

Огромный дворец, который оказался гаремом шейха, встретил их тонкими восточными ароматами, тишиной, полуденным зноем, нагревавшим сандаловые ставни искусной резьбы.

Проводив Даниелу в гарем, управляющий сообщил ей на прекрасном французском языке, что к ней приставлена служанка, которая также говорит по-французски.

— Ваши комнаты, мадам, на втором этаже, ― пояснил управляющий, и бесшумный прохладный лифт поднял их туда.

— Похоже на гостиницу или на психбольницу, ― сказала вслух Даниела, оставшись одна.