Бесплатный фрагмент - Психопатия: базовые знания

Предисловие

Книга адресуется тем, кому важно или просто интересно иметь представление о том, что такое психопатия.

Раскрыты основные аспекты психопатии и ключевые аспекты трехфакторной модели Кука и Мичи. Поведано о первоначальном определении психопатии. Рассказано о результатах исследований и особенностях психики психопата, о психопатии и преступности. Особое внимание уделено истории психопатии. Рассказано о разнице между нарциссом, социопатом и психопатом.

При подготовке данной книги использованы главным образом не русскоязычные источники.

Могут быть противопоказания. Требуется консультация специалиста.

I Психопатия: основные аспекты

1.1 Специальности. Характерные черты психопата

Специальности

Психиатрия, клиническая психология, криминология.

Характерные черты психопата

Храбрость, привлекательность, импульсивность, дефицит сочувствия и сожаления, предрасположенность к агрессии и психологическому воздействию, склонность к необдуманным поступкам, нарциссические наклонности.

1.2 Причины возникновения. Факторы, повышающие вероятность возникновения психопатии. Дифференциальная диагностика

Причины возникновения

Генетическая предрасположенность, пренебрежение в детстве или жестокое обращение.

Факторы, повышающие вероятность возникновения психопатии

Семейная история, неблагоприятные условия жизни. Дифференциальная диагностика

Антисоциальное расстройство личности, нарциссическое расстройство, сексуальный садизм, психотические состояния, включая шизофрению, шизотипическое и шизоаффективное расстройства.

1.3 Профилактика. Лечение

Профилактика

Забота о детях с раннего возраста.

Лечение

Существует недостаточно эффективных методов терапии. Психотерапия может применяться, но ее результативность крайне ограничена.

1.4 Медикаментозное лечение. Прогноз

Медикаментозное лечение

Не разработано.

Прогноз

Неблагоприятный.

1.5 Что собой представляет психопатия. Критерии диагностики

Что собой представляет психопатия

Психопатия, за которой стоит психопатическая личность, представляет собой личностный конструкт, характеризующийся недостатком эмпатии и раскаяния, а также дерзостью, импульсивностью и эгоцентричностью. Эти особенности часто скрываются за внешней привлекательностью и устойчивостью к стрессу, создавая иллюзию нормальности.

Критерии диагностики

Значительный вклад в формирование первоначальных критериев диагностики антисоциального расстройства личности в Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам (DSM) внесли американские специалисты Херви М. Клекли и Джордж Э. Партридж.

Впоследствии DSM и Международная классификация болезней (ICD) ввели понятия антисоциального расстройства личности (ASPD) и диссоциального расстройства личности (DPD), подчеркивая, что эти диагнозы отражают или включают в себя признаки психопатии либо социопатии.

Введение ASPD и DPD было обусловлено сложностью объективной оценки многих классических черт психопатии. Канадский психолог Роберт Д. Хэйр (в некоторых источниках пишется Роберт Д. Хаэр) привлек внимание к концепции психопатии в криминологии, разработав Контрольный список психопатии.

1.6 Ни одна авторитетная организация в области психиатрии или психологии официально не признает диагноз «психопатия». Исследования психопатии как важной области научных изысканий

Ни одна авторитетная организация в области психиатрии или психологии официально не признает диагноз «психопатия»

Ни одна авторитетная организация в области психиатрии или психологии официально не признает диагноз «психопатия», хотя оценка черт, свойственных психопатам, регулярно применяется в правоохранительной практике ряда государств и может серьезно влиять на судьбы людей.

Исследования психопатии как значимой области научных изысканий

Исследования психопатии продолжаются и в настоящее время представляют собой значимую область научных изысканий.

1.7 Использование термина «психопат». Проявления и ключевые особенности. Основные признаки

Использование термина «психопат»

Этот термин активно используется в том числе в публицистике, СМИ и в художественных произведениях. Хотя в повседневной речи и в прессе часто встречается сокращение «псих», которое отождествляют с понятиями «сумасшедший», «безумный» и «психически нездоровый», между психозом и психопатией существует принципиальное различие.

Проявления и ключевые особенности

С точки зрения социального взаимодействия, психопатия характеризуется всеобъемлющим эгоистичным поведением, лишенным сочувствия и склонным к манипуляциям. Оно проявляется в пренебрежении к потребностям окружающих и нередко сопровождается нарушениями закона, противоправными действиями и агрессией.

На уровне психики наблюдаются отклонения в сферах, связанных с эмоциональной реакцией и мышлением, особенно в тех, которые касаются взаимодействия с обществом. С точки зрения развития, признаки психопатии могут проявляться у детей с поведенческими проблемами, что указывает на наличие врожденной предрасположенности, влияющей на формирование данных черт.

Основные признаки

Несмотря на отсутствие единого мнения о том, какие именно черты составляют психопатию, исследователи выделяют около сорока признаков, которые, по их мнению, указывают на данное состояние. Однако, некоторые характеристики считаются наиболее значимыми и общепринятыми.

Также см. Приложение 1.

II Ключевые аспекты трехфакторной модели, предложенной Куком и Мичи. Первоначальное определение психопатии. Результаты исследований

2.1 Ключевые аспекты трехфакторной модели, предложенной Куком и Мичи

Ключевые аспекты трехфакторной модели, предложенной Куком и Мичи

Согласно трехфакторной модели, предложенной Куком и Мичи (2001), получившей широкое распространение в различных инструментах оценки (например, в перечне психопатических черт у подростков, в методах выявления антисоциального поведения), ключевыми являются следующие аспекты.

Стиль межличностного общения

Характеризуется высокомерием и склонностью к обману. Включает в себя умение производить впечатление, поверхностное обаяние, завышенную самооценку, патологическую ложь и манипулирование с целью достижения личных целей.

Дефицит эмоционального опыта

Проявляется в отсутствии раскаяния и чувства вины, неглубоких эмоциональных реакциях (отчужденность и бесчувственность), черствости, неспособности к сопереживанию и нежелании признавать ответственность за свои поступки.

Бесконтрольный и безответственный стиль жизни

Характеризуется импульсивностью, стремлением к сильным переживаниям и готовностью идти на риск, проявляется в ненадежном и безответственном поведении, склонности к финансовой зависимости и отсутствии четких перспектив на будущее. Отличительные черты

Низкая тревожность и отсутствие страха.

2.2 Первоначальное определение психопатии. Тест на психопатию Роберта Д. Хэйра

Первоначальное определение психопатии

Первоначальное определение психопатии, данное Херви М. Клекли в 1941 году, отмечало отсутствие нервного напряжения и невротических симптомов, а последующие исследователи описывали психопатов как бесстрашных или нечувствительных к опасности. Несмотря на утверждения, что низкая тревожность и бесстрашие не учитываются в PCL-R, эти качества оказывают влияние на оценку пунктов Фасета 1 (межличностные компоненты), главным образом через такие черты, как самоуверенность, завышенный оптимизм, дерзость и спокойствие.

Тест на психопатию Роберта Д. Хэйра

Тест на психопатию Роберта Д. Хэйра (Psychopathy Checklist-Revised, PCL-R) — это метод диагностики, созданный Робертом Хэйром для определения степени психопатических наклонностей у людей. Считаясь эталонным подходом в криминальной и клинической психологии, она помогает выявлять и анализировать черты, свойственные психопатам. Этот опросник создан для профессиональной оценки личности. Он не предполагает самооценки, а служит инструментом для анализа другого человека.

2.3 Проведение оценки. Результаты исследований

Проведение оценки

Оценка по вопросам PCL-R должна проводиться квалифицированным специалистом в процессе личной, полуформальной беседы, дополненной изучением доступной информации об оцениваемом. Руководство: Каждый аспект PCL-R получает оценку по трехступенчатой шкале, основываясь на четких критериях и данных, полученных из документации и структурированного интервью.

Результаты исследований

Исследования, использующие самооценки, давали противоречивые результаты при применении двухфакторной модели PCL-R, однако работы, разделяющие Фактор 1 на межличностные и аффективные компоненты, чаще демонстрируют связь между Фасетом 1 и сниженной тревожностью, смелостью и бесстрашным поведением (особенно в оценке пунктов, касающихся обаяния и грандиозности).

При использовании интервью для оценки как психопатии, так и низкого уровня тревожности/смелости, как межличностные, так и аффективные аспекты оказываются связанными с бесстрашием и отсутствием внутренних расстройств.

В исследованиях, как поведенческих, так и физиологических, давно отмечается связь с психопатией низкой тревожности или бесстрашия, демонстрирующая притупленную реакцию на потенциально опасные сигналы (вклад вносят как межличностные, так и эмоциональные аспекты). Однако остается неясным, обусловлено ли это реальным снижением переживания страха или же представляет собой сбой в распознавании и обработке информации, связанной с угрозой.

Стоит отметить, что эти недостатки в реакции на опасность могут ослабевать или полностью исчезать, когда внимание человека сконцентрировано на самом угрожающем стимуле.

III Психопатия и преступность

3.1 Психопатия имеет тесную взаимосвязь с криминальным поведением, агрессией и нарушением социальных норм. Процедура. Оценка психопатии с использованием шкалы PCL-R в условиях изоляции

Психопатия имеет тесную взаимосвязь с криминальным поведением, агрессией и нарушением социальных норм

Тест на психопатию психопатии Роберта Д. Хэйра (PCL-R) — это инструмент диагностики, разработанный Робертом Хэйром для оценки выраженности психопатических черт в характере человека. Этот метод признан ведущим в криминальной и клинической психологии, позволяя определять и исследовать особенности личности, свойственные психопатам. Инструмент предназначен для профессиональной оценки и не рассчитан на самодиагностику, а служит средством анализа другого лица.

Оценка с использованием PCL-R требует проведения квалифицированным специалистом личного, структурированного собеседования, подкрепленного изучением имеющейся информации о подлежащем оценке человеке.

Процедура

Каждый пункт PCL-R оценивается по трехбалльной шкале, опираясь на установленные критерии и данные, собранные в результате документирования и структурированного интервью.

Психопатия имеет тесную взаимосвязь с криминальным поведением, агрессией и нарушением социальных норм. Согласно рекомендациям для использования PCL-R, средний балл в выборках заключенных в Северной Америке составляет 22,1, а у 20,5% испытуемых он превышает 30.

Анализ заключенных из других регионов показал несколько более низкий средний показатель — 17,5. Исследования также выявили, что баллы по шкале психопатии связаны с повышенной вероятностью повторного заключения под стражу, содержанием в тюрьмах особо строгого режима, нарушениями дисциплины и злоупотреблением запрещенными веществами.

Оценка психопатии с использованием шкалы PCL-R в условиях изоляции

Оценка психопатии с использованием шкалы PCL-R в условиях изоляции демонстрирует умеренные или незначительные корреляции с нарушениями режима в учреждении, рецидивами преступлений после условно-досрочного освобождения и насильственными правонарушениями, причем эти эффекты наблюдаются для всех трех типов исходов. Подобные закономерности подтверждаются и в отдельных исследованиях, проведенных с разными группами: взрослыми преступниками, пациентами психиатрических клиник, представителями общественности и подростками.

3.2 Прогнозирование сексуальных рецидивов с помощью PCL-R. Антисоциальный компонент PCL-R позволяет прогнозировать будущую агрессию

Прогнозирование сексуальных рецидивов с помощью PCL-R

Прогнозирование сексуальных рецидивов с помощью PCL-R оказывается менее точным. Этот скромный или умеренный эффект, вероятно, в основном объясняется компонентами шкалы, оценивающими импульсивность и историю преступлений — общеизвестными, но довольно распространенными факторами риска. Характеристики личности, традиционно ассоциируемые с психопатией, как правило, не демонстрируют существенной предсказательной силы в отношении преступного поведения, если рассматривать их изолированно.

Например, Фактор 1 PCL-R и Бесстрашное доминирование PPI-R слабо связаны или вовсе не связаны с преступностью, включая насильственные действия. Напротив, Фактор 2 и Импульсивная антисоциальность PPI-R проявляют более выраженную связь с преступным поведением. Сила связи Фактора 2 сопоставима с общей корреляцией, наблюдаемой для PCL-R.

Антисоциальный компонент PCL-R позволяет прогнозировать будущую агрессию

Антисоциальный компонент PCL-R позволяет прогнозировать будущую агрессию, даже после учета уже имеющейся криминальной истории, что, в сочетании с результатами, полученными при анализе PPI-R, который не включает в себя данные о прошлом, указывает на то, что импульсивность выступает в качестве самостоятельного фактора риска. Таким образом, концепция психопатии может оказаться неэффективной при попытке использовать ее в качестве всеобъемлющей теории преступности.

3.3 Результаты исследований. Альтернативные инструменты оценки риска

Результаты исследований

По мнению экспертов ФБР, значительные страдания, причиненные жертве, часто являются следствием эмоционального насилия, что подтверждается некоторыми научными работами, особенно в контексте сексуальных преступлений. Так, одно из исследований выявило, что непсихопатические преступники в среднем совершают более тяжкие правонарушения (например, чаще совершают убийства), чем те, кто обладает психопатическими чертами, склонные к вооруженным ограблениям или имущественным преступлениям. Другое исследование показало, что эмоциональная составляющая теста PCL-R позволяет прогнозировать снижение тяжести преступления.

Анализ случаев домашнего насилия демонстрирует высокую распространенность психопатических черт у агрессоров, оцениваемую примерно в 15—30%.

Кроме того, установлено, что совершение домашнего насилия связано с Фактором 1 PCL-R, характеризующим эмоциональную незрелость, отсутствие эмпатии и эксплуататорское поведение в общении. Этот факт указывает на то, что такие черты психопатии, как бесчувственность, жестокость и неспособность к установлению глубоких межличностных связей, повышают вероятность совершения домашнего насилия. Это, в свою очередь, предполагает, что насилие, совершаемое психопатами, носит инструментальный характер (т.е. является средством достижения цели) и не обусловлено эмоциональным всплеском, что делает традиционные психосоциальные методы реабилитации менее эффективными.

Некоторые специалисты в клинической практике полагают, что использование шкал для оценки психопатии не всегда повышает точность прогноза насильственного поведения. Обширный анализ и метарегрессия выявили, что шкала PCL -R демонстрирует наименее эффективные показатели среди девяти распространенных инструментов для предсказания насилия. Более того, исследования, проведенные создателями шкал или адаптировавшими шкалы для прогнозирования насилия, включая PCL -R, в среднем дают более оптимистичные результаты, чем работы независимых исследователей.

Альтернативные инструменты оценки риска

Существуют альтернативные инструменты оценки риска, которые способны прогнозировать повторные преступления с сопоставимой PCL-R точностью, и при этом они значительно проще, быстрее и экономичнее в применении. В некоторых случаях оценка может быть автоматизирована на основе таких параметров, как возраст, пол, количество предыдущих судимостей и возраст первой судимости.

Эти инструменты также могут выявлять динамику состояния, определять направления терапии, прогнозировать быстрые изменения, способствующие краткосрочному управлению, конкретизировать типы насилия, риск совершения которых наиболее высок, и устанавливать вероятностные оценки для различных баллов. Тем не менее, PCL-R может сохранять свою популярность в оценке риска благодаря своей пионерской роли и обширному объему исследований, посвященных его использованию.

3.4 Данные ФБР США показали сходство с признаками, свойственными ряду серийных убийц

Данные Федерального бюро расследований (ФБР) США показали сходство с признаками, свойственными ряду серийных убийц

Согласно данным Федерального бюро расследований (ФБР) США, характеристики психопатии обнаруживают сходство с признаками, свойственными ряду серийных убийц. К ним относятся тяга к острым ощущениям, отсутствие чувства вины или сожаления, импульсивность, стремление к доминированию и хищнический инстинкт.

Кроме того, анализ показал, что среди жертв, павших от рук преступников с психопатическими чертами, непропорционально преобладали женщины, в то время как при совершении преступлений другими убийцами гендерное распределение жертв было более сбалансированным.

Связь с сексуальными преступлениями

Психопатия нередко ассоциируется с совершением сексуальных правонарушений, и некоторые эксперты полагают, что существует связь между ней и склонностью к агрессивным сексуальным действиям. Канадское исследование 2011 года, посвященное условно-досрочному освобождению федеральных преступников мужского пола, выявило, что психопатические черты коррелируют с более жестокими и менее насильственными преступлениями, однако не с увеличением числа сексуальных преступлений.

3.5 Преступления против несовершеннолетних. Значимая корреляция с садистским насилием

Преступления против несовершеннолетних

В отношении лиц, совершающих преступления против несовершеннолетних, психопатия, напротив, связана с более высокой частотой правонарушений. Исследование, посвященное взаимосвязи психопатических характеристик и типов агрессии среди сексуальных убийц (в котором 84,2% участников показали по шкале PCL-R результат выше 20, а 47,4% — выше 30), продемонстрировало, что у 82,4% тех, кто набрал более 30 баллов, присутствовало садистское насилие (подтвержденное самоотчетом или иными доказательствами), по сравнению с 52,6% у тех, кто набрал меньше 30 баллов.

Значимая корреляция с садистским насилием

Общие показатели PCL-R и Фактора 1 демонстрировали значимую корреляцию с садистским насилием. Тем не менее, преступники, проявляющие психопатические черты (как совершившие сексуальные преступления, так и нет), примерно в 2,5 раза чаще получают возможность досрочного освобождения по сравнению с теми, кто не обладает такими особенностями.

3.6 Связь между психопатическими чертами и отклоняющимися сексуальными предпочтениями. Что рекомендуется при обсуждении возможности возвращения некоторых сексуальных преступников к жизни в семьях, где есть дети, не имеющие проблем с законом

Связь между психопатическими чертами и отклоняющимися сексуальными предпочтениями

Исследование, проведенное Хильдебрандом и его командой в 2004 году, выявило связь между психопатическими чертами и отклоняющимися сексуальными предпочтениями. Оказалось, что люди с выраженной психопатией, проявляющие интерес к девиантным сексуальным практикам, демонстрируют более высокую вероятность повторных сексуальных правонарушений. Этот вывод был впоследствии подтвержден в обобщенном анализе множества исследований.

Что рекомендуется при обсуждении возможности возвращения некоторых сексуальных преступников к жизни в семьях, где есть дети, не имеющие проблем с законом

При обсуждении возможности возвращения некоторых сексуальных преступников к жизни в семьях, где есть дети, не имеющие проблем с законом, рекомендуется оценивать каждого кандидата с серьезной криминальной историей с использованием шкалы PCL-R. Если результат теста превышает 18 баллов, то рассмотрение вопроса о его размещении в такой семье не допускается. Тем не менее, вызывает тревогу нестабильность результатов PCL-R, особенно при оценке сексуальных преступников, поскольку разные эксперты могут давать существенно различающиеся между собой оценки.

3.7 Психопатическое расстройство связывают с участием в организованной, экономической и даже военной преступной деятельности. Подобные аналогии могут быть применимы и в более широком контексте

Психопатическое расстройство связывают с участием в организованной, экономической и даже военной преступной деятельности

Психопатическое расстройство связывают с участием в организованной, экономической и даже военной преступной деятельности. Некоторых террористов характеризуют как психопатов, проводятся параллели с такими качествами, как антисоциальное насилие, эгоцентризм, игнорирующий благополучие окружающих, отсутствие сожаления и чувства вины, а также склонность перекладывать ответственность на других.

Подобные аналогии могут быть применимы и в более широком контексте

Джон Хорган, автор работы «Психология терроризма», считает, что подобные аналогии могут быть применимы и в более широком контексте, например, к солдатам, участвующим в военных конфликтах. Для осуществления скоординированной террористической деятельности требуется организованность, преданность делу и идеологический фанатизм, который может доходить до самопожертвования ради достижения поставленной цели.

Некоторые особенности личности, включая склонность к эгоизму, непредсказуемость, слабость самоконтроля и странности в поведении, могут препятствовать реализации психопатами организованных террористических планов или создавать для них трудности в обществе.

IV «Успешные психопаты». Особенности оцеки в детском и подростковом возрасте и особенности ювенильной психопатии. Причины стойких антисоциальных проявлений. Уточнение в классификации DSM-5

4.1 «Успешные психопаты». Особенности оценки в детском и подростковом возрасте

«Успешные психопаты»

Вероятно, многие люди с психопатическими чертами вполне интегрированы в социум и проявляют свою антисоциальность более завуалированно: через манипулирование окружающими или совершение экономических преступлений. Такие индивидуумы часто именуются «успешными психопатами», и они могут не демонстрировать ярко выраженной истории традиционных антисоциальных поступков, типичных для классического психопата.

Особенности оценки в детском и подростковом возрасте

Инструмент PCL: YV является модификацией PCL-R, предназначенной для оценки подростков в возрасте от 13 до 18 лет. Как и оригинальный PCL-R, он предполагает проведение оценивания квалифицированным специалистом на основе интервью и анализа различных документов, включая судебные записи.

Еще одним инструментом, основанным на PCL-R, является «Опросник для выявления антисоциальных тенденций» (APSD), который могут использовать родители или педагоги для оценки детей в возрасте от 6 до 13 лет.

4.2 Результаты тестов на психопатию, полученные как у подростков, так и у взрослых. Особенности ювенильной психопатии

Результаты тестов на психопатию, полученные как у подростков, так и у взрослых

Результаты тестов на психопатию, полученные как у подростков (с использованием PCL: YV и подобных инструментов), так и у взрослых (с помощью PCL-R и других методов), демонстрируют схожие корреляции с другими факторами. Эти тесты можно использовать для предсказания агрессивного поведения и преступления.

Особенности ювенильной психопатии

Ювенильная (инфантильная) психопатия обусловлена мягкой задержкой мозгового развития. Она может сопровождаться повышенной эмоциональной нестабильностью, проявляющейся в виде гнева, агрессии, тревожности и подавленности. У молодых людей психопатические черты обычно проявляются в трех основных аспектах: отсутствия эмпатии, нарциссических тенденциях и импульсивности, сопровождающейся безответственностью.

4.3 Причины стойких антисоциальных проявлений. Уточнение в классификации DSM-5

Причины стойких антисоциальных проявлений

Предполагается, что одновременное наличие нарушений поведения в раннем возрасте и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (ADHD) может предрасполагать к стойким антисоциальным проявлениям на протяжении жизни, а также к психопатическим чертам. Исследования показывают, что у людей с таким сочетанием расстройств наблюдается более выраженная агрессия и склонность к антиобщественному поведению, чем у тех, кто страдает лишь расстройством поведения. Однако, выделить эту группу сложно, поскольку большая часть детей с нарушением поведения также имеет ADHD.

Некоторые исследования указывают на наличие у них сниженной способности к контролю импульсов, напоминающей ту, что наблюдается у взрослых с психопатией. При этом вероятность проявления межличностных и эмоциональных особенностей, типичных для взрослых с психопатией, у этой группы не выше, чем у тех, кто страдает только расстройством поведения. Специалисты, изучающие различные проявления психопатии, рассматривают данный феномен как потенциально соответствующий вторичной психопатии у взрослых и повышенной импульсивности в рамках триархической модели.

Уточнение в классификации DSM-5

В Классификация DSM-5 предусмотрено специальное уточнение для лиц с расстройством поведения, демонстрирующих холодный, бесчувственный стиль общения в различных ситуациях и отношениях. Это уточнение основано на данных исследований, свидетельствующих о том, что у людей с расстройством поведения, соответствующих критериям данного уточнения, наблюдается более тяжелое течение заболевания с более ранним началом, а также отличается реакция на терапевтические вмешательства.

Специалисты, изучающие различные проявления психопатии, полагают, что это может соответствовать первичной психопатии у взрослых и повышенной дерзости или склонности к обману в триархической модели.

Triarchic Psychopathy Measure (сокращенно TriPM) — это опросник самооценки, состоящий из 58 утверждений. Он предназначен для оценки психопатических черт личности, основываясь на трехкомпонентной триархической модели, включающей в себя такие аспекты, как бесстрашие, склонность к коварству и импульсивность. Каждый из этих признаков оценивается с помощью отдельных шкал, а затем производится суммирование оценок для получения итогового показателя психопатии.

V Особенности психики психопата

5.1 Когнитивные процессы

Причины конкретных трудностей в обучении, свойственных психопатии

Конкретные трудности в обучении, свойственные психопатии, связаны с нарушениями в работе префронтальной коры и миндалевидного тела мозга.

Обусловленность общих черт, характерных для психопатических личностей

Повреждение вентромедиальной префронтальной коры мозга, отвечающей за контроль активности миндалины, обуславливает общие черты, характерные для психопатических личностей. С восьмидесятых годов ученые отмечают связь между травматическими повреждениями мозга, включая поражение указанных областей, и агрессивным, психопатическим поведением.

У пациентов с поражениями в подобных зонах мозга проявляются черты, схожие с характеристиками психопатических личностей, поскольку их мозг испытывает трудности с усвоением социальных и моральных норм.

Особенности проблем

Те, кто получил травму в детстве, могут столкнуться с проблемами в понимании социальных и моральных принципов, в то время как у взрослых с подобным повреждением может сохраняться осознание правильного поведения, но не иметься способность ему следовать. Нарушения в работе миндалевидного тела и вентромедиальной префронтальной коры мозга, которые свойственны психопатам, также способны препятствовать обучению, основанному на системе вознаграждений и наказаний.

Согласно исследованиям, у людей с высокими показателями по шкале PCL-R (25 баллов и выше) и историей агрессивного поведения, наблюдается заметное снижение целостности микроструктуры крючковидного пучка — белого вещества, соединяющего миндалевидное тело и орбитофронтальную кору мозга.

Данные диффузионно-тензорной магнитно-резонансной томографии (DT-MRI) указывают на наличие разрывов связей между этими ключевыми структурами мозга.

Большинство исследований демонстрируют лишь незначительную корреляцию между психопатией и интеллектом

Несмотря на то, что некоторые работы предполагают взаимосвязь между психопатией и интеллектом, включая вербальный IQ, Хэйр и Эрих Нойманн утверждают, что большинство исследований демонстрируют лишь незначительную корреляцию между этими факторами. Они отмечают, что 1) ранние работы Клекли включали в свой список критериев хороший интеллект из-за предвзятости отбора (многие его пациенты были образованными людьми из среднего и высшего сословий), и что 2) «нет убедительных оснований полагать, что расстройство, описанное Клекли или другими специалистами, должно быть связано с уровнем интеллекта; некоторые психопаты обладают высоким интеллектом, другие — нет».

Кроме того, исследования показывают, что различные аспекты психопатии (например, межличностные, эмоциональные, поведенческие и связанные с образом жизни) могут по-разному коррелировать с интеллектом, и результат может зависеть от используемого метода оценки интеллекта (вербального, творческого, практического или аналитического).

5.2 Эмоциональное восприятие и сопереживание при психопатии. Моральная оценка

Эмоциональное восприятие и сопереживание при психопатии Многочисленные научные работы указывают на то, что психопатия характеризуется отклонениями в ответах на проявления дискомфорта у окружающих. В частности, наблюдается нарушение эмоциональной эмпатии, проявляющееся в затруднениях с идентификацией и адекватной реакцией на выражения лица, язык тела и интонации, отражающие страх, грусть, боль и радость. Замеченный дефицит распознавания и ослабленная физиологическая реакция могут быть связаны со сниженной активностью фузиформной и экстрастриатной коры головного мозга.

Хотя основные участки мозга, отвечающие за обработку выражений счастья, у психопатов функционируют нормально, их чувствительность оказывается ниже, чем у людей без психопатических черт. В результатах нейровизуализационных исследованиях остается неясным, распространяется ли дефицит на конкретные эмоции, например, на страх.

В целом, результаты исследований демонстрируют сниженную активность различных областей мозга у людей с психопатией, зафиксированную с помощью различных методов нейровизуализации, таких как MRI, fMRI, aMRI, PET, и SPECT. Исследования также выявили, что уменьшенный объем миндалевидного тела мозга (примерно на 18%) коррелирует со сниженной эмоциональной восприимчивостью к страху, печали и другим негативным переживаниям, что, вероятно, объясняет более низкий уровень эмпатии у психопатических личностей.

Недавние исследования с использованием fMRI (англ. Functional magnetic resonance imaging — разновидность магнитно-резонансной томографии). указывают на то, что трудности с восприятием эмоций при психопатии затрагивают как положительные, так и отрицательные чувства. Аналогичные закономерности были обнаружены в исследованиях детей с психопатическими тенденциями.

Мета-анализы также подтверждают наличие нарушений как распознавания эмоций по голосу, так и по выражению лица у взрослых и детей/подростков, причем дефицит затрагивает не только страх и печаль, но и другие эмоции.

Моральная оценка

Психопатию часто связывают с аморальным поведением — с отсутствием эмпатии, равнодушием или игнорированием общепринятых моральных принципов. Впрочем, убедительных данных о том, как именно строятся моральные суждения, не так много. Изучение развития (уровня сложности) этих суждений дало неоднозначные результаты: от более примитивных до равноценных суждений — как у людей без психопатических черт.

Сравнение оценок, касающихся личных проступков и нарушений установленных норм или законов, выявило интересную особенность: психопаты воспринимали оба вида действий как одинаково серьезные, в то время как у людей без психопатии нарушение правил казалось менее значительным в сопоставлении с нарушением законов.

Исследование, посвященное оценке допустимости причинения вреда — как личного, так и безличного — ради достижения максимальной (утилитарной) выгоды, не показало значимых различий между группами с разным уровнем психопатии.

Тем не менее, повторное проведение этого же исследования с участием заключенных, получивших высокие баллы по шкале PCL, продемонстрировало, что они чаще одобряли безличный вред или нарушение правил по сравнению с испытуемыми, не имеющими психопатических черт. При этом, психопатические преступники с низким уровнем тревожности в среднем были более склонны оправдывать причинение личного вреда. При оценке ситуаций, когда один человек случайно наносит вред другому, психопаты считали подобные действия более морально приемлемыми. Этот вывод, вероятно, указывает на их неспособность учитывать эмоциональные последствия для пострадавшего.

VI История психопатии

6.1 Девятнадцатое столетие. Начало двадцатого столетия

Девятнадцатое столетие

В 19 веке немецкие психиатры ввели понятие «психопатия», образованное от слов «psych» (душа, разум) и «pathy» (страдание, недуг). Первоначально оно обозначало то, что сегодня мы понимаем под психическим расстройством, исследование которого известно как психопатология. Психопатология — это область знаний, объединяющая психиатрию и клиническую психологию, и посвященная исследованию психических отклонений с позиций как медицины, так и психологии.

К концу столетия под «психопатической неполноценностью» подразумевали расстройство личности, наряду с другими состояниями, которые впоследствии получили иную классификацию.

Начало двадцатого столетия

В начале 20 века, а также с использованием схожих терминов, таких как «врожденные психопаты» или «психопатические личности», описывали людей, нарушавших общепринятые правовые или моральные нормы, или считавшихся социально нежелательными. В 1929—1930 годах американский психолог Джордж Э. Партридж популяризовал термин «социопатия» как альтернативное обозначение, подчеркивающее неспособность следовать общественным правилам, что могло причинить вред окружающим.

6.2 Со временем понятие «психопатия» стало использоваться в более узком смысле. Принятие комбинированного подхода

Со временем понятие «психопатия» стало использоваться в более узком смысле

Со временем понятие «психопатия» стало использоваться в более узком смысле, основываясь на интерпретациях работы шотландского психиатра и, в частности, на контрольных списках, разработанных американским психиатром и впоследствии канадским психологом. В этих кругах психопатия стала определяться как набор личностных черт, которые, как предполагается, связаны с безнравственностью, преступностью или, в некоторых случаях, с успехами в социальной и экономической сферах.

Принятие комбинированного подхода

Официальные психиатрические руководства приняли комбинированный подход, в итоге включив эти концепции в термин «антисоциальное» или «диссоциальное расстройство личности». Тем временем, образы психопатов и социопатов приобрели широкую известность в обществе и часто встречались в художественных произведениях.

6.3 Исторические корни понимания психопатии. Упоминание исторических фигур и персонажей

Исторические корни понимания психопатии

В различных культурах находят отражение представления о людях с чертами, свойственными психопатии. Так, в сельской Нигерии народ йоруба использовал термин «Аракана» для обозначения индивида, который «живет по собственным правилам, не считаясь с окружающими, проявляет злобу и отличается упрямством». Подобное понятие, «Кунлангета», существовало у инуитов и описывало «разум, знающий, что нужно делать, но не предпринимающий никаких действий».

Джейн М. Мерфи отмечает, что на северо-западе Аляски термин «Кунлангета» мог относиться к «мужчине, склонному к постоянной лжи, мошенничеству и воровству, не участвующему в охоте и совершающему насилие над женщинами в отсутствие других мужчин — человеку, не реагирующему на упреки и неизменно привлекаемому к старейшинам для наказания».

Упоминание исторических фигур и персонажей

В дискуссиях о психопатии нередко упоминаются исторические фигуры и персонажи, чьи черты, по мнению некоторых, демонстрируют поверхностное сходство или позволяют выдвинуть ретроспективный диагноз, например, описание Теофрастом в Древней Греции, касающееся «Беспечного человека».

В то же время, древнегреческий полководец Алкивиад рассматривается как вероятный пример психопата, учитывая его непоследовательные неудачи, несмотря на выдающиеся способности и уверенность в себе. Образы безумия — бродяг, развратников, «сумасшедших» — начиная с XVIII века, часто ассоциировались с тьмой и представляли угрозу для общества, подобно тому, как позже будет восприниматься «психопат» — воплощение сочетания опасности, злонамеренности и болезни.

6.4 Первоначальные представления о психических расстройствах. Описания американского врача Бенджамина Раша

Первоначальные представления о психических расстройствах

Формирование психиатрических теорий началось в начале 19-го столетия, что в конечном итоге привело к появлению термина «психопатия» в конце того же века. Однако тогда это слово имело иное, значительно более обширное значение, чем в наши дни. Так, в 1801 году французский психиатр Филипп Пинель задокументировал случаи пациентов, не подвергавшихся моральной оценке, которые внешне казались вполне нормальными, но при этом проявляли импульсивное и саморазрушительное поведение. Он классифицировал это как «манию без бреда» (manie sans délire) или «разумное безумие» (la folie raisonnante), и его описания в основном касались людей, охваченных первобытным гневом (instincte fureur).

Описания американского врача Бенджамина Раша

Американский врач Бенджамин Раш в 1812 году писал о людях, демонстрирующих явное «искажение моральных чувств», которое он рассматривал как признак врожденного дефекта организации. Он также считал их достойными сочувствия, полагая, что их психическую отчужденность можно исправить, даже в условиях тюремного заключения или посредством «христианской системы уголовного правосудия».

6.5 Широкая классификация и распространение концепции психиатра Причарда

Широкая классификация психиатра Джеймса Коулза Причарда

В 1835 году английский психиатр Джеймс Коулз Причард, опираясь отчасти на работы Пинеля, предложил широкую классификацию психических заболеваний, назвав ее «моральным безумием» — состоянием, характеризующимся отклонениями в эмоциональной или социальной сфере, но без выраженных бредовых идей или галлюцинаций. Причард, как правило, имел в виду скорее необычное поведение, в отличие от Пинеля, который описывал неконтролируемые порывы страстей.

Распространение концепции Причарда

Концепция Причарда получила широкое распространение в европейской практике на протяжении нескольких десятилетий. Эти представления существенно отличались от современных, детализированных определений психопатии и даже более общей классификации расстройств личности. При этом, термин «моральный» в те времена не всегда подразумевал соответствие нравственным принципам, а скорее обозначал определенные психологические и эмоциональные качества.

6.6 Развитие (псевдо) научных исследований людей, подозреваемых в отсутствии совести. Описания английского психиатра Генри Модсли

Развитие (псевдо) научных исследований людей, подозреваемых в отсутствии совести

Во второй половине XIX века активно развивались (псевдо) научные исследования людей, подозреваемых в отсутствии совести. Так, итальянский психиатр, преподаватель, родоначальник антропологического направления в криминологии и уголовном праве Чезаре Ломброзо выступал против идеи о том, что преступность может быть свойственна любому индивиду, и пытался выявить конкретных «врожденных преступников», которые, по его мнению, обладали характерными физическими чертами, например, непропорционально длинными руками или приплюснутым, узким лбом.

Описания английского психиатра Генри Модсли

К началу XX века британский психиатр; доктор медицины, профессор Лондонского университета Генри Модсли описывал не только «моральное безумие», но и «моральную отсталость» и «криминальный психоз» — состояния, которые, как он полагал, имели генетическую природу и не поддавались коррекции или не исправлялись наказанием. Он применял эти термины к представителям низших слоев хронических преступников, противопоставляя их «высшим слоям общества».

6.7 Первое употребление термина «психопат». Применение слова «психопатия» в широком смысле. Широкое распространение термина в криминологии

Первое употребление термина «психопат»

Изначально врачи, занимавшиеся изучением психических заболеваний, могли именоваться психопатами (например, в публикации «American Journal of Medical Science» в 1864 году), а учреждения, где они работали, — психопатическими. Использование психологических или спиритуалистических подходов в лечении физических недугов также могло обозначаться как психопатическое.

Применение слова «психопатия» в широком смысле

До 1840-х годов слово «психопатия» применялось в широком смысле, отражая его происхождение, для обозначения различных расстройств психики. В труде австрийского психиатра Фейхтерслебена (1845) «Основы медицинской психологии», опубликованном в переводе на английский, этот термин имел подобное значение, как и новый, примерно равнозначный ему — «психоз», впервые появившийся в «Справочнике по медицинской клинике» Канштатта (1841).

Различные трактовки слова «психопатия» встречаются и в работах Вильгельма Гризингера (1868) и Крафта-Эбинга (1886).

Широкое распространение термина в криминологии

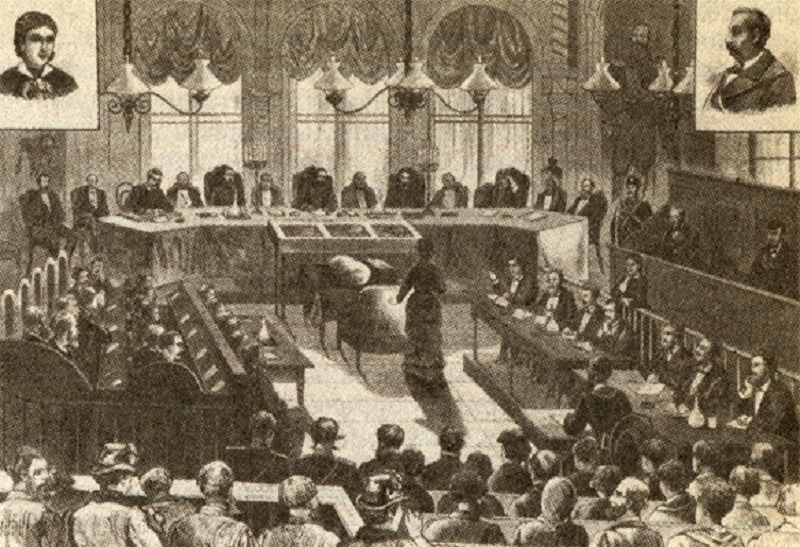

Широкое распространение термина в криминологии произошло благодаря громкому судебному процессу в России в период с 1883 по 1885 год, связанному с убийством молодой женщины, некогда проживавшей в Великобритании.

Владелец ломбарда, где было обнаружено ее тело, бывший военный Миронович, был осужден на основании косвенных доказательств и отправлен в тюрьму. Однако, в ходе расследования, г-жа Семенова призналась в совершении убийства, утверждая, что вместе со своим возлюбленным, женатым полицейским Безаком, пыталась похитить драгоценности.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.