Бесплатный фрагмент - Провинциальный библиографъ

Николай Николаевич Бахтин (1866-1940)

Посвящается

Гуцериеву Микаилу Сафарбековичу — настоящему Вайнаху, Меценату, Поэту, Композитору

Введение

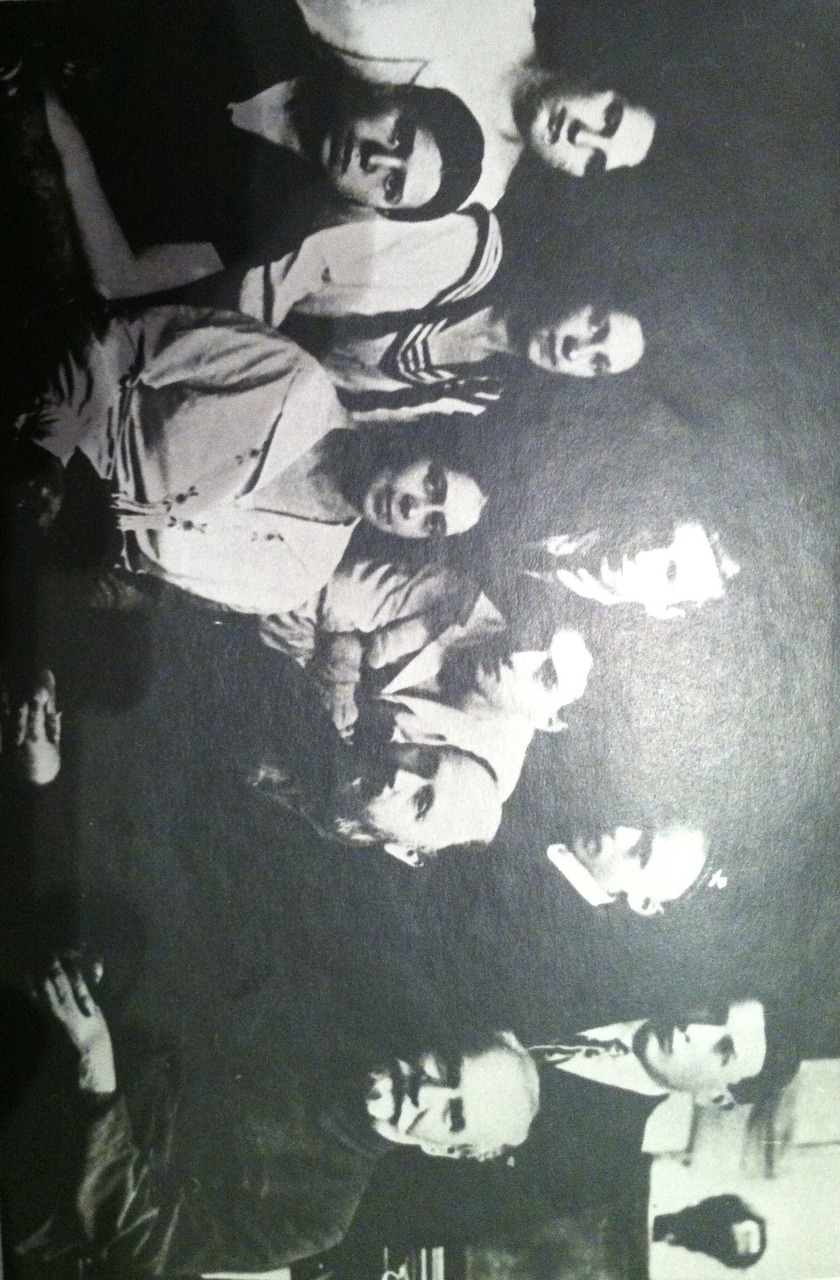

Моему знакомству с Бахтиным Н. Н., я обязан своему земляку-чеченцу, русскому поэту Айбулату Константину Михайловичу. Казалось бы, какая связь между этими людьми, а она была, Родиной для обоих является Кавказу, а для исскуства они рождены в Санкт-Петербурге и там же нашли свое последнее пристанище. Бахтин Н. Н. родился ровно через год, после смерти Айбулат Константина, а родился Бахтин в Чир-Юрте, который находится буквально в десяти километрах от Дада-Юрта, где родился Айбулат. Достойнейший сын чеченского народа Айбулат Константин (автоним Акбулатов Оздемир). И не только отношением в литературе были связаны два этих достойных и просвещенных человека, но и смерть их постигла одного в 1865 году в Петербурге, а другого в 1940 году в Ленинграде. Два этих человека незаслуженно преданных забвению, удостоились моего пристального внимания, считая своим долгом максимально исследовать их жизнь, с этим пожеланием пишу я эти строки. Насколько добротно мне это удалось — судить некому, да и незачем, читайте, внимайте. Посмотрите внимательно на фото этого Николая Бахтина, сколько в этом взгляде доброты, красоты и даже немного по-детски выразительное лицо, умнейшего и мудрейшего человека, жившего XIX — XX вв, человек, который посвятил всю свою жизнь искусству, культуре России оставивший яркий след, но должным образом недоцененный и малоизученный. Просматривая страницы собранного архивного и библиотечного материала про жизнь и творчество Бахтина (Новича) не перестаю удивляться насколько необъятен круг его интересов к изучению русской культуры как любовь юноши пылкое и страстное даже безграничное чувство любви не только к своему народу, взявшись за перо как поэт-переводчик с большой человеческой любовью интегрируя в международное культурное пространство свое видение, выражая этим безмерную любовь собственному русскому народу и уважение к людям вообще, стирая границы неведения, сказать больше невежества, таким образом являясь большим примером нам живущим ныне. И еще я хочу добавить и думаю, что вы согласитесь со мной читая эти строки, что такие люди как Николай Бахтин являются носителями знания и просвещения для всех народов без исключения. Бахтин как педагог-практик, является одним из основоположников советской детской педагогики, основоположник детского театра в России.

Мурдалов Муслим — архивист, этнограф, научный сотрудник КНИИ (РАН) им. Х. И. Ибрагимова, главный библиотекарь Национальной библиотеки ЧР, член общественного совета при Министерстве Культуры Чеченской Республики.

Документы к биографии

Только недавно начали стихать выстрелы пушек, большой Кавказской войны и жизнь начала потихонечку приходить в мирном русле речки Сулака, 5 мая 1866 г. в укреплении Чир-юрт, где еще недавно случались серьезные боевые столкновения, случилось маленькое чудо в семье штабс-капитана Николая Ивановича Бахтина и его супруги Марии Федоровны родился первенец, которого назвали по имени Николай, по имени дедушки. Бахтин Николай Николаевич — русский и советский поэт, поэт-переводчик, лингвист, поэт-песенник, библиограф, историк-этнограф, литературовед, театральный и детский педагог, драматург.

Копия свидетельства данного главным священником армии и флотов 10 мая 1867 года за №2620 и заверенную командиром 83-го Самурского полка что в метрических книгах 82-го пехотнаго Дагестанскаго полка: «У капитана Николая Ивановича Бахтина и законной жены его Марии Федоровой сынъ Николай рожденнымъ записанъ 5 мая 1866 года. Старший священникъ 82-го пехотного Дагестанскаго полка Петръ Щегловъ 19 мая 1867 г. укрепление Чиръ-Юртъ».

Отец библиографа Николай Иванович Бахтин родился 2 мая 1832 года. Окончив Орловский кадетский корпус поступил на военную службу 1 августа 1851 года прапорщиком, участник крымской войны 1853—1856 гг. участник штурма Гуниба и пленения Шамиля, орден Станислава 3-й степени, крест за службу на Кавказе, вышел в отставку из-за многочисленных ранений, умер в 1873 году. У него были родные братья: Сергей и Алексей, они проходят по дворянским спискам Орловской губернии. Семья Николая Ивановича: жена Мария Федоровна (урожденная Ильинская) дворянка Курской губернии — дочь надворного советника, сын Николай 1866 г., и дочь Ольга 1867 г., родились в укреплении Чир-Юрт; еще трое детей родились в Калужской губернии: Лидия 1869 г., Екатерина 1871 г., сын Михаил 1873 г., за всеми детьми закреплено потомственное дворянство от 3 апреля 1875 года, внесены по Калужской губернии. (РГИА ф. 1346, оп. 17, д. 1671).

Краткая записка из архива. О службе офицера-воспитателя Орловского-Бахтина кадетского корпуса капитана Николая Бахтина, представляемого к производству в следующий чин. 24 октября 1898 года. Родился 5 мая 1866 года. Из дворян Калужской губернии. Вероисповедания православного. Окончил полный курс во 2-ом военном Константиновском училище юнкером рядового. Произведен в унтер-офицерское звание. Портупей юнкером. Взводным портупей юнкером. По окончании полного курса наук Высочайшим приказом произведен в подпоручики с назначением в 132 пехотный Бендерский полк. Со старшинством. Прибыл к полку. Назначен батальонным адъютантом 2 батальона. Высочайшим приказом произведен в поручики со старшинством. Назначен жалонерным офицером. Приказом Главного начальника учебных заведений от 9 марта 1891 г. за №14, с разрешения Военного Министра, прикомандирован к Орловскому Бахтина кадетству для исправления должности офицера-воспитателя куда прибыл и зачислен. Приказом к военно-учебным заведениям от 9-го марта 1893 г. за №11 утвержден в должность офицера воспитателя, со старшинством с марта. Высочайшим приказом в этот же корпус, с оставлением в настоящей должности 1893 г. март. Высочайшим приказом произведен из поручиков в штабс-капитаны. Август. Высочайшим приказом произведен из штабс-капитанов в капитаны. 1895 г. декабрь. Командирован в С. Петербург для учения во временных гимназических курсах, учрежденных при Главном управлении военно-учебных заведений куда и справился. 1896 г. Май. Возвратился в августе 1896 г. Получает: жалования 600 руб., столовых 600 руб. итого 1200 руб. и казенную квартиру. Женат на девице дочери титулярного советника Наталье Яковлевне Ефимьевой, имеет сына Александра, родившегося 4 июня 1894 года. Жена и сын вероисповедания православного находятся при нем. Имущества рядового и благопреображенного за ним и за женою не состоит. В штрафах и под судом не был. Директор корпуса генерал-майор (неразб.) (РГВИА Ф. 400, оп. 9, д. 29204).

Дедушка (Дело о дворянстве 1841 год) Иван Сергеевич Бахтин. 32 года жена Мария Александровна Бурнатева — дворяне-помещики., имеет сыновей Сергей 12 лет, Алексей 11 лет и Николай 9 лет. Недвижимые имущества Боровский уезд, село Юрьевское, 12 душ мужчин числящиеся по 8-й ревизии в Брянском уезде на разделенных Дороховских дачах. Справка дана родным братом Михаилом Сергеевичем Бахтиным. (РГИА ф. 1343, оп. 17, д. 1671, л. 91)

Ген.-майор Бахтин Михаил: Указ правительствующего Сената от 6 декабря 1835 года, полковник пожалован в генерал- майоры, за «милион пятьсот тысяч обращающиеся в в кредитных учреждениях и 2700 душ после его смерти в Орловской и Курской губернии за ним состоящие повелеваю назвать корпусом Бахтина.//Николай I//.РГВИА ф.405 оп.8 д.14 и оп. 10, д. 1756//.

2-ое Константиновское училище, СПб, 7 июня 1885 г. Рапорт. На основании параграфа 35 отдела VI инструкции по учебной части для военных училищ представляю при сем выписку из журнала педагогического комитета вверенного мне училища о присуждении премии для окончания курса юнкеров 900 рублей портупей-юнкеру Николаю Бахтину наиболее достойному из всех всех отвечавших условиям для назначения оной премии. //Начальник училища генерал-майор (?) // РГВИА ф. 725, оп. 23, д. 193//.

Во время моей поездки в 2015 году в Киев в Центральном Государственном историческом архиве Украины, мною был обнаружен документ (ЦГИАУК Ф. 294, оп. 1, д. 177.), о том что: Бахтин Н. Н. состоит на учете Киевского отделения цензоров, как автор рукописи «Проект новой системы азбуки и орфографии».

ГАРФ ф. 102, оп. 1, д. 74; Дело поручика Бендерского полка Бахтина Николая 1889 год, таинственным образом исчезло хотя оно, проходит по описям как имеющееся в наличии. Судьба ли рок, героев моих исследований, как только я в архивах приближаюсь к выяснению жизненных загадок или каких –то деталей и подробностей, как по взмаху палочки злого волшебника, происходит абсолютно необъяснимое исчезновение…

Автобиография из Архива ТЮЗ

Николай Николаевич Бахтин родился на Кавказе в Чир-Юрте 5 мая 1866 года. Первое стихотворение (оригинальное, под неверным заглавием «Из Гейбеля») напечатано в 1886 году в журнале «Всемирная Иллюстрация» под псевдонимом Н. Нович. Еще раньше в том же году вышла в Киеве брошюрка «Проект новой системы азбуки и орфографии» под настоящим именем. Н. Бахтин. 12 мая 1915 года.

1) Фамилия, имя и отчество: Бахтин Николай Николаевич

2) Псевдоним: Н. Б., Пр. б. (Провинциальный библиограф), Н. Нович, Никитин, Alastor.

3) Социальное положение и профессия: Заведующий Редакторскою Частью Государственного Театра Юных Зрителей в Ленинграде.

4) Специальность: библиограф, переводчик, писатель по педагогичным вопросам.

5) Дата и место рождения: 5 мая 1866г. Чир-Юрт (в Дагестане).

6) Сведения о родителях: Николай Иванович, Марья Федоровна Ильинская.

7) Сведения о предках по отцу и матери: Отец — из дворян Калужской губернии. Мать — дворянка, кажется, Курской губернии.

8) Семейное положение: Жена — Наталья Яковлевна урожденная Ефимова. Отец — Яков Сергеевич Ефимов, помещик-дворянин. Мать — Марья Александровна урожденная Бурнатева, помещица-дворянка.

9) Сведения о детях: Александр, 1894.

10) Образование: Кадетский корпус (в г. Орле), воспитанник училища 2-е Константиновское, Педагогические Курсы при Главном Управлении военных учебных заведений.

11) Партийность: беспартийный

12) Прилежность к союзу или организации: Союз работников искусств.

13) Служба и другие биографические данные: с 1888 6 лет служил в пехотном полку в Киеве; 19 лет — офицером воспитателем в г. Орле; 7 лет в отставке в Санкт-Петербурге; 1917—18 гг. Главное Управление военно-учебных заведений, 1918 г. Театральный отдел Наркомпроса, 1919 г. — Пгр. Театр Отдел, 1921—24 гг. Профессор художественного воспитания и детской литературы в Педагогическом Институте социального воспитания, 1921—23 гг. помощник библиотекаря в Славянском Отделе Академия Наук.

14) Научные труды, сочинения, композиции, сооружения, картины, роли и т. д.: Работы по русской грамматике и правописанию, по библиографии, по педагогичным вопросам. Переводы в стихах и прозе, особенно со славянских языков. Пьески для детского театра.

15) Любительские занятия: Столярное дело.

16) Местожительство: Ленинград, 4. Вас. Остров, 4 линия., дом 39, кв. 35. Дата: 19 Х 1927 г. Подпись: Н. Бахтин.

Дневниковые заметки Бахтина

Бахтин Николай Николаевич родился 5 мая 1866 г. (см. Новый Энциклопедический Словарь Брокгауза и Эфрона, т. 5. СПб. 1911) на Кавказе, учился в Орловском кадетском корпусе и Константиновском военном училище, которое окончил в 1885 г. С 1885 по 1891 г. служил в пехотном полку в Киеве, с 1891 г. по 1910 г. — офицером-воспитателем в Орле. В 1910 г. вышел в отставку, получив при отставке чин полковника и половинную пенсию, переехав в Петербург для большего удобства занятий по библиографии мировой литературы и педагогическим вопросам (главным образом, по художественному воспитанию). С 1893 женат; имея двух сыновей, которые оба умерли; старший оставил после себя вдову с 2 детьми.

В 1917 г. 25 мая поступил на службу в Главное Управление военно-учебных заведений, где продолжал служить и до октябрьского переворота по 14 мая 1918 г., когда уволен в следствие сокращения штата и перевода Главного Управления в Москву. С осени 1918 г. служил в Театральном Отделе (впоследствии Театральное Отделение) Наркомпроса до его ликвидации в качестве заведующего курсами для драмработников, а после ликвидации отдела в той же должности служил в ведении Наркомпроса до 1923 г. Кроме того с мая 1921 г. по сентября 1924 г. был Профессором Педагогического Института социального воспитания, с августа 1921 г. по апрель 1923 г. библиотекарем Академии Наук, с сентября 1921 г. по июля 1926 г. членом Научно-Методического Совета и с октября 1921 г. по 1 дек. 1932 г. Заведующий Педагогическою Частью Государственного Театра Юных зрителей (последнее время в качестве Научного Консультанта). Н. Бахтин.

Справка-свидетельство

…Принадлежа к числу старейших русских педагогов, начав свою разностороннюю общественно-творческую деятельность в эпоху жесточайшей царской реакции, Н. Н. Бахтин был одним из активных и смелых представителей передовой демократической интеллигенции в последней четверти прошлого века. Все силы своей богато-одаренной личности Н. Н. Бахтин отдал делу воспитания подрастающих поколений, набрав в области практической педагогики наиболее «» по тому времени, наиболее благородный для дореволюционной участок школьной работы с учащейся молодежью. В этой именно работе сложились основные черты общественно-педагогической биографии Н. Н. Бахтина. Уже задолго до Октябрьской революции Н. Н. Бахтин пытается бороться за право искусства в системе воспитания детей. В области художественной педагогики он потерпел жестокое разочарование в возможности осуществления его идей и условиях буржуазно-дворянской России. Только в дни Октября он смог полноценно раскрыть и применить свои … … … …. знания и педагогический опыт в области художественного воспитания детей. С первых дней советской власти мы видим Н. Н. Бахтина в ряду той интеллигенции, которая примкнула к рабочему классу с горячим желанием служить делу строительства новой социалистической культуры.

Уже в 1918 году Н. Н. Бахтин является сотрудником театрального отдела Наркомпроса; при его деятельном участии организован «» первый журнал посвященный вопросам художественного воспитания и в 1919 году Н. Н. Бахтин становится во главе Курсов для подготовки руководителей детскими спектаклями празднествами. Он работает как активный переводчик-драматург-теоретик в области детского театра и, наконец, в 1931 году входит в состав организаторов в Ленинграде Театра Юных зрителей являлся ближайшим помощником А. А. Брянцева по созданию и … … ….. педагогических установок современного театра для детей. Им было создано при ТЮЗе первое собрание делегатов от школ, послужившее образцом для организации подобных о детских активов при всех других театрах и уже … … ….. сейчас шестнадцать лет своего существования. Наряду с этим, как блестящий знаток искусства и литературы, Н. Н. Бахтин оставил после себя громадный библиографический труд, представляющий исключительную ценность для нашего литературоведения, еще при жизни автора приобретенный Институтом Литературы при Академии Наук СССР.

Человек громадной научной эрудиции, исключительной преданности делу воспитания подрастающего поколения, человек пользовавшийся широко популярностью среда ленинградских зрителей-школьников, Н. Н. Бахтин оставил на себе глубокую память, как образец великой любви к детям и юношам, как человек редких душевных качеств, как преданный сын советского народа. Настоящим удостоверением, что Бахтин Ник. Ник. С осени 1918 г. служил в Театральном Отделе Наркомпроса в Петрограде, состоял членом Педагогической Секции по отделу Детского театра и заведывал курсами по устройству детских празднеств; с закрытием ТЕО, был переведен в качестве Заведующего теми же курсами в Петрогр. Отделение, где служил до его ликвидации, после чего в той же должности перевел в ведение Наркомпроса, где и состоял до 1923 г.

Бывшие работники ТЕО и ПТО.

1 февр. 1933 г. /подписи/ БРЯНЦЕВ, ГОРЛОВ, ГОЛУБЕВ.

Отец героя-подводника

Неудивительно, что воспитанный Бахтиным его сын Александр Николаевич Бахтин, стал одним из первых героев-подводников России, 31 августа 1919 года, А. Н. Бахтин вышел на «Пантере» в очередной боевой поход. Поход был запланирован на трое суток в район острова Сескар. Бывший рулевой «Пантеры» М.И.Ефимов так вспоминал начало этого похода: «…День начинался на редкость хороший. Утреннюю сырость ранней осени уже разгоняло взошедшее солнце. Оно заливало гавань, играло на золотом куполе Морского собора, бросало свои лучи на зеркальную поверхность воды, ласкало корпус «Пантеры», направлявшейся на запад…». Выйдя на внешний рейд «Пантера» погрузилась на перископную глубину и взяла курс в район назначения. А море немного посвежело. Его состояние доходило до 3—4 баллов. При таком состоянии моря подводную лодку было трудно удержать на перископной глубине. В 14.30 в перископ был обнаружен вражеский эсминец, который вскоре ушел к северу. В 17.00 и в 18.05 были обнаружены еще два эсминца, за которыми более двух часов велись наблюдения. На маршруте развертывания А. Бахтину пришлось несколько раз уклоняться от противника. В 19.15 корабли противника стали на якорь восточнее о. Сескар, где глубины не превышали 20 м. В 20.15, подвсплыв на глубину 7 м, «Пантера» начала маневрировать для сближения с целью. Зайдя со стороны острова, откуда меньше всего противник ожидал нападения, да и с наступлением вечера в этом секторе ему трудно было вести наблюдение, А.Н.Бахтин в 21 час 19 минут атаковал противника, выпустив 2 торпеды с дистанции 4—5 каб. Атака была успешной. Одна из торпед попала в эсминец «Виттория», водоизмещением в 1365 тонн, который камнем пошел на дно. Второй эсминец стал преследовать «Пантеру», стреляя по ней ныряющими снарядами. Моментально убрав перископ, подводная лодка камнем ушла вниз. Уклоняясь от преследования, «Пантера» пробыла под водой, не освежая воздуха, свыше 28 часов, пройдя в подводном положении более 75 миль. На следующий день в 13.00 «Пантера» ошвартовалась в Средней Кронштадтской гавани. По тому времени это был своеобразный рекорд в подводном плавании. В своем дневнике этот поход Александр Бахтин описывает так: «…Было раннее августовское утро. Мы получили приказ идти в Биорке. В 6 часов утра наша «Пантера» уже выходила из гавани. Утро было чудесное, за спиною играл всеми красками покидаемый нами Кронштадт, и полным кругом всходило золотое спокойное солнце. На воде — ни морщинки, ни зыби. — Приготовиться к погружению! — отдаю команду. Закрываются люки, убираются трапы. Сделав крепкий последний глоток густого осеннего воздуха, мы спускаемся вниз. В боевой рубке вместе со мной минный машинист и рулевой. Все остальные на своих местах. Уже шесть часов, как мы под водою. Идем пока что под перископом на глубине в 24 фута. В корме монотонно жужжат винты. Штурман чаще и чаще наведывается в рубку. Так А. Н. Бахтиным был открыт первый боевой счёт советских подводников. Петроградский Совет наградил 17 моряков «Пантеры» серебряными часами а 11 сентября в приказе по флоту Балтийского моря №522 РВС объявил командиру, комиссару и всему личному составу подводной лодки «Пантера» благодарность за «…энергию и мужество проявленные при успешной атаке неприятельских миноносцев…». А. Бахтин командовал «Пантерой» до 17 мая 1921 года. В 1923 году А.Н.Бахтин был награжден первым из подводников орденом Красного Знамени. Сын мечтал стать моряком. На его мечту огромное влияние оказал его двоюродный дядя, Николай Николаевич Ильинский — командир подводной лодки «Барс». И хотя двоюродный дядя был старше на 10 лет, юный Александр считал его своим самым большим другом, с увлечением слушая его рассказы о подводном флоте. В 1911 году А. Бахтин уже в Петербурге окончил кадетский корпус, поскольку туда переехала его семья, и поступил в Морской корпус. После окончания Морского корпуса в 1914 году он получил назначение в 1-ю минную дивизию на должность ротного командира эскадренного миноносца «Донской казак». Слушатель Учебного отряда подводного плавания. В 1915 году получил назначение на подводную лодку «Кайман» вахтенным начальником, а 27 сентября был награжден орденом Святого Станислава 3-й степени. В октябре этого же года он участвовал на «Каймане» в боевом походе, за время которого русские подводники задержали и привели в порт Мариенхамн (на Аландских островах) немецкий пароход «Шталек». В декабре 1915 года А. Бахтин был назначен на достраивающуюся в Ревеле подводную лодку «Волк». В апреле 1916 года подводная лодка «Волк» вступила в состав сил Балтийского флота, а в мае ей были одержаны первые победы, выразившиеся в потоплении германских транспортов «Гера» (4300 брт), «Бланка» (1800 брт) и «Кольга» (2500 брт). К концу 1916 года А. Бахтин командир подводной лодки «Волк». Участник боевых походов. В 1917 — старший офицер, временно исполняющий должность командира, командир подводной лодки «Волк» (с 8 декабря 1917). После революции молодой офицер перешел на сторону Советской власти, но не сразу. Бахтин А. Н., 01.12.1918 года принял под свое командование подводную лодку «Пантера», входившую в состав Действующего отряда (ДОТ) Балтийского флота и стоявшую в Кронштадте, а свою жену с дочерью ввиду надвигающегося на Петроград голода отправил в Ростов к родителям жены. 31 августа 1919 года подводная лодка «Пантера» под командованием А. Бахтина потопила английский эскадренный миноносец «Виттория» в Копорской губе Финского залива. Это был первый серьезный успех советских подводников. За этот подвиг Бахтин первым из подводников был награжден орденом Боевого Красного Знамени. 31 мая 1921 года Александр Николаевич был назначен командиром подводной лодки «Форель», а 26 августа 1921 года принял под свое командование подводную лодку «Тур», одновременно являясь начальником дивизиона подводных лодок и командиром транспорта «Тосно». Тогда же первым с 1922 года заведовал подводным классом при Военно-Морской Академии. С 1923 по 1925 год был заведующим и преподавателем Подводного класса Специальных курсов командного состава Военно-Морских Сил РККА. В 1926 году А.Н.Бахтина перевели в Морские силы Черного моря на должность командира Отдельного дивизиона подводных лодок. Таким образом, А.Н.Бахтин принимал активное участие в возрождении РККФ. Всюду где бы не служил А. Бахтин, он все свои знания и опыт передавал молодому поколению подводников. Участвуя в работе Морского научного общества, он вел научную работу, печатался в газетах и журналах. За активную деятельность в 1922—1925 гг. по возрождению флота, он получил звание «Героя Труда» и ряд благодарностей. Все его служебные аттестации были исключительно положительными. В молодой Советской Республике таких специалистов были единицы. Но, несмотря на все это, он 20 августа 1926 года в Севастополе был арестован по статье 58 п.5 УК и постановлением Особого Совещания Коллегии ОГПУ от 28/II-27 года осужден сроком на пять лет. Срок считался с 20 августа 1926 года, с отбыванием наказания в лагере на Соловецких островах, был лишен ордена Красного Знамени, и конфисковали его имущество. В 1927 году его дело было пересмотрено (оно пересматривалось дважды по заявлению самого А. Бахтина), и концлагерь заменили ссылкой на Урал. В ссылке в селе Березово Тобольского уезда А. Бахтин провел почти полтора года. После второго пересмотра дела в 1929 году А. Бахтин был досрочно освобожден из заключения и вернулся в Ленинград, в 1931 году умер от туберкулеза.

Награжден орденами Святого Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1915), Святой Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1916), Святой Анны 3 ст. с мечами и бантом (1916), Красного Знамени (1919, отобран в 1927), присвоено звание «Герой труда» (1922).

Из альманаха В. Брюсова: «Русские символисты».

…Биография Николая Бахтина представляет некоторый интерес в связи с его возможным родством с выдающимся ученым-филологом Михаилом Михайловичем Бахтиным, о родословной которого идут ожесточенные споры. (В беседах с Дувакиным М. М. Бахтин говорил: «Я родился в 1895 году <…> в семье дворянской и очень древней: по документам она с XIV века <…> Мой прапрадед был бригадир екатеринских времен, и он три тысячи крепостных душ своих пожертвовал на создание кадетского корпуса — одного из первых в России. Этот корпус просуществовал до революции и носил его имя: имени Бахтина Орловский кадетский корпус» (цит. по ст.: Паньков Н. А. Вопрос о родословной М. М. Бахтина: все ли так ясно? // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1994. №2. С. 126—127). В этом же номере помещена статья С. С. Конкина «Пора закрыть вопрос о родословной М. М. Бахтина», где дворянское происхождение М. М. Бахтина оспаривается). Николай Бахтин считал себя принадлежащим к дворянскому роду орловских Бахтиных, как и М. М. Бахтин, называл своим предком основателя Орловского кадетского корпуса М. П. Бахтина, имя которого корпус носил до революции 1917 г.

Все имеющиеся в брюсовском архиве письма Н. Н. Бахтина адресованы на имя издателя В. Маслова, либо имеют обращение «милостивый государь», остается только догадываться о том, подозревал ли он, что переписывался с самим В. Я. Брюсовым.

Первое письмо было написано 19 мая 1894г., в нем говорилось: «Милостивый государь Владимир Александрович (Маслов)! Посылаю Вам несколько опытов в «символическом» роде: одно стихотворение оригинальное и три переводные <…> Если воспользуетесь моими стихотворениями, то прошу подписать их псевдонимом Никотин и выслать мне оба выпуска (1-й и 2-й) Вашего издания «Русских символистов». В приписке к письму указывалось, что его стихи ранее публиковались в журналах «Всемирная иллюстрация» (1866), «Пантеон литературы» (1889), «Славянское обозрение» (1892) и «Новое слово» (1894) под разными фамилиями. (РО РНБ Ф. 386., К. 76., Д. 29, Л. 1.).

Брюсов опубликовал во втором выпуске «Русских символистов» два перевода за подписью Н. Нович: «Из Верлена» («Над пустыней снежной…»), «Из Эдгара По» («Я жил одиноко…». Судя по письму Н. Н. Бахтина от 31 мая 1894г., замена псевдонима произошла по инициативе В. Брюсова. «Что касается псевдонима, — сообщал ему Н. Н. Бахтин, — то я совершенно согласен с Вами в том, что он выбран мною неудачно. Можно подписать стихотворение псевдонимом Н. Нович, который я употреблял уже раньше»

Специально для третьего выпуска Бахтин стихов не присылал. В письме от 27 января 1895 г. он сообщал: «Что касается присылки чего-нибудь для 3-го выпуска, то готового у меня ничего подходящего нет, но я постараюсь перевести что-нибудь из Верлена, как только позволит время». В итоге в третьем выпуске были опубликованы два его перевода из Эдгара По («К Зантэ» и «Эльдорадо») и два перевода из Верлена («О, звездочка крошка! Пока ты…» («Labonnechanson») и из «Романсов без слов» («Как дождь стучит в окно…»).

Бахтин оказался, можно сказать, самым тихим и покладистым автором, — во всяком случае, его сотрудничество в альманахе Брюсова не было омрачено никакими разногласиями с редактором-составителем. Французский символизм интересовал его исключительно как переводчика зарубежной поэзии вообще, и наряду с переводами из Верлена он присылал свои переводы из Эдгара По. Судя по его письмам, он не обратил никакого внимания на скандальную славу брюсовского альманаха, на пародии Владимира Соловьева. Сам он был надежно защищен от узнавания своим псевдонимом, которым и в дальнейшем широко пользовался в своей переводческой деятельности.

Под псевдонимом Н. Нович Бахтин и сам в 90-е гг. издавал альманахи, цель которых состояла в том, чтобы познакомить русского читателя с зарубежной поэзией. На фоне антологий, изданных Новичем-Бахтиным, более рельефно обозначаются некоторые особенности судьбы брюсовского альманаха «русские символисты». Н. Нович опубликовал в «Орловском вестнике» статью о Поле Верлене (1896. №22), а в 1896 г. стал выпускать серию под общим названием «Маленькая антология», по замыслу она должна была иметь сквозную нумерацию, состоять из 25 выпусков, и стать «собранием переводов из лучших поэтов всех культурных народов и всех времен». Некоторые выпуски были снабжены статьями о творчестве зарубежных поэтов.

Первые два выпуска антологии вышли в 1896 г., одна из них озаглавлена «С чужих полей», и содержит переводы зарубежных поэтов разных стран; другая посвящена поэзии Китая и Японии; последний ее выпуск появился в 1905 г. «Песни ста поэтов. Японская антология»). Выпуски нумеровались в соответствии с общим планом серии, предполагавшей двадцать пять отдельных антологий, из которых было издано десять. Под десятым номером в 1900 г. вышел сборник «Французские поэты», по двенадцатым — в 1899 г. — «Поэты Швеции». В составленном Брюсовым «Списке моих книг» значатся три выпуска бахтинских антологий: «С чужих полей» (Спб., 1897), «Песни Англии и Америки. Песни Германии» (2 выпуска) и «Сборник поэм (Переводы из Гаммерлинга, Мюссе, Зола, Колэ и Ленау)». (РО РНБ Ф. 386. К. 117. Дело 32. Лист 7)

Особый интерес представляет «Маленькая антология» под номером 20 «С чужих полей» (Спб., 1896), куда были включены бахтинские переводы трех стихотворений Верлена и двух Эдгара По, одно из которых ранее было опубликовано в «русских символистах». (

Несмотря на то, что замысел маленьких антологий Н. Н. бахтина в чем-то перекликался с брюсовскими «русскими символистами», она встретила со стороны критики совсем иной прием. В тех же изданиях, где были помещены резко отрицательные отзывы на «Русских символистов», сборнику Новича-Бахтина пелись самые настоящие дифибрамы. Положительную рецензию на антологию скандинавских поэтов поместил «северный вестник», враждебно встретивший издание Брюсова. В марксистской «Жизни» была помещена статья Н. В. Дризена, где было сказано: «Весьма симпатичной представляется попытка г. Новича пересадить и культивировать на русской почве цветы «чужих полей». Первый опыт автора должно признать удачным. В таком же духе выдержана и рецензия в журнале «Мир Божий»: «Тонкийвкус и большое знакомство с переводимыми авторами показывают, что все издание, задуманное широко, состоит ценное приобретение для любящих поэзию». («Мир Божий» 1896 №11. С. 395—396. Заметка без подписи в отделе «Библиография».

Возникает вопрос: почему же с таким негодованием современники отнеслись к попытке Брюсова, также попытавшегося «пересадить цветы чужой поэзии» на русскую почву. И ответ один — символисты могли быть во Франции, в России в момент прихода были никому не нужны.

Бахтин, таким образом, оказался в стороне от всех скандалов, связанных с «Русскими символистами», оставаясь скромной «почтовой лошадью просвещения»до конца своих дней. Собственные просветительские устремления он излагал и в письмах к Брюсову. Например, 1 октября 1894 г. он писал: «Я очень рад, что у нас, по-видимому, пробуждается интерес к поэзии, по крайней мере издается много поэтических сборников; недавно я вычитал объявление об издании Бодлера в русском переводе». (РО РНБ К. 76, ф. 386, Д. 29. Л. 11?)

После прекращения издания «русских символистов», Брюсов некоторое время переписывался с Бахтиным. Так, он был в числе тех, кого Брюсов оповестил о планах А. Добролюбова и В. Гиппиуса издавать журнал «Горные вершины», о чем свидетельствует ответное письмо Бахтина от 16 января 1896г. Но на этом их переписка обрывается, и вновь пересекаются их пути уже в после революции в московском ТЕО Наркомпроса в 1918 г., но они работали там в разных секциях и неизвестно, существовало дли в эти годы общение между ними.

«Критико-биографический словарь русских писателей и ученых». Том VI. Спб. 1897—1904. (Н.Н Бахтинъ).

Библиография.

1) «Проект новой системы азбуки и орфографии» Киев. 1886. Цена 30 коп.

Рецензии: Всемирная Иллюстрация 1886 г. т. I, №10.

2) Русск. Мысль 1886 г. №5.

3) Русск. Филологич. Вестник 1886 г. №1.

2) Основы русского правописания. Правописание отдельных слов. Варшава. 1892. Цена 2 руб. (из «Русск. Филологич. Вестника» 1890 г. №№1—4. 1891 г. №№1 и 4. 1892 г. №№2 и 4).

Рецензии: 1) Русск. Мысль 1893 г. №11.

2) К. Труш. — Русск. Обозрение 1893 г. №5. (По поводу рецензии г. Труша) — там же №12.

3) А. Н. — Русск. Школа 1894 г. №3.

4) А. Пыльнев — в «Кратком Обзоре деятельности Педагогического музея», приложенном к Педагогическому Сборнику 1895 г. №9.

3) «Маленькая антология. Издаваемая под редакциею Н. Новича». Под этим общим заголовком вышли следующие №№:

№1. Китай и Япония в их поэзии. Спб. 1895. Стр. 64+4. Цена 30 коп.

Рецензии: 1) Срг. Печорин. Китайская муза. — Новости 1895 г. №320.

2) Книжный Вестник 1895 г. №11—12.

3) Мир Божий 1895 г. №12.

4) К. С-въ. Философская поэзия (Фельтон). — Саратовский Листок 1896 г. №70.

5) В. Л. — Восточное Обозрение 1896 г. №131.

№20. С чужих полей. Сборник стихотворных переводов. Спб. 1896. Стр. 96. Цена 40 коп.

Рецензии: 1) М. — Новое Время 1896 г. №7449 и Ревельские Известия 1896 г. №267.

2) Новости 1896 г. №250.

3) П. В-б-ъ. — Новости 1896 г. №348.

4) Семья 1896 г. №41.

5) Beiblatt des St.-Petersburger Herold. 1896 г. №327.

6) Северн. Вестник 1896 г. №10.

7) Мир Божий 1896 г. №11.

8) З. Венгерова. — Образование 1896 г. №12.

9) А. С. — Деятель. 1896 г. №12.

10) Русск. Обозрение 1897 г. №1.

11) Бар. Дризен. — Жизнь 1897 г. №2.

12) Кор. А-нъ. — Север 1897 г. №13.

13) Пл. К. — Всемирн. Иллюстрац. 1897 г. т. I. №16.

14) Slovenske Pohlady 1899 г. стр. 311.

№14. Мадьярские поэты. Спб. 1897. Стр, 132+4. Цена 45 коп.

Рецензии: 1) И. Б. — Жизнь и Искусство 1897 г. №290.

2) Кор. А-пъ. — Север 1897г. №22.

3) Неделя 1897 г. №24.

4) Н. Н. — Жизнь 1897 г. №14—15.

5) А. Круглов. — Историч. Вестник 1897 г. №8.

№15. Поэты Финляндии и Эстляндии. Спб. 1898. Стр. 160+4. Цена 50 к.

Рецензии: 1) О. Д. — Новое Время 1898 г. №8171 (Иллюстрированное приложение).

2) Нарвский Листок 1898 г. №92.

3) –чъ. — Северн. Курьер (1899 г. №36. (Иллюстрированное приложение).

4) Книжный Вестник 1898 г.

5) Литературное приложение к «Ниве» 1898 г. №12.

6) Неделя 1899 г. №2.

7) Живописное Обозрение 1899 г. №6.

8) Живое слово 1899 г. №2.

9) Вестник Всемирной истории 1900 г. №7.

10) Postimees 1898 г. №246.

11) Olewik 1898 г. №44.

12) Финляндские журналы и газеты.

№12. Поэты Швеции. Спб. 1899. Стр. 144+6. Цена 50 коп.

Рецензии: 1) Русские Ведомости 1899 г. №330.

2) –чъ. — Северный Курьер 1899 г. №36 (Иллюстрированное приложение)

3) Неделя 1899 г. №49.

4) Литературные приложения к «Ниве» 1899 г. №12.

5) Иллюстрация 1900 г. №16.

6) Сын Отечества 1900 г. №53.

7) Вестник книгопродавцев 1900 г. №3.

8) Живописное Обозрение (ежемесячное приложение) 1901 г. №1.

9) А. Б. — Мир Божий 1900 г. №2.

10) Н. — Новый Век 1900 г. №3.

11) Вестник всемирной истории 1900 г. №7.

№10. Французские поэты. Спб. 1900. Стр. 368. Цена 1 руб.

Рецензии: 1) Ив. Б. — Курьер 1900 г. №224 и Вестник Книгопродавцев 1900 г. №34.

2) Ежемесячные Сочинения 1900 г. №9.

3) Н. — Новый Век 1900 г. №9.

4) Новый Мир 1900 г. №43.

5) Книжный Вестник 1901 г. №9.

6) Новый журнал иностранной литературы 1901 г. №1.

7) Е. Деген. — Мир Божий 1901 г. №2.

8) Литературные приложения к «Ниве» 1901 г. №2.

9) Рус. Мысль 1901 г. №11.

10) А. Горнфельд. — Журнал для всех 1901 г. №12.

№23. Словацкие поэты. Спб. 1901. Стр. 88+4. Цена 40 коп.

Рецензии: 1) И. Б. — Курьер 1901 г. №229.

2) A. N. Поэзия словаков. — Московские Ведомости 1901 г. №245.

3) Книжный Вестник 1901 г. №9.

4) Новый Мир 1901 г. №66.

5) Н. М. Л. — Вестник книгопродавцев 1901 г. №39.

6) Литературные приложения к «Ниве» 1901 г. №9.

7) Н. К. — Новый Век 1901 г. №8.

8) Славянский Век 1901 г. №29.

9) Библиогъ. — Новый журнал иностранной литературы 1901 г. №11.

10) Slovenske Pohlady 1901. №9 (сентябрь).

4) Подросткам. Песни и баллады для пения и декламации. С приложением нот 15 двухголосных песен. Спб. 1902 г. 1902 г. Стр VIII+78+16. Цена 1 рубль.

Ноты изданы и отдельно, под заглавием:

Песни детства.15 двухголосных песен. Спб. 1902 г. Цена 45 коп.

Рецензии. 1) И. Б. — Курьер 1902 г. №319.

2) Новый Мир 1902 г.

3) Ежемесячные приложения к «Ниве» 1903 г. №3.

II. Статьи, заметки и прозаические переводы, не выходившие отдельными изданиями:

Шелли в русской литературе. — Библиографич. Записки 1892 г. №11.

Подпись та же.

Памяти Я. К. Грота. — Орловский Вестник 1893 г. №154.

Поль Верлен и его поэзия. — Там же 1896 г. №№21 и 22.

Дополнения к статье «Белинский в русской литературе». — Историч. Вестник 1898 г. №12.

Пушкин на исландском языке. — Там же 1899 г. №10.

Орлица. Рассказ I. Ли. — Юный Читатель 1899 г. №10.

Спасайтесь! Басня Сомолицкого. — Сербские народные побасенки. 1. Лев и червяк. 2. Лягушка и заяц. — Дитя 1900 г. №2.

Александр Петёфи. — Юный Читатель. 1900. №6.

Рецензия на 10-е издание сочинений В. А. Жуковского. — Литературный Вестник 1901 г. №5.

Материалы для словаря русских писателей. А. К. Михайлов-Шеллер. — Там же, №8.

Библиографический очерк русской литературы о Шиллере. — Собрание сочинений Шиллера под ред. С. А. Венгерова. 1902 г. т. IV.

Рецензия на «Иностранные поэты. Издание общества распространения полезных книг. М. 1901 г.». — Литературный Вестник 1902 г. №2.

К библиографии «Гамлета» в русской литературе. — Там же, №3.

Заметка о словаках. — Юный Читатель 1902 г. №12.

К статье о Гоголе у болгар. — Литературный Вестник 1902 г. №4.

Словацкие сказки: Пузырь поводырь и Медведь и комар. — Светлячок 1902 г. №№7 и 14.

Польские народные сказки: Волк и цапля, Сова и ястреб. — Там же, №20.

Лесные путешественники (с чешского). — Литерат. приложения к «Ниве» 1900 г. №6.

Из Петёфи. — Новый Мир 1900 г. №34.

Баллада (из Ван-Гассельта). — Литерат. Вечера 1900 г. №6.

Из Гурбана-Ваянского. — Славянский Век 1900 г. №4.

Смирная лошадка (со словацкого, с нотами). — Товарищ 1900 г. №39.

Из Амиеля. — Литерат. Вечера 1900 г. №12.

Ванин конь (из Славоша, с нотами). — Задуш. Слово для младшего возраста 1901 г. №3.

Наш домик (из Крнопницкой, с нотами). — Тоже для старш. Возраста №8.

Заяц и дикая козочка (со словацкого, с нотами). — Товарищ 1901 г. №1.

Confiteor (из Дёрмана). — Литер. Вечера 1901 г. №1.

Из Р. Бёрнса. — Наблюдатель 1901 г. №3.

Из Я. Верхлицкого. — Славянский Век 1901 г. №19.

Перепелка (из Шира, с нотами). — Товарищ 1901 г. №20.

Из А. Флана. — Задуш. Слово для старш. возр. 1901 г. №31.

Из А. Чобаньяна. — Кавказский Вестник 1901 г. №5.

Прощание (из Роа-Ли). — Кавказский вестник 1901г. №6.

Из Насреддина. — Наблюдатель 1902 г. №1.

В словацкой деревушке. — Юный Читатель 1902 г. №12.

Мадьярская песенка (из Л. Поши, с нотами). — Литер. Приложения к «Ниве» 1902 г. №4.

О чем молиться? (Из Конопницкой). — Детское Чтение 1902 г. №5.

Первая мученица (из А. Ашкерца). — Нива 1902 г. №26.

Пробужденная Иллирия (из Водника). — Славянский Век 1902 г. 351.

Воробей (из Ст. Поповича). — Светлячек 1902 г. №23.

Доброй ночи! (из Шебёка, с нотами). — Юный читатель 1902 г. №24.

Моя муза (из Ашкерца). Петерб. Жизнь 1902 г. №691.

Беда (из Томана, с нотами). — Юный читатель 1903 г. №2.

Песням (из Левстика). — Петерб. Жизнь 1903 г. №694.

Картинки (из Енко). — Там же.

Песня доленца (из Поточника). — там же, №698.

Сиротка (из Есенской). — Задушевное Слово для старш. возр. 1903 г. №12.

Любовь к родине (из Поточника). —

Маленький проволочник. Драма в V действиях Эд. Милитки (с чешского). — Н. Корецкий. Детский домашний театр. Спб. 1903. Том II.

III. Стихотворения. А) Оригинальные (собственного сочинения) * Н. Н. Бахтина:

«Не моли звезды далекой». — всемирная Иллюстрация 1885 г., т. II, №23.

В семье. — Семьянин 1894 г. №3.

Живая картина. — Там же, №4.

Песня. — Там же, №9—10.

«Я арфой был». — Петербургская Жизнь 1899 г. №378.

Детям. — Дитя 1900 г. №2.

Песни детства. — Юный Читатель 1902 г. №2

Перед каникулами. — Задушевное слово для старшего возраста 1902 г. №31.

b) Переводные * (указаны только те стихотворения, которые не вошли в «Маленькую антологию», где кроме подписи: Н. Нович, имеется еще и подпись: Пр. Б., т. е. Провинциальный Библиограф).

Олаф Трипвасон (из Э. Г. Гейера). — Пантеон Литературы 1888 г. №9.

Червонорусские песни. — славянское Обозрение 1892 г. №11—12.

Семь стихотворений Р. Бёрнса. — Орловский Вестник 1894 г. №25.

К Сюзон (из А. Мюссе). — Новое Слово №1894 г. №5.

Песня молодежи (с малорусского; с нотами). — Семьянин 1894 г.

«Я жил одиноко» (из Э. По). — Русские символисты. М. 1894. Выпуск II.

Сливы (из А. Додэ). — Семьянин 1894 г. №9—10.

На свирели (из Канопницкой). — Новое Слово 1895 г. №1.

Из Никандера. — Там же, №3—4.

Из песен Р. Бернса. — Там же, №5.

Из Халупки. — Русская Беседа 1895 г. №6.

Из Прерадовича. — Там же.

К Занте (из Э. По). — русские символисты. 1895.

«О звездочка-крошка», «Как дождь стучит в окно» (из Верлена). — Там же.

Любовь крестьянки (из Дюпона). — Петербургская Жизнь 1895 г. №159.

Моим братьям (из Китса). — Там же, №160.

Finis coronat opus (из Дюпона). — Петерб. Жизнь 1895 г. №159.

Любовная жалоба (из М. Ибн-Эрзы). — Восход 1896 г. №3.

Из Гейне. — Семьянин 1896 г. №2.

Сонет (из Верлена). — Вестник Иностранной литературы 1896 г. №5.

Песни (из Фитчера). — Там же.

Картинки с западного берега Ютландии (из Андерсена). — Семьянин 1896 г. №5.

Истинное величие (из Перунгста). — Вестник Иностранной литературы 1896 г. №6.

Два стихотворения из Верхлицкого. — Русская беседа 1896 г. №9.

Два стихотворения из Бернса. — Петерб. Жизнь 1896 г. №211.

Четыре стихотворения из Петёфи. — Наблюдатель 1896 г. №12.

Блаженная ночь (из Петёфи). — Петерб. Жизнь 1897 г. №219.

Из японских поэтов. — Там же, №220.

Наследственность (из Фитчера). — Утро 1897 г. №29.

Из Бернса. — Там же, №32.

Из Кл. Грота. — Петерб. Жизнь 1897 г. 237.

Из М. де Пемброк. — Там же.

Из Т. Мур — Там же, №239.

Из Р. Бёрнса. — Там же.

Из Петёфи (два стих.) — Там же, №240.

Из «Песен раба» (С. Чеха, Из «Простых мотивов» Я. Неруды. — Петерб. жизнь №243.

Смерть и доктор Горнбук (из Р. Бернса). — Там же, №251.

День всех усопших (из Г. Гильма). — Север 1897 г. №41.

Из Ланге. — Нива 1898 г. №35.

Поэт (из Штурма). — Родник 1898 г. №11.

Из Лапге. — Петерб. Жизнь 1898 г. №316.

Зимний сонет (из Глатиньи). — Петерб. Жизнь 1898 г. №317.

Изречение из Талмуда. — журн. «Россия и Азия» 1899 г. №3.

Весна и осень (с японского). — Там же.

Из «Девичьих песен» Амару. — Там же, №4.

Из Имруулькейса. — Там же, №6.

Три дороги (из Шевченко). — Возрождение 1899 г. №18.

Горе (Словацкая песня). — Народное Благо 1899 г. №25.

Из Гурбана-Ваянского, Конопницкой и Верхлицкого. — Живое Слово 1899 г. №6.

Сербская песня. — Народное Благо 1899 г. №40.

Что я люблю (из Дёрмана). — Новый Мир 1899 г. №21.

Из Петёфи (два стихотворения). — Петерб. Жизнь 1899 г. №№372 и 378.

Честь и слава солдату (из Петёфи). — Наблюдатель 1900 г. №1.

Пегасъ (из Петёфи). — Новый Мир 1899 г. №28.

В школу (из Славоша, с нотами). — Товарищ 1900 г. №10.

Поль Верленъ (из Верхлицкого). — Литературные Вечера 1900 г. №4.

Из М. Яничек. — «Северный Курьер» 1900 г. №222. «Славянский Век» 1903 г.

Соплеменникам (из Цегнаря). — Там же.

Сирота (с болгарского). — Задушевное Слово для старшего возр. 1903 г. №16.

Назад в горы! (из Грегорчича). — Петербургская Жизнь 1903 г. №703.

Библиографические очерки Н. Н. Бахтина (автограф)

Шелли в русской литературе. Русская мысль 1892, №7.

Теннисон || — || — Библиографические записки 1892, №11.

статья «Белинский в русской литературе» — Исторический Вестник 1898, №12

Рецензия на 10-е издание сочинений В. А. Жуковского. — Литературный Вестник 1901,№5

Материалы для словаря русских писателей — там же №8

Библиографический очерк русской литературы о Шиллере — Шиллер для Брокгауза, т. IV 1902.

К библиографии «Гамлета» в русской литературе — Литературный Вестник 1902, №3

К статье о Гоголе у болгар — там же №4.

Поправки к заметке П. Драганова «Гимны Славянских народов» Известия книжный магазин Рольф, 1903, №8 или 1904, №4.

Шекспир в русской литературе — Шекспир для Брокгауза, т. V, 1904.

Змай Иованович в русской литературе — Славянские Известия 1904/05 №1

Японская литература (библиография) — Энциклопедический Словарь Брокгауза — Эфрон Полутом 82, 1904 г.

Сборники детских и школьных песен — школьный Календарь 1908—1909г. бесплатное прил. Нар. Образов Год XII. 1908. СПб.

Erwahnungen des Schattentheoters in der Weltliteratur, v. Dr. Jawe — Журнал Министерства Народного Просвещения 1908, №12.

Библиографический Указатель по литературе Народного песнотворчества Славян — Славянские концерты …. Горленко-Долиной 19, 28 янв. И 7 февр. 1909г. 2-й Славянский концерт.

Кольцов в школьных песенниках. «Народное Образование» 1909, №11.

Репертуар детских спектаклей. — «Художественный Педагогический Журнал» 1910г. №№5—8, 12, 14—17; — 1911г. — №№4, 8, 9, 14, 16 и 17.

Л. Н. Моздалевский как детский поэт. «Журн. Мин. Нар. Просв.«1910, №5.

Обзор пьес для детского и школьного театра Спб. 1912 (из «Русской школы» 1911. №№10—12)

Обзор пьес для детского театра за 1911г. «Педагогическое Обозрение» 1912, №№3—6.

Обзор детских опер. 1914. СПб (Из «Художественного Педагогического Журнала» 1914г. №№21—24) Отдельное издание: Пгр. 1915 г. Ц. 25 к.

Марионетки (статья и библиография). Нов. Энц. Слов Брокг. — Эфр, т. 25 1915.

Новейший Этнографический Словарь Брокгауза — Эфр, т. 25. 1915

Библиографический обзор литературы о рассказывании и материалов для рассказывания — при книге С. К. Брайэнт «Как и что рассказывать детям» 1914 СПб. — 2-е тд. Петроград 1917 г.

Указатель пьес для школьной драмматической работы — Просвещение 1927г. №9.

Рецензии на «Литерат. Энциклопедию» т. 1 — библиотек. и библиограф. 1930, №1/2

Библиография из архивов

1) РНБ РО ф. 124, оп. 1, д. 349 архив Ваксель П. Л. Краткая биогрфия 12. 5. 1915 г.

2) «Русские писатели 1800—1917» биографический словарь. Том 1. Москва. 1989 г. статья Семенюк М. С. о Бахтине Н. Н. стр. 184—185.

3) РГАЛИ ф. 1563, оп. 2, е/х 116 «Баллада о грозах кочегара». Стихотворение Волькера И. в переводе Бахтина Н. Н. с чувашского языка.

4) РГАЛИ ф. 1346, оп. 1, ед. хр. 293 «Ночное возвращение домой» Перевод стихотворения Тетсудзиро с японского языка. Бахтин.

5) РГАЛИ ф. 2732, оп. 1, ед. 1278, лл.22 «Три года театра Петрушки». Статья. Бахтин. 1927.01.18

6) РГАЛИ ф. 672, оп. 1, ед. 1, л.134—137 «Отголоски Пушкинского юбилея в Югославии». Заметка. Приложено письмо в редакцию. 1937 г. август.

7) РГАЛИ ф. 1666, оп. 1, е/х 1039 «Юбилей Махара» Статья. (1914. III. 27) Автограф.

8) РГАЛИ ф. 613, оп. 1, е/х 4599—4600 «Перевод со словацкого романа М. Урбан „Живой бог“ под редакцией С. Александровского»

10) РГАЛИ Ф.3037, оп.1, 290, 1922—1926гг. Фото в группе с Н. Н. Бахтиным, А. А. Брянцевым, Б. В. Зоном, З. И. Лилиной, А. Ф. Макарьев.

11) РГАЛИ Ф.3089, оп. 1, д. 340.,фото А. А. Брянцева и Н. Н. Бахтина с студентами.

12) РГАЛИ ф. 626, оп. 1, е/х 3, лл. 446—447 Фемелиди Александр Михайлович Библиографические сведения для «Русской энциклопедии художественной литературы и искусств» 1905—1936 г.

13) РГАЛИ ф. 66, оп. 1, е/х 1303, л. 7 «Вечер», «Милосердие» стихотворения.

14) РГАЛИ ф. 66, оп. 1, е/х 1195, л. 26—27 «В кабаке» стихотворение.

15) РГАЛИ ф. 66, оп. 1, е/х 1185 лл. 80—81 «Годовщина» стихотворение.

16) РГАЛИ ф. 326, оп. 1, е/х 72 «Из Антония Лянге», «Из Гейне», «Из Шевченко», «Из оскара Левертина», стихотворения. 1898г. II.21.

17) РГАЛИ ф. 2845, оп. 1, е/х 393, л. 5 В альбом: Перевод стихотворения Ю. Словацкого с польского языка. 1895 год.

18) Al. Bartels. Das weimarsche hottheater als Nasionalbuhne fur die deutsche Jugend. 1905. 50 rt. — 1906 (2/2 239).

19) ИРЛИ. Фонд Пыпина А. Н. оп. 1, д. 62. 1904 г. город Орел, библиография по истории славянских лиетратур.

20) ИРЛИ. Фонд Шубинского С. Н. оп. 1, д. 30, письмо от 14 ноября 1885 года.

21) ИРЛИ. Фонд Шубинского С. Н. Оп. 1, д. 33, письмо март 1886 год.

22) ИРЛИ. Фонд Шубинского С. Н. Оп. 1, д. 108 письмо 27 октября 1907 г.

23)

24) Сборник по библиографии и работе научных библиотек 1933 год, стр. 225—239.

25) «Педагогическая мысль» №1—2, стр. 44—63.

26) «Лермонтов и Роберт Бернс» историко-литературные заметки» 1908 г. №9.

27) «Материалы для словаря русских писателей» 1901 год. №8, стр. 295—300.

28) ИРЛИ. архив Полонского.

29) РГАЛИ. ф. 317, оп. 1, ед. хр. 57, письмо Масанову Ивану Филиповичу.

30) «Русская мысль» 1892 г. №8.

31) РГБ /фонд 386 /76/29 — письма Брюсову В. Я. 26 листов. 11.03.1915 г.

32) РГБ. фонд 342/9/19 — письма Шибанову П. П. от Бахтина. из города Орел.

33) РГБ. фонд 342/6/7 — два пиьсма от Шибанова П. П.

34) ИРЛИ. фонд «Собрание Н. Н. Бахтина» Картотека библиографическая.

35) ЦГАЛИ. Ф. 391, оп. 2, д. 60. Фото, статьи, рукописи Бахтина.

36) ЦГАЛИ. ф. 396, оп. 2, д. 510. Фото и материалы о Бахтине.

37) «Путеводитель по библиографии литературы» Ленинград. 1934. Фомин А.

38) «Русские биографические и библиографические словари» М. 1955 г. о Бахтине Н. Н.

Письма Бахтина

Милостивый государь! К библиографической статье Д. Языкова о сочинениях гр. А. Толстого пропущено маленькое стихотворение: «Благовест» («Среди дубравы» и т. д.), которое ее я видел всего раз в хрестоматии А. Радонежского: «Родина», где же оно было первоначально напечатано — не знаю; перепечатано в «Сочинениях гр. А. Толстого» оно не было. Примите уверение в совершенном почтении и преданности, с коими имею честь быть Вашим покорнейшим слугою Н. Бахтинъ. Адрес: Киевъ, Мало Жандармская, д. №28, Его Благородию Николаю Николаевичу Бахтину. P.S. Если Вы дадите место в Вашем увлекательном журнале настоящей заметке, то подпишите ее пожалуйста, только начальными буквами имени и фамилии.

У меня имеется много библиографических материалов, главным образом по переводам иностранных поэтов на русский язык; я могу услужить ими Вам, если они Вам не будут лишними, но желал бы знать размер гонорара. Н.Б.

Милостивый Государь! /Шибанову П. П./

Так как вы в своем магазине собираете, между прочим, литературу русской провинции, то я могу предложить Вам два своих издания: 1) Проект новой системы азбуки и орфографии. Сочинение Николая Бахтина. Киев, Тип. Петра Барского. 1886. 8 д. Стр. 26+4. цена 30 к. 2) Н. Н. Бахтин. основы русского правописания (Правописание отдельных слов). Часть теоретическая. Отдельной оттиск из «Русского Филологического Вестника». Варшава. Тип. Марии Земкевич. 1892. Стр. 160. Цена 2р. Этих оттисков я получил всего 50 экземпляров, а в продажу поступит их не более 25—30 экземпляров. Желая в то же время выписывать «Библиографические Записки» в 1893г., я хочу предложить Вам обмен, и выслать подписную сумму частью означенными книгами (в том числе экземпляров, сколько Вы пожелаете, с уступкою 25%), частью же деньгами. О том, согласны ли Вы на это, прошу сообщить мне по адресу: Орел, Кадетский Корпус, воспитателю Николаю Николаевичу Бахтину. 2 марта 1893 г. С истинным почтением Бахтинъ.

Милостивый Государь! /Шибанову П. П./

Прилагая шесть рублей, прошу мне выслать «Библиографические Записки» за 1892г. по адресу: Орел, Кадетский Корпус, воспитателю Николаю Николаевичу Бахтину. Не зная еще Вашего журнала, Не могу не выразить желания, чтобы отдел «Летопись русского книгопечатания» составлялся лучше и полнее, чем в «Книжном Вестнике»: в последнем посвящаются не все заглавия даже из перечня «Православного Вестника» и совсем не помещаются издания, выходящие без цензуры (издания правительственных и ученых обществ и пр). Помещается ли у Вас алфавитный список драматических сочинений разрешенных Цензурою? Алфавитный указатель к «Летописи» за год безусловно необходим рецензия в «Русской Мысли» 1892 №8,а список выходящих периодических изданий — желателен. Я сам интересуюсь библиографией и занимаюсь ею как дилетант и насколько позволяют средства провинции. Главный предмет моих занятий — библиография переводов иностранных писателей на русский язык и статей о них на русский язык; о характере этих занятий можно судить по помещенной мною в «Русской Мысли» 1892. №7 (в конце «Библиографического Отдела») заметке о Шелли. Если Вам понадобятся подобные справки, я могу ими служить если не за гонорар, то по крайней мере за бесплатный экземпляр «Библиографических Записок» на 1893г. Интересно, оплатились ли подпискою расходы на издание «Библиографических Записок» 1892. «Книжный Вестник», как видно из его отчетов не оплачивается. «Библиограф» вероятно оплачивается — иначе он не издавался бы так долго. Что касается «Посредника Печатного Дела», то не знаю, продолжает ли он существовать. Примите уверение в полном почтении и пожелания успеха Вашему изданию. 22 октября 1892 год. Н. Бахтинъ. Адрес на конверте: В г. Москву. В редакцию «Библиографических Записок». Петровка, Петровские Линии при Антикварной книжной торговле. П. Шибанова

Милостивый Государь! Покорнейше прошу Вас из посланных Вам шести рублей переслать пять рублей в редакцию «Библиографа», с тем чтобы этот журнал высылался мне в 1893 году в г. Орел, Кадетский Корпус, Н. Н. Бахтину, а почтовую квитанцию в отсылке этих денег и оставшиеся деньги (почтовыми марками) прошу переслать ко мне по тому же адресу. 17 апреля 1893 г. С истинным почтением Н. Бахтинъ

Милостивый Государь. Посылаю Вам несколько моих переводов из славянских поэтов (я готовлю к изданию сборник «Словинские поэты»). Если Вы найдете их подходящими для Вашего журнала, соблаговолите уведомить по адресу: Малая Итальянская, д. 7, кв. 43, Ник. Ник. Бахтину. 16 сентября 1902 г. С почтением Н. Бахтин.

СПб, Императорская Публичная библиотека Его превосходительству И. М. Болдакову

Многоуважаемый Инокентий Михайлович. Очень благодарен Вам за письмо и за отклик статьи о «Белорусской встрече»; последняя не была мне известна. Также благодарю и за статью. Отписка из «Журнал Министерства Народного Просвещения», а ровной корректуры, мне не присылали. Когда выйдете в отставку, не забудьте сообщить Ваш адрес. Другого адреса как через Имп. Публичную Библиотеку, я не знаю. Всего лучшего! 23 октября 1908 года. Ваш Н. Бахтин.

Милостивый Государь Николай Васильевич Дризенъ

Сообщаю Вам заглавие той книжки, о которой я Вам говорил после Вашего доклада о влиянии театра на юношество. Что касается более подробных указаний, то их Вы найдете в указателе журнальных статей немецких журналов, имеющемся в Императорской Публичной Библиотеке, где таких указаний имеется множество под словами Schulbuhno, Jugend theater, Kinderspiel и т. д. С истинным уважением Н. Бахтин. 1910, 9 февраля. Б. Монетная, д. 8, кв.4. (РНБ ОР Ф. 263, оп. 1, д. 80)

Милостивая Государыня Жозефина Антоновна.

Составляя обзор репертуара для детского театра, я желал бы иметь некоторые сведения о «Лесных горах» Вашего покойного мужа, и именно: была ли эта пьеска где-либо поставлена, имела ли успех среди маленьких зрителей, и что именно им понравилось: содержание ли, зрелище или танцы (у детей ведь свои вкусы), и, наконец, была ли к этой пьесе написана музыка, кем, и где напечатана. Отчего бы Вам не издать этой пьески отдельно, с музыкою? Теперь ее мало знают — может быть, потому, что она имеется только в «Полном собрании сочинений» Я. П. Полонского, предназначенном для взрослых. Хорошо бы извлечь и на свет Божий; теперь детский театр выступает на сцену. С истинным уважением Н. Бахтин. Адрес: Г. Монетная, д. 8, кв. 4. (Тлф. 326—92 от 1ч. до 5ч. дня).

ИРЛИ Ф. 482, Оп.1, Д. 9. Архив Врубеля А. А. (К дочери художника)

Многоуважаемая Анна Александровна! Поздравляю Вас с праздником и желаю Вам всего хорошего. Здоровье Сережи несколько лучше, но ему, вероятно придется поехать заграницу, так что он после праздников в Петербург не вернется вскоре. Ввиду того, что моя судьба тесно связана с его, я хотел спросить Вас, как сложатся обстоятельства в случае неприезда (это вероятно). Простите, что я беспокою Вас этим вопросом, но он для меня в высшей степени значителен и важен. В Одессе у нас тепло и сыро, так что я даже немного простудился и с грустью вспоминаю о бодрящих петербургских холодах. Настроение у меня несколько вялое, но, ввиду отсутствия всяких отвлекающих причин, работа идет довольно хорошо. Жду конца Рождества, университета, лекций, чтобы теперь, когда Петербург уже не будет рассеивать меня новизной впечатлений, возместить то, что упущено за первое полугодие. Мой брат очень помогает мне, и мы вместе обсуждаем планы предстоящих занятий. Сережа Вам кланяется. Уважающий Вас Н. Бахтин. Одесса. 24 декабря 1913 года. Мой адрес: Спиридоновская ул., д.№8 кв. 13.

Многоуважаемая Анна Александровна!

Простите, что я до сих пор не написал Вам. Я в Одессе уже недели две и с грустью вспоминаю о Петербурге, а когда идет дождь и в воздухе пахнет сыростью, особенно ярко вспоминается влажный петербургский воздух. После моих приездов я так рад возможности сидеть дома, работать, что совсем не хочется выходить. Кроме того, здешняя жара, которую я раньше так любил, теперь, после пребывания на севере, мне почти мучительна. Впрочем бываю иногда у Сережи, на даче (дача очень милая, над морем). Читаем с братом поэтов и неизвестного Канта.

Как прошло Ваше путешествие на Кавказ? Давно ли вы возвратились в Петербург? Мне, кажется, в этом году не удастся побывать в Баку, так как мои домашние, боясь жары, пойдут туда только к сентябрю.

Раиса Евгеньевна и Сережа просили передать Вам поклон. Сережа чувствует себя хорошо, поправился, он много гуляет, выходит часто на яхте в море, пьет кумыс. На меня же Одесский климат оказывает дурное действие и, это совсем для меня необычно, у меня иногда головная боль. Впрочем, настроение у меня бодрое и работоспособное. Передайте, пожалуйста, мой поклон Екатерине Александровне. Уважающий Вас Н. Бахтин. Одесса. Спиридоновская ул. Д.№8, кв. 13.

Милостивый Государь г. Редакторъ. /Соловьев А. Н./

Посылая небольшую рецензию на две чешские брошюры о кукольном театре, покорнейше прошу, если она не будет принята для несчастья, возвратить ее мне, для чего прилагаю конверт. С истинным уважением. Моя заметка о правописании заимствованных слов (Журнал Министерства Просвещения №3) цитировались в «Речи». Н. Бахтинъ 19 апреля 1911 года.

Милостивый Государь, г. Редакторъ! В 12 № «Русскаго богатства» г. Михайловский в статье «Литература и жизнь» приводит указание г. Фидлера (переводчика Лермонтова) на то, что «Воздушный корабль» Лермонтова не есть перевод Цедлица. Кажется, что г. Фидлер ошибается. Подлинное стихотворение Цедлица «Das spenschiff» я читал, еще на ученической скамье, в одной из немецких хрестоматий (не помню теперь, в какой именно); это стихотворение, кроме Лермонтова, переведено еще и Ф. Миллером и помещено (под заглавием: «Корабль привидений») в «Русском Вестнике» 1880 г. №11. Перевод Ф. Миллера весьма близок к подлиннику и по содержанию, и по форме (только в подлиннике употреблен амфибрахий, анапест). Стихотворение Лермонтова основную мысль заимствует из немецкого подлинника, но, имея такое же число строк, как подлинник, оно некоторые картины его распространяет на несколько куплетов, другие же сокращает или прямо выпускает. Для слияния приведу начало и конец Ф. Миллера и Лермонтова:

«Корабль привидений»

Начало:

По синим волнам океана,

Лишь звезды блеснут в небесах,

Корабль одинокий несется,

Несется на всех парусах.

Не гнутся высокие мачты,

На них флюгера не шумят,

И молча в открытые люки.

Чугунные пушки глядят.

Не слышно на нем капитана,

Не видно матросов на нем,

Но скалы и тайные мели

И бури ему нипочем.

Более сходные фразы здесь подчеркнуты.

Конец:

Завет он любезного сына

Опору в превратной судьбе;

Ему обещает полмира,

А Францию только — себе.

Но в цвете надежды и силы

Угас его царственный сын,

И долго, его поджидая,

Стоит император один —

И т. д. |

«Воздушный корабль».

Начало:

Ночь беззвездна; туман все покрыл пеленой,

И неистово ветер гудит,

По кипящим и пенистым волнам стрелой

Белый парус, ныряя, летит:

Это дивный корабль, его бег не сдержим,

Он направлен незримой рукой,

И ни ветер, ни буря не властны над ним,

И на нем ни души нет живой.

Конец:

Ищет сына, который был там им любим:

Для него он наследье хранил;

Но угас его сын как в разлуке был с ним,

И народ его имя забыл!

«О, мой сын дорогой!» он взывает с тоской: —

«Ты малюткой венцами играл;

На тебя одного я, любуясь тобой,

Все надежды свои возлагал!

И тебя лишен! Был супругом, отцом…

Весь мой род истребила судьба!

Кто был прежде рабом, тот теперь стал царем,

А монарх — обратился в раба!»

Ф. Миллер

Окончание Лермонтова хотя и разнится от подлинника, но представляет естественное продолжение и заключение этой баллады, в которой таким образом Лермонтов несомненно если не перевел, то, по крайней мере, переделал стихотворение Цедлица. Примите уверение в полном почтении, с которым имею честь быть Вашим покорнейшим слугою Н. Бахтин. 2 января 1894 года. Адрес: Орел, Кадетский корпус, воспитателю Николаю Николаевичу Бахтину.

Милостивый Государь! В Вашем журнале текущего и прошлого года напечатано было несколько моих стихотворений. Прошу Вас, вместо гонорара высылать мне Ваш журнал по адресу: Орел, Кадетский корпус, Ник. Ник. Бахтину. Если можно, я просил бы Вас дослать мне №1 за 1901 г., которого я не получил в свое время, а затем выслать «Наблюдатель» с №1 за 1902 г. С с. Почтением Н. Бахтинъ. (Н. Нович)

Милостивый Государь Александр Николаевич. Я вычитал в «Славянском Веке», что Вами готовится новое издание «Истории славянских литератур». Я думаю, что я мог бы отчасти быть полезен Вашему изданию своими библиографическими указаниями, а именно: я мог бы снабдить ваше издание указаниями существующих русских переводов произведений изящной словесности различных славянских писателей. Кроме того, у меня имеются и списки книг и статей по истории славянских литератур. Правда, все это далеко не в полном и законченном виде, так как, живя в провинции и располагая ограниченным досугом, я не мог достичь желаемой полноты, но во всяком случае моя библиография довольно обширна; подобной в печати не существует. Пользуясь этою библиографиею, я издаю теперь небольшими выпусками опыт всемирной антологии в русских переводах; я думаю это на свои сбережения от жалованья, единолично, без всяких сотрудников, из любви к делу, так как это издание совершенно не окупается. Между прочим, в прошлом году мною изданы «Словацкие поэты» в русском переводе. Я хотел послать Вам экземпляр моего издания, но, несмотря на несколько писем, книжный магазин не высылает мне экземпляров моего издания, поэтому я в настоящее время не могу послать Вам его, но постараюсь сделать это при первой возможности. Летом я бываю в Петербурге, для занятий в И. Публичной библиотеке; надеюсь и это лето быть там в августе. Тогда я могу, если пожелаете, ознакомить Вас непосредственно с имеющимися у меня материалами. Прошу Вас принять уверение в полном моем уважении. Н. Бахтин. (Н. Нович). Адрес: Орел, Орловский — Бахтина Кадетский корпус, Офицеру-воспитателю Подполковнику Николаю Николаевичу Бахтину. 1904 г.

Милостивый Государь. Посылаю Вам небольшую заметку (рецензию) об интересных чешских книжках. Убедительно прошу Вас вернуть мне рукопись, если она для Вашего журнала не подойдет. Вообще, я мог бы давать Вам, если Вы пожелали бы, рецензии, статьи и заметки для хроники о чехах и о славянах вообще; я читаю почти на всех славянских языках. Должен, впрочем, оговориться, что я разумею преимущественно заметки историко-литературного характера, но не чисто исторического. Примите уверение в полном моем уважении. Н. Бахтинъ. Адрес: СПб, Конногвардейский Бульвар, 6 (телефон: 24—58). 1/IV 1912

РГАЛИ Ф. 2094, оп. 1, д. 206.

Многоуважаемый Михаил Васильевич (Бабенчикову).

Чешским искусством я не занимался, но думаю, что весь необходимый материал вы могли бы найти в Словесном отделе Императорской Академии Наук (открыт ежедневно с 11 до 4 часов дня). Готовый к услугам Н. Бахтин. 1915 28/1. Мариенбург (Петроградской губернии). Мой адрес в Петрограде: ул. Жуковского д. 26, кв. 50.

РГАЛИ Ф. 2437, оп.3, д. 978.

Заседания совета детского театра 18 сентября 1918.

Присутствовали: Н. Н. Бахтин, Бонди Е. Н., Горлова П. П., Горлов А. Ф., Мироносицкий, Курлендский Н. А., Лебедева П. Н., Невинская В. Э., Мейерхольд, Оганович. Читается пьеса В. Э. Мейерхольда и Бонди под заглавием «Алинур» — Бахтин: отметив, что содержание пьесы Мейерхольда и Бонди почеркнуто из сказки Оскара Уайльда «Сын звезды» указывает на то, что авторы пьесы изменили как стиль пьесы, перенеся ее действие на Восток, так и ее финал: у Уайльда герой пьесы становится коронен у Мейерхольда и Бонди его провозглашением вождем, — последнее изменение внесено авторами, вероятно в целях демократизации сказки.

РГАЛИ Ф. 2732, оп. 1, д. 353.

Письмо Бахтина С. В. Образцову.

Милостивый Сергей Владимирович.

Очень благодарен Вам за присылку вашей статьи. Я об ней узнал, благодаря тому, что театр наш получает газетные вырезки, и бюро вырезок прислало нам. К сожалению, когда бюро это сделало, в киосках Лгр. Номер «Красной Невы» с вашею статьею был уже распродан, мне не удалось его купить. А я хотел его купить не только для себя, но и для отсылки за границу — в Чехию (в редакцию Loutkia) и в Словакию. В Словакии в Братиславе, есть художник Янко Алекси, с которым я в переписке. Он написал несколько статей о кукольном театре и сам устраивал их. Он очень заинтересовался Тюзовским театром Петрушки и обещает поместить статью о нем, которую я должен написать, с рисунками, в Словацких и Чешских журналах. Не знаю видели ли вы у меня Словацкий журнал «Novi Svёt» он очень изящен по внешности. Может быть, и вы напишите о своем театре? Алекси пишет, что интерес к русским и у них необычайный, и только политика, поправляемая Францией мешает возобновлению отношений с Россией. Чехи и Словаки очень ценят всякую возможность такой связи. Если вы такую статью напишите для воспроизведения что в «Красной Неве», как с воспроизведений переснимается гораздо хуже, чем с оригиналов. На всякий случай адрес Алекси я Вам обещаю: Tehёcoslovagie, Братислава, улица имени Голуби, д. №1 Янко Алекси. Жаль, что Вы уехали, Терептам во что бы то ни стало хотел устроить Ваши выступления. А что бы нам постараться и совсем перейти сюда в ТЮЗ? Хотя мы сами каждую осень опасаемся, что нас закроют, — слишком велика ротация на нас. Желаю чтобы у вас дома все было благополучно. Когда буду в Москве, непременно позвоню к вам по телефону и может быть смогу поведаться. 1928 21/VII. Готовый к услугам Н. Бахтин. P.S. Не приходило ли вам в голову — иметь клише рисунков к вашему театру? И в прежнее время редакции охотно их уступали 3 ½ цены. Наш театр имеет запас клише и при случае ими пользуется.

Уважаемый Сергей Владимирович.

Только что получил письмо из Чехии, из которого перевожу для Вас несколько строчек: «Здес соседом моим живёт молодой учитель Скупа из Плзня (Пильзеня), автор Чурвинка и Шнейбля. Из вашей статьи в „Жизни Искусства“ мы узнали, что вы знаете Шнейбля. Скупа быстро прославился по всей Чехословакии, на его кукольные пьесы ходят тысячи взрослых, он играет. Жаль, что почти ничего не печатает из своих произведений. Я просил его, чтобы написал мне что-нибудь для Вас, и он обещал в виде ответа написать сатиру на религиозное обучение. Я сейчас же написал в Чехию о том, какое впечатление произвел на Вас Шнейбль, и жаль о том, что у меня нет лишнего экземпляра послать Вашу статью в Чехию. Может быть вы сами и пошлёте? Сообщаю Вам адрес моего корреспондента из Чехии. Чехословакия, Прага Карлу Леопольдовичу Велеминову. Praga XII Nerudova 24. На брошюре сделайте надпись, для профессора Скупы (в Чехии учителей гимназии называют профессорами, а учителями — только сельских и городских школ)». Вашу книгу я еще не прочел. В ней много данных о новейших театрах в Европе, и я хочу их не только прочесть, но и изложить вкратце по-русски. Это требует времени. Я усердно принялся за книгу, но вижу, что к 30-му августа не успеть. Разрешите задержать и еще недели на две. Я пришлю ее по почте. Если же она Вам нужна сейчас напишите, вышлю ее немедленно — как Ваша семейная жизнь. Б/д. Готовый к услугам Н. Бахтин. (Архив ТЮЗ СПб)

РГАЛИ Ф. 66, оп. 2, д. 8.

Письмо Белоусову Ивану Алексеевичу.

Посылаю Вам дорогой товарищ просимые вами сведения и даже портрет, жаль что вы не написали какого рода издание предпринимается в Москве, будет ли это антология или сборник биографии. Если антология, то я хотел бы знать ее характер и принять участие в выборе стихов из числа моих произведений. Выделить издания, в которых я сотрудничал в 1917—1924, очень не трудно, так как в сущности, кроме «семьи и школы» это были только газета «Глас народа» и журнал «Октябрьский вхдный?» и то лучше. 1927 16/VI. Н. Бахтин. Адрес: Москва 23, Соколинная 22, кв. 1а.

Переписка Беневского В. Д. и Бахтина Н. Н. Многоуважаемый Николай Николаевич. Письмо Ваше, посланное мне месяц тому назад, я только что получил. И спешу успокоить Вас, что декорации к «Леденцу» были писаны заправским художником и он учел содержание Вашего либретто и эпоху действия. Церквей в граде «Леденце» нет, а есть только башни в роде Библейских эскизов к русским сказкам. В виду особых, известных Вам, обстоятельствах, при которых работал наш художник, трудно было сделать лучшее. Сам художник сознал потом свои недочеты, но сделать ничего нельзя было. Несмотря на недостатки декорации были так хороши, что от них не хотелось отрывать глаз. Особенно эффектна была та декорация, которая Вам совсем не понравилась — декорация «Гроза Вилы». На фотографии она потеряла всю приметь. Кристаллы при электрическом освещении горели всеми цветами радуги и первый раб сосулек — «бревен» был почти на авансцене, так что грот давал должное впечатление и казалось дети там, в глубине суеты, в настоящем сталактитом грот. Груды это сосульки, напоминающие собой что то вроде обрубков или по Вашему «бревен», но ведь приспешки работы этого в вину нашему художнику ставить нельзя. Тем более, все это его убивало. Что не касается костюмов, то а Вам вполне согласен — они напоминает хохляцкие; но в этом, добрейший Николай Николаевич, вина уж совсем не наша. Представьте себе наше положение — мы долго не могли найти моделей костюмов, кроме указанных в Вашей книге. Перерыли партия, а она Вам не дает и десяток доли полной оперы. Подождем, Бог даст, немцев побьем, займемся своим культурным делом. За присланные стихи большое, пребольшое спасибо! Постараюсь воспользоваться. Что же касается Вашего либретто, то я охотно его исправлю (?) к опере только вышлите печатный экземпляр. Теперь у меня к Вам большая просьба. Уже несколько лет преследует меня рассказ В. И. Немировича“ Тайна заоблачного монастыря“ (можно назвать: „Король Рожер“). Великолепный сюжет для детской оперы (да даже и для взрослых годится), но никто не могут разделить его должным образом. Вы мастер этого дела, Вам даны и книги в руки. Вот я и бью Вам челом и слезно прошу — помогите лишь в этом деле. Если почему-либо не поможете, то ради Бога вырезку возвратите — я люблю время от-время прочитывать этот рассказ: так он мне нравится, а какую оперу можно написать!.. Так подумайте хорошенько над „Королем Рожером“. Какие хоры можно сделать в католическом духе, (?) роль певца Роберто. Это один восторг!.. Словам не Вас мне учить. Ученого учить только дело портить… Да к слову: у меня даже есть наброски к „Дон Жуану“ А. К. Толстого, напр. хор монахов: „С нашей жизнью вечно (?)» он хорош был бы для конца. С „Радостью посылаю Вам и этот хор, может быть он Вас вдохновит. Жму Вашу руку. Привет Порфирию Петровичу. Ваш Беневский. (Архив ТЮЗ СПб)

Многоуважаемый Николай Николаевич. Как я предполагал, добрейший Николай Николаевич, так и случилось — наш учитель рисования оказался не состоятельным декоратором: тянул, тянул целых 2 недели и так бы ничего и не вытянул, если бы мои помощники в постановке «Леденца» не обратились к театральному декоратору, а он оказался мобилизованным. Тогда директор нашей гимназии обратился к командиру полка, объяснил ему что опера ставится на пользу фонда Георгиевского комитета и это в постановке оперы в равной мере должно заинтересованно и военное ведомство, а посему просил откомандировать декоратора на работу в гимназию. И вот денно и нощно работал солдатик-художник над декорацией и исполнил ее великолепно. Общий вид гимназического зала и вид на сцену были просты и изящны. Все сделано стильно… Опера и 8-го, и 10-го февраля прошла очень гладко и произвела на всех сильное впечатление. 10-го февраля опера шла для большой публики (учащихся почти не было); но и эта требовательная публика, всегда недоверчивая к сочинению своего «доморощенного композитора» отнеслась на опере более чем доброжелательно и устроила мне целую овацию. Родительский комитет поднес мне подарок, сотоварищи по оружию (учителя чтения) приурочили к этому дню 30-летие моей деятельности педагогической и приветствовали меня теплым, задушевным (?) с подношением письменного прибора. Довершили это неожиданное для меня торжество гимназисты, мои артисты и хористы. Я был расстроен всем этим до слез, так было все это неожиданно и весь антракт просидел за кулисами… Понятно, среди восторженного общего настроения есть голоса, которые за спиной моей корят и ругают моего «Леденца», но это так бывает, и так будет. Толковых указаний недостатков моей оперы до сих пор никто не сделал. Местная пресса (с неимением знатоков) ограничилась общими местами, которые никакого значения не имеют. Знающие люди, учители пения, говорят, неравнодушны ко мне и недостатков моей оперы не видят… Сколько выручено с оперы определенного сказать не могу, но говорят не менее 3000 рублей, валового. Расходы на декорации, на костюмы, (?) налоги и пр. до 1110 рублей. Идет усиленный разговор о повторении оперы 26-го февраля. Как отнесется публика к этому, будет лучшем показателем положительных сторон «Леденца»… Чтобы напечатать постановку оперы, дать декорации и некоторые сцены и тем облегчить постановку в школах, я сделал 6-ть снимков, каковые и вышлю Вам, как только они будут готовы. За сим жму Вашу руку и от души благодарю Вас за Вашего «Леденца», который своим поэтическим содержанием и отличными стихами вдохновил меня до создания целой оперы, хотя бы и детской. О конкурсе я не решаюсь мечтать. Куда нам мужикам барами чай пить? Ваш Беневский. 16.2.1917 г. P.S. Если увидите Порфирия Петровича, передайте ему мой привет. (Архив ТЮЗ СПб)

Добрейший Николай Николаевич. Опера наша двигается успешно вперед, хотя делаю одной репетиции в неделю. Музыкально-певческая часть готова, теперь дело за игрой артисты и движениями (?). решено 8-го февраля поставить для учащихся, а 10-го для публики. Чистый сбор поступит в пользу Георгиевского Комитета. Одна задержка беспокоит меня — декорации. Учитель рисования нашей гимназии, человек большого мнения о своих талантах, несговорчивый и капризный, все время оттягивает работу декораций, хотя к его услугам все — материал, краски и готовность учеников. Вчера были (?) разговоры к этому делу. А главное — не отказывается от участия, это самое омерзительное, и в то же время ничего не делает. Откажись он мы бы обратились к помощи других учителей рисования, а то и сам не рисует и другим не дает… Впечатление от «Леденца» хорошее, а у некоторых прямо восторженные. Из разучивания я уже извлек немалую долю (?) самой оперы и сделал соответствующие изменения. Теперь меня (?) условия конкурса детской оперы. Я давно послал заказное письмо и приложил на ответ марку госпожы Л (?) ковской с просьбой выслать мне условия конкурса, но до сих пор ничего не получаю. Не потрудились ли Вы узнать их и сообщить мне. если опера удостаивается премии и автор, получая 500—300 рублей, теряет права на ее издание, то такие условия для меня интерес не представляют и приемлемы не могут быть. Тогда я не буду трудиться переписывать. А если, присужденные премии не лишают автора издательских прав, тогда я попытаю счастье… Сейчас занят перепиской (заканчивается) «Леденца» с новыми изменениями и вставками. Переписать Ваше обещанное не удалось — все музыкально-грамотные ученики мои уезжали на праздники, а самому нет сил. Прошу извинить меня за неисправность. Недавно приехал наш директор со съезда из Петрограда. Возил на (?) мой доклад о постановке пения в учительских семинариях в связи со школой. Говорит, что представителем Комиссии по этому вопросу был П. П. Мироносицкий и интересно что они там решили?.. Думаю серьезных возражений против высказанных мной положений не будет, ну в частностях может быть все!

Здесь кров родной, жена, семья,

Быстрейше к берегу ладья

Любви и счастья здесь приют

Они нас зовут, они нас ждут.

Вот та вставка, многоуважаемый Николай Николаевич, о которой я писал Вам во вчерашнем письме. Приемлема ли она Вами? Музыка была написана на Ваши слова и моему поэту пришлось слова подгонять к музыке и он очень извиняется, что не мог написать слова так, как подсказывала ему его муза. Может быть Вы соблаговолите написать слова для этого номера, я был бы Вам очень и очень благодарен. Этот номер я пока еще не учил с новыми словами и есть возможность заменить Вашими, если Вы найдете данные… слова неподходящими соблаговолите написать новые. В недалеком будущем я Вам вышлю музыку с пением к живой картинке «Радость» на Ваши слова. Она с успехом может найти в Свято-Владимирской школе, если понятно Порфирий Петрович найдет ее подходящей для своих учениц. За сим жму Вашу руку. С совершенным почтением Беневский. 4/I 1917. (Архив ТЮЗ СПб)